Бесплатный фрагмент - Я — учитель

Воспоминания

Интересное это занятие — жить на земле!

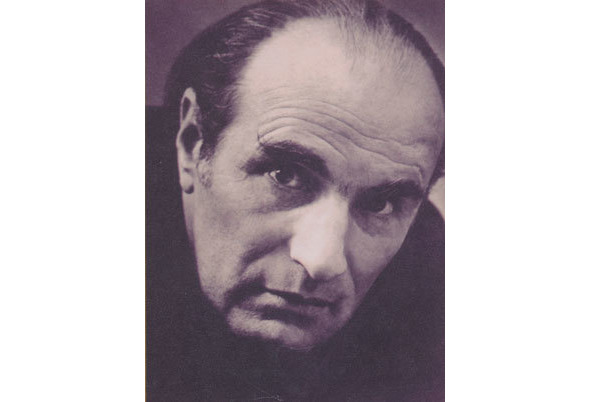

Эта книга — развёрнутая автобиография, написанная, однако, по законам художественной прозы. Тема её — человек и его судьба. Автор книги Адриан Топоров (1891 — 1984) — известный советский просветитель, писатель, публицист, музыкант, языковед, библиограф и общественный деятель.

Подобно К. Г. Паустовскому, А. М. Топоров считал, что у него сразу три родины: Старый Оскол, где он родился; Алтай, где к нему впервые пришла всесоюзная слава; и Николаевщина (Украина), где он прожил последние 35 лет жизни. Имя А. М. Топорова можно встретить в словарях и энциклопедиях. Его личные фонды имеются в Институте мировой литературы, Пушкинском доме; в государственных и частных архивах, музеях, библиотеках Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Белгорода, Курска, Старого Оскола, Николаева, Алтайского и Пермского краев… Оно упомянуто в фундаментальном издании Истории СССР (т. VIII, М.: Наука, 1967. — С. 353).

Культурно-просветительная работа этого незаурядного человека началась ещё в царской России (1908 г.) — в Курской губернии, далее в Барнауле, а затем в забытом Богом алтайском селе Верх-Жилинское. Здесь он стал одним из организаторов знаменитой коммуны «Майское утро» (1920 г.). В местной школе в течение почти двух десятков лет он учил грамоте не только детишек, но и их родителей, дедушек, бабушек. Избирался делегатом Первого Всесоюзного учительского съезда (1925 г.).

Адриан Митрофанович создал в этой сельской школе богатейшую библиотеку, народный театр, а также хор и оркестр, которые виртуозно исполняли даже сложные классические произведения. А ещё он организовал уникальные читки художественной литературы. В течение 12-ти лет коммунары слушали произведения классиков и советских писателей, высказывали о каждой книге свои замечания, в которых скрывались глубокие, зрелые мысли. Со временем накопленный материал вылился в книгу «Крестьяне о писателях» (1930 г.). Аналога ей нет нигде в мире. Книга сделала имя автора известным не только в стране, но и далеко за её пределами (США, Австралия, Швейцария, Франция, Венгрия, Польша, Болгария и т. д.). В разные годы она была высоко оценена А. М. Горьким, В. В. Вересаевым, К. Г. Паустовским, К. И. Чуковским, А. В. Луначарским, Н. А. Рубакиным, П. М. Бицилли, П. В. Басинским, М. О. Чудаковой, Н. В. Корниенко, членом-корреспондентом РАН, Ю. П. Мелентьевой, профессором, действительным членом РАО, Р. П. Сергиенко, кинорежиссёром, Егоровым Д. В. театральным режиссёром и др. В последствие «Крестьяне» выдержали ещё 6 изданий.

Вопреки иногда встречающимся утверждениям — А. М. Топоров никогда не был слепым фанатиком советского строя и даже членом партии. Хотя, безусловно, некоторые его мысли и утверждения будут выглядеть для искушённого современного читателя несколько, скажем так, не привычными.

В жизни А. М. Топорова не раз бывали взлёты и падения. С чьей-то не дружеской руки пошёл даже гулять по страницам советской прессы уничижительный термин — — «Топоровщина». В 1937 году писатель был необоснованно репрессирован. Чудом он выжил. После полной реабилитации А. М. Топоров вновь занимался литературной и общественной деятельностью: писал новые книги, статьи, эссе, оригинальные учебники в самых разных областях знаний (игра на скрипке, вспомогательный язык эсперанто, русский язык и литература). Он дружил или переписывался с А. Т. Твардовским, М. В. Исаковским, С. П. Залыгиным, Е. Н. Пермитиным и другими великими людьми. А второй пик «топоровской» славы пришёлся на 1961 год, когда в космос полетел Г. С. Титов, родители которого были любимыми учениками А. М. Топорова в коммуне «Майское утро» и его личными друзьями. Сам космонавт называл Адриана Митрофановича своим «духовным дедом» и не раз навещал в городе Святого Николая.

Много лет трудился А. М. Топоров над книгой воспоминаний. Этот весьма объёмный труд был окончен в 1970 году. Тогда же знаменитый журналист-известенец и литератор А. А. Аграновский написал об этой рукописи:

«Читается книга с огромным интересом, познавательного в ней тьма, есть главы просто блистательные… Она полезна будет читателям, особенно молодёжи… Описания семьи, детства, родни, школы… — это все хорошая, в лучших русских традициях проза».

Позже он же стал вдохновителем и редактором книги «Я — учитель» в московском издательстве «Детская литература» (1980 г.). В относительно полном виде мемуары писателя увидели свет в 2015 году в Барнауле под названием «Интересное это занятие — жить на земле!».

«С каждым годом мне всё менее интересными становятся романы, повести; и всё интереснее — живые рассказы о действительно бывшем. И в художнике не то интересует, что он рассказывает, а как он сам отразился в рассказе»

— так писал добрый знакомый А. М. Топорова — знаменитый писатель и пушкиновед В. В. Вересаев.

Думается, всем этим требованиям в полной мере отвечают воспоминания А. М. Топорова «Я — учитель». И читателю сейчас предоставляется прекрасная возможность прикоснуться к богатейшему внутреннему миру человека, которого современники называли «последним рыцарем культуры XX века».

Игорь Топоров

Я — УЧИТЕЛЬ. Воспоминания

Выше всего правда жизни, она

всегда заключает в себе глубокую

идею.

И. Е. Репин

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Моя родина — село Стойло. Стойло находилось в четырёх верстах от городка Старый Оскол. До революции в казённых бумагах его именовали: «Село Соковое, Стойло тож».

Церкви мы не имели и, выходит, титул села получили «незаслуженно». Части села по их естественным особенностям исстари получили народные прозвища: Середка, Монастырь, Бугрянка и Луганка. Я родился и вырос в Монастыре. По понятиям стойленцев, монастыри, как святые места, обязательно должны стоять на высоте, поближе к Богу.

Всё моё село, точно испуганное, прижалось к невысоким буграм и тянулось под ними с востока на запад. С севера поджимал его безвестный Осколец — тоненькая веточка могучего Дона.

Местность вся была какая-то искореженная. Меловые горы, бугры, низины, болота, размывные провалища то и дело чередовались на ней, повествуя об известных корчах матери-земли. Мы, ребята, очень любили ручьи, речушки, ерики, небольшие леса и рощицы, красившие землю, но очень рано научились понимать, что они же её у нас и отнимают. Как и помещичьи имения, со всех сторон обступившие Стойло.

На всю нашу семью из пятнадцати душ (отец и дядя не делились) собственной земли падало треть десятины. Разрезана она была на узкие полоски. Большая часть их — меловая галька, на которой почти ничего не росло. Бывало, пашешь её, а она под сошниками ведет гремучий разговор. Одно горе! А косить станешь — гоняешься за стебельками.

Поневоле стойленцам приходилось арендовать пашню либо у господ, либо у мелких ремесленников (горшечников) слободы Козацкой. А была она в двадцати пяти верстах от Стойла. Поезди-ка туда, попаши, покоси! Да повози снопы оттуда! К тому же земли у Козацкой тоже было мало, и зарились на неё все соседние мужики. Каждый изо всех сил тужился вести хитроумную «аграрную политику», чтобы как-нибудь умилостивить владельца земли, перешибить конкурентов. Тут требовались и ум, и обман, и водка, и подлость.

Нужда гнала моих земляков на отхожие заработки: парней — на шахты, в каменщики, девок — в срок к господам или на поденные работы.

Единственным «промышленником» числился у нас рыжий, с дремучей бородой, бирюковатый мужик Порфишка Скачок. Он всю свою рабочую жизнь ломал мел в горах, тесал из него большие камни и продавал на постройку хат, сараев, пунек и погребов.

Нам, детям, Скачок казался богатырем: он один умел выламывать из горы глыбы мела величиной с добрую хату. Каждый вечер летом возвращался весь белый, неся на плечах пилу и лопату, а за поясом — топор. Ребятишки гурьбой высыпали «под дорогу» смотреть на него, а он широко и важно шагал посреди улицы. При нестерпимом однообразии нашей жизни возвращение Скачка с меловых гор было событием, возбуждавшим детские души.

В жизнь взрослых оживление вносили только чрезвычайные происшествия: пожары, половодье, градобитие, кража лошадей цыганами, холера, свадьбы, праздничная гульба, драки парней из-за девок. Эти драки бывали часто. Если женихи из Бродка приходили к стойленским девкам «клубиться», то наши парни непременно лупили их. Те не оставались в долгу. А кулачки при мне уже вывелись. Не ходило село на село в кулачные бои.

Приятное развлечение всем стойленцам доставляли «годные», то есть призывники. По обычаю им дозволялось дней десять не работать, а пить водку, ходить по гостям с гармошкой, горланить песни.

— Годные гуляют, — мирно говорили бабы. — Нехай пображничают.

Долго все село волновалось по поводу двух несчастных случаев, и я не знаю, который казался страшней. Андрей Мосякин выходил красивого гнедого жеребца с лысиной во всю морду. Хозяин не мог на него налюбоваться, а соседи с зависти сохли. И вот как-то Гнедок скинул обороть, вырвался со двора и, залупив хвост, понесся по селу. Разогнавшись с пригорка, прыгнул через плетень и нанизался на колья. Тут же и издох.

Другой случай — пожар. Сильный пожар слизал всю Середку. Дурочка Аксютка, прячась от огня, залезла на чердак своей хаты да там и сгорела. О Гнедке разговоров, по-моему, больше.

2

Так-таки ученые и писатели и не договорились насчет того, с какого возраста человек отчетливо помнит себя. Тёмен этот вопрос, приходится верить собственному опыту.

Мои первые воспоминания таковы. Кто-то держит меня на руках. Над моим глазом висит тонкая стеклянная трубочка, на кончике её дрожит капелька жидкости. Затем она падает в мой глаз, и дальше — тьма, забвение.

Видимо, у меня болели глаза, и, надо думать, сильно, если мать понесла меня в Старый Оскол. Много позже, лет пятнадцати, мне пришлось быть в земской амбулатории, и тогда я узнал эту комнату, и мне показалось, что именно здесь видел сверкающую капельку, упавшую в мой глаз.

Второе впечатление. Я лежу на протухших от мочи попонах. Жар палит меня всего. Губы смагнут, язык распух и едва шевелится. Я что-то лепечу и мне подают пить. Потом кормят невыразимо вкусными лепешками… Должно быть я хворал — скарлатиной или корью.

Ещё помню: я на руках у матери. Кругом картины, золотое сияние, огоньки, огоньки, крепкий запах приятного дыма. Что-то сдержано бубнит грубый голос. Мать подносит меня к серебряной чаше. Маленькой ложечкой суют мне в рот крошку белого хлеба, смоченную в сладкой воде. Как вкусно! Но меня удивляет, почему так мало дали.

Вот и все мои первые впечатления. Затем — тёмный и длинный провал. Не могу сказать, когда я начал понимать мир, воспринимать его аналитически. Возможно, это связано с Петром, моим старшим братом.

В младенчестве он был забыт на высокой печи. Грохнувшись с неё, ударился спиной о лавку, и от этого у него вырос горб. Петр стал инвалидом, и поэтому его не принуждали к тяжёлой работе. К счастью, у него проявилась сильная любовь к рыбной ловле, а еще сильнее — к домашней птице. Он всегда возился с курами, утками, индюшками, гусями. И ему хотелось (это я уже помню) разводить птицу не крупную, не доходную, а красивую.

Пётр расспрашивал знатоков, где и как можно добыть цесарок, белых, как кипень, уток с двойным хохолком, бронзовых индюшек, кур с фантастическим оперением. И ведь добывал, разводил! На дворе он по целым дням сиживал перед курами, утками, упиваясь их красотой. Сам гонял гусей на речку, сам искал их, если заплывали далеко. Куры и утки доверчиво подходили к нему, и он кормил их месивом или зерном прямо с рук, разговаривая, например, с петухом:

— Эй, эй, горлопан! Не жадничай, не жадничай! Ишь, все захапал, а маленьким не оставил… Бессовестный жадюга!

Или, взяв на колени утку, приговаривал:

— Постой, царевна-королевна. Подожди, не рвись! Дай из твоего хохолка тининку выну. Вишь, застряла в самой короне… Ну вот, теперь иди, гуляй.

У соседнего барина Калмыкова были чудесные павлины. В летние дни они любили сидеть на высокой решетчатой ограде, свесив свои роскошные золотистые, синеглазые хвосты. Пётр, конечно, знал это. Залегши тайно где-нибудь под кустом, он как зачарованный смотрел на сказочных птиц. А дома не знали, где он, искали его.

Петр иногда брал меня на Осколец — удить рыбу с гати. Тут речка имела глубину полтора-два аршина. Вода — кристалл! Видна на дне каждая галечка. И вот однажды ранним парным утром забросили мы лески, воткнули удилища между бревёшками накатника и сидим, ждём клёва. В воде видны наши крючки с червяками. И вьётся около крючков сильва — мелкая, плоская, серебристая рыбешка. Я сижу на корточках — весь внимание и напряжение. Вижу, как сильва играет с моим крючком.

И только она цапнула, поймалась, откуда не возьмись — щучонок. Схамкал рыбёшку вместе с крючком и потянул под гать. Я — за удилище, а щучонок дерг посильней, и, потеря равновесие, я падаю в воду. Плавать еще не умел, стал захлебываться, но Пётр схватил за рубаху и вытащил на берег. Даже удилище поймал, вытянул щучонка. С того дня мой рыболовный авторитет в семье пошёл в гору.

Говорят, чувство ревности свойственно и детям, даже в очень раннем возрасте. Мои впечатления подтверждают это. В восьми верстах от Стойла есть деревушка Липяги. Моя мать родом оттуда. В семье была единственной дочкой, и четверо братьев лелеяли её, называли не иначе, как Федорушкой, хотя по церковному месяцеслову она наречена была слишком пышным для крестьянки именем Нимфодора.

Может быть, поэтому мать вышла кроткой, добродушной, ласковой. В её карих глазах светился чистый огонёк. Она никогда ни на кого не гневалась, ни с кем не бранилась, не била детей. Когда приходила или приезжала в гости к братьям, каждый тянул её к себе, и она затруднялась решить, с кого же начать гостевание. Я не отставал от неё.

Дядья мои по матери были хоть и небогатые люди, но весёлые и хлебосольные. Из какого-нибудь пустяка всегда умели сделать предмет для шутки и смеха. На покров — их престольный праздник — гуляли не меньше трёх суток. Гости, сытые и пьяные, ходили по Липягам, орали песни, плясали. И на росстанях ещё, далеко за деревней, дядья наливали им «посошок», пичкали закусками.

Мать была охоча до песен и плясок. Но как только она выплывала в круг, как только замелькает над её головой вышитый платочек, только она загикает в переплясе с каким-нибудь дядей Данилой, я срывался с места, подбегал к ней, ухватывал за юбку и поднимал неистовый рёв:

— Ма — а — а — ма! Не на — а — до!

И тянул её из круга на лавку.

— Да что ты, дурачок? — успокаивала мать, садясь возле меня и утирая мои слёзы вышитым платочком.

Наша летняя «опочивальня» была в хворостяной пуньке, обмазанной глиной. Стояла там длинная, широкая кровать, на ней — ржавая солома, покрытая попоной из конопляной пряжи, подушки, набитые утиным, куриным, гусиным пером. Наволочки тоже домотканые, полосатые, дерюжные. Царапают щёки. Укладывались на кровати разом человек шесть.

Раз слышу, мать будит меня рано-рано. Сама плачет:

— Андрияш, а Андрияш! Вставай, детка! Вставай, детка… Федя помер.

Протирая глаза, я побрел за матерью в хату. На лавке, под «святыми», лежал брат Федор. Желто-землистое лицо его острогалось, ссохлось, челюсти выпятились, а глаза ввалились. В сложенные руки Феди вставили крестик, сделанный из двух копеечных свечек. Над головой его горели три свечки.

Мать, плача, поправляла то покрывало, то венчик на лбу покойника. Я застыл, охваченный ещё неведомым мне жутким чувством. Это была моя первая в жизни осознанная печаль.

Какая болезнь доконала братишку, никто не знал. Я не слышал и разговоров о его болезни или лечении. Все были уверены в одном: бог берет к себе старых и малых, роптать на это — грех… Как и когда умер горбатый Пётр, тоже не помню. Но воспоминания о предсмертных муках самого старшего моего брата, Тихона, и до сих пор бросают меня в дрожь.

Тихон был здоровый, жизнерадостный парень, хороводник, песенник и затейник. Все девки в селе любили его. Он уехал в Донбасс на заработки. Глыба угля раздавила ему грудь. Вернувшись домой безнадежно больным, Тихон стал страшным буяном, злым на всех и на всё. Лёжа на печи, беспрестанно, мучительно кашляя, он кричал, матюкался, не стесняясь никого. Если же кто-нибудь подходил к нему со словами утешения, впадал в ярость и швырял с печи, не глядя куда, рубели, скалки, лапти, чуни, онучи, валенки, горшки.

Перед смертью потребовал, чтобы отправили его в городскую больницу, где вскоре и умер. В густом и мрачном саду старооскольского кладбища, осененная вишней, ютится могила Тихона. Не раз водила меня к ней мать. Мы подолгу молились об успокоении его души, и, помня последние дни брата, я думал, что и там, на небе, он все ещё ругается и швыряет в кого-то скалки и горшки.

3

Изба наша была удивительная: она горела три раза, но никак не сгорела дотла. Оставался скелет, который подновляли и превращали в новый дом, не изменяя её плана. Сенцы разделяли дом на две части. Одна из них — общее жильё, другая — чулан и клетушка. Чулан занимали «молодые» — дядя Стёпа и тетка Варвара. Печи в чулане не было, но они спали в нём и в лютые морозы. Таков обычай.

В клетушке жил глава семьи — мой отец Митрофан Тихонович. Страдая удушьем, он постоянно лежал в холода на тёплой грубке, оглушительно перхая. Обычно в общую избу отец приходил только есть да молиться.

Вся площадь составляла метров тридцать шесть, а население — пятнадцать душ! Посреди избы стояла рассадистая русская печь затейливой конструкции, приспособленной к разнообразным хозяйственным потребностям. Под загнеткой располагалась площадка для посуды, пониже — полукруглая дыра, ведшая в подпечек, где хранился целый воз золы. Там же жили кошки, лежали лопаты, топоры, рогачи, чапли (сковородки), кочерга и вальки. В одной наружной стенке печи делали «печурки», в которых сушились онучи, варежки, тряпки, пеленки, чулки, портянки. Сверху печь выстилали большими квадратными плитами, всегда горячими. Зимой малые дети проводили почти всё своё время. Там же, на печи, парили жидкое просяное тесто с ржаными сухарями и кулагу с калиной — тогдашние крестьянские лакомства.

За ночь на обширной печи скапливалось столько добра, что разборка его утром по принадлежности представляла сложную процедуру, сопровождалась руганью, слезами и дракой.

— Эй, Митька! Чертова мотня, чего мой левый тюнь схапал?!

— Иде твой тюнь? Очкнись! Твои тюни с толстой подсвиркой, а мои с тонкой!

— У кого моя рябая онуча?!

— Вот она, лови! Выслепило тебе? Распустил вожжи-то под носом и не видишь!

— Ма-а! Трошка мой чулок надел…

— Чего гавкаешь? Твой чулок у Фильки!

— А кто выдернул оборку из моего лаптя? Ты, Илюха, свиняча уха! На тебе оборку! На! На! На!

Слышен хлест оборки по Илюшиному лицу, затем — вой. Скандал кончался лишь тогда, когда кто-нибудь из взрослых взлезал на печь и чинил суд и расправу.

На божнице в хате стояли большие и маленькие иконы с почерневшей старой фольгой или с новой блестящей. Перед иконами на потускневших цепочках висела стеклянная малиновая лампадка. Справа и слева на стенах хлебом приклеены картины: «Святая гора Афон», «Киевские святыни» и «Страшный суд».

Моя мать пешком совершила паломничество в Киев и принесла оттуда эти сами «Киевские святыни». Она много и умиленно рассказывала о своем путешествии, но плохо верилось, что мать действительно была в этом фантастическом небесном граде. Я безмолвно, со сладостным трепетом разглядывал лубочно-яркую зелень киевских каштанов, золочёные главы церквей.

А картина «Страшный суд» пугала меня. Наверху, на клубистых облаках, восседал Христос, ангелы трубили в трубы, созывая на суд живых и мертвых. Внизу черт с лихо закрученным хвостом дубиной гнал грешников в ад, уже наполненный мучениками. Кто кипит в котле, кто подвешен за ребро, кто жарится на раскалённых углях… Страшно! И ещё. Для назидательности, изображен был вход в рай, около него апостол Пётр со связкой ключей, а там чистенький райский сад, в котором гуляют праведники.

Разглядывая «Страшный суд», я дрожал холодной дрожью и решал для себя слушаться бабку Мавру, не красть у брата Митьки ничего и молиться подольше, как большие. Я твердо решил попасть в рай и живо представлял себе, как подойду к золотым дверям, подле которых стоит строгий апостол Пётр.

Лепились на стенах хаты, кроме религиозных, и светские картины: «Погребение кота», «Битва храброго и непобедимого богатыря Бовы-королевича с Полкан-Полканычем», «Цари и короли всех государств», «Сражение русских с турками»; ещё помню лубок-иллюстрацию к песне «Зачем ты, безумная, губишь?».

Мне очень нравился чудо-богатырь Полкан-Полканыч, получеловек, полулошадь, со свирепой мордой, с круглыми, как ложки, вытаращенными глазищами. Огромным дубом замахнулся он на Бову. Монархи всего мира были намазаны яростными красками, от которых рябило в глазах. Мысль, что наш русский царь покрупней и покрасивей прочих царей и королей и что он всех их расшибет, если захочет, вызывала во мне чувство гордости. Привлекали внимание пышногрудая голландская Вильмельмина, стремительные усы итальянского Виктора Эммануила, лысина и белый мундир Франца-Иосифа, головная накрутка эмира бухарского.

Пониже картин пестрели на стене украшения помельче: конфетные и мыльные обертки, этикетки с водочных бутылок, махорочные упаковки, ярлыки от купленных в магазине ситцев, какие-то разноцветные бумажки. Таково было, как сказали бы теперь, наше эстетическое воспитание.

Вдоль одной стены тянулся коник — ящик с крышкой, на котором можно было сидеть, как на лавке. В конике хранились продукты — хлеб, корчажки с молоком, а кроме того, щипцы, свайки, шило, молоток, колодки для плетения лаптей и чуней, веревки лыки. Зимнее место прях — длинная лавка под окнами, выходившими на двор. К стене примыкали нары, на которых спали в холодное время. На полке, приделанной к четвёртой стене, стояла посуда. На лавку у самой загнётки ставились чугуны, горшки, махотки.

Пол в избе набивали из мела и присыпали слоем земли. У двери стояла здоровенная деревянная осклизлая лохань. Над нею умывались, в нее мочились дети, лили ополоски. Выносили её зимой один раз в сутки. Никакой вентиляции не было, и зловоние от лохани, ребят, ягнят, а иногда и телят, поросят спирало дыхание. Но к этому привыкли, никто из нас и не думал, что в доме может быть иначе.

Кому не хватало места на печи и нарах, ночевали на полу, застланном сторновкой. Спали рядом с овцами, поросятами. Дети, поголовно страдавшие недержанием мочи и куриной слепотой, «прудились», подстилки под ними гнили, четвероногие обитатели хаты вели себя так, как положено им по естеству. Утром у нас был ад!

За ночь пол покрывался овечьими орешками, свинячьими колбасками, телячьим поносом. «Чередная» баба брала железную лопату и сдирала с пола зловонные пласты земли, добираясь до мела. И так без конца.

Двор у нас был маленький, крытый, как и все строения, соломой. Он огибал дом с трёх сторон. Под крышей сарая, на осокорёвых лубках, водились стаи голубей. Стойленцы считали их божьими птицами и не трогали. Наоборот, каждый хозяин старался развести «гулек» как можно больше.

Никакого особого отхожего места во дворе не было. «Ходили» кто как и где умел. Ни один кустик, ни одно деревце не росли около нашего двора. Голая земля, навоз, сор и зловоние — вот пейзаж и атмосфера моего родного гнезда.

4

Разумеется, о санитарии стойленцы имели свои вековечные понятия. Так бабка Мавра поучала:

— Без глистов нет на свете человека. Глист от картохи заводится. Лечиться от него не надо: не вылечишься. Съешь картоху — и в нутро опять пройдёт глист. Так и будет бесперечь.

Утирались все одним полотенцем. В него же и сморкались старшие члены семьи и гости. Наволочки на подушках не мылись полугодиями. Бельё не менялось до тех пор, пока в нём не заведутся вши.

За едой вокруг деревянного стола усаживалась вся семья. Кому не хватало места на лавках, ели стоя, дотягиваясь к черепушке через головы сидящих. Тарелок не водилось. Ложки — деревянные, увесистые, круглые, посиневшие от долгого употребления и небрежного мытья.

Самая большая ложка клалась отцу или дяде Степану. Она предназначалась для двух целей: ею ели и щёлкали по лбу провинившихся за столом ребят. Жевали все в глубоком молчании.

Над головой отца, за картиной «Святая гора Афон», лежал пук лозин. Чуть кто из ребят усмехнется, или поперхнется, или, шутя, толкнёт локтем соседа, отец выхватывает лозину и нещадно «крестит» ею виновника. Тут спасение одно: шмыгай под лавку и отсиживайся до конца общей трапезы, оставаясь голодным. В будни ели почти всегда одно и то же: кулеш, щи капустные, квас и похлёбку. От тяжёлого ржаного хлеба пучило животы. Все дети имели большое пузо и землистый цвет лица.

Нередко еда приносила нам страдания от одного бытового пустяка. Стойленские бабы занимали у соседок керосин, если свой выходил, а идти в лавку было некогда. При этом меркой служил собственный рот заемщицы. Она набирала из бутылки в рот керосин и опускала в свою лампу.

— Помни, кума, я у тебя три рота взяла, — говорилось в заключение операции.

Рта после этого не мыли, считая снадобье «пользительным для нутря». За ужином общая черепушка похлебки или щей пахла керосином, детей рвало, а бабы им на это:

— Ничего, крепче будешь. Ничего!..

В зимнюю стужу прямо с горячей печи ребята бегали на двор за нуждой раздетые и разутые, без шапок и платков. Мальчишки лет до семи по будням портков не носили. Ходили, как и девчонки, в суровых становинах. Конечно, жестоко простуживались. Насморк не проходил. То и дело кто-нибудь из взрослых походя шлёпал нас по затылкам:

— Выбей пули-то из носу!

— Подбери возгри! Ишь, распустил, как индюк.

С нетерпением ребята ожидали одного необыкновенного события. Они хорошо приметили, когда оно произойдет. Перед этим загоняли малышей на печь, отгораживали её от нар попоной, за которой ложилась тётка Варвара. Около неё суетились чужие бабы. С таинственно-сосредоточенными лицами они носили за грязную, лохматую попону тёплую воду в чугунке, полотенца, кружки, ещё что-то. Бабка Никанориха, высокая, сухая старуха, с засученными по локоть рукавами, имела тревожный, деловой вид. За попоной шли разговоры шепотом.

Затем слышались сдержанные тёткины «охи», потом жуткие крики, а через долгое время из-за попоны раздавался писк новорожденного. Все печное население понимало, что родился на свет человек.

По трогательному сельскому обычаю, к нам по очереди, по одной, по две, по три, приходили бабы и приносили подарки для роженицы: бублики, блины, блинцы, колотый сахар, пряники, мёд, сало, яйца, курятину, студень и прочую съедобную благодать. У тетки образовывались запасы съестного. Одной ни за что не съесть. Она отдёргивала попону и неизъяснимо нежным голосом звала:

— Ребятишки, а ребятишки!

Мы скопом кидались к краю печи.

— Нате-ка вот вам…

И давала всем или по кусочку сахара, или по конфете, или по блину. Всё это было невыразимо вкусно. Съедая свой пай, я благодарно смотрел на тётку и на младенца, лежавшего с нею рядом, и думал: «Эх, какая она, оказывается, сердечная, тётка Варвара. Но почему она так редко рожает? Кабы рожала хотя бы раз в неделю, невпроед бы у нас было пряников, конфет и всякой сласти!»

Доморощенные сельские лекари назначали больным очень сильные лекарства и в невиданных дозах. Если «горела душа» (изжога), страдальца кормили толчёным мелом, благо у нас его — горы! Когда трепала «лихоманка» (малярия), пользовали сырыми кишками. Больных «куриной слепотой» водили ночью под куриный насест. К «вассе» (нарывам) привёртывали печёный лук. От «живота» давали выпить чистого дёгтя. Всякие раны засыпали землёй и залепляли паутиной.

Средства эти я испытал и на себе. Не знаю, какая непреоборимая сила организма помогла мне все их превозмочь. Особенно мучило детей физически и нравственно лечение, чтобы не «прудились». В этом случае применялся жестокий метод продёргивания через лошадиный хомут. Главным лекарем выступал дядя Степан, а его ассистентом была тётка Варвара, на сей случай непреклонная. Процедура выполнялась до завтрака. Дядя приносил со двора здоровенный хомут с рыжей кобылы Лыски и спрашивал:

— Ну, кого будем ноне протягивать? Трошкю, Филькю, Андрияшкю или Ванькю?

— Филькю! Он чуть не уплыл ноне!

«Больного» насильно тащили с печи. Он царапался, оскаливал зубы, брыкался, упирался, но, обессиленный и усмиренный, вскоре сидел на нарах. Кто-нибудь из больших держал хомут стоймя. Дядя Степан, схватив за руку мальчонку, продёргивал через хомут, а тетка Варвара лупила по голому заду, приговаривая:

— Просись! Просись на двор, идол ты такой!

Видя это, другие «исцеляемые» забивались в угол печи и трепетали. Но дядя держал строгий порядок: по одной процедуре в день.

Бань стойленцы не строили. В печках не парились. Младенцев мыли в деревянных корытцах. Дети старше семи лет зимой не мылись вовсе. Поэтому лишаи, чесотка, цыпки никогда не сходили.

Старшие члены семьи банились два раза в год — под Рождество и на Пасху. Бабы нагревали в печке чугуны воды. Поздно вечером отец наливал тёплую воду в казанок, захватывал под мышку пестрядинные портки и рубаху и шел в «баню» — в овчарник, где лежал толстый слой навоза. К удивлению овец, несмотря на мороз, «клиент» оголялся и, стуча зубами, быстро оплескивался водой. Вот и вся баня! Затем, надев чистые рубахи (так в Стойле называли белье вообще), он накидывался шубёнкой и бежал в хату — на печь.

Летом хорошо: мы купались в речке ежедневно, а взрослые — под праздники. Мыло стоило дорого. Его заменяло сырое куриное яйцо. Мыло покупалось только для невест и младенцев.

От блошиных укусов тела взрослых и маленьких обитателей нашей избы были усеяны красными пятнами вроде коревой сыпи. В часы досуга бабы по всему Стойлу «искались» — били вшей в головах друг у друга. Некоторые мастерицы в этом искусстве пользовались широкой известностью, к их числу принадлежала тётка Варвара. Недаром к ней приходили бабы со всего села:

— Варюх, а Варюх, поищи! Дюже ловко ты их лоскаешь…

5

Там, где теперь развернулся гигантский Стойленский рудник, в годы моего детства тянулся меж горами длинный лог — ложе высохшей реки. Каждой весной протекали через него талые воды, наволакивая слой плодородной земли.

Издавна стойленцы сажали в логу картофель и подсолнух. Картофель шёл на еду, а подсолнух на продажу. Семечки его были величиной почти с лошадиный зуб. Грызовой подсолнух! Вырастал он высокий, с толстыми будыльями и листьями с лопату. Влага в этих зарослях сохранялась все лето, и травы было невпроворот. Женщины и подростки таскали её мешками на подкормку коров, телят и лошадей.

Меня тоже посылали с утра рвать траву. Сделали даже курень, где я должен был проводить целый день. А вечером за травой приходили взрослые. И пропадал я в логу от тоски и одиночества. Но вот пришла пора цветения подсолнухов, и всё вокруг вспыхнуло золотым пламенем. Я поднимался на увал и как зачарованный часами смотрел на золотую реку, дышавшую горячим, терпким благоуханием. Дивная картина!

Любимой работой деревенских ребят моего времени было вождение лошадей в лес — на ночное. Бывало, закуем их ноги в железные путы, чтоб не украли, разведем костер и ложимся вокруг. Ребята, нанизав на палочки, кусочки сала, жарят его, капают на хлеб, едят. И тут начинаются нескончаемые рассказы — были и небылицы. Чем страшнее они, тем оторваться трудней.

В стойленском лесу росли дикие груши, яблони, тёрн, лещиновый орех, боярышник, калина… Сельский староста запрещал рвать их, пока не поспеют. В конце августа, в один из вечеров, десятские ходили по селу, стучали палками в окна и возвещали:

— Эй, завтра лес трусить!

Уже с полночи от Стойла к лесу тарахтели повозки. Все спешили захватить давно примеченные лучшие деревья и лещиновые кусты. Лес наполнялся шумом, лошадиным ржанием, людскими криками:

— Фенькя, поняй ко мне! Я грушу нашла ядрёную!

— Ларькя, где ты провалился?

— Тута я!

— Едь сюда!

Лесные мышки на зиму заготавливали орех. Охотники «мешковать» выгребали его из нор до десяти фунтов. К вечеру в село возвращались таратайки, нагруженные лесной данью, гуськом шли бабы и дети с полными мешками.

Я дружил с соседской девчонкой Акулькой, на год старше меня. С нею мы ловили на Оскольце раков и рыбу. Акулька — отчаянная голова. Тонкая, высокая, жилистая, сильная. А глазищи лупастые, чёрные, как у цыганки. Она ничего не боялась. Ребят-ровесников колотила почем зря!

В Стойле каждый двор, помимо фамилии, имел дразнильную кличку. Наш двор дразнили — Кисели. Однажды Акулька сказала мне:

— Эй, Кисель, на коленки присел! Идем ловить коло омута!

— А водяной?

Омут был широкий и глубокий, обросший камышом и осокой. Летом река пониже омута сплошь покрывалась зелёной ряской и казалась неподвижной. Все у нас верили, что там живёт водяной. В «ночном» некоторые ребята божились, что сами видели, как он выныривал, хлестал по воде хвостом и исчезал.

— Да мы же не по омуту будем бродить, — успокоила меня Акулька, — а по мели, подальше.

Пошли. Как пробредём поперёк речки и обратно, так полна карна тины и раков. Топырятся они, шебаршат клешнями, точно ведут шёпотом разговор. Бредём снова по тому же следу — и опять полно раков. Откуда они только брались!

— Ну, ещё раз — и будя, — решила Акулька.

Побрели по новому месту. И только стали вытаскивать сак на берег, как вздувшаяся карна начала подпрыгивать и шлёпать по воде.

— Черт! — завопил я в испуге и побежал от берега.

— Рыбина! — верещала Акулька. — Большая рыбина! Сюда! Скорей сюда! Дави её!..

И сама пузом упала на карну. Вижу, вместе с Акулькой сеть по-прежнему трепыхается, но всё тише, тише. Наконец стало всё спокойно. И тогда я робко подошёл к Акульке.

— Эх, ты! — сказала она. — Испужался!

Оттащили мы сак от воды и принялись выбирать из него добычу. И что же? Запутавшись в тине, лежала здоровенная, с аршин, щука! Вся мшистая и седая. Должно быть, очень старая. Она уже еле ворошилась. Весть о таком трофее быстро разнеслась по селу, многие приходили дивиться. Акулька торжествующе рассказывала о своем подвиге и беспощадно обличала мою трусость. Щуку она всё-таки разделила пополам, но мой рыболовный авторитет рухнул.

Помню, как десятские стучали в окна, оповещая о закладке церкви в Соковом. При этом они добавляли:

— Булки будут давать всем!

В воскресный летний день из Старого Оскола наехали к нам иереи и протоиереи, дьяконы, протодьяконы, псаломщики. На выгоне поставили столы, на них — иконы, кандию с водой и кропилом, крест и Евангелие в серебряном окладе. Священнослужители облачились в парчовые одежды, и началось молебствие. Пел хор старооскольского собора. Народу собралось множество. Я смотрел и думал: тоже небось прослышали про булки.

Потом главный протоиерей покропил канаву, рабочие положили первые кирпичи. Закладка церкви совершилась, и мы побежали к повозкам, на которых горами были навалены подовые хлебы. Женщины резали их на куски фунта в три весом. Надо было ещё приложиться к кресту, который держал священник, и тут уж мы получали по куску невиданной, душистой и мягкой булки.

Большим храмовым праздником в Стойле почитали аспос — рождество пресвятой богородицы. В эту пору, в сентябре, у нас ещё стояло солнечное бабье лето. Гости съезжались поздно вечером, празднество длилось три дня. К нему готовились задолго, запасали еду. Водку брали в казённой винной лавке четвертями, а четверть — это три литра.

Улица в Монастыре неровная, много спусков и подъемов. На них ребята-озорники устраивали «смехотворище». В темноте они снимали с плетней вал, развешанный бабами на просушку, и переплетали им всю улицу. Гости на спуске гнали лошадей рысью — и попадали в паутину. Озорники ликовали.

Нашим коноводом был Терёшка Рубцов, низенький, толстый, рябой парень лет двенадцати. Что он велел, мы, малыши, делали беспрекословно. И никто не смел противиться ему. На второй день аспоса, когда по всему селу неслись пьяные песни, Терёшка собрал Мишку, Карпушку и меня и приказал:

— Налейте из четвертей по бутылке, и пойдем к Киселям в омёт соломы. Будем гулять, как мужики и бабы!

Четверти хранились в погребах. Мы забрались туда и утащили по бутылке сивухи. Засели в омёте. Терёшка, подражая взрослым, налил водку в стакан:

— Будьте здоровы! С праздником!

Полночи мы, три молокососа, провалялись в соломе, пока нас не нашла бабка Мавра.

6

Поздней осенью и зимой в Стойле мало было работы. Люди кормили и поили скот, в морозные дни домолачивали хлеб. Остальное время почти все сельчане занимались единственным ремеслом — плетением лаптей и веревочных «тюней». В них ходили сами, их продавали на базаре, и славились они на весь уезд: задники плотные, борта высокие, головка полукруглая, ёмкая, расписанная разноцветными узкими лычками. Любо посмотреть! Взять лапти, которые чуваши или вотяки плетут. Куда им тягаться со стойленскими! У тех борта чуть загнуты, нога почти наружу, «к мокру» не годятся, головку едва насунешь на пальцы. И росписи никакой.

Мне лет семь было, когда отец, придя в большую избу, будто заново разглядел меня, усмехнулся и пробурчал:

— Хватит, погулял… Митькя, учи его оборки вить.

Сразу же после обеда старший брат Митька стал показывать мне, как надо ссучивать пеньку в длинные жгутики и вить из них руками и крючком тонкие верёвочки — на плетение чуней.

Лучшим лапотным специалистом в нашей семье был дядя Степан. Лыко на подошву он пускал в два слоя, да ещё, по всей стойленской науке, добавлял подсвирку из коноплёвой верёвки. Если эту подошву подсмолить, то выйдут не лапти, а кораблики. Шагай по лужам — ноги не промокнут ни за что. Лишь бы вода через борта не заливалась.

Митька ещё не перенял этого искусства и пока делал «тюни». Это дело не такое мудрёное. Навил верёвочек, приколотил гвоздиком к углу колодки — и пошёл сновать вдоль и поперёк. Вот и всё. Правда, головку выделать немного хитровато, но можно понять. Я за одну зиму наловчился плести первосортные чуни. На базаре они шли по двенадцать, а то и по пятнадцать копеек за пару.

В долгие зимние вечера в нашей хате было нестерпимо скучно. Скрипели и жужжали прялки. Тётка Варвара наваливала на стол рухлядь для пошивки кофт и пиджаков, настилала куски, пристёгивала, подрезала, соображая вслух, не укоротила ли чего, не перепустила ли лишку. Дядя Степан на конике плёл лапти, поддевая свайкой под лычки и пристукивая черенком больше для форсу, чем по надобности. Мы с Митькой со своими чунями возились на скамейке. И так — изо дня в день.

Скуку немного рассеивали песни, которые дядя и брат пели как бы про себя и оттого очень задушевно. Удивительно: оба они были неграмотны, а знали песни на слова знаменитых русских поэтов, что открылось мне, конечно, намного позже. У них были хорошие тенора, у Митьки — первый, у дяди — второй. Странно было видеть и слышать, как бородатый дядя Степан, ковыряя лапоть, истомно выводил:

Когда легковерен и молод я был,

Младую гречанку я страстно любил…

Митька вступал вовремя и подтягивал верно. Программа была самая обширная: «Вот мчится тройка удалая», «Хуторок», «Среди долины ровныя», «Коробейники», «В глубокой теснине Дарьяла», «Спи, младенец мой прекрасный», «Ревела буря», «По синим волнам океана», «Хас-Булат удалой», «Сижу за решёткой в темнице сырой», «Не слышно шума городского», «Чудный месяц плывёт над рекою»… Мне, пожалуй, и не перечислить всего, что пелось в нашем доме.

Освещались одной семилинейной лампёшкой. Около неё ютились все мы — рабочие люди. А мелюзга залезала на печь и там возилась, скандалила, визжала и дралась. Никто не забавлял детей ни рассказами, ни сказками. Только бабка, вечно занятая по хозяйству, иной раз поднималась на печь для «уёму оглоедов» и щёлкала их по затылкам.

Между взрослыми часто затевались споры — это было единственное проявление умственной жизни в доме. Спорили по разным вопросам, и ставились они без всякой связи один с другим. Вдруг, например, бабка Мавра задумчиво спросит:

— А когда нынче будет Авдотьин день?

Одни отвечают — в среду на третьей неделе великого поста, другие — в понедельник на четвертой, третьи — в пятницу на шестой. Мнения расходятся, страсти закипают. Кто-то непременно вспомнит, на какие дни Авдотья приходилась в прошлом и позапрошлом годах, какая погода была в те дни, да кто тогда помер в Стойле и чья корова отелилась «на Авдотью».

Брат Митька — малый с ехидцей. Он любит задавать вопросы каверзные, с подковыркой:

— А может бог сотворить камень, который сам не поднимет?

Сделав такую затравку, он лукаво озирается, ожидая начала схватки. Но тётка Варвара понимает его хитрость:

— Завяжи, дуралей, рот и не мели абы что про бога!

Митька, довольный тем, что подкузьмил-таки тётку, тихо хихикает в «тюнь».

— А где свету конец? — спрашивает сестра Катерина.

Высказываются разные гипотезы.

— За Русалимом, — говорит мать.

— Нет, — оспаривает бабка, — за святой горой Афон.

— До стыку земли и неба, — уверяет тётка, ещё никто не доходил, а потому неизвестно, где кончается белый свет.

Дядя Степан, ссылаясь на безусловный авторитет писаря Логина Черникова, остерегает спорящих:

— Кто будет об этом думать, тот решится ума. Логин глядит в самые правильные книги — в Библию, сонник, в Мартына Задеку. По ним он всё знает: всякую беду, войну, голод, погоду хоть на сто лет вперед. Но про конец света и в книгах Логина ничего нет. Нечего и колобродить зря!

Переходят к более доступным вещам. Почему святой Касьян празднуется только раз в четыре года?.. За что царь навесил помещику Коробкову на грудь чугунную медаль?.. По первому из двух вопросов тётка дает исчерпывающий ответ:

— Микола-угодник был дюже люб богу. Бог и велел два раза в году праздновать Миколу — и зимой, и весной. А Касьян был сердитый, строгий. Бог невзлюбил его и сказал: «Твой день будя раз в четыре года».

О помещике дядя Степан рассказывает целую историю:

— Коробков — первеющий мильёнщик из господ. Земли у него двенадцать тыщ десятин, ржи родится каждый год — нет числа! Царь приказал продавать эту рожь для пропитания войска. А Коробков, аредская душа, возьми да подсыпь в рожь пыли. Она разошлась по зерну, её и не видать, а весит хлеб больше. Солдаты ели и маялись животами. Какой-то генерал прознал про мошенство. И взял стервеца за курдюк. Царь призвал Коробкова во дворец и говорит: «За пыльную рожь твою даю тебе награду — двухпудовую чугунную медаль. И носи ты её, гадюка, на шее повсегда: и днём, и ночью, и дома, и в гостях, и в нужник ходи с нею, и спи с нею. Никогда не сымай!» Таскает теперь эту награду, идол. Поглядите, когда он в карете катит четвёркой по шляху в Старый Оскол, — увидите чугунную медаль. Страсть одна! Так и надо аспиду!..

Не находила пытливая крестьянская душа здоровой пищи и поневоле питалась вымыслами. Много раз в нашем доме толковали о сумасшедшей Анисье, которая наводила ужас на всех стойленцев. Вокруг села было много логов, в один из них втыкался Артамонов овраг, заросший диким терновником. Место страшное, таинственное. Говорили, там зарыт клад и по ночам горят огоньки. Не боялась одна Анисья. Накатит на неё — она и умахнёт в этот овраг. Наломает тёрну, сплетёт из него венок, наденет на голову и бродит по полям. А с головы на лицо стекают капли крови… Отчего она стала такая?

— В девках Анисья была дюже гожа, — говорила бабка Мавра. — За неё посватался бродчанский пастух-овчар. Она погребовала им, не пошла. А он — колдун! Ну и напустил на Анисью намороки.

Дядя Степан предлагал другое объяснение: будто, когда Анисью трепала лихоманка, она пила водку, настоянную на чёрных тараканах. Лекарка велела. Тоже, видать, была колдунья. С тех пор Анисья и «закружилась».

Слушать это было страшно до дрожи. А главной зимней радостью для всего детского населения было «брать ягнят». Объягнившихся овец первое время держали в доме, потом выводили на двор. Но в морозные дни ягнят забирали погреться. Ребятишки с нетерпеньем ждали команды: «Ягнят брать!» Едва раздавались эти слова, они сыпали с печи на двор, хватали своих любимцев на руки и тащили в тепло. Тут их ласкали, гладили по шелковистой шерстке, трогали пальцами «сережки» под шейкой и кормили с ладоней крошками и овсецом.

Однако крайняя бедность большинства сельчан вынуждала их расчетливо расходовать каждую корку хлеба, каждую картофелину. Долго и мучительно соображали во всех семьях, сколько лошадей, коров, овец, свиней и птицы можно оставить на зиму, чтобы они не подохли с голоду. Собак тоже держали с расчётом. Старых и уже бесполезных убивали.

Остарел наш верный Лохмач. Он всё время лежал под сараем на соломе, в углу, и поднимал мохнатую, добрую голову лишь тогда, когда я окликал его и кидал что-нибудь поесть. Он уже ни на кого не лаял, шерсть на нём свалялась в плотные лепешки. И отец вынес ему смертный приговор:

— Андрияшка, собирай своих оглоедов — Лохмача убивать.

И ведь я любил, жалел старого пса — помню это отчетливо, но помню, к сожалению, и другое. Так как убийство ненужных собак почиталось в Стойле делом похвальным, тут же я с готовностью побежал созывать друзей:

— Айда к нам Лохмача убивать!

Охотников навалило пропасть. Накинули на шею собаки петлю и потащили со двора. Чуя недоброе, Лохмач немощно и жалобно поскуливал и слабо упирался. Вокруг валила толпа подростков с дрекольём. Следом торопились детишки, даже самые малые. И я тоже бежал со всеми и кричал, как все.

Жертву подвели к краю оврага за селом. И принялись молотить палками, потом скинули на дно оврага. Туда же пошвыряли и поганое дреколье. Возвращать палки домой не полагалось.

Родители спокойно взирали на жестокость своих детей.

— Кума Федосья, чтой-то ребятишки у оврага гомозятся?

— Да ето они киселёвского Лохмача убивают.

Никому даже в голову не приходило, что их дети, убивая собак, и сами звереют… Никто не учил детей любить и жалеть все живое.

Стойленская педагогика была жестока, как сама жизнь.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Высокий мрачный человек с длинной, но узкой чёрной бородой, чуть протканной белыми нитками. Ввалившиеся колючие глаза. Задымлённые сединой волосы расчесаны надвое. От лба до макушки белеет полоска кожи.

Это мой отец Митрофан Тихонович. На нём суровая рубаха с красными завязками вместо пуговок на левой стороне ожерёлка. Пазуха немного открыта. Видна полоска тёмной кожи. Поясок — конопляная верёвочка. Портки домотканые, синие, «в дорожку». На ногах зимой и летом старые валенки с голенищами до колен.

Лицо чуть тронуто оспинками. Руки длинные, сухие, морщинистые, а жилы похожи на синеватых червей. На большом пальце правой руки ноготь волнообразный, когда-то изуродованный. Постоянно бухающий кашель. Взгляд почти всегда злой.

В семье отец был полновластным владыкой. Его боялись все, даже бабка Мавра. Болезнь неотступно крушила отца, делала угрюмым. Лицо слегка просветлялось в редкие минуты, когда он пил водку в компании приятных и полезных ему людей. Тогда с ним можно было даже поговорить. В трезвом же состоянии он бранил всякого, кто попадал ему под руку. Угодить отцу никто никогда не мог. В любом деле он обязательно находил «не так» да «не то». И сверлил жертву:

— Митькя, оглоед! Как ты свайкю держишь! Зажми тюнь-то в коленях, зажми! Что они у тебя, руки-то, отсохли, что ли?

Не мог он видеть спокойно, когда, едва позавтракав или пообедав, дети снова тянулись к столу.

— Прорва ненаедная, опять мамон хлебом забил! Когда твою ятребу разорвет? Бесперечь лопаете, хлеба на вас не напасешься, аредовы души! Тьфу, пропасти на вас нету!

Если отец зимой, кашляя, шёл из своей каморки через сени в общую хату, все здесь затихало. Ребятишки — мигом на печь. Бабы бросали разговоры и усерднее пряли, чесали куделю, гремели рогачами и шили.

Не знаю, где и как отец научился грамоте, но он умел немного читать и писать. Одно время, я слышал, «ходил» сельским писарем. На моей памяти в этой должности уже не состоял, но держал в своей каморке перо и пузырёк с рыжими чернилами. Солдаткам писал письма для мужей, старухам записывал в поминание родителей «за здравие» и «за упокой». Изредка сочинял мужикам прошения в волостной суд. Уменье отца было большой редкостью в Стойле. Как особую драгоценность он берёг в своем сундучке, оклеенном изнутри красной бумагой, какой-то давнишний список крестьян. Позже, став грамотным, я понял, чем он дорог отцу: список исполнен был изумительным почерком. Рукопись представляла для отца учебник каллиграфии. В заветном сундучке нашёл я и отцовы упражнения — подражание безвестному художнику чистописания. Значит, и отцу не чужды были порывы к красоте. Десятки раз выводил тяжёлой рукой:

«Проба пера и чернил… Крестьянин села Сокового Стойла тож Митрофан Тихонович Топоров…»

Или:

«Его Высокоблагородию Господину Земскому Начальнику…»

Последние буквы украшались причудливыми завитушками — росчерками. Я тайно завидовал искусству великолепного каллиграфа и загорелся желанием писать так же красиво, как он.

Ещё в сундучке отца лежали Библия с деревянной крышкой, обтянутой кожей, псалтырь, часослов, молитвенник и несколько зелёных книжек — «Жития святых». Светскую литературу он не любил, считал баловством для пустых людей.

Все бразды правления в нашем хозяйстве отец держал в своих руках. Внешние дипломатические сношения с землевладельцами вёл тоже он: заключал договоры, платил деньги, возил подарки — молоко, кур, яйца, сало, — уговаривал, приглашал в гости.

Когда отцу дышалось легче, он ни на минуту не оставался без дела. Сидя на земле под навесом, что-нибудь мастерил: строгал клевцы для грабель, вытесывал новые вилы, чинил бороны, сохи, точил пилы, отбивал косы. Но, странное дело, эта его жадность к труду нам, ребятам, не передавалась. Мы норовили улизнуть на реку, бултыхались в воде, визжали, брызгались, а отец выходил за нижние ворота и кричал на весь Монастырь:

— Трошка! Андрияшка! Ванькя! Ступайте сей минутой домой! Запорю аредов!..

С кислыми физиономиями мы тянулись под навес. Отец всем давал дело: одному — ошкуривать липовые суки, другому — вить путы лошадям, третьему — крутить свясла на вязку снопов. Почему-то в работах этих не было для нас ничего увлекательного. Я скорее почувствовал, чем понял: такой труд — беспросветная каторга, которая делала безрадостной и саму жизнь. Принуждение и однообразие убивали в нас всякое желание трудиться. Хотелось бежать от такой жизни куда глаза глядят.

По болезни отец лишь раз в год ездил в Бродчанскую церковь — исповедоваться и причащаться. Зато каждый праздник аккуратно правил дома богослужебный чин. Едва за пять вёрст донесётся до Стойла звон большого колокола, возвещавшего пение «Достойно», как отец появлялся в общей избе:

— Становись!

Все становятся у него за спиной.

— Во имя отца и сына и святаго духа, — начинает он громко, внятно и проникновенно.

Бабка вздыхает, повторяет за ним слова молитвы, а дети машинально крестятся и кланяются вслед за взрослыми.

Отец тяжело опускается на колени, опираясь левой рукой о стол.

— Ну! — бросает он грозно ребятишкам.

И мы падаем на колени. Ноют коленки и спины. Некоторые не выдерживают и оседают на пятки. Но отец, зная эту нашу завычку, внезапно повертывает голову назад и, прервав молитву, рявкает:

— С пяток слезь!

Моление продолжается. Долго. Отец много раз поднимается с пола, снова преклоняет колени и читает, читает, читает молитвы. Сколько же он их знает! Когда им конец? Уже догорают тоненькие свечки, еле мерцает за тусклым стеклышком осевший язычок лампадки, а мы всё крестимся и кланяемся до изнеможения. Наконец, с колокольни раздается веселый трезвон: обедня кончилась! Отец произносит последние, радующие нас слова:

— …И тебе славу воссылаем, отцу и сыну и святому духу всегда, ныне и присно и во веки веков аминь!

Поворачивается лицом к нам и чинно кланяется прямо, направо и налево.

Но испытание ребячьего терпения еще не окончено. Ужасно хочется есть! А обеда не будет до тех пор, пока люди не придут из церкви. Ходят же с богомолья не спеша, дорогой разговаривают о всякой всячине. Жди, пока они пять вёрст прошагают. А отец времени зря не теряет. Берёт славянское Евангелие, садится на лавку, прилаживается поближе к окну и, отдалив книгу от глаз, начинает читать. Из чтений этих я почти ничего не понимал, но механически запомнил одну фразу, забавлявшую меня обилием бубнящих звуков: «В начале бе слово и слово бе к богу и бог бе слово…»

Играя на улице, я повторял этот набор слов, казавшийся смешным. Но сказки из священной истории мне нравились. Например, как Иаков видел во сне лестницу высотой до небес, как братья продали Иосифа в Египет, как богатырь Самсон уничтожил своих врагов, как Иуда продал Христа за тридцать сребреников, и прочее. Когда я слышал это, загоралось мое воображение, кипели чувства гнева, восторга, печали, протеста против коварства, зла, неправды. Хотелось творить героические дела, уничтожить все зло на свете.

Отец был, как я понимаю теперь, начетчик, но чтения его, как и песни дяди и брата, оказались первыми семенами, из которых выросла моя любовь к созданиям фантазии поэтов всех стран и народов.

2

Раба безответная — так можно назвать мою мать. Родилась и выросла она в любви и ласке, а замуж вышла за человека крутого нрава.

Я не помню, чтобы отец когда-нибудь говорил с ней уважительно. Слабая, запуганная, с всегдашним выражением страха в глазах, она безропотно выполняла всякую непосильную работу: поднимала с полу на лавку тяжёлую дежу с заведенными хлебами, кулачила упругое тесто, лепила из него увесистые коровеги и на лопате совала в печь по двенадцать-пятнадцать штук зараз; одна выносила на двор гадкую лохань; цепом молотила наравне с мужиками; подавала грузные снопы на высокие одонья. Все это она делала даже и тогда, когда была на сносях. И не просила ни отдыха, ни пощады.

Рассказывали, что в страду она не раз рожала в поле под телегой. Повивали бабы-соседки. Но никто не слышал её жалоб на несчастную долю. Только по ночам она тайно плакала, тихо всхлипывая и сморкаясь в фартук. Я слышал это несколько раз. Но наутро мать снова работала, не показывая своего горя.

Родила она семь детей. Всех любила, жалела. Преждевременные морщинки густо покрыли её лицо, но хворала мать редко. И в счастливые минуты, когда уезжал отец, когда она освобождалась от чувства страха, в глазах её искрился тёплый свет. В худеньком, хилом теле жила непоказная сила. Смерть матери доказала это. В Стойле вспыхнула холера, все боялись ходить за больными, обмывать покойников, а мать пошла на этот подвиг. Конечно, заразилась и умерла.

Она была неграмотной, но тонко чувствовала поэзию природы. Возвращаясь с полевых работ, приносила пучки душистых трав и цветов, вешала их по стенам пуньки, где мы спали, подкладывала под наши подушки. Как ни уставала мать, а летней ночью не сразу ложилась спать. Садилась на порог, подолгу молча смотрела на звёздное небо.

— Вон, вишь, сынок, белесую полосу? — указывала мне на млечный путь. — Это — дорога в рай. После смерти все праведники пойдут по ней. А вон там, выше… Гляди-ка: звездочка падает… На кого она упадет, тот сей минутою и помрёт. И ангелы унесут его душу в рай. Счастливый тот человек.

Перед сном молилась мать не в доме, а на дворе. Устремив глаза на звезды, крестилась, шептала молитвы. И нас, уложив на кровать, открещивала с четырех сторон, приговаривая: «Крест — креститель, крест — сохранитель, сохрани, помилуй по всякую ночь, по всяк час…»

К восьми годам меня научили стеречь овец и телят, ездить верхом на лошадях, обратывать и путать их. Все хозяйственные вопросы отец решал единолично, ничьих советов не принимал. И обо мне объявил вдруг свое решение:

— Андрияшку отдаю в работники дяде Фатею. Федорка, веди его в Липяги ноне же!

Это отец хотел избавиться от лишнего рта в семье. Мать надела красную ситцевую юбку, повязалась белым платком с мушками, взяла какой-то узелок, и мы с нею отправились в Липяги. Перейдя речку, мать радостно сказала мне:

— Ну, слава богу! Ты, сынок, не бойся. У дяди Фатея тебе будет лучше, чем дома. Он добрый. И тетка Иваниха тоже хорошая. Они не обидят. А я буду к тебе наведываться каждый праздник. Ничего! У них еда сытная. Они чай пьют с сахаром. У них и самовар свой…

Я ликовал, идя в батраки. Дядю Фатея я знал хорошо. Не раз бывал у него в гостях. Он меня любил. Маленького тетёшкал, давал конфеты и пряники. Он же приложил ко мне ласковое имя: «Андреёк». Даже пьяный, дядя Фатей был лучше всех людей на свете: никого не обижал, ни с кем не дрался, а только лез ко всем обниматься и целоваться. И при этом беспрерывно спрашивал: «Ты знаешь, какой я есть, а? Знаешь ты Фаддея Васильевича Бурцева али нет? Скажи: знаешь? Нет, ты не знаешь Фаддея Васильевича Бурцева!»

Не шёл, а летел я на крыльях к дяде Фатею. Разлука с родным селом ничуть не тревожила меня.

Встретила нас тетка Иваниха, грузная женщина, страдавшая водянкой. На верхнем веке её правого глаза сидела крупная и красная, как клюква, родинка, придававшая тетке свирепое выражение. А лицо у неё было доброе, приятное.

— А-а-а, Андреёк пришел! — воскликнула она и поцеловала меня в макушку.

Беседуя с матерью о том о сём, она ставила самовар и готовила еду. Принесла из погреба свежего творогу в пеньковом блюде, нарезала скибочками вчерашнего воскресного пирога.

— Ну, Федорушка, ну, Андреёк, садитесь обедать. Ешь, Андреёк, не церемонься!

А ложку мне подложила — загляденье! Под вид лакированной лодочки. Золотистая рыбка захватила в рот кончик черенка.

— Это теперь твоя будет ложка, — сказала тетка. — Завси будешь хлебать ею.

Я наелся и напился чаю с сахаром так, что живот вздулся. Оставив мать с тёткой, пошёл обозревать хозяйство. Все тут казалось мне пригляднее, чище. Идя по закутам, по двору, думал: «Завтра начну орудовать. Вот где жизнь так жизнь! Останусь у них насовсем. Мамку бы еще сюда, тоже насовсем. Еда вон какая! И никакого гому нету…»

Под вечер мать ушла домой, сказав мне напоследок:

— Ну, сынок, оставайся с богом. Слухай дядю, тётку и молодайку. Они тебя за это любить будут.

Немного погодя вернулись с поля дядя Фатей и невестка его Анна, жена старшего сына.

— Здорово, работник! — шутливо гаркнул дядя Фатей и протянул мне широкую сильную руку.

— А — а — а, вот он какой пузырь! — смеясь, сказала Анна и давай вертеть меня туда-сюда, лохматить мои волосы. — Дай-ка я посмотрю, какой он есть, этот хваленый Стойленский Андреёк…

Мне сразу поглянулись её светло-голубые смеющиеся глаза, круглые и румяные, что яблочко, щёки с ямочками, полные пальцы, на одном из которых почти заплыло серебряное обручальное кольцо.

У дяди Фатея было два взрослых сына. Простодушного рябого Ивана звали «вахлаём» и отдали в работники барину Головину. Старший же, Николай, был рослый, красивый щёголь. Он ходил в каменщики и нахватался в городах «слободских» привычек: умывался душистым мылом «Свежее сено» или «Букет моей бабушки», фиксатурил усики, по праздником зимой и летом надевал сапоги с калошами. В калоши втыкал буквы «НБ», сделанные из жести и обозначавшие «Николай Бурцев» (такие буквы для калош продавали в магазинах). Чтобы больше озадачить липяжан своим обхождением, Николай при всяком подходящем случае выговаривал:

— Мерсите вас пардон!

Но ни одной буквы не знал, кроме тех, что были в его калошах. Теперь служил в кавалерии и уже прислал семье фотоснимок: он в парадной форме сидит верхом на вздыбившейся лошади, в правой руке сабля наголо. Под снимком надпись:

«Николай Фаддеевич Бурцев на кобыле Тужурке».

Все липяжане приходили смотреть, завистливо ахали, тётка Иваниха при этом утирала фартуком слёзы материнской радости, Анна сияла, а дядя Фатей, едва сдерживая распиравшее его чувство гордости, объяснял посетителям:

— Николай пишет: ежели б ему грамоту, до генерала дошёл бы. А без грамоты, говорит, в генералы выйти нельзя, по уставу не положено…

Собирались косить траву и метать пары. Выказывая усердие, я волчком вертелся около дяди, пока он подводил к таратайке Чалую и «третьяка» (так назывался у нас конь-трёхлеток). Чтобы доказать, что я тоже настоящий работник, подавал то хомут, то седелку, то вожжи. А дядя все похваливал меня:

— Вот так… Молодец, Андреёк! Тащи теперь сюда жбан с водой. Так, так… Веди третьяка, привязывай его к оглобле… Бери у тётки кошелку, ставь в задок… Так!

Потом он сам уложил косу, плужок, борону, хомуты. Из хаты вышла Анна. Мы трое уселись по грядкам таратайки и поехали в поле. Почему-то всё здесь мне было по-новому интересно, и работа, постылая при отце, занимала меня. В поле я внимательно следил, как дядя запрягал Чалую в плужок, а третьяка в борону, как точил и прилаживал косу. Обязанности распределились так: Анна косила траву на широком межнике, я водил третьяка в поводу и вытряхивал на поворотах сор из бороны, а дядя пахал.

Он был хороший плотник, сам сделал себе плужок — маленький, лёгкий на подъём, добротно пробиравший землю. Давно обсмыганные обжи его блестели, палица вспыхивала на солнце огнём. Лента поднятой земли, как живая, перевалилась через палицу и ложилась ровной линией. Хорошо пахал дядя! Шёл за плугом степенно, чуть склонив голову на правый бок. Изредка пошевеливал вожжей и благодушно покрикивал: «Вон лезь!». Это сливалось у него в одно слово «вонлезь». И означало, что кобылка должна выйти из борозды. Чалая хозяина понимала. На поворотах дядя валил плужок набок, отчищал от налипшей земли и перекладывал палицу на другой сошник. Красиво!

А над нами просторное голубое небо, солнце, птицы. И в воздухе запахи трав и цветов. Нет, курская земля славится не одними соловьями. Живал я позже во многих краях нашей страны, но таких запахов нигде не находил. Сорвите стебелёк полыни и оставьте в комнате — аромат его будет изливаться невесть сколько времени. Один цветок полевой розы (шиповника) напоит благоуханием весь дом. Спрячьте в сундук одно яблоко-антоновку — ваш гость учует его. Если же у вас улеживаются пуда два груш-лесничек, то запах их разливается не только в сенях, но и на дворе, и дальше, дальше…

Остановив Чалую, дядя сел на край борозды и крикнул:

— Андреёк! Отдыхай!

И отдых у них был другой, веселый. Я рвал траву и подносил к губам третьяка. Навострив уши, он глядел на меня темно-синими глазами, брал осторожно траву и вкусно хрупал, жуя ее. А я оглаживал его округлые, упитанные бока и упругий круп. Всё радовало меня.

Дядя и Анне велел отдыхать. Мы посидели вместе, потом смотрели, как она косит. А косила она по-бабьи, точить косу не умела. Дядя учил её, а заодно и меня:

— При точке крепче упирай носок в смолянку, чтобы он в землю не уходил. Ежели уткнётся, скользнёт — руку тебе тяпнет коса. Брусок справа и слева твёрже примазывай к щекам косы, а руку от жала держи на отскоке. После бруска погладь щёки смолянкой, вот так… Коса и будет брить.

Дядя Фатей становился в ряд и показывал нам все секреты и хитрости косьбы.

— Ноги растопырь, широко не забирай, а посредственно. Налегай на пятку косы. Левую руку дюжее заноси обточь себя. Тогда коса не будет волочить.

Обедали на разостланной под телегой, привяленной и оттого пахучей траве. Пообедав, дядя завалился спать, а я напоил лошадей, задал им корму и отправился с Анной брать пазубники (так у нас называли землянику). Легли на траву, разнимали её и рвали душистую ягоду. Над нами, пронизанные солнечным светом, колыхались на ветру головки шиповника. Мы и его наломали, чтобы увезти домой, «для духу».

С поля возвратились уже в сумерки. Ужинали во дворе. Прямо на разметенной земле Анна разостлала скатерть, и вся семья уселась вокруг нее. Тянуло прохладой. Чай пили со свежими пазубниками, срывая их со стебельков и кидая в рот. Так прошёл мой первый батрацкий день.

В то же лето я узнал много сельской работы. Тяпкой полол в огороде. В поле полол просо, вырывая пальцами ползучую повилику и колючий осот. От уколов осота руки горели огнём. Когда миновала страда, я помогал женщинам рвать подорожник и сечь его на корм поросенку и курам. И кизяк на зиму заготавливал вместе с Анной, а тётка Иваниха указывала, как и что надо делать.

Я с засученными порточками и Анна с подоткнутой юбкой, оба с вымазанными бурой жижей ногами, брали железные вилы, расковыривали в закутах чавкающий навоз, накладывали на носилки и сваливали во дворе. Затем лили в эту кучу воду, месили ногами, набивали деревянные станочки и раскладывали сделанные кирпичи перед домом. Они сохли на солнце. Просохший кизяк складывали особым образом в «конусы», чтобы его прохватило ветром. Топливо готово!

Анна была удалая, сильная баба. Сама запрягала лошадь, закручивала тяжи, а супонь затягивала, что твой мужик. Вечерами мы с ней ездили в поле подкашивать траву. Дома раскидывали на крышах для просушки, а сено складывали в стожок.

Хлеба дядя Фатей косил сам, я делал валки, а Анна вязала снопы. Да так туго вязала, что под свясло трудно было палец поддеть. Я сносил снопы и складывал из них крестцы — прямые, не разлезавшиеся в стороны.

— Ну и Андреёк! — хвалил дядя. — Ишь как он их свинчивает. Буря не развалит!

Он прирабатывал на плотницкой работе и потому мало сеял хлеба. Одонки делал низенькие, мне вполне под силу было кидать снопы на них. И всё у меня ладилось, всё выходило как надо, одно не нравилось: речки в Липягах нет!

Взрослому не понять, что значит для детей река. Без неё им жизнь не в жизнь. Все лето я только обливался из цибарки холодной колодезной водой, и тоска по речке грызла мою душу. Но все равно жизнь у дяди Фатея шла — лучше некуда! В его семье не ругались, не злобились, все уважали друг друга, добродушно шутили. Здесь почувствовал я красоту крестьянского труда и полюбил его.

3

Маленькую деревушку Липяги надвое перерезал глубокий овраг, заросший мелким кустарником и травой. На той половине, где жили мои дядья, уселось всего-навсего пять домов. За ними легла небольшая полянка, а дальше начинались владения помещика Головина.

Барский мир был отгорожен от мира крестьянского тремя кольцеобразными стенами — матёрым плетнём, жёлтой акацией и строем вековечных дубов. За дубовой стеной виднелся запущенный сад, в глубине которого стоял деревянный дом под камышовой крышей. Двухскатная крыша над воротами давным-давно поросла тёмно-зелёным мхом и лишайником. Слева от калитки, у плетня, приютилась низенькая лавочка. Барин Николай Иванович летом каждый день выходил за ворота и сидел на этой лавочке, посасывая трубку. Обыкновенно бывал он в белой вышитой рубахе, в парусиновом картузике, в чёрных штанах и сапогах с низкими голенищами. На левой руке у него поблескивало массивное золотое кольцо.

Нечего барину делать. Скука ломит его. Часами он сидит у плетня, попыхивает дымком, бесцельно глазеет по сторонам. Жара, томленье, лень… Если мимо проходит баба с вёдрами за водой, барин непременно остановит её:

— Что, Михеевна, жарко?

— Жарко, барин.

— А что, на святой ключ не ходила ещё молиться?

— Да нет, барин, и надо бы, да никак не вырвусь.

— Сходи, сходи!

— Схожу. Може, и схожу…

— Кажись, дождичек будет. Как думаешь, Михеевна?

— Да бог зная, Миколай Ваныч. Оттуль вон, кабыть, замолаживает… Може, к ночи соберется.

Баба проходит. А Николай Иванович сидит себе и сидит, пока не появится из-за угла стадо коров. Это барский пастух Семен пригнал их в обед на водопой. Барин вскидывается с лавочки и отворяет дубовые ворота, пропуская скот на двор. Потом запрет их и уйдёт в хоромы. К выгону и пригону коров, лошадей, свиней, овец барин обязательно бывает у своих ворот, отворяет их и затворяет. Кажется, это единственная его работа.

Я, мальчишка, напрягая детские силёнки и обливаясь потом в кусачую жару, кидал снопы на одонья или, вымазанный навозной жижей, таскал тяжёлые станки с кизяком, а красномордый, большой, сильный помещик посиживал тем временем в холодке, не зная, куда себя деть. И сама очевидность вталкивала в мою голову вопрос: почему же так?

— Эх ты, божья теля! — отвечал дядя Фатей. — Да он же барин! У него работники есть. Так испокон веку ведётся. И в Опочках господа, и в Каплине господа, и у вас в Стойле господа, и в Барановой, и в Ястребовке. Везде господа. Куда же от них денешься? Их власть!

Однажды в воскресенье после обеда дядя и тётка ушли отдыхать в холодок на погребицу. Молодайка залегла на своей кровати. Мне стало скучно, и я отправился бродить по Липягам. Меня давно занимала барская усадьба: что там, за плетнём, творится? Сперва заглядывал с опаской, издали, потом ближе подошёл. Против дома, со стороны сада, припал к плетню, щель разыскал. И вот что я увидел.

Недалеко от барского дома, под старой грушей стояло широкое кресло на колесиках, а в нём что-то розово-красное. Вглядевшись, я различил человеческие черты: щелочки глаз, заплывших жиром; тумбообразные ноги, всунутые в расписные черевики, покоились на скамеечке, руки будто тесто свисали с подлокотников.

В саду было тихо, прохладно, сонно. Поодаль от кресла на табурете сидела девушка в белом переднике, с вязаньем в руках.

Должно быть, горничная, охранявшая покой спавшей. Я догадался, что увидел барыню. Раздался скрип, сверкнула стеклянная дверь, и на пороге появился барин. Встрепенувшись, горничная подала ему знак рукой: «Тише!» На цыпочках он ушёл в дом.

Долго ещё я смотрел в щёлку, а за ужином рассказал об этом своим. Тётка Иваниха, смеясь, спросила меня:

— Видал теперя господ?

— Видал… В Стойле не такие.

— Они разные бывают.

Дядя Фатей пояснил:

— У нас барышня самая правдашная. Даже ходить сама не может. Её катают на тележке. А на крыльцо двое выводят, третий под гузку подпихивает.

— А почему она такая толстенная? — спросил я.

— От жору, — сказал дядя. — Болезнь, говорят, есть такая — жор. Барыня наша трескает и спит, спит и трескает, а работы у нее нету. Вот и заплыла жиром. Её уже три раза в Москву возили на выкачку сала. Говорят, четыре ведра выкачали — не помогло. И на тёплые воды её возили, и к святым мощам — не берёт! Один доктор будто советовал посадить её в тюрьму. Там, говорит, вытаяла бы за год — моё почтение! В плепорцию бы стала. А то что? Теперь в ней, поди, пудов двенадцать будет. Того и гляди, окапутится, от задышки…

В Липягах в моей голове впервые ясно возник вопрос: для чего на свете живут господа?

4

Дядя Фатей наделал много граблей, вил, вальков, рубелей, крюков для косьбы. Приготовил всё это к торгу на большой успенской ярмарке. В день успенья ещё до восхода солнца мы выкатили из под навеса парадную повозку с резным передком, осмотрели тяжи, чеки, оси, подмазали дёгтем колёса. Соломенным жгутом дядя вычистил Чалую, прихорошил ей гриву, надел узду и хомут с бляхами, похожими на овечьи глаза, принёс цветастую русскую дугу.

Скоро Чалая, впряжённая в повозку, стояла, что невеста, обряженная к венцу. Будто и она понимала торжественность момента, весело помахивала головой, позвякивала удилами, которые дядя никогда не вкладывал ей в рот, потому что смирная была. Я навалил в повозку свежей, вчера накошенной травы, дядя Фатей уложил сверху «товар», и всё я думал, ждал: возьмёт он меня с собою или не возьмёт?

В хате дядя умылся, расчесал гребешком чёрную бороду и волосы, постриженные «под горшок», надел коричневую рубаху и праздничные портки из «чёртовой кожи», надёрнул на босу ногу сапоги, накануне смазанные дёгтем, натянул на голову казинетовый картуз. Выйдя, он приподнял его левой рукой, перекрестился, сел на повозку к передку, взял в руки чёрно-рыжие волосяные вожжи и сказал:

— Ну, с богом! Чего ждёшь, Андреёк? Садись скорей!

Второй раз меня звать не пришлось.

Шесть колоколен Старого Оскола звонили, и гуд колоколов покрывал все звуки природы. Недавно прошёл дождь, накатанная дорога под лучами солнца сверкала колеями, влажная земля меж ними вся была истыкана шипами подков. В город мы приехали рано и облюбовали лучшее место на площади, против дома с вывеской «казённая винная лавка».

В то время порядки в Старом Осколе были простецкие: кто где захватил место, там и стоял. Пестрота и ералаш были характерными особенностями торга. Рядом оказывались, например, телеги со смолой и со сметаной, с салом и с известкой, с дынями и с привязанной на продажу коровой, лаптями, мётлами, куриными яйцами…

К полудню ярмарка в разгаре. Чаща поднятых оглобель простирается по всей площади. Солнце припекает. Надо всем висит кисея пыли. Пахнет сеном, навозом, дёгтем, фруктами и тем сложным ярмарочным запахом, какому и названия не подберешь. Дядя торгует, а я, ошеломлённый невиданным зрелищем, поднимаюсь на повозке, вытягиваю голову вверх, оглядывая кричащее человеческое море, огромные каменные дома в два и даже в три этажа.

Заливисто ржут лошади, тревожно ревут коровы, визжат поросята, бякают овцы, хлопают друг друга по рукам люди и кричат: «Молись богу и получай деньги!» В толпе шныряют бойкие мальчишки с ящиками на ремнях и звонко выкликают: «Горячих! Горячих! Горячих! Эй, кому горячих с рисом, пятак пара! Горячих! Горячих!» Куда ни глянь, видишь нищих, калек, слепцов. Одни из них ходят, держась за плечи поводырей, и устрашают толпу бельмами; другие выставляют на показ свои изуродованные ноги, руки, головы, чтобы разжалобить православных; третьи, сидя на земле, надрывно поют: «Заступнице усердныя…»

Цыгане в широченных плисовых штанах и засаленных цветных рубахах ходят по рядам телег, прицениваясь к лошадям и бесцеремонно хлеща их ременными кнутами.

— А сколько хозяин просит за гнедуху? — твёрдо чеканя каждый слог, спрашивает цыган.

— Восемь красненьких.

— Восемь годов будешь просить — никто не даст. Смотри: в паху кила, бабка свернута, лопатка сохнет. Бери половину! Молись богу, по чести даю!..

А подальше, где дорога шире расступилась, те же цыгане продают буланую клячу. Тут уж надо показать её прыть, и один, чмокая губами, тянет клячу за повод, а другой сзади нажигает её бичом. Кобыленка кое-как скачет саженей десять туда и обратно. Цыган напористо втирает мужику повод «из полы в полу»:

— Не лошадь — огонь! Век будешь благодарить. Ещё такую у меня купишь.

Пляшут, поют и собирают копейки голопузые, курчавые цыганята. Матери их, перетянутые наискось турецкими платками, в длинных, треплющихся о босые ноги юбках шныряют в толпе. Уставив на какую-нибудь тётку большие, нагло-просительные глаза, цыганка уламывает её:

— Дай руку, погадаю. Вижу, точит горе твоё сердце, болит оно, ноет день и ноченьку. Но скоро будет тебе радость нежданная, негаданная. Исполнится всё, чего душа твоя желает.

Складно врёт ведунья, угадывает всё о прошлом, сочиняет о будущем и просит:

— Ну, дай, тётенька, моим цыганятам кусочек хлебца, дай маненько подсолнухов, дай десяток яблочков, и пошлёт тебе, милая, бог доброго здоровья…

А на другом конце площади крики:

— Бей его!

— Сала захотел!

— По мусалу его, по мусалу!..

Толпа гонит и дубасит оборванца. Тот закрывает лицо руками, метит улизнуть, да некуда. Рыжий мужик забежал вперёд и длинной, истекающей от жары полоской свиного сала лупит вора по голове, по шее:

— На тебе сала! Лопай! Лопай, собака!..

Полоса, как удав обвивается вокруг шеи. Толпа смыкается в тупом остервенении. Это похоже на то, как в Стойле мы убивали Лохмача. Не знаю, остался ли жив человек…

А торг идет вовсю. С болтающимися на поясе крючками, ножами, защепами, иглами расхаживают по рядам коновалы. Уже начались магарычи в честь продажи и покупок. Двери казёнки то и дело хлопают. В пыли валяются «готовые», упившиеся до беспамятства. Пьяные песни, ругань, крики наполняют воздух.

Посреди площади под гармошку крутится карусель, и вся земля под ней усеяна подсолнечной и ореховой скорлупой, конфетными обертками, огрызками яблок и груш. Вокруг стоят палатки с бакалеей и красным товаром. Видно, как приказчики ловко раскидывают штуки ситца и отмеривают аршинами. Но больше всего мне нравится следить за работой калужских набойщиков по холстине.

В своей палатке они обмакивают подушечки в краску, шоркают одну о другую и, как бы шутя и играя, намазывают узорные доски. Тут же натягивают на них белую холстину, прокатывают валиком — и получай, баба, заказанный рисунок! Бабы табунятся вокруг палатки, а оборотистые калужане знай себе поигрывают подушечками, огребают денежки и покрикивают:

— Подходи, бабы, подходи! Набьём, кому «в сосёнку», кому «в дорожку», кому «в твяточек»!

Огромная толпа сгрудилась вокруг бродячего артиста, который, помню, особенно поразил меня. Это был низенький, щуплый человечек с лицом сухощавым и умным, таким же серым, как его костюм. На голове у него звенели бубенцы, на горбе приделаны медные тарелки, на которых шнурок спускается к ноге артиста. В левой руке он держит стальной треугольник, а в правой — что-то вроде ложек для щелканья. Пронзительным тенорком артист поёт и одновременно часто-часто трясёт головой, чтобы звенели бубенцы, бьёт колотушкой по барабану, стукает по треугольнику, щёлкает ложками, дзинькает тарелками, дёргает ногой, пританцовывает, весь ходит ходуном, превращаясь в шумовой оркестр. Толпа восхищена.

В шапку артиста, брошенную на землю, сыплются алтыны и пятаки. Передохнув минуту-другую, вытерев пот со лба, диковинный человечек продолжает работу.

Но вот уже из-под горообразного облака на западе солнечные лучи брызнули веером и воткнулись в горизонт. Ярмарка начала затихать. Арбузные и дынные скибки, выеденные и невыеденные, валялись в пыли. Распродав свой товар, дядя Фатей принёс мне полный картуз мясистых, густо-фиолетовых с сизой поволокой слив, половину тёплой ещё, белой булки и рябой арбуз, взятый навзрез, красный внутри «как кровь».

— Ешь, Андреёк, да смотри Чалую, а я пойду тут по делу.

Ушёл он, конечно, в казёнку и запропастился надолго. Наевшись, я продолжал смотреть на городские чудеса.

Передо мной огромный дом. На балкон второго этажа вышла семья какого-то купца. Сам он в полосатых штанах навыпуск, в жилете и чесучовой рубахе с воротником, подвязанным шёлковым шнурком. Особенно меня удивляют белые шарики на конце шнурка, похожие на одуванчики. Купец сонно щурится, опершись на перила балкона. Вижу его белое, сытое, брудастое лицо, похожее на морду породистого бычка. «Вот кому жизнь!» — думаю я.

Мимо проносятся роскошные дворянские кареты, фаэтоны, линейки, коляски, в которых заложены чистокровные рысаки — буланые, белые, вороные, рыжие, гнедые, игреневые, караковые. Едут в одноконь, на парах, тройках, четвёрках, шестёрках. Едут обыкновенно и цугом. «Вот кому жизнь!»

Бородатые кучера, разодетые в канареечные рубахи, в круглых шляпах, утыканных павлиньими перьями, картинно натягивают вожжи, удивляя простой народ. Коренники летят на рысях, а пристяжные скачут, склонив колесом головы вбок, перекосив разинутые рты, сердито вылупив налитые кровью глаза. Спицы колес сливаются в прозрачные круги, экипажи ярко выкрашены, а господа сидят в них в таких нарядах, каких я и во сне не видал! Будто они и не люди вовсе, а боги. Будто совсем другой породы. Ничуть не похожи ни на стойленцев, ни на липяжан, ни на тех мужиков, что съехались на ярмарку.

Явился подвыпивший дядя Фатей. Он купил мне обнову — красную рубаху в белый горошек. Спросил, знаю ли я Фаддея Васильевича Бурцева. Сам ответил, что нет, не знаю я Фаддея Васильевича Бурцева. И мы поехали домой. Всю дорогу дядя говорил о чем-то, похвалил себя, да заодно и меня. Я правил Чалой и передумывал впечатления дня.

5