- Все

- Экономика и бизнес

- Промышленность

- СМИ и индустрия развлечений

- Издательская деятельность и журналистика

Бесплатный фрагмент - Людмила Георгиевна Алексеева: ВСЯ ЖИЗНЬ — СЛУЖЕНИЕ ДОБРУ

80-летию со дня рождения

Алексеевой Людмилы Георгиевны

и 60-летию её служения в органах правосудия

посвящается…

Автор выражает особую благодарность консультантам:

Заместителю Председателя Мособлсуда в отставке,

Заслуженному юристу РФ, судье высшего квалификационного класса

Анатолию Федоровичу Ефимову

Государственному советнику юстиции 3-го класса

Светлане Николаевне Павловой

Игорю Аркадьевичу Алексееву

за предоставленные документы и архивы семьи

Новая книга известного российского писателя и публициста Ирины Михайловны Соловьёвой — исследователя законов нравственного и духовного преломления времени — посвящена удивительному человеку, нашему современнику: судье Мособлсуда, Заслуженному юристу России Людмиле Георгиевне Алексеевой. Читателям уже известны такие книги Соловьёвой, как «Приграничная полоса времени», «Все дороги стекаются в Путь», «Поэзия одной строки» и другие.

Героев этой книги связывают судьбоносные узы эпохи — жизненные, духовные, творческие, профессиональные. Автор раскрывает мельчайшие детали бытия самого обыкновенно-необыкновенного человека с его естественным подвигом служения благому начинанию и делу — служения Добру.

Книга адресована самому широкому кругу читателей.

К читателю…

Историко-документальная книга Ирины Михайловны Соловьёвой «Вся жизнь — служение добру» посвящена судьбе Людмилы Георгиевны Алексеевой — нашего современника, замечательного человека, прожившего долгую интересную жизнь.

И.М.Соловьёва творчески переработала архивные материалы, ей удалось передать дух эпохи. Излагая жизненные ситуации, в которых оказываются герои книги, она не избегает описаний трагических моментов в их судьбе.

Автор показывает, как с раннего детства формируется личность, складывается несгибаемый характер Людмилы Алексеевой. Несмотря на превратности судьбы, она хранит в своём сердце добро.

Сухие архивные сведения в данном произведении преображаются в интересное повествование о жизни главной героини и её семьи.

Историко-филологические исследования происхождения фамилий, колоритное описание быта и подробные воспоминания очевидцев делают эту документальную книгу живой и яркой.

Познакомившись с историей жизни Людмилы Георгиевны Алексеевой, читатель сохранит о ней тёплую память.

Член Союза писателей России

Александр Абалихин

Творить добро…

Людмила Георгиевна Алексеева, памяти которой посвящена настоящая книга, была человеком на редкость светлым, живым, остроумным и обаятельным.

Многие из коллег Людмилы Георгиевны выделяют, прежде всего, её высокий профессионализм. Это действительно так. Говорю об этом как её непосредственный руководитель, возглавлявший надзорную группу по гражданским делам Мособлсуда в течение 20 лет. Но я бы отметил и другие её замечательные черты. Скромная, даже стеснительная, очень доброжелательная и ранимая, она становилась жёсткой и бескомпромиссной к тем, кто, особо себя не утруждая, при разрешении дел допускал явные промахи.

Сама Людмила Георгиевна досконально вникала в суть любого дела, тщательно анализировала доказательства, отделяла существенные элементы от случайных и, разумеется, имела полное представление о нормах закона, подлежащих применению.

Именно сплав этих качеств, которыми в совершенстве владела Людмила Георгиевна, определяет квалификацию судьи, делая его профессионалом. Этого же она требовала и от своих коллег, как начинающих, так и у тех, кто немало уже поработал. Её слушали и соглашались, ибо авторитет Людмилы Георгиевны был непререкаем.

Причём это было время полного обновления земельного, гражданского, жилищного и других отраслей законодательства. Стали появляться категории ранее не известных споров. К сожалению, многие из вновь принятых законов не отличались высоким качеством, что создавало дополнительные трудности в их понимании и применении.

Преодолевая многочисленные пробелы, противоречия и другие недостатки законодательных актов, Президиум Мособлсуда, членом которого была Людмила Георгиевна, формировал судебную практику по этим спорам, придавая нужное содержание и смысл подлежащих применению новых законов.

Полная сил и желания трудиться Людмила Георгиевна в 2005 году была вынуждена уйти в отставку ввиду действовавших тогда возрастных ограничений. Расставание было тяжелым. Все понимали как трудно Людмиле Георгиевне, и какая это потеря для коллектива гражданской коллегии Мособлсуда, даже пытались «обойти» закон, но в итоге так и не придумали, как это сделать.

Известному дореволюционному юристу Боровиковскому А. Л. принадлежит шутливое стихотворение:

Вчера, гулял я по кладбищу,

Читая надписи могил,

Двум-трём сказал: «Зачем ты умер?»

А остальным: «Зачем ты жил?

Вопросы эти, надо сказать, прямо вечные, их можно задавать живым и тем, кого уже нет с нами. У тех, кто знал Людмилу Георгиевну, никогда не возникнет вопроса, для чего она жила. Всем очевидно, что Людмила Георгиевна жила и трудилась, чтобы творить добро, олицетворяя собой идеал борца за право и справедливость. Удивительно светлый был человек! Ей вечная память по заслугам!

Заместитель Председателя Мособлсуда в отставке

Ефимов Анатолий Федорович

Свет твоей души

Вернее истины здесь нет, когда в душе твоей

Горит, сияет тихий свет — сияет для людей!

Терентiй Травнiкъ

В начале работы неожиданно задалась вопросом: а можно ли в книгу вместить жизнь человеческую с её радостями и бедами, взлетами и падениями? Ответ очевиден: нет, конечно. Но высветить главное направление жизни конкретного человека, воспринятое от родителей, можно.

Вызревал предлагаемый читательскому вниманию труд медленно. Поднимая архивы и дневники, встречаясь и беседуя со многими людьми, знавшими Людмилу Георгиевну Алексееву, я всё больше понимала, что служение добру передаётся из рода в род, от дедов и прадедов к родителям, а от родителей, жизнь которых становится наглядным примером такого служения, к детям. Да и само понятие жизни в процессе работы становилось более объёмным. Перед моими глазами прошла не одна судьба, и каждая из них, вопреки потерям, преодолениям, бедам и страданиям, героически стояла на службе добра, передавая свой жизненный пример из поколения в поколение.

Собирая и систематизируя материалы для данной книги, поймала себя на мысли, что труд публициста можно отчасти сравним с делом мозаичного мастера. Писатель также терпеливо выкладывает полотно жизни, скрупулёзно подбирая разноцветные, маленькие и большие эпизоды-мозаики, тщательно соединяя их друг с другом. Палитра каждого мгновения бытия имеет тысячи неповторимых оттенков, позволяя создавать богатые и яркие картины. Вот такое наполненное светом мозаичное полотно жизненного пути Людмилы Георгиевны Алексеевой мы и старались воссоздать здесь. Мои соавторы — это многочисленные дневники Людмилы Георгиевны и Аркадия Павловича Алексеевых, в которых они, как очевидцы, запечатлели фрагменты быта и жизни советского времени, передав читателям частицу своих размышлений, переживаний и радостей; это и рассказы коллег из Мособлсуда, Московской областной прокуратуры; и воспоминания друзей юности и, конечно же, сына Игоря — известного российского поэта Терентия Травника. Жизнь каждого героя, появившегося на страницах нашей книги, какой бы она не была трудной и трагической, «сияла тихим светом» души, излучая добро в мир.

Подготовка к написанию книги о жизни Людмилы Георгиевны Алексеевой началась в 2010 году, и при каждой встрече Людмила Георгиевна с удовольствием делилась воспоминаниями, которые я старалась записать на диктофон, а дома занималась расшифровкой записанного. В беседах Людмила Георгиевна неоднократно поднимала тему возможного издания её дневников. Действительно, не так давно её сын Игорь любезно предоставил эти архивные записи для изучения и включения их в книгу. Материала оказалось много, и весь он был, в прямом смысле, изумительный. Всё литературное наследие составляет восемнадцать общих тетрадей, и в настоящей работе использована только незначительная их часть.

Пусть каждый фрагмент жизни героини, запечатлённый в книге, сохранится для потомков. Пусть читатель откроет для себя главное: как прожить жизнь так, чтобы всякий её миг был осознан и наполнен служением добру.

Член Союза писателей России

Ирина Михайловна Соловьёва

* * *

И в снегопад, и в летний зной,

На риск свой и на страх

Иди на свет, иди, друг мой,

С молитвой на устах.

Иди тропинкою, что шёл туда, где ждал рассвет,

Где ты не чаял, но нашёл души желанный свет.

Теперь пришёл к тебе иной

Указ с вершины лет:

Пришла пора дарить, друг мой,

Души желанный свет.

Иди в объятия зари, в соцветия примет,

Иди и каждому дари — души желанный свет.

Когда ни сил, ни веры нет здесь у того, в ком ты

Полол нещадно сухоцвет, растил в душе цветы.

Кто говорит, что твой совет на правду не похож —

Не отступай, веди на свет его, что сам несёшь.

Пускай же дивною рекой течёт, струится свет,

Увиденный его душой, на сотню сотен лет.

Тот, что не гаснет никогда, что полон доброты,

С которым горе не беда, и здравствуют мечты.

Вернее истины здесь нет, когда в душе твоей

Горит, сияет тихий свет — сияет для людей!

Терентiй Травнiкъ

Филимоновы

Представитель фамилии Филимонов по праву может гордиться своими предками, сведения о которых содержатся в различных документах, подтверждающих след, оставленный ими в истории России. Сама фамилия происходит от крестильного имени Филимон — любимый (греч.). О точном месте и времени ее возникновения в настоящее время говорить сложно, поскольку процесс формирования был достаточно длительным. Тем не менее, многие носители фамилии Филимонов внесли вклад в историю России и различные сферы жизни страны.

Генеалогические исследования показывают, что род Филимоновых, о представителях которого идет речь в нашей книге, объединял купечество и, собственно в Тульской губернии, — духовенство.

И деды, и прадеды Филимоновы были долгожителями. Прадед Иаков, или Яша, прожил больше 100 лет. Его сын, Григорий, дожил до 104 лет. Здесь, на дореволюционной фотографии он запечатлен с супругой и сыном Григорием. Этот снимок тётя Маруся, сестра отца, Георгия Григорьевича, которая переехала в Ленинград перед войной и пережила блокаду города, сохранила и передала своей племяннице. Сам Георгий Григорьевич скончался во сне на 87-м году жизни. Никто из Филимоновых не болел, и все умерли тихо, как говорится, усопли.

Семья была большая и довольно зажиточная, работали все, а дети ещё и учились. Возможно, Филимоновы вели свой род от купечества: известно, что их предки имели лавочки в Туле. Жена Григория, Прасковея, ладно вела все домашнее хозяйство. В семье Филимоновых было пятеро детей: старшая Тамара, следом — Георгий, Дмитрий, Владимир и Мария. Все дети прожили долгую жизнь и умерли в глубокой старости.

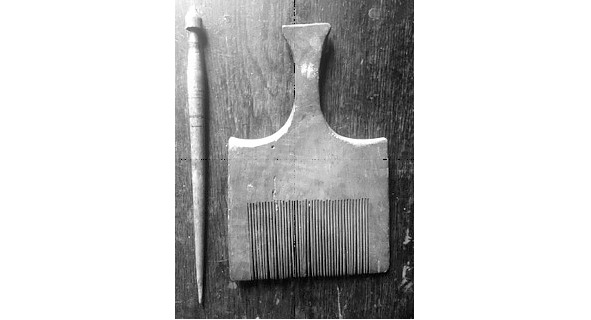

«Дед Гриша был добрый, — вспоминала Людмила Георгиевна, — похожий одновременно и на деда Мазая, и на Деда Мороза: нос картошкой, борода лопатой, волосы седые, длинноватые». А ещё Григорий Иаковлевич очень любил лошадей. Своими руками он смастерил щётку для ухода за ними, которая по сей день хранится в небольшом домашнем музее на даче Алексеевых в Подмосковье. Видимо, старший сын, Георгий, пошёл в отца своей трогательной любовью к лошадям.

Отец — Филимонов Георгий Григорьевич

Гвозди б делать из этих людей

Крепче б не было в мире гвоздей…

Николай Тихонов (1919 г.)

Георгий Григорьевич Филимонов родился 12 ноября 1907 года в деревне Сорочинка Тульской губернии. Со слов односельчан, Георгий был настоящим русским богатырём: красивый, ростом за метр восемьдесят, косая сажень в плечах, сильный, ладный, удалой, — первый парень на деревне! Да еще в военной форме: к 23 годам Георгий демобилизовался из знаменитой Конармии С. М. Будённого и поступил на службу в милицию. От молодого красноармейца Филимонова исходила такая мужественность и удаль, что на него заглядывались все женщины, как вспоминала позже его супруга, Мария Васильевна. И когда в тридцать один год у него родилась дочь, Людмила, он навсегда стал для неё надежным другом, защитником, советчиком, а главное — самым большим источником любви.

Детство и отрочество Георгия были непростыми. С малых лет мальчик трудился, помогая заработком поддерживать семейный быт. Какое-то время он батрачил на частном угольном хранилище и на себе, подобно упряжному ослику, тягал тачки с песком и углём. А было ему меньше десяти лет. Продолжая семейную традицию Филимоновых, родители помогли Георгию получить образование. Накануне Первой Мировой войны начальная школа Российской империи состояла из сословных учебных заведений, к которым относились и начальные училища. Номинально провозглашенные всеобщими, они оставались сословными по охвату учеников, в зависимости от местности, и обучались в них главным образом дети крестьян, мелких торговцев и кустарей. Георгий Филимонов с отличием окончил сельское двухклассное училище, с пятилетним сроком обучения. Первые три года обучения в таком училище охватывали курс начальной школы, а в следующие два года учащиеся изучали русский язык и арифметику и получали элементарные знания по естествознанию, физике, геометрии, истории и черчению.

Георгий Филимонов с отличием окончил сельское двухклассное училище, с пятилетним сроком обучения. Первые три года обучения в таком училище охватывали курс начальной школы, а в следующие два года учащиеся изучали русский язык и арифметику и получали элементарные знания по естествознанию, физике, геометрии, истории и черчению.

Понимая, что не одной работой и наукой жив человек, отец обучал маленького Жорку житейским премудростям ведения хозяйства. А дел в деревне всегда было предостаточно. Воскресными днями они плели туеса, корзины и лапти из лыка, ладили сбруи, сапожничали, чинили бочки. С весны пахали, сеяли, а летними месяцами подолгу пропадали в поле, заготавливая корм для скота. Рыбачили, иногда охотились, но особенно мальчику нравилось ходить в ночное, пасти лошадей. В честь поступления в школу отец подарил ему книгу И.С.Тургенева «Записки охотника». Прочитав её, мальчик особо выделил для себя рассказ «Бежин луг», своим содержанием уж очень напомнивший ту обычную, естественную, незамысловатую жизнь в деревне. Позже «Записки охотника» стали настольной книгой Григория Георгиевича и перечитывались им всю оставшуюся жизнь, наравне с Евангелием. В мягкой обложке, с дореволюционными «ятями» и твердыми знаками, она по сей день хранится в домашней библиотеке семьи Алексеевых.

И когда внуку Игорю исполнилось пять лет, именно с рассказа «Бежин луг» дедушка Георгий начал их совместные читальные вечера. Он любил читать вслух и делал это хорошо, с выражением, одновременно стараясь отвечать на все вопросы внука. Библиотека в семье была большая, и дедушка уделял книгам всё свободное время, а вечерние чтения с маленьким Игорем стали ещё одной семейной традицией. Так они и читали вечерами: сперва русские народные сказки, позже — приключенческие романы, а когда Игорь подрос — русскую классику. Именно своему деду он обязан хорошим знанием русской классической литературы. Каждое чтение приносило новые впечатления, формируя то глубокое понимание культуры, без которого немыслима душа русского человека, а тем более поэта.

«Мы — красные кавалеристы…»

…и про нас

Былинники речистые ведут рассказ:

О том, как в ночи ясные,

О том, как в дни ненастные

Мы гордо, мы смело в бой идём, идем!…

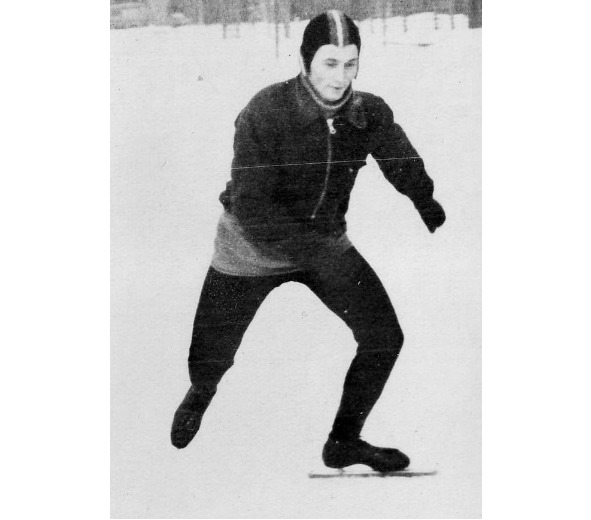

В 1925 г. восемнадцатилетний Филимонов вступил в ряды Первой Конной Армии под командованием Семёна Михайловича Будённого, где проявил чудеса владения и шашкой, и стрелковым оружием. Всю жизнь Георгий напевал «Марш Будённого» и, несомненно, помнил своего боевого коня, Мальчика, который был ему верным другом в течение всей службы.

И несмотря на то что Георгий Филимонов состоял в рядах Первой Конной уже по окончании Гражданской войны, он стал свидетелем, когда Буденный напрямую обращался с пламенной речью к конармейцам.

Веди, Буденный, нас смелее в бой!

Пусть гром гремит,

Пускай пожар кругом, пожар кругом:

Мы — беззаветные герои все,

И вся-то наша жизнь есть борьба!

Незамысловатые слова этого боевого и энергичного марша, написанного еще в 1920 году, всю жизнь оказывали на Георгия самое благоприятное действие. Он вновь чувствовал себя молодым и бесшабашным, верхом на коне и с шашкой наголо. Обладая недюжинной силой и ловкостью, Георгий в совершенстве владел этим кавалерийским оружием, хотя это было непросто: вес шашки доходил до полутора килограмм, а длина 90 см и больше. Мастерство владения шашкой состояло в том, чтобы на полном скаку, в пылу сражения, управляя конем только ногами, суметь поразить противника, при этом не поранив своего коня. Одно неверное движение или неточный взмах клинком — и всадник мог задеть конечность своему коню, повредив сухожилия. Раненный конь мог упасть, подвергая всадника смертельной опасности.

Что ни говори, а владение шашкой — это высшее мастерство, которым Георгий Филимонов за четыре года службы в конармии Буденного овладел, можно сказать в совершенстве. Служба в кавалерии научила Георгия бережному отношению к своему коню Мальчику, который не раз спас ему жизнь и был самым дорогим боевым другом.

В архивах семьи Алексеевых сохранились многочисленные рисунки буденовцев на конях, которых Георгий Филимонов любовно рисовал для своего внука. А глаза у коней были человеческими.

Москва. Служба в милиции

В 1929, показав за четыре года армии высокую воинскую и физическую подготовку, а также ввиду хорошего (по тем временам) образования и политической подкованности, по приказу армейского начальства Георгий Филимонов был направлен в Москву для рассмотрения вопроса о его дальнейшей службе в рядах Советской милиции. В столицу он приехал не один, а со своим родным братом Владимиром, и оба в итоге были приняты в милицию.

Вскоре он познакомился со своей будущей женой Марией Васильевной Минкиной, родом из Рязанской губернии, села Кораблино, и через короткое время они поженились. Главе молодой семьи дали служебную комнату на Арбате. Мария Васильевна была тихая, робкая домохозяйка, всю жизнь горячо и преданно любившая своего мужа — бравого красавца Георгия. Жили Филимоновы небогато, но дружно.

В этом же году прошли серьёзные кадровые перестановки в Московском уголовном розыске. 15 декабря 1930 г. ЦИК и СНК СССР за подписями М. Калинина, А. Рыкова и А. Енукидзе приняли два постановления: «О ликвидации народных комиссариатов внутренних дел союзных и автономных республик» и «О руководстве органами ОГПУ деятельностью милиции и уголовного розыска». Необходимость упразднения НКВД объяснялась тем, что комиссариаты «стали излишними звеньями советского аппарата».

31 декабря 1930 г. постановление ВЦИК и СНК РСФСР упразднило НКВД РСФСР, а руководство милицией и уголовным розыском было передано ОГПУ СССР. Номинально ОГПУ возглавлял Вячеслав Менжинский, но фактически эту роль выполнял кадровый чекист Генрих Ягода. В ОГПУ СССР была учреждена Главная инспекция по милиции и уголовному розыску с отделениями в республиканских, краевых, областных органах ГПУ. В декабре 1932 г. постановлением ЦИК и СНК СССР было образовано Главное управление рабоче-крестьянской милиции при ОГПУ СССР (ГУРКМ при ОГПУ СССР).

Взяв на себя руководство милицией, чекисты тут же принялись наводить порядок в её рядах. Особый указ ОГПУ начала марта 1931 г. предписывал проводить активные мероприятия по чистке личного состава милиции и уголовного розыска. А вскоре, в июле 1934 г. был создан Наркомат внутренних дел НКВД СССР, куда вошло ОГПУ, преобразованное в Главное управление государственной безопасности. Наркомом внутренних дел СССР стал все тот же Генрих Ягода.

Для понимания важности описанных преобразований вернемся на десять лет назад, в первые послереволюционные годы. После революции 1917 г. в Москве резко выросла преступность. Об этом ярко писал Иван Бунин в «Окаянных днях» и дневниках. На волне свержения царизма и перехода власти в руки народа из застенков освобождались не только бравые революционеры, но и настоящие воры. К Арбату и Хитровке, исторически криминальным центрам Москвы, в это время добавилась Марьина Роща, которая оставалась в числе самых опасных столичных районов вплоть до конца 1950-х. На московских улицах орудовали карманники и банды грабителей. Грабежи, разбои и убийства были для Москвы тех лет обычным делом. Это было время лихих налётчиков и «благородных» бандитов. Понятия «уголовник» и «герой» переплетались настолько, что бывшие следователи шли грабить и убивать, а настоящие криминальные авторитеты возглавляли отряды Красной армии.

Легендами криминального мира первых лет СССР были Лёнька Пантелеев (1902—1923), Мишка Япончик (1891—1919) и Сонька Золотая Ручка (Софья Ивановна Блювштейн, 1846—1902). Их судьбы сложились по-разному. Так, Сонька попадалась не раз: её судили в Варшаве, Петербурге, Киеве и Харькове, но ей всегда удавалось выскользнуть из рук правосудия. В 1899 г. Сонька крестилась по православному обряду с именем Мария и в 1902 г. скончалась. После её смерти, по слухам, на деньги одесских, неаполитанских и лондонских мошенников был заказан памятник у миланских зодчих, доставлен в Россию и установлен в Москве на Ваганьковском кладбище, участок №1. Именно сюда нынче стекаются с просьбами «позолотить ручку».

Знаменитый налётчик Мишка Япончик в 1917 г. был по амнистии освобожден из тюрьмы и стал настоящей «грозой» Одессы. Своих маящихся в заключении товарищей он не забывал: в 1918 г. организовал массовый побег из Одесской тюрьмы. Его активное сотрудничество с большевистским подпольем достигло кульминации в разрешении сформировать отряд в составе 3-й Украинской советской армии. Можно лишь догадываться, как сложилась бы судьба этого «благородного разбойника», но в августе 1919 г. Япончик был застрелен.

А вот бывший чекист, молодой следователь Леонид Пантёлкин в 1922 г. был уволен из ГПУ… и стал самым известным налётчиком, Лёнькой Пантелеевым. В 1917 г. он ломал ворота Зимнего дворца и первым использовал символ красной звезды на форме, который позже заимствовал РККА. Но в тяжёлые 1920-е гг., будучи сотрудником ВЧК и работая в Пскове, на одном из обыском он занялся грабежом, что и привело к увольнению из органов. И тогда Лёнька вместе с несколькими сослуживцами и профессиональными бандитами организовал банду, которая регулярными разбоями (а иногда — убийствами) в Петрограде и его окрестностях наводила страх и трепет на население. «Карьера» Пантелеева как на стороне добра, так и на стороне зла была короткой, но яркой и завершилась, в прямом смысле слова, на высокой ноте. В феврале 1923 г. в ходе облавы на «малине» 20-летний Лёнька был убит молодым чекистом Иваном Бусько во время исполнения песни под гитару.

В 1920-е волна бандитизма обусловливалась особенностями социально-экономического развития в условиях НЭПа, в частности, возвращения частной собственности. Однако завершение НЭПа в 1929 г., индустриализация и первые пятилетки привели к заметному спаду преступности, а вооруженные банды орудовали реже. Конечно, непосредственную роль в уменьшении числа бандформирований играли доблестные московские милиционеры, которых государство поощряло за преданность долгу. Так, через три года службы в милиции, в 1933 г., за особые заслуги — задержание банды рецидивистов и проявленные при этом мужество и героизм — Георгия Филимонова направили в отпуск в санаторий в г. Кисловодск.

Ссылка. Чита. Станция Карымская

Впрочем, стражи порядка помнили о необходимости быть бдительными и «чистить» свои ряды. И, как показывает история, не всегда беззаветное служение долгу и народу защищало от произвола. В 1934 г. в пылу ссоры с кем-то из коллег Георгий Филимонов с вызовом бросил на стол партбилет и заявил, что не партия за него, а он сам лично принял решение работать в милиции и защищать страну от разбоя и бандитизма. За этот проступок Георгий заплатил высокую цену: последовал анонимный донос, Георгий был выдворен из рядов ВКП (Б) и… сослан с семьей в Сибирь, в лагерное поселение у станции Карымская, известное как часть БАМлага.

Марии Васильевне было 26 лет, она ждала ребенка. Для семьи Филимоновых начиналась новая, непредсказуемая жизнь в далекой и неприютной Сибири. Никакой надежды на прощение и возвращение поначалу не было, только молодость и природная родовая сила поддерживала их в эти годы.

Рожденную в ссылке девочку назвали Розой. «Я безо всяких сомнений дал дочке имя Роза, потому что понимал с какими трудностями всем нам и, прежде всего, ей придется жить здесь, — рассказывал впоследствии Георгий, — я ничего не мог ей дать хорошего, потому что, кроме холода и голода, ничего не было. Но пусть хоть имя, думал я, напоминает моей дочке о том, что где-то есть праздник и радость. На этом было основано моё решение».

Увы, в тяжелейших условиях девочка прожила чуть больше года и умерла от недоедания. Такая же участь ждала многих новорожденных в тех краях, но вопреки всему люди всё-таки надеялись на чудо, стремясь продолжить род. Сила духа и надежда помогали во все времена переживать превратности судьбы в нечеловеческих условия жизни. Именно надежда давала силы вопреки всем бедам и несчастьям превозмочь, казалось бы, непреодолимые обстоятельства, сохраняя при этом человеческое достоинство.

Из дневников Людмилы Георгиевны:

По праздникам родители собирались за столом, беседовали, играли в лото, пели песни. Неизменной спутницей всякого застолья была песня, начинающая словами:

Вот сейчас, друзья, расскажу я вам,

Этот случай был в прошлом году,

Как на кладбище Митрофаньевском

Отец дочку зарезал свою.

Мать, отец и дочь жили весело,

Но изменчива злая судьба,

Надсмеялася над малюткою:

Мать в сырую могилу ушла…

Эту тюремную песню мама привезла из Сибири, и она навсегда осталась в нашей семье. Длинная и заунывная, она, как правило, заканчивалась мамиными слезами от нахлынувших воспоминаний о пережитом в ссылке и о потере своей первой малютки-доченьки Розы в лагерном бараке».

Отец Людмилы тоже привез из лагеря музыкальный «сувенир». Во время семейных встреч он затягивал песню тамбовских повстанцев, которую он много раз слышал и пел вместе с другими ссыльными:

Что-то солнышко не светит,

Над головушкой туман

То ли пуля в сердце метит,

То ли близок трибунал.

Эх, воля-неволя,

Глухая тюрьма!

Калина, осина,

Могила темна.

На заре каркнет ворона,

Коммунист взведет курок…

В час последний похоронят —

Укокошат под шумок…

Бамлаг

Байкало-Амурский исправительно-трудовой лагерь (БАМлаг) существовал с 1932 по 1938 гг. и в оперативном управлении подчинялся ГУЛАГ НКВД. Его главной задачей было обеспечение рабочей силой строительства вторых путей Транссибирской магистрали. Второй путь Транссиба протянулся от станции Карымская до Хабаровска и немного позже — до Ворошилово (ныне Уссурийск).

На этой стройке трудились как вольные строители от дороги, так и зэки, среди которых руководство лагеря также ввело популярное в те годы социалистическое соревнование. «Передовики» получали разрешение на более частые и длительные свидания и даже могли улучшить условия жилья и быта. Поэт Анатолий Жигулин (1930—2000), испытавший на себе суровые будни заключенных и ужасы лагерной жизни, посвятил этому периоду стихотворение «Поезд»:

Мела пурга, протяжно воя.

И до рассвета, ровно в пять,

Нас выводили под конвоем

Пути от снега расчищать.

Не грели рваные бушлаты.

Костры пылали на ветру.

И деревянные лопаты

Стучали глухо в мерзлоту.

И, чуть видны в неровных вспышках

Забитых снегом фонарей,

Вдоль полотна чернели вышки

Тревожно спящих лагерей.

А из морозной

Черной чащи,

Дым над тайгою распластав,

Могучий, Огненный,

Гудящий,

В лавине снега шел состав.

Стонали буксы и колеса,

Густое месиво кроша,

А мы стояли вдоль откоса,

В худые варежки дыша.

Страна моя! В снегу по пояс,

Через невзгоды и пургу

Ты шла вперед, как этот поезд —

С тяжелым стоном Сквозь тайгу!

И мы за дальними снегами,

В заносах,

На пути крутом

Тому движенью помогали

Своим нерадостным трудом.

В глухую ночь,

Забыв о боли,

Мы шли на ветер, бьющий в грудь,

По нашей воле

И неволе

С тобой

Делили

Трудный путь.

Сравнительно в короткий срок, в исключительно трудных была полностью изменена оснащённость восточного участка Забайкальской магистрали, появились крупные железнодорожные узлы, качественное водоснабжение, крепкое деповское и вагонное хозяйства. Правительство страны высоко оценило работу путеармейцев БАМлага: вольнонаёмным выплатили денежные премии, а отличившиеся на строительстве ссыльные и их семьи были досрочно освобождены, в том числе и семья Филимоновых, которые в конце 1936 г. вернулись в Москву.

Не всем бамлаговцам было суждено выйти на свободу. Одни умирали от суровых условий жизни и труда на износ, других убивали как «врагов». Историк Валерий Поздняков пишет: «При управлении БАМлагом работал спецлагерсуд, по приговорам которого только за семь дней августа 1937 года было расстреляно 837 человек. Эта страшная цифра взята из материалов оперативного учёта приведения в исполнение смертных приговоров только за полмесяца».

Русская православная церковь потеряла в БАМлаге многих своих священников и прихожан. Через БАМлаг прошли учёный и философ Павел Флоренский, полководец Константин Рокоссовский, писатели Василий Ажаев, Сергей Воронин, Юрий Домбровский. И всё же, хотя БАМлаг стал одной из самых мрачных страниц в истории российских железных дорог, её следует помнить в благодарность тем, чьим трудом развивалась Забайкальская магистраль.

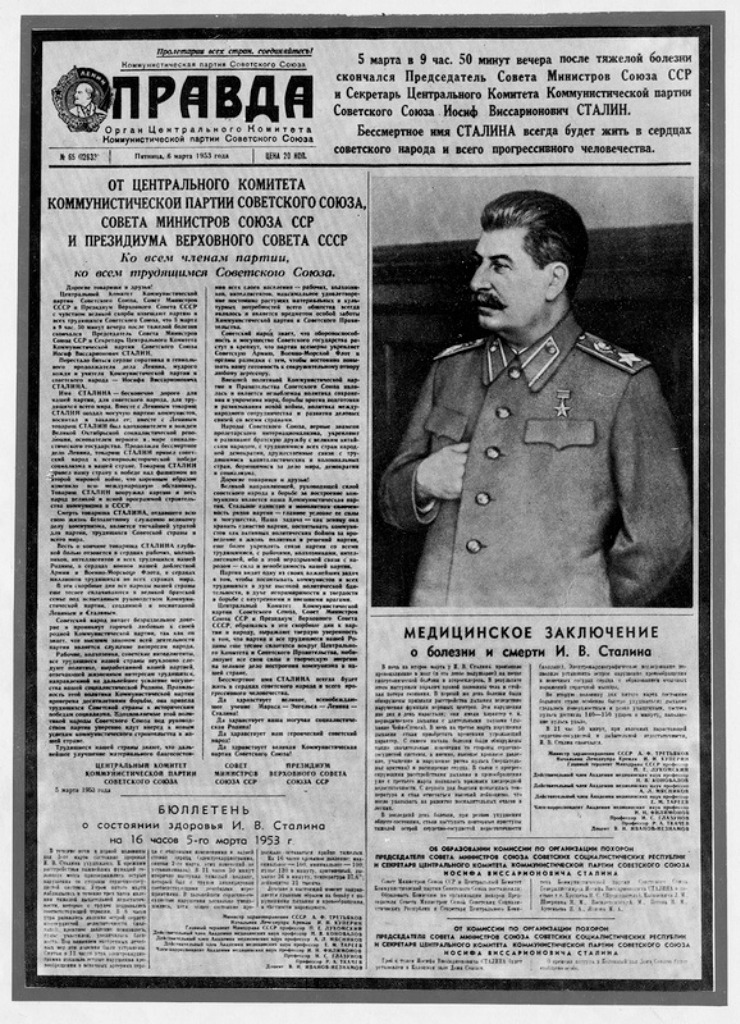

В сентябре 1936 г. Ягода покинул Лубянку. Много позже Людмила Георгиевна напишет в своем дневнике: «Если бы не разоблачение Ягоды, то родители так бы, вероятно, и сгинули в Читинской тайге, а я, может быть, и не появилась бы на свет. Вот где самое время вспомнить о Боге. Всё в Его воле, всё так».

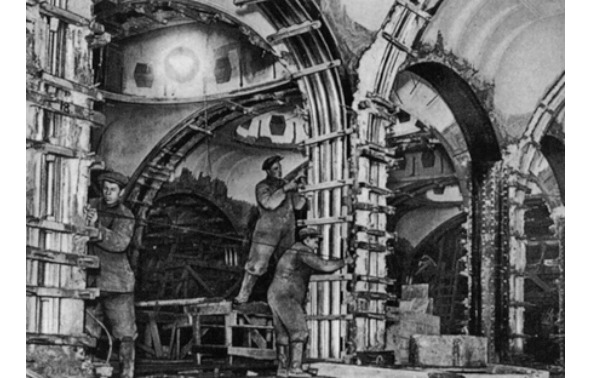

Жизнь после лагеря

Вернувшись из ссылки в Москву, в 1937 г. Георгий Филимонов уже работал на строительстве станции «Маяковская». Работа, как оказалось, была не только тяжелой, но и опасной, и не всегда из-за угрозы обрушения породы. В одну из смен бывший милиционер проявил бдительность, заметив на путях подозрительные действия одного из рабочих. Георгий попытался остановить его, но тот вырвался и побежал, успев выстрелить практически в упор. Несмотря на тяжелое ранение, Филимонов продолжал преследовать диверсанта и, уже теряя сознание, понимая, что тот уходит, бросил ему вслед путевой фонарь. Фонарь попал беглецу в голову, он упал, а к этому времени подоспела охрана и обезвредила преступника.

Так Георгий Филимонов предотвратил диверсию на строительстве метро. За мужественный поступок и проявленный героизм Георгия Григорьевича после нескольких недель лечения наградили двухдневной путевкой в Дом отдыха.

Людмила Георгиевна вспоминала, что «мама на тот момент была в положении, беременна мною, — страшно представить, что было бы с нею, если бы он тогда погиб. И всё-таки отец, проявив храбрость, выполнил свой долг офицера, долг пусть и бывшего, но сотрудника милиции. Филимоновы — физически крепкий род, и уже через пару недель отец встал с больничной койки…»

Летом 8 июня он отдыхал в д/о на ст. «Правда» Ярославской железнодорожной ветки. Спустя три месяца, 11 сентября 1938 г. в Москве открылась станция «Маяковская», а 10 ноября того же года у Филимоновых родилась девочка. Георгий вновь хотел дать дочке имя Роза, но жена отговорила, и девочку назвали Людмилой. В книге актов о гражданском состоянии при Народном Комиссариате Внутренних дел СССР 22 декабря 1938 г. была произведена соответствующая запись за №0875392. От наблюдательного читателя не ускользнет тот факт, что в этот же день Русская Православная Церковь чествует икону Божией Матери «Нечаянная радость», образ которой хранился в семье Филимоновых и был особо почитаем.

Между тем колесо «красного террора» набирало обороты. Ягода был расстрелян, но при Ежове репрессии стали поистине массовыми. Лагеря были переполнены заключенными, туго приходилось даже блатным. При этом, в отличие от осуждённых по политическим статьям, уголовникам было чуть полегче. Впрочем, Ежов недолго пробыл на посту и повторил судьбу своего предшественника: через 26 месяцев (как и Ягода), в начале декабря 1938 г. он был отстранён от должности, а новым наркомом стал 39-летний Лаврентий Павлович Берия, ещё летом 1938 г. вызванный из Тбилиси в Москву и назначенный заместителем Ежова. В начале 1939 г. Ежов был арестован и 4 февраля 1940 г. расстрелян, как враг народа.

При Берии волна репрессий несколько пошла на спад, и страна вздохнула с облегчением. Из лагерей стали возвращаться первые освобождённые, начались первые реабилитации. Однако основная масса заключённых не вышла на свободу и при Берии. К этому времени территория СССР значительно увеличилась за счет присоединения Прибалтики, Западной Украины и Западной Белоруссии. Как следствие, расширился и уголовный контингент: с упомянутых территорий были вывезены заключённые с большими сроками.

В марте 1940 г. НКВД СССР коренным образом перестроил оперативно-служебную деятельность угрозыска. Оперативным работникам вменили ответственность за результаты борьбы с конкретными видами преступлений, главным образом, с особо опасными. Изменились методы руководства угрозыском со стороны Главного управления милиции, выезды на места с целью обследования и контроля были сокращены до минимума. Вместо этого главное внимание сосредоточивалось на оказании практической помощи в борьбе с преступностью.

В июне 1941 г. фашистская Германия вероломно напала на СССР. С первых дней войны Георгий дважды записывался добровольцем на фронт. Как же ему без фронта, с его-то смелостью и характером, готовому в любую минуту ввязаться в спор, встать на защиту незаслуженно обиженного?! Мария Васильевна всё это время жила в страхе и за мужа, и за себя, и за маленькую дочь. Но он получал отказ за отказом как по причине тяжелого ранения, которое продолжало давать о себе знать, так и из-за двухлетнего ребенка на руках. Вероятно, играла роль и относительно недавняя ссылка с семьей в Карымскую, хоть он и был реабилитирован. Не получил Георгий Филимонов и разрешения на восстановление в рядах партии и милиции.

Трудовой фронт

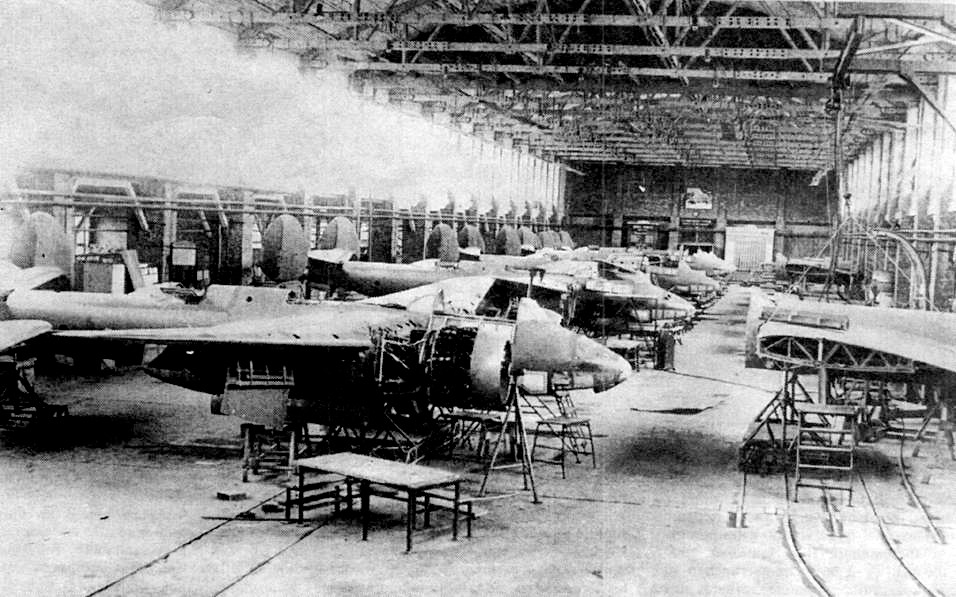

С весны 1939 года в системе ОТБ НКВД сформировался костяк фирмы «Ту», которому отечественная авиация во многом обязана послевоенными успехами в области тяжёлого и, прежде всего, тяжёлого реактивного самолётостроения. Сам же А. Н. Туполев был необоснованно репрессирован. В 1937—1941 годах вместе со многими своими соратниками, находясь в заключении, работал в ЦКБ-29 НКВД, где был одним из четырёх главных конструкторов.

С конца 1941 года Георгий Филимонов работал токарем-фрезеровщиком на Авиационном заводе, где выпускали самолеты конструктора Туполева — Ту-2, а также Ил-4. Предприятие создано в декабре 1941 г. на площадке завода №22 в Филях и получило номер ликвидированного завода 23. Сегодня это Государственный космический научно-производственный центр (ГКНПЦ) им. М. В. Хруничева. В 1942 году на заводе был создан фронтовой бомбардировщик «103» (Ту-2). На протяжении всех 1418 дней Великой Отечественной войны экипажи частей Красной армии сражались на самолётах, созданных под руководством А. Н. Туполева. В боях использовались как военные, так и гражданские самолёты, строившиеся большими и малыми сериями. Всего в войне участвовало около пяти тысяч самолётов АНТ и Ту. В 1943 году на заводе Георгий получил тяжелую производственную травму с частичной потерей слуха, и вопрос о фронте был для него окончательно закрыт.

«Работал папа на износ, — вспоминает Людмила Георгиевна, — мы его не видели по несколько дней в неделю, т.к. работа шла в три смены и рабочие спали прямо у станка. Когда он всё-таки приходил домой суровый, осунувшийся, с серым уставшим лицом, то всегда приносил нам немного поесть из того, что им выдавали, а сам недоедал, сберегал, хотя мама получала ещё и паёк за его труд».

Возвращение на службу в милицию

Недюжинная сила и здоровье помогли Георгию выздороветь окончательно к концу 1944 г. И уже накануне Победы в феврале 1945 г. Филимонова восстановили в рядах ВКП (б) и разрешили вернуться на службу в милицию в прежнем звании старшего лейтенанта, в котором он и прослужил до начала шестидесятых в 6-м отделении милиции г. Москвы.

Георгий Филимонов. 1953 год.

В послевоенные годы криминальная обстановка в столице вновь ухудшилась, о чем красноречиво свидетельствуют милицейские сводки. Начиная с 1946 и в последующие годы, количество грабежей оставалось значительным. К примеру, в докладе МВД СССР об итогах борьбы с преступностью в Москве за год сообщалось: «В 1946 году по г. Москве зарегистрировано 20 785 преступлений, в том числе: вооруженных грабежей 231 (раскрыто 177 случаев); невооруженных грабежей 454 (раскрыто 366 случаев); краж всех видов 11 122 (раскрыто 8946 случаев)».

Одна из самых известных группировок послевоенного времени — «Чёрная кошка» — знакома широкой аудитории по фильму «Место встречи изменить нельзя» С. Говорухина. Неудивительно поэтому, что милиция всячески стремилась пополнить свои ряды. МВД докладывало о беспрецедентных мерах, принимаемых для борьбы с преступностью: «В целях обеспечения общественного порядка и предотвращения роста преступности по г. Москве московской милицией проводится ряд мероприятий: ежедневно выставляется до 1300 наружных постов милиции, высылается 1650 парных патрулей, привлекаются к поддержанию порядка 1800 членов бригад содействия милиции и систематически дежурят у домовладений до 4000 дворников».

По натуре принципиальный и честный, Георгий искренне служил делу партии и был готов в любой момент прийти на помощь попавшему в беду. Старший лейтенант Филимонов прекрасно плавал и весной 1946 г., недалеко от Бородинского моста, спас оказавшегося на льдине мальчика, доплыв до него в ледяной воде Москвы-реке.

В 1957 году Георгий Филимонов вновь проявил служебную бдительность и партийную сознательность, задержав группу расхитителей, за что получил путёвку в дом отдыха ЦК Транспорта «Заключье», где отдыхал со своими сослуживцами.

Семейная жизнь и милицейские будни

Ниже публикуем отрывки из интервью и дневников Людмилы Георгиевны об её отце, его службе и семейном быте её родителей. Это уникальные свидетельства столичной жизни, запечатлевшиеся в детской памяти и записанные много лет спустя.

«Обычно папа любил ходить в милицейской форме и только по выходным менял верх на обычную рубашку и то воротник всегда держал застёгнутым. Из брюк предпочитал галифе, видимо потому, что сапоги носил чаще ботинок. Форменный китель, до блеска начищенные яловые сапоги, фуражка, шинель, планшет кожаный и, конечно же, портупея с кобурой, в который вложен настоящий боевой пистолет. Отец любил оружие и мог полдня заниматься им: сядет на кухне, никого не пускает — разберёт пистолет и вычищает все детали до блеска. Потом смажет, соберёт револьвер, сложит все железочки в него, положит в кобуру, застегнёт её и с довольным видом ходит по дому.

А ещё он любил умываться и бриться. Брился он тщательно и только опасной бритвой. Подолгу разводил мыло в ступке, мешал помазком, пока оно не запенится, грел воду на газу. Лезвия правил оселком, а доводил, подтачивая и полируя на военном кожаном ремне. Подойдет к зеркалу, пошлепает себя по щекам слегка и тщательно «броется».

«опасная» бритва.

Я на всю жизнь запомнила этот скрип-шип отцовской бритвы: тонкий и сухой её звук, когда папа проводил лезвием по коже щеки. Потом он шумно умывался, фыркал от удовольствия, и, обтеревшись по пояс мокрым, холодным полотенцем, перекидывал его на правое плечо и шёл по длинному коридору в комнату, негромко напевая: «Мы красные кавалеристы, и про нас…».

Входя в комнату со словами «Веди, Будённый, нас смелее в бой…», он брал одеколон, выливал на ладонь немного темно-зеленой жидкости и с оханьем (видимо, потому что на спирту и жгла) наносил на всё лицо сразу. Папа обязательно пользовался одеколоном и, как правило, это был либо «Тройной», либо «Шипр», а позже в его пижонскую парфюмколлекцию вошли «Лесной», «Розовая вода» и «Маки».

Наденет форму, причешется, ослабит подтяжки и верхнюю пуговицу гимнастёрки, сядет за стол и медленно с удовольствием завтракает. Чай любил крепкий и громко звенел ложечкой, кода размешивал сахар, а мне почему-то это очень не нравилось. На завтрак обычно была картошка, селёдка и лучок. Лук репчатый и зеленый постоянно был в нашем доме, и с ними готовили всё, а вот чеснок не запомнился. Позавтракает отец, встанет, глянется ещё раз в зеркало, наденет китель, одёрнет его пару раз, улыбнётся и говорит: «Ну, мне пора на службу, а вы здесь без меня ведите себя хорошо, а то всех заарестую», — а сам смеётся и подмигивает мне.

Только дверь хлопнет, мы с мамой сразу бежим к окошку и, если тепло, то открываем его и смотрим, как наш герой медленно идет на работу, поглядывая по сторонам, будто от самого подъезда и вступил на дежурство. Иногда по ходу достанет свисток и пугает местных мальчишек, когда те ломали деревья или «кокали» об стенку бутылки. Пацаны его любили, а местные бывшие зеки уважали и слушались. Он всем, если надо, мог сделать замечание, осадить, в том числе и им, а те стушуются и в ответ: «Да ладно, Григорич, ладно тебе, не ерепенься. Мы нормальные, мы — так, по-тихому посидим, то-сё, выпьем… Тут кореш наш откинулся, мы и раскинули побазарить…».

Пили они в одном месте — с красивым видом на Москву-реку, что сразу за домом в кустах, рассевшись на кривой старой лавке и ящиках, накрытых журналами «Огонёк» или газеткой. Таких пьяниц было много, а с 1953 г., после амнистии, стало ещё больше. Отец относился к ним с пониманием, но при этом говорил: «Сидите, но чтоб без драк мне тут. Пейте тихо, а то острожусь и всех в каталажку упеку. И если хоть один окурок найду, то весь подъезд мыть заставлю». Те и вправду всё за собой убирали, сама видела.

Участок его был на Арбате, вот мы и смотрели, как он в горку к 1-му Ростовскому идёт в сторону Смоленки. Так и глазели, пока он не исчезал за домом соседнего переулка. А перед поворотом, зная, что мы смотрим, оборачивался, снимал фуражку и махал нам, а мы ему в ответ носовыми платками.

Я всегда очень ждала отца с работы, ждала и скучала по нему. Когда он приходил, то нередко мне что-то приносил в угощенье: или конфет горсточку, или шоколадку. Но иногда брал меня с собой прогуляться, и тогда мы шли с ним пить сладкую газировку с тройным сиропом, а по дороге ещё и кваску домой наберём. Принесём, поставим бидон на стол, отец нарежет хлеба, вот мы и сидим все вместе, пьём квас и нахваливаем. Пиво отец не пил, вино тоже, только водку: по выходным, регулярно, но не больше ста грамм. Обед всегда начинал со стопочки. Он по-филимоновски был крепким, мог и больше выпить, но знал меру. Тогда мужики почти все пили. В нашем доме жило много фронтовиков, и все попивали, даже женщины, участницы войны. Мама всегда волновалась, когда ждала его с работы, всё хотела угодить, а потому заранее готовила ужин или обед и обязательно графинчик гранёный с водочкой ставила на стол. Иногда он и ей наливал, тогда они, как выпьют, добрели и вспоминали свою жизнь, а я слушала их рассказы, мне интересно было. Обедали обычно картошкой, жаренной на сале, либо кашей на подсолнечном масле и, конечно же, щами. Любимая папина еда — щи из кислой капусты. Папа переодевался, умывался после работы, но ходил всё равно в галифе, только сапоги снимал. У него было специальное устройство для снятия сапог — деревянная доска, куда вставляют каблук и тянут ногу из сапога. Ещё он носил портянки. Умел повязывать их и никаких носков к сапогам не признавал.

Ложились обычно родители спать пораньше, часов в девять вечера, потому что папе было рано на работу. Иногда он оставался на ночное дежурство, заступив на смену, и тогда мама всю ночь не спала, волновалась. Время было неспокойное. По дворам сновали мелкие банды и грабили, убийства тоже были не редкость, разбои. Вот мама и не спала, всё к окну подходила да посматривала: не идет ли он домой, хотя прекрасно знала, что папа в этот момент совершенно не здесь, а на своем далеком участке. Я маме говорила: «Мам, ложись спать. Он всё равно не придёт», а она мне: «А вдруг! Может, отпустили его, а тут вон какая темень, как он пойдёт один-то домой».

Минкины

Мария Васильевна Минкина, мама Людмилы Георгиевны, родилась в селе Кораблино, Рязанской губернии в марте 1909 года. В семье было три сестры, старшая Аграфена, средняя Екатерина и младшая Мария. К началу XX века в селе проживало 800 человек. В 1918 г. здесь был учреждён волостной исполком, в августе создали волостную организацию РКП(б). В это же время начался голод, было введено военное положение и наложен запрет на вывоз хлеба частными лицами.

Заградительные отряды Красной гвардии конфисковали скот и хлеб. Недовольные такими действиями жители в ноябре 1918 года организовали крупное восстание.

На фоне этих событий отец, Василий Минкин, вместе с младшей дочерью перебрался в Москву, где жила рано вышедшая замуж средняя сестра Екатерина. Её муж, Георгий Рожков, родился в Троекурове, а в Москве они проживали в Сокольниках. Старшая из сестёр, Груня, осталась в селе и умерла в годы войны.

В 1935 году у Екатерины родилась дочь Надежда, двоюродная сестра Людмилы Филимоновой, впоследствии ставшая всемирно известным кутюрье. Надежда Георгиевна Воронова — основоположница нового вида объемной вышивки в 70-е годы ХХ века. Рассказ о ней ждёт читателей в одной из следующих глав.

Баба Катя, мама Надежды Вороновой умерла рано, и Надежда часто бывала в доме сестры, общалась с Марией Васильевной или, как она её звала, бабой Маней.

Когда в начале 90-х появился доступ к историческим архивам, Надежда Георгиевна серьезно занялась исследованием рода Минкиных по материнской линии. Возможно, это было связано с упоминанием в истории рода Аракчеевых и рода Минкиных. Надежда Георгиевна рассказывала о вероятном соединении этих двух родов в связи с общеизвестной историей отношений графа Алексея Андреевича Аракчеева с Настасьей Минкиной. Аракчеев, хоть и был женат, но женщин любил, и его избранницами нередко становились даже простые крестьянки. Крепостных красавиц он покупал и привозил в Грузино, но ни одна из них не смогла привязать графа к себе. Исключением стала Настасья Федоровна Минкина, купленная графом по случаю. Девушка по-настоящему очаровала графа — красивая, черноокая, высокая, стройная, темпераментная… Аракчеев считал её своей невенчанной женой.

К сожалению, генеалогические исследования завершились с кончиной Надежды Георгиевны в 2011 году. Как память о времени тех исследований и обсуждениях с сестрой Людмилой Георгиевной в библиотеке Алексеевых сохранилась книга «Аракчеев», посвященная жизни и деятельности известного государственного деятеля эпохи Павла I и Александра I.

Мама — Филимонова (Минкина) Мария Васильевна

Из воспоминаний Людмилы Георгиевны:

«Моя мама, Мария Васильевна, была женщина простая в быту, но при этом с очень непростым характером. Это сейчас я понимаю, что жизнь научила её быть осторожной, а отсюда и повышенная требовательность ко всему, а то и мнительность. А судьба у неё была тяжела: и потеря ребенка, и каторга в сибирском лагере, и нужда в военное и послевоенное время. Только к моей зрелости маме стало как-то полегче. Но воспитывала она меня постоянно, и в большинстве своём с окриками, нравоучениями да постановкой в угол. Если отца я побаивалась, но при этом уважала, то маму я просто боялась. Ни деспотом, ни тираном она, конечно же, не была, но обладала жёстким и довольно-таки властным нравом, а потому во всём меня ограничивала и требовала беспрекословного послушания. Куда бы я не пошла, с кем бы не гуляла, я должна была её обязательно ставить в известность.

В муже она души не чаяла и не представляла своей жизни без него. Для неё папа был всем на свете, был капитаном в её непростой судьбе. Дома Мария Васильевна занималась рукоделием да «стряпишничала», любила стирать и штопать, но больше мужнины вещи, а ещё старательно ухаживала за его цветами. Папа любил комнатные растения. Подоконники у нас были широченные, и все в цветах. Выращивал он герань, фуксии, глоксинии, столетники и «ваньку мокрого», точнее бальзамин, а ещё из косточек… деревья, в основном это были лимоны. Иногда они вырастали до метровой высоты, но всё равно не плодоносили. Конечно же, мы с мамой ждали лимонов, а их всё нет и нет. Как-то раз папа разыграл нас: купив лимоны в магазине, он как-то умудрился привязать их к деревцу, позвал нас и при нас же их все и срезал. Мы с мамой поверили, а он возьми и развеселись. Этим сам себя и выдал. Смеётся и говорит: «Ой, глупёхи! Ой, глупёхи вы мои милые, что ж это вы живёте-живёте здесь и даже не заметили, как лимоны выросли и пожелтели чай не одним-то днём?» А нам и ни к чему с мамой, что лимонам и вправду ещё время нужно, чтобы вырасти.

Папа был настолько авторитетен для нас, что мы верили каждому его слову. Шутить он любил, но никогда не обманывал и не поддевал шуточками. Был строг в обещаниях, всегда держал слово и ни на минуту не опаздывал. Вся его жизнь была подчинена армейскому уставу, милицейской дисциплине, за которой он тщательно следил.

Мой папа старался поддержать каждого в любых его задумках и начинаниях. Отцовских знаний и физической силы вполне хватало, чтобы многие испытывали при нём и трепет, и уважение. Поддерживал он и меня, не ругал, если у меня что-то не получалось. Но однажды он всё-таки наказал меня и то не по настоящему, а снял ремень, сложил его в петлю и потряс им в воздухе, сделав жутко недовольное лицо. Это случилось, когда я у своей подруги попросила поиграть домой куклу, а отец всегда мне говорил, чтобы в дом ничего чужого не носить, беспокоился за кражи. Время было голодное и бедное, и дети воровали друг у друга игрушки. Вот отец меня тогда и вразумил этим ремнём. Вообще-то, так поступали почти все родители: следили за детьми, и если в доме появлялась даже пуговичка, то сразу допытывались, откуда она, и заставляли вернуть обратно и обязательно попросить прощение.

Несмотря на строгость со стороны мамы, мне часто хотелось поделиться своими печалями или радостями именно с ней, но она этого не позволяла. У мамы был какой-то свой личный воспитательный устав — строгий, краткий и взыскательный. Она сторонилась моих фантазий, считая их глупостями. Помню день, когда, сдав экзамены в университет, я узнала, что зачислена на первый курс. Как на крыльях я летела домой, чтобы рассказать эту новость маме. Вбежала и радостно кричу: «Мама, мама, я поступила!» А она мне недовольно в ответ: «Где тебя носит? Почему так долго?» И давай ругать меня, что я ее не слушаюсь, что где-то болтаюсь, а она вся переволновалась, перенервничала, и тому подобное. Потому душевные разговоры я вела с отцом.

Нет, не подумайте, мама была не злой, просто к ней нужен был какой-то особый в её понимании подход. У меня тоже был характер непростой, боевой, и у отца такой же, а мама была, пожалуй, послабее нас, вот и выстраивала для себя всякого рода защиту, для своего же спокойствия: сначала как следует поругает меня, а потом сядет и плачет, то ли от бессилия, то ли от обиды… Нет, скорее всё же от бессилия, оттого, что не может справиться со своими переживаниями. Я обниму её, поутешаю, поцелую, и она вроде как поначалу смягчится — сразу покормить меня спешит. После слез она всегда добрела. Я поверю и на радостях плюхнусь за стол, а она мне опять: «Почему руки не помыла? Почему платье не переодела?» И давай ворчать…

Я не обижалась и понимала её уже тогда. У папы была непростая и опасная профессия: сколько раз ему приходилось рисковать собственной жизнью, потом война, оккупация, голод и нужда, вот и тряслась она за меня — за кровинушку свою единственную, как она, пусть нечасто, но меня называла. Ругать-то ругала, а сколько раз во время войны она последний кусок хлеба отдавала ради того, чтобы покормить меня, сколько раз сидела долгими ночами около меня больной. Случилось, что и своё приданое раздала, чтобы выходить меня от воспаления лёгких. Помню, заболела я лет в восемь, болела тяжело, можно сказать, умирала, так мама меня и выходила: сидела со мной день и ночь и лечила, а ещё молилась. Нет, это я позже поняла, что молилась. Видела, как она, нет-нет, да зажжет свечечку, стоит и что-то подолгу шепчет в углу. Я стеснялась спросить, а она не объясняла ничего».

Детство, опаленное войной

Дети войны… Именно они, родившиеся на рубеже тридцатых-сороковых, голодные, обездоленные, в большинстве своём и стали носителями высокой нравственности, целеустремлённости и честности в нашей стране в конце шестидесятых. На них, детях войны, выживших под пулями и бомбёжками, стремительно росли и поднимались советская промышленность и наука, здравоохранение и сельское хозяйство. Заданного ими импульса хватает ещё и на нынешнее поколение.

По-детски восторженные воспоминания о родителях, особенно об отце, соседствуют в воспоминаниях Людмилы Георгиевны с картинами тяжелой московской жизни периода Великой Отечественной войны. Раннее детство Люды Филимоновой также прошло под бомбежками, поскольку семья жила у Бородинского моста, стратегически важного объекта, который немцы пытались уничтожить постоянными авианалётами.

В памяти остались голод, и страх от рёва самолётов, и взрывы бомб, особенно когда они вынужденно шли с мамой через мост на другой берег Москвы-реки к Киевскому вокзалу, где можно было обменять одежду на еду. Вспоминая это время, Людмила Георгиевна признавалась, что даже грохот салюта в честь Дня Победы и других торжеств напоминал о былых страхах, и вопреки всему появлялось желание закрыть голову руками и скорее бежать и прятаться в бомбоубежище:

«Когда по радио объявляли воздушную тревогу, мама будила меня, если это было ночью, быстро одевала, и мы спешили к станции метро «Смоленская»» (старая линия). К Киевской не ходили, потому как нужно было идти по Бородинскому мосту, а по нему ходить было страшно из-за бомбежек».

Москва в начале войны. БЕГСТВО ИЗ ОККУПАЦИИ…

Из воспоминаний Людмилы Георгиевны:

«Хоть я и была совсем маленькая, но военное время какой-то особой, неясной тенью так и осталось в моей памяти. Подробности я узнавала позже из рассказов родителей и родственников. Мне было тогда около трёх лет, и начало войны мы с мамой встретили в папиной деревне в Тульской области, куда мы ездили на летне-осеннее время. Вскоре деревня была оккупирована немцами, а в нашем доме мой дед Гриша и бабушка Прасковея укрывали раненого бойца Красной армии. Сколько мы были в деревне, точно сказать не могу, но однажды все-таки решились возвращаться в Москву. Помню, как везли меня на санях мама с подругой тетей Ксеней уже в зимнее время. Пробирались вечерами и ночами. Они так и хотели ехать до дома, посадив меня в сани и запрягшись в них вместо лошади.

Иногда меня оставляли в санях на пустой дороге с бутылкой самогона в надежде поймать машину, а сами шли в ближайшие дома просить что-нибудь поесть. Люди давали немного хлеба, лука, а то и картошинку. С Божьей помощью вот так своим ходом и добрались. День Победы я встретила в Москве. Но до него еще много и много чего случилось.

Мы, рожденные перед самой войной, были совсем маленькими, и для нас войны, можно сказать, и не было, вот только прожектора вечерами как-то по-особому тревожно освещали небо, где призраками висели угрюмые аэростаты, их было много над Бородинским мостом и Смоленским метромостом. Бывало, что слышалась канонада взрывов, и тогда я пряталась под одеяло, зажмуривалась крепко-крепко, а пальчиками затыкала уши. Окна у нас были заклеены крест-накрест полосками бумаги. Иногда толстые и длинные аэростаты везли на грузовых машинах, а мы бежали посмотреть и кричали радостно: «Ура! Ура! Колбасу везут!»

Все детство я пугалась звуков пролетающих самолетов. Чуть заслышу, так сразу бегу с улицы в дом, прижмусь к стенке в подъезде, закрою глаза и трясусь от страха, а если рев не утихал, то пряталась под лестницей. Иногда там уже сидели такие же дети, тоже прятались. Никто не смеялся надо мной. Мы все были похожими, одним цветом войны вымазаны. Мама рассказывала, что еще в деревне мы как-то раз попали под бомбежку, было очень страшно, но я ничего не запомнила, кроме неимоверного рева неба и земли…

В Москве, около Бородинского моста стояли зенитки, и там постоянно дежурили солдаты. Запомнились трескучие выстрелы зенитных очередей, глубокими бороздами остались они в моей памяти. Но все-таки больше помню я игры с детьми, добрых взрослых, которые, как могли, нас поддерживали, опекали и оберегали. Наверное, детство испортить нельзя даже войной, несмотря на голод, холод и лишения.

Однажды отец пришел домой пораньше с букетом черемухи. Помню, позвал меня, посадил на колени, обнял и так молча сидел. Потом тихо-тихо произнес: «Победа, доченька…», — и заплакал. Помню, как я его утешала, просила не плакать, ведь победа же. Тут с кухни вошла мама, увидела отца, села рядом, обняла и тоже заплакала. Я впервые увидела их обнявшимися, увидела их рядом, увидела, что у меня есть и мама, и папа, и они оба здесь, вместе со мною. На какое-то мгновение что-то во мне открылось, и я впервые почувствовала холод и ужас войны, но душа ребенка не смогла это вместить, и я побежала за водой и старой папиной вазой для цветов. А родители так и сидели, обнявшись, молча, слегка опустив головы. В комнате пахло черемухой и кожей начищенных ваксой отцовских сапог, пахло еще чем-то, похожим на запах хлеба, горелого хлеба. Этот запах Победы, нашей Победы, я запомнила на всю жизнь… Мой сын любит, когда что-то подгорает у меня на кухне, когда готовлю, ему нравятся поджарки, а я сразу спешу открыть окно, чтобы выветрить этот запах, напоминающий мне гарь войны. Не могу ничего поделать с этим. Все сразу всплывает в памяти. 1996 год».

Мирное время

В мае 1945 г. закончилась война. Написанное красным «Пусть всегда будет мир на земле!» расположилось аккурат над огромной белой надписью со стрелкой «Бомбоубежище» на стене в арке Сушкиного дома, куда позже переехала семья Филимоновых.

Послевоенная Россия,

Буханка хлеба — сто рублей.

Но если бы сейчас спросили, —

Дней не припомню веселей.

Наверно, жизнь лишь в раннем детстве

Так первозданна и свежа,

Что никаких утрат и бедствий

Не хочет принимать душа.

Первые послевоенные годы запомнились скудным продовольствием и стремлением иметь как можно больший денежный запас:

«Моя тётя, сестра отца, Мария Григорьевна, жила в Ленинграде и рассказывала, что в самый трудный период жизни блокадного Ленинграда продолжал работать рынок, где можно было купить или обменять на вещи любое продовольствие. В её ленинградских записках, датированных декабрем 1941 года, я нашла цены на этом рынке. Так, 1 кг муки стоил 500 рублей или пару валенок.

Похожая ситуация с продовольствием была не только в Ленинграде. Слышала от отца, что зимой 1941—1942 годов небольшие провинциальные города, где не было военной промышленности, вообще не снабжались продовольствием. Военные годы остались в памяти, покрытые какой-то пеленой. Помимо оккупации и бегства из неё, единственным моим ярким впечатлением от той поры остался новогодний подарок от мамы. Это был кусочек черного хлеба, слегка посыпанный сахарным песком, который она назвала пирожным. Настоящее пирожное я попробовала лишь в 1947 году, когда папа неожиданно принес нам с мамой по малюсенькой корзиночке с кремом. Детское сознание вытесняло ужасы войны, да и лет мне было тогда меньше пяти».

Случай в сорочинке…

Приведенный ниже фрагмент из дневниковых записей Людмилы Георгиевны поражает не только литературностью изложения, но и удивительной кинематографичностью этого эпизода. Однако в нём же явственно проступает трагизм послевоенной жизни, когда пережитые страхи и лишения в буквальном смысле не «отпускали», а продолжали напоминать об ужасах войны и хрупкости мира.

Из дневников Людмилы Георгиевны:

«Помню, как однажды гостили мы у папиной родни в деревне Сорочинка. Случилось, что встали рано и пошли в поле собирать в стожки покошенную траву. Её дня за два до этого покосили отец с дедом Гришей. Погода в те дни стояла жаркая, а потому небо чистое-чистое было, высокое и очень голубое. Такое высокое и голубое, что я шла и всё смотрела и смотрела, никак не могла налюбоваться этой красотой.

К полудню стало припекать ещё больше, а мы всё трудимся и трудимся. Пока трава сухая надо бы её успеть застожить и укрыть до дождей. Небольшие облачка беззлобно висели над самым горизонтом. Жужжала и сильно кусалась мошкара, клеились слепни, впивались оводы, в общем, лето не скупилось на внимание.

И тут, откуда ни возьмись, вдалеке показался всадник. Несмотря на пекло, он несся по пологому холму, вдоль поля, оставляя за собой вьющийся пыльный след. Вскоре наездник поравнялся с одиноко стоящим деревом, от которого вилась тропинка как раз в нашу сторону, резко рванул влево, вниз и, пришпорив коня, помчался прямо к нам. Лошадь неслась галопом. Мужчина, обхватив рысака за шею и плотно прижавшись к смоляной гриве, был явно доволен, улюлюкал и выкрикивал что-то невнятное. Заметила, что седок по пояс голый, а вскоре и стал отчётливо слышен и цокот копыт. Мы с мамой замерли. Нам и в голову не пришло, что это мог быть наш папа Георгий. Конь нёсся прямо на нас и в пару минут стал настолько огромен и горяч, что я, испугавшись, спряталась за маму и теперь уже выглядывала из-за неё, ожидая, что будет дальше. Тут мама охнула, и положив мне руку на голову, сказала: «Люд, не бойся, это наш папка скачет…». А потом как запричитает: «Ой, что творит, дуралей, что выделываеть-та! Ах, разобьется, ах, дурак!»

К тому времени лошадь почти приблизилась к нам, и в какой-то момент всадник резко потянул за узды и осадил коня. Молодой жеребец от неожиданности встал на дыбы, неистово заржал и, подняв столб пыли, окатил нас комьями горячей, парной земли. На мгновение конь повернул голову слегка на бок и взглянул на меня карим, налитым кровью глазом. Мне даже показалось, что он как-то по-особому, я бы сказала, по-конски улыбнулся, показав крупные, как лесные орехи, белые зубы.

Седок ловко, одним прыжком соскочил с лошади, и тут я узнала своего отца. Папа похлопал коня по шее, глянул на нас, и как-то залихватски сорвав пучок травы, и отерев им запотевшее лицо, направился в нашу сторону. Широкоплечий и загорелый, поблескивавший на солнце от испарины и оттого казавшийся ещё более мужественным, отец был похож на того самого атланта, изображение которого я как-то раз видела в журнале. Подойдя к нам, он широко расставил руки и, взяв обеих в охапку, потащил к реке купаться. Мы с мамой завизжали и стали вырываться, потому что плавать никто из нас не умел. Он же это знал, а всё равно потащил. Тащит и приговаривает: «Всё, хватит девоньки филонить, „трыныроваться“ надо, — со своим особенным выговором этого слова журил он нас, — будете у меня плавать учиться!»

Как же я любила своего отца: смелого, сильного, крепкого, большого и отчаянного… У него были золотые руки, он при этом ещё и великолепно владел лошадью, прекрасно выполнял джигитовку, мог на ходу вскочить и соскочить с коня. Вообще-то, лошадей он любил, а потому всю жизнь и рисовал их в альбоме. Рисовать он тоже любил, а лошади получались у него лучше всего. Делал он это цветными карандашами или простым (химическим), периодически слюнявя его и обводя синим рисунок по контуру, особенно выделяя у коня глаза. Кстати, первое, чему дед научил внука Игоря, так это рисовать лошадей.

До реки отец нас так и не донес. Мы расшумелись и вырвались, а он смеётся и говорит: «Ладно, девки, свободны… А вот от кваска не откажусь». Мама сходила за бидоном и принесла ломоть хлеба с луковицей. Помню, как он с хрустом откусил её, как бы то не лук, а яблоко было, сок так и брызнул, больно уж сочным оказался лук. Отец осмотрелся, и присев на траву, сказал: «Эх, хорошо-то как!» Я же заплакав, побежала к реке — промыть глаз. Мне тогда в него сок от лука попал.

Стояла особенная полуденная тишина. Не было ни души, и только высоко в небе летал одинокий ястребок, да конь отцов, коричнево-смоляной красавец мирно пощипывал траву. Летали бабочки, стрекозки, назойливо звенела мошкара, и даже не верилось, что совсем недавно где-то здесь ещё шли бои, ревели самолёты, грохотали пушки, и от бомб и снарядов гудела земля…

Неожиданно пролетел «По-2», неуклюжий самолёт-кукурузник или, как его ещё называли, «этажерка». Пролетел низко-низко, а папа возьми да крикни: «Ложись!» Мы с мамой тут же попадали. Когда поднялись, я краем глаза покосилась в его сторону. Отец был как никогда серьезен и суров.

Он с силой сорвал пучок травы, сунул себе в рот, пожевал и, резко сплюнув, тихо, не глядя на нас, процедил: «Вот такая она гадина, война эта… Теперь долго будем бояться всякого шума…».

Мама заплакала, а он встал, молча подошёл к жеребцу и, взяв за удила, потянул и поцеловал его в морду: «А ты у меня, вороной, смелый. А что… Тебе и по рангу положено стоять на ногах. Это бабы трусихи… И правильно делают, им тоже по рангу положено… Ну, чернявый, пойдем-ка лучше поплаваем с тобой, пойдем, пойдем…». И отец не спеша, как ребенка, очень бережно повёл коня к реке. Снял сапоги и, войдя по колено в воду, набрал в ладони воды и нежно провёл ими коню по морде, потрепал по загривку и, зачерпнув ещё, стал поглаживать его и похлопывать по сильным, лоснящимся, здоровым бокам…

Декабрь,1998 год».

Через много лет, сын Людмилы Георгиевны Игорь, путешествуя по России, побывал в тех местах Тульской области, где когда-то была так счастлива его мама со своими молодыми родителями, Марией Васильевной и Георгием Григорьевичем.

Из воспоминаний Терентия Травника (Игоря Алексеева):

«Дедушку я очень любил. Он мне уделял всё своё свободное время. Обычно дед что-то мастерил и старался научить меня этим премудростям. К примеру, он изобрел кружевное плетение корзин из проволоки, плел короба из прута, корзины из травы, которую он сначала собирал и высушивал. Чинил он и обувь, иногда резал посуду из дерева и мастерил инструмент. В нашем хозяйстве были ножи, молотки, топоры, шильца, отвертки, сделанные именно дедушкой.

Как-то раз он изготовил специально для меня макет утвари для крестьянской избы, по которому рассказывал мне, как жили люди в деревне. В макете были миниатюрные предметы деревенского быта, а также модели сохи, плуга, бороны и саней… Сшил мне дедушка и будёновку, а себе сплел такую же из травы, из нее же он плел шляпы, кувшины и корзины для круп и сухофруктов. Большая часть из них подарена нашим друзьям и знакомым, а что-то хранится в домашнем семейном музее на даче в Жамочкино-Крапивне. А еще дедушка стирал, гладил, штопал и готовил обед. Бабушка, конечно, тоже что-то делала, но всем руководил и основную долю забот и хлопот по хозяйству брал на себя все-таки он».

Жизнь на мыловарке

Какое-то время после войны Филимоновы жили на Арбате в доме, где был магазин «Диета», там Георгию Григорьевичу дали служебную комнату. Когда в арбатскую квартиру вернулись хозяева, семья съехала во 2-й Ростовский переулок, а буквально через полгода — в район у Бородинского моста, более известный в народе, как Мыловарка. Название, видимо, указывает, что раньше здесь находились бани или фабрика по изготовлению мыла, а может и то и другое, однако вместо них к 1930-м гг. в этом районе стояли несколько домишек барачного типа. Они, можно сказать, были «приклеены» к Бородинскому мосту со стороны Мухиной горы и Ростовской набережной, лишь тёмный узкий проход их и разделял. С этой же стороны реки, но по другую сторону моста была гора Варгуниха, а на противоположном берегу — район Дорогомилово.

Дом был двухэтажный, длинный, со многими комнатами, а крыша — почти вровень с мостом. Из-за этого казалось, будто трамвай, ходивший по мосту в сторону Филей, едет прямо по крыше дома. Комната Филимоновых располагалась на втором этаже под самой крышей, а на первом этаже находились трикотажные и сапожные артели. До конца пятидесятых они жили в этом доме и из окна видели только ноги прохожих и колеса проезжающего с грохотом трамвая. В тесной комнате было всегда темно, но свет включали только поздно вечером: экономили по велению отца электроэнергию страны, а не только собственные деньги. Кухня была общая на всех, а туалет во дворе на улице. Стены в комнате обклеивались газетами для утепления, а позже, уже в Сушкином доме, поверх газет наклеивали обои.

Как вспоминает Людмила Георгиевна, в послевоенное время было много безотцовщины, а потому в доме проживало немало шпаны. Семья Филимоновых была полной, что было редкостью по тем временам. Милиционера Георгия Григорьевича местные мальчишки остерегались и даже побаивались. И все же однажды сосед Борька, которому едва исполнилось шестнадцать лет, выскочил на двенадцатилетнюю Люду из-за угла проходной парадной, стукнул со всей силы по голове и предупредил, чтобы ничего не говорила отцу. А она даже не поняла, чего не говорить, она ничего не знала…

И всё же остерегаться нужно было, в первую очередь, взрослых. В доме у Люды была подружка Зоя, с которой они часто вместе гуляли. Чтобы со двора Мыловарки выйти к переулку и далее на Смоленскую площадь, необходимо было идти по длинной деревянной, крутой лестнице, которая резко поднималась вверх и выходила к трамвайной линии. Однажды перед самым новым годом девочки, собравшись погулять, поднялись по лестнице и остановились. В это время к ним подошла аккуратно выглядевшая женщина и пригласила их с собой пройтись, пообещав купить мороженое. На Людмиле было пальто и красивый шарф, на Зое — кроличья шубка. Зная свою строгую маму, Люда решила сперва спросить разрешение у неё и побежала домой, а Зоя осталась с женщиной. Когда Люда вернулась, не было ни Зои, ни их новой знакомой. На следующий день Зою нашли на Филях — без шубки. После этого случая Людмила, когда ездила с мамой на трамвае, всё время искала глазами эту женщину. Но так никогда её и не увидела.

Из детских воспоминаний о мыловарке

Из дневников Людмилы Георгиевны:

«С ужасом думаю, как же нашим родителям удалось вырастить нас в таких чудовищных условиях. Детей было много, и всех, по очереди, купали на кухне в корытце, которое устанавливалось посредине, да еще и крепкие морозы. В 1945 и особенно в 1946 году температура опускалась ниже 35 днем и 40 ночью. А ведь нужно было ещё поставить рядом вёдра с холодной и горячей водой, а чтобы ведро горячей воды нагреть на керосинке (газа тогда ещё не было), нужно час-полтора, а детей много. Кастрюли, столы, вёдра и тут же — помойное ведро, наши детские горшки и прочее, и прочее… А ещё нужно стирать пелёнки, точнее тряпки, и сушить их в этой же кухне или в комнатах, каждая площадью в пять, максимум десять квадратных метров, где ютились по пять, семь человек. Как люди умудрялись жить и выживать в таких условиях, я просто не представляю!

А если честно, то мы, дети, особых трудностей не замечали, а если и видели, то считали их нормой. Ну, раз все так живут, значит так и надо. А вообще-то, нам эти самые трудности очень даже нравились. Они нас делали настоящими героями. В доме холодно — что ж, прекрасно, будем закаляться! Воду надо таскать с колонки — тоже здорово, укрепляет организм! Дети вообще всюду видят забаву и развлечение. Те жизненные трудности, которые вызывали у взрослых отчаяние, нам чрезвычайно нравились. К примеру, когда зимой на улице было скользко, мы веселились и специально старались грохнуться при первой же возможности. Обожали давку в трамвае, потому что это было весело и можно проехать без билета. Если к утру занесло двор снегом, то тут же чистили дорожки, лепили бабу и строили горку. Говоря проще, нам для счастья нужно было немного: купят ботинки — мы счастливы, подарят шоколадку — счастливы, каникулы — одно сплошное счастье. Так что детство у нас было счастливым, жаловаться не на что, а что голодали, бомбили, воровали, так это у них — у взрослых, а для нас приключение».

Сушкин дом на Мухиной горе и его окрестности в 1940—1950

Москва строилась и расширялась. В 1946 г., когда все дома и постройки в районе Мыловарки снесли, Георгию Григорьевичу дали комнату в квартире №20 на втором этаже дома №13 по 3-му Ростовскому переулку, известному среди москвичей, как Сушкин дом. Туда семья Филимоновых и переехала окончательно. Тридцать восемь лет прожила Людмила Георгиевна в Сушкином доме сначала с родителями, а потом уже и со своей семьей. «В нашей квартире было шесть комнат, проживало двадцать человек, и на всех была одна кухня с шестью керосинками, на которых стирали и кипятили бельё в баках по очереди. Газ провели позже. И все равно при такой тесноте жили дружно…», — делится Людмила Георгиевна. В своих дневниках она вспоминает с благодарностью и соседей из квартиры №5: Власовых — тетю Лиду и дядю Колю, семью Сизовых.

3-й Ростовский переулок и сам дом номер №13 ничем особенным не отличались. Дом как дом, да и люди как люди, хотя кое-какие интересные факты Люда ещё ребёнком услышала или узнала от старожилов дома. Так, на первом этаже, как раз прямо под их квартирой, проживал Вадим Савицкий, известный в Москве мастер по гитарам. Детям это ни о чем не говорило, а вот взрослые с каким-то особенным благоволением относились к его семье. Отец Люды был дружен с ним и иногда, по рассказам Марии Васильевны, помогал ему в правке инструмента по дереву. Позже Людмила узнала, что на изготовленной Савицким гитаре играл знаменитый в те годы гитарист Александр Иванов-Крамской. Музыкант не раз бывал у Савицкого в гостях, а Люда позже дружила с его сыном Андреем, который после смерти отца так и жил в этой квартире.

3-й Ростовский переулок был небольшим, начинался он у храма Благовещения на Бережках, а заканчивался у Бородинского моста. Вверх по переулку, примерно в его середине, находилась колонка. Вода была только в доме, где жила семья Филимоновых: видимо, осталась в наследство от знаменитого фабриканта, в честь которого и называли дом. Все остальные жители переулка пользовались этой колонкой. Зимой рядом с ней заливали горку, и все дети с 3-го Ростовского, Плющихи и Арбата устраивали катания на санках. Народу собиралось всегда много. Эти катания были известные на всю Москву. Больше всего дети любили съезжать по ледяной горке на ногах. Настоящим мастерством считалось проехать на ногах до конца горки и не упасть.

Недалеко от Сушкиного, в двухэтажном доме жил врач, профессор Преображенский. У него был отдельный вход в квартиру с небольшим палисадником. Каждое утро черная легковая машина увозила высокого, подтянутого человека в пальто и с коричневым портфелем на работу, а вечером привозила домой. Люда дружила с его дочкой. Детям запрещалось шуметь под окнами врача, и они, проходя мимо дома, затихали.

На углу 2-го Ростовского, где останавливался трамвай, идущий со стороны Бородинского моста, стоял деревянный дом с открытой верандой. Во дворе был чудесный фруктовый сад и цветник. Вездесущие мальчишки лазили туда за яблоками. В доме жила красивая молодая женщина, киноактриса Валентина Ушакова со своим мужем кинооператором Александром Кочетковым и родственниками. С одной из этих родственниц, Марианной, Люда подружилась. Она часто приглашала Люду в гости, Валентина присоединялась к ним, и они вместе пили чай с вареньем. Георгий Григорьевич тоже, бывало, заходил к Валентине и Александру, помогал по хозяйству.

Ближе к осени в Ростовском переулке появлялись старьевщики, собирали старые вещи в обмен на детские игрушки, в основном мячики на резинке, свистульки и сладости — петушков на палочке. Нередко заглядывали стекольщики, а то и точильщики ножей и бритв.

В двухэтажном доме, который располагался ближе к Бородинскому мосту и был отделён от Сушкиного лишь небольшим проходом (здесь часто собирались любители поиграть в домино), проживали художники. Они занимали весь дом и по тем временам считались богатыми, но с ними никто не дружил, поскольку они мнили себя особенными людьми. Напротив «дома художников» стояло двухэтажное здание с красивой застеклённой верандой, и там нередко устраивали чаепития. Там проживали братья Троицкие, Миша и Вадим. Дом не имел удобств, и туалет стоял на улице перед окнами Сушкиного дома. Когда приезжала машина чистить туалет, страшная вонь стояла на весь переулок. Вот такие пережитки прошлых эпох ещё хранила в себе послевоенная Москва.

На первом этаже этого же дома жили совсем простые Нелюбовы, с сыном которых, Шуриком, Люда тоже дружила. В 50-х годах квартиру Троицких ограбили. Дети, играя на улице, видели, как бегали какие-то мужчины с вещами, потом погрузили их в машину и уехали. О том, что квартиру ограбили, узнали от Миши. В будущем Вадим стал известным виолончелистом, а Михаил преподавал математику в МГУ.

В начале 1970-х Филимоновы-Алексеевы, ожидая переезда, были выселены в отдельную квартиру в полуподвальном помещении в соседнем доме, стоявшем ближе к реке. Дом стоял на косогоре, поэтому все комнаты были ниже уровня земли, и только в большой комнате два окна под рельефным, балконообразным навесом всё-таки выходили на набережную.

Если смотреть на дом со стороны Москвы-реки, то слева от этих двух окон находились четыре окна квартиры одного художника, а его мастерская была в полуподвальном помещении под квартирой Алексеевых. В ней, по рассказам Игоря Алексеева, находились многочисленные портреты маршалов и руководителей партии. Аркадий Павлович, муж Людмилы Георгиевны, дружил с художником, и тот позволил провести параллельный с мастерской телефонный аппарат в их квартиру. Так у Алексеевых первых в доме появился телефон. Звонить, правда, было особо некому, но радовались все.

А годы летели. Исчезла Мыловарка, вслед за нею и Мухина гора с маленькими купеческими домиками, не одно десятилетие простоявшими в этом красивейшем месте. Им на смену пришли современные многоэтажки, и лишь знаменитый Сушкин дом, где жили Филимоновы-Алексеевы и где прошло детство поэта Терентия Травника, стоял до последнего, как молчаливый свидетель эпохи и хранитель многих тайн, о которых мы уже рассказывали в книге «Все дороги стекаются в Путь».

Филимоновские чаепития с самоваром

Немного было развлечений у простых людей. Послевоенная жизнь была трудная и тяжелая и проходила все больше на работе, а «почаевничать» собирались только по выходным. В квартире Филимоновых нередко проходили чаепития с самоваром. «Очень я любила такие встречи, — пишет Людмила Георгиевна в одном из своих дневников, — когда к родителям приходили их друзья и родственники: Екатерина и Алексей Сизовы, тетя Катя и дядя Жора Рожковы, тетя Маруся и дядя Леша Симачковы, тетя Наташа, соседи Мария Ивановна Степанова, Клавдия Львовна Меньшенина, Пироговы, Чепелюки, Гусевы и другие. Народу собиралось немало».