Бесплатный фрагмент - Вспомни, Облако! Книга третья

Рассказы о пионерах неба, о его величестве Случае и госпоже Удаче

…Ну, а самое

существенное?

Главное, быть может, —

не могучие

радости ремесла,

не невзгоды

и не опасности,

.но взгляд на мир,

до которого они возвышают.

Когда, снизив обороты,

приглушив мотор,

пилот скользит к гавани

и обозревает город

с его человеческими

напастями —

денежными заботами,

низменностью, завистью,

враждой, —

он чувствует себя

чистым и неуязвимым.

И если ночь в пути

была ненастной,

он попросту радуется

жизни…»

Антуан Сент-Экзюпери

Часть первая

«Андская симфония»

«Гипотезы» о планерах

и воздушных шарах,

на которых якобы

могли летать индейцы, —

это выдумка любителей

сенсации…

Примечание редакции издательства

«Прогресс» к книге М. Стингла

«Поклоняющиеся звездам», 1983 г.

Опубликованный в первой книге «Вспомни, облако!» очерк о загадочных рисунках на плоскогорье Пампа-де-Наска в Перу вызвал многочисленные письма читателей. Большинство из них просят рассказать подробнее, кто и когда обнаружил эти рисунки и как проходили опытные полеты Джима Вудмэна, пытавшегося доказать, что далекие предки нынешних жителей Перу были способны подниматься в небо.

Открытию «картинной галереи» Наска помогла авиация. Первую аэрофотосъемку в Южной Америке произвели в 1931 году американцы: пилот Роберт Шигши и фотограф Джордж Джонсон. Они увидели сверху многое, в том числе Великую перуанскую стену — восьмидесяти километровый извилистый редут, о котором наши современники не знали. Это была сенсация и… первый опыт воздушной археологии.

Через десять лет заведующий кафедрой истории Лонг-Айлендского университета Пол Косок, летая над местами, где когда-то существовала великая культура Мочика, и, побывав в небе пустыни Наска, с удивлением увидел, что пустынное плоскогорье, общая площадь которого составляет несколько сот квадратных километров, разрисовано гигантскими фигурами животных, геометрическими фигурами, полосами, иногда многокилометровой длины. Попадались и изображения человека. Все это было скрыто от взоров людей, находящихся на земле, и хорошо просматривалось только с воздуха, вся панорама — только с большой высоты.

Доктор Косок сделал десятки превосходных аэрофотографий и опубликовал сообщение о своем открытии. Ученый мир ему не поверил и фантастической находкой историка не заинтересовался. Сам Пол Kocoк исследовать «картинную галерею» Наска не смог, так как началась вторая мировая война. Свое восхищение загадочной работой древних перуанцев он, будучи неплохим музыкантом и композитором, выразил в музыкальном произведении, назвав его «Андской симфонией».

После смерти Пола тайну пустыни Наска никто из специалистов не пытался разгадать, кроме «женщины-робинзона», доктора математических наук Марии Райхе, которую заинтересовал «проблемой Наска» еще при жизни сам Косок. Она поселилась в глинобитной хижине на краю загадочной пустыни и стала изучать гигантские фигуры и линии на плоскогорье, время от времени на свои средства, нанимая самолет или вертолет.

Но что могла сделать одна, пусть даже энергичная и умнейшая, женщина без помощи специального снаряжения, если различных «знаков» в пустыне несколько сотен?

Но она упорно трудилась, пока равнодушие ученых к загадке не взорвал швейцарец Эрих фон Даникен, опубликовавший в 1968 году книгу «Воспоминания о будущем». В ней он высказывал малообоснованное, но дерзкое предположение, что плоскогорье Наска — это древнейший космодром.

Такая «смелость» писателя из Швейцарии вызвала негодование в научных кругах и — о благо! — повышенный интерес к загадке. Появились и энтузиасты-экспериментаторы.

Многочисленные гипотезы быстро дополнились еще одной: в доколумбову эпоху индейцы знали тайны воздухоплавания. И проверить это, отрицаемое всеми знатоками истории и культуры древней Америки, предположение взялся Джим Вудмэн с коллегами, разработав проект «Наска».

Какие же мотивы побудили экспериментаторов к действию, к необычным работам, прямо скажем дорогостоящим?

Во-первых, мифы и сказания перуанцев. Приведем два из них.

Легенда, записанная иезуитом Кабельо де Бальбоа, сообщает, что основатель доинкской империи Перу Наймлап («найм» означает «птица» или «полет») умер, но народу о его смерти не сообщили, похорон не было, было заявлено: «Отрастил себе крылья и, подобно птице, улетел в небо».

А в преданиях об инках звучит такой мотив: «Каждый Инка (верховный правитель государства), будучи потомком своих легендарных праотцов, считался „сыном Солнца“… Инки после смерти снова возвращались к Солнцу».

На чем возвращались? Джим Вудмэн высказал идею: «Верховных правителей инков хоронили с помощью воздушных шаров!» Черных воздушных шаров. Почему черных? Коллеги Вудмэна ссылались на так называемый «солнечный эффект»: если бы шар поднялся над пустыней Наска километра на полтора, солнечное тепло уравновесило бы процесс охлаждения воздуха в оболочке, и шар поднимался бы все выше и выше. Особенно черный — его солнце нагревало бы сильнее. Тело умершего Инки, уложенное в гондолу, летело бы к солнцу до тех пор, пока не исчезало с глаз людей, а затем шар, попавший в холодные слои атмосферы, упал бы вместе с останками Инки в Тихий океан.

Немало доводов, что древние перуанцы знали небо, навеяли и рисунки в пустыне Наска. Среди них много крылатых существ. «Нарисовано» 18 птиц, летающие рыбы, человеко-птицы. Например: человек в летном шлеме, с головой совы. Животные, земные и морские, в большинстве показаны динамично, как бы в броске или полете.

Навевают мысли о полетах и полосы, похожие на взлетные. Серьезную подсказку Вудмэну сделал его коллега Михаэль де Бакей. Он обратил внимание, что по краям многих геометрических фигур имеются отверстия в земле. Почерневшие камни в этих ямах и около них, бесспорно, подвергались воздействию сильного жара. Так возникло предположение, что древние перуанцы заполняли из этих ям оболочки шаров теплым воздухом или обрабатывали ткань будущей оболочку, чтобы придать ей большую плотность.

И наконец, на форму древнего воздушного шара навел памятник бразильцу Бартоломео де Гусману, построившему воздушный шар в 1709 году. Монумент стоит в городе Сантус, на родине изобретателя.

Письменные источники свидетельствуют, что Бартоломео де Гусман 8 августа 1709 года прибыл к португальскому королю и показал монарху модель лётательного аппарата из материи, сшитой в виде перевернутой пирамиды, наполненной теплым воздухом, с подвешенной под ней гондолой из прутьев.

Модель поднялась вверх, и восхищенный король дал Гусману право и средства для постройки аппарата.

В октябре того же года «летающая пирамида» Гусмана была готова, названа «Воробышком» и сам изобретатель-конструктор поднялся на ней в небо Лиссабона.

Джим Вудмэн и его товарищи, приняв версию, что Бартоломео де Гусман учился у иезуитов, ранее работавших миссионерами в различных уголках индейского континента, и они могли подсказать Гусману идею создания воздушного шара, решили свой экспериментальный шар сшить тоже в форме перевернутой пирамиды. Те же очертания аппарата якобы подсказывали и несколько изображений на древних керамических сосудах.

Экспериментаторы, члены Международного общества исследователей, которое и финансировало проект, заручившись поддержкой компании «Рейвен», начали работу.

Постарались, чтобы эксперимент был подготовлен как можно более «чисто». Для этого, прежде всего в могилах древних перуанцев они нашли образцы плотной ткани из хлопка. В лаборатории фирмы «Рейвен» испытали найденные ткани и установили, что перуанские индейцы около двух тысяч лет тому назад умели вырабатывать хлопчатобумажный материал более плотный и легкий, чем делают его самые современные ткацкие станки. Воздухопроницаемость древнеперуанских тканей меньше тех, из которых сейчас шьют парашюты.

Фирма изготовила ткань, подобную перуанской, и приступила к созданию аэростатной оболочки по форме «Воробышка» Гусмана.

Индейцы деревни Уатайата сплели из тростника «тоторы» челн, вмещающий двух человек.

Когда оболочка и гондола-челн были готовы, их соединили веревками, тоже сплетенными по древнеперуанскому способу.

Построенный воздушный аппарат назвали «Кондор-1», в честь пернатого царя неба, почитаемого перуанцами. «Кондор» напоминал огромный вздутый треугольник 25-метровой высоты, объемом 2250 кубических метров, с традиционным индейским челном на подвеске.

Проверив, выпустили воздух. Взлет с людьми решили произвести, опять же для чистоты эксперимента, в пустыне Наска близ Кауачи.

В темно-красной земле пустыни выкопали яму и. обложили ее камнями. Разожгли костер. Провели испытательные полеты малых шаров, подобных «Кондору», с балластом. Затем на яму поставили «Кондор-1», и горячий воздух пошел в его оболочку. Вот она еле удерживается у земли блок-веревками.

В гондолу-челн, закрепив на спинах спасательные парашюты, сели Джим Вудмэн и профессионал-воздухоплаватель англичанин Джулиан Нотт.

— Отдать концы!

После этой традиционной команды «Кондор-1» медленно пошел в небо и поднял воздухоплавателей на высоту 130 метров. Выше не пошел. Смельчаки сильно рисковали: в случае аварии с такой высоты они не могли бы благополучно выброситься с парашютами. Но «Кондор» выказал добрый нрав: после получасового полета он спокойно опустил людей на землю. Зато когда они покинули гондолу, «Кондор» прыгнул, ударился о грунт и снова ушел в небо, на сей раз, набрав несколько сот метров над пустыней Наска. Летел он очень странно, как бы танцуя, то есть взмывая и опускаясь, иногда резко падая, в неравномерных горячих воздушных потоках. По наблюдениям, он быстро набирал высоту там, где на плоскогорье были «нарисованы» спирали, а курс держал в этот час, сходный с направлением одной из самых длинных «линий» на плато. Приземлился в отдаленной части пустыни.

С удачным экспериментом Джима Вудмэна и его коллег первой поздравила «женщина-робинзон» Мария Райхе…

Как сказано в отчете группы Джима Вудмэна, не только «Кондор-1» поднимался в небо с целью доказать, что древние инки летали на аэростатах. Однако ученый мир не принял его убеждений. Для этого логических умозаключений оказалось мало, ведь они не подтверждались предметами-фактами из земных раскопок или достойными веры древними папирусами.

Энтузиасты, солидарные с Джимом Вудмэном, пытались обратить внимание историков на «чульпы» — башни доколумбовой постройки, сложенные из базальтовых блоков или кирпича, стоящие в разных районах Перу«Чульпы» считаются погребальными башнями. Различаются в основном два типа: квадратные и круглые.

Обратим внимание на круглые. Они без потолков, сложены из огнеупорного камня, диаметр их увеличивается снизу кверху, верхнее кольцо — «ложный свод» — широкое, на нем могут передвигаться люди. В нижней части сводов небольшой вход, больше похожий на лаз, а точнее — на поддувало в печи. Если современные аэронавты захотели бы превратить круглую «чульпу» в печь для подачи теплого воздуха в гондолу аэростата, лучшей постройки не придумаешь. Кстати, если круглые «чульпы» являлись погребальными башнями для захоронения знатных лиц, то почему башни без крыш? Неужели для того, чтобы мертвецы любовались солнцем или луной и принимали на свои гробницы вздохи божьи в виде пыли и слезы божьи в виде дождя?

Да и не находили захоронений в круглых «чульпах», а вот следы огня попадались не один раз. И еще: круглая «чульпа» могла быть не только печью, источающей теплый воздух вверх, но в холодном виде и добротной причальной башней для воздушного шара, защищающей от ветра гондолу. Именно такую башню, похожую на самую большую и почитаемую в Перу «Башню ящерицы», и по сей день стоящую на холме полуострова Сильюсстани, спроектировал советский летчик-изобретатель П. И. Гроховский в 30-х годах нашего века для своего стратостата. Он и понятия не имел о «чульпах» древних перуанцев, а лишь разум и расчет привели его к этой идее.

В общем, Джиму Вудмэну и его коллегам не удалось доказать ученому миру, что древние перуанцы знали толк в воздухоплавании, но трудно ему возражать, когда он говорит: «Мы считаем, что древние имели все возможности и материалы для постройки воздухоносных летательных аппаратов и могли подниматься на них в небо!»

В 1986 году итальянские альпинисты под руководством Джанфранко Беллини поднялись на вершину Коропуна — вулкана в перуанском департаменте Арекипа. Совершенно неожиданно они обнаружили на склоне вулкана «остатки каменных жилищ, расположенных на высоте около 5 тысяч метров над уровнем моря». Постройки, отличающиеся законченностью архитектурных форм, хорошо сохранились и принадлежат, как утверждают специалисты, одному из племен древних инков. Как же общались жители этого довольно большого поселения с остальным миром, если даже для хорошо подготовленных групп современных альпинистов путь туда и обратно оказался чрезвычайно тяжелым?

Вниз можно на крыльях. Это попробовал сделать француз Рене Джилини. Бросившись в полет на дельтаплане с южного пика Уаскарана, он благополучно пролетел 20 километров и приземлился на берегу реки Санта, в полутора километрах от городка Манкос.

А вверх — на тепловом аэростате, как Джим Вудмэн?

Можно. Но было ли так?

«Гипотезы» о планерах и воздушных шарах, на которых якобы могли летать индейцы, — это выдумка любителей сенсаций…» — говорится в эпиграфе к этому очерку. Тоже крайнее суждение. Нет подтверждений тому, что индейцы летали, но и обратного доказательства нет — «отсутствие доказательств не является доказательством отсутствия».

А сколько «выдумок» превратилось со временем в реальность? Когда мы выдвинули предположение, что древние перуанцы летали на планерах, а воздушные потоки для них «нащупывали» орлы-поводыри, то были высказаны сомнения и даже категорические утверждения, что такое взаимодействие птицы и человека невозможно.

Совсем по-другому думал известный дельтапланерист француз Руди Кишхази из города Шамони. Он берет на воспитание птенца орла, назвав его Бризи. Став большой, сильной птицей, Бризи летает вместе с хозяином, кружа вокруг его дельтаплана. По свистку орел в воздухе садится на руку Руди, принимает лакомый кусочек пищи и стартует с руки, но уже для того, чтобы искать для хозяина восходящие потоки воздуха. Об этой неразлучной паре сейчас знает весь мир. Как утверждает Руди Кишхази, научить орла быть поводырем в небе легче, чем охоте на животных…

Перу — страна полная загадок. Да разве только эта страна?!

В октябре 1986 года советские ученые из Алма-Аты, пролетая над пустыней между Сайутесом и Бейнеу, увидели на земле очень много огромных рисунков: спирали разных форм, эллипсы, круги, рисунки, напоминающие стрекозу или крылья птиц. Спросили у летчиков: «Видели их раньше?» — «Видели. Ну, спирали какие-то. Может, так надо…».

Некоторые почвоведы и археологи считают, что рисунки очень древние, «возможно, даже восходящие к эпохе неолита…».

Когда, кем и для чего созданы рисунки, остается загадкой.

Ведущий научный сотрудник Института истории естествознания и техники АН СССР А. Гурштейн комментирует находку «мангышлакских спиралей» так:

— Люди, жившие века и тысячелетия назад, оставляли на память потомкам разные свидетельства своего бытия. Одни из них читаются достаточно легко. Другие требуют многих лет, чтобы проникнуть в смысл загадок, «подброшенных» нам предками. И часто лишь случай позволяет обнаружить саму загадку. Так было, например, с рисунками в пустыне Наска… В этом случае открытие на Мангышлаке сродни перуанскому: с земли «казахстанские спирали» тоже не угадываются как нечто дельное… Какой бы смысл ни раскрылся в «спиралях» потом, сейчас должно быть ясно, что мы стали свидетелями крупного исторического открытия. Насколько можно судить по имеющимся снимкам, «казахстанские спирали» — важная страница в биографии народов, населяющих нашу страну, в общей биографии человечества…

Хочется подчеркнуть, что и среди поборников точных наук имеются романтики, об этом, можно судить по названиям, которые дали ученые некоторым из «казахстанских спиралей» — «стрекоза», «глаза бога»…

Знаний тайные истоки

…Могу не хуже

всякого другого

выполнить

какой угодно заказ.

Леонардо да Винчи

Великий итальянец Леонардо да Винчи считается первым конструктором геликоптера, парашюта, орнитоптера и многих других машин, инструментов, приборов. Легенды о гениальном Леонардо — смесь правды, домысла и вымысла — закономерно повторяются почти в каждой книге о нем. Есть сведения неоспоримые — скульптура, живопись, рисунки. Леонардо да Винчи как конструктор и инженер — загадка потруднее. Современники видели в нем прежде всего гениального художника, об инженерном наследии Леонардо люди узнали в основном по его записям, много лет спустя после его смерти.

Любопытно, что о большинстве своих изобретений Леонардо пишет лаконично, пользуясь символами. Почти нигде нет слов: «я сделал», «я решил», «я нашел», зато бесчисленное количество раз повторяется: «исследуй», «проверь», «узнай», «сделай».

Скромность?

Да нет, биографы этой черты характера у Леонардо да Винчи не отмечают. Ведь запись: «Никому этого не открывай, и ты превзойдешь всех», — принадлежит ему. И там, где ему хотелось подчеркнуть авторство, он не стеснялся писать «мой», «мое», иногда даже злоупотребляя местоимениями. Например, при описании землеройной машины: «…у меня земля идет сама собой в ящик, мое колесо постоянно вращается в одном направлении, мой механизм приводится в движение одним человеком и выбрасывает выкопанную землю в два такта».

Возникает вопрос: все ли научные и инженерные идеи, приписываемые Леонардо, являются его личным открытием? История науки знает, например, такой факт: многие изобретения, считавшиеся детищем Эдисона, в действительности представляли собой результат работы большого количества сотрудников его лаборатории или являлись вариантами уже существующих изобретений.

У Леонардо подобные сотрудники не отмечены, не описана лаборатория и не найден «колодец», откуда он мог черпать идеи.

Давайте посмотрим, где он работал как инженер, кто всю его творческую жизнь был рядом с ним и, возможно, остался не оцененным потомками, не замеченным в тени гениального итальянца.

…Юный Леонардо, ученик художника Андреа Верроккьо вместе с приятелями любил ходить в «пещеру» — так называлась литейная мастерская «мага из Перетолы» Томмазо Мазини. Они спускались под землю по множеству ступеней и попадали в мир, где реальное сливалось со сказочным, где далекое прошлое соседствовало с удивительным настоящим, где хозяин творил чудеса с огнем и железом.

В идеально круглом подземелье они рассаживались за круглым деревянным столом. Не было окон в стенах, не было отверстий, выходящих на поверхность, но воздух оставался свежим, напоенным ароматом луговых трав. В стальных кованых канделябрах горели свечи. Горели разноцветным огнем.

Стол накрыт, расставлены напитки и… легким пассом Мазини тушит свечи. Несколько мгновений стоит абсолютная тьма, но вот уже огнистой змейкой скользит меж кубков на столе ручная ящерица. Потом разгораются пятна холодного света на стенах: белые, красные, желтые, голубые. Люди начинают видеть друг друга, посуду на столе, различать цвет вина…

Десятки раз Мазини принимал юношей в своей «пещере», и всегда их удивлял этот медленно разгорающийся холодный свет на стенах, который источали краски. Особенно любознательным был Леонардо.

— Объясни, — просил он.

Но Мазини лишь улыбался.

Вдоль стен расставлены необычного вида машины. На узких полках — модели гидросооружений и поделки из кованого металла. На стенах выцарапаны рисунки каких-то неизвестных чудовищ, крылатых ящеров, птиц.

— Очень целесообразные формы! — рассуждал Леонардо. — Откуда ты их срисовал?

Мазини улыбался.

Но однажды, когда после интересной беседы юные художники уходили из «пещеры», Томмазо Мазини положил руку на плечо Леонардо:

— Останься.

Заперев дверь за гостями, Мазини вернулся в подземелье по лестнице, подошел к стене и приподнял выступающий из нее рычаг. Открылась незаметная ранее дверь. Черный провал. Мазини зажег свечу и позвал Леонардо.

— Следуй за мной.

Пригибая головы, пошли по короткому туннелю. Томмазо осветил нишу. В ней стоял металлический сундук. Томмазо Мазини легко открыл крышку. Сундук был заполнен пергаментными свитками, пластинками из камня и меди.

— Возьми любое, Леонардо, и посмотри.

Юноша взял первый попавшийся под руки свиток. Развернул его. Томмазо придвинул свечу. Леонарда смотрел на рисунок, и глаза его все шире раскрывались от изумления. Под распластанными крыльями летел… человек!..

Эпизод реконструирован мной в полном соответствии с дошедшими до наших времен сведениями. О Томмазо Мазини ходило легенд предостаточно. Будто он совершил многолетнее путешествие на Ближний Восток, был обласкан мудрецами и правителями, но вернулся от них без злата и драгоценных каменьев, с одним сундучком, где гремели черепки, дощечки да шелестели старые свитки пергаментов. Так или нет, но кое-что современники записали о нем точно — вернулся с Востока он великим мастером литейных дел, отличным механиком, скульптором, чеканщиком, химиком, знатоком гидравлических работ и стал заниматься алхимией и черной магией. За это прозвал его римский народ именем легендарного мыслителя — Заратустрой. Из-под его рук выходили необычные механические изделия, светящиеся краски, он мог удивлять «холодным огнем». Только молчалив стал Томмазо Мазини и секретны работы его.

Молодых художников у себя в «пещере» Мазини принимал гостеприимно, угощал, поощрял к диспутам. Будто присматривался, прислушивался к ним, оценивал интеллект юношей. И случилось так, что более других он отличал Леонардо. Доверительно беседовал с ним, восхищался математическими способностями и наблюдательностью юноши. Стал привлекать к своим занятиям, на что Леонардо охотно шел. Несмотря на сословные различия, они стали приятелями.

Автор книги «Леонардо да Винчи» А. Дживелегов называет Томмазо Мазини учеником Леонардо, автор другой одноименной книги В. Дитяткин считает Мазини слугой великого живописца. А. Гостев, опубликовавший свою книгу о Леонардо в серии «ЖЗЛ», пишет, что «не приходится удивляться дурному обществу, какое Леонардо другой раз предпочитал», имея в виду Томмазо Мазини, и рисует его так:

«…Томмазо Мазини из Перетолы, более известный как Зороастро, считаясь по справедливости величайшим озорником и насмешником над людьми, не сделавшими ему ничего плохого, лечил и поддерживал многих несчастных четвероногих, тогда как двуногие, подобные ему самому, его опасались… Из-за того что ремесло ювелира, какому Томмазо обучался без большого старания, не приносило ему дохода, и, если не удавалось кого-нибудь обмануть и раздобыть деньги, он веселился в остериях за счет римской казны, как говорят в Тоскане, то есть в долг, и находились простаки, ему доверявшие… Томмазо не надевал кожаной обуви, сделанного из овечьей шерсти сукна и запрещал себе пользоваться волосяными петлями. Однако же в сумке, с которой он редко когда расставался, хранились вещи, мало отвечающие облику такого ханжи: завернутый в сырую тряпку глаз рыси — чтобы излечивать чирьи; фаланги пальцев младенца, умершего накануне духова дня; добытый у палача кусок веревки; волчьи и лошадиные зубы; бычий пузырь и другое, пригодное, чтобы обманывать доверчивых людей в этом городе, где каждый считает себя хитрей остальных»

Прямо скажем, что, если это не маска шутника, портрет Мазини в этой книге непривлекателен.

Большинство же итальянских биографов Леонардо уверены, что он и Мазини были друзьями, притом неразлучными. И Томмазо Мазини имел немалое влияние на своего друга, во многих делах был его помощником, а в некоторых, видимо, играл и первые роли.

И не случайно был изумлен начинающий художник и друг Леонардо некий Лоренцо ди Креди, когда, впервые увидев в его руках записную книжку, узрел, что Леонардо пишет левой рукой справа налево, употребляя таинственные знаки. Леонардо в то время было всего 19 лет, но его уже связывала дружба с Томмазо Мазини. Именно в эти годы начинается бурная изобретательская деятельность Леонардо да Винчи, хотя у него еще и не могло быть тех обширных знаний, которые впоследствии отметили биографы. Он их приобретал. Посещал ученых, среди которых были астрономы, математики, географы, врачи, архитекторы, историки, присутствовал на их диспутах и «слушал молча». На этих же форумах очень часто бывал и Томмазо Мазини, но… в качестве слуги Леонардо, так как простолюдины к таким беседам не допускались. В это же время Леонардо и Томмазо проектируют и воссоздают в моделях легчайшие мосты, водоотливные насосы, скорострельную бомбарду (прообраз пулемета), подвижную крепость (прообраз танка) и многое другое.

Создается впечатление, что Леонардо торопится изложить на бумаге технические идеи и схемы различных механизмов. Нет нигде упоминания, чтобы он настаивал на внедрении своих изобретений. Были только модели, которые делал Томмазо Мазини. Как бы оправдывая этот несвойственный изобретателям принцип, биографы отмечают, что «у Леонардо воля была вялая, а эффекты подавлены мыслью. Поэтому в искусстве своем он был великий медлитель». В этом ли причина?

Возвратившись с Ближнего Востока, где он «узнал не только о культе поклонения солнцу, но и тайну превращения свинца в золото», Томмазо Мазини составлял для Леонардо краски, необычные для того времени, восковые например. «Леонардо и Томмазо, — пишет итальянский биограф Бруно Нардини, — эти два бесстрашных исследователя, бросали вызов инквизиции, которая только и ждала момента, когда удастся их поймать на месте преступления и посадить, как еретиков, на скамью подсудимых».

Нет, был у Леонардо соавтор, и была лаборатория — «пещера» Томмазо Мазини. «Чем с большим числом людей ты будешь делиться своими трудами, тем меньше ты будешь принадлежать себе», — записал Леонардо. Он и Томмазо Мазини облекли свои дела высшей секретностью, не имели семей и близких друзей, сторонились женщин, «как существ болтливых».

Из мастерской художника Верроккьо Леонардо ушел в 24 года, когда его обвинили в ереси, но оправдали за неимением прямых улик? С тех пор как живописец он работает самостоятельно. Но, отмечают биографы, «большая часть работ тех лет пропала». А были ли они завершены? Возможно совсем другие занятия отнимали у него время…

В 1482 году по приглашению герцога Лодовико Моро он едет в Милан. Ему 30 лет. К этому времени относится его знаменитое письмо герцогу:

«…Так как я уже достаточно видел и изучал произведения всех тех, которые считают себя мастерами и изобретателями военных орудий и (убедился в том), что замысел и действие этих орудий ничем не отличаются от обычно применяемых всеми, я хотел бы, чтобы без ущерба для кого бы то ни было ваша светлость выслушала меня, причем я открою ей свои секреты и предлагаю на ее усмотрение в удобное время оправдать на опыте все то, что частично и вкратце ниже изложено…».

Какую же часть изобретений думает претворить в жизнь Леонардо при финансовой помощи богатого покровителя?

Легкие перекидные мосты

Их умел строить Томмазо Мазини еще до знакомства с Леонардо.

Гидротехнические способы спуска воды из крепостных рвов. И этим занимался Томмазо Мазини самостоятельно. Способы подземных взрывов. Томмазо Мазини умел составлять взрывчатые вещества. Системы новейших бомбард

У Леонардо да Винчи есть чертежи пушки, стреляющей ядрами с помощью пара. Но ведь это изобретение Архимеда: его оригинальное паровое орудие имело деревянный ствол и метало «каменные снаряды» весом в 10 килограммов на расстояние до одного километра. Так что именно Архимед первым начал использовать пар в военной технике.

Способы прокладки тайных подземных ходов

«Пещера» Томмазо Мазини имела тайные подземные ходы.

Закрытые и совершенно неуязвимые колесницы с артиллерией

В 1456 году появились высокие деревянные боевые колесницы, приводимые в движение парой лошадей. В 1472 году итальянец Вальтурио предложил проект боевой машины, передвигающейся с помощью ветра. Она была больше похожа на современный танк, чем колесница Леонардо на конной тяге. Так что Леонардо и в этой работе не был пионером.

Мортиры и. огнеметные приборы прекрасной и целесообразной формы. Здесь налицо усовершенствование ранее известных машин

Катапульты, стрел ометы и другие орудия удивительного действия и непохожие на обычные.

Громадная баллиста Леонардо есть не что иное, как усовершенствованная баллиста времен Архимеда. Огромные арбалеты и катапульты были известны задолго до Леонардо, так что здесь подразумевается тоже усовершенствование. Метательных машин удивительного действия и непохожих на обычные в архиве Леонардо не обнаружено. Может, они были в «сундуке» Томмазо Мазини?

Морские суда, которые «не будут повреждены ни вы стрелами бомбард любой величины, ни действием пороха и дыма».

Такие суда не удается построить и по сей день.

В работах Леонардо сохранились наброски судна, снабженного боковыми гребными колесами, но ведь есть свидетельства, что и во времена Цезаря пытались строить суда по системе «пар — колеса».

10.В мирное время Леонардо готов состязаться со всяким в архитектуре, в постройке зданий, в гидроработах, в скульптуре и живописи.

Поразителен объем знаний и опыта, необходимых для осуществления обещанного герцогу. Были ли такие знания у Леонардо — судить трудно; во всяком случае, баллистикой он серьезно не занимался. А вот опыта не было совсем — собственного личного опыта.

Да и Леонардо ли писал это письмо? Доказано, почерк не его. Историки, считают письмо копией, снятой с оригинала кем-то из учеников Леонардо. Однако составить такое письмо вполне мог и Томмазо Мазини; правда, не мог подписаться под таким обращением к герцогу — он ведь был простолюдин… Подписал послание Леонардо. Значит, там, где говорится от имени Леонардо «я», могло бы стоять и «мы». Пафос, стиль письма соответствуют характеру того и другого.

«Было ли это хвастовство безумца и фантазера?» — спрашивает Бруно Нардини, из итальянских биографов, пожалуй, самый влюбленный в Леонардо да Винчи. И отвечает: «Нет, это, скорее, откровение гения». Мы же добавим: больше похоже на загадку, чем на откровение. Леонардо, несмотря на присущее ему чувство исключительности, вряд ли решился бы пообещать герцогу сделать то, чего не мог или не надеялся сделать. Совсем другое дело — если все перечисленное в письме уже было воплощено в идеях и записях, чертежах и моделях, исполненных мыслителем Леонардо и механиком Томмазо. Или кем-то ранее их!

Здесь я позволю себе вернуться к «загадочному сундуку», так как все время вертится на языке вопрос: «Что же привез в нем Томмазо Мазини?»

Вспомним, что, например, от цивилизации майя сохранились лишь три небольшие летописи и записки испанского монаха Диего да Ланда. В записках есть такие строки: «В книгах майя, кроме суеверий и вымыслов, ничего нет. Мы их все сожгли». По тому времени и конструкция простейшего летательного аппарата могла показаться «вымыслом». Но ведь удивляют нас сейчас «тайные знания невежественных догонов» в Африке о Сириусе — знания, достигнутые нашими учеными лишь в XX веке. Или в индийском эпосе почти детальное описание реактивного летательного аппарата? Знанию древних мы не перестаем удивляться, находя все новые доказательства их великой мудрости.

Томмазо Мазини долгие годы общался на Ближнем Востоке со жрецами, преемниками не только духовной, но и материальной культуры прошлого. Они, вероятно, имели некие «готовые рецепты», которые ревниво скрывали от простого народа. Но может быть, какую то часть этих знаний удалось заполучить Мазини? А, обладая таким сокровищем, как воспользоваться им без блестящего ума и сословного положения Леонардо да Винчи?

В письме герцогу ничего не сказано о летательном аппарате, хотя Леонардо, судя по всему, уже разрабатывал теоретические основы полета, а Томмазо строил первую модель орнитоптера. Но нет, не раскрылись они герцогу, хотя богатого правителя летание по воздуху наверняка прельстило бы больше, чем живопись и обещанные механизмы. Вполне возможно, что летательный аппарат, образно говоря, был последним козырем из «сундука» Мазини…

Надо отметить, что в течение долгого времени людей мало интересовали древние документы и только в период раннего Возрождения некоторые ученые-гуманисты, и первым среди них Петрарка, начали всерьез заниматься поисками древних документов, на этот период и приходится путешествие Томмазо Мазини на Восток.

Во Флоренцию Леонардо да Винчи мечтал возвратиться «во всеоружии, увенчанный славой». Таким он и вернулся через 20 лет, со славой непревзойденного художника, но неудовлетворенный. Из технических задумок почти ничего не претворилось в жизнь.

И вот они с Томмазо Мазини строят в натуральную величину летательный аппарат: вернее, строит Мазини по разработкам Леонардо, и он же, Томмазо Мазини, собирается на нем полететь. Те аппараты, которые обнаружены в зарисовках Леонардо, подняться в воздух не могли. Возможно, был другой, попроще, типа современного дельтаплана? Намеки на это в записях Леонардо есть.

Кстати, один из рисунков «крыльев» Леонардо почти точно копирует схему крыльев гигантских летающих ящеров юрского и мелового периодов, например «живых планеров» птеранодона и птерозавра. Размах крыльев последнего достигал 15 метров, останки его найдены только в нашем веке. И опять вспоминается «загадочный сундук» Мазини: кто знает, что привез он с Ближнего Востока?

И бытует, в Италии, во Фьезоле, легенда о «Чечеро» — искусственном лебеде, крылья которого держали безумца Томмазо Мазини из Перетолы, по прозванию Заратустра. Взлетел лебедь в воздух и рухнул на лед.

Так было или нет, но с тех пор исчезло в записях Леонардо имя его друга и помощника. Он не может забыть Томмазо. Много позже он рассказывает о нем французскому королю Франциску I. Видимо, очень переживал смерть Томмазо теперь одинокий Леонардо. Работа валилась у него из рук. Приглашенный Франциском I во Францию, он переезжает туда, поселяется в замке Клу. Вроде все условия для работы есть, но он трудится вяло: немного занимается рисунком, думает о постройке нового дворца в Амбуазе, чертит проект канала между Роной и Сеной, приводит в порядок свои рукописи. Великий Леонардо быстро теряет здоровье…

В записках Леонардо да Винчи далеко не всегда утверждает свой приоритет. Вот, например, как нейтрально он пишет о парашюте: «…если у человека имеется парусиновая палатка, каждая сторона которой имеет 12 саж. в ширину и столько же в высоту, он может броситься с любой высоты, не подвергая себя при этом никакой опасности».

Или поясняет эскиз геликоптера: «Наружный край винта должен быть из проволоки толщиной с веревку, и от окружности до середины должно быть восемь локтей…» И так далее в том же духе. Сегодня, правда, именно таким языком пишутся заявки на изобретения, но эскиз датирован 1486 годом, а в те времена была принята гораздо менее безличная форма изложения собственных идей.

А уже в наше время, несколько лет назад, в Копенгагене обнаружена фламандская рукопись 1325 года, в которой есть эскиз подобной же конструкции геликоптера. Кто автор этого раннего эскиза, неизвестно. Однако отмечено всеми биографами, что Леонардо очень многое просто переписывал и перерисовывал из различных книг и рукописей, и если внимательно порыться в библиотеках, которыми он пользовался (например, в библиотеках Сан-Марко и Санто-Спирито), то в них могут найтись первоисточники некоторых рисунков и текстов Леонардо.

Многие тайны и загадки биографии Леонардо да Винчи ждут своего разрешения. И мы ни в коем случае не умалим величие гениального флорентийца, если даже, проникнув в его творческую лабораторию, обнаружим, что не все идеи и изобретения принадлежат лично ему, если в должной мере оценим и его соратника и соавтора — простолюдина Томмазо Мазини.

Отметим: некоторые ученые, наоборот, выискивают, что бы еще приписать легендарному гению Возрождения.

И находят, иногда при довольно странных обстоятельствах. Не так давно итальянская пресса сообщила, что «при подготовке современного издания обширнейшего «Атлантического кодекса», составленного 400 лет назад Помпеем Леони, обнаружен рисунок велосипеда. По мнению профессора Аугусто Маритони, крупнейшего эксперта Италии по «переводу» и трактовке произведений Леонардо, сей рисунок принадлежит великому мастеру.

Как же нашли этот рисунок? Оказывается, он был спрятан за загнутой страницей! Странно, что за 400 лет эту страничку никто не догадался разогнуть…

Все, что оставил потомкам Леонардо да Винчи, — картины, фрески, скульптуры, изобретения, разработанные идеи и так далее — это работа, требовавшая времени. Принимая во внимание гениальность Леонардо и не делая скидок на «леность», которую отмечают биографы, мы по специально разработанной программе спросили у компьютера: «Сколько примерно лет потребовалось Леонардо да Винчи на всю эту работу?» Ответ

ЭВМ в переводе на человеческий язык гласил: «Минимум 74 года созидательной жизни». Значит, если не ошиблись программисты, Леонардо начал творить за семь лет до своего рождения.

Помощь Томмазо Мазнни в расчет не бралась.

Но и велосипед, который, по мнению профессора Маритони, тоже изобрел Леонардо да Винчи, в список, предложенный компьютеру, не вошел…

Интересно мнение об этой гипотезе доктора технических наук, профессора Н. М. Советова:

«Гений-одиночка, самородок, вспышка интеллекта во тьме — возможно ли такое вообще? Может ли гений родиться и вырасти «на пустом месте», без должного воспитания, окружения, школы?..

В наше время твердо установлено и другое: если человек рядовых способностей проходит хорошую школу, если он попал в окружение творческих людей, обрел настоящего учителя, то в своем развитии он далеко опережает потенциально более способных людей, которым повезло меньше…

Так можно ли сомневаться, что талантливый человек, найдя соответствующего себе учителя, друга, партнера по работе, может достичь высот гения, блеснуть фейерверком идей, замыслов и свершений? Вероятно, правильнее будет сказать, что иначе и быть не может. Здесь на ум приходит такая аналогия. Космические спутники на околоземную орбиту выносятся ракетами-носителями. Спутники служат человечеству, их блеск порой можно видеть, они восхищают людей. А кому интересна судьба ракеты-носителя?.. Так вот, не был ли Томмазо Мазини «носителем» для Леонардо? Впрочем, если уж точно следовать нашей аналогии, то и сам он тоже являлся далеко не «первой ступенью»: отталкивался-то Мазини не от пустоты! Ведь до того были его путешествия и его знаменитый «сундук»!..»

Первый патент

Джон Стрингфелло считал

что воздушный полет

может быть осуществлен,

и доказательству этого

он отдал много времени

и средств…

Сын Д. Стрингфелло. 1883 г.

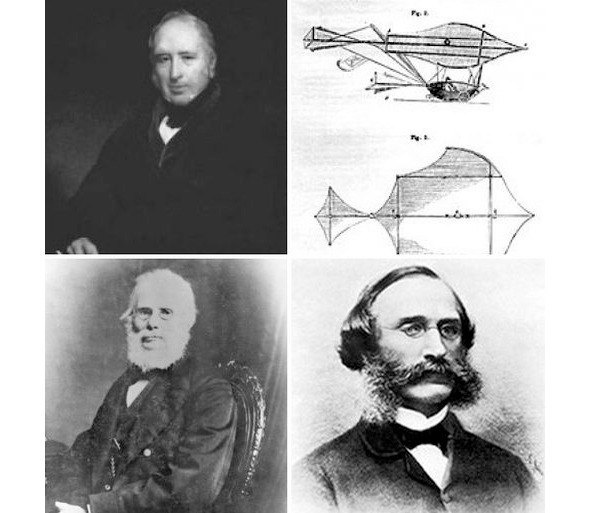

Если забыть имена англичан Вильяма Генсона и Джона Стрингфелло, то обеднеет история авиации.

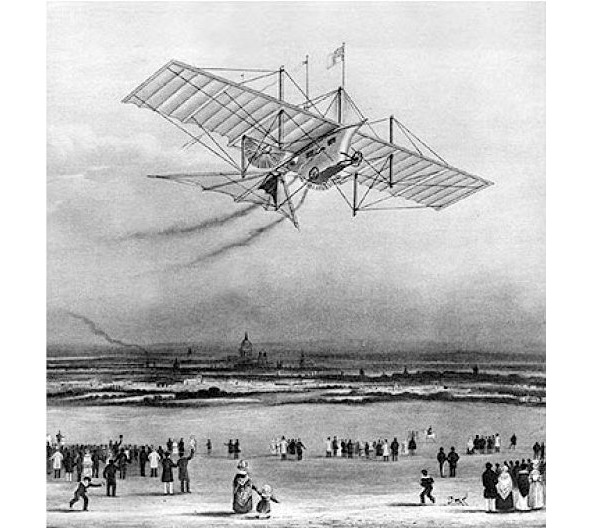

Именно Генсон в 1843 году первым запатентовал летательный аппарат тяжелее воздуха. «Главная часть моего изобретения, — писал он в объяснительном листе к чертежам, — представляет собой прибор, построенный таким образом, чтобы создать весьма растянутую поверхность или плоскость легкой, но прочной конструкции. Она должна иметь ко всей машине такое же отношение, какое имеют распростертые крылья птиц к ее телу, когда птица парит. Но вместо того чтобы поступательное движение получалось за счет движения этих плоскостей наподобие крыльев птицы, я применяю надлежащие колеса с лопастями или иные соответствующие механические двигатели (пропеллер), работающие при помощи, паровой или другой достаточно легкой машины. Благодаря этому получается сила, необходимая для движения вперед распростертых поверхностей. Чтобы управлять движением машины (вверх и вниз), я пристраиваю к плоскостям хвост, который способен наклоняться и подниматься. При поднятии хвоста сопротивление, оказываемое воздухом, заставит машину подниматься в воздух. Напротив, когда хвосту придан наклон вниз, машина немедленно будет опускаться… Для того же чтобы управлять машиной в боковом направлении, я применяю вертикальный руль, или второй хвост; соответственно тому, в какую сторону он будет повернут, и машина будет направлена в ту же сторону».

Из объяснительного листа можно узнать все подробности конструкции и понять, что «Ариель», так назвал аппарат Генсон, или «Воздушный пароход» — такое имя он получил впоследствии, имеет сходство с современным аэропланом и в нем предусмотрены почти все основные конструктивные элементы самолета наших дней, кроме механизмов для сохранения поперечной устойчивости.

Работал Генсон над задуманным летательным аппаратом вместе со Стрингфелло. Их поиски формы базировались на опытах земляка, ученого Джоржа Кейли, который систематически изучал полеты птиц, экспериментировал с воздушными змеями, своими моделями крылатых аппаратов и правильно сформулировал принцип механического полета, дав научно обоснованное соотношение между, весом машины и размером несуших плоскостей, указав на принцип управления при помощи вертикальных и горизонтальных рулей, за что и до сей поры англичане называют Джорджа Кейли «отцом британской авиации».

Но начали Генсон и Стрингфелло не с постройки аппарата, а с рекламы — у них не было достаточной для постройки денежной суммы. И они в газетах и журналах напечатали объявления, в которых призывали каждого жителя Англии подписаться на 100 фунтов и тем самым образовать капитал, нужный для постройки и эксплуатации изобретения в рамках «воздушно-транспортного общества». Даже в парламент было внесено предложение об учреждении этого общества.

Но, как случалось не раз в истории создания техники, изобретатели были подняты на смех. И в парламенте, и среди народа. Многие считали это предложение шуткой потому, что наиболее благожелательный и подробный отзыв о летательной машине был помещен в журнале, вышедшем 1 апреля. Первоапрельская шутка!

В общем, капиталистов из Генсона и Стрингфелло не получилось. Но это не обескуражило их. До этого они экспериментировали только на мелких моделях, а тут решили построить большую и в случае успеха с ней перейти к постройке настоящей «воздушной кареты».

Модель они делали втайне. Закончив сборку планерной части по чертежам Генсона, поставили на модель маленькую паровую машину, сконструированную Стрингфелло, и запускать ее решили с наклонной плоскости. Набрав скорость на разбеге под уклон, отрываться и держаться в воздухе она должна была при помощи двух воздушных винтов.

Для секретности опыты производили ночью, выезжая для этого на окраину города Чард.

Испытания шли из рук вон плохо. «Воздушный пароход» не хотел летать. А время шло. И первым сдался Вильям Генсон, не отличавшийся настойчивостью и выдержкой. Махнув рукой на, по его мнению, неперспективное дело, он уехал в Америку и занялся там коммерческими спекуляциями.

Но Джон Стрингфелло не сдался. Он построил новую улучшенную модель. Отказался от испытания ее на открытом воздухе, так как считал, что неблагоприятные условия — роса, делавшая крылья влажными и тяжелыми, и воздушные течения — отрицательно влияли на полет. Стал испытывать модель в пустующем помещении ленточной фабрики.

Крылатый, аппарат, подвешенный на проволоке, закрепленной с некоторым наклоном, скатывался вниз, набирая скорость. Потом автоматически освобождался от подвески и переходил в свободный полет. Сын Стрингфелло позже описал один из опытов так:

«…Машина двинулась вниз по проволоке. Достигнув места автоматической отцепки, она постепенно поднималась, пока не достигла дальнего конца комнаты, прорвав при этом дыру в парусине, натянутой для того, чтобы ее задержать. При опытах машина летала хорошо, хотя и поднималась один раз из семи».

Наверное, более чем скромный успех опытов заставил и Стрингфелло бросить занятия авиацией и уехать в Америку. Но в 1867 году он снова вернулся на родину и снова приступил к опытам с моделями, построив для них миниатюрные паровую машину и котел оригинальной конструкции весом в 6 килограммов. За этот двигатель воздухоплавательное общество Великобритании выдало Стрингфелло премию в 100 фунтов.

На второй в истории воздухоплавания и авиации выставке, организованной в Англии (1868 г.), публика обратила особое внимание на модель триплана Стрингфелло. Аппарат имел три несущих плоскости, два пропеллера — они приводились в движение миниатюрной паровой машиной.

И этот аппарат демонстрировался на проволоке. При достаточной скорости он стремился держаться в воздухе самостоятельно.

«После закрытия выставки, — писалось в одном из журналов, — попытались заставить модель совершить свободный полет в освободившемся помещении, но всякий раз, отделившись от проволоки, она плавно опускалась на пол. Предположили, что, запуская с большой высоты, можно добиться горизонтального полета, и опыты были перенесены на открытый воздух. Здесь результаты оказались еще хуже.

При самом начале движения аппарата встречная струя холодного воздуха неизменно гасила спиртовую горелку под котлом машины, и последняя останавливалась.

После многочисленных неудачных испытаний опыты были оставлены…»

Джон Стрингфелло умер 13 декабря 1885 года, прекратив опыты с моделями лишь за несколько месяцев до своей кончины. Ни ему, ни его компаньону Вильяму Генсону не удалось разрешить проблемы полета на аппаратах тяжелее воздуха, но их заслуга в том, что они первыми применили неподвижные несущие плоскости для летательного аппарата и первыми запатентовали такой аппарат.

Гость профессора Менделеева

Крыльям воображения

как бы заманчив

ни казался полет,

всегда следует предпочесть

сандалии наблюдаемых фактов,

медленные сандалии

на свинцовой подошве.

Ж. Фабр

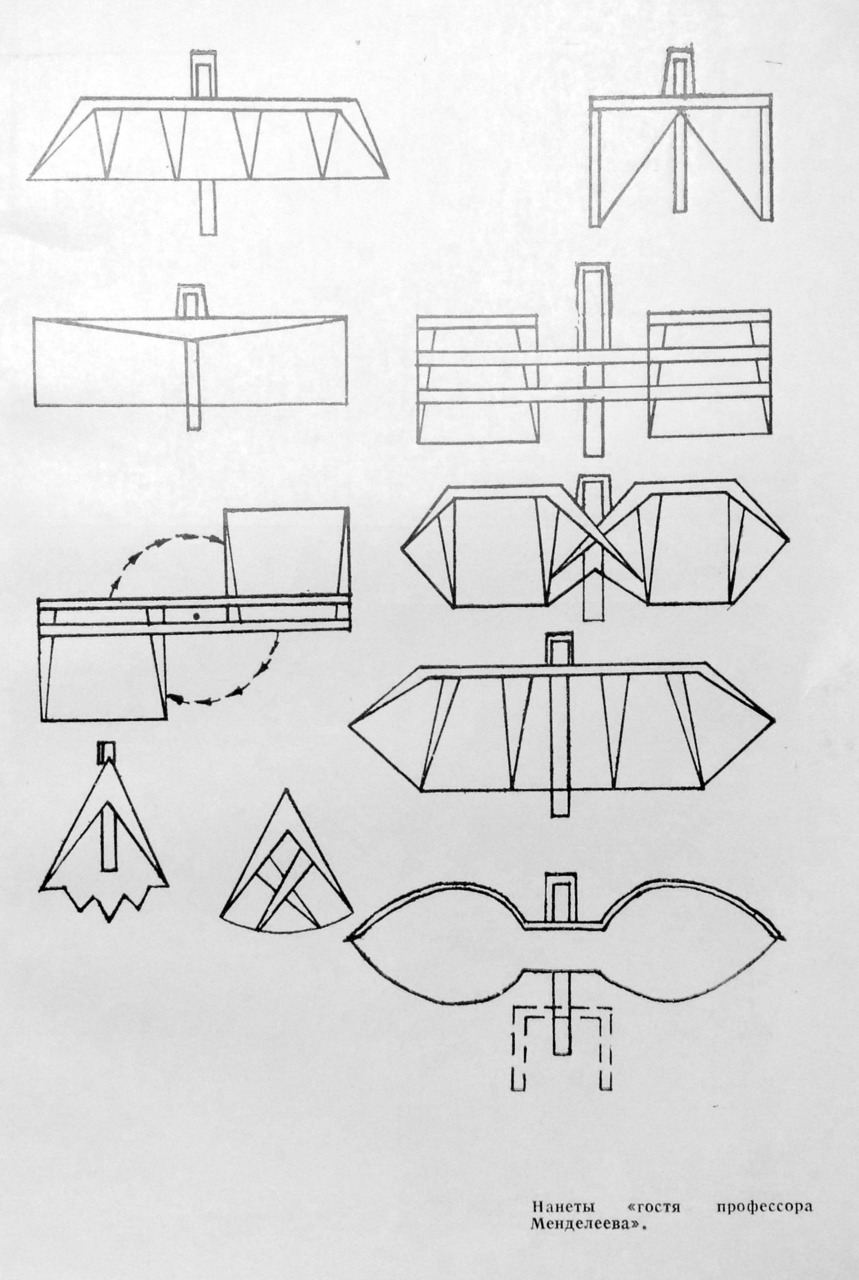

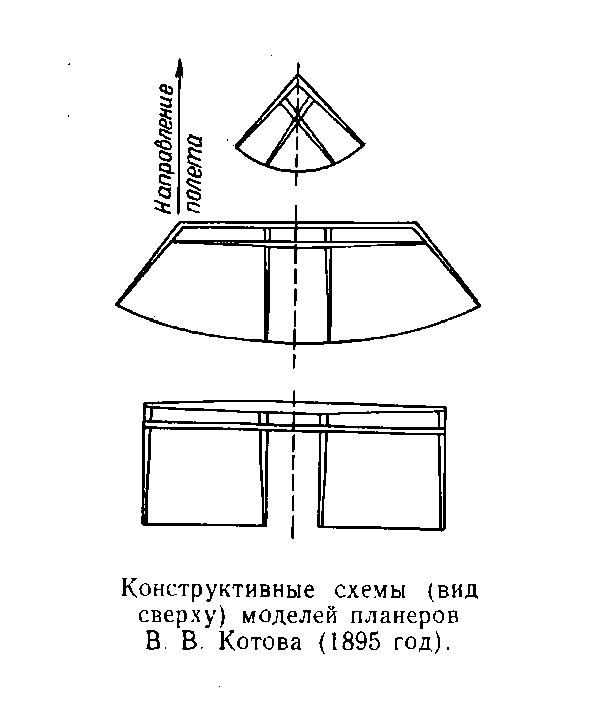

В феврале 1895 года домой к профессору Дмитрию Ивановичу Менделееву пожаловал нежданный гость и, представившись помощником столоначальника в департаменте министерства финансов Виктором Викторовичем Котовым, попросил выслушать его.

— Отказать не было поводов, — вспоминал Менделеев, — и Виктор Викторович стал вынимать друг за другом десятки легких плоских бумажных фигур, закрепленных с передней стороны на тонких, какие употребляются для плетеных сидений стульев, и упругих полосках камыша. Очертания фигур разнообразны. Величина наименьших была около 4 вершков, наибольших вершков до 14. Разложив их в порядке на столе, Виктор Викторович взял первую попавшуюся, встал посреди комнаты, расположив, держа за края, плоскость фигуры горизонтально, и, отпустив пальцы, предоставил фигуру падению: каждая полетела вперед жестким ребром, но ровно и спокойно, слабо понижаясь, и села на диван, как сделала бы это стрекоза или летучая мышь. Так он перебрал все принесенные «самолеты», и все, отпущенные, летели, одни скорее, другие тише, одни почти прямо горизонтально, другие то немного поднимаясь, то опускаясь, третьи, видимо, по нисходящей кривой, четвертые по заметно восходящей траектории, переходящей затем в нисходящую. Все они были делом его собственных рук и слушались их. Немного погнет он или крылья, то есть боковые края фигур, или особые, в хвосте приделанные рули и этим заставляет лететь вправо или влево, а то волнообразно порхать или стремиться прямо вниз. Взял и я одну, у которой приделан сзади небольшой мягкий бумажный хвост, взял за этот хвост, чтобы висела жестким камышовым ребром вниз, плоскостью вертикально, и отпустил над столом, от которого фигура отстояла вершков на пять. И она, отпущенная, повернула горизонтально и, не задев стола, полетела, вдоль него так же плавно, как и прежде. Пускал ее и спиной вниз, и в разных кривых положениях — всякий раз сам собой самолёт выпрямится и, если надо, повернется, чтобы встать в нормальное положение, выровняется почти параллельно с горизонтом и полетит, как и при том случае, когда отпущен в горизонтальном положении вогнутой спиной вверх.

Виктор Викторович Котов, лет сорока, седой, небольшого роста человек, скромно расположившись в кресле и не притрагиваясь к стакану с чаем, устало поглядывал, как известный ученый манипулирует его моделями. Иногда в выцветших голубых глазах Котова мелькала искорка удовлетворения, и он возбуждался на очень короткое время, привставая с кресла и рукой как бы направляя полет модели.

Проделав несколько опытов молча, Менделеев сел за столик и, взяв две наиболее плавно и устойчиво летающие модели, вымерил их линейкой и быстро произвел расчеты. Подняв взгляд на Котова, сказал:

— У одного экземпляра при общей поверхности восемьдесят квадратных сантиметров вес равен шести дециграммам, а скорость полета около одного и двух десятых метра в секунду. У другого данные еще лучше: скорость полета около двух метров в секунду! Вы знали об этом?

— Нет, господин Менделеев, я работаю методом подбора.

— Простота ваших приборов, их замечательная устойчивость на ходу — кстати, этого не хватало самолетам Максима и Ленгли, — великое подобие полета с парением птиц, летучих мышей и некоторых насекомых и то обстоятельство, что все виденное мною раньше гораздо сложней и запутанней, чем то, что показано вами, господин Котов, заставляют меня отнестись к вашему труду с должным вниманием и одобрением. Позвольте задать вам несколько вопросов.

— Готов ответить, если смогу.

— Как вы добились, что у вас летают аппараты со столь различной формой поверхности?

Котов поерзал в кресле, устраиваясь поудобнее. Слабая вымученная улыбка на его сероватом лице говорила, что он доволен вниманием знаменитого ученого и оно неожиданно, но приятно. Окрепшим голосом начал объяснять:

— Делая множество опытов, я понял, что вообще, какое бы очертание ни имела пластинка, она летает всегда в сторону, противоположную своему тонкому краю. Тонкий тыльный край должен быть упругим. Для достижения сего я прикрепляю к обтяжке необходимое число продольных, упругих в тыльном конце спиц, располагая их симметрично. Спицы и боковые палочки для улучшения полета должны утоньшаться к тылу на нет. Постепенность утоньшения бралась мною приблизительная, применительно к утоньшению перьев у птиц. Позвольте, господин профессор, для удобства и краткости упомянутые продольные упругие спицы, а равно боковые палочки буду называть ребрами самолета-аэроплана, а тонкий тыльный край — нанетом?

— Ради бога, как вам будет угодно! Немного сложно вы объясняете, но продолжайте, я пойму.

Фигуры летающих пластинок, или самолетов, по очертанию своему могут представлять бесконечное разнообразие как правильных геометрических и вообще симметричных, так и разных несимметричных форм. Они могут, как вы убедились, иметь вид трапеций, прямоугольников, разных четырехугольников, треугольников, многоугольников, кругов, полукругов, секторов, сегментов, летящих птиц, кожанов и так далее.

Менделеев, попивая маленькими глоточками чай из своего любимого фарфорового бокала с венком незабудок по краю, слушал очень внимательно. Еще более ободренный его заинтересованностью и тактом в обращении, Котов стал дополнять рассказ жестикуляцией.

— Смотря по месту тонкого края, пластинки могут летать вперед углом или стороною прямолинейною или криволинейною. Симметричные пластинки летают лучше, но и несимметричным при помощи различных рулей можно придавать прямолинейный полет.

— Минуточку, господин Котов, остановите свое внимание на рулях. На некоторых из ваших аппаратов их нет. Значит, вы, как показывали…

— Да, пластинки управляются эластичной задней кромкой, которую я сейчас изгибаю пальцами, но в самолете она может изгибаться механически.

— Понял, понял, извините, что перебил.

— Пластинки, имеющие фигуры треугольника, трапеции или удлиненного прямоугольника, летают значительно лучше квадратных. Если же две квадратные пластинки соединим поперечной или двумя поперечинами на расстоянии от пластинки, равном, например, половине стороны их квадрата, обратив «нанетами» в одну сторону, и сделаем таким образом подобие распростертых крыльев птицы, то такая пара будет иметь полет очень плавный

и красивый… Для образования пар можно брать не только квадратные пластинки, но и других очертаний как то: разных треугольников, трапеций, полукругов, кругов и прочее. Пары соединенных пластинок могут иметь вид всевозможных крыльев.

— Мне нравится вид самолета-параболы, очень впечатляет. А почему ваши пластинки-самолеты не все обтянуты полностью, но те и другие летают превосходно?

Полотно летающих пластинок может быть сплошное или не сплошное, но каждое из них имеет отдельную упругую опушку, как крылья у птиц. Такое устройство выгодно в том отношении, что движение всякого ветра — бокового, диагонального и тыльного, шевеля опушку рычагов, представляемых упомянутыми ребрами, легко преобразовывается в поступательный полет самолета.

— Ну, а если на ваших пластинках не образовывать тонкого края на тыльной их стороне?

— Пробовал и с такими, — ответил Котов, — но они тем не выгодны, что уравновешивание их затруднительно и требует увеличения веса и усиленного действия рулей, к колебаниям воздуха они малочувствительны, представляют большие сопротивления встречному движению воздуха, и притом для них, кажется, пригодны только некоторые очень немногие фигуры очертаний…

— Долго ли вы занимаетесь опытами, господин Котов?

— Пять лет исполнится в этом году в праздник Ивана-Купалы.

— Благодарю вас и слушаю очень внимательно.

— Из прямолинейных аэропланов я обратил особое внимание на имеющие очертания прямоугольников, симметричных трапеций и летающих вперед углом треугольников, так как они по легкости уравновешивания, по правильности, устойчивости и силе полета с преимущественною выгодою могут быть употреблены для опытов при разработке постройки самолетов. Прекрасно летают и легко уравновешиваются также аэропланы многих других очертаний, например удлиненный шестиугольник. В хорошо летающих треугольных пластинках передний угол может быть острый, прямой или тупой, у меня имеются и образцы отлично летающих трапеций, подобия летающих птиц, насекомых, кожанов, летучих рыб, облаков и так далее. Собственно, аэропланам-самолетам, кои я вам показал, свойствен только высший вид полета — парение, но с помощью их очень легко устраивать и воздушные лодки — гребные речные или машинные. Можно устраивать самодвижущиеся по рельсам вагоны и поезда, велосипеды-полулеты, зонты, облегчающие ходьбу, бег и перепрыгивание препятствий, и другое. Возможны применения и на воде: крылья облегчат ход судна, для чего мною уже сделаны некоторые опыты.

— Господин Котов, извините, что я опять прервал вас: не хотите ли чаю? А что изменится, если ваши модели увеличить до размеров, годных для полета с человеком?

Я думал и об этом. С увеличением размеров аэропланов-самолетов увеличатся их летательные свойства — подъемная и толкающая вперед силы. Предел, до которого происходит такое увеличение, обусловливается, может быть, только пригодностью строительных материалов. Поэтому спроектированные мною воздухоплавательные приборы нельзя в означенном отношении сравнивать с летательными приборами, в коих предполагают помещать тяжеловесные металлические двигатели… Сравнивать машинные приборы с моими потому нельзя, что первым придается громадный относительный вес для достижения горизонтального полета, который в моих снарядах дается даром.

— А строить из чего?

— Я употреблял кроме дерева, камыша, бамбука еще сталь и алюминий, а для обтяжки — разные легкие и прочные шелковые и другие материи, бумагу, обработанную каким-либо составом для предохранения от размокания и воспламенения, и отчасти алюминий.

Опыты Котова показались Менделееву достойными серьезного внимания. Будучи далек от мысли, что найденное Котовым решает совокупность трудных задач в построении летательных аппаратов. Менделеев увидел в том, что сделано самоучкой-аэродинамиком, «ручательство в возможности твердых дальнейших опытов и попыток, направленных к желаемой цели, особенно ввиду устойчивости его приборов в воздухе». И задал один из последних вопросов:

— Желаете ли вы, господин Котов, вложить свое имя, свои труды и успехи в общий запас сведений, касающихся воздухоплавания, или же вы хотите по возможности эксплуатировать найденное? Не торопитесь с ответом, выслушайте меня внимательно. В первом случае — все дело следует изложить и публиковать, а самому встать в число многих уже ищущих решения задач воздухоплавания при помощи аэропланов. Для такого способа действий нет никаких внешних преград, а самое издание брошюры не представит задержки: я помогу, и время не будет при этом потеряно. Во втором случае, то есть при стремлении прямо эксплуатировать уже найденное, следует взять привилегии и позаботиться сделать на основании их что-либо такое, продажа чего окупила бы расходы, и тогда надо немало времени, денег, затраты сил и особой находчивости практического свойства. Выбирать вам.

Котов тяжело вздохнул, но сразу и прямо сказал, что путь коммерции ему несимпатичен, а вот если можно издать брошюру, то это его обрадует.

Через два месяца после описанной встречи при содействии Менделеева книжка была издана в Санкт-Петербурге 27 апреля 1895 года.

В. В. Котов

САМОЛЕТЫ-АЭРОПЛАНЫ, парящие в воздухе со многими чертежами и предисловием профессора Д. И. Менделеева (С.-Петербург, тип. В. Демакова, Новый пер., д. №7 1895 г.)

Немало идей, воплощенных в моделях Виктора Викторовича Котова, являются и по сей день предметом научных изысканий — это бесштопорные летательные аппараты, способные сами выйти в горизонт из различных положений в полете; аэродинамика многоугольных, секторных, дискообразных и авторотирующих крыльев; автоматические рули в виде «упругой опушки», преобразующие энергию ветра в поступательное движение аппарата; самодвижущиеся рельсовые поезда, «велосипеды-полулеты», крылатые катера и другое.

Устойчивость полета в моделях Котова достигалась эластичной задней кромкой крыла. К такой идее конструкторы планеров подошли лишь в 20-х годах XX века. Построено немало экспериментальных моделей планеров-бесхвосток с котовскими эластичными «нанетами» и они совершали устойчивые полеты с необычной для моделей скоростью, эта идея не претворена в летающие корабли.

Дойди брошюра Котова вовремя до историка авиации, было бы ясно, что неверно приписывать первые исследования по аэродинамике искусственного крыла только Отто Лилиенталю, так как брошюра помечена датой 1895 года, а эксперименты проводились Котовым, судя по глубокой проработке ряда аэродинамических вопросов, задолго до выхода издания из типографской машины.

Но… опыты петербургского помощника столоначальника департамента министерства финансов, человека по чину маленького, никого в то время не заинтересовали. Мизерный тираж книги «Самолеты-аэропланы» затерялся. Только в 1933 году совершенно случайно брошюра с описанием экспериментальных работ Котова в области ПАРЯЩЕГО ПОЛЕТА была обнаружена… в музее Менделеева. И не в полном объеме, а лишь несколько страниц с титульным листом и предисловием Менделеева. Журнал «Самолет» №10 за 1933 год опубликовал эти страницы.

Удалось узнать, что после разговора с Менделеевым, когда был набран текст брошюры, готовы цинкографии рисунков, Котов изменил свое первоначальное решение остановиться только на публикации своих опытов и в августе 1895 года получил от департамента торговли и мануфактур свидетельство на выдачу «привилегии». К прошению на имя военного министра П. С. Ванновского прилагалась докладная записка о возможности применения предлагаемых Котовым конструкций для военных целей: для атак на живую силу неприятеля, для доставки взрывчатых и зажигательных веществ, для освещения местности в ночное время. Испрашивались средства на постройку таких аппаратов.

Предложение Котова не приняли. «Опыты и заключения г. Котова имеют совершенно гадательный характер, — писал в отзыве один из ведущих специалистов по воздухоплаванию. — Основные его положения нельзя считать полученными опытным путем, так как, собственно, никаких опытов не приводится им, если не считать несколько уже известных и малозначащих фактов, да и некоторые положения его противоречат основным понятиям механики. Ввиду этого, не входя далее в рассмотрение деталей проекта г. Котова, я полагал бы отклонить этот проект, как не имеющий практического значения».

Специалист, найдя в проекте несколько действительно имеющихся ошибок, не обратил внимания на главное достоинство — устойчивость моделей Котова, а это, по сути дела, было последним «недостающим звеном» на пути к созданию настоящего аэроплана, ведь причина неудач с первыми самолетами заключалась в их плохой управляемости и недостаточной устойчивости аппаратов.

В мае 1896 года опыты Котова обсуждались на заседании воздухоплавательного отдела Русского технического общества, созданного по инициативе Д. И. Менделеева.

— Все до сих пор построенные аппараты не обладают достаточной плавностью падения, — объявил председательствовавший на заседании. — Господин Котов, кажется, решил эту задачу. Сегодня он ознакомит всех присутствующих с аэропланами, им изобретенными и дающими весьма удовлетворительные результаты, как в этом можно будет убедиться из демонстраций, произвести которые любезно изъявил согласие докладчик.

«После доклада г. Котов демонстрировал свои аэропланы чрезвычайно разнообразной формы, и все они падали замечательно плавно и вполне устойчиво» — засвидетельствовано в журнале заседаний. Общее мнение: «Опыты г. Котова весьма обнадеживающи и указывают на возможность спуститься совершенно безопасно с любой высоты». Было конкретно предложено: «Наш отдел должен оказать содействие г. Котову, чтобы он мог провести опыты со значительно большими поверхностями, так как опыты с маленькими поверхностями всегда легче удаются, чем опыты с большими в возмущенной среде».

К сожалению, это предложение не было утверждено ввиду отсутствия кворума…

Скромный помощник столоначальника в министерстве финансов Виктор Викторович Котов умер в 1898 году, когда ему перевалило за 60 лет.

Историки воздухоплавания и авиации в России почему-то обходят имя безусловно талантливого экспериментатора. Как жил и творил он? Какова судьба его многочисленных и оригинальных моделей? Остался ли после него архив? Чертежи? Рисунки? Где остальные листы верстки интересной брошюры «Самолеты-аэропланы, парящие в воздухе»?

Ответы на эти вопросы до сих пор покрыты тайной.

Но возникает еще один интересный вопрос: почему Котов обратился за помощью и консультацией именно к Менделееву? И ответ на него прост и многозначен Дмитрий Иванович Менделеев был одним из самых популярных в народе ученых своего времени, особенно среди людей, приобщающихся к воздухоплаванию и авиации, к исследованию Пятого океана.

Еще в 1870-х годах, когда не парили планеры, и не строил своего самолета Александр Можайский, и не помышляли о полете братья Райт, Менделеев занимался вопросами «сопротивления жидкостей в воздухоплавании», развивал идею стратостата, строил приборы для изучения среды, в которой будут производиться будущие полеты. Писал и издавал по этим вопросам брошюры, книги. И на этих изданиях непременно значилось: «Сумма, которая может быть выручена от продажи этого сочинения, назначается автором на устройство большого аэростата и вообще на изучение метеорологических явлений в верхних слоях атмосферы…».

Менделеев помогал многим энтузиастам воздухоплавания и авиации, в том числе А. Можайскому и К. Циолковскому. Человек и ученый с мировым именем считал противоестественным равнодушие к нуждам народа, страны и велениям времени.

Дмитрий Иванович Менделеев мудро и просто, по мере своих сил, как многие крупные ученые, прокладывал путь для других — ищущих и пытливых.

Одним из этих «других» и был Виктор Викторович Котов. Имя его, отдавшего свои последние годы идее покорения воздушного океана, не должно быть забыто.

Гибель и воскрешение аппарата

«Ленгли — Менли»

Для того чтобы один человек

открыл плодотворную истину,

надо, чтобы сто человек

испепелили свою жизнь в

неудачных поисках и

печальных ошибках.

Д. И. Писарев

Из записной книжки знаменитого изобретателя телефона Александра Белла:

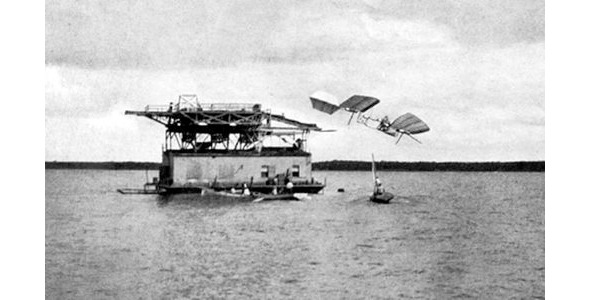

…6 мая 1896 г. Река Потомак. На катапульте «Аэродром №4». Все готово к полету. Я готов на фотопластине зафиксировать удачу Сэмуэля Лангли…

Поясним сразу: аэродром при точном переводе с древнегреческого языка означает «воздухоход», в современном понятии — самолет.

«Аэродром №4» одна из двух крупных моделей летательного аппарата с двигателем конструкции Сэмуэля Пирпонта Лэнгли — американского профессора, «лучшего изобретателя среди своих ученых коллег и лучшего ученого среди изобретателей своего времени» по утверждению историков.

Александр Белл через объектив громоздкого фотоаппарата на треноге увидел, как с площадки плавучего дебаркадера необычного вида крылатая машина была сорвана с места катапультным устройством, скользнула по направляющему полотну в воздух, но зацепилась за что-то и, вместо того чтобы взлететь, нырнула в рыжие воды реки.

Опечаленно глядел на конец опыта и сам конструктор Лэнгли. Но в запасе у него был «Аэродром №5» — одиннадцатикилограммовая модель с паровым двигателем в полторы лошадиные силы.

— Ставьте ее на катапульту, — сказал Лэнгли и сам полез на дебаркадер, чтобы определить причину аварии. Она была досадно проста: модель, чуть накренившись, задела проволочной расчалкой за выступ дебаркадера.

6 мая 1896 года в 15 часов 50 минут «Аэродром №5», выброшенный в небо мощными пружинами катапульты, оперся крыльями о воздух и, мягко шурша двумя пропеллерами, пошел в высоту. Легкий порыв ветра поддул его, он накренился вправо и сделал широкий вираж. Высота росла и на второй петле виража, но моторчик выработал горючее, пропеллеры остановились, и «Аэродром №5» с высоты 30 метров плавно спланировал в воду.

Это был триумф ученого-изобретателя, десять лет работавшего над доказательством возможности моторного полета аппарата тяжелее воздуха.

В тот же день восхищенный опытом Александр Белл отбил президенту Французской академии наук телеграмму: «Все без исключения свидетели полетов машины Лэнгли прониклись убеждением, что возможность полетов в воздухе с помощью чисто механических средств, без подъемных газов доказана теперь бесповоротно».

Газеты многих стран помещали фотоснимки Александра Белла и других фотографов, запечатлевшие катапультную установку на водах Потомака, удачный полет «Аэродрома №5» и самого профессора Сэмуэля Лэнгли, то мрачного, то радостно улыбающегося. И почти в каждой из статей, описывающих удачу изобретателя, задавался вопрос: когда же будет построен подобный аппарат, способный поднять в небо человека?

Лэнгли отвечал:

— Я свою миссию выполнил… Я довел до конца ту часть работы, которая как будто специально для меня предназначалась — показал осуществимость механического полета. Чтобы сделать следующий шаг — практически и коммерчески разработать эту идею, — человечеству следует искать других людей…

Ответ ученого был искренен.

Мысль заняться аэродинамикой пришла к нему в 1886 году на одном из заседаний «Американской ассоциации поощрения наук» в Буффало, где он услышал доклад о полете птиц. До этого он занимался астрономией, еще ранее — архитектурой и строительством. Разработал автоматическую проверку времени для железных дорог. Разработал знаменитый прибор болометр, который, «к великому изумлению коллег», обнаруживал даже «тепловое излучение коровы, гуляющей в четырехстах метрах от обсерватории». Он мечтал при помощи изобретенных им приборов сотворить точную систему предсказания погоды, видя главную причину всех атмосферных явлений в тепловом излучении солнца. Эти и другие разработки и исследования дали ему имя большого, почитаемого ученого. Как от астронома от Лэнгли ждали многого — скорых, нужных, интересных открытий.

И вдруг, по приезде с заседания из Буффало, он бросает астрономическую деятельность, а перед обсерваторией Питтсбургского университета в Эллегии появляется необычное сооружение — карусель. На концах длинных выдвижных брусьев, крутящихся от мощной паровой машины по кругу, со скоростью более 100 километров в час, «летали» пластины различной конфигурации — плоские, изогнутые, с выпуклой поверхностью, разные по величине. Автоматический самописец при расшифровке бумажных лент показывал сопротивление, подъемную силу, другие аэродинамические характеристики пластин — будущих крыльев летательного аппарата.

И Сэмуэль Лэнгли пришел к выводу: «Можно построить двигатели, которые сообщат наклонным поверхностям такую скорость, что они смогут оторваться от земли, двигаться в воздухе с большой скоростью и нести не только собственный вес, но и дополнительный груз».

Мы помним, что примерно в это же время крылатая модель русского изобретателя Александра Можайского летала с грузом — морским кортиком, привязанным к ней, — но Можайский дошел до этого опытным путем, а Лэнгли доказал путем еще и научным.

Лэнгли работал целеустремленно и изнуряюще: строил десятки моделей, ставил кропотливые эксперименты, подбирая форму аппарата, мучаясь с резиновыми, газовыми, пороховыми и паровыми двигателями. И вот, наконец — серия «аэродромов», похожих на кузнечиков. «№5» — полетел!

Свою научную миссию Сэмуэль Пирпонт Лэнгли посчитал законченной…

Однако когда военное министерство щедро выделило ему 50 тысяч долларов, а коллеги из Смитсонианского института, восхваляя талант ученого и его практическую сметку, присовокупили к просьбе еще 20 тысяч долларов, Лэнгли сдался и согласился на постройку самолета для воздушной разведки. Его помощником и будущим летчиком-испытателем аппарата стал профессор Корнельского университета Чарльз Менли.

Расчеты самолета закончены. Вот он уже перед профессорами и будущими строителями в чертежах. Но, не привыкшие торопиться, они сначала строят его не в натуральную величину, а в четыре раза меньше. Прекрасная модель-копия была покрашена в белый цвет. Вот как был описан ее полет:

«Перед нами стремительно, плавно, без трепета крыльев и без всякого усилия пронесся новый странный обитатель воздушной стихии. Похожий на огромного белого мотылька, он выглядел как порождение иного мира, будучи исполнен странной непривычной красоты. По мере того как он приближался к нам, он все больше и больше походил на живое существо. Был момент, когда мы думали, что он врежется в борт буксира. Но он как будто заметил опасность и быстро, но не резко, словно у него был мозг и способность к самоуправлению, убавил скорость и плавно отвернул в сторону…»

При посадке даже на воду все модели терпели поломки. Начали думать над проблемой автоматически благополучной посадки. В 1901 году в этом деле принимал участие и друг Лэнгли Александр Белл, как мы знаем, тоже талантливейший изобретатель.

Александр Белл жил в Беддеке. Туда к нему и приехал корреспондент одной из газет, чтобы взять интервью. К своему изумлению, Белла он увидел на портале дома. Дородный, седой профессор примостился метрах в трех-четырех от земли над входной дверью и держал за лапы вниз головой рыжую кошку. Внизу стоял Лэнгли.

— Отпускаю!

И кошка полетела вниз, в воздухе перевернулась и встала на все четыре лапы.

Сэмуэль Лэнгли поймал убегавшую кошку и со словами: «Попробуем еще раз!» — полез по лесенке, чтобы снова передать кошку Беллу.

Кошка с любой высоты приземлялась на лапы, моментально ориентируясь в пространстве, но, чтобы так же благополучно мог падать летательный аппарат, профессора придумать ничего не могли. Самолетом должен был управлять человек. И он — это был Чарльз Менли — согласился быть пилотом первого «Аэродрома» в натуральную величину с мотором в 52 лошадиные силы. Спроектировал и изготовил мотор он сам, вплоть до карбюратора, свечей и системы зажигания.

Так что самолет, об испытании которого пойдет речь ниже, было бы более правильно называть не аппаратом Сэмуэля Лэнгли, а машиной «Лэнгли — Менли».

7 октября 1903 года Чарльз Менли занял место в кабине самолета, запустил мотор, прогрел его и дал команду обслуге катапульты:

— Отдать задержники!

Со скоростью 10 метров в секунду катапульта вытолкнула самолет в воздух. Но еще в конце пробега по двадцатиметровой платформе Менли почувствовал сильный удар по машине. Пожалуй, это то и привело к тому, что самолет потянуло на нос и он врезался в холодную гладь реки Потомак. Оглушенный ударом и наглотавшийся воды, Менли все же нашел в себе силы вырваться из тесной кабины и всплыть на поверхность.

Еще мокрого, не совсем пришедшего в себя после аварии, на берегу его облепили со всех сторон журналисты. Их вопросы сводились к сакраментальному: «Быть или не быть?»

И Менли, первый из летчиков-испытателей самолетов, побывавший несколько секунд в воздухе, ответил, еле открывая разбитые губы:

— Моя уверенность в успехе будущих испытаний непоколебима!

«Что делать дальше?» — этот вопрос не был для конструкторов-компаньонов праздным. Деньги, полученные от военного ведомства, кончились, оставались гроши и от дара Смитсонианского института. Чтобы получить новые доллары, нужен был решительный и скорый успех. С неудачниками в Америке никогда не церемонились.

И хотя воды Потомака покрывались льдом, компаньоны решили отремонтированный самолет «Лэнгли — Менли» снова попытаться поднять в небо.

После этого полета злые перья жадных до сенсаций писак, торопясь, рвали бумагу, позоря первопроходцев:

«В полдень 8 декабря 1903 года стало ясно, что решающий момент близок. Мистер Менли в легких брюках, парусиновых туфлях и пробковом поясе, с автомбильными очками на лбу втиснулся в место для пилота. Два буксира с бригадами Смитсонианского института остановились в некотором отдалении от дебаркадера. Менли запустил двигатель. Потом он кивнул помощнику, и тот выстрелил ракету, чтобы фотографы на вирджинском берегу были готовы.

В нескольких ярдах от дебаркадера расположились лодки с репортерами, которые около трех месяцев дожидались этого часа в Вайдвотере. Газетчики замахали руками. Менли глянул вниз и улыбнулся. Затем лицо его посуровело, он приготовился к полету, который таил для него славу или смерть. Пропеллеры в футе перед ним вращались со скоростью 1000 об/мин. Помощник запустил еще две ракеты. В ответ донеслись гудки с буксиров. Механик наклонился и перерезал трос, удерживающий катапульту. Раздался резкий, звенящий рев, и самолет Лэнгли мелькнул над краем платформы и исчез в реке. Он просто плюхнулся в воду, как пестик от ступки»

И началась травля. Газета «Вашингтон пост», вместо того чтобы поддерживать пионеров-соотечественников, смаковала финал:

«Эксперимент завершился полной и безусловной неудачей. Хитроумная конструкция крыльев смялась, как только они восприняли вес аппарата. Оказалось, что летающая машина, над которой субсидируемые государством ученые трудились десять лет, так же не может летать, как пол танцевального зала. Некогда изящный, выглядевший подобно произведению искусства аппарат теперь не более как груда обломков, красная цена которого один доллар. Перед лицом столь очевидного краха создатели машины не в состоянии дать сколь-нибудь связного объяснения. Они могут лишь всплескивать руками».

Хоронили идею летающих «снарядов тяжелее воздуха» и газетчики других стран. Вот выдержка из «Петербургских ведомостей» того же года:

«…14 сентября 1903 года (дата искажена. — В. К.) в заливе Уайд-Уотера, на реке Потомак, на границе штатов Мэриленда и Виргинии, был произведен интересный опыт с изобретением Ланглея (фамилия искажена. — В. К.) «Гигантский кузнечик, форму которого имел прибор американского ученого, был выпущен с палубы высокого судна (читай — низкого дебаркадера. — В. К.), стоявшего в реке близ берега и специально устроенного для этой цели… Прибор… тяжело рухнул на землю (читай — на воду. — В. К.) и вдребезги разбился… Таким образом, и этот опыт, для которого не жалели никаких средств (прибор Ланглея со всеми приспособлениями обошелся более 350 000 долларов, или 700 000 рублей (опять искажение. — В. К.), не увенчался успехом… Погибли труды многих лет, погибла идея…»

Сэмуэль Лэнгли и Чарльз Менли пытались защищаться. Лэнгли не считал публичную прессу компетентным судьей в сложном научном вопросе. Он напоминал, как она в свое время осмеяла пароход, паровоз и другие достижения науки и техники вроде газового и электрического освещения домов и улиц, и говорил, что убежден в правильной конструкции своего детища, а причина аварии в несовершенстве катапульты, которую можно улучшить.

Менли брал удар на себя, предполагая, что это он не справился с управлением машины, и поэтому аппарат задрал нос вверх, стал вертикально и завалился ни спину. Это был самоотверженный поступок Чарльза Менли, который чуть не погиб при опыте, ударившись головой о льдину, еле выбрался из холодной воды и знал, знал ведь, что действовал управлением правильно, но ради идеи, в которую безгранично верил, давал газетчикам свой авторитет на растерзание, шел на бесславие.

На высказывания изобретателей газета «Вашингтон стар» ответила издевательски:

«…Одно дело взлететь с крыши строения, поддерживать полет аппарата в воздухе и добиться его плавного снижения, и совершенно иное — суметь без удара посадить его на землю. Один каменщик-ирландец утверждал, что его ребра сломались не тогда, когда он сорвался с лесов, а тогда, когда он упал на эемлю».

«Я не знаю, насколько аппарат профессора Лэнгли больше, чем его летающая модель. Думаю, он достаточно велик, чтобы летать в атмосфере, более плотной, нежели мозг одного ученого, но менее плотной, чем мозги двух», — шутил писатель Амброз Бирс, и его слова подхватили газеты, печатая этот черный юмор крупным шрифтом.

Травле передовых ученых своеобразный итог подвел сенатор Робертсон, произнесший с трибуны конгресса:

— Здесь сто тысяч долларов народных денег выбрасывают на химерические идеи воздушного летания только потому, что некоторые люди, к примеру, профессор, одержимый своими бреднями, ухитряются поразить воображение военных и убедить в том, что их идеи могут найти практическое применение.

Вот так в похвалявшейся своей прогрессивностью Америке мощным залпом злобы и черного юмора расстреляли передовую идею, а двух талантливейших профессоров превратили в посмешища нации.

Боль, порожденную незаслуженной обидой, Сэмуэль Пирпонт Лэнгли носил в себе три года, но незаживающая рана все-таки дала о себе знать, и его разбил паралич. Перед смертью, в январе 1906 года, он принял дома представителей аэроклуба Америки, которые сказали, что считают его «пионером науки о механическом полете». В глазах умирающего на короткий миг блеснули огоньки, и он тихо попросил:

— Опубликуйте это!

Признание заслуг было очень важно для Лэнгли даже в последние секунды его жизни, потому что он уже знал о достижениях братьев Райт, сумевших поднять в воздух механическую птицу, и не сомневался, что и его «аэродромы» могли летать. Могли! И это доказали энтузиасты много лет спустя. Они построили точную копию разбившегося самолета Лэнгли и не раз успешно поднимались на нем в небо.

Время оправдало ученого и конструктора Сэмуэля Лэнгли, история воздает ему заслуженные почести, но почему-то часто забывает его соавтора, немало вложившего ума и сил в «аэродромы», рисковавшего жизнью за победу идеи, мужественного Чарльза Менли. Летчики-испытатели стремительных машин сегодняшнего дня и будущего должны склонять голову, услыша это имя.

Бес с небес!

Не нужно бояться дерзости

или безумства в области

труда и созидания.

М. Горький