Бесплатный фрагмент - Воспоминания

Коллективизация. Война. Послевоенное время

Перед вами расшифровка магнитофонной записи. Просто представьте: сидят за столом друг напротив друга мой дед мой и отец. Между ними — кассетный магнитофон. Отец нажимает кнопку «запись»…

Дмитрий Даньшов

П. И. Даньшов 1940 г.

…Ну чего пытаешь меня, парень? Надо тебе, говоришь? Что ж делать с тобою, раз надо…

Что ж рассказать-то? Вроде всё как у всех. Родился — как все. Дело было десятого января 1914 года, в селе Красное Можарского района Рязанской области. Я был старшим сыном в семье, за мной потом родились два брата, Петр и Николай. Отец — Даньшов Иван Ефимович, мать — Даньшова (Никиточкина) Марина Степановна.

Дом Даньшовых в селе Красное Сапожковского района Рязанской области, в котором в 1878 году родился мой прадед Иван Ефимович. А в 1914 году — мой дед, Павел Иванович.

Детство — да как у всякого сельского пацанёнка: сперва из травы макушки не видать, а вдруг глядь — и уж кошу я её, траву эту… Вроде специально не учил меня никто — сам сообразил, что да как, на старших глядя.

Хозяйство у нас было среднее: отец — так называемый «середняк», по тем временам модное слово. Работали все, не отлынивали. Управлялись… Однако ж про учёбу для детей не забывали тоже — в своем селе я окончил четыре класса. Школа в селе — большая, каменная, построенная еще по указанию барина, графа Остермана. Учиться я начал — еще Гражданская не закончилась. Трудное время… Но школу отапливали, а учительнице ученики приносили от родителей питание, обычно просяные блины. По два блинчика каждый ученик. Так и существовали: детям — грамоту, учительнице — еду. А потом снарядили меня в город Сапожок, продолжать ученье. В городе была школа — такая, где выдавали и обмундирование, и питание, там тебе и учеба, и общежитие, всё разом… И комсомольская организация там была — в районе на хорошем счету, передовая, сильная. Там я и комсомольцем стал, и одно время в нашем общежитии даже комендантствовал, заведовал им. Сам понимаешь, двоечника на такую должность не поставят. Старался я…

Началась коллективизация. Сперва в селе нашем — а оно большое было, пятьсот дворов — организовалось «Общество по общей обработке земли». Не колхоз ещё — общество такое, понимаешь… Хозяйств двадцать всего в это общество подались, однако не заладилось чего-то — и разобрали лошадок, инвентарь, и вернулось всё на круги своя. Вроде репетиции, что ли…

А вот через год взялись за дело уж по серьезу: стали организовывать настоящей колхоз. На тот раз хозяйств сорок в него влилось: свели лошадей в общую конюшню, инвентарь да семена собрали — и закрутилась машина. Ну, занадобились люди в правление, да передовые, понимаешь… И председатель колхоза приехал в город, в училище, забрал без разговоров мой сундучок и привез меня в колхоз. И избрали меня бригадиром. Единогласно.

Как раз в том году у нас уродилось всё очень хорошо! Колхозники получили на трудодни сильно много зерна. И отцу моему — поскольку вся семья в колхозе активно трудилась, и трудодней заработали мы прилично — столько навезли зерна, что даже деть его было некуда…

Ну, а те, кто не решался пока в колхоз подаваться — у них земля была отдаленная, а тут зернопоставку с них стребовали такую, что и на пропитание у самих не осталось. В результате к весне все в колхоз вступили. И столько рук в колхозе стало… ну, вдвое боле, чем ртов. Причём несытых! И постановили колхозники на общем собрании: все излишки, что у кого есть, собрать в фонд малоимущим да голодным. Да еще летом столовую организовали общую — и все малоимущие, и поздно вступившие, там питались.

Колхоз наш был передовой, работали все хорошо и много — и вот стали появляться в колхозе и трактора, и сложные молотилки… В общем, шло дело. Да и меня повысили: избрали заместителем председателя колхоза. А потом председателя колхоза взяли в район работать — так я остался председателем. И с этой-то должности меня и отобрали в армию…

Вот именно что отобрали! Физическое развитие у меня подходящее было, сила в руках… Знаешь, тогда служить в РККА — это честь была! У нас в селе Красном парнишка был, Яшей звали — так вот он росточком не вышел. До тех самых заветных ста пятидесяти пяти пару сантиметриков не дотянул — его и забраковали. Сильно расстроился Яшка, даже плакал от обиды: всех вон берут, а я что, убогий, что ли, какой? Потом Яша этот стал электриком — электричество протягивал по всему селу, по домам, по фермам, машинным дворам и чего еще есть. Маленький, легкий — по электрическим столбам кошкой лётал! Однако же всю жизнь грустил, что в армию не взяли…

Вспомнилось чего-то, как уже в девяностые, в разгул перестройки, пригласили меня, как есть я ветеран, выступить перед призывниками. Глянул я и ошалел: и в зале, и на площадке, где малых в автобусы грузили, полно милиции! Кто-то из военкомовских мне говорит: а это чтоб призывники не разбежались. Я даже не поверил сперва. Армия — это ж почёт, это гордость! Очень я удивился и расстроился тогда, когда узнал, что призывники из машин выпрыгивают и от армии разбегаются… хотя поводов для горестей, чего уж там, тогда и иных хватало.

Что-то отвлекся я, ну да ладно. Ну, отобрали меня в армию… чего?

Эх, не хотел я про это, однако из песни слова не выкинешь. Перед призывом вызывали меня в район и рекомендовали с уходом в армию не откладывать.

Времена были, понимаешь, суровые — любой руководитель за оплошность головой рисковал. Иногда везло, конечно… вот как мне. А стряслось у нас, стало быть, вот что.

В уборочную, когда каждая пара рук на счету, случилось так, что я в запарке смело прыгнул за руль полуторки — ну надо было! А прав водительских не имел. И — сдавая задом, во что-то я уткнулся и кузов повредил. И вроде несильно, но это ж порча колхозного имущества! Злоупотребление полномочиями, понимаешь!

А следом — еще напасть. Посуди сам: вот сколько есть в колхозе людей, лошадей, техники — ровно столько и есть. И больше быть не может, хоть ты ворожи! Да и техники не так чтоб сильно много было… А посевные площади огромные, и на тех, что подале, высаживали овощи. Тут и приспела беда. Словом, не успели всю капусту вовремя убрать с дальних участков в речной пойме: грянули ранние заморозки, да, как на грех, суровые… куды деться, и капуста частично ушла под снег. Погибла часть урожая. Капуста — она крепкая, редко когда до кочерыжки промерзает, а тут… тьфу! А ответ держать председателю, то есть мне, грешному!

А я об те поры как раз в возраст вошел, в призывной. Так что призвали меня вовремя — неизвестно, как бы оно иначе сложилось.

Чего уж там, служба моя продвигалась хорошо: и работа в колхозе неплохо построила тело мое, да и спорт я уважал. Ещё и убежденным комсомольцем был, активным, искренне верующим в победу коммунизма. В результате командование решило рассмотреть меня как кандидата на присвоение звания и на должность младшего политрука. Но не сразу. После тщательной проверки. Отпускают меня в краткосрочный отпуск домой. И в сопровождение направляют со мной политработника части…

Прибывши к нам в колхоз, политработник сразу к нам в избу — с родителями беседовать. Отец мой, Иван Ефимыч, в сенцах меня придержал: слышь, гость-то высокий, в форме — может, бутыль самогона на стол поставить? Я аж напугался: да ты что!? Никак невозможно! Строго с этим делом было тогда — задолго еще до Горбачева с его «казнью винограда» и прочими чудесами…

Ну, поговорили мои с высоким гостем. А потом подался он в правление — побеседовать обо мне, грешном, с парторгом и с председателем… Как вернулся — по лицу его ясно было: полученной характеристикой на красноармейца Даньшова удовлетворен.

Заночевали мы у нас в хате. Политработника устроили спать на сундуке. Ну, тут без малой оказии не обошлось: клопы высокого гостя малость заели… однако характеристики мне это происшествие не испортило.

Воротились мы в часть, и вскоре стал я младшим политруком по званию и по должности. С кубиками в петлицах. В этой должности и участвовал я в вводе Красной Армии на территорию Бессарабии — то есть когда Красная Армия занимала часть тогдашней Румынии. Нес я службу — это происходило в сороковом году уже — на самой западной границе, в гарнизоне города Черновцы. Часть наша относилась к пограничному управлению — то есть к энкавэдэшному.

Тогда до нас — командиров и личного состава — доносились и строжайше требовались к исполнению правила поведения с местным населением (украинским, румынским, закарпатским, гуцульским). Предписывалось нам быть исключительно вежливыми, корректными, доброжелательными. К примеру, если, мол, благодарные селяне приносят к движущейся колонне красноармейцев корзину фруктов, то можно с поклоном взять одно яблочко сверху, и не более того. Вести себя надлежало дружелюбно, сдержанно. Только вот ответно местное население относилось к нам по-разному…

В гарнизоне Черновцов нес я службу с сорокового по июнь сорок первого, туда же приехала жена с двумя дитями — с тобою малым и с братом твоим старшим, Саньком. Тебе тогда было четыре года, Саньку — шесть.

Матери гарнизонная жизнь сразу не понравилась — хотя это и городок, и условия — с деревенскими не сравнить. А она словно сердцем почуяла: холодно тут, опасно. Порядки гарнизонные, возможность ходить в Дом офицеров, носить городские наряды, туфли с каблуками — всё это ей не по душе пришлось. Правду сказать если, то отношение к нам местного населения было сильно разное: с одной стороны, часть населения воспринимала приход Красной Армии положительно, но были и неприятные моменты. То есть могли на рынке и разведенную известку в молоко подмешать, для того чтобы дети потравились. Один случай был: жена командира на рынке купила молоко, отравленное каким-то сильнодействующим ядом. Её муж это молоко выпил и погиб, известие разлетелась по всем остальным семьям офицеров…

Мать говорит, что в тот день она молоко покупала, да не пил его никто — я вовремя прибежал из части, успел предупредить. Но она об тот час уже взболтала сливки и ложку облизала. И потом долгие годы желудком маялась…

А война моя началась ранним утром 22 июня сорок первого года — мы ж пограничная часть. Гарнизон Черновцов оборонял мост через реку Прут. К обороне мы были подготовлены хорошо: немцы не планировали брать Черновцы лобовым ударом, а просто обошли гарнизон слева и справа. Гарнизон держал оборону вплоть до 28 июня: и сил и средств было достаточно для перехода в контрнаступление. Ждали приказа о наступлении — настроение было «бить врага на чужой территории». Однако же вместо этого с некоторым запозданием пришел приказ отходить: на флангах до 28 июня немец продвинулся уже глубоко в тыл гарнизона наших Черновцов…

Упорная и успешная оборона нашего участка границы до 28 июня дала возможность эвакуироваться мирному населению. И мать твоя с вами, двумя малолетками, в путь отправилась. Дорога неблизкая была: через Киев, до Москвы и дальше, до Рязани, под бомбежками, долго… На всё это путешествие ушел примерно месяц. Сам же рассказывал, что помнишь звук бомбежки… помнишь, что в этом случае либо поезд останавливался и все разбегались подальше от железнодорожного полотна, либо, если всё это происходило на ходу, то мама просто клала вас с братом на пол и прикрывала собою сверху, ровно птица — в надежде, что осколками не посечёт…

Итак, 28 июня гарнизон Черновцов получил приказ отходить. Однако же организованно отходить, находясь уже в глубоком тылу немецких войск, получалось плохо. Часть попала в окружение, в одиночку и мелкими группами бойцы пробивались к своим. И вот, в ходе отступления я вместе с другими красноармейцами угодил в плен. Буквально несколько дней пробыл я в плену. При конвоировании колонны пленных нам разрешили напиться из речки, народ бегом бежит к воде, потому что жажда умучила, некоторая суета и… Почудилось мне, что конвойный махнул мне эдак головой: дал вроде знак какой. А рядом совсем — поле с молодым подсолнечником. Ну, махнул головой — и демонстративно отвернулся. Верней всего, почудилось это мне, конечно… Но терять времени я не стал: рванул в подсолнухи, залег. Лежу-не дышу, только зеленые стебли над макушкой, ровно в детстве, колышутся. Полежал я эдак, дождался, пока колонна отойдет — счастье моё, что пленных всякий раз никто не пересчитывал — и потом стал пробираться к своим в одиночку.

На каком-то из хуторов обменял военную форму на гражданскую одежду, то есть на штаны с рубахой и пояс — и босиком, под видом крестьянина, возвращающегося с работ, просто пошел по дорогам. Хоронился б по лесам да полям — слишком бы долго вышло, а я спешил. К своим.

Один раз остановил меня… ну, не немецкий патруль, а просто солдатня: кто, мол, таков, откуда-куда идешь? Осмотрели руки. А руки у меня в мозолях, твердых, что копыта лошадиные. Это дело на самом деле было от турника… но мозоли от турника и мозоли от косы — они, на счастье мое, примерно одинаковые. Сказал, что крестьянин, что ходил на заработки. Решили проверить крестьянство моё: дескать, вон лошадь, почисть. Ну, я сельский житель, почистить лошадь — задача понятная. Проявил квалификацию, увидели немцы, что и правда крестьянин. Отпустили. В сорок первом году было еще так — не шибко жестко по отношению к местным.

Вышел к своим я уже на линии Днепра — с группой таких же вот красноармейцев-окруженцев. В этот момент на левом берегу Красная Армия готовилась к обороне, а правый берег предполагалось оставить. Заметили с левого берега группу вышедших из окружения красноармейцев, послали лодку, в лодке два автоматчика, и — уж не знаю там — особист, политрук, кто-то еще, который начал расспрашивать: номер части, когда был в плену, как сюда попал, фамилия командира и так далее. Нескольких красноармейцев он опросить успел, а потом автоматчики стали нервничать: твою мать-то, вот сейчас мы здесь останемся, на вражеском берегу, нет времени для допроса, давай быстрей, быстрей валим отсюда! Посадили всех нас в лодку, переправились мы на левый берег, а там обнаружился недостаток личного состава — и без серьезной проверки, без отправки куда-то там в лагерь для перемещенных лиц, сразу: форма, оружие, окопы!

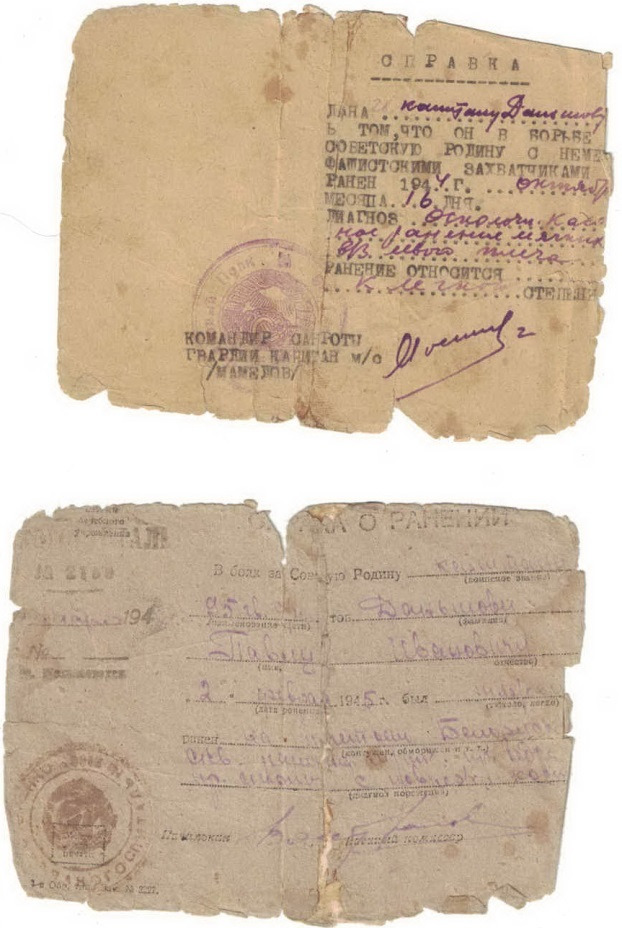

Справки о ранениях 1942—1945 годов

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.