Бесплатный фрагмент - Вместо романа

Другой дневник

Личным дневником сегодня вряд ли кого удивишь. С тех пор, как для большинства Интернет из диковинки превратился в повседневную реальность, летопись собственной жизни не ведут только совсем уж ленивые или патологически закрытые люди. Фрагмент за фрагментом они тут же выкладывают ее в сеть и, что самое забавное, находят там немало читателей и почитателей. Впрочем, блоги и живые журналы развивают лишь один из форматов личных записей, сформировавшихся в европейской культуре за последние столетия — дневник как фиксацию внешних событий жизни.

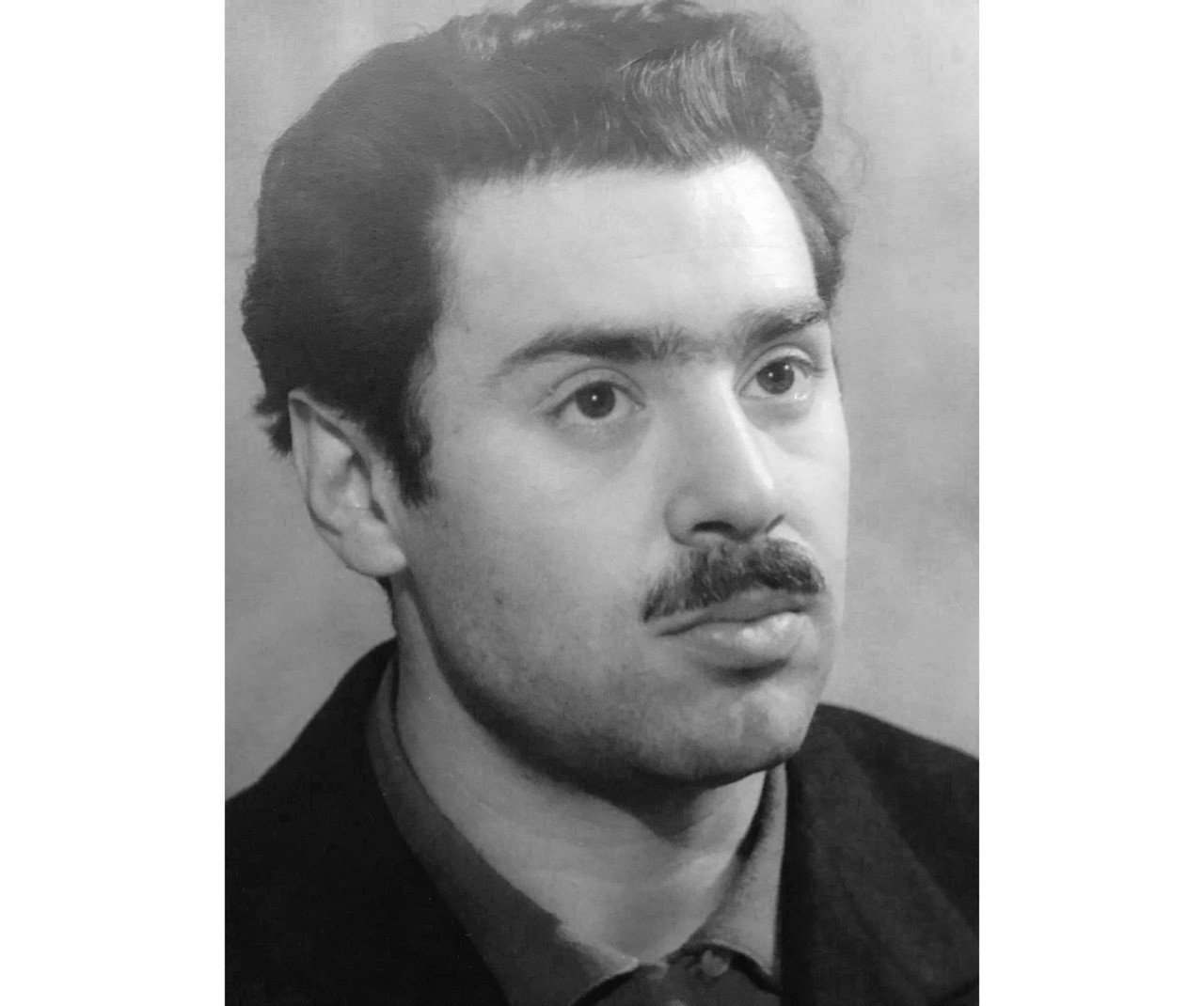

Книга, которую вы держите в руках, выросла из дневника другого рода. Автор начал вести его в 27 лет, пытаясь разобраться в самом себе и отчасти следуя примеру Льва Толстого и старшего брата. В свой блокнот он старался записывать только те факты, мысли и эмоции, которые ощутимо влияли на его мировосприятие. Почти сразу дневник стал внутренней лабораторией молодого человека, в которой шла напряженная работа по осмыслению своего отношения к близким и окружающему миру. Допуск к нему, кроме автора, имел только один человек — старший брат Илья (Илик).

Лазарь Соколовский вел свои записи, с перерывами, более полувека. А когда перечитал, понял: в его личном дневнике отобразился целый пласт жизни интеллигенции Советского Союза. Выбрав наиболее характерные, с этой точки зрения, фрагменты, он решил их обнародовать.

Итак, перед нами — реальная история человека, который родился за несколько месяцев до Великой Отечественной войны. Впрочем, многие значимые события его жизни в дневнике остались как бы «за кадром», а потому имеет смысл вкратце их перечислить.

Лазарь Соколовский вырос в Москве в семье инженера, изобретателя, обладателя нескольких десятков патентов, руководителя конструкторского бюро. Еще в средней школе он на себе почувствовал противоречие между официально насаждаемой доктриной коммунистического интернационализма и равенства возможностей — и негласным антисемитизмом, который в СССР был частью политики ограничения в правах всех тех, кто не мог похвастаться пролетарским происхождением, зато имел солидный культурный багаж, отсутствовавший у тогдашних вождей. Окончив школу с серебряной медалью и еще не зная, чему посвятить себя во взрослой жизни, он решает сначала оглядеться, одновременно с этим материально поддержать семью и узнать реальную действоительность, для чего идет на завод, где проходил учебную практику. На 6 лет он становится рабочим, что было важным этапом его становления, поначалу наивно пытаясь «разбудить пролетариат», а затем постепенно впитывая знание о том, как и чем живет настоящий, а не придуманный пропагандой и официозной литературой народ.

После окончания в середине 60-х годов заочного филфака пединститута Лазарь Соколовский стал искать свое место в мире, который был очень далек от идеалов романтика, стремящегося не просто жить для себя, а трудиться на благо всего общества. Молодой человек питался подлинным искусством, писал стихи и был готов стать глашатаем истины, в которую верил, однако никак не мог понять, каким образом осуществить эту мечту. Несколько лет он работал редактором в медицинском издательстве и референтом в НИИ, пытаясь освободить как можно больше времени для творчества. Именно в это время он и начинает вести свой дневник.

Однако жизнь вскоре убеждает его, что профессиональным литератором в СССР можно стать, лишь поддерживая казенную идеологию. И тогда, наперекор материальным интересам уже появившейся семьи, Лазарь Соколовский становится учителем русского языка и литературы в обычной московской школе. Так он начинает многолетнюю деятельность по просвещению юного поколения страны, передавая ему свои взгляды на культуру и общество. А через пару лет обретает надежную пристань в школе рабочей молодежи, где получали среднее образование представители того самого пролетариата, в рядах которого он начал свой трудовой путь.

В 1982 году школьный учитель становится преподавателем русской, а позже и зарубежной литературы Библиотечного техникума Мосгорисполкома. В те годы это было уникальное учебное заведение, которое давало будущим библиотекарям глубокие знания художественной литературы, сопоставимые с курсом филологических факультетов вузов. Здесь он нашел не только интересную работу и благодарных учеников, но и кружок педагогов-единомышленников, объединенных идеей воспитывать молодежь на лучших примерах мировой гуманистической мысли. Здесь же на литературных вечерах Лазарь Соколовский впервые решился познакомить аудиторию с собственными стихами — и обрел важную для любого творческого человека поддержку и понимание.

Работа в библиотечном техникуме сделала его опытным преподавателем, умеющим подобрать ключ к любой аудитории. Она помогла пережить распад первой семьи и разлуку с сыном, который вместе с матерью уехал в США. Там же его нашло нежданное счастье…

В середине 90-х Лазарь Соколовский становится преподавателем филфака одного из столичных университетов. Чуть раньше выходит первый сборник его стихов с говорящим названием «Из семи книг». В него вошли лучшие стихи, написанные за четверть века работы «в стол». Позже вышло еще несколько сборников, уже с новыми произведениями, которые друзья и многочисленные ученики встречали с неизменным интересом.

В 2009-м году Лазарь Соколовский принимает предложение старшего сына Александра и вместе со второй семьей уезжает в США. Здесь он полностью отдается творчеству, издает еще несколько поэтических книг. В их числе — «рамочный» сборник «Раннее — позднее», в котором «встретились» произведения, написанные в 70-80-е годы прошлого века — и в конце 10-х годов нынешнего. Эта встреча показала, что главными темами его стихов на протяжение всего творческого пути остаются драматичные судьбы России и мировой культуры.

Книга «Вместо романа (21 блокнот героя не нашего времени) ” впервые знакомит читателей с прозой Лазаря Соколовского. Ее название и подзаголовок — отсылка к одному из краеугольных произведений русской литературы, роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». В «Первом послесловии» к ней автор отмечает: «Не претендуя на сравнение с великим художником, скажу, что вообще между нами странная связь: он погиб почти ровно за 100 лет до моего рождения, когда ему было 27, т.е. в том возрасте, когда я начал вести свой дневник. Не странно ли это?»

Отсылки к великим творениям прошлого — один из излюбленных приемов поэта Соколовского. В стихах он часто размышляет над строками и сюжетами классиков, ища в них ответы на самые острые вопросы современности. Однако напрасно читатель будет искать в записях дневника захватывающей интриги и ярких характеров. Их автор — вовсе не Печорин с его романтической тягой к саморазрушению. Молодой интеллектуал середины 60-х годов ХХ века выглядит скорее его антиподом. Впрочем, общие черты у них все же есть. Бунт Печорина — это ответ на репрессии, последовавшие за разгромом восстания декабристов. Автор дневника остро реагирует на политические «заморозки», наступившие после короткой хрущевской «оттепели», которые оставляли мыслящим людям все меньше пространства для самореализации. Однако его недовольство порождает стремление изменить несовершенный мир, а не уйти от него. Недаром любимыми героями Лазаря Соколовского с юности были Гамлет и Дон Кихот.

В 60-е годы большинство тех, кто был критически настроен к существующему строю, либо отказывалось от юношеских идеалов и подстраивалось под требования властей, заботясь о благополучии близких, либо уходило в «кухонные диссиденты», заливая спиртным горечь от собственного бессилия. Единицы решались на открытое противостояние государству, платя за это, как минимум, негласным запретом властей на нормально оплачиваемую работу. Лазарь Соколовский выбрал путь внутреннего сопротивления при внешней лояльности к власти, а дневник стал для него заповедной территорией свободной мысли.

Он черпает силы в творчестве великих писателей, музыкантов и художников разных стран и эпох и мечтает об обретении внутренней свободы. «Пусть будет эта свобода в семье, где нет счастья, на уроке, когда внешняя атмосфера идеологического давления стремиться зажать тебе рот, свобода в самой стране, которую обретаешь, лишь скрывшись от постоянного сопровождающего каждый твой шаг зомбирования официальной пропагандой. Эту свободу обретаешь в лесу, в поле, в автобусе, в электричке, за своим письменным столом, где думаешь и пишешь, что хочешь, не отдавая при этом никому отчета. Свобода в мире земном, где каждый, мыслящий согласно — твой брат, кто бы он ни был и где бы ни жил. Свобода в космическом пространстве, куда направлены надежды смертного тела не к какому-то абстрактному перводвигателю, именуемому богом, началом всех начал, а к созданному нами же идеалу человека — Христу, призывавшему людей к всемирному братству».

Такие характеры не привлекают внимания писателей, ведь в их жизни нет драматичных коллизий, необходимых для захватывающего сюжета. Возможно, в этом — причина неудачи нескольких попыток Лазаря Соколовского осмыслить свой жизненный путь в рамках традиционной романной формы. А между тем, именно такие люди берегли для следующих поколений ростки мысли, отличной от официальной доктрины, исподволь внушая младшим свое понимание мира.

Читая «Вместо романа», мы получаем возможность проникнуть в сознание одного из этих людей, следить за развитием не вымышленного, а реального характера, понять тех, кто исподволь готовил страну к переменам. Сверхзадача большинства записей Лазаря Соколовского — зафиксировать и сохранить обретенные мгновения внутренней свободы. Они — словно множество словесных фотографий, запечатлевших то «крупный план» впечатлений от прочитанного или увиденного, то лиричные зарисовки природы, то набросанные широкими мазками панорамы сел и городов, поразивших автора во время не слишком частых выездов из родной Москвы. Из них, словно паззл, складывается многогранный образ человека, который стремится прожить жизнь, «не прогибаясь под изменчивый мир», но и не вступая с ним в жесткое противостояние.

Множество страниц дневника посвящено размышлениям над прочитанным. Они показывают постепенное расширение кругозора рядового советского интеллигента, стремившегося заглянуть за «железный занавес», но не имевшего связей среди тех, у кого был доступ к спецхрану. Видно, с какой жадностью он ловит каждую строку, свободную от идеологического диктата. А по записям середины 80-х можно судить о том, как стремительно открывались перед советскими читателями запасники мировой культуры.

Особую группу образуют картины природы. С юности она стала для Соколовского нерукотворным храмом, в котором можно без помех обращаться к тому, кого еще древние назвали «неведомым богом», — проекции вовне внутренней жажды справедливости и совершенства. Именно природа, наряду с творчеством, становится для него «островком свободы», воплощением возможности гармоничных отношений личности и окружающего ее мира. На тропинках подмосковных лесов, в пеших походах, в труде на деревенском огороде он черпает силы для преодоления непонимания и отчуждения, которые возникают даже в отношениях с близкими людьми. А неизменный цикл смены времен года дает надежду на то, что и в развитии общества «черная» полоса обязательно сменится «белой».

Некоторые пейзажные и очерковые фрагменты дневника столь ярки, что могли бы свободно конкурировать с произведениями лучших советских очеркистов 60-80-х годов. И это — лишнее свидетельство скудоумия брежневской эпохи, душившей любые проявления инакомыслия и тем самым разрушавшей страну изнутри.

Не удержавшись в прозаической колее (недаром она всю жизнь шла параллельно поэтической!) Лазарь Соколовский завершает эту книгу послесловием в стихах, в которых подводит личный итог сделанному:

Я взялся за роман своей души,

перестрочив блокнотов 20 с гаком,

с конца 60-х, порешив —

кому-то хоть сгодится, пусть инаков

и быт, и знаний груз, и весь уклад

каких-то бессердечных технологий,

что размывают личность. И я рад,

что не фальшивой двигался дорогой…

Задача читателя — подвести свой итог, усвоив предложенный опыт и, возможно, двинувшись дальше, как завещал еще Л.Н.Толстой, по бесконечной дороге самосовершенствования.

Екатерина ЗОТОВА,

кандидат филологических наук,

выпускница Библиотечного техникума Мосгорисполкома 1986 года.

О, знал бы я, что так бывает,

Когда пускался на дебют…

Б. Пастернак

Блокнот 1-й

1968-Й ГОД

10 сентября

Мне 27 лет, и только сегодня начинаю вести дневник. Что сподвигло на это, сказать однозначно непросто, скорее всего помимо ошеломивших меня дневников Л. Толстого — пример старшего брата. Однако, безусловно одно — собственное желание прояснить себе самому не столько череду событий, проходящую параллельно жизни, не отдельные оттенки сиюминутных мыслей, возникающих ежечасно, сколько то, что составляет движение внутреннего мира в процессе его развития. Постараюсь быть правдивым и строгим к себе, не позволять красивой фразе подменять содержательность высказываемого, что зачастую случается со мной, а быть таким, какой есть — ведь себя-то не обманешь.

Поскольку начинаю эту работу довольно поздно, то, чтобы определить исходную точку движения, попробую оживить в памяти беспристрастно, хотя и с оттенком мемуарности, себя прежнего, даже если это будет несколько поверхностно и не очень конкретно.

Помню себя в детстве более-менее отчетливо лет с 5-ти, с тех пор, возможно, и появилось сознание личности. До этого еще в Куйбышеве в младенческом возрасте, будто сквозь сон, слышал о какой-то войне, еще не зная значения этого слова, что где-то там был незнакомый мне тогда отец. Когда оставался почему-то дома один, то боялся темноты, которая сейчас любимая пора творческих потуг. Был упрям и довольно драчлив, особенно когда обижал старший брат. Уже в Москве сразу после войны, когда началась школьная пора, умел прилично читать и писать, почему случились большие проблемы с чистописанием, т.к. выводить палочки и крючочки то ли не мог, то ли не хотел, видимо, из упрямства. В результате чуть было не оставили на 2-й год из-за этого проклятого чистописания. Зато дальше пошли только похвальные грамоты, хотя почерк с тех пор всегда был мягко говоря не очень.

В школе был честолюбив и, хотя не отличался в физическом плане, старался выдвинуться лучшими отметками, чтобы быть в числе самых первых не только в своем, но и в параллельных классах. То же честолюбие до самых старших классов проявлялось и в общественной работе, особенно после введения совместного с девочками обучения. Уже тогда, видимо, про себя огрызаясь на замечания отца, что много болтаюсь на улице, чем, в отличие от брата Илюши, провожу время за книгой, начал анализировать себя, замечал, что хорошо учусь скорее за счет способностей и хорошей памяти, а усидчивостью не отличаюсь, что довольно ленив и тяготею к позе. Однако часто, как это бывает и теперь, не очень осуждал себя, а если и осуждал, то не стремился перемениться. Правда, бывал резок и даже как-то порывисто честен и откровенен. Болезненно воспринимал не только неправду, но и всяческие отклонения от выработанного собой понятия «нормального». Иногда отчего-то чувствовал себя большим, хотя вряд ли был им на самом деле.

Страсть к чтению нахлынула после 6-го класса, причем к чтению не только литературы художественной, но и критики, газет, политических журналов. Баловаться рифмой, которая завораживала, начал класса с 9-го, это были шуточные куплеты, несколько басен. На этом юмористические писания закончились, поскольку как-то вообще не очень любил много смеяться, напротив, в силу робости в общении с девушками появилась даже довольно значительная нота иронии надо всем и всеми, пробуждалось внутреннее тщеславие.

Записывать случайные стихи в отдельную тетрадь начал почти сразу после окончания школы. Потребность же писать постоянно возникла с первого года работы на заводе, куда пришел с целью узнать подлинную жизнь народа. Именно там начал замечать, что мои романтические высказывания о «правде, добре и честности» встречаются окружающими меня людьми с улыбкой. Появился первый незрелый скептицизм, к счастью, ненадолго. В большей мере именно тогда возникла потребность, отбросив школьные книжные представления, самостоятельно продумать основополагающее: зачем живет человек и общество, зачем я сам. Отсюда тяга бродить в одиночестве темными вечерами, думать, глядя на звездное небо. Писал какими-то урывками, не приучив себя к систематической работе над стихом, над логической последовательностью мышления.

Вирши получались никакие, но из-за свойственного честолюбия и малого знакомства с поэзией вообще не замечал их несделанности.

Оттого где-то в 1961 г. после нескольких ночей погружения в поэтическую стихию Пастернака (братом достал мне на неделю синий том издательства БП), как тогда казалось, окончательно бросил рифмоплетство и начал пробовать себя в прозе, и опять с надуманной тематикой и плохой обработкой, поскольку жизненного опыта было совсем мало, да и фразой не владел в должной мере.

Вузовские годы приучили читать не только много, но и более вдумчиво, что привело к серьезной работе над собой. Дневники Л. Н. Толстого, «Жан Кристоф» Р. Роллана и стихи поэтов «серебряного века» перевернули меня, а сильнейшее взаимное чувство любви вернуло к поэзии. С этого времени начинаю измерять свой творческий и человеческий рост.

11 сентября

Теперь начинаю собственно дневник. Сегодня весь наш институтский отдел послали на овощную базу. Целый день занимался переборкой полугнилой капусты, устал больше, чем от сидения за бумагами в своей информационной конторе. Голова, правда, свежая, но сил никаких нет, как бывало еще на заводе. Так где же лучше работать, какой полезной деятельностью заниматься?

Зашел спор о приоритете между умственным и физическим трудом.

Доводы у сторон довольно старые, привычные, но одну хорошую фразу сказал директор склада: «Жизнь с чего началась — с торговли!» Мой коллега Володя Ш. в ответ: «С взятки!» Оптимизм…

День прошел, хотя появились, вроде, какие-то мысли, но развить их не могу — устал. И скучно. Жду (отчего бы?), когда Марина приедет. От физической перегрузки появляется некая гармония спокойствия.

14 сентября

Илик утром делился своими впечатлениями от чтения с моей подачи дневников Л. Н. Т. Мне пришла в голову интересная мысль: Толстой дошел до своей философии через тернистый путь самосовершенствования и только потом позволил себе давать советы другим, как жить, чтобы не повторять тех ошибок, что делал он сам. Как ни хотелось бы мне жить подобно, однако чьи-то готовые, пусть и выстраданные рецепты невозможно просто взять целиком и вживить в собственные разум и сердце. Надо пройти всю эту дорогу самому, то есть сначала проанализировать ту жизнь, какая есть вокруг, далее, впитав чей-то близкий тебе опыт, определить собственный путь познания истины и, только пройдя его, иметь, наконец, право проповедования. Первое есть у всех, второе требует критического ума и искренности, третье — силы воли и дисциплины, четвертое — мудрости и таланта. Как видно, от начала к концу требования нарастают, значит, идешь дальше. Но если в силу разных причин останавливаешься на полпути, то к последнему так и не придешь.

Что же сказать в этом плане о себе? Что пока я в состоянии только идти по направлению, которое могу определить словами «чего я не хочу». Конечно, такая позиция всегда много проще, однако приближаюсь ли я к пониманию того, «что я хочу»? Думаю, да. Надо проследить.

Очень скучаю по семье, считаю дни, когда мои приедут. Без них не хватает тепла, но зато очень свежа голова и на душе хорошая злость. К настоящему времени твердо сложилось желание уехать из города, не ходить на пустую службу, а жить на земле и учительствовать. Это настолько захватило, что не могу пересилить свое раздражение на себя за то, что из-за различных обстоятельств не в силах исполнить задуманное или хотя бы заставить себя спокойно так идти к этой возможности, как делал раньше. Хотя, если быть откровенным, это и раньше было в большей степени самоуспокоением.

Ах, да что говорить о таком значимом — не тратить бы время на глупое препровождение, не мотаться на футбол, не смотреть часами спортивные передачи. Самому за себя стыдно и противно.

Очень раздражен, хотя разве достаточно ограничиться только этим!

17 сентября

Смотрел «Гамлета» Козинцева. Очень сильно, глубоко и, главное, удивительно ритмично, причем ритм нарастает параллельно нервному развитию действия, что подчеркивает такая же ритмичная музыка. Интересно, что у Шекспира, когда Гамлет узнает ужасную правду жизни, он разуверяется во всем, и все люди кажутся ему фальшивыми. Однако в конце пьесы, умирая, он завещает Горацио рассказать о произошедшем, чтобы, возможно, его опыт не пропал даром, а послужил какому-то развитию в дальнейшем. Что же, узнав о силе зла в мире, Гамлет не верит в добро, в его возможности? Что же — Шекспир погрешил против себя, низвел частный случай в философию, а затем отбросил ее? И почему в его пьесах, где карается зло, конец все-таки печален, но никогда не безысходен? Вероятно, если бы было иначе, он не нашел в себе силы жить. Прав Некрасов:

То сердце не научится любить,

Которое устало ненавидеть.

Нас заставляет жить борьба со злом, а не самоуспокоение и бездействие при внушаемой себе видимости, что все в порядке. Наш путь в достижении гармонии, а не в купании в ее лучах. Так, очевидно, должно быть, отсюда сила христианства: воздай добром за зло, тогда оно, возможно, опамятовшись, покается. Средства, правда, раболепные, ничтожные, и в этом случае смирение попахивает эгоизмом: добро ради одного себя. А должен ли человек, сознательно идущий на борьбу со злом, не думать, что этим он делает добро? Нет, не должен, ибо это приводит к обезличиванию, т.е. к другой стороне несвободного мира.

8 сентября

Будет ли когда-нибудь конец трагедиям? Нет, никогда, потому как никуда не исчезнут Гамлеты и Банко (как хотелось бы верить в это!) и никогда мир не будет освобожден от ясонов, макбетов и бесчисленных клавдиев. А сколько есть и будет простаков лаэртов, рефери нашего времени… Боже, сохрани Офелию! Пусть девственница ею и останется! А куда мне?

21 сентября

В развитие «Гамлета». Развязка унесла всех главных персонажей: род короля и Полония. Вместе со сворой погиб и потенциальный герой. Была тюрьма — тюрьмы не стало. Что же стало? Казарма.

Шекспир устами Клавдия говорит, что Гамлета любит простой народ, но этого быть не может, поскольку тот, во-первых, молод, почти не жил на родине. Да и вообще за что его любить: он, пусть и будущий, но глава, возможно, и диктатор. А интересно, каким Гамлет мог бы стать королем? Он человек размышлений, но не дела, а там надо именно дело делать и далеко не всегда чистое — положение заставляет. Так что народу не до Гамлета, которого он мог считать лишь «не в своем уме». К тому же только расскажи первому встречному о пикантных подробностях жизни известной личности, обыватели будут пережевывать их со смаком и удовольствием на всех перекрестках. Нет, Шекспир тут, кажется, несколько погрешил.

Надо сказать, что интеллигенция в основе своей — разрушитель. Создателем является простой народ, трудовой, который создает по нутру своему, потому что так делали его предки и делали не задумываясь. Такой народ ломать не любит, т.к. знает: тяжело досталось. Написал и подумал, так ли это, не погорячился ли я с таким выводом, беря жизнь вообще, а не конкретный момент ее…

3 октября

Кавказ, Цейская долина. Сидим с Иликом на больших камнях горного потока. Солнце пронзительно, небо высокое-высокое, горы теснятся вокруг. Кажется, затем и забрались сюда, чтобы насмотреться, надышаться и пропитаться обступившей природой в ее свободном полете, да еще параллельно размышляя над Гетевским «Фаустом» в прекрасном переводе Бориса Леонидовича Пастернака. Чудо как хорошо! Но вдруг поймал себя на мысли, что одновременно скучаю по дому. И это всего через 4 дня после отъезда! До чего же я непостоянен: будучи дома, как канатом, тянет в дорогу, куда-то к черту, а уедешь, хоть в такие дивные места, и опять тянет домой. Я люблю двигаться, думать «ногами», деятельничать — значит, это не совсем обломовщина. Но в то же время и недалек от того, чтобы превратиться в кабинетную крысу. Куда меня снесет?

5 октября

Мамисонский перевал. Высота около 2900 м. Чувствую себя лучше, простуда после вчерашнего подъема через снежную пургу уходит. Мы в маленьком, обитом крашенным в коричневый цвет железом домике метеостанции с двумя гостеприимными, чудными хозяевами. Если бы не радио, казалось бы, что это самый край заброшенной земли. За окном дождь вперемешку со снегом, когда выходишь, почти из-под ног выворачиваются белые куропатки, вскидываются вверх и так же тяжело плюхаются в пушистый снег метрах в десяти. Завтра утром спускаться в долину, к людям, которые неизвестно как встретят. В такие минуты разливается блаженная лень от воспоминаний о родном доме и близких, становится тепло.

19 октября

Вчера ходил в редакцию журнала «Знамя». Сразу понял, консультант даже не смотрел рукописи. Стало противно. Подумалось: захотел бы я сидеть на его месте? Да нет, уж лучше быть в стороне от этого окололитературья.

Замыслил «Поэму идущего». Основные три части: путь вверх, на перевал — тяжело, не знаемо, что впереди, мужество, долг; вершина перевала — достижение цели, анализ прошедшего, контуры будущего пути; спуск — дорога сквозь снег и ветер к солнцу, в долину; внизу — долгожданная родная земля, простой крестьянский труд, виноград, вино, улыбки, ненаигранное гостеприимство. Слажу ли?

20 октября

Целый день почти должен был возиться с домашними делами. Злой ужасно и в первую очередь на М, хотя она тоже устала. Злой на нее за довольно частое равнодушие и непонимание того, что мне нужно делать в первую очередь. Знаю, что требовать от нее этого — мой эгоцентризм, но внутренне требую. Раздражает меня в ней какая-то легковесность, увы, присущая многим женщинам. Но не мириться с этим невозможно, потому что, кажется, люблю ее и все больше хочу единого для нас отношения к занятиям каждого.

31 октября

Все более захватывает мысль о том, что необходимо служить там, где это имеет наибольший смысл. Для меня всегда и особенно теперь это сфера воспитания и образования. Следовательно, надо идти в школу. Представляю, что совмещать учительство с литературными занятиями довольно тяжело, к тому же и там будет некое однообразие и даже иногда бумажная рутина, однако это совсем не та «польза», что в теперешней псевдонаучной бодяге.

Все сильнее ощущаю, что юношеские грезы уходят, краски весны тусклее и тусклее, а плодов почти не было. Что же впереди — беспочвенные мудрствования, железная логика материализма или все нынешнее к черту! А там работа нужная, полезная, практическое приложение сил… Пусть будет так. Еще одна дорога.

5 ноября

Настроение все более кризисное, внешний тупик усугубляет внутренний. Семейная жизнь дает скорее неудовлетворенность, чем творческое наполнение. Времени почти нет для чтения и письма. Мысли не вынашиваются — глохнут в повседневной суете. Связи с внешним миром не завязываются, внутренние связи хаотичны, потому не преобразуются в сгустки энергии. Если так будет и дальше, то, видимо, пришло время снова что-то менять.

16 ноября

Вечером читал У. Уитмена. Поразила схожесть ощущения с моим в его «Песне о себе»:

Это вечное стремление вселенной рождать и рождать,

Вечно плодородное движение мира.

Из мрака выходят двое, они так несхожи, но равны: вечно

материя, вечно рост, вечно явление пола,

Вечно ткань из различий и тождеств, вечно зарождение жизни.

Незачем вдаваться в подробности, и ученые и неучи чувствуют,

что это так.

Это лучшее из того, что может создать художник. Приход этой мысли, ее осознание, вживление в нее — это уже огромно. Возможность выразить ее словами — это счастье. Качество высказывания зависит от силы образов, рождающих его и, конечно, таланта. Так писали, вроде бы просто, Пастернак, Заболоцкий, Фрост.

25 ноября

Прочитал книгу отца и сына Урновых о Шекспире — вот уж действительно словоблудие! И чьих только нет мнений, и каких только нет толкований Ш., особенно Гамлета: и немолод, и толст, и трус, и… Половина книги почему-то о Пушкине-гении, проникшего в Ш. и ушедшего много дальше. Однако сравнивать Шекспира с Пушкиным, при всем уважении к последнему, такая блажь. Да и вообще — зачем?

Значит, не блажь — элементарная проституция, хорошо оплачиваемая и одобренная цензурой. В подобном же ключе Лермонтов не умен, Белинский сводит счеты с Шиллером, а заканчивается «эпопея» от Шекспира славословием опять же Пушкину. Фальшь в жизни, в поэзии, в критике — чего же еще совковой идеологии осталось завоевать? К чему еще надо быть готовым? Словно в продолжение темы посетил сегодня издательство «Молодая гвардия». Одно название чего стоит — молодая… Рожи у сотрудников откормленные, разговоры свысока, будто «с пониманием». Не то, что противно и мерзко — зло страшно! А приходишь домой, пишешь свои обличения в школьный блокнот и понимаешь, что ты тот же Гамлет, тот же Дон Кихот: мечешься, тычешь наугад своей детской шпажонкой — авось заденешь какого-нибудь Полония. Однако песенка твоя, как и их когда-то, давно спета.

7 декабря

Начал писать «Идущего», настроение боевое, радостное, хочется читать всем подряд, пусть даже и незаконченное. Просыпаюсь среди ночи и тянусь к блокноту. Вот бы так и дальше! Но свободное время убиватся дико: то в магазин надо, то лететь в Кузьминки (мама опять заболела), то что-то сделать в квартире — и все к черту, запал куда-то исчез. Может, действительно надо, чтобы никого и ничего.

Всем недовольные люди в наше время скулят, что некуда приложить свои силы, и бездействуют, не желая служить фетишу либо поднадоевшей сказочке, навязываемой сверху. Вообще, конечно, нелегко, однако как же можно без дела? Когда особенно глухо и свинцово, и тебе представляется тоже, что выхода нет. Но странно, это состояние уходит, замещается работой, правда, если эта работа, по-твоему, приносит пользу. Значит, если есть такая работа, то уже не так тяжко, понимаешь, что просто существует зло, которое нужно преодолевать, т.е. объект для работы же. Безысходно тогда, когда настоящая работа не идет, не получается головой (руками, зубами) бороться — тогда тупик. Но тоже зависит от тебя — преодолей, найди выход!

Значит, по логике софистов, понятие «хорошо» и «деятельность» тождественны в сопряжении. А так как работа (по результату) не для себя одного, то и хорошо выходит не для одного, хотя оно, вроде, только твое хорошо. Следовательно, когда делаешь другим хорошо своей работой, то и тебе хорошо, тогда и других любишь, работаешь для них. Даже ненавидя, все равно любишь, потому, когда не идет работа, ненавидишь скорее себя, хотя можешь сорваться на других под влиянием недоброй минуты и собственной слабости.

Кажется, силлогизм сложился, отчего же цепь зачастую рвется? Почему не работается? На первое ответ — сам не тянешь, на второе — видимо, работа не та.

10, 15 декабря

Витезслав Незвал писал: «Когда-то слова были новыми и светились рядом друг с другом благодаря своей неустанной природной интенсивности. Но постепенно от частого употребления создалась фразеология… Логически стакан относится к столу, звезда к небу, двери к лестнице. Поэтому эти предметы мы не видим. Необходимо было звезду положить на стол, стакан поставить вблизи пианино и ангелов, а двери поместить по соседству с океаном. Речь шла о том, чтобы сорвать маски с действительности, придать ей светящиеся формы, как в первый день творенья».

Здорово сформулировал Незвал. Однако в наше время, как, впрочем, и в недавнее, не только слова, но и значительно большие единицы лексики, семантики, фразеологии, и того больше — морали стали настолько затасканы, что каждое из них необходимо объяснять как бы заново. Например, если говорит о патриотизме Л. Ошанин и ему подобные, то сразу следует остерегаться, потому что их патриотизм — это патриотизм проституток и бездарностей, которым платят временщики, кормчие от государства, лишь бы молчали через них другие. То же с официальной этикой, эстетикой и т. д. Поэтому в наше время истинный патриотизм следует поставить как можно дальше от действий по усмирению танками Чехословакии, от верности идеалам сталинского наследия, то есть от политики иезуитов. Тогда куда же его ставить? Ответ на этот риторический вопрос должны дать не только и не столько художники, сколько футурологи, причем желательно не сегодняшние российские.

22 декабря

Вся неудовлетворенность жизнью заключается не в том, что не знаешь, куда идти, а в том, что даже подведя итоги и решив выбрать иной маршрут, не удается идти по нему твердо, поскольку что-то расшатывает и норовит увести прочь от, казалось бы, уже выбранной дороги. Я твердо знаю, что следует жить так, как подсказывает собственное нутро, писать и вообще трудиться бескорыстно, без честолюбия и гордыни. Но в то же время, когда честно говоришь об этом, а тебя никто не слышит, понимаешь, что действуешь впустую. Что же делать, упрямо пытаться пролезть в пишущую братию любым путем? А если совесть не позволяет и не умеешь приспосабливаться, а не просто хочешь остаться «чистеньким».

Ах, как все это подло, да и не твое вовсе, уж лучше писать в стол.

Однако не можешь не думать об этом, и тогда совсем не просто идти своей дорогой — уже злость, неверие, скепсис… и пошла цепная реакция. А когда еще в резонанс с семейно-домашними неурядицами, тогда взбаламученное море горьких размышлений не остановить.

27 декабря

В последнее время ощущаю сильнейшее раздражение. Кажется, что, как у Гоголя, кругом «какие-то свиные рыла» с мелкими бесконечными заботами, сплетнями и пошлой чепухой. Отчего так-то? Да не только оттого, что нет времени работать для себя. Главное, вижу, что живу не так, не на своем месте, общаюсь поневоле не с теми и практически замкнулся в себе настолько, что зачастую не контролирую себя с другими, что в общем-то глупо — они-то здесь при чем? Иногда чувствую силу большую. Читая Броневского, удивляюсь, что могу не только так, но и лучше. Однако у него была жизнь, а тут — скотство. В тысячный раз призываю себя изменить все, все!

1969-Й ГОД

1 января

Итак, новый, 69-й! Встречаю его не с той восторженностью, как было 10 лет назад, когда только начинал о чем-то серьезно задумываться, бродя после заводских будней по вечерней улице с поднятым воротником пальто, и не с той грустью, когда после чтения «Дневников» Л. Н. Толстого подошел к пониманию настоящего пути. Встречаю настороженно, с неосуществленными планами и скромными надеждами. Хочу прежде всего закончить сборник с «Поэмой идущего» и, может быть, начать драму о Моисее. Хочу работать на земле и бросить чиновничье обывательство. Хочу больше свободного времени и леса.

4 января

Получил письмо от П.Г.Антокольского. Пишет, что моя поэма «не состоялась». Начинает тревожить мысль, что я чего-то не понимаю. Может, на настоящем этапе мой вкус изменил мне? Или я действительно в должной мере не владею поэтическим синтаксисом и слишком прямолинеен? Здесь есть какая-то черта, к рубежу которой я подошел, но переступить ее мне не удается. Неужели я почти так же далек от границ мастерства, как и при начале пути? А что, если я упрямо лезу в поэзию, а таланта нет? Как же мне жить тогда, чем…

Я знаю, что жизнь все расставит по своим местам, что единственно верное — идти путем поиска, работы, надежд, разочарований, и так все дальше и дальше. Ну что ж, раз мне не суждено пока потрясать мир, не надо. Но действовать, стремиться к самовыражению, к отходу от пустой суеты к чему-то цельному, истинному и честному — разве этого мало? Так, значит, и надо идти. И все правильно. А что до мастерства, то придет оно — счастье! Не придет — так тоже проверка на прочность: найди иную полезную деятельность, чтобы захватила тебя целиком. Так только и можно жить.

16 января

Что держит меня здесь, в Москве, институте? В Москве — ритм, шум, театры, выставки, консерватория. Но ведь я нечасто доволен этим гулким ритмом центра города, больше люблю лес на Опытном Поле, а театрам предпочитаю чтение первоисточников, поскольку театральная режиссура зачастую с моей внутренней не совпадает. В консерватории тоже, к сожалению, бываю не так часто, как хотелось бы. А боюсь уехать отсюда потому, что, как кажется, и хочу, и страшусь одиночества. Но с кем я близок, вернее, кто мне нужен постоянно? Пожалуй, только брат.

В институте меня держит привычная обеспеченность, хотя довольно скромная, но постоянная. Семья — это тоже привычное, пусть часто понимаешь, что не такая, как мечталось. Однако при всей этой стабильности я теряю то, что могло быть прочитано, написано, осуществлено. Больше всего меня приковывает к месту уже многолетняя тяга к систематической работе, и я не знаю, как жить, если буду свободен, а писать не смогу. И что тогда, как оно выйдет? Надеяться разве на то, что жизнь сама подскажет… Плыву пока по течению, а там…

27, 29 января

В начале года почему-то усиливается раздражение. Еще недавно, казалось, я был, как воск, податливый и мягкий, а тут страшно иногда самого себя — нахлынет вдруг волна вроде бы беспричинной злости, нахамишь кому-нибудь по инерции, а потом самому стыдно, внутренне казнишься. А ведь совсем это не мое, скорей Илюшино. Отчего же?

Зимой вообще как-то глухо: и читается урывками, а о письме и сказать нечего. Иногда и придет минута озарения, когда настроенность вот она, и чувствуешь, что в силах управлять ею — и нет возможности и времени сесть и работать. Куда там! Службишка да домашняя суета, а творческий настрой ускользает, как солнечный зайчик в редкие прояснения. Остаются только торопливые записи каких-то отрывков в рабочем блокноте да бесполезная злость, знаю, что разрушительная, но остановить которую не то что воли не хватает, а просто не хочется: должно же что-то вылиться наружу.

25 февраля

Живу будто в начале 19 века: весь в мире Бетховена и Гете под музыку чудного тома Роллана. Как мощно, широко и глубоко! Какой творческой силой веет от всех троих. Более привлекает Бетховен: бескомпромиссный, откровенный до последней черты, гений, безграничный во всем. Это выше привычного и даже непривычного людского понимания. Высотой помыслов он близок Заратустре, только не божественнее, а человечней.

А мой Гете! Как романтического воина я люблю его в «Геце», как за ищущим путником иду за ним в «Вильгельме Мейстере», преклоняюсь, как перед Бахом, в «Фаусте». Но бог мой, как я с Бетховеном против светского Гете: можно ли не понять или не принять возможности сотрудничать с таким же гением, которого он сразу увидел в молодом композиторе. Возможно, Гете был уже не молод, но ведь сросся же с Шиллером…

О, великие! Как же с вами в чем-то бывает нелегко. Но как без вас темно, будто сплошная ночь без единой звездочки.

Вчера смотрел фильм Де Сика «Затворники Альтоне» по пьесе Ж.П.Сартра. Кажется, что антифашистскую тему надо решать проще: или в пацифистско-символическом плане как у Брехта, или в натурфилософском как у Белля. Сартр смешал оба эти направления, и картина оказалась недостаточно реалистической и излишне нервной, особенно в концовке. О единстве и синтезе в искусстве надо продумать глубже и попытаться выразить хотя бы для себя.

4 марта

Читаю дневник Илика — вот молодец! Эти записи — уже само по себе книга, творческая лаборатория человека, его роста через поиски, подъемы и падения.

Почему же у меня не так? Что заношу в дневник я? Прежде всего пишу мало и нерегулярно, в основном те мысли, которые являются для меня глобальными. О минутных колебаниях и волнениях почти не пишу, да и зачем собственно — они в стихах. У Илика проза, она, конечно, требует большей разработки, подмеченных где-то деталей и острого взгляда на внешнее. А у меня разовый выплеск эмоций, вся энергия кипит внутри. Если бы писать нечто эпическое…

Конечно, я вчера бы мог записать такую сцену. В вагоне метро сижу напротив пары, каждому лет около 30. Мужчина с резкими чертами, высокий, лицо землистого цвета, худой, неинтересный. Женщина среднего роста, в очках, тоже неинтересная. Но сколько чувства в их общении друг с другом! Они будто не замечают никого из окружающих, говорят, вроде, о вещах обыденных, но какая нежность сквозит в их движениях: он заводит ей часы, показывает, где нужно стереть под глазами лишний карандаш… Как меня это затронуло! Да еще весна!

Илик все подобные вещи сразу пишет в дневник, чтобы использовать где-то потом, а я записал только 2 строчки в рабочем блокноте:

И так меня задела свежесть их,

Как будто мартовость меня коснулась хмелем.

И все, хотя и правил эти строчки четырежды. Или в пятницу захватило желание написать о дочке, и вот фрагмент будущего стиха:

Совсем не ждал тебя, и вдруг такой подарок.

Дочурка милая, расти, будь балериной

и смейся так, как солнце в феврале.

Потом задумался глубже о форме этого стиха, о том, как та же тема прекрасно дана Бернсом: усеченный размер, тонкая ирония над собой, затаенная любовь к своей незаконной по его вине дочери. И дальше потекли мысли чисто литераторские, но в дневник об этом ни слова — а зачем, кому? Пишешь-то для себя. Может, поэтому дневник может показаться сухим — ему не хватает меня более живого.

5 марта

Гете не выносил минорности, упадничества, его жизненная сила всегда побеждала сомнения даже в самые тяжелые моменты жизни. Да, Гете в этом смысле не похож на своего Вертера. Поразительно, что он, глубоко интересующийся естествознанием, биологией, минералогией и т.д., с его саркастическим Мефистофелем, казалось бы, издевающимся над наивной глупостью божественного идеализма, в то же время не допускал даже мысли о полной гибели человека, его нисхождения до нуля. В финале «Фауста» дух героя, т.е. его могучая энергия не может исчезнуть, испариться — он продолжает свое движение к истине, тому вечному, космическому, которое опять дает начало бесконечным земным поискам и свершениям. Что разбираться, прав или не прав в этом Гете. Главное в нем — могучий оптимизм, вера в силу человеческого разума. Прекрасно и вдохновенно! Это главное во всем Гете, не только в «Фаусте», его отрицания — дело второе.

6 марта

Какая странная штука — поэзия! Вдруг почти в полусне появляются какие-то видения, возникают откуда-то звуки, диктующие ритм — и понеслось, совсем не представляешь, куда эта ладья выплывет, к чему пристанет. А ведь сам заставлял себя писать последовательно, не отходя от заранее продуманной идеи, пусть и смутного еще, но все же сюжета, развивая их логически. Однако музыка стиха, его стихия так завораживают! Вчера например, словно что-то переклинило в голове: вдруг захотелось попробовать — получатся ли терцины (раньше не писал) ямбом, да еще о весне, да еще прямо на работе… И написал! Не знаю, как там насчет внутренней глубины или импрессионистской свежести, но терцины! Здорово. Я рад.

И о другом. Вчера же, казалось, совершенно выдохся на работе, полный бумажный завал, но вечером хорошо читалось и даже приходили какие-то мысли. Зато потом почти не спалось, поднялся весь разбитый. Однако такое оживление чувств, прямо ледоход какой-то: записываю куски к, возможно, будущим стихам прямо в метро, вижу их в голове и по дороге к институту. Не растерять бы этот запал до субботы.

7 марта

Думал о том, как лучше преобразовать мир: от человека — «снизу» или от государства — «сверху» (Илик в дневнике пишет о философии раннего христианства). Кажется Эзоп по этому поводу мог бы составить две басни.

Вот первая. Собрались однажды все люди: бедные и богатые, жадные и добрые, честные и льстецы — и решили построить большой дом, чтобы жить вместе. Началась работа, и каждые клал свои кирпичи на стены: у бедного он был какой-то сыпучий и худой, у богатого — крепкий и толстый, у жадного — с небольшими отверстиями, у доброго– мягкий и пухлый, у честного — гладкий и даже блестящий, у льстеца — полый, но склеенный из яркой бумаги. В результате дом получился кривой, разномастный и даже кое-где дырявый. И плохо было жить в нем людям: он не спасал ни от дождя и ветра, ни от жары и холода. Тогда люди подумали, не оставить ли его и разойтись по своим прежним одиноким жилищам? Однако, одумавшись, решили сделать еще одну попытку, построить другой. Но чтобы этот новый был более удачным, стали гранить кирпичи из одного материала и по одному размеру. В результате дом вышел ровным, крепким и красивым.

Мораль: чтобы дом был хорош, должны быть хорошими кирпичи.

А вот вторая. Предыстория та же, однако выход и вывод иные. Первый неудачный дом построили, но решили сломать его, поскольку пользы от него не было, и начать все заново — вдруг получится здание, в котором жить будет приятно. Принялись строить, но так как работали те же люди, то и кирпичи были те же, и дом опять вырос кривой и дырявый. Оставшись после второй попытки без средств и без сил, закручинились люди, да так, что хотели уже разойтись по своим старым, казалось, отжившим свое приютам и никогда больше не собираться вместе, а тем более делать что-то сообща. Однако подумав, осознали — чтобы дом был хорошим, нужны хорошие кирпичи, а для этого нужно всем стать близкими, единым коллективом и, поделившись друг с другом материальным и духовным, строить общий дом из одинаковых кирпичей. И, придя к такому решению, они начали дружно работать и построили такой дом, он стоял на вершине холма добротный и прекрасный, и люди в нем жили дружно и весело..

Мораль: от беды и плохие люди могут измениться, так же, как и от радости.

Конечно, первая басня много убедительней, хотя я долго размышлял именно над второй, но не смог придумать более реальный сюжет и доводы тоже.

Блокнот 2-й

6 апреля

Чувствую, что постепенно весна поселяется и во мне, снова пошли стихи и мысли. Ездили сегодня в Донской монастырь, как хорошо, что потрясения не было. И архитектура обычная, и стены, и памятники. Даже могилы Хераскова и Сумарокова особенно не выделяются на фоне всяких титулярных или тайных советников, графов, князей и просто мещан. И какое все это русское и почему-то такое родное, что даже странно для интернационалиста. А тут еще вербное воскресенье, и потянуло было зайти в церковь, стать на колени и просто молиться, как все Ростовы молились государю со слезами на глазах. И хотя отгоняешь эту глупость, однако почему-то жаль самого себя в такие минуты и не до гордости от своего разумного развития. Это что-то от стихийного чувства природы, видимо, ведь в большей мере я все-таки язычник.

7 апреля

Утром, выйдя из метро, пошел на службу Александровским садом.

Кремлевская стена с Большим дворцом затеняют большую его половину. «Так что холодно, а почему: то ли солнце низко, то ли Кремль выше солнца — размышляй, читатель,» — сказал бы Стерн. Но сказал это я сам себе.

Земля уже почти без снега, но еще заскорузлая, твердая. На одной клумбе крупные листья какого-то цветка и стрелки ирисов. Все от прошлого года, но выстояло под снегом и зеленое. Скорее всего погибнет при первом же потеплении, да не от погоды, а от лопаты садовника. Деревья уже готовы впитывать влагу от тающего снега, включить мотор всасывания и преобразования ее в почки и листья, но пока греют на солнце отмороженные ветки. Черные и старые, непритязательные и будто мертвые, они скоро снова задышат и зазеленеют. Как я жду этого. А пока прошел мимо своей любимой липы, которая, не стесняясь чужих глаз, все так же нарциссически обнимает себя на середине туловища и тянет верхушку к скупому, походя, небрежно ласкающему и ее солнцу.

9 апреля

Перечитал «Войну и мир» впервые после школы. Заново открывается Андрей Болконский, ранее не понятый, потому отрицаемый мной и Иликом. Мы считали его честным, но слишком гордым и довольно цинично настроенным по отношению к жизни и людям. Однако как мое теперешнее состояние близко к его богучаровскому и предбородинскому. Он желал и, безусловно, мог принести много пользы, но не видел реальных путей для этого. Да, освободил своих крестьян, завел акушерку в деревнях, но сознавал, как это ничтожно мало при полном убожестве существующего уклада всей страны, с которым примириться он просто не мог. Внутренняя сила распирала его и, не находя конкретного выхода, поневоле зачастую обращалась в желчь в общении с чуждыми ему людьми. Оставалось разве быть для себя полезным другим, при этом самому определять свою полезность. Но и тогда, как и сейчас, это благое намерение, видимо, не осуществимо, т.к. вся государственная машина дробит частное бескорыстие как куски кирпича, обращая их в гравий. И как принять, что для примирения с самим собой надо умереть или умирать? И дело не в избыточной дороговизне платы, а в невозвратимости себя.

10 апреля

Итак, я перед выбором. Есть возможность уехать на несколько лет от городской суеты и никчемной службы, оглядеться и попробовать учительствовать. Ну что же, надо уцепиться за нее. Мысли в голове чистые и ясные. Давно хочется сбросить бессмысленную эту получиновничью ношу, с которой не только не могу ужиться, но которая все сильнее сдавливает мне грудь. Но как же быть с семьей…

14 апреля

По воле воображения я уже не живу здесь, в Москве. Я так же встаю, пью кофе, еду на работу, высиживаю свои тусклые часы, затем возвращаюсь домой, читаю, пытаюсь что-то изобразить и ложусь спать. Все это как раньше, однако мысли мои в новом, неосознанном еще до деталей положении. В этом-то вся прелесть, хотя пока конкретики никакой. Просто я хотел бы работы, которая была бы полезной в моем понимании этой пользы и, главное, не отнимала время так бездарно, давала пищу душе, чтобы можно было писать не надуманные, а реальные, испытываемые непосредственно связи с окружающим. Я вижу и семейную жизнь совсем в ином роде, в каком — пока не представляю, только не в нынешнем.

И самое радостное, что меня опять, как это было давно уже, в 28 лет потянуло на романтику, к юношескому, что может дать тесное общение не с законсервированными взрослыми, а только с детьми.

15 апреля

Прочитал 2 стихотворения Евтушенко на смерть Ахматовой. Вроде, хорошо: метко схвачено и дано выпукло, как кристалл хрусталя. Он похож на Некрасова: то же движение в стихе, та же прямота изложения, приземленность и пафос одновременно. Только написано современнее, и потому, когда отделано, кажется, что глубже (зато у Некрасова много шире). Когда же сыро, лишь бы прошло в печать — просто скверно. Но при этом чувствуется, что не та его истинная душа, все напоказ, скупости ни на грош, каждая строка, особенно удачная, на продажу. Нет, совсем Евтушенко не подвижник — делец. Талант есть и, пожалуй, немалый. Но талант не благородного русского дворянина или образованного разночинца круга Белинского, а нечто среднее, новоявленное, псевдореволюционное. И когда выдает себя за мужика, то веры ему нет — шея не мужицкая, ей ярма не снести. Вот за гроши и старается, хлеб его не пОтом — маслом смазан.

24 апреля

Нашел сегодня удивительную строку у Радноти, которая могла бы стать и моим девизом:

Будь зорок человек, приглядывайся к миру!

Хотелось бы нести его через своего лирического героя со всей необъятной силой и мудростью жизни, освобождающейся от пошлости и фальши ее оборотной стороны.

25 апреля

Какое раннее солнечное утро в Александровском саду, и совсем ему нет дела до нашей мелкой суеты: заседания СЭВ за охраняемой дежурной ВОХРой стеной, предстоящих официально помпезных праздников и прочей пустопорожней говорильни очередных «вождей». Да бог с ними, главное — пришла весна!

27 апреля

Лес еще гол, даже почки не набухли, не то, что на городском бульваре. Если присмотреться, молодые, тонкие в стане березки кажутся стройнее сосен, как-то томно, всем телом поддаются ветру. Осины, как и осенью, праздничны, только если осенью пронзительно пунцовы, то теперь бархатисто зелены. Вербы провожают зиму яркими, серебряными сережками, словно ледяные капельки, застывшие на солнце. Липы черны и непривлекательны пока со своими вытянутыми стволами и мохнатыми, как на гравюрах, кронами. Не верится, что через пару месяцев от них пойдет одурманивающий запах забеременевшего от любви к жизни лета.

Интересно, что первые капустницы садятся на ствол березы там, где от него расходятся ветки, и в черные пятнышки на белом поле. Вот они только застыли, сложив крылышки, и сразу слились с корой, не видно их!

3 мая

Пришел отказ из Архангельска. Сколько же раз в своей недолгой еще сознательной жизни я получал одни отказы, ни единого согласия от разных организаций, издательств, редакций и т. д. Нет, я не могу быть нанят учителем даже где-то в северной глуши! Что же это за машина, которая определяет судьбу человека, не беря в элементарный расчет его склонности, желание служить своему делу? Почему я не достоин быть преподавателем словесности?

Не знаю, из каких сил сдержать кипящее бешенство и обиду.

4 мая

Прочитал книгу Роллана «Великие люди. Страдальцы и титаны», и будто захватило меня тремя потоками: Микеланджело, Бетховен, Толстой. Что за жизнь каждого — битва за человека, за его развитие в разуме и любви! И работа, работа, работа! Постоянно, без каких-либо скидок на усталость, нездоровье, на мерзость окружающего. Только вперед, куда ведет могучий дух творения! И нет конца пути своего!

А что если это — просто биологическая потребность организма к функционированию и завышенное тщеславие, и тогда это в общем-то патология, выделяющая гениев? Чуть засомневаешься, дашь слабину, и в мозгу уже какой-то буравчик: «А стоило ли это целой жизни, такой тяжелой и по сути довольно одинокой? А, может, как-то иначе, совместить творчество с радостями бытия и просто жить? Да не узковато ли?»

Брат говорит, живи лирикой, будь поэтом во всем. Но я прекрасно знаю, что пока не прояснил для себя конкретность пути (хотя зову нечитателя просто идти вперед) и его нужность, мне не до лирики, не до рифм. Видимо, натура еврейская сидит прочно: все надо разложить по полочкам, а уж потом — за песни или плачи.

6 мая

Где-то вычитал о поэтической субъективности, которая должна быть у поэта. Согласен, должна, но какая? Конечно, должен отражаться собственный образный мир, чувственность, гражданское я. Однако эти три составляющих не являются самоцелью, чтобы раздеваться донага, тогда это просто патолого-психический стриптиз напоказ, как частенько бывает у Вознесенского.

Мне кажется, что субъективность поэта интересна, когда она созвучна настроениям времени, даже чуть опережает их. Это важно не только в гражданской лирике, поскольку поэтическими средствами выражается весь спектр современного художнику бытия. «Поэма конца» Цветаевой, «Лейтенант Шмидт» Пастернака отражают настроения начала новой эпохи много глубже, чем наивная, больше крикливая машинизация Вознесенского или пафосная плакатность Евтушенко. Глубина и чувственный накал Цветаевой в противовес обывательскому прожиганию жизни, яркий свет личного участия в борьбе за иной путь развития человека, не согласного с «мучениками догмата» современны и сегодня. Подлинная искренность непреходяща из века в век.

Кажется, что обостренность чувства в определенные моменты прорывается и у меня, подталкиваемая недовольством собой, желанием разобраться в причинах несовершенства окружающего, дойти при этом до первоосновы, поскольку реальность показывает, что нельзя верить ничему официальному, лжи и фальши, от него исходящим. В то же время отчаянная открытость, жажда подлинной любви и языческого слияния с природой питают поэтическое честолюбие, которое, правда, постепенно угасает, причем не столько от невозможности воплотиться, сколько от внутренней работы.

9 мая

Казалось бы, крупно поссорились с Иликом, бродя по тропинкам Кусковского парка. Он даже выпалил, что я растворился в семье, отпал от своего пути. Затем разошлись: он со своим спаниелем домой на пару часов, я пошел в ближайший лесок, где сложилось 14 приличных строк. Когда он вернулся, мы помирились, и разговор, даже частично задевая самолюбие каждого, стал в конце концов полезным, критически оправданным.

Однако если раньше его упреки в лености настраивали меня на работу, то теперь нет. Да мне этого и не надо: пусть пишется не так споро, зато много качественнее, осмысленней. А что до семьи — действительно высасывает. Поэтому завтра с утра на Павелецкий и в отрочество — в Калиновку, где не был целых 10 лет.

10 мая

9.30 утра. Только за деревней вышел на простор, как все московское осталось далеко позади. Отчетливым знаком этого вдруг из оживших озимых появился взъерошенный жаворонок, приветственно взлетел в раннюю синь и зазвенел своим тонким горлышком, застыв в верхотуре, часто мельтеша бурыми крылышками.

По другую сторону сельского тракта пара видавших виды тракторишек, жужжа, словно упрямые шмели, вгрызается в слежавшуюся землю. Распаханная уже по краю глина лежит суровыми пластами, ее серьезность подчеркивают иссиня-черные грачи, хозяевами расхаживающие в поисках законной добычи. Но вот уже и край леса с нашими куиндживскими березами. На самом краю его небольшое озерцо, окаймленное высокой болотистой травой, словно волшебное пристанище Дюймовочки.

Сажусь на первый встреченный пенек, чтобы записать впечатления от дороги, разговор с хозяйкой дома, где прожили два давних уже лета, доброй, забитой пьяницей мужем рано постаревшей худенькой, как подросток, женщиной. Но все это будто куда-то уходит — полностью живешь лесом. Подавляют ранние соловьи, на стройных березах играют солнечные блики вперемешку с черными родинками, которые будто пляшут вместе с раскачиваемыми ветерком тонкими зелеными косами ветвей. Трубочками тянется из-под прелой прошлогодней листвы густо зеленый ландыш, трехпалые детские ручки тянет земляничка. А почва еще свежа, из нее еще не ушла мощная вешняя влага.

По знакомой лесной тропе через частый, темный, оттого всегда молодой ельник вышел к нашему любимому крутому склону перед Сопроновкой. Сколько там было собрано маслят среди редких высоченных сосен, сколь сижено часов в созерцании этой тихой, неброской подмосковной красоты с журчащим понизу неунывающим ручьем, будто обсаженным невысоким ольшаником, из молодых веток которого получались заливистые свистки. Растянулся прямо на траве под звон раскрывающихся сосновых шишек и ловил разлетающиеся сверху легкие однокрылые с запахом смолы семена.

19 мая

Словно заново встречаю весну в Омске. При подлете из иллюминатора поразил вид голых, скучающих полей и неестественно белых, будто специально побеленных известью, стволов берез. Облачно, ветрено, неласково. А там, наверху, над плотным пологом, сияло солнце, было вечное лето, и только мягкие, пушистые, белые очески воздушных, едва зарождающихся ниже облаков, намекали о земном, возможно, не таком уж сказочном.

Иртыш в разливе спокоен, терпко пахнет холодной еще влагой. И чайки, и рыбаки, и прогуливающиеся парочки — все говорит о начале сезона, когда свободное время можно проводить у воды, просто глядеть и глядеть на ее стройный ход, на низкое над ней небо, на раскинувшуюся далеко кругом степь. И только покосившиеся вешалки деревянных пляжных зонтиков без покрышек по колено в воде напоминают о печальной осени.

Настроение вообще меняется, как направление ветра на водной глади. А Иртыш все идет и идет. Проползают маленькие юркие буксирчики, которые упрямо тянут за собой громадные и остроконечные сухогрузы. Резко поднимаются еще не успевшие разделиться попарно стаи птиц, с шумом перелетая то на ту, то на эту сторону реки.

Ходишь и смотришь с любопытством новоприбывшего. Немного скучаешь, потому как не начал еще работать. А все кругом заняты: магазины полны солидными взрослыми, молодежь, видимо, перед вечерними занятиями в местном втузе забила небольшую столовую, по-над рекой, у больших домов мальчишки с криками гоняют на великах. А Иртыш все идет и идет.

20 мая

Весна здесь не такая яркая и бодрая, как у нас. Небо свинцовое, тяжелое, хотя дождя нет, ветер настырный, пронизывающий, но не сильный, солнышко выглянет иногда минут на 15—20 и надолго уходит.

Такие же и люди: лица, кажется, простые, обычные, однако если вглядеться внимательней, различишь волю, стремление, упорство. И в глазах чистоты больше, чем у наших. У нас каждый инженеришка корчит из себя интеллигента, а на поверку — серенький обыватель. Здесь же по каждому почти видно, что он из рабочих, да не наших пьянчужек, вроде соседа Павла, доброго, но забитого, а из сибирских, стойких, с железными мышцами и твердой основой — иначе в этих суровых краях как раньше, так и теперь не выжить.

22 мая

Здесь, в Омске, как бы заново встретил весну, однако она уже не оказала на меня того мощного первого впечатления — так, разве чуть-чуть. Об этой же повторяемости переживаний рассказывает Роллан в «Кристофе», причин, правда, не называет. Меня тоже удивило внезапное равнодушие после бурной восторженности всего-то неделю назад. Так почему же? Жажда разнообразия? Но ведь весна была так ждана, с такой откровенностью выражена! Но там она уже проходила, и сам я стал двигаться к лету. Здесь она вернулась, но я-то уже живу внутренне в другом измерении природы, я уже впереди.

Ежегодная повторяемость особенно хороша, когда ты стал глубже воспринимать ее, чем это было год назад. Значит, стал богаче. А если не растешь, то восприятие почти одинаково и возвышенность в том же пределе. Вероятно, так же у нас и в других проявлениях: в любви, дружбе, отношению к успехам, познании (повторении пройденного). И только, пожалуй, в творческой работе это не грозит — слишком много в ней алогичного.

Перечитал написанное и увидел, что мысль, вроде, верная, но выразил ее не так — слишком уж суховато. Хотя все просто: начало весны умерло во мне, перейдя в лето, а возродиться здесь, да так скоро, не может. И потому такая ровная, глубокая и бескрайняя, как сибирские степи, грусть наплывает, обволакивает и поглощает тебя.

24 мая

И вот лесостепь, равнина с жидкими перелесками и полями спокойного, уверенного в себе чернозема, неожиданного в здешних местах. С едва зазеленевшими деревьями, особенно с их контурами все это походит на классические пейзажи старых французских и голландских мастеров.

Вхожу в ближний лесок. Он редок, травы еще почти нет, очень много сушняка. Деревца тонкие, в основном береза, редко осина.

Но березки слишком белые и гладкие, совсем не как наши с черными разводами и розоватые, особенно под весенним солнцем. Эти же скучно однотонные, как долговечный сибирский снег. И лес тоже чересчур ровный: ни балок, ни овражков, даже мягких уклонов нет; сними деревья — и будет то же поле, ровное и скучное. Птиц немного: крякающие сороки да забавные вертишейки-трясогузки. Других не видно и не слышно даже.

Лесостепь… Нет в ней мощи пробуждения, которая прет в наших лесах, весна здесь скромная, видно, что не надолго.

26 мая

Итак, последний день в Омске. Столкнулся здесь с бытием технической интеллигенции большого промышленного города. Отметил, что люди в большинстве основательно погружены в химию, машиноведение, экономику, умеют пользоваться разнообразными приборами, интересуются информацией по своей специальности и память их занята всеми этими отраслями почти до основания. Что же касается остального, не технического, а гуманитарного, то его как будто и нет. Книг они почти не читают, искусство и политика глубоко их не интересует. Так… где-то что-то слышали, но чтобы погрузиться в это — ни боже мой, времени жалко на такую чепуху.

Подумалось, что машинизация психологии исходит не от машин, а от людей, ими управляющих. Они будто сливаются с узлами, деталями, технологией производства, так что кроме работы в их жизни ничему другому места не остается. Какая фантазия, эстетика — только рефлексы, условные и безусловные и все по разнарядке. Вот приехали на отдых в Чернолучье, как говорят, самое прекрасное место в округе. Машины остановились прямо у поляны перед всегда загадочным для приезжего незнакомым лесом. Вытащили богатый инвентарь для игр, коробки с припасенными продуктами, и понеслась привычная массовка. Они играли в футбол, волейбол, затем пили и ели, пели песни, хороводили, даже танцевали под магнитофон. Но и нагрузившись основательно, не говорили о людях, жизненных проблемах, нет — завод, машины, нефть. Ни один из них не пошел пройтись по заросшей лесной тропе без цели, просто полюбоваться природой — ведь такая задумчивая тайга. Куда там! Промышленный ритм вбирает людей, его создающих, и под черным дымом химических производств устоять ли хрупкому роллановскому чувству или неуловимому ритму Лорки. Грустно, но факт: время теснит искусство. Безостановочно вращаются моторы, идет перегонка вещества, работающие выдают готовую продукцию, с продукцией развивается жизнь. А как же песня, что не под полупьяную гармонь?

28 мая

Первый день, как вышел на работу после командировки, и сразу будто в ступоре — ну, не могу сидеть 8 часов в четырех стенах от звонка до звонка, тупею, глядя в окно на серую цементную стену противоположного строения, мысли как будто исчезают в этой консервной банке. Что будет, если не получится уехать в какую-нибудь пусть даже затрапезную загородную школу?

31 мая

Семейная жизнь требует много терпения. Все чаще чувствую, насколько чужды мне Марина и Маргуша, особенно последняя. Я ласков с ней, но она, даже плача по пустякам, не обращает на мои утешения никакого внимания. В своем детском эгоизме ей нужна только мать и бабушка, а меня будто вовсе и нет. Марине я тоже в общем-то нужен как подпора, не больше. Внешне она, вроде, со мной, но внутренне ей мои метания по барабану, она понять этого не хочет в своем эгоцентризме. Бывает так тяжко: слишком уж кругом не те…

10 июня

10 дней безделья умственного и творческого, усталость и апатия во всем. Только однажды поднялся было лирический вал, да и то благодаря розыгрышу по телефону. Как показалось, звонила Г.Ж., полыхнула в памяти первая, незабываемая любовь. Под этим впечатлением начал было «Зону», захватил прежний замысел стиха в стиле Аполлинера, широкого, с прозаизмами и параллельным лиризмом. Кажется и идея пришла: не промышленный бум давит жизнь, а бесчувственность города, государства, с их раз и навсегда вменяемой машинной дисциплиной, определяемой как гражданский долг.

Когда идешь в потоке, то инерция сгрудившихся вокруг тел и дел несет, и даже не так сильно гнетет тебя, что зачастую не замечаешь, что сам — часть этого стада. Но вот, выбитый из колеи, отошел чуть в сторону (не вечно же в стаде, там хоть одна из коров да забредет вдруг ни с того, ни с сего в ближний лесок), и тогда на тебя обрушивается сознание бессилия и бессмысленности хоть как-то противоречить заведенному укладу. Ты в одно и то же время мал и велик для себя, а если еще, пусть только в словах, идешь на стычку с ним, то в глазах других — просто сумасшедший, идиот.

Так бы хотелось написать все это, да формы пока нет, так пара строк на пробу.

24 июня

Какое-то дикое состояние: полная апатия и равнодушие к окружающим на работе коллегам и, главное, к самой работе. Планы снова разрушил очередной отказ из провинциального РОНО. Вероятно, и там решили, что я, вроде, успешный столичный научный работник с приличным заработком и возможностью карьерного роста, вдруг захотел все это бросить и уехать в какую-то нищую глушь. Ну, с чего бы это? Скорее всего какой-то ненормальный тип. Не проще ли послать его куда подальше… Вот и посылают.

Что же мне — ждать еще целый год, когда сил вариться в этой бессмысленности уже нет, да и пустая трата молодости! А равнодушие такое: режь — и боли даже не чувствуешь. Если бы не страсть к творчеству (и откуда она взялась?), то и не жить вовсе.

29 июня

Барвиха. Только сели с Иликом на краю поляны на невысоком склоне с красивой перспективой, как тут же подошел человек с военной выправкой, но в штатском и, хотя не строго, сказал: «Не положено здесь располагаться, проходите». И мы прошли: куда деваться — значит, и эта зона не для простых смертных. Вот страна — кем и почему человеку положено быть не личностью, а жалким колесиком и винтиком железной, бездушной системы.

Однако, не считая этого осадка, день прошел с пользой — отдых полный. А я так часто нуждаюсь в нем, поскольку отключиться целиком от будничного не могу — разучился ничего не делать, тем более, что забот всегда хватает. А тут были первые грибы, ласковое солнце и страшная жалость к почему-то засыхающим, ущербным в это лето дубам.

2 июля

Вечером печатал уже отобранные стихи. Год работы — и только 26 всего! Или работал мало и плохо, или слишком строг отбор. Но так не должно быть, выходит, что сборник в сотню стихов потребует 4 года!

Анализируя, пришел к выводу, что получается в неделю 1—2 стиха, а в застой работа иногда тянется месяцами, поскольку будни просто сгорают, по инерции усталость чуть отпускает к субботе, а для настоящей работы остается только воскресенье, да и то не всякое.

22 июля

Примерно в это же время в прошлом году ушла из «Знамени» Галя Корнилова и ее заменил очередной журнальный прохвост. Сейчас из «Литературной России» исчезла Озерова. Я потерял первых двух отзывчивых профессионалов, которые меня как-то направляли и поощряли. С их поддержкой в этом году должен был напечататься, но куда пойти теперь, разве в «Юность». Великолепная тактика системы — перекрывать дороги. Все тихо, без лишних слов, но задушено.

1 августа

Вот уже 3 дня мы в Молдавии в нескольких километров от Оргеева. Все на первый взгляд кажется похожим на подмосковье, однако, если посмотреть внимательней, и холмы повыше, и овраги поглубже, и лето потеплее. А насколько щедрей земля! Как десятирукий солдат, крепко стоит табак с широкими, сочными опахалами на самых сладких местах пологих скатов взгорок. Ухоженные участки разделены на квадраты: для каждого хозяина своя делянка, а во дворах под навесами свисают на жердях развешенные для просушки уже собранные листья, которые затем режут и сдают оптовикам. Так что здесь объединение в колхозы весьма относительно, есть чем прокормиться и без этого диктата, только прикладывай руки, если есть земля. Богатые сады окружают деревенские хаты, разнящиеся в зависимости от достатка и трудолюбия хозяев. Отец Ефима, к которому мы и приехали, скорее бездельник, созерцатель, потому свою делянку для посева табака отдает в аренду, довольствуясь садом и участком земли под продукцию для семейного стола. Как пламенеет в эту пору крупная с кислинкой вишня! Мы трясем довольно высокое деревце и долго собираем ягоды на варенье, объедаясь разбившимися при падении, самыми зрелыми. А вот уже бродит в чану знаменитая местная бражка из каких-то совсем ранних ягод и резаной яблоневой падалицы. На огороде не по-нашему густо засажены вперемежку кукуруза, картошка, фасоль, огурцы, бобы, укроп, помидоры рядом с арбузами. И все это прет между тяжких от наливающихся на ветках плодов абрикосов, сливы, яблок, груш и кистей винограда на подвязанных к колышкам лозах.

Да, благодать полная, хотя как-то не видно, чтобы люди вкалывали на своих участках. Видимо, главное — посадить, а уж затем солнце и дожди довершат остальное.

Народ здесь приветливый и очень гостеприимный. Хозяева не только накормят и напоят по самое горло, но и поведут затем к своим родственникам. И там море разливанное: ставится графин — и стакан пошел по кругу. Не допить не положено: следующий, сидящий рядом, ждет своей очереди. Когда графин опустеет, наливают заново, и так несколько кругов с постепенно нарастающей от горсточки орешков до блюд с долмой, всяким заливным, целыми запеченными курами и утками и прочей невпроед закуской. Если учесть, что у каждого хозяина в ближайших деревнях родственников хватает, то прийти домой в тот же день и трезвым вряд ли возможно. Мы попали однажды в такую карусель и еле сбежали только на следующее утро.

В каждом дворе делают по 300—500 литров вина в год и его не продают — все для себя и гостей. Осенью, говорят, сплошные праздники и, естественно, пьянки. Пожилой уже Борис, отец Ефима, брата Марины, веселый, остроумный, работающий парикмахером в местной богадельне, землю не очень любит, потому и виноградника настоящего у него нет, так… несколько лоз для стола. Но графин вина (здесь почему-то принято использовать для этого скучные канцелярские графины) ежедневно к обеду приносит, приговаривая: «Это то, что надо. Я знаю: я пью».

В 60 км отсюда — Румыния. У многих здешних с военных лет там родня, и они частенько ездят туда погостить. По их рассказам большинство тамошних живет в городах и удивляются на наших: как, мол, можно столько пить… А ведь кажется, все у них одно: природа, язык, нравы. Правда, живут и здесь аккуратно, достойно. Хаты обмазаны глиной и побелены, некоторые даже покрашены. Внутри просто: стол, широкая лавка, кровать, застеленная покрывалом с горой подушек в головах, на полу — местные тканые ковры, большая русская печь с невысокой лежанкой, иконка или румынская картинка в красном углу. Редко у кого есть приемник, еще реже — телевизор, книг не видно вовсе.

Денег у крестьян почти нет, живут натуральным хозяйством: летом овощи и фрукты свои, покупают только хлеб и изредка мясо; зимой питаются тем, что заготовлено впрок: картошка, кукуруза из части для домашней птицы, соленья, варенья да сушеные фрукты. Крупного и мелкого скота не держат: не прокормить. Денежные доходы в основном от сдаваемого в контору табака. Весной, говорят, довольно голодновато, зато сейчас — самое раздолье: в лесу грибы, в речке рыба, в огороде все, что душе приятно. Осенью зальются доверху душистые бочки и на весь год забрызжет в граненых стаканах и дурь, и горе, и веселье, закружится в бесшабашной пляске бровастый красавец со своей, как цыганка, острой на язык молдаванкой. И улыбнется в ответ щедрая в этих местах природа, в день конца сбора плодов глянет на раскинувшиеся внизу деревни старые, сбросившие листву кодры и уйдет под снег на заслуженный отдых.

5 августа

Два дня гуляли в одном из богатейших мест Молдавии у подруги нашей хозяйки, жены отца Ефима, которая оттуда родом.

Исаково — большое село с одинаковыми по всей округе мазанками, крытыми черепицей или тростником. Тростник, сам по себе трубчатый, сантиметров 8—10 в диаметре, положенный толстым слоем, примерно вдесятеро, свисающий с краев крыши, пострижен аккуратней, чем волосы какого-нибудь классического трактирщика. На перекате крыши на метр с каждой стороны еще один слой тростника для надежности, так что создается впечатление разложенных на плоскостях снопов. На более богатых домах поверху красуется узкий резной деревянный конек.

Входим в просторный двор. Перед нами большой дом с высаженными перед почему-то двумя входами цветами и такой же большой сарай, заполненный громадными, литров на 500 каждая, бочками для вина (к слову, подвал в кухне забит бочонками для вишневки). В углу — место для скота, где вперемежку расхаживают куры, гуси, 2 овцы; в закуте повизгивает свинья. В углу же двора установлен мощный пресс — через месяц-полтора готовый давить для вина виноград.

Комнаты в доме небольшие, я насчитал четыре, все очень чистые, увешанные коврами собственного изготовления. Вообще ковры здесь — гордость хозяев, потому в каждом доме, даже самом небогатом, они висят на видном месте. Ткут их из шерсти своих же овец на ручных, редко — ножных станах. Они плотные, на черном фоне человеческие фигурки в стиле Матисса: яркие пятна на темном. Много делают и полосатых ковров, но они попроще. На первых, парадных, ставится год изготовления, который смотрится (он выткан тоже), как на памятнике. Ковры не только развешаны по стенам, но и сложены на кроватях под подушками с вышитыми кружевными наволочками. Чем выше такая пирамида, тем богаче считается дом. В этом такая горка лежала на софке (кровать-сундук из красиво обработанного дерева, вероятно, дуба). Раньше внутри таких софок держалось приданое для невесты, ее и отдавали замуж вместе с этой софкой. Сейчас ковры тоже часть приданого как для девушки, так и для парня.

В каждой комнате висит икона, только если в первой это стандартное подобие Христа в оправе с какими-то нереальными цветами, то в следующей — изумительная картина: Мария в полуоборот с тонким профилем и в свободной спадающей одежде. Лицо задумчивое, очень чистое и юное — уж никак не богоматерь. Вероятно, это бумажный оттиск 30 на 40 см работы незнакомого мне художника в простой деревянной раме. В третьей комнате, самой просторной в доме, где мы пировали, на стене под стеклом громадная бумажная же копия, изображающая святого Николая, который застыл в фас со всеми знаками отличия, как старый генерал: лик мудрый, не то гордый, не то доверчивый. Остальное убранство комнаты составляли ковры на стенах и увеличенные семейные фотографии, на которых вместо обыкновенных людей были отсняты какие-то сказочные красавцы, не имеющие ничего общего с оригиналами. Хорошая работа местных ретушеров! На узкой полке, подвешенной под потолком, стояли красивые блюда и почему-то селедочники. Вся обстановка уютна и домовита, а вот лампы свисали из-под потолка без всяких абажуров или плафонов.

В доме праздновались именины старушки, матери новой хозяйки, пригласившей нас на торжество. Имениннице исполнилось 76 лет, но она по старому обычаю все-таки ежегодно справляет свой праздник со всем семейством и некоторыми приглашенными.

После приветствий, знакомства с вновь прибывшими и осмотра дома все, наконец, уселись за большим столом, и трапеза началась (если бы знать, чем она закончится…). Сначала от одного к другому пошла чарка чистого, выгнанного из сахара самогона под закуску совершенно не к месту для такого напитка дешевых карамелек и такого же печенья. К тому же на столе поставлена была вазочка с вареньем из молочных грецких орехов (удивительной вкусноты!) и одна ложечка в стакане с водой, которая тоже шла по тому же кругу.

Семья, пригласившая нас, состояла из вышеупомянутой старушки, ее дочери, женщины полной, веселой, видно, в недавнем прошлом красавицы, ее мужа, который был по глазам добр, а по лицу хмур, особенно когда косился на гостя, который уже готов было не принять положенный ему по очереди шкалик горячительного. Первый муж этой дочери, как я понял из перевода нашей хозяйки (все ведь говорят по-молдавски или по-румынски, что почти одно и то же), погиб на войне или просто умер, оставив ей парня, жившего теперь в соседнем дворе в доме бабки, имевшего жену и годовалого мальчугана.

Именинница выпила 100-граммовый стакашек шутя, тогда и кончили пить крепкое и сразу появился неиссякаемый знакомый графин с вином и на стол стали метать уже настоящие закуски: чем-то вкусным заправленный салат, тающие во рту небольшие голубцы, холодец с куриным мясом, изумительная свежая брынза, затем рисовая каша, сдобренная запеченными цыплятами. Все это даже просто попробовать было сверх сил, да еще со следовавшим обязательным кругом стакана с вином! Ух, тяжело! В долгожданном перерыве между очередной подачей нового яства старушку усадили на отдельный стул и стали вручать ей подарки, в основном недорогие ткани на юбки и халаты, после чего ее троекратно подняли со стулом вверх.

Как я понял, были среди приглашенных и племянницы старушки с мужьями и детьми. Один из мужчин, сразу как-то окосевший больше других, вспоминал фронт, с трудом подбирая из памяти редкие русские слова, часто не имевшие отношения к данной фразе. Таким образом он раз пять выдал «твою мать», причем окружающие не обратили на это никакого внимания, так же, как и он, не понимая скрытого в этих словах логического смысла.