Бесплатный фрагмент - Ведьма из Карачева

Невыдуманная повесть

Предисловие

В восьмидесятых годах прошлого века, наездами в родной КарАчев, я записывала в тетрадь, а иногда и на репортёрский магнитофон, который брала на работе, короткие рассказики мамы о жизни. И делала это просто так, для своих детей, но спустя несколько лет, подумала: а не «сшить» ли из этих эпизодов «лоскутное одеяло», которое послужит не только моим детям, но и тем, кто захочет узнать: а как жилось простому человеку при социализме? Ведь мама была ровесницей этого периода жизни России (1903—1994). Конечно, из этих «лоскутков» могла бы своими словами написать повесть о жизни матери, но потом решила, что надо сохранить интонации, отдельные слова, произносимые зачастую не литературно, местный выговор. И начала «ткать» узор повествования, избрав вроде бы простой ход, — хронологический, — но ведь в него надо было вплести отступления, усиливающие тот или иной эпизод, так что «ход» то и дело вроде бы сбивался с ритма. Да и сам процесс «сшивания» оказался сложен, — подбирать «нитки» (свои слова, выражения), чтобы они не были заметны, не портили общего узора, — не проявлялось вдруг и не к месту лицо автора. И всё же спустя несколько лет появится книга, которую уже в начале 21 века издам за свой счет в местном издательстве под названием «Свет негасимый», а позже переименую на «Ведьма из Карачева» потому, что маму в нашем районном городке соседи окрестили ведьмой. В заключении приведу мамины слова: «Читать будете, так знайте: вранья здесь нет, всё честно и благородно рассказано, только одна правда».

Глава 1 Как ведьмою я стала

Спрашиваешь, как ведьмой стала?.. Ну, слушай. Как-то выхожу рано утром… а дождик как раз прошёл, песок на дорогах поразмыло… Гляжу, и соседка Бариниха выходить, а за ней старуха топчить. Посмотрела я так-то на них, да и пошла себе. Пошла, да только думаю: и что это Бариниха связалася с этой бабкой? Я-то знала ее, мне про нее Вера рассказывала: «Ой, Манечка, и сволочь же она! Я все болею, нервничаю, вот и начали мы с Тихоном моим ругаться, а тут еще и с коровой что-то… Пригласила я эту бабку к себе, можить, что посоветуить? Пошли мы с ней в сарай, а она смотрить по стенам да все приговариваить: «Ох, страшно тут у тебя, страшно! Нечистой силы сколько!» Гляжу так-то, а она одной рукой вытаскиваить из рукава какую-то веревку лохматую да — в ясли ее… а другой — из ясель. И показываить мне: «Гляди, гляди-ка что тебе сюда насовали! Видишь, как подделали?» Да-а, отвечаю, вижу… Но ничего будто не заметила и говорю: ну, ладно, спасибо тебе, спасибо! Да скореича выпроваживать ее. И вот теперь эта самая бабка вместе с Баринихой за мной и плетутся. Не зря это, думаю, да оглянулася так-то, а они следы мои с дороги выбирають! Я ж босиком шла, и следы-то хо-орошо на песке пропечаталися! И аж жалко мне их стало от их дурости. Ну, мне-то жалко, а Бариниха как начала агитацию наводить, как начала! Каждого встречаить и рассказываить, что я ведьма. Там-то бабоньки стали судачить, там-то, а потом и небылицы плести начали… А вот такие. Привезла как-то соседа Нинка себе картошки, а ссыпать с машины не успели, ночь как раз. И вот после всем рассказывала, будто сидить она на картошке на этой, сторожить её и вдруг видить: я иду… и вся — в белом! Подхожу к машине и лезу на нее. Вскочила она, закричала, да кубарем в хату! Во, видишь… узнала меня, значить. Теперя ишшо. Пошла я как-то в овраг травы накосить, а навстречу ребятишки идуть, галдять. Прошли мимо и вдруг что-то затихли. Обернулася я, а они стоять, и шиши мне в спину показывають.

— Дети, — спрашиваю, — зачем вы это делаете?

— Да про вас, тетя, говорять, что вы ведьма и ночью коров чужих доите.

И вот, значить, надо мне в спину шиши показать, а если оглянуся, то и вправду — ведьма.

— Дурачки вы, — засмеялася: — Ведь я услышала, что вы вдруг затихли, вот и подумала: значить, замышляють что-то. Как же мне было не оглянуться?

И стала им говорить, что все это выдумки, что все это злые люди сочиняють, но послушали они, разве?.. А как-то навстречу сын Баринова Колька попался, ему лет восемь было, да увидал меня и так испугался! Аж побелел весь.

— Что ты, бедненький? — говорю ему: — Это потому испугался, что твоя матка про меня наговорила? Голубчик мой, иди, не бойся.

Так проскочил он возле, да скореича на горку! А я спродивилася прямо, стою и не знаю, что делать?.. Но всё это ишшо только цветочки были, вот что раз соседки мои удумали: собралися Варя Доманова, Бариниха и Валя… Это Валя тепер всё Мария Тихоновна да Мария Тихоновна… как самою то скрючило, а тогда тоже верила, что я ведьма. И вот собралися они и решили точно узнать: ведьма я или нет? А как? Да надоумил их кто-то: за шесть недель до Великого поста надо головешки собирать. Как только вытопится печка, одну выхватить, водой залить да оставить, в другой раз — опять… Насбирать, значить, этих головешек, а под Велик день сложить их под угол моей хаты, запалить, и если я ведьма, то выскочу, закричу, а если не ведьма, то сгорю. Ну, Собакина… она одна не верила во все эти выдумки, и передала мне: так, мол, и так соседки соображають, и уже головешки насбирали. Бросилась я к Варе:

— Варь, ну забесилися вы, чтолича? Хотите мою хату спалить? Да разве ж я сутерплю не выскочить? — Распалилася аж вся! — Ну, если сделаете это, всех вас посажаю. Принесете головешки под угол, а я выскочу и закричу. Да так закричу, что в милиции услышуть. А тебя буду за подол держать и не вырвешься от меня. Так что ж вам, поджигателям? Влупють по десятке и всё!

Так не стала отрицать.

Глава 2 Спокон веку работали на земле

А родилася я в тысяча девятьсот третьем году. Как говорила мамка, голова у меня была ясная, так что помнить рано стал. Нябось, годика три мне было как отец привел к нам в хату молодого учителя, и звали его Ваней. Привёл, значить, стал тот у нас жить, и я сразу к нему привязалася. Полюбил и он меня, бывало, залезем с ним на печку, вот и начнёть книжки читать. А во интересно! Слушаю-слушаю, да и засну. А еще помню, у него над кроватью иконочка висела, и горела перед ней негасимая лампадка. Горел лампадик этот, горел, а иногда всеодно как затухал. Тогда забиралася я на кровать, палочкой скапывала нагар с фитилька, лампадик опять и загорался ярко-ярко! И свет в хате такой радостный становился, такой торжественный! Как в раю божьем. Потом учитель этот начал часто уходить куда-то, я очень скучала по нём, а когда возвращался, мамка качала головой и всё-ё так-то говорила:

— Погибнешь ты, Ваня.

Мне за него страшно становилося, и я спрашивала:

— А чего ты погибнешь?

— Хожу я, Манечка, поздно по улице, — он-то, — а там темно, вот мамка твоя и боится за меня.

И вот раз пришел этот Ваня домой, да и потушил лампадик, а икону снял. Мамка заплакала да к нему:

— Что ж ты сделал! Антихристу предался?

А я так напугалася! Ведь картинки-то для детей тогда какие страшные рисовали: ад кромешный и черти в нем кубуряются. Как посмотришь на картинку эту, так сразу мурашки по коже и продяруть. Вот и показался мне теперича Ваня таким страшным, что больше к нему не подошла. Зовёть, бывало, а я всё-ё убегаю. Вечерами всё так же уходил куда-то, а потом и уезжать стал и на день, и на два, на неделю, а когда приезжал, усаживалися они с отцом за стол и подолгу разговаривали. Я, конечно, не понимала их разговору, а вот только и помню, как Ваня так-то скажить:

— Мне на вашей станции садиться нельзя, тут жандармерия

Тогда отец запрягал лошадь и вёз его до другой станции, километров за тридцать та от нас была. И вот раз уехал этот Ваня и больше не возвернулся. Но письмо потом прислал: пишить, мол, вам Ванька Крымкин… Это они с папашкой условилися: если жандармы его схватють, то он так о себе дасть знать. И больше никогда мы его не видели и ничего о нем не слышали.

Спокон веку деды наши и прадеды работали на земле. Крепостными никогда не были, а поэтому летом дома трудилися, а зимой подряжалися к брянским купцам овёс куда отвезти, пеньку, вино, или еще какого товару. Этим занималися все обапальные деревни: Масловка, Вшивка, Трыковка, Песочня, Рясники. У кого лошади хорошие… так что ж, стоять, они чтолича будуть? Ведь хлеб, картошка, масло, крупа, мясо… это все свое было, а на расходы-то деньги нужны? Вот мужики в извоз и ездили. Помню, когда отец возвращался, то всегда гостинцев нам привозил, а для матери вынимал из кармана деньги, и как начнёть сыпать на стол золотые пятерки, а они блестять, как живые!

На лошадях работали и дед отца, и прадед. Ездили они даже и в Москву, деньги туда возили, а оттуда — товары разные. Сейчас как соберутся в дорогу, так и едуть к купцу. Открываить тот им амбары, а они бяруть лопатки, ставють мерку и набирають этими лопатками пятаки. А они бо-ольшие были! И на что их такими делали?.. Набяруть в мешки, завяжуть, на возы и-и по-оехали. Раз так-то едуть, а навстречу им — мужики:

— Куда вы? — спрашивають.

— В Москву.

— Да что ж вы туда едете-то? В Москве ж хранцуз!

Ну, раз хранцуз, так что ж туда ехать-то? Развернули лошадей да назад. И вот ты подумай, деньги-то мужики лопатками насыпали, кто ж их считал? А ведь никто не развяжить мешок и пятака чужого не тронить. Умирать он сейчас с голоду будить, а не возьмёть! Да как же ты возьмешь-то? Неравён час о тебе слух разойдется по округе, что ты вор и тогда ни к кому больше не подрядишься. А честным будешь, то и тебе, и твоим детям работа найдется.

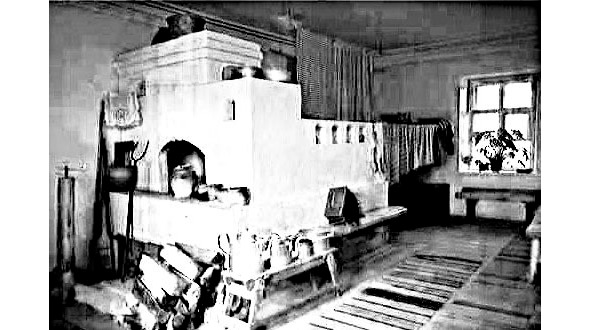

Жили мы хорошо, пока жив был отец. Две хаты у нас было, одна — где сами жили, готовили скоту корм, воду обогревали, а другая — где гостей встречали, праздники праздновали. Да и подворье было большое, штук десять овец, гуси, свиньи, три лошади, две коровы… Детей, только сливками и поили, кашу, и то на них варили. Как вспомню сейчас ту манную кашу!.. Ох, и вкусна ж была. Было у нас четверо деток у родителей — два мальчика и две девочки. Еще был дедушка… Нет, бабушку не помню. Маленькая была, когда она умерла… А по мамкиной линии… Писаревы, все какие-то двойные были. Одни — белобрысые и с голубыми глазами, а другие — черные, и глаза, как смоль. Все, бывало, так-то наши посмеивалися: ну, этот татарской крови!.. Почему? Да прабабка была очень красивая, вот ее и взял к себе барин из татар. И родила она дочку от него. А было это давным-давно, никто толком и не помнил прабабку эту, — так, разговоры одни вели. Из разговоров же узнала я и о бабке моей матери, что была та сильная, здоровая! Бывало, как идти ей в поле, так и нацедить с себя литр молока, ребенок ее этим молоком весь день и питается. И до году ничего не ел, акромя молока.

Часто слышала я и о пращуре своём, что он взбесился… Нет, не помню, как звали. А вот так дело было: залез как-то к нему во двор волк, а он и позвал мужиков на помощь. Стали они бить этого волка, а тот и покусал их… да еще бешеным оказался, вот они потом все… И дедушка уже рассказывал, что после этого случилося. Закрыли пращура в светелке, а тот как начнёть там биться, ломать всё! А потом и обойдется, и скажить так-то: вы ж, мол, не подходите ко мне. И опять… Ну, потом привезли доктора, впустил тот в светелку газ какой-то… а пращур стоял в углу, к стене прислонился, вот и начал сразу оседать, оседать. И помер.

По мамкиной линии все грамотные были, прадед мой даже писарем в волости служил, поэтому Писаревыми нас и звали. А так фамилия наша была Болдыревы. Уж как потом от службы ушли и осели на земле, не знаю, но грамоту не бросили. Бывало, в праздничный день сходють к обедне, а потом — читать. Дедушка — Библию, бабы — Акафист. Они-то к обедне не ходили, надо ж было готовить еду и скоту, и всем, поэтому толкутся так-то на кухне, сестра моя двоюродная Дуняшка им Акафист читаить, а они и подпевають: «Аллилуйя, аллилуйя… Го-осподи помилуй…» Так обедня и идёть на кухне. И у отца моего сколько ж книг было! Помню, лежали так-то на грубке и все — в золотце… А после его смерти… как мы этими книги-то? Мать, бывало, уйдёть на работу, а мы из них и ну кораблики крутить, голубей пускать с печки. Придёть мамка домой, ахнить:

— Что ж вы наделали, злодеи!

Ругаить нас, ругаить, а мы глаза вылупим…

Да и все Писаревы не только грамотными были, но старалися что-то новое схватить. Помню, дед первым на деревне лампу семилинейную купил, так мужики зайдуть и как ахнуть: о-о, свет-то какой яркий! Ча-асто дивиться на неё приходили. И наши уже под лампой под этой, а не под лучиной и пряли, и дела все делали. А потом дед и самовар привез. Бо-ольшой, ведра на полтора. Сейчас как закипить, так бабы откроють окно и выставють его на подоконник… А затем, что соседи всё посмотреть сходилися: диво-то какое! Самовары эти потом быстро распространился, уж очень удобны были! Топилися-то углями, а угли всегда дома есть, это тебе не дрова колоть. Сейчас сыпанёшь их туда, воды нальёшь и моментом вода готова. А кипяток есть — и чай тебе, и помыть что, и постирать. Другой раз самовар этот весь день дымить. Один вскипятишь, другой, третий… Мы с Динкой потом даже похлебку в нем варили. Бывало, мамка уйдёть на работу, а мы сейчас — картошки в него, воды и если чеснок есть, так это совсем хорошо. Ну а если подруга селедочную голову принесёть, то и вовси праздник. Сварим, а потом рушники привяжем к ручкам, всташшым его на печку и сидим, черпаем, едим. И соседские дети, и мы.

Во-о, давно ли всё это было? Первая лампа, самовары эти… Как время-то махнуло! Телевизоры теперь, самолеты, ракеты… А еще мамка моя девчонкой с подругами бегала к железной дороге первый паровоз смотреть и рассказывала: как едить, как гудить! Да бросилися они прочь от него со всех ног, думали-то, что сейчас с рельсов соскочить да за ними бросится. Ну, а когда железная дорога подошла к Карачеву, так уж очень бойко пенька в ход пошла, раньше-то разве далеко её увезешь на лошадях-то? Правда, иногда и далеко возили, даже до Польши добиралися, но это ж какие лошади справные должны были быть, а с железной-то дорогой… Тут мужики и перебросилися на пеньку, она же дорогая была и доход хороший приносила. Конечно, много хлопот с ней было. Бывало, вырастють, убяруть, а как март подойдёть и начнуть в копынях вымачивать. Ну, а как сонышко пригреить, вынимать начнуть и рядами в поле расставлять для просушки, а когда просохнить, тогда цельными днями и мнуть её на мялках… Что за мялки? Да они деревянные были и дли-инные, метра в полтора должно. Посерёдке желоб выдалбливали, палку вдоль него прикрепляли. И вот бярешь горсть пеньки, подсовываешь под эту палку, и мнешь, мнешь ею. Потом стряхиваешь костру и опять, опять… От пеньки пакля еще оставалася, так ее тоже продавали, а кострой топилися. Наши мно-ого конопли сеяли, да такая хорошая вырастала! И потому хорошая, что сеять, бывало, начнуть, так нога тонить в земле-то. От нас же недалеко батареи конские стояли, так отец как навозить за зиму навозу!.. Вот и росла потом… головка по полметра, а как только подрастёть, бабы шли замашку из нее выбирать… Что за замашка… Да пенька-то светлая была, а замашка синяя и, если её не выбрать, так она могла заглушить коноплю, вот и дергали ее, как время подойдёть. Наденешь вязёнку и-и пошёл. А потом сушили её, орабатывали, и уже зимой пряли на исподнее, на простыни, на мешки. Она ж кре-епкая была!.. Не-е, рубахи и полотенца уже из льна пряли, лён тоже каждый крестьянин сеял, хоть небольшую дольку, да посеить. Ох, и любила ж я его! Голу-убенькие такие цветочки на нём цвели… И из льна пряли уже тонко, на приданое девкам. Что ж, покупали, чтолича? Девка-то, когда выходила замуж, так обязательно должна была своё приданое выставить… и полотенца, и рубахи, шторы, скатерти. И чтоб вышито всё было. Так что, если в семье была девка на выданьи, так за зиму по две холстины напрядали, а в каждой — по шестьдесят аршин. Под лучинкой, под курушечкой. Нальють маслица или керосинчика в пузырёк, вот и прядуть.

Когда пошла пенька в ход, понастроили в Карачеве фабрик пенькотрепальных, начал тут и город расти. Театр большой выстроили, гостиницу двухэтажную красивую. В ней иностранцы селилися, когда за пенькой в Карачев приезжали. И хозяином этой гостиницы был Широков. Потом и бабушка моя в ней работала. А определила её туда Мерцалиха. Досу-ужая эта Мерцалиха была! Росточку-то ма-аленького и нос завернутый, а поди ж ты… вхожа была в богатые дома… А звали мою бабку Марией, так и меня потом назвали. Была она с Песочни, мать ее умерла рано, пятеро девок с батей и осталия, вот потом и не считался с ними. Как чуть какая подрастёть, присватаются к ней, так сразу и отдасть. А одна девочка в лесу заблудилася, и пробыла там аж с неделю. Потом лесник нашел ее и привез домой, но она недолго что-то прожила и все молчала. То ли с испугу, то ли с голоду? И я уже помню, как висела у бабушки в углу иконка «Изыскание душ погибших» и под ней всегда лампадик горел. Молилася она возле этой иконы… А вот еще что знаю о бабушке. Когда она совсем девчонкой была, присватался к ней Илюша, дед мой. А был тихий, простоватый… Не любила ж она его всю жизнь! Сама-то красивая была, горячая и мамка о ней рассказывала: бывало, как взгорячится, так и падёть на колени перед иконой «Умягчение злых сердец». Упадёть и ну молиться! Молится-молится и обойдётся, успокоится… Детей от Ильи она никак заводить не хотела, а когда все ж надумала, тут и взъегозилася идти в Киев, ребеночка себе вымаливать. Дали им таким-то, как она, по гробику, и должны они были всю обедню отстоять с этим гробиком на голове. А когда возвернулася из Киева, то и объявила, что у нее ребенок будить. Ну, в деревне и заговорили разное. Наговорять так-то Илье, а он — бить её. Рассказывала мамке:

— И ухватом я бита, и кочергой. И об печку сколько раз! — И смеялась: — Вот только печкой еще не бита.

Она ж придёть бывало с работы вся выхоленная, чистая, а Илья — мужик мужиком и как что:

— А-а, ты там с другими!..

Ну, насчет других про неё не грех было и сказать. Она ж красивая была, умная, и сама таких же любила. Вот и родила себе сыночка от кого-то… перед смертью, вроде, отцу моему сказала.

Жили родители отца в достатке, бабка-то Мария и везла, и несла из гостиницы всего, сладостей и то невпроед было. Мамка-то, когда перешла к ним жить, так спродивилася прямо! Как вязёть свекровь домой и колбасы, и окороков копченых, и плюшек мешок! В гостинице-то пекаря другой раз не уследять, поджарють партию булок или зачерствеють какие, а она сгребёть их и домой. А куда ж самим поесть? Вот свиньям и отдавали. Так что денег у них хватало, говорили даже, что рублей шестьсот в банке лежало, а вот… Когда бабушка умирать-то стала, то чтоб полечить… Да руки у нее болели. Она ж сначала прачкой в гостинице работала, а ты попробуй-ка цельный день зимой в проруби пополоскайся! Вот от рук и померла… В тот день, когда это случилося, приходить к ним староста с каким-то мужиком да к Илье: связи, мол, его в Брянск. А дед и заволновался:

— Как же я поеду? Вдруг она помрёть тут… без меня?

А бабушка слышить это да шепчить сыну:

— Тишечка, голубчик! Да проводи ты его, чтоб на глазах-то моих не был!

И вот дед уехал, а она и померла. И была довольна, что умираить без него. Во как… До самой до смерти терпеть его не могла!

Глава 3 Трудилися, не покладая рук

Рассказать, как мужики работали?.. Да хватало мужику работы все-егда: зимой и летом, осенью и весной. Как только снег сойдёть, земля чуть прогреется, вот и начнётся пахота. А пахали-то сохой, и сажали под соху. Это только потом плуги пошли, те уже на колесах были, а соху в руках надо было держать, вот и потаскай ее цельный день!.. Посеить мужик. Не перевернулся — сорняки полезли, полотье подошло, а тут уже и картошку окучивать надо. А ведь ее по два раза сохой проходили, во-о какие межи нарывали! Потому и вырастала с лапоть. Чего ж ей было не расти? На навозце, земля — что пух. Ступишь на вспаханное поле, так нога прямо тонить в земле-то! А покосы начнутся, жатва подойдёть? Ох, и трудная ж это работа была — хлеб убирать! Его-то ведь зорями косили, а если лунные ночи, то и ночами… А патому ночами, что днем-то рожь жёсткая становится, а зорями и ночью влага колосок схватываить и не даёть осыпаться, вот поэтому и жали, когда роса выпадить. Ну а бабы так уж и старалися к утру перевёсел накрутить из хорошей соломы. Заткнешь их потом за пояс, свернешь сноп граблями, свяжешь перевеслом этим и ставишь, свяжешь и ставишь… И так часов до трех, пока жара не вспечёть, а спадёть, и опять пошли… Но снопы вязать это ишшо ничаво, можно было, а вот серпом жать… Во когда лихо! Жали-то серпами днем, в самую жару, когда роса сойдёть, ведь если утром начнёшь жать, так от росы сразу вся мокрая станешь. Мы с мамкой мало ржи сеяли, так, бывало, обобьем ее пральником, вот и весь урожай, а Писаревы мно-ого сеяли, и бывало, как пойдем им помогать… Ну до того руки исколешь!.. аж напухнуть потом. Ведь хорошая жница за день до двух копён нажинала, а в каждой — по пятьдесят одному снопу… А потому по пятьдесят одному, что последний сноп на самый верх стоймя ставился, что б видно было: копна готова. Если рожь сырая была, возили ее сушить на рыгу, и у Писаревых бо-ольшая рыга была. Привязуть и как расставють!.. Тут уж дед цельными днями её и сушить. Топить соломой или суволокой, только потом и молотили. Пока бабка встанить да завтрак сготовить, мужики копну и обмолотють в четыре цепа. В хороший год пудов по десять с копны намолачивали. Ну, а если не управлялися, оставляли сжатую рожь и до осени, связуть в сараи и складуть адонки… Да это, когда в сарае снопы складывають, то под них слой дядовника укладывають, мыши-то не полезуть туда, где дядовник. Вот и стоять потом эти адонки, а когда управлялися с урожаем, тогда и начинали молотить. Перевезуть на рыгу, наладють печку, сушуть и молотють… И какой же потом хлеб душистой из этой ржи получался!.. Не-ет, пшаницы тогда еще не сеяли, пшаничную муку только на пироги к празднику покупали, а так всё лепешки ситные пекли. Высеють ржаную муку на сито и замесють тесто. Да попрохОней, пожиже ставили, а потом — на капустный лист и в печку. Бывало, все лето эти листья ломаешь, обрезаешь да сушишь, сушишь.

Держали Писаревы и пчел, за амбаром колоды стояли. Бывало, как начнёть дед мед выбирать, да как отрежить нам по куску от сот, вот и сосём цельный день… Раз так-то возил он сжатую рожь в сараи, а тут возьми, да и отроись рой. Ну, Дуняшка, моя сестра двоюродная, сейчас и наладилася этот рой сымать. Боевая была!.. Полезла на дерево, да и зацепилася за сук! А рубаха-то на ней из замашки была, крепкая… и повисла на ней. Дедушка как бяжи-ить:

— Ах, ах! — задыхается прямо: — Боже мой, зачем же тебя туда понесло!

Испугался дюже, что пчел растревожить, а те набросятся на лошадей. И что тогда? Они ж понести могли. Да распряг их скореича и в конюшню заводить. Завел, а уж тогда и Дуняшку с этого сука снял, и рой… Прово-орная была. Помню, уже после последней войны с немцами нашел ее сын капсуль от мины да положил в карман. А тут картошку как раз надо рыть. Пошли они. Ну, он, видать, и толкнул этот капсуль лопатой. Так сына сразу убило, а у Дуни ногу… Доктор сразу: отнять надо! А она:

— Не-е! Как же я без ноги? Ванечка-то глянить, а я и без ноги? — Это муж ее… как раз в Сибири отбывал за анекдот про Сталина — Ванечка мой возвярнёцца, глянить, а я и без ноги? Не-е, лучше помру.

Так и пошла на тот свет за сыном… Вернулся ли её Ванечка? Да повезло ему, вернулся. Рассказывал как-то, что попал на лесоповал, и в бригаде их было вначале семьдесят человек, а потом только двое и осталося. Он да начальник. И потому, что взял его тот к себе поваром. Семь лет оттельпужил! А вот ни жены, ни сына не застал.

Ишшо рассказать о Писаревых?.. А жили мамкины родители крепко. Двор у них был просторный, рубленый. Конюшни, закутки, подвал… да не один. А неподалеку от дома рига стояла, амбары. Когда муку смелють, там и хранять, да и крупу там же рушили, масло отжимали… так и стоял на кухне бочонок с конопляным маслом. Скотины мно-ого у них было. Три лошади, две коровы, овцы, свиньи, жеребенок, телята. Ну-ка, попробуй накормить-напоить это стадо! Вот и сеяли гречиху. Да в два-три срока, какая лучше уродить, и солому гречишную на корм скоту запасали.

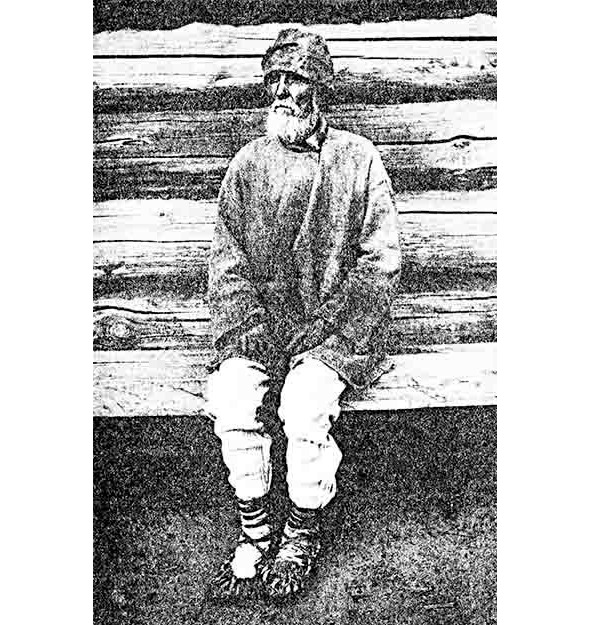

Деда Ляксея Писаренкова, маминого отца, я хорошо помню, глаза-то у него голубые-голубые были! Бывало, как пригреить весна, так и приедить к нам на своей старой лошади с белым пятном на лбу. Кони-то у него и ишшо были, но он любил и берег эту, старую. Иной раз скажить так-то:

— Она по мне. Быстро не бегаить, и я тоже.

Да и повозка у деда Ляксея была… У нас на Ряснике на таких не ездили, издали его было видать. Помню, так и бягим его встречать, он же и гостинцев обязательно привезёть, хлеба мешок, огород вспашить, засадить… А было у дедушки пятеро детей, две дочки и три сына. Старший Иван, потом Николай и младший Илия. Бывало, как возьмутся рожь жать, так сколько ж за утро скосють! Дядя Илюша был особенно сильный. Рассказывали, поедить так-то с мужиками в извоз и, если вдруг покатятся сани под раскат, так подойдёть да как дернить их за задок, так и выташшыть. И был дед Ляксей грамотный, начитанный. Помню, сойдутся к нему мужики в хату, и начнёть им книги божественные читать про святых, про чудеса разные, про конец света.

— Опутается весь мир нитями, и сойдутся цари верный и неверный. И большой битве меж ними быть. И будут гореть тогда и небо, и земля…

Си-идять мужики на полу, на скамейках, слушають… Маныкин, Зюганов, Лаврухин, Маргун. А бабы прядуть, лампа-то у деда хо-орошая была, видная! Ну а мы, дети, бывало и расплачемся, что земля и небо гореть будуть, а он утешать начнёть:

— Не плачьте, детки. Всё то не скоро будить, много годов пройдёть, и народ прежде измельчаить.

— Дедушка, а как народ измельчаить? — спросим.

— А вот что я вам скажу… — И хитро так улыбнётся: — Вот загнетка в печке… и тогда на ней четыре человека рожь молотить смогуть. Уместются! Да-а, вот таким народ станить. Но цепами молотить уже не будуть, а все машинами, и ходить не стануть, всё только ездить. — А потом и прибавить: — Не плачьте, дети, после нас не будить нас. — Это он ча-асто любил повторять. — Бог, дети, как создал людей, так сразу и сказал: живите, мол, наполняйте землю и господствуйте над ней. И Бог вовси не требуить от нас такого поклонения, чтоб молилися ему и аж лбы разбивали, ему не надо этого. Бог — это добро в душе каждого человека. Добро ты делаешь, значить, и веришь ему.

Вот так и понимал он религию. Ну, а бабушка не такого понятия придерживалася и бывало, как начнёть турчать:

— Во, около печки кручуся и в церкву сходить некогда.

А дед и скажить:

— Анисья, ну чего ты гудишь? Обязательно, чтолича, Бог только в церкви? Да Бог везде. Вон, иди в закутку коровью и помолись, Бог и там.

— Да что ты говоришь, Ляксей! Господь с тобой!

— А как же, Бог везде! И в поле, и в лесу, в хате нашей, в закутке.

Во, видишь, как он… А ей обязательно надо было в церькву идти, стоять там, молиться, поклоны класть. Да и в нечисть разную дюже верила. Бывало, пойдёть в стадо корову доить, нясёть молоко в доёнке, так ей обязательно прикрыть её надо, — не заглянул бы кто! Если корова отелилася, да вдруг сосед пришел и что-нибудь попросил, ну, тогда-а!.. А если корова молока недодала или вымя у неё загрубело, то это и вовси или чёрт подшутил, или ведьма подворожила. А дедушка искал другие причины во всем этом… или недокормили скотину, или недоглядели в чем, или болезнь какая приключилася.

Ча-асто бабушка рассказывала нам, как раз под праздник пошли они с отцом рыбу ловить, да и подцепили сетью такой улов, что никак не вытянуть!

— Подташшыли мы его к лодке, сунулися к нему, а из сети вдруг как лезить голова ужасная! Черная, лохматая и незнамо на что похожая. Отец чуть опомнился и скорей «Да воскреснет Бог» читать. Ну, голова эта как шарахнется опять в воду! И ушла в глубину. — Еще и прибавить обязательно: — Так что не грешите, ребятки, ведь мы-то как раз под праздник поехали рыбу ловить, не помолилися, вот и выташшыли чёрта.

А дедушка улыбнется и скажить:

— Не верьте вы ей, старой, детки. Ночь-то ясная стояла, теплая, вот сомы и выходють в такие ночи на поверхность, его-то они и подцепили.

Не любил он всех этих приходней деревенских… Да нет, обряды и он соблюдал, как без этого? Тогда-то, если не поговеешь в Великий пост и, случись, помрешь, так с тобой и хлопот не оберешься… Ну да, если только по какой причине уважительной не поговел, а если просто заблаженничал, то тебя батюшка и хоронить не станить… Ну конечно, на лавке лежать не останешься, похоронють, но канители не оберёшься, да еще и в Орел придется ехать, к архиерею за разрешением, вот дед всегда и говел… А как же, и в церковь ходил, там ведь часто дети его пели, когда маленькими были… дядя Коля, дядя Ваня и мамка. У нее зво-онкий голосок был! Она-то нам и рассказывала, что под Пасху ходили они обязательно на спевки, и когда потом торжественная служба шла, то мальчики становились по бокам, а мамка в серёдке, и вот как запоють «Аще во гроб»!.. Так кто в церкви был, все и плакали. Да и дедушке раз чуть плохо ни стало от их пения, аж к стенке прислонился… аж мороз по зашкурью пошел! Во как пели.

Ну, а потом у Писаревых всё как-то под откос пошло. И началось со среднего сына, дяди Коли. Забрали его в солдаты и служил он там писарем, а когда вернулся, стал болеть. Раз так-то встал утром, ходить по хате да все приговариваить:

— Ох, томно мне что-то, томно…

Мать — к нему:

— Колечка, да что с тобой?

А он то туда пойдёть, то сюда… А потом так-то вышел в сад, обнял дерево и стоить. Дедушка видить такое дело да думаить: и что это Коля мой в такой позе? Подходить к нему и за плечо… а тот ему на руки и упал. И помер. Ну, бабушка как обмерла!.. Чуть очухается, и опять обомрёть. Почти и не видела, как сына хоронили, Ну, а когда схоронили, начала чуть отходить, и заладила… как что — и на магилку. Дед — к ней:

— Ну что ж ты всё ходишь-то? Сын наш христианин был, воин, и за это ему на том свете спасение будить, а это всё теперь — прах, земля.

Никак её не унять! Уйдеть да уйдёть… и цельный день там проплачить. Запряжёть дед лошадь, да за ней. Привезёть, а она опять:

— И куда ж вы моего Коленьку дели? Это ж вы не его зарыли, не его…

Ну, наконец, пошел дед к батюшке, спрашиваить: что, мол, с ней делать, хоть отрывай сына. Нет, не дал тот согласия. Так пришлось в Орел ехать к архиерею, только тот и разрешил. Ну, когда отрыли, как глянула она!.. И опять обмерла. Но все ж потом ходить на могилку перестала.

Стали хозяйство вести старший Иван да младший Илья. А Ильюшка был такой своевольный! Он же коней очень любил, так даже я помню, как раз стал объезжать жеребенка, а тот и сбросил его, и поволок за собой, тулуп порвал. А тут праздник как раз, как в таком на людях показаться? И приводили домой портного, что б зашил… Ну, через какое-то время после смерти дяди Коли надумал дед Илью женить, с женой, мол, дело спокойней будить. Женили, а его и призвали в солдаты. И стал он там на призах лошадиных играть. Сколько ж наград у него было! Помню, приезжал раз на побывку, показывал, а наши всё-ё шумели, дескать, он там татарку какую-то себе завел. Ну, уехал потом опять на службу и больше не вернулся… Да на призах погиб. Лошадь его наткнулася на что-то. И никто его хоронить не поехал. Бабка без памяти опять валялася, дед совсем уже старый стал и задыхался, а у невестки ребенок как раз родился… Остался Иван. На войну его, правда, не взяли, он же один кормилец на всю семью был, все хозяйство на нем держалося… А году в двадцать восьмом, когда коммунисты надумали его раскулачить, так мужики воспротивилися: да что ж вы, мол, делаете!.. последнего человека у деревни отымаете, который в земле что-то смыслить! Вот и не тронул его сельсовет. Но когда колхозники собрали первый урожай и повезли его с красным флагом сдавать, то посадили дядю Ваню впереди и этот флаг ему в руки сунули. Уважало, значить, его общество-то… А Катюха Черная подскочила к нему да как закричить:

— Кулак, и будет наш флаг везти?

И вырвала из рук… Ну да, она ж комсомолка была, что с нее взять? Пришел дядя Ваня домой расстроенный, ведь она, Катька эта, такая сволочь была! Ну-у брехать что зря начнёть повсюду? Тогда же из колхоза могли выгнать и в Сибирь сослать. А у него уже сын подрос, тоже Ванюшкой звали. И умница был, грамотный! Он-то и говорить бате:

— Не бойся, папаш. Я за Катькой поухаживаю.

И подкатился к ней… Так больше не тронули коммунисты дядю Ваню.

А Ванюшку потом в последнюю войну убили. Сразу погиб. Ни одного письма не прислал. Помню, проводила его тетка моя на вокзал, идёть оттудова вся от горя зеленая, а я возьми да скажи:

— Тетенька, да ты хоть поплачь.

— Ну что ты, Манечка! — испугалася, да шепчить: — Ведь нам на вокзале наказали гордиться, а не плакать. Разве ж можно! А то увидють.

— Ну и пусть видють. Что ж, разве сына родного не жалко?

— Не-е, не буду. Я лучше дома наревуся.

Во, видишь, какие наказы власть давала?.. Ну, а после войны, когда немец уходил и весь Карачев спалил, семья дяди Ванина перебралася жить в погреб. А как раз осень начиналася, дожди, потом морозы ударили, вот старики и попростудилися. И там-то, бедные, в подвале этом и померли… Да нет, дедушку Ляксея похоронили еще в гражданскую войну. Помню, тоже разруха была, голод, холод, мамка хоронить его одна на Масловку ходила, а нам не довелося… А не в чем пойти было. Ни обувки, ни одёжи. Сидели на печке да ревели… И бабушка Анисья тоже вскорости… Она ж на еду пло-охая была, а тут как раз — ни булочки, ни сахарку. Всё-ё просила перед смертью:

— Чайку бы мне с булочкой, чайку…

Так-то заплошала, заплошала, да и померла. Вскорости за дедом и отправилася.

Глава 4 Серые платьица с чёрными обирочками

Как я уже говорила, жили мы хорошо, отец же трудяга большой был, как и дедушка Илия. Помню, тот уже и старым стал, а всё-ё ему покою ему не было ни летом, ни зимою. И морозы начнутся, а он — цельный день на дворе. То грабли какие ладить, то бороны ремонтируить, повозку чинить. А когда овцы начнуть котиться? И вовсе ночами из сарая не выходил. Не прозевать бы ягнят! Окотится овца, сразу и несёть ягненка в хату. И вот так отдежурить несколько ночей, а потом ка-ак повалится на кровать прямо в валенках, в шубе и захрапел сразу. А разве поспишь днем-то? Тут же со скотиной управляться надо, тут сын с извозу приехал, надо лошадей отпрячь, накормить, напоить.

Господи, сколько ж мужики работали! Всё крестьянство на силе только и держалося. Силён — будешь жить крепко. И землю обработаешь, и урожай соберешь хороший. Сам будешь сыт, и скотинка твоя в достатке будить. Вот и трудилися, только по праздникам и отдыхали. Бывало, как только подходить праздник, так дед Илья и запрягаить лошадь: мучички белой купить, сахарку, водки бутылку и две четвертушки. И вот, когда на праздник придуть все от обедни разговляться, так и выпьють по рюмочке. И женщинам дадуть чуть-чуть, и нам по напёрсточку. Семья-то наша в одиннадцать душ была, а только бутылку водки и распивали. На другой день только четвертушку поставють на завтрак, и нам уже никому не дадуть, а еще четвертка останется… не пришел бы гость какой. Вот тебе и вся выпивка, а потом только и отдыхали… Не-ет, вовсе не работали. Это ж грехом-то каким считалося! Бывало, и полотье как раз подойдёть… или наш приходской праздник Тихоны, но всеодно… А Петров день? Покосы ж как раз начнутся, а все празднують. В чистенькое переоденутся, на чистой постельке поспять, вкусненьким побалуются… Ну да, и в церковь обязательно сходють, а как же? Богу помолются, а потом мужики сойдутся, о своих делах потолкують. У взрослых-то душа, можить, и потомится: ах, работа стоить! А все ж после отдыха… как ты думаешь? Возьмешься за дело, да и еще больше сработаешь. О работе только и думали, ни то что сейчас… А то. Чаво ж теперя мужику не пить? Восемь часов отработал и гу-уляй себе, пей! Раньше-то как же он напьется? Ему ж на утро надо в поле ехать, сажать или косить, убирать. Так что работали мужики, не покладая рук от зари и до зари… Разделили после революции мужиков на кулаков, на середняков, на бедняков. А бедные-то отчего были? Да оттого, что или вдова с детьми осталася, или мужик лентяй. А мало ли таких спокон веку было? Во, Митроха с нами рядом жил. Так, бывало, весь день будить сидеть и рассказывать мужикам, как на фронте лопаткой самолет сбил. И сидять, слушають. А, можить, и вправду самолет так низко летаить, что его лопаткой сбить можно? А другой сосед пьянствовал, хоть и бондарничать умел. Так у него даже коровы не было. Ты подумай только, коровки в деревне не иметь! А детей плодил. Бывало, сидять его детки и ждуть, когда из соседей кто сжалится да кувшинчик молочка принесёть.

Ну, а наши работали! Бывало, приедить отец с извозу из Брянска, отдохнёть чуть и опять пошел работать. Дедушка-то старый уже был, а матери с таким хозяйством и с нами четырьмя куда ж управиться? Да и жалел её отец, женился-то по любви. Сам Ряснинский был, а мать — с Масловки, что с другого краю Карачева… Нет, как познакомилися не знаю, а вот что отец красивый был, грамотный и всё-ё никак себе невесты по нраву не находил, это да. Но когда мамку увидал, то сразу и влюбился. А вскорости и свататься с матерью поехали. Приехали, а дед Ляксей: — Не-е, не отдам мою Дуняшку за прачкиного сына! Вот и началось… Поедуть снова, а он опять: — Да что моей дочке на ваших ряснинских песках и делать? Вы, нябось, и с землей-то управляться не умеете. Выскочить бабушка на улицу, плюётся-плюётся: — Черт кудлатый! Никогда больше не приеду за эту Дуняшку свататься! А отец — свое:

— Ни на ком не женюсь, кроме как на ней!

Ну, наконец, вот что отрезала мамка:

— Если, папаш, не отдадите меня за Тихона, то как поедить венчаться с другой, а я ухвачусь за задок повозки и буду гнаться. И не отстану.

А характер у нее был! Вот дедушка, видать, и подумал: ну что с ней, дурой делать, ведь так и отчебучить. И когда опять приехали свататься, говорить:

— Ну ладно, так и быть. Согласен. Даю еще и теленка в придачу. А бабка как взовьется:

— Да пропади ты пропадом со своим теленком! Нужен он нам! Так-то и поженилися они. И жили хорошо, дружно, пока не случилася беда. Началась на Ряснике эпидемия тифа.

А дело было весной. И была жа-аркая, много народу тогда помирало. Помер и отец нашей подружки Машки. Побежали посмотреть на похороны, а на ней — платочек чёрный, ботиночки новые и платьице новое серенькое с черными обирочками на подоле и на рукавах. Мы так и ахнули: какое красивое! Прибежали домой, стали мамке рассказывать, а она послушала нас, послушала, да как заплачить! Чувствовала, видать… И вот вечером играем с братцем и Динкой на дороге, ждем отца с извозу… А у него лошадь была с белой залысиной, и далеко-о её видать было! Играем мы, значить, и вдруг показалась она в конце улицы. Встретили отца, а он подъехал к хате и сразу в дом пошел. Бывало-то, потормошить нас, посмеется, а тут даже коней отпрягать не стал и только сказал нам: — Возьмите, дети там… на повозке… Достали мы гостинцы, заходим в хату, а отец уже на кровати ляжить. Мы — к нему, а он и говорить мамке:

— Дуняша, уведи детей.

Ну, а потом жар с ним приключился, да такой, что он весь красный сделался. А у нас в сенцах всегда сквозняк дул… одна-то дверь во двор вела, а другая на улицу. И вот отец ка-ак всхватится да на этот сквозняк! Там же ветерок, ему видать на нём и лучше, а мать — за ним:

— Тиша, что ж ты делаешь!

Ну а он уже и не помнить… Через день вовсе ему худо стало, метался, бредил. Привезли батюшку, причастили, пособоровали… Стала у него и память отходить. Мать зовёть нас:

— Дети, молитеся…

А сама плачить. Стали мы молиться, пала я на коленки и вот как сейчас помню! Гляжу на Божью Матерь и кажется, что выходить она из кивота и смотрить на меня жа-алосливо так… Но ничего не говорить. Как стало мне страшно! И тут мать позвала опять: — Дети, идите. Отец благословить вас хочить. Стояла она у изголовья и держала икону в руках. Подошли и мы. А папашка посмотрел-посмотрел на нас какими-то глазами мутными, а потом поднял руку да как толкнёть меня! Упала я, испугалася, заплакала… Но тут все забегали, засуетилися, мамка обмерла, а я всё-ё никак не могла успокоиться! Папашка-то так меня любил, а вот теперича и оттолкнул.

Ну, пошили и нам такие же серенькие платьица с черными обирочками, купили черные платочки, купили и по новым ботинкам. А в Чистый Четверг, под Пасху, отца хоронили. Было жарко. Гроб забили, и мы всё плакали: — Зачем закрыли нашего папашку, зачем? Но приехал батюшка, дьячок певчий. Батюшка дал нам по красному яичку, мы и успокоилися. Дети… много ли нам надо?

Прошла неделя, друга. Мать все ходила в трауре и нам наказывала: громко, мол, дети, не смейтеся и песни не кричите, а мы… Как выкатимся на улицу, так сразу обо всем и забыли. Бегаем с подружками, играем, смеемся. Правда, песен не кричали, а крепко ж хоцца! И сообразили раз с Динкой… Был у нас неподалеку сосонничек, вот и собрали мы подруг, побежали с ними в этот сосонник и там-то уж так накричалися песен этих, так напелися! И на душе-то так легко стало, так радостно! Ну, а когда домой заявилися, то и вспомним, что папашки нетути. Да и мать с соседкой сидять и плачуть. Помню, говорить та мамке:

— Да как-нибудь проживешь. Дети подрастуть, работать пойдуть…

А мать ей:

— Да разве ж я по том убиваюся, что не проживу, не прокормлю детей? Я по том плачу, что Тишечку своего ни-ког-да больше не увижу! Скучно мне без него, томно, места себе не нахожу. Хоть бы сейчас словечко одно от него услышать, хоть бы глазком одним глянуть!

А мы-то прибежали, песен накричавшись… Дети! В таком возрасте память короткая. Мн-тое седьмой год шел, должна же была сознавать, как мать скорбить, а я… Лишь бы только убежать куда, закружиться с Динкой и тут же забудем, заиграемся. Ну а вечером прибягим домой, да и заснем сразу, как убитые. А мать всю ночь и проплачить. Да так плачить всю ночь напролёт, что слезы аж на другой бок подушки протекуть.

Но горе, ни горе, а работать надо. Весна ж, нужно пахать, скородить, картошку сажать. Вот мать с дедушкой и не уходили с огородов от зари и до зари. А раз так-то легли мы спать, только заснули… Будить нас:

— Дети, вставайте! Скорей на улицу!

Выбежали мы, глянули!.. А по небу огненные гряды мечутся. И такие страшные, что небо… аж как горить всеодно! Испугалися, захныкали, а дедушка отвел нас на огород, усадил на полушубок, сунул икону в руки:

— Молитеся, дети. Молитеся, может вас, невинных, Господь помилуить.

Сбилися мы в кучу на этом полушубке, плачем, причитаем:

— Господи, помилуй нас и сохрани! Господи, помилуй…

Как же страшно было!.. Но потом гряды эти стали удаляться, удаляться и опять стало темно, тихо. Привели нас в хату, стали мы укладываться и вдруг опять слышим:

— Караул! Горим!

Выбежали, а в конце улицы пожар! Да еще такой ветер поднялся, что снопы огненные прямо через несколько домов кидало. А крыши-то у всех соломенные! Бросилися мы выносить из дому всё, кто что мог… Но пожар до нашей хаты не дошел, домов за десять от нас остановился, И говорили паотом, что приключился он от кометы. Отскочил, мол, от неё кусок, да и попал на крышу соломенную. А она, солома эта, и в жару без огня загорается, как порох. Кривушины как раз перед этим погорели. Сразу огонь хату ихнюю охватил, еле-еле успели выскочить, а скотина вся сгорела.

Бедствием в деревнях пожары эти были! Сейчас-то загорится одна, две хаты, да и всё, а тогда… Если десять, так это мало. Один год четыре раза наши Рясники горели! И вот ка-ак нашарахають пожары, так потом всё лето люди и спять одетые, а вешшы в подвал повынесуть. Ну а если большой пожар приключится, так и в подвале всё повыгорить. Потом и начнуть помаленьку обживаться… Помогать, говоришь? Да кто ж им помогал? Всё — сами. Побираться чтолича пойдешь? Да и легкое ли это дело… побираться? Ну-ка, обхлопай ногами одну деревню, другую, третью?.. Останется лошаденка, вот и начнуть, как муравьи соображать. А я? Как же я-то три раза в своей жизни строилася? И ведь никто гроша ломаного не дал, всё своими шшапоточками только. Так-то, моя милая, лихо подкрадётся, так хочешь — пей, ешь вкусно, хочешь — наряжайся, а хочешь — стройся…

И был тот пожар посреди недели, а в воскресенье пошли мы на погост к папашке. Пришли, а мамка как пала на могилку, как начала плакать! Ни-икак не могли унять. И тут подошла к ней женщина одна незнакомая и говорить:

— Что ж ты так убиваешься? Разве он услышить? Всё это теперя прах, земля… Послушай лучше, что я тебе расскажу. — И начала: — Сама я тоже вдова. И вот как же убивалася по мужу своему, как плакала, когда помер! Ночь придёть, все спать уляжутся, а я — плакать. И вот однажды приходить он: «Чего ты плачешь? — спрашиваить. — Видишь, я пришел». Обрадовалася, стала с ним разговаривать. Наговорилися за ночь обо всем! Вот и повадился с тех пор каждую ночь… Ну, а потом и сомневаться я стала: да он ли это ходить? Он же помер! Не бываить такого, чтоб человек ожил. Пошла в церковь, рассказала всё батюшке, а он и говорить: надо, мол, водосвятие в хате сделать, а на могилке панихиду отслужить. Ну, я так и сделала. Подошла ночь. Вотон!.. Опять пришел. Говорю ему: «Уходи. Ты мне больше не нужен!» А он как начал меня бить!.. И так — с месяц, должно. Я гоню его, а он — бить. Вся в синяках ходила. Но потом научили меня люди: как настанить, мол, полночь, должна я сесть на порог, насыпать конопли в подол, взять гребень и-и ну волосы чесать! А когда он придёть и спросить: что, мол, ты делаешь?.. ответить: вот, чешу волосы, а вшей ем. А сама — коноплю в рот и хрустать ею. Ну, я так и сделала. Подошла полночь. Села я на порог, чешу волосы, коноплею хрустаю… Вотон! Подходить, спрашиваить. Я и отвечаю, как меня научили. Постоял он, постоял, посмотрел-посмотрел на меня, а потом ка-ак дасть по спине да как плюнить! И пошел прочь. Глянула вослед, а у него вместо ступней — копыта! Значить, нечистая сила ко мне всё это время приходила, а не муж. Вот с тех пор и не приходил больше.

Выслушала всё это мамка, встала… И пошли мы домой. А вечером говорить мне:

— Маня, ты нонча спать со мной будешь.

Легли… Вдруг ночью будить меня:

— Вставай!

Проснулася я, а она сидить на постели и испуганная такая! Молится, молится… да суёть мне в руки икону и шепчить:

— Молися! Скорей молися, доченька!

Стала и я молиться, причитать… И до-олго мы потом с ней никак не могли уснуть, всё-ё она по сторонам озиралася и крестилася. Да и на другой день ходила какая-то вялая, скучная, а когда стали укладываться, говорить нам:

— Дети, ложитесь-ка со мной.

Легли мы… а ночью и слышим:

— Скорей, скорей вставайте!

Глядим, а она опять крестится и кричить:

— Уходи, уходи!

Господи, как мы перепугалися! Закричали, заплакали. Проснулся и дедушка, подошел к ней, стал уговаривать… Ну, успокоилася она, наконец, заснули мы… И прошло после этого много месяцев, как рассказала она нам, что в те ночи приходил к ней отец. Подойдёть вдруг к постели и скажить: «Не плачь. Я пришел».

Глава 5. Снег под босыми ногами

Прошло с полгода, как осталися мы без папашки. Наше хозяйство разваливалося. Одну лошадь мать продала еще на похороны и другую тут же, вскорости. А лошадь эта горячая была, норовистая, бывало, поведёть её отец к колодцу поить, так кре-епко за узду держить, а то если вырвется, лови тогда! Вот дедушка Илья и не мог с ней ладить, а мать и подавно. Осталася последняя… Как-то поехал дед пасти ее позади нашего огорода, пас, пас, да и заснул. Старенький же был… Ну, лошадь эта возьми да забреди на барский луг, а там караульшык как раз был. И такой свирепый, паразит! Наскочил на дедушку и избил его. Приехал тот домой, да и захаркал кровью. А тут же и по сыну всё скорбел! Вот и зачах, и помер вскорости. А через несколько месяцев помер и наш маленький братик. Осталася вдова с тремя детьми. И пришлося мамке продать последнюю лошадь.

Ну, пока запасцы были, жили мы неплохо, а вот когда закончилися, то пошла мамка работать на пенькотрепальную фабрику. Бывало, уйдёть утром, а мы одни на цельный день останемся. Выскочим с Динкой на улицу и кажется, сейчас вернёмся, только к подруге сбегаем! А та куда-нибудь и позовёть. И подались по заречью, в рошшу. Как завихримся!.. Где-нибудь и вспомним: а Коля-то, братец наш… как один дома? Он же совсем ишшо маленький был. Да как пустимся домой! Прибягим, а он или заснул, или сидить на дороге в песке играить. А другой раз и вовси куда уплятётся, вот хата наша и стоить раскрытая. А сколько нишшых пройдёть за день? Зайдуть, нябось, увидють, что никого нетути, да и сташшуть что-нибудь. Мамка другой раз как схватится: и того нетути, и того. Ругать начнёть:

— Дети, надо ж закрывать хату! Не оставляйте дверь настеж!

Плачем, обешшаем, а уйдёть на фабрику, мы и опять… Раз так-то испекла она утром хлеб и ушла. А у нас свинья еще оставалася… Набегалися мы, прибежали домой, даем этой свинье травы, а она и в рот ее не бярёть. Ляжить себе да только похрюкиваить. Мы — молочка ей, а она и молока не хочить, так… мырзнула чуть. Сидим над ней, убиваемся. Глядим: мамка идёть.

— Мам, свинья-то наша заболела!

— Ох, да что ж такое? — она-то.

Подходить, толкаить ее… Да нет, не похоже. Свинья-то как заболеить, так сразу розовая сделается, а эта подняла морду, поохала-поохала, да и всё. Выбегаем в сенцы, глядь, а наши коврижки хлеба под лавкой и валяются. Но мякиш из них повыеден, а корки и ляжать чемоданами. А-а, так вот чего свинья!.. В хату, значить, забралась, нажралася хлеба и спить себе.

Да что — свинья. Соседи тоже помогали разоряться, не у всех же совесть была. Оставалася у нас еще сбруя лошадиная, вот мамка и спрятала ее на потолке.

А раз прибегаем мы с улицы и слышим: кто-то по потолку ходить! Что делать? И сообразили, взяли да убрали лестницу. Смотрим, с потолка голова свисаить:

— Девки, поставьте лестницу назад.

— А что ты там, дядя, делаешь?

— Да я тут… кое-что выбирал.

— Положи, дядя, на место, а то мамка нас побьёть.

— Да я немного, я чуть-чуть…

А мы — своё. Да и лестницу не ставим. Ну, он то просил нас, то умолял нас, а потом и матом ругать начал. И продержали мы его там, пока мамка не пришла.

— Бесстыжие твои глаза! — начала его совестить. — На сиротское позарился!

Ну, поругала его, поругала, с тем-то он и ушел. Не удалось ему, значить… А другие половчее были, вот и расташшыли всё, что оставалося. И даже подушки поразволокли, одну мамка как-то у соседки обнаружила, а та:

— Да я на огороде её нашла.

А, может, и на огороде. Может, и мы туда её заташшыли.

Так-то и докатилися мы до того, что и прикрыться нечем стало, и обуться не во что. Как помер отец, так и не помню, чтоб у меня обувка какая была, опорки мамкины старые есть, ну и ладно. Или чуни одни на всех, надвинешь на ноги, да и выскочишь на улицу… а то и вовси босиком. Напротив нас соседи жили, семеро детей у них было. И вот зимой как соскочишь с печки да как лупанёшь к ним через дорогу босиком!.. И сразу — на их печку. А она у них бо-ольшая была! Разогреешься, наиграешься там и-и домой. Бяжишь, а снег под ногами!.. Когда обутый то идешь, ведь не так он хрустить, а вот под босыми ногами… во, когда неприятно! Как-то по-другому хрустить он и колить… Лапти? Да были, были тогда лапти, в каждом дворе их пляли. Трыковка, Верховка, Мокрое, Рясники наши… это все лапотниками звалися. Были и у меня лапоточки, сплёл их мне как-то дед и крепко ж мне понравилися! Но раз десять, нябось, упала, пока научилася в них ходить. Они ж ши-ирокими показалися, цепляются друг за дружку и всё… Для морозной зимы лапти крепко хороши были! Легкие, удобные. Бывало, если в лес мужик едить, так валенки, чтолича, обувать будить? Не-е, лапти обязательно. Пенькой их подплятёть, онучи одни, другие накрутить и по-ошел… А уж как оттепели начнутся, так в них плохо. Ноги-то все-егда мокрые будуть, вода по онучам, как по фитилям поднимается. Но лапти больше для взрослых пляли, это ж онучи надо было уметь наворачивать, а мы, дети, зиму в кой-чём перебивалися, а как только снежок сойдёть и по-ошли босиком. Бегаем все лето, так потом ноги черными стануть, как лакированные всёодно, да и цыпки заведутся. Другой раз нагреить мамка воды, начнёть их нам мыть, а мы плачем, кричим! Больно ж… Но потом смажить маслицем конопляным, а во приятно!

Помню, когда подрастать я стала, подарил мне солдат, что стоял у нас на квартире, ботинки свои старые. Вот радость-то была! Они ж большие, крепкие! Так что я? Стельки — туда, портянки одни, другие и как придешь на работу… Ох, ноги-то… прямо горять! И вот в таких-то ботинках я и ходила года четыре, пока свататься не стали. К той поре купила мне мамка туфельки востроно-осенькие такие! Как же я их берегла, как чистила! Думаешь, в них сниматься шла? Не-е, туда я их несла, а только и обулася, когда пришли с подругой к Мендюку-фотографу… Любил он над деревенскими посмеяться, вот и сунул мне в руки книгу, а она, нябось, полпуда весила. Помню, стою с этой книгою и ни-икак не удержу в руках, а он смеется:

— Ну на что вам фотокарточки-то?

— Нужно, — отвечаю.

А нужно вот чаво… Когда отец то помер, так ни одной фотокарточки от него не осталося! Поэтому мать всё-ё так-то и скажить:

— Была бы фотокарточка моего Тишечки, так хоть взглянула б на него!

А у меня здоровье пло-охое было, всё ноги болели. Сейчас заболять, затрусются, не устоишь прямо, вот мать и хотела… А тут как раз подруга пошла к Мендюку сниматься, мамка и попросила взять меня с собой, как раз тогда-то она мне платье первое сшила из альпаги… Да была такая материя и стояла, как рочег. В этом-то платье из альпаги я и снялася, и было мне тогда уже пятнадцать лет… Во, видишь, до пятнадцати и ходила кой в чем. Если мамка сгондобить что из своего старого платья, то и ладно. Или смертное носила. Я же в детстве ча-асто болела, а как заболею, так и сготовють мне платье смертное. Сшила раз так-то мамка мне розовенькое, красивое платьице, а я и выздоровела. И повели меня в нем к обедне. Стою, слушаю, как певчие поють… А жарко было, я раскраснелася вся, и вдруг подходить ко мне дьякон:

— Ах, какая девочка хорошенькая! Глазки черненькие, щечки и платьице розовенькие! Ну, как ангелочек всё равно.

Вот тут-то я и подумала: видать, и вправду я хорошенькая, раз дьякон говорить.

А то бывало бабка моя всё нет-нет, да и скажить:

— Тебе, Машенька, помереть бы лучше. Крепко ж ты страшная! И кому нужна будешь?

А дед Ляксей и вскинется:

— И что ты плятёшь, старая! Да Машенька у нас королевной будить! Смотри, какие глазки у нее красивые!

Вот и поспорють с ней так-то.

Глава 6. На всю жизнь впечатлилася

В ту пору мамка на пенькотрепальную фабрику ходила, но жить нам было трудно, и вот раз приходить домой и говорить:

— Пора и тебе, Маня, на работу.

А шел мне тогда девятый год. И повела на бахшу Подошли к бахшевнику, а он как начал матом садить:

— Тудыт-твою-растудыт-твою! Не успеют выскочить, а им уже работу подавай! Что я, манную кашу ей варить буду чтолича?

А я стою и думаю: видно и вправду я такая уж никудышная. Но ничего, поругался, поругался, но взял.

И была эта бахша недалеко от нас, а хозяйничал на ней Барок. Батька его когда-то арендовал эту землю, а теперь вот и сын… И до самой революции они на ней овошшы вырашшывали, а потом… После революции то запустовала эта земля, заросла травой, болотом покрылася, а тогда солько ж добра давала! Урожаи на ней росли богатые. Но как же тяжело было на этой бахше работать! Бывало, начнется сбор огурцов, так цельными днями спину не разгибаешь. А надсмотрщик следом ходить и если заметить, что огурец пропустила, сорвёть его да как дасть им тебе в спину! Аж подскочишь. А когда полотье начиналося, садка капусты… Ведь воду для поливки надо было таскать из речки, да по два ведра сразу, и девчата, что постарше, обгонють нас, маленьких, когда побежим в сарай за ведрами, похватають себе те, что поменьше, а нам и останутся большие, вот и таскаем потом их. Да все ж босиком, босиком! Бяжишь рано утром на эту бахшу, а трава росная по ногам так и хлышшыть, так и хлышшыть! И это еще ладно… летом-то, а в августе, во когда лихо от этой росы становилося! Она ж хо-олодная, долгая! Только, бывало, и поглядываешь на небо… когда ж солнышко-то пригреить, чтоб её высушило!

Зарабатывали мы за неделю копеек по восемьдесят, а когда начиналася садка капусты или сбор огурцов, так еще и прибавку выторговывали. Подойдем к бахше… а там ракита возле росла, сядем под ней в холодок и сидим. Хозяйка выйдить:

— Девчат, пора ж работать-то…

А мы си-идим, а кто побойчее, и начнёть с ней торговаться, чтобы вечером еще и по булочке дала. А раз так-то подозвала меня к себе и говорить:

— Маня, ты девочка хорошая, послушная, вот я и хочу попросить тебя. Если девчата замышлять что начнут, так ты подойди ко мне и скажи: так, мол, и так…

— Ладно, — говорю, — скажу.

А я и вправду послушная была. Другая, можить, и заартачится, а Маню — хоть в омут посылай. Вот она меня и высмотрела, и начала… или в город пошлёть что снести, или еще куда. А мне ж легче это, чем полоть или воду таскать? Потом еще и булочку мягонькую дасть, или баранок несколькок. А теперя, значить, и для этого дела высмотрела и стала ей передавать. Стала, значить, всё, что девчата удумывали, ей передавать, а они узнали и устроили мне суд страшный… А вот такой. Кончили мы раз полоть, собралися домой. А ходили через речку, через мост деревянный, и доски на этом мосту взъерошились так, что босыми ногами наступить было страшно. Подошли к этому мосту, а девчата схватили меня, заголили юбку и кричать:

— За то, что ты все передаешь хозяйке, мы тебя сейчас голой задницей по мосту проташшым.

Да ухватили за ноги и поволокли. Я как закричала!.. Бросилися мои подруги выручать меня, за руки схватили, к себе тянуть. Крик, шум! А тут из города бабы как раз шли, да подскочили:

— Что ж вы это делаете, злодейки! Забясилися чтолича!

И отбили меня от девчат, отташшыли. Прибежала я домой зарёванная, а навстречу — мамка:

— Чего ты?..

Рассказала ей всё, а она выслушала, да говорить:

— Стоить тебе! Только не по мосту надо было таскать, а крапивой высечь.

Но на другой день, когда пошли с девчатами на работу, догнала нас и говорить:

— Это кто тут хотел мою Маню по мосту проташшыть? Да я вас нонча ж к уряднику отведу!

Испугалися девчата, начали оправдываться: не я, мол, не я!.. А мамка покричала на них, покричала, да на том-то дело тогда вроде и кончилося.

Но потом отомстили еще раз. Узнали, что я боюся красных дождевых червяков, да набрали их и высыпали мне за пазуху. Как же я кричала, как билася!.. Сбежалися тут все, червяков этих повытряхнули, а я всё никак не могу успокоиться. Еле-еле потом до дому дошла! А к вечеру приключился со мною жар. Всю ночь я бредила, и проболела так недель шесть. Так что бахша эта на всю жизнь так впечатлилася, что и вспоминать о ней не хочу… Да нет, одна радость всё ж запомнилася, как первую получку дали. И всю — гривенничками новыми. Завязала я их крепко в косячок, пошла домой и от радости-то не шла, а бежала. Да не улицей, а по заречью, там же крепко хорошо было летом ходить! И вот, помню, пройду немного, сяду, развяжу платок и начну считать. Нет, не хватает одного гривенника! Стану искать… а трава ж кругом! Ползаю, ползаю по ней: ну где ж я его обронила? Ничего не найду, заплачу, пойду назад, пройду сколько-то, остановлюсь. Дай-ка пересчитаю! Сяду, развяжу косячок… Теперь лишний. Обрадуюсь!.. А потом и подумаю: откуда ж лишний-то? Он же не мог обсчитаться, хозяин-то? Снова начну считать. Или все, или не хватаить… Так до самого до дома и мучилася. Ну, наконец, пришла, стала мамке рассказывать, а она:

— Господи, какой же разум-то у тебя еще… Да завязала б покрепче в узелок и шла спокойно.

Ну, как же спокойно-то? Эти ж гривеннички новенькие блестящие — труд мой! Как же на них смотрела, как любовалася ими!

И проработала я на бахше до осени, а к зиме мамка говорить:

— Надо тебе, Маня, в школе поучиться.

Как же я обрадовалася! Мои-то подруги, которые с отцами жили, уже все в школу ходили. А была она недалеко от нас, в большой хате, и там сразу три класса училися. Пошла туда. И как сейчас помню: стоить учительница, а дети подходють к ней по одному и кланяются. Подошла и я, но не поклонилася, а руку ей протянула. Протянула руку, а она так-то посмотрела на меня да говорить:

— Руку учительнице подавать нельзя.

И не подала. Ка-ак все засмеялися! А мне стыдно стало. И так невзлюбила её, что до самого конца ученья своего так ни разу к ней и не подошла с вопросом каким.

А писали мы в школе грифелем на дошшечках, чуть побольше тетради те были и в рамочке деревянной. Зададуть тебе на дом столбик или два, вот и считаешь, а потом сотрешь тряпочкой и опять… Напишешь, закроешь ее аккуратненько и несешь в школу… Бывало другие-то дети как принесуть эту дошшечку, а она и в тесте, и в картошке, и кто ее знаить в чём… Но выучилася я писать буковки, потом… До холодов-то ходила я в школу в ботиночках таких, как шелковые всеодно были, износилися быстро, надо обувку новую покупать, одёжу, а за что? Мамка и говорить:

— Хватить, выучилася. Похлебку сваришь и неучёная, а в церкови поминанье как-нибудь найдешь. Куплю я тебе книжку, вот и учись по ней.

На том-то моя учеба и кончилася… Но книжку и вправду купила, «Василиса прекрасная» называлася. Бывало, читаю-читаю ее, а ни-ичего не получается! Пока одно словечко сложу, другое и забуду. А раз пришла к нам соседка и начала читать. А во интересно! Заслушалася прямо.

Ну, просидела дома зиму, а к весне ноги-то и отнялися… А вот так. Вовсе отнялися. Стали всёодно как отсиделые и всё лето я пролежала. А мать-то на работе. А Динка-то с братцем укрутятся на улицу, вот я цельный день и одна. Придуть так-то вечером соседи:

— Ну, Дунь… как она?

— Да ляжить, не поднимается.

И еще монах к нам ходил, здо-оровенный такой, плечистый. Нестором звали. Придёть, станить возле печки и глядить на меня. Другой раз и с час так простоить, а мамка спросить:

— Что ты, Нестор, смотришь-то на нее?

А он:

— Да ничаво, ничего Ляксевна…

А говорили, что он лечил так. Другой раз гляну на него, а у него глаза голубые-голубые! Улыбнется:

— Девочка Маня хорошая. Выдерится она, Ляксевна.

И выдралася. Раз так-то крутилася-крутилася на лавке… Слышу ж, там-то, на улице дети играють, кричать… вот и добралася кое-как до ухвата, оперлася на него, поднялася, подвигала к порогу. И только одно помню: какая ж радость в душе забилася, когда, наконец, улицу увидала! Светло-то как, солнышко светить, травка зеленая растёть! Стою и смеюсь!.. А дети как бегали, так и бегають. И никто на меня внимания не обратил, что сама вышла. Будто так и надо… и ладно.

Прошло недель шесть. Ноги мои окрепли и засобиралися мы на Масловку к дедушке, как раз праздник церковный приближался. А там ровесницы наши жили, дядины дочки Саша, Таня и Дуня. Только пришли к ним, а Дуняшка сразу и затараторила, как ходили они с матерью в женский монастырь к тетке-монашке, как провела их та к себе в келью, напоила, накормила, а еще как потом на паперти девочки пели:

— Ну, как ангелочки всеодно! Все в платьицах одинаковых, платочки на них беленькие, свечечки в руках, — все сыпала и сыпала: — Манечка, ну как же там хорошо!

И стала меня уговаривать идти в монашки, её-то родители уже согласилися: пусть, мол, идёть, нам за это Бог грехи простить, да и ее душа спасена будить, а теперя дело за мной и моей маерью. Ну, я-то сразу согласилася, а вот мамка:

— Не-е, пусть на миру живёть. Работать будить, детей выхаживать. А там что? Без всякого роду-племени останется?

Но потом и она согласилася, сказала деду Ляксею, а тот:

— Ну чего они в монашки пойдуть? Горбатые они, чтолича, аль кривые? Ведь там хорошо тем, кто деньги в залог вносить, тогда их и рукоделию учуть, грамоте, а наши девки будуть на скотном дворе работать.

Но мы — свое! И пришлось дедушке запрягать лошадей да ехать к той монашке, она как раз гостила у родных в соседней деревне. Привез и говорить:

— Мать Марфа, расскажи ты им, неразумным, всё, как перед Христом.

А она:

— Ляксей Ляксеич, все расскажу, ничего не утаю. Отговаривать их — грех большой, а сманивать — не меньший. Слушайте.

И начала: как же трудно ей было, когда изменил ей ухажер и женился на другой! Не вынесла она позора этого и ушла в монастырь.

— Бывало, как приснится обидчик мой, так плачу-плачу у себя в келье!.. А со мной старая монашка жила, так подойдёть и начнёть уговаривать. Успокоюсь, а потом — опять… И мучилася я так с год. Но потом привыкать стала, и отослали меня на кухню. Три года тесто там месила, пока ни постригли в монашки, ни дали другое имя.

— И как там живется? — стали приставать с Дуняшкой.

— Да работы в монастыре много. Ведь всех накормить надо, обшить, всюду прибрать, воды наносить. А когда праздники подходють, то и вовсе чуть с ног ни валимся. Народу-то вон сколько в монастырь приходить!

Послушали мы с Дуняшкой, послушали и разочаровалися. Думали-то, что будем там только молиться да по саду гулять, а оказалося во-он что!

Глава 7 И соскочил с меня страх

Всю зиму просидела я дома, а к весне повела меня мамка на фабрику:

— Будешь со мной работать. Здесь хоть и трудно, но хорошо платють.

А шел мне тогда уже одиннадцатый год. Привела в сарай, где работали, и вот как сейчас помню: стоять бородильшыцы и пеньку бородють. Перед каждой шшеть закреплена, а на ней — в два ряда зубья острые… И бо-ольшие, с полметра, должно. Бярёть бородильщыца бородку пеньки, кидаить на эту шшеть и-и на себя ташшыть, и на себя. Когда вся костра от нее отсыпется, так пенька пышная становилася, мягкая, и называлася уже не бородкою, а папушею. Возле каждою бородильшыцы еще и кон стоить, как только она набъёть его до верху, так и отнесёть к приемшыку, а тот стоить, выворачиваить эти папуши, смотрить: как она сбородила, сколько? Хорошая бородильшыца четыре пуда за день могла набородить, копеек по пятьдесят зарабатывала.

Осмотрелася я чуть, а мне и говорять: вон из-под тех-то и тех-то бородильшыц костру вынимать будешь. И должна я была подойти к каждой, набрать в постилку костры, снести ее на грогот и высыпать в него… Что за грогот? Да был он должно с нашу печку, метра два над полом. Сейчас как сыпанёшь костру в него, так он и закрутится, костра отсеивается, отсеивается и когда, наконец, останется от нее одна брызга, то должна я ее отнести к той бородильшыце, у которой и выбрала. Ну, проработала я первый день на этом гроготе и аж задохнулася! Казалося, что забила пылишша все мои легкие и ни-икак не прокашляться, ни-икак не продохнуть! Говорю мамке:

— Ма, крепко ж трудно! Лучше я опять на бахшу пойду, там хоть и тяжело, но все ж на воздухе.

— Привыкнешь, — только и ответила.

И осталась я, и привыкла. Кончали мы работать в шесть часов, а летом в эту пору солнце высоко-о стоить! Тепло, зелень кругом, до деревни километра четыре. И вот идем, бывало, песни кричим. Весело-то так! А ходили мимо бахши, и подруги-ровесницы, что там осталися, всё-ё завидовали. Мне-то на фабрике платили двадцать копеек за день, а им только по десять.

Как-то раз получку нам задержали допоздна и так случилося, что девчата, с которыми домой ходила, ушли раньше. А было уже часов десять. Ну, зашла я к пекарю, купила булочек горячих, а хозяйка и говорить:

— Что ж это ты так поздно, девочка?

— Да мне тут… недалеко, — отвечаю.

— Не-ет, доченька, вижу я, что ты из деревни, — она-то. — Но ничего, бяги. Тут, вроде, спокойно, Бог дасть, никто не обидить.

Пошла я… Ну, когда шла по городу, хорошо было, народу много гуляло, а вот когда за город вышла… Ни души! А тут надо было переходить через мост тот проклятый… Говорили-то, что в двенадцать ночи под ним нечистые силы сбиваются и что раз человека под ним зарезали… А так дело было. Недалеко от этого моста жил бедный мужик со своим семейством, и однажды убил какого-то богача под этим мостом. Рзбогател. Но когда прошло много лет, стал он раз под праздник барана резать, а тут — крик: «Человека убили, человека зарезали!» Выскочил на улицу, а руки-то в крови! Да еще и нож… Вот и закричали сразу: это он убил, он! Отнекивался этот мужик, отнекивался, но ничего не помогло. Схватили его. И только на суде он признался, что да, убил человека, но давно это было… Да и вообще, много страшного рассказывали про этот мост, и вот когда я все это вспомнила, то аж волосы дыбом стали. И почувствовала, как платок стал на голове подыматься, да и вся всёодно как задеревенела и ни-икак не могу ступить на доски! Побежала назад, а сама и думаю: а как же дома-то?.. меня ж мамка ждёть, волнуется. Да вернулася, подошла к опять опять… а ступить на него всеодно не могу! Рядом столб стоить, а мне кажется, что сатана. И рога то у него длинные-придлинные! А когда зашла сбоку да глянула под доски… А там — черти! Кишать прямо и ждуть, когда я только ступлю на него и тогда они схватють меня и сразу слопають. Но идти ж надо? Ну, думаю, пусть будить Божья воля! И как пустилась через этот мост что было силы! Бягу, пятками по бревнам стучу, ног под собой не чую и думаю: это черти за мной гонются!.. Ну, а когда почувствовала землю теплую под ними, то притормозила чуток, оглянулася. Никого нетути, темень вокруг… Да остановилася, отдышалася, отошло сердце и пошла дальше.

Вот тогда-то и соскочил с меня мой страх последний. И соскочил на всю жизнь. А помог справиться с ним мой дед Ляксей. Всё-ё он мамке так-то советовал:

— Ты, Дуняш, так воспитывай детей, чтоб они ничего не боялися.

Да и мне часто говорил:

— Не верь ты, Машечка, ни в чертей, ни в сотан. Всё это от невежества людского. — И начнёть учить: — К примеру, показалося тебе в углу чтой-то, а ты не бойся, подойди да обязательно пошшупай. И когда убедишься, что там ничего нет, тогда и не будить страшно.

Хотел он, чтобы мы ничего не боялися. Понятное дело. Мать-то рано на работу уходила, мы одни оставалися, и ну если покажется что-то? Будем сидеть и выть, а мать… Когда ж она вернется-то? Вот и старалася я не верить ни в чертей, ни в сотан, ведьм, а другие… А то другие. О чертях да ведьмах только и судачили.

Раз надо было нам с Динкой у подруг переночевать. А хата ихняя как раз напротив нашей стояла, и семья-то раньше на Украину уезжала, а теперя родители еще там оставалися, а девки вернулися. Пошли мы к ним, постелилися, легли. Все сразу заснули, а я никак не могу! Как навалилися на меня клопы! Поймаю какого, а он тошшый, здоровенный! Видать проголодалися без людей-то… Не сплю я, значить, и вдруг слышу: у сосонника собака залаяла. Ну, думаю, видать Ванька Зюганов и ночами что-то себе в лесу промышляить, собака-то его была. А тявканье все ближе, ближе. Уже и к сараям приближается, и воз его вроде бы заскрипел, и лошадь вот-вот покажется. Ан нет, не слышно топота лошадиного. И вдруг из проулка Пятровна выходить! А про нее говорили, что она ведьма. Идёть теперича эта Пятровна в сарафане, в повойнику и волосы у нее развязаны, а за ней — собака. Идеть и прямо к нашему дому приближаецца, к окнам нашим! Я где была!.. Ну, думаю, ка-ак сиганёть сейчас к нам в окно, так всех нас сразу и передушить. Но она по-ошла, пошла мимо и всё-ё рукою так-то, рукою на собаку… вроде как отстраняить её, а та всё тяв да тяв, тяв да тяв. Ну, прошла мимо окон, свернула к заднему огороду и-и по картошке… Бросилася я девок будить, рассказала им всё и ка-ак лупанули мы кубарем через дорогу, как забарабанили в нашу дверь! Мамка выскочила:

— Что вы?

А мы влетели в хату и — ни слова! Еле-еле нас успокоила…

А эти Зюгановы всегда славилися: ведьмы да ведьмы. Бабы всё судачили, что, мол, когда свекровь этой Пятровны помирала, то перед смертью попросила у дочек попить, а они так и не подали ей воды:

— А-а, мам, тебе всёодно помирать.

Да тогда ж как говорили… Кто подасть ведьме перед смертью водички, тому она и передасть свое ремесло, вот дочки и боялися. А невестка возьми да сжалься… и подала. Ну, свекровь вскорости помирать стала, так что ж ты думаешь? Зять и полез потолочину выламывать, чтоб ее душа не задержалася. Значить, верил, что она ведьма. Во, темнота какая!.. Ну, умерла свекровь, похоронили её. А ночью с невесткой и приключился жар. И стала утром рассказывать, как летала на Лысую гору, как ее там черти встречали, как ведьмы знакомилися. Муж послушал-послушал да говорить:

— Ты ж спала! Никуда ты не летала.

А она — своё… Вот так-то за ней и осталося: ведьма да ведьма.

Да и не только Пятровна ведьмой слыла. Их же кто его ведаить сколько по деревне было, как что, так и окрестили. Во, Кривушиха… Её и свёкор мой раз видел, когда на покосе был. А луг от нас километров за тринадцать был, за Карловкой. Вышел он так-то на зорьке из шалаша и видить, как из лесу кто-то в белом выходить и прямо — на него! Ну он не из робких был… не спрятался, не побежал, а только на всякий случай косу в руки взял и стоить, смотрить. Баба это!.. В ночной рубахе, босиком, простоволосая. И узнаёть Кривушиху. Остановилася та, поглядела на него, поглядела, да как пустилася назад! И такими шагами!.. аж по саженью, нябось. Ну, ты подумай только! Это сколько ж километров надо было ей из деревни отмахать и столько ж — назад… Еще тебе про ведьм? Ну, слушай. Как-то слух пошел, что ночами по улицам ведьма бегаить и в ладоши хлопаить. Нынче кто-то слышал, на завтра… Вот и пошли слухи: раз ведьма повадилася, значить, либо коров перепортить, либо залом на поле заломить… Да это когда рожь станить вызревать, пойдешь ее жать, глядь, а залом этот на ней и закручен. Собрана она в пучок такой и узлом завязана хитрым… Ну да, может, кто и подшутил, а бабы: не-е, это ведьма закрутила… Как зачем? А на то, что б спорину из ржи вынуть. Смелить, к примеру, мужик мешок ржи, ни перевернется, а его и съели. Не будить у него спорины, а когда ведьма свою смелить, так и кто его знаить сколько есть будить! И заломы эти бабы обжинали, а мамка их выговаривала. Подойдёть к этому залому, возьмёть горсть земли да как ударить в него:

— Печать дарую от Бога! Печать дарую от Бога! Аминь.

Скажить так три раза, перекрестится… когда «Отче наш» прочтёть, когда поленится, а залом этот и обессилил. Вот, бывало, как что, так и зовуть её:

— Писарих, приди, отворожи!

А-а, про ведьму тебе опять, что ночами бегала… Ну, раз бегаить да в ладоши хлопаить, добра не жди. Вот и собралися наши ребяты, и решили: поймаем эту ведьму! Пошли, засели во ржи, приготовили гачень… Да это веревочка такая в штаны вставлялася, они на ней держалися. И еще верили, что только на этот гачень и можно ведьму поймать. Так вот, затаилися ребяты, сидять, ждуть и вдруг слышуть: хлоп-хлоп, хлоп-хлоп! Бягить эта ведьма. Они — за колы да к ней. Подбегають, глядь, а это — собака.

— Ну и ну!.. Да это ж Мушка наша!

Позвали её, а та и подбежала к ним, завиляла хвостом. Она-то ошшенилася недавно и что ж приладилася: как ночь, оставить своих шшенят одних, а сама — на бойню кормиться, и как бягить по улице, так дойки то её шлёп да шлёп, шлёп да шлёп… Ага, шшенята ж оттянуть их, вот они пустые и хлопають. Во, видишь?.. А если б ребяты эти не опомнилися вовремя? Вот и порешили б суку, осиротили шшенят.

Да что ведьмы! Верили тогда в деревне и в сотан, и в чертей, и в нечисть разную. Помню, Сидяка такой у нас в другом краю деревни жил… Почему Сидяка? А хто ж его знаить? Звали так: Сидяка да Сидяка. Маленький, корявенький мужичишка бегал и ноги-то у него косола-апые были. Дочку свою рано замуж выдал и жил один. И вот раз ляжить этот Сидяка на печке и вдруг открывается дверь и входить к нему Данила… А уличный вор. И хатка ма-аленькая у него была, еще по курному топилася. Детей у Данилы было штук двенадцать, так он, бывало, всё ташшыл из чужих дворов. У кого — курицу, у кого — рубаху какую, если оставють сушиться на вярёвке… Да лупили, лупили его мужики за это, но в суд не передавали. Жалели. Надо ж было ему детей-то кормить? И вот, значить, входить этот самый Данила к Сидяке, а тот ляжить на печке и думаить: и зачем это он ко мне? Брать-то у него совсем нечего. И вдруг видить: как валить следом за Данилой артель цельная! Сидяка присмотрелся так-то, а это черти! Копыта-то у них лошадиные, хвосты дли-инные, как у коров, и у маленьких чертенят рожки небольшие, а у Данилы аж калачом завернуты! Главный он у них… Ввалилися они в хату, да и протопали гуртом прямо к святому углу. И уж что они там делали… в святом-то углу, Сидяка не помнил, а только, как дверь от них ослобонилася, свалился кубарем с печки, да как стреканул чуть не голый к брату! Забился у того в угол святой и ни-ичегошеньки не выговорить!.. А что ж ты думаешь? Так перепугался, бедный, что всего с полгода только и прожил. И в хату свою больше не возвернулся.

Так-то, моя милая, всё это — серость наша. Не к душе мне все это было, как и деду моему Ляксею. Можить, как раз за это люди его и уважали. Всё-ё, бывало, как горе какое у кого, так и шли к нему за советом: Ляксей Ляксеич, вот так-то, мол, и так… посоветуй! Со всей деревни ходили.

Глава 8 Постели то… что из снега

Фабрика, где я работала, была карачевского купца первой гильдии Собакина Ивана Ивановича, а управляюшшым у него служил Скорбилин Тихон Николаевич. И под его началом были такие дли-инные сараи, где пеньку бородили и хранили. А еще масленка рядом была, где масло конопляное отжимали, и мы всё-ё бегали к ней с булочками. Купишь, прибяжишь, а тебе ее там и помаслють. Жена Тихона Николаевича, нашего управляюшшего, меня очень любила, и все так-то призовёть к себе, да и дасть какое-нибудь поручение легкое. А однажды послала меня за ножницами к этому самому купцу Собакину. Пришла я. Зашла к ним в дом… никого нетути, а кругом чистота, пол блястить, как зеркало! Крадусь я так-то по этому полу… к постелям, похватаюсь за одну, за другую, а они бе-елые стоять, что из снега! Думаю себе: да как же и спать-то на таких?.. должно, что на снег лечь, то на эту постель. А Людмила Васильевна, жена Собакина, где-то сидела да наблюдала за мной, и когда стала я выходить, вижу: у двери медведь на задних лапах стоить! Обмерла я прямо! И тут она как расхохочется! Уж так смеялася, так смеялася, что даже сам Иван Иванович на этот смех ее вышел. Рассказала ему, и опять они смеяться, а я подхватилася, да ла-та-та! Уходить скореича.

Сам-то Иван Иванович Собакин семью нашу хорошо знал и всё-ё отцу лавку на Ряснике открыть советовал, а когда тот помер, то, бывало, как встретить мамку, так обязательно и спросить:

— Чего, Дуняш, в лавку-то к нам не приходишь?

— Да совестно мне, Иван Иванович, у меня ж и так долгов-то…

— Ничего, приходи.

И вот пошла мамка к нему под праздник, а он и надавал ей и муки белой куль, и дрожжей, масла, гостинцев разных для нас. Мамка было раскрыла рот… что, мол, денег то не хватить, а он:

— Ну ладно, Дуняш, ладно…

А сам шу-умить с приказчиком нарочно, чтоб отец не заметил, тот-то стро-огий был и долги в книгу обязательно записывал.

— Спасибо тебе, Дуняш, спасибо.

Да бярёть долговую книгу, раз… и зачеркнул в ней долг.

Добрый был человек Иван Иванович, хороший, да и жена его, Людмила Васильевна… Она хоть и помешшицей была, но такой простой казалася! Даже праличом ругалася. Своих детей у неё не было, можить потому и любила меня и даже хотела к себе в дом прислугой взять, но мамка воспротивилася:

— Не, не отдам. У вас приказчиков молодых много, еще с пути собьють мою Маню.

— Да нет, мы строго будем.

— Ну-у, строго… Где ж за ними уследить!