Бесплатный фрагмент - Ты вспомнила, как верно я люблю тебя

Пусть будет наш нежный секрет

от редактора

Заспанное солнце только взошло и начало раздирать плоть ночных занавесок, а откуда-то уже ворвался ветерок, пронесся вокруг тебя, коснулся шеи шелковым платком и исчез, оставив тебе нотки пачули и сладкий полудрем. Ты переворачиваешься на бок, прячась от режущих глаза лучей, и чувствуешь сладость спелого медового персика, физически ощущаешь бархатистость его кожуры, будто всей пятерней охватываешь столь пылкую мякоть. Едва встав, еще чуть пошатываясь, ты ледяными ступнями прокладываешь себе тропу к очагу столь пленительного счастья, взрыву ароматов, но не найдя ничего похожего на то, что могло рождать подобные запахи, заостряешь внимание на книге.

Подходя к ней ближе, ты начинаешь совершенно точно слышать от нее запах спелой пшеницы, воздуха после грозы, ощущать во рту терпкость вина, сладость тела, любимого когда-то тобой человека. Все потому, что книга эта — лишь материальное обличие всего того, что было в любом из нас когда-либо было, есть или будет, квинтэссенция наших желаний и пороков, стремлений, увяданий, боли, гнева, желчи, радости, любви и непомерного счастья. Эта книга ЕГО, эта книга о НЁМ, эта книга о НАС.

В приглушенном свете ты просто болтал о чем-то с друзьями в хорошей компании или радовался первым дням весны, переживал самую большую потерю в жизни или самое большое счастье на земле, а рядом был ОН, ОН негласно и робко, не выдавая своего присутствия, но зорко смотрел на тебя из самого темного угла комнаты, из самого темного угла твоей души, смотрел и записывал.

ОН — мой самый дорогой и горячо любимый друг, часть всепрощающей и всеобъемлющей энергии любви, что мне приходилось встречать, ОН — Шпека Денис, Ш.Д., мой Денечка.

моей хрупкой, но такой счастливой маме

ты вспомнила, как верно я люблю тебя

посвящено тем, кто понимал под любовью всё что угодно, но только не её. у вас

получится покончить с такой хитрой привычкой

то, что вы ищете — тоже ищет вас

денис, я не могу молчать. этот текст очень плохо написан. соберись и пиши хорошие тексты, ведь я жду от тебя невероятную книгу. пожалуйста, научись лаконичности и не_мешанине, не_избыточности. простоте. я понимаю, что, возможно, это как снежный ком — твои чувства ко мне такие, что их не получается спокойно передать. но это очень сложно читать — там мириады образов. и так везде, где много букв. не надо на это обижаться. если бы ты сказал мне конкретно, что что-то хуёво написано, я бы взбесилась, но приняла. пойду посмотрю фильм о парфюмках, спасибо

здесь я рос и делал то, что умел делать, либо

я просто совру, я просто совру, я просто совру

пред (по) ложил форму

я проснулся, когда она спала. лопатки её были почти сведены, а будь я в тот момент чуть анатомически прозорливее, я бы задался бытовым вопросом. почему. мы не пили в тот вечер ни белое, ни розовое вино, потому я ощущал глубину своей души естественно. я не помнил прошлого, открыв глаза минуту или пять назад, но чувствовал великую благодарность по отношению к нему. она же передавалась мне через запахи и будто по наследству. так, открыв глаза и включая вслед пару-тройку прочих чувств, я мягко отвёл себя ото всего: от царившего внутри студии пало-санто, калифорнийского жасмина и ладана, ладана в пиалке. увёл в сторону запаха нераспустившихся маков, несколько из которых я обнаружил в лесу тем далеким летом, когда впервые влюбился. это разумеется, что тогда я не понимал ни милость разных подходящих слов, предназначенным цветам, и не мог оценить чудо того, что тем из них суждено было не раскрыться. не так давно те бедолаги явились мне в виде татуировки прямо под сердцем. горячо бьющимся, лучезарным сердцем. только спустя с десяток лет я собственной природой подарил им жизнь.

восточной лилии в вазе на полу шла четвёртая ночь. за пластиковым окном тихо, как шумел тот лес, падал снег.

крайне осознанно подбирая, вспоминая слова гибкой детской молитвы, я захватывал с ней и свойственный ребёнку стыд, ведь мне должно было быть стыдно: я не молюсь чаще раза в месяц и в периоды полного вдохновения творю молитву ещё реже. к тому же, я уже несколько лет подменяю идею бога идеей любви. связав их тесно, уверенно узаконив в своей палате весов. как говорится, люби горячо и рай тебе покажется прохладным, да и убогим тоже. лишь поэтому сквозь меня шептались простые слова благодарности за живое состояние каждого, кого я любил. я сомневался и едва ли смеялся перед произношением нескольких имен, чьи носители причинили мне много несправедливой боли, отрицая её до последнего и наверняка аргументируя в себе право на её новое биеналле (ведь всегда, всегда может быть хуже) и после того, как отыскал в себе — не силы и не смелость, нет, — короткое интуитивное терпение переждать свой уход, уже и так состоявшийся. я не хочу винить её, я лишь подчеркиваю раз за разом элемент несправедливости на земле обетованной, где люди не хотят оставаться людьми. не выискав этот элемент в себе, в своём разбитом деле (и то был высший промысел, промысел двусмысленный, полезный лишь по прошествии времени), я бы в пене схожих историй забыл место собственным млениям; этому таинству, абсолютно (подчеркнуть «абсолютно») воплотимому. никому не повезло родиться в стране в эру диктатора, так и ни одна душа не удачлива однажды проснуться с ним, запертым в элегии её голых бёдер. и какие только искажённые сознания не хранят эти большие города в квартирах на своих болезненных отшибах.

уснула она?

таковой явилась когда-то моя передрессировка себя самого. я не думал об этом во время молитвы полуробкой веры в лучшее, в то, что я всё имею от моего рождества. или думал, но не размышлял. я не потерялся даже в мысли вышептать на её невнемлюющее в моменте ухо все эти имена, легко и очень спокойно сохранив дистанцию от этой небанальности. ведь мы единомышленно согревали друг друга близостью каждую божью — или не божью — ночь. единое мышление на двоих — это не дар иметь предельно одинаковые вкусы в красоте, рождённой из-под чужих рук, в красоте вокруг и повсюду, принимая золото внутреннее за дело производное, просто произрастающее из всего этого. родственность душ — это совпадение ваших человеческих качеств. когда ваша притупленная агрессия, обычно так не нужная обоим, включается одновременно в один исключительный миг, в который нужно прогнать враждебного третьего и защитить свою трепетно и с трудом, полувозникшую, полусложенную вселенную. только тогда вы не раните, а делаетесь спокойны за друг друга и им же будете благодарны.

и мы оба, ещё до нашей подразумевавшейся встречи, до обнаружения друг друга в мире искушенных подмен научились молчать перед теми, кто нас не слышит. умолкать в неизвестный пока унисон, когда нам было особенно хорошо из-за надежды и смирения, не стесняющих. редки пробелы в таком большом одиночестве.

в свитом нами, от бесконечного шлейфа диффузора с мякотью красного апельсина внутри (так мы её бальзамировали) до теплого света ламп в углу, квадрата из крови на стене, прямиком отбросанного проектором, который я специально вновь забыл выключить, гнёздышке воцарилась тишина, которую я, нарушив, больше не нарушал. однако улыбнулся, вновь совершив ужасную незаурядность лишь в собственной голове, — протиснувшись и легче легкого поцеловав её меж лопаток. я не хотел спать, зная, что всё равно и так вернусь ко сну, но она вдруг произнесла:

— мне снилось твоё детство.

она не похожа на неё. она произнесла бы это во имя стяжательной великой красоты, прекрасно понимая, как она подействует на меня. она знала больше моего слов и, вероятно, смыслов, но не знала, как нести ими свет, тем самым и продлевая мой длительный поиск добра в её душе, в отсутствие которого при всем при этом я не мог поверить. верочка другая. вере действительно все эти часы снилось моё детство в тонах, о которых я догадывался по тому, как она интонировала. не выползая высоко наверх из мира сновидений, она словно хотела показаться нежным поглаживанием меня, опытом любви в том озере карецца, откуда были родом все её мечты.

она заговорила чарующе, не меняясь в голосе:

— во сне ты любил свою маму и бабушку. маму. мамы. вы были в одной комнате со всеми. никого ничто не отторгало. я была в стене. как стенами. абажуром лампы. светом. святым светом, может очень быть.

я знал, что ничего пугающего во сне не происходило. никто не плакал, ни один из моих родных не творил суд над другим на плахе жизни. да будь в нём трагедия, моя верочка не сумела бы её раздуть. не по глупости, а от здравого рассудка. глубоко, глубоко в вере мы отыскали чувственность, которую она прихорашивалась выражать всю жизнь. она запомнила все и тем же шёпотом со знанием всего перечисляла: что в соседней спальне дедушки был выключен свет, но как при этом блестели полуржавые стальные струны на гитаре на стене; как каждый предмет в комнате пропах его сигаретами; что на кухне играло радио, включенное когда-то очень давно. радио «маяк».

— твоя бабушка постоянно повторяла что-то о твоем затылке. она тоже помнила, что у тебя там шишечка, что-то вроде неё. ей кто-то сказал, что такие у всех гениальных людей были.

я оглядывался назад в память, оглядывал алый цвет вокруг и несколько секунд сравнивал обстановку и тон разговора со всеми прочими, которые я вёл в надежде услышать то, что услышал сейчас. не лесть, ни в коем случае. её в последнюю очередь. это не описать иначе, как чувство, что тебя любят даже там, внутри тебя. любят то, что выливается из тебя, когда ты не мешаешь себе говорить интуитивно и повторяться.

— как они тебе? ты не всех знала.

— денют, знаешь, вы как единое целое. вас много, и каждый из вас был душой второго. третьего. смотрели во что-то. над чем-то смеялись.

крайние фразы она произнесла, медленно повернувшись и уткнувшись в шею. несколько простых действий, настолько естественных, похожих на свойственное её организму поведение, даже обитание. обитание морского ангела в водах северно-ледовитого океана. вера карабкалась ко мне сквозь затопленную сан-марко, в обыкновенный мир людей с перспективой времени и пространства, не пожалев об этом совершенно.

— я понимаю тебя. — она добавила чуть громче своего неоторопевшего шёпота.

и я в ответ был мудр. та ерунда, что волновала меня перед тем, как мои глаза закрылись (я потерял свои банковские карты в путешествии, нужно было их перевыпустить), казалась очень далекой. одним из первых чувств, я допускаю, что самым первым, которое обожгло меня в детстве, стало стеснение. оно обожгло на уровне ощущений, разумеется, если не считать за холодный ожог те события, от которых оно нас уберегает или cдерживает. с тех пор я чутко учусь и всю отведённую жизнь буду учиться не стесняться перед собственными волнениями разной почвы. иногда отрицая почвенность, чаще — становясь тем первым, кто убежит в мыслях на территорию солидарной насмешки из будущего, над тем, что казалось таким важным, настолько непреодолимым. убежит вслух. я помню момент, когда меня, ребёнком, в икее отправили налить в стаканы кипятка, а я не управился с необычным кулером и заливал свои руки кипятком, потому что я стеснялся. я был очень мягок, мне было стыдно показаться толпам людей вокруг настолько несообразительным. уже не вспомню, как долго они заживали. мне было двадцать четыре, когда я, уже имея сильные ноги и зная quasi a memoria этот крутой маршрут преодоления непреодолимого, не сумел этого сделать и пережил дни, месяцы, что содержат в себе больше боли и в моменте меньше её понимания. я живу далее. я счастлив. счастлив. тем не менее, восприятие того времени не меняется. разбитое сердце не собирается целиком, впредь оно всегда вспоминает, додумывает себя. мне повезло — у меня прекрасные память и фантазия.

жалею ли я о чем-то? краткое да, вечное нет, потому что самые болезненно переживаемые события роднят меня с феноменом жизни. ты можешь быть счастлив, я могу быть счастлив, если среди потерь, связанных со смертью, мы не станем отторгать то, что наше по образу и подобию. обнаружить это не от рождества, обрамленное в форму, в которой есть чудо продолжения мечты одного в мечте другого… чаще — иначе, и это банально. иногда этот водораздел кажется до безумия тонким, незаметным, словно его нет совершенно. понимающий многое ум искусен в оправданиях чужого наполнения, своего выбора. стань мудрой землей, а не воздухом, влюблённым в себя, и ты ощутишь, что этот отрицательный родник будет течь меж двумя всю отведённую вам жизнь. просто заземлись.

в том путешествии вера была очень любящей. оно стало для нас всего лишь первым, но повторюсь, от самой встречи мы оба тысячи раз на дню вдыхали ясность, что мы не выдумаем причины разлучиться ранее положенного. кладя руку на её бедро справа от водительского сидения, я замечал как она перебирает, улыбаясь, свои крашенные в персиковый мокрые кончики волос, тем самым уводя моё внимание от границ одностороннего движения. перебирала, плетя, но всё-таки не заплетая косичку, в итоге запутав в её подобии свой взгляд. тогда в машине она проговорила фразу «хочешь, я для тебя постригу волосы покороче?», и через несколько секунд после того, как я начал размышлять над нашими исключительными отношениями, она вдруг всё упростила, произнеся: «я люблю тебя таким, какой ты есть».

когда мы садились в привычный самолет москва-катания, я спросил у нее:

— о чем ты мечтаешь, мой идеал?

— о патагонии.

мне бегло подумалось, что это было бы чудесно.

— нет, о чём ты мечтаешь? — улыбался я.

— дай мне минутку подумать.

когда самолёт уже взлетал, она, сидя слева, влажным дыханием медленно рассказывала на ухо. надиктовывала:

— быть с тобой везде. с тобой я сама своя. и обретаю жизнь истинно. хороший мой, ты знаешь, что это не преувеличение.

пока я уходил в себя, я продолжал смотреть в её распушенные японской утивой глаза и вспомнил, как вчера в предвечернее время меня хватило только на два хвостика чуть выше её ушек. и вспомнил сон. мне снился сон перед тем, как я открыл глаза этой ночью. как можно идеально вспомнить то, что не так давно забыл целиком?

— вера, моя, и ты мне приснилась. волшебно. знаешь, это был момент молодости, на пороге лета. не в его начале, — в его конце. не знаю, сколько лет мне было, но я привык уже грустить в эти недели, несколько недель. и ожидал их, в тоске. она казалась преодолимой, но не была такой явно. всегда наоборот. и вот это, вот оно, чувство и ощущение, что этого не избежать, и ты совершенно не понимаешь, что может тебе спасти. знаешь, живу просто и не открываюсь в своей необходимости быть… и почему-то на качелях, в тумане. мне в жизни попадался такой густой один раз, всего, на сицилии, на склоне вулкана. спустя много-много лет. меня толкает папа. не в смысле, что хочет, чтобы я упал. качели, конечно. и пока я качаюсь, я смотрю и вглядываюсь в детскую площадку прямо передо мной.

— и там я?

— там ты, и горка, тебе по размеру. и тут ты скатываешься… поражаешь меня будто. будто это жизнь с первого взгляда. вдох всей жизни.

спустившись головой на мою грудь, вера очень, очень интимно подложила под часть меня, о которой в рассказе легко забыть, ещё более тёплую часть себя и прижалась грудью чуть покрепче.

— настолько красиво.

после её молвы в комнате вновь восходила тишина, шагами на снегу клода дебюсси, подобная той, которой внимал я до наших ночных разговоров. не только тишина, но теперь и вера оберегали моё настроение.

почему-то, я спросил мой идеал:

— я никогда вслух не интересовался, задевало, задевает ли тебя то, что я говорю «я люблю тебя» нескольким женщинам. и говорил. и не такое говорил, я даже хотел от них… я…

она даже не думала, вступив:

— нет, знаешь, просто мне кажется, я знаю, что ты вкладываешь в эти слова.

после всё мое тело обомлело в изумлении. я чувствовал словно меня обдали теплой моросью.

— золото, тебе не кажется. я люблю тебя.

— помни, наши тела и сердца… — она по-театральному медленно и играючи цитировала мой любимый фильм.

— даны нам всего один раз! — мы смело произнесли это вдвоём довольно громко, так что пришлось приложить палец к губам друг друга, и тоже одновременно. невозможно было не улыбаться. мы не отводили глаза от глаз, смотря на чудо потакания.

— милый, поиграй, если хоть теперь немножко сомневается. у тебя получается. сыграй для меня любую жимнопеди. или что-нибудь ещё красивее.

я неспешно поцеловал ее, укрыв нас нешироким пуховым одеялом. и когда мы принялись друг за друга со всей верностью, со знающей эти голые тела вдоль и поперёк жертвенностью, мы не выдумывали перехода от невинности к вине. мы занимались настоящей любовью, боком. объятие её я запомнил на всю жизнь, а проникания были настолько естественными, что я остался всего при одной мысли: мы были созданы для этого.

нам стало настолько хорошо, что перестало быть страшно. и вот, когда она уже заканчивала, я закрыл свои глаза, а за ними закрыл ещё одни глаза. я знаю, что она знает, и больше не жду.

счастье человеческое.

случись это, мы ещё долго не двигались, и в этот безумный момент в окно несколько раз постучал клюв птицы. белого венчального голубя, наверняка. всё показалось таким кинематографичным, и в моменте, и в целом. когда он улетел, она выпустила меня, а я вышел из неё, чтобы позже стать ещё ближе.

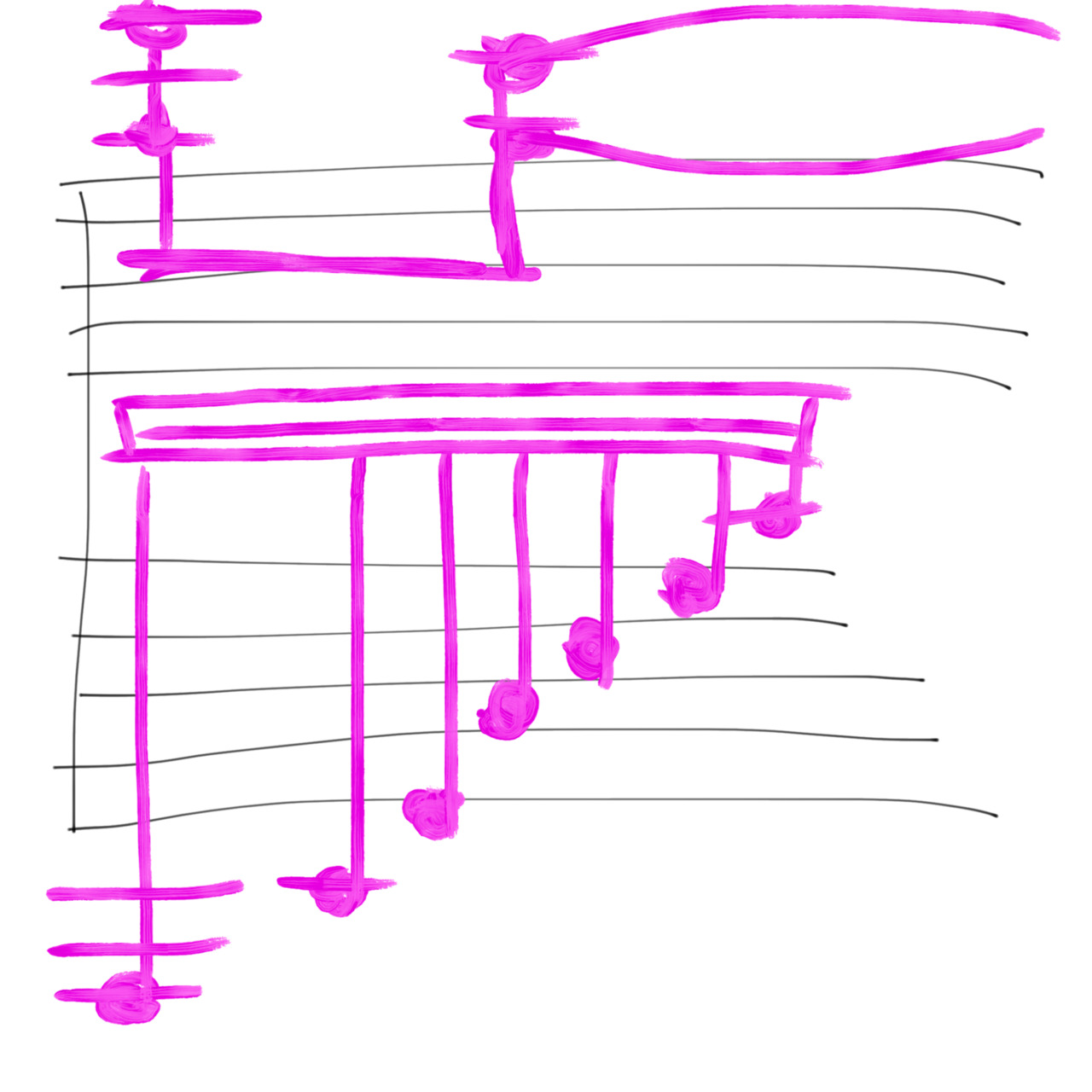

пока в комнату вернулась ласковая тишина, я сажусь за цифровое пианино. я очень чуток, я нахожу внутри себя то, что мне очень хочется воспроизвести, предложенного ей эрика сати, колыбельную или что-то другое.

— вер, я хотел бы назвать ребёнка твоим именем.

я даже не осознал реминисценции. ещё не светало, и я принялся играть импровизацию пуленка, оммаж эдит пиаф.

я проснулся, когда она спала, прошлой ночью проснувшись засветло.

кашемировое дерево

— на самом южном острове италии под названием сицилия жила помесь…

— мне уже не нравится, как это звучит, папа.

— хорошо. представь, склон чернющего вулкана. о черни наверху ты догадываешься лишь по фотографиям из интернета. и вот, в маленьком городишке на склоне вулкана этна со своим микроклиматом и устоями…

— пап, не нагромождай. будь малословен.

— хорошо, хорошо. ладно. в этом городишке c названием виагранде, где жил один в своем доме метис золотистого ретривера и дворняжки, называвший себя двортривер…

— ретриняжка.

— и на много километров вокруг совершенно не осталось людей. они просто исчезли, и собаки жили сами по себе. кто-то из них так и остался под влиянием своего человека, прошлого хозяина, но за время отсутствия мальчиков и девочек среди собак успели появиться исключения. вот и эта ретриняжка, о которой я хочу тебе рассказать, неожиданно даже для самой себя одним утром встала на две ноги вместо четырёх и больше не падала. причем, будучи ещё щенком. какие ты породы ещё придумать можешь?

— а можно декоративные?

— нет, декором, пожалуйста, не занимайся. пусть будет посложнее, придумай сама.

— хаскиняжка. сиба шарпей. — по выражению её лица можно было явно решить, что ребёнок завидует, что кто-то выдумал породу смешнее. мой ребёнок.

— двортерьеры. голдендудли.

— голдендудль же вроде существует?

— нет, папа. я его только что придумала.

— окей. и вот, некоторые из этих собак, которые каким-то чудом стали очень сознательными, умными, как мы, начали каждая заниматься своим искусством. дочка, как ты думаешь, другие собаки, которые не очнулись пока, понимали, что и как на это реагировать?

— не знаю. каким искусством?

— слушай. по волшебному стечению обстоятельств, собаки, которые вдруг поняли, как жить свою жизнь, все до одной жили на вулкане. абсолютно каждая. несмотря на то, что вулкан — это, как тебе известно, явление весьма беспощадное, вот на этом, на этне, росли красивые красные апельсины, спел самый вкусный виноград для самого… мм, сбалансированного вина в мире, а ещё миндаль, твои фисташки, черешня, абрикосы, инжир. ты должна наконец попробовать артишоки и вкусный кактус, ты мне пообещала.

— настанет и наше время. — как же она очень быстро учится слову.

— тогда назовем этих хвостиков осознанными хвостиками. к каждому осознанному хвостику в момент, собственно, осознанности, пришло призвание. искусство, в голове засветил фонарик.

— ну пап.

— засветил фонарик. кто-то из собак на вулкане стал рисовать этот вулкан, кто-то начал делать посуду керамическую, иногда они собирались на опустевшей вилле и делали это вместе. получалась очень красивая расписная чашка. чтобы ты понимала, кто-то из осознавших даже занимался обжаркой кофе. светлой, хотя вся италия варит на тёмной. я не знаю, как, но поговаривали, что одна собачка даже освоила фортепиано своего хозяина. играя, она ждала его возвращения.

— только не грустную сказку!

— она не грустная, ангел мой, может быть, чуть глубокая. и не об этом. я должен упомянуть, что некоторые из таких собак несколько раз спускались вниз по склону, в большой город катания, где теперь жили самые обыкновенные собаки, которых ты видишь каждый день. они обитали на улице или в оставшихся не запертыми квартирах, и среди них тоже попадались очень интересные породы. к сожалению, каждый раз, когда собачки осознанные и обыкновенные попадались друг другу, они вообще не могли взаимодействовать. первые собаки действительно пытались принести своё искусство в город, подарить его другим, но представляешь, к их удивлению, к моему удивлению, к твоему удивлению — они всегда были облаяны. и ни красивая чашка работы двух лап, ни музыка дзё хисаиси из «тоторо» и даже «унесенных призраками»…

— то есть они приходили в город, чтобы подарить это своё ремесло, и их всегда прогоняли?

— искусство. новые собаки даже договорились вновь вставать на все четыре лапы перед тем, как спуститься вниз, в гости. а кто-то из собак неосознанных много и неразборчиво лаял, кто-то к ним бездумно присоединялся, и в итоге каждый раз собаки искусства были вынуждены сами уйти. отступить, пусть это и не было никакой войной.

— но?

— но, да… моя умница.

— что было дальше, па?

— дальше… наши осознанные собаки на то почти всё и осознали, чтобы не опускать свои воспарившие лапы. одним летним вечером они собрали совет после очередной неудачи подружиться и стали гадать, какое особенное искусство способно убедить в тёплых чувствах и даже любви, по сути, таких же, как они, собак, просто чуть менее чутких, чуть менее понятливых. кто-то даже предложил придумать специальный волшебный массаж для собачьего пуза. и здесь, в этот момент, вступает ретриняжка из виагранде. его звали… а всё тогда осознав, эти собаки забыли свои прошлые имена, то есть гораздо правильнее будет сказать, что он сам себя назвал мио. ретриняжка мио из виагранде предложил сосредоточиться на простом носе, который был у всех, и магии запахов, которой он овладел. он вызвался придумать и создать один-единственный парфюм, который способен будет убедить всех-всех собак, что нужно жить в согласии. и любви. как ты думаешь, у него получится?

— да! да!

— ох, не так сразу, доча. не сразу.

— а как?

— для того, чтобы создать первый собачий и одновременно самый красивый парфюм на свете, мио нужно было уединиться, для чего он тем вечером попросил оставить его в маленьком городе на склоне вулкана этна совершенно одного. милая, представь, что виагранде на какое-то время стал бы городом на земле, где из живых существ жила и творила бы только одна собака. собака-парфюмер. все, в том числе мио, всю ночь сомневались, стоит ли разлука того и сработает ли такая затея добра и любви. и в конце концов, все вместе понадеялись, что это хорошая идея.

— конечно! — дитя восклицало, и вслед даже не подумало бы притуплять свой здоровый интерес.

— а почему, па, только мио из всех хвостиков хотел создавать запахи? неужели не было другой какой-нибудь собаки-девочки, которая бы осталась и помогла ему?

задумавшись, я выдержал самую короткую паузу на свете.

— дальше, маленькая, у тебя на выбор есть два продолжения нашей сказки: честная и не очень. в не очень честной всё будет идти хорошо, потому что я расскажу тебе только самые удачные, светлые моменты этой истории, и конец тоже может быть счастливый без всяких там полутонов. но есть другая опция, откровенная, абсолютно правдивая и без прикрас: как все произошло на самом деле. местами мио и ещё кое-кому будет не сладко, и я поделюсь ней с тобой словно своим секретом. хорошо подумай.

её глазки забегали по комнате, задумчивее обычного взгляда перед сном, который ей фирменно принадлежал с младенчества, и если для меня такая манера рассказа стала частично игрой, пусть это и простительно, то дочку моя серьёзность, не лучшим образом отыгранная, убедила в исключительной важности этой истории. пока она ненадолго ушла в себя, как утоптало бы внутрь лишь дитя с будущим великой красоты, а мне приходилось размышлять над продолжением, я из-за специфики истории окунулся в простые запахи детской. вера уже успела перестирать белье детской кровати с тем парфюмированным нью-йоркским кондиционером, который я умудрился достать во второй раз. в первый раз мы перепутали сумки и его отобрали на пограничном контроле в аэропорту, что расстроило меня неимоверно. я так хотел цельно и без полумер погружать дочку в этот мир, так что чтобы достать его вновь, мне почти сразу же пришлось попотеть. бельё едва пахло свежесрезанными турецкими розами, очень близкими к настоящим. боже, подумал я, во всем этом я ни капельки не жалею о довольно смелом абстрактном ремонте в комнате, который в некоторых наших головах (а именно — в моей) чудился уютным и подходящим, возможно, только на бумаге. дело было в зонировании: если интерьер её первой половины мимикрировал атмосферу «мастерской художника» матисса, то другая, где по задумке нашей девочке должны были сниться самые спокойные сны, была вся в цветах портретов модильяни. от его изумрудного, хорошо известно, тепло увлажняются любые мнительные настроения, а старый свет, который мы нашли на блошином рынке, должен был помочь им цвести. дочка была очень «за», упрашивая нас двоих не поменять планы. настолько ей, такой ещё юной, понравился музей оранжери в париже.

— выбираю честный. самый что ни на есть откровенный.

— выбираешь честный?

— выбираю второй.

— тогда гляди, я начну рассказывать тебе то, что ты, кто знает, испытаешь лишь в нескором времени. если тебе, моей малышке, хочется небольшой подсказки, почему я говорю об этом вот так загадочно, то я тебе и подскажу: это история, в том числе, о понимании друг друга. о любви, с которой любое живое существо распоряжается по своему образу и подобию, но не всегда трепетно и с уважением к дару стать любимым кем-то совершенно незнакомым.

створка двери тихо отворилась. словно такое подразумевалось, мы втроём смешно переглянулись.

— начнём мы с тобой с истории про кашемировое дерево.

— кашемировое дерево? милый, ты про альбицию? которая росла, растёт точнее, за нотр-дам де пари? котик наш, — поменяв руку, которой она держала лейку, вера тихо-тихо поглаживала нашу любовь по голове. — этим летом мы тебя сфотографировали под красными цветами этого дерева, помнишь?

— то было шёлковое. а кашемирового дерева не существует. и даже в японии вы его не отыщите.

— не существует?.. — подуставшая фантазия и вид нашей дочери давал мне весьма недвусмысленный сигнал вроде «скоро придется сделать красивый твист и вслух поделить этот авторский детский мультфильм на серии, как в нетфликсе».

— я хочу сказать, что ты ни за что не смогла бы под ним сфотографироваться, солнышко. и тем не менее, у этого дерева есть запах, который ни с чем нельзя спутать. мио первым открыл его всему миру.

— а мио, я могу догадываться, это парфюмер, о котором вы тут дискутировали?

— мам, это собака!

— собака?

когда вера переспросила дочку, меня в нежные тиски взяла идея, как просто в самом деле достигается высшее земное счастье, будь у тебя все то, чего люди так долго и так упорно сторонятся. семья. кто бы поспорил, что все не так просто, я лишь осмеливаюсь думать, что даже в самой искушенной жизни отходу ко сну вдвоем-втроем и рассказу красивой истории по вкусу можно отыскать место. тем временем, дождь перестал жалеть окно в комнате.

— ма, осознанная собака-парфюмер мио из виагранде со склона вулкана этно. ретриняжка порода. — на минуту девочка лишились любых предвестником сна.

чуть заулыбавшись, вера оглядела меня с ног до головы, снизу-вверх, как бы незлобно осуждая за то, что я не пожалел неокрепшую пока память нашего ребёнка, к тому же на сон грядущий. чувствуя на себе её взгляд, я похвалил малышку:

— наша умница. только вулкан на сицилии зовется этна. он находится на востоке острова, и мы непременно побываем там втроем. ты наконец увидишь наяву, что означает твое любимое слово «микроклимат». — произнес я и поцеловал дочку в лоб. опустив глазки вниз, смущенно улыбающаяся крошка в бесконечности внимания к своей персоне, в кромешности любви вокруг принялась перечислять прочие слова, которые приходились ей по вкусу в её-то возрасте.

— так вот, возвращаясь к самой истории. на утро все разбежались, и мио остался совершенно один в своем городе и этим же ранним утром отправился на поиски ингредиентов самой волшебной красоты. бродя на рассвете со своей сумочкой для трав и цветов по виагранде, мио очень чутко ощущал время и не хотел его терять, но одновременно с тем ощущал и удивительный эмоциональный подъем. мио был вдохновлен и доверял себе и своей интуицией. его собачий нос был особенно силён, он мог услышать запахи большей части острова, когда мио закрывал глаза. но вот в чём дело: на это у него было всего был всего час в день. все остальное время у него был самый обыкновенный собачий нос, но этот был точно более чуткий, чем у тебя и у меня. этот час приходился час перед рассветом, примерно на четыре-пять утра и назывался «час волка».

— почему волка? — только одни женские губы задали мне вопрос, но моего объяснения жаждали все четыре глаза, и я честно не помнил, к чему я хотел подвести.

— у меня нет ответа на этот вопрос… — женщина моя, положив голову на плечо, едва прикрыла свой смех, понимая, что я просто удачно заигрался в символиста. разумеется, мне нужно было сразу же заговорить ребёнка чем-то не слишком грустным, чтобы он ничего не заподозрил.

— и сегодня ретриняжка этот час проспала, расстроившись и чуть не пролив собачьих слез в ночи, боясь своего одиночества. увидев его, милая, прогуливавшегося на рассвете в поиске самых обычных трав — мио аккуратно срезал с земли даже обыкновенную осоку, ещё влажную, кинзу, мелиссу, мяту, шалфей, ему попалась петрушка… он шел бы так, кажется, весь день через весь остров, пока случайно не наткнулся на бессмертник, который своим видом и запахом его чуть развеселил.

вера с лейкой встала с кроватки и отправилась, наверное, обратно на кухню, поставить её на подоконник и заварить свой чай с одной из этих трав. это её движение помогло мне быстро выдумать продолжение.

— потом, доченька, уже ближе к сумеркам, он нашел очень бурную пресную речку и решил заночевать у неё. ему вдруг показалось, что чистая вода и её шум станут неодиночеством одного мио, одной сицилийской ретриняжки, и помогут ему переждать временное расставание с его друзьями. он даже не испугался искупаться в ней, но прежде развел костер, чтобы высушить свою шерсть после купания, а на камнях подле высушить найденные травы для будущих масел, которые, может быть, окажутся в парфюме. примиряющем всех парфюме. всё было бы ничего, но костер он развёл прямо под ванильным деревом. когда его глаза закрылись, как закрываются твои сейчас, и он обнял себя своим красивым хвостом, произошла одна маленькая магия. один стручок ванили, может быть, под воздействием тепла от тлеющих угольков, а может быть — просто так, сам по себе, раскрылся и из него показалась палочка ванили, в итоге упав прямо перед носом мио.

— прямо как в гарри поттере?.. палочка.

— прямо как в гарри поттере. наша собачка открыла глаза под утро, прямо в час волка, и её, как в плед, укутывали запахи ещё сохнущей шёрстки, которая пахла чудесным белым мускусом, догоревшими дровишками и этой спелой ванилькой. всё это вместе было очень похоже на кашемир. самый приятный кашемировый свитер на свете. вот так мио получил запах кашемирового дерева, которого никогда не существовало. — не вдаваясь в подробности приготовления масла, я гладил счастливую дочь голове ровно так же, как гладила её мама.

вскоре вера вернулась в детскую, чтобы выключить свет, но проснувшаяся от едва различимых звуков шагов надежда-софия попросила почитать ей на ночь «гарри поттера и тайную комнату», несмотря на позднее время. я подал вере книжку на английском, поцеловав её в губы. потом я выключил свет тех ламп, и вместо них зажёг несколько высоких соевых свечей.

оставив её и нашу наденьку-софью одних, я отправился в спальню с оседающим в голове вопросом, так же ли много у веры сил, как сейчас у меня, потому что этой ночью мне захотелось заниматься с ней любовью до первых лучей тёплого осеннего солнца.

staccatissimo

никак не найти мусорку в laverie у дома. я волнуюсь, потому что никогда не веду отсчет времени. не вел по отношению к этому. выбросил полсигареты на avenue de saint-ouen, а здесь вдруг не терпится найти мусорку для одной пресной несладкой, немятной жвачки. прозрачный пакетик был со мной с зимы, дозировка мизерная, смешная, но он пережил два переезда внутри города. пережил жаровню лета у бют-шамон. холме. прошёл почти год, вряд ли оно вообще подействует так, как в первые разы, может срок годности истёк. испортились или не подействуют вообще. кристаллы вспотевшие.

сядь, садись на стиральную машину, пока у неё отжим. у тебя режим. сегодня, в такие дни, ты меньше думаешь о том, что подумают другие. хотя разное бывает.

когда я последний раз принимал? июнь, она была на пороге этой больницы, где всё сошлось и ей помогли. я не мог знать, что так произойдет. как пуст я был, если легко решился на это. это была влюбленность или просто вдохновение необходимое? вспомни прошлые выходные. всю пятницу и субботу ты сомневался, доесть ли это, ты не выкинул это, значит, значит что-то в твоем творчестве идёт не так.

ты закончил книгу, и о боже, как ты ожил, когда её писал. как это началось. седьмое, что ли, сентября, такой же выходной, тёплый солнечный день. ты взялся за ноутбук, знал, какое настроение должно быть в ней и обогнал сам себя. нет ничего особеннеей этого. ничего нет. напиши обязательно что-нибудь легкомысленное, может быть, даже завтра (не обманывай себя). давай этот раз будет особенным, я знаю, знаю как. он не имеет смысла, у тебя не скопилось достаточно гормонов, и ты все их потратил. сомневаешься и волнуешься, но уже поздно. можно было не принимать, или плотно поесть. это подействовало или нет? отвлекись на музыку, уйди в те песни, в которые уходил всецело, пока писал.

щелчок. достирала. вещей полно, успеешь развесить их на сушилку? не интересно. кроссовки брошу сушить на пол, завтра как в новых пойду гулять, так грустно не будет. дождь усилился. переключи трек. трилогию the weeknd слушал летом, тогда была подходящая атмосфера. я правда под этим вот арендовал скутер? ехал тихо. удержался.

на этой неделе? звонила бабушка рассказать о положении второй бабушки. я пообещал, что скоро найду себе девочку. маме лучше, я только сейчас начинаю замечать, как долго это тянулось и как много раз я говорил вслух, что ей лучше, но лучше не было. навсегда ли это. я начинаю верить, что навсегда. раз такое дело, слушай светлую музыку. самую светлую, которую знаешь. на лестнице поймешь, подействовало ли. вроде началось.

действует. расплывается. да. да. да-да-да. у тебя приятный шёпот. у вас. не перегибай. ложись на кровать. писательскую свою. слушай все, что любишь. сегодня можно. лю-бовь.

послушай «глупые и ненужные». как это красиво. лучше сразу с клипом, так ты ещё не делал. в нектаре маковом. подключи к большим мониторам своим через кабель. встань резко, или встанешь через пару часов. ноги. ноги не ходят. страшно. это не нормально. не нормально это. соберись, вернись в реальность, ещё не поздно. смой это, доползи. теперь звони сашеньке.

— саш, я тут это в общем, принял… принял ну мдма, в общем. в общем, саш. никто не понимает меня лучше, чем ты. я понимаю, что ты это слышишь сейчас. я принял мдма, в общем, мне очень хорошо, очень, ну ты понимаешь. но что-то пошло не так. я знаю, как это звучит сейчас. с ним что-то не так. испортилось, что ли. я смыл его. я падаю.

— это нормально. ложись и получай удовольствие.

холодный голос. стыдно как.

ложись, ладно, постарайся контролировать тело. получается, да. вмешайся музыкой. проверенной сначала. что ты полюбил, пока не принимал. клипы. включай по очереди. можешь переключать, когда захочешь. боже, как красиво. как это тепло. не пиши никому. я удержу тебя без проблем. если потребуется — много раз.

можешь пообщаться в тиндере. у неё фотография реально расплывается или это? реально скорее, черно-белая. мой вкус. восемнадцать. как тяжело думать долгие предложения, но я улыбаюсь, трогаю себя за лицо. спустись ниже сзади, на шею. массажируй, приятно. напиши особенное, ты сейчас не различаешь. не стесняешься.

— chto-to rodstvennoye.

эта звездочку приняла. тоже. одна. звезда. на небе голубом. серфинг, светлая, цветная. она другая. не забудь спуститься ниже и написать тем. трудно думать предложения. можешь просто лежать, потом вернёшься к ним. это уже пик, пока нет. минут пятнадцать прошло. отпускает? да. посмотри в одну точку. нет пока. гормон льётся. ты почувствуешь другое. когда отпускает.

ответила:

— пока не могу почувствовать.

ми сама написала. давно?

— привет, пошли сырниками завтракать.

попробуй ответить. это. не это. отвлекись, тебе очень приятно делать все. все.

— privet. ya bi s radostiyu, no ya daleko,

не останавливайся, а то пройдет час, и она уйдет. пиши:

— ya po nim ochen’ soskuchilsya.

стыдно, я ничего не чувствую. мне хорошо очень. объяснимо. попробуй посмотреть смешное, ты хотел узнать реакцию. не делал ещё так под этим. может, фильм. чёрт. вот это пик. час и сорок минут прошло всего, только вышел из прачечной. считай. пора пойти погулять по центру. ты задумывал именно так. самый красивый город, что ты почувствуешь. в своих любимых местах. позже. не думай об этом, не расстраивайся. не вставай пока. оно доит тебя, но всё в порядке. вернись к музыке… что ты слушал, я лежать люблю… что если сигарету сейчас… губы сухие, съеденные… зачем был нужен героин, если есть эти поцелуи с кровью.

пауза в несколько тактов

той ноябрьской ночью случился последний раз, когда я употребил наркотики. и сам того не понимая, ей я отдал то, чего во мне, может быть, никогда не было. чтобы кое-что получить взамен.

эта книга — о любви и её любовниках. во имя них я сжег изнутри такую большую пустоту, все свои жалкие отрицания и оправдания жизни без любви, вне любви, жизни в цинизме человека-аутсайдера, которому ничто не мешает, которого ничего не трогает, но лишь потому что он никого к себе близко не подпустит. это не имело ничего общего с даром любить, как и последовавшая за этой ночью долгая, долгая история не имела ровным счетом ничего общего с ним. с добром.

когда действие веществ закончилось, в том сне, отчего-то безболезненном, моя интуиция, моя дорогая вера в своё стала, очевидно, знанием. только спустя год c небольшим это знание прижилось смыслом моей жизни.

цветок персика

— софи, ты знаешь, а у мио были парфюмеры-любимчики. ему нравилось почти всё то, что любишь ты.

сказку я взялся рассказывать дочке, увлекая её сначала парой фраз вечером или днем, реже с самого утра за завтраком, чтобы когда дела наших будней подойдут к концу, она, не позабыв вброшенное мной, сама бежала расспрашивать, в чем, в чем же там все-таки было дело. иногда мы занимались с ней, например, итальянским или французским, и я видел, как ей не терпится «поговорить о единственно-важном», и с упоением наблюдал как её пытливый по наследству ум вертится, поёживается в желании заполучить продолжение:

— donc, j’essaie un truc avec toi. dis-moi, qui aimes-tu le mieux dans ton lycée?

— papa, je n’aime personne.

— comment ça va?

— vrai, personne du tout.

— et que fais-tu là?

— maman et papa me manquent. — в этот момент малышка поняла, что выдала себя жизнерадостным выражением лица, и чтобы всё спасти, как хочет спасти свою милую ложь ребёнок, надя добавила: un truc, et aussi mio me manque.

воистину, у нас растёт чудесное дитя, в столь юном возрасте умеющее, уместно и органично, отыгрывать очень зрелую женскую слабость, и при том — ни капли не жестоко. не глупо. взрослеющее наше чудо. взяв её на руки перед камином, чтобы она могла увидеть мою парфюмерную полку целиком, я попросил девочку среди всех флаконов и отливантов попытаться угадать, в чем её вкус совпадет со вкусом осознанной собаки мио. размышляла она довольно долго.

— надо же, надюш. ты угадала всех троих. трёх парфюмеров, идолов нашей ретриняжки. — не мог же я, в самом деле, удержаться и не обрадовать её вот так. — теперь беги пить снежок, чистить зубки и в кровать, я скоро вернусь к тебе с этими флаконами.

я вернул её с маленьких небес на землю, и она сразу же побежала к холодильнику. у меня было в запасе буквально несколько минут, чтобы обнять веру и пораспрашивать её о хорошем настроении. за это время она успела попросить меня сыграть проигрыш из «guide me home’ фредди меркури и монсеррат кабалье, предварительно сама отыскав нужные ноты. надев на неё наушники, подключенные к пианино, и чуть повозившись с клавишами, я постарался исполнить желание любимой, воспроизводя мелодию с её телефона на пюпитре.

— признавайся, ты выбрала этот, потому что на нём почти написано имя собачки?

— ага.

— в следующий раз такое может не сработать, но, кто знает, возможно, иногда ты думаешь, прямо как мио. этого парфюмера зовут мео фучини, и он тоже из сицилии. не то, чтобы мео был его хозяином до известных событий, а наш мио был его собакой или успел познакомиться с ним лично после того, как люди на острове исчезли. это не так, но он узнал о нём так же, как и ты, просто обратив собачье внимание на простое сходство имён. мео фучини — сицилийский травник. дорогая, тебе известно, кто это такие?

— неа. — кажется, сегодня ей попросту хотелось услышать то, что я ей подготовил.

— травники, надежда-софия, это такие очень одухотворенные личности, которые вылечат твою простуду без всяких таблеток. прямо как вы, лучик, любите. лечат только чаем на травках. мне кажется, ты бы понравилась абсолютно всем травникам на сицилии.

— правда?

— ага.

— почему?

— в первую очередь, потому что ты любишь, когда в путешествиях по италии или франции мы останавливаемся посреди околичной дороги и бросаем машину, идём гулять через поле, собирать все цветы, которые нам попадутся. во-вторых, ты девочка не из простых, если тебе хочется добавить мяты в напиток, — то непременно мексиканской; ты до сих пор не нашла, на что заменить базилик или руколлу в песто к маминой пасте, чтобы сделать её самой вкусной на планете. ну, а если тебе захотелось лилию в комнату, я вижу, что ты каждый раз выбираешь веточку, на которой есть как распущенные цветы, так и пока спящие. скоро ты начнешь различать парфюмерные ноты, и мы с мамой официально посвятим тебя в травники.

в миг набравшая воздуха гордость ребёнка за себя, на которую только взрослые могут открыть ему глаза, — одно из самых милых явлений на свете, ведомых мне. ещё минуту назад софья и не подумала бы о собственном величии и схожести с заочно полюбившимся ей персонажем, но сейчас её переполняла радость, о природе которой она, конечно, не догадывалась.

— чтобы ты не потерялась, я расскажу тебе поподробнее о мео фучини. тот флакон за его авторством, который ты выбрала, содержит жидкость с запахом, который пришёл ему в камбодже.

название её повеселило, но слушала она, не отвлекаясь.

— камбоджа — это такая страна в азии, мео уехал туда из италии в долгое путешествие, на поиски себя. он глубокий человек, поэтому долго и больно переживал то, что многие переживают намного легче, и ты, малыш наш, будешь наблюдать за этим в течение жизни. я так полагаю, мео разбили сердце, а те друзья, которые остались с ним, поняли его и просили уехать далеко-далеко, чтобы он мог начать всё сначала; чтобы мио вернулся во время, когда на нем не было этих душевных ран. и как ты думаешь, милая. он уехал. мио не знал, что это за страна, какая в ней погода, но все равно доверился своей интуиции и совету близких людей, отправившись туда. выходя из птицы железной, его, как в «шантарам», помнишь? обдало влажным и тёплым тропическим воздухом прямо на лесенке перед самолетом. мио вдохнул его и сразу начал забывать. конечно, процесс этот не из кратких.

— что забывать, па?

— забывать свои душевные раны, доченька, а они, и это ты тоже проверишь на себе в будущем, лечатся только памятью. хоть казалось бы, все должно быть наоборот, это память и хранит все не очень хорошее, что обижало тебя, слова и поступки разных людей. но она их и отпускает, если в тебе достаточно доброй отваги вспоминать то хорошее, что происходило с тобой в это тёмное время. всегда есть очень светлые моменты. мео, который не собака, пришёл к этому в джунглях камбоджи. береги свою память и не будь ею злопамятна.

— не буду… — произнесла она чуть виновато. в момент я осознал, что сказал намного больше, чем в целом запланировал на сегодня. и тем самым коснулся распускающейся, ещё распушающейся души ребёнка. души, что пока живет предчувствиями и наблюдениями.

— знаешь, когда мео увидел все эти джунгли, совершенно не похожие на заросли миндаля, каштанов на его родине-сицилии, он совершенно потерялся во времени. сидя у реки и глядя на неведомые ему индуистские храмы, потягивая через ложечку чай мате, мео размышлял о том, как все сложилось у его возлюбленной. а вокруг него, на том берегу пахло ирисом, ладаном и сандалом. скрутив себе табака, но так и не закурив, а спрятав сигарету в карман, мео осознал, почувствовал, что болезненное прошлое его отпускало. как думаешь, моя милая, что произошло после?

— мео остался там. — тут я улыбнулся.

— вернувшись в любимый дом, в свою итальянскую культуру, где ему когда-то было хорошо, он добавил в эту композицию траву бессмертник, чтобы сладкое его забвение по отношению ко всему пустому, недрагоценному никогда всегда было живым. по-французски забвение — это…

— l’oblio!

— именно так, верно. l’oblio. это новое для себя чувство мео вылил в этот вот флакон с таким же названием. теперь он имеет свойство и предназначение лечит любые человеческие тревоги. — я нанес парфюм на запястье софи, чтобы завершить рассказ.

— ну как, чувствуешь чувства мео?

— да! мне так нравится, папа. запах! — она ни капельки не засомневалась.

— ретриняжке мио он тоже очень понравился, но ещё больше ему понравилась эта предыстория.

— история тоже красивая! — наступал, и я его наблюдал, момент, когда маленькая надежда-софия сглаживала любые различия между собой и персонажем нашей сказки.

— очень. с тех пор собачка мио из виагранде всегда была немножко травником, когда создавала собственные парфюмы и дарила их друзьям. перед тем, как мы перейдём к следующим парфюмам, запомни этот запах. с него все начиналось. вдохни его так же естественно и глубоко, как делал это мио.

— пап, но как же ты не понимаешь, он ведь со-ба-ка! — воскликнула она, но всё равно вобрала его себя столько, сколько ей было по силам.

— а почему ты взяла этот флакон? — я подал второе, ей выбранное. он называется nudiflorum от nasomatto. хочешь, расскажу тебе, почему он такой особенный?

— да… — она все ещё не могла оторваться от запястья с l’oblio.

— парфюм этот пахнет совершенно иначе, но, по-моему, он тоже посвящен самой жизни со всеми его переживаниями. её феномену. потом, ты можешь со мной не согласиться, и мы с тобой его обсудим… иногда парфюмеры пытаются передать не настроение, не глубокое ощущение, а что-то очень привычное нам. физическое. парфюм в этом флаконе пытается повторить не что иное, как человеческое касание. поглаживание. — я взялся гладить её по голове. — попробуй его, возьми крышечку. сравни мои касания и этот запах.

— ой. горько чуть-чуть.

— это кожа.

— кожа?

— для касание нужна хотя бы одна легкая, добрая человеческая рука и кожа. это особенная кожа. готова узнать её название?

— ага.

— тебе понравится. это изобутил хинолиновая кожа. насыщенная, забытая многими парфюмерами. смелая и оттого такая узнаваемая. раньше, полвека назад её как компонент использовали для кожаных парфюмов, но потом она канула в лету.

— уже почти не горько.

— конечно. этот парфюм подвижен, как рука человека. так и задумано. софья, а теперь ты слышишь цветы? это зимний жасмин, и он тоже особенный.

— да…

— ну что, похоже на прикосновение?

— а можешь ущипнуть меня?

— зачем? что такое?

— я не могу понять, это щипание или… или поглаживание.

этот парфюм и правда очень хлёсткий, эмоциональный. я никогда не думал об этом в таком контексте, но мой ребёнок родил её за меня. легонько, совсем легонько я щипнул её за другое, пустое запястье и нанес nudiflorum.

— зимний жасмин, он жёлтого цвета. он растёт там, где климат для привычного нам жасмина слишком холодный. посреди снега, зимний жасмин он обнимает запорошенные беседки, ворота домов, веточки других, спящих зимой растений.

уже как несколько минут уткнув глаза вниз на укутывающее её одеяло, софья, кажется, определилась:

— всё-таки он меня гладит.

— собачке мио показалось точно так же. он представил, что алессандро гуалтьери, автор этого парфюма, очень хотел подарить всем людям на земле прикосновение в момент, когда оно им так необходимо. зимой, когда на улице холодно, когда хочется домой, а дома — не всегда и не всех нас ждут те, кого любим мы и кто любят нас.

дочка грустила. я замолчал буквально на минуту, смотря, как она прижимается носиком то к одной руке, то к другой. я не переставал её гладить, в этом было много смысла.

когда софи неожиданно быстро отпустила возникшие в голове мысли, некоторые из которых могли оказаться там впервые, она шустро раскуталась и обняла меня. я знал, почему, и я не был бы её отцом, если бы не смог прочитать эту интенцию. надежда-софия ощутила благодарность нам с мамой за то, что у неё есть это нежное, как цветы зимой, прикосновение.

— мио тоже недолго грустил. — произнесла она. меня это безумно обрадовало. как только она делает это в столь юном возрасте?

— ангел мой любимый, сейчас мы перейдем к тому флакону, который ты выбрала последним. как мне рассказала мама, он твой фаворит. unum «rosa nigra’. черная роза от человека по имени филиппо сорчинелли. она же роза без розы.

— как это так?

— я имею в виду, что среди масел, которые использовались в создании этого парфюма, не было розового масла. и при этом он пахнет настоящей розой. знаешь, дело вот в чем. проснувшись тем утром под кашемировым деревом, мио отправился в путешествие по сицилии, потому что во сне к нему пришел этот самый филиппо сорчинелли.

— во сне пришел? папа, но ты об этом не рассказал.

— здесь в истории слишком много важных деталей, тогда я просто пожалел твоё засыпавшее нутро.

— но я не засыпала! теперь всё рассказывай честно. пожалуйста.

— хорошо, честная, юная мисс. — выкрутился я, поцеловав её ручку. — буду стараться. — было видно, что обещание в такой форме дочке показалось недостаточным. она взяла мою руку и потянула к себе, положив ладонью на одеяло. по всей видимости, чтобы не злиться и успокоить мой рассказ.

— филиппо пришёл во сне в ретриняжке мио, представился и поведал ему рецепт своего парфюма, посвященного розе. и знаешь, нашему мио не так уж и много нужно было добавить к открытому кашемировому дереву, чтобы взять и повторить путь розы к нашим рецепторам. в первую очередь, ему нужен был персик.

наденька побежала к тому же холодильнику, из которого доставала снежок или ряженку, и в считанные мгновения принесла мне турецкий персик.

— спасибо, дорогая, ты бы очень-очень выручила мио, он был бы тебе слишком благодарен. дело в том, что на сицилию тем утром пришел декабрь, пусть и тёплый декабрь, и до первых персиков было ещё долго. через свою шёрстку мио этого просто не почувствовал. но знаешь, филиппо сорчинелли во сне вселил надежду в собачье сердце, что персиком в композиции парфюма, который подружит одних собак с другими, может стать и цветок персикового дерева. и один из них мог где-то на острове распуститься, чудом. мио с нетерпением ждал следующего часа волка, когда он мог бы услышать, где именно и отправиться, что есть скорости в лапах ретриняжки, на встречу этому запаху.

— а когда дождался? — надуманное терпение моей девочки естественным образом сменялось на нетерпение, стараясь приблизить счастливую развязку.

— а когда дождался он часа волка, мио своим сильнющим носом учуял, что вот-вот, буквально сегодня, последним теплым декабрьским вечером где-то не очень недалеко распустится один цветок персика. как ты понимаешь, ему нужно было успеть.

— да, да!

— софья, и где бы ты думала оказалось это персиковое дерево? почти на самой вершине вулкана. на территории той виллы, невероятно красивой, где когда-то жил человек, который любил смотреть на мир свысока и издалека, потому и построил её там, где никто другой не решался. ретриняжка очень надеялась, что она встретит его там, ведь этот человек был очень похож на её хозяина в прошлом.

— он был плохой?

я не мог поведать ей об этом прямо сегодня, не мог омрачить надежде её нетронутую, непреломленную веру в свет.

— я обещаю объяснить тебе это потом, честно обещаю. сегодня у нас по курсу персики.

— ну ладно… — это масенькое недоверие дитя было очень ясным мне.

— к закату, когда мио добрался до этой виллы, одной на миллион, запах персика стал слышим и обыкновенному собачьему носику. но с другой стороны, мио не услышал близко и человека, не найдя там никого. ворота были открыты, и на них рос зимний жасмин, тот самый, милая. в горах ведь холодно… тем удивительнее, что персиковое дерево, что с последними лучами солнца вот-вот без причины и следствия зацветет одним цветочком, находилось именно там. там, где вокруг круглый год, даже знойным летом, но лежало немного нетающего снега. мио успел. он видел, как один цветок персика распускается ради него и во имя всего хорошего, что мио хотел воссоздать своим будущим парфюмом. мио запомнил этот запах, прикоснувшись носиком к пыльце цветка и сразу же макнув его в стакан с чистой водой. он получил её, растопив снег своим собачьим дыханием, которое скопил, пока всё утро и весь день поднимался на вершину вулкана. теперь у него была готова вторая нота для самой-самой доброй композиции на свете.

— а потом?

смотря на счастливые глаза своей дочери, я последовал самой извечной, античной концепции рассказа истории. я переплетал её с тем, что видел перед своими глазами. с тем, кого любил больше собственной жизни.

— а потом мио очутился в пустой вилле. оглядев ее, множество книг и свечей, не горевших неведомое количество дней, он понял, что было бы правильно, очень хорошо там заночевать. осознанная собачка породы ретриняжка по имени мио из городка виагранде укутывала себя и задувала свечи в уютной-уютной спальне прямо, как укутываю тебя я, а ты задуваешь свою свечку.

я поднес свечу к ней так, чтобы она могла задуть её. зевая, софия справилась.

— пап.

— чего такое, ангел?

— а о чем мио думал перед самым сном? он скучал по кому-нибудь в доме?

когда-то, множество лет назад, я очень влюбился в это качество, найденное мною в одной девочке, которой было двадцать семь лет. намного старше меня. теперь моя дочка, ещё такой ребёнок, просто и естественно предугадывала мои глубокие светлые мысли, к которым я стремился, чтобы заботиться о ней. о её маме. в тот период моей жизни, объяснение вечно ускользало от меня и всячески замыливалось, запотевало тем, как меня не понимали; тем, как обесценивали любые мои намерения. сейчас же, благодаря смышлёности моего чистого начала и продолжения, я видел простейшую разгадку той высшей тайны. ты предугадываешь, если в трепете учишься любишь, если тебе позволяют любить, тебя не подменяя, не сравнивая твое обаяние с обаянием тех, кто на подобное не способен. зорок сердцем тот, кто, даже волею судеб забывая, помнит, что значит бережное с ним отношение. такая любовь — это единственное единовременно светлое и неповторимое чувство на свете и чаще — его приходится выстрадать, услышать не раз и не два о подобном, увидеть до удушения, до смерти жестокое обращение с ним. мне очень повезло испытать эту любовь несколько раз за мою дорогую и мною ценимую жизнь, пережив однажды его болезненную утрату, больнее которой для меня до сих пор ничего не существует. мне очень повезло подарить миру такую любовь. это и стало ценой, которой мироздание мне отплатило за неутраченную каменную веру.

тогда, не было у меня ничего кроме нее.

— наш с тобой мио засыпал с добрыми помыслами. дело всей его собачей жизни, очень долгой, цвело. конечно, ему предстояло ещё кое-что сделать, чего он пока не ведал, но он ясно-ясно ощущал внутри своё счастливое намерение. с пластинки в старом патефоне он включил твоего любимую у курта кобейна. «where did you sleep last night’. и этого было достаточно, правда, чтобы ему приснилась такая красивая ты, а тебе приснился столь талантливый он.

я поправил её волосы сначала за одним ушком и после за другим. из окна ясное ноябрьское небо показалось мне очень человечным, а одна тысяча звёзд на нем — детской, мирной. я решаю тихонько побыть в комнате у него, пока наша малышка надежда по-хорошему не уснёт.

— спокойной ночи, папа. — произнесла она таким особенным шёпотом, что на всей земле его услышали лишь я и вера. и наши ангелы-хранители.

mouvement des gilets jaunes, или как в конце мечтателей, только справа-налево

с моей стороны наша история началась в тот момент, когда я сообразил ответить на что-то почти грустное, намекающее названием фильма «весна, лета, осень, зима… и вновь весна», явно подчёркивая, что всё в этой жизни можно и нужно пережить, чтобы великая красота пришла к тебе вновь.

— khochetsya skasat’ «ya lyublyu, kay ty’ i vse ostal’noye udalit’

когда я полагал, что приступаю к завершающим этапам создания этой книги, я вдруг вспомнил, что после последней ночи в наркотиках, потерявшим свой срок годности, я познакомился в сети не только с ми, но и девочкой по имени саша. по паре длинных сообщений в день я рассказывал ей свою жизнь, интригуя её образностью своего мышления, мировосприятия и translitom, kotorym ya vibral obschatsya s obeimi, chtoby videlyat’ yazyk sobstvennogo serdtsa, обворожительно оправдываясь, что у меня старенький blackberry. по некой неведомой причине, вероятно, в виду некого психологического комфорта, саша узнавала о моем устройстве через другую сашу, монолитную, как не дожившую до наших дней допотопную статую, фигуру из моего прошлого, и моё отношение к тому, что приключалось с ней. только потому мистерии, о которых новенькой саше становилось известно, я не могу предать огласке ни здесь, ни где бы то ни было, кроме околоанонимных разговоров. эта девочка из сети была восхищающего ума и эмоционального интеллекта. дистанцируясь от быстрых эмоций, сиюминутных настроений, она умеривала и трепетно раскрашивала ответные реплики, взвешивала слово вслед за мной, но по тому, как она это делала, становилось понятно, что дело вовсе не во мне. дар. ей было шестнадцать лет. саша, юная саша сообщила об этом, когда почувствовала, что мы по-живому заинтересованы друг в дружке. помню, иногда она рассказывала, как в школе почти никто из учителей не способен оценить её метафоричные сочинения и присылала мне крохотные отрывки из них. они были похожи на последние из моих законченных сочинений-настроений, но, разумеется, острый, как нож, просвет, невместимое воодушевление уже опережало обречённый мрак прошлого. по всей видимости, я действительно влюбил её в себя на расстоянии таким рассказом истории всей своей жизни, что из него буквально всё проистекало, и стабильностью его лейтмотивов. перед моим отлётом в один конец, я получил от неё самое краткое признание в любви, но оно, не захламленное объяснениями и акцентами на отличных от предыдущих чувствах, я уверен, было самым дорогим; очень возможно, самым первым для саши. вскоре, я совершенно перестал отвечать ей просто исполнимым вниманием на такое невозможное доверие и… любовь. вдруг, однажды, эта порозовевшая, в том числе, благодаря тебе, книга окажется в твоих руках. сочти её (целиком) за моё извинение. даже и не знаю, обходилась ли твоя жизнь без него.

— and when times were rough, when times were rough

ми часто, кажется, осторожнее, чем о чем-либо другом, спрашивала, почему всё такое одинаковое? но не в том смысле, что все дни похожи друг на друга, и colour is anything, а абсолютно, абсолютно наоборот: почему настал тот день, один-единственный, самый долгий, в котором столько цветов, что мы за всю жизнь не знали даже наедине с собой. под чем-то. почему он не кончается и в наших силах прекратить сменяемость солнца луной, луной солнца? количество цветов увеличивалось пропорционально количеству моментов, в которых мы совпадали. как мы выясняли это. помню, я прислал ей эту строчку из песенки ’call out my name’ выше, и она вновь впала в недоумение: на одном из своих жизненных этапов она обитала в одессе и вновь переживала тяжеловесные отношения. слушая вальсирующую мелодию о том, как оставленный любовницей любовник, который был готов пожертвовать почку для трансплантации ради неё, той самой, к которой у него зародились, наверное, все-таки непропорциональные чувства, просит эту девушку прокричать его имя напоследок, ми думала о своём на берегу зимующего чёрного моря. лирический герой песни громко, ребёнком внутри, недоумевает, почему его любовница в такой исключительной ситуации не могла хотя бы немного подождать, пока он остынет и убережет свои лучшие намерения от смерти. их смерть в нереализованности.

— с ума сойти, ты же заметил опять это милое совпадение? что мы в одну минуту стали отвечать на одно и то же

если честно, то находясь в париже в тот ноябрь и декабрь, я, влюблённый, даже не заметил начало протестов жёлтых жилетов. они подлавливали меня на улицах города, каждую субботу, а в пик протестной активности — через день. не сразу, но на какой-то день я прочёл статью о причинах забастовок и протестов, о том, почему они нарастают, и сразу же сообразил: боже, какой шанс мне выпал узнавать о главных новостях города, столицы страны, от него самого и того, что попадается под ноги на моих маршрутах. зарисовки были довольно разные, от горящих баррикад и смартов перед гранд-опера, что поджигались детьми иммигрантов, выпившими бутылку розе, до лестницы с одного конца закрытых садов тюильри, по которому в них ради забавы карабкались люди, до тех же людей на другом их конце, что расшатывали вечную дверь входа в сады. расшатывали до того, что она падала на тех, кому надоедало её качать и кто на секунду или две отворачивался. выглядело это смертельно опасно.

мне становилось всё равно на париж, точнее говоря, это приятное равнодушие было в новинку, ведь где-то нашлась некто, всё больше с каждой протестной субботой походившая на меня. влюблённая ми провоцировала меня на самые разные проявления отношения к жизни и к ней, однако, каждое из них действительно искренне обитало во мне до неё, просто по отношению к разным женщинам.

— целую крепко-крепко

— как будто я еду в быстром лифте в гонконге

в один из дней, когда я сам в себе устаканился, ко мне пришла первая в жизни паническая атака. я слушал много светлой, мечтательной музыки, где-то классической, где-то арт-поп, но меня надломил именно свет, не темень, одной мелодии. может быть, я накопил усталость, потому что так как изъяснялся я с ми — так не изъясняются люди, это были исключительно слова, полные красивых отсылок. я творил их так, чтобы каждый день на глазах они росли в любви заочной ровно на столько сантиметров ввысь, чтобы в неё верилось и одновременно — нет. не верилось, что можно так аккуратно и с таким знанием дело. день за днём слова приближались, достаточно быстро и достаточно медленно, к фиксации новой реальности, где наша любовь была задумана, легка и безмятежна, но по своей сути были просто написаны на языке единого сердца, единой интуиции.

тем произведением был равель.

в записи, что я приобрёл, с n-ного такта был вписан человеческий вдох. мое неверие в то, что я ранее его не замечал, что кому-то вообще может потребоваться вписать резкое дыхание в повторяющийся фортепианный перебор, как пасхалку, сложилось в это новое ощущение, что начало и конец моей мысли разучились смыкаться. навсегда ли это, ведь при мне моя наследственность, в которой некого винить. и в том, как я отреагировал на это, были те же узнаваемые черты моего и не только поведения: мне стало панически боязно, я отправился в противоположный угол квартиры и принялся звонить саше, прямо как в сцене месячной давности. я отвлёкся, она меня успокоила думаю, это был единственный момент за долгие недели и за будущие месяцы, до следующей, более мягкой панической атаки, когда ми на время, условно, покинула мою голову, и я, вынужденно встав на него, стоял на собственном месте и был в теле один-одинёшенек. без невидимых рук, что тянулись к небу над москвой или таиландом, шри-ланкой, где тогда оказалась ми.

— знаешь, я никогда даже и не думала, что могу с кем-то разделить… я просто была в этом одна и не было пары у этой мысли. с кем-то разделить вот эти отношения со словом. понимаешь?

этот сказочный сон наяву я честно-пречестно пытался разбавить чем-то земным, потому расспрашивал её о любимых фруктах и овощах и сразу бежал за маракуйей. говорил о том, что хачапури лодочкой так же сексуальны, как и устрицы, и узнавал о том, сколько минут готовить яйцо всмятку, а во втором же голосовом сообщении рассказал о том, как летом выздоровела от того, от чего не выздоравливают, моя мама. в один вечер я решил направиться в музей, в grand palais, где в те недели перед тем, как залить внутри каток, проходила выставка-ретроспектива жизни майкла джексона. протесты, почти целиком охватившие город, формировали мой маршрут, и с первой субботы начала движения жёлтых жилетов и моего общения с такой девочкой, как ми, маршрут поменялся до неузнаваемости. отвлекаясь на сообщения, я и не заметил, как чтобы добраться до здания, мне пришлось перейти с одного берега парижа (справа-налево) и, пройдя немного вдоль него, вернуться обратно. в капюшоне кофты и в сером тренче, который я купил за бесценок в комиссионке при церкви недалеко от pigalle, я двигался в потоке по-французски оголтелой толпы, которую пыталась поделить жандермия и иже с ними, сфотографировать вереница корреспондентов; двигался в поиске не ограждённого выхода к музею, пока в метрах от меня не взорвалась светошумовая граната.

— сколько я улыбаюсь. на день моего рождения тут все обычно очень просят меня, чтобы я улыбалась. когда мужчины прощаются, тоже говорят часто — улыбайся, тебе это идёт

в один из тех дней ми сказала вещь, лежащую, впрочем, на поверхности, что роман в письмах мёртв, а вот за романом в переписке whatsapp — будущее. мы были полны надежд и в те дни, мы действительно возвели общение двух людей, что никогда не касались друг друга, до некого нового искусства, в котором нет никого талантливее и ближе двух художников. она присылала мне рассветы, снятые в иллюминатор самолёта. ми была старше меня, казалось бы, на ключевое количество лет, ей шёл двадцать восьмой год, но то было помешательство для нас обоих, не ощутимое никогда ранее.

— василиса (судя по всему живет с тобой по соседству), и у неё сын казимир кричит, когда говоришь ножки. или пальчики

— бытовой супрематизм

я помню, что перед тем, как мой самолёт отправился из парижа в один конец (со мной внутри, на который я успел чудом, чудом), с разницей в несколько недель произошло два события. во-первых, случился день рождения моей сашуты, к которому я отнесся по-особенному внимательно, подарив ей две тетради смерти и, вроде бы, игрушку-трубочку с парящим от дуновения шариком из фильма «куклы» и нашего детства. а во-вторых, за пару недель до того всему миру явился день смерти, утраты создателя «ускользающей красоты» и «мечтателей», чуткого любовника бернардо бертолуччи.

потому чтобы спустя такое время почтить его светлую память, тут я оступлюсь и позволю говорить только той ми из прошлого. прекрасная жизнь меня научила молчать:

— представила, что я научусь с тобой так и рядом разговаривать, не текстом, и никто не будет понимать нас

— когда-то ты сказал «я всё понимаю… я спросить хочу…’, и я почти всё время с этим хожу. я только сейчас вот осознала, что я правда каждый раз ищу переписку с тобой и искренне верю, что я его придумала

и вновь:

— как ты это делаешь?!

ты вещь, что я держу в руке,

загадочная вещь,

хотя ты пришла ко мне извне,

всё знаешь обо мне.

скажи, как спрятать островок от взгляда твоего,

ведь если ты уйдёшь, то я…

и снова:

— после того как ты ушел, я обращалась к тебе с длинными речами. все время с тобой разговаривала, хотя тебя не было рядом. многие месяцы вела с тобой беседы, а теперь не знаю, что и сказать. говорить с тобой воображаемым было легче. ты мне даже отвечал. мы вели долгие разговоры. ты и я. казалось, что ты рядом. я тебя слышала, видела, чувствовала твой запах. различала твой голос. иногда твой голос будил меня посреди ночи. и мне казалось, ты со мной в комнате. затем видения стали реже. я уже с трудом могла воспроизвести твой образ. пыталась вслух разговаривать с тобой как раньше, но ты мне больше не отвечал. я уже тебя не слышала. тогда я… я просто сдалась. все прекратилось. ты просто исчез. теперь я работаю здесь. твой голос слышу все время. все мужчины говорят твоим голосом

— это город кстати всё делает. вот всё, что сейчас происходит — это город. это не мы. ну и ещё кое-что, я тебе сейчас расскажу

ландышевая вода

с приходом зимы я немножко приболел. обе мною возлюбленные женщины, одна уже большая и другая поменьше, иногда вместе, иногда по очереди отчаянно выкарабкавали меня. пока я пробовал написать новый текст в жанре, в котором, кажется, нашёл себя и раскрылся чувственнее прочего, на кухне надежда-софия очень нежно скоблила ножик вилкой, чтобы с него упало сливочное масло в кастрюлю с импровизированным чаем масала. им очень помогали эдит пиаф и шарль азнавур и, вроде бы, даже сам муслим магомаев. корица, молодой кориандр, который наша маленькая девочка сумела отыскать в био-магазине, уже плавали в закипевшей воде, судя по шлейфу напитка в его стадии готовности, заполонившему нашу главную комнату. она рассказала нам, как по-французски заговорила с высоким мужчиной и взяла его за большую руку, подведя к отделу специй и попросив покопаться на полке. я и вера поинтересовались у неё точным расположением полки на будущее и правильно сделали:

— то есть, выходит, кориандр лежал недалеко?

— да.

— и ты могла дотянуться до него сама?

— ага.

— а почему ты попросила этого мужчину, très gentil, помочь тебе?

— потому что это была не я, а персонаж фильма, которого я играла.

— как так?

— а вот как, родители. — софи случайно прокартавила первую букву и надула жвачку до невозможных размеров, словно она антуан дуанель из «четыреста ударов». в отличие от веры, до этого момента я не замечал, собственно, жвачки, но сразу приметил то, как дочка сымитировала выражение лица того трудного подростка из фильма, настоящей головной боли своих горе-мамы и горе-папы. в общем-то, её полной противоположности.

когда пузырь лопнул, мы уже хохотали над её игрой. наш смех усилило то, что сам фильм трюффо мы показали наденьке только тем утром. вокруг приближалось рождество, и в свободное время мы наряжали нашу домашнюю ель. до сегодня я не стал в этом большим помощником моим любимым, пусть софи тянула мою руку в сторону дерева, как руку того мужчины, вкладывая в неё шарик или завязывая гирлянду вокруг моего пальца в простейший узел. может быть, ребёнок как никто другой, чувствовал, что ею и оказанное лечение уже начало мне помогать и своими мечтательными движениями подкручивала землю быстрее. каждый раз, когда такое происходило, я не мог ей отказать.

— надежда-софия, а вы припоминаете, что мио на момент истории тоже жил в декабре.

— конечно помню, папа.

— а это значит, что у него тоже стремительно наступал праздник. первое рождество в его осознанной ретриняжкиной жизни. помнишь, ты попросила мне рассказывать тебе все только честно?

— только честно. очень честно, честнее честного!

подозвав к себе веру жестом, я на ухо спросил у нее, даёт ли она добро на продолжение. этот момент удачно обладал аж тремя уголками зрения. во-первых, я и вера в период раннего воспитания нашего чада часто недоумевали над излишней серьезностью большинства родителей, пошучивая между собой, что «сейчас нужно поиграть в звериное волнение над будущим ребёнка». это ироничное перешёптывание осталось с нами и после того, как надежда-софия повзрослела, и мы доверили ей такую вещь как выбор. но чаще прочего его можно было зреть в темноте спальни, вне красивых глаз ребёнка. с другой стороны, так мы с верой вместе чутко продолжали вовлекать дочку в ненаписанную, выдуманную на ходу сказку, ибо даже в крохотный огонёк, и так горящий очень ярко, требуется подкидывать интерактивных дровишек. и в-третьих, и это, вероятно, самая удивительная грань момента: наше сыгранное перешептывание, само по себе, было очень уместным, и даже моя чувственная и искренняя, моя прозорливая вера вряд ли успела подумать о ситуации в этом ключе. а вот наденька, скорее всего, опередила и меня и с самого начала догадывалась, не забывала, что в истории про ретриняжку-парфюмера пришёл момент чего-то очень сокровенного, сакрального.

— тогда, если нам повезет, и я вашими тайными напитками-молитвами буду в порядке, сегодня вечером ты услышишь продолжение истории мио.

прилива сил от всеобщей любви вокруг хватило на нашу медитацию втроем. после, через несколько часов мы ужинали. помимо отваров на травах и специях для меня, мои девочки успели подготовить настоящий chef’s table. мне оставалось лишь считать тарелки, умоляя веру и надежду хотя бы посидеть за столом подольше между каждой их заменой, но тщетно: то за считанные минуты закипали тортеллини-ди-модена, то было необходимо внести штриховые изменения в финальную подачу, то трюфель, то зеленые томаты, то прочие припущенные овощи, то хурма, то спаржевый каталонский цикорий и хмели-сунели. как в пиксаровском мультфильме рататуй, напоследок они оставили что-то очень простое и прямиком из позднего детства, но беспредельно, беспредельно вкусное: чизкейк с чьей-то домашней страчателлой. и как бы они не просили меня критически отнестись к сету из шести творений, обращать внимание на кислотность, текстурность и порядок (за тортеллини последовал обыкновенный тар-тар из голубого тунца с облепихой и ложное гуакомоле с манго), я просто не мог. любое мое слово, кроме благодарного, едва-едва, но все-таки щипало бы ни с чем несравненное стечение моей судьбы. в скольких квартирах есть то, что обрели и так бережем мы?

с приходом позднего вечера, я вошел в детскую с медицинской маской в руке, которую дала мне вера на всякий случай, чтобы я не заразил малышку. дочка заметила это и попросила позволить ей самой надеть маску на меня:

— готово, всё. — сказала софи, для проверки слегка потянув маску вниз, чтобы проверить успех своего надевания.

— и у меня тоже все готово, милая.

мы нежно обнялись. в последние дни я чувствовал себя достаточно зажато и неприкаянно, организм на некой причине вновь перестраивался. в моей голове это было очень похоже на эмоциональные качели в предгорном тумане, парившие то одну сторону рассудка, то в другую. потому миниатюрное объятие, ласково упавшее на мои плечи, подействовало на меня своим добром чуть сильнее, чем в другие дни.

— ангел мой, ты ещё помнишь, как собака мио оказался и уснул в том доме? следующим утром он проснулся с первым светом. над вулканом, над этной шёл снег и выпадало его сказочно, удивительно много. кажется, мио никогда не видел таких высоких сугробов через окно и настолько крупных хлопьев, падающих с сицилийского неба. едва открыв собачьи глазки, он открыл дверь в дом и бросился купаться в этом свежем снегу, как в белое море. он мчал вперед сквозь него изо всех сил, сколько нахлынуло на него вдохновения. а конечной целью его были первые и, может быть, последние ландыши у ворот. врат виллы. наверное, мио скакал на их запах и из самой глубины сугробов он, конечно, не мог ничего разглядеть. и в этот момент произошло нечто, что собьёт тебя с толку, любимая.

— что-то случилось?

— да.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.