Бесплатный фрагмент - tulpa

внимание!

все персонажи и события вымышлены.

любые совпадения с реальными людьми или событиями являются случайными.

jouons à cache-cache?

sache juste que je te trouverai de toute façon.

avec amour,

ta tulpa.

кавказ

и мы никогда, никогда не постареем.

прочитав наизусть все наши французские письма,

нецензурно вышлем, смеясь, того грамотея,

что в инстаграме вещал нам, как верно влюбиться.

и мы никогда, никогда не постареем.

Кавказ будет на пару нам сниться,

и мы, замирая, засмотримся, как белее

становятся в свете снегов наши юные лица.

и мы никогда, никогда не постареем.

нас станет больше в разы для самих и мира,

и, умудренные опытом, черты наши станут острее,

люди выставят почерк наш

рядом с Ахматовой и Шекспиром.

и мы никогда, никогда не постареем.

мы сгинем для всех в прозрачности рифов Австралии,

фотографии с пленки ее обернутся для нас трофеем,

когда мы достанем его из мятой коробки,

так живо перечащей нашим регалиям.

и мы никогда, никогда не постареем,

даже когда во всех смыслах наступит осень.

даже если с каждым секундным годом быстрее

будет рьяно хватать наши локоны злая проседь,

нас никогда не догонит смерть.

ведь в этом примере вышла

рдевшая в гари твоих непростительно карих глаз

наша суммарно-решенная

цифра

восемь.

01.03.21

11:33

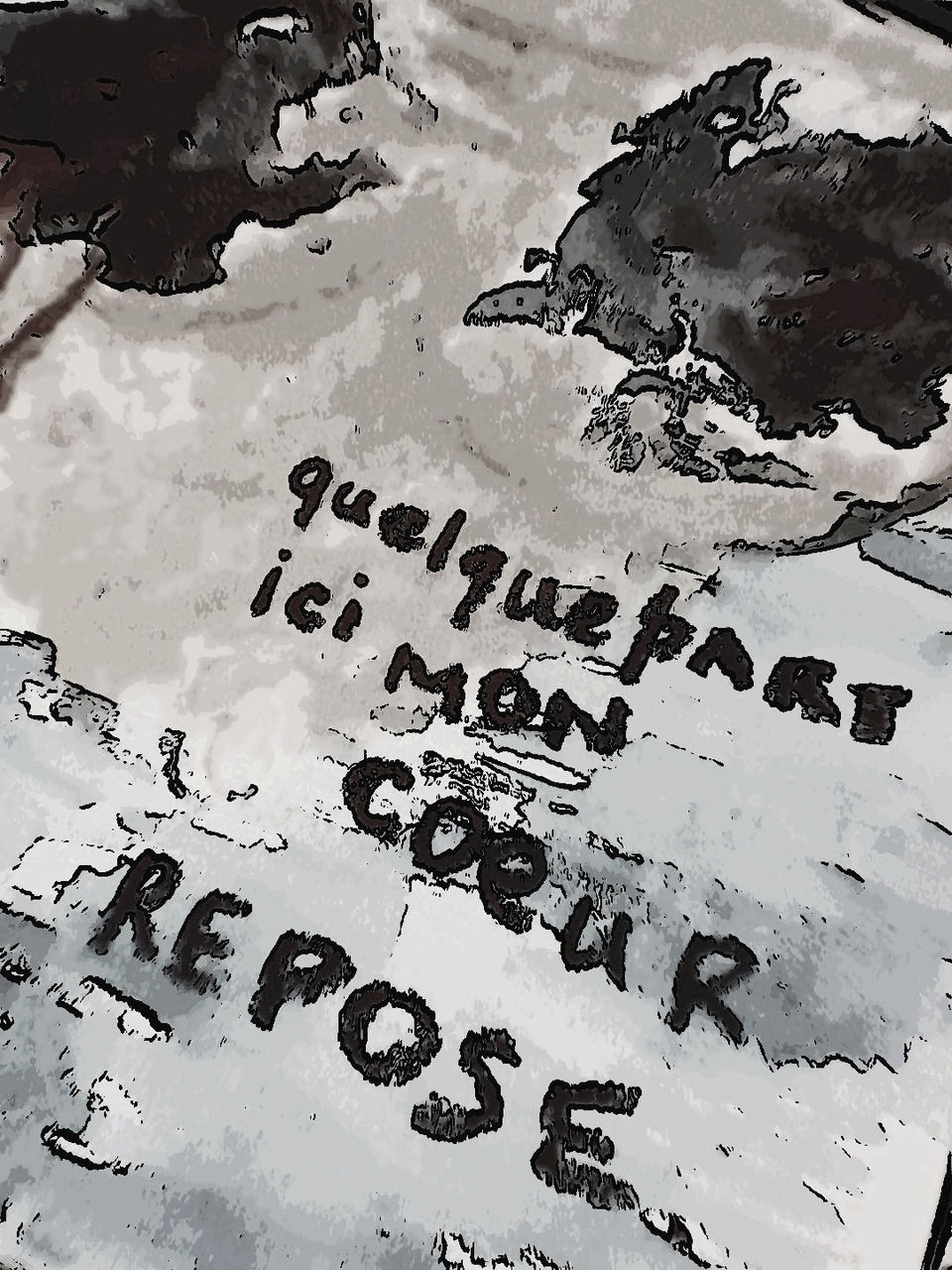

именно так

я хочу тебя видеть. именно так.

пить твои губы, как дорогое вино,

вкуса не сбив ничем, жадно и натощак —

мысли мои опадут костяшками домино.

я тебя хочу видеть. именно так.

я закрою глаза, уставшие от других

теней опостылевших мне людей и клоак,

образ твой — мой покой —

будет под веками бледен и тих.

я видеть хочу тебя. именно так.

забыв первобытных искусство касаний,

наблюдать, как изгибы твои укрывает мрак,

не смея стать Евой в цветущем саду изгнаний.

я хочу видеть тебя. именно так.

взглядом пронзая тебя насквозь,

хочу, чтоб со мной ты был вечно душевно наг,

чтоб любое звучание этой фразы

в цельный поток любви

навсегда

слилось.

05.03.21

11:02

богема

богема пафосно курит тонкие сигареты,

богема говорит о Боге и искусстве.

писатель чувствует, как живо захолустье

в словах их, что слагаются в карманные сонеты.

писатель за пуленепробиваемым стеклом

бьется в него, молясь хоть о посмертном своем познании,

богема болтает о прискорбном его изгнании

из современного общества, слова запивая вином.

богема пафосно курит тонкие сигареты,

загоняя беседы в рамки псевдонауки.

писатель кидает под дверь ей,

затихшей от томной скуки,

стихи, что болью молчанья ее согреты.

писатель уходит в запой сочинений,

в муке исканий того, что другими все же не сказано.

богема же любит эстетов,

чьи лбы миром почитания общего смазаны,

богема ставит в статусы стансы их выражений.

богема пафосно курит тонкие сигареты,

плюется от влияний попсы и всемирного равнодушия.

писатель нещадно веревками рифм себя душит,

вечности странник и изгой безоружный

пустыни богемных сердец,

надрывно вопящий свои писания

нотами раны, не зажившей в рваный рубец,

бесславный глашатай,

к счастью и горю

навечно

лишенный

признания.

09.03.21

13:45

воды

дай скорее воды мне.

воды!

у меня так болит голова

почти разрывается

я склонюсь над стаканом,

что синоним моей пустоты

так глядит безразличное небо

на медленно умирающего

слови в ладони этот редкий момент

мне и жарко, и мокро, и холодно

подай же термометр и абсент

ведь только в болезни лицо мое подлинно

скажи, кем мне быть для тебя и для всех?

молчи — я готова к последней исповеди

когда я умру, в окно хлынет закатный рассвет

я не я — хоть одну мою личность высвободи

не смотри так — мне снова почти не стыдно

и в этот час привычно умолчу свои чувства

я не дам посмотреть в глаза мои —

там слишком четко все видно

я не откроюсь тебе даже на грани агонии и безумства

обними меня — у меня мерзкие спазмы в глотке

мне очень страшно

в дуэт к воде ласково кинь

в синее горло колесико спазмалгона

спрячь руку с волос — мне не больно

все былое давно не важно

не думай жалеть меня —

я вечный и верный заложник фона

я уйду, когда солнце целует снег

в феврале

тело мое в лихорадке и искристые мысли

взорвутся в руках твоих запоздалыми фейерверками

скажи, чьи глаза выцарапываются на стекле

когда ты мимолетно в этой прихожей

остановившись,

глядишь

в зеркало?

09.04.21

09:01

чечетка

слушай, как под ребрами чечетку бьет сердце —

переплетение холода ног и мыслей.

у нас обоих голова никогда не была на месте,

«пва» и «момент» выкинь в топку —

мы оба безнадежно разбитые.

мы оба совсем не по возрасту седы,

странно знаем цену словам «родной» и «дом»,

наши ноги мозолят старые кеды,

на десерт перманентно к обеду —

в разодранном горле ком.

мы оба прошли сотни тысяч дорог до нас,

нас лбами столкнула судьба,

как в дешевом попсовом фильме.

на ТВ говорят, что такую любовь встречают лишь раз —

выключи звук его.

пусть пульсирует кровь в метрономном ритме.

мы научим друг друга любить в особенном, исключительном толке,

хотя оба, изношенные, без слов знаем суть:

важно не клеить, а зацеловывать вазы осколки,

и вновь случайно/нарочно ее не толкнуть.

13.04.21

14:56

нежное нужное

нежное нужное je t`aime

становится жутко неважным

когда губ твоих жженный джем

жалит жилы своей жаждой

рассвет расцелует реки

раскинутых в распятие рук

я — твоя горькая гордая reine

разрежу крови и сердца круг

и вся слаб (д) ость моя — лишь твоя вина

и что ласки твои — личный класс la vie

линия пальцев на теле моем видна

невольные влажные вздохи в ладонь лови

эти строки — лишь блеск ассонансов

и аллитераций к рифме моей любви

как тебе ни один из французских романсов

в экстазе не выкрикнет

ta reine t`aime plus que la vie

15.04.21

04:11

тошнота уникальности: как мантры об исключительности писателей прошлого убивают шедевры писателей будущего

Давайте дружно признаемся: абсолютно бесполезно придумывать себе образ толерантной овечки и задвигать, что работающие со словом любых ипостасей и мастей люди — такие же жители стандартносоциумной обители. Homo Sapiens Sapiens Normal и Homo Sapiens Sapiens Creative (важным замечанием тут станет пометка, что creative в приведенном контексте переводится как творческий, но уж точно не креативный) всегда относились к разным кастам и, не побоюсь этого слова, даже реальностям. Эта многовековая пропасть между видами человеческого сознания ни в коей мере не превозносит Криэйтора как совершенную форму разума — это, скорее, мысль субъективная: для кого-то творцы — Иисусы оскудевших душ, для остальных — те же Иисусы, только с картинной скорбью в глазах и злостными матами — в нынешних реалиях — тащущие крест своей одаренности на Голгофу своей жизни, поправляя сдавливающий полубезумную голову терновый венец (новая пометка-неожиданность: такого мнения о себе придерживается большая часть деятелей искусства, в основном — наделенная реальным талантом, а не раздутым до немыслимых размеров эго).

Вышеупомянутая пропасть между кастами в очередной раз подтверждается их полярно различными установками: общество нормальное требует от своего члена образа под штампом «все как у людей» — с самостоятельно собранным комодом из Икеи, стабильной зарплатой и отпуском с детьми на Азове раз в год; социум же творческий с позором изгоняет из своих рядов участников, не выучивших мантру, подобную сакральному «Ом»: «писать уникально, быть ни на кого не похожим, „быть тем, кем другие не были“ — по Бродскому». Уникальность никогда не была равна оригинальности: поэтому писатель всегда может быть оригинальным — то есть, интересным по стилистике и смысловому наполнению, но уникальным — раз, скажем, в столетие. Поколение зумеров называет это «токсичными установками» — в попытках стать чем-то (или кем-то) по-настоящему выдающимся, пипоэт (так забавно назовем симбиоз писателя и поэта как автора в принципе) изнемождает себя в бэдтрипе отчаянного поиска новейших рифм, метафор, жанров и так далее и тому подобное.

Возьмем в пример кажущейся изначально абсурдной мысль о знаменитой заставке Dream Works с мальчиком, самозабвенно сидящим на полумесяце и зажавшем в пиксельной руке удочку и Боге-рыбаке. Пипоэт (автору этого эссе тоже смешно, но сосредоточимся на значимом) морозной ночью смотрит на полумесяц и думает о том, как бы было неплохо и, вроде как, уникально написать о Боге, безнадежно уставшем от людских Вторых Мировых, Содом и Гоморр и прочих порочных развлечений человечества и занявшемся простыми радостями жизни, одной из которых стала рыбалка в звездном океане на лунном серпе. Но вот незадача-то: сначала он вспоминает ту самую заставку из любимого мультфильма, а потом приходит к мысли о том, что таких текстов предостаточно, и «еще один будет лишним» — снова по Бродскому. Происходит двойной удар по профессиональному самолюбию и дальнейший нокаут по творчеству автора: мало того, что об этом уже точно кто-то строчил, так подобную зарисовку уже воплотили даже визуально! «Нет, это чересчур далеко от уникальности», — подавленно решает он, — «а если Бог-огородник? Бог-цветовод? Бог-собиратель марок? Марок наркотического характера? Но…».

И это самое «но» и недосягаемые мечты об исключительности творчества становятся главной болью и камнем преткновения всех авторов. Они делают на нее неверный упор, возводя ее в идеал, но не замечают, пожалуй, главной истины двадцать первого века: мы уже не живем жизнь так, как другие ее не жили — мы всего лишь копируем, создаем подобие, плагиатим и множество других синонимов к современной фразе «делаем реплику» жизни. Все наши ощущения и переживания уже избиты, измерены, исчувствованы — а значит, и написаны не так важно кем — Достоевским и Крыловым или Васей из соседнего подъезда, увлекающимся граффити и Егора, пишущим стихотворения в стол и на суд собственной матери. Писатели нашей реальности в общем смысле уже априори обречены не быть Пушкиными для русской литературы — но у них все еще остается возможность быть оригинальными, и в этом их сила, которую никакое время не сумеет отобрать.

Сила оригинальности неизбежно сталкивается с уникальностью — как бы невнятно и противоречиво для этого текста это высказывание не звучало. Это весьма просто объяснить знаменитым явлением человеческой психики — а именно так называемым синдромом утенка: человек, ознакомившись с определенной областью и столкнувшись с первым объектом в ней с вероятностью в девяносто процентов будет считать его образцом для подражания для других объектов из этой области. Значит, и читатель, впервые прочитав стихотворение, скажем, пресловутой любовной лирики с теми же цифрами будет считать его лучшим из всего того, что прочитает в будущем. Это и есть вечный круговорот уникальности в искусстве, дающий любому пипоэту шанс стать для кого-то литературным Эйнштейном: пожалуй, достаточно иметь креативный стиль, собственное видение мира и отпустить вечную отравляющую погоню за тем, чего еще не существовало. Получается что-то вроде уробороса мировой литературы.

Писателя вечно мучают рвотные позывы в попытках выблевать что-то уникальное — именно мерзостно выблевать, учитывая уровень сложности этих попыток. Писатель досадно упускает из поля зрения ключевой момент: необходимо писать так, чтобы его неуникальная оригинальность заставляла блевать читателей — от впечатлений от того, что переживают веками.

я-тип: страдание как первооснова творчества писателя

Писатели испокон веков представлялись людям загадочными творениями Я-типа — и этот самый загадочный Я-тип, учитывая положение буквы Я в алфавите великого и могучего, можно и нужно трактовать самыми разными способами: тип-отброс социума, потому что обыкновенно принимается им как квинтэссенция всевозможного чудачества; тип-замыкатель истории человечества, ибо только он, инженер, конструируя из бессмыслицы мыслей ровное и четкое строение, способен передать новым представителям А-типа человека (то есть стандартному, наделенному порой восхитительной возможностью просто быть, а не жить) что-то, что может пробудить его ум как раз для того, чтобы жить, а не быть; тип библейский, по собственному желанию кладущий самого себя на алтарь страдания ради общества и думающий о себе в последнюю очередь не только для простоты земной плоти, но и потому, что иначе просто не умеет. Последний смысл Я-типа станет объектом рассмотрения в этом эссе.

Чтобы осознанно называть себя писателем (а обычно эта осознанность истинным пишущим просто не приходит, потому что потребность излагать свои чувства на бумаге рождается вместе с ними) нужно сначала научиться страдать. Страдания и мучения есть первооснова этого вида творчества: пишет ли человек о цветастых бабочках в летнем саду или о неразделенной любви с твердыми намерениями самоликвидироваться. Вдохновение само по себе есть последствие этого самого Иисусова чувства: творец берется за перо/ручку/клавиатуру только под влиянием внутреннего эмоционального месива — положительного или отрицательного, которое не способен держать в себе конкретно на данный момент. Данный момент здесь играет роль исключительной важности — со временем ощущения притупляются, а то и вовсе имеют тенденцию кануть в небытие, поэтому окружающие так часто могут заметить автора, не стесняющегося что-то со сверхъестественной быстротой писать в блокноте в том же вагоне метро. Из этого выходит что-то вроде элементарной цепочки реакций: переживание — выплеск — успокоение, но метафора дорогого вина, отстаивающегося в погребах шато, теряет свой смысл при подразумевании чувства — поэтому вдохновение представляют как нечто мимолетное, что необходимо как можно скорее ловить в ладонь или даже за хвост.

Так почему же именно страдание является эмоциональным базисом автора? Ответ весьма прост как для писателя, так и для читателя: оно заставляет чувствовать себя живым. Можно сколько угодно говорить о ценности спокойствия и стабильности, но, утаивая или нет, каждый при заданном вопросе признается — никакая устойчивость сердечного ритма не сравнится с ощущением, когда оно заходится в быстроте своего биения. Это уже нечто инстинктивное, заложенное в основу ДНК: когда человеческую психику травмируют (не обязательно в самом ужасном из возможных толкований), она способна только на три основных ответа на влияние раздражителя — «бей», «беги» или «замри». Это незатейливая защитная реакция организма на переживание, обыкновенный выброс адреналина — но он стимулирует действие: для автора — писать, для читателя — проникаться мыслями автора, а это и есть то, чего веками добивается писательство.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.