Сначала поленница. Затем костер. В конце пепел. Мир в трех протяженностях — прошлого, настоящего и будущего. Прошлое было безмятежно. Настоящее — война. Семь тысяч лет Ахура Мазда бьется с Ангра Майну, и еще семь тысяч лет продлится битва. Каким в Новый день предстанет будущее, зависит от Последнего выбора человека.

Авеста.

Дела развивались самым отвратительным образом. Его предали друзья, и враги наступали на пятки. Единственным желанием было, забиться в неприметную тараканью щель, где его никто никогда не отыщет, и забыть свое имя в надежде, что друзья и враги позабудут о нем. В надежде, что вихри, бури, радиационные торнадо пронесутся мимо, и он невредимым, неуязвимым тараканом, тем, кого коллапсы и мировые катаклизмы обходят стороной, выберется из своего убежища и продолжит существование тогда, когда весь мир будет гибнуть под руинами былого благополучия.

Эмир Тимур Тарагай «Уложение. Наставление потомкам»

Когда в кровавой сече у протока Ахтуба, там, где великий Итиль, разделяясь на множество рукавов, впадает в Абескунское море, я потерял внука и наследника империи славного принца гургана Мухаммад-Султана — да не померкнет в веках имя его! — я, не дожидаясь исхода сражения, оставил поле битвы и помчался к морю, и там на вершине неприступного утеса обратился в молитве к тому, кто владычествует и в том и в этом мире, кто управляет самовластно и землей и небом, в чьей воле все сущее во Вселенной и все, что видится нам в одних лишь грезах. С вершины утеса я обратился к тому, кто управляет временем!

Боль утраты моей была такой невыносимой, что не могла ее унять и радость победы, а молитва такой горячей — будто пламень, — что, казалось, жар ее, достигнув возвышенности небесного престола, должен был бы обжечь языками пламени пятки Вседержителя и тем обратить взор Господен на того, кто взывает к его милости. Но Хозяин Миров в ту минуту проявил бесчувствие. Он меня не услышал.

Тогда я обратился к подданным Господа, к его всесильным нукерам: к утренней звезде Чолпан и блистательному Альтаиру. Я попросил небесные светила, чтобы они, нарушив свое привычное движение, обратили время вспять, ровно на столько, чтобы успеть отвести удар копья от сердца моего наследника, моего возлюбленного внука принца Мухаммад-Султана, или принять удар на себя, если у меня для другого не достанет мига.

И небесные подданные Всевышнего в угоду мне расстроили священный ход времени.

Что из этого вышло? Об этом может догадаться всякий, кто чтит законы Господа и порядок, установленный им. Не знаю, удалось ли мне спасти внука, но знаю другое, решившись воспрепятствовать предначертанию, я сам бесследно пропал. Я провалился в Бездну! Я очутился в мире, приметы которого мне были открыты в отрочестве в обители святого шейха Абу Бекира Тайабади.

В обитель шейха еще безусым мальчиком привел меня отец, славный воин эмир Тарагай Бохадур. И сказал он тогда святому человеку: «Это мой сын и наследник Тимур Тарагай из рода Барласов. Я наставил его в воинском искусстве и привил ему навыки управления людьми. Я обучил его всему, что знаю и умею сам. Тебя же, аллаяр, прошу наставить его в любви к Аллаху и привить привязанность в вере, и дать ему те знания, которые помогут управлять не малым туманом, но целым улусом, потому как на сыне моем божья благодать — он родился под семью счастливыми созвездиями». На что святой шейх ответил: «Я слышал об отроке из Мавераннахра, в миг рождения которого звезды выстроились в ряд. Такое случается раз в восемь столетий — это воистину благоприятное предзнаменование. Тысячу шестьсот лет тому назад под подобным сиянием звезд родился величайший из завоевателей Искандер Зулькарнайн. Через восемьсот лет после того родился последний из пророков — Мухаммад-пайхамбар, тот через кого была поведана последняя истина. И вот прошло еще восемь столетий, и родился новый Сахибкиран — твой сын! И неужто ты думаешь, славный эмир Тарагай, что избраннику неба, тому, кто является в подлунный мир раз в восемь веков, уготовано Всевышним править одним только улусом? Должен сказать, что ты сильно ошибаешься. Твоему сыну, славный Тарагай Бохадур, уготовано управлять великим множеством народов. Он тот, кого Вседержитель избрал своим земным наместником, он тот, кого небо наделило всей необходимой силой для дел более чем великих. Ему предначертано собрать под свою руку все страны ислама и на зависть, и в назидание тем, кто еще пребывает в невежестве и глух к словам истины, установить в них твердый порядок». После этого шейх Тайабади пообещал моему отцу, что обучит меня всем премудростям, которые позволено знать смертным. «Весь запас знаний, хранимых в моем книгохранилище, сдувая пыль, я с полок книжных переложу на полки его разума. Я привью ему стойкость и твердость в истинной вере и научу его отличать добро от зла. И главное я научу его читать знаки, которые Всевышний подает своим избранникам. И тогда Сахибкиран, а именно так отныне следует именовать твоего сына, пройдет весь свой путь от истока и до устья так, как предначертано ему звездами».

.

Омон Хатамов «Меня звали Тимур»

Ближе к вечеру мы стояли под прицелом камеры наблюдения у ворот дома Кантемира. А несколькими минутами позже ворота открылись, и охранник провел нас в беседку, расположенную в середине сада, где нас поджидал Кантемир по кличке «Огнепоклонник».

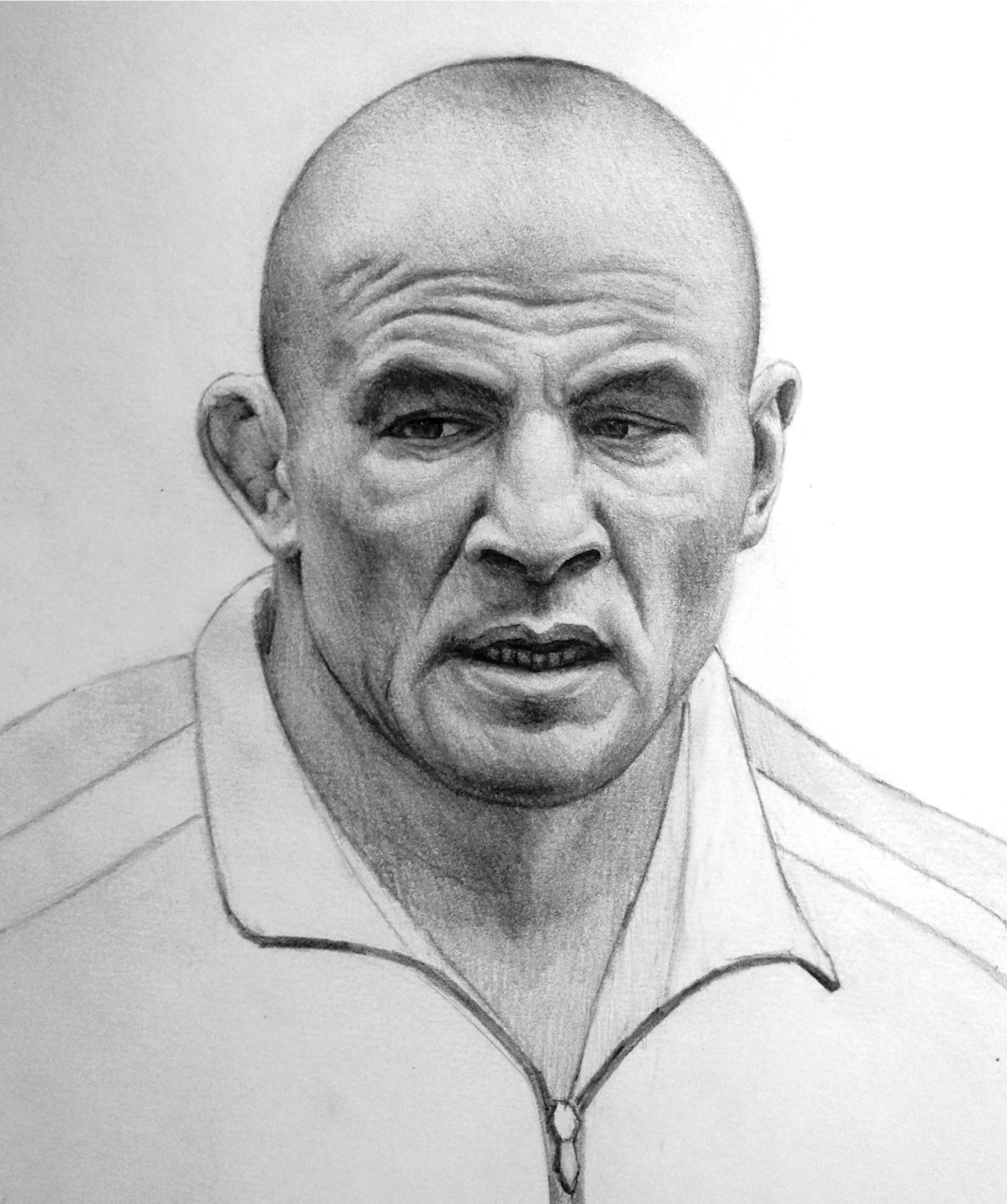

Тот, кому приходилось видеть это чудовище хоть раз, хотя бы на фотографии, тот поймет меня. Он поймет, что я испытал, узрев бульдожью пасть Огнепоклонника и зверский оскал его белозубой улыбки. Я вдруг позабыл, что привело меня сюда, что я здесь делаю, и почему мне не сиделось дома.

Огнепоклонник вразвалку приблизился ко мне и, когда я протянул руку, клешней вцепился в нее и сжал так сильно, что я невольно взвыл от боли. «Ведь тебя никто не принуждал, — напомнила мне вдруг проснувшаяся память. — Так какого черта ты сюда приперся?»

Глядя на то, как я затряс больной рукой, Огнепоклонник указал мне на стул.

— Он? — спросил Кантемир у Васико.

Я занял указанное место. Васико зашла мне за спину.

— Он, — ответила она и опустила руки мне на плечи.

Руки у нее были сильные, а жест решительный. Два этих обстоятельства лишили меня возможности прибегнуть к спасительному плану — ноги в руки и прочь отсюда, подальше от Кантемира.

— Что-то не похож этот типчик на крупного ученого, — проворчал монстр, не спуская с меня глаз. — Бледновато смотрится.

Васико выразила удивление:

— Не похож? А каким должен быть крупный ученый?

— Посолидней что ли… А твой — дешевка.

Васико возмутилась:

— Катоев, не путай ученых со своими гориллами. Академик Сахаров, к примеру, тоже не особенно смотрелся.

— Скажешь тоже, — усмехнулся Катоев. — Академика Сахарова весь мир знал, а кто твоего академика знает?

Сам Кантемир узнал обо мне накануне. От Васико. Она позвонила ему из ресторана, где мы под армянский коньяк разрабатывали план военных действий, и в порыве пьяного вдохновения наговорила обо мне бог весть что. Превознесла до самых небес. И теперь, осознавая всю глубину пропасти, разделяющей вымышленного писателя Тимура и реального прощелыгу Моню, я, сидя на дне этой самой пропасти, с ужасом ожидал разоблачения.

Кантемир придвинул стул и устроился на нем напротив меня.

— Ученый, значит, — проговорил он, продолжая разглядывать меня, — писака.

— Больше, все-таки, ученый… а писатель — это так…

Что это была за пытка! Мне захотелось, чтобы он проглотил меня сразу, а не прожевывал кусками.

— И как тебя зовут, ученый?

Я ответил едва слышно:

— Меня? Моня… Пардон, Тимур.

— Тимур? — монстр выразил удивление. — Не Бекмамбетов ли Тимур?

— Бекмамбетов мой товарищ, — пролепетал я, как бы извиняясь. — Мы учились вместе.

— Вот как?

Мое признание отчего-то произвело впечатление на монстра.

— Только это было давно. На заре туманной юности, так сказать.

Кантемир перебил меня и заявил авторитетно:

— Тимур Бекмамбетов в кино большая шишка. Его знают даже в Голливуде. Он Анджелину Джоли живьем видал.

Суровые складки на лице монстра чуть разгладились, голос сделался чуть мягче. И его облик в целом стал напоминать человеческий. Он спросил человеческим голосом:

— А ты можешь чем-нибудь похвастаться, академик? Что ты за фрукт и с чем тебя едят?

Я пожал плечами и сказал в свое оправдание:

— С Голливудом, к сожалению, я не имею связей. И, вообще, очень далек от кинематографа. Можно сказать, что я к нему не имею никакого отношения. Даже не понимаю, с чего Васико решила, что я могу написать сценарий.

Монстр насторожился:

— А что, не можешь?

Облик Кантемира снова утратил человеческие черты, и монстр вернулся на сцену.

— В принципе написать сценарий… не так уж сложно, — поспешил я устранить наметившийся кризис. — Диссертацию, к примеру, написать сложнее.

— Что?

— Могу, — дал я однозначный и решительный ответ.

Монстр хмыкнул.

— Ты, академик, знаешь Бекмамбетова, и это огромный плюс. Не всякий писака знаком со звездой такой величины. И потом ты же историк. Верно? — спросил монстр у Васико.

— Моня, известный историк, — уверенно заявила та.

— Вот-вот, — Кантемир удовлетворенно качнул головой. — Ты ведь по Тимуру специалист… в смысле не по Бекмамбетову Тимуру, а по-другому. А кому еще писать о Тимуре, как ни тимуроведу?

Кантемир вместе со стулом придвинулся ко мне, и его медвежья лапа упала на мое колено.

— Брат мой, — процедил он сквозь зубы.

Нет, он не проникся ко мне братскими чувствами. Просто проявилась, как я догадываюсь, глубоко засевшая в нем старая крестьянская привычка — приласкать корову, прежде чем начать доить. Вот, он и сказал мне ласково:

— Брат мой, я не писатель и не режиссер, и даже не ученый. Я бывший спортсмен. В молодости я занимался штангой и кое-чего достиг. Я мастер-международник, у меня целый шкаф медалей и призов. Среди спортсменов меня до сих пор помнят и многие ценят. А сейчас я заправляю серьезными делами. Бабки ко мне текут рекой. Но бабки, как выяснилось, не приносят счастья, сколько бы их ни было. А хочется чего-то такого, от чего стало бы радостно жить. Раньше меня радовали спортивные победы. А теперь я увлекся историей, в особенности историей Тимура… Ну, не мне тебе про Тимура рассказывать. Но только, удивительное дело, о Тимуре, который, на мой взгляд, был круче всех, до сих пор не сняли ни одного стоящего фильма. Про всяких там Наполеонов-Багратионов сняли, про Македонских-Невских — тоже, а про Тимура — нет. Разве это справедливо?

— Нет, — заверил я.

— Так почему бы не восстановить справедливость? Что скажешь?

— Скажу, что справедливость восстановить необходимо.

Кантемир остался доволен моим ответом.

— Мы с тобой должны объединиться. Ты и я. И еще Бекмамбетов. И тогда мы снимем самый зашибенный фильм. О Тимуре!.. Я понимаю, что это непросто. Но мы справимся. Справимся, если подойдем к делу с умом.

Я кивком головы выразил полное единодушие.

— Что нужно, чтобы снять блокбастер? — спросил Кантемир и, не дожидаясь ответа, сам ответил на поставленный вопрос. — Нужны бабки!

Я снова кивнул головой.

— И идеи. И еще связи в Голливуде… Ну, бабки я найду, идею ты родишь, а связи нам обеспечит Бекмамбетов.

— Почему именно Бекмамбетов? — поинтересовался я. — И кроме него есть много хороших режиссеров.

— Мне Бекмамбетов нужен как лейбл. Его знают, на него зритель ходит. Так что придется тебе познакомить меня со своим другом… Что-то не так?

Я тяжело вздохнул.

— Познакомлю, если надо. Но для начала неплохо было бы…

— Обсудить сценарий? — догадался Кантемир. — У меня есть одна задумка. Я в одной книге вычитал… ну, книга не научная была, а так, худлит… Так вот в той книге написано, что Тимур, когда здесь на Кавказе воевал, оказывается давал поддержку нам, черкесам. Даже в войско свое принимал. И вроде бы даже приблизил к себе одну черкешенку. И та потом родила от него сына… Ты такую историю знаешь? В научных книгах об этом что-нибудь написано?

Я призадумался.

— Вы знаете, — проговорил я, почувствовав, что затягивать паузу небезопасно, — историческая наука не располагает сколько-нибудь достоверными сведениями…

Кантемир нахмурился, и я сообразил, что сейчас самое время прибегнуть к спасительной лжи.

— Но я, действительно, слышал от своих коллег, что-то в этом роде. Это, как я уже сказал, не вполне исторический факт, это скорее легенда. Но, ведь, мы не научный трактат собираемся писать, а снимать художественный фильм. А для кино легенда самый подходящий материал. Вы согласны?

Кантемир движением головы дал понять, что он согласен.

— От своих коллег я слышал, что черкесская девушка, которую приблизил к себе Тимур, была зороастрийкой. Вы знаете, что-нибудь о зороастризме?

По выражению его лица я понял, что он слышит это слово впервые.

— Зороастризм — древнее верование персов. Иначе огнепоклонство. Легендарная черкешенка была огнепоклонницей, так пусть и наша героиня поклоняется огню. Это придаст особенный колорит повествованию и толику историчности. Вы не против?

Лицо Кантемира сменило гримасу и стало напоминать кошачью морду с банки кошачьего корма.

— У Катоева погоняло «Огнепоклонник», — проинформировала меня Васико.

Я с пониманием качнул головой.

— А в твоей истории, что-нибудь говорится о сыне зороастрийки? — спросил Катоев.

— Мне известно, что сына зороастрийки от Тимура звали Кантемир. Знаете, как с тюркского переводится это имя?

— «Кантемир» — это наше древнее черкесское имя! Из наших мало кто знает, что оно означает. А я знаю. «Кантемир» значит «Кровь Тимура».

— Верно, — согласился я. — От средневекового Кантемира пошла династия местных правителей… и еще мода на это имя.

Кантемир окликнул охранника и велел подать чачу и закуски.

— А твой академик ничего, — сказал он, обратившись к Васико, — зачесывает гладко.

— Моня гений, — авторитетно заявила та.

Кантемир спорить не стал. Когда на столе появилась чача, он наполнил рюмки и объявил:

— В общем, я так решил. Ты, академик, напишешь сценарий, твой друг Бекмамбетов снимет фильм, а я буду продюсером, — он поднял рюмку и провозгласил. — За успех безнадежного дела. Так, кажется, говорят, когда берутся за что-то стоящее.

Когда выпили, он глянул на меня и сказал:

— Рожа у тебя кислая. Чача не понравилась? Или спросить о чем-то хочешь?

За меня ответила Васико:

— О гонораре не мешало бы договориться.

— Договоримся, — пообещал новоиспеченный продюсер и отмахнулся небрежным жестом. — Я человек, конечно, не самый богатый, но на твоего академика у меня денег хватит.

— А как насчет аванса? — поинтересовался я.

Кантемир посмотрел на меня, как на самого отпетого мошенника.

— Хоть пару сцен для начала накропай, — посоветовал он, — и тогда уже берись канючить, — Кантемир развернулся к Васико. — А говорила, что он ботаник, деньги будто не считает.

Огнепоклонник откинулся на спинку кресла и раздраженно махнул на меня рукой.

— Все свободен, — буркнул он. — Иди работай.

И я пошел.

А Васико осталась.

Я подождал ее за воротами, на улице. Не дождался. Пошел к ней домой, подождал там — она не пришла. Тогда сел писать заказанные две сцены.

Но прежде попытался вспомнить, как такое могло произойти, что я как круглый дурак ввязался в самую безумную авантюру. А произошло это накануне, солнечным, безоблачным днем на городском пляже, где мы с Васико лежали на песочке и лениво таращились на море.

Васико тогда сказала:

— Мы с тобой знакомы уже несколько дней, а я о тебе ничего не знаю. Только два твоих имени: Моня и Тимур.

А я ей ответил:

— Какое совпадение. И я о тебе ничего не знаю.

Васико вздохнула:

— А обо мне и не надо знать. Я обычный человек… А вот ты другое дело.

— Это почему же?

— Ты не такой, как все, особенный какой-то. Расскажи что-нибудь о себе, — Васико перестала таращиться на море и посмотрела на меня. — Чем ты занимаешься?

— Ничем особенным.

— Мне кажется, что ты художник, или писатель… или ученый.

— Глупости.

— В Тбилиси с нами по соседству один ботаник жил. В университете преподавал. Симпатичный, всегда красиво одевался, и вежливый такой.

— Ну и что?

— Ты на него похож.

— Я не ботаник.

— А потом его арестовали. Он часто заграницу ездил, в Турцию. Мы думали, что он на симпозиумы свои научные ездит, на конференции, а оказалось, что он туда наших девушек возил, студенток. На консумацию.

— Понятно. И ты подозреваешь, что я занимаюсь тем же самым?

— Нет, не в этом дело. Просто ты такой же как он задумчивый. Ты все время в своих мыслях, и я не знаю, о чем твои мысли.

— Мои мысли самые обычные. Я думаю о том же, о чем думает большинство мужчин: о пиве, о футболе, о девушках, и еще о том, где достать на все это деньги. Вынужден тебя разочаровать — я не ботаник, не писатель, и даже не художник.

— Так кто же ты?

— Фотограф, — признался я. — Но ты права, кое чем я, действительно, похож на твоего ботаника. Девушек в Турцию, конечно, не отправляю, но работаю с ними.

— С моделями?

— Я работаю в стиле «ню».

— Это как?

— Снимаю обнаженную натуру.

Васико насупилась.

— Голых что ли?

Я сомкнул веки.

— Правда?

— К сожалению.

— Зачем тебе это? — голос Васико дрогнул.

— Так я зарабатываю на жизнь.

— Ты снимаешь эротику? — в ее голосе прозвучал вздох надежды.

— Хуже.

Я глянул на нее и увидел, какой переполох вызвали в ней мои признания. В глазах изумление и растерянность. И было видно, как натужно работают мысли, пытаясь определить, кто я такой на самом деле.

— Ты же шутишь? — решила она, наконец. — Скажи, что шутишь!

Далее испытывать ее терпение было опасно. Я улыбнулся и спросил:

— А ты поверила?

В ответ она шлепнула меня по голой ляжке.

— Да ну, тебя, — сказала она и отвернулась. — Ты, конечно, можешь и дальше кривляться, но только зря. Так с друзьями не поступают.

«Глупо, как все глупо, — подумал я, глядя на Васико. — Люди страшатся правды и предпочитают выдумки».

— Каюсь, — я обнял Васико за плечи и развернул ее к себе. — Шутка не удалась. Больше шутить не буду. И ты угадала — я ученый. Не ботаник, конечно, но историк… и в некотором роде писатель. Да, я пишу книги.

— Правда?

— Чистая правда.

— А какие книги ты пишешь?

Я сделал неопределенный жест.

— Ты не читаешь такие. Это очень скучная тема, во всяком случае, для симпатичных девушек. Я пишу книги о Тимуре.

— О каком?

— А ты о многих Тимурах знаешь?

— Я знаю о Тамерлане, — похвасталась она.

Я всем своим видом выразил удивление.

— У одного моего знакомого целый шкаф книг, и все о Тимуре. У тебя какая фамилия?

Я предостерегающе погрозил ей пальцем.

— Я не пишу беллетристику. И даже популярную литературу. Мои книги для узких специалистов. Ты не могла увидеть мои книги в шкафу своего знакомого.

Васико понимающе качнула головой.

— Ты пишешь книги для ученых.

— Да. И мои книги не поступают в продажу. Они издаются ограниченным тиражом для тех, кто работает в одной со мной области. Твой знакомый не историк? Он же не занимается историей Тимура?

— Нет, — согласилась Васико. — Он бизнесмен, бывший спортсмен. Кантемир Катоев, Огнепоклонник. Слышал о нем?

Вот теперь я был удивлен по-настоящему.

— Кантемира Катоева, Огнепоклонника интересует история Тимура?

Васико кивнула головой.

— Еще как. Его даже спорт интересует меньше. Бывает, смотрит спортивный канал, смотрит, а потом выключит телевизор, схватит книгу и читает допоздна.

— Никогда бы не подумал, что неандертальцы типа Огнепоклонника берут в руки книги.

— Он только те книги берет, в которых написано про Тимура. А к другим не притрагивается. Даже газеты не покупает.

— Откуда такая привязанность?

Васико загадочно повела плечами.

— Тимур его кумир.

Удивительные вещи она мне сообщала. Ее информация совершенно не вязалась с тем, что рассказывали об Огнепоклоннике другие: примитивный живодер, преступник и проходимец, кошмар для всего побережья, самый опасный тип от Псоу до Туапсе.

— Если бы ты сказала, что его кумир Рокфеллер, Аль Капоне… или хотя бы Костя Дзю… Почему Тимур?

— Он считает себя его потомком.

— Да ну?

— Вбил себе в голову и слышать ни о чем не хочет. Даже кино о Тимуре мечтает снять.

Я истратил весь свой запас эмоций и уже не в силах был выразить как я удивлен.

— Столько интересных сведений о бывшем спортсмене: активист фанклуба, тимурид и кинопродюсер. Может быть он шизофреник?

— Он придурок, спору нет. Но я вот о чем подумала… может быть ты накатаешь ему сценарий?

— Что?

— Он для этого дела одного нашего журналюгу нанял (пишет статейки для местной газеты), но тот все тянет. Месяц прошел, а кроме болтовни ничего. Катоев сам не свой. Так что, может быть, ты впряжешься?

— Нет, нет. Ты меня в это дело не втягивай. Я не пишу сценарии.

— А что это трудно?

— Написать сценарий?

— Ты же пишешь книги. Неужели сценарий накатать труднее?

— Дело не в этом.

— А в чем? Катоева боишься? Он, конечно, тот еще тип, но если разобраться, он не такой страшный, каким хочет казаться. С ним, если не забываться, можно ладить. К тому же он слово держит и платит как положено. Ты сможешь хорошо заработать. Разве тебе помешает пара сотен тысяч?

— Сколько?

— Мало? Ну я не знаю, я это так сказала. Может быть, он больше заплатит.

— Вообще-то я подумывал накатать что-нибудь художественное. Тем более…

— Тем более об этом Тамерлане. Ты же всю его подноготную знаешь!

Таким вот образом я ввязался в эту кошмарную историю. И дело было вовсе не в деньгах. Нет, тогда я, не спорю, сидел на мели и отчаянно нуждался, но решающим фактором, повлиявшим на мое безумное решение, было желание угодить Васико. И что примечательно, ведь я за всю жизнь, не считая школьных сочинений, не написал ни строчки. Помню, мне тогда пришла в голову предательская мысль: «Не обязательно писать самому, можно переписать чужую книгу».

Дело в том, что месяцем раньше, когда я только появился на побережье, мне попались на глаза путевые заметки некоего Иосафато Барбаро «Путешествие в Тану и далее в Персию ко двору Великого Тимура». Книга ничем не примечательная, тонюсенькая такая, не больше ста страниц, в мягком переплете. «Что за Барбаро… Иосафато, — подумал я тогда. — Никогда не слышал». А позже на пляже в тот день, когда Васико так страстно и с жаром склоняла меня к авантюре, эта мысль получила развитие: «Если я не слышал о Барбаро, то вряд ли в этом городе хоть кто-то слышал о нем, и уж точно никто не читал «Путешествие в Тану…». Плеядой плагиаторов литература была переписана тысячу раз. Не я первый, не я последний».

Легкомысленно? Бесспорно. Безрассудно? О да. Но куда деваться, такой я человек. Я скиталец, легкокрылая бабочка, которая перепархивает с цветка на цветок, не зная забот, пока ее крылья согревает солнце. Но вот лето отгорело, наступила осень и на пороге зима. Куда деваться? У меня нет ни семьи, ни друзей. Ни родины, ни флага. Одни воспоминания о напрасных потугах и воз разочарований.

Я задумался о своей бестолковой жизни. О том, что происходит со мной, о том, что творится у меня в голове? Какие тараканы там завелись? Уже много-много лет они щекочут усами извилины, прогрызают норы, а я даже не подозреваю, куда и зачем ведут тараканьи ходы.

«Прожита половина жизни, а может быть, и большая ее часть. И чего я добился? — спросил я себя. — Что мне необходимо сделать, чтобы удача не поворачивалась ко мне задом, что предпринять, чтобы она, наконец, испугалась за целомудрие тыла? Неужто и вправду взять и написать этот чертов сценарий? Ведь пишут же другие».

Моя глупость, беспечность и способность находить неприятности вели меня по жизни. Не оставили и в этот раз. Я ухватился за Барбаро, как крадущийся впотьмах хватается за ствол пистолета, наставленного на него рукой убийцы.

Я забрел в этот город на побережье в поисках заказов. Пока дожидался их, бесцельно бродил по его улицам и пляжам, и однажды повстречал Васико. Она поразила сразу. Нет, правда, что-то щелкнуло в голове, что-то включилось, и глаза залило светом. Словно лампочка зажглась внутри меня, в черепной коробке. По сути, это была тревожная лампа, она сигналила мне: «Беги, беги из этого города!». Но я остался. Остался и ввязался в самую безумную авантюру. Ради чего? Ради девушки, которой я явно не стоил. Сильно захотелось произвести на нее впечатление, и не только ей, но и всему миру доказать, что я не так уж плох… Глупое и несерьезное желание.

Я предавался безрадостным мыслям так долго, что не заметил, как из-под пера вышли первые строки. И что интересно, обошлось без плагиата. Иосафато Барбаро остался нетронутым, а моя совесть незапятнанной. Я написал о Тимуре то, что знал, написал так, как чувствовал.

Не разгибаясь, просидел за письменным столом всю ночь. И только раз отвлекся, чтобы позвонить Васико. Она не ответила. Просидел всю ночь, и не заметил, как наступило утро.

А утро наступило, когда вместе с солнцем в комнату заглянула Васико. Она поинтересовалась, чем я занят, после чего закрылась в ванной. А потом опять ушла.

Я проработал до вечера. Когда предрассветный сумрак сменился закатным, снова появилась она. «Накурил, — сказала Васико, глянула через мое плечо на стопку исписанных бумаг и спросила. — Получается?» Как ни странно, получалось: слова складывались во фразы, фразы таинственным образом рождались одна от другой, и создавалась картина, очаровывающая меня своим правдоподобием. И казалось, что этот волшебный поток так и будет изливаться из меня, как вода из крана, пока не перекроют вентиль. «Ты хоть, что-нибудь ел?» — донесся голос Васико из кухни. Я целые сутки просидел на пиве и сигаретах, боясь отвлечься и упустить из вида полет легкокрылой птицы, называемой вдохновением, за которой неотрывно мчались мои мысли. Васико ушла. А птица взмыла под облака, и мысли потянулись за ней, вцепившись в оперенье хвоста. К утру капризной птице надоело носить груз моих мыслей. Она легко отряхнулась, потеряла два пера и испарилась в непроглядных высях. А мои бескрылые мысли рухнули на землю. Два пера превратились в две написанные сцены. Я перечитал, и остался доволен. Более того, проникся уважением к собственной персоне. Без лишней скромности заподозрил в себе затаенный доселе литературный дар, который вдруг отыскал в пластах сознания лазейку и забил из меня звонким фонтаном филигранных фраз и хитрых измышлений.

Да только подозрения мои, пусть мимолетные, не имели основания. Не было во мне дара. Скорее вышел казус — мое либидо сыграло злую шутку. Я возжелал девушку, которая ночевала с другими. Я возжелал так сильно, что затрепетало сердце. Дрожь нервных окончаний стрелами пронзила кончики пальцев, а трепет извилин генерировал ток моих мыслей. Так родились две сцены.

На исходе двух бессонных ночей я раскрыл в себе не дар божий, а зерно затаенной страсти. Семя пустит побеги. Побеги взойдут, разрастутся, заколосятся. А колосья, отяжелев, однажды осыплются зернами. Черт знает, какими всходами они взойдут!

Когда человек так проникается страстью, что теряет голову, без всякой надежды на исцеление, и так, что за ночь успевает исписать кипу бумаг, притом, что прежде и двух слов связать не мог, такое состояние принято называть любовью.

На исходе двух бессонных ночей я сделал кошмарное открытие: «Я влюбился!»

И вот что я написал, когда признался в этом:

«Он вел своего коня по узкой горной тропе.

В теснине сжимало грудь, так что больно было вздохнуть, и он задыхался.

Когда вышел к реке в том месте, где та давала крутой изгиб и, вспениваясь белыми гребешками волн, возвышала голос, к нему навстречу вывели толпу людей. Черных, чумазых оборванцев, глазастых, как таджики. Они испуганно глядели на усталого воина и сиротливо жались друг к другу…»

Из сборника преданий Кавказа о Катемире Катоеве по прозвищу Огнепоклонник

Детство Кантемира (записано со слов друга детства)

Когда Кантемир был совсем еще пацан, типа, под стол пешком ходил, у его отца — очень уважаемого в нашем селе человека, — был пес, такой огромный, лохматый волкодав, короче, конкретная собака, можно сказать не волкодав, а людоед. И этот людоед кроме отца никого больше не признавал, как бешенный на всех кидался. Так кидался, что мимо их дома с целыми штанами невозможно было пройти. Всех пацанов в селе этот гад перекусал. НВ взрослых мужиков даже кидался. Меня один раз — я его душу топтал! — так укусил, что потом из района доктор приезжал — пришивал мне назад откусанное место, а наш ветеринар потом целый месяц мне уколы делал. Короче, отмороженный был пес, такой отмороженный, что даже Кантемира не признавал! Нет, тогда Кантемир, конечно, еще не в авторитете был (я же говорю, под стол пешком ходил), но все-таки он был хозяйский сын, и этот сволочь должен был проявлять к нему хоть маленькое уважение. А он, отмороженный, вместо этого Кантемира даже больше, чем других гонял. Неудобно говорить такое про солидного теперь человека, но, когда Кантемир был маленький, он из-за этого сволоча у себя во дворе не мог пешком ходить — он все время бегал. Когда ему на улицу надо было выйти, он сперва смотрел, где прячется собака. Откроет дверь, высунет голову и осматривает двор. Если сволочь в будке или где-нибудь на задках гуляет, Кантемир разгонялся в коридоре и пулей летел через весь двор до калитки. А собака за ним. Еле успевал Кантемир убежать. Я думаю, что именно тогда он поставил себе дыхалку, что потом ему очень пригодилось в большом спорте. Назад в дом маленький Кантемир тоже по-человечески не возвращался, всегда через один маневр. Этот сволочь, этот отмороженный, чтобы все знали, был не только людоед и волкодав, он еще и кошкодав был — кошек ненавидел, гад. И вот Кантемир, чтобы домой попасть, ловил сперва где-нибудь какую-нибудь кошку, приносил ее домой и бросал через забор. Собака увидит кошку и за ней, а Кантемир в это время пулей в дом. Вот так Кантемир и выкручивался, так и бегал… пока кошки не закончились. За два месяца ни одной в деревне не осталось. И тогда к отцу Кантемира пришел один очень старый и очень уважаемый человек, хаджи (он в Мекку ходил, и Коран читал), и вот этот старый хаджи сказал отцу Кантемира: «Слушай, вася, ты, что за человек, ты о чем думаешь? Тебе твоя собака дороже или твой сын? Убей ее, очень тебя прошу. Не сделаешь, как я прошу, собака всех нас перегрызет, а первым сожрет твоего сына». Но отец Кантемира не послушался, хоть и уважал хаджи. Не стал убивать собаку. И выходит, он ее больше всех уважал. И вот, когда отец отказался выполнить просьбу уважаемого хаджи, Кантемиру ничего не оставалось, как сделать это за отца. К тому же деваться ему было некуда — кошки-то все перевелись. И вот как поступил Кантемир. У его отца имелся мотоцикл — он на нем в райцентр ездил. И вот, когда один раз отец оставил мотоцикл на улице возле ворот, Кантемир незаметно слил в ведро бензин и после того, как отец уехал, подманил к себе собаку и, когда она подбежала к воротам, облил ее из ведра. Всю облил от головы до хвоста. Пес, как мокрая курица стал. Шерсть к коже прилипла, и фигура наполовину похудела. Лаять перестал, собака, заскулил и начал нюхать, чем он так воняет. А Кантемир зажег спичку и поджег собаку. Так вахнуло, будто баллон с газом подорвался! Пес подпрыгнул от земли на метр, гавкнул в воздухе и, когда приземлился, уже весь горел. Он рванул через двор, перемахнул через забор, и побежал по дороге. Добежал до конца села и повернул обратно. И всё горел, как факел. Так и бегал туда-сюда, туда-сюда, пока не сгорел дотла. Все в селе сильно обрадовались, узнав об этом. И только отец Кантемира остался недоволен. Он снял ремень, схватил Кантемира и отлупил его. А на следующий день нового пса привел. Только новый пес был уже не тот, что прежний, не лаял и не кусался, а когда видел Кантемира, в будку прятался. А знаете почему? Потому что все люди в селе, пацаны и взрослые, и даже все собаки после того случая сделали один умный вывод: тот, кто на Кантемира лает — плохо кончит, а тот, кто скалит зубы — живьем сгорит!

Вот такая история с Кантемиром приключилась в детстве. Наверно, с тех пор у него кличка «Огнепоклонник». Но я настаивать не буду, точно не знаю.

Юность Кантемира (записано со слов однокашника)

Сколько помню Кантемира, он всегда отличался силой. В спортшколе, где мы учились, слабых в принципе не было. Но Кантемир был самый сильный — намбер ванн, за что его сильно уважали. Прикиньте, Кантемир рвал штангу в сто кило. Без рывка. Жимом! Только и это ерунда. Конечно, не каждый пацан может выжать такой нехилый вес, и поэтому, когда Кантемир в первый раз проделал это, все, натурально, обалдели. Но речь не об этом. Я хочу рассказать о том, когда к нему пришла настоящая слава. А случилось это, когда напротив нашей школы поселили девок из гостиничного техникума. Мы тогда все были зелеными еще пацанами, и похвастаться нам было нечем. Но нам, помню, очень хотелось стать мужиками. Так хотелось, что кроме траходрома думать ни о чем не могли. Только о траходроме и девках. Так вот, поместили, значит, возле нашей школы женскую общагу. И девок в той общаге было полным-полно. Но в общагу эту пацанов не пускали. Была у них комендантом одна старуха, из тех, кто при слове секс, встает в стойку и начинает лаять. У этой комендантши при виде мужиков, так кривило рожу, что страшно делалось. Особенно она не переваривала нас, спортсменов. При виде нас она просто зверела, и если, бывало, мы пытались взять общагу штурмом, то эта старая карга ОМОН вызывала на помощь. Небо в клетку многие из нас увидели впервые именно тогда — в нашей городской кутузке для суточников. Но это пустяки. Обидно было, что мы вынуждены хранить невинность, с которой давно пришла пора расстаться, а девки в это время кувыркаются и бьют рекорды в сексе с другими. И понятное дело, терпения у нас оставалось мало, и долго так продолжаться не могло. И вот однажды, когда казалось, что мы в поллюциях вот-вот истратим весь свой запас спермы, один из нас придумал план. Гениальный, можно сказать, план! И как все гениальное тот план был прост. Если гора не идет к Магомету, то пусть девки валят к нам. У нас на четвертом этаже была каптерка, где хранились маты. Полная каптерка матов, а в принципе конкретный траходром. В воскресенье, когда преподов и тренеров в школе не осталось, мы заслали к девкам гонца, мол, если кому хочется реального секса с реальными пацанами — со штангистами и гиревиками — милости просим к нам. Время назначили на семь, когда уже стемнеет, а сами после занятий спрятались в подсобке и дождались закрытия школы. И вот когда вахтер совершил обход, гремя ключами, прошелся по всем этажам, и после этого спустился в свою каморку под лестницей и умер там перед телевизором, мы выбрались из укрытия и, прихватив канат, вышли на балкон. На улице уже стемнело, а фонарь мы загодя разбили. Но даже в этом кромешном мраке мы легко разглядели огромную, просто устрашающих размеров бабу. Пара ее глаз таращилась снизу на наш балкон и ждала от нас сигнала. Баба эта, которую мы сразу прозвали бегемотом, была внизу одна. Видно, больше никто из девок не пожелал реального секса с реальными пацанами. Но мы не сильно расстроились. Тогда нам было без разницы с кем, лишь бы было. Проблема заключалась в другом: как поднять эту бегемотиху к нам на балкон, с помощью каната? А именно в этом заключалась техническая сторона нашего плана: спустить канат и поднять девок, как на лифте. В силах своих мы не сомневались — все-таки все мы были спортсменами. Но когда увидели бегемотиху, уверенности у нас резко поубавилось. Мы спустили канат, и каждый сделал по подходу. Но никто кроме Кантемира не справился с весом. Хотя старались на совесть и, в принципе, никто не шланговал, но никому не удалось даже оторвать бегемотиху от земли. Представьте, такая была огромная, просто невероятных размеров баба. Кантемир, когда очередь дошла до него, не предпринял ничего нового в плане техники. Так же, как и мы перекинул конец каната через шею и заработал с переборами. Но у него дело пошло. Его сила оказалась сильнее силы земного притяжения. Бегемотиха оторвалась от земли и заболталась на канате в воздухе. Пока Кантемир тянул ее до окна первого этажа, бегемотиха молчала. После этого из ее глотки вырвался писк. После второго этажа, там, где балкон был зарешечен, писк ее сделался пронзительней и стал нарастать с каждым перебором. Когда она одолела перекрытие третьего этажа, и нам стало видно ее перепуганную рожу, один из нас крикнул ей: «Только вниз не смотри, чувырла!» Она естественно посмотрела. И тогда писк ее наконец-то оборвался, и она разразилась ревом. Завелась, как пожарная сирена. Не знаю, так ли ревут настоящие бегемоты, но ее рев точно бы распугал всех обитателей саванны (ведь в саванне живут на воле бегемоты?). «Не реви, дура! — зашипели на нее наши пацаны. — Заткнись!» Но она и не думала затыкаться — глазела вниз и выла. Пацаны перегнулись через перила и застучали ей по голове: «Заткнись, заткнись». Напрасно — она завыла еще громче. Чтобы быстрей затащить это голосистое чудище на балкон, я предложил помочь Кантемиру. Мы вцепились в свободный конец каната и рванули. Кантемиру тут же обожгло шею, и он как гаркнул на нас, что мы сразу отстали. Кантемир сам, в одиночку дотянул гиппопотамиху до нашего балкона, до финиша, так сказать. Когда ее лицо показалось из-за перил, мы подскочили к ней, вцепились в нее и общими усилиями кувыркнули ее через поручень. Она рухнула на пол, как подстреленная слониха. Клянусь, так грохнулась, что я испугался и подумал, что вот сейчас балкон рухнет, и мы толпой сорвемся вниз. Слава богу, не сорвались. Глянули на нее — а она-то спеклась. В том смысле, что в прелюдии, которую так любят бабы, она уже не нуждалась. Прикиньте, какой калейдоскоп эмоций она пережила, пока дотянула до финиша. Она была готова к сексу, как ни одна баба никогда ни была готова. Мы затащили ее в комнату, повалили на маты, и тогда каждый из нас впервые испытал, что такое секс. И оказалось, что ничего особенного. Я лично был разочарован. Только это на самом деле было не важно. Главное, что в тот день мы, наконец, расстались с девственностью. Каждый из нас сделал по подходу, а когда очередь дошла до Кантемира (он был последним, потому что ему надо было отдышаться), Кантемир сказал нам, чтобы мы держали свечи. «А где их взять?» — спросили мы. Свечей и вправду не было. «Доставайте зажигалки», — решил Кантемир. Но никто из нас не курил. «У тебя есть?» — спросил он у слонихи. Она вытащила из сумки зажигалку. Кантемир вырвал у нее сумку, порылся в ней и достал флакон духов. Полил из флакона на две ее косички и поджег. Когда он трахал, мы держали горящие косички. Вышло, типа, канделябра — посередине ее голова, а по бокам косы типа свечек. Девка визжала, как наверно никто не визжал во время секса. Вышло эффектно. Про такое светооформление я ни разу не слышал. Такое могло прийти в голову только Кантемиру. Кстати, именно после этого ему дали прозвище «Огнепоклонник». Он умел подойти к делу с огоньком, как никто другой. Так выпьем за его здоровье.

Как Кантемир женился (записано со слов любовницы)

В день свадьбы он вырядился, как клоун. Отпадное было зрелище. Представь себе бегемота в смокинге и в жабо, и тебе тоже захочется смеяться. Я, к примеру, хохотала до упада, никак не могла остановиться. В общем, молодожен из пупса получился смехотворный… Но гулянка удалась.

Без балды, все было устроено на высшем уровне. Пупсик снял самый шикарный ресторан. Пригласил всех авторитетов Сочи с женами и любовницами. Прилетели гости даже из Москвы и Питера. И все прикинутые, навороченные. Глядя на них можно было подумать, что это слет педиков и лесбиянок, где-то в Куршевиле. У мужиков на каждом пальце болт с брюликом, а на шее цепь с полкило. А бабы сверкали, будто новогодние елки. Если бы снять с них все шмотье и сдать в бутики, то на «бентли» бы верняк хватило.

Но круче всех я была. Пупсик мне до свадьбы пресс такой не хилый дал. «Купи себе все, что хочешь, — сказал, — деньги не считай». Я и не считала, и одного пресса не хватило. Зато упаковалась так, что до сих пор мурашки по коже, вау! Это был конкретный шопинг! Когда я зарисовалась в новом прикиде, мужичье от меня глаз оторвать не могло, а бабы так, просто, сходили с ума от зависти. Да, я была просто секси! Я… как это… завораживала. Что там говорить, я сама от себя шизела. В общем, пупсик расщедрился в тот день.

Пупс, вообще, не такой плохой, каким кажется, и не такой уж страшный, если разобраться. Если ему на мозги не капать, и не доставать по мелочам, то он вполне нормальный, не хуже и даже лучше других. К тому же он смешной, прикольный, когда в ударе. В тот день как взялся смешить меня с утра, так и понеслось до поздней ночи. И я ему признательна за это. Этот день оказался самым лучшим в моей жизни. Я была в центре внимания, я производила фурор… Что ты на меня так смотришь? Это я сейчас такая, а раньше… Вот, если бы ты видел меня прежде, хотя бы пару лет назад, то не стал бы ухмыляться. Раньше я была просто секси! Иначе, как бы Кантемир на меня запал… В общем, хватит щериться, слушай дальше. Проводы холостятские, одним словом, пупсик устроил шикарные. Музыкантов их целую толпу согнал. Я еще удивилась тогда, зачем ему эта хренова куча? Но я наезжать не стала. Подумала, захотелось мужику целиком филармонию, и хрен с ним. Тем более что прикольно, в общем, получилось. Самыми прикольными были скрипачи и виолончелистка. Квартет такой — трое мужиков во фраках и баба в длиннющем черном платье. Пупс их в холле поместил. Мужиков полукругом поставил, а посередине бабу посадил на стул. Ноги у неё в раскоряк, а между ног ее большая скрипка. Прикинь, выходишь после шумихи в холл, чтобы покурить, а там эти чудики наяривают, и так тихо-тихо. И тоскливо так, что, просто, балдеешь. И еще слышно, как листы с нотами шелестят, когда их музыканты переворачивают. Приколистика, короче. Классика, сам понимаешь, не халам-балам.

Черкесы его тоже смешными оказались. Все в мохнатых папахах, в длиннющих халатах с газырями и с кинжалами на пузе. Одни дудели, другие колотили в бубны, и все скакали, как ошпаренные, и визжали, словно им подрезали яйца. Джигиты, короче, не хухры-мухры.

Потом был один ансамбль, в стиле восьмидесятых. Эти пели про Полесье, про Вологду, про дельтаплан, в общем, про такую хренотень, что если не напиться сразу, то лучше повеситься. Дискотека восьмидесятых, одним словом. Это тебе не Тимати и не Стас Пьеха.

Хотя был и Тимати, и еще куча всяких мелких звезд. Прямо скажу, я эту шантрапу на дух не переношу. Ни голоса у них, ни слуха… ни кожи, ни рожи. И шланги все, равных нет! Тимати, к примеру, спел какую-то свою лабуду и сразу слинял. И правильно сделал, а то я этого татуированного потца больше других не перевариваю.

Еще выступали файеры или, как их там, в общем, те, кто играет с огнем. Крутили огненные обручи, выдували пламя изо рта, запускали фейерверки. Зрелище, в общем, было яркое. Всем понравилось. Но больше всех, конечно, пупсу моему. Он натурально обалдел. Он же Огнепоклонник.

А потом он уехал в ЗАГС, отметиться у себя на свадьбе. А вечером попоздней назад вернулся, и мы рванули в Абхазию. Это я такое условие поставила, сказала, если хочешь свадьбу без истерик, дай мне что-нибудь. Он мне ответил: проси чего хочешь. А я ему: я бои без правил никогда не видела. Пупс только ухмыльнулся, если тебя кто обидел, говорит, укажи на него пальцем. Я в ответ: таких идиотов в Сочи нет, а вот если рвануть куда-нибудь подальше, где Огнепоклонника никто не знает… Вот мы и рванули в Абхазию. И не в Гагры, не в Пицунду. Рванули за Гудауту, куда-то в горы. Забрались в самый глухой аул и в тамошней забегаловке нашли то, что искали.

На Кантемира и его телохов никто не обратил внимание, а на меня, как глянули, так сразу обо всем забыли. Нет, правда, я тогда отпадно выглядела.

Абхазы в отличие от Кантемировских дружков церемонии разводить не стали. Взяли меня в круг, выложили бабки на стойку и предложили сделать такое, о чем я не стану говорить. У пупса от их прямоты челюсть отвисла. В себя он пришел только тогда, когда самый шустрый из них залез ко мне под юбку. Пупсик выхватил пушку у телоха и без лишних слов прострелил шустрому абхазу тыкву. Вот тогда-то и началось. Абхазы похватали свои пушки (у них в Абхазии что-то типа военной демократии, все поголовно при оружии), пупсовские телохи выставили свои стволы, и начался реальный трам-тара-рам. Пошла такая трескотня, что лучше было бы сразу сдохнуть.

Меня повалили на пол. Один из телохов придавил меня сверху пузом, да так, что я, как ни старалась, больше ничего не смогла увидеть. Только треск и грохот закладывал мне уши.

А потом вдруг, разом все умолкло. Телох поднялся, поставил меня на ноги, и я увидела, что абхазы все до единого в ящик сыграли. Трупов была куча, а забегаловку не узнать, в хлам ее разворотили!

Напоследок облили то место бензином и подожгли. Сразу ярко стало. Так ярко, что даже горы нарисовались в темноте. Нет, такого шоу я еще не видела. Обалдела. Глаз не могла оторвать. Хотя по сути это было не шоу, а кремация — запахло противно горелым.

Мы рванули оттуда, сломя голову. А я все смотрела, смотрела в заднее стекло. И обалдевала. Да, надо признать, умеет Огнепоклонник устраивать поджоги.

В начале славных дел (записано со слов бывшего заложника)

В плен я попал в мае. А освободился только в декабре. Все это время меня держали в спортзале. И били. Днем и ночью, изо дня в день, без остановки. Когда не били меня, били других, но на моих глазах, а, значит, били по самому больному месту — по кончикам нервов, на краешке которых трепетала запуганная, униженная совесть. Били в назидание, били просто так, отрабатывая приемы, били для удовольствия, не отрабатывая ничего. Я знаком был с жестокостью с детства, но хлебнул ее через край только там. Я представлял, что такое жестокость на Кавказе, но всю ее бесноватую прыть ощутил только в том спортзале.

Мой дед в Великую Отечественную побывал в немецком плену и потом много рассказывал о концлагерях. Рассказывал о том, как его два раза сажали в карцер, после двух попыток к бегству. Рассказывал о том, как он работал на разгрузке вагонов, и о том, как их плохо кормили. О том, как работалось у литовцев на хуторах, о танцах и романе с некой Ингрет. О том, как он откармливался литовским салом, прежде чем решиться на третий побег. О том, как литовская полиция выловила его в лесу, когда он пробирался к фронту, а немцы переправили его в Европу для работы на угольном карьере. Как он сдружился с нарядчиком — штатским немцем, — и тот, бывало, угощал его шнапсом и картошкой. Как один пьяный гауптман заехал ему сапогом по мягкому месту, когда дед попробовал симулировать геморрой. О том, как его перевели в Германию, и как он там работал на сахарном заводе. О том, как они торговали сахаром, или выменивали на шнапс, картофель и мясо. О дискриминации русских, которых содержали в бараках в закрытой зоне, в то время как другим военнопленным — полякам, французам и англичанам позволялось жить в городе на съемных квартирах, и никто не охранял их. О последней его военной любви: о полячке, которая работала на том же заводе и вечерами частенько пробиралась к нему, и как сладко им спалось на мешках с сахаром.

Его рассказы совсем не походили на книги о концлагерях, но деду я верил больше. И вот теперь, вспоминая его рассказы о плене, я задаюсь вопросом: если методы немцев принято считать жестокими и бесчеловечными, а их самих именовать фашистами, то тогда как называть те зверства, которые я испытал в спортзале, и как называть моих истязателей — моих земляков?

Мои земляки не фашисты. Они нормальные люди. Во всяком случае, по меркам Кавказа. Фашизм — европейское понятие. Этим словом европейцы определяют патологическое отклонение от принципов изобретенного ими же гуманизма. А на Кавказе гуманизм никто не изобретал. На Кавказе норма жизни есть жестокость. Здесь действует первобытный закон: у кого зубы острее, тот и вправе. Зубастые волки терзают беззубое стадо, а псы, у которых клыки короче охраняют стадо от волков.

Так что, сравнивая фашистов и моих нормальных земляков, я прихожу к выводу: уж лучше бы я три года провел в немецком плену, чем три месяца у Кантемира в спортзале.

Но мне жаловаться не к лицу. Я родился на Кавказе и впитал его законы с молоком матери. Я жил по законам гор и знал те привилегии, которые они дают и то, как жестоко по ним карают. Разница определяется тем, кто ты. Я мнил, что я в волчьей стае. Что я терзаю стадо. И я терзал, пока фартило. Я был вполне доволен нашим кровожадным законом. Но вот я встал на чужую охотничью тропу, и оказалось, что волк я никакой: зубы не те. Псом я оказался против истинных волков. Самое большее, на что я годился — стадо охранять. А вот кто был истинным волком, так это Кантемир. Матерый волк. На его охотничьей тропе мы и столкнулись.

Каким образом я столкнулся с Кантемиром, и чего ради меня занесло в Кабарду? Объясню… У меня был друг, старинный друг — я знал его еще тогда, когда я жил в Пицунде. А он жил и сейчас живет в Тбилиси, и зовут его Вахтанг. Он вор. Правда говорят, что в Тбилиси воров, как собак нерезаных, и каждый второй из них в законе. Но Вахтанг, на самом деле, был авторитетный вор, и коронован был законно. В то время, о котором я хочу рассказать, он занимался тем, что гнал в Россию грузинское вино — подделку под наши известные марки. Заниматься этим начал еще в те годы, когда Грузию по старой советской памяти уважали и любили в России. Поначалу дела у Вахтанга шли прекрасно, но потом все испортилось. Россияне закрыли границу и запретили ввоз грузинских вин. Обвинили наших в том, что они производят фальсификат. А кто спорит? Вахтанг и его товарищи, к которым позже примкнул и я, гнали примитивную бурду. Я, например, такую гадость даже под дулом пистолета пить не стану. Но с другой стороны, зачем в России хорошие вина? Кто отличит Саперави от Хванчкары, к примеру? Там никто ничего не смыслит в винах. Предложи русскому по-настоящему благородный напиток, так он выплюнет и скажет «кислятина». А подсунь «компот», лишь бы слаще был, проглотит за милую душу. Так что, Вахтанг, предлагал россиянам то, чего они сами желали. Но его не поняли.

В общем, когда началась эта таможенная история с нашими винами, Вахтанг позвонил ко мне в Сочи (я перебрался сюда еще в первую абхазскую) и попросил подыскать место для винного завода в Кабарде или в Черкесии. Почему меня? Да потому что я долгие годы прожил в Нальчике, и у меня там остались связи. И Вахтанг об этом знал. А почему в Кабарде и Черкесии? Да потому что эти две республики освобождены от акцизного налога. Представь, водка в Кабарде в магазинах стоит сорок рублей, а с рук ее можно купить за двадцать.

Замысел у Вахтанга был такой. Мы гоним вино, черкесы прикрывают нас, русские пьют, и все довольны. Но мы просчитались. Просчитались главным образом с черкесами. Не учли их аппетит. Только к нам потекли серьезные деньги, как наши черкесские друзья потребовали поднять их долю. Мы уступили и тем самым совершили вторую ошибку, потому что уступка на Кавказе, особенно на Северном, означает слабость. Черкесы стали требовать с нас половину. Мы согласились и на это, решив, что и половина от прибыли тоже неплохо. А дальше — больше. И тогда мы решили обратиться к ваххабитам.

Тогда их в Кабарде развелось черти сколько, а в горах они целыми аулами селились. Эти ваххабиты поначалу сидели тихо: читали Коран, молились и отращивали бороды. Потом, отпустив бороды до нужной длины, стали создавать в горах тренировочные центры и обучаться там рукопашному бою и стрельбе из автомата. Еще позже спустились в долину и начали учить народ праведной жизни и устанавливать у них свои порядки. И тогда люди почувствовали, что появилась новая сила. Раньше дела в Кабарде вершили воры и спортсмены, теперь появились ваххобы.

И вот к этим самым ваххобам мы с Вахтангом и обратились. Решили привлечь эту новую силу на свою сторону. Те сразу уловили, чего мы от них ждем. Они навестили спортсменов в их спортзале и потребовали, чтобы те забыли о нас, сказали, что мы с Вахтангом переходим под их крышу. Ваххобов было там только трое, а спортсменов приличная толпа. Но у ваххобов было оружие, и, главное, их боялись. Так что пахан спортсменов, как-то сразу пошел на попятную. Попробовал порядиться, выторговать себе отступные, или хотя бы мину приличную сохранить. Но ваххобы слушать не стали. Пальнули из автоматов в потолок и сказали: «Вы воюете за деньги. А мы за веру. Нам все или ничего. Мы смерти не боимся». И вот тут, когда все молча смотрели, как штукатурка сыплется с потолка, заговорил Кантемир. «А деньги вам зачем?» Кантемир тогда был еще в молодых, и голос его почти ничего не значил, и ему не следовало встревать в разговор без приглашенья. Но он встрял. «Ведь деньги по вашему — зло, — сказал он, — а вы ведете праведную жизнь. Ведь праведную?» — «Деньги нужны мусульманину, — ответили ему, — для благих начинаний. Но, вообще, это не твоего ума дело. Так что закрой пасть и не тявкай!» «Знаю я ваши благие начинания, — не унимался Кантемир. — На девок хотите потратиться? Зря. Нормальные девки с вами бородатыми и за миллион не лягут, а дешевок деньгами баловать не стоит. Так что лучше оставить все по-старому — возвращайтесь к козам и ослицам». После таких слов ваххобы, конечно, бросились в драку. Но драка закончилась, не успев начаться. Кантемир уложил трех ваххобов ровно за три секунды. А вечером того же дня с дружками наведался к бородатым в горы. Застал ваххобов в дыму, обкуренными в хлам, и устроил им жестокий облом. Избил до полусмерти, покрушил все, высадил двери и окна, и напоследок поотрезал нашакурам бороды.

Когда пахан спортсменов узнал об этом, он сильно испугался. Позвонил к ваххобам и сказал, что к Кантемировским выходкам не имеет никакого отношения. В подтверждение своих слов выгнал Кантемира из спортзала. Последнее означало то, что Кантемир отныне сам по себе и лишен поддержки. И тогда Кантемир принялся сколачивать собственную банду: собрал вокруг себя самых отмороженных беспредельщиков. Ничем хорошим это кончиться могло.

И вот из Дагестана прибыли главари ваххабитов. На стрелке они сделали Кантемиру совершенно неожиданное предложение: они попросили (вот именно, попросили, а не потребовали) принести извинения, указав на то, что в священные дни рамазана подобное предписывается всем правоверным мусульманам. Но что еще удивительней, Кантемир отказался удовлетворить эту, в общем-то, пустячную просьбу. Он сказал: «Мне не зазорно признать вину, когда я совершил ошибку. Я мусульманин по рождению и чту законы ислама. Но дело в том, что мне не в чем каяться. Ваши братья получили по заслугам. Для вас могу повторить отдельно: все ваххобы козотрахали, занимайтесь козами и не приставайте к людям. Короче, уматывайте отсюда побыстрее». — «Ты пожалеешь о сказанном, — пригрозили главари ваххабитов. — Длинный язык простителен бабам, а мужчинам он укорачивает жизнь». Сказали и уехали. Видимо, за тем, чтобы собрать силы. Только им это не удалось. Кантемир пустился за ними вдогонку и настиг на перевале. Ваххобов поколотили, бесчувственные тела затолкали в автомобили, последние облили бензином, подожгли и спустили с горы. А место то, надо заметить, было хорошо известно в Кабарде, можно сказать, легендарное то было место. Здесь когда-то давным-давно, еще до русских черкесы держали оборону против турок. Когда их силы иссякли, они пустили в бой последний свой резерв, последнее, что у них имелось — стада своих баранов. Они облили их черным «абескунским маслом» и подожгли. Стадо обезумевших животных пустилось по склону вниз. Вид живьем сгорающих баранов, которые огненной лавиной скатывались с горы, стук их копыт и истошное блеянье, привели турок сначала в смятение, а потом и в ужас. Они отступили от перевала и покинули Кавказ, и надолго забыли сюда дорогу. Именно тогда турки дали черкесам их гордое имя — «отсекающие путь». А перевал был назван «Огненным спуском».

И вот через много веков на том же месте Кантемир повторил подвиг своих предков. Спуск, как и был, так и остался «Огненным», но Кантемир превратился в совершенно иную фигуру. Люди дали ему прозвище «Огнепоклонник». Те, кто осуждал его накануне, или безучастно наблюдали за ним, после того случая поспешили к нему с заверениями в преданности. Группа его разрослась. Он занял спортзал, из которого не так давно был изгнан. А его прежний пахан куда-то исчез. Возможно не без помощи Огнепоклонника. Но это уже никого не интересовало. А потом Кантемир взялся за нас.

У нас было время, чтобы спастись. Мы могли бросить все и вернуться домой. Но мы остались. Мы решили, что раз не получилось договориться с прежним паханом, может получится договориться с новым. Говорю же, не волки мы оказались, а псы. И даже хуже псов, потому что не смогли уберечь свое стадо.

На что еще мы тогда рассчитывали? Возможно, на то, что статус «вора в законе», которым обладал Вахтанг спасет нас от расправы. Но мы просчитались. Многие тогда сказали, что Кантемир перегибает палку, действует «не по поняткам». Но я-то теперь знаю, что Кантемир тогда действовал по тонкому расчету. Он просчитал каждый свой шаг. Он четко представлял кому выгодно ослабление ваххобов, кому он сыграет на руку, изгнав «бородатых» из Кабарды. И не ошибся в своих расчетах. Как только он устроил огненную феерию на перевале, к нему сразу прилетел на вертолете генерал в тельняшке — Малышев, он тогда десантниками на Кавказе командовал, — примчался, значит, и говорит: «Если и дальше будешь бородатых стричь, можешь рассчитывать на мою поддержку». А сразу за генералом заявились люди из ФСБ. И напрямую, без недомолвок выложили: если он очистит от «вовчиков» свой район, то они устранят его конкурентов. И чем обширней будет территория свободная от вовчиков, тем шире будет сфера влияния Кантемира. Ему может принадлежать и весь Кавказ, если он весь Кавказ очистит от ваххабитов. В общем, под гэбистской крышей оказался Кантемир. Вору это западло, но Кантемир-то был спортсменом. В конце концов, к Кантемиру с заверениями в дружбе приехал сам дед Хасан. Вот тогда-то Кантемир и вправду оборзел.

Я просидел в его спортзале три месяца и насмотрелся всякого. Никогда я так не мучился. Били меня, не давали спать, морили голодом, издевались по-всякому. Я возненавидел Кавказ за те зверства, которые пережил у Кантемира в спортзале. Я проникся нежными чувствами, почти любовью к русским людям, потому что весь тот черный произвол, который я испытывал, как «черный» появляясь в России, все наскоки скинхедов и ночные драки с качками в клубах были детскими забавами по сравнению с пытками у Кантемира.

Но мне было еще не так плохо. Муки моего друга Вахтанга были куда страшнее. Когда его прекращали пытать кантемировские садисты, он сам принимался за пытки. Мне жутко и больно было смотреть на это. Вахтанг изводил себя раскаянием до полного изнеможения. Нет, не о деньгах он жалел, не о загубленном деле, не о потерянной свободе. Он жестоко страдал из-за утраты того, что единственно дорого было ему.

Да, вору, каким был Вахтанг, нельзя иметь привязанности. У Вахтанга не было семьи, не было детей. Он жил холостяком. Но у него была сестра. Васо ее звали. Ею-то он и дорожил так сильно. Именно из-за нее он ввязался в эту черкесскую историю. Хотел заработать побольше денег, чтобы обеспечить ее будущее. Он мечтал отправить ее на учебу в Лондон, или на худой конец в Америку. Он мечтал, что, отучившись, она останется в Европе. Он рассчитывал, что там, в Лондоне она научится жить так, как живут европейцы, отучившись от наших кавказских законов. Что дети, которые у нее пойдут от рождения не будут знать жестокости. Именно ради всего этого он и сунулся в Кабарду. Сунулся в Кабарду и угодил в спортзал к Огнепоклоннику. И все бы ничего, если бы однажды не заявилась Васо. Я-то надеялся, что она выкуп привезла. Да только зря надеялся. «Что ты хочешь за брата?» — спросила Васо у Кантемира. А он вопросом на вопрос, как жид: «Ты о деньгах?» — «Нет», — ответила она. «Соображаешь, денег у меня хватает. Что предлагаешь?» — «Ты знаешь, о чем я». И они сговорились. Нас с Вахтангом через пару дней отпустили, а Васо осталась у Кантемира.

Вот так все вышло. Хотел Вахтанг отправить сестру в Европу, а затянул ее в самый ад. Тбилиси по сравнению с Кабардой не то что Лондон, а рай земной. Жила бы себе спокойно дома, закончила бы, как мы с Вахтангом, наш универ, вышла бы замуж за какого-никакого грузина или армянина. Родила бы детей, племянников Вахтангу. А что вышло на деле: она живет с ублюдком из ублюдков, которого зовут Огнепоклонник.

Вот такие вот муки обрушились на моего друга Вахтанга. Кстати, если кто-нибудь, когда-нибудь, как-нибудь прикончит Кантемира, то пусть он впишет в эпитафию пару строк и от Вахтанга: «Я душу его имел. Я маму его имел. Я имел всю его родню!»

Со слов Деда Хасана

Грант, Робсон, Вартан-жулик — все они ходят под Кантемиром. И даже Слепой Ингуш Назранский и Бешенный Мага из Хасавюрта по кличке Робин Гуд на сходняках держат его за основного. Так что у меня нет сомнений, кому оставить свое место, когда подойдет время отходить на покой. Огнепоклонник присмотрит за Кавказом лучше, чем кто-нибудь другой. В этом плане я спокоен. Хотя он не вор. Но бог с ним.

Со слов охранника ночного клуба

Контингент у нас здесь неспокойный, что ни ночь, то драка, так что я всякого повидал. Но как дерется Огнепоклонник — это сказка. Хук с лева у него смертельный, апперкот — зубодробилка, а прямой в челюсть конкретно выключает. Я бы с ним махаться не решился. Монстр.

Со слов спившегося учителя гимназии

Огнепоклонник, безусловно, зверь, персонаж фильма ужасов. А еще точнее — персонифицированный ужас. Тот, о ком слагают страшилки. Знаете ли, есть такая особенность примитивного мировосприятия: все негативное, вызывающее страх и тревогу, помещать в конкретный образ, так сказать, создавать профиль эмоций. Рассказы об Огнепоклоннике напоминают мне предания с островов Меланезии, кровавые легенды каннибалов о каннибалах. Огнепоклонник наш кавказский каннибал, а сам Кавказ — наши Фиджи и Танга.

Омон Хатамов. Литературные наброски к сценарию без названия

Он вел своего коня по узкой горной тропе.

В теснине сжимало грудь, так что больно было вздохнуть, и он задыхался.

Когда вышел к реке в том месте, где та давала крутой изгиб и, вспениваясь белыми гребешками волн, возвышала голос, к нему навстречу вывели толпу людей. Черных, чумазых оборванцев, глазастых, как таджики. Они испуганно глядели на усталого воина и сиротливо жались друг к другу.

Сутки воин провел в седле, натер седалище, и боль в покалеченном колене не давала покоя. Очень хотелось спуститься на землю и размять затекшие члены. Но он не мог позволить себе такое, пока на него таращились выродки, поедающие себе подобных. Дать им узреть свою колченогую стать? Разве он мог допустить такое?

— Кто вы и откуда? — крикнул воин, оставаясь в седле.

Самый старший в толпе оборванцев ответил:

— Мы проклятье Господа, — этот горлопан был, пожалуй, древнее библейских старцев. — Мы из Мазандерана.

— Как вы могли решиться на такое злодеяние?

Старик пожаловался:

— Все от голода, господин. Мы умирали. Нам нечем было кормиться.

Воин воззвал к их совести:

— Но вы же мусульмане!

На что старик сказал:

— Нет, мы верим в Ахура Мазду.

— Подлые еретики! Язычники…

Воин готов был разразиться гневом. Но как можно разразиться тем, чего нет. Было отвращение, была усталость, и сил хватило только на то, чтобы выразить брезгливость.

— Как земля вас носит? И как Господь выносит ваш позор?

Они с минуту глядели друг на друга: один с усталостью и тоской во взоре, другие со страхом и надеждой. «Милосердный боже, — воззвал воин к силе небесной, — до чего же омерзительны они в своей подлости. Никогда не видел такого отвратительного ужаса в глазах». Но самым отвратительным было то, что они выглядели сытыми! У них были сытые, упитанные лица! И бока, проглядывающие в прорехах их лохмотьев, лоснились от жира.

— Вы хуже шакалов! — простонал в бессильной злобе воин. — Те питаются падалью, а вы — мясом себе подобных! Я не стану пачкать вашей кровью чистые клинки своих мечей.

Он хотел сказать им что-то еще… что-то, чтобы вызвать раскаяние в их душах. Но он не вытерпел и только крикнул:

— Сжечь!

Его нукеры только и ждали команды. Как цепные псы сорвались с места и набросились на несчастных оборванцев.

Когда из толпы вырвали передних, взору усталого воина предстала молодая женщина, нет, не женщина, совсем еще девчонка. Она была такая же грязная и в таких же отрепьях, как все. И такая же сытая! Но она выделялась из этой толпы неожиданной статью и неуместным в ее состоянии совершенством.

Девчонка была высокая, выше всех своих сородичей. Ее отличала стать. И у нее были длинные волосы с каштановым отливом. Тонкими струями растекаясь по плечам, они покрывалом ложились на груди, пряча от взора темные соски, проглядывающие в прорехах. В этих же прорехах отсвечивал золотом пушок на ее золотистой коже.

Что могло воина, испытанного в вере, подкупить в этой подлой еретичке неизвестно. Да только он взмахнул рукой и повелел вдруг осипшим голосом:

— Молодуху оставить!

Нукеры отпустили смазливую оборванку, только вырвав ее из толпы. Воин посмотрел в ее лицо, и ему показалось, что губы девчонки скривились. То ли она усмехалась, то ли со страха перекосило рожу. Он заглянул в ее глаза и обнаружил в них звериный ужас, такой невыразимый, какой не видел в глазах ни у одного из своих поверженных врагов. В ее распахнутых глазах, в двух бездонных зеленых глубинах застыл первородный страх.

— Ее отмыть! — распорядился воин и развернул коня. — А остальных в пекло!

Он спустился к реке совершить омовение, а его нукеры наверху продолжили начатое. Вопли ужаса, огласившие ущелье, не в силах был заглушить даже рокот горного потока.

Когда заполыхал костер, и потянуло дымом, воин обернулся, глянул наверх и увидел, как воины потянули из толпы мальчишку. Тот истошно визжал, вцепившись в девчонку, а она испуганно отмахивалась от него. И когда блеснул клинок, смазливая девка испугалась еще больше, отпихнула от себя мальчишку и шарахнулась в сторону. Рассекая воздух, клинок просвистел перед ее лицом и отточенным добела лезвием полоснул по запястью визгливого мальчишки. Отсеченная пятерня клешней повисла на подоле ее платье, а из обрубка фонтаном брызнула кровь. Девчонка вскрикнула и рухнула без чувств.

* * *

Она родилась в пещере и не знала другого крова, чем каменный свод. Она с малолетства кормилась человеческой плотью и не видела иной пищи. Мясо добывали ее старшие братья, дядья и деды. Но кто такие были люди, чьим мясом они питались? Люди, что звери, так учили старшие. От них таилась ее семья под каменным сводом пещеры, вход в которую был сокрыт от посторонних глаз стремниной горного потока. Она молилась Ахура Мазде, чтоб охота была удачной, и гнев людской обходил стороной. А кому молились люди, коль скоро бог отказывался беречь их жизни? Выходит, дьяволу.

Ее звали Васико. Это имя досталось ей от бабки, которую крестили в храме распятого бога, когда ее предков заставили молиться на крест. Она не знала о мире ничего другого, кроме того, что окружало с детства: семья, пещера, охота и враги, коих тьма. И твердо знала то, что надо беречься, что надо быть хитрой, ловкой и сильной, чтобы не попасться врагу.

В то роковое утро ее брат Вахтанг, которого прочили ей в мужья, ловкий, сильный и быстрый, как снежный барс, примчавшись с дозора, сообщил возбужденным голосом:

— Они идут. Их семеро. Я их увидел на дне ущелья. Только ни доспехами, ни оружием они не походят на ордынцев.

— А кто сказал, что они должны быть похожи на ордынцев?

Этот вопрос задал Бану. Он был самым старшим из всех и разговаривал с родней, так словно перед ним стояли несмышленые дети. Он остался последним из тех первых, кто поселился в этой пещере.

— Вам было сказано, что те, кого мы ждем, походят на ордынцев нравом, что они молятся одному богу, что у них один язык и общий предок. Перестань сопеть, как загнанный горожанин и лучше скажи, сколько у каждого лошадей в заводе?

— Три, — сообщил Вахтанг, уняв насколько мог, возбуждение.

— С этого бы и начал, — попрекнул старик. — Это они. Никто не может позволить себе столько коней, кроме воинов его блистательного войска.

Они услышали о страшном пришельце неделю назад. А еще за неделю до того пошла большая добыча. Дорогу, которую прежде нельзя было назвать оживленной, запрудили люди. Они уходили из города, и никто не возвращался назад. Сначала стайками: утром стайка, в полдень стайка, вечером еще. А потом люди пошли косяком: в тесноте, наступая на пятки друг другу, повозка за повозкой, наскакивая копытами лошадей на запятки. И пыль поднялась черным облаком, повисла над дорогой, и не опускалась несколько дней.

Добыча пошла такая обильная, что они перестали делать припасы. Утром и вечером, каждый день у них было свежее мясо. К исходу недели они стали вырывать добычу, почти не таясь. Накидывали аркан на того, кто заходил на обочину помочиться или за иной надобностью, и утягивали беднягу в кусты. И никто из людей не думал спасать несчастных товарищей, никто не пускался в погоню. Все спешили покинуть город, умчаться прочь, словно мор захватил его, словно дикий зверь бежит по следу. А на девятый день исхода в руки ее дядьям и братьям попался тот, кто сказал:

— Вы все умрете!

Над ним был занесен нож. В очаге стараниями женщин полыхал огонь. А он грозился.

— Вы умрете страшной смертью! Она будет страшнее моей! Сюда идет хромой воин, тот, кто сделан из стали. Имя его Асак Темир! И с ним идет его несметное войско! Нет силы против его стремительной конницы. От его мечей и копий нет спасения, а стальные доспехи его воинов непробиваемы. В жестокости его войску нет равных в мире, его нукеры повадками напоминают ордынцев и говорят на их собачьем языке, но превосходят их своею мощью. Бог войны Сульде скачет в седле заводного коня хромого Тимура! Так что горе вам нечестивцам, полыхать вам в аду! Хозяин преисподней пришел по ваши души!

Это было семь дней назад. После этого дорога опустела. Они остались без добычи. И уже минуло трое суток, как они доели последние припасы.

— Что будем делать, старый Бану? — спросил Самхерт, ее дядя. — Может, устроить засаду на этих семерых, кто бы они ни были? Если так, то мы, пожалуй, выйдем, пока они не скрылись.

Бану промолчал.

— Отец, — сказал дядя Дариуш, — если мы сегодня не добудем мяса, то многие из нас заболеют. У самых маленьких уже вздулись животы. Что скажешь?

Бану ничего не сказал.

— Думай быстрее, старик, — потребовала Нилюфар — старшая из женщин. — А если у тебя недостает ума или не осталось воли, то передай старшинство другому. Мужчины справятся и без тебя!

Тут старый Бану ожил.

— Скудоумные овцы, у вас нет ни крупицы здравого смысла! — воскликнул он. — Вы собираетесь ставить засаду, а не ведаете того, что сами угодите в когти к зверю! Вы собираетесь добыть себе и детям пропитание, а не знаете того, что это вам уготовано стать добычей! И вы еще надеетесь, что я — наделенный опытом! — передам старшинство кому-то из вас — несведущим в жизни!

Вахтанг, самый молодой из мужчин, снова пришел в возбуждение и сказал нетерпеливо:

— Однако, Бану! Их только семеро, а нас намного больше! У них кони, мечи, стрелы и копья, но у нас арканы и камни! Мы будем невидимы для них, а они будут у нас, как на ладони. Мы перебьем их без усилий! Семь людей и еще их кони — этого нам хватит на несколько дней!

— Несчастные! — простонал Бану. — Вас Ормузд лишил рассудка! Вы разучились думать! Это не те ленивые горожане, которых вы выдергивали из кустов. Это не черкесы, бегущие от собственной тени. Не ордынцы, которых вам иногда удавалось перехитрить. Это тот от кого содрогнулся мир! Вы разве не слышали? Он сделан из стали! Его воинов не разрубают мечи! Нам нужна нежная плоть, а не железо! Вы поняли? Нам надо запастись терпением, раз у нас в запасе не осталось пищи. Враг уйдет, и, может быть, кто-нибудь из нас сумеет выжить. Ослушаетесь — погибнем все!

Ослушались. Мужчины, все от мала до велика, вышли на охоту. Остался, лишь, старый Бану. Женщины, ободренные решимостью мужчин, принялись готовить угли в предвкушении трапезы.

Первым вернулся дядя Самхерт. Ободранный и весь в крови.

— Где остальные? — спросила Нилюфар.

— Пропали! Все пропали! — дядя Самхерт разрыдался. — Ахура Мазда покарал нас за наши грехи! Он наслал на нас демонов! Это не люди, они хитрее и коварней людей. В то время, как семеро шли у нас на виду, остальные таясь пробирались по скалам. Мы ставили засаду, и сами угодили в западню! Мы погибли! Мы все погибли!

Следующим в пещеру пробрался дядя Дариуш. За ним Вахтанг и еще трое охотников.

Дариуш пихнул Самхерта.

— Молчи! Железные люди рыщут по скалам. Твои вопли могут услышать.

Старый Бану подкрался к входу и выглянул наружу.

— Теперь уже поздно, — сказал старый Бану молодым. — Железные люди скоро будут здесь.

— С чего ты взял? — удивился Вахтанг. — Никто не знает о тайне пещеры. Его вход сокрыт стремниной.

Бану указал на бурлящий поток.

— Кушак, который ты обронил, зацепился за камень. Его рукав укажет врагу дорогу.

Старый Бану оказался прав. Железные воины заметили кушак и отыскали по его подсказке вход в пещеру.

Старый Бану был тысячу раз прав. Он был в тысячу раз разумней безмозглых дядьев и братьев. Все случилось, как он предсказал — все погибли. Вся семья. Все кроме нее — нежной, юной Васико, чье имя досталось ей от христолюбивых предков.

И вот она в огромном шатре хромого воина сделанного из стали. Сидит на подстилке и ждет повелителя.

Подстилка под ней теплая и мягкая, ворсистая. Застилает весь пол шатра. В глубине за прозрачным пологом ложе, составленное из перин и тюфяков. Рядом доска на ножках в восемь граней, украшенная резьбой и костью. А на доске в золотых и серебряных чашах душистые фрукты и сласти, каких она никогда не ела. Она сорвала с тугой кисти продолговатую ягоду янтарного цвета, сквозь тонкую кожицу которой просвечивались маленькие зерна. Поднесла ко рту, принюхалась. Пахло вкусно, заманчиво. Надкусила, и в нёбо брызнула сладкая струя. Язык обволокло терпким, колючим соком, и от этого она испытала пьянящее блаженство. «Пища людей, — подумала она, — сладкая и хмельная. Оттого и мясо у них сладкое на вкус».

Она потянулась за второй ягодой, но не успела сорвать. За спиной раздался голос:

— Это виноград.

Васико обернулась. У порога стоял хромец.

— Его привезли из Азербайджана. Понравилось?

Васико не поняла его слов. Тогда воин пояснил:

— Виноград Азербайджана хорош для вина, но не годится, чтобы употреблять его в пищу. Но что поделаешь, здесь другого нет.

Васико не отрывала от него глаз. Не понимая свистящий и рубящий язык ордынцев, на котором изъяснялся воин, она пыталась по выражению его лица и жестам понять, что он от нее хочет.

— Сдается мне, что ты, по привычке, с большей охотой отобедала бы мной.

Воин был не молод и не стар, в тех же годах, что ее дядя Самхерт. Он был сухой и высокий — выше всех людей, каких она видела, — острый кончик его стального шлема упирался в свод.

Он распоясался, повесил меч на жердь. Снял шлем и бросил на пол. У него оказались вьющиеся волосы цвета высохшей полыни, с проседью. А лицо было плоское, как у ордынцев, но не круглое, а вытянутое, с прямым костистым носом.

Когда он шагнул от порога, Васико увидела, что он сильно припадает на левую ногу. Она была заметно короче другой и не сгибалась в колене. Васико уже видела колченогих — ее братья поймали одного такого на дороге. Тот был попрошайкой, и жалобно ныл, когда братья готовились его зарезать. Он вопил и грозился перед самой смертью, что аллах покарает нечестивцев за пролитую кровь аллаяра.

Представить, как этот железный хромец молит о пощаде, было трудно. Попрошайка был жалкий, само ничтожество, а этот — преисполнен силы и достоинства. Этот привык повелевать, а не просить. Пронзать, как стрелами, свистящими словами и рубить ими так, как меч с лязгом крушит доспехи.

Он скинул одежду, указал Васико на ложе, и она безропотно поднялась с подстилки и прошла за полог. Разоблачившись, она легла, раскинула ноги и решила, во что бы то ни стало, понравиться хромому.

Ее тетя Науруз учила: чтобы дать и самой испытать истинное блаженство, надо смотреть в глаза. Не в переносицу, как делают трусливые, не в рот, как жеманные, не в чресла, как похотливые, и не в себя, закрыв глаза, как глупые и стыдливые. А в самые глаза мужчины, в зеницы ока, вцепившись в них и не выпуская до самого конца!

Васико очень хотелось понравиться воину. Но если ей это не удастся, решила Васико, она перегрызет стальное горло, доберется клыками до главной жилы и, что бы ни текло по ней — кровь или что-то другое, Васико высосет жизнь воина без остатка, всю до последней капли.

Она вцепилась в маленькие, пронзительные, как булавки глаза и поразилась их желтому, огненно-желтому цвету. «Так, должно быть, полыхает огонь в преисподней», — подумалось ей. И она пожелала, чтобы это пламя ожгло ее сильнее.

Вначале пронзила боль. И ее внутренности сжало в холодный кулак. Она едва удержалась, чтобы не отвести взгляд от желтых, безжалостных глаз безжалостного воина. А потом тонкой, тягучей струйкой, будто масло побежало по ее телу тепло. И боль сделалась желанной. Совсем, как во время пытки.

Когда Нилюфар хлестала ее прутком по пяткам и приговаривала при этом поучения, Васико, также, не отрываясь, смотрела в глаза своей тетки, и каждое ее слово врезалось с каждым ударом в память. И боль переставала казаться страшной. Она делалась сладкой и наполняла тело жгучим теплом.

Стальной клинок воина пронзал ее вновь и вновь. И с каждым ударом клинка ее тело наполнялось жгуче-сладкой истомой. И в самом конце, когда боль подступила к горлу, и показалось, что сейчас она захлебнется ею, Васико не выдержала и закричала. И, что удивительно: закричал и он. Вскинул голову, изогнулся полумесяцем и взвыл раненным зверем. А, выплеснув вопль, рухнул на нее всем телом и засопел, уткнувшись в ее плечо. И зашептал жаркими губами, зашептал ласковые и добрые слова, щекоча и обжигая дыханием кожу.

Его слова заглаживали, зализывали нанесенные им раны.

Вот как усмиряются стальные воины, подумалось ей, вот в каком огне расплавляется их крепкая воля и стальная упругость.

— Теперь я женщина, — спросила Васико, — я больше не девица?

Шепот воина оборвался. Стальной клинок, утратив в ее огне прежнюю твердость и былую силу, выскользнул из нее наружу. И обессиленный воин завалился на бок.

— Ты говоришь на фарси, — выразил он удивление, уставившись в свод шатра. — Ну, конечно же, ведь ты из Мазандерана.

За пологом шатра гулко ударили в щит. Васико вздрогнула.

— Это отсчет восхождений страсти, — объяснил ей воин на ее родном языке. — Сегодня щит прогремит еще не раз, — пообещал он, повернувшись к ней.

— Ты меня сожжешь? — спросила Васико.

Воин навалился на нее.

— Лучше испепели меня страстью. Делай это каждую ночь. Я не хочу на костер.