Бесплатный фрагмент - Спасайся и будешь спасен

Рецензенты:

д.т.н., профессор Илюхин В. Н., к.т. н. Овчинников А. В.

Перечень условных сокращений

АГК — азотно-гелиево-кислородный (баллон)

АПЛ — атомная подводная лодка (с атомной энергетической

установкой)

АСПА — авиадесантируемый спасательный подводный аппарат

БСС — быстроходное спасательное судно

ВВД — воздух высокого давления

ВМФ — военно-морской флот России

ВМС — военно-морские силы

ВСК — всплывающая спасательная камера

ВТА — военно-транспортная авиация

ДВС — двигатель внутреннего сгорания

ЕССП — единая система спасания подводников

л /с — личный состав

ИДА — индивидуальный дыхательный аппарат

ИСС — индивидуальное спасательное снаряжение

КСС — коллективные спасательные средства

НПА — необитаемый подводный аппарат

ОКР — опытно-конструкторская работа

ПВО — противовоздушная оборона

ПДУ — портативное дыхательное устройство

ПЛ — подводная лодка

ПСО — поисково-спасательное обеспечение

ПСС — поисково-спасательные силы

РДП — работа дизеля под водой

РЛС — радиолокационная станция

СГА — спасательный глубоководный аппарат

СПМБМ — Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения

ССП — спасательное снаряжение подводника

СК — спасательная камера

СП — спасательный плот

ТА ПЛ — торпедный аппарат ПЛ

SOS — телеграфный сигнал бедствия (… — - — …)

Предисловие

12 августа 2000 года во время проведения военно-морских учений в Баренцевом море после взрывов и пожара затонул на глубине 108 м атомный подводный ракетоносец К-141 «Курск» (проект 949А «Антей») Северного флота ВМФ России.

В 2025 году нам предстоит отметить весьма печальную дату — двадцатипятилетие со дня катастрофы АПЛ «Курск», — самой современной на то время атомной подводной лодки ВМФ России.

Об этом написаны сотни, если не тысячи страниц, но тема далеко не исчерпана. В данной книге я попытался сформулировать предложения по дальнейшему развитию системы поисково-спасательного обеспечения ВМФ, повышению вероятности выживания и спасания экипажа затонувшей ПЛ.

Как показал анализ аварий и катастроф подводных лодок в мирное время, причиной катастроф является, как правило, не одна причина, а объединение нескольких причин. Обычно это трагическое сочетание организационных, технических и квалификационных ошибок или недоработок.

Организационные недоработки, это ошибки или упущения командования в организации предпоходового обеспечения ПЛ.

Технические недоработки, это недоработки конструкторов, военпредов и промышленных предприятий при проектировании, строительстве ПЛ, их эксплуатации и ремонте.

Квалификационные недоработки, это недостатки в боевой или в учебно-боевой подготовке личного состава ПЛ.

Наряду с этим имеют место и недостатки в системе поисково-спасательного обеспечения (ПСО) флотов. Они тоже имеют три составляющих:

— организационную;

— техническую;

— квалификационную.

Эти недостатки имели, имеют и будут иметь место всегда. Ничто в мире не совершенно. Всё постепенно развивается и усложняется — это диалектика развития. То, что остановилось, замерло — обречено на вымирание. Поэтому борьба со всеми перечисленными мною недостатками должна носить системный и перманентный характер.

В этой книге я не буду «растекаться мыслью по древу» и остановлюсь только на некоторых технических аспектах — конструктивных недостатках, как самих ПЛ, так и средств ПСО ВМФ, а также на предложениях по их устранению.

Глава 1. Катастрофы и аварии отечественных и зарубежных подводных лодок

1.1. Катастрофы ПЛ за последние 60 лет

Применительно к ПЛ катастрофой следует считать гибель ПЛ в результате крупной аварии, повлекшей аварийную покладку ПЛ на грунт и невозможность самостоятельного выхода личного состава на поверхность и всплытия ПЛ без оказания помощи силами и средствами поисково-спасательного обеспечения.

Рассмотрим статистику катастроф отечественных и зарубежных подводных лодок и их причины за последние 60 лет.

27 января 1961 года во время погружения в Баренцевом море затонула дизельная подводная лодка С-80 (проект 644) Северного флота. Клапан шахты РДП (шноркель, система работы дизеля под водой) не сработал из-за обледенения, так как его обогрев был отключен. Когда в прочный корпус стала поступать вода, трюмный машинист не смог закрыть шахту. Экипаж опоздал с продуванием главного балласта на 30 с, не был дан ход главными электродвигателями. Скорость корабля упала до нуля, и с большим дифферентом лодка упала на грунт. В катастрофе погибли все 68 человек на борту. С-80 была обнаружена только в 1968-м. Поднята 24 июля 1969 года, а впоследствии разделана на металл.

11 января 1962 года произошла крупнейшая по количеству жертв катастрофа советской субмарины. На дизельной подводной лодке Б-37 (проект 641) Северного флота, пришвартованной в пункте базирования Полярный, возник пожар в торпедном отсеке. В результате взрыва боезапаса носовую часть лодки оторвало вплоть до рубки, также получила повреждения и частично затонула стоявшая рядом у пирса дизельная субмарина С-350 (проект 633). На обоих кораблях и пирсе погибли в общей сложности 122 человека. Причина взрыва боезапаса точно не установлена.

1968 год. О том, что все же произошло с израильской подводной лодкой «Дакар», до сих пор неизвестно: командование ВМС Израиля засекретило всю информацию. «Дакар», экипаж которой состоял из 69 человек, навсегда исчезла в Средиземном море через несколько дней, после того, как под гром оркестров вышла из британского Портсмута, где была приобретена израильским правительством. Она уже прошла греческий Крит, ее ждали в израильской Хайфе. Но очередной сеанс связи не состоялся. Сигналов бедствия лодка не подавала, поиски не дали никаких результатов. После трех десятилетий поисков «Дакар» нашли: лодка лежала на глубине 3000 м между Критом и Кипром, видимых повреждений на ее корпусе не было. Официальная версия гибели — случившиеся технические неполадки; никакой другой информации в Израиле не озвучивают.

8 марта 1968 года в Тихом океане в районе Гавайских островов затонула советская дизельная подводная лодка К-129 проекта 629А, вооруженная баллистическими ракетами и находившаяся на боевом патрулировании. Погибли 98 моряков. Точные причины катастрофы неизвестны. Существуют разные версии: затопление через шахту шнорхеля, столкновение с американской субмариной или судном, взрыв аккумуляторных батарей. В 1974-м США сумели поднять два отсека К-129.

12 апреля 1970 года в Бискайском заливе (Атлантический океан) в условиях восьмибалльного шторма после возникшего 8 апреля на борту пожара затонула атомная подводная лодка К-8 (проект 627А «Кит») Северного флота. Погибли 52 из 125 членов экипажа; К-8 стала первым кораблем, потерянным советским атомным флотом. Причиной пожара было возгорание патронов системы регенерации воздуха. Лодка не была поднята.

21 октября 1981 года в проливе Босфор Восточный близ побережья Приморского края советская дизельная подлодка С-178 проекта 613В затонула после столкновения с сухогрузом «Рефрижератор-13». Причиной послужили многочисленные нарушения обоих экипажей, а также береговых служб — и субмарина, и торговое судно самовольно изменили курс, при этом не зная обстановки в районе плавания и не сумев обнаружить друг друга. С-178, получив пробоину в левом борту, легла на грунт на глубине около 30 м. Спасательная операция длилась двое суток, подводники покидали затонувшую субмарину через торпедные аппараты. Всего погибли 32, спаслись 27 человек.

23 июня 1983 года при погружении в бухте Саранная (Камчатский край) затонул атомный подводный ракетоносец К-429 (проект 670 «Скат») Тихоокеанского флота. Через вентиляционную систему затопило четвертый отсек, лодка легла на грунт на глубине 40 м. В результате погибли 16 человек (двое — при выходе из лодки), остальные 104 моряка смогли покинуть корабль. Позднее лодка была поднята и переоборудована в учебно-тренировочную станцию, утилизирована в 2001–2002 годах.

3 октября 1986 года в Атлантическом океане (в 1,1 тыс. км северо-восточнее Бермудских островов) произошел взрыв в ракетной шахте атомного ракетоносца стратегического назначения К-219 (проект 667АУ «Налим») Северного флота. Вышла из строя система охлаждения ядерного реактора. Матрос-реакторщик Сергей Преминин предотвратил расплавление активной зоны реактора, вручную опустив компенсирующие решетки, но погиб от жары в отсеке (в 1997 году Преминин посмертно удостоен звания Героя России). Потеряв плавучесть из-за поступления воды через разрушенную шахту, 6 октября лодка затонула на глубине 5,5 тыс. м. Экипаж был эвакуирован на подошедшее с Кубы советское спасательное судно «Агатан». Всего в результате аварии погибли четыре человека, 115 человек спаслись. Лодка не была поднята.

7 апреля 1989 года в Норвежском море в результате пожара затонула советская атомная подводная лодка К-278 «Комсомолец». Погибли 42 человека, 27 членов экипажа удалось спасти. Корпус лодки до сих пор находится на глубине свыше 1650 м. К месту затопления проводилось множество глубоководных экспедиций, которые изучали состояние корпуса, атомного реактора и торпед с ядерными зарядами. Мониторинг радиационной обстановки вокруг субмарины ведется постоянно, и российскими специалистами неоднократно устанавливалось, что угрозы для морской экосистемы нет.

12 августа 2000 года во время проведения военно-морских учений в Баренцевом море после взрывов и пожара затонул на глубине 108 м атомный подводный ракетоносец К-141 «Курск» (проект 949А «Антей») Северного флота ВМФ России.

Согласно отчету правительственной комиссии, расследовавшей обстоятельства крушения, первый взрыв произошел в торпедном аппарате №4 из-за утечки компонентов топлива торпеды, позднее взорвались стеллажи с другими торпедами. Оставшиеся в живых 23 моряка перешли в девятый отсек, где умерли спустя сутки. В катастрофе погибли все находившиеся на борту 118 человек — члены экипажа и гражданские специалисты. В сентябре-октябре 2001 года лодка была поднята и впоследствии утилизирована.

В мае 2003 года китайского правительство признало, что все 70 человек, находившихся на борту подводной лодки «Мин», погибли. Трагедия произошла у побережья китайской провинции Ляонин. Лодку подняли и отбуксировали в один из портов, где позднее и была установлена причина аварии: на «Мине» не было ни одного детектора уровня кислорода. Работавшие дизели в какое-то момент его полностью «съели», и экипаж задохнулся. Все высшее командование ВМФ Китая было уволено со своих должностей.

30 августа 2003 года в Баренцевом море близ острова Кильдин затонул атомный торпедоносец К-159 (проект 627А «Кит»). Выведенную из состава Северного флота ВМФ СССР в 1989-м подлодку буксировали с базы в Гремихе в город Полярный для утилизации. Ядерный реактор был заглушен. В штормовых условиях произошел отрыв понтонов, субмарина не могла самостоятельно держаться на плаву и затонула на глубине около 170 м. Один из десяти членов швартовой команды продержался в холодной воде около двух часов и был спасен, остальные погибли.

В ноябре 2017 года правительство Аргентины сообщило о пропаже военной подводной лодки San Juan. К поисково-спасательной операции подключились корабли и самолеты из Чили, Бразилии, России и США. Через две недели поиски решено было прекратить: никаких надежд на спасение 44 членов экипажа к тому моменту не оставалось. Ровно через год San Juan была найдена при помощи дистанционно управляемого подводного аппарата. Ее обломки разбросаны на значительном расстоянии друг от друга, в 460 км от берега. Причина аварии не установлена до сих пор.

18 июня 2023 года во время погружения к обломкам лайнера «Титаник», затонувшего в 1912 году произошла катастрофа подводного аппарата «Титан». На борту аппарата находились пять человек, включая трёх туристов. Связь с «Титаном» была потеряна примерно через 1 час 45 минут. Поисково-спасательная операция началась на следующий день. Изначально предполагалось, что члены экипажа могут быть живы, а имеющегося на борту кислорода хватит примерно на четверо суток. Однако спустя три дня после начала операции примерно в пятистах метрах от носовой части «Титаника» были обнаружены обломки глубоководного аппарата. Береговая охрана США подтвердила смерть находившихся в «Титане» людей. По предположениям экспертов, участники экспедиции погибли мгновенно и безболезненно.

(https://tass.ru/armiya-i-opk/11077579)

1.2. Аварии на подводных лодках

Кроме перечисленных выше катастроф подводных лодок и подводных аппаратов ещё больший список можно составить по авариям ПЛ, под которыми следует понимать опасное техногенное происшествие на ПЛ, представляющее угрозу жизни и здоровью личного состава, приводящее к повреждению корпуса ПЛ и/или оборудования ПЛ, к потере мореходности либо к повреждению ПЛ берегового сооружения и загрязнению окружающей среды, для ликвидации или локализации которого требуется помощь поисково-спасательных и других специальных сил и средств (ГОСТ Р 22.0.09—2022).

Приведём лишь часть наиболее серьёзных, приведшим к гибели личного состава.

4 июля 1961 года произошло первое катастрофическое ЧП на советской атомной субмарине. Во время океанских учений в Норвежском море (в 70 милях от острова Ян-Майен) произошла авария реактора на первой в СССР ракетной атомной подводной лодке К-19 (проект 658) Северного флота. Восемь членов экипажа из 104 получили смертельные дозы радиации и в течение недели умерли. После эвакуации экипажа получивший повреждения корабль был отбуксирован на базу.

В 1961 году при очередном погружении иллюминатор «Триеста» под давлением воды лопнул. «Триест» — название батискафа — стало известным во всем мире за год до трагедии: в 1960 году он опустился на дно Марианской впадины — самой глубокой (11 тыс. метров) в мировом океане. Он был построен по проекту швейцарского изобретателя Огюста Пикара, считающегося «отцом» батискафов, и был куплен американцами. В 1961 году при очередном погружении на куда менее рискованную глубину — 2 тыс. м. — иллюминатор «Триеста» под давлением забортной воды лопнул. Двигательный отсек был затоплен, и аппарат потерял управление. К счастью, экипажу удалось спастись.

8 сентября 1967 года на борту первой советской атомной подводной лодки (АПЛ) К-3 «Ленинский комсомол» произошла трагедия: в результате пожара погибли 39 членов экипажа. 1-м отсеке вспыхнул пожар. Командир второго отсека капитан-лейтенант Анатолий Маляр принял единственное верное решение и закрыл изнутри переборочную дверь между 2-м и 3-м отсеками, чем спас лодку от гибели.

В 1968 году американский батискаф «Алвин», который был участником многих научных исследований и военных операций, при погружении в воды Атлантики попал в мощную струю одного из подводных течений и рухнул на дно. Управление было потеряно, но аварийная система подъема не была повреждена. Благодаря ей экипажу удалось поднять сильно поврежденный батискаф на поверхность.

24 февраля 1972 года в северной части Атлантического океана (в 1,1 тыс. км северо-восточнее острова Ньюфаундленд) на борту атомного подводного ракетоносца К-19 (проект 658) Северного флота возник пожар. Всплыв, лодка оказалась без хода, так как не удалось запустить дизель-генераторы. В спасательной операции приняли участие более 30 кораблей и судов советского ВМФ. В условиях сильного шторма удалось эвакуировать большую часть экипажа К-19, подать на лодку электричество и воздух высокого давления и отбуксировать пострадавший корабль на базу. Всего в результате пожара на лодке погибли 28 человек.

14 июня 1973 года в заливе Петра Великого (Японское море) атомный подводный ракетоносец К-56 (проект 675) Тихоокеанского флота в надводном положении в условиях тумана столкнулся с советским научно-исследовательским судном «Академик Берг». На стыке первого и второго отсеков образовалась пробоина, во второй отсек начал поступать хлор из аккумуляторных батарей. Погибли 27 человек.

21 августа 1980 года в Тихом океане восточнее японского острова Окинава на атомной подводной лодке К-122 (проект 659Т) Тихоокеанского флота произошел пожар. Погибли 14 человек. Лодка всплыла, но осталась без хода и связи. Моряки вручную заглушили реактор и сигнальными ракетами привлекли внимание английского газовоза Harry, с которого удалось передать донесение об аварии в штаб ВМФ. Через девять часов к месту аварии подошло учебное судно «Меридиан» Владивостокского мореходного училища, на которое перешла большая часть экипажа. Позднее лодка была отбуксирована на базу.

10 августа 1985 года на 30-м судоремонтном заводе в бухте Чажма (Приморский край) произошла радиационная авария на атомном подводном ракетоносце К-431 (проект 675) Тихоокеанского флота. При подъеме крышки реактора плавмастерскую с краном качнуло волной, крышка вместе с системой поглотителей поднялась слишком высоко. Началась цепная ядерная реакция, произошел тепловой взрыв, погибли десять человек. Помимо К-431 радиоактивному заражению также подверглись стоявшие рядом атомный торпедоносец К-42 (был отправлен в отстой, в 1990 году выведен из боевого состава флота) и дизельная подводная лодка. К-431 не восстанавливалась, выведена из боевого состава в 1987 году. К середине 1990-х годов число официально выявленных пострадавших от радиации в результате данной аварии превысило 950 человек.

29 сентября 1991 года в Белом море на советской атомной подводной лодке ТК-17 (с 2012 года «Архангельск») проекта 941 «Акула» во время пуска учебных ракет из подводного положения в шахте взорвалась и разрушилась одна из ракет. Взрывом была сорвана крышка шахты, из-за разброса твердого ракетного топлива загорелось резиновое покрытие легкого корпуса. После всплытия командир субмарины капитан первого ранга Игорь Гришков принял решение срочно погрузить корабль на перископную глубину, что позволило сбить пламя массой морской воды. После этого подлодка снова всплыла. Во время инцидента экипаж не пострадал, лодка была вынуждена встать на небольшой ремонт. Шахта, в которой произошел взрыв, была заварена и в дальнейшем не эксплуатировалась.

29 мая 1992 года в Североморске на борту атомной подводной лодки Б-502 (проект 671РТМ «Щука») Северного флота произошел взрыв и пожар. Перед этим при отработке задач в море была замечена неисправность компрессора высокого давления в первом отсеке. После возвращения корабля на базу на борт субмарины прибыл начальник электромеханической службы дивизии капитан первого ранга Константин Ляшков. Когда агрегат запустили, произошел взрыв буферной емкости электрокомпрессора. В результате пять моряков пострадали, Ляшков от полученных ранений скончался по дороге в госпиталь.

26 января 1998 года в губе Западная Лица (Кольский полуостров) произошло ЧП на атомной подводной лодке Б-527 (проект 671РТМ «Щука»). При вводе главной энергетической установки периферийная компенсирующая решетка реактора №1 опустилась не до конца. При попытке снять заглушку регулировочного винта началось поступление в отсек воды из первого (радиоактивного) контура реактора. Пять человек получили острое ингаляционное отравление. Спустя час в отсек была направлена аварийная партия, которая ликвидировала течь и дезактивировала отсек. Через шесть часов в госпитале от «сердечно-сосудистой недостаточности и остановки кровообращения» скончался командир дивизиона движения капитан третьего ранга Сергей Соловьев, который снимал заглушку в четвертом отсеке.

2003 год. Австралийская подводная лодка Dechaineux находилась на сравнительно безопасной глубине, когда у нее прорвало трубу для забора морской воды. Ее успели перекрыть, но нижнее машинное отделение полностью затопило. Уже потом подсчитали, что если бы задвижку перекрыли на 20 секунд позже, то Dechaineux никогда не смогла бы подняться на поверхность. Расследование так и не выявило никаких дефектов — ни в конструкции субмарины, ни в какой-либо из ее труб. Все члены экипажа остались живы.

7 сентября 2006 года в районе полуострова Рыбачий в Баренцевом море произошло возгорание обратимого преобразователя в шестом (электромеханическом) отсеке атомной подводной лодки Б-414 «Даниил Московский» (проект 671РТМК «Щука»). Сработала аварийная защита реактора. Личный состав не выполнил полную герметизацию пострадавшего отсека, продуктами горения оказался загазован и пятый отсек. Мичман Рафим Шабанов и матрос Игорь Этюев включились в неприспособленные для дыхания в условиях пожаров изолирующие аппараты ИДА-59М, стали задыхаться, сорвали с себя маски и погибли от отравления угарным газом. После 14 часов без хода подводная лодка была отбуксирована на базу.

8 ноября 2008 года во время заводских испытаний на полигоне Тихоокеанского флота ВМФ России в Японском море на еще не принятой в состав флота атомной подводной лодке К-152 «Нерпа» (проект 971У «Щука-Б») произошло несанкционированное включение автоматизированной системы пожаротушения, в отсеки лодки стал поступать газ фреон. Погибли трое военнослужащих и 17 гражданских специалистов, еще 21 человек был госпитализирован с отравлением. Всего на борту АПЛ было 208 человек.

1 июля 2019 года в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате АС-31 («Лошарик»), предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ РФ, в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар. В результате отравления продуктами горения погибли 14 моряков-подводников. Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован. Причины произошедшего устанавливаются.

Как видно из перечня в основном это советские и российские ПЛ. Всё это говорит об опасности профессии подводника и о низкой надёжности и живучести отечественных подводных лодок. А также о несовершенстве отечественных средств спасания личного состава. В подтверждение сказанного хочу привести статью бывшего офицера-подводника, командира БЧ 3.

(https://pikabu.ru/story/mozhno_li_vyiyti_iz_zatonuvshey_podvodnoy_lodki_5616144)

Глава 2. Можно ли выйти из затонувшей подводной лодки?

Материал tetis.ru, офицера-подводника Lexa Minnii, БЧ — 3

(с небольшими моими правками)

2.1. Аварийно-спасательные устройства ПЛ

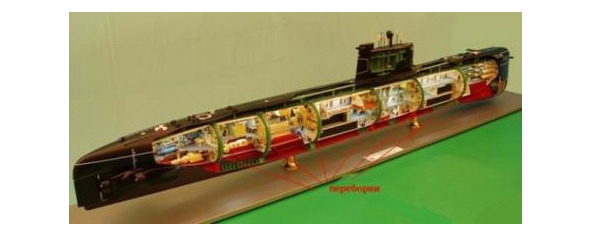

Подводная лодка. Красива и рациональна. И нет разницы, в нашем случае, какая она, атомная или дизельная, ракетная или торпедная, большая или малая. Просто — Подводная лодка. Все подводные лодки построены по одному принципу, стальной прочный цилиндр разделенный поперечными переборками на отсеки, горизонтальными палубами в каждом отсеке, а также внешним легким водопроницаемым металлическим корпусом.

На фото переборки выделены зеленым цветом. На данном проекте подводной лодки 7 отсеков.

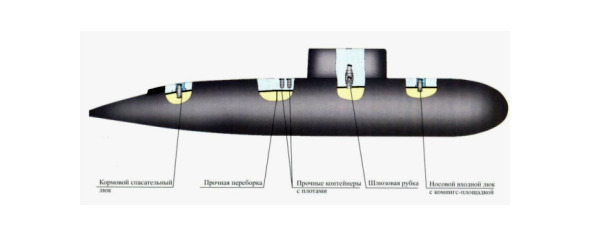

Для входа в подводную лодку существуют входные люки (в рубке ПЛ) и аварийно-спасательные, которые расположены:

— в носовой части, обычно в 1 отсеке.

— в средней части, обычно над центральным постом. При входе через данный люк Вы попадаете прямо в Центральный пост — место, где происходит всё управление подводной лодкой.

— в кормовой части. Тут вообще возможны различные варианты. Входной люк может располагаться и в самом последнем отсеке и предпоследнем. Все зависит от полета конструкторской мысли.

Кроме того на ПЛ существуют средства оповещения об аварии, обозначения места аварийной ПЛ и связи с л/с: ВАИУ-В-600, АРБ МКС «Афалина», аварийно-сигнальный буй, МГС-30, МГС-65 и др.

Начнем всё по порядку.

Первый отсек — торпедный. Но, в нем, кроме торпед (а так же мин, торпедных аппаратов и другого оружия) размещается достаточно разнообразная техника и имущество. На некоторых проектах подводных лодок 1 отсек бывает еще и жилой, в нем может находиться аккумуляторная батарея, куча вспомогательных механизмов.

Пропустив отсеки, которые могут располагаться между торпедным и центральным постом, они нам, в данной момент, не интересны, попадаем в Центральный Пост.

Центральный пост.

В нем располагается все управление подводной лодкой. В нем принимаются решения, из него разносятся команды по лодке. По счету от первого и нумерации он может быть и второй и третий и может быть да же четвертый. После кормовой переборки Центрального поста, по мнению многих подводников, не механической специальности, начинается ВИНТ.

В винте расположены отсеки, в которых размещаются устройства и механизмы, приводящие подводную лодку в движение. Это и атомный реактор, и турбины, и генераторы и линии валов, иногда в винте, как чужие на празднике жизни, размещаются ракетные шахты. Но, в нем есть и кормовой входной люк. Где он расположен — отдельный вопрос, но это где-то между кормовой переборкой центрального поста и самим гребным винтом. Иногда это шестой, седьмой, восьмой и так далее отсек.

Эти три отсека, первый, центральный и кормовой нас и интересуют, потому что через них можно не только войти во внутрь подводной лодки, но и выйти из нее, и тем более, если с лодкой что-то случилось и она затонула.

Данные отсеки называются ОТСЕКИ-УБЕЖИЩА. В них, при аварии подводной лодки, и стекается экипаж, таща на себе:

— дыхательные аппараты;

— гидрокомбинезоны и водолазное белье, и….свинцовые стельки;

— аварийный запас воды и пищи.

Средства индивидуальной защиты.

Каждый член экипажа, как штатный, так и прикомандированный, находясь на подводной лодке, имеет свои индивидуальные средства защиты. К ним относятся:

— ПДУ — Портативное Дыхательное Устройство. Носиться членами экипажа постоянно, везде и всюду.

Предназначено для экстренной защиты органов дыхания. Время работы в ПДУ 10—20 минут, именно работы. Просто просидеть в нем можно около часа. Работать под водой в нем нельзя, а вот защитить органы дыхания от воздействия вредных газов можно.

ИДА-59 (59М). Индивидуальный Дыхательный Аппарат аж 59 года, за прошедшее время он модернизировался 2 раза. Первая модернизация оказалась не очень удачной и вторая вернула практически все взад. Достаточно старый и надежный. В нем можно вести борьбу за живучесть, осуществлять выход из затонувшей подводной лодки. Аппарат входит в состав снаряжения с 1980 года ССП, а с 2009 года в ССП-М. Аппарат замкнутого цикла, обеспечивает выход из затонувшей подводной лодки с глубин до 200 метров. Внешне напоминает хомут или ошейник. Хомут-дыхательный мешок, от которого идут две трубки, вдоха и выдоха. Через них и клапанную коробку происходит подача дыхательной смеси на вдох и отвод выдыхаемой смеси.

Снизу к дыхательному мешку крепятся:

— кислородный баллон с вентилем редуктором и переключателем;

— азотно-гелиево-кислородный баллон с вентилем и редуктором;

— патрон с регенеративным веществом О-3.

В самом мешке расположен дыхательный автомат, который осуществляет подачу АГК смеси от редактора в мешок и далее на вдох. Так же, в дыхательном мешке, установлен клапан, предназначенный для стравливания избыточного давления из мешка.

Гидрокомбинезон СГП. Резиновый, со шлемом с выпученными глазами, штуцером под клапанную коробку и клапанами стравливания лепесткового типа. На шлеме, чуть выше лба, расположен травяще-предохранительный клапан. Герметизируется комбинезон с помощью застёжки «молния». В ботах гидрокомбинезона располагаются свинцовые стельки, для того, чтобы подводник не всплывал ногами вверх.

ИДА и СГП хранятся в специальных сумках.

Комплект водолазного белья для защиты от низких температур.

В комплект входят:

— свитер;

— рейтузы;

— подшлемник;

— носки и чулки;

— перчатки.

Это индивидуальные средства защиты и спасения каждого подводника.

2.2. Устройства для выхода из аварийной подводной лодки, лежащей на грунте

В отсеках живучести есть устройства, обеспечивающие выход из затонувшей подводной лодки. Коротенько рассмотрим их.

Торпедный аппарат.

Название говорит само за себя. Он сделан для выстреливания торпед, но может быть использован и для выхода из затонувшей подводной лодки. Это труба диаметром от 0,55 до 0,65 и длиной от 8 до 11 метров. Есть торпедные аппараты диаметром и 40 сантиметров, но уж очень он узок для выхода через него. Конечно, трубой назвать торпедный аппарат невозможно. Он не простая труба, а труба с крышками передней и задней. Крышки открываются только из торпедного отсека.

Внутри аппарата есть направляющие дорожки и обтюрирующие кольца, множество приборов со всевозможными шпинделями и зацепами, наварышами и прочими препятствиями для проползающего подводника. Некоторые поднимаются и фиксируются некоторые нет. Кроме того, аппарат имеет клапана осушения и вентиляции, через которые он заполняется водой и осушается.

Для заполнения аппарата имеется специальная цистерна с забортной водой. Вода из цистерны подается в аппарат под давлением воздуха. Есть еще клапан уравнивания давления, который соединяет внутреннее пространство аппарата с забортным. Если давление в трубе аппарата не выровнять, то открыть переднюю крышку, да же на небольшой глубине, будет невозможно.

Практически такое же устройство имеют входные люки центрального и кормового отсеков, но если торпедный аппарат расположен горизонтально, то люки — вертикально.

Соответственно у них не передняя и задняя крышки, а верхняя и нижняя. Кроме того, входные люки имеют возможность самостоятельного заполнения, осушения, выравнивания давления, открытия и закрытия крышек изнутри. Это позволяет подводнику производить самостоятельное шлюзование при выходе из подводной лодки.

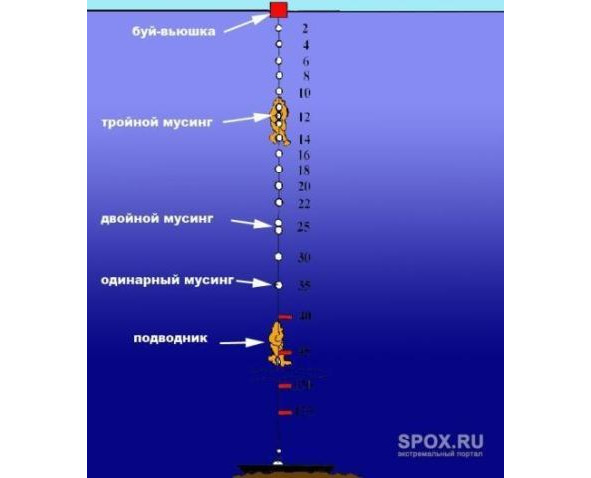

Кроме того, в отсеках живучести есть буй-вьюшки. Это закрытая большая катушка, на которую намотан буйреп (веревка) с мусингами (узлами условно — т.е это пластмассовые пронумерованные шары). Мусинги-шарики расположены на буйрепе и:

— дают информацию о глубине (двойной -25 метров, тройной-12 метров);

— препятствуют всплытию подводника без остановок позволяя проводить режим декомпрессии при выходе с глубины.

Для расчета режима декомпрессии в отсеках живучести висят таблицы. Исходные данные для расчета: глубина выхода, время нахождения под избыточным давлением.

В зависимости от исходных данных выбирается и запоминается время на остановках. Время на остановке рассчитывается по вздохам, а глубина определяется по мусингам.

Самостоятельный выход из затонувшей подводной лодки.

При аварии подводной лодки и ее затоплении личный состав носового и кормового отсеков живучести, по приказанию центрального поста или самостоятельно, отдают аварийные буи. Их два в носу и корме. На буях, раскрашенных в бело-красный цвет, нанесен бортовой номер подводной лодки. Буи соединены с лодкой тросом, который крепится в районе входных люков. Кроме того, буи оснащены световыми и радиомаяками. Под крышкой буя находится телефон для связи с лодкой.

Выход из затонувшей подводной лодки возможно осуществить двумя способами:

— сухим;

— мокрым.

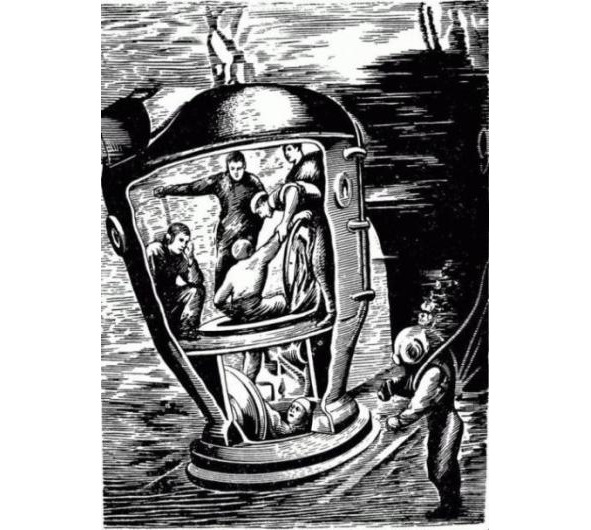

Сухим способом осуществляется вывод личного состава средствами Поисково-Спасательной Службы Флота, с использованием подводных аппаратов или колоколов. В этом случае аппарат самостоятельно, а колокол по тросу аварийного буя, опускаются к подводной лодке, «присасываются» к площадке вокруг люка. После совершения подобной стыковки, откачивается вода из пространства люк-аппарат (колокол), выравнивается давление, открываются люки, и выводится личный состав из лодки в аппарат (колокол). Количество выводимых людей зависит от спасательного аппарата. Подводники выходят на поверхность сухими.

Данный способ позволяет производить спасение экипажа с глубин, равных максимальной глубине погружения подводной лодки.

Мокрый способ.

Говорит сам за себя и подразумевает контакт подводника с водой. Различают два вида всплытия:

— свободное всплытие;

— по буйрепу.

Выбор вида всплытия зависит от времени пребывания личного состава под повышенным давлением.

Свободное всплытие производится в том случае, когда время пребывания под давлением, равным максимальной глубине выхода (100 метрам) не больше 2 минут. Если время упущено — только выход по буйрепу. Однако есть и тут свои подводные камни. Если время нахождения под давлением превышает все табличные значения, то выход возможен только с привлечением сил и средств ПСС, так как выходящие однозначно получат декомпрессионное заболевание.

Свободное всплытие обычно производиться при выходе методом шлюзования входных люков центрального поста или кормового отсека, так как при их шлюзовании время нахождения под давлением будет минимальным. Из этих отсеков личный состав может выйти полностью, не затапливая отсек.

При этом, выходя из первого отсека методом шлюзования торпедного аппарата, один человек или остается в отсеке навечно или выходит методом частичного затопления отсека, со всеми вытекающими из этого последствиями.

Поплыли.

И так, весь личный состав собрался со своими индивидуальными средствами спасения ИССП в отсеке живучести, пусть в кормовом.

Командир отсека определяет очередность выхода, напоминает правила пользования снаряжением ИССП, и шлюзования входного люка, сигналы, подаваемые при этом.

Поочередно происходит одевание личного состава в ИССП. Надевается комбинезон, из комбинезона стравливается лишний воздух через лепестковые клапана. Одевается аппарат ИДА -59М, клапанная коробка аппарата привинчивается к штуцеру шлема.

Первый выходящий заходит во входной люк. В камере находится клапана затопления, уравнивания давления, манометры давления в камере и за бортом. Подводник включается в аппарат. При этом он открывает одновременно оба вентиля (кислородного и АГК баллона), переводит клапанную коробку на дыхание из аппарата, оставляет открытым только клапан на шлеме до момента выравнивания давления в камере с забортным. За вошедшим закрывают нижнюю крышку люка и начинают из отсека производить шлюзование.

Камера заполняется на 3/4, после чего выравнивается давление в камере с забортным, с помощью воздуха среднего давления. Выравнив давление, подводник в камере закрывает клапан на шлеме, открывает верхнюю крышку входного люка и выходит. Как только он вышел и подал сигнал об этом, производится осушение шлюзовой камеры. Камера осушается, открывается нижняя крышка и заходит очередной подводник.

Затем все повторяется.

Добавлю, что, общение выходящего подводника с отсеком происходит методом перестукивания. Один удар, вопрос: -«Как самочувствие?», ответ: — «Хорошо!», Три удара, из отсека: -«Выходи», из камеры «Выхожу».

Последний, покидающий отсек подводник, заходит сам в шлюзовую камеру, с помощью специальной тяги закрывает за собой на защелку нижнюю крышку люка, производит самостоятельное шлюзование, используя клапана и манометры, находящиеся в камере. После выравнивания давления, в камере и комбинезоне, открывает верхнюю крышку люка и …покидает подводную лодку.

При всплытии на поверхность каждый подводник надувает гидрокомбинезон, используя для этого два специальных 200 граммовых баллона, переключается на дыхание в атмосферу и плавает на поверхности. Очередной, вышедшей, делает то же самое, карабинами, находящимися на поясе сцепляются между собой, чтобы не раскидало по океану. В таком состоянии подводники ожидают помощи.

С небольшими техническими отличиями от кормового отсека, осуществляется выход из центрального поста. При этом возможно одновременное шлюзование 3—5 человек. Последний подводник шлюзуется самостоятельно используя клапана и манометры в камере.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.