Бесплатный фрагмент - Совок. Жизнь в преддверии коммунизма

Часть I.

От сотворения Мира до 1941 года

Начало Великого Эксперимента. Восстановление границ

Российской империи.

Арест и освобождение отца.

Ленинградское детство

Вступление

Это не научный труд, это повествование, которое сопровождается размышлениями одного конкретного человека — повествователя, который призывает и читателей поразмышлять.

Повествование начну с себя. В студенческие годы отец рассказывал мне про родителей, родственников и про родословную. Я все это слушал, но проявлял к этому интерес только сиюминутный.

Помню, на первом курсе учебы в институте едем в Харькове по Пушкинской в трамвае на задней площадке с таким же балбесом, как я, и громко, чтобы и другие слышали наши умные речи, рассуждаем о том, что все, что было до конкретного человека — это не его заслуга. О том, что будет после него, — он не узнает. Человек существует от рождения до смерти. Ни до, ни после нет этого человека. Похоронные ритуалы, могилы это все пережитки дикости. Надо заботиться о живом, а уж когда умер, то труп надо или сжечь, или закопать в месте отведенном, как свалка для трупов.

Отца я слушал внимательно, мне чрезвычайно интересно было что-то узнать о предках, но мои воззрения не изменялись. И только сейчас моя мировоззренческая позиция немного изменилась — я понял, что о прошлом человеку полезно помнить, и хорошо бы знать хотя бы одну могилу далекого предка, и чем древнее, тем интереснее. Да и прощание со скончавшимся и поминки имеют глубокий смысл на данном этапе человеческих воззрений в осмысливании своей собственной жизни.

Однако была и другая причина моего нежелания что-то из прошлого запоминать, потому что в начальный период Великого Эксперимента отношение к человеку во многом определялось его классовым происхождением. Отец моей жены — ветеран футбола рассказывает, что в краевой спартакиаде 1931-го года аннулировали победу одной из команд только потому, что команда состояла в основном из служащих, а физическую культуру надо прививать рабочим и крестьянам. Команду расформировали за то, что «при формировании команды «не соблюдали Классового!!! Подхода».

Официально в анкетах я писал, что моя мама, когда мне было 2—3 года, разошлась с отцом и я о нем ничего не знаю. По рассказам матери я только знаю, что он был крестьянином, а вот мама, мол, была дочерью слесаря. Анкеты я начал писать с 44-го года, когда поступал в техникум. Прошлое было таково, что его надо было скрывать.

Это прошлое надо было вытравить из памяти потомков, чтобы они с чистой совестью могли писать, что они из благородной среды рабочих и крестьян. Потому что мне самому каждый раз, заполняя очередную анкету при допуске к очередной страшно секретной работе, а продолжалось это до выхода на пенсию, было неприятно писать неправду о том, что об отце я ничего не знаю и, что дедушка был до революции слесарем.

Не боязнь того, что мне не поверят (проверялась идентичность написания предыдущих и последующих анкет), а неловкость от писания неправды стране, искренним патриотом которой я был. Чтобы не запутаться, один экземпляр анкеты я сохранил. Из-за необходимости говорить неправду, я не вступил в партию. Потому что одно дело писать неправду какому-то ведомству и совсем другое дело — говорить неправду, смотря в глаза товарищей.

Мама об отцовской родне или не знала, или не помнила, или не хотела говорить. О своем происхождении тоже ничего не говорила. Еще живущие ее сестры и брат о прошлом предпочитали молчать, помня о том, что родословная могла, в недалеком прошлом, быть причиной больших неприятностей.

Может быть, они мудрее нас, но я решил все, что узнал или помню, оставить потомкам. Лежа перед засыпанием у папы, во время моих приездов к нему в студенческие годы и позже, я слушал его рассказы, а позже дополнил своим восприятием мира.

История началась не с Великого эксперимента, она началась с небытия, когда происходили химические процессы, приведшие к появлению на земле жизни, а затем и человека.

Предки всех людей стали собственно людьми — <человеком разумным> примерно в одно время, т. е. за несколько десятков тысяч, сотен тысяч, миллионов лет до нас. Все мы оттуда — из глубины тысячелетий. Поэтому и начну от сотворения мира, ведь где-то там, еще на доклеточном уровне, появился первый мой предок. Многие доклеточные и одноклеточные исчезли с лица земли, а мой — выжил. Миллионы лет в жестокой борьбе за существование он выходил победителем, иначе нас бы не было.

Здесь все, что мне о них удалось выяснить.

Гея в расцвете лет — в масштабе одной стомиллионной ей лет сорок пять минуло.

Гея в зените славы на прошлое зрело взглянула:

Что было в жизни? Чем оно славно — прошедшее?

Что еще в жизни будет? Что, невозвратно ушедшее?

Детства она не помнит, то ли из пыли родилась,

То ли огненным вихрем в солнечном сгустке носилась.

Тела силы могучие кору земную двигали —

Людей тогда еще не было, люди это не видели.

В возрасте том, что положено, стала земля плодородной —

Атомы в гены сплотились на Гее доселе бесплодной.

Бактерии, плесень, хвощи, динозавры ели друг друга, друг друга сменяя.

Земля вокруг солнца носилась, к плоскости ось наклоняя.

Прошло незаметно для Геи событие

На прошлой неделе совсем обычное:

Одно из животных старого вида немного развилось

И в Гомо Сапиенс вид превратилось.

Это и был наш уже многоклеточный предок.

Если у человека и обезьяны был общий предок (обезьяноподобный для человека, и человекоподобный для обезьяны), то после разделения ветвей обезьяны приобрели меховую шубу и научились лазить по деревьям. Обладая такими достоинствами, у них уже не было необходимости совершенствоваться, а предок человека, после разделения ветвей эволюции, меховой одежды не приобрел (или потерял), и бегать на четырех конечностях не научился (или разучился). Возможно, эти ущербности предка человека побудили его к труду, превратившему предка в человека. Человек молотом отковал серп и перестал зерна срывать руками и молоть зубами. Именно в это время Творец одухотворил этот объект своего творчества и, в награду за труд, подарил ему бессмертную душу, доносящую потомкам память о предках. Однако, и дьявол не дремал, и заразил души людей завистью, рождающую соперничество. Люди стали стремиться превзойти друг друга, и по проискам дьявола они перестали быть равными.

Люди, владеющие серпом и молотом, являются корпусом Ноева ковчега, на котором по волнам истории человечество стремится к будущему. Люди, владеющие серпом и молотом, обеспечивают существование президента и его наемной гвардии, банкиров и бандитов, писателей и мошенников, артистов и духовников, которые расположились в надстройке ковчега.

Корпуса Ноевых ковчегов разных народов останутся на плаву и без надстроек, хотя зерна там будут рвать руками и молоть зубами, а вот надстройка без корпуса существовать не может. Поэтому, считают коммунисты — приверженцы социализма, надстройка в борьбе за существование всеми силами должна старательно обеспечивать лучшие, чем на соседних кораблях, условия для производительного труда своих инженеров и рабочих, агрономов и землепашцев, зоотехников и доярок, врачей и педагогов — тех, кто составляет корпуса ковчегов.

А либералы — приверженцы капитализма, считают, что отсутствие меха и способности к стремительному бегу заставили нашего предка задуматься: как же выжить среди этого клыкастого и когтистого зверья, и те, кто посмышленее, научили своих сородичей отковать серп молотом, а затем и пользоваться мобильным телефоном с игровыми схемами.

Так что задача тех, кто машет серпом и молотом, кормить и лелеять тех, кто указует им путь.

Этот предмет спора — прекрасное поле деятельности для ученых философов в поисках истины. Чтобы решить дилемму: кто кого должен «лелеять», сама История поставила Великий эксперимент. Жребий пал на Россию.

Так появился Союз Советских Социалистических Республик.

Вся писаная история человечества сопровождается борьбой «за справедливость», все религии мира пронизаны мыслью о необходимости справедливости. Можно с уверенностью прогнозировать, что и в последующие тысячелетия будут находиться отчаянные головы, которые, жертвуя собой, к этой борьбе будут призывать. К религиозному представлению о справедливости непосредственно примыкает Коммунизм, где идея справедливости и равенства основана, как и в религиях всего мира, на том, что наличие большого ума, силы и таланта это не заслуга человека — это божий дар природы, который принадлежит всем, а не только их обладателям. Поэтому умные, сильные и талантливые должны делиться дарами природы с теми, кто этими дарами обделен, ибо сказано Спасителем: «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие» (Мат. 19. 24.)». Вознаграждение человек вправе получать только за труд, «Кто не работает, тот не ест». Кампанелла, чтобы достичь справедливости по-христиански, призывал человечество построить коммунистический «Город солнца». Фурье осилил только постройку коммунистического дома — жить в этом доме хотели, есть хотели, а работать не хотели, но идея не умерла (кстати, и никогда не умрет). Шекспир стенал:

«Измучась всем я умереть хочу.

Тоска смотреть, как мается бедняк,

И, как шутя, живется богачу».

На этой почве в России взошло уникальное, не виданное в других странах среди образованных людей древо интеллигенции. Российские интеллигенты как бы стеснялись «Божьим даром» своего интеллектуального и духовного превосходства, и считали своей задачей, и даже считали своей обязанностью, подтягивание народа до своего, или хотя бы близкого своему по просвещенности и по духовному совершенству уровня. Они «шли в народ», выступали среди народа с лекциями, издавали в мягких обложках, на серой бумаге доступные по цене соответствующие литературные и просветительские произведения. Были среди образованных людей и противники «якшанья» с народом. Философ Соловьев считал вредным «народопоклонство», но верх брала религиозная идея доброты и справедливости. Поборники этой идеи своей деятельностью удобряли почву, на которой всходили уже революционные, обращенные к народу, призывы, не дожидаясь милостей от господ, революционным путем бороться за установление в России, и даже в мире, общества «свободы, равенства и братства».

Маркс развил идею до экономического учения утверждающего, что коммунистические отношения вызовут небывалый подъем трудолюбия. Маркса не остановил опыт Оуэна. Оуэн купил в Америке земли на целое графство, обустроил коммунистический труд, но коммунары стремились не к тому, чтобы сделать больше других, а к тому, чтобы не сделать больше других. И на маленьком коммунистическом острове, среди океана капиталистического мира, опять, как и у Фурье, затея провалилась. А развитое Марксом учение было столь стройно и многообещающе, что он не мог отказаться от идеи осчастливить человечество; возможно, он учел опыт Оуэна и пришел к выводу, что коммунизм надо строить во всем мире — Ленин, искренне уверовав в коммунизм, взялся за осуществление этой идеи, посвятив этому всю свою жизнь.

Повествуя о нашей жизни, я не гадаю о том, что и как могло быть, например, если бы Ленин не разогнал Учредительное собрание, или если бы к власти пришел не Сталин, а Троцкий. Я пытаюсь понять, как было развернуто, начатое Лениным в 1917 году и продолжено, возможно, искренне партийной бюрократией до 1991 года, как первый шаг в мировой пролетарской революции, строительство в Российской империи, которая в этот исторический период называлась СССР, социализма. Это строительство мировая общественность того времени назвала Великим экспериментом. Что из этого получилось — вы видите, а как это было — почитайте.

Это не учебник истории, а то, какое ощущения у современника оставили события последних 100 лет в соответствии с его положением, потому что «Бытие определяет сознание».

Без сомнения, многие будут со мной не согласны, но если все одинаково, то нет движения, и Гомо Сапиенс в процессе эволюции освоил речь не только для того, чтобы просить и приказывать, но и для того, чтобы делиться — мыслями!

В этой связи, я вспоминаю стих восточной мудрости.

«Поспорили как-то Ботал и Али, и вот за советом к соседу пришли.

Внимательно выслушав, он им сказал: И ты прав Али, и ты прав Ботал.

Из кухни раздался тут голос жены: Не могут быть правыми две стороны.

Внимательно выслушав эти слова, сказал он спокойно: Ты тоже права».

Так что, уважаемые читатели, если Вы окажетесь не согласными со мной, ради бога, не отказывайтесь от своих мыслей — Вы тоже правы, в соответствии со своим бытием.

Родители

Папа.

Телесфор Францевич Камоцкий.

Ему хотелось высказаться, оставить у меня память о своем славном и трагичном для него прошлом. Он мне старался передать эстафету своей памяти.

Я был плохим слушателем, эстафетная палочка упала и вот только сейчас я стараюсь её поднять из пыли забвения. Теперь это характеризует эпоху Великого Эксперимента.

Разговор не мог не коснуться происхождения его имени. Папа сказал, что это имя из католических святок.

Белорусы, считая себя белорусами, тем не менее, православные по вере отождествляют себя с русскими, а католики с поляками. И, соответственно, в Логойске, где был папин дом, есть польское и русское кладбища, а белорусского, как такового, нет. Кладбища рядом. Церкви разные, а народ один.

Недавно (в январе 2002 года) мой двоюродный брат Павел прислал мне из Минска вырезку из газеты с заметкой, взывающей к патриотам на день «Дзяды» — день поминовения предков, прийти на кладбище «Кальварийское» с инструментом и поработать на благоустройстве. В присланной заметке есть такие строчки (в моем переводе): «Кальварийское кладбище основалось не позднее 1800 года, как аристократическое католическое кладбище. Здесь нашли вечный покой люди, которые принадлежали к некоторым дворянским белорусским родам, — это элита белорусского народа: Вайниловичи, Валицкие, Ваньковичи, Витковичи, Даруйские-Вариги, Кабылинские, Камоцкие, Луцкевичи, Неслухойские, Патоцкие, Пишчалы, Храптовичи, Чачоты, Эйсманты, Янушкевичи.»

Как я узнал из интернета, Камоцкие — известный дворянский род. Первая запись о роде Камоцких находится в конце XVII в., а именно — 11.04.1685 г. Именно этим числом датирована Привилегия короля польского Яна III Собесского, выданная предку Камоцких на деревню Молявки в Минском воеводстве. В XIX в. Род Камоцких утвержден в дворянстве Указом Герольдии Правительствующего Сената №980 от 27.01.1843 г. и внесен в VI часть Дворянской Родословной Книги Минской губернии.

Не смотря на то, что заслуги предков не являются достоинством потомков, меня это приятно пощекотало.

В 2010 году моя двоюродная племянница Оля, разбирая бумаги матери, нашла документы, которые Олина бабушка — жена папиного брата Кароля Францевича — Адель Адольфовна привезла из иммиграции. (Для облегчения чтения на последней странице книги я привожу родственные связи тех, кто упомянут в повествовании).

Во время революции Кароль Францевич с женой перебрался в Варшаву, в 1939 году он умер, а жена с дочерью после войны вернулась из иммиграции в Беларусь, в Малявки и остановилась в деревне Гребельки, где жила её сестра. Одна бумага, которую привезла Адель Адольфовна, это «Вводный лист» о введении в собственность Францу Камоцкому по наследству от дворянина Николая Степановича Камоцкого земельного участка, из которого следует, что мой прадед был дворянином и его звали Николай Степанович, а деда Франц Николаевич.

Другая бумага, это план владений мужа Адель Адольфовны, т. е. моего дяди — Карла Францевича Камоцкого у деревень Молявки и Гребельки.

Хранил Кароль Францевич бумаги, может быть, как память, ни на что не надеясь, а может, и надеясь — кто знает… Документы на русском языке, поэтому Кароль это Карл, а Камоцкий через «о». У многих это О сохранилось, и в Интернете полно Комоцких И в интернете Молявки через «о», а на плане через «а».

Сын Николая Степановича — Франц Николаевич женился на француженке Жанне Олимпии Шарпё — потомке крестьян, которых захватила с собой с родины жена Павла I. Из-за женитьбы на крестьянке, дети Франца лишились потомственного дворянства, и мой отец — Телесфор Францевич записан был как сын дворянина.

Редкое для Белой Руси и, тем более, для Московской Руси имя Телесфор, взятое из святок, для меня — русского, как я себя считаю, человека, было как некоторое клеймо.

Как-то, в начале третьего тысячелетия разговорился я по дороге с очередных поминок по скончавшемуся сослуживцу с таким же, как я, соболезнующим. По 150 уже выпито, сытным обедом уже усопшего помянули, и пошел разговор «за жизнь», и при разговоре он спросил, как меня зовут. Услышав «Эдуард Телесфорович» он сочувственно вздохнул: «И у меня тоже, дед из татар».

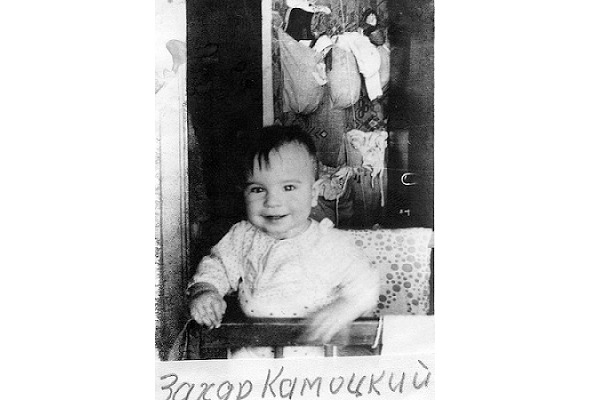

Клеймо это по каким-то соображениям нанес на потомков мой прапрадед. Николай Степанович Камоцкий, который дал своему сыну имя Франц, Франц Николаевич назвал своего сына, возможно под влиянием жены — француженки, латинским именем Телесфор. Телесфору для своего сына надо было выбрать что-либо не диссонирующее, и он дал мне имя Эдуард. Я стал выбираться на свою колею и назвал своего сына Егор, а Егор назвал своего сына Захар — выбрались.

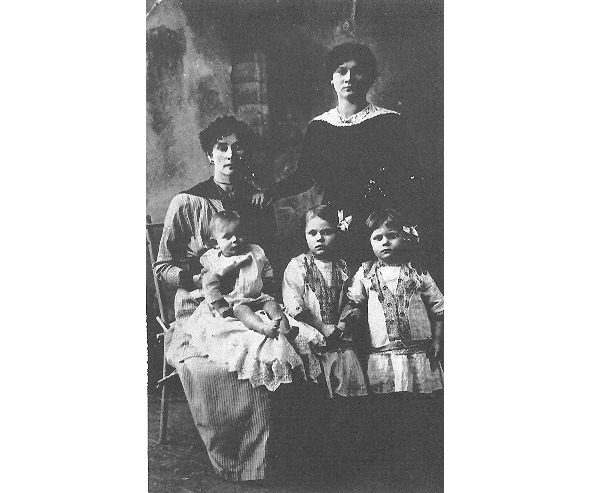

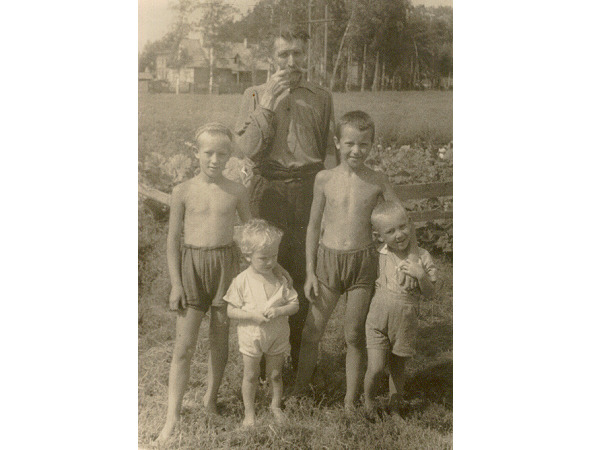

У Оли сохранились дореволюционные фотографии: фото моего отца, и фото папиной сестры — тети Собины (сидит) с женой Карла Францевича — Адель Адольфовной урожденной Литвинской — Олиной бабушкой (стоит). На коленях тети Собины будущий полковник Красной армии — Модест. В годы послереволюционных лихолетий его отца — мужа тети Собины — Ивана Корзюка отправили строить Беломорско-Балтийский канал. Тетя Собина была мужественной и решительной женщиной. Она поехала в Москву и добилась освобождения Мужа, убедив власти, что он оклеветан. Их сын Модест стал военным, и из своего командирского жалования посылал матери деньги, так что она могла помогать своему сосланному брату Петру — моему дяде. Кроме того тетя Собина взяла на воспитание троих детей погибшей в ссылке сестры Эмили.

Такие, вот, замысловатые цветные узелки завязывались в это непредсказуемое черно-белое время.

Папин отец Франц Николаевич умер рано, и отец еще до революции стал хозяйствовать самостоятельно.

Хозяйствовал он умело, и владение постепенно приумножал, еще и еще прикупая землицу.

Как он говорил в ответ на мои рассказы о работе: «Эдик, вот мы работали! Целый день вот этими руками ворочаешь вилами навоз — ни грамма навоза не пропадало, а вечером запряжешь в дрожки рысака, а у меня красивые были лошади, и к соседям на фольварк» (хутор).

Из дворян только 1% владели большими поместьями (более 1000 душ) и ещё 2%приличными (более 500 душ), а 60% дворян должны были зарабатывать на жизнь только своим трудом, то ли крестьянским, то ли ремесленным, то ли чиновничьим, то ли военным (В. В. Познанский, 1973).

Гарин Михайловский описывает, как он, занимаясь сельским хозяйством в Поволжье, заставлял соседних крестьян, ссылаясь на опыт немцев, вывозить навоз с крестьянского двора на своё же крестьянское поле. «Так, то немцы», «А зачем?» «Бог даст — будет урожай, а супротив бога не попрёшь». Когда он пригрозил, что не даст им пользоваться принадлежащим ему пастбищем, так вывезут навоз за околицу и ссыпят в овраг. Лень возиться. А вот Г. И. Успенский описывает, с каким вниманием относились знакомые ему крестьяне к навозу (зёму), оценивая сравнительные достоинства конского, коровьего, куриного.

Соседних землевладельцев папа на красивой лошади навещал не в опорках. Была у нас фотография, где отец верхом и сам одет щеголевато — хромовые сапоги, галифе, отороченная каракулем тужурка, каракулевая папаха. Фотография была в тюке, который украли, когда мы во время войны ехали из Сибири на Кавказ. Как шутку я привожу свою фотографию верхом и фотографию папиного правнука, из которого еще неизвестно что получится.

Юность папы пришлась на переломную эпоху в истории человечества. Научные и технические достижения породили представление о могуществе и самодостаточности человека, и в развитие религиозной мечты о воплощении на Земле Божественного Рая пришло материалистическое учение о коммунистической организации самоуправления, где, как в Раю, каждому по потребности.

На смену религиозным фанатикам, каждый из которых по-своему представляя божественный рай, был готов положить свою и чужую жизнь ради именно своего представления о правилах почитания божественного, пришли яростные враги религии — фанатики революции, объявившие почитание бестелесного мракобесием, и готовые положить свои и чужие жизни ради воплощения своей идеи материалистического рая свободы равенства и братства, но не на небесах, а на земле.

Папа был бесконечно далек от этих фанатиков. Он растил хлеб, который ели фанатики и солдаты, которых фанатики поставили под ружьё. Папа кормил царя, а его немецкий товарищ кормил кайзера, который с царем ни как не могли поделить между собой земли и воды планеты, на которой должно размещаться всё человечество. А вопрос кто, где должен размещаться в то время решался только силой. Никаких голосований, референдумов и самоопределения тогда еще не было.

С тех пор, как турки превратили Константинополь в будущий Стамбул, у Русских Православных правителей появилась идея «фикс» о Москве, как о Третьем Риме, и о естественном предначертании Москве быть освободителем и восстановителем поруганного Святого Православного града. И если вначале это носило чисто амбициозный религиозный смысл, то с превращением России в полноценную империю, после того, как она к середине XIX века захватила Среднюю Азию, Северный Кавказ и все северное побережье Черного Моря, включая и покорение Крыма, появилось реальное желание прихватить еще и черноморские проливы. Царское правительство, стремясь использовать религию, как приводной ремень механизма принуждения к повиновению присоединяемых мусульманских народов, построило в Петербурге красивейшую, небесного лазоревого цвета мечеть, по праву являющейся украшением невского берега Петербурга, утверждая этим, что Петербург столица не только российских православных, но и российских мусульман.

Опьяненное успехом царское правительство с вожделением посматривало на Персию и особенно активизировало свои колониальные поползновения на Дальнем Востоке в отношении Кореи, Японии и Китая.

В середине XIX века в Японский порт с дружеским визитом зашли паровое судно и новейший, недавно построенный деревянный парусный военный фрегат «Паллада», а японцы на лодочках сновали около него, чтобы посмотреть его устройство. Гончаров пишет, что наши галантные морские офицеры поразились обычаю, приглашенных в гости на корабль японских чиновников, есть руками.

Но прошло 50 лет после визита «Паллады», и японцы, построив современный бронированный морской флот и модернизировав армию, в 1905 году разгромили нас на суше и на море, а от пленных российских офицеров, чтобы они не перенимали передовой японский опыт, скрывалось, что нижние чины в японской армии по утрам чистят зубы.

Николай, мне кажется, это воспринимал, как личный позор, и когда начала завариваться каша «окончательного» раздела колониального мира между колониальными хищниками в начинающейся мировой войне, он решил броситься в этот кипящий котел, как Иванушка в «Коньке Горбунке», надеясь выпрыгнуть из него отмытым от позора и помолодевшим за счет новых приобретений.

Колюшка так размечтался, что даже торжество победы над Германской коалицией собирался отметить маршем не где-нибудь, а в Константинополе, это можно было бы принять, как шутку, если бы он не нашил торжественных шлемов, ставших «Буденовками» и парадные шинели, в которые мы одели Красную Армию.

Англии и Франция были, вне всякого сомнения, рады участию в войне России на их стороне, но о каких-либо территориальных приобретениях России не могло быть и речи. Россия всё, что граничило с ней, уже захватила, а при дальнейшем продвижении уже вступала в соприкосновение с не менее, а еще более алчными хищниками. В предыдущей Русско-Турецкой войне, когда Русская армия подошла к Константинополю на расстояние видимости, Англия и Франция погрозили ей кулаком. И теперь, Англия и Франция, чтобы предотвратить захват проливов русскими (своими союзниками), сами направили туда эскадру, но затея провалилась. (Эхо Москвы, октябрь 2013 года). Между тем война затягивалась, Русская армия несла большие потери, и тогда Антанта, только чтобы удержать Россию в войне, сказала в отношении проливов: «Ладно, ладно, возражать не будем». Николай, приняв участие в этой войне, совершил сразу несколько стратегических ошибок.

Во-первых, продемонстрировал свою дремучесть, пытаясь реанимировать давно отвергнутые христианским миром религиозные войны (как атавизм древности еще тлеет Северная Ирландия).

Во-вторых, сделал врагом традиционно дружественный нам народ Болгарии. Болгары были рады нашей помощи в освобождении их из-под власти Турции, но менять «шило, на мыло», становясь подданными России, желания не имели. В результате православная Болгария выступила в войне вместе с Турцией против России на стороне Германии.

Ну, и, в-третьих, Николай II, ввязавшись в войну, вверг Россию в преступную по своей сути империалистическую бойню, которая явилась одной из главных причин революции, уничтожившей и его, и наследственное самодержавие. Этой войной Николай сам вложил власть в руки большевиков, и они не растерялись, и руки сомкнули.

От армии во время этой преступной Первой Мировой, папа откупился: «Едешь на комиссию — кабанчика везешь». С патриотическим восторгом войну против германца приняли только купечество, приказчики, студенты и часть интеллигенции. Это, похоже, была такая же публика, как отмеченная Репиным на картине «18 октября 1905 года» (стр. 36). Только, на картине она ликует по случаю освобождения от гнета Царя, а в 1914 году прославляя его за объявление войны с балкона Зимнего дворца. Эта публика верноподданнически приветствует его, полагая, что война приведет к «очищению» России, считая, очевидно, допустимым «очищение» за счет гибели на войне миллионов рабочих и крестьян, для которых война была страшным, ненавистным бедствием.

Революционные вихри папу миновали, сумел не примыкать ни к белым, ни к красным и после революции стал зажиточным «культурным хозяином». Для работы покупал машины с конным приводом (полный набор — молотилка, веялка, универсальная косилка — жатка самосброска) и нанимал работников (батраков). Миновали военные лихолетья. Объявили НЭП, у людей появилась надежда. Казалось после разрухи, страна вернулась к нормальной жизни. Успех захватывал, было сладостно богатеть. Не знал папа, что волю дали временно, только чтобы отдышаться. Не подозревал папа, что он классовый враг новой власти.

Женился.

Женился на Валентине Ксаверьевне Фастович. Отец мамы Ксаверий Иосифович был одним из сыновей помещика Иосифа Фастовича. Поместье было в Загорье рядом с Логойском. Пока были живы старожилы, это место до недавнего времени звалось «Фастовщина». Иосиф Фастович арендовал землю у графа Тышкевича.

Сохранилась фотография, где братья: Ксаверий, Казимир и Петр, с какими-то молодыми людьми с велосипедами. На земле чиновник и два помещика!

Крайний слева в котелке лежит — это мой дедушка в молодости. Дедушка — городской служащий, братья — земледельцы. Их отец Иосиф Фастович скончался в 1901-году на 64-м году жизни и похоронен на католическом кладбище в Логойске.

Сохранился металлический крест на могиле прапрапрадедушки моих внуков — Захара, Жени и Вали. В той же ограде похоронен и Петр Иосифович с женой (памятник с двумя портретами), которые скончались в 1920 году. Опеку над их детьми взял на себя Казимир.

Лет через 10—15 после написания этих строк, в 2006 году мне с внуком Захаром довелось побывать в Минске. Мы посетили могилу Иосифа Фастовича, а потом старший сын моего двоюродного брата Павла — Саша, пользуясь картой и расспросами, довез нас до Загорья.

Ну, что тут скажешь — прямо промысел Божий, мы остановились спросить о дороге рядом с женщиной, которая, опираясь на палку, везла на тележке воду от колонки к дому. Именно в это время ей надо было выйти из дома, именно к ней мы обратились, а она как будто жила и ждала, кому передать эстафетную палочку памяти о Фастовичах. «Вот это место, за тем крайним домом, — Фастовщина. Там стоял дом, сад, еще недавно было дерево, теперь уж все пропало. Очень добрая была пани. Вот здесь жил, который за свиньями ухаживал, вот здесь, который за лошадьми смотрел». Очевидно, в детстве ей рассказывали, а она до нас донесла эти свидетельства жизни наших предков. «Когда дочь работника выходила замуж, ей хозяин в приданное дал лошадь и горшок для варки. А ее в дом мужа не приняли, потому как они по любви, а не по сговору родителей, и сын пошел служить к хозяину. Очень добрая была пани. Вы не знаете, как ее звали? Помянуть бы ее, да и я не знаю».

Далеко осталось то время и только чуть слышен затухающий в десятилетиях звон прощания с уходящим временем. Саша сказал, что я ему (и самому себе) подарок сделал, наведя его на Фастовщину, где жили перед замужеством наши с Павлом мамы. Где они гуляли по саду, ходили в гости.

Сохранилась фотография молодых людей их круга. Среди которых, их двоюродный брат — Мечислав Петрович (стоит крайний слева) Рядом брат его будущей жены — Петр Протасовский. Мечислав в Минске учился в строительном техникуме, и работал. Когда началась коллективизация, молодежь с хуторов извлекали, обвиняя во вредительстве, и ссылали, а родного брата Мечислава, моего двоюродного дядю, — Юзефа Петровича расстреляли.

Отбыв заключение, Мечислав поселился в Новосибирске, где завершил образование в строительном институте. Этот же институт окончила и работала проектировщиком его дочь — Стэлия, моя троюродная сестра (на фото семья Мечислава в 1959 году). Узнать и рассказать о типичной судьбе хуторской молодежи позволил мне мой троюродный брат Валентин Иванович Фастович, который узнал обо мне, наткнувшись в Москве на первое издание этой книги. Рассказал он и о себе. Его отец — Иван Петрович вместе с опекуном — Казимиром был выслан в Котлас, а с 36 года после освобождения, в качестве спецпереселенца работал плотником в поселке Конвейер на одном из островов Архангельска.

В 42 г. его взяли в армию и в том же году он погиб. Его имя высечено на Пискаревском кладбище Ленинграда. После его гибели с него и с семьи сняли кровью смытое клеймо спецпереселенцев. Валентину тогда было всего 2 года, его мама (Софья Яковлевна, в девичестве — Дятлова) работала на станке в швейном цехе. Во время разгрома хуторских хозяйств ее родителей вместе с семьей вывезли из Белоруссии в снега Вологодчины и поместили в холодные бараки на лесоповале. Отец с матерью и атлетического сложения её брат — Алексей со своей женой от холода, голода и изнурительного труда все четверо погибли, ей удалось перебраться в Архангельск, а сына брата — дошкольника Гену забрали в детский дом. С детского дома он ушел на войну. Валентин Иванович вспоминает, как был горд подаренной ему Геннадием Алексеевичем после войны кожаной командирской сумкой, с которой Валентин летом на лодке, зимой по льду ходил в город в школу. Выучился, стал инженером и живет в Москве.

Жена Ксаверия (моя бабушка) — Жозефина Иосифовна, урожденная Ходасевич, тоже из Загорья. Как я сейчас пытаюсь восстановить по памяти и по записям, ее отец Иосиф Ходасевич был участником сражения на Шипке. Осталась легенда, что в какой-то из ситуаций под Плевной он спас провалившегося под лед генерала. Генерал обратился к императору с просьбой отметить своего спасителя. Царь благоволил распорядиться принять дочь Иосифа Петровича Ходасевича в Смольный Институт Благородных девиц.

Но Плевна была за десять лет до рождения бабушки. Что скрывается за этой легендой, я не знаю. Возможно, шаткая человеческая память связала с известной Плевной какую-либо другую, малоизвестную, ситуацию. Бабушка вспоминала, как в 16 лет в Смольном институте она попала на свой первый бал и от волнения покрылась краской, что выдавало её, как девицу, которой не было с детства привито чувство принадлежности к избранным, быть хозяевами жизни, — она оказалась «не в своей тарелке». Я не знаю, окончила ли бабушка Смольный, но лет пятьдесят спустя (уже после Великой Отечественной), в ответ на бабушкину реплику зятю (директору совхоза):

— Что уж Вы так расшаркиваетесь перед заезжим трестовским начальством.

Макар Семенович отшутился:

— И Вы в Смольном ноги царице мыли.

Бабушка уточнила:

— Мы не мыли, мы только присутствовали.

Так ли, иначе ли, но Жозефина получила приличное образование и знала не только белорусский, русский и польский. После учебы она до замужества работала домашним учителем, для чего требовалось не только образование, но и воспитание.

В институте она увлеклась социалистическими идеями Плеханова, и какое-то время ходила на сходки, где они пели революционные песни, а дворники (со слов бабушки) по голосам пытались определить: кто поет и где поют. На этом её революционное прошлое и кончилось.

Позже Иосиф Ходасевич служил на казенной службе инкассатором и был, судя по рассказам, отменной силы. Однажды на него напали грабители, так он их обратил в бегство, орудуя мешком с монетами, как дубиной. Ещё из загорских рассказов запомнился рассказ о том, как кто-то из предков, то ли Фастовичей, то ли Ходасевичей ехал зимой на розвальнях откуда-то куда-то, лошадь дорогу знает и он, развалившись, думая о чем-то своём, рассеянно смотрел вслед уходящей дороге, как вдруг, из-за лесочка появилась стая волков и погналась за санями. Конечно, стая догнала сани. Впереди бежала волчица. Волчица запрыгнула на сани, помочилась на нашего предка и спрыгнула. За ней все волки из стаи по очереди запрыгивали на розвальни, брызгали на возницу и спрыгивали. После чего вся стая побежала за волчицей. Это была не волчья охота. В это время волки справляли свадьбы и стая «гуляла» — резвилась, шалила, а предок от страха чуть богу душу не отдал.

Как дедушка нашел бабушку, я не знаю, но моя мама родилась в мае 1905 года в Петербурге, где дедушка в это время служил на Варшавской железной дороге старшим счетоводом. В январе 1905 года в кровавое воскресение любопытная бабушка, которая была на четвертом месяце беременности, пошла, посмотреть: что это там происходит на Невском, и получила по шляпке казацкой нагайкой.

Из рассказов о детстве мамы один случай запомнился. Члены семьи служащего железной дороги имели право бесплатного проезда пригородными поездами. Однажды моя мама (его старшая дочь) и тетя Люся (вторая дочь) ехали поздно с дачи, где-то в районе Павловска, а свои удостоверения на бесплатный проезд забыли взять с собой. Кондуктор их высадил ночью на глухом лесном полустанке. Дедушка пожаловался, и кондуктора уволили за то, что ночью с поезда ссадил детей. Это было до революции, т. е. маме было меньше двенадцати, а тете Люсе меньше десяти.

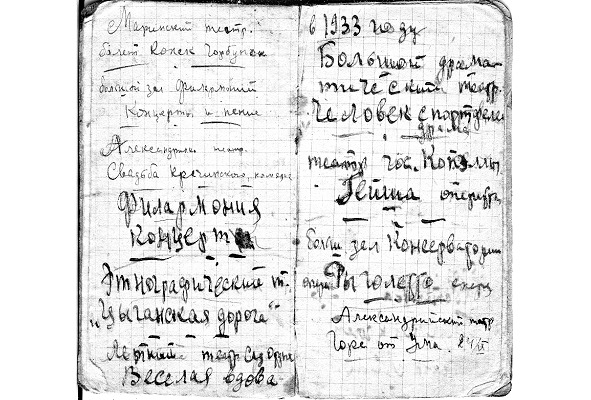

Семья чиновника жила на казённой квартире в Митрофановских Флигелях д.143, кв.6, в двухкомнатной квартире. Когда их стало 8 человек: моя мама — Валентина (1905), Людмила (1907), Чеслава (1909), Вячеслав (1911), Евгения (1913), Янина (1916), то, по воспоминаниям тёти Гени, они спали и на стульях, и на столе — меняясь по очереди местами.

После революции дедушка сориентировался и стал работать слесарем на Варшавской железной дороге. Слесарь из него получился хороший, и ему присвоили седьмой разряд — это разряд высшей квалификации. Видно, помещик Иосиф Фастович из своих детей не растил белоручек. Как хорошему работнику, дедушке дали талон на покупку пианино. Вероятно, по дешевке распродавали реквизированное имущество. Деньги на покупку пианино бабушка прятала под скатертью на большом столе т. к. дедушка чрезмерно увлекся бильярдом и проигрывал ощутимо. Так, или иначе, но пианино купили.

В какое время мама получила навыки игры на фортепьяно, я не знаю, но это позволило ей впоследствии подрабатывать по вечерам игрой сопровождения немых фильмов.

В детстве мама неплохо рисовала. Сохранились два рисунка мамы: на одном роза, а на втором рисунок по ботанике. На обратной стороне этого рисунка написано: Валентины Фастович 1 кл. II ступени. Я думаю, школами второй ступени, чтобы стереть некоторый налет сословности, в годы революции назвали бывшие гимназии и реальные училища, в первый класс которых принимают после четырехгодичного обучения в начальной школе первой ступени. Рисунок, в таком случае был сделан в революционную зиму 1917—1918 года (!!!), т. е. занятия не прерывались.

Когда в Питере стало голодно, а тут, вроде, в деревне послабление, военный коммунизм кончился, безземельным дают землю, появились «культурные хозяйства», дедушка с семьей, а к этому времени у него уже было шестеро детей, бросил казенную квартиру и уехал в Белоруссию. Немаловажную роль при этом сыграло и его чрезмерное увлечение бильярдом. Так сказать от соблазна подальше.

С двери снял дедушка толстую медную табличку (примерно 15х20 см), на которой было выгравировано:

Фастович

Ксаверий Иосифович.

Дедушка хранил эту медную дощечку всю жизнь. Ему так было приятно вспоминать, что у него была «своя» квартира, и на двери была медная пластина с его именем, хоть и спали в ней дети на стульях и на столе. После Отечественной войны мамин брат нашел могилу дедушки, поставил новый крестик из крошки и прикрутил к нему эту пластинку проволочкой. Когда сам состарился, уход за могилкой был недостаточным, и могилка пропала. Кладбище на Лахте, где мы жили после возвращения из Белоруссии, старое и еще до войны, я помню, новые могилы оказывались на месте старых, заброшенных после революции могил. А может быть, и более ранних — Лахта, пожалуй, не моложе Петербурга, а кладбище все одно и то же — в небольшой березовой рощице.

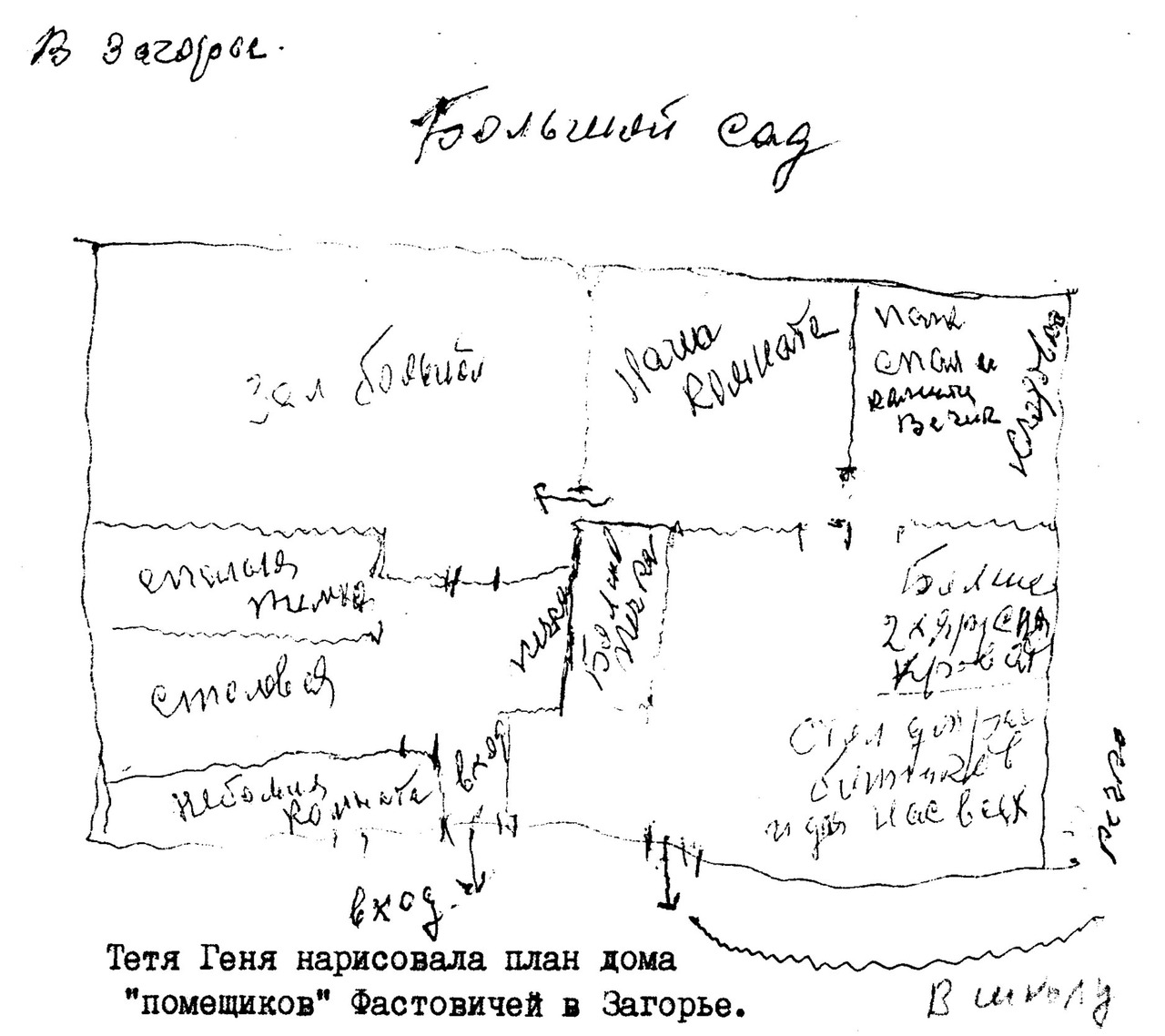

Переезжал дедушка из Питера основательно — с мебелью. Предполагал, вероятно, навсегда. Приехал он в родное поместье к брату (Казимиру). Дом был большой — большой зал, хозяйская столовая, в большой кухне стол и двух ярусные нары для работников. Четыре комнаты, но и народа стало несчетно. Выделили дедушкиной семье комнатку и что-то вроде кладовки, приспособленной под спальню дедушке и сыну — Вячеславу. Дочери опять спали по очереди на двух кроватях и на стульях, и на том же питерском столе.

О том, что Иосиф Фастович был помещиком, и где было его поместье, рассказала племянница дедушки — Юлия Петровна (в замужестве Васильева), а наши ни дедушка, ни бабушка, ни их дети о прошлом не говорят, таков был страх. Ведь, им удалось уехать из этой Белоруссии и спастись, а некоторые погибли в ссылках.

Только сейчас тетя Геня (ей в 2003 году будет 90 лет) стала делиться воспоминаниями.

Когда мы вернулись из Белоруссии в Питер, и поселились на Лахте, от соседей скрывалась наша связь с Белоруссией. По документам все было ясно: ну мало ли кто, откуда приехал. Вся страна переехала, в основном из деревни в город. Но если какой-нибудь мерзавец, или просто «бдительный гражданин» обратил бы внимание соответствующих органов, то тогда те должны были бы «принять меры», чтобы их самих не обвинили в «пособничестве» — термины в кавычках тогда были очень распространены. Бабушка следила, чтобы в общий туалет не попал, в качестве использованной туалетной бумаги, конверт с белорусским адресом — а вдруг! Ведь кто-то мог поднять и прочесть….

Тетя Геня пишет, что на Лахте бабушка следила, чтобы в семье не говорили по-польски. Все дети бабушки родились в Петербурге, где разговорным языком был, естественно, русский, в семье Фастовичей в Загорье говорили по-польски, а в поселке говорили по-белорусски, так что и русский, и польский, и белорусский были для них родными языками, но предков и родословную надо было забыть.

А предки-то были трудягами. И среди помещиков, таких тунеядцев, как Ноздрев или Манилов, было мало. Процветали Собакевичи, Кирсановы, Левины. Беззаботно и достойно жить могли только отставные чиновники достаточно высокого ранга и отставные военные в высоком чине.

Примерно через год после отъезда дедушки из Питера, благодаря НЭПу голод в Питере прекратился, а вернуться уже было некуда. Квартира была потеряна, служба на железной дороге потеряна. Старшие дочери очень переживали — их, родившихся в городе, совсем не прельщала судьба стать деревенскими, да еще крестьянскими. Но до начала коллективизации и сопутствующих ей репрессий девушки из усадьбы Фастовичей еще котировались, как дочери из знатной семьи и женитьба на них была еще по тем представлениям почетной, к тому же еще, как видно из фото, бог красотой их не обидел.

На фото в темных платьях стоит Людмила, а сидит Чеслава, на другом фото стоит Валентина.

Трех дочек дедушка в Белоруссии выдал замуж: тетю Чесю за инженера Робуша, тетю Люсю за землеустроителя Бича, а маму за зажиточного землевладельца.

Маме — городской девушке, пришлось нелегко. Отец, который целый день «вот этими руками» ворочал навоз, полагал, что и остальные, чтобы ездить в дрожках, запряженных красивыми рысаками, должны и попотеть.

Сохранилась мамина открытка родителям:

«Мама и папа! Если вы не приедете за мной, то я окончу иначе, Приезжайте до воскресения или после.1926 год зима».

Не знаю, где мама всё же освоила крестьянский труд — в Загорье или в Логойске, но в войну, в эвакуации в Сибири, на вязке снопов за жаткой самосброской она от колхозниц не отставала.

Раннее детство

Это всё для меня была предыстория, а теперь начинается моя история.

Родился я в Минске, т. е. рожать папа отвез маму в город, там был дом дяди Пети.

Мы жили в Логойске за селом через овраг. Юлия Петровна сказала мне, что это место среди старых людей так и называется: «Камотчина» и рассказала, как можно найти наш дом, который сохранился до сих пор.

Логойск живописное село по обе стороны небольшой тихой речки Гайна, берега которой заросли камышом. Обе части села соединены через речку мостом. На высоких берегах, напротив друг друга до войны были католическая и православная храмы. Во время войны католическая церковь пропала, а после войны на ее месте построили торговый центр.

Летом 88-го года, после путешествия по Прибалтике, мы с Ритой (женой) заехали в Минск к Павлу Бичу — моему двоюродному брату, сыну тети Люси. Втроем: я, Рита и Павел съездили в Логойск. План, который нарисовала Юлия Петровна, я забыл дома и мы пошли по ее плану в моей памяти. По памяти я немного напутал — я с главной улицы свернул направо через овраг не с площади, а перед площадью, если идти от автостанции. Т. е. пошли по другой улице, перешли овраг и я чувствую, что что-то не то. Спросил у пожилой, но не старой женщины, не скажет ли она где тут место, которое называлось «Камотчина».

Место это она знает, и объяснила, как туда идти. В свою очередь спросила: кто мы, и в ее взгляде проявился интерес, когда узнала, что я сын Камоцкого, и она это выразила какими-то словами. Идем дальше. Долго идем. Проходя мимо большого машинного двора, я спросил дорогу у сторожа, и он подсказал, как дальше идти.

Идем, вот здесь, по описанию всех, где-то должно быть. Смотрим, женщина выходит из огорода, дождь моросит, прохладно, а она босиком идет не спеша. Спрашиваем, где здесь дом Камоцкого, она говорит: «Да вот, только что прошли». Узнав, что я сын Камоцкого, она слегка взмахнула руками: «Вали Камоцкой сын?…» Уж такого я никак не ожидал, даже предположить не мог — помнит маму! Как будто на днях уехали. А ведь более полувека прошло с тех пор, как мама здесь жила. Спросила, живы ли родители, сказал, что помёрли. Она сказала, что жива еще папина батрачка — пошли, показались и поклонились. «У, хваткий был». Было видать так, что у отца не разгуляешься.

Дом (Смолевическая 22) продолговатый, бревенчатый (по детскому впечатлению Юлии Петровны: «дом большой, потолки высокие»); его перегородили надвое и теперь там живут две семьи. Видать добротный т. к. все вокруг новые, а он стоит. Сейчас он производит впечатление как бы сдвоенного обычного бревенчатого дома. Цел колодец Камоцких, из которого меня в детстве поили, но теперь провели по этой улице водопровод, колодцем перестали пользоваться и он умирает. (Канули в лету Камотчина, Фастовщина).

Подошла полюбопытствовать средних лет женщина, узнав, кто мы, рассказала, что сад у Камоцких был хороший, в детстве они туда за яблоками пробирались. Мы посмотрели на нее — сколько же ей лет, а она смеется: «Да сад пока был, то так и назывался сад Камоцких», как и дом, как и колодец, называются сейчас. Рассказала, что некоторые ссыльные возвращаются. Возвращаются эти бывшие ссыльные на машинах, дома покупают. Т. е. кто-то и в ссылке сумел не упасть, не стал на колени, не опустил руки, а приложил их к труду — были они «трудягами». Видно, и с обстоятельствами повезло.

Из Логойска, вместе со справкой о реабилитации, мне прислали компенсацию за незаконно реквизированный дом в размере 1000 000 рублей. Павел по моей доверенности положил их в сбербанк, и сообщил, что на эти деньги можно приобрести или полрулона рубероида, или половину оконной рамы.

Сразу за домом начинались поля Камоцкого.

Мне папа запомнился на этом поле на жатке самосброске. Запомнился потому что, когда он проходил полосу в нескольких метрах от дома, мама доверила мне тарелку с яичницей, чтобы я отнес ее папе прямо на полосу. Когда я потом как-то сказал папе, что я, вот, помню такой случай, то он мне сказал, что яичницу мы съели вместе, т. е. у него тоже в памяти остался этот забавный эпизод. В это же время произошло событие, память о котором, и влияние которого, остались на мне на всю жизнь.

Как-то отец вез к дому воз травы. Сам он сидел на возу, а я у него на коленях. Подъехали к сараю, отец слез с воза открыть ворота, а я остался на возу и встал. Когда открылись ворота, лошадь сразу тронулась, а я не удержавшись, с разворотом лицом к концу воза упал, а в траву лезвием вверх была воткнута коса, и я коленкой упал на эту косу. До сих пор стоит в глазах развал раскрытой раны пухлой детской коленки, рассеченной до кости. Половину чашечки отсекло. Ни воза, ни травы я не помню, помню только коленку.

Ноге этой не везло. Еще раньше, только научившись ходить, я с кружкой для чая подошел к кипящему самовару, который стоял на полу, а его кран был на уровне моего пупка, и прежде, чем подставить кружку, открыл кран. Струя крутого кипятка упала на подъемы ступней. Круглые отметины на обеих ступнях остались до сих пор. Правда сейчас, когда кожа отмирает, и вся превращается в пергамент, эти пятнышки стали малозаметными. Потом, когда я научился не только ходить, но и лазить, я залез на табуретку, свалился с нее и сломал ногу выше коленки. Перелом был прямой, и кости срослись со смещением прямо над коленкой. Каково было родителям — ожег, перелом, и теперь вот такая рана и всё за каких-то полтора года.

После падения на косу коленку мне зашили, но началось гниение. Отвезли меня в Минск к знаменитому профессору. Про него ходили байки, что, когда пришли национализировать его больницу, он заявил: «Дайте мне сарай и инструмент и туда ко мне пойдут люди». Кто пойдет? У кого есть, чем заплатить? А у кого нет? Мы поступили по-другому. Мы оставили его профессором в его же больнице и посадили на твердый оклад, а лечение сделали бесплатным.

Мой двоюродный брат, сын тети Люси — Анатолий Макарович Бич, прочитав эти строки, спросил: «Кто, это — мы?»

Везде, где я пишу «Мы», я себя отождествляю со своей родиной — Россией, Беларусью, Советским Союзом.

В больнице я лежал и со стороны в сторону крутил головой со словами: «Ой, больно, ой больно». Мама рассказывала, что волосы на затылке вытерлись до лысины. Чтобы выпустить гной из ноги, надрез сделали на икре, т. е. загнила уже вся нога. След от разреза на икре остался до сих пор. Как рассказывала мама, гной ударил струей на халат хирурга. Как гангрены не случилось? Ведь, антибиотиков тогда не было, не было и сульфамидов. Да так и на войнах в те времена не все раненые погибали, и ампутации тогда делали. Потом нога так и болела долго (еще и на Лахте). На ноге долго был свищ — не один год. В результате эта нога у меня немного короче и тоньше.

Наверное, в это время, еще до ранения, стоя на стуле, вспоминала мама, я декламировал:

Каменщик, каменщик, что же ты строишь?

Что же ты строишь, кому?

Эй, не мешай нам, мы заняты делом,

Строим, мы строим тюрьму.

Стихи оказались пророческими. В 30-м году отца арестовали — «забрали». Я в 1994-м году, по моему запросу, получил из Минска извещение о том, что мой отец, осужденный в 30-м году на 5 лет лагерей — реабилитирован. Как я понял, статья была политическая — его не раскулачили и не сослали, а посадили.

Революция

А тогда, видно, я и сам понял, что что-то случилось, т. к. в памяти остался тюремный двор, окруженный белым зданием с лестницей, идущей по стене ломаной линией на верхние этажи. А может быть, и запомнилась мне эта лестница, как нечто доселе невиданное, но у меня осталось в памяти, что вроде бы и отец был на этой лестнице, а сейчас мне это кажется невероятным. Впрочем, сейчас тех уму непостижимых ситуаций не реконструируешь.

Сообразно ли целям, поставленным перед страной (собой) стоящим в данный момент у власти правительством, было раскулачивание (по инициативе Сталина), или следовало идти другим путем (предлагаемым Бухариным)? История сослагательного наклонения не терпит, но любой человек может попытаться понять: зачем политики, то или иное сделали. И я пытаюсь понять. Вероятно, это для кого-то будет смешным, а для кого-то предосудительным — какое, мол, я — дилетант, на это имею право. Имею.

Это, ведь, не учебник истории, это как бы беседа с самим собою и с читателем. Оценка истории СССР историками, с оценками которых читатели ознакомятся из учебников и научных трудов, смещается то влево, то вправо в зависимости от конъюнктуры и личных пристрастий историка, а я знакомлю с событиями, и оценкой их современником и свидетелем Великого эксперимента и его краха. Давайте вместе подумаем о нашей истории.

Беседуя друг с другом, мы не всегда друг с другом согласны, и редко бывает, чтобы кто-то кого-то переубедил, так и в этом случае, если Вы будете не согласны со мной — оставайтесь при своем мнении, потому что Вы тоже правы согласно своему бытию.

На всем продолжении истории человечества привычным состоянием была война. За 13 лет царствования Александра III без войны — его прозвали «миротворцем». В такой обстановке надо было стать в ряды сильнейших.

Крымская война 1854 года, Русско-японская война в 1904—1905 году и Первая Мировая война продемонстрировали техническую отсталость и военную слабость России. Громадная Россия выплавляла стали в три раза меньше, чем Германия. Маленькая Япония — запятая на Тихом океане, разгромила нас на суше и на море. Высокотехничные изделия — авиация, автомобили в основном были иностранными. В Первую Мировую не хватало даже патронов и снарядов — их выменивали на наших солдат, которых отвозили воевать во Францию. Создали громадный самолет «Илья Муромец», но моторов своих не было — поставили иностранные. Позже Сикорский — конструктор «Муромца», уехав в Америку, успешно создавал там передовые по совершенству самолеты и вертолеты. Русский заводчик Путилов в фантастически короткий срок — за 18 дней организовал прокатное производство рельсов. Были в России таланты — не было рационального государственного устройства. Поэтому так единодушно все слои населения, все командующие фронтами приняли, совершенную в Феврале буржуазией,

Великую Русскую революцию и свержение царизма, хотя разные слои населения преследовали разные цели.

Высшие слои добивались рационального государственного устройства, а низшие «справедливости». Не Ленин сверг царя, Ленин уловил настроение масс, и, встав во главе, направил массы по нужному, в его представлении, пути.

Россия пробудилась, когда в других странах уже давно было уничтожено крепостное рабство, когда в других странах, в том числе и в монархических, государственные вопросы уже решались парламентами.

Могла ли избежать гражданской войны Россия, где еще жили старики, рожденные крепостными рабами, которых хозяин мог продать, как пеньку. Где на смену крепостничеству пришел неограниченный экономический произвол «хозяев»?

Может быть, демократическими переменами еще до Февральской революции?

Возможность была очень маленькая, но и она была неосуществима при таком Царе. Николай II был неадекватен своему положению.

Так, еще в 1896 году во время своей коронации, когда на Хадынском поле погибло более 1300 человек, и еще больше было изувечено, ранено и сошло с ума, он не только не объявил всенародного траура хотя бы в Москве и Питере, но еще и танцевал на устроенных в честь коронации балах, за что и получил прозвище «Николай кровавый».

Будучи добрым семьянином, безмерно любящим своих детей, что похвально для отца, но не достаточно для главы государства, Царь в своем дневнике оставлял записи для потомков и историков о том, как он в тот или иной день позавтракал, и сколько ворон застрелил во время прогулки по парку. Не знаю, в какой мере он отразил в дневнике Японскую авантюру, где погибших было более 30 000, но угрозу надвигающейся смуты в новом столетии, он не способен был оценить.

В декабре 1904 года царь во время обсуждения своего Указа от 12.12.1904, обратился к Витте за советом по поводу внесения в Указ пункта о необходимости привлечения общественных деятелей в законодательное учреждение того времени, коим был Государственный совет. Витте сказал, что этот пункт составлен под его непосредственным руководством и сказал далее, что:

«Привлечение представителей общества, особливо в выборной форме, в законодательные учреждения есть первый шаг к тому, к чему стихийно стремятся все культурные страны света, т. е. к представительному образу правления, к конституции; … если его величество искренне, бесповоротно пришел к заключению, что невозможно идти против всемирного исторического течения, то этот пункт в указе должен остаться; но если его величество… со своей стороны находит, что такой образ правления не допустим, что он его лично никогда не допустит, то, конечно, с этой точки зрения осторожнее было бы пункт этот не помещать».

Если бы Николай прислушался к советам высших руководителей России, то, может быть, не пришлось бы России стать объектом «Великого эксперимента».

Но Николай ответил:

Да, я никогда, ни в коем случае не соглашусь на представительный образ правления, ибо я его считаю вредным для вверенного мне богом народа…

И после этого наступило 9 января 1905 года.

Вот запись поэта Максимильяна Волошина: «… я разглядел, что во всех санях, которые проезжали мимо меня, находились не живые люди, а трупы. Извозчичьи сани слишком малы, чтобы можно было уложить тело: поэтому убитые были привязаны. В одних санях я увидел близко рабочего: черная густая жидкость вытекла у него из глаза и застыла в бороде; рядом с ним другой, в окровавленной шубе, с отрезанной кистью, еще живой он сидел прямо, а потом тяжело привалился к спинке. В следующих санях везли труп женщины, с запрокинутой назад, и болтающейся головой: у нее прострелен череп. Дальше труп красиво одетой девочки, лет десяти».

Осталась бесценная запись Айседоры Дункан:

«Я увидела издали длинное печальное черное шествие. Вереницей шли люди, сгорбленные под тяжкой ношей гробов. Извозчик перевел лошадь на шаг, склонил голову и перекрестился. В неясном свете утра я в ужасе смотрела на шествие и спросила извозчика, что это такое. Хотя я не знала русского языка, я поняла, что это были рабочие, убитые перед Зимним дворцом накануне, в роковой день 9-го января 1905 года, за то, что пришли, безоружные, просить царя помочь им в беде, накормить их жен и детей. Я приказала извозчику остановиться. Слезы катились у меня по лицу, замерзая на щеках, пока бесконечное печальное шествие проходило мимо. Но почему хоронят на заре? Потому, что похороны днем могли бы вызвать новую революцию. Зрелище было не для проснувшегося города. Рыдания остановились у меня в горле.… Тут, перед этой нескончаемой процессией, перед этой трагедией я поклялась отдать себя и все свои силы на служение народу и униженным вообще».

Кто-то из сановников сказал: «Этим расстрелом (9 января) Николай расстрелял самодержавие и себя».

«Царь испугался, издал манифест»… Репин на своей картине «18 октября 1905 года» засвидетельствовал, кто радовался дарованной «свободе», а народу был нужен 8-ми часовой рабочий день, прекращение штрафов, раздел помещичьей земли между крестьянами. Царское правительство (приписывают Столыпину) ответило расстрелами и виселицами.

Стрельба по народу, который 9-го января 1905-го года шел к нему с иконами, как к защитнику от произвола хозяев, слепое следование советам царицы: показать народу, «кто в России хозяин», разгон Государственной думы, которая позволила себе что-то требовать, и сведение на нет избирательного права показали, что Николай и после 1905 года не был готов, даже к конституционной монархии, а тут еще и Мировая война, сделали его нетерпимым.

Критически мыслящая общественность констатировала:

«Русские успехи, вроде Брусиловского прорыва, покупались большой кровью, и нередко большие массы солдат в плотных цепях бросались в атаку после далеко не достаточной артиллерийской подготовки, особенно в первые годы войны».

28 членов Государственной Думы и Государственного Совета в начале 1917 г. подали императору Николаю II записку, где, в частности, говорилось: «в армии прочно привился взгляд, что при слабости наших технических сил мы должны пробивать себе путь к победе преимущественно ценой человеческой крови» и предлагалось военачальникам заботиться о сокращении боевых потерь, поскольку «легкое расходование людской жизни… недопустимо, потому что человеческий запас у нас далеко не неистощим». Однако в ответе, составленном генералом Гурко и одобренном царем 4 февраля 1917г. (ст. ст.), указывалось, что «какое-либо давление на начальников в этом чрезвычайно деликатном вопросе, несомненно, повлекло бы к угашению в них предприимчивости и наступательного порыва». (Грани, 1997 г, №183).

В этой преступной войне, как лавочник, который совком черпает из ларя горох и бросает его на чашу весов, чтобы уравновесить гири, Царь черпал, как из ларя, из народной массы молодых ребят, одевал их в солдатские шинели и бросал на чашу военных весов, чтобы уравновесить техническую отсталость и недостаточность военной техники. Озабоченностью частью Государственной думы о чрезмерном расходовании людских (ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ!!!) ресурсов, он пренебрег. Пренебрегло этой озабоченностью и Февральское правительство.

Февральское правительство по своему содержанию (составу), по своему интеллекту, не могло постичь той истины, что стремление народа к немедленному миру — требование неотлагательное. Французский посол в России Палеолог с возмущением пишет о «солдатне», которая не хочет идти воевать. Прочитав это пренебрежительное слово «солдатня», одно только определение возникло у меня по отношению к Палеологу — мразь, для него солдаты не люди, не отцы, не сыновья, для него солдаты это полки, дивизии, которых можно бросить в бой. Что ж Палеолога можно понять — он действовал в интересах Франции. Февральское правительство пыталось гнать солдат в наступление, а солдаты жадно слушали тех, кто разъяснял, что война идет в интересах помещиков, капиталистов и всемирной буржуазии, вот пусть они сами и воюют. Для рабочих и крестьян, одетых в солдатские шинели, война была невыносимым бедствием, несшим им только смерть. В результате к власти пришли люди, зазывными лозунгами которых были лозунги мира и справедливости.

Начался Второй этап Великой русской революции.

Гром корабельной пушки крейсера «Аврора» оповестил мир о том, что свергнуто буржуазно-демократическое правительство и к власти пришла диктатура. Большевики переворот назвали «Великой Октябрьской революцией».

Ставилась задача построения Коммунизма и замены у всего народа естественных животных инстинктов стремления к власти и к приобретению корма — богатства, на стремление к бескорыстному труду. Для этого требовалось перестроить психологию всего человечества. Большевики считали это возможным. Это был Великий эксперимент.

Нет, конечно, это был не эксперимент, это потом его, глядя на то, что у нас происходит, в окружающем мире назвали экспериментом. Революционеры не экспериментировали, они целенаправленно шли к победе Мировой Пролетарской революции, на которую их воодушевил Карл Маркс.

Современные СМИ говорят, что Ленин приехал в Россию из Швейцарии с «чемоданом» денег. Даже если это так, то, что же в результате получилось? Ленин начинал Всемирную Пролетарскую революцию. Для её начала благоприятная обстановка сложилась в России — где-то надо было начинать. Доведенный губительной войной до крайности, народ в Феврале смел Царское правительство и в нем еще не утих революционный запал. Продолжающаяся война была бочкой с порохом, и Ленин поднес к этой бочке фитиль. Ударная волна от взрыва вызвала революционные волны, которые прокатились и по Германии, и по её союзникам и, как и в России, смели с престолов монархии и в Германии, и в Австро-Венгрии и в Османской империи. Если и были у Ленина деньги, то это были деньги Мировой Пролетарской революции, он этими деньгами сломал политический строй всей Европы. Если бы не он, сколько времени еще длилась бы Мировая война.

И Германский капитал, и Русский капитал собирались воевать «до победы». Революции у себя они назвали «ударом себе в спину», они планировали атаки, в которые посылали — кого (?) — рабочих и крестьян, а получили от них «удар в спину». При подписании перемирия (капитуляции!) Германское командование заявило, что заставили Германию прекратить войну не союзники, а «Удар в спину» от своих революционеров.

9 ноября 1918 года — восстание в Берлине и падение правительства.

10 ноября — бегство Вильгельма II и крушение Германской монархии.

11 ноября — капитуляция Германии — миллионы спасенных жизней «солдатни» — рабочих и крестьян принесли эти революции.

Осуждать революционеров, равносильно осуждению Александра Македонского, или Чингисхана, или Европейцев, завоевавших Америку, время было такое, и мораль соответствовала времени. Их время было временем колониальных войн. В новое время история ставила новые задачи, на рубеже XIX, XX веков в жестокой борьбе происходила окончательная отладка политических и экономических механизмов капиталистического строя, и мораль соответствовала времени. Это было время социальных революций. Великие мыслители, самоотверженные (самоотверженные!) борцы за свободу и справедливость поднимали народы на революции и гражданские войны. Неисчислимые бедствия принесли эти великие мыслители и самоотверженные революционеры, эти революции и гражданские войны народам, ради счастья которых и велась эта жестокая борьба, но она была предначертана историей, а в результате появилось понятие о социальном государстве.

Не Плеханов и Ульянов начинали революцию. Революция, освобождающая трудящихся от эксплуатации, начиналась Парижской Коммуной, чтобы создать общество самоуправления без хозяев и батраков. Это так заманчиво и прелестно: «Свобода, равенство и братство» — сам себе хозяин и вокруг товарищи. Первый всплеск оказался неудачным. Последующие революционеры причиной поражения сочли недостаточную решительность своих предшественников в подавлении контрреволюции. Хозяева, со своей стороны увидели реальную угрозу потери своей собственности и начали ожесточенную борьбу против этой угрозы. Бисмарк принимает специальный закон против социалистов. Так что, борьба предстояла жестокая. И в Америке, и в Европе кипела борьба между трудом и капиталом. Общество еще не пришло к осознанию необходимости легализовать эту борьбу, ещё грядут мировой кризис и фашизм.

Ленин, как фанатик идеи освобождения труда, не представлял возможным перед судом истории, перед судом всего человечества не воспользоваться благоприятной обстановкой и не поднять рабочий класс на новою святую борьбу. Он начинал Мировую революцию, чтобы избавить человечество от мировых кризисов, порождаемых стихией рынка, и от мировых воин, порождаемых национальными интересами, потому что существуют только две национальности — эксплуататоры и эксплуатируемые.

Ленин не мог отказаться от попытки и действовал решительно: «рабочие и крестьяне… должны мобилизовать батальоны для рытья окопов… в эти батальоны должны быть включены все работоспособные члены буржуазного класса, мужчины и женщины, под надзором красногвардейцев; сопротивляющихся расстреливать» (21.02.1918).

Борьба выплескивалась на улицы. Бабушка рассказывает, что на «их» Варшавском вокзале из поезда вышел жандармский генерал, который приехал с двумя дочерями, чтобы отдать себя в распоряжение новой власти. Какой-то молодой, буквально мальчишка, тут же на перроне при дочерях застрелил «золотопогонника». А уж тех золотопогонников, которые на фронте гнали «солдатню» под немецкие пулеметы, а теперь встали на защиту царя, помещиков и буржуев, расстреливали пачками огульно, даже без видимости какого бы не было правосудия, а по решению «двойки» или «тройки». Число жертв с обеих сторон не шло ни в какое сравнение с числом жертв на Ходынском поле, но это была гражданская война, которую вёл сам народ.

Революция срослась и с праведным бунтом, и с бандитизмом, и с анархизмом.

С целями октябрьского переворота, на которое подняли жаждущих справедливости, не все согласились. Фабриканты, помещики, банкиры не хотели лишаться богатств. К ним примкнули из разных слоев населения, и те, кто не согласился с Февральской революцией, и оставались в душе поклонниками «Святой матушки России» во главе с «Божьим помазанником Царем батюшкой». Не видело необходимости перемен и значительная часть казачества, у которой изначально была фермерская система землепользования. Число противников большевиков возросло за счет образованной части населения после преступного разгона, впервые в России избранного всеобщим тайным голосованием Учредительного собрания, где большинство получили эсеры. Ленину было ясно, что власть большевикам они не отдадут, а в результате парламентских торгов главой правительства назначат какого-либо «керенского», а то и «сильную руку», вроде Краснова. И хотя на этой первой сессии Учредительного собрания было принято обращение «товарищи», а не «господа», Ленин, понимая, что в этой ситуации об идее «Мировой пролетарской революции» придется забыть, заявил, что на Втором съезде Советов к власти пришла Диктатура пролетариата, которая принимает во внимание только голоса пролетариев, «Учредиловка» же избрана с участием буржуазных и мелкобуржуазных элементов и их слуг, поэтому рабоче-крестьянское правительство её не признает. А шли большевики к власти под лозунгом обеспечения созыва Учредительного собрания. Многие поняли, что лозунги и обещания ничего не стоят. Правление от имени одного меньшинства (буржуазии) заменялось правлением от имени другого меньшинства (пролетариата).

Между тем, эсеры, т. е. социалисты, получили 51,7% голосов и вместе с большевиками и меньшевиками они получили подавляющее большинство (83,9%) голосов, которые были поданы против царя, помещиков и капиталистов, и, вообще, против господ. За кадетов (буржуазию) вместе с монархистами проголосовало всего 4,7%. Так что нашлись у большевиков «простые» аргументы, которыми они повели за собой большинство, — это были лозунги «Земля крестьянам», «Фабрики рабочим». Началась жесткая и кровавая гражданская война. В попытке задушить народившегося младенца в его колыбели, в гражданской войне приняли участие и бывшие союзники России, которые не на шутку испугались и у себя дома «экспроприации экспроприированного». Мировой капитал снабдил Юденича, Деникина, Колчака, Врангеля оружием и они со всех сторон поползли на Россию. Так что новое «справедливое» государственное устройство рождалось в муках белого и красного террора.

Что несла Белая армия, народ знал: опять «Господа», «Ваше Благородие», «Ваше превосходительство», помещиков и фабрикантов и виселицы для «бунтовщиков». А большевики обещали землю и волю, и никаких господ, а вокруг только товарищи.

Современные «господа» говорят, что благородная белая армия сражалась против будущего Сталинизма. Нет, господа хорошие, до коллективизации еще было 10 лет, до 37 года еще было 20 лет, знать об этом они не могли. Они сражались за свою собственность, за свое положение в обществе против взбунтовавшегося народа (НАРОДА), в том числе и против «Учредиловки», где большинство получили Социалисты революционеры (Эсеры). Колчак расстреливал и вешал не только вооруженных противников, но и пассивно сопротивлявшихся демократов — противников большевиков. Джавахарлал Неру в своих письмах дочери цитирует слова генерала Гревса, командующего войсками Соединенных Штатов Америки, находящимися в то время на нашем Дальнем Востоке. Гревс свидетельствует: «Совершались чудовищные убийства, но их совершали не большевики, как думает мир. Я нисколько не погрешу против истины, заявив, что на каждого убитого большевиками приходилось в Восточной Сибири сто человек убитых противниками большевиков».

В результате взбунтовалась вся Сибирь, в Колчаке они увидели царского генерала, стремящегося навести в вольной Сибири порядок, от которого они ушли. Против офицерских батальонов сибиряки (бывшие нижние чины) вышли и с охотничьими ружьями, и даже с деревянными «пушками» сделанными из бревен, стянутых железными обручами, и труп Колчака сбросили в прорубь. Сибиряки, казачество, поддержали большевиков не ради земли — земли у них было достаточно, они поддержали большевиков в борьбе против господ (любых господ). Карла Маркса они не читали, и о том, что частная собственность, особенно на землю, порочна, они не ведали — они с победой ожидали свободы — от господ, естественно. Потом многие об этом пожалели.

Общество разделилось, люди поверили в возможность создания общества «Свободы равенства и братства», тысячи офицеров и специалистов встали на защиту революции, и революционеры победили.

Белая армия, объединившись с союзниками, оказалась в роли оккупанта на родной земле и ее, уничтожая, вытеснили за пределы России. За пределами России оказались и мобилизованные «их благородиями» в белую армию «нижние чины» — рядовые матросы и солдаты, которых революционеры отнесли к предателям «трудового народа», поскольку они не взбунтовались, а под командованием золотопогонников воевали на стороне фабрикантов и помещиков.

А кто были «контрреволюционеры»? Как соотнести с этим то, что Колчак возложил цветы на могилу расстрелянного царем революционера лейтенанта Шмидта, а Керенский на эту могилу возложил Георгиевский Крест? Не знаю как Колчак, а социалист Керенский считал контрреволюционером Ленина, свергшего порожденное Великой русской революцией революционное Временное правительство, но по Ленину — буржуазное, и, следовательно, не то, что было нужно для победы Мировой пролетарской революции.

Поражает святая и искренняя вера Ленина и первых апологетов коммунизма в возможность коммунистических отношений в целой стране и, даже, в целом мире. Ради справедливости, ради гармонии труда, ради свободы «для народа», ради счастья трудящихся они сквозь тюрьмы и ссылки шли, к светлому коммунистическому обществу самоуправления без полиции и жандармов. К обществу, где, в конечном счете, не будет политических правителей, а останутся только руководители экономики, без которых паровоза не сделаешь. Революционеры отменили формирование армии по призыву, и призвали рабочих и крестьян вступать в Рабоче-крестьянскую армию для защиты свободы, добровольно. Святые идеалисты сразу вместо полиции и жандармерии буржуев создали свою рабочую милицию, чтобы не было ни какой отличной от народа вооруженной силы, способной творить насилие по отношению к народу, но способной неограниченным насилием подавить сопротивление чуждого класса эксплуататоров. Впрочем, в дореволюционных мечтах, еще не окунувшись в суровую правду революции, они полагали, что в результате революции само собой отомрет как таковая смертная казнь. Кто расстреливал и вешал рабочих и крестьян — Столыпин. А теперь рабочие и крестьяне сами придут к власти, и расстреливать их будет некому. Им в голову не могло прийти, что они сами будут кого-то расстреливать.

Эксплуататоров лишили собственности и «отдали» средства производства в руки рабочих и крестьян. На землях бывших поместий организовали коммуны с питанием за общим столом, ожидая невиданного ранее трудового энтузиазма. А коммунары в первую очередь стали смотреть, у кого в тарелке щи гуще, а бессознательные рабочие требовали хлеба.

И среди крестьян и среди рабочих были семьи обеспеченные. Достаточно вспомнить, что Ленин в Разливе скрывался на даче рабочего, который Ленина выдавал за нанятого для работ на даче чухонца. Сносно жили и промышленные рабочие Урала. Естественно, что во время войны на них, как и на всех, обрушились военные тяготы. Все они ожидали, что тяготы уменьшатся, когда будет сметено правление затеявших войну «буржуев», но ожидания не сбылись, и тяготы не только не уменьшились, а разруха гражданской войны сделала их нетерпимыми. По стране прокатились восстания. И тамбовские крестьяне, и ижевские рабочие выступили под красными знаменами, за установление настоящей власти советов рабочих и крестьян без коммунистов. Не отмерла «смертная казнь», восстания были жестоко подавлены.

Это был провал теории Маркса, утверждающей естественность коммунизма. Ленин понял, что коммунизм надо строить исходя из реальной психологии и помыслов людей.

Началось строительство государства далекого от коммунистической теории, предрекающей всеобщую сознательность трудящихся. Началось строительство нового государственного устройства, основанного только на ДИКТАТОРСКОЙ ВОЛЕ и РАЗУМЕ руководителей. Это была директивная плановая экономика, полностью отвергающая стихию. Вновь пришлось отказаться от всеобщего избирательного права и такой химеры как «парламент» с непременной оппозицией, которая могла помешать воплощению мечты, — оппозиция в принципе не допускалась, а для борьбы с контрреволюцией в дополнение к милиции (аналогу полиции) была создана Чрезвычайная комиссия — ЧК (аналог жандармерии). Для сохранения очага Всемирной Пролетарской революции, пришлось вернуться к формированию армии по призыву, правда, на первых порах по территориальному принципу.

Реализация коммунистической мечты об отмирании государства с переходом к обществу самоуправления откладывалась.

«По-моему, надо расширить применение расстрела (с заменой высылкой за границу) …ко всем видам деятельности меньшевиков, с.-р. и т.п.; найти формулировку, ставящую эти деяния в связь с международной буржуазией в ее борьбе с нами (подкуп печати и агентов, подготовка войны т.п.)». Указывал Вождь пролетариата 15.05.22.

Начало Великого Эксперимента

Гражданская война закончилась. Началось обустройство страны. Страна победившего пролетариата не могла оставаться Империей, бывшие колонии автоматически становились свободными, и перед руководителями революции встал вопрос, как обратиться с бывшими колониями, где Красной Армией к руководству были приведены местные большевики, чтобы сохранить единство. В дискуссии победило предложение Ленина организовать Союз этих колоний с Россией, как Союз Социалистических республик, а поскольку руководители этих республик были членами единой Большевистской партии, то единство было обеспечено. Теперь разрешалось по всей империи на основе плановой экономики преодолевать вековую отсталость любыми путями, убирая с дороги мусор, который мог помешать движению. Целый пароход нагрузили философами, творчество которых не служило делу пролетарской революции, и вывезли их, как мусор, за границу. Сейчас тот период истории современная именитая интеллигенция воспринимает с лютой ненавистью. Я бы сказал: «классовой».

Недавно мне попались у Гиппиус в стихах времен революции строчки со словами о «вонючих» солдатах. «Ах, ты паразитка, подумал я, — ты же питаешься хлебом, который вырастил этот крестьянин и плещешься в ванне, которая сделана этим рабочим». Вот таких вонючих гнид, действительно, надо вычёсывать густым гребешком — для таких, как Гиппиус место было в эмиграции. Оценивая революцию, она думала о своем рухнувшем благополучии. Отвратно, когда ПОЭТ думает не о благополучии народа, а о благополучии своем. Одной строчкой она зачеркнула все свои стихи. Ну, зачем она это сделала, оставалась бы на нейтральной полоске лирики. «А на нейтральной полосе цветы — необычайной красоты».

И вспомнился мне из фильма «Дни Турбиных» романс, где про душистые гроздья акаций, соловьев и про то «какими мы были наивными, как же мы молоды были тогда». Этот романс мне безмерно нравится, я прямо физически чувствую это обаяние молодости и беззаботности, и вдруг голод, продовольственные карточки, холод, буржуйки и трудовая повинность («сопротивляющихся расстреливать»). Неприятие было естественным, но это были обыкновенные люди из прослойки между теми, ради кого творилась революция, и теми, против кого творилась революция. Их жизнь определяли будни, и они не способны были встать над этими буднями, а это были будни, когда перемалывалась вся Россия, и они попали между жерновами. Мне те молодые люди близки, как родные. Они — это мы, только мы уже не прослойка. Поэту же ниспослан дар божий, он является каналом — проводником духовности в народ, он не имеет права опускаться до уровня оценки процессов творчества народа по своим мимолетным будням.

В то время стоящие у власти революционеры, состояние наступившего мира рассматривали только как мирную передышку. Пролетарская революция Марксом прогнозировалась только как Мировая. Еще свежи были начертанные на красных полотнищах лозунги: «Даешь Берлин», «Даешь Варшаву», когда гражданскую войну вознамерились превратить в Мировую революцию. Ленин настолько был наивен в своем представлении о том, что мировой пролетариат готов подняться на мировую революцию и только и ждет прихода «братьев по классу» из России, что войска, устремившиеся к Варшаве, нацеливал на дальнейшее продвижение в сторону Италии!! Не получилось. В Польше, только что оторвавшейся от России, на защиту независимости поднялись бывшие соратники в революции — социал-демократы, которые в отличие от теории не бросились творить Мировую революцию, потому что в тот исторический период это предполагало вновь объединение с Россией. Нас не ждали, и объединятся с нами не хотели, а силы для захвата не было. Стать сильной страна могла только в результате мгновенной индустриализации.

Мгновенной она могла стать только благодаря оснащению промышленности орудиями производства, поступившими извне, не дожидаясь собственного их производства. Кредитов для ее покупки нам дать не могли, т. к. мы уже отказались выплачивать долги только потому, что они были взяты другим правительством.

Платить надо было наличными. Для торговли мы могли, сжав страну в кулаке, выдавить из страны только хлеб, лес и пушнину. А покупали мы только средства производства, на покупку средств потребления денег не тратили. Страна не покупала «рыбу», а покупала «удочки».

Опыт НЭПа показал, что, несмотря на бурное и почти мгновенное развитие внутреннего рынка, хлеба для внешней торговли при отсутствии крупных землевладельцев не было — все шло на внутреннее потребление: до достижения сытости в основном в самом сельском хозяйстве. До революции крупные землевладельцы на хлебных биржах торговали хлебом там, где он был дороже. Хлеб шел на экспорт, в то время как малоземельным крестьянам, хлеба порой не хватало даже на пропитание. До революции Россия, оставаясь полуголодной, кормила Европу.