Бесплатный фрагмент - Собака в стене

Роман-фантазия

Всем скитальцам в поисках счастья

посвящается

Вместо предисловия

«Las Vegas never sleeps»

В этой квартире было слишком много людей, всегда слишком много. В отличии от других квартир — кусочков пространства мещанского бытия, тоскливо-скучных в своей ординарности, — здесь время текло безостановочно, и каждую минуту что-нибудь происходило с участниками этого фрагмента действительности. Нет, конечно же, периодически они погружались в сон в разных уголках беспокойного пристанища жизни, но делали это независимо друг от друга и уж тем более безо всякой связи со временем суток, поэтому квартира не спала никогда.

Данный факт позволял поставить частное воплощение эпохи повышенного интереса к кукурузе в один ряд с Лас-Вегасом, болезненной совестью и солдатами Сопротивления. Стоит ли удивляться, что в ней происходили столь странные вещи? Ведь даже когда человек долго не спит, его настигают истинные галлюцинации, что же говорить о беззащитном пространстве, пойманном в крепкие панельные объятия и насильно заселенным столь большим количеством тревожаще-подвижных, неуёмных, подчас излишне живых существ?

«Недреманое око» утомленно и все же с легким удивлением наблюдало за неровным, но не замирающим течением жизни своих причудливых постояльцев. Они говорили друг с другом и сами с собой, смеялись, пели и постоянно перемещались, уходили и приходили, но никогда не оставляли квартиру в одиночестве, хотя последнее было единственным, что совершалось не намеренно и уж точно без злого умысла.

Никому из участников разворачивающихся событий и в голову не могло прийти, что для приютившей их квартиры все разговоры, встречи, прощания, надежды, мечты представляются театральной постановкой какого-то эксцентричного режиссера, замахнувшегося в профессиональном запале на постмодернистское произведение, претендующее на оригинальное понимание смысла человеческого бытия.

Представление неспящей квартиры о том, как именно должна протекать жизнь в трех комнатах и прилагающихся к ним ванной, туалете и кухне, складывалось из суммарных впечатлений всех квартир многоподъездного дома и было невероятно, даже сказочно далеко от того, что происходило в ней в действительности. Здесь не было детской, зала или спальни, никогда не варился утренний кофе, который бы знаменовал завтрак, не подавалось молоко к тому, что можно было бы назвать ужином, и уж тем более беспокойные поселенцы не походили на семью и даже не пытались ею быть. Право слово, если бы регулярная и вполне соответствующая законам природы смена суток за окнами не свидетельствовала о том, что все происходящее — реально, Неспящая посчитала бы, что все же спит и видит сон, навеянный запахом зеленоватой пушистой плесени, обживающей потолок в ванной и захватившей многочисленные щели внутри стен.

Сон тягучий, как летняя душная ночь, безнадежно абсурдный, но внутренне логичный, не счастливый, но и не печальный — такой, какие посещают людей на рассвете, оставляя после себя легкое недоумение и необъяснимое умиротворение.

Все, что будет описано ниже — это отдельные эпизоды гипнагогических видений, что прошли перед внутренним взглядом лишенного сна пространства, кинематографически яркие участки хаоса, который мы в неизбывном стремлении к структурированию мира пытаемся представить как нечто последовательно-развертывающееся и называем жизнью.

Глава 1. Активно (взаимо) действующие лица

Как же мы счастливы:

ты и я, чей дом лежит вне времени;

мы, спустившиеся с благоухающих гор вечного сейчас,

чтобы поиграть в рождение и смерть день-другой

(а может быть и меньше).

Эдвард. Э. Каммингс

Доподлинно неизвестно, кто именно из проживающих в Неспящей первым снял в ней комнату, но с абсолютной уверенностью можно утверждать, что хозяйками комнат были женщины — неугомонно молодые, полные жизни, совершенно не схожие между собой. Неповторимыми были движения их голов, награжденных природой разнопородными гривами, живая мимика их лиц отражала несхожие, бесконечно удаленные друг от друга миры человеческого воображения, а тела и руки чертили в густом воздухе несочетающиеся ритмические рисунки. Даже язык, общий для всех трех, принимал в устах каждой столь индивидуальные формы, что подчас казалось: они говорят на разных языках, и, возможно, один из них — марсианский.

Ни одна из обитательниц квартиры не жила одинокой, их юность, своевременная или спохватившаяся и вернувшаяся к хозяйке на пороге тридцатилетия, была украшена не омрачаемой невзгодами влюбленностью, придававшей их голосам особую звонкость, по которой узнают безмятежно счастливых людей. Но даже истории их отношений были несхожими, как времена года в резко континентальном климате; понаблюдав некоторое продолжительное время за тремя парами, можно было бы начертить карту для поиска настоящего сокровища — ответной любви. Но что проку от карты, в которой нет указателя сторон света, а все дороги вычерчены этрусскими улыбками, свидетельствующими о знании дарующего покой секрета, но не раскрывающими его? Разве подскажет звук тихого голоса или шелест вздоха, порожденного избытком нежности, где искать утоления неизбывного желания взаимности?

Мужчины в этой квартире также были молоды, но рядом со светящимися подругами сердца выглядели почти зрелыми в своей маскулинной серьезности. Покровительственная, неусыпная забота, которую они проявляли по отношению к своим «щебечущим пичужкам», неопровержимо свидетельствовала о том, что черта взросления пройдена и осталась далеко позади. Эти мужчины, глядящие на мир исподлобья одинаково суровым взором средневековых кочевников, были удивительно похожи преждевременной утратой юношеской легкости и беззаботности, и не будь они совершенно разными на вид, можно было бы подумать, что они братья.

Воистину все поселенцы Неспящей были несхожи, как представители разных рас, и объединяло их лишь то, что все они были земляне, случайным образом попавшие в большую квартиру и наполнившие ее беспокойной атмосферой пульсирующего счастья. И хоть для недремлющей квартиры они виделись отдельными суетящимися человеческими особями, всем гостям, соседям, да и друг другу они представлялись парами, неразлучными и почти природно-естественными.

1. Кыся и Хан

Эта пара была первой, они нашли друг друга среди общих друзей, но узнали не сразу: им потребовалось какое-то время, чтобы разглядеть за земными лицами другие — любимые, обращенные друг к другу. Тем не менее, они считались старшими в Неспящей (хотя ни он, ни она не были таковыми по возрасту) и занимали самую большую комнату, которая была призвана быть залом, но выполняла роль спальни, а чаще — приюта по крайней мере сразу для двух пар или места общих собраний, так что с тем же успехом ее можно было назвать юртой.

Девушка была очень молода, так что казалась почти подростком и радовалась принесенным в дар конфетам и цветам с детской непосредственностью, слегка приподнимаясь на носочках или потрясая в воздухе маленькими кулачками. Милого ребенка с волосами цвета прошлогодней отсыревшей соломы, нежно любимого всеми обитателями квартиры, звали Мириам, но в быту все называли ее Кыся, следуя давно заведенному обычаю. Обычай этот взял свое начало с одного общего застолья, когда оживленная беседа, перемежающаяся беззаботным разноголосым смехом, вдруг замерла, и все услышали, как в наступившей тишине Хан, наклонившийся к уху полулежавшей в его объятиях подруги протяжно прошептал:

— Кы-ыся…

Тогда это прозвище всех насмешило, но прижилось сразу же, что поначалу смущало и даже немного обижало Мириам, она слегка поскуливала, слыша его в свой адрес:

— Ну, что опять за «кыся»? Я большая уже, мне это имя не подходит!

Говоря это, она протестующе встряхивала волосами, возмущенно хмуря брови и слегка покачивая головой. Однако через несколько месяцев хрупкая и маленькая девушка, напоминающая персонажей из повестей Лидии Чарской, свыклась со своим новым именем и уже даже удивлялась, слыша в свой адрес «Мириам». Теперь ей казалось, что ее настоящее имя взрослее нее самой, и одно его упоминание звучит как призыв к немедленному отказу от красочных забав юности и переходу к удручающему своей серьезностью взрослению, которое приличествует дипломированному специалисту.

Ее мужчину также одарили прозвищем, но чаще называли по имени, при этом и то, и другое вполне соответствовало его внешности, наводящей на мысль о воинственных монголах и жарких сухих степях, окруженных тонущими в дымке на горизонте горами: звали его Тагир, Тагир-Хан. Свое прозвище Хан получил также во время коллективно-беззаботного времяпрепровождения, когда, будучи усталым и слегка раздраженным, он, по словам веселой компании, «разводил патриархальные настроения» и гонял Кысю за чаем и печеньками на другой конец недлинного стола, тихонько щекоча ее. Сопровождающие эту картину суровость взгляда и неспешное поглаживание темной бороды, обрамляющей смуглое широкое лицо, рождали недвусмысленные ассоциации с восточным правителем кочующих племен.

Тагир был невысок и крепок, как обветренный камень на осевшем за долгие века кургане, именно ему среди всех лиц мужского пола в Неспящей принадлежал самый тяжелый и суровый взор, которым он периодически одаривал окружающих, делая это неосознанно, в задумчивости или во время серьезных разговоров, которые, надо сказать, нечасто случались в этом жилище. Хан выглядел очень внушительно, и присутствие рядом полуженщины-полуребенка Мириам только усиливало этот эффект, не приводя, однако, к диссонансу впечатлений от внешне несочетающейся пары.

Мириам и Тагир мечтали о разном, но хотели быть вместе и старались свести свои мечты, тянущие их в разные стороны, воедино, что было несложно, учитывая общность их интересов и пристрастий. Так, c одинаковым усердием они занимались чаем, любовно наполняя свою комнату шуршащими пакетиками, источающими характерный аромат при открытии, и завораживающе прекрасной в ремесленной простоте утварью. И все же, заваривая чай, они делали это совсем по-разному. Казалось, строение их личностей, их душевные устремления отражались в каждой детали чайного действа: в звуке льющейся воды, в легкости и отработанности движения, которым ставят чашу перед гостем, в составе тишины, сопровождающей начало церемонии, когда каждый присутствующий только усаживается и обживает молчанием отведенное ему место.

Оба — и Кыся, и Хан, — любили бывать среди людей и переживать коллективный опыт открытия и развития новых идей, небрежно перебрасываться шуточными репликами в кругу обитателей квартиры, сидя за общим ужином на кухне или за чаем в своей Юрте. Точно так же они любили бывать одни, о чем свидетельствовала время от времени закрываемая в зал дверь с фигурной ручкой, замок которой громко и однозначно щелкал при закрытии, оповещая обитателей о том, что пора социальных контактов прошла. И лишь Неспящая была свидетелем тем удивительно трогательным отношениям, которые бытовали между с виду настолько неподходящими друг другу людьми, что даже их прозвища подчеркивали эту поражающую взгляд и воображение рознь. Для оставшихся же за пределами двери с рифлеными стеклами в деревянной раме была слышна лишь звенящая, многозначительная тишина, изредка нарушаемая негромким радостным смехом.

Отголоски этих тихих и внезапных уединений доносились до окружающих, когда Кыся неожиданно слегка вскрикивала посреди разговора, как маленький зверек: это Хан не больно, но ощутимо щипал ее или прикладывал холодную после умывания руку к белой коже своей подруги, характерно по-мужски проявляя свои чувства таким незамысловатым способом. Это было смешно и трогательно одновременно и вызывало у окружающих приступы смеха и непреодолимое желание отпустить пару беззлобных шуток по поводу мужского шовинизма и почти сексуальных игр.

Внимательный взгляд отметил бы, как проявляется полноценность и зрелость их отношений в самых обыденных мелочах: эти двое говорили между собой спокойно и немногословно, никогда не спорили, что им приготовить на обед, мимолетно и ласково прикасались друг к другу, проходя мимо в тесном коридоре или на кухне. Людей, приходящих в эту квартиру нечасто, удивляла почти скульптурная композиция из живых тел, когда Тагир опускался на одно колено, помогая уставшей после долгого дня Мириам снять ботинки на шнуровке или тугие туфли, а она опиралась рукой на его плечо, слегка склонившись над темными волосами и широкой спиной. Обитатели Неспящей в свою очередь не переставали удивляться, с какой готовностью и неподдельной благожелательностью они исполняли просьбы друг друга: приносили стакан воды с кухни, укутывали сидящего за мерцающим экраном любимого в теплое одеяло, разминали друг другу затекшую шею.

Если и случались в недреманом пространстве периоды уютного покоя и радости, то только благодаря этим двоим — несуетным и жизнелюбивым.

2. Руфи. Двое

Вторая пара в тревожной квартире привносила в ее атмосферу тремор и надтреснутое звучание натянутой до предела струны. Из-за них воздух в комнатах все время находился в освежающем движении, а разговоры не давали застояться печальным мыслям. Непринужденно-подвижные, легкие на подъем, бронзово-вытянутые они будто сошли с цикла литографий Красаускаса «Лето». Их звали одним именем, несущим в себе солнечный жар пустыни, — Руфи.

На самом деле молодую женщину звали Руфь, а мужчину — Рудольф, и внешность их вторила этническому происхождению имен, но единение этой пары было столь наглядным и неопровергаемым, что было бы странным называть их сколько-нибудь по-разному. Слыша архаичное, но обтекаемо-мягкое сокращение, они одаривали вопрошающего одинаково быстрым взглядом, слегка настороженным и пронзительно-внимательным.

Эту настороженность, словно заставляющую окружающий воздух вибрировать, привнесла в их бурлящий союз именно она — Руфи С. (по первой букве замысловатой фамилии). Она была смуглая и высокая — не по росту, а по впечатлению, которое производила на наблюдающего за ее движениями человека. Темные каштановые волосы вьющимся ореолом окружали небольшое лицо, имеющее отдаленное сходство с ягуарунди и камышовыми котами: на нем нередко гостило слегка отстраненное и даже недовольное выражение, словно окружающий мир был чужд этой женщине и досаждал своей излишней надоедливостью. Сходство с независимым животным, которое люди так настойчиво пытаются заставить себя любить, только усиливалось, когда она, будучи не в духе, невнятно бормотала или даже шипела на Руфи М.

Молодая женщина была изменчива и непредсказуема, никогда нельзя было угадать, в каком настроении выйдет она из своей комнаты, захочет ли есть со всеми, или посчитает, что на кухне слишком скучно, будет ли она добра к своему преданному и спокойному избраннику. Руфь частенько пребывала в легком, но остро ощущаемом раздражении: когда уставала на работе, засиживалась дома несколько дней или просто испытывала потребность побыть своевольной и дать окружающим понять, что их слишком много, и они излишне настырны в своем желании улучшить ее настроение. В такие моменты она была красноречиво молчалива, резкие черты ее худого лица заострялись сверх меры, а на длинных пальцах словно вырастали кошачьи когти.

Переменчивость, свойственная лондонской погоде и истинно женской натуре, делала отношения «тёзок» особенно живыми и пульсирующими. Их спасала от яростных бурь лишь терпимость Рудольфа, которая, казалось, не имеет обозримых границ. По крайней мере, на людях он никогда не проявлял недовольства или хотя бы беспокойства, когда его подруга впадала в «аристократическую тоску», позволяя ей исчерпать нахлынувшее раздражение, лишь изредка трогая ее предплечье или — с небольшой опаской — проводя рукой по затылку. Руфи С. мгновенно отзывалась на жест участливой заботы и обращала к своему мужчине недовольный взгляд, задирая подбородок вверх или вопросительно вскидывая брови, давая понять, что время для мира еще не настало. За молчанием, которое неизменно сопровождало подобные сцены, слышался разговор двух тянущихся друг к другу, но разъединенных недолгим периодом дурного настроения людей.

Надо сказать, их пара также представляла собой единение людей, которые, казалось бы, не слишком подходят друг другу. Схождение двух Руфи было не очевидно для неблизких знакомых, но ожидаемо для обитателей зала-Юрты: оно неспешно и уверено выросло из долгого и близкого дружеского отношения, которым молодой мужчина по-европейски методично (чтобы не сказать скрупулезно) окружил свою любимую. Мириам как-то на кухне тихо сказала их третьей соседке, когда та, выйдя из своей обычной рассеянности, заметила наконец, что Руфи живут вместе:

— Мы с Тагиром давно этого ждали: Рудольф, конечно, никогда не распространялся об этом, но уже очень давно задался целью завоевать ее. Нет, не завоевать, это слишком для такого спокойного человека — покорить! Долго же они ходили вокруг да около… Ты разве не замечала, как они вращались друг подле друга?..

Союз двух тёзок был по-настоящему зрелым и выдержанным, как виски, которым искренне увлекались оба, храня за дверцами старого советского шкафа заветные бутылки с жидким янтарем. Руфи оба были взрослыми, хоть мужчина и был заметно старше; они редко бывали беззаботными, а когда бывали, то все же не как зеленые юнцы, еще не испытавшие потерь и не потерпевшие неудач, а как люди, прожившие достаточно, чтобы знать цену отдыху.

Общаясь со своими соседями по дому, Неспящая вполне отдавала себе отчет, что многие, даже слишком многие мелкие создания, называющие себя людьми, проживают долгие пустые годы в ожидании встречи с кем-нибудь, кто столь же естественно влился бы в их жизнь, и большинство так и не дожидаются. Ей нравились Руфи, и она старалась плотнее держать косяком дверь их комнаты, чтобы звуки остального пространства в ней не мешали им спать или даже просто проводить время в приятном и необходимом уединении.

Руфь занимала одну из небольших комнат с окнами на восток и относилась к ней как к своему дому, в котором живет она и только она, так что почти никто не заходил туда, а дверь всегда оставалась закрытой, скрывая обстановку «восточного дома». Только вечерами смутные тени, отбрасываемые фигурами его обитателей в свете настольной лампы, скользили по рифленому стеклу в деревянной раме. Эти двое жили еще тише, нежели Тагир и Мириам, и периодически все удивлялись, как им это удается, учитывая толщину стен и дверей в отнюдь не сталинской постройки квартире. Секрет был прост: их жизнь вне своей комнаты была так насыщена общением, что дома им, как и всем уже не юным людям, хотелось просто помолчать, а если и говорить, то только тихо, неспешно обмениваясь короткими фразами.

На общих собраниях Руфи обыкновенно сидели рядом, но отъединенно, лишь изредка касаясь друг друга — это лишний раз подчеркивало, насколько устоялись отношения в паре. Только уверовавшие в обозримое совместное будущее не нуждаются в ежечасном, ежеминутном подтверждении ответного чувства: таковы были Руфи — оплот почти советских надежд на светлое грядущее в Недреманом оке.

3. Ноэминь

Третью, западную комнату занимала пара, во многом ответственная за странности жизни в большой квартире, привносящая элемент просвещенного безумия. В подобное интеллектуально-психическое состояние впадает человек, проснувшийся как-то утром и осознавший, что последний шанс на нормальную жизнь был для него утрачен — вчера.

Хозяйкой комнаты и безусловным центром пары была женщина, не бывшая безоговорочно красивой, но останавливающая на себе взгляд. Казалось, по лицу ее проходит рябь, как по тяжелой морской воде в солнечный, но ветренный день, — так сменяли друг друга на нем эмоции, скользили легкие тени глубоких, но почти осязаемых мыслей. Она никогда не раскрывала их, только улыбалась, если ее спрашивали, что происходит у нее в голове, или цитировала что-нибудь, отведя взгляд в сторону и пристально глядя в стену или потолок, будто читала с них. Звали ее Ноэминь, и никто не сокращал ее имени и не давал ей прозвища. Казалось, имя приросло к ней и является единственной неизменной частью этой причудливой женщины, перебиравшей нити бытия — задумчиво и неспешно, как лютнист Караваджо.

Ноэминь уже много лет была вхожа в веселую разношерстную компанию, членами которой являлись и вышеописанные пары, но в качестве хозяйки комнаты появилась в странной квартире позже всех прочих ее обитателей — поздней весной, в период цветения деревьев. Вместе с ней пришел и красивый юноша, настораживающе молчаливый и столь же настороженно, даже с опаской изучавший все вокруг тяжелым взглядом. Он был очень замкнут, и только привлекательность, которую способна подарить лишь плещущая юность, мешала назвать его недобрым.

Казалось, Ноэминь старше и одновременно моложе своего друга: иногда ее взгляд становился серьезным и глубоким, как бывает у несущих на плечах груз прожитых и не очень счастливых лет, в другую же минуту она уже забавлялась и щебетала, как беззаботный малец. Юноша же был тревожен, как не имеющий пристанища зверь, что не смеет заснуть крепко. Никто из живущих в квартире и тем более приходящих гостей не знал точно имени этого молодого, очень молодого человека, только и помнили, что оно очень простое и, быть может, потому и забывающееся. Все называли откровенного интроверта Юго.

Это звучное имя пронеслось однажды летним днем по всем коридорам Неспящей квартиры, протяжно произнесенное, почти пропетое Ноэминь, которая звала своего избранника к столу и истекающим соком ташкентским помидорам. Мелодия короткого слова достигла каждого уха и запала в память сердца: то был зов любви, искренней и глубокой, даже отчаянной, словно доносящийся с края обрыва. Если бы кому-нибудь пришло в голову заглянуть в кухню минуту спустя, он бы увидел, как двое застыли в по-роденовски крепком объятии, уткнувшись друг в друга и совершенно забыв про помидоры на столе.

Они приходили на общие посиделки, были волне доброжелательны со своими соседями-друзьями, подчас даже проявляли искреннее участие в их жизни, но все же оставались предельно отстраненными, словно от всего мира их отделяла невидимая черта.

Что скрывалось за этой почти физически ощущаемой преградой? Это могла сказать лишь беспрепятственно наблюдавшая за ними квартира, и, без сомнения, она рассказала бы много интересного, вздумай кто-нибудь наделить ее даром речи. Все же остальные лишь изредка — поскольку влюбленные хоть и не избегали общества открыто, все же предпочитали проводить время наедине — видели двух тянущихся, никогда не разлучавшихся надолго людей, счастливых, но будто надтреснутых. Казалось, по отдельности они теряют устойчивость и бредут шатаясь, пока не обретут друг друга снова. На людях они всегда сидели рядом, тесно прижавшись друг к другу — боками, плечами, то и дело тыкаясь носом в любимое плечо или щеку.

Несмотря на то, что они общались с окружающим миром вполне человеческими голосами, между собой переговаривались как-то по-особенному: вполголоса и причудливо-неразборчиво. Словно они и не говорили вовсе, а лопотали на каком-то неслыханном наречии — языке маленьких зверушек, сидящих рядышком где-то под кустом бузины в огромном и чуждом им мире.

Руфи как-то, прикрывшись громким смехом и оживленной беседой в Юрте, негромко спросила у Мириам:

— Ты заметила, как меняется голос у Ноэминь, когда она к нему поворачивается?

— Ага, словно она — терменвокс. И, кажется, он один знает, как на ней правильно играть.

Девушки засмеялись, а Ноэминь, сидящая поодаль от них, неожиданно обернулась и улыбнулась лукаво. Из-за ее плеча на них смотрел Юго — колким взглядом неопределенного цвета глаз.

Честно говоря, пара эта была причудливой во всем и вызывала противоречивые чувства у тех, в чье поле зрения попадала. Ноэминь была так погружена в себя, а Юго так закрыт и нелюдим, что никто не решался задавать им даже самых простых вопросов: как они познакомились? что привлекло их друг в друге? как давно они вместе?

Да и вообще, наблюдая каждый день этих двоих, увлеченных друг другом и своей жизнью, протекающей словно в параллельной реальности, жители Неспящей старались как можно реже их тревожить.

Однажды, когда Ноэминь только-только обжила западную комнату и привела туда Юго, Руфи как самая смелая хозяйка осторожно постучалась к ним — был день и сквозь такую же, как и во всех остальных комнатах, дверь с рифлеными стеклами доносились голоса. Не услышав ответа, она отворила дверь и даже начала задавать вопрос, ответ на который ее интересовал, но остановилась на полуслове.

Ноэминь сидела на разложенном диване среди горы подушек и, скрестив ноги по-турецки, играла на тимпане левой рукой, запустив пальцы правой руки в длинные волосы Юго, который полулежал у ее ног и читал что-то вслух.

В комнате пахло горьким и свежим — на всех незанятых поверхностях стояли баночки с маленькими букетами ландышей, солнце еще не пришло к ним, и ветви плакучей березы за окном рождали полумрак непрестанно движущихся теней. Все вместе — запах, свет июньского дня, гулкое звучание тимпана и спокойный низкий голос читающего юноши — составляло какой-то удивительно самодостаточный мир, в котором не было место ничему обыденному и тем более третьему человеку.

Обитатели этого мира были полностью поглощены своим занятием и даже не заметили, что в комнате появился кто-то еще, не услышали они и тихого стука двери о косяк, когда Руфи прикрыла ее и удалилась.

При всей своей странности и отстраненной рассеянности двое выглядели очень счастливыми.

Никому больше Ноэминь не улыбалась так светло и радостно, как своему любимому — так улыбается человек, который после томительно долгого пути наконец увидел место, к которому шел, и он бросает все свои пожитки и бежит к нему, смеясь.

В свою очередь Юго оживал, только когда его подруга оказывалась рядом: он то и дело возвращался к ней любящим, но беспокойным взглядом, что-то шептал ей на ухо, брал ее за руку и тянул к себе, словно боялся, что она — птица и вот-вот вспорхнет.

Последняя пара несла в общий быт перенаселенного мирка самое неспокойное и тревожащее чувство, которому не придумали названия в великом и могучем, но которое смогли выразить привычные к средневековой тоске испанцы, — saudade.

Глава 2. Комната за комнатой

…и малый мир с избытком полон

великим множеством чудес.

Владислав Швец «Modus vivendi»

Жилая и даже нежилая площадь Неспящей была заполнена до отказа, квартира была откровенно перенаселена. Но три основные комнаты отнюдь не исчерпывали всех форм жизни, которые были представлены в этом беспокойном пространстве. Бытие было всюду, в каждом уголке и — когда настойчиво, а когда ненавязчиво — заявляло о себе. Воистину это жилище представляло собой рассадник существ, явлений и вещей, которые составляли какой-то невиданный хоровод, отдающий самобытностью и дикарством Африки. А, может быть, и Новой Гвинеи…

1. Кухня

О, Кухня! Как много ты можешь рассказать о квартире и жителях, которые ее населяют. Разве не в нее стоит заглядывать первым делом, чтобы распознать черты, составляющие основу личности ее хозяина? Сколь выразительна загроможденная многочисленной посудой раковина или рассыпанный по полу широким жестом сеяльщика рис, и как часто обсессивно-компульсивное сверкание кофейных пар на сервировочном столе вызывает тоскливое напряжение. Но здесь, в Неспящей, все было не так: каждый ее кусочек жил своей особой жизнью, говорил на своем наречии и полностью раскрывал свое содержание, только когда к нему приближался его нареченный хозяин. Когда же здесь собирались все обитатели, а к общему разноголосому хору присоединялись еще два-три приходящих знакомца, Кухня оживала и была самым уютным, самым радостным и наполненным местом. Ей уступала даже Юрта, в которой беседа протекала несколько приглушенно, а иногда даже по-восточному церемонно. Здесь же царила непринужденность, каждый растекался на отведенном ему месте и принимал самую комфортную для него форму. Так, Рудольф обычно сидел чуть в стороне от стола, откинувшись на стуле, спиной к холодильнику и из-за его плеча виднелись разнокалиберные магнитики, вступавшие в сложные отношения, перетекающие в межнациональную рознь.

— Ты охраняешь от нас еду, Руфи? Мы все равно не съедим всю твою черную фасоль, она просто ужасна! — смешливо бросила частая гостья, полуармянка Перване.

— А я бы даже съел! — мгновенно откликнулся Тагир, пока Рудольф спокойно улыбался и, кажется, раздумывал над ответом.

— Просто места за столом уже заняты, — засмеялась Руфь с трехногой табуретки на углу небольшого стола.

— Как это заняты? Вон же рядом с Кысей сколько места! — запальчиво возразила Перване, сидя на подоконнике и по-детски болтая ногами.

— Нееет, — протяжно и насмешливо пропела Ноэминь с колен Юго, который одной рукой сосредоточенно пилил ложкой маковое пирожное, а другой прижимал подругу к себе. — Хану нужно два места, а то его патриархальные локти не помещаются!

Тагир и правда временами любил упереть руки в бедра и закидывать голову вверх, особенно когда ему задавали какой-нибудь вопрос, требующий раздумий. При этом он становился особенно широким и внушительным, а Мириам начинала пощипывать его за локоть, пытаясь поместиться на небольшом угловом диванчике, какой можно встретить в каждом втором доме.

Все засмеялись в ответ на реплику независимо-строптивой Ноэминь, уже давно славившейся среди друзей своими колкостями. Руфи ласково погладила по руке любимого мужчину, который так и не придумал объяснения своей геолокации, Хан обнял Кысю и зажмурился, при этом вытянувшись, как сова, которая хочет казаться тоньше ветки дерева. А Ноэминь между тем с благосклонной улыбкой приняла кусок допиленного пирожного, который Юго как и всегда заботливо и молчаливо скормил ей — с ложечки.

Мест на жестком диванчике и правда было немного, поскольку по крайней мере одно сиденье занимала приличная стопка разнокалиберных книг и журналов, среди которых можно был встретить «Советское фото» 1980-го года, вполне приличное искусствоведческое исследование творчества Мунка, местную бесплатную газету «Навигатор» (прочитать перед использованием) годичной давности, «Дао Дэ Цзин» в вольном пересказе с поэтическими вставками и даже небольшой альбом, описывающий жизненный цикл всевозможных черепах. Кому именно принадлежали эти испещренные разнокалиберными шрифтами стопки бумаги — выяснить уже не представлялось возможным, им просто позволили существовать там, где они когда-то улеглись друг на друга. Точнее, с их существованием просто смирились, поскольку никто из живущих в Неспящей не мог поднять руку на книгу и переместить ее в мусор, и только Ноэминь иногда общалась с ними — она неожиданно выхватывала взглядом какую-нибудь обложку из общей кучи, открывала ее в произвольном месте и декламировала вслух увиденное, словно читала Шекспира.

У Кухни не было одного хозяина, и ей это было печально, поскольку зачастую выливалось в неряшливый беспорядок, который хоть и свидетельствует о том, что место обжито и в нем не утихает биение жизни, у человека с некупируемой тягой к порядку вызывает зудящее желание все помыть и расставить по местам. Никто из жильцов вроде бы не страдал подобным зудом: Кыся периодически не успевала мыть посуду и, уходя, скромной горкой составляла ее в углу раковины, Руфи все время перемешивали специи, расставленные кем-то в подарочные пакетики, и оставляли на столе фрукты, Ноэминь по вечерам забывала на столе мельхиоровые столовые приборы, вдруг передумав есть, а на подоконнике среди многочисленных банок и не до конца ясного предназначения предметов то и дело появлялись подсвечники прозрачного стекла с недопитыми спиртными напитками разных цветов. Кроме того, почти всегда на холодильнике возвышался надрезанный с уголка пакет молока среди тарелок с оттаивающим мясом и ключей с иностранными брелоками, на шкафах перемещались разноцветные бутылки, а на плите стояли то кастрюльки с рассыпчатыми крупами, то сковородка с неприлично острой шакшукой, и каждый выходной — ближе к обеду — на разделочном столе стояла турка с остатками кофе, а в воздухе при этом витал запах апельсинового сока.

— Кто здесь варит кофе? Ни от кого вроде им не пахнет, — ворчала Руфи, переставляя медного цвета турку в раковину и пытаясь оттереть круглое темное пятно на столешнице.

— По-моему, это Кыся, — отозвался Рудольф, проспавший в субботний день до полудня и теперь лениво развалившийся на диванчике. — И потом: ты же сама любишь кофе. Может, ты просто страдаешь сомнамбулизмом и варишь кофе во сне?

— Я? — задумчиво протянула Руфь и покачал кошачьей головой. — Нет, вряд ли: я бы даже во сне использовала пуровер. И потом, я бы никогда не налила в кофе апельсиновый сок. Кстати, Кыся вообще не поклонница кофе, и они с Ханом уже давно ушли, вот кто не тратит выходные на сон.

— Тогда это Ноэминь, больше вроде бы некому.

— А вот она точно еще спит. Вообще у меня такое чувство, что они с этим ее странным юношей спят все выходные, разве что вечерами мелькают иногда.

— Может и не спят, — улыбнулся мужчина, — иногда оттуда все же доносятся какие-то звуки.

— Терменвокс? — подхватила она и заливисто засмеялась, а затем прокомментировала саму себя в ответ на удивленно приподнятые брови: — Думаю, они просто много «играют».

— На терменвоксе? Что-то я его не замечал…

— Да нет же! В библейском смысле, — продолжала смеяться Руфь и, поскольку ее собеседник все еще ничего не понимал, махнула рукой и туманно закончила: — Забудь. Лучше спроси как-нибудь у Ноэминь, она у нас ветхозаветная… Чорт возьми, этот кран когда-нибудь починят?!

Вопрос с краном стоял давно и был наиболее постоянной характеристикой Кухни: вода всегда капала, быстро ли, медленно ли, громко или тихо, но капала.

На общем фоне дневных шумов это практически не было заметно, по ночам кран, кажется, деликатно помалкивал, либо все были слишком далеко и слишком заняты, чтобы обращать на него внимание, но вот во время ужина (чаще всего здесь именно ужинали, дни были слишком насыщены событиями, чтобы есть сидя за столом) кто-нибудь обязательно раздраженно замечал:

— Он снова капает!

— Ах, не обращай внимания — мир вообще несовершенен, краны все время капают.

— Ну да, а болтики все время вываливаются…

Речь шла о дверце шкафа, болты из верхнего крепления которой действительно необъяснимым образом выкручивались и падали вниз, закатываясь под мебель, и дверца грустно скашивалась. Так продолжалось некоторое время, пока кто-нибудь — чаще всего это были Рудольф и почему-то Ноэминь — не выуживал болты и не водворял их на место.

Вообще странным образом предметы на кухне периодически вставали на свои места — молоко пряталось в холодильник, посуда, которая должна была быть грязной, оказывалась чистой и даже стояла в шкафу, а банки на подоконнике выстраивались по росту, но застать неуловимого уборщика за те несколько месяцев, что жильцы здесь обитали, никому не удавалось. Возможно, раскрыть личность тайного ревнителя порядка мог бы великий Мао, взиравший с холодильника, но его оскорблял тот факт, что его прижимал к империалистской дверце южно-корейского механизма не менее буржуазный магнит в виде лондонского даблдекера. Выглядывавший из-за его убежденного коммунистического плеча Ларс фон Триер лукаво щурился: он точно знал ответы на все тающие в ароматном воздухе Кухни вопросы, но какой интерес сообщать ответы, когда легкая обескураженность жильцов лишит разворачивающееся перед взглядом маэстро действо всякой интриги?..

К слову, холодильник, а точнее, его внутренний мир были в идеальном порядке — у каждой пары была своя полка с уникальным набором продуктов, и это разделение неукоснительно блюли все обитатели Неспящей. И только на дверце жил уже почти заговоривший сыр с плесенью, родной и вновь приобретенной, который никому не принадлежал и в горьком одиночестве под гнетом собственной ненужности сочинял мемуары. Под названием «О тщете всего сущего», разумеется.

2. Коридор

Длинный и достаточно темный, Коридор начинался условной прихожей, в которой нестройными рядами теснились не помещающиеся в обувную полку пары кроссовок, тканевых балеток, лаковых кожаных туфель на шпильке, велосипедных ботинок и почти греческих сандалий с многочисленными ремешками. Над ними была прибита деревянная доска со множеством крючков, которая едва удерживала совсем уж неописуемое разнообразие плащей, курток, шарфов и ремней. Здесь Тагир помогал переобуться своей Кысе, здесь же Руфи раздраженно дергала по утрам кожаный ремень, пытаясь выпростать его из-под летнего плаща («Я же просила не вешать ничего на этот крючок!»), и именно здесь Ноэминь долгим объятием встречала пришедшего с работы Юго, всегда подходя к двери за пару секунд до того, как в замке поворачивался ключ.

— Как ты это делаешь?

— Что я делаю?

— Как ты узнаешь, что я сейчас войду?

— Все ходят по-разному, я узнаю твои шаги, — внятно и терпеливо, как ребенку.

— Но ведь наша комната в глубине квартиры, ты просто не можешь меня услышать, — с недоумением и явным желанием добраться до сути. — И потом, от лифта до двери всего пара шагов!

— Глупый, — легкий девичий смех и поцелуй, после которого все несущественное забывается.

В прихожей, обычно темной, после чайных или иных встреч, несколько раз в неделю зажигали яркий светильник, шумной толпой провожая гостей и обнимая их на прощание. Это был практически неотъемлемый ритуал прощания на крохотном пятачке среди громоздья вещей: все обнимали друг друга — по кругу, по росту, по симпатиям. И хоть регулярно при этом звучали пренебрежительные шутки про «обнимашки», каждый чувствовал легкость и светлую радость от того, что есть столько людей, которые рады с тобой обняться. Может быть, это был просто выброс окситоцина? Никто этим особо не интересовался: радость, она и есть радость, не все ли равно, какой гормон отвечает за нее?

Чуть дальше вглубь Коридора, примыкая к вешалке и пестрой выставке обуви, стояли друг на друге многочисленные коробки — предмет столь же многочисленных острот. Шел слух, что они принадлежат Хану, и в них находятся конская упряжь и колчан со стрелами, на деле же никто не сознавался во владении таинственным и многослойно запыленным содержимым обклеенных разноцветным скотчем коробок. По причине этой неразрешимой неопределенности они прочно обосновались в Коридоре и явно не собирались покидать насиженное (точнее сказать, настоенное) место.

— Надо все-таки выкинуть этот хлам на выходных, — заявил как-то мимоходом Тагир, направляясь со своей подругой на кухню.

— Так они все же твои?! — громко и почти победоносно крикнула Руфи из своей комнаты. Она побилась об заклад с Перване, что это именно «ханские сокровища», и он рано или поздно распакует их и отправится в поход — возрождать Великую Империю — монгольскую, конечно же.

— Нет! Просто они мне уже глаза намозолили, — весело, но чересчур поспешно крикнул Хан в ответ, заворачивая за угол.

Навстречу вынырнула Ноэминь, столкнувшись с ним и чуть не расплескав чашку с черным, как деготь, чаем:

— А можно я сначала посмотрю, что внутри? Вдруг там есть что-нибудь, что я смогу на себя надеть или повесить на стену? У меня все еще до уныния пустые стены, — живо поинтересовалась она, после того как Хан вернул ей потерянное равновесие, придержав за локоть.

— Не знаю, не знаю, — протянул он, хитро прищурившись. — Разве что придется взять с тебя дань!..

— Очень ловкая спекуляция, учитывая, что они якобы не твои!

Но коробки продолжали стоять — такие же нетронутые, и такие же таинственные.

Коридор был обклеен рельефными обоями с причудливыми листьями и цветами. Обои местами были поцарапаны, словно их скребли лапы большого кошачьего.

— Руфи, это не ты дерешь обои, пока все спят? — посмеивался Рудольф, ловко уворачиваясь от подзатыльника. — А что? Ты волне дикая и вполне когтистая — настоящая кошка!

— Потом поговорим! — рычала Руфь, спешно собираясь на работу и борясь с непослушными ремешками на сандалиях.

— С удовольствием!

Отклеивающиеся бумажные уголки грустно трепетали, когда по коридору проносился сквозняк, почти все жильцы ловили себя на том, что надо бы подклеить здесь и там, но разве найдешь время для того, чтобы забежать в магазин за обойным клеем, развести его, потом подыскать подходящий по высоте стул… Да и дверца на кухне снова сорвалась с петли!

Коридор был чем-то вроде нейтральных вод, в которых можно было проводить переговоры — быстро и по делу, пока одна из сторон суетливо готовилась к выходу или, наоборот, дробной рысью спешила скрыться за одной из стеклянных дверей.

— Ноэминь, ты еще в среду обещала посчитать, кто сколько должен заплатить за этот месяц!

— А сегодня уже четверг?

— Сегодня пятница!

— Да?! Мм, тогда сейчас посчитаю. Точнее, не сейчас, а когда переоденусь — у себя.

— Нет, давай тогда зайди ко мне на кухню, — Руфи выглянула из-за холодильника и улыбнулась. — У себя ты пропадаешь бесследно, как в Бермудском треугольнике!

Ну и, конечно же, в Коридоре был турник — как в каждой уважающей себя квартире. Он венчал притолоку между прихожей и Кухней, на нем периодически весьма ловко упражнялся Рудольф, Хан поддерживал с ним знакомство, и кто-нибудь время от времени повисал на нем мимоходом, внезапно отяжелевшим телом походя на тушу в морозильной камере или на скотобойне. К повисшему, разумеется, тут же протягивались чьи-нибудь руки, повинуясь почти безусловному рефлексу пересчитать открывшиеся ребра и проверить товарища на устойчивость к внешним раздражителям. Между прочим, именно неуемная страсть Мириам к щекотке не позволяла Хану развить более дружеские отношения с металлическим прутом.

Несмотря на то, что в Коридоре никто не жил и даже не задерживался там надолго, проведя в нем всего один день, внимательный наблюдатель мог составить достаточно полную и весьма яркую картину жизни пестрой компании: двери в комнаты то и дело открывались, кто-нибудь проходил мимо коробок на Кухню, перекрикивался с соседями через стекло чужой двери, устало раздевался после работы или ворчал с утра в поисках запропастившейся невесть куда перчатки… Обрывки разговоров, поцелуи на ходу, запах еды из Кухни — Коридор был полон событий и сюжетов из жизни трех пар, хоть и казался им самим совершенно необитаемым.

3. Ванная. Out of order

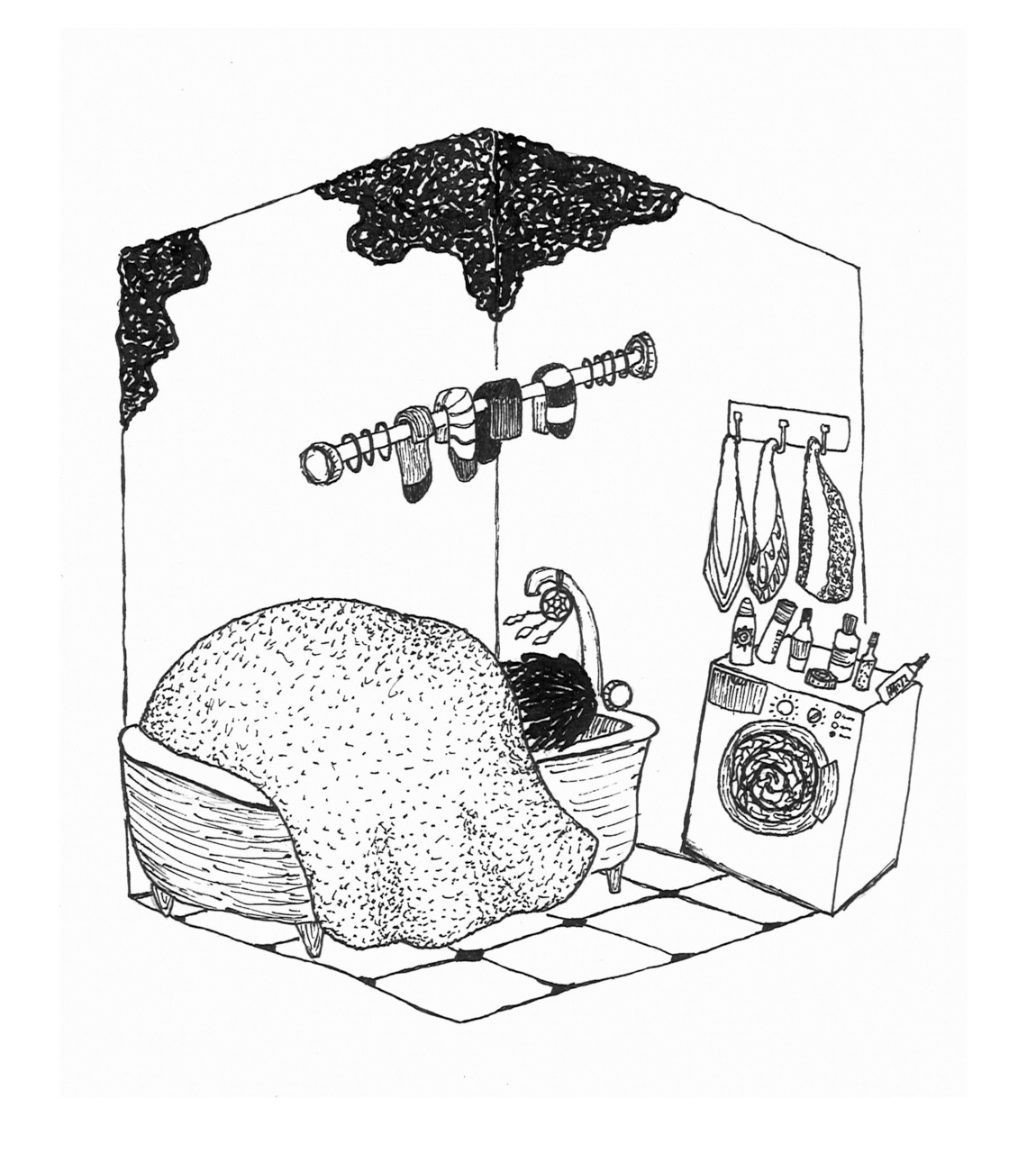

Ванная комната была самым странным местом в Неспящей. И хоть все обитатели, кто естественным образом, а кто сознательно, старались игнорировать почти мистическую загадку слегка подернутого плесенью помещения, факт оставался фактом: в ванне все время кто-то спал. Его называли Некто, при этом понижая голос до шепота, хотя легкий храп свидетельствовал о том, что вряд ли сей нелегальный постоялец мог услышать свое уничижительное прозвище.

Спящий был космат, дремуч и казался великаном даже при том, что размеры ванны были весьма внушительными. Никто не мог рассмотреть его лица, поскольку он недружелюбно демонстрировал входящим свою широкую спину и темноволосый затылок, почти полностью скрытый плюшевой занавеской неопределенно-красного цвета, наводящей почему-то на мысли о закулисье провинциальной музыкальной школы и нервическому ожиданию своей очереди в отчетном концерте по итогам года. Висела ли она когда-то в качестве водозащитной шторки, сказать было сложно, мнения на этот счет разделились. Большинство разумно полагало, что это крайне маловероятно, поскольку мокрый плюш слишком тяжел, а Мириам и Ноэминь говорили, что эта ванная комната уже продемонстрировала свою исключительную неординарность, так почему бы занавеске не быть плюшевой? Их дизайнерские фантазии питались тем фактом, что вместо штанги комнату украшала настоящая деревянная гардина с большими металлическими кольцами — занавески на ней не было вовсе, но с нее гроздьями свешивались разнокалиберные и (конечно же!) непарные носки.

Несмотря на то, что пользоваться ванной было затруднительно ввиду самоочевидных причин, в ней почти всегда горел свет, а тяжелая дверь с декоративными элементами находилась в неустанном движении. То и дело кто-нибудь из постояльцев, стараясь не шуметь и соблюдая известную деликатность, забегал поменять линзы или накраситься, близко наклонившись к зеркалу, подстричь разросшуюся бороду или загрузить стиральную машинку. Последняя заслуживает особого внимания: несмотря на то, что Руфь часто повторяла услышанную где-то фразу «жизнь — это не только стирка», в Неспящей не смолкал звук крутящегося барабана. Машина явно имела большие амбиции и не оставляла попыток выйти на взлет, яростно топая по плиточному полу, и только выставка разнокалиберных баночек и флаконов гасила ее аэродинамические свойства. Когда попытки покинуть атмосферу становились особенно настойчивыми, недвижимый обычно Некто ворочался и невнятно бормотал что-то о неуемной энергии и правилах поведения в драматическом театре. При этом над его ухом всеми пятнистыми перьями трепетал свисающий с крана ловец снов.

По непонятной причине все живущие в Неспящей старались обходить молчанием вопрос, кем же был этот таинственный Некто, почему он спал именно в ванной и когда планировал проснуться. Вопрос этот беспокоил каждого, то и дело вертелся в головах, как ворочается зверек в зимней неглубокой спячке. Однако озвучить его означало бы признать факт существования некоторой бытовой и, возможно, даже острой социальной проблемы, которую пришлось бы незамедлительно начать решать. Гораздо проще и даже благоразумнее было относиться к этому феномену как непреложному факту действительности, который нужно просто принять как данность и жить с этим. Так и было.

Когда возникала необходимость воспользоваться благом цивилизации, обращались к Мириам: трогательная полудевочка-полуженщина нашла что-то вроде общего языка с аборигеном в эмалированной посудине. Она тихонько заходила в Ванную, помявшись у входа и сделав пару подготовительных глубоких вдохов-выдохов, тихонько покашливала и начинала свою сбивчивую просьбу с наинтеллигентнейших обращений, от которых попахивало Чеховым:

— Послушайте, милейший… Прошу простить за столько внезапное обращение, но, видите ли…

Послушать эти сбивчивые монологи, ответом на которые служило невразумительное басовитое ворчание, собирались все, кто был на тот момент в квартире: ожидающие исхода ситуации стояли тесной кучкой за дверью, краснели и обливались слезами, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не засмеяться в голос. Саркастические комментарии также имели место быть, хоть и высказывались захлебывающимся шепотом:

— Ей нужно обращаться к нему «милорд» и «сэр», у нее такое чудное британское произношение!

— «Не соблаговолите ли Вы покинуть ванну на время, милорд? В это время суток вид на горы коробок особенно прекрасен», — голосом Адабашьяна.

— Интересно, когда она уже будет называть его «любезнейший»? Или «голубчик»?

— Точно! «А подайте-ка нам, голубчик, признаки жизни», — под гомерический, но все же беззвучный хохот, прорывавшийся наружу редкими полувсхлипами.

Когда вопрос был решен, Кыся выходила из Ванной с непроизвольным и шумным вздохом облегчения и тут же набрасывалась на друзей, держащихся за бока в темном углу Коридора:

— Негодники! В следующий раз будете сами просить его освободить ванну!

— Прости, Кысенька, прости, мы постараемся вести себя скромнее, — смеялся Тагир, обнимая встопорщившуюся от возмущения подругу.

Кстати, никто не знал, куда девается Некто: его не видели выходящим из Ванной или занимающим какой-либо другой участок Неспящей. Он просто исчезал на время водных процедур, а спустя небольшое время после того, как комната освобождалась (зеркало было все еще запотевшим), оказывался на своем обычном месте.

Эти странности интерьера заставили неизвестного шутника привесить на резную дверь табличку с неровной надписью «Аут оф ордер». Были подозрения, что это сделал кто-то из приходящих гостей, по крайней мере Руфь склонялась к кандидатуре Перване. Ниже в скобках другой рукой было дописано «& law», что являлось явной аллюзией на небезызвестный американский сериал, хотя никто не признавался в пристрастиях к криминальному эрзацу кинематографии.

4. Библиотека

Да, в Неспящей имелась своя Библиотека! Вообще-то это был туалет, но количество книг в нем превышало все допустимые нормы по размещению макулатуры в маленьких комнатах. Пестрота обложек гармонично сочеталась с нестройным хором заглавий и напоминала о стопке печатных собратьев, отвоевавших себе место за кухонным столом.

Гостей, впервые посетивших этот оплот литературного наследия, поражало святотатство по отношению к книгопечатной продукции, но в то же время каждый находил для себя книжечку по вкусу и задерживался в Библиотеке несколько дольше, чем собирался. Однажды было высказано предложение делиться прочитанным, дабы труд писателей не пропал втуне, и поэтому стены и внутренняя поверхность такой же резной деревянной двери были исписаны мягкими карандашами, стоявшими в углу в граненом стакане рядом с курильницей и подсвечником.

«Я считаю, что величайшая задача в отношениях двух людей заключается в том, что каждому из них следует охранять одиночество другого», — вещал Рильке с одной из дверных филенок витиеватым почерком Руфи С.

— Я достаточно охраняю твое одиночество? — спросил Рудольф, после того как эта надпись украсила белую эмаль двери.

— Ну, по крайней мере в объятиях не душишь, — рассмеялась она в ответ.

«Один из симптомов приближающегося нервного срыва — это вера в то, что ваша работа исключительно важна», — веско констатировал Бертран Рассел, процитированный аккуратными, по-школьному опрятными буковками за авторством Кыси, бывшей тогда в процессе подготовки к экзамену по курсу главного достояния европейской цивилизации — философии. В таких обстоятельствах, конечно, до срыва недалеко, как беззлобно подшучивали над ней друзья.

«– Да, кстати, ты не видел Ондатра?

— Он еще спит, — грустно ответил Хемуль. — Он считает, что незачем вставать так рано, и, в сущности, он прав.» — гласила полустертая надпись на одной из стен, начертанная легкой рукой Ноэминь.

Хозяйка западной комнаты лучшим развлечением считала сон до обеда, особенно по выходным, когда полуденная дремота была обласкана горячим объятием золотисто-молодого Юго. К слову, она редко писала на стенах, вместо этого звонко и громогласно, на всю квартиру цитировала что-нибудь из покрытых пушистой пылью залежей. Так, однажды резко выскочив из Библиотеки и застыв в картинной позе, в какой вероятно застывали многие великие полководцы, отправляющие войска в атаку, девушка с театральным апломбом прокричала:

— «А зачем мне нужно замуж выходить? Не по сердцу мне этот обычай.»

Был вечер, и все обитатели собрались на неспешно тянущийся, даже вальяжный пятничный ужин с пловом и россыпью овощей. Услышанное, а также патетика фразы, бесцеремонно ворвавшейся в тихий разговор о сортах меда, немало насмешили размякшую от съеденного компанию, а Юго поперхнулся недопитым хересом.

— Что, матримониальные планы разрушены? — хлопая его по спине, пошутил Хан и загреб в охапку Кысю, от полноты души куснув ее за макушку. — Ох уж эти мне современные эмансипированные девушки!

Ноэминь вошла на Кухню под новый приступ смеха и строго сказала:

— Между прочим, вы смеетесь над японской классикой — грешно это! Темные, невежественные людишки… — махнув рукой в пространство, она заняла привычное место на коленях любимого, а тот зарылся лицом в ее волосы.

Надо сказать, Библиотека все время подбрасывала темы для обсуждения и взаимных острот, и отчасти горы книг удерживали свои позиции в туалете именно поэтому. Но на самом деле у всех обитателей было слишком много других увлекательных занятий, чтобы искать новое место для внушительных стопок.

Глава 3. Гости

Я пришел, — сказал призрак, — посмотреть, что вы такое пишете на этой скверной бумаге?..

Мне, само собой, дела нет до мыслей,

какие вы здесь излагаете.

Но меня страшно интересуют

знаки, которые вы тут выводите.

Анатоль Франс «Сады Эпикура»

Тяжелая металлическая входная дверь Неспящей открывалась великое множество раз за день. В ранние утренние часы она распахивалась, чтобы выпустить в прохладную сырость Руфи и Юго, предпочитавших отработать положенные часы пораньше и вернуться в ставшее родным уютное безумие. Чуть позже гулкий звук свидетельствовал о том, что Тагир тоже покинул Неспящую. Его неизменно провожала Кыся, сонная, в наброшенном наспех халате. Ближе к «страже Лошади» она снова выскальзывала из-за стеклянных дверей и, неспешно поблуждав между Библиотекой, Ванной и Юртой, в полдень бралась за ручку двери. Обычно ей вслед звучало сонное «пока-пока» — Ноэминь, укутавшись в пушистое одеяло овечьей шерсти, меховым коконом двигалась в сторону Кухни. Она пока еще не покинет квартиры: через час на обед придет ее возлюбленный, и они будут сидеть за столом, негромко переговариваясь под капанье воды. Уходя, Юго столкнется в дверях с Тагиром, забежавшим за чем-то забытым, и дверь несколько раз тяжко, со стоном вздохнет над их суетой. После вернется из университета Кыся, неизвестно куда уйдет Ноэминь, потом все жители Неспящей начнут возвращаться — вразнобой, поодиночке, небольшими кучками…

Но, даже впустив последнего законного обитателя, дверь не знала покоя. Вечерами начинали приходить они:

1. Перване

Темноволосая и высокая, в юности эта девушка имела прозвище «армянский матюгальник» за исключительное дарование изощренно, а главное своевременно выражаться на ненормативном русском, что вызывало у окружающих восхищение и смех. Она и теперь могла ввернуть словечко, но не все привычки юности остаются с нами надолго.

Перване была близкой подругой Руфи С., обе некогда прошли через класс скрипки въедливого преподавателя, плюгавого еврея, что могло бы до некоторой степени объяснить внезапно проявляющуюся раздражительность.

Семь лет в обнимку даже с самым приятным на ощупь инструментом не могут пройти бесследно для психики. Иногда они успевали рассказать друг другу, как дела, обменявшись несколькими быстрыми фразами возле коробок в Коридоре, но уже через несколько минут их окружали прочие обитатели, сбивчивые приветствия сливались в птичий гомон. Все перемещались в Юрту или Кухню, и Перване рассказывала байки под грифом «будни симфонического оркестра» — она работала в филармонии.

Судя по озвучиваемым под дружный смех зарисовкам, достойным пера Зощенко, тонкая душевная организация артистов на деле проявлялась как редкий сволочизм и совсем уж невыносимая экспансивность.

Сама Перване старалась не участвовать в мелочных разборках на тему, кто сегодня больше соплей смычками развез и каковы интеллектуальные данные человека, не могущего прочесть партитуру. Однако в обиду она себя не давала: однажды на концерте словно невзначай поставила ножку своего стула на подол платья первой скрипки — преждевременно высохшей злобной старой девы, которой не давал покоя масляный взгляд дирижера, обходивший ее стороной и надолго задерживающийся на прелестях Перване.

Почти экзистенциальный страх потерять свое место в оркестре отдавался мелким тремором в руках увядшей примы и выливался в бесконечные пренебрежительно-снисходительные комментарии относительно таланта и образования мнимой соперницы («Так какую обсерваторию Вы заканчивали, милочка?»).

— Когда она поднялась для царственных поклонов, подол порвался с таким звуком, словно у нее морда треснула, — мрачно ухмылялась полуармянка, с явным удовольствием вспоминая удачный эпизод своей трудовой биографии. — Б-же, как она визжала за кулисами! Я думала, ее апоплексический удар хватит и придется на похороны скидываться, а тут зарплату задержали, как назло…

Для человека, посвятившего себя музыке, Перване была грубовата и излишне резка и представлялась окружающим вполне устойчивой, но только Руфи С. знала, что девушка уже несколько лет скрывает глубокую, почти тектоническую трещину в своем сердце. В этом разломе со всеми удобствами и особым цинизмом расположился молодой литаврист — писаный красавец и отъявленный подонок.

Современный Дон Жуан не имел постоянного места жительства и кочевал от одной постели к другой, задерживаясь ровно до тех пор, пока его не вышвыривали со скандалом или, наоборот, не предпринимали попыток оставить насовсем. Он ревностно следил, чтобы стены его излюбленного обиталища в груди Перване не сдвигались и ни в коем случае не нарушали его комфорта и свободы телодвижений, которые у него были на удивление ритмичными.

— Это профессиональное, — горько пошутила Перване, когда им с Руфи удалось уединиться в Ванной, пристроившись на бортике над спящим Некто. — Главное в его партии — вовремя вступить и не терять чувство ритма.

— Зато чувство такта у него явно отсутствует.

— Мм, такт! Я вчера уронила под кровать карандаш, а вытащила красный бюстгальтер. Показываю ему, а он так брови вскинул, выдержал паузу — ровно два такта! — и спрашивает со скукой: «А это разве не твой?» Ну да, вот только на два размера меньше.

— Ну и мудак… Послушай, это ужасно, но, может, на этот раз ты уже окончательно его прогонишь? Сколько можно тратить время на урода?

— Да он и так ушел. Всегда, когда не собирается возвращаться вечером, забирает зубную щетку из ванной. Кстати, карандаш я так и не нашла, пришлось пойти в оркестр с одним накрашенным глазом, — сказала Перване и расплакалась, уткнувшись в плечо Руфи.

В этот момент в дверь тихонько поскреблись, и в приоткрывшийся проем заглянула Ноэминь.

— Что-то случилось? — спросила она и тут же оборвала себя: — Извини, Перване, глупый вопрос.

Гостья потрясла головой, стряхивая соленую воду с подбородка, и отвела назад тонкой костистой рукой густую гриву, спадавшую по широкой спине до пояса. Всхлипнув пару раз и так ничего и не ответив, она вопросительно и даже с вызовом взглянула на Ноэминь, которая все еще стояла в проеме и со сдержанным беспокойством, приличествующим врачу на приеме, смотрела на чужое горе. По непонятным причинам Перване недолюбливала новую жилицу, а та, чувствуя недоброжелательное к себе отношение, просто обходила громкую гостью стороной, никак не реагируя на выпады в свой адрес.

— Кыся начала раздавать паэлью, вас приглашают к столу, — проговорила Ноэминь, отведя наконец всепроникающий взгляд от гостьи, и обратилась к Руфи, — Я могу сказать, что вы еще разговариваете.

— Нет, мы сейчас подтянемся, — поспешно ответила Руфь, пытаясь бодрым тоном успокоить воздух ванной, который уже почти потрескивал от растущего напряжения.

Ноэминь кивнула, еще раз задумчиво взглянула на Перване и удалилась беззвучными шагами, предварительно вернув на место резную дверь.

Через несколько минут летний вечер наполнил Неспящую ароматом шафрана и приглушенно-невнятными возгласами одобрения в адрес поварихи. Гастрономическое удовольствие объединяет большую компанию как ничто другое, а уютная тяжесть в желудке утешает. Перване в этот день ночевала в комнате Руфи, ее ждали приятная беседа в Юрте, тихая ночь и поздний завтрак с друзьями — здесь не было места печали.

2. Восьмидесятники. Агния и Барто

Самыми любимыми гостями, к которым тянулось сердце каждого обитателя Неспящей, была тихая, даже кроткая семейная пара — Даниил и Агния Бартош. Ввиду удивительного аккорда имен, образовавшегося в результате сего обласканного небесами брачного союза и созвучного союзу Советскому, их прозвали «Агния и Барто». Они были старше почти всех в неспокойной квартире, исключая, разве что, Рудольфа. Их отношения, удивительно и почти нереально гармоничные начались задолго до того, как начала складываться эта разношерстная компания.

Они родились в самом начале 80-х годов и своим прочным, нерушимым браком олицетворяли для друзей уходящую эпоху — эпоху, когда сломанные вещи было принято чинить, а не выбрасывать, а семьи не разваливались из-за обнаруженных однажды поутру в своей кровати «непримиримых противоречий». Глядя на них, таких уютных и уравновешенных, каждый втайне мечтал однажды создать для себя что-то, хотя бы отдаленно напоминающее неспешное течение их жизни — мерное, как дыхание спящего. Агния и Барто удостаивались самых искренних объятий своих друзей: Руфи долго прижимала к себе высокую женщину с тяжелой русской косой, Хан обеими руками сжимал большую руку бородатого темноволосого Даниила, Кыся счастливо смеялась, видя их, а Ноэминь, разговаривая с ними, норовила то и дело потрогать их за плечо — это был почти бессознательный, но очень характерный для нее жест. Барто был преподавателем в том же Университете, где училась Кыся (а также Тагир, Ноэминь, Агния и другие участники компании — в свое время), и читал лекции отчаянным студентам, по неизвестным науке причинам пожелавшим стать в будущем физиками. Теоретическая физика вообще и квантовая механика — в частности — выводят мышление на столь высокий уровень абстракции, что разум подчас отрывается от Земли в попытке объяснить все, что происходит на ней и вокруг нее. Доцент кафедры теоретической физики — Даниил иногда углублялся в подробности своей научной деятельности, повергая слушающих в глубокие раздумья и заставляя их сомневаться в валидности собственного сознания. Агния в такие моменты улыбалась немного насмешливо и мягко проводила гладкой белой ладонью по спине мужа:

— Даня, ты снова увлекся, — незлобиво упрекала она его, — здесь вовсе не потоковая аудитория.

— Нет-нет, пусть продолжает! — тут же протестовала Руфь. — Я почти ничего не понимаю из сказанного, но это страшно интересно. Когда еще вот так — абсолютно бесплатно — прослушаешь университетский курс?

Иногда Барто уединялся с Ханом на Кухне, и они долго и самозабвенно соединяли физику и биологию в один яркий блистающий мир — мир дерзновенного разума, силящегося объять многообразие сущего. К ним часто присоединялся Юго, который хоть и был практиком, но все же имел весьма приличное техническое образование и инженерную должность в Сибирском (или Сонном, как частенько шутили причастные) отделении РАН.

Когда он впервые оставил Ноэминь ради долгого разговора о природе света, это вызвало общее невысказанное удивление, а в течение следующего часа обитатели имели удовольствие слышать доносившийся с Кухни непривычный пока низкий голос и резкий смех молчаливого обычно юноши.

Кыся и Руфи очень любили Агнию и готовы была часами сидеть рядом с ней, переплетать ее косу и восхищаться самошитыми широкими юбками в пол и льняными рубашками. Рядом с ней они переживали какое-то особое состояние: казалось, в ее присутствии улетучивались любые тревоги и печали, высвобождая место для уюта, который наводит на мысль о том, к чему так или иначе стремятся все существа. О доме.

Агния носила свой дом в себе и щедро дарила его своим друзьям, сама того не замечая. Она была так приятна и любима своими друзьями, что они даже не испытывали столько привычного в наш век раздражения в отношении ее искренней веры.

Агния и Барто являли собой нетривиальный ныне образец счастливого брака, растянувшегося на долгие годы. Но несмотря на это один факт все же омрачал их безмятежную жизнь — они были бездетны.

Когда вне всякого сомнения счастливая пара, не позиционирующая себя как «чайлдфри», более десяти лет не заводит ребенка, окружающие начинают догадываться, что тому есть какие-то тяжелоустранимые и очень печальные причины.

Теплые чувства, которые обитатели Неспящей испытывали к своим друзьям, диктовали наивысшую степень деликатности, с которой обходят любые болезненные темы и вопросы. Никто не спрашивал их о детях, но всем хотелось для них сделать что-то невероятно приятное, что выливалось в трогательную заботу и вербальное «поглаживание»:

— Агния, душа моя, хочешь, я заварю для тебя кофе? — спрашивала Руфи, которая обычно отказывалась даже думать о такой возможности — так надоедал этот процесс за долгий рабочий день в небольшом чайно-кофейном магазинчике.

Разумеется, Бартоши замечали эти ненавязчивые, но все же вполне очевидные знаки внимания и с благодарность принимали их. Но по иронии судьбы это только усугубляло их грусть: иногда, почувствовав особое участие со стороны друзей, они бросали друг на друга быстрый взгляд, в котором читалась затаенная и ставшая привычной тоска. Принципиальное несовершенство их жизни, их семьи казалось им очевидным, но все же они со всем возможным тщанием силились не обращать на него внимания, как человек, который старается не задевать свежую рану. Тем не менее Агния и Барто явно были довольны друг другом и не погружались в свое горе, а просто продолжали жить, радуясь каждому дню. Гораздо легче справляться с напастями, когда уверен в том, что есть близкий, очень близкий человек, который не покинет тебя и разделит с тобой все тяжкое.

3. Душенька

Есть люди столь светлые, что рядом с ними хочется петь — радость жизни переполняет душу и бурлит где-то в горле, заставляя голосовые связки вибрировать. Такова была еще одна желанная гостья и бывшая поселенка западной комнаты — Вета. Она так чудесно и самозабвенно смеялась, что казалось, никогда не знала слез. Даже будучи совершенно вымотанной, молодая женщина излучала бурную энергию, взахлеб повествуя о неизменно феерических событиях, которые теснились вокруг нее постоянно. Полное имя ей было Елизавета, но в семье — очень интеллигентной семье депортированных когда-то из Петербурга чистокровных немцев — ее называли Ветой. В Неспящей же к ней зачастую обращались старомодно-ласково, называя Душенькой.

Она приезжала нечасто, так как жила в Городе (это слово всегда произносилось с легкой неприязнью), и это было так томительно, по-сибирски далеко, а зимой, которая длится почти полгода, еще и холодно.

В плотном расписании Душеньки не всегда находилась достойная прореха, в которую бы вместилась почти загородная поездка, а общение с постояльцами Неспящей, которое больше всего напоминало бал-маскарад, также требовало особой эмоциональной выносливости. Вета справлялась с этим — раз в месяц-другой.

Она появлялась в дверном проеме и уже на пороге широко улыбалась и громко приветствовала всех кинувшихся к ней обниматься. Высвободившись из очередных рук, Душенька снимала со спины большой рюкзак и доставала из него, передавая все в те же руки, баночки с причудливым вареньем, контейнеры с не менее причудливыми крупами и пакеты мороженых овощей. После этого все обращались в кочевников и тянулись на Кухню, где предавались гедонизму и пороку. Но никто не беспокоился об этом нимало: язычники в младенческой жизнерадостности не знают греха.

— Ты в этот раз привезла киноа? Вета, это же просто шик! Чур, я первая накладываю себе — побольше, побольше! — Руфи уже почти хищно облизывалась, приблизив кошачью голову с горящими глазами к заветному контейнеру.

— А я? А мне? — Ноэминь, не вставая с колен своего улыбающегося спутника, потянулась через стол длинной рукой и цапнула соседку за худой бок.

— А тебе вот пакетик с брюссельской капустой, ты же любишь есть все монохромное, — взвизгнув и отмахнувшись, Руфь запустила холодным мокрым пакетом в засмеявшуюся парочку.

— Ноэминь, я привезла тебе кое-что, уверена, что тебе это понравится. Я сегодня зачем-то зашла в дорогой супермаркет и когда увидела ЭТО, сразу подумала о тебе и не смогла пройти мимо, — уже переодевшаяся в цветастые ткани Душенька зашла на Кухню, держа в руках большую бутылку, на этикетке которой было что-то написано на одном из тех языков, для которых определяющим культурным понятием является слово «маньяна».

— Да это же… Тростниковый сахар! — Ноэминь, любительница всего экзотического, дорогого и бесполезного, уже отплясывала дикую джигу на маленьком пятачке кухонного пространства возле подоконника.

Этот жидкий сахар, обладающий тонким, еле уловимым запахом, потом долго еще с гордостью занимал место на кухонной тумбе, рядом со столь же претенциозной квадратной бутылкой в которой содержалось прозрачно-зеленоватое масло виноградных косточек.

Когда буйная, неукротимо живая орда уничтожала привезенные Душенькой гостинцы, кочевники (кто с гиканьем и улюлюканьем, а кто неспешно в умиротворяющей сытости) тянулись на Юг и налево — в Юрту. Там, на полу, устланном толстым и в меру мягким паласом цвета годовалой кудрявой овечки, быстро образовывалась стоянка, которую скорее следовало бы назвать лежбищем стадных животных. Все были слишком разморены, чтобы заваривать чай, и только Вета, в очередной раз демонстрируя чудеса выносливости и работоспособности, садилась за низкий столик и жестом фокусника доставала откуда-то из воздуха гайвань. Она единственная умела осуществлять все простые на вид, но те не менее замысловатые манипуляции с чайным пространством, не прекращая при этом говорить.

Душенька рассказывала и рассказывала: о Горном Алтае и летнем сборе трав, о чудных старичках, регулярно заглядывающих к ней в чайный магазин, где она работала уже много лет, о превратностях ремонта в старых квартирах, где шкафы снимаются со стен вместе с обоями, о биологах, взыскующих расширения сознания, и химиках, обеспечивающих их всем для того необходимым… При этом она делала очень выразительные и характерные, подкрепляющие мысль жесты большими кистями, а широко расставленные пальцы при этом указывали в разные стороны.

— Рука, указывающая на все пять сторон, — задумчиво протянула как-то Кыся и тут же спохватилась: — Я, что, сказал это вслух?

Юрта наполнилась смехом, Душенька от души заливалась, разглядывая свою руку. Всеобщее веселье разбудило Рудольфа, который, еще не разогнав остатки сна из полуоткрытых глаз, появился в дверном проеме.

— А что это вы тут ржете, как кони на лугу? Мне кажется, или коням не место в Юрте? — спросил он, силясь быть суровым, но все же невольно улыбаясь. Узнав, что послужило причиной столь безудержному веселью, он нахмурился и серьезно спросил: — А какая пятая сторона?

Вариантов было великое множество, в связи с чем единого мнения выработано не было, и вопрос так и остался открытым, а Душенька продолжила свои неисчислимые рассказы. Во времена, когда она еще занимала западную комнату, Вета частенько засиживалась с кем-нибудь из соседей на кухне до поздней ночи или даже до утра, беседуя о разном и занятном. Но когда иссякала и ее кипучая энергия, она могла пропасть на несколько дней за плотно закрытой дверью, стараясь прошмыгнуть на Кухню и обратно незамеченной никем.

Душенька была ровна в общении со всеми обитателями Неспящей, никого не выделяя и ни с кем не сближаясь особо. Но иногда можно было заметить, как, светлая и радостная, она словно ненароком успевает перемолвиться парой слов с Ноэминь, разминувшись с ней в коридоре или проеме двери:

— Ты в порядке? — приглушенно, касаясь широкого рукава из черного шитья.

— Я счастлива, Вета, я очень счастлива! Кажется, я забыла, как люди дышат, — захлебывающимся шепотом.

Душенька улыбалась в ответ и теплым, неспешным жестом гладила пышные, вечно недорасчесанные цвета шампанского волосы Ноэминь.

В отличие от своих неприлично счастливых в устойчивой парности друзей Вета всегда была одна. Однажды было тихо и коротко озвучено, что у нее случилась какая-то банальная, но не ставшая от этого менее тяжелой история — из тех, что можно описать выражением «выйди замуж и зайди как положено». После этого никто к этой теме не возвращался.

Лирическое отступление №1

— Ты знаешь, что я наблюдаю за тобой иногда, когда ты варишь кофе?

— Конечно, знаю, — с улыбкой. — Половицы в коридоре скрипят под твоим весом, а еще у тебя при ходьбе хрустят щиколотки.

— Люблю смотреть, как ты движешься. У тебя красивые жесты.

— «Просто ты ко мне необъективно относишься», — мастерское подражание героине новогоднего фильма.

— «Еще как. Еще как необъективно», — неотрывный взгляд, слегка расширенные влюбленные зрачки.

— Почему ты так смотришь?

— Я жалею, что не скульптор: твои плечи нужно ваять в камне, — блаженная улыбка и польщенный смех в ответ. — Знаешь, природе вообще не часто удается создать красивый плечевой пояс — такие тонкие ключицы, совершенный изгиб!

— Ты меня смущаешь! — протестующие жесты и попытка сменить тему: — Мне как-то попалась статья о слепой женщине-скульпторе, так она одной рукой ощупывает натурщика, а другой ваяет. Она сказала, что, по ее мнению, зрение сильно мешает чувствовать чужое тело, текстуру материала, мельчайшие детали. Пальцы «видят» гораздо больше, чем глаза.

— Тогда, может быть, нам стоит завязывать глаза и трогать друг друга?

— Ты и так часто закрываешь глаза, даже голову слегка поворачиваешь в сторону.

— Я слушаю, как ты дышишь.

— И что ты слышишь?

— Как ты говоришь со мной.

— О чем?

— О любви.

4. Леонид

Примерно три-четыре раза в год Неспящую, которая и без того напоминала приют беженцев, посещал кочевник по духу, настоящее перекати-поле в мире людей. Не привязанный ни к чему и ни к кому, он был единственный в своем роде, и имя ему было Леонид.

Очень высокий, с дверь ростом, путешественник с темным длинным «хвостом» в отличие от своего спартанского тезки никем не правил и не вел сражений, но все время стремился душой на Ближний Восток, неоднократно удалялся в Турцию, наследующую Османской Империи, перебираясь затем в Грецию… С него почти никогда не сходил золотой южный загар, а нос все время был заострен от стабильного, но ставшего привычным недоедания. После каждой следующей поездки он говорил все больше нараспев, и от него все явственнее пахло тхиной и хамоном. За это его прозвали Левантийцем и обнимали особенно долго, чтобы надышаться пахучим жаром Средиземноморья. Душенька, услышав это прозвище, рассудительно, но при этом смешливо сказала:

— Нет, это излишне поэтично, согласитесь. Леонид у нас скиталец и минималист, надо называть его как-то по-домашнему, Левантий, например!

— Единогласно! — прокричал Рудольф через несколько минут общего смеха и сбивчивых восклицаний и комментариев.

Леонид только качал головой и театрально воздевал глаза к потолку, но не возражал особо против лексических игр со своим именем.

— Ты, наверное, втайне думаешь: «Какие придур… странные люди меня окружают, что я здесь делаю?!» — смеялась Руфь, гладя его по черной гриве.

— Нисколько, — широко улыбнулся вновь поименованный в ответ. — Мне кажется, чем бы люди ни тешились, лишь бы жизни радовались!

— Вы замечаете, как Левантий похож на Волшебника из сказки про муми-троллей? — заметила Душенька, вытряхивая испитой чай на тарелочку. — Такой высокий, мудрый и добрый, только шляпы не хватает. Наколдовывает хорошее настроение, добрые сны, еще и кормит всех пловом и поит турецким чаем, а сам — очень-очень грустный.

— И правда, похож, — подхватил Тагир. — По крайне мере насчет добрых снов ты не ошиблась, смотрите!

Все с любопытством посмотрели, куда показывал Хан: за спинами у собравшихся в Юрте Ноэминь крепко спала в объятиях Юго, ровно дыша во сне. Юноша слегка покраснел, став объектом всеобщего внимания, и приложил указательный палец свободной руки к губам. Молчание внезапно стихшего разговора не продлилось долго — Левантий вибрирующим и словно надтреснутым голосом начал напевать турецкую колыбельную, по комнате поплыл запах восточной ночи.

— Волшебник! — громким восхищенным шепотом повторила Вета.

Леонид оставался в Неспящей по нескольку дней, спал в разных местах — то в Юрте, то рядом с горой коробок в Коридоре, то оккупировал пол на Кухне. Он спал мало, меньше, чем любой из аборигенов, но бодрствование его было тихим. Почти беззвучно он что-нибудь читал, прислонившись широкой спиной к запыленной «ничейной» собственности, напротив двери в Юрту, или готовил рассыпчатый кускус со специями, особый зовущий запах которых медленно заполнял все воздушное пространство, проникал сквозь щели под закрытыми дверями. Уже через какое-то время в Кухню начинали заглядывать не до конца проснувшиеся обитатели, часто моргая заспанными глазами, — они были похожи на детей, которых подняли зимним темным утром в детский сад.

Руфь выходила, закутанная в огромный махровый халат, невозбранно устраивалась на месте Хана и дремала, закинув назад небольшую кошачью голову, пока перед ней не появлялась тарелка с едой. Мужчины быстро переходили в фазу вполне осознанного бодрствования, завязывалась беседа о чем-то простом, идеально подходящим для утра: как и чем точить ножи, как резать гранат, чтобы он не брызгал во все стороны, как варить кофе (Руфь, не открывая глаз, шипела и ворчала, что давеча снова на столешнице стояла турка и пахла цитрусовыми) … Ноэминь демонстративно и вызывающе спала до обеда.

— Вы чувствуете, что-то назревает? — спросила Мириам как-то в октябре, когда холод снаружи компенсировался высоким градусом в высоких же подсвечниках — под что-то пряно-мясное.

— Где? — быстро отозвался Леонид, подняв длинный нос от чугунной утятницы. — На Кухне или в квартире?

— Да нет, в мире! — Мириам сказала это с таким восклицанием, словно ответ был самоочевидным.

— А что в мире? Ты про теракты в Ливане? — разумеется, Левантиец. Руфь тоже живо отреагировала на поэтичный топоним — блеском в глазах.

— Нет же, я про Крым, какой Ливан? Вам не кажется, что полуостров снова к нам вернется?

— Ну… — Хан расставил локти и задумчиво воздел глаза к потолку, казалось, он даже выдыхает скепсис. — Как-то это маловероятно в нынешней политической обстановке. Они же вроде интегрируются в красочно загнивающую.

Мужчины начали было обсуждать тонкости геополитики в регионе, когда Руфь неожиданно стукнула костистым кулачком по столу и крикнула:

— Нет! Все будет не так! Мы не присоединим Крым, мы присоединимся к нему сами и наконец-то заживем, как кудахчут бабульки на лавках! И возродим великую Империю!

— Да здравствует Крымская империя! Виват! Даешь дореволюционное правописание! — восторженные и смешливые возгласы, перекликаясь и отражаясь от стен и прочих поверхностей, неслись из всех уголков Кухни. Великий Мао едва удержался от одобрительного кивка, хотя, скорее всего, удержал его от этого все тот же треклятый магнит.

— Эгей! — Руфь уже скакала, по всей видимости изображая конных уланов. — Мы, Николай Второй, сим повелеваем: перенести Петербург в Одессу!

— Одесса не в Крыму, — попытался остудить ее пыл со своей табуретки Рудольф.

— Не суть! — решительным жестом возражение было отметено, прыжки продолжились.

— Господа, господа! Но позвольте-с, нет никакого смысла присоединяться к Крыму, если Одесса таки не войдет в Империю, — ненавязчивые, но узнаваемые интонации еврейского говорка: растрепанная Ноэминь скульптурно вписалась в дверной проем и хитро прищурила один глаз.

— Именно! — Кыся хлопала в ладоши. — А Одессу перетащим сюда, в Новосибирск!

— В Академгородок! — строго поправил ее Тагир, особенно ратовавший за федеративную субъектность научного центра.

— Здесь появятся чудесные остроязыкие кондукторши? — Левантий, привалившись к шкафам, с высоты своего роста улыбался всеобщему оживлению и мельтешению. Он неспешно облизывал ложку, и казалось, что его время идет медленнее и спокойнее, чем у местного населения.

— Да! А еще биндюжники и толстые-толстые еврейские мамочки, которые будут на весь двор поносить своих сорокалетних деток. «Вы только посмотрите на этого ребенка! Сыночка, ты хочешь, чтобы мама умерла, так и не понянчив внуков? Когда ты уже женишься, халамидник?!» — Руфь выдохлась и теперь фантазировала, стоя возле холодильника. — А Москва? Что мы будем делать с Москвой?

— Следуя вашей логике, а точнее ее полному отсутствию, Москву надо запихать в Биробиджан, — откликнулся высокий повар, — там такие злющие комары…

— Левантий, ты должен быть в восторге от этой идеи, разве нет? Тебе по имени положено! — Хан смеялся, тиская оживленную подругу, та вырывалась и пыталась обсудить с подсевшей к столу Ноэминь аренду Левадийского дворца на летний период — для проведения чайного ретрита.