Часть 2

Расцвет итальянского Возрождения пришёлся на начало XVI века. Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэль, Джорджоне, Микеланджело вывели искусство сотворения иллюзии, коим является живопись, на высочайший уровень. И совпало это с усилением брожения внутри главного заказчика искусства — римско-католической церкви. Оно началось еще раньше, с неистовых проповедей Савонаролы, обольстившего своими эпатажными теориями Флоренцию последнего десятилетия XV века. Тот зловещий период флорентийской истории странным образом предварил ярчайший расцвет итальянского искусства. Последовавший в первой половине XVI века раскол церкви ещё больше поспособствовал смятению умов. Художники отреагировали на вызов времени могучим выплеском творческой энергии.

Сарто, Корреджо, Фра Бартоломео и другие подхватили порыв великих мастеров, но развить его не смогли. Слишком высокой оказалась планка. Но если нет продолжения взлета, то начинается или падение, или поиски чего-то нового, необычного, даже парадоксального.

Картина, с которой мы начнём наше путешествие во времени, загадочна едва ли не во всём. Начать с её авторства. Кто-то считает, что она написана Джорджоне, кто-то — Тицианом. В этом споре мы участвовать не будем. А вот что касается смыслов, содержащихся в не очень понятном сюжете, то они по нашей части. Разгадать их пытались многие на протяжении пяти столетий. Внесём же и мы посильную лепту в это увлекательное занятие.

Джорджоне (Тициан)

Странное чувство возникает при взгляде на картину (несомненную пастораль). Словно всё понятно, но внятно объяснить происходящее не получается. Клонящийся к вечеру день, чудесный пейзаж, пастух со своим стадом… Два молодых человека — видимо, музыканты — что-то обсуждают. Идиллия, одним словом.

Художник зачем-то вводит еще двух персонажей — обнаженных нимф (как принято считать). Впрочем, нимф ли? Лично у меня есть в этом некоторые сомнения. Но продолжим.

Присутствие двух дам мало что меняет. Они не добавляют ни энергетики, ни эмоций. Скорее, наоборот: привносят некую толику умиротворения в и так не сильно напряжённую сцену. Молодые люди их попросту не замечают. Что несколько странно, не правда ли?

Каковы же результаты сего бесшумного вторжения? Ведь что-то же должно было измениться с появлением столь заметных во всех отношениях персон. Не может же быть, что помимо натурного интереса к идеализированной женской фигуре художник не хотел еще что-то сказать.

Если всмотреться в картину повнимательнее, то станет ясно: общественный статус у молодых людей разный. Тот, что с лютней (в богатых одеждах) — господин (уже исходя из самого факта его местоположения: точно по центру картины), второй — его слуга (лишним подтверждением чего служит то, что он босой). Но и у условных нимф статусы тоже могут разниться. Например, та, что спиной к нам (со свирелью в руке), может быть госпожой, а та, что льёт воду из графина — её служанкой. И наоборот. Чувствуете разницу? В одном случае нам ясно, кто есть кто, в другом — нет.

Всё определяет одежда, а она сброшена. Спрашивается, зачем?

В этом-то и заключается смысл картины. Отсутствие одежды (то есть фактора поверхностного, меркантильного) делает выбор молодого человека более или менее беспристрастным. Юноше из состоятельной семьи, находящемуся в центре нашего внимания, лучше руководствоваться не внешними атрибутами, а другими, сугубо личностными критериями. Ведь даже чисто внешне дамы не сильно отличаются друг от друга. И может так случиться, что молодой человек выберет не госпожу, а её служанку. Что ж, значит, так тому и быть. Кстати, и шансы женщин в этом случае уравниваются. Получается правильный (по мнению художника) выбор: не по материальному признаку, а по велению сердца. И выбор этот должен произойти сам собой. Отсюда это спокойствие в наблюдаемой сцене, отсутствие интереса главного героя к чему-то (и кому-то) постороннему. Придёт время — и он обратит внимание на свою избранницу. Пока же оно не пришло.

Итак, подтекст картины таков: выбор спутницы жизни должен быть естественным, а не по расчёту.

С подобным утверждением в тогдашнем высшем обществе мало кто согласился бы. А именно представители знати были заказчиками мастера. И ему было совершенно без надобности, чтобы кто-то из сильных мира сего отнёс его размышления на свой счёт. Входить в конфликт со своими работодателями было бы глупо. Но и не высказаться по животрепещущей проблеме художник не мог. Выход был только в одном: в заведомой таинственности сюжета, его своеобразной зашифрованности.

Не исключено, что подобная форма иносказания вообще была в чести у наиболее продвинутых интеллектуалов. Игра мысли — что может быть привлекательнее для лучших умов эпохи!

Кстати, их взгляды медленно, но верно пробили себе дорогу в жизнь и сегодня члены королевских семей запросто женятся на простолюдинках. Тогда же представить нечто подобное было совершенно невозможно.

Андреа дель Сарто

Один из ярчайших художников итальянского Возрождения — флорентиец Андреа дель Сарто. Его картины — большеразмерные, реалистичные — прямо-таки неизъяснимой красоты. И творчество его как нельзя лучше характеризует то время. Убедимся в этом.

«Мадонна с гарпиями» представляется верхом живописного мастерства. Однако, чего-либо нового в традиционной для того времени композиции мы не наблюдаем. Что же мы видим?

Святые представлены в виде прекрасных, эффектно позирующих статуй. Выглядят они достаточно манерно. Особенно Иоанн Креститель со своим взглядом через плечо, обращённым к нам. А вот Иоанн Евангелист задумчив и выглядит словно художник, делающий зарисовку. Мадонна, величественно попирающая языческий алтарь, символизирует не только окончательную победу христианства над язычеством, но и некую преемственность с античностью. Она тоже погружена в размышления, что не мешает ей выглядеть прекрасной статуей, взнесённой на пьедестал. Всё незыблемо и монументально, окончательно и бесповоротно. Лишь дети озорны и непосредственны. Но нарушителями общественного спокойствия им не быть.

Чуть ли не в тот же год Сарто создаёт другое большое полотно. И в нём происходит вещь удивительная: фактическое отрицание того, что содержится в «Мадонне с гарпиями». Очень может быть, что и сам художник этого не заметил, как не заметили многочисленные почитатели искусства флорентийского мастера. Что я имею в виду?

Главная мысль предыдущей картины — победа христианства над язычеством. А теперь Сарто к этому самому язычеству возвращается! Всем известно, что языческие боги вели себя совершенно как люди: ругались, спорили, строили козни друг против друга. Доходило и до рукоприкладства. Христианские святые (во всяком случае, на картинах) были выше этого. Они, что называется, пребывали в глубокомыслии. А тут…

Перед нами прямо-таки сцена из далёкого античного прошлого. Потому что те, олимпийские боги, именно так себя и вели: убеждали друг друга, доказывали свою правоту. То же самое и здесь, но теперь этим занялись христианские святые. И это что-то новенькое. Или порядком подзабытое старенькое.

Как известно, Мартин Лютер прибил свои 95 тезисов к воротам Виттенбергской церкви 31 октября 1517 года, тем самым положив начало реформированию католической церкви. И то, что это не было случайностью, доказывает, в том числе, и творчество Андреа дель Сарто.

Но обратимся к картине. Диспут подразумевает столкновение позиций, мнений. Богословские споры о Троице были тогда в самом разгаре. Сарто создает соответствующий антураж: мрачноватое небо, клубящиеся облака, мимика, жесты.… Картина, помимо того, что прекрасно написана, захватывает нас естественностью и живостью персонажей. Художник вовлекает нас в некое противостояние. Прежде всего, интеллектуальное. Но и эмоциональное — тоже. Одно не исключает другое.

Итак, дискуссия становится привычным элементом художественной композиции. И этим дело не ограничивается.

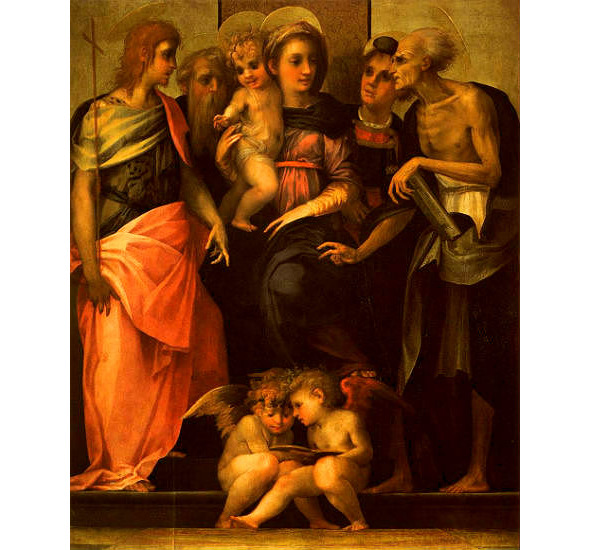

Россо Фьорентино

От этой картины заказчик отказался сразу, как только ее увидел. Что вполне объяснимо. Россо не просто по-своему изображает привычных персонажей, он их деформирует, искажает, даже уродует, отчего те обретают черты пародийности и гротескности. Прямо-таки китч в одном из первых своих проявлений.

Например, Мария… Общительная, не без лукавства женщина, румяная и приветливая, игриво наступившая ножкой на ангельское крылышко. Всего навсего…

Непонятно, за что так досталось Иерониму. Мало того, что выглядит он откровенным уродцем, так еще и составляет убийственный контраст своей чудовищной изможденностью с остальными персонажами. И есть в его облике что-то от хищной птицы.

У Стефана камень во лбу (что, в общем-то, нормально для этого святого) и вид одухотворённый, словно у поэта. В облике Иоанна Крестителя нет ничего героического (как того следовало ожидать). И вообще он смахивает на душевнобольного. Антоний, может, и выглядит нормальным старцем, но его практически не видать.

Глазные впадины действующих лиц нарочито притенены. Это такой способ повысить экспрессивность образов, придать им дополнительной эмоциональности и выразительности.

Персонажи получились на редкость странными. Художнику явно хотелось чего-то неординарного, даже абсурдного. Скорей всего, ему просто надоела бесконечная идеализация, сентиментальность и приятственность. Чьи работы он имел в виду? Наверно, и Рафаэля в том числе.

А вот Иисуса и ангелов Россо изобразил обычными очаровательными детьми. Что, конечно, не может не радовать…

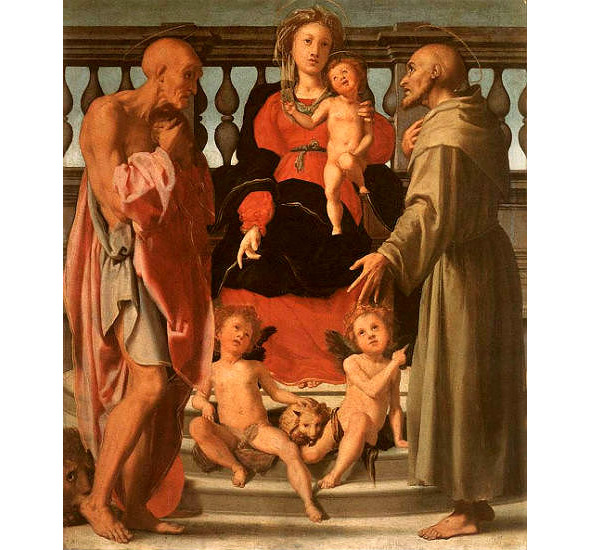

Понтормо

Эта работа сравнительно небольшая по размерам, но очень показательная.

Напряжённый диалог святых. Действие вынесено в открытое пространство и ограничено балюстрадой в качестве архитектурного фона.

Святые — Иероним и Франциск — весьма острохарактерные персонажи. Их диалог настолько мимически выразителен, а сами они настолько колоритны, что на их фоне Дева Мария с её отсутствующим взором уходит из поля нашего внимания. Её мысли — о судьбе малыша, игриво упёршегося ножкой в подлокотник трона, а до споров других лиц ей дела нет.

Иисус изображен милым, глупеньким ребенком. Блаженненьким. Ничего божественного. О его истинной роли известно разве что его матери. Ну, и как напоминание о грустном будущем мессии — агнец меж двух ангелов.

Образы спорящих потрясающе экспрессивны и выразительны. Брутальность зашкаливает. Налицо своеобразный вызов общественному мнению, устоявшимся представлениям о внешности святых. Что ж, это и есть вхождение в маньеризм.

Пармиджанино

К маньеризму, несмотря на всю традиционность изображения, можно отнести и работу Пармиджанино.

На первый взгляд, все, как обычно. Но приглядимся: Дева Мария (виданное ли дело?) показана едва ли не со спины. Общаясь с сыном, она совсем «забыла» про зрителя.

Иисус — чудесный ребенок. Но вот его поза… Она акцентированно эффектная.

Действие на картине происходит не в заоблачной выси, как того следовало ожидать, а в сумрачном помещении. Видимо, так было нужно для создания обстановки таинственности. Ну, и ещё чтобы повесить зеркало на стену с отражёнными в нём персонажами (о коих мы поговорим чуть позже).

В образе Екатерины, несомненно, есть что-то фанатичное, самоотверженное. Ее красота, изящество и утонченная грация только усиливают наши предположения о выдающихся качествах будущей святой. При этом внешние достоинства не мешают её пребыванию в религиозном трансе, а устремленность к богу не подлежит сомнению. Завораживают длинные, тонкие, по-аристократически хрупкие пальцы. Отрешённость от всего земного… Героическая личность, знающая, на что идёт.

Наверно, эти две женщины хорошо понимают друг друга, ибо знают, что такое жертва. Само же по себе обручение носит чисто символический характер. Тем не менее, отныне житейским, земным радостям Екатерина предпочтёт радости духовные, неземные.

Но все-таки, почему именно с ребёнком совершается мистическое обручение? Ведь все испытания для него ещё впереди: смерть на кресте, вознесение на небеса… Возможно, этим вопросом задавались и другие художники, например, Франческо Ванни (начало XVII века).

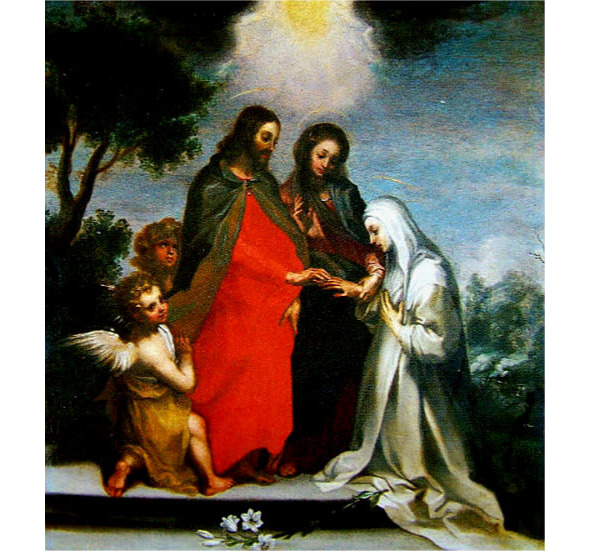

Франческо Ванни

Здесь все иначе, чем у Пармиджанино. Действие происходит на фоне прекрасного пейзажа. Иисус Христос — мужчина в расцвете лет: доброжелательный, величественный и божественно снисходительный. Екатерина (уточним: речь идёт уже о Екатерине Сиенской) — смиренная, благообразная монахиня, вполне сознающая своё ничтожество. Ощущение чего-то мистического создается чисто внешними факторами: расступающимися черными тучами, золотым сиянием, исходящим от самого Бога, благословляющего совершающееся на наших глазах чудо. Всё очень спокойно, умиротворенно и возвышенно.

Композиция гармонична и, несомненно, намекает на высокую духовность собравшихся. Но этой своей правильностью неординарное, прямо скажем, событие превращено в унылую банальность. Может, картина и была бы вершиной живописного творчества в веке XV, но в начале XVII выглядит уже неким анахронизмом.

Дева Мария не воспринимается нами как богоматерь. С младенцем на руках — ещё куда ни шло. А тут сценка (при дородном Иисусе и вполне себе девичьем виде его матери) выглядит прямо-таки забавной. Что ж, микеланджеловский взгляд на Мадонну как на вечно юное создание нашел в лице Ванни горячего приверженца. Главное, чтобы и зритель воспринимал обитателей божественного олимпа без лишних вопросов.

Для Ванни на первом месте — назидательность, морализаторство и показная набожность. Кстати, так и должно быть на картине, предназначенной для храма. Художник в точности исполняет установку Тридентского Собора, призвавшего искусство к выполнению некоей воспитательной миссии. Её здесь — с избытком.

Маньеризм ко временам Франческо Ванни уже сходил на нет. Позиции завоевывал академизм, правильный и скучный. Церковь же в своих взглядах на искусство нацелилась на возвращение во времена Рафаэля и Перуджино, времена церковного единства и праведного благочестия. Очень уж ей этого хотелось.

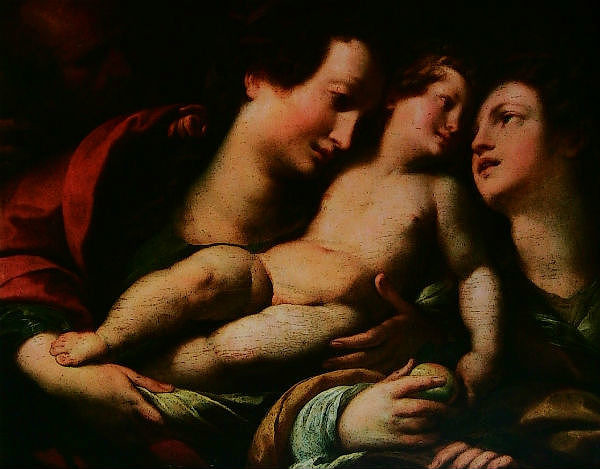

Джулио Чезаре Прокаччини

Считается, что автор у этих двух картин один — Джулио Чезаре Прокаччини. Написаны они на дереве и имеют примерно одинаковый размер. Но давайте немного порассуждаем.

Схожего в них — разве что количество персонажей да общая композиция. Но если каунасская картина — барочная, то есть очень эмоциональная, напряженная, наполненная религиозным чувством, то эрмитажная — вполне себе академичная, без надрыва и набожности.

Об эрмитажной картине… Милая, почти семейная сценка. Абсолютно счастливая Екатерина, которой Иисус только что надел колечко на палец. Особое внимание художник уделил рукам женщин. Они красивы, изящны и очень выразительны в мягких сплетениях и поддержках.

Но почему так напряжённо всматривается в Екатерину Мария? Похоже, она ревнует своего сына к молодой женщине. И это что-то новенькое. Между женщинами наметилось соперничество? То есть вполне себе символический жест обручения сына с истово верующей египтянкой воспринимается его матерью, как если бы она отдавала своё чадо в руки некоей сомнительной авантюристки. Разве такое возможно?

Иисус выглядит милым, наивным ребёнком. Трудно представить его в роли некоего яблока раздора (см. на его правую руку). Тем не менее…

О каунасской картине… Здесь Мария — тоже любящая мать, но держит она свое дитя несколько по-другому: с пониманием того, кто в её руках и какая ему уготована судьба. И она не отвлекается на посторонних лиц, до которых ей нет дела. Её волнует только её ребёнок. В движениях нет суеты, глаза полны печали. Очень глубокий, проникновенный образ.

То же и Екатерина. На эрмитажной картине она — молодая красивая женщина, неизвестно зачем решившая стать мученицей за веру. Да и на мученицу она не слишком похожа. На каунасской же картине образ Екатерины гораздо глубже, пронзительней. Неисповедимы пути, приведшие ее к богу, но такой — искренней и самоотверженной — Иисус ее обязательно примет.

В картине из Санкт-Петербурга не чувствуется душевной теплоты. Зато есть другое: тонкий юмор и нестандартный подход к освещению известного сюжета. Отличаются картины и рисунком. В каунасской он вполне традиционный, идеальный, с красивыми позами и безупречными движениями. На эрмитажной же художник не побоялся втиснуть Иисуса меж двух дам таким образом, что ему и вздохнуть-то трудно.

Может статься, обе работы и впрямь написаны одним человеком. Но тогда хотелось бы понять, почему они столь разные? Ведь такое впечатление, что в одной упор сделан на чувства, набожность (что полностью соответствует религиозности сюжета), в другой — на иронию. Все-таки, один ли автор? Ведь тот, кто написал картину из Эрмитажа, мыслит совсем другими категориями, нежели тот, кто написал картину из Каунасского музея.

P.S. В галерее Брера, в Милане, есть ещё одна картина Джулио Чезаре Прокаччини «Мистическое обручение Святой Екатерины». И если сравнивать с ней, то именно эрмитажная картина схожа с миланской по стилю и манере исполнения.

Альбрехт Альтдорфер и Лоренцо Лотто

Обращение к сюжетам из апокрифических Евангелий было не такой уж и редкостью. Особенно среди художников так называемого Севера Европы (Германия, Нидерланды). Впрочем, Италии — тоже.

Лотто и Альтдорфер написали свои картины на один и тот же сюжет практически одновременно. Тем интереснее сравнить их.

У Лотто действие происходит в мрачной романской базилике. От ощущения чего-то давящего не спасают и ряды ажурных колонн, поддерживающих каменные стены. Скорее, наоборот — колонны представляются не слишком надёжным основанием для массивного свода. Атмосфера драматичная и откровенно театральная.

Перед нами прямо-таки душераздирающая сцена. Мария — в отчаянии и утешить её невозможно. А вот Иисус выглядит несколько странно: дремлющим с блаженным видом. Как если бы он своё решение объявил — а дальше трава не расти. До проблем матери ему нет дела. Он не от мира сего и вряд ли его может что-нибудь потревожить.

Странно выглядит и апостол Петр, почему-то разгневанный реакцией матери на расставание с сыном и как бы цедящий сквозь зубы: «Держись, матерь божья…» И только Иоанн Евангелист всех успокаивает. Так что сцена, конечно, эмоциональная, но вызывающая ряд вопросов.

У Альтдорфера всё по-другому. Его Мария тоже упала в обморок при известии об уходе сына. Её потрясение велико, но оно не такое театральное, как у Лотто. По-другому выглядят и окружающие её женщины. Все они — в аккуратных белых чепцах и платах. Одеты легко. Вообще, в плане одежды у Альтдорфера все как-то проще, изящней. У Лотто с этим явный перебор. Женщины на картине Альтдорфера больше похожи на простолюдинок, тогда как у Лотто — сплошь аристократки. И у Альтдорфера женщины более искренние в проявлении своих чувств, нежели загадочные дамы с картины итальянца. Так что среди явных предпочтений немецкого художника — простота, нежность, искренность. Но главное — у него совсем другой Иисус: огорчённый расставанием с матерью и её реакцией на его уход. При этом понимающий, что поступить иначе он не может, ибо принадлежит не только себе.

Образ Христа в исполнении Альтдорфера — возвышенный и благородный. Рядом с ним — последователи мессии: Петр и Иоанн Евангелист. Иисус знает о предстоящих ему испытаниях, но не делает из них трагедии. Понимает он и состояние Марии, но решение уйти непреклонно.

Живопись Альтдорфера — не итальянская. Есть тут и горы, и бездонное голубое небо, но большую часть полотна занимают зеленые деревья, в буйстве которых есть что-то фантастическое. Наверно, из-за соседства со средневековыми развалинами. Обстановка содержит в себе дух некоего средневекового романтизма, который редко встретишь в работах итальянцев того времени. Те предпочитали античность.

Интересно, как Альтдорфер пишет человеческие фигуры. Большие ступни придают модели дополнительную устойчивость, своеобразную почвенность. У Иоанна удлиненные пропорции, а в манерном развороте есть что-то кокетливое. На плечи наброшены тяжелые одежды (влияние итальянцев?). Заметна разница между акцентированной простотой мессии (одет чуть ли не в рубище) и щегольством его просвещённого ученика.

Между тем, за особенностями живописи можно разглядеть территориальную принадлежность художника, его темперамент. У южанина Лотто — эмоции, у северянина Альтдорфера — спокойствие и даже некоторая холодность (чему способствует изобилие голубого цвета). Что ж, чистота людских помыслов, их божественная просветленность не нуждаются в повышенной эмоциональности. Недоумение, сожаление или скорбь — личное дело каждого. Демонстрировать их, вроде как, и ни к чему…

Андреа дель Верроккьо

Картина известная и весьма примечательная. В работе над ней принимали участие, как минимум, ещё два человека: Леонардо да Винчи и Сандро Боттичелли. Был ещё кто-то, изобразивший руки Бога вверху. Кисти Верроккьо принадлежит Иоанн Креститель и пейзаж за ним, Леонардо — Иисус, ангел слева (с туникой в руке) и пейзаж левой половины картины; Боттичелли — второй ангел. Таково мнение искусствоведов.

Как известно, Иисус был крещен в тридцатилетнем возрасте. Поза его смиренна. Зато Иоанн — сама решительность и напористость. Верроккьо был прекрасным скульптором. Вот и здесь — энергичное движение Предтечи выглядит абсолютно естественно. Выразительно и лицо.

Образ Иоанна впечатляет. Обратим внимание на его левую руку. Кисть изображена в мельчайших анатомических подробностях. Да и сам он сухой, жилистый. Возникает образ аскета, подвижника, человека жесткого, решительного. Его задача — вдохнуть в Иисуса твердость в следовании избранному пути. Во всяком случае, так это выглядит на картине.

Иисус написан гораздо мягче. Никакого внешнего проявления мужественности. Молитвенно сложенные руки, потупленный взор… Нащупал под собой камень и осторожно поставил на него левую ногу. Поскользнуться легко — ноги-то в воде…

Чрезвычайно тонко уловлен символизм происходящего. Леонардо не делает из Иисуса мессию, за которым уже готовы следовать миллионы. Нет, пока что он — человек сомневающийся, ищущий точку опоры. И присутствие здесь Иоанна с его мощной энергетикой и определённостью становится и объяснимым, и оправданным. Он необходим Иисусу в момент принятия тем важнейшего решения.

Прекрасен пейзаж за спиной Иисуса: панорамный, живописный. А вот за спиной Иоанна — скала. Несокрушимая, как и он сам.

Присутствие здесь двух прелестных ангелов, скорей всего, символизирует человеческие души — сомневающиеся и доверчивые, любопытствующие и восприимчивые. При этом ангел «от Боттичелли» готов следовать за ангелом «от Леонардо», которому Иисус доверил свою одежду. Очень тонкий намёк на признание превосходства творчества да Винчи, не правда ли…

Гверчино

Картина написана, когда её автору было 28 лет. Расцвет творческих сил! Совсем недавно (в 1610 г.) не стало Караваджо — живописца, потрясшего своим искусством Италию. Набирало силу барокко, которому была уготована чрезвычайно важная роль и в живописи, и в архитектуре, и в музыке. То есть можно констатировать: «академизм» братьев Карраччи сменился «тенебризмом» Караваджо, на смену которому спешило рубенсовское «барокко». Конец 10-х годов XVII столетия — переходный период. Именно тогда и была написана эта картина.

Её тон — тёмный, зловещий. Есть немножко пейзажа (в отличие от Караваджо). Натура — в стиле «тенеброзо»: глубокие тени, высвеченные лица, руки, ноги. Главные персонажи — Иисус и Лазарь.

Лазарь был другом Иисуса, братом Марфы и Марии. Так уж получилось, что он заболел и умер. Иисус узнал об этом и поспешил к покойному. На четвертый день, когда труп уже начал смердеть, Иисус появился возле тела и произнес: «Лазарь, иди вон!» Лазарь ожил. А так как был он спеленут саваном, то прозвучала и вторая фраза: «Развяжите его, пусть идёт». Именно этот момент и изображает Гверчино.

В этом сюжете Иисус проявил себя не только как человек, но и как бог. Ибо кто ещё, кроме бога, способен оживить мертвеца? Кстати, есть мнение, что именно оживление Лазаря и стало последней каплей, переполнившей чашу терпения первосвященников. Возможности, продемонстрированные Иисусом, свидетельствовали о нём не как о рядовом проповеднике, а как о человеке, обладающем невероятным могуществом, которому подвластна не только жизнь, но и смерть. И от него решили избавиться.

Художник пишет психологический портрет каждого из присутствующих. Прежде всего, это воскресший Лазарь. Он ещё толком не пришёл в себя. Мышцы рук расслаблены. Очень хорош рисунок — безупречный с точки зрения анатомии, хотя ракурс не из простых. Какой-то юноша развязывает ему руки. Это интересный момент. Казалось бы, зачем умершему связывать руки? Художник играет со смыслами, намеренно понимая слово «развяжите» буквально. Аллегория очевидна: Лазарь освобождается от пут смерти. Женщина в суеверном ужасе смотрит на Иисуса. Это тот самый взгляд, который и заставил первосвященников принять неправедное решение. Потому что женщина взирает на Иисуса, как на бога. И есть за что.

Человек в правом нижнем углу борется с рвотным рефлексом. Это понятно — труп Лазаря уже начал смердеть. Художник ничего не выдумывает. А вот юноша позади воскресшего покойника проявляет к свершающемуся чуду живейший интерес. Жестом руки просит нас не шуметь. Что же касается двух старцев за его спиной, то можно предположить, что это и есть те самые первосвященники, на которых воскрешение из мёртвых произвело столь сильное впечатление. Возвращение человека к жизни вызывает в них недоумение и растерянность и толкает на преступление. Жест руки одного из них, кстати, почти такой же, как и у Иисуса. Только Иисус своим жестом как бы поднимает Лазаря, а жест старца — чисто указующий.

Гверчино играет жестами, позами, светом и тенью. Нисколько не смущаясь, на самом видном месте помещает ноги покойного. Его мало волнует опасность задеть чувство прекрасного у зрителя, взирающего на грязную ступню. Зато заботит реализм происходящего, его воздействие на публику. И, безусловно, всё внимание натуре — пластичной и выразительной.

Лоренцо Лотто

И сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось в неё камень…»

Дальнейшее известно. Народ начал медленно расходиться. Каждый за собой что-нибудь, да припомнил. Совесть — вот что остановило скорых на расправу людей.

И остались Христос и грешница вдвоем. И сказал ей Иисус: «И я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши». Такая вот поучительная история.

А начиналось всё с того, что книжники и фарисеи привели к Христу женщину, застигнутую в прелюбодеянии, и спросили его: что он по этому поводу думает? Ведь существует закон, по которому таких женщин надо побивать камнями. Неужели Иисус посягнет на закон Моисея, подвергнет его сомнению, будет просить о снисхождении? За это ему можно будет предъявить обвинение в нарушении закона.

Христос блестяще выпутался из трудной ситуации, предложив законникам самим принять соответствующее решение, руководствуясь при вынесении приговора своей совестью.

Вывод таков: Христос не проявляет снисхождение или великодушие, он просто взывает к совести судей. Он не судья, а нравственный авторитет.

Итак, грешницу чуть ли не приволокли за волосы. И сколько осуждения во взорах обступивших ее фарисеев! Сколько благородного негодования и искреннего возмущения! Один загибает пальцы, чтобы не упустить какое-нибудь из прегрешений, другой — молча, но люто ненавидит. Третий ехидно посмеивается. Четвёртый находит во всем этом какой-то высший смысл. Пятый застыл в немом изумлении, не в силах осознать, что возможно и такое…

Кто-то пытается понять происходящее, кому-то просто любопытно, а кто-то в приступе глубочайшего презрения готов плюнуть в прелюбодейку. В общем — толпа. Каждый в ней чувствует себя оскорбленным в своих лучших чувствах. И на все это беснование взирает Иисус. Выглядит он, кстати, весьма осторожным. Понимает: ещё немного — и события станут неуправляемыми. И это его пугает. Людей надо успокоить, сделать так, чтобы они снова обрели способность рассуждать здраво.

Мы — в самом разгаре событий, можно сказать, в критический момент.

А грешница симпатична… И страдает искренне… Иисус уже оценил всю несуразность намечающегося приговора. Он понимает разгоряченных парней. Но ведь потом сами же жалеть будут…

Лотто показывает Иисуса хорошим психологом, умеющим вести сложные переговоры с агрессивно настроенным оппонентом. Это, кстати, не совсем обычный взгляд на Спасителя. Обычно Христа показывают мессией, вершителем судеб, верховным судией. А здесь…

Осторожность, осторожность и еще раз осторожность. Мне кажется, если б этой сцене действительно было суждено случиться, то Христос вел бы себя именно так, как показано у Лотто: спокойно, с достоинством и очень собранно. Он — такой же человек, как и мы, только мудрее нас всех.

Пальма Старший

А вот другое прочтение этого же библейского сюжета. Есть предположение, что Пальма Старший не закончил картину по причине своей смерти и её дописывал кто-то другой. И некоторые детали на это указывают. Например, несколько странное изображение руки Марии Магдалины. Да и рука фарисея не выглядит идеальной в пропорциях. От известного мастера было бы трудно ожидать чего-либо подобного.

Христос остановил негодующих книжников знаменитой фразой: «Кто из вас без греха, первый брось в неё камень». Фарисеи подумали и разошлись.

Но Мария Магдалина совсем не выглядит здесь несчастным созданием, обречённым на жестокую смерть. Её левая бровь своенравно вздёрнута, она спокойна и уверенна в себе. Не видно в ней и никакого смирения. Наоборот, наблюдается некий скепсис в отношении не слишком видного из себя бородатого мужчины, к ней обращающегося. Странная сцена. И по некотором размышлении возникает интересная мысль: а что всё-таки изобразил здесь художник? Христос и Мария выглядят… как жених и невеста. Как если бы они стояли перед алтарём и в следующее мгновение священник провозгласил их мужем и женой. Существует апокрифическая версия, что так оно и было. И если это действительно так, то становится понятен взгляд Иисуса, устремлённый на нас. Он ждёт, что и мы поверим в эту удивительную версию, как поверил в неё живописец. Такая вот история.

Паоло Веронезе

20 апреля 1571 года Паоло Веронезе закончил работу над грандиозным полотном «Тайная вечеря», написанным для трапезной монастыря Санти-Джованни-э-Паоло. А уже 18 июля того же года предстал перед инквизиционным трибуналом для дачи объяснений по поводу отсутствия точности в трактовке евангельского сюжета. Другими словами, откуда взялись «шуты, пьяные немецкие солдаты, карлики и другие непристойности»? Приговор суда обязал художника внести соответствующие коррективы. Веронезе не стал спорить (как и что-либо изменять), а изменил… название картины. И теперь мы ее знаем как «Пир в доме Левия». Кстати, у итальянского художника Джамбаттисты Тьеполо на картине «Пир Клеопатры» можно увидеть все ту же развеселую компанию «шутов, пьяных немецких солдат, карликов и другие непристойности». То ли Тьеполо таким образом выразил свою солидарность с великим предшественником (прошло всего-то 200 лет!), то ли просто обожал все, им написанное.

Заключительное слово Веронезе на том достопамятном процессе начиналось так: «Мы, живописцы, пользуемся теми же вольностями, какими пользуются поэты и сумасшедшие…». И что после этого с ним было делать?

Веронезе продолжил свою творческую деятельность. Остроумие и находчивость выручили. Да и талант был выдающийся. Все-таки, жить в стране богатой и относительно свободной куда безопасней, нежели среди мракобесов. Это я про Джордано Бруно и его трагическую кончину. И ведь совсем рядом, можно сказать — по-соседству. Вот вам и Венеция. Почувствуйте разницу между городом-республикой и свихнувшимся на религиозной почве Римом.

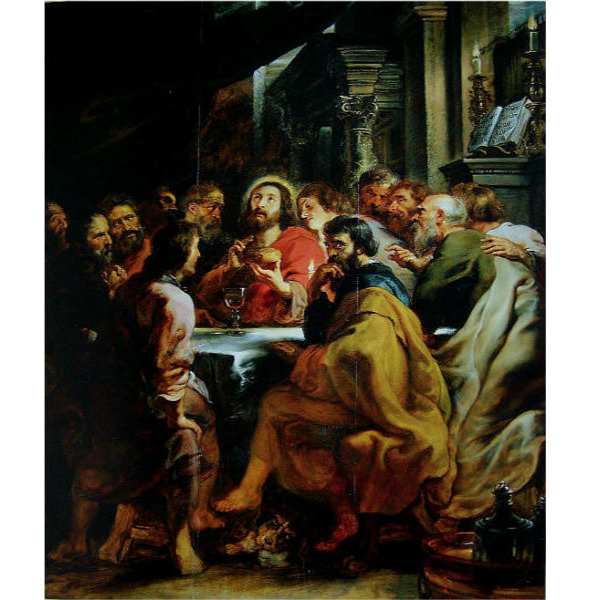

Питер Пауль Рубенс

Рубенс был человеком обширных талантов. Не только дипломат и живописец, но и отличный организатор. Известно, что у него была большая мастерская с множеством учеников–исполнителей. И многие из работ Рубенса, предположительно, написаны в большей степени не им лично. Они написаны по его эскизам, с его правками и окончательной доработкой. Эскиз же целиком и полностью принадлежит мастеру. Вот и получается: ценность маленькой работы с точки зрения её авторства вполне сопоставима с ценностью окончательного варианта. Это мы и имеем в случае с картиной, исполненной для капеллы Святого Таинства в церкви Сен-Ромбо в Малине (Фландрия) (ныне — в Брере).

Между эскизом и полномасштабной картиной, как правило, всегда имеются различия. Это мы и наблюдаем.

Каждому из персонажей уделено самое пристальное внимание. Рубенс создавал своё произведение в соответствии с евангелием от Луки. Иуда узнаётся не только по его затравленному виду. Он помещён на передний план, сидит, повернувшись к нам. Видимо, для полной ясности на него указует перстом один из апостолов. Иуда — единственный, кто отвернулся не только от Христа, но и от света. Что, по мнению автора, суть одно и то же.

Каждый из апостолов воспринимает слова Учителя по-своему. Кто — с суровой сосредоточенностью, кто — вопросительно, кто — недоверчиво. Ученики вслушиваются, пытаются понять, разобраться.

Лик Христа отличается от остальных. Прежде всего — своей особой благостностью и просветлённостью.

Иуда думает не о словах Учителя, а о чём-то своём — мелком и ничтожном. Пёс под его ногами негодует: «Ну, как можно? В таком месте, в таком обществе — и болтать ногами. Мешаешь же! Хватит нервничать. Знать, совесть нечиста…» Даже для собаки поведение Иуды неприемлемо.

Однако, Рубенс не делает из него расчётливого негодяя. Он у него человек несчастный, растерянный, не ведающий, что творит, зачем предаёт.

В окончательном варианте появился лунный свет, падающий на Христа и растекающийся по скатерти голубоватым мистическим оттенком. Его холодность контрастирует с тёплым свечением, исходящим непосредственно от мессии. Глядя на игру рефлексов, вызванную лунным сиянием, начинаешь понимать: слова «краеугольный камень» как нельзя лучше подходят в качестве символического обозначения той поверхности, на которую поставлен единственный бокал с вином. Таинство евхаристии… Всё оказывается связанным: стол, вино, хлеб, Иисус и божественное сияние. Глубокий символизм и искренняя вера отличают эту работу Рубенса.

Андреа Мантенья и Джованни Беллини

Библейский сюжет «Моление о чаше в Гефсиманском саду» — один из самых значимых в христианстве. Иисус со своими учениками провёл здесь свою последнюю ночь перед арестом, молясь о чаше, которая его не минует. Именно в этом эпизоде проявилась двойственная сущность Христа, ибо как Бог, подобный Богу-Отцу, он знал о своей печальной судьбе и ждал её, считая необходимой и неизбежной, а как человек боялся предстоящих мучений и смерти. В конце концов, в решении этого вопроса Иисус положился на волю Творца.

Но пока Учитель молился о чаше, его ученики, вместо того, чтобы дождаться своего наставника, попросту уснули. Очень интересный момент. Существует несколько его трактовок. Похоже, ученики отнеслись к просьбе Учителя (дождаться его) несерьезно. Это возможно лишь в случае, если они нисколько не беспокоились за судьбу проповедника. Т.е. не было в его речах ничего такого, за что его можно было бы подвергнуть наказанию. Истины, проповедуемые Иисусом, были настолько понятны и естественны, что не вызывали ни малейших опасений за судьбу произносившего их. Да и авторитет Учителя был непререкаем. То есть образ праведника сыграл с ним злую шутку, ибо окружающим просто не приходило в голову, что Иисуса нужно от кого-то защищать, беспокоиться за его судьбу. Отсюда — равнодушие. А оно — вещь наказуемая.

Обе картины написаны примерно в одно время и в одном месте — в Венеции и области, к ней прилегающей. И даже возраст художников примерно одинаковый. Но при всей внешней схожести есть и существенные различия. Мантенья сделал упор на эмоциональную сторону сюжета, Беллини — на философскую. В чем это выразилось?

Для Мантеньи очень важно, что действие происходит неподалёку от Иерусалима. Композиция перегружена и давит на зрителя. Скалы… скалы… Зеленоватое небо, прекрасный город, зайцы и аисты (как символы кроткой покорности страданиям в намечающейся жертве). Оба художника обыгрывают сюжет в изложении св. Луки, то есть с присутствием ангелов. У Мантеньи их сразу несколько, причем все они — довольно воинственного вида, упитанные и сугубо материальные.

На фоне бесчисленных деталей Иисус несколько теряется, а его ученики выглядят так, будто пришли сюда лишь затем, чтобы отоспаться. Вдали — воины, ведомые Иудой. И снова символика: чёрная птица на сухой ветке, рядом — живой отросток на том же мёртвом дереве…

Иное дело — у Беллини. У него не вздыбленные скалы, а, скорее, пологие холмы, раскинувшиеся широко и привольно. Совсем другое ощущение пространства. Город вдали чуть виднеется. Облака подкрашены заходящим солнцем. Велико ощущение холодной чистоты. Пейзаж имеет вид фантастический, словно с другой планеты. И воины с Иудой во главе выглядят потерянными странниками, бредущими неизвестно зачем и куда.

В холодной вышине прозрачным (и призрачным) видением возникает ангел с чашей. Образ мистический, бесплотный… Поведение Иисуса становится проявлением его человеческого естества. Он ищет, он спрашивает, он обращается к небесам именно как земной человек, маленький и ничтожный. И в отличие от Мантеньи, у которого ангелы недвусмысленно предъявляют Иисусу крест и прочие атрибуты страстей (копьё Лонгена, губку, смоченную в уксусе и т.д.), ангел Беллини держит в руках ту самую чашу, миновать которую Христу не удастся. Но эта чаша — послание свыше и Иисус смиренно её принимает.

Мантенья не выходит за рамки библейского сказа. При этом, как мне кажется, он не очень хорошо себе представлял, что вообще означало появление ангела (ангелов). Поэтому и вручил им столь малозначащие для Христа предметы.

Беллини смотрит на изображаемый им сюжет гораздо шире, нежели Мантенья. Он пытается размышлять о христианстве вообще и его философском обосновании. Кстати, и ученики у него другие. Их просто сморил сон. Они ждали Учителя и не дождались. Их можно простить (в отличие от мантеньиных, устроившихся на ночлег всерьез и надолго).

Конечно, есть символика и у Беллини. Высохшее дерево, храм на вершине холма… Но уже — без двусмысленных зайчиков. Они, конечно, существа кроткие, но очень уж плодовитые. Как бы тут чего не перепутать…

Вольф Хубер

Вольф Хубер работал в первой половине XVI века. Обе картины написаны на дереве и примерно одного формата. Что заставляет предположить их частями одной композиции.

Впечатляет своей экспрессией «Взятие Христа под стражу». Прямо-таки кипение страстей. Мимика, жесты… Один из апостолов приник к Учителю с поцелуем. Видимо, Иуда. Но Христу не до него. Он уже вроде как и не здесь вовсе. Его крестный путь начался.

«Моление о чаше» — работа другая: как по настрою, так и по изобразительным средствам. Все эмоции сошлись в одном человеке — Иисусе. Безмятежна природа, безмятежны спящие апостолы. Их изображение, кстати, весьма забавно. Последователи Христа получились определённо гротескными. На их фоне Христос, молящий о придании ему сил перед грядущими испытаниями, выглядит особенно убедительно. Образ получился ярким, выразительным, трагическим.

Николаус Кнюпфер

Во время суда над Христом Понтий Пилат в знак непричастности к замышляемому убийству и будучи не в силах его предотвратить, омыл руки водой перед народом. То есть самоустранился. Очень почитаемая художниками история.

Освещение дается из левого верхнего угла, а вся живописуемая группа задействуется в некоем подобии театральной постановки. Есть в таком композиционном построении что-то от Караваджо с его «подвальным» светом и, как следствие, акцентированным драматизмом сюжета.

Огромно количество персонажей, в поведении которых было бы интересно разобраться. Например, мужчина справа, к нам спиной, вполоборота и подбоченясь, напряженно всматривается в Христа. Наверно, это некий странник, озадаченный происходящим и силящийся понять, что всё это значит. По правую руку от него — ещё один сторонний наблюдатель, юноша. Другие персонажи являются действующими лицами разыгрываемой сцены и взаимодействуют друг с другом.

В левом нижнем углу картины — две темные фигуры. И, судя по внешнему виду, это те самые священники, что и настояли на казни Иисуса. Кнюпфер изображает их как коварных убийц, злобных и беспощадных.

Маттиас Стомер

Маттиас Стомер — живописец из Нидерландов, работавший в Неаполе. Там же работал и Караваджо. Так что во влиянии итальянца на творчество Стомера нет ничего удивительного.

Ночная сцена. О библейском предании мало что напоминает. О назревающей трагедии можно догадаться разве что по скорбного вида Иисусу в глубине. Что же касается непосредственно Понтия Пилата, то никаких его объяснений с негодующей публикой мы не наблюдаем. Просто некий старец умывается перед сном. Что здесь делаем мы, отвлекая его от вечернего моциона — понятно не совсем.

Понтий Пилат — римский наместник, правивший Иудеей. Нрава он был крутого, держал провинцию в ежовых рукавицах. А тут перед нами образ этакого почтенного восточного старца (и уж никак не римлянина), в скромном уединении сокрушающегося по поводу незадачливой судьбы некоего Иисуса, которому только и остаётся, что смиренно нести свой крест на Голгофу. Нет, не таким виделся нам раньше, до встречи с живописцем Стомером, честолюбивый, заносчивый римлянин. Почему грозный прокуратор изображён в столь экзотическом виде — непонятно. Возможно, художника больше интересовали не душевные муки засовестившегося царедворца, а, например, кубок в руках его служанки. Не менее важным ему представляется и блюдо, изображенное с большим тщанием. Но особое внимание уделено, конечно же, световым эффектам и облачению руководителя Иудеи.

Изобразил художник и себя, выглядывающим из-за занавеса. Не с многострадальным же народом Иудеи идентифицировать этого молодого человека? Да и темный предмет в правом нижнем углу намекает на мольберт художника XVII века.

Итак, мы видим Понтия Пилата, его служанку и Христа, бредущего на Голгофу. Крест на плече — чисто символический. Автор дотошен в деталях, но волен (и весьма) в трактовке библейского сюжета. Вплоть до иронии. Как бы вопрошает: «Ну, что, нравится моё творчество? Не переживайте: это театр, которому не стоит придавать серьёзного значения. От Пилата мало что зависело. Прокуратор чувствовал: Христу нужен подвиг самопожертвования, не нужно ему мешать. Он и не стал. Вот, собственно, и всё…»

Баккьякка

Флорентийская школа, влияние Перуджино… Точное время написания картины не установлено.

Бичевание Христа входит в Страстной цикл. Экзекуция состоялась до оглашения приговора и объясняется, видимо, тем, что Понтий Пилат, сознавая несправедливость предъявляемых Иисусу обвинений и стремясь предотвратить смертную казнь, решил подвергнуть несчастного публичному истязанию, рассчитывая таким образом разжалобить толпу. Возможны и другие объяснения. Впоследствии Пилат прилюдно умыл руки, тем самым перекладывая ответственность за неправедное решение на тех, кто жаждал смерти проповедника.

Однако, бичевание без свидетелей теряет смысл. А здесь именно так и происходит. Следовательно, в роли толпы, которую хочет разжалобить прокуратор, оказываемся мы с вами. И именно нас хочет поколебать в нашей уверенности в виновности Спасителя художник. И как же он это делает?

Процесс наказания выглядит чрезвычайно эстетично. До такой степени, что невольно закрадывается сомнение в адекватности автора. Он столько внимания уделяет анатомии истязателей, их позам, изяществу и некоей элегантности жестов, что Христос со своими проблемами невольно отходит на второй план. Видимо, Баккьякка долго всё продумывал и просчитывал, прежде чем остановиться на варианте, что у нас перед глазами. Возможно, наносить удар бичом и сподручнее так, как показано на картине. Однако, в таком случае достанется груди и животу истязаемого, а спина будет цела и невредима. Но для художника оказывается важнее не «правда жизни», а эстетическое совершенство.

Иисус, между тем, удары принимает спокойно. Даже равнодушно. Расслабленная поза, отсутствующее выражение лица. Зря стараются? Возможно. Но если Иисусу всё безразлично, то и несправедливость по отношению к нему выглядит не столь вопиюще. Кстати, истязатели ещё и в экзотических головных уборах. Видимо, художник задавался вопросом: как они должны были выглядеть во времена Христа? Не получив внятного ответа, решил пофантазировать. А так как уже доносились кое-какие вести о странных людях, населяющих вновь открытые земли (Америку), то у него и получились как бы индейцы.

Действие, по всей видимости, происходит во дворце Понтия Пилата. Монументальная аркада с медальонами, напоминающая триумфальную арку, монументальный столп коринфского ордера, символизирующий нерушимость новой веры. И вот уже перед нами не сцена наказания, а триумф христианства, которому не в силах помешать ни бичевание, ни иное злодейство. Именно желанием увидеть в давнем событии нечто эпохальное, всемирно значимое и неотвратимое в своей судьбоносности и объясняются странности изображённой сцены. Кстати, нам не составит особого труда узреть в прекрасной и величественной архитектуре античность — мощную и несокрушимую (как тогда казалось), а в атлетах-бичевателях — проявление агрессивной нетерпимости к новой вере со стороны языческого Рима. Но все было тщетно…

Ян Сандерс ван Хемессен и Иероним Босх

Ян Сандерс Ван Хемессен — нидерландский художник эпохи Северного Возрождения. Маньерист. Изображения персонажей в его исполнении откровенно гротескны. Вспоминается Босх. Те же ярко выраженные эмоции, схожая композиция. Только у Хемессена истязатели Христа уже просто кривляются.

Босха маньеристом не назовёшь. У него другие средства и способы показать характеры персонажей. Для Хемессена же очень большую роль играет форма, натура. Христос у него — настоящий атлет с прекрасно развитой мускулатурой. Может, так оно и было, только не в физическом совершенстве дело. Тем не менее, художнику, по всей видимости, надо было как-то объяснить поведение гонителей Христа, сделать их поступки особенно отвратительными и ужасными. И он добивается своей цели чисто визуальными средствами, производя на нас некое впечатление. Босх же не пытается потрясти наше воображение, а заставляет всматриваться в своих героев, проникать в их душевный мир.

Хемессен то ли не очень владеет перспективой, то ли не придаёт ей особого значения. Впрочем, это одна из особенностей маньеризма — достаточно вольное обращение с формой. Интересны два малыша внизу. Один из них показывает фигу несчастному страдальцу, другой призывает заткнуть ему рот. Такое вот воспитание подрастающего поколения.

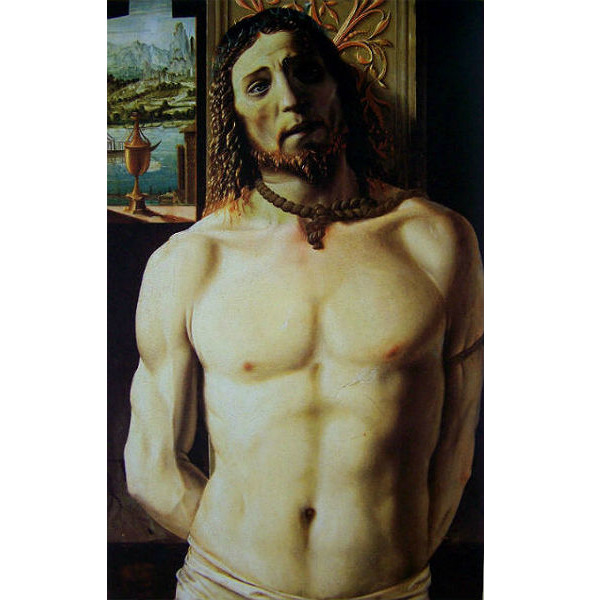

Браманте

Браманте мы знаем больше как архитектора Высокого Возрождения. Самое известное его творение — римская базилика Святого Петра, главный католический храм. Закончить его он не успел, но построен храм по его проекту.

Начинал же он как художник. В Милане, в котором жил 20 лет. Здесь встречался и с Леонардо да Винчи.

Христос в исполнении Браманте несколько необычен для конца XV века. Широкое, скуластое лицо, страдание, застывшее в глазах. Лёгкий наклон головы добавляет Иисусу спокойствия и достоинства. Огромное внимание уделено изображению тела. Оно очень пластично и материально. Христос в исполнении Браманте не икона, а тот, кому мы сопереживаем, кого понимаем, к чьему голосу готовы прислушиваться. Он наш современник и соплеменник.

Но Браманте и достаточно экспрессивен в своём распределении света и тени. Традиционный пейзаж за окном. Объемный рельеф на колонне за спиной Христа напоминает об античности (подобный декор — принадлежность пилястр и квадратных колонн римской архитектуры). Напоминание сдержанное, но более чем достаточное. Браманте вообще немногословен. Что ж, тем больше поводов к нему прислушаться.

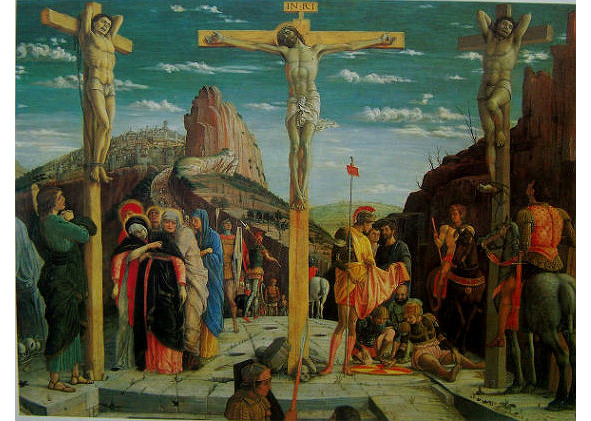

Андреа Мантенья

Картина очень живописна: будто наполнена светом, как если бы речь шла не о мучениях людей, а о красоте природы и человеке на ее фоне. В небе — прелестные облачка, среди которых как бы парит расставшийся с жизнью Христос. Замечательны и Иерусалим, и Масличная гора, и могучие скалы в лучах полуденного солнца. Живописны и убитые горем женщины, проводившие Христа в последний путь.

Надо отдать должное художнику: он старается быть предельно аккуратным в соблюдении исторической правды. Римские воины похожи именно на римских воинов — оружием, шлемами, экипировкой. Разбойники, подвергнутые казни одновременно с Христом, умирают так, как им и положено: подвешенными на поперечине. Кстати, это единственно возможный способ казни, ибо если Христос при расставании с жизнью оставался человеком, а не духом бестелесным, то на гвоздях, вбитых в ладони вытянутых рук, он вряд ли бы долго провисел. Понятно, что Христос должен был испытать совсем уж невыносимые муки. Ведь чем эффектнее смерть — тем большее воздаяние за неё. Но всё же небольшая подстраховка не помешала бы.

Голгофа выглядит вполне благоустроенной площадкой из тесаного камня. Словно некая сцена, на которой разыгрывается пьеса чрезвычайной важности. Роли распределены, время назначено. Сейчас по ступенькам поднимется последний из действующих лиц — и можно заканчивать.

Картина безупречна с эстетической точки зрения и радует глаз. Что ж, верующие должны приобщаться к прекрасному — всегда и везде. Да и расставание с жизнью в столь красивой обстановке обидней вдвойне.

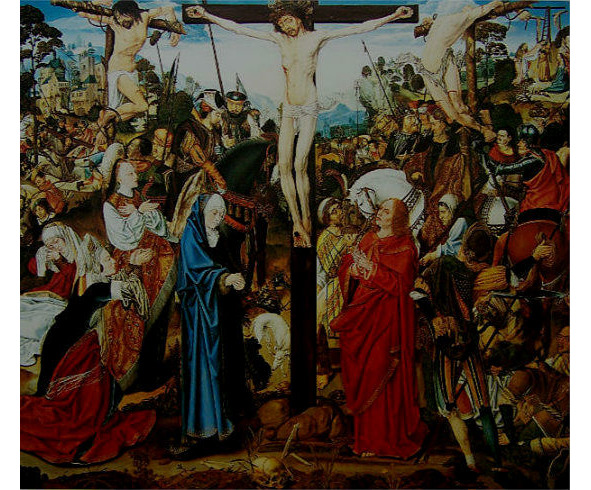

Мастер Аахенского алтаря

Тут уже не до природных красот. Куда меньше заботят живописца и вопросы эстетики. Как, впрочем, и исторические соответствия. Воины весьма отдаленно напоминают римских легионеров. Они живописны, а порой и просто экзотичны. Композиция страшно перегружена. Это какое-то месиво из плачущих, сокрушающихся, злобствующих и остающихся равнодушными персонажей. Все смешалось в хаосе предстояния перед неизбежным.

Художник относится к казнимым с сочувствием и жалостью. При этом анатомическое совершенство обнаженных тел, их материальность отходят на второй план. Живописец, совершенно в духе Северных мастеров, ставит во главу угла именно эмоции, отдавая им предпочтение перед законами перспективы, глубиной изображения, трёхмерностью пространства и прочими профессиональными тонкостями. В сравнении с Мантеньей, данная работа выглядит архаичной. И при взгляде на нее сразу вспоминаются немецкие экспрессионисты начала ХХ века с их откровенной плоскостностью и яростной эмоциональностью.

Мартин ван Хемскерк

Живопись не стоит на месте и в Эрмитаже мы можем увидеть еще один интересный вариант прочтения того достопамятного события.

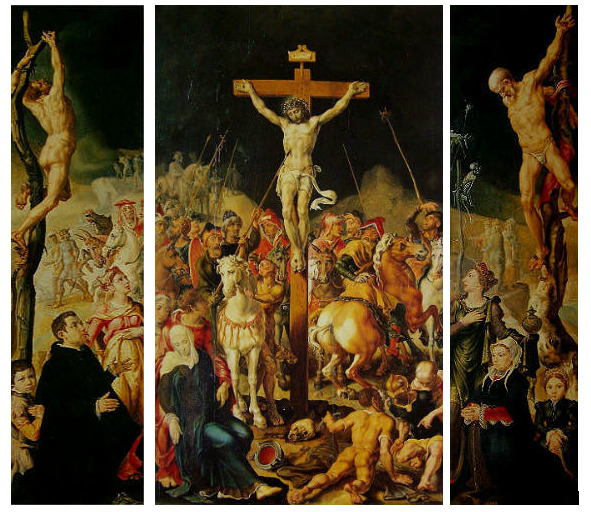

Мартин ван Хемскерк — художник Севера Европы. Его «Голгофа» написана ближе к середине ХVI века и представляет из себя триптих. Здесь переживания художника по поводу неправедного осуждения величайшего из людей особенно впечатляющи. Они на грани отчаяния. Потрясающе исполнены фигуры распятых разбойников. В них вложено столько страсти, что фигура самого Спасителя, мертвого к тому времени (и выглядящего совершенно умиротворенным), как-то теряется. Кстати, Хемскерк зачем-то разбрасывает бедолаг по деревьям. Наверно, так они выглядят особенно эффектно. А то, что они пригвождены к сучкам и обрубкам, делает их мучения и вовсе нестерпимыми.

На кресте распят только Иисус. Великая смерть освятила эту конструкцию, сделав её совершенно непригодной для умерщвления обычных нарушителей порядка. Нет уж, пусть они умирают как-нибудь по-другому.

Всё происходит на фоне беспросветно черного неба, что добавляет трагизма. Свет льётся невесть откуда. Палитра намеренно обеднена. Образы мучителей искажены, деформированы. Даже лошади у них какие-то сомнительные. Все это должно вызывать праведный гнев благочинных прихожан, с негодованием взирающих на этакое непотребство. Мол, как смеют эти уроды глумиться над нашим Спасителем?

Художник отдает себя во власть яростных эмоций, напрочь забывая при этом об историческом правдоподобии. Впрочем, он мог быть просто не в курсе, как одевались римляне. В результате те выглядят совершенным сбродом.

В творчестве Хемскерка ощущается сильное влияние маньеризма. Формы пластичные, выразительные, образы — острохарактерные. Картина построена на контрастах: отчаянная борьба за жизнь приговоренных к смерти разбойников и божественное умиротворение Иисуса Христа, принявшего свой жребий со стоическим спокойствием. Видимо, в этом и заключается разница между богочеловеком и простым смертным.

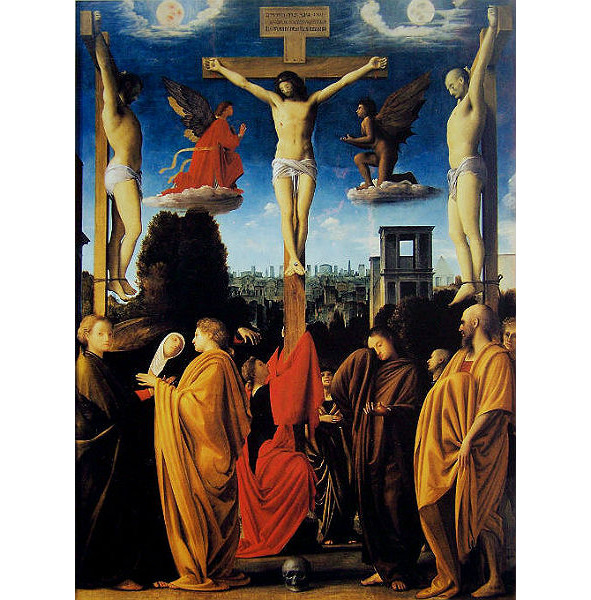

Брамантино

С Брамантино, художником из Милана, мы уже встречались. И вот — новое свидание.

Его произведения всегда отличаются оригинальностью и некоей парадоксальностью. Например, здесь. Что хотел сказать автор?

Сразу возникает вопрос о предназначении столь серьёзной композиции. Есть основания полагать, что картина была заказана не в качестве алтарного образа для какого-нибудь храма, а в связи с бракосочетанием сына Джан Джакомо Тривульцио с Паолой Гонзага в 1501 г. И это многое объясняет.

Композиция воистину необычна. Процессию, проходящую мимо распятого Христа, встретишь не часто. Но если принять версию бракосочетания и попытаться соответствующим образом её интерпретировать, то получится следующее.

Молодожёны — это юноша и девушка (слева) в обществе женщины в чёрном мафории, убитой отчаянием. По библейскому сюжету это должна быть Дева Мария.

Богоматерь готова пасть на грудь молодого человека, а тот готов её утешить. То есть выбор Девы Марии очевиден. Но что делать в такой ситуации Паоле? Не знаете? Вот и она не знает, почему и обернулась в нашу сторону… За помощью… Единственная из всех участников композиции. Зато теперь мы можем с уверенностью сказать, кто был заказчиком картины: несомненно, Джан Джакомо Тривульцио, ибо умирающая от горя Мадонна обратилась за сочувствием к его сыну, а не к невестке. Так что молодой женщине предстоит большая работа по уверению властителя Милана в своей преданности семейным ценностям.

Но Джан Джакомо Тривульцио был не просто хозяином Милана, а и большим почитателем древности (читай — античности). О ней напоминают, прежде всего, одежды участников процессии. Особенно у мужчин. Видимо, то был наилучший способ засвидетельствовать их высочайший аристократизм. Так что Паоле Гонзага несказанно повезло пополнить ряды столь продвинутого в историческом плане семейства.

Однако, совмещение мучительной смерти на кресте одних с церемонией бракосочетания других выглядит несколько странно. Предполагается, что у брачующихся любовь будет непременно до гроба? Что ж, если так, то этот Джан Джакомо Тривульцио, кондотьер и вояка, был серьёзным мужчиной. Во всяком случае — правил придерживался самых строгих. Эх, Паола, куда тебя занесло?

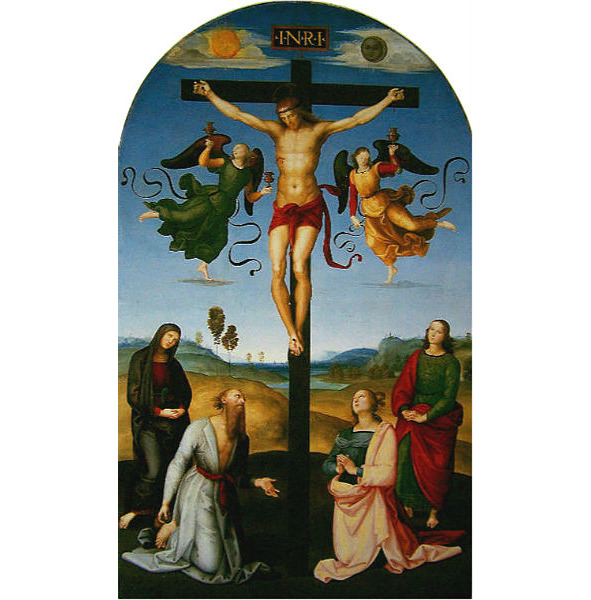

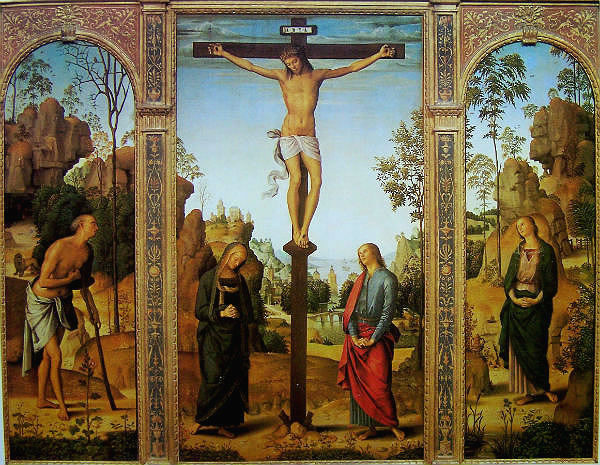

Рафаэль Санти и Пьетро Перуджино

Картина Рафаэля предназначалась для алтаря церкви Сан Доменико в Читта ди Кастелло. Написана в 1503 году, когда Рафаэлю было 20 лет. В ней легко можно увидеть влияние Перуджино, в мастерской которого Рафаэль проходил обучение.

Стиль Перуджино достаточно узнаваем. Персонажи у него, как правило, статичные. Большое внимание уделяется природе, всегда живописной: реки, равнины, горы, скалы, трепещущие деревца, изящные и почти нематериальные, тонким кружевом своей листвы на фоне прозрачного неба создающие впечатление некоей изысканности и утонченности…

Если говорить о триптихе, то он исполнен в мягких, охристых тонах, дарующих успокоение глазу. Его хорошо созерцать в раздумьях о быстротечности жизни, её смысле и предназначении. Такая живопись призвана настроить зрителя на философский лад, с чем она прекрасно справляется.

Все работы Перуджино отличают утонченность и изящество образов. Но есть в них и некая шаблонность, выражающаяся в том, что все его героини, как правило, на одно лицо. И они идеально прекрасны. Кажется, что задействована одна модель. Видимо, для художника существует некий опосредованный женский образ, индивидуализировать который нет никакой надобности. Для него женщина — исключительно символ нежности, изящества и спокойствия. И этого достаточно. Такое возможно в том случае, если есть осознанное разделение всего сущего на реальное и идеальное. И в живописном исполнении ничего от реалий быть не должно. Ни к чему это. Художник уходит сам и уводит за собой зрителя из окружающей его суровой действительности в мир грёз и иллюзий. Это — надуманный мир, в сотворении которого Библия — лучший помощник.

Для Перуджино чрезвычайно важно совершенство композиции, её ритм и гармония. Наклон головы у каждого из стоящих на земле сориентирован на лик Христа, а все они отстоят друг от друга на одинаковое расстояние. Только Богоматерь своим внешним видом отлична от остальных: её взор устремлён не на мёртвого сына, а в землю.

У Рафаэля — аналогичная картина: продуманный ритм, тщательность в расстановке героев. Но есть и отличия. Цвета более контрастные. Больше воздуха, света, пространства. В сторонке пригорюнилась Богоматерь. На переднем плане — Иоанн и Мария Магдалина. Немного по-другому выглядит и Христос. Он словно воспаряет над землей, величественно и торжественно. Великолепное тело атлета, гибкое и пластичное, не слишком вяжется с сюжетом, в особенности с тем трагическим финалом, который мы изволим наблюдать. Остается лишь признать, что перед нами не просто человек, а величайший страстотерпец, принимающий нечеловеческие муки как истинный Спаситель мира — красиво и с достоинством. Кстати, он уже мёртв, но смерть не делает его менее прекрасным. То есть в плане идеализации Рафаэль абсолютно в духе своего времени.

Динамизм сцены подчеркивается танцующими на облачках ангелами. И они так эффектно подставляют сосуды под струящуюся кровь! Прекрасна и природа. Кстати, в отличие от Рафаэля, у Перуджино ангелы статичны («Мадонна с Младенцем и ангелом»). Не любил флорентиец излишней резвости.

Велико влияние Перуджино и на рафаэлевские изображения святых у подножия креста. Но вот земля на месте казни у Рафаэля темно-коричневая, что добавляет трагичности происходящему. У Перуджино персонажи не часто контактируют со зрителем, оставаясь в своем, замкнутом мире. У Рафаэля немножко по-другому: взоры сразу двух женщин направлены на нас, а не на Христа. Композиция у Рафаэля хоть и симметричная, но более свободная, нежели у учителя. А, например, Мария Клеопова (крайняя справа) и вовсе слегка выпадает из сцены. То есть определенная дисгармония имеет место. Понятно, что это — осознанное решение Рафаэля. Видимо, таким образом он хотел оживить композицию, сделать её более реалистичной.

Рафаэлевские женские образы хоть и идеализированные, но все-таки индивидуальные. У молодого художника свой почерк. При том, что по отношению к предшественникам он весьма уважителен.

Композиция Рафаэля должна была вписаться в уже существующий интерьер церкви. И если это случилось, её место там, а не в картинной галерее.

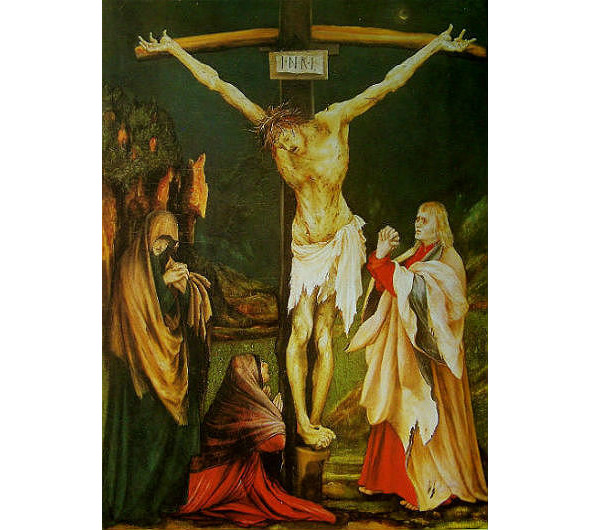

Маттиас Грюневальд

Маттиас Грюневальд — представитель Северной Европы. Спутать его творчество с творчеством, например, мастеров из Италии положительно невозможно. Уж очень своеобразная живопись. Её особенность — прямо-таки яростная экспрессия. Художник бьёт по чувствам зрителя, повергая его в недоумение, если не в оторопь.

Картина интересна, прежде всего, необычностью композиции. Как правило, Иисус умирает на кресте, будучи взнесённым над Голгофой. Он словно парит в облаках, вызывая восторг и благоговение у зрителя. Иное дело у Грюневальда. Здесь казнь выглядит совсем не эпически, а чуть ли не «по-домашнему»: на берегу какой-то речки, в ложбинке, на наспех сколоченном кресте. Люди, которые распяли Спасителя здесь, думали отнюдь не о красоте его кончины. Иисуса просто умертвили с максимально возможными для него страданиями. Здесь он не герой, а несчастный человек, каких тысячи, которые умирали вот так же тихо, будучи приговоренными к расставанию с жизнью чьей-то злой волей совершенно ни за что. У Грюневальда Христос только и исключительно мученик, а не спаситель мира. И это не совсем обычный взгляд для живописи начала XVI века.

Свидетелей трое: Иоанн и две Марии. Заломленные в отчаянии руки, скорбные лица… Остроты переживаниям добавляет колорит картины. Землю накрыл мрак. И он не чёрный, а зеленоватый, таинственный, мистический. Сам Христос — в откровенном рубище и больше похож на скульптуру, вырезанную из дерева, с торчащими по всему телу занозами и обломками щепок (оставшимися, видимо, после бичевания), с руками-сучьями и ногами, вывернутыми в суставах и зафиксированными гвоздём, вбитым по самую шляпку. Спасительная земля — вот она, рядом, но он так и умрёт вблизи неё. Руки утрированно вытянутые, с конвульсивно скрюченными пальцами. И весь он — неловкий, неуклюжий, угловатый и совершенно неэстетичный. Но по-другому человек, прибитый к дереву, выглядеть и не должен. Он — жертва человеческой злобы и ненависти. Любоваться здесь не на что. Можно лишь сострадать.

Художник бросает несколько пятен алого, как кровь, цвета. Картина должна вызывать содрогание и недоумение. Это и происходит. И всё, что происходит на наших глазах, имеет характер символический. В этом — одна из особенностей немецкой школы начала XVI века. Художнику не требуется подобие достоверности происходящего. Главное — чувства, эмоции, остальное не так уж и важно. Мы с этим ещё столкнемся. Гораздо позднее, в ХХ веке. У немецких же экспрессионистов.

Винченцо Фоппа

Необычная композиция. Такое впечатление, что мы находимся в храме, а вместо апсиды — выход в открытое пространство с распятыми на крестах мучениками. Можно увидеть здесь и своеобразную триумфальную арку, ведущую прямиком на Голгофу. Художник явно не забывал об античности и всячески увязывал её с христианством. Вдали виднеется Иерусалим со вполне себе итальянскими средневековыми башнями. Тёмное траурное небо…

Интересна арка. Она — красноватого цвета, как и каменный пол. Что подчёркивает и торжественность, и трагичность момента. Во всяком случае, напоминание о крови, сочащейся из ран Христа («кровавый оттенок»), представляется очевидным.

Преступники, распятые вместе с Иисусом, разнились своими человеческими достоинствами. Один был добрым разбойником, другой — злым. Добрый уже испустил дух (слева от нас) и над его головой обозначилось сияние праведника. То есть бог не захотел подвергать его лишним мучениям и избавил от страданий. А вот его соратник по несчастью на нечто подобное рассчитывать не может. Лёгкая и быстрая смерть не для него. Не заслужил своим поведением. Это-то ему и втолковывает некое существо, которое иначе, как дьяволом, не назовёшь. Или бесом. Можно и чёртом. Существо вцепилось в волосы проштрафившегося бедолаги и мучает его. Приходится терпеть. Руки-то связаны. Даже плюнуть не получится. Знал бы, что так будет — вёл бы себя по-другому. Глядишь, и помер бы по-человечески — быстро и спокойно…

Над разбойниками вознёсся Иисус. Выглядит он куда старше своих тридцати трёх. И мы видим, как терновый венец прямо на наших глазах переходит в нимб святости.

Можно обратить внимание ещё на одну деталь: Иисус умирает на кресте из качественного пиломатериала, тогда как простые разбойники — на отёсанных брёвнах. Таковы их заслуги перед человечеством. Выглядит несколько наивно, зато по понятиям.

Таков храм, возведённый фантазией североитальянского художника в середине XV века. Ещё сильно влияние готики: странный в своей несоразмерности и условности ландшафт, натужная перспектива. Однако, здесь же мы наблюдаем и довольно качественную натуру (в смысле анатомии), и прекрасную работу со светотенью. Есть разница между телом мёртвым и телом живым (а значит, борющимся со смертью, противящемся ей). Фоппа шёл в ногу со временем.

Джован Паоло Ломаццо

Джован Паоло Ломаццо, миланский живописец и поэт, лидер художественного кружка ломбардских литераторов, живописцев и музыкантов, в шутку именующих себя «мужланами» (свои тексты они писали на местном грубом диалекте), прожил 54 года. Из них 21 будучи слепым. И этот большой алтарный образ, написанный им в 33 года (!) был едва ли не последним из созданного слепнущим мастером.

Это, бесспорно, маньеризм. Художник выделяет несколько локальных цветов и создаёт очень интересную композицию. Христос вознесён под облака, откуда и взирает на Богоматерь. Кстати, лик у него — чисто мужицкий (под стать названию кружка). Простонародно лицо и у его матери. И это ещё не всё. Обращает на себя внимание тело Спасителя. Оно великолепно. Изумительна мускулатура — мощная, рельефная. Настоящий атлет! А какой пресс, мышцы ног! Просто качок какой-то. И этакого красавца умертвили на кресте…

Человек, конечно, должен быть визуально прекрасен, но всему есть мера! Всё-таки, Христос — это олицетворение не физического совершенства, а кое-чего другого.

Лунный свет придаёт картине мистицизма. Христос и Мадонна словно переговариваются. Но что они могут обсуждать при столь прискорбных обстоятельствах? Тем более, что на дворе уже ночь и к этому времени Христос должен быть мёртв. Единственно, можно предположить: Христос передает некую духовную эстафету своей матери и теперь именно она станет олицетворением всего божественного на Земле. За это говорит и то, что лик Христа затенён (чего художники обычно не делали), зато лик Мадонны освещён чрезвычайно сильно. Тень смерти — на одном лице, свет жизни — на другом.

Во всём этом видится некий вызов традиционным догмам и канонам, а следовательно, и Контрреформации. У художника своё видение библейского сюжета, не слишком совпадающее с общепризнанным. Кстати, подобную оппозиционность демонстрировали и члены того кружка, о котором уже упоминалось. Назывался он, ни много ни мало, Академия делла Валле ди Бленио. И оппонировали его члены, включая Ломаццо, не кому-нибудь, а самому миланскому архиепископу Карлу Борромейскому — известному борцу за идеалы Контрреформации.

Ангерран Картон

Ангерран Картон — мастер из Прованса. Эта большая композиция на дереве приписывается ему.

Пьетой всегда назывался сюжет со снятым с креста мертвым Христом, возлежащим на ногах Богоматери. Сюжет апокрифический. Похоже, картина не в лучшем состоянии. Даже на иллюстрации видны утраты красочного слоя.

Картина весьма необычная. Выглядит, как картина в картине. Масштабы персонажей и донатора отличаются. Донатор не является участником действия. Он как бы рядом и сбоку, вне живописной плоскости. И обращен донатор не к божественным персонажам (как того следовало бы ожидать) и не к нам, а куда-то в пространство. Как следствие, мы начинаем глядеть на картину как на некую декорацию за человеком в церковном облачении.

Глубина сцены невелика. Изображение не то, чтобы плоское, но близко к тому. Благодаря тёмному низу композиция словно висит в воздухе, обретая характер символический. Фактически, мы имеем изображение донатора (портрет некоего конкретного человека) и уже потом, в качестве фона — живописное панно богословского содержания. Сам же портрет донатора очень выразителен и натуралистичен. А вот образы вокруг Христа (включая его самого) вполне традиционные: скорбная Богоматерь, плачущая Мария Магдалина, о чём-то задумавшийся Иоанн Богослов (одной рукой поддерживает запрокинутую голову Христа, другой перебирает струны божественного сияния, исходящие из головы мессии). Прислушивается к мыслям Учителя? Настраивает свою душу в унисон с Его душой? Ловит некое напутствие?

Тело Христа выгнулось дугой, словно в предсмертной судороге. Художнику важен визуальный эффект, производимый на зрителя. При этом желательны не жалость и сострадание к невинно замученному, а негодование и протест против свершившейся несправедливости. Отсюда эта экспрессия изможденной плоти, скрюченные пальцы, приоткрытый рот…

Картину можно поделить на две части (по горизонтали): чёрный низ, золотой верх. Что в традиции византийской живописи. Вкрапления же красного и белого лишь добавляют трагедийности.

Ангерран Картон, несомненно, изъясняется символами. Но «фокус» с донатором приводит к удивительному результату: художник как бы отстраняется от своего произведения и вместе с нами глядит на него со стороны. Тем самым говоря: «То, что перед вами — в сущности, архаика. Но эта архаика, эта готика здесь как нельзя кстати. Поэтому я от неё и не отказываюсь». Впрочем, не исключено, что художник не то, чтобы отдает дань живописным традициям прошлого, а прямо-таки живет ими.

Джованни Беллини

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.