Если вы родились поэтом…

Художник нужен нам — не нужно нам зеркал…

Вадим Штейнбрехт

«Музыку я разъял, как труп»

Первое, что бросается в глаза при знакомстве со стихами Вадима Штейнбрехта — яркая метафоричность. Образы возникают, наслаиваются, нагромождаются. Они словно заигрывают с основной мыслью стихотворения, то проясняя, то вуалируя, то перенося её в другой смысловой контекст. От неожиданности метафор порой захватывает дух, а порой они просто обескураживают. В подобном смешении есть что-то от средневекового карнавала — многоголосое, насыщенное, пёстрое. И «по-Босховски» драматичное.

В стихах Вадима вообще много ссылок на Средневековье — дуэли, палачи, шуты, алхимики, прекрасные дамы, бескомпромиссный дуализм Бога и Дьявола. Образ поэта — это, прежде всего, образ Творца, Создателя, Демиурга, рождающего свой особый неповторимый мир.

Как создатель Галатеи, он упорно сражается с неподатливым материалом слов, чтобы с их помощью создать гармоничный образ обнажённой Души и оживить его потом своей любовью.

Можно ли упрекать поэта за подобное самозабвение? Ведь цель его — не величавое самолюбование, а попытка через отображение собственного мировосприятия ещё и ещё раз обратиться к нам, читающим, слушающим, не утратившим способность воспринимать Живое и Искреннее. Иногда в стихах такое откровенно прямое обращение отсылает к раннему Маяковскому — тот же эпатаж, провокация, ирония, вызов, даже злость на грани отчаяния.

Дух рыцарства в поэзии Штейнбрехта — тоже своеобразная дань Средневековью. Понятия Чести, верности Идеалу, служения Добру подспудно присутствуют практически в каждом стихотворении. Поэт упорно отстаивает их, как будто не обращая внимания на реалии современности. Наблюдаемая вокруг девальвация моральных ценностей становится просто темой для нового произведения, нового всплеска головокружительных метафор.

Рыцарем предстаёт поэт и в отношении к женщине, в описании любовных переживаний. Женщина — это всегда чуть отстранённая таинственная Прекрасная Дама, незнакомка в «третьем ряду» трибуны на кровавой корриде. Она чиста и возвышенна, величественна и притягательна. Она манит и отталкивает одновременно. Так влюбленный рвётся изведать счастье женских чар и одновременно боится быть отвергнутым.

«Вот и становится юноша мужем. Только вот что-то внутри убывает», написал Вадим Штейнбрехт. Сам поэт, кажется, изо всех сил не желает становиться «мужем», то есть «взрослым», «рассудительным», «правильным». Он словно постоянно и отчаянно оберегает свою детскую чистоту восприятия — без полутонов, без компромиссов, без лжи. Снова и снова, как «средневековый» Дон-Кихот, бросается он на борьбу с бездуховной пошлостью окружающего мира, время от времени соотнося себя с образами признанных «избранников» — Пушкина, Пастернака.

В борьбе одухотворенного одиночки с бесконечной беспросветной тьмой победа невозможна. Поэт знает это. Как знает и то, что жить по-другом — значит, изменить себе. Внутренняя неуспокоенность и неприкаянность привносят в стихи образы дороги: поезда, самолеты, перроны, вокзалы часто встречаются в произведениях Штейнбрехта. Поэт будто рвётся в неведомые дали и выси из нашего такого неуютного и неприемлемого мира.

А все стремления отобразить окружающую реальность заканчиваются своеобразными сюрреалистическими зарисовками, преломлёнными авторским мировосприятием. Эти картины полны иронии, сарказма, сожаления, сквозь которые на уровне метафизики проступает осознание бесконечной непреходящей дуалистической борьбы — между Поэтом и толпой, между одинокой Живой Душой и массой омертвевших обывателей, между человеком-Творцом, осознанным носителем Бога, и фатальной слепой Судьбой, подвластной указаниям Дьявола. Библейские образы соседствуют в таких зарисовках с бытовыми картинками, отсылки к вечным сюжетам — с авторскими прозрениями.

Одно из таких прозрений Вадим Штейнбрехт сформулировал в виде напутствия — и тем, кто способен прикоснуться к тайнам Поэзии, и, прежде всего, себе. Сформулировал — и воплотил всей своей жизнью: «Никогда не живите в прозе, если вы родились поэтом».

Эта книга стихотворений — прямое тому свидетельство и доказательство.

Сергей Краснобород

литератор, журналист.

ЧАСТЬ 1

Хрестоматийное

Посвящается Осени — женщине и человеку.

Сегодня вторник. Шестое число.

Дожди не колотят сухую погоду.

И осень, злорадно прождавши полгода,

стремится отметить своё торжество.

Почищу свой фрак, чуть погрызенный молью.

Цилиндр и трость разыщу под диваном.

Немножко побритый и чуточку пьяный,

пойду гуталином вонять башмаков.

Ах, полно, мадам! Вы сегодня в ударе.

Такой синевы я не видел ещё.

Коричневый жёлудь, как камикадзе,

фугасом взрывается под каблуком.

Подушечки пальцев — к дубовой коре:

чуть теплится пульс — пациент в летаргии.

А в воздухе тянутся нити седые…

Сегодня вторник — шестое число.

Железной дороги стальное кольцо.

Вагон на запасном — до лета, до лета…

И тянет река маслянистое тело,

водой холодеющей чувствуя дно.

Мы все заодно: нас на юг подмывает

сорваться, махая полами плаща —

как гуси, нестройно, занудно кряхтя,

тяжёлым крылом кучу брызг поднимая…

Сегодня шестое. И что за беда,

что осень ещё не совсем при параде?

Она и в этом охристом наряде

чертовски прелестна и хороша!

На мокрой столешнице (не катит игра!)

отброшены картами волглые листья.

И Герман ушёл похмеляться с утра.

А вечером стоит ему застрелиться.

Ведь вторник… Деревья… И голоса

взрослеющих школьниц будут носиться…

Мадам! Вашу руку! Нам стоит проститься,

чтоб встретиться снова наверняка.

И лист протянула мне чья-то рука…

***

Как из фолианта непрочитанных строк

вдруг разом поднялись и полетели —

над талой землёй, над зелёной звездой,

над веткой зелёной свирели.

Вы слышите?

Это не птицы летят,

крылами тугими рассвет разрезая —

то чьи-то поэмы, то чьи-то мечты,

то детство детей своих покидает.

И я, прислонившись к просвету окна,

ищу своих крыльев овал отражённый.

И вижу взмахов почерк знакомый,

но взглядов печальных не нахожу.

Эй вы, покидавшие нас на секунду,

махните крылом, поманите крылом.

Но отрешённо (мы так осторожны!)

мы вслед не взлетим,

мы вслед не пойдём.

Припала роса к холодным ладоням.

Ещё не качается ветром листва.

Не осенью, нет, а ранней весною

уходят из нас в небеса чудеса.

И вот, когда, прозрев и ощутив потерю,

любовь переполняет нас,

как хочется догнать строку,

мечту, невнятный шелест!

Как хочется любить, смеяться, петь, кричать!

Но улетает чудо. Всё туманней

размерный взмах его крыла.

Я открываю фолиант старинный,

где двести лет назад написана строка:

«У камня есть душа, пока ты не бездушен.

На сердце камня нет, когда ты равнодушен».

Споткнулся взгляд,

и прошумели крылья надо мной.

Тореро или монолог быка

Прошлое рождается толчками.

Пальцы воздуха перебирают чётки.

Взламывается,

с жёлтыми прожилками, мрамор

ссохшегося сознания подкорки.

Мне не страшно — быком на арене.

Фатум — напиток покрепче браги.

Но пикадоры готовят пики

и протирают клинок шпаги.

Кровь толчками — в колбы глаз…

Одуванчиковый опил — из-под копыт…

В каждом из нас — на закланье бык.

В каждом из нас тореро сидит.

Плащ развернул — враг или друг?

Надо лбом развёрнут рогов полукруг.

От шкуры — пар. Тореро устал.

Белком вокруг желтка — трибун овал…

В ноздри не запаха кровь —

зелёные травинки щекочут ноздри.

Пахнет молоком коровья грудь.

Бархатным теплом щекочет морду.

И телячий лик в каждом роднике

отфильтрован днём восторга.

Скачи хоть вправо, хоть вле…

Боже, как земли много!

Это позже: матереет тело,

наливается мудростью мышц.

Каменеют кости.

И рождается слово: «Пусть».

От судьбы повернул назад —

знать, судьба.

Отчего? Жизнь — арена.

Жизнь — борьба?

Вот он ближе — плащ красный,

по золотому узору крюк абордажный рога.

Бледен тореро — трудное дело.

Надейся на бога.

Мягок бок. Луком перетянутым

лопнуло ребро.

Такова жизнь, Адам.

Каково?

На третьем ряду — платок ко рту…

Страшно?

Но и я тоже жить хочу.

И это ужасно…

Он взлетает вверх беспомощно и нелепо.

Чем отличается бык от человека?

Философию — к чёрту!

Философия — для стойла!

Плевать мне на ваше сено!

Плевать мне на ваше пойло!

Рогом потрогать?

Надо же, встал!

Кровь из бока густа, как гудрон.

Но что это?! Снова порванный плащ.

Снова на бой приглашает он.

Боже! Я был когда-то Сократом,

пиратом в Средиземном море.

Пастором был, и был адвокатом.

Сослан в быки после запоя…

Встали трибуны, вытянув выи.

Крови вам мало в собственных жилах?

Кто ты, тореро?

Кто там на третьем

в кулак зажимает мокрый платок?

Алые губы так любили трогать

влажно-красный цветок.

В тёмные ночи душного лета

пахнущих яблоком спелых колен

прикосновенье рождало поэта

и минотавра в лабиринте вен.

Кто ты, тореро?

Как дирижёра вверх пошла рука — крещендо!

Тяжело ходят бока, мои бока.

Финита ля комедия… Остановиться! Но поздно —

между лопаток проходит клинок ровно.

Господи! На колени —

не перед ними, перед Тобой.

Не дай мне, Господи, ни быком, ни тореро

быть в жизни другой.

Сквозь полуприкрытый веком зрачок

вижу трибун красный овал.

Прощай, мой телячий родничок,

жёлтый цветок, прощай…

С третьего ряда на арену — платок —

на мохнатые ресницы, прикрывшие зрачок.

***

Уже рассветает, но запахи ночи остались.

Как женское тело фрагментами гибкой волны,

кусты свою плоть акварельной листвы обретают.

И катится шар, собирая лепнину воды.

У камня — удар,

и у вскинутой ветви — в испуге

купальщицы стыд, прикрывающей тело рукой.

Уже рассветает,

но запахи ночи остались —

к ворсистой осоке прилипли зеркальной росой.

На каждый свисток

неуверенный ветреных певчих —

шутливое эхо,

иль, может, шумливый собрат

бросает ответное зеркальце

ломкого свиста —

так ивы изогнутость

воду стремится достать.

А я — ни к чему.

Ни свистеть, ни летать не умею.

Латаю свой день

из прошедшего полдня куском.

А флейты лучей

в анфиладу стволов проникают.

И ясень по-птичьи шевелит зелёным пером.

Прими меня, день!

Из повтора раскрыта молитва.

Не бойся моих осторожно-тяжёлых шагов.

Прими меня, день!

Этой жизни строка не дожита.

Но буду я свистом,

и кольцами этих стволов,

и камнем, ребристою жестью осоки,

и кругом воды — по агату уходит резьба…

Но дай мне прожить твоим другом,

а может, собратом.

Прими меня, день! — умоляю тебя.

Уже рассвело…

Поезд

Пробую заново в сотый —

то в крик срываюсь, то в шёпот.

То рукоплесканье, то топот

непоэтично ревущих: «Против!»,

плечеобнимочно-шалевых: «За!».

Как тяжело найти себя

в этой вокзальной толпе

отправляющихся,

где разделились на провожающих,

на сомневающихся,

на обнимающихся.

Только любящие опаздывают,

как всегда.

В прошлое отправляются поезда.

Толпа из одного друга.

Вот он — в фас,

а вот — в анфас.

А вот — в затылок,

когда тебе было туго.

Старый знакомый

волочёт времени трюмо,

в котором качается отражённая девушка

в чёрном трико.

Младенец выросший, несёт себя, кроху.

Дед, закутанный в плед,

тащится, как на Голгофу.

Господи! Это?

Это же я!

Привет! Узнал?

В ответ: «Нет».

Поезда, поезда, поезда —

отправляются.

Вагон на скорости шатается.

Пробираюсь, место свободное ищу.

Вот пустое купе.

Нет.

В углу — незнакомка,

как книга в глянцевой суперобложке:

— Вы это читали?

— Нет. Я это пишу.

А в окна вагона — то ветер, то снег,

то осень качает желтящие листья.

А вот по шпалам идёт человек.

Что же он, поезда что ли не слышит?!

Стоп-кран!

Летят с полок чемоданы.

Проводник с чаем летит в конец вагона…

Стрелочники виноваты.

Причалили к чужому перрону —

чужому, чужому

перрону! Перро-о-о…

нууу чужо-му…

Поезд летит во тьму.

О любви

Я был дракон, почти одомашненный —

к коленям твоим языком шершавым.

Так с крышки консервной

когда-то в детстве

слизывал сгущёнки белые капли.

Светил глазами в темноте доверчиво,

гася огонь, как в топке паровозной.

Ворчал, но слушался тебя, женщина,

почти ручной, почти покорный.

Не крал царевен в тридевятых царствах —

всё это сказки, всё это бредни.

И крылья-зонтики вешал мокрыми

в параллелепипеде тесной передней.

В жару ногами босыми радуясь

половиков цветной мозаике,

сидел очкастый и ошарашенный

с толстенным томом по маразматике.

Но кто украден — куда-то рвётся.

Узлы разрублены — виват, свобода!

И я сжигал города и сёла

и крал царевен из тесных спален.

Но всё опять повторялось заново —

мне вместе с сердцем отрубали голову.

И на шабаш улетали ведьмы

над гордым городом, прекрасно голые.

Стучали стёклышки калейдоскопов.

Лица менялись, как в медленном поезде.

И снег осыпался стеклом осколков.

И солнце осыпало деревья золотом.

А глаза мои, как камни, плавились —

лопнувших градусников ртуть сквозь веки.

И снова хотелось быть одомашненным,

и снова хотелось быть человеком.

И слова роняя, как цветы, через паузу,

слепо вползая в своё логово,

я искал в темноте твои колени,

чтоб на них положить лохматую голову.

***

Меняют краски города.

Нагретый камень жадно дышит.

Но уши окон нас не слышат

им невдомек флейтиста свист.

Вбирая солнечный оттенок

в портмоне резной листвы —

три капли грусти, восемь смеха

над обречённостью травы.

Цыплячий лист — предвестник зим.

Его полёт — непостижимость

и медленная повторимость.

Их лейтмотив — осенний дым.

Я — этот свист, я — этот дым.

Мне дарят свет серебряные флейты,

а воздух — праздничные ленты.

И я от них неотделим.

Меняют краски города.

Нагретый камень остывает.

И воздух медленно качает,

как шторы край от сквозняка.

Сквозят, пустеюще, леса…

***

Красный шар разорвал

и высунулся.

— Это что? — спросил

и спрятался.

Чайник горлом хрипел перерезанным.

Чашка акала в ложку чайную.

Стол просил:

— Почешите мне спину.

Омочалил, протёр, опечалился.

Стул ходил овцою постриженной

и словами блеЯл непечатными.

Лист кровЕльный — в машинку печатную.

Простучал, как последний дождь,

и распался на мягкие знаки

градом битых шагреневых кож.

И штанина запуталась в ножнах.

Белой саблей лодыжка сверкнула.

Перетёк из красного в розовый

пухлой пеной из твёрдого мыла.

Пониманья хотите? Верности?

Я уже весь — сплошное внимание.

Моя нежность к стопам вашим льётся,

как вода из разбитого крана.

Рейс 503

Пуст сантимент, как медный грош.

(Я никогда не видывал сантима.)

На девять сантиметров (мимо!) —

крыло ножа презрительнейших губ

обшивку воздуха у горла продерёт.

В тумане бродит одуревший самолёт.

Ревёт быком, неподоённым стадом.

И кто, когда и где поймёт,

чего нам надо?

Карманный сейф закрыт на пересмену.

Рука в перчатке, но распахнуто пальто.

Потухший «Беломор»

(о, русский Бельмондо!)

и красный шарф удавом спит на шее.

Ещё два шага — и раскрытый люк.

Покорная толпа из пассажиров.

А рядом с бровью —

света перерезанная жила.

Сноп снега по наклонной бьёт.

Ребристая холодная ступень.

Их много, но считается до двух.

Мотив пытаюсь вспомнить,

но не позволяет слух.

Простейший пальцев журавлиный сгиб.

В салоне в сгибы кресла влип.

И лик висит на фоне синих точек.

Пусть скажет кто-нибудь, чего ты хочешь,

и я покину кресла сгиб…

Но алюминия замок

смыкает гладкие запястья,

куда-то спрятав свои пальцы

и сухо щёлкнув, как курок.

Ещё не осень. Кончилась не-осень.

Нетерпеливая зима открыла свой сундук.

А самолёт свой завершает круг,

крыло закинув в медленном батмане.

А может, вспомним заповеди сами?

Иль будем ждать, когда придёт Христос?

Дюралевым крестом садится самолёт

(а может, огурцом, набитым семенами).

………………………………………….

Летели клочья лопнувших колёс…

Исповедь графомана

Я возвращаюсь к тому,

от чего уходили строго.

Вымощена для меня

бульдожьим булыжником дорога.

Цепок наш масочный строй

нечеловеческих лиц.

Опоэтизирован вой

хризантомных девиц.

Белочка в колесе —

поэзия, век двадцатый.

Ворочается во мне

поэзии конь пархатый.

Душа уже не душа —

авгиевы конюшни.

Эй, вы, двухметровый Геракл!

Очистите человечьи души!

Я измерял себя:

затылок слепым глазом.

Атлант держал небеса —

я от тяжести падал.

Между челюстей одиночества —

скрипом зубовным.

И в раздетые ночи,

словно шест (у прыгуна с шестом),

прогибается мой позвоночник.

И возвращая рубеж, что прошёл,

ком волнения сухо глотая

(скрипит песок ненаписанных строк) —

пересыхаю… Пересыхаю.

Что ещё надобно? Мелко — подобие!

Универсальность: везде понемножку.

Унифицирован — под белый мрамор.

Копию лью обнажённой ножки.

Плачьте ночи, в плащи кутаясь.

Прорехи поэзии рядите хитонами.

Мы — не поэты. Мы — не философы.

Нас измерять надо бы тоннами.

Но не от гения, не от титанства

мера подобия — графоманство.

Холодные капли

Сермяжная правда не хуже, чем пунш в хрустале.

Посконной рубахой запахнет,

соломой прогнивших овинов.

Но он занимательней —

совестью впитанный страх,

сложнее сюжетов зачитанных вдрызг детективов.

У истины привкус разбитой губы и мочи.

Собакой бесстрашной —

у неё не осталось надежды.

Но правда — как тело в оранжево-синих рубцах.

И тьма не спасёт. И болезненны телу одежды.

И клинья вбивают в сухой сухожилистый ствол.

Бревно раскрывается древней ладьёй фараона.

Но то, что узналось,

хранилось когда-нибудь в нём?

Как камни, скатившись,

открыли ли катеты склона?

Давно я замыслил от правды сермяжной побег.

Ни воздух вобрать

в обожжённые сухостью фибры.

Ни скатерть разбросить и медленно сесть за обед,

манжеты встречая,

цилиндры, костюмы и фижмы.

Дарует царица свои золотые плоды:

— Вкушай, дорогой. Дорогие тебе угощенья.

Но в брошенном доме

гуляют, как свиньи, клопы —

десятая ложь из десятых моих измерений.

А мэры стучат — у героики принцип один —

как рыцари после шутейских забав и отваги.

Знамёна —

то с чёрным, то с пурпуром спорят своим,

как лошади гривами в конно-военном параде.

Прощай, осторожный мой сон из зёленой хвои,

цветы хохотунчиков, слово воздушных полётов.

Я «дугласом» лягу среди травяной мишуры,

среди плавников позабытых давно самолётов.

Открытие правды — как новый открыть материк.

И матом попробуй потом не сумей захлебнуться.

И нить Ариадны дана нам лишь только на миг —

вкруг шеи

чему-нибудь надо когда-то сомкнуться.

Ты жив, но не жил. И не хватит нам жил

ни вытянуть, ни подтянуться.

Наверно, и впрямь обезумел весь мир,

когда ты, безумный, не можешь вернуться

к зелёной хвое, к блестящему псевдодождю

среди января, среди холода, взрыва хлопушек.

И вытянув в трубочку губы, я тихо скажу…

Погаснет оранжевый пламень у свечных игрушек.

Довольно…

Сермяжная правда снимает тугой макинтош,

роняя к ногам

неизвестно-холодные капли.

***

Закат сквозь пыль и дребезг проводов,

сквозь шум, домов лобастые граниты,

ворвался красным, лопнул и облил,

и высветлил, и в комнаты вместился.

И вылетев обратно, красным зверем

прищур раздал, как пачки ассигнаций.

Актёры так цветы бросают в зал,

пунцово красные под сполохи оваций.

Распался — до отдельности луча,

линеек музыкального начала.

А после небо с облаков смывало,

как кровь с халата сельского врача.

Лети!

Скрипичные сонаты лета

всё ближе, и земля светлей.

В душе потерянных людей

любовь —

смычком на дне футляра.

Но веток тонкое начало

уже ломает неба лёд.

И виден воздуха полёт,

которому и неба мало.

А на прощанье будет так:

ты в зеркалах свой взгляд оставишь.

И не вернёшь его назад —

ты для меня его оставишь.

А после, ветер ощутив,

взлетишь.

Куда? Зачем? Не знаю.

Но только снова ощущаю,

как в небе светлом ты летишь.

Земля всё меньше. Звуков хор

тебя окружит. Зелень лета.

Сквозь темноту стволы-кларнеты

зелёных звуков жгут костёр.

И рушатся громады слов,

как снег под солнцем,

лёд под нами.

Мы часто виноваты сами,

построив мир из облаков.

Но на прощанье — будет так.

Так будет! Я-то это знаю.

Взяв у луны желтейший пламень,

я небо это подожгу.

Ты не сгоришь. Ты будешь плыть

в медовом свете облаками.

И будет виден путь меж нами.

И нет светлейшего пути…

Лети!

Человек в плаще

Он шёл, как подходит состав к перрону —

спокойно, размеренно, без остановки.

И полы плаща его рыже взлетали.

Не верилось, будто бы всё понарошку.

Как детские домики в рыхлой песочнице,

как встреча любовников —

лишь от скуки.

Как утром сны, от которых плакал,

пытаясь поднять непослушные руки.

Машинкой швейной пульс щёлкал.

И гасли окна,

как лопались шарики.

И он казался почти Гулливером.

Или просто город стал маленьким.

И лица прошлые старились, старились —

желтели, будто старые фото.

И всё казалось почти нереальным.

Почти нереальным казался кто-то.

И чёрный асфальт с буграми снежными,

и девочек взгляды восторженно-чистые —

всё вызвало терпкую зависть,

как у женщин наряды модно-плечистые.

Он шёл,

как уходит состав от перрона,

иль просто как опоздавший на поезд —

уже не надеясь на полку вагона,

уже не надеясь на новую повесть.

Мы брошены в жизнь.

Если выживешь — здорово!

Но как же нам жить, если жизнью отброшен?

Пусть кто-то напишет новую повесть.

Пусть кто-то другой будет очень хорошим.

Он шёл, как уходят, не ведая, что там —

в дороге, ведущей до точки последней.

И вешалки крюк оставался свободным

в когда-то его опустевшей передней.

Он шёл. Я догнал его. Молча. Ни слова.

Мы шли по дороге. Куда? Непонятно.

И были мы с ним ни друзья и ни братья.

Он просто был я.

Рядом поезд прошёл…

***

Похвально старанье. Но если в душе

размыты дороги, разбросаны рельсы,

куда торопиться, куда нам стремиться?

Иль может, есть крылья в вашей душе?

Пусть белочка пляшет в своём колесе,

но вам-то пора остановиться,

когда вылетает колесная спица.

Иль может, нет крыльев в вашей душе?

Дорога сужается, видно, уже,

что там впереди — вам уже не пробиться.

В моторе стосильно сердце стучится.

Иль может, есть крылья в вашей душе?

Я в зеркале вижу вас в пиджаке,

а там, где глаза, лишь мелькают ресницы.

Ещё не сумели в небо пробиться?

Приклеить бумажные крылья к спине?

Но в бешенстве сердце зажав в кулаке,

уже невозможно вам вспять возвратиться.

Попытка, как пытка, когда прекратится?

А может, есть крылья в вашей душе?

Я сегодня луной над городом —

только стало бы Вам светлей.

Я смолчу, не тая обиду.

Сквозь стекло бесконечных дней

словно вижу —

и не вижу.

Вам не спится — луна в окно.

Тишину, пугая шагами —

это я среди облаков

прохожу, сияя очками.

Шляпу скину,

а нет — голову.

В пояс Вам поклонюсь низко.

Я смолчу, не тая обиду.

Свет,

он даже далеко — близко.

Ваших пальцев холодный сумрак,

а в глазах —

не моя нежность.

Мне доверено быть причиной.

Вам доверено быть нежной.

Как летучий голландец, брошен.

Истрепался плащ-парус ветром.

Мне сегодня хотелось быть нежным,

но ведь это не так-то просто.

На булыжник ложатся тени,

словно в ноги печально кланяются.

И казалось, что вспомнить просто.

Вспоминаю — не вспоминается.

И окончилась ночь, как книга.

Ухожу к горизонту тихо.

— Позовите!

А Вам не слышится.

— Позовите!

А мне не слышно.

***

Экспресс последних ожиданий —

аккорд последнего удара.

Лимоны радостного солнца

на отшлифованном полу.

Игла скользит по краю диска,

как конькобежец в повороте.

И рябь пластинки подвигает

собой,

послушную иглу.

И всё на свете понимая,

асфальт травою пробиваю,

над головою замечая

уже качнувшийся каблук.

Но этот краткий миг свободы!

И опьянение от ветра,

что жёлтым слоем волглых листьев

дробит мельчайшую росу.

И знаю: будет снег и холод,

чехлы узорные на травах.

И облака, как в микроскопы,

заглянут в каждую трубу.

Но жить, как прежде, я не стану.

Но жить, как прежде, я не буду.

Но жить зародышем под снегом

и лета ждать я не могу.

Скользит игла на повороте

лидирующим конькобежцем.

Всё так же светятся лимоны

на отшлифованном полу.

Лето

Зелёный огурец и чёрный хлеб.

И соль рассыпана на простенькой клеёнке.

И занавески белый след.

И ветер тёплый, словно волосы ребёнка.

Прогреты солнцем ветви и листва.

И даже воздух разомлел от лени.

Тёмно-зеленая картофеля ботва.

От взбитых облаков ползут по полю тени.

И всё вокруг томится от жары.

И даже бревна от жары дымятся.

И лишь колодцы полны глубины.

И вёдра, как собаки на цепи,

и высунуты, будто языки

воды холодной из вёдерной пасти.

Зелёный огурец и чёрный хлеб.

Оса ползёт по срезу помидора.

А за окном — длиннющая дорога.

По пыли шлёпает трёхлетний человек.

В облаках

Ты умела летать.

А мне приходилось латать твои крылья.

Как холодный сапожник или портной,

c огромной иглой —

я латал твои крылья.

Ты изредка, не всегда,

но залетала ко мне в облака.

А потом

ты улетала.

Но я помню, как ты сидела,

закинув нога на ногу,

и несла ахинею о свободе любви.

А потом

ты улетала.

Я говорил сквозь зубы с тобой,

но не потому, что не хотел говорить.

Просто попробуй, когда зубы с иглой

или обрывают просмоленную нить.

А потом

ты улетала.

Мне часто хотелось,

как Ивану-царевичу,

сжечь крылья твои

и слова о свободе любви.

Но толку от этого, толку?!

Потом иди

то ли к Кащею, то ли к волку.

А потом

ты улетала.

А мне всё время

не хватало времени

сшить крылья себе.

И, подхватив тебя,

унести к новой звезде.

Где пахнет рекой,

где пахнет травой,

где утрами поют петухи,

где туманы над озером тают…

Почему?

Почему?

Почему?

Мне тебя

без тебя

не хватает?

Анальгин

Болью расколот орех головы.

Нити-извилины в ниточку вытяни.

Не до любви.

Не до любви.

Русла слов, а значения — высохли.

Варвары бритоголовой совести —

на пепелище прежних надежд.

Не начинаю новой «повести».

Мне наплевать, вы одеты иль без…

Ах, поэтические ура-реактивщики!

Птички небесные,

аля-петухи,

рвитесь повыше — простора побольше…

Не до любви,

не до любви…

Космос — за пазуху.

Деревья — в веночек.

Атлантику — в ванную.

Чёрное — в таз.

Что мелочиться?!

Ночь негритянкой

на взбитое облако улеглась.

На перепутье, где путы дорог,

не отрешился и не решился.

Спутать бы след вчерашних строк.

Не получился.

Не получился…

И не глагольте: «Рифм ассонансы».

На рифах-рифмах образы гибли.

И не Помпеями, не Атлантидой —

монстром тяжёлым в жидкую глину.

Не получился… не получился…

И влажные ночи, как чьи-то губы,

слово последнее мне нашептали.

Гость

Явился, присел на диван.

Прищурился, пращур соблазна:

— Как жизнь? Ты ещё не устал?

Комедия или драма?

Достал носовой платок

размером с пол-океана.

Вытер сократовский лоб:

— Наверное, всё-таки драма.

Вопрос мой предугадав

(тяжело разговаривать с чёртом):

— Обращайся ко мне на «ты».

Пошли воспитанность к чёрту! —

Сказал, а потом, закурив,

пустивши колечко дыма,

прищурил зелёный свой глаз

и начал медленно и длинно…

Я сидел в кресле спокойненько,

но в комнате пахло покойником.

Он перечислял имена великих,

будто щёлкал курок пистолета.

А за окном мутно

несла свои воды Лета.

— Вон, видишь? — сухой палец, как дуло. —

Он не согласился — и как ветром сдуло.

А помню, пришёл к Есенину в чёрненьком,

а он спьяну не разобрал, кто я и что…

И, право, не знаешь, когда и где

окончишь свой путь на бренной земле.

— Что ты хочешь? —

Слышу в ответ:

— Душу.

— Чего нет, того нет. —

А он, как портмоне, что-то в груди раздвинул

и протянул её мне.

Ей было холодно и больно…

Довольно!

Я вышел на улицу.

Пусто. Темно.

В небе висело золотое окно,

как икона Христа-Спасителя.

Поздно.

В кармане — бумага подписанная…

А. С. Пушкину

О, лёгкость ветреная снега —

то снизу вверх,

то сверху вниз.

О, лёгкость ветреная тела,

лунатиком, ступившим на карниз…

И графика кустов на ватмане метели.

Палаш — в сугроб.

Отброшена шинель.

Вороны нехотя от выстрела взлетели.

И алых капель на снегу капель.

Снегирь или снежок?

У ног кармином стынет.

Метель летит

то сзади,

то вперёд.

Дуэльный пистолет

мерещится в ладони…

И снег идёт.

Когда это было

Полутёмный коридор.

Почти не видно лиц.

Только огоньки сигарет,

только контуры тел —

тех, что поплотнее парней,

тех, что поизящней девиц.

— О чём базар, чуваки? —

стекляшками сверкнувшие очки.

Качнувшись,

очкастый на пол сел.

Как на вокзале началось

перемещенье тел.

— Ноги убери! — Не очень ласково,

но в меру вежливо.

Мадам грудастая

вынесла себя бережно.

Хозяин не был пьян.

Его давно мутило

от вони сигарет, нагретых тел и пива.

На полированном столе —

мокрые кольца от стопок и рюмок.

На мокром столе…

А в черепе ныло.

В черепе ныло:

«Скоро тридцать, а ничего нет…»

Какое-то мясо с окурками стыло.

И ёлка — три палки — молчала стыдливо.

Внезапно, казалось, всё это уплыло,

как будто снег плотный растаял в руке…

Но как её звали? Не помню.

Не помню…

Она по нежнейшему снегу бежала

и громко смеялась.

И улыбались снежинки,

когда она к ним прикасалась,

и таяли молча на тёплой руке.

А после

смотрела на снег вертикальный.

И волосы снег целовал осторожно.

А больше не помню.

А дальше —

не помню…

Ни где это было,

ни как это было.

Луна апельсином в пространстве кружила,

как память блуждала в сплошной пелене.

Но если я вспомню,

забывший навечно,

то стану ли снова таким же счастливым?

Когда это было?

Когда это было…

Давно это было…

Какое-то мясо с окурками стыло.

И ёлка — три палки — молчала стыдливо…

И только снег плотный тает в руке!

Сто пятая зима

Я — мост, стоящий над оврагом.

Не «мостодонт», не суперэстакада.

Не акведук горбатых глиафов.

Не динозавровый остов железных рам.

Я — много лет стоящий там,

где в глубине оврага

рогоз распутывает локон

упрямо убегающей воды,

где воробьи во мне приют находят,

и в моросящий дождь им сухо и тепло.

Вот только спину ломит к непогоде,

и трескается правое бревно.

Что взять с него? Иной породы!

Не лиственница — мягкая сосна.

И у перил суставы сводит,

но это, видно, к непогоде.

Что сделаешь? Сто пятая зима.

А утром — хорошо. Морозец. Снег.

Детишек пригоршня гороха —

с горы на санках. Дальний смех

дробинками врезается в пространство.

Их берега ещё не осыпались.

Потоком не срывало деревянной шкуры.

Да ладно б это… Летом гадят куры

и гуси с ними заодно.

Я — мост, стоящий над оврагом,

не просто толстое бревно.

А тишина! Короткий зимний день

уже насупливает брови.

Из сумерек присыпанной дороги —

стога с заснеженной горы.

Круп лошадей от инея мохнат.

Мужик в тулупе до подмёток.

Подков металл. И от зубцов летят

картонность снежная ошмёток.

Охапка сена на снегу.

Осоки шелест. Запах лета.

Полозьями придавленного снега

былинка вдавлена в шлифованном следу.

***

В зелёном соке тает кубик льда.

В прыжке глаза раскосые пантеры.

Пред выбором из «нет» иль «да» —

вишнёвых губ плоды созрели.

Уже составлены составы.

Уже отходят поезда.

Уже раздавленная гроздь

перебродила в бочке с соком.

И винным запахом с востока

плывёт разнеженная ночь.

Уже полны твои перроны.

Уже отходят поезда.

Ключицы дрожь — к нему, туда.

Над головой взлетает платье.

Ленивостью его объятий —

в зелёном соке кубик льда.

Уже скрипит мотив «славянки».

Уже отходят поезда.

Но в грязном тамбуре качнёт.

Уткнешься лбом в своё подобье:

«Создатель, кто тебя сподобил?

Зачем ты создавал меня?!»

Уже надорваны билеты.

Уже отходят поезда.

Бессонница

Вы спите? Я не сплю. Душа томится.

Вы спите? Что вам снится? Почему?

На мёрзлой ветке видится синица.

И запах снега не даёт уснуть.

К окну подходишь —

улица в снегу.

Прозрачные кристаллы света.

Вы спите, спите.

Это всё пройдет.

Часы идут.

Часы проходят мимо.

Я вижу, как в толпе минут

часы идут, как серые вороны

по снегу, освещённому луной.

Среди весёлых и смешных минут

часы идут, идут, идут…

А как хрустит ночами снег!

И мёрзлый воздух льдинками играет.

И на ресницах снег не тает.

Часы идут, идут, идут.

А дым прозрачно в небе тянет шлейф

и тает, тает, тает…

Сосны, молча, спят.

Лишь изредка костяшками стучат,

когда вороны ноги поджимают.

Вы спите, спите.

Около печи

поленья мёрзлые,

и льдинка уползает,

прозрачный свет оставив бересте.

Вы спите.

Там мороз, а вы в тепле.

Там лошади похрустывают сеном.

Лишь изредка копыто стукнет в пол —

и снова тишина…

Вы говорите, что не спите вы.

Вы спите, спите…

Утром загремит

в сенях подойником,

закутанная в шаль

и в старых валенках,

смеющаяся мать.

И в комнате запахнет молоком.

И печь начнёт урчать довольно.

На огороде важная ворона

поставит лапой чёткую печать,

и снег тихонько засмеётся.

А потом

проедут сани,

полосы протянут.

И золотым веснушчатым шаром

в окне — ребёнка голова

над кустиком герани.

Вы спите, спите…

Я бы рад уснуть.

Не спится, чёрт возьми,

не снится.

В снегу, как в детстве, раствориться —

и падать светом

вам под ноги…

Все закольцованы дороги.

Все закольцованы пути.

Вы спите?

Спите вы…

Сонет №115

Я не пытаюсь брать обет молчанья,

но у трубы звук с привкусом железа.

Небрежно брошена на кресла край одежда.

И в платье шёлковое прячется шуршанье.

И штор пренебрежительно качанье,

как зависть власть теряющего жезла.

Дилемма вечная — что было с нами прежде?

И нет ответа. Ровное дыханье.

Я испугать тебя не смею звуком.

Любое слово — стадо к водопою.

На яблоко, забытое тобою,

прозрачный мотылёк садится боком.

Но все слова останутся за кругом,

начертанным божественной рукою.

Логомоны

И уже не хочу, и уже не могу

моноложить направо, моноложить налево.

Наплевать! Не сказал,

что уже не скажу.

Моносложна усталость.

Моновыжата жила.

Привязан к тебе. Не измерен…

Зубами порвав сухожилья,

моновыживу даже без лопнувших вен,

и венозной смолой

склею вязкие крылья…

Монокровен — аорта для вдоха мала.

Монотонностью маятника — моноудары.

Эти срезы

(пахнуло смолой на меня) —

монография жизни,

ствола монограмма…

Сверху — небо,

монокль буржуйской луны.

Что? Жива ещё, моноокруглая морда?!

Свежим спилом слезишься монобревна,

вертикально зажатого в студне погоды!

Что-то холодно. Стыло…

Забыт монолог.

Логомоны читать не умею. Увольте!

И уже не хочу…

И уже не могу…

Мир гребёт среди звёзд на рассохшейся лодке.

Синьорина

Вы, молодая синьорина,

отмахиваетесь от дыма,

как от роя комариного.

Вечер. Света нет.

На столе свеча стеариновая.

Обгорает столбика белого след.

А тени старушками ветхими

из темноты тишину вяжут.

А сны осторожно распутывают

пухлыми пальцами пряжу.

Очки, глаза зажмурив,

на книге дремлют задумчиво.

«Спокойной ночи, дружище!» —

котище, зевнув, промяучило.

Грустит по огню свеча.

Лоб ламп не осеняет свет.

Сколько Вам, синьорина, лет?

Сколько Вам лет — неважно.

Живите всегда, свеча.

И в будущем, через много лет,

устав от дыма и суеты,

зажгите огонёк свечи.

Пусть будет живой свет!

***

Обычен день. Обыденны заботы.

Но счастлив я бываю иногда,

когда восторг неведомо откуда

вдруг перехватит горло, и тогда —

как будто с неба хлынула вода

из туч, набитых громом до отказа.

Ты улыбаешься, всем руки протянуть готов.

Слова любви сей час сорвутся в небо.

Что неудачи прожитых годов,

когда восторг неведомо откуда?!

И жить готов хоть миллионы лет.

И кажется, что счастье бесконечно,

что вечен этот яркий тёплый свет,

что вниз, как сорванец, летит беспечно.

А неудачи, за стволами прячась,

тебя из вида не теряя, ждут,

когда восторг неведомо откуда

вдруг оборвёт стремительный свой путь.

Когда споткнёшься — одиночество под ноги

тебе подбросит новая судьба.

И загудят в задумчивой тревоге

ночами телеграфа провода.

Когда друзей терять ты будешь, ночью

ты у окна бессонно простоишь.

И женщина, прикрывши дверь, уходит —

навстречу шли, да видно разошлись…

Но всё равно, судьбы своей не зная,

я настоящее без ропота приму,

когда восторг неведомо откуда

ворвётся неожиданно в судьбу.

Когда восторг неведомо откуда…

Сонет №119

Не предрекая боли флейты,

не сетуя на медленную синь,

я предпочту из книг, из музыки, картин —

лицо зеркал, где волосы от ветра.

Шары от сквозняков на влажные паркеты.

Под солнцем плавится забытый пластилин…

О, разреши мне, Бог и властелин,

увидеть в зеркале ожившие портреты!

Но открывая слой за слоем,

как перелистывая мокрые страницы,

твои глаза — зелёные синицы —

из амальгамы просятся на волю…

И отпустила зеркало стена.

В осколках больше нет ни света, ни лица.

Архив

То ли снег уж не тот,

то ли стянуто пошлостью тело.

То ли ходит в мозгах

из больничной палаты Ньютон.

Отыскать бы у Бога архив

и найти своё тощее «Дело»

в серой папке с тесёмками

новеньких красных шнурков.

И узнать приговор:

отчего я живу так нелепо,

приглашая в дома

бесконечные сонмы невзгод?

Вот уже на столе

не хватает ни рюмок, ни хлеба,

а удача давно

не садится за праздничный стол.

Может быть, на вокзале сидит

в ожиданьи билета

среди спящих людей,

с равнодушно усталым лицом.

Или в тесном салоне

летящего лайнера где-то,

потому что пурга

занавесила аэродром.

Или, может, она

у огня, у тепла, у уюта,

где притушенный глаз

и мурчанье седого кота,

повторяет стихи

из прошедшего века поэта.

И гранит на стекле

ювелирные пальмы зима.

Или, может, она

всё не может покинуть ту лодку,

где смеётся вода

и притворно девчонки визжат…

Самолёт высоко

разрезает земли оболочку.

И поддатые ангелы

с неба меня матерят.

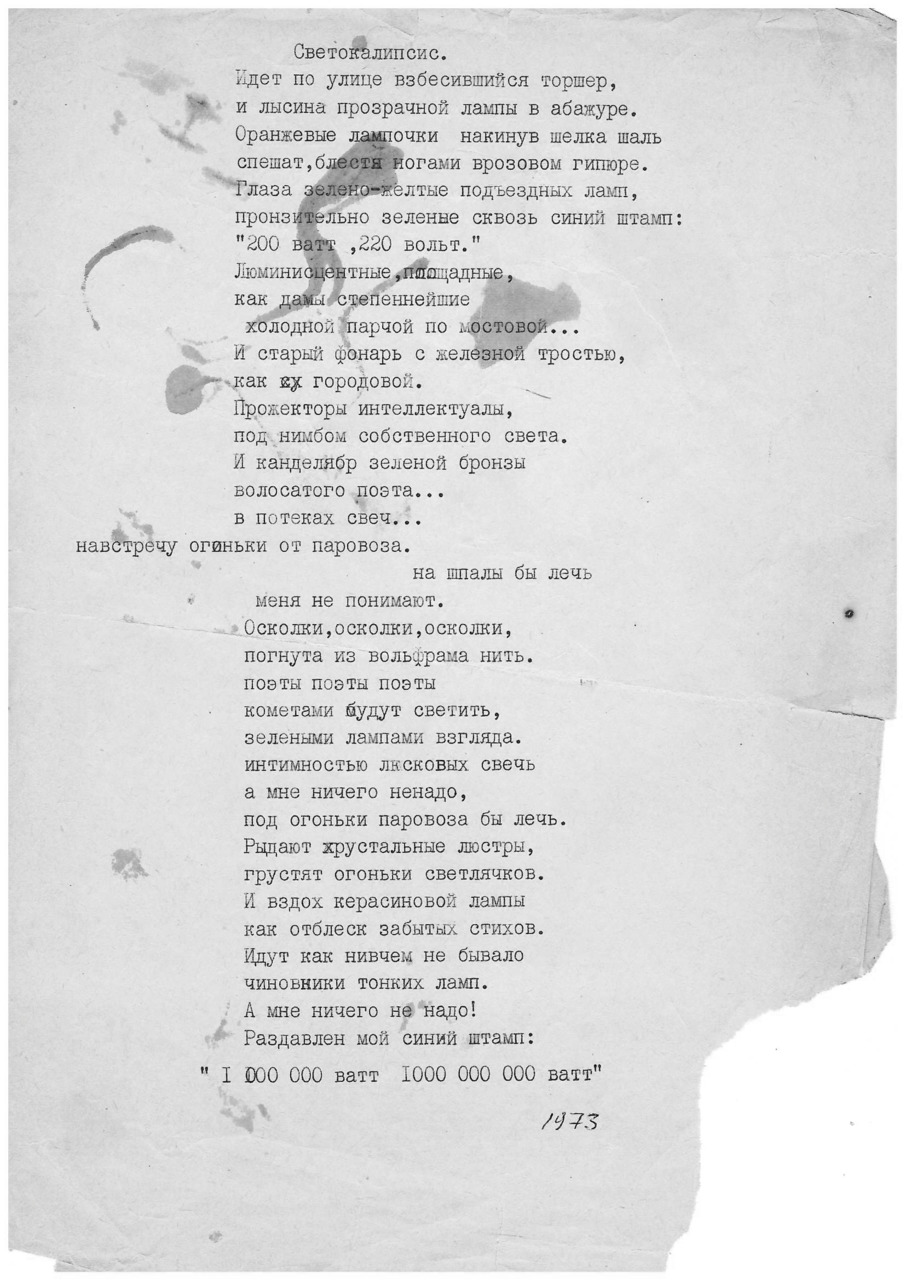

Светокалипсис

Идёт по улице

взбесившийся торшер,

и лысина прозрачной лампы в абажуре.

Оранжевые лампочки,

накинув шёлка шаль,

спешат,

блестя ногами в розовом гипюре.

Глаза зелёно-жёлтые подъездных ламп

пронзительно зелёные

сквозь синий штамп:

«200 ватт, 220 вольт».

Люминесцентные, площадные,

как дамы степеннейшие, дорогие —

холодной парчой по мостовой…

И старый фонарь с жёлтой тростью —

как городовой.

Прожекторы — интеллектуалы

под нимбом собственного света.

И канделябр зелёной бронзы

волосатого поэта в потёках свеч…

Навстречу — огоньки от паровоза.

На шпалы бы лечь…

Меня не понимают…

Осколки, осколки, осколки…

Погнута из вольфрама нить.

Поэты, поэты, поэты

торшерами будут светить.

Зелёными лампами взгляда.

Интимностью ласковых свеч.

А мне ничего не надо —

под огоньки паровоза бы лечь.

Рыдают хрустальные люстры.

Грустят огоньки светлячков.

И вздох керосиновой лампы —

как запах забытых стихов.

Идут, как ни в чем не бывало,

чиновники тонких ламп.

А мне ничего не надо!

Раздавлен мой синий штамп:

«1000 вольт. 100 000 ватт».

Слова и вороны

Вам о любви набаюкать надо бы.

Да в глотке звук шершав, как тёрка.

Вам о нежёночке бы вполголоса.

Но стою, освещённо-немой,

под прицельным молчанием Вашего холода.

Для Вас, по-хорошему, слово бы вычеканить

блестящей, бронзовой безделушечкой.

Но профиль в окне чеканится.

«Душно, — молчу я. — Душно».

А что я ещё умею,

никчёмный, наполненный строчками?!

Ну, хотите, и я раскрою

зрачки своего голоса?!

Но во мне постепенно сгорают деревья.

Пустыня — как тело припала к земле.

Но во мне снимают грим актёры,

оставляя усталость на вечернем лице.

Выцветают книги трагедии.

Улыбки — как птицы. Им нужно тепло.

Лишь вороны, вороны, чёрные вороны

вознесенско-тяжёло шевелят крылом:

«Чувак, не бери в голову».

Но если и есть во мне тишина,

то вбилась в ребро и молится.

Во мне миллионится крик любви.

Нежность во мне миллионится.

В щёлку подглядывал закат:

— Как он там, нескладный, влюблённый?

Слово зелёное, как виноград,

к губам моим наконец-то подносится,

как подносят к диску иглу.

Но я молчу.

И понял я,

что для тебя

не нужен звук меня.

И опустела колыбель без звука.

Шершавится на паузах игла.

Улыбки клином улетают к югу.

Лишь вороны, вечные, как темнота,

каруселью летят по кругу.

И сердце развулканилось.

И профиль сквозь слёзы

потерял свою чеканность.

И миллион криков стадом мамонтов

погрузился в горящую лаву.

Как много я хотел тебе сказать…

***

Небо, упади на меня.

Только не очень больно.

Жизнь бы прожить достойно.

Небо, упади на меня…

Там, за окном небес,

вдруг я услышу снова

мамы родное слово.

Небо, упади на меня…

Что-то бормочешь спросонок.

Христос был когда-то ребёнок.

Бродишь и бредишь, и бродишь.

Небо, упади на меня…

Глас, мы споём с тобою

вместе чудесней звуки.

С клироса хор — не к разлуке.

Небо, упади на меня…

В два поломанных горла

фистулу ставить напрасно.

Боже, как жизнь прекрасна!

Небо, упади на меня…

В тёплой постели прелой

холодно невыносимо.

Клинопись стёртой гордыни…

Небо, упади на меня…

Борису Пастернаку

Что в строках, которые вы не прочтёте?

Кому предпочтёте скитальца и странника?

— Вас трудно понять без подстрочника.

Странно?

В чьём имени ищем созвучность эпохе?

О, как не любили! О, как защищаем!

Обложки могильных камней открываем.

Странно…

Кому нынче скорую гибель готовим?

Когда чувства выше всех разумов мира?

Потом снова склеим разбитых кумиров.

Странно…

Что выдох? Не часть ли того, что при вдохе?

Что истина? То, что приемлемо многим?

Но кто-то впервые пройдет по дороге.

Странно…

И кажется мне, что отставший в пути

спешит поскорее спиной повернуться,

чтоб думали, что он идёт впереди.

А тем, впереди — им уже не вернуться.

Страшно…

Селфи

Уж сорок лет. И бес в ребро

печалью мудрого открытья:

прекрасно старое вино,

прекрасны молодые лики!

Налью вина в фужер высокий.

Лукаво выпукло бедро.

Иных ушли уже давно

вагоны в станций монолиты.

Когда мой тронется вагон,

в суровый пурпур упакован,

кто будет в нём?

Что будет в нём?

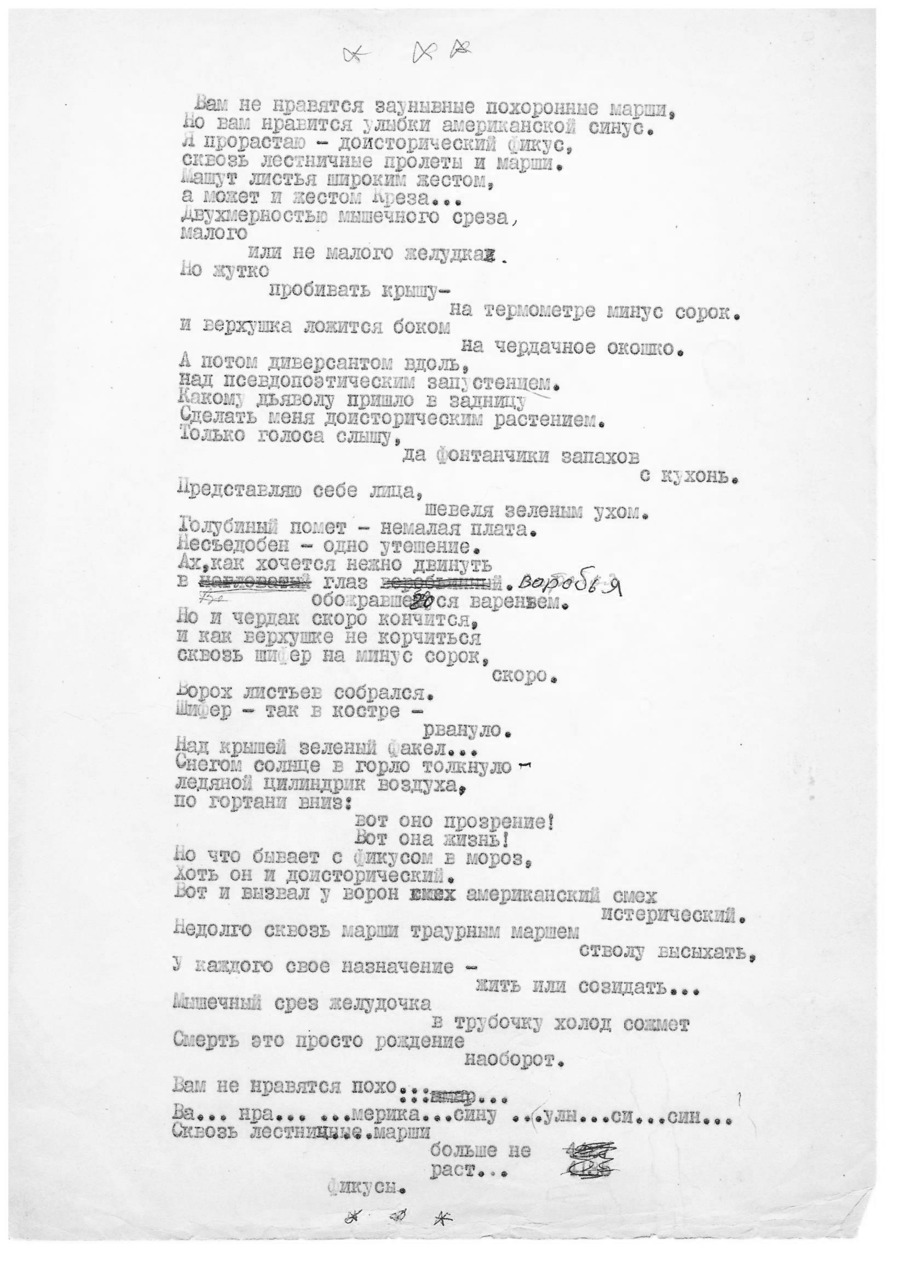

Фикус

Вам не нравятся заунывные похоронные марши.

Но вам нравится улыбки американской синус.

Я прорастаю — доисторический фикус —

сквозь лестничные пролёты и марши.

Машут листья широким жестом,

а может, и жестом Креза.

Двухмерностью мышечного среза

малого или не малого желудка.

Но жутко

пробивать крышу:

на термометре — минус сорок.

И верхушка ложится боком

на чердачное окошко.

А потом диверсантом — вдоль,

над псевдо-поэтическим запустеньем.

Какому дьяволу пришло в задницу

сделать меня доисторическим растением!

Только голоса слышу

да фонтанчики запахов с кухонь.

Представляю себе лица,

шевеля зелёным ухом.

Глубинный помёт — немалая плата!

Несъедобен — одно утешение.

Ах, как хочется нежно двинуть

в глаз воробья, обожравшегося вареньем.

Но и чердак скоро кончится.

И как верхушке не корчиться,

сквозь шифер на минус сорок —

скоро.

Ворох листьев собрался.

Шифер — так в костре — рвануло.

Над крышей зелёный факел…

Снегом солнце в горло толкнуло

ледяной цилиндрик воздуха

по гортани вниз.

Вот оно, прозрение!

Вот она, жизнь!

Но что бывает с фикусом в мороз,

хоть он и доисторический?

Вот и вызвал у ворон

американский смех истерический.

Недолго сквозь марши траурным маршем

стволу высыхать.

У каждого своё назначение —

жить или созидать…

Мышечный срез желудочка

в трубочку холод сожмёт.

Смерть — это просто рождение

наоборот.

Вам не нравится похо…

Ва… нра… мерика…

Больше не раст…

Фикусы.

Опять дождь

Опять и сумрак за окном.

Земля набухла…

Мохнатенькие тоскунчики,

махонькие,

по комнате таскаются из угла в угол.

Таскают на нитках привязанных токсиков.

Те мохнатенько зевают: «Тоскота… Тоскота…»

Ушки вздрагивают.

Ждут.

Стука в дверь, звонка.

Но минута за минутой

выкукливаются в ленивых бабочек

и вылетают в окно.

Одинокость зло потирает руки —

подсчитывает барыши.

А мне бы — зонтом в твоей руке,

под дождём,

по улицам Москвы.

А ещё лучше —

по набухшей земле.

И чувствовать: по спине

хлопают капли,

как друг по плечу.

Мохнатенькие тоскунчики

уткнулись в подмышку.

Опять дождь. Опять не усну.

Опять.

Невесомость

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.