Сказка о козочке с золотыми рожками

…снует игла в руке — лёгкие белые пальцы сжимают серебристое жало, тянется яркий след за иглой. Королева Радда любит вышивать. Пусть увлечение это и казалось многим ее подругам юности глупым, а той всегда было все равно. Королева Радда еще любит рассказывать сказки. И любит свое короткое имя — впрочем, больше всего ей по нраву то, что ее, Радалиндис раэн Янгорр-Торглод, зовет Раддой только ее супруг, государь и возлюбленный, его императорское величество Грон Первый.

— А знаешь, есть ещё сказка — такая старая, что даже моя древняя, точно прах земной, нянька говорила — ее прабабка ту сказку слыхала в детстве своем, и уже тогда у сказки той не могли сыскать корней. Так что было ли так, или нет, никто не знает, — говорит она негромко, и голос ее, мягкий и напевный, струится, точно серебряная нить. — Сказать ли ее, светлый супруг мой? Угодно ли послушать?

— Сказывай, конечно. Мне твои истории не прискучивают никогда. Сказывай, Радда.

И она принимается за сказку — такую старую, что неведомо, было ли то на самом деле когда.

Тихий голос ее плетет вязь узорчатую, точно игла по полотну тянет рисунок, прихотливый и изысканный:

— Говорят, в иную пору Тавтейрский лес не то, что нынче был — покрывал собою половину земель крайморских, тянулся от гор и до речных долин, темен и густ был не в пример тому, что нынче. Правил тогда землёй меж холмов, у реки, один барон — земли его и по лесному краю тянулись далеко, где кончаются те, лишь зверье лесное ведало, да людям сказать забыло. Мало кто оспорить мог силу владетельного барона — как звали того, стёрла нынче молва, а вот имя врага его самого крепкого и поныне люди помнят. Недруга звали бароном Готридом, и долго он зарился на богатый надел да высокий замок с белыми стенами и крышами, точно всегда солнцем облитыми. Ух и зарился! Терзал набегами границы, грабил обозы с товаром и дичь чужую отправлял людей своих промышлять — а как ни старался, не смог ни куска от того каравая земли себе оторвать.

Может, случилось бы так, что славный барон, богатый землями и реками, лесами и садами, однажды дал бы бой недругу-соседу, да на том дело и порешилось бы — ан не случилось так, потому что не соседа укрощать хозяину белостенного замка пришлось, а собирать воинов да идти по зову долга и крови, воевать разбойников, с моря грядущих. Позвал государь-правитель сильнейших вождей своих с людьми при оружии вражий набег отражать. Тот собрался да поехал.

А может, и не было никакой войны тогда — а отправился ко двору по иному какому делу барон, тут рассказчики спорят часто. А не спорят о том, что и сам барон, и жена его с сыном новорожденным уехали из замка прочь. Жена — к матери своей с визитом, барон к сюзерену, по зову его, а уж зачем — не столь важно это, но вроде бы на самом деле так и есть в этой истории.

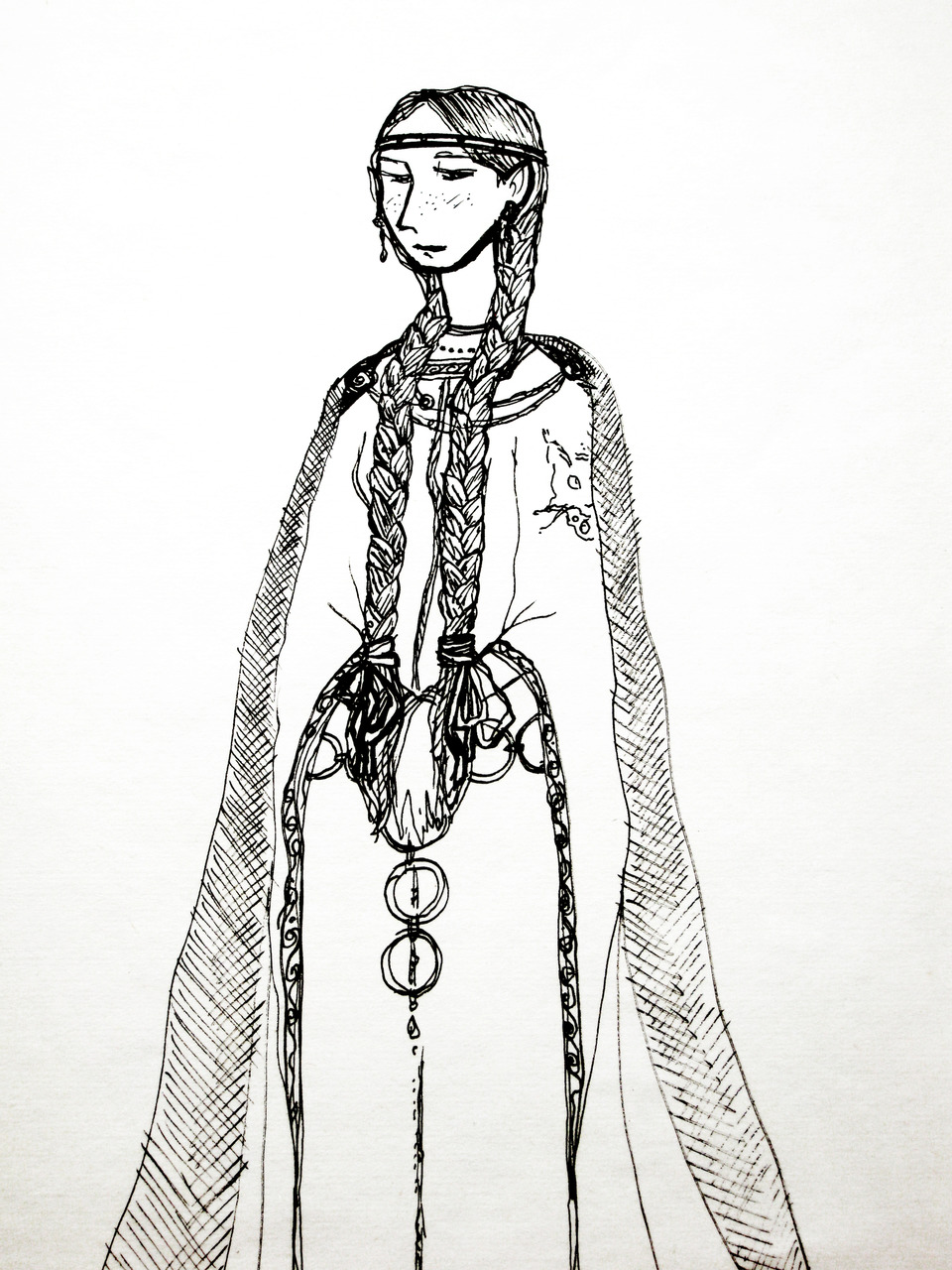

Вот уехал Тавтейрский барон, и супруга уехала. Старшего сына своего поставил править землёю в это время — тот был сильным и умным, и люди его ценили не меньше, чем отца, а то, вроде как, даже и больше, ибо милостив и великодушен был молодой господин. Была ещё у господ замка этого дочка, и вот ее имя уже в этой истории осталось накрепко — звали ее Лалейн, и минуло девчушке тогда восьмерик оборотов солнечных. Ах, как хороша была девчушка! Красивая — ровно живая песня о волшебном цветке! Ясный лоб, точно звездным светом омытый, волосы — лучи солнечные, косы жемчугом перевитые, глаза что зелень в весеннюю пору, светом пронизанная, а улыбка любого цветка краше, пусть даже и волшебного. Нравом весела и легка девочка была, и вся семья в ней души не чаяла — особенно братец старший. И верно, чьим-то великим счастьем стать малышке Лалейн судили небесные пряхи, когда та родилась — но в жизни случается всякое, и даже сами пряхи порой досадливо морщатся, когда путают нити, тянут за концы, и ругаются на пряжу, а когда вовсе невозможно становится разобрать узел, то берутся за золотые ножницы…

О том и история эта — приключилось все столь скоро, как любое лихое дело творится.

Только проводили отца и сюзерена из белых стен замковых — а через пару смен дня и ночи нагрянули к стенам нежданные гости. Барон Готрид со своими людьми то был, и молвил — послание у меня от здешнего господина! Пускать его не хотели, да показал он сыну хозяина замка отцову рукавицу — мол, и в самом деле послан им, послушай же! И так Готрид по прозванию Жестокий въехал во двор замка.

Бросил рукавицу юноше-ларандфорду в лицо и молвил:

— Отец твой — вороньим ужином нынче ночью сделался! А с ним и его жена с пащенком, твоим младенцем-братом! И теперь я хозяин этой земли и этого замка, посему — поклонись мне, целуй руку и назови своим сюзереном. Тогда, так и быть, оставлю живым да на службу определю… на конюшню!

Расхохотался Готрид, покуда парень смотрел на отцову рукавицу, заляпанную кровью, да велел своим людям всех, кто в замке об тот час есть, во двор вести.

Юный барон не растерялся, впрочем — крикнул страже надвратной трубить тревогу. Да только Готрид был хитер — живо свистнул своим молодцам, те окружили и пленили наследника Тавтейрского ларанда, а стражей на стенах расстреляли готридовы лучники. Когда подоспели оружные люди замка, увидели они своего господина пленным, и повиновались приказу сложить клинки и копья. И тут стали выводить отовсюду и прочий народ, всю прислугу, до последнего поваренка и стряпухи. Привели и Лалейн — как увидел ту под охраною готридова молодца баронов сын, так и сник сразу. Понял: пригрозит враг сейчас отнять жизнь сестры — и он не сможет рискнуть. Рядом с Лалейн шла молоденькая стряпуха, держалась за подбитую скулу — не знал юный барон, что она пыталась спрятать девочку в пустой бочке на кухне, за то и получила оплеуху от воина, что вел их обоих, потыкивая в спину кухарке рукоятью меча — иди, мол, не озирайся!

Та и шла, да только глаза ее, большие, темные, как черные бочаги в лесной реке, так и сновали вдоль вражьих рядов. Девушка была востроносая и не слишком красивая, да к тому же еще и рыжая, что лисица, и все лицо веснушками усеяно. Такой нелегко будет себе благорасположенного защитника средь солдат сыскать, когда замок возьмут… но не тревожилась она за свою некрасивость. Тревожилась молодая кухарка за красу маленькой госпожи. Взяла девочку за руку, к себе подтянула… где же няньки ее, распустехи этакие! Распустехи-няньки рыдали, сбившись в кучку, средь прочей челяди. Все были на замковой площади — до единого.

Возвышался на коне Готрид Жестокий — так и не спешился он. Рассказывал, обстоятельно и не спеша, как устроил засаду на баронский выезд, как расправился с родителями юного господина замка Тавтейр. Слушал юноша, слушал… потом плюнул Готриду под ноги и сказал — проклят будь, бесчестный.

Хохотнул тогда опять барон Готрид, и сказал — не слишком я хотел тебе сохранять жизнь и до сего, а сейчас так и вовсе… эй, солдаты! Вяжите ему руки и петлю на шею накиньте!

Повиновались воины слову Готрида. И казнил злой барон наследника Тавтейрского замка, затянул петлю и обагрил его кровью камни замковой площади, ибо мало Готриду показалось веревки, и потому пронзил он казнимого мечом. Расплескал молодую горячую силу по холодному камню, ухмыльнулся — точно зверь выскалился.

— Кланяйтесь теперь мне и меня своим государем называйте! — велел он прочим.

Может, и поклонились бы, и назвали — да только вот не уследил никто за малышкою Лалейн, да и кто бы ожидал чего-то такого от девочки восьми оборотов от роду?

А та была скора и ловка, и злость с отчаяньем придала ей сил — выхватила она у солдата кинжал из поясных ножен, рванулась вперед — и хотела уже вероломному Готриду в бок вонзить оружие — достало бы той сил, видят боги, достало бы! Злость и скорбь их умножили стократно! Да только вот ровно как какая лихоманка хранила Готрида — на шаг тот отступил, на полшага только обернулся, и промахнулась детская рука, засел кинжал не под печенью его, а в бедре — глубоко, да вот досада, не смертельно. Взвыл барон, отмахнулся мечом не глядя — и покатилась прочь девичья головка. Кончился род барона Тавтейр.

Заголосили в ужасе няньки, замер, окаменев, весь прочий замковый люд. Одна служанка, та самая кухарка, что шла с девочкою рядом, не растерялась. Покуда верные люди поднимали упавшего на колено барона Готрида, покуда суета крутила ложкою своею в чане с людьми, в который превратился двор замка, проскользнула под локтем у одного солдата, увернулась от руки другого, схватила голову малышки Лалейн, да припустила прочь — ворота замковые не были плотно затворены — и выбежала вон. Стреляли ей вслед, да только не попали ни разу. А там кухарка в кусты порскнула, и не видно стало, ни прицелиться, ни даже рассмотреть толком!

Ловить ее не стали отправлять людей — пустили собак по следу, да и решили, что хватит с нее. Ну куда может деться девка простая от натасканных на кровь псов?

А надо сказать, что дело было по сумрачной осени, и в жирной черной грязи следы искать сложнее было бы, чем в белом чистом снегу — но в собаках все одно были уверены люди барона Готрида, и оттого ничуть не удивились, когда по темным, густым сумеркам вернулись псы обратно, да притащили в зубах передник кухаркин, заляпанный кровью. Поделом — молвил Готрид, прежде Жестоким прозванный, а теперь обреченный на прозванье Хромой.

Лекарь замковый, сколь бы не по нутру ему был приказ нового господина, а все же не смог перечить своему ремеслу-призванию. И на совесть крепко забинтовал рану, промыв и мазями лечебными умастив — не осталось сомнений, что барон Готрид будет жить, при чем многие годы. Только вот хромота нового хозяина замка не позволит забыть об этом сером дождливом дне никому, пусть бы и запретил под страхом смертной казни тот упоминать о девице Лалейн.

Так бы и сложилось одно к другому, не о чем говорить: вон, ни следа ни от нее, ни от кухарки, только окровавленный белый передник в песьих зубах. Дождь прошел, следы размыл, кровь с камней да земли слизал, косточки выполоскал, унесли те косточки вороны по гнездам да прочие звери лесные… Не осталось следа от рода прежнего барона Тавтейр. Правит ныне Готрид Же… Хромой в белостенном замке с крышами, солнцем облитыми.

Ан нет. Не так все вышло. Псы, что побежали по следу, верно, кухарку живо сыскали. Даже в глубокой грязи капли крови они чуяли и слышали топот легких ног по раскисшей тропинке, это правда. Да только вот стоило кухарке обернуться, да выдохнуть короткое слово, которое никто из люда простого знать не мог, сбились с проворного бега собаки, неуверенно гавкнули, замотали растерянно хвостами. И — сели полукружком чуть в сторонке, смотрели на девицу. Чепец у нее с головы сбился, и рыжие, густые пряди кудрявых длинных кос, расплетшихся от быстрого бега, летели по ветру, как живое пламя. Горели темные омуты-глаза у замковой кухарки, и тонкие губы бледные повелительно произносили слово-запрет. И не смели тронуть ее псы, привыкшие рвать чужака по первому позволению хозяина. Бросила она им испачканный детской кровью передник свой и приказала:

— Ступайте обратно!

И послушно отправились злые собаки, куда сказано, и принесли передник тот хозяину, и забыли все о кухарке, рыжей-некрасивой, веснушчатой да лисьи-востроносой — точно не было той никогда.

Но история с этого места только начинается.

Слушай, слушай, король, и не говори, что не слышал.

Как же вышло так, что одним словом остановила девица злых собак бароновых? Так и вышло — коли рыжеволосая да темноглазая, была она племянницей древней ведьмы, что жила в избушке в самой лесной глуши, за четырьмя ручьями, за тремя топями болотными, за седьмою тропой нехоженой-заросшею. Даже коли знаешь дорогу туда — и то не вот что найдешь ту избушку. Немудрено с пути сбиться да заплутать — коли уж ведьма тебя видеть не захочет. Но к кухарке-племяннице то, ясное дело, не относилось. И пошла она. Пошла — тропки отсчитывает, за плечо поплевывает семечками ягод шиповниковых, что срывает с кустов по пути, по сорочьему клекоту сторону определяет — не собьется! Идет она, ветки древесные ей косы на голове чешут-расплетают, травы холодные ступни умывают, метелки травяные она завязывает против солнечного хода за собой — и знать будешь, куда отправилась, а следа не найдешь. В чепце своем несет ведьмина племянница голову малышки Лалейн, и каплет чистая кровь алыми бусинами во мхи — и каждая капелька тут же превращается в ягодку-брусничину. Знать будешь, куда идет племянница ведьмы Ингерды — не найдешь следа! Куда, зачем головку бароновой дочки снесла — не узнаешь!

Долго ли, коротко ли — а сумерки густеть начали, синие, серые — поползли из оврагов, с неба пали… собаки в замок вернулись, а кухарка — да кто бы узнал теперь в этой рыжей лесной колдунье прежнюю скромницу! — добрела до теткиного дома. Стоит избушка — неприметна, крыша ветками крыта, стены в землю ушли, окошко еле мерцает мутным огоньком. Только дверь отворилась со скрипом да слышала девушка, как холодным старухиным шепотом дохнул ветер в уши — входи, племянница дорогая, входи.

— Ночи яркой да печи жаркой, тетушка Ингреда, — переступила порог девица, кланялась низко, и старуха, подняв глаза на девушку, лишь хмыкнула:

— Ишь… попросту могла бы, не чужая кровь, чай, а своя, родная деточка… С лихом пришла, деточка, вижу. Проходи, не мнись у порога.

Сидела ведьма, в семерик шалей закутанная, у огня, а у ног ее лежала косуля — шея вывернута, за ухом прямо стрела завязла. Глаза открытые блестят, переливаются — точно камни самоцветные.

— Садись, Мод, говори.

И кухарка замковая — звали ее Муотфлейн, не поскупились родные на звонкое имя! — присела перед теткою своей. Положила старухе на колени голову малышки Лалейн, да взглянула в серые, прозрачные ведьмины очи, выцветшие от старости почти до белизны.

— Вижу-вижу… слышу, слышу! — говорила ведьма. — Вижу, кровь струится, вижу, пес ярится… вижу я хромого, вижу — молодого… А-хаа! Слышу! Слышу, в землю льется сила.

А сама тем временем взяла тяжелый охотничий нож, очертила им круг у очага, где лежала косуля, туда же и голову Лалейн положила на белом платке. Сама стала перебирать ступки да плошки в подпечье, и знаками показала племяннице — тащи, Мод, все, что на верхней полке у дальней стены сыщется.

Не стала девушка спрашивать, что да почему — повиновалась. Тем более что старуха дала девушке чашку с водой умыться, и своим передником ей обтерла щеки: хоть и казалось Мод, что ни слезинки она не уронила ни от жалости, ни от страха, ни от ветра холодного, а все же тянуло бледную мягкую кожу от соли, да жгло и кололо высохшими слезами — и только умывшись, и поняла, что это так.

Вот принесла она тетке Ингерде все, что та просила — горшки да плошки, кувшин узкогорлый да травы сушеные, да порошки всякие, разноцветные. Иные пахучие и яркие, иные ровно камень растертый, иные на кашицу похожие… из чего они составлены, никому из живущих знать не захотелось бы! Правда, Мод они не пугали — лишь немногие из ведьминых пожитков были ей незнакомы, да.

— Садись, Мод. Скажу что сделать — делай, не думай. Видишь, Коно-охотник принес сегодня плату за вылеченную собаку. Два золотых отдал и косулю — гляди, каков ловкач, а? Славно ко времени косуля эта пришлась, что скажешь?

Мод кивнула тетке, да села у ее ног, стала толочь ивовую кору, как та приказала, а старуха завела песню-скороговорку:

Из одного не выйдет десять

Если верно не заклясть

Два открой ветрам подгорным,

Три равны, огню их в пасть

Что такое есть четыре,

Спросишь верно у земли ты.

Слушай, ведьме не перечь!

Семь и пять — под камень класть.

Шесть бросаешь прочь из окон,

Восемь раз трубишь закат.

Эй, топи-ка жарче печь,

Слушай, ведьме не перечь!

Эй! Девять и один — не станут десять

Если я им не велю.

Трижды три и черный кот!

Трижды три и тайный ход!

Трижды три я раза

Заклинаю землю, ветер и огонь в моей печи!

Слушай!

А, ты слышишь? Не молчи!

Со словами этими натирала она голову мертвой девочки всякими порошками и зельями, обмывала настоями коры и трав, мазями натирала, что смешивала споро тут же на плоском камне своим широким ножом. А после наклонилась к косуле, и одним длинным, уверенным движением отрезала той голову.

— Племянница славная моя, вдень-ка в иглу нитку, да покрепче! — велела она Мод. И та взяла иголку из подола старухи, втянула в ушко крепкую, из паучьего шелка крученую нить. Бросила иглу в чашку с остатками черной густой мази и подала ведьме. А та тем временем навыдергивала серебряных булавок из своей шали, пронесла трижды их через огонь — рыжие лепестки пламени и не думали жечь кривые старухины пальцы — и теми булавками скрепила позвонки косулины с девочкиными. Взяла нитку и стала шить — да так ловко и споро, точно пальцы у нее были тоньше и нежнее, чем у королевской дочери! Пришила накрепко, шов вышел гладкий и ровный. Кивнула себе, заново забормотала что-то — даже Мод не разобрала на этот раз, что именно говорила Ингерда.

Расчесала Лалейн ее чудесные волосы. Смыла с косульей шерсти следы крови, погладила сухою ладонью звериную шею и девичью голову, макнула кончик кривого пальца в миску с жидко разведенной красной глиной — и начертала на белом ясном лбу Лалейн руну, что означает землю. Пробормотала:

— Недр Отец и Матерь того, что на лике Земли!

Трижды три и черный кот!

У-хах, трижды три и тайный ход!

Коли слышишь — не молчи!

Дунула в лицо девочке — и только закончила старуха выводить красной глиной ту руну, как дрогнули ее ресницы. И открылись ясные, живые глаза на прелестном личике.

— Слы-шу, — еле различимо пробормотала дева-косуля.

Расхохоталась старая Ингерда, и вторил ей недобрый, ликующй хохот Мод, а в трясинах за избушкой заухали громко совы.

И что же было дальше?

А дальше осень сменилась зимою. Про служанку и думать забыли, про ведьму и не знал никто. А про мертвую девочку-госпожу ларанда Тавтейр боялись вспоминать — Хромой барон как есть запретил.

И вот — заметая былое, коснулся первый тонкий снежный покров земли и палой листвы, как покрывало прячет тело, возлегшее на погребальный костер. Первая зима правления в этих землях не показалась Готриду такой уж страшной — просто потому, что он не знал, что раньше никогда не выходили из этого леса осмелевшие звери так часто, не грызли охотников и их собак, не скреблись в дома.

Подумал бы иной — ну так и холодного ветра уже давненько не упомнит никто. Холодна зима! Да, ветра — такого сильного, что гудел он под потускневшими, уже совсем не солнечными крышами замка, точно колокольный язык, бьющий по литым бокам, холодного настолько, что выдувал он тепло из стен, сколько не топи очаг — здесь этакого давно не припомнили бы старожилы. Говорили — каков хозяин в этой земле, такова и погода. О лихе, хромым бароном учиненном, молчали, ясное дело. Так, может, и забыли бы — зима кончилась, весна пришла, вздохнули свободнее люди. Забыли бы — кабы не сделалось так, что не стало покоя в лесу Тавтейр, да и в землях близ замка.

Завелась в лесу том диковинная козочка — молодая косуля с человечьим лицом.

Лик ее, сказывают, прекрасен был и строг, бег легок, как полет стрелы, золотые рожки на головке той косули выросли — тоньше и изящнее тех, что изваял бы лучший ювелир, точно золотые веточки. А во лбу сиял знак, как янтарная искорка или медовая капелька, говорят. Ну, то кто издали козочку ту видел, так говорит. А кто вблизи — так те сказывают, что на девичьих устах застыла злая улыбка, глаза ее горят болотными огоньками, ведьминой зеленью, и копытца у той косули острей кинжального края, а знак на лбу — древняя руна — красно-огненный, а не золотистый. А вот рожки золотые, да. Из густой волны прекрасных девичьих волос высятся, тонкие и дивно изящные.

Да и сама косуля — очень уж красива, красивее козочки никто не видывал. Только злонравна она — держись, брат, коли боги немилостью своей оделили и встретиться на лесной тропе с нею довели.

Заведет путника в чащобу, обманет-запутает, дорогу перекроит. Охотников с выездом в болото заманивала, коней пугала, собак хвосты поджимать заставляла. Других зверей за собой водила с легкостью — вот, сказывают, как набежит стадо косулье на посевы, как потопчет-повыест молодые всходы! Или перед самой уборкой придет сбивать-топтать зерно — и хоть ты ставь сторожей, хоть не ставь, хоть ловушками огороди все поле — обойдет, обхитрит, рожками сверкнет вдали — ищи ветра в поле, а козу в лесу! И прочих зверей за собой уведет, окаянная.

Сколько-то оборотов изводила та козочка людей, покуда не принялись они роптать да барону Готриду пороги оббивать. А тот и сам не рад — и его охотников дурит окаянная козочка, и его ловчих за нос водит златорогая. И гонцов в болота заводила, бывало… даже охоту, до которой барон прежде горел великою страстью, Готрид Хромой ровно разлюбил. Как говорят — когда сам ту косулю с девичьим лицом увидел. И, хоть то и запрещено было открыто рассказывать, шептались потихоньку — у козочки, у косули с рожками из золота, лицо юной тавтейрской госпожи Лалейн. Той, что убил барон, как убил ее брата — войдя в ворота гостем и посланцем якобы воли прежнего барона.

Охотиться разлюбил барон, впрочем, не с одного разу — гонялся за той косулей он много, пару коней в топях оставил, трижды едва не заблудился — верные собаки помогали выбрести. Падал с лошади не раз, не считал уже даже собак не вернувшихся да егерей заплутавших. Пока не сломал уже и без того хромую свою ногу, в очередной раз не удержав шарахнувшегося коня — все тщился поймать сверкающую белым «фартучком» козу с дивным девичьим ликом. Так, во всяком разе, рассказывают, но вернее куда как будет сказать — пока не остановилась, не обернулась и не вперила звездный свой взгляд дева-косуля в лицо барона. Вот этого-то взгляда он и не смог вынести, и после больше сам на охоту за нею не отваживался выезжать. Поручал разным ловкачам и охотникам. Нанимал егерей, звал к себе, суля золото, со всех крайморских краев — изловите мне эту козу, награжу так, как и король не награждал!

И собрались охотники и мастера-следопыты — уж больно сладкую награду сулил хромой барон. Золота и каменьев, коня в полной сбруе да добрый меч — в самом деле, щедрость была его велика.

Собрались, да, и оправлялись мерить ногами своими снега да сырые от росы травы. Топтали тропинки, мерили стежки, чуткими лапами понуждали друзей-собак своих тревожить орешник да боярышниковые заросли, оставлять клочья шерсти в ежевичнике да через терн продираться, вынюхивать, алкать, искать… когда тщетно, а когда, на свою беду, и с успехом — чу, след! Чу, острые копытца раздвоенные впечатались в густоту мха, и золотая пыль на обломанных рожками ветках, и тонкие волоски остались меж терновых шипов… тут прошла дева-косуля! Тут!

Чу — впечатаны острые копытца в черную густую грязь, вмерзли в лужицу, что затянута хрупким ледком. Чу — на снежном насте остались следы, раздвоенные, легкие… Чу — пробежалась дева-косуля по снежному покрывалу, пушистому и мягкому…

Сезон за сезоном идет. Сидят в избушке у кромки болот старая Ингерда и Мод, две лесные ведьмы. Мод уже не служанка, далеко нет, да и кто бы узнал ее теперь? Не собраны буйные рыжие кудри Мод под белый чепец, текут живою медью по плечам, укрывают, точно плащ. Горят темные глаза жаром, точно угольки в очаге, и улыбка на тонких губах — не чета прежней, скромной и благонравной, ох, не чета!

Сидят у очага, слушают воющую за стенами избушки бурю. Кипит котелок на огне, пахнет травами и торфяным дымом, перебирает сушеные ящеричьи хвосты в плетеном ивовом коробе Мод, да лепестки огнецветки просеивает сквозь пальцы, пересыпая из мешочков в горшочек. Поднимает голову, смотрит в огонь:

— Скажи, тетка Ингерда, пристало ли ведьме печалиться по прочим детям рода людского? По тем, простым, что по ту сторону тропы живут. Тосковать по ним, сердцем болеть, слезы, упаси горечавка, лить? Можно ли — иль нельзя?

— Отчего? Отчего — спрашиваешь, можно ли? Скажи мне вот этакое, девочка — может ли хоть кто-то что-либо ведьме запретить? Есть ли у кого власть такая — средь тех, живущих? Что по ту сторону тропы, что по эту, нашу — у кого?

Голос у старухи ворчлив, скрипуч, да гулок, и дна у него нету — так стонет расколотое злыми ветрами дерево в непогоду, так гудит ветер, так заходится граем птичья стая, так эхо в колодезной глубине дробится о камни.

— Не любы мне твои вопросы, Мод. Ты — ведьма, ты сама себе решать должна, что можно, а чего нет. Боги, знаешь, ясно всегда говорят с теми, кто слушать умеет, из их слов и решай, что и когда можно, а что когда — нет. Жизнь прожить — не похлебку сварить, мол, горсть грибов да горсть крупы, да трав свежих пучок, свари все вместе, сыру ломоть искроши в миску да так подавай. И то сказать — всякая хозяйка ту похлебку сварит по-своему. У одной — коренья сперва в котле варятся, у другой грибы такие, у иной — сякие, третья кинет для духу чабреца, а четвертая — петрушки! Ну и, скажи-ка, стряпуха Мод, как ты сама варишь похлебку простую?

— Я так варю, — отвечала Мод, отставив короб с горшками и, придвинувшись к очагу да мешая в котелке ложкою: — Грибы беру сушеные, дубовики да маслята, и никаких других. Трав пять разных штук будет — а крупы жалеть не стану! И положу туда сушеную терносливу, и кореньев покрошу, и луковицу печеную, и чеснок дикий! А! Сыр будет в тарелке молодой, с тминным зерном, и ржаного хлеба ломтики тоже. Сливок жирных, свежих можно рядом в миске еще поставить, да… вот так я сварю нам похлебку, тетка Ингреда, да только я не кухарка боле! И не буду кухаркой вовек!

— То-то же! Вот сама и скажи теперь — можно ль раз и навсегда определить, что верно, а что нет?

Мод широко, радостно улыбается в ответ:

— Я поняла, я поняла! Я знаю теперь — слезы не слабость, тоска не напасть. Им для чего-то отвели в жизни же место, так?

— Это так. Из боли, бывает, растет великая сила, а из тоски — уверенность и твердость. Слышишь — копыта звенят по насту?

— Слышу… ох заведет нынче новую буйную голову в волчьи овраги этот звон, — Мод говорит это скучным голосом — таким, каким рассказывают о цене на капустный кочан у ярмарочной торговки по осени, или о прошедшем дожде.

— Конечно, заведет! — хекает Ингреда. — И это тоже — сила. Ее сила выросла из боли.

— Моя, наверное, тоже, — Мод скучнеет еще сильнее, и смотрит, сморит в огонь жадно — точно видит в нем мелькание быстрых ног девы-косули — и следом неспешный шаг по оставленной стежке следов.

— Похлебку снимешь — вот этот короб перебери еще. Кора черной полуночной ивы, что содрана была костяным ножом… помнишь, от чего?

— А то не помнить! Будто не ее толкла я тогда, когда пришла сюда — руки по локоть кровью вымазаны!

— Вот и перебирай. Надумаешь что — говори, не молчи. Ты умная девочка, Мод, но тебе еще многому учиться нужно. Да помешай в котле, как бы не выкипело!

И снова ведьмы — юная и старая — погружаются каждый в свое дело.

И видят, и знают — одна по тому, как тянется нить из кудели да взвывает ветер, а вторая в случайном узоре рассыпавшихся по столу листочков тимьяна да руты, иль по взблескам искр в очаге, иль по бульканью котелка — как торопится по следу охотник. На свою беду увидел свежий след, и ноги несут его вперед. Чутко, как пес, припадает к рыхлому снегу — мягок слой снежного пуха. Не настыл, не схватился след, край его рыхло осыпается под касанием рукавицы близко, близко! Дева косуля бежит впереди — вот сияющее-золотой волос на ветке шиповника, меж рдяных ягод блестит. Вот шерстинка на шершавом древесном стволе… вот меж дерев мелькнула — она! Точно она! Лунное серебро девичьего лика — нежного и чистого. И золото рогов! Все, как сказывали — и теперь уже эта сказочная козочка от него, удальца, не уйдет!

Выстукивают копытца звонкую вязь бега, ткут узорный след — и стремится по нему, по легкой стежке — синеватому серебру на белизне — охотник за козочкой, за девой-ланью, за не живой, но и не мертвою Лалейн раэн Тавтейр, госпожой не замка с солнечными крышами, но лесов и всех диких земель окрест.

Он был не местным, этот охотник. Издалека пришел, с берегов, что ныне ларанд Рэвенд зовутся.

Он не знал в лицо бароновой дочки — да и по правде, мало кто узнавал ее, потому что в единое лето лицо девочки стало не детским, но девичьим, а после таким и осталось, не меняясь. Ну и все же верно сказывали — мало кто без страха мог взглянуть в лицо существу, что человеком уже не было. Зреть лицо с человеческими чертами, да с выражением, которого ни у кого из живущих быть не может — это надо большим храбрецом быть. Охотник, что летел по снежной рыхлой стежке, был таков. Храбр и ловок. И стрелял он славно — вскинул лук, натянул тетиву, свистнула стрела — безжалостная, быстрая!

«Попал! Или промазал?!» — метнулась мысль в голове туда-сюда, точь-в-точь. Как белая куропатка, незнамо откуда вспорхнувшая, когда слетела прочь стрела. Вспугнутая, белоперая — верно, у ног козочки в снегу сидела, а как та дернулась, уязвленная стрелою, так и птица испугалась, улетела. Как бы там ни было, а рванула дева-коза прочь пуще той стрелы.

«Если попал — то скоро выдохнется. Пройду, посмотрю. Обидно упустить будет!» — так мыслил храбрый мастер-охотник. И двинулся следом снова. И вскоре бледная строчка взрытой белизны, как мохнатая некрученая нить, украсилась мелкими ягодами-бусинами. Алыми, горячими, солеными с горечью — не рябина то, ох, и не рябина просыпалась! Сочилась кровь жаркими каплями, пятная белое красным.

«Так попал! Попал! Я, я возьму баронову награду, я сумею добыть эту чудо-козу!» — ликовал охотник. Мстились ему уже в каплях крови той рубины, а в блеске снежном — россыпи золотые. На что молодому охотнику с черной бородою, человеку с берега Рэв, нужны были те рубины да золото, никому он не сказывал — может, просто жаден был, а может, хотел в жены звать знатную деву. А может — думал заплатить колдуну, чтоб тот сладил для него сложную работу, или на лекарства старому родителю потратил бы, аль на выкуп побратима из долга… никто не знал. Никому до того дела не было, в том числе и Мод, что теперь пряла, тянула нитку вместе со старой Ингердой. А уж козочке о золотых рожках — и подавно! Ни дела, ни печали.

Все чаще падали рябиновые ягодки кровавых капель в снег, все быстрее спешил охотник. Нагонял — козочка была близко. Только вот поздно понял — не в косулю он попал. Поздно увидел — смеется злое болото и лунные тени пляшут в глазах у той косули. Она нарочно подпустила к себе удальца — чтоб видел тот, что игры играются и истории сказываются здесь такие, как ей, деволикой, угодно. Держала в зубах косуля-госпожа белую куропатку. Из шейки птичьей торчала охотничья стрела с бурым пером — та, что выпустил сам охотник. И именно птичья кровь пятнала снег. Выронила косуля-дева птицу, разжав белые зубы, и рассмеялась — так, как не смеется никто из живущих. Так плачет болотная птица, так выдра потешается над уснувшим рыбаком, так кличет беду ветер, гуляя в трещине ствола древесного. И, рассмеявшись, бросилась козочка вперед, копытами метя в грудь человека, оцепеневшего пред нею. Ударила, повалила, пронеслась — светлый козий живот мелькнул над лицом упавшего в снег человека. Больно скрипнуло за грудиной — верно, поломала ребра, окаянная… Второй раз наскакивать не стала — растоптала уроненный лук с колчаном и унеслась, взвихрив буран снежной пыли. И куропатку битую с собой унесла. Даже рассказ подтвердить нечем — кроме ломаных ребер да узких синюшных следов на груди — но то охотник увидит позже, сейчас — ух! — ноги унести он только мечтает. Кружат вдали за сугробами волчьи голоса — и не хочет чернобородый охотник видеть тех, кому они принадлежат! И пока потускневшие солнечные крыши не замаячат впереди — только о том и будет думать — прочь, прочь от этой козы и этого леса! Страшный хохот звучит в ушах — чем страшный, и не сказать даже. А жутко — жутче волчьей голодной песни за спиною. У, жутко!

Убежала коза, куропатку забрала. Куропатку ту снесла к домику Ингреды, в порог трижды била копытом. И выходила Мод на крыльцо, и затирала мазью из черной ивовой коры рану на птичьей шее, выдрав и скомкав в кулаке стрелу, как травинку. И вспархивала птица, и летела прочь — белая в белесом небе зимнем, незаметная, на землю падет, так и вовсе не различишь, покуда не коснешься.

У, жутко — а жутче всего, что потом, напившись вина горячего с сушеными травами и повинившись, как дело было, уйдет охотник спать к слугам бароновым — и в ту ночь же обнимет его страшная лихорадка. Такая, что чем ни поили его, что при лихоманке-трясовице помогает, а все без толку. Три дня солнечных и три ночи черных метался в жару и бреду. И хрипел, выл, как зверь, и выплевывал слова охотник, задыхаясь, точно давят ему на грудь или терзают горло. Отхаркивал такие слова: передает, говорил, косуля златорогая, весточку барону. Я, говорила она, дева Лалейн, госпожа раэн Тавтейр, и не властно время, не властны люди, сталь и серебро, золото и камень, и медь с водою текучей, и дерево с огнем горючим, не властно даже самое светило надо мною — покуда не возьму я крови из сердца барона Готрида Хромого. Так и передай, всем, кто услышать сможет.

Как трижды слова сии произнес, по разу в каждую ночь, так разом отпустила и лихоманка, и трясовица… только ребра отбитые болели. Забылся тяжким сном, еще три ночи проспал. Проснулся здоров, только глаза дикие. Молча собрался и ушел — никому ничего не сказав. Не видел, как — белая в светлом — мелькает куропатка в небе над следом его. Но да недолго провожала она его — ушел чужой человек, и птица улетела.

Летела-летела — на крыльцо избушки приземлилась. Вышла к ней снова Мод — рыжий пламень незаплетенных волос по плечам и внимательные, недобрые темные глаза, да тонкие руки, веснушки на пальцах. Смотрит — была куропатка, а вот уже и стоит напротив нее точно такая же Мод. Такие же глаза и волосы, и руки — веснушки на пальцах, тонкие косточки… в чаше ладоней — белая куропатка комком пуха. Шагнула одна к другой, слились они в одну девушку, одну-единственную племянницу ведьмы. Не было никакой второй Мод, то ее хитрое, крепкое слово вместе с птицей летало, а теперь к ней вернулось. Куропатку ту — хладную уже тушку — тем вечером сварит Мод в бульоне с кореньями да ягодами. А охотник… что охотник. Домой он вернулся. Только вот на коз больше охотиться зарекся.

Так-то, слышишь, бывает. Слово может стать сильней того, кто из плоти и крови. И что же то слово, вложенное перезвоном недоброго смеха, исторгнутое с больным жаром из груди и вползшее в уши людские, праздные? Как оно жило себе поживало?

Распрекрасно, отвечу, поживало — ползало себе юркой веретеницей, грелось у огня неприметной мышью или хитрой кошкою, пробиралось в дома хорьком, почуявшим кур. Порхало, летело — быстрей голубей, носящих письма! Секли это слово, рубили и жгли, как упрямое дерево и чернотальный кустарник, как сорную траву — запрещали, забыть пытались. А оно знай себе новые колосья, новые зерна пускало. И ползло, бежало, лилось, летело дальше. И, конечно, прослышал о том барон. Что же он? Того не скажет вам никто — вроде бы храбрился сперва. Потом изменников ждал — ну как явятся люди с косами да заступами, факелами да худыми старыми мечами, и скажут — давай, барон, иди. Напои лиходейку лесную кровью, чтоб жить мы смогли вольно. Не случилось — может, к худу, может, к добру, неведомо.

Годы шли — как-то люд притерпелся. Научились ладить охранки плетеные от козьих набегов — не то что бы помогали они, скорее, козочке прискучила однообразная игра. Да только охотиться знатному люду по-прежнему было опасно.

Текли себе годы, текли, да.

Один оборот, два, десять… из одного не выйдет десять, коли верно не заклясть! У! Верно закляла старуха Ингреда.

Так верно, что за эти десять лет состарился Хромой барон больше, чем мог бы кто подумать — точно десять обернулось в пять раз большим сроком под тусклыми крышами нового замка. Взошел на резное ларандфордское кресло он могучим мужем, пусть охромевшим на одну ногу, пусть с окровавленным дважды неправедно — трижды, четырежды — мечом. А нынче сидел на нем — старик, зимней старостью объят.

И выбивал звонкий цокот копыт раздвоенных искры из утоптанной, каменистой дороги, что втекала в замковые врата. И несся смех — ветер в расщепе древесного ствола, стон камня, прокаленного стужей — над замком. Каждую ночь. Иные люди, сказывают, не слышали — но барон, о, барон прекрасно слышал. И видел мелькание искорок от копытец. И лунный свет, льющийся от легкой фигурки девы-козы.

И стал барон тогда созывать колдунов к себе, раз охотники не помогли — да только первый же, прознав, что за дело, спешно собрался и уехал. Второй начертал охранные руны на воротах замка. Третий сварил снотворного зелья барону… как-то еще прожил лето Готрид Хромой. Затворником, трусом, трясущимся стариком, не могущим без травяного пойла смежить глаз.

Пока не приехал один умник — он долго заставлял Хромого глядеть в воду в серебряной чаше, поил этой водою, пел странные песни на старом языке южных морей. И воспрял Хромой! Не помолодел враз, нет — но страх и бессонница ушли, как не были! И собирался было он уже, как до того, попробовать добыть снова диковинную козу — крепко уповал на амулет, что вырезал ему заезжий кудесник! Злые языки сказывали, что раскопал тот кудесник недогоревшую в погребальной краде косточку старшего отпрыска рода Тавтейр, и на ней рисовал знаки-обереги, вдергивал шнурок и велел Хромому носить против сердца вечно. Но так ли это, не скажет никто — может статься, что и так. Мол, не посмеет бить дева Лалейн туда, где почует родную плоть. Может, был в тех речах толк. Только вот случилось так: однажды грозовою ночью в пору, когда осень ложится золотой патиной на земли и леса, цокот копыт и тихий, нечеловеческий смех услышали все, не только барон-самозванец. А следом великой силы удар сотряс ворота, точно стучал в них каменный великан-багр цельным дубовым стволом. Раз, другой ударил некто в ворота! Проснулись все, кто был в замке. Выскочил барон с мечом в руке — и на бегу оправлял кольчугу, пряча под нее неведомый никому амулет от заезжего колдуна-умельца.

Третий удар — бах! Гром и молния с небес! Треснули ворота — того и гляди, хлынет вражья армия в пролом! Еще удар — щепки от ворот, открыт проход! И — армия хлынула. Звери и птицы, дневные и ночные, великие и малые, олени и козы с волками бок о бок. Разбежались по двору, били и топтали, и крушили все, что пожелают. И будто бы, если надумался кто замереть и не шевелиться, стараться даже не дышать — не трогали таких людей звери. Да только мало у кого хватило духу на то — отбивалась стража, бежали слуги, махал мечом направо и налево сам Хромой барон. И вышел к нему — грудью в грудь сшибиться — полководец той дикой армии. Дева Лалейн госпожа раэн Тавтейр, та, корой в этот час сравнялось ровно восемнадцать оборотов. То есть — сравнялось бы.

Била копытами и бодала рогами — и от касаний ее железо становилось ржавой трухой, тупился меч и осыпалась рыжей пылью кольчуга. И крученый шнурок, продетый в железное колечко амулета, скоро повис пустым — и это железо не выдержало чар девы-козы. И тогда, о, тогда смогла косуля-госпожа добраться до своего врага! Ударила рожками — сверкнуло золото в свете молний, осветивших замковый двор! Пронзила она рожками грудь предателя и убийцы, неправедно севшего на трон ларанда Тавтейр, Готрида Жестокого, ныне называемого Хромым! Багрянцем запятнало золото, брызнула густая живая соль из сердца Готрида, оросила деву-косулю! Да! За чем пришла — то она и взяла!

Замолчала королева Радда, опустила взгляд, занялась новой ниткой — вставила в иглу, узелок затянула, через ткань протянула. И король Грон подошел ближе, сел рядом:

— И что же было дальше?

— А вот тут, о король мой, расходятся речи сказителей. Одни говорят — в тот же миг стала дева Лалейн сама собою — человеком, живой и прекрасной девушкой, взрослой наследницей замка и всего ларанда. Тогда велела дева людям присягать ей, законной хозяйке. Повинились в страхе все, кто был в замке, и присягнули. И кончилась ее власть над зверьем тотчас — как стала она госпожой над людьми. Разбежались звери, попрятались в лесах, и стало в краю Тавтейр спокойно и тихо с той поры, и воссела на братний и отцов дубовый трон юная баронесса. Правила мудро, жила долго, мужа сыскала храброго и сильного, детей родилось у них — что земляники росным летним утром на опушке…

А иные говорят — да, все так, взяла кровь, что желала, и свершила давнюю месть. Но — из одного не выйдет десять, если ведьме не повезет заклясть, а прежнее колдовство Ингерды не было властно сделать из козьего тела человеческое, да и разум не переделать — бегая не зверем, и не человеком, немного сохранишь от себя прежнего, верно? И оттого не обернулась Лалейн никем больше, зато погас злой огонь в ее глазах, и улыбнулась она светло… сказала слово, и повернули звери прочь. А замок тот, белостенный, с крышами, прежде точно солнцем облитыми, рассыпался — будто враз весь раствор скрепляющий песком вытек меж камней. Рухнул, и стал погребением вечным для тех, кто не защитил ее саму, не помог ее брату, не осмелился перечить злому приказу десяток лет назад. Все те, кто кровь и боль принесли юной госпоже, легли замертво — как и старый барон Готрид. А Лалейн осталась косулею. Хранила земли свои, оберегала честный люд, а нечестный и злой — карала… а может, попросту снова жила, как прежде — прихотью да весельем. Вечная, неизменная, живая — да только уже не она, какой была прежде. Дивная колдовская дева-коза, забывшая, что значит быть человеком.

— И какая же концовка верна? — удивляется король. В самом деле удивляется: мелькает в серых глазах огонек любопытства, и мальчишечья улыбка озаряет суровые черты его лица.

— А того, супруг мой возлюбленный, того никто не знает. Сказывали и так, и так — поровну находилось сторонников обеих концовок, — отвечает Радда, глядя мужу в глаза. — В недавнюю годину, пока я жила за морем, в гаэльской стороне, говорят, эту сказку особенно любили. Говорили — наша родина, Краймор, как та дева Лалейн… знаешь, в страшное время людям отчего-то по вкусу больше была первая концовка. Где молодая баронесса, прекрасная, как летний день, садится на древний трон, и правит — мудро, долго. Так-то, мой король!

— Это очень… страшная сказка, моя королева. Знаешь, я думал — страшнее жизни ни одна сказка не может быть.

— Так и есть. Так и есть.

И оба подумают — а славно, что в жизни может быть больше двух финалов.

Сказка о голубой траве, что отмыкает оковы и меняет пути

Давно это было, но не настолько, чтобы те, кто живет сейчас, не помнил этой истории и не мог рассказать другим.

Рассказывают, и по сей день рассказывают — так от чего бы не послушать вновь?

Сказывают, жила некогда семья — очень просто жили, бедно — потому что поселились далеко от прочих, на окраине большого леса, и до другого жилья идти пришлось бы долго, и то, если заблудиться не угораздит. Но, говорят, всего хватало семье — разве что сыновей боги не дали, а только лишь трех дочерей, но родители вроде бы не очень печалились этому. Печально только было то, что замуж дочерей, живя на отшибе, будет сложно выдать. Редко когда гости бывали в их домике, а одних дочерей далеко ходить отец не пускал — боялся, как бы беда какая не приключилась. Кем по крови были они — то до точности неизвестно, но вот говорят знающие люди, что фамилия их начиналась на Мэк — и кажется, верна сия догадка. Но да не о том речь. Жили они себе незнамо сколько в тишине да покое, изо дня в день жизнь была похожа на ту, что днем ранее текла, ну вот ровно как дождевые брызги сходны — может, и отличны чем, да на поверку о землю одинаково бьются. Но когда-то и ровную завесу дождя прорезает вдруг взблеск молнии, бывает что.

Случилось однажды так, что проходил на ту пору близ домика жрец кого-то из Сокрытых, богов земли Гаэль. Кого — сразу не поймешь так, то ли Эдарна, то ли Этивы верный, а то и вовсе Мианы-Матери последователь — ясно только было, что не кого-то из богов-воинов. На ту пору отец семейства дрова рубил. Подошел к нему жрец, воды испросил напиться. Тот работу, значит, отставил, кликнул дочку, та принесла два кувшина — с молоком из погреба, холодным да свежим, и с водою, как и просил мимохожий. Тот поблагодарил, испил все же молока, и видно было, что рад такой предусмотрительности. Пообещал добрым советом отдариться и так молвил:

— Знаю, почтенный, что три дочери у тебя, и все умны и расторопны, как и та добрая девушка, что поднесла молока усталому путнику, и красивы — не меньше, чем умны. Всем девицы хороши, да свататься никто не идет, далеко вы забрались. Но послушай сюда — хочешь коли счастья для дочерей, не смей первому, кто свататься явится, отказать. Откажешь — беда будет, за кого бы дочки твои потом не вышли, все злом обернется. А коли уважишь первого, руки твоей дочери взыскующего — так и вам потом самим оно добром вернется, и двум другим девам счастье принесет много.

Послушал-послушал тот, почесал в голове, спросить чего хотел — глядь, да и нету пред ним говорившего! Ровно растворился!

Ну, мужик не стал долго над тем голову ломать — мало ли чего кудеснику в голову могло взбрести! А вот совет запомнил — с виду не таилось в том совете ничего странного, звучал он разумно… да страшновато все равно было — ну а как знать, кто первым явится?

И как воду глядел же!

Не прошло и седмицы, как постучали в дверь их избушки со словами:

— Открывай, хозяин, слышал я тут, три дочери у тебя на выданье, все никак своей судьбы повстречать не могут!

Голос показался сперва всем домашним приятным да звучным, и поспешил мужик дверь отворить.

Да только никого из людей или элро за нею не оказалось.

Видят — у порога бык-олень стоит. Огромный, рога что бронза черненая, и сам — цвета смоляного вара, черен. И никого больше.

— Это что, никак ты и есть жених али сват? — недоверчиво спросил хозяин дома.

— Я и есть. Я сам себе сват, я же жених и есть, — ответил олень, все тем же звучным красивым голосом. — Я над всем зверьем дальнего леса и существами, по склонам горного хребта в сторону заката уходящего, господин и повелитель буду! Хочу, как подобает королю, в жены взять себе девушку красивую и умную. Прослышал — у тебя три дочери, и уж не первый год никак дождаться не могут свадебного плаща на своих плечах!

Так и обмер на месте бедный отец — ну где ж видано, чтобы зверь лесной на доброй девушке вздумал жениться!

Не вытерпел, в сердцах и сказанул:

— Ты что? Где вообще слыхано, чтоб бегающий на четырех копытах полагал возможным жену себе просить от рода людского или элфрэйского?!

Видно стало, осерчал олений господин, стал острым копытом землю драть, лобастую голову угрожающе склонил, глазами посверкивает… а глаза у него странные были — не золотисто-медовые али ореховые, как у оленя и должны быть, а зеленоватые, прозрачно-светлые, точно вода ручьевая. Ну, хоть не алым блистающие, и то хорошо — при такой черной шкуре только этого бы и не хватало! И так робость берет, как взглянешь: мощь невиданная, сила дикая, неукротимая, так и пышет, ровно жар от костра, да и росту олень в холке — вровень с макушкой самого мужика, а тот малый рослый был да крепкий всегда, годы прошедшие его не слишком-то подточили, уж стати точно не убавили.

— Отказываешься, лесной мужик? — пророкотал грозно олень. — Полагаешь, не ровня я тебе, дровосек-углежог?

— Охотник я, — обиделся хозяин. — Ты, сударь лесной, воля твоя, а оскорблять меня не стоит.

Да точно не слышал его могучий лесной бык:

— Видал ли ты владения мои? Не велики ли они так, что за день не обойти? Чем плохо для девушки из бедной семьи надо всем этим госпожою стать?

— Так-то оно так, да только, сударь, не обессудь, а владения твои — глухие дебри да грозные крутые скалы, где никого, кроме зверья да нечисти всякой, убереги Лорахо, не водится!

— Откупа дам золота мешок, по весу невесты! На ярмарку как выедешь — объявишь, что приданого за двух других дочерей по полмешка золотых монет да украшений, так мигом найдутся женихи!

— Да каково житье-то будет моему родному ребенку в таких местах, куда ты ее забрать хочешь!? Глушь еще больше нашей!

— Так отказываешь? И неужто думаешь, я не смогу жену свою защитить? Да, видать, переоценила твой ум и рассудительность молва! — и загарцевал на месте, точно собираясь с места прянуть прочь, могучий черный зверь.

Пророкотало словно в голове тут у хозяина подворья — «не смей отказывать первому, кто посватается, иначе все злом обернется!»

Олень, правда, не ушел, смотрел пытливо на мнущегося отца девиц на выданье. А сами девицы любопытные к окнам прилипли, как и их мать — слушают, смотрят втихомолку. И жутковато, и интересно же! Ну а как отдаст отец дитя за этого лесного жениха, зверя жуткого — и при том прекрасного, точно картина, великим мастером сотворенная?

Но мужик-то и в самом деле был не дурень, и потому тихо сказал сам себе — «А скажи-ка, много ли ты видел быков лесных, разумных, и вот ровно человеческим голосом говорящих?» А вслух ответил:

— Погоди, лесной государь, подумать сперва надо, с женой обговорить. Дочь замуж отдать — то не горсть орехов умять. Приходи за ответом через три дня, коли настроен в самом деле свататься… да и вот еще ж что — не сказал, к которой сватаешься же!

— К той, которая за меня пойдет, — отрезал причудливый гость, и после чего черным росчерком растаял средь листвы, сорвавшись с места.

Ох и непросто было решить отцу с матерью, как быть! И так, и этак рядили да судили — а по всему страх как не хотелось отпускать родную дочку неведомо куда, да еще и добро бы с человеком или элро, но не с лесным быком же!

И спорили бы муж с женой до хрипоты, если бы Ниив, младшая дочка, не вмешалась внезапно:

— Не спорьте, прошу. Я пойду за черного оленя. Верно, коли речи разумные он ведет и даже приданого сестрам сулит — не станет он меня обижать. Ну а если вдруг такая беда приключится — я за себя постоять сумею, не кручиньтесь! Не дело пренебрегать словами друида, коли он на добро пожелал отдариться! Не хочу я, чтоб оттого, что вам тяжело принять решение, все мы попали под какую недолю лихую! И я готова принять такую судьбу. Это мой выбор.

И сколько бы не причитала мать, мол, куда же ты, доченька, да как же так — а осталась младшая дочь тверда в решении своем.

И когда через три дня прискакал к дому снова черный олень — вышла к нему Ниив в лучшем своем наряде, поклонилась, ровно знатному господину, на золото, что, как и обещал, принес диковинный жених, даже не взглянула, но поблагодарила за доброту к ее семье.

А после олень велел ей садиться к нему на спину — и унес девушку прочь из родного дома.

Неслись они через луга, долы и темные ельники, через дубовые рощи и сосновые леса, минуя расселины скал — только мелькали перед глазами разные диковинные места, и казалось, одним прыжком покрывает черный олень расстояния, которые другому всаднику не одни сутки бы ехать пришлось. И так долго неслись, что девушка забыла примечать дорогу, устала и уснула. А к исходу дня, как золотой шар солнца стал клониться все ниже к земле, приблизились они к добротному каменному дому на краю дубовой рощи.

Хозяин дома показал девушке, где что у него есть, предложил ни в чем не стеснять себя — и, пока солнце окончательно не покинуло неба, куда-то делся, девушка и не заметила, как и когда одна осталась.

Ну, она не стала ждать — искупалась в приготовленной словно кем-то заранее бадье с теплой водой, отведала припасенных яств, да пошла легла на большую-пребольшую кровать, что в самой богато убранной комнате была. Никаких слуг в доме не обнаружилось, но девушка так устала, что думать над тем, кто все это собрал и кто нагрел воды, она едва ли стала бы. Уснула, едва коснулась головой подушки — и только среди ночи показалось ей, что на противоположный край кровати прилег другой человек.

По утру так и оказалось — смята была вторая половина широкой постели.

Ничего не сказала девушка черному оленю, как увидела его снова — и он ничего не пожелал пояснить.

Увидела она и слуг в доме наконец — то были либо причудливые существа, похожие на странных уродливых человечков ростом с семилетнего ребенка, либо разные звери и птицы. На гаэльской речи ни те, ни те не говорили, это умел только их хозяин — зато понимали слуги все, что им говорили. Меж собой общались все эти создания свистом да чириканьем, а с девушкой объяснялись жестами — выразительными и забавными.

Сыграли тут же поутру и свадьбу. Ох и странная свадьба была — прилетел ворон в накидке вроде друидской, что-то прокаркал, побросал под босые ноги девушке зерна и цветов, попрыскал вином из чаши на нее и ее супруга. Тот же, соблюдая древний обычай, накинул ей на плечи, ухватив зубами, вышитый яркий плащ, что до той поры на его спине был — и все собравшиеся домочадцы громким восторженным свистом встретили новую супружескую чету.

Ну и так стали они жить — днем черный олень пропадал где-то, а девушка дома своими делами занималась — ей помогали и развлекали ее и карлы с карлицами, и зверье — в общем, все домашние, кто был.

Год они так прожили — как один день пролетел!

И забот-то у юной жены никаких не было, кроме того, чем сама захочет себя занять, и карлицы оказались товарками веселыми да рукодельными, научилась от них Ниив всякому шитью мудреному нитками шелковыми да жемчугами, кружевами да цветами время свое занимала; делала она все то, о чем дома только и грезить могла, а того, чего не хотела, так с нее никто и не спрашивал.

А как прискучит в доме сидеть — так и карлики-мужчины соберут отрядец в охрану, посадят девушку на огромную заседланную рысь, кликнут соколов ученых — так и прогуляться, куда Ниив пожелает, свезут, и не будет нигде большей ей безопасности и спокойствия, как в такой компании.

И еще год пролетел, и еще — так прожили без малого три земных оборота охотникова дочь Ниив и олень-король здешнего лесного народа. И, хоть житье ее было радостное и привольное, и вовсе не скучное — одно тревожило юную жену: что супруг где-то вечно пропадает, а появляется только ночью, как уснет она. И за все три года так и не видела она, каков он из себя. Что ночью никакой это не олень, а вполне себе человек или элро, девушка сообразила уж — темный волос на гребне, позабытом на подушке, видела, как постель измята, примечала. Ну и как-то, было дело, забывшись в полусне, придвинулась ближе, и, когда прикоснулась — под пальцами ее оказалась гладкая теплая кожа мужского плеча, а никак не звериный шерстистый бок. Долгонько Ниив потом гадала — а отчего супруг ее скрывается от нее?

Все никак духу набраться не могла, чтоб спросить о том — но вот все же отважилась, подловила момент.

— Да, — ответил черный олень. — Тебе не кажется, как думаешь, так все и есть. Но не задавай вопросов более и не проси рассказать — до исхода года. Как кончится этот год — так расскажу я тебе все, что пожелаешь. А сейчас — никому не говори, что узнать успела, не пытайся меня увидеть — и не ищи обхода этим запретам. И тогда, клянусь, все будет прекрасно, так, что и в песне не спеть. Ты веришь мне?

Промолчала, помявшись, девушка.

— Или обманывал я когда тебя?

— Нет, не обманывал.

— Или обижал чем?

— Нет, не обижал.

— Тогда пообещай не лезть в это, ладно ли?

— Ладно… только, супруг мой, пожалуйста, хоть иногда днем не исчезай так сразу.

— Тебе скучно с домашними нашими?

— Нет, не скучно. Просто я хочу видеть тебя — хотя бы немного дольше.

— Мне казалось, тебе неприятна моя компания, и ты страшишься меня, — промолвил олень, опуская голову и заглядывая в лицо девушке.

И то сказать — правда то была, боялась девушка странного своего мужа… но в то же время — очень уж интересен был ей чем-то он, прям мочи нет, как любопытство разбирало!

— Не боюсь, — храбро сказала она, поднимая глаза, а как взглядом с черным оленем встретилась — так и обмерла вся. Поняла то, чего раньше толком и не замечала — что ну совсем не звериные глаза у него. Но, надо сказать, промолчала и все свои мысли в тайне сохранила. Решила — ну раз сказал ждать, то что же, делать нечего. Не походил черный олень на того, кому перечить можно легко и спокойно.

Теперь вот, слушаясь просьбы своей жены, черный олень не на весь день, бывало, пропадал — катал девушку по лесам, рассказывал всякие интересные вещи об этих местах, да и не только об этих — сказы о странах за морями поведал, какие знал, и вообще много всего и всякого, и нескучно им вдвоем было вовсе.

С удивлением поняла девушка, что житье ей такое по нраву — да только вот вдруг взяла ее тоска по родным — по матери да отцу, по сестрам, с которыми толком и не попрощалась, уезжая. И по родной опушке, светлой да приветливой от говорливых берез, и по запаху дома, по маминой стряпне… Пусть и стряпали карлицы на славу, и было все хорошо и вкусно, да только вот с материными ватрушками ничего не сравнится!

Ни на что особо не надеясь, обмолвилась об этом как-то.

На удивление, согласился почти сразу супруг, что домашних забывать не дело, и предложил отвезти ее в гости как-нибудь ненадолго.

Обрадовалась девушка, стала ждать, как выберет олень-супруг время, да скажет в путь готовиться.

Ну, того долго ждать не пришлось — еще до исхода лета позвал он ее в дорогу.

Снова мелькали точно так же целые лиги за один прыжок под острыми, точно бронзовый нож о двух лезвиях, копытами, проносились мимо в дикой кутерьме леса с лугами да распадками меж скал — и снова до исхода суток были они на месте. Ударил копытом олень в дверь, склонил колена, чтоб девушка спуститься легко могла с его широкой спины — да и снова умчал в чащу.

Ох и обрадовались Ниив ее сестры да мать с отцом!

За стол садили, сливок с ягодой подавали, ватрушкой медовой потчевали, за руки брали, обнимали-целовали, наглядеться не могли!

— Экая ты, сестрица, веселая да пригожая сделалась!

— Как, доченька, наряжена справно!

— Какие у тебя, Ни, жемчуга в косе вплетены!

— А руки-то, руки гладкие, точно в молоке умыты!

Отец только примечал все, пока женщины радостно трещали, точно сороки на лесовом тинге своем.

Видел — и в самом деле весела, здорова и красива пуще прежнего младшая дочка, видно, не так уж и сложно житье с оленем вышло.

Ну, расспрашивали, конечно же — как да что, да не скучно ли, да не обижает ли ее муж, да не тоскливо ли ей в его лесном краю?

Как есть все Ниив рассказала — и о карлицах потешных, и о доме каменном, и о ездовой рыси. Только о том, что муж ее никакой не зверь — умолчала, как тот и велел. Помнила наказ, не хотелось ей никакой беды для приютившего ее края и для самого лесного государя.

В ответ ей рассказали, как да что у них дома — сестры ее с той поры уже видали немало сватов — старшей вот все не по нраву приходились, следующим-то отказать никто не запрещал, а средняя уже присмотрелась, сыскался и ей пригожий супруг, к следующей осени, видно, будут свадьбу играть. Житье дома шло гладкое да справное, в охоте отцу везло, на ярмарках цену за шкурки добрую давали, так что, наверное, и в самом деле не на что жаловаться.

Наговорились — да и спать улеглись.

И на следующий день — отец на промысел пошел, а женщины по дому остались.

Ну, тут-то уж расспросов втрое стало больше, как одни они остались!

Ясно же всякому — нету существа любопытнее, чем подружки-сестрицы, когда дело дойдет о житье-бытье замужнем поговорить! Ну и мать тоже — все важно знать, точно ли доченье ее живется легко и привольно, не тяжко ли в чем, каков сам по себе супруг, да не обижает ли ее кровиночку?

— Да что вы, он очень славный и хороший, ни в чем никогда никакой обиды я не видела от него! — смеясь, отмахивалась Ниив.

— Да как же ж жить-то с таким мужем, детонька! Он же и на человека-то не похож! Этакая махина преогромная, дикая, зверь лесной!

И сестры вторят — страх какой огромный, злюще так глазами сверкает еще! А рожищи, а копытищи! Ну а силищи немерено, как и ненароком зашибет если?

Как не отнекивалась Ниив, мол, добрый он и не обидит никогда ни в чем, а заладила мать свое — не похож, мол, на славного мужчину, не человеческого роду и не элфрэйского, какая ж беда жить-то с таким!

Уж как тут обидно стало Ниив, как досадно!

И позабыла наказы всякие, с обиды-то.

Не утерпела, сказала, мол, что только днем он дикий зверь, а ночью вполне себе мужчина как мужчина.

Сперва обрадовалась мать, да и сестры — но тут их пуще прежнего любопытство взяло — ну а каков из себя, ну а что, ну а как, а почему, а так ли, а эдак ли?

Ниив уже и не рада была, что проболталась — сказать-то нечего!

Ну как она пояснит, отчего не видела никогда его лица, и какой он из себя, знать не знает?

Ну что ж, деваться некуда, потихонечку выложила под расспросами девушка все, как есть, да пожаловалась — вот бы правда, посмотреть хоть одним глазком, какой он с лица-то, супруг ее?

Потому что — ну ведь понятно же — и самой ей ужасно любопытно было, и истомилась этой неизвестностью девичье любопытное сердечко сил нету как. А тут еще домашние масла подлили в пламя пытливости ее!

— Глубока темнота, ничего не разглядишь, когда приходит! А пока свечи не потушу, не явится! — пожаловалась девушка.

— А ты спрячь под подушкой огарочек свечи да огниво, дождись, как уснет — ну и потихонечку глянь! Никто ж и не узнает! — посоветовала мать. — Ну а то видано ли дело, не знать, с кем супружеские узы тебя соединили!

И, хоть и совестно девушке было, а все равно решила она — так и сделает. Уж больно разбирало любопытство ее.

И вот — вышел срок гостевания в родительском доме, вернулся за Ниив ее супруг, отнес обратно домой.

И в первую же ночь, как стала ложиться, девушка вспомнила материн совет. Припрятала огниво, да и свечку не забыла, и стала ждать, притворившись спящей.

В положенное время, когда была темна, точно густой звериный мех, ночная тьма, раздался легкий хлопок двери, неспешные шаги, шорох снимаемой одежды, а после — прогнулась под тяжестью опустившегося на нее тела вторая половина кровати.

Очень скоро дыхание лежащего рядом стало глубоким, медленным и ровным — так только глубоко спящие дышат.

Тут-то Ниив быстро села, вытащила припасенную свечку, чиркнула, торопясь, огнивом — сразу получилось поймать искру, хоть и тряслись руки с нетерпения. Затеплился огонек, прикрываемый ладонью, и, замирая, прошла любопытная жена ко второй половине кровати.

Свет озарил спящего, и едва сдержала девушка изумленный вздох — лежал на простынях мужчина столь прекрасный, что слов описать не нашлось бы! По всему видно — принц или король, и великий воин при том.

Никогда не видела Ниив столь благородных черт и столь совершенного тела, и оттого сердце ее забилось так часто, что казалось — вот-вот из груди выпрыгнет, а самой ей безумно захотелось поцеловать его сию же секунду.

— О, как хорош собой мой супруг! — воскликнула она в волнении столь сильном, что руки начали у нее дрожать, и, на беду, так сильно, что сорвалась со свечи капля горячего воска и упала на плечо спящего.

Тот вздрогнул и проснулся.

— Что же ты наделала, Ниив, — горько молвил он, увидев склонившуюся над ним девушку со свечой. — Всего-то ничего подождать оставалось, и был бы я твоим навечно, как и ты — моей, но теперь же…

— Что теперь?

— Теперь нам придется расстаться, и, боюсь, навсегда. На мне и всем моем королевстве лежит страшное проклятье, и сроку ему оставалось — до конца года. Днем я был оленем, а ночью — самим собой, но никто меня не должен был видеть. Но и не жениться мне было нельзя — коли не нашлось бы до конца этого же года девушки, что пошла бы за меня — остался бы я зверем навечно. А теперь твое любопытство погубило все! Злые чары заберут меня далеко на север, где поднимаются горы на границе моей земли и неба, и там сидит в моем прежнем замке страшная черная ведьма, что прокляла меня. Теперь она сделает со мной, что пожелает, а все мое королевство достанется ей. Прощай, Ниив. Больше мы никогда не увидимся!

Только договорил он, как налетел страшной силы ветер, закружил все, и, казалось, начал сам дом рушиться, а ветер подхватывал камни и перебрасывать их, играя.

Зажмурилась несчастная Ниив крепко-крепко, закрыла голову руками и в тот же момент разум ее померк, точно окунули девушку в глубочайший сон какими чарами.

Когда пришла она в себя, то не было уже ни дома, ни знакомой полянки, и оказалось, что лежит она посреди какой-то неприветливой прогалины в глухом ельнике, сумеречно вокруг, так что неясно — то день такой непогожий или же сумерки собираются? Да еще туман наползает седыми клочьями

Огляделась Ниив, да приметила тропку — ровно серая нитка пряжи, меж папоротников затерявшаяся!

Ухватилась за нее — и пошла вперед, не сидеть же среди леса босой да одетой лишь в одну рубашку!

Сколько шла она — незнамо то, но ноги исколола, устала, и чуть не плакала уже с досады, страху и боли, когда впереди затеплился живой яркий огонек, рыжий, как кленовый листок во мхах.

Собрала остатки сил — и устремилась к нему, такому долгожданному. Вот, глядь — вырос огонек, оборотился окошком избушки такой крохотной, что, казалось, выросла та избушка-землянка сама, ровно гриб после дождя, оттого приземиста и неказиста, шляпка кривая, стенки мхом обросли… а все жилье, да не нечисти какой — вон, над входом и «тривершие Лорахо» прицеплено, странное, из веток да трав с камушками какими-то сплетенное, а все же — оно, натурально.

Не успела Ни в дверь постучать, как та сама раскрылась перед ней, а из глубины домашнего тепла, что пахнуло из налитой светом очага утробы дома, раздался скрипучий, но приветливый голос:

— О, гляди-ка, живая душа на огонек забрела! Заходи, милая, заходи, уж темнеет, да ты, верно, притомилась… издалека ли идешь?

Ниив шагнула внутрь и увидела крохотную сгорбленную старуху с волосами, что паутина, белыми да клочковатыми, и носом таким длинным и острым, что та старуха им в очаге мешала угли, точно кочергой.

— Издалека, наверное, бабушка…

— Чаво, милая, потерялась, штоль?

— Да, — вздохнула Ни, — потерялась, совсем потерялась!

Старуха была ласкова и приветлива с девушкой, накормила, напоила, одежды выдала из своих запасов, крепкой и ноской, зеленое с голубым, как дома Ни привыкла носить.

А в ответ девушка поведала все, что с нею приключилось.

— Охохохохо! Ну и в историю ты попала, милая! — заохала старуха. — Как же угораздило тебя… муж твой — это ж в самом деле король всей здешней земли, от окраины моего леса и до ледяных гор на севере! И теперь изведет его черная злая ведьма!

— Так что же мне делать? Неужели никак помочь нельзя?

— Помочь-то? Помочь, милая, всегда можно, да только хватит ли у тебя духу на то? Это не прогулка за ромашками будет, совсем!

— Готова, бабушка! На все готова! Я все испортила — мне и поправлять!

— На все? Да знаешь ли ты, на что обрекаешь себя, прежде чем словами такими бросаться?

— Я люблю его! И я хочу вернуть своего мужа! Я не только свою судьбу на клочки разломала, так тем более не могу отступиться. Как бы так снова склеить то, что разбито?

— Склеить, милая, никак. Судьба — это тебе не миска и не горшок! Судьба — она как полотно из нитей разных — где яркая, нарядная, пестрая, где простая серая, а где черная, как боль… Склеить — никак. А вот новую нитку выпрясть и ею разрыв зашить — то можно. Но, повторю я, то будет так сложно и так тяжело, что никто, кроме тебя самой, не сможет у тебя этого испросить.

— Я согласна, только скажи, знаешь ли, как мне быть?

— Ну слушай, храбрая. На свою голову спросила — теперь слушай! — и старуха, сплеснув крыльями старой, серой, что перья зимней совы, шали, подскочила на месте. Метнулась по стене ее тень, огромная и изломанная — да не напугалась Ниив ни капли. Не осталось места для страха в девичьем сердце уже, верно.

— Слушай! — крикнула старуха, и голос ее возвысился, став гулким и грозным, точно порыв ветра в вершинах древних елей. — Муж твой — под властью черной ведьмы Ангарвы, и прикован теперь он к скале, на самом высоком пике из гор, что далеко на севере! Обращенный в черного оленя, день и ночь он силится сбросить зачарованную цепь с себя и умчаться прочь — но стерегут его злые собаки ведьмы Ангарвы! Только тот смог бы помочь, кто знал бы, как одолеть колдовских собак и снять зачарованную цепь, но ничем той цепи не разбить, кроме как разрыв-травой синецветной. Траву эту тоже добыть наука мудреная — долго идти за нею, за небывалою. Синяя та трава вся, целиком — выросла она там, где неба кусок на землю упал, оттого и цвета — небесного. Поет трава и днем и ночью, выплетает заклинания, что могут одолеть замки и препоны любые, что меняют пути и прядут новые нити в ткани судеб, разрывая прежнее, спутанное да неказистое. Срезать траву эту можно лишь золотым лезвием, на которое чары накладывали три дня и три ночи, чтоб победить природную мягкость золота и заставить светоносный металл стать крепче, чем слезы скал! Ибо трава эта, Синецветной прозываемая, грозовой травой и разрыв-травой, поет и днем и ночью и крушит любые запоры, любые путы разбивает, меняет пути и крошит железо, как сухую листву в горсти!

Ничем ее не взять, кроме этого клинка!

Старуха металась, как залетевшая в дом сова, перед огнем очага, размахивая руками и сверкая глазами — и голос ее то взмывал вверх, как коршун под облака, то падал до шипящего ужом в траве шепота.

— Тяжело будет найти траву, непросто запомнить, какое заклинание поет Синецветная — без него, хоть весь луг выкоси, не отомкнет и скотной калитки эта трава, и еще тяжелее — сыскать дорогу к той самой вершине, где в злом полоне томится олень-король. Укрывать станет ведьма пути, путать тропы — но упрямое сердце да отыщет дорогу и не убоится тяжкой дороги наверх, по скалам, где только горные козы вольготно скачут.

Сумеет и злых псов победить — золотой клинок, коим траву добывать потребно, и против зверя справен, коли не робеть… клинок этот — второй ключ к свободе, и без него, как и без разрыв-травы, делать там нечего будет. Не думай, что довольно будет просто травяным пучком помахать потом да разрывные слова сказать — цепь-то падет, да только вот…

Старуха выцепила из печи уголек, покатала в ладони, остужая — и принялась размашисто чертить прямо на стене, приговаривая:

— Собаки Ангарвы не просто стерегут оленя. Кидаются они на заколдованного без устали, клацают страшными зубищами, рвут в клочья блестящую черную шкуру каждый день — а за ночь заживают нанесенные ими раны, и все начинается заново. И чем больше мучают его псы, тем меньше остается в черном олене от короля, тем больше он забывает, кто он есть, и рано или поздно станет он просто зверем, и тогда загрызут его собаки совсем.

Вторя словам, бегут по серой стене линии рисунка — оскаленные песьи морды, вставший на дыбы олень, стремительная мощь в едином рывке. Старуха поворотилась к замершей девушке и сверкнула круглыми желтыми глазищами, точно молния в них отразилась:

— Не узнает он спасителя своего, за еще одного врага примет — и кинется, насмерть стараясь сразить. Острые копыта, что бронзовый клинок, еще острее рога, а боли и отчаяния — выше горного пика! Тебе придется сразиться с ним. И победить — иначе не одолеть злых чар. Свой золотой клинок вгонишь прямо в сердце оленя, вот сюда, — старухин кривой палец ткнулся в рисунок, под поднятое копыто нарисованного зверя. — Ибо чары ведьмины клеткой вокруг него сомкнулись. Клинок, что режет даже разрыв-траву, клинок, заклятый три дня и три ночи, сможет их одолеть. Рухнут чары, и, если ты в самом деле его крепко любишь, муж твой встанет, жив, цел и невредим, и свободен от любого колдовства.

— Но если он умрет? Ведь олень — это ж он сам и есть!

— Если умрет — значит, недостаточно ты его любила, — отрезала старуха мрачно. — Ну так что, возьмешься за это страшное и непростое дело?

— Где взять золотой клинок можно, о котором говорила ты, почтенная?

Старуха каркающее рассмеялась:

— Отчаянная! А есть у меня он, есть! От Ангарвы и прятала, и все молила сокрытых, чтоб не стал никогда потребен он, но что уж делать… сама в пряже напутала, сама и разбирай теперь! Клинок этот я тебе дам, и тропку отсюда покажу поутру — но помни, что второй раз ошибиться или отступить права у тебя нету! Повернешь назад, отступишься, замешкаешь — не видать тебе мужа твоего! А королевство его все Ангарве достанется. Иль не поняла еще — все те карлики да карлицы, да звери разумные — то все люди под чарами ее злобными.

— Поняла бабушка, поняла… да только даже если бы за ним одним идти надо было хоть за самое северное море — так пошла бы.

— Ну-ну… отчаянное сердечко. Авось и сможешь — но силы, сколько у тебя есть, все понадобятся. И еще немножко сверху. А теперь спи давай, завтра коли в путь.

И со словами этими загасила старуха свечной огарок и заслонила очаг с дотлевшими уже угольями.

А поутру в самом деле выволокла из чулана старуха какой-то сверток, долго его распаковывала, а потом вручила Ниив клинок — чистое золото, но тверже слез скальных, острее любого другого клинка, что когда-либо из-под рук гаэльского кузнеца мог выйти!

Вывела на тропку, дала с собой узелок со скудным припасом в путь — и махнула рукой, иди, мол. Ниив и пошла — не оглядываясь, как старуха и велела.

То таяла тропинка средь зарослей, то снова становилась широка, и петляла, ровно убежать из-под ног норовила — а вцепилась в нее юная путница, ни за что не потерять чтоб, так крепко, что как та ни вилась, не смогла вывернуться.

Долго шла Ниив, так долго, что счет дням потеряла да начисто плакать разучилась. А про то, что ноги болят, так и вовсе вспоминать забыла, скорее, удивилась бы, если б те перестали ныть, как пудовыми чушками чугунными обвешанные. Лес миновала, поле перешла, по холмам петляла, еще один лес и еще луг раздольный, семь речек позади и три озера — ан не встретила нигде ни самой травы, ни того, кто бы слышал о ней, синецветной разрыв-траве, что поет и днем и ночью и крушит любые запоры, любые путы разбивает, что меняет пути и крошит железо, как сухую листву в горсти.

Бродила так она, пока не выцвели от дождей да солнца ее одежды, пока не стали рассыпаться в прах башмаки, да почти не позабыла гаэльскую речь живую, а больше разуметь стала, о чем звери да птицы переговариваются.

Наконец, улыбнулись ей боги из-за завесы туманов — выбрела Ни на поляну — точно кусок неба на нее упал! Синевой несказанной все залито, колышется та синева, точно вода под ветром, серебристые волны скользят — да не озеро то, а заросли грозовой-синецветной травы. И поет трава голосом неописуемым, на неведомом языке — от земли и до самого неба тянется напев.

Не веря себе, села девушка у края поляны, стала небоцветные травяные волны гладить, да вслушиваться в напев. А коль скоро смогла она его разобрать да повторить — тут и замолчала трава вся разом. Не мешкая, срезала Ниив пучок травы золотым клинком, завернула в платок, спрятала добытое за пазуху. Конечно, поклонилась низко поляне, да откупилась даром за срезанное — старуха, провожая, на крепко наказала: не брать без отдарка ничего. Приняли дар — снова потянулась еле слышная песня. Теперь иная уже совсем, но да Ниив слушать не стала, чтоб в памяти он не забил тот, прежний.

Приняли дар — и славно. Подвес с диковинным камнем отдала — тот, что с ее недолгой, но такой радостной жизни с заколдованным супругом ей остался. Жалко было — хоть плачь, да давно уже плакать Ниив не могла, высох колодец скорби до дна, только злое упрямство в нем теперь плескалось, все полнее и жгучее с каждым днем.

Не успела девушка далеко отойти от поляны, как грянул из лесной чащи собачий лай да рог охотничий громко возвестил — не одна она тут ходит. Глядь — и высыпают из-за могучих древесных стволов охотники на статных конях да серые длинноногие псы. Всадники все одеты красиво, снаряжение при всех богато отделано, а тот, что в рог трубил — так и вовсе князем глядит. Кудри лихие цвета медного жара, глаза что синь морская, улыбка веселая на устах играет. Глядит смешливо на Ниив и спрашивает:

— Кто ты будешь, девица, что в охотничьи угодья мои забрела?

— Ниив меня зовут, дочь своих родителей, что остались за тремя озерами и семью реками, а может, и дальше того. А что угодья твои — знать того не знала, да и кто ты будешь, сударь, не ведаю я того!

Расхохотался тот:

— Князь я, здесь недалеко — моя усадьба-гнездо. Негоже столь милой девице по лесу бродить одной! Давай проводим тебя, красивая!

Дальше повел он ладные речи, что рад-де внезапной такой встрече, что красива она и пригожа, и очень уж хочет он, князь, в гости ее хоть на вечерок к себе залучить, ведь раз так издалека. То, верно, устала и притомилась, и не годится ей на голой траве ночевать, верно, лучше будет на пуховой перине в его славном доме, где тепло и много всякого добра.

Как ни пыталась девушка отвертеться — а видит, не выходит. Плотнее подъехали всадники, а сам рыжекудрый князь сажает ее на коня, да держит крепко, и, сколь бы ласково да обходительно не говорил он — а чует Ниив, что отпустить он ее и не подумает. От красавца-охотника пахнет вином и дымом, и видно, девицу он вовсе не на один вечер в гости зовет. То-то таким хвастливым кочетом разливается, сколько у него всего есть, и какой удачный лов был, и как он без промаха копьем своим всегда дичь сражает!

Да только Ни виду не подает, слушает, кивает, иногда удивляется — ровно настолько, чтоб еще больше принялся князь хвастать да болтать.

Сама-то Ниив все подумывала, как бы вызнать что, что ей уйти потом поможет — да только к тому времени, как показалась княжья усадьба, успел рыжекудрый удалец влюбиться в девушку. Ну, или ему показалось, что влюбился — со хмельных глаз он громко возвещал, что нашел себе в лесу желанную подругу, и что никуда не пустит свою добычу, покуда не ответит она ему взаимною лаской и не согласится быть его женой.

Настойчив рыжий лорд был да упрям, как только рыжие бывают упрямы — и не слушал возражений. Ниив быстро поняла — говорить тут бесполезно, думать надо. А самое что недоброе — отнял князь у девушки золотой клинок, подивившись красоте и необычности его, заявил, мол, приданым будет.

Велел со своим копьем в отдельной каморке при оружейной схоронить — копье у него и самого было колдовское, не от удали небывалой рыжий князь на охоте неудач не знал, а от того, что копье тоже чаровное, зверя само разит без промаха, лишь направь да не струсь. Ну, трусом-то он и не был, хотя и зазнайкой да гулякой всяк его признавал.

Опечалилась да разозлилась Ниив, что ее не спросившись, да еще при живом-то супруге, снова замуж пророчат, а то и, страх сказать, вовсе даже не замуж, а так, удаль молодецкую потешить!

Но да виду снова не подала — толку-то!

Вот провели ее в комнату, вот усадили на богатое ложе, выдали одежды всякой, купальный чан с водою теплой, травами благоухающей, водрузили, яств лакомых принесли — а дверь снаружи подперли да юного воина с копьецом поставили — сторожить.

Хозяин сам с товарищами да домашними пировать по поводу удачного лова направились, а Ниив ждать да думать осталась.