Бесплатный фрагмент - Сага о трубах большого диаметра: Госплан, освоение Севера и проблемы импортозамещения

И очень тянуло Ушастика выложить мне про Фому пикантные сведения, но пока только предупредил, чтобы я не заговаривал с капитаном об автомобилях, шоферах, особенно пьяных шоферах, и трубах большого диаметра.

Виктор Конецкий. Вчерашние заботы

Сегодня советские примеры ведения хозяйства и освоения Арктики все больше кажутся привлекательной альтернативой сегодняшней ситуации — вот и посмотрим на них повнимательнее. Мучительный для полярного капитана, героя повести Конецкого (тоже, кстати, ходившего по Севморпути), образ труб большого диаметра можно считать символом поздней советской экономики. К этим трубам, если вдуматься, уходят корни многих нынешних проблем, и в первую очередь — страсти по импортозамещению.

У многих моих коллег сегодня возникает ностальгия по советской модели освоения Севера: вот, мол, строили города, население прибывало, нефть фонтанировала — не вернуться ли сегодня, в условиях разрыва с Западом, к проверенным старым рецептам?

Не претендуя на обобщения в масштабах всей страны, посмотрим на самый, наверное, яркий продукт позднего Союза — тюменские «Севера» (Арктика тогда считалась лежащей много севернее, хотя сегодня районы освоения того времени наполовину считаются арктическими, но это, впрочем, терминологические тонкости).

Нынешние урбанизированные Ямало-Ненецкий округ и Югра — во многом продукт той эпохи. Интересно, что если для остальной страны 1970-е, начало 1980-х — это скорее застой и безвременье, то здесь, на Севере — это время сплошных рекордов: строится десяток новых городов, на небывалую продолжительность расширяется срок навигации по Севморпути, достигаются рекордные объемы добычи нефти в Западной Сибири и золота — на Колыме… И тогда же закупаются во «вражеской», Западной Германии, эти самые трубы большого диаметра. По сути, формируется модель экономики «сырье в обмен на технологии», в той или иной степени характерная и для современной России. Импортные установки для сжижения природного газа, блокировка поставок которых угрожает сегодня флагманскому арктическому проекту «Арктик-СПГ-2» — это, в общем, те же трубы, но на современном уровне. И прежде чем возвращаться к Госплану — особливо в Арктике, посмотрим внимательно на механизмы освоения «нефтяных и газовых богатств Западной Сибири» — и шире — освоение ресурсных районов Севера в контексте общей социоэкономической системы страны.

Нередко переломным моментом в экономике СССР считают середину 1970-х, и определенная логика в этом есть — однако, если брать именно процессы освоения Западной Сибири, то такого уж резкого рубежа здесь не наблюдается, многие процессы идут с начала освоения, с 60-х, и позже лишь выходят на количественно новые уровни. А вот в 1980-е, когда новые города уже более-менее осваиваются (и одновременно падают цены на нефть на мировом рынке) ситуация ощутимо меняется — оставаясь, впрочем, зависимой от инерции, сложившейся ранее. Поэтому, если уж задаваться целью посмотреть пристально на процессы освоения Севера и Арктики эпохи позднего Госплана, будем брать весь период 1960—80-х годов.

1. Кадры решают все

В конце 1960-х расширяется (после хрущевского сокращения) и «кристаллизуется» окончательно система льгот для населения Крайнего Севера (предыдущий мощный толчок ее развития был связан с попыткой компенсировать отток кадров, связанных с освобождением заключенных после отмены системы гулаговских лагерей). Этот инструмент — хорошая лакмусовая бумажка экономики: по-настоящему он работал только на фоне жесткой тарифной сетки на остальной части страны. И он заработал: кадры пошли на Север массово — однако, как всегда, важны нюансы. В плане привлечения кадров на Север основных нюансов три.

Первый нюанс, это временность заселения Севера. Глядя на рекордные цифры роста советских городов, не все сегодня понимают, что приток на Севера всегда был не столько притоком, сколько «просто» положительным сальдо миграций. На каждого человека, увеличивавшего показали численности населения Севером, приходился мощный поток людей, которые приехали и уехали — «не выдержали трудностей», как тогда говорили.

Не могу не процитировать красочное описание магаданского автора Владимира Яновского:

«Только за последние десять лет [цитируемая книга опубликована в 1969 г.] Северо-Восток в обоих направлениях пересекло более одного миллиона восьмисот тысяч человек, а среднегодовая численность населения „обернулась“ за это время два раза. Из колонки „всего прибыло“ в колонку „всего выбыло“ статистики перенесли каждых четырех из пяти. Эти четверо покинули Север с тем, чтобы, как правило, более сюда не возвращаться. В эпицентре миграционного „цунами“ еще больше. Сегодня эпицентр — в новых нефтепромышленных районах Западной Сибири. В городах Сургут, Нефтеюганск, Урай, рабочих поселках Игрим, Мегион и других всего за три года (1964—1966) оборот населения превысил его среднегодовую численность в полтора-два раза».

Высокая оборачиваемость мигрантов означает, что заселение Севера было вообще-то весьма затратным проектом, обеспеченным не разовым переселением, но значительно более масштабными двухсторонними потоками мигрантов. Огромная текучка кадров, простои из-за временной потери трудоспособности только-только адаптирующихся на севере мигрантов — проблемы, всерьез волновавшие советских демографов. Наиболее фундаментальные труды на этот счет написала Ж. А. Зайончковская. Но если классик Жанна Антоновна оперировала сухими научными фактами, уже упоминавшийся магаданец Яновский описал процесс, что называется, вживе:

«К сожалению, сегодня интенсивность сменяемости кадров определяется главным образом не тем, что какая-то часть рабочих, инженеров и техников, проработав здесь десять и более лет, выезжает в другие районы страны для продолжения трудовой деятельности или заслуженного отдыха, а движением рабочих и инженерно-технических работников, имеющих общий стаж работы в северных районах чаще один — три года, а иногда всего несколько месяцев. Уезжают опытные, приезжают новички. Оставляют Север те, кто, образно говоря, и на дожде костер разложит, а приезжающие не всегда и поддержать огонь-то умеют. И движение этих кадров измеряется по всему Северу уже не десятками, а сотнями тысяч человек ежегодно. Народному хозяйству страны такая интенсивная сменяемость населения, занятого в общественном производстве, наносит огромный ущерб. … Но ведь Север есть Север, и не всякий рабочий, прибывший из других районов страны на чукотский прииск, например, быстро приноравливается к особенностям использования здесь техники. Вроде и бульдозер тот же, и опыт есть, ан нет, не идет. И немало дней пройдет, пока бульдозерист начнет вскрывать торфа и подавать золотоносные пески на гидроэлеватор или промывочный прибор так же сноровисто и споро, как он работал, допустим, на Кубани или даже в Сибири. В итоге снижаются темпы роста производительности труда, учащаются поломки дорогостоящей техники».

Почему же люди уезжали? Для ответа на этот вопрос сначала надо понять, почему люди приезжали?

Нюанс второй: символические стимулы в обмен на низкое качество среды

Люди приезжали, имея три основных типа мотивации, блестяще отраженных в песне:

Люди сосланы делами,

Люди едут за деньгами,

Убегают от обиды, от тоски…

А я еду, а я еду за мечтами,

За туманом и за запахом тайги.

Юрий Кукин (1964).

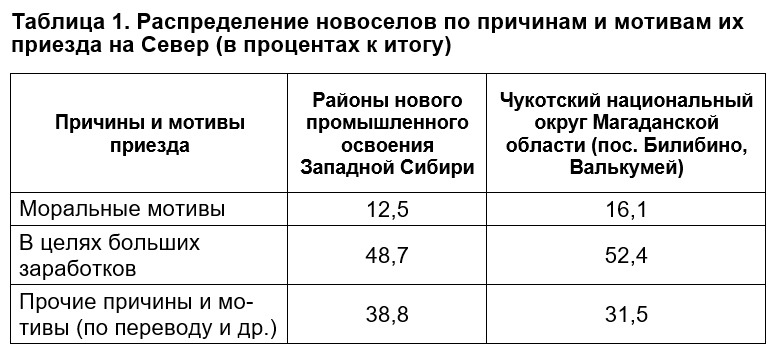

Как было замечено социологами, доля людей, едущих «за деньгами» прямо зависела от значения северного коэффициента:

«Просматривается следующая закономерность: чем северней находится район освоения, лучше материальное стимулирование, тем чаще высокая заработная плата указывается в качестве ведущего мотива переезда.

Почти половина опрошенных жителей Нового Уренгоя основным мотивом переселения в этот город назвала желание улучшить материальное положение, получать более высокую заработную плату. Анкетные опросы показали, что материальные мотивы в городах и рабочих поселках приполярных районов называются в 1,5 — 2 раза чаще, чем в городах Среднего Приобья, и почти в 3 раза чаще, чем в городах-новостройках южной Сибири. Поэтому не будем, как говорится, брать грех на душу и утверждать, что Север обживают романтики. Основная масса людей приезжает в районы индустриального освоения Севера по материальным соображениям. Все-таки заработок квалифицированного работника здесь составляет 500—600 рублей в месяц, а мастеров своего дела еще выше».

Та же закономерность прослеживалась и в кажущиеся романтическими 60-е:

Иными словами, северные льготы действительно и буквально влияли на перераспределение рабочей силы.

Интересно, кстати, среди тех, кто «убегают об обиды, от тоски» — а такая категория тоже выделялась социологами буквально (тут поэзия, видимо, четко уловила спектр настроений переселенцев) — более гибко обустраивались в новом, северном сообществе, впрочем, продолжая оправдывать миграцию финансовыми интересами.

«Указанные особенности не следует интерпретировать буквально. В сознании жителей региона они не всегда отражаются напрямую, и не всегда выражают лишь то, что в них вербально заложено. Например, ориентация на материальную обеспеченность не означает только (и всегда) погоню за высокой зарплатой. В частности, удалось выделить 2 подгруппы норильчан, ориентированных на материальную обеспеченность: одна (таких меньшинство) — те, кто едет в Норильск с конкретной целевой установкой: заработать на квартиру, автомобиль, дачу и т.д., другая (таких большинство) — те, кто, испытывая определенные жизненные трудности или неудачи, приезжает в Норильск в надежде устроить свою жизнь. Не сумев для себя четко сформулировать свои жизненные цели, они вербально выражают их в ориентации на высокий заработок».

В жизни приходилось встречать и ярких представителей северян, приехавших не «за деньгами». Люди эти были действительно колоритные, широко известные — о них получалось поговорить и с их ровесниками, и вот тут то и дело проскальзывало еще одно объяснение: такие люди, бунтари по натуре, зачастую оказывались на Севере не то, чтобы за туманом, но скорее за возможностью реализации мечты, проекта, самореализацией — которым в «обычной жизни» возникали препятствия, как правило — от партийных органов. Крайний Север выступал, по сути, гетеротопией, где в силу нехватки кадров можно было чуть больше, чем в средней полосе. Что-то похожее было и на Аляске: идея максимальной личной свободы до сих пор считается фактором удержания в штате населения — соответственно, подобранного из «особых» людей, кому «слишком тесно» на остальной территории страны (во всяком случае, на уровне местной официальной идеологии штата как «последнего фронтира»).

Советский Север, безусловно, тоже стал особой территорией с несколько «экстремальной» — на фоне остальной страны — свободой, но в специфическом понимании: это свобода заработка, свобода карьерного роста. Северные льготы включали также и свободы в плане трудового графика (более ранний выход на пенсию, продолжительный отпуск), свободы перемещения и др. Иными словами, северные льготы — это не только про финансы, это скорее даже про статус (обеспечиваемый в том числе и возможностью экстремальных для Союза заработков — но не только). Это зона, где человек мог поменять свой статус, зона особых условий, где не действуют обычные правила, в терминологии Фуко — гетеротопия.

В числе прочих необычностей, в этой гетеротопии не было места пенсионерам. Формально, кажется, им никто не запрещал жить на Севере, однако в реальной жизни четко преобладала установка на отбытие с Севера по достижении пенсионного возраста. Как само собой разумеющееся, авторы тех лет ничтоже сумняшеся писали, что «в любом случае человек приезжает в город на время (даже если на 20 лет)» [в данном случае речь о Норильске, но опыт изучения северных миграций позволяет уверенно считать эту позицию типичной в отношении всего Севера]. Признание временности довольно парадоксально сочеталось с активным научным поиском методов «закрепления» мигрантов. Советская социально-экономическая система буквально состоит из парадоксов, но тут стоит задуматься. Тезис о необходимости отъезда с Севера в пожилом возрасте уже давно воспринимается как что-то само собой разумеющееся, но все же как он может сочетаться с политикой «закрепления» (которая была призвана снизить народнохозяйственные потери в связи с текучкой кадров)? Ведь по логике, ничто так не закрепляет на месте, как привязанность к обустроенному жилью, «гнездышку», к внукам? Однако желаемой виделась довольно причудливая модель: человек должен был приехать, «закрепиться» на 20 лет, затем бестрепетно «открепиться» и уехать на Юг на заслуженный отдых. На государственному уровне создавались меры по реализации второй части плана — («открепление» от Севера). В первую очередь, это институт бронирования жилья (работающий на Севере имел право сохранять за собой жилье на юге — казалось бы, о каком закреплении может быть речь после этого)? На Севере быстро распространилось кооперативное строительство — строили, конечно, «на материке» — и т. д. Более того, в качестве основного фактора привлечения на Север прямо называли возможности обустройства на Юге! Например: «Эту «вокзальность» можно нейтрализовать с помощью так называемого «социального кредита» «на материке» (гарантированное обеспечение норильчанина жильем и работой после его возвращения «на материк»). Заметим, что если история северных льгот (ориентированных на привлечение трудовых кадров на Север) уже более-менее изучена, то вот тема политики поощрения «открепления» еще ждет своих исследователей.

Так или иначе, государство давало северянам шанс обустроиться к пенсии в основной зоне расселения — обратной стороной этого процесса было то, что оно, по сути, сопротивлялось идее обустройства пенсионеров на Севере (сегодня это мотивируется слишком высокими затратами на содержание пенсионеров на Северах — а вот какова была мотивация в советское время, стоит поискать, возможно, это даст ключ к пониманию роли Севера в те годы). Обратим внимание на конструирование советского Севера в парадигме «нормальной» среды: заведомый отток пенсионеров с Севера — это заведомая «не совсем» обустроенная северная среда; то, что терпимо для молодежи, не подходит для пожилых, и их отсутствие является лакмусовой бумажкой «недосреды». Получается, что «полное и окончательное» обустройство Севера даже и не предполагалось.

То же, между прочим, видно по отношению к переезду женщин. В ранних вахтовых поселках Западной Сибири присутствие женщин не допускалось — и как это понимали уже тогда, ровно для того, чтобы смягчить требования по обустройству:

«Трасса, вахтовый поселок — статьи особые, режим там производственно-скоростной: пришли, сделали, ушли. Может, действительно мужская неприхотливость в этих случаях уместна. Но Ямбург — это не трассовая поденка. Да и не «первые поры» он переживает, на третий год пошло после высадки пионерского десанта. Два года — по северным темпам немало. А «женский вопрос» все еще существует.…

— Вы б свою жену в такие условия привезли?

Я хмыкнул — действительно, ситуация не для каждой женщины: всякая ли согласится на ежедневный героизм.

…

Дело, конечно, деликатное, но разве не ясно, что, в принципе запрещая, точнее даже так — не разрешая женщинам въезд в Ямбург, организаторы производства хотели отодвинуть во времени проблемы полярного комфорта. Но понятно, не отодвинули, а усугубили их. Может создаться впечатление, что говорим мы о каких-то второстепенных делах. Но разве не видится в этих «дамско-полярных» проблемах и более глубинной подоплеки — нежелания сразу и основательно решать проблемы человека на Ямбурге, вопросы его полнокровной высокоширотной жизни?…

…в газовой «столице» Сибири, городе-подростке Новом Уренгое — два прямо-таки убогих кинотеатрика, школы, которые торопливо лепят за летние каникулы, скучный универмаг, похожий на авиационный ангар, и тесные магазинчики, которых постыдится деревенское сельпо. А ведь именно газовики Нового Уренгоя во многом определяют стабильность топливно-энергетической программы нашего государства».

Почти то же приходилось слышать и мне самой в воспоминаниях «первопроходцев», причем южнее, в Нижневартовске:

— В 80-м году я когда приехала, то на 16 мужского пола была одна женщина всего.

— Это в поселке?

— Не, не в поселке — вообще в городе. А уже в 82-м вполовину было. А почему, значит, женщин меньше было, потому что многие приезжали и женатые как бы на заработки, а жить особо негде было — вот эти балки, бараки. Жены не… [Не соглашались]. Да, с детьми сюда переезжать и все прочее. И мужчины здесь были, а женщины как бы на большой земле, как мы называем. К 82-му уже контингент изменился, уже восемь мужчин осталось (смеется) на одну женщину.

(Из интервью в Нижневартовске, 2018)

Дискомфорт и неполноценность среды, как уже сказано, компенсировался северными льготами.

Однако задумаемся: на что их можно было потратить в тех самых «магазинчиках, которых постыдится деревенское сельпо»? Отсутствие на Северах хоть какого-то разнообразия товаров за пределами самого минимума жизнеобеспечения тоже стало притчей во языцех: «надбавочные» деньги тратили в отпусках, копили на машины. Или просто проматывали на какую-нибудь роскошь: рассказы о полетах в выходные в Москву просто «попить пиво» и сейчас в ряде неизменного набора воспоминаний ветеранов тюменского Севера. Где-то мне уточнили: «Да нет, в Москву по выходным не летали. В Ростов по выходным летали — там пиво вкуснее».

Получается, что, хотя ключевым фактором привлечения людей на Север были именно материальные стимулы, в значительной степени они — в силу необеспеченности товарами — становились символическими: немыслимые деньги тратились на те или иные предметы роскоши (например, дорогие импортные вина), на саму возможность почувствовать свою принадлежность к привилегированному классу.

Вчитаемся в известную поэму Евтушенко «Северная надбавка» — она глубже, чем может показаться на первый взгляд, отражает всю глубину механизма северных льгот: это не столько про деньги как таковые, сколько про возможность почувствовать себя «в силе», человеком — и важно это чувство не только на фоне полнейших лишений на самом Севере, но и на фоне «срединной России» в целом. Так Север становился территорией возможностей продемонстрировать жизненный успех, состоятельность. Возможность демонстрации успеха «состоявшегося северянина» часто упускается из виду — а зря. Северные льготы работали не столько на повышение качества жизни на самом Севере — там было строго наоборот, но именно на эту демонстрацию успеха перед «глубинной Россией»: грубо говоря, на Север ехали далеко не всегда, чтобы стать северянином, но чтобы северянином вернуться.

За что эта северная надбавка?

…

за —

сбрасываемые с вертолёта груза,

где книг никаких,

за исключением

двухсот пятидесяти экземпляров

научной брошюры

«Ядовитое пресмыкающееся

наших пустынь —

гюрза…»

«А вот пива,

товарищ начальник,

не сбросят, небось, ни раза…»

«Да если вам сбросить его —

разобьётся…»

«Ну хоть полизать,

когда разольётся.

А правда, товарищ начальник,

в Америке —

пиво в железных банках?»

«Это для тех,

у кого есть валюта в банках…»

«А будет у нас «Жигулёвское»,

которое не разбивается?»

«Не всё, товарищи, сразу…

Промышленность развивается».

…

А когда открывается

навигация,

на первый,

ободранный о льдины пароход,

на лодках

угрожающе

надвигается,

размахивая сотенными (выделено мной — НЗ),

обеспивевший народ,

и вздрагивает мир

от накопившегося пыла:

«Пива!

Пива!»

…

Пять лет я торопился

на этот пир горой.

Попользую я «пильзен»,

попраздную «праздрой».

Потом, конечно, в Сочи

с компашкой закачусь —

там погуляю сочно

от самых полных чувств.

…

Срединная Россия

послевоенных лет

глядит — теперь я в силе,

за пивом шлю в буфет!

Евгений Евтушенко. Северная надбавка, 1977.

В поэме на удивление почти каждая строчка симптоматична. «Не все, товарищи, сразу, промышленность развивается…» — то, что для обустройства нормальной среды на самом Севере не прикладываются усилия, практически не скрывалось.

Нюанс третий: потеря квалификации. Зачастую мощный вброс кадров в экономику районов нового освоения был связан с понижением квалификации. Известный тюменский социолог (с чиновным опытом работы) Г. Ф. Куцев клеймил явление «подснежников» и «фиалок»:

«На предприятиях и в организациях районов промышленного освоения Севера можно обнаружить немало так называемых „подснежников“, то есть управленцев на рабочих должностях, „фиалок“ — специалистов, занятых на таких работах, где не требуется их квалификация, но выше заработная плата, северные надбавки, премии и другие реальные преимущества материального плана. Такие региональные перекосы в распределительных отношениях преломляются в сознании, ценностных ориентациях северянина, влияют на его повседневный жизненный уклад, поведение».

Если мужчины теряли квалификацию ради заработка, то женщинам вообще было трудно устроиться по специальности, поэтому квалификацию теряли вместе с заработком:

«Сестра закончила медицинское училище еще в 69-м году, и она сколько лет отработала в больнице — в Челябинской области. А потом… зарплата маленькая, садика, квартиры не дают. И мама ее устроила к себе на завод — сначала машинисткой в отделе труда работала и заочно закончила техникум — тоже, кстати, машиностроительный техникум на экономиста. И там потом перешла нормировщиком работать, а когда сюда [Нижневартовск] уже муж переехал, она тоже приехала и как бы нормировщиком пошла в ДРСУ. Хотела, вернее, нормировщиком, но ее приняли в приемосдатчики — это какие вагоны приходят для ДРСУ — она должна была товар принимать, что в этих вагонах пришел, сдавать документы на железную дорогу… а меня пригласили инженером отдела снабжения, а когда я стала устраиваться… Он меня принял только техником: вроде, посмотрим, как будешь работать, хотя до меня работала женщина всего с образованием восемь классов».

(Из интервью в Нижневартовске о жизни 1970-х. Записано в 2018).

Сегодня — когда речь заходит о необходимости «строить новые города» — обычно забывается известная в советское время проблема «вторых членов семьи»: вынужденно монопрофильный, как минимум, по молодости город — это, как правило, женская безработица.

Сделаю и «лирическое отступление». Наслушавшись радио, где-то года в три (то есть в конце 70-х) «крошка дочь пришла к матери» и спросила: если родине надо, то почему мы до сих пор не на БАМе? Мама ответила, удивительно точно изложив приоритеты советской экономики: родина, мол, потратила ресурсы, чтобы 6 лет готовить ее в МВТУ на инженера-электронщика, поэтому ее задача — работать на своем рабочем месте в том институте, в который ее Родина и распределила. Институт был, естественно, оборонным.

2. Север в экономике холодной войны: читая Яременко

Здесь пора обратиться к более широкой картине — дополнить работы социологов и стихи поэтов работами экономистов.

Развитие нефтедобычи часто связывают с деиндустриализацией национальной экономики в целом (широко обсуждаемые темы «нефтяного проклятья», «голландской болезни» и т.п.) — и часто обсуждение идет в контексте поиска причин провала советской модели экономики в целом. В западных работах к проблематике провала советской экономики подключается широкий спектр концепций — речь идет не только и не столько о сырьевом проклятье, сколько об институциональных аспектах экономики, особенностях формирования элит и т. д. Довольно внятный обзор имеющих отношение к теме западных работ, от голландской болезни до анализа политического режима дан, например, Сергеем Ермолаевым.

Остановимся, однако, на анализе «изнутри» — на работе советского академика Ю. В. Яременко. Работы Еременко интересны тем, как непривычно для советского экономиста он (глубоко зная процесс управления экономикой изнутри) увязывает воедино сугубо экономическую собственную модель распределения ресурсов и практики поведения советских ведомств. То и дело растерянно оговариваясь, что не имеет для описания ситуации научного аппарата — мол, это должно объяснять не экономисту, но, наверное, социологам — Яременко дает на редкость комплексный анализ советской экономики. В его матрице легко находят место многие явления так называемого планового хозяйства, и в том числе, похоже, даже трубы большого диаметра. Точнее, их отсутствие.

В основу своей концепции Яременко положил различение качественных ресурсов (высокие технологии, квалифицированные кадры и т.д.) и массовых, дешевых. В экономике страны разные отрасли опираются на использование обеих групп ресурсов, при этом они прочно связаны друг с другом:

«Низкая отдача массовых ресурсов приводит к тому, что страна, форсирующая свой экономический рост, начинает потреблять их в огромном количестве, быстро вычерпывая их запасы даже на пространстве такой огромной страны, как наша».

Обычно передовые отрасли дают мультипликативный эффект и постепенно «подтягивают» остальные — это довольно банальная модель экономического роста, хорошо описанная, например, Эриком Райнертом применительно к отраслям с возрастающей отдачей.

Если какая-то отрасль усиленно оттягивает на себя качественные ресурсы, то остальным направлениям хозяйства остаются только массовые ресурсы — возникает неравновесная структура, в которой соседствуют высокотехнологичные направления и самые примитивные (как однажды было сказано другим автором про энергетику Индии — «кизяки и атом»). Очевидно, что советская экономика имела ярко выраженный инновационный сектор — военно-промышленный комплекс, именно он оттягивал на себя лучшие кадры и снабжение, тогда как остальные отрасли вынуждены были довольствоваться более дешевыми массовыми ресурсами (дешевая рабочая сила, примитивные технологии и т.д.). Именно гипертрофированную роль ВПК Яременко (как, впрочем, и многие другие исследователи) называет одной из веских причин разбалансировки советской экономической системы:

«Мы пытались бросить вызов всему миру и прежде всего развитым странам. Нас подвели амбиции, сформировавшиеся после второй мировой войны и в последующие два десятилетия. Атомная бомба и ракеты очень подогрели эти наши амбиции. Мы попытались бросить технологический, милитаристский вызов всему миру, и мы его проиграли. … Так или иначе, все возрастающий ресурсный и технологический отрыв военно-промышленной сферы от гражданской экономики привел последнюю к ускоряющейся деградации. Этого, собственно говоря, и добивались западные страны, искусно играя на наших слабостях».

Строго говоря, роль военных ведомств в экономике России — не новая тема. За несколько десятилетий до Яременко, в 1962 году американский экономист российского (одесского) происхождения Александр Гершенкрон опубликовал известную работу «Экономическая отсталость в исторической перспективе», где проследил роль ВПК в экономике России на протяжении нескольких веков, с Петра I — и в общем, без особых системных различий: экономист показывает очевидные сходства петровской модели закабаления крестьян и сталинской коллективизации.

«В период так называемого «собирания» земель, который за несколько веков превратил маленькое московское княжество в огромную страну, Россия все чаще втягивалась в военные конфликты с европейскими странами. Участие в войнах выявило любопытный внутренний конфликт между «современными» (в сегодняшнем смысле этого слова) задачами, которые ставило перед собой российское правительство, и безнадежно отсталой экономикой страны, на основе которой приходилось проводить военную политику. В результате на определенных этапах развития в экономике России проявились специфические черты, имевшие весьма важные последствия:

1. Главным инициатором экономического развития страны стало государство, преследовавшее военные цели.

2. Тот факт, что развитие экономики было направлено в первую очередь на обеспечение военных потребностей страны, обусловил скачкообразный характер этого процесса. По мере возрастания военных нужд экономическое развитие ускорялось, и наоборот — чем меньше были военные потребности, тем медленнее шло развитие экономики

3. Вследствие такого скачкообразного характера развития при каждом новом всплеске экономической активности тяжелое бремя ложилось на плечи населения, которому суждено было жить в этот период».

Гершенкрон вывел закономерность, напоминающую в некоторой степени «дурную бесконечность»: военные неудачи заставляют государство усиленно модернизировать экономику (главным образом в отраслях, связанных с производством вооружения), рывок в развитии осуществляется за счет закабаления населения (особенно крестьянства — тут прямая параллель с развитием высокотехнологичных отраслей за счет отраслей на массовых ресурсах у Яременко), в результате возросшего гнета растет недовольство, которое может вылиться в революционные выступления, но может и в новый виток милитаризации, потому что

«Правительству удастся удержать власть, лишь заставив людей поверить, что оно выполняет важную социальную функцию, с которой никто другой не справится. <…> Диктаторскому режиму ничто не будет угрожать лишь в том случае, если <…> оправданием такой индустриализации будет грядущее благополучие и экономическое процветание будущих поколений; и, самое главное, если правительство пообещает, что успешная индустриализация поможет устранить военную угрозу, исходящую из-за рубежа. А запугать население угрозой войны очень легко, и это хорошо видно на примере истории периода «холодной войны».

Условно назовем это чередование периодов вызванного военными нуждами экономического роста и последующего периода стагнации и обострения недовольства, обусловленного переэксплуатацией массовых ресурсов, «качелями Гершенкрона» (не путать с эффектом его имени). Таким образом, Гершенкрон задолго до Яременко дает модель разбалансировки советской экономики — Яременко же, хотя и не выходит на столь глубокие диахронические обобщения, зато дает более глубокое понимание механизма «в моменте» — на закате советского периода — и именно это позволяет прийти к пониманию особенностей освоения нефтяных и газовых богатств Западной Сибири, что и является нашей задачей.

В первую очередь, вслед за Яременко, заметим, что не только ВПК может приводить к перекосам в экономике; по сути, в любой стране существуют контрасты между передовыми и отсталыми отраслями. В ведущих зарубежных странах роль «дешевой рабочей силы» тоже присутствует, но ее играют мигранты и/или жители беднейших стран (это отмечал и Яременко).

Специфика же СССР была в том, что весь спектр экономических ролей был удивительным образом представлен «в отдельно взятой стране». В этой связи мощное расширение внешнеторговых связей в 1970-е годы (экспорт нефти и газа в обмен на товары народного потребления и «средства производства») было, конечно, вхождением в мировую торговлю на уровне явно не передовой страны — хотя это и подавалось как «укрепление дружбы» и в числе прочего «укрепление стратегической безопасности» за счет привязки европейских партнеров к советской нефти и газу. Но все же интереснее посмотреть на расклад внутри страны. Тут был целый комплекс взаимно усугубляющих экономическую ситуацию особенностей советской системы. Наиболее важных особенностей три: помимо приоритетности ВПК как такового, это его «герметичность» и неадекватность самой системы перераспределения ресурсов (в том числе внутри ВПК).

Начнем с «герметичности»: высокотехнологичный военно-промышленный комплекс (в отличие от классики понимания роли высокотехнологичных отраслей в экономике) практически не «проливал» позитивных эффектов на остальные отрасли: ВПК выкачивал ресурсы, но по разным причинам почти не выпускал из своих недр инноваций. Для примера приведем биографию инженера-полковника, кибернетика А. И. Китова: работая в области программирования в оборонных структурах, он предложил Хрущеву систему автоматизированного управления экономикой на основе экономико-математических методов, но по итогам обсуждения предложений кибернетик был исключен из партии и снят с должности.

Могло ли быть иначе? Теоретически, могло — в частности, в Израиле именно оборонный комплекс считается мощным источником инноваций для экономики в целом — однако, и оборона, и экономика устроена там совсем иначе, и предложение Китова там можно было считать более нормой, чем исключением.

В СССР скорее неудивителен конец истории с предложением Китова — если принять во внимание тезис Яременко о том, что ВПК (как и другие ведомства страны), в общем, не имели рациональных оснований деятельности (несмотря на наличие плановых показателей). Сложно удержаться, чтобы не привести живые описания ученого:

«Крупные государственные министерства, ведомства рвали на части имеющиеся в стране ресурсы, но всем им все равно было их мало, так как все они имели колоссальные ресурсоемкие программы, которые очень часто не были связаны ни с какими реальными проблемами. Экономика, как и армия, была просто пространством для расширения бюрократических структур того или иного административного «монстра». В этом смысле рост этих структур приобрел как бы иррациональные черты, став средством бюрократического самовоспроизводства, самовоссоздания, расширения.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.