ПЕРВЫЙ СЕЗОН

1.ПЕРЕЛЕТ…

Это был мой первый полевой сезон. Экспедиция работала в Забайкалье, а партия, в которую меня устроили по просьбе отца, вела работы под Чарой. Устроиться в экспедицию на постоянную должность очень непросто, но существовало правило — если человек проработал больше полугода, он оставался постоянно.

=Год назад я поступил на вечернее отделение геологического факультета МГУ и вот… я лечу в экспедицию в Сибирь. Сначала ИЛ-18 до Читы с двумя посадками. В Чите хорошая база, обнесенная забором, и общежитие для прибывающих. Затем на ЛИ-2 до Чары.

Помню, как в иллюминаторе проплывали Чарские пески, удивительная песчаная пустыня. Здесь небольшая подбаза на окраине тихого скромного поселка. Дальше, получив со склада продукты и снаряжение, на МИ-4 к месту полевых работ.

В Чаре мне выдали спецодежду — противоэнцефалитный костюм с капюшоном, или, как его называли, «энцефалитку», накомарник, портянки и резиновые сапоги по колено — болотники и телогрейку выдавали только за наличные, вычитая стоимость из зарплаты.

2. КОМАРЬЁ

На месте лагеря меня и еще трех парней рабочих определили в 4-х местную палатку. Новую, поэтому темную и, когда пошли комары, они здорово донимали, так как избавиться от них было практически невозможно. Особенно они досаждали по ночам, когда наступило жаркое время — в мешке жарко, а высунуться нельзя.

На «улице» как-то попроще: нахлобучиваешь капюшон, а лицо и кисти рук мажешь диметилом, действия которого хватало на час. Так что приходилось мазаться постоянно — плоский флакончик из-под «Красной Москвы» я всегда носил в нагрудном кармане энцефалитки.

Накомарник практически не помогал — в нем душно, а, если снимешь капюшон, накомарник прижимался к лицу и шее и дальше все понятно…

Курящие, им выдавали махорку, сразу же прожигали сетку цигарками… А во время обеда комарье усиленно лезло в рот и обильно падало в миску с супом. Завязывать тесемки на рукавах не рекомендовалось, так как гнус (мошка и мокрецы) лезли прямо под тесемки.

В маршруте, бывало, что-то попадало на зуб, машинально раздавишь… сладко… Сахар?.. Тьфу — это же мошка! Мошка, с ударением на «а» — это мелкая мушка (муха), пролезает в ячейку сетки или место, зажатое тесемкой, и выгрызает кусочек кожи. Место распухает. Вот идет кто-то, особенно после сна, а под глазом у него распухло — это мошка укусила. Ну и чешется, конечно.

3. РУКИ!..

С первого дня по прибытии на таежный лагерь я подспудно ожидал каких-то приключений! Ну, как же, ведь романтика вокруг, экзотика…

Мне запомнилось начало одного польского фильма, где голос закадрового диктора говорит: — «Приключения ждут здесь за каждым углом! Я захожу за первый угол… за второй… за третий… а приключений все нет…».

Так и я — каждый день ждал чего-то необычайного, но все проходило достаточно буднично. Начальник партии ждал прибытия оленеводов с оленями, а они что-то запаздывали.

Так что дней десять уже мы наслаждались вынужденным бездействием, а начальство нервничало по поводу теряющегося времени.

Лагерь расположен был на красивом месте — высоком обрывистом залесенном берегу реки Апсат, притоке Чары. Неширокое ее русло было закрыто сплошной белой наледью, посреди которой зияла узкая щель, а в ней внизу клокотал бурный поток. Сюда мы ходили за водой. Вода для столовой и дрова — вот, пожалуй, и все наши развлечения, помимо борьбы с комарьем, которое уже появилось.

Я был по-прежнему в романтическом расположении духа и все ждал каких-нибудь событий (приключений), ведь моими любимыми книжками в юности, которые я перечитал уже раз по нескольку, были «Таинственный остров», «Дети капитана Гранта», «Остров сокровищ», «Робинзон Крузо» и им подобные.

В один из таких дней, валяясь днем в палатке на спальном мешке, я услышал где-то вдали какой-то странный заунывный монотонный непонятный звук. Где-то через полчаса я вышел из палатки и, прислушиваясь, поглядел через речку вдаль. Другой берег был пониже и тоже весь густо залесен. Поскольку все в лагере вели себя спокойно, я вернулся в палатку. Мало ли что! Вокруг опытные геологи, им виднее…

Но еще через полчаса за палаткой послышалось какое-то шевеление и голоса… Я тоже вышел. На кромке обрыва стоял начальник партии Федоровский и рассматривал противоположный берег в бинокль. Вокруг стояло еще несколько человек.

— Оленеводы, что ли идут?.. — произнес он.

— РУКИ! — вдруг вскрикнул он, указывая на наледь, и ринулся вниз.

Мы скатились за ним и, еще не понимая, что происходит, побежали по наледи… Добежали до щели-промоины в ней и я увидел, что ребята пытаются вытащить наверх нашу повариху, которая держалась руками за вмерзший в лед кустик, а ноги ее по колено полоскало ледяной водой…

Ее вытащили, подстелив телогрейку и, накинув еще сухую, усадили успокоиться… Кто-то снял с себя свитер и отдал ей… Я отдал ей свои шерстяные носки.

Поглядев на нас, она сказала, стуча зубами:

— Ребята, я же вам всем кричала… Музенок, и тебя я тоже звала…

Как она столько продержалась, бултыхаясь по колено в ледяной воде, просто непонятно… Хоть и не старая, но и не молодая уже. Из местных. Метиска. В партии ее уважали за материнское отношение ко всем и брали поварихой каждый год.

Оказывается, она поставила бражку, в партии это особенно не возбранялось и прощали ей эту невольную слабость — как-то в прошлом, в военные годы, она осмелилась, тоже, видимо, под хмельком, сказать военкому, что он «редиска» — снаружи красный, а внутри белый… Ну, и загремела на несколько лет. А тут захмелела и понесло ее зачем-то на другой берег… А щель перепрыгнуть не смогла…

Ее доброе к себе расположение я испытал, когда впоследствии, пока я был в маршруте, она залезла в мой рюкзак и постирала что-то из вещей… Она делала это и другим. И не было у нее разницы — рабочий ты или ИТР. А когда я осенью улетал в Москву, она, зная, что я не люблю жареный лук, пожарила мне в дорогу несколько беляшей без лука.

Может быть, поэтому сохранилось у меня такое уважительное отношение к труду повара в партии…

4. ВСЕ УШЛИ

Отчаявшись ждать оленей и чтобы не терять время, Федоровский решил всем разойтись по выкидным маршрутам. И все разом, в один день разошлись, покинув лагерь.

Меня же оставили в лагере, сказав, что я могу перебраться в начальскую палатку. Она была старенькая, но на срубе и за предыдущий сезон-два выгорела настолько, что стала совершенно белой и светлой внутри. Можно было спокойно читать книжки, которые, кстати, были на полке внутри.

Меня то ли пожалели — слишком юн для выкидного, буду только обузой, то ли оставили за сторожа. На всякий случай, мало ли что! Продуктовая палатка оставалась, что-то из снаряжения, кто-то личные вещи оставил… И еще сказали, чтобы ждал оленеводов…

А мне только в радость — и в выкидном горбатиться не хотелось, и в «генеральской» пожить приятно.

Единственно, готовить я не умел. И навыка готовки у меня не было, тем более в полевых условиях. Даже посуду помыть было для меня проблемой из-за комаров.

Если в светлой палатке комаров можно было перебить, а когда один живешь, их не так много залетает и марля на входе нашита, то за палаткой они спуску не давали.

Оставшись один, я попытался сварить что попроще, и кое-как сварил котелок манки. Мне ее хватило на день.

Хорошим аппетитом я не страдал и всегда ел мало.

На другой день сварил рисовую кашу. Отсутствие качества исправлял сахарком. Ну и чай с хлебом. Затем кашу гречневую с тушенкой…

В общем, худо-бедно, но несколько дней до прихода своих продержался.

5. НАЧАЛО РАБОТ

Но рано ли, поздно ли, но все снова собрались и олени тоже, наконец, пришли. Но, насколько я помню, поработать с оленями мне пришлось немного и впечатление у меня осталось скверное. Сесть на него как на лошадь нельзя — можно хребет ему сломать, а когда садишься, поближе к шее, он все время норовит из-под тебя дернуться. Подведешь его к какой-нибудь кочке, встанешь на нее, только ногу занесешь, чтобы сесть, а он дерг и вперед подался… Хитрый, зараза! Определенный навык нужен! Но поклажу несет — немного, по два вьюка по 20 кг. Хоть идешь за ним налегке, а не на себе тащишь.

В основном же, мне запомнились переброски вертолетом МИ-4. Они, правда, были нарасхват, брали немного и, чтобы перебросить отряд с грузом, особенно в жару, делали не меньше двух рейсов.

Из основного лагеря, наш отряд, во главе с Юрой Найденковым, перебазировался на речку Средний Сакукан и разбил лагерь на ней.

Маршрутным рабочим Юра взял своего младшего брата, такого же длинноногого, и я еле поспевал за ними.

Задачей одного рабочего было идти с радиометром («без него хоть на край света») и брать отсчеты каждые 200 м, второго — мыть шлихи. Каждый ручей через каждые 200 метров должен был быть прошлихован. Геолог вел наблюдения, отбирал образцы и вел записи в пикетажке простым карандашом — он не расплывался от влаги. В маршрутах мы попеременно менялись радиометром и лотком — один день я, другой день брат Юры.

С Найденковым было как-то просто. Может быть оттого, что в маршруте с ним был его младший брат, но скорее просто такой он был — беззлобный, веселый, улыбающийся, вечно подтрунивающий над нами. И постоянно сыплющий анекдотами и поговорками, типа — «Молодой Володя сказал: — Мы пойдем другим путем! — вот с тех пор мы и идем другим путем…».

А всего в отряде было четверо ИТРов-геологов и по трое рабочих на каждого. Поварихой поехала молодая женщина, учительница. Я ее запомнил, потому что у меня сохранилась фотография, как она меня стрижет «под Котовского».

Мне запомнился случай, когда Юра сказал, улыбаясь, что мы пойдем маршрутом на урановый рудник.

— Из этого урана была сделана наша первая атомная бомба, — добавил он.

Я шел по тропе вдоль речки и представлял, какого же было ходить тут заключенным — без сеток, без диметила… Я-то мучился, а какого же доставалось им. Затем мы стали подниматься по приточку реки вверх, где на водоразделе был заброшенный лагерь с бараками. Но, поднявшись, мы бараков не обнаружили. Оказалось, что мы поднялись по соседнему ручью.

— Может быть, это и хорошо! — еще подумал я, опасаясь за свою шевелюру.

А Нусинсон Лев Соломонович, начальник поискового отряда, тоже спутал свой маршрут и пошел по нашему.

— Мне уже терять нечего, — сказал он, входя в барак. Наличием шевелюры он не страдал.

У него был какой-то пристальный тревожный взгляд и Найденков часто говорил ему шутя: — Лева! Не смотри на меня!

А однажды, в маршруте, на подходе к водоразделу, силы вдруг оставили меня. На ногах-то я еще стоял, но они стали как ватные и я не мог сдвинуться с места. Хотелось лечь и отдохнуть… Но до верха, где уже был Найденков, было всего с сотню метров… А я сдвинуться не могу… Сначала напарник снял с меня радиометр. Я прошел несколько метров и встал… Ну, не идут ноги и все тут… И тогда напарник взял меня за руку и повел. Отпустит руку, я останавливаюсь… На водоразделе я, наконец-то, свалился на землю, чтобы отдохнуть.

Передохнув, мы начали спуск и у меня все прошло.

Найденков предположил, что я напился воды из ручья во время подъема, поэтому и ослаб. С того дня в маршрутах я старался не пить. Один-два глотка и то в случае крайней нужды.

Помню, отойдя от лагеря на сотню метров, я вдруг увидел висевший на нижней ветке отдельно стоящего дерева шнурок с каким-то непонятным патрончиком. Я отвязал его и отнес Саше Свиридову — радисту отряда.

— Саш, что это такое? — спросил я его. — На дереве висело…

Саша был очень спокойный человек:

— Эх, Витя! — только и сказал он. — Это же я радиометры по нему градуирую…

Я только что и смог, что извиниться…

6. ДВУРУЧНАЯ ПИЛА

А как-то под осень, когда отряд камералил, печки топились не только по вечерам, но подтапливались и днем, мы вышли на заготовку дров. Завалили недалеко от лагеря здоровенную сосну в два охвата, полусухую, полусырую — чтобы пилить полегче, а дрова горели подольше, и меня с напарником оставили на распиловку. Бензопилы у нас не было, да и навыка работы с «Дружбой» практически никакого… Но, «пилите, Шура, пилите…» — и мы пилили… С частыми остановками и упреками: — Ну, что ты дергаешь?! За пару часов мы отпилили штуки три… чурбана. А как их назвать еще? Да и выдохлись мы окончательно. Чурбаки, пришедшие за ними ИТР-ры, отнесли в лагерь, покололи и полешек оказалось достаточно.

Двуручная пила «Дружба-2»

7. ТУРИСТЫ

Где-то с середины лета мимо нас по Сакукану зачастили туристы. Это были группы ребят с девушками из многих городов Союза: и из ближних — Новосибирска, Свердловска, Иркутска и из дальних — москвичи и ленинградцы. Как их заносило в такую даль, просто немыслимо. Было очень тревожно смотреть, как они идут, пригнувшись под огромными рюкзаками, уставившись в землю. Шли они прямо по сухому галечниковому руслу, нагруженные своим снаряжением, шли до верховьев речки, рассчитывая через перевал спустится к реке и дальше сплавляться на байдарках. Значит, и байдарки были у них в рюкзаках.

Для меня это было немыслимой трудностью! Видно было по тому, как они брели, по их коротким шагам, как они устали…

Некоторые группы проходили мимо, некоторые останавливались невдалеке и кто-нибудь из них приходил к нам в лагерь поболтать и уточнить маршрут. Ведь они шли по грубым выкопировкам речной сети, а у нас были детальные карты с подробной речной сетью.

Мы поили их чаем с хлебом и давали в дорогу плиточного чаю, буханку хлеба, шламовый мешочек крупы и махорку… Чем могли, как говорится.

8. ФИНСКИЙ НОЖ

Еще весной, готовясь к полевой жизни, я подумал о том, что надо взять с собой какой-нибудь нож. Стал советоваться, а освоился я в коллективе с юношеской непосредственностью быстро, и мне достали (за 5 руб.) «финку» с наборной цветной рукояткой, усиками и длинным никелированным (или хромированным) лезвием без желобка. Судя по форме лезвия, его скорее можно было назвать кортиком. Такие ножи делали на продажу «сидевшие» дядьки.

Нож был красивый. Я сделал к нему деревянный чехол из дощечек ящика, склеил их и сбил маленькими гвоздиками. Просверлив вверху две дырочки, продел в них тонкий кожаный шнурок, чтобы можно было подвесить к поясу. Удобнее всего было носить такой нож спереди сбоку. Красивый нож, ничего не скажешь, только пользовался я им мало и не очень дорожил — сталь, как оказалось, была мягкая. Носил, скорее, для форса. И хотелось иметь такой, чтобы был с желобком. И затачивать я не умел… Пользовался услугами точильщика, ходили такие по домам со станками с ножным приводом. Проще было перочинным ножом обходиться, в хозяйственных магазинах очень хорошие перочинные ножи продавались. Со стопором лезвия и усиками для вытаскивания патронов из ружей 16 и 12 калибров.

В конце сезона я без сожаления расстался с ним, когда Юра Михеев у меня его попросил.

Зато, наткнувшись на мой неумело сколоченный ящик с личными вещами, который, по примеру коллег, я приготовил к отправке в Москву, он переделал его, сколотив нормальную крышку и обмотав проволокой. Трудно сказать, что пришло бы мне под видом моего ящика, если бы он этого не сделал — я совершенно не представлял, что делалось с ящиками при перегрузках с авиа в железнодорожные вагоны и какого им достается.

В кассе экспедиции по приезде в Москву я получил 300 руб. за все три полевые месяца и это были мои первые «крупные» деньги, так как оклад у меня, как у рабочего, был 75 руб., а еще через три месяца я был оформлен как постоянный сотрудник — младшим коллектором (техником).

А на следующий год нам выделили для работ территорию на Колыме и экспедиция разделилась — на Забайкальскую и Колымскую, в которую попал и я.

Но это уже совсем другая история!

P.S. Работая от Зырянки на Колыме, я как-то заметил у коллеги небольшую финку заводского изготовления. С укороченным тонким лезвием, с желобком, с небольшой изогнутой деревянной ручкой, в кожаном чехольчике. Просто игрушка. Красивая, надежная, удобная.

— Где взял? — кинулся я к нему.

— В промтоварном. З рубля. Но по охотничьему…

Я бросился в промтоварный. Там продавали все. Отдел с одеждой, отдел с аппаратурой, отдел с охотничьими и рыболовными товарами.

Да, вот она на витрине. Но, как я не упрашивал продавщицу, она говорила, что только по охотбилету. Я стал опрашивать своих коллег, у кого есть билет? Но таких не нашлось. Несколько дней я заходил в магазин и упрашивал продавщицу… Безрезультатно…

Осенью я договорился с Мильто, зам. начальника экспедиции по хозяйственной части, что он мне поспособствует в покупке. Но финки в продаже уже не было… Кончились!

Только сейчас, вспоминая этот эпизод, я пеняю на свою наивность — нужно было попробовать дать продавщице десятку сверху. Может быть, она и продала бы… А может быть, я и предлагал…

P.P.S. А сейчас в интернет-магазинах предлагают любые ножи и по сопоставимой недорогой цене. Они не признаны охотничьими, так как длина лезвия у них от 13 до 21 см и продаются они с сертификатом. И даже охотничьего билета иметь не надо.

Я бы взял себе, например «финку НКВД» времен ВОВ — красивая, удобная, с желобком, с бритвенной заточкой и с «гарде» как у кортика. И в кожаном чехольчике с тиснением. И сталь хорошая. И цена приемлемая — всего-то около 3 тыс. рублей.

Хорош и нож казачий пластунский. Лезвие 21 см, но без «гарде». На любителя.

2018 г.

= = = = = = = = = =

МОЯ КОЛЫМА

1. ВСТУПЛЕНИЕ

Написав это магическое для меня слово — КОЛЫМА, — я не могу не посвятить этому региону хоть несколько строк. Слишком большое значение этот район сыграл в моей жизни, в моем становлении, моем опыте работ… Все регионы, в которых я затем работал — и горное Верхоянье, и сопки Сибирской платформы на реках Оленек и Анабар, я всегда сравнивал с Колымой. С проходимостью, бытом, охотой, рыбалкой. И понимал, что работать мне становится все легче и легче…

2. БОЛОТА

Колымские болота!..

От стоянки до стоянки нас перебрасывали на вертолете или передвигались на вездеходах. Сначала это были старенькие ГАЗ-47, затем появились более новые ГАЗ-71. Они легко проходили по подсохшим болотистым местам, а в особо топкие мы старались не соваться. Лагерем вставали обычно на речных косах, но вот в маршруты от речки до склона приходилось пробираться по заболоченным участкам поймы.

Кочкарник по речным долинам в пойме — 100 метров от стоянки на речке до склона… и я уже без сил… Кочки высокие, и если пробовать идти между ними, то постоянно садишься на попу, если пробуешь скакать по ним, прыгая с одной на другую, то соскальзываешь и, опять же, валишься. Это здорово выматывает.

На Оленьке ничего подобного я припомнить не могу. Кочкарник гораздо мельче и ходить по нему было гораздо легче. Но, по возможности, мы предпочитали передвигаться по галечнику высохших русел или по пабереге рек.

Помню, обходя по заболоченному мшелому берегу озера, мне понадобилось перебраться по более топкому перешейку между двумя озерами. Участок был мшелый, но с травой… Осторожно проходя по нему, я ступал по пружинистой поверхности совсем рядом с озером, как вдруг нога, прорвав тонкую моховую поверхность, провалилась и пошла вниз… «Все, — подумал я, — сейчас окунусь!» Я был в болотниках с поднятыми ботфортами… И вдруг нога стукнула по твердому мерзлому дну. Воды оказалось по колено. У меня только холодок прошел по спине… Хорошо все, что хорошо кончается!..

А в Верхоянье все долины были так засыпаны мелким щебнем алевролитов, что я постоянно думал, как просто было бы здесь ездить на Камазе или ГАЗ-69. Но это было невозможно, так как никакая машина не смогла бы подняться на перевалы, на которые карабкался наш старенький вечно перегруженный вездеход. Хотя на армейском Урале можно было бы и попробовать.

3. СКЛОНЫ

Склоны на Колыме, я работал в левобережной низменной ее части, тоже были в кочкарнике, но не таким высоким, как по долинам, но все равно неприятным. И были они сильно залесены. Помню, спускаясь с водораздела вниз по склону, мы подошли к границе леса и Шульгина пропустила меня вперед. Я посмотрел на вершину сопки напротив — как ориентир, и, опустив голову, чтобы не хлестали ветки, «врезался» в лес.

Пройдя метров триста мы вышли из леса и я поднял голову… Мы стояли на том же месте, как до входа в лес. Вершина сопки-ориентира была у меня за спиной… Я сделал круг «на пятачке»… Можно сказать, «в трех соснах» заблудился… Этот случай я запомнил на все последующие годы и он стал мне очередным уроком.

В Верхоянье, где были распространены флишоидные толщи — чередование алевролитов с пластами песчаников на крутых склонах гор, мы по склонам, практически, не ползали. Идя по долине, описывали их визуально, отмечая слои на хорошо дешифрирующихся аэрофотоснимках. А затем переносили данные на карту.

А на Сибирской платформе склоны сопок были залесены не так густо, как на Колыме, и заболочены не так сильно и проходимость здесь была сравнительно легче.

4. ВОДОРАЗДЕЛЫ

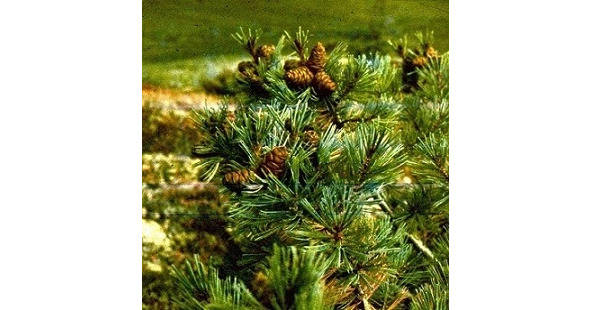

А вот верхние части сопок на Колыме и их водоразделы это было сплошное раздолье. Они были плоские и выше 300-й горизонтали совершенно чистые от растительности. Лишь отдельные кустарники стланика с мелкими кедровыми шишками.

Были сезоны, когда из-за жары комар пропадал и мы ходили в маршруты по водоразделам вообще в шортах.

Брусники и голубики по склонам было достаточно много и часто я просил Шульгину приготовить густое варенье. Чем еще порадовать в маршруте в обед молодой организм, как не чайком с куском свежего хлеба с маслом и вареньем…

На платформе вершины сопок были залесены так же как склоны. Негустым лиственничным лесом с подлеском из тальника и ольхи и слабо заболочены.

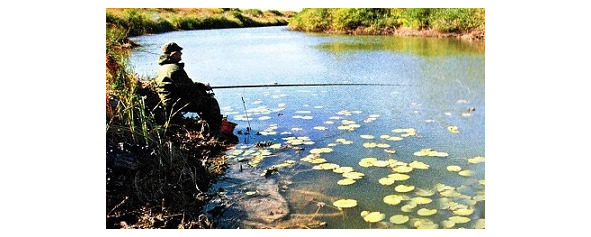

5. РЫБАЛКА

Очень любил я ловить хариуса на маленький тройничек с самодельной мушкой. Вода в ручьях и бочагах была настолько прозрачна, что хариуса было видно как в аквариуме.

В первые годы работ я выбирал и срезал ровное длинное удилище из молодого тальника и очищал его от коры. По началу оно было тяжеловато, но со временем высыхало и становилось легче. Я возил его с собой все лето, даже при перебросках на вертолете, но осенью, при возвращению на базу в Лобую, где у каждой партии была своя полка для снаряжения, я его не брал, как-то неудобно было. Так что по весне, при заброске на место работ, каждый год вырезал себе новое.

Но со временем я купил пластиковую складную (выдвижную) удочку, самую длинную из продающихся. А перейдя работать на Сибирскую платформу, где реки были более крупными и рыба была крупнее хариуса, приобрел и раздвижной металлический спиннинг с простой металлической катушкой. Леску использовал 0,8 мм с металлическим поводком от щук.

Жарили хариуса целиком на больших сковородах, а, потянув за хвост, легко отделяли хребет и ребра. Оставалось чистое мясо.

Как наживку можно было насадить на крючок несколько крупных комаров. А в жару появлялось большое количество слепней (оводов) — я их ловил на энцефалитке или собирал залетевших в палатку. Набивал два-три спичечных коробка, где они со временем засыхали, но их тоже можно было использовать, осторожненько насаживая на тройничок. И хариус, и ленок хватали его моментально.

Блесну специально я не подбирал. И ленок, и таймень брали на любую. Наши рабочие утаскивали из столовой персональные металлические ложки и изготавливали блесна из них. Так что свою ложку я после обеда уносил с собой.

Как-то на реке Березовка, в конце августа собрался на полевой базе весь коллектив партии Боброва. Вдруг раздался крик Жени Дыканюка:

— Хариус идет!

Все, похватав удочки, высыпали на берег речки. Рыба скатывается, обычно, дня три.

И пошла потеха… Заброс, поклевка… заброс, поклевка… Кто ловит, кто потрошит, кто засаливает… Все дружно, на всех… Через три дня засолки можно развешивать для просушки и завяливания! Есть гостинец, которым можно родных в Москве угостить.

В Верхоянье мои приятели-коллеги предпочитали ловить хариуса на удочку с поплавком, т.к. вода часто была не так прозрачна. Они даже брали с собой из Москвы коробку с землей и червяками, которых они подкармливали спитым чаем.

А на притоках Оленька хариуса практически не было — его вытеснял ленок. Ловил я его и на телескопическую удочку и на спиннинг, жарили кусками. Я очень любил, отварив ленка и отделив кости, перемешать его с майонезом, баночки с которым отправлял из Москвы по весне авиагрузом.

Рабочие моего отряда в маршруте в обед говорили:

— Мы пробу сами отмоем, ты ленка поймай, салатик сделай…

Ленков мы жарили, засаливали, вялили. Порой их было столько, что ловить можно было просто из спортивного интереса: поймаешь — отпустишь… поймаешь — отпустишь…

На самом Оленьке можно было и тайменя крупного вытащить. Он предпочитал стоять у устьев небольших ручьев, откуда поступала более прохладная вода.

Я помню, как Осташкин научил меня ловить тайменей. Мы вышли на вездеходе на реку Оленек и встали на стоянку у устья ручья. И одновременно к нам подплыл на плоту из бочек отряд Осташкина.

Как только палатки были установлены — 15 минут и они стояли — жерди для них я возил с собой (даже в вертолете), вместо колышков — металлические пальцы от траков гусениц вездехода, и раскладушки, чтобы не терять время на изготовление нар.

И Осташкин, взяв спиннинг, сказал мне:

— Пойдем, посмотрим…

=Он подошел к устью ручья, откуда в Оленек текла более холодная вода и закинул блесну в Оленек.

Первый заброс… и он выволок на берег здоровенного тайменя, килограммов на двадцать.

— Давай, кидай… — сказал он.

Я взмахнул спиннингом… и моя любимая раритетная медная блесна, которую я нашел недавно в старой избушке, блеснув на солнце, сорвалась с лески и плюхнулась в воду метрах в 50-ти от берега… Я только рот открыл от удивления — как это я умудрился ее так плохо закрепить. А Осташкин уже вытащил второго… Закрепив на поводке новую блесну, я опять взмахнул спиннингом, и, не успела блесна уйти под воду, как я почувствовал резкий рывок. Есть! Схватил!

Испугавшись, что я его не вытащу, я протянул спиннинг Осташкину и крикнул:

— Игорь Михайлович! Вытащите…

— Давай, давай сам… — сказал он.

Я поднял спиннинг вертикально вверх, как это делал он, и пошел пятясь назад, но лицом к воде.

Таймень послушно и спокойно шел за мной. Подведя его поближе, я убыстрил шаг, наклонил спиннинг поближе к земле и побежал от воды. Таймень сам выскочил на берег. Мы вытащили тогда штук семь этих рыбин. И ведь что интересно, чем мельче таймень, тем больше он сопротивляется. А крупные тащатся как чушки. Они шли как торпеды и сами пулей вылетали на берег.

А однажды, сплавившись недалеко от поселка Оленек с Лешей Шишковым, мы поставили палатку и поставили небольшую сетку. Проверив ее через пару часов, мы вытащили приличного тайменя килограммов на десять и даже задумались, что с ним делать — рыбина большущая, а нас всего двое. И Алексей показал мне, как коптить рыбу в ведре. На дно ведра он положил веточки тальника, а на ведро сеточку из проволоки и в нее порезанную рыбу. Накрыл крышкой. Ведро поставил на угли. И пока мы готовили еще и уху из тайменя, часть его потихонечку коптилась.

На Оленьке и ее притоках мы ловили и щук. Они водились у берега в траве, где охотились на молодняк. Они на молодняк, а мы на них.

Бывало, закинешь блесну подальше и тянешь к берегу, а у берега из травы вдруг торпедой выскакивала щука и хватала блесну. Пришлось к блесне металлический поводок приспособить, чтобы леску не перекусила.

Помню, как-то, я зашел в воду в болотниках подальше от берега и встал еще на небольшой валун, который был под водой. Кинув несколько раз спиннинг, я почувствовал, что к моей ноге кто-то подплыл. Я скосил глаза и замер: возле ноги видна была только голова щуки, да такая здоровая, что я даже испугался — как бы не тяпнула. А башка у нее была аж зеленая от старости, как говориться «мхом покрытая». Она постояла и так же тихо отошла. То-то я в этом месте ничего поймать не мог.

Этот случай напомнил мне, как на Колыме мы нашли нашу уплывшую с паводком сеть, а в ней здоровенную запутавшуюся щуку метра на полтора. Какие же здоровенные котлеты мы из нее сделали! И какие же они вкусные были!

Вот так, случайные эпизоды запоминаются порой на всю жизнь.

Зато в нижнем течении Оленька наш Иваныч поймал в сеть осетра. Тот зацепился усом за сеть и так неподвижно и стоял. Одно дело видеть такое по телевизору, совсем другое, когда у тебя на глазах вываливают из рыбины целый таз черной икры…

Иваныч ее умело отделил от связующих тканей и засолил. Гена Иванов запечатлел этот эпизод на любительскую пленку и каждый год в день геолога мы смотрели, как Леша Тимофеев у Иваныча в балке уплетает бутерброд с черной икрой, одобрительно подмигивая в камеру… А где же я был в это время?.. Наверное, бороздил просторы района на вездеходе или понтоне…

Порой на Колыме, кроме обычных сигов и щук, в сети нам попадалась полуметровая нельма. До сих пор помню, как повар привозил нам на разрез в обед жареную на большой сковороде нельму и чайник какао.

Я как-то с гордостью похвастался ею перед подплывшими мужиками Рыбнадзора. А они с улыбкой заметили, что это мол молодь, настоящая промысловая Нельма метра 1.5 — 2 длиной. Вот уж я удивился!

А в устье речки Укукит, левому притоку р. Оленек, куда мы доплыли с Димой Израиловичем, в сети местного рыбака я увидел крупного чира. Килограммов под десять, наверное.

Рыбак перегородил сетью всю реку. Нам пришлось ставить свою рядышком, и я каждый день проверял ее. Заодно поглядывал на чира. В полупрозрачной воде его было хорошо видно. Он, зацепившись за сеть плавником, неподвижно стоял неглубоко от поверхности.

Я не решался взять его, нельзя брать рыбу из чужих сетей, да и ребята посмотрели бы косо — каждому хотелось бы взять его. Но рыбак не приезжал и Чир мог пропасть. И на четвертый день я не удержался и вынул его. Засолил, затем подвялил — такой гостинец в подарок семье в Москве!

6. ОХОТА

Но ни в какое сравнение не шло то количество сохатых, которые мы встречали на Колыме. Практически мы постоянно были с мясом. На сохатого можно было наткнуться везде и мы предпочитали стрелять недалеко от лагеря, чтобы далеко не таскать. Часто я просил Шульгину наделать котлет.

— Тогда крути мясорубку, — говорила она.

И я с удовольствием крутил.

А как-то, работая в партии Боброва, на лагерь пришел Женя Дыканюк и позвал всех перенести мясо убитого сохатого в лагерь. А я тогда взял с собой в «поле» спаниеля и мне было любопытно наблюдать за его поведением в таежных условиях.

Собаку взял у сестры и я был первый, кто взял в тайгу спаниеля. Собака была домашняя, со всеми вытекающими последствиями… Но по ее поведению я четко видел, когда она чует куропатку, а когда поднимет ее на крыло. К выстрелам она относилась совершенно безбоязненно и, даже при взрыве взрывчатки на шурфе, тут же кидалась к нему с лаем. А когда я сбивал утку и та падала в озеро, спаниель несся на звук выстрела и, на указующий показ руки, стремглав, без раздумий стремительно кидался в воду.

Так вот, подойдя к лежавшей на земле туше сохатого, я взял спаниеля и бросил на тушу — посмотреть, как тот среагирует на звериный дух. А пес приземлился на тушу, уселся, как ни в чем не бывало, и глядел на всех удивленно большими круглыми наивными глазами. Мы пошашлычили, разделали тушу и перенесли мясо в лагерь.

Кто-то взял рога, кто-то камус с ног.

Запомнилась мне одна история, рассказанная Сергеем Петровым, техником-радистом, с которым мы часто говорили о качествах «тозовки». Он как-то осенью наткнулся на сохатого и выстрелил в него из малокалиберки. Попал прямо в лоб — судя по тому, что там появилась белая точка, тут же ставшая темной. Сохатый мотнул головой и исчез в кустах. Преследовать его не было смысла.

На следующий сезон, проезжая в этом месте на вездеходе, они наткнулись на вскочившего в кустах сохатого. Сергей выстрелил из карабина, сохатый упал. Подойдя к нему, его добили выстрелом в голову, чтобы не мучился. Но, когда стали разделывать, следов первого выстрела не нашли… И сам сохатый был до того тощий, что и мяса-то на нем почти не было — «кожа да кости», говорят в таких случаях.

Так вот, я думаю, сказал тогда Петров, что это мог быть тот самый сохатый, которому я угодил осенью в лобовую часть, где сходились рога. Удар от пульки, видно, поверг его в «ногдаун» и какому-то сотрясению… Кое-как перезимовав, он к весне, видимо, совсем ослаб и отлеживался в кустах, не в силах подняться. А, когда мы проезжали мимо, он вскочил из последних сил, испугавшись шума вездехода, ломившегося через кустарник, и тут же упал от бессилия… Вот такое могло случиться…

Я же, со временем, все чаще стал отдавать карабин другим — что-то тяжко как-то мне стало смотреть в эти большие, грустные, застывшие глаза сохатых… Только уж если по необходимости — обеспечить отряд мясом. Ведь даже говяжья тушенка с каждым годом становилась все дефицитней, все меньше мы ее получали и все чаще вместо нее присылали свиную, в которой с каждым годом жира становилось больше, чем мяса…

Любил я и куропаток пострелять. Особенно непуганые они были на Колыме. Они, глупые, выдавали себя еще издали тревожным гульканьем. Но не улетали, а начинали перебегать между кустиков. Один выстрел по цели на земле, второй — на взлете. Иной раз лежишь в палатке… и вдруг шум крыльев приземляющейся стайки и гульканье. Как говорится, далеко ходить не надо.

Поначалу я куропаток и уток ощипывал. Затем мне это занятие надоело и я стал их обдирать, отделяя и кожу и перья. И быстро, и не утомительно.

7. КОМАРЬЕ

Об этой твари хочется упомянуть еще раз. Она тучей висела в воздухе и издавала даже свой специфический гул. Гул становился звоном, когда вылуплялись эти полчища молодых и голодных, охочих до крови, ненасытных животных. Они не спешили садиться куда попало, как более крупные, подросшие, а норовили сразу спикировать и вцепиться в тебя, прицепившись на лбу, щеках, шее и запястьях. Перезимовавшие зиму — крупные, грузные (мы называли их «юнкерсами» или «бомбардировщиками» в отличие от мелких «мессершмитов») небольшими ордами кружили над головой, и, не спеша пикировать, выбирали место для точного удара.

Мы часто недоумевали, откуда их столько и как можно так долго висеть в воздухе, ожидая добычи, вроде редких здесь геологов. Оказывается, они отдыхали, рассаживаясь на траве и кустарниках ольхи и тальника, и терпеливо поджидали забредшего в их владения крупного зверя — сохатого или дикого оленя, в достатке бродивших в этих местах. Домашних оленей им «поставляли» местные жители, проезжавшие мимо них по каким-то своим делам или кочующие, перегоняющие небольшие стада в поисках новых мест корма — ягеля.

Но уж дождавшись добычи, они набрасывались на бедное животное всеми близ сидевшими ордами и облепляли его со всех сторон. Толстую мохнатую шкуру им было не прокусить и они сосредотачивались на их ногах и морде, залепляя глаза и ноздри. Кое-как стряхивая их с головы об ветки кустарника, одуревшие сохатые уже перли напролом сквозь чащу, только бы добежать до речки, где был ветерок и слегка продувало и залезали в воду…

У нас шкура не такая толстая и поэтому приходилось приспосабливаться по своему, с каждым годом совершенствуя свои навыки… По началу спасал диметил и накомарник. Я даже бороду отпускал, чтобы на курчавой бороде запах диметила держался дольше. Затем на руки стал надевать брезентовые рукавицы, а во время отмывки шлиха перчатки — резиновые тонкие (для супеси) или толстые (для суглинка).

Накомарник сменил на пчеловодный, случайно увидев его на прогулке по Ленинскому проспекту (в обеденный перерыв) в витрине магазина «Пчеловод». Я показал его на работе своим коллегам, но и ребята, и женщины, к моему удивлению, отнеслись к нему как-то равнодушно и покупать не стали.

А мне он нравился, так как был больше, удобнее и спереди от лица сетку оттягивала дополнительная круглая проволока. Поскольку ткань накомарников была тонкая и комары легко протыкали ее своими хоботками, накомарники старались надеть кто на шляпу, кто на кепку, кто просто на капюшон энцефалитки.

А еще позже я сменил накомарник на «Сетку Павловского», которой пользовались геологи 50-х. Она носилась в маленькой специальной клеенчатой сумочке, была пропитана специальным густым составом на основе диметила и представляла собой матерчатую сетку с крупными ячейками и двумя тесемками. Тесемки завязывались на лбу, над козырьком шляпы или кепи, а сетка свисала по бокам, не загораживая лица. По виду она напоминала распространенную в 60-х «авоську». Мне сетку подарил отец. Запах диметила в ней давно выветрился, но я спрыскивал ее спреем от комаров «Дэта», который нам стали выдавать, и стал пользоваться ей.

Поначалу житье гуртом в 4-х местной палатке меня развлекало.

Но, когда появилась возможность брать отдельную персональную палатку, я стал брать ее. Старался брать из стареньких, но светлых (выгоревших) и выбрать с уже нашитой на вход марлей. Часто на вход нашивали плотную марлю от пологов.

Когда стали выдавать марлевые полога, мы поначалу даже не поняли, что это такое. Но я вспомнил, что видел в Зырянке полога натянутые над кроватями в коридоре небольшой гостиницы и мы стали использовать полога по прямому назначению. Выспаться теперь можно было совершенно спокойно и только вылезать из-под него утром в звенящее от «Мессеров» пространство палатки было противно. Иногда, при стоянке на одну ночевку, мы даже не ставили палатки. Просто расставляли раскладушки, натягивали над ними полога, привязывая тесемки к веткам деревьев или кольям, а низы подтыкали под матрас, кошму или спальный мешок.

Но, получая со временем отдельную 2-местку, надобность в пологе у меня отпала. На вход я набрасывал легкий тент, об который стряхивал спину перед тем, как зайти, а внутри палатки можно было перебить проникших комаров или рукавичкой на окнах или уничтожить их, спрыснув внутри репеллентом «Дета».

8. ТРАГЕДИИ

Не проходило сезона, чтобы не случалось ЧП в каком-нибудь из подразделений нашего «Объединения». А в нем 12 экспедиций по всему Союзу. А в каждой по несколько партий и отрядов…

Каждый раз, когда по рации раздавался позывной центральной базовой станции и в эфире звучало:

— Всем начальникам подразделений!.. — как все замирали у раций и тревожно записывали текст радиограммы.

Обычно он был сухой и официальный: — «В таком-то подраз-делении… такой-то партии… в маршруте… погиб… и т. д. Проведите дополнительный инструктаж по ТБ и об исполнении доложите!»

И каждый раз сердце замирало — ведь это были знакомые тебе люди, с которыми ты был знаком, заходя в комнаты подразделений, поболтать или с каким-нибудь вопросом, или на собраниях, или сталкиваясь в коридорах, или у кассы за зарплатой, улыбаясь и перекидываясь шуточками.

И каждый раз, принимая радиограмму, первым делом ты думал: — Кто? Кто на этот раз?

И какой же болью сжималось внутри тебя после этих сообщений, особенно если это были сотрудники, с которыми ты работал и жил порой в одной палатке…

И ведь какими же нелепыми были эти случаи…

Так, погибла в маршруте от переохлаждения, заблудившись в дождь жена Юры Николаева, с которой я был знаком по первому году работы. Она с рабочим не смогла даже развести костер. Рабочий каким-то чудом добрался утром до лагеря, но спасательный отряд спасти ее уже не успел… Нелепо!..

Или Володя — молодой, но какой-то несуразный светловолосый геолог-палеонтолог с белесовидными глазами, короткими ресницами… хоть и крепкий парень, но какой-то неприспособленный на первый взгляд для жизни в тайге. Я работал с ним в партии Шульгиной, где он учился у своего наставника и специалиста Сидяченко Григория Ивановича, а затем его перевели в другую партию, работавшую в горах.

В маршруте, он со студенткой спускались по снежнику, и та спустила ему на голову камень… И он заскользил вниз… Но, остановился, снял рюкзак, достал платок и стал утирать голову… Но, видно, голова закружилась и он опять поехал… А ниже дыра стока… он в нее и угодил… Возьми левее, или правее и все бы обошлось! Но он был, видимо, в полуобморочном состоянии…

Будь рядом с ним рабочий, он бы просто схватил его за куртку и остановил. А студентка, видимо, растерялась… побежала в лагерь… Дело было под вечер, идти в горы ночью в темноте не рискнули. Утром, как только стало рассветать, спасательный отряд вышел на место происшествия. На месте нашли окровавленный платок, где он протирал голову, а на краю лунки видны были следы окровавленных ладоней, которыми он цеплялся за лед, съезжая вниз. Он стоял там и смотрел остановившимся взглядом вверх… Он замерз!

Вытащить вверх его было невозможно и тогда подрубили внизу под обрывчиком уступа, в который он угодил, дыру на уровне его ног и через нее выдернули… Ну, разве ж это не нелепость?!

А случай с Добрияном Валерой (я описал его в рассказе «Трудный сезон»)! Решив доказать, что отравившийся рабочий умер не от его завяленного карася, он специально съел еще одного… И «ушел» вслед за рабочим… Бутулизм! Нелепость на нелепости!

У одной из сотрудниц нашей экспедиции сын работал в территориальной Амакинской экспедиции. И пропал в одиночном маршруте… Так и не нашли! У нас одиночные маршруты уже давно были запрещены. Да и неприятное это чувство, я вам скажу, идти одному… Вдвоем уже совершенно другое дело. На охоту за ондатрой я только в одиночку ходил, а в маршрут никогда!

Или вот, как рассказывали сослуживцы, работали в партии два человека и относились друг к другу очень не дружелюбно. И все это знали. И, вместо того, чтобы распределить их по разным партиям, их свели в одной. Причем, один был начальником партии, а другой старшим геологом. И, конечно, они сцепились… И оба принципиальные… И этот второй пришел с карабином: — Извинись! — говорит. Как там дальше было, кто что говорит… Вроде помешать попытались, схватились за карабин… А палец-то на спусковом крючке… И не стало человека… Выясняй теперь, кто прав, кто виноват!

В какой-то мере я почувствовал суть их взаимного непонимания и на себе, когда сплавлялся с одним рабочим с самых верховий речки Укукит, левому притоку р. Оленек. Мы сплавлялись на резиновых понтонах 500-ках с работой, отмывая укрупненными шлиховыми пробами притоки речки и еще я описывал основные разрезы рыхлых отложений для отчета.

Так вот, до встречи на большой стоянке, где собрались отряды партии, я доплыл на грани нервного срыва. Мы сплавлялись дней 10—12 и под конец понял, что просто не выдерживаю больше общения со своим напарником. Нет, он не был рабочим быдлом, он был с высшим образованием и работал учителем в школе… Я не знаю, как передать свои чувства от жизни с ним наедине… Он был исполнителен, без проблем и напоминаний выполнял работу в маршруте и готовил на стоянках, и был очень говорлив… Мы ночевали в одной палатке и я не мог сказать ему: — Помолчи! Это было бы очень невежливо. Приходилось терпеть.

Это чувство неприязни шло откуда-то изнутри и было трудно объяснимым. Было просто невыносимо и все!

И вот, проведя на общем лагере с неделю, мне понадобилось продолжить работу в нижнем течении реки. Переброску намечалось сделать вертолетом, так как сплав занял бы дней десять.

А о сплаве до намеченного участка я просто мечтал. Я наметил все предстоящие стоянки и небольшие озера, где надеялся, заодно, поохотиться на ондатру. Но теперь, я понял, что этот сплав может стать мне просто мукой

А тут еще здорово поднялась вода. Течение, которого до этого почти не было, стало стремительным и сильным, и казалось бы теперь только и плыть… Я с завистью и грустью смотрел на этот могучий поток, представляя, как здорово было бы нестись по нему самосплавом, но понимал, что не могу…

И поменять рабочего не на кого — все при деле, а лишних нет. Тимофеев говорит: — Плыви! А я взмолился: — Не могу!

Пробовал объяснить, но как объяснить такое… И я все-таки выпросил переброску вертолетом. «Локти кусал», но ничего не мог с собой поделать. А там уже соединился с отрядом Димы Израиловича и с его отрядом закончил сезон!

Это был один из последних моих сезонов, а их у меня было около тридцати, и ни в одном из них подобных проблем никогда не возникало…

Но, продолжим, — случай с Лешко! Молодой здоровый красивый парень! Осенью в Лобуе собрались вывезенные с полевых работ партии, всех поместили на ночь в большой комнате строящегося магазина. Ну, и, конечно, посредине стол соорудили и дорвались до спиртного, «накушались»… И понесло его спьяну по базе шататься… Да еще и жену одного из сотрудников оскорбить… Пьяный ведь, не соображает, что говорит… А на столе нож лежал, хлеб им резали. И не стало Лешко, не довезли до Средне-Колымска…

А один мой знакомый, тоже молодой красивый, я с ним любил поболтать… Так несчастная любовь довела… Не смог жене забыть… Но ведь ребенок у тебя! Живи ради него! Нет… Поехал на весновку, а там вставил карабин в рот и привет… А родителям какого?!

9. ДОРОГА. ТУДА И ОБРАТНО

«Любая дальняя дорога начинается с первого шага».

Это было самое неприятное… Ладно было в Московских авиакассах выстоять несколько часов в очереди с лимитированной книжкой за билетами, ладно было поскучать на двух часовых посадках дозаправки ИЛ-18 при полете до Якутска… Самым тяжелым и неприятным было ожидание вылета из аэропорта Якутска в Зырянку. Ждать приходилось, бывало, по нескольку дней. Полегче стало через несколько лет, после введения бронирования для транзитных пассажиров.

Только на первый год в Якутске был арендован, помню, дом и машина с водителем. Мы шикарно прождали тогда вылета в Зырянку где-то с неделю. Ездили на Лену загорать, купались, цепляясь за стоящую на отмели брошенную баржу, мимо которой нас проносило течением и забирались на нее… А затем подбазу ликвидировали., видно денег уходило много.

Аэропортовская гостиница Якутска была всегда переполнена и удачей считалось поместить там на ночь кого-нибудь из наших женщин в комнату, которую уже удалось снять кому-нибудь из ранее прилетевших. Из гостинной прихожей нас вечером выгоняли, а на втором этаже здания аэропорта удачей считалось занять освободившееся кресло…

Но не сидеть же в нем целый день. И днем мы прогуливались в центре города, заходя в большой промтоварный магазин на центральной площади, затем шли в кинотеатр, а под вечер возвращались в аэропорт.

Причем нужно было еще дежурить у касс, надеясь зарегистрироваться на отходящий рейс, если оказывались свободные места. Стоило сотруднице аэропорта выкрикнуть, что есть несколько свободных мест на регистрируемый рейс, как к ней через плотную толпу желающих улететь, толпу, через которую невозможно было пробиться, тянулись десятки рук с поднятыми вверх билетами. Она отбирала в первую очередь сначала кто с детьми; затем кто по справкам, затем женщин, и только потом, если оставались места, остальных.

Помню, мы сгрудились на рюкзаках в конце коридора у окна на втором этаже, а нас стали прогонять. Мы зашумели, что не уйдем и вызванный милиционер предложил провести ночь в его комнате на кожаном диване. Там мы эту ночь худо-бедно и провели…

Но вот наконец-то мы все же вылетали до Зырянки.

В дороге нас обдавало тепло столовых в местах промежуточных посадок ИЛ-14 в Оймяконе и Усть-Нере.

Особенно запомнились подносы со свежевыпеченными теплыми булочками и стаканами какао и киселя…

В Зырянке партия Каца поставила две шатровые 10-ки рядом со зданием аэропорта у забора метеостанции и мы часто наблюдали за запуском шаров метеозондов.

Из Зырянки до Среднеколымска часа 2—3 на АН-2. А из него 18 км на МИ-4 или на БМК до поселка Лобуя.

В поселке Лобуя, бывшем лагере Гулага, база была организована в здании бывшей администрации лагеря. Теперь его занимала наша администрация и работники бухгалтерии. Они же занимали и жилые комнаты.

Здание на обрыве над Колымой использовалось под клуб.

Мы ходили в него посмотреть какой-нибудь фильм. Причем, показав половину, киномеханик выходил и собирал по 30 копеек с присутствующих. Затем продолжал показ.

Сохранились, глазеющие пустыми глазницами окон, бетонные коробки, где стояли динамо-машины. Их, почему-то не использовали под жилье, которого очень не хватало, когда на базе собирались коллективы всех партий экспедиции.

По краям поселка сохранились и остатки заборов с колючей проволокой…

Посредине площадки был построен склад, куда завозилось продовольствие и снаряжение для партий, откуда мы его и получали. В нем же были и полки для имущества партий. Построили и навес для столовой, где питались все сотрудники базы, где кормили и нас, что было очень удобно. Но жилья остро не хватало и позднее построили еще две бревенчатые избушки для начальника экспедиции и женщин бухгалтерии.

На сопке располагалась небольшая воинская часть радиосвязи с большими квадратными бело-красными антеннами.

Мы же на ночь старались устроиться где придется. Это было проблемой и только одной осенью нас всех скопом разместили в строящейся новой избе магазина.

Дорога осенью домой была так же неприятна, как и весенняя из Москвы.

Теперь обратно — до Средне-Колымска на вертолете МИ-4 или БМК, до Зырянки на АН-2, до Якутска на ИЛ-14.

Ну а в Якутске опять та же морока, только погода была уже даже не осенняя, а скорее предзимняя, холодная. Осенью аэропорт также забит пассажирами, как и весной. Всем надо куда-то лететь. У кассы регистрации толпа людей с протянутыми билетами. Но, если появлялись свободные места, в первую очередь отправляли матерей с детьми, авиапассажиров со справками, затем женщин, а уж потом остальных. Просидеть можно было несколько суток. А гостиница забита.

Вылететь поэтому старались на любом проходящем рейсе — через Иркутск, Новосибирск, Красноярск, Свердловск… Лишь бы вылететь!

Меня так раздражали ночевки в Якутске, что я придумал, как облегчить свою участь. После горького опыта этих ночевок, я стал брать надувной резиновый матрас. Днем его фиксировал в положении «сидя», на ночь — «лежа».

Москва встречала меня обычно каплями дождя, стекающими по стеклу иллюминатора ИЛ-18 в аэропорту Домодедово.

= = = = = = = = = =

КОЛЫМА. ПОЙМАТЬ БЕЛКУ

(рассказ геолога)

1. Базовый лагерь. Весна

Работали мы в районе Колымской низменности и базовый лагерь основали в центральной части отрабатываемого участка на берегу речки Лисья.

На общем лагере собирались весной, для заброски вертолетом к месту полевых работ, а осенью для камералки и вылета в Зырянку и домой в Москву.

На базовом лагере оставались только радист-хозяйственник, для связи с нами, две 10-местные палатки-склады с продовольствием и снаряжением и минералог Онищенко, которому срубили небольшую избушку с квадратной дверью-лазом: очень он медведей боялся… Хотя в районе нашем их почти не было…

2. Базовый лагерь. Осень

Так вот, собрались мы в первый сезон осенью на базовом лагере, поставили палатки, камералим, рыбачим хариуса потихоньку наудочку нахлыстом, отдыхаем от забот праведных…

Баньку устраиваем, постирушку…

Не забывая, что «солдат спит», а зарплата идет — а это заполярный коэффициент 2.0 и 0.5 полевых…

Лагерь наш располагался на надпойменной террасе среди густого высокого стройного соснового леса, где, по примеру других, мы с Димой Израиловичем поставили себе 4-местку, а некоторые палатки и кухня с обеденным столом и лавками по бокам и под навесом от дождя, располагались на высокой части пойменной террасы — сухой чистой галечной косе.

Здесь же на косе в сторонке садился и вертолет МИ-4.

3. Ящик-ловушка

И вот, наш затейник, Женя Дыканюк, что-то затеял делать: что-то хитрое и затейливое. Делал-делал, а руки у него откуда надо, и сделал из большого ящика из под аммонита, а наш горный отряд работал с аммонитом, клетку-ловушку… Набил по краям стенок, где была крышка, мелких гвоздиков и перетянул их вдоль и поперек геофизическим шнуром. Получилась сетка с мелкой ячейкой. А сбоку узкая фанерная дверца с брусочком-грузиком вверху, падающая вниз под собственной тяжестью при закрытии. Ящик ставился так, чтобы сетка и дверца были сбоку. Внутри через крючочек из гвоздика перекидывалась леска, на одном конце которой цеплялась приманка, чаще всего головка вяленого хариуса, а на другой привязывалась тонкая заостренная с двух сторон палочка-сторожок. Сторожок подпирал дверцу, оставляя лаз. Белка залезала внутрь, дергала приманку, сторожок влетал внутрь и дверца падала, закрывая вход.

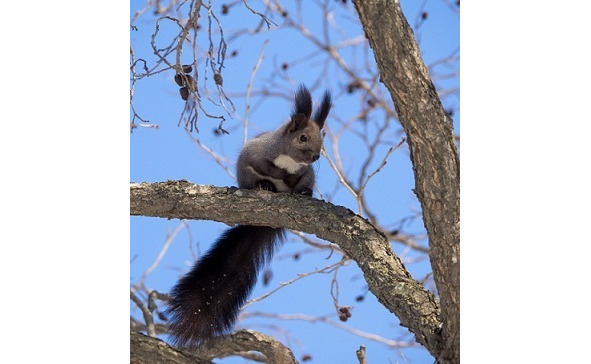

А сделал он эту ловушку, чтобы поймать сибирскую белку, шкурка которой летом непривычного черного цвета. Летом она черная, а зимой такая же как и у рыжих — светло-голубоватая.

4.Черная сибирская белка

И одна из белок тут же попалась.

Надо сказать, что их много было в округе и они прибегали прямо в лагерь. Ящик ставился сеткой и дверцей на бок и белка прыгала в нем с пола на стенку как заведенная, ведь ей надо было куда-то девать свою энергию.

Тут уж всех охватил ажиотаж — всем хотелось привезти домой необычного цвета белку. Особенно тем, у кого были дети.

И меня это лихо не избежало. Я тоже стал сооружать такой же ящик-ловушку. Детей у меня, правда, не было, но у жены были два малолетних двоюродных брата.

Ящиков пустых было много, но мы брали которые подлинней, чтобы зверьку было попросторнее.

Наш хозяйственник за лето даже выложил в своей палатке паркетный пол елочкой из некрашеных дощечек ящиков из-под аммонита.

Кормили их, подсовывая шишки с орешками стланика, а в сетку вставляли сухофрукты для компота — яблоки, груши, абрикосы, сахар-рафинат… На дно ставили баночку с водой.

Чтобы зверьку было где укрыться, чтобы отдохнуть, да и согреться ночью, а была поздняя осень, конец августа, по ночам подмораживало, вот-вот должен был лечь снег, опять же по примеру Дыканюка, мы стали шить из войлока кошмы небольшие продолговатые сумочки с узким горлышком и прикрепляли их в дальнем верхнем углу ящика потолком. Белка сама надергивала коготками тонкий пучок войлока и затыкала им изнутри, когда ей надо было закрыть входное отверстие.

Скоро наш лагерь стал похож на небольшой зверинец — несколько белок прыгали в ящиках, создавая топотливый шум от прыжков.

Но, с приближением отъезда домой, надо было подумать и о способе перевозки белки в Москву. Досмотр нас не пугал, в те 60-70-е он был формальным, можно было хоть белку везти, хоть огромные рога сохатого. Но не тащить же большущий ящик.

Опять же по примеру Дыканюка мы стали делать небольшие деревянные коробочки с войлочной сумочкой-жилищем внутри. У меня такой помещался в портфеле, где я возил обычно приемник Спидолу.

Таким образом, я благополучно привез белку в Москву и отдал ее сестре жены на забаву детям. Они тут же купили ей большую клетку с колесом, где она с азартом крутилась, а, когда пообвыкла и привыкла к людям, ее даже стали выпускать в комнату…

2020 г.

= = = = = = = = = =

КИМБЕРЛИТЫ… МОИ ПЕРВЫЕ…

КОСМОС-1

Сезон первый

Это было на второй полевой сезон моей работы на Сибирской платформе по работам на кимберлиты.

До этого я работал на Колыме. Сначала от младшего до старшего техника у Шульгиной (был ее напарником), затем у Боброва (съемка на золото).Только после специального приказа по Министерству о переводе всех техников, имеющих высшее образование, в геологи, всех техников экспедиции перевели в геологи. Уже геологом поработал и в Верхоянье на флишоидных толщах (съемка на олово).

Начало работы геологом было тяжелым… Многие ребята давно уже работали на съемке и были знакомы с методикой проведением этих работ. Я же у Шульгиной колотил фауну при составлении ею разрезов и занимался оформлением многочисленных образцов, отбираемых ею для различных анализов.

А нужен был навык геолога-съемщика, которого у меня не было, я только знакомился с ним, работая у Боброва. У него я работал техником, развозя горняков к местам работ, задавая и описывая горные выработки и промывая отобранный материал лотком.

Помню, решил как-то не просто воткнуть в готовый шурф сухую лесину корневищем кверху, положено было отмечать местоположение горных выработок на местности, а сделать как положено — срубить свежую лесину, вырубить Г-образную площадку у комля и подписать. Шарахнул по лесине топором, да неудачно. Бывает и «на старуху проруха!». Топор отскочил рикошетом и тюкнул меня чуть-чуть по ноге у щиколотки, сверху. Я по началу и внимания не обратил. Потом чувствую, неудобно что-то ноге… Снял резиновый сапог, размотал покрасневшую портянку, а там… Обратно сапог одеть я уже не смог. Описывал шурфы прямо из вездехода, порода была суглинки четвертичные (так называемые «Едомные»), а горняки сами мерили размеренным шестом глубину и набирали песок на промывку.

Бобров вечером, выходя из маршрута, подошел к нам и крикнул мне издали:

— Виктор, иди сюда!

— Сам иди! — улыбаясь, крикнул я в ответ.

Немая сцена!.. «Вожатый удивился, вагон остановился»! Бобров подошел, я показал перевязанную ногу.

— Ну и как же ты теперь? — спросил он.

— Да горняки сами все сделают… — и продемонстрировал.

А в лагере Дима Израилович дал мне свой 47-й и я боле-мене ковылял. Нога только не держалась в ступне, а «шлепалась» сразу, не держась на пятке. В Москве Дима свел меня со знакомым хирургом, тот пощупал, приложил мой палец к ранке и сказал:

— Чувствуешь, сухожилие повреждено. Операция пустяковая, захочешь — сделаем.

Но я не решился. А где- то через год нога уже работала нормально.

А как-то, уже в сентябре, уже лег снег и ручьи покрылись тонкой коркой льда, мне поручили промыть несколько десятков пробных мешков мерзлого суглинка из шурфов. Как?

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.