Бесплатный фрагмент - Пёзский волок

Серия «Мои кольца. Встречь солнца». Книга первая

маме…

«Здесь, среди лесов лохматых,

Наединке с болью, грустью

В стариках живет горбатых

Всё, что раньше звалось Русью».

Николай Окулов.

Август — сентябрь 2012,

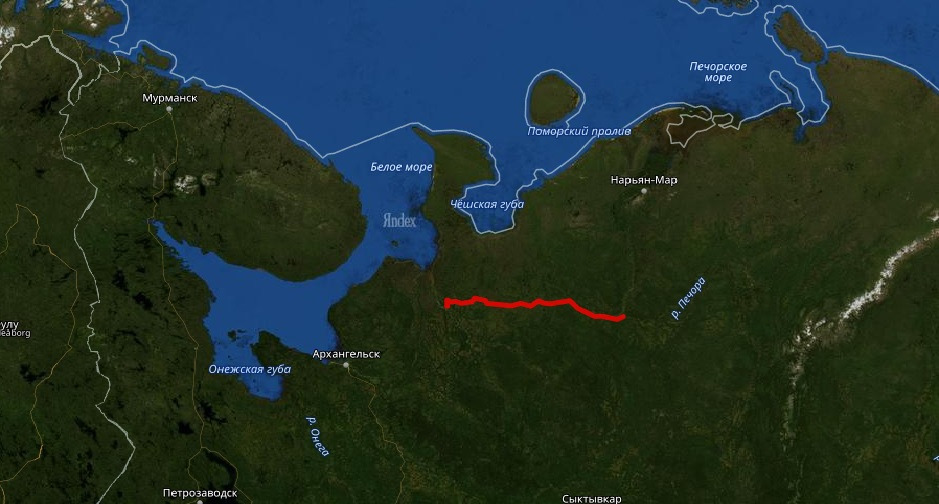

Мезень — Печора. (г. Мезень — д. Бычье — р. Пёза — р. Рочуга — Пёзский Волок — р. Чирка — р. Цильма — с. Усть-Цильма).

Вместо вступления. Знакомство

Автор вынесенного в качестве эпиграфа четверостишия — Николай Федотович Окулов, наш мезенский проводник.

Журналист, краевед, немного авантюрист и потрясающий знаток и рассказчик. Проводник и предыдущей, 1992 года, экспедиции «Ушкуйники» к этому Волоку.

Его друг и напарник Олег Александрович Коткин, житель Мезени (мещанин; курсивом я буду стараться выделять этакие словечки — типа наеди́нке в эпиграфе — может, и понятные обывателю, но в тех краях, о которых пойдёт речь, имеющие некий особый смысл или оттенок. Это элементы поморской гово́ри — северного диалекта, о происхождении, значении и назначении которого мы поговорим ещё в своём месте и в своё время. Но и просто такие общепринятые слова, как мещане. Мещанин в понимании здешнего люда — это просто горожанин. А поскольку на почти полтысячи вёрст вокруг город тут один — Мезень, то мещанин = житель Мезени).

Олег Александрович, несмотря на свое мещанство, потомственный мореход, поэтому я периодически буду разбавлять своё повествование его чудесными рассказками о всегда удачно заканчивавшихся похождениях в Белом Море. И не только Белом, поскольку Олег долгое время был штурманом дальнего плавания, прошедшим, например, Атлантику вдоль. Поэтому он сразу оказался на одной волне с Серёгой Лунёвым, прошедшим Атлантику поперёк. Это я вас начал знакомить с основным нашим составом.

Сергей Лунёв. Рыбак и охотник. Яхтсмен, джипер, завсегдатай троффи- и ралли- рейдов.

Но когда у него глохнет двигатель (на яхте, машине, лодке-резинке или бензопиле), вместо традиционных русских «…» в эфире звучит: «Димон?!»

Димон отвечает ему тем же — проходя на первой лодке проводников крутой поворот Пёзы или Рочуги, Димон запросто может крикнуть идущему сзади на «резинке» Серёге в рацию что-нибудь типа: «Правый шестой!»

Димон — Дмитрий Кутало. Кудесник всего, что движется, сжигая топливо внутри. Идеолог квадроциклов, прицепов и всего, что заставляет это перемещаться. Готов пилить, варить и заводить, лишь бы не нести на себе. Настоял на том, чтобы оставили байдарку. На куртке у него написано «catch the wind!», что единогласно переведено участниками, как «тренер винта». Но подтрунивать над Димоном я бы поостерёгся. Не то чтоб мы боялись… опасались мы, без байдарки-то. Подтрунивать мог Олежка.

Олежка — Олег Кажарский. Альпинист, полярник, в недалеком прошлом коллега Димона по Северной Земле, посему он мог без последствий грозно осадить закуривающего Димку. Ещё Олежка снимает видео. Видео уже давно привыкло, что его на третий день пути роняют в воду, уже не обижается и на шестой снова начинает работать.

Ну и ваш покорный слуга. Назвал себя координатором похода, поскольку первым произнёс вслух «Пёзский Волок» — фразу, висевшую в воздухе после зимних «Путей Поморов».

А все мы — одна команда.

Мезенские проводники подняли нас вверх по Пёзе и Рочуге до Волока. Волок мы прошли вчетвером, а в среднем течении Цильмы, где в неё впадает приток Косма, нас встретил седьмой персонаж экспедиции, балагур, охотник, рыбак, а по утрам (с 3 до 6 часов, примерно) ещё и поэт, гармонист и во весь голос певец; любимец студенток первых курсов геологических факультетов и их профессоров-наставниц, Анатолий Попов. Характеристику Толе здорово дал порекомендовавший его Николай Канев, незаменимый наш помощник со стороны Печоры: «Знает про Цильму всё, хорошо (и много) говорит».

Пролог

Идея и подготовка

В марте этого года, 21 числа, при попытке перейти по снежным наддувам Пинегу у с. Труфанова к Чикинскому Погосту, окончательно «крякнул» злополучный вал головного вездехода экспедиции «Путями Поморов». Эта экспедиция спровоцировала целый набор разнонаправленных интересов и любопытств, которые, помноженные на нашу общую любовь к Северу вообще и архангельским краям в частности, и привели к тому, что мы «заболели» сначала поморскими, а затем и вообще старинными русскими путями. В процессе изучения этих маршрутов, рисуя на картах всё дальше и дальше пунктиры и линии путей, по которым шли и шли поморы, мы оказались просто шокированы размерами этого явления — движения поморов по свету. Первым, действительно серьёзным, трудным, долгим и по времени существования, и по времени прохождения волоком на пути от Пур-Наволока на восток, а значит, одним из самых интересных, показался нам Пёзский Волок между Мезенью и Печорой.

Пёзский Волок — один из основных элементов пути из Новгорода и Холмогор в Югру, Пусту и Мангазею. Путь этот соединял «включенную в сетку» поморских транспортных путей севера, а значит и всего новгородского, а потом и поморского северного края, реку Мезень, посредством её правого притока — Пёзы, пятнадцатикилометрового волока через два озера на Тиманском кряже в левый приток Печоры — Цильму и далее Цильмой — с самой Печорой, открывая новую сетку путей — вниз, в Пустозерск, или вверх, к проходам через Урал в Обь.

Никогда мы не готовили поход так тщательно, как в этот раз. От корки до корки прочитаны и обсуждены были описания Шренка, прошедшего в 1837-м Пёзским Волоком, местом, «к которому стремится каждый путешественник, находящийся между Мезенью и Устьцыльмою»*.

Мы повстречались с Николаем Анатольевичем Окладниковым, прошедшим Волок с экспедицией «Ушкуйники» 1992 года, подружились с ним и перечитали его дневник:

«На всем протяжении водно-волокового пути наиболее трудным был переход с Мезени на Печору, особенно переход через 15-километровый волок…»

А в довершение всего мы провели ещё и авиаразведку всего пути, спасибо «Авиасервису» в целом, а также летчикам Сергею Дитятьеву и Сергею Пиганову, Вечная ему Память, погибшему в катастрофе Як-18Т в то время, когда мы выходили на Волок. По результатам авиаразведки и был составлен маршрут и график движения.

Наша техника представляла собой квадроцикл (далее он «квадрик» или «Гризлик») «Ямаха», оборудованный лебёдкой и прицепом, трансформировавшимся при помощи баллонов катамарана «Вольный ветер» в плот, на который можно было этот квадроцикл установить для транспортировки водой, и надувную лодку «Корсар» под ямаховским мотором. Также квадроцикл был укомплектован болотными расширителями колес J-Wheels. Потом уже, в процессе движения, на передний багажник квадроцикла был «присобачен» кофр с бензопилой, и это, я хочу вам сказать, совершенно уникальное транспортное средство. Полноприводный квадрик с лебёдкой, болотными расширителями колёс и бензопилой может проехать абсолютно везде. А если он с прицепом-плотом от катамарана, то и проплыть, так что, забегая вперёд, считаем, что родили совершенно универсальный способ передвижения. Хоть в кругосветку.

«Доездинг». А также «настроинг» и «параллелинг»

23 августа экспедиционный автомобиль с техникой, Димоном и Серёгой стартовал из Москвы, а мы с Олежкой направились на самолёте прямиком в Ломоносовский зал Гостиных Дворов (Архангельского краеведческого музея) — на конференцию, на которую пришло неожиданно много народа. Вообще, это общее свойство — всегда, когда тема наших выступлений касается мест, известных слушателям, она вызывает более горячий интерес, чем в аудиториях, для которых наши маршруты — лишь абстрактные области на карте.

24 августа. Торопиться, вроде, некуда, ребята в пути. Но и сидеть на месте тоже сил уже нет. Решаем ехать в Мезень, тем более, там нас уже ждут и проводники, и предупрежденный о наших планах музей. Вместе с нами решает ехать Анатолий Иванович, наш хороший знакомый. Он родом с Пинеги, и там у него родня. Это ровно половина пути, здесь он останется, а мы поедем дальше. Мы этому только рады — с некоторых пор общение с сельскими жителями на Пинеге вызывает у меня приступ жизнерадостности, прилив сил и энергии. Наверное, я вампир…

Асфальт, если кто знает, на этой дороге заканчивается километров через 70 от Архангельска. Затем он снова появляется, чтобы на сотом (традиционная остановка в посёлке Белогорский, в круглосуточной кафешке с котлетами за 10 рублей) километре исчезнуть навсегда. До Мезени от Архангельска под 400 километров, на всём протяжении которых дорога — этакая гребёнка, что быстрее шестидесяти и не поедешь, да плюс всё утро сегодня моросит мелкий противный дождь, и пыль из-под колёс меняет агрегатное состояние, переходя в светло-коричневую жирную жижу, ровным слоем покрывающую стёкла, а подпрыгивающие на гребнях колёса заставляющую скользить в поисках опоры. Так что расположенная на примерно 200-м километре Пинега — середина пути, которую мы достигаем аккурат к обеду.

Если прямо на въезде в Пинегу повернуть направо, к реке, а потом вернуться назад по берегу примерно на полтора — два километра, можно попасть в д. Цилома, где и живет родственник нашего провожатого, Саша. Цилома — типичная деревня, в отличие от имеющей статус села, но бывшей когда-то городом, старинной Пинеги. Саше чуть больше полтинника, он крепок и жилист и выделяется некоторым, на первый взгляд, картинным разворотом плеч — абсолютно ровная спина, как будто сзади к ней привязали доску. Саша сразу сетует: поздновато предупредили мы о нашем приезде, женщины-то в лес ушли, так что всё сам. Но звать обедать не спешит — перемещаясь достаточно скорыми и уверенными шагами, тем не менее, не торопится, делает всё с достоинством. Через какое-то время мы начинаем понимать, что «всё сам» — это и есть основа его достоинства, а ещё через какое-то время мы понимаем и то, что «сам» означает не только «самостоятельно», но, как в бородатой присказке, и то, что «без ансамбля» — то есть, один. Вот капуста, которую он посадил сам. «Выбирай вилок себе», — это он мне. И наш продуктовый набор пополняется и луком, и морковкой, и свёклой, и картошкой. Но отказываться нельзя, потому что это же он сам.

Вот тут я прервусь и поясню читателю, что я так подробно стал рассказывать о Саше неспроста. Дело в том, что на рассказ об этом путешествии нужно немного настроиться. Двигаясь от Архангельска на северо-восток, мы очень постепенно погружаемся в мир, где жизнь устроена по-иному. А село Пинега, как мне кажется, та граница, где пора уже переключить некий тумблер в голове, чтобы адекватно подключиться к сети с несколько другими характеристиками. Вообще, я, наверное, должен сразу признаться, что рассказывая об этой экспедиции, я хочу в большей степени, чем маршрутами, приключениями и находками, поделиться с вами вот этой абсолютно изменённой, сдвинутой, смещённой и в другом масштабе существующей системой координат, в которой живёт этот мир, к северо-востоку от Пинеги. Когда я вернусь, я, пугаясь на улицах машин и недоуменных взглядов людей, с которыми нечаянно поздоровался или которым просто улыбнулся, очень остро буду ощущать, что это наш, а не их мир перевёрнут, растянут и искажён. Что это в нашем мире нельзя просто провести параллели и представить на воде Москвы-реки скользящую лодью летом, или задорный смех и кулачный бой на её льду зимой. А в Пинеге уже можно, не говоря уж о Пёзе, на которой возможно одновременное сосуществование ведомых новгородцами варягов 11 века, многочисленной рати Ушатого, идущей Волоком, чтобы соединиться с отрядами Бражника и Курбского 15-го, ватаги злодея Зажёги, убегающего в сторону Волока от возмездия лешуконского крестьянина Пашко 17 века, сидящего под самодельным навесом над дневником, исписанным аккуратным немецким почерком, в лодке, влекомой идущими по колено в майском снегу крестьянами Александра Шренка в веке 19-ом, посыльных адмирала Колчака, пробирающихся к занявшим Архангельск интервентам начала 20 века, и уставших от постоянных завалов, но нашедших силы для переноса в музей колоды, «ушкуйников» конца века предыдущего. Представляю, какими глазами должны смотреть все вышеперечисленные люди, повернув головы на звук мотора идущего по Волоку квадроцикла века 21.

В этом измерении и сейчас живут люди. Будут и другие, просто Саша — первый.

— А это — баня, рассказывает о своих «самоделках» Саша. — Печь я тоже сам.

— Печь-то сложно, небось?

— Дак, что ж сложного? Я и дома переложил. Дом-то старый, я его приподнял, выровнял, венцы заменил. Дак и печь заодно уж. Пойдём в гараж сначала. — В гараже — рабочая лошадка, трактор Т-25, — Сам за ним ездил. Только вот беда, не делают к нему ни плуг, ничего. Я вот сам сделал, смотри! У меня весь район потом чертежи срисовывал, работает, как миленький. Трактор — первое дело, всё на нем.

— У него корреспонденты интервью брали, а с завода инженеры приезжали, — комментирует мне Анатолий, а сам дергает Сашу за рукав, — веди гостей в дом-то, накорми, а то всё рассказами потчуешь, а им ехать ещё.

— А что, новый-то дом не пойдём смотреть? — обиженно спрашивает Саша. — Я его сам строю…

Идём. Недалеко от старого — сруб нового дома, он подведён под крышу, но ещё не пропилены окна и двери, поэтому и внутрь приходится попадать, подлезая под сруб через лаз. Саша вдохновенно рассказывает о том, где будут спальни и кухня и откуда будет чудный вид на Пинегу, а у меня на языке один вопрос:

— А что, дом тоже сам? В смысле, один?

— Дак, вот, сложно дом одному, — сетует Саша. — Но ничего, я приспособился. Вот, смотри: сюда трактором, здесь блок, эдак заведу один конец. В этом году приспособился. В прошлом-то не мог, руку повредил.

— А сейчас прошла?

— Да где там, — показывает он на плохо гнущиеся пальцы, — немного поджила, да и я приспособился: я вот эдак ей, — и он показывает, как он заводит негнущуюся руку за спину…

Женщины пришли с грибами, и за столом — картошка, грибы, жареные и солёные, и сковородка вкуснейшей речной рыбёшки. Всё сегодняшнее, сам сегодня с утра сетки проверил.

— Ну, по одной за знакомство?

После «по одной» разговор пошёл веселее. Вот, например, пять запомнившихся из него сюжетиков — рассказок, локальное, так сказать, «Ребятам о зверятах».

«Утки».

— Эхх, ребята! Знал бы, что приедете, уток с собой дал бы. Вчера ездил на тракторе, вижу — утки. Ну, две-то стрельнул. Дак ветер был, их за озеро отнесло. Не стал раздеваться, лазать за ними. Знал бы, что вы будете — слазил бы.

— А так что, пропали?

— Да не, ты что. Кто ж их возьмёт-то? Завтра на тракторе с той стороны заеду…

— А собаки-то не было?

«Собака».

— У меня отличная собака. Только молодая ишшо, дак в воду лезть-то не хочет… Вот я её и обучаю. Как обучаю-то? Дак, стрельну утку, разденусь, да принесу ей. А как же? Надо ж всё самому показать…

— А часто на охоту-то ходите? Много зверя?

— На охоту… — передразнил Саша. — Идёшь по делам, дак и принесёшь что.

«Заяц»

— Вот, пошёл я в лес. Грибов набрал — дак чижало идти. Гляжу, прям на тропинке — заяц. Стоит, смотрит. Ну, я и его принёс домой.

— Как принёс?

— Ну как, как. Поймал и принёс.

— А что, с ружьём, что ли, за грибами-то ходите?

— Да с каким ишшо ружьём? Так принёс. Загонял и принёс.

— Как загонял?

— Да что ж ты непонятливый, дак? Ну он от меня, я за ним. Он опять от меня, я опять за ним. Вот, и загонял. А ещё сижу вот в лодке на озере…

«Олень»

…Глядь — рога плывут, прям в воде. Подплыл к ним — а то олень. Ну, я ножом его. Вот, с мясом теперь.

— Да ты про зиму-то, про куропаток, — вступает снова в разговор Анатолий Иванович.

«Куропатки».

— Зима. Вот, он за рулём (показывает пальцем на Анатолия). Да что я — ты и говори.

— Ну да, зима. Я за рулём, метель — еле дорогу видно. А сзади — Саша сидит. Вдруг как крикнет мне — «А ну, стой!» А сам окно открывает. А карабин у него пятизарядный. Только остановился — а он «бабах, бабах, бабах, бабах, бабах». Стоим, тишина. Минуту стоим, другую. А потом он и говорит: «Что, долго стоять-то будем?» — «Дак, а что?», — отвечаю. «Что, что. Лыжи надевай, да за куропатками дуй». Надел я лыжи — пошёл в указанную им сторону. Приношу четыре куропатки. «А пятая где?» — «Дак, всё обыскал, нету…». «Ээх, — произносит Саша, — ладно, я сам». И через пять минут возвращается с пятой.

Были ли еще рассказки? Может, и были. Хотел, например, схватить Саша убитую утку из воды, да промазал, рукой-то. Руку вытаскивает, а в ней окунь трепыхается… А, может, и не было. По второй?

— Вы, ребята, пейте. А мне ещё самому работать нужно…

Тогда и нам надо двигаться — по пути у нас ещё паромы, а они в это лето в темноте не работают. Проезжаем Кулойский канал, рассмотрев в этот раз здание управления. Потом Кучин Нос. Притормаживаем у Олмы, без труда находим просеку, по которой в марте выбирались из подтаявшего Кулоя через лагерные бараки урочища Игнашево. Вот и граница Мезенского района. И точно по границе административной — граница природная, небо с той, мезенской стороны, чистое, а лес и дорога освещены солнцем. Пожалуй, тоже знак.

Через широченную у Кимжи Мезень в этом году понтон. А вот через Пёзу — паром. Смешной паромчик через Пёзу вмещает в себя пару-тройку машин, зато работает «по факту»: подъехала машина — он и едет.

Через большие реки — сложнее, там расписание. Разглядываем Пёзу. Такая вот она здесь, в районе своего устья. Видно, что вода-то уходит. Неужто опоздали немного?

В Мезени — череда ремонтов. Ремонтируется выложенная бетонными плитами центральная улица — плиты выковыривают, переворачивают другой стороной и укладывают на место. Ремонтируется музей — старый дом, где он помещался, где нас встречали в марте и вселили такой интерес к путям поморов — перебирают; музей же занимает одну комнатку в здании, на первом этаже которого расположены бани. Встретивший нас Николай Окулов провожает в квартиру в двухэтажном деревянном доме прямо за банями, которую использует как гостиницу местный батюшка, когда к нему приезжают паломники. Но сейчас в Мезени нет ни батюшки, ни паломников, и мы с благодарностью останавливаемся там на ночь. Водопровод, к которому подключен этот дом, тоже ремонтируется, поэтому берём вёдра и идём за водой в дом Николая, ибо окрестные колонки тоже подключены к тому же водопроводу. Уже вечером созваниваемся с ребятами на экспедиционном автомобиле — они остановились на ночь около парома через Двину у Холмогор — Усть-Пинеги. Это большой паром, и он ходит по расписанию.

25 августа. С утра мы в бане. То есть, в комнатке над баней, в которой располагается теперь контора музея. Служащие с трудом подбирают необходимые для нашего сегодняшнего разговора карты — все экспонаты тщательно и компактно уложены в предоставленные на время ремонта помещения. Но интерес к походу большой: Николай Федотыч пытается даже остановить кого-то из желающих придти. Но в тесноте, да не в обиде. Главное действующее лицо на встрече — В. И. Дранников. Он побывал на волоке в 1985, с вертолётной экспедицией, высадившей их у озёр и забравшей у места начала волока на Рочуге. Тогда зарубок было больше, и это им удалось вывезти оттуда две колоды, украшающие теперь экспозицию Гостиных Дворов в Архангельске. Впрочем, разговор с ним я пересказывать не буду. Нет, скажу ещё, что Владимир Иванович подробно рассказал нам и о других волоках из Мезени (и Двины) в Печору, и из Печоры в Обь. Хорошая добавка знаний к собственным изысканиям перед следующими этапами.

Созваниваемся с ребятами на экспедиционной машине — они уже в Пинеге. Так что, докупив кое-каких продуктов, решаем выдвинуться навстречу, дабы перехватить их у переправы через Мезень. Погода опять портится, снова затянуло небо и пахнуло осенью, как пахнут в лёгком воздухе невесомые мельчайшие капли то ли дождя, то ли тумана…

Вот они!

Сразу едем в Бычье, от переправы тут рядом: меньше, чем через километр — поворот с дороги на это село. Поначалу кажется, что дорожка получше той, что ведёт в Мезень; по крайней мере, тут нет гребёнки. Но есть другие подвохи — вот этот понтон из двух старых барж большой водой затопило…

Это переправа через приток Пёзы, реку Няфта. За неделю перед нашим выездом Николай Федотыч позвонил и сказал, что начинать придется ниже, в Бычье не проехать. Но теперь вода слегка спала. У Бычья скошенные луга и поставлено сено, что не может не радовать глаз. Но дорога портится настолько, что на нашей машине — «Ссанг Йонге» — включаем полный привод. Пёза здесь полноводна, а паром у Бычья совсем маленький, наши две машины («Деф» -то с прицепом) входят с трудом.

И его приходится ждать — паромщик ускакал на своём мопеде в деревню. Но его быстро «вызвонил» подъехавший перед нами местный житель. Тут, кстати, сотовая связь уже отсутствует, как класс, но у местных жителей есть обычные, стационарные телефоны, и с собой они носят трубки радиотелефонов. Такая вот мобильная связь… Вдоль Пёзы, кстати, проложена телефонная линия, и это всё, что связывает жителей дальних деревень с миром. Ну, кроме самой Пёзы.

А парень, вызвавший паромщика, пропускает нас вперёд: «Дак, я ж домой еду…». Потом окажется, что он — сын хозяина дома, который мы использовали, как «стапель» — место сборки и постановки на воду наших плавсредств. Кстати, о Бычье. Тут склоняют так: Бычье, Бычья, Бычью… Да, для настройки. Вот, попробуйте произнести нечто среднее между «Бычье», и «Бычай»… а, всё равно не получится, как у местных. Вообще, местный говор (гово́ря) — тоже то, что настраивает вас на другое восприятие. Вот, попробуйте представить… высокий уго́р, на котором пожилая крестьянка в платке ставит вёдра на землю. Глядит на вас, приставив, несмотря на пасмурное небо, ладонь ко лбу. И спрашивает: «А магазин-то по́ло́й?» Вот так и произнесите полой, с двумя ударениями, но на первый слог чуть сильнее. И, видя недоумение в ваших глазах, удивляется: «Мещана, чтоль?». И добивает вас, ещё не успевших построить ряд-цепочку похожих слов к слову полой, чтобы перевести его, как открытый. (Ну, как вы это делаете в Болгарии или Сербии — знаете же, как понимать славян? Подбирать к непонятным словам аналоги, а к ним — синонимы, главное — успевать…) Да, добивает фразой, произнесенной самой себе: «Ну, по́йду во́ды принёсу!». Впрочем, сюжет подсказан Олегом Коткиным — сюда я его для «настроинга» вставил…

А Пёза преподнесла жителям другой сюрприз. Вы же читаете рассказ с открытой картой? И какой же тогда паром перед Бычье, оно же с этой стороны?

Ага, было с этой, до прошлого года. Полой (вот она, с магазином-то аналогия!) водой Пёза срезала мыс (нос, или кляп), на котором находится Бычье, и течёт теперь напрямую. А с той стороны осталась старица, на берегу которой, по привычке, и держат лодки местные жители.

День уже давно перевалил за половину, и сегодня мы не будем делать попыток собрать наши плавсредства — постановка на воду будет завтра. Тем не менее, сегодняшний визит, кроме любопытства по поводу места «стапеля», несёт ещё один, очень важный практический смысл — нам надо поставить новую «Ямаху», приехавшую на «Дефе», на лодку-ракету Николая Окулова. Мотор совсем новый, обкатать его в Москве мы не успели, поэтому надо поставить и завести. Пока мы будем чай пить, с шанюжками с черникой и морошкой, он потарахтит на холостых, потом прибавим газку и оставим работать, под надзором Александра, гостеприимного хозяина дома в Бычьем, и его сыновей, может и до утра, до нашего завтрашнего окончательного приезда. Проезжаем через деревню, через двор Александра, луг за которым приводит к обмелевшей старице, лишь год назад бывшей основным руслом. Берег тут — чавкающая «няша», но он достаточно полог и удобен — можно подъехать почти к воде. А на реке — лодки…

Та, что справа — и есть на ближайшую неделю наш основной транспорт.

Самое время о лодках, да? Вообще-то, искусство делать лодки — одно из главнейших и древнейших в этих местах. Лодки тут шьют. Вернее, в старые времена шили. В самом прямом смысле шили — скрепляли доски еловым корнем, как верёвкой. Причём, на гвозди перешли относительно недавно — шитая лодка служила в разы дольше той, что на гвоздях. И сейчас остались мастера, способные сшить лодку. Про одного такого мастера зашёл и у нас как-то разговор с Окуловым:

— Виктором его зовут. Он ещё на Соловках работал….

— … в Морском музее, на Сельдяном мысе, — подхватил я.

Но это не мир тесен, я перестал употреблять эту расхожую поговорку. Нет, тут люди знают всё и обо всех, особенно, о людях, по-настоящему уважаемых. Но к лодкам. Понятие «шить» лодки осталось в ходу, оно относится и к лодкам, построенным из досок посредством гвоздей. И пусть, что не еловым корнем. И пусть в основе конструкции — доски, а не «курица» (ой, кокора, или лучше, ко́рга) — заготовка из части ствола дерева, переходящей в корень и задающая, тем самым, изгиб носовой части…

В каждом регионе лодки делают по-своему, приноравливаясь к тем условиям, по которым ей предстоит ходить. Вот лодка жителя нижней Пёзы (хм, вот ещё тема — жителей Пёзы знаете, как зовут? Пе́зяна… «Не народ, а пезяна, не товар — железина», расскажу…) — несколько короче, до 8 метров, чтобы можно было выходить на ней дальше, в Мезень и Мезенскую губу, подстраиваясь под беломорскую волну. У цилёмы (у жителей Цильмы, мы туда же идём, да?) лодки длиннее, метров до 12, волна в Печоре другая. Да и много-много разных других особенностей, связанных с необходимостью проходить песчаные косы (кошки) и мелкокаменистые перекаты (а́решник), пороги, а в более раннее время — и переволакивать. Да и перевозить товар, много товара… Вот, в «нашу» лодку тонна груза запросто войдёт, а в цилемскую — все полторы. Это — основной коммерческий транспорт в этих местах и сейчас.

Но у Пёзы есть ещё одна удивительная особенность, сделавшая местные лодки ни на что не похожими. Здесь находятся так называемые «поля падения» — зоны, куда падают отделяющиеся части запускаемых с космодрома Плесецк космических ракет. На Пёзе таких зон аж две — «Бычье» и «Мосеево». Тут можно покопать открытую литературу, скажем, Википедию (для пытливых читателей — можно официальный сайт космодрома ещё открыть) и выкопать, что в зону «Бычье» раньше падали боковые блоки ракетоносителей «Союз», но в связи с уменьшением количества запусков с 1977 года туда ничего не упало. Ну, в смысле, район «Бычье» с 1977 года не используется. А вот в район «Мосеево» падало что-то при запусках ракет «Циклон». Я умышленно в этой части не буду анализировать экологическую составляющую, а то скачусь к обсуждению событий, превративших самое красивое и богатое рыбой, описанное Шренком, озеро Сюрзи в верховьях Рочуги, в «озеро смерти». Объяснений тут, впрочем, два — либо мистика, либо что-то упало (не рассматривать же всерьёз некачественный алкоголь: если этим и можно объяснить массовое отравление там рыбаков, то что тогда не так с самой рыбой?) … Просто «Союзы» в терминологии местных жителей — «керосинки», летающие на традиционном топливе, а вот «Циклон» уже использует для своих ступеней несимметричный диметилгидразин, называемый в простонародье гептилом. Впрочем, трудно сказать, чем лучше получить по голове с небес, керосиновым «Союзом», гептиловым «Циклоном» или даже боевым «Тополем». Последние падают где-то в районе Пинеги — Сии. М-да. Районов падения, оказывается, много, вот, кстати, и «Усть-Цильма», — тоже действующий такой район. Правда, мне не удалось отыскать, что именно туда падает. Но Толя Попов, наш цилемский проводник, пожаловался как-то, что нашёл в тайге какую-то хренотень с проводами, даже с друганом пару дней пытались её разобрать, жили в ней, укрывшись от дождя. С тех пор оба болеют — то печень забарахлит, а то нападёт что-то — песню часа в 3 утра вдруг как запоют… Но именно на Пёзе космическое влияние заметно невооруженным глазом — три четверти, если не пять шестых, всех лодок тут сделаны из упавших частей ракет. На наш опасливый вопрос: «А не страшно словить-подхватить чего-нибудь космического в организм?», местные жители уверенно отвечают: «Да что мы, керосинку, что ли не отличим? А за чем-нибудь страшным тут ракетчики сами приходят». А более продвинутые вообще поясняют, что это не какие-то там обломки, а «обтекатели и элементы силового конуса боковых ракетных блоков». Так что зря клевещут злопыхатели, что космос — лишняя трата денег. В нашей стране космическая промышленность неотъемлемой частью вошла в жизнь далёких Пёзских деревень; падая буквально с неба, космические технологии продолжают свою работу на благо рыбаков и крестьян далёкой Пёзы, заменив морально устаревшее дерево, но сохранив веками отработанные вид и форму речных судов пезян. Впрочем, и космические технологии уже в прошлом — «Бычье» для «Союзов» не используется с конца 70-х, а последний «Циклон» улетел в 2004-м. Вот и вспоминают жители снова, как лодки-то из дерева шить. (Уже после похода я рассказывал о нём в Шотовой, на Пинеге. Когда дошла речь до лодок, мужики-слушатели спросили — шиту́ха, чтоль?)

Пока я тут про космодром «заливал», уже давно водружён мотор на «ракету» (ах-да, самое-то главное. Если сшитая из дерева лодка — шитуха, то как же тогда назвать лодку, сделанную из «обтекателей и элементов силового конуса боковых ракетных блоков»? «Ракета», однозначно), доедены шаньги с морошкой и черникою, допит чай. Пора и честь знать, да и паром через вновь обретенную Пёзу до 11-ти только. Мотор, установленный на «ракету», тарахтит под присмотром хозяина дома. Впрочем, это уже те места, где моторы с лодок не снимают. Зачем, если и двери не запирают? А мы возвращаемся в Мезень.

Ещё долго мы с Олежкой пытаемся заставить спутниковый телефон работать в качестве модема, это даже получается вроде, но с такими скоростями и надёжностью, что часа в два ночи оставляем эту затею в пользу сна.

26 августа.

Несмотря на поздний отбой, просыпаемся рано — от предчувствия сегодняшнего старта и нетерпения. В 9—00 отъезжаем от дома Николая Федотыча, загрузив до предела обе наших машины. Ещё дозаправка — заливаем в Мезени бензином все свободные ёмкости. Топлива у нас уйдет много, но проводники уже позаботились — в Бычье нас ждёт одна 200-литровая бочка, в Мосеево — ещё одна, но точного понимания расхода у нас нет: кто его знает, как оно, с плотом-то, пойдет. Пока «Деф» заправляется, заезжаем за Олегом, живущим на улице Набережной Ленина (тут бы музыку вставить, или у Фёдора Чистякова спросить, не бывал ли он в Мезени?)

Сорок километров от Мезени до поворота на Бычье проходят в разговорах, навеянных названиями сёл и деревень на указателях.

Так что пора про пезян. Вообще, вот это название жителей тех или иных населенных пунктов с окончанием на «а» — тоже местная особенность. Если жители всей Пёзы — пезяна, то жители, скажем, Дорогорского — дорого́ра, Заозерья — заозёра, и так далее. И даже жители Мезени не мещане, а мещана. Вот сразу в голове мордва, литва… Но у всех жителей деревень есть, помимо литературных, ещё и свои, народные, прозвища. Хотя первый указатель рождает совсем другие мысли. Деревня Заакакурье. (Не знаю, что это название говорит вам, а у меня оно до сих пор ассоциировалось с «прошлой жизнью». По пути из Минвод в Приэльбрусье есть село Залукокоаже. Я понимаю, что это из серии схожести Рабиндраната Тагора и Джавахарлала Неру, Мир с ними Обоими, но вот так). Но всё оказалось гораздо проще — деревня находится за ку́рьей — старицей или протокой. Это сейчас она просто Курья, а когда-то — Ака Курья. Правда, такой анализ надо делать аккуратно, скажем, к пинежской деревне Ру́сковера он не подойдет. А вот следом за Заакакурьем поворот указывает на Ла́мпожню, в которой я бы увидел производное от «по́жня».

— Николай Федотыч, а осталось что интересного в Лампожне? — спрашиваю я, зная, что Лампожня для Мезени — то же, что Холмогоры для Архангельска. Ещё не было никакой Мезени, да и Окладниковой Слободы, из которой она образовалась, тоже не было; была Сокольня, жители которой везли в тогдашнюю столицу этого края, Лампожню, очень ценных соколов, доставлявшихся оттуда к Великокняжескому двору. По мнению А. В. Новикова, приведенному Н. А. Окладниковым (далее по тексту Н.А.) в книге «Мезенские деревни», Лампожня упоминается в исландских сагах 12 века. Я поспорю с Окладниковым ещё, в том числе и в этом тексте, да простит меня наставник, но не в этом вопросе — мне выгодно ссылаться на Новикова, нашедшего в тех же сагах и упоминание о Волоке под веком 11-м; жаль, не указал он первоисточник… Тем не менее, грамота Грозного 1545 года обозначает Лампожню, как место, куда «самоеды приезжают… торговати с русаки», (там же). Кстати, в писцовой книге 1646 года в Лампожне значиться всего 26 жилых дворов. И 69 пустых. А? Знаете, что это значит? Когда мы дойдем до крайних деревень, я, пожалуй, сравню численность их населения в разные годы. И сделаю некий оптимистичный вывод. Но в голову это сейчас пришло, как аналогия с вымиранием нынешних деревень, — Так стоит в Лампожню-то заехать?

— Да туда сейчас не проедешь — Курья-то разлилась!

Что ж. Остается довольствоваться тем, что лампожён называли кибасниками. Всё просто — кибасы — грузила для сетей из обожженной глины, иногда обшитые сверху берестой.

Дальше — Заозерье. Вот тут интересно: жители Заозерья, — заозёра — кислы камбалы. Н.А. считает, что это потому, что любили они сиё блюдо. Хм, не верю. Не верю, чтоб подтекста не было — слишком умён этот люд и ироничен, чтоб так-то прямолинейно. А кислая камбала — очень уж специфический продукт, вкус и запах которого изысканным почитается лишь на Мезени. Говорят, кислую камбалу запрещали даже продавать в своё время в магазинах, делая, впрочем, для местных жителей исключение. Мы, пожалуй, теперь больше знаем о заморских продуктах, обладающих такими свойствами — типа азиатского фрукта дуриана или кхмерского блюда прохока, а тут, поди ж ты, русская кисла камбала. А народ-то, заозёра — с душком, видать. Но кому-то — лучше любого лакомства.

Утомил? Хорошо, уже Дорогорское, центр сельсовета (муниципального образования, простите). Дорогора — совы. Н.А говорит, не спали, по ночам сёмгу ловили, когда запрещено было. Да нет же! Нет не в смысле, что запрещали и ловили, нет в том смысле, что так делали все. А вот Дорогая Гора — она потому и дорогая, что стоит практически уже у впадения Пёзы, на развилке. Пост тут. Или просто местные «казачки» дань собирали; для коробейника и путника гора-то и дорогая. А чтоб не платить, старались проскочить мимо них путники ночью. Вот и не спали «казачки» — дорогора — совы. Нет, не все ещё, не удержусь. На той стороне Мезени стоит особняком моя любимая Кимжа. Они и по жизни особняком, нелюдимые, строгих правил. Да и вообще, чернотропы. Может, потому и сохранили своё село в первозданном практически виде. И промысел в деревне был удивительный — медное литьё. Стоп-стоп! Как же я раньше-то не спросил, ещё при первых визитах в Кимжу? А медь-то откуда? Или спросил, а мне ответили что-то типа «местная», и я тогда не придал этому значения? Кимжа — она же напротив впадения Пёзы в Мезень стоит. А второй нашей целью, после Волока, мы объявили посещение древних Цилемских рудников? Были рудники, ещё при Иване III, на Цильме. А куда ж оттуда медь-то? Только через Волок в Пёзу — самое близкое…

— Я что, вслух?

— Дак я тебе про то и говорю, прерывает не то мои мысли, не то монолог, Федотыч. «Кто плывет? — Пезяна. Какой товар? — железина». Вот тебе и объяснение. — Только первая поговорка — «Не народ, а пезяна, не товар — железина» мне больше по душе, ёмче. И смысл приобретает она не уничижительный, а, наоборот, демонстрирует превосходство — не какой-то там народец торговый идёт, а сами пезяна, которым доверили государево дело — медь возить. Железину. Не то что там товары какие-то.

Но вот мы и в Бычье. Начинается самое неприятное — рутина сборки плавсредств.

«Гризлик» с прицепом. Болотные расширители колес (изобретателю — памятник). На фото их ставят на место. Интересно, поплывет ли квадрик с ними? По няше идет уверенно.

— Ну, плывёт же! — это Серёга.

Невозмутимо монтировавший всё это время плот Димон, не обернувшись, бурчит:

— Не верю!

И только закончив сборку и тестирование плота, демонстрирует — вот так плывёт. А потом сам садится за квадр: а так по дну едет. Истина окажется посредине — «Гризлик» с болотными расширителями обладает примерно нулевой плавучестью, если без седока.

Погода постепенно прояснятся — дождю, видимо, надоело, что мы его не боимся. А чего бояться-то — «Деф» оборудован на этот случай «маркизой». Очень удобно под дождем собираться.

Около 5 часов вечера основные сборы закончены, плавсредсвта в воде.

Пьём чай у Александра, опять с шаньгами с лесной ягодой, но торопимся быстрее намазывать на них домашнее вкуснейшее масло, ибо не терпится…

18—30. Старт! Достал меня этот пролог, начинается Часть первая — «Вверх по Пёзе и Рочуге!»

Да. Жители Бычья (бычана) — комарники. А вовсе не «солоки», как в книжке Н. А. А почему — не знаю…

Часть первая. Вверх по Пёзе и Рочуге!

«Долго, коротко ль, в дорогу

Собирались — собрались,

А отчалив от порога,

Обрели другую жизнь».

Николай Окулов, «Родная сторонка»

Нижняя и Средняя Пёза

Итак, 18—30, 26 августа. Старт. Слегка удивлённые бычана машут нам рукой из-под зонтиков — дождь то стихнет, то снова начинает забираться мелкими капельками под капюшон.

Плот привязан к головной «ракете», что в какой-то степени удивительно нам самим. Вообще, эмоции переполняют и нас, и проводников:

«По родным просторам Пёзы

Не во сне, а наяву, —

Слава, слава Тебе, Боже, —

Я на лодочке плыву…

Хорошо!» (Н. Окулов, там же)

Минут пятнадцать требуется нам, чтобы вырулить из старицы и войти во вновь сформированное русло. Минуем паром. Всё. Пока приспосабливаемся — мы с Серёгой и Олегом (давайте, чтоб не путаться, Олег, который Коткин, так и останется Олегом, а Олег, который Кажарский, так и останется Олежкой, ок?) на носу «ракеты», управляемой Федотычем, а Димон с Олежкой на резинке под «Ветерком». Олежка уже начал осваиваться в роли оператора.

Первым не выдерживает Серёга — «ну, река же, скорость — что надо для троллинга», — и уходит на резинку со спиннингом.

А резинка начинает отставать. И «ракета» идёт пока на средних оборотах — движок же новый. Тем не менее, пытаемся замерить определяющие параметры — скорость и расход топлива. «Ракета» идёт примерно 6 км в час, добавление оборотов до максимума дает целых семь с половиной — похоже, с графиком я просчитался. Идти на полных 7 с половиной — смысла нет, поскольку такой режим увеличивает расход топлива почти вдвое — не та плата за полтора километра в час выигрыша. От измерений отвлекает вдруг замолкший «Ветерок», поначалу установленный на резинку. Ага, наскочили, то ли на камень, то ли на перекат, и срезали шпонку. 19—30, ремонт. Димон параллельно занят тонкой настройкой двигателя.

Дождь опять прекращается, чтобы мы могли полюбоваться вечерними сумерками — «сутемёнками».

— Му́соко, — задумчиво произносит Федотыч, — Пора приставать.

Полетевшая шпонка — явное свидетельство того, что в темноте по Пёзе идти не стоит.

Останавливаемся на поляне высокого, по ходу левого (орографически правого) берега, покрытого огромной, в человеческий рост, но примятой лошадьми травой. Сооружением в центре поляны, назначение которого в густых сутемёнках мы не смогли издалека определить, оказывается поленница дров. Вот так делают в Бычье — заготовленные дрова колют прямо на берегу в поленья и складывают в поленницы, чтоб на лодке потом отвезти домой. 21—00. Первая ночь на воде. Потрясающий закат, невозможная тишина. Никого кругом, только поле на берегу, вытоптанное лошадьми из Бычья.

«Была тихая и свежая ночь; небо слегка было подернуто облаками, которыя, безпрестанно изменяя свои формы, медленно неслись над окружающем нас тёмным лесом… Долго еще сидел я на берегу, прислушиваясь к этим звукам природы и в раздумьях смотря на воды, которыя медленно и с тихим, едва слышным журчанием пробивали себе путь чрез непроходимые леса…» *. Нет сомнений, что Шренк писал эти строчки на этом самом месте.

И мы долго сидим у костра и завидуем сами себе.

27 августа. Хотел было посравнивать население Бычья в разные годы, но упёрся в нестыковку. У Шренка в Бычье живет 2 семейства, а по переписи 1839-го (по данным Окладникова) — 130 человек в 17 дворах. Оставлю-ка я численный анализ на потом.

Удивительно хорошо выспались, и в 8—00 мы уже на воде, немножечко хмурой от набежавших, по Шренку же, туч («Накрапывающий дождь разбудил нас рано утром…» *)

Здесь хорошо видно ту самую линию связи, идущую вдоль реки — то, что связывает жителей пёзских деревень с остальным миром.

Пробуем разные комбинации — очень уж нам не нравится «Ветерок» на «резинке». Этот мотор не хочет работать на малых и средних оборотах — только на максимуме, но тогда бензин через него льётся, похоже, в реку напрямую.

В 9—15 проходим приток Нижняя Айпа. (Левый орографически. Чтоб не путаться дальше, я везде левый-правый буду обозначать именно с точки зрения течения реки, а не нашего хода. Поскольку мы идём против течения, то «левый» орографически находится справа от нас, и это сыграет со мной однажды забавную шутку.) Сразу за притоком к берегам вплотную подходят леса, над которыми возвышаются первые в нашем походе лиственницы. Ещё в километре Пёза разделяется на две протоки островом, напротив которого, на левом берегу — изба, которую проводники называют Керосинная.

Нет, ну не может быть. Открываю карту. Изба там есть, без названия. Но болото и озеро за ним — Карасиное. Трансформировалось название, и филологам остаётся лишь гадать, зачем рыбаки приезжают в эту избу — за карасями ли из одноименного озера, аль ещё зачем. Ну-ну. Например, за поиском частей керосиновых «Союзов», а вы что подумали?

Поскольку «керосинная» — первая изба на нашем пути, остановимся. Не в ней, а на ней и на понятии этого удивительного, общесеверного явления «избы». Явление действительно всеобъемлющее, поскольку изб тут относительно много — и по берегам рек, и на озёрах, и вдоль линий электропередач (где они есть) и связи. Везде, где есть необходимость у людей остановиться вне деревень, независимо от причин такой остановки, на Севере есть избы. Как правило, избы носят прикладной характер — изба рыбаков, охотников или обходчиков-связистов. Но основная концентрация таких изб всё же вдоль рек-путей. В такой избе, как правило, есть печь, одна закладка сухих дров внутри и поленница снаружи.

Снаружи будет вари́ло — приспособление для подвешивания котелков над костром, или аналог дровяной плиты, а внутри — стол, лежанки или лавки, может даже, прикрытые шкурами или тряпьем, много-много гвоздиков, верёвок или даже специальных перекладинок вокруг печи для просушки одежды и обуви, а также спички. Может быть и соль — сахар — чай, набор круп, консервов. Обычно есть топор. Двери таких изб, как впрочем, и двери изб в деревнях, не запираются — если никого нет, то снаружи приставлена палка — при́став. Ну, а если есть — вы и так увидите. Эти избы — не совсем общественные, у каждой есть хозяин, — тот, кто её поставил. Хозяев каждой избы тут знают, но, тем не менее, любой путник может остановиться в такой избе. В избах есть своя этика. Остановились, сожгли дрова — наутро пополните запас. Всё, что есть в такой избе, может быть использовано, но не забрано. В одной из изб мы обнаружили канистру бензина. Понятно, что кто-то оставил его себе на обратную дорогу. Такие вещи брать не принято. Принято оставлять за собой чистоту и порядок. Ещё принято, что остановиться в избе вы можете в любом случае, занята она или нет, и сколько там уже есть путников — места хватит всем. Да и чаем с вами поделится тот, кто пришёл первым. Мне кажется, такие избы были всегда, когда было постоянное население и движение. Раньше нередко строительство их было казённым делом, но присмотр всегда поручался местным крестьянам. Вот, смотрите у князя Голицына — губернатора Архангельска конца 19 века:

«До Цилемскаго волока построено шесть казенных станционных избушек; в них проезжающие могут отдохнуть, сварить себе пищу (если есть своя провизия), так как во всех этих избах имеются печи и при них заготовлено несколько вязанок дров. Станционныя избы находятся под наблюдением сторожей, называемых здесь кушниками, которых полагается по одному на 2- 3 избы».

Кстати, очень рекомендую, наряду со Шренком и Максимовым– лучшие произведения по тому краю века 19-го. В этой книге есть и описание Цилемского, или Пёзского — с какой стороны смотреть — волока, сделанное самим Губернатором. Да, были правители на Руси…

За избой — высокий правый берег — ще́лья.

Вот, идём мы тут под моторами, периодически замеряем скорость. Шесть километров в час. А рассуждаем о другом. Как шли здесь, отталкиваясь шестами ли, бечевой ли, на ло́дьях те, кто шёл через Волок? В какой они были обуви, если даже обувь 21 века из вспененной резины промокает? Наверное, кожаная, просмоленная, но всё равно всё это протекало, пропускало воду. Пробуем полный газ — 7 километров в час. Оторвалась верёвка плота, вылавливаем.

11—40. Проходим устье речки, которую проводники называют Чеца. На моей карте она Цема — первое расхождение с топографами, но на горизонте уже Лоба́н.

«Хоть и вынесло нас странствие

К деревушечке Лобан».

— это снова из Окулова…

11—55. Подходим к деревне Лобан. У Шренка тут снова два жителя, и в этот раз это совпадает с данными переписи, приведенной Окладниковым. А у нас житель один — Юрий Борисович Яковлев. Его лодка на берегу перед деревней, наверное, в лес ушёл.

— Значит, в деревне никого, — говорит Федотыч.

Лобан — уникальная деревня, единственная на Пёзе, стоящая задом к реке.

Удивительно, да? Все дома отвёрнуты от реки, как не бывает на севере, словно кто-то приказал всем избушкам: «А поворотись-ка к лесу передом…». А ещё Лобан очень похожа на мои любимые Кимжу у Мезени и Едому на Пинеге — этакой пасторальной нетронутостью. Пройдемся? Двухэтажные крестьянские дома. Остатки ещё помнящего советскую власть магазина, место сбора деревни. Между прочим, действующее — несмотря на то, что постоянный житель деревни тут один, остальные дома не брошены, хозяева используют их как дачи. Ничего себе дачка — 70 км на авто до Бычья, а потом еще больше 25 водой. Это если из Мезени…

Ну чем не Кимжа или Едома? Такой вот взвоз забавный на пове́ть. Обратите внимание на правый столб.

Ну и конек — охлупень, как же без него?

Среди травы — тележные колеса. Возвращаемся другой стороной… Но не брошено, нет. На самом берегу, над Пёзой, — обетный крест (оветный, говорят здесь). Идём по берегу обратно. Сразу за крестом — банька по-чёрному, дверь в которую не заперта, как и в дома. Заглянем? Каменка, полок… Всё на месте.

Над селом, на высоком угоре, еще один обетный крест, к которому ведёт отчетливая тропа.

А от креста открывается чудесный вид на всю реку.

Возвращаемся назад, мимо дома Юрия Борисовича. На ручку, на ручку внимание! А она поворачивается — хозяин-то вернулся!

Президент Лобана Юрий Борисович Яковлев. В какую-то забавную программу попала эта деревня — тут есть спутниковый таксофон, питающийся энергией от солнечной батареи (ха-ха) и ветряка (вот это да!). Синяя будка с надписью «Архоблэнерго» — дизельная электростанция, снабжающая энергией Лобан в отсутствие солнца или ветра.

А начальник над всем этим — Юрий. Директор всех трёх электростанций и спутниковой почты в одном лице, поскольку других лиц нет. Потому и Президент. За то, что Юрий обеспечивает село и всех его жителей электричеством и связью, государство платит ему зарплату, да. Ну и что, что житель тут один… Впрочем, я не ёрничаю. Я всерьёз считаю, что так оно и должно быть — Юрий один-то условно. А так — вся деревня жилая. Но Президент-то Юрий по необходимости, а по призванию — охотник-промысловик. И в деле изготовления чучел он — вторая во всём Мезенском районе величина. Первой величиной был его отец…

С Федотычем они друзья. Давно, Яковлев — старший ещё живой был, — случился с тем инсульт, и потерял он дар речи. Но не совсем — исчезли из его лексикона все слова, кроме матерных. Так и встречал он гостей, костеря отборным матом, с милой улыбкой на лице, приглашая недоумевающих приезжих жестами в дом. Нетривиальная ситуация — Федотыч даже поэму по этому случаю написал. Мы спускаемся с крутого угора к реке, и пока Димон с Серёгой переставляют мотор на резинке, устанавливая туда маленькую Ямаху, Федотыч нам её читает. Только не окончил он пока «Родимую сторонку».

«Безъязыко, только гукая,

Жестом, взглядом говоря,

Он привел нас тропкой узкою

Уж почти к своим дверям…»

Ещё рядом с Лобаном есть целебный родник — очень почитаемый источник, как считается, помогающий от болезней глаз. Да… три часа уже.

И в 15—00 мы отходим от этого удивительного Лобана. Серёга с Димоном теперь «рассекают» под Ямахой на резинке.

Крутые высокие обрывы — щельи, появившиеся впервые перед Лобаном, после него стали выше и чаще, ветер стих, превратив поверхность Пёзы в зеркальную гладь, на которой стало особенно заметно, что колеса прицепа, частично погруженные в воду, сильно её рю́тят, заметно мешая движению.

Договариваемся, что на следующей остановке мы их попробуем убрать. Около 18—00 подходим к очередной избе со странным названием Пёлдус. Здесь, пока идёт заправка бензином, готовим чай и смотрим на избу. Очень чистенько, уютно и гостеприимно.

Вообще-то, эта изба связистов, пространство вокруг которой заросло потрясающе душистой малиной.

Ещё через час догоняем идущую зигзагами по реке лодку. Да уж. Ну да, из Москвы ребята. Очень уж на генерала похож старший, а младший, хоть и изрядно нетрезв, но сути происходящего не теряет. На корме — сафоновский житель, но лодка идёт зигзагами, поскольку стакан тоже в руке. Да, это по-генеральски — не обидеть рулевого. В общем, ребята открыли для себя верховья Пёзы и Рочуги…

— А про Волок-то знаете?

— Да. Даже собираемся туда. Но зимой, на снегоходах, летом-то не пройти. А вы?

— А мы туда.

— Сдурели? Потоните же!

— Да нет, мы трезвые пойдем. И ещё всем потом расскажем.

— А вот это зря, зря! — Напускает на себя строгость «генерал», — не надо рассказывать. — Точно генерал. Занял свою территорию и не отдаст теперь ни пяди. Да и Бог с ним. Разговор происходит у избушки Чага, запланированной нами как ночлег. Да ладно, идём дальше.

Ещё через минут сорок — местечко Вазган — посёлок буровиков — геологов, искавших тут на излёте советской власти нефть. Не нашли, побросали и ушли. Фото нет, ибо уже сутемёнки.

Примерно в полдевятого в уже серьёзных сумерках (помните — мусоко! Только когда совсем темно, не просто мусоко, а пора́то му́соко!) разглядываем вышедшие на берег огромные, метров за 30 высотой, лиственницы, среди которых много сухих, высохших на корню деревьев, зовущихся здесь хо́нга. К избе Вирю́га, на месте покинутой ещё в 70-х годах деревни, подходим в 20—30, а разгружаемся уже при свете фонарей.

28 августа. Изба Вирюга — всё, что осталось от бывшей на этом месте деревни.

Изнутри изба производит такое же впечатление, как и снаружи — всё какое-то сильно обветшавшее. Немного подгнившая лестница ведёт на поветь, где обнаруживаются остатки пахучего сена, на которых мы с Олежкой и Серёгой решили вчера переночевать, оставив другую часть команды в избе. Пожалуй, отношение к ночевкам в избах — чуть ли не единственное разногласие в нашей команде. Но это разногласие носит, скорее, географическую подоснову — замечали, что в северных домах в холода всегда сильно натоплено? И баньку северяне любят погорячей… Я думаю, это оттого, что, зная цену настоящему морозу, они компенсируют свою теплоотдачу на холоде, оказавшись в тепле. Или наоборот, в преддверии холодов, северяне «накапливают» в организме тепло про запас. Да. При любой маломальской возможности северяна-мещана, к коим относятся наши проводники, будут стремиться переночевать в избе, а попав в оную, непременно растопить в ней печь. И даже когда вы, вытирая пот со лба, настоите, чтоб приоткрыли дверь, Олег, улучив момент ослабления вашей бдительности, бросит охапку дров в топку. Мы же, как истинные походники, предпочитаем теплу свежий воздух и душистое сено. Особенно после покупки спальника «Арктик, минус 14». Изба Вирюга предоставила удобства обеим частям экипажа, выспались все отменно, особенно Серёга, обнаруживший в процессе сна, что спит на оленьей шкуре.

Вирюга никогда не была большой деревней — «пик» её расцвета пришелся на 1958-й, когда тут было 6 дворов. В 71-м осталось три, и в конце 70-х — одна и, похоже, именно эта, «жалкая изба»…

«…мы прибыли к местечку Вируге… обитаемому одним семейством; да и всё-то оно состоит из одной жалкой лачужки с пристроенной к ней баней. Какой-то старик-крестьянин живет тут с женою своею, ведет здесь пустынническую жизнь, занимаясь разведением ячменя и стрелянием рябчиков»*

Никуда от Судьбы не уйдешь. А Федотыч, похоже, знает того старика — так и владеет он этой избой, только бывает здесь наездами из Бычья, потому и ячмень больше не разводит. Зато место ячменя заняла вкуснейшая душистая малина вперемешку с шиповником. А рябчиков стрелять приезжает, да.

Выспавшиеся и довольные, в 8—15 мы уже на реке. Безветренно и очень тепло, что даже проснулась мошкара. За Вирюгой лес вплотную подошёл к воде. Берега здесь высокие, лес очень плотный, лиственницы с обеих сторон. Но такой лес годится только на дрова, сетуют проводники. Потому и зовётся он тут у́доровье. В районе выхода зимника, срезающего петлю у Вирюги, стая гусей села на воду. Взлетела и развернулась. Красота.

Кстати, о петле (носе, или кляпе). Это тут срезал 6-километровую излучину реки Шренк, пройдя напрямую через ягельные беломошники-боры пешком. Мы же пока ещё наслаждаемся движением по воде. На реке периодически появляются другие лодки — вот, сафоновские рыбаки везут полную лодку рыбы с верховий вниз, на продажу. Ещё издали примечаем этот высокий угор — щелью, куда, по идее, должен был выйти Шренк пешком. Но никто не рассказал ему эту историю…

Около 10 утра подходим и мы к высокому холму, на котором отчетливо виден крест. Зажёгины Холмы.

Пришвартовавшись, начинаем подниматься на 30-ти метровую верхушку, что само по себе оказывается непростой задачей — с холмов стекают многочисленные ручейки, питаемые верхними болотами, превращающие берег, кажущийся песчаным, в топкую засасывающую няшу.

За няшей — полоса кустарника с переплетающимися ветвями, за которым — подъём на крутой холм по осыпающемуся отвесу. Вылезаем наверх и с трудом переводим дыхание. Недаром злодей Зажёга облюбовал себе это место.

Злодей — Зажёга. Зажёгины Холмы. Крест. Нестыковка?

— Конечно, нестыковка. Холмы всегда тут звались Зажёгиными, по имени разбойника. По преданию, тут и нагнал его лешуконский крестьянин Пашко, всю ватагу перебил, а самого младшего — отпустил, наказав рассказать всему миру, что произошло. Потому мы и знаем и о Зажёге, и о Пашко, — и Федотыч рассказывает, стоя у креста на высоком холме, эту историю…

История эта известна теперь по произведению «Житие и страдание святого преподобномученика Иова Ущельского, мезенского чудотворца вкупе со сказкою о разбойнике Зажёге», но Федотыч говорит, что слышал её, рассказанную стариками, ещё в детстве.

События происходили в первой трети 17 века, в оправляющейся после Смуты России. Наверное, поэтому основными действующими лицами этой истории являются поляки. Зажёга — разбойник, польский атаман, не ушедший обратно в Речь Посполитую, а организовавший ватагу, грабившую, разорявшую и сжигавшую деревни. Собственно, потому и Зажёга. А Иов Ущельский — Иов Патрикеев Мазовский — тоже оставшийся на Руси поляк, ставший иноком Соловецкого монастыря. И пока Зажёга уходил всё дальше на Север, от преследователей и в поисках наживы, Иов, «неведомо почему оттуда (из Соловецкого монастыря — КВ) изыде», основал, тем временем, скит на Мезени, в семи километрах от Усть-Вашки, нынешнего Лешуконского, в местечке Ущелье (на первый слог!)

Зажёгу, говорят, многократно ловили, но он всегда ускользал. В Колмогорах посадили его в темницу, но кто-то сердобольный дал ему уголёк. Нарисовал Зажёга угольком на стене темницы кораблик, сел в него и уплыл. Так и пришёл на Мезень. А к Иову в Ущелье тоже стала стекаться братия — для молитв и дел праведных, что вскоре скит стал монастырьком.

В 1625 (по другим данным 1628) году поляки повстречались. Был Праздник Преображения Господня, Иов был в молитвах, а братия — на покосе, когда в монастырёк пришла ватага, ведомая местным крестьянином, завистником и злохотцем Анфимом, указавшем на Иова, как обладателя золота, Зажёге. Кто-то подслушал начало диалога двух поляков:

«– Пан будет поляк? — усмехнулся атаман.

— Я Иов, чернец.

— Откуда у бедного мниха сия вещица? — показал атаман ладонку.

— Надо ли знать тебе? Хорошо, я скажу. Это наша родовая реликвия, тут написано по-латыни «Да хранит тебя Бог» и наше имя.

— Тут написано — Мозовский.

— Таково было моё мирское имя.

— Так ты шляхтич? — и, вынув саблю, он обрезал путы на ногах и руках пленника. — Скажи, как ты стал монахом в этой варварской стране?

— А как ты, пан, стал разбойником?

— Мне не было иного выхода.

— Мне тоже, пан атаман.»

В общем, пытали Иова нещадно. А когда тот отдал Богу душу, скинули с высокой щельи вниз. А за ним и Анфима, чтоб неповадно было.

Анфим в этой истории сыграл ещё одну роль — до Зажёги он пытался подговорить против Иова местного крестьянина, богатыря Пашко из деревни Юрома (на Ю!) Но Пашко, придя в Ущелье и увидев, в каких трудах Иов сам среди дремучего леса строит храм, взял топор и стал ему помогать. А потом, узнав, что Иова не стало, бросился за Зажёгой в погоню. Зажёга, говорят, хотел идти на Окладникову Слободу (будущий город Мезень), там грабить, но, то ли испугавшись слободских стрельцов, то ли чувствуя погоню, свернул на Пёзу. Тут, у Зажёгиных Холмов, Пашко его и настиг. Говорят, ватага расположилась на привал, стала кашу есть, когда над Пёзой прогремел страшный клич «Иоооов!!!», и полетели стрелы.

— Конечно, нестыковка, — продолжает Федотыч, — каждый раз, проезжая на лодке эти Зажёгины холмы, под которыми течёт ещё Зажёгин ручей, я думал: «Как же так? Прозвище убийцы и нелюдя память человеческая увековечила, а имя Пашко нигде не запечатлелось. Где справедливость?» И появилась мысль поставить там памятник. А какой у нас, русских, может быть памятник? Православный крест.

Федотыч берёт в руки топор:

— Потемнел за год. В прошлом году мы с батюшкой (отец Алексей — КВ) поставили, белый был. Нать чуть подновить…

Спускаемся медленно, склоны, словно ковром, покрыты ягодой. Тут и брусника, и черника. А вот совсем чёрная — водяника. Проводники называют её сиха и считают лучшим средством для утоления жажды. Действительно, нейтральная на вкус, очень водянистая, и пить после горсти не хочется. Но аккуратнее с ней, особенно в лодке — мочегонный эффект присутствует.

Спускаемся к лодкам. Димон снова ставит на резинку «Ветерок» Вот так и экспериментируем — под «Ямахой» — идёт, но медленно. Под «Ветерком» — топливо жрёт и заводится плохо.

10—40 отходим от Зажёгиных Холмов. Сразу за холмами — участок бурелома. Тут похозяйничал шквал. А дальше — огромный камень — Ботвин — посреди реки. К нему нужно подойти, встать на него и, оставив кого-нибудь на Ботвине, идти дальше.

Кстати, на фотографии Ботвиня видно, что Димон таки поднял колеса прицепа из воды. Когда только успел? Но больше они воду не рютят.

А следующая фотография важна. Так, говорят, в этих местах мишки развлекаются. Садятся на попу на высоком берегу и съезжают в воду, как с горки, увлекая за собой все вставшие на пути деревья.

Важна, поскольку шутка эта так и прошла с нами весь поход — про мишек, съезжающих с горок.

Увидев навигационный знак, ребята на резинке рванули вперед. Впереди — Мосеево, центр средней Пёзы. Вот его первые проявления — на реке появляются островки — мели, огороженные этаким частоколом из палок. Это приспособа для ловли сёмги, здесь ставят снасть, некий аналог мерёжи.

Река тут разлилась, став при этом мелкой. У деревень всегда сложен проход меду мелей и песчаных кос — кошек. Или, наоборот, деятельность человека приводит к тому, что река всегда вблизи деревень широко разливается, образуя мели. И лиственницы с берегов ушли куда-то.

Подходя к Мосеево мы даже запутались — настолько мелко, а проход-фарватер имеет такую причудливую форму, что находим его с трудом. Крутой берег облюбовали ласточки, а пологий — люди.

Как отличить школу в российской глубинке? По спутниковой тарелке. В Мосеево у нас остановка, обед — дозаправка у родственника Окулова, а по совместительству директора местной школы. Вот и поговорим с ним о школе.

Знакомьтесь, Николай Лочехин, директор Мосеевской школы — интерната. Николаю слегка за тридцать, и ведёт он всю нашу честную компанию, мимо своей школы, в свой дом.

Дом достаточно велик, но внутри он кажется меньше, чем ожидалось. А, может, это оттого, что нас много — 6 человек, да в доме — дети, супруга. В центре комнаты — большой стол, место за которым уже свободно для нас, по краям, у стен — стулья. В углу, ближе к печи — девчушка лет 13—14 вышивает на пяльцах. Да, у печи. От печки мы и начнём, пока будем обедать нехитрой едой, которую достаёт оттуда хозяйка.

Знаете, наверное мы и это утеряли. Даже вот, например, простые русские щи. Всё придумываем там приправы, специи, все пытаемся что-то добавить, пережарить с подливой. А секрета вкуса русских щей нам никогда не постичь — если только нет русской печи. Вы будете жарить лук и морковку, варить мясо, капусту и картошку, если на огне… а в русской печи все это томится. И это словечко кардинально меняет состояние пищевых продуктов, делая ненужными все ухищрения, типа специй. И без того вкусно. Впрочем, чего это я про щи, когда хозяйка достала из печи уху?

Так вот с печи, а не со школы, начался наш разговор со школьным учителем. Перестраивая дом, он вынужден был решать проблему перекладки печи. А печи-то тут не кладут… За деревней, в месте, известном всем, есть некая особая глина. Все печи во всей деревне и во все времена были сделаны из этой глины. То есть сбиты. Так это и называется — бить печь; настоящая русская печь — глинобитная. Но Николаю пришлось попутно решать ещё одну задачу. К тому времени ни в селе, ни на всей Пёзе, не осталось печников, умеющих печь именно бить, поэтому это искусство он осваивал, восстанавливая его по крупицам-рассказам, заглядывая в дома. Как опе́чки — деревянные формы и опалубки — делать, да мало ли ещё премудростей… но Николай же, помимо всего прочего, учитель математики и физики. Посмотрел, вычислил, сообразил, прорисовал. Судя по ухе, получилось.

Вообще, хозяйство у Лочихиных крепкое. Даже конюшня есть, незаменимый помощник. И с мясом нет проблем — кролики. Этим мясом он и детей кормит в школьной столовой.

— А как в школе-то работается? Сложно?

— Интересно.

Вот так односложно. Вообще, здешние люди отличаются какой-то уверенной, спокойной немногословностью. Что стои́т за этим «интересно»? То, что много раз Николаю предлагали перебраться куда-нибудь поближе, возглавить другую, может, более престижную, чем эта, самая дальняя (уж в Архангельске-то точно), школу? Нет. Здесь интересно — интересная работа, семья, природа, позволяющая тем, кто умеет с ней обращаться, жить привычными поморскими промыслами, кормиться «от своих рук». А Мосеево — это местный центр, муниципальный округ, или сельсовет по старому, куда входят деревни куста Средней Пёзы: кроме Мосеево — еще Калино́, Бако́вская и Езе́вец. И до райцентра здесь уже как до Луны, 160 км до Мезени по прямой и те же 160 по реке до Бычья, края автомобильных дорог. Мосеево связано со «своими» деревнями локальной дорожкой, но это, скорее, тропинка, проходимая, в лучшем случае, для стоящих тут у многих во дворах железных коней — ржавых мотоциклов, и уж, конечно, для коней обычных. Когда эта дорожка подойдет к берегу, я вам её покажу. Но школа работает — в ней 14 человек детей, есть все классы, кроме 9-го. Пять учителей. На мой вопрос о том, что школьное здание совсем старенькое, Николай отвечает с сожалением — было новое, только сгорело («Не понравилось детишкам — сожгли», — мрачно шутит Федотыч). Но ничего, вот уже практически закончен ремонт в старом, и 1 сентября дети снова пойдут в школу.

…Шренка, пришедшего в Мосеево, застал сильнейший снегопад. Было 24 мая, и «проснувшись, мы увидели, что вся местность была покрыта снегом, и метель еще продолжалась»*. Может, поэтому Мосеево показалось ему столь унылым; мы же представили себе в этот момент детей, идущих в Мосеево из соседних Калино (6 км) или Баковской (еще 10) по заросшей, не знавшей автомобилей, дороге в единственную в этих краях, на сотни верст вокруг, школу. На «последний звонок», по щиколотку в Шренковском майском снегу…

«Деревня, в которой мы находились, населена двумя семействами, из которых в настоящее время были налицо только две бабы, между тем как мужья их находились в Мезени, куда они отправлялись для закупки хлеба в казенных хлебных магазинах»*.

Шренку вторит Окладников — «Ни церкви, ни часовни, здесь не было».

Сейчас тут есть, спасибо Лочехину и слава Богу, школа. Дизельная электростанция в Калино. 70 постоянных жителей (по переписи — 200). Почта, фельдшерский пункт и авиаплощадка, раз в неделю принимающая Ан-2 из Мезени. Живём, пока очередной реформатор не посмеет придумать, что эту школу надо закрыть.

Пора и честь знать. Идём к реке, к «пристани», куда, вслед за Николаем, бежит ватага ребятишек. Это ли не награда учителю? Они осваиваются в лодках, седлают квадрик, черпают своими короткими сапожками воду и весело смеются, пока мы переливаем остатки бензина из старой бочки по канистрам, чтобы оставить её тут пустую, а взамен взять ещё одну, полную, заготовленную для нас Николаем. Переливаем, кстати, посредством самодельного металлического насоса, сваренного Николаем из воронки и трубки, работающего посредством движения в трубке гирьки-поршня.

Следующую фотку хотел, как мусор, стереть… ээ, нет. На заднем плане — бабанька. С удочкой.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.