Бесплатный фрагмент - Пути русской любви

Часть III — Разорванный век

Посвящается моим любимым детям Егору, Дарье, Илье и Анне

Введение

В третьей части книги «Пути русской любви» мы постараемся выяснить, что нового для понимания любви дал семидесятилетний эксперимент по приживлению романтических отношений на новой социальной почве, созданной в Стране Советов. Три вектора русской любви (романтический, рассудочный и глубинный), которые мы обнаружили в ее Золотом — XIX — веке, на рубеже XX столетия в Серебряном веке сошлись в одной ключевой точке: невероятно заряженном поиске идей, сил и энергий для формирования нового человека, способного полнокровно и счастливо жить, любить и творить. Яркая представительница главного культурно-философского течения Серебряного века Зинаида Гиппиус считала, что труды символистов по подбору ключей к тайнам человеческой природы не были напрасными, что в конце «темных коридоров», куда им приходилось спускаться, «забрезжила белая точка». Но с трудом добытое знание осталось разрозненным, трудно передаваемым и доступным лишь тем, «кому пора услышать».

Глядя на глубокий разрыв, зияющий между Российской империей и Страной Советов, нам не помешало бы опереться на какого-нибудь отважного проводника, связующего культурные эпохи разорванной революцией и гражданской войной страны. Найти его непросто. Те, кто, как Александра Коллонтай, задавали тон радикальным преобразованиям отношений любви, резко расходились и с традиционным семейным укладом, и с лицемерной буржуазной моралью в половом вопросе. Другие, как Михаил Булгаков, если и затрагивали этот «второстепенный» по сравнению с классовой борьбой вопрос, то прибегали к фантастическим сюжетам и мифологическим образам. Самым подходящим на эту роль будет писатель с мировой известностью — Максим Горький, неутомимый бродяга, борец и труженик согласно символике своей родовой фамилии Пешков и знаток как самых низких и так самых высоких социальных слоев в их скрытой для пугливого глаза горькой изнанке, не обманувшийся в выборе собственного основного литературного псевдонима после недолгого пребывания в образе Иегудиила Хламиды.

С Горького мы и начнем нашу заключительную историю о «Путях русской любви». В ней нам также потребуется в большей мере прибегать к сравнительному взгляду на траектории любви из тех углов международного любовного треугольника, который мы обрисовали в начале нашей трилогии, поэтому напомним здесь кратко о них.

На Западе трансформации отношений любви в XX веке были не менее радикальными. Порожденные новомодными философскими теориями и стихийными социальными движениями, вплоть до знаменитой радикальной сексуальной революции 60–70-х годов и «розовой», гибридной войны за гендерное равенство, они перекочевали в XXI век, где еще время от времени наблюдаются вспышки медийных баталий с разрозненными представителями консервативных сил. Теперь взоры энтузиастов технократов, усиливаемые финансами заинтересованных в продлении человеческой жизни и земных удовольствий, обращены на заманчивые достижения в области расширения человеческих способностей с помощью генной инженерии, роботизации и искусственного интеллекта. Контуры нового техносубъекта еще размыты, и любовь живет на обломках смыслов XX века.

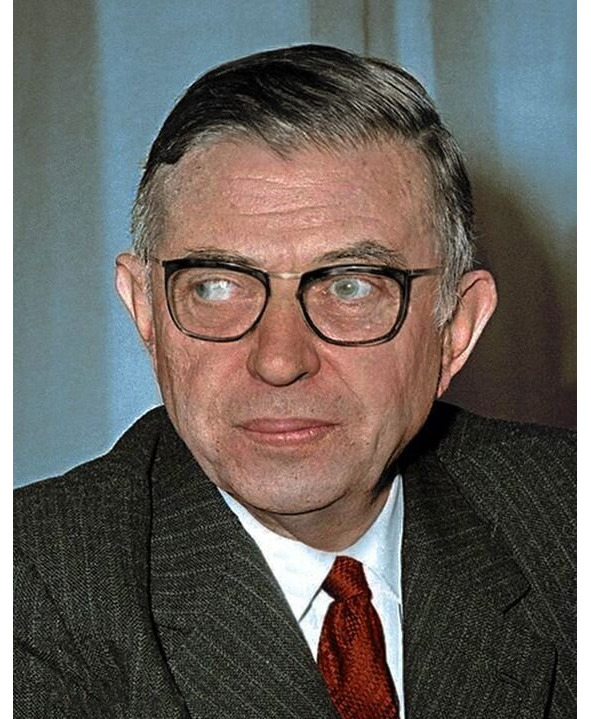

Французские интеллектуалы в прошлом столетии проделали колоссальную работу по изучению современного субъекта, отталкиваясь от наследия Ницше и Хайдеггера. Жан-Поль Сартр и его супруга Симона де Бовуар пришли к заключению, что отношения любви, хотя и наполнены радостью индивидуальной свободы, внутренне противоречивы — иллюзорны, конфликтны и в значительной мере связаны с самообманом, сбивающим субъекта с его подлинного жизненного предназначения (аутентичного экзистирования). Отвергая детерминизм господствовавшего в понимании человеческой природы психоанализа, они утверждали, что индивид самостоятельно выбирает себя в разных жизненных сферах, в том числе «посредством эротического опыта». При этом, правда, отмечалась особая насыщенность эротических переживаний, в которых «люди наиболее остро чувствуют двойственность своей натуры; в эротическом опыте они ощущают себя и плотью, и духом; и Другим, и субъектом».

Мишель Фуко видел в европейской истории сексуальности стремление человека узнать правду о природе романтического влечения и обнажил зыбкость «абсолютных ценностей» как идейных оснований моральных норм, навязываемых властными структурами для поддержания социального иерархического порядка. Он рассматривал «сексуальный опыт или воздержание» как один из видов имеющих долгую историю практик, производимых людьми «над своими телами и душами, мыслями, поведением и образом жизни, чтобы преобразовать себя для достижения определенного состояния счастья, чистоты, мудрости, совершенства или бессмертия».

Стоит, впрочем, отметить, что эти довольно непритязательные и скептические взгляды на любовь французских мыслителей явно не соответствовали исключительному характеру вызывающих, порой причудливых и неизменно головокружительных личных любовных историй. Так же, как ницшеанский любовный романтизм в произведениях Максима Горького не в полной мере отразил витиеватую запутанность его любовных предпочтений.

За океаном идеи Фуко об истории сексуальности и практиках заботы человека о себе были встречены в конце 1970-х — начале 1980-х годов с энтузиазмом, но быстро растворились в глобальной массе импортируемых новинок, собственных озарений о природе любви и техниках романтических отношений, возникающих на поверхности глубоко засевшего во все социальные поры американского общества психоанализа.

Все три находящиеся в поле нашего внимания почвы прорастания любви на излете XX века не избежали удушающих объятий могущественного уравнителя великих и примитивных идей, захватившего знамя поборника индивидуальной свободы, — постмодернизма. Теперь стало бессмысленно в одиночку, с партнером или с единомышленниками искать или отстаивать найденную в любовных вопросах истину. Все модели любви подробно изучены, известны и изложены в популярных книжках по самосовершенствованию. Всякий волен выбрать ту, что ему по душе, а если не подойдет, то сменить, и не раз. Защищать тот или иной выбор интимной жизни, даже самый экзотический, нет необходимости — толерантность на Западе уже стала повсеместной, и порой ей даже злоупотребляют. Казалось бы, пришел конец сексуальной истории человечества?

Увы! Даже невооруженным взглядом видно, что люди в большинстве продолжают поиски своей особенной и по-настоящему подлинной любви. Если это не удается в личной судьбе, то с пристальным любопытством следят за любовными историями знаменитостей или героев телевизионных сериалов. За этой «неотъемлемой человеческой жаждой» и неиссякаемой стихийной практикой любви продолжают наблюдать острые умы, и то тут, то там возникают новые концепции любви, стремящиеся охватить весь ее многоплановый и пугающе разветвленный поток. Осмелимся предположить, что одно из новейших толкований любви, предложенное британским профессором философии Саймоном Мэем в 2019 году и опубликованное под названием «Любовь: новое понимание древней эмоции», которое мы представим в последней главе нашей книги, в ближайшее время будет завезено в США, где лет через двадцать станет мейнстримом отношений любви в стране — законодателе мод и нравов современного свободного мира.

Если только в России не произойдет…

Впрочем, давайте обо всем по порядку и познакомимся с первой любовью Максима Горького и его старухой Изергиль.

I

Со дна народного. Неестественные чувства. Легенды о жестокой любви. Чужие миры. Лихорадочные мысли. Ласковое женское слово. Чувство настоящего себя. Романтический склад души. Главное страдание. Сокровенное желание. Лакмусовая бумажка любви. Настоящая женщина. Исследование любви. Кошмары двойников

Французский дипломат и литературный критик граф Эжен-Мельхиор де Вогюэ в книге «Максим Горький», изданной в 1902 году, говорит о Горьком как всплывшем «со дна народного» таланте, любопытство к которому связано с проявляющейся в его произведениях «первобытной силой народа». Если это так, то, возможно, Горькому удалось сказать что-то по-настоящему новое, неискаженное, почвенное о русской любви. Но дотошный критик не видит новизны в изображаемых Горьким ярких персонажах — Макаре Чудре, который «говорит о жестокой любви кубанских красавиц», и бывшей красавице старухе Изергиль, десяток любовных историй которой как бы является продолжением древних легенд о несущей смерть любви гордецов и хладнокровно принимаемой жертвенной любви. Граф де Вогюэ обнаруживает в «неестественных, условных чувствах» горьковских героев следы внушения «отцов романтизма».

Выходит, не найдем мы у Горького метких зарисовок о русской любви? Не совсем так. Обратим внимание на то, что упустил из виду острый взор французского критика. Обжигающие любовные истории старухи Изергиль — все драмы да трагедии — слушает русский парень, молодой и сильный, но «мрачный как демон». Местные девушки-молдаванки его боятся, ему чужды их веселые хороводы, а старуха клеймит в его лице всех русских мужчин, как «рождающихся стариками».

Макар Чудра рассказывает запредельную драму цыганской любви молодому человеку, кочующему по миру, чтобы научиться жизни. И этот ищущий знаний о жизни и любви русский юноша обнаруживает, что есть два мира: в одном думают о жизни, учатся и учат других, но живут как рабы, а в другом не задаются вопросами, для чего живут и почему любят, а радуются жизни, расправляя крылья своей свободной воли как птица над степными просторами. Тогда нам становится понятно: то, что молодой Пешков открывает для себя в странствиях и затем описывает в высокохудожественных рассказах, было изначально в его душе, что в сладостных, головокружительных переживаниях ранней любви он уже сталкивался с этими двумя мирами — по-своему чуждыми и пугающими безднами.

Какой же выбор может быть у «здорового юноши, любящего мечтать о хорошем», стремящегося выбраться из всего, «медленного и грязно кипевшего вокруг», но запутавшегося в «лихорадочной деятельности мыслей»? Свой мотив самоубийства в девятнадцатилетнем возрасте Горький спустя двадцать пять лет попробовал объяснить в рассказе «Случай из жизни Макара», где герой чувствовал себя влюбленным в двух веселых, жизнерадостных, умненьких девушек, которые бы могли, сказав «ласковое слово», избавить его от «одиночества, тоски». Он считает, что «никому не нужен и мне не нужно никого», и, приготовив револьвер, бросает взгляд на портреты властителей своих сокровенных дум, несовместимых с унылой жизнью: борца за счастье людей, социалиста Роберта Оуэна, знаменитой красавицы и хозяйки парижского салона в революционной Франции Юлии Рекамье и острого литературного критика Белинского с «колючим, птичьим лицом».

В 1889 году, спустя два года после неудавшегося самоубийства, все еще ищущий себя, но уже начавший писать Горький встретит «стройную девушку с синеватыми глазами», которая скажет ему нужное ласковое женское слово. Ольга Каменская была старше Горького на десять лет, успела побывать замужем и пожить в Париже. Он влюбился в нее, но она, также испытывая к нему нежное чувство, не решилась сразу уйти от «беспомощного» супруга. Спустя два с лишним года они случайно оказались в Тифлисе, объяснились и начали вместе новую жизнь. Будучи уже опытным пятидесятилетним писателем, в 1922 году Горький опубликует рассказ о своей недолгой первой любви. Это мастерское произведение сочетает в себе филигранную художественную выразительность и глубокое понимание движущих сил и законов любви.

Изначально Горький обнаруживает в себе любовь как «романтическую мечту», как

нечто неведомое, и в нем скрыт высокий, тайный смысл общения с женщиной, что-то великое, радостное и даже страшное таится за первым объятием, — испытав эту радость, человек совершенно перерождается.

Эта романтическая мечта связана не столько с внешней привлекательностью возлюбленной, сколько с жаждой преображения самого влюбленного и ощущением наличия в любви необходимых опор и энергий. Юный Горький был уверен в том, что

именно эта женщина способна помочь мне не только почувствовать настоящего себя, но она может сделать нечто волшебное, после чего я тотчас освобожусь из плена темных впечатлений бытия, что-то навсегда выброшу из своей души, и она вспыхнет огнем великой силы, великой радости.

Она же знала о любви уже гораздо больше и рассказывала ему о том, как была институткой, как к ним приезжал царь Александр II и «красивые девушки исчезали, уезжая на охоту с царем», о Париже, о «романах, пережитых ей самой».

Как-то раз высказанное ей сравнение русских и французов в любви:

влюбленный русский всегда несколько многословен и тяжел, а нередко — противен красноречием. Красиво любить умеют только французы; для них любовь — почти религия… —

побудило его оглядываться на свои любовные манеры.

Когда однажды «в голубоватом свете луны» она узнала о чистом романтическом складе его души, то со слезами и глубоким сожалением констатировала, что ошиблась и теперь понимает, что «она не то, что нужно ему, не то!» И это нельзя исправить, поскольку она уже давно не девушка.

В романтическую мечту Горького входило и желание возбудить в любимой женщине «жажду свободы, красоты». Эту идею он постарался выразить в рассказе «Старуха Изергиль» и, когда он увидел, что «самая близкая» ему женщина «крепко уснула», прервал чтение и задумался… Горький осознал, что даже его мощная, как колокол, любовь не в силах изменить, а точнее, вернуть то, что она сама считала в себе безвозвратно утраченным: «мечту о небесном блаженстве любви».

Кажется маловероятным изображенное в рассказе о первой любви сдержанное и ироничное отношение молодого Горького к кокетству своей жены, ее «„стремлению“ встряхивать мужчин» и распускаемым о ней сплетням, свойственное скорее взгляду уже пожившего автора, но оно ярко выделяет его главное страдание — что она может другому рассказать его самые глубокие «чувства, мысли и догадки, о которых говоришь только любимой женщине и не скажешь никому больше». Он также стал ощущать, что любовь, которая была опорой его сокровенного жизненного пути — литературного творчества, теперь в своем неидеальном воплощении сбивает с него; эта абсолютная любовь не может поглотить или преобразовать отторгаемое, и они, «немножко и молча погрустив», расстались.

В этом автобиографическом рассказе можно обнаружить и третью составляющую переживаемого Горьким чувства любви — «романтическую мечту», связанную с особенностью его натуры, проявляющейся в невыносимости людских страданий, особенно когда они связаны с насилием и оскорблениями, которые «вышвыривали его из жизни». Для Горького это была внутренняя «лакмусовая бумажка», камертон родства душ. Когда он обнаруживал в своих любимых закоренелую душевную черствость, что-то обрывалось в его собственной душе, и он охладевал к ним. Он приводит случай, как его первая любовь обнажила свою неспособность разделить сострадание к одноглазому старику-еврею, которого унизительно избил полицейский, представив себе нарисованную «тоской и злобой» картину бесчеловечного надругательства и заключив, что ее муж слишком впечатлителен и у него «плохие нервы». К этому можно добавить, что, по свидетельствам дочери второй гражданской жены Горького Марии Андреевой, резкое «расхождение политических мнений» по поводу неприятия репрессий и кровавой расправы большевиков со своими явными и вымышленными политическими врагами, послужило одной из причин разлада страстно начавшихся, скрепленных дружбой и совместной работой шестнадцатилетних отношений.

В заключение рассказа Горький, уважительно называя Ольгу Каменскую славной, «настоящей женщиной», поясняет, в чем это выражалось. Настоящая женщина Горького любила, когда он, «едва касаясь пальцами кожи лица, разглаживал чуть заметные морщинки под милыми глазами ее»; «любила тело свое и, нагая, стоя перед зеркалом, восхищалась»; была «неугомонно веселая по своей природе, остроумная, гибкая, как змея»; ни разу не пожаловалась на трудные условия жизни; «умела красиво шить» и наряжаться; была оригинальна в своем интересе к людям, считая, что «вдруг там хранится что-то никому не заметное, никогда не показанное, только я одна — и я первая — увижу это».

В рассказе «О первой любви» Горький затрагивает и довольно острый вопрос об уместности «разговоров про любовь», по которому, как правило, высказываются крайне противоположные точки зрения. «Парижанка» Горького тяготилась многословием русских поклонников, а его «поучала» не философствовать слишком много.

В другой зеркальной ситуации роли меняются. Герой его последнего многотомного романа «Жизнь Клима Самгина», вступив в связь с Лидией, своей первой, еще детской любовью, не может понять, почему она так много размышляет о происходящем с ними, и в ответ на ее захватывающие врасплох вопросы находит «неглупые слова»:

Это у тебя — не любовь, а — исследование любви.

Действительно, Лидию, например, мучает пронзительный вопрос: почему были так грандиозны ожидания от любви, а когда она случилась, все оказалось хотя возбуждающим и жарким, но и только:

И это — всё? Для всех — одно: для поэтов, извозчиков, собак?

Когда она, запутавшись в своем анализе любви, спрашивает Самгина, чего ей не хватает, он шаблонно реагирует, сам не зная верного ответа: «Простоты». После того как быстро, «точно стружка вспыхнула», сошла на нет связь с уехавшей в Париж Лидией, он, подумав, уточняет диагноз: «Бездушна она. Умствует, но не чувствует». Но точку в их любовной истории ставит она, передав ему не отправленные из Парижа письма, в которых постаралась объяснить свое разочарование в любви, точнее, в том, что называют любовью посреди «пошлой бессмысленности жизни».

В этом романе Горького много разговоров о любви. Мать Самгина наставляет его, что «все женщины неизлечимо больны одиночеством. От этого — все непонятное вам, мужчинам, неожиданные измены и… всё!» Одна из знакомых девушек Самгина сообщает ему истину, услышанную от философа, «удивительно неряшливого и уродливого», что у человека есть три базовых инстинкта: голод, любовь и познание, — а этот философ, оказывается, был учителем Самгина и сватался к его матери. Напившийся с горя неудавшийся жених в ответ на попытку Самгина утешить его, заметив о недалеком уме избранницы и ее неспособности «понять, за что надо любить», категорично заявляет, что «ум — против любви». Отмеченную Чеховым характерную черту русских, выражающуюся в любви к разговорам о любви, в которых только ставятся вопросы, Горький дополняет презрением к таким пустым разговорам, но при этом наделяет своих героев интенсивным внутренним думанием о любви, связанным с мечтой о ее высоких воплощениях.

Думающий мечтатель Клим Самгин с удивлением отмечает, как вторая любовь, уже не «рядящаяся в романтические надежды», а проявляющаяся как «свободное и разумное желание овладеть девицей», вносит сумятицу в его охраняемые придирчивым разумом воздушные замки. Неожиданная жертвенность Варвары, влюбленной в него бойкой «остроносой девицы», которая оказалась девственницей и тайно сделала аборт, чтобы не обременять Самгина, удивила и воскресила веру в «праздничное» чувство. Ему даже захотелось «сказать Варваре какое-то необыкновенное и решительное слово, которое еще более и окончательно приблизило бы ее к нему». В отношениях с Варварой ему даже хочется «чувствовать одновременно и за себя, и за женщину», поскольку тогда «любовь была бы совершенней, богаче». Однако спустя три года он думает о том, что «эта женщина уже прочитана им, неинтересна».

Череда последовавших любовей добавляет жалкие крупицы в копилку знаний Клима Самгина о любви, женщинах и самом себе. Любовница Никонова, оказавшаяся агентом жандармов, «в чем-то сильнее или умнее его», позволяет ему выговорить свои самые интимные мысли — «сор своей души», так что он даже ощущает желание иметь от нее ребенка. Живущая своей красотой Алина, отношения которой с поклонниками для души и для тела наблюдает Самгин, подкрепляет умозаключение, сделанное «из опыта своего, из прочитанных им романов» (он читал Шопенгауэра, Ницше, Вейнингера), что женщины «везде, кроме спальни, мешают жить, да и в спальне приятны ненадолго». Сравнивая «задорную» Дуняшу, подругу Алины, с Никоновой, он находит, что «та была удобнее, а эта — лучше всех знает искусство наслаждения телом», и сознает себя «несколько испорченным». А философствующий о своей связи с Алиной доктор Макаров убежден, что «женщина полусознательно стремится раскрыть мужчину до последней черты, чтоб понять источник его власти над нею».

Словно скрупулезный летописец русской сексуальности, Горький по касательной сталкивает Самгина с Мариной Премировой, «пышной девицей» с толстой косой золотистого цвета, которая мужчин воспринимала «страшновато и двуестественно, то — плоть, то — дух», «думала необыкновенно и выразить словами настоящие думы не могла». Опекаемая Мариной жадная до ласки любовница Самгина Нехаева видит в ней типично русское:

Будет много любить; потом, когда устанет, полюбит собак, котов, той любовью, как любит меня. Такая сытая, русская.

Но «монументальная» Марина, воплотившаяся в «умную и властную женщину», находит иной, скрытный путь любви — она становится кормчей религиозной антихристианской секты, проповедующей «веру в дух жизни» и сплоченной хлыстовскими радениями, посмотреть на которые в щелочку она приглашает Самгина, хотя понимает, что это ему чуждо.

Образцовый русский интеллигент Самгин, «уважающий внутреннюю свободу», осознает бессилие своих индивидуальных качеств перед лицом «бесконечного ряда глупых, пошлых, а в общем все-таки драматических эпизодов», отягощающих человека «ненужным грузом», так что он, «загроможденный, подавленный ими, перестает чувствовать себя, свое сущее, воспринимает жизнь как боль». Он находит убежище от кошмара жизни, «распределяя пережитое между своими двойниками» — их много, но все они одинаково чужды ему.

Возможно, если бы Горький продолжил жизнеописание, оборвавшееся внезапной смертью назначенного «официальным» писателя от простуды в шестьдесят восемь лет, типичного русского интеллигента, затянутого в водоворот войн и революций, он наградил бы встречей с необыкновенной женщиной, умеющей любить мужчин, такой как Мария Закревская, которая стала для знаменитого литератора последней желанной, но все же неуловимой любовью. Она бы смогла деликатно, но твердо поддерживать его поклонение разуму, для которого «нет ничего святого, ибо он сам есть святая святых и сам бог», и при этом быть «жизнеспособной», «неимоверно обаятельной», «хозяйкой своей собственной судьбы», так что ей были бы простительны близкие отношения с другими великими людьми и иными, даже темными, силами.

Согласно некоторым толкователям творчества Михаила Булгакова, другого знаменитого писателя, молодого современника Горького, в вызывающем заслуженные восторги и споры романе «Мастер и Маргарита» в образе Мастера представлен Горький. Тогда мы можем последовать за еле уловимыми связующими разорванный век русской любви нитями и познакомиться с обликом идеальной женщины, которая может любить и помогать мужчине, отчаянно и глубоко поглощенному думами о судьбе человечества.

II

Оправданный риск. Быстрая любовь. Бабы в прошлом. Женская свобода. Тревожные желтые цветы. Борьба за любовь. Замена своей природы. Самый тяжелый порок. Освобождение любовью. Несвойственное милосердие

В знаменитом романе Михаил Булгаков, словно увлекшись своим «диковинным», но «правдивым повествованием», обращается к читателям, идя на риск и обещая то, что еще никогда никакому литератору не удавалось:

За мной, читатель! Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык! За мной, мой читатель, и только за мной, и я покажу тебе такую любовь!

Так вызывающе твердо мог рисковать своей профессиональной репутацией лишь тот, кто, во-первых, сам испытал настоящую любовь, а во-вторых, был уверен в своем художественном таланте. Та любовь, которую переживал автор и о которой захотел рассказать всему миру, случилась у Булгакова с третьей женщиной, ставшей его женой.

Елена Шиловская, тридцатипятилетняя домохозяйка, жена советского военачальника, мать двоих детей, сохранившая любовь «к жизни, к шуму, к людям, к встречам» и воплощающая свои «неистраченные силы» лишь в «мыслях, выдумках и фантазиях», познакомилась в феврале 1929 года со сделавшим себе имя в театральных кругах драматургом, человеком с «сатирическим» складом ума. Произошло какое-то колдовство, и они стали почти ежедневно встречаться, охваченные «быстрой любовью», в то время как в марте с репертуара театров сняли все пьесы Булгакова, а в июле в отчаянии, «доведенный до нервного расстройства», он написал Сталину письмо с просьбой об «изгнании» его из страны.

К этому времени сошли на нет «удобные» отношения со второй женой Любовью Белозерской, которая училась балету, прошла эмиграцию, танцевала в Париже, работала в берлинской газете, где печатался Булгаков, и была компетентна «в смысле литературы», по мнению первой жены Татьяны Лаппы, которая привыкла к «творческим» увлечениям мужа и не ожидала, что он нарушит свое обещание: «Тебе не о чем беспокоиться — я никогда от тебя не уйду». В Белозерской он нашел не только интересного рассказчика о мытарствах русских эмигрантов, жизни за границей и помощника в издательских заботах — «бабу бойкую и расторопную», но и «чем-то милую и сладкую» женщину, так что обнаружил себя в неожиданном состоянии — все большей влюбленности в собственную жену. Неизвестно, что оборвало это «ужасно глупое» чувство, — поводы для «легкой ревности», «разоблачение», что Любовь ради жилплощади, или ее уничтожающее: «Но ты же не Достоевский!» — только встреча с настоящей любовью на этот раз не омрачилась горечью предательства и неисполненного долга.

Спустя пять лет, когда улеглись страсти двухлетнего тайного романа и выяснения отношений с мужем, вооруженным пистолетом, вынужденной полуторагодовой разлуки и новой встречи уже навсегда, Булгаков, работая над пьесой о последних днях Пушкина, вкладывает в уста Натальи Николаевны не свойственное той эпохе самооправдание:

Почему никто и никогда не спросил меня, счастлива ли я? С меня умеют только требовать. Но кто-нибудь пожалел меня когда? Что еще от меня надобно? Я родила ему детей и всю жизнь слышу стихи, только стихи…

Более того, к пушкинской драме, оказывается, причастны совсем иные силы:

Гибель великого гражданина совершилась потому, что в стране неограниченная власть вручена недостойным лицам, кои обращаются с народом, как с невольниками…

В отличие от Дантеса, который, по уверениям своего приемного отца, «никого не любит» и «ищет наслаждения», Булгаков был влюблен по-настоящему, а красный командир с благородной дворянской закваской под влиянием веяний о женской свободе в отличие от «бретера» Пушкина мог позволить себе отпустить жену к другому человеку, раз у нее «родилось серьезное и глубокое чувство».

В своем фантасмагорическом романе, рисуя картину «верной, вечной любви», Булгаков решает коллизию Пушкина-Дантеса, сосредоточив гениальное творчество, непреодолимую страсть и жажду настоящей любви в одном персонаже — Мастере и выведя за скобки событий, окружающих роковую встречу с ней, украшенной «тревожными желтыми цветами», как ревнивца бретера, так и благородного мужа. А чем бы отличалась и что же было более всего необходимо женщине, которая бы воплотила такую любовь? Нет, она бы не блистала фарфоровой красотой, как Натали, а только бы в ее глазах «всегда горел какой-то непонятный огонечек», и ей бы был нужен «не готический особняк, и не отдельный сад, и не деньги», а «он, мастер». Мастер как спутник, ведущий по жизни. Ее возлюбленный должен провидеть иную, «покойную» жизнь и быть одним из ее земных созидателей, пусть даже и обреченных на тернистый путь. Тогда станет незыблемым уважение к нему, неиссякаемым желание поддерживать его работу, неумолимым стремление участвовать в его грандиозном замысле и непоколебимой готовность борьбы за свою любовь.

Каким же образом может сберечь свою высокую любовь Маргарита-Натали, когда сквозь века продолжают вершить судьбы людей все такие же «недостойные лица»? Только заключив сделку с теми, кто обладает гораздо большей властью, но не там, в светлом мире, а здесь, на грешной земле. Чтобы вернуть своего Мастера, раздавленного критиками и доносами «добрых людей», Маргарита идет на «замену своей природы» — становится ведьмой. Но ни служба сатане на «великом балу», ни месть обидчикам Мастера не являются главными подвигами любящей Маргариты. Обретенная в любви сила позволяет ей не просто «разделить участь» Мастера, возненавидевшего свой принесший одни несчастия роман, наполненного страхом и малодушием, но и начать думать за него, ручаясь, «что все будет ослепительно хорошо».

Однако что же Булгаков выводит как конечную метафизическую цель верной любви? Неужели «вечный дом» с «венецианским окном и вьющимся виноградом», тишину, а вечером — музыку Шуберта, прогулки «со своею подругой под вишнями» и сон «с улыбкой на губах»? Почему бы и нет, ведь это выглядит как царский подарок. Но все же главное в другом — любовь освобождает Мастера.

Кто-то отпускал на свободу мастера, как сам он только что отпустил им созданного героя.

Остается только расшифровать то, от чего освободился Мастер благодаря волшебной силе любви. В романе говорится, что «память мастера, беспокойная, исколотая иглами память стала потухать». Известно, что Понтий Пилат страдал из-за собственной трусости — «самого тяжкого порока», и этот грех был ему в конце концов прощен. Тогда за неимением прямых свидетельств мы можем только предполагать, какие несовершенства собственной природы и грехи тяготили Мастера. О себе же Булгаков говорил, что в прошлом «совершил пять роковых ошибок», из которых две вследствие «припадка нежданной, налетевшей как обморок робости». И он, надо полагать, дорого бы дал за то, чтобы «кто-то» простил ему эти слабости человеческой природы, освободив беспокойную память для полного счастья в обретенной светлой любви.

Отметим еще одну черту, выделяемую Булгаковым в сделке с нечистой силой по «замене своей природы» ради любви. Маргарита сохраняет несвойственное ведьме милосердие по отношению к детоубийце Фриде и носителю позорной славы Понтию Пилату. Однако ее милосердие не жалость, исторгаемая из слабой души, а борьба за собственное достоинство — ответственность за того, кому дал надежду. И ей известно, что нарушивший это правило, уронивший свое достоинство не будет «иметь покоя всю жизнь». В случае с Понтием Пилатом в ней говорит голос разума, подсказывающий, что в наказании вечным одиночеством за единожды проявленное малодушие нет справедливости. И высшие силы идут ей навстречу.

«Ну, хорошо, — подумает кто-то из въедливых читателей романа, — а в чем же особая заслуга Мастера, чем он-то оправдывает неземную любовь и освобождение от мучений памяти?» Скорее всего, в том, что ему удалось «угадать», что творилось в душе Понтия Пилата, когда тот был вынужден принимать фатальное решение о судьбе «бродячего философа», так же как и то, что было нужно женщине, в глазах которой таилось «необыкновенное, никем не виданное одиночество», а в руках были «отвратительные, тревожные желтые цветы». В этом своем качестве — понимать душу близкого тебе человека — и заключается главное свойство настоящей любви, поскольку оно сопричастно божественному провидению, вольному даже освобождать от, казалось бы, самых тяжких грехов.

Своей правдивой историей о вечной любви, отражающей его собственную третью, удачную попытку, Булгаков дает наглядную иллюстрацию аналитическим наблюдениям испанского философа Хосе Ортега-и-Гассета над зигзагами подлинной любви, который считал, что те, кому свойственны «характеры беспокойные и щедрые, характеры неисчерпаемых возможностей и блестящих предназначений», в течение жизни претерпевают «две-три трансформации, суть различные фазы единой душевной траектории». А эти трансформации совпадают с «глубоким чувством любви», которое «охватывает любого нормального мужчину два-три раза в жизни», причем «новому ощущению жизни соответствует новый тип женщины». Можно, правда, отметить, что к изящным теоретическим построениям испанского философа русский писатель добавляет необходимость на каждом «новом этапе» каким-то образом и заведомо высокой ценой освободить «беспокойную память».

Обратим внимание, что нереальность описываемых Булгаковым событий приводит героев романа в сумасшедший дом. Там Мастер рассказывает плохому поэту, как он встретил свою верную любовь, а поэт, решивший изменить свою жизнь, делится подробностями встречи с сатаной. В булгаковском романе это лишь эпизод, а у других современных ему литераторов попытка изобразить высокую любовь шаблонно заканчивается либо сумасшествием, либо гибелью охваченных роковой страстью персонажей, а порой доводит до нервного срыва и самих писателей.

III

Сумасшествие от любви. Под властью женщины. Грамматика любви. Картина первой любви. Исчезновение времени. Сострадающая нежность. Весы любви. Глубинные течения. Сборка личности. Нестерпимость вечной неразлучности. Подлое оскорбление. Возврат к подлинности. Самообман любви. Жизненный компас

В 1928 году будущий нобелевский лауреат Иван Бунин опубликовал рассказ «Конец Мопассана», где в связи с годовщиной смерти великого французского новеллиста, финальный возраст которого он уже превзошел на пятнадцать лет, описал его последние дни в сумасшедшем доме. Приводя подробности безумного поведения Мопассана — «в его бреду постоянно одно и то же: убийства, преследования, бог, смерть, деньги…», — Бунин поражается тому, что «так выражаются теперь у него его прежние сложные, мучительные мысли, столько раз с такой точностью, с такой красотой и изяществом высказанные им!». После знакомства с романом Булгакова нам не покажется удивительным, что Мопассан также стремился изгнать забравшегося в его больничную палату дьявола.

Бунин находил в Мопассане как «превосходные» места, так и «сущие пустяки», «пошлые наброски», но считал его (практически повторяя фразу Толстого) выдающимся в том, что «он единственный, посмевший без конца говорить, что жизнь человеческая вся под властью жажды женщины». Эта власть, можно предположить, также довлела над жизнью и творчеством самого Ивана Бунина, несмотря на его внешне цельный и твердый характер.

В рассказе «Грамматика любви» мы узнаем о помещике, помешанном на любви к своей горничной и просидевшем больше двадцати лет на кровати после ее смерти в ранней молодости, оставившем после себя тетрадку с нравоучительным обращением: «Тебе сердца любивших скажут: // „В преданьях сладостных живи!“ // И внукам, правнукам покажут // Сию Грамматику Любви». В этой «грамматике», разбитой на маленькие главы, были собраны «порою очень тонкие сентенции»:

Разум наш противоречит сердцу и не убеждает оного. — Женщины никогда не были так сильны, как когда они вооружаются слабостью. — Женщину мы обожаем за то, что она владычествует над нашей мечтой идеальной. — Тщеславие выбирает, истинная любовь не выбирает. — Женщина прекрасная должна занимать вторую ступень; первая принадлежит женщине милой. Сия-то делается владычицей нашего сердца: прежде нежели мы отдадим о ней отчет сами себе, сердце наше делается невольником любви навеки…

Обратимся к творческому наследию Ивана Бунина и посмотрим, удалось ли ему добавить что-то существенное в наивную грамматику любви сумасшедшего помещика и в отличие от Мопассана не разочароваться в половой любви, в которой «огромное счастье» неотделимо от «мучительного одиночества», а найти, по убеждению Льва Толстого, любовь «чистую, духовную, божескую».

Словно сговорившись, в том же пятидесятисемилетнем возрасте и так же в разгаре увлечения молодой женщиной, Бунин, как и Горький, приступает к написанию своего главного, во многом автобиографического романа «Жизнь Арсеньева», где создает живописную картину первой и по-настоящему подлинной любви, в которой с высоты писательского и жизненного опыта раскрывает действие ее вечных непреклонных законов.

Сначала подросток Арсеньев ощущает только первые проблески «самого непонятного из всех человеческих чувств» как «что-то особенно сладостное и томящее». Но в этом особенном чувстве, возникающем от «женских смеющихся губ», «звука женского голоса», «округлости женских плеч», «тонкости женской талии», уже есть и что-то «ужасное», приводящее в оцепенение, так что порой он «не мог вымолвить ни слова». В шестнадцать лет «юношеские чувства», усиленные чудными таинствами венчания старшего брата, воплощаются в «счастливое смущение» в присутствии Анхен, «простенькой», «молоденькой племянницы» новых родственников. И во влюбленном молодом человеке, наделенном «обостренным чувством жизни», запускается мощный генератор воображения, поглощающий «романтические виньетки» поэтов усадебной библиотеки и рождающий «жажду писать самому». После отъезда Анхен ее «живой облик» обратился в поэтическое чувство «с тоской вообще о любви, о каком-то общем прекрасном женском образе».

Вместе с поэтическим переживанием любви Арсеньева наполнял «повышенный душевный строй»: «чувство своих молодых сил, телесного и душевного здоровья, некоторой красоты лица и больших достоинств сложения», а также «сознание своей юношеской чистоты, благородных побуждений, правдивости, презрения ко всякой низости». Эта невероятная окрыленность души была готова соорудить новые воздушные замки влюбленности хотя бы из случайного столкновения с пятнадцатилетней худенькой девочкой в сереньком платье, с «трогательно-болезненными губами». Новая любовь на этот раз была «невыносимо прелестна» «белизной ее ножек в зеленой траве» и впитала в себя и «июньские картины» купания в пруду, и «густую зелень тенистых садов», и запахи «отцветающего жасмина и цветущих роз».

Спустя два года Арсеньев встречает свою настоящую любовь. Он, уже публикующийся в «столичных ежемесячниках» начинающий поэт, знакомится в редакции провинциального журнала с тремя молодыми хорошенькими женщинами, и почему-то его выбор падает на Лику, которая всего лишь взглянула на него «дружелюбней и внимательней, заговорила проще и живей». Позже, удивляясь тому, как быстро пролетело тогда время, он определит первый признак «бессмысленно-веселого, похожего на эфирное опьянение» состояния влюбленности как «исчезновение времени».

Варвара Пащенко, прототип Лики, была девушкой «довольно умною и развитою», и в отношениях с нею, подкрепленных ответным, хотя и колеблющемся, как на весах, чувством и нежностью, угадывалась широкая палитра общих мыслей и устремлений. В письме брату Бунин признается, что еще «никогда так разумно и благородно не любил». На его весах любви все, что обнаруживалось на их отрицательной чаше, не принималось всерьез или считалось преодолимым. Он старался донести до нее свои заветные мечты «о будущем, о славе, о счастье творчества», объяснить, что для этого ему нужно сохранять «чистоту и силу души», а ей следует сторониться «пошлой» театральной среды и избавиться от «дурных вкусов и привычек». И хотя она была с ним и «не вполне единомышленник», то «все-таки многое понимала».

В любви к Лике Арсеньев обнаруживает действие ее «тайного закона», требующего, «чтобы во всякую любовь, и особенно любовь к женщине, входило чувство жалости, сострадающей нежности», — он «горячо любил её простоту, тишину, кротость, беспомощность, слёзы, от которых у неё тотчас же по-детски вспухали губы». Однако действие этого закона сопряжено с коварной необходимостью знать свою меру: порой чувство жалости заслоняет саму любовь. Влюбленные могут не замечать того, что бросается в глаза друзьям и близким. Вовлеченная в перипетии ссор и примирений Ивана с Варварой редакторша «Орловского вестника», где работал Бунин, пишет его старшему брату, что «у ней постепенно пропадает к нему и чувство, и уважение, и доверие», что «Пащенко его не любит, а только жалеет… и никогда он с нею не будет счастлив».

Действительно, у возлюбленной Бунина не было недостатка в основаниях для жалости. Он не окончил последний год гимназии, жил как «бродяга», не имел положения в обществе, его могли забрать в солдаты, ее семья была категорически против брака с женихом «без всяких средств», писательская слава была лишь в мечтах, а все свои еще не окрепшие творческие силы он устремлял на что, чтобы «образовать в себе из даваемого жизнью нечто истинно достойное писания». Кроме того, в ее любви постоянно присутствовало сомнение, ей казалось, что «она любит не так, как нужно любить… не так, как говорят, как пишут в романах». Расставание на год не внесло ясности в «подлинность» ее любви, и затем она, пожив с ним гражданским браком, оставила его и вышла замуж.

На первый взгляд в истории любви Бунина нет ничего примечательного, разве что удивительная вера в себя, свой литературный талант, твердое стремление к иной, «более идеалистической жизни». При этом его «разумная» любовь довольно эгоистична: он «хотел быть любимым и любить, оставаясь свободным и во всем первенствующим». Альтер эго Бунина Арсеньев внушал Лике «одно: живи только для меня и мной, не лишай меня моей свободы, своеволия, — я тебя люблю и за это буду ещё больше любить». Все это звучит натянуто и высокопарно, если не принимать во внимание глубинные течения бунинской любви.

Первая настоящая любовь Бунина стала чудесным источником сил и энергий сборки его становящейся личности и укрепления веры в осуществимость своих заветных устремлений. Она наполнила жизненными соками две главные особенности его натуры. Одна из них заключалась в принадлежности к древнему знатному роду, которой он гордился, поэтому принимал близко к сердцу наказ предков «блюсти свою кровь: быть достойным во всем своего благородства». Другая была связана с непреклонным стремлением следовать своему внутреннему голосу, собственным «представлениям о чем-нибудь», которые невозможно выразить, и это было одной из причин того, что его возлюбленная «стала чувствовать себя одинокой». Например, он много бродяжничал и, «возвращаясь домой с ночным поездом», фривольно фантазировал, глядя на «спящих навзничь» хохлушек с «раскрытыми губами» и «грудями под сорочками». При этом ему казалось, что «я так люблю ее, что мне все можно, все простительно».

Следует отметить еще одну особенность описываемой Буниным своей главной любви. Он не мыслил жизни без нее, но в то же время недоумевал о возможности их «вечной неразлучности»: «неужели и впрямь мы сошлись навсегда и так вот и будем жить до самой старости, будем, как все, иметь дом, детей? Последнее — дети, дом — представлялось мне особенно нестерпимым». Найти какое-нибудь приемлемое решение столь сложного клубка противоречий для сердца, которое все «раскрылось в первый раз в жизни», было возможно разве что в какой-то новой парадигме любовных отношений, например, такой, которую изобрели для себя молодые французские философы Жан-Поль Сартр и Симона де Бовуар, познакомившиеся в Сорбонне в 1929 году.

В это время эмигрировавший после революции во Францию Бунин, женатый вторым браком на преданной и ценящей его литературную миссию женщине, любовь к которой стала для него «как воздух: жить без него нельзя, а его не замечаешь», уже три года как на практике осуществлял оригинальную модель супружества, включающую романтическое дополнение в облике благодарной молодой ученицы маститого писателя. Участники этих быстро обернувшихся тягостными интимных отношений по-разному понимали их природу и интуитивно находили каждый свое оправдание.

Вера Николаевна Муромцева-Бунина с горечью думала, что «в жизни не бывает разделенной любви. И вся драма в том, что люди этого не понимают и особенно страдают». Она смиренно поняла, что «не имеет права мешать» Бунину «любить, кого он хочет», что «человеческое счастье в том, чтобы ничего не желать для себя». Положение молодой писательницы Галины Кузнецовой в доме Буниных было незавидным, несмотря на ровное доброжелательное отношение официальной жены. Она «чувствовала себя безнадежно…, одиноко как в пустыне», в страхе «перед темным будущим». После восьми лет «трудного пути» и страданий она оставит шестидесятичетырехлетнего Бунина, попав под влияние другого романтического лидера — певицы Маргариты Степун, сестры известного философа, тем самым вызвав у него «тяжкое чувство обиды, подлого оскорбления» и «душевную болезнь».

Друживший с Буниным Федор Степун подчеркивал, что литературные произведения нобелевского лауреата отличаются подлинностью, «первичностью мыслей и чувств», что для него «истина — не отвлеченно стоящая над ним идея, а кровь и плоть его духовно-душевно-телесного существа». Степун, как и другие философы начала XX века, отмечал неустроенность человека в современной культуре и связывал «исход из лжи и муки этого, разлагающего жизнь богатства, в котором мысль не отличима от выдумок, воля от желаний, искусство от развлечений» с возвратом к подлинности. Описанные Буниным «с редкой силой творческого преображения земных обликов и свершений нашей бренной жизни» парадоксы любви в «Жизни Арсеньева», «Митиной любви» могли бы послужить яркой иллюстрацией теоретических выкладок Сартра о неизбежных противоречиях, с которыми сталкивается индивид, стремящийся к подлинному (аутентичному) существованию.

В представлении Сартра, у любви есть два силовых полюса. С одной стороны, любовь означает попытку реализации «органической совокупности проектов», порождаемых собственными возможностями индивида. С другой — она осуществляется как «проект объединения», который, являясь «идеалом любви, ее мотивом и ее целью, ее собственной ценностью», все же выступает источником конфликтов, поскольку зависит от изменчивой свободы другого. Развивая мысль Сартра, Симона де Бовуар описала различие смысла любви для мужчины и женщины:

Индивид (мужчина), являющийся субъектом, личностью, обладающий благородным стремлением к трансцендентности, делает все, чтобы усилить свое влияние на мир, он честолюбив, деятелен… У нее (женщины) есть только одна возможность: душой и телом затеряться в том, кто преподнесен ей как абсолютная ценность… Но любовь занимает не так уж много места в реальной жизни женщины. Ее муж, дети, дом, удовольствия, тщеславие, светские и сексуальные отношения, продвижение по социальной лестнице значат для нее гораздо больше. Почти все женщины мечтают о «великой любви», некоторые из них прикасаются к ней, другим достается суррогат, они познают ее неполной, ущербной, смехотворной, несовершенной, лживой. Но очень немногие действительно посвящают ей всю свою жизнь.

Эти мысли, которые Симона де Бовуар представила в вызвавшей общественный резонанс книге «Второй пол» (1949), были также отражением ее любовных переживаний в отношениях с американским писателем Нельсоном Олгреном, ради которого она прервала интимные отношения с молодым журналистом, бывшим учеником и другом Сартра. Она в свои сорок лет считала эту любовь «сердцем, телом, душой» самой сильной, но не была готова ради любви изменить свою судьбу — «общую жизнь» с Сартром, «бросить друзей и все прелести Парижа». Более того, взвешивая «любовь и счастье» и писательское призвание, которое в их обстоятельствах противостояло «любви через океан», она с трудом могла представить себе отказ от собственной творческой стези. Иными словами, открыв для себя практически всю полноту женского счастья, она, как определяющий собственную судьбу свободный индивид, отдавала предпочтение устремлениям, свойственным «первому полу», или, по выражению Зинаиды Гиппиус, «мужскому началу» в женщине.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.