Бесплатный фрагмент - Проза Парижской Жизни

Моим детям

Гром и шёпот Елены Якубсфельд

Перемена места — перемена счастья.

Шолом-Алейхем

Проза жизни во всей её поэзии

Когда-то, когда книги «Проза парижской жизни» не было ещё и в помине, а был только блог с одноимённым названием, я сказала Лене: «Верю: ты станешь одной из ярчайших писательниц нашей эпохи». Я это ясно видела. Это было там. И это уже здесь. В её взгляде. В её прозе. В необыкновенной наблюдательности и проницательности. В страстной, с надрывом, мелодии её души. В её голосе.

Этот голос, писательский голос, уже тогда звучал как раскат грома — в её фразах, ритмах и словосочетаниях, в оригинальной звуковязи, в головокружительных, как полёт Феникса, и точных, как горчица на языке, образах, в диккенсовских деталях, в самозабвенном и остром, как взмах рапиры, юморе, в узнаваемых и в то же время таких по-особенному «якубсфельдских» героях.

«Муж ласкал взглядом меню: „Глянь, закуска из морских гребешков! Заячий паштет с эмульсией из лесного ореха!“ Я размышляла о своей дольке лимона в чае. К нам подошла Мартин, а с ней её мощные бедра, изогнутые брови и все сожранные и выброшенные на обочину мужчины, всё это подошло к нам» (Елена Якубсфельд, «Влюбленная»).

Кто еще в нашем писательском мире осмелится так дерзко и самозабвенно выбросить из описания всё, кроме двух гиперболических штрихов — «мощных бёдер» и «изогнутых бровей», которые, причудливо переплетаясь в одной фразе, рисуют кубическую женщину Пабло Пикассо или Тамары де Лемпицка, монументальности которой могли бы позавидовать и романтики вроде Эмили Бронте, и «бабели» XX века.

Проза Елены Якубсфельд звучит как колыбельная. Как молитва. Как заклинание. Как шёпот. Как гром среди ясного неба. Как мольба о том, чтобы быть услышанной и понятой. Это проза жизни как она есть, проза несвершённых революций и оставленных жёлтых кухонь, проза-обещание и проза-проклятие, это душераздирающая и в то же время такая простая история, прямо как «Поминальная молитва» Григория Горина.

«Я бы хотела сказать, что все эти годы я искала Жака. Но нет, я не искала. Я жила своей жизнью — я рожала, воспитывала, готовила ужины и обеды, вытирала носы и дула на разбитые колени, купала и проверяла домашние задания. Но я помнила, я помнила всегда. И время от времени, щурясь в полуночной темноте на невыносимо яркий экран, искала. В энциклопедии Холокоста, в архивах Яд Вашем. В архивах Парижа» (Елена Якубсфельд, «Жак»).

Это проза о том, что ты пишешь, потому что не можешь не писать. Ты рассказываешь миру о нём же, чтобы не взорваться от эмоций. Вот о чём «Проза парижской жизни». Она звучит, как ритуальная магия, в которой из повторяющихся движений и взмаха руки — женщины, матери, жены, хозяйки дома — отчетливо проступают контуры колеса сансары, микрокосмос и вечный круговорот.

«Каждый пишет, как он дышит»

Каждый настоящий писатель звучит по-своему. Его ни с кем и ни с чем не перепутать. Но только у лучших есть такой мощный голос, что он сшибает с ног, пробирает до костей как озноб, кричит, даже если звучит как шепот. Об этом так метко спел народный любимец Булат Окуджава:

«Каждый пишет, что он слышит,

Каждый слышит, как он дышит,

Как он дышит, так и пишет,

Не стараясь угодить…»

В этой книге я слышу голос зарождающегося писателя, который «пишет как дышит», писателя, который вот-вот свершится, поверит в себя, созреет и упадёт в наши подставленные ладони, как сочный плод. Я слышу голос, который только и ждёт, чтобы вырваться на свободу, распахнув своим звуком этот мир, и самому распахнуться навстречу миру. Эта книга — ключ к свершению Елены как писателя.

«Я очень надеюсь: если кто-то из соседей сейчас выглянет в окно, они посмотрят на наше, а не на то, напротив, то, которое нужно оставить быть между ночью и луной, повисшее над городом окно двух безумцев, которые любят друг друга, готовят еду и не думают про занавески» (Елена Якубсфельд, «Придурки несчастные»).

Этот голос звучит как обещание лучшей доли, как вкрадчивое якубсфельдское «сейчас я вам всё расскажу, как это было на самом деле», как обещание счастья и того самого покоя, который может воплотиться только в женщине-матери, о котором писал великий французский писатель:

«Я оберегаю ту, что обрела себя во внутреннем дворике своего дома, ведь и кедр набирается сил, вырастая из семени, и расцветает, не переступив границ ствола. Не ту, что рада весне, берегу я, — ту, что послушна цветку, который и есть весна. Не ту, что любит любить, — ту, которая полюбила. Я перечёркиваю тающую в вечернем сумраке и начинаю творить её заново. Вместо ограды ставлю с ней рядом чайник, жаровню, блестящий поднос из меди, чтобы мало-помалу безликие вещи стали близкими, стали домом и радостью, в которой нет ничего нездешнего. Дом откроет для неё Бога. Заплачет ребёнок, прося грудь, шерсть попросится в руки, и угли очага потребуют: раздуй нас. Так её приручили, и она готова служить. Ведь я сберегаю аромат для вечности и леплю вокруг него сосуд. Я — каждодневность, благодаря которой округляется плод. И если я принуждаю женщину позабыть о себе, то только ради того, чтобы вернуть потом Господу не рассеянный ветром слабый вздох, но усердие, нежность и муки, принадлежащие ей одной…» (Антуан де Сент-Экзюпери, «Цитадель»).

Все эти рассказы и легкие, как крыло птицы, зарисовки были когда-то рассеянны по страницам блокнотов, блогов и соцсетей будто жемчужины, которые ждали своего часа, когда же их соберут и нанижут на нить сюжета, вплетут в повествование, превратят в книгу, в осязаемый предмет, который вы сейчас держите в руках. И они дождались.

«Наступает рассвет, за ним утро. Рассеивается туман, и воющие страхи отступают, растворяются в лесах. И я снова, как древнеримская крепость — сильная, уверенная, непобедимая. И как древний Рим же — до того раза, когда меня победят» (Елена Якубсфельд «Я — крепость»).

Больше чем мир

Каждая история — это круги, которые расходятся по глади белого лист от брошенного в них камушка. Вот это — первый круг. «Мой дом — моя крепость». Семья, муж, дети. Воспоминания. Прошлое и будущее. Вот это второй — соседи, друзья… Вот это — третий — город и города, которые автор впитывает в себя, обустраивает их, наполняет собой, своими эмоциями и чувствами. И вот четвертый круг — история, движение времени, история Парижа, Франции, Украины, история народа в изгнании, рассеянного по странам, несущего на своих плечах, подобно Агасферу, бремя горестей и вечного поиска своего дома.

«Тот, кто переезжал в другую страну, знает: это только кажется, что ты распаковываешь одежду, книги, мебель, на самом деле ты распаковываешь себя: открываешь все эти внутренние ящики, баулы и коробки, где столько прекрасного и важного, где столько хлама и того, что нужно просто выбросить и забыть» (Елена Якубсфельд, «Влюбленная»).

Елена не только тонко, мощно, самобытно чувствует город и города, в которых живёт, пространство, которое занимает, но и способна это проговорить вслух, описать, передать на словах, рассказать удивлённому миру во всех подробностях, звуках, красках, движениях о том, каков он, этот мир, на самом деле. И даже больше — она может рассказать ему о том, каким ему стоит быть.

« — Вы хотите сказать, что этот мальчик, этот Жак, не Жакобсфельд?

— Да, он не ваш.

Мой, беззвучно, одними губами отвечаю я. Они все мои. Все до единого».

Что такое проза, настоящая проза, как не магическое заклинание, способное сотворить новую реальность из небытия, организовать хаос окружающего мира в стройную мелодию истории, воплотиться в незначительных, бытовых предметах и сделать их вдруг символами, вехами целой эпохи. Настоящая проза, как и поэзия, не только парижской жизни, но и любой другой, вызывает в нас глубочайшие эмоции, трогает нашу душу, потрясает до глубины души. И мы верим в то, о чём читаем, мы ускользаем от нашего мира в выдуманный мир, вернее, в пересказанный писателем мир, где Римская империя, жёлтая кухня, парижский эпос, пасхальные блюда и единороги оживают в пределах одного пространства. И в этом пространстве повествования даже помятая дорогая сумка может вдруг стать «королевой в изгнании», мистическим предметом, который как оберег проводит женщину через её свадьбы и разводы, переезды, рождение детей, большие и маленькие радости, и вдруг оказывается, что это не просто сумка, а сама жизнь, в которую мы пытаемся включить столько всего, что она трещит по швам. И вдруг оказывается, что пирог — это больше чем пирог, на самом деле — это слои бытия, в которые проваливаются семьи и целые поколения, собравшиеся за одним столом и смотрящие друг другу в глаза. И сумка, и пирог, и единороги, и даже старое вино вдруг становятся любовью, квинтэссенцией любви, воплощающей себя в простых и понятных каждому вещах, у которых есть вкус, очертание и запах. Любовью, в которой высший смысл — это огонь домашнего очага, пламя, из которого мы все вышли со своими надеждами, радостями и страстями.

«Беззвучно я крадусь на кухню и становлюсь резать яблоки на харосет. За окном начинает светать. Я режу яблоки и стол к завтраку держу в уме. Накрываю к завтраку и стол к вечеру держу в уме. Бегаю в столовую со скатертями и салфетками и солёную воду держу в уме. Проснулись дети. Я кручусь между столовой, кухней, детьми и всем, что я держу в уме» (Елена Якубсфельд, «Мамушка»).

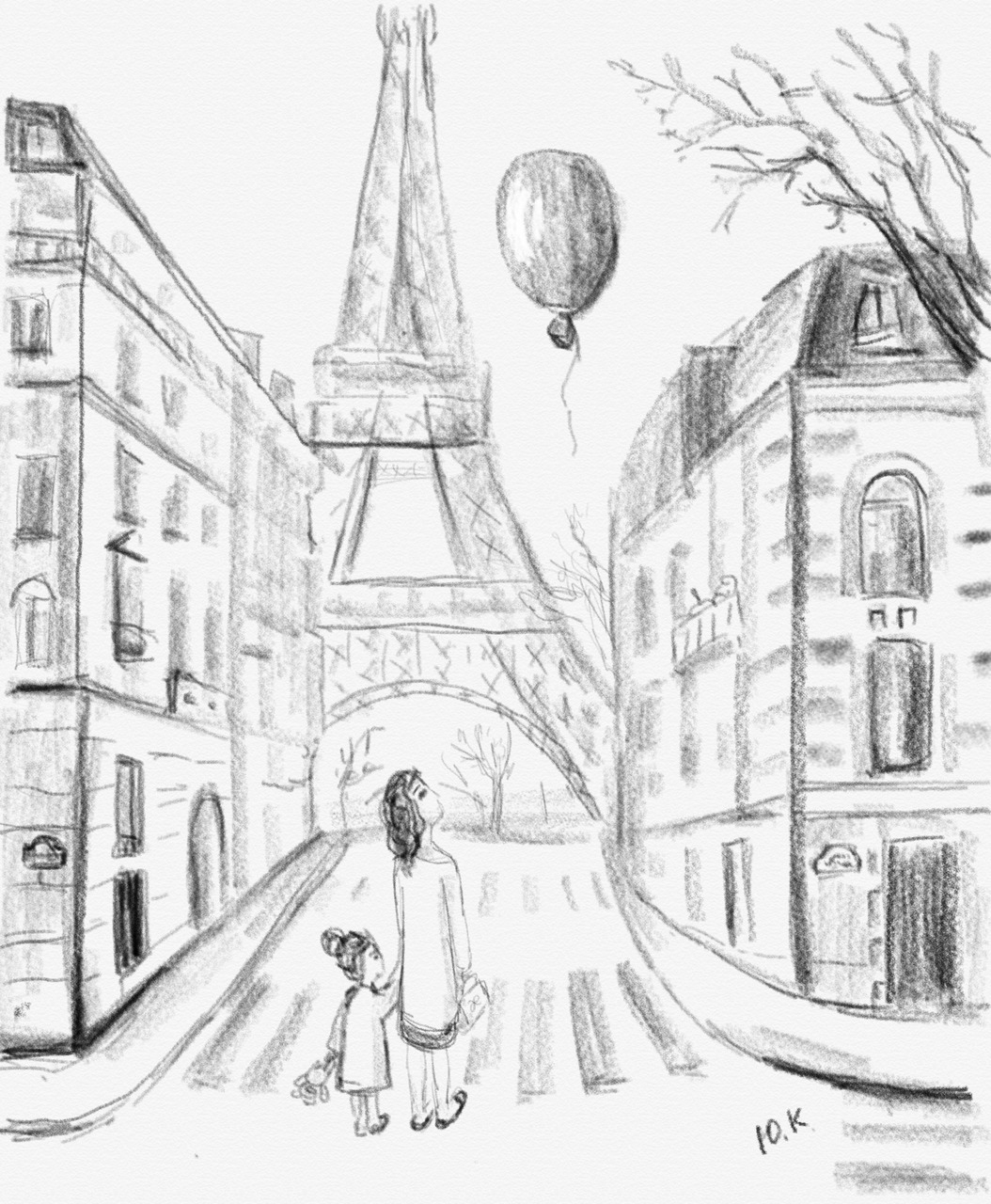

И в этом овеществлённом, осязаемом, женском мире предмет становится живым, становится «вещью в себе», тем шариком, которого любили всем сердцем, а он улетел, прощанием с надеждами, выплаканными слезами, смирением, бесконечным смирением и приходящими вслед за ним мудростью и любопытством к жизни.

И вдруг, заразившись этими мудростью и любопытством, мы открываем для себя заново незнакомый нам, самобытный мир, как будто с того, что мы видим обычно, вдруг сдёрнули театральный занавес и представили нам закулисье героев древнегреческой трагедии. Вот они сняли маски и открылись нам во всей своей простоте, величии, нежности и боли.

«Кто он? Кто сумел вскружить голову этой женщине, её традициям, воспоминаниям? Вскружить так, чтоб неожиданно стали единственно разумными эти неразумные в дождь туфли — какая разница, во что обуты твои ноги, если земля уходит из-под ног, если любовь бьет под коленки?» (Елена Якубсфельд, «Влюбленная»).

И мы вдруг понимаем, что несмотря на явную автобиографичность рассказов, речь в книге вовсе не об Елене Якубсфельд, не о её детях, её муже и её ощущениях. Ведь все мы пишем не столько о себе, сколько пытаемся передать другим по проводам своей души что-то большее, чем мы сами. И Париж в этой книге — не Париж, а вся Земля. И женщина в этой книге — это не просто женщина, но архетип матери, сидящей у колыбели, чья всепрощающая, всепринимающая любовь готова объять мир, чьё тепло согреет не только своих, но и всех-всех детей на свете. Спасёт и согреет и того ребёнка, жизнь которого сгорела в жерновах жестоких войн, затеянных взрослыми, и ребёнка, который плачет из-за улетевшего в небо шарика, потому что вдруг осознал цену, которую однажды придётся заплатить всем, кто бродит по исхоженным тропам в поисках счастья и любви.

И эта Вечная Мать, с которой начинается и на которой замыкается всё, полюбит и оплачет всех убиенных и неоплаканных детей человеческих, как она оплакала еврейского мальчика Жака.

«Проза парижской жизни» — это, прежде всего, книга матери. Книга жизни. Книга неуловимо прекрасных моментов бытия. Книга памяти. Мне хочется верить, что она будет интересна всем, — и женщинам, и мужчинам, и тем, кто уже прошёл весь этот путь, и тем, кто ещё только встаёт на него. Это книга не о горестях, но о счастье, которое вот-вот придёт, когда выплаканы все слёзы, накормлены гости и дети, спасены влюблённые и единороги, а улетающий в небо шарик вернётся к оплакивающему его ребёнку, чтобы любить его безмятежно, любить вечно, любить благодарно в ответ.

Ольга де Бенуа, писатель

Новый взгляд на старый город

Для того, чтобы научиться хорошо писать, надо сначала научиться хорошо читать. Елена Якубсфельд — замечательная и восприимчивая читательница.

Когда пишешь в Париже, надо помнить, что все парижские тайны уже раскрыты Эженом Сю, что романтика вырезана на стенах подземного Парижа пером Виктора Гюго, а два Дюма, Мопассан, Золя и ещё огромная компания писателей прославили этот чудесный город на разные голоса. То есть все темы раскрыты, а попытки найти свою нишу и вплести свой голос в это многоголосье, казалось бы, обречены заранее.

Но не тут-то было. Елена, этот вечный ребёнок, который хохочет так заразительно, что невозможно не улыбнуться в ответ, просто не знает слово «нельзя» или «молчи, потому что всё уже сказано». И она говорит. И её поставленный голос певицы взлетает над Парижем, и капризная столица внимает ему благосклонно.

Свежий взгляд: так, наверное, говорят только приезжие, всякие там Хэмингуэи и прочие, у которых «праздник всегда с собой». А у Елены праздник — каждый день! И читатель сразу попадает под обаяние искренности:

«Тот, кто переезжал в другую страну, знает: это только кажется, что ты распаковываешь одежду, книги, мебель, на самом деле ты распаковываешь себя: открываешь все эти внутренние ящики, баулы и коробки, где столько прекрасного и важного, где столько хлама и того, что нужно просто выбросить и забыть…»

Да, открывая для себя новый город, новых знакомцев, Елена открывает себя. И что очень важно, не навязываясь. Красивый голос течёт тепло, с доверием к слушающему. И поневоле начинаешь вслушиваться.

«К нам подошла Мартин, а с ней её мощные бедра, изогнутые брови и все сожранные и выброшенные на обочину мужчины, всё это подошло к нам…»

Все образы в книге даны осязаемо-рельефно, афористично и иронично:

«С собой я говорю неправильно, потому что так я себя лучше понимаю…»

Книга написана по-русски, но тут есть маленький секрет: если бы она писалась, например, в Америке — да? — она цвела бы другой стилистикой. Здесь темы разные, а налёт «парижанковости» на всём! Это как неубиваемый запах кофе из бистро.

Итак, ещё один гимн любимому городу спет. Спет не слащаво:

«Было холодно, слякотно, противно. Париж умеет быть противным так,

как это умеет делать изумительная женщина…»

Париж!

Ты — женщина, вдруг ставшая мужчиной!

Но суть не скроешь под обманчивой личиной:

Так Эйфелева, будто древний фаллос,

Хоть ввысь взнеслась, но башнею осталась!

Ты скуп, Париж! Но сквозь твои резоны

Слышны Лютеции невинные шансоны!

Ты щедр на ласки, и твоя услада

Пьянить весь мир гипнозом аромата!

Кокотка ты, и грезишь об измене…

Но я влюблён в тебя, лежащую на Сене!

Вот об этой-то влюблённости и твердит каждой строчкой Елена Якубсфельд — истинная очаровательная парижанка, беспардонно, по-детски, занявшая свою нишу в настоящей литературе!

Пётр МИРОНОВ, актёр

Влюблённая

История эта произошло вскоре после нашего переезда в Париж. Тот, кто переезжал в другую страну, знает: это только кажется, что ты распаковываешь одежду, книги, мебель, на самом деле ты распаковываешь себя: открываешь все эти внутренние ящики, баулы и коробки, где столько прекрасного и важного, где столько хлама и того, что нужно просто выбросить и забыть. И ты берёшь и заново начинаешь всё это расставлять по местам. И в конце дня, когда ты бродишь по неустроенному дому, который, ты это знаешь, когда-нибудь будет опрятным и уютным, ты тоже — неустроенной дом, который тоже когда-нибудь будет в порядке

Итак, возвращаюсь к нашей истории. Произошла она в «Амадеусе», небольшом парижском кафе на авеню Моцарт, кафе, которое, в принципе, никак не отличается от других подобных парижских заведений с дубовыми панелями на стенах, меню, написанным мелом на чёрной доске, со стеклянной витриной с пирожными и барной стойкой напротив входа. Небольшая, вечно курящая терраса на улице — в общем, всё как в других парижских кафе.

У стойки, облокотившись на неё и уткнувшись взглядом в газету, стоял Лоран — средних лет, в неизменных кепи и шарфе зимой и летом, голубоглазое лицо обветрено на рыбалке — тихие рассветы, жаркие полдни, сэндвичи, завернутые в бумагу.

Между столиками фланировала Мартин, обладательница могучих бёдер и настолько высоко поднятых бровей, что сразу становится ясно: удивить эту женщину нельзя уже ничем. Мартин улыбчива по-своему, но есть в ней что-то настолько неприступное, что запрещает тебе просить у неё что-либо, по крайней мере, я почти ни разу не осмелилась попросить у нее лимона к чаю. Хотя, разумеется, она бы его принесла, принесла бы также, как принимает заказы — с видом благосклонного монарха, выслушивающего комплименты.

В тот день стояло холодное декабрьское утро. В конце декабря Париж праздничен, но в нём напрочь отсутствует та рождественская суета, от которой так сладострастно вздрагивает Нью-Йорк. Праздники приходят и проходят, говорят себе парижане-прирождённые фаталисты, значит, они есть мода, говорят парижане-прирождённые философы, а ни один уважающий себя парижанин, или хотя бы считающий себя таковым, не будет гнаться за тем, что проходит.

Было холодно, слякотно, противно. Париж умеет быть противным так, как это умеет делать изумительная женщина, — он был невыносимым. Мы сидели за миниатюрным столиком, распахнув куртки и размотав шарфы.

Муж ласкал взглядом меню: «Глянь, закуска из морских гребешков! Заячий паштет с эмульсией из лесного ореха!» Я размышляла о своей дольке лимона в чае. К нам подошла Мартин, а с ней её мощные бедра, изогнутые брови и все сожранные и выброшенные на обочину мужчины, всё это подошло к нам.

Муж бросил последний взгляд с поволокой на меню, машинально провёл рукой по животу и вспомнил о том итальянском костюме, в который он мечтает не просто снова влезть, а проскользнуть рыбкой, и попросил чашечку кофе. Я тоже. Да ну его, этот лимон.

И в этот момент двери кафе распахнулись, и вошла она. Ей было лет за много. Аккуратно уложенные волосы венецианского блонда обрамляли некогда красивое лицо с безупречно нанесённым макияжем. Ухоженные руки с элегантным маникюром, изысканно повязанный шарфик, жемчуг в ушах и в любую другую погоду, но только не сегодня, благоразумные туфли на маленьком каблуке, такие, какие носит королева Елизавета.

Значит, живёт недалеко, значит, сегодня неблагоразумна.

Незнакомка широко улыбнулась Мартин, её бровям, её бедрам, её мужикам, вернее, она их даже не заметила, она просто пробормотала несколько слов, явно запыхавшаяся, явно счастливая, и Мартин указала ей на столик рядом с нами.

Осанка и походка этой женщины не оставляли никаких сомнений в том, кто она и откуда. Так ходить и держать голову учат сёстры-монахини в школе и бабушка, у которой все собираются по выходным в загородном доме, и которая не спускает с тебя строгих любящих глаз; так учат поколения комильфо, поколения старых французских буржуазных семей. У этой женщины был класс. И ещё у нее был такой взгляд, что стало ясно: когда время и увядание, эти две извечные напарницы, скрутили ей руки, она спокойно сказала: «Отпустите, я пойду с вами сама». И пошла с этой, так гордо поднятой головой.

Она села за столик, Мартин налила ей вина. Она играла пальцами с ножкой бокала и улыбалась, глядя в окно, за которым дул мокрый ветер, и прохожие, втянув головы в плечи, торопились по своим делам. Неожиданно она повернулась ко мне и сказала:

— Это было любимое вино моего мужа.

В нашем квартале женщины не заговаривают с незнакомками, а тем более не делятся такой личной информацией. Я смотрела на неё во все глаза. У меня не осталось сомнений: она была нарядна, неблагоразумна, счастлива, — она была влюблена.

Очевидно, она пришла на свидание. И заказала любимое вино мужа. Очевидно, покойного, иначе она бы не сказала «было любимое вино»…

Лоран медленно сложил газету и принялся смотреть в окно с таким видом, как будто он кого-то ждал, но без особой надежды.

Незнакомка опять повернулась ко мне.

— Какая погода сегодня! — и радостно хихикнула.

— Мерзкая, — согласилась я. Я хотела добавить, что даже в такую погоду Париж прекрасен, как ребёнок, расстроенный из-за игрушки, но вовремя сдержалась: парижанам нельзя говорить, как прекрасен их город, потому что тогда неизбежно наткнёшься на вопрос: «Ах, вы не из Парижа?», вопрос, в который будет вложена масса смысла и из которого будет сделано ещё больше выводов. А я не хотела выводов, я хотела только одного: увидеть его, того, кто вскружил голову этой женщине с жемчугом в ушах.

Мартин приблизилась с меню, но незнакомка замотала радостно головой.

— Нет, нет, я жду кого-то.

Я тоже, подумала я.

И так мы ждали: она, искрясь и играя, как бокал «Таттинжер» рано утром, — кстати, это прекрасное качество, которое не мешало бы позаимствовать у шампанского: быть полным счастья и праздника, невзирая на место, время и обстоятельства, — глядя в окно и смеясь про себя; я, потягивая кофе и поглядывая на дверь. Кто он? Кто сумел вскружить голову этой женщине, её традициям, воспоминаниям? Вскружить так, чтоб неожиданно стали единственно разумными эти неразумные в дождь туфли — какая разница, во что обуты твои ноги, если земля уходит из-под ног, если любовь бьёт под коленки?

Мы ждали долго. Наконец, дверь открылась и тяжёлая портьера, защищающая зал от наружного ветра, вздыбилась, сникла и снова поднялась волною, откинулась, и в кафе вошла девушка, каких в Париже, да и во всем мире очень много: молодая и стройная, в чёрных куртке и джинсах, в шарфе размером с покрывало на кровать, какие были у наших бабушек. Волосы, пахнущие холодным городом, и штрих помады на губах. И уже ставшая знакомой улыбка при виде моей незнакомки.

— Мами!

А Мами в ответ заискрилась и засмеялась, как будто она сама была девушкой.

Мы расплатились и вышли. Мами — так французские дети называют своих бабушек.

На улице дул пронзительный ветер. От белёсого, как саван, неба веяло сыростью и пустотой. До весны и тепла была ещё целая зима. Было холодно. Холодно, сыро, противно и изумительно.

Я — крепость

— Мамочка, а почему ты это любишь?

Ужин. Мой сын — карамельные лохмы волос над сверкающим краем стакана, из которого он пьёт жадно, большими глотками, — устал после тренировки.

— Люблю что?

— Историю. Ну Древний Рим и Британию там всякие…

Стол накрыт белой в розовых цветах скатертью, из лампы над столом льётся жёлтый свет, обрамлённый чёрными проёмами окон, выходящих в ночь, где качаются высокие сосны на холодном ветру. Мой отец улыбается моей дочери. Та помпезно открывает каждую из открыток, подаренных ему накануне на его день рождения и «читает»: «Моя любимая дедушка! С днём рождения. Подарок».

Мама держит самую младшую малышку на руках, и та открывает беззубый рот в полном восторге от одного вида бабушки.

И я струсила. Перевела разговор. Я не сказала сыну правду. Сыну, который своими смешными, круглыми пальцами неуклюже роется в коробке шоколадных конфет, наконец выуживает несколько и кладёт их мне кучкой на тарелку: «Это тебе, мамочка». И отвернувшись, облизывает эти пальцы.

Не сказала ему правду.

Не сказала, что я, оказывается, очень хорошо могу себе представить, что такое быть стеной императора Адриана в туманном Альбионе, что такое быть Римской крепостью на самой северной её границе. И ещё лучше могу себе представить, что это такое — быть в ней солдатом. Потому что иногда, на рассвете, перед тем как я проснусь, до меня доходит весь ужас моей ситуации, вся непоправимость и неизмеримость моего одиночества.

Как там и тогда, стелется предрассветный туман по земле, свинцовым сном придавлено тело к постели. Как там и тогда, то, что я защищаю, то, за что я стою, так бесконечно далеко от меня, за столько миль и километров, что могло бы быть и за сто лет, — всё одно. И как там и тогда, с леденящим душу воем из предательского этого тумана на меня нападают враги — старые, дикие страхи, ошибки и неудачи. Их длинные волосы поседели в ратных трудах — это я заставила их поседеть! — их выдубленные непогодой тела носят шрамы старых битв — это я нанесла удары! — и они кричат жутко, потому что знают, что это у меня от такого крика сворачивается кровь в жилах. И каждый раз кажется, что это конец. Но я поднимаю своих по тревоге, своих старых ветеранов с подбородками, натёртыми до мозолей ремешками легионерских шлемов. Я так долго стою на этой стене, вглядываясь в темноту за ней, что я больше не знаю, кто куда бежит, на какие позиции, но я знаю, что Упрямство и Противостояние стоят прямо за мной, между ними — Вера-в-себя, самая молодая из нас, зажата с двух сторон, дрожит, но сжимает поднятый меч так, что белеют костяшки тонких пальцев. И мы опять отстаиваем меня, одинокую крепость в ползущем тумане.

Наступает рассвет, за ним утро. Рассеивается туман, и воющие страхи отступают, растворяются в лесах. И я снова, как древнеримская крепость — сильная, уверенная, непобедимая.

И как древний Рим же — до того раза, когда меня победят.

И я не смогла ему об этом сказать. Потому что жёлтый свет, розы на скатерти, неловкие пальцы и беззубый рот.

Jetlag

Прилетев из Штатов, я первым делом выпиваю маленькую чашечку кофе, по-нашему, по-парижски: у барной стойки, задумчиво глядя сквозь окна кафе, как спешат по тротуару парижане. Кофе нужно пить быстро, но сделать это так, как будто ты его пьёшь медленно, даже больше: как будто времени вообще не существует, как будто ты не в Париже, а на необитаемом острове, где нет ни времени, ни спешки, ни срочных дел. Ничего нет.

Потом в Париже наступает ночь, и я не могу спать, потому что в Техасе в это время вечер или ещё не.

Я откидываю одеяло и бреду на кухню. Достаю заветную баночку, которую привезла из Америки, когда оттуда эмигрировала: кофе с ароматом тыквы и специй. Французы не поймут: кофе и тыква? Quelle horreur! А американцы сразу включатся: это, наверное, осенний выпуск, да? Да, осенний. Какой торжествующей и разрушительной одновременно была та осень. Я достаю стеклянную колбу и пистон из нержавейки и завариваю этот жуткий с точки зрения французов кофе способом, который американцы называют «французский пресс».

Мои страны, мои родные, мой кофе.

Америка и Франция смотрят друг на друга с предубеждением, насмешкой, восхищением и презрением, не прекращая мечтать друг о друге. Как любовники, у которых не сложилось. В отношении этих двух стран друг к другу гораздо больше égalité, чем в положении людей внутри них. Ну и fraternité при случае или по нужде. А о liberté и говорить не стоит — её никто не хочет. Настоящая свобода, полная свобода страшна, скучна и одинока.

Люди стремятся к комфорту и почему-то называют это свободой. Хотя что уж тут странного… Они стремятся к любви, пониманию и признанию, а называют это всё совсем другими, странными терминами — карьера, успех, слава, которые, как правило, мало общего имеют с первыми тремя. Любовь, понимание и признание очень стеснительны и не уверены в себе, они не любят толпу.

Медленно, со скрипом приоткрывается кухонная дверь, и на пороге полный укора, как воспитательница в детском саду, появляется муж. Он неодобрительно косится на мою большую кружку, в которой дымится чёрный как ночь, неприлично ароматный кофе, колеблется, затем отламывает кусок багета, прислоняется к стене и начинает задумчиво жевать. Так и сидим, стоим. Мы понимаем друг друга без слов.

Ах, как в Одессе подавали кофе! В Пассаже подавали «Бристоль» в крохотных чашечках, с заиндевевшими стопочками ледяной воды и шоколадками. На Екатерининской — с деревянным резным ящичком, в котором блистали похожие на самоцветы крупные кристаллы сахара: розовые, золотистые и цвета белых ночей. На Преображенской юный бармен, краснея и запинаясь, объяснял мне, что их кофе, который «хозяин» привозит бог весть откуда, познал все перипетии, выпавшие на его долю во время путешествия по пищеварительному тракту обезьян из джунглей Амазонки, поэтому у окончательного продукта такой вкус. Мягкий. А кофе на Греческой, который выносили вместе с ларчиком, где, краснея и стесняясь, лежал счет…

Американцы сейчас похожи на молодую женщину, которая страшно, до дурноты боялась рожать и вот теперь благополучно родила. Здорово же их, как говорят в Одессе, колбасило, когда они выбирали себе своего Трампа. Сколько криков, сколько ужаса, вспомнить страшно. Зато сейчас, когда это всё уже позади, они ведут себя так, как будто ничего особенного вовсе и не произошло. Business as usual, как они сами говорят. И гордые своим новообретённым опытом, они с живым любопытством интересуются у французов, как обстоят их президентские выборы.

Даже моя бабушка, американка со стажем, но человек совершенно далёкий от политики, как и от всего того, что её непосредственно не касается, тоже очень интересуется. Позвонив, она, как обычно, начинает с предварительной артподготовки: «Ты получила моё письмо? Тебе понравилось? А какая часть у тебя самая любимая? Как тебе мой слог? А концовка?» После чего переходит к делу.

— Ну как там ваши кандидаты?

Что-то в её тоне мне смутно и страшно знакомо, но я не могу вспомнить что.

— Та какие, бабушка, кандидаты! Не из кого выбирать.

— А может, ещё кто-нибудь хороший появится?

— Да вряд ли уже! Маемо те, що маемо.

— Столько кандидатов и ни один не подходит?

— Нет, бабушка, — вздыхаю я.

Она тоже вздыхает разочарованно, и я вдруг вспоминаю и этот тон, и этот разговор: давным-давно, в пору моей юности она вот так же, с пристрастием, выспрашивала меня насчёт моих поклонников, которых, кстати, тоже нельзя сказать что было много, — ажиотажа в городе не наблюдалось, и в очередь они не становились, если уж на то пошло.

Я пью свой кофе с тыквой и тихонько разговариваю сама с собой, как это делают сумасшедшие, самодостаточные или просто немного одинокие люди. С собой я говорю не по-русски, вернее, не совсем. Я говорю так, как говорят в Одессе: смачно и неправильно, и живу я тоже так — не по правилам. Я шокаю и гыкаю, в беспочвенной надежде — а самая сильная надежда расцветает только там, где для неё нет никаких условий, — что однажды мне опять пахнёт морем, арбузами и нагретой солнцем брусчаткой.

Конечно, с детьми я стараюсь говорить правильно. Поэтому: «Послушай, это делать нельзя ни в коем случае», хотя то же самое можно сказать проще и ясней одним «Слышишь?» или «Не, ты глянь!» Главное — с правильной интонацией. Интонация, когда говоришь смачно, — всё.

С мужем я говорю по-французски, кроме тех очень редких случаев, когда нужно кратко и по делу, тогда я перехожу на английский. Если он отвечает кратко и по-немецки, знаю, что переборщила.

Мои страны, мои родные, мои языки, мой кофе.

Я стараюсь говорить правильно на всех своих языках с теми, кто вокруг меня. Но с собой я говорю неправильно, потому что так я себя лучше понимаю.

Я знаю, что правильно говорить «я скучаю по тебе», а не «за тобой», но мой папа говорит «за». Потому что так говорил его папа, чья речь состояла из идиша, польского, украинского, русского и всего, что между ними. И вслух я говорю «по», а в уме держу «за», потому что я ни по кому так не скучаю, как за папой.

И я знаю, что правильно говорить «идиот», а не «идиёт», как говорит моя бабушка, но согласитесь: «идиёт» гораздо сильнее «идиота». «Идиот» — это мнение, «идиёт» — это уже приговор. А папин «кусок натурального идиота» — это просто шедевр, который, кстати, звучит особенно мощно в следующем контексте: «Ты видела когда-нибудь кусок натурального мяса? Так вот, это то же самое, только это идиот, а не мясо! Просто кусок натурального идиота!»

Ну вот теперь я смеюсь — и теперь точно спать не буду. Да и не надо. Уже светает.

Королева в изгнании

Любовь к сумкам ко мне пришла поздно. Я много лет ходила буквально с чем попало и не могла понять, как можно испытывать страстные чувства к куску кожи или ткани с ручками или ремешком, это же не человек, не книга и не музыка!

Но так получилось, что вскорости после свадьбы мы переехали в Гринвич под Нью Йорком — кто знает, тому объяснять не надо, кто не знает, постараюсь объяснить в двух словах: небольшой городок, напрочь оторванный от реальности, в котором ходить без Chanel, Louis Vuitton, Hermès, ну, на крайний случай, Prada на руке не просто неприлично, а является чуть ли не вызовом обществу.

Мне пришлось всерьёз задуматься о том, что же всё-таки висит у меня на сгибе руки. Я долго искала, перебирала, отчаивалась; все эти поиски напоминали мне поиски свадебного платья и были, следовательно, хорошим знаком: платье это я в своё время нашла-таки, одно, единственное, неповторимое, самое прекрасное в мире платье.

Мои предчувствия меня не обманули, и я в самом деле вскоре нашла свою избранницу. Не Chanel, как думала, но жизнь тем и прекрасна, что полна сюрпризов.

Моей любимой оказалась куполообразная, цвета аметиста, роскошного и загадочного, выполненная из мягчайшей кожи «наппа» сумка «Кутюр» от Valentino Garavani. Её царственные формы и королевский цвет, её трудоспособность — в неё влезало полдома — и выносливость — семейный отпуск в Израиле, о котором речь пойдёт отдельно, — роднили меня с ней. Как и она, я — королева в изгнании, королева, способная ею остаться без мантии и без подданных, остающаяся ею в любых обстоятельствах. По крайней мере, пытающаяся ею быть.

Я таскала свою красавицу везде с собой. Иногда, в тяжёлые моменты, её плетёные ручки в моих руках приносили мне ту же уверенность в себе, что и рукоятка шпаги в руках мушкетёра.

Годы в Гринвиче были прекрасными и нелёгкими. Приближалась бар-мицва моего сына. Как мы ему и обещали, в награду за его добросовестный труд — он готовился к этому дню в поте лица, уроки с двумя раввинами два раза в неделю это и для взрослого немало, — мы повезли его познакомиться с его исторической Родиной. Вместе с нами поехали и мои родители. Итак, представьте себе: Израиль, мои родители, мы с мужем, сын-подросток, двухлетняя дочь и моя сумка.

Надо сказать, что мой муж — неутомимый лягуш-путешественник, для которого города, горы, реки, пустыни, базары и расстояния между ними, — не преграды, своими длинными ногами он может мерить дорогу часами. У всех остальных членов семьи ноги покороче, но желание не сдаваться — неизмеримо. Поэтому мы исходили, излазили, избегали и исползали всю страну, насколько это возможно с мужем, родителями, сыном-подростком, маленькой дочкой, мной и сумкой.

Это были незабываемые две недели, мы плакали на могилах, смеялись в объятиях друзей и родных. Мы были измотаны, но счастливы. Моя сумка имела бледный вид.

По приезду я посмотрела на неё критично. Холодное зимнее солнце безжалостно высвечивало её потертую кожу и странные разводы на боках. Я вздохнула и отнесла её в кожаное ателье, известное тем, что они когда-то делали туфли на заказ для Джэклин Кеннеди, у которой одна нога, оказывается, была короче другой. Моя сумка, решила я, заслуживает только самого лучшего, как Черчилль или Джеймс Бонд!

Толстая итальянская тётушка за стойкой ателье осмотрела мою сумку нежно и со знанием дела, как педиатр ребёнка, и ткнула пухлым пальцем в пятно.

— Что это?

— Солнцезащитный крем, — честно сказала я.

Она укоризненно покачала головой и ткнула в другое пятно.

— Хумус, — призналась я. Она улыбнулась, но языком зацокала с ещё большей укоризной.

— А это?

— Вино… Или водка, — мне стало стыдно, и я начала краснеть.

— А это?

— Не знаю. Пластилин?

— Нет, пластилин кожу не прожигает. Вы что, в зоне военных действий были?

— Нет, просто семейный отпуск в Израиле…

Тётушка вздохнула и сказала, чтобы я пришла за сумкой через две недели, будет как новая, пообещала она с ещё одним вздохом. Было ясно, что её мнение обо мне равнялось моей способности заботиться о прекрасном представителе кожаной галантереи, то есть было равно нулю. Уже в дверях я обернулась и увидела, как она озабоченно рассматривает мою сумку. Поймав мой взгляд, она опять покачала головой и погрозила мне пальцем.

Через неделю я забрала свою королеву из мастерской. Она выглядела, как Кейт Миддлтон после утомительного трансконтинентального перелёта, — шикарно. Я любовалась вновь лоснящейся фиолетовой кожей и золочёными замками и чувствовала себя самой несчастной женщиной в мире. Через несколько месяцев нам предстоял переезд из Нью-Йорка в Париж, и значит, я должна буду расстаться не только с друзьями, сестрой и родителями, я должна буду оставить в США своего любимого сына. Я отдала бы всё, всё, что у меня было, чтобы мой сын мог поехать с нами, но как оказалось, всё, что у меня было, никому не было нужно.

Время идёт, и страшные, и прекрасные вещи по очереди случаются с нами. Мы уезжали из Нью-Йорка ночью и в безжизненном свете ламп аэропорта Кеннеди мы все выглядели бледными и осунувшимися. Аметистовый цвет сумки казался серым, пока мы ждали посадки.

Вскоре по приезду в Париж я забеременела, забеременела в тот самый день, когда мой врач, известнейшее светило, сочувственно посмотрел на меня и вздохнул: «Мадам, я буду с вами откровенен: шансов иметь ещё детей у вас практически больше нет». Мы устраивались в новой парижской жизни: живот рос, мы с дочкой знакомились с городом, муж работал. На каникулы к нам приехал сын, и мы были опять одной семьёй, как прежде. Сумке было нелегко: в Люксембургском саду, том самом, где юный Людовик XIII некогда учился стрелять рябчиков, моя тогда ещё младшая дочь положила в неё недоеденный персик, а я его нашла только через два дня случайно — сумка очень объёмная — в зимнем саду Отой, который Наполеон выстроил для прогулок своей возлюбленной Джозефины; в знаменитом саду Акклиматасьон, детище другого Наполеона, убийцы и создателя Парижа одновременно, на неё вылили бутылку ледяной воды. А однажды утром я взяла её за плетёные ручки, и мы пошли в роддом, пешком, вдвоём, две королевы в изгнании, потому что изгнание — это такая вещь, что даже когда ты находишь свой дом, ты часть своего изгнания приносишь с собой. И наоборот.

Когда родилась наша младшая принцесса — прошу прощения, царица — так вот, когда родилась наша младшая царица, всё в нашей жизни изменилось. Как говорят, один ребёнок меняет тебе жизнь, второй усложняет её в десять раз, третий в сто, а четвёртый уже ничего не меняет, потому что в большинстве случаев ты его просто не можешь найти.

Найти нашу маленькую царицу было тогда ещё легко, а вот найти решение проблемы с сумкой было сложно. Ходить по многолюдным улицам Парижа с сумкой для подгузников и с моей королевой я не могла: она одна была размером с сумку для подгузников! Что же делать? Эврика, подумала я и попробовала сложить в неё подгузники, влажные салфетки и ползунки. Если вы никогда не видели обиженного вида сумку, вы не видели «Кутюр» от Valentino с вываливающимися из неё подгузниками.

Мы посмотрели друг на друга. Мы столько пережили вместе, мы понимаем друг друга без слов. Я вынула всё из сумки. Я выпотрошила её. Из единственного кармана выпали карточка нью-йоркского метро и крохотный деревянный попугай, которого я носила с собой тринадцать лет с тех пор, как сын был маленький. Я тщательно протёрла сумку лосьоном для кожи. Я набила её мягкой бумагой, я застегнула молнию, я отнесла её в шкаф.

Когда-нибудь наступит наше время опять. Подрастут царицы и принцессы, вырастут принцы. Я буду совсем седой, но только и всего. Когда-нибудь я опять буду носить тебя на изгибе руки, потому что маленькое пухленькое тельце, которое на нём сейчас, будет бегать самостоятельно. Я буду с тобой бережна и осторожна, я никогда не буду ставить тебя на пол, я не буду поливать тебя хумусом и водкой. Я буду спокойна и праздна. Время идёт, и все вещи, прекрасные и не очень, случаются с нами по очереди.

Праздник, который всегда

Недосягаемости людских желаний меня научил в детстве торт «Монастырская изба». Вернее, не столько сам торт, а тётя Люба, которая его пекла, причём пекла она его с ювелирной точностью именно к тем застольям и праздникам, на которые мы с сестрой не могли прийти, в чём бабушка никогда не упускала возможность нежно нас укорить: «Ах, как жаль, что вас не было! Вот вы не пришли, а тётя Люба испекла „Монастырскую избу“!»

Как хорошо помнится то чувство разочарования, досады и жажды утешения, не говоря уже о жажде торта в виде избушки, одна мысль о котором наполняла восторгом. Мы с сестрой были беззащитны и ранимы в этом разочаровании, как улитки без домиков.

— Да? И выглядело как настоящая изба?

— Точь-в-точь!

— И крыша была?

Бабушка машинальным движением опытной домохозяйки присыпала солью свежие раны.

— С глазурью!

Мы исходили слюной и разочарованием.

— А с чем он?

— Ой, ну как я могу сказать, с чем он? Надо было прийти, когда был торт!

Бабушкина логика была прямая и непроходимая, как недостроенная железная дорога.

В следующий раз, когда мы приходили на званый ужин, бабушка торжественно выносила свой бисквит. Её бисквит обладал вкусом, который невозможно забыть, он был кругл и прост, он не был в форме домика и не назывался загадочно «Монастырская изба». И что самое интересное, тётя Люба, важно восседавшая за столом и азартно поглощавшая этот самый бисквит, вела себя так, как будто ничего лучше этого бисквита в мире не было, а о торте в виде домика она и в жизни не слыхала.

Тётя Люба была бабушкиной подружкой. Мало того, она была бабушкиной «кровинушкой», то есть особо дорогой подругой, чей приход вызывал у бабушки приступ одышки и кудахтанья: «Ах, куда же мне тебя посадить?», а у дедушки приступ тихого сарказма.

Бабушка обожала своих «кровинушек», она с ними играла в карты, фаршировала рыбу и вытягивала тесто на струдель, с ними сватала, сплетничала, с ними же попеременно переставала разговаривать, в общем, жила полноценной культурной жизнью.

Надо отдать ей должное, несмотря на такую свою занятость, она считала своей святой обязанностью внести весомую лепту в наше с сестрой воспитание. Самое интересное, что тетя Люба тоже так считала — что она, тётя Люба, тоже должна внести свою «лэпту».

Тётя Люба была знаменита не только своим тортом, вернее, совсем не им. Она была обладательницей могучего, совершенно исключительного по своим размерам и для меня, тогда ещё только начинавшей приобретать девичьи формы, довольно-таки устрашающего бюста. У неё была привычка: ткнув своими грудями-гаубицами мне в лицо, громоподобно выпалить: «Тебе нужно носит бюстгальтер, чтоб у тебя была такая грудь, как у меня!» Слово «бюстгальтер» она практически выплёвывала, но выплёвывала с почтением. Бабушка вторила помягче: «Да, надо носить лифчик, надо! Чтобы грудь была, как у Любочки!»

Я не понимала, как можно называть «Любочкой» такое совсем не юное, такое мощное, исполненное сознания собственного авторитета создание, как тётя Люба; я не понимала, зачем мне грудь, как у неё, ненавидела лифчики и очень мечтала хоть один раз попробовать её «Монастырскую избу».

Как давно это было. Этой страны больше нет. В какой-то мере того города тоже уже нет. И тёти Любы нет. И стола, за которым собирались, тоже нет. Нет старой кровати с провисшей панцирной сеткой, на которой можно было сидеть летом во дворе и смотреть на сказочно яркие июньские звёзды. Нет веранды, увитой душистым табаком. Нет дедушки, который этот табак посадил, бормоча себе под нос, как ему там будет хорошо и каким красивым он вырастет. В доме моих бабушки и дедушки кто-то другой рвёт белую черешню в саду, и во дворе теперь заходится злым лаем чужая собака.

Моему старшему сыну сейчас больше, чем было мне тогда, когда покойная тётя Люба пугала меня своим бюстом и манила тортом.

И ничего не изменилось.

Вскоре после нашего переезда в Париж руководство нашего дома в лице консьержки, необычайно впечатлённой моими рассказами, в каком теплом содружестве живут зачастую американские соседи, в совершенно несвойственном нашему буржуазному кварталу духе соседского побратимства решило устроить вечеринку для жителей дома. Развесили жизнерадостные объявления, и меня попросили принести торт.

Я сразу знала, какой торт я сделаю. Посидела перед компьютером в поисках рецепта, подумала, вздохнула, пошла в спальню и выудила из глубин шкафа одинокий бюстгальтер. Потом пошла на кухню, где я закатала рукава, поправила упавшую бретельку и принялась за работу.

К тому времени, когда я наносила последний слой крема на торт-домик, в дверь позвонили. Я вытерла руки о фартук, поправила всё ту же бретельку и пошла открывать.

У дверей стояла консьержка с «я так и знала» выражением лица.

«Бонжур, а я к вам пришла сказать, что завтрашнюю вечеринку отменили из-за дождя».

Вот так. Громадные империи могут рушиться, города менять названия, люди могут умирать и рождаться, и в родных домах могут жить чужие люди, но есть что-то, что никогда не меняется: по-прежнему «Монастырская изба» делается на те праздники, на которые я не хожу.

Я его любила, а он улетел

Выйти на дождливую осеннюю улицу после детского праздника — это испытать Париж на всю силу его целительной, хрупкой, простой и величественной красоты. Только что были клоуны, воздушные шарики, смех и именинный торт — два, шоколадный и пралине — только что была счастливая именинница в серебряной короне и её подружки, как яркие цветы в своих праздничных платьях, в обнимку с единорогами и лебедями. Только что, только что, и вот мы уже идём по блестящему от влаги тротуару, нахохлившись под порывами холодного ветра, который приносит шальные капли едва ушедшего дождя с отяжелевших веток каштанов.

Но нам не страшна непогода. К запястью моей дочери привязан оранжевый шарик, который мы уносим с праздника. Он парит над нами, как яркое солнце, которое Париж не увидит до весны. Как Париж — это праздник, который всегда с тобой, так и шарик этот — солнце, которое всегда с нами.

Но, видимо, я его плохо привязала…

Налетел порыв ветра, и оранжевый наш шарик взмыл неожиданно вверх. Сначала он парил над нами, казалось, подпрыгну и поймаю, а потом, подхваченный разлучником-ветром, полетел ввысь, в уже по-зимнему белёсое парижское небо.

Дочь сначала даже не обратила внимания, пока я не показала ей: «Смотри, как красиво летит твой шарик!»

Надо сказать, что я практически никогда не совершаю родительские ошибки, я не размениваюсь по мелочам, я сразу совершаю родительские катастрофы. Один раз, желая показать дочери уличных танцоров, я случайно остановилась прямо над погибшим в автокатастрофе голубем. Дочь, кстати, с энтузиазмом вспоминает тот день. А я… я, наверное, была лишь слегка менее травмирована, чем тот голубь, когда я опустила глаза и поняла, что её вопросы: «А что это за белые палочки из него торчат? А почему на нём красное?» не имели отношения к танцорам.

В тот дождливый воскресный день было тоже самое: мы видели разные вещи. Когда моя дочь заметила, что великолепный шарик, на который я показываю, оторвался от её запястья, её глаза наполнились слезами. Не просто наполнились, а переполнялись, переполнились и полились, заструились слёзы по её щекам, и она залилась рыданиями.

— Мой шарик!

Я пробовала исправить ситуацию, как могла. Она любопытна, и я пыталась рассказать ей, как этот шарик полетит на луну, как он будет гулять в открытом космосе…

— Мой шарик!

Она верит в единорогов, и я рассказывала, что шарик к ней вернётся, полетает и вернётся, вернётся со словами: «Моя дорогая, я так скучал!»

— Мой шарик!

Она честолюбива, и я рисовала перед ней картины: её шарик летит над Парижем, и все им любуются и благодарят её за то, что она поделилась своим шариком со всем городом.

— Мой шарик!

Она любит свой Париж, и шарик летит на Эйфелеву башню, ему интересно, а вдруг он там встретит другие шарики? На обратном пути он завернёт в парк Андрэ Ситроен, чтобы там познакомиться с большим воздушным шаром и…

— Мой шарик!

Всё. У меня больше нет ни сил, ни фантазии.

— Мой шарик!

— Да, твой шарик, доченька!

— Подул ветер, и он улетел!

— Да, подул ветер, и он улетел!

Странным образом, её успокаивает то, что я озвучиваю её горе. Под мои «Твой шарик, доченька, ветер подул, и он улетел», мы проделываем остаток пути. Возле самого дома, когда родные, ванильного цвета стены у нас за спиной, она уже настолько успокоилась, что всхлипывания почти затихли. Внутренне я вздыхаю с облегчением, когда вдруг она выдает:

— Мой шарик! Я его любила, а он улетел!

И мне хочется биться головой об эти ванильные стены. Я, мама, я не поняла, я не услышала. Весь этот километр, дождливый, промозглый километр я не понимала своего ребёнка: я ей про шарик, а она мне про любовь. Сколько километров я так проговорила со своими подругами, сколько они проговорили со мной, вот так, на закате праздника, под дождём и ветром, о любви, о неразделённости, о предательстве, лёгком и предсказуемом, как воздушный шарик на ветру. Сколько раз либо они, либо я вжимались в мобильник: «Ничего не предпринимай! Я за вином, шоколадом и к тебе, слышишь? Только ничего не предпринимай. Держись. Он скотина!»

Много лет назад я была молода и влюблена. Я стояла у пыльного фортепьяно. В одной руке у меня были туфли для чечётки. Другой я размахивала, пытаясь передать весь масштаб катастрофы: я его люблю, он меня нет, у него другая. Моя подруга сначала смотрела на меня широко открытыми от изумления глазами, потом выдала:

«Да как же он может? Ты же такая классная!»

Я до сих пор считаю, что никто никогда не суммировал всю идеологию женской дружбы лучше, чем это сделала тогда она.

Ах, сколько раз меня потом утешали, понимали, поддерживали! Сколько раз утешала и поддерживала я! А своего ребёнка не смогла. Теперь слёзы наворачиваются уже на мои глаза, слёзы необратимого раскаяния.

— Доченька, ну если ты его любила…

Ой, не сфальшивь сейчас, ой, не сфальшивь, Ленка.

— Я его любила, а он улетел!

— Значит, он тоже тебя любит. Даже если он далеко. Он летит сейчас над Эйфелевой башней и думает о тебе.

Я ничего не говорю ей, но, кажется, у меня дома есть шоколадка. Я толкаю тяжёлую входную дверь.

— Заходи, котик.

И мысленно добавляю: «Скотина он, твой шарик, просто скотина!»

Сумасшедшие мамы

Часть первая

Солнечным январским днем мы сидели в гостиной у Магды и пили кофе. За окнами, за невидимыми занавесками искрились снежные сугробы, весело потрескивал огонь в камине, отгороженном от остальной гостиной серым экраном безопасности, на ковре, среди тяжёлой мебели тёмного дерева, уставленной свечами и семейными фотографиями, кувыркались и лепетали наши малыши. Мы все были затянуты в модные джинсы, тёплые свитера, сверкали, как снег за окном, крупными бриллиантами на безымянных левых пальцах, слегка подкрашены, легко улыбчивы, расслаблены. Мы все друг другу нравились. Хотя нет, здесь я, пожалуй, немного преувеличиваю.

Нас было шестеро. Мы — мамы и члены клуба мам «Гринвич Дэйл». Клуб этот основала я, вечная жертва беспощадной внутренней борьбы между убежденным интровертом и убедительным любителем человеческого общества, вскоре после рождения Беляночки. «Гринвич Дэйл» был квартирным комплексом, практически единственным в этом городе, размером с Париж и населением с Анапу, городе, где в роскошных особняках и виллах, спрятанных в лесной чаще, вили свои золотые гнёзда русские олигархи, голливудские звёзды и волки с Уолл Стрит, гнёзда, где стройные и ухоженные «курочки рябы» в спортивных леггинсах и с «Биркин» наперевес несли золотые яйца.

В таком городе «Гринвич Дэйл» был островком, который облюбовала себе интернациональная община Гринвича, все те, кто хотели его школы, его безопасность, красоту и престиж, но не на всю жизнь. И для нас, мам маленьких детей на этом острове, клуб был прекрасным способом общения (как мы это называли), или игрой в дочки-матери (как это было на самом деле): мы наряжали детей как кукол, показывали их как кукол, играли с ними как с куклами, забавлялись со всеми теми очаровательными бутылочками, игрушками и сосками, которые человеческая фантазия и наши возможности предоставили в наше распоряжение.

Я получала удовольствие от этого клуба: любитель общаться внутри меня распускался, как майская роза, в то время как интроверт страдал и грыз ногти — и тайно был этому рад, потому что когда страдание становится привычкой, оно становится комфортным.

Впрочем, я была не одна, кто получал от этого общения удовольствие, это делали все, и каждая из нас по-своему. Кэрол, в прошлом президент крупного банка, а теперь мама двух очаровательных близнецов, была рада случаю услышать взрослую речь. Её муж, банкир, как и мужья многих из нас, делал то же, что и большинство мужчин в Гринвиче: уезжал на электричке рано утром в город и приезжал поздно вечером. «Городом» в Гринвиче назывался, конечно, Нью-Йорк, ни один другой город в мире не имел для Гринвича такого значения, как этот.

Гвен, врач из Новой Зеландии и мать долгожданной Анастасии, которая, казалось, всем своим поведением пыталась показать, что ждать дочку так долго было ошибкой, искала в нашем общении забвения от душевных ран — она остро и глубоко переживала разлуку со своей матерью.

Магда, бывшая манекенщица из Венгрии, вся обуреваемая страхами и комплексами, была столь же восхитительна в своём неустанном стремлении их преодолеть, сколь невыносима в своих постоянных провалах в этом плане. Например, она обожала и одновременно терпеть не могла англичанку Кэйт, маму кудрявого Александра, за то, что та всегда была красива как картинка. У Кэйт кроме красоты был ещё и потрясающий класс, не говоря уже о смертельном чувстве юмора, и видеть, как она ставила Магду на место раз за разом, было настоящей эстетический нирваной, даже в какой-то степени для Магды, по крайней мере, я хочу так надеяться. Когда тебя ставят на место красиво и со вкусом, это должно быть удовольствием, ведь это красиво и со вкусом.

Кристин, мама неугомонного Энтони, тихо и тщетно искала ответ на вопрос, что с ней не так. Как и многие из нас в той гостиной в тот день, Кристин страдала бесплодием и как многие из нас задавала себе вопрос: что с ней не так, и задавала она его горько и часто.

Тот факт, что почти все мы тогда, счастливые мамы очаровательных малышей, прошли через геенну огненную борьбы с бесплодием, стало случайным открытием во время одной из наших встреч. Это не сплотило нас, это просто стало ещё одной темой для нашего общения. Например, мы говорили — прыская от смеха, который едва прикрывал нашу боль, как слишком рано выпавший снег едва прикрывает потемневшую осеннюю траву, — о самых бестактных вещах, которые можно сказать женщине, страдающей бесплодием. Первое место по популярности и бесчувственности заняла фраза «Постарайся стать матерью самой себе, дорогуша», сказанная всё знающим тоном. Никогда не говорите её женщине, старающейся стать матерью. Просто не говорите. Эта фраза не только неуместна и жестока, она бьёт женщину ниже пояса, именно туда.

Но в тот день мы не говорили о таких неприятных вещах. В тот день мы были полны постновогоднего оптимизма и надежд. В тот день мы мечтали о других детях.

— Мы подождём до августа и будем стараться забеременеть, — сказала Кэйт.

Каждая из нас подумала, что до августа семь месяцев, то есть два-три цикла лечения можно провести, а может, и больше, зависит от назначений врача, удачи.

— Почему именно до августа? — спросила Гвен.

— Джордж вычитал, что в апреле рождается самый большой процент финансово успешных людей, — невозмутимо ответила Кэйт.

Магда, которая была плодовита как крольчиха, и до этого слушала равнодушно, навострила уши.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.