Бесплатный фрагмент - Приложение к книге «Изобретение жизни»

Я старый мухомор

Из переписки с Ю. Бобковым

Леший

Тайна Кармен

Три сестры в LaComédieFrançaise

Четыре с половиной акта одной недолгой жизни

Лысая певица в Théâtre de la Huchette

Золотая богиня

Насчет репетиций спектакля «Одни»

Брехт

Опять о Чехове

…на прочтение замечательной книги А. Г. Кигель

Сценография

Перемещение влюбленного беса из Петербурга в Москву

Биография с фотографиями и картинками

Колбаса времени

Я старый мухомор

Я старый мухомор. Помню спектакли и репетиции Эфроса, помню первые спектакли молодого Фоменко, помню Лешу Зайцева в спектаклях Залкинда по пьесам Ионеско, помню Елену Вайгель в Берлинер ансамбль. Меня трудно удивить. Когда мне сегодня приличные на вид люди впаривают, что Серебреников — лучший режиссер современного авангарда, мировая величина, когда сравнивают его с Меерхольдом — я начинаю опасаться не за авангард, не за театр, не за искусство вообще, а за здоровье этих отчаянных ценителей прекрасного. Позвольте уж мне в силу возраста и природной недалекости считать авангардизм явлением провинциальным. Провинциальным относительно подлинно новаторских, крупных явлений в искусстве.

Когда на сцене орут голые люди, принимая надоевшие уже больше полувека тому назад moderndance-позы, когда на пиджак мужику надевают женский лифчик и возникает вопрос, куда делось павлинье перо, долженствующее торчать с изнанки этого вполне авангардного персонажа, становится скучно до ломоты в костях от этой грубой и безвкусной наивности. Причем здесь театр. Тут их даже Зощенко сильно опередил, у него девица признавалась на исповеди в страшном грехе — ночью она выковыривала между пальцами на ногах и нюхала. Серебрениковым до такой высоты долго еще потеть и пыжиться.

Однако так же, если не больше, убоги и охранители разнообразных традиций, не имеющие ни к каким традициям никакого отношения. Сегодняшнее лицемерие и ханжество превращает в дилетантов даже тех, кто что-то умел раньше.

Отдельные живые ростки настоящего театра скоропостижно погибают на отравленном, ядовитом, злобном и невежественном поле, где обиженно выживают слабенькие на голову потребители изящных искусств.

Что они так вскинулись из-за Серебреникова? Скольких людей нужно спасать от репрессий. Война в Донбассе и Сирии их не волнует. Дети и старики без лекарств тоже. Гульба властных подонков не развлекает. Убийства, посадки, государственный грабежь — все побоку.

Какое искреннее возмущение и какое грозное требование к власти — освободите нам Серебренникова и мы с особым тщанием продолжим облизывать вам все места, которые вы нам укажете.

Из переписки с Ю. Бобковым

Юра Бобков прислал пьесу и пишет: «Я когда-то ставил ее пьесу «Ю», мы ее и сейчас изредка играем. Вот, по старой памяти Оля прислала мне новую пьесу. Мне кажется, она сто лет ничего не писала: что-то с ней происходило, возможно, то, что с героем пьесы ближе к финалу.

У меня довольно сложное отношение к пьесе».

Пьесу честно прочитал. Эта российская Иллиада то ли живые картины, как принято было в позапрошлом веке, то ли озвучиваемая колымага новостей за много последних лет.

Говорение рассказывание, кто я сейчас и где это я, и что я делаю. Все в словах с отчасти эпическими призвуками. А слова в рваном калейдоскопе слегка обозначаемых ситуаций (не событий). Это не жанр и тем более никакая не сказка, и не современная. Это и не Брехтовский эффект «очуждения». Если это драматургия, то режиссеру нужно вывернуться наизнанку, чтобы возникло единое, живое движение, событийное и полноценное.

У Уайлдера в «Нашем городке, где я тебя видел на сцене, была найдена чудесная интонация взаимодействия с прошлым, его оживания и умирания. Такая встреча с прошлым — событие, там это было заложено в пьесе не формально.

В этой пьесе все громоздится друг на друга, а персонажи — то ли аппликации для коллажей, то ли специальные приспособления, почесывающие драматургу любимые места. Ни в одной сцене (если это сцены) ничего не происходит, все происходит за кулисами, а в сцене словами фиксируется изменившаяся ситуация. Вкупе все это объединяется генеральным смыслом, как говорит наша соседка: это ужас, что такое творится вокруг. А тут еще эта идиотичная олимпиада. Пролетит и не вспомнят — это не повод.

Ну и, конечно, песенно-хитовая виньетка.

Или я чего не понял, прости тогда, виноват!

…

В воспоминании проживаются опять-таки события, которые существуют вне пьесы. Я понимаю событие, как «изменение» — было так, а стало эдак, а на уровне персонажа — хотел этого, а вот вспомнил, изменился и теперь хочу совсем другого. К тому же причина воспоминания всегда в будущем, а не в прошлом, вспоминаю для чего-то, вспоминая, я действую, чтобы что-то произошло, случилось. Драматизм в этом, а не в характере воспоминания. В пьесе этого нет напрочь. С чем воспоминания входят в конфликт в настоящем времени? В пьесе нет сюжетной конфликтной структуры, воспоминания не убивают, не спасают, не делают вообще ничего…

…

Демидова, к стыду своему, я просмотрел по диагонали, а третий том вообще миновал, не нашел тогда. Станиславский, как я понимаю, противоречит сам себе на каждом шагу. Мария Осиповна была чертовски умна, обладала прекрасным театральным вкусом, интуицией и здравым смыслом, но ее собственные режиссерские построения были до удивления банальны.

«Действенный анализ» и «этюдный метод» вещи не совсем разные, хоть, конечно, весьма противоречивые. Но противоречия, мне кажется, не в самом методе, а на более глубоком уровне, в путанице соотношений и взаимозависимостей, и к тому же в неясности определений главных элементов драматургической конструкции: «обстоятельство», «цель» (задача), «действие», «ситуация» и «событие». Также противоречивы и психологические системы, в которых эти методы используются, тем более что часто даже в одной компании почти у каждого таковая психологическая система своя. У меня в башке и в способах репетирования сложилась устраивающая меня система. Выглядит она несколько странно, шиворот-навыворот. Привычно, когда «цель» является мотивом, причиной и определяет «действие», т. е. способ достижения «цели». У меня же наоборот, «цель» конструируется под влиянием УЖЕ совершенного бесцельного «действия» и превращается в «обстоятельство», изменяя «ситуацию». Я иду по дороге, в руках у меня палка, на дороге лежит камень…, и я луплю по этому камню палкой, хоть это мне вовсе и не нужно и тем более я этого никак не планировал. Просто возникла такая возможность. Потом я придумываю, зачем я это сделал, и эта выдумка становится обстоятельством моей жизни. Для того чтобы использовать в работе «действенный анализ» и «этюдный метод», мне нужно было создать для себя два новых элемента: «возможность» и «ожидаемое событие». На «ожидаемое событие» намекал еще Михаил Чехов, я давно пытаюсь развивать этот намек, этот элемент постепенно стал для меня чуть ли не главным, это отдельный длинный разговор. Сейчас о «возможности». Любая «ситуация», т. е. система отношений, во-первых, конфликтна, иначе это не «ситуация», во-вторых, чревата множеством «возможностей» развития. Совершая некие плохо или вовсе не осознанные «действия», человек даже не выбирает, а просто пробует то, что способен совершить. Чем больше разнообразных действий я совершу в этюдных пробах, тем больше шансов, что я попаду в подлинное спонтанное, импровизационное самочувствие, соответствующее «ситуации», хотя и не пойму, зачем этот персонаж задушил свою жену. Существует ли в принципе осознанное целенаправленное поведение? Многие думают, да. Правда, некоторые, очухиваясь, удивляются вместе с Кочкаревым: «И зачем мне это нужно?» Под сильным гоголе-чеховско-достоевско-ионесковско-хармсовско-беккетовско-мрожековско-петрушевским влиянием, я думаю, что истинные мотивы поведения плохо фиксируемы, мало осознаваемы или просто фиктивны.

Пробую сейчас делать книгу. Пока это крошечная надводная часть, а под водой все, что накопилось не словесно, а в основном практически.

Леший

Выписки из Чехова о «Лешем»

Александр Платонович Благосветлов: «Страдает подагрой, ревматизмом, бессонницей, шумом в ушах. Недвижимое получил в приданое. Имеет ум положительный. Не терпит мистиков, фантазеров, юродивых, лириков, святош, не верует в бога и привык глядеть на весь мир с точки зрения дела. Дело, дело и дело, а все остальное — вздор или шарлатанство».

Настя, дочь Благосветлова: «Она отлично образована, умеет мыслить… Петербург ей скучен, деревня тоже. Не любила ни разу в жизни. Ленива, любит философствовать, читает книги лежа; хочет выйти замуж только ради разнообразия и чтобы не остаться в старых девах. Говорит, что может влюбиться только в интересного человека (…) Увидев и послушав Лешего, она отдается страсти до nec plus ultra, до судорог, до глупого, беспричинного смеха. Порох, подмоченный петербургской тундрой, высыхает под солнцем и вспыхивает с страшной силой… Любовное объяснение я придумал феноменальное».

Василий Гаврилович Волков, брат покойной жены: «Он не ожидал, что петербургская родня так плохо будет понимать его заслуги. Его не понимают, не хотят понять, и он жалеет, что не крал. Пьет Виши и брюзжит. Держит себя с гонором. Подчеркивает, что не боится генералов. Кричит».

Люба, дочь Волкова, «настоящая хозяйка»: «Эта о земном печется. Куры, утки, ножи, вилки, скотный двор, премия „Нивы“, которую нужно вставить в раму, угощение гостей, обеды, ужины, чай — ее сфера. Считает личным оскорблением для себя, если кто-нибудь вместо нее берется наливать чай: „А, стало быть, я уже не нужна в этом доме?“ Не любит тех, кто сорит деньгами и не занимается делом».

«Старик Анучин натура рыхлая, масленистая, любящая, и речь его тоже рыхлая, масленистая, а у Вас он слишком отрывист и недостаточно благодушен. Надо, чтоб от этого крестного отца веяло старостью и ленью (…) Когда-то хандрил и брюзжал, имел плохой аппетит и интересовался политикой, но случай спас его: однажды по какому-то поводу, лет десять тому назад, ему пришлось на земском собрании попросить у всех прощения — после этого он вдруг почувствовал себя весело, захотел есть и, как натура субъективная, общественная до мозга костей, пришел к тому заключению, что абсолютная искренность, вроде публичного покаяния, есть средство от всех болезней. Это средство рекомендует он всем, между прочим, и Благосветлову».

«Терпеливая сиделка Благосветлова, француженка, которая тоже в восторге от Лешего (Эмили добрая старушка, гувернантка, не потерявшая еще своего электричества)».

«3 акт до того скандален, что Вы, глядя на него скажете: «Это писал хитрый и безжалостный человек».

«Выходит скучища вроде «Натана Мудрого».

«Пьеса вышла скучная, мозаичная».

2 акт: «доволен своей работой… оставляет впечатление труда»

«надоело», «не пишется»

Третий акт решительно не дается: «кажется пошлю своего „Лешего“ к лешему».

Рисуется вполне сцена с пощечиной.

Законченные два акта бросил в Псел.

Работаю с большим удовольствием, даже с наслаждением.

«Пишу, можете себе представить, большую комедию-роман… вывожу в комедии хороших, здоровых людей, наполовину симпатичных; конец благополучный. Общий тон — сплошная лирика».

«два новых акта вышли так хорошо, что прежние два в сравнении с новой редакцией — невинный лепет младенца; а третий акт тоже хорош и поражает своей бурностью и неожиданностью».

Беспокоит, что пьеса получается несценичной.

«Пьеса „Леший“, должно быть, несносна по конструкции. Конца я еще не успел сделать; сделаю когда-нибудь на досуге».

Урусов — Чехову

27 января 1899 г.: «Я внимательно перечел „Дядю Ваню“ и с грустью должен сказать Вам, что Вы, по моему мнению, испортили „Лешего“. Вы его искромсали, свели к конспекту и обезличили. У Вас был великолепный комический негодяй: он исчез, а он был нужен для внутренней симметрии, да и шелопаи этого пошиба, с пышным и ярким оперением, у Вас выходят особенно удачно. Для пьесы он был дорог, внося юмористическую нотку. Второй, по-моему, еще более тяжкий грех: изменение хода пьесы. Самоубийство в 3-м и ночная сцена у реки с чайным столом в 4-м, возвращение жены к доктору — всё это было новее, смелее, интереснее, чем теперешний конец. Когда я рассказывал французам летом, они были поражены именно этим: герой убит, а жизнь идет себе. Актеры, с которыми я говорил, того же мнения. Конечно, и „Ваня“ хорош, лучше всего, что теперь пишется, — но „Леший“ лучше был, и хорошо, если бы Вы разрешили его поставить»

2917. А. П. Чехов — А. И. Урусову

16 октября 1899 г. Ялта.

…

Милый Александр Иванович, умоляю Вас, не сердитесь: я не могу печатать «Лешего». Эту пьесу я ненавижу и стараюсь забыть о ней. Сама ли она виновата или те обстоятельства, при которых она писалась и шла на сцене, — не знаю, но только для меня было бы истинным ударом, если бы какие-нибудь силы извлекли ее из-под спуда и заставили жить. Вот Вам яркий случай извращения родительского чувства!

Ленский — Чехову: «Одно скажу, пишите повесть. Вы слишком презрительно относитесь к сцене и драматической форме, слишком мало уважаете их, чтобы писать драму. Эта форма труднее формы повествовательной, а Вы, простите, слишком избалованы успехами, чтобы основательно, так сказать, с азбуки начать изучать драматическую форму и полюбить ее».

Помнит ли кто-нибудь хоть одну пьесу Ленского? С его актерской и режиссерской деятельностью познакомиться по-настоящему затруднительно за давностью лет.

Немирович — Чехову: «Ленский прав, что Вы чересчур игнорируете сценические требования, но презрения к ним я не заметил. Скорее — просто незнание их. И с моей точки зрения, Вам легко овладеть сценой. (…) Что там ни говори — жизненные яркие лица, интересные столкновения и правильное развитие фабулы — лучший залог сценического успеха. Не может иметь успеха пьеса без фабулы, а самый крупный недостаток — неясность, когда публика никак не может овладеть центром фабулы. Это важнее всяких сценических приемов и эффектов».

Из заметок для первой постановки 83 года.

Если даже такой многоопытный жук и тертый калач Немирович не углядел центра того, что он называет фабулой, то каково остальным критикам?

Хоть бы один из этих величайших специалистов театрального дела, каждый из которых также баловался на ниве драматического творчества (вспомните их пьесы, если получится), объяснил, что они все имели в виду, объявляя Чеховского «Лешего» несценичной пьесой. В чем именно несценичность? Кроме приклеивания ярлыка «роман» или «повесть», а также формулировки «отступление от привычных драматургических правил», других аргументов в пользу «несценичности» я не усмотрел.

Режиссер с этими маститыми авторитетами абсолютно не согласен. Ни слова, ни запятой в пьесе не изменю. Попрошу прощения у автора за изменение названия.

Многое Чехов переменил в т. ч. имена, чтобы «Дядя Ваня» стал меньше похож на «Лешего».

Не «Леший», а «Дядя Жорж».

«Сцены из деревенской жизни» или «Сцены из усадебной жизни», или «Радости усадебной жизни».

Или еще лучше «Дядя Егор»

«Дядя Жорж, Хрущов, Серебряков и др.»

О пользе смерти любимого, близкого человека!!!

1 акт — сад, терраса. Зябнут.

2 акт — окна, ночь. 2—3 комнаты одновременно. Откровения. Дезабилье.

3 акт — путаница: дом, сад, день, ночь. Дом-лес. Нелепица в лабиринте.

4 акт — дурман, мельница. Пруд. Сад. Солнце. Жара.

Шуман. Карнавал. Большой кусок между 2 и 3 актами — заполнить весь антракт.

Найти места во 2 акте — издалека, небольшими кусками.

«Карнавал» и деревенские шумы!!!

Войницкий — красный галстух, белый костюм, черное пальто. Ночная рубашка, шаль. Пенсне. Серый костюм. Егор Петрович никому не дает проходу, не дает жить «кое-как». Прямота, настырность, бескомпромиссность.

Четвертый акт. Все, что не получалось в присутствии дяди Жоржа, получилось после его самоубийства. Препятствие самоустранилось. Его потребность в «настоящем», в «подлинном» и есть препятствие для «кое-как», «как-нибудь». «Как-нибудь» — реально, «настоящее» — неуловимо.

«Кое-как» — компромисс. Ну, чуть-чуть приврал, ну, недоделал чуть-чуть, ну не выполнил…

Отчего не получается жизнь?

Как, в общем, нечисты наши отношения.

И как мы боимся близости — близких, честных крепких отношений.

Близость, честность, искренность мешают, без них проще, легче

Отказ! от близости у всех. (Из-за того, что нечисто)!

Приличные люди отказываются от близости из подозрения — подозревают сами себя в нечистоплотности.

Отказаться от близости — отказаться от жизни (прозябание).

Конфликт между «естественной близостью» и «возможной близостью». Или невозможность «подлинной близости»?

Страшная бездна близости, настоящей близости (какая она?). А если «как-нибудь», «кое-как» — то легко и приятно.

…ощущение естественной близости,

…ощущение возможной близости,

…ощущение фальшивой близости.

Из необходимости противостоять, выжить (получить, иметь, сохранить все и себя и жизнь в том числе), — объединяются в группы, в кучи. Богатые, чиновники, художники, бедные, маргиналы, юные, старые, святые — воюют друг с другом и между собой. Война, без надежды на победу, и без надежды на поражение, без надежды на перемирие, на передышку. Тотальная, перманентная, бесконечная война всех со всеми.

Посреди этой войны — островки любви, островки нормального бескорыстия. Хорошая погода и… невесть откуда — легкое настроение.

Будем прощать друг другу. Даже мелкие гадости, маленькие подлости.

Войны нет, есть — нелепое недоразумение, глупая чепуха и неряшливая недоделанность!

Или — скука! Что пострашнее. Мучительнее. «Если доживу до шестидесяти, то осталось тринадцать лет, — чем их заполнить?!»

В скуку врывается красота.

Волшебство и необъяснимость того, что все это есть! Все вместе — чудо, небо в алмазах, наблюдаемое из моря скуки.

Вальсирующая мебель на колесиках.

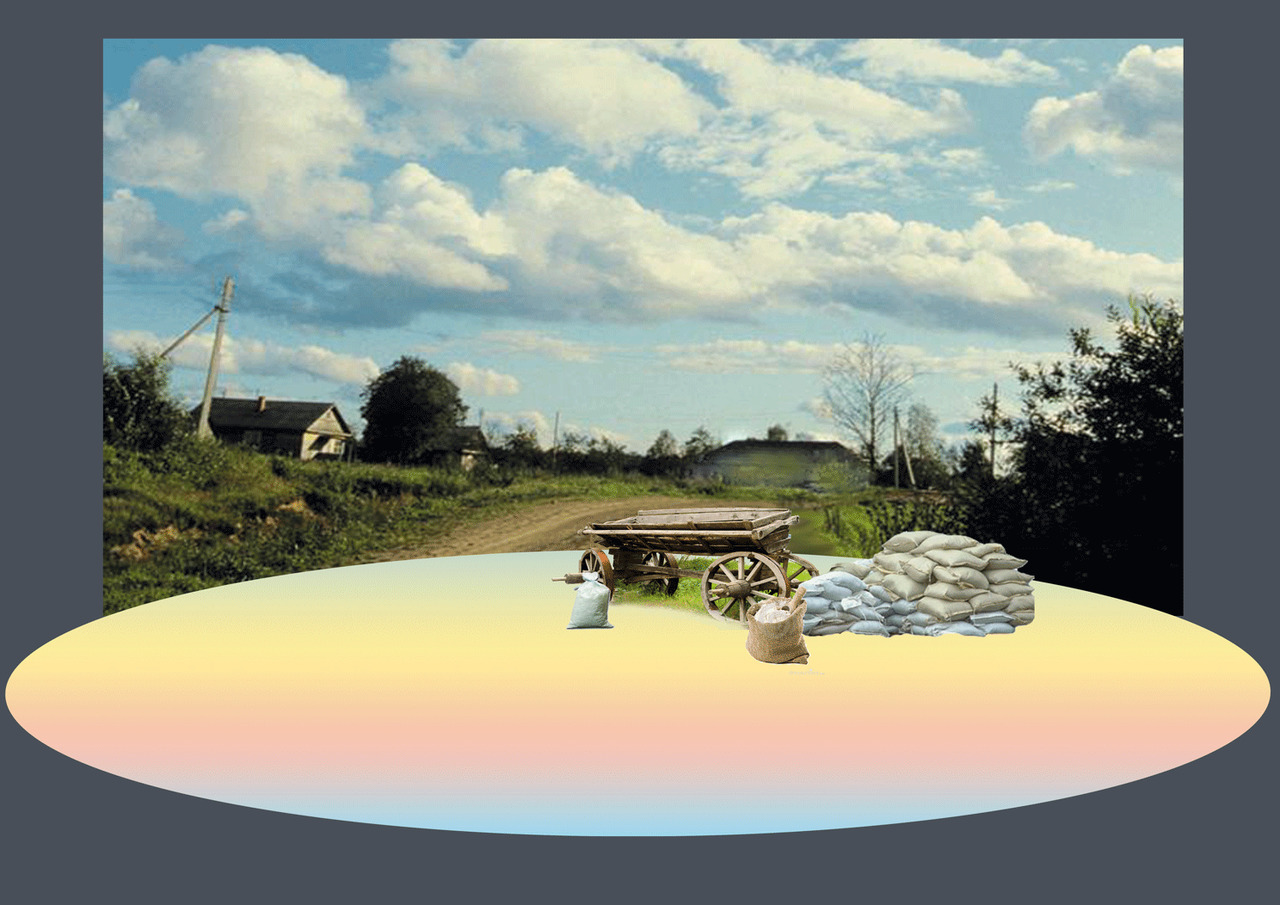

В 4 акте вальсирующая телега с мешками зерна или муки.

Мебельный вальс под пошловатую музыку — это «кое-как», компромисс с не вполне приличным, не вполне порядочным… «кое-как» и «все в порядке».

От звуков Карнавала мебель замирает, перестает двигаться. Шуман — это моменты искренности. Правды, в том числе и грубой, и оскорбительной…

Эскизы для несостоявшейся постановки.

Три акта мир перевернут вверх ногами. В четвертом акте все становится на место.

1 акт — неприличный, непристойный, (но тихий и от этого какой-то поганый) семейный скандал в гостях на именинах. На глазах у мужа оскорбляют Елену Андреевну. Всем плевать на именинника, а заодно и на оскорбительную ситуацию у именинника с Соней.

Во 2 акте измена должна вот-вот произойти! Это главное ожидаемое событие. От этого настоящее ночное напряжение у всех.

В 3 акте — невыносимая путаница и неловкость до идиотизма от ночных бдений. Егора Петровича пытаются привести в чувство, каждый старается пристыдить его, долгие паузы укоризненного глядения ему в глаза.

Пристыдили — застрелился.

В 4 акте все налаживается. Земля — внизу, небо — вверху. Без Егора Петровича спокойнее и легче, просто камень с души. Все, что не получалось в присутствии Жоржа (мешал!), получилось после его самоубийства. Препятствие самоустранилось. Его потребность в «настоящем», в «подлинном» и есть препятствие для «кое-как», «как-нибудь». «Кое-как» — компромисс. Ну, чуть-чуть приврал, ну, недоделал чуть-чуть, ну… «Как-нибудь» — реально. «Настоящее, подлинное» — неуловимо.

Тайна Кармен

«Всякая женщина — зло; но дважды бывает хорошей:

Или на ложе любви, или на смертном одре. (Паллад)»

С этим отчаянным эпиграфом Проспер Мериме окунулся в бездну, которую назвал Кармен. Но Мериме не так прост, чтобы иллюстрировать слова Паллада, есть ощущение, что новелла все-таки противоречит этому эпиграфу, что в человеческой жизни есть что-то еще не менее важное, чем смерть и любовь, или должно быть. Когда перечитываешь, постепенно открывается новая бездна: хочется думать, что ни смерть, ни любовь — не закон! А что же тогда? Похоже на загадку.

Горы, море, раскаленное солнце. Жажда. Чудесный писатель, француз, верхом где-то в Андалусии, Гранаде, Кордове. Сигары, апельсины, мантильи.

Драка на табачной фабрике в Севилье. Триста работниц в одних рубашках кричат, вопят, машут руками, вырывая у Кармен раненую женщину с исполосованным ножом лицом. Кто такая эта Кармен? «Стиснутые зубы, вращающиеся как у хамелеона глаза». Работница сигарной фабрики?

Или может быть, благодаря гениальной музыке Бизе, Кармен — оперная дива, кокетничающая с дирижером и объясняющая нам, что такое любовь:

«У любви, как у пташки крылья,

Ее нельзя никак поймать…

Кто не знает Кармен. Кто не знает сюжета этой одной из самых известных в мире новелл. Сюжета, на первый взгляд примитивного даже для любителей латиноамериканских сериалов: он ее полюбил — она ему изменила — он ее зарезал! Любовь до гроба или смерть — это же сама Испания!

Мне иногда кажется, что Кармен пора или она уже вот-вот должна изменить… но не Хозе, как вы могли бы подумать, и даже не Бизе, а авторам оперного либретто, так непохожего на новеллу. Изменить с кем? Я думаю, безусловно, именно с Мериме, с его новеллой. Прочесть ее еще раз внимательно.

«В волосах у нее был большой букет жасмина, лепестки которого издают вечером одуряющий запах. Одета она была просто, пожалуй, даже бедно, во все черное, как большинство гризеток по вечерам… Моя купальщица уронила на плечи мантилью, и в свете сумрачном, струящимся от звезд я увидел, что она невысока ростом, молода, хорошо сложена и что у нее огромные глаза…».

Так значит все-таки Мериме. Оперная Кармен француженка, как ни старайся актриса сверкать глазами по-испански, как ни наряжай ее в «мантильи» и «сегидильи» — Бизе силен. А у Мериме, конечно, вовсе не француженка, а испанка или… цыганка? «…или мавританка, или… я чуть было не сказал: еврейка?»

Все, что в кавычках, это из новеллы. И я перечитываю в который раз: «То была странная и дикая красота, лицо, которое на первый взгляд удивляло, но которое нельзя было забыть. В особенности у ее глаз было какое-то чувственное и в то же время жестокое выражение, какого я не встречал ни в одном человеческом лице. Цыганский глаз — волчий глаз, говорит испанская поговорка, и это — верное замечание. Если вам некогда ходить в зоологический сад, чтобы изучать взгляд волка, посмотрите на вашу кошку, когда она подстерегает воробья».

Знаменитая, удивительная, сверкающая Кармен — кошка… А может быть не нужно торопиться. Может быть, Кармен просто обыкновенная девчонка, как все девчонки мечтающая о любви и, как минимум, о прекрасном принце?

Цыганская девчонка.

Чей ты? Или чья ты, спрашивают цыгане друг друга при встрече.

Чья ты, Кармен? Кто владеет тобой? Где твой принц? Может быть, его украла у тебя Золушка? Ничья? Или собственность всех цыган? Или собственность мужа? Или собственность всех мужчин мира?

Кто это опять попал в привокзальную милицию? Опять цыганки! Смотрите, вот эта похожа на Кармен. Осторожно! И дети знают, что цыгане гадают, обманывают, крадут лошадей. Кармен крадет у автора новеллы золотые часы. Кармен — воровка!

«Ее глаза наливались кровью и становились страшны, лицо перекашивалось, она топала ногой и быстро водила своей маленькой ручкой под подбородком. Я склонен был думать, что это означало, перерезать горло, и имел основания подозревать, что горло это — мое». Это милая Кармен уговаривает Хозе всего-навсего прирезать автора, приволокнувшегося за ней под предлогом погадать. Кармен — убийца.

Да ведь и автор не ангел, он, кажется, собрался было поразвлечься с этой экзотической барышней. Во всяком случае, Мериме флиртует с юной цыганкой при первой же встрече. Но не тут-то было.

Кармен нужны его золотые часы с чудесным мелодичным боем.

Мериме и Кармен — вторая сюжетная линия новеллы, а первая — Мериме и Хозе.

Опять перечитываю: «… следуя обычаю женщин и кошек, которые не идут, когда их зовут, и приходят, когда их не звали…»

«…она отвечала каждому, строя глазки и подбочась, бесстыдная, как только может быть цыганка».

«Она лгала, сеньор, она всегда лгала. Я не знаю, сказала ли эта женщина хоть раз в жизни слово правды…»

Это говорит Хозе, совершивший шесть преступлений из любви к Кармен, причем четыре из них — убийства. Канарейка-Хозе. Юный солдатик. Баск. Дон Хозе Лисарабенгоа. Разбойник Хозе Наварро. Хозе — любовник. Хозе — контрабандист. Хозе — Отелло.

Светлые волосы, голубые глаза, большой рот, отличные зубы, маленькие руки; тонкая рубашка, бархатная куртка с серебряными пуговицами, белые кожаные гетры. Голос его был груб, но приятен, напев — печален и странен.

В кого превращается юный, застенчивый баск? В человека, при упоминании имени которого, люди трясутся от страха. В чем причина такой кардинальной, такой катастрофической метаморфозы? Новелла заставляет думать, что это именно Кармен своими волшебными чарами, своими насмешками и изменами превращает Хозе в убийцу.

Любит ли Хозе, спрашивают только самые отчаянные читатели и зрители. Конечно, любит! Однако если внимательно присмотреться, хотя бы к собственному опыту, неизвестно, всегда ли точно ответишь на такой вопрос?

А вот если это вопрос не читателя, а самой Кармен, если для нее это чуть ли не главный вопрос: а есть ли любовь вообще? Как у маленьких девочек.

Можно предположить, что Кармен ради того, чтобы убедиться в силе любви к ней Хозе, сама готова умереть, и заставляет Хозе убить ее. Трагедия и победа Кармен. А еще точнее, чтобы сам Хозе убедился в силе собственной любви именно к ней, к Кармен. Отчаянная и рискованная трактовка. Для этого совсем не нужно вводить дополнительный персонаж, как сделано в либретто оперы, — девушку из родного села Хозе, тихую и страдающую соперницу Кармен, этакую Золушку наизнанку, так и не получившую своего принца.

Отелло душит Дездемону только по подозрению в измене. Кармен изменяет Хозе чуть не на его глазах. И в то же время новелла не дает никаких оснований считать, что Кармен в самом деле изменяет ему. И Хозе терпит, долго терпит. Почему? Если внимательно читать новеллу, то можно представить себе, что Кармен не живет даже со своим мужем Гарсиа Кривым, так что Хозе мог бы и его вовсе не убивать. Между прочим, Кармен замужем.

Так все-таки своенравное, загадочное, восхитительное совершенство или проститутка? Непонятно. Мне кажется, что Мериме сам честно не знает этого, он приглядывается, ему это интересно, ему это важно понять.

А не завидует ли Мериме, этот рафинированный француз испанскому разбойнику Хозе — обладателю прекрасной Кармен. И у автора может быть здоровое чувство зависти всех мужчин ко всем, кого любят прекрасные женщины. Ведь приготовил же Мериме почти средневековое наказание для Хозе. Это не гаротта, не удавка, к которой приговорили разбойника Хозе Наварро, это наказание страшнее, это бешенство непонимания. Какая пытка для Хозе — не понимать. Кто же она эта Кармен? Хозе сходит с ума! Что ей нужно? Любит ли она Хозе? Это наказание или искупление, или расплата, плата, но за что? За еще не совершенное убийство Кармен? Или за желание иметь ее в своей единоличной собственности.

Мериме настойчиво пытается понять, в чем ошибка Хозе, в чем он не прав. И в чем власть над ним Кармен? Может быть, власть Кармен в ее неподчинении, в самостоятельности. Я по своей воле буду верной, а не из-под палки. Зачем он следит за мной, преследует меня, Она, вероятно, думает, что тот, кто действительно любит, простил бы все. Юная цыганка может сама не понимать, почему она поступает так, а не иначе, но она знает, что поступать нужно именно так! Противоречивая, но цельная Кармен.

Говорят, Толстой, когда писал «Войну и мир», незаметно для себя превращался в Наташу Ростову. Искусство — всегда перевоплощение. Актерская акция. Гораздо лучше, с моей точки зрения, удалась Толстому роль лошади. В этой роли Толстой говорит: вот я — лошадь, я понимаю, что я лошадь. А князь Серпуховской говорит про меня: «моя лошадь». Что я лошадь, это я понимаю, но что я «его лошадь», понять не могу.

«Моя Кармен!». Что это значит? Его — и это все?!

Мериме в данном случае не аналитик, а мужчина, он не собирается превращаться в Кармен. Ему важно знать, откуда в Кармен такая свобода, такие страсти, такая непредсказуемость, такая жестокость, такое сопротивление этому «моя Кармен» и откуда столько любви? Таковы ли цыганки на самом деле? Надо ли искать ответы в характере загадочного народа? Кто такие цыгане? Эти ли вопросы на самом деле волнуют Мериме?

Золушка, покорная и добросовестно ждущая своего счастья, и Кармен, отвергающая всех. Два способа существования. Рабский и свободный. Не важно, на каком уровне: в подчинении мужу или обществу, или счастью, понятию счастья, мечте о принце.

А дальше — брак и верность! Цыган или цыганка принадлежат роду и принадлежность роду важнее, древнее принадлежности семье, а принадлежность семье важнее принадлежности жены мужу. Иерархия противоположная той, что привычна нам сегодня. Но чем строже законы народа, рода, семьи, тем сильнее порыв к свободе, нужда в свободе, тоска по свободе. Тоска по воле, как говорят цыгане вместе с Федей Протасовым.

Сильная и свободная любовь! В начале третьего тысячелетия это чаще понимается, к сожалению, не как свобода любить, а как свобода от любви, как отношения без любви, или чаще всего, как ни грустно, это похоже на имитацию любви — такова наша убогая сексуальная революция. Это напоминает современный анекдот о женской психологии: мне мой муж так изменяет, так изменяет, что я теперь уже и не знаю, от кого наши дети! Новелла как раз о другом. И тут как тут опять эта оперная вампука:

«Мой милый мне уж надоел.

Его прогнала я вчера,

Но сердцем скоро я утешусь,

Опять любить ему пора.

Получается, что-то вроде того, что верность, в общем-то, и не имеет отношения к любви, а, может быть, в чем-то и противоположна ей. Ай-яй-яй! Как здорово можно оправдать оперным жанром и восхитительной музыкой Бизе полную бездарность либретто с надоевшей обывательской ситуацией любовного треугольника и стандартной дамочкой с флаконом одеколона на месте сердца.

Нет. У Мериме о радости и полноте жизни, о ее трагизме и парадоксальности, но без тоскливой морали и без не менее тоскливого аморализма. Мериме думает о естественном праве на свободу, а не о рабстве права собственности на чувства другого человека, права собственности на человека! Другими словами, о естественном праве на свою любовь, а не на любовь к себе. Свободному человеку трудно не влюбиться. Свобода без любви, зачем она нам?

Как верующие любят бога, не задумываясь о божественной психологии, не стараясь понять, зачем бог поступает так, а не иначе, так и человек, действительно любящий другого человека, не ждет награды, не старается понять поступки любимой. Сама его собственная любовь — уже награда. В этом главном женщины психологически абсолютно ничем не отличаются от мужчин.

Женщина, может быть, не тайна для психолога, да и для кого угодно, но женщина тайна для мужчины, который ее любит, иначе она не женщина, а, полученное в собственность, устройство для извлечения удовольствия.

Без тайны нет любви. Тайна Кармен — это тайна каждой женщины. Это тайна любви. И это тайна цыганского народа, народа, так интересовавшего Мериме, изучая который автор хотел разгадать: любовь — это свобода или рабство. Тайна, разгадать которую может каждый человек только для себя. Весь фокус в потребности и способности любить. Любить тайну, неизвестное. Стоило из-за такой простой вещи городить столько слов.

А для тех, кто этого не чувствует, Мериме заканчивает новеллу фразой: «В рот, закрытый глухо, не залетит муха».

P.S. Удивительно, но четвертая глава новеллы не беллетристика, а почти научное описание того, что Мериме узнал о цыганах. Как хотелось бы увидеть этот сюжет в исполнении цыганских артистов. Вероятно, природный темперамент, сохранившиеся традиции, законы рода, художественная выразительность цыган — все это дало бы новелле новую жизнь. Посмотреть бы такой спектакль.

Comédie Française 20 мая 2013 Зал Ришелье

Три сестры. 2009—2010. Mise en scène — Alain Françon

Однако, самыми симпатичными в этом спектакле оказались Наташа, Кулыгин, Соленый, ну и только отчасти Андрей и Тузенбах. Сестры с Чебутыкиным — это какие-то мольеровские персонажи ряженые в мопасановских обывателей, долженствующие изображать российскую интеллигенцию позапрошлого века.

Светлое пятно в спектакле — Кулыгин. Он так ясно видит, как Маша изменяет ему прямо на глазах, и так страшно это переживает, и так заботливо это скрывает, что вызывает огромную симпатию. Кулыгин — Жиль Давид. Неожиданный пример удачного сочетания техники Comédie Française и чеховского персонажа.

Другое светлое пятно — Наташа. Здоровая, энергичная, веселая, попав в компанию многозначительных зануд (якобы чеховских людей), она пытается этому занудству не поддаваться. Правда, в один момент по поводу Анфисы в 3 акте видимо режиссер заставил ее отвратительно заорать, что выглядело абсолютно ей несвойственным.

Довольно убедителен Андрей, он честен и прост в отношениях с Наташей и с сестрами. Вполне понятно, что тяжело ему от муторного несоответствия земства и профессуры, и музыки, а дома семейные разборки сестер с Наташей (именно сестер с Наташей, так получается).

Природно-обаятельный актер (Тузенбах) довольно мило протанцевал свою роль, с самого первого шага начав готовиться к трагическому финалу, конечно, подспудно, вторым планом. Можно, вероятно, и так, однако, мне кажется это слабовато. Мне кажется, в пьесе так много дела для Тузенбаха: и вытерпеть собственную некрасивость, и противостоять наездам Соленого, не потеряв достоинства, и сообразить, как и зачем нужно жить, и, главное, преодолеть нелюбовь Ирины.

Ну и общее ощущение. Вся ситуация «Трех сестер» становится весьма банальной, если не слышать главного чеховского мотива (о содержании которого можно спорить), а, главное, если не реализовывать этот мотив в поведении персонажей. К примеру, для меня главный мотив в «сестрах» — это бунт против нелепого устройства жизни. Все персонажи этой пьесы без исключения бунтуют, и Чебутыкин — против того, что «забыл», и Наташа — против «такой» семьи, и Соленый — против всего мира, не говоря уже о сестрах, Вершинине и т. д. Для кого-то другой мотив, но какой-нибудь должен быть обязательно, иначе рядовая малоинтересная история.

А в результате, трезвая жесткость и музыкальная человечность Чехова превращается в чувствительность и кухонную скандальность. Я давно замечал, что существует какая-то неистребимая тайная потребность все что угодно превращать в мелодраму. В общем, спектакль сориентирован на внешнюю фабульную сторону пьесы. Но, справедливости ради, нужно сказать, что в спектакле есть и отдельные хорошие куски, вероятно, благодаря некоторым отдельным актерским и режиссерским ходам. Еще одно общее ощущение — чистота, четкость, дисциплинированность, отточенность, ритмичность, детализированная интонированность, буквальность всего действа — хорошо это или плохо, как посмотреть.

Я рад, что побывал в Comédie Française и увидел этот спектакль. Понятнее до какой степени и в каком смысле по-разному воспринимается Чехов. Понятно, что содержание этого театра — это стремление к условному совершенству.

Четыре с половиной акта одной недолгой жизни

Пьесы А. П. Чехова как отдельные акты единой драмы.

АКТ 1 с половиной —

«Леший» — О пользе смерти близкого любимого человека!!!

«Дядя Ваня» — Между «кое-как» и «по-настоящему».

Диагноз: Неуклюжие игры с жизнью.

АКТ 2

«Чайка» — Короткое замыкание между искусством и жизнью.

Диагноз: Игра со смертью («Гамлет»). Убийство искусства.

АКТ 3

«Три сестры» — Убить барона. «К жизни нужно относиться серьезно».

Диагноз: Бунт. Бунт против жизни. Бунт против такой жизни. Бунт против смерти.

АКТ 4

«Вишневый сад» — ЖИЗНЬ СМЕШНА. Здоровое сознание не выносит, не выдерживает другого к ней отношения.

Диагноз: Прощание с недожитым или с уже ненужным!!!

В общем, содержание этих записок целиком в названии глав, можно было бы все остальное и не писать вовсе. Однако для пытливых и беспокойных сердец следует описать способ, который обнаруживает естественные связи между практически всеми пьесами Чехова.

А также — в последовательности этих пьес-актов просматривается изменение во взглядах, изменения в отношении к жизни Чехова и драматурга, и просто человека.

АКТ 1 с половиной

«Леший» — О пользе смерти любимого близкого человека!!!

«Дядя Ваня» — Между «кое-как» и «по-настоящему».

Диагноз: Игры с жизнью.

Несовпадение. Раздрызг.

Анализ обстоятельств и поступков персонажей на разных сюжетных уровнях:

…ощущение естественной близости,

…ощущение возможной близости,

…ощущение фальшивой близости.

Конфликт между «естественной близостью» и «возможной близостью». Или невозможность «подлинной близости»?

Страшная бездна близости, настоящей близости (какая она?). А если «как-нибудь», «кое-как» — то легче и, может быть, приятнее.

Елена Андреевна старого мужа, возможно, любит, но проблемы с близостью, а с доктором близость нужна, но проблема с чувствами, с порядочностью. Пойди, разберись.

Четвертый акт «Лешего». Все, что не получалось в присутствии Жоржа, получилось после его самоубийства. Препятствие самоустранилось. Его потребность в «настоящем», в «подлинном» и есть препятствие для «кое-как», «как-нибудь». «Как-нибудь» — реально, «настоящее (не кое-как)» — неуловимо.

«Кое-как» — компромисс. Ну, чуть-чуть приврал, ну, недоделал чуть-чуть, ну не выполнил…

Конфликт между «кое-как» и «по-настоящему».

В четвертом акте «Дяди Вани» тоже все встает на свои места: красота появилась и исчезла, и угроза растаяла. Осталось то же, что и было, какое-то «кое-как». Настоящее не получилось, будем скучать дальше.

Из простой необходимости просто жить, выживать — люди воюют друг с другом. Война постоянная и привычная. Война, без особой надежды на победу, и без особого страха поражения и без особого желания перемирия и передышки. Тотальная, перманентная, бесконечная война всех со всеми.

Посреди этой войны — островки любви, островки нормального бескорыстия. Хорошая погода и… невесть откуда — легкое настроение.

И кажется что войны нет, а есть — нелепое недоразумение, глупая чепуха и неряшливая недоделанность!

Или — скука! Что пострашнее. Мучительнее. «Если доживу до шестидесяти, то осталось тринадцать лет, — чем их заполнить?!»

В скуку ворвалась красота и исчезла.

Волшебство и необъяснимость того, что все это есть! Надо в этом как следует пожить! Все вместе — чудо, мерещится небо в алмазах, наблюдаемое из моря скуки.

Отчего не получается жизнь?

Как, в общем, нечисты наши отношения.

И как мы боимся близости — близких, честных крепких отношений.

Близость, честность, искренность мешают, без них проще, легче.

Отказ! от близости у всех. Из-за того, что нечисто, от того, что опасно, что сложно!

Приличные люди отказываются от близости из подозрения — подозревают себя в нечистоплотности.

Отказаться от близости — отказаться от жизни. Прозябание.

В этом первом с половиной акте попытка участвовать в жизни, несмотря на ее настырное коварство.

АКТ 2 «Чайка» — Короткое замыкание между искусством и жизнью. Соединение — взрыв!

(«Гамлет» как структурная основа «Чайки»).

Диагноз: Игры со смертью

Фантастические умирающие цветы и растения, которые мерещатся Треплеву — обиталище Мировой души через сто тысяч лет, и мебель, и вещи 1896 года. Контраст мелиховского быта и треплевского спектакля — как внешнее выражение главного конфликта — трагического противоречия, между искусством и жизнью.

О чем думает Треплев, когда целует Нину? О пьесе, о спектакле. О чем думает Треплев, когда сидя за столом пишет пьесу? О Нине. Мысли о Нине не дают писать пьесу. Мысли о пьесе не дают целовать Нину.

Нужно попытаться соединить. Жизнь и искусство соединяются в Треплевском спектакле, как два оголенных провода под высоким напряжением. Короткое замыкание — два выстрела, первый неудачный, второй — вроде лопнувшей склянки.

«Я съедаю собственную жизнь» — говорит Тригорин.

Жизнь без красоты, без искусства, без цветов, без успеха — тоска, ужас, холод, смерть. Но, и искусство — смертельно.

Жизнь в искусстве без тепла, уюта, любви, без друзей, без дома… — пытка. Но, и жизнь — смертельна.

Искусство смертельно для жизни, а жизнь смертельна для искусства.

АКТ 3 «Три сестры» — Убить барона. Зачем? «К жизни нужно относиться серьезно».

Диагноз: Бунт. Бунт против жизни. Бунт против такой жизни. Бунт против смерти.

Протест резкий, сильный: «Снег идет. Зачем!!!» Зачем все так устроено! Нескладно! Ужасно? Прекрасно? «Одним бароном больше, одним меньше».

Похороненные заживо.

АКТ 4 «Вишневый сад» — ЖИЗНЬ СМЕШНА. Здоровое сознание не выносит, не выдерживает другого к ней отношения.

Диагноз: Прощание с уже не нужным!!!

Ненужное!!! Прощание. Прощание с жизнью. Прощание с ненужной жизнью.

Ненужно все: сад, имение, прошлое (Гриша), будущее (Париж). Забытый ненужный Фирс в ненужном доме с ненужным садом.

Смешно! Жизнь смешна, если уже не нужна. Осмеяна, если очень нужна, но уходит.

Форма спектакля: каждый по очереди входит в транс (напр.: «…дорогой, многоуважаемый шкаф»), и начинает свой танец, постепенно, крещендо. Все остальные тоже постепенно и по очереди включаются и доходят до полного подчинения солисту. Двинул пальцем солист — две, три фигуры в кульбите, потом остальные, потом все вместе.

Потом пытаются сообразить: зачем это все было нужно.

Итого.

Такая последовательность вполне естественна. Четыре попытки, четыре способа попытаться жить.

Первый способ — это попытка избавиться от жизненной фальши. Не получилось!

Второй способ сильнее — это попытка превратить жизнь в искусство, а искусство в жизнь. Попытка соединить их в одно целое. Не получилось!

Третий способ — бунт, восстание, разрушение. Получилось?

Последний способ — попрощаться с тем, что осталось. Стоит ли прощаться с пепелищем?

Бывает ли так, чтобы к сорока с небльшим лет жизнь стала ненужной, а прощание с ней комичным. Всяко в этой жизни бывает. За какие-то два десятилетия он побывал уже и Студентом и Ионычем, и Княгиней и Архиереем, и Треплевым и Тригориным — почитайте, кем он только не был, сколько жизней успел прожить! Эти превращения могли бы быть бесконечны, если бы не чахотка.

Лысая певица в Théâtre de la Huchette

Письмо А. Г. Кигель

Дорогая Аллочка!

О «Лысой певице» писать труднее, чем о «Трех сестрах», не потому что у сестер волосы растут нормально, а потому что спектакль в La Huchette восхитительно хорош. Я очень боялся нафталиновой атаки. Правда, ведь — больше 50 лет по четыре-пять раз в неделю, ой-ёй-ёй. Однако, даже маленькая Танюшка, знающая по-французски только merci, весь спектакль, не отрываясь, смотрела на сцену горящими глазками и иногда победоносно и злодейски хохотала. А ведь на «Трех сестрах» проспала у меня на руках полтора акта.

Ну вот, наконец о спектакле, но слегка издалека.

…Если звонят, то это значит, что за дверью кто-нибудь есть!

…Нет!!! если звонят, то это значит, что за дверью никого нет!!!!!

Когда-то Игорь Борисович Дюшен, пересказывая нам на занятиях, тогда еще неопубликованные, свои переводы Йонеско, сообщил, что все искусство бывает трех видов: рациональное, иррациональное и эмоциональное. Конечно, драматургии театра абсурда положено было пребывать по иррациональному ведомству. Правда, во мне уже тогда колыхались сомнения на эту тему, но обаяние великолепного Дюшена было неотразимо, и абсурд оставался абсурдом. Тогда и мечтать было глупо увидеть то, о чем он говорил. И вдруг чудо, я сижу в La Huchette, балдею и абсолютно ясно вижу, что на сцене творится нечто иррациональное, рациональное и эмоциональное одновременно! А абсурд притаился и сидит у меня в печенках, вылезая наружу только тогда, когда я начинаю что-то понимать.

Теперь ближе к телу. Актерскому и вообще сценическому.

Первое, что меня всегда раздражало в большинстве авангардистов и экспериментаторов (чем и сам грешил по молодости), это возникающая неизвестно откуда «странность» происходящего. Позже я разобрался в этой дури, достаточно примитивной, исчерпывающе зафиксированной в общей симптоматологии в психиатрии (кстати, общая симптоматология потрясающе полезная вещь в качестве реестра выразительных средств и объяснения некоторых глубинных истоков актерского дела). Так вот, как говорят в Одессе, в театре La Huchette «странности» нет вовсе, слава абсурдистскому богу. На радость мне и всем театральным консерваторам (коим я себя не считаю), каждый персонаж в «певице» — детально разработанный характер, т. е. специфический комплекс особенностей поведения, темперамента, пластики и т. п., кроме самого главного, того, что называют «личность». Важный и интересный момент — отсутствие «личности» чуть ли не главный признак реального человека, «личность» в нашей жизни исключение. Именно отсутствие «личности» делает персонажей «Лысой певицы» в La Huchette достоверными, абсолютно земными, бытовыми, до боли знакомыми, таких теток и дядек пруд пруди.

Тут какая-то важная общая закономерность конструкции — много, много всего, кроме главного.

Та же детализация мизансцен, мизанпоз, жестов, физических действий, что и в «сестрах», но… Но! Но в «сестрах» все всерьез, а в La Huchette в связи с общей чрезмерностью, нарочитым плюсованием — смешно (тут тоже плюсование, но прелестное, с каким-то изысканным чувством меры). Природа юмора все-таки таинственна. Многие пытались разобраться, и пока разбирались, юмор куда-то сваливал, даже не улыбнувшись. Ближайшие аналоги Карцев с Ильченко и «Лицедеи», те еще, старые. В La Huchette смех содержательный, хотя формулировать содержание не берусь, скорее всего, получится глупость. Разве что все время не покидает чувство легкого ужаса в подкладке смешного, абсолютно рациональное ощущение реальной, а не умозрительной бессмыслицы нашего существования.

Сюжет, если можно так выразиться, известен — ну вот, пришли гости, что тут такого в мировом масштабе? А ведь для тех, кто пришел, и для тех, к кому пришли — это событие (точнее, конечно, обстоятельство) огромного значения, соизмеримое со всем остальным, на этом свете происходящим. Потом пришел пожарник! Как оценить значительность этого? Это ведь может быть не менее важно, чем Великая французская революция! А представьте себе, какой ужас, если бы не пришел! (Тут замечательно торчат гоголевские уши, ушки нашего первого абсурдиста или папы мирового абсурдизма, как хочешь). Величие мизерного, огромность микроскопического — это все в актерских оценках, это точный режиссерский фундамент спектакля. Абсурд не в факте, а в оценке факта.

Каждый следующий действенный импульс может развивать, а может и противоречить предыдущему, не снижая общего градуса и напора, т. е. задача усугубляется, а ситуация напрягается. Спектакль предельно эмоционален именно в результате последовательного, постоянного обострения задач. Напряжение нарастает, несмотря на полное или частичное отсутствие видимой связи между текстами разных персонажей, а также, несмотря на хамелеонские превращения конкретных смыслов в свои противоположности. То есть рвущиеся смыслы не рвут единства действия. А действие (взаимодействие) строится на, до восхищения элементарнейшей, задаче, общей для всех — доказать свою правоту в споре (правота, при отсутствии того, в чем прав).

Ситуации, их несколько, развиваются crescendo, но ситуации не разрешаются, а… останавливаются. Возникают дырки! Мне именно это доставляло почти физическое удовольствие. Такая дырка невероятно ценна, именно она наполняется здоровым ощущением бессмысленности того, что только что произошло. А произошло величайшее в мире событие — спор ни о чем остановился, заглох! Актеры в этой дырке в лучшем смысле слова «бездейственны». То есть это какое-то очень активное бездействие, в котором необходимость действия остервенело отрицается. Лица актеров в этот момент до краев наполнены какой-то космической пустотой, а эта пустота очаровательно лукава, хитровато весела. И зал это прекрасно чувствует.

В зальчике мест на 50—60, вход прямо с улицы, почти один только молодняк, тут La Sorbonne рядышком, хикают, гикают, хихикают, на поклоны хлопали так дружно — слеза прошибала. А происходит все это на малюсенькой сцене, пять шагов в ширину и три в глубину, однако рисованные павильонные стеночки и между ними проход в серединке, кулис и закулисья не обнаруживается.

В актеров я влюбился сразу во всех и в каждого отдельно за исчерпывающее включение в конкретную ситуацию, за максимум убежденности и убедительности, за клоунское обаяние, за эмоциональность и точность. Йонескины монологи, особенно у пожарника просто песни, тут актеры могут поспорить с Comedie francaise.

Как ты себя чувствуешь? Как поживаешь? Обнимаю, целую (в слове «целую» ударение на «у»). Юра

Золотая богиня в якутии

В Якутии в городе Мирный третий спектакль по этой чудесной пьесе.

Записи перед репетициями

Пьеса-Революция против трусости и глупости людей, позволяющих унижать и грабить себя бандитствующей власти.

Сложность персонажей и сложность их отношений — предчувствия, угадывания…!

Предварительный танец персонажа «на выход», м. б. «на уход».

Шумы по всему спектаклю — опасность, страх — крик, взрыв, выстрелы, стон, плач, смех, вздох, лай, топот, рокот митинга, команды полицейских…

Конец первого акта — далекий взрыв.

Начало второго акта выстрелы, крики.

Рука за ширмами удлиняется и хватает за шиворот.

Бим — белое

Бом — рыжее

Богач — черное

Кладовка — желтое, красное

Малютка — голубое

Веселка — цветные тряпочки в финал

Маляр — цветные тряпочки в финал

Богач. Страшно. Все хотят все отнять у меня. И убить!

Африка — Танец — 2 телефона, резко Yes! Прятки в ширмах.

Маляр ложится на землю (Веселка крякает), богач танцует перед ним. Замордовывает Маляра в третьей сцене в вальсе!!! М. пытается стряхнуть Б., как паука.

БОИТСЯ Маляра. Ищет способы соблазнить, напугать, убедить, якобы помочь, якобы спасти…

Моментами «тупит», «включает дурака» весело, обаятельно, издевательски…

Сочетание блатного и официального, садиста и дружбана, сочувствия и издевательства. Хамелеон.

В моменты потери маски — вой, шипение, какой-то дурной клекот…

Ласково берет Маляра за горло, придавливает — шутка. Маляр улыбается — сдался. Несколько таких манипуляций для всех трех сцен.

В финале выбегает в зал, ищет сочувствия. На лице татуировка — «паук».

Маляр. Невыносимо, что меня считают дураком. Еще невыносимее, что считают подлецом!

Трагедия в том, что бывший благородный и честный человек, настоящий художник, теперь врет и обманывает вместе с Богачом… со страху и от неверия в добро…

Ломает клоунский балаган. Терпит зло клоунов, потому что это не зло, а правда.

Обоюдная, естественная ненависть Маляра и Богача. Тратится много сил, чтобы эту ненависть скрывать.

Маляр три раза в трех сценах готов взбунтоваться. И три раза отступает, срывается:

деньги, страх,

…и главное! Может быть так и надо? Из высших соображений. Мистических? Государственных?

В первой сцене — игра в прятки

Разные способы общения с Богачом.

С неприкрытым отвращением

С преодолеваемым отвращением и ненавистью

Со скрываемым отвращением и ненавистью (чем скрываемым?)

Маляр хохочет на «все умрут»

Маляр в третьей сцене с Богачом — предел унижения и «спасения» Маляра, он сходит с ума, ВОЕТ! Долго воет. Веселка долго смотрит, как он воет.

Отдает Малютке брандспойт, выхватывает калаш и расстреливает Богача. Или расстреливает из брандспойта (фонограмма).

Малютка. Невыносимо, что я вызываю только грязные желания, я вижу только грязь. Но мне самой всего хочется, очень хочется, даже, о, ужас, грязи. Невыносимо, что отец подлец.

Веселка. Невыносимо все! Дочка не дает отвалить! Привязывает. Потанцевать перед Маляром до монолога.

Кладовка. Невыносимо, что вся моя любовь, вся нежность, все прекрасное, что есть во мне никому не нужно. Даже отцу. Не обращают внимания.

Легко играть героиню героического вида, а некрасивую?

Вызывает аплодисменты руками.

Пусть увидят, какая я на самом деле…

Бим и Бом. Невыносимо видеть, как они сами себя губят!

Не цирк, не просто насмешить, а исправить смехом — жизнь страшна. Ожидание катастрофы.

Их всегда бьют и гонят. Приходится притворяться идиотами, чтобы не били.

Бим — великий трагический поэт.

Бом — великий, мудрый, старый, веселый философ

Успевать понимать главное.

Конфликт с: Глупостью, Пошлостью, Ложью, Роком, Богом — плохо устроенный мир, Между собой — я лучше знаю как!

На тачке: потрясающе красивые проезды и повороты. Прямое интенсивное общение со зрителями глаз в глаз (без текста).

Мы такое про вас знаем! Зрачок поперек глаза!

Строят балаган под гипнозом Веселки. Пытаются сами его гипнотизировать.

— Вы экстремисты?

— Нет.

— Вы террористы?

— Нет. Мы артисты.

Пританцовывают: прогуливаясь, прогуливаясь под ручку; подражая друг другу, копируя; догоняя-убегая, верхом; другие части тела (нога чаплинская) — Чтобы получить право один раз пройтись нормально по-человечески, нужно все остальное время выдумывать как!

У-у-у-уй-й-й!!! У-й-юй-юй-юй!!! Передразнивают друг друга и всех остальных.

Здороваются: жмут руки до перелома, двумя пальчиками; официально, не попадают руками; формы объятий, не узнают, бегут навстречу, убегают, прячутся…

Собачки, птички, лошадки, тигры, змеи,

Трясутся от страха, но Веселку смешат — Опасно буквально, явная реакция на шумы

Клоунам самим выживать или спасать других

Бим убегает в зал, умоляет: «Подайте на погорелый театр»

Передовики древнегреческого производства у пивной палатки.

Вот оно какое «высокое» — пьянь, драки

Маляр закрывает Малютку, физически прячет ее от клоунов, от Богача, от всего мира!

Растерянность! Страх! Паника!

Бим и Бом страшно, по-настоящему перепугались в сцене «как играть старушку». Малютка нервно хохочет: я вам позвоню!

«Пир Гуттенберга» — ответ на: «Я вам позвоню» (37 год). Против машины смерти не попрешь.

Заслушались (колыбельная в финале), Кладовка незаметно вошла, тоже заслушалась…

Явная и главная неосознанная цель (тайная и явная цели):

Маляр — снова стать человеком.

Маляр Веселке: подвинься. Все напяливают яркие театральные детали костюмов, реквизита…

Театр может быть похожим на жизнь, непохожим, но он обязан быть живым.

Импровизация — прямая связь с подсознанием, минуя тормозящие контрольные функции мышления, логики, логики поведения, особенно дурно понятой, театрально оправданной…

Оценивать происходящее из будущего, а не из прошлого, из ожидаемого, предполагаемого.

Ожидание неожиданности.

Предмет по назначению и не по назначению.

Попробовать в каждой детали (глаза, руки, ноги) прожить полный процесс простой оценки, полного действия (Чурикова)

Целые миры сшибаются и при этом шутят, ругаются, жалеют друг друга, ненавидят…

Связывать сцены по целям и трансформациям…

Насчет репетиций спектакля «Одни»

В который раз убедился, что я прав. Нужно разложить персонаж на составные «Я» и репетировать отдельно варианты с этими разными «Я». А потом дать возможность актерам самим спонтанно использовать наработанные способы существования, меняя их на ходу.

Проза Шукшина драматургична по своей природе, ее практически не нужно инсценировать. Готовые диалоги и точная событийная конструкция, отсутствие белых ниток и искусственных сюжетных подтасовок дают ощущение наслаждения от прикосновения к настоящей художественной правде, к чистой и твердой нравственной позиции.

Уникальный природный литературный, актерский и режиссерский дар, в сочетании с человечностью, а главное, с упорной, бешеной потребностью в правде и справедливости определяют значение Шукшина. Вовсе не нужен никакой особый повод, чтобы обратиться к его творчеству.

Стоит ли думать о специфике аудитории для этого спектакля? Можно ведь и ошибиться, поделив зрителей на группы. А главное, по каким признакам (специалисты спорят до хрипоты)? И зритель может ошибиться, залетев не в свою группу. Я много раз говорил, может быть недостаточно убедительно, но я сам убежден абсолютно, что деление зрителя на способных и неспоспособных понять то или иное художественное (если оно художественное) произведение — это порочная практика, употребляемая в преимущественно в двух случаях: первое — для вышибания из зрителя денег, второе — для оболванивания зрителя. Все, что имеет художественную цену, предназначено всем.

Действие трех рассказов Шукшина «Билетик на второй сеанс», «Ваня, как ты здесь» и «Одни» происходит в деревне и небольшом райцентре.

Театр «Старая обезьяна» образовался недавно, в репертуаре театра пьесы Чехова, Петрушевской, Хармса. В планах Фонвизен, Гоголь, Зощено, Сароян.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.