Бесплатный фрагмент - Поросозерский ковчег

В проталинах памяти

Поросозерский ковчег

Что значит «никогда»?

Вместо предисловия

У известного сатирика Михаила Жванецкого есть щемящий душу монолог. В нём не раз повторяется фраза: «Я никогда…» — и дальше сатирик перечисляет, кем он не стал и уже никогда не станет в этой жизни. За фасадом смешливых фраз притаилась неподдельная грусть автора. Есть в этом «никогда» ощущение конечности, предчувствие финала.

В своё время, уже в зрелом возрасте, осознание того, что значит «никогда», вынудило меня регулярно вести записи. В них я фиксировал собственные воспоминания, рассказы друзей, знакомых, родственников, порой записывал события прожитого дня. Зачем записывал? Прежде всего для себя — это попытка задержать то время, что уже ушло или безжалостно уходит минута за минутой, а вместе с ним — дорогие мне люди; тают, теряют привычные очертания родные места.

Из этих разнородных заметок сложилась книга. Кто-то спросит: о чём она? Отвечу: обо всём сразу. О жизни, о времени, о любви и дружбе, о семье, о посёлке Поросозеро — моей малой родине и о нашей стране… Объединяет перечисленное одно обстоятельство: всё, о чём вы прочтёте, было увидено моими глазами, услышано моими ушами, пережито в моей душе и переплавлено в слова.

Вы думаете, я и есть главный герой книги? Нет, это не так. Точнее, и я тоже, но ничуть не больше, чем мои поросозерские друзья, соседи, знакомые, родственники. А ещё скажу так: герой моей книги — это некий обобщённый мальчишка, родившийся примерно в середине прошлого века в маленьком уголке большой страны. Мальчишка рос, взрослел, наконец, постарел. Он вдохновлялся и разочаровывался, отмеряя шагами жизнь, но по мере сил сохранил в душе себя прежнего.

Глава 1. Карпины. Нить жизни

Куда ведёт путеводный клубок?

Я родился в год Голубой обезьяны, то есть в 1956-м, в карельском посёлке Поросозеро. Оттуда и потянулась моя ниточка жизни, началось моё странствие по жизни. Я, как сказочный герой, последовал за своим путеводным клубком.

Спустя семнадцать лет после своего рождения мне удалось — да, именно удалось! — окончить местную среднюю школу. Потом — Петрозаводский государственный университет имени О. В. Куусинена по специальности «инженер-технолог». По окончании его вернулся на малую родину, трудился в поросозерском леспромхозе мастером, инженером, освобожденным секретарем довольно крупной комсомольской организации.

Получив приглашение работать в органах внутренних дел города Луцка, — это в областном центре на западе Украины, — в 1984 году туда и переехал, перевёз семью. Там мы жили, пока однажды меня, выросшего в Советском Союзе, карела и по национальности, и в душе, не спросили: «Чого не розмовляешь на украинской мове?» Это случилось в 1990 году, близилось время больших перемен в большой стране…

И мой клубок снова побежал по дорогам в поисках лучшей спокойной жизни. Так, до 2002 года путь его пролегал по одной шестой части суши земного шара под названием «бывший Советский Союз». Долгое время я с семьей прожил в городе Усть-Кут, что в Иркутской области. Он расположился между сопок по обе стороны великой сибирской реки Лены. И всё же окончательно я осел в Петрозаводске, уже ставшем мне родным.

За те годы, пока «развитой социализм» в России отнюдь не бархатно сменялся капитализмом, мне, инженеру по образованию, пришлось поработать токарем, водителем, снабженцем, строителем, вздымщиком и даже сотрудником пенитенциарной системы — дослужился до подполковника. Не скажу, что это было легко, но у меня была цель — в небезопасных условиях, создавшихся в родной стране, вырастить двоих сыновей. И нам удалось выстоять — всем вместе.

Ещё мне удалось влюбить в себя двух женщин. Одна из них — моя мать, другая — супруга. Обеим я безгранично благодарен. Первая всегда ждала и дождалась, когда путеводный клубок приведёт её сына под родной кров. Вторая, как жена-декабристка, и по сей день, если случается путешествовать, следует за мной.

Зачем судьба подкидывала мне эти переезды, дороги? Не иначе как для того, чтобы, в конце концов, я убедился в истинности пословицы «в гостях хорошо, а дома лучше». И хоть не построил я собственный дом, а, следовательно, не посадил возле него дерево, угрызения совести, иные чувства, связанные с ощущением не до конца исполненного долга, не мешают мне спать по ночам.

Признаюсь, я эгоист, но и осознание этого тоже не тяготит меня. А знаете, почему? Отвечу строчками мудрого восточного поэта Омара Хайяма:

Чем за общее счастье без толку страдать,

Лучше счастье кому-нибудь ближнему дать,

Лучше друга к себе притянуть добротой,

Чем от пут человечество освобождать.

Мне кажется, смысл этих строк гораздо важнее сейчас, чем все канувшие в лету многоголосые призывы. Наверно, для того и водил меня мой клубок по свету, для того и привел обратно, на родную карельскую землю, — чтобы я понял: самое важное — это то, что рядом.

История фамильного сундука

Мой прадед по материнской линии, Васильев Никита Васильевич, — со слов мамы он умер после 1923 года, — проживал на станции Бурга Маловишерского района Новгородской области. Слыл прадед крепким домохозяином: имел свой дом под черепичной крышей, кузницу. Семья была работящая, большая — четырнадцать детей. Сыновья — одиннадцать их народилось — помогали отцу по кузнице. Три дочери, хорошие рукодельницы, обшивали семью помещика Парушкина, причем отношения между семьями сложились добрые, доверительные.

Советская власть раскулачила Парушкиных. Предчувствуя непоправимые утраты, помещик принес моему прадеду на сохранение сундук с дорогими вещами, после чего вместе с семьёй навсегда исчез из Бурги. Никита Васильевич, с маминых слов, «от греха подальше» сдал содержимое сундука новой власти, а сам сундук, теперь уже пустой, остался у Васильевых — в хозяйстве пригождался.

Мою маму, Карпину (до замужества — Васильеву) Екатерину Ивановну, старшину медицинской службы, орденоносца, по окончании войны демобилизовали из Красной Армии. По возвращении на родину она проживала в дедовском доме. В 1947 году мама вышла замуж за моего отца, Карпина Ивана Ильича, и переехала жить в Карелию — в деревню Мунозеро Петровского (ныне — Кондопожского) района. С чемоданами в послевоенное время было туго — и тут старый сундук пришёлся кстати. Всё мамино приданое уместилось в нём. Сундук казался неподъёмным. Но мой отец без посторонней помощи вывез его с Новгородчины и, как вспоминала мама, на руках внёс в деревенский дом сначала невесту, потом — сундук с приданым. Тем самым доказал, что деревенский парень из Советского Союза не случайно победил сильнейшего в мире противника из «цивилизованной Европы».

Пожив в Мунозеро, родители переехали в Гирвас, затем — в Поросозеро. Сундук путешествовал с ними, уже в Поросозеро он трижды менял «место прописки». Так, поначалу на улице Советской в доме №9 его установили в большой прихожей трехкомнатной квартиры. Оттуда, думается мне, ему интересно было наблюдать за многочисленными гостями дома. Он видел, как мои молодые тогда родители вместе с гостями в праздничный день, усевшись на полу в прихожей, устраивали шуточные состязания со скалкой: кто кого перетянет. Подросшие их дети в будни и в праздники упражнялись уже со скакалкой. Сундуку пришлось претерпеть от детишек яростные борцовские, боксёрские поединки, их разнообразные гимнастические упражнения.

Затем дом №38 на улице Центральной приютил сундук в углу тесной детской комнаты. Из небольшой этой квартирки ушли служить в армию старшие в семье сыновья. В доме №7 на улице Приозерной места сундуку почему-то не нашлось, и он оказался в сарае — дровянике. На свежем воздухе сундук померк красками, но не утратил крепости новгородского духа.

В январе 2016 года я передал его в музей поросозерской средней школы. Когда вытаскивал его из сарая, пустой сундук показался мне очень тяжелым. Тогда, помня рассказы матери, я и представил, каково пришлось отцу вносить его в дом.

Так с новгородской земли сундук перекочевал в Поросозеро. Служил он помещику, потом — рабочим и крестьянам, теперь вот служит школьному музею.

Отчий дом

Это было сразу после войны. Мой отец разобрал сруб дома в деревне Тереки и по озеру сплавом переправил в соседнюю деревню Мунозеро. Мама рассказывала, как трудно оформляли ссуду в районном банке под строительство дома — закладывали последнее. Вспоминала, как собирала на болоте мох, а потом со свекром конопатила стены дома. Под руководством моего отца в стенах делала долотом выборку под окошки.

В том доме родились мои братья Саша и Володя. Потом отец уехал. Сначала — в посёлок Гирвас. Затем он перебрался в Поросозеро, там учительствовал, получил казённую квартиру в новеньком щитовом доме.

Спустя много лет, в 2007 году, я со своим старшим сыном прошёлся по когда-то родной Советской улице. Лишь неопрятная груда мусора осталась от того дома. Посёлок Поросозеро жив, а дом, построенный гораздо позже мунозерского, нет. И наоборот: деревня Мунозеро исчезла из списка населенных пунктов района, а дом, построенный руками моих родителей, стоит целёхонек — приспособлен новым хозяином под дачу. Дом пережил и строителя своего, и саму деревню.

О чём молчал отец…

Отец не любил вспоминать о войне. Тогда, в 1950-х — 60-х, всякое упоминание о кровавых сражениях ещё глубже ранило не зажившие души её участников. Отец так ничего о своей войне и не рассказал, как бы ни просили о том сыновья Саша и Володя. Я, на тот момент клопышка, не в счёт.

Много позже средний брат Володя поведал мне, как ночью отец растолкал его и Саньку. Им было тогда лет по десять — двенадцать, не больше. В кромешной тьме отец дал каждому по охотничьему ружью. Заядлый рыбак и охотник, он имел две двухстволки — двенадцатого калибра и шестнадцатого. Усадив сыновей напротив окон квартиры, отец приказал им: «Саша и Володя, следите. Если кто-то полезет в окно, стреляйте!» Сам отец с острым кинжалом в руке — в переездах он потом затерялся — переходил из комнаты в комнату и тревожно всматривался в темноту улицы за окнами. Но, верно, немного времени спустя он пришел в себя, забрал ружья у детей и уложил их спать.

Вот это и был единственный отголосок войны, который услышали от отца мы, его сыновья. А провёл он в окопах четыре года — как говорится, «от звонка до звонка».

В 1990-е годы я ехал в поезде. Случайная пожилая попутчица делилась со мной рассказами о своей жизни. Напрямую в войне участвовать ей не довелось: слишком юной была, училась. А уже после Победы её, к тому времени медсестру по образованию, направили работать в госпиталь, где лечились и проходили последующую реабилитацию наши солдаты. Девушку поразило огромное количество душевнобольных из общего числа раненых бойцов.

Об этом запрещено было тогда говорить. Война оказалась для громадного количества людей тяжелейшей физической и нравственной мукой, которую многие не выдержали. Наверняка архивы хранят эти цифры. Может, стоит их обнародовать? Может, они устрашат людей затевать новые кровавые войны?

могилу

Песни в День победы

Каждый год 9-го мая после праздничного шествия и возложения цветов к братской могиле воинов, погибших в Великую Отечественную, мы собирались на улице Приозерной за праздничным столом. Приходили гости — мамины подруги, ветераны из нашего посёлка.

Во время застолья пели во весь голос: «День победы, как он был от нас далёк, как в огне потухшем таял уголёк». Исполняли «Катюшу», другие фронтовые песни. Мама красивым, как у Клавдии Шульженко, голосом выводила: «Давай закурим, товарищ, по одной, давай закурим, товарищ мой!..» Переходили на советские песни. Раздавался тенорок подзахмелевшего моего старшего брата Александра: «И носило меня, как осенний листок. Я менял имена, я менял города…»

Все песни перепели? Нет, не все.

Мама уходила к себе в спальную комнату, где стоял книжный шкаф, и выносила три томика стихов Есенина. Из каждого торчали бумажные закладки. «Отговорила роща золотая», «Не жалею, не зову, не плачу», «Ты жива ещё, моя старушка»…

За любимыми песнями не замечали, как темнело за окном. Свет всё равно не включали, сумерничали. Полумрак создавал неповторимый уют, он объединял нас. Средний брат Володя как-то раз не удержался и растроганным голосом запел: «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались…»

Без отца — без опоры, без крыла

Килевую лодку мой отец сделал из тонких еловых досок — лёгкая на ход получилась. Стояла она на берегу озера Кинаспуоли. На замок лодку не замыкали — знали, что никто не тронет. На ней все мы ходили на рыбалку.

И вот удивительное дело! Хотя после смерти отца мои старшие братья прицепили лодку на большой замок к толстой сосне, вскоре кто-то её украл. Воры сбили с лодки замок, а саму её увезли в неизвестном направлении.

Старший брат Александр учился тогда в Петрозаводске — ему было не до поисков. Средний брат Володя, как и я, в то время ещё школьник. Мама, вздыхая, лишь говорила: «Вот ведь какие люди!..»

Тогда мне подумалось: был бы жив отец, он наверняка нашел бы вора. А может, зная решительный характер нашего отца, воришка и побоялся бы замыслить кражу. Впервые тогда я почувствовал смысл слова «безотцовщина».

Вспомнилось ещё из детства на Участке: у нас дома перед плитой на подтопочном листе железа всегда лежало крыло то ли глухаря, то ли косача. Мама им сметала мусор с подтопочного листа. Умер отец-охотник — исчезло крыло.

Старые пластинки

Дома на Приозерной у нас стоял патефон зеленого цвета под пластинки на 78 оборотов в минуту. За праздничным овальным столом на резной дубовой ножке собирались гости. Отец в головку проигрывателя вставлял блестящую стальную иголку и заводил патефон. Когда игла тупилась, ее меняли на новую. Старые не выбрасывались. Отец их аккуратно затачивал на мелкозернистом бруске, и они снова «играли». Еще были огромные черные пластинки, каждая — в бумажном конверте. Они толстой стопкой лежали на платяном шкафу в большой комнате.

После смерти отца патефон смолк и переместился на платяной шкаф. Рядом с ним стопкой возвышались пластинки. Мы с братом Володей однажды спросили маму: «А чего они там лежат? Все равно патефон никто не слушает. Может, выкинуть их?» В ответ мама молча пожала плечами, отвернулась от нас. Мне запомнилось растерянное выражение ее лица.

В один из зимних вечеров при яркой луне мы с братом на улице с хохотом запускали старые пластинки в воздух. Аэропланчиками из прошлого они беззвучно планировали над снежным полем. А оно матово отражало свет яркой луны. Черные пластинки одна за другой опускались и навсегда исчезали в его белом покрывале.

А еще мы бросали старые пластинки в круглую печку и наблюдали, как они горят. Это было не менее завораживающее зрелище: сначала черная поверхность занималась с краев мелкими пузырьками, затем пузырилась вся. В центре пластинки, где отверстие, ярко вспыхивала круглая бумажная наклейка с названиями песен, указанием авторов, исполнителей. Пластинка выгибалась, превращалась в черную бесформенную массу, которая медленно стекала с поленьев на раскаленные угли. Гудящее жадное пламя быстро съедало ее всю без остатка.

После работы субботним вечером мама прибиралась в квартире. Вытирая влажной тряпкой пыль с мебели, она обнаружила изрядную убыль пластинок на шкафу. Мама сразу догадалась, кто виновен в пропаже, но нас с братом не упрекнула — просто застыла перед тощей стопкой. Вздохнув, она продолжила уборку. Мне тогда исполнилось девять или десять лет — точно не помню, — но реакцию мамы мне не забыть никогда.

Аукнулась мне эта история много позже. Тогда я уже сам был отцом двух сыновей. Мы жили в Сибири, нам приходилось несколько раз менять местожительство. Однажды ко мне подошел подросший старший сын и спросил: «Папа, а что это за фотопленки там валяются? Они тебе нужны? Может, их выкинуть или сжечь?» Сын указал на картонную коробку, лежащую на платяном шкафу в детской комнате, которую я всякий раз заботливо укладывал при переезде на новую квартиру. Моё сердце ёкнуло. На черно-белых целлулоидных фотопленках была запечатлена моя студенческая молодость, водные, пешие походы, стройотряд после второго курса, друзья детства, юности, родные, которых уже нет в живых, наша свадьба, рождение сыновей и много, много другого, пережитого в первой половине жизни. Кое-что из того вороха фотопленок все же имелось на фотографиях в семейном альбоме.

Я отвернулся от сына и как можно более безразличным тоном ответил: «Делай с ними что хочешь…» На дворе стояли 1990-е годы, и было, как в поговорке, не до жиру, быть бы живу. Но именно в тот момент вспомнилась мне моя мама с тряпочкой в руке, растерянно молчащая над поредевшей стопочкой отцовых пластинок.

Чьи-то незабываемые голоса — а они были дороги сердцу родителей — по нашему с братом Володей глупому детскому неведению навсегда исчезли в печи.

Три самых грустных «никогда»

Никогда не говори никогда,

Нам судьба преподносит подарки.

А вселенная так велика,

Что решает любые загадки…

(Из Интернета; автор скрывается под псевдонимами «Мери Грин», «Марина Григенс»)

Из всех «никогда», закрывших передо мной сотни несбывшихся возможностей, больше всего я грущу о тех, которые навсегда спрятали для меня прошлое. Юношеское безразличие, вечная занятость когда-то помешали мне подробнее узнать о том, что уже не вернуть. Некоторые перипетии судеб моих родных так и останутся для меня неизвестностью. Никогда не оживут в моём воображении мёртвые деревни, где ступала их нога, — спустя многие десятки лет умерла и память о тех местах. Теперь мне остаётся рассчитывать лишь на сухие факты документов и страницы из написанных кем-то книг.

В Аконъярви у нас, Карпиных, была соседка Александра Васильевна Богданова (в девичестве — Маго). Много лет жила она на улице Приозерной, рядом с нами, часто прибегала к моей маме, женщины подолгу пили чай на кухне, обсуждали дела житейские. Александра Васильевна была уроженкой деревни Пяльвозеро, входившей в состав Поросозерской волости. Понаслышке от матери я знал, что Александра Васильевна после войны работала учительницей в начальной школе в Валазме, то есть в пяти километрах от Поросозера. Ровесница моей мамы, она умерла в конце девяностых.

Много позже, копаясь в документах, связанных с Поросозеро, в «Поминальных списках 1937—38 гг.» я наткнулся на имя — Василий Маго. Мужчина оказался отцом Александры Васильевны.

Маго Василий Васильевич родился и проживал в деревне Пяльвозеро. Карел, беспартийный, возглавлял довоенный колхоз. Наверняка грамотный незаурядный человек был. Осенью 1937 года его арестовали. Через десять дней тройка НКВД КАССР осудила его по знаменитой 58-й статье. В конце марта 1960-го Военный трибунал Северного военного округа посмертно реабилитировал оболганного человека. Из ста тридцати жителей, включая детей и стариков, двадцать пять были осуждены, и лишь двоим из осужденных сохранили жизнь.

Знала ли о тех событиях из жизни Пяльвозеро в то время пятнадцатилетняя Александра?.. Думаю, да. Её родители, бабушки, дедушки наверняка рассказывали маленькой Шуре о прежней жизни деревни. А жители исчезнувшего Пяльвозеро слыхали, как в конце XIX века исполнял руны Юркки Борисов. Ночами напролёт он тачал сапоги, ловко орудуя шилом, и пел. Таким его вспоминает Кости Памило на страницах журнала «Karjalan Heimo». Теперь Кости — подданный Финляндии, а родился в Святнаволоке — в соседней с Пяльвозеро деревне. Туда, в Святнаволок, пяльвозерские ребятишки ездили в школу. А ещё чудом сохранились фотографии Пяльвозера и Валазмы, опять же сделанные финнами в 1920-м году. Уверен, Александра Васильевна знала и о Валазме.

Что представляла собой Валазма — царская чугуноплавильня — в последние годы своего существования?.. А другие карельские поселения района, исчезнувшие во второй половине ХХ века? Так вот жила и здравствовала рядом со мной соседка Александра Васильевна Богданова. Мне бы в своё время расспросить её о том, а всё было некогда… А теперь уже, выходит, никогда.

А у моего отца был земляк — Данилов Александр Михайлович. Однажды, встретив меня на улице, он вдруг принялся рассказывать: «…Идёт по улице демобилизованный морской пехотинец Балтийского флота Ваня Карпин в морских клешах, и все жители перед ним расступаются!..» Мне, двенадцатилетнему, некогда было слушать Александра Михайловича: мы с товарищами играли в казаки-разбойники, и я побежал их догонять.

Потом в старом мамином комоде, выставленном из квартиры в чулан, действительно обнаружились отцовские дембельские брюки клёш чёрного цвета. В моду только что вошли «дудочки», и я снисходительно усмехался над старомодной шириной тех клёшей. Мода на клёш через пару лет вернулась, а вот отцовские матросские брюки исчезли.

Это сейчас я бы накинулся на Александра Михайловича, или просто дядю Сашу, расспросил бы его, откуда взялась фотография, на которой мой отец сидит в бескозырке с надписью «Марат». А теперь мне осталось лишь сожалеть об этом «никогда».

Мой отец родился в деревне Мунозеро. Он и дядя Саша ходили в одну школу в Спасской губе Петровского района. Мог бы дядя Саша рассказать о деревне Мунозеро? Без сомнения, мог, да я не поинтересовался.

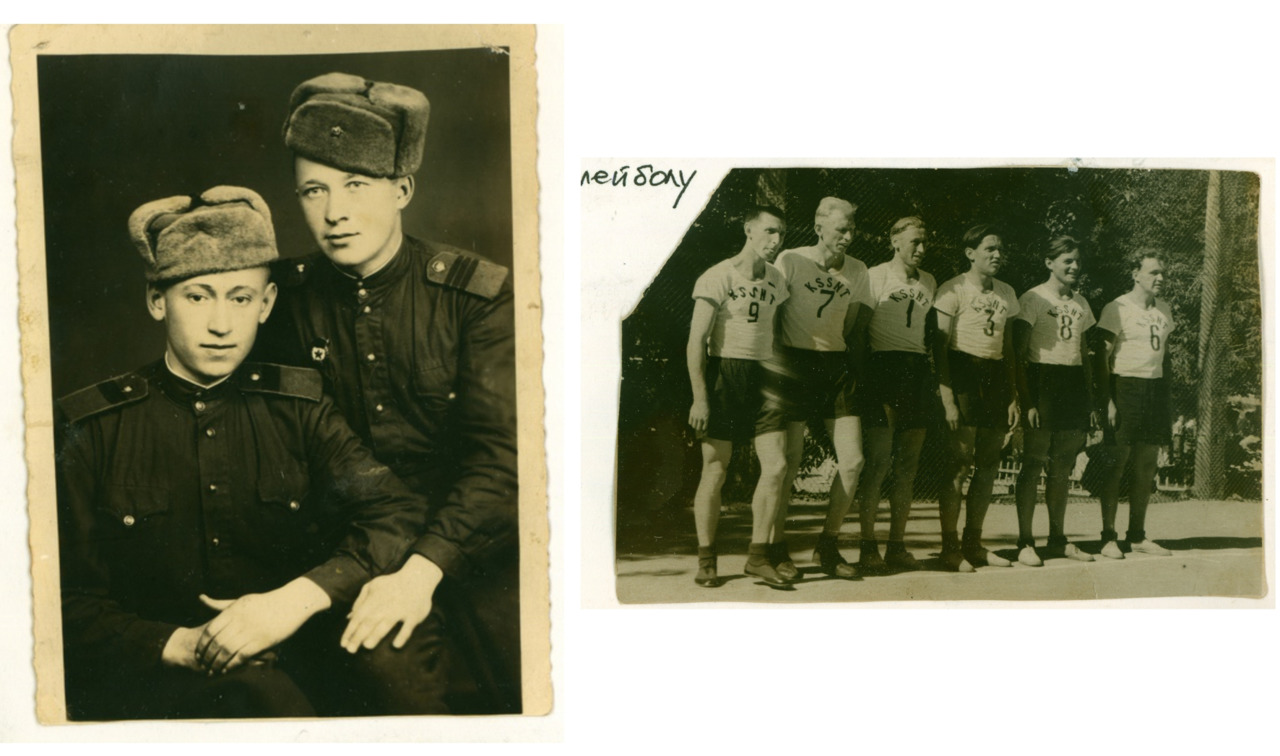

А вот он и сам — на фотографии юный боец Красной Армии Саша Данилов в солдатской гимнастёрке сидит с товарищем перед объективом фотоаппарата.

Юноша на фото может лишь догадываться о том, что придётся пережить на войне. Ему еще предстоит участвовать в величайшем танковом сражении под Прохоровкой, что на Белгородчине, больше известном как Курская дуга, одном из самых кровопролитных, самых ожесточенных сражений всей Второй мировой войны.

Как хотелось бы мне теперь узнать историю другой его фотографии! На ней в составе шестерки великолепных парней из Карелии уже возмужавший Александр Михайлович бок о бок с Рождественским готов ринуться в волейбольную баталию. Да, дядя Саша стоит рядом с замечательным поэтом Робертом Рождественским, у которого одно «Историческое отступление о крыльях» стоит толстых томов!

Фото 2 — великолепная шестерка: А. Данилов и Р. Рождественский стоят в центре

Позже мне, повзрослевшему, встретился Александр Михайлович. Обхватив алюминиевую лыжную палку обеими руками, фронтовик, пригнутый к земле болезнью, с трудом передвигал ноги. Я обрадовался встрече, готов был его послушать. А он от боли в израненной спине уже не мог толком ни стоять, ни говорить. Так и пропала правда жизни — ушла от меня навсегда вместе с Александром Михайловичем Даниловым.

«…Кольчик, ты почему ловишь безглазую рыбу?..»

Мне двенадцать лет. Я крайне возмущен бестолковым вопросом! В который раз пытаюсь объяснить родному дяде, что когда на рыбалке заканчиваются черви, то глаза пойманной рыбы использую как наживку на крючок. Говорю, а дядя заглядывает в ведёрко с выловленной рыбой, смеясь, делает вид, что не верит моим объяснениям. Это пуще злит меня… Но я прощал ему насмешки, потому что давно кое-что уяснил: люди, хорошо знавшие моего отца, были добрее ко мне, чем все остальные, — в то время душа ребёнка во мне ни разу не ошиблась.

Илья Николаевич Артуков — мой родной дядя. Он звал меня Кольчик и сам был как звонкий колокольчик — уж поговорить любил! Вообще, все его страсти легко пересчитать по пальцам. Выпускник 1937 года первого набора на физико-математический факультет Карельского педагогического института, он всю жизнь страстно любил шахматы и карты, но больше всего — свою жену Марусю. А ещё дядя совершенно не был приспособлен к работе по дому.

— Маруся! — нерешительно зовёт дядька из большой комнаты. — Чего-то он не работает, — и тычет пальцем в разладившееся изображение старенького черно-белого телевизора, который стоит в углу большой комнаты их квартиры.

Они тогда уже жили в Петрозаводске на Перевалке. Захлопотанная тетка с кухонным полотенцем в руке энергично входит в комнату. Подстукнет, потрёт, погладит ладонью по бокам телевизора — и тот, словно успокоившееся дитя, перестает «капризничать».

Тётя в доме была полный генерал, а дядя — безоговорочный подчиненный. Но подчиненный — с эдакой подначкой.

— Почему в Политбюро нет ни одной женщины? — спрашивал он, в кухне вычитывая новости из очередной советской газеты, и сам же отвечал: — Мозгов маловато, — и заливался тонким ехидненьким смехом.

— Ой, бахвал! — отвечала ему тетя, сердито гремя посудой.

Будучи под градусом, дядька рассказывал, как его чуть не арестовали в 1937 году: «Говорят, изменник Родины! Я показываю им выписку из волостного Совета. В ней черным по белому написано: сын красного партизана, замученного оккупантами в Гражданскую войну. Отпустили».

Но дядя не рассказал мне, что тогда его исключили из комсомола: товарищи из органов на всякий случай «подстраховались». Позже мне в руки попал список советских граждан, расстрелянных с апреля по декабрь 1919 года англо-франко-американскими и белофинскими интервентами на оккупированной территории тогда ещё Олонецкой губернии. В нем значился Артуков Николай Никитич, житель деревни Мунозеро. Всё сходилось. Расстрелян 20 июля 1919-го. Рядом ещё пять фамилий односельчан, тоже расстрелянных оккупантами.

В следующем документе, датированном 16 августа 1919 года, из доклада военкома Спасопреображенского волвоенкомата С. Костина Петрозаводскому уездвоенкомату узнаю подробности убийств мирных граждан в селе Спасская Губа от рук врагов Советской власти: «В первых числах июня месяца была занята Спасопреображенская волость белофиннами под предводительством местных буржуев… Шондраков, Алексеев, Курганов, Тароев, Дорофеев и компания… которые с первых дней стали производить обычные свои зверства. Так, они арестовали в центре волости с. Спасская Губа почти половину населения и заперли в ригачу. На второй день над товарищами, которых они считали более опасными, стали издеваться, сначала они под предлогом, что поведут в главный штаб, отправили 8 чел., и вот отвели от деревни приблизительно версты 3, стали их расстреливать. Перед расстрелом над каждым товарищем страшно издевались, некоторым из них выворачивали живым руки, выкапывали глаза, отрезали уши, нос, вырезали половые органы и т.д., так что мучения несчастных были ужасны, крики и стоны были слышны в деревню. Когда все были перебиты, они, ограбивши их, бросили в яму, заранее выкопанную, и вернулись обратно… Зверски убитых насчитывается десятками, есть предположение, что расстреляно не менее 50 человек…»

Спустя неполных два десятка лет все из того же Мунозера в черный расстрельный список по злой иронии судьбы попадет Михаил Никитич Артуков 1896 года рождения, беспартийный, чернорабочий автобазы — родной брат Николая, героя-мученика Гражданской войны. 28 августа 1937 года его расстреляли в окрестностях Петрозаводска. Приговор приведен в исполнение через двадцать дней после ареста. Спустя тридцать три дня после расстрела Михаила органы НКВД берут последнего самого старшего из братьев Артуковых — Федора Никитича, 1886 года рождения, — и через две недели следствия, 14 октября 1937-го, его тоже расстреляли в окрестностях Петрозаводска.

С родными братьями красного партизана покончено, а дяде Илье, их племяннику, что называется, подфартило в 1937 году.

Страшное время! Одного брата замучили за пособничество нарождающейся Советской власти её враги. Двух других уже окрепшая Советская власть уничтожала как лютых врагов.

Из этой же деревни Мунозеро всё в том же далеком печальном 1937 году был осужден и расстрелян Лумбин Павел Яковлевич 1896 года рождения — муж другой моей родной тётки по отцовской линии. Расстрелян старший брат моего отца — Карпин Алексей Ильич (1907 г.р.).

Всего в деревне Мунозеро до 1937 года проживало 186 человек, из которых 126 — мужского пола. Половина из них, как указывает статистика, старики и дети. Выходит, осталось шестьдесят три мужика. В августе-октябре 1937 года двадцать шесть из них расстреляны. Более сорока процентов мужчин, что называется, «кровь с молоком», уложили «свои» пули. Из них один не карел и неместный. Во времена, когда жив был дядька, таких цифр исследователи не публиковали, но это не означало, что Илья Николаевич Артуков, мой родной дядя, не знал об этом. Всё происходило на его глазах.

Задолго до перестроечных лет в очередной День Победы пьяненький дядька на кухне своей квартиры тряс потрёпанной записной книжкой, вычитывая из неё чьи-то фамилии, и грозился написать книгу о пережитом. Я верил: обязательно напишет. Когда же в 2002-м я вернулся домой из долгого странствия по необъятной Родине — ни дядьки, ни обещанной книги, ни записей.

Из его бесконечных рассказов лишь один эпизод осел в моей памяти. Во время войны дядя служил в диверсионном отряде, так как знал финский язык. Зимой их группу самолётом на парашютах забросили в тыл к финнам. Сбрасывали на замерзшее лесное озеро. Группа собралась в условном месте. Не досчитались командира. Стали искать. Он лежал на середине озера с не раскрывшимся за спиной парашютом. Бойцы не поверили своим глазам: твёрдый лед почти на десять метров отбросил мягкое человеческое тело от места падения. Удар вогнал голову командира в грудную клетку. Порученное задание группа выполнила.

Многое из своей военной биографии Илья Николаевич скорее всего не имел права раскрывать, а если про что и говорил, все это пролетало сквозь мои глупые молодые уши. Вряд ли я теперь узнаю то, о чём мог бы знать. Никогда уже не услышу характерное покряхтывание родного добряка, достойно прожившего непростую жизнь.

Шведский камень

⠀

Странную я видел картину.

Середина мая… Солнечный день… Скорбная похоронная процессия медленно вползает по дороге на мост через реку Суну. Грузовик с откинутым задним бортом дощатого кузова. Сзади него идут люди с венками в руках. В кузове — гроб на подставках, в нём лежу я. Подле гроба на скамьях — убитые горем мать, братья. Но среди них нет моей невесты Нины. От того на душе у меня стало так горько, и я… вынырнул из-под воды.

Бурные вешние воды разлившейся Суны подхватили моё безвольное тело. Я жадно глотал воздух. Хороший пловец, я всё же справился с течением и выбрался на берег.

Поодаль от реки, на уютной поляне у костра компанией расположились друзья. Среди них Нина, моя невеста. Неделей раньше мы подали заявление в ЗАГС. Друзья даже не поняли, что я был на краю гибели и, можно сказать, вернулся с того света. С меня ручьями стекала вода. Они весело смеялись надо мной.

Позже я исследовал место, где Валазминский порог едва не утопил меня в коварной «бочке», тогда и уяснил обстоятельства своего спасения. Расклад получился таким. Мы с товарищем решили пройти этот порог. Это и понятно, кто из нас в молодости не любил приключения!.. А чтобы при прохождении порога не намочить одежду, я влез до подмышек в огромный мешок из толстого полиэтилена — такие служили вкладышами в двухсотлитровые деревянные бочки, в которых лесхоз хранил лесные ягоды. Да, сухим фраером решил выйти из воды! Мешок сползал с моего тела, и тогда я туго опоясался веревкой, для верности завязал её концы узлом. Не подумал тогда, что это и есть чудовищное нарушение правил прохождения водных препятствий.

С третьей попытки водный поток занёс-таки нас с приятелем на огромный камень, который вешние воды превратили в настоящий водопад. Хотелось нам ощущений поострее! В тот момент меня, сидевшего сзади, толчком выбросило из лодки. Так я оказался в воде. Мешок, полный воздуха, легко, словно пробку, вытолкнул меня на поверхность, и я едва не дотянулся до спасительной верёвки ускользающего от меня борта лодки. Но в следующее мгновение мощные водные потоки ударили меня сверху и уже не отпускали. Поток с силой тянул меня на дно, выдавливая из мешка остатки воздуха, а надувной спасательный жилет на мне поднимал на поверхность. Их силы уравнялись. В результате моё тело зависло в полуметре от поверхности воды. Как долго это продолжалось, не помню. Тогда-то в меркнущем моём сознании и возникла странная картина собственных похорон.

Но жизнь не остановилась. Злополучный огромный мешок, опутавший мои ноги, наконец, заполнился водой. Количество её обернулось счастливым качеством: мощный поток сначала утянул меня на дно, а затем выбросил из гибельного водоворота.

Я спасся. Мы с Ниной поженились, и следующие два десятилетия наш семейный кораблик мотало по жизненному океану так, что мама не горюй. В земных испытаниях жена для меня стала той единственной, без которой существование трудно мыслимо. И временами кажется, что это любовь вытащила меня тогда из пучины Валазминского порога и до сих пор бережно несёт по неспокойным жизненным волнам.

Позже в книге «Очерки истории Карелии» я обнаружил занимательное предание про некий поросозерский камень на реке Суна. В нём говорилось, что в первой половине XVIII века, во время длительных войн России со Швецией, проводник-карел на том камне перевернул лодку с вооруженным отрядом шведов. Когда я поделился с земляками вычитанным фактом, они охотно подсказали: карел был из рода Ивановых, потомки его до сих пор проживают в Поросозеро. Обладатель недюжинной силы, тот проводник мог зубами оторвать от земли мешок с песком. Размеры мешка, при этом земляки мои не уточнили. Имени силача, место, где свершился подвиг, они тоже не смогли вспомнить. Таинственный камень с той поры зовется Шведским. Мне кажется, это и есть Валазминский камень. Именно через Валазму проходила старая дорога, соединявшая деревни Поросозерской волости. Она имела выход в Финляндию.

В «Очерках…» приведена ещё одна легенда о том, как крестьяне деревни Совдозера — она входит в состав Поросозерского поселкового совета — загнали польских панов в болото и там утопили. Болото после того происшествия прозвали Пановым. Где оно, никто не знает. Непременно хочется отыскать то болото, но это будет уже другая история.

Гад!

Когда в декабре 2005 года c Украины пришло известие о смерти среднего брата Володи, мой старший брат, скрипнув зубами, проронил: «Гад!» Я был рядом, и меня покоробила такая его реакция.

Спустя три года, в декабре 2008 года, смерть старшего брата застала меня врасплох. «Гад!» — невольно вырвалось у меня. Он заставил нашу мать пережить смерть второго сына.

Бедная наша мама!

Кольцо

Летом 2005-го мы со средним братом Володей гостили у мамы в Поросозеро. Рыбачили, делились о пережитом длинными вечерами. Брат вспоминал, как ездил в 1991 году на заработки на Колыму, я — о своих сибирских приключениях.

Пришло время разъезжаться. Мы с Володей прощались на поросозерском вокзале. Я направлялся в Петрозаводск, он — в Луцк, на Украину: брат давно туда перебрался. При расставании мы строили планы на будущее лето, и брат прямо на перроне снял с пальца кольцо и подарил мне. Так… дрянное колечко. К тому же оно болталось обручем на любом моём пальце, кроме разве что большого. Понятное дело, ведь у брата были мощные кулаки и толстые пальцы трудяги — я всегда даже немного завидовал этому. А я вдобавок вообще не ношу колец. Отказаться от подарка? Нет, тогда обижу родного человека. Кольцо я сунул в карман, и мы расстались.

Через три месяца с Украины пришло известие о смерти Володи. Брату было всего пятьдесят пять лет. Я срочно отыскал подаренное мне кольцо. В одночасье оно стало бесценным.

Голос брата

Однажды я решился попробовать свои силы в песенном конкурсе «Голоса России», организованном в петрозаводском ДК «Машиностроитель». Спел под минусовку четыре песни. Звукорежиссер записал их и скинул мне на флешку. Конкурс я не прошел. Про запись забыл, а потом спустя время случайно наткнулся на неё. Хотел стереть, но прежде всё же решил прослушать. Включил и вдруг в своём голосе я уловил до боли знакомые интонации давно умершего среднего брата Володи. На секунду показалось, что это он пел для меня…

Хлеб в холодильнике

Когда умер мой старший брат Александр, мама в Поросозеро осталась одна. Как многие в её возрасте, она не желала менять место жительства. По возможности, я навещал её.

Однажды летом в очередной приезд обнаружил у неё в холодильнике начатую и уже зачерствевшую буханку хлеба. Решив, что мама просто забыла о нём, менторским голосом я наказал не класть хлеб в холодильник. Вместо ответа она, словно ребенок, виновато улыбнулась и поспешно вернула буханку в кухонный буфет. Да уж, хорош я был в строгой назидательности!

Потом мамы не стало. Наши с моей женой Ниной сыновья обзавелись семьями, и мы остались вдвоем в квартире. Хлеб съедался теперь не так быстро. Хранили его привычно в полиэтиленовом пакете, и он скоро покрывался зелеными пятнышками плесени, особенно в летнюю пору. Для сохранности мы стали убирать его… Как вы думаете, куда? В холодильник! И тут память воскресила виноватую мамину улыбку, её по-детски беззащитные глаза… Запоздалый стыд обдал меня горячей волной.

Моё единственное

Если бы мне задали вопрос: «Что случилось с тобой в этой жизни единственный раз?», я бы ответил следующее. Единожды я родился, то есть пришёл на эту землю, единожды обрел отца и мать, единожды женился. А ещё вот что пережил один раз: передо мной дорогу перебегала стая из четырех волков. Я принял их за овчарок пепельного окраса и был крайне удивлен: откуда они взялись в глухой сибирской тайге? Следующего мгновения хватило, чтобы сообразить: это волки, — они не тронули меня.

Признаться, список мой невелик, и я совсем не жалею об этом. В нём есть всё самое ценное для меня — то, что дало мне жизнь и подарило её продолжение в моих детях.

А еще лишь единственное письмо, причем чужое, когда-то стало судьбоносным для моих родителей. Познакомились они на Волховском фронте, обменялись адресами, и война тут же раскидала их по разным фронтам. А потом — долгожданная Победа! Фронтовиков не сразу распустили, разрешив вернуться в родные края, но мысленно все готовились к мирной жизни.

Однажды мамина фронтовая подруга попросила: «Катя, если есть у тебя адрес какого-нибудь фронтовика, дай мне. Хочу познакомиться». В её просьбе ничего странного не было. «Махнем не глядя» — так было заведено на фронте. Моя мама порылась в сумке и нашла фото, адрес полевой почты отца. Подруга тотчас написала незнакомцу в бескозырке. Отец в ответном письме удивленно спрашивал: откуда у неё его адрес? «Катя Васильева дала», — отозвалась подруга. Следующее письмо отец адресовал уже маме, а в 1947 году приехал за ней в Бургу и увёз в Карелию.

Впервые рассказав мне эту историю, мама вдруг запела фронтовую песенку, которую ни до, ни после того я нигде больше не слыхал. В ту минуту я успел схватить в руки видеокамеру, чтобы запечатлеть родного человека поющим. Мамы не стало. А следом куда-то исчезла записанная тогда мною кассета. Не хватило у меня ума сохранить! Порой так хочется послушать мамин голос, её песню!

А ещё я единственный человек на земле, кто помнит, что ровно сто лет назад — а я пишу эти строки 14 ноября 2021 года — в деревне Мунозеро родился мой отец. Не хочу называть себя последним… «Единственный», в отличие от «последнего», звучит более оптимистично. Вам так не кажется?..

Глава 2. Поросозеро глазами мальчишек шестидесятых

Средство от курения

Курить я начал в первом классе. Ещё жив был мой папа, но из-за благородства характера он был слабой помехой в моём неблаговидном занятии. Отец не заставлял меня дышать ему в нос, как это делали другие отцы в отношении своих чад, поздно возвращавшихся домой с улицы. Он не рылся в карманах моей одежды, надеясь обнаружить остатки табака или спички, чтобы на основании найденных «тяжких улик» установить за мной строгий надзор с наложением суровых санкций в случае их нарушения. Так, безнадзорно — считай, и безнаказанно, — болтался я с пацанами по улицам нашего небольшого рабочего поселка. Вместе мы собирали возле поселковой столовой хабчики, чтобы со смаком их докурить. «Фу, какая мерзость!» — подумает кто-то, теперь и я в их числе. Но тогда…

Из остатков сигарет и папирос мы придумали вот что. Ссыпали табак в газетку, просушивали его, а потом склеивали слюнями самокрутки из районной газеты «Ленинский путь». Мастерили мы их где-нибудь за клубом, спрятавшись в таком же юном, как мы, но густом соснячке, там же и курили, курили, разглагольствуя на самые разные темы. А попутно учились пускать дым колечками из носа, из ушей. У нас даже находились умельцы пускать дым из глаз — кто-то из братвы всерьёз утверждал, что видел это. И не мудрено, искры из глаз у нас сыпались не раз. Но все эти упражнения с куревом пока делались не в затяжку. Хотя самые отважные из нас, например, Сашка Шалашов или Янка Клинтин, затягивались уже по-настоящему — глубоко, а потом лихо выпускали дым ноздрями. Но они и были старше. А мы, мелкота, рыпались повторить за ними и со слезами на глазах заходились в беспомощном кашле. «Слабак», — говорил Янка очередному поперхнувшемуся едким дымом храбрецу и тыкал в бок большим пальцем правой руки. Неудачник хихикал и отступал перед длинным, худым, жилистым Янкой.

Наиболее изобретательные из нас смешивали табак с сухими березовыми листьями — курили и эту дрянь, которая по краям окрашивала газетную бумагу в ядовито-желтый цвет от никотина. Порой при сильной затяжке газетная самокрутка неожиданно вспыхивала ярким пламенем. Мы бесстрашно тушили её наслюнявленными пальцами и продолжали наслаждаться, а закончив, зажевывали чем-нибудь пахучим — например, кусочком затвердевшей еловой смолы, чтобы изо рта не пахло куревом, после чего, умиротворенные, расходились по домам.

«Безмятежное» мое табакокурение продолжалось, пока скоропостижно не скончался отец. Тут на авансцену воспитательной работы выдвинулся старший брат Александр. Он по примеру отца тоже не курил, занимался спортом и считал себя образцом для подражания. Человек решительный, драчун и забияка, брат пользовался большим авторитетом среди ровесников и не только. Слыл «макухой» нашего поселка, то есть мог любому в поселке надавать по морде. В отличие от покойного отца, брат досконально знал когда, где и с кем я курил. Его «почитатели» старательно докладывали ему об этом, если, конечно, он спрашивал. Тогда он проводил со мной беседы о вреде курения.

«Вырастешь задохликом, если будешь курить», — с угрожающими нотами в голосе предупреждал он и приводил в пример N. Я отворачивался, смотрел в сторону во время его нравоучительных речей, чтобы не засмеяться. Это могло сильно разозлить моего самолюбивого брата и иметь для меня плачевный конец.

Мама же, человек мягкий, никак не вмешивалась в наш воспитательный процесс. Изредка она спрашивала меня: «Ты не куришь с друзьями?» «Нет», — отвечал я, с легкостью обманывая мою добрую маму. Она верила мне, а может, только делала вид, чтобы не расстраивать ни меня, ни себя. «И правильно, курить вредно для здоровья!» — подхватывала мама моё враньё.

Нас, детей, у неё было трое, ей приходилось много работать. Когда наступал отпуск, мама уезжала на некоторое время из дома отдохнуть. И тогда мы оставались одни. Я со своими дружками беспрепятственно ездил на рыбалку, собирал ягоды, грибы. И, конечно, мы нещадно дымили самокрутками во всех наших походах, потому что денег на покупку настоящих сигарет или папирос не имели.

И вот я с корзиной полной грибов возвращаюсь домой. Братья живо чистят, жарят грибы на сковороде вместе со свежей картошкой, луком, да на белом маргарине. На всей земле не было тогда пищи вкуснее! Я, как главный добытчик, за столом увлеченно рассказываю, как мы лазили с пацанами по лесу. Вдруг старший брат настороженно потянул раздувшимися ноздрями воздух и спросил:

— Ты курил?

Я смолк, потупил глаза.

— Ну-ка дыхни! — потребовал он.

Старший брат нисколечко не стеснялся унизить меня.

Я прожевал ставшие для меня вмиг безвкусными грибы и покорно дыхнул ему в лицо.

— Конечно, курил, — категорично заявил брат.

Врать ему было бесполезно, и он начал читать мораль — так мы называли между собой все беседы нравоучительного характера.

— Вырастешь задохликом, если будешь курить… — и снова он привел в пример низкорослого слабосильного N.

Если бы вместо N брат назвал кого-нибудь другого, всё и обошлось бы. А так моё воображение вдруг представило меня в образе N, и я стал глупо лыбиться.

Прямой удар братской ладони в мой лоб легко сбил меня с табуретки. Брат занимался боксом, гимнастикой. Чем он только ни занимался, так что у него это получилось играючи! Я упал на пол, поднялся и не заплакал: так это всё случилось быстро и неожиданно.

— Понял, что курить вредно? — спросил брат сурово.

— Да.

— Будешь ещё курить?

— Нет.

Но я обманывал брата, как обманывал папу. А как маму-то обманывал!..

Совсем скоро мы с пацанами в очередной раз собрались на перекур в леске за клубом. Стали доставать свои курительные припасы. Чиркнув спичкой по стёртому боку мятого коробка, я уже готовился насладиться «запретным плодом», как ко мне подошел Янка Клинтин. Он был младше моего старшего брата на четыре года, но на те же четыре года старше меня, а значит, и гораздо сильнее.

— Твой брат, — говорил Янка нарочно громко и как будто торжественно, чтобы вся братва услышала, — велел тебя лупить каждый раз, когда ты будешь курить.

— Предатель, — прошипел я.

Янка ткнул легонечко меня в бок загипсованным белым пальцем правой руки, который сломал на днях. Мне было так больно, словно толстым суком ткнули под ребро. Хабчик от удара выпал из моего рта.

— Так-то лучше, — примирительно сказал Янка.

Мои ровесники участливо смотрели на меня, старшие пацаны ухмылялись. От брата и пацанов не спрячешься.

«Ничего, вырасту — накурюсь! А пока придётся бросить», — решил я, затаив в тот момент чёрную обиду на брата, Янку и весь белый свет. Но урок из детства пошёл мне на пользу. Я не курю, а та чёрная обида с годами переросла в светлое воспоминание.

Испытание льдом

К третьему классу мы, то есть я и мои приятели, уже умели прилично плавать, так что по осени, когда кончилась первая четверть, наша ватага смело пошла испытывать лёд. Отправились мы на озерцо под названием Биржа, а сквозь него к тому же протекает маленькая речушка Халгиойя. Если лёд крепок, то можно поиграть в хоккей: сначала — в валенках или в сапогах, а потом и коньки наденем.

Клюшку для игры смастерить просто: вырубаешь в лесу деревце с нужным загибом корня, укорачиваешь топориком до нужной длины, обтесываешь с двух сторон этот изгиб и — пожалуйста, спортинвентарь готов.

На озере уже встал первый лед — тонкий и чёрный. Он с треском прогибался под нашими ногами. Сначала осторожно, не отрывая подошв, мы скользили по нему, потом — смелее, смелее. Под нашими ногами лёд покрывался трещинами. Сквозь них проступала вода. Какой же он крепкий, осенний лед! А мы выпендриваемся друг перед другом, будто силами меряемся — кто из нас круче. Кто последним перебежит речку по тонкому льду — тот герой! Мы вконец потеряли страх. Я и мой дружок Колька Калазаев схватились за руки, бежим, топая ногами, хохочем, визжим во всё горло, выкрикиваем: «Когда же он провалится?.. Когда же он провалится?!»

И провалились — и лёд, и мы. Полынья образовалась большая. Глубоко! Ногами дна не достать. Одежда на нас еще не полностью намокла, не тянет на дно. Пока не тянет! Я по-собачьи плыву чуть впереди, Колька — рядом. Подплываем к тому краю полыньи, который ближе к пацанам, столпившимся на берегу, хватаемся за кромку льда. Ребята, — Ванька Фадеев, Андрейка Спельман, Валерка Горячков, Серега Ильченко, еще кто-то, — не растерялись, не разинули рты от неожиданности. Изогнувшись буквой «Г» у самого края, они сунули нам с Колькой длинные палки, помогая выбраться из полыньи.

На берегу мы стащили с себя мокрую одежду, и нам стало жутко холодно. Андрейка Спельман снял с себя пальтишко, отдал его Кольке Калазаеву — тот укрылся им. Мне сунул свою фуфайку Валерка Горячков.

Пацаны мигом разводят костёр на снегу. Предыдущие два месяца — почти день в день — карельскую землю поливал дождь, потом засыпал снег. И всё же проныры-пацаны отыскали где-то сухих веточек, берёзовой коры. С первой спички не получилось — разожгли костёр со второй. Друзья разбирали нашу одежду, отжимали её, попарно схватившись обеими руками с двух сторон.

Потом мы плотно окружили разгоревшийся костер. Отжатые штаны, пальто, рубашки, носки сушили на вытянутых руках, заодно грелись сами. От костра валил жёлтый дым, от одежды — белый пар. Ветер раздувал его в разные стороны. Кто-то выкрикнул: «Дым — на вора!» Это наша заезженная шутка. Но никто от костра не отбежал, как мы обычно делали это летом. Кто-то из пацанов присел, кто-то стоял — и каждый что есть мочи пытался перекричать другого, припомнив, кто как вёл себя во время испытания льда. Мы хвалились, выставляя себя героями.

Ранние предзимние сумерки стали сгущаться, угли в костре остывали, разговоры стихали. Пора идти по домам. Матч по хоккею на озере не состоялся: рановато ещё. Мы с Колькой напялили на себя подсохшую одежду. Провонявшие дымом, возвращались домой. Родителям — ни слова о случившемся. Табу!

Лесных речек и озерец вблизи Участка немало. На них мы испытывали на прочность первый лед, а он испытывал нас. И не припомню, чтобы с кем-то из нашей школьной братвы когда-либо произошел несчастный случай на льду или на воде.

Повзрослев, эти парни пошли служить Родине десантниками, танкистами, моряками, саперами, разведчиками. Много земляков проходило срочную за границей. Туда абы кого не пошлют! Вот такие они, парни из Поросозеро!

Сергей Ильченко (илюха)

Забавы под стук колёс

Высокое здание с огромными окнами, затейливая филенчатая дверь, ведущая в просторный зал, а там, как помнится мне, — хотя, может быть, ошибаюсь? — гладкий бетонный пол… Это о нашем железнодорожном вокзале в Поросозеро. Он был построен военными железнодорожными строителями на краю поселка в 1953—1954 годах. Спустя почти сорок лет, в 1995-м, здание разберут. Вместо него появится другой вокзал — много меньше, даже не вокзал, а скорее будка стрелочника. Исчезнет леспромхоз, лесозавод, люди из посёлка разъедутся… Тишина окутает Поросозеро. Но это придёт нескоро, много лет спустя…

А пока мы, мальчишки шестидесятых, гордились нашим вокзалом, впрочем, наверно, как каждый поросозерец. Ещё бы! Здание было тёплое: четыре высокие печи-голландки отапливали его. В зале ожидания — основательные широкие скамьи со спинкой посредине, чтобы можно было сидеть по одну и по другую её стороны. Слева от входной двери — отгороженное помещение кассы с маленьким оконцем. Сравнить нам было с чем. В центральной части посёлка — в Аконъярви — тоже имелся свой железнодорожный вокзал, но маленький… слишком уж маленький в сравнении с нашим. К нему даже рейсовый автобус не ходил.

А к нашему вокзалу поселковая автобаза посылала автобусы два раза в сутки: к вечернему пассажирскому поезду из Петрозаводска в Юшкозеро и к ночному — из Юшкозера в Петрозаводск. Сначала это были рейсовые кавзики, позже их сменили более вместительные пазики. Кондуктор пронзительно кричала: «Передавайте плату!» Пять копеек передавали все. Да, неизменно пять копеек с 1960-х по 1980-е годы. Если зимой автобусы по какой-то причине не выходили на маршрут, братья Пименовы, статные парни из Аконъярви, вытаскивали финки — санки с узенькими как у коньков полозьями на которые крепилось сиденье для пассажира, и за плату возили желающих. В основном это были пожилые женщины.

Два раза в году, весной и осенью, наш вокзал собирал призывников в армию. В такие дни поселковое АТП выделяло два автобуса. Народу собиралось много, немало среди них пьяненьких, и мы с пацанами тут же, в гуще событий. Шум, крики, играет гармошка, нестройные голоса выводят песню: «…Не ходил бы ты, Ванёк, во солдаты…» Тут же по случаю завязываются потасовки, драчки. Участковые выясняют отношения с аконъярвцами.

А на следующий день в школе на переменках без конца шло горячее обсуждение новостей.

— …Аконъярвец нашего ногой копнул! А тот ему «испанский воротник» сделал!

— Как это?! — восклицают непосвященные.

И счастливый очевидец событий с важным видом поясняет, как нужно правильно схватить гитару за гриф и плашмя, словно лопатой, ударить нижней декой по голове противника. Поднимается гвалт: мы, пацаны, наперебой расписываем насквозь пробитую головой гитару, безжизненно висящие струны. Удивляемся: не жалко ему её? Не голову — гитару!

Мы с ребятами любили посещать здание вокзала в любое время года, но особенно — зимой. Пораньше заходили в пустой натопленный зал ожидания и устраивали беготню вокруг массивных скамеек. Зал казался нам тогда огромным. Никто не гнал взашей шумливую компанию. Бесились до того, что Вовка Дурнев умудрился сломать о пол верхний резец. А он у него был уже не молочный, крепкий! Больно было ему, но не плакал. Нельзя! Не положено! Вовка считался тем ещё смельчаком: на виду у всех с самого верха сопки Могилёвки на лыжах, разгоняясь палками, он лихо слетал вниз и не падал. Мало кто из нас решался повторить такое.

Но вот приближалось время прибытия очередного поезда. Автобус подвозил к вокзалу будущих пассажиров или встречающих. Тогда вокзал наполнялся людьми. Следом подъезжали пограничники с заставы: она находилась за переездом, в военном городке. Они проверяли документы у людей, вызывавших вопросы.

А пацаны в это время на свежем воздухе ждали поезд, то и дело нетерпеливо прикладывая уши к рельсам, чтобы раньше других услышать стук колес. Дальний гудок служил сигналом перебираться по другую сторону рельсов. Выезжающий из-за леса тепловоз прожектором слепил нам глаза. По глубокому снегу мы опасливо отходили подальше от путей. И вот наполненные светом вагоны мелькают перед глазами. Скрип, пронзительный визг тормозных колодок в морозном воздухе — поезд останавливается. От нас по другую его сторону, на платформе, начинается суета. В поисках нужного вагона люди бегают вдоль состава. Пограничники деловито проверяют паспорта у прибывших в Поросозеро, светят фонариками: чужакам попасть в поселок можно только по пропускам.

На улице темно. Стоянка заканчивается. Мы рассаживаемся поудобнее на вагонных ступеньках — словно воробьи на проводах, нахохлились. Ждём гудка. Наконец он раздаётся, поезд трогается, набирает ход. Всё чаще стучат колеса на стыках рельс. У нас дух захватывает от набираемой скорости. Наконец не выдерживаем — сигаем по очереди со ступенек. Сила инерции кувыркает и колбасит наши лёгкие тела по глубоким сугробам. Снег залепляет глаза, набивается под пальтишко, в валенки. Поезд уносится в темноту, а мы верещим от восторга, выбираемся на утоптанную тропинку, отряхиваемся и медленно возвращаемся домой. Опасное удовольствие, но приятное. Вечерняя прогулка окончена. На сегодня хватит, нагулялись…

Клуб на участке

«…Мама, дай десять копеек!» Это я прибежал к маме на работу и клянчу деньги на кино. На мне выцветшее старенькое пальтишко. Резинки на хлопчатобумажных шароварчиках с начесом плотно обхватывают лодыжки. На маленьких ножках — растоптанные ботинки на шнурках, которые я не могу самостоятельно завязать. На стриженой голове — кепка плоским блином с затертым козырьком. Примерно так выглядели и все мои приятели.

«Тётя Соня тебя и так пустит», — отвечает мне мама.

Я это знаю. Дошкольников пускают в клуб смотреть фильмы бесплатно. И всё равно прошу детским жалобным дискантом. Мне четыре или пять, а до слёз хочется, чтобы всё было как у взрослых. Подаёшь кассиру денежку — получаешь билет светло-синего цвета. Бессменная тетя Соня Страпчук, невысокая полная старушка, при входе в зал отрывает «контрольку», и ты с важным видом заходишь внутрь…

Мама сдаётся — заветная монетка у меня в ладошке. Бегом в кино!

Захожу в зрительный зал, хвастливо верчу перед ровесниками купленным билетом, а те уже устроились на полу возле сцены. Гаснет свет, начинается волшебство. В квадрате белого экрана оживает целый мир…

На каждом сеансе перед фильмом обязательно показывали десятиминутный киножурнал. Затем — маленький перерыв. Грохот в кинобудке: киномеханик передвигает жестяные коробки из-под кинолент. Затем он включает другой аппарат. Зрители терпеливо ждут. Не слышно привычных выкриков: «Сапожники!»

Наконец начинается фильм. Мы, пацаны, червячками, улитками вползаем на дощатую крашеную сцену, поближе к экрану. Лёжа следим за разворачивающимся на экране действом. Если фильм скучный, всё равно наши извивающиеся фигурки мало-помалу заполоняли сцену. Устав ползать по ней, мы привставали на четвереньки и превращались в кошечек, собачек. Начинали баловаться. Из зала со стульев недовольно шикали взрослые, и «червячки», «улитки» уползали под сцену.

Не помню, чтобы тетя Соня, которая отвечала и за порядок в зале, кричала на нас, детвору, одергивала кого-то, выводила из зала, когда мы начинали шумно обсуждать тот или иной эпизод фильма. Это была удивительно добрая женщина.

Мы росли. В посёлке появились две молоденькие симпатичные киномеханицы — Маша Трифонова (Кисель) и её подружка. По ним вздыхали взрослые парни-ухажеры. Подружка вскоре уехала из поселка, а сама Маша осталась.

Как в Поросозеро приходит кино, мы с пацанами знали. Оно приезжало к нам с вечерними поездами. Встречающая их машина-полуторка — кузовной газик с фанерной кабиной и деревянным кузовом — подвозила к клубной кинобудке круглые металлические бачки с откидной ручкой наверху. Они были тяжеленными. Мы, пацанва, крутившаяся под ногами у взрослых, пытались помогать. В жестянках лежали смотанные в катушки фильмы на целлулоидной пленке. Затем на автобусной остановке вывешивали афишу с названием нового фильма. А в выходной день нарядные люди шли в кино. Киносеанс в клубе был словно праздник. Из киножурналов мы узнавали новости большой страны, смотрели про Юрия Гагарина — первого в мире космонавта. Нашему удивлению и восторгу не было конца. Первым в мире полетел в космос наш советский человек!

К ноябрьским и майским праздникам, на Новый год учителя восьмилетней школы вместе с учениками ставили в клубе концерты. Лучшим солистом у нас считался Коля Шишов из железнодорожного посёлка — ровесник моего среднего брата.

«…Есть воля, есть смелость у нас, чтобы стать

Героями нашего времени…» — пел Коля со сцены.

Помню бильярдный стол в фойе клуба. Мужики после работы гоняли шары — играли пара на пару. Желающих собиралось много. Каждый терпеливо ждал своей очереди. Высоченный Иван Лекавичус однажды попытался влезть в игру без очереди. Толкнул дядю Андрея Ильченко, когда тот пытался его урезонить. Дядя Андрей был старше, ниже на голову, но крепким оказался мужиком. Долбанул кулаком долговязого Ивана в грудь. Тот упал на задницу, поднялся и больше его в тот вечер не видели. Об этом случае я узнал, когда повзрослел: брат Володя рассказал — он был свидетелем. А старший брат Александр рассказывал мне, как его, тогда семиклассника, взрослые мужики охотно брали себе в пару для игры в бильярд. Причина простая: проигравшая пара выбывала — пока ещё дождешься следующего раза… А брат лихо укладывал в лузы шар за шаром. Правда, по-настоящему разыграться учащимся не давали учителя школы.

Также в клубе находилась библиотека. Все мы, жители посёлка, охотно читали библиотечные книги. Большие домашние библиотеки были у немногих. На книги подписывались, годами ждали их поступления — такой сильной была тяга к чтению.

По субботам в фойе клуба устраивались танцы. Участок — то есть местность в составе Поросозеро, которую так называли, — образовался почти сразу после войны, клуб здесь появился, понятное дело, позднее. Тетя Таня, мать Малька, рассказывала нам, пацанам, что раньше на танцы ходили в Валазму — она в восьми километрах от Участка. А там, в Валазме, до ввода в эксплуатацию железной дороги находилась контора леспромхоза — выходит, она и считалась центром посёлка. «После работы пяшком туда, обратно. Маладые были…» Тётя Таня приехала со Смоленщины, оттого и был у неё такой характерный говорок.

На танцах случались драки с солдатами — чернопогонниками. Куда ж без драк! Делили местных красавиц. В военном городке казарма стройбата стояла напротив казармы пограничников. Дисциплинированные пограничники в драках не участвовали. Чернопогонники, те — да. С поясными ремнями, намотанными на кисть руки, — их сторона. Наши пацаны со штакетинами, выдернутыми из школьного забора, — другая. Стенка на стенку. Правда, кровопролитными стычки нельзя назвать: обходилось синяками.

Потом появился клуб и в железнодорожном поселке, в народе — «железка».

— …Куда сегодня пойдем на танцы?

— В «железку».

Такие диалоги мне часто приходилось слышать от старших братьев. Они пользовались популярностью не только у участковых девчонок, но и у аконъярвских. Девчонки бегали за моими братьями, а я ими гордился, ведь они — мои воспитатели и защитники.

Постепенно у поселковой молодёжи танцы в «железке» стали популярнее, чем в клубе на Участке. Понятно почему: в железнодорожном посёлке рядом с клубом стояла колонка с водой — почти как в городе: надавил на рычаг — побежала холодная вода. А на Участке дальше колодцев дело не пошло. Но не в колонке дело. Клуб в «железке» располагался между Участком и Деревней [Деревня — это тоже название местности в составе поселка Поросозеро. — Н.К.]. И нам, и деревенским одинаково удобно было добираться на танцульки. Мама ворчала на нас: «Ноги по самую попу стопчете!»

Помню, был на дворе 1961 год. Нам с ребятами полных лет от трех до пяти. В клуб приехали артисты из Петрозаводска. Будут ставить кукольный спектакль «Царевна Несмеяна». Афиша красочно сообщает об этом жителям. Мы с дружками на привычном месте — под сценой на корточках в нетерпеливом ожидании сказки. Актеры прячутся за ширмой. Открывается занавес. Перед нами ожившие куклы говорят человеческими голосами. Самая настоящая сказка! Слёзы царевны во время спектакля разлетаются по сторонам, попадают на стриженные под машинку головы, брызжут прямо нам в лица. Мы показываем капли друг другу и хохочем. Восторга не унять.

Наконец спектакль закончился. Ширма, по верху которой только что бегали царь, другие герои сказки, раздвигается. Актер выносит на сцену Несмеяну. Что тут сказать? Любви все возрасты покорны. В тот вечер царевна завоевала наши детские сердца. А чародей на сцене весело вертел в руках симпатичную куклу и вдруг, хитро усмехнувшись, как нажал на резиновую грушу с водой! Эта самая груша спрятана под красивым платьицем царевны. Из большущих голубых глаз куклы двумя струями брызжет вода на нас — малышню, сгрудившуюся внизу. Мы дружно ахаем от неожиданности, а потом…

— На меня!.. На меня пусть плачет!.. — кричим актеру, весело пританцовывая перед ним.

Сколько воды утекло с того времени! По возвращении в Карелию, в 2002 году, навестил родные места. В суете прожитых лет я не сразу заметил отсутствие клуба. Подумал было, что разобрали, как разобрали школу, старый вокзал… Односельчанка Наташа Владимирова (Ильченко) поправила меня: «Коля, его не разобрали, он сгорел 8 марта 1997 г.» — написала она «ВКонтакте» на моей странице.

Культура, драки и любовь

Двухэтажный, аккуратно обшитый крашеной вагонкой, он всплыл в памяти — благодатный остров культуры посёлка. В аконъярвском ДК в конце 1960-х перед поросозерцами выступал Николай Крючков — народный артист Советского Союза. Его хрипловатый голос просто очаровал моих земляков. Ближе к концу встречи с народным любимцем дядя Вася Рудый не поленился, сбегал к себе на огород, нарвал огромный букет цветов и подарил их Крючкову. У дяди Васи росли самые красивые цветы в поселке!

Выступали в ДК и вахтанговцы. Рассказывали гастрольные истории, показали, как записывают для радиоэфира сценки из популярного тогда «Театра у микрофона».

— …Поднять якоря! — на сцене сам себе командует артист театра и, вытащив из кармана брюк часы на крупной блесткой цепочке, подносит их к микрофону на стойке.

Ухватив часы, он протягивал цепочку между пальцами, на которых были закреплены две металлические пластинки, — раздается правдоподобный звук, как будто толстая якорная цепь отбивает крупными звеньями по борту корабля. Мы в зале восторженно смеёмся.

Приезжал к нам и гипнотизёр. Самый настоящий! «Ну-ну!» — скептически думали мы про сомнительного гастролера, но ДК был забит зрителями под завязку. Гипнотизер поработал с залом, и через пару минут к нему на сцену поднялись поросозерцы разных возрастов. Всех их мы знали как облупленных: Тамара Кулай, мой сосед подросток Юрка Филатов… Всего — человек десять.

Гипнотизёр выстроил их в ряд и заговорил:

— …Вы идёте по берегу ручья, и вам нужно перейти на другую сторону…

Приглашенные на сцену стали похожи на детсадовских ребятишек. Послушно начали разуваться.

— …Вы входите в воду… — продолжал гипнотизёр. Казалось, взглядом он просверлит их насквозь.

Женщины без стеснения стали задирать края юбок, ребята и мужики закатывали штанины брюк.

— …Становится еще глубже. Вода поднимается всё выше и выше, — не унимался гипнотизёр.

Он походил на огромного Каа, наводившего ужас на бандар-логов. Земляки мои, словно зомби, послушно выполняли его команды, а зрители замерли.

Тамаре Кулай гипнотизёр вдруг сообщил, что она тонет, и подал ей указательный палец. Тамара двумя руками судорожно уцепилась за него, её лицо исказила неподдельная гримаса страха. И захотел бы, да так не сыграешь на сцене! В тот вечер гипнотизёр демонстрировал еще невероятные физические возможности земляков-поросозерцев, подпавших под его волю.

А ещё в ДК Аконъярви я впервые посмотрел художественный фильм «А зори здесь тихие…» Помню, показали подряд две серии. Фильм давно закончился, я брёл домой и не мог говорить. Слезы душили мне горло: настолько жалко было погибших красивых молодых девушек — героинь фильма.

В девятом классе мы стали бегать в ДК на танцульки. Руководство школы не приветствовало это, считая нас ещё маленькими. Учитель истории Эмма Михайловна Юначева, жившая рядом с ДК, входила в зал в самый разгар танцевального вечера. Тут же умолкала музыка, и громкий поставленный голос педагога приказывал:

— Девятые и десятые классы, быстро покинули зал!

Мы послушно на цыпочках, чтобы не засекли, расходились по домам. И каждого сверлила мысль: «Эх, скорее бы закончить школу!..»

А после школы в нашу жизнь ворвались самодеятельность, хор, агитбригада «Весёлый лесовоз». Всем этим в ДК заправляла Антонина Дмитриевна Савицкая — настоящий самородок. Не имея специального образования, она так всё организовала, что поросозерская самодеятельность гремела на всю Карелию. А частушки Антонины Дмитриевны с матерком, с забористым словцом в кругу артистов любили слушать все.

В 1970-е годы по Советскому Союзу прокатился настоящий бум вокально-инструментальных ансамблей. Свой ВИА возник и в Поросозеро. На Участке, в ЛДК, в Аконъярви были свои ансамбли. Из гитаристов запомнились Сергей Тарасов, Валера Филлипенок, Игорь Калинкин, Саша Симонов. Все они были самоучками, играли на самодельных электрогитарах с самодельными звукоусилителями. Да, еще и смастерили это всё собственноручно! Маленький Миша Хохлов отбивал залихватскую дробь на барабанах и одновременно солировал в песнях. На танцевальных вечерах исполняли «Синий, синий иней», а ещё песни из репертуара знаменитого на весь мир ансамбля «Битлз», советские песни. Всё это было в ДК Аконъярви.

Мой знакомый, Владимир Николаевич Ермаков, с которым судьба меня свела в Поросозерском леспромхозе, вспоминал: «Коля, сказать тебе, не поверишь, сколько я завез сюда самосвалов песка! — он кивал на уютный сквер с молодыми тополями, разбитый перед Домом культуры. — А эти тополя… мы садили их на субботниках!» Гордость светилась в его глазах за созданное своими руками. А ведь он приехал в эти места издалека — собственно, как моя мама, как почти все аконъярвцы. Поросозеро сделало Владимира Николаевича карелом-патриотом.

После развала СССР, когда промышленные предприятия, поставленные в рыночные условия, едва держались на плаву и любыми путями избавлялись от содержания детских садов, школ, объектов культуры, этой участи не избежал и аконъярвский ДК. Моя мама долго сокрушалась: «Когда его разбирали и со стен ободрали вагонку, брусья звенели под топором, настолько они были крепкими… и всё равно разобрали!»

Куда ушел весь этот советский «звонкий» брус — осталось загадкой.

От Макрона до Махрёна

7 мая 2017 года президентом Франции стал Эммануэль Макрон, а у меня в детстве был друг Махрён — это Ванька Фадеев. Кто дал моему однокласснику эту кличку, я не знаю. Зимой, когда мы с пацанами спускались с сопки на лыжах, часто во всё горло орали ему: «Вантер, тормози лаптей! Деревня близко!» Это и была его вторая кличка. Неунывающий весельчак, непременный участник всех наших рискованных похождений, ни на Махрёна, ни на Вантера он не обижался. Маленького роста, с высоким шишкастым лбом, смекалистый Ваня Фадеев мог бы успешно продолжить дальше учебу, но ограничился поросозерской восьмилеткой. Было ли ему хоть пятьдесят, когда он умер?..

А Вовку Бабурина звали то Бабура, то Батума. Коренастый, плечистый, он классно дрался. Побил даже Славку Дорофеева из деревни, который был на два года старше, выше ростом и на вид здоровее. Драка состоялась за уличным школьным туалетом, чтобы никто из учителей не увидал. Зачинщиком всё же был Славка, это он хотел подраться с Батумой, да сам и получил. Но были в нашей компании драчуны и похлеще его, так что по-настоящему прославился Вовка всё-таки не этим.

Каждый год на первое мая в честь праздника всех трудящихся мы открывали на озере Кинаспуоли купальный сезон. Девчонок в свою компанию не принимали. Причина проста: чтобы не мочить трусы, мы с пацанами раздевались догола. Но сначала разводили костер на берегу, нагревались у жаркого пламени до красных «запеканок» на тощих ляжках и животе, лишь затем с разгона ныряли в озеро — обязательно, как мы говорили, «с головкой», то есть полностью уходили под воду. А потом с визгом выпрыгивали из обжигающе холодной воды и неслись отогреваться к спасительному теплу.

Обычно первого мая на берегу кое-где еще синел не растаявший ноздреватый ледок, так что раньше этой даты смельчаков открывать купальный сезон среди нас не находилось. Но однажды Батума переплюнул всех, насколько помню, был он тогда третьеклассником. В школе после парадной линейки, посвященной дню рождения Владимира Ильича Ленина, то есть 22 апреля тысяча девятьсот шестьдесят какого-то года, Батума объявил, что идет на Кинаспуоли открывать купальный сезон. Услышав такое, конечно, следом увязались свидетели, чтобы всё без трёпа…

Озеро оказалось подо льдом. Открылась лишь полынья от впадавшей в озеро речушки. Батума, как водится, чтобы не мочить трусы, разделся догола. Костер не разводили: берег был еще полон грязного снега. Медленно, осторожно ступая по оттаявшим скользким камням, Вовка пробрался туда, где глубже, и плюхнулся в полынью. Так же медленно и осторожно выбрался из неё, торопливо оделся. Видно было, замерз, как цуцик, на холодном ветру, но виду не подал, а главное, не заболел после этого.

Скодоров Витька имел кличку Скандербек. Был он из многодетной семьи, жившей в длинном щитовом бараке, в центре которого располагалась контора поросозерского лесопункта. Края барака занимали семьи работников лесопункта.

Помню, мы пели Скандербеку:

Гальце — кружку,

Вальце — кружку,

а скодору — две…

Я даже не задумывался тогда, что должно быть в той кружке. Наверно, чай. Галя и Валя — родные сестры Витьки, а еще была самая младшая — Зина.

Лишь недавно, в возрасте шестидесяти трёх лет, случайно я узнал, откуда взялась эта кличка. Скандербек — это национальный герой Албании, живший в XV веке. Скорее всего, кто-то из учителей нашей школы занёс это имя в лесной поселок, и оно прилепилось в виде замысловатой клички к круглоголовому Витьке. И вот новое знание извлекло из моей памяти давно позабытую маленькую коренастую Витькину фигуру, которого родители постоянно стригли «под Котовского». Больше о нем добавить нечего: легендарные клички не всегда совпадают с масштабом личности их обладателей.

Малёк — так звали Вовку Малюхина. В яслях я не то что Малька, себя-то не помню, хотя и туда родители приносили нас одновременно. Но вот детский сад…

Однажды Малек втянул меня в побег. Самый настоящий! Это случилось погожим летним днем. Перед обедом все детсадовские группы, как обычно, гуляли во дворе — причем, он был огражден со всех сторон высоким деревянным штакетником. Как и почему мы с Мальком оказались возле забора — этого я уже не помню. Но юркий Вовка обнаружил под штакетником маленькую ямку. Он залез в нее и вдруг очутился по другую сторону забора. Это было так неожиданно и любопытно. Змеем-искусителем он шептал с той стороны: «Лезь сюда». И я послушно последовал за ним. К тому времени мне исполнилось уже пять лет, Мальку — шесть, и он, понятное дело, верховодил.

Мы выбрались и, пригнувшись, как настоящие разведчики, прошмыгнули вдоль забора за большой дровяник детского сада. Оттуда уже без боязни, что нас заметят воспитатели, пошли гулять, считая себя свободными от всяческих детсадовских обязательств, как то: обед, тихий час, полдник…

Малёк повёл меня, чтобы показать Красный Бор, в котором я за пять лет своей жизни не был ни разу. По авторитетному мнению Малька, там было на что посмотреть. Ласково светило солнце. Направлялись мы по дороге, огибавшей железнодорожный тупик, с высокой насыпи которого паровозы сбрасывали раскаленный шлак в заболоченный прудик. Перешли по мосту речку с ржавой водой. К ней иногда в жаркие дни нас приводили воспитатели не то чтобы купаться, а хотя бы побродить по мелководью.

По пути Малёк взахлеб рассказывал, что перед Красным Бором должен появиться хозвзвод, где стоят военные зеленые машины. Я с восторгом предвкушал чудо познания нового. Но предвкушение оборвалось! Обдав нас дорожной пылью, чуть впереди остановился зеленый газик с солдатами из того самого хозвзвода в кузове. В кабине рядом с водителем за бликами стекла показалось суровое лицо нашей воспитательницы Нины Александровны Смирновой. Ничего хорошего оно нам не сулило.

И мы с Мальком драпанули в лес. Солдаты неспешно спрыгивали с кузова. С хохотом, словно маленьких зайчат, они выловили нас в густых придорожных зарослях, вынесли на дорогу и вручили Нине Александровне. Воспитательница крепко взяла нас за руки, чтобы мы снова не убежали. Солдаты легко запрыгивали обратно в кузов машины, оглядывали нас сверху, махали приветливо руками, весело смеялись.

Мы с Мальком в ответ помахали им. Опять вздымая клубы белёсой пыли, машина исчезла за поворотом. Так закончился наш «праздник жизни». Нина Александровна для начала крепко потрясла нас за руки, чтобы вернуть на землю с небес, куда навстречу яркому теплому солнцу беззаботно стремились наши души. Затем отпустила детские ладошки, чтобы схватить нас за уши. Трясла, трясла, таскала за уши. Были мы хоть и маленькие, но сразу поняли, какую душевную травму нанесли воспитательнице своим побегом. Отчаянный детский рев разносился в округе. Эхо с опушки леса услужливо возвращало его обратно. Было больно, и мы корчились в педагогических руках нашего воспитателя. Так за уши и вернули нас в детский сад.

Став взрослыми, почти в одно время я и Малёк оказались в Сибири, но узнали об этом поздно — лишь когда снова встретились в Поросозеро. Как видно, на нас наша любознательность и дальше действовала одинаково, оттого, наверно, порой одними дорогами носила.

Был у нас в компании пацанов ещё Миля — Колька Мелентьев. Сын дяди Мити, сторожа лесобиржи. Помнится, мы горланили по посёлку песенку:

Дядя Митя носит китель,

Потому что он водитель,

Потому что он водитель

Пассажирских поездов.

Миля — невысокий, невзрачный, худой, как щепка. Над его узкой куриной грудью, мы часто посмеивались, когда купались в озере. Слабенький на вид, однажды он поразил нас.

Руководство погранзаставы разрешало нам, пацанам, играть в настольный теннис на их территории. Погранзастава располагалась в военном городке посёлка Поросозеро. Хорошо помню тот самодельный дощатый, очень тяжелый теннисный стол. Он стоял на открытой площадке, и однажды его понадобилось перенести в укрытие, под навес, от надвигавшейся летней грозы. С одной стороны за край стола взялся пышущий здоровьем пограничник в гимнастёрке цвета хаки, со значком отличника на груди, с другой — по одному брались помочь ему мы, мелюзга. Стол высокий, и, чтобы оторвать от земли его ножки, надо было чуток наклониться, подхватить столешницу снизу ладонями, согнув руки в локтях. Можно было и вдвоем встать с одной стороны, но у нас никак не получалось идти синхронно, в шаг. А для одного стол оказался тяжеловат. По этой причине руки, согнутые в локтях, приходилось подпихивать как можно дальше, чтобы их не разгибало тяжестью стола. Но тогда нижний острый край игровой столешницы врезался до нестерпимой боли в сухожилия локтевых суставов. По очереди мы брались за стол и отступали. И вот взялся Миля. Видно было, как тяжело и больно ему, худенькому. Миля затрясся всем телом, покраснел от напряжения, боли и, стиснув зубы, понёс тяжеленный стол.

Лицо здоровяка-пограничника по другую сторону стола тоже стало красным от натуги. Высокий, осанистый атлет с широкой спиной, он держал стол побелевшими от напряжения пальцами, чуть согнув в локтях руки. Фигура щуплого сутулого Мили — одни вопросительные знаки — шея, спина; согнуты и ноги в коленках, и руки в локтях. И всё же донесли они вдвоём стол, поставили под навесом. Пограничник молча похлопал Милю по плечу, а у того от напряжения рубашка на груди расстегнулась. Но больше мы не посмели хихикать над его мокрой от пота килеватой грудью.

А потом пришло время, и наша семья переехала в Аконъярви. Там меня ждали новые друзья — Боцман, Сидор, Загара, Чона, Эмхи, Кребс, Гога, Зуб, Паша, Устя, Серый… Детство и отрочество остались на Участке, а в Аконъярви меня встретила ЮНОСТЬ.

Рыбалка из прошлого

Засобирался я на озеро Нурмат порыбачить. Для того и приехал в Поросозеро. Проезжаю на машине улицу Советскую. По ней я когда-то сделал первый свой шаг. Вдруг вспомнилось: именно отсюда пешком мы ходили рыбачить на Нурмат. Сколько же километров до него? Взглянул на спидометр и поехал к мостику через речку, вытекающую из озера. Оказалось, девять километров.

А сколько же мне тогда было лет? Лет девять-десять. С длинным удилищем на плече и куском хлеба в кармане для перекуса мелкими пацанчиками мы пешком ходили сюда. А чтобы поймать пару десятков окуней, приходилось целый день лазить по заросшим кустарником каменистым берегам озера. Пойманную рыбу мы насаживали за жабры на кукан. На тонкой ветке березы ножиком заподлицо срезаешь боковые отростки, кроме самого нижнего, — и кукан готов.

Солнце перевалило полдень. С куканом, увешанным рыбой в одной руке, с длинной деревянной удочкой — в другой плетешься из последних сил обратно. Наконец после палящего солнца с комарами, мошкой и слепнями попадаешь в прохладу квартиры, наедаешься до отвала. Всё, сегодня больше никуда! Завалюсь спать. Но на улице нарастает гомон. Кто-то из соседских девчонок пискляво голосит:

Аты-баты, шли солдаты,

Аты-баты, на базар,

Аты-баты, что купили?

Аты-баты, самовар,

Аты-баты, сколько дали?

Аты-баты, три рубля…

Ах ты, в прятки собрались играть! Считаются — кому водить.

Какая к лешему усталость? Пулей вылетаешь на улицу!

Хоккей по-поросозерски

Поросозеро. Октябрь 2019-го.

Мы втроём — я, Санька Рудый, мой стародавний друг и одноклассник, и его шурин Сергей, — были в бане ЛДК, то есть посёлка лесозавода. Там ко мне подошел здоровенный мужик и поздоровался. Я не смог вспомнить, кто такой.

— Толя Мельников! — с улыбкой представился он.