Бесплатный фрагмент - Первый Апокриф

Артур Григорян

ПЕРВЫЙ АПОКРИФ

Он так и не узнает, что спустя годы его назовут Спасителем, Помазанником, Богом. В эти последние минуты, в ожидании неотвратимого, непознаваемого, он пытается осмыслить свой земной путь, поднявший его на Голгофу. Это исповедь на пороге смерти, это Первый Апокриф от рабби Йехошуа Бар-Йосэфа из городка Нацрат, что в Ха-Галиле.

Пролог. Геташен

Мотор чихнул разок, глухо откашлялся, прочистив механическое горло, и, наконец, ровно и мощно загудел. Вертолёт подобрался, как на низком старте.

— Вуй, астуц! — мелким стежком перекрестилась ближайшая старушка и, развернув сухонькую кисть, наложила крёстное знамение на внутреннюю обшивку. Она ещё что-то добавила, мелкой рябью замутив изюмину лица, наверное, какой-то соответствующий случаю оберег, но грохот авиатурбин и свист рассекающих воздух лопастей, быстро набрав разгон, заполнил все частоты эфира.

Я облокотился на объёмистые тюки поклажи и повернулся к тусклому пятну иллюминатора, намереваясь, за неимением камеры, запечатлеть полет в анналах памяти.

Ну всё, оторвались! Следующая станция — Геташен! Полоса земли косо ушла вниз и взагиб, мелькнули разлапистые стрекозябры соседних вертолётов, и навалилось дымчатое, с прожилками облаков, небо. Набрав высоту, машина выровнялась, легла на курс; земля всплыла в нижние этажи заоконной панорамы.

Я с детства неровно дышу к картам. Градация высот, магия пространств и каббалистика условных обозначений завораживают меня. Страницы атласов — что порталы в иной мир, в мой личный, приватный Neverland, где можно воевать и путешествовать под любым обличьем. В семье пеняли на гены (отец был учителем географии, хотя таковым почти и не поработал, рано продвинувшись по партийной линии), и теперь, прильнув к мутному стеклу в немом восхищении, я инстинктивно пытался угадать и наложить реальный мир с высоты птичьего полета на испещрённые топографическими козявками схемы, вдоль и поперёк заюзанные детскими войнушками и виртуальными путешествиями.

Внизу перекатывались волны гор, раскрашенные проплешинами деревень и опоясанные путами дорог. Вот промелькнули белёсые червячки ледников на отрогах самого высокого хребта, не таявшие даже в жаркие летние месяцы, а за ними блеснуло стальное лезвие Севана. Мы пролетали над южной оконечностью озера; противоположный берег, стремительно надвигающийся — уже граница того обмылка, что остался от Армении. Дальше простираются земли, когда-то тоже бывшие ею, где ещё совсем недавно, особенно в горных и труднодоступных селениях, слышна была армянская речь. Недавно, но уже «была». Десятки опустевших деревень, разрушенные и испоганенные церкви, толпы беженцев… Кто ждал, что пробудившийся призрак извечного врага вновь, в несчётный раз, накроет тенью исстрадавшийся народ мой? Лишь несколько упрямых островков посреди вспенившегося тюркского моря ещё цепляются за эту землю, вгрызаются в неё зубами и стоят насмерть. Надолго ли? Туда и летим, в один из этих осколков.

Всё имеет свой конец, и полёт наш тоже не исключение. Приземлились, выгрузились — а меня уже ждут. Шутка ли? Новый доктор приехал! Почётный эскорт в лице фельдшера по имени Татул (классический типаж бородача-ополченца) закинул мои вещи в старенький, раздолбанный УАЗик, и мы рванули, озонируя хрустальный горный воздух клубами выхлопов. Редкая по ухабистости дорога выдалась, надо признаться. Оценил, взбодрился телесами.

В деревенской больнице, переоборудованной под военные нужды, лежали несколько раненых разной степени тяжести — фидаинов да селян. Обойдя с начальником госпиталя — немолодым уже местным уроженцем — нехитрое больничное хозяйство и беглым взглядом оценив условия работы на ближайшие месяцы, я вернулся в ординаторскую, куда до поры до времени скинул вещи. Пока производился обход, Татул, с которым мы приехали — как оказалось, молодой ветврач из Апарана, исполнявший обязанности фельдшера и помощника широкого профиля (широта его профиля особенно бросалась в глаза под определенным ракурсом), договорился насчет моего размещения. Село раньше было весьма густонаселённым, но после начала необъявленной войны, когда часть народа съехала, многие дома пустовали и использовались для военных, хозяйственных нужд или, как в моём случае, для размещения добровольцев.

Закинув видавший виды рюкзак за плечи и по-братски разделив с Татулом, взявшимся меня сопровождать к моему биваку, оставшуюся ручную кладь, я углубился в лабиринт тропинок и переулков. Да, Геташен был создан для пеших прогулок! Из тряского окна УАЗика я не уловил и сотой доли его колорита, что теперь поглощал с жадностью оголодавшего по пасторальным красотам жителя хрущёвки из спального района.

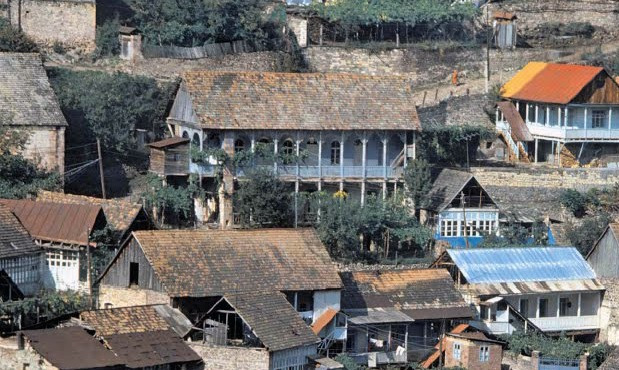

Село широкой полосой растянулось по котловине меж грядами невысоких гор под шумный аккомпанемент порожистого Кюрака. Дома попадались все больше добротные, внушительные, иные не без претензии на вкус. Перейдя звонкоголосую речку по мостику с деревянным настилом, сквозь прохудившиеся доски которого просвечивала его проржавевшая анатомия, мы одолели подъём по кривоколенной улочке, поминутно перемахивая через ручей посередине. Минут через пятнадцать миновали шикарный особняк с деревянными колоннами редкой красоты. Капители их широкой дельтой разветвлялись чуть ли не с середины высоты, почти смыкаясь наверху эдакими арками. Немного дальше высилась церковь — бескупольная средневековая базилика, довольно внушительная, но без архитектурных изысков. Лишь узкие арочные окна оживляли её аскетичный фасад, да солнечные часы на освещённом торце неубедительно претендовали на статус декора. Прямо под стеной насупил строгий портик родник — ниша с каменной чашей, из отбитого края которой пробивалась наискось струйка. Вход был завешан потемневшими деревянными воротами.

Я притормозил, чтобы лучше рассмотреть церковь и соседний особнячок. Татул же, воспользовавшись паузой, достал сигарету и присел на каменную плиту, глубоко увязшую в рыхлой почве. Над нами, напротив церковных ворот, широко раскинула ветви гигантская шелковица, густо усеяв всё подножие перезрелыми тутовыми ягодами. В тени дерева, у невысокой ограды, выглядывая из зелени, подмигивал нам белёсый хачкар, а ажурный узор бликов света, пробивающегося сквозь мозаику листвы, перекликался с затейливой резьбой по камню.

— Ещё успеешь насмотреться, доктор, мы уже почти пришли. Осталось только этот последний подъём преодолеть, и вон там, на пригорке, твой дом видать.

— А что это за палаты рядом с церковью?

— Я вроде слышал, что священника тутошнего. Его так и называют, Терунц тон.

— Разве церковь действующая?

— Да нет, конечно. Тут ещё в царское время священник жил, вот по старой памяти и называют по сию пору. Только тут уже не живёт никто.

— А там, где я буду жить, кто живёт?

— Тоже никого. Вся молодёжь ещё до войны разъехалась кто куда, жили только старики, да и они то ли съехали, то ли померли. Про них уже несколько лет как ни слуху ни духу, и дом пустой. Так что обживайся, мешать никто не будет.

— А ну как хозяева приедут?

— И что? Думаешь, они не обрадуются, что у них в доме доктор живёт? Все мы одно дело делаем, так что ежели они и прилетят, то и им работёнка найдётся. Только никто не приедет. Тяжко тут, мало кто готов остаться воевать.

Татул докурил, вжал окурок в плиту, на которой устроился, и щелчком отправил его подальше в высокую траву, заставив меня поморщиться. Всегда коробила свобода мусорить где попало, столь характерная для многих моих соотечественников. Словно пытаясь восстановить нарушенный баланс, я поковырял в месте, где была потушена сигарета, как бы очищая белёсую поверхность от незваного табачного пепла. Только сейчас я обратил внимание, что плита цветом и фактурой напоминала спрятавшийся невдалеке хачкар.

— Ну-ка, помоги мне, — деловито предложил я Татулу, нащупывая пальцами шероховатости вдоль ребра блока.

Повозившись вдвоем минут десять и измазав руки в жирной земле, мы оторвали глубоко зарывшуюся в почву плиту от влажного ложа и поставили её на попа, окатив солнцем семейство дождевых червей, приветствовавших нас яростными коленцами. Татул сначала было скривился скептически, но потом сам загорелся и, после того как плита прислонилась к ограде, сделал несколько пробежек к роднику, пригоршнями, а потом и выуженной из рюкзака чашкой поливая её замшелый фасад. Наконец нашему взору предстал ещё один хачкар в пару к тому, первому, который удивлённо наблюдал за нашей суетой из своего убежища, моргая тенью волнующейся на лёгком ветру листвы.

На нас испуганно смотрели два тоненьких, хрупких, каких-то девичьих креста, стоявших рядом на одном хачкаре — будто дети, взявшиеся за руки. Нижняя часть откололась и находилась тут же, неподалёку, словно какой-то изверг перебил ноги деткам, оставив их песню недопетой. Он ещё был мокрым и грязным, ещё не вся земля, забившаяся в поры узора, отлила разводами по его изысканному лицу, но уже сейчас можно было оценить красоту и изящество рисунка — каменной вязи столь редкого для хачкаров парного креста молочно-белого оттенка.

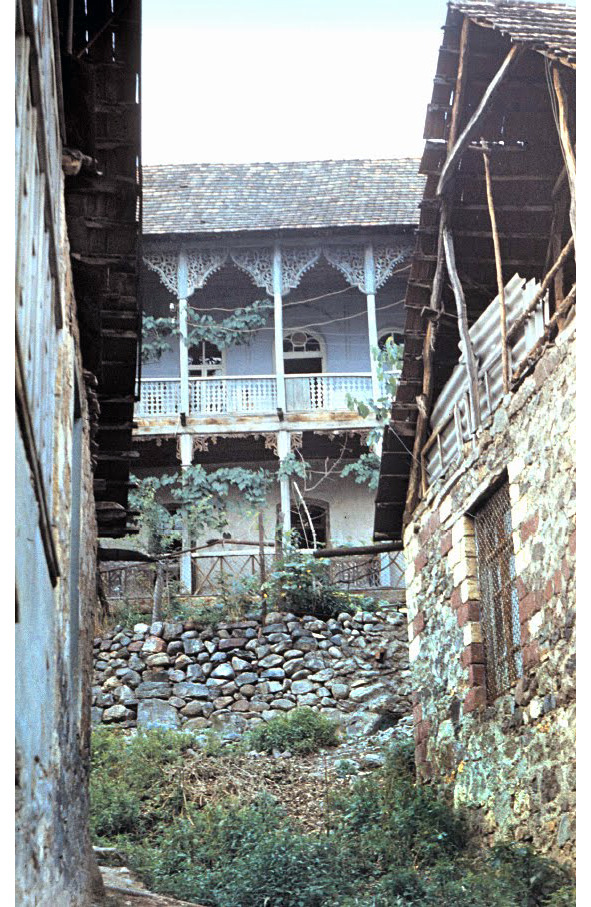

Полюбовавшись на спасённую святыню, мы опять потянулись по дороге. Едва обогнули угол церкви, как Татул обратил моё внимание на появившийся слева на пригорке открытый балкон, возвышающийся над глухой, циклопической кладки, стеной из круглых булыжников метров пяти высотой.

— Вон твои хоромы. Говорю же — рукой подать.

Я с любопытством новосёла присмотрелся к своим «хоромам». Признаться, после всех палат, мимо которых мы успели проследовать, дом не произвёл впечатления. Ни яркостью красок, ни размерами он не отличался. Ещё пара минут подъёма, разворот на сто восемьдесят — и вот мы уже идём вдоль стены, которая тянется в гору, теряя в высоте. Когда же булыжная кладка, наконец, сравнялась с дорогой, мы завернули к покосившимся деревянным воротам (на местном диалекте «дрбаза»), стоявшим торцом. Перед ними был пятачок площадки со свежим бельмом коровьей лепешки, затенённой виноградной лозой по навесу. Татул, гремя связкой, поколдовал с висячим замком калитки, распахнул её, и мы прошли внутрь.

Тропинка пылила между засохшим малинником по правую руку и невысокой, по грудь, насыпью слева, выложенной аккуратной булыжной кладкой по фасаду. Над ней, насупив набухшие плодами ветки, уныло клонились сливы в томлении невостребованности, а меж кривыми их стволами виднелись руины ульев — осколки некогда процветавшей пчелиной государственности. Интересно, приносит ли кто-либо из чудом выживших потомков пыльцу памяти на могилки погибших цариц?

Сам дом был какой-то пожилой, из «раньшего времени», как говаривал старина Паниковский, но, несмотря на относительную ветхость, выглядел элегантно и как-то удивительно натурально — словно благородный представитель обедневшего рода в поношенной одежде со следами былого благополучия, случайно затесавшийся в толпу напыщенных нуворишей. Первое ощущение досады сменилось симпатией к его неброскому очарованию антикварной старины, которую бронзовой чеканке придаёт патина.

Тропинка заканчивалась небольшой площадкой, некогда зацементированной, а теперь изъеденной коростой и островками упрямой зелени, за которой была открытая веранда по периметру дома. Над нею нависала щербатая черепичная крыша, поддерживаемая рядом деревянных колонн, увенчанных резными капителями в псевдомавританском стиле — попроще, конечно, чем у Терунц тона. Когда-то белая, но сильно облупленная и покосившаяся дверь в дом была также закрыта. Татул открыл и её, и мы прошли внутрь, скинув вещи на тахту в комнате.

— Ну, доктор, располагайся, обживайся, вот тебе ключи. Завтра привезу баллон с газом, привинтим к плите — готовить сможешь. А пока — во дворе очаг есть, ну и дров целый малинник, жги — не хочу.

Я поблагодарил Татула, и он, пообещав завтра зайти с утра проводить до больницы, ушёл, оставив меня одного.

Я молча стоял в темноте, прислушиваясь к собственному дыханию. Незаметно подкралось и вдруг накрыло ощущение одиночества и покинутости. Я чувствовал, что неуместен в самодостаточной тишине дома. Нарушить её своим голосом, чужим для этих стен, казалось таким же невозможным, как расписать пульку в музее или врубить попсу в склепе. Но выбора нет: придётся принять гнёт неизбежного новоселья, притереться к совершенно чужим вещам, страдать от бессонницы на этой тахте. Полумрак и сырость нагнетали хандру, и я поспешил выйти на балкон, распахнув все двери и окна, надеясь заместить настороженную атмосферу свежестью и ароматом июльского вечера.

Вся деревня, лежащая в котловине Кюрака, расстилалась словно с амфитеатра вплоть до крайних домов, усыпавших подножие горы, зелёные склоны которой, перемежаясь скальными породами, заканчивались лесистой шапкой. Гора тянулась по обе стороны зелёным гребнем; но если влево он уплощался, а лес редел, разрываясь островками, то вправо, напротив, склоны поднимались выше, лесная шапка становилась сплошным покровом и терялась в далёкой дымке, где, как я знал, прячется местная жемчужина — озеро Гёк-Гёль. Над этой частью хребта, в самом правом углу открывающейся панорамы, растворив подножие в небесной сини, зависла седая шапка Кяпаза.

Внизу, в микроскопическом разрыве меж нагромождением домов, уместился угол моста с весёлым язычком реки. Склон, спускающийся к реке, прятался под мозаикой черепичных крыш. Церковь, стоявшая справа, была настолько ниже по уровню основания, что её кровля шла вровень с дорогой, идущей под стеной моего дома. Левее широко и надменно, с полным осознанием своей неотразимости, развернулась колоннада дома священника, за которым устремлялся в небо гигантский чинар. Прямо под стеной бил родник, выведенный из ржавой трубы, и вода, весело журча, уходила вниз, к церкви, через буйные заросли крапивы. Сотни ласточек гроздями усеяли окрестные провода и крыши.

Налюбовавшись вволю на эту красоту, которая меньше всего вязалась с реалиями войны, я вернулся в дом. Пожалуй, о нём надо рассказать подробнее.

За вычетом прихожей и чулана, на нижнем этаже было всего две жилых комнаты. Обе они окнами выходили на веранду, одна — в сторону двора и малинника, другая — в сторону горы. Сунулся я было и на верхний этаж, но он был весь заставлен старыми ульями, вощёными рамками да прочей пасечной белибердой.

В первой комнате стояла древняя тахта, заваленная подушками свалявшихся неаппетитных цветов, стол, кровать, над которой висел характерный совковый гобелен — олени на водопое, фасад печи цвета воронёной стали во всю высоту стены со множеством непонятных отсеков, расхристанный остов гардероба с покосившимися дверями, но без задней стенки, и, пожалуй, всё.

Больше меня привлекла вторая комната — что-то вроде спальни, зарешёченные окна которой выходили на заднюю половину балкона с видом на гору. Между окнами, на желтоватой отштукатуренной стене, ощерившейся ухмылкой диагональной трещины, висел коллаж старых семейных фотографий в массивной раме, как принято в патриархальных деревенских домах. Центр занимала большая старинная фотография молодого красавца с закрученными усами в высокой папахе и черкеске. Её по периметру окружали с десяток снимков поменьше, таких же лохматых годов, на которых уместились другие представители рода.

Под коллажем стоял изящный туалетный столик, тоже старинный, на высоких резных ножках в виде виноградной лозы, увешанной спелыми гроздьями. Правую и левую стены подпирали старые скрипучие кровати с пузырьками света в круглых набалдашниках. В дальнем углу, под низким окном, красовалась весьма изящная швейная машинка с ножным приводом. Моему удивлению не было предела, когда на её чёрной, чуть облупленной лакированной подставке я прочёл SINGER и дату 1898. Раритет, однако. Наконец, слева, у двери, стоял покосившийся, словно страдающий сколиозом, старинный комод — весь в дореволюционных вензелях, с помятыми железными углами.

Интересно, где они сейчас — наследники и потомки? Ведь тут, в этом старом родовом гнезде, в тех же фотографиях, смотрящих на меня со стены, находятся их истоки. Всё это оставлено — быть может, навсегда; и я — непрошеный, в общем-то, гость, становлюсь последним свидетелем гибели этих корней. Я чувствовал себя героем «Марсианских рассказов» Брэдбери, наблюдающим последние дни неземной цивилизации с сентиментальным привкусом сопричастности.

Как оказалось, самое интересное меня ждало внутри комода. На моё счастье, он не был заперт, и содержимое его ящиков пролило некоторый свет на бывших хозяев, их историю.

А с домом мы поладили. Он ещё какое-то время настороженно присматривался ко мне, принюхивался, перепрятывая ночами свой стариковский скарб по углам и сусекам, шаркая иссохшимися половицами да скрипя разболтавшимися створками дверей. Но это поначалу. Недели не прошло, и он притёрся к моему присутствию, доверился, и мало-помалу, шаг за шагом, впустил меня в свой бережно и чутко хранимый мир, в святая святых.

Однако же вернёмся к комоду. Поверху он был задрапирован ажурной рукотворной скатертью. Два старинных литых подсвечника с оплывшими огарками самодельных свечек были водружены на потрёпанные книги по пчеловодству. Пристенный угол подпирала мутная, потрескавшаяся икона, на которой, наперекор бликам и разводам, можно было ещё угадать контуры Богородицы с младенцем.

Ниже было три ящика во всю ширину комода. Верхний был доверху заполнен разноформатными фотографиями, лежащими в нескольких стопках, завёрнутых в пожелтевшие газеты периода развитого социализма.

Ближайшие две стопки содержали относительно недавние снимки, судя по датировкам — хрущёвских годов и более поздние. На тыльной стороне большинства из них аккуратно и убористо были написаны имена и даже степень родства с писавшим — как я понял, последним хозяином, что позволило мне не просто смотреть на безымянные лики, но и укладывать в некое подобие генеалогического древа. Так, я уже знал, что фамилия хозяев была Епископосян. Судя по обилию фотографий, он был довольно большим даже для того времени, когда многодетность была нормой среди армян. Судьба раскидала потомков по всей стране: там были, кроме местных фотографий, также кировабадские и бакинские, ереванские и тифлисские, даже московские и махачкалинские, и ещё из многих других мест без каких-либо опознавательных знаков.

Пересмотрев первую группу снимков и аккуратно сложив обратно, я перешёл к средней стопке, тоже отдельно собранной и завёрнутой в пожелтевший газетный листок времён царя Гороха. Это оказались довоенные и ранние послевоенные фотографии — где-то до конца пятидесятых годов, и их было относительно немного. На тонкой некачественной бумаге, некоторые помятые и даже порванные, они наглядно живописали крестьянский быт хозяев. Не имитация, не режиссёрская отретушированная постановка — подлинные исторические хроники, настолько разнящиеся от моего представления о том времени, насколько фильмы «Чапаев», или там, скажем, «Неуловимые мстители» отличаются от реалий и ужасов Гражданской войны. Не то чтобы на фотографиях были ужасы — нет, они скорее поражали пронзительной, безыскусной искренностью.

Вот деревенский класс, в котором училась одна из девочек. Простые, если не сказать убогие, одежды не по росту и не по размеру, грубые туфли, домотканые жакеты и шали, обветренные худенькие лица, и на этом фоне глаза, живые и умные глаза детей.

А вот фотография двух девочек, стоящих здесь же, во дворе около малинника. Погодки и, похоже, сёстры, может быть двоюродные, они застенчиво стоят, взявшись за руки в постановочной позе и смотрят в камеру — одна исподлобья, другая прямо и как-то вдохновенно. Детские косички торчат вразнобой; лет им по пять-шесть. У снимка отодрана нижняя часть, словно какой-то изверг обезножил их, и вся композиция до боли напоминает наш спасённый хачкар. Этих девочек я уже свободно могу узнать и на фотографиях из класса. Вот ещё одна, и ещё. А вот они же с родителями и бабушкой. Позади фотографии читаю их имена: Ева и Соня, и словно представляюсь сам. Будем знакомы. Простите, что потревожил ваш покой.

Ещё и ещё фотографии. Страницы истории этого рода с такой звучной и редкой фамилией раскрываются передо мной в череде снимков: всё генеалогическое древо с многочисленными ответвлениями, как лента киноплёнки в обратном порядке.

Наконец я перешёл к самой дальней стопке, которая была не в пример больше по формату. Она лежала не просто завёрнутая в газеты, а ещё и повязанная ветхой бечёвкой, разрезав которую, я раскрыл эти бесценные реликвии.

Там хранились студийные работы, великолепно исполненные профессионалами на толстой мелованной бумаге того особо выразительного цвета сепии, характерного для дореволюционных фотографий. По краям их обрамляли вензеля и витиеватые надписи со смешными «ять» и твёрдыми знаками, обрубающими концовки. Только там, на этих снимках я увидел того, кто смотрел на меня со стены, и смог узнать его имя: Михаил. Похоже, он был главой семьи до революции, потому как самые поздние снимки датировались 1914 годом; но, судя по тому что на последующих его уже не было, этой черты — роковой как для Российской империи, так и для армян — он, скорее всего, не переступил. Какая трагедия произошла в этой семье, с какими потерями она вышла из горнила гражданской смуты, можно было только гадать. Фотографии об этом молчали.

Он, Михаил, был на многих снимках — и отдельно, и с разными другими людьми, о которых также можно было прочитать. Вот он с молодым офицером Императорской армии, черты которого по-родственному схожи с его собственными. Надпись позади фотографии гласила, что это брат Михаила — Егиш.

Вот тот же Михаил с женой. Постановочный студийный снимок, семейная фотография: Михаил сидит на стуле, а жена Ольга стоит рядом в полный рост. Оба молодые, красивые, в богатой одежде. Ольга… Где-то я уже встречал это имя. Перелистал предыдущую стопку, и нашёл — да-да, вот же она! Черты неузнаваемо изменились, морщины избороздили лицо, но глаза остались прежние. Это она — бабушка тех самых детей, которые были на школьных фотографиях. Похоже, в послереволюционные годы именно ей пришлось взвалить на себя бремя главы семьи.

Род был зажиточный, процветающий: представители занимали высокие чиновничьи посты, носили офицерские погоны. Контраст между дореволюционными богатыми, даже в чём-то аристократическими образами и последующим дауншифтингом до полунищего крестьянства был разителен.

А вот, похоже, самая старая фотография. Небольшая, но довольно качественная, изображающая человека скорее пожилого. Я бы мог принять его за постаревшего Михаила, если бы не год — 1899, и не подпись — Арустам. Это было самое раннее лицо, которое было доступно для знакомства. Там же был обрывок листка тифлисского «Мшака» от 1913 года — ломкого, жёлто-бурого, почти истлевшего, где с грехом пополам удалось разобрать, что, мол, такого-то числа состоялись похороны старосты села Геташен Арустама Епископосяна, под управлением которого… дальше неразборчиво.

Наконец вся стопка окончательно пересмотрена и бережно отложена в сторону. Я завернул её в новую газету и, аккуратно сложив на своё место в верхний ящик комода, перешёл к дальнейшему исследованию его недр.

Средний ящик был завален книгами, изжелта-волнистые страницы которых прятались за фасадом изъеденных временем плотных переплётов. По молодости лет они ещё могли меряться пестротой красок, теперь же приобрели единый картонный оттенок, лишь полунамёком выдающий прежний колер. Чего там только не было! «Самвел», «Вардананк», «Геворк Марзпетуни», «Раны Армении» и прочее в том же духе: почти всё — армянских авторов, хоть и в русском переводе, с историко-патриотическим душком. Кроме них, там была Библия на армянском в красивом переплёте, но тоже зачитанная до дыр.

Я с собой книг не брал, кроме парочки медицинских, и боялся, что без чтива будет скучновато коротать вечера — так что эта находка меня очень обрадовала. Почти всё я уже читал, за редким исключением, но перечитать интересную книгу никогда не считал для себя зазорным.

Однако прежде мне хотелось обследовать все отсеки моего хранилища, и я, сложив до поры книги стопкой на столе, попытался выдвинуть последний, нижний ящик. К моему удивлению, это мне не удалось. Я прикладывался и так и эдак, дёргал неожиданными рывками под разными углами, пытаясь застать противника врасплох — всё напрасно. Попробовал сдвинуть комод с места — тоже безрезультатно.

Молчаливая упёртость мебельного патриарха разозлила не на шутку. Ни силой меня Бог не обидел, ни комод не казался таким уж тяжеленным. Ладно, упрямец, мы пойдём другим путем. Я вытащил два верхних ящика, но, к моему удивлению, доступ к нижнему не открылся: поверх него была приколочена толстая доска, полностью скрывающая содержимое.

Любопытство моё разгоралось всё сильнее. Щедрая фантазия, отягощённая бременем эрудиции, рисовала клады, которые могли быть спрятаны — от алмазов мадам Петуховой до сокровищ Агры. И хотя законность моих претензий на наследство была более чем сомнительной, я успокаивал себя тем, что кроме меня, скорее всего, никому эта тайна уже не откроется. Безжалостно раздавив в себе червячка сомнения, я с фонариком в руках полез внутрь комода, чтобы обследовать его заднюю стенку и понять, почему так и не удалось его отодвинуть. Как и ожидалось, секрет объяснялся просто: комод был намертво приколочен к стене. Отодрать вековые гвозди не было никакой возможности, да и незачем: секрет-то, похоже, внутри последнего ящика.

Из пыльного чулана натащил кучу инструментов — молотков, топоров, ломов и ещё каких-то девайсов, названий и назначений которых не помнил. Сложив всё на полу в художественном беспорядке, взялся отдирать переднюю стенку ящика. Скоро тяжёлая створка, отгибая нижние гвозди, заскрипела вниз, и я, скорчившись в три погибели, жадно заглянул внутрь сокровищницы, подсвечивая себе фонариком.

С минуту я внимательно пялился в щель, потом сел на пол в полной фрустрации. Ящик был абсолютно пуст. Опять опустился и, взяв фонарик в зубы, обеими руками залез внутрь узкой полости. Не доверяя собственным глазам, внимательно обшарил все углы, куда мог дотянуться, прошёлся пальцами по швам и граням, потыкал палочкой в заднюю стенку — ничего.

Нокаут. Фантазии о несметных бриллиантах рассыпались в дым. От обиды за то, каким глупцом оказался, даже не стал убираться, а, оставив всё как есть, завалился спать, не раздеваясь.

Утром, пытаясь не смотреть в сторону погрома, учинённого накануне, я быстро собрался и отправился в больницу. Ближе к вечеру, покончив с делами, вернулся опять в Храмину — как я, с лёгкой руки старины Умберто, стал называть свой дом.

Выпив чаю и пораскинув мозгами, я решил уж докончить начатое, чтобы не было мучительно больно за бесцельно раздербаненный комод.

Доска, закрывающая нижний ящик, вскоре также была отодрана, и его пустота обнажилась передо мной во всю безнадёжную ширь. Ничего нового. Единственное, что было необычного — прожжённая на дне, прямо посередине, фигура, которую при некотором воображении можно было принять за стрелку, направленную к стене. Я было подумал о «двойном дне» и простукал дно ящика, а также оценил на глазок пространство под его нижней стенкой: двойного дна не было.

Лишь медицинская дотошность позволила напасть на след. У меня с институтских времён сложился профессиональный навык: смотреть больного не только на предмет явно видимой патологии, но и не пренебрегать общим осмотром, несмотря на то, что в большинстве случаев он был простой формальностью. Привычка — вторая натура. Так и здесь: простукав дно, я не остановился на этом и почти машинально побарабанил по всем стенкам комода.

За прибитой задней стенкой — там, где должна была находиться стена — явственно угадывалась пустота, гулкая полость. Она занимала не всю поверхность, и именно отличие в звуке перкуссии заставило меня обратить на это внимание. Я внимательно простукал ещё раз и карандашом обозначил границы тимпанита. Получился прямоугольник прямо по центру задней стенки, чуть выше уровня пола, высотой сантиметров сорок и в ширину около семидесяти. Остальная поверхность тупила несомненной стеной.

Я обошёл стенку, чтобы оценить её с обратной стороны, из другой комнаты. Там, в глубине гардероба, в котором, как я уже упоминал, отсутствовала задняя стенка, в подтверждение предположения был массивный выступ стены.

С замиранием сердца я вновь вернулся к комоду, поплевал на ладони, взялся за топор, размахнулся и нанёс удар. Инструмент с трудом вгрызался в толстое дерево, и я провозился с ним немало, пока наконец кончиком лезвия не провалился в пустоту. Ещё несколько не особо метких ударов, и туда уже можно бросить взгляд. Я жадно припал к получившемуся отверстию, подсвечивая фонариком. Там действительно что-то откликалось металлическим блеском, и это придало мне новые силы. «Чем не Индиана Джонс в сокровищнице?» — мелькала восторженная мысль.

Топор и пила сделали свое дело, невзирая на мою косорукость. Ниша наконец открылась, позволив, слегка ободрав пальцы, вытащить на свет божий содержимое: невысокий деревянный сундучок с обитыми железом краями, закрытый на ржавый замок. Он занимал почти всю нишу, не оставляя свободного пространства. Ничего примечательного больше не было.

Восторг и азарт кладоискателя в такой степени охватили меня, что руки дрожали. Замок, на который сундучок был заперт, оказался настолько старым и ржавым, что серьёзным препятствием не представлялся. Пара ловких движений стамеской, ювелирный удар молотком — и он сорван. А я, едва сдерживая восторженное повизгивание, осторожно и нежно, как ребёнка, поднимаю его крышку.

То, что предстало моим глазам, мало напоминало клад в обычном представлении. Ни дублоны да пиастры, ни бриллианты с топазами не бросились в глаза, и где-то с минуту я просто таращился на содержимое, стараясь притушить недоуменное разочарование.

Сундук был разделён поперечной перегородкой на две неравные части. Слева лежали какие-то странные цилиндры — груда толстеньких удивительно ветхих свитков грязно-жёлтого, почти серого цвета, накрученных на стержни, со следами едва различимых, полустёршихся каракулей. Там же, в отдельном крохотном отсеке, были потемневшие до черноты деревянные то ли чётки, то ли бусы, на среднем, самом крупном звене которых была загогулина типа запятой.

Справа же лежало нечто, прикрытое сверху бурым, с зеленцой, сукном с вышитым скромным крестом. Я снял эту ткань и под ней обнаружил книгу в коричневом кожаном переплёте без каких-либо опознавательных знаков или записей на обложке. Бережно раскрыл. Она не настолько обветшала, как свитки, и не начала разваливаться у меня в руках. Более того, вглядевшись повнимательнее, я уверился, что язык её больших трудностей не представляет. Это был церковно-армянский: буквы были всё те же, маштоцевские, язык несколько архаичный, но я в своё время осилил Библию на староармянском и решил, что уж что-что, а эту книгу понять сумею. Книга была рукописная, листы прошиты; на моё счастье, чернила не стёрлись и четко выделялись на пожелтевших листах. Едва ли она была очень уж древней, если даже язык, как показалось, вполне был понятен мне, современному человеку.

Я всегда интересовался древней историей, и находка меня обрадовала намного больше, чем могло показаться с первого взгляда. Старые книги и рукописи, хранящиеся в Матенадаране, похоже, пополнятся весьма интересным экземпляром. Во всяком случае, с книгой сомнений не было. Загадку представляли свитки, разгадать или даже осмотреть которые не было пока никакой возможности — они просто разваливались в труху при попытке развернуть. Из тайников памяти всплыли иллюстрации к древнеантичным письменам, но это было бы настолько большой удачей, что я на всякий случай не стал обольщаться авансом. Тайну их можно будет разгадать в Ереване, по возвращении, и куда более компетентными людьми, а не мной, дилетантом. Кроме того, была надежда, что ключ хранится в книге, которая вполне была мне по зубам.

Аккуратно сложив хрупкие цилиндры обратно в сундучок, я закрыл его и обратился к книге. Судя по объёму, читать её мне придется не один день, а понимать — ещё дольше. Для упрощения процесса я решил переводить прочитанное на более привычный мне русский и записывать в отдельную тетрадь. Забегая вперёд, признаюсь, что несколько переусердствовал, обновляя древний текст, и в приведённом мной варианте он выглядит совсем по-современному, с терминами и оборотами, которые никак не могли звучать в описываемую эпоху. Мне было важнее передать смысл, а не форму, и я постарался максимально отдалиться от архаизмов грабара.

Я бережно положил книгу на стол, поставил рядом тетрадь для записей, удобно расположился на тахте, подкрутил фитилёк лампы и раскрыл первую страницу. Повествование началось.

Милостию божией я, дпир Мовсес, мыслю предначати сию книжицу, кия суть переклад на язык армянский древних свитков, что исперва свенитися в монастире нашем, Гехарде. Реликвии сии, суть свитки пергаментни, а такожде сулица святаго Лонгина, ныне нельзя боле набдети в стенах сих, понеже султан Ахмед Османлу на земли Араратские поспешаху. Аще беда не минет монастиря нашего, то горе нам и умаление. Темже помыслили мы разумением свои во спасение тяжкоценних реликвий сулицу святаго Лонгина вослати в Эчмиадзинскую обитель, тер-хайр Аствацатуру, а свитки с перекладом, кий я уповаю совершати — в Гандзасар, тер-хайр Есаи, дабы избавити от поругания святыни под сенью святых престолов. Писано в лето 1171 года дпиром Мовсесом, во стенах монастиря Гехард.

КНИГА 1. ИСКУШЕНИЕ

Глава I. В темнице

За спиной скрипнула тяжёлая дверь, оставив меня одного в полутёмной каморке, в подвале, где мне предстоит пережить эти несколько дней. Пережить… О чём я, Господи? Пережить их мне уже не удастся. Прожить бы. Дней осталось мало — слишком мало, чтобы… Чтобы что? Не знаю.

Тишина в каморке звенящая, только в левом углу звучит тихонько: кап, кап… Полновесные капли начали обратный отсчёт. Сколько их мне осталось? Обхватываю голову занемевшими, будто чужими, руками; крепко сжимаю виски. Под пальцами тугой жилкой пульсируют капли — отливаются в слова, бьют в уши пудовыми волнами.

— Приговариваю… Распять! — слова префекта — будничные, скучающие, небрежно брошенные из холёных его уст, перечёркивают всё и звенят, всё звенят в голове.

Как? Меня? Меня — такого живого, полного сил, надежд, со всеми моими идеями, мыслями, всем тем, что во мне живёт, дышит и пульсирует, взять и просто прибить гвоздями к деревяшкам! Кто это решил? Почему без меня? Почему никто не спросил меня, что я, я думаю об этом?! Это моя жизнь — моя, а не тех, незнакомых мне людей! Они же не знают ничего. Ведь во мне целый мир — безбрежный, бездонный; как же они смеют перечеркнуть его? И что теперь? Он пропадёт? Разве такое возможно? Разве миры пропадают просто так, по мановению чьей-то воли?!

Кап, кап… Бесстрастный хронометр, не обращая внимания на моё отчаяние, продолжает отсчитывать одному ему известный срок. Звуки, отражаясь от серых стен каморки — этого просторного склепа, ставшего для меня предтечей погребального — тысячекратно усиливаясь, гудят набатным звоном.

Руки, с силой сжавшие виски, возвращают меня к действительности. Набат словно отдаляется. Хаос несвязных обрывков мыслей отступает на какое-то время, втянувшись в небольшой, нервно пульсирующий кокон. Открываю глаза и оглядываюсь, оценивая своё последнее пристанище. Сырая, полутёмная каморка для смертников. Левый угол тонет в полумраке, правый рассечён парной диагональю озарённой пыли, нарисовавшей на полу удивлённый пятачок света. Лучи пробиваются сквозь два небольших полукруглых окна, закрытых толстыми ржавыми решётками.

Сумасшедшая мысль мелькает в голове. Я бросаюсь к этому спасительному свету, к зияющему зеву окна, хватаюсь за решётки и изо всех сил пытаюсь сдвинуть или хотя бы расшатать. Тщетные потуги: я едва могу до них дотянуться. Собственное бессилие чуть не высекает слёзы отчаяния. Собрав силы, подтягиваюсь повыше и, зажмурившись от бьющего в глаза предзакатного солнца, бросаю взгляд сквозь решётки. За окном сереет двор Преториума — желтоватая стена, идущая по периметру. Какой прок, если бы удалось даже расшатать прутья? Отсюда не выбраться. Путь к спасению наглухо заперт.

Сзади натужно скрипнула дверь, заставив отпустить решётку и обернуться. Темнокожий нубиец с клеймом на щеке, с охапкой соломы в руках, пригнувшись, входит в каморку, а сзади в дверях маячит бликами легионер. Раб складывает солому в правом сухом углу и молча выходит. Это моя постель? Недурно. Мелькает мысль, что моё предсмертное ложе куда мягче тех, которыми я зачастую пользовался на свободе. Заставляет улыбнуться даже. Я тяжело опускаюсь на солому, закрываю глаза. Усталость набегает прибойной волной — напряжение последних часов даёт о себе знать. Под убаюкивающий ритм капели медленно впадаю в тревожную полудрёму.

Жалобный скрежет петель заставляет меня встрепенуться и сесть на ложе. Входит тот же раб, держа в руках невысокий, грубо сколоченный столик, также молча ставит его в центре каморки на освещённый пятачок, водрузив на него масляную лампадку, и выходит. Но я остаюсь не один. В каморке ещё кто-то, вошедший вслед за рабом. Подслеповато прищурившись, отмечаю в полутьме высокий гребень кентуриона, венчающий силуэт в проёме дверей. Зачем он здесь? Может, меня опять поведут к префекту? Может, что-то изменилось?

Вошедший, стоя в полумраке, молчит и, кажется, внимательно присматривается ко мне. Молчу и я. Наконец кентурион проходит в центр каморки на освещённое место, блеснув массивными фалерами, и тяжело усаживается на приземистый столик, оставленный рабом, сняв шлем с поперечным гребнем и положив рядом с собой.

— Ты помнишь меня, иудей? — были его первые слова, казалось, прозвучавшие не из его уст, а гулко заполнившие всю каморку.

Странная речь. Я пристально вглядываюсь в чеканное лицо, освещённое косыми лучами. Ну-ка, ну-ка? Ах да, конечно! Память на лица и события у меня отменная, в отличие от имён, тем более что общаться с кентурионами приходилось не так уж часто. Как же его звали? Ладенос? Лагинус?

— Помню, кентурион, — отвечаю и замираю, не узнав собственного голоса. Что-то странное со звуками происходит в этой темнице — они как-то насыщаются утробностью и тут же гаснут в вязкой атмосфере, словно говоришь в кувшин, плотно прижатый к губам.

Как всё повернулось-то! Тогда, в нашу первую встречу, он практически молился, чтобы моим рукам сопутствовала удача, а теперь оказался в рядах тех, кто собирается пресечь мой жизненный путь.

Тягостное молчание затянулось. Зачем он здесь? Что ему нужно от меня?

— Как здоровье отца? Рана затянулась? — спрашиваю, только чтобы нарушить тишину и перебить невыносимый звук капели.

— Давно уже. Шрам остался, и рука побаливает, когда поднимает, но он уже привык. Правая-то всё равно у него сильнее.

— Как его звали, кентурион?

— Пандерос.

— Да, да. Пандерос. А твоё имя… — слегка растягиваю окончание фразы, давая понять кентуриону, что требуется напомнить.

— Лонгинус. Корнелиус Лонгинус. А ты Йехошуа Бар-Йосэф, — скорее утверждающе, чем вопросительно заканчивает он.

Как-то невесело звучит голос кентуриона. Если бы это не выглядело странно, можно было предположить, что даже где-то и виновато. А может, всё дело в странной акустике помещения.

— Йехошуа, я начальник стражи Преториума. В эти дни, пока ты будешь ждать исполнения приговора, мои легионеры будут охранять тебя. Мне жаль, что приходится отвечать на твоё благодеяние подобным образом. Поверь, меньше всего я бы хотел, чтобы ты находился тут.

— Забавное совпадение. Не поверишь, но мне ещё меньше хотелось бы находиться тут, — усмехаюсь я.

Интересно, что даже в такой ситуации ещё остаются силы шутить, хотя получается не очень-то весело. Чёрный юмор — не худшее убежище от ужаса действительности.

— Что я могу для тебя сделать? Не проси только того, что противоречило бы моему долгу солдата.

Смеётся он, что ли? Что мне может понадобиться? Какой бессмысленный вопрос для того, кто через несколько дней предстанет перед Господом. Что ещё может мне понадобиться, чего я не успел дополучить за три с половиной десятка лет земного бытия? То, что мне действительно нужно — это жизнь. Жизнь! Жизнь и свобода! Вон из этих серых стен, просторным саркофагом окруживших меня, прочь из этой безысходности и ужаса! Но именно этого он не может дать. А остальное… Да что мне с того?

Я молчу. Лонгинус также не нарушает тишины в ожидании ответа. Капель. Сырость. Мигающее пламя свечи. Наконец он встаёт с жалобно скрипнувшего столика и надевает шлем.

— Ты подумай, Йехошуа. Если что-нибудь надумаешь, постучи и попроси охранников позвать меня. Я их предупредил, чтобы дали мне знать незамедлительно. Всё, что в моих силах, сделаю.

Кентурион ушёл. За дверью стихают тяжёлые шаги и вновь гнетущая тишина, отмериваемая эхом расплющенных о камень полновесных капель, повисает в каморке. Этот мерный звук, похоже, окрасит все мои последние дни, став аккомпанементом мыслям и чувствам до самой смерти.

Смерть… Что это такое — смерть? Как было спокойно рассуждать об этом где-нибудь вдали отсюда, в окружении учеников и слушателей; и как страшно сейчас, когда она почти осязаема. Она живёт со мной в этой пустой комнате — незримо присутствует, как бесплотный дух, ждёт лишь несколько отмеренных по каплям дней и затем материализуется, заполнив собой всё пространство вовне и внутри меня. Не будет ни этого мира, ни комнаты, ни Преториума, ни Йерушалаима, ни Эрец-Йехуда — ничего уже не будет реальностью, а будет только она — необъятная, непостижимая.

Как я шагну туда, за эту грань? Грань? Шаг? Не надо упрощать, Йехошуа. Будет больно, очень больно. И очень долго. Хотя, может, повезёт, и я впаду в забытьё. Каково оно — быть распятым, что ощущаешь на кресте? Вспоминаю свои детские страхи — приватный свой кошмар, преследующий меня с тех пор, как впервые увидел казнённых канаим, и содрогаюсь. Вот оно! Вот что будет со мной. Бесформенная масса нагой и окровавленной плоти, иссыхающая под палящим йерушалаимским солнцем.

И что потом? Что ждёт меня за этим порогом, который всё ближе? Может, там будет ожидать чистое, пустое небо, и душа моя воспарит над бездной, свободная и счастливая, освободившись от бренной плоти, которая сгниёт в земной юдоли?! Может, меня будет ждать свет, море света, захватывающая дух чистота и свежесть, заполняющая грудь?! Какую грудь? Я же освобожусь от этого тела, не увижу его больше; ни я ему не буду принадлежать, ни оно мне.

С интересом смотрю на свои руки, будто увидев их впервые и готовясь расстаться с ними сию же минуту. Это же я! Это тоже часть меня — такая же неотъемлемая, как и душа! Буду ли свободен и счастлив, лишившись этого тела, этих рук? Сколько раз дух мой был счастлив за то, что могли сотворить руки, сколько раз меня распирала радость, что Бог даровал им талант лечить людей! А глаза? Ведь они позволяют смотреть на этот прекрасный мир. Я зажмурился и вновь открыл их, но вместо затхлых стен каморки перед затуманенным взором зазеленели берега Йардена, Ям-Кинерет на утренней заре и Мидбар-Йехуда с причудливыми желтоватыми скалами, теряющимися вдали. И этой красоты я буду лишён! Мир, с такой любовью сотворенный Ашемом, будет навсегда мне недоступен! Разве может это быть во благо, принесёт ли освобождение?

Я вновь зажмурился. Темнота и пустота. А вдруг там тоже будет темнота, и во сто раз чернее? Не море света, но бездна темноты, непроглядного мрака — безбрежного, безнадёжного, а дух мой неупокоенный будет тщетно искать выхода из этого мира? Кап, кап… Господи, опять он — этот холодный звук!

А может, всё-таки, души возвращаются? Что, если моей душе предстоит освободиться от всего, что было в этой жизни, очиститься и омыться, и вновь, прозрачной и юной, вселиться в невинное дитя и не помнить ни единого мига этой жизни? Боже, дай знание, что ждёт меня! Дай знак! Пошли видение! Я хочу знать и в то же время… я боюсь этого знания.

Что станется после смерти? Тело сгниёт и будет пожрано червями, но не это меня страшит. Хотя и это тоже. Но тут хоть всё понятно, а что будет с тем бездонным миром, что есть в каждом человеке, и который делает его именно тем, кем он есть? Чем я останусь на земле после смерти? Лишь образом, оттиском в памяти живущих, следом в песке. Говорят, мы живы пока нас помнят; но каким запомнят меня? Кто может понять меня так, как понимаю себя я сам? Мать моя и братья? Я давно с ними расстался, да и не было их рядом в самые важные минуты — что они могут сохранить, кроме смутных воспоминаний? Ученики? А что они? Разве они знают меня? Да, я пытался донести до них своё понимание мира, но разве то, что они услышали, сделало их мной, заставило взглянуть на меня моими глазами? Да и возможно ли это?

Какой сумбур в голове. Словно в разворошённом улье, где пчёлы суматошно мечутся, утерявшие цель, лишившиеся царицы. Обрывки мыслей блуждают в усталом мозгу, но никак не удаётся их оформить в стройную концепцию. Естественный вывод ускользает, хотя кажется, вот только протяни руку — и он тут. Видимо, пережитое за день слишком тяжким грузом легло на мой разум. Но надо доосмыслить, надо найти в себе силы освободиться от всепоглощающей доминанты отчаяния. Это важно, я чувствую!

Что есть я, Йехошуа, на самом деле? Разве моё восприятие себя истинно? Каждый из моего окружения видит меня по-своему, преломив сквозь призму своего мировосприятия. А мой образ формируется из всего этого, поверх которого тонким слоем идёт мой собственный взгляд на себя. Но мой взгляд — нечто конечное, ему предстоит быть запертым в этих стенах ещё несколько дней и безвозвратно уйти в небытие. А что потом? Кем я буду через неделю, месяц, год? Безумным рабби, устроившим погром в Бейт а-Микдаше, которого кто-то провозгласил Машиахом, или человеком, ищущим свою истину и своего Бога, преступником, распятым на кресте, или колдуном, оживляющим мертвецов? А ведь я и не смогу повлиять на то, кем останусь в глазах потомков.

Если предположить, что память обо мне переживёт современников, откуда, из каких источников она будет складываться? Из воспоминаний случайных знакомых, пересказанных теми, кто меня ни разу не видел? Невесело усмехаюсь: какая незавидная участь! Сколько искажений, сколько чудовищных нелепостей будет нагромождено. И в этих досужих сплетнях, в этих измышлениях незнакомых людей память обо мне растворится, исказится и трансформируется, может, даже до полной моей противоположности! А если каким-то чудом удалось бы услышать, что говорят обо мне через много лет, я бы, наверное, сам себя не узнал. Ужасная участь. Во сто крат лучше забвение, чем таким образом выродиться в чудовище, которое меня сегодняшнего может ужаснуть.

Забвение… Всё моё существо восстаёт против этого. Как — умереть и сгинуть? Я не хочу забвения, но и боюсь той памяти, которая меня ждёт. Ужасный выбор, безнадёжная дилемма. Выбор? О каком выборе я говорю? Разве он у меня есть? Он же произойдёт без моего участия, и памяти или небытию только и останется пассивно подчиниться неизбежному. Неужели я бессилен что-либо изменить, хотя бы в столь малом? Да, приговор неумолим, судьба в этом предопределена, и едва ли посчастливится избегнуть смерти, но память?

Довольно! Надо отвлечься, иначе я сойду с ума ещё до казни. Окидываю взором серые стены. Что там? Ну-ка, ну-ка, посмотрим, посветим лампадкой.

Левый угол узилища сырой, с влажными разводами по стене. В самом углу с потемневшего потолка, то ли попадая в такт биению моего сердца, то ли навязывая его, капает вода. Интереснее правая стена — сухая и чуть более освещённая. На ней можно разобрать нацарапанные письмена. Их много — на арамейском, греческом, даже латиницей. Имена, имена — Цадок, Моше, Шауль, ещё и ещё, их едва можно разобрать. Наверное, эти несчастные так же, как и я, боялись быть преданными забвению и хотели хотя бы тут оставить корявый и жалкий след для потомков, оттиск себя на земле, покидаемой безвозвратно.

А вот более развёрнутая надпись: «Бог Авраама, покарай Рим!» Вот ещё: «Да сгинет префект Валериус Гратус!» И добавлено неприличное.

Такие же люди, как и ты, из плоти и крови, тоже со своими мыслями и чувствами. И каждый из них — это также был целый мир, не менее твоего. Чем они остались? Смутными воспоминаниями друзей, которые помянут их раз-другой в год, всё реже и реже, и вот этими нацарапанными на стене каракулями, которые сотрутся через несколько лет. Незавидная участь.

Боже, а это что?! Я аж содрогнулся. Крест, нанесённый глубокими бороздами, на котором несколькими грубыми штрихами изображён распятый.

Отшатнулся, потрясённый.

Что? Страшно? И это тоже память, Йехошуа. Даже этот вопль отчаяния, безмолвный ужас настенных росписей, предсмертный автограф замученных узников — даже он имеет право на суд потомков. Кто знает, чему суждено сохраниться в веках — этим ли каракулям или величественному Бейт а-Микдашу? А чем останешься ты? Таким же криком отчаяния на холодной стене, который суждено будет прочесть лишь следующим смертникам?

Да хоть бы и на стене! Или даже… Ну да, конечно! На свитке! Отобразить себя таким, каким я себя знаю, избавить свой образ от последующих искажений и перерождений. Вот оно! Вот что надо сделать! Выразить, выплеснуть себя в эти несколько дней, подаренных мне судьбой перед смертью, словно для какой-то миссии. Кто я? Откуда я пришёл к такому концу, как и почему? Весь путь, все перипетии, мой мир моими глазами, всё то, что позволит мне и после того, как тело сгниёт в могиле, остаться силой своего слова, своей мысли на земле. И именно в этом мне может помочь кентурион!

Я подошёл к двери темницы и постучал. Ответа долго не было, и я барабанил все громче, пока откуда-то издалека не послышался раздражённый голос караульного:

— Кто там шумит, чего тебе?

— Позови кентуриона Лонгинуса! — кричу я.

За дверью слышится недовольное ворчание. Похоже, караульный раздосадован, что какой-то иудей, без пяти минут покойник, смеет звать самого кентуриона, тем самым отвлекая его, легионера Римской Империи, от таких важнейших занятий, как игра в кости или ковыряние в носу. Но распоряжения начальника — закон, а тот прямо приказал звать его незамедлительно, коли я выкажу такое желание. Потому, для порядка посетовав на наглость этих варваров, он удаляется, и через некоторое время слышится тяжёлая поступь двоих, приближающаяся к двери.

Входит Лонгинус, а сзади немым укором маячит долговязая фигура караульного.

— Ты звал меня, Йехошуа?

— Да, кентурион. Я подумал над тем, что мне может понадобиться. Можешь ли ты приказать принести чистые свитки и все необходимое для письма?

— Это легко. Что ещё?

— Больше ничего, кентурион — этого будет достаточно. Разве что, — я прикидываю, сколько осталось дней, — мне нужно много, много свитков. Я хочу много писать. И ещё одно: надо бы масло в лампадке менять, когда будет заканчиваться.

— Я прикажу принести тебе двадцать пергаментных свитков и тростниковых стилусов для письма, сколько нужно, — повернувшись к легионеру, Лонгинус отдаёт необходимые распоряжения и вновь обращается ко мне: — Зачем тебе столько? Ты хочешь написать префекту, Вителлиусу, или, может, самому Кесарю, божественному Тибериусу? Хочешь, чтобы пересмотрели твое дело?

— Нет, кентурион. Я не буду писать никому из власть имущих. Я лишь хочу отразить в свитках самого себя.

Лонгинус удивлённо задерживается на мне долгим взглядом.

— Ты меня опять удивляешь, иудей. Но это твоё дело. Скажи, что делать с твоими записями?

Я замялся: этого вопроса я себе ещё не задавал.

— Если это возможно, я бы ещё подумал, а потом уже сообщил бы тебе.

— Конечно. У тебя несколько дней: есть время и написать, и распорядиться написанным.

— Спасибо тебе, кентурион. Пусть Бог, в которого ты веруешь, ниспошлёт тебе благословение за твою доброту, — склоняю я голову с благодарностью.

— Позови меня, если ещё что понадобится, — кентурион поворачивается и, обронив ещё несколько слов караульному, выходит, гремя поножами.

Через некоторое время является тот же темнокожий невольник с небольшим ящиком, заполненным свитками, в отдельном отсеке — сосуд с чернилами и несколько стилусов. Также он приносит алабастрон масла для лампады и ещё парочку лампад, про запас.

Свитки пергаментные, хорошего качества, в несколько локтей длиной. Кентурион не поскупился, и я ещё раз возблагодарил Бога за удачу, пославшую мне этого доброго человека в столь нужный момент.

Итак, вот он — мой шанс! Вот она — единственная возможность обмануть смерть, возродить себя из небытия, сохранить от искажений друзей и наветов врагов. И то, чем я останусь на этой земле, теперь напрямую зависит от того, что и как я напишу. Моё собственное слово сможет стать против слова обо мне, исторгнутого из чужих уст, и свидетельство от первого лица перевесит груз пересказов и легенд.

Легенд… Какие амбиции! А ждут ли меня эти пресловутые легенды? Сколько людей погибло на крестах с тех пор, как легионы Помпеуса впервые ступили на землю Эрец-Йехуда? А сколько их ещё будет воздвигнуто? Так с чего я решил, что именно мне не дано сгинуть, раствориться в людской памяти и навсегда пропасть во мраке забвения? Но и этому я тоже противопоставлю своё слово. И в слове своём обрету я жизнь вечную, так как читающий его будет постигать меня, живого, хоть и давным-давно покинувшего мир. Почему я не делал прежде записей? Почему только сейчас, на пороге смерти, посетила меня жажда бессмертия?

Я присаживаюсь на холодный пол перед столиком, стараясь не заслонять света, и разворачиваю первый свиток. Страх перед чистым листом на мгновение охватывает меня. Смогу ли совершить задуманное, не всуе ли будут мои потуги? Наверное, любой творец хоть раз в жизни испытывает подобный страх: писатель перед пустой страницей, скульптор перед глыбой мрамора. Что же испытывал Ашем в первый день творения, взирая на первозданный хаос?

Мысленно помолившись Творцу и испросив его благословения, берусь за стилус. Слова под отвыкшими от письма руками побежали наперегонки по пергаментному свитку, лежащему передо мной.

Глава II. На склонах Тавора

Багровый туман медленно клубится, возбухая волнами, наплывая на горизонт. Он переливается, играет оттенками, вот уже зафиолетовел, наливаясь по краям густой и вязкой синевой. Он так величественен в своей первозданной, дикой мощи, что я себе кажусь песчинкой; хуже того, меня просто нет — нет ни моего тела, ни рук, ни ног, а есть лишь одно обнажённое и беззащитное зрение — испуганный взгляд из ничего. Страшно наблюдать его вздымающиеся валы, оторопь берет от одной только близости к стихии, но и не отпускает, завораживает — гипноз восхитительного ужаса. Я не могу отвернуться, даже зажмуриться не в состоянии. Да и чем жмуриться? Из тумана выплывает лик в ослепительном сиянии. Черт не вижу, пытаюсь всмотреться сквозь яркий свет, пробивающий синевато-багровое марево, и лишь слепну в дымчатом тумане. Но я точно уверен: это он, Йоханан. Сияние все ближе, вся ярче высветляет изнутри тучи, протягивает ко мне тонкие лучи-щупальца. Вот они уже касаются моей руки. Ощущение настолько реально, что я вздрагиваю и открываю глаза.

С руки, откинутой во сне, мягко шелестя, юркнула ящерица, спасаясь между камнями. Сон не спешит отпустить меня из цепких объятий. Какое-то время ещё лежу, полузакрыв глаза, готовый вновь погрузиться в гипнотизирующий омут своих грёз. Но утренняя прохлада да овечье блеяние на фоне многоголосого щебетания, никак не вписывающиеся в канву сновидения, возвращают меня к реальности. Слегка приподнимаюсь, оторвав затёкшее тело от земли, где провёл ночь — первую ночь своего путешествия, и с удовольствием потягиваюсь, скрипнув суставами.

Над равниной Ха-Галиля, расстилающейся передо мной со склона Тавора, разгорается утро. Солнце уже подмигнуло над краем холмистой гряды. В утренней дымке серая полоса Ям-Кинерета опалесцирует лёгкой рябью. Вдалеке, в предрассветном тумане, вырисовывается Рамат Ха-Голан, за которым лежит далекая Сирия.

Рядом, всего в каких-нибудь двадцати шагах, по пологому склону рассыпалась небольшая отара овец — голов тридцать, не больше, между которыми затесалось несколько коз. Они поглощены едой; лишь самые ближайшие порой обращают ко мне наивные морды, смешно качая вислыми ушами, смотрят удивлённо и негромко блеют. Выговорившись, вновь ныряют носом в сочную траву. Старый длиннобородый козёл, подобравшийся ближе прочих, тоже поднимает горбоносую, почти седую голову, но избегает смотреть в упор — скользит взглядом куда-то мимо, не переставая жевать. Однако, присмотревшись, можно заметить, что шальной глаз старого прохиндея косится именно в мою сторону, а ехидная ухмылка авгура кривит его плутоватую морду.

Краем глаза цепляю движение в траве — там божья коровка деловито семенит по стеблю какого-то безымянного злака. Срываю его и с интересом наблюдаю за насекомьим бегом, переворачивая стебелёк то одним концом вверх, то другим. Какое-то время жучок безропотно терпит мои чудачества, но не так чтобы долго. Возмущённо расправив крапчатые крылья с прозрачным исподом, божье создание взмывает в воздух и растворяется в пёстром разнотравье, в котором я продолжаю нежиться на постеленной с вечера симле, слегка отсыревшей от утренней росы.

Облокотившись, кидаю взор окрест. Оказывается, овцы и козы — не единственные, кто составляет мне компанию. Неподалёку, прислонившись к кривому стволу, сидит чумазый босоногий пастушок и на первый взгляд что-то деловито мастерит. Присмотрелся — вроде как веточку стругает, как бы не замечая меня, скользя рассеянным взглядом мимо (в точности, как старый козёл из его стада), и точно также нет-нет да и бросит украдкой в мою сторону мимолётный взгляд из-под сурово насупленных бровей. Своим независимым видом и, в общем-то, ненужным, но трудоёмким делом он доказывает мне, себе, своему стаду и всему миру, что он — не двенадцатилетний деревенский пастушок, а взрослый, серьёзный и деловитый человек, у которого нет времени отвлекаться на каких-то бездельников, развалившихся посреди травы и играющих с жучками. Я вспомнил себя в его же возрасте — как торопился повзрослеть, обгоняя свои годы — и не смог сдержать улыбки.

Ничто так не возбуждает аппетита, как ночёвка на свежем воздухе, и я нырнул в недра своей котомки в поисках чего-нибудь съедобного. Еды пока было вдоволь, так как не прошло и суток, как я покинул дом, и потому, достав лепёшку, головку козьего сыра и пучок свежей зелени, я окликнул моего сурового соседа:

— Тебя как звать, бахур?

Мальчонка при этих словах неторопливо и с достоинством почесал чумазой пятернёй чёрную от грязи пятку, смерил меня взглядом и, наконец решив, что ответив мне, он не потеряет ни на йоту своей значительности, откликнулся низким, взрослым баском:

— Бен-Шимон. А тебя?

Ишь, какой! Суров, слов нет. Оно понятно — чтоб повзрослей да попредставительней. Имя — это для детишек да бездельников типа меня, а его, работящего человека, изволь величать по батюшке — строго и значительно.

— Меня — Иешу! Кушать будешь, Бен-Шимон? — пригласил я его к своей скромной трапезе.

По глазам было видно, что паренёк не прочь и присоединиться, но роль, которую он навязал себе, не позволяла так легко соблазниться приглашением. Он не должен, как какой-то мальчишка, бросаться на еду по первому зову — нет-нет, кто угодно, только не он, Бен-Шимон, пастырь своего стада.

— Я не голоден, — ломающимся тенорком ответил пастушок, не удержав планки низкого баса, хотя глаза его, войдя в непримиримое противоречие с его же словами, пожирали еду, которую я раскладывал перед собой.

— Ты думаешь, я хочу есть? Просто заставляю себя позавтракать, а то идти далеко, и проще нести жратву в желудке, чем на хребте. Ты, если не голоден, просто сделай вид, что ешь, а то мне одному скучно жевать. Глядишь, и поможешь мне расправиться с этой горой снеди.

«Гора» явно не дотягивала до сколь-нибудь значительной кочки, но мой тон растопил лёд. Ковырнув для порядка проворным пальцем в носу и щелчком отправив козявку в неблизкий полет, без ущерба для собственного статуса, как бы уступая моим неоднократным просьбам, паренёк присоединился к столу. Вскоре добрая треть моей «горы» скрылась у него во рту, доказывая, что помогать мне он решил, не халтуря.

— Бени, а что — стадо твоё собственное? — я решил, что после совместной трапезы можно перейти на менее официальный вариант обращения к пастушку.

— Элиэзер меня зовут, — смилостивился пастушок, — а стадо хозяйское. Хозяин у меня из Эйн-Дора, что под горой, — махнул он в сторону своей деревеньки.

— А-а-а, понятно, бывал я у вас не раз. А я из Нацрата, — махнул я в противоположном направлении, — меня ещё рофэ Йехошуа кличут, слышал?

На секунду прервав работу челюстей, Элиэзер наморщил лоб, пытаясь переварить полученную информацию, потом, с трудом проглотив недожёванное, спросил:

— Это не ты в прошлый хешван лечил старого Ицхака из Эйн-Дора, что сломал ногу, упав с мула?

— В хешван, говоришь? Помню, был такой Ицхак, а ты его знаешь?

— Как не знать? Он наш сосед, за два дома от нас живёт. Я ему ещё помогал с хозяйством управиться, пока он хворал, — похвастался Элиэзер и заинтересованно посмотрел на меня: — Ицхак говорил, ты большой мастер.

— Как он теперь? Что нога? — поинтересовался я.

— Да что ему сделается? Ходит с клюкой — не хуже, чем раньше ходил. А уж если ему под горячую руку подвернёшься, то этим костылём так огреет, что только уноси ноги. Вот, гляди! — подняв подол, Элиэзер показал мне продолговатый синяк на спине — судя по виду, довольно болезненный. — Третьего дня меня так огрел, пень старый, и ведь ни за что!

— Да уж, неслабо тебе досталось, — посочувствовал я.

Элиэзер, довольный, что кто-то по достоинству оценил его боевые шрамы, пустился в пространный рассказ про свои взаимоотношения со старым Ицхаком, с прочими односельчанами, про какую-то поездку прошлой осенью в Цфат, куда он сопровождал хозяина и ещё про кучу всякой всячины. Я лишь поддакивал, а большего ему от меня и не нужно было. Доверчивый слушатель мог бы подумать, что за свою недолгую жизнь паренёк пережил раза в три больше, чем обычно выпадает на долю любого смертного, дожившего до седых волос. Но прерывать мальца мне не хотелось, и, усмехаясь в бороду, я слушал эти полубайки, густо приправленные феерическим трёпом. Совсем как Яаков, братишка мой меньшой!

Яаков, надо признаться, точно также не знает меры в приукрашивании своих приключений, если таковые случались быть. Если же нет, то он беззастенчиво присваивал чужие, наделяя себя ролью главного героя. Пойманный с поличным на небылицах, он, ничтоже сумняшеся, оправдывался обычно тем, что иначе рассказ был бы скучный и серый, а так его и рассказать не стыдно, и послушать интересно.

Яаков, Йехуда, мама, сёстры… Когда я ещё увижу вас снова? Он ещё даже не скрылся из виду; отсюда, со склона Тавора, мой родной Нацрат лежит, как на ладони, утопая в оливковых и миртовых садах. Ещё есть шанс одуматься, как просила меня мать, вернуться, оставив глупости, и спокойно и даже в достатке продолжать жить плотницким ремеслом, доставшимся мне от покойного отца, и своим талантом рофэ, которому я был обязан дяде Саба-Давиду из Александрии, что в Мицраиме.

Зачем я здесь? Куда иду? Что заставило меня бросить спокойную колею, по которой текла неспешно моя жизнь, ради поиска чего-то такого, чего я и сам не мог себе объяснить? Хочу найти свою судьбу — как я сказал вчера плачущей матери, которая, уже понимая, что я не отступлюсь от своего намерения, роняя слёзы, собирала меня в дорогу. Как весомо звучала эта мысль во мне и как она обесценилась, как только я её озвучил матери: пустой звук, сотрясение воздуха, не более, без смысла, без содержания, с привкусом фальши и фарса. А может, просто захотелось вырваться из этого обывательского быта, из спокойной, тусклой жизни, которая, обволакивая изо дня в день сиюминутными проблемами и бытовой рутиной, засасывала не хуже болота? Сеть, сотканная из отчего дома, из людей, которым ты дорог и которые дороги тебе, из предугаданного и такого понятного пути, который вместо тебя, но для тебя уже начертали жизненные обстоятельства. Преемственность и инерция привычки — она давила на плечи, стесняла грудь, требовала почти физического освобождения. Теперь свободен — наконец-то с Божьей помощью проторю свою колею, собственный, никем не предписанный путь!

Свой путь… Как пафосно и комично звучит. И что мне в нём? Кто мне сказал, что этот путь будет лучше, чем тот, что я оставил? Какие люди будут рядом со мной на этом пути? Разве станут они ближе мне, чем родные мать, братья и сёстры? Странно — ещё вчера, отправляясь в дорогу, был полон решимости; но прошёл всего день — и вот уже сомнения обступают меня. Вот он — рубеж, который мне предстоит перешагнуть, и дальше уже нет возврата. Рубеж, который я сам себе избрал, сделав изрядный крюк, чтобы напоследок бросить взгляд на Нацрат и Ям-Кинерет с вершины Тавора, запечатлеть на долгую дорогу и лишь потом двинуться на юг, через Шомрон в Эрец-Йехуда, и дальше, к устью Йардена, где надеюсь найти Йоханана.

Йоханан Ха-Матбиль! Это имя я повторяю всё чаще и чаще, как молитву. Он мне уже и во снах представляется в виде какого-то демиурга. Мне кажется… нет, не так. Я уверен, что он, именно он объяснит всё, что меня волнует, что не даёт спокойно плотничать в тиши отцовского дома в Нацрате. Он ответит на все вопросы, что теснятся в моей голове, будят среди ночи, заставляя ворочаться с боку на бок в попытке успокоить и усыпить мозг.

Почему он? Почему не кто-либо ещё? Это сейчас, обогащённый опытом прошедших лет, могу спросить себя и задуматься над ответом. А тогда, под волной запоздалого юношеского максимализма, вдруг накатившего на меня, сама постановка вопроса казалась нелепицей. Интересно, что бы я делал, случись мне вернуться в те дни с контрабандным знанием грядущих событий? Повторил бы свои же ошибки на новый лад или наделал бы новых, неизмеримо худших — кто знает?

Слава йоханановых проповедей не первый год гремела по Эрец-Исраэлю; отдалённые раскаты её достигали и нашей Богом забытой деревушки. Чудовищно раздутая народная молва, цену которой я лишь потом осознал, уже на собственном примере, убеждала меня, что в его лице возродились древние неви Танаха, и именно его слово отражает в себе незамутнённую Божью искру, что растерял и разменял богоизбранный народ.

И всё же, всё же… В памяти опять всплывает заплаканное лицо мамы, Мириам, которая одна, потеряв мужа такой молодой, подняла всех нас — весь выводок детей; которую я всегда привык воспринимать такой сильной, волевой и решительной, спокойной и рассудительной, вдруг в одночасье ставшей заплаканной, маленькой и жалкой, когда вдруг по сети морщин вокруг глаз и припорошённым сединой вискам замечаешь, как же она постарела. Именно эти тихие слёзы уже смирившейся с неизбежной потерей пожилой женщины чуть было не заставили меня передумать, плюнуть на всё и остаться. Ничто так не обезоруживает нас, как слёзы матери.

Мама, мама, любимый мой человечек. Почему я не в силах осушить солёные капельки на твоих глазах? Похоже, ты пропустила момент, когда твой маленький, любимый Иешу стал взрослым, способным и готовым решать свою судьбу — и вдруг оказалось, что он её видит совсем другой, чем, как тебе казалось, для его же пользы видела ты. И теперь стоишь, растерянная и жалкая, бессильная что-либо изменить; и именно в этот момент своей беспомощности обретаешь надо мной ту власть, которую бы не смогла получить никаким другим образом. Если бы ты знала цену собственных слёз, мама! Ты собираешь мою котомку в дорогу, роняя их и даже не замечая; но каждая, словно раскалённый сплав, обжигает меня. Чувствую свою вину за них, понимаю, что именно я и моё решение стали причиной этой маленькой драмы — такой маленькой в масштабах одной лишь семьи, но такой большой, просто вселенской для нас обоих. Прячу глаза, не в силах смотреть; к горлу подкатывает волна неприязни к самому себе, и я стараюсь как можно быстрее оставить всё это позади — весь мучительный ритуал проводов, скребущий щербатым лезвием по неспокойной совести.

И вот уже на пороге, вот напоследок, имитируя безмятежность, обнимаю мать, братьев, сестёр, закидываю котомку за плечи и, не оглядываясь, боясь, что предательские слёзы и у меня брызнут из глаз, удаляюсь по пыльной дороге. Лишь один раз, уже у развилки, за которой, как я знал, наш дом должен был скрыться из глаз, не выдержал и оглянулся. Наш старый, серый дом с облупившимися стенами в тени платанов, змеящаяся пыльная дорога и маленький силуэт матери, всё ещё стоявшей на пороге, не сводившей глаз с моей удаляющейся фигуры — эта картина всё так же свежа в памяти; как оказалось, на всю отмеренную мне жизнь.

Голос Элиэзера, что-то продолжавшего увлечённо рассказывать, вернул меня вновь на склон Тавора. Я взглянул на довольно высоко поднявшееся над горизонтом светило. Пора, пора! Несмотря на все переживания и сомнения, обратной дороги для меня нет. Так быстрее, вперёд, пересечь этот невидимый рубеж, точку невозврата, чтобы и мысли не посещали о подобной возможности. Я засобирался в дорогу, складывая котомку.

— Что ж, Элиэзер Бен-Шимон, друг мой! Спасибо тебе за компанию, за интересные и правдивые истории, — я не особо старался скрыть иронию, — лехитраот. Даст Бог, ещё увидимся. Привет старому Ицхаку!

— Ну, бывай с Богом, — вновь напустив на себя важность, степенно пробасил паренёк.

Оставив пастушка со своими подопечными, я решительно повернулся спиной к призывно пестревшему внизу Нацрату и, преодолевая соблазн оглянуться, двинулся на юг.

Глава III. Йоханан Ха-Матбиль

За несколько дней пути я оставил за спиной плодородную долину Эмек Харод и, перевалив за кряж Гильбоа, вступил в Шомрон — чужой и незнакомый; всё дальше отдаляясь от Ха-Галиля. С каждым днем всё реже и тише звучали миноры в душе, отодвинутые весёлой авантюрностью моего анабасиса.

Ещё немного пыльных дорог Шомрона, парочка лунных, цикадноголосых ночей — и передо мной Йарден, главная река Эрец-Исраэля. Хотя даже здесь, в среднем своем течении, он не идёт ни в какое сравнение с Ханилусом — великой рекой Мицраима, который мне довелось увидеть ещё отроком. Как не согласуется высокопарная торжественность легенд и преданий с уютной, домашней картиной, открывающейся взору! Берега Йардена густо зеленеют свежей листвой деревьев и высокой травой, подступающей к самой воде. В их тени он медленно и торжественно несёт свои воды на юг, к Ям-Амелаху, задумчиво отражая в своём зеленоватом зеркале склонившиеся ветви. Самый берег здесь болотистый, и дорога тянется вдоль реки на некотором отдалении, позволяя любоваться сменяющимися пасторальными этюдами, не замочив ног. Йарден, застенчиво кокетничая, красуется передо мной, разворачивая пейзаж за пейзажем, и каждый претендует на звание живописнейшего из всего, что я видел, ровно до момента, когда за очередной петлёй он не преподнесёт следующий шедевр.

Всё ближе цель моего путешествия; вот уже дорога свернула влево, к реке, по ту сторону которой лежит Бейт-Абара– деревушка на излучине Йардена, в окрестностях которой, по дошедшим до меня слухам, и располагалась община Йоханана Ха-Матбиля.

Сойдя с дороги около приземистого моста, раскинувшегося в несколько пролётов меж берегами, я спустился к реке, чтобы перевести дух и обмыть усталые ноги. Словно ждавший моего появления соловей, прячущийся в прибрежных зарослях, свистнул пару раз, прочистив горло, и рассыпался витиеватой трелью. Интересно, как он встретит меня? Попробую представить.

Он высокий, обязательно высокий (почему никто не представляет великих людей коротышками?), с лучистыми, пронзительными глазами, от углов которых разбегаются веером морщинки. Вот он обводит взором толпу благоговейно внимающих послушников и сразу замечает меня. Улыбка трогает его уста, взгляд теплеет, и он по-дружески подзывает меня рукой. Толпа расступается, а я, повинуясь ободряющему жесту, приближаюсь. Что там дальше? Я что-то говорю, он отвечает… Или он сам начнёт? Нет, первый разговор наш не даётся: всё тает в багровом тумане стыда, пресытившись патокой либо угловатой, косноязычной неловкостью.

Порыв ветра доносит приглушённые расстоянием голоса. Повернувшись на звуки, вижу двоих, идущих по мосту со стороны селения, занятых беседой. Надо бы спросить у них, где можно найти Йоханана, но до чего же неохота прерывать блаженство омовения! Ну может, свернут в мою сторону? Подожду.

Один — чернобородый, плотно сбитый, с коробом на шее — нёс в руках небольшой куль, в то время как второй — повыше и похудосочнее — взвалил себе за плечи объёмистый мешок поклажи. Незнакомцы, пройдя по мосту до дороги, повернули влево, удаляясь. Я вскочил на ноги, торопливо обув сандалии на мокрые ступни, и бросился вдогонку, не замечая крупных песчинок, впивающихся в пятки.

— Шалом вам, добрые люди! — окликнул я их ещё издали. — Не подскажете ли, где могу найти праведного неви Йоханана Ха-Матбиля?

Незнакомцы дружно, как по команде, повернулись ко мне, но именно синхронность движения подчеркнула их несхожесть. Чернобородый развернулся резко, ловко, крутанувшись на носке одной ноги, с какой-то кошачьей пластикой, в то время как второй потерял при своём движении равновесие, и лишь спасительная рука товарища избавила его от перспективы сковырнуться с ног. Я подошёл к ним почти вплотную, что позволило мне рассмотреть их получше.

Чернобородый, прищурившись, царапнул меня цепким взглядом, и углы его чуть полноватого, чувственного рта тронула усмешка. Он был примерно моего возраста, хотя ранние залысины на висках, раздающие вширь его и так высокий лоб, накидывали ему годков пять, если не больше. Тонкий, с лёгкой горбинкой нос и слегка вывернутые ноздри придавали его облику что-то от хищной птицы. Во всём его облике чувствовалась порода, как в ином племенном жеребце, которых по баснословной цене бедуины да арабы продавали на торжищах.

Второй, помоложе, воспользовавшись оказией передохнуть, опустил мешок на землю, застенчиво улыбнулся, склонив голову, и кинул на меня взгляд слегка исподлобья. Рыжеватая редкая поросль не прикрывала ни длинного, невнятного подбородка, ни изрытых оспинами щек. Голова его была удлинённой формы, с жидкими космами волос того же ржавого оттенка, а плавная дуга довольно крупного носа, особенно печально загнутый книзу кончик, добавляла его образу изрядную порцию сентиментальной грусти. Он был настолько неказист и неловок, особенно на фоне видного товарища, что поверхностный наблюдатель мог бы сразу отвернуться безо всякого интереса и был бы неправ: весь этот невразумительный облик искупался лучистым, удивительно мягким взглядом тёплых, зеленоватых, чуть ли не бархатных глаз.

— Ха-Матбиля? — переспросил чернобородый. — А зачем он тебе?

— Мне надо поговорить с ним, — ответил я бесхитростно, стараясь не замечать нотку насмешки — не столько даже в его голосе, сколько в уголках карих, с хитрецой, глаз, уставившихся на меня оценивающе.

— Вот как! Поговорить, значит. А надо ли ему самому, чтобы ты с ним поговорил? — вдруг ехидно и белозубо осклабившись, спросил он, чем вызвал смешок у молодого, который тот, смутившись, прикрыл ладонью. — Может, Ха-Матбиль и не горит желанием вступать с тобой в беседу?

— Это уже моё дело — моё и Ха-Матбиля, захотим мы беседовать или нет, — вспыхнул я. — Я вас всего лишь попросил указать мне дорогу, если знаете, где его найти. А не знаете, так не отнимайте ни у меня, ни у себя времени, упражняясь в остроумии.

— Ух ты, ух ты! Какие мы обидчивые! Прямо и спросить нельзя, — вновь расплылся в улыбке чернобородый, что меня уже окончательно вывело из себя.

Но прежде чем я успел повернуться к насмешнику спиной или грубо ответить, в разговор вступил второй:

— Да ладно тебе, Йехуда, что ты пристал к человеку? Видишь, что обижается, а продолжаешь, — после чего повернулся ко мне: — Тебе повезло, брат, мы сами из его послушников и как раз держим путь к лагерю, так что можешь пойти с нами. Это недалеко, пониже по течению.

Я смутился, поняв, что чуть не разругался со своими будущими братьями-послушниками, в ряды которых и стремился попасть. Вспыльчив я, что греха таить. Работаю над собой, работаю… Нет, получше, конечно. Раньше, бывало, распалюсь в азарте — глаза искрят, эмоции навыпуск, режу глаголом с оттяжкой, наговорю лишнего, потом себя же и ем поедом. Пытаясь скрыть замешательство, поспешил с предложением:

— Давайте тогда я помогу вам донести вещи. Вы, наверное, устали?

— Не откажусь, — улыбнулся молодой, — понесём мешок по очереди. Тебя как зовут?

— Йехошуа Бар-Йосэф. Я из Нацрата, что в Ха-Галиле.

— Ты тоже из Ха-Галиля? — обрадовался тот. — Мы земляки — и я оттуда, из Кфар-Нахума, что на берегу Кинерета. Меня Андреас зовут, Андреас Бар-Иона.

— Только ты мог не заметить его галильского говора с первого слова, — ввернул ехидно его спутник.

— Рад знакомству, Андреас, — улыбнулся я в ответ, сразу почувствовав симпатию к нему и за добрые слова, и за подкупающе открытую улыбку, осветившую лицо, и даже за то, что мы с ним оказались земляками.

— А это — Йехуда Иш-Крайот, — представил он чернобородого, который всё с той же полунасмешливой улыбочкой кивнул мне. — Ты на него не обижайся, Йехошуа. Он, правда, колюч на язык, но так-то по жизни добрый малый.

— Ага, добрейшей души человек, мягкий и пушистый, как гамла, — опять сострил Йехуда.

— Да я уже понял, что надо быть гамалем, чтобы оценить твои остроты по достоинству, — не удержался я от ответной шпильки.

К моему удивлению, Йехуда разразился заразительным, весёлым гоготом, который подхватили и мы с Андреасом.

— Ха-ха-ха! Признайся, Йехуда, утёрли тебе нос твоим же оружием, — утирая слёзы, выступившие из глаз от смеха, сказал Андреас.

— Да уж — я смотрю, тебе, Йехошуа, палец в рот не клади! — весело и беззлобно ответил Йехуда. — Ну, пойдём, а то братья с голоду опухнут, пока мы тут лясы точим.

Я взвалил на себя мешок, Андреас взял куль из рук Йехуды, а тот — мою котомку, и мы двинулись в дорогу. Андреас по дороге рассказал, что они с Йехудой, который был казначеем общины, возвращаются из Бейт-Абары, где закупили еды на всех. Где-то на полпути мы опять перетасовали поклажу. Так, весело и непринуждённо беседуя, словно со старыми приятелями, мы и дошли до лагеря.

Первое, что я почувствовал при виде его — недоуменное разочарование. Мне даже показалось, что меня не туда привели. Разве это нищее кочевье может быть местом проповедей неви Йоханана? Разве в таком месте Божественные откровения должны достигать ушей алчущих правды? Все так буднично, так просто и неброско: груда скомканных котомок и затасканных тюков под раскидистым деревом, куда и мы сложили свою поклажу, да парочка навесов, натянутых меж стволами, под которыми наслаждались тенью стайки послушников. Ни дать, ни взять — бедуинское кочевье или временный лагерь нищих паломников, что двигались нескончаемыми группами мимо Нацрата в дни праздников, направляясь в Йерушалаим.

А не надо было понукать фантазию, рисуя себе в мечтах кущи, где самый воздух насыщен святостью и величием откровения. Реальность не обязана следовать мечте, и мне остаётся лишь принять её такой, какова она есть, либо отвернуться и продолжать строить замки из песка, сетуя на то, что жизнь обманула высокие ожидания. Да, тут всё просто, всё обыденно, и именно здесь нужно найти то, что я ищу. Всё, что нужно мне — это уста, чтобы произнести слова истины, уши, чтобы услышать, голова, чтобы понять услышанное, и сердце, чтобы принять его. Остальное — лишь оболочка, скорлупа, и наивен тот, кто судит о содержимом по расцветке оной.