Бесплатный фрагмент - Перстень сирены, или Как убить ангела

Петербургский роман-метафора

В тексте этой книги полностью сохранены авторский стиль, орфография и пунктуация, а также — авторские примечания и сноски.

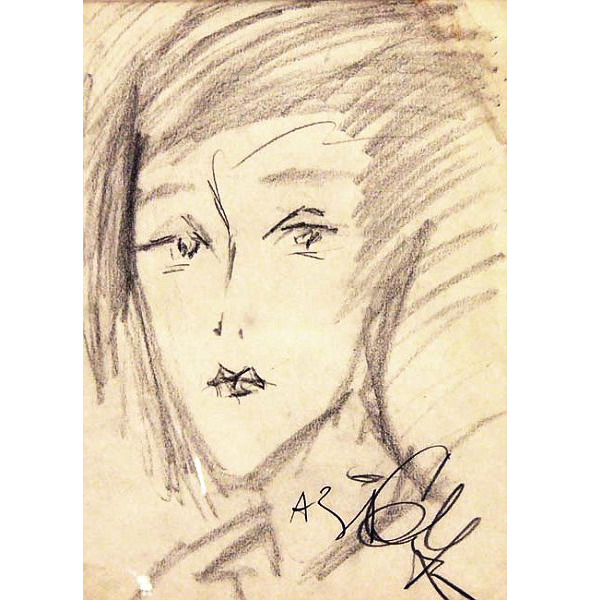

Автор несет также полную ответственность за все фотоматериалы и иллюстрации, опубликованные в этой книге. Автором использованы уникальные рисунки, материалы и фото из личной коллекции и домашнего архива семьи.

Часть первая

Глава I

«Светлана, поклон Вам низкий!.. Сегодня с телефона начала читать Вашу новую книгу…

Диву даюсь на Ваш дар, стремительный и богатый язык, на Ваше умение творить романтические миры, в которых хочется дышать, жить…»

Ольга Флярковская — Левкина, искусствовед (Москва) Россия

…«Не касайся моего крыла!» Она вполне могла бы сказать, что нибудь такое, кусая ручку, карандаш, итальянский, твердый, в черной оправе, со съемным стержнем, прячась вечерами от него за шторой, на подоконнике, широком… итальянской врезки, с толстым простенком…

Она и не думала, что окна могут быть такими. В детстве она видела другие. Деревянные, мокнущие от сырости, с шелушившимися густо — синими румянами — потеками старой краски.

На них время от времени вскарабкивались, впрыгивали, взбирались или грузно садились лохматые тени с сигаретами в руках, с палочками губной помады или стаканом в руке Пустым, резко пахнущим сначала мартини, виски, потом дешевым портвейном, неразбавленным спиртом… Мать и ее друзья пили много, много кричали, дергали разбухшие рамы, грифы раздерганных гитар, пыльное тряпье мало похожее на гардины..

***

Хрипели, прокурено и, завороженно, голосами, в ночь с пустым глазом желтой луны. Она и засыпала под это хрипение, храп, вскрики и оборванные аккорды.. И ей все казалось диссонансом, и когда она пыталась писать что то на смятых листах бумаги, желтой, как масло — завалялась где то на дне старых шкафов со скрипучими дверцами, то это почти ей не удавалось, нотный ключ обрывался, ломался в середине тетради… Да она и не знала к нему шифра… Не знала условного знака, формы…

Кто — то в снах, ловил ее, маленькую, снова и снова, подбрасывал вверх и сердце замирало от восторга, падало вниз, взлетало, бухало во рту, не карамелью, а — маленьким колоколом, и ей казалось, что звезды близко… И она летела к ним, раскинув ладони в разные стороны.. Но почему ему, именно ему, она кричала: «не касайся моего крыла?»

…Именно ему, во сне, разметав волосы по подушке, темные, с рыжими кончиками, пахнущие травой и пеплом…

***

Убить ее… Убить тотчас, не целуя, не прикасаясь губами к мрамору щек, к нежной ямке на шее, с синей жилкой, уходящей куда то под подбородок.. Убить ее.. Не касаясь. У нее шрам за ухом. В виде кривой молнии — зигзага.. Сколько раз она падала на асфальт? Два? Три? Дура! Никто не узнает.. Никто не подумает, что это он мог убить ее.. Сделать так, чтобы она исчезла. Накрыть ее тенью своего тела…

…По ночам она кричит так, что иногда он оглядывается пугливо: не прибежал ли на крик ангел, охраняющий ее сон.. Ее бред… Но не было никого. Мсье Фабри, ухмыляющийся вежливо — презрительно в окладистую бороду по утрам мерно покачивал перед ее лицом луковицу старинного брегета, а рядом мерцал экран ноута, черт бы его подрал, и что то нудно гудело в плоской коробке принто — сканера, и оттуда — все ползли корявые полосы диаграмм: картина работы Пикассо.. Ее мозг… Какого рожна! В нем, мозгу, ничего же не было, кроме красок и винных паров… А ему вечно хотелось ее, вечно. Пахнущую дымом. Осенью, кленовыми листьями, вишневым уксусом, радугой… Радуга разве — ароматна? Наверное, да… Он не знал.. С ней ведь никогда ничего нельзя знать наверняка. Никогда…

***

…Обнимаю ее… Легкий, влекущий запах ее духов, белый палантин с широким капюшоном закрывает лицо, правую половину, на шов сбоку упала снежинка. Сегодня с утра идет снег… Легкий запах ее духов, дразнящий, как сигарета. Сто лет не курил! Анька не разрешает дома, после того, как Лешка захандрил и нудно, бронхитно, кашлял целый месяц, и мы по очереди обтирали его то скипидаром, то барсучьим жиром, то настоем сосновых шишек, липким и противным…

Снег. Снег идет с утра, не долетая до земли, и тут же превращаясь в слякоть.

Грэг стоит, чуть поодаль, и щурится правым оком своим, всевидящим, карим глазом, словно коньяк расплескался на дне бокала или — солнце распласталось там, как краб… Ленивый, разнежено — хитрый. Обнимаю ее.

— Приехала, моя королева!

…Наконец — то. И не веришь что надолго, что почти — навсегда… Два месяца это же — навсегда? Ровно столько Грэг будет читать на кафедре института искусств лекции перед отъездом в Италию. Италия.. зачем она ему? Ей? Поможет ли она ей? Не поверю же я, и Анька не поверит, что она едет туда.. Черт… зачем эти мысли?!

— Ну, что ты, как? — тормошу ее, хватаю за руки пляшущую рядом от нетерпения и восторга Никушу. Девчонка вытянулась заметно, для шести лет, на ее пепельных кудряшках, накрытых капюшоном, и — длинопалой, властной и широкой в запястье, дланью Грэга, не тает снег.

— Как доехали? Замерзли? Поезд задержали, черт, два часа торчу уже тут, Анюта телефон извела… Никион, принцесса, выросла то как, молодец! А у нас тут, представляете, выставка Зверева чуть не накрылась, не было эксперта.. Вот теперь хорошо, вы здесь, может быть, что то с места сдвинется..

— Я болтаю, болтаю что то, без пауз, не выдыхая и не вдыхая, лишь бы не смотреть ей в глаза или, вернее, не смотреть на эти запавшие усталые ободы, в синих тенях, на тающий абрис щеки…

— Хорошо. Хорошо все, Миша.. Тесно только в купе, как то, душно было… — она поправляет рукой капюшон и шарф, смотрит сквозь тени ресниц, не перекрикивая шума от перрона, ищет глазами его.. всегда — только Его…

— Cherie, здесь я, здесь! Не спеши, Бога ради! — Грэг сдержанно кашляет в кулак, бережно и твердо подхватывая ее под руку, а другою рукою — ловя чемоданы. Бежим к машине.

…Никуша восторженно, музыкально тараторит. У нее очень музыкальный голос… Она то и дело взмахивает ручками. Пожимает плечиками. Знакомые жесты… Знакомый выговор, всплеск эмоций. Большое — в малом. Или — наоборот?

— Какой большой же этот город мамин! Как и много воды, да? — Девчушка ловит снежинки на мех варежек, растирает их по щекам. А Ланушка, она — неожиданно смеется, чуть хрипло, осевшим в снег колокольчиком. Серебром надтреснутым.

— Что это ты, детонька! Грязный ведь снег в городе… Простудишься! — Никушка в ответ только прижимается к ее коленям, глядя в глаза — тревожно, ловя кисть, худенькую, выпавшую из муфты тонкой нитью, прижимаясь губами к ней — осторожно, боязливо.

— Мамочка, нет, все хорошо, просто — жарко… Едем, да? Папочка, а куда мы едем? Это новый наш дом будет, да?

— Новый, новый, солнышко! — Бархатистое, шмелиное гудение голоса Грэга слегка смягчает острую колкость снега.

…Он то приближается, то отдаляется — город под крылом ангела, на шпиле крепости. На куполе собора. На площади с колоннадой. И снег кружится, и длинная вереница машин и фары, и редкие фонари… Здесь рано темнеет и сиреневый сумрак разбавлен этим кипящим янтарем подсветки, миганием полу — габаритных огней, грязным осевшим в соль, кашеобразным снегом…

.

***

…Убить ее. О, черт! Я поскальзываюсь на ступенях. Не счищено почему то.. Странно. В таком большом городе..

Она опять сидит в углу. Скрючив пальцы. Рыжие волосы — по плечам. Щека измазана тушью Сангиной. Лист лежит перед ней измятый, залитый кофе, обкрошенный сыром. Укрощенный сангиной.

— Что ты? Пила кофе? Нет? Заказать? — Она протестующе качает головой, карандаши слетают на пол.. Торопливо запихиваю в планшет что то, остро пахнущее сыром бри и сахаром, расплавленным в кофе.

…Тут все — таки подают ячмень вместо кофе! Третий сорт. Морщусь. Черт! Официант запомнил ее. Он может узнать. Потом. В газетах. Здесь ведь тоже есть криминальные газеты? Надо подумать. Потом… В дверях сталкиваемся со стильной парой: взлохмаченный, а la bochema, высокий мужчина, с корейскими скулами, в стильном кашне, с распахнутым апаш — воротом пальто, ногти, изъеденные краской, и женщина в темных очках, без возраста, гибкая, как змея, серебристые волосы, твердые скулы и подбородок, перстни на пальцах, закрывающие полфаланги, в греческом стиле, плоские, дизайнерские, должно быть.. Так и есть… Алла Леонидовна… Демирова.

.

Актриса модного молодежного театра «Луна — бренд», недавно возникшего на окраине, почти у залива, и взбудоражившего весь город своими премьерами… Сторонимся. Рыжие кудри моего ненавистного эльфа вздрагивают восхищенно, но пара, не замечая нас, стремительно проходит в зал.. И я узнаю Михаила Ворохова, его выставка в Белом зале института искусств и головокружительные, резкие рецензии в журнале «Арт — стиль» притягательны и держат мозг в напряжении, как электрический разряд.

.. Впрочем, говорят, что пишет их не он, а кто то из его многочисленных поклонниц, любовниц… У него их — не счесть.. Вот и сейчас — очередной роман… Очередной… С Демировой?! Быть того не может! Ей ведь почти что…

***

— У Мишки — роман! — встречает меня, отуманенная новыми духами и тонким вишневым кашемиром пончо, Анюта, слегка отстраняясь от колкости моей небритой щеки и холода губ.

— Да что ты! — Заламываю бровь, хмуриться, даже нарочито, нет сил. Усталость, едва мы входим, накатывает шквалом, вводя в оцепенение, такое, что не хочется ничего… Кроме одного: обнять плечи моей любимой, дуть ей осторожно в затылок, целовать волосы, ямки лопаток. Ощущать, что ладонь прочно дает опору ее спине, а глаза отражают ее взгляд, и ее бедро скользит, едва задевая твою горячую плоть, и ты угадываешь, в смятении ожидания, насколько она нервна сегодня, и как далеко ты сможешь войти в нее.. Как далеко? Очередной заплыв.. Еще одна ночь! Еще один подарок Бога. Что то скучен Бог.. Слишком долго беседует с нами.. Стеклянная, зеркально холодная, квартира, полупустая.. Целое блюдо марципанов на мраморно — пестрой столешнице… Запах арабики и персиков…

****

— Королева, будешь? — мягкая, матовая ворсистость плода лета почти не катится по стеклу… Лана слабо кивает, смотря в огромное окно, у которого — тонкая нить залива. Чайки, редкие. Резкие выкрики бьются в стекло. Птицы голодны. В заливе — лед… Сахаристо — ломкие куски. И в окно это — хорошо видно. В этом году ранняя зима… И мы теперь живем — у залива.

— Мишка, где достал? Зима ведь! — развожу руками, опускаюсь перед ней на колени, лбом — в прохладные прожилки руки.

— Сокровище мое, ты устала… Разуть тебя? — Из глубины меха достаю ее крошечные пальчики, растираю… Морщится. Ладонь теплым пёрышком ложится на плечо.

— Мне бы в ванную. Но, боюсь, я усну там. — Смеется тихо, прочти неслышно. Свирель так гаснет в полутоне, в полу — ноте, на ветру…

— Ну что ты, милая, что ты! — Касаюсь рукой щеки… Палантин тотчас сползает на роскошную кожу дивана, обнажая изысканный серый велюр. Полудлинное платье, с распахнутым рукавом и воротом, в стиле «ренессанс», в сотый раз, до нерва в виске, подчеркивает хрупкость шеи. Где то, там, две потайные застежки. Или молния? Не перепутать бы! Ах…

— Что Ты! Не дам, не дам моей голубке уснуть. -. Я улыбаюсь краем губ. — Пойдем. Вещи — завтра.. Аня уложит Никушу… Да? — смотрю на Мишку.

— Не вопрос, друже! — Хрипло хохочет тот, откидывая челку на лоб, и, когда проходим мимо, обжигающе шепчет в ухо, гортанно, с прононсом: «Что, не терпится? Понимаю. В купе неудобно было, конечно. Она же — королева!»

— Да, знаешь ли, — В тон ему отвечаю я… — Никушка рядом, и пульс — пятьдесят три. Два раза сознание теряла. И — духота такая, что у меня глаза ломило… Окно не открывалось… Я ее просто выносил в тамбур. С проводниками не поспоришь…

…Мишка в ответ только широко раскрывает глаза. Скулы его каменеют, и он порывисто несется вглубь холода, зеркальных дверей, окон, ниш..

— Вот, королева, сейчас тебе ванна будет.. Ты с чем хочешь: богемская соль, гиацинт, лаванда, фрезия, что?

— Лаванда. — Она осторожно сжимает мою руку двумя пальцами. — От головы хорошо, Миша.

— Сей момент, my lady, только кран открою… Грэг, вот термометр, воду потом проверишь, если…

— Разумеется, А ты, если что — в «скорую» — сразу.. — беззвучно, почти что — подбородком, шепчу я, ощущая на запястье, мельком, цепкие пальцы друга. Встретиться глазами — достаточно. Всегда. С детства.

***

Интересно, сколько раз в день, за ночь, он хочет ее? Сколько раз имеет? Эту маленькую колдунью — стерву, с огромными глазами, в собольем палантине.. Где она взяла соболий палантин в наше время, профессорская моль?!!…Нет, она не моль.. Говорят, писательница. Европейские бестселлеры пишет.. Стихи.. Какой то такой улет, что сметают из магазинов за ночь… Кто теперь в магазинах по ночам? Демирова, в своем скользящем плаще- пальто, с ухоженными руками и в темных очках.. А шея обвисла.. все равно… Неприятно. За ***десят.. не спрячешь…

Ну, да… А волхидка в палантине — соседка по площадке моей Годивы сонной, которую хочу все время, до мурашек в спине и кончиков стоп, до головной боли…

— Слушай, едем, может, хоть Эффи тебя растормошит? Сколько можно рисовать черт знает что?… Какие то линии, зигзаги…

…Я выдираю из под ее локтей бумагу, сминаю верх, и тут только замечаю, что из волн, линий, зигзагов и штрихов на меня смотрит лицо.. Точнее, дерзновенный лик.. Ангела.. С переливающимися глазами и персиковым овалом щеки… Что глаза меняют цвет переливаются.. это я знаю точно.. Сапфир.. Аметист, аквамарин.. Когда страсть настигает ее, накрывает с головой, как волна — цунами, она не кричит, просто кусает губы до крови… Раскрытое, влажное, капельками, ее лоно.. На этой белой кровати… Тахте. Я видел, как вносили мебель на второй этаж. Белую, в стиле кубов и пирамид… Совсем немного. И — книги… Рамы, картины… За месяц до их приезда… Я тогда еще не знал, что это — она. И что она не кричит во время занятий любовью.. А просто — выдыхает его имя… А моя рыжая лиса не выдыхает. Чертит что то, коготком, на моей спине и сплетает ноги… И, молча, остановившимися зрачками, смотрит в потолок.. И тогда я врываюсь в нее. Грубо, по волчьи, зверино… Остервенело… И в этот момент мне хочется ее Не — бытия.. Так что под ложечкой сосет… И я ловлю губами желанный стон.. Не ее стон. А тот легкий полу — выдох, который доносится из соседней квартиры… За стеной…

— Слушай, а кто эта женщина? Наша соседка? Познакомь меня с ней — роняет Лисса внезапно, вцепившись в мой локоть, пока я кутаю ее в енотовый мохнатый вытертый кусочек роскоши. -Это какая то танцовщица?

— Ты что! — я медленно тяну губы в улыбке гоблина. — Она маленькая для балерины. Это писательница, Лана.. черт, как ее? Яновская, Яровская.. Ну, еще ты в «Литресе» ее книгу хотела скачать, «Зеркальное танго», помнишь?

— Да? Это она?! Офигеть… Какая стильная! Улёт! А этот бретонец, такой худой, красавец, глаза, как коньяк, это ее любовник, да?

— Это ее муж, кажется.. Профессор Яворский. У них крупная галерея в Н — ске, а сюда они приехали.. не помню, зачем. Кажется, он читает лекции в учебном центре, при Эрмитаже. И какая то экспертиза… Не помню…

— Муж? Фу — уу! Не может быть!! — Лиса пожимает плечами, тянет у меня из пальцев сигарету… — Он не похож на мужа… Любовник — зуб даю просто! Он ее глазами прямо прожигает насквозь. Я ее рисовать хочу. — Лисса почти притоптывает, в нетерпении, отыскивая брошь застежки на енотовом затертом манто… Хо — чу!. познакомь меня… Тебе что стоит? Что глаза узишь? От тебя бабы — тают…

— Тают то, тают, да она — не баба! Не ш***ди! — Резко ломаю сигареллу, невпопад засовываю ее в карман пальто — и зло шиплю, охватив ладонью голову Лиссы и прижимая ее к груди, кадыку. — Пойдем, Эффи ждет, черт, и так уже на час опоздали…

***

Эффи не ждет… Эффи никогда не ждет.. Я чертыхаюсь. Мое любимое состояние сейчас, любимое словцо…

— Ну, что? Еще не решился? — Эффи, нервно похохатывая, все крутит и крутит бокал с вином: шабли, белый виноград, пятьдесят там какого то, и алый тюрбан искривленно скользит на дне бокала.. Давай скорее, мне принесли только на два дня, что ты тянешь…

И половецкая, дикая, ее пляска вперемешку с острыми нотами Пьяцоллы, продолжается, и гибкие ноги — выше головы и юбка — пламенем вдоль бедер, а потом вдруг ее нет уже, юбки, а только легкое парео, и она — сама парит, и пола не касается… и музыка нервна, у бабочки так трепещут крылья, которые она обожжет… на огне… Горит керосиновая лампа.. Почему — керосиновая? Ли — сса утопает в глубоком кресле, закусив губами карандаш, измяв серебряный стержень. Пол, скользкий паркет, усеян клочками бумаги.. Она мнет ее, прежде чем нарисовать.. фрротирует.. Сколько раз.. я ей говорил, чтобы она не делала этого.. Иначе не будет похоже на… Ее убить мало. Я хочу убить ее. Черт возьми!

Глава II

…Сколько раз она падала на асфальт? Два? Три? Лис — са не помнила… В первый раз это было легко, она просто болтала на подоконнике ногами, голова кружилась оттого, что неприятно и резко качалось, вспенивалось в бокале с отбитым краем… Кололо край подбородка… Она морщилась, но все равно — пила, слизывая какие то соленые крупинки с губ, влагу… Она поранилась? Может быть.. Это было уже неважно, через пару минут, когда ей надоело наблюдать за муравейником внизу… Да. Люди ползли по весеннему, мокрому асфальту, как муравьи.. Они не хотели лететь.. Попробовать. Раскинуть руки и лететь. Просто — дыша полной грудью… Но когда она летело вниз, ей не хватило выдоха и она больно ударилась зубами и ртом и рядом почему то была влажная земля.. Откуда? Резко запахло собачьей мочой, ацетоном, кровью.. Значит, ангел налил ей в тот бокал ацетона. Потом толкнул в плечо и она — полетела, больно ударившись лицом и зубами об асфальт… А асфальт был грязный и вовсе не хранил ушедшее лето… То самое лето, когда она еще — любила.. Или — пыталась любить… Или ей казалось, что она — любит…

***

…Сколько раз она падала на асфальт из окна? Два, три? А сколько раз — резала вены? Черт, этого она не помнила… Она никогда ничего не помнила точно. Кроме своих картин… Их линий, измятых штрихов, краев.. Каких то клочков..

…Да, она наступает на них, они рвутся под ее локтями, пальцами, каблуками.. Она никогда не замечает, пуст или полон ее бокал.. Эффи, хохочет, вытаскивая, вытягивая ее из кресла, обматывая ее голову бирюзовым газом, на ходу скручивая из легкого облака что то замысловато — воздушное на ее рыжих кудрях

— Лисс, тебе так идет!!! Оф — фи — геть! — Удваивая «фф», неугомонная хозяйка причудливой студии, с камином и окном — лоджией во всю стену, что в Питере — большая редкость в старом районе, восхищенно цокает языком и искристо взмахивает кистями тонких рук, таких тонких, что они кажутся линией, пером, горизонтом.

— Ну вот, куда ты смотришь, балда? Опять в угол? Смотри на меня. Держи подбородок ровно! Экс, да вот, скажи же ты ей! — Эффи капризно дергает плечом и, внезапно, бросив свое занятие — и тюрбан, и Лиссу — тащит меня на лоджию, где, на холоде, прижавшись губами к моей шее, и, упершись пяткой в стену, неутолимо и быстро целует меня, требует моей плоти, возбуждая какое то, медленно терзающее, по змеиному, пламя желания, а утолив его, шепчет, яростно и обжигающе, прямо мне в ухо:

— Противный.. В прошлый раз ты был гораздо проворнее. Жарче было! — Тэффи тянет пальцами мочку моего уха. Ухо нестерпимо горит на холоде.

— Отпусти! — бешено сверкаю глазами я, пытаясь повернуть голову и укусить ее пальцы. — Лис — са…

— К черту твою рыжую дуру! Чак опять звонил. Он сказал, что подождет еще два дня, а потом ему надо уезжать. Когда ты решишься, наконец? Я думала, ты уже принес. — Она подмигивает мне, хищно, а потом целует в глаз, так, как будто хочет выпить его.. Или — меня через него?!

— Ты что это, совсем спятила, Эфф?! — яростно шиплю я, и дыхание, клубами, стынет на морозе, каплями оседает на ресницах. Пальцы — не гнутся, и ремень на брюках — тоже.

— Это невозможно, заставить ее рисовать в этой манере, на мокрой бумаге.. Я же не могу подсунуть ей образцы: на, мол, смотри! Она сразу же все поймет..

— Когда она рисует лучше? Когда ты трахнешь ее раз пять? Или когда она под крЭком? —

…Эффи ломает спичку в пальцах.. Откуда у нее в пальцах спичка? Из спички медленно сыплется белый порошок.. О, господи, что она опять подсунула Лис — се? Что?! — Я бегу, поскальзываясь на остром ребре порога окна лоджии, обратно в комнату.

…Лисса сидит в кресле качалке, уставившись в экранные блики камина и чертит что — то на бумаге, невидяще, слепо, по — кассандровски. Озноб проходит у меня по хребту, змеясь от шеи к ягодицам, и застревая где то между лопатками. На рисунке Лис — сы — линии и штрихи… Замысловатый орнамент складывается в манящую взор, до холода в горле, фигуру: женский силуэт со змием на бедрах… Ева.. Лилит. Клеопатра? Нет, черт, нет… ее глаза слишком бездонны для Евы, широки для царицы Нильской долины… и я опять узнаю.. Нет, я не узнаю. Я боюсь узнать…

***

… — На меня, на меня идите, прямо на меня, молодой человек, что Вы, первый день на свет родились?! — Демирова нетерпеливо встряхивает кистями рук, поднимает их над головой, браслет закреплен туго и прочно, но от порывистости жеста съезжает с запястья.. Она не хмурится, ее лицо холодно. Но актриса словно втягивает воздух в свое змеистое тело, и вся становится одной прочерченной, отрывисто и четко, линией звука, танца, тугой, натянутой тетивой лука. Или стрелой?

…Ее каблук, ее нога, капрон, бедро вырисовывают причудливую петлю резкого па: пассодобля, танго, фламенко, и вот она вновь оказывается на стуле прямая, как сигарелла, которую я в нетерпении бросил на пол, куда то в темный угол, у занавеса…

…Взмокшая спина, расстегнутый ворот рубашки, говорят Анюте о моих усилиях больше, чем все остальное:.. Страсть к танцу — не испарилась, и пока супруга насмешливо промокает мне голову полотенцем, чуть сильнее, чем обычно, ероша тонкими, «гитарными», пальцами мои волосы, я залпом осушаю жалкое подобие кубка Гертруды на круглой треноге шаткого театрального, бутафорского столика. Декораций на сцене театра почти нет. Глухо шипит магнитофонная лента. Занавес задвинут. Демирова просто дает мне урок пластики, ритмического движения.

— Послушайте, на кой черт вам все это?! — Актриса резко отбрасывает волосы назад, они тускло серебрятся в луче неяркого круга света у правого края сцены. — Вы еще молоды, спортом занимались, мышцы упругие, любая будет в восторге от Вас, поверьте.. Зачем Вам танец, не понимаю? — Она не мигая, смотрит в стороны Анюты, и маску ее лица трогает улыбка, чуть заметная.

— Алла Леонидовна, поймите, я рисую Вас! Картина — парная, картина о танце. Это должно быть не банально. Просто Демирову актрису, сольно, рисовали — многие. А мне нужно. Вас почувствовать, как то так!

Я резко выбрасываю руку вверх, щелкаю в воздухе…

Узнать… Понять. — Пытаюсь возражать. Нужно ли?

— Молодой человек, а не многого ли Вы хотите, вообще? Меня не мог понять даже Антуан Витез, называя «кометой, которую трудно уловить». — Демирова лениво поводит плечом и укладывает подбородок на обе руки, обнявшие спинку стула… все ее жесты свободны и — чуть отрешены. Дремлет гибкая пантера в полдневный зной, змея, пума. Аспид лениво прищурил глаз.. Око с вывернутым веком.. И внезапно она резко встает с место, почти спрыгивает. Непредсказуемо. Снова — руки над головой..

…И этот танец, страстно, упругий, словно на одной ноте каприччо, не рядом со мной… Она лишь едва протягивает руку, не дотрагиваясь до меня, округло повелительно.. Словно королева, раздающая милость.. Кого она мне напоминает этим жестом?! Уфф! — усталое от движения тело не дает отдышаться мозгу.. Конечно, Ланку… Грэг бы со мной никогда не согласился. У Ланки в кулачке, в ладони ее, с изысканно — тонкими пальчиками, словно лучик солнечный зажат. Кажется, разожмет она пальчики, раскроет, и обожжет тебя этот непрошенный, солнечный свет, обдаст жаром, да так, что — задохнешься..

…А Демирова.. Холодная Гертруда, с кубком льдинок в руках, и ни один мускул не дрогнет, только глаза… Что в них там плещется? Какая мука, какая вселенская скорбь, какое недоумение одиночества?

Она желает страстно прильнуть ко мне, но не может себе этого позволить… Не может раскрыть и выпустить на волю птицу боли, которая внутри. Растет, живет, как диковинный цветок, как птица… Боль, роскошная птица — Феникс, она постоянна внутри нее, звенящая, как камертон, как некая чарующая нота.

Остов флейты, которую она, незримо, тревожно — тонко держит в пальцах, унизанных перстнями.. Кажется, у принца датского тоже была флейта?… И он играл на ней… И тоже пугливо держал в пальцах, и она — трепетала…

***

…Демирова у нас дома… Через неделю после нашего приезда Ворохов привез ее. Неожиданно. Она вошла, прохладная, прямая, в нашу огромную съемную квартиру — студию на аллее генерала Карпова, с огромными окнами на залив, сняла очки, уронила в карман, живыми и теплыми глазами окутывая застывшую в проеме гостиной Ланушку:

— Это Вы и есть? Я рада. — Она крепко пожимает ее ручку, бережно отпуская пальчики. — Я Вас такой и представляла. Как Ваши книги, такая же.. Стремительный росчерк, нежный, тонкий.. Чувствуете как себя? — Она щурится, прохладно внимательно, оглядывает гостиную…

— Вам надо больше отдыхать, вот здесь же, в этом взбитом облаке… Как хорошо, что кофейная нотка есть тут… Теплее так. — Демирова стремительно проходит к окну, трогает летящее парео гардинной органзы, слушает шепот волн, вернее, их рокот… — А я люблю утром чай с конфеткой. И пасьянс.. Это ритуал такой.. Чай с конфеткой. Пасьянс, карты еще давние… Коонен… Знаете, говорят, артистические.. Таро. Понимаете их? Да.. Мистично немного кажется, но это просто — картина жизни.. А, да… Да, Георгий, спасибо, я бы не отказалась, Михаил мне говорил, вы чУдно варите кофе.. И персики есть… Да? — это здорово! Вам полезно, Лана. — Актриса неожиданно приятно смеется, смех тепло — значителен и наполняет комнату.

…Мишка рассыпает по светло — бежевому мягкому покрытию огромные листы с ярким многоцветьем путаных нитей — красок, едва угаданных и прочерченных овалов лиц, в облаке духов, шляп, вуалей, с бездоньем колодцев и озер глаз, абрисом — изломом плеч, линией спины, змеящейся, извечной, эдемской или — от Лилит, виолончелью? Аховое, мятежное, скользящее, витое…

— Алла Леонидовна, взгляните, где здесь — Зверев, как определить, поддельное это, нет? Бумагу анализировали, но точно не могут сказать. Ее ведь искусственно состарить можно.- Мишка откашливается сдержанно, стоя за плечом Демировой. Заметно нервничает.

— Ну, Вы что думаете, я такой эксперт? — Актриса щурится насмешливо, отбрасывает челку со лба назад, красивый и резкий жест, только ей присущий. Взмах крыла… Чуть изломанного.. Она кусает губы, вглядываясь в листы..

— Михаил, мое мнение: вот эти три листа — Зверев, точно, а еще четыре — не он, искусная подделка, не такая твердая рука, помягче, женская, быть может…

— И не дрожала она, нет? –Легко, серебряно роняет Ланушка, пока я ставлю на низкий столик поднос с крохотными марципанами в ореховом сиропе и кофейными чашками.

— Сhe vuoi dire, regina? — Ворохов тотчас вскидывает подбородок. Глаза его расширены, в них мечутся золотые искры, губы дрожат от улыбки. Он смотрит на Лану с неподдельным интересом, в ожидании очередного восторга от чуда… Он всегда ждет от нее чуда… Даже, когда она лежит, распластанная, на полу, после приступа рвоты.. Именно такой он нашел ее вчера.. Точнее, нашли мы оба, ворвавшись в чертовски холодное, полупустое пространство зеркал и пирамид, ваз и ниш, после чреды долгих звонков и томления в вестибюле.

И пока мои тоска и ужас, мой плащ, и мое сердце, и дрожащие руки распластывались вокруг нее, хрипло окутывая, нежно умоляя, трепеща и дрожа, по малахитово — изумрудному кафелю ванной, в голове моей таял, набатно, колоколом, лишь Мишкин хриплый вскрик, полушепот:

Non osare, la regina, non comin… apri gli occhi o con un prendi

***

…la regina, non comin — Хранительно повисал над ней дантовской канцоной Мишкин шепот, и вчера, и сейчас. И теплые глаза его следили, трепетно, за каждым поворотом ее головы, взмахом ресниц, и вся сумасшедшая легенда романа с актрисой, мифической, властной Гертрудой, Федрой, Медеей разлетался на мелкие осколки, снежные брызги, пелену дождя, падающую ниц у крошечных ступней в кремовых замшевых балетках.

— Я просто хотела сказать, что если это рисовала женщина в манере Зверева, то у нее могли дрожать руки. Немного, как после опьянения или — при судороге.. Какие то тонкие линии, а к концу как бы они — утолщаются или, наоборот, срываются.. Ну, ты ведь знаешь, Миша, Зверев был коренастый, плотный, он кисть и карандаш все равно держал твердо… А тут, будто еле сжимают карандаш пальцы. Думают.. Или — в гипнозе, трансе…

— Да, как в гипнозе. — Задумчиво подхватывает Демирова, касаясь пальцами оправы очков, — Вы правы, Лана. Можете на пол сесть? Вот, смотрите, — Демирова, прочно придерживая одной рукой лист, другой касается плеча фея, его кисти, притягивая осторожно к полу. — Держитесь. Вот так. Дайте подушку нам? Дышите свободнее, диафрагмой, так, еще. Свободнее, не думайте. Михаил, смотрите, эти четыре рисунка — в одной манере, и как бы транс — гипнозом написаны.. Я, когда занималась экстрасенсорикой, меня учили методике глубокого дыхания, и как входить в образ…

Довольно сложно и просто одновременно: надо научиться себе его представлять.. Объемно,, образ должен быть внутри тебя, разрастаться, до запаха, тактильного ощущения.. Вот линия на рисунке, спираль волос, абрис плеча, смотрите, она — не стальная, не стабильная, и на всех четырех листах так. Какая то дрожащая, прелестная торопливость.. Но кто рисовал, кто?? А это, в тюрбане алом, лицо я даже знаю, видела где –то.. Совсем будто недавно — где же?!.- _Демирова нетерпеливо щелкает в воздухе щепотью пальцев. Отпивает два глотка кофе, одобрительно кивает.- Вкусно. И знаете, как я люблю. Благодарю. — Внимательно смотрит на меня, усмешка едва касается губ. — Счастлив Ваш Бог, такая тонкость волшебная в руках у Вас. Флейта Божья. Держите. Крепко. И в омут — за ней, да? Я бы, на Вашем месте — согласилась, и не зажмурилась даже… Вот и Витез.. — Актриса выдыхает легко, задумчиво, нежно, с горечью:

… — Он со мною во многом соглашался, да, а работать с ним было и легко, и трудно… Он ставил спектакль по «Евангелию от Иоанна», представьте только — объемный текст, речитатив, псаломная речь, когда голос, идет вертикально вверх… Туда, к Богам, где Олимп.. У него Раневская, в его постановке «Сада», была в тюрбане, и никаких почти декораций, такие скошенные зеркала в мансарде… Потом менялось все.. Я видела такие мансарды, когда жила в Париже.. Где то этаж, примерно, седьмой, без лифта… Диафрагма хорошая нужна.. Ну, видите, а тут диафрагмы — нет.. Дыхание прерывисто, и рука — чуть дрожит… — И скула Демировой дергается, нервно, едва заметно, и веко — не мигает, прикрывая взор…

…Когда я вышла на сцену, уже после него в «Саде», сначала — не слышала самой себя, не могла играть, а потом мне почудилась Раневская в облаке духов.. Разбитый флакон «Японской вишни»… Она его сломала, то есть, обломила, крепко сжала… Так вот, как то. — Демирова зябко поводит плечами, берет из Мишкиных рук чашечку, ломтик персика на блюдце. — И я смогла доиграть. Хотя актеры, труппа шепталась потом, что я играла совсем от них отдельно, соло… Так случилось… В «Комеди» — не бисируют, в «Одеоне» — тоже, но я видела, как публика стояла, вставала с кресел… Аплодисменты…

Актриса держит паузу. Объемно, полно, эффектно, пауза не давит, но окутывает властно, пленяет, чарует.

…Демирова мнет в пальцах палочку сигареты, неизвестно как вынырнувшую из складок ее свободной туники — платья. — А я чувствовала себя Федрой, которую Ипполит никогда не полюбит в этом времени.. Какая то иная пьеса, знаете, которую ему не записать уже, с голоса.. Он любил работать с голоса, у него были богатейшие интонации. Правда, часто кричал, эмоции… Лицо волевое… Еще понимал всегда структуру момента. Его отец — фотограф. Привычка и на сцене выстраивать» кадр» — при не статичности позы. Вот, видите, этот рисунок — подражание Витезу: ангел изогнутый, в полете… Низвергнутый богом?. Больше половины ангелов от Бога отвернулись, искали свой путь… Что беспокоит художника? Он — современен.. Ищет себя, ищет со — звучий. Так — продлиться, остаться, замереть. Молод, а не надеется на долгую жизнь… страх… Какая загадка. — Демирова задумчиво трет лоб в нетерпении.

— Поздно. Михаил, отвезите меня, мне завтра утром на репетицию. Я Вам позвоню, если вспомню, где видела этот тюрбан. Там рисунок особый, ренессансный, не термидора, а именно, в стиле Романо. Стал возвращаться к нам ренессанс… Особенно, в одежде, да? Чувствуете? — Она кивает, оглядывая меня, и легко утопая в длинном светлом пальто и петле длинного, складчатого шарфа.

— До свидания. Приятно было увидеть Вас и Лану… Я только вчера читала ее. Перечитывала «Сигары для актрисы». Очень нравится. Легко ее читать. И думать. До свидания. Созвонимся, да? — Перстни слегка давят мне ладонь. Демирова тенью скользит в проеме. Косяк хранит прикосновение пальцев, силуэт… аромат духов. «Серая монахиня»? Во всяком случае, последний парижский аромат, модный…

… — Она его любила… безумно, да, милый? — Ланочка сидит на полу, прижав колени к подбородку. Чуть приоткрыта гардина, в воздухе свист ветра, порывы, ледяная крупа… Осторожно подхожу, протягиваю руку. усаживаю на диван..

— Кого, моя ласточка? — делаю вид, что не разгадал загадку, длю мгновения тайны.

— Витеза. Она одинока. До горечи.. Знаешь. Ее сила в том, что она на сцене, как Сара Бернар — не себя играет, а образ. Потому живет.. Себя бы выжгла давно… — Ланочка серебряно, хрипло выдыхает фразы, как ландыш, остывший на холоде.. Замолчав, тотчас закашливается. После вчерашнего она еще не пришла в себя, а теплая ванна с медом помогла мало… Протягиваю ей кофейную чашку и тост с маслом и ломтиком персика:

— Съешь. Зачем ты сидела на полу? Знаешь ведь — нельзя. Мишка молодец, гаврош, гарсон, держит стиль. Как подыгрывает ей. Паганини для одинокой скрипки… Анька фыркала все, а теперь смотрит, улыбается.. Они вчера ее у себя принимали, так полный восторг, она взяла пару Аниных ребят к себе — курс, класс, уроки.. Чертушка Ворохов наш, ей — богу! — Я не спеша потягиваю теплый шерри из тонкого бокала. — Захочет, луну с неба утащит, радугу перекрасит…

— Зачем? — Лана легко пожимает плечом. — Не надо красить. Пусть свою рисует.. Надо всегда свое рисовать. Штрих, черточку, но свое.. Образ. Иначе — погибнешь…

Я не успеваю ничего возразить. Она выходит на лоджию, в летящий снег, зябко кутаясь в шарф и снежинки не тают на ее волосах, только ночь густеет, расплываясь и плавясь в туманном янтаре, рыбьем жире, дынном золотом меду питерских фонарей, прожекторов, отблесков луны в полосе залива…

Глава III

…Она опять надевает на себя. Что то… надевает.. Касаюсь пальцами спины, выпирающих позвонков.. Худа, как.. отощавший ангел. Что она ела вчера? Какие то, сухие остатки пиццы, на соевом тесте, дурацкий, полупрокисший кетчуп, потом этот кетчуп был уже на листе, под ее локтями… Она рисовала кетчупом?! Черт. Не помню…

…И на кухне все — вдрызг, в краске, и кофейных кругах, но кофе — не найти, какая то рыжая бурда, словно в кофемолке окончила жизнь сотня другая тараканов или лисьих хвостов… Рвотный спазм. Едва добегаю до ванной..Что Эффи мешает в эти ликеры, никогда не узнать! Верчу головой, как бешеный пес, разбрызгиваю капли по зеркалу, в котором едва видны ее очертания… Острые, худые позвонки.. Мальчик с собакой Пикассо.. ПикАссо. Пик — ап.. Пин — ап… Лиссу так уже не сфотать, груди опали и болтаются,. как увядшие груши.. А у той… маленькой сирены.. Груди — тоже маленькие… Как раз для ладони…

Кожа нежнейшая, должно быть, избалованная ваннами, кремами, массажами. Или — болезнью? Кожа хрупко светится на ее щеках, как фарфор саксонский… А на груди… Что — на груди? Как он ласкает эти два маленьких, нежных полушария, соблазн Поэтов? Едва касаясь, дразня, неутоленно, томясь, дерзко? Как?! О, проклятие… Вечно — она… Всегда — она, как наваждение…

— Когда ты ее к нам уже пригласишь? — хрипло тянет сонорные Лисса, и я вздрагиваю от неожиданности, роняя станок.

— Куда? В этот бедлам?! Ты спятила?! — я фыркаю, глотаю воду, пену, крем — все разом… — Тут же негде наступить. Сначала надо месяц убирать..

— Найди… Уберут. За сотню гринов. Фу — у! Глупость!… Я хочу ее ри- со — вать! — Лисса морщится, острые лопатки на миг исчезают внутри спины. — Кисти кончились. Сангина крошится. Купишь? — Бежевая рубашка, с расстёгнутыми рукавами, джинсы и пестрые махровые носки.

Небрежное, острое, все как будто из углов, с вечным, полусонным гипнозом в огромных глазищах. И что то в ней есть.. Что то… Что — то роднит ее с нею. С этой сиреной, с медленно — ясным, мягким голосом, влекущим, как ручей… вода, летящий снег…

***

…Летящий снег… опять снег, мокрота какая то, и декабрь в сером свитере.. Одна серость… тьфу.. Ничего не нарисуешь.. Разве что — мою королеву, в ее платье из шифона, с кленовыми листьями по линии бедра.. Носится по холлу, мелькают зеркальные отсветы, отражения, дверцы, скошенные углы, стремительный ветерок от ее платья, лодочек без каблука.–

— Ланка, не носись! Что ты?! — цежу напряженно, сквозь зубы и карандаш. — Линию довести не даешь! Сядь, выдохни… Что сережка то в одном ушке? Потеряла? — я, чуть испуганно, подмигивая ей, ощупываю пальцами и тыльной стороной ладони пол. Никакой серьги и в помине… Вихрь… Грэг убьет меня, если она наступит и упадет! У нее неверный шаг… Неточный. Как на луче луны. — Озноб трогает спину, мнет в лапе. Ежкин свет! — плююсь про себя — Не дай бог!

Она на ходу ощупывает крохотное ухо, встряхивает головкой.

— Ах, это! Наверное, в спальне или у Никуши… упала.. Мы там играли..

— Играли они. Визг на весь дом! — ворчу я беззлобно. — Во что играли то?

— Мы играли… в — уфф.. подожди, Миша. В пиратов.. Вот. — Фей непостижимо трогательно трет ладошкой лоб. — И там мы спор проиграли, а надо было щекотать друг дружку, и вот…

— Обалдеть, королева. Защекотать! Отпад! — Я в неподдельном восторге цокаю языком. — То — то Никушка спит теперь, без задних ног… Слушай, брось ты эти свои пледы и свитера… Пойди, полежи тоже? С утра носишься. Ну что он скажет, когда узнает? За голову хватится. Завтра капельница у тебя…

— Нет. — Она качает головой. — Нет, Надо вещи перебрать, разложить. Горушка нервничает. Каждый день — лекции, ему надо… как это? имидж. Профессор! — Она очаровательно щелкает в воздухе маленькой щепотью пальцев.. И через секунду — уже в столовой, в этой холодной, белой стыни, где по стеклянной столешнице катятся томаты и мороженая клубника. Пахнет свежим чили… Гаспаччо. Она приготовила гаспаччо и лазанью с сыром, но сама не ест ничего… Красный бант у штор. Новогодне — торжественные свечи в красных бантах — на широком подоконнике нише, пятна красных салфеток, бокалы с вином.

…У нее в бокале вино светлее. Разбавлено водой. Еле пригублено.

Пахнет свежей травой. Кана, стоящая в воде — цапелькою, выгнуто, изящно. Как овал, абрис ее плеча и шеи.

— Почему не ешь? Гаспаччо и горячий — вкусен.

…Она смотрит в окно. На залив в бело — серой пене, гамме, шуге. Еще нет декабря, обнажающего все. По самую душу. По линию плеча…

— Не хочу. Грэг приедет, поем… — Она отщипывает лениво от хлебной корочки.

— Налить тебе сок? Клубнику будешь?

— Спасибо. — Она отпивает гранатовую кислинку из бокала, нехотя касается холодной мякоти ягод. _ Миша, а ты был на выставке этого Алекса Экстера, Эклера?

Я киваю.

— Ну и что? Что там? — нетерпеливое облако ее шифона и духов, окутывает меня.

Пожимаю плечами, нарочито медленно..

— Ничего. Резкий ракурс просто. Полутени. Характерная игра света. Обнаженки много. Это, знаешь, на любителя.. Есть такие…

Мне больше понравились те, где он снимает подростков: на крышах, паркур, моцики, движение, небо… Там одно фото было, знаешь, странное.

— Да? Чем? — Она осторожно крутит в руках бокал.

Девушка на асфальте лежит.. Ладони вперед, как плывет в воде… Асфальт серый, небо в белой гамме, как дыра, а у нее на плече пятно. Кровь. И губы красные… Вот эти три цвета доминируют…

Выбивается это фото из общей гаммы — файла, темы. И в чем загадка — не пойму… Кстати, Ланушка, он ко мне на выставке подошел… Оказывается, Вы соседи с ним. Он снимает квартиру за стеной. Или это — студия, я не очень понял…

— Да. Там все время шум.. И с ним какая то девушка.. травести, подросток.. На плече — цветок или медуза.. Что то такое нарисовано.. Как у Миледи почти. И руки у нее в краске, как у тебя. Угольные пальцы. Она что, много рисует, эта девушка? _ Лана медленно ставит бокал, сцепляя пальцы под подбородком..

— Не знаю. Он тобой очень интересовался. Читал твои книги. Все почти. Спрашивал, не нужна ли тебе сессия, в стиле Греты Гарбо. Он бы сделал. За час. Он цепенеет от восторга при твоем имени.

— Миша –а -а? — Лана улыбается — Чего ты опять при — ду — мал, вот?! — она вспыхивает ямочками, пленительный, маленький фей. Глотает буквы.

— Ну, я же не слепой! — Я развожу руками. — Влюблен он по уши в мечту. Хотя не верит, что ты сама пишешь стихи.. Он думает, это Грэг… Особенно, «Эдемское яблоко», «Покинем рай».

— Да? Почему именно эти? — В недоумении Ланка раскрывает на меня огромные оченьки в тенях ресниц:

— Ну… королева, черт, как ты, не понимаешь, что ли?! — я усердно делаю вид, что она меня смутила. — Они слишком мужские, такая эротика брутальная… Ну, ты же помнишь, да?

…Разденется… Мягким соском пред губами —

Обещанный мед… И земная тоска — в зеркалах.

Округлость плеча, все, что было — овеяно снами,

Что будет — как стон, я пред нею — расплавленный прах..

По памяти, отрывисто, цитирую я, стараясь не смотреть в ее сторону, смотреть — через бокал…

— Многие же думают, королева, что так могут писать только мужчины, влюбленные до чертиков. Экслер и решил сразу, что Грэг… ну, что он твой любовник.. как то так… — я давлю смех глотком вина.

— Короче, не муж, у которого все права, а… Елки, королева, не мути сердца! — Я резко выдыхаю и залпом допиваю то, что еще плещется на дне александровского хрустального небытия.. Ланушка заливисто хохочет, ее бледные, снежные щечки чуть алеют румянцем..

— Голубка, саrissima mia, если он и ошибся, то я совсем не возражаю. — Ясный, солнечный голос Грэга катится по столовой. Обретая на лету теплые нотки. — За честь сочту, быть твоим… amore — Густая шевелюра склоняется к ее плечу, пальчикам, щеке. Он целует ее, долго, с едва сдерживаемой, мальчишеской нетерпеливостью, будто и не замечая меня. Я кашляю, звеню бокалами, двигаю приборы на столе. Наконец, он нежно отрывается от нее, подмигивает мне — восхищенно, скулы западают, ясно и яростно очерчивая крылья носа, твердый подбородок, золотистую искру глаз…

— Черт, портсигар в машине забыл опять. Ну, так и сколько он стоит, этот Экслер или как его? Фото в стиле Гарбо?

— Одно — двести евро.- Я развожу руками. — Меньше не берет. Модный нынче.

— Милая, а ты хочешь? Фотосессию?

— Зачем? — Фей удивленно моргает. — Лучше Никуше купить пальто или шубку… Совсем мне не надо эти фото… Говорят, он и очень скандален, смутьян какой то, а про меня и так сочиняют…

— Что? Кто?! Опять?! — Брови Грэга удивленно и негодующе ползут вверх, я с грохотом отодвигаю табурет:

— Ланка, ты ничего не говорила! Выкину ноут, к лешему! Твои поклонники! За****цы нечесанные..

— Мальчики, да ерунда! Первый раз, что ли? — Ланушка округло машет ручкой. — Пустяки какие!

… — Па — па- аа, папочка приехал! — По холлу вихрем проносятся пепельные кудряшки, и в одну минуту — секунду, очаровательное чудо, с помятыми ото сна щеками и перепутанными прядями, оказывается на руках у Грэга.-

— Папочка, а мамусенька сказала, что мы вечером устроим пижамную вечеринку… Здорово, да?

— Конечно, детка! А что это такое за вечеринка?

— Ну, это… надо надеть пижаму и прыгать на кровати. Ты умеешь же — прыгать?

— Наверное, да. Не знаю, солнышко! — Грэг пожимает плечами. Смешинки замерли, где то в углах его глаз и губ. Он потрясающе серьезен.

— Ну, если ты не умеешь, я тебя же научу. Это просто. Папа Миша, а можно Лешику тоже к нам на пижамную вечеринку, а? — Ника обнимает мои колени, тотчас оставив Грэга, просительно заглядывает в лицо.

— Никушка, не провоцируй. У него гимназия, и все такое… Еще рисунки завтра в художке..

— Я помогу. нарисую… Ну, па — па Ми- ша..

— Ладно, привезу Вам сорванца. — Вздыхаю я притворно. — Грэг, а у тебя пижама лишняя есть? А то мне, знаешь, тоже попрыгать охота… Давно не пробовал…

…Наша милая Ланушка хохочет, в полный голос, не сдерживаясь. Серебряные брызги, ландышево, упруго рассыпаются по полу. Мы вторим ей. Обрадованно и слегка растерянно… Ее смех, кружащий голову, как летящий снег. Снег в пелене серой осени.. Ведь еще нет декабря. Обнажающего все. Душу, абрис плеч. Сердце. Профиль смерти… Ее анфас. Ее затылок. В затылок так просто выстрелить. Так же просто, как прыгать на кровати…

Глава IV

Парк. Заснеженный Петергоф.. Заснеженное безе аллей, колоннады, едва прочерченные в воздухе ветви деревьев, зашитые короба скульптурных групп, мраморные ступени террас и лестниц… Нарядные, яркие павильоны в снежных опушках, затаенные уголки Нижнего парка.

Пусто. Ника бредет впереди нас, в просторной шубке на беличьем подбое, с капором и муфтой.. На муфте настояла Анюта..

— Ничего то и ты не понимаешь, Миш! — горячо шептала она мне в шею в скользко — зеркальном, гулком меховом бутике, остро пахнущем карамельным нафталином и свежевыделанным мехом, будто бы облитым тяжелыми арабскими духами. — Девочка должна уметь обращаться с такими вещами, как муфта, капор, платок.

— Сейчас все проще, Ань — отмахивался я… — Краги, моцики, шлемы… Или «шкода» там, на худой конец, джинсы, плеер в ушах, полоса манто!

Но она и не слушала меня, поворачивая Никушу перед зеркалом в просторной примерочной, то так, то этак. Ника, старательно высунув язык, дразнила большое зеркало… Этакая Алиса — проказница. А сейчас она — дразнит снег, почти танцует над ним, с ним.

…А Ланушка? Она спускается вниз, по аллее, вглубь, туда, где эти странные, пирамидальные кусты… Пустота.. Но вдруг откуда то, из — за павильона, ярко — зеленого, с ротондой, выныривает, возникает пара. Контрастная, на ней — останавливается глаз. На девушке — потертое енотовое манто — пелерина, оранжевые варежки, зеленое меховое мужское кепи, надвинутое на лоб, скрывающее взгляд. А челка — упрямо выбивается. На щеке — шрам, уходящий за ухо. Травести, подросток, шарф не в тон, серовато — грязный, потертые джинсы, ботики на рыбьем меху, дорогая итальянская сумка.

Мужчина стильно не — добрит, желтое кашне, дорогое пальто стального цвета, темные очки на пол — лица. Ба, да это наш знаменитый Экслер — Экстер! Хищный анфас, вскидка, на выстрел, в сторону Ланки, прицел сапсана..

Она, королева, и не смотрит на него, осторожная поступь маленькой балерины. Не додумывая, что — дальше, я уже рвусь — свободным, парящим шагом, вниз, за нею. Холод вдоль спины. Не успеваю, итальянская вибрация сонорных:

— Mi scusi, signora. Posso aiutare?

— Non vale la pena preoccuparsi — парирует мягко серебряными звуками — каплями ее голос, застывающий в воздухе, густо бардовые концы шарфа, кисти, его она трепетно подносит к горлу.

— Мы знакомы? Я Вас видел где — то. Не могу вспомнить, простите.

Она пожимает плечами. Подхожу, подхватываю под локоть.

— Лана, осторожнее. Скользко. Позволь тебе представить: Алекс Экслер, наш, вернее, твой сосед по площадке, икона стиля в мире фотографии. Не имею чести, к сожалению, знать спутницу. — я делаю короткий кивок в сторону девушки в кепи.- Михаил Ворохов. Свободный художник. А это.. Это Лана Яворская, бренд «Литреса» «Буксриптора» «Ридеро»в мире поэзии и авантюрного романа. Тихий очень бренд. Фейный. Профессор искусства, литературы, и все такое… Ваша соседка, одним словом! — я смеюсь и подмигиваю. Скулы Ланушки чуть розовеют, смущенно, и она хрипло — серебряно роняет в смутные снега петергофские:

— Ну что ты, Михаил! Какой же я бренд, что ты! Они меня и знать то не хотят. У них другие планы… — Лана не называет меня- как обычно.. Что то тревожит ее. Что? Прах их всех побери! — как говорит Грэг. В ответ просто — молча держу ее запястье, считаю пульс. Подношу тонкие, нервные пальцы к губам.

Нескладный эльф в оранжевых варежках вскидывает ресницы и тотчас отвечает теплым пожатием, но ладонь — странно дрожит.

— Та самая Лана? Вы? А я — Алиса. Алиса Лансарова. Можно просто — Лисса. Я Вас рисовать хотела.. Давно.. Сразу, как только прочла о Ваших ангелах.. И — Марго в «Сиреневом»…Клево, отпад, ва- щще такая… она — улет просто! У меня есть несколько рисунков.. Посмотрите, да? — Рыжие кудри выбиваются из под кепи, длиннопалая рука змеится на обшлаге серого пальто Экслера. _ К нам можно просто.. в любое время… Вечером… Алекс, да? Ну, что ты молчишь?

— Разумеется! — Лениво цедит тот, окидывая затемненным взором хрупкую фигурку Ланушки.- Когда только угодно будет синьоре…

— Благодарю за приглашение, но у нас с мужем чрезвычайно мало свободного времени… Особенно — у меня. Я делаю то, что нужно. А угодно мне бывает мало что… Угодить сложно.- Усмешка воздушно прячется в углу фейных щек. — Простите великодушно, но нам пора. Рада была знакомству. — Лана — в плотном кольце моего плеча и локтя, но свободной рукой прижимает к горлу шарф, шепча прохладно — горькой волной духов мне в кадык:

— Змий какой то… Мучает девочку. И я никогда не называю моих героинь кличками из публичного дома. Фу! — фей презрительно морщится. — Пойдем быстрее от них… Ника, где Никуша? — Ланочка оглядывается тотчас, чуть — чуть нервно, но — медленно и плавно, и нежно машет ладонью тонкому силуэту в синем манто, застывшему у можжевеловой гряды Нижнего парка:

— Ласточка, детка, нам уже домой нужно. Едем, папочка давно ждет нас. Что ты делаешь там? Иди сюда.

— Мамочка, я сейчас. Я — вот. Тут же птички. Я фо — то а- фи — рую — старательно, полуграссируя, по — детски — картавя, выговаривает кроха, поднимая и держа в вытянутых ручках черный квадрат планшета. Подбежав к нам, она торопливо кивает новым знакомым и тараторит оживленно:

— Мамусенька, крестный, а там та — акие птички красивые… У них хохолок рыженький на головке, а сами они черненькие, с серыми пятнышками на крыльях.. Такие длинн — ые.. Это кто?

— Дрозды или зяблики. — Терпеливо, мягко роняю я. — Писали, что в этом году в парках Петергофа много черных дроздов. Они очень изящные…

— Изящ — ные. — какое слово красивое, — задумчиво лепечет Никуша, осторожно гладя пальчиками холодную ладонь Ланушки…

— А папочка так про тебя говорит, да, мама? Что ты изящно пишешь… И слова у тебя как будто танцуют ведь, да? — Тараторя почти без остановки, неугомонный, порывистый, среброкудрый ангелочек, стремительно выводит нас из сомнительно -райских заснеженных кущ, оставляя далеко позади, на краю аллеи, рыжую, нервно — изломанную Коломбину — Пьеро, в нелепо оранжевых варежках и ее хищного, «эклеристого», искусительного Арлекина в сером, остроугольном пальто… Что же писали о нем? В газетах? Какой- то бред! Я ни слова не могу вспомнить.. Никак не могу…

***

«Почему же это Лана решила, что он ее мучает? Бред какой то!» — Я стою у шкафа — бюро с гравюрами Дюрера и Кипренского. Демирова задумчиво барабанит пальцами по низкому диванному валику, щурится, вглядываясь в кипу снимков и пожелтевших старых газет на полу, Ланушка, зябко нахохлившись, пьет кофе из крохотной чашки палевого, осеннего кузнецовского сервиза, с кленовыми листьями «под Лалика»…

Дома у Демировой — аристократически строгий дух, царство антиквариата, мебель александровской эпохи от Гамбса, фарфор, японские духи, книги на французском, Дюрер, Доре.

Алла Леонидовна ловит мой внимательный взгляд и устало роняет, делая плавный взмах кистью вокруг головы:

— Все не мое. Не мое. Покойный муж.. Я люблю минимализм во всем, но никак не могу его достичь… Когда была в Японии, на гастролях, то ходила в гости к одному из профессоров искусства. Сидели на жестких валиках — подушках, пили японский чай, не сакэ, с лепестками сакуры.. Я спросила у него о плодах, он так удивился — у них сакуру не едят, это почти священное дерево, но его жена мне дала попробовать, в их саду огромное розовое просто было облако.. Нежнейшее. Дух захватило. А плод — маленькая ягодка. С косточкой. И вкус — айва с хиной. Очень вяжущий… как то так… Демирова, трогательно морщится, ее гримаса веселит и нас -. Потом мне уже после одного десятка спектаклей в Токио мне принесли подарок — горшок, вазон с ветвью сакуры.. От этого самого профессора. Так его потрясла моя игра, что он решил подарить мне деревце… Долго стояло у меня в спальне, потом, по недосмотру, попало на балкон, замерзло. Замерло. Я потом долго не могла играть.. Так вот, к чему я это все? — Она распускает в воздухе щепоть пальцев.. Сакура для меня как воплощение души, трепетности, мимолетности и от сознания мимолетности есть во мне тяга к минимализму, может быть.. — Демирова пожимает плечами.- Не знаю. — Она едва слышно выдыхает и давит ладонями на газетные листы, склоняется к ним, трет виски:

— А — аа, отыскалось! Смотрите, Михаил, Георгий вот это, наверное, да? Она негромко, но ясно и твердо, отделяя каждый звук и слог, читает с листа, прижимая ладони к вискам:

«На прошлой неделе в Международном Доме Фотографии собравшаяся на новый вернисаж взыскательная публика была эпатирована очередным фотовызовом Алекса Экслера под названием « Пульс на грани» — подростки, юноши, девушки — были запечатлены в момент самоубийства. Спор разгорелся вокруг того, постановочны ли сами фотографии и этичен ли момент публичности столь трудной теме, не провокационен ли он? На все вопросы, обращенные к автору, Алекс Экслер со скептической усмешкой заметил лишь, что не считает себя приверженцем салонно — винтажной фотографии, с закругленными углами. Острота социальных тем ему нравится больше. Кроме того, сказал фотохудожник, — он горд и тем, что с помощью своих снимков ему удается не только « встряхивать» общество, но иногда и спасать чью то конкретную жизнь».

— Герой, одним словом! — Алла Леонидовна усмехается одними углами губ, и вдруг с шумом выпускает из легких воздух, словно надев на лицо маску гневной Эринии. — Припоминаю, что то о нем писала и «Фигаро», есть у меня где — то… Мама собирала все, что касалось театральных рецензий. Пару раз он снимал меня, была фотоверсия для театра: «Зимняя леди», перед «Бурей» Шекспира.

Но мне, почему то, сразу не понравилось, как именно он снимает. Словно удав смотрит на свою жертву, знаете. Давит. Немигающий взгляд и хищная такая манера, движения со скрытым пылом страстей, гневность затаенная, вспышками, как пламя. Опасно очень, может обжечь. Дотла сжечь. Экспансивная натура, прячущая эмоции. Он их тщательно контролирует… Как офицер рейха, знаете, — Алла Леонидовна откидывает волосы со лба, встает прямо, слегка потягиваясь, привстав на носках. Свободная туника зеленого цвета, черные брюки, замша туфель. Рукав гармонирует с червленно — муравной бирюзой на указательном пальце правой руки.. Образ законченный.

— Пойду, кофе свежий заварю. Не поможете, Георгий? — Светло щурясь, подмигивает мне, выходит из комнаты, на ходу роняя в ладошку Ланочки прохладу бирюзы, и чуть касаясь пальцами ее головы.

— Не скучайте. Примерьте пока. Это подарок. Моего покойного друга. Художник был прекрасный. Театральный декоратор. Собирал коллекцию дивную совершенно, простую на вид — фигурки из шишек. Жена Танечка его к этой коллекции ревновала, до смешного. А у него весь кабинет смолой пропах…

Мы с мужем приходили к ним и как будто в лес попадали сразу…

— Многое теперь позади.. Только снится. И аромат тоже снится, представляете? Я поэтому часто в лес уезжаю, под Сестрорецк, в Комарово. От тоски как можно подалее.. так вот убегаю.. Бегу.. —

— -Алла Леонидовна, что Вы, какая тоска — пред Вами и с Вами, помилуйте! — басит хрипло и чуть недоуменно Мишка.

— Скоро новая премьера в театре. Опять шум, опять любопытство. Новая трактовка.

— Да, — рука в зеленом переливе муара свободно скользит по косяку. — «Крик» — интересная пьеса, мы ее репетировали с Володей Тоцким еще в линиях Витеза, а как теперь получится, кто может угадать? Я вот ищу, кому бы передать архив, фото и все.. Вы возьмете?

— Для выставки? — Я делаю вид, что не совсем понял ход мыслей Демировой. Неизбежно печальный, но естественный. — С удовольствием, Алла Леонидовна.

— О, нет. Насовсем.- Улыбается Демирова и лицо ее светится неожиданно, как китайский фонарик, домик, изнутри. — Ну что Вы бровь гнете, что? Мне ведь уже под ****десят, вышвырнут все после похорон на какую нибудь свалку или купит вот такой меценат, эсэсовец, как Экслер, и будет в строчках искать портрет любовника, нескромные признания, запах скандала какого то.. Прелести посмертной памяти, нет ничего отвратительнее этого, как говорила Раневская, помните, да?

По столовой в сдержанной черно — белой гамме ароматным облаком плывет запах арабики, смешанной с корицей, густой пряный, сильный, перебивающий тонкий аромат антоновки: запах лета, травы, шафрана.. Тонко нарезанный белый батон, капли меда.

— Лана, а Вы бы не хотели написать книгу о Вертинском? Или -роман? У меня есть его письма к Алексею Козловскому, воспоминания о Холодной об эмиграции в Шанхае.? Не попробуете? Ваш летящий почерк, стиль, манера… Ваша стремительность… Это его образу как раз подходит, да! — Актриса словно что то утверждает. Категорично.

— Я не могу так сразу сказать.. Это, наверное, надо же ехать.. в Китай? — мой непостижимый фей поднимает огромные глазищи на Демирову, смотрит, чуть удивленно и как то сквозь нее, нездешне. — Я не могу сейчас. Грэг. Никуша… И все это…

— Зачем ехать? Не обязательно. Если хотите, я Вам организую тут презентацию с несколькими знатоками, они все мелочи знают, искры. Вам интересно искры, да ведь?

Ланушка кивает, чуть растерянно. Кажется, актриса уловила суть ее стиля: искристая, нежная, призрачная небрежность, стремительный прочерк, промельк, как снежная россыпь..

— Георгий, а Вы что скажете? Что думаете? — Демирова внимательно смотрит на меня, медленно кроша хлебный мякиш в изящную полуплоскость кофейной чашки. Японский фарфор. Она сама, как его скользящие матовые блики, бледна, губы — чуть прикушены.

— О, я никогда Светлане не диктую, что делать. Нет привычки. Да и не наш стиль отношений — я, чуть хмурясь, улыбаюсь. — Боюсь, ей просто не позволит писать ее напряженный график: лекции, презентации. У нас на этой неделе еще две. Из книжного на Васильевском звонили даже…

— На Васильевском… Я однажды ехала туда, на старом трамвае… Так странно было, ехала в ночь. Тогда кончился мой очередной спектакль, очередной роман со сценой… Ехала, думала о финале, была совсем молода тогда. Асфальт блестел в фонарях. Вышла из трамвая, оставила на сиденье все цветы, брела, просто в ночь, и так свежо пахло сиренью, кажется, был май тогда… Не хотелось возвращаться в пустой дом.. И думала о какой то ерунде.. Какие глаза у главного героя… что то еще… О кулисе застрявшей, о поясе на платье… О том, что не дописала письмо своей давней подруге, в Ригу.. И так свежо было. Так свежо… Как будто только родился мир, до остроты. И сейчас знаете, еще бывают такие ощущения.. — Демирова вдруг встает резко — так распрямляется змея, — и, подойдя к окну, наклоняет раму вниз.. Венецианское открывание. Фрамуга, как акробат, описав дугу, почти падает, и крупинки ледяного дождевого снега или снежного дождя, почти что — планируют на столешницу, в кофейные чашки, на блюдо с нарезанными яблоками..

…Поздняя антоновка из крохотных садов около Сергиевки или под Сестрорецком. Подлинность лета. Нечаянно оставшаяся, появившаяся, затерявшаяся, смягчающая нота, посреди аккордов наплывающей ночи, свежего ветра со стороны Невы, ее дельты, несущейся в залив…

Из отзывов читателей:

«..Cпасибо тебе…

Читается — на одном дыхании… Замечательные описания…

Очень нравится образ Демировой — он объемный такой…»

Инна Филиппова. Санкт — Петербург. Россия.

«Порадовало продолжение.

Вся ткань главы пропитана такими подробностями внешнего и внутреннего состояния героев.

Превосходная галерея законченных образов, характеров…

А идея с Вертинским. Такой знаковый штрих. Визави знает о возможностях Ланы.

Уютно и тепло…

Спасибо!!»

Ди Вано (Дина Иванова) — филолог, сценарист, кандидат наук. (Минск. Беларусь)

«Замечательный роман, читается с огромным интересом и очень волнует!!

Светлая, прости за вынужденное помалкивание, конец года, аврал…

Читаю всё на работе, по возможности… Обнимаю нежнейше!

Спасибо что пишешь то, что хочется и необходимо в жизни прочесть. Вот!»

Наталия Шостак (Москва). Россия.

Глава V

Она сидит на подоконнике. Голая. Острые, худые лопатки, почти горб, непрорезавшиеся крылья ангела, желтовато — белая кожа, веки в коричневом обводе.. Кофейном. Она пьет много этой бурды, но от нее не пахнет кофе. Коньяком, виски, какой то блевотиной, гашишем.. Банально, зачем ей гашиш? И где она берет эту дрянь? Таблетки — проще. Синтетика. Нет следов. Совсем нет. Под язык. Можно запить абсентом… Тьфу, гадость. Абсент это — полынь. Спирт, настоянный на полыни. Она сидит на подоконнике. С этой глупой, полупьяной усмешкой, выгнувшись, как змея, соски торчат. И совсем не привлекает меня. Влажная, с каплями пота на висках.. Не привлекает. А давно ли было иначе?.. Она сидит на подоконнике, вписавшись в его окружность, периметр, как правильно.. Не могу никогда запомнить этой математической чуши!

— Смотри на меня, идиотка! — ору я, срываясь на яростный, до огня в горле, сип, наводя на нее цифровик, а потом бросая его в кресло и хватая камеру, с этими светящимися глазками, миганиями, усмешками скрытых функций…

— Чего опять смотришь в угол? Что там увидела? Призрак оперы?! — я кривлю губы усмешкой… Потом подхожу к ней.. молча врываюсь, яростно раздвигая бедра.. Как два ненасытных зверя, в поцелуе мы — не сливаемся, а почти кусаем друг друга… Она, как зверок, прикусывая нижнюю губу и облизывая кровь, царапает мое левое плечо, дышит яростно, прищуриваясь, отодвигаясь, сопротивляясь моему захвату.

— Уйди! Зверь! — Камера, автоматически мигая, щелкает и шипит. Серия снята. Я только сейчас соображаю, что — снята… И самый резкий кадр, я почти валю ее на стекло, она яростно изгибается, как дикий мангуст, ласка, змея, ползущая по раскаленному песку и со всей силы, упершись головой в мой живот, хрипит, надрывно, плюя на пол:

— Уйди, скотина. Я больше не дам тебе вышвырнуть меня в окно. Катись к Эффи, издевайся над ней, если позволит!

— Позволит. Давно ждет. Ей нравится. — Я дерзко скалюсь, в натянутой гримасе расползаются углы щек до боли, как прорезиненные.- Не сомневайся, дура, истеричка! В этом — не сомневайся.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.