Бесплатный фрагмент - Орелинская сага

На самом краю горного хребта, над высоким обрывом, приютилось маленькое селение под названием Гнездовище.

Раньше в этом месте был длинный ровный спуск в зеленую, плодородную Долину. Но потом что-то произошло, и на месте пологого склона, формой напоминавшего рыбий хвост, появился обрыв. Словно кто-то, в сердцах, резанул огромным ножом и отсек Рыбий хвост, оставив лишь гладкий высокий срез, да груду камней, клином врезавшуюся в зелень Долины.

Под этими камнями погибла целая плантация деревьев Кару, дающих сочные плоды со странным вкусом, и листья, на кончиках которых вызревали семена травы Лорух. Когда лист опадал, он сворачивался так, чтобы мешочек с семенами попадал внутрь. Перегнивая, лист «кормил» собой семена, и из них прорастала ровная и мягкая, как ковровый ворс, трава. Земля под этой травой всегда была теплой. Лорух хранила жар листа, давшего ей жизнь, до самого своего увядания и, словно в благодарность, согревала этим теплом молодые растущие деревца.

Когда-то этой травой был покрыт весь Рыбий хвост, но после обвала только над самым обрывом сохранилась зеленая площадка. Небольшая по сравнению с окружающими ее гигантскими вершинами, но вполне достаточная для того, чтобы на ней разместилось целое поселение.

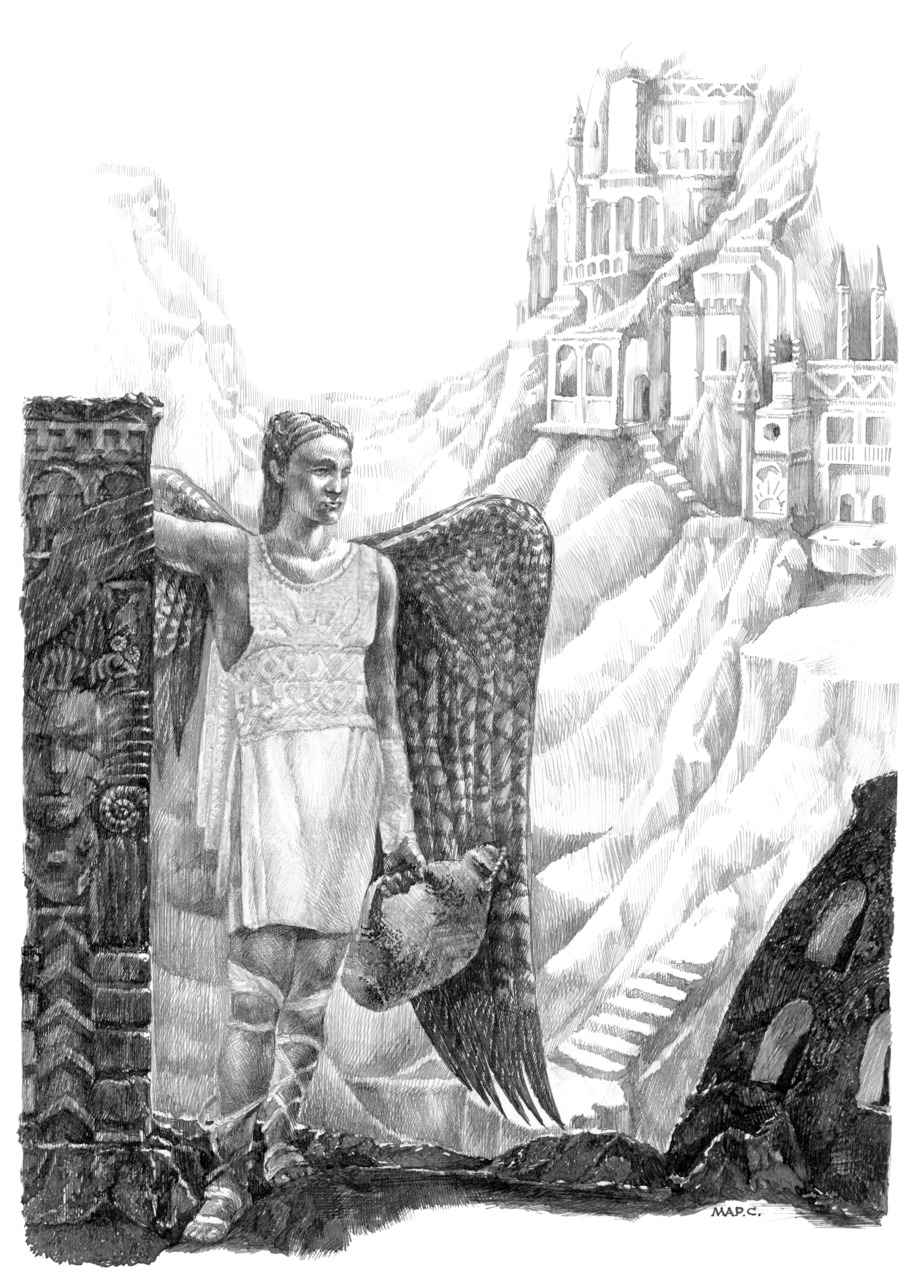

Жили в нем орели — люди с крыльями птиц.

У кого-то они были больше, у кого-то меньше, но не замечалось, чтобы орели из поселения ими пользовались, потому что даже самые большие крылья все равно оказывались недостаточно велики, чтобы поднять в воздух крупное тело. Однако, подобная бессмыслица никого не удивляла и не угнетала. Эти орели ухаживали за своим оазисом, выращивая новые деревья и питаясь их плодами, да еще несколькими съедобными кореньями, семена которых неизвестно как попали на Рыбий хвост. Свои гнездовины они строили из камня, украшали их арками и резьбой, весьма искусной и неожиданной в таком месте, и строго соблюдали порядок расположения всех помещений.

Именно так была построена первая гнездовина, которую сложил тот, кто основал все Гнездовище. Среди поселян ходит легенда, будто был он Летающим и пришел со Сверкающей Вершины, где другие, тоже летающие орели, живут так немыслимо высоко, что никогда не видели ни Долины, ни Рыбьего хвоста. Однако, что с ним приключилось, и почему он ушел оттуда, давным-давно оплелось паутиной тайны, которая, если быть честным, мало кого волновала в крошечном горном поселении.

Пролог

Говорят, что скалистый хребет, от основания которого произрастал Рыбий хвост, состоит из вечно кипящих вулканов. Они так плотно наросли тут и там целыми семьями, что получилась целая колония. Попади сюда кто угодно, он бы решил, что вулканы вот-вот извергнутся, и спасения никому не будет. Но, живущие в этих краях орели умеют их «успокаивать». Как только какой-нибудь вулкан собирался взорваться, они окружали его и, взмахами крыльев, как бы остужали.

Кто их этому научил, и как они вообще попали на вулканы — неизвестно. Но старые летописцы утверждают, что вся история происхождения орелей зашифрована в рисунках, выбитых на стенах тайного тоннеля. Этот тоннель примыкает к Галерее Памяти, и далеко не каждый может туда войти. Только Верховные Правители, которые владеют тайной расшифровки и передают её своим наследникам. Именно они, эти Верховные Правители, раз и навсегда определили порядок жизни орелей, никогда не меняемый и весьма разумный. Построив на вулканических склонах шесть прекрасных городов, летающий народ провел не одно столетие в мире и покое, не желая никаких изменений.

Главной заботой крылатого племени было удерживать вулканы в спокойном состоянии.

Следили за ними специальные разведчики — рофины. Они исправно облетали огромные территории своих шести городов, высматривая «недовольных». И, надо сказать, работы им хватало. Вулканы, то один, то другой, постоянно кипели. Зато, благодаря их жару, у орелей всегда было тепло. Единственная, покрытая льдом вершина, называлась Сверкающей.

Орелинские горы и так были выше всего, что только можно вообразить, но Сверкающая Вершина гордо возвышалась над ними, невозмутимая и прекрасная. Она словно понимала, что жизнь орелей, во всех смыслах, держится на ней, потому что там, где ледник заканчивался, существовала расщелина, из которой бил незамерзающий ручей.

Странная вода была в этом ручье. Густая и вязкая, серебристого цвета, она стекает в огромную Чашу из камня, где никогда не застывает. И этой благодатной жидкостью орели питаются всю свою жизнь.

Но есть в краях Чаши шесть углублений, через которые вода стекает дальше, все больше густея и уплотняясь. Там ее собирают орели-ткачи — наммы. Вязкую, словно клей Воду, они скатывают в длинные нити и, растягивают их между специально обтесанными для этой цели столбами. А затем, дав им подсохнуть, плетут одежду, которую носят все орели. От тепла тел нити не засыхают окончательно, поэтому одежда орелей не похожа на панцирь. Напротив, чем тоньше нити, тем нежнее и воздушнее получается наряд, словно вторая кожа, облегающий тела орелей, что было очень удобно во время полетов. Самые искусные наммы, умело сочетая более толстые нити с тонкими, научились создавать красивые ткани с узорами и рисунками.

Но не только пищей и сырьем для одежды служила Серебряная Вода. Орели — коммы собирали ее в состоянии полного затвердения и делали чудесные украшения. Конечно, требовалось немало времени на то, чтобы обработать невероятно прочные серебристые слитки. Но тем ценнее и почетнее было ремесло коммов. Даже самое ажурное украшение никогда уже не ломалось и не билось, передаваясь из поколения в поколение.

Раз в год, когда солнце занимало определенное положение по отношению к Сверкающей Вершине, Вода становилась золотой. В этот день орели всех Шести Городов слетались к Чаше и ждали. Когда серебряные ручейки в стоках меняли свой цвет, специально выбранные от каждого города орели-корраты, собирали Золотую Воду в особые сосуды. И тот город, который мог похвастать наибольшим количеством таких заполненных сосудов, становился Главнейшим на целый год, и в него переселялся Великий Иглон — Верховный правитель всех орелей.

Кроме наммов, коммов, корратов и рофинов были у орелей архитекторы — леппы. Они очень хорошо знали, на какую толщину можно пробивать тот или иной вулкан, чтобы построить гнездовину, где в спальнях и детских было бы теплее, чем в остальных комнатах, но, все-таки, не слишком жарко. Они с большим искусством выдалбливали арочные перекрытия, балконы и целые галереи. Всю домашнюю утварь — столы, стулья, скамьи и уютные колыбельки для новорожденных и ещё не вылупившихся детей, делали ремесленники — коглы. Отделку для своих изделий они заказывали коммам, поэтому, гнездовины орелей были очень красивы и наполнены мягким, серебристым мерцанием, которое излучали эти украшения.

Были среди орелей и разносчики Воды — церты. Они носили ее от подножия Сверкающей Вершины в свои города, чтобы наполнить Малую Городскую Чашу. Делалась она из камня, который Великий Иглон, принимая власть, давал каждому из шести городских правителей. И это были не какие-то случайные камни. Дело в том, что Верховный правитель обладал Знанием, которое позволяло только ему находить у подножия Чаши нужное место, и таким образом заговаривать отколотые камни, чтобы они росли.

Потомство Великого Иглона неизменно составляли семь сыновей. До вылупления, и первое время после, за ними ухаживала мать. Кормила, учила ходить, говорить и укреплять крылышки. Одним словом, делала все то, что обычно делают матери. Затем, дети поступали в обучение к опытным ремесленникам и учителям — лестам, которые ставили наследников «на крыло». И только когда обучение заканчивалось, юноши были готовы к принятию власти.

В этот день все орели собирались в Главнейшем городе, где, после празднеств и всевозможных состязаний, Великий Иглон представлял им того, которого выбрал на смену себе. Остальные шестеро становились учениками Иглонов Шести Городов: Северного, Южного, Западного, Восточного, Верхнего и Нижнего. Со своим наследником Верховный Правитель удалялся в Галерею Памяти, где они оставались столько времени, сколько было нужно юному Иглону, чтобы овладеть Знанием. За это же время его братья обучались искусству править городами.

Из Галереи Памяти возвращался только молодой Великий Иглон, а прежнего никто и никогда больше не видел.

В день появления нового Правителя, в каждом из шести городов надвое раскалывалась Малая Чаша, и все орели устремлялись к подножию ледника на Сверкающей Вершине, где у источника с Серебряной Водой их ждал молодой Иглон. У его ног лежали шесть камней, которые он раздавал своим братьям. Это была торжественная церемония, после которой наследники разлетались по своим городам и устанавливали камни на место прежней, расколотой Чаши. А потом камни начинали расти. Несколько дней орели ничего не ели, ожидая прекращения роста. Затем, коглы осторожно выдалбливали камень так, чтобы получилась новая Чаша, а из выдолбленного куска делали сосуды, с которыми церты немедленно устремлялись за Серебристой Водой. Тот момент, когда город «наполнялся» едой, считался началом правления нового Иглона.

В это же время, Верховный правитель, в сопровождении шести орелей — саммов, как правило, сыновей бывших Иглонов, облетал дальние горные хребты, чтобы представиться живущим там.

Соседей у орелей было немного. Предпочитая уединение, ни те, ни другие к тесным контактам не стремились. Немногочисленные окрестные жители не опасались орелей, которые, как казалось, не могли жить нигде, кроме своих вулканов. И эти же вулканы избавляли орелей от необходимости бояться вторжения соседей.

Посетив пещеры гардов, — ползающих людей, покрытых чешуей, и стойбища нохров, — длинноволосых полулюдей, полукозлов, Великий Иглон посещал амиссий, — заклинательниц погоды и прорицательниц, с которыми беседовал обязательно с глазу на глаз. А затем, вместе с саммами возвращался в Главнейший город, где приступал к своим обязанностям.

Через семь лет после вступления на престол Великому Иглону предписывалось взять в жены орелину из того города, в котором он в это время находился, и завести потомство. Таким образом, круг жизни повторялся, делая следующий виток.

Все эти события, сопутствующие им празднества, а также все, что случалось с орелями из поколения в поколение, подробно записывалось в Летопись. В каждом городе имелся небольшой отряд норсов — собирателей событий, которые посменно следили за жизнью своих городов, запоминая все значимое и доставляя ройнам — летописцам, владеющим тайнами письма и чтения.

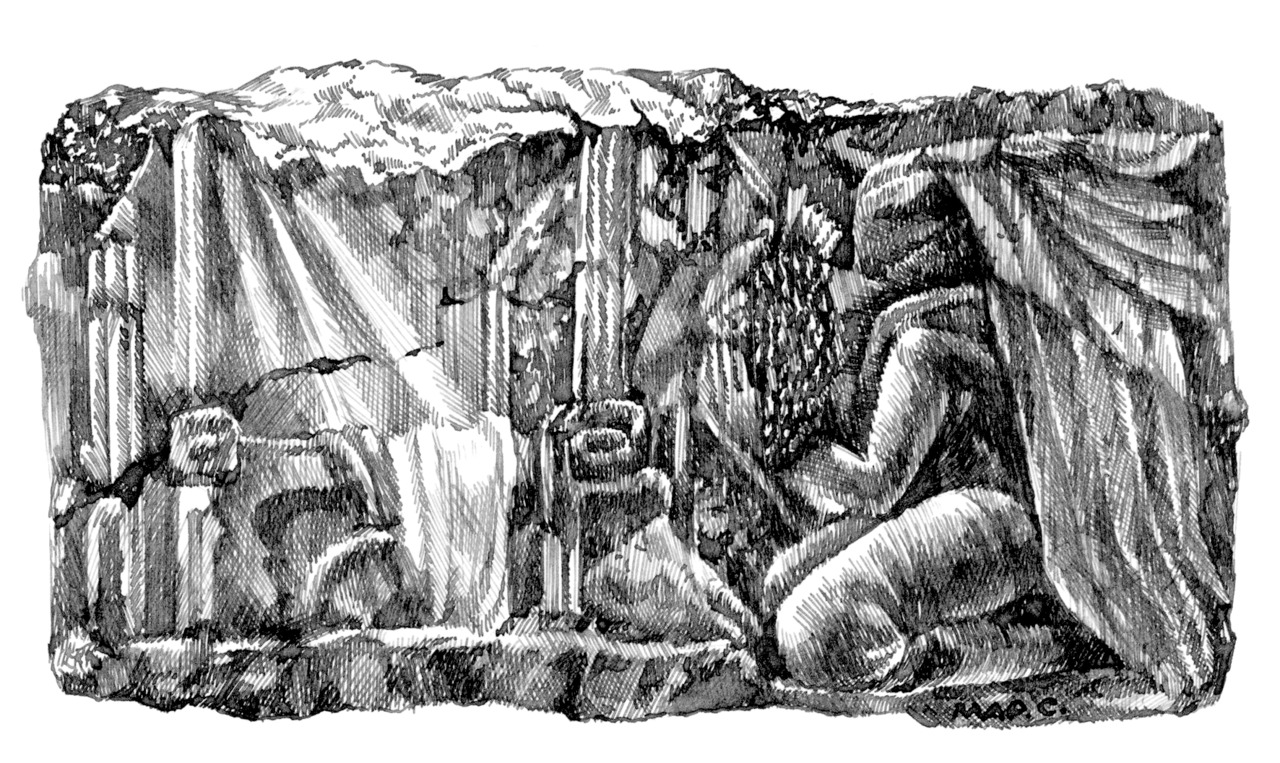

Хранилась Летопись в Галерее Памяти и представляла собой огромные панели из затвердевшей Серебряной Воды. Процесс изготовления такой панели был чрезвычайно сложен и требовал от ройнов бездны внимания и терпения.

Для начала, наммам заказывалось полотно определенного размера из самых толстых нитей. Затем, ройны несли это полотно к Дальнему Вулкану, слишком тонкостенному и жаркому, чтобы строить на нем что-либо, и раскладывали на заранее отполированной поверхности. От жары нити размякали и сливались друг с другом. Ройны же гладкими камнями заглаживали их, добиваясь ровной поверхности. И тут, главное было не перегреть полотно, чтобы оно не стало жидким, и не сделать его слишком тонким. После этого готовый лист переносился на особый камень, где и писался текст. Это было самым сложным. На горячем листе значки и рисунки получались нечеткие, размытые, а на затвердевшем их приходилось выбивать. Поэтому ройны-писцы, дождавшись, когда лист достигнет необходимой плотности, быстро-быстро наносили текст и рисунки, а, затем, (если, конечно, он не был исписан полностью), вновь несли на вулкан для подогрева.

В Летописи велось подробнейшее описание всего, что происходило за долгие-долгие годы. Начиналась она со времен Хорика, который был первым Великим Иглоном, повелевшим описывать для потомков все свои деяния, равно как и деяния своих братьев. Тогда же были подробно изложены все этапы передачи власти и многие другие уложения жизни орелей. Так, например, возбранялось летать ниже Маленького вулкана во все времена, кроме полу периода между днями Золочения Воды. И тут же, на этой же панели, следовал печальный перечень попыток обойти этот запрет. Никто из ослушников не вернулся. Зато, попадались записи о том, что кое-кому удавалось слетать вниз в дни полу периода. Остались короткие рассказы об увиденном тех, кто спускался ниже дозволенного уровня. Но, судя по сжатости повествования, орелей не слишком интересовала жизнь в Низовье. Гораздо больше места в Летописи занимали предсказания амиссий и их влияние на некоторые решения Иглонов. Из текста видно, что иногда прорицательниц даже приглашали во дворцы, но случалось это крайне редко. А при Дормате Несчастном и вовсе прекратилось.

Тогда же, был впервые нарушен и порядок передачи власти.

Запись об этом событии в Летописи выделена особым рисунком. И сам Гольтфор, бывший в те времена старейшиной ройнов, собственноручно наносил текст. «И в день Выбора Великий Иглон Санихтар взял из семи сыновей сына Дормата в наследники, определив же Северному городу сына Генульфа, Южному городу — сына Хеоморна, Восточному городу — сына Фондихта, Западному городу — сына Хитрольда, Верхнему городу — сына Флендега и Нижнему городу — сына Творольда». Далее в Летописи следовала история о том, что в один из дней Золочения Воды Великий Иглон Дормат увидел и полюбил юную орелину Анхорину. Сила его чувства была так неудержима, что, не дожидаясь седьмого года правления, он решил жениться и отправился за советом к амиссиям. Те предрекли ему страшные несчастья, советуя подождать до положенного срока. И сделали это в присутствии саммов и Гольтфора, сопровождавших правителя. Дормат страшно рассердился. Он отверг настоятельные просьбы Летописца собрать Большой Совет и ограничился лишь сбором братьев. Они тоже советовали подождать, но Дормат был упрям, и единственное чего от него смогли добиться, это отложить решение на год. И, если Анхорина, в следующий день Золочения окажется жительницей Главнейшего города, то Великий Иглон сможет жениться, хоть и раньше срока, но, по крайней мере, по обычаю предков.

Однако, Судьба не была благосклонна к влюбленному. Анхорина жила в Восточном городе, а Главнейшим стал Южный. Все орели знали о решении совета Иглонов и затаившись ждали, что будет дальше. Дормат, мрачнее тучи стоял у подножия Чаши, ни на кого не глядя. Наконец, он расправил крылья, сделал знак саммам следовать за ним и, не взглянув на жителей Восточного города, полетел на Юг. Все вздохнули, было, с облегчением, но тут правитель резко развернулся, смешав ряды сопровождения, в несколько взмахов подлетел к Анхорине и, подхватив ее, снова устремился к Югу.

Многие тогда были недовольны. Старые орели считали, что ничего хорошего не выйдет, если нарушать порядок, соблюдавшийся веками. Но первейший закон предписывает орелям не подвергать сомнению решения Великого Иглона, поэтому брак между Дорматом и Анхориной сочли заключенным.

В положенный срок молодая Иглесса родила семь яиц. Счастливый отец сам обустроил место в Южном дворце, где Анхорина будет о них заботиться, и созвал братьев на традиционный пир Семьи. Но случилось страшное. В тот момент, когда Дормат уже повел жену в ее новые покои, Анхорина, и без того хрупкая и бледная, вдруг стала белее собственных одежд и, как подкошенная упала к ногам мужа.

Счастливый пир обернулся великой скорбью.

Умерших Правителей и их жен орели хоронили в Седом вулкане, прямо у подножия Сверкающей Вершины. «И, когда исчезли концы канатов, на которых несчастную Анхорину опустили в ее могилу, — пишет дальше Гольтфор, — все присутствующие, в знак печали, накинули на крылья траурные сети, а Великий Иглон покрыл ею и голову».

Траурную церемонию проводили в Восточном городе, на родине Анхорины. Сюда же Великий Иглон, с присущим ему упрямством, распорядился принести и семь яиц с будущими наследниками. Правитель Южного города Хеоморн ничего не смог с этим поделать. Хотя решительность, с которой он пытался помешать Дормату, мало в чем уступала непреклонности его брата. Поэтому, вернувшись после похорон в Восточный дворец, Хеоморн в большом волнении ходил из угла в угол. Великий Иглон остался у могилы, но твердо дал понять, что ночевать он в этом городе не останется. Из-за этого, уже не один час, на внешней террасе терпеливо дожидались саммы со специальными креплениями для переноски яиц, изредка поглядывая через окна в зал для Церемоний, где не осталось никого, кроме тихо переговаривающихся Иглонов. День клонился к закату, а Правителям Городов, до отлета Дормата, ещё предстояло обсудить очень важный, не терпящий отсрочки, вопрос. Но время шло, Великий Иглон не появлялся, а Иглоны и Гольтфор, которого специально пригласили, все чаще, косились на краснеющее закатное небо.

Причина их волнения заключалась в том, что Дормат до сих пор не определился с тем, кто же будет заботиться о еще не рожденных наследниках после их вылупления, и кто научит делать первые шаги и первые взлеты? По обычаю только мать — Великая Иглесса — была достойна подарить будущим правителям самые первые впечатления от мира и жизни. Но после внезапной смерти Анахорины то, что прежде никогда не бывало проблемой, вдруг выросло перед Иглонами во всей своей неразрешимости. Все ждали, что Дормат хоть как-то определится на этот счет, и только Хеоморн метался по залу в нетерпении, словно не верил, что проблему вообще можно как-то разрешить.

Сомневался в удачном исходе и Летописец Гольтфор, но причина его сомнений никак не была связана с возникшей проблемой. Старик свято верил — даже в горе Великий Иглон не забудет своих обязанностей и поступит мудро. Пугало другое: с недоумением и грустью заметил он признаки раскола между Иглонами Севера и Юга. Гольтфор не мог бы сказать о каком-то конкретном проявлении этого раскола, но знал, чувствовал, есть нечто, что заставляет Хеоморна нервничать больше чем нужно, а Генульфа — Иглона Северного города — следить за ним настороженно и отчужденно.

Наконец Правитель появился и объявил о принятом им решении.

Поскольку у каждого Иглона в его городе уже есть невеста, то заботу о будущих наследниках следует доверить им. И прямо сейчас, не мешкая, братья должны забрать по одному драгоценному яйцу, а то, которое останется, Дормат возьмет сам. Вылупившийся из него ребенок сразу станет расти и воспитываться при Великом Иглоне, как будущий преемник.

Все покорно согласились, по тону Правителя понимая, что он все решил бесповоротно. И только Хеоморн начал бурно возражать против такого «слепого» выбора. «Нельзя, нельзя! — кричал он на брата, нисколько не стесняясь присутствия Летописца. — Будущий Великий Иглон не должен выбираться случаем! Нам следует лететь к амиссиям, спросить у них совета! В таком важном деле, как это….

— Гольтфор, — не слушая Хеоморна позвал Правитель, — запиши в своей Летописи, что отныне я запрещаю орелям летать в сторону Тихих Гор и спрашивать там совета даже по самому ничтожному поводу. И на этом все!

Он выразительно посмотрел на Хеоморна, а затем, прошёл, наконец, в детскую и, вскоре, вернулся, неся в руках одно из яиц. Ни с кем не прощаясь, Дормат зашагал к внешней террасе.

Хеоморн совсем растерялся и едва успел, сбегав в детскую за наследником для своего города, пуститься вослед. На выходе с его крыльев соскользнула траурная сеть, но, чтобы не терять времени, он не поднял ее…

Очень скоро дворец Фондихта опустел, и ночь вступила в свои права. Над горами повисли крупные звезды, а полная луна освещала дорогу улетевшим. Восточный город остался далеко позади.

Великий Иглон стремительно летел вперед, прижимая к груди свою ношу. Он намного опередил остальных, и все, что они могли видеть, — это отблески луны на сетчатом покрывале. Сопровождающие выбивались из сил, чтобы сократить дистанцию, но давалось им это с трудом. Хеоморн страшно нервничал. Он то подгонял саммов, то вдруг решил, что Дормату сейчас лучше побыть одному и даже ненадолго приостановился, задержав всю свиту, чтобы передать самму яйцо, которое, убегая впопыхах, так и нес от дворца все это время.

Все это продолжалось до тех пор, пока летящие не достигли Разделяющего Хребта, как раз, на границе Восточного и Южного городов. И там произошло нечто совершенно непонятное. Во всяком случае, в Летописи это описано несколько сумбурно.

Вроде бы, поднялась, вдруг, из глубокой расщелины под Хребтом снежная крутящаяся туча и мгновенно проглотила Дормата. Только дикий крик донесся до свиты, а, затем, туча словно взорвалась и, окатив всех волной ледяного холода, рассыпалась сверкающими брызгами. В мгновение ока тонкие траурные сети на крыльях саммов обледенели, сковав их движения. Один за другим, вскрикивая, они валились на площадку перед расщелиной, помогая, друг другу скорее отползать от края. И только Хеоморн, чьи крылья были свободны, не задерживаясь, кинулся к обрыву.

Страшное зрелище, на мгновение, предстало его глазам. Далеко внизу, освещаемое полной луной, кувыркалось тело Дормата. Его крылья нелепо торчали, намертво окованные затвердевшей в ледяной туче сетью, а его руки, раскинутые в стороны, были ПУСТЫ!

С горестным криком рванулся за братом Хеоморн, но было уже поздно. Великого Иглона поглотила глухая чернота пропасть. Онемевшие саммы столпились на каменистой площадке, опасливо вглядываясь вниз, туда, где кружил, не переставая Хеоморн, выкрикивая имя брата. Ответа ему не было.

Наконец, он сдался. Помогая себе тяжелыми взмахами крыльев, Иглон поднялся на площадку и повалился к ногам саммов. Никто из них не помнил, как встретил рассвет.

«Тяжелые вести легко разносятся, — пишет дальше Летопись. — Когда гонцы из Южного города оповестили соседей о происшедшем, в небе стало темно от стай орелей, слетающихся со всех концов света на центральную площадь перед дворцом Хеоморна». Накануне вечером, туда же прибыли Иглоны. Всю ночь они провели в покоях Правителя, где заикающийся от страха Хеоморн рассказывал им о случившемся.

Сомнений больше не было — подобную тучу могли наслать только амиссии, которые покарали Правителя за поспешное решение, а более всего, за отмену вековой традиции обращения к ним. Но почему так жестоко? И чем провинился еще не рожденный наследник?

Срочно был созван Большой Совет, где присутствовали старейшины от ремесленников, Иглоны и Гольтфор. Но не успели они даже толком рассесться, как запыхавшиеся бледные рофины принесли весть еще более страшную. Почти одновременно, во всех орелинских городах исчезли и остальные наследники! Невесты Иглонов, неотлучно находившиеся при колыбельках, были обнаружены лежащими возле них в некоем подобии сна, и разбудить их не представлялось возможным. Сами же колыбельки были пусты!

В поднявшейся суматохе телохранители все же попытались порасспросить кое-кого из охраны, но эти расспросы ничего не дали. Только главный страж дворца в Восточном городе Анохор, (отец злосчастной Анхорины в вечерние часы затосковавший о дочери особенно сильно, и ушедший со своего обычного поста, чтобы бросить взгляд на Седой Вулкан), заметил странное облако, в безветрие, стремительно уносящееся в сторону владений нохров. Вот и все.

Когда последний звук сбивчивого рассказа рофинов затих, воцарилась такая тишина, что стал слышен отдаленный рокот Южного вулкана. Онемевшие члены Совета застыли, словно изваяния из остывающей Серебряной воды. Неожиданная, ужасная новость захватила их врасплох, и теперь каждый, как никогда до этого, осознал свое бессилие перед роком и полную невозможность что-либо поправить.

Первым пришёл в себя Хеоморн. Взметнув крыльями, он кинулся во внутренние галереи туда, где в самой дальней и самой теплой комнате находилось последнее яйцо.

Вскоре анфилады дворцовых покоев огласил его горестный крик. Пропало и оно…

Дальнейшее Гольтфор описывает очень сжато и сухо, словно пишет отчет, где нет места лишним словам. Из его описания видно, что, едва придя в себя, Хеоморн распорядился провести расследование и, в дальнейшем, все делал, как наделенный полномочиями Великого Иглона. С отрядом саммов он лично облетел все города и опросил очнувшихся, наконец-то, девушек. Они рассказали одно и то же: будто бы неспешно вплыло в комнату странное серебристое облако и дохнуло усыпляющим ароматом, от которого голова закружилась, а сознание словно провалилось в бездонное жерло. Естественно, то что происходило потом, девушки видеть уже не могли.

Хеоморн слушал с каменным лицом, стараясь ничем не выдавать своих мыслей и переживаний. Точно так же он, чуть позже, выслушивал и Гольтфора, который, в присутствии всех Иглонов, пытался напомнить, что амиссии связаны с орелями древним договором и не могли поступить так жестоко. Если, конечно…..

Тут Летописец замялся и даже не хотел продолжать, но Хеоморн вдруг пришел в страшное волнение и потребовал договорить до конца. Вместе с ним подался вперед и Генульф, которому словно передалось волнение брата. И Гольтфор поведал, что Великое Знание, которое получает Правитель в Галерее Памяти, позволяет ему как-то воздействовать на амиссий. Но тогда выходит полная несуразица! Абсурдно даже предположить, что Дормат сам выпросил себе и сыну преждевременную кончину, а другим наследникам непонятное похищение. Но можно предположить, что кто-то еще овладел Знанием, и, хотя это тоже, вроде бы, полный абсурд, тем не менее, он все же близок к реальности. В конце концов, смертельно обиженный на амиссий Великий Иглон, мог сгоряча кому-нибудь открыться…

Говоря это Гольтфор страшно волновался и совсем не поднимал глаз, поэтому не смог заметить смертельной бледности на лице Хеоморна и того, как нервно теребил пряжку на своем поясе Генульф. Зато всем остальным сразу бросилось в глаза замешательство братьев. Все неловко молчали, прекрасно понимая, что открыться Великий Иглон мог только кому-то из братьев, и возможно….

Но тут Хеоморн решительно стукнул ладонью по ручке своего кресла и велел всем немедленно собираться.

Как бы там ни было на самом деле, а все пути сходились у пещеры амиссий, и Иглон Главнейшего города был готов узнать у них правду, во что бы то ни стало!

…Тяжело писалась Гольтфору эта часть Летописи. Ни смягчить, ни оправдать того, что сказали амиссии, не смог даже он, весьма искушенный в изложении фактов, не всегда, может быть, приглядных.

Склонившись перед Хеоморном, как перед Великим Иглоном, прорицательницы признались, что какой-то орель у них был, но лиц Летающих они не различают, постигают только самую суть. И суть прилетевшего была боль за судьбу орелей, которым правление Дормата принесет одни беды. Древний договор предписывал амиссиям уничтожать все, что грозит бедой Летающим, поэтому они подчинились…

На вопрос о похищенных детях прорицательницы отвечать отказались, заметив, что судьба еще не рожденных орелей живущим не принадлежит. А то, что с Дорматом погиб и один из наследников, лишний раз подтверждает правоту их действий — мудрый Правитель не стал бы таскать за собой и подвергать опасности едва зарождающуюся жизнь. Дормат сам виновен в своих бедах и не должен был продолжать правящий род, чтобы не преумножались беды его народа.

При этих словах лицо Хеоморна так перекосило, что свита забеспокоилась, уж не наговорит ли он сейчас чего-нибудь опасного и непоправимого? Но Хеоморн сдержался.

На его вопрос, смогут ли амиссии узнать сейчас того ореля, который прилетал, они тоже ответили отказом, ссылаясь на то, что суть его уже изменилась. Но зато отдали украшение, впопыхах оброненное таинственным гостем. Это была брошь — семилучевая звезда с половинкой солнца, обращенного на север….

Через два дня у подножия Большой Чаши было не протолкаться среди огромного количества орелей, созванных гонцами Хеоморна со всех Шести Городов. Как будто наступил день Золочения или новый Великий Иглон вернулся из Галереи Памяти. Все гадали о причине сбора, и версий было множество, но сводились они к одному: ничего хорошего, от такого спешного слета, ждать не приходится. А, когда один за другим, с красными от бессонницы, глазами и хмурыми лицами стали подлетать ремесленники — члены Большого Совета, сомнений не осталось: случилось новое несчастье.

Последними к подножию чаши опустились пятеро Иглонов, во главе с Хеоморном. Не переговариваясь и отводя друг от друга глаза, они, как будто, чего-то ждали. Но, когда в воздухе вновь захлопали крылья, никто из правителей не поднял головы и не посмотрел туда, куда устремили свои взоры, уставшие от напастей, притихшие орели. Их глазам предстало невероятное зрелище: саммы, одетые так, как одевались лишь в день ухода Великого Иглона, несли между собой связанного Генульфа, на груди которого нестерпимо сверкала семилучевая звезда с половинкой солнца — символ правителя Северного города.

Вздох изумления и ужаса вырвался из каждой груди, когда Хеоморн быстрыми шагами подошёл к брату, сорвал с него брошь и, отшвырнув ее подальше, повернулся к собравшимся.

Вот перед вами тот, — задыхаясь начал он, — кто виновен во всех наших несчастьях! Два дня назад великодушные амиссии указали нам знак, который был на груди злодея, заставившего их тайным Знанием поднять тучу, убившую Великого Иглона с сыном, и вызвать облако, унесшее остальных детей. Этот знак я только что вышвырнул вон! Два дня мы пытались дознаться у того, кто был нам братом, а вам Правителем, зачем он это сделал, и где несчастные дети. Но злодей не проронил ни слова! Вот так, — Хеоморн ткнул пальцем в Генульфа, — он стоял перед нами, и, ни угрозы, ни попытки сочувствия к его, возможно, помутившемуся рассудку, не вызвали ответа!

Собравшиеся орели, не до конца ещё понимая, что же, все-таки, происходит, посмотрели на бывшего правителя Северного города и ничего, кроме жалости к нему, не почувствовали. Генульф, больше чем на злодея, походил на ребенка, который потерялся, заблудился и теперь не знает, что делать. Но голос Хеоморна, переполненный гневом, не дал им расчувствоваться.

И тогда Большой Совет вынес решение! Всем известно, что в наших законах нет мер, карающих за убийство, ибо никогда орелин не поднимет руку на себе подобного. Поэтому, жизнь Генульфу будет сохранена, но он, на веки вечные, изгоняется из Шести Городов и лишается права называться орелем.

С этими словами Хеоморн махнул саммам, и те, содрогаясь, острыми каменными пиками разрезали на пленнике путы, а, затем, ими же, подрезали ему крылья.

Иглоны зажмурились и отвернули головы. Кто-то из членов Совета испуганно вскрикнул, кто-то закрыл лицо руками. В толпе заплакали женщины. Суровый приговор был произнесен и приведен в исполнение слишком быстро. Орели, не видевшие в своей жизни никакой жестокости, стояли потрясенные. Вина Генульфа ещё не улеглась до конца в их сознании, а слишком очевидное наказание уже свершилось, и они не знали, как себя вести. Поэтому только расступились, когда спотыкаясь и глухо постанывая, окровавленный изгнанник уходил прочь. С тоской и ужасом смотрели орели ему во след, и, казалось, радость никогда не вернется в их дома.

Генульф уже почти прошёл сквозь толпу, как вдруг, плечи его распрямились, он повернулся, подавив стон, и громко сказал:

— Я невиновен.

— Убирайся! — заорал на него Хеоморн. — Убирайся и будь проклят до тех пор, пока не вернутся дети Дормата.

— Я невиновен, — повторил Генульф и больше уже не оглядывался.

Поэтому он был единственным из орелей, кто не увидел, как от жителей Северного города отделилась фигурка девушки и, сильно взмахнув крыльями, устремилась за бывшим Иглоном.

— Рофана! — закричало сразу несколько голосов. — Рофана вернись! Ты не должна…

Но девушка догнала Генульфа, сложила крылья и, обняв его, пошла рядом.

Вот так и закончилась череда невзгод, постигшая орелей.

Великим Иглоном Большой Совет избрал Хеоморна, а обязанности правителей Северного и Южного городов вернули братьям Санихтара, которые были в них Иглонами при его правлении. Временно, разумеется. До той поры, пока у молодых Иглонов не появятся дети. Возможно, Судьба смилостивится и подарит кому-нибудь из них двойню…. Но, в любом случае, тогда вновь соберется Большой Совет и решит вопрос о наследовании.

Конечно, пересудов хватало. В домах, на площадях у городских Чаш и на хребтах, разделяющих города, короче везде, где собиралось двое и больше орелей, первым делом вставал вопрос: что будет дальше? Никто не мог представить, как из пяти Иглонов Большой Совет сможет сделать, как прежде, семь. Не понимали, зачем Генульфу понадобилось его злодеяние, и не могли без содрогания вспоминать о каре, его постигшей. Зато благородный поступок Рофаны, понятный во всех отношениях и возвышенно красивый, мешал в полной мере гневаться на Генульфа, (что-то тут было не так), и лишь усиливал ужас от наказания. О Дормате почти не вспоминали. Вернее вспоминали, но, вспомнив, замолкали, бросали друг на друга понимающий взгляд, и с тяжелым вздохом качали головами.

Несомненно, наибольшее сожаление вызывали у всех без исключения неродившиеся наследники. И первым в этой скорби был Хеоморн. Рофины всех городов, сменяя друг друга, день и ночь обшаривали окрестности в поисках хоть каких-нибудь следов. Но тщетно. Новый Великий Иглон был последним, кто признал, что поиски бесполезны, но горевать не перестал. Казалось, что он оплакивает собственных детей, так искренне, велико и непреходяще было его горе. Даже Гольтфор в своей Летописи особо отмечает «безбрежную, словно небо, печаль в глазах Великого Иглона от Южного города».

О нем тоже говорили. И говорили разное. Конечно, большинство считало, что выбери Санихтар Хеоморна своим наследником, никаких бед не случилось бы. Но были и такие, кто робко, шепотом выражал изумление по поводу того, что слишком уж быстро и, вроде бы даже охотно, Иглон покарал брата и чрезвычайно «удачно» потерял свою траурную накидку, улетая за Дорматом. Ведь он был ближе всех, и роковая туча своим холодом могла сковать крылья и ему. На что первые горячо возражали, что счастливая случайность, спасшая Хеоморна, должна быть благословенна всеми орелями, ибо теперь они имеют Правителя мудрого и справедливого.

И это было правдой. В калейдоскопе несчастий и частых сборов, последовавших за смертью Дормата, орели не сразу заметили то, что городские чаши дали по глубокой трещине. Конечно, они не раскололись, как это случалось обычно при смене Великих Иглонов, но ведь и все остальное пошло не так как всегда. Поэтому Хеоморн, едва получив официально статус Верховного правителя, первым делом наведался в Галерею Памяти и провел День Раздачи Камней. Строго в соответствии с древней традицией, насколько это было возможно в сложившихся обстоятельствах. И все те дни, пока камни росли, орели с замиранием сердца ждали: получится — не получится…

Все получилось. У городов были новые Чаши, а жители ощутили легкое дуновение прежней жизни. Потом настал День Золочения Воды, который прошёл хоть и без особой радости, зато как всегда. Но даже самые сомневающиеся утихли, когда в положенный срок оставшиеся Иглоны сочетались браком со своими невестами и обзавелись потомством. У всех — по одному ребенку и только у Хеоморна — семеро.

Порядок жизни восстановился.

За последние четыре года не было у орелей праздников более шумных о продолжительных, чем те, которые прошли в день рождения наследников Великого Иглона. И не было, казалось, правителя более ревностно соблюдающего древние обычаи, чем Хеоморн. Лучшие лесты ставили наследников на крыло, лучшие ремесленники обучали премудростям своего дела и, когда пришёл срок выбирать себе наследника, Великий Иглон от Южного города, с легким сердцем, представил всем Рокзута, как законного будущего Великого Иглона.

И тут случился последний казус. О том, что Рокзут вернулся из Галереи Памяти орели узнали от рофинов, специально посланных на разведку. Они нашли нового правителя у подножия Сверкающей Вершины, совершенно расстроенного и измученного ожиданием. Никто не понял, почему городские Чаши не раскололись, но за дурной знак это не сочли. Просто, с тех пор, в городах было по две Чаши. Одна, с Серебряной Водой, раскалывающаяся всякий раз, когда менялся правитель. И другая, неизменно пустая, лишь с небольшой трещиной по краю — Чаша Хеоморна.

Рокзут правил долго, соблюдая все обычаи и законы. Он свято чтил память своего отца, но было замечено, что однажды, когда в его присутствии кто-то затеялся поносить Генульфа, резко оборвал говорившего, приказав ему «молчать об этом».

Разумное правление сына Хеоморна нашло отклик в сердцах орелей. И даже тот факт, что дети у него появились много позже, чем у его братьев, сочли за добрый знак. Видимо судьбе был угоден этот Великий Иглон, раз она продлила дни его правления. Чего нельзя сказать о других. Очень скоро умерли Творольд, Флендег и Фондихт, совсем чуть-чуть не дотянувшие до передачи власти. Умер Гольтфор, до конца жизни не веривший в виновность Генульфа, но примиренный с Хеоморном восстановленным порядком жизни орелей. Умерли многие из тех, кто видел злую судьбу Дормата Несчастного и его детей. Поэтому, когда из Галереи Памяти вышёл сын Рокзута Рондихт его, в основном, встречало поколение орелей, для которых эта история уже начала превращаться в легенду.

Многие тогда отметили, что Великий Иглон подавлен и даже, кажется, чем-то испуган, но жизнь шла своим чередом, и первая растерянность правителя забылась за повседневными заботами. Спокойствие и порядок разгладили смявшуюся, было, ленту жизни и, очень скоро, сказки о красивой любви Дормата и Анхорины, Генульфа и Рофаны украсили вечерние семейные посиделки наряду с придуманной небывальщиной. Орели рассказывали их своим детям, пока не настало время для новых легенд.

Часть первая

На площадке у Разделяющего хребта, между Восточным и Южным городом, блаженствовал в солнечных полуденных лучах норс Флиндог. Наконец-то закончились его десять дней. Ещё немного и он сможет передохнуть. Что ни говори, а старость дает себя знать. Все сложнее становилось Флиндогу, облетая Южный город, запоминать события более-менее важные. Рождения, смерти, браки, выборы новых старейшин у ремесленников или прием молодых учеников. Все это, в последнее время, стало ускользать из памяти, словно утренний сон. А Летописец Дихтильф все чаще выражал недовольство невнятными рассказами Флиндога. Но сегодня он будет доволен. Сегодня старый норс расскажет такое, о чем Дихтильф и не мечтал услышать! Это не какие-то простенькие городские новости, а то, что в Летописи будет помечено рисунком и, скорей всего, Дихтильф сам нанесет текст. Да-а, старику Флиндогу повезло! Ещё мальчиком, во времена Великого Иглона Рокзута, мечтая о ремесле норса, он представлял, как принесет ройнам Весть о чем-то невероятном, что войдет в легенды. Тогда ещё был жив Гольтфор — величайший из летописцев, (по правде сказать, нынешний Дихтильф ему и в подметки не годится), и рассказы о событиях, свидетелем которых он был, будоражили сердце маленького Флиндога. Вот это были времена! Правда, старые норсы рассказывали ещё его отцу, что им, в ту пору, и делать-то особенно ничего не пришлось. Но, впечатленный одной лишь возможностью быть там, где зарождаются легенды, мальчик мечтал, что уж он то не оплошает. И сумеет не только вовремя распознать невероятное событие, но и донести весть о нем одним из первых. Вершиной его мечтаний был Большой Совет, где он будет сидеть, на равных с Иглонами, как избранный старейшина норсов ото всех городов.

Эти мечты не оставляли Флиндога всю его жизнь. Он любил свое ремесло и верил в удачу, несмотря на то, что не стал старейшиной даже в своем родном городе. Поэтому, вполне возможно, Судьба и сделала ему подарок. И именно в тот момент, когда, казалось бы, пора на покой.

Флиндог счастливо улыбнулся и встал. Пора лететь дальше. А то, на этом солнце, недолго совсем разомлеть и уснуть. Он расправил крылья, но, перед тем, как взлететь, заглянул в пропасть. Даже в яркий солнечный день вид ее разверстой пасти вызывал ужас. Именно туда упал когда-то Дормат Несчастный со своим наследником. «Бедняга, — подумал Флиндог, — какая судьба! Одно хорошо, он так и не узнал о беде с остальными детьми. И хотя не мне укорять Судьбу, но все же непонятно: отец расплатился за свои ошибки, но за что пострадали дети, которые, не то что ошибок наделать, а и родиться ещё не успели?» Он покачал головой и полетел. Радужное настроение приправилось горечью. Как и все орели, Флиндог любил детей, и мысль о погибших наследниках Дормата расстроила его, несмотря на то, что случилось все это много лет назад. Какой был бы ужас, если бы с его детьми приключилось такое! Но норс тут же отогнал эти мысли и, в очередной раз пожалел Великого Иглона, а, заодно, и всех остальных Иглонов. За свою власть над городами они расплачивались тем, что могли иметь только по одному ребенку, а у него, простого ремесленника, их двое. Сын, который уже давно стал на крыло и считается неплохим норсом, и дочь, которая скоро выйдет замуж и подарит ему, Флиндогу, внуков. А там, кто знает, может, его имя внесут в Летопись, и внуки его внуков будут гордиться своим удачливым предком, передавать о нем рассказы, из поколения в поколение, и, (а почему нет?), попросят у Иглона дозволения выбить его имя над входом в гнездовину.

Флиндог даже зажмурился от удовольствия. С такими приятными мыслями он и не заметил, как пролетел весь оставшийся путь до Галереи Памяти. Даже суровый Дихтильф сказал, что сегодня норс прибыл рано, как никогда. Хотя и не первым. У входа на террасу, где старший ройн принимал вестников, уже ожидали своей очереди норсы Нижнего и Северного городов.

— Прекрасный сегодня денек, — заметил после приветствия Риндольн — норс из Нижнего города.

— Чудесный! — бодро осмотрел небосклон Флиндог. — Давно я не чувствовал себя так молодо! Даже ломота в левом крыле отпустила. Такое блаженство! Вот ведь, пока ничего не болит, и не понимаешь своего счастья, а потом, дернет там, заноет тут, и начинаешь сожалеть, что не длил свое здоровое удовольствие и не берегся сквозняков и холодных ночей.

— Это верно, — согласился Риндольн, а сам подумал, что им, жителям Нижнего города, уберечься от холода и сквозняков гораздо сложнее, чем южанам. И, что ломота и колики происходят у Флиндога по причине старости, которую он всеми силами стремится скрыть от своих собратьев.

Как дела дома, Флиндог?

Все хорошо, спасибо.

Свадьба у дочери скоро?

Э-э, скоро, — смешался старый норс и изумился про себя: «Когда это я говорил ему, что дочь собирается замуж? Эх, старость, старость, видно, и вправду, пора на покой».

Риндольн же, словно и не заметив смущения собеседника и не догадавшись о его причинах, слегка поклонился:

— Передай ей мои поздравления и пожелания счастья. Я обязательно перешлю с иширами какой-нибудь подарок. Обожаю свадьбы! У нас в городе, за мою смену, три пары соединились. Ещё у двоих вылупились дети и, к радости, никто не умер. А у вас как?

И у нас, к радости, смертей не было.

Флиндога чрезвычайно растрогало, что Риндольн собирается сделать его дочери подарок, и он захотел сделать в ответ что-нибудь приятное.

Я сегодня принес большую новость, — доверительно шепнул старый норс, — так что не улетай сразу, послушай.

Риндольн уважительно поднял брови и кивнул.

В этот момент к Дихтильфу прошёл Горсах — вестник с Севера, а к ним вернулся освободившийся Хорнот — норс с Запада.

— Вот у кого, наверное, полно новостей, — поприветствовал его Риндольн. — Главнейший город всегда богат событиями.

— И это так, — Хорнот был полон важности. — Вы можете узнать из первых рук, что скоро нас ждет большое празднество.

— Уж не стали ли на крыло наследники? — восхитился Флиндог.

Именно. И через несколько дней Великий Иглон Рондихт представит нам своего преемника.

Не успели норсы, как следует порадоваться новости, а к ним уже вернулся Горсах, и Риндольн поспешил к Летописцу.

— Совсем мало новостей, — хмуро бросил вестник с Севера. — Жизнь в нашем городе словно остановилась. Уже третью смену ни свадеб, ни рождений. Одни смерти.

— Это от того, что вы уже давно не обретали статус Главнейшего города, — со знанием дела заметил Хорнот. — Вам нужно лучше заботиться о своих корратах, чтобы набирали побольше Серебряной Воды.

Моя дочь, кстати, выходит замуж за сына коррата, — встрял Флиндог. — О-о, как красиво они живут! Гнездовина украшена не хуже дворца. А на перилах внешней террасы такая резьба!..

Он умолк, заметив, что Горсах нахмурился ещё больше, и поспешил перевести разговор в другое русло.

Между прочим, тут вот Хорнот порадовал нас большой новостью. Стали на крыло наследники, и скоро нас ждут большие празднества.

Хорнот, не слишком довольный, что не сам сообщил об этом, подтверждающе кивнул.

— Что ж, — вздохнул Горсах, — тогда поспешу домой. Может, хоть это разбудит наш город.

Подожди, — остановил его Флиндог, — я тоже кое-что принес. Сейчас моя очередь идти к Дихтильфу. Идите со мной. Уверяю вас, вы будете ошарашены!

Норсы недоверчиво глянули на Флиндога. Им не очень верилось, что старик, давно не приносящий ничего стоящего, мог сообщить нечто важное. Но, из уважения, оба остались.

Им пришлось подождать, пока Риндольн закончит рассказывать и призывно помашет рукой. Дихтильф бросил короткий взгляд на всю компанию, отложил в сторону табличку с крылатым облаком — символом Нижнего города, и придвинул к себе ту, на которой красовалась половинка солнечного диска с лучами вверх — знаком Восточного города.

— Итак, — усмехнулся он, — судя по тому, что вы не разлетелись, а пришли вместе с Флиндогом, его новость из разряда тех, что случаются нечасто.

— Верно, господин Летописец, — поклонился старик, — поэтому простите, если рассказ мой будет сбивчив. Я сильно волнуюсь. Такое нечасто случается. Я имею в виду новость, которую принес, а не то, что я волнуюсь. Волнуюсь я, как вы знаете, крайне редко и, за годы, которые летаю к вам…

Короче, — Дихтильф сурово посмотрел на Флиндога.

Похоже, старший ройн тоже с недоверием относился к степени важности того, что собирался выслушать. Не исключено, что Флиндог преувеличивает, чтобы привлечь к себе внимание. Ведь всем известно, умение подать новость — один из секретов работы норсов. А старик, в последнее время, стал заметно сдавать. И сам это понимает. Вот он теперь и старается…

— Да, поторопись, — поддержал Летописца Риндольн, — наши иширы принесли от гардов новые сосуды с запахами. Я хочу успеть сделать жене подарок.

Флиндог совсем смутился. Его новость вдруг показалась ему не такой уж и важной. Сейчас ещё на смех поднимут. И, тогда уж точно, в отставку. И так уже вон как смотрят… Нет, надо, надо скорее что-то говорить.

— Ну, в общем, тут вот какое дело. Пару смен назад, я вам рассказывал, — старик поклонился в сторону Дихтильфа, — что наши рофины приняли к себе юного Тихтольна, который приходится сыном Зуринзельту. Тому самому, чей давний предок первым обнаружил, что глубоко под облаками живут бескрылые существа, похожие на нас. Зуринзельт так часто рассказывал об этом сыну, что тот, едва став рофином, стремился только к одному: своими глазами увидеть то, что разглядел его пращур. Конечно, Тихтольна предупреждали, что летать под облака запрещено, что о жизни бескрылых нам известно достаточно и что главная его забота как рофина — состояние вулканов. Но мальчик проявил редкое упрямство и летал все ниже и ниже, словно ему камень привязали. Зуринзельт уже и сам был не рад, что заразил этим сына, но поделать ничего не мог.

Так вот пару дней назад, облетая город, я заглянул к ним в гнездовину, чтобы узнать, что и как. И увидел, что все семейство в сборе и слушает Тихтольна. А тот, израненный и грязный рассказывает такое, от чего я все забросил и тоже сел слушать. И вот что услышал: в очередной раз, залетев под облака, да так низко, что чтобы посмотреть на них, нужно было задирать голову, Тихтольн оказался в центре сильной бури. Что его туда понесло (я имею в виду бурю) не знаю. Но Зуринзельт говорит, что мальчик с детства лез в самое жерло и … — норс осекся, заметив взгляды окружающих, и продолжал, уже не отвлекаясь. — Так вот, ветер был такой, что его бросало по воздушным потокам, не давая опомниться и попасть в течение хотя бы одного. Тихтольн не мог даже крыльями как следует взмахнуть, и обязательно погиб, если бы не случайность. Когда в очередной раз порыв ветра швырнул его на скалы, юноша зажмурился, ожидая конца, но вместо страшного удара почувствовал, что ветер стих., а сам он падает плашмя на какую-то площадку. Случилось почти невероятное: его внесло в небольшую пещеру, которую едва различишь со стороны. Видимо ветры часто задували туда все, что могли поднять на такую высоту, потому что пол пещеры был завален всяким непонятным хламом. Тихтольн утверждает, что там были даже затвердевшие обрывки старинной орелинской одежды и кусочки того материала, из которого нохры делают свои фигурки. Там-то он бурю и переждал. А когда заметил, что выглянуло солнце, решился выглянуть и сам, чтобы посмотреть, куда его занесло. И вот что, орели, он там увидел! Огромный пологий склон, будто бы обрубленный, а на самом краю того обрубка — поселение. Несколько гнездовин вроде наших, но поменьше, и не выдолбленные в скале, а сложенные из ее обломков. Более того, у мальчика отменное зрение, и он, подобравшись поближе, заметил, что и украшения этих гнездовин похожи на наши. Вокруг множество всяких диковин, как сделанных, так и растущих прямо из земли. Но самое диковинное то, что живут там ОРЕЛИ!

— Кто!!!??? — казалось, каждый из слушавших выдохнул это слово. А Дихтильф даже привстал и подался вперед.

— Ты сказал ОРЕЛИ?

— Да! — ликуя, подтвердил Флиндог. — Тихтольн хорошо их рассмотрел, ошибиться невозможно. Было далеко, но мальчик заметил их крылья, они, как и наши, только поменьше! Конечно, у них другая одежда, они не летают и питаются наверняка по-другому. Но это — орели! Там двое очень громко переговаривались, поднимая с земли что-то, что повалила буря, и Тихтольн уверяет, что разобрал некоторые слова. Во всяком случае, ругались они в точности как мы.

Флиндог замолчал, перевел дух и осмотрел слушателей. Что ж, ему было чему радоваться. Все вокруг стояли пораженные не менее, чем поразился он сам, когда слушал Тихтольна.

— Что же было дальше? — как-то сипло спросил летописец.

— Ах дальше, — Флиндог уже не спешил и смаковал каждое слово. — Тут нашим рофинам есть чем гордиться, мальчик хоть и упрям, но хорошо воспитан. Нет, конечно, первым его порывом было желание слететь вниз и поближе познакомиться с новыми сородичами. Но затем он справедливо решил, что правильнее будет сначала рассказать об увиденном, а уж старейшины решат, как быть дальше.

— Действительно, умно, — задумчиво обронил Дихтильф, — но было бы ещё умнее, если бы этот рофин рассказал сначала все только тебе. Такая новость, — старший ройн покачал головой, — такая новость не должна распространяться сама по себе.

— Об этом не беспокойтесь. — вновь оробел Флиндог. — Зуринзельт — старый опытный ремесленник, он при мне велел сыну никому ничего не говорить, пока я не сообщу обо всем вам.

— Хорошо, — Летописец встал и строго посмотрел на норсов, — вот что, вы все сейчас же летите к своим Иглонам и оповестите их об услышанном. Я же пошлю гонцов в другие города. Полагаю, соберется Большой Совет, так что ты, — он обернулся к Флиндогу, — подготовь своего рофина. Ему придется изложить все, со всеми подробностями, перед Иглонами. А вам лучше пока помалкивать.., и я вас больше не задерживаю…

Не добавляя больше ничего, Дихтильф быстро собрал таблички и, почти бегом, направился в свои покои. Над террасой повисла тишина. Флиндог переминался с ноги на ногу, не зная, что ему делать. С одной стороны, приказ был яснее ясного: лететь к Иглону. Но с другой, он принес ТАКОЕ известие, и улететь вот сейчас, просто так…

— Что ж, — произнес Риндольн, — мы все поздравляем тебя, Флиндог. Похоже, твое имя попадет в Летопись, а такая честь не каждому норсу выпадает.

— Спасибо, — потеплел душой Флиндог. — Конечно, это чистая случайность… любой бы из вас.., но я так рад!

— В какой же стороне живут эти орели? — прервал старика Горсах

— Вниз и к западу от Нижнего города.

— Как странно, — переглянулись остальные, — откуда там взяться орелям?

— Не знаю, — пожал плечами Флиндог, — я сам всю ночь над этим размышлял. И знаете, что…

— Что!?

— Я думаю это наследники Дормата…

* * *

На террасе Восточного дворца стоял Великий Иглон Рондихт. Не обращая внимания на полную луну и огромные созвездия, он размышлял над тем, что ему делать с открывшимися обстоятельствами. Новость, которую принес Флиндог, несмотря на стремление скрыть ее до поры, разнеслась по городам, скорее, чем лава спускается с вершины. Весь вечер сегодняшнего дня саммы и местные норсы доносили Великому Иглону, что тут и там замечали группки шепчущихся орелинов. И отовсюду только и слышно: «Дети Дормата. Дети Дормата!». Но как? Откуда? Ах, до чего же это все не к стати! Через три дня сыновья Рондихта будут считаться «ставшими на крыло» и после положенных празднеств его наследник Донахтир уйдет с ним в Галерею Памяти. Какое ужасное испытание его там ждет! Нельзя, нельзя, чтобы мальчик пришёл туда, обремененный ещё и этой заботой. Рондихт должен все решить сам и сейчас же. Завтра на Большом Совете он выскажет готовое решение. Мудрое и справедливое, обоснованное во всех отношениях. Конечно, интересно было бы узнать, кто такие эти орели и откуда они взялись, но Великий Иглон уже знает, что выскажется против контактов с ними. Если это на самом деле дети Дормата (что совершенно невероятно), то, тем более, старая легенда не должна оживать вновь. Жаль, очень жаль, что он не может рассказать то, что знает только он один. Поэтому нужно найти убедительные доводы, чтобы оставить все, как есть. И первый, кого он должен убедить — его сын Донахтир, будущий Великий Иглон. Ясное понимание того, что ничего нельзя менять в жизни орелей необходимо ему до того, как он войдет в Галерею Памяти и узнает там, что…

— Не спится?

На террасу вышёл Иглон Восточного города. Он уже какое-то время наблюдал за братом изнутри, гадая подойти или нет. И, наконец, решился.

— Это ты, Ольфан? — Рондихт глянул на брата и тяжело вздохнул. — да не спится, а ты бы уснул?

— Как видишь, я тоже не сплю.

Ольфан пересек террасу и облокотился о перила радом с братом.

— О чем размышляешь?

— О том, как это все некстати. Через три дня я должен представить наших приемников. Мальчикам нужна твердая опора в городах, а тут эта новость. Вот увидишь, у нас ещё будут из-за этого проблемы.

— Да, некстати, — согласился Ольфан. — Я, конечно, понимаю, что не должен спрашивать, но ты ведь уже принял какое-то решение?

— Да…

Братья замолчали, и некоторое время смотрели на звезды в полной тишине. Ольфан явно мучился каким-то вопросом. Пару раз он набирал в грудь воздуха, но ни на что не решался. Рондихт, занятый своими мыслями, на него не смотрел, но когда Ольфан совсем уже было решил ничего не спрашивать, он вдруг услышал:

— Ну, говори же, наконец, что тебя так мучает?

Правитель Восточного города вздрогнул.

— Скажи мне, брат, — неуверенно начал он, — через несколько дней ты покинешь нас. Тебе не страшно?

— Нет.

— Но ведь ты уйдешь навсегда! Я, конечно, не знаю.., но как там?.. что с тобой произойдет?

Рондихт многозначительно посмотрел на брата и тот смутился.

— Прости, я спросил не подумав. Можешь не отвечать.

— Ничего, — Великий Иглон улыбнулся, — я понимаю, почему ты спросил. Но я действительно не боюсь.

— Однако, вышёл ты оттуда… Я же помню! Ты был напуган и смущен.

— Ну, это …, — Рондихт нахмурился, — это не то, что ты подумал. Скорее я был растерян, что все теперь придется решать самому, без отца. Сейчас не то. Правил я, как мне кажется, достойно, поэтому ухожу с легким сердцем.

— Тогда почему ты не спишь? Я же вижу заботу на твоем лице. И снова испуг. Не думаю, что это только из-за объявившихся орелей. Чем они могут быть нам опасны, если даже не летают?

— Они опасны уже тем, что их заранее определили, как детей Дормата. И это меня очень пугает.

— Боишься, что Большой Совет решит передать всю власть им?

— Я боюсь, что изменится ход жизни орелей. И дело тут не в передаче власти. Уж что-что, а ее мы отдаем легко. Но эта легкость не от небрежности, а оттого, что мы сами растим руки, в которые ее передаем. И заранее готовим их к тому, что власть есть бремя ответственности перед Временем за жизни и судьбы тех, кто нам подчиняется. Малейшее, даже самое незначительное изменение хода жизни может, в конце концов, завести очень далеко. Сейчас эти орели лишь источник любопытства. Мы хотим знать кто они и откуда, и опираясь на некоторое сходство внешнего вида и, частично. образа жизни, готовы признать их сородичами. Но они другие и живут СВОЕЙ жизнью. А контакты с ними неизбежно приведут к тому, что изменится не только наша жизнь, но и их жизнь тоже. Кем бы ни были эти орели, обязательно найдутся те, кто расскажет им историю о Дормате. И трудно сказать кому первому — им или нам — придет в голову восстановить справедливость. Впрочем, не важно, кто первый. Вспомни нашего предка Хеоморна и то, что мы знаем о его правлении. Не все и не сразу его приняли. А знаешь почему? Потому, что власть перешла к нему не так, как обычно. И только его мудрость, и строгое следование нашим порядкам дали ему право стать истинно Великим Иглоном. Сейчас же опьяненные стремлением к справедливости, орели захотят включить вновь обретенных сородичей в круг нашей жизни. И под знаменами «детей Дормата» на престолы Шести Городов могут сесть те, кто никогда не жил по нашим законам и даже понятия о них не имеет.

— Но, возможно, они этого не захотят.

— Возможно. Но ведь так же возможно и то, о чем я говорю. Сейчас мы довольны своей жизнью, они, полагаю, тоже. Вступив с ними в контакт, мы не сможем просто прилететь, помахать крыльями и сказать: «Привет, незнакомые сородичи! Мы тут живем над вами хотите вы этого или нет». А теперь подумай, что почувствуют эти никогда не летавшие орели, глядя на нас, гордо взмывающих за облака. Не родится ли в их душах презрение к себе и зависть к нам? А на такой основе, сам понимаешь, легко развить желание властвовать им нелетающим над нами, парящими выше всех.

— Ну-у, так ли уж это обязательно?

— Не обязательно так. Может быть и по-другому: в нас зародится жалость к ним и преувеличенная гордость собой. Разве это лучше? Уже сейчас говорят о БЕДНЕНЬКИХ законных наследниках! Мы предложим им власть из жалости, и будем снисходительно смотреть, как неумело они управляют. А когда первое умиление пройдет, начнем раздражаться, потому, что они все будут делать НЕ ТАК! И в вину им поставим все то, за что раньше жалели.

— Подожди, брат! — Ольфан прервал Великого Иглона и обхватил голову руками. — Ты рассказываешь такие веши, от которых мне не по себе. Я ведь тоже, как все, считал, что если найденные орели потомки Дормата, то мы должны со всем благородством восстановить их в правах законных наследников. Но теперь… Теперь я даже не знаю, что и думать.

— Вот я за вас всех и думаю, — с грустной улыбкой положил ему руку на плечо Рондихт. — Потому и не сплю. Потому и напуган. Не будет хорошей жизни там, где подданные не почитают своих правителей, как должно. Если мы пойдем на уступки, это неизбежно приведет к смене власти. А если не пойдем и не найдем нужных слов, чтобы убедить орелей в правильности своего решения, то рискуем быть уличенными в простом нежелании отдавать власть. Что ни возьми — все плохо. И ты ещё спрашиваешь, страшно ли мне уходить? Да мне страшно оставаться! Но как это ни печально, и здесь я все обязан решить сам, и покинуть вас в скором времени тоже обязан.

Ольфан долгим взглядом посмотрел в лицо Великого Иглона.

— Отец был прав, выбрав тебя своим преемником, — сказал он тихо. — Я поддержу твою точку зрения на Большом Совете и уверен, братья сделают то же.

— Спасибо. — Рондихт отвернулся и будто впервые увидел звезды и луну. — От разговоров с тобой мне стало легче. И в братьях я не сомневаюсь. Сейчас важно, чтобы поняли мальчики. Им править…

Иглоны понимающе переглянулись и пошли с террасы. А следом за ними тихо свернула свой темный плащ ночь.

* * *

На следующий день Рондихт изложил свою позицию Большому Совету, как мог, доступно и убедительно. Он старался не смотреть на лица слушателей, чтобы не сбиться, но было видно, что вся сила его убеждений направлена в одну сторону — к скамье, где сидели наследники.

— Я не боюсь отдать власть, — разносилось по притихшему залу. — Мне и так отдавать ее через несколько дней. Но, именно потому, что все эти годы я был вашим правителем и был ответственен за вас, именно поэтому я и говорю: не стремитесь к переменам! Не будь в моем сердце столько любви к орелям, не испытывай я острого желания уберечь вас от бед, я бы первый сказал, (и призвал бы к этому сыновей), «верните наследников Дормата, и пусть они правят»!

Старший Летописец Дихтильф, все время согласно кивавший головой, строго посмотрел на ремесленников. Те слушали очень внимательно, изредка переглядываясь и многозначительно поднимая брови. Судя по всему, слова Рондихта их убеждали. И Иглоны, скрывающие свое волнение за величавым спокойствием, отметили это с удовлетворением.

Им не пришлось поддерживать точку зрения Великого Иглона, когда он закончил свою речь. Большой Совет единодушно выразил одобрение его позиции и окончательно постановил: никаких контактов с жителями поселения, найденного рофином Тихтольном, быть не должно!

Юноша здесь тоже присутствовал. Рядом с Флиндогом он скромно сидел на самой дальней скамье. И, если старик слушал в пол уха, млея от восхищения, что попал на Большой Совет, то Тихтольн не пропускал ни слова из речи Великого Иглона, хотя и ёрзал и толкался без конца, чем приводил Флиндога в великое смущение. Решение Большого Совета Тихтольна страшно разочаровало. И пока ремесленники, один за другим, подходили к Иглонам, чтобы выразить им свое почтение и попрощаться, сидел на своем месте, наконец-то, смирно, словно окаменевший. Старый норс никак не мог растолкать его, чтобы незаметно пройти к выходу, пока ещё не все разошлись.

— Неудобно, — шептал он, — Дихтильф на нас уже косится. Мне не нужны с ним неприятности.

Летописец на них действительно смотрел и думал, что теперь делать с этими двумя. Главный вопрос решился, но надо ли вносить имена Флиндога и Тихтольна в Летопись оставалось неясным.

Приглашенные ремесленники, между тем, постепенно расходились. Многие выражали восхищение дальновидностью правителя и надежду, что преемник окажется достойным такого отца. При этом они, не таясь, поглядывали в сторону юного Донахтира, поскольку, мало для кого оставалось секретом, что именно он будущий Великий Иглон..

— Я рад, что ты будешь управлять столь разумными подданными, — сказал Рондихт сыну, когда возле них почти никого не осталось.

— Я тоже рад, что тебя поняли, отец, — серьезно ответил Донахтир. — Этот Совет был для меня хорошим уроком. Я много уяснил сегодня такого, что поможет мне, с честью, оправдать твой выбор.

Рондихт ласково посмотрел на него и гордо обернулся к стоявшему около них Дихтильфу — слышал ли? Но тот смотрел в другую сторону. Проследив его взгляд, Великий Иглон вдруг улыбнулся и, сжав руку сына, шепнул:

— У нас, кстати, есть ещё одно важное дело. Идем.

Они быстро пошли через весь зал к выходу, где, заметив приближающегося Правителя, склонились в поклоне две печальные фигуры.

— Тихтольн, ты совершил великий подвиг, — сказал Рондихт, останавливаясь перед ними. — Понимаю твое огорчение. Но ты был на Совете и слышал, о чем я говорил. Надеюсь, мне не придется ещё раз убеждать лично тебя, что неразумно приносить свое будущее в жертву сиюминутного любопытства.

— Не придется, Правитель, — не поднимая головы, ответил Тихтольн.

— Вот и хорошо. Очень скоро тебя посетит Дихтильф, чтобы подробно перенести все, что ты видел, в Летопись. А в будущем, дети, которых ты заведешь, получат право выбить твое имя над входом в свою гнездовину.

— Благодарю, Великий Иглон, это большая честь.

— Но, отец, — вмешался Донахтир, — мне кажется, что норс Флиндог тоже имеет право быть внесенным в Летопись

— Само собой, — Рондихт широко улыбнулся, — как первый вестник, он это заслужил.

Старый норс просиял и склонился ещё ниже.

— Благодарю, Великий Иглон!

— Ты не перестаешь радовать меня, сын, — заметил Рондихт, когда они отошли. — Я умышленно не поминал Флиндога, желая проверить тебя, и ты молодец, что вспомнил о нем. Это ещё один урок. Он, может быть, наиболее важен для будущего Правителя. Поверь, из счастливой судьбы одного складывается счастливая судьба всех. Поэтому, принимая важное решение, думай, прежде всего, о том, кого оно ущемит. Мой отец по этому поводу говорил: «этим ты защитишь свою спину», и до сих пор ни один Великий Иглон не мог пожаловаться на неверность этого утверждения. Но, кстати, не показалось ли тебе, что Тихтольн все ещё недоволен?

— Показалось. Но, что мы ещё можем? Как его сделать счастливым, если Большой Совет принял решение…

— О-о, милый мой! Решение Большого Совета ещё не означает, что проблема исчерпана. И недовольство Тихтольна тому наглядное подтверждение. — Рондихт вздохнул. — Что, может быть, и кстати. Осталось довершить еще одно, последнее дело: прошу тебя, собери братьев и жди меня вместе с ними в вашей бывшей детской. Мне нужно сказать вам нечто важное.

* * *

Комната, которая помнила наследников маленькими толстощекими птенцами, неумело махавшими крылышками, находилась, по традиции, в самой глубине дворца. Там было теплее, чем везде и очень уютно, хотя и темновато. Юноши уже давно не навещали свою детскую и, оказавшись в ней, возомнили себя малышами. Поэтому, когда Великий Иглон пришёл сюда для серьезного разговора, он застал сыновей за шумной возней на полу.

— Достойное занятие для будущих Иглонов, — скрывая отеческое умиление за суровым тоном сказал Рондихт, — а, главное, очень уместное.

Басовито шумящая куча развалилась и наследники, оправляя крылья, одежды, и все ещё пересмеиваясь, расселись по скамьям.

— Ну что, успокоились? — подражая лестам спросил Великий Иглон, — готовы меня слушать?

— Готовы, — откликнулись наследники.

— Вот и хорошо.

Рондихт помолчал, собираясь с мыслями и давая сыновьям возможность настроится на разговор. Он переводил взгляд с одного лица на другое, и не мог отделаться от чувства жалости, которое вызывал в нем вид их сверкающих глаз и разгоряченных, счастливых лиц. Дети! Они совсем ещё дети! И, хотя, умны, благородны, знакомы с любой работой и, для кого-то другого покажутся совсем взрослыми, для него они дети, дети и дети. И жалел он их как детей, которых скоро заключит в себя взрослая жизнь, без права выхода на свободу. Рондихт готов был проклясть тот день, когда Судьбе угодно стало сделать их род правящим, но как Великий Иглон он не мог себе этого позволить даже мысленно. Впрочем, и смотреть на этих юношей, только как на детей, он тоже не имеет права. Они уже спокойны и ждут, что скажет им отец… Нет, не отец, — Правитель. И, как Правитель, он будет сейчас с ними говорить.

— Сегодня Большой Совет принял решение, и вы все его слышали. Поэтому повторяться я не буду. Скажу лишь то, что пока вы не приняли власть, вы обязаны подчиняться этому решению. Но пройдет совсем немного времени, и она окажется в ваших руках, а вместе с ней и право отменить решение Совета простым совещанием между собой. Только что перед приходом сюда, я переговорил со своими братьями и высказал им некоторые опасения. Они согласились со мной и заранее одобрили все то, что я собираюсь вам сказать, и о чём хочу предупредить… Но прежде мне интересно узнать, что вы сами думаете об объявившихся орелях и искренне ли согласились с Советом. Говори первым ты, Бьенхольн.

Будущий правитель Северного города размышлял недолго:

— Я согласен с Советом, отец. Конечно, мне было бы интересно узнать об этих орелях побольше, но, если такие знания могут обернуться во зло, пусть лучше их не будет.

— Ты, Тиорфин?

— Я тоже ничего не имею против решения Совета, — весело откликнулся будущий Иглон Южного города. — Но, может быть, разумнее было бы проследить за новыми соседями, делая это тайно?

— Верно, — подхватил Форфан, которому предстояло возглавить Восточный город. — Мы бы и любопытство свое удовлетворили и решение Совета не нарушили. Я с ним, кстати, полностью согласен.

— Раз есть дополнения, значит уже не полностью, — заметил Великий Иглон. — Что скажет Фартультих?

— Мне предстоит править в Нижнем городе, то есть быть ближе всех к новым соседям. Поэтому думаю, что наблюдение за ними лишним не будет. Кто знает, что им может взбрести в голову?

— Твовальд?

— Мне опасаться нечего, поэтому я за решение Совета безо всяких оговорок. Пусть себе живут, как жили. До сих пор они нам не мешали. Думаю, и впредь не будут.

— Хорошо. Что скажет Роктильф?

— То же, что и Твовальд. Правда, он так считает, опираясь на недоступность Верхнего города, а я — по здравому смыслу. Не попади этот рофин в бурю, унесшую его далеко вниз, мы бы до сих пор ничего не знали об этих орелях и жили бы себе спокойно. Не стоит раздувать из маленькой горы вулкан. Взлететь сюда те орели не могут. Взобраться по скалам?.. Но на это даже нохры не решаютя. Поэтому, зачем слежка? Чего нам, собственно говоря, бояться?

— Самих себя, — задумчиво обронил Донахтир.

— Вот! — Рондихт поднял указательный палец. — Вот то, что составляет суть. Ты прав, Роктильф, бояться извне нам нечего, и мы могли ещё сотни лет не знать о том, кто живет под нами, как сотни лет до этого не стремились разузнавать о жизни бескрылых. В Летописи не насчитать и двадцати имен тех, кто летал так низко. А знаете почему? Потому, что это другой мир. Он живет и развивается по своим законам, в которых нам нет места, как и им нет места у нас. Мы общаемся от случая к случаю с гардами и нохрами лишь потому, что они, как и мы, живут на скалах. Во всем остальном это такие же чужаки, как и существа, населяющие Низовье. А мы чужаки для них. И в этом залог безоблачного соседства.

Теперь не то. Новые соседи все же орели, и как бы ни было уважаемо решение Совета, окончательной точки оно не поставило. Думаю, впереди нас ожидает множество проблем, и именно о них я и хотел бы с вами поговорить. Всем известна история о Дормате и его детях. Орели так часто рассказывают ее, что мне вполне понятно их стремление впустить в свою безмятежную жизнь немного чуда. Разбавить будни ожившей легендой и верой в то, что птенцы спаслись выращенные кем-то, живущим в Низовье. В этом-то и проблема! Сейчас мои братья оглашают в городах решение Совета. Уверяю вас, недовольных будет множество. В нашем отказе от каких-либо контактов с новообретенными сородичами, орели усмотрят лишь возврат к обычной жизни, тогда как впереди мерцала сладостная разгадка Тайны. И ни что не будет их раздражать сильнее, чем разговоры о будущем спокойствии. Я уверен, что много найдется таких, кто скажет, что Иглоны просто не хотят отдавать власть законным наследникам. Но не меньше будет и тех, кто в обход запретам, устремится вниз, увидеть все своими глазами. На двадцать, а вдесятеро больше рофинов-добровольцев будут, рискуя жизнью спускаться в Низовье. Ты, Донахтир, видел сегодня Тихтольна. Можешь не сомневаться, именно он возглавит эти вылазки.

Наследники переглянулись. Совсем недавно им казалось, что проблема счастливо разрешилась при полном единодушии. А теперь отец заявляет, что неприятности только начинаются, всем стало неуютно и захотелось, чтобы день, который сделает их Правителями Шести Городов никогда не наступил.

Рондихт взглянул на сыновей и понял, что творится в их душах:

— Вам будет нелегко, мальчики мои, — сказал он со вздохом, — глупцы те, кто считает, что мы цепляемся за власть. Она слишком многого требует за право обладать ею. Став Иглонами, вы никогда уже не сможете позволить себе слабость потакать собственным порывам. Если простой орелин в праве ошибаться, то вам такого права не дано. Он может гневаться на вас, вы на него — нет. Ваша обязанность понять, отчего он гневается, и найти способ его успокоить. Подданные, как вулканы. В них полыхает вечный жар внутренней свободы. Вы же всегда должны быть холодны и рассудительны, и видеть поступь своих деяний далеко впереди себя. У меня сейчас нет для вас готовых решений. Все, что я могу, это дать вам эти общие советы и предостеречь. Остальное зависит от вашей мудрости. Вот и все, мои дорогие, что я хотел вам сказать.

Великий Иглон умолк. Молчали и наследники, размышляя над услышанным.

— Как я вас, однако, огорчил, — Рондихт вдруг развеселился. — Тогда примите последний совет — не отдавайтесь неотвратимой заботе до того, пока она не подойдет вплотную. На сегодняшний день серьезных разговоров было более чем достаточно. И обязанность у вас пока одна — готовиться к празднику. Так что немедленно отправляйтесь к Ольфану. Он скажет, чем вы можете быть полезны.

Юноши один за другим потянулись к выходу, но Донахтир остался.

— Отец, — сказал он тихо, — а почему ты не хочешь слетать к амиссиям и спросить совета у них?

Рондихт посмотрел на сына и заботливо поправил его растрепавшиеся волосы.

— Это бессмысленно, мой мальчик. Прости, что ничего не объясняю сейчас, но очень скоро ты все узнаешь. А пока я хочу для тебя только одного…

— Чего?

— Чтобы никому больше не пришло в голову обратиться к амиссиям…

* * *

Праздники, посвященные ставшим на крыло наследникам, проходили у орелей всегда весело и шумно. Торжественность оставляли для более официальной церемонии Раздачи Камней. А в эти дни орели всех Шести Городов слетались в Главнейший город, чтобы беззаботно провести несколько дней. Именно беззаботно, потому что итогом празднеств был уход Великого Иглона в Галерею Памяти. По древнему обычаю считалось неприличным превращать этот уход в трагедию, ибо Верховный Правитель не умирает, а только передает власть. Поэтому единственное, чем орели могли выказать ему свою любовь и уважение — это явиться в Главнейший город на праздники в полном составе и проводить его с радушием и весельем.. Обширные родственные связи и просторные жилища позволяли найти приют каждому. Порой в одну гнездовину набивалось до пяти-шести семей и это никого не стесняло. Дружелюбные и гостеприимные орели всегда были рады предоставить кров своим сородичам.

Поэтому, когда после Большого Совета Тихтольн пожелал остаться у своего дяди по материнской линии, никто не удивился. Действительно, зачем лететь в такую даль, если через день нужно возвращаться обратно.

Флиндог тоже задержался, но по другой причине. Его смутило настроение Тихтольна и вечером, отдыхая у Гонсальха, такого же старого норса, как и он сам, Флиндог высказал свои опасения:

— Боюсь, как бы мальчик не стал своевольничать. Уж больно не по сердцу ему пришлось решение Совета. С его горячностью за ним нужен глаз да глаз. Поэтому, пока не прибудут Зуринзельт с Растокной, я буду присматривать за их сыном, чтобы глупостей не наделал.

А тот в это время, сидя также на террасе дядиного дома, жаловался двоюродному брату Лоренхольду на несправедливости судьбы.

— Иглоны просто не хотят отдавать власть, поэтому выдумывают всякие страшилки про какую-то там опасность. А я видел этих орелей своими глазами и уверяю тебя, страшного в них не более, чем в любом из нас. Мы для них гораздо страшнее. Их мало, они даже не летают потому, что даже если это спасенные наследники Дормата, то кто бы их обучил?

— И наши соседи считают, что это потомки тех самых несчастных детей, — вставил Лоренхольд. — Они говорили, что, возможно, таинственные облака унесли наследников Дормата в Низовье, к существам, которые смогли их вырастить. Потом они породнились, а уже их потомки образовали эту общину.

— Соседи, соседи.., — передразнил брата Тихтольн. — Сам-то ты что думаешь?

— Не знаю, — Лоренхольд почесал за ухом. — Наш дедушка говорит, что как раз в ту сторону, где ты нашёл орелей, ушёл после изгнания Генульф.

— Чушь! Генульф не мог выжить без крыльев и без еды. Нет — это дети Дормата. Больше некому. И я хочу это доказать.

— Это как же?

— А очень просто — буду туда летать и смотреть.

— Ты с ума сошёл, — восхищенно прошептал Лоренхольд и бросил взгляд на внутренние покои. — В обход запрета?

— Да, — твердо сказал Тихтольн. Восторг в глазах брата прибавил ему уверенности. — Решение Совета не запрещает наблюдать. Я буду подсматривать и подслушивать. Ничего — дело того стоит. Когда наберется достаточно доказательств, что это потомки Дормата, сообщу обо всем новым Иглонам. И тогда им придется принять другое решение!

Лренхольд с сомнением покачал головой.

— Тебя прогонят за ослушание, как Генульфа — вот и все, чего ты добьешься.

— Не прогонят, потому, что я буду не один…

— А с кем?

— Ты, что же думаешь, никто больше не захочет увидеть новых орелей? Ха! Да у меня уже завтра не будет отбоя от попутчиков, но я, пока, предлагаю только тебе.

— Мне!!! — Лоренхольд судорожно захлопал крыльями потому, что, едва не свалился с перил, на которых сидел.

— Ну, да, — спокойно подтвердил Тихтольн. — Разве ты не хочешь? Прямо завтра и полетим.

Конечно же, Лоренхольд хотел! Это было так смело, так безумно опасно и так любопытно, что надо было быть последним идиотом, чтобы не хотеть. Но это с одной стороны. А с другой — запрет Совета, Иглоны, родители и все та же безумная опасность.

— Я завтра не могу, — промямлил он, наконец, — мне нужно быть на площади и устанавливать карусель.

— А ты и будешь. Утром встанем пораньше и пойдем вместе. Я тебе помогу, чтобы скорее все закончить. А там под шумок и улетим.

— В ночь!?

— В какую ночь! — Тихтольн рассердился. — Я же говорю, что помогу тебе, чтобы освободиться пораньше. Дорогу я прекрасно помню. Если подолгу не отдыхать, то до захода солнца мы уже успеем налюбоваться на новых орелей так, что тошно станет. А назад полетим в сумерки. Тоже ничего страшного. Сейчас период Полной Луны и кстати полупериод между Днями Золочения. А в это время орелям, если ты помнишь, в Низовье летать не возбраняется. Так, что мы и законов не нарушим и дело сделаем.

— А родители? — надеясь развеять последние сомнения, спросил Лоренхольд

— Придумаем, что-нибудь, — беспечно махнул рукой Тихтольн, — мы это делаем ради справедливости. Они должны будут понять… Потом…

Утром юноши отправились на площадь. Лоренхольду, как молодому леппу, нужно было установить в определенном месте уже готовый столб и закрепить на нем подвижное кольцо с прорезями. В эти прорези продевались прочные, сплетенные наммами, веревки с петлями на концах. Во время празднеств, держась за них, малышня с хохотом и визгом моталась вокруг столба, веселясь и укрепляя крылышки.

Тихтольн, ничего не понимавший в ремесле леппов, скорее мешал, чем помогал. Но к удивлению Лоренхольда с работой они справились быстрее, чем ожидалось. Конечно, в другое время молодые люди поискали бы, где ещё нужна была их помощь. Но сегодня, пользуясь тем, что все заняты работой, они проскользнули между гнездовинами, окружающими площадь, и тихонько, не взлетая, устремились к выходу из города.