Бесплатный фрагмент - Оковы

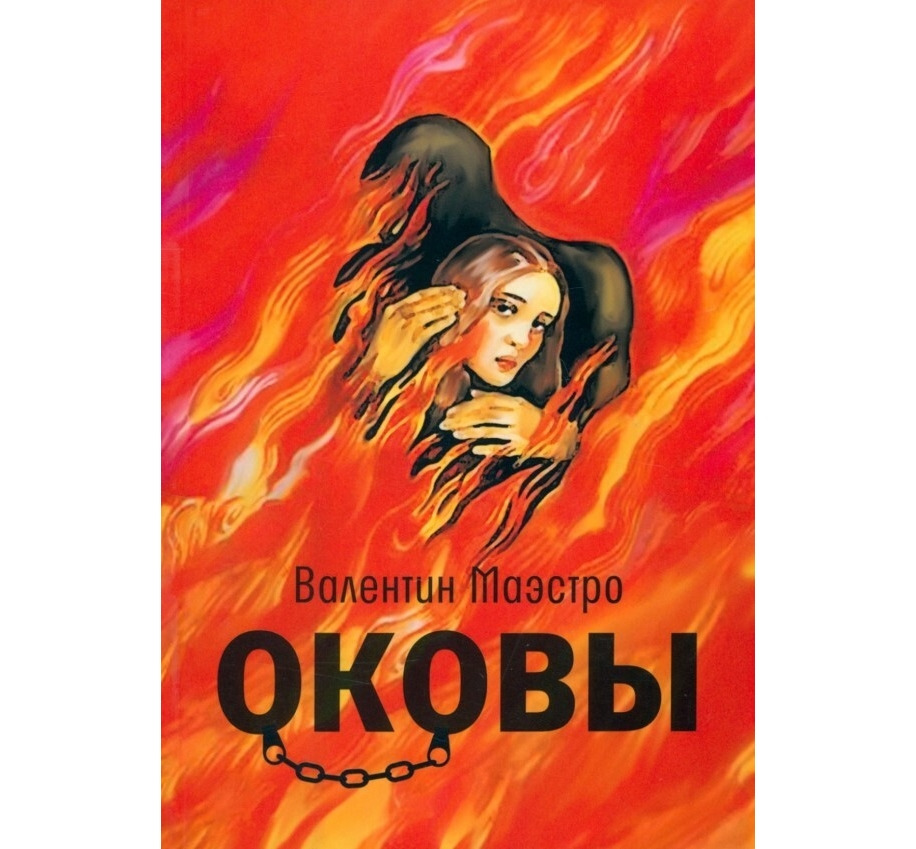

Книга 1. «Оковы»

Псевдоним: Валентин Маэстро.

Художница Анита Крейтусе

Рига, 2007.

Ежегодно огромное количество невиновных осуждается к лишению свободы и даже к высшей мере из-за несовершенства системы органов задержания, следствия и суда…

Данная книга — о части этой проблемы. Она написана на основе реального события: произвола суда.

Вот цитата из жалобы незаконно осужденного: «… суд… в лице судьи Холцманиса и прокурора Спирковой… по оговору со стороны Грязнова и Куранова признал виновным меня в том, чего я не делал, и лишил меня свободы, обосновав приговор утверждением, что преступление я МОГ совершить…»

Так происходит и сегодня, только

факты замалчиваются. Происходит се —

годня и также будет завтра, если мы

не наведем порядок. Не наведем, тог-

да завтра схватят тебя…

***

Сашке было не до сентиментальной болтовни теперь: дверь раскрылась, на улицу вышли две женщины.

В висках застучало от ускоренной пульсации: «Она!»

Рука его медленно потянулась к пистолету, снял с предохранителя.

Последний раз на темном, затянутом рваными тучами небе памяти, словно освещенное всполохом яркой молнии, промелькнуло в мельчайших подробностях, определилось каждое сегодняшнее движение его, минувшие события…

***

«В некотором царстве, в некотором государстве, в некоторой державе с величественным названием Соловецкий Союз Республик Советских жил-был царь-распределитель Никитов Брежний Лесталинович.

Опираясь на Тщеславие и Корысть, подпитываясь Раболепием подданных, он взобрался на трон, который был вознесен в заоблачную высь. Трон-кресло в пуховых перинах, отделанный бриллиантами, был закреплен на высокой горе. Гора-шар, наподобие огромного дирижабля, одним концом была укреплена за землю и вознесенностью своей подчеркивала цареподобность распределителя, которого видели все жители державы. Находясь над всеми, он держал в руках скипетр-жезл и иногда, поглядывая вниз по-отечески строгим взглядом, взмахивал им.

Царство сие отличалось от других государств не только расположением трона и сидящим в нем. Было и другое, приближающее на словах державу к Утопии — это объявленное для всех равноправие, и, необычное для других континентов, стран, одностороннее движение по улицам, дорогам.

Все дороги на земле радостной этой, как и улицы в городах, были кольцеобразные и вели к постаменту. Народ имел всеобщее право идти только вперед, к держащему скипетр, и если кто-то забывал что-то дома, позади себя, путь был один: мимо постамента, по кругу, идя вперед, добираться до жилья.

За порядком в колоннах и направлением движения следила шеренга, выбранных всеобщим прямым голосованием, начальников, которые отличались от простых пешеходов лицами своими. Правая сторона их физиономии, обращенная к идущим по кольцу, горела важностью всезнания, взор глаза был строг; левая — глаз которой ловил малейшие указания с трона — была сама угодливость.

Люди организованно идут к постаменту, но… Стоп! Взмах скипетра-жезла. На светофорах загорается красный. Все замерли.

Сверху доносится четкая фраза: «Мы самый счастливый народ!»

Ликующим хором пешеходы и начальники скандируют указанное: «Мы! Самый! Счастливый! Народ!»

Тишина. Взмах жезла. Зеленый. Движение продолжается.»

1 часть. Картина

Глава 1. Холст

Транспортер остановился. Перекур.

Санёк, сняв рабочие рукавицы, посмотрел на часы — четыре утра — и направился к комнате мастеров, где он, подгоняемый сроками сдачи, сочинял во время таких вот перекуров курсовую по истмату.

Навстречу мчался дежурный по смене.

— Тебе звонили, — бросил он на ходу.

— Кто? — коротко, как можно спокойнее спросил Саша, а чувства тревоги, беспокойства, нетерпения, прочно удерживаемые в узде сознанием, будто подстегнутые сообщением, разорвали уже путы и понеслись в гущу занозистых предположений.

— Женщина. Еще позвонит.

Стараясь восстановить душевное равновесие, Санёк зашел в кабинет, устроился за столом, вытащил из шуфлятки папку, раскрыл ее.

На первом листе, кроме названия «Права и достоинство человека в рабовладельческом обществе», не было ни строчки.

Тяжело вздохнув, разложил перед собой исписанные скорописью черновые наброски, выписки.

Взял одну из страниц и, стараясь освободиться от беспокойно-вопрошающих чувств — Кто звонил? — заставил себя вчитаться, вникнуть в смысл написанного:

«…две тысячи лет назад случаи произвола не только не осуждались законом, а наоборот, считались нормой в тогдашнем праве, что подтверждается описаниями в достоверных источниках.

В качестве конкретного примера автор приводит происшедшее с одним из свободных граждан, который, спасая свою жену — Мариам, — попадает вместе с ней в рабство, где дождался рождения сына и, внешне смиренно отзываясь на данную ему кличку «Скиф», исполняя тяжкую повинность раба, мучительно ищет возможные пути освобождения…»

Прочитав и поняв, что волнение не только не проходит, а с каждой минутой все больше овладевает им, отбросил ручку.

«Кто звонил, Может быть, случилось что?»

Мрачные ассоциации, навеянные совпадением имени его жены и супруги Скифа, распалили воображение еще больше. Настойчиво и упорно возвращаясь, они все сильнее подчиняли его себе: разгоняя, раскручивали мысли и, словно предрекая приближение неотвратимой беды, вместо того, чтобы отступиться, устать, навязчиво пытались закабалить слух, заполнить звоном кандальным и перенести Александра самого в ту, давно прошедшую, не нашу эру.

Санёк нахмурился, потряс головой. Закурил.

«Кто? Мариам? Но не пойдет же она ночью к автомату. Соседка?…»

На исходе уже шестой месяц, как он, каждую вторую ночь отправляясь на эту работу по совместительству, неизбежно попадал под власть такого, как сегодня, настроения.

Мариам вот-вот должна родить, и он приходил сюда зарабатывать деньги. Приходил, а постоянное напоминание о насущном желании окружить ее заботой, бережностью, словно магнитом тянуло Сашу домой. Тянуло и, в последнее время все чаще, будто неслышно шептало о какой-то грядущей потере.

Вздрогнул от неожиданного, пронзительно громкого звонка в сонной тиши.

Хватает трубку: в ней — голос соседки:

— Александр?

— Да-да, я!

— Мари отвезли в роддом. Началось…

Сбив дыхание, медленно охватывая все тело обволакивающей волной, холодок прокатился с головы до пят.

— Как она?

— Все хорошо. Надо ждать.

— Да, да, — растерянно подтвердил он.

— Если что будет, я тебе позвоню.

— Да, да, — машинально повторил Санёк, вслушиваясь, как в такт коротким гудкам бьется сердце.

Кладет трубку, но та падает. Поправляет. Опять мимо. Наконец, положил на место.

Берет сигарету, подносит ее ко рту, но там еще дымится первая. Бросает в пепельницу и тут его осенило:

«Не спросил, в какой роддом?!»

Вскочил и, широко шагая, заметался по комнате.

«Она уже там! Неизвестно, каково ей! А вдруг…?»

Он резко оборвал непрошенное движение мысли. Стараясь отогнать сомнения, пробежался памятью по событиям последних суток.

«Все было нормально. Все будет хорошо,» — подумал Санёк, успокаиваясь, и, заново переживая их прощание, замер посреди кабинета, улыбаясь воспоминаниям.

Вечером, перед ночной сменой, намереваясь поспать хоть пару часов, он устроился на тахте, но, переполняемый знакомым сладким чувством разрастающейся радости, что он открыл в себе с первыми явными признаками становления его любимой матерью их будущего ребенка, восхищенно наблюдал за Мариам. Совершенно забыв об усталости и, разглядывая ее, будто впитывал, принимал в себя малейшее движение жены.

Вот она, одетая в непомерно широкий халат, забавно покачиваясь, подчеркнуто осторожно переставляя развернутые врозь носки ступней, оберегая того, кто уже заявлял о себе в ней, направилась к секретеру и, перехватив взгляд Саши, остановилась. Дрогнули ее тонкие брови, нежное свечение голубых глаз сменяется вопросительным, а затем тревожным блеском. Молча смотрит на него.

Санёк улыбнулся ей.

Она ответила: родные губы чуть приметно шевельнулись, но выражение взгляда не изменилось.

— Мариам, милая, — произносит он.

Она, все так же молча, словно желая услышать уточнение, наклонила голову.

А ему хотелось остановить это состояние, видение. Хотелось, чтобы она все время, также мило и забавно — будто не та стройная, веселая невеста, которая на свадьбе танцевала без устали — всегда ходила по комнате, радуя приближением часа, когда их будет уже трое. Хотелось, чтобы она не знала бед и тревоги.

Сане почему-то вдруг стало боязно за нее; желание прикоснуться к любимой, ощутить теплоту ее губ выразилось в тихом зове:

— Подойди ко мне…

Мариам, не сводя с него глаз, вперевалку двинулась к тахте и, заметив, что губы его неудержимо растягиваются в веселую улыбку, обиженно надулась.

Он не выдержал. Отбросил одеяло, вскочил, кинулся к ней. Предупредительно остановился и, мягко обняв, привлек к себе, губами коснулся волос, пахнущих лесом, свежестью.

— Я не красивая, да? — чуть слышно спросила.

— Хорошенькая моя! — искренне восхитился, — Ты — самая красивая и никогда еще не была так прелестна.

— Почему же смеешься?

— Я?! — в удивлении он отодвинулся.

— В глазах — смех…

— Это — не смех! Я радуюсь, — говорил, целуя, вдыхая аромат кожи ее. — Радуюсь, что ты у меня есть, — шептал, любуясь ею.

Память, красочной картиной словно отодвинув сомнения, вновь вернулась в реальность, и Саша, мучаясь неведением, корил себя за излишнюю сдержанность. Ему казалось, что он мало говорил о любви своей, что не до конца рассеял тревогу Мариам, что не успокоил ее, не убедил окончательно в хорошем исходе всего.

Представляя, каково ей сейчас без него, не зная, что делать, куда деваться, ходил взад и вперед вдоль стола.

Раскрылась дверь и зашел бригадир — высокий, крепкий на вид мужчина, лет пятидесяти, уважительно именуемый грузчиками дядей Мишей.

Посмотрел на Александра и, увидев на его лице тревогу, вместо того, чтобы напомнить об окончании перерыва, сочувственно прогудел:

— Случилось что?

— Да, так… — складывая бумаги, неопределенно отмахнулся Сашок, но, взглянув на «дядю» — тот по-прежнему стоял, держа открытой дверь, за которой начали собираться ребята — задумчиво добавил:

— Жену в роддом отвезли.

— А-а, — понимающе протянул и тепло улыбнулся, — ну, тогда скоро будешь отцом.

Сашок бросил папку в шуфлятку, со стуком задвинул ее и, подумав, что надо бы ехать к Мариам, отпроситься с работы, хмуро продолжил:

— А что, если с ней… Вдруг ей там плохо?

— Глупости. Не терзай…

Окончание фразы Саша не услышал, он кинулся на звонок к аппарату.

— Да! Алло!?

— Это Александр Скифовский? — громко спросил незнакомый женский голос.

— Да, я слушаю…

— Из роддома. Ваша жена попросила позвонить…

«Роддом!… Мариам!» — отмечало внимание, а волнение вновь вырвалось из рамок самообладания: ладони похолодели и трубка стала влажной.

Чувствуя, что противная мелкая дрожь в ногах не проходит, сел, упал в кресло.

— О-о, — протянул, — да-да… Давайте, давайте, — говорил, чтобы хоть чем-то заполнить пугающую пустоту паузы; говорил, не контролируя себя; говорил, а сердце — удары его отдавались во всем теле, голове: «ввух! ввух!» — стучит в висках, груди, ногах; стучит громко, оглушающе громко.

— …поздравляем…

Он не расслышал: громко, слишком громко сердце стучит.

Кричит в трубку:

— Повторите! — кричит и задерживает дыхание, чтобы не пропустить, чтобы услышать снова то, что разобрал уже, но во что не поверил.

— Радуйтесь, — повторил женский голос, смягченный невидимой улыбкой, и продолжал, — у вас сын, четыре двести.

— Ой-ё-ёй! — вырвалось у Санька ликование, не находя подходящих слов.

Он, словно марафонец, разрывающий финишную ленту, вскинул кверху руки, тут же, резко опустив, бросил трубку на аппарат. В комнату на крики забегали товарищи. Обвел всех радостно горящим взором и, закрыв лицо ладонями, откинулся на спинку кресла.

— Сын! Сын! — шептал. Затем вскочил: — Ребята!!!

Все стояли и, улыбаясь, смотрели на него.

Сашок будто споткнулся; вспомнил, что даже не поблагодарил ту, которая звонила, но тут же, успокоив себя: «Поймет!», закончил:

— У меня — сын!

— О-о, загудели кругом, — не бракодел…, — все задвигались, — поздравляем…, — начали подходить к нему, — с тебя причитается.

Улыбки, улыбки, улыбки вокруг.

Саша полез в карман за портмоне:

— Чего хотите? Угощаю всех!

Спокойный бас дяди Миши перекрыл разрастающийся гвалт:

— Будет разумнее, если отложим: поработаем, помоемся и — в кафе…

Только перед обедом Саньку удалось вырваться из кафе.

Явились они сюда сразу после ночной.

Шумная компания со смехом и шутками завела Сашу в помещение и сразу, после первого же слова «Сын!», здесь все задвигалось, завертелось.

Смеялись, улыбались, подначивали и, пригубив шампанское, стали по-родному близкими незнакомые работницы кафе. Сразу же были сдвинуты, накрыты столы. Вперемешку с анекдотами и серьезными пожеланиями звучали тосты.

На веселье и шум заглянул постовой, понимающе расплылся в улыбке, и Санёк, возбужденно, с радостным блеском в глазах, сам не помня, который раз за последние часы, рассказывал принимаемый всеми с сочувствием, удивлением непредвиденный поворот в событиях.

— «Все, все говорили — будет дочь. Врачи уверяли, утверждали. Мы уже и коляску — розовую, и одеяло, и пеленки — все на дочь купили, а тут — сын. Сын — понимаешь?!»

Говорил, делясь сюрпризом, который превратил, преобразил этот день, обычный майский день — в праздник.

Его слушали, перебивали, говорили сами, опять слушали и все праздновали.

Мужественно преодолевая сильную качку, держась за стол, долгий напутственный тост с грузинским перчиком, заикаясь, произнес вовремя пришедший, уважаемый всеми председатель общества трезвости «Алкеист». Завладев всеобщим вниманием, он поднял до краев наполненный стакан над головой, опустил и, жадно опустошив его, убедительно заверил Санька в крепком здоровье малыша: из опрокинутой двухсотграммовой емкости не капало.

Товарищи по работе, сочетая приятное с полезным, обменивали через продавщицу кафе вынесенный с завода опоек — выделанную кожу — не на остограммление, а на неотразимо действующее успокоительное для жен — продукты.

Сашок, захмелевший от ликования, опьяненный счастьем, зараженный общим весельем, дружеским окружением, как и подобает виновнику торжества, проглотив под громогласные требования содержимое первой рюмки, не принимая, не поддерживая и не замечая последующих приглашений, с соучастием непьющего, потчевал, угощал, расплачивался. Взахлеб говорил, рассказывал широко, пел громко и смеялся заразительно, но в то же время порывался уйти к Мариам. Желал кинуться в поток действий, чтобы разделить поскорее долгожданную весть с близкими: тещей, родственниками. Ловил себя на этом желании и, внутренне чувствуя единение с Мариам, словно купаясь в сказочном море сопереживания, шептал про себя тихо, восхищенно: «Мило-милая моя! Ты — молодец у меня! Сейчас, скоро приду», — шептал и будто дивная мелодия, украшенная плавным свечением цветограммы, вселялась в него.

Ночью он рвался к роддому, но его удержали, успокоили, объяснили: «Не пустят сейчас. Да и мать, ведь, отдохнуть должна…»

«Скорее, скорее всем своим сообщить!» — желание, убыстряя движения, словно подталкивало даже сейчас, когда он, выйдя из кафе, сопровождаемый прощальными, дружескими хлопками ладоней по плечам, спине, забрался, наконец, в такси.

«Сын», — повторял это слово, как бы примеряя его к действительности, пробуя на вкус, а сам, улыбаясь, вспомнил, как они с Мариам в неведении гадали: кто же будет?

Она мечтала о дочери, а он хотел сына, пояснил, что первым должен быть мальчик: сестра будет защищена братом. Загадывали. Он говорил, а сам представлял, как рядом с ним топает, переставляя ножки, рассуждает, щебеча, подобие его и это было существеннее всяких доводов и даже тех, что шли к нему из далекого, забытого детства, из того дня, когда отец повез мать в больницу.

Он, с двумя старшими брательниками растапливал печку и вдруг, широко распахнув дверь, с улицы в дом шагнул отец, весь в клубках мороза, в расстегнутом тулупе, сильный и большой:

— Ну, детки, кого хотите, чтобы мама с папой купили в магазине? Братика? Сестричку?

Санёк зыркнул на братьев.

Губы у них растягиваются в какие-то непонятные, таинственные улыбки. Смотрят на Сашку и он, спешно, чтобы не опередили, звонко крикнул:

— Сестренку!

Отец подходит — глаза искрятся весельем — подхватывает Санька на руки, подкидывает к самому потолку, ловит, обнимает и, сев на скамью, устроив на коленях, разворачивает лицом себе:

— Ну, тогда так! Сыновей у меня хватает. Купим сестренку! А ты, сынок, как вырастешь, обязательно купи сына.

— Почему?

— Сын — правая рука, защита…

Мариам ничего не доказывала, не объясняла, она только улыбалась и шептала о дочери, а Саша, с каждым часом все явственнее, видя, чувствуя, воспринимая ее как хрупкое составляющее одного целого, имя которой Любовь, начал уступать.

После осмотров, заверений врачей он уже вместе с Мариам искренне радовался, что скоро у них будет крошка: маленькая Мариам — красивая, нежная, веселая… И на тебе, — сын!

«Как она там? Что с сыном? — всплывали в сознании пропитанные беспокойством вопросы: «Какой он? Похож?»

Санёк порывисто наклоняется к таксисту и заставляет развернуть машину, мчать к роддому.

Подъехали, остановились. Выскочил…

Из вестибюля Сашу решительно выпроводили и он, покружив у стен корпуса, вернулся в такси: «Домой. Сказали завтра, приеду завтра — главное, что у них все в норме. У них! Да, нас уже трое!»

Оббегал вдоль и поперек рынок. Набил спортивную сумку соками, фруктами. Пуская в ход красноречие, полное обещаниями переплаты, купил сервилат и другую необходимую всячину. Позвонил в Саратов теще. Отбил в Вентспилс телеграммы братьям и сестре, которые после смерти родителей регулярно напоминали о себе только праздничными открытками. Заскочил с коробкой конфет и «Моккой» к соседке и, наконец-то, зайдя в свою комнату в коммунальной квартире, Саша почувствовал, что ноги стали непривычно тяжелыми и будто гудят. Оставив сумку у дверей, направился в ванную. Выслушав характерное урчание труб, что напомнило об обычном времени появлении воды — ночью — через минуту вернулся. Вскипятив чайник, поднял тонус чашкой кофе и принялся за дела.

Половину ночи, непрерывно меняя кассеты на магнитофоне — «Иррапшн», Высоцкий — «АВВА» — «Машина времени»… — он то и дело улыбаясь, целуя мысленно любимую свою, словно пронизаемый тихо звучащей музыкой, писал, передавая-выражая чувства, писал письмо Мариам. Сопереживание и ощущение разлученности после восторга и благодарности заставило его спросить о состоянии, о боли, лишний раз успокоить, что все организует как надо. Закончил просьбой ответить сразу короткой запиской, а письмо подготовить к следующему посещению.

В пятом часу, после теплого душа, довольный забрался в постель: «Все приготовил, даже отдохнуть успею!» — закрыл глаза и моментально заснул.

Выходной день — как по заказу: чистая синь неба и яркое, теплое солнце.

Услышав объявление: «Следующая — «Детский мир», Саша заставил себя «встряхнуться» и открыть глаза.

Он опять стоя, крепко держась за поручень, заснул в троллейбусе, что в последние месяцы повторялось часто.

Вгоняя в тело бодрость проверенным на практике допингом — удалым прошептыванием «Движение — это жизнь», поднял с полу сумку и дружески улыбнулся рядом стоящей женщине. Та, так и не поняв, почему Санёк без видимого повода хватался за ее платье, провожала его наполненным подозрительностью взглядом. Саша сожалел, что нет возможности пояснить ей свои порывы, ведь, чувствуя сквозь сон, что падаешь, поневоле ухватишься. Сожалея и лавируя в тесноте, он пробрался к передним дверям. Вышел на красочную по-летнему улицу, вышел, не зная еще о том, что прошлое через сегодня переходит в завтра и ведет его к событиям, от которых ему никак не уйти.

Солнце, словно подтверждая свое участие в создании праздничного настроения, ласковым теплом лучей коснулось лица. Легкий ветерок, гладя приятной прохладой, забрался под рубашку. Ряд деревьев вдоль обочины будто приветствует его светло-зеленым танцем листьев на ветках, приветствует шелестом, утопающим в шуме суетливого бега дня. Натужно пыхтя открытыми дверями, удаляется троллейбус. Фырча моторами и блестя лакировкой салонов, проносятся машины. Переклик голосов, отрывки разговоров, шум и мелодии ансамблей из приемников, кассетников.

Солнце, ветерок, листик каждый; все, кто навстречу, рядом идут, знают, куда он спешит, с готовностью отвечают на свечение улыбки его и вместе с ним радуются, что с каждым шагом он ближе и ближе к Мариам, к сыну.

Улыбается милиционер, довольный от предвкушения получить премию за квартал. Он передает опыт двум дюжим молодцам с красными повязками на руках, которые с осознанием добросовестно выполняемого долга сопровождают в отделение извлекшую нетрудовые доходы, торгующую полевыми цветами старушку.

Улыбается дородная мать семейства, в руках у которой две объемистые сумки, а шею натирает бечевка с рулонами дефицитной туалетной бумаги.

Улыбается, заполучив долгожданный ордер, новосел: из озорного принципа не нанимает левака и тащит на себе трехдверный шкаф.

Даже очередь, изредка спрашивающая у прохожих монетку для телефона, что растянулась под вывеской «Напитки», в ожидании начала дебатов по теме «А меня уважаешь?», улыбается ему.

Все улыбается Сане и только здания стоят в недвижности.

Дома, словно ощущая на себе тяжесть пыли веков, плотно прильнув друг к другу, удерживали в каменных берегах сегодняшний поток Жизни и молчаливой отстранностью тенью-эхом вклинили в мелодию торжественной симфонии, что все громче пели чувства Саши, далекий вскрик Скифа о боли.

Санёк не слышал Эха, не видел тени. Он шел по солнечной стороне улицы и всеохватывающее чувство любви, чувство зарождающегося отцовства участием в движении Жизни будто грели его изнутри и окрашивали в сказочный праздник то, что вокруг, где все ликовало, принимая и отражая настроение его.

«Имя какое дадим мы ему? — из мыслей вопрос уходит в улыбку, — Вместе, вместе решим».

Приближается к перекрестку. Непрерывно катят машины по проезжей части. «Вот, и больница видна…»

В скором шаге он уже на обочине. Вглядывается в расположенный за площадью, на той стороне улицы, поблескивающий окнами роддом. Ступает на дорогу и тут же назад!

Визг тормозов. Натужный рев моторов машин, что резко рванулись мимо светофора. За первой — вторая и следующая: колесо в колесо. Они, будто пытаясь поглубже вдавить в мягкий асфальт растрепанные ветром волосы, катят через голову, пересекают грудь его.

Сумка, туго набитая сумка исчезла под капотом «Жигулей», исчезла, но тут же ее отбрасывает на бок салона.

Тело изгибается, причудливо ломается скоростным перемещением, а он стоит и с интересом наблюдает, как тень его, словно живая, мечется: то ложится на дорогу, то скользит по салонам проезжающих машин.

Саша быстро пересек улицу и, сдерживая себя, борясь с желанием сменить ходьбу на бег, идет, спешит к Мариам.

Глава 2. Мольберт

— Итак, в шесть вечера, — пожимая руку, закончил Николай череду прибауток напоминанием.

— Давай, до встречи, — коротко попрощался Санёк и они, разойдясь в разные стороны, расстались.

«Хороший парень», — по-прежнему находясь во власти праздничного настроения, на ходу отметил про себя Саша, подумав о Николае, кто, как и Санёк, работал наладчиком, но только в «Ладедоте», также как и он заочно учился, но не в университете, а в техникуме легкой промышленности. «Только на выпивку слабоват», — определил, всматриваясь в витрины магазинов, и улыбнулся, вспомнив, как они познакомились.

В вестибюле роддома сестричка вручила ему записку от Мариам.

Развернув сложенную вчетверо бумагу, он пробежал глазами текст и опешил.

Не своим почерком Мариам писала ему как ребенку: просила экономить деньги, спрашивала, много ли пьет — но ведь он не пьет вообще! — и заклинала не гулять, не пускать в квартиру Свету.

«Что за Света?» — Санёк в недоумении перевернул листок и увидел фамилию адресата: Николаю Решетову.

Поняв, что сестричка перепутала послания, он обратился к читающим записки от жен и так познакомился с Николаем, его одногодкой, у которого, также, как и у него, вчера родился сын.

Забрав у Николая записку и развернув ее, он с первых же слов, будто слыша ласково звучащий голос, сопровождаемый тихим смехом Мариам, как бы наяву ощутил ласку любимой. Даже намного позже, разговаривая с Николаем, отвечая на вопросы его и сам спрашивая, Санёк чувствовал мысленное единение с Мариам и видел перед собой строчки, выведенные родной рукой.

Мариам сообщала, как ее привезли, сколько ждала, как плохо и больно ей было. Поместили в операционную и роды прошли быстро, без осложнений; писала, что опять у них не так, как у всех: «… представляешь, любимый. Врач говорит, что разное слышала. Даже бабушек зовут, а я звала тебя, тебя и все время только тебя. Такого, чтобы звали мужа, у них еще не было, вот…

Сынок — весь ты, но немножко взял и от меня…»

Сердце Саши сладко сжалось, но увидев очередную витрину, он вспомнил, зачем оказался здесь и остановился.

Оглядел изобилие выставленных товаров и, по вывеске узнав, что магазин только для иностранцев, прошел дальше, зашел в пустующий гастроном.

«Опять ничего, — окинув взглядом полки, заставленные водкой, винами, ликерами, сигаретами, подумал Саня и, посмотрев на просторные стеллажи, где расположились рыбные консервы, в бледных фантиках конфеты, разочарованно вздохнул, — и здесь нет».

В дверях, ведущих в служебные помещения, откуда доносилась песня:

«В кабаках зеленый штоф, белые салфетки

Рай для нищих и шутов,

мне ж — как птице в клетке…»

появилась одетая в белый аккуратный халат продавщица, лет двадцати или тридцати: слой косметики скрывал не только возраст, но и истинное выражение лица.

Глаза ее вопросительно уткнулись в Сашу и, после секундной оценки, она ему подарила широкую с золотым свечением зубов улыбку.

— Что вам, молодой человек?

Санёк в тщетной попытке выполнить просьбу Мариам — купить морковный сок — обошел уже пять магазинов. Чтобы расширить район поиска, он решил разделиться с Николаем, — его жена просила о том же. Воодушевленный столь редким явлением — улыбчивой вежливостью в магазине, Саня невольно поверил в удачу. Прошел к прилавку и, считая, что блат в гастрономе в наше время не помешает, спросил:

— У вас есть морковный сок?

«Нет, ребята, все не так,

все не так, ребята…»

— продолжала звучать мелодия, а продавщица со снисходительной разочарованностью протянула:

— И это все?

— Нет, конечно, — в тон ей продолжал Санёк, — и еще другой дефицит.

— Хо! — карие глазки вершительницы судеб игриво заблестели, — такие дела только через коньяк!

С многозначительным молчанием Саша поставил на прилавок свою сумку и выложил из портмоне двадцатипятку. «Завтра не надо будет рыскать по базару, достану здесь», — подумал.

Задребезжала входная дверь и в зал зашла розовощекая бойкая старушка.

— Рита, — представилась продавщица и, передав Саньку сдачу, узнав его имя, вручив бутылку армянского коньяка, что ловко была выужена из-под прилавка, пригласила пройти в открытую дверь, над которой красовалась интригующая воображение надпись «Посторонним вход запрещен». Сама она, бросив старушке: «Тетя Настя, нет сегодня. Завтра приходи» — догнала Сашу и они оказались в помещении склада среди стоящих штабелями железных, деревянных, бумажных ящиков.

Здесь, в закуточке, где за маленьким столиком сидела, покуривая, и слушала выдаваемое кассетником коллега Риты Татьяна, быстро был разрезан на тонкие дольки лимон, невесть откуда появились бутерброды с красными бусинками икры, плитка шоколада. Юркие женские пальцы выдернули пробку из бутылки и светло-коричневая пахучая жидкость на одну треть наполнила три граненных стакана.

После шутливого призыва «вздрогнем!», подруги залпом выпили. Санёк, вежливости ради, пригубил.

«Товарищ первый нам сказал, что, мол, уймитесь…» — тихо хрипело из магнитофона.

Рита с Татьяной по очереди выбегали к покупателям, возвращались, прикладывались к стаканам и, повторяя, что мужики на свете перевелись, предрекая уйму напастей на сына, уговаривали Сашу выпить. Когда обе окончательно убедились, что он не от мира сего и хлещет только лимонад, привели, пританцовывая — «змеи, змеи кругом, будь им пусто…» — , рабочего магазина — Игорька, красноносого, в легком подпитии мужчину лет сорока, облаченного в серый, видавший виды, халат.

«Ох, у соседа быстро пьют, а что не пить, когда дают…» — слушая песни, поддерживая разговор, поглядывая на часы, Санёк ждал удобного момента, чтобы напомнить о причине застолья.

В это же время, в таком же магазине, но в другом месте, тоже в надежде на приобретение морковного сока и дефицита, также с двумя продавщицами и рабочим, но только сизоносым, Николай очередной раз вместе со всеми «вздрогнул», что было первым, но не существенным отличием от Саши, после множества совпадений.

Шли минуты, убывал коньяк, опустошались стаканы, вбегали, выпархивали продавщицы. Отлучился, идя степенно, вразвалочку, рабочий.

«Дошло веселие до точки…», — определил поэт.

Вернулись Рита с Татьяной, разделили остатки и, услышав грохот дверей, ринулись в торговый зал.

Саша налил себе лимонад и, удивленно оглянувшись, застыл с бутылкой в руке.

Грозно крикнув: «Все! Хватит пьянствовать!» — к нему, свирепо гримасничая, тараща посоловелые глазища, шел Игорек. Приблизился, протянул руку к лимонадной бутылке, миролюбиво просипел:

— Давай и иди отсюда.

С Николаем происходит то же, но только в руке он сжимает почти пустую бутылку из-под коньяка и указывает ему сизоносый, а не красноносый.

Игорек, видя, что Санёк отводит руку, схватился за бутылку и пробует вырвать ее.

«Меня схватили за бока…» — кричит магнитофон, а Саша не желая уступать бесцеремонности, отдергивает руку. По инерции она отходит назад, бутылка ударяется о металлический ящик и разбивается.

Саша растерянно смотрит на осколок, что остался в руке, на облитые брюки; встает, а Игорек испуганно шарахается от него и куда-то исчезает.

У Николая такой же казус.

Санёк, положив на стол отбитое горлышко, стряхивает с себя жидкость, собирается идти к Рите, но вернулся Игорек, и не дав шагу ступить, начинает кричать — в горле будто чоканье стаканов, — что здесь не проходной двор, что доставит куда следует. Схватил Сашу за руки. Он вырвался.

Вбегают Рита с Татьяной и, чуть позже, входят два милиционера.

— Кто вызывал? — спросил один из хранителей порядка.

У Николая все — так же!

— Кто вызывал? — повторно звучит вопрос.

— Я! — победоносно сверкнув глазами, выпятив грудь, рявкнули каждый в своем магазине цветные носы и продолжили: «Вот», — указали на искателей дефицита. Затем, понимая, что с милицией шутки плохи, замялись, оглянулись на продавщиц, которые напуганно таращились и соображали, что теперь будет за распитие спиртных напитков в рабочее время; оглянулись и, памятуя, что лучшее средство защиты — это нападение, твердо закончили:

— Хулиганит, пьяный, кинулся на меня с бутылкой.

Возбуждение, сопротивление, нежелание следовать куда надо как Саши, так и Николая было решительно смято умелыми действиями правохранителей, один из которых дружелюбно предупредил:

— Смотри. Одному — тоже сопротивлялся: оторвал с кителя три пуговицы — за неподчинение три года дали…

Николай с сизоносым тут же были отведены через дорогу в отделение.

Сашку, втиснув в машину желтого цвета, где отдельно разместили и красноносого, повезли в ту же милицию, где разбирались с Николаем.

Пока Сашу устраивали, усаживали в особое средство передвижения, везли, выводили, заводили, приводили в комнату ответственного дежурного по району, Николай, уже опрошенный, оформленный по протоколу, был препровожден в народный суд Кирского района, где он и предстал, старательно отрезвляя глазища широким раскрытием век, перед председателем суда Виликовым.

— Так-а-к, — по-отечески строго протянул судья, выслушав повторение поклепа сизоносым, и, глядя на рассказывающего о рождении сына, пытающегося опровергнуть клевету Николая, спросил:

— Раньше не привлекался?

— Нет, что вы! — бодро отвечает Николай.

«Ущерба нет», — будто про себя бубнит судья и с громкой определенностью закончил:

Штраф — тридцать рублей, но смотри: следующий раз получишь пятнадцать суток.

Николай, протрезвев от треволнений, выбежав от судьи, помчался к больнице, надеясь увидеть там Александра с морковным соком в руках, но необычные, хоть и естественные, совпадения разом прекратились после встречи с блюстителями общественного порядка: во взаимоотношения вклинились люди, взяв в свои умелые руки направленность событий, и жизненные пути Сани с Николаем разошлись.

Кирское отделение милиции, используя свой неповторимый опыт, своеобразное видение, восприятие мира, современное мышление, установки — что в их собственных глазах срабатывало как рентгеновский аппарат, после встречи с которым внешне одинаковые посетители четко делятся на два различных потока: полно- и неполноценные, по-ударному трудилось.. Используя весь арсенал своих средств, оно работало и, в данный момент в лице убеленного сединой, грузного пенсионного возраста старшины, производило оформление протокола задержания Александра Скифовского.

Сквозь звучание в памяти обрывков мелодий любимых песен: «Мы умудрились много знать, повсюду мест наделать лобных, и предавать, и распинать, и брать на крюк себе подобных», через видение происшествия в магазине, Санёк ловил себя на сладком замирании сердца от купания чувств в мирных волнах моря любви: «Мариям». «Я — отец». Влекомый воображением в день вчерашний: «курсовую надо писать, о Скифе материал готов»; знал о приближении дня завтрашнего. Сожаление о теряемом времени заставляло мысли торопливо метаться: «одеяло, коляску другую купить, обменять…, работа…». Слыша в себе отголоски вчерашней тревоги, в сплетении гонки мыслей, пения чувств, обязательности долга, интуиции предупредительного шепота, Санёк воспринимал свое нахождение в отделении и вопросы дежурного, как нечто второстепенное, как минутную задержку, незначительную помеху.

Фамилия, имя, отчество, год рождения, место работы, проживания? Вопрос. Ответ. Вопрос.

— Судим?

— Одиннадцать лет назад, давно. Да, судим… за драку, — спешит Санёк.

Старшина оторвал взгляд от листа бумаги. Уставился на Сашу, и морщины на лице пожилого милиционера стали резче, складка губ — жестче.

Затем ручка вновь заковыляла по бумаге, но в облике пишущего, а может в окружении, в самом воздухе будто что-то передвинулось, неуловимо изменилось. Санёк еще не понимая, что же здесь сейчас произошло, почувствовал, что радостное ощущение праздника, заботы, думы, беспокойство о самом важном вдруг начали отодвигаться, переходить в фон, а главным становится творимое тут.

Он, не соглашаясь с таким поворотом оценок, не видя причин для такого смещения; веря в прочность всего, что так долго, старательно созидал; воспринимая мысленно встревоженное лицо Мариам, успокаивал, убеждал себя: «Все будет хорошо. Быть плохо не может!». Повторял это про себя, а вслух спешно излагал пустячную суть происшествия и сам, пытливо всматриваясь в старшину, искал в манерах, голосе его подтверждение своему пониманию, но тот сосредоточенно рисовал слова. Поставил точку, и, не поднимая головы, позвал:

— Распишись, — ткнул массивным пальцем в низ листа, — вот здесь.

Санёк старался понять, что же минуту назад случилось и в бессознательном поиске ответа на вопрос: «Из-за чего изменилось отношение ко мне?» — молча расписался.

Старшина медленно, будто после тяжелой работы, встал из-за стола. Прошел в противоположный угол комнаты. Распахнул встроенную в стену маленькую дверь, узкую, с небольшим окошком, оббитую железом — за ней выжидающая полутьма каморки — и, сопровождая слова служебным, недобрым блеском глаз, указал:

— Иди, пока, посиди.

«Пока?! — подумал Санёк, — посиди?» — и тут же недоумение, протест вырываются у него вопросом:

— Зачем?

Давай, давай, — набычился недовольством старшина и, кивнув на Игорька, сидящего на стуле в позе смиренной готовности исполнить любое распоряжение, добавил, — надо еще его опросить.

— Но зачем сюда? Отпустите и все, ведь времени нет!

— Пока заходи, а там решат, — звучит повторный приказ.

«Черт подери! — Саша шагнул к каморке. — Не скандалить же с ним: ничего не добьюсь, только время потеряю. Подошел к двери и, слыша в себе, хоть и тихое, но обнадеживающее мелодичное эхо: «Все будет хорошо. Быть плохо не может», — зашел в слабо освещаемое тусклой лампочкой, расположенной в нише под высоким серым потолком, помещение: узкую, с окрашенными в мрачный цвет стенами камеру, длиною в три шага.

За спиной глухо ударилась о косяк дверь, затвором лязгнул засов.

Грохот закрываемой двери, словно отметив переход от счастья к страданию, от радости к беде, болью отозвался в нем, будто перевернул его, рванул все самое дорогое в далекую высь, предрекая разрушительное падение, как бы ударом оборвал нити, связывающие Александра с тем миром, где он свободно жил, свободно любил, свободно работал, действовал. Перевернув, оборвав, определил вступление в другие, жесткие взаимосвязи, где любой интерес, любое изучение его прошлого, настоящего, будущего делалось без учета его мнения, желания. Делалось без спроса, зарождая в нем гнетущее чувство раздражения от понимания своего бессилия, от невозможности остановить, направить события.

Через час Александра допросил дежурный следователь.

Через два — отвезли в управление милиции.

Перемещения, допросы, опознание, неотвратимо следуя одно за другим, придавали делу все более грозный, необратимый характер и он, видя необъяснимую предвзятость по отношению к себе, потребовал вызвать прокурора.

Никто не явился.

В отчаянной попытке — на исходе третьи сутки — стремясь преодолеть цепкую инерцию движения, толкающего его к краю убийственно глубокой пропасти, Санёк просит назначить ему защитника, адвоката.

Отказ.

Вечером, на третьи сутки, его переводят в тюрьму, в следственный изолятор.

Произошло невероятное: невиновного лишили свободы. Поместили к преступникам, и люди, долженствующие по месту, занимаемому ими в обществе, утверждать истину, стремились только к одному: скомпоновать, отобрать показания так, чтобы оставить его в неволе.

Теми, кто обязались выступать на стороне справедливости, совершалось чудовищное по сути деяние, преступление.

Парадоксальность ситуации требовала осмысления. Сашок, мучаясь отстраненностью от семьи своей, с возмущением воспринимая смену окружения, потерю времени, старался найти ответ на важнейший вопрос: «Почему у нас, в великой стране, которая первой на деле заявила и претворила в жизнь общественную справедливость, могли схватить невиновного и бросить в тюрьму?»

После долгого поиска разъяснение он нашел в соединенности двух причин: клевета работника магазина и тенденциозность в действиях следователя. Сцепление этих причин дало результат: несправедливость.

Найдя причинную связь обстоятельств, Санёк принялся за объяснение пристрастности следователя.

Он, допуская, что раньше они где-то встречались и теперь ему мстят, переворачивал в памяти своей целые пласты давней информации. Рылся в ней, но подтверждения этому не нашел: следователя видит впервые.

Не нашел подтверждения и, оставив в себе эту неясность, постоянно чувствуя ее, словно занозу, понимая, что попал в ситуацию критическую, желая побыстрее вырваться из пут случайных, не имея другой возможности, он потребовал у надзирателя бумагу, ручку и сел писать жалобу.

Сокамерники, выслушав его страстный пересказ событий, коротко и мрачно определили:

— Все, ты — приезжий гусь: дадут срок!

Сашок, услышав такое абсурдное утверждение, зная, что, в худшем случае, месяца через три состоится суд, где обязательно разберутся во всем; непоколебимо веря, что свободы лишают только виновных, отмахнулся от предсказания, не удержался и весело рассмеялся: «Осудят? Без вины? Чушь!!!» Посмеялся и затем, с тем же настроением, с оптимизмом начал составлять послание прокурору. Он писал и, глядя на окружающих, удивляясь их разочарованности, веря в свою правоту, улыбался.

Улыбался, писал и чувствовал, что им овладевает состояние раздвоенности. Санёк, который три дня назад готов был обнять весь мир, сегодня, ощущая себя вещью, спрятанной в каменный сейф, обращался за помощью к юристу.

Противоречие, несовместимость внутреннего настроя с неестественностью, серостью окружения поневоле заставляла его искать спасание в себе, в памяти своей, в емких образах, способных помочь ему сохранить душевное равновесие, не сорваться в безумие. Они, будто голосом Мариам лаская слух, словно теплом ее ладоней поглаживая тревожно бьющееся сердце, лучами светлой надежды омывали горькую разочарованность.

Направив мысли на обращение, он, в то же время чутко вслушивался в некий далекий, но различимо звучащий в нем шепот, дарящий силу и веру.

Он писал о перипетиях последних дней, а безмолвная смена видений тихо и ненавязчиво вещала:

«Учился ходить по земле, спотыкался и падал, вставал.

Дорогу нашел и в гору пошел — радость подъема.

Коварный толчок — и в пропасть лечу.

Рывок — и повис: хватаюсь за камни, карабкаюсь вверх, ногти ломая, за веру и правду держусь.

У края!

Вдруг вижу: костер разожгли, горит он давно.

Полыхает жаркое пламя, что питают горячие страсти, поиск выгоды личной, месть и жестокость.

Клевета огонь раздувает все шире, а равнодушие ей помогает.

В близи не найти спасательной влаги — чувств красоту.

Дымится веревка в жаре…

Обуглены стебли цветов…»

Хаотичная, затем упорядоченная смена видений, картин, отразившись в разуме вопросом: «Что делать?», дала однозначный ответ: «Верить, бороться!»

2 часть. Вязь времен

Глава 1. Прибытие

Каждое утро Сашок, открыв глаза, просыпаясь на тюремных нарах, и, не желая верить в реальность бесчеловеческих обстоятельств, не веря в случившееся с ним, что с неотступной навязчивостью подтверждала четкая: память, сразу опускал веки.

Обманывая, утешал себя тем, что вот сейчас, через минуту он раскроет глаза и незаслуженные страдания, чуждое ему помещение окажутся в прошлом, останется только горечь осадка от дурного кошмара.

Думал так, обманывал себя, но грохот сдвигаемых к столам скамеек, звяканье алюминиевых мисок, сочные ругательства врывались в уши, вновь утверждая, что происходящее здесь и сейчас — действительность.

Он натягивал на голову одеяло, но застиранная жесткая ткань касанием своим, запахом своим опять возвращала к тому же — к беде.

Неприятие окружения, действительности, беды звало к протесту, толкало на действия, которые сдерживал разум, подсказывая нечто другое, доказывая невозможность изменить что-либо именно сейчас.

Удерживал разум и Санёк, чувствуя в себе нарастание нервного напряжения, ощущая в себе наличие активной силы для борьбы в «открытом поле»: скорость мысли, мощность тела, стойкость нравственных основ, и, осознавая свою отстраненность — преднамеренную со стороны следователя — от всякого участия в решении судьбы своей, понимал, что как раз изоляция, это действие искусственно сделало его беззащитным.

Энергия, которая кипела в нем, вызывала недовольство, сталкивалась с разумом холодным один раз, и второй, еще и еще. Сталкивалась и вот Санёк вскакивает уже, диким криком взрывается, рвется к зарешеченным окнам, хватается за железные прутья, бьет их, их и эти проклятые, ненавистные, отделяющие от всего — от жизни — прочные стены. Колотит кулаками, бьет ногами, головой до крови, до боли, до изнеможения, до уничтожения. Он готов уже вскочить, взорваться, рвануться, бить, но остается на месте: лежит, как натянутая до предела струна. Остается на месте, но желание взрыва не исчезает, остается в нем.

Сдерживая себя, Санёк с непроизвольным глухим стоном переворачивается лицом к подушке и впивается в нее зубами. Кусает ее изо всех сил, чтобы не зарыдать, не заплакать и шепчет, шепчет неслышно: «Я — мужчина и не смею стенать! Я — мужчина и не смею рыдать…»

Успокаивая себя, убеждал в никчемности, бесполезности настойчиво требующего разрядки бешенства и, мысленно перенесясь к Мариам, неосязаемо чувствуя ее, словно омывался ощущением личного счастья. Воспоминания же, через сопричастность в делах его к деяниям великой страны, Родины, где всегда, что было видно на каждом плакате, главенствовало утверждение правды, где всегда должна побеждать правда — подкрепляли измученную веру в правду ощущением гражданской полноправности.

Единение это теплым, родным свечением своим медленно возвращало ему уверенность, укрепляло волю, дарило надежду, что трагедия не может длиться бесконечно, что достаточно он настрадался, и сегодня, обязательно сегодня его, наконец, освободят.

«Да, да, такое продолжаться не может, не должно… Сегодня, сегодня меня освободят и я сразу приду к вам, прелесть моя и сын,» — каждое утро повторял про себя Саша и, заправляя постель, начинал новый долгий день в неволе.

Отмечал время по прибывающему в известные часы грохоту металлических бачков с едой. Провожал минуты уходящие, прощался с ними, пряча досаду и чувства свои за маской спокойствия, беспомощность свою перед клеветой и предвзятостью — за бесстрашием умения противостоять насилию, горе свое — за жесткостью голоса, отчаяние — за угасающей к вечеру улыбкой.

А вечер приносил с собой очередной всплеск отчаяния.

Еще одни сутки прошли в разлуке с любимой. Еще одни сутки из-за вынужденной бездеятельности пустотой отложились в нем, еще одни сутки победу празднует ложь, произвол.

«А завтра? Что станется завтра? Почему никто никуда не вызывает меня?… Вмешаются завтра? Разберутся? А если нет? А как же последние одиннадцать лет, прожитые в труде, учебе, в согласии с законами?» — мысли, укутанные в печаль сомнения, гонят прочь сон.

Болью отзывается в голове видение плачущей Мариам — лицо ее, доверчивая красота ее в слезах — она не хочет, не может быть без него и тянет к Саше распростертые руки, протягивает их через решетку. Зовет его, плача зовет и просит хотя бы посмотреть на нее.

В беспокойстве он вскакивает, открывает глаза и образ исчезает, но рыдания все также слышны.

«Она там, за кирпичной кладкой стены, куда замуровали меня. А может ее?… Что это?… Кошмар или явь?… Я сплю или грежу в бреду?… Где? В чем смысл содержания меня под стражей? Я — опасен?…»

Вопросы, череда нескончаемых вопросов, тяжкая ноша вопросов и все без ответа.

Сашок ворочается в постели, садится, курит, ложится, пробует забыться и, в конце концов, спасение приходит: усталость берет свое, он забывается до утра.

Утро, утро следующее такое же как ушедшее и снова терзающие память, чувства повторы…

За утром — день.

Держаться, не сломаться!» — упрямо твердит он себе.

Не получив еще сообщений о принятых мерах по первой жалобе, он пишет новую, где доказывает абсурдность обвинения, где требует заменить следователя, где просит вмешаться или, хотя бы, позволить нанять адвоката…

Вечер приходит. Ночь. День.

Внимание привлекает очередной безнравственный поступок сокамерника и Санёк, в который уже раз, спрашивает себя: «Неужели, неужели все — наяву?!»

Ночь. День.

Ему вручают однотипные ответы на обращения: в требовании и просьбах отказать.

Месяц уже позади, второй…

Следствие объявлено законченным и с этим известием исчезает возможность, уходит надежда разорвать путы до суда

«Как ни старался, как не спешил я, — устало подводит итоги Саша, — а, все-таки, свободу вернут только на суде. Придется ждать.

Как медленно тянутся дни! Как незаметно, быстро и бесцельно прошли целых два месяца… начался третий.

Скорее бы суд и свобода! Суд, а там разберемся во всем.»

Суд и освобождение — другого исхода Сашок не допускал, да и может ли невиновный ждать от народных судей что-либо другое нежели оправдание?

Нет, конечно, и он, стараясь забыть о гнетущем, предсказывающем гибель предчувствии, пытаясь внушить себе, что у Мариам с малышом все в порядке, мысленно окунался в далекое прошлое и, внимательно всматриваясь в проявления жизни Скифа, создавал курсовую.

Вскоре он настолько ясно стал воспринимать события тех лет, что иногда ему начинало казаться, будто это он, Александр, жил в той эпохе, участвовал в ней.

Это ощущение, подкрепленное состраданием, сходством той ситуации с его положением, отложилось в памяти, и Сашок, находясь среди предметов двадцатого века, среди достатка, известного достатка вещей и дефицита самостоятельности духа, что приводило к рабству мыслей, вдруг, словно озаренный открытием, увидел на душах современников своих оковы из цепко сплетенных живучих страстей, что не давали мысли расти вширь, а чувствам стремиться ввысь.

Время безостановочно ткало, вышивало на ковре сознания причудливые, но понятные ему узоры. В удивлении он снова оглядывается на людей, затем опять возвращается к Скифу, сравнивает с днем сегодняшним и находит продолжение сути, тождество почти во всем.

«Надо что-то делать, менять! — думает, всматривается, в образы и в действительность, — вижу Скифа, вижу других. Когда и как изменить? Завтра — суд уже!»

Ночь. день. Сегодня — на суд.

Сашок собирается и представляет, как в такое же солнечное утро произошло все там.

***

«В такое же осеннее утро, работая во дворе поместья господина своего, Скиф прошел под навес, приблизился к бадье и начал наполнять искрящимся напитком огромный кувшин.

Молодое виноградное вино звучной струйкой перебегало из одной емкости в другую. Минута отдыха и Скиф, прикрыв глаза, мысленно перенесся в барак к своей Мариам.

Представив, как она, тихо напевая песню, пеленает сейчас малыша, улыбнулся ей, нежно прикоснулся ладонью к распущенным, плавно спадающим до пояса волосам жены. Приятная прохлада мягко объяла натруженные пальцы…

Свистяще-жгучая боль ободом раскаленного колеса прокатилась по спине!

Он вскакивает, глаза широко раскрыты, в них — недоумение.

Скиф — под навесом. Переполнен кувшин, вино — через край.

Надсмотрщик снова размахивается и резко опускает плеть на прикрытую рваной туникой спину.

Скиф вздрагивает от удара. Чувствуя, как кровь, суетливо пульсируя, будто отделяет след касания плети от остальной кожи, решительным взглядом, полным ненависти, останавливает новую попытку ударить и, вскинув на плечо кувшин, выходит из-под навеса.

Впереди он видит хозяина — Демофила. Высокий, широкоплечий, в тунике из тонкой белой ткани, с золотой пряжкой на поясе, где в ножнах висит короткий меч, он величественно раскрывая-закрывая рот, объяснял что-то стоящему рядом, одетому в добротную одежду свободному юноше, сжимающему в руке горлышко изящной амфоры. Оба они на фоне облаченных в серую рвань, обезображенных клеймом — силуэтом лошади на лбу — молча работающих рабов: одни старательно давили в огромных чанах виноград, другие толкли хлеб — казались белыми орлами среди черных общипанных ворон. Крупный, выделяющийся на узком лице нос с горбинкой подчеркивал внешнее родство Демофила с хищной птицей.

Услышав шум, хозяин обернулся к идущему в его сторону Скифу и глазками-буравчиками будто впился в него.

Надсмотрщик, боясь оплошать, желая показать свое рвение, размахнулся и вновь протянул плетью по спине Скифа:

— Я отучу тебя отлынивать!

Вздрогнув от неожиданного удара, Скиф споткнулся и потерял равновесие. Пробуя удержаться на ногах, он, миновав Демофила, сделал еще два шага и почувствовал, что кувшин, полный вина, не давит уже на плечо прежней тяжестью.

«Падает!» — судорожно сжимая круглые стенки сосуда, успел он подумать и, поняв всю бесполезность своих запоздалых потуг, расслабил руки, обернулся.

Кувшин упал на вымощенную камнями землю и разбился. Вино окатило ноги Скифа, светлыми брызгами плеснулось на хозяина. Амфора выскользнула из рук испуганного юноши и с мелодичным звоном рассыпалась на мелкие кусочки.

Рабы, по своему горькому опыту знающие, что последует далее, кто с сочувствием, кто с интересом, а кто и со злорадством взглянули мельком на Скифа и продолжали двигаться в прежнем темпе.

Скиф нагнулся, взял за ручку осколок горлышка, выпрямился и, подняв глаза на Демофила, увидел перед собой холеное, несущее в глубоких морщинах отпечаток буйства страстей, искаженное свирепостью лицо. Тонкие губы чуть шевелились и властно произнесли короткое, страшное слово «оймодзе» — стони, которое уже тем только, что оно произнесено, вело за собой неотвратимое наказание: будут бить плетьми или душить, давить или вздернут на дыбу, жечь или крутить суставы, уксус в ноздри лить или сдирать кожу — будут карать!

Демофил не скрывал своей враждебности и Скиф, встретив этот взгляд, вспомнил поле брани, вспомнил глаза врагов и почувствовал как тело его будто подобралось, проверяя готовность мышц к решительному, последнему смертельному удару в прыжке. Ему показалось, что он снова воин, что в руках у него меч.

Почувствовав себя на равных с противником, с которым надо сразиться, Скиф ощутил, что давнее неудовлетворенное желание рассчитаться за все перерастает в нем в ненависть, способную разрушить любую преграду, способную сокрушить и дающую силу для уничтожения одного из тех, кто отняли свободу, постоянно унижали и оскорбляли его в тяжкой неволе. С каждым мгновением ненависть все больше овладевала им, наливала ноги, руки, тело силой неудержимой. Неутоленная жажда действия словно подталкивала его к броску.

Скиф все крепче и крепче сжимает рукоять, рука уже медленно поднимается, но не ощутив сопутствующей этому движению привычной тяжести длинного металлического лезвия, он чуть скосил глаза и увидел, что пальцы его, побелев от усилия, сжимают осколок кувшина. С досадой отшвырнул горлышко и разочарованно вздохнул.

Смех лаем вырвался из груди Демофила:

— Ничтожный раб! Дерзко смотришь! — сказал и, вспомнив недавнее восстание рабов, с угрозой в голосе громко добавил: — В назидание всем, — он положил правую ладонь на рукоятку меча, — накажу тебя! Заковать! — закончил приказом.

Надсмотрщики, повинуясь его указу, сворой голодных псов разом бросились на Скифа, сбили с ног и поволокли к хозяйственным постройкам в подвал.

Демофил удовлетворенно облизал губы, повернулся к спутнику своему и, выразительно посмотрев тому под ноги, на осколки амфоры, ободряюще кивнув, мягко потрепал юношу за ухо. Оба они рассмеялись и, беззаботно переговариваясь, направились к дому.»

***

Сашок, отбывая на суд, неся в памяти своей ясное видение того, что случилось со Скифом, не мог уже остановиться и каждое событие, происходящее с ним, тут же вырывало из далекого прошлого новую красочную картину.

Сиюминутное и прошлое находили где-то в глубинах подсознания точку соприкосновения, переплетались поступками, словами и, упорядоченные слиянием сути своей, вели Александра к новому знанию.

Путь этот определялся все явственнее и он, без удивления принимая такое, с радостью заметил, что когда его из камеры повели к машине, давняя эпоха будто снова ожила и позвала идти.

После осознания наличия постоянного соприкосновения с судьбой Скифа, Санёк излишним вниманием уже не мешал событиям напоминать о себе, принял путь, последовательность образов и, перемещаясь в пространстве, во времени, видел все дальше и больше.

Спецмашина, или, как ее называли постоянные посетители — «воронок», развозящая подконвойных, выехала из тюрьмы, вклинилась в поток уличного движения и вскоре замедлив ход, притормозила у проезда, ведущего во двор здания нарсуда, остановилась, затем медленно двинулась назад, замерла.

Заглох мотор и внутри фургона, где вместе с другими подсудимыми находился Санёк, потух свет. В темноте в такт дыханию красными точками попыхивали спешно докуриваемые сигареты.

— Прибыли, — сплюнув на пол окурок, произнес сосед и безнадежно закончил, — сейчас окрестят.

Снаружи послышались голоса, заскрежетала ручка, используемая вместо ключа, и в утреннем свете вырисовался проем открытой дверцы, повеяло свежесть.

Из-за решетки можно было видеть, что машина вплотную встала к стене и проем выходит прямо в проезд, где до входа в подвал выстроились в два ряда вооруженные солдаты внутренних войск.

Звонкий молодой голос начал повелительно выкрикивать фамилии. Отозвался и вышел первый, второй.

— Скифовский!

— Я-я, — равнодушно протянул Сашок, согнулся, чтобы не задеть потолок жестяной коробки, и начал пробираться к выходу.

Чуть помедлив, спрыгнул на асфальт, и тут же неожиданно расслышал радостный, с оттенками долго удерживаемого в себе рыдания, голос Мариам:

— Шурик!!

Он резко повернулся вправо, туда, откуда раздался зов и сразу, не видя Мариам, выкрикнув имя ее, желая обнадежить, успокоить ее, хотел сказать…, но боль сбила дыхание. Грозный окрик «Проходи!», последовав за ударом в солнечное сплетение, напомнил, что воспринимается он здесь, прибыв с преступниками, как нарушитель закона, кто может крикнуть недозволенное, может напасть, сбежать.

Не скрывая злобы, Сашок гневно полоснул взглядом стоящего перед ним милиционера и, удержав в себе рвущийся наружу крик: «Не смей! Я — такой же, как ты!», стиснув зубы, молча направился к подвалу.

***

«Прошли три мучительно долгих для Скифа часа, когда томление неизвестностью, неопределенностью, наконец, было нарушено стуком железной щеколды: за ним пришли, его повели, ведут…»

***

Прошло не более получаса, когда за Александром пришли и он, в сопровождении конвойных, направился в зал судебных заседаний.

Подошли к дверям. Их раскрыли перед ним.

Санёк решительно, как на ринг перед боем, шагнул внутрь и встал, будто споткнулся: в метре от него на скамье сидела Мариам.

На одной из скамеек, занимающих левую часть просторного с высоким потолком помещения (на противоположной светло-салатовой стене которого, пропуская широкие потоки теплых лучей солнца, блестели чистыми стеклами два окна) празднично разодетые, холодно сверкая златозубыми улыбками, расположились знакомые ему продавщицы. Рядом с ними — трое мужчин в джинсах, сафари и, в сером костюме при галстуке — ревностный блюститель порядка: красноносый Игорек по фамилии, теперь уже известной Саньку, Грязнов. Они только что оживленно переговаривались и теперь, повернув к вошедшему лица, так и замерли с открытыми ртами, угасающими усмешками.

Затих гул голосов.

Оглядев зал, Санёк облегченно вздохнул: с работы и из университета никого не было. Не хотелось, чтобы видели его в роли обвиняемого, а когда оправдают, объяснить все будет легче.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.