Бесплатный фрагмент - О чём вспомнил и размышлял

Книга первая. Края мои родные

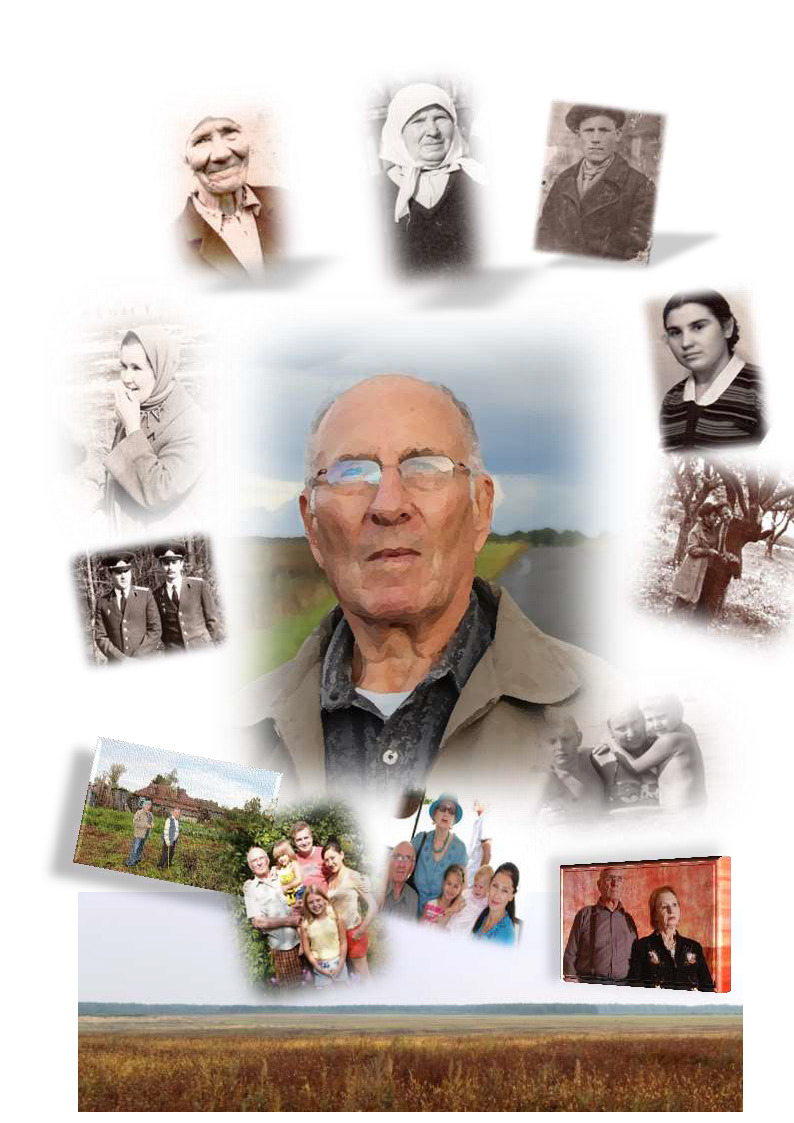

Неумолимо и быстротечно время, отпущенное каждому из нас в этом мире. Наступает момент, когда жизненная перспектива становится осязаемо чёткой и ясной в своей безусловной однозначности и обречённости, когда хочется обернуться назад и с высоты прожитых лет обозреть уже подёрнутую туманной дымкой дорогу, которую прошёл, но теперь без всякой надежды что-то там, в прошедшей дали, изменить, выбрать обходы, объезды, а может быть и подыскать другую дорогу и при этом измениться и самому.

Возникшая совершенно спонтанно уже в достаточно зрелом возрасте потребность как бы отчитаться за прожитую жизнь явилась причиной создания этого повествования. Я даже отчётливо и не представляю перед кем и за что мне нужно отчитаться, но моё внутреннее состояние и убеждённость настоятельно требуют совершить этот поступок.

Не будучи профессиональным литератором, стремился лишь с максимальной достоверностью воспроизвести факты и события, свидетелем или участником которых был, на фоне сопутствующей им обстановки в стране и обществе. Я не придерживался строгой хронологической последовательности в изложении своего видения разных проблем, с которыми встретился в Вооружённых Силах и государстве и к которым был неравнодушен в силу полученного воспитания и заложенных во мне Создателем жизненных принципов.

О памяти и беспамятстве. Вместо предисловия

Уходят годы. Наступает время расстаться с любимой, или не очень, работой, коллективом, интересы которого были в определённой степени и твоими, всё меньше остаётся рядом людей, которых знал, круг общения неизбежно сужается, а средства массовой информации и книги не могут компенсировать былого живого общения. И всё чаще и чаще задаёшь себе вопросы: «зачем жил, что сделал, что оставлю после себя?». Вольно или невольно из глубины сознания всплывают разные факты и события из прожитой жизни, одни довольно чётко и полно, другие только в качестве фрагментов вроде бы единого целого, но покрытого рваной, разной плотности дымкой.

Сколько людей — столько и вариантов степени занятости человека воспоминаниями, степени погружения в них и объёма времени на этот процесс. Деятельные люди и до конца остаются таковыми и воспоминания, как естественная форма продолжения жизни, никоим образом не снижает способности их к оценке текущей ситуации и возможности заглянуть на перспективу.

С детских лет я с большим трепетом всегда воспринимал природные символы и явления, указывающие на определённые изменения в жизненных процессах на земле. Наибольшее впечатление на меня производит и до сих пор прилёт и отлёт птиц, особенно журавлей, извещающих нас своим курлыканьем о начале и завершении очередного жизненного цикла. Томительно-грустное настроение при их отлёте (ушёл ещё один сезон, да и год жизни) и радостно-возвышенный эмоциональный подъём весной при их пролёте на север — жизнь, несмотря ни на что, продолжается.

Нам, людям, трудно судить о «мыслях» в журавлиных мозгах, «вспоминают» ли они о тех дальних северных краях, где провели лето, где народилось новое потомство. Или все их действия продиктованы заложенными в них инстинктами о сохранении и продолжении жизни их журавлиной стаи.

Но человеку свойственно, по крайней мере, раз в году (например, при встрече Нового года) вспоминать события года уходящего, а иногда и проводить сравнительную оценку с годами предыдущими, углубляясь, что называется, в историю.

Память! Вот что свойственно человеку и не только на уровне инстинктов, но и на основе разумного начала, заложенного в нас, людей, Создателем. В первую очередь речь, конечно же, идёт не столько о прошедших событиях как таковых, но, прежде всего, о людях, так или иначе связанных с ними, о тех людях, которых мы знали лично или которых узнали по участию их в запомнившихся событиях. Естественный приоритет отдаётся своим близким: родителям, родственникам и тем, до того посторонним, которые в силу ряда причин стали нам интересны и близки, а может быть и ненавистны. Так что диапазон для воспоминаний достаточно широк.

Ведь каждый человек по сути своей уникален и, как полагаю, в мире не найдётся и двух личностей, у которых жизненная стезя была бы абсолютно одинаковой. Можно говорить о количестве прожитых лет и в этом сравнительном анализе найдётся сколь угодно большое число людей одинаковых по такому измерению.

Но в памяти истории остаются, как правило, не рекордсмены по числу прожитых лет, а люди, оставившие свой индивидуальный след на земле и которых, что очень важно, знали при жизни современники. Безвестным так и суждено, по логике вещей, остаться микроскопической пылью, которую все топчут, не задумываясь о происхождении этой субстанции. А эта «субстанция», на самом деле, была тоже индивидом, который жил своей жизнью и мыслил теми категориями, которые вложил в него Создатель. Вероятнее всего, он не помышлял о вечной памяти, даже, может быть, и не понимал смысла этого понятия, но уж точно (по моим наблюдениям) хотел жить дольше (оставаться на «белом свете») даже в тех ужасных условиях сельской действительности, о которых знаю не понаслышке, а по собственным ощущениям. Хотя высказывания о бессмысленности дальнейшего пребывания в этом мире мне помнятся. Чаще всего это происходило с теми людьми, которые почувствовали свою ненужность (по разным причинам) прежде всего своим близким, родным, которым было отдано много сил на устройство их в земной жизни. Это тягостное состояние порождается зачастую чёрствостью детей и близких, по своему недомыслию уверовавших в то, что теперь они и «сами с усами» и для их благополучия родители становятся обузой в корыстных помыслах великовозрастных дитятей «пожить для себя».

Глубоко убеждён в том, что человек приходит в этот мир может быть и случайно, на первый взгляд, но по какому-то неизвестному для нас плану Творца, поэтому и нужно воспринимать жизнь как дар Божий и помнить о тех, кто был материальным носителем зародившейся жизни, твоей жизни. Забвение этой истины приводит не только к отчуждению от родителей как уже «отживших своё», но и порождает «иванов, не помнящих родства», способных на любые предательства и измену в силу своих убеждений заботиться только о себе, только об удовлетворении своих низменных инстинктов.

Сказанное выше больше относится, я бы сказал, к бытовым явлениям. В то же время кто бы помнил о каком-то Александре из Македонии, не соверши он успешные беспримерные походы со своей армией по странам и континентам. Кто бы знал много о египетских фараонах, не построй они (или лучше сказать, при них) такие величественные сооружения как пирамиды. Архимеда, Пифагора и многих других помнят потому, что их трудами уже сотни лет пользуются люди в своей практической деятельности.

Для истории совершенно неважно, сколько конкретный человек отсчитал лет и зим (это имеет значение только для самого человека), а важно лишь то, сколько и какого качества труда (какой глубины след) он оставил на земле своим потомкам в качестве «науки» для выживания и продолжения рода. Говоря другими словами, продолжительность человеческой жизни характеризуется в большей степени её насыщенностью событиями и делами, в которых принимал участие. Моя мать уже на склоне лет часто с болью говорила об однообразии своей жизни, о том, что она в свои 80 лет мало что видела, особенно хорошего, на этом свете «как будто и не жила». Потому что всё время была в работе, без выходных и отпусков, без тех атрибутов человеческой жизни, которые стали нормой для значительного числа живущих ныне на земле (хорошие бытовые условия и нормальное питание, посильная работа, обеспечивающая всем необходимым для жизни, обеспеченные отдых, старость, медицинское обслуживание и т.д.). А сколько таких матерей и отцов, бабушек и дедушек, которые неустанно своими руками и горбом обеспечивали другим возможность вкусить упомянутых прелестей жизни, осталось в истории на слуху? Сколько поколений тружеников сменилось на земле, сколько могил сравнялось с землёй? Кто знает. А мы, если и вспоминаем о них, то только чохом, ибо не знаем о предках ровным счётом ничего (кроме небольшой категории людей), забывая, вынужден повториться, об индивидуальности каждого жившего и живущего.

По буддийским верованиям каждый человек умирает дважды: первый раз — вместе с физической смертью тела, а второй — когда умирает память о нём. Люди давно уже пытаются хотя бы на какое-то время оставить память о себе: одни материальными приобретениями (квартиры, дворцы, сундуки и пр.), другие — духовными ценностями (музыка, картины, книги, скульптура и т.д.). Что из них долговечнее? По-видимому, здесь нет однозначного ответа, тем более что «ничто не вечно под луной». В бытовом плане, распространённом повсеместно, по крайней мере, в цивилизованных странах, память об ушедших ассоциируется с установкой на местах погребений (и не только) различных памятников — будь то христианский крест, мусульманский камень или монументальное сооружение, в том числе и при массовых захоронениях в местах боевых действий или чрезвычайных происшествий. Эти памятные знаки нужны в первую очередь живущим, чтобы они хотя бы на короткое время, определяемое продолжительностью собственной жизни, не забывали, откуда они пошли, и кто им обеспечил путь-дорогу. Не исключаю также и того, что, может быть, и душам усопших такое внимание со стороны живущих совсем не безразлично.

Я далёк от мысли считать, что все люди поголовно только и думают об увековечивании себя в истории. Нет, конечно. Увековечивание той или иной личности осуществляется не ею самой, а потомками. Есть, конечно, и исключения. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» — и мы верим А. С. Пушкину, что так и есть по воздействию его трудов на умы людей. Эта память о великом поэте не идёт ни в какое сравнение с памятью о Солженицине, выпросившим у патриарха Русской православной церкви место для погребения на кладбище Новодевичьего монастыря рядом с известными людьми. Так что память памяти рознь!

Не тщеславия ради остаться в памяти затеял я это повествование, но для того, чтобы показать мои истоки и людей, с которыми свела жизнь, и ту обстановку (изнутри), в которой прошли мои годы. Пишу с надеждой, что сей труд будет хотя бы в малой степени полезен, а, может быть, и послужит стимулом к более глубокому познанию истории нашего рода, да и истории государства, в котором мы живём.

Глава 1. Где мы родились и росли

Пути-дороги

Вся жизнь человека от рождения и до кончины связана с дорогами: длинными или короткими, обустроенными или не очень, в одиночестве или в семье, в коллективе; с комфортом или без, в хорошем климате или с постоянными ненастьями и т. д., что накладывает отпечаток и на саму жизнь человеческую, на насыщенность её впечатлениями, полученными от окружающей среды в объёме, зависящем от того куда глядел при перемещении и как далеко заехал, зашёл.

В этом смысле и сама жизнь есть дорога и у каждого она своя. Неисповедимы планы Господни и никому не дано заранее знать свою судьбу — дорогу. Одни рождаются на «асфальте» и по нему передвигаются всё назначенное время, другие — на «земляном полу» и весь свой отведенный срок месят грязь, не позволяющую высоко поднять голову, чтобы хорошенько осмотреться и подыскать другой путь. Печальна судьба тех, кто из-за неосторожности или излишней самоуверенности, не подчинившись правилам перемещения по асфальту, волею случая попадает на грунтовую, без твёрдого покрытия, дорогу, периодически размываемую дождями и разбиваемую такими же «передвиженцами» и где-нибудь, обессилив вытаскивать ноги из непролазной грязи, застревает на долгое время, а то и навсегда. Другой же, вытолкнутый из грязи какими-то силами на асфальт и сообразивший, что если внимательно следовать указаниям дорожных знаков, а при их отсутствии (указатели стоят не везде, где хотелось бы), то и сообразовывать своё передвижение с окружающей обстановкой на открывшемся пути, может уехать весьма далеко и даже получить удовольствие от этого процесса.

Волею судьбы я уж точно не «родился на асфальте», а так как кругом были одни чернозёмы, т.е. непролазная грязь, в прямом и переносном смысле этого слова, то моим родителям даже при всём их естественном родительском желании видеть своего ребёнка выведенным на хорошую дорогу оставалось только мечтать о ней. Но я всё-таки вышел на свою дорогу. Она была во многом грунтовой, но значительная её часть была пусть и не совсем с гладким асфальтом, но всё-таки с «твёрдым покрытием».

Свой жизненный путь часто ассоциирую именно с географическими дорогами, по которым приходилось передвигаться. Дорога, особенно длинная, заставляет задуматься кто ты, откуда, куда и зачем передвигаешься, как далеко удалился от начала своего пути и что ждёт впереди, что остаётся за спиной там, откуда уехал и куда больше не вернёшься. Либо там хорошо просматривается колея, обеспечивающая уверенное и безопасное движение в выбранном тобой направлении, а может и кому-то мешающая проторить свою колею в другом направлении, либо есть ещё и что-то светлое, помогающее, прежде всего, своим близким рассмотреть детали дороги твоей с тем, чтобы более уверенно передвигаться по своей, их дороге жизни. Конечно, не каждому дано правильно расставить свои фонари-светильники так, чтобы их свет не слепил глаза другим и не стал бы помехой, отвлекающей от выбранной дороги и тем самым не обеспечивающими безопасность перемещения по ней.

Но время всесильно. Дорожную колею могут и углубить последователи, но другие же для удобства их езды и выбора своего направления могут и сравнять её, уложив свежий асфальт так, что и следа от прежних «передвиженцев» не останется. Светильники же будут заменены на другие в связи с появлением новых более эффективных и изменением принципов организации самого освещения.

В реальной жизни оно так и происходит, этот процесс остановить нельзя, да и не нужно стараться сохранить то, что не обеспечивает надлежащего жизненного комфорта, способствующего воспроизводству и продолжению жизни человечества в новых условиях. Умиление былым не может быть причиной консервации достигнутого, но лишь основанием для извлечения уроков в поступательном движении вперёд.

Но вот что я ещё заметил для себя, передвигаясь при необходимости по нашим дорогам. Все изменения, происходящие на них и рядом с ними (в пределах досягаемости зрения и понимания ситуации вокруг) очень сильно влияют и на духовное состояние человека, а, следовательно, и на его личный жизненный путь. Прекрасно уложенный асфальт, оборудованная всей инфраструктурой дорога, позволяющая быстро и безопасно передвигаться по ней, возделанные поля, пасущиеся стада, возведенные новые современные дома и посёлки вызывают прилив бодрости, какую-то внутреннюю радость, что жизнь продолжается и ты даже не задумываешься о количестве жизни, позволю так назвать это состояние, оставшейся в тебе лично. А если проезжаемые километры изобилуют ухабами, примыкающие к дороге когда-то распаханные и дававшие хороший урожай поля заросли кустарником и всяким чертополохом, если становится всё меньше и меньше крестьянских домов, а на их месте не появляется новых, более благоустроенных строений и производств, если не видно ни одной пасущейся скотинки, а видна лишь многие годы заброшенная шахта Куровская, если видишь вдоль дороги женщин и мужчин с потухшим взором, предлагающих купить у них собранные в лесу грибочки и ягоду, выращенные на своих огородах овощи и фрукты, чтобы хоть как-то поправить своё материальное положение, когда видишь, говоря общими словами, «развал и запустение», то и радости в душе остаётся очень мало, разве лишь то, что ещё как-то выделяешься на этом фоне. В молодости, должно быть, ощущения были и не такие, но к старости невольно соотносишь своё внутренне состояние с окружающей обстановкой в надежде найти поддерживающие твой жизненный тонус стимулы.

Так уж сложилась жизнь и места моего проживания, что по дороге на мою родину, к месту моего рождения, приходилось пересекать в разных направлениях Московскую, Орловскую, Калужскую, Смоленскую и Брянскую области. И на этих дорогах и в разные времена видел массу примеров, свидетельствующих о пробуждении жизни и развитии нашего государства, затем доказательства всеобщего развала и запустения, олицетворением чего в определённой степени и является шахта Куровская в Калужской области своими разрушенными корпусами и инфраструктурой, но зато с упирающимися в небо огромными терриконами пустой породы. Справедливости ради замечу, что в последние годы в Калужской области появились довольно заметные ростки возрождения, вселяющие надежду и вызывающие ощущение того, что мы ещё поживём.

Автодорога «Украина», называемая в обиходе просто Киевским шоссе, по которой ездил на родину многие десятки раз, за годы ельцинско-путинского правления практически улучшения не претерпела, за исключением отдельных участков, а в условиях резко возросшего транспортного потока требует коренной модернизации. Но всё-таки несмотря на реальную угрозу разбить подвеску или лобовое стекло продолжаем преодолевать все трудности — это ведь дорога к дому, а дом и дорога к нему святы.

Ну вот и подъехали по Киевскому шоссе к пересечению с шоссе Брянск-Орёл, откуда путь лежит до Карачева и далее уже на мою родину — село Ружное, расположенное на самом краю района в 25 километрах от районного центра. Этот участок пути преодолевался мною пешком и на транспорте огромное число раз с детских лет и потому картина, нарисованная в сознании от увиденного в те далёкие годы, казалась долгое время прочной и незыблемой. А теперь, в каждый очередной приезд, начинаешь с болью понимать, что от той привычной картины остаётся всё меньше и меньше, что этот холст очень сильно обветшал и во многих местах зияют огромные дыры. Каркас, на котором держался холст, перекосился и частично разрушен и теперь нет уже таких материалов, красок и приёмов, чтобы восстановить былое изображение на этом холсте жизни, поэтому с тревогой ожидаешь, когда и эти оставшиеся кусочки старого холста рассыплются в прах, а на их месте и за ними откроются совершенно другие виды и перспективы, а на вновь натянутом холсте новые «художники» не оставят тебе места.

Пока не будем останавливаться в Карачеве и свернём на дорогу, ведущую в другой районный центр Брянской области, город Навля. Моё родное село расположено примерно на половине пути между этими районными центрами. Проезжаем Бережок, который по своим размерам и расположению не претерпел принципиальных изменений с тех давних послевоенных лет, когда я впервые его увидел. Строятся новые дома на месте сносимых старых, более комфортабельные, с гаражами и приличными заборами, появился хороший магазин (правда, ещё в советское время), возродилась церковь, находившаяся в прежние безбожные времена в полуразрушенном состоянии. Не стало «голубого Дуная» — небольшого ларёчка, торговавшего в советские времена кондитерскими изделиями (в весьма скудном наборе) и, конечно же, водкой на разлив и нехитрой закуской в виде ржавых кильки и селёдки, завёрнутых в кусок газеты. Название эта торговая точка получила от местных и проезжающих острословов, собирающихся здесь в ожидании попутного транспорта и не терявших времени даром, если, конечно, такая возможность была в кармане. Сейчас через Бережок идёт асфальтированная дорога, а мне ещё помнится булыжная мостовая, идущая до Согласия, куда мы и подъезжаем.

Согласие — один из немногих населённых пунктов, которые не только сохранились, но и значительно расширились, украсившись зданиями современной постройки (жилыми и торговыми). Причина такого относительного процветания заключается в близости к районному центру и наличию работы — в былые годы здесь был крепкий совхоз, а ныне в полутора километрах построен большой свиноводческий комплекс по производству мяса. Хозяева комплекса провели капитальный ремонт шоссе, идущего через Согласие, и теперь этот участок дороги по своему качеству не уступает лучшим городским дорогам, чего не скажешь о следующем участке — от комплекса до Рудаков. Здесь осталась та же «трясучая» щебёнка.

Уже многие годы при въезде в Согласие можно наблюдать семью аистов, избравших для своего жилья водонапорную башню. Такие же гнёзда можно увидеть и в других местах нашей дороги, в том числе и в Костихино, где они соорудили своё жилище на опоре линии электропередач. Удивительные птицы. Их стало очень много, и они предпочитают селиться поближе к людям. Может из-за того, что люди их не обижают, а вблизи от людских поселений легче найти пропитание.

Ближе к осени аисты, по-видимому, со всей округи, собираются в большие стаи и, готовясь к отлёту, кормятся на распахиваемом поле, здесь же, за Согласием, напротив свиноводческого комплекса, куда мы и подъехали.

Свиноводческий комплекс за Согласием производит впечатление размерами своих корпусов современной постройки, огромными сборниками и отстойниками навозной жижи, стекающей в них из производственных корпусов и, конечно же, специфическим запахом, присущим производствам такого рода, ощущаемым на значительном расстоянии. Хотя я и из крестьянской семьи и, как говорится, всего нанюхался в детстве, но такой концентрации «ароматов» в наших жилищах и даже в совхозных свинарниках не было. Но это неизбежные издержки крупных животноводческих производств, с этим надо мириться, так как пока ещё никто не придумал способов использования запахов ни в свинарниках, ни в курятниках. Примерно таких же размеров животноводческое производство возведено и на подъезде к Козинкам, как полагается теперь с многочисленной охраной и радующей глаз инфраструктурой. Хотелось бы, чтобы таких производств в нашей стране стало больше. Земель, пока не возделываемых и заброшенных вполне достаточно, да и люди найдутся, чтобы выращивать необходимое количество кормов на них.

Однако изучать технологию производства свинины мы не собираемся, а потому и продолжаем движение. Теперь уже трясясь и подпрыгивая на выбоинах, оставляя за собой огромный шлейф всепроникающей пыли от разбитой щебёнки, достигаем Рудаков. Половину пути проехали, и опять начинается более или менее сохранившийся асфальт. В Рудаках и в былые годы жителей было мало — три-четыре дома всего. Здесь успешно работал лесопитомник, обеспечивающий саженцами всю территорию Карачевского лесхоза. Лесоразведению в советские времена уделялось огромное внимание, поэтому благодаря такому заделу ещё не совсем «облысела» наша российская земля в ельцинско-путинское время. К слову сказать, у нас было очень много так называемых колхозных лесов, которые с ликвидацией колхозов оказались в руках проходимцев, безжалостно выпиливших огромные территории. Высоченные штабеля заготовленного строевого леса и вереницы автомобилей-лесовозов приходилось часто наблюдать на поле возле деревеньки Козинки, куда мы благополучно и подъехали, но уже опять по щебёнке.

Придорожные Козинки и Большие Подосинки (слева от дороги) приходят в полное запустение, бывшие совхозные постройки уже развалились, так как нет теперь хозяина земли в лице хотя бы бывших колхозов или совхозов. Но зато при подъезде к Козинкам, слева на горке, возведён довольно большой животноводческий комплекс, подобный увиденному нами возле Согласия. Может быть, такой поворот событий и есть воплощение моей давней мечты о переустройстве села, но не могу смириться с явным безразличием государства к судьбе многих и многих малых и больших сельских поселений, составлявших огромный источник людских ресурсов нашей страны.

Опять по щебёнке добираемся до Покрова, именуемого на картах как деревня Лужецкая. Границы этого поселения существенно не изменились с давних лет, но Покров как центр механизации утратил своё значение после ликвидации ещё в советское время бывшей здесь машинно-тракторной станции (МТС), что привело и к запустению и развалу объектов социально-бытового назначения. Очаг культуры, представленный в 50—60-е годы сельским клубом, сгорел в конце 60-х годов. Попыток его восстановления предпринято никогда не было. А зачем, говорят старожилы, если молодёжь всё равно не задерживается здесь, уезжает в города. Даже школы, полноценной средней школы, не только в Покрове, но и в радиусе 15 километров нет. В мои школьные годы покровские ребята обучались в Руженской средней школе, а сейчас и в моём родном селе школы не стало — некого учить.

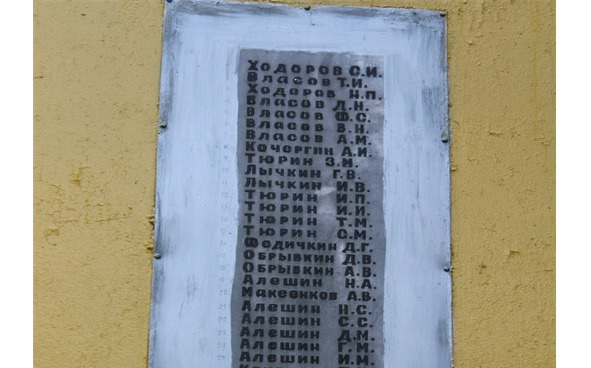

Выезжая из Покрова, всегда всматриваюсь в то место, где когда-то стоял клуб и были установлены памятные стелы с именами сельчан, погибших в Великую Отечественную войну. Хотя стелы и сохранились, но нынешнее безлюдье на этом когда-то оживлённом «пятачке» наводит на грустные размышления, связанные, в том числе и с тем, что в 1955 году перед поступлением на учёбу клубом несколько месяцев заведовала милая девушка, ставшая потом моей женой.

Отсюда до Ружного осталось всего пять километров. Выехали на горку, пересекли трассу нефтепровода «Дружба», «французский ров» и на горизонте уже можно разглядеть небольшие зелёные пятна. Если в мои годы это были «Кожановы» дубы, служившие нам с давних пор не только своеобразным маяком, но и стимулом ускорить шаг (ведь часто из Карачева ходили пешком, никакого общественного транспорта не было) — до дома оставались какие-то три километра. «Кожановы» дубы имя своё получили по прозвищу владельца, в конце огорода которого и росли. Это были практически единственные высокие деревья во всём нашем селе. Когда они были посажены, никто из старожилов даже в мои детские годы не помнил. Теперь дубы не так заметны (не стало старых деревьев), тем более, на фоне большого зелёного пятна, указывающего на место расположения сельского кладбища. Но и оставшиеся меньшей высоты деревья по-прежнему напоминают нам, великовозрастным, о былом их значении как символе огромного села.

Я упомянул овраг, именуемый у нас «Французским рвом». Предание гласит, что в этом овраге захоронено много солдат армии Наполеона, погибших в Отечественной войне 1812 года. Так ли это или нет, доподлинно не знаю, но название оврагу было дано ещё в стародавние царские времена.

Однако, задержимся хотя бы на короткое время на, так называемой, Костихинской горке, получившей своё название от деревушки Костихино, расположенной под горкой. Отсюда уже можно рассмотреть некоторые фрагменты моего родного села и памятные места, связанные с трагическими событиями Великой Отечественной войны.

Деревня Костихино и во времена моего детства была небольшим поселением, не более тридцати домов. Она соседствовала с такой же небольшой деревенькой Трубчаниново. Своё название эти населённые пункты получили от фамилий их владельцев ещё во времена крепостного права, по крайней мере, так сказывали нам в школьные годы старожилы. По образу жизни население этих деревень значительно отличалось от наших, руженских. Разговорный язык здесь был более благозвучный, без всяких «чаго, каго», так режущих слух в нашем селе и до сих пор. Моя мать считала костихинских более «городскими», так как в домах у них всегда было прибрано и телёнка или поросёнка не тащили в дом в холодное время года — для этого имелись соответствующие постройки. В этих деревушках очень многие занимались разведением гусей и уток, так как тому способствовало наличие водоёмов вблизи жилья. В Костихино у нас были родственники по материнской линии, Стёпины, у которых мы ежегодно бывали на праздновании «покрова пресвятой богородицы» — престольного праздника в этих деревнях. Мой одногодок Леонид Стёпин был хорошим гармонистом, я пытался у него научиться этому ремеслу, но, к великому моему огорчению, Господь обделил меня музыкальным слухом, а потому пришлось усмирить амбиции стать «первым парнем на селе». Давно уже нет наших родственников в этих местах, да и самих деревенек практически не стало.

Конечно, с такого большого расстояния невозможно рассмотреть не только улицы села, но даже и значительно ближе находящиеся к нам строения бывшего животноводческого комплекса и полуразрушенной машинно-тракторной базы канувшего в Лету крупного и рентабельного совхоза «Ружное». Но зато сейчас хорошо видны разросшиеся деревья на сельском кладбище, находящемся на восточной окраине села. Такие вот метаморфозы времени.

И ещё о некоторых изменениях ландшафта, произошедших так же практически у меня на глазах. Это в настоящее время можно сразу же с Костихинской горки ехать дальше не задумываясь, а в годы моего детства и юности, а надо полагать и ранее, сразу же от Костихино начиналось болото, и при формальном наличии дороги, проехать по ней можно было только в очень сухое лето или морозной зимой. Протекающая внизу река Ревна заболачивала всю местность, тем более, что русло её проходило через мощные торфяники.

Непосредственно перед Костихино из земли бьёт родник, над его устьем можно наблюдать приличных размеров «шапку», замутнённую илом. Он никогда не замерзает, поэтому для местных жителей это не только источник прекрасной воды (я тоже заполнял ею термос в дорогу), но и водоём, где круглый год могут пастись гуси и утки. Через реку после войны был восстановлен относительно большой деревянный мост, с которого иногда ученики старших классов прыгали в воду, ныряли, так глубока была в этом месте Ревна. По рассказам моей бабушки Екатерины Кирилловны рядом с мостом в её времена, теперь от нас очень далёкие, была большая заводь, в которой местные рыболовы вылавливали огромных сомов. Уже на моей памяти было много энтузиастов, добывавших с помощью вершей и бредней линей, вьюнов, щурят и другой рыбы. Мне довелось вместе со сверстниками удить только пескарей, коих на песчаных отмелях было множество.

А вот проехать от Костихино на левый берег Ревны можно было только с помощью гусеничных тракторов, колёсные не проходили и сами утопали. Даже в 70-е годы приходилось оставлять свой автомобиль у родственников в Костихино, так как протащить «Жигули» трактором через эту трёхсотметровую пропасть означало проведение варварской разборки автомобиля на составные части.

В 50-е годы по полноводности и стабильности реки был нанесён сильный удар. Местным населением, прежде всего руженским, были разработаны очень большие площади торфяников для использования торфа в качестве высококалорийного топлива вместо отсутствующих в нашей степной зоне дров. Лишившись торфяников как аккумуляторов влаги, река обмелела. Но только в конце 70-х годов из-за назревшей, прямо кричащей, потребности наладить регулярное транспортное сообщение между крепко вставшим на ноги руженским совхозом и райцентром были проведены работы по спрямлению и углублению в некоторых местах русла реки и поднятию уровня дороги. В результате старый мост был снесён, реку упрятали в большую трубу, а асфальтированное покрытие всей дамбы позволило уже без проблем осуществлять транспортное сообщение со всей округой в любое время года. Конечно, если зимой дорога очищена от снега.

Кстати, в 1943 году немецко-фашистское командование, организуя оборону Брянска на дальних к нему подступах, очень эффективно использовало особенности рельефа местности, создав с восточной стороны села мощный узел обороны, перекрывающий узкое горло для наступления наших войск. Горло ограничивалось с северной стороны непроходимым для танков бассейном реки Ревна, а с южной — огромными по протяжённости и глубине оврагами (рвами, как называют их здесь) — Могольским, Орловиком и др. Попытка наших танковых соединений прорваться через это горло привела к огромным потерям на подходе к Ружному.

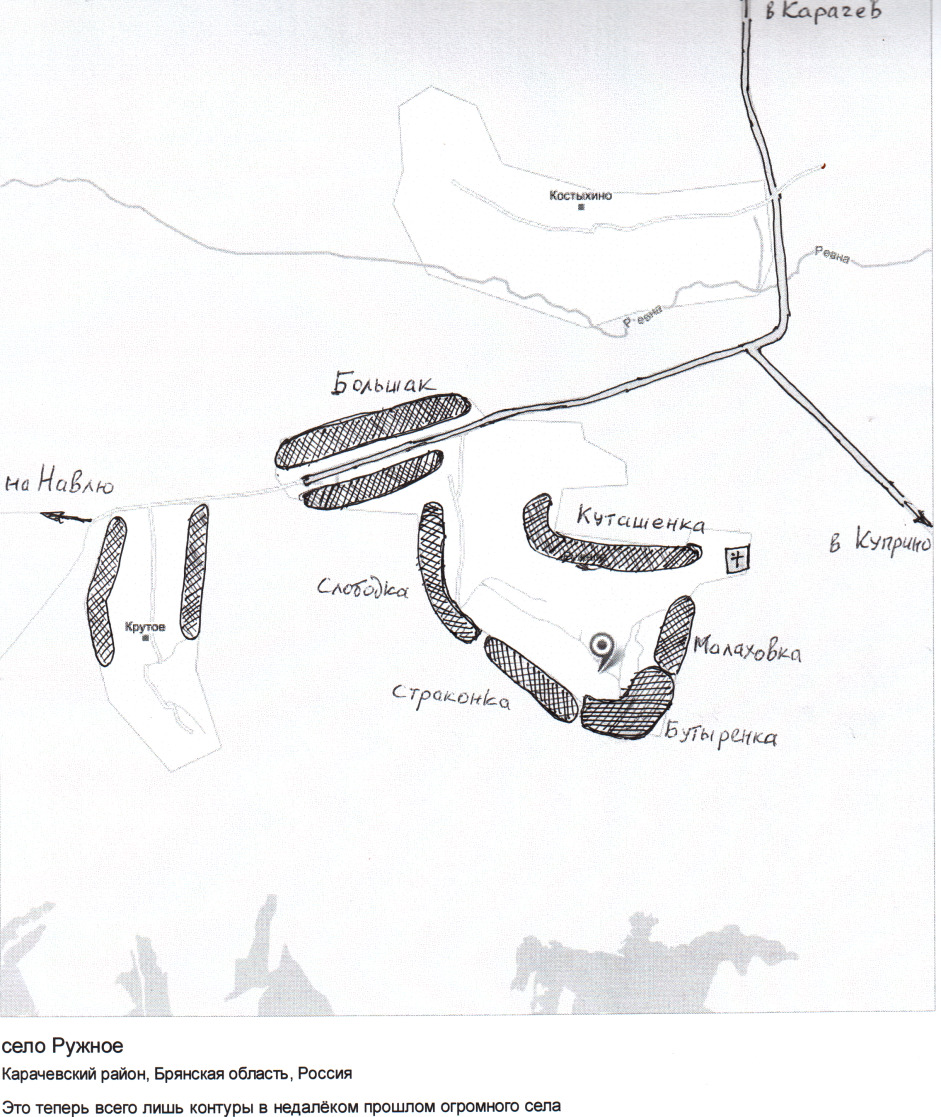

Вот и осмотрелись, убедились, что дорога в направлении села вполне пригодна для передвижения. Что ж, поехали! Но только до развилки, правда уже за мостом, где дорога разветвляется: влево уходит в сторону Куприно, а вправо — в село, на улицу, именуемую у нас Большаком. Так с какой же стороны заехать в село? Пока жива была мать, чаще всего я ехал до Большака, где и кончался асфальт, а там уже, в зависимости от погоды, либо оставлял автомобиль у хорошо знакомого мне «доктора», заведовавшего сельским здравпунктом, или, при хорошей сухой погоде, разными объездными путями за огородами, по прогонам для скота кое-как протискивался к дому. Проехать по селу было очень проблематично из-за отсутствия дорог, а лог в центре села, на котором ещё в 10-м классе мы гоняли в футбол, превратился в рукотворное болото из-за неустраняемых протечек воды в проложенном по улицам водопроводе. Так что водопровод, конечно, хорошо, но без надлежащего ухода за ним такое благо цивилизации становится разрушителем устоявшегося экологического равновесия.

Когда не стало матери, путь мой неизменно лежал к сельскому кладбищу, где похоронены дорогие для меня люди: мать, бабушка, брат и сестрёнки, отчим, крёстная мать, тётки, дальние родственники и другие, память о которых храню. В последние годы именно ради отдания почестей усопшим я и совершаю эти длинные поездки. Память о моих родных для меня священна и пока будут силы — буду и навещать место их последнего упокоения. В этих поездках из Брянска меня всегда сопровождает брат Анатолий или его сын Руслан, или оба вместе. По асфальтовой дороге, ведущей в Куприно, проложенной по Каниной горке, где развернулись драматические, события в конце августа 1943 года, доезжаем до поворота и вот мы уже на восточной стороне кладбища, откуда открывается вид на западный склон этой самой горки и на Руженские улицы — Малаховку, Бутыренку, Страконку, Куташенку и частично Слободку. Вот они на той стороне лога и упомянутые мной, правда уже не те, большие, которые были в наше время, «Кожановы дубы», мелкие овраги на склоне горки и рядом с ней, где нам, детям, пришлось воочию наблюдать трагические последствия минувшей войны. На представленном снимке слева просматривается западный склон Каниной горки и овраг, где в сентябре, октябре, да даже ещё и в ноябре 1943 года при поиске нами боеприпасов (патронов), мы, ребятишки постоянно сталкивались с застывшими навек в этих местах воинами Красной Армии в последнем своём рывке на запад. Запечатлённая в детском сознании эта непривычная для нас своим трагизмом картина сохранилась в памяти у меня и до сих пор.

Справа на снимке просматривается ухоженное ровное поле, но больше запомнившееся мне трагедией, произошедшей уже после войны, в 1947 или в 1948 году (точно не могу вспомнить), когда на противотанковой мине здесь подорвался колёсный трактор ХТЗ, на котором производилась вспашка этого поля. Взрывом разнесло не только трактор, но и смертельно изуродовало тракториста. Так фашисты продолжали воевать с нами и после войны, и не только в этих местах. К сожалению, война оставила неизгладимую травму в душах многих и многих ребятишек моего поколения, особенно у тех, у кого она отняла самых близких и дорогих для них людей. Так что эти запечатлённые поля и овраги не просто элементы ландшафта, но, прежде всего, невольное напоминание нам о понесённых утратах, боль от которых прорывается наружу даже спустя многие десятилетия.

В теперешние времена вся видимая вблизи территория заросла высокой травой, а толчок к такому интенсивному пробуждению первобытной природы был дан упразднением совхоза, приведшего к массовому оттоку населения и, как следствие, к резкому сокращению поголовья крупного рогатого скота и овец, поедавших всё это разнотравье. Но эта буйствующая травяная растительность практически ничто по сравнению с зарослями деревьев, кустарников, крапивы и всякого чертополоха, появившихся из-за отсутствия присмотра хозяев на месте заброшенных подворий. Земли то у нас хорошие, чернозёмные — всё растёт, а за дикой растительностью никакого ухода и не требуется.

С того места, откуда был сделан предыдущий снимок, взглянем на панораму, открывающуюся с восточной окраины Куташенки (там, где расположено кладбище) на Малаховку и Бутыренку.

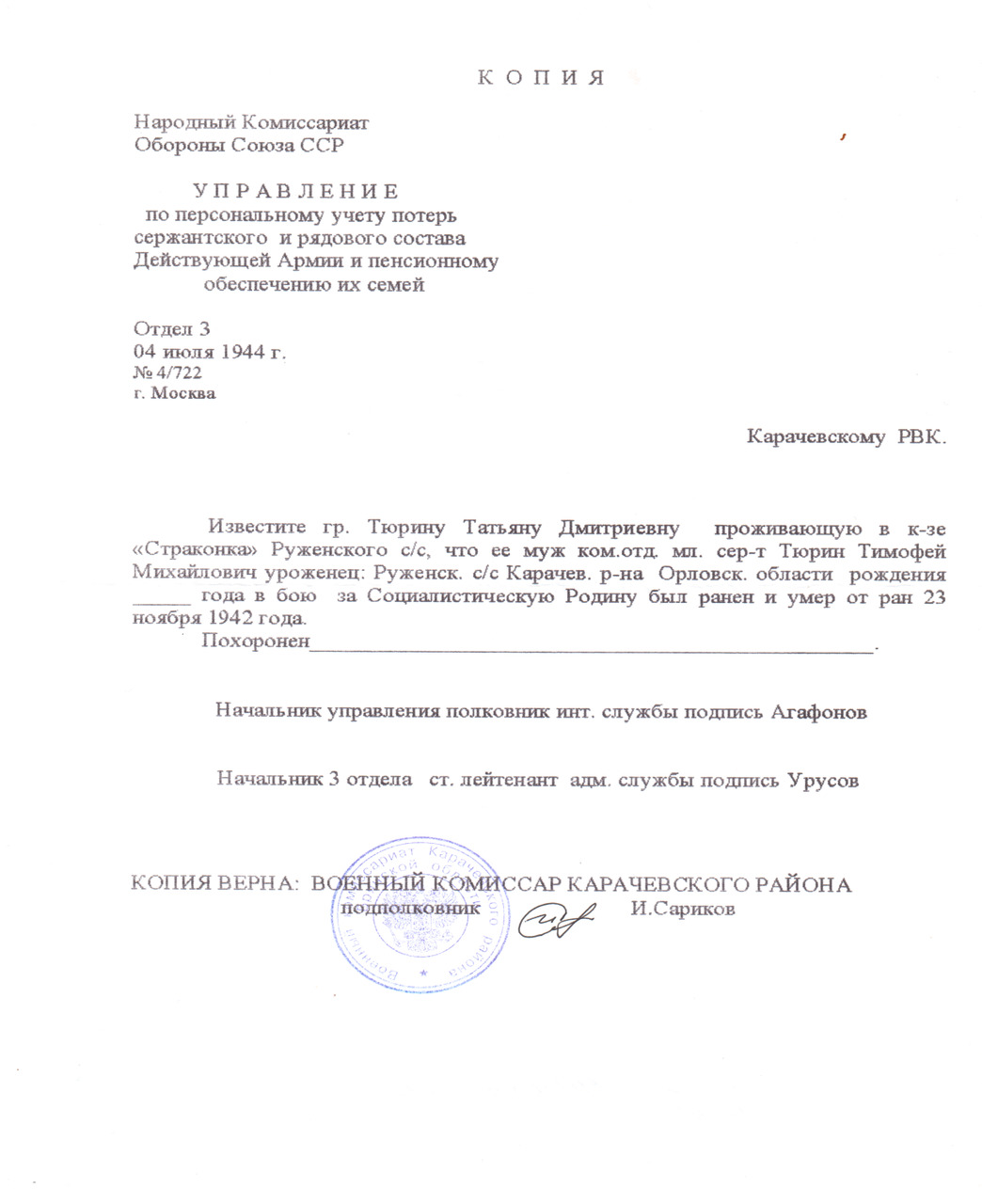

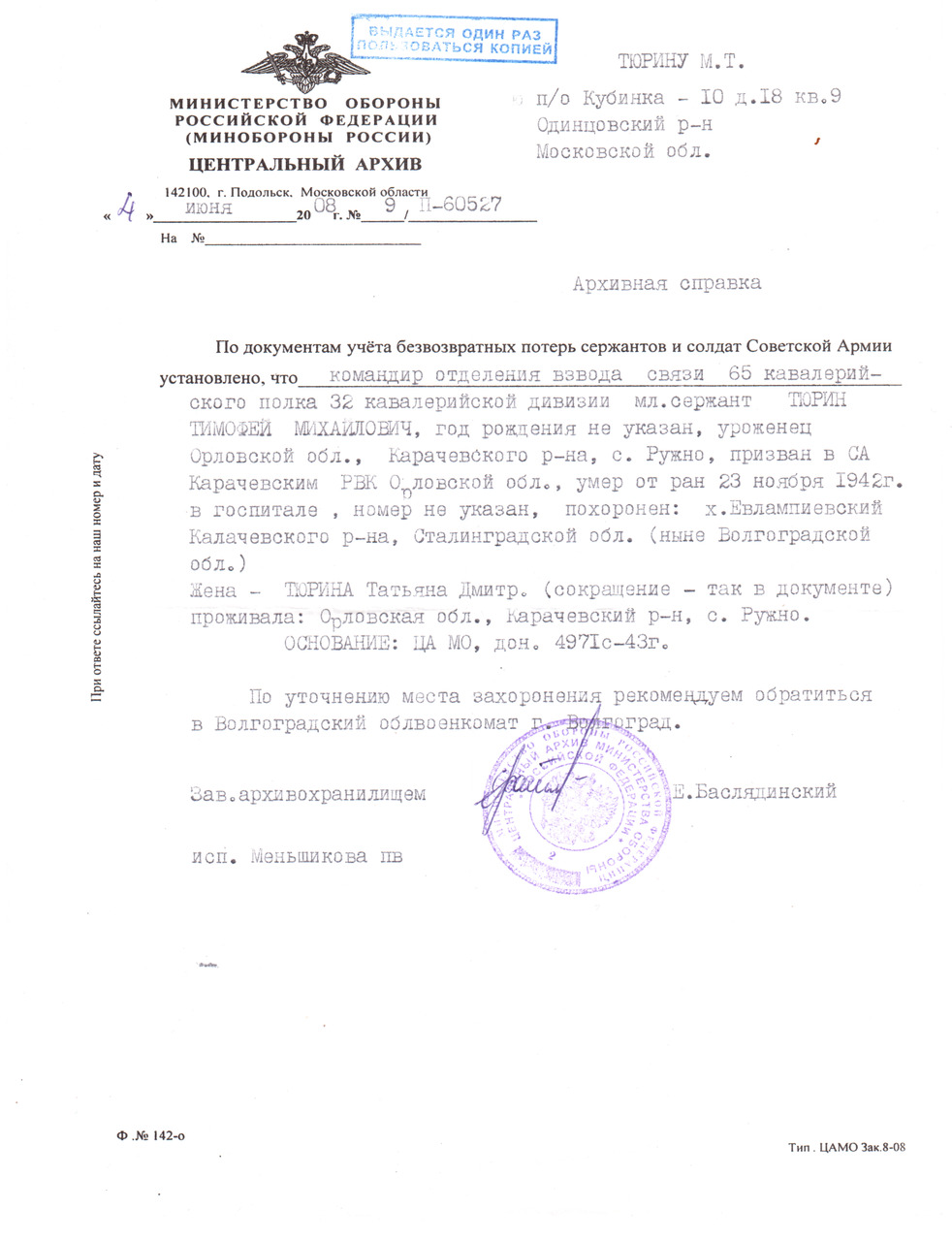

Вот она, Малаховка, вернее то, что от неё осталось. На левой стороне улицы всего один домик — люди просто доживают здесь свой век, не надеясь уже ни на какое возрождение когда-то оживлённого поселения. За этим одиноким жильём так же сиротливо смотрится и единственный из оставшихся «Кожановых» дубов, да и самих Кожанов давно здесь нет. В центре бывшей улицы (почти в самом правом краю снимка), был невысокий дом с большим резным крыльцом, так он мне запомнился, где до войны со своими родителями жила моя бабушка, где родилась моя мама. В 1943 году немцы спалили всю эту улицу дотла, не оставив ни одного строения. Так как бабушка, потеряв в эвакуации свою мать (она была убита осколком во время немецкой бомбёжки) и похоронив перед самой войной своего отца (моего прадедушку Кирилла), осталась одна, то восстанавливать дом не было ни сил, ни особой необходимости.

После войны уцелевший народ кое-как, потихоньку, отстроился и уже в мои школьные годы (8—10 классы) Малаховка стала довольно оживлённой улицей. В первые годы после войны бабушка продолжала обрабатывать половину своего огорода, засаживая его картошкой, а перевозку выращенного урожая в немалой степени приходилось производить мне на сделанной собственноручно тачке с использованием большого шарикоподшипника, снятого с танка. В 60—70-е годы здесь были построены большие дома, крытые шифером или железом, достаток уже позволял. У каждого была всякая живность, а народ, по моим наблюдениям, был вполне доволен своим достатком, да и жизнью. Возрождённые из пепла города, сёла и деревни, разрушенные немецким нашествием, вне всякого сомнения, есть величайшее свидетельство настроенности на продолжение жизни нашего истерзанного войной народа. Нынешнее же запустение и разруху произвели без авиабомбёжек и артобстрелов пришедшие к власти ставленники мировой сионистской закулисы, отщепенцы и алкоголичные предатели интересов нашей Родины — разного рода горбачёвы и ельцины. Практические последствия их «деятельности» свидетельствуют лишь о полном безразличии к народу-победителю, народу-созидателю, о полном игнорировании интересов России как самостоятельного независимого государства.

Сразу оговорюсь, что я не за сохранение патриархального уклада жизни в сельской местности, но за то, чтобы преобразования на селе шли как на пользу населения самого села, так и всей страны в целом. Вариантов решения проблем преобразования села как в те сравнительно недалёкие годы, так и теперь имеется вполне достаточно. Но кто эти варианты рассматривал, кто проникся ответственностью за судьбу страны из тех «деятелей» и нынешних властей предержащих? Ответ почти однозначный. Потому что правильные слова, которые иногда произносятся, идут не от глубокого осознания потребностей страны и народа, не из сердца, как должно быть у патриота страны, а из бездушного электронного устройства типа айфона, заменяющего мозги у некоторых наших руководителей. России нужны прагматичные новые столыпины, преобразователи страны во имя процветания её коренных народов, но не тех интернационалистов, «историческая» родина которых находится далеко на юге. Ничего бы не имел против этих пришельцев, если бы они уважали законные права всех российских народов, прежде всего коренных русских, как своих единоверцев. К сожалению, правящая сионистская верхушка гребёт только для своих, особенно и не скрывая своих предпочтений.

Этот снимок произведен с той же точки, что и предыдущий, но по центру снимка уже другая улица нашего села — Бутыренка.

Слева на снимке продолжение Малаховки — её правая часть. Всё заполонила буйная растительность, за которой уже мало что можно рассмотреть. Домов и здесь негусто и если при ближайшем рассмотрении мы их и увидим, то многие из них давно уже пустуют. По скученности построек это была одна из самых непривлекательных улиц села. Но здесь была школа — десятилетка (высокие деревья в правой части снимка указывают на её нахождение), здесь жили и некоторые школьные учителя, в том числе и мой учитель физики А. З. Турков. Технический персонал школы тоже, в основном, был отсюда. Соседство со школой накладывало определённый отпечаток на поведение местных жителей, так что в «культурном» плане Бутыренка не выделялась в худшую сторону на общем фоне непривлекательной сельской действительности. Жители на этой улице, впрочем, как и малаховские, несли на себе какой-то отпечаток того, чего у других не было.

Может быть, это было связано с тем, что здесь многие десятилетия работала церковь, жили священники, которым в те времена отводилась не последняя роль в просвещении и обучении населения. У меня сохранились весьма смутные воспоминания о самой церкви — только как о большом сооружении, не более того. Лучше припоминается «поповский» дом, в котором была начальная школа. Во время войны (в августе 1943 года) церковь была разрушена практически до основания, а под её развалинами были обнаружены большие штабеля ящиков со взрывчаткой. Из развалин людьми были тщательно извлечены все сколько-нибудь пригодные для строительства обломки кирпичей, а оставшаяся «мелочь» после завершения строительства рядом с бывшей церковью средней школы легла в основу плотины, перегородившей лог между Бутыренкой и Куташенкой. Школа была построена прямо на территории бывшего кладбища, так что при закладке фундамента вскрывались захоронения и на божий свет извлекались бренные останки и даже сохранившиеся фрагменты убранства покойников, с которыми обращались по-варварски — куда-то выбрасывали. Может за такое кощунство и наказывает нас иногда Господь? Кто знает.

На приведенном снимке запечатлена внутренняя территория бывшей средней школы. Сама школа (на втором плане) зияет пустыми глазницами окон, а на месте действующей до 1943 года церкви местными приверженцами (кстати, довольно молодыми) православной веры воздвигнут памятный крест, возле которого и совершаются поминальные молитвы. Так что вера православная, несмотря на перенесённые тяжёлые испытания в народе всё-таки жива, хотя верующего народа в селе осталось очень мало.

Ещё во время моей учёбы вся территория школы была засажены ракитами, которые к настоящему времени выросли в огромные деревья. Теперь всё пространство заросло так, что с этой стороны очень трудно на автомобиле добраться до моей родной Страконки. Но надо. И вот мы уже на улице моего детства и юности. С каждым моим приездом на родину становится всё тоскливее и тоскливее — не с кем уже и перемолвится словом, даже беспробудные пьяницы покинули эти благословенные места.

Что бы ни говорили разные нынешние «демократы», но наш народ был приучен к своеобразному кнуту, в качестве которого долгое время выступали колхозы и совхозы. С ликвидацией последних работы не стало, никаких обязанностей перед государством тоже, о праве на труд для сельских жителей говорится вполголоса, что естественно для нынешней власти — сельский народ почувствовал себя совершенно ненужным в этой жизни, поэтому и пустился во все тяжкие. Пропив весь металлолом, который удалось добыть на заброшенных подворьях и, разворовав всё, что только можно, опять же на эти цели, «народ» оказался «без средств существования» и, как принято сейчас говорить, «свалил» либо к своим родственникам в города, либо — на кладбище.

А сколько пустующих земель пропадает? Но нет, очень мало находится людей, которые по своей инициативе берутся за возделывание земли для своего же блага. Так что вопрос о кнуте в нашей стране снимать с повестки дня ещё рано. К сожалению, конечно. Но таков менталитет наших людей и с этим надо считаться при проведении всяких реформ по преобразованию села. Пренебрежение этой данностью приводит лишь к деградации и вымиранию населения. Может такая задача и поставлена оттуда, «из-за бугра», нашим нынешним оккупационным властям? Не хотелось бы так думать, но факты — вещь упрямая.

Трудно узнать в этом первобытном ландшафте мою родную Страконку, где прошли мои детские и юношеские годы. Лишь высокая мачта линии электропередач свидетельствует о благих намерениях в недалёком прошлом приобщить население села к цивилизации. Куда же без электричества? Но не услышишь сейчас здесь на улице ребячьих голосов, мычания коров, блеяния овец, поросячьего визга, кудахтанья кур, т.е. всего того, что олицетворяет нормальную сельскую жизнь. И что же мы здесь видим? По эту сторону улицы не осталось ни одного жилого дома. Ушли люди — кто в другие города и веси, кто в мир иной. Как быстро всё заросло бурьяном, крапивой и всяким чертополохом. Вот так и уходят в небытие многие сельские поселения, да и целые регионы.

Вернётся ли сюда когда-нибудь жизнь? Не праздный вопрос. Если вернётся, то будет жить и Россия. Если не вернётся, то это будет уже не Россия. Пустыми такие территории долго быть не могут, особенно в наше время массовых миграций населения из густонаселённых и бедных природными ресурсами южных стран. Так что возможны варианты.

На снимке — «сельская идиллия» из недалёкого прошлого (1986 год). Перед нами тот самый пруд, который возник после сооружения плотины из остатков разрушенной немцами церкви. Школа на снимке не видна — она находится за кадром слева. У пруда спокойно пасутся гуси и даже лошади. Сам пруд пользовался большим «уважением» у молодых мужиков, возжелавших закусить самогон свежими жареными карасями и ротанами, коих водилось здесь предостаточно. Чем не идиллия? Теперь уже нет и пруда и, естественно, рыбы, исчезли и гуси. А лошадьми в селе теперь заниматься некому, да и «лошадиных работ» стало мало — техника неуклонно вытесняет их из обихода и производственного процесса.

Ну вот, наконец, и добрались до места. Это дом, в который мы практически ежегодно приезжали в отпуск. Построен он был в 1955—1956 годах прошлого века. Из него ушли в мир иной бабушка, брат Александр, отчим, мать. Сейчас его в более или менее приличном состоянии поддерживает мой брат Анатолий, приезжая сюда для возделывания огорода и походов на охоту.

Жилых домов на нашей улице в 2013 году оставалось всего четыре. Всего! А ведь был целый колхоз! Подворий было в разные времена, даже послевоенные, до шестидесяти. «Всё ушло, всё умчалося в невозвратную даль…». Осталась лишь тоска, да печаль по дорогому для моего сердца бытию.

Брат Анатолий ещё как бы по инерции продолжает обрабатывать огород — ведь здесь всё прекрасно растёт, хотя потребности в овощах давно уже не те, да и здоровье не позволяет трудиться в полную меру. Но мы же из крестьян и тяга к земле-кормилице заложена в наших генах. Такова наша ипостась, таковой и останется.

Моё родное село

Село Ружное располагается на возвышенных местах вокруг большого лога (так на местном наречии называется широкое низменное место) отдельными улицами, схематическое расположение которых представлено ниже в тексте. Названия улиц, конечно, своеобразные, но народная молва ни разу за всю мою жизнь в селе не «разгласила» тайн появления Страконки, Бутыренки, Малаховки и др. До Великой Отечественной войны на каждой улице было по 40—60 дворов с довольно плотной застройкой. После войны их число несколько сократилось, но село продолжало оставаться самым большим в Карачевском районе.

В дореволюционные времена лог был перекрыт плотинами (следы их сохранились и до сих пор), которые позволили иметь несколько прудов. По рассказам старожилов тех лет, в том числе и моей бабушки, пруды были обсажены ракитами, в прудах водилась рыба, гнездились дикие утки и даже одно время работала водяная мельница. Но после революции должного ухода за этими гидротехническими сооружениями не стало и нам, ребятишкам, лишь пришлось лицезреть огромные промоины в плотинах, в которые устремлялись паводковые воды.

На Бутыренке была большая кирпичная церковь, к которой по установившейся традиции, примыкало сельское кладбище. Рядом с церковью было два больших дома, как у нас говорили, поповских, в которых уже в советское время размещалась начальная школа. Я помню и церковь, и поповский дом, так как в 1942 году недели две ходил в так называемую школу. Кто её организовал в те военные годы, в условиях оккупации, до сих пор не знаю. Но учительница довольно высокого роста (по моим тогдашним меркам, конечно) всплывает перед глазами даже сейчас.

Село окружено плодороднейшими чернозёмами то ли естественного происхождения, то ли благодаря ежегодно вносимым на поля органическим удобрениям многими поколениями жителей. Историей села никогда плотно не занимался, но так как и мои деды и прадеды похоронены здесь, то, надо полагать, село существует не менее трёх веков. Интересной особенностью в этнографическом плане является своеобразный говор (так у нас называют разговорный язык) жителей Ружного и расположенных примерно в трёх километрах деревень Сычёвка и Гремячее, представляющий смесь белорусского, украинского и русского языков с местными идиомами и фразеологией. А вот разговорный язык людей, живущих на Большаке и Крутом более «городской», как часто выражалась моя мать, так как среди них находится много переселенцев из других мест.

В годы коллективизации (1932—1933) в селе были организованы колхозы (практически по улицам), ставшие перед войной уже достаточно состоятельными хозяйствами, по нашим меркам, конечно, вполне обеспечивающими себя хлебом, овощами и продуктами животноводства. Значительная часть урожая изымалась, конечно, государством. Колхозы для этого и создавались. В нашем колхозе «Страконка», бессменным председателем которого со дня образования и до самой войны был мой дядя по отцу Пётр Михайлович, приносила определённый доход и пасека, а в «урожайные» годы на трудодни колхозники получали даже мёд. То ли мёд был очень вкусным и сладким, то ли таково свойство детской памяти, но помню и до сих пор, как отец с помощью длинной лучинки доставал это лакомство из бутылки — другой тары просто не было.

Люди постоянно строились, появлялись добротные дома, а в домах кое-какой достаток. Новый дом перед самой финской войной построил с помощью братьев и мой отец. Помню толстые брёвна, из которых он был срублен, пахнущие ещё смолой. Правда, в сенях размещались и насесты для кур, закуток для телёнка, что к запаху смолы добавляло и другие, менее приятные «духи». Но таков был уклад нашей сельской жизни.

Колхоз «Страконка» считался в районе передовым, поэтому и был премирован новым автомобилем ГАЗ-ММ (знаменитая «полуторка») грузоподъёмностью полторы тонны. Как много грузов он перевёз, сказать не могу, но для меня он остался в памяти в очень непонятном для моего детского ума виде — четыре лошади тащили за собой это чудо техники, чтобы завести его после ремонта двигателя. Оказывается, что «кривого стартера» — заводной рукоятки — было мало, чтобы провернуть какой-то там коленвал. Такая была техника, такие были специалисты. Но и этот автомобиль вместе с водителем были в начале войны мобилизованы для нужд армии.

Война же оставила неизгладимый след не только на облике села, его послевоенном переустройстве, но и на сознании людей, их отношении к реальной жизни.

В годы правления Н. С. Хрущёва всё настойчивее стали вестись разговоры об объединении мелких руженских колхозов в единый на селе. Это была новая государственная политика укрупнения всего: колхозов, сельских советов и т. д. Мой возраст позволял уже улавливать определённый смысл в происходящем. Запомнились ожесточённые споры на собраниях о нежелании объединяться, укоры страконских колхозников бутыренским и малаховским в лени, в нежелании работать и в других «грехах». Как не хотели принимать на себя название того колхоза, с которым предполагалось объединение — «мы не пойдём в подчинение страконским» — заявляли соседи, считая в сохранении названия колхоза своеобразное порабощение. По моим впечатлениям меньше всех вызывало возражений присвоить новому объединённому колхозу более нейтральное название «Власть труда». Это название носил колхоз на Куташенке, председателем его до войны был наш родственник по матери С. И. Алыренков, известный в районе партиец, в первые недели оккупации нас немцами избитый ими и появившимися их прихвостнями до состояния, как теперь принято говорить, несовместимого с жизнью.

После долгих споров и под нажимом райкома партии объединение состоялось и появился огромный колхоз, впоследствии преобразованный в совхоз «Ружное». К нему были присоединены и деревеньки Бражино и Власовка (сейчас этих населённых пунктов уже нет). При создании объединённого колхоза бывшие хозяйства вошли в него на правах бригад с сохранением инфраструктуры (конюшни, скотные дворы, инвентарь и пр.). В объединённом колхозе была создана крупная животноводческая ферма по производству молока и мяса. В собственности колхоза (совхоза) в связи с ликвидацией МТС появилось много сельхозтехники и автомобилей, поставляемых государством практически за символическую плату (термина «дотация» я в те годы ещё не знал), конечно же компенсируемую за счёт сдачи (затем продажи) продуктов растениеводства и животноводства тому же государству.

Не вызывает сомнения тот факт, что с самого начала создания колхозов советское государство прилагало серьёзные усилия по внедрению в сельское хозяйство технических средств обработки земли и уборки урожая. Исходя из слабости промышленной базы государства, технической безграмотности населения, возрастающей роли агрономической науки и др., было найдено рациональное решение о сосредоточении всей поступающей в сельское хозяйство техники в специализированных организациях — машинно-тракторных станциях (МТС), которые помогали обрабатывать землю и убирать урожай в колхозах по графику и по мере готовности земли и созревания урожая, но всегда под жёстким контролем райкома партии и райисполкома. Конечно, полностью исключить ручной труд в колхозах того времени, особенно на первых порах, было практически нереально по разным причинам.

Наши руженские колхозы обслуживала МТС, находившаяся в деревне Покров. Это было серьёзное предприятие с организованной подготовкой кадров механизаторов, квалифицированным ремонтом техники, со своим клубом, столовой, медпунктом и другими элементами социально-бытового и культурного назначения. Однако надо отметить, что в колхозах техника часто простаивала из-за поломок по причине её низкой надёжности, несоблюдению технических регламентов по её обслуживанию конкретными специалистами, её эксплуатирующими, всё-таки низкой профессиональной подготовки механизаторов, а часто и из-за откровенно наплевательского отношения — не моё и не буду беречь. Положение значительно изменилось в лучшую сторону после изменения системы оплаты труда механизаторов, когда они стали работать не за безликие трудодни, а за конкретные производственные показатели. По своему материальному положению они стали резко выделяться на фоне общей нищеты. Терять материальные приобретения уже никто не хотел и техника заработала. Это один из примеров разумного решения появляющихся проблем, но для поступательного продвижения вперёд такая вдумчивая работа обязана быть непрерывной, что в нашем великом государстве, к сожалению, было не всегда, или непоследовательно.

И ещё об одном аспекте нашей жизни в те годы. Надо отдать должное заботе советской власти о получении образования и поощрении материнства. Даже в тяжёлые первые послевоенные годы было организовано школьное образование, несмотря на полнейшее отсутствие учебно-материальной базы и нищету учеников и учителей. Уже в 1951 году в нашем селе начала работать только что построенная двухэтажная кирпичная школа-десятилетка с отдельными кабинетами физики, химии, богатой библиотекой, бесплатными учебниками, спортивной площадкой и другими атрибутам нормального учебного заведения. Правда, освещение классов в осенне-зимний период производилось большими (двадцатилинейными) керосиновыми лампами, что, конечно же, создавало определённые неудобства и было опасным в пожарном отношении. С этими светильниками проходил и наш выпускной вечер в 1954 году. Электрическое освещение в школе, как и во всём селе, появилось только в 1956 году, о чём я с гордостью поведал своим однокашникам-курсантам, вернувшись из очередного отпуска.

Для медицинского обслуживания населения в эти же годы в старинном «Гринёвском» саду был построен прекрасный фельдшерско-акушерский пункт с родильным отделением на несколько коек, укомплектованный необходимым оборудованием и персоналом. Сколько деток увидели свет в этом учреждении! Вот так на деле проводилась демографическая политика и оказывалась первая медицинская помощь в государстве, заинтересованном в сохранении здоровья и приумножении численности коренного населения.

Несколько позже в селе было построено большое здание сельского клуба, так как старый деревянный клуб уже был тесен для значительно увеличившейся численности молодёжи, да и для взрослого населения, проявляющего интерес к новым кинофильмам и концертам заезжавших иногда артистов. Строительство нового клуба не обошлось и без курьёза. В 1955 году в свой первый курсантский отпуск около старого клуба увидел приличной высоты кирпичные стены большого здания нового клуба. Каково же было моё удивление, когда во время очередного отпуска летом 1956 года увидел те же стены, без крыши и без признаков какой-либо работы на здании. Поинтересовался, Оказалось, что ещё при разметке траншей под фундамент местные мужики, расспросив девочку-техника о конфигурации клуба, убедили её, что зрительный зал узковат и надо бы его расширить хотя бы на один метр. Дипломированный строитель, идя навстречу «пожеланиям трудящихся», рассудила, что если уж и расширять клуб, то лучше на полтора метра и с помощью благодарного, участвовавшего в обсуждении люда, перенесла соответствующие колышки. Фундамент заложили по новой разметке, стены возвели, а когда привезли перекрытия, то они «почему-то» хотя и соответствовали проектным, но оказались на полтора метра короче требуемых, исходя из реального расстояния между стенами. На исправление ситуации ушло два года. Правда, после завершения строительства (сделали новые перекрытия) клуб производил довольно хорошее впечатление. Здесь был и большой зрительный зал, библиотека, помещения для кружков, оркестра (существовал и играл реально), танцев и др. Молодёжи в селе было много и клуб не пустовал.

А что в нынешние времена? Если ответить коротко, то налицо запустение и развал всего, что давало жизнь многочисленному населению села. Хотя конфигурация улиц сохранилась и сегодня, но число жилых домов резко сократилось, земля перестала обрабатываться и всё заброшенное пространство заросло крапивой, бурьяном, репейником и другими сорняками, процветающими на этих плодородных землях. Из всех улиц более или менее сохранился Большак, расположенный по обеим сторонам асфальтированного шоссе, которое здесь и кончается. Здесь проживает наиболее деятельная часть населения села, у которой имеется техника для обработки земли и транспортные средства, которое продолжает возделывать приусадебные участки и выращивать достаточное количество овощей, в основном, для нужд животноводства на своих подворьях. Хотя земли для возделывания можно задействовать гектары — это приусадебные участки, полностью или частично брошенные бывшими хозяевами, но такого рвения что-то не просматривается. Ещё в 90-е годы, когда была жива моя мать, она часто рассказывала мне о заброшенных и заросших травой полях, а ближайшие покинутые людьми территории мы иногда и обходили пешком. Ужасная картина пустующих, невозделанных полей на сельского жителя, преданного земле по своему рождению и, как принято сейчас говорить, менталитету, производила гнетущее впечатление. Всеобщее запустение, бегство молодых людей с земли, которую в великих муках возделывали их предки, чтобы прокормиться и дать жизнь последующим поколениям, у меня всегда вызывало массу вопросов о причинах и истоках этого разрушительного процесса.

Этот снимок сделан мною с нашего огорода, из сада. Перед нами на всю ширину объектива фотоаппарата бывшие приусадебные участки жителей Страконки. Такую картину запустения даже ещё в те 90-е годы можно было представить лишь в кошмарном сне. Тогда ещё теплились какие-то надежды на здравый смысл возродить эти плодородные земли в интересах нашего многострадального народа, в первую очередь для производства здоровой пищи для уверенного выживания нации. Но если бывшие колхозные земли разными пронырами, близкими к нынешнему оккупационному правительству, уже все тихо «прихватизированы» и даже кое-где предпринимаются попытки пустить эти земли в сельскохозяйственный оборот, то огромные массивы земель, примыкающих непосредственно к бывшим жилым постройкам, пока никак не используются. Это пока резервы страны и очень не хотелось бы, чтобы и они попали в руки захватчиков.

Остаётся незыблемой моя уверенность в том, что при разумном отношении к возделыванию ныне повсеместно пустующих, заброшенных земель, при глубоком понимании влияния климатических условий на производство различных культур, обязательном учёте требований агрономической науки, мы можем обеспечить не только себя, страну, доброкачественной продукцией сельского хозяйства и животноводства, но и без особых усилий накормить ещё полмира. А для того, чтобы это состоялось, нужна лишь политическая воля нашего, подчёркиваю, нашего, а не нынешнего продажного оккупационного правительства, ибо речь идёт не только о селе Ружное Брянской области, а о нашей огромной стране России.

Как бы Р.S. Пока шла подготовка этого моего повествования произошли и весьма заметные изменения на землях бывшего совхоза «Ружное». Ещё лет шесть или семь тому назад мой брат, являвшийся номинальным владельцем обезличенного надела земли площадью более семи гектаров, доставшемуся ему от родителей после раздела всех совхозных земель между членами бывшего совхоза, известил меня, что всем «владельцам» настоятельно предложено продать свои наделы. Сельский люд никаких возражений не высказал (а кому теперь пожалуешься?) и вынужден был уступить свои паи за «огромную» сумму — 11 тыс. рублей. Это стоимость даже не автомобиля «Жигули», «Лады» по сегодняшней терминологии, а всего-навсего колёс от него. Не более того! Организация, производившая формально скупку, а фактически захват земли, себя никак не афишировала, тем более, что и федерального закона о распродаже земель сельхозназначения в то время и в глаза не видели. Всё тайно, без всяких аукционов, хотя бы «для приличия», как говорят в народе. Кто мог стать владельцем этих огромных угодий площадью многие тысячи гектаров? Правильно! Только лица, «приближённые к особе государя», или, по крайней мере, к председателю правительства. А ими попеременно были и тот и другой, оба из сионистского «ларца», хоть и не одинаковые с лица, но с одинаковыми захватническими наклонностями. Известно, что тайное рано или поздно становится явным. Так и на Руженских просторах наступило некоторое просветление.

Работы по освоению земель активно начали проводиться с 2012 года, когда вся огромная территория была обнесена многокилометровым забором из колючей проволоки, да так, что были перекрыты все бывшие сельские дороги и оставшемуся сельскому люду для того, чтобы попасть в овраги, испокон веков в которых собирали грибы (какие у нас росли там рыжики!) и землянику, ничего не оставалось, как вооружаться кусачками для проделывания себе проходов. Но! На наших, простите, теперь не наших, просторах появились и «ковбои» на лошадях, охраняющие не только целостность ограждения, но и стада привезенных сюда из дальних стран бычков для откорма при свободном выпасе на территории и летом и зимой. Вот где нагуливается экологически чистая «мраморная» говядина. Куда поставляется этот продукт? Наш брянский народ достаточно наблюдательный, сказывается ещё наследство партизанской поры, и «засёк» появление на оккупированной территории людей в каких-то не наших одеждах. Выяснилось, что это представители арабских шейхов, которые захотели воочию убедиться в «халяльности» продукта, поставляемого к столу этих самых владык. Вот такие настали нынче времена. Впрочем, какая-то часть продукции реализуется и в Брянских и в Московских магазинах. Говорили знающие люди. Может быть и ещё в других регионах России, но этого не знаю.

Теперь о главном: кто владеет руженскими землями и производством? Формально — фирма «Мираторг», теперь это общеизвестно. Брянские «партизаны» вычислили и владельцев фирмы, даже и их фамилии, и очень родственные связи их с семьёй Медведева, заботящегося о нашем с вами продовольственном благополучии на посту председателя правительства аж всей Российской Федерации. Хотите верьте — хотите проверьте. На ваше усмотрение. Сам же я увидел не только ограждение хозяйских владений, всякие постройки, огромные штабеля вывезенных с дальних полей рулонов соломы, но и пасущихся многочисленных животных тёмного окраса, и огромные грузовики американского производства, другую технику. Всё оттуда. Зачем развивать собственное производство грузовиков, тракторов и прочего? Раз «мраморное» мясо поставляется туда, то и техника должна быть оттуда. Чистый бартер! Никакой политики, только экономика? Так уж никакой???

Ответы на некоторые вопросы

Разрушительные последствия политики, проводимой в государстве дряхлеющими вождями, но особенно в горбачёвские и ельцинские времена, по моим наблюдениям, начали «рисоваться» уже давно. Черновые эскизы их уже в шестидесятые годы были достаточно заметны для того, чтобы при заинтересованном отношении к сохранению страны и её процветанию, своевременно вручить кисти и краски «художникам», не только соображающим в своём ремесле, но и глубоко заинтересованным в том, чтобы их «творчеством» были довольны широкие массы обычных, нормальных, наших людей. На мой взгляд стало вылезать наружу явное несоответствие между затратами государства на развитие сельского хозяйства и отдачей от этих затрат. Чем заметнее стал достаток в домах, чем больше государство вкладывало в социальную сферу, чем больше поступало в колхоз (совхоз) новой техники, тем заметнее стала и вольность в поведении людей и их наплевательское отношение к сохранению и приумножению общественного богатства, которое, хотя может быть и в малой степени, но всё-таки было богатством и членов коллектива. Ещё в те годы у меня сложилось впечатление, что в нашем государстве всегда что-то не доделывалось практически для комплексного решения проблем, а лишь декларировалось. Работа по упреждению и исключению негативных последствий тех или иных принятых решений проводилась большей частью формально, без должной настойчивости и грамотности, обусловленных характером и стилем работы «руководящей и направляющей силы нашего общества».

Техники на село поступало много, минеральных удобрений были горы. А вот надлежащих условий для хранения и грамотного применения удобрений, повышения надёжности поставляемой на село техники, организации её качественного ремонта и эффективного использования создано, по большому счёту, не было. Хотя объективности ради нужно сказать, что в совхозе для обработки полей пестицидами применялась даже авиация, что требовало привлечения местной рабочей силы для подготовки необходимых растворов. Аэродром сельскохозяйственной авиации находился с южной стороны Липовского рва. Здесь же размещался и склад с удобрениями и химикатами, который, впрочем, впоследствии был сожжён пьяной шпаной.

Уровень профессиональной подготовки механизаторов после ликвидации МТС стал снижаться и, главное, была размыта персональная ответственность за свой участок работы. Каждый раз при приезде в отпуск меня наводило на грустные размышления всё увеличивающееся кладбище брошенной техники, расположенное по какой-то нечеловеческой логике рядом с сельским кладбищем. Правда, здесь же, недалеко находилась примитивная ремонтная мастерская и склад запасных частей, но никаких навесов для техники не было. Довольно сложные машины оставлялись ржаветь под открытым небом очень часто из-за мелких неисправностей, которые можно было устранить либо заменой отказавших узлов на запасные, либо проведением соответствующего объёма слесарных и сварочных работ. Но таким ремонтом перестали серьёзно заниматься. Почему?

В один из приездов в средине 70-х годов любопытства ради зашёл на склад запасных частей, которым по совместительству заведовал механик совхоза наш родственник Михаил Сергеевич Алыренков (по прозвищу Яёк — его так больше знали, чем по фамилии). Состояние поставок и наличие запасных частей я оценивал не как дилетант, а как инженер, занимающийся организацией эксплуатации сложнейших систем вооружения. Некоторые недостатки в организации поставок, хранении и использовании запасных деталей и узлов были видны, что называется, невооружённым взглядом, но по моим выводам снабжение было вполне приличным. Но не мог здесь же не обратить внимание и на то, что во всех рабочих взаимоотношениях, будь то связанных с ремонтом или получением запасных частей, особенно дефицитных, всё назойливее стало показываться из кармана горлышко бутылки с водкой-самогоном. Появление во взаиморасчётах этой дурманящей валюты свидетельствовало об определённых психологических сдвигах в сознании людей, произошедших, как это не парадоксально звучит, за счёт роста благосостояния, выражающегося, на мой взгляд, в следующем:

— за работу начали платить реальные деньги;

— уменьшились налоги, были отменены и такие «экзотические», как налог на фруктовые деревья и кустарники;

— абсолютное большинство населения обзавелось живностью (коровами, свиньями, овцами), были построены избы и даже стали заменять соломенные крыши, используя для этих целей шифер и железо;

— в магазинах стало появляться всё больше товаров народного потребления, хотя может быть и не высокого качества, но сравнивать тогда было не с чем;

— дети стали учиться в благоустроенных школах, причём учебники выдавались бесплатно по всем предметам обучения;

— появилось бесплатное реальное медицинское обслуживание, в том числе и акушерский пункт со своим стационаром. «Доктор» мог прийти по вызову к заболевшему домой и даже принести лекарства, а в случае необходимости организовать отправку нуждающегося в лечении в районную больницу;

— в домах появилось электричество, радио, в селе — очаг культуры — клуб, на почте — междугородняя связь;

— появилась дорога с твёрдым покрытием, что позволило организовать регулярные пассажирские перевозки до районного центра;

— появились вклады на сберкнижках, о чём раньше и помыслить не могли.

Такое «изобилие» благ для людей, перенесших ужасы войны и послевоенного нищенствования, не могло не пробудить в крестьянских, особенно и нетребовательных к комфорту, душах чувства достижения определённого потолка спокойного состояния, в котором можно находиться долго. «Лишь бы не было войны» — эта мысль, эта короткая фраза выражала не только глубокую внутреннюю убеждённость пожертвовать многими благами во имя сохранения достигнутого уровня жизни, но выражала надежды и чаяния мужчин и, особенно женщин, потихоньку приходящих в себя после понесённых утрат, избавиться от повторения подобных жизненных катастроф.

Может показаться странным, но состояние благодушия подпитывалось в некоторой степени и проводимой государственной политикой. Как однажды в те годы сказал мой друг детства Иван Андреевич Алёшин, прозванный нами за свой неуёмный характер Войной (в селе его все знали как Иван-война, а жену чаще всего называли не по имени, а Войнихой) — «государство нам теперь не даст пропасть». Такой ответ последовал на моё высказывание, что при прохладном отношении к работе и злоупотреблении спиртными напитками всё начнёт приходить в упадок. И не один Война так думал. Красивые слова о заботе партии и государства о своих гражданах лились непрерывной рекой из репродукторов и с телевизионных экранов. А каждый понимал смысл пропагандистских лозунгов в меру своей подготовки или желания получать блага как манну небесную. Так что было о чём задуматься нашей «руководящей и направляющей», так же как и о резко обозначившейся после войны тенденции к злоупотреблению спиртными напитками. Тот же Война хвастался тем, что уже успел выпить бочку спиртного, которая по размеру выше его дома. А дом у него был приличных размеров, несоизмеримых с первыми послевоенными постройками.

О нашем послевоенном быте

По своим внешним размерам, грязи вокруг и внутри, убожеству и примитивности обстановки и внутреннего убранства руженские хаты, должно быть, не имели себе равных во всей ближайшей округе. Это были «сооружения» площадью 25—35 м2 (хотя были и меньше), собранные из подручных материалов (жерди, хворост и т.п.), самана, обмазанные глиной, смешанной с рубленой соломой и иногда выкрашенные снаружи и изнутри в белый или синий цвет глиной, добываемой в Орловике, богатом на разные цвета этого минерала. Два или три маленьких оконца, пол, как правило, земляной. В одном из углов значительное место занимала русская печь, на которой все и зимовали. К этому жилому отсеку пристраивались сени, сделанные зачастую ещё хуже. Крыши были только соломенные. Так как сарай построить было проблематично из-за отсутствия материалов и необходимости экономить землю, используемую под огород (ведь только за счёт огорода и жили), то если приобреталась какая-нибудь живность (коровка, поросёнок, куры), то они размещались в сенях, а холодной зимой всё перемещалось в жилой отсек. Если зимой появлялся телёнок, то его «законное» место было в хате. Корова доилась в холодное время тоже в хате, со всеми вытекающими и падающими последствиями. Поэтому цену молоку, да и свинины, если удавалось довести купленного поросёнка до товарного вида, мы знали очень хорошо. В нашем домике, построенном «в столбы», печка была маленькая, но вмещала нас всех: бабушку, мать и меня с братом. Это было единственное тёплое место в хате. О чистом воздухе при непосредственном соседстве в одном маленьком помещении с живностью приходилось забыть до наступления тёплых дней.

Так выживало абсолютное большинство населения нашего села Ружное, да и не только нашего. Строить лучшее жильё вдовы с малыми детьми не могли, а помощи ждать в то время было неоткуда. Лес от нас находился далеко, так что, извините, даже своровать лесоматериалы было физически невозможно. Поэтому основу первых жилищ, как правило, землянок, после изгнания немцев в 1943 году составляли деревянные конструкции, добытые при разборке блиндажей, построенных оккупантами из наших же домов. В самом конце 40-х — начале 50-х годов селяне, у кого были необходимые средства, покупали в других отдалённых деревнях, уцелевших от нашествия, старые хатки-развалюшки, которые на колхозных подводах перевозились к месту установки. Мне запомнилась такая поездка в село Соколово Навлинского района (примерно в 15 км от Ружного) своей организацией, проявляющейся в том, что разобранный нами домик совместными усилиями, «толокой» — так у нас назывались такие авралы, не только перевозился, но на следующий день и собирался на предназначенном ему месте. Правда, собранному жилищу приходилось стоять без крыши до августа, когда появлялась солома нового урожая. Хозяин покупки обязательно должен был накормить участников «толоки». Каждому из них доставалось по полстакана вонючего самогона и закуска в виде примитивной окрошки из общей миски, а приходить нужно было со своей ложкой. Других «яств» я что-то не упомню. Нужно сказать, что такое проявление бескорыстной взаимопомощи было очень характерным для тех лет во многих сёлах и деревнях нашего района.

Однако ещё немного о «крыше». Солома с крыш в тяжёлые годы, когда заканчивалось сено, использовалась для корма скоту. Естественно, от такого «корма» на молоко рассчитывать не приходилось, лишь бы коровка дотянула до весны, до свежей травки. Себе отказывали в скудном пропитании лишь бы сохранить её, кормилицу. Как же без молока? С колхозным скотом (лошади, волы) было намного хуже. Из-за бескормицы к весне значительная их часть, обессилив, не могла уже самостоятельно стоять, поэтому часто доходяг подвешивали под брюхо на ремнях или вожжах. Ужасная картина и невольно накатывалась слеза — значительная часть конюшни раскрыта и практически под открытым небом подвешенные беспомощные животные. С появлением травки оставшиеся после зимы лошадки и волы («тягло») постепенно «приходили в себя» и могли уже использоваться по прямому назначению. Правда, первое время приходилось самим подтаскивать телегу к стоявшей еле на ногах лошади, впрягать её и только потом совместными усилиями тащить повозку. Горе и слёзы — и лошади немощные и такие же помощники: ребятишки и женщины.

Но как иногда бывает в жизни, трагическое и смешное соседствуют рядом. С лёгкой руки какого-то «начитанного» мужика колхозным лошадям были даны имена писателей и поэтов. Был у нас «Пушкин», отличавшийся своеобразным норовом, мог при случае, если не увернёшься, и лягнуть (так он оставил память о себе вмятиной на лбу одному слободскому пареньку — удивительно, но паренёк выжил). Был и «Лермонтов», спокойный, более стройный, были и «Толстой» и «Некрасов», более солидные, чем два первых. Да и разве сейчас всех вспомнишь?

В те годы в селе бывало много цыган, грязных, оборванных, голодных. Мы ребятишки, пообещав дать хлеба, уговаривали цыганят сплясать на животе, что они в пыли и делали, но хлеба получали за пляску очень редко — у нас его просто не было. Но, к счастью, они были какие-то беззлобные. Пожилые цыгане втягивали мужиков в тяжбу по обмену лошадьми, расхваливая своих таких же одров, как и наши, колхозные, но делали это столь искусно и убедительно, что несколько таких обменов состоялось в присутствии, конечно же, председателя колхоза. Одно время к нам в село были присланы маленькие юркие лошадки, прозванные нами «монголками», по-видимому, за предполагаемое место их происхождения. Телегу тащить могла не каждая из них. А вот верхом ездить на них было одно удовольствие. Правда, они были пугливы и один раз я слетел с такой лошади, когда кто-то из ребят неожиданно выскочил перед нами на дорогу. Не прижились они у нас, были быстро «израсходованы». Зато конское поголовье коренных пород постепенно увеличивалось и уже в конце 40-х годов приезжавшая комиссия из военных отбирала коней для службы в строю.

Послевоенное возрождение. Как мы взрослели

Детей в селе приучают к работе с ранних лет. Поначалу это лёгкие, физически не очень обременительные работы: отогнать в стадо или встретить из стада корову, присмотреть за живностью, выпускаемой на луг, нарвать или серпом нажать травы для скотины и для сушки впрок, на зиму, прополоть грядки, натаскать воды из колодца и т. д. С возрастом работы становятся серьёзнее и ответственнее. Но это, так сказать, домашние работы, на себя. В колхозе же начал «подрабатывать» в летние каникулы, после седьмого класса. Справедливости ради нужно сказать, что ребят школьного возраста официально колхоз не привлекал к работам, но в период уборки урожая зерновых привлекала школа, например, к подбору упавших колосков. С холщёвыми сумками на лямке через плечо целый класс идёт цепью, срывая оставшиеся после жатвы отдельные колоски и поднимая упавшие, тайком луща их для утоления голода — ведь дома никакого хлеба не было, но большую часть складывая в сумку для сдачи на склад. Спросят ведь. А мы тогда боялись всего.

Нужда заставляла идти на работу и хоть какой-то трудодень заработать, хотя и с совершенно не ясной перспективой получить материальное вознаграждение за свой труд. Работы были самые разные: от вывоза навоза со скотного двора на поля до участия в уборке урожая зерна, картошки, заготовке сена. На всю жизнь запомнились работы на молотилке подавальщиком снопов. Сил уже нет, глаза забиты пылью и остями, спина раскалывается, а молотилка (приводилась в действие широко ремённой передачей от трактора ХТЗ, у которого для этих целей снимали заднее колесо) начинает грохотать, если в зев её не сунешь сноп. Сразу услышат и сделают соответствующее внушение. Такая же работа и на копнителе за комбайном: ости и пыль летят в глаза, в рот, в нос. Никаких очков и средств защиты органов дыхания не было, понятия даже не имели, да и подсказать было некому.