Intro

В какой момент начинается путешествие?

Когда отдаешь билет на контроль или когда появляется мысль о билете?

Кстати, в какой момент у меня начался Ужупис?

В момент, когда я под ногами обнаружил «ъ»? или когда увидел «Поэму сердец»?

Или — когда стоял в детстве, едва доставая подоконника алма-атинского окна в лето и думал:

— А почему я думаю, будто я думаю в голове? Может я думаю в руке? Или в животике?

В любом путешествии обязательно — у окна поезда, на палубе корабля, у костра — из потаеного уголка памяти вспыхнет какое-то важное прошлое. Вспыхнет и вытеснит реальность, станет самой реальностью — со всей радостью и болью, которые случились когда-то и отложились в потаеный уголок памяти.

А каждый раз, вернувшись домой, путешествие продолжается в памяти — возникая эпизодами безо всякой взаимосвязи с хронологей.

Поэтому и в книге не будет хронологии, все истории — это вспышки моей памяти, вспышки гирлянды моих потаеных уголоков, куда я отложил свой путь к Ужупису.

Фотографии

В книге будет много фотографий. Иногда они возникали в результате какой-то истории, иногда — сами давали повод для историй, иногда — были эпиграфом для них. В любом случае — с ними веселее, для чего-то они должны же пригодиться, пусть будут.

Вот это фото называется — Коллективный разум.

Карамельная поляна

Каждый режиссер желает видеть как зрители смотрят его фильм до последней буквы финальных титров. Поэтому раскладывает зрителю по всему сюжету карамельки. И каждый раз, когда заканчивается вкус очередной карамельки, тут зритель обнаруживает новую — с другим вкусом. Так зритель и идет к финальному титру — от карамельки к карамельке.

Моя книга — это карамельное минное поле: к тем карамелькам, которые вы получите от меня лично, я, не жадясь, щедро отсыплю карамельки, полученные от двух моих неугомонных ангелов-бузотеров — Мактуба и Ужуписа.

Действующие лица

Некоторые герои книги пролезут в сюжет задолго до того, как я официально их вам представлю. Таковы уж они, да и книга сама — тоже. Самые шустрые двое уже это сделали.

О хронологии событий

Важное открытие наук, изучающих мозг — оказывается, для него не имеет значение время: любое событие — прошлого, настоящего и воображаемого будущего — переживается им с одинаковым погружением, приборы фиксируют одинаковую активность, представляемые в воображении действия для мозга также реальны, как и существующая действительность.

Сбивает с толку, правда? В книге будет много такого, не пристегивайте ваш разум ремнями безопасности — вам будет проще летать в космосе вашего воображения.

Поэтому строгой хронологии в книге нет. Если вы запутаетесь в последовательности — считайте это частью главного замысла книги. Можете читать ее с любой главы, составить свой список-лабиринт из глав — тогда, по сути, вы станете моим соавтором, а образ книги в вашей голове будет окончательно непохож на её образы в воображениях других читателей.

Ужупис географический

Об Ужуписе написано много — и написано мало.

Географический Ужупис — это небольшой район Вильнюса за речкой Вильной. Здесь обнаруживается интересный дуализм.

С одной стороны Вильна дала название городу Вильнюсу. С другой — отделила от него уютный фрагмент — Ужупис, и, опять же, дала ему название. Потому что Ужупис в переводе с литовского — Заречье.

К слову, поиск дуалистических состояний — это еще одна из моих гимнастик моего дуалистического сознания — скоро поймете, почему.

Во времена краха СССР Ужупис превратился в криминальный заповедник, заселенный тёмной маргинальной публикой, недвижимость значительно подешевела, это парадоксальным образом изменило ситуацию: жилье стало доступным, и в район стали заселяться нищие, но смелые маргиналы другого толка — художники, скульпторы, владельцы мастерских. Каждый уходящий в Тьму Истории маргинал-уголовник освобождал место для маргинала-творца. Постепенно художники выполнили свою главную функцию: изменили мир к лучшему изменив славу района — с дурной на прекрасную.

По сути, это был первый перформанс Ужуписа.

Я был наслышан о прекрасной славе Ужуписа, поэтому и пришел сюда буквально в первые же дни, едва появившись в Вильнюсе. И мой первый визит был разочаровывающим.

Чего я ждал? Арт-базара и рядов картин, как на Крымском валу в Москве? Улиц, полных галерей и кафе, как на Монмартре (который пережил подобную трансформацию веком раньше)?

Всего этого есть понемногу в Ужуписе — но слишком мало, чтобы это было заметным отличием от всего остального города, ей-богу, если вы шли в Ужупис за этим — то идти и не стоит.

А главное, видимо, непохоже на мой предыдущий опыт — иначе не было бы разочарования.

Большинство разочарованных откликов про Ужупис — от людей, которые остановились в точке своего разочарования. По сути — они не увидели Ужупис, хотя он был у них перед носом.

И я решил найти проводника в Ужупис.

А Ужупис сам прислал мне своего гонца, посланца доброй воли — Вику.

А во время первой прогулки с Викой, я увидел Улыбку Ужуписа — чуть дальше вы прочтете подробности этой встречи.

Ужупис мифологический

Некоторые свои шаги к Ужупису географическому мне сложно объяснить — с определенного момента они происходили в разное время и логики в них не было. Пытаясь объяснить себе природу этих поступков, чтобы не показаться себе совсем сумасшедшим, в качестве рабочей гипотезы я принял: Ужупис географический, обретя дух, созданный коллективным сознанием собравшихся в нем художников, направил ко мне своего гонца-сорванца. Которого я в этой книге буду называть Ужупис. О котором из них тот момент я буду вести речь — вы быстро поймете, это не вызовет сложностей.

Это, к слову, еще один дуализм.

Как мне сказали, на здании Музея современного искусства Вильнюса есть надпись:

— Все люди — художники. Но только художники знают об этом.

Я думаю, гонец Ужуписа отправлен к каждому — и к вам, дорогой читатель, тоже — но вы его еще не узнали.

Когда узнаете — назовете его по-своему.

А моего зовут Ужупис.

Лис

Однажды ученик пришел к даосу:

— Скажи, учитель, когда заяц убегает от лиса — какая сила движет им?

Учитель, подумав, ответил:

— Искренность…

Когда я увидел Улыбку Ужуписа, стало понятно — начинается самое главное, нужно только показать себя — так же искренне, как заяц был искренним перед лисом.

Кстати, все заявленные и еще незаявленные действующие лица — заяц, лис, Мактуб, Ужупис, Королева и другие — дуалистичны сами по себе, как и я сам: являясь полноценными персонажами, они сами по себе карамельки.

Об Ужуписе написано много — и написано мало. И эта книга — не об Ужуписе, она — о пути к Ужупису.

Ужупис — у каждого свой.

И необязательно он будет в Вильнюсе.

Но в Вильнюсе вероятность встретить Ужупис — несомненно, выше!

Гарик

Историю про даоса и лиса мне рассказал Гарик Рыбалко — еще один омский персонаж, удивительно тонкий поэт, автор песен, художник и философ.

— Тебя обязательно надо познакомить с Гариком, — время от времени говорил мне Саша, один из сотрудников компании, в которой я тогда работал, это тянулось долго, поскольку Гарик, как оказалось, жил в совершенно нетелефонизированных недрах труднодоступного частного сектора, и чтобы идти наверняка у нас все никак не выбиралось свободного вечера.

Наконец, такой вечер случился, мы, прихватив необходимые к небольшому внезапному застолью компоненты, нагрянули к Гарику в гости.

Внутри старого дома оказалась небольшая комната и кухонка, на стене висела простенькая гитара с задерганными струнами, на которую, по ее виду, случалось, ставили и сковородку — я уже было начал предвкушать заунывные нескладушные песни, из-за которых перестал ходить в туристические походы.

— Ну, Гарик, давай, — решительно сказал Саша после второго тоста.

Гарик взял гитарку, подтянул-настроил струны и негромко запел:

— Я победил, я на коне,

И ветер клонит травы ниц,

И гильзы стрелянных зарниц

Напоминают о войне…

Звук голоса, струн, слов образовали тонкую, светящуюся, искрящую неземными смыслами тропинку в Космос.

В этом Космосе я оказываюсь каждый раз, когда вспоминаю о Гарике, о его песнях и наших беседах.

Однажды я попросил подарить мне какую-нибудь небольшую работу — я въехал в новое жилье, хотелось оживить голые стены. Я рассчитывал на какой-нибудь подмалевок, которых у художников очень много, но Гарик принес мне небольшую — сантиметров 15 — статуэтку, я ее вожу теперь с собой — вот уже 20 лет.

— на, это Мыслитель, — сказал Гарик, вручая его мне.

Гарик мне тогда не сказал, а я его — не спросил. Но я крепко подозреваю — это мой портрет.

Путешествия

Какой я путешественник по сравнению с Магелланом? Где Колумб со своей Каравеллой, а где я, удобно расположившийся в самолете, поезде, на корабле?

В слове «путешествие» второй корень достался от прошлого и сбивает с толку — сейчас не ходят пешком, сейчас пользуются транспортом — летают, ездят, плавают. Но наступившее будущее, в корне изменив смысл, не изменило корень: согласитесь — «путелетание» не звучит. «Путеезденье» — еще хуже, чем «путеплаванье».

Поэтому мне тяжело. С одной стороны, слово «путешествие» утратило смысл и затерто до утраты смысла, с другой — время не придумало замены.

Дуализм, кстати.

Повертев и покувыркав слово, пока оставил как есть — со всеми образовавшимися парадоксами. Вернее, увидев нем парадоксы, слово мне стало нравиться.

Пусть будет так.

FaceControl

Надо сказать несколько слов о моей коллекции фейсконтролей — в моей встрече с Ужуписом она имела неожиданно важную роль.

У каждого из нас в детстве была такая игра в моменты скуки — искать и находить всякие морды в узорах обоев или, скажем, на коврах.

Стоите вы, скажем, в углу, а трещинки и сколыши в стене вдруг образовывают ухмылку — то ли подбадривающую, то ли, наоборот — так тебе и надо, раззява.

Есть категория детей, которые продолжают их видеть даже когда становятся взрослыми. Я, например, с удовольствием фотографирую всякую подобную живность.

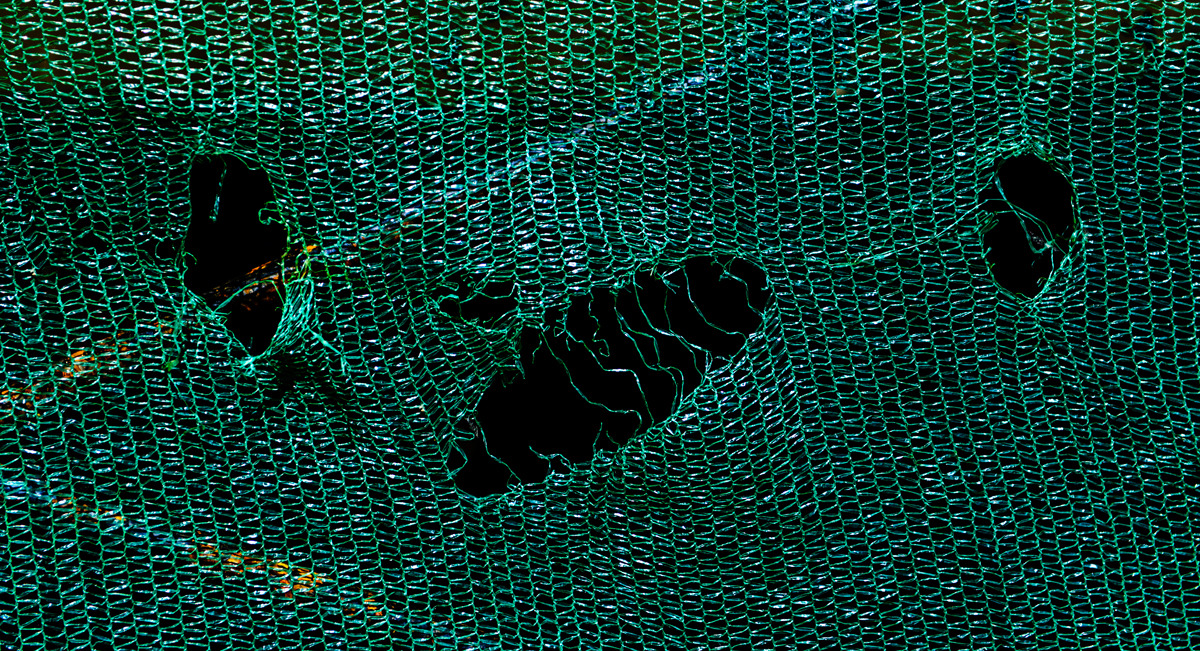

Вот вам Зеленый ужас пустоты:

Полуистлевшая афиша на стене в центре Москвы получила название — Демон опустевшего дома:

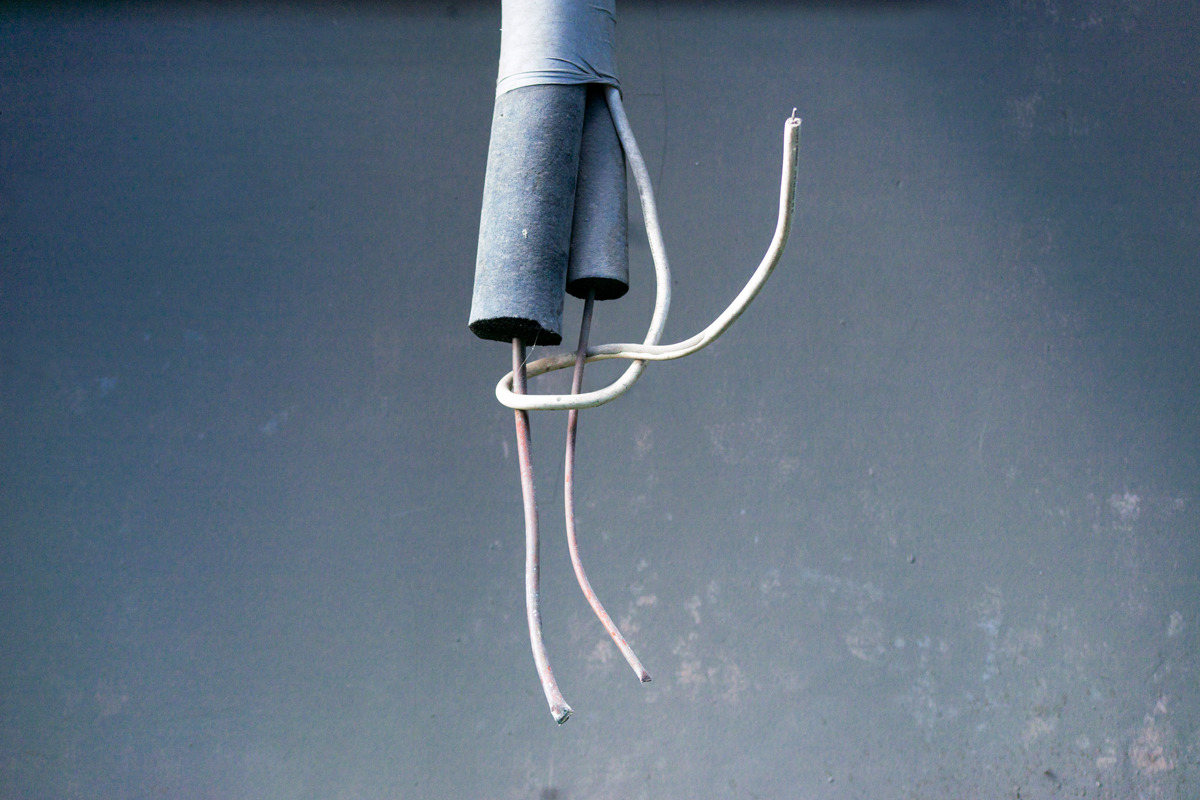

Когда-то огромная фура, паркуясь для загрузки, примяла водосточную трубу — где-то в Карелии, в далеком рыболовецком поселке. А еще через какое-то время в этот поселок на съемки отправили меня. Так в моей коллекции появился этот забавный персонаж, фото называется — Залезла:

Один из моих приятелей, посмотрев на нее, сказал:

— Она лезет укусить дом в фонарь.

Два алма-атинских осенних листика, попавшиеся мне под ноги — именно так они и лежали.

Я назвал фото — Отпуская [Чувства]:

Кондиционерные обрубки в одном из закоулков Бали дали повод для очень чувственного фото, это Танго, посмотрите, в нем — и страсть танца, и развевающийся шлейф, парящие руки, мужественность и грация танцоров:

А вот самая первая фотография в моей коллекции.

Я только-только приобрел фотоаппарат и шел из магазина — еще неуверенный в правильности выбора, все еще сомневаясь — нужно ли было мне его приобретать. Я шел по московским Чистым Прудам, была прекрасная погода, я достал его из упаковки, сделал несколько кадров — ничего особенного, просто попробовать. Свернув дворами на Маросейку, увидел под ногами вот эту ветку. Солнечные зайчики удачно расположились вокруг, я назвал фото — Улыбка Бога:

А теперь небольшая история о том, как у меня появился фотоаппарат.

Фотоаппарат

Сейчас он уже не выглядит новым, у него появились боевые шрамы и потертости, он побывал в разных приключениях и объездил много стран.

Однажды я его принес в студию и известный режиссер, увидев его, уважительно сказал:

— Вот! Настоящий фотоаппарат должен быть как автомат Калашникова!

Обычно для своих съемок я обходился арендованным оборудованием — мне так было удобно, я не хотел обременять себя вещами, а в каждом проекте могли быть свои требования к съемочной аппаратуре.

Однако, однажды настал момент, когда надо было быстро приобрести технику на несколько долгосрочных документальных фильмов, выбор был — качественная видеокамера или фотокамера с возможностью снимать видео. Я склонялся в пользу фотокамеры, но и здесь были несколько неоднозначных вариантов, все они имели кучу плюсов и минусов. Шел я, одолеваемый этими мыслями, и — просто так! — заглянул в фотомагазин, хотя и не собирался этого делать и маршрут мой был несколько в стороне от него.

В разговоре с менеджерами я упомянул Омск, при этом неожиданно ожил склонившийся за компьютером главный администратор торгового зала:

— Вы жили в Омске?

— Да, было дело.

— Наверное знаете… — далее шел небольшой список известных мне персонажей из тусовки музыкантов-художников, в конце которого была и моя фамилия.

— Очень приятно, — говорю, протягивая руку — это я.

— Вадим Жолобов, — говорит мне администратор.

Так я познакомился с одним из лучших омских фотографов, работы Вадима я и сейчас оцениваю очень высоко. Всего две рекламные кампании помню той поры — обе снимал он. В Омске постоянно бывали на общих мероприятиях, оба были наслышаны — я видел его работы, мне они нравились; он, как оказалось, видел мои передачи на тв.

Раньше я сказал бы — видимо, какого-то миллиметра судьбы не хватало пересечься лично. Сейчас уверен — Мактуб, посоветовавшись с Ужуписом, оставил вкусное на потом.

Разговорившись, мы с Вадимом на радостях решили и мои технические вопросы — и из магазина я вышел уже с фотоаппаратом в руках.

А через несколько минут сфотографировал Улыбку Бога.

Выходит, и мой фотоаппарат, который я несказанно полюбил за это время, который стал продолжением руки и глаза — появился в моей жизни с непосредственным участием двух моих шустрых добрых бестий.

Я уже несколько раз упомянул Мактуба и Ужуписа. Скоро познакомимся и с ними, а пока — про дуализм.

Дуализм

Я вырос в Алма-Ате, раньше это был город — столица Казахской ССР. Сейчас столица переехала, а город стал называться Алматы. К новому статусу и названию я никак не привыкну, поэтому (и потому что) для меня она всегда — Алма-Ата.

Моя отцовская линия происходит из древнего казахского рода, мамина — из Белоруссии. Это обстоятельство породило во мне череду дуализмов, главный из которых — восточное мышление постоянно должно уживаться с европейским. Вот еще один — я вырос в Алма-Ате, но родился на Мангышлаке, а в Алма-Ате я оказался ровно через месяц после рождения — поэтому я алмаатинец, но, получается, не коренной.

И так далее.

Все мое детство проходило под влиянием авиации — над нашим домом самолеты шли на посадку в аэропорт, один из дедов — летчик, еще несколько родственников летали. Я на слух различал типы самолетов, знал историю всего, что летало и не летало. После школы поступил на самолетостроительный факультет, после которого около 5 лет проработал в проектном отделе ракетно-космического конструкторского бюро.

Инженерное мышление — очень рациональное, мне оно очень нравится. Оно делает мир понятным, стройным в своей логичности, однако, следует признать, несколько пресным.

В какой-то момент — об этом позже — мне стало немного скучно и я заселил свой мир двумя симпатичными персонажами, одного зовут Мактуб, другого — Ужупис.

Все, согласно моему главному дуализму — один из Азии, другой — из Европы. О каждом из них будет отдельный рассказ.

И постепенно, под их руководством, я совершил путь из рациональных инженеров в иррациональные режиссеры. Инженер во мне не умер, а режиссер поселился довольно прочно. Вот вам еще один дуализм.

Мактуб

В каждом путешествии всегда есть незаметное событие, которое, если приглядеться, придает всей затее главный смысл.

Предстояла поездка — съемки работы научно-исследовательского судна, идущего по определенному маршруту в море.

Эпиграфом ко всей экспедиции прозвучала фраза одного из топ-менеджеров, которую он сказал на съемке интервью. Повторяя текст между дублями, он неожиданно обернулся ко мне и спросил:

— А вы в курсе, что едете не 1-го августа, а 2-го?

Сказано это было 31-го июля.

— Мактуб, — обреченно подумал я. Вслух сказал:

— Теперь в курсе.

Неделю накануне решалось — на сколько дней экспедиция.

Цифра менялась каждый день — от 4 дней до 10. Постоянно менялась и дата отъезда: менеджеры заказчика интенсивно переписывались со специалистами судна, те, в свою очередь, в части решений зависели от распоряжений капитана, графика исследований, маршрута и погоды в море.

Съемочная группа — каждый занят на разных проектах — не могла выстроить свои планы, у меня к этому всему добавлялась своя математика с бухгалтерией и логистикой.

— Ну, что, когда едем, и когда возвращаемся? — каждый день я по нескольку раз слышал этот вопрос и каждый раз, называя даты, вынужден был добавлять:

— Это еще не окончательно.

На той стороне был слышен глубокий вздох, иногда — понятные всем междометия и эмоции. Никто не мог ни на что повлиять — все зависело от массы не поддающихся прогнозу факторов.

— Ребята, это Мактуб! — в какой-то момент устав от всего этого, объявил я всем.

— Что такое мактуб? — спросили все.

— Это наше такое с Востока. Божья милость помноженная на божий же генератор случайных чисел.

— Это как?

— Если над городом дождь пойдет — это божья милость. А вымокнешь ты под ним или нет — это Мактуб. Может ты дома весь день просидишь, а может ты выйдешь на пять минут, и как раз хлынет, а зонт дома остался, а может именно над твоей улицей не капнет.

На всякий случай в какой-то момент я его для себя персонифицировал, поэтому он для меня — Мактуб.

Числа 30-го, наконец-то, утвердили дату отъезда — 1-е, и срок экспедиции — 4 дня.

И вот теперь я в курсе — что, все-таки, 2-го.

Оказавшись с разными перипетиями на судне, первое, что мы услышали:

— А вы в курсе, что 4-го мы вас не сможем отправить на берег, в лучшем случае — 6-го?

— Теперь в курсе…

Вся неделя на судне проходила под чутким вниманием Мактуба. Запланированные накануне съемки на следующий день по разным причинам выстраивали свой график, в который неожиданно вклинивались другие события, но о них никто из принимающей стороны не обмолвился накануне:

— Ребята, сегодня катер спускаем, будьте готовы снимать, — подходит за завтраком к нашему столу супервайзер.

— Во сколько?

— Утром, точное время я скажу позже.

В итоге катер снимаем после обеда. Зато до этого вдруг успеваем записать интервью, которое вчера было запланировано на вечер. Но следующий сотрудник, который должен был рассказать нам про вычислительный центр судна, вдруг занят на эксперименте, который возможен только в штиль, и его будем снимать завтра.

Если позволит Мактуб.

— Завтра днем снимаем работу Прибора Приборыча, — говорит нам научный сотрудник.

— Да-да-да… — слышу я саркастическую усмешку Мактуба.

— Точно? — спрашиваю я.

— Да, часов в 12, — отвечает научный сотрудник, ему важно отчитаться перед Землей о работе, Прибор Приборыч — очень важный исследовательский объект и наши съемки — удобный для научного сотрудника случай показать эффективность сложного оборудования в этой экспедиции.

— Ага… — утирая слезы, хохотал где-то за спиной Мактуб, — Завтра…

В итоге работу ПриборПриборыча мы не сняли вообще.

Все это — под постоянную качку, гул и вибрацию двигателей, медленная такая контузия.

Отправление на берег тоже было непредсказуемым номером — нас сперва должны были пересадить на катер, который доставит нас на судно сопровождения (небольшой, размером с троллейбус, кораблик), а уже оно за 5—6 часов должно дойти до порта. Накануне нас предупредили — катер будет готов к 14ч. Но утром, часов в 11, случайно зайдя на камбуз я услышал:

— В 12 быть на капитанском мостике с вещами, в 12—30 отправление.

Судно сопровождения, кренясь и подпрыгивая на всех морских ухабах, добралось до Сочи к вечеру, но порт уже закрылся до утра. А утром выяснилось, что пограничный контроль занят на другом судне и мы будем стоять в очереди неизвестно сколько.

Мактуб не оставлял нас ни на секунду.

И тут случилось то самое — главный смысл путешествия.

В каждом путешествии всегда есть незаметное событие, которое, если приглядеться, придает всей затее главный смысл. Как будто мы ездили не на съемки огромного судна по заказу крупной компании, которой был нужен фильм об исследованиях дна, а все специально выстроилось для крохотного событьица, которого, собственно, могло бы и не быть вовсе — и никто этого и не заметил бы.

Было утро, образовался штиль, и внезапно к нам пришли дельфины! В спокойной воде их было видно довольно глубоко.

Было ощущение, что они, развлекаясь, общаются с нами — выпрыгивали по одиночке и синхронно по 2—4, переворачивались пузиком; каждое их движение — мощь, волшебство и радость.

Они явно получали удовольствие от всего происходящего. По-моему, они еще и весело трепались — то ли с нами, то ли обсуждая между собой нас, бестолково носящихся с фотоаппаратами с борта на борт, с кормы на бак.

— Что они делают? — спрашивал молодой, еще неопытный дельфинчик.

— Это люди, вместо наслаждения моментом, они откладывают его в память своих коробочек, — отвечал старший — мудрый — дельфин.

— А зачем они это делают?

— Они будут переживать наше «сейчас» потом, в будущем, когда «сейчас» будет в прошлом. И будут это делать там, где этого никогда не было. И в этот момент они заменят свое «сейчас» на прошлое, на то «сейчас», которое уже кончилось.

— Вдобавок, они будут показывать прошедшее «сейчас» другим людям и другие люди будут переживать чужое «сейчас», которого у них не было, как свое, — добавил второй взрослый дельфин.

— Я запутался, это знание мешает мне радоваться! — пискнул молодой дельфинчик.

— Не морочь себе голову, знание всегда мешает радоваться… — грустно сказал Мудрый дельфин.

И они без сожаления выпрыгнули из нашего «сейчас» в свое, в котором нас уже не было — ведь мы не были частью радости их мира.

А мне очень хотелось получить именно вот такой — Тот Самый-Самый Кадр! — дельфин в высшей точке своего прыжка.

Между нажатием на кнопку и срабатыванием затвора проходит небольшое время — доли секунды, поэтому если нажать кнопку затвора во время прыжка — то дельфин успевает нырнуть. У меня есть множество кадров, где виден лишь всплеск и немного хвоста.

Я стал высматривать их в воде.

И вот был момент — я увидел дельфина, а он — у меня было ощущение — хитро смотрел на меня, улыбаясь своей беззаботной улыбкой от носа до хвоста, и явно ждал, когда же я его увижу и буду готов фотографировать — свой Тот Самый-Самый Кадр.

И даже его плавники по бокам были частью улыбки.

Я понимаю, что, скорее всего, он был занят своими делами, но пусть для этого фото будет такая легенда — он понял, что я давно хочу получить Тот Самый-Самый Кадр, и, дождавшись, пока я, разиня, наконец-то, его замечу, прыгнул — именно так, как мне было надо!

А я, поняв его движение, успел нажать кнопку чуть раньше прыжка, направив объектив с небольшим упреждением — туда, где дельфина еще не было и куда он должен был влететь через ту самую долю секунды!

Это был классический ДЗЕН! Микроскопический — длиной в выдержку затвора, в миг апогея траектории прыжка, такой — минидзен. Единение с вселенской гармонией в созерцании бесконечности этого мига. Совмещение моего чувства прекрасного с вселенским каналом Абсолютной Красоты, моего «сейчас» с «сейчас» дельфина. Совершенное животное в высшей точке своего удовольствия полета. Мое выполнение искреннего желания этот миг уловить.

Тот Самый-Самый Кадр!

Это явно был подарок Мактуба, карамелька из его щедрой ладошки, я абсолютно уверен.

Он не дал нам снять ПриборПриборыча — но в фильме он особо и не понадобился. Зато пригнал нам стаю дельфинов, когда мы подняли в воздух аэрокоптер с камерой — и у нас образовался незапланированный, но очень важный эпизод, который дал нужный объем и эмоцию всему фильму.

Откуда-то Мактуб про все это знал — и про Приборыча, и про эпизод — наверное потому, что он ближе всех нас находился к Автору Всех Сюжетов. Где-то получал Его подсказки, где-то подглядывал Ему через плечо, а где-то импровизировал на ходу.

Добрый и щедрый малый, радостный бесенок, резвящийся под Божьей дланью любимый внук Бога, Мактуб учил нас не строить иллюзий на завтрашний день, располагать тем, что есть и наслаждаться мгновеньем настоящего.

Мактуб тоже попал в кадр — его озорное «Да-да-да!..» блестит в одной из капель плещущегося в солнечных лучах счастья.

Еще на этом фото есть очень счастливый — отражающийся в мокром боку дельфина — я.

Вы спросите — а где же здесь Ужупис?

А кто поднял меня в 5 утра и заставил выйти на палубу?

Алма-Ата

Мое главное счастье — мое детство Алма-Ате. В одном небольшом дворе обычной 4х-этажной хрущевки были казахи, немцы (две семьи), русские, татары, евреи, уйгуры, корейцы, дунгане, и бог весть кто еще.

Сколько квартир — столько и национальностей.

Мы хорошо дружили все, и если кто-то и был изгоем — то только в силу своего характера, а не происхождения, и мы все понимали это.

В первом подъезде на 4м этаже жили мой ровесник и друг Олег, его старший брат — года на 4 — Костя, тетя Люся и дядя Витя — их родители.

В 3м подъезде на 3м этаже жила уйгурская семья, отец которой был шеф-поваром ресторана Кок-Тюбе. По казахстанским меркам — это как главный повар в Кремле.

Во втором подъезде на 1м этаже жил я.

Над нами жили татары — тетя Амина и ее непутевые дети Шафкат и Тарих.

Богатых среди нас не было. Шеф-повар иногда разживался продуктами — и, когда надо, щедро делился со всеми. Я их дунганскую лапшу до сих пор вспоминаю — одна длинная штука заполняла глубокую чашку до верха с горочкой, вкусная невероятно.

Когда в ресторан заезжало республиканское начальство — за ним присылали черную Волгу.

В какой-то момент дядя Витя по пьяной глупости сел — ненадолго, но по-настоящему и далеко.

В это время оставшееся на свободе семейство подкармливали всем двором, причем — так, чтобы тете Люсе не было обидно. Просто заходили — дескать, пирожков наготовила, делюсь. И татарка тетя Амина, и казашка Рая, и корейцы с 1г этажа 1-го подъезда, и уйгур шеф-повар.

А потом дядя Витя вернулся, и шеф-повар на радостях устроил ему шикарный ресторанного качества стол с президентского уровня пловом — за свой счет, разумеется, гуляли всем двором.

Вот так жили.

Мой самый настоящий дом был на чердаке дачи — там были связки книг и журналов, я их все прочел по нескольку раз. Дача была под Алма-Атой, каждое лето я там проводил месяцы, чаще всего — вместе с дедом. Моего деда звали Хасен Абишевич Абишев, он был доцентом физико-математических наук, уважаемым в Алма-Ате человеком, преподавал астрономию, написал несколько книг. Единственный трофей, который он привез с войны — мешок немецких биноклей, чтобы показывать студентам Луну и звезды.

Гордился тем, что никого не убил, хотя винтовка у него была — война призвала его ездовым в обоз — кому еще можно доверить лошадей, как не казаху из степей Караганды?

Но видел он там что-то настолько страшное, что так толком и не рассказал о ней ничего — ни мне, ни кому-то еще. И за что у него медали — тоже не рассказал. Когда по телевизору показывали фильм на военную тему — говорил одно слово:

— Ерунда… — и выходил из комнаты в свой кабинет, а если слышал немецкую речь — возвращался и выключал телевизор несмотря на все наши протесты.

Но однажды отругал меня, когда я позволил себе какую-то вольную шутку в адрес соседа, жившего этажом ниже — Ивана Ивановича Шнайдера, потомка немцев петровских времен.

И дед мне крепко высказал. Это, пожалуй, был единственный раз, когда он мне что-то говорил на повышенных тонах:

— Дурак! то были фашисты! Другие немцы не виноваты!

Это был настоящий урок непоказного интернационализма, я его хорошо усвоил.

Ять

В 1988 году, закончив самолетостроительный факультет в Новосибирске, я по распределению переехал в Омск — работать в проектном отделе настоящего ракетно-космического конструкторского бюро.

Дело было весной начала 90-х. Думая о чем-то, брел, глядя перед собой, как это бывает. И вдруг увидел совершенно необычное — из-под снега что-то блеснуло. Я ковырнул ногой — и увидел букву «Ъ». Поковыряв снег еще, увидел надпись на решетке, прикрывающей подвальные окна на тротуаре:

— Торговый домъ «Франкъ и сынъ».

Все в этой решетке было для меня необычным. Я был молодой инженер, видел, что металл обработан не заводским способом — во всяком случае, по неизвестной мне технологии. Ручной ковки я раньше не встречал, но, видимо, все-таки, получается, это она. Опять же — ять, сам шрифт и рисунок решетки — все наводило на мысль о дореволюционном происхождении объекта.

От решетки исходило что-то — из другой эпохи.

Я посмотрел на дом, а затем и на улицу другими глазами — она вся была чудом сохранившимся артефактом дореволюционной архитектуры.

Так — через архитектуру — я стал знакомиться с искусством.

Ведь архитектура — тоже дуализм: инженерный расчет и искусство. Первая часть мне была понятна, осталось понять второе.

Я ощутил потребность разглядывать картины — и стал слоняться по выставкам и галереям, это привело к знакомству с Артуром Муратовым, Дамиром Муратовым, и другими важными персонажами омского арта.

Артур

Середина 90-х, Омск, разные люди из разных тусовок мне постоянно говорят одну фразу:

— Как, ты не знаешь художника Артура Муратова? Тебе обязательно надо с ним познакомиться!

Художники для меня тогда были исключительно авторы картин, репродукции которых я видел в школьных учебниках. Это я сейчас читаю лекции по классическим картинам, а тогда меня это совсем не интересовало — я был директором небольшого компьютерного бизнеса, в недавнем прошлом — обычный инженер закрытого ракетно-космического конструкторского бюро.

И вот происходит невероятное — у меня в офисе возникает ураган эмоций, стихов, буйных историй, и уже с первых слов совершенно очевидно — мы просто продолжили тот треп, который происходил у нас в прошлой жизни. Вроде бы — познакомился с Артуром, только, получается, знал его всегда.

Через неделю он пригласил в гости — и я увидел его картины.

Их было много, они висели на стенах, они в несколько слоев стояли вдоль стен, ими подпирались полки, они сами были полками — их было очень много. За каждой картиной открывалась еще более чудесная, а следующую было страшно открывать — вдруг она будет еще чудеснее?

Поразительные цвета, поразительные линии, поразительная игра смыслов.

Я понял — картина может отличаться от классических канонов, она может не иметь портретного сходства или ярко выраженного сюжета, картина может нести эмоциональные состояния и смыслы, о которых я и не подозревал. Картины могут быть стебными, философскими, с саркастической улыбкой, едкой, но доброй иронией.

Самое главное — они могут моментально донести чувства и состояния, которые словами описать — долго и скучно.

Я ушел потрясенный.

Поэма Сердец

2.Сердце полное л-ви. 3.Сердце полное. 4.Сердце дома. 5. Сердце продавца цветов. 6.Сердце Тита. 7.Пустое сердце. 8.Наше сердце. 9.Легкое сердце. 10. Сердце бабника. 11.Сердце орла. 12.Скромное сердце. 13.Глупое сердце. 14.Сердце женщины. 15.Сердце Ахилла. 16. Сердце Гены крок.

Дон-Кихот.

А еще через неделю ко мне в кабинет внезапно ворвался Артур с большой холщевой сумкой на плече, из которой достал картину:

— На, это тебе, называется — Саид со своим верным другом ноутбуком удаляется в виртуальное пространство!

На картине — Дон-Кихот и Санчо Панса, нарисованные в причудливой манере, уходящие в рассвет, к новым приключениям.

На спинке детской кроватки — на каких-то мельчайших движениях мастехина, разлитой краски, растворителя и лака передана и тревога ожиданий, и надежды — светлые! — этих двоих, выбравших непростой и неизведанный путь.

Это лучший портрет, который только можно представить.

Тут надо еще еще один момент добавить.

Омская арт- и музыкальная тусовки всегда нравились мне своим стебом, постоянной готовностью проверить самолюбие на протыкаемость.

Когда я подвел одного своего друга к картине и объявил (видимо, это у меня несколько пафосно получилось) — вот картина Артура Муратова! — друг тут же выдал, не предваряя наркозом:

— А я думал — это кусок дерева в лужу зеленой краски упал, а ты его на стену повесил.

Это, в последствии, не помешало им подружиться.

Артур рисует чем угодно и на чем угодно. Дон-Кихот нарисован на спинке детской кроватки. Фон — краски, намешанные растворителем, а сами персонажи созданы необычно. Артур находился в поре крайнего безденежья, потребность рисовать заставляла использовать все, попадавшее под руку. Краска, струйками которой отрисованы персонажи, намешана из остатков лака для ногтей.

Однажды — дело происходило в лихие 90-е — наш общий друг-музыкант Князь шел в 5 утра по центру Омска с какого-то квартирника, где он выступал. Подумал — не зайти ли к другу-художнику неподалеку. С пустыми руками было неудобно, магазины же были еще закрыты, да и денег на них не было. Князь оглянулся и увидел табличку на учреждении. Табличка выглядела хорошим поводом для раннего визита — у нее была хорошая рамка, а рамка для художника — это святое.

В итоге из таблички вышла двойная польза — рамка отлично подошла к уже готовой картине, а на самой табличке Артур нарисовал еще одну.

И спустя десятилетия искусствоведы будут отчаянно ломать голову над происхождением надписи на обратной ее стороне:

Областная природоохранная прокуратура.

После этого я повесил несколько его картин у себя в офисе — небольшая минивыставка. Это произвело настоящий фурор, ко мне стали заходить сотрудники соседних офисов и некоторые картины были куплены в первые же дни. Но когда я заметил, как к «Ангелу» стал присматриваться один из моих приятелей, не выдержал.

Радостное лицо, радостный вдох облегчения после сорванной зловещей маски. Ненравоучительная притча о природе наших пороков — к нам он приходит демоном; проверив людей искушениями, оставшись наедине — становится счастливым: Мир устоял!

Каждый вечер, когда офис пустел, я подходил к картине и разглядывал ее — неупорядоченные, казалось бы, широкие мазки, в которых, тем не менее — неслучайность, уверенность, яркие, чистые эмоции и, самое главное — мощное движение, освобождение, избавление от тяжкой обязанности, детские брызги радости и огромная ЛЮБОВЬ!

Я пытался понять — как этот беспредельно широкий — как сам Артур — букет чувств проник на поверхность обычной фанерной доски, как ощущаю энергию картины, почему у меня — и посетителей моего офиса — возникает кристального блеска восторг.

— Если я упущу эту картину — не смогу простить себе до конца дней, — решил я и поехал к Артуру. Мы недолго, по-дружески, поторговались и теперь — вот уже почти 20 лет картина висит у меня, по-прежнему приводя в восхищение и меня, и моих гостей.

Однажды к нему пришли устроители — пригласить поучаствовать в выставке.

— Да вы возьмите вон ту раму, повесьте на стену, напишите — здесь должна быть картина Артура Муратова! — и эта рама займет первое место!

Если не знать Артура, не видеть его картин, если отделить его слова от него самого, от интонаций (в которых — ирония, самоирония и много-много всего) — я соглашусь с вами, дорогой читатель — бахвальство чистой воды, ноздревщина. Однако ж — нет, не бахвальство и не ноздревщина…

— Артур, вот конкретного же сходства нет?.. — стою я у картины.

— Зачем?

— …а люди себя узнаЮт! Я вот заехал — Чешков как живой!

Чешков — наш давний хороший друг, юрист. Артур подарил ему картину, три персонажа на картине: разъяренная жена (в бигудях и скалкой в руке, этакая фрекен Бок), сам лукаво улыбающийся Чешков — в дверях (точно угадывающийся на картине, хотя, повторюсь, портретного сходства никакого, но безупречно воспроизведен образ), заявившийся заполночь в обществе юной прелестницы. У прелестницы на глазах — повязка, в одной руке — меч, в другой — весы. Богиня, т.е., правосудия.

— Как живой, — соглашается Артур, — вот видишь, какой добрый Чешков получился — дорогая, у меня есть другая…

Подмалевываение, чай, опять подмалевывание.

— …Мне доброта нужна, бесконечная причем… Все творчество вокруг — продукт одиночества и молчания!

— Да?

— Меня можно во всем упрекать, только не в отсутствии работоспособности! А значит — надо работать. Причем — конца и края не вижу.

Артур действительно много работает — комната уставлена картинами. Каждая — разная. Со своей бездной эмоций. Букеты — яркие, широкие, щедрые (как, собственно, и он сам), моря — не айвазовские по точности, но в этих морях — и стихия, и ветер, и брызги. И Любовь, Любовь, Любовь…

Есть у него безумная (совершенно безумная!) картина — Голгофа. В багровых тонах изображен корабль, парусник на деревянных колесах; корабль тяжело толкают люди, в людях — обреченность и понимание, что кроме них — никто этот корабль не повезет на себе. И радость скорого избавления от этой доли. И важность, чтобы корабль оказался там, куда его, торопясь изо всех сил, толкают эти обреченные. И на марсе мачты — впередсмотрящий, который, похоже, уже различает конечную цель. А на корабле том, вместо мачт — три распятия…

Моя знакомая, купив у Артура картину (осень, желтые цвета, речка — она течет там, журчит, честное слово!), говорила мне при каждой встрече:

— Я сейчас с работы домой тороплюсь, быстрей-быстрей захожу — а там… — в блаженстве закатывает глаза и трепетно выдыхает — ПАХНЕТ КАРТИНОЙ!..

Я ее хорошо понимаю — у меня дома пять картин Артура, я себе не представляю дом без них. В каждой — настроение, история, безупречность…

— Артур, почему ты рисуешь пальцами?

— Если между мной и холстом окажется кисть, то это будет ложь…

Дамир

Дамир — младший брат Артура. Одномуратец.

Когда-то он купил небольшой домик в частном секторе и сделал из него собственную галерею «Кучум».

Оказавшись впервые в Кучуме, мне попался на глаза загадочный деревянный ящик-сундучок, из фанеры, полувоенный, явно из-под какого-то набора инструментов. Он самодовольно блистал мраком свежевычищенного кирзового сапога, сверху также самодовольно обозначаясь обычной железной дверной ручкой. И если сам по себе, являясь предметом достаточно необычным, он вероломно будил желание его открыть, но это желание было управляемым, то вот именно эта провокативно приглашающе изогнутая ручка подрывала все устои приличия и… Словом, тот, у кого хоть раз в присутственном месте зачесалась спина, меня поймет.

Ящичек я открыл. На дне лежали два пера, огарочек свечи и вырезанная из книги карта какого-то острова:

— Это черный ящик Икара, Саид, — по виду Дамира можно было понять, что он полностью удовлетворен моей неуклюжей прямолинейностью, с которой я попал в подготовленную им ловушку.

Стол-гороскоп, лопата с краником, прожектор в небо… Какие-то невероятные игры воображения автора с воображением зрителя — в которых стеб и сарказм крепко замешаны с мудростью и проницательностью, а откровенная «простоватость» прикрывает чисто восточную хитрость и одновременно — вызов. Эдакая смесь интеллектуальных шахмат с интеллектуальными же наперстками — дескать, вот же, все мои фигуры на виду, все прозрачно, выигрывай. Если сможешь.

Кручу-верчу, обмануть хочу. Опять иероглиф.

И — все-таки — картины, картины, картины…

— Почему вы с Дамиром такие разные? — спросили Артура в одном интервью.

— Понимаете, Дамир движется из Азии, а я — из Европы, из городу Парижу. Вот где-то посредине мы и встретимся.

Артур рисует пальцами, разлитыми красками, растворителем. Дамир в своих работах использует жесть, дерево, какие-то предметы — чайники, лопаты, игрушки.

Забор, превращенный в арт-объект «Стена Моррисона» — гурманское удовольствие для поклонников групы «Doors».

Работы Дамира — это переплетение смыслов и, как и полагается при такой камасутре, рождение смыслов новых. Такой сложный монтаж, прямо по Эйзенштейну. И без попытки понять этот монтаж, разглядывание картин Муратова-младшего лишит вас тонких удовольствий.

Приезжая в Омск, я жил в Кучуме.

На пластинках — серия картин с ангелами. Однокрылый ангел, Двухкрылый ангел и так далее — до Семикрылого.

Получается — спал я и просыпался в окружении ангелов.

— Как спалось? — спросил Дамир.

Вообще-то история с ангелами у меня давнишняя — в Москве я живу в обществе ангелов Артура (на трех картинах их целых пять), в Омске — в обществе ангелов Дамира.

Поэтому, увидев пластиночную инсталляцию, сказал:

— Известные татарские художники братья Артур и Дамир Муратовы между собой дружат демонами (тщеславием и страстями, т.е.), а через меня — ангелами.

— Выбирай любого, — одобрительно ответил Дамир.

Вспомнив свой гитарно-лохматый период, я выбрал Трехкрылого ангела:

В постгорбачевское лихолетье авторские права на Чебурашку были проданы японской студии, в те же времена активизировался вопрос о Курильских островах. Из вот этого почти одномоментно случившегося событийного диссонанса и возник ЧЕбур.

— В нашей ментальности образовалась дыра — ведь это уже не наш Чебурашка, это уже их Чебурашка. Он уже японский. А нам нельзя без Чебурашки — это уже часть нашего сознания. — говорил тогда Дамир, показывая свежий гофрокартон с ЧЕбурашкой.

Дамиров ЧЕбурашка — это соЧЕтание нескольких мифов, перекрестное оплодотворение прежних смыслов для порождения новых; очередной фирменный муратовский иронический иероглиф — на этот раз на тему патриотизма, лжепатриотизма и ура-патриотизма. И каких угодно прочих «измов».

ЧЕбурашка нового времени, возможно. Или новой эпохи. Или эпиграф новой эпохи.

За Чебурашкой было продолжение — Че-паев, СНег, ЧЕ Делать и другие.

Сергею Чешкову Дамир на день рождения подарил — ЧЕшкова:

Уже в Вильнюсе, сидя с Королевой в гостях у Расы, я попытался осознать — когда же я повстречался с Ужуписом?

Наверное, он пришел ко мне по той тропинке, которую мне напел Гарик. Совершенно точно — в «Поэме сердец» Артура уже билось невидимое сердце Ужуписа. А когда я открыл «Черный ящик Икара» — он выпрыгнул оттуда, как радостный чертик из табакерки.

Это был где-то 95—96 год.

Меня осенила догадка:

— Когда начался Ужупис? — вдруг — неожиданно для себя — спросил я Королеву.

— Где-то 95—96 год, — ответила она, — а что?

Я рассказал о том, как именно в эти годы познакомился с Гариком, Артуром и Дамиром, а значит — с Ужуписом.

— Хороший знак! — сказала Королева.

Да, дорогой читатель, в моей книге вам предстоит познакомиться с Королевой и Расой — это будет одна из лучших встреч в вашей жизни.

Ханзл

Однажды в вечернем пражском трамвае я увидел импозантного… язык не поворачивается сказать — дедушку, хотя возраст человека был значительный, а борода добавляла солидности. Взгляд — живой, молодой, движения — подвижные, и, самое главное — очень стильно одет. Хотя, вроде бы и ничего особенного — плащ, шляпа. Все вместе выглядело бесподобно, я не удержался и спросил:

— Простите, можно я вас сфотографирую?

— Можно, но я сейчас уже выхожу, — ответил мне денди на неплохом, с заметным акцентом, русском.

— А я никуда не тороплюсь, могу с вами выйти, если не возражаете.

— Тогда пожалуйста.

Мы вышли и я, попросив встать его у витрины какого-то магазинчика, сделал пару кадров.

— Можно посмотреть? — спросил он.

— Конечно! — и, волнуясь, показал на дисплее фотоаппарата снятые кадры.

— О, хорошо получился! — воскликнул он довольно. — Я и сам фотограф. Хорошо получился!

— А как можно увидеть ваши работы? — спросил я.

— А у меня с собой есть, — он раскрыл папку и, начав листать, я увидел поразительные фотографии, некоторые из которых я видел еще в журнале «Советское фото» — еще когда был школьником.

Так я познакомился с классиком чешской фотографии Владимиром Ханзлом.

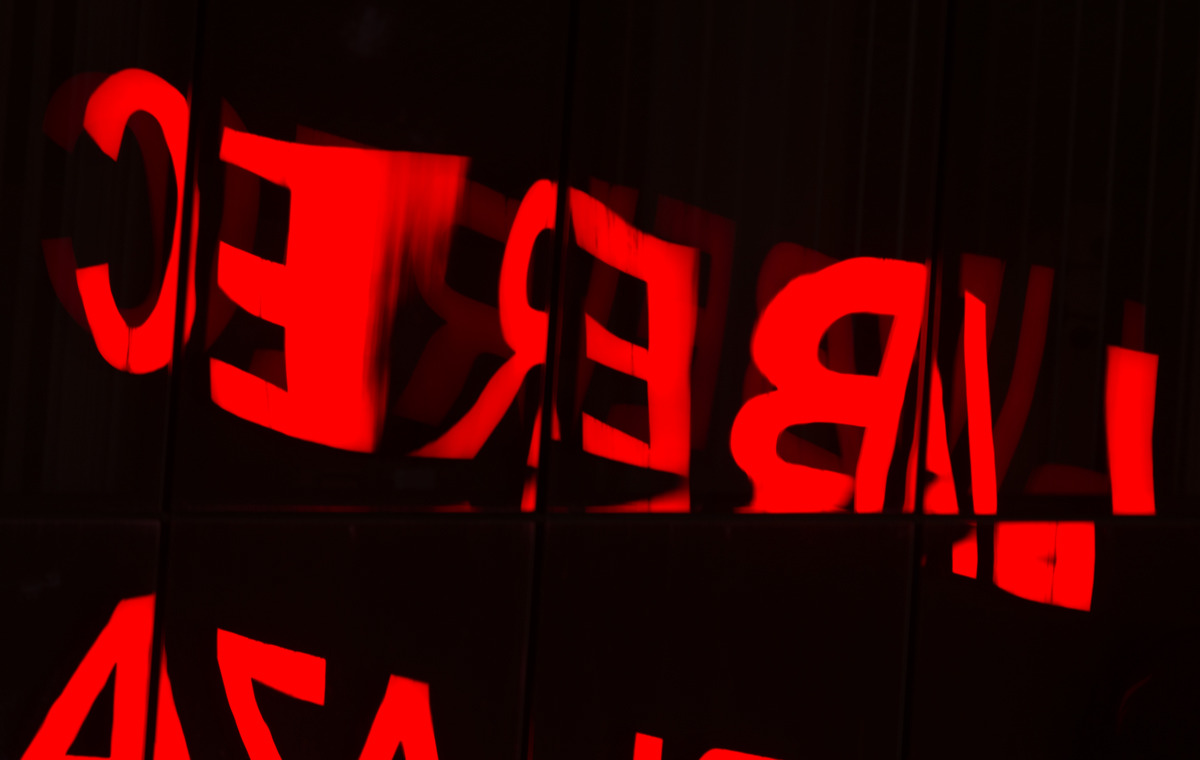

Расставаясь он пригласил меня на открытие выставки — через несколько недель, в небольшом городке Либерец недалеко от Праги.

В назначенный день мы Лешей Норкиным — прекрасным пражским фотографом — поехали на выставку. Несмотря на большое количество народа, Владимир увидел меня издалека и провел небольшую экскурсию на выставке были представлены еще несколько его коллег, таких же корифеев.

Попенял мне, что уже месяц прошел, а я еще не говорю по-чешски:

— Я русский выучил за 2 месяца, пацаном, в 45, когда Советская Армия пришла — мы выменивали еду на вещи. А мама была фотографом, к нам в фотосалон постоянно приходили солдаты и офицеры — фотографироваться на память, все спешили отправить родным фотографии — дескать, живы и здоровы, война кончилась!

Мне удалось уговорить Владимира на еще несколько кадров, можете сами убедиться в его прекрасной форме.

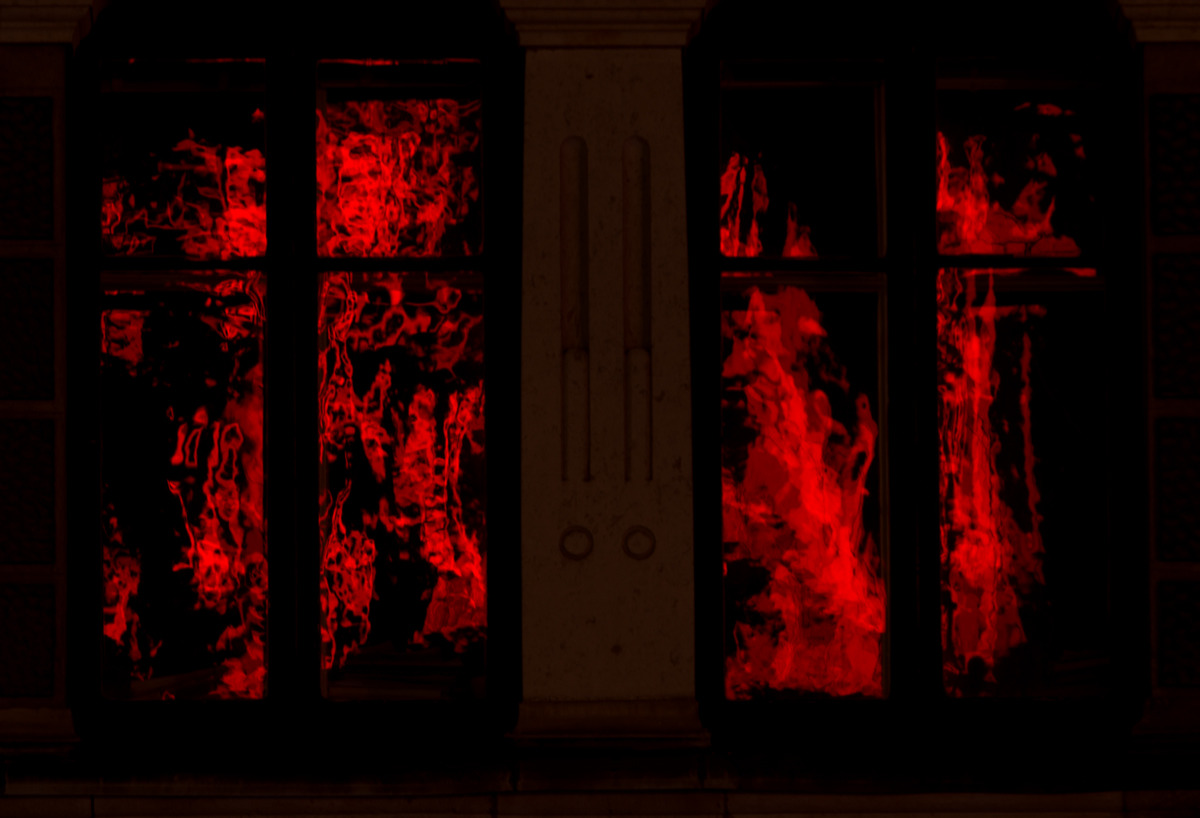

Впечатленные выставкой, на обратном пути мы Лешей шли мимо костела, и я увидел очередной скрытый смысл поездки, очередную карамельку от Мактуба и Ужуписа.

Проходя мимо костела увидел в его окнах мелькнувшее яркокрасное пламя. Шаг назад — пламени нет. Шаг вперед — просто цветовая мешанина. Леша заинтересовался моими шатаниями — слишком большими для пары бокалов пива, которые мы успели принять.

— Смотри, — говорю, — вот есть пожар, и вот его нет.

Напротив костела стоит большой торговый центр, на крыше которого горят ярко-красные неоновые буквы, они, в свою очередь, отражаются в стекле современного здания напротив.

Вот это второе отражение и давало в древних неровных стеклах то самое пламя, которое я увидел — причем, видно оно было только с определенной точки, пройди мы на полшага в стороне — и эффект не проявился бы.

Фото с первой попытки получилось некачественным — приходилось снимать при длинной выдержке с рук. Через неделю, выпросив у Леши штатив я снова сгонял в Либерец — и снял кадр уже как полагается:

Каждый из нас ощущал на себе это состояние — ночью приходят интересные идеи, голова горит от лавины полыхающего вдохновения, мозг превращается в факел.

Поэтому фото называется — Гений.

Мартин Вагнер

Через неделю Владимир Ханзл позвонил мне и пригласил зайти в гости к своему коллеге:

— Он много ездил в Россию, хороший фотограф, отлично говорит по-русски, я к нему собираюсь в гости.

Так я познакомился с Мартином Вагнером.

Мартин — молодой парень, хорошо говорит по-русски, как оказалось — десять лет ездил в Россию, отфотографировал ее от самой ближней границы до самой дальней, отсюда и его превосходный русский язык.

— А почему ты в Прагу приехал? — спросил Мартин, заваривая чай.

— Я много раз слышал — Прага красивый, удивительный город. Решил убедиться своими глазами.

Мартин посмотрел на меня и удивленно сказал:

— Ну, покажите мне, где тут красивого и удивительного…

По его виду — он всегда выглядит серьезным — было непонятно, шутит или нет.

— Хорошо, а ты почему ездил в Россию? — перевел стрелки я.

— Я хотел показать вам — какая она настоящая. — Удивительно это услышать от чеха, правда?

— А настоящей — это какой? — возникла у меня догадка — может именно сейчас я узнаю откровение о стране, о нашей загадочной русской душе (удивительно это услышать от меня, выросшего в казахской семье, правда?). В такой момент хочется бесконечно иронизировать, вспоминая Гоголя и других классиков, написавших тома о великой неразгаданной стране и ее русской душе.

— И какая же она?

— Она… — Мартин немного задумался — то ли вспоминая, то ли подбирая слово и сказал неожиданное: — … очень чистая и поэтичная.

— Вы ее такой не видите. — добавил он с сожалением.

Мартин снимает в черно-белой технике. Обычно ЧБ используют, чтобы показать какую-нибудь чернуху и я таких фото видел-перевидел, тем более — надо признать — наши веси дают множество поводов для нее. Однако же, открыв фотоальбом, я увидел поразительную фотопоэму о России.

В каждом фото — и поэзия, и красота, и солнце радости. И никакой чернухи, хотя сюжеты и лица на них — непростые, мы знаем, какими могут быть наши веси. Да и поводов для российской чернухи у Мартина хватало — мы знаем, каково может быть в наших весях.

Все фотографии высокого уровня, в них абсолютно выверенная — по-чешски сухо и чувственно одновременно — пропорция красоты и документальности, документальности и красоты.

Я убежден — у наших фотографов такое не получилось бы, это действительно должен быть взгляд иностранца.

Мартин проехал Россию от западной границы до восточной, был в городах и глухих поселках, обрел огромное количество знакомых и друзей, сейчас он прекрасно говорит по-русски. В его рассказах о поездках — и легкая ностальгия, и философское осмысление, и — искреннее пожелание лучшей доли нашим неустроенным весям.

В одной из поездок Мартин познакомился со своей будущей женой. О том, как это произошло, о лучших встречах и беседах своих российских путешествий — в отельном интервью в конце книги.

Храм

Однажды Мартин пригласил меня на свою загородную дачу, там у него пасека. На обратном пути он предложил заехать на развалины костела. Уже потом я вычитал — это недостроенный храм Panensky Tynec, который, как оказалось, считается самым мистическим местом в Чехии. Причем, счастливым — там постоянно проводятся свадьбы.

Я сделал пару кадров — весь костел не влезал в кадр целиком, поэтому я снял верхнюю часть отдельно, чтобы подклеить ее в графическом редакторе к основной картинке, затем отвлёкся на пролетающих птиц.

— Смотри, с человеком — интереснее, — вдруг слышу голос Мартина.

Оглянувшись, увидел действительно потрясающее.

Я дал фотоаппарат Мартину:

— Ты увидел, это твой кадр.

Уже дома, на компьютере, я подклеил недостающую верхнюю часть к фотографии, которую сделал Мартин — и теперь это для меня скромный повод набиться к нему в технические соавторы.

Технический соавтор — Саид Абишев

О фотографиях и Праге

До поездки в Прагу я не воспринимал всерьез свои фотографии — я делал фото, раз уж у меня есть профессиональный фотоаппарат, который, к слову, я приобрел, чтобы снимать качественное видео.

Но в именно Праге у меня стали получаться кадры, которые стали нравиться и мне самому, и за которые я стал слышать приятные слова от других людей, в том числе — от профессионалов. В Москве такого не происходило, я мог выйти в город утром и вернуться к вечеру лишь парой каких-то ситуативных фиксаций моментов.

Нам неинтересно повседневное. Иностранцы под наш снисходительный хохот с удовольствием увозят из России матрешки и шапки-ушанки. Парижане и лондонцы также потешаются, видя тонны вывозимых сувениров с изображениями Эйфелевой башни и Тауэра.

Когда я показывал пражанам этот кадр, постоянно слышал:

— Ух-ты, это в Париже?

Нет, ребята, это в Праге.

Я приехал в Прагу после нескольких подряд тяжелых проектов, основательно измотанный ими. Прожив в Москве на тот момент 15 лет, я перестал удивляться ей, видеть неожиданное. К этому приложился профессиональный кризис — видео перестало интересовать, каждый новый проект, которого я раньше ждал с нетерпением, превращался в муторное, вязкое преодоление себя.

Фотоаппарат, который, можно сказать, увязался за мной в дорогу, в Праге неожиданно оказался моей своеобразной терапией: нажимая на кнопку я каждый раз испытывал тот самый микродзен, и каждый день на глаза попадалась либо интересная ситуация, либо занятный персонаж — который самим чехам за повседневностью незаметен, непривлекателен. Для меня он становился героем, ядром моего микродзена. Мактуб щедро сыпал карамелек на моем пути, а Ужупис вовремя обращал мое внимание на них.

Я стал получать колоссальное удовольствие от удачного кадра.

Фотографии постепенно стали привлекать внимание друзей и незнакомых мне людей, давали повод для историй, а иногда становились визуальным эпиграфом или иллюстрацией к текстам, которые я стал писать — так проявились черты моего нового будущего — в котором прежняя профессия перестала быть основной, уступив место и время рассказам и фотографиям.

Постепенно мои микродзены превратились в один большой настоящий дзен, который помог мне выйти из всех моих кризисов, у меня появились два важных нетерпения — утреннее, которое звало меня побыстрее выйти из дома, и вечернее — побыстрее увидеть отснятые за день фотографии на экране компьютера, уединиться с ними, погрузиться в работу — чтобы получить от них впечатление того момента, когда палец нажал кнопку затвора.

Сейчас я, конечно же, понимаю — во всем этом активно участвовали Мактуб и Ужупис, приводя меня последовательно — к трамваю, в который незадолго до этого сел Владимир Ханзл, к Genius, к собаке с веткой.

Ах, да, я еще не показал собаку с веткой.

Я шел по пражской улице, увидел ветку и сделал кадр, удивляясь вкусу и чувству композиции неизвестного автора пражского стритарта.

Краем глаза заметил бегущую собаку — и сделал еще один кадр:

Не откажите себе в удовольствии отметить чувство прекрасного собаки — она вовремя впрыгнула в кадр и оказалась точно в отведенном для нее месте, создав собой безупречную композицию. Хвост составил отличную рифму к ветке; ветка, получив такую рифму — и движение от хвоста — заколыхалась на ветру, собака внесла дополнительную динамику в кадр, он перестал быть неподвижным изображением, в нем появилась жизнь, жаркое дыхание мокрого носа, порыв упругих мышц, звук коготков.

О пражских собаках стоит написать больше.

Я толком здесь собачьего лая и не слышал — пара мелких бестолочей не в счет.

Все взрослые собаки полны великой чешской грустью. Посмотрите на вот этого — запросто напишет пару глав к Швейку, глазом не моргнет. Но не напишет.

Потому что наполнен великой чешской созерцательностью.

Здесь все размеренно. Быстрые здесь только трамваи и официанты.

Так что он все напишет — но в следующей жизни.

Каждая чешская собака обязательно в следующей жизни будет — Чапеком, Кафкой, Фрейдом — обязательно.

А сейчас он стоит и терпеливо ждет своего хозяина.

Который неспешно чего-то там выбирает в магазине — с великой чешской основательностью.

Вот еще один пес — сидит ровно у порога кухни кафе. Ни на полкоготка за порог. Он полон великого чешского ожидания.

Вот две подружки обсуждают свое неспешное чешское бытие:

Чешский язык придумывали явно для оборонного значения. Шпионы из стран с латинским алфавитом угадывали все буквы, но не могли прочесть слово, добавок половина букв заминированы гачеками, чарками и кроужеками.

Шпионы же из кириллических стран были дезориентированы смыслами знакомых, вроде, слов. Наш вполне понятный позор — Pozor! — здесь означает «внимание», ovoci — здесь фрукты, а слово «привет» — Ahoi! — удивительно похоже на наше «до свидания» в самой категоричной и бескомпромиссной его форме. И только pivo здесь тоже пиво, оно и понятно — надо же где-то находить общий язык.

Кафе и ресторации тут на каждому углу по пять штук не считая тех десяти, которые ждут вас в засаде за углом — чтобы захватить вас, когда вы обессиленные, полные на убой трапезой, пытаетесь, наконец-то, оторваться от еды — захватить вас в новый кулинарный плен. Все они похожи на слегка прибранные питерские коммуналки, с соответствующей домашней атмосферой и невероятно, опять же — по-домашнему — вкусной кухней.

Улицы неспешны, машины дрессированы даже больше собак, собаки вызывают желание поговорить с ними о Канте, трамваи вызывают желание остаться в них жить, особенно новые. А самые новые, видимо, после незначительной доработки можно отправлять на Луну и Марс. Надо просто посильнее проконопатить окна и двери.

Трамваи тут прекрасны, ездят часто и быстро — по-моему, это единственное быстрое, чего я тут обнаружил. Все остальное — неспешно, и, где-то, даже печально. Печальны облака, по-питерски серые стены, и даже внутри быстрого трамвая на плакате с маршрутом есть остановка «Крематорий».

Еду утром в трамвае и мысли мои тоже были печальны: новый язык-ребус, погода сыра, и вообще, чего, зачем и куда меня опять понесло. Обычные такие мысли мигранта.

Вдруг на соседних — через проход от меня — местах возникает пара малоприятных типов, говорящих на русском языке, но с заметным нероссийским говором. В основном говорил явный полууголовник-неудачник — говорил много, громко, не по делу, постоянно сокрушаясь о какой-то своей ошибке, из-за которой у него явно какие-то неприятности.

В какой-то момент погружаюсь в самоанализ — пытаясь понять, почему именно мне этот тип не нравится, и пытаясь найти гипотетическую точку соприкосновения, если бы вдруг пришлось с ним общаться. Зависнув над ситуацией, вспоминая все рекомендации друзей-психологов пришел к выводу, что никакого общения не получится — у меня с ним ничего общего.

Задумавшись я отвлекся от их беседы, но именно в этот момент слышу, от него:

— Ты же видишь, я же думаю, мне (далее с нажимом!) ПСИХОЛОГИЮ человека ПОНЯТЬ интересно!…

Оппа…

Коллега…

Не успел я обдумать новую подробность пражского бытия, как эти ребята вышли в среднюю дверь и, обходя трамвай, рассекли очередь, заходившую в первую.

— Не, ну это нормально?! — вдруг завопила на чистом русском девушка, впрыгивая в салон, и вытаращившись на свою подругу. — Он меня за задницу ущипнул!..

А вчера вечером в магазине продавец-вьетнамец (в основном тут продавцы — вьетнамцы) на чистом английском объяснял мне, где у них тут в отделе чай.

В чешском языке кто-то украл все гласные. Вот, например «четверг» — чтвртек!

Обязательно купите себе в Праге zmrzlinu, если не сломали глаза об это слово.

Эди — мой сосед — вернулся с новогоднего пати, куда он уезжал на сутки. Под глазом — заметная царапина.

— Kamaradka? — спрашиваю, имея в виду намеки Эди на то, что он собирался встретить НГ в компании с новой девушкой.

— Neni kamaradka, but two drank boys began fight, and one of them breaks the bottle on head. It was horribly! — совсем даже не подруга, а два нетрезвых парня затеяли драться, один из которых разбил другому бутылку об голову.

Выспросил у меня, как будет по-русски «похмелье»:

— Пхмлье? — на чешский манер, без гласных удивленно произнес он.

Я, на всякий случай, выяснил, как это будет по-чешски.

Коцовина.

Уф!

Страшное наследие СССР особенно заметно здесь, вдалеке.

Девушка-лингвист объясняет мне нюaнсы некоторых конструкций английского:

— В нашем русском языке эта форма утрачена…

Девушка — якутка, я, сами понимаете, тоже не с вологодских равнин.

— Вот-вот! — говорю, — и Пушкин — это наше все…

Ветка висела перед окном, но чего-то не хватало — я несколько раз поднимал фотоаппарат и опускал, не нажав кнопку. И тут Мактуб, насладившись моими метаниями, включил легкий снег, а Ужупис дунул легким ветерком.

Вы скажете — ну чего я их сюда опять приплетаю?

Снег в ту зиму в Праге был раза 3—4.

И опять я слышу вопросы друзей-пражан:

— Это где? В Праге? Не может быть.

Это, ребята, в Праге. Просто вы к ней привыкли, а я — только приехал.

Повседневность притирается и мы не видим своего счастья, нужно регулярно менять окружение.

Чтобы почувствовать себя фотографом, мне потребовалось выехать за пределы привычного, чтобы показать красоту России потребовался взгляд иностранца.

Совершенно точно — надо постоянно менять место проживания.

Панган

Панган (точнее — Koh-Phangan) — тайский райский остров, укромное, еще не пронюханное пузочесным всевключенным туризмом место. У меня не было никакой мысли про Тайланд, тем более — об острове, который можно было проехать по диагонали на байке минут за 20 — не спеша, успевая наслаждаться видами.

В день, когда я уже совсем собрался было брать билет в другую сторону, 3 разных человека из трех концов планеты порекомендовали мне этот остров.

Сняв домик в гуще джунглей и сохранив геоточку на смартфоне, я поехал перекусить в кафе. За беседой с новыми друзьями, незаметно стемнело — здесь после потрясающих закатов в 18ч ночь наступает моментально, будто солнце выключили, едва оно зашло за горизонт.

Включив навигатор, я поехал домой. Узкий луч фары байка высвечивал стволы пальм и кустарник — и ничего похожего на сваи дома (в Тайланде большинство домов стоят на сваях примерно в человеческий рост — от наводнений и змей); если же верить навигатору — я проехался по дому уже неоднократно и пару раз должен был столкнуться с ним.

Разглядев какой-то неясный свет неподалеку, я приехал к дому, на веранде которого играли дети — мальчик лет 6 и девочка лет 4.

— Есть ли кто из взрослых дома?

— Сейчас маму позову, — мальчик ушел в дом. Так я познакомился с потрясающей семьей Миши и Арины (это дети), Гали и Сергея (это родители).

Галя ничего не знала про мой дом, я снова поехал по навигатору — и в этот раз выехал прямо на него!

Утром, выйдя на веранду, я обнаружил множество следов своего байка, я проезжал в сантиметрах от дома — мистически обходя его сложными траекториями.

Сейчас я понимаю — за нос по джунглям меня водил Мактуб, а на дом Гали вывел Ужупис.

Вообще-то за Панганом есть слава волшебного острова. Мифология говорит о чудесных кварцах, на которых покоится Панган. Остров полон адептов всевозможных духовных практик — йоги, просветленные эзотерики, видящие третьим глазом, и даже неведомые космоэнергеты.

— С чем на Панган приедешь, то он тебе и даст, — любимая фраза «просветленных».

Однако большинство приезжего населения — не потерявшие здравый смысл люди из разных стран, нашедшие на удаленном от основных туристических троп возможность уединенного, несуетного, созерцательного отдыха. Вторые с удовольствием, с разной степенью доброты и гуманности посмеиваются над первыми, первые смиренно терпят шутки, относя все к данности бытия. В целом атмосфера острова полна благодушия, я с удовольствием вспоминаю те дни.

Жившие по соседству голландцы передали мне семейство собак и мешок корма в придачу. Семейство — мама, три ее щенка и их тетя — не возражали.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.