Бесплатный фрагмент - Неполное собрание сочинений

1979—2024

Посвящаю Татьяне Лариной — моей замечательной жене, с которой мы вместе уже 25 лет и благодаря которой стали возможны многие мои достижения

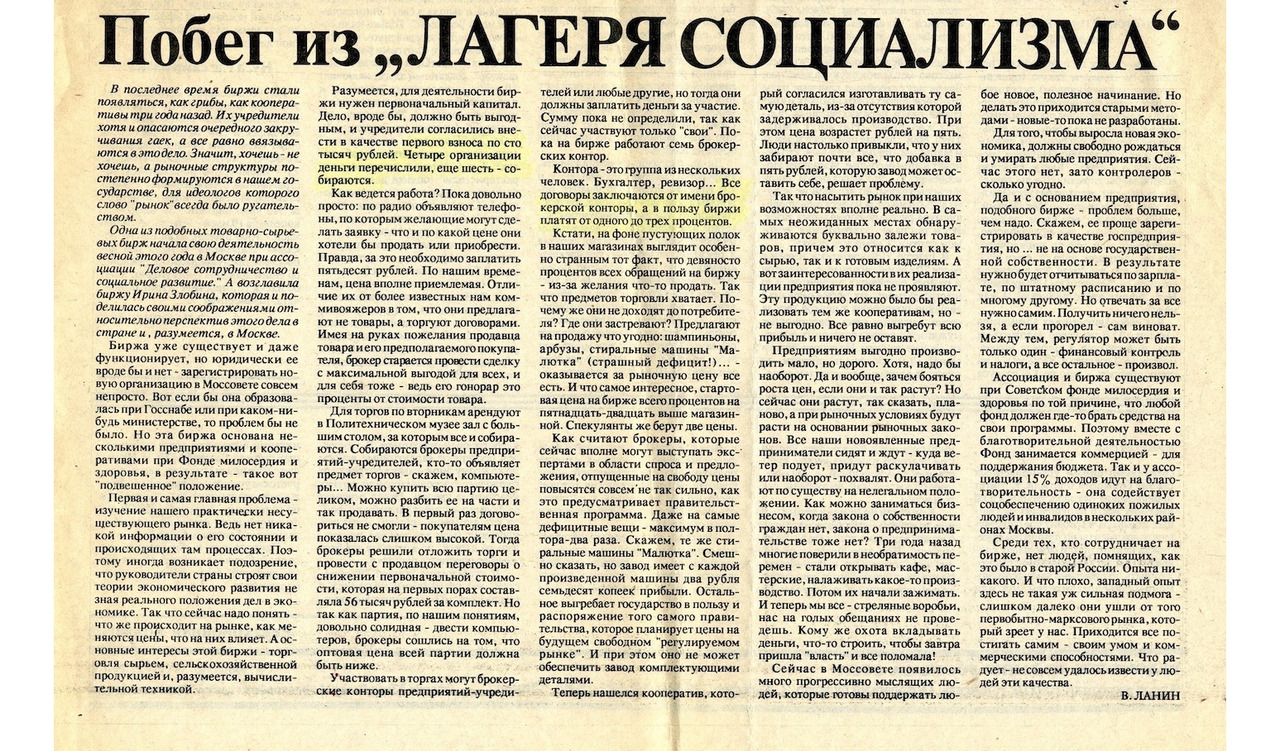

Владислав Ларин — исследователь, аналитик, эколог, профессиональный путешественник, эко-дизайнер, литератор, научный журналист, фотограф. Автор десятка книг и сотен статей, опубликованных в разных странах, преимущественно посвящённых проблемам антропогенного воздействия на окружающую среду. Проработал 33 года в журнале Президиума РАН «Энергия: экономика, техника, экология», где возглавлял отдел изучения экологических проблем. Имеет степень M.Sc. (Master of Science) in Environmental Sciences and Policy, Diploma of Manchester University, UK, 1998.

От автора

Любезный читатель, перед тобой книга, которая объединила основную часть литературных произведений, написанных между моими восемнадцатью и шестьюдесятью тремя годами. В течение этих сорока пяти лет был очень продолжительный период, когда я практически не писал литературную прозу. Я писал статьи и книги по экологии, о проблемах сохранения природы и среды обитания человека. Если вас интересует эта тематика — можете почитать мои книги «Архив «экологической гласности», «Комбинат «Маяк» — проблема на века», «Русские атомные акулы», «Охрана природы России от Горбачёва до Путина» и некоторые другие. Я был занят этими работами и у меня не оставалось времени, чтобы написать что-то новое или хотя бы разобрать свой литературный архив.

А сейчас нашлось свободное время, я перебрал свой архив, и решил, что он содержит немало интересных вещей. Я систематизировал свои опубликованные и не опубликованные работы, в результате чего получился основательный том, который было решено назвать «Неполное собрание сочинений». Неполное — потому, что есть ещё немало материалов — дневники, письма, размышления, которые могут оказаться интересными для читателей, но которые пока не разобраны и не систематизированы. Этой работой я намерен заняться в ближайшее время.

Книга, которая сейчас перед вами, объединила пять тематических разделов — прозу, описание времени, в котором я жил, мои путешествия, экономические и аналитические статьи и ещё — записки Чёрной Дыры, которой я себя вижу.

Желаю интересного чтения!

Благодарности и Авторское право

Книга подготовлена в рамках издательской программы секции Документальной литературы (ДокЛит) Московского союза литераторов.

© Владислав Ларин, 2024

По вопросу о приобретении книги в бумажном или электронном виде обращайтесь к автору:

larin.vlad@gmail.com

Глава 1. Опыт прозы

Из сборника «Сержант»

ДМБ-84

Стены той комнаты, в которой их держали на сборном пункте, были выкрашены зелёной краской. На длинных лавках сидели остриженные наголо парни. Одни молча смотрели перед собой, другие — собравшись небольшими группами, вспоминали проводы, громко смеялись и пытались грубо острить. Но по тому, как быстро все взгляды вскидывались на дверь, когда кто-то заходил, было видно, что им не по себе от всего происходящего. Их недавно остригли и голову непривычно холодило. Удивительно, до чего беззащитно выглядит только что остриженный наголо человек. Кажется, что вместе с волосами у него забрали чувство достоинства и уверенность в себе. Хорошо, что сейчас их не могут увидеть девчонки, которые провожая их, плакали вчера. А некоторые смеялись. И всё это было похоже на большой плохо поставленный спектакль. Первое действие закончилось, но сколько их ещё будет впереди. Хорошо, что они пока не знают всего, что ждёт их через месяц, через год, через полтора.

Комната производила странное впечатление. На фоне её зелёных стен всё происходящее было похоже на сложную биллиардную комбинацию, в которой шары напряжённо ожидают удара кия, чтобы перегруппироваться или выйти из игры. Но вместо этого открылась дверь и вошёл аккуратный солдатик в новой парадной форме с погонами младшего сержанта. Его отличную службу подтверждали многочисленные значки, за которыми почти не были видны блестящие пуговицы. Он сурово оглядел притихшие ряды растерянных призывников и громко спросил, кто хочет попасть в ВДВ. Несколько будущих десантников стали проталкиваться к выходу. Остальные молча смотрели на них. Дверь захлопнулась.

К нему подошёл солдат, которой прохаживался между лавками и вроде как следил за порядком. Форма была ему заметно велика и вообще на отличника службы он не походил. Но значок отличника то ли ГТО, то ли «боевой и политической» криво приколотый слева на груди у него был. Были у него ещё какие-то нелепые круглые очки и торчащие в разные стороны из-под пилотки уши. Он чувствовал своё превосходство и оттого был снисходителен.

— Как думаешь, куда повели этих чуваков? — Спросил тот.

Он внимательно посмотрел на солдатика и промолчал. В голосе у того появилось презрение.

— В наряд по кухне их повели, вот куда. Чтоб дураками не были. Ты кем был раньше?

Он опять промолчал. Ответ был ему известен. На сострадательный вопрос старшего по сроку службы: ты кем был на гражданке, ответ должен быть — студентом. После чего следовал плевок в сторону и фраза: а теперь ты — говно. Солдатику с ушами ответил сидящий рядом парень в очень старых джинсах и в телогрейке.

— Студентом. Я три дня назад закончил институт. А что?

Парень с улыбкой смотрел на солдата. Но тому уже надоел этот разговор. Поддерживать надменный тон у него не получалось, а как ещё он мог говорить с этими «призывниками».

— А то, что теперь вы все — дерьмо.

— Сам-то сколько служишь?

— Четвёртый месяц.

— Тебе уже ушиваться можно и дембельский чемодан покупать. Ты вот что — исчезни отсюда. Я присягу ещё не давал. Могу тебе и зубы выбить, дедушка.

— Ну, ты своё в войсках ещё получишь! — Солдатик кричал уже от двери. — Я тебе устрою службу!

Сержант рассмеялся. Ничего ему тогда тот солдат не устроил. Сам, правда, куда-то исчез. Сержант вспомнил, какие грязные и грубо пришитые были у того голубые петлицы и погоны. И ещё он вспомнил, как от скуки вырезал на лавке среди прочих памятных надписей свою — «ДМБ-84». И как это кто-то увидел, после чего штабной сержантик забрал у него нож. А потом почему-то вернул. Вспомнил ночи на городском сборном пункте где-то в районе Таганки или на Волгоградке, когда они спали на нарах — без матрасов и одеял — так тесно, что перевернуться на другой бок было невозможно. Потом их долго везли по июльской жаре в душном общем вагоне, и он помнил, сколько стоила у проводницы бутылка водки, которую они покупали, проматывая напоследок взятые из дома деньги — поскольку кто-то достоверно знал, что всё равно деньги отберут на месте. Они приехали и началась служба.

Сержант лежал спиной на лавке, положив под голову ремень и пилотку. Лавки стояли между плацом и полосой препятствий, и над ними шумели тополя, разбрасывая по плацу сухие жёлтые листья. Завтра утром их придётся собирать и, завернув в дырявую плащ-палатку, уносить куда-нибудь за территорию. Но это будет завтра. Он уже научился не думать о том, что заставят делать завтра. Достаточно того, что на сегодня занятия закончились, они прошагали по плацу сколько надо километров и теперь до вечерней поверки можно полчаса полежать здесь, слушая шелест листьев и следя за тем, как на остывающем небе появляются низкие сентябрьские звёзды.

Осень только начиналась, но в этом климате — сухом и жарком — деревья начинают желтеть и осыпаться уже в середине лета. Особенно тополя. Наверное, их здесь для того и посадили, чтобы солдаты не скучали. Сначала надо собирать лохматые тополиные серёжки, которые падают в начале лета, а чуть позже начинается листопад. От жары листья высыхают прямо на деревьях и постепенно осыпаются — до самого октября. Вроде и немного их на плацу и дорожках, но попробуй не убери — сразу это заметит какой-нибудь командир. И его нагоняй будет спускаться из верхних инстанций, пока не доберётся до самого главного виноватого — до солдата. И уж тогда только держись — получишь расписдонов на полную катушку.

Сержант закрыл глаза. Всё-таки сейчас стало посвободнее, можно даже полежать немного на лавке и подумать обо всём этом. Первые месяцы строевых и классных занятий было столько, что некоторые курсанты засыпали вечером перед телевизором — пытаясь при этом смотреть в экран, где шла обязательная для просмотра программа «Время» — новости с полей, со строек коммунизма и из дружественных африканских держав. В проходах стояли старослужащие наставники — командиры отделений. Если кто-то опускал глаза от экрана — один из них срывал пилотку с ближнего к нему бойца и швырял в уснувшего — стараясь попасть в голову. После этого следовал окрик: передать сюда пилотку! Многие передавали, но можно было и швырнуть её обратно. Тогда сонный просмотр программы «Время» заканчивался и начиналась вечерняя прогулка по плацу с песней. Отбой мог быть отложен на час или два — всё зависело от того, насколько солидарны были бойцы с тем, кто швырнул пилотку обратно в командира. И до «ДМБ-84» было ещё как до луны.

1986 г., Индийский океан, НПС «Фиолент»

Клуб независимых интеллектуалов

Дуло автомата было огромное. Оно закрыло собой весь мир, тупо глядя в лицо обрезом глушителя. А там, в дали, на другом конце этого огромного ствола стоял маленький человек. Эрик даже не попытался встать — ему показалось, что из кустов выехал танк.

— Лечь на землю, руки за голову. И без глупостей, — сказал обладатель автомата. — Где оружие?

— У меня нет оружия. Могу я одеться? — Эрик лежал на камнях в одних плавках. Он только что выбрался из воды и не успел обсохнуть

— Сможете. Только сперва короткое сообщение. Человек с автоматом быстро обшарил рюкзак Эрика и его одежду. Не найдя ничего интересного, он отошёл в сторону. Его тяжёлые, разбитые ботинки оказались в трех шагах от головы Эрика.

— Вы находитесь на территории, контролируемой боевыми дружинами Клуба независимых интеллектуалов. Сюда может пройти каждый, подтвердивший свои добрые намерения и согласный с основными идеями. Клуб представляет собой свободное объединение людей, ищущих способы исправления перекосов нашей цивилизации. Клуб принимает любые формы содействия от честных граждан. Наказанию на нашей территории подлежат только любые формы диверсий против работающих здесь людей

— У вас что, каждый интеллектуал имеет такую игрушку для вытряхивания мозгов из своих ближних?

Ботинки исчезли из поля зрения Эрика.

— По праву вооруженного человека, вопросы буду задавать я. Кто вы?

— Мне неудобно разговаривать в таком положении.

— Можете встать и одеться. Только не делайте резких движений. Эрик не спеша поднялся и натянул штаны защитного цвета. Рубашка была вся изорвана об кусты, поэтому он натянул свитер и присел на рюкзак.

— Меня зовут Эрик. Эрик Янссон. Некоторые называют меня научным журналистом. Но это не совсем точно. Мои интересы намного шире. Сейчас я согласился на предложение администрации вести с вами переговоры относительно возможного взрыва на заводе п/я-12670. Поэтому прошу проводить меня к вашим людям, которые могут влиять на принятие подобных решений.

— Это ты зачитываешь выписку из протокола?

— Нет, пытаюсь быстро и понятно сформулировать цель моего появления у вас.

— Мне кажется, я тебя знаю. Читал что-то твоё.

— Вряд ли. Меня уже давно не публикуют.

— Я недавно листал подшивку «Зелёного еженедельника». Кажется, мне там встречалась твоя фамилия. Точно! Рассказ про старика который уходит по лунной дороге.

— Может быть. Но давай сперва о деле. Мне нужно поговорить с кем-нибудь из ваших руководителей.

— Тогда можешь говорить со мной. Я буду проводить эту акцию. А руководителей в твоём понимании у нас нет. Решения принимаются коллективно. Клуб проведёт этот взрыв. Это решено и говорить об этом бесполезно.

— Там работают люди.

— Они предупреждены.

— Зачем вам это?

— Вопрос диалектический. Это нужно всем. Просто пока не все это понимают. Фирма платит людям деньги и берёт на себя их грехи в обмен на прибавочную стоимость. Они пьют воду из озера, хотя все знают, что на его середину выведена труба, сбрасывающая двадцать кубометров отравы в секунду. Они дышат воздухом, от которого болеют их дети. Они вредят себе и другим, но у них нет другой работы. За попытку сменить работу и уехать они остаются на том же заводе, только в качестве заключённых рабов. Они знают, на что идут. Им за это хорошо платят. Кроме того, им говорят, что их работа необходима для безопасности государства. Государства, у которого нет других целей, кроме завоевания всего цивилизованного мира. И таких заводов тысячи. Но те, кто на них работают, этого не знают. В их газетах об этом не пишут. Мы знаем больше поэтому нам приходится действовать за них. Я достаточно ясно излагаю?

— Весьма.

— Мы дали администрации срок двадцать дней, чтобы остановить производство. Пока это не сделано. Видимо, нам придётся это сделать своим способом.

— Послушай, а не слишком ли это грубый способ излагать свою точку зрения для независимых интеллектуалов?

1987—1988 гг., нашёл этот набросок в машинописном виде в своём архиве

Сказка об игре и оружии

Наверное, это всё-таки не сказка, а что-то другое. А может быть и сказка. Во всяком случае я именно так представлял в детстве сказочные события. И почему-то я был уверен, что они обязательно когда-нибудь сбудутся, хотя для этого не было никакого повода. Но ведь сказки для того и существуют, чтобы людям было к чему стремиться. Сначала нет никакой надежды, но проходит время, и вот…

Замысел рождается осенью. Конечно, он может возникнуть и летом, и зимой, и, наверное, даже весной. Но этот замысел рождается осеню, когда ветер обрывает с деревьев оставшиеся листья, а из серых туч сыпется что-то холодное, мокрое и липкое. В такую погоду, конечно, даже надежды не может быть на то, что какие-нибудь замыслы могут когда-нибудь сбыться. Поэтому сперва недоверчиво и немного печально рассматриваешь эту мысль со всех сторон и думаешь: эк тебя занесло, бедняга. А потом, вдруг, вопреки логике и неожиданно для себя самого садишься за стол, достаёшь пачку белых листов, оранжевую ручку — ту самую, которая уже приносила удачу, и несколько книг. Конечно, дело совсем не в ручке. Толку от неё не больше, чем от кроличьей лапки в кармане. Тем более, удачу приносила не только ручка, но и другие предметы. Хотя, скорее всего удачу приносишь себе сам, а всякие амулеты и талисманы приносят пользы не больше, чем заклинания — они имеют силу лишь тогда, когда веришь в них и чувствуешь себя под их защитой. А защиты-то как раз и нет. Только вера в себя и в осень, которая всегда с тобой. Но этого оказывается достаточно.

День за днём, а точнее — вечер за вечером на бумагу ложатся строки. Сначала они радуют, но это быстро проходит, и на них становится неприятно смотреть. Чувствуешь, что ввязался в какое-то тёмное дело, бросить которое мешает осень. Потом осень заканчивается и вдруг видишь, что уже есть несколько страниц, на которые можно смотреть без горечи, но с удивлением — надо-же, получилось! Хотя, какой в этом толк? Об этом уже так много написано, что невозможно сказать что-то новое. Отлично понимая это, всё-таки отдаёшь рукопись людям, которые, как считается, разбираются в таких делах. А на улице лежит снег.

Потом начинает светить солнце. Как хорошо в это время спускаться с горы на тяжёлых, широких лыжах и чувствовать свою власть над ними, и падать вниз, разбрасывая снежные фонтаны на поворотах. А потом сидеть на открытой деревянной веранде, и не снимая мокрых ботинок есть горячее жареное мясо, пахнущее дымом, с луком и перцем, запивая его холодным красным вином. И смотреть на яркие одежды лыжников, на их красивый спуск по последнему, самому разбитому и облизанному солнцем участку трассы. А потом самому скользить по сырому, зернистому снегу, не спеша обрабатывая бугры и посматривая на пики гор, особенно на одну из них, напоминающую гигантский зуб с длинным и непонятным, но явно нелатинским названием.

Такая зима иногда даже бывает не хуже осени. Но она постепенно превращается в весну, а это значит, что пора возвращаться к столу, на котором уже лежат те самые страницы в плотном конверте. На конверте вместо марки стоит штамп, и это не обещает ничего хорошего. Появляется какое-то предчувствие… Хотя, какое к чёрту может быть предчувствие после того телефонного разговора. Академик долго, устало и сердито объясняет своему молодому и наивному оппоненту, что чёрное — это белое. Он ещё не знает, что жизнь очень скоро всё расставит по своим местам, и тогда все сами увидят, что чёрное — это действительно чёрное. И тогда сам академик вспомнит своё студенчество и, кажется, начнёт что-то понимать. Жалко, что телефонный разговор случился до этого.

Неаккуратно напечатанная рецензия не оставляет камня на камне от того здания, которое было с трудом построено осенью. Всё кажется очень логичным, и ты понимаешь, что это дело надо бросить. И когда эта мысль уже укореняется в сознании, ты назло себе садишься и пишешь всё заново. Человек рождается для того, чтобы побеждать. Эта мысли надёжно сидит в голове и не позволяет отступить или свернуть.

Рукопись рождается вновь. Но в другом виде, да и название у неё теперь другое. Откуда-то появляется новая рецензия и летом становится ясно, что, кажется, события складываются благоприятно. Но ведь это уже бывало. Ты научился не доверять не только некоторым хорошим людям, но даже благоприятно складывающимся обстоятельствам. Так легче, когда эти самые обстоятельства, против всяких законов природы опять поворачиваются задом.

Потом рукопись режется на части и составляется вновь. Странно — от этой операции она ничего не теряет. Даже, вроде бы, становится интереснее… Но это уже не имеет значения. Слишком сильно всё это надоело. И вдруг — готовые, чисто напечатанные на машинке красивым шрифтом страницы лежат на столе. Ничего не было, и вдруг — пожалуйста. Это как во сне, когда не удивляешься самым невероятным событиям. Нисколько не волнуясь, ты опять относишь рукопись, красиво отпечатанную на машинке туда, где решится всё.

Лето заканчивается. Снова подкрадывается осень и опять подбрасывает своё подмётное письмецо — новый замысел. Ты берешь пачку чистых листов… и уезжаешь очень далеко, забыв обо всём. Как хорошо оказаться опять в лете, обманув тем самым осень со всеми её замыслами и прочими химерами. Вокруг море — целый Океан. Солнце. Волны. Дальние страны, которые можно увидеть только во сне — вот они — справа и слева. Трудная, важная, а главное — интересная работа. Но ты чувствуешь, как по вечерам руки всё настойчивее ищут ручку и тянутся к белым листам. Значит, это начинается опять, и осень здесь не при чём. Она, как кроличья лапка лежащая в кармане, рождает веру в себя. И в успех тоже. Значит, это не осталось на том берегу, и теперь никуда от этого не деться. И перо всё быстрее бежит по бумаге, оставляя за собой неровные ряды коротких и таких трудных слов. И всё начинается сначала. Только теперь рецензентом являешься ты сам, и непонравившиеся страницы не возвращаются обратно в конверте из плотной коричневой бумаги с штампом в правом углу, а летят в волны. И ничего не понимая, над ними потом долго кружатся огромные океанские чайки.

Ты начинаешь понимать, что кажется, слова становятся смыслом жизни. Это придаёт им цену, и ты более придирчиво отбираешь их, складывая потом между страницами — чтобы они всегда были под рукой. Ты учишься обращаться со словами не как с легковесными игрушками, а как с точным инструментом, или даже как с оружием. И понимая это, они начинают сами тянуться к тебе, отсеивая по дороге мусор и хлам, чтобы сразу было видно их достоинство.

Потом откуда-то появляется радиотелеграмма. «Поздравляем публикацией тчк. Очень рады тчк. Здорово получилось тчк. Молодчина». А в это время мимо борта на безопасном удалении проплывает огромный сине-зелёный айсберг, до блеска облизанный волнами и солнцем — в Антарктике сейчас стоит полярный день. Поэтому проходит ещё много дней, прежде чем можно взять в руки журнал, и среди фотографий и ярких рисунков увидеть те самые строки, которые рождались прошлой осенью, на кухне, по вечерам, когда свет лампы ярким кругом лежал на первых исписанных листах. Обыкновенный журнал. Трудно рассказывать об этом тому, кто не испытывал подобного. А тому, кто это испытал — говорить об этом незачем. К тому же, это сказка.

Хорошо, что если очень захотеть, сказка может оказаться вовсе не сказкой, а журналом со знакомыми строчками. И увидев их, впервые понимаешь по-настоящему, что все неприятности — это мелочи для человека, родившегося побеждать. И это чувство остаётся с тобой навсегда, хотя, пожалуй, особенно приятно его испытать осенью.

18 февраля 1987 г., Антарктика, море Космонавтов, НПС «Фиолент»

Лунное диво

Мы бежим к лесу. Лыжи посвистывают по крепкому насту, а в лицо дует ветер. Позади осталась светлая комната, музыка, смех. Мы сбежали оттуда ради зимней ночи.

Дышится легко, от бега в темноте — ощущение полета. Мчусь по ледяной корке, пригнувшись и наслаждаясь скоростью. Позади папа. Он не отстает и край леса быстро приближается. Вот и первые сосны. Сбавив скорость, не спеша идем по просеке. Справа и слева — стена леса. Останавливаемся.

Удивительная тишина, нереальная для Подмосковья. От нее начинает звенеть в ушах. Это абсолютная тишина. Изредка, резко разрывая ее, треснет дерево на морозе, но после ночного звука тишина лишь усиливается. Становится жутковато. И только то, что я не один, успокаивает. Подобное было у меня однажды на Севере. Я сидел один в избе и писал. Неожиданно что-то заставило меня оторваться. И я услышал ее. Она была та самая, до звона в ушах. Никаких грубых и нелепых звуков. Только она. И только редкий стук капель, падающих с оттаивающего окна в лужу на полу. Только силой воли я отогнал ужас, захолодивший спину.

Пройдя лес, мы выходим на поле. И снова бег. Отталкиваюсь и лечу под гору. Свист ветра в ушах, а вокруг — серебряное безмолвие лунной ночи.

По иссини-черному небу плывет огромная, холодная, чуть желтоватая луна. А в его глубине мерцают крупные голубые звезды. Над нами действительно свод неба — купол черного бархата с рассыпанными по нему бриллиантами, переходящий за горизонтом в серебряную тишину.

Мы останавливаемся и молчим, пораженные. Среди безмолвных снегов, под лунным дождем и черным небом слышен звук. Наверное, этот хрустальный звон издает свет луны, медленно льющийся на снег. Несколько минут мы не можем прийти в себя — мы слышим лунный свет! Привыкнув, медленно идем дальше. Звук чуть усиливается. И исходит он уже не с неба, а из-под ног. Проходим еще немного и видим ручеек. В этот мороз его заковало в ледяное русло, но неутомимая вода промыла маленькое окошко и, на мгновение выскочив на мороз, снова скрылась под настом. Весело журча и играя лунной рябью, ручеек в окошке улыбался. И казалось, что он радуется нам, двум бродягам, нашедшим его в эту лунную ночь. Я нагнулся и глотнул из него. Такого чуда я не пил никогда. Это была вода, настоянная на лунном свете, морозе и тишине.

17 декабря 1979 г., Москва

Сеанс спиритизма

Глухая ночь. Тесная деревенская горница. Мерцают две оплывшие свечи. Вокруг круглого столика, по краю которого мелом написаны буквы алфавита, сидят пять человек. Они не сводят глаз с движущегося по его поверхности перевернутого чайного блюдечка с черной меткой на краю, сделанной копотью свечи. Их пальцы слегка касаются краев блюдца, которое все быстрее перемещается по столу. Сидящие люди завороженно следят за ним.

Блюдце замедляет свой бег и останавливается в центре круга.

— Полночь. Сейчас мы попробуем вызвать дух Пастернака, — говорит пожилая хозяйка дома, сидящая в халате на диване. — Борис Леонидович, вы здесь?

Блюдце медленно начинает перемещаться по кругу. Оно плывёт не спеша, как бы рассматривая и выбирая одну из букв алфавита, написанных по краю стола. Постепенно скорость движения блюдца увеличивается, оно начинает просто метаться по кругу.

— Не хочет говорить. Наверное, мешает какой-то местный дух, — предполагает молодая женщина-художница и меняет руку, лежащую на блюдце.

— Кто вы? — Спрашивает она неведомого духа.

Блюдце не отвечает. Оно перемещается по кругу — то замедляя, то ускоряя свой бег. Тишина. Только слышен шелест от движения блюдца по столу и напряженное дыхание участников. На стенах качаются тени. За окнами — темень деревенской ночи. В окна начинает стучаться осенний дождь. Слышен вой собаки.

— Если вы не хотите назвать себя и говорить с нами, то будьте добры — не мешайте нам.

Блюдце замедляет движение, делает несколько кругов по поверхности стола и замирает в его центре.

— Кажется, он ушел. Давайте попробуем вызвать дух Ахматовой.

— Анна Андреевна Ахматова, вы здесь?

Блюдце выползает из круга, нарисованного в середине стола, и, передвигаясь по его полю, останавливается меткой против буквы «д». Затем движется дальше и несколько раз обойдя стол, выбирает букву «а».

— Анна Андреевна, что вы больше всего цените в людях?

— Ум. А также глупость. Точнее — умение казаться глупой, — складывает художница фразу по буквам, указанным блюдцем.

Сказав это, блюдце замедляет движение.

— Есть ли бог?

Блюдце не спеша ползет по кругу. Затем, совершив маневр, начинает вращаться в противоположную сторону. Останавливается. Движется дальше. Из букв складывается ответ:

— Бога нет. Есть бездна.

Собравшиеся молчат, обдумывая ответ духа.

— Ахматова была поклонницей спиритизма, поэтому ее дух легко вызвать, и она охотно делится своей мудростью с начинающими поклонниками нечистой силы, — сообщает художница.

После этого удается вызвать дух Пастернака, но он предельно лаконичен, а его ответы туманны.

— Пастернак не хочет разговаривать. Давайте попробуем вызвать Александра Блока, — просит юная девушка, едва касаясь пальцами края блюдечка.

— Мы вызываем дух Александра Блока, — говорит пожилая женщина. — Вы здесь?

Немного подумав, блюдце ответило «да».

— О чем вы хотите с нами поговорить?

— О буре, жизни, счастье, любви, ненависти, добре и зле, — был ответ.

Все сидели, затаив дыхание.

— Александр Александрович, вы еще здесь?

— Да.

— Чем добро отличается от зла?

Блюдечко задумалось, затем медленно составило фразу:

— Это две дочери одной матери.

Как показалось присутствующим, ответ был вполне в духе Блока.

— Александр Александрович, чем вас привлекает буря?

Это спросил молодой человек, всего несколько минут назад настроенный весьма скептически ко всему происходящему. Теперь его скептицизм улетучился, и он следил за блюдцем широко раскрытыми глазами. Но ему Блок отвечать не стал.

— Александр Александрович, вы будете еще с нами говорить?

— Да.

— Что такое любовь?

— Любовь — это чувственное восприятие мира и души, — был ответ.

Такова была последняя вразумительная фраза. И участники, и духи утомились, фразы стали получаться путанными…

24 августа 1980 г., Галахово

Костёр

Дождь шел вторые сутки. С гор дул ледяной ветер и было очень холодно. Ветер срывал накидки и поэтому штормовки, штаны, рубахи, рюкзаки — всё было мокрое. В ботинках при каждом шаге хлюпала вода. Снег раскис от дождя и стал ноздреватым. Ступени, протоптанные первыми, обваливались и нога глубоко уходила в мокрый снег. Провалившийся некоторое время собирался с силами, потом выпрямлялся под рюкзаком и обходил опасное место.

Несколько часов они поднимались по лавинному выносу, где снег был плотнее и не было деревьев — их смели зимние лавины. Вокруг из-под снега торчали поломанные кусты и не было ни одного целого дерева, ни одной ровной площадки, где можно было бы остановиться. А вверху, закрытый близкими тучами, лежал перевал.

Тупо давила усталость. Наступала апатия. Люди шли очень медленно, с трудом переставляя ноги, а их плечи уже давно перестали чувствовать лямки рюкзаков. Останавливаться было нельзя. На ходу, под рюкзаком, холод не чувствовался, но стоило остановиться — наступало оцепенение. Ничего не хотелось. Только повалиться на рюкзак, сжаться в комок и хоть немного согреться, не теряя тепло на движение.

Надо было идти. Уже перестали останавливаться на отдых и только шли, монотонно ставя ногу в след и время от времени сменяя переднего. Местами с гор полосами сползал туман и разделял их, но люди не обращали на это внимания — есть следы, значит впереди кто-то идёт. Значит ты тоже должен идти.

Они не видели ни гор в тумане, ни вывороченных лавинами деревьев, ни серых туч, закрывающих вершину. Только грязный лавинный снег и мокрые следы на нём.

Наконец им встретилась площадка с двумя высокими елями, не задетыми лавинами. На ней можно было поставить две палатки. Люди сбросили рюкзаки и ледорубами стали выравнивать обледенелый снег. Под непрекращающимся дождем поставили палатки. Движения были медленны — в них чувствовалась непомерная усталость. Одолевала дремота.

Но надо было развести костёр, чтобы согреться, обсохнуть, поесть — и люди медленно разошлись за дровами. Деревьев на склоне не было — их повалила и засыпала лавина. Местами из снега торчали поломанные сучья. Дрова приходилось выкапывать из-под снега — ледяные и мокрые. Люди разгребали снег и вытаскивали из-под него стволы. Снег обваливался под ногами, топоры скользили по мёрзлой древесине, а окоченевшие руки переставали что-либо чувствовать.

Влажные спички горели плохо, мокрые дрова шипели и не хотели разгораться, а только костёр занимался — порыв ветра его задувал. Дождь не прекращался. И всё-таки огонь появился, укрытый от стихии людскими ладонями. Пусть маленький, неуверенный и дымный, но это был огонь. А значит тепло, еда, жизнь…

23 июля 1981 г., Забайкалье, река Малый Амалат

Самый первый день

2 июля 1983 года

Каким ясным и тихим было то утро! Листья деревьев слегка шевелились. Идти под деревьями было приятно и прохладно. Улицы были пустые — в субботу люди не хотят вставать рано. Позади, над городом поднималось солнце. Несколько раз я обернулся — солнце было чистое и свежее, каким оно бывает ранним летним утром. Начинался хороший день, но я знал, что он станет одним из тех дней, о которых не захочется вспоминать.

На мне была старая (чтоб не жалко было бросить по прибытию в войска) серая — ещё отцовская, начала шестидесятых годов — куртка, а на плече я нёс полупустой мешок. Шёл я быстро, чтобы скорее преодолеть границу между светлой прошлой жизнью и тёмным будущим. Жизнь входила в тёмную полосу. Я был к этому готов.

Подойдя к воротам стадиона, я увидел группы людей, идущих в том же направлении. В каждой группе один человек был одет как я, а остальные ярко, даже празднично. Они были возбуждены, некоторые пели что-то бодрое. Женщины подносили платки к глазам. Девушки говорили громко, и в их голосах чувствовалось напряжение. Они не знали, как себя вести.

Я вошел на стадион «Октябрь» и спустился по асфальтированной дорожке, обсаженной березами. Когда двадцать лет назад эти берёзки только посадили, они были чуть выше меня. Тогда их забыли полить, и мы с папой носили воду в моём детском ведёрке от крана неподалёку и поливали крошечные деревца. В то время было принято делать во дворах уличные краны. Теперь берёзы стояли высокие и зелёные.

Я увидел место сбора, прошёл через толпу и сел на лавку в тенёчке. На меня оборачивались. Я был один. Все остальные были с кем-то. Сняв куртку, я бросил её на лавку и подошёл к питьевому фонтанчику. Но пить эту воду не хотелось. Я набрал в рот воды и выплюнул. Со стороны могло показаться, что я часто прихожу сюда по утрам, что я привык и это мне уже надоело. Но это было не так. Я не знал, что будет со мной завтра.

Подъехал автобус, и женщины уже не пытались скрывать слёзы. Девчонки что-то возбуждённо говорили. Остальные смотрели в землю или по сторонам. Это было тягостное прощание. Я пришёл один. Мне не с кем было прощаться, и я первым залез в автобус. Так начинался мой первый день в армии.

5 июля 1983 г., Москва, городской сборный пункт

Третьи сутки торчим на городском сборном пункте. Днём сидим на нарах, ночью на них спим. Спина, бока, а особенно зад болят изрядно. Нас никак не могут отправить в Волгоград, в сержантскую учебку железнодорожных войск, поскольку команда полностью не сформирована. Скучно. Думать получается только о том, как бы поудобнее сесть или лечь. Ещё можно спать, читать — если найдёшь чтиво, или вспоминать.

Когда я шёл на стадион «Октябрь», где был назначен сбор призывников, над улицей Рогова вставало солнце. На стадионе играла гармошка, кто-то что-то пел, чувствовалось волнение и излишне бодрый настрой. Мамаши роняли слёзы, рекруты балагурили с друзьями и обнимались с подругами. Когда объявили, что пора лезть в автобус, я зашёл в него один. Потом начали вырываться из цепких лап провожающих остальные призывники. Родители прильнули к окнам, но сопровождавший капитан дал команду и два призывника полезли закрывать окна. Родители хотели продлить время расставания и поспешили к военкомату, куда нас повезли.

Отобрали паспорта и приписные свидетельства. Выдали военные билеты. Построили в две шеренги лицом друг к другу. Между шеренгами — проход, в котором лежат наши вещи.

— Выложить содержимое вещевых мешков! — Первый шмон. Дальше такое повторялось по несколько раз за день. Отбирали одеколон, бритвы, ножи. Меня капитан обхлопал самолично, но ничего не обнаружил.

В военкомате нас долго держать не стали и повезли на городской сборный пункт. По дороге выяснилось, что в армию могут не пустить за плохое поведение или в случае болезни. Один поддатый паренёк излишне шумно вёл себя в автобусе — проявлял лихость и бесшабашность. Капитан сказал водителю остановиться и открыть дверь.

— Выйдете, призывник! Отправляйтесь домой, осенью придёте. — Это произошло по дороге в военкомат, военные билеты ещё не выдали. Парень подумал, что его в самом деле могут отправить домой. Получилось бы смешно — с работы уволился, деньги пропил, с друзьями-подругами простился, и опять — здрасьте, я вернулся! От такого поворота он сразу протрезвел, и капитан сжалился — разрешил ему вместе со всеми ехать в армию. Скорее всего со стороны капитана это был блеф. Нас забирали в армию в начале июля, летним «спецнабором», дав доучиться кому в институтах, кому в техникумах или ПТУ и кое-кому удалось получить дипломы. В войсках был недобор — шёл третий год Афганской войны. В армию никто не рвался, поэтому мелким бреднем мели всех, кого можно было замести…

Утренняя Москва. Лето. Солнышко. Люди куда-то спешат. А мы — подневольные рекруты. Мешки с остатками еды отобрали. Жрать охота. И тут сообщают, что «на довольствие» нас не поставили. Выйти в город нельзя — ГСП обнесён забором, по верху — колючая проволока, на КПП охрана. Обед есть, но за свои — пятьдесят семь копеек. У кого были деньги и кому хватило еды — хорошо. Остальных вообще кормить не стали. Мешки утром отбирают, вечером возвращают. Они лежат в шкафах на улице, на жаре. Вечером из них воняет тухлой едой. Вроде, начали подкармливать — два раза в день. Для тех, у кого остались деньги — есть буфет, в котором практически нет ничего съестного.

Все дни сидим в душном корпусе на деревянных нарах. Происходит переоценка ценностей. Постоять на перекличке на плацу, на свежем воздухе — уже хорошо. Всё не безделье. Увидел у одного парня несвежий номер журнала «Новый мир» — взял и прочитал за день. Опять скука. Вот, даже взялся за писание, хотя писать не хочется — совсем обленился.

Народ вокруг интеллигентный. Это я понял, когда все пришли на сборный пункт чистенькие и трезвые. Водку при обыске ни у кого не нашли — удивительно. Народ — выпускники и первокурсники, которых призвали, не дав доучится. Нам-то доучится удалось, с дипломом о законченном высшем образовании служить придётся полтора года. А вот первокурсникам придётся «отдать долг» по полной.

Так, кажется за нами пришёл покупатель. Сейчас начнутся армейские будни…

2 мая 1984, вагон на железнодорожной станции Наушки, ЗАБВО

Последний перевал

Дождь не переставал всю ночь. Ветер рвал палатки, стараясь унести их вниз. Он бил в стенки палаток, расшатывая крепления. Сырость проникала всюду. Вещи были мокрые, а в углах палаток стояли лужи. Но у людей был огонь. Он горел всю ночь под разлапистой елью, которую не задела лавина, и теперь его надо было только подкормить. Он разгорался неохотно и языки пламени метались по ветру. Скоро огонь загудел и от него пошел ровный жар.

Когда вещи стали сухими, люди вновь тронулись в путь. За ночь снег размок ещё сильнее и нога глубоко проваливалась в него. Но теперь люди отдохнули, согрелись и ничто не могло их остановить. Они упрямо шли вверх. Кусты остались внизу и теперь люди поднимались по осыпи, закрытой снегом. Сверху нависали скалы. Дождь стал стихать и туман медленно рассеивался. Тучи продолжали нестись на восток, но в просветах появлялось голубое небо. Они были уже под самым перевалом, когда тучи разошлись и на синее небо выкатилось солнце. В его лучах резче обозначились черные вершины, закрывавшие горизонт и оттененные сиянием белой пустыни.

Сильный холодный ветер, стекавший с вершины, валил с ног. Солнце, отражаясь от снега, резало глаза и жгло кожу. Не спасали от него даже темные очки и капюшоны. Но люди шли вперед — сегодня необходимо взять перевал. Они проваливались в снег, спотыкались, скользили по фирну и падали, но поднимались и шли опять — всё выше и выше.

Последний скальный выступ. Люди обошли его и поднялись на плечо перевала. Перед ними открылось гигантское пространство, покрытое снегом. Местами поднимались черные скалы, обрывавшиеся вниз вертикальными склонами. Это был последний перевал. Позади лежала горная страна с перевалами, лавинами и снежными пиками. Впереди тёмной полосой просматривалось море. Оно было ещё далеко, но теперь люди видели цель. Никто не сказал ни слова. Они стояли и смотрели друг на друга, на море и на горы. Их загорелые, обветренные и заросшие бородами лица улыбались впервые за много дней.

Ветер стих. В тишине глухо ударил и медленно покатился, нарастая, гром — недалеко сошла лавина. Она катилась вдоль склона, нарастая и увеличивая скорость, пока не скрылась внизу. Люди, сжав зубы, следили за ней. Лавина сошла по тому склону, где они только что поднялись. Горы прощались с людьми…

12 апреля 1982 г., Москва

Жажда

Спускаясь с перевала, они потеряли тропу. Сперва она разделилась на две. Они пошли по более нахоженной. Затем разделилась ещё на две и скоро исчезла совсем. Наверное, это была звериная тропа.

С перевала люди видели море. Оно блестело вдали сине-стальной полосой. Теперь море скрылось из глаз. Тропа исчезла, но люди продолжали идти. Солнце поднялось высоко и жгло так, что камни туманились в дрожащем мареве. Снова начался подъём. Он был засыпан щебнем от разрушенной горной породы, по которой вместо двух шагов приходилось делать четыре. Каменная крошка осыпалась под ногами и тонкими струйками с шелестом скользила вниз. Кустов и травы на склоне почти не было. Только щебень и расколотые трещинами обломки скал. Когда на них кто-нибудь наступал или опирался — они крошились и осколки катились вниз — на идущих сзади.

Пот капал с бровей и попадал в глаза. Рубахи прилипли к телу, а лямки рюкзаков так врезались в плечи, что к ним было больно притронуться. Хотелось пить. Но останавливаться в этом каменном потоке, медленно стекавшем вниз, было нельзя. Как только человек останавливался — щебень под ногами приходил в движение и начинал сползать.

Протекторы на подошвах ботинок были сбиты за этот многодневный переход и плохо держали на склоне. Движения становились медленнее, шаг — короче. А солнце поднималось всё выше. С перевала эти склоны казались пологими и зелёными. Казалось, что спуск займет не более часа и люди выйдут к морю. Но на перевале они были более четырех часов назад.

Об испытанном за последние дни никто не вспоминал. Каждый думал лишь о том, как правильно поставить ногу на склон. Если кто-нибудь соскользнёт — ему предстоит многометровое падение по острым камням.

Идущий первым поднял голову и увидел над собой дерево арчи. Выше стояло второе, третье. Начиналась полоса хвойных деревьев — если считать низкорослый арчевник деревом. Из-за постоянного недостатка влаги он рос медленно, был невысок и кряжист. От низких, искривленных стволов тянулись длинные ветви, начинающиеся от самой земли. Корни выступали на поверхность, но не находили влаги.

Держась за ветку, передний сел и осторожно освободил плечи от рюкзака. Медленно подходили остальные — хватались за шершавые ветви и тяжело опускались на землю. Лица были обожжены солнцем, плечи стерты, губы сухие и растрескавшиеся, а ноги, казалось, не могли больше ступить ни шагу. У них была одна фляга с водой, которая должна поддержать людей до спуска к морю. Найти воду среди раскаленных, потрескавшихся на солнце камней было негде.

Человек полез за флягой. Он достал её и встряхнул. Его лицо потемнело, а губы сжались. Воды не было. Он внимательно осмотрел сосуд. Это была хорошая фляга — высокая, плоская и очень емкая. Прежде в ней был спирт. Сейчас она треснула по шву, и вся вода ушла. Никто не сказал ни слова. Человек без размаха швырнул флягу вниз, и она запрыгала по камням, блестя на солнце. Все, что осталось людям — это мокрый спальный мешок. Он пошел по кругу. Каждый вытер им лицо и губы. Воды больше не было.

Оставаться на месте дольше было нельзя. На солнце силы быстро уходили. Каждый вскинул на плечи раскаленный рюкзак и люди медленно пошли вверх. Начались густые заросли арчи, подниматься и спускаться по которым было трудно. Упругие ветви пытались сбросить вниз, царапали кожу и цеплялись за одежду. В зарослях воздух был совершенно неподвижен и так нагрет, что обжигал легкие. Пахло горячей хвоей и раскаленными камнями. Не было видно даже насекомых. Только люди упрямо лезли вверх.

Неожиданно арчевник закончился и люди снова увидели море, которое теперь было ближе. Они поднялись на плато, заросшее колючим кустарником, и вдали заблестела синяя вода. В лицо ударила волна влажного, пахнущего солью морского воздуха. Но в следующее мгновенье горячий, дурманящий воздух снова разлился вокруг. Люди лезли через заросли барбариса и ещё каких-то колючек. Под ногами по-прежнему скользил мелкий щебень. Ничто не выдерживало такой жары. Даже горы медленно крошились, теряя былое величие под лучами белого солнца. Оно висело на белесом небе мутным пятном с выгоревшими оранжевыми краями. Оно было подобно божеству, ожидающему страха и поклонения. Но эти люди не молились никаким богам. Они верили только в себя, свои силы и свою удачу.

Они шли по плато, оставляя на колючках клочья одежды, а на коже — глубокие царапины. Рты жадно хватали воздух. Языки были сухи — как камни под ногами. Губы запеклись и покрылись коркой. Они не только не хотели — не могли сказать ни слова и объяснялись короткими знаками.

Глаза резали знойный воздух и яркий свет. Временами всё застилала белая пелена с оранжевыми краями. Человеку казалось, что он теряет сознание, но когда пелена рассеивалась, он видел, что продолжает идти вперед.

Никто не мог сказать, сколько времени они шли без воды по этой жаре. Но никто не останавливался. Какой-то участок мозга подсказывал, что тот, кто остановится — уже не сможет встать. А двигаться вперед — значит идти к цели. Надо только сделать несколько последних шагов… Но цель так же медленно, крадучись отступала.

Солнце уже давно перешло высшую точку и спускалось к морю. Но люди продолжали идти. Ещё одна ночь на раскаленных за день камнях без воды и завтра не смогут встать даже самые сильные. Они снова спускались и снова поднимались по склонам, выматывавшим силы и вселявшим отчаяние. Но ни один не останавливался. Каждый знал, в чем заключается спасение. Только вперед.

На одном склоне люди заметили серое пятно в стороне от их пути. Инстинктивно они свернули к нему. Казалось, в организме не осталось ни капли воды. Не было даже пота. От него остались только белые разводы соли на рубахах. Серое пятно могло оказаться чем угодно, но это был снежник. Сверху он был засыпан щебнем, принесенным зимними лавинами. Это его и спасло от солнца.

Несколько мгновений люди стояли неподвижно. Потом, сбросив рюкзаки, стали руками и ботинками разгребать камни. Сверху снег был грязным, но глубже он стал белый и заблестел на солнце кристаллами льда.

27—30 июля 1982 г., остров Большой Утриш

Новый год в шинели

Если настоящее непривлекательно, то память возвращается в прошлое, ища там спасения от серости нынешнего бытия. Воспоминания спасают от настоящего, добавляя яркости краскам прошлого. Эти краски ярче натуральных, но это не беда. Сегодня 1 января 1984 года. Я лежу при свече в своём жилище. Сейчас это купе вагона, стоящего на запасных путях приграничной станции Наушки. Прошлое представляется таким ярким! А стоит включить свет (свечей мало — приходится экономить) и взять ручку, как краски исчезают. Как в кино. Они боятся света. Но я продолжаю вспоминать.

В эту ночь я дежурил. Покрасил пол в комендатуре. Это было за два часа до нового года. Заболела голова. Немного она болела весь день, но после таблетки успокоилась. А от запаха краски началось опять. Интересно, зачем майор — начальник нашей железнодорожной комендатуры решил устроить нам такой вонючий новый год? Смотрели телевизор — «Снова карнавальная ночь», «Вокруг смеха», скоро должен был начаться «Ледовый бал». В Москве было только семь часов вечера. По телепрограмме до нового года ещё целый час. Но в Наушках своё время. Дежурный офицер посмотрел на часы:

— До нового года ещё десять минут.

Потом:

— Ещё две минуты.

А потом:

— Пошёл восемьдесят четвёртый год.

У меня часов не было — пришлось поверить.

— Ну, и отлично, — сказал я и стал устраиваться, чтобы лечь спать на сдвинутых стульях. Но сначала проглотил таблетку анальгина, предусмотрительно купленного в аптечном киоске на станции, где работала милая девушка Дана — жена неведомого мне офицера из военного городка.

Сквозь сон я слышал бой курантов. Где-то встретили новый год. Проснулся без чего-то три и стал смотреть «Новогодний огонёк». Голова больше не болела. «Огонёк» был что надо. Хороший «Огонёк». Потом позвонили из товарной конторы — позвали оформлять чётный поезд. Потом отрывками смотрел «Зарубежную эстраду». Музыка была хорошая, а девчонки в коротких юбках с длинными ногами — просто замечательные. Они хорошо танцевали, а некоторые даже пели.

Потом я сменился, помылся, поспал в своём купе и часов в пять вечера (темнело рано) стал готовить обед. Вагон стоял возле пункта технического осмотра (ПТО), где в ожидании очередного поезда сидели «мазутчики» — осмотрщики вагонов в грязнющих ватниках и валенках, с грязными лицами и руками — они ходят вдоль состава и стучат молотками по колёсным буксам, проверяя — есть ли там масло и не заклинило ли колесо. В ПТО был душ, который работал пару часов в день и стояла газовая плита. Зимой я мог готовить еду на ней.

Сделал рис с тушёнкой — вроде плова. В последних числах декабря я сходил в танковый полк, к которому был «прикреплён» и где получал провиант. Там кладовщик проникся ко мне тёплым чувством и вместо девяти банок тушёнки на месяц дал десять. Я было подумал, что он ошибся, но кладовщики никогда не ошибаются себе в убыток. Так он отблагодарил меня за пару патронов калибра 5.45, которые увидел у меня и выпросил в подарок. Кладовщиков не водят на стрельбы и взять патроны им негде, а придя на дембиль надо что-то показать девчонкам кроме значков ГТО.

Сначала сварил рис и обжарил тушёнку с томатной пастой, красным перцем и солью. А когда рис был готов, заправил его этим делом. Получилось горячо и вкусно. Жаль, выпить было нечего. Пришлось запить это крепким чаем со сгущёнкой, которую мне привозили из Монголии бойцы взвода сопровождения воинских грузов — «чумари», и которую ещё не успели украсть мои соседи по вагону. А за новый год я выпил в конце смены с женщинами из транспортной конторы. Они меня угостили, понимая эту жизнь лучше, чем кто-либо… Натощак. И сразу стало хорошо.

Итак, новый год прошёл в шинели. Где-то за границами нашего просторного отечества шла война с горцами за освобождение кого-то от кого-то, меня тоже призвали отдать кому-то какой-то долг и уже полгода я был солдатом советской армии. Железнодорожная станция, на которой меня оставили «тащить службу», находилась в двух километрах от Монголии. До Москвы — без малого шесть тысяч километров. До начальства в Улан-Баторе — пятьсот. Эта приграничная станция расположена в котловине. Дым тепловозов смешивался с дымом угольных котельных и чёрной копотью садился на здания, на снег, на лица. Шёл последний час года. Где-то его уже встретили, где-то только готовились. В Москве сейчас оживлённо — люди украшают ёлки, накрывают столы, открывают шампанское. А в комнатушке железнодорожной комендатуры в Наушках пахло краской, висел табачный дым, по стенам бегали бодрые тараканы.

По громкой связи на станции объявили прибытие чётного поезда. Мы ждали телефонного звонка из транспортной конторы, чтобы идти его «оформлять». Единственным светлым пятном в этой жизни был старенький чёрно-белый телевизор, закреплённый под потолком. Он показывал такое, чего давно не существовало в моём мире. На экране были артисты, которых я знал и с которыми прежде встречался. Под хорошую музыку танцевали фигуристы. Показывали мультфильмы, о которых я давно забыл. Потом часы пробили полночь и начался праздничный бал.

Я смотрел на экран, ненадолго забыв — где нахожусь. Звучала знакомая музыка. Знакомые парни с гитарами свободно ходили по сцене. Старался барабанщик. Сколько раз я неторопливо пил с такими ребятами в тихих барах, где был приглушённый верхний свет и ковры на полу. Рядом на высоких кожаных табуретах сидели стройные длинноногие девицы — которые сейчас танцевали на экране в открытых платьях и коротких юбках. Сверкали блёстки на одежде, мелькали красивые ноги, мигал свет. Шёл вечер в одной из дискотек, в которых я бывал. Блондинки, брюнетки, японки, итальянки, негритянки сменяли друг друга в дискотечном калейдоскопе.

В прежней жизни я был знаком с девушками, очень похожими на тех, которых видел сейчас на экране. Со многими был близок. Некоторых любил. И они отвечали тем же. Письма которых были единственной радостью в этом покрытом копотью мире. Казалось, они приходили с Венеры. От прошлого остались лишь воспоминания. Каждая новая мелодия из телевизора поднимала волну воспоминаний. Эту я услышал в прошлый новый год, который встречал в пёстром кругу молодых архитекторов, дипломатов, художников и фотографов. Я там проходил как писатель. Был огромный стол, на котором стояла вкусная еда, звучала приятная музыка — недавно привезённая из-за границы хозяином квартиры, вокруг были хорошие ребята и красивые, ухоженные девушки. Было весело пить шампанское и танцевать с девушками в ярких платьях.

А сейчас на тысячу километров вокруг все были одеты в грязно-зелёное хаки, драные ватники, шинели и стоптанные сапоги. На столах стояли телефоны, по которым надо было куда-то звонить и лежали пачки воинских железнодорожных накладных, которые надо было заполнять. На лицах — угольная копоть, которая здесь везде.

В это время год назад, после того, как было открыто шампанское, и все выпили за то, чтобы новый год был самый-самый лучший, девушки переоделись в короткие юбки, бриджи и шорты, и начались танцы под ту самую музыку, которая сейчас звучала из телевизора. Это была огромная кооперативная квартира на Юго-западе столицы, которую молодая пара дипломатов купила совсем недавно на заработанные за границей чеки. Они только что приехали из Канады. Почему-то их все называли американцами. Наша компания познакомилась в доме отдыха, где мы проводили время после зимней сессии в институте.

Те, кто уставали танцевать, могли выпить водки с апельсиновым соком, виски или бренди, итальянского или французского вина, глинтвейна или согретого в ладонях коньяка. Можно было запереться с девушкой в одной из комнат или сидеть с новым знакомым на ковре, пить и разговаривать.

Потом из телевизора звучала другая мелодия, и вспоминалась зима в доме отдыха, на две недели отданном студентам. Те две недели безостановочно танцевали, пили, катались на лыжах, целовались, читали, спали понемногу и только парами, играли в футбол и настольный теннис. Там он познакомился с девушкой, которая вполне могла стать его женой. Всё было как во сне, а проснувшись утром трудно было поверить в такое счастье.

Да, многое вспомнилось, пока на экране двигались фигуры и играла музыка. Но тут позвонили из транспортной конторы. Пришло время одеть шинель, вытряхнув из неё тараканов и идти оформлять очередной чётный воинский поезд, вдыхая морозный ночной воздух, наполненный угольным дымом. Прошли первые полчаса нового года. Это был год крысы — мой год. А в далёком городе близкие, друзья и знакомые накрывали столы, открывали шампанское и готовились без меня встречать новый год, который для меня уже наступил.

1 января 1984 г., вагон на железнодорожной станции Наушки, ЗАБВО

Dixi

Мы сидели за крайним столиком открытого кафе. Пригревало солнце, легкий ветерок покачивал уже начавшие желтеть листья деревьев, растущих вдоль улицы. Мы смотрели на людей, торопливо проходивших мимо, на машины и на блестящие окна домов. Лето закончилось, но оно прошло хорошо и это было приятно.

— Замечательно мы провели лето.

— Да. — Я посмотрел на Саньку. Он выделялся среди сидящих за столиками тёмным, ровным загаром, выгоревшими от солнца волосами и бородой. На нем были светлые вельветовые брюки и ковбойка с закатанными рукавами. Со своей вылинявшей за лето зеленой шляпой Санька не расставался, и она лежала рядом на стуле.

— Хотя, иногда казалось, что всё кончится весьма скверно.

— Бывало. Но главное, что всё кончилось хорошо. Мы привезли отличный материал. Некоторые наши снимки просто уникальные.

— Помнишь ту лавину?

— Да. Она намекнула, что фамильярничать с горами нам рано. Если бы она нас прихватила, то от материала ничего бы не осталось.

— И не только от материала.

— Это детали.

— А помнишь, как ты сидел на скале без страховки и не мог понять, как туда залез?

— На какие глупости мы шли иногда ради хорошего снимка. Помнишь тот эдельвейс?

— Эдельвейс. Это случайность, что мы нашли снежник. Если бы не он, то не было бы ни того эдельвейса, ни этого пива, ни многого другого. Нам здорово везло всю дорогу. А Серёге — больше всех.

— Постучи по дереву.

— А чего стучать? Везение — это такая штука. Стучи — не стучи, а оно есть. Если бы не везение, то Серёга так и остался бы в той пещере.

— Это я свалял дурака — пустил его вперед без фонаря. Будь колодец помельче — и конец. А так повис на страховке. Меня чуть пополам не разорвало.

— А когда он сорвался с осыпи. Если бы не тот колючий куст — не было бы никакого Серёги.

— Да, осыпь над каньоном была шикарная. Сорвался — и верные двести метров полета.

— Серёга иногда делал глупости, но ему отчаянно везло.

— Все мы делали глупости. Ты себя вспомни — как полез фотографировать водопад. На него смотреть было страшно. Вода падала двумя струями с высоты шестидесяти метров. Одна струя была гладкая и блестела на солнце, а другая лохматая и вся в пене. Она разбивалась о выступ скалы. От этого в воздухе висела водяная пыль, а над водопадом — двойная радуга.

— Я как раз хотел снять двойную радугу над водопадом.

— И полез без страховки по отвесной стене над ним. А камни под ногами стали крошиться. Ты долез до карниза и посмотрел вниз. Я помню твое лицо в этот момент. Ты стоял прямо над водопадом — метров на пятьдесят выше, а внизу все кипело. Вода там срывалась и летела в теснину.

— Такие дела учат осторожности. А водопад был красивый — жаль, что я его не успел снять с того ракурса.

— Круто пришлось под конец, когда мы неделю шли по снегу под дождем. Тошно становится, как вспомню состояние после перехода. А ещё надо было дрова выкапывать из-под снега и на ветру из них делать костер.

— Зато потом мы погрелись.

— Трое суток по жаре. Это уже когда море увидели с перевала.

— Забавно получилось тогда на хребте.

— Забавно. Если бы не Серёга — долго нам пришлось бы катиться. Хорошо, что мы связались.

— Я это сзади видел. Когда ты исчез — я глазам не поверил. А Серега успел сообразить и спрыгнул на другую сторону выступа.

— Мне иногда ночью снится, что я сорвался без страховки.

— Это пройдет. У меня было похожее. Когда я ходил в горные походы — нас с напарником сорвало лавиной со скалы. Хорошо, что лавина была небольшая — ничего не поломал, только обморозился немного. Мне потом долго снилось, как лавина растёт, приближается, на секунду нависает над нами и потом обрушивается. Я полгода после этого плохо спал. А сейчас ничего.

Так мы сидели, пили пиво и смотрели на прохожих. Лето прошло замечательно. Мы были чертовски везучие.

Рядом стоял телефонный автомат и мы решили позвонить Серёге — позвать его присоединиться к нам. Саня нашел монету и зашел в будку. Громко хлопнула дверь. Автомат стоял совсем близко. Саня набрал номер и повернулся ко мне. Никто не подходил. Он пожал плечами и хотел повесить трубку. Потом заговорил и осекся. Я видел, как изменилось его лицо. Никогда не видел, чтобы его лицо так менялось. Он прислонился к стеклу и слушал. Слушал долго. Его лицо было каменным. Потом опустил трубку и закрыл глаза.

Я быстро подошел к телефонной будке и распахнул дверь. Санька открыл глаза и очень медленно сказал, с трудом выдавливая слова:

— Два часа назад Сергея сбил на остановке автобуса грузовик. Пьяный водитель не справился с управлением. Реанимация не помогла. Больше никто не пострадал.

9 декабря 1982 г., Москва

Сердоликовая речка

Туман медленно плыл над водой, подгоняемый утренним ветерком. Иногда он закрывал стоящие на берегу лиственницы и тогда на сером фоне раннего утра вырисовывались их темные, расплывчатые силуэты. Тайга подступала к реке и, склонившись, смотрела в её темную, спокойную воду. Блестящая от росы поляна была покрыта яркими цветами, мягко светившимися в сумраке туманного утра. Вдруг вся поляна заиграла каплями росы — это поднялось солнце, окрашивая таежный мир своими утренними красками.

Неторопливо ползущее солнце постепенно освещало сухую отмель, намытую бурными весенними водами и так же постепенно отмель оживала. На серой гальке запестрели обломки красной и зеленой яшмы, заискрились куски окаменелого дерева и вспыхнули красные звездочки. Это были сердолики, светившиеся мягким, теплым светом.

Одни из них имели острые грани, другие совершили далекий путь и были сильно обкатаны. Среди них не встречалось двух одинаковых по форме или цвету, но все они были очень хороши. Камни были заметны лишь под определенным углом падения солнечных лучей, поэтому постоянно то тут, то там вспыхивали и гасли красные звездочки. Они мерцали в зелени прибрежных кустов, выглядывали из речной гальки и открыто лежали на песке. Это были игрушки реки, которые она забыла, возвращаясь в русло. На следующую весну вода придёт опять и покатит камешки дальше, увлеченная своей любимой игрой.

17 ноября 1981, Москва

Гроза

Путник оглянулся и прибавил шаг. Косматая чёрно-синяя туча с рваными краями быстро нагоняла его и не было видно ей ни конца, ни края. Она занимала уже полнеба. Впереди солнце ещё освещало луга, и река играла весёлыми бликами, а позади всё потемнело и воды реки били в берег почерневшей волной. Природа разделилась на два воинствующих лагеря — один светлый и беззаботный, а другой мрачный, наделенный тёмной силой. И мрак победил.

Затишье, тревожимое лишь лёгким ветерком, было сметено буйным порывом надвигающейся непогоды. Гроза бросила его как предупреждение о своей неистовой силе. После этого ветер стих и человек, под первыми тяжелыми каплями дождя, вбежал по шатким мосткам на крытый дебаркадер, служивший в этих местах пристанью.

Буря обрушилась мгновенно и скрыла берег занавесью дождя. Дул такой ветер, что завеса дождя колыхалась параллельно воде, поверхность которой кипела, вздымаясь грязными валами. Дождь налетал полосами, окатывая не успевших спрятаться струями ледяной воды. Буйство стихии нарастало. Река тонула во мгле. Казалось, сама грозовая туча легла на воду. Прямые молнии прочерчивали короткий путь от неба к земле и сразу обрушивались резкие и дикие в своем неистовстве удары грома.

Шквал сорвал с подставки железный бак с питьевой водой и унёс его, гремя прикованной на цепи кружкой. Пристань дрожала под ударами ветра. Сбившиеся в единственный сухой углу дебаркадера старухи, ожидавшие паром, жмурились и мелко крестились после каждого удара грома. Гром гремел так, что они крестились непрерывно. Их губы беззвучно шевелились.

Струи дождя, туго бьющие с крыши пристани, сливались в потоки на палубе и сбегали за борт. Крупный град гулкой картечью лупил по железной крыше и в деревянную стену.

— Всё по Писанию, — бормотала одна из старух, — и град, тоже по Писанию…

Тяжело согнувшись, она подобрала несколько замёрзших капель и тёрла ими глаза — веря, что это вернёт ей остроту зрения.

Однако, природа средней полосы не может долго придаваться подобному буйству. Между порывами ветра сквозь дождь проступил берег и стали видны высокие тополя, в пояс кланяющиеся бушующей стихии. Наверное, непогода вняла их мольбе: дождь перестал хлестать реку, волны улеглись, а на горизонте показался клочок голубого неба. Грозовая туча уползала, громовые раскаты звучали всё глуше и походили на удовлетворенное ворчание. Над рекой повисла дымка и солнце уже пробивалось сквозь высокие облака.

июль 1982 г., село Елатьма на Оке

Каньон шорохов

Никто не сможет в одиночку пройти Каньон. Я знал многих людей, которые думали, что могут победить Каньон один на один. Никого из них нет в живых. Бывало, что от большого отряда, идущего Каньоном, до конца добирались всего несколько человек. Но никто, начавший путь один, не увидит его конца. Таков закон Каньона шорохов. Победить можно только вместе. Этому учит Каньон.

Так говорил старик, дважды проделавший этот путь.

***

Дик несколько раз останавливался и прислушивался — погони не было. Значит, в лагере никто не проснулся, когда он ушел. Теперь он успеет добраться до Каньона. Главное — теперь он на свободе. И ещё — ему известна тайна Каньона. Только бы найти вход в него.

Дик лез вверх по склону, заросшему арчевником, кизилом и барбарисом. Переплетение ветвей мешало двигаться, лезть приходилось согнувшись, а местами — ползти на четвереньках. После ночного дождя всё было мокрое, ноги скользили по прелым листьям, а ветки сбрасывали на беглеца потоки воды. Он лез все выше, цепляясь за кривые стволы и мокрую траву. Местами чаща становилась непроходимой и Дику приходилось искать обход. От испарений было трудно дышать, с ветвей падали жуки и крупные сороконожки. В одном месте Дик едва не наступил на гнездо шершней и после этого ещё долго слышал их гудение. Он почти бежал, сжав зубы — умирать от укусов этих тварей не хотелось.

Деревья становились выше. Поднимая глаза, он видел только стволы и переплетение ветвей, хотя теперь через них уже просматривалось голубое небо. Это был перевал. Где-то за ним лежал Каньон, в котором Дика едва ли станут преследовать.

На перевале стояла одинокая арча. Ветер и время ободрали и искривили её ствол — теперь она стояла подобно стражу, растопырив свои сухие ветви. Многих бродяг она видела, уходящими в этот путь. Мало кто проделал этот путь до конца.

Внизу огромной жёлтой громадой лежал Каньон шорохов. Его стены почти отвесно уходили на огромную высоту, а внизу они заканчивались гигантской осыпью. Солнце висело над Каньоном и нигде не было ни тени, спасавшей от его прямых лучей, ни воды. Даже арча не росла в этой каменной щели.

Дик начал спускаться в Каньон. Щебень скользил и тёк под ногами, а стены вздымались всё выше — пока не превратили небо в узкую белесую ленту, на которой линялым пятном выделялось солнце. Падая, Дик обдирал руки и колени. Он не знал — почему так спешит. Казалось, только на дне он почувствует себя в безопасности. Сжав зубы, Дик заставлял себя сдерживать шаг и идти медленнее.

Испуганные звуком сыплющихся камней в щели прятались ящерицы и стремительно скользили змеи. Дик остановился. Ему казалось, что ещё немного и потянет запахом серы из ворот преисподни, где он оказался. Он сбросил мешок и сел на камень. Мешок был легкий, но все необходимое Дик успел захватить.

Треск цикад остался за перевалом и в Каньоне было очень тихо. Дику стало казаться, что он слышит, как поднимается марево над горячими камнями. Он тряхнул головой и прислушался — тишины не было. Отовсюду доносился шелест. Это катились по осыпи камни, сорвавшиеся со стены. Каньон шорохов. Дик ещё не знал страшной силы тихих звуков. Сейчас он был рад, что остался один. Одев мешок, Дик двинулся по дну Каньона, заваленному валунами.

Воздух был неподвижен. От камней шёл удушающий жар. Постепенно Дику стало казаться, что жизнь на земле исчезла — остались только эти жёлтые камни. Лишь орел темным силуэтом висел высоко над Каньоном в белесом небе. Его не интересовал муравей, ползущий по дну каменной щели…

***

Среди бродяг ходили разные истории о Каньоне, но ничего хорошего Дик о нём не слышал. Мало кто смог пройти его весь и эти люди хранили молчание — как будто дали обет никогда не поминать словом Каньон шорохов. Смутные слухи доносили весть об исчезнувших искателях приключений, пытавшихся разгадать тайну каменной щели.

Говорили, что вода там есть только в одном месте, где со стены срывается многометровый водопад, и вся вода уходит в бездонную воронку на дне Каньона. Говорили, что ночью на путников нападают неведомые птицы с огромными клювами и стальными когтями. И ещё говорили о шорохах, которые сводят с ума. Дик не боялся. У него был карабин, вода, немного еды и желание выйти из Каньона на другом его конце. Он был смел и верил в удачу.

Первый день пути подходил к концу. Солнце ушло за край Каньона и противоположная сторона медленно погружалась в тень. Дик устал и разбил ногу. За весь день он не выпил ни глотка воды, зная, что она сразу испарится через кожу под знойными лучами солнца, сделав жажду ещё нестерпимее. Подошло время искать место для стоянки. Надо было найти воду и развести костер. Дров почти не было — лишь местами встречались деревья, рухнувшие сверху в Каньон. Под палящими лучами они высохли и должны были гореть как порох. С водой было хуже — источников не было, но Дик надеялся собрать ночную росу на кусок брезента, который лежал у него в мешке.

Дик остановился около огромного валуна. Ноги гудели. Все внутри пересохло и онемело. В ушах стоял шелест. Идти дальше он не мог и, сняв мешок, сел — прислонившись спиной к горячему камню. Теперь можно достать флягу и сделать пару глотков. С трудом он развязал мешок. Вода во фляге теплая, почти горячая, но сейчас это было не важно. Это вода.

Начинало темнеть. Воздух становился прохладнее. Только нагретые за день камни излучали ровное тепло. Есть не хотелось, но Дик развел костер и бросил в него несколько картошин — если за ними следить, то они не сгорят.

Два глотка воды помогли. Теперь Дик мог вновь передвигаться, собирать дрова, устраивать ночлег. Уже совсем стемнело. Тишина. Только трещит костер и шуршат катящиеся камни. Шорох раздается всегда за спиной так, что кажется — кто-то подкрадывается сзади.

Дик расстелил брезент для сбора росы, а сам лег между костром и валуном, завернувшись в свою старую куртку. Эта куртка видело гораздо больше, чем многие из известных ему людей. Первый день позади. Дик начинает засыпать. Треск костра почти заглушает все остальные шорохи. Конечно, его отблеск виден издалека, но он скоро прогорит — вряд ли кто-то будет его преследовать в Каньоне шорохов.

Дик дергает рукой и сон сразу слетает. На землю падает крупное насекомое с лохматыми лапами. Оно пытается скрыться среди камней, но Дик замечает, что это крупная желтая фаланга, называемая ещё сальпугой. Её брюшко и лавы покрыты густыми щетинками, а челюсти содержат яд. В этот период они особенно опасны. Чёртов Каньон.

Дик чувствует, как рубашка прилипла к телу, а ладони стали влажными. Чёртов Каньон. Это только начало. Придется не спать. Похоже, этих тварей здесь много. Да, ночью здесь не спокойнее, чем днем. А днем — почто невозможно. Это Дик уже понял. Долго он так не выдержит. Надо найти воду. Он ищет воду. Он находит эту самую воду. Он её пьет. Он купается в ней. Ныряет и снова пьет. Но вода не приносит освежения. Вдруг наползают огромные фаланги и пьют воду. Их лохматые лапы громко шуршат. Дик пытается их отогнать, но они наступают на него, закрывая собой всё вокруг и шуршат, шуршат…

Дик бежит, но шуршание раздается отовсюду. Он падает и просыпается. Тишина. Только шуршат скользящие камни. Костер почти догорел — от него остались только подёрнутые пеплом угли. Стало холоднее и Дик, завернувшись в свою куртку, долго лежит без сна. Чёртов Каньон.

Звезды начинают тускнеть. Полоса неба светлеет — скоро пора вставать, чтобы успеть пройти побольше до начала жары. Стены Каньона выступают из мрака и смутно желтеют. Начинается новый день. Надо его пережить.

***

Снова он шел по жаре. Камни под ногами качались и идти приходилось медленно. Очень медленно. Воздух был совершенно неподвижен. Камни источали удушающий жар. Солнце било с неба короткими прямыми лучами. Сначала глаза слезились от пронзительной белизны склонов, но постепенно в организме оставалось так мало воды, что не было даже пота. Фляга была наполовину полна водой, скопившейся утром на брезенте. Небо было белесое, бесцветное, выгоревшее. Дождя, похоже, не было давно и трудно его ожидать в ближайшие недели. Во рту пересохло и язык, казалось, шелестит как пергамент. Жизнь медленно испарялась из его тела. Она представлялась облачком пара, уходящим к небу. Сделать что-либо он не мог и это вселяло отчаяние.

Дик прошел не слишком много, но ноги уже не слушались, а мозг застилала красноватая мгла. Ему казалось, что он уже умер и облачко его души улетело на небо — стучаться в ворота рая. Когда мгла отступала, Дик безразлично обнаруживал, что продолжает медленно идти вперед. Он шёл медленно, поскольку понимал — если упадет, сил подняться уже не будет.

Шелестели камни. Дрожало марево. Скользили змеи — единственные живые существа в этом зное.

2 августа 1982 г., начал писать этот рассказ на острове Большой Утриш. Там я побывал в Каньоне шорохов. Писал я этот рассказ медленно, возвращаясь к нему несколько раз, но так и не закончил

Сон

Его стали по ночам преследовать кошмары. Он бежал по длинным, тускло освещённым коридорам, а перед ним тянулась редкая вереница людей, уходящих в желтоватую мглу. Он их обгонял, заглядывал в лица, но её среди них не было. Все лица были одинаковыми в сером свете коридоров. Он их обгонял, но вереница существ вокруг него в тусклых комбинезонах понуро продолжала двигаться куда-то, скрываясь в дымке.

А он всё бежал, минуя повороты и обгоняя идущих. Коридоры обрывались лестницами, гулкие ступени которых опускались вниз или поднимались верх. Ровный серый свет сопровождал его везде. Всё было им освещено. Казалось, он пропитал всё вокруг и идущие сами излучают тусклый, серый свет. Это было похоже на бегство, когда все подчиняются воле стада и идут, идут давно потеряв цель и забыв прошлое. Быть может, они давно сбились с пути, а может быть идут по кругу, когда задние равнодушно напирают на впереди идущих. И так всю жизнь…

Это было похоже на исход каких-то нелепых механизмов. Было непонятно, что толкнуло их в путь и куда этот путь лежит. Его мучил страх, но всё, что он мог — это бежать вперед. Пока он движется вперед — есть вера в избавление. Но постепенно вера уходила, он впадал в панику, метался, сбивая с ног идущих, кричал, но это никого не трогало. Вереница двигалась вперед и остановить или удивить её не могло ничто…

Он кричал и просыпался.

11 октября 1982 г., Москва

Продолжение сна

Он долго лежал с открытыми глазами и смотрел на темный силуэт оконного переплета. Но дневная усталость побеждала, и он вновь засыпал… Однако, отдых не приходил. Всё повторялось. Он двигался в плотной шеренге каких-то серых, усталых существ, безразлично идущих по нескончаемым коридорам. Лампы висели через большие промежутки, и он то погружался в темноту, то выходил на безжалостный яркий свет. Коридор был такой, что только трое могли идти рядом. Потолок нависал всё ниже. Фигуры шли сгорбившись, опустив головы и тесно прижимаясь друг к другу. Казалось, что потолок становится всё ниже, а проход всё уже.

Они шли всё медленнее, всё чаще останавливаясь. Это тянулось часами. Из боковых коридоров в этот поток вливались новые шеренги серых людей. Коридор начинал раздвигаться, но потолок по-прежнему нависал над головами. Промежутки между освещенными местами становились всё больше, и он всё чаще стоял в темноте, чувствуя вокруг огромную, безразличную живую массу. Ему становилось страшно. Он начинал проталкиваться вперед, бросался в сторону и обессиленный, вновь вместе с потоком медленно шёл вперед.

Коридор озарился ярким красным светом. Все на мгновение замерли и вдруг беззвучно кинулись вперед, давя упавших и затирая слабых. Полное безразличие сменилось отчаянным усилием. Серые лица, освещенные красным светом, выражали ужас. Расширенные глаз, раскрытые в немом вопле рты, тусклый свет комбинезонов. Он кричал и толкался как все, но его затирали, он спотыкался, но продолжал бежать.

Вдруг он споткнулся о чье-то упавшее тело, вскинул руки и рухнул под ноги толпе. Красный свет закрыла белая вспышка и всё прекратилось. Он лежал весь в поту — в своей постели, откинув одеяло и пытаясь припомнить что-нибудь из своего сновидения. Вспомнить он ничего не мог, но от сна осталось чувство неодолимого ужаса.

26 октября 1982 г., Москва

Глубина

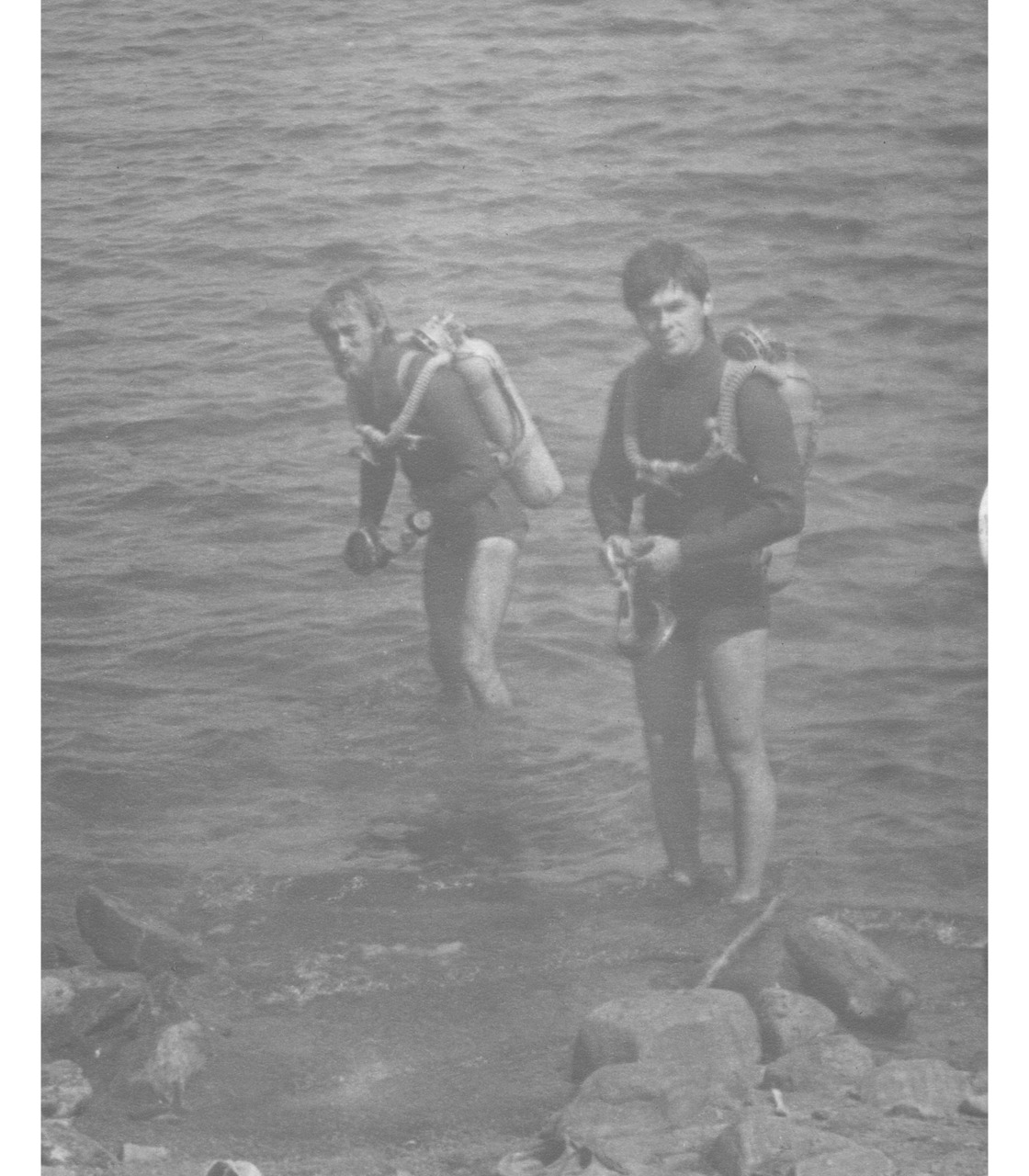

— В этой бухте с аквалангом никто не нырял. Мы будем первые. Можем найти что-нибудь интересное. Ты всё понял? Вдох, считаешь до шести, выдох. Всплывай на выдохе. Посматривай на манометр. Держись за мной и ничего не бойся.

Мы стоим по колено в воде и надеваем ласты. Вовка даёт последние наставления. Я погружаюсь первый раз. Ласты длинные и упругие, с ними можно плыть очень быстро. Гидрокостюм. Акваланг с двумя баллонами. Нож пристегнут к ноге. Маска. За ремень, которым к поясу пристегнут акваланг, заткнута дыхательная трубка. Вроде всё в порядке. Проверяю, как идет воздух из загубника. Промываю маску. Всё готово. Вовка засекает время, и мы уходим под воду.

Склон оказался очень крутой, и серебристая поверхность быстро удаляется. Наступают мутноватые сумерки. Мне вдруг становится страшно. Появляются жуткие мысли. Начинаю часто дышать, но воздуха не хватает, и я чувствую, что задыхаюсь. Пробирает холод и безотчетный страх. Это бунтует инстинкт самосохранения. Ему кажется, что я окружен пока невидимыми, но многочисленными опасностями.

Стискиваю зубами загубник и ругаю себя последними словами. Успокаиваю дыхание. Вдох, считаю до шести, выдох. Володя оборачивается, делает успокаивающий жест и плывет дальше. Страх отступает, на его место приходит любопытство. Под водой всё необычно. Вдох, раз, два, три, четыре, пять, шесть, выдох. Всё нормально. Ну и красота!

Склон быстро понижается. Он завален огромными камнями, между которыми ползают крупные крабы. Вот это чудище! На камне, похожая на огромную бородавку, сидит скорпена, не меньше тридцати сантиметров длиной. Слегка шевелятся её плавники с ядовитыми иглами. Этого зверя лучше не задевать — потом долго будешь жалеть. Рядом к камню прикрепились несколько рапанов. Таких крупных я еще не видел. Интересно, какая глубина? На манометре акваланга сто двадцать атмосфер. Воздуха ещё много. Продуваю уши и быстро работая ластами, плыву за Володей. Склон кончается. Мы оказываемся на подводном пляже из очень белого, мелкого песка. Огромные крабы бросаются в свои укрытия среди камней. Нескольких мы хватаем и кладем в сетку.

Работая ластами, плывем в метре над дном. Тяжелые акваланги прижимают ко дну, но какая-то сила все время пытается вытолкнуть на поверхность. Это гидрокостюмы. Мы не одели грузовые пояса, которые необходимы при погружении в гидрокостюме, ведь он имеет положительную плавучесть. Решили, что раз одеваем только верхнюю часть гидрокостюма — справимся без грузов.

Бросаются в стороны мелкие рыбки, блестя светлыми боками. Проплывают крупные рыбы. Смотрю на манометр. Девяносто атмосфер. В стороне на дне лежат какие-то обломки. Сворачиваем к ним. Это старый парусник метров восемь длиной. Мачта сломана. Из песка торчит якорь. Корпус лежит наклонно, примерно на треть его занесло песком. Через пролом в корме заглядываем внутрь. Темно! Включаем фонарь. Отличный японский фонарь Toshiba. Его мощный луч упирается в переборку, из пролома выскакивает несколько рыб. Володька делает мне знак остаться, и заплывает в пролом. Проверяю, легко ли вытаскивается нож. В этих водах редко встречается кто-либо опаснее скорпены, но под водой чувство опасности усиливается. Тем более на такой глубине. Мы погрузились уже метров на пятнадцать. Неприятно быть одному. Начинает пробирать холод. Чтобы согреться, выворачиваю из песка якорь. Надо будет захватить. Он поржавел и оброс жилищами каких-то червей. Ничего, пригодится.

Возвращаюсь к пролому и заглядываю внутрь. В лицо мне бьёт луч фонаря и оттуда выплывает Вовка. В одной руке фонарь, другой он держит за кольцо небольшой судовой колокол. Он опускает колокол на дно и показывает большой палец. Видно, внутри есть что-то интересное. Смотрит на манометр, на часы и показывает мне глубомер. Мы уже двадцать минут находимся на глубине двадцати семи метров! Для первого раза неплохо. На моём манометре сорок атмосфер. Надо быстро возвращаться. Беру сетку с крабами и якорь. Вовка поднимает колокол.

Быстро всплывать нельзя, поэтому мы, лениво работая ластами поднимаемся под углом к поверхности. Дно видно все хуже, постепенно оно растворяется в подводных сумерках. Поверхности ещё не видно. Медленно плывем. Компаса у нас нет. Надо всплыть и сориентироваться. Едва ли мы уплыли далеко от берега. У меня выстреливает предохранительный клапан. Пошли последние тридцать атмосфер. До берега не хватит.

Удивительно, как медленно воздух расходуется вначале и как быстро — под конец погружения. Вдох, раз, два, три, четыре, пять, шесть, выдох. Володька всё ещё не выдыхает. Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, выдохнул. Сильные лёгкие. Видно, у него тоже воздух на исходе. Надо бы дышать реже, но легкие устали. Начинаю задыхаться. Быстрее работаю ластами, чтобы не отстать. Вот и поверхность. Выплевываю загубник акваланга и дышу.

Мы плыли под углом к берегу. Ориентируемся и уходим под воду. У меня осталось пятнадцать атмосфер. До берега метров четыреста. Плывем на глубине двух метров, чтобы успеть всплыть, если кончится воздух в баллонах. Стараемся плыть быстро, но мешают найденные железки. Всё. В моих баллонах воздух закончился. Хорошо, что я взял трубку. Беру сетку с крабами и якорь в одну руку, выпускаю загубник акваланга и вытаскиваю из-за пояса трубку. Выставляю её над поверхностью и продуваю. Делаю несколько глубоких вдохов. Приятно дышать, не считая до шести! Дальше плыву с трубкой. А Вовка молодец! У него воздух кончается метрах в двадцати от берега…

А потом, сняв акваланги и стащив гидрокостюмы, мы лежим на горячих камнях, под жгучим солнцем. Нас уже не трясёт. Начинаем согреваться. Замечательная бухта! Здесь и в самом деле можно найти много интересного.

13—15 декабря 1982 г., Москва