Бесплатный фрагмент - Наследство последнего императора

том 4

1. Новосильцева. На пути в Ледяной ад

СОЛДАТСКИЕ руки на ходу подхватили Новосильцеву. Она ощутила под ягодицами чужие ладони, широкие, как садовые лопаты, и взмыла вверх — прямо в вагон, почувствовав себя пушинкой. Под смех и шуточки легионеры усадили её около двери на пол, застеленный свежим мягким сеном и зелёным камышом.

— Вот уж спасибо, братцы! Спасибо, солдатики родные! — она улыбалась сразу всем.

В ней вспыхнул радостный миг давно забытого чувства защищённости. Торопливо Новосильцева отодвинулась от двери, открывая пространство для комиссара Яковлева и матроса Гончарюка — поезд резко увеличил ход.

Но мгновение радости тут же сменилось ужасом, когда усатый чех ударил прикладом винчестера по пальцам матроса, ухватившегося за дверной порог теплушки.

Новосильцева онемела и оглохла, когда в вагон попытался запрыгнуть комиссар Яковлев и получил по рукам такой же удар жёлто сверкнувшим прикладом. Тот же усач ударом сапога в грудь вышиб из вагона под откос комиссара в мундире офицера Соединенного Королевства.

Новосильцева метнулась ко входу, но её с грубой силой оттащили. Худой высокий легионер одним сильным движением закрыл дверь и защёлкнул её на задвижку.

Извиваясь, Новосильцева, сбросила с себя солдатские руки и снова рванулась к двери. Прижалась к ней спиной и оглядела теплушку.

У стены напротив — огромный кожаный диван, дорогой ореховый стол и несколько кресел; слева два мотоцикла прибиты рейками к боковой стенке; гора чемоданов в правом дальнем углу; тюки мехов, перевязанных верёвками, уложены до самого потолка; тут же пальма в кадке.

Перед ней четверо легионеров смеялись, кричали, хохотали, сверкали зубами, брызгали в лицо слюной. Один высунул язык, желтый от табачного налёта, и, как змея, то быстро прятал его, то высовывал.

Новосильцева отметила и пятого солдата в дальнем углу — бледного, ошалело глядевшего на неё. Он поймал взгляд Новосильцевой и отвернулся, словно смутившись.

Но уже через несколько секунд она пришла в себя. Весело, игриво улыбнулась солдатам. Подмигнув, спросила:

— Proč jste mě, bráchové, nepustili dovnitř? Jak to, že jsem teď bez nich?

Вагон снова взорвался хохотом и криками:

— А мы ещё лучше!

— Смотри-ка, Марушка по-нашему умеет! Так ты не англичанка?

— Да красная шпионка она! Большевичка. Из чека. Надпоручик сказал.

— Может, ты ещё и чешка?

— Чешка — да! — с вызовом сверкнула глазами Новосильцева. — Из Вены. Не нравится?

— Ещё как нравится! — заверил легионер с фурункулом на шее. — Венские девки самые горячие! Как французские булки из печки. Мадьярки рядом с чешками — снежные бабы. Что скажешь, Пепичек? Ты вроде тоже из Вены?

— Точно, — показал в бороде желтые зубы Пепичек. — Ну-ка, Марушка, чему тебя Вена научила? А я знаю тебя! — вдруг заявил он. — Ты на Грабене клиентов ловишь. Точно, она с Грабена! Я её там часто видел.

— Земляк? — обрадовалась Новосильцева. — Как хорошо! Только моих друзей все ж таки надо взять. Остановите поезд.

— Да зачем они тебе, красуля? — хохотнул рыжий легионер. — Мы тоже хорошие парни. Ещё лучше твоих. Нас полюбишь — сразу забудешь про них.

— Догонят, если надо! — крикнул из-за спины Пепичека тощий легионер.

Он протискивался вперед, но усатый Пепичек его оттолкнул:

— Назад, Матус! Лавка только открылась — всем хватит, все своё получат!

Новосильцева криво усмехнулась и покачала головой.

— Никто — ничего — не получит! — отчеканила она. — Даже не думайте.

— Значит, она не из Вены! — заявил тощий шикователь слева от нее. — Она здешняя. Венские чешки сразу соображают, что надо солдату.

— Пусти-ка, я сейчас ей всё объясню! — вызвался легионер с фурункулом, расстегивая ремень.

— Ну, что ты мне можешь объяснить, поросёнок! — прищурилась Новосильцева. — Мама тебе уже разрешает гулять с девушками за руку?

Шикователь оттолкнул фурункулёзника.

— Осади, Сайонек! Лезешь впереди начальства. Всё она знает и понимает! Любишь мужчин, Марушка, а? Признайся! По глазам вижу — любишь. Особенно, солдат.

— Ничего ты не видишь! — отмахнулась Новосильцева.

— У тебя, Марушка, на лбу всё написано! — через головы товарищей крикнул Сайонек. — А я читать умею! Еще со школы. Не тяни, Марушка, раздевайся! А то наш Пепичек сейчас помрёт…

Пепичек, весь багровый, пыхтел и никак не мог справиться с пуговицами ширинки.

— И чего же такого ваш Пепичек хочет? — с вызовом поинтересовалась Новосильцева.

— Сахарку!

— И я хочу! — крикнул ей прямо в ухо фурункулёзный Сайонек.

— И я! А ты, сразу видать, сладенькая!

— Медовая! — подхватил тощий Матус.

— Выбирай, Марушка! С кого начнёшь? — напирал на нее шикователь. — Давай с меня, потому как я здесь командир!

И по-хозяйски схватил Новосильцеву за колено. Она тут же ткнула пальцем в его предплечье и сразу попала в нужную точку. Шикователь выпустил колено и обалдело уставился на свою руку, внезапно окоченевшую.

— Нет, — закричали другие, — пусть Пепичек, он первый её затащил. Ну-ка, Пепичек, покажи нашей Марушке, на что способен настоящий чех!

Однако Пепичек, обливаясь горячим потом, всё ещё не мог справиться с ширинкой, и Новосильцева получила ещё несколько секунд.

— Нужен мне ваш Пепичек, как же! — презрительно заявила она. — Да он девки голой сроду не видел! Трясется весь, щенок!

— Тогда я! — крикнул фурункулёзник, напирая на Новосильцеву.

Ему Новосильцева ответить не успела, потому что Пепичек, наконец, победил пуговицы. Она отшатнулась.

— Стойте, парни! Все назад! — крикнула Новосильцева. — Так дело не пойдет! Ordnung muβ sein! Сначала разберитесь, кто за кем. Вы мальчики хорошие, но всех сразу я не приму. Соблюдайте живую очередь, вы не на Ринге в кондитерской.

— Я первый! — крикнул Пепичек. — Все остальные — последние.

— Ну, хорошо, — сдалась Новосильцева. — Только пусть остальные на это время отойдут. И отвернутся. Я стесняюсь, — скромно призналась она и добавила: — Хоть здесь и не Грабен, но и вы тоже не покойники.

— Она стесняется! — загоготали легионеры, и Пепичек громче всех. — Марушка у нас еще девочка, так? Ты малолетка у нас? Малолетка с Грабена?

— Кто ни есть, а по-другому не будет! — твердо заявила Новосильцева.

— Ну-ка, все отошли — разом! — рявкнул шикователь — рука у него уже отошла.

Легионеры недовольно заворчали и нехотя отошли на пару шагов. Сам же шикователь не двинулся с места. Не обращая внимания на трясущегося Пепичека, он уставился на приоткрывшуюся грудь Новосильцевой и сипло задышал, запустив оттаявшую руку в карман штанов.

— Значит, ты, красавчик, у меня идёшь первым, — она подмигнула Пепичеку. — Погоди чуток, прихорошусь… для тебя.

Туманно улыбаясь и щуря глазки, она медленно расстегнула пуговицы юбки с правой стороны.

— Сейчас, сейчас… потерпи.

Наклонив голову, извлекла из волос на затылке шпильку крупповской стали, отточенную на конце с обеих сторон до остроты бритвы.

— Один момент, милый…

И резанула Пепичека шпилькой по сонной артерии — левой. И тут же по правой.

Алая кровь двумя горячими фонтанами хлынула ей прямо в лицо, однако Новосильцева успела отстраниться.

Пепичек ахнул, выпучил глаза, опустил руки и, захрипев, медленно повалился набок.

Шикователь открыл рот и застыл с отвисшей челюстью, ничего не успев осознать. Только услышал, последний раз в своей жизни, как в вагоне будто тявкнул щенок. Мелкокалиберная пуля, заранее рассечённая на конце крест-накрест, влетела ему в правый глаз, раскрылась на четыре лепестка и вышла, выбив вместе с мозгами затылочную кость величиной с ладонь.

Еще трижды прозвучало слабое тявканье, разрывные пули разрушили еще три легионерских черепа. Солдат, застывший в дальнем углу вагона, задрожал, увидев, что ствол никелированного браунинга направлен ему в лоб. Жалобно вскрикнул, хватил ртом воздух и обмочился.

С четверть минуты Новосильцева задумчиво рассматривала парня. Тот, широко раскрыв глаза, ждал последнего в своей жизни звука. Но браунинг почему-то не выплевывал из дула огненные язычки.

Пистолет медленно опустился вниз. Новосильцева качнула головой — с явным неодобрением, непонятно кому адресованным, и сунула браунинг под подвязку черного шелкового чулка. Подняла шпильку, упавшую в лужу крови от Пепичека, вытерла о спину трупа и снова воткнула в прическу.

С трудом отодвинула дверь теплушки. В вагон ворвался ветер, задрал сено на полу, расшевелил волосы на головах еще теплых мертвецов. Он принес степные и лесные запахи, кисло-угольный пар от паровоза.

Новосильцева выглянула из вагона. Впереди, в сотне саженей, увидела железнодорожный мост через небольшую реку, еще дальше — белую церковную колокольню и синий, в желтых звездах купол церкви, чуть дальше на склоне — несколько почерневших изб.

«Новая Прага, надо полагать, она же старообрядческое Раздолье, — подумала Новосильцева. — Хватило бы глубины… А если под мостом просто овраг со стоячей водой?»

Тем временем паровоз выехал на загремевший мост. Под ним, похоже, все-таки река. Не широкая, но вода темная, без тины и ряски посередине, значит, не очень мелкая и с сильным течением. «Метра бы полтора! Мне хватит. Господи, не выдай!»

Она перекрестилась, отступила на несколько шагов внутрь вагона, глубоко вздохнула, задержала дыхание и, когда до середины моста оставалось несколько метров, разбежалась и прыгнула — вперед и в сторону. Поезд погрохотал дальше, унося в себе серебристый делоне бельвиль, который Новосильцева успела полюбить.

Река оказалась неглубокой, Новосильцева погрузилась ногами в густой слой ила. Чтобы погасить инерцию падения, в воде повалилась набок, потом оттолкнулась от дна и вынырнула. Выплюнула речную воду и короткими саженками быстро доплыла до берега.

Отдышавшись, передохнула несколько минут, спряталась за ракитовый куст и разделась догола.

Развесила на кусте юбку, френч, белье и чулки, вылила воду из сафьяновых полусапожек, выложила на солнце содержимое сумки. Обхватила себя за плечи обеими руками и стала ждать.

Солнце медленно перевалило зенит, воздух застыл, словно кисель из печи, — горячий и неподвижный. Где-то над головой увлечённо распевал невидимый жаворонок. Озабоченно крякала утка в камышах, попискивали утята; скоро семья дружно выплыла на открытую воду — впереди мамаша, за ней строго в линию шесть серо-желтых пуховых комочков.

Прошло около часа, солнце припекало сильнее, одежда высыхала прямо на глазах, однако Новосильцева тряслась в ознобе, не понимая, почему ей вдруг стало холодно. Захотелось забраться в раскаленную русскую печь и, сидя внутри, выпить горячего, вкрутую, чая с малиной. Или без малины. Лишь бы горячего. «Простыть не хватало! Очень кстати…» — с досадой подумала Новосильцева, стуча зубами.

Скоро ей надоело дрожать. Сидя на траве, она скрестила ноги, положив пятки на бедра. Сделала несколько полных вдохов, задержала дыхание на полторы минуты. Медленно выдохнула, расслабила межреберные мышцы и предоставила легким дышать, как им вздумается. Потом сконцентрировалась на точке в солнечном сплетении и ощутила, как туда медленно вливается оранжевое тепло. Дыхание стало поверхностным и скоро почти остановилось. Постепенно испарилась простудная трясучка, тело немного согрелось изнутри.

Теперь Новосильцева сосредоточилась на ярко-белой точке между бровей. Однако состояние медитации так и не наступило, и Новосильцева решила сосредоточиться на том, что произошло меньше часа назад.

Чехи, похоже, знали, кого на самом деле берут в эшелон. Они не посмели бы так поступить с англичанами. И эта вода вместо бензина… От надежного человека газолин, утверждал матрос.

Какая-то досадная искра промелькнула в мозгу и исчезла. Новосильцева подобралась, вызвала в голове состояние пустоты. И попыталась добраться до места в памяти, где отпечаталась тревожная искра.

…Вот солдаты отбили матроса Гончарюка и Яковлева, дверь теплушки стала закрываться, однако Новосильцевой удалось на секунду глянуть наружу. Именно в этот момент в памяти отпечаталась картинка — неясная, размытая, но сознание успело её зафиксировать. Однако извлечь ее из памяти никак не получалось.

Открыв глаза, Новосильцева определила по солнцу стороны света и села лицом на восток. Закрыла глаза, повторила дыхательное упражнение. Дождалась, пока дыхание практически остановится. Теперь воздух поступал крошечными порциями — только в кончик носа — и вытекал в точку между бровями. Точка росла, становилась ярче, теплее, скоро превратилась в желтый энергетический шарик. От копчика по позвоночнику поползла тёплая опаловая струйка, просочилась через нёбо в мозг и вышла наружу через темя. Шарик между бровями становился теплее и больше, и в нем медленно всплыла и остановилась та самая раздражающая искра. Постепенно, словно на стеклянной пластинке негатива, опущенного в проявитель, в шарике возник слабый отпечаток картинки, которую успело зафиксировать подсознание и с закрытыми глазами различила Новосильцева.

…С дороги напротив железнодорожного переезда съезжает автомобиль с открытым верхом. Его сопровождают двое верховых, кажется, казаки. Рядом водителем офицер в фуражке с бело-красной ленточкой вместо кокарды. Автомобиль медленно спускается по косогору вниз, останавливается перед переездом. Офицер снимает фуражку, сверкнула лысина…

Новосильцева старалась, сколько возможно, замедлить картинку.

Офицер достаёт белый платок, вытирает лысину, надевает фуражку…

Больше Новосильцевой ничего не понадобилось.

Она узнала чешского полковника Йозефа Зайчека, начальника колчаковской контрразведки, известного садиста и палача, который наводил ужас даже на своих командиров — на генерала Гайду и Верховного правителя адмирала Колчака. В следующий момент вагонная дверь захлопнулась, картинка исчезла.

Теплый поток в позвоночнике иссяк. Новосильцева открыла глаза и постепенно различила перед собой куст ракиты, на котором сушились, раскачиваясь на ветерке, ее панталоны, тонкая сорочка, парижский кружевной бюстгальтер на китовом усе, шёлковые чулки с соблазнительной стрелкой — тонким зигзагом сзади; юбка тонкого сукна цвета хаки и с белыми костяными пуговицами сбоку по всей длине, френч табачного цвета.

Снова навалился озноб. Мелко стуча зубами, Новосильцева ощупала одежду. Белье можно надевать, френч и юбка были еще сырыми, однако Новосильцева решила одеться: на солнце одежда досохнет, а самое важное, расправится — сколько еще идти до ближайшего утюга. А сафьяновые боты — легкие, изящные и точно по ноге, конечно, потеряют форму. И Новосильцева едва не заплакала с горя: в Екатеринбурге армянин-сапожник содрал с нее два николаевских полуимпериала по 5 рублей.

И с бумажными деньгами беда. Пачка в пятьдесят тысяч «сибирок» крупными купюрами, полежав после воды на солнце, сильно полиняла, кредитки слиплись, и отодрать одну от другой удалось с трудом. «Какое государство, такие и деньги, — заключила Новосильцева. — За такую фальшивку царь отправлял на вечную каторгу». А вот две тысячи царских белыми «катеньками» и синими «петеньками», напротив, испытание выдержали. Двадцать золотых «николаевок» тоже не растерялись. Совершенно не пострадало и удостоверение личности агента SIS/MI-6: матрос Гончарюк, умница, запаял документ в прозрачную клеенку.

Неторопливо одевшись, Новосильцева разобрала браунинг, тщательно вытерла каждую деталь. Собрала пистолет и загнала в рукоятку последнюю обойму.

Она неподвижно сидела на широком плоском берегу, усыпанном белым речным песком. Шуршали и скрипели камыши, крякали невидимые утки. Совсем близко от лица Новосильцевой пролетела отчаянная пичужка, едва не задев ее крылом, схватила мошку и исчезла. В небе заливался без памяти невидимый, но, очевидно, довольный всем жаворонок. Новосильцевой показалось, что весёлый певец поддразнивает ее, уставшую и измученную, отчего стало грустно и обидно. Она попыталась разглядеть жаворонка в ослепительной голубизне, но ничего не увидела, только шею внезапно заломило и закружилась голова.

Её снова стала бить мелкая дрожь, подступила тошнотворно-обморочная слабость.

— Да что же это! — обозлилась она сама на себя. — Не ко времени, тётка, ты решила захворать. Запрещаю.

Приказала себе встать на ноги, сделала два десятка максимальных вдохов и выдохов, работая легкими, как кузнечными мехами. Помогло — тошнотворный морок отступил, в голове посвежело.

Она снова села на песок. Противоположный берег высокий и крутой — там запад, значит, река течет на юг. Новосильцева вызвала в памяти карту с Транссибирской магистралью. Параллельно железной дороге, южнее, идет грунтовая, которую здесь называют Колесный тракт. Всё просто: надо двигаться по берегу вниз.

Огляделась. Ничего из вещей не забыла. Сделала несколько шагов и покачнулась, едва успев ухватиться за ветку ивняка. Перевела дух, постояла, прислушиваясь к себе, и медленно двинулась вдоль берега на юг.

Что за напасть? Послебоевой синдром, конечно. Запоздалая реакция на смертельную опасность. Непростое дело — за минуту убить четырех человек.

Ей и раньше приходилось убивать людей, и не один раз, но то была война. На войне не убивают, а воюют. Право истреблять противника ей дало правительство. Оно же взяло на себя моральную ответственность за убийства и тем обеспечило защиту от собственной совести. А час назад она отправила на тот свет не солдат, а преступников в солдатской форме, и каждый из них заслужил топором по шее. Или шпилькой, превращенной в бритву, по магистральной артерии.

Последний раз ей пришлось застрелить двух высокопоставленных офицеров рейхсвера — одного за другим. Дело было в Берлине год назад, куда начальство отправило ее с невыполнимым заданием — срочно найти подход к источнику в оперативном отделе немецкого генштаба, любой ценой. Она добросовестно попыталась выполнить приказ и едва не поплатилась жизнью. Только ценная информация её начальникам уже не понадобилась. Да и самих начальников не стало.

В ту страшную войну, непреодолимо перешедшую в революцию, Российская империя вступила преступно неподготовленной. Мало того, что треть армии оказалась без винтовок, а снарядов хватило только на первые четыре месяца. Даже штабные карты безнадежно устарели, они составлялись еще во времена наполеоновских войн. Однако самое преступное — русская армия воевала вслепую, с завязанными глазами, почти не имея информации о противнике. Русские спецслужбы — военная разведка и контрразведка — были не просто слабы, они оказались совершенно беспомощными в условиях войны. И никакие сверхусилия и подвиги таких же отчаянных и бесстрашных агентов, как Новосильцева, спасти дело не могли. Да и слишком мало их было. Шпионаж в пользу собственного государства считался среди чистой публики в России делом низким, даже постыдным, тем более что им поначалу занимался жандармский корпус. Да и денег на вербовку агентуры, на добычу военной и политической информации всегда не хватало. На жалкие гроши, предусмотренные военным бюджетом, построить сильную, современную, технически оснащенную спецслужбу с образованными, профессионально подготовленными кадрами было невозможно.

В то же время противник к началу войны имел не просто шпионскую сеть, а мощную разведывательную машину, которая, словно гигантский пылесос, вытягивала массу ценной военно-политической и экономической информации из стран Антанты, в первую очередь — из России.

Особенных успехов добились немцы. Россию они плотно накрыли густой агентурной сетью. Агентуру вербовали открыто, внаглую, ничего не опасаясь. Русскую контрразведку немцы попросту презирали. Дошло до того, что они вербовали предателей среди русских офицеров и чиновников через объявления в газетах, хотя деньги предлагали небольшие. И русские чиновники, высокопоставленные военные, а паче — аристократы, в том числе члены Семьи Романовых, светские львы и львицы и даже священнослужители выстраивались в очередь к германским резидентам, спеша продать собственное Отечество. Шпионаж в пользу противника постыдным они, наоборот, не считали.

— Что же, — сказала себе Новосильцева. — Я оказалась умнее многих. Вовремя спрыгнула с поезда. И с царского, и с чехословацкого. И как только уцелела? Господь хранит. Помоги мне, Господи, и сейчас, без тебя мне не справиться…

Она шла, поначалу увязая в песке, потом пришлось прыгать с камня на камень, и Новосильцева быстро устала. Присела отдохнуть и тут же вскочила — из камышей неожиданно вылезла жирная блестящая нутрия размером с небольшую собаку и уселась на пути. Таких больших нутрий Новосильцева ещё не видела.

Жёсткая шерсть огромного грызуна отливала на солнце металлом. Два желтых резца грозно торчали из пасти. Неторопливо шевеля усами, нутрия мрачно разглядывала Новосильцеву и, похоже, раздумывала, что ей делать со своим извечным врагом. Она, конечно, поняла, что Новосильцева почти без сил.

— Что расселась на дороге, дрянь этакая? — наконец разозлилась Новосильцева. — Ты мне дорогу не загораживай. Думаешь, патрон на тебя пожалею? Не пожалею, — пригрозила Новосильцева и достала из-под юбки пистолет, чувствуя, как голову снова окутывает обморочная дурь. Земля, вместе с желтозубым зверем, с тропинкой на берегу и рекой, шевельнулась и медленно поплыла по кругу, точно гигантская карусель в берлинском Луна-парке.

Новосильцева тряхнула головой, вытерла ладонью холодный пот со лба и прицелилась в нутрию. Однако та не испугалась пистолета. Грозно ударила о землю два раза толстым плоским кожаным хвостом, присела на задних лапах и неожиданно короткими прыжками бросилась на Новосильцеву.

Новосильцева едва сумела увернуться в сторону. Нутрия проскочила мимо, прыгнула в реку и нырнула, оставив на поверхности расходящиеся темные круги.

— Откуда ты, негодяйка, вообще тут взялась?.. — ошалело бормотала Новосильцева ей вслед. — Ты же в Северной Америке живешь. Или в Южной?.. Забралась в наш край, северный, студеный. Ладно, что мне до тебя… Патрон сэкономила, и хорошо. Хуже, что форму потеряла, никакой Рамачарака помогать не хочет.

Медленно шагая по тропинке, она жарко бормотала, шатаясь их стороны в сторону:

— Простуда. И ничего больше — лёгкая простуда. И перепуг. Тут кто хочешь перепугается, когда тебя собрались насиловать целым вагоном… И в воду с высоты и на ходу… Когда же, интересно, я так прыгала? Да никогда не прыгала — вот первый раз, хорошо получилось… И речка — не теплый океан в Биаррице. Вот куда мне надо. В Биарриц. Или на пару дней заскочить в Лозанну, снять деньги и — снова в Биарриц, к океану, теплому, как парное молоко. Да, именно туда. Но сначала в постель. С голландскими простынями — жёсткими, прохладными, накрахмаленными. И самовар. И чаю. Липового. И горшок мёда. Нет, ведро малины. Нет, малину и мёд вместе. В одном ведре.

Она помолчала, потому что тропинка исчезла из-под ног, ушла в сторону, а ей надо дальше вдоль реки, к Колёсному тракту.

— Нет, сейчас нужнее не малина и не Биарриц, — продолжала сипло бормотать Новосильцева, внимательно глядя себе под ноги: не дай Бог споткнуться — не встать потом. — Кто же нас предал? И откуда выскочил людоед Зайчек? Ехал за нами, определенно. И надпоручик Кучера всё знал. От кого? Зайчека — от кого ещё! Или не знал? Знал, мерзавец, всё знал… Настоящих англичан тронуть не посмел бы — свои же и расстреляли бы.

Она помолчала.

— Значит, мы поучаствовали в тараканьих бегах… Нас, как тараканов, пустили по дорожке, между барьерами. В сторону не свернуть. А мы-то, по самоуверенной глупости своей, полагали, что путь и направление выбираем самостоятельно… И откуда эта зверюга, нутрия, взялась? И Зайчек? Кто же нас предал? Разве что…

Она остановилась.

— Нет, — и побрела дальше. — Только не Павел Митрофанович. Я бы почувствовала. Нет-нет, даже предполагать пакостно. Вы уж, Павел Митрофанович, извините… это не от большого ума у меня. Просто шпионская привычка ничего не упускать. Вы с разными людьми встречались, когда бензин искали. А у Зайчека непременно должны быть везде осведомители, иначе он не Зайчеком был бы, а лопухом. И всё-таки…

Так она бормотала, едва волоча ноги.

— Так-с… Как же ты выглядел, верный наш матрос, когда открыл канистру? Искренне разозлился или хорошо сыграл? Я должна, просто обязана подозревать всех. И комиссара. И тебя. Да и себя тоже. Неосторожно ляпнула где-то кому-то. Нет, вроде ничего такого не было. Значит, матрос? Матрос?.. — последние слова она произнесла шёпотом и остановилась.

Больше всего на свете хочется одного — сесть. Ещё лучше — лечь прямо здесь, на берегу или, пожалуй, вон на той полянке, под кустом боярышника. Лечь, закрыть глаза. И пропади пропадом весь белый свет, только бы крутого, прямо с огня, даже пустого кипятку…

Она брела, глядя в землю и пятками оставляя на песке длинные полосы следов.

— Так-так, — остановилась. — А это что там виднеется? Это, мадам, мост. Хороший деревянный мост через речку. Под ним можно лечь — прекрасная крыша над головой. Дождь, снег — нипочём… Можно заснуть под мостом и проспать до зимы. Только бы лечь… — шептала она потрескавшимися губами и брела дальше.

— Ну, вот и добралась…

Она присела под мостом, привалилась спиной к деревянному быку, вбитому в песок, закрыла глаза и тут испуганно открыла. Останется здесь — пропадет. Нужно где-нибудь разыскать постель, теплое одеяло. Кружку крутого кипятку. В него можно бросить несколько цветков липы.

— И три чайные ложки коньяка. Как тогда, когда меня арестовал комиссар Яковлев, страшный чекист. И сама любезность с маузером и в кожанке. Просижу еще минуту, иначе просто помру. И никто не узнает и не пожалеет. Приползет крыса желтозубая и станет грызть меня. Нет, она же питается только священными цветками лотоса от йога Рамачараки. Или нет? Водяными орехами она питается. Сейчас выползем на тракт, а там подумаем, откуда желтозубая негодяйка берет водяные орехи и какие они…

Чтобы выйти на дорогу, предстояло невозможное: подняться по тропинке из-под моста на косогор. А там кто-нибудь Новосильцеву увидит. И раздует самовар. Только бы не Зайчек. Матрос и комиссар её, конечно, ищут повсюду, с ног сбились, а она — вот она. Как ни в чем не бывало.

Спазм сдавил горло. Слёзы сами полились. Неожиданно Новосильцева испытала облегчение.

— Так вот зачем бабам слезы, — всхлипнула она и вытерла глаза. — Душу омыть и освободиться от боли. Повезло, что я не мужчина… Ну, вперед!

И поползла вверх по тропинке, хватаясь за землю, за толстые корни каких-то деревьев.

Один корень оторвался, другая рука скользнула, и Новосильцева поползла вниз. Остановилась у кромки воды. Перевела дух и принялась карабкаться снова. Наконец добралась до края косогора и упала на землю грудью.

Отойдя немного, села на траву, лечь не решилась — точно знала, что не встанет.

И вдруг вспомнила, что у неё на руке должны быть любимые швейцарские часики. И обрадовалась: на месте они, идут прилежно, показывают четыре часа пополудни. Потом долго, страдая до боли, рассматривала свежую дыру на правом чулке, на колене. Вздохнула, утешая себя: «Скоро новые куплю. В Париже. Пятьдесят пар сразу. Но сначала на тракт».

Медленно пересекла широкую грунтовую дорогу, по которой ветер гонял тонкую желтую пыль. И села на траву у обочины, в тени огромной лиственницы.

— Что же… Справилась. Так будет и завтра, и всегда.

Глянув на часы, она обнаружила, что прошло двадцать минут. Надо идти.

Она с трудом поднялась, но едва прошла пять шагов, как её насквозь пронзила страшная боль в животе. Новосильцева тонко вскрикнула, словно цыпленок под ножом, оседая на землю. Обморочная тьма накрыла собой и её, и боль в животе.

Очнувшись, почувствовала легкий холодок на висках, в лицо брызнул дождик — тонкий и мягкий. Потом услышала топот копыт, скрип тележных колёс, ощутила острый запах лошадиного пота и свежего сена.

Она открыла глаза и увидела, что на нее в упор смотрят чужие глаза — серые, прищуренные, под седыми бровями, озабоченно сдвинутыми. Ниже толстый нос с кустиками седой шерсти в каждой ноздре, еще ниже — широкая, лопатой, крестьянская борода, черная, блестящая, тронутая сединой.

Мужик брызнул ей в лицо воды из глиняной кружки и сказал:

— Вот и слава Господу, пообмогнулась… Слышишь меня, барышня? Видишь?

Проглотив комок в горле, Новосильцева кивнула. Где-то она уже видела этого мужика, и, кажется, недавно.

— Чегось ты здесь, барышня? — спросил он.

Теперь Новосильцева разглядела и высокую суконную шляпу на голове крестьянина и вздрогнула: это был тот самый старовер-начётник, у которого Яковлев спрашивал дорогу. Уже тогда мужик Новосильцевой очень не понравился, а сейчас она и вовсе испугалась.

— Что ты здесь? — повторил мужик. — Почему-от сама? Где твои? Куда подевались?

Она молчала, продолжая мелко дрожать.

— Да не робей ты, не съем, чай, — усмехнулся крестьянин. — Попьёшь?

Он поднес кружку к её губам, она сделала несколько глотков тепловатой воды.

— Бросили тебя одну? — снова спросил мужик. — А если чехи? Такую зазнобистую не упустят.

— Не знаю… — прошептала она.

Мужик вышел на дорогу, глянул направо, налево — ничего не увидел. К нему сзади подошла лошадь и толкнула хозяина мордой в спину.

— Погодь чуток, Мушка, — сказал крестьянин и погладил лошадь по нежному розовому храпу. — В сей же час пойдем.

Ответ Мушке явно не понравился и лошадь, задрав хвост, вывалила на дорогу несколько жёлто-зелёных яблок. От них пошёл пар.

Мужик снял шляпу, вытер ладонью лысину и вернулся к Новосильцевой. Оглядел её, задержавшись взглядом на дыре в чулке, покачал головой.

— Да тебя обидел кто? — тихо спросил он.

Она всхлипнула и кивнула, вытерев ладошкой слезы.

— Господи, — сказал крестьянин и глянул на небо. — Покарай злодеев по твоей правде, если люди не смогут.

Он снова глянул на её ноги:

— Неужто покалечили? — и потянул носом.

Теперь и она ощутила отвратительный запах — запах гнилой крови. По ногам потекло что-то тёплое.

— Мне плохо, отец, — еле выговорила Новосильцева. — Я сейчас умру.

— Да что-от ты выдумала! — всполошился крестьянин. — И не посмей! Погодь, потерпи, свезу тебя к себе, баба моя тебя поправит, у ней вся деревня лечится.

Он осторожно поднял Новосильцеву и бережно уложил в телегу на сено. Порылся в углу, выкопал из сена кусок белого полотна, свернул.

— Ты вот что… На меня не гляди. Возьми, — он протянул ей клубок. — Положи себе… А то ж истечёшь-от, пока доберёмся.

Мужик отвернулся, взял в руки вожжи, а Новосильцева расстегнула вверх юбку, приспустила панталоны, собираясь положить клубок между ног. И тут страшная боль снова пронзила ее — теперь в самом низу живота. Она крикнула — отчаянно, с надрывом. Лошадь испуганно всхрапнула и дернула телегу, мужик натянул вожжи, оглянулся, потом хлестнул ими лошадь.

2. Новосильцева. Исчезнувшая среди старообрядцев

ЖЁЛТЫЙ мягкий свет.

Тёплый и нежный. Льётся, просачивается сквозь веки.

Точно трепетный огонёк восковой свечки в церкви. Или на рождественской ёлке — из еловых лап истекает сладко-морозный запах, даже одежда пахнет Рождеством, хвойной свежестью, восторгом и немного тайной. Так пахнет детское счастье.

Никак не открыть веки. Даже не шевельнуть. Но свет всё равно сквозь них проникает и становится всё ярче.

Вслед за светом пришли звуки.

Где-то близко фыркнула и глухо переступила копытами лошадь.

Заквохтала курица — недовольно, с раздражением. Явно ищет место, чтоб снести яйцо без свидетелей.

Хрипло ей ответил сердитый хор гусей.

Чему-то удивляясь, тоненько заблеял ягнёнок.

Зазвенели колокольчики — похоже на детские голоса. И снова тишина.

Глаза не открываются. Словно их и нет совсем — растаяли. И тело не отзывается. Наверное, испарилось.

А тёплый золотой свет по-прежнему ласкает застывшие веки над растаявшими глазами. И снова тишина. Ни лошади, ни курицы с гусями, ни ягнёнка, ни детей с голосами, словно колокольчики… Или это не дети? Ангелы, наверное. Уж очень красивые голоса — хрустальные, неземные.

«Вот какая она, смерть. И всё по науке. Сначала умирает тело, распадается на молекулы. Мозг гибнет не сразу. Телом он уже не управляет, но свет и звуки воспринимать пока способен. Я ведь умерла? Что же ещё. В Тот Мир — или он уже Этот — живыми не попадают.

Главное, совсем не страшно. Легко, тепло. И, удивительно, никакой боли.

И не обидно, что так мало прожила на Том Свете — страшном, безжалостном и бессмысленном. Там невозможно счастье, какое сейчас ощущает всё… тело? Нет-нет, тело — грубая и ненадёжная материя, оно разлетелось молекулами во Вселенной. Вместо него пришло счастье. Я переполнена счастьем. Как и обещано: «Блаженны плачущие, ибо утешатся. Блаженны чистые сердцем, ибо Бога узрят».

У меня чистое сердце? Было чистое? У меня теперь нет сердца. Может, и не было. И счастья не было. Чуть попробовала, оно и закончилось. Зато сейчас хорошо. Но всё же не так, как этого хотелось на Земле.

Минутку. Разве на небесах есть скотный двор? Лошади, гуси. Или там есть всё?»

Тут веки поднялись сами собой — легко, и Новосильцева увидела над собой сплошную черноту.

Она пристально вглядывалась в неё, и постепенно тьма менялась. В ней стали появляться формы.

Прямо над головой обнаружился низкий потолок из закопчённых досок, на них различались светлые древесные разводы. Потом из темноты выступила коричневая бревенчатая стена. Висят веники на деревянном колышке, вбитом в стенку. Обычные банные веники. Два берёзовых и один дубовый.

«Значит, прав оказался мерзавец Свидригайлов? Потусторонний мир он так себе и представлял — закоптелая деревенская банька с пауками по углам».

Пауков Новосильцева не рассмотрела. Но обнаружила, что лежит на широкой лавке, на мягком тюфяке. Укрыта лёгким шерстяным одеялом, похоже, домотканым — ярким, в большую черно-красную клетку, вроде шотландского пледа.

Справа приставлена трехногая табуретка. На ней аккуратно сложена её юбка цвета хаки, френч и нижняя сорочка. Все чистое и безупречно выглаженное — явно чугунным утюгом, а не крестьянским деревянным рубелем. Даже её английская фуражка с козырьком, широким, как навес, здесь же. Из-под фуражки выглядывает никелированная рукоятка браунинга. И её деньги двумя стопками: «сибирки», их побольше, и маленькая царских «петенек» и «катенек». Рядом холщовая колбаска с империалами. Новосильцева с усилием вытащила из-под одеяла руку и потрогала — да, она, не тронута. Никто не соблазнился.

Снова заорала курица — теперь высокомерно и самодовольно: снеслась, наверное.

Новосильцева ощупала себя — тело никуда не делось. Только его стало вроде бы меньше, и сильно выпирают берцовые кости.

— Сколько же я тут лежу? — спросила себя Новосильцева. — И раз уж банька не свидригайловская, значит, и я ещё живая, никуда не перенеслась. И не испарилась.

Она с трудом выпрямилась и села. Вздохнула два раза, опустила босые ноги на деревянный пол — гладкий, словно шёлковый, видно, песком начищен. Встала и…

Чёрный потолок навалился, уплыло в сторону банное оконце. Тело прошибло горячим потом, и Новосильцева, лихорадочно дыша от слабости и страха, упала на лавку.

Когда темень отошла от глаз и сердце освободилось от страха смерти, она тихо позвала:

— Эй, хозяева… Слышит меня кто?

Но это ей только показалось, что она позвала. Голос словно заржавел, вместо слов удалось вытолкнуть из груди бессильный хрип. Она подождала, пока наберёт ещё немного сил, с трудом откашлялась:

— Хозяева! Есть кто?

Получился мышиный писк, но всё же получился.

Скрипнули половицы в предбаннике, загремела жестяная шайка. В дверь громко постучали.

— Барышня! А, барышня! Ты звала? — услышала Новосильцева несмелый юношеский голос. — Как ты там? Взойти-от можно?

— Можно, — снова откашлялась Новосильцева и продолжила уже почти нормальным голосом. — Да, я звала, заходите, пожалуйста.

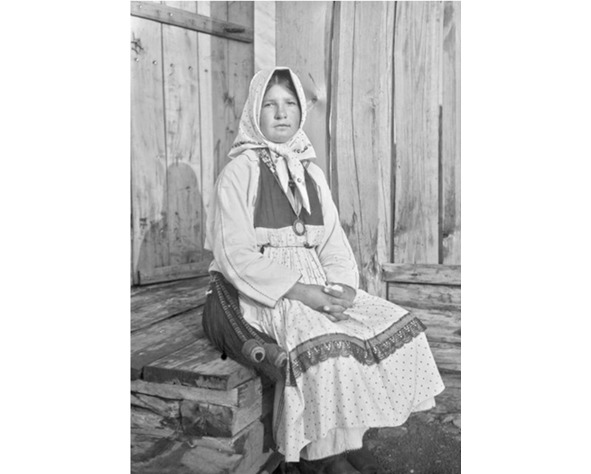

Звякнув, поднялась щеколда. Низкая дверь приоткрылась, просунулась сначала голова, русая, стриженная в скобку. Потом показался крестьянский парень лет восемнадцати — в светлых холщовых портах, босой, в выгоревшей полотняной рубашке.

— Я взойду? — спросил и переступил порог.

Оба молчали, рассматривая друг друга. Новосильцева отметила необычно яркие синие глаза парня — даже в полутьме видно.

Наконец парень заговорил чуть смущённо:

— А я за лошадью шедши, слышу — голос будто подался, нут-ка гляну. Уж который день спишь.

— И сколько же я проспала?

— Да, считай, с неделю, — оживился парень. — Маманя тебя маком поила, так хвороба легче уходит. Ну, значит, надо маманьке сказать. «Пора, грит, барышне оклематься, а то как бы хуже не стало». Не стало, знат?

— Мне хорошо. Будто только родилась, — улыбнулась Новосильцева.

Парень хмыкнул, довольный:

— Была чуть не помёрла. Хорошо, папаня успел привезти. Маманька у нас знахарка. Да ты не бойся, не ведьма, просто травы знает, всех в округе лечит. С молитвою.

— Как же я могу бояться? — возразила Новосильцева. — Своей спасительницы? А кто хозяин?

Парень переступил на месте.

— Папаня у нас хозяин — кто ещё. Он тебя привёз, — повторил парень. — Только знай сразу: строгий он у нас, потому как ещё и начётник.

— Начётник? — задумалась Новосильцева. От кого-то она недавно слышала это слово.

— Мы древлеправославные, — скромно, но с достоинством пояснил парень. — У нас вера истинная. Как издревле отцы церкви, святые и мученики заповедали. Мы Христу молимся, а ваши попы московские — раскольники, жеребячье племя, пьяницы, Антихристу молятся. Вот митрополита у нас нет своего, чтоб попа назначить. Потому мы беспоповцы. Папаню нашего мир выбрал службу править, молитвы читать, судить, если надо. И крестить, и причащать, и хоронить.

— И указы Синода не признаете? — спросила Новосильцева, что-то вспоминая.

— Не признаем — они ж раскольники. И царску власть тоже, и колчаковску признавать не могём, потому как белые тоже от царя, стало быть, от Антихриста. А что, вправду красные царя расстреляли? Слыхала?

— Слышала. Правда, — она теперь все вспомнила, что рассказывал Яковлев.

— Давно надо было с ним. Ничего, дай срок, и Колчака с белыми погонят, и чехов с казаками.

— Вы что же, верите красным? — с трудом улыбнулась Новосильцева.

— Ну, как… — парень почесал в затылке и вздохнул. — Землю обещают. И попов с белыми генералами прогнать.

— Обещать можно что угодно. Важно, что потом.

— Как почнут давать — вся Расея за них станет. И мы. Не забоишься таких? Ты ж, вроде, из господ, из владельцев. Страшно?

Она улыбнулась свободнее.

— Нет у меня земли. Да и страх давно потеряла.

— Нехорошо, — озабоченно сказал парень. — Страх нужóн. Иначе, как Бога бояться — да без страху.

— А звать тебя?

— С утра Никишкой звали. Потаповы мы.

— Никифор, верно?

— Никифор Абрамов. Тятя у нас Амбрам Иосич.

— А мать?

— Соломонида Наумовна. Как папанька тебя притащил, она была в дальний скит собралась, за Варюху молиться. И не поехала, чтоб на нас однех тебя не оставить.

— Спасибо ей, — тихо произнесла Новосильцева. — Так не пойму, вы всё-таки православные будете? Или иудеи?

Никишка удивился:

— Какие тебе иудеи? Жиды, что ль?

— По именам получается. И отец твой в шляпе, я помню, — с виду натуральный раввин. Абрам Иосифович, говоришь. И мать, ты сказал, — Наумовна.

Никифор с сожалением посмотрел на Новосильцеву.

— Жидов в нашу веру крестить не можно. Они и сами не пойдут. А имена у нас по Библии. По календарю. На кого какое выпадет.

— Варвара что же — сестра твоя?

Тут парень вздохнул — на этот раз тяжело, переступил на месте и глухо сказал, глядя в сторону.

— Невеста мне. Из Фатеевки. Только сосватали, родители по рукам ударили, свадьбу назначали после жнитвы, и всё. Пропала Варюха.

— Как так пропала?

— Была и нету. Никто не знат. Ты, чай, про чехов ничего не знаешь? Не слыхала?

— Как же. Хорошо слышала… Еле от них вырвалась. Оттого и заболела.

— Тоже своровать хотели? — напрягся Никифор.

— Да. Только не получилось у них, — ответила Новосильцева и поёжилась: перед ней встала картина в теплушке — фонтаны горячей крови из шеи легионера, ветер шевелит волосы убитых. Передохнула. — И где же она может быть, твоя Варя?

Он резко отвернулся, потом глянул на неё заблестевшими ярко-синими глазами.

— Знать неведомо. Искал, как мог… Так они все на поездах. Сегодня здесь, а завтра за три сотни вёрст. Не говорят, смеются, Иваном-дураком кличут. Кабы… — начал он с ненавистью и остановился.

— Кабы что? — спросила Новосильцева.

— Ничего! — выдохнул он. — Не твоё это.

Она медленно покачала головой:

— После того, что случилось со мной… Может стать и моим, — тихо возразила Новосильцева.

— В поездах искать надо, — решительно заявил парень. — Да как? Они на колёсах живут. Мясо коптят в дороге, водку курят, веселятся. Есть такие у них вагоны — срамные. Они туда девок и баб собирают. Кого за деньги, кого обманом. В блудни превращают, в бесомыжниц. Иных воруют — те насовсем пропадают. И следов не найти. Истреблять их, чехов, — всех! Как волков бешеных, — неожиданно выкрикнул он. — Ужо будет им Чехия, попомнят и Рассею!

Помолчав, спросил хмуро:

— Ты вроде, из военных будешь? Значит, правду говорят, нонче бабы даже на фронте воюют?

— Воюют, — подтвердила Новосильцева.

— И стрелять умеешь? — он глянул на рукоятку браунинга.

— Выучилась, да.

— Хорошо, — сказал он с завистью. И быстро спросил: — Научишь?

— Что, прямо сейчас? — удивилась Новосильцева.

— Нельзя тут, — возразил парень. — Услышат — тебя прогонят со двора, и мне достанется. Потом. Скажу, когда…

Резко распахнулась дверь бани, зазвенела щеколдой от удара в стенку.

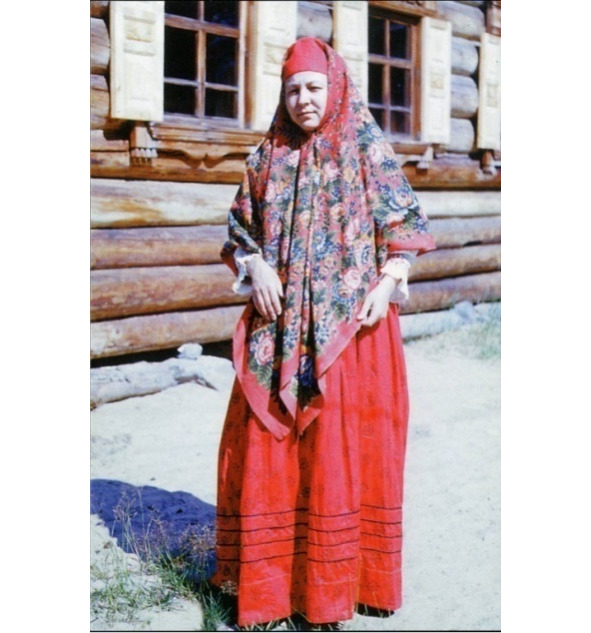

На пороге стояла пожилая крестьянка в красном дубасе, в голубой, вышитой на рукавах сорочке, в тёмно-зелёных полусапожках. На голове — лёгкий плат, похожий на монашеский, но вышитый серебряной нитью по краям, открыто только лицо.

Властно глянув на Новосильцеву, она обернулась к парню и — грозно:

— А ты чевой-сь закатился сюда? Сказано же: не тревожить её.

— Не, маманя, я не сам, — смело заявил Никифор. — Мимо шёл, слышу — зовёт барышня.

— Не тебе тут слушать и видеть. Ты куда направился? Туда и ступай!

— Соломонида Наумовна, миленькая, — взмолилась Новосильцева. — Не ругайте его!

— А что Соломонида? Тебя, девица, никто не спрашиват. Помолчи.

— Как же мне молчать? — жалобно сказала Новосильцева. — Ведь я жизнью вам обязана. Век молиться за вас буду и всю вашу семью, и за Никифора тоже.

Соломонида свысока усмехнулась:

— Молиться? Ты? — и непонятно, чего в её тоне было больше — насмешки или пренебрежения. — Ужо вы нам намóлитесь! Всё от вас имеем. Князь тьмы у нас есть, чехособаки тоже имеются. Одних московских молитв, антихристовых, не хватает.

— Я… — робко сказала Новосильцева. — Я не то хотела сказать… — её снова прошибла болезненная испарина.

— Вот и помолчи, всем лучше будет, тебе — первой, — заявила Соломонида. — А ты, Никиша, ступай. Там Серёнька заявился. До тебя чтой-то у него. В конюшне он, с отцом. А ты, девка красная, — приказала Новосильцевой, когда Никифор закрыл дверь. — Хоч, знаю, и не девка… Сорочку задери-ка.

Положила Новосильцевой на живот широкие, жесткие, как доски, ладони, и затихла, словно прислушивалась. Потом твердыми пальцами аккуратно ощупала Новосильцеву — от груди донизу и по бокам.

— Болит где?

— Вроде бы нигде, — неуверенно ответила Новосильцева.

— Так и надо, пора, — с удовлетворением произнесла Соломонида. — С того света, почитай, вернулась. Не думала я, что из лихоманки выйдешь. Из заражения — по-вашему, по-городскому.

Сейчас, вблизи, Новосильцева разглядела знахарку подробнее. Лет не меньше сорока, но лицо гладкое и матовое, без единой морщинки, только у глаз крохотные лучики. Из-под черных соболиных бровей смотрели необычайно яркие синие глаза. Одета недешево, хоть и по-крестьянски. На груди староверческий крестик без распятия, на листочке, — женский.

Соломонида трижды перекрестилась и прошептала трижды иисусову молитву.

— Нут-ко поднимись, — приказала.

Внимательно осмотрела простыню, кивнула. Провела ещё раз пальцами по рёбрам и снова с удовлетворением отметила:

— Один только Господь спас тебя. И мне чуток помог. Зачем-от Ему ты понадобилась. Не скажешь, зачем?

— Не знаю, — тихо ответила Новосильцева. — Что со мной было?

Соломонида удивилась:

— Совсем память отшибло? Знат, до головы лихоманка дошла. Как еще с разуму не съехала… Выкинула ты. Кровью мало не истекла. Поняла?

— Теперь поняла… Не знаю, как благодарить вас, — произнесла Новосильцева, понимая всю тусклоту и беспомощность своих слов.

— Не знаш? — усмехнулась Соломонида. — А потому не знаш, что вы, мирские, живете вверх тормашками. Да как можно бабу, да тяжёлую, ещё и в армию? Шастать с пистолями. В людей палить. Всё бабское соображение и стыд потеряла. Одна только печка у тебя между ног осталась! И ту закрыть надо.

— Так у меня… — помедлив, тихо произнесла Новосильцева. — Так у меня вышло. Я, правда… на самом деле, пыталась убежать от войны. И… — снова подступили слезы.

— И не убежала, стало быть. Так?

— Не убежала.

— Снасильничали? Чехи, аль белые? Иль красные?

— Чехи хотели. Только не успели. Я из поезда прыгнула. На мосту, в речку. Перепугалась сильно, матушка. И… — она заколебалась.

Соломонида ждала. Прищурилась.

— А с ними что? — наконец спросила.

— Стреляла в них, — всё Новосильцева сказать не решилась.

— Вот оно! — удивилась Соломонида. — И правильно! Око за око. Сказано в Писании: «Возлюбите врагов ваших, но бейте врагов Господних». Порешила кого?

Новосильцева молча пожала плечами.

— Значит, порешила. Прыгала — и ни одной косточки не сломала. Господь над тобой руку простёр, — твёрдо сказала Соломонида. — Всё одно, чешских разбойников тебе опасаться следоват. А здесь у нас тебе бояться нечего, у кержаков-то.

Новосильцева кивнула и поёжилась.

— Можно спросить, Соломонида Наумовна?

— Спрашивай да поживее. Слыхала — пришли к нам.

— Я могу уже идти?

— Коли смерти себе не желаешь, недельки две-три ещё побудешь.

— Мне нельзя так много! — испугалась Новосильцева. — Мне мужа искать надо.

— Найдёшь, как на ноги станешь. Иначе прям на дороге и помрёшь. Только меня при тебе уже не будет. Теперь так-от: сейчас младшую пришлю, Гашку.

— А… позвольте ещё спросить?

— Дозволяю. Только живо.

— Вот вы про меня сказали — «городская»…

— Мирская, московская — уточнила Соломонида.

— Всё равно, не вашей веры — чужая.

— Чужая, — согласилась Соломонида.

— Муж рассказывал: старообрядцы не любят чужих. И к себе даже в избу не пускают.

— А за что же вас любить? — удивилась Соломонида. — Одне беды и хлопоты от вас. А то и хуже: силён Антихрист. Да не вечен.

— Вы меня к себе взяли, вылечили. И приют дали.

— Чего-сь? — прищурилась крестьянка. — Это ты про то, что в бане лежишь, а не в горнице хозяйской?

— Нет-нет, — смущённо заторопилась Новосильцева. — Я о другом…

— О том ты, о том! Знаем мы вас! Так чтоб поняла: баня — самое чистое место. Наши бабы, не как мирские, всегда рожают в бане. И я своих тут всех выводила на свет. На сей же лавке, где ты лежишь. А в избе тебе делать-от нечего. Потому как разные к нам ходят. Не к чему, чтоб тебя видели. Наганы твои, юбки военные. Будешь наша племенница из Перми, если что. У моего там сестра живёт, замужем. За купцом, из мирских. Ты погостить приехала и захворала.

— Я не стесню вас и на шею не сяду. Какие расходы — только скажите. Деньги у меня есть, даже золотые.

— Да уж видели! — отмахнулась Соломонида. И добавила с неожиданной жёсткостью. — Вот что, девка. Нам твого золота не надо. Не заради него ты здесь лежишь. Ещё раз скажешь про деньги — выкину за ворота, как кошку драну. Поняла? Нет, ты скажи — поняла? Повторять не стану!

— Да-да, — улыбнулась сквозь слёзы Новосильцева. — Очень хорошо вас поняла. На всю жизнь поняла. Как кошку.

— Ничего ты не поняла, — вздохнула Соломонида. — Притчу о добром самарянине знаешь? Да где тебе знать, коли даже в свою церкву не ходишь. Не ходишь ведь? Ладно, скажу, может, поймёшь что.

Притчу Новосильцева знала, но решила, что лучше ответить:

— Нет, не знаю, матушка. Расскажите, — и правильно сделала, что соврала.

Потому что Соломонида с удовольствием прищурилась и чуть улыбнулась. И, словно сказочница, заговорила нараспев.

— Ну, слушай. В Библии сказано… Шел некий еврей из Иерусалима. И напали на него разбойники — чуть жив остался. Лежит, несчастный, на дороге, кряхтит, помирает. Идут мимо другие евреи, даже священники среди них. И хари свои в сторону воротят. Идёт самарянин. А самаряне, народ такой в Иудее, тогда с евреями враждовали. Так что самарянин — еврею враг смертельный. И что? Остановился самарянин, вздохнул-от, подумал и перевязал еврею раны. Посадил на своего осла, отвёз на постоялый двор. Лекаря нашёл и даж заплатил — и лекарю, и хозяину двора за постой, пока еврей не вылечится. И отправился-от своей дорогой. Всё. Дошло до тебя?

— Дошло, вроде бы…

— Так и нам Господь велел: сначала помогать тому, кто в беде, а там посмотрим — из мирских он или ещё откуда. Сиди, жди.

— Гашка! — услышала Новосильцева её голос во дворе. — Ну-ка, подь ко мне. Тебе бы всё цветочки да веночки. Корову подоила?

— Машка подоила, — ответила Гашка.

— Гусей выгони на выпас!

— Выгнала-от.

— Ну, тогда ступай за мной, что-от тебе скажу…

Осторожно став босиком на тёплый пол, Новосильцева попыталась сделать шаг. Но перед глазами опять закружились огненные кольца, и она легла.

Солнечный луч, разбудивший её, ушёл в сторону, оставил на полу шевелящиеся пятна теней от листьев за окном бани. Пятна медленно передвигались к дальнему углу, и гладкие доски пола отсвечивали мёдом. Вот тебе и банька Свидригайлова. Только сейчас Новосильцева увидела и пучки трав на гвоздях по углам — от них шёл сильный и острый аромат. В запахах Новосильцева различила хлебный оттенок. Вспомнила, как в деревне, в отцовском, бывшем уже, поместье, в бане пахло ячменным солодом, и тихо всхлипнула, но тут же одёрнула себя.

Снова загремел предбанник. И знакомый голос девчонки:

— А, барышня? Проснулась? Можно к тебе?

— Можно, можно! — торопливо ответила Новосильцева, натягивая на себя одеяло, от которого (она только сейчас обнаружила) пахло смесью перечной мяты и шалфея. «Вот почему у них нет блох, злейшего врага деревенской жизни!» — успела она подумать, прежде чем открылась дверь.

Порог переступила рыжеватая девчонка лет четырнадцати, с непокрытой головой, в лёгком сарафане, ситцевой сорочке; на ногах — лёгкие светло-жёлтые лапоточки. Две косички отбрасывали искорки, из-под жидких рыжих бровей глядели пытливо, как у матери, прищуренные глаза — такие же ярко-синие. Двумя руками она прижимала к животу большой берестяной короб.

Поставила его на пол и некоторое время строго, точно вторая Соломонида, рассматривала Новосильцеву. И неожиданно улыбнулась, показав не по-деревенски превосходные зубы.

— Здорóво живёшь!

— И тебе здорóво, — подхватила Новосильцева. — Это ты — Агафья?

— Ну да. Свои Гашкой кличут.

— А мне можно, как своим?

Девчонка повела правым плечом («Кокетка, цену себе знает», — отметила Новосильцева), потом левым и ответила неопределённо:

— Там поглядим. А тебя?

— Звать? Почти как тебя. Глашкой. Глафирой, значит.

Гашка удивилась.

— Вона как! А мы-от думали, ты Евдокия.

— И почему же вы так подумали? — осторожно спросила Новосильцева.

— Так ты ж сама и сказала, когда тятька тебя притащил! Ух, мамынька и ругала его!

— Правильно ругала, — охотно согласилась Новосильцева. — Нечего таскать во двор кого ни попадя.

Гашка теперь смотрела на Новосильцеву с откровенной жалостью, словно только сейчас обнаружила перед собой дурочку или калеку.

— Ну, вы, московские, как вроде и не люди совсем.

— И что же я такого московского сделала? — в меру обиделась Новосильцева. — Что в вашем дворе оказалась? Не сама же пришла.

— Кого ни попадя к нам водить не можно, — рассудительно согласилась Гашка. — А заругалась мамынька на тятьку, что шагом ехал, а не погнал лошадь. Из тебя ж почти вся кровь изошла. Ой! — она приложила ладони к щекам. — Как вспомню!.. Ты вся белая была, аж синяя, и вся юбка в кровишши… Насилу я твою юбку отстирала.

— Спасибо тебе, Гашенька, — растрогалась Новосильцева. — А насчёт Глафиры я пошутила. Звать меня, действительно, Евдокией.

— Бог спасёт, Авдотья! — важно заявила Гашка.

Подхватила короб и принялась выкладывать из него на полок деревянную миску и ложку, чашку — фаянсовую, белую, в огромный красный горошек. Потом глиняный расписной горшок, укутанный в тёплую мохнатую ширинку. Появился из короба берестяной туесок. Глашка туесок открыла, понюхала, пробормотала: «Свежий, только из воску скачали…»

В горшке оказалась жидкая, как обрат, овсянка — тёплая.

— Ешь, сколько душа примет, — приказала Соломонида голосом Гашки. — Да не давись. Мёд тоже не хватай, не с голодухи, чай.

Откупорила тёмную склянку — по бане распространился запах рождественской кутьи.

— Как поешь, отсюда один глоток можешь, самый маленький. Но лучше перед сном. Настой маковый. Мамынька больше не велит, разум потеряешь. Ужо хватит тебе без разуму. Залежалась.

— Кто же за мной ухаживал? — глаза Новосильцевой снова наполнились влагой, а сердце досадой — не новые силы появились у неё, а одни слёзы. — Не отходили от меня, верно…

— А ревёшь-от почто? — удивилась Гашка. — Никто тут не сидел с утра до вечера — тоже надумала! — и тут же опровергла себя. — Одна мамынька сначала днём три раза, а я ночью — тут, на полкé. Спать ты мне не давала, так кричала — зайчики-де за тобой гонятся… — и вдруг задумалась удивлённо: — А что не волки? Это только волки могут напасть… Совсем ты плоха была. Мы все молились за тебя, тятенька больше всех. Ты не ела, не пила, дышала еле. А как отмолили тебя, лучше пошло. И питьё, потом кисель овсяный в тебя заталкивали. Ты ела и пила во сне, и что там другое. Ну, вот и проснулась. Небось, спужалась, что в бане? Или весело?

— Очень весело! — заявила Новосильцева сквозь слёзы.

Но теперь Гашка смотрела на неё с удовлетворением.

— Оживела, коль слезами пошла, — заявила она. — Ой, что я тут! — всполошилась. — Мамынька уши надерёт! Хватит лясы точить. Ты ешь, а я счас нужную лохань принесу — сама теперь ходить будешь, а то надоело за тобой подмывать. Нужду справишь, позовёшь, я рядом: вынесу, лохань помою.

— Спасибо, Гашенька…

— Бог спасёт! — важно повторила девчонка. — Ещё одеться принесу, чистое.

И, круто развернувшись, махнула подолом сарафана и затопала во двор.

Из тёплого горшка Новосильцева выложила на тарелку несколько ложек жидкой овсянки, съела немного. Но опять почувствовала слабость. Легла, натянула до шеи одеяло. Выпить настойки? Нет, лучше, в самом деле, подождать до вечера. Уставилась на чёрный потолок и усмехнулась: и всё же хорошо, что банька обернулась этим светом, а не тем. И почувствовала, как после слёз душа стала лёгкой и словно обрела новое дыхание.

В следующий раз Гашка принесла другую кашу — тыквенную с мёдом, кружку парного молока; в чайнике травяной настой. Поменяла простыню и наволочку, опорожнила и вымыла лохань, накрыла её крышкой и поставила в дальний угол. Потом уселась на полок напротив, подпёрла кулачком подбородок и молча стала наблюдать, как Новосильцева ест тёртую тыкву в меду. Скоро тишина стала Новосильцеву угнетать.

— А что, Агафья, — поинтересовалась она. — Как жизнь твоя? Случилось что?

Гашка фыркнула и спросила чуть свысока:

— Чё… эта у меня может случиться?

— С ухажёром, может, поссорилась.

— Скажешь тоже! — отмахнулась Гашка. — Дам я ему ссориться, шалишь! А што тебе мои ухажёры сдались?

— Молчишь, переживаешь о чём-то.

— Ты ешь-от да без болтовни, — снова голосом Гашки приказала Соломонида. — Неча языком трепать, коли за ложку взялась. Тут-от быстро тебе бес в рот вскочит. Ты, поди, и не ведаешь: бес-от прячется в каком-нито слове. Влезет, а ты и знать не узнаешь.

— Вот как? — удивилась Новосильцева, но больше вопросов не задавала.

Гашка собрала посуду.

— Помыть схожу. А что, Дуня, на солнышко не хош? Мамынька сказала, надо тебе выбираться и на деревья смотреть, на листья, травку, на цветочки.

Переступив порог, Новосильцева сделала несколько шагов, пошатнулась. Гашка подскочила к ней, обхватила за талию.

— Куда бежишь-от, Дунька! Али волк за спиной? Или заяц твой? Понемножку, постолечку, по крошке.

Подвела Новосильцеву к скамейке под липой и усадила.

— Вот тут и побудь. Я скоро.

Оглядевшись, Новосильцева едва не задохнулась от внезапного восторга:

— Боже ты мой! Да чего же хорошо!

Она, словно впервые, увидела зелёную траву на лужайке перед большим двухэтажным домом, расписанным, словно шкатулка. По углам двора четыре мачтовые сосны с сине-зелёными шапками чуть не до облаков краснели стволами на солнце. Лениво шевелили листьями три вековых дуба у ворот. Две клумбы перед домом. Новосильцева с жадностью вдохнула вязкий аромат красных и белых роз, медуницы и флоксов, от которых исходил запах осеннего холодка.

К цветочным ароматам примешивались запахи коровьего и конского навоза от больших хозяйственных помещений, пристроенных к дому «глаголем». Навозные запахи тогда показались Новосильцевой естественной приправой к цветочным.

Явилась Гашка, но тут же на балконе дома показалась Соломонида — сегодня не в красивом дубасе, а в простом ситцевом сарафане.

— Агафья! — строго сказала она. — Довольно зубы Авдотье заговаривать. Отлипни, дай ей отдохнуть. Прялка со вчерашнего тебя ожидает.

— Пусть дождётся, — дерзко ответила Гашка. Но тут же спохватилась: — Счас, уже бегу…

С каждым днём Новосильцева засиживалась на солнце всё дольше, ощущая в груди тихую радость выздоровления. Над цветами гудели отряды пчёл — семья держала дюжину ульев, только для себя, белый фабричный сахар считали вредным. В небольшом пруду за двором озабоченно переговаривались гуси. В свинарнике хрюкали шесть свиней; в коровнике на рассвете, уже в четыре утра, требовали внимания три громадные симментальские коровы цвета кофе с молоком. К ним со всех ног мчались Гашка, растрёпанная со сна, и её старшая сестра Мария. Ещё три дочери у Потаповых, но с ними Новосильцева не познакомилась. Те жили у мужей и приходили только раз или два навестить родителей и помочь по хозяйству. В эти дни Соломонида приказывала Новосильцевой на глаза никому не показываться.

Мария и Гашка несли в хлев цинковые вёдра с тёплой водой и чистые полотенца — мыть коровам вымя перед дойкой. Оттуда тащили по ведру желтоватого молока — на кухню, к сепаратору, который вертела Соломонида. Время от времени она зачерпывала сливки деревянной ложкой и придирчиво стряхивала — не слишком ли быстро стекают.

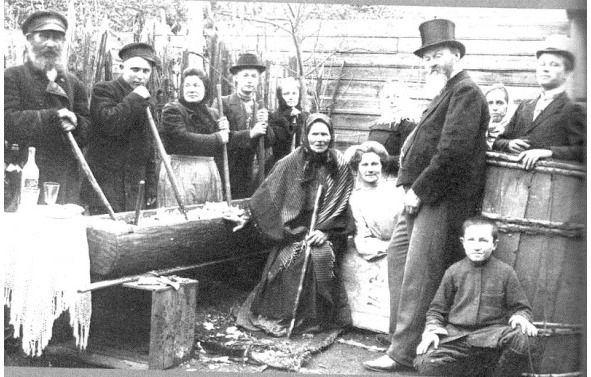

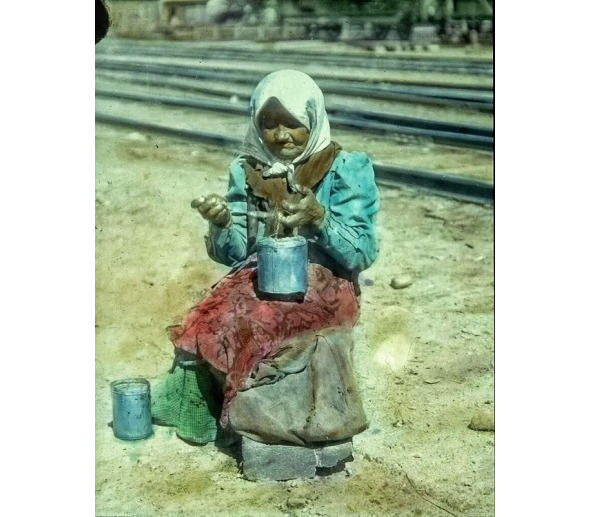

И сливки, и творог, и ряженка шли только на стол. Раньше Потаповы вывозили молочное на рынок, но чехи ограбили — увели четырёх коров и пятерых лошадей и почти всех овец. Из тридцати овец остались пять, к ним три коровы и три лошади — пожилые кобылы Мушка и Красотка и престарелый мерин Хитрец.

Оказывается, кержаки Потаповы до набега чехов держали и небольшую ферму на берегу пруда, разводили диковинных для Сибири крупных водоплавающих выдр — нутрий. Но чехи и нутрий расхватали, правда, несколько грызунов не дались им в руки, убежали.

— Так это я, значит, с вашей зверюгой на реке столкнулась! — догадалась Новосильцева. — Она на меня напала. Значит, от вас сбежала.

— И пусть. Страшные, — призналась Гашка шёпотом. — Зубы у них — жуть. Смотрит на тебя — счас так и кинется в морду нос отгрызти. Тут я на чехов не в обиде. А вот токарню — варнаки! Все станки украли, лестрическую машину даж! Станцию. Лектрическую. Знаш про такую?

— Электростанция? Откуда у вас может быть электростанция? — удивилась Новосильцева.

— Так тятька с Никишкой и поставили. Зятья приходили помогать. Речка-от недалёко. На колесо мельничное динаму наладили, от неё лектричество крутилось. Станки токарные вертело. Тятенька и братья разну посуду точили, а мы, девки, раскрашивали в узоры золотом да лаком. За нашей посудой даже из Самары купцы приезжали. Брали не скупясь. Теперь — всё, кончилось лектричество. А знаш, тятька свет лектрический и в дому-от наладил. Так ноне при свечках да на керосине и сидим.

Целый день до вечера по двору мелькали сарафаны Гашки и семнадцатилетней Марии, которая после исчезновения Варвары панически боялась выходить на улицу, а при появлении человека в любой форменной одежде пряталась в подклети. Свой английский мундир Новосильцева теперь не надевала. Её переодели в гашкин свежий, хоть и полинявший, сарафан и в суровую полотняную сорочку. Отдала ей Гашка и свой белый плат, похожий на монашеский, который постоянно сползал Новосильцевой на затылок.

В один из вечеров Абрам Иосифович неожиданно спросил Новосильцеву:

— Мёрзнешь в бане?

— Нет, не мёрзну… — почему-то испугалась она.

— Мёрзнешь. Холодеет, осень близко. В избу перейдёшь. Оружье в дом не неси — грех.

Пришлось Новосильцевой спрятать пистолет и патроны в бане — Никифор показал свой тайник.

В светёлке ей отвели маленькую комнату с единственным окном на деревенскую дорогу. К общему столу Потаповы её всё-таки не сажали, еду носила Гашка прямо в светёлку, в посуде для чужих.

Нигде в европейской России Новосильцева не видела таких крестьянских домов, как у Потаповых. Уж избой-то его никак не назвать. Сложен из вечной лиственницы, в два этажа. Восемь комнат, каменная подклеть, где можно ходить во весь рост. Дощатые полы окрашены дорогой фабричной краской. Стены изнутри добела оштукатурены, и на каждой — яркие, хоть и примитивные, картинки на деревенские сюжеты или сказочный орнамент, напоминающий древнегреческий.

К дому примыкали хозяйственные постройки — огромный хлев, конюшня, сеновал, двухэтажный овин с печью для сушки снопов, овчарня. Крепкие стены, утеплённая крыша. Староверам нет нужды брать скотину в дом даже в сорокаградусные морозы, когда трещат и раскалываются деревья. А вот в сёлах европейской России крестьяне даже при небольших морозах часто вынуждены заводить скотину в избу, превращая её в хлев.

Потаповы жили выселком. Село Раздольное в двух верстах, названное чехами Новой Прагой, сплошь было старообрядческим. Рассказывала Гашка, что дом у Потаповых не самый лучший, и хозяйство не самое большое. И всё равно, Новосильцева поражалась, насколько жизнь и быт старообрядцев отличались от жизни подавляющего большинства русских крестьян в Центральной и даже в Южной России — в Малороссии с её чудесным мягким климатом и лучшим в мире чернозёмом. Но там даже представить себе невозможно такие громадные, удобные двухэтажные дома, а уж об электричестве — и не мечтать.

Почти вся крестьянская Россия жила так же убого, тяжело и беспросветно, как и полтысячи лет назад. Особенно недоумевала Новосильцева, снова и снова вспоминая крестьянство Малороссии, где не знали ни лютых морозов, когда земля промерзает на три метра вглубь, ни страшной летней жары континентального климата, ни беспощадного осенне-весеннего гнуса. И избы в благословенных южных краях почти все, даже у богатых, — с земляными полами, хаты сложены из самана — сырого глиняного кирпича, смешанного с соломой. Крыты тоже соломой, иногда камышом. У Потаповых дом под железом, в деревне большей частью — под берёзовой дранкой, но есть даже черепичные крыши, правда, у зажиточных.

Не сравнить и с северной Псковщиной, где крестьянин половину зимы кормит скотину сеном, а потом до весны — соломой с крыши.

Или с западными Смоленскими краями, где большинство крестьян ест хлеб «пушной» — пополам с мякиной, отчего крестьянские дети страдают кишечными болезнями и многие умирают в раннем возрасте.

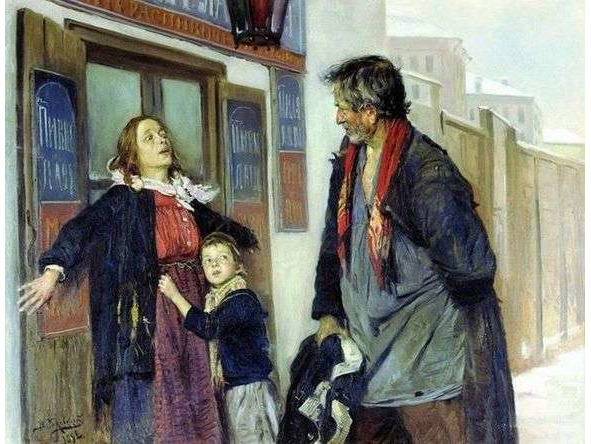

Или с центральной Тульской губернией, где, как почти и по всей России, голод, словно по дьявольскому расписанию, повторяется один раз в пять лет, и трупы умерших, распухших от голода, валяются по обочинам дорог. На этих же дорогах — полицейские и даже армейские заслоны не пропускают голодающих в города, где люди ищут спасения.

Теперь Новосильцева поняла, что имел в виду Лев Толстой, когда говорил: для тульского крестьянина неурожай не тогда, когда не уродили рожь или пшеница. А когда не уродила лебеда! Ибо ядовитая лебеда для крестьянина — главный продукт, без которого нет хлеба. «На границе Ефремовского и Богородицкого уездов, — писал Лев Толстой о голоде 1890-х годов, — положение худо. Хлеб почти у всех с лебедой… Если наесться натощак одного хлеба, то вырвет. От кваса же, сделанного на муке с лебедой, люди шалеют».

В это же время эшелоны и пароходы с превосходной русской пшеницей шли из крупных, в основном, помещичьих хозяйств на продажу в Европу. Россия, не способная справиться с неизбежным регулярным голодом, была самым крупным заграничным продавцом пшеницы и ржи. Голодающая Россия не только Европу заваливала дешёвым хлебом, она даже до Америки дотянулась, время от времени вызывая кризис избытка дешевого зерна на американском хлебном рынке. Излишки зерна собственники — помещики и немецкие колонисты, имеющие крупные хозяйства, — перегоняли в водку и продавали тому же крестьянину через густую сеть распивочных и еврейских шинков.

По крайней мере, две важнейших причины достатка староверов и бедности большинства крестьян в европейской России и Зауралье стали Новосильцевой ясны.

Для старообрядца труд — не проклятие, не наказание Божье за первородный грех Адама и Евы. И даже не средство существования. А, прежде всего, исполнение важнейшей Божественной заповеди, возвышающей человека и открывающей ему путь к жизни вечной: Господь трудился, то же и человеку заповедал. Труд — религия старообрядца, ежедневная молитва, связывающая его с Богом, его путь к спасению.

К тому же Потаповы вели хозяйство по науке. Рядом с книгами духовного содержания на полках у них стояли выпускаемые министерством земледелия брошюры «В помощь аграрию» — о современных методах обработки почвы, о племенном животноводстве, о разведении пчёл, о правильном огородничестве. И эти брошюры они по вечерам, после ужина, всей семьей читали вслух.

Второе, огромное, несравненное преимущество старообрядцев перед остальным православным крестьянством, оказалось не моральным и даже не чисто экономическим. Шире — политэкономическим.

По законам империи, ещё с екатерининских времён, когда Великая Екатерина во многом приравняла старообрядцев к остальным подданным, старообрядцы, тем не менее, платят все налоги в двойном размере. За веру. Но они не платят государству самый большой, самый разорительный и губительный для народа налог — налог водкой.

Крепкий алкоголь проник в Россию во времена Ивана Грозного, рецепт приготовления спирта из чистого зерна «подарили» русским пришедшие католические монахи. До этого тысячу лет Русь пила только слабоалкогольные напитки — медовуху, пиво, квас. И то лишь по праздникам.

Поначалу спирт использовался как врачебное средство и продавался только в аптеках. Но очень скоро выяснились его наркотические свойства. В массе своей русский человек, особенно в тех местах, где он получил примесь финно-угорских генов, из-за физиологических особенностей организма беззащитен перед крепким алкоголем. У многих русских, как и у коренных северных народов России и родственных им индейцев, печень не вырабатывает достаточного объёма пептидов, разлагающих алкоголь на углекислоту и воду. Поэтому привыкание к алкоголю быстрое и часто непреодолимое. Пьющий по-чёрному мужик за шкалик продаст всё.

И скоро сметливые бояре подсказали царю-батюшке Иоанну Васильевичу IV замечательный способ наполнять казну — «пьяными», то есть наркотическими деньгами. Тогда и появились на Руси первые «царёвы кабаки» с двуглавыми орлами на вывесках. Царь стал главным наркоторговцем. Право торговать водкой казна отдавала на откуп частным лицам. Те клялись не утаивать от власти доходы и на том целовали крест. Потому и назывались целовальниками. Правда, нередко откупщики обходились без целования креста, поскольку исповедали другую религию, чаще всего иудаизм.

Однако прошло не так много времени, и повальное отравление народа натолкнулось на глухое, потом открытое и яростное сопротивление самого народа. Силу ему дала вера. Именно она в дониконианские времена уберегала большинство податного населения от алкогольного истребления.

Дореформенная Русская православная церковь сыграла огромную роль в спасении народа: объявила употребление водки и табака смертными грехами.

Но в 17-м веке, после раскола, новая церковь запреты водку и табак постепенно сняла. Пьянство стало возвращаться в русскую деревню, в казну опять потекли лёгкие «пьяные» деньги.

Только староверы остались несокрушимо твёрдыми поборниками абсолютной трезвости. Полностью запретили себе крепкий алкоголь и табак. Пиво варили, иногда медовуху ставили — несколько раз в году, опять же по религиозным и по сельскохозяйственным праздникам.

И даже петровские реформы, которые сопровождались зверскими способами выкачивания денег из податного населения, не смогли превратить Россию в страну алкоголиков. А возобновившееся государственное преследование старообрядцев только укрепило их дух и традиционный, не оскверняемый водкой и табаком образ жизни. Потому-то старообрядца и сегодня всегда легко узнать в толпе: мужчины высокие, сильные. Даже у седобородых молодые лица. Женщины им под стать, в большинстве красивые, легко рожают, младенцев вскармливают до года исключительно грудным молоком. В «мирской» же крестьянской России детей отлучают от груди очень скоро, максимум через месяц — мать должна работать на барина или по временнообязанности, как правило, четыре-шесть дней в неделю. Молоко у неё сгорает, основной пищей младенца становится жёваный хлеб, здоровье народа губится с младенчества. Потому-то большинство крестьян в России — низкорослые, худые, с гнилыми зубами, нередко с признаками кретинизма.

И всё же долго царская власть не решалась сделать пьяные деньги главным поступлением в казну.

Вплоть до восшествия на престол Николая Второго и назначения главой правительства будущего графа Сергея Витте, которому не давал покоя реформаторский зуд.

Он остался в истории не только графом «Полусахалинским» — так его прозвали, когда в Портсмуте на переговорах с японцами по итогам войны Сергей Юльевич неожиданно сделал японскому императору подарок — южную половину острова Сахалин, богатую углём, нефтью и другими сокровищами недр.

Но, прежде всего, Витте прославился своей «золотой реформой». Смысл её был в привязке бумажных денег к золотому эквиваленту. В любом банке ассигнации теперь свободно менялись на золото. Каждый чиновник, например, мог потребовать себе жалованье золотым слитком. Часто требовали.

До сих пор лукавцы от экономики считают «золотую» реформу Витте образцом государственной мудрости. Как же, рубль стал котироваться во всех зарубежных банках! Но твёрдая валюта при незащищённом внутреннем рынке открывает путь повальному импорту товаров и капитала. И к удушению собственной промышленности.

Внутренний рынок империи оказался широко открыт и беззащитен. Подавляющая часть заводов и фабрик, крупные сельскохозяйственные производства вдруг оказались собственностью иностранцев, которые вывозили огромные доходы за рубеж, но рабочим платили гроши, а налогов не платили. Свободный обмен рубля на золото обернулся тем, что золото мощной рекой и так же свободно потекло из России. Мало того, чтобы поддерживать золотой курс рубля, государство Российское брало все новые и новые займы за границей, в основном, во Франции.

К началу 1915 году покупательная способность рубля катастрофически упала, золотой рубль на чёрном рынке сначала шёл за 20 рублей ассигнациями, потом реальная стоимость казначейских билетов опустилась до 30 копеек за рубль. Золотая, серебряная и даже медная монета почти исчезла из оборота. Но и бумажных денег не хватало, экономика была обескровлена. Ведь деньги, точнее, свободные финансы, — кровь экономики.

И тогда правительство бросилось выпускать бумажные деньги в огромных объёмах, чем спровоцировало бесконтрольную инфляцию и безумный рост цен. Уже в 1916 году Петроград голодал.

Дошло до того, что в качестве разменной монеты Госбанк и казначейства постановили использовать почтовые марки, на которых печатали: «Имеют хождение наравне с серебряной монетой».

Марки не имели защиты от подделки. Поэтому не только в провинции, но и даже в столицах частные типографии тайно печатали деньги-марки без ограничений.

Мало того, фальшивые русские марки стала выпускать Германия. В качестве оружия информационной войны. На оборотной стороне марки немцы печатали:

«Имеет хождение наравне с банкротом серебряной монеты».

В разгар войны финансовая система империи рухнула, утянув за собой всю экономику. Таким оказался итог гениальной «золотой» реформы.

Однако самой важной реформой графа Витте стала не «золотая», а алкогольная.

Именно С. Витте в полном объёме воскресил «пьяный» бюджет. Была введена монополия государства на продажу крепких напитков. Отныне все доходы от водки в виде акцизов, прямых и косвенных налогов пошли в казну. Царской власти стало очень выгодно истреблять водкой собственное население. Продажа крепкого алкоголя увеличивалась по экспоненте.

Неожиданно Россия, прежде всего, крестьянская опять ответила на «пьяную» реформу мощными протестами. Не только деревни, крестьянские общины, а целые уезды добровольно отказывались от употребления водки и полностью запрещали её продажу на своих территориях.

Власть ответила жестокими репрессиями — арестами особенно активных трезвенников, массовыми порками населения. Пороли всех без разбору — вплоть до стариков, женщин и детей. Пороли даже священников. Вождей движения за трезвость вешали.

Народное сопротивление против истребления народа было подавлено. Но старообрядцы, как всегда, устояли перед очередными зверствами царской власти. Хотя и в их среде постепенно начался процесс «обмирщения» — некоторые, в основном, столичные богачи, приобщались к европейскому платью, начали пить вино и даже курить. И все же в массе своей староверы оставались носителями лучших качеств русского народа — религиозного трудолюбия и здоровой жизни.

Видно, поэтому, решила Новосильцева, нет среди старообрядцев бедности, а нищеты и подавно.

— Не, Дунька, нищие у нас быват, я слыхала от людей, — сказала ей Гашка. — Хоть сама не видела. Варя одного видела, да не отгадала, наш или мирской.

— А воровство? — спросила Новосильцева.

— Попадаются. Но с крадунами у нас быстро.

— Руки отрубаете? — догадалась Новосильцева.

— Сдурела, городская? — расхохоталась Гашка. — Верно, у вас, у московских, отрубают. У нас по-другому. Быстро, — повторила она.

— Как же?

— Попадётся кто на воровстве, тогда собирают всю деревню. Каждый подходит и говорит вору: «Отрекаюсь от тебя, злодей, навечно!» Потом, коли возраст у крадуна подходящий, сдаём его вашему царю в солдаты. А ежели возраст не подходит, староста пишет бумагу царскому начальству, вся деревня бумагу подписывает. И по той бумаге вора ссылают на край Сибири, а то и дальше — на Сахалин. Так всегда делали, — уточнила Гашка. — Теперь не знаю, как. Сейчас другие напасти — вылезли из преисподней чехи, белые, зелёные всякие…

— А красные?

— Красных у нас нету. У нас партизаны, свои, — шёпотом сказала Гашка. — В других краях, слыхать, есть и красные партизаны. Про наши не слыхала.

— А что Варвара? Слышно что?

— Ищем. Никеша с Серёнькой ищут. Какую неделю уже.

И ещё один важный вывод сделала Новосильцева из своих наблюдений.

«Мирские» русские, в массе своей, — народ со слабым чувством национального единства. У старообрядцев, наоборот, необычайно сильны солидарность, взаимовыручка и доверие друг к другу. Как у евреев, а, может, и ещё сильнее. Но, в отличие от евреев, давать деньги в рост староверы считают непростительным грехом. В делах со своими обходятся без письменных договоров и обязательств, несмотря на поголовную грамотность. Всё на честном слове. Обмануть своего или украсть старообрядец может только раз в жизни. После чего его изгоняют из общины. И проклинают. По таким же законам русские старообрядцы живут и в других странах, даже в самых далеких, за океанами.

3. Новосильцева. Исчезнувшая среди старообрядцев (окончание)

ПОСТЕПЕННО Новосильцева втягивалась в хозяйственные работы на подворье. Сначала ей доверили собирать яйца в курятнике, потом давать лошадям сено и овёс, гонять гусей на выпас. Скоро Гашка научила её доить корову, и Новосильцева была в восторге, когда надоила первое своё ведро.

Когда захолодила осень, Гашка и Мария наладились квасить капусту. Пришла помогать старшая сестра Акулина, беременная на седьмом месяце. И Новосильцеву позвали.

— Все в округе капусту тяпками рубят. А тятька вона что наладил, — сообщила Гашка, показав деревянный лоток с косыми ножами.

Чуть оробев, Новосильцева взяла небольшой кочан, положила его в лоток. Осторожно провела кочаном по ножам — в бочку посыпались тонкие полоски, запахло капустным соком. Руки задачу поняли, Новосильцева осмелела — и капуста у нее затрещала.

К вечеру наготовили четыре бочки. Нашинковали туда моркови, антоновских яблок, накидали в каждую бочку клюквы и брусники, засыпали каменной солью, перемешали. Гашка еще добросовестно и долго деревянным толчком по капусте поработала. И вздохнула удовлетворенно, вытирая пот со лба:

— Ох, умаялась, девки.

— Ничего, работай, найдет тебя за то мужик хороший, полюбит, — пообещала Мария.

Отдыхать сели на лавку у клумбы. На закате цветы пахли особенно сильно. И от аромата ночных фиалок сердцу Новосильцевой стало чисто и немного грустно.

— И не сказать, что ты из барских, — заметила беременная Акулина. — Сноровистая. Мы думали, дурная.

— Я мало что умею, — ответила довольная Новосильцева, не в силах пошевелиться от усталости. — Но учусь быстро. Стараюсь — быстро, — скромно добавила.

— Да уж быстро. Из пистоля тоже палить? — прищурившись, поинтересовалась Гашка.

— Ещё сестрой милосердия служила, когда в Германии жила, — ушла от прямого ответа Новосильцева. — Могу — авто поведу, коня тоже оседлаю. Даже в монахинях побывала.

— Да с тебя монашка! — возмутилась Гашка, вытаращив глаза. — Монашка с пистолем, знат? Ну, вы, московские…

— Споём, что ль? — перебила её Мария. — Гашка, начинай! Нашу, про батюшку Аввакума.

Гашка кивнула, помолчала, собираясь, и тоненько, чуть дрожащим, но чистым и наполненным голосом завела:

В Даурии дикой пустынной

Отряд воеводы идёт,

В отряде том поступью чинной

Великий страдалец бредёт.

Вторым голосом вступили Акулина и Мария:

Вот стонет жена, голодая,

И силы кидают её,

И дети к ней жмутся, рыдая,

Пеняет она на житьё:

«Петрович, да долго ль за правду

Изгнание будем нести?

Ужели не встретим отраду

И долго ли будем брести?»

«До самыя, Марковна, смерти», —

Сказал ей Аввакум борец. —

«До самыя, Марковна, смерти,

Когда мой наступит конец».

И ветер в Даурии дикой

Унылую песню поёт,

И отзвуки речи великой