Бесплатный фрагмент - Наследство последнего императора

Том 3

Академику

Вениамину Васильевичу АЛЕКСЕЕВУ

Общая редакция Л. Н. Маршак

Волынский Н. Г.

Наследство последнего императора, 3 том. (Изд. 3-е, исправленное и дополненное. 2023 г.)

25 июля 1918 года белые войска захватили Екатеринбург и обнаружили в подвале ипатьевского дома следы расстрела, очевидно, семьи Николая II. Однако следователи Наметкин и Сергеев утверждают: это инсценировка. Чуть позже капитан военного угрозыска Кирста нашёл свидетелей, видевших в Перми бывшую императрицу и её дочерей. В Пермь срочно отправляется следователь Соколов…

Но ещё до прихода белых в Екатеринбурге появляется красный комиссар Яковлев, командующий Самаро-Оренбургским фронтом. В апреле 1918 года он, по личному поручению Ленина и Свердлова, должен был вывезти Романовых из Тобольска в Москву. Но Семью перехватили уральские большевики. Они решили, что большевицкие вожди, в первую очередь, Ленин, предали революцию.

Что теперь нужно Василию Яковлеву в Екатеринбурге?

Текст второй книги, как и первой, основан на новейших исторических материалах, уликах и свидетельствах — с художественной реконструкцией тёмных и загадочных эпизодов.

Важнейшими источниками стали, прежде всего, работы академика В. В. Алексеева.

1. Социалистическое Отечество в опасности!

ЧТОБЫ спасти изнурённую, истерзанную страну от новых военных испытаний, мы пошли на величайшую жертву и объявили немцам о нашем согласии подписать их условия мира. Наши парламентёры 20 (7) февраля вечером выехали из Режицы в Двинск, и до сих пор нет ответа. Немецкое правительство, очевидно, медлит с ответом. Оно явно не хочет мира.

Выполняя поручение капиталистов всех стран, германский милитаризм хочет задушить русских и украинских рабочих и крестьян, вернуть земли помещикам, фабрики и заводы — банкирам, власть — монархии. Германские генералы хотят установить свой «порядок» в Петрограде и в Киеве. Социалистическая республика Советов находится в величайшей опасности. До того момента, как поднимется и победит пролетариат Германии, священным долгом рабочих и крестьян России является беззаветная защита республики Советов против полчищ буржуазно-империалистской Германии. Совет Народных Комиссаров постановляет:

1) Все силы и средства страны целиком предоставляются на дело Революционной обороны

2) Всем Советам и революционным организациям вменяется в обязанность защищать каждую позицию до последней капли крови.

3) Железнодорожные организации и связанные с ними Советы обязаны всеми силами воспрепятствовать врагу воспользоваться аппаратом путей сообщения; при отступлении уничтожать пути, взрывать и сжигать железнодорожные здания; весь подвижной состав — вагоны и паровозы — немедленно направлять на восток в глубь страны.

4) Все хлебные и вообще продовольственные запасы, а равно всякое ценное имущество, которым грозит опасность попасть в руки врага, должны подвергаться безусловному уничтожению; наблюдение за этим возлагается на местные Советы под личной ответственностью их председателей.

5) Рабочие и крестьяне Петрограда, Киева, всех городов, местечек, сел и деревень по линии нового фронта должны мобилизовать батальоны для рытья окопов под руководством военных специалистов.

6) В эти батальоны должны быть включены все работоспособные члены буржуазного класса, мужчины и женщины, под надзором красногвардейцев; сопротивляющихся — расстреливать.

7) Все издания, противодействующие делу революционной обороны и становящиеся на сторону немецкой буржуазии, а также стремящиеся использовать нашествие империалистических полчищ в целях свержения Советской власти, закрываются; работоспособные редакторы и сотрудники этих изданий мобилизуются для рытья окопов и других оборонительных работ.

8) Неприятельские агенты, спекулянты, громилы, хулиганы, контрреволюционные агитаторы, германские шпионы расстреливаются на месте преступления.

Социалистическое отечество в опасности!

Да здравствует социалистическое отечество!

Да здравствует международная социалистическая революция!

Совет Народных Комиссаров

Председатель СНК В. Ульянов (Ленин)

21 февраля 1918 г.

Петроград

2. Терентий Чемодуров, камердинер императора

КОГДА за стариком Чемодуровым с лязгом закрылась железная дверь, он долго, остолбенев, стоял посреди камеры, пытаясь понять, что же все-таки с ним произошло. В голове, словно в шарманке с испорченным барабаном, скрипела одна и та же фраза: «Мне бы в Тамбовскую, по выслуге. Еду помирать…» Её он повторял вполголоса, тоже скрипя, пока конвоир не прикрикнул: «Да замолчишь ты, старый!» Но только после двух ударов прикладом в спину, перешёл на шёпот, а потом и затих.

Он простоял посреди камеры часа полтора, но так и не рассудил, зачем его перевели в одиночку. Ведь и расстрел уже пообещали и вели на смерть. Потом пошаркал к железной кровати, ножками замурованной в бетонный пол. Кряхтя, забрался на матрас, засаленный и тощий, словно блин. Глубоко вздохнул, закрыл глаза и стал ждать. В голове продолжала бег по манежу та же фраза: «Мне бы в Тамбовскую, по выслуге, помирать…»

Тем временем в камере потемнело. Настала быстрая, ещё светлая, почти, как в Петрограде, ночь, потом стремительно пришло утро, за ним — яркий до слепоты день: окошко, забранное ржавыми толстыми прутьями, выходило на юг. День тянулся мучительно, к вечеру так потемнело в глазах, что Чемодуров даже рук не мог разглядеть. Он ждал спасительной ночи, но когда бело-жестяное солнце скрылось, облегчение не наступило: теперь старика охватила невыносимая жажда. Тогда-то до него дошло: происходит что-то неладное. Даже непременной параши в камере не было.

С утра он попробовал сначала слабым кулаком стучать в стальную дверь. Потом попытался подать голос. Никто не отозвался.

Скоро Чемодуров почувствовал, что не может пошевелить жёстким, шершавым до боли языком. Он попробовал заплакать. Опять ничего не получилось: слез не оказалось. «Значит, я уже на том свете, — решил старик. — Как, однако, здесь всё похоже на тюрьму… Так, стало быть, мне за грехи отвечать. Без огня. Но и без воды. Лучше огонь, скорее всё прошло бы».

Он забрался на койку и через полчаса погрузился в сумеречное состояние, и только слабо наблюдал за бегом слов на потолке по кругу: «В Тамбовскую, на выслугу… Помереть бы скорей… Совсем хворый». Для него круглые сутки была одна полутьма, как в вечернем тумане, но именно состояние сумерек сознания помогло ему протянуть ещё трое суток без воды, а на четвертые старик услышал за окном чей-то неясный шёпот, прерываемый ветром, потом шёпот усилился, голос окреп и заговорил — звонко, ровно, уверенно, порой недовольно, а иногда с порывами, гремя металлом старой тюремной крыши и зашвыривая холодные капли через пустое, без стекла, окошко.

Почувствовав на лице холодные свежие брызги, Чемодуров стащил исподнее и вытолкал сквозь решётку наружу. Через несколько минут кальсоны страшно отяжелели, и старик едва успел втащить их обратно. Он жадно бросился высасывать из ветхой ткани сначала отвратительно горькую, потом восхитительно чистую и сладкую влагу. Снова вывесил кальсоны за окошко и снова едва не выпустил их из рук — так быстро они набрали воды.

Дождь щедро лил до утра и прекратился внезапно, как и начинался. Старик успел вывесить и исподнюю фуфайку, несколько раз выжимал воду из белья в грязную ржавую миску, которую нашёл под кроватью. Питья хватило на трое суток, а на четвертые снова пошёл дождь — теперь холодный, грозовой, и хлестал ливнем до рассвета. Но почему-то и после того, как прекратился дождь, взошло солнце и ярко осветило камеру, гроза продолжалась. Гром гремел по всему горизонту с юго-востока, переходя в частый треск залпов. И только к середине жаркого дня все затихло, хотя время от времени звучали отдельные выстрелы: в Екатеринбург вошли передовые части добровольческой Сибирской армии, состоявшей из казачьих и чехословацких соединений под общим командованием полковника Войцеховского.

Белые захватили город, почти не встречая сопротивления: красные эвакуировались вовремя. Недолго вели огонь только отдельные мелкие группы, которые прикрывали своих сапёров. Но и они очень быстро скрылись на последнем поезде из нескольких железнодорожных платформ.

Проснулся Чемодуров от громкого лязга дверного засова. Тяжёлая дверь со скрипом отворилась. На пороге стояли казачий подхорунжий, при шашке, с нагайкой в руке, и пехотный унтер, который держал в руках раскрытый тяжёлый гроссбух.

Старик скользнул по ним пустым взглядом, решив, что они ему снятся.

— Ну и вонь! — поморщился казак. — Свиней здесь большевики, что ль держали? Кто таков? — громко и резко спросил он Чемодурова.

Старик медленно, с трудом, встал и молча качал головой, беззвучно шевеля потрескавшимися губами.

Унтер нашёл в книге пальцем нужную строчку и медленно и старательно прочёл:

— «Камера нумер 14. Чемодуров Терентий Иванов, шестьдесят девять лет от рождения, холуй бывшего императора Николая Романова Кровавого…

— Что брешешь, пехота? — возмутился казак. — «Холуй… Кровавого…» Думай, Парфёнов!..

— Виноват: так здесь вписано, — пожал плечами унтер. — Дальше читать?

— Читай, да с умом, — проворчал подхорунжий.

— Слушаюсь… Так… «Помещён мая 24-го 1918 года распоряжением военного комиссара товарища Голощёкина, расстрелян 18 июля 1918 года. Похоронен в общей могиле для неизвестных лиц».

— Расстрелян? Как это? — перепросил казак, таращась глядя то на унтера, то на Чемодурова. — Кто? Он расстрелян?

— Так точно-с. Они, Терентий Иванов, холуй… значит, дворовый человек Государя-императора, и есть расстреляны, — подтвердил унтер-офицер. — И захоронены.

Казак разглядывал старика тяжело и молча. Наконец, спросил с подозрением:

— Как же есть ваше имя, настоящее, сударь? И фамилия, если имеется?

— Ась? — не понял Чемодуров.

— Имя, фамилия! — нетерпеливо повторил подхорунжий.

— Фамилия… — прошелестел Чемодуров. — Разве у меня есть фамилия? — он помолчал, вздыхая. Пожевал губами, поскрёб бороду — холёную, когда служил в Зимнем дворце, блестящую, как шерсть жирного чёрного кота, — а теперь поредевшую и в паршивых пятнах неровной седины. — У меня нет фамилии… давно уже. В загробной жизни не бывает фамилий. Меня расстреляли, я давно умер. И не спрашивайте… не мучьте меня больше… Подайте воды. Хоть кружку. Или половину…

Казак подошёл ближе.

— Хорошо, сударь, хорошо. Все ж как вас раньше-то звали?..

— Эх, — вздохнул старик. — Ежели пить дадите… хоть полкружки, я скажу, что звали меня на том, на белом свете, Чемодуров Терентий сын Иванов. А водворили меня сюда, в преддверие ада, бесы с красными звёздами, потом не стали давать пить и есть, а потом и расстреляли начисто. Там, в книге той, правильно написано, да?

— Не все в книгах бывает правильно, — глубокомысленно заметил казак.

— Так может, там про меня записана ошибка? — с надеждой спросил Чемодуров.

— Ошибка, конечно, ошибка! — заверил казак. — Никто тебя, старик, не расстреливал. И красных здесь нет — бежали, как зайцы. А ты живой и сейчас уйдёшь отседова на свободу.

Старик озирался вокруг, словно только сейчас обнаружил, что находится в тюремной камере.

— Вы и вправду прислуживали Государю-императору? — осторожно усомнился казак.

Чемодуров помолчал, потом мелко закивал и зашептал:

— Да, я был всю жизнь, до самой моей смерти камердинер Государя Николая Александровича… а потом Государя арестовали, в Сибирь увезли, и я с ним, а он меня отпустил домой в Тамбовскую век доживать — стар я стал и хворый, и меня арестовали бесы… Только никому не говорите, — спохватился он. — А то снова арестуют.

— Не бойтесь, таперича никто не обидит! — заверил его казак. — А ваши-то господа? Что-нибудь знаете? Где Государь? И Государыня где? Наследник цесаревич? Великие княжны?

— Дайте хотя бы полкружки, — жалобно всхлипнул старик. — Сейчас помру.

Казак бросил взгляд на унтера:

— Парфёнов!..

Тот козырнул и исчез.

Подхорунжий взял Чемодурова за локоть, усадил на койку, помог надеть ветхие кальсоны и брюки. Появился унтер Парфёнов. Принёс кружку воды, которую Чемодуров с неожиданной силой выхватил у него и осушил в несколько глотков. Потом замер, словно задохнулся, выронил кружку, она со звоном покатилась по каменному полу. Выпучив глаза, старик несколько секунд глядел на казака. В животе Чемодурова ёкнуло, и его вырвало одной струёй. Казак едва успел посторониться.

— Эге, бедняга, — сочувственно сказал унтер. — Исстрадался-то как…

— Пулю, сволочи, пожалели, — кивнул казак. — Оставили подыхать, как бездомного пса.

— Надо бы ему молока — глотка два сначала, не боле, — заметил унтер-офицер.

— Да! Позаботься, братец! — приказал подхорунжий.

— Слушаюсь! Сейчас или погодя?

— Сейчас. Потом продолжим — в комендантской. Парфёнов, приведёшь его.

Через полчаса унтер явился. Он отвёл старика в соседнюю камеру и дал ему полкружки сильно разбавленного козьего молока. Но разрешил только глоток, через четверть часа два, через час позволил допить остальное. Приказав старику лежать, унтер кружку унёс. Через час снова принёс, но уже с коровьим молоком, неразбавленным, а подмышкой держал свежую краюху ситного.

— Вот, ваша милость, — сказал унтер. — Половину сейчас можете выпить, а потом часика два вздремните и допьёте. Я за вами приду.

Проснулся Чемодуров не через два часа, а к вечеру. Не тронув хлеб, допил молоко, застегнулся на все пуговицы, навалился телом на железную дверь, с трудом отворил её и медленно пошаркал во двор тюрьмы.

Во дворе, поймав взглядом последний луч вечернего солнца, бывший царский камердинер — совсем недавно осанистый, с важным ощущением собственной значимости для империи, а теперь сухой сгорбленный полуспятивший старик — долго смотрел, как оно скрывается за тюремной кирпичной стеной, и широко улыбался беззубыми дёснами — вставные челюсти у него отобрали при аресте. Потом вздохнул, медленно перекрестился и пошаркал в комендантскую.

Здесь его провели в кабинет начальника тюрьмы. Самого начальника не оказалось. На его месте сидел офицер, назвавшийся капитаном Горшеневским. Рядом, за другим столом, поменьше, но полностью заваленном учётными делами заключённых, сидел пожилой одноногий чиновник в вицмундире. Обернувшись к двери, он спросил:

— Это вы Чемодуров?

— Я есть, сударь, — ответил старик.

— Присядьте. Тут все про вас говорят… — инвалид указал кивком на стул около начальника, взял со стола тонкую папку, протянул её Горшеневскому.

— Вот, Сергей Феофилактович, извольте. Чемодуров Терентий Иванович, камердинер бывшего царя. Заключён 24 мая 1918 года. Записано «расстрелян 18 июля». Такие у них, у большевичков, нынче порядки. Мир насилья они разрушают! Расстрелять не могут по-человечески…

Горшеневский открыл папку, но тут же захлопнул её и предложил Чемодурову чаю.

— Душевно вам признателен, — проговорил старик. — Я бы, с вашего позволения, съел бы чего. Ложку-две каши. Кружку молока, ежели дадите.

— Да-да. Непременно, но чуть позже, — пообещал капитан сочувственно. — А сейчас извольте ответить на несколько вопросов. Не возражаете?

— Не возражаю, — голосом бесцветным, как ростки картошки в погребе, подтвердил старик.

— Как вы сюда попали?

Чемодуров словно не услышал. Он уставился немигающим взглядом на верхнюю пуговицу капитанского мундира. Зрачки его расширились, челюсть отвисла.

— Как попали сюда? — громче повторил Горшеневский. — При каких обстоятельствах?

Старик по-прежнему рассматривал орлёную пуговицу и слегка раскачивался. Капитан понял, что царский камердинер заснул с открытыми глазами.

— Господин Чемодуров! Терентий Иванович! — ещё громче сказал Горшеневский.

Тот продолжал раскачиваться и вдруг всхрапнул. Капитан переглянулся с помощником, встал из-за стола, подошёл к старику и слегка тряхнул его за плечо.

— Ась? — встрепенулся Чемодуров.

— Как вы попали в тюрьму? Арестовали за что?

— Да-да… попал… — проговорил старик. — Арестовали меня, арестовали… Поначалу обещали отпустить в Тамбовскую, на родину…

Медленно и тихо, иногда замолкая на несколько минут, после чего капитан снова тряс его за плечо и будил, Чемодуров рассказал, что он приехал в Екатеринбург из Тобольска 28 апреля вместе с императором, императрицей и великой княжной Марией. Привёз их сюда какой-то московский комиссар, кажется, Яков его звали… А может, Василий. Ужасная дорога до Тюмени совершенно разбила старика, и он заболел.

— Сей красный Иаков хотел Государя и Государыню и всю Семью у красных бесов похитить и увезти. Но ему не дали тутошние.

Капитан и чиновник удивлённо переглянулись.

— Красный комиссар хотел вас похитить? — переспросил Горшеневский.

— Государя с семьёй.

— Вы уверены? Не ошибаетесь? Зачем ему?

— Чего тут ошибаться? — слегка оживился Чемодуров. — Государь мне сам говорил. И Государыня. Да и так видел, что Иаков спасал их от большевиков.

— Вам так доверяли ваши господа? — скептически покачал головой одноногий чиновник. — И своими секретными планами делились?

— А чего ж тут не доверять? — обиделся старик. — Много ли мало — тридцать лет служу при троне… то бишь служил. И десять лет при Государе Николае Александровиче. А до того — два десятка при великом князе… при Алексее Александровиче. Доверяли, потому как служба у меня такая — молчать надо уметь. Была служба… — со вздохом добавил старик.

— И куда же хотел этот красный… как его? Яков? Василий? — продолжил Горшеневский.

— Да!.. — обрадовался Чемодуров. — Яковлев — да, Василий Васильев!.. С ним ещё барышня была… интересная такая. Комиссарка. Только никакая она не комиссарка… Очень интересная. Даром что стриженая.

— И куда же все-таки красный комиссар Яковлев намеревался отвезти царскую семью? — вернул его к делу Горшеневский.

— Отвезти? Кого? А, — Государя… Сначала в Москву… а потом… не ведаю, куда, — тихо и медленно ответил старик.

— Может, в Германию?

Чемодуров подумал, потом отрицательно качнул головой.

— Нет, не в Германию. Государыню могли, а Государя — нет.

— Не ошибаетесь? — усомнился чиновник. — Вам же просто могли не сказать.

— Не могли, — с неожиданной твёрдостью возразил Чемодуров. — Я бы знал. Государь меня предупредил бы непременно.

Теперь недоверчиво усмехнулся Горшеневский.

— Стало быть, император во всем вам доверял?

— Нет, не во всем, конечно. В военных или в других государственных делах я ему был не советчик. А про Германию — доверил бы. Я всё про то знаю.

— Враньё! — с нетерпеливой брезгливостью хмыкнул чиновник. — Большевики с немцами давно сговорились германскую шпионку и бывшую царицу Александру со всей семейкой выпустить к родственникам. А вы тут нам сказку про белого бычка…

— Господин Модестов! Алексей Автономович… — укоризненно наклонил голову Горшеневский, и тот недовольно замолчал.

— Может, куда сначала и собирался красный Иаков, может, кто и договаривался, да только их величества никогда не согласились бы у Вильгельма искать пристанища, — возразил Чемодуров. — Они хотели в Англию или в Крым, и больше никуда. И Государь, и её величество много раз мне говорили: «Лучше помрём в России, а к кайзеру не поедем!»

Одноногий Алексей Автономович злобно расхохотался.

— Положительно, не сатрап самодержавный Романов-кровосос, а спартанец Леонид какой-то! Врал он вам. И не только вам! Кайзер Вильгельм брат Николаю Кровавому — вот в чем всё дело!

— Не родной. Двоюродный, — уточнил старик. — И Государыне кузен и только.

— Всё равно, у них там давно было слажено. Большевики перед кайзером на задних лапах пляшут. К нему и увезли всю семейку. А Государь ваш про вас и не вспомнил, оставил у большевиков на расстрел.

Чемодуров обиженно замолчал и закрыл глаза. Горшеневский обеспокоился, как бы старик снова не заснул.

— Что ещё важного можете нам сказать? — громко спросил капитан. — Извольте продолжать.

— А что там продолжать. Господин… господин… — показал взглядом на чиновника. — Господин…

— Модестов, — подсказал капитан.

— Да, Дестов… Он, чай, знает поболе моего. Я ему и говорить не буду. А вам, господин капитан, скажу: перед моим уходом из острога доктор Деревенко передал Государыне письмо с воли. От её родного брата, герцога Гессенского Эрнеста… Дай Бог памяти… — он погладил себя по лбу. — Его светлость писали Государыне, что кайзер зовёт её в гости, то бишь не в гости, а на жительство, но только её и дочерей с цесаревичем. Вот тогда Государыня мне и сказала: «Лучше казнь в России, чем приют у кайзера». Так брату и отписала.

— Она что же, вам читала письмо герцогу прежде отправки? — едко усмехнулся Модестов.

Старик бросил на него презрительный взгляд и отвернулся.

— Так-так, — вздохнул Горшеневский. — Но всё-таки продолжайте.

— Что продолжать — про кайзера?

— И про кайзера тоже.

— Про кайзера мне боле ничего не ведомо. Ещё что хотите?

— Про ваш арест. И где на самом деле ваши хозяева?

Чемодуров поразмыслил.

— Здесь где-то они.

— Да их след простыл давно, лакейская твоя морда! — возмутился Модестов и стукнул костылём об пол.

— Алексей Автономыч, ещё раз прошу, — недовольно проговорил капитан. — Видите — он едва жив, забывает, о чём его спрашивают.

— Не забуду! — возразил Чемодуров. — Я всё хорошо помню. Только пусть господин Дестов молчит.

— Он помолчит, — пообещал Горшеневский.

— Сильно я расхворался, как сюда приехали, — продолжил старик. — Совсем расслабленный стал. Работу работать не мог. Попросил у Государя отставку — домой поехать в Тамбовскую, доживать до смерти. Государь сначала огорчился, потом обнял меня, расцеловал, благословил и выдал рубль золотой со своим портретом за верную службу.

— Ха-ха! — не выдержал Модестов. — Какова щедрость, а? За тридцать лет службы — рублёвик. Крез, поистине Крез! Ещё щедрее!..

— Красные бесы у нас у всех деньги отобрали, — угрюмо возразил старик. — До рубля золотого не добрались. Государь в сапоге спрятал. Я вот давеча, когда ещё в остроге ипатьевском жил, у шельмеца Авдеева, главного тюремщика, спрашивал, выпустят меня из-под ареста иль нет. Два дня Авдеев думал, потом сказал, дескать, советская ихняя власть меня выпускает за старостию лет, и я могу идти. Только вышел за ворота, так они меня снова заарестовали и теперь пригнали сюда, в тюрьму, то есть.

— Такие у них порядки! И обещания, — качнул головой капитан. — И так у них во всем. Нельзя им верить ни на грош.

— У нас другие порядки? — хмыкнул Модестов.

— А дальше что? — спросил Горшеневский, не отвечая Модестову.

— Сначала вроде ничего было, — затуманился старик. — Два раза в день есть и пить давали. Отхожее ведро опять-таки же было — порядок. Прогулки опять же…

— Вас сразу посадили в одиночку?

— Да, только не в эту, в другую. На прогулках я многих видел.

— Кого же?

— Да вот… господин Татищев, его превосходительство… Илья Леонидович, генерал-адъютант, тут содержался… С ним Василий Александрович Долгоруков, гофмаршал. Потом привезли матроса Нагорного и повара Седнева. Их всех расстреляли. Так стража говорила. Не знаю…

— И больше никого не видели?

— Настеньку, — ответил Чемодуров.

Горшеневский и Модестов терпеливо ждали. Наконец, Модестов спросил:

— Кто же эта Настенька?

— Настенька… — вздохнул старик, — Настенька — это Гендрикова. Графиня Гендрикова Анастасия Васильевна. Все её очень любили, особенно, Государыня. Ещё потом Шнейдер привезли, Екатерину Адольфовну, гофлектриссу — учительшу при дворе, значит. Потом схватили Волкова — он камердинером при Государыне состоял. А ещё была великая княгиня Елена Петровна.

— А фамилия княгини? Она что — тоже из Романовых?

— Как замуж вышла — да, стала из Романовых, — пояснил старик. — Когда вышла за великого князя Иоанна Константиновича. А до того — принцесса Сербская. Сам великий князь, супруг ейный, Иоанн — в Алапаевске, под замком у красных, а она здесь.

— В Алапаевске были под стражей пятеро или шестеро Романовых и граф Палей. И родная сестра бывшей царицы Лизавета с монашенкой Варварой, прислугой, — вставил Модестов. — Красные сообщали, что их наши похитили. Вы слышали что-нибудь?

— Нет, — сказал Горшеневский. — Ничего не известно наверняка. Не думаю, что похитили. Иначе бы вы не спрашивали.

— А Михаил? — спросил Модестов старика. — Брат царя, ну — тот, кто отказался принять престол? Что он? Где?

— Ничего не знаю, — виновато вздохнул Чемодуров.

— Я знаю! — торжественно заявил Модестов. — Бежал Михаил Романов! Благополучно бежал. Теперь великий князь то ли в Японии, то ли в Китае, то ли в Сиаме.

— Вы уверены? — все-таки усомнился Горшеневский.

Модестов откинулся на спинку стула и некоторое время, снисходительно улыбаясь, смотрел на капитана.

— Дорогой вы наш Сергей Феофилактович! — наконец, с сожалением улыбаясь, произнес он. — Пока вы там с немцами воевали, мы здесь были более информированы — не в обиду вам будь сказано. Одно дело — фронт, куда не поступают новости. Другое — здесь, в лапах большевиков и, что ещё хуже, эсеров. Когда каждый день и каждый час ждёшь, что тебя схватят как заложника и без суда отправят в Могилёвскую губернию.

— В ссылку? — спросил Чемодуров. — Так ведь это далеко же отсюда…

Модестов приложил указательный палец к виску и сказал, все так же улыбаясь:

— Пиф-паф — voila tout! И ты в Могилёвской.

Горшеневский покачал головой и ничего не сказал.

— Тем не менее, в нашем здешнем положении было одно преимущество — сведения. Самые разные. От прессы, от иностранных дипломатов и представительств, от слушателей Академии Генштаба, да и от большевистских источников тоже. Про красные газеты распространяться не буду, однако же, телеграммы иностранных агентств приходили. Кстати, и царь выписывал несколько местных большевистских газет и даже совдеповские «Известия». Так что совершенно точно: великий князь Михаил живёт и здравствует. А касательно остальных Романовых, великих князей, коих содержали в Алапаевске, двести вёрст отсюда… Те, в самом деле, неделю назад бежали. Это было не трудно: не в застенках их держали, а в обычной земской школе, почти без охраны.

— Да, слышал, — подтвердил Горшеневский. — Был циркуляр на этот счёт. Но подробностей не знаю.

— Ничего особенного. Была перестрелка, на месте остались трупы красного солдата и одного из похитителей — нашего офицера. Личность его, насколько мне известно, не установлена. Полагаю, что капитан Кирста может рассказать про это похищение подробнее. И про царскую семейку тоже. Да что Кирста! Вот начальник штаба у красных, у самого Берзиня служил, — полковник Симонов, честный русский офицер, герой. Многих пленных и заложников из-под расстрела спас. Он теперь здесь. Вот у него самая точная информация, прямо от стола, так сказать: большевики театр с расстрелом устроили, чтоб народ успокоить. Уж очень люди требовали, рабочие особенно, чтоб Николашку-стервеца расстреляли прилюдно, на Вознесенской площади. Иначе обещали самих большевиков на клочки разорвать, причём, вместе с совдепами и чекистами. А что большевикам оставалось делать? У них немцы в командирах. Ульянова-Ленина на коротком поводке водят. Договор у них, Брест-Литовский. Его же выполнять надо! Так что воленс-ноленс пришлось большевикам Романовых охранять.

Капитан и Чемодуров слушали Модестова с напряжённым интересом.

— Как-то все же неправдоподобно выходит… — словно извиняясь, произнес капитан. — Чистый Луи Буссенар.

— Полагаете, большевики сами себе врут? Серьёзные люди недавно Романовых в Перми видели.

Чемодуров часто задышал, на глазах у него выступили слезы, и он разрыдался.

— Слава Богу! Слава Богу! Они живы! Господь спас…

— Все-таки в Перми? — переспросил Горшеневский.

Модестов немного помедлил.

— Есть, правда, дополнительная информация. Но пока не проверенная.

— О чём же?

Модестов снова помолчал немного.

— Ответственные чины из военного контроля — назвать не могу, как вы понимаете, — убеждены, что Романовых и в Перми уже нет. Матери и дочерей — точно. Немцы их вывезли на двух аэропланах, несколько дней назад. Ночью. Все дочери царские были в костюмах авиаторов.

— Вот как! — удивился Горшеневский.

А Чемодуров жадно смотрел то на чиновника, то на капитана, переживая каждое слово. Модестов выдержал ещё паузу.

— Так-то вот! — произнес он внушительно.

— Да-а, — протянул Горшеневский. — Очень интересно. И обнадёживающе. Хорошо бы к сему сюжету хоть какие-нибудь доказательства.

Модестов развёл руками:

— Ничем не могу возразить, — согласился он. — Но вот сегодня с утра я был в доме на Вознесенском — в том самом доме, который брал внаём инженер Ипатьев… И кое-что там увидел.

— Там мы все содержались, — тихо вставил Чемодуров. — В тюрьме, красные стражники болтали, что там, в доме, они будто бы и расправились со всей семьёй. И радовались, на наше горе глядючи.

— Вот видите? — воскликнул Модестов. — Издевались над вами, звери, а сами приказ кайзера Вильгельма выполняли. А нашим монархистам и всем, кто хотел бы снова посадить Николашку на трон, германцы и большевики тем самым дали знак: можете не стараться, господа монархисты, теперь уж некого восстанавливать. Для этого они и расстреляли в подвале каких-то лиц, а объявили всенародно, что Николай расстрелян. И в газете пропечатали. Следы, в общем, заметали. Молодцы, хорошо замели!

— Так что там, в особняке? — напомнил Горшеневский.

— Бедлам, форменный кавардак. Толпа! Бездельников понабилось, зевак, как тараканов на помойке. И я был вынужден обратить внимание чехословацкого генерала особняка, самого Гайду, что дом следует взять под охрану. Если не возьмёт, всё растащат праздношатающиеся. Да-с, разворуют на сувениры, вплоть до крыши.

— Они, чехословаки, сами не прочь украсть, что под руку попадёт, — фыркнул капитан. — Их уже «чехособаками» в народе прозвали. Неужели охрана не выставлена? А Гайда — он соображает?

— Не знаю. Сами понимаете, дом может понадобиться органам дознания — тому же Александру Фёдоровичу Кирсте и его ведомству. Определённо, там остались следы, улики, доказательства — ну, хотя бы того, что дочери царские на германских аэропланах улетели. Есть там кое-что. Многое есть… — таинственно добавил он.

— И что же? Интригуете вы нас, Алексей Автономович. Охотно свидетельствую: хорошо у вас получается.

— Уф, Сергей Феофилактович, — отмахнулся Модестов. — Какие мои интриги! Не до них. А доказательства, что княжны на германских аэропланах улетели, в самом деле, есть, и серьёзные. Сам видел.

— Что же видели?

— Они перед вылетом переоделись и загримировались, чтоб походить на мужчин, точнее, на своих же спасителей. На немецких авиаторов.

— Вот как? А отчего же вы так уверены?

— Там, понимаете ли, в комнате великих княжон найдены их волосы, в косы заплетённые и отрезанные. Четыре косы, волосы разного цвета от четырёх разных барышень. Кроме Романовых, там никаких девиц никогда с такими косами не было.

— Волосы? — удивился Горшеневский. — Зачем же их отрезать?

— А вы попробуйте надеть на голову авиаторский шлем, если у вас длинная коса.

— И пробовать не буду! — засмеялся Горшеневский.

— Позвольте, сударь, — робко подал голос Чемодуров. — Это не то. Это не совсем те косы…

— Как так «не те»? — обернулся к нему Модестов. — Вам что-то не понравилось, любезный?

— Нет-нет… Всё нравится, — испугался старик.– Только вот… Великие княжны никаких кос не обрезали.

— Тогда чьи же? Кому принадлежат? Может, вам? — раздражённо спросил Модестов.

— Великим княжнам.

— Ничего не понимаю — чушь! — заявил Модестов. — Отрезанные косы четырёх княжон никто не отрезал!.. Совсем разум, что ли, потеряли в тюрьме?

— Видите ли, сударь, — осторожно произнес Чемодуров. — Эти косы, числом четыре, княжны привезли с собой из дому. Из Царского Села. Им там, дома, пришлось остричься — насовсем, по-солдатски под нуль, когда заболели. В Царском Селе, зимой, в прошлом году, в марте. От хвори у них волосы выпадать стали. Вот и отрезали. И с собой косы привезли.

Модестов брезгливо посмотрел на старика и повернулся к Горшеневскому.

— Деменция полная, — с раздражением кивнул он в сторону бывшего камердинера. — Неужели не видите?

— М-да, — неопределённо протянул Горшеневский.

— Или вот ещё, — продолжил Модестов. — Родственница императрицы — сестрица родная Лизавета, в девичестве Элла, которая из Алапаевска сбежала. Всем давно известно, что эта Елизавета Фёдоровна, бывшая великая княгиня, которой Бог подарил мужа-педераста, — профессиональная германская шпионка, как и её августейшая сестрица. Состояла на полном жаловании у кайзера — он ей тоже кузен. И прикрытие себе придумала для отвода глаз военной контрразведки — монахиней заделалась. Шпионь себе направо и налево, и ничего.

— Да-да, — подтвердил Горшеневский. — Я тоже слышал. Бесспорно, кто же заподозрит монахиню да к тому же игуменью Марфо-Мариинской обители? К смертной казни была приговорена за шпионаж. Но выкрутилась, сука немецкая. Сестричка Александра Фёдоровна, императрица бывшая, конечно, споспешествовала.

— Несомненно! Без императрицы не обошлось! — подхватил Модестов. — А сама императрица была агентом кайзера, и тоже на содержании. Как тут не выручить сестру, а тем более коллегу по шпионажу! Вот вам и разгадка, почему именно братец Вильгельм озаботился царской семьёй, а не братец Георг, английский король. Кто же ещё согласится приютить германских шпионок? Какая держава? Только Германия.

Чемодуров попытался что-то возразить, даже привстал, но, видно, в последний момент передумал и снова опустился на стул, совершенно огорчённый.

— Что? — спросил его капитан. — Что-то добавить хотите?

— Да, сударь, добавить, — несмело проговорил камердинер. — Кайзер Вильгельм, хотя и в родстве состоит… Однако ж императрица Александра Фёдоровна терпеть Вильгельма не могла, можно сказать, всегда ненавидела. Сильнее ненавидела она разве что Керенского.

— Да-с, — вздохнул капитан. — Керенский… Герострат проклятый, масон, хуже Ленина. Всё развалил, всё пустил по ветру. Попадись мне, проклятый адвокатишка, эсер, мизерабль! Вот первый виновник всех наших бед. На части живого мерзавца перочинным ножом разрезал бы! Ещё в прошлом июле можно было на что-то надеяться, ввести диктатуру и сохранить государство и армию. Но как только Ааронка Керенский объявил своего же брата по заговору генерала Корнилова изменником, все полетело в пропасть. Безвозвратно. Ленин, конечно, тоже мерзавец, но гораздо меньший — хоть не врёт о своих целях.

— Только вот насчёт Ааронки, — заметил Модестов, — вы, дорогой коллега, не совсем правы. Точнее, совсем неправы.

— Как? — даже приподнялся на стуле капитан Горшеневский. — Что вы имеете в виду? Что имеете возразить? В чем я не прав?

— В том, что именно Керенский является перед державой и перед всеми русскими людьми преступником номер один, вы абсолютно правы. Расстрела для него мало. Да и живьём разорвать на части — несправедливое наказание. Слишком гуманное. Вот только насчёт его еврейства — чушь, сказки для дураков. Или для тех, кто свою бездарность оправдывает кознями всемирного кагала. Пархатое еврейство Керенского или того же Ленина есть увёртка для нашей кретинизированной интеллигенции и тупого офицерства. Для части офицерства, для части его, конечно! — поспешил добавить чиновник, со значением глядя в глаза Горшеневскому. — Для той, которая хоть и заблуждается, но — вполне добросовестно.

— Так-так, продолжайте, пожалуйста, — невозмутимо кивнул капитан.

— Керенский родился не так далеко от наших мест, там же, где и Ленин, — в Симбирске. По отцу он из духовенства, по матери — из потомственных дворян, хотя одна из прабабок Керенского была крепостной крестьянкой. Это точно, я специально интересовался. А вот что Керенский был масоном, — правда, но все молчат. И что всё Временное правительство было масонским — опять молчат! А почему молчат? Да потому что тайна сия ещё более страшная, и мировой кагал перед масонством просто меркнет.

— Вы так убеждены? — удивился Горшеневский.

— Абсолютно! — заверил Модестов.

— Да откуда же у вас такие сведения? Такие деликатные сведения?

— Деликатные — да, — с усмешкой согласился Модестов. — Из надёжного источника, будьте уверены.

Горшеневский встал, подошёл к окну и задумался, глядя во двор.

— И все же с волосами у вас, сударь, не то вышло-с, — подал голос Чемодуров, обращаясь к Модестову.

— У меня? С моими? — расхохотался чиновник и шлёпнул ладонью себя по лысине. — Куда уж дальше?

— Великие княжны здесь уже стрижеными были. Только шляпки надевали, когда выходили из дому, чтоб внимания лишнего не привлекать, — веско заявил Чемодуров.

Модестов только усмехнулся.

— Вам бы… Вам бы, Терентий Иванович, отдохнуть, как следует. И поспать. Чтоб не воображали себе невесть что и не сочиняли.

— Да, надо бы, — грустно согласился старик. — Уж, наверное, в Тамбовской…

Вошёл давешний унтер. Принёс тюремную миску с горячей гречневой кашей и оловянную ложку. Поискал глазами, куда бы поставить.

Модестов взял свои костыли и тяжело поднялся со стула.

— На мой стол ставь, служивый, — предложил он. — Идите сюда, Терентий Иванович, откушайте на здоровье.

Чемодуров сидел над тарелкой и все не мог приступить к еде. Плакал, роняя слезы в кашу. Горшеневский громко кашлянул.

Старик поднял на него глаза и затих. Медленно проглотил первую ложку, посидел и зачерпнул второй раз.

— Вот и хорошо, — ободряюще улыбнулся капитан. — Вот и славно.

Когда Чемодуров доел и попытался встать, комната закружилась, и он с трудом устоял.

— Благодарю покорно, — выговорил Чемодуров. — Теперь я могу к себе?

— К себе? Это куда? — спросил капитан. — Ах, да! Понял. В камеру?

— Да, в неё. Больше некуда. Соснуть бы немного…

— Проводи! — приказал Горшеневский унтеру.

Тот бережно взял старика под локоть и повёл к двери.

У порога Чемодуров остановился. Обернувшись, спросил:

— Господин капитан, а я мог бы?.. Сходить туда… в дом?

— Ипатьева?

— В его, в его…

— Боюсь, как бы вы не опоздали, — отозвался Модестов. — Не наши, так чехособаки там половину разграбили.

— А мне ничего не надо, — сказал Чемодуров. — Моего там ничего нет. Мне поглядеть.

— Наверное, можно, — сказал Горшеневский. — Только следует вам завтра, никак не сегодня — теперь поздно, с утра обратиться в штаб начальника гарнизона, а там — к полковнику Жереховскому или капитану Малиновскому. При штабе составлена дознавательская группа — особая. Упомянутые господа офицеры её возглавляют. Они-то вам и нужны. Может статься, и вы им понадобитесь.

— Так я, значит-с, того… — Чемодуров стряхнул несуществующую пыль с колен. — Того-с… э-э-э, значит, как ваша милость скажет, я могу идти-с?

— Идите, идите! — энергично закивал Горшеневский.

А Модестов хмуро пожал плечами и уставился в бумаги, всем видом своим говоря старику: надоел, без тебя дел полно.

— А потом у вас есть куда идти? — спросил Горшеневский.

Но старик не ответил и даже не обернулся. Он застыл у открытого окна и смотрел поверх цветов герани, в горшках на подоконнике, на тюремный двор.

— Терентий Иванович! — позвал капитан.

Старик вздрогнул и выговорил изумлённо:

— Спасён! Спасён, слава Господу и Царице Небесной! Чудо — чудо! — и широко перекрестился.

— Знакомого увидели? — заинтересовался Горшеневский, подходя к окну.

Прискакал и Модестов на одной ноге, оставив костыль у стола.

— Ещё один воскресший? — ядовито осведомился он.

3. АЛЕКСЕЙ ВОЛКОВ, КАМЕРДИНЕР ИМПЕРАТРИЦЫ

ПОСРЕДИ тюремного двора, вымощенного мелким круглым булыжником, стоял деревенский мужик — рослый, в косую сажень, в изношенной крестьянской поддёвке, отороченной серой смушкой и собранной на талии в гармошку, в полосатых портах и разбитых лаптях с грязными онучами. Чёрная с проседью борода, нечёсаная, свалявшаяся. Грязно-серые лохмы вылезли из-под полуразваленной шляпы, которая годилась разве что на воронье гнездо или для огородного пугала. Пришелец нерешительно оглядывался, словно не понимал, куда зашёл.

К мужику шагнул тюремный надзиратель.

— Чего-сь надоть, лапоть рваный? Не в трактир припёрся. Стража, зачем пропустили?

Крестьянин вдруг выпрямился — резко, по-военному, и прямо-таки ошпарил взглядом надзирателя:

— Ты что же, Спиридонов, харю суконную свою так высоко задрал? — осведомился мужик. — Ведь сам — крестьянский сын! Как и я, между прочим. А часовой хорошо знает, кого надо пропустить. Лучше тебя знает.

Надзиратель вздрогнул, отшатнулся, выпучил по-рачьи глаза и густо побагровел.

— Ваша милость, госпо… господин Волков? Вы ли это?..

— Трудно меня узнать? Верю, — усмехнулся мужик. — Но все-таки это я.

— Прошу покорнейше извинить, — резво согнул спину надзиратель. — Радость-то какая видеть вас в добром здравии!..

— Врёшь ты всё, Спиридонов. И не рад ты вовсе, и здоровье моё не так чтобы очень доброе.

— Вы к нам по делам? Чем могу служить-с?

— Ты уже мне услужил, когда я арестантом у тебя был. Начальник тюрьмы здесь?

— Ещё с паужина не пришли-с. Да вот они — пришли, стало быть-с!

В железную калитку в воротах протиснулся толстяк в мундире и направился в контору. Пройдя мимо крестьянина, внезапно остановился, обернулся:

— Тебе чего надобно, любезный?

И вдруг вскричал:

— Господин Волков! Алексей Андреевич! Да вы ли это? Глазам своим не верю!..

— Тем не менее, это я, любезный Пинчуков. Резво ты мимо проскакал. А Спиридонов мне и вовсе чуть было плетей не пообещал. Совсем загордились вы тут при большевиках, вознеслись…

Начальник бросился к пришельцу, схватил обеими руками его руку и затряс так сильно, что с его круглой физиономии слетели капли пота. Потом отошёл на шаг, продолжая с изумлением разглядывать гостя с ног до головы.

— Трудно, трудно вас узнать! Как вы, однако, измучены. Значит, спаслись… А ведь мы вчера по вам панихиду отслужили!

— Благодарю за заботу, — усмехнулся Волков.

— Из Перми телеграмма приходила, что вас там в тюрьме были расстреляли!

— Значит, не до конца расстреляли… В такое, наверное, поверить нелегко.

— Нелегко! — подтвердил Пинчуков, снова хватая Волкова за руку. — А вы вон какой герой: прямо из зубов красных драконов вырвались!

— Кто сей? — спросил Модестов старика Чемодурова, но тот лишь всхлипывал и мелко крестился.

— И вы не знаете, Сергей Феофилактович?

— Теперь знаю. Не сразу догадался, — ответил Горшеневский. — Перед вами — господин Волков Алексей Андреевич, личный камердинер бывшей императрицы Александры. Натурально цепным псом при ней состоял. Никто мимо него проскочить не мог. Даже сам Распутин. Это же какие тайны царского двора он носит в себе!

— И я вспомнил, — сказал Модестов. — В списке заложников, расстрелянных в Пермской тюрьме. Из придворных там содержались генерал Татищев, матрос Нагорный… Отдельной графой — великая княгиня Елена Петровна со сворой холуёв. Ещё графиня Гендрикова, гофлектрисса Шнейдер. И Волков. Все расстреляны! Кроме княгини. Как же он объявился с того света? Воленс-ноленс подумаешь, что без колдовства не обошлось, — хмыкнул он.

— Какое колдовство, Алексей Автономович! — отмахнулся капитан Горшеневский. — Не один он такой на свете. Нужно просто хотеть жить. И, конечно, немного везения. Про Чистосердова, присяжного поверенного и члена революционной управы, до большевиков, слышали?

— А что Чистосердов?

— Прямо из-под винтовок, из расстрельного строя бежал. Совсем голым. Как праотец Адам.

Тем временем Пинчуков, увидев, как по воротнику поддёвки Волкова поползла вошь, сказал решительно:

— Знаете что, Алексей Андреевич? Пойдёмте ко мне. Баньку-с велю истопить, жена соберёт поужинать, чем Бог послал, наливочка найдётся — ещё довоенная, точнее, дореволюционная.

— Благодарю сердечно, — сказал Волков, растрогавшись. — Банька… — он мечтательно закрыл глаза. — Настоящее чудо… А вот и наш Терентий Иванович!

С крыльца конторы сошёл Чемодуров и, шаркая подгибающимися ногами, поковылял к Волкову. Они обнялись.

— Как, Терентий Иванович? Не получилось в Тамбовскую?

Чемодуров заплакал. Пинчуков и Волков переглянулись и одновременно вздохнули.

— Государь, — всхлипывал Чемодуров. — Государь, я узнал сейчас…

— Да, — сказал Волков. — И я узнал, ещё в Перми. Расстрелян, Царство ему Небесное… А что с семьёй?

— Нет, не так! — воскликнул Чемодуров. Слезы у него моментально высохли. — Жив Государь! И Государыня! И детки! Врали красные бесы про расстрел. Врали!

— Вот как! — удивился Волков и снова переглянулся с Пинчуковым. Тот закатил глаза и развёл руками.

— Ведь вы тоже всё знаете! — с упрёком сказал Чемодуров начальнику тюрьмы.

— Не могу утверждать наверное, — осторожно возразил Пинчуков. — Я только четыре дня как в городе. Как большевики заложников стали хватать, загодя выехал подальше, в деревню, к родным супруги. Тем и спасся. Иначе не быть живу.

— А теперь на старую службу? — поинтересовался Волков.

— Не знаю. Комендант чехословацкий временно назначил другое начальство. Но и мне работа найдётся, — обещали в прежней должности. Тюрьма, хоть и пустая, но скоро будет тесно. Чистку большую чехи по городу делают.

Издалека послышался сухой треск — словно сломали пучок хвороста.

— Вот! — кивнул в сторону прозвучавшего залпа Пинчуков.– Уже вовсю чистка идёт. И то верно — иначе все вражьи дети тут не уместятся. Что, Терентий Иванович? Хотите что-то сказать?

Чемодуров не ответил — он съёжился и втянул голову в плечи.

— Так! Считаю, мы всё решили, — заявил Пинчуков.– Сейчас велю запрягать. Если новое начальство позволит.

Капитан Горшеневский разрешил заложить пролётку, но кучера не дал. Пинчуков сам взял вожжи, через полчаса они были на самой большой барахолке Екатеринбурга. Здесь Волков выбросил свою страшную поддёвку со вшами, порты и лапти. Не торгуясь, купил ещё хороший макинтош на тёплой подкладке, за ним поношенный английский френч, яловые офицерские сапоги с одной уцелевшей шпорой и новенькие французские кавалерийские галифе — явно украденные со склада союзников. Белье покупать не понадобилось: Пинчуков, с разрешения Горшеневского, взял два комплекта исподнего у тюремного каптенармуса. Один для Волкова, второй чуть ли не силой сунул в руки Чемодурову: старик отказывался поверить в такое счастье.

Вечером на квартире начальника тюрьмы Чемодуров и Волков — оба красные, блаженно распаренные, в чистом белье (старое со всем населением сразу ушло в печь) — сидели за столом, где в блюде лежал поросёнок с пучком зелени в зубах — истекающий жиром, в коричневой корочке с белыми трещинами. Грибы были солёные и маринованные, к ним ещё зелёные полосатые шарики арбузиков, мочёных в бочке. Был и квашеный, по-местному, в бочке, омуль, от которого шёл такой дух, что непривычных жителей столицы Чемодурова и Волкова едва не вырвало прямо за столом. Но после первой рюмки кедровой водки, своей, не монопольной, омуль уже не показался тошнотворным.

После второй рюмки Чемодуров загрустил, глядя на ветки яблонь, которые через открытое окно протянулись прямо в горницу. Слегка оживился старик, лишь когда принесли самовар. Он выпил только два стакана, после чего Пинчуков велел прислуге отвести Чемодурова, засыпавшего на ходу, в постель.

А сам открыл ещё штоф — с другой водкой, прозрачно-зелёной, на черносмородиновых почках. Выпили ещё и ещё, после чего Волков свою рюмку отодвинул в сторону и покачал головой:

— Ещё совсем недавно думал: всё! Жизнь кончена навсегда, а Россия отныне — сплошной красный ад. Бесконечный. Ужас без конца.

— Ну что вы, родной мой! — возразил Пинчуков. — Их песенка спета. Вся Россия восстала против большевизма. Фронт на юге, другой на севере, третий на Волге, у нас уже четвёртый, свой, сибирский фронт образовался. И союзники — Антанта у нас, а у большевиков никого.

— Да, нет у них союзников, — согласился Волков. — Пока. На нынешний момент.

— И завтрашний момент им ничего не обещает, — заверил Пинчуков. — Все передовые державы на нашей стороне. Даже Северные Американские штаты. Даже Япония! С такими союзниками…

Он многозначительно двинул бровями и налил ещё по одной.

— Союзники … — с неожиданной ненавистью произнес Волков и тут же оборвал себя. — А знаете, ваш омуль — настоящий деликатес. В Европе такого не знают.

— И не скоро узнают.

— А что до союзников… Не хочется самому верить, но жизнь заставляет. Это не союзники, любезный Григорий Степанович.

Вилка с омулем застыла в руке Пинчукова.

— А кто же?

— Грабители и мародёры. Неужто вы верите, что вооружённые иностранцы пришли, исключительно чтобы устроить наше счастье, что мы для них — прямо-таки братья родные? Чтобы потом, после краха большевиков, откланяться и уйти с такими же чистыми душами и пустыми карманами, как и пришли?

— Конечно, любая помощь должна быть вознаграждена, благодарность, знаете ли… — уклончиво произнес Пинчуков.

— Им не нужна наша благодарность. Им нужно наше добро! Причём всё и сразу. Выгодно будет белых поддерживать — поддержат. Предложат большевики больше золота, нефти, угля, леса — станут Ленин и Троцкий союзничкам братья родные…

— Вы, верно, очень измучились в эти дни, — ещё дальше отвёл от темы Пинчуков.

— Скрывать не стану. Измучился. Не дни — месяцы.

— Как же вам удалось уйти?

— Долгая история… Вам, действительно, интересно?

— Очень, Алексей Андреевич.

— Хорошо…

…Мы прибыли в Екатеринбург из Тобольска в мае, второй партией, с великими княжнами и цесаревичем. Сначала большевики увезли в дом Ипатьева только членов царской семьи. Потом комиссары возвратились к поезду.

— Волков! На выход.

Беру чемодан, была у меня ещё банка варенья, но приказали банку оставить. Сказали: привезут мне её потом. Так и не привезли. Не жаль мне варенья, только зачем врать? Сказали бы честно: чаю с малиной захотелось, я бы так отдал.

Нас — гофмаршала Татищева, графиню Настеньку Гендрикову, госпожу Шнейдер Екатерину Адольфовну — отвезли в тюрьму. Меня с Татищевым к заложникам, женщин в больничную камеру, обе были хворы. Через неделю пришёл новый приказ, ночью: «На выход — на вокзал».

— Меня тогда уже не было, — удовлетворённо отметил Пинчуков. — Господь вразумил: в самое время уехали мы с Макарьевной моей.

Волков кивнул:

— Да, нужно правильно читать знаки судьбы … — он скользнул взглядом по яблоневой ветке, обронившей в комнате два жёлтых листка. Потом посмотрел вверх на синий бархат за окном, где прошуршал ветер, заглушая сонный треск цикад, а когда затих, цикады затрещали ещё дружнее. В тёмном бархате медленно возникла свежая большая звезда.

— Да, — вздохнул Волков. — До чего же мы бываем легкомысленны. Надеемся, что всё само образуется, что Бог за нас всё сделает, — опасная привычка, я бы сказал смертельная. Чисто русская. Когда нас беда выучит?..

— Ещё по одной? Хороша получилась? — спросил Пинчуков.

— Изумительна!

Прожевав кусок омуля, Волков заметил:

— Хороша ваша водка. Даже в дворцовых погребах такой не сыскать… было. И, в самом деле, своя?

— Своя, своя. Чужой не держим. Даже монопольки. А насчёт знаков… Вы их видели? Читали?

— Да. Надо сказать, что тогда уже стали доходить до нас слухи о скором наступлении белых. Комиссары засуетились. Всем служащим выдали жалованье за три месяца вперёд. Понемногу уголовников, кто помельче, выпускать стали. Самое удивительное, заложников начали освобождать. И до нас очередь скоро должна была дойти — мы часы считали.

Однажды ночью вызвали в контору меня и женщин. Заложили две пролётки. В одну меня посадили с красноармейцем. На удивление, солдат был совсем без оружия. В другую пролётку посадили Гендрикову и Шнейдер — вообще без охраны. Спрашиваю солдатика, куда везёт нас. Он отвечает — по-доброму так, вежливо:

— Или к семье царской, в Пермь, или прямо в Москву.

От такого ответа у меня сердце зашлось. Ведь мы уже знали о расстреле семьи, хотя не верили поначалу. Болтали также, что расстреляли только Государя, а семья в Перми. Но мы в эту сказку не поверили. Значит, плохо наше дело.

Приехали на вокзал. Солдатик говорит:

— Вы здесь побудьте немного, а я схожу — ваш вагон, арестантский, поищу.

Ушёл красноармеец. Ночь. Вокруг ни души. Я слезаю с извозчика — кучер молчит. Будто не видит меня. Подхожу к женщинам. Говорю шёпотом:

— Слезайте. Уходим. Нельзя нам дальше ехать.

А они… Глазам и ушам своим не поверил: руками замахали, в один голос запричитали:

— Нет-нет! Не пойдём, да и зачем? Нас же в Москву везут!

Дескать, если тебе что пригрезилось, то уходи сам. И этот кучер всё слышит, но делает вид, что ему наши разговоры неинтересны.

— На тот свет нас везут, — говорю. — Поймите, наконец! Опомнитесь. Верьте мне!

Они снова руками машут: слышать не хотим.

— Господи! — перекрестился Пинчуков. — Помяни царя Давида и всю кротость его. Ведь это был момент!

— Да, — вздохнул печально Волков. — Само провидение говорило: «Спасайтесь! Даю вам случай!» Я знак понял, а женщины… За ошибку свою, за наивность недопустимую они очень скоро заплатили. По высшей цене. И я мог заплатить. Потому что никуда не ушёл.

— Так что же вы-то?! — воскликнул Пинчуков.

— Понимаете ли… Я и сам тогда засомневался. Может, и, в самом деле, зря паникую? Ведь кто оставит смертников без охраны? А нас оставили. Значит, не на погибель везут? Но вот если я сейчас уйду, они вполне могут женщин расстрелять. Из злости на сбежавшего.

Тут и красноармеец наш вернулся. И смотрит так странно, будто удивляется, что мы ещё здесь.

Повёл нас в арестантский вагон. Там много народу уже было, тут же и великая княгиня Елена Петровна, принцесса сербская. При ней самая настоящая миссия — чуть не дипломатическая: майор армии Мичич, солдаты Милач, Божич и, представьте себе, Абрамович. И секретарь миссии — русский майор Смирнов.

— Они же подданные иностранной державы!

— Да, кроме майора… И Елены Петровны. Она — супруга великого князя Иоанна Константиновича. Значит, уже наша. Приехала мужа повидать и хлопотать об освобождении. Причём, от имени правительства Сербии. Князь содержался в Алапаевске, в ссылке. На тюремном режиме.

Большевики не пустили Елену Петровну в Алапаевск, приказали возвращаться домой. Она ни в какую: без мужа никуда не поеду. Сказала, что правительство Сербии хлопочет перед Лениным об освобождении князя. Тогда ей предложили пожить в гостинице. И поместили в тюрьму. Сказали — здесь самая лучшая в городе гостиница. Шутники!

Короче, привезли нас в Пермь и сразу в тюрьму.

— Там, я слышал, порядки потяжелее, чем у нас, — заметил Пинчуков

— Как сказать… Я не почувствовал. Смотритель тамошний благожелательным человеком оказался. Но кормили плохо.

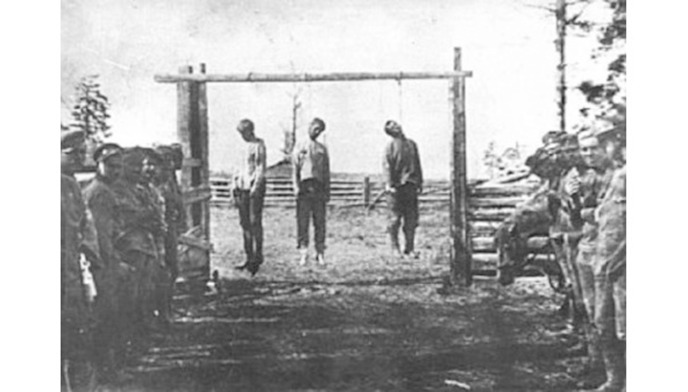

На прогулку выходили только я и майор Смирнов. Когда хотели, тогда и гуляли: запретов не было. Сербы не ходили, боялись: во дворе иногда заключённых расстреливали. На глазах у всех охрана убила бывшего жандармского офицера Знамеровского. В тот день к нему жена с сыном из Гатчины приехали, но свидания им не давали. Знамеровский и выразил неудовольствие, сказал охране что-то резкое. Его тут же и убили. Прямо во дворе.

И вот как-то ночью приходит в камеру надзиратель:

— Кто Волков? Одевайтесь.

Привёл в контору. Там ждут трое красноармейцев. При оружии. Простые, славные русские парни.

Пришли Гендрикова и Шнейдер. Настенька Гендрикова спрашивает, куда нас теперь.

— В пересыльную тюрьму.

— А потом?

— А потом в Москву. Это уж точно на сей раз, не сомневайтесь.

Настенька и Шнейдер повеселели: не на расстрел. Мне же стало очень тревожно — до холода в сердце.

Когда набралось заключённых одиннадцать человек, мы колонной, попарно, тронулись в путь.

Вели нас пятеро конвоиров, командиром матрос — весёлый, с папироской.

Провели нас через весь город. Скоро на Сибирский тракт вышли. Я удивляюсь: где же пересыльная тюрьма? Один арестант мне отвечает:

— Давным-давно миновали пересыльную. Я знаю, я сам тюремный инспектор.

Значит, на расстрел.

И тут я внезапно окоченел, будто в лёд превратился. Ни страха, ни ужаса — никакого чувства. Будто я — уже и не я.

Оглянулся, вижу, старушка Шнейдер с корзиночкой в руках едва ковыляет. Настеньку не вижу.

Едут навстречу крестьяне, несколько возов с сеном. Остановились, заговорили с конвоем.

Матрос дал команду свистком — стали и мы. Смотрю на ближайший воз, на лошадь, которая сзади чужого воза стала и сено из него щиплет.

И тут словно молния ударила меня. Будто со стороны себя самого вижу: как я в темноте проскальзываю между лошадью и возом на другую сторону дороги и в лес. Хорошо, прыгну, а дальше? Вдруг там забор! Ведь не видно ничего.

Снова свисток матроса:

— Вперёд!

Мы идём.

Стало чуть-чуть светать. Оказалось, не зря сомневался: по обеим сторонам дороги высокая изгородь, выше моего роста.

И вдруг наши конвойные такие любезные, такие услужливые стали! Предлагают каждому, у кого вещи, помочь нести дальше. Всё ясно. Чтоб не мёртвых грабить. Отобрали корзиночку и у Шнейдер. А в корзиночке той, я ещё в тюрьме видел, две деревянные ложки, несколько кусочков хлеба да ещё мелочь какая-то женская. Пустяки, в общем. Всё равно взяли, мародёры.

Свисток. Матрос кричит:

— Направо!

Свернули на другую дорогу, боковую, — в лес. Здесь уже забора нет. Снова свисток.

— Стой! — кричит матрос.

Снова возы с сеном нам навстречу. И эти остановились, мужики с конвоем разговаривают.

Тут слышу голос где-то в глубине у меня — то ли в сердце, то ли в душе. И говорит мне с укоризной: «Ну что же ты стоишь, глупец! Беги!» И сразу как будто кто-то сильно толкнул меня в спину, хотя сзади не было никого. Но боль от толчка была натуральная и затихла не скоро. «Спаси, Господи!» — подумал я. Перекрестился, пригнулся, проскочил между возом и лошадью, перепрыгнул канаву и пустился изо всех сил в лес.

Лесок был редкий, мелкий, сплошной валежник под ногами. Сзади кричат: «Стой! Стреляю!» Я ещё больше наддал, как вдруг споткнулся. И в тот же момент раздался выстрел, потом второй. Пули просвистели над головой.

Слышу: «Всё, готов!» И потом: «Не останавливаться, вперёд!» И свисток матроса.

Выдержал я минуту, резко вскочил и, петляя, добежал до больших деревьев.

Я мчался без остановки, продирался через кусты, завалы бурелома, через валежник. Провалился в болотце по пояс, выбрался, слышу: винтовочные залпы вдалеке.

Потом узнал: расстреляли всех, а на старушку Шнейдер, видно, из-за её нищей корзинки, даже пулю пожалели. Прикладом снесли ей полчерепа, головной мозг выпал на землю. Слава Богу, хоть скончалась в секунду. А некоторые умерли не сразу, их опять же прикладами добивали.

Волков замолчал, потёр ладонью грудь с левой стороны.

— Ещё стопочку? — предложил Пинчуков. — Как лекарство.

— Лекарство? — усмехнулся Волков. — Разве есть лекарство от ежедневных ужасов? Главное, какой смысл большевикам в таких зверствах? Врагов себе плодят. Чем им угрожала Шнейдер? Настенька? Я?

— Слушайте! — перебил Пинчуков и замер.

Вдалеке раздались несколько сухих винтовочных залпов.

— Ну, а это как назвать? — хмуро произнес Волков. — Чехи проводят чистку среди русского населения. Кого вычищают? Кого расстреливают? Кто им дал право? Без следствия и без суда… Изверги, хуже большевиков. По крайней мере, не лучше. «Освободители»…

Пинчуков промолчал и налил ещё по одной.

— Сколько я бежал, не знаю. Казалось, полдня, пока не упал без сил под какой-то стог. Лежу, перед глазами круги цветные, ничего не вижу вокруг, грудь горит внутри, и сердце сейчас лопнет. И кажется мне — да так натурально кажется — будто все это на самом деле со мной уже было. И лес, и воз с сеном. И матрос со свистком, и лошадь, таскающая сено…

Пролежал я долго. Уснул, и приснилось мне, что я умер. Проснулся в страхе — нет, живой. Встал и пошёл наудачу в ту сторону, где вроде бы должен быть Сибирский тракт. Вообще, нужна любая дорога, а уж она куда-нибудь да приведёт.

Когда вышел на дорогу, солнце пошло на закат, быстро темнело. Странно, мне поначалу совсем не хотелось есть. Потом захотелось зверски. Я шёл пшеничным полем, пшеница уже колосилась вовсю. Я срывал колосья, растирал в ладонях, но зерна ещё не затвердели, и погрызть досыта не удалось, но хоть мучного молока из колосьев пожевал. Когда совсем стемнело, ушёл в лес ночевать, снова нашёл стог.

Попытался уснуть, но какой там сон — холодно! И страшно: чуть звук какой или ветка треснет, сердце от ужаса заходится.

Утром снова вышел на дорогу. Навстречу крестьяне. Женщины, в основном. По народной привычке, здороваются с незнакомым и при том как-то странно смотрят на меня. Потом понял: ведь я без шляпы, только носовым платком голову обмотал. И оттого всем непривычен и подозрителен.

Проходил мимо какого-то хутора. На огороде пугало. Снял я с него рваную шляпу, нацепил на голову и пошёл дальше. Теперь встречные не удивлялись.

Голод меня уже с ног валил. Долго собирался с духом, наконец, в следующей деревне постучал в самую бедную избу. Вышла худая пожилая крестьянка. Попросил кусочек хлеба. Она вынесла довольно большой ломоть, а когда попросил попить, принесла воды и стала извиняться, что квас у неё не готов.

— Надо было побогаче дом выбрать, — хмыкнул Пинчуков

— Не скажите, — возразил Волков. — Богатые, как правило, прежде ищут выгоду. Выгодно отдать меня красным — отдали бы. Бедный человек чаще добр, сердечен и честен. Можете мне поверить. Хотя и среди бедных вы тоже встретите редкостных подлецов.

Только я попил воды и пошёл со двора, как из дома напротив, из окна, женщина машет мне, зовёт. Подошёл. Она из-под полотенца на столе достала мягкий, ещё горячий хлеб.

— Спрячьте на дорогу, — говорит. — Сейчас я вам ещё огурцов дам.

Вот вам весь русский человек! Ни одного вопроса — откуда, куда иду. Видели только, что трудно мне, на лице читали беду.

Рассовал я огурцы по карманам, ушёл в лес, там поел спокойно. Ничего вкуснее не знал в жизни, как этот тёплый хлеб и огурцы — сладкие, только с грядки.

Пошёл я дальше на восток. К вечеру хотел было попросить в очередной деревне ночлег, но не решился. Пошёл в лес, там зарылся в свежий стог. И так сладко выспался, что почувствовал себя счастливым. А почему нет? Жив, невредим, меня не преследуют, от голода не помру — ведь я в России. А в Екатеринбурге уже белые могут быть. Может, уже пришли.

Утром, как запели птицы и солнышко согрело стог, я проснулся, нашёл ручеёк, попил воды, умылся и снова в путь.

Так несколько дней шёл. В деревнях мне давали не только хлеб, но часто приглашали за стол, кормили обедами и даже один раз налили чарку перед едой.

Так дошёл до широкой реки — не знаю, как называется. Через неё мост. А на мосту стража. Издалека не пойму, кто.

Идёт навстречу женщина с ребёнком. Спрашиваю, можно ли мост пройти. Она остановилась, внимательно на меня посмотрела и говорит:

— Не надо вам туда идти. Там красные, тут же вас арестуют.

Огорчился я. Она смотрит сочувственно:

— Идите, в той стороне увидите церковь. Заходите, там хорошие служители. Всё вам скажут и помогут.

Пришёл в церковь, там как раз всенощная закончилась. Дождался, пока церковь опустеет. Собрался с духом — всё же открываться страшно. Думаю, была не была, все в руках Господних. Если Бог спас меня, значит, для чего-то я ему понадобился. Захожу в церковь, там дьякон уже уходить собрался.

— Отец дьякон, я к вам с просьбой.

— Пожалуйста, — говорит. — Говорите.

— Я нахожусь в храме Божьем и надеюсь, что вы, служитель Господа, меня не выдадите.

— Даю вам в том моё слово.

Рассказал свою историю.

— Стало быть, вам нужен Екатеринбург…

И рисует на бумаге дальнейший мой путь. Указал, через какие деревни можно идти без опаски, а какие следует обходить.

Забыл сказать вам, Пинчуков: тут не только дьякон был, но ещё и церковный староста. Даёт мне десять рублей и долго извиняется, что больше дать не может. Моей благодарности не было предела.

Дьякон повёл меня к себе домой, накормил очень хорошо и оставлял ночевать. Но я отказался, потому что боялся навлечь неприятности на добрых хозяев. Дьяконова супруга мне продуктов мешок спроворила — хлеба, масла коровьего, колбасу домашнюю, бутылку молока, ещё что-то.

Переночевал снова в лесу и пошёл по указаниям дьякона. Везде, где он говорил, я находил добрый сердечный приём.

Так я дошёл до большого села Успенское. Не доходя села, встречаю двоих мужиков с топорами. Поздоровались.

— Далеко идёте? — спрашивают.

— В Успенское. К родне. Правильно иду?

— Да вон на ту церковь идите и попадёте.

Успенское мне дьякон не советовал. Не доходя, свернул в сторону и попал в совсем маленькую деревушку. Выселки, как видно. Никого вокруг, словно всё нежилое. Только в последней избе у окна сидит крестьянка. Смотрит на меня — строго, молча.

Я поздоровался и спросил, каким путём можно обойти Успенское.

— Иди прямо, барин, до поворота, потом свернёшь по левой руке и увидишь — там мужики мост чинят, а Успенское справа окажется. Только поспеши. Через дом от нас живёт большевик. Да вон его мать идёт! Сейчас же донесёт сыну.

Я поспешил, удивляясь: хорош барин в шляпе от пугала огородного! И все же крестьянина во мне женщина не признала.

Дорога пошла дальше широкая, хоть и в топкой грязи после ночного дождя. Скоро увидел боковую сухую тропинку в лес. Только к ней направился, как вдруг спину словно холодом обдало. Оглядываюсь: сзади телега, а в ней — трое.

— Стой! — кричат и лошадь нахлёстывают не жалея.

Я прибавил ходу, надеясь, что телега в грязи увязнет, не разгонится. Навстречу воз с сеном. Пропустил я его и, когда воз поравнялся с телегой и закрыл меня от погони, быстро по тропке нырнул в лес.

Оглянулся. Телега стоит. Мои преследователи расспрашивают мужика, видно, обо мне.

Я — пулей в чащу, куда глаза глядят, без памяти. Скоро понял, что погони уже нет. Тут и лес кончился. Усталый, весь мокрый, вышел на опушку.

Стоит избёнка без дверей. Здесь в таких крестьяне отдыхают на покосе или пахоте. Зашёл туда, снял одежду просушить и как-то задремал. Сквозь дрёму слышу: лошадь фыркнула рядом, телега подъехала. Остановилась у входа — теперь мне не уйти.

На телеге мужчина и женщина. Спрашиваю, не их ли эта изба. Говорят, их собственная. Конечно, я рассыпался в извинениях, что без спросу занял.

— Ничего страшного, — отвечают. — Отдыхайте, Бог с вами. Мы работать пойдём, оставляем провизию: вот чай, хлеб, картошка, сахар. Котелок и таганчик. И спички. Воды в реке наберёте, дрова есть. Отдыхайте, сколько угодно.

Наелся, напился чаю от души. Пошёл в лес, отыскал хозяев, поклонился в пояс с благодарностью и спросил, где можно переночевать. Показали, как в их деревню пройти.

На пути наткнулся ещё на крестьян — стог мечут. Два мужика, две женщины тут же. Одна спрашивает таким сладким голосом:

— Здравствуйте, уважаемый, куда идёте?

Очень мне не понравился её голос. Я не знал, что ей ответить. Потом сказал, что ищу ночлег.

— А вы прямо к нам и ступайте. У нас часто ночуют. А это мой сын. Как, Вася, пусть они у нас переночуют, ладно?

— Мне-то что? — буркнул Вася. — Пусть, если так хочут.

— Вон наша деревня, — продолжает сладкоголосая. — Но сначала к старосте явитесь — такой порядок. Скажите, что на ночлег пришли к Собакиным. Он покажет нашу избу. Располагайтесь пока без нас, отдыхайте. А мы вернёмся до захода солнца.

На всем пути я ощущал себя уверенно, на душе было спокойно. Везде меня встречали и провожали, по крайней мере, как доброго знакомого.

Но сейчас, в ответ на сладкий голос, я почувствовал знакомый холод на сердце. «Не надо идти, — думаю. — Остановись».

А, с другой стороны: ну, что плохого может быть? Красных давно не слышно, наоборот, все больше разговоров о белогвардейской армии. Дошли уже до крестьян имена полковника Каппеля, адмирала Колчака, чешского генерала Гайды. Слышали об их походах на Казань. Хотя, по-моему, большинство народа не очень вникало в события. И революция, и война, и зверства большевиков и белых — всё это далеко, в городах, где господа, дескать, с жиру бесятся. А у крестьян и без того хлопот много — от зари до зари, без продыху. Не до господских забот и глупостей.

Правда, некоторые в разговорах со мной удивлялись: как же так царь бросил свой народ? Разве может Государь вот так, по своей воле оставить власть, он ведь получил её от Бога. Стало быть, труды государственные царю наскучили, и от Божьего завета он отступил? Бог накажет.

Больно мне было слышать такое. Но ведь правда! Именно из-за отречения Государя империя рухнула. А он говорил, что надеялся, что всё будет наоборот, стоит только отречься. Неужели надеялся, что на Россию сама собой снизойдёт победа в войне и потом — вечная благодать? С чего бы это?

Иной раз я думал: да, были в феврале волнения в столице, беспорядки. Надо было твёрдость показать и навести порядок умелой силой. Разве можно во время войны допускать смуту? А ведь она исходила из Государственной Думы! Почему Государь не ввёл военное положение по всей империи — война того требовала! Была у него сильная армия, и вся государственная власть. Как легко он отказался от России!

Одно дело, когда требуют отречения под страхом смерти. Вспомните: полтораста лет назад шайка изменников, по приказу своих английских хозяев, пообещала императору Павлу Петровичу жизнь, если он отречётся от престола.

Но Государь Павел Петрович предпочёл погибнуть жестокой смертью и принять корону мученика, но никому не отдать корону царскую. Потому что и корона, и жизнь монарха не ему, смертному человеку, принадлежат. А Богу и всему русскому народу. И Государь Николай Александрович мог обратиться ко всей России за поддержкой, и люди стали бы на защиту своего Государя, раздавили бы разрушителей и подстрекателей, как клопов.

Ведь на самом деле, против царя и империи в феврале выступила, в основном, небольшая кучка негодяев — аристократов, приближенных к трону, богачей-мироедов, фабрикантов, адвокатов, генералов-изменников, включая бывшего главкома, великого князя Николая Николаевича. Ну, ещё болтливые юристы с депутатами, разные партийные проходимцы… Да и почти все великие князья Романовы бунт готовили. Им самим власти верховной захотелось. Они уже планы строили, как предать смерти Государя и Государыню.

Но это были планы кучки трусливых мерзавцев. Болтать они умели, а как до дела — в кусты!

Получилось что? Известный толстяк из Думы председатель Родзянко прислал царю несколько панических телеграмм. Поддержал Родзянку другой негодяй — начальник Генерального штаба Алексеев, самое доверенное лицо императора. Царь верил ему, как себе. Алексеев обманул всю военную верхушку, всех командующих фронтами. Представил дело так, будто император уже почти что отрёкся. Генералитету остаётся только поддержать царя в его намерении, одобрить, соблюсти простую формальность. Одобрили… Не генералы, а стадо баранов.

А потом в Ставку явились ещё два проходимца из Думы — Гучков и Шульгин. Приехали, умирая от страха. Думали, что их, с их предложениями царю отречься, немедленно арестуют и посадят в крепость. Верно думали: ведь заниматься изменением государственного строя во время войны, значит, неизбежно вести страну к военному разгрому и к внутренней катастрофе. По-другому не бывает.

Они что-то бормотали невнятно, но неожиданно Государь их выручил! Заявил, что ещё до их приезда он решил немедленно отказаться от тысячелетней державы и бросить её к ногам десятка или пусть даже сотни проходимцев и прохвостов. И прохвосты, получив империю, не знали, что с ней делать, кроме как уничтожить. Каким был «Приказ №1» Временного правительства? Приказ об уничтожении армии. Чтоб солдаты не подчинялись офицерам. Нет армии — нет государства. И тут же, прохвосты, стали хлопотать о создании «новых республик» — какой-то там Украины, Грузии, Таврии… Не дожидаясь Учредительного собрания, которое, по их же обещаниям, и должно принять новое устройство. Но всё это им позволил царь, объявив себя «бывшим». Росчерком карандаша уничтожил монархию, хранить которую клялся, не жалея своей жизни. Жизни, которая опять-таки не ему принадлежит, а России, всему народу!

Государь Николай Александрович сбросил с себя священное бремя власти так легко, словно скинул с ноги старую туфлю. И меня сбросил. И старушку Шнейдер, и Настеньку Гендрикову, из-за его отречения убитых. Но в первую очередь, навлёк беды на свою семью.

Я уже говорил: мы ещё в пермской тюрьме слышали, что Государь расстрелян, а семью большевики перевезли куда-то «в надёжное место». Никогда я в такое счастливое спасение Государыни и деток, увы, не верил. По натуре своей я человек незлобный, жестокостей за собой не замечал. Но… Бог все видит. Наверное, такую страшную плату именно Высшая Сила потребовала от того, кто нарушил договор с Нею. Он и заплатил за своё предательство.

Сколько раз я в эти дни слышал от крестьян, из самой глубины народа, что они хотят и землю от большевиков получить, и царя не потерять. России без царя никак нельзя: такая у неё особенность. «Царь во главе советской власти!» — вот такие желания сегодня у крестьян. Не у всего крестьянства, но они есть. Можете себе представить? Звучит невероятно. Но я таких видел и слышал достаточно.

— Я тоже такое слышал как раз вчера от местного бондаря, — заметил Пинчуков. — Земля ему не нужна, зверства большевиков его не коснулись. Поэтому он за советскую власть, но только чтоб с царём.

— В деревню, где жили Собакины, я пришёл быстро, отыскал старосту, назвался мещанином Ивановым, который ищет ночлег. Староста долго, недоверчиво молчал, сверлил меня взглядом. И сказал:

— Я же вижу, что у вас другое имя и происхождение. Не буду спрашивать, коли вам так надо. Куда идёте? Секрет?

— Пробираюсь в Екатеринбург. Говорят, там уже чехи?

— Говорят — и только… Никто оттуда к нам пока не был. Значит, вы не красный…

— Сам спасаюсь от них.

— Места у нас спокойные, но всяко бывает. Людишки поразболтались, страх потеряли, шалят на дорогах, да и в деревнях грабят. Позавчера на Ивановку — десять вёрст отсюда — налёт был. Вооружённые люди. За чехов себя выдавали, а командир — уж точно натуральный чехословак. Сказали, что красных ищут, даёшь обыск! Заодно пограбили деревенских. Пятерых девок испортили, а мужиков, которые за своих дочерей вступились, повесили. Лови их теперь!

— Неужто белые так могут себя вести? А, главное, чехи — европейцы цивилизованные?

— Может, и белые, может, другого цвета… Красные тоже налетают, обыскивают и грабят. Тоже под видом, что ищут белых. А скорее всего, просто воры, каиново отродье. Одного опознали. Из Ивановки на каторгу выходил. За убийство священника. А когда власть взял ваш Керенский, то всех душегубов на волю повыпускали. Вот и гуляют. Нет на них ни закона, ни исправника, ни урядника с жандармами… Да, — вздохнул староста. — Можно ли поверить: ещё год назад жили, как люди! Небогато, чаще бедно, но как люди. Мыслимое дело: знать не знали красных, белых, зелёных, Керенского, Ленина, Ваньку-варнака из Ивановки, большевиков с эсерами… А всё Сашка с Гришкой. Довели народ до смуты, чтоб им на том свете вечно раскалённые сковородки лизать!

— «Сашка» — это вы про кого? — я почувствовал обиду и стыд оттого, что вынужден снова слышать мерзость о Государыне — о честнейшей, порядочной, самоотверженной женщине, которая, как простая, трудилась с утра до ночи, знать не хотела развлечений и балов с танцами. Сама выучилась на сестру милосердия, по фронтовым госпиталям в операционных трудилась, выносила отрезанные руки и ноги, перевязывала солдат, ночные горшки за ними выливала. И девочек научила и заставила работать, делать то, за что не каждая крестьянка ещё возьмётся. Скажу вам от души, Пинчуков: Государыню я бесконечно уважал и даже любил, как сестру или даже как родную мать.

А Распутина я не любил. Но и он не заслужил клеветы со всех сторон. Когда педераст Феликс Юсупов, а с ним депутат и безумец Пуришкевич и великий князь Дмитрий Павлович, такой же мужеложец и негодяй, стали ещё и душегубами, совершили величайший грех человекоубийства — зверски лишили жизни простого, ни в чем не повинного мужика Распутина, то меня тогда больше всего, до ужаса, потрясло поведение родной сестры Государыни — великой княгини Елизаветы Фёдоровны. Сама она к тому времени монашеский постриг приняла, основала обитель, в ней же была игуменьей. И вдруг посылает радостные телеграммы убийцам! Поздравляет Юсупова с совершенным убийством! Пишет, что душегубы свершили «святое дело». Это по-христиански?! Кто им дал право отбирать чью-то жизнь? Даже если это Распутин. Или кто другой, пусть в сто раз хуже. Только закон и суд имеют такое право — распоряжаться жизнью человека.

Притворился я, что не понял старосту, и спросил, о ком он.

— Так я же про неё говорю — про царицку! Огромный гнев в народе пробудила, когда с Гришкой разврат творила. Вот вам и революция, вот вам нате — красные, белые, черные, грабители и насильники, вешатели!..

— Знаете ли, — с горечью сказал я старосте. — Мне, может, в нынешний момент и не следует говорить, но и молчать не могу. Заверяю вас от всей души, Господь свидетель: разговоры про какие-то «шашни», извините, Государыни Александры Фёдоровны и сибирского мужика Григория Распутина — всё от начала о конца гнусная ложь, грязная клевета!

— А вам-то откуда такое ведомо? — прищурился он.

Я заколебался и, в момент было, пожалел о своих словах, но все же решил не отступать.

— Глядя на вас, уважаемый, я уверен, что вы честный человек и не выдадите меня хоть белым, хоть красным.

Он ничего не ответил, но кивнул.

— Вы правы: я не тот, кем назвался. Около двадцати своих последних лет я прослужил Августейшей Семье. Сам я из крестьян. Попал сначала по набору в Павловский полк, откуда взят на службу к великому князю Павлу Александровичу. Потом переведён в Зимний дворец. И стал камердинером у самой Государыни. Так что вся её жизнь, до мелочей, мне хорошо известна, она проходила перед моими глазами. Я знал даже такие вещи, которые и Государю-то все известны не были. Поэтому, положа руку на сердце, заверяю вас: все разговоры о предосудительных отношениях императрицы с Распутиным — гнусная выдумка. Такое во дворце просто невозможно скрыть, там всё и все на виду. Но, к сожалению, многие этой клевете поверили, потому как распространяли её высокопоставленные персоны — министры, генералы, великие князья, депутаты, всякая газетная сволочь. И, конечно, германская разведка.

— Зачем же им такое понадобилось, ваша милость — как вас, бишь, величают?

— Меня зовут Алексей Андреевич. А вас?

— Михаил Спиридонович.

— Так вот, Михаил Спиридонович, ложь понадобилась, чтобы бросить тень на всю царскую семью, на всю династию и вообще на самодержавие. Вот, мол, до чего докатились, как низко пали. Не имеют права у власти оставаться. И доклеветались до революции.

— Зачем же им, царям, понадобился деревенский мужик Распутин?