Бесплатный фрагмент - На берегах Угрюм-реки

Из рассказов геолога

1. Край сказочных богатств (пролог)

Группа людей вышла из леса и остановилась. Среди песчаных берегов спокойно текла река, а вокруг на сотни километров по-прежнему простиралась тайга. Суровые горные хребты Кодар и Удокан окаймляли ее по горизонту темными мрачными силуэтами. Вечная мерзлота подстилала болота. Над головой тучами висел гнус. Дикий, суровый, неизведанный край — такой увидел Чарскую котловину участник Сибирской экспедиции Российского Географического общества поручик Усольцев, посетивший ее более ста лет назад, в 1857 году.

Сейчас синее небо над Чарой наполнено гулом самолетов.

Им одним не мешают ни высокие хребты, ни густая чаща тайги, ни мошка, ни болота. Одна за другой садятся на Чарский аэродром тяжелые серебристые машины. Нескончаемым потоком текут грузы, прибывают новые партии изыскателей: геологи, гидрологи, буровики, взрывники…

Давно доходили до людей слухи о богатствах северного Забайкалья: медь изолото, молибден и асбест, уголь и гидроресурсы, лес и пушнина. Но только теперь, около пятнадцати лет назад, геологами было установлено окончательно, что в недрах Удоканского хребта скрываются неисчислимые залежи медной руды.

Наминга! — так называется место, где впервые была найдена медная руда. В переводе с эвенкийского это слово означает «ущелье».

Наминга! — теперь это слово звучит как синоним обширных площадей меденосных песчаников.

Наминга! — это в будущем крупнейший промышленно-экономический район Забайкалья. Здесь будут рудники и обо-гатительные фабрики; здесь возникнет город, подобный Нори-льску; сюда протянется нитка железной дороги, а по проводам пробежит электрический ток. Как круги по воде расходятся во-круг Наминги экспедиции: геологические, гидрологические, геофизические, поисковые… В орбиту Наминги втянуты мест-ные жители: каюры-оленеводы, лоцманы, проводники-охот-ники. На службу экспедициям поставлена армия авиаторов.

Еще бы! Ведь для того, чтобы собрать первые сведения Усольцеву сто лет назад необходимо было преодолеть лишь мрачные горные хребты, а теперь препятствием на пути к подземным «кладовым» является слабая изученность края. Нужен своего рода подземный «путеводитель», который позволит определить, где еще залегают меденосные песча-ники, укажет наилучшие участки для трассы железной дороги, выявит промышленные запасы… воды. Да, воды! В этом крае вечной мерзлоты и обширных болот не хватает воды, чтобы обеспечить промышленный комбинат и будущий город. И в числе прочих надо решить проблему: когда возникли горы, хранится ли на дне впадин уголь, содержится ли в песках россыпное золото, нет ли поблизости крупных залежей глин?

Перед пассажирами, прибывающими в Намингу, откры-вается удивительно интересный край. Первые два часа полета под ними простиралось однообразное Витимское плоскогорье. Тайга, тайга, тайга. Темные ленточки рек с оторочками желтых берегов. Редкие населенные пункты. А теперь земля как будто вздыбилась. Острые вершины тянутся к крыльям самолета, сейчас заденут его серебристую обшивку.

— Да, — в раздумье говорит один из пассажиров. — Нелегко здесь проложить трассу железной дороги…

А внимание привлекает уже новое удивительное явление: впереди, среди общего зеленого фона тайги и болот какое-то странное желтое пятно. Самолет приближается к нему и путники не верят своим глазам: под крылом пустыня, забайкальские Кара-Кумы! Желтые гряды дюнных песков застыли словно морские волны. Ветер гонит по ним шары перекати-поля, не хватает только каравана верблюдов. Но что это? Караван! Только по пескам идут не верблюды, а олени! Они не пугаются, не вздрагивают, когда самолет пролетает над ними. Слишком привычной, даже для оленей, стала для них эта машина.

А к западу от песков округлые, отполированные льдами скалы рассказывают уже о другой эпохе — ледниковой. В боль-ших озерах, как будто растворилась чернота гор. Называются они — Большое Леприндо, Даватчан, Малое Леприндо. Окру-жают эти озера морены — вынесенные ледниками с гор груды песка и камней.

…А еще далее на запад широкая долина реки Сюльбан выводит на простор Муйской котловины. По ее краям также высятся черные горы, а между ними лежат опять пески. Могу-чая река пересекает с севера на юг и котловину и обрамляю-щие ее горы. Туда сейчас держит курс самолет, на котором среди прочих пассажиров, лечу и я. На этой реке нас ждет ка-тер. На ее берегах стоят наши олени. От нее нам пред-стоит не близкий и не легкий путь обратно — от дальних окре-стностей меденосной Наминги до самого ее сердца. Мы долж-ны будем совершить обзорный маршрут через Сюльбан, Леприндо и Чару, дать специализированное описание приро-ды, рассказать о суровых свидетельницах былого оледене-ния — моренах, раскрыть тайну происхождения песков, выпол-няющих котловины.

Так где же располагается этот край сказочных богатств и удивительных контрастов? На каких картах искать его? И что это за река, которую писатель Шишков назвал Угрюмой?

…Выбегая из-за Байкала уходит на восток, на соединение с Амуром-батюшкой великий Транс-Сибирский тракт. Он сое-диняет Сибирь с Дальним Востоком — издавна заселенным русскими людьми.

Начинаясь недалеко от Байкала, несет на север свои могучие воды река Лена. Этот путь также ведом русскому промышленному люду. Уже в 1682 году российский казак Петр Бекетов основал на Лене Якутский острог, положивший начало городу Якутску. А что за край лежал между верховьями Лены и Амура? До середины ХIХ века о нем говорили как о хаосе неизведанных гор и речных потоков, бескрайней тайги и об-ширных болот; как о крае вероятно богатом, но не заселенном.

Но вот, летом 1846 года поисковые отряды иркутского купца К.П.Трапезникова и чиновника К.Г.Репинского обнару-жили на Лене золото. Со сказочной быстротой облетела эта весть Россию. На «Золотой Лене» возникают прииски, прокла-дываются дороги, вырастают все новые и новые поселки. Но путь к ним долог, ох, как долог. Чтобы добрать-ся от Иркутска до города Бодайбо, необходимо было проде-лать около 2000 км кружного пути на самых различных видах транспорта. А к югу от Бодайбо, менее чем в тысяче километрах, пролегал великий Транс-Сибирский тракт.

Найти кратчайшую дорогу через необжитый «угол» — так можно было бы сформулировать задачу исследователя, отважившегося пуститься в подобную экспедицию.

Таким исследователем явился известный русский путеше-ственник-географ князь — революционер Петр Алексеевич Кропоткин. В мае 1866года он сплыл по Лене к устью Витима. Там нанял лошадей и, придерживаясь долины реки Витим, углубился в страну, о которой по сути не было никаких сведений.

В наш век первоклассных топографических карт, век авиации, аэрофотосъемки и радио трудно представить себе как двигался этот маленький отряд, состоявший из 13 человек и 50 лошадей. Кропоткин пишет, что он руководствовался в выборе маршрута, найденной еще при подготовке экспедиции, небольшой картой, вырезанной ножом на куске бересты неизвестным охотником эвенком.

Путешествуя по направлению к Муйской котловине, Кропоткин выявил и дал названия ряду хребтов — Ленско-Витимский, Делюн-Уранский, Северо-Муйский, Южно-Муйский.

Во второй половине августа путешественники добрались до Задорного, одного из приисков Баргузинского округа. В начале сентября они прибыли в Читу. Кропоткин подробно описал рельеф страны, собрал первые сведения о ее гео-логическом строении, вулканах, особенностях растительности и животного мира. За Олекмо-Витимскую экспедицию Русское Географическое общество присудило Кропоткину золотую ме-даль. Небезынтересно отметить, что Кропоткину в период этого путешествия было всего 24 года.

Кропоткин прошел по Витиму не увидев, по сути, ни одной живой души. Лишь на реке Муе, писал Кропоткин, они встретили небольшое поселение якутов, которые года за три перед этим пришли сюда с верховий реки Куянды. Якуты поставили на Муе восемь юрт и имели 10 голов рогатого скота и 5 лошадей. Это были первые и единственные обитатели края. То было в 1866 году, а уже в конце 80-х годов витимский горный исправник Траскин сообщил в одном из своих донесений: «В тайге такой наплыв рабочих, что положительно нет от них отбоя… Сибирцы, нижегородцы, вятичи, пермяки, пензенцы и уфимцы со всей Сибири, даже с Амура, тянутся в Витимскую систему.»

Основной путь был по Лене, но многие спустились по Витиму. Два десятка бревен сплочены гибким ивовым прутом. Плещется за кормой тяжелое весло, направляет плот на стрежень. У ног серая котомка, впереди неизвестная даль. Река по началу спокойная, с песчаными косами и отмелями, уходящими в темную глубину. Изгибается, меандрирует, бросается от одного берега к другому. Широкие возвышенности по берегам чередуются с еще более широкими понижениями. Безжизненная земля. Леса низкорослы и разрежены. То тут, то там обнажаются желто-бурые пятна ни чем не прикрытых грунтов. Редкие тропки, еще реже зимовья. Но вот русло Витима спрямляется, берега становятся круче, выше, впереди темнеют горы. Земля как будто бы поднимается, а река, наоборот, устремляется куда-то вниз. Куда девалось ее былое спокойствие. Втягиваясь в глубокую щель между гор, вода стремительно несется вперед. Бурлит на камнях, мчится на гладкие черные стены. Кормчий грудью навалился на кормовое весло. Сейчас все зависит от его сноровки.

И как раз сейчас, когда нельзя отвести глаз от реки, по берегам появляются прииски — Многообещающа коса, Ивановская коса… Не здесь ли зарыто счастье путников? Нет, глазам прибывающих открывается одна и та же удручающая картина: муравейник людей, одетых в разноцветные рубахи, копошится на песчано-глинистых уступах. Тачки вереницей медленно поднимаются кверху и с грохотом скатываются вниз. Пыль стоит столбом, лезет в глаза, в нос, смешивается с потом, превращается в грязь, покрывающую все тело. Звякают пудовые ломы, густо стоит в воздухе брань.

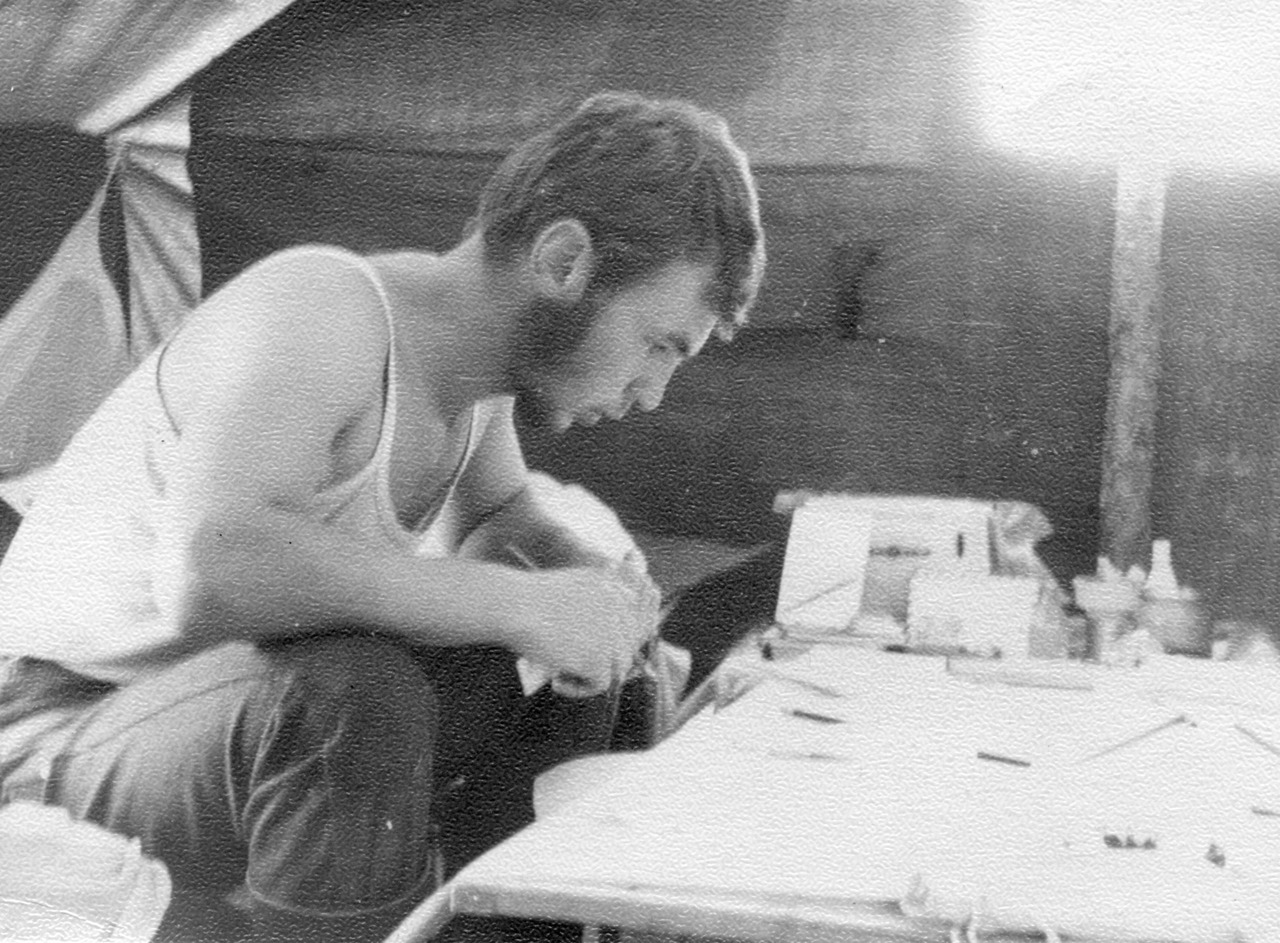

А если путники заглянут в шахты, им открывается картина еще более мрачная. На глубине 25—40 м от вертикального шахтного колодца отходят горизонтальные штреки. Забои каждый приблизительно на четыре человека. Полуголые фигуры ворочаются в темноте, при свете малюсеньких коптилок. Инструмент тот же — лом, кайло, лопата, тачка. Простейшим воротом поднимают бадью с породой наверх. В промежутке с бранью звучит песня:

— Мы, по собственной охоте,

Были в каторжной работе

В северной тайге.

Там песок мы промывали,

Людям золото искали,

Себе не нашли…

Одуматься бы! Вернуться, пока не поздно!

Но, навстречу потоку голодных людей, дразня их алчное воображение, поднимаются единицы, которым выпал «фарт» — удача! Проехать вверх по Витиму можно было только зимой. На золото нанимали ямщика, запасали овес на дорогу. Ехали по несколько семей. Огромными снежными сугробами высились зачехленные снегом острова. Между ними тоже белая, но ровная, изгибающаяся полоса — Витим. Узенький санный след. Темной ниткой тянется по вдоль белого полотна, вьется, уводит вперед, туда, где над снежными холмами высятся черные громады гор. Их вершины тоже покрыты снегом, но на отвесных скалах — а склоны гор почти все скалисты — снег не держится и горы издали кажутся огромным черным барьером, загораживающим путь. Но путь не загорожен. Зимник по Витиму выведет на Большую Землю, если…

Катятся сани. Бодро бегут по морозцу лошади, хрустит снег под полозьями, мужики «утонули» в широченных тулупах, твердо держат меж колен заряженные берданки. Бабы поверх полушубков повязаны шерстяными платками, ноги укрыты оленьими шкурами. Ребятишки укутаны так, что одни только глазенки поблескивают наружу. Катятся сани. Скрипят полозья, не слышно бубенцов. Едут как можно тише: не привлечь бы внимание самого страшного зверя — двуногого! Скарба немного — зачем везти с Муи рухлядь. Драгоценный мешочек с желтым рассыпчатым «песком» — а может и не один — запрятан надежно. Ни на соседних санях, ни ямщик не знают, где он. Но далеко уже летит весть — едут с золотом! Значит, смотри в оба. Долог путь. Высоки горы. Широка тайга. За день не доехать. И за два тоже. Значит, надо где-то останавливаться, ночевать, ужинать, завтракать.

По дороге стоят зимовья — заезжие дома.

— Ты уж нас привези к надежным людям, — просят ямщика.

Тот кивает бородой, неотличимой от поднятого воротника бараньего тулупа — все обындевело.

А вот и заезжая. Горячих коней покрывают мешковиной — не простыли бы, сани затаскивают под навес, люди гурьбой вваливаются в избу. Сбрасываются тулупы, развязываются шали, выпрастываются из одежд ребятишки, бегают по полу, топочут, рады размять ноги.

На столе ведерный самовар. В печи полыхает огонь, бурлит вода в горшках: мясо ли, рыба ли варится — не важно, было бы варево.

Гости выставляют на стол штоф «зелененькой». Но сами не пьют. И спать ложатся, берданки кладут под бок — случается, откроешь ночью глаза, а хозяин уже стоит над тобой с топором. Тогда либо гости, либо «хозява» — кому-то не жить.

Беспокоен сон гостей. Мужики спят по очереди. Сидят, курят, беседу ли ведут вполголоса, так ли дремлют, глядя на огонь. Дежурят, мал мешочек с золотом, а тяжело его везти. День проехали — слава богу! Переночевали — еще слава богу! А что завтра? Не грянет ли из-за куста выстрел? Заветный мешочек не отберут — народу едет много, все вооружены — отобьются. А урон будет. Сам ли падешь, жену ли стрелят или ребятишек. Или коня свалят. Ну да ладно. Будет день, будет видно. Даст бог, не пропадем, проедем…

И, наконец, Романовка. Большое село на Читинском тракте. Слава богу, доехали. Пронес господь…

И потекло золото — как сквозь пальцы. Годами копленное, трудами — праведными и неправедными — добытое, соленой слезой, а иной раз и горячей кровью, что на вкус солоновата как слеза, смоченное. Потекло. На водку. На красный товар. На диковинки невиданные. Потом хватятся мужики — мало осталось в мешочке. Остепенятся. Поставят хозяйство — дом срубят, купят корову, лошадь. Начинается жизнь. Какая? Как кому. А не сумеет удержаться, тряхнет последний раз пустым мешочком, а весной снова на плотах вниз по Витиму, на трудную жизнь, на поиски богатства не им припрятанного, не им оставленного.

Много жизней взял этот край.

Дорогую дань платили Золотому Дракону. Но особенно дорогую дань он взимал на нижнем Витиме. Бодайбо, Апрелевский прииск. Ленский расстрел 1912 года. Эхо его вынесли воды Витима в Лену, а та разнесла его по всему свету. Много воды унес за эти годы Витим. Еще совсем недавно здесь гуляли персонажи из романа Шишкова: Фильки-шквореня, китайцы-спиртоносы, старатели, предприимчивые «хозява», державшие прииски или торговлю, темные люди из леса, лица которых никто не знал — убийцы и грабители. Им под стать были грабители-бандиты в начале 20-тых годов в первые годы после революции. В отличии от первых они грабили в открытую. Но вся эта накипь сбежала, рассеялась, сгинула под напором частей Красной Армии. Наступило затишье. Страна еще не имела сил и средств заниматься такими дале-кими и труднодоступными уголками. Только буровые скважины и просеки, оставленные проектировщиками Байкало — Аму-рской магистрали (так называемый БАМпроект) пересекли край и как надежда, как веха будущего на реке выше поселка Спицино у самых Южно-Муйских «ворот» остался столб с надписью: «Станция Витим». Это было в 1940 году.

С тех пор прошло более 20 лет…

2. На барже. Многообещающая коса. История с оленями

Катер тянет баржу по Витиму. В переднем отсеке баржи грузы, накрытые брезентом, в заднем — натянута палатка шестиместка. Она должна спасать геологов от дождя и холода. Но сейчас над Витимом солнце. Экспедиционные рабочие сидят на носу баржи и на корме, лежат на крыше кубрика, курят, рассматривают в бинокль берега.

Впереди черный барьер Южно-Муйских гор. Вершины припорошены снегом. Серая глянцевая вода течет спокойно, как масло. С гор по долине Витима, как из трубы, дует резкий холодный ветер. Катер, а за ним баржа, медленно втягиваются в эту «трубу». Зеленые острова остаются позади, скрываются за поворотом, за скалами, исчезают словно не были. От необъятного синего простора над головой остается только небольшой лоскут. Справа и слева поднимаются высокие отвесные скалы, лоснящиеся как уголь. И вода здесь под стать им — черная, лоснящаяся, чуть отливает зеленью, как бутылочное стекло. Но ее спокойствие обманчиво. Легкая пена. Волна. Баржу покачивает.

— Шивера! — говорит уполномоченный продснаба, сопровождающий грузы на Многообещающую Косу.

Шиверой называют в Сибири небольшие каменистые перекаты. Я киваю головой — мол, понимаю — и смотрю вперед. Там вторая шивера — более мощная. Белые буруны покрывают воду, из которой то здесь, то там высовывают свои обмытые лысины крупные валуны. 150-ти сильный катер «Победит» пыхтит натружено, выбрасывая из патрубка клубы дыма и копоти. Старшина Иван Суханов выглядывает из рубки. В бинокль мне отчетливо видно его обветренное лицо. Черная форменная фуражка надвинута на глаза. Блестит лакированный козырек, ремешок схватывает крутой крепкий подбородок. Суханов что-то говорит матросу. Тот у борта катера непрерывно проверяет глубину шестом. И не зря. Баржа то и дело толкается днищем о камни. Толкнется, вздрогнет и дальше.

Уполномоченный расстегивает плащ-дождевик, под который поддета меховая жилетка, и продолжает прерванный разговор.

— Рассказывают, давно-давно пал на землю Золотой Дра-кон. Голова его пришлась на Аляску, туловище на Колыму, а хвост протянулся до самого Забайкалья. Вот на кончике этого хвоста и расположилась Многообещающая Коса. Кто дал ей такое название? Что она обещала людям? Хвост ли Золотого дракона или несколько волосков с его драгоценной шкуры?.. Когда-то здесь был крупный рудник на золото. Триста домов стояли, а сама-то Коса чуть больше будет, если все эти дома в кучу сложить. Людно было, пока шло хорошее золото. Оскудел рудник, опустела коса. Отдельные старатели перемывали отвалы, но все уже было не то…

— А давно здесь стоял рудник? — спрашиваю я

— Годов до двадцатых, однако, работали, не более.

— А сейчас что на Косе?

— Продснаб стоит. А еще экспедиция. Здесь сейчас везде экспедиции.

— На золото? — интересуюсь я.

— Есть и на золото. Но золото нынче не главное. На Косе теперь КИП-4 работает.

— КИП-4?

— Да. Комплексная изыскательская партия Сибирского гидропроекта. Ведут изыскания под створ гидро-электростанции. А всего их будет восемь: от Романовки до Мамы…

Так вот оно что! Еще недавно доходившие до нас неясными слухами вести о каскаде Витимских гидроэлектростанций — первая из которых должна дать ток Наминге — на Многообещающей Косе, уже облекается в плоть. За изыскательскими работами ведь недалеко и строительство!

Я оглядываюсь на тесные стены ущелья. Здесь есть что перегораживать. Можно представить себе какую силу обретет поток, когда белое тело плотины высотой в сто пятьдесят метров перегородит ущелье. Вода поднимется и в долине Витима и в его притоках, в верховьях образуются обширные водохранилища…

Я смотрю на обрывистые скалистые берега Витима, на густую щетину тайги в боковых распадках, на зубчатые гребни вершин и одновременно с восхищением во мне нарастает тревога: ущелье, чрезвычайно удобное для гидростанции, все больше и больше представляется мне непроходимым. «Как же здесь пройдут мои олени?» — думаю я.

Я не знал, что от Многообещающей Косы вниз по Витиму нет дороги. Многообещающую Косу мы выбрали как пункт встречи с оленями, потому что отсюда можно было идти не делая холостых переходов.

Мне и сейчас казалось невероятным, чтобы рудники и прииски на Витиме не были соединены дорогами с Муйской котловиной. Но природа часто ставит на пути человека неожиданное. И, на всякий случай, я все же спросил своего всезнающего попутчика-уполномоченного: можно ли берегом попасть из Косы в Спицино. В этом небольшом населенном пункте на северной стороне Южно-Муйских гор я оставил половину своего отряда.

— Попасть-то можно, — не очень уверенно сообщил мне мой собеседник. — Однако, давно уже теми дорогами не пользуются. Летом самый простой и короткий путь это водой; зимой — опять же Витимом по льду.

— Ну, а все-таки, — настаивал я. — Если мне нужно будет пройти берегом? Это возможно?

— Близкой дороги, однако, не будет. Есть тропа западнее Косы через Кедровку на Киндиканский перевал. Выходит она в Муйскую котловину, а там в болотах теряется. Этой тропой раньше плотогоны ходили. Отведут плоты в Бодайбо, котомку за плечи и обратно в Романовку, через Южно-Муйские этой тропой. Долго шли, — как бы предупреждая мой вопрос добав-ляет он: — Месяца два, хотя и ходоки были не нам чета — полста километров за сутки отмахивали.

— А по правому берегу Витима, что, совсем нет дорог? — все более тревожась, расспрашивал я.

— На правом берегу вишь Шаман голову поднял. Самая высокая гора. Никто никогда не ходил там, во всяком случае, ничего не известно об этой дороге.

Вот так история! Теперь мне становится понятным, почему на мою просьбу передать каюру Кириллову Иллариону Петровичу распоряжение, чтобы он шел на соединение со мной в Спицино, я получил с Косы непонятный мне тогда ответ: «Желателен Ваш приезд разобраться на месте».

И вот оно это место. Но, кажется, Многообещающая Коса мне ничего хорошего не обещает.

А Витим, тем временем, как будто немного раздвинулся. Берега стали положе, появились террасы и на них домики.

Пока катер причаливал баржу, я разглядел поселок. Он был довольно крупный. На окраине его стояла кузница и мастерские. В центре высились столбы с электрическими проводами. Каркас буровой вышки, перестук движка, лай собак, гуденье моторных лодок…

На берегу мне сообщили, что мои каюры, получив известие о нашем прибытии, перебросили свой табор к Косе и, видимо, я смогу найти их близ устья реки Тулдунь, что впадает в Витим выше поселка.

Я сразу направился туда.

Илларион Петрович Кириллов с хозяйкой ставили шатер. На каркас из тонких стволов берез, срубленных топором только что, так что еще сочился березовый сок, натягивалось неопределенного цвета полотнище с оконцем для трубы в одной из стенок. Под кустами лежали вьючные переметные оленьи сумы, легкие деревянные с замысловатой резьбой седла, а несколько поодаль — олени.

Дымил костер. Над огнем коптился чайник.

Я поздоровался и представился Кириллову. Он взглянул на меня, как мне показалось, не очень дружелюбно, затем что-то сказал по эвенкийски хозяйке и отошел со мной в сторону.

Мы присели. Он стал набивать трубку, сделанную из корня.

— Рад познакомиться, — сказал я. — Мы будем работать вместе…

Илларион Петрович Кириллов был почетным оленеводом Среднего Колара. Приземистый, крепкий, с открытым лицом и шевелюрой седых волос. Коммунист, орденоносец, пенсионер он, ввиду нехватки каюров, сам изъявил желание работать в экспедиции.

И внешне Илларион Петрович производил очень хорошее впечатление. Он, казалось, специально был послан мне, чтобы я мог фотографировать и писать о нем. Почему же он не отвечает на мои приветствия? Почему, хмуро раскуривая трубку, смотрит в землю?

Но вот он заговорил.

— Почему нехорошо делаешь? Зачем гнал оленей на Косу? Я бы в Спицино давно был. Сколько мучений принял. Хозяйка тонула. Я совсем дурной стал. Память терял. Хозяйка тонула бы, я бы тонул, все бы олени тонули… — Вопрос был по существу и ответить мне было нечего.

Радист Петров, сопровождавший при перегоне оленей, уже рассказывал мне, что переход у них был трудный, переправы через горные реки опасные. Что на одной из таких переправ оленя, на котором ехала хозяйка, снесло водой и потащило вниз по реке на камни. Петров рассказывал, как потерявший голову старик метался по берегу, а затем кинулся в воду. Не случись хозяйке выбраться в этот момент на берег, неизвестно как бы разыгрались дальнейшие события.

И я имел к этим казалось бы далеким от меня эпизодам непосредственное отношение. Это я распорядился гнать оленей на Косу, в то время как оказалось, что нужны они мне были в Спицино. Между Косой и Спицино расстояние небольшое — 25 километров, но попробуй-ка, пройди его. Чтобы попасть из Косы в Спицино нужно было пересечь водораздел Южно-Муйского хребта, а дорог, по крайней мере близких дорог, не было.

Но, о дорогах речь еще была впереди, а сейчас мне необходимо было как можно терпеливее объяснить каюру почему случилось так, что оленей пришлось гнать на Многообещающую Косу. Я рассказывал ему как в Москве, занятые отчетом за прошлый год, мы не имели возможности познакомиться с районом, о котором, вообще-то, почти не было никаких сведений; что карты мы получили в самый последний момент; что я не знал не только о том, что буду работать в Спицино, но и о том, что существует такое Спицино, где я должен буду встретиться с каюром.

— Так получилось, Илларион Петрович, — говорил я. — Предполагали одно, а получилось другое.

— Как так — получилось! Инженеры, грамотные люди. Надо до начала все знать…

— Теперь-то что об этом говорить, — пытался изменить я разговор. — Давайте думать, как дальше быть… А главное, — говорил я, — нам было сказано, что оленей должен сопровождать радист с радиостанцией. Я не мог в то время в середине мая, прислать ему своего помощника-радиста. Он сдавал экзамены в МГУ. Переход оленей вместе с Петровым я считал обязательным, поэтому они и пришли на Многообещающую Косу.

Упоминание о Петрове еще больше осложнило положение. Оказывается, сам того не ведая, Петров обидел старика, обидел дважды. Во-первых, он понукал каюра всю дорогу, торопил и не дал даже ободрать оленя, который сломал себе ногу. Бросить мясо, не воспользоваться случаем устроить небольшой праздник — было с точки зрения старого эвенка неразумностью, глупостью. Во-вторых, его обидело, что Петров направил его в мой отряд, не посоветовавшись с ним. Илларион Петрович ничего не имел против меня, но «надо было собраться, посоветоваться, решить вопросы вместе».

Я согласился с ним. Я сказал, что да, теперешняя молодежь не имеет уважения к старшим, что, когда мы встретимся в Спицино и пойдем дальше на Сюльбан и Леприндо на Чару, все будет иначе, все будет хорошо. Я соблазнял его боевым карабином, обещал, что переход будет неспешным, что по всем вопросам перехода его слово будет решающим.

Но он все снова и снова возвращался к изначальному положению:

— Зачем сразу не говорил, что надо Спицино? Сюда шел, столько мучений принял. Как обратно пойду, реки большие, ходить через реки никак нельзя…

Как пройти в Спицино было действительно проблемой. Теперь и я понимал это. Но ведь не могло же быть такого положения, чтобы нельзя было попасть из одного населенного пункта в другой. Перед тем как приехать в Забайкалье, мы долгое время работали на Алтае. Там тоже были горы, еще выше и сложнее, чем эти. И ничего, проходили везде. Можно было пройти и здесь — я был убежден в этом, но выбирать путь предстояло не мне. Я мог только советовать.

Попасть из Многообещающей Косы в Спицино можно было тремя путями. Первый — самый короткий, самый простой и самый быстрый, вниз по Витиму на барже. Старый каюр так и говорил: — Доставай баржу, будем оленей рекой плавить. Самое хорошо.

Я и сам знал, что сплавить оленей на барже «самое хорошо». Но если вверх по Витиму нам удалось подняться на барже, то это еще не значило, что вниз у нас получится то же самое. Даже та баржа, на которой мы приплыли, ушла вниз по Витиму порожней, груженую баржу в это время через пороги не плавили. Но даже если 20 оленей и небольшой вес, где взять баржу, тут лодку не добудешь сплыть вниз, не только баржу. Сверху, из-за Многообещающей Косы, вниз в Бодайбо сплавляли сено и достать порожнюю баржу практически не представлялось возможным.

Была и другая дорога — западнее Косы, через Кедровку и Киндиканский перевал. Перевальная тропа выводила через Южно-Муйские горы в Муйскую котловину, но там терялась в болотах. Кроме того, если бы олени пошли по этой тропе, их надо было бы переплавлять через Витим у Спицино, а ширина Витима там достигала полукилометра. В то время я еще не знал способностей оленей переплывать любые самые бурные и самые широкие реки и полукилометровая ширина представлялась мне серьезной преградой.

Третий путь был в обход Шамана. Он был удобен тем, что выводил прямо к Спицино; тем, что оленей можно было бы переправить через Витим здесь у Многообещающей косы, где ширина реки не превышала 250 м, где было много людей способных оказать нам помощь. Но на правом берегу Витима, в районе горы Шаман, не было никаких троп. Никто никогда не ходил там, во всяком случае нам ничего не было известно об этой дороге.

Все это я объяснил старому каюру. И когда, казалось бы, обиды старого каюра улеглись, вопрос снова уперся в неразрешимое — как идти?

— Доставай баржу, будем оленей рекой плавить. Самое хорошо, — повторял каюр.

— Нет здесь баржи, — отвечал я. — И некому ее плавить.

— Тогда не знаю, как идти будем, — твердил он.

— Идите через Кедровку. По тропе перевалите через горы, а там пойдете предгорьями. Выйдите к Спицино, а там лодка у нас будет, переплавим и вас и оленей, — уговаривал я его.

Он отрицательно качал головой.

— Дорогу не знаю. Витим широкий, олени тонуть будут.

— Тогда идите в обход Шамана, — говорил я. — Выйдите на старую тропу, которой шли сюда, а там дойдете до тропы через Таксима и на Спицино.

Он снова качал седой головой.

— Дороги за Шаман нет. Таксима вода большая, месяц стоять буду, тонуть не буду.

Ни вправо, ни влево, ни вниз по реке для него дороги не было.

— Но ведь и здесь оставаться нельзя, — взывал я к его разуму.

Он соглашался со мной.

— Шибко худое место. Олени два дня голодом стоят. Скорей идти надо.

Я не знал, что еще можно ему сказать. Я исчерпал весь запас доводов и красноречия и замолчал.

Он также молча курил свою самодельную трубку. Наконец он сказал:

— Завтра доставай лодку, поедем другой берег смотреть. Будем берег смотреть, будем думать.

Хозяйка уже успела поставить шатер. Она была маленькая, сухонькая, подвижная и деловитая. Мне нравились эти люди. Я был доволен и беседой с Илларион Петровичем — все-таки живой человек, а не бездумная деревяшка — и я почему-то верил, что мы договоримся и все будет хорошо.

На следующее утро старый каюр пришел еще до завтрака.

— Поздно спите, — сказал он и тут же спросил: — лодку достали? Давай скорей надо. Олени третий день голодом стоят. Совсем плохо. Ночью привязывал их, назад уходили.

— Давай-давай скорей. Где лодка? — шумел Кириллов.

Еще с вечера я договорился с техником КИП-4 Таюрским, что он поможет нам на этой переправе: у него была своя моторная лодка. Она лежала на берегу — длинная, узкая, 9-метровая. Мы заказывали в Чаре 4-х метровые плоскодонные лодки, но заказывали их вслепую — расчет был только на то, чтобы их можно было перебросить вертолетом «на пустынные дикие берега Угрюм-реки». Но Угрюм-река оказалась не такой уж пустынной, а главное — плоскодонной 4-х метровой лодке здесь нечего было делать. Даже на 9-ти метровых и то не каждый из местных жителей рисковал плыть через шиверы Витима.

И так, перед нами была лодка, пара весел и… Витим. Ширина его у Многообещающей Косы составляла 240 метров, как будто немного. Воды Витима спокойно и быстро неслись мимо, но один из местных жителей так сказал о течении: — Бывало, плывет чурка. Пока закуришь, оглянешься, а она во-он где, уже чуть виднеется…

А лодка без мотора та же чурка, только с веслами. Но если весла в умелых руках!.. Нанимая в Чите рабочего для своего отряда, я искал человека знающего мотор и привычного к сибирским рекам (мы тогда еще наивно предполагали, что будем плавать по Витиму на 4-х метровой лодке и даже привезли с собой мотор «Стрела»). Все рабочие — крепкие взрослые парни отказывались выслушав меня, а время не ждало. Нужно было получать имущество и вылетать. И тогда я взял молодого паренька Виктора Статкевича. Он знал мотор, плавал по озеру Кенон и был рыболовом-любителем. Виктор оказался человеком смелым.

— А чего тут не переплыть, — спокойно сказал он, глядя на Витим. — Конечно, если кто грести не может…

Вопрос был решен. Скрипнули уключины, лодку подхватило течение… Но Виктор греб уверенно и спокойно и через несколько минут лодка ткнулась носом в противоположный берег. Снесло ее совсем немного.

Илларион Петрович пошел смотреть берега, а Виктор стал выводить лодку вверх по течению. Лодка двигалась медленно-медленно, чуть ли не по сантиметру. Одно неосторожное движение и ее снесло на несколько метров. Снова кропотливая работа веслами. Лодка неуклонно поднимается по реке. Илларион Петрович нагоняет ее. Берег просмотрен, можно плыть обратно. Снова струя подхватывает лодку и, как и в первый раз, она словно птица перелетает через Витим.

— Молодец, Виктор, — хвалю я Статкевича. Он доволен.

Каюр ушел за оленями. Лодку нужно было «давай, давай скорей», но прошло свыше трех часов, пока Кириллов пригнал свое стадо. Олени были маленькие, на вид слабосильные, только рога ветвистые и толстые украшали их головы и у меня было такое впечатление, что оленям тяжело их носить. А как же они будут перевозить наши грузы? Как на них ездят люди? Не успели олени спуститься к воде, как старик снова стал шуметь.

— Давай, давай скорей. Где лодка?

Подошел Таюрский, поставил мотор. Началась переправа. Перед тем, как сесть в лодку Илларион Петрович сказал мне:

— Сначала я плыть буду. Олени на той стороне ловить надо, в кучу собирать. Пока буду ловить, ты груз переправь, две лодки. Потом хозяйку — одну. Потом сам приезжай, говорить будем.

— Хорошо, — сказал я.

Хозяйка связала несколько оленей цугом. Илларион Петрович взял веревку, сел в лодку. Таюрский оттолкнул корму от берега. Мы зашумели на оленей. Илларион Петрович потянул за веревку и первый олень вошел в воду. За ним второй, третий… Вот уже все стадо в воде. Течение сносит оленей. Крутой дугой они выгибаются вслед за лодкой. Тарахтит мотор, несколько минут — и лодка, каюр, олени уже на том берегу. Таюрский возвращается в пустой лодке. Мы загружаем ее вещами каюра. Она делает один рейс, второй. На левом берегу остаются хозяйка с двумя собаками и я.

Я нарушаю наказ Иллариона Петровича перевезти хозяйку одну и еду вместе с ней. Старый каюр ждет нас на берегу. Мы садимся на камни и некоторое время молчим. Я жду, что же он мне скажет теперь.

— Вот что, — говорит он мне и показывает пальцем за спи-ну на гору — седую, как его голова, — это Шаман?

— Шаман, — подтверждаю я и хочу достать карту.

— Не надо, — говорит он. — У меня карта вот… — он показывает на свою голову. — Я хотел сказать, буду идти как могу скоро. Плутать не буду. Если в срок не приду, значит на Таксима вода большая. Буду стоять, пока перейти можно будет. Буду один идти. Тебя не возьму. Ты мне только мешать будешь. Жди меня в Спицино. Понимаешь?

— Понимаю, — горю я. — Все правильно.

Мы пожимаем друг другу руки.

— Всего хорошего, — говорю я. — До встречи в Спицино.

12 июня вертолет плавно оторвался от Многообещающей Косы и через 10—15 минут так же плавно опустился в Спицино. Долина прорыва Витима через Южно-Муйские горы — тот самый участок, который мы 3,5 часа со скрежетом преодолевали на катере, а без катера последние три дня казался мне совершенно непреодолимым — в мгновение ока оказалась позади. Я не успел даже сделать ни одной записи; мелькнула за стеклом иллюминатора вершина, другая, проплыла под колесом, словно висевшим под окошком, площадка Ивановской Косы и вот уже открылась равнина Муйской впадины и вертолет пошел на посадку.

И, как на Многообещающей Косе, в Спицино так же непривычно видеть этот большой летательный аппарат без крыльев на маленькой лужайке, окруженной кустами и деревьями, около наших палаток и домов поселка. Так не хватало привычной нашему взгляду взлетной площадки, не верилось, что вот эта большая металлическая «стрекоза» может взлететь прямо отсюда с места, где даже человеку негде разбежаться, чтобы подпрыгнуть.

Но «стрекоза» взлетела. Ее 4-х лопастный винт вращался все быстрее, быстрее. Вот мотор взревел на полную силу, но машина не взмыла стремительно вверх, нет, она приподнялась над землей на метр, на два и как бы задумалась: куда лететь? Затем развернулась тут же над землей и пошла, пошла боком, пересекла Витим, пролетела на фоне Муйских гор и лишь затем, сделав плавный полукруг, взяла курс на Мую.

Я стоял около наших палаток в Спицино, как разбуженный. И действительно, ведь еще час назад я мирно спал на Многообещающей Косе, полагая, что если вертолет и прилетит, то не раньше второй половины дня. И вообще я тогда не знал, что такое вертолет.

Но чудесная машина улетела, скрылась из глаз, а реальная действительность говорила мне, что мы с Виктором уже стоим в Спицино. Леша Спиркин и Алла Серегина улыбались нам и мы тоже им улыбались. Все-таки как не гостеприимны были Дегтяревцы, а дома лучше. Наш лагерь, наши палатки были нашим домом. Над всеми нами висело доброе июньское небо и мы надеялись, что Илларион Петрович не заставит ждать себя очень долго.

Но уже на следующий день небо посерело, заволоклось тучами, пошел дождь. Витим «задурил». Вода поднялась, начала затоплять берега. Нам пока опасность затопления не грозила, но левый берег был значительно ниже и мы видели, как широкая, желтая, песчаная отмель прямо на наших глазах уходит под воду.

За несколько дней вода в Витиме поднялась примерно на пять метров. Река несла стволы деревьев, коряжины, а у берегов всплывал древесный мусор — щепа, ветви, сучья, кора. Все это сносилось вниз, к черному барьеру Северо-Муйских гор, и можно было представить себе, что там сейчас творилось. Мы видели в I-й Толмачевской и II-й Муйской террасах горизонты с погребенным в илистых наносах подобным древесным мусором. Теперь мы воочию могли видеть, как это происходит. В период паводка вода выносит этот мусор на площадку высокой поймы, а когда паводок спадает, заносит его илом и песком.

Мы сидели в избе у гостеприимных хозяев хутора Спицино, слушали рассказы о местном житье-бытье и ждали, когда же кончится непогода. Война на 15 лет задержала развитие края. Теперь он снова оживает. Аэродромы в Муе, Нелятах, Догапчане. Катера речного флота. Зимний тракт по Витиму — колонны машин с грузами на Чару — там медь, на Мую — там асбест, на Тулдунь — там золото. Быть может ниточка, проложенная БАМ-проектом, еще загудит сталью рельс. Быть может в ней заложено одно из решений Удоканской проблемы.

Даже здесь, на далеком хуторе, разговор каждый вечер возвращался к экономическим проблемам края. А дожди не прекращались. Желтую косу отмели на противоположном берегу давно залило. На нашем берегу слышно было бульканье и глухие удары в воде — то Витим перетаскивал крупные камни. И мы стали задумываться, а как там наш Илларион Петрович? Еще когда он уходил, вода в Таксима — притоке Витима — несмотря на хорошую погоду, была большая. Сейчас ее и вовсе не перейдешь. Разве что он успел проскочить ее до дождей?

И вдруг из Чары, через радиста нашей подбазы Червякова, радиограмма с Многообещающей Косы от Дектярева: «Ваши олени не прошли, стоят правом берегу Витима 4 км выше Косы. Что ними делать? Мне они не нужны. Ответ срочно».

— «Направте оленей перевал через Кедровку выходом Спицино левым берегом Витима, — тут же ответил я. — Пусть станут на берегу не отходя от гор, сигналят костром, встретим, переправим правый берег. Один ваш каюр знает дорогу, возможности пусть проводит до перевала».

Поздно! Связь с Червяковым была 17 июня вечером. Радиограмма, переданная Червякову Дектяревым, датирована 16.VI. В этот же день все люди оттуда вышли в многодневный маршрут. Связь с Многообещающей Косой прервана до 25.VI. Сообщить что-либо каюру можно было только поднявшись на Многообещающую Косу попутным катером. Но что я могу ему сообщить? Чтобы он ждал, пока я не арендую баржу, не ушел домой на Калар. Я полагал, что он и сам догадается об этом. Арендовать баржу было очень трудно.

На всякий случай я послал каюру записку с попутным катером, который шел из Толмачевского на Многообещающую Косу и на минуту остановился в Спицино. Сам же я решил всплыть в Толмачевское и попробовать арендовать в конторе лесхоза катер с баржей. Пока вода высокая он, наверное, не ходит через Парамский порог и относительно свободен, — думал я.

Было воскресенье. Я решил, что в Толмачевское следует ехать после обеда. Там я переночую, а утром зайду в Лесхоз и поговорю с управляющим. Я лежал в палатке, застегнутой на все пуговицы от комаров, — у нас не было пологов, а палатка-маршрутка, если ее застегнуть, выгнав предварительно комаров, становится комаронепроницаемой. Итак, я лежал в палатке, застегнутой на все пуговицы и ждал, когда наступит обед, а за ним и время выезда.

Вдруг я услышал как по Витиму прошла моторная лодка. Еще не чуя беды я отстегнул застежки, вылез, снова тщательно застегнул палатку, чтобы в нее не набились комары и пошел в избу. Там меня ждала неожиданная новость. Сын хозяина заимки Герка — его называли так не смотря то, что Герка был женат и имел уже двоих детей, а полное имя его, как я выяснил только вчера, было Георгий, — которому принадлежала лодка с мотором и с кем у меня была договоренность о поездке в Толмачевское, уехал с женой и детьми в Догапчан.

— Как уехал?

— Так. Повез сынишку в поликлинику.

— Но мы же должны были ехать в Толмачевское!

— И то верно, — удивился Геркин отец Павел Иванович. — Как же он, якорь его, не сообразил. Оставил бы детишек в Догапчане, а с вами далее подался бы. Догапчан как раз по дороге в Толмачевское.

Старика огорчило, что его сын не взял меня несмотря на договоренность, а из под меня эта Геркина поездка словно подставку выбила. Старшина проходившего катера, с которым я отправил записку к своему каюру, сообщил мне, что в Толмачевском стоит готовый к отправке в Бомбуйку катер «Гидравлист» и что выйти он должен в понедельник. Значит теперь я упущу его. Хорошо еще если он пойдет наверх с грузом, а обратно порожним — тогда я перехвачу его и на обратном пути он сплавит моих оленей. А если нет?

«Гидравлист» действительно прошел в понедельник, но шел он без баржи за грузом — наверху его ждала груда колец из ивы, заготовленных для связки плотов. Переправить моих оленей старшина катера Степан Суханов, брат Ивана Суханова старшины катера «Победит», не мог.

Мы остались в Спицино без оленей, без моторной лодки (Герка не возвращался), — но зато с кучей нерешенных вопросов. И среди них был один вопрос, который волновал меня не меньше, чем сама аренда катера — вопрос оплаты. Спецрейс катера на Многообещающую Косу и обратно должен был встать в сумму, на которую надо было получить санкцию начальника экспедиции. Я не сомневался, что Потапов разрешит нам арендовать баржу. Я боялся другого — вдруг я приеду на специально арендованной барже, а каюра с оленями не окажется на месте?

Честно говоря, всех нас смущало то обстоятельство, что Кириллов очень быстро вернулся на Многообещающую Косу, а ведь мы договорились с ним, что он выйдет на Таксима и будет там стоять, пока вода не упадет. С Косы он вышел 12-го во второй половине дня, а вернулся 15-го вечером. Четыре дня туда и обратно. Такого срока мало для того, чтобы даже умыться в Таксима, не то что рассмотреть переправу. А если он и был у Таксима, то был в хорошую погоду, при сравнительно невысокой воде. Какого дьявола он вернулся обратно?

И Герка и другие люди говорили мне, что старый каюр просто не хочет идти через горы.

— Деньги ему идут, чего не сидеть. Оленям даже лучше, отдохнут как следует.

Разговоры эти казались мне правдоподобными.

Еще в Чите Михаил Израилевич Хахам, побывавший в Среднем Каларе, говорил, что колхоз очень неохотно дал мне оленей — именно мне, потому что я буду работать в районе Муйи, а там в селе Неляты есть свой оленеводческий колхоз. Но вопрос с оленями для нашего отряда был решен положительно и направление ко мне каюром коммуниста орденоносца я рассматривал как хороший симптом. Неужели я ошибся?

3. Отец и сын Болдюсовы. Слабая надежда. Аэровизуалка

Еще когда мы ехали на Многообещающую Косу и по дороге мои помощники Леша Спиркин и Алла Серегина высадились с имуществом отряда у трех домиков, называемых Спицино, я увидел на берегу седого сухопарого старика, который спокойно, даже я бы сказал равнодушно, наблюдал как мы с лихорадочной поспешностью стаскивали свою кладь с баржи на землю.

Объяснить, почему была такая поспешность, трудно. Хотя катер и тянул нашу баржу попутно, но мы ехали не за спасибо, мы платили за переезд, были полноправными пассажирами и могли останавливаться или задерживаться там, где считали необходимым. Но об аренде баржи договаривался Костя Капустин, их партия была основным арендатором, а мы только попутчиками, да и то на полдороги, и Костя по праву и по чину — он, пока не было Дегтярева, считался в их партии старшим, распоряжался переездом. А кто знает Костю Капустина, тот не будет искать логики, разумной логики, в его поступках. А мне и вовсе не надо было искать ее, так как соседство наше было совсем непродолжительным. Но, так или иначе, Костя торопил нас с выгрузкой и я лишь улучил минуту, чтобы поговорить со стариком.

— Здравствуйте, — вежливо поздоровался я. — Вы здесь хозяин?

— Я.

— Мы погостим у вас немного, — сказал я.

— Что ж, — ответил он. — Земля казенная…

— А потом нам понадобится лодка. Можно будет нанять ее, чтобы сплыть с вами вниз по Витиму до Нелят?

— Отчего же нельзя, — все также спокойно ответил он. — Лодка есть, и сплыть можно…

Неугомонный Костя уже дал команду отчаливать и катер стал отваливать от берега.

— Я уезжаю на Косу, — торопливо заканчивал я разговор. — Вернусь, тогда договоримся. Нам лодка нужна будет на несколько дней…

Буксирный канат уже показался из воды, баржа дрогнула, Костя кричал, что если я сейчас же не сяду, то останусь на берегу, и я не дослушав, что мне говорил старик, побежал к барже. Доску-трап придержали, чтобы она не соскочила пока я взбегал по ней — и вот мы уже снова плывем по Витиму, а с берега нам машут Алеша и Алла, да старик провожает нас безучастным взглядом, да маленькая девочка прижалась к его штанине, да еще какая-то старая женщина — видимо хозяйка, жена старика, выглянула в калитку. И все исчезло, скрылось за высокими Муйскими горами, позабылось за новыми впечатлениями, за новыми заботами.

Но вот вертолет перенес меня через горы и плавно опустил на ту самую землю, которую я незадолго до этого так торопливо посетил и покинул.

На этот раз место это имело уже обжитый вид. Под густой высокой лиственницей стояла Лешина палатка, перечерчивала небо тоненькая паутинка антенны, вещи были аккуратно сложены и накрыты брезентом. Одним словом, я был дома и ощущал настоящий домашний уют. Алла быстро собрала позавтракать, стол накрыли в доме у хозяев. После завтрака Леша посвятил меня в текущие дела. На заимке — будем так называть Спицино, — жила одна семья… Старик-хозяин Павел Иванович Болдюсов; хозяйка — его жена Анна Ивановна, маленькая, приветливая, подвижная, работящая женщина — на ней держалось все хозяйство; их сын Герка — лет 20—25 парень здоровый как бугай, мускулистый, с длинным ути-ным носом и не менее длинным чубом светлых, чуть вьющихся волос, падавших ему все время на глаза; его жена Дуня — худощавая, смуглая, черноволосая эвенка, женщина крайне молчаливая. У Герки с Дуней было уже двое ребятишек, названные в честь деда с бабкой — внук Пашкой, внучка Нюркой. Нюре было два года. Лицом она походила на мать и глаза у нее были чуть раскосые, но цвет их и волосы как у отца. Павке было около года. Он еще не ходил, а только смешно ползал, поджимая под голый зад босую ножку. Лицом он походил в отца, но от матери ему достались большие черные глаза. И внук и внучка были дедовы любимцы и, в свою очередь, любили деда больше всех — они вечно терлись около него.

К сказанному надо добавить, что Болдюсовы оказались очень радушными людьми. Они приветливо встречали нас каждое утро, хотя мы могли бы и надоесть им за столь долгое пребывание в Спицино. Алла даже перебралась в избу и ночевала там. Хозяйка учила ее готовить, а вечерами или в ненастье, которого хватало, любила поговорить. Она, правда, выбирала время, когда сына и мужа не было дома и рассказывала подробно, образно, мягко, певуче, на свой особый манер и о теперешнем житье-бытье и о том, каков был этот край, когда они приехали сюда годков этак 25, а то и 30 назад, и что делалось здесь до них в бандитские 20-е годы и старательские дореволюционные времена. Рассказывала она и о себе: жила в Астрахани, на Камчатке — работала на рыбзаводах, но о себе говорила она скупо, неохотно. Когда приезжали свои, она обычно умолкала, становилась еще хлопотливей и только поглядывала зорким глазом, не наделали бы чего лишнего муж или сын.

Павел Иванович Болдюсов, оказалось, так же любил порассказать, но пропорция у него была обратная, чем у Анны Ивановны. Проведет тыльной стороной руки по усам — побелевшим усам старого солдата-конника, погладит ладонью небритые щеки и начинает словно давно начатый рассказ.

— …А бухарского хана мы самый чуток не захватили. Два часа как не поспели. Сады у него большие, пока туда да сюда, место незнакомое, а тут еще в подвалах вина всякого. Он и удрал. И золото с собой все увез — в Афганистан. Золото и жену — одну, самую старую, а остальных бросил. У него всего 46 жен было… — И проведет опять по усам, есть что вспомнить: и сражения, и голодовку на Волге — он сам Саратовский, и службу у царя — четыре креста и четыре медали, полный георгиевский кавалер, да еще большой Бельгийский Крест.

— Я все их в 20-м году Ленину сдал в Кремле. На что они мне были.

— Потом служба на Волге — речные катера и недолго в ЧК.

— Не могу, людей там стреляют. Хоть и за дело, а не могу…

— Видел Ленина, Фрунзе, Троцкого.

— А потом Мурманск, а потом Астрахань, Каспий. А потом Дальний Восток, Камчатка. Плавал старшиной на катере… — Рассказывает в таких деталях, в таких подробностях, что усомниться в правоте его рассказов невозможно, если даже и приукрашивает что.

А потом Витим! Безлюдье. Заимка Спицино. Около 25 лет без движения. Прикидываю: сейчас 61-й, долой 25-ть — будет 36-й. Ну, да! 34-й год — убийство Кирова, 37-й — Ежовщина. Где-то в этом промежутке оказался старый красноармеец на Витиме — время начала великого единовластия. Но за что? Павел Иванович человек малограмотный. Подозревать его в антигосударственных политических действиях смешно.

— Пытался учиться, — рассказывал он. — Справками хорошими запасся, проник в гимназию, четыре месяца проучился, успевал хорошо, но дознались сукины-дети, что крестьянский сын — выгнали! И он добавляет в адрес бывшего управителя гимназии крепкое словцо, действительно не оставляющее сомнения в том, что он крестьянский сын, а не «благородного воспитания».

— Что же вас сюда занесло? — Спрашиваю я его. — Столько перевидали и вдруг осели в такой глуши?

Старик не успевает ответить, вмешивается Анна Ивановна.

— А как все ехали? За золотом. В Иркутске мы были в то время, а там вербовка шла сюда на прииски. Мы и в самом деле думали здесь золотые горы.

Может быть. Все может быть. Но уже много позже этого разговора вдруг выясняется:

— Кеннеди… Как ни крути, а все равно по нашему будет. Американец не может против нас выстоять, я его знаю… Я ведь в Америке был. Четыре года плавал там. А отец так там и остался. Я-то в 15-м году вернулся, как война началась. Двадцать четыре тысячи долларов у меня было. Деньги сразу ушли, а меня в армию. Воевал. И на Руси и в Бельгии воевал…

Да, может быть Америка, а может служил в гражданскую под началом кого-нибудь, чья голова свалилась в годы великого единовластия. Тогда не очень смотрели — брали за отцов, за сослуживцев, просто ни за что.

Не знаю, так и не знаю, какой ветер занес сюда ныне старых, спокойно доживающих свой век людей. Да и не мое это дело. Просто привлекли они мое внимание, потому что хорошие люди, потому что отнеслись к нам душевно, открыли для нас двери своего дома, потому что рассказали много интересного и полезного, потому что сами работали и на приисках и в БАМ-проекте, обживали Витим.

Вот сын их Герка совсем иного склада человек. Он родился и вырос здесь на Витиме. Не видел заморских стран и родных просторов. Не воевал ни в гражданскую, ни в отечественную. Он любознателен, любит возиться с мотором — «Стрела» принадлежит ему. С первых же дней нашего приезда постоянно около нас. Его интересуют и камни и песок. Он охотно показывает нам все места в окрестностях Спицино, с интересом слушает наши разговоры. Но особой грамотой он себя не утруждал — четыре класса и учебники под лавку. Чего учиться, когда ружье, да сеть рыболовецкая не требует азбуки, а мотор можно познать и без школы. И это чувствуется. Старики хотя и малограмотны, но я бы все-таки сказал, что они культурные люди. Герка — человек некультурный. Он беспрестанно сквернословит, груб с женой, с родителями, крайне ограниченный человек. Единственное его достоинство заключается в том, что он не пьет, хотя в друзьях у него ходят типы вроде Гошки Скопина.

Мы жили и работали, ожидая прихода Иллариона Петровича с оленями. Над нами висело доброе июньское небо и мы были полны радужных надежд.

…И вот радиограмма от Дегтярева, что наши олени «не прошли». Сообщить каюру, чтобы он ждал, пока я не арендую баржу и не уходил домой на Калар? Я полагал, что он и сам догадается об этом. Арендовать баржу было очень трудно, но я боялся не этого, я боялся, что приеду, а каюра с оленями не окажется на месте.

Наконец, снизу пришли три катера. Два из них 150 — сильные, водоструйные «Минск» и «Котлас», третий БМК «Саратов». Минск и Котлас тянули вверх по две баржи — 60 и 40 тонные. Саратов шел специально, чтобы помочь поднять эти баржи через Южно-Муйские шиверы. Еще с утра мы услышали шум их моторов. Стены Южно-Муйских гор, туман, сырость, дождь, представляли собой столь плотную завесу, что мы не раз выходили из палаток. Нам казалось, что катера уже под берегом, но их все еще не было видно. Катера тащили пустые баржи, но двигались еле-еле. В три часа дня мы, наконец, различили их силуэты, а около четырех они бросили концы у Спицино.

Я поднялся на борт флагманского катера Минск. Капитан катера Добрынин в белой форменной фуражке, невысокий, сухощавый, разговаривал со мной, как-будто извинялся. Лицо у Добрынина было доброе и чувствовалось, что ему неприятно отказывать мне в просьбе, тем более, что просьба моя была весьма существенной. Но что делать, он должен был сплавить вниз с Гулинги сено и не только не мог взять моих оленей, сам вынужден был оставить здесь обе 40-тонные баржи, так как по такому Витиму не надеялся поднять их через шиверы.

Я вернулся на берег в палатку, когда часов около шести снова услышал на реке шум мотора. Вниз по реке стремительно неслась длинная узкая красивая лодка со сравнительно высокими бортами. Двигал ее подвесной мотор. В лодке сидело два человека, они махали нам руками (я полагал, что эти приветствия относятся к жителям Спицино), затем тот, что сидел посередине, что-то прокричал, а потом свистнул протяжным разбойничьим посвистом и лодка умчалась вниз по реке как быстрокрылое видение не очень нужное и уже привычное — мимо Спицино то и дело сновали всякого рода катера и лодки.

Но вечером, около десяти часов, когда мы отужинав сидели у хозяев и вели неторопливую беседу, не зная, ложиться ли спать или подождать еще немного, с порога вдруг раздался возглас:

— Здравствуйте! Своих пускаете?

В бородатом человеке, одетом в овчинный полушубок, я с трудом узнал Сашку Антонова — одного из рабочих, ехавшего со мной на барже.

— Как ты сюда попал?

— На лодке.

Его появление на пороге нашего дома было тем более удивительно, что мы не слышали шума мотора.

— Ты сверху?

Сашка осклабился бородатым беззубым ртом.

— Нет, из Догапчан.

Спрашивать, зачем они туда ездили, было бессмысленно.

В Догапчан с Косы ездили только за водкой.

Я знал, что в Сибири «100 верст не расстояние». Я знал, что местным жителям доехать от одного поселка до другого, пользуясь моторной лодкой, было так же обычно, как в Москве проехать из одного конца города в другой на метро. Но спуститься в такую воду по Витиму, а затем подняться (да еще ночью!) через шиверы для того, чтобы купить в Догапчане 8 бутылок водки (и пару выпить там) — даже для местных жителей было не совсем обычным. Герка, например, вылетев один раз из лодки, бросил пить совсем и теперь, как черт ладана, боялся винного запаха. Здесь же, к слову можно добавить, что на Витиме довольно часто тонули люди и, как правило, в большинстве случаев в их гибели всегда была виновата бутылочка.

— С кем же ты приехал?

— С Гошкой Скопиным.

Я слышал об этом человеке. Мне называли фамилию Скопина, как человека способного перевести меня на лодке в любое место Витима. Я представлял его себе человеком умным, бесшабашным, которому море по колено, а уж Витимские пороги и вовсе ничего не значат. В Спицино также разговор как-то коснулся Гошки Скопина и Анна Ивановна примерно так сказала о нем: — За бутылку водки он вас хошь куда сплавит. — И я подумал: «Может быть этот всемогущий Гошка переплавит моих оленей в Спицино?».

Пришел Гошка. Он прямо с порога сбросил насквозь мокрый дождевик, стянул с ног резиновые сапоги и сел греться к печке. Гошка был красивым парнем. Нос прямой, брови вразлет, подбородок крепкий, крутой. Сам Гошка был высок, широкой кости, его грудь за распахнутым воротом, казалось, нарочно подставлена всем ветрам. Светлые волосы спутаны, всклокочены, с серого лица смотрят широко открытые, но ничего не видящие серо-голубые пьяные глаза и уж, разумеется, ни единой мысли не светилось в этих глазах.

На Гошке была старенькая заплатанная брезентовая куртка, рубашка с распахнутым воротом, а под рубашкой виднелась грязная майка. И рубашка, и куртка, и сам Гошка, были какие-то серые, чтобы не сказать серо-грязные. Не потому, что он был не мытый, а просто это был такой человек. Его появление в комнате сопровождалось шумными возгласами:

— Ивановна! Это я, мать растак… Промок… — И опять упоминание «матери». Он не ругался, а просто, как говорят, «выражался». И смысл сказанного сводился к следующему: у него болит нога, он «чуток» выпил и «малость» промок.

Он сидел у печки, грел больную ногу, а Анна Ивановна по-матерински выговаривала ему.

— И когда ты, Гошка, пить бросишь… Шестеро детей-то, неровен час утонешь…

— Не-ет, Ивановна, — мотал головой Гошка. — Я… мать… не утону. Никогда не утону… мать…

— Оставайся, хоть переночуй у нас, — уговаривала его Ивановна. — Шиверы впереди, как поедешь?

— Проеду! — утверждал Гошка. — Я… мать… всегда только домой…

Гошка Скопин действительно оправдывал данные ему характеристики. Вода была его стихия. Перекаты и шиверы смущали его не больше, чем порог дома, который он сейчас переступил. Он шел повсюду, не думая, что где-то ему может быть заказана дорога. В нем выплескивалась наружу сила первобытного человека. Кровь Фильки Шквореня или еще более древних праотцев-неандертальцев толкала его на единоборство с природой, у которой он силой и смелостью, но не разумом, отвоевывал себе на кров и пропитание. И на водку, главным образом. И я решил спросить его об оленях. 25 моих оленей стояли в 4 км выше Косы и я не знал покоя.

Ивановна налила ему чаю. Гошка, прихлебывая из кружки, выслушал меня внимательно и, я бы сказал, трезво.

— А сколько заплатишь? — спросил он.

Я предложил ему назвать свою цену. Хищный блеск старателя, почуявшего богатую россыпь, появилась в его прозрачных глазах.

Он назвал цену и объяснил:

— Нужно сбивать плотики. Два-три… Нет, двух хватит. А лес не заготовлен. Валить его надо… А вести плоты через шиверы (он снова упомянул мать) тоже не чай пить…

Я мог дать ему в два с половиной раза меньше.

Он сразу ослабел, глаза его снова стали пьяными.

— За эти деньги пусть они во-от куда идут, — махнул он рукой на скрытые ночью и туманом горы. — Месяц пройдут.

Разговор был исчерпан.

Гошка встал. Не попадая в рукава он стал натягивать мокрую куртку. Поднял брошенный у порога и задубевший на холоде, так что он и сейчас стоял колом, дождевик.

Снялся с места и Сашка Антонов.

— Да ночуйте сегодня, непутевые вы люди, — говорила им хозяйка. Но они вышли.

Взревел мотор. В тон ему прокатился прощальный разбойничий свист. И лодка умчалась в ночь, в горы, навстречу большой воде, навстречу шиверам и неизвестности.

Появившаяся было слабая надежда рассеялась, так и не успев принять реальных очертаний. Снова олени остались где-то за горами. Снова между ними и мною лежала непроходимая долина прорыва Витима и острые гребни Южно-Муйского хребта.

Но ведь не сошелся же свет клином на одном Гошке! Взоры наши снова обратились к Витиму.

Дожди закрыли горизонт, приземлили самолеты, задержали движение в воздухе и на земле, но зато на реке все пришло в движение. Словно прорвав запруду, по Витиму двинулся сплав. Его открыли плоские и широкие самоходные баржи. Наполнив берега гулом моторов, они прошли мимо Спицино — одна, другая, третья — стремительные, как миноносцы. За ними, тяжело урча, но все же не в пример быстрее, чем вверх по течению, спустились маленькие «БМК». Они тянули за собой баржи с горючим, с продуктами, с сеном. Раньше, когда катера поднимались вверх по Витиму, задолго уже был слышен шум моторов. Берега Витима гудели долго и однотонно, а катер все не показывался, так медленно двигался он, так трудно давался ему путь вверх по реке. Теперь же катера, волоча за собой 100-тонный груз, появлялись в узких «воротах» Южно-Муйских гор и уже через несколько минут оставляли Спицино позади. Один за другим, один за другим. Но никто не соглашался задержаться, чтобы сплавить наших оленей. Оставалось только последнее средство: съездить в Толмачевское и попытаться арендовать катер в лесхозе. Кстати, мы могли совместить эту поездку с изучением интересующих нас песков.

И так, теперь мне предстояло вести переговоры об аренде лодки. По мере того, как наше пребывание в Спицино затягивалось, по мере того как росла неуверенность в возможности использовать оленей, по мере того как выяснялось, что на Витиме нужна в первую очередь лодка, а не олени, у меня все больше и больше крепло убеждение о необходимости арендовать лодку не на день-два, а на две-три недели, чтобы детально осмотреть берега Витима вплоть до Парамского порога, а, будет время, проплыть сколько сможем по Муе и по Конде. И вот, когда близлежащие места были уже осмотрены, когда вопрос об аренде баржи для перевозки оленей потребовал поездки в Толмачевское, а в Догапчан удобнее было делать маршруты на лодке, а не пешком, возникла конкретная потребность делового разговора. Но с кем говорить — с Павлом Ивановичем или с Геркой? С Павлом Ивановичем у меня была уже предварительная договоренность, но сам старик был слаб здоровьем, находился на пенсии, да и «Стрела» принадлежала Герке.

Леша Спиркин посоветовал мне иметь дело с Геркой. Да, все клонилось к тому, что Болдюсов-сын устроит нас лучше, чем Болдюсов-отец. На том и порешили. В один из таких дней мы поговорили с Геркой, договорились, совершили несколько первых поездок в Догапчан и Толмачевское.

Наступило 30 июня. Наладилась погода. Близлежащие участки были уже осмотрены. Можно было ехать в Неляты и дальше на Парам.

И вдруг Герка заявил, что он ехать с нами не может.

— То есть как не можешь, мы же договаривались!

Упрямо свесив на свой длинный нос еще более длинный чуб он повторял, что на Парам ехать с нами не может.

— До Нелят могу довести, а дальше нет.

Уже 2—3 дня с Геркой творилось что-то неладное. Он ходил злой, мрачный, материл всех напропалую. Что за причина тому, я не знал. Быть может молчаливая Дуня приревновала его к Алле. Но не исключено, что Герка просто был лентяй — во всяком случае он уже не первый раз подводил нас.

Не добившись проку, я, наконец, пошел на уступку.

— Хорошо, — сказал я. — Свези нас в Неляты, а там мы наймем другую лодку.

Герка минуту подумал, а потом заявил, что нет и в Неляты он нас не повезет, только до Догапчан.

— Но ведь ты только что сам говорил, что можешь довести нас до Нелят.

Он не считался ни с логикой, ни с разумом, ни даже со своим собственным словом.

— До Догапчана довезу, — повторял он и вид у него при этом был законченного кретина.

— Но ведь ты же подводишь нас, — снова и снова взывал я к его разуму, совести, чести — всему тому, что в хотя бы маленькой дозе, должно быть у человека. — Ведь если бы ты нас не обнадежил, мы бы давно договорились с одним из проходящих катеров и были бы сейчас в Нелятах.

— Поговорите с отцом, — наконец сказал он. — Может быть он согласится, а я не повезу.

Мысленно облаяв Герку самыми последними словами, я обратился к Павлу Ивановичу.

— Выручайте, — попросил я его. — Как же нам теперь…

— Ладно, — коротко сказал старик. — Поеду. — И обругал комсомольцев, которые «много себе знают».

Комсомольцев-то он обругал, конечно, зря, свидетельством тому могут служить девчата с Муйской метеостанции, а если Герка и был когда-то комсомольцем — во что поверить трудно — то это, конечно, было чистейшим недоразумением. После того, как Павел Иванович дал свое согласие, вопрос поездки практически был решен и вдруг Герка тоже согласился сделать один рейс до Нелят. Наступило 1 июля.

Это утро наступило для нас не совсем обычно. Казалось, все организационные вопросы уже решены. Уже Виктор и Алла начали перетаскивать вещи к лодке, как вдруг Леша позвал меня к рации. Из Читы сообщали: «Первого июля Муе будет АН-2 заданием аэровизуалки вам нужно быть сегодня Муе зпт также помогите Дегтяреву двум человекам = Потапов».

Мы не собирались первого июля в Мую и не просили, что-бы нам присылали самолет. Тем не менее, в Муе нам нужно было получить бензин для моторной лодки, да и полетать на самолете над районом, посмотреть с воздуха что к чему то-же было не вредно. К тому же с самолетом должны были прислать нам продукты, а после подсчета расходов, проведенного тридцатого июня, выяснилось, что мы съели в полтора раза больше, чем предполагали и запасы наши нужно было непременно пополнить. Таким образом, приходилось на ходу срочно менять график переезда. Мы собирались выехать двумя лодками, но Герка повез Дуню якобы показать врачу в Нелятскую больницу и в результате Виктора Статкевича и часть грузов пришлось оставить в Спицино. Было договорено, что Герка по возвращении перебросит его в Догапчан, а Павел Иванович съездит за ним, пока я буду летать.

Наконец, вслед за катерами мы выехали в Толмачевское. В одинадцатом часу утра наша «армада» покинула Спицинскую гавань и пустилась в плавание по Витиму. Я ехал с Павлом Ивановичем, лодка у него была «дедовская», плоскодонная, со стационарным, вделанным в корму мотором, который гудел сильнее, чем мотор самолета, У него был такой характерный треск, что сразу можно было отличить от сотни других подобных моторов. Лодка была сильно нагружена и не очень устойчива, а Витим — река серьезная и поэтому я сидел, по выражению Павла Ивановича, как «баклан на горшке», то есть не шевелясь. Павел Иванович так же неподвижно сидел за рулем привычно согнув ноги в коленях и вглядываясь в речную волну по носу лодки. Взгляд его стал зорким, спина распрямилась, голова была приподнята, словно иную жизнь вдохнули в человека и другим стал этот человек. Быть может, напряженно вглядываясь в зеленовато-черную Витимскую воду, он чувствовал себя на катере, бороздящем просторы Охотского моря, или перед ним ожил 40-й год, когда он служил вот здесь на Витиме катеристом в БАМ-проекте. А скорее всего старику осточертела его хибара, он вырвался на вольный ветер и кровь в его жилах потекла живее.

В Муе меня встретил пилот Борис Егер, невысокий франтоватый летчик. В Чите, в Чаре, в Муе на нем всегда безукоризненно отглаженный китель, безукоризненной чистоты рубашка, у него всегда безукоризненно выбритый подбородок и аккуратно подстриженные усики а-ля Жора. Он носит маленькую форменную фуражку, но из под козырька на собеседника смотрят серые, холодные, стальные глаза сразу рассеивающие подозрения в фатовстве. Это глаза волевого, всегда сосредоточенного человека, никогда не теряющего самообладание, с железной выдержкой и с железной хваткой маленьких, но мускулистых рук, с удивительным глазомером и самообладанием, без которых немыслим настоящий летчик. Его знали везде. Если речь шла о какой-либо сложной внеаэродромной площадке — «вообще-то там никто не садился, но Югер сядет».

И вот мы с ним в рубке самолета. Он сидит слева от меня, без кителя и фуражки у него спокойный и рабочий вид, сильные загорелые руки с татуировкой спокойно лежат на штурвале, взгляд устремлен вперед: самолет летит низко и ему приходится все время быть на чеку. Я показываю ему «вправо», «влево», «ниже», «выше» — самолет четко выполняет мои указания. Иногда мы пролетаем так близко к скалам, или на вираже так круто ложимся на крыло, что я невольно забываю о своем задании и посматриваю на Бориса. Он невозмутим. Мне много приходилось летать и я видел самых различных летчиков. Полет с Югером у меня не вызывал никаких сомнений. Но иногда и мне становилось страшно, особенно над Леприндо. Мы осмотрели озера и удивительные Чарские пески и уже легли на обратный курс — в Мую, когда самолет вдруг начал снижаться.

— Зачем? — прокричал я Югеру.

Он не ответил. Держа штурвал одной рукой он что-то писал на клочке бумаги. Потом достал специальный мешочек с песком и длинной оранжевой лентой. У мешочка был кармашек, куда он и вложил записку, предварительно показав ее мне. Там было написано: «ГОТОВЬ СИГА. БОРИС УСЫ». Потом он передал мешочек мне, сказав, чтобы я его выбросил по знаку, а сам стал кружить над метеостанцией. Собственно говоря, это трудно даже было назвать кружением. Мне казалось, что мы повисли над обнесенной белым забором площадкой и просто вращаемся вокруг собственного крыла.

— Кидай!

Оранжевая полоса вымпела мелькнула за окном и исчезла. Самолет выровнялся.

— К вашему приходу рыба будет! — Прокричал он мне.

Его знали и здесь, но знали не по словам, а по делам. О себе Борис говорить не любил и если чего и боялся в своей жизни, то только корреспондентов, которые своими неумеренными похвалами подводили его под выговор командира эскадрильи (боюсь, что и я ни чем не буду от них отличаться). С нами он подружился, как дружат с родственными душами, ему нравилась наша работа, наш быт, наша жизнь, полная, как и его жизнь, неожиданностей, а иногда и тревог. Но как-то в разговоре он сказал:

— Если бы мне пришлось заново выбирать профессию, я бы все равно стал летчиком.

4. Избушка. Парамский порог. Возвращение. Встреча

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.