Бесплатный фрагмент - Мировоззрение

Учебное пособие & Справочное издание

What is the logic of the development of worldviews among different peoples? What is the chronology of important historical events, including the history of the Jewish people?

How is the world structured: physical, biological and cultural, economic and philosophical?

For ease of reading and greater clarity, the book is structured by topic with the addition of tables.

1. Сходства и различия общечеловеческих ценностей в мировоззрении различных религий

Общечеловеческие ценности, такие как любовь, справедливость, милосердие, уважение к жизни и стремление к гармонии, присутствуют в мировоззрении большинства религий. Однако их интерпретация, приоритеты и способы реализации могут значительно различаться в зависимости от религиозных традиций, культурного контекста и исторических условий. Рассмотрим сходства и отличительные особенности.

1.1. Сходства общечеловеческих ценностей в религиях

— Практически все религии считают человеческую жизнь священной и призывают к её сохранению. Например, в христианстве, исламе, иудаизме и буддизме запрещено убийство без крайней необходимости.

— Причина: жизнь рассматривается как дар Божий или как ценность, данная природой или кармой.

Милосердие и сострадание

— В христианстве это выражено в заповеди любви к ближнему, в исламе — в обязательной милостыне (закят), в буддизме — в практике сострадания ко всем живым существам.

— Причина: стремление к гармонии и уменьшению страданий в мире.

Справедливость

— Во многих религиях справедливость считается основой общественного порядка. В иудаизме это выражено в законах Торы, в исламе — в шариате, в индуизме — в концепции дхармы.

— Причина: вера в то, что справедливость поддерживает баланс в мире и обеспечивает воздаяние за поступки.

Семейные ценности

— Семья и брак высоко ценятся в большинстве религий. Например, в христианстве брак считается священным союзом, в исламе — основой общества, в индуизме — частью дхармы.

— Причина: семья рассматривается как основа стабильности и продолжения рода.

Стремление к духовному росту

— Практически все религии призывают к самосовершенствованию, будь то через молитву, медитацию, добрые дела или аскезу.

— Причина: вера в то, что духовное развитие ведёт к спасению, просветлению или гармонии с высшими силами.

1.2. Различия в интерпретации ценностей

Источник морали

— В авраамических религиях (христианство, ислам, иудаизм) моральные нормы исходят от Бога и зафиксированы в священных текстах (Библия, Коран, Тора).

— В восточных религиях (буддизм, индуизм, даосизм) мораль часто связана с законами природы, кармой или внутренней гармонией.

— Причина: разное понимание природы божественного и места человека в мире.

Отношение к насилию

— В некоторых религиях (например, в исламе и иудаизме) допускается использование насилия в целях самообороны или защиты веры.

— В других (например, в буддизме и джайнизме) принцип ненасилия (ахимса) является абсолютным.

— Причина: разное понимание допустимых средств для достижения справедливости и защиты веры.

Отношение к материальному миру

— В христианстве и исламе материальный мир считается творением Бога, которое нужно использовать во благо, но не обожествлять.

— В буддизме и индуизме материальный мир часто рассматривается как иллюзия (майя) или источник страданий, от которого нужно освободиться.

— Причина: разное понимание цели человеческой жизни (спасение, просветление, освобождение).

Роль индивидуализма и коллективизма

— В западных религиях (христианство, иудаизм) больше акцента на личной ответственности и индивидуальном спасении.

— В восточных религиях (буддизм, конфуцианство) часто подчёркивается важность гармонии в обществе и коллективной ответственности.

— Причина: разное культурное и историческое развитие.

Отношение к другим религиям

— В некоторых религиях (например, в христианстве и исламе) существует идея исключительности, то есть спасение возможно только через свою веру.

— В других (например, в индуизме и буддизме) допускается множественность путей к истине.

— Причина: разное понимание природы истины и божественного.

1.3. Причины различий

Культурный контекст

— Религии формировались в разных культурных и исторических условиях, что повлияло на их ценности и практики. Например, в пустынных регионах, где возник ислам, важны были законы, регулирующие воду и ресурсы, а в Индии, где возник буддизм, акцент делался на освобождении от страданий.

Философские основы

— Разные религии по-разному отвечают на вопросы о смысле жизни, природе зла и добра, что влияет на их ценности.

Историческое развитие

— Религии развивались в условиях войн, миграций, взаимодействия с другими культурами, что также повлияло на их учения.

Заключение

Общечеловеческие ценности в религиях схожи в своих основах, так как они отражают универсальные потребности человека в любви, справедливости и гармонии. Однако их интерпретация и приоритеты различаются из-за культурных, исторических и философских особенностей. Эти различия не обязательно ведут к конфликтам, но могут стать основой для диалога и взаимопонимания между людьми разных вероисповеданий.

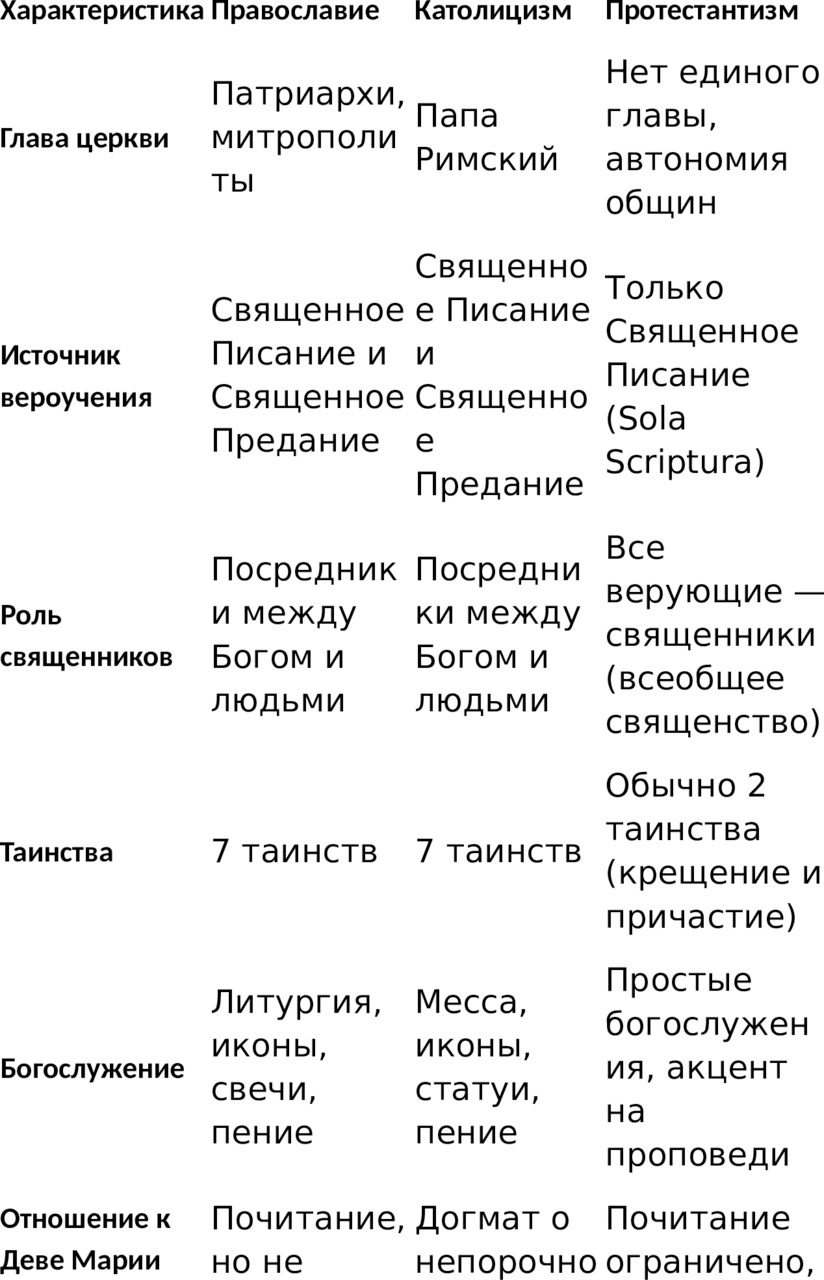

2. Сравнение православной, католической и протестантской церквей, а также их отличия от буддизма и конфуцианства

Православная, католическая и протестантская церкви представляют собой три основные ветви христианства. Каждая из них имеет свои уникальные особенности. Ниже приведены основные характеристики каждой из этих религий и философских систем.

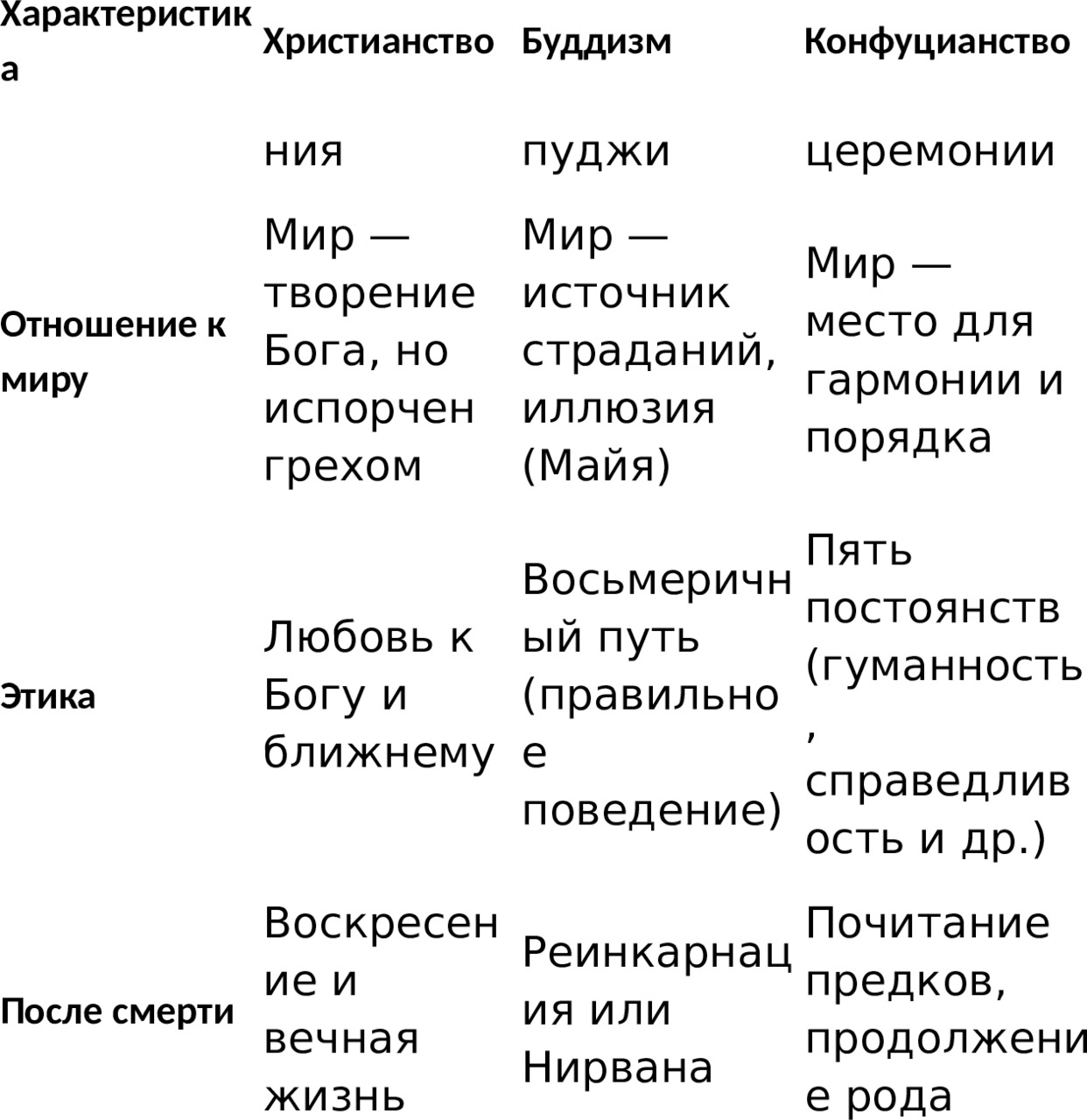

Таблица 1: Сравнение христианских церквей

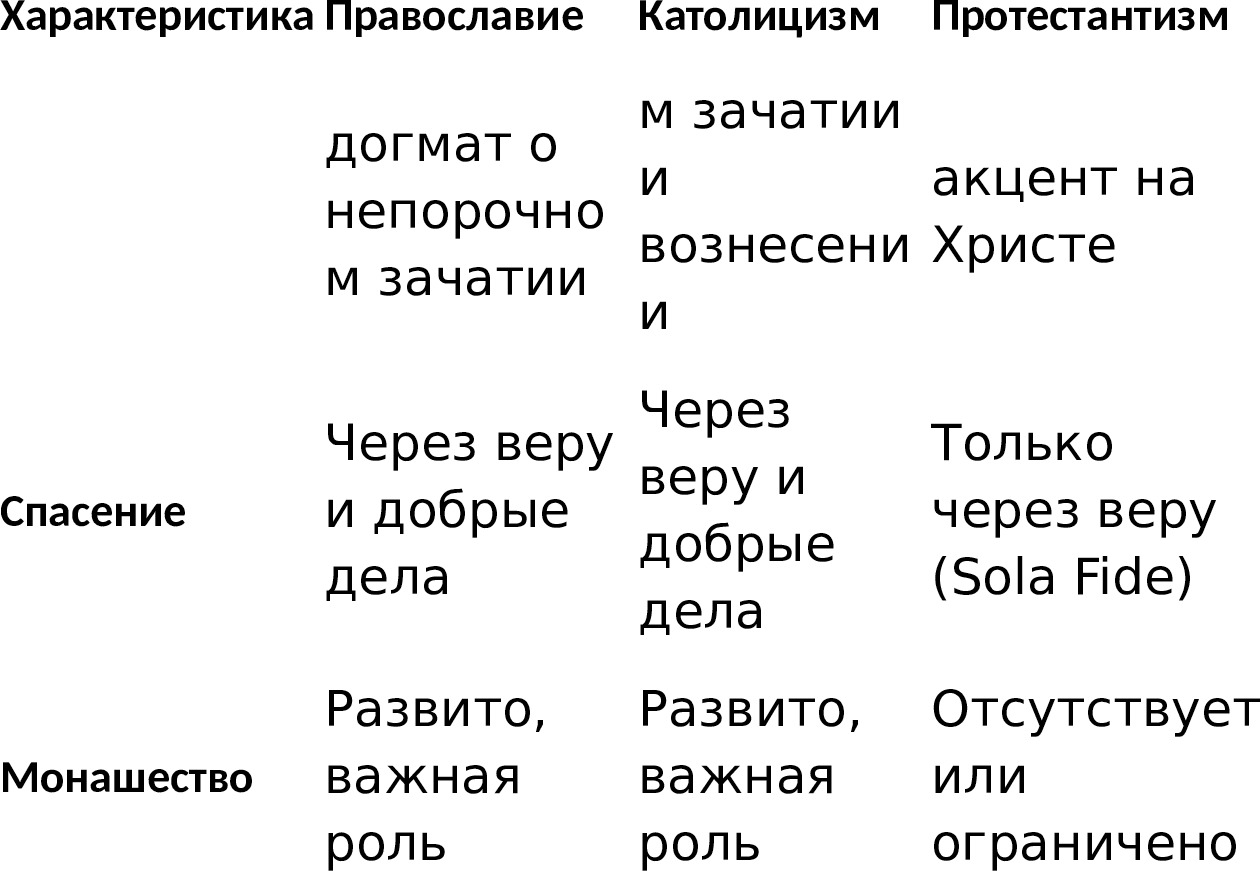

Таблица 2: Отличия христианства от буддизма и конфуцианства

Основные различия между христианством, буддизмом и конфуцианством:

— Теология: Христианство — монотеистическая религия с верой в Троицу. Буддизм — не теистичен, акцент на личном просветлении. Конфуцианство — скорее философская система, чем религия, с акцентом на этике и социальной гармонии.

— Цель жизни: В христианстве — спасение и вечная жизнь с Богом. В буддизме — освобождение от страданий через Нирвану. В конфуцианстве — достижение гармонии в обществе и личная добродетель.

— Ритуалы: Христианство — таинства и богослужения. Буддизм — медитация и пуджи. Конфуцианство — ритуалы почитания предков и церемонии.

— Отношение к миру: Христианство видит мир как творение Бога, но испорченное грехом. Буддизм рассматривает мир как источник страданий и иллюзий. Конфуцианство стремится к гармонии и порядку в мире.

Эти таблицы помогают понять ключевые различия между основными ветвями христианства, а также их отличие от буддизма и конфуцианства.

3. Что такое Тора у евреев, отличие от Каббалы и Ветхого Завета? Глубинные смыслы

Тора, Каббала и Ветхий Завет — это важные элементы иудейской традиции, но они имеют разные функции, смыслы и исторические контексты. Рассмотрим их подробно.

Тора — Что это?

— Тора («учение, закон») — это центральный текст иудаизма, который включает в себя Пятикнижие Моисеево (Хумаш). Она состоит из пяти книг: Бытие (Берешит), Исход (Шемот), Левит (Ваикра), Числа (Бемидбар) и Второзаконие (Дварим).

— Даты написания:

— Традиционно считается, что Тора была дана Моисею (Моше) на горе Синай около XIII века до н. э. Современная библейская критика предполагает, что текст Торы формировался на протяжении нескольких веков, начиная с X–VI веков до н. э., и был окончательно канонизирован после Вавилонского плена (V век до н. э.).

— Глубинные смыслы:

— Тора содержит как исторические повествования (сотворение мира, история праотцев, исход из Египта), так и законы (мицвот), регулирующие религиозную, этическую и социальную жизнь евреев. Она рассматривается как божественное откровение и основа всего иудаизма.

— Глубинные смыслы Торы часто раскрываются через толкования (мидраши) и комментарии (например, Раши, Рамбан).

Ветхий Завет — Что это?

— Ветхий Завет — это христианское название Танаха, священного текста иудеев. Танах состоит из трех частей: Тора (Пятикнижие), Невиим (Пророки) и Ктувим (Писания). Ветхий Завет включает те же книги, что и Танах, но их порядок и иногда текст могут отличаться в зависимости от христианской традиции (например, в православии, католицизме и протестантизме).

— Даты написания:

— Книги Танаха писались на протяжении многих веков, начиная с X века до н. э. и заканчивая II веком до н. э. (например, книга Даниила).

— Глубинные смыслы:

— Ветхий Завет для христиан — это пророчество о пришествии Мессии (Иисуса Христа). Для иудеев Танах — это история взаимоотношений Бога с народом Израиля и наставления для жизни по завету.

Каббала — Что это?

— Каббала («получение, предание») — это мистическое учение в иудаизме, которое раскрывает скрытые, эзотерические смыслы Торы и устройства мироздания. Она включает в себя учение о сфирот (божественных эманациях), структуре миров, душе и путях достижения единства с Богом.

— Даты написания:

— Каббала как систематизированное учение начала формироваться в Средние века (XII–XIII века), хотя её корни восходят к более ранним периодам. Основные тексты: «Сефер Йецира» (Книга Творения, III–VI века), «Зоар» (Книга Сияния, XIII век, авторство приписывается рабби Шимону бар Йохаю).

— Глубинные смыслы:

— Каббала рассматривает Тору как закодированный текст, содержащий тайны мироздания. Она изучает природу Бога, творения, души и пути исправления мира (тиккун олам). Каббала также уделяет внимание числовым значениям слов (гематрия) и их мистическому смыслу.

Основные отличия

Тора и Ветхий Завет:

— Тора — это часть Танаха (Ветхого Завета), но для иудеев она имеет абсолютный авторитет как божественное откровение.

— Ветхий Завет — это христианское понимание Танаха, где акцент делается на пророчествах о Мессии.

Тора и Каббала:

— Тора — это открытый текст, содержащий законы и историю.

— Каббала — это эзотерическое учение, раскрывающее скрытые смыслы Торы и мироздания.

Каббала и Ветхий Завет:

— Каббала — это мистическое учение, не признаваемое всеми иудеями.

— Ветхий Завет — это канонический текст, признаваемый как иудеями, так и христианами.

Глубинные смыслы и их раскрытие

— Тора: Смысл Торы раскрывается через изучение текста, выполнение заповедей (мицвот) и толкования мудрецов.

— Каббала: Смысл Торы раскрывается через мистическое постижение, медитацию и изучение сфирот, миров и божественных энергий.

— Ветхий Завет: Для христиан смысл Ветхого Завета раскрывается через призму Нового Завета как подготовка к пришествию Христа.

Таким образом, Тора, Каббала и Ветхий Завет представляют собой разные уровни понимания и интерпретации священных текстов, каждый из которых имеет свои уникальные аспекты и глубины.

4. Когда началась взаимная неприязнь евреев и арабов. В чем ее причины?

Взаимная неприязнь между евреями и арабами имеет глубокие исторические корни, и ее причины сложны и многослойны. Хотя конфликт часто ассоциируется с событиями XX века, его истоки уходят в более ранние периоды. Вот основные причины и этапы развития этого противостояния:

1. Религиозные и культурные различия

— Евреи и арабы имеют разные религиозные традиции: иудаизм и ислам. Хотя обе религии признают общие корни (например, Авраама как общего праотца), их теологические и культурные различия иногда становились источником напряженности.

— В исламе евреи считаются «людьми Писания», но в разные исторические периоды их статус в мусульманских обществах варьировался от терпимого до дискриминационного.

2. Колониализм и национальные движения

— В конце XIX — начале XX веков на Ближнем Востоке начали формироваться национальные движения: сионизм среди евреев и арабский национализм среди арабов.

— Сионизм, возникший как ответ на антисемитизм в Европе, ставил целью создание еврейского государства на исторической родине — в Палестине, которая в то время была частью Османской империи, а затем под британским мандатом.

— Арабские националисты видели Палестину как часть будущего арабского государства и сопротивлялись идее создания еврейского государства на этой территории

3. Британский мандат и рост напряженности

— После Первой мировой войны Палестина перешла под контроль Великобритании. Британцы поощряли еврейскую иммиграцию, что вызвало недовольство среди арабского населения.

— В 1917 году была принята Декларация Бальфура, в которой Великобритания выразила поддержку созданию «еврейского национального очага» в Палестине. Это вызвало протесты среди арабов.

— В 1920-х и 1930-х годах произошли первые крупные столкновения между еврейскими и арабскими общинами, например, арабские восстания 1929 и 1936–1939 годов.

4. Создание Израиля и арабо-израильские войны

— В 1947 году ООН предложила план раздела Палестины на еврейское и арабское государства. Еврейское руководство приняло план, но арабские страны и палестинские арабы отвергли его.

— В 1948 году было провозглашено государство Израиль, что привело к первой арабо-израильской войне. В результате войны Израиль укрепил свои позиции, но сотни тысяч палестинских арабов стали беженцами.

— Последующие войны (1956, 1967, 1973 годы) и оккупация Израилем Западного берега реки Иордан и сектора Газа усилили конфликт.

5. Палестинский вопрос

— Палестинские арабы, лишившиеся земли и государственности, стали ключевой стороной конфликта. Организации, такие как ООП (Организация освобождения Палестины), боролись за создание палестинского государства.

— Израиль, со своей стороны, стремился обеспечить безопасность и признание своего государства.

6. Религиозный и политический радикализм

— С конца XX века конфликт приобрел более религиозный характер. Радикальные группы, такие как ХАМАС и «Хезболла», используют религиозную риторику для оправдания своей борьбы против Израиля.

— Израиль, в свою очередь, усиливает меры безопасности, что часто приводит к новым столкновениям.

Итог

Взаимная неприязнь между евреями и арабами обусловлена сочетанием религиозных, национальных, политических и территориальных факторов. Конфликт продолжается до сих пор, несмотря на попытки мирного урегулирования, и остается одной из самых сложных проблем на Ближнем Востоке.

5. Когда евреи начали расселяться по миру?

Связано ли это с разрушением Второго Храма в 70 году н.э. и последующих гонений. Подробнее о причинах и мотивах

Расселение евреев по миру, известное как диаспора, началось задолго до разрушения Второго Храма в 70 году н.э., хотя это событие стало ключевым моментом в истории еврейского народа и значительно усилило процесс рассеяния. Давайте рассмотрим основные этапы и причины формирования еврейской диаспоры.

1. Ранние этапы расселения

— Вавилонское пленение (586 г. до н.э.): Первое крупное расселение евреев произошло после разрушения Первого Храма вавилонским царём Навуходоносором II. Многие евреи были насильственно переселены в Вавилон, где они образовали одну из первых еврейских общин за пределами Земли Израиля. После падения Вавилонской империи часть евреев вернулась в Иудею, но многие остались в Месопотамии, положив начало еврейской диаспоре.

— Эллинистический период: В эпоху эллинизма (после завоеваний Александра Македонского в IV веке до н.э.) евреи начали расселяться по всему Средиземноморью. Еврейские общины появились в Египте (особенно в Александрии), Малой Азии, Греции и других регионах. Это было связано как с добровольной миграцией, так и с насильственным переселением.

2. Разрушение Второго Храма (70 год н.э.)

— Разрушение Второго Храма римлянами стало переломным моментом в истории еврейского народа. Храм был центром религиозной и общественной жизни, и его уничтожение привело к глубокому кризису. Многие евреи были убиты, проданы в рабство или изгнаны из Иудеи.

— После подавления восстания Бар-Кохбы (132–136 гг. н.э.) римляне окончательно изгнали евреев из Иерусалима и переименовали Иудею в Палестину, чтобы стереть связь региона с еврейским народом. Это привело к массовому расселению евреев по Римской империи и за её пределами.

3. Причины и мотивы расселения

— Политические и военные причины: Завоевания, войны и восстания (например, восстание против Рима) приводили к насильственному переселению евреев.

— Экономические причины: Евреи часто мигрировали в поисках лучших экономических возможностей, особенно в периоды, когда их права на землю в Иудее ограничивались.

— Религиозные преследования: После разрушения Второго Храма и в последующие века евреи часто становились объектом преследований, что вынуждало их искать убежище в других странах.

— Культурные и торговые связи: Евреи активно участвовали в международной торговле, что способствовало их расселению по всему миру.

4. Формирование диаспоры

— В Средние века еврейские общины существовали в Европе, Северной Африке, на Ближнем Востоке и в других регионах. Они играли важную роль в экономике и культуре, но часто подвергались дискриминации, изгнаниям (например, изгнание из Испании в 1492 году) и погромам.

— В Новое время евреи начали мигрировать в Америку, Южную Африку и другие части света, особенно в периоды усиления антисемитизма в Европе (например, в XIX–XX веках).

5. Современная диаспора

— Сегодня еврейские общины существуют по всему миру, но крупнейшие из них находятся в Израиле, США, Канаде, Европе и России. Диаспора продолжает играть важную роль в сохранении еврейской культуры, религии и идентичности.

Таким образом, расселение евреев по миру было вызвано сочетанием политических, экономических и религиозных факторов. Разрушение Второго Храма стало важным, но не единственным событием, повлиявшим на этот процесс.

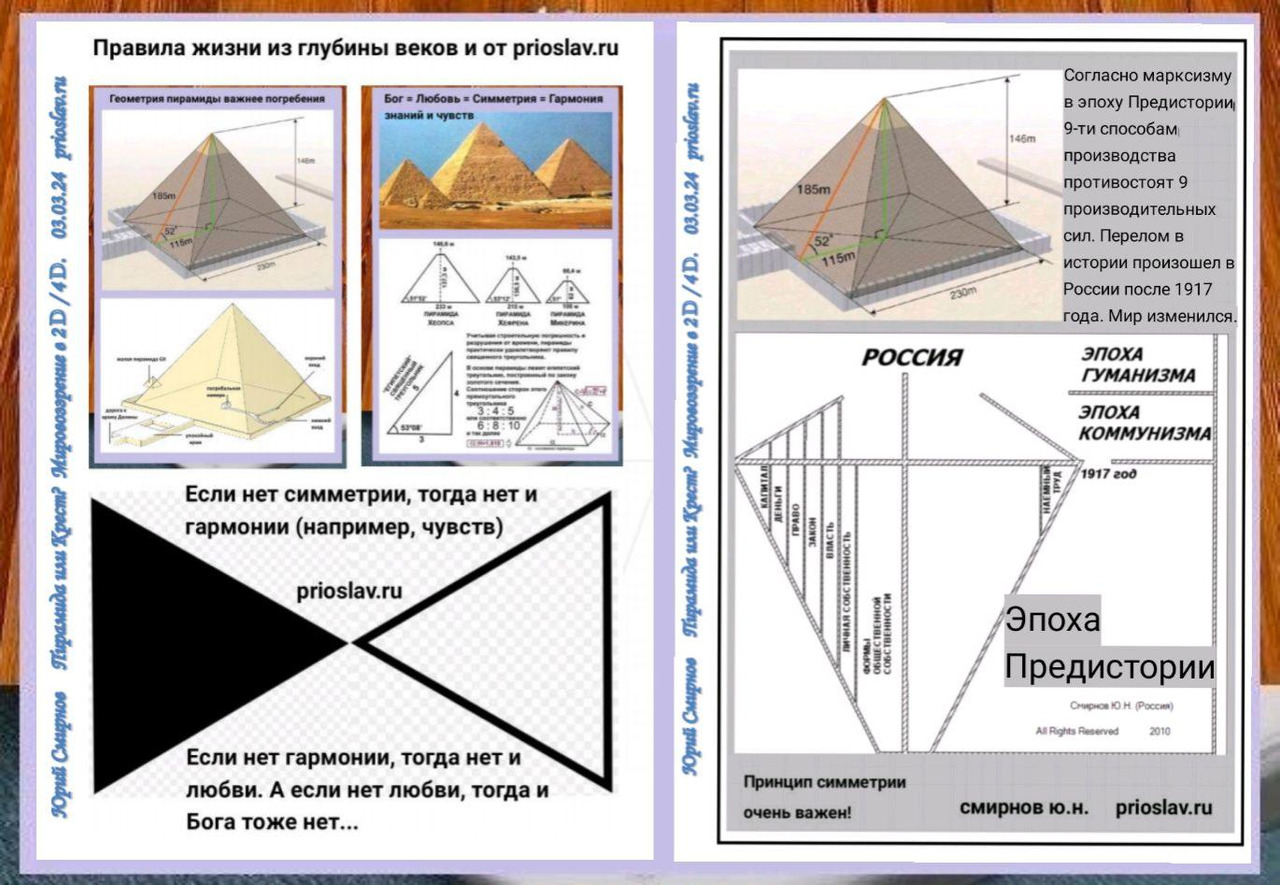

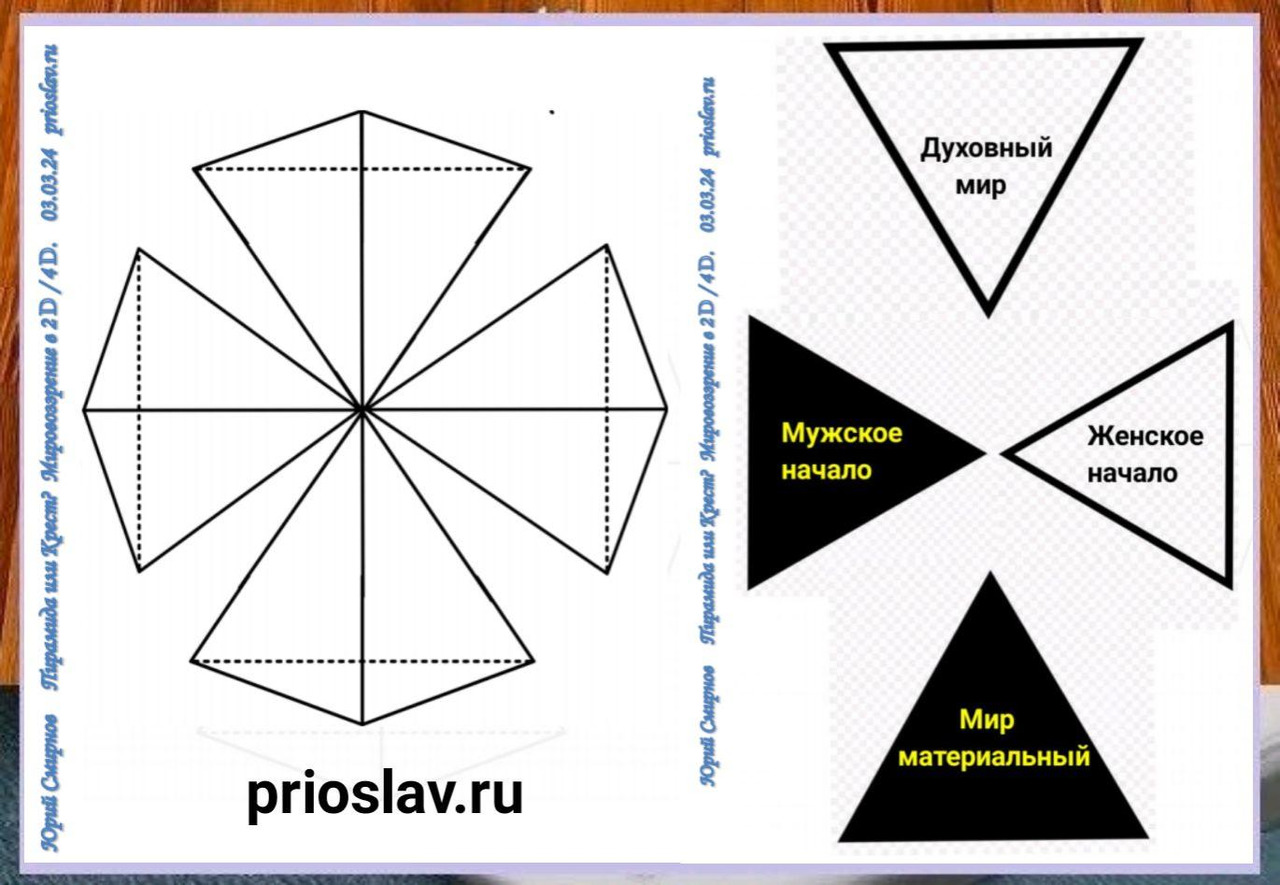

6. Значение древних пирамид, их граней и сторон, символа креста. Русская идея от автора

В начале мы укажем на некоторые дилеммы, очень важные для общего понимания Мировоззрения: пирамиды или крест, единство противоположностей или закон противоречий, материальный мир или духовный и другие. Также не обсуждается факт, понятный для большей части людей на планете Земля, что нет никакого многообразия гендеров, а существуют лишь мужчины и женщины, мужское или женское начало в природе, душа и тело. Как устроен мир?

Многие устоявшиеся версии о причинах строительства и значении древних пирамид, на наш взгляд, не отвечают на два простых вопроса: почему строились (например, для погребения) именно пирамиды, а не иные геометрические фигуры? Разве умершему человеку, так уж важно, в какую геометрическую фигуру положат его тело. И второй вопрос: почему древние пирамиды строились столь огромных размеров? Разве царствующие фараоны между войнами не находили другого способа занять рабов общественно-полезным трудом?

Видимо значение древних пирамид, а в последствии и креста, заключалось в более глубоких смыслах. Размышляя на эту тему и, следуя одной из величайших добродетелей, как говорят святые старцы, мы попробовали представить к уже известным свои соображения на основе логики, житейского опыта, философии и политэкономии.

Среди атеистов, найдутся сомневающиеся, и не верящие в божественное устройство мира. Многие скажут: «Этого не может быть!» Но, если в своих рассуждениях основываться на логике, то это противоречие можно объяснить.

Автор убеждён, что Вселенная, семья и сам человек — это разные формы целого. Целое состоит из половинок. Сами половинки противоположны друг другу, симметричны и взаимозависимы в рамках целого. Гармония в человеке достигается, когда духовные и материальные ценности уравновешиваются.

Из философии известно, что каждый «тезис» порождает «антитезис», или каждое действие приводит к противодействию. В реальной жизни это правило приводит к возникновению различных противоречий. Некоторые из них, а именно: различия между материальным и духовным мирами, мужчинами и женщинами, душой и телом, моралью и духовностью, на наш взгляд, легли в основу мировоззрения, которое дошло до нас из древности в виде пирамиды и креста.

Почему мы связываем эти понятия, а также противоречия между капиталом и трудом, о которых писал Карл Маркс в своём экономическом труде «Капитал»? Потому что они связаны диалектикой развития материального и духовного миров. Например, что означает звезда Давида на флаге Израиля? Если без мифологии, то это единство противоположностей — раздвиньте объединённые треугольники и соберите их в одной точке, а к полученному противоречию добавьте под углом 90° такую же фигуру. Что вы получаете? Крест или многонаправленную систему из двух типов противоречий — материального и духовного миров с одной стороны и, как мы считаем, мужского и женского начала с другой. А пирамида, если посмотреть на эту фигуру с высоты времени, отражает систему противоречий в объёме.

Вполне возможно, что первоначальные цели у строителей древних пирамид были несколько иные, но смысловое значение, изложенное на этой странице, не лишено оснований.

Оба символа пираиды и креста имеют религиозное значение и ассоциируются с верой в божественное или сверхъестественное существо. Пирамиды часто ассоциируются с древними цивилизациями, верованиями и ритуалами, а крест — с христианской религией и жертвоприношениями. Оба символа также имеют геометрическую форму, которая является частью их смыслового значения.

Грани у древних пирамид являются одним из ключевых элементов их архитектуры и имеют глубокий символический смысл. В древних цивилизациях, таких как египетская, майя и инкагская, пирамиды играли религиозную и космическую роль, соединяя земное и небесное.

Количество граней у пирамиды имеет свое значение. Например, египетские пирамиды имели четыре грани, представляющие четыре стороны света и четыре основных элемента — воду, землю, воздух и огонь. Майя и инковые пирамиды обычно имели девять граней, что символизировало девять уровней небес и девять уровней подземного мира.

Кроме того, грани пирамиды могут также представлять различные аспекты человеческого существования, такие как духовность, знание, мудрость и силу. Они также могут символизировать путь к нирване, просветлению или божественной истине.

Таким образом, грани у древних пирамид не просто являются архитектурными деталями, но имеют глубокий символический смысл, отражающий духовные учения и верования древних цивилизаций.

Например, число ступеней или граней на пирамиде может отражать космические принципы или связанные с ними культурные представления. Вершина пирамиды обычно считается священной точкой и символизировала связь между небом и землей.

Также, некоторые исследователи предполагают, что грани пирамид могли использоваться для измерения времени или отслеживания движения солнца, звезд и планет. Например, некоторые египетские пирамиды имеют зеркальные грани, которые отражают свет и создают эффект «лестницы к небу» в определенные дни года.

1. Различия материального и духовного мира, мужчины и женщины, души и тела, нравственности и духовности.

Материальный мир и духовный мир — два основных аспекта нашего существования, которые имеют свои собственные особенности и различия. В данном материале рассмотрим основные различия между материальным и духовным мирами.

Материальный мир характеризуется физическими формами и материальными объектами, которые мы можем видеть, слышать, и осязать. В этом мире существуют законы физики, химии и биологии, которые определяют поведение и взаимодействие материальных объектов. В материальном мире мы оцениваем ценности через внешние признаки, такие как богатство, успех, или власть.

Духовный мир, напротив, представляет собой мир невидимых и нематериальных сущностей, таких как душа, чувства, эмоции, идеи. В духовном мире ценности определяются внутренним миром человека, его нравственными принципами, этическими ценностями и духовными убеждениями. В данном мире существуют законы духовного развития и самосовершенствования.

Одним из основных различий между материальным и духовным мирами является то, что материальный мир временен и подвержен изменениям, а духовный мир вечен и неподвластен времени. В материальном мире мы уделяем большое внимание внешним материальным достижениям и успехам, в то время как в духовном мире мы стремимся к духовному просвещению и самопознанию.

Для человека важно находить баланс между материальным и духовным мирами, уделяя внимание как внешним материальным ценностям, так и внутреннему духовному развитию. Только таким образом мы сможем достичь гармонии и счастья в своей жизни.

Итак, материальный и духовный миры представляют различные аспекты нашего бытия, и понимание их различий помогает нам лучше понять себя и мир вокруг нас.

2. О различиях между мужчинами и женщинами.

В природе существует множество различий между мужчинами и женщинами, которые проявляются как на биологическом, так и на поведенческом уровне, как в физиологическом, так и в психологическом плане. Вот некоторые из них:

1. Физиология: Одно из основных различий между мужчиной и женщиной заключается в их физиологических особенностях. Например, у мужчин есть более развитая мускулатура, больше костная масса и более высокий уровень тестостерона. У женщин же более развита жировая ткань, у них меньше костная масса и уровень эстрогена.

2. Психология: Мужчины и женщины имеют разные предпочтения, характеристики личности и стилей общения. Например, мужчины чаще проявляют агрессивное поведение и стремление к конкуренции, в то время как женщины склонны к кооперации и эмпатии.

3. Поведение: В поведении мужчин и женщин также есть различия. Например, мужчины чаще проявляют склонность к рискованным действиям, а женщины могут быть более осторожными и предусмотрительными.

4. Подход к проблемам: Мужчины и женщины могут иметь разный подход к решению проблем. Например, мужчины чаще придерживаются логического и аналитического подхода, в то время как женщины могут полагаться больше на интуицию и эмоции.

Эти различия между мужчинами и женщинами обусловлены как биологическими факторами, так и социокультурными стереотипами.

Одним из ключевых различий между мужчиной и женщиной является их половая структура. Мужчина обладает мужским началом с характерными для него физическими чертами, такими как более развитые мышцы, широкие плечи, грубые черты лица и т. д. Женщина же имеет женское начало с более мягкими чертами, изящными формами и т. д.

Другим важным различием является функциональное назначение мужского и женского начал. В природе мужчины, как правило, отвечают за защиту семьи и охранные функции, в то время как женщины обычно отвечают за воспитание и заботу о наследии. Эти роли были обусловлены эволюцией и адаптацией к среде обитания.

Также важным различием является психологические особенности мужчин и женщин, такие как способность к эмпатии, аналитическое мышление, коммуникативные навыки и т. д. В психологии считается, что мужчины и женщины имеют разные подходы к решению проблем и восприятию мира.

Различия между мужским и женским началом в природе являются важными и определяют их роли и функции в обществе и семье. Однако стоит помнить, что каждый человек уникален и может проявлять как мужские, так и женские качества в зависимости от своей индивидуальности.

3. О различиях между духовностью и нравственностью.

Духовность и нравственность — это два понятия, которые, хоть и тесно связаны между собой, имеют свои особенности и различия.

Духовность — это понятие, которое описывает внутреннюю силу человека, его связь с высшими силами или духовным миром, его внутреннюю гармонию и баланс. Духовность обычно связана с религиозностью, но не ограничивается только ею. Это также может быть внутренняя гармония, способность к самопознанию и саморазвитию, поиск смысла жизни.

Нравственность — это система ценностей и правил, скажем так в светской жизни, проводимых в обществе, которые определяют, что является правильным и неправильным поведением. Нравственность включает в себя понятия добра и зла, справедливости и бескорыстности.

Нравственность может быть связана с религией, но также основывается на общих нормах и ценностях общества.

Таким образом, духовность и нравственность оба описывают внутреннее состояние и отношения человека к миру, но подходят к этому с разных сторон — одна сконцентрирована на внутренней гармонии и поиске смысла, а другая на правильном поведении и нормах общественной морали.

4. О различиях между телом и душой.

Тело и душа — это два основных понятия, которые используются для описания человека как единой сущности. Они имеют свои уникальные отличия и играют разные роли в человеческой жизни.

Тело — это физическая оболочка человека, его материальное состояние. Оно состоит из органов, тканей, клеток и систем, которые работают вместе для обеспечения жизнедеятельности человека. Тело обладает физическими возможностями, такими как движение, чувство, восприятие и т. д. Оно подвержено воздействию внешней среды и требует ухода и охраны.

С другой стороны, душа — это нечто более тонкое и нематериальное. Душа, согласно религиозным учениям, является духовным аспектом человека, его сущностью, эмоциями, чувствами, мыслями, волей. Душа имеет свою собственную природу и связана с духовным миром. Она обладает свободой воли и способностью к развитию и самосовершенствованию.

Таким образом, основное отличие между телом и душой заключается в их природе и функциях. Тело представляет собой материальную сторону человека, а душа — духовную сторону. Оба аспекта важны для полноценного существования человека, и их гармония и баланс играют важную роль в жизни человека.

5. Пирамида и крест: единство противоположностей или закон противоречий.

Вечная жизнь в форме пирамиды относится не к конкретному человеку, а к Человечеству в целом. Как уже отмечалось, умершему человеку, не так уж и важно, в какую геометрическую фигуру положат его тело.

Между тем, четыре грани у пирамиды и креста, единство противоположностей, и создают принцип и правило вечной жизни. Энергетическая несовместимость живых организмов, постоянная борьба добра со злом, становится тем источником взаимного притяжения и взаимного обогащения. А, вместе они и создают жизнь в вечности.

Итак, мы предположили, что Пирамида и Крест означают одно и тот же правило вечной жизни. Только пирамида точнее отражает, заложенный в ней смысл, поскольку более наглядна, и учитывает ход времени. А крест — тоже пирамида (более практичная при использовании в повседневной жизни), только вид сверху, как бы с высоты времени. С точки зрения геометрии, крест является проекцией пирамиды.

Энергетическая противоположность четырёх граней, а именно духовного и материального мира, а также мужского и женского начала, и запускает маховик жизни.

Главный вопрос заключается в заложенных смыслах внутреннего объема пирамиды, чтобы жизнь на Земле никогда не заканчивалась. Кстати, «темные силы Зла» об этих проблемах знают.

7. Мировоззрение России: языческое, старо-славянское, христианское и православное, атеистическое, современное

Описание различий и хронологии исторических событий.

Мировоззрение России формировалось на протяжении многих веков под влиянием различных культурных, религиозных и исторических факторов. Рассмотрим основные этапы его развития: языческое, старо-славянское, христианское и православное, атеистическое и современное.

1. Языческое мировоззрение (до IX–X веков)

— Описание: До принятия христианства на Руси господствовало язычество, основанное на поклонении природным силам, духам и множеству богов. Язычество было тесно связано с циклами природы, сельскохозяйственными культами и мифологией.

— Основные черты:

— Политеизм (многобожие): поклонение таким богам, как Перун (бог грома и молнии), Велес (бог скота и богатства), Даждьбог (бог солнца) и другим.

— Культ предков и духов природы (лешие, водяные, домовые).

— Ритуалы и праздники, связанные с природными циклами (Масленица, Купала).

— Хронология:

— Язычество было доминирующим мировоззрением до X века.

— Крещение Руси в 988 году стало переломным моментом, хотя языческие традиции сохранялись долгое время в виде народных обычаев.

2. Старо-славянское мировоззрение (IX–X века)

— Описание: Это переходный период между язычеством и христианством. Старо-славянское мировоззрение включало элементы язычества, но уже с влиянием христианских идей, которые проникали на Русь через торговые и культурные связи с Византией и другими странами.

— Основные черты:

— Синкретизм: смешение языческих и христианских верований.

— Появление первых христианских общин на Руси.

— Сохранение традиционных обрядов, но с постепенным их переосмыслением.

— Хронология:

— IX век: первые упоминания о христианских общинах в Киеве.

— 988 год: Крещение Руси князем Владимиром.

3. Христианское и православное мировоззрение (X–XVII века)

— Описание: После Крещения Руси христианство стало основой мировоззрения. Православие, заимствованное из Византии, оказало огромное влияние на культуру, искусство, политику и общественную жизнь.

— Основные черты:

— Монотеизм: вера в единого Бога.

— Центральная роль Церкви в жизни общества.

— Развитие монашества, иконописи, храмового строительства.

— Православие как основа государственной идеологии (идея «Москва — Третий Рим» в XVI веке).

— Хронология:

— 988 год: Крещение Руси.

— XI–XII века: распространение христианства по всей территории Руси.

— XIV–XVI века: укрепление православия как государственной религии, особенно после падения Византии (1453 год).

— XVII век: церковный раскол (реформы патриарха Никона).

4. Атеистическое мировоззрение (XX век)

— Описание: После Октябрьской революции 1917 года в России начался период активного насаждения атеизма. Коммунистическая идеология отрицала религию, считая её «опиумом для народа».

— Основные черты:

— Отрицание Бога и религии.

— Пропаганда научного материализма.

— Гонения на Церковь: разрушение храмов, репрессии против священнослужителей.

— Попытки заменить религию новыми советскими ритуалами и праздниками.

— Хронология:

— 1917 год: начало антирелигиозной политики.

— 1920–1930-е годы: массовые репрессии против Церкви.

— 1960–1980-е годы: ослабление гонений, но продолжение атеистической пропаганды.

5. Современное мировоззрение (конец XX века — настоящее время)

— Описание: После распада СССР в 1991 году началось возрождение религиозной жизни в России. Однако современное мировоззрение характеризуется плюрализмом: сосуществование православия, других религий, атеизма и светских ценностей.

— Основные черты:

— Возрождение православия: восстановление храмов, рост числа верующих.

— Многообразие религий: ислам, буддизм, иудаизм и другие конфессии.

— Распространение светского гуманизма и атеизма.

— Влияние глобализации и западных ценностей.

— Хронология:

— 1990-е годы: возрождение религиозной жизни.

— 2000-е годы: укрепление роли Русской Православной Церкви в обществе.

— Современность: сосуществование традиционных и современных ценностей.

Различия между этапами:

— Религиозная основа: от политеизма к монотеизму, затем к атеизму и плюрализму.

— Роль Церкви: от доминирующей в христианский период до подавленной в советское время и возрожденной в современности.

— Культурные особенности: от мифологии и обрядовости к научному материализму и светскому гуманизму.

— Влияние на государство: от тесной связи религии и власти в православный период до отделения Церкви от государства в советское время.

Каждый этап оставил глубокий след в культуре и менталитете российского общества, создавая уникальное сочетание традиций и современных тенденций.

8. Мировоззрение Китая. Как оно менялось на протяжении веков и тысячелетий?

Хронология и описание исторических событий.

Мировоззрение Китая формировалось на протяжении тысячелетий под влиянием философских, религиозных, культурных и политических факторов. Оно прошло через множество этапов, каждый из которых вносил свои коррективы в понимание мира, человека и общества. Ниже приведена хронология основных этапов развития китайского мировоззрения с описанием ключевых событий и идей.

1. Древний период (до V века до н.э.)

— Мифология и ранние верования: В древности китайское мировоззрение основывалось на мифах, культах природы и предков. Центральное место занимали представления о гармонии между Небом (Тянь) и Землей (Ди). Небо считалось высшей силой, определяющей судьбу людей и государства.

— Шан-Инь (XVI–XI века до н.э.): В этот период развивалась практика гадания на костях (цзягувэнь), что свидетельствует о вере в связь между миром людей и духов.

— Чжоу (XI–III века до н.э.): Появилась концепция «Мандата Неба» (Тяньмин), которая легитимизировала власть правителя. Если правитель терял добродетель, Небо могло лишить его мандата.

2. Эпоха «Сто школ» (VI–III века до н.э.)

Этот период стал временем расцвета философской мысли, когда сформировались основные школы китайской философии:

— Конфуцианство: Конфуций (551–479 до н.э.) предложил этико-философскую систему, основанную на идеалах гармонии, сыновней почтительности (сяо) и социальной иерархии. Центральное место занимала идея «исправления имен» (чжэн мин) — соответствия поведения человека его роли в обществе.

— Даосизм: Лао-цзы и Чжуан-цзы развивали идеи о Дао (Путь) — естественном порядке вещей. Даосизм проповедовал жизнь в гармонии с природой, отказ от излишнего вмешательства и стремления к власти.

— Легизм: Школа легистов (например, Шан Ян) выступала за строгие законы и централизованную власть, отрицая значение морали и традиций.

— Моизм: Мо-цзы проповедовал идеи всеобщей любви (цзянь ай) и утилитаризма, критикуя конфуцианский ритуализм.

3. Имперский период (III век до н.э. — XIX век н.э.)

— Цинь (221–206 до н.э.): Легизм стал официальной идеологией, что привело к централизации и жесткому контролю. Однако династия быстро пала из-за чрезмерной жестокости.

— Хань (206 до н.э. — 220 н.э.): Конфуцианство стало государственной идеологией, сочетаясь с элементами легизма и даосизма. Появилась система государственных экзаменов (кэцзюй), которая укрепляла власть бюрократии.

— Буддизм: В I веке н.э. буддизм проник в Китай из Индии. Он оказал значительное влияние на мировоззрение, особенно в области этики и метафизики. Буддизм адаптировался к китайской культуре, породив такие школы, как Чань (дзэн).

— Тан (618–907) и Сун (960–1279): В этот период наблюдался синтез конфуцианства, даосизма и буддизма (сань цзяо хэ и — «единство трех учений»). Развивалась неоконфуцианская философия (Чжу Си), которая соединила метафизику с этикой.

4. Поздний имперский период (XIV–XIX века)

— Мин (1368–1644) и Цин (1644–1912): Конфуцианство оставалось доминирующей идеологией, но китайское мировоззрение стало более консервативным. В этот период Китай столкнулся с внешними угрозами (например, маньчжурское завоевание), что привело к укреплению изоляционизма.

— Влияние Запада: С XVI века в Китай начали проникать европейские миссионеры (например, иезуиты), что привело к первым контактам с западной наукой и культурой. Однако китайское мировоззрение оставалось традиционным.

5. Новое время (XIX–XX века)

— Опиумные войны (1839–1860): Поражение Китая в войнах с европейскими державами привело к кризису традиционного мировоззрения. Китайцы начали осознавать отсталость своей страны.

— Движение «Сто дней реформ» (1898): Попытка модернизации Китая на основе западных идей. Однако реформы были подавлены консерваторами.

— Синьхайская революция (1911): Падение империи Цин и установление республики. Начался период поиска новой идентичности.

— Движение 4 мая (1919): Интеллектуалы критиковали традиционное конфуцианство и призывали к модернизации на основе науки и демократии.

— Коммунизм: После победы коммунистов в 1949 году марксизм-ленинизм стал официальной идеологией. Традиционные ценности были отвергнуты, но позже частично восстановлены.

6. Современный период (конец XX — начало XXI века)

— Реформы Дэн Сяопина (с 1978): Китай начал переход к рыночной экономике, сочетая социализм с элементами капитализма. Это привело к возрождению традиционных ценностей, таких как конфуцианство, в сочетании с современными идеями.

— Глобализация: Китай активно включился в мировую экономику, что повлияло на его мировоззрение. Сегодня Китай сочетает традиционные ценности (например, гармония, коллективизм) с современными технологиями и глобальными амбициями.

Итог

Китайское мировоззрение прошло долгий путь от мифологии и культа предков до сложного синтеза традиционных и современных идей. На протяжении веков оно адаптировалось к изменениям, сохраняя при этом свою уникальность. Сегодня Китай продолжает балансировать между традициями и инновациями, что делает его мировоззрение одним из самых динамичных в мире.

9. Мировоззрение Израиля. Как оно менялось на протяжении веков и тысячелетий?

Хронология и описание исторических событий.

Мировоззрение Израиля, как народа и культуры, формировалось на протяжении тысячелетий под влиянием религиозных, исторических, социальных и политических факторов. Оно тесно связано с иудаизмом, который является не только религией, но и основой культурной и национальной идентичности еврейского народа. Ниже приведена хронология и описание ключевых этапов изменения мировоззрения Израиля.

1. Древний период (ок. 2000–586 гг. до н.э.)

Патриархальный период (ок. 2000–1500 гг. до н.э.):

— Мировоззрение древних израильтян формировалось вокруг идеи монотеизма, который начал развиваться с Авраама, Исаака и Иакова. В этот период ключевыми были понятия завета (договора) с Богом (Яхве) и обещания земли (Ханаана).

Исход и Синайский завет (ок. XIII век до н.э.):

— Моисей вывел израильтян из Египта, и на горе Синай был заключен завет с Богом. Десять заповедей и Тора (Пятикнижие) стали основой религиозного и этического мировоззрения. Центральной идеей стало служение единому Богу и соблюдение Его законов.

Эпоха Судей и Царей (ок. 1200–586 гг. до н.э.):

— В этот период израильтяне перешли от племенного строя к монархии. Цари, такие как Давид и Соломон, укрепили идею централизованного культа в Иерусалимском Храме. Однако в этот же период происходили конфликты между монотеизмом и влиянием языческих культов соседних народов.

2. Вавилонский плен и Второй Храм (586 г. до н.э. — 70 г. н.э.)

Вавилонский плен (586–538 гг. до н.э.):

— Разрушение Первого Храма и пленение евреев в Вавилоне стали переломным моментом. В этот период сформировались основы иудаизма как религии, не зависящей от Храма. Развивались синагоги, молитвы и изучение Торы.

Возвращение и строительство Второго Храма (538–516 гг. до н.э.):

— После возвращения из плена под руководством Зоровавеля и Ездры был построен Второй Храм. Мировоззрение стало более универсальным, с акцентом на соблюдение закона и ожидание Мессии.

Эллинистический период (IV–I вв. до н.э.):

— Влияние греческой культуры привело к конфликту между традиционным иудаизмом и эллинизацией. Восстание Маккавеев (167–160 гг. до н.э.) стало борьбой за религиозную и культурную независимость.

Римский период (I в. до н.э. — I в. н.э.):

— Римская оккупация привела к росту мессианских ожиданий. В этот период возникли различные религиозные течения: фарисеи, саддукеи, ессеи и зелоты. Разрушение Второго Храма в 70 г. н.э. стало катастрофой, изменившей мировоззрение евреев.

3. Раввинистический период (70–500 гг. н.э.)

— После разрушения Храма центр религиозной жизни переместился в синагоги и школы. Раввины стали главными хранителями традиции. Была записана Мишна (ок. 200 г. н.э.), а затем Талмуд (ок. 500 г. н.э.), который стал основой еврейского права и мировоззрения.

— Мировоззрение этого периода было сосредоточено на изучении Торы, соблюдении заповедей и ожидании Мессии.

4. Средневековье (500–1500 гг.)

Эпоха гаонов (VI–XI вв.):

— В Вавилонии и других центрах диаспоры развивалась еврейская ученость. Гаоны комментировали Талмуд и отвечали на вопросы общин.

Испанский золотой век (X–XII вв.):

— В мусульманской Испании евреи достигли расцвета в философии, поэзии и науке. Философы, такие как Маймонид, пытались синтезировать иудаизм с греческой философией.

Преследования и изгнания (XII–XV вв.):

— Крестовые походы, изгнание из Испании (1492 г.) и другие гонения привели к усилению мессианских ожиданий и мистических течений, таких как каббала.

5. Новое время (XVI–XIX вв.)

Эпоха Просвещения (Хаскала, XVIII–XIX вв.):

— В Европе евреи начали интегрироваться в светское общество. Возникло движение Хаскала, которое стремилось совместить традиционный иудаизм с современным образованием.

Возникновение реформистского и ортодоксального иудаизма:

— Реформисты стремились адаптировать иудаизм к современности, в то время как ортодоксы настаивали на сохранении традиций.

6. XX век и современность

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.