Бесплатный фрагмент - Литературный оверлок

ВЫПУСК №1/2019

от редактора прозы

Кому нужен в литературе сюжет? Мир полон писательниц детективов, третьесортных кино, видеоигр, испещренных сюжетами, которые — как мертвые костяки (остова) из шкафа ремесленника средний руки, готовой в любой момент потянуться и набить заготовленной требухой очередной «скелетик». Законченный, много раз проверенный, избитый и обсосанный, как сахарная косточка. Но литературы нет в сюжетах самих по себе. Раньше — да, не было столько детективщиков, не было кино, видеоигр, сюжет вставляли в литературу, как вставляют в прохладительный алкогольный коктейль пластмассовый зонтик. Теперь литература, наконец-то, может освободиться от гегемонии сюжета. Не надо вынюхивать литературу в чужих воротниках, карманах и ширинках, когда она находится под самым носом. Здесь и сейчас. Если ты сидишь за столом и перебираешь в пустой голове своей пустые мысли, то в этом может быть больше литературы, чем в том, что из туго набитых карманов инспектор Ричардсон извлек серебряный портсигар и закурил забычкованную «козью ножку», а воздухе стоял тревожный запах котлет из забегаловки из-за угла, и солнце низко клонилось к закату, пропадая за нависшими над кривой улицей черепичными крышами кирпичных домов

Яков Сычиков

ПРОЗА

Полина Корицкая

САМОКРУТКИ

Раскрывая хьюмидор

Все удивительные воспоминания хочется вынуть из головы и положить в нагрудный карман. И вовсе не потому, что так ближе к сердцу. Просто до кармана проще дотянуться, чтобы нащупать там нужное и показать кому-то. Взять да и подойти к первому встречному, слегка приоткрывая ладони — мол, смотри…

— Смотри, что у меня есть!

А тот, случайный, удивится, рассмеется, ну надо же, скажет, ты счастливчик! Да, улыбаешься ты, счастливчик, и снова сжимаешь ладони.

Но не так-то просто носить воспоминания все время с собой. Лишь на первый взгляд они кажутся маленькими и словно невесомыми, но если попытаться оторвать их от земли… Экая тяжесть! — куда проще остаться тут же, при этих неподъемных чемоданах собственной памяти — сесть на них, да так и не сдвинуться дальше.

Мимо идут люди. Этот мужчина в белом пиджаке с огромным чемоданом, похожим на кофр, от которого по земле тянется бурая полоса, — натуральный конь с телегой. Еле тащится, мучится одышкой, но везет. Он уверен, что засеивает поле, и это было бы правдой, если бы не гнилые семена. А та женщина в черном несет только ручку от сумки: поклажа давно оторвалась под собственным весом, но она не хочет этого признавать. Она медленно идет и аккуратно держит ручку — так, будто та заполнена водой.

Вот странно одетая тетка с большим рюкзаком на плечах. Из него постоянно что-то вываливается, а она, не обращая на это никакого внимания, ежеминутно находит на дороге какую-то новую необходимость и не глядя бросает в рюкзак. О, смотри, — выпал хороший на вид мужчина и убежал. Тетка посмеялась и пошла в противоположную сторону, прибавив шагу.

А этот человек упал на свои вещи ничком и лежит. На его плечах — следы от жестких ручек, а ноги неестественно вывернуты.

Надо идти.

Но как унести это груз? Ты раскрываешь чемодан, смотришь внутрь… Все воспоминания свалялись в один большой ком. Интересно, думаешь ты, а эти люди раскрыли свою память хотя бы раз за столько лет?

И ты отламываешь от кома кусок, а он прямо в пальцах вдруг — рассыпается… Все, что было так дорого, так важно, бежит сквозь пальцы, и очень страшно позволить ему сбежать. Все, что было когда-то материальным, твердым, существенным, теперь даже не песок, а так, — дрянь какая-то. Табак пересушенный. Тогда ты собираешь воспоминания по щепотке, и закручиваешь их в папиросную бумагу. И со смехом замечаешь, что получились натуральные самокрутки, какие курил, быть может, твой дедушка. Ни дать ни взять, настоящий самосад в обрывках совковой газеты.

Я скручиваю, и все оживает — оживают улицы, дома, начинают разговаривать коты, и я их понимаю, а они понимают меня.

Я скручиваю, и обидно, когда слишком тонкая бумага рвется, когда то, что в центре, просыпается наружу, а потом чего-то не хватает, понимаешь? Чего-то важного не достает.

Я скручиваю, и они выходят такими разными и неуклюжими, ведь специальной машинки по скрутке воспоминаний у меня нет.

Самокрутка первая

Козья ножка

Сначала была Шибаловщина. Никто не может ни понять, ни вспомнить, ни, тем более, объяснить, откуда она взялась. Просто однажды воздух в Квартире сгустился, что-то тихонько щелкнуло, — и опа! — на тебе, лежит. Синяя, дырявая, вонючая, словом — домашняя. Как тапки, в которые Рыжий наложил. Впрочем, я попробую восстановить цепочку событий и разобраться, откуда взялось это чудо.

Мысль — она, как вы знаете, материальна. Но ведь кто-то должен подумать ее, эту мысль. А кому ее думать, если Квартира пуста?..

Квартира живет под самой крышей, на пятом этаже. Голову ей летом печет солнце, зимой заваливает снегом так, что уши примерзают к водосточным трубам. За шиворот ей залетают голуби и гадят. В нутре живут пауки и тараканы, потому что прошлые хозяева бросили Квартиру, даже не смахнув хлебные крошки со стола.

Ну вот, вы уже, наверное, думаете: враки! Кто бросит жилплощадь в таком престижном районе столицы? Да, ее действительно не просто оставили, а решили сдавать.

Хозяйку Квартиры звали Муза, как любимую собаку Литературного института.

Но я сомневаюсь, что Муза могла выдумать что-то такое, что материализовалось бы в Шибаловщину. Для этого должен был появиться Шибалов собственной персоной, не иначе.

Откуда взялся здесь Валентин Шибалов, никто не помнит, не понимает и не в силах объяснить. Логично думать, что он появился до Шибаловщины. Хотя, это вопрос довольно спорный — что было сначала: яйцо или курица.

Есть предположение, что Валька там прямо и родился. Уже бородатый, толстый и сразу на унитазе. Да, возможно, после своего рождения он спрятался за сливной бачок и рос там потихоньку, пока не пришла Хельга Патаки, и не начала выметать оттуда всякий мусор. Шибалов оказался мусором самым приятным, а при ближайшем рассмотрении вовсе даже и не мусором, а весьма упитанным мужчиной «в самом расцвете сил». Патаки как увидела это чудо грязнющее да лохматющее, так и зарделась вся. И ну его мочалками шоркать! И чем больше шоркала, тем больше рдела.

Хельга Патаки, собственно, и начала первой снимать Квартиру. А Валька, даже если он в ней и уродился, все равно сделал это, не оплатив госпошлину. Поэтому Хозяйкой стала Патаковна, как ласково звал ее Шибалов.

Так Квартира стала Домом. Веселым, теплым и гостеприимным.

А как же может Дом жить без кошки? Да легко! Вот без кота уже сложнее. Поэтому появился Рыжий. Он родился из большого Хельгиного рюкзака. Судя по содержимому рюкзака (а лежали там обычно дудки, ноты, книжки да листочки), — Рыжий — дитя Таланта.

Этот кошак умудрялся гадить в такие места, в какие не ступала даже тараканья лапка. Потому что он был очень умный и на самых важных местах хотел оставить свой автограф.

Откуда взялась там я? Патаки говорит, что от сырости завелась. Просто Рыжий однажды оставил автограф на одном из матрасов и с тех пор тот ни разу нормально не просох. До сих пор воняет, можете сами у Хельги спросить.

***

На нашей кухне была старенькая газовая плита и еще более древняя газовая колонка. Я до сих пор вздрагиваю, вспоминая эту конструкцию. Сначала я долго училась ей управлять, но однажды спросонок перепутала порядок действий — колонка пыхнула ярким пламенем и опалила мне ресницы. Зато у нас всегда была горячая вода.

Конечно, на кухне был стол. Кажется, письменный. В одном из его ящиков стояла банка с видавшим виды табаком. Периодически окурки из переполненной пепельницы сортировались — бычки получше в одну кучку, похуже — в другую. Те, что подлиннее да посохраннее, потрошились, табак ссыпался в специально отведенную для этого банку — ту самую, фильтры складывались отдельно. Скуренные «в ноль» отправлялись в мусор. Табак некоторое время просушивался, иногда в него нарезалось яблочко или два, для вкуса. Позже из этого табачка с добавлением фильтра мы «лепили» самокрутки. Еще бумага была специальная.

Вообще фигня, конечно, получалась, особенно если табак не до конца просох. Но когда денег не было, а курить хотелось, это спасало.

***

Прямо под нашей Квартирой, этажом ниже, жила одна милая женщина. Имени ее я, к сожалению, не помню. А может, никогда его и не знала. Это вовсе ни к чему, если называть человека как-то особенно. Она была очень особенной, и любя мы звали ее Недотрашка.

Нравом она отличалась игривым. То бралась среди ночи молотком в дверь колотить, после чего на бедняге оставались приличные вмятины. То жаловалась, что кот наш слишком громко топает. А однажды настойчиво посоветовала приклеить на наши тапки по прокладке, чтобы мы тише ходили. А лучше — сидели. И желательно не шевелясь.

Был у нее сын. Худенький такой, глаза тоскливые. Прямо жалко его. Но что поделать — без крыши парень, без башни в смысле. Дурачок, в общем. И очень он по крыше своей тосковал, и сильно найти ее пытался, узнать — не она ли, не его ль?

Решил раз Дурень, что крыша горячо любимой нами квартиры — та самая и есть. Кумекать стал: как бы на законное место ее возвратить?

День Дурак думал, два, а на третий рассудил так: вот, дескать, дождик идет когда, фундамент дома подмывает, и тот начинает проседать. И совсем просто будет до милой крыши дотянуться! Но ждать погоды от природы — ненадежное занятие. Надо брать ситуацию в свои руки. И вот пошел Дурачок в садово-леечный магазин и купил себе большую лейку.

День-деньской сидел он у подъезда и лил воду под ноги дома. В глазах его светилась неясная надежда, все ждал, когда крыша до земли опустится, а он возьмет большой тортовый нож и отрежет себе кусок шифера. Приладит вместо шляпы к голове, и мир вокруг изменится: он станет умным, луна всегда будет растущей, бездомные собаки — сытыми, а мама — красивой.

А Недотрашка носила вниз огромные лязгающие ведра, полные ржавой воды. О бедро билась банка с грибным супом, обмотанная вафельным полотенцем. Она шла и ворчала себе под нос. Мол, что за жизнь — хлеб в «Перекрестке» опять непропеченный и соседский кот всю ночь спать не давал. Что за люди, нет бы тихо сидеть.

***

«Перекресток», который так ругала Недотрашка, лично мы уважали очень. Там можно было выменять полный пакет железных денег на 50гр говяжьего фарша, пачку «Явы», хлеб и кошачий корм. А иногда в гости приезжала мама, и тогда мы сметали с полок шоколадные конфеты, диковинные печеньки и заморские консервы.

Ночи мы всегда проводили на кухне. Просто домой приходили очень поздно. За пять минут до закрытия выбегали из туннеля с буквой М, бежали к остановке с буквой А и долго ехали мимо красных бурлящих фонтанов на Поклонке и яблочного сада — то цветущего, то зреющего, то облетающего, то замерзшего и будто снова цветущего. Потом шли в «Перекресток», и только после этого — не спеша, вымотанные, голодные — брели в сторону дома. На крыльце дремал соседский Дурачок, изможденно прислонившись щекой к холодной лейке и беспокойно вздрагивая во сне. Мы отламывали ему немного хлеба и поднимались на пятый этаж. Входили, открывали дверь на кухню, радостный Рыжий прыгал на стол, терся о Валькины усы в ожидании кормежки. И мы принимались за готовку. Варили суп, очень быстро его съедали. А потом сидели и тележили до самого утра. Вставать на учебу, конечно, было весьма непросто, но свежий кофе выручал.

А иногда денег совсем не было, мама не приезжала, стипендию не платили. Тогда мы ели панировочные сухари с майонезом.

ДОКУМЕНТ №1

Обнаружен висящим на входной двери квартиры №80

по ул. Свиридова г. Москвы

ЦРУ

(Ценные Руководящие указания)

— Открыть форточку в комнате;

— Выключить колонку, газ, свет, воду;

— Закрыть кота на кухне;

— Взять с собой мусор;

— В парадной громко не разговаривать.

ПОЖАЛУЙ, ХВАТИТ

СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!

Самокрутка вторая

Мягкая смесь

Итак, мы быстро съедали свои 50гр фарша и тележили до самого утра.

Телега — это та же байка, сказочка, придумка. Только надо ее не рассказывать, а двигать. А потом сесть сверху и переться от собственной просветленности. Цель ее — подвинуть сознание, но не так, чтобы совсем двинуться, а чуть-чуть. Телеги бывают разные. И в стихах бывают, и в песнях, но чаще в виде эдакой мудреной сказки. Хельга была настоящим тележным мастером, сэнсэем тележной мудрости, а я внимала и училась.

Мы двигали о зеленых собаках, стерегущих свои маленькие заборчики на теплых от солнца газонах. Мы размышляли над тем, какими путями в метро попадают поезда. Может быть, они прямо там и рождаются?.. И мамы-вагоны не пускают детей-вагонят на линию до самого совершенновагония.

— Родился как как-то в депо новый поезденок. Радостный такой, фарами хлопает, колесами топает — родители не могли нарадоваться сыну. Когда Метруне исполнился один вагончик, они рассказали ему о своей тяжелой работе. Ездят целыми днями, людей возят, а люди неблагодарные, то стекло выбьют, то бутылок накидают, то стены начнут расписывать. А вот их троюродные тетки на американских горках работают. Вот повезло! И на солнышке, и народу по утрам не так много, — рассказывает Хельга.

А я ей: «Давай, чаю подолью».

Нет, вру. Мы пили матэ. То есть вот так выходит:

«Давай, кипяточку добавлю». Да, выходит, так.

А она: «Каждое лунное затмение происходит одно и то же. Звездный Волк спускается на Микояновский мясокомбинат, чтобы украсть колбасу, возносит на небо души невинных котят, а Звездный Лев ругает Волка и возвращает котят на землю, но уже не в виде колбасы, а в виде живых кошек. Потому что в мире все всегда правильно. Правильно и гармонично. А, да, давай, спасибо, спасибо, круто!»

***

— Я помню, как впервые поняла, что такое время, — вполголоса говорила Патаки, склонившись над литровой железной кружкой и глядя на меня сквозь очки. — Как-то раз, когда я была еще совсем маленькой, мама повела меня на УЗИ. Понятное дело, писать было нельзя. И я очень долго терпела, а ужасно хотелось, и я ерзала на скамеечке в очереди, а рядом со мной сидела большая совдеповская тетка. Тетя читала газету. У нее была такая огромная попа, что занимала почти всю скамейку, так что мне оставался самый краешек. Но ей было мало просто удобно сидеть, и она все время меня одергивала: «Девочка, чего ты вертишься? Девочка, ну посиди спокойно! Девочка, почему ты не можешь просто положить свои руки на ноги, а ноги — на пол?» Но я не могла. Ноги никак не хотели стоять на месте и сами собой плясали танец «хочуписать». Поэтому я встала и начала прыгать. Вверх-вниз, вверх-вниз, люди входят и выходят, вверх-вниз, входят, вверх, выходят, вниз, ой, ой, ой! И вот, наконец, моя очередь. Когда я вышла из кабинета, я помчалась прямиком в туалет. И писала так долго, мама сказала, что целую минуту. Вот так я поняла, что такое время. Валя, ну почему ты опять по квартире голый ходишь? Ты бы хоть Полинки постеснялся! Блин, ну почему ты у меня такой дурак?

Но я уже привыкла, что Валька ходит голым и играет на баяне, сидя в туалете. Ведь он музыкант, творческая личность. Олька рассказывала, что раньше у Шибалова были длинные волосы, по самую попу, настоящий предмет гордости. Я никак не могла в это поверить, такие волосищи я видела только у одной своей подружки, однокурсницы Сашки.

Но сейчас Шибалов стрижен под ежика. Ему от этого самому немного грустно, зато попу ничто не загораживает. Теперь он гордится ею.

Хельга Патаки сказочница и флейтистка. Конечно же, в доме у двоих музыкантов живет куча инструментов. Несколько гитар, скрипка, два баяна, дудки, флейты, тинвистлы и два синтезатора, один из них даже умещается на ладони.

Как-то раз, ожидая автобус на остановке, мы увидели на столбе объявление:

ДОКУМЕНТ №2

Обнаружен висящим на столбе, недалеко от станции метро «Парк Победы»

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №47 ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧЕНИКОВ НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 2004—2005 ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ФОРТЕПИАНО

СКРИПКА

КЛАССИЧЕСКАЯ ГИТАРА

БАЯН

ХОРОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ ПРОВОДЯТСЯ В МАЕ 2004г. ПРОСЛУШИВАНИЕ СОСТОИТСЯ 16 МАЯ В 17 ЧАСОВ.

Ну, мы и пошли туда. Все вместе, втроем. Великовозрастные дитяти — мне семнадцать, Хельге двадцать четыре, Вальке двадцать восемь. И нас взяли. Я стала заниматься классической гитарой, Патаки скрипкой, Шибалов продолжил покорять кнопки баяна.

В музыкальной школе про нас ходили легенды. Дескать, вот учатся трое студентов странной наружности, очень какие-то творческие личности.

***

Хельга и Валька очень любили друг друга. Они даже хотели пожениться, только обязательно первого апреля. Потом, конечно, деток народить. А на мне они тренировались — над моим спальным местом висела длинная гирлянда погремушек.

В свободные вечера мы с Патаки сидели на кухне и читали газету «Моя семья».

Шибалов в это время медитировал на унитазе и заучивал надписи на стенах.

Рыжий, раскорячившись под раковиной, сосредоточенно и продолжительно писал в лоток.

«Потому что в мире все всегда правильно. Правильно и гармонично».

Самокрутка третья

Табак с джемом

По Трубе гуляло Эхо.

Оно то не спеша прогуливалось от стены до стены, опираясь на тросточку и чуть пританцовывая, то носилось, как сумасшедшее, вихляя бедрами и прыгая. Ему никогда не было скучно, потому что само по себе оно не существовало. Оно рождалось и умирало каждую минуту. Стоило появиться малейшему звуку, как Эхо во все ноги откуда-то выпрыгивало и радостно кричало этот звук, пока не надоест. До тошноты оно повторяло за птицей, за поездом, за ветром, за свистком милиционера, за грохотом выпавшей из коляски погремушки и требовательным криком. Хотя, может быть, его и не тошнило никогда. Ведь Эхо бесплотно. Или нет?

А все от того, что в Трубе была очень хорошая акустика. А это от того, что много свободного пространства. Кругом просторно и гулко, как и полагается быть в переходе метро. Это переход так звали — Труба. Может быть, за его длину, продолговатость и широкие гладкие бока, уходящие вверх, а может быть, за музыкальный талант. Ведь дружба Эха и Трубы была очень музыкальной.

За это-то мы и полюбили Трубу.

Мы встречались каждый день. Ровно в восемь часов утра Хельга Патаки снимала с плеч большой круглый рюкзак и раскладывала дудки, доставала колпак — такой красный, с белой пампушкой на конце — новогодний. Иногда с нами был и Валька, тогда он открывал большой твердый кофр и доставал из него баян. Начинался сейшен.

Патаки с Валькой, играя вдвоем, радовались, как дети. Пальцы у обоих двигались быстро-быстро, усы Шибалова прыгали вверх, а ноги Хельги под широкой юбкой казались танцующими брусьями под парусом. А я бегала по Трубе. С колпаком в руках, звенящим и тяжелым, я мчалась, мне хотелось пуститься колесом, но народу было слишком много, и я останавливалась. Останавливалась каждый раз, когда встречала Глаза и Рот.

Глаза и Рот есть не у каждого. На какой-то рот посмотришь — яркий такой, блестящий, а его все равно не видно. Ну, нет его! Это просто губы из журнала вырезали и приклеили на лицо. Ведь он же совсем не двигается. И не улыбается.

А Глаза? Пустые и холодные — не настоящие глаза.

Но что начиналось, когда я их встречала! Я говорила не с девочкой, не со стариком, не с панком, не с почетной матерью семейства, вовсе нет, я говорила с ними — Ртами и Глазами. Мы друг друга понимали быстро. Хотя нет. Иногда я говорила еще с руками, с ногами или с волосами. Но это было реже. Еще реже — с сердцами. Сердцам не нужно ничего объяснять.

Но в какой-то момент все мы замечали, что в Трубе ужасно холодно и изо всех шести выходов сразу дует ветер. Тогда возникал вопрос: а кто же делает ветер? Я ли, носясь по переходу? Хельга ли, дуя в дудки? Или просто крутилось большое Эхо, завихряя голоса в ветры?.. И тогда мы останавливались. Закрывали кофр и рюкзак, считали деньги, и уходили на работу, на учебу — спускались вниз, куда стеклянные двери не пропускали Эхо.

***

По окончанию всех дневных дел сейшен продолжался. Но уже на Арбате. Мы приходили туда часам к восьми и летом, и зимой. Потому что Муза требовала оплату за Квартиру независимо от погоды. Да и голодному Рыжему, собственно, тоже было плевать, дождь на улице или снег.

А знаете, что самое любопытное на Арбате? Я вам расскажу: это иностранцы.

У нас скопилась хорошая коллекция иностранных монеток. А я научилась по реакции распознавать, кто стоит передо мной.

Американцы — самые дружелюбные. Айм сорри, ви нид хелп, ви вери нид хелп! Мани фор хеппинез, плиз!.. Как они бывают очаровательны, когда складывают в колпак доллары!

Французы какие-то непонятливые. Глазками хлоп-хлоп, ножками топ-топ, а ты надрывайся, женемас пасижур сильвупле, мерси в баку и пардон мадам-мисье.

Самые придирчивые немцы. Слушают внимательно (не тебя, а музыканта), почесывают бровь и дают всегда по две монеты — рубль и евро. Музыканту. А тебя вообще здесь не стояло.

А русские обычно предлагают налить, кормят конфетами, дарят цветы… Но крутые тоже встречаются. Была такая популярная мелодия, «Бумер» называлась. Эх, жаль, я не наиграю. А как Хельга с Валькой роскошно исполняли ее дуэтом! Так вот, как-то раз мы спокойно сейшенили на Арбате. Мимо проходит солидный такой дядечка, и вдруг у него звонит телефон. И там — что бы вы думали? Та-да. Та-да. А у Патаки дудка в той же тональности! И она быстро подхватывает: Тада-тада-тада-тада-тада! Дядя обернулся, выразительно на нее посмотрел… и пошел себе дальше. Проходит минут десять, а он вдруг возвращается и что-то кладет в колпак. Вот так однажды мы заработали тысячу рублей за три секунды чистой игры.

Дорога домой у нас лежала через самый длинный эскалатор — на Парке Победы. Поднимаясь к выходу, мы всегда пели одну и ту же песню — гимн успешного сейшена. На три голоса. Валька басом начинает: По-ва-ди-ил-ся журавель журавель… На зе-ле-о-ну конопель конопель… — подхватывает Хельга. А я продолжаю: По-ва-ди-ил-ся журавель журавель… На зе-ле-о-ну конопель конопель… И хором:

Ходит ходит и тусуется

Коноплей интересуется

Ходит глазки зажмуривает

Конопельку покуривает

Ходит ходит прикалывается

Конопелькою баловается

Ходит ходит подпрыгивает

Конопелькой порыгивает!

Самокрутка четвертая

Кофе с табаком

Разумеется, сейшены — это так, баловство одно. Просто публичные репетиции. Главными были концерты.

Сцена — это тайна. И я случайно оказалась частью ее.

Вот Хельга снова дует в дудку, и, как по сигналу, загораются глаза, и пальцы двигаются, скорее, скорее, успеть, догнать каждую нотку, ну, давай, Патаки, поднажми еще чуть-чуть! Она жмет, и люди, застывшие на половине глотка, смотрят во все глаза, а рты смеются, и пальцы по столу — там-пам-пам, та-да-дам.

Я гляжу на это, и мне так удивительно радостно и странно. Два часа назад — Хельга, сейчас — музыкант. Два часа назад — на кухне, и вот — на сцене. Там-пам-пам, та-да-дам.

Но куда интересней жизнь зала до концерта. Когда еще почти темно, на сцене пусто, можно пройтись между барабанной установкой и микрофонной стойкой, дать щелбана комбику и дернуть бас за струну. А потом, пройдя сцену насквозь, войти в тесную, прокуренную гримерку. Господи, какой же там хлам! В одну кучу свалены чьи-то сапоги, книги, диски, скрипки и колокольчики. Я взяла колокольчик в руки — дзи-дзон! — и поставила на полку.

А уже через три минуты стало слышно, как по сцене прыгают упругие ноты, настраиваются инструменты. Значит, все собрались: саунд-чек.

— Добавьте правый микрофон в монитор, я себя не слышу!

— Басуху убавь. Блин, Дима, ты меня слышишь вообще или как? Ты тут один, что ли? А где Кир?

— Сейчас придет, вышел куда-то.

— Блин, чей концерт-то вообще? Там уже люди собираются, а мы еще не состроились! Ну, дает… — Патаки была сильно возмущена. Она присела на корточки и стала протирать очки краем юбки.

«Начальство не опаздывает, начальство задерживается», — думала я, разглядывая коробочку от диска, лежащего на столе. На обложке была фотография мужчины, какого-то музыканта. «Василиск», — прочла я на коробке. А, да, на лекции Антонов нам что-то про василисков рассказывал. Мифическое такое существо с головой петуха и мощным хвостом и, кажется, те, кто встречался взглядом с Василиском, каменели. Антонов тогда был как обычно с похмелья, но говорил хорошо. Может, поэтому я запомнила его слова?

«Надо же… какой, — думала я, глядя на фотографию. — Что-то я тебя раньше не видела. Но надо же…»

Тут за моей спиной кто-то чиркнул спичкой. Я обернулась. Передо мной, прислонившись к стене, стоял и молча курил мужчина — с обложки диска.

У него были длинные, уже почти седые волосы, были уверенные, тонкие пальцы и широкая — лопатой — ладонь. А лицо казалось добрым и даже красивым. В нем не было ничего пугающего, наоборот, оно виделось мне притягательным и даже — веришь, нет? –прекрасным…

— Кирилл, — коротко представился он.

— Полина, — я улыбнулась. Все-таки «Василиск» — это псевдоним.

Какой теплый у него взгляд… И при этом — серьезный, насмешливый. Но вот он улыбнулся одним уголком рта, и насмешки уже не было видно, сколько я ни смотрела. А смотреть хотелось неотрывно.

— Ведь ты не превратишь меня в камень? — спросила я.

Пора в зал идти, сейчас концерт начнется. Между прочим, на фотке Василиск гораздо симпатичнее. А на самом деле — полноват да и, пожалуй, староват. Только глаза — как будто светятся.

И рубашка такая белая-белая.

***

В свете софитов по рубашке прыгали черные тени.

Рядом со мной сидела тучная девочка с длинными кудрявыми волосами и с открытым ртом смотрела на сцену. Мой рот был закрыт и очень занят: я пила пиво. А туда, под прожектора, я не особо-то и смотрела.

А что, он молодец, полный зал собрал. Я стала оглядываться по сторонам. Кругом сидели неформального вида девочки и мальчики, юные такие, улыбающиеся. На их фоне резко выделялась одна женщина. Она была — взрослой. Не стареющей, нет, просто другой. На сцену она почти не смотрела, только слушала, да и то вполуха, пила кофе из маленькой кружки и иногда улыбалась, поймав Кирин взгляд. Курила мелкими частыми затяжками, и пальцы все время промахивались мимо пепельницы. Черные волосы закрывали белую шею.

Подошла Хельга, Кирилл остался играть один.

— Ну, как тебе концерт?

— Отлично!

— Познакомились уже? — Патаки оглянулась и улыбнулась странной женщине. — Привет, Маш!

— Ты ее знаешь?

— Да, это Кирюхина жена.

Тут к Хельге подошел какой-то тип. Тип был высоким, даже длинным, и страшно худым. Ну вылитый гвоздь! У него была редкая рыжая бородка и безумные круглые глаза.

— О, Сидоров, здорово! Полинка, это Гриша, Сидоров, это наша Полинка.

Без лишних церемоний тип наклонился ко мне и спросил:

— Водку будешь?

***

Вечером после концерта мы с Хельгой и Шибаловым собрались на кухне. Валька жарил большую курицу, а Патаки разливала по кружкам матэ. Потом села, закурила.

— Завтра мы с Киром будем у нас репетировать. Ты это, приберись чуть-чуть, ладно? Сможешь вернуться пораньше?

— Ага.

Я осмотрелась. Да, уборка этому дому явно не повредит. Конечно, носок в пепельницу попал случайно, просто кто-то скинул его с холодильника. Вечером постираю. Нет. Завтра. Или послезавтра. А то Василиск придет, а у нас вся Квартира в мокрых носках.

Домашние репетиции проводились частенько, ведь Хельга играла со многими группами. Чего только одно «Досадное Недоразумение» стоило! И у Вальки своя банда была, «Бетон-Travel».

Когда у меня начиналась сессия, я засовывала в уши вату и сосредоточенно сидела на кухне. Недотрашка рвала и метала, но я не слышала — в ушах беруши, а в комнате целый оркестр.

***

Выйдя из института и глядя на грязный тающий снег, я вспомнила, что мне сейчас предстоит: уборка. Стало страшно.

Мне было жутко, пока я ехала в метро. В автобусе я подумала, что было бы здорово просто завернуть всю Квартиру в кулек и выбросить за окно. Это куда проще. Но тогда негде будет репетировать. Я набрала побольше воздуха и толкнула дверь.

Когда мы надолго уходили из дома или уезжали на несколько дней, Рыжий обижался и начинал писать на кровать в комнате. Точнее, на матрац, кроватей у нас не было. Причем обязательно на мой, засранец этакий. И матрац страшно вонял.

Чего я только не делала, чтобы избавиться от этой вони! Терла матрац стиральным порошком, гелем для душа, окуривала ароматическими палочками, поливала его освежителем воздуха. Но он продолжал вонять. А кот по-прежнему гадил.

Я разрезала целлофановые пакеты, склеивала их между собой скотчем и закрывала этой конструкцией свое спальное место. Но Рыжий все равно писал. Я выбрасывала пакеты, стирала постельное и, закрывая кота на кухне, подпирала дверь веником.

Я дома.

Веник на полу. Дверь на кухню открыта.

Только бы Кирилл не сел на мой матрац.

***

Я уже битый час пыталась оттереть плиту, когда в дверь позвонили. Наверное, Хельга пришла. Но это была не она.

— Привет, Полинка.

И та же усмешка. Как странно он на меня смотрит!

— Привет.

— Хельги еще нет?

— Нет. Ты первый.

Василиск снял гитару и поставил ее на пол.

— Чай, кофе или потанцуем? — спросила я без задней мысли.

— Вообще-то кофе. Но можно и потанцевать.

Меня бросило в пот. Вот еще! Без танцев обойдется. А кофе сварю.

Он шагнул в комнату.

— Садись в кресло! — крикнула я через плечо.

Полчаса спустя репетиция уже шла полным ходом. Кир играл, в перерывах попивая мой кофе. Кофе был страшно крепкий, черный и без сахара.

А я смотрела на Василиска — и все-таки каменела.

Стоя у дверей, я сказала:

— Оставайся, еще кофейку попьешь.

— Когда-нибудь я останусь, — сказал Кирилл и, развернувшись, быстро поцеловал меня в губы.

Кофе был горький.

Самокрутка пятая

Рыжий виргинский табак

Ожидая хозяев, кот скучал. Он лениво бил рыжей лапой по стеклу, охотясь за невидимой мухой. Муха назойливо звенела, садилась на уши и щекотала, но паршивку невозможно было поймать. Кот ее выдумал.

Рыжий лег животом на стол и закрыл глаза. Хозяева никогда не прогоняли его с кухни. Это было хорошо. Но они запирали его там. А вот это хуже. На кухне кот скучал. Нет, не по людям. А так просто. Хандра.

Кот и раньше замечал, что иногда начинает вести себя, будто совсем выжил из ума, как в случае с мухой. Да, он был стар. На боках повытерлась шерсть, уши уже не всегда замечали фальшивую ноту в игре хозяйки. А вот в былые времена…

Зажмурившись от удовольствия и раздувая ноздри, он начал вспоминать, как когда-то она всюду таскала его, Рыжего, с собой. Он прыгал в рюкзак, и они вместе куда-нибудь ехали. Кот слушал музыку, заводил новые знакомства, в общем, жил как все нормальные люди. А теперь хозяйка, видимо, решила, что он постарел, и стала оставлять его дома.

Может, это произошло потому, что от обиды он стал писать на матрацы? Так а чем еще заняться, если три дня сидишь один в Квартире, в которой даже мух нет. В которой даже не включить света, потому что лапы не достают, как ни прыгай.

Вот раньше писал же он на ее листочки, а она только радовалась, что вот, ура, не надо сегодня контрольную сдавать. А теперь, эх…

Вдруг Рыжий услышал, как в дверях поворачивается ключ. Это было сигналом: Мяааууоо, Муааооу! Пусть знают, как мне жрать хочется.

Но тут открылась дверь на кухню, и вместо хозяйки в проеме возникла Кошка. Кошка была серой и худой. И уж точно — чужой. Рыжий фыркнул и отвернулся. Кошка тоже фыркнула, но не отвернулась, а пошла облизывать его миски. Рыжий от возмущения чуть не упал с нагретой столешницы, но сдержался и только сквозь зубы процедил:

— Слышь, ты, Серая. Еще раз притронешься к моей миске — имей в виду, пеняй на себя и держись подальше. Я тут не шутки шутить лежу, иди, откуда принесло.

Но Серая только удивленно на него взглянула и мяукнула.

И в Рыжем что-то сломалось. Милое, простое создание, даже не знающее кошачьего языка! Кошка…

Три дня пролетели как в тумане. Рыжий был счастлив. Но вдруг Ее забрали и куда-то унесли. А потом его самого взяли, и потащили куда-то, и тащили долго. В дороге все время хотелось пить, немела шея, он царапался, как только мог; на дуре-девчонке, тащившей его, живого места не осталось. А его все несли и несли, везли по вагонам, трамваям, машинам, в руках, в сумке, во рту совсем пересохло, и было страшно обидно, что вот, всегда так — только начнет все налаживаться… Его принесли в какую-то квартиру, полную чужих запахов, а в ней был какой-то толстый холеный котяра. И тут Рыжий задал чужаку такую трепку, что клоки шерсти закружились по квартире. Но его снова схватили. И засунули в чемодан.

Чемодан был большой и темный, в нем было страшно, дура-девчонка несла его, и тот качался от ее шагов и от ветра, и коту казалось, что чемодан полон звенящих и светящихся мух, и он начал ловить их и бить по ним лапой, потом устал, задохся, понял, что хочет пить и заорал.

Его выпустили в пустом вагоне метро. Он метался по вагону, и ненавидел и этот поезд, и эту девчонку, и думал о Серой, как там она, что они сделали с ней? Откуда же ему было знать, что дура-девчонка просто влюбилась — так же, как и он, по самые рыжие уши, и ей срочно надо было ехать за любимым в Питер, где у него гастроли, и билеты уже куплены на вечер. Так же, как и у Хельги с Валькой. А три дня назад она подобрала на улице серую кошку, пожалела ее, а теперь — что теперь делать? За Рыжим велено присматривать. Сначала она лихорадочно думала, куда бы пристроить на несколько дней двух котов, потом поняла, что никуда ты их не пристроишь двоих, одного еще куда ни шло, а обоих совсем никак, понимаешь? Тогда она взяла Серую и выпустила ее на том же месте, где и нашла. А Рыжего повезла в Химки — там подружка вроде согласна была присмотреть. Но у них не сложились отношения с местным котом, подруга одолжила чемодан, чтобы кот не исцарапал девчонку до смерти, и они поехали домой.

А время поджимало, через три часа поезд, и она понимала, что вот сейчас вернется, дура, домой, а Хельга Патаки спросит, почему ее любимый кот в чемодане?

Выйдя из вагона и направляясь к эскалатору, я вдруг увидела, что уже почти на самом верху стоят две фигуры — Патаки и Шибалов. У меня екнуло где-то и кончился воздух. Они спустились на ступеньку вниз. Я волокла чемодан. До первой ступени по второй третьей и дальше дальше потом сперло в зобу что это за чемодан на лбу выступил пот рука онемела перестали гнуться колени ручка врезалась в ладонь что в чемодане, Полина?

— Там Рыжий.

Бухаюсь на ступеньку и реву.

***

— Рыжий, иди поешь.

Кот лежал на столе и всем своим видом показывал, что он просто спит и попросил бы его не беспокоить.

— Рыжий, я корму вкусного купила. Ну, ладно тебе, хватит уже. Сколько можно дуться? Тут такие дела творятся…

— Какие дела? Я-то тут причем? — беззвучно ответил Рыжий.

— Ни при чем.

— Ох, житья мне не дадут эти девчонки. Ладно, валяй, выкладывай, чего там у тебя стряслось, — кот потянулся и повернул голову.

— Не хочу.

— Уф, вот заставят же подняться, ползти куда-то… — Рыжий бухнулся ко мне на колени и замурлыкал. — Итак, на той неделе ты рассказывала, что кто-то должен был прийти.

— Угу. Сидели мы как-то, репетировали, а Кир что-то грустный совсем. Хельга ему, мол, ты чего? А он: «Да с Машкой поругался. Слушай, у вас тут можно на пару дней кинуться, если что?» «Само собой», — сказала она.

— И что, не «кинулся»?

Я насупилась и не отвечала.

— А ты ждала, значит?

— Помирились, наверное.

— Вот засранец.

Я закурила. Рыжий чихнул.

— Будь здоров.

— И ты не болей.

— А Машка-то ему, оказывается, совсем не жена. Живут просто вместе. Знаешь, это просто страшно, как она похудела за лето. Кажется, еще чернее стала.

— К зиме и мухи чернеют.

— Волосы у нее сыпятся. В косынке ходит.

— Линька?

— Рак.

Самокрутка шестая

Табак душистый белый

И почему только в Москве нет снегирей?

Помню, как в детстве мы собирались всем двором и строили огромные снежные замки — с траншеями, башнями, потайными лазами. Это был волшебный город, и Лилька была ведьмой-Вьюгой, Анька делала цветные леденцы из сосулек, а я продавала снег. Стояла на базаре снежного города и кричала:

— Снег! Много белого снега! Кому снега!

Ко мне сбегались бесстрашные аборигены, лепили снаряды и бросали друг в друга: «Война! Война! Защищайся!»

Снег падал прямо в рот и холодил нёбо, и все кругом были — снег, маленькие белые человечки. Но однажды мы вырыли из сугроба замерзшего снегиря. Война кончилась. Женька снял рукавичку и положил в нее птицу. Нам даже в голову не приходило, что хоронить в снегу нельзя. Ведь снежный город — настоящий, он никогда не растает.

Этой зимой снега в Москве почти не было.

***

— Одевайся теплее, ты так за десять минут замерзнешь, а нам стоять долго. Глянь, сколько там градусов.

— Минус семнадцать.

— Ладно, пойдем.

— Пойдем.

«И совсем даже не холодно, — подумала я. — Только пусто как-то. Для кого играть-то?..»

Но Хельгу, похоже, это совсем не заботило. Она прыгала по снегу в кедах и казалась даже довольной. Мимо резвым шагом прошла какая-то пара. Патаки играла, и никогда раньше я не видела, чтобы человеческие пальцы умели двигаться так быстро. Прошел мужчина. И как она вообще на железной дудке в мороз играть умудряется? Пробежала старушка. Вдруг Хельга замолчала.

— Полинка, погоди. Поди сюда. Иди чаю горячего возьми. Вот, у меня есть пять рублей. У тебя есть что-нибудь?

Я порылась в карманах.

— И у меня пять.

— Отлично. Беги.

Пока мы пили чай, я заметила, что руки у Патаки почти синие.

— Тебе очень холодно?

— Да фигня, забей. — Губы у нее потрескались. Она промокнула их салфеткой и продолжила играть.

Время шло, мне самой было очень холодно, и я прыгала рядом на асфальте. Никого. Только одна девочка недалеко от нас остановилась и смотрит.

— Хельга, так больше нельзя. Арбат пустой, здесь нечего делать. Кому захочется гулять в такой мороз? Пойдем в переход, там хотя бы люди есть.

— Вы уже уходите? А мне так понравилось, как вы на дудке играли… — Невысокая, чуть полноватая девушка с детским лицом смотрела так, что не ответить ей было бы просто кощунством.

— Да мы в переход. Замерзли.

— А с вами можно?

— Ну пошли, — Патаки пожала плечами. — Тебя как зовут-то?

— Соня. Я только сегодня из Перми приехала. Вот жду, пока тетя моя с работы вернется. Я жить с ней буду.

***

Ух, какая толпа! В Трубу, похоже, сбежались все, даже те, кто в метро не собирался. Люди стояли стайками, пили пиво, курили, и наша музыка была для них очень кстати. Да и нам было не так холодно. Щедростью никто, конечно, не отличался, но мелочь в колпак все же летела. У Сони в тепле раскраснелись щеки. Вдруг музыка прекратилась. Я недоуменно посмотрела на Хельгу. Вот черт, менты.

— Пойдем домой. Здесь сегодня другая смена, эти нам житья не дадут, сожрут вместе с дудками. — Патаки была злой. — Ладно, Соня, мы домой. Звони, если что. — Мы уже успели обменяться номерами.

Посчитали деньги. Тридцать пять рублей.

На корм Рыжему хватит.

***

Той зимой было слишком холодно, чтобы сейшенить. Денег не хватало. Я старалась подрабатывать где только можно. Даже в институте.

***

Между желтых кирпичей, прикрывшись инеем, спал Мох. Он видел сны о том, как двор заполняется гомоном и смехом. Он оставался зеленым несмотря ни на что, пусть его даже выковыривали палками из-под кирпичей, пусть пытались выморозить снегом, ерунда — он огромен, он повсюду, он обнимает весь древний дом своими бесконечными зелеными пальцами. И спит, все время спит, и дому с ним не страшно.

Поэтому я шла тихонько, почти на цыпочках, насколько позволяли каблуки и пьяный шум в ушах. А потом подумала: это ж какая несправедливость! Бедный, он все время спит, и ему, наверное, одиноко… Поговорю с ним. Я села на крылечко и стала негромко шептать в зеленое ухо. Ухо подрагивало во сне и не прогоняло меня.

Ну, здравствуй, Мох. Вот и выдалась минутка поболтать. Когда я днем тут бегаю-учусь, мне не до тебя, да и ты меня в толпе не разглядишь. Надо же, ты меня узнал. Помнишь, как я все ступеньки в этом доме отмывала. Никогда не думала, что аудитории бывают такими грязными. Это ж надо — засунуть столько пустых бутылок под парту! Лучше б они туда деньги совали.

Слушай, Мох, а ты знаешь, что в этом доме есть настоящий маленький театр? Я в нем актриса. Каждый раз жду, что вот сегодня непременно будет аншлаг.

Приглашала на премьеру Кирилла. Пришли все: и Хельга с Валькой, и Сашка, и маленькая Сонька, даже Сидоров. А он не пришел. Потом звала на третий спектакль. И на пятый. Нет, нет. Зря я его ждала.

Патаки сказала, что эта роль не моя. Сидоров уснул через полчаса, но до сих пор говорит, что спектакль ему очень понравился:

— Полина, ты талантище! Такую роль забабахала!

Близорукая Сашка соврала, что все было здорово, хотя она сидела в последнем ряду, потому что, как всегда, опоздала, и без очков не видела ничего.

В спектакле у меня была действительно странная роль. Каждый раз моя героиня резала подруге горло, жгла письма (однажды я сильно обожгла себе палец) и должна была плакать, и я изо всех сил старалась. Но слез никогда не было. Однажды я даже натерла ладони луком. Провонялась сцена, гримерка и даже зал, а плакать все равно не хотелось. Аншлагов я не дождалась.

Да ладно бы я просто зрителей ждала, так мне ведь еще и денег хотелось! Глупость какая. Заработать я в студенческом театре решила. А все туда же — кабинеты драить забросила, артистка. Вставать рано устала. Куда проще оставаться после занятий и репетировать. Вот только денег с этих спектаклей еще меньше, чем под партами. А режиссер наш, хорош мужик, молодец — насобирал студентов, и давайте — ходите по улицам, продавайте билеты, только весь навар потом ему, а он, так и быть, отдаст нам по десятке с билета. Может быть.

Все-таки жаль, что Киря не пришел на спектакль.

Однажды в нашей столовке был праздник. Какие-то важные персоны что-то отмечали. Наверное, Рождество. А режиссер отправил нас колядовать. В наш мешок сыпались пряники, колбаса, хлеб, селедка, деньги и водка. Денег было немного, да и водки всего бутылка, остального тоже — так, на зубок. И наши актеры припрятали эту бутылку, а у режиссера, представляешь, от злости даже лысина вспотела. Сегодня мы снова играли, народу было мало, денег тоже, устали как черти. После спектакля мы взяли эту бутылку, пошли гулять и выпили ее всю, дурни, да мало показалось, нашли какую-то компанию с перцовкой, а дальше я не помню, потом закрылось метро, а я шла и думала. Вот куда теперь? И тут, представляешь, подумала о тебе. Вот мне повезло, охранник меня пустил, и даже одеяло с подушкой дал. Добрый Мох, ты ведь рад меня видеть, зеленая твоя борода! Я посплю немного, ладно? И ты поспи.

Вход в главное здание был закрыт, и я пошла на заочку. Дергала ручки, одну, другую, третью, поднялась по лестнице, волоча за собой одеяло, и наткнулась на открытую дверь. За ней было распахнуто окно, из него падал свет, и я увидела знакомый рояль. И клавиши — белую белую черную черную белую белую белую белую черную черную черную черную черную черную…

Я проснулась потому, что хотелось пить. Оглянулась, тихо встала, аккуратно свернула одеяло и положила его на крышку рояля. Долго пила воду из-под крана в туалете, умывалась, захотелось курить, сигареты были, а зажигалка… Зажигалки нет. Так. Пора уходить. Толкнула двери, а они не открываются. Отлично. Придется лезть в окно. Я пересчитала двери первого этажа — везде заперто. И вернулась в актовый зал. Окно было открыто, и я спрыгнула. Сапоги воткнулись в снег. Один каблук сломался, я оторвала его, потом оторвала второй, положила каблуки в карман, перелезла через ворота и спустилась в переход. Пятки мерзли.

***

Соня перезвонила мне в первый же вечер нашего знакомства.

— Привет. Мне неловко просить, но у меня в Москве больше нет знакомых… Можно я сегодня у вас переночую?

— Ты же к тете собиралась? Алло, ты чего молчишь?

— Да нет у меня тети. Я из дому сбежала. Собиралась снимать комнату, но потеряла деньги… — она всхлипывала. — Я боюсь на улице ночевать…

— Да тише ты, не реви. Тебе есть куда адрес записать?

Самокрутка седьмая

Смесь древесины Уд

Василиск взял гитару, водрузил ее на плечо и повернулся к выходу.

— Ну, пока.

Хельга, зашнуровывая правый ботинок, крикнула вслед:

— Эй, подожди! Или концерт без меня обойдется? Может, и во Владимир без меня поедешь? — в глазах у Патаки прыгали маленькие черти.

— Не, без тебя не справлюсь, — улыбнулся Кир.

— Завтра едете? — спросила я.

— Да, — кивнул он. — Ты тоже едешь?

В горле что-то встало колом. Я откашлялась.

— Н-не знаю… А что, можно?

Они переглянулись.

— Да можно, — пожала плечами Хельга. — Собирайся.

Дверь захлопнулась, а я еще минут пять стояла на пороге и пыталась проглотить несуществующую кость. Она росла, ширилась, пока не стала торчать изо рта. Я достала ее и бросила в мусорку.

***

В автобусе Хельга села с Валькой, а мы с Кириллом напротив.

— О, тетки, сегодня ж праздник! — Шибалов заулыбался и пафосно провозгласил:

— Восьмое марта!

Действительно. Вот и весна.

— О, Кирюх, вот тебе и будет компания выпить, — подстегнула его Патаки, кивая на меня.

— Я не пью больше, — сказал Кир.

— А что, забеременел? — Валька заржал, аж затрясся от смеха, и кресло под ним запрыгало.

— Закодировался.

— Все, теперь никакого роздыху?

— Почему? Травка намного лучше водки. После нее голова не болит.

***

На владимирском вокзале имелась чудная сувенирная лавка.

Чего там только не было! «Электрический самовар с изображением летнего луга» и зеркало «С красивейшей вырезкой на задней части». Оберег «Шаркунок Большой» («предназначен для ношения на шее, оберегает от попадания в долговую яму») и «Поставок с изображением белки на сосне». «Солонка-животное» и матрешка «Синия». «Символ Счастья» и «Символ Большого Счастья». Яйцо «Владимир» и «Высокоточные часы с изображением храмов города Суздаля». Честное слово, прямо так и было написано!

Хельга с Валькой взяли себе по магнитику на холодильник.

«Превосходный сувенир, выполнен в старинных русских традициях. Заметим, что по центральному ободу вырезана надпись „Владимир“».

Я купила фенечку.

«Старинный медальон, сделанный из бересты, с вырезанным узором в виде старинного знака богатства. Нося такой медальон на шее, Вы обрекаете себя на богатую и счастливую жизнь».

А Кир обзавелся увесистой деревянной булавой с шипами.

«Представьте себе, как хорошо будет выглядеть ваша кухня, если ваши сосуды для хранения сыпучих продуктов будут выполнены в подобном стиле».

***

Обедали в блинной. Блинами. Со сметаной.

Мы оголтело жевали, запивая компотом из граненых стаканов, и в голос кричали набитыми ртами:

— Боже! Храни город Владимир и эти чудесные блины за пять рублей тридцать копеек, эти стаканы в железных подстаканниках, эту милую добрую тетеньку за счетами и весами с гирьками!

Удивительно, как бережет Россия память о былых советских временах.

***

А вечером был квартирник.

Это точно такой же концерт, только проходит он не в клубе, а в чьем-нибудь доме. Дом, в который мы попали, был интересным. Складывалось впечатление, что там вовсе никто не живет, по крайней мере, в гостиной. В ней совсем не было мебели, только один компьютерный стол, небольшой диванчик, пара стульев, ширма и подушки на полу.

А пол и есть сцена. Ширма — кулисы. Подушки — зрительный зал. Зрителей он устраивал. Они пришли послушать Василиска. Ну, и посмотреть, конечно.

И они смотрели. Смотрели во все глаза, пристально и даже более жадно, чем пили дешевый алкоголь из горлышек, их глаза темнели и делались хищными, пальцы сжимали края подушек, они вдруг становились похожими на странных, мифических птиц, готовых растерзать его и улететь. Это не Василиск был страшен! Страшны были эти зачарованные, каменные птицы. Мне так и хотелось вскочить с места и закричать: «Кыш! Кыш! Пошли прочь!», размахивая руками и прогоняя их в окна. Но окна были закрыты и плотно зашторены.

***

У хозяев квартиры жил огромный пес. У него были такие большие лапы и длинная густая шерсть, а еще зубастая пасть с широким языком, который все время из нее вываливался. Должно быть, не помещался. Я мысленно примеряла, влезет ли в эту пасть моя голова.

Уже ночью, когда все зрители ушли и фанатки, восторженно пища, вернулись к мамам кушать суп и пить кисель, мы сели передохнуть. Хельга вяло болтала ложечкой в чае, Валька клевал носом перед телевизором, а Василиск зевал, широко раскрывая рот. Он сам стал похож на громадную собаку. Когда я начала представлять свою голову уже в этом рту, я тряхнула волосами и сказала:

— Может, спать пойдем?

Да, да, надо бы поспать, конечно, давайте, пойдем уже спать… Пес вдруг ехидно осклабился:

— У моих хозяев только две кровати. Двуспальные.

Я вытаращила на него глаза. Пора ложиться, а то мерещится всякое, покажите мне какой-нибудь диванчик…

— Ну, решайте, кто где ляжет, — сказала хозяйка. — Кровати всего две, зато двуспальные. Хельга, ты где ляжешь?

— С Валькой, конечно, не с Кирюхой же!

— Я тоже хочу со своей теткой спать, он же беременный, еще скажут, что от меня, — засмеялся Шибалов.

— Ой, остряк, пойдем уже дрыхнуть! Спокойной ночи!

И они ушли.

Мы с Кириллом стояли и смотрели друг на друга.

— Спокойной ночи, — сказали мы одновременно, не поворачивая головы.

Мы прошли в комнату. Пес отправился за нами и лег у кровати.

— И не вздумай ко мне приставать, — сказал Кир и для надежности положил между нами купленную утром булаву.

— Это ты не смей! — задохнулась я от возмущения и легла не раздеваясь.

Минут пять мы лежали молча.

— Слушай, Кирюх, а зачем тебе все-таки это нужно?

— Что?

— Ну… Траву курить.

— Так надо же как-то расслабляться. К тому же, травка очень полезна. Между прочим, это единственное растение, содержащее жиры без примеси «животных». Они для сердца полезны. Если птиц кормить семенами конопли, они живут намного дольше.

— Так ты же не птица.

— Еще конопля лечит астму, эпилепсию и склероз.

— Ты страдаешь склерозом?

— Вроде нет пока.

— Тогда зачем?

— Да отстань ты!

Ну и ладно, отвернулась я. Но вдруг почувствовала, что рядом кто-то есть. Кто-то тяжело дышит прямо у моего рта.

— Ты чего орешь? Все спят!

— Собака…

— Двигайся сюда, — Кирилл грубо притянул меня к себе, швырнув булаву в псину. Та шмыгнула в угол.

— Теперь она долго оттуда не вылезет, — сказал он. Я почувствовала на своем животе одуряющую тяжесть.

— Отчего у тебя волосы седые?

— А не знаю, это еще с юности почти.

Проводя ладонью по его правому плечу, я вспомнила, да-да, он говорил мне сегодня вечером, что тут, в маленькой впадинке, нет, чуть левее, здесь, где начинается ключица, стоит металлический штырь.

— А на сколько лет ты сейчас себя чувствуешь?

— Ну, не на тридцать шесть точно. На четырнадцать. Прикинь, моей дочери почти тринадцать. Да мы ровесники!

— У тебя есть дочь?

— Да. В Мурманске. От первой жены.

Штырь установили после ранения на какой-то войне.

— Я тоже хочу от тебя ребенка. У него будут зеленые глаза, как у тебя.

— Это не очень хорошая идея.

Плечо было раздроблено, на этом штыре вся рука держится, как у шарнирной куклы.

— Я тебя люблю.

— Я не могу сказать тебе того же.

Плечо уже не болит.

— Но мы хотя бы увидимся?..

— Не знаю.

Самокрутка восьмая

Джойнт

— Тебе не надоело? Он же скурился совсем, ему кроме травы ничего не нужно, а ты и подавно.

Мы с Сашей сидели на кухне и пили кофе.

— Ты уже решила, как будешь день рождения отмечать?

— В Питер поеду.

— Зачем?

— Там гастроли у Кирилла с Хельгой.

— И что? Он женат. Ты забыла?

***

В метро, осмотревшись, я увидела знакомое лицо. Тот, кого я ждала, стоял как-то полубоком и смотрел в пол.

— Привет! — сказала я.

— Пошли, — сказал он.

Я вошла в квартиру и закрыла дверь. Везде был какой-то разгром, на стуле у входа сидела женщина в грязном халате с ребенком на руках. Увидев нас, она резко поднялась, одним движением закинула ребенка на плечо и быстро ушла.

— Ждите здесь!

Через минуту у меня в руках был газетный сверток. Женщина пересчитала деньги, ребенок заорал, она сунула ему грудь и закрыла за нами дверь. Я развернула пакет. Все верно. Два «корабля» травы, как и договаривались.

***

В Питер мы добирались на разных поездах. Я ехала одна, в сумке лежал сверток, а мне казалось, что не только вся сумка, но и я сама, и весь вагон пропитались запахом травы. Мне было страшно. Скоро я буду в Петербурге. Скоро я увижу его.

Вечером был концерт. Говорили, что в этом клубе, когда он был еще просто котельной, работал Цой. Сегодня там играли Хельга Патаки и Василиск. А у меня был день рожденья, мне исполнилось девятнадцать лет, я смотрела на сцену, я слушала его голос, у меня в руках болталось пиво, а в кармане лежал пакетик с травой. Он не откажется. Не сможет.

Раскуривая папиросу, Кир морщился, и лицо его веселело.

— Ты хоть знаешь, с чего такой праздник?

— Конечно, я помню. Поздравляю.

***

Это была очень маленькая квартира. Народу набилось много, и единственным свободным углом, не считая прозрачной душевой кабины, был туалет. Мы заперлись изнутри, он прижал меня спиной к кафелю и сдавил руками. Кафель был холодный и влажный. Спина горела. Резкий запах заставлял дышать ртом, и я открывала рот шире, он закрывал его ладонью, воздуха не хватало, и потолок смещался влево, пол вправо, а стены пульсировали.

Вдруг раздался грохот и откуда-то снизу хлынула вода. Мы упали на пол, залитый водой. Я открыла глаза.

— Черт, Кирюха, мы разбили сливной бачок.

Он резко встал, снял футболку и начал вытирать пол:

— Вот б… Придется платить.

***

На следующий день мы гуляли по набережной, стояла страшная жара, хотя была только середина апреля. Мы с Кириллом, Хельгой и еще парой друзей сидели внизу, у самой воды, и трогали Неву.

— Вот бы искупаться!

Но вместо этого мы набили последнюю папиросу и молча сидели, глядя вниз. Вода меняла цвета в ней плавали золотые рыбки розовые креветки большие восьмилапые тритоны откуда в Неве тритоны как глупо как хорошо сегодня такое солнце мы вместе у него такие синие джинсы такая белая рубашка поезд только ночью но солнце Господи какое солнце жарко жарко…

Вдруг ливанул дождь.

Я взвизгнула, подскочила, мы все поднялись и побежали. Вода текла за шиворот, скапливалась в карманах, кроме воды ничего не было видно, только раскрывающиеся зонты.

Как хорошо, что ни у кого из нас не было зонта.

***

Мы забежали обсохнуть в какое-то кафе. Дождь выветрил из нас остатки хмеля, и мы сидели немного растерянные, пили кофе. Кирилл посмотрел на меня и сказал:

— Вот я дурак, хоть бы цветы тебе подарил.

— Да ладно, — ответила я. — Хотя никогда не поздно. — И, обращаясь к остальным:

— Погуляем еще? Я хочу одно место вам показать. Нам нужна электричка.

— И далеко поедем?

— На Финский залив.

***

Мы вошли в воду по щиколотку. Все-таки она оказалась ужасно холодной. Конечно, ведь середина апреля, за первый жаркий день весь залив не нагреется.

«Ну, ведь не зря же мы сюда ехали», — подумала я и, разбежавшись, прямо в одежде прыгнула в воду. Было мелко, пятки шлепали как по луже, но волны набегали и скрывали колени. Волны на заливе — как в море, на котором я ни разу не бывала.

***

Уже в поезде Василиск долго смотрел на меня.

— Я так и не подарил тебе цветы.

— Ничего, — сказала я и попыталась его поцеловать. — Давай ко мне, как приедем?

— Нет, меня Маша ждет.

— Но мы ведь еще встретимся?..

— Не знаю.

Самокрутка девятая

Красная латакия

В июне дождей не было. Само небо, казалось, ссохлось, оно было мутным, тяжелым, низким. На клумбах задыхались от пыли цветы, листья на деревьях были серыми, у дороги в изнеможении лежала собака с вываленным наружу языком. Птицы не пели, а только жаловались: «Пьи-ить! Пьи-ить!».

Праздно шатающихся граждан было мало. Сейшен не ладился, в карманах пусто. Зато в жару не так сильно хотелось есть.

В помещениях было легче, там во всю мочь работали кондиционеры, поэтому концерты проходили сносно. Но Хельга все равно обливалась потом, а Кирилл работал с голым торсом. В зале от этого становилось только жарче.

Я сидела и смотрела, как у девочек в первом ряду почти буквально капают слюни — и мне было противно. Меня начинало тошнить от их красных платьев, тоненьких бретелек и подрисованных бровей. После концерта Василиск сел в одну машину с какой-то тонкой и рисованной и уехал. Я метнулась к туалету. Меня вырвало в раковину.

Умывшись и подняв глаза к зеркалу, я взглянула на себя. Нет. Я не хуже. Просто у меня нет денег на красные подрисованные бретельки.

У меня будут деньги.

***

Идти домой после концерта не хотелось, и я решила съездить в гости. Отвлечься, поболтать, может быть, немного выпить.

Соня открыла какая-то скомканная. И сразу бросилась к столу.

— Я тут немного занята, — сказала она. — Подожди минутку, я сейчас.

— А что делаешь?

— Работу ищу.

— Уже что-то выбрала?

— Как бы это сказать… Тут массажисток приглашают. Платят хорошо…

— Я с тобой.

***

С нами вместе Соня прожила неделю. Потом все-таки нашла себе комнату и переехала. Мы с Патаки предлагали ей сейшенить, но она не хотела. То ли стеснительная была, то ли гордая слишком. Где она только ни работала — книги продавала, подметала дворы, раздавала листовки у метро. Я даже завидовала ее упорству, живучести, умению не сдаваться. А она завидовала моим светлым волосам, хотя ее были гораздо красивее и богаче — длинные, густые. Но Соня этого будто не замечала и называла себя вороной. Она очень старалась показаться жестче, будто боялась дать слабинку. Но я не знала никого добрее нашей маленькой Соньки.

***

— А офис в квартире, что ли?

Мы стояли перед обыкновенным жилым домом. Рядом была песочница. Под грибком сидела маленькая девочка и, высунув язык, старательно набирала песок в ведерко, а потом с восторгом рассыпала его вокруг себя, и тогда сидящая рядом мама ругалась, а девочка плакала.

— Пойдем. Сейчас сама все увидишь.

Дверь открыла какая-то девушка в халате, провела нас на кухню. Там уже сидели две раскрашенные девицы, завернутые в полотенца.

— Эй, красотки, сколько можно говорить, курим по очереди!

Тут только они заметили нас. Одна, черненькая, оценивающе посмотрела и хмыкнула. Вторая даже не взглянула в нашу сторону. Красотки лениво поднялись и вышли из кухни. Возле захватанной двери равнодушно гудели две стиральные машины. Пепельница дымилась.

— Значит так. Я Марина. Восемнадцать-то вам есть? Хорошо. Работа состоит в следующем. К нам приходит гость, все собираются в зале, если он выбирает вас, вы делаете ему массаж. Да, есть один нюанс. Массажистки работают голыми. Нет-нет, никаких интимных услуг, боже упаси, это запрещено! Работают в основном по двое, в четыре…

Я почувствовала, как к горлу подкатывает тошнота.

***

— Ну, ты сама подумай, — говорила Соня, заглядывая мне в глаза, — сколько здесь можно заработать. Посмотри вон туда.

Я оглянулась. Перед глазами проплыло небесное создание в каком-то невероятного цвета платье. Юбка — шелк, лиф — шелк, волосы — шелк, она вся соткана из ажура. Меня охватила ярость. Тоже мне, творенье шелкопряда.

— Ты разве не хочешь быть такой?

— Нет.

— Понятно, почему он тебя не хочет.

Я бросила на Соню злой взгляд. И зачем я только рассказала ей про Кира!

— Подумай хорошо. Вспомни, ведь тебе всегда этого хотелось… Этого хочется каждой женщине. Представь: чулки с поясом, туфли на шпильке, корсет, губы красные, на глазах стрелки — вперед! Все видят только тебя, и плевать, что думают! Ну, признайся… Бывало, а?

Я задумалась.

Бывало.

Вот черт.

— Ну, пожалуйста, давай хоть попробуем! Это будет просто эксперимент, ты понимаешь, до ужаса хочется почувствовать себя такой, влезть в ее шкуру! Я одна не пойду, боюсь, а вместе не страшно, весело, да еще и деньжат подзаработаем. Никто не будет знать, зачем мы там на самом деле. А девчонки там ничего, не такие змеи, как может показаться…

— Так ты там уже была?

Соня потупилась.

— Вчера я уже прошла собеседование.

— И это ты называешь собеседованием? Да ты вообще в своем уме? И ничего мне не сказала! Еще хочет, чтобы я пошла с ней!

Происходящее никак не укладывалось у меня в голове. Тихоня Сонечка, невысокая, чуть полноватая — и чулки с поясом? Шпильки? Корсет? Нет, не понимаю…

— Очень. Очень хочу.

— Ладно. Но только попробуем, и исключительно ради эксперимента.

***

Как правильно делается массаж, нам показали один раз.

— Это классический, шея, спина, руки, ноги, разминаешь, греешь, постукиваешь. Это эротический, сначала вот так, поглаживаешь осторожненько, садишься сверху, наваливаешься на него всем телом, трешься грудью. Это «Ветка сакуры», делается без участия рук, поцелуями, губами, языком, вдоль всего тела. Это лесбийский, клиент не принимает в нем участия, только смотрит. Это стриптиз. Это вольный. Импровизация. Теперь не бойся, бери его прямо в руки, салфетки положи рядом. Эротический массаж должен быть до полного расслабления. Ну вот, вы знакомы со всеми основными видами, теперь одевайтесь, сейчас гость придет. Постарайтесь, чтобы он выбрал вас, потренируетесь на свежую память.

Один чулок, как они только держатся на этой липучке, второй, надо же, как тебе идет, а мне, да, да, туфли, сейчас, дай помаду, нет, не эту, мне не идет красный, правда, а я всегда думала, что нет, быстрее, все уже выходят, сейчас, застегни мне лифчик…

Дикий, вакханальный маскарад.

Мы стояли в ряд, нас было пятнадцать или около того, уже не помню. Это Ляля, на самом деле Оля, в кружевном пеньюаре и светлых кудрях.

— Я до этого на улице работала, — она была близорука, немного щурилась, — надоело. Здесь все чистенько.

У Оли была сестра, Лена, работала она здесь же, а сейчас сидела с Олиной дочкой, играла в песочнице под окном. Дочка очень милая, похожа на маму, через год уже в школу пойдет.

Мы стояли в ряд, чуть выставив вперед правую ногу, как будто на модельном кастинге. Это Марьям, восточная красавица не первой свежести.

— Мне скоро сорок три, но мужчины обожают меня, у меня здесь самое большое число постоянных клиентов.

Марьям замужем, вообще-то домохозяйка, а здесь работает во время мужниных командировок, которые случаются часто.

Мы стояли и жались друг к другу, как помидоры на рыночном лотке. Это Катя, молдаванка. В Москву приехала год назад, сразу после школы.

— Мне всегда казалось, что я очень талантлива. Я танцую очень красиво, в детстве спортивной гимнастикой занималась.

Мы стояли, поправляя волосы и чулки, и ждали, когда в кого-то из нас тыкнут пальцем. Это Венера, причем настоящая, с таким именем не нужно никакого псевдонима.

— Я мужиков ненавижу, поэтому массаж всегда делаю садистский, любителей хватает.

Она сделала шаг вперед, теперь должны выбрать вторую. У Светы черные волосы, раньше была блондинкой, потом однажды перекрасилась и светлые больше не росли, все черные лезли.

— А я их тихо презираю, — Света немного картавила. — Как лягушек.

Азербайджанка Лейла выставила грудь вперед и вульгарно засмеялась. Один зуб у нее был золотой.

— Я своих клиентов всех люблю, а они меня. Выкупают иногда из салона часа на четыре и в ресторан ведут, или в казино. Однажды даже в театре была. Украшения дарят разные, ликерами поят. Я не поняла, почему эта? Эй, а я?

— Бери полотенце, веди клиента в ванную, — кажется, это мне.

Что? Я не поняла. Меня выбрали? А Соня? Ведь мы же вместе хотели…

— Два часа пенного массажа.

— Чего? Я такой не умею!

— Иди уже, тебе сейчас Венера все покажет, просто повторяй за ней.

***

Утром я сидела в институте за партой, уронив лоб в пальцы. Болела голова. Хотелось спать. Шел экзамен по литературе.

Преподаватель что-то спрашивал, я что-то отвечала, спина была липкой от множества рук, руки ломило от множества спин, губы саднило, я ничего не соображала. Вернулась домой, отсыпалась сутки, ничего не снилось.

Работа оказалась тяжелой, к концу сеанса взмокнешь, как будто двигала пианино из комнаты в комнату. Вечером салон, утром экзамен, много кофе, энергетиков, Соня, я что-то устала, я тоже, как хочется отоспаться. Надо немного потерпеть, на той неделе я рассчиталась за квартиру, а я вчера новые туфли купила. Я придумала себе псевдоним, теперь меня будут звать Лола, Ло-ла, как смешно звучит, как детская песенка, ло-ла, ло-ло, ла-ла-ла, зато теперь я умею делать любой массаж, только руки болят с непривычки.

Мариночка, я вздремну, проводи гостя. Глаза закрылись и куда-то поплыли, я держалась за голову, но она куда-то летела, я за ней, вот так и летели вместе, как две птицы, я и голова.

***

В клубе было накурено, толпа сновала по залу с кружками, полными пива. За столиком две девушки пели веселые песни, ресницы прыгали вверх и вниз. Начался перерыв, Василиск уже отыграл, сейчас будет петь Умка, и я очень хочу послушать, но он уже в гримерке, может быть ждет, жди, жди еще, я уже иду.

— Ты красивая сегодня, — он схватил меня в охапку и куда-то понес. Щелкнул замок, взвизгнула молния, я знала, что ему понравятся чулки. В туалет кто-то ломился, но нам было все равно, я открутила кран на полную, и все нетерпеливые крики снаружи, все сдержанные стоны внутри падали в раковину и уносились в трубу.

— Только в гримерке не кури, у Умки астма.

Я внимательно посмотрела ему в лицо — и мне показалось, что оно как-то изменилось. Но нет, наверное, только кажется, просто глаза красные и какие-то отсутствующие. Как всегда в последнее время. Зачем он это делает с собой?..

— Ты позвонишь?..

У меня в голове крутились строчки из знакомой песни:

Если каждый настоящий мужчина

Должен побывать на войне,

Каждая настоящая женщина

Должна поработать на улице.

Секс, работа, смерть.

Секс, работа, смерть.

***

— Вставай, еще один пришел.

— Нет, я устала, пусть Ляля идет.

— Она уже занята.

— Пусть он уходит, я больше не могу, у меня все болит, да я ему и не понравлюсь, смотри, какая заспанная!

— Ничего, понравишься, он пьяный, как сантехник. Тебе деньги не нужны? Мне лично нужны, так что давай, отрывай попу от дивана.

Выхожу, ноги автоматом ведут в душ, руки смывают пот с мужского тела, я в полотенце, он в полотенце, на кровати уже свежая простынь, как тебя зовут, вот черт, уже забыла, не важно. Да, выпью, ложись, смотри, какие синие занавески на окнах, они похожи на море. Там, на улице, такая жара, а здесь хорошо, свежо, закрой глаза, смотри на синие занавески. Ты уже на море я знаю оно так же колышется окунайся в него нет это не простыня это белый песок с морского дна мы морские жители ты моллюск а я раковина положи руку мне на грудь, слышишь, прибой шумит?

Ничего не снилось.

***

Мне не спалось. Я сидела на кухне, пила чай и задумчиво курила. Вошла Марина.

— Ты чего не спишь?

— Не знаю. Не могу.

Мы работали вахтами, по двое суток. Я, конечно, отлучалась на учебу, а после смены уходила домой, но многие девчонки прямо там и жили. Спали вповалку на больших кроватях по пять-шесть человек.

— Смотри, не говори потом, что не выспалась.

— Да нет. Марин, я… Я уйти хочу.

— Тебя никто не держит. Но учти, что если ты решишь вернуться, будешь платить штраф. А что, поссорилась с кем-то из девчонок?

— Нет. Просто я чувствую себя… погано как-то.

— Ну и зря. Работа как работа. Нужная, между прочим. Мы семьи спасаем. Спи давай ложись. Думает себе еще чего-то.

***

— Привет. Я тебя не разбудила? Извини, мне очень захотелось тебе позвонить.

— О, Полинка, привет. Заедешь сегодня?

— Сегодня? Нет, вечером мама приезжает, я никак не могу, мне надо ее встретить! Да и на работе устала, ну, официанткой в ресторане подрабатываю, обычно два через два, а сейчас девочку подменяю, у нее день рождения, так я уже пятые сутки почти совсем не сплю, днем ведь на сессии. Сегодня. У меня так болит горло, я совсем разболелась, два дня ничего не ела, не могу, не лезет. А завтра у меня экзамен по гитаре, заниматься бы надо. От кофе уже сердце болит, вчера вызывали «скорую», ты не представляешь, как я устала, как хочется просто выспаться. Этот ресторан, такая скотская работа, и непрерывно, пять суток, а потом еще одни отрабатывать, но сил уже нет… Сегодня? Я приеду.

***

Я сидела на стуле и ковыряла пальцами известку. Ах, стенка, старая ты рухлядь, как сыпешься-то! Встала, взяла веник, подмела все, что осыпалось. Села. Опять поковыряла. Бросила быстрый и тяжелый взгляд на часы. Он уже не придет.

Хельга сказала, что Маша опять выгнала Кирилла из дому, и сегодня он будет ночевать у нас. Нет, зря он думает, что я тут до утра торчать буду, между раковиной и плитой. Этак на стене известки не останется.

Рыжий, Рыжий, иди ко мне, давай ждать вместе. Ты мой хороший. Знаешь, у него во дворе, нет, не в том, где он с Машкой живет, а там, где у Кошки вписывается, так вот, во дворе стоят качели. Кованые. Старые. Когда он закрывает за мной дверь, я выхожу из подъезда, сажусь на эти качели и долго, медленно качаюсь из стороны в сторону. Потом, конечно, встаю, иду мимо театра, через маленький рынок, через вокзал до метро, еду домой, и всю дорогу без толку пытаюсь успокоиться, чтобы Хельга не заметила, как я мучаюсь, и не стала бы меня утешать.

А Маша-то его, ты видел? Ходит, завернув голову в платок, молча курит и ждет, когда он вернется. Открывает ему дверь, а он опять обдолбанный, и полночи она отпаивает его чаем, не спит, покачиваясь на кровати туда-сюда. Вся как головешка, и опалины под глазами черные-черные.

Рыжий, Рыжий, я просто с ума сошла. Ты понимаешь, в моей голове как будто ключ повернули, и завертелось, и застучало, а я хочу выключить этот сумасшедший механизм, да как — ума не приложу.

Зато можно неделю не спать и не есть, а потом прийти к нему всего на одну ночь и считать до двенадцати раз два и часы так ни разу и не остановятся три четыре но горло перестанет болеть пять шесть и появятся силы на новую гору. Силы на исправление старых ошибок, чтобы не делать того, что мерзко, чтобы не ходить туда, куда ноги не несут.

Семь.

Пришло сообщение от Сони: «С меня хватит. Я забрала наши вещи из салона».

Восемь.

Я сидела на стуле, между раковиной и плитой, и ковыряла пальцами известку.

Девять.

Десять.

Одиннадцать.

Самокрутка десятая

Черный кентуккийский табак

Я прыгнула в кроличью нору.

Нет-нет, что ты, разве можно сюда запрыгнуть? Надо сначала поклониться бесформенному отверстию в земле, с нависающими сверху корнями кленов, лечь ничком, а потом ползти, ползти. Нет, это не нора, ведь я не кролик, я уже змея, скользкая от глины, липкая от грязи, в моем рту грядка, и язык прорастает в ней деревом.

Я выплюнула землю вместе с языком. Вот они какие, Никитские пещеры.

Мы вместе с Хельгой Патаки приехали сюда на фестиваль памяти Шагала, но не того Шагала, а другого, да вы, наверное, и не слышали о таком. Он никогда не писал картин, не получал французского гражданства, не лазил по витебским светлым деревьям. Он лазил под землей, как крот, как черный от грязи подземный царь. Он вскрывал разломы, отламывал куски черной глины, и пальцы становились мазутными. А потом как будто обвалилось ночное беззвездное, безлунное небо, в глазах стало черно, в голове черно, и корона из черной глины стукнулась о камень.

***

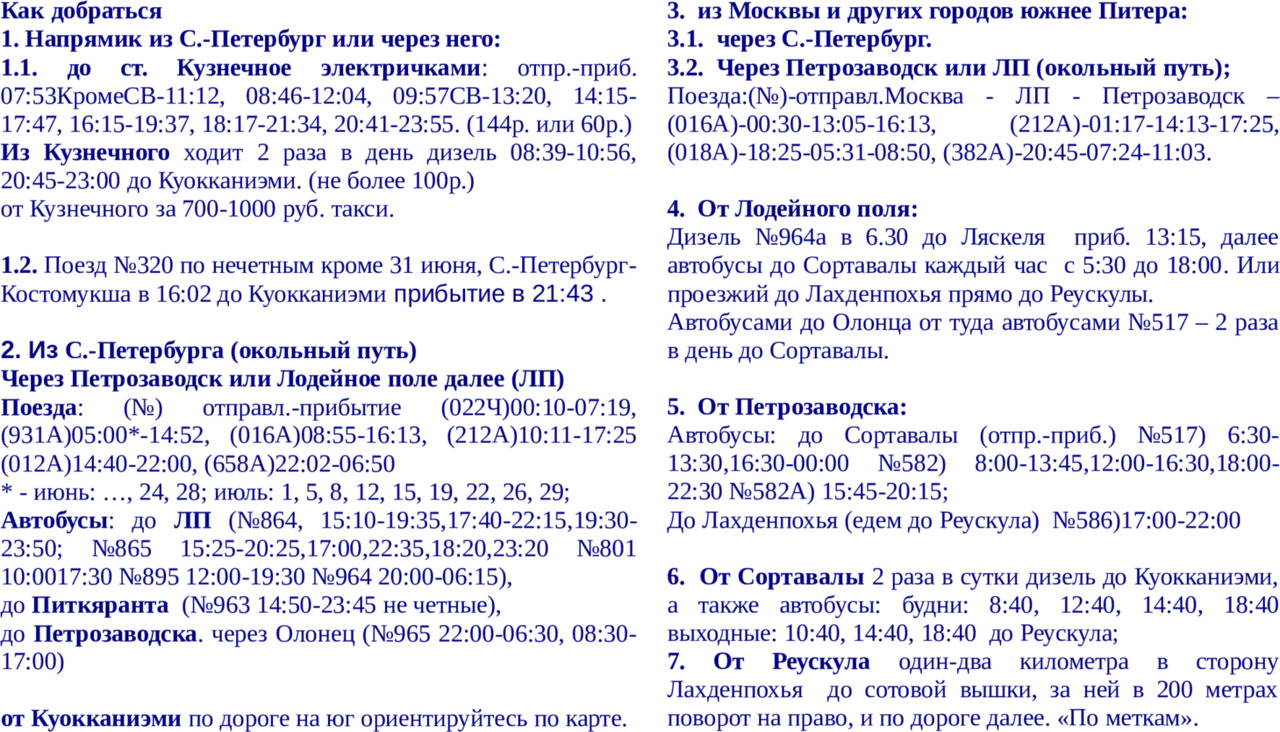

ДОКУМЕНТ №6

Обнаружен в засекреченных источниках

Место проведения слета памяти Виктора Шагала расположено неподалеку от станции Домодедово Павелецкой железной дороги (проезд на электричке от Павелецкого вокзала, либо от станций метро «Нагатинская» и «Варшавская»). Добираться туда надо следующим образом. На площади перед вокзалом в Домодедово (слева, перед водонапорной башней) остановка автобуса 21-го маршрута. Он едет до села Никитского — Вашей конечной цели. В Никитском справа от магазина вниз, к реке, уходит дорожка. Надо спуститься по ней, перейти мост и идти вдоль берега по тропинке вправо. После родника, следуя тропе, подняться наверх и далее — влево, на склон горы по тропинке-лесенке. Там все и будет.

Все было, лес радостно пыхтел кострами, как будто раскуривал трубку. Мы жарили толстые свиные сардельки и пили пиво из пластиковых, невсамделишных стаканчиков. Еще была музыка, повсюду, ее было слышно даже далеко в селе, она плясала над Рожайкой и махала рукавами, из которых прямо в реку сыпались голоса. Голоса пенились в стаканах, дрожали маревом над костерками, капали соком с жирных сарделек и впитывались в землю. Земля смиренно и ласково грела ноги.

Когда пальцы начали стынуть, мы обулись и пошли к концертной площадке. Там тоже кто-то пел, не то в парике, не то в папахе, а поляна с воодушевлением подхватывала знакомые слова и вбивала их в свои ладони.

Да, я тоже буду петь, сказал Василиск, но поздно ночью. Это ничего, подумала я, а сама спросила:

— Как Маша?

Он нахмурился, что-то пробормотал и отвернулся. Кто-то его позвал, и Кир медленно пошел на голос, продолжая тихо неразборчиво бормотать.

Я пошла следом и услышала разговоры о каких-то пещерах, могиле Шагала, о свечах. Наткнувшись на спину Кирилла, сказала через его плечо:

— Я тоже пойду.

ДОКУМЕНТ №7

Обнаружен в СКП (Секретной Карте Подземелий)

***

Мы спустились в маленькую пещеру. Народу было много, все шли тихо, с горящими свечами в руках. И остановились.

У могилы стояла невысокая женщина. Почему она пришла сюда раньше всех? Она оглянулась — светлое, спокойное лицо. Кто-то сказал мне, что это мать Шагала.

Ее глаза были сухими и немного грустными, она попыталась улыбнуться, и, тихо обогнув толпу, одна пошла к выходу.

Люди по очереди подходили и ставили свечи. Кто-то присел рядом и закурил. Все молчали. На могиле лежали спички и сигареты, в маленькой рюмке было налито вино.

По дороге мне рассказали, что, ставя свечу, надо проследить за ее пламенем. Говорят, как оно будет гореть, таким и будет твой выход под землю.

Постояв пару минут, все вышли и начали бурное обсуждение, куда лучше полезть и что взять с собой в пещеры.

Мой огонек трепыхался и шипел по-змеиному, но не гас.

ДОКУМЕНТ №8

Обнаружен на сайте Никитских каменоломен (http://speleolog.narod.ru)

Никиты категорически не рекомендуются для посещения новичками. Если вы не обкатались в Сьянах, то в Никитах вам делать нечего, по следующим причинам:

1. Карты Никитских пещер существуют, но пока нам с вами недоступны в силу секретности.

2. Система очень большая, больше Сьян (Оценки разных людей от 15 до 20 км).

3. Отдельные части системы сообщаются труднозаметными проходами.

4. Система труднопроходима. Если в Сьянах можно бегать, в Киселях быстро ходить, то здесь почти все время надо ползти на корточках, по-пластунски, на четвереньках. Если заблудитесь, то чрезвычайно малая скорость передвижения может сыграть роковую роль.

5. В Никитах почти полностью отсутствуют надписи на стенах.

Некоторые места обвалоопасны.

В Никитах категорически не разрешается сорить, писать на стенах, ходить не записавшись в журнал.

***

Под землей было темно и холодно. Особенно когда под одежду забивались ледяные комья грязи. Я ползла на животе, было страшно. Лоб стискивал фонарик. Я старалась не отставать. Страшно. Василиск полз где-то впереди. Я видела его спину и волосы, стянутые в хвост. В темноте он казался совсем черным.

Мне хотелось догнать его и схватить за руку, рассказать, как мне холодно, но я не чувствовала языка, я выплюнула его вместе с землей, набившейся в рот. Помоги мне, пожалуйста, помоги, ведь ты же такой взрослый, ты умный, ты читал Канта и переводил Коэна, ты сильный, а я такая маленькая, такая глупая… Кажется, я совсем перестала ощущать время, земля давила со всех сторон, я не понимала, где верх, а где низ, дышать было трудно.

Вдруг Кирилл остановился и обернулся на меня:

Зря ты сюда полезла. Зря ты вообще…

Он смотрел на меня так, что было страшно.

Зря ты пытаешься влезть в мою жизнь.

Я замерла и вжалась в землю.

Люди уползали вперед, молча и сосредоточенно.

***

Где я? Мне казалось, я провалилась сквозь песок, сквозь уголь и шпат, сквозь черную глину, прорыла себе нору в ядре Земли и сижу там, тихая и сумасшедшая, обнимая руками колени, превратившись в маленький земляной камешек. Я выползла на какое-то открытое пространство, где можно подняться на ноги. Все тело затекло, я растирала икры руками — и вдруг обнаружила, что прямо напротив меня, у стены, сидит большая собака. Я боялась стен, и пола, и потолка, а собаки не боялась. Подошла к ней и увидела, что она как-то совсем по-человечески плачет. Гримасничает, всхлипывает, крупные слезы текут по носу и капают на мохнатые лапы. Я не знала, чем ей помочь, мне самой захотелось плакать, я обняла собаку, уткнувшись в ее голову, как в подушку, пытаясь согреться. Мы сидели на голой земле, обнявшись, и вместе плакали, безостановочно, гулко, а стены сдавливали виски.

Вдруг я увидела свет.

— Ты чего тут застряла? Совсем сдурела, так окочуриться можно! — и, оглянувшись назад:

— Все, выползаем, хорош шарахаться.

***

Почему-то я совсем не помню, как добиралась до дому. Не помню, с кем ехала и на чем, как долго, и засыпала ли в дороге. Помню только, что сердце стало тяжелым и тянуло вниз. Кажется, вместо крови в меня влили свинец…

Все диггеры рассказывают, что самое прекрасное, когда выбираешься из-под земли, — это солнце, звуки окружающего мира, неважно какие, что здорово просто упасть в траву и лежать, лежать… Я не помню солнца. Не знаю, был ли день, или вечер, может быть, ночь. Помню только сбитые, намятые колени, трясущиеся руки, а головы у меня, кажется, не было совсем.

***

— Мама, мне приснился сон.

— Какой, малыш? — Мама присела рядом на матрац и провела ладонью по моим волосам. Кажется, я заболела, у меня жар, а мама не ходит на работу и кипятит молоко до плотной пенки.