Бесплатный фрагмент - Конь, колесо и колесница

Как предки русских создали современный мир

Посвящается героям Русской весны

Индоевропеистика как научное знание насчитывает в своём развитии уже более двух веков, за которые было сделано множество выдающихся открытий, главным образом в двух дисциплинах — лингвистике и археологии. Однако вплоть до недавнего времени учёным-индоевропеистам не удавалось убедительно совместить данные этих дисциплин, т.е. отождествить носителей реконструируемого ими праиндоевропейского языка с носителями определённой археологической культуры. Вследствие этого в качестве индоевропейских прародин предлагались самые разные, иногда ничего общего между собой не имеющие культурные ареалы и территории (южнорусские степи, Анатолия, Армения, Индия, Средняя Азия, Подунавье и т.д.), либо же отрицались вообще существование подобной прародины или возможность когда-либо её определить.

Выход из тупика был найден при помощи популяционной генетики (и в особенности палеогенетики). Благодаря ей стало возможно с математической точностью прослеживать связи между древними популяциями, надёжно отождествляемыми с археологическими культурами, а также определять происхождение современных популяций от древних. Палеогенетические исследования, дающие ответы на основные вопросы индоевропеистики, были опубликованы в основном за последнее пятилетие. Генетика стала третьей (наряду с лингвистикой и археологией) опорой, благодаря которой у нас впервые появилась возможность возвести устойчивую конструкцию ранней индоевропейской истории. Какие-то детали этой конструкции будут в дальнейшем исправляться, уточняться и дополняться, однако в её общей правильности сомнений уже нет.

КОНЬ

Предыстория

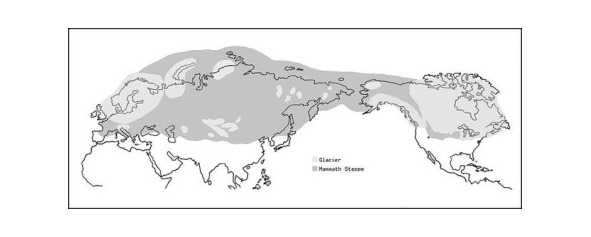

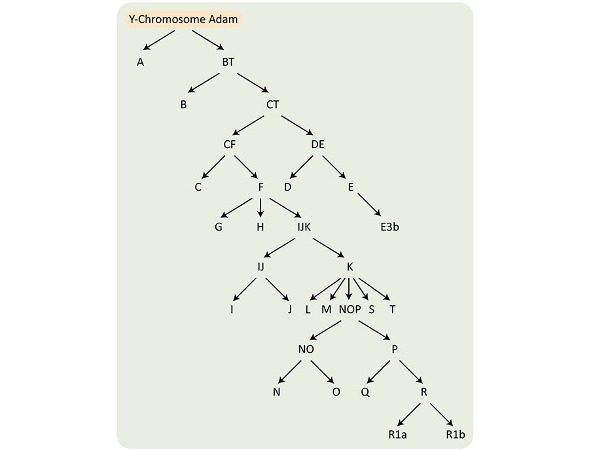

Происхождение индоевропейцев связано с приледниковой мамонтовой степью, которая в эпоху позднего палеолита простиралась от атлантического побережья Западной Европы до Северной Америки, соединённой тогда с Евразией сушей Берингии. Индоевропейский язык в своей ранней форме образовался ок. 5000 г. до н.э. на юге Русской равнины в среде носителей преимущественно мужских гаплогрупп R1a и R1b. Самым ранним известным представителем предковой для них обеих гаплогруппы R* (R-M207*) является мальчик, живший 24 тысячи лет назад на палеолитической стоянке Мальтá в Иркутской области к западу от Байкала. Его женская гаплогруппа U* была больше всего распространена у европейских охотников-собирателей позднего палеолита и мезолита. По аутосомным генам мальчик из Мальты был наиболее сходен с современными популяциями Южной Азии (37%), Европы (34%) и американскими индейцами (26%), причём из европейцев он был ближе всего к популяциям Северо-восточной Европы (которые унаследовали больше всего генов от европейских охотников-собирателей позднего палеолита и мезолита).

Близости к современным восточным азиатам и сибирским народностям геном мальчика из Мальты не имеет. При этом современные американские индейцы унаследовали от популяции, к которой он принадлежал, от 14 до 38% своих генов. Отметим, что у американских индейцев преобладает ряд линий мужской гаплогруппы Q, являющейся «братской» для гаплогруппы R мальтинского мальчика. По всей видимости, носители R и Q какое-то время составляли единую популяцию. Потом носители Q отделились, где-то в Восточной Сибири смешались с пришедшими с юга восточными азиатами, после чего через Берингию переселились в Америку и дали начало американским индейцам.

Таким образом, выясняется, что уже в глубокой древности протоевропейское население, предковое для современных европейцев, особенно северо-восточных, было распространено далеко на восток, по меньшей мере до озера Байкал. Позднее его сменили пришедшие откуда-то с юга, вероятно, с территории Китая, восточные азиаты, ставшие предками современных сибирских народностей. Причём произошло это довольно недавно, что показывают исследования останков людей, живших 17 тысяч лет назад на стоянке Афонтова Гора на левом берегу Енисея в пределах современного города Красноярска. Сведения об отцовской гаплогруппе мужчины с Афонтовой Горы 2 противоречивы, а женщина с Афонтовой Горы 3 имела материнскую гаплогруппу R1b (не путать с имеющей такое же обозначение мужской гаплогруппой!). По аутосомным генам они оба близки к мальчику из Мальты и образовывают с ним общий кластер. Входившие в этот кластер люди получили у генетиков наименование «древние северные евразийцы» (англ. Ancient North Eurasians, ANE).

Из этого следует, что бывшие предками индоевропейцев носители гаплогруппы R* или уже её отдельных ветвей R1a и R1b должны были поселиться на Русской равнине ещё до окончания последней ледниковой эпохи. Однако они не были её первыми обитателями. Об их предшественниках нам известно благодаря исследованиям останков палеолитических людей со стоянок Костёнки (Воронежская область) и Сунгирь (Владимирская область). Мужчина из Костёнок 14 (Маркина Гора), живший примерно 36 тысяч лет назад, имел мужскую гаплогруппу C1b и женскую гаплогруппу U2. Мальчик из Костёнок 12, живший примерно на пять тысячелетий позже, имел такую же женскую гаплогруппу U2 и мужскую гаплогруппу CT.

На стоянке Сунгирь в самом богатом на сегодняшний день в мире палеолитическом захоронении были обнаружены останки четырёх человек, живших 34 тысячи лет назад. Недавно выяснилось, что дети из двойного захоронения, раньше считавшиеся братом и сестрой, были оба мальчиками, причём не близкими родственниками. Старший мальчик приходился близким родственником похороненному неподалёку могучему мужчине, который при жизни занимался колкой камня. Они оба в течение жизни обильно питались мясом, а младший мальчик мяса вообще не ел, питаясь только беспозвоночными. Рядом с ним нашли человеческую кость, служившую ёмкостью для охры. Эта кость принадлежала близкому предку (предположительно прадеду) младшего мальчика, пища которого при жизни тоже состояла исключительно из беспозвоночных. По-видимому, они оба происходили из семьи шаманов. Старший мужчина был убит выстрелом из лука, а младший мальчик — ударом в живот. В их племя, судя по кругу семейных связей, входило 250—450 человек. Все четверо мужчин из Сунгири были носителями мужской гаплогруппы С1а2, при этом трое из них имели ту же женскую гаплогруппу U2, что и костёнковцы, а один — U8c.

Таким образом, все костёнковцы и сунгирьцы были носителями ветвей женской гаплогруппы U, предковая линия которой была обнаружена у мальчика из Мальты. Что касается их мужских линий, то они в эту раннюю эпоху были, по всей видимости, широко распространены в Европе. Гаплогруппа CT мальчика из Костёнок 12 обнаружена также у его примерных современников — людей из Чокловины в Румынии (33 тысячи лет назад) и Вестонице в Чехии (31 тысяча лет назад). Гаплогруппа сунгирьцев C1a найдена также у их примерных современников — людей из Гойе в Бельгии (35 тысяч лет назад, C1a) и Павлова в Чехии (31 тысяча лет назад, С1а2), а, кроме того, у гораздо более позднего охотника-собирателя из Ла-Браньи в Испании (1-я пол. 8 тыс. до н.э., С1а2).

Точное время и обстоятельства замещения на Русской равнине носителей гаплогрупп CT и C1 пришедшими с востока носителями гаплогруппы R на данный момент остаются неизвестными. Самым ранним свидетельством западной экспансии последних является живший ок. 14 тысяч лет назад охотник-собиратель из Виллабруны на северо-востоке Италии, имевший мужскую гаплогруппу R1b-L754 (R1b1a). Та же линия была обнаружена у семи охотников-собирателей, живших между 9500—5900 гг. до н.э. в районе карпатских Железных ворот на границе Сербии и Румынии (ещё у десяти живших там же охотников-собирателей была обнаружена гаплогруппа I2a), и у неолитического земледельца, жившего ок. 7 тысяч лет назад в Испании. Однако эта представляющая раннюю западную экспансию R1b линия, по всей видимости, впоследствии вымерла и не оставила потомков, а все современные носители R1b в Западной Европе принадлежат к линии, которая была принесена индоевропейцами с юга Русской равнины в III тыс. до н.э.

Древнейшим известным в настоящее время представителем гаплогруппы R1a является восточноевропейский охотник-собиратель, живший ок. 8825—8561 гг. до н.э., останки которого были обнаружены в могильнике Васильевка 3, находившемся на левобережье Днепра близ порогов (нынешняя Днепропетровская область). Другой мужчина из того же могильника (живший ок. 8280—7967 гг. до н.э.) был носителем гаплогруппы I2a1, а мужчина из соседнего могильника Васильевка 2 (живший ок. 7446—7058 гг. до н.э.) — гаплогруппы R1b1a. У всех троих была обнаружена материнская гаплогруппа U5b2. Люди, захороненные в Волненском могильнике также в районе днепровских порогов (6500—4000 гг. до н.э.), были носителями гаплогрупп IJ, I, I2, I2a2, I2a2a и I2a2a1b1, ещё один человек с могильника Вовниги в нынешней Днепропетровской области (5473—5326 гг. до н.э.) — гаплогруппы I2a2a1b1b. Судя по отцовским линиям, они были пришельцами с запада, что также подтверждает примесь западноевропейских охотников-собирателей в их аутосомных генах. С материнской стороны у них были представлены разные линии гаплогрупп U2, U4 и U5. Люди из неолитического могильника у села Дереивка нынешней Кировоградской области на правом берегу Днепра (5500—4800 гг. до н.э.) были носителями мужских гаплогрупп R (2), R1b1 (1), R1b1a (5), R1a (1) и I2a2a1b (2) и женских гаплогрупп U4 и U5.

В VI тысячелетии до н.э., на заре собственно индоевропейской истории, гаплогруппы R1a и R1b обнаруживаются у мезолитических охотников-собирателей в разных местах Русской равнины. R1a1a1 была найдена у человека, жившего ок. 5500—5000 гг. до н.э. (предлагаются и более ранние датировки) на Южном Оленьем острове Онежского озера, а R1b1a1a — у его примерного современника, жившего на реке Сок в нынешней Самарской области. Носителем R1a был человек культуры Ямочно-гребенчатой керамики, живший в середине IV тыс. до н.э. в Кудрукюле на северо-востоке Эстонии. Хотя он жил позднее интересующей нас эпохи, и его линия (R1a5-YP1272), как и линия человека из Карелии, является побочной для собственно индоевропейской, он свидетельствует о присутствии R1a у охотников-собирателей севера Русской равнины уже в довольно раннее время. R1b-L754 (R1b1a) также была обнаружена у шести представителей Нарвской культуры из могильника Звейниеки на севере Латвии, живших между 7465 и 4852 гг. до н.э. (ещё шесть человек из того же могильника оказались носителями I2a и один — Q1a2).

Именно в среде таких перешедших к скотоводству мезолитических охотников-собирателей и зарождается на юге Русской равнины праиндоевропейский (далее также — ПИЕ) язык. После окончания Валдайского оледенения около одиннадцати тысяч лет до н.э. в этой области возник пояс степной растительности с островками лесов в речных долинах. Севернее её располагалась лесостепь, поросшая берёзой, сосной, ивой, орешником, вязом и дубом. Животный мир представляли дикие лошади, дикие быки, северные и благородные олени, сайгаки, кабаны, рыси, медведи, лисы, волки, собаки, бобры, зайцы. Население было редким, селилось главным образом в долинах рек и по берегам озёр и занималось собирательством, охотой и рыболовством.

Женщина с Афонтовой Горы 3 оказалась самой ранней известной носительницей гена светлых волос, который позднее был распространён индоевропейцами в Европе: «Производный аллель KITLG SNP rs12821256, который связан со светлым цветом волос у европейцев (и, вероятно, является его причиной), присутствует у охотников-собирателей из Самары и Муталы и с Украины (I0124, I0014 и I1763), а также у нескольких более поздних лиц, имеющих степных предков. Поскольку этот аллель обнаружен в популяциях, происходящих от восточных, а не от западных охотников-собирателей, его источником, вероятно, является популяция древних северных евразийцев (ANE). Подтверждением этого служит то, что самым ранним известным человеком с таким производным аллелем является [сибирская] северная евразийка со стоянки Афонтова Гора 3, которая напрямую датируется примерно 16 130 — 15 749 гг. до н.э. калибр. (14 710 ± 60 лет назад)».

Языковым отражением генетической общности «древних северных евразийцев» может быть выделяемая рядом лингвистов «митийская» (англ. Mitian) группа языковых семей, именуемая так по форме местоимений первого и второго лица (*mi, *ti — ср. рус. мы, ты), которые для неё реконструируются. В митийскую группу включаются индоевропейские, уральские, тюркские, монгольские, тунгусские, юкагирские, нивхский, чукотско-камчатские и эскимосско-алеутские языки, и её распространение, таким образом, примерно совпадает с приледниковой мамонтовой степью позднего каменного века. Ближайшей к индоевропейской языковой семьёй является уральская, объединяемая иногда с ней в единую индоуральскую семью. Языковые предки уральцев были, по всей вероятности, непосредственными восточными соседями языковых предков индоевропейцев. Их разделение должно было произойти в конце последней ледниковой эпохи, когда образовавшееся от таяния ледника Хвалынское море (14—9 тыс. лет до н.э.), достигавшее на северо-востоке широты нынешнего Оренбурга, создало между ними естественную преграду. Индоуральцы, оказавшиеся западнее неё, на юге Русской равнины, стали индоевропейцами, оказавшиеся восточнее, на юге Западной Сибири, — финноуграми.

Начало индоевропейцев

Возникновение неолитической производящей экономики на Русской равнине относится к VI тысячелетию до н. э. Первые животноводы и земледельцы пришли в южнорусские степи из долины Дуная. Ими были носители Кришской культуры, которые ок. 5800—5700 гг. до н.э. расселились к востоку от Карпат. Вместе с кришцами пришли коровы, овцы и козы, первоначально приручённые в Анатолии и затем распространившиеся с неолитическими мигрантами в Грецию и дальше на север. Из земледельческих культур кришцы возделывали пшеницу и бобы, одомашненные на Ближнем Востоке, а также европейские ячмень и просо.

Кришцы были частью миграции в Европу неолитических земледельцев из ближневосточно-анатолийского региона, которая началась ок. 6500 г. до н. э. Сначала пришельцы заселили юг Балканского полуострова, ок. 6000 г. до н.э. продвинулись на север от Дуная в Венгрию и Румынию, ок. 5800—5700 гг. до н.э. колонизовали Южную Францию, потом Иберию, в 5500—5000 гг. до н.э. расселились в Центральной Европе, а к 4000 г. до н.э. достигли юга Скандинавии и Британских островов. В результате неолитические земледельцы колонизовали всю Южную, Западную и Центральную Европу, Южную Скандинавию и часть Восточной Европы (включая Западную Украину).

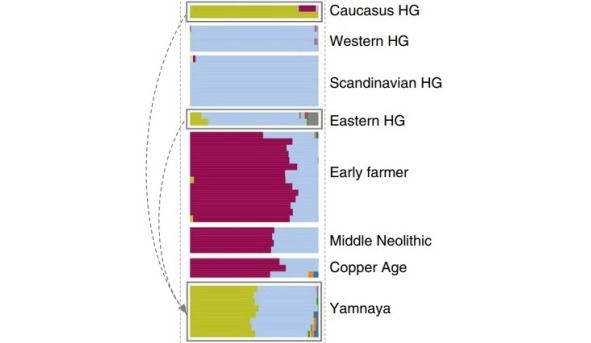

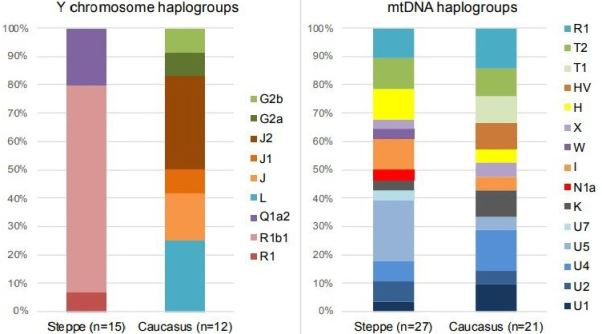

К моменту их появления указанные европейские области заселяли мезолитические охотники-собиратели с преобладанием мужской гаплогруппы I (в основном заместившей к тому времени западнее Русской равнины более древние гаплогруппы CT и C1a) и женской гаплогруппы U. По своим аутосомам генам они были частью генетического континуума, простиравшегося через всю Европу от Испании до России. Неолитические земледельцы принесли с собой с Ближнего Востока и из Анатолии совершенно другой аутосомный компонент, условно именуемый компонентом «ранних европейских земледельцев» (англ. Early European Farmers, EEF), и совершенно другие однородительские гены — в основном мужскую гаплогруппу G2a (также в меньшей степени J2a и E1b) и женскую гаплогруппу N1a. К 5000 г. до н.э. в большинстве областей земледельческой колонизации им удалось практически полностью заместить прежнее мезолитическое население.

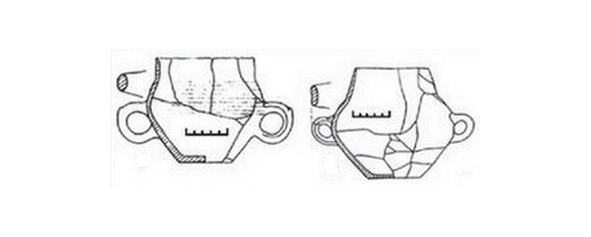

Обширные пространства на юге Русской равнины от правобережья Днепра до левобережья Волги в это время занимал пояс родственных мезолитическо-субнеолитических культур. Их носители всё ещё были охотниками и собирателями, однако уже были знакомы с керамикой. Первыми ок. 7000—6500 гг. до н.э. обожжённые глиняные горшки стали производить носители Елшанской культуры в Среднем Поволжье (Самарская и Ульяновская области), которая, таким образом, является самой древней керамической культурой в Европе. Оттуда производство керамики стало постепенно проникать на юг и запад и к 6200—6000 гг. до н.э. широко распространилось среди обитателей южнорусских степей.

Первыми из них с производящей экономикой кришцев столкнулись носители Буго-Днестровской культуры, через которых навыки скотоводства и земледелия начали распространяться далее на восток. После 5200 г. до н. э. Кришскую культуру сменила культура Кукутени-Триполье, распространившаяся с юго-запада в долины Днестра и Южного Буга. Буго-Днестровская культура была ею полностью поглощена. Генетически трипольцы были типичными неолитическими земледельцами. Известны мужские гаплогруппы четырёх их представителей, живших в IV тыс. до н.э. на территории нынешней Тернопольской области Украины, — у трёх была G2a и у одного — E. По аутосомным генам они являлись более чем на 80% потомками выходцев из Анатолии (и на оставшуюся долю — потомками западных и восточных охотников-собирателей).

Восточными соседями трипольцев были племена Днепро-Донецкой культуры, известные своими могильниками Васильевка, Волошское и Мариевка, располагавшимися у днепровских порогов. Главными занятиями носителей первого этапа Днепро-Донецкой культуры (5700—5200 гг. до н.э.) были охота (на дикую лошадь, благородного оленя, косулю, кабана, бобра), рыболовство и собирательство. В 5200—5000 гг. до н.э. под западными влияниями в их образе жизни происходят существенные перемены. В захоронениях у днепровских порогов начинают появляться кости домашних коров, овец и коз.

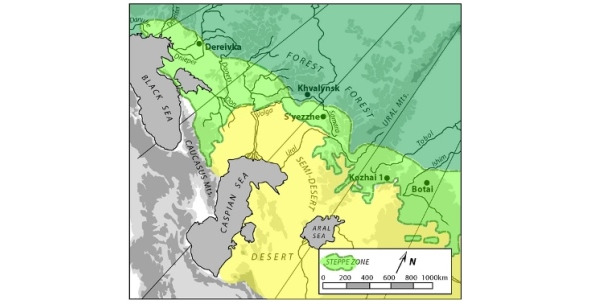

От Днепра новая животноводческая экономика продолжила своё победное шествие на восток. Вскоре одомашненные коровы, овцы и козы достигли волжско-уральских степей. Результатом этого стало возникновение обширной культурно-экономической общности восточных охотников-собирателей, освоивших животноводство. Эта общность простиралась от Днепра на западе, служившего границей неолитической земледельческой культуры Кукутени-Триполье, до реки Урал на востоке, за которой обитали люди Атбасарской культуры, по-прежнему остававшиеся охотниками и собирателями, и от Чёрного моря, Кавказа и Каспийского моря на юге до северных лесов, где жили племена, родственные обитателям степей, но пока производящую животноводческую экономику не принимавшие. По всей вероятности, эта общность была не только культурно-экономической, но и лингвистической, и составлявшие её племена говорили на праиндоевропейском и родственных ему языках. К данной эпохе должно восходить значительное количество индоевропейских терминов, связанных с животноводством, таких как *péḱu «домашний скот» (> индоар. paśu-, лат. pecus, др.-англ. feoh), *gʷṓus «корова» (> иер.-лув. wawa, индоар. gáu-, тох. В keu, гр. βοῦς, лат. bōs, др.-ирл. bō, рус. говядина), *uksēn- «бык» (> индоар. ukṣán-, тох. В okso, др.-ирл. oss, англ. ox), *h2ówis «овца» (> лув. ḫāwa-, тох. В āu, индоар. ávi-, лат. ovis, рус. овца), *h2egʷnos «ягнёнок» (> гр. ἀμνός, лат. agnus, др.-ирл. ūan, рус. ягнёнок) и др.

Экономическая революция породила революцию социальную. В южнорусских степях, ранее характеризовавшихся единообразно бедным погребальным инвентарём, появляются захоронения, отличающиеся исключительным богатством. Они принадлежали племенным вождям, сосредоточившим в своих руках крупные стада скота. Главными знаками их власти были каменные зооморфные или четырёхгранные булавы (прообразы более поздней ваджры). При погребении этих вождей в жертву приносились овцы, козы, быки и кони. Обычно основная часть туши съедалась участниками погребального пира, а в могилу клались только голова и задние конечности. В загробный мир умерших сопровождало оружие — кинжалы, топоры, стрелы и копья, а также украшения — пояса и ожерелья из раковин и зубов бобра, оленя и коня, подвески из хрусталя и порфира, полированные каменные браслеты, пластинки для одежды и головных уборов и шейные подвески из кабаньих клыков и бусы, браслеты и ожерелья из меди.

Первые следы обработки меди обнаруживаются в VIII тыс. до н.э. в анатолийском Чатал-Гуюке. На Балканах медная металлургия зародилась незадолго до 5000 г. до н.э. и быстро распространилась на восток, достигнув волжско-уральских степей примерно к 4600 г. до н.э. (в Центральную и Западную Европу она проникла на несколько столетий позже). Для позднего праиндоевропейского языка название меди восстанавливается как *h2eyes- (> индоар áyas- «медь, железо», авест. ayah- «металл (медь, бронза?)», лат. aes «медь, бронза», др.-сканд. eir «руда», англ. ore «руда» (<прагерм. *ayiz)). В некоторых индоевропейских языках рефлексы этого слова означают бронзу или железо, но здесь мы имеем дело с последующим переносом значений, поскольку бронза, хотя и могла уже быть известна поздним праиндоевропейцам 2-й пол. IV тыс. до н.э., исключается по причине отсутствия общеиндоевропейских названий для мышьяка и олова, сплавом которых с медью она является. Единичные предметы из железа встречаются уже в погребениях поздней Ямной и Катакомбной культур (кон. IV — III тыс. до н.э.), однако развитая железная металлургия распространяется гораздо позже распада ПИЕ общности (во II тыс. до н.э.). В хеттском языке медь называлась словом kuwannu (ср. гр. κύανος «синий»), возможно, по цвету медной руды. Первоначально медь в южнорусские степи поступала в виде балканских импортов, но уже очень скоро в среде местных племён возникла собственная медная металлургия. Северо-восточный фланг этих племён образовывала Самарская культура на Средней Волге, чрезвычайная важность которой заключается в том, что именно к ней относятся первые в мире свидетельства о приручении коня.

Приручение коня

Современная домашняя лошадь (Equus ferus caballus) является потомком одной из разновидностей дикой лошади (Equus ferus) — тарпана (Equus ferus ferus), окончательно вымершего в начале ХХ в. До наших дней сохранился только один вид дикой лошади — лошадь Пржевальского (Equus ferus przewalskii). Помимо собственно лошадей, из членов семейства лошадиных (эквидов) здесь необходимо упомянуть европейских ослов (Equus hydruntinus), онагров (Equus hemionus) и собственно ослов (Equus africanus asinus). Европейский осёл — похожий на собственно осла более мелкий представитель семейства лошадиных — обитал в том числе в степях севернее Чёрного моря. Основным ареалом онагров была Западная Азия, однако они встречались и к северу от Чёрного и Каспийского морей. Первоначальным местом обитания осла была Африка, где он был одомашнен в конце V тыс. до н.э. и откуда он с рубежа IV—III тыс. до н.э. распространился в Азию, а затем и в Европу.

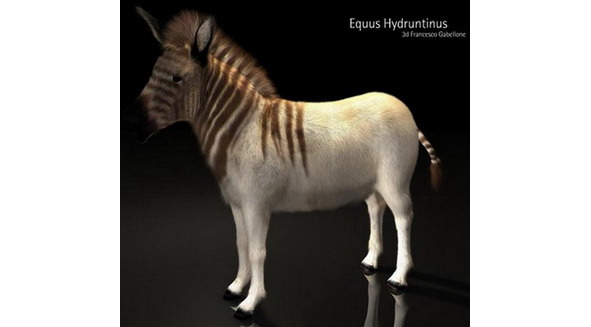

Итак, помимо коня в области обитания праиндоевропейцев в V — IV тыс. до н.э. водились ещё два вида эквидов — европейский осёл (Equus hydruntinus) и онагр или кулан (Equus hemionus). Европейский осёл после окончания ледникового периода был распространён в Европе от Иберии на восток вплоть до южнорусских степей. Впоследствии этот вид был истреблён — самые поздние находки его останков датируются временем ок. 3000 г. до н. э. В то же самое послеледниковое время онагр обитал в степях от Подунавья на восток до Монголии и южнее в Анатолии, на Ближнем и Среднем Востоке и в Индии. Так, на поселении Ямной культуры Михайловка на Херсонщине (IV — III тыс. до н.э.) наряду с останками 656 коней были обнаружены останки 118 онагров. Позднее ареал этого эквида сузился, и из южнорусских степей он исчез. Европейский осёл и онагр должны были быть хорошо известны праиндоевропейцам, что предполагает наличие в праиндоевропейском языке слов для их обозначения.

В индоарийском языке имеется слово gardabhá-, а в тохарском В — слово kercapo, оба из которых означают «осёл». Высказывается мнение, что тохарское слово заимствовано из индоарийского. Однако подобное заимствование, если бы оно имело место, должно было бы состояться очень рано — до слияния *-е-, *-о- и *-а- в *-а- в индоарийском и палатализации в тохарском. Но мы знаем, что языковые предки тохар ушли на Алтай ещё во второй половине IV тыс. до н.э., т.е. задолго до возникновения индоарийского языка. Вследствие этого их языковые связи с другими индоевропейцами прекратились, а влияние индоарийского на тохарский началось лишь гораздо позже, после принятия тохарами буддизма. Заимствование в индоарийский и тохарский из какого-то третьего неиндоевропейского языка также маловероятно, поскольку соответствующее слово имеет вполне индоевропейский облик и предположительно содержит суффикс *-bho-, который встречается и в других ИЕ названиях животных. Вероятно, мы имеем дело с независимо унаследованным словом, которое в праиндоевропейском должно было звучать как *gordebhós.

Греческое слово μυχλός «осёл» и латинское слово mūlus «мул» оба восходят к ПИЕ *mukslόs. Сходное слово со значением «мул» имеется в славянских языках — цсл. ед. ч. мъскъ, мн. ч. мъсчата, др.-рус. меск и др. Русское слово ещё встречается в переводах «Илиады» Гнедича и «Одиссеи» Жуковского, напр.: «Тут предложил он награды кулачного страшного боя: / Выслав пред круг, привязал шестилетнего, сильного меска: / Игом еще не смиренный, жесток для смирения был он. / Меск победителю мзда…» (Ил. XXIII, 653—656). Албанское слово mushk «мул» могло быть заимствовано из славянского или унаследовано из общего со славянским праиндоевропейского источника. Архетип славянского и албанского слов восстанавливается как *mú (k) skos, что может быть вариантом *mukslόs, восстанавливаемого на основании греческого и латинского слов.

Таким образом, мы имеем два названия эквидов, одно из которых, сохранившееся в восточном ареале (*gordebhós), дало рефлексы со значением «осёл», а другое, сохранившееся в западно-центральном ареале (*mú (k) skos / *mukslόs), — рефлексы со значением «осёл» или «мул». Однако подобные значения не могли быть первоначальными.

Обычное греческое название осла ὂνος (присутствующее уже в микенских текстах в форме o-no) и его латинское название asinus (которое в своей уменьшительной форме asellus было заимствовано в германский и далее в славянский) определённо являются заимствованиями (скорее всего, независимыми) из ближневосточных языков (ср. шум. anše «осёл» и прасем. *ʔatān «ослица»). Осёл (Equus asinus africanus) является по происхождению африканским животным. Он был одомашнен в конце V тыс. до н.э. на северо-востоке Африки, откуда ок. 3000 г. до н.э. попал в Переднюю Азию. Согласно археологическим данным, к 2000 г. до н.э. он распространился в Индию (Хараппская цивилизация) и Среднюю Азию (Бактрийско-Маргианский археологический комплекс). К II тыс. до н.э. он был известен в Анатолии. В хеттских текстах осёл всегда обозначается шумерограммой ANŠE, и его остающееся неизвестным хеттское название, которое могло быть сходным с шумерским, возможно, послужило источником для соответствующих европейских слов. Судя по микенским текстам, осёл достиг Европы уже к 2-й пол. II тыс. до н.э., однако археологические следы его присутствия там появляются лишь в следующем тысячелетии.

Из этого следует, что носителям праиндоевропейского языка осёл быть известен не мог и слова для его обозначения у них не было. То же касается мула, представляющего собой помесь осла и кобылы. Таким образом, ПИЕ слова *gordebhós и *mú (k) skos/*mukslόs должны были первоначально означать каких-то других животных — вероятно, эквидов, внешнее сходство которых с ослами и мулами позволило в конечном счёте перенести эти названия на последних. Такими эквидами, по всей видимости, и были европейский осёл и онагр.

Вернёмся теперь к коням. В конце ледниковой эпохи (XX—XII тыс. до н.э.) дикая лошадь была повсеместно распространена в северном полушарии, составляя один из основных предметов охоты палеолитических людей. Ареал обитания непарнокопытных семейства лошадиных резко сократился ок. 14—10 тысяч лет назад, когда излюбленные ими степи ледникового периода на большей части северного полушария сменились густыми лесами. В Северной Америке они вымерли повсюду, а в Евразии выжили только в центре континента и в небольших изолированных анклавах в Европе, в Анатолии и на Кавказе. После окончания ледникового периода дикие лошади исчезли из Индии (где они появились вновь уже в одомашненном виде только во II тыс. до н.э.), Ирана, Месопотамии и земель Плодородного полумесяца, оставив этот ареал онаграм и ослам.

В Анатолии дикие лошади вымерли на западе, но сохранились в центре и на востоке. На поселениях людей в Центральной и Восточной Анатолии VIII—VII тыс. до н.э. кости эквидов составляют менее 3% костей всех животных, а кости собственно коней — менее 0,3% костей всех животных. Более 90% костей эквидов дают онагры и европейские ослы.

В послеледниковой Европе следы дикой лошади отсутствуют в Ирландии, Италии и Греции. В небольших количествах её присутствие засвидетельствовано в Британии, Иберии, дунайских областях (из 5000 костей, обнаруженных на поселениях неолитической культуры Линейно-ленточной керамики в Центральной Германии, лишь 17 являются лошадиными) и на правобережье Днепра. На дикую лошадь определённо охотились мезолитические обитатели Северной Европы, но в их мясном рационе она редко где составляла более 5%. В этот же период на мезолитических и ранненеолитических стоянках в средне- и нижневолжских степях кости дикой лошади регулярно составляют более 40% всех костей животных. Близкое знакомство местных племён с лошадью сделало возможным её приручение.

Самарская и Хвалынская культуры

Исследования генетиков установили, что по митохондриальной ДНК современные домашние лошади происходят по меньшей мере от 77 кобыл, в то время как по Y-хромосоме все они очень однородны, т.е., возможно, их прародителем стал один-единственный некогда приручённый людьми жеребец (или несколько близкородственных жеребцов). По всей видимости, одомашнивание коня произошло в первой половине V тыс. до н.э. в областях Самарской и Хвалынской археологических культур. К тому времени носители данных культур уже несколько столетий имели дело с домашними коровами, овцами и козами. Приручение коня стало возможным благодаря применению к нему навыков обращения с уже одомашненным скотом. Первые коневоды на Средней и Нижней Волге видели в лошади пока ещё не средство передвижения, а источник дешёвого мяса на зиму. Прокормить в зимний период лошадь гораздо легче, чем крупный и мелкий рогатый скот, потому что она может сама откапывать из-под снега траву копытами, а также разбивать ими лёд, чтобы напиться. Естественно, это было очень важно как раз в областях распространения Самарской и Хвалынской культур с их суровыми зимами.

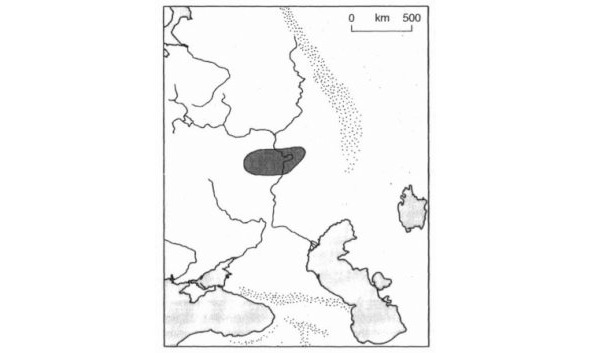

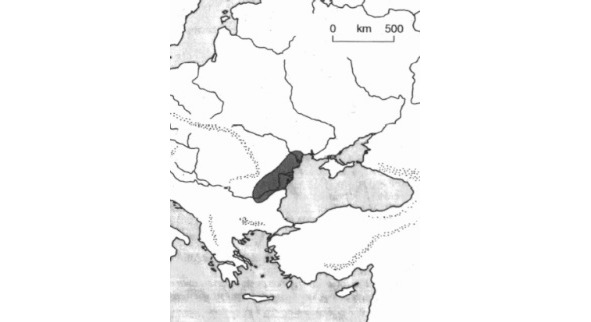

Самарская раннеэнеолитическая культура была распространена в лесостепи Среднего Поволжья примерно в 5000—4500 гг. до н. э. Она развилась из Средневолжской культуры 6000—5000 гг. до н.э., которая, в свою очередь, восходит к уже упоминавшейся Елшанской культуре VIII — VII тыс. до н.э., существовавшей в лесостепи бассейна рек Самары и Сока. По сравнению с Елшанской Средневолжская культура была распространена на более обширной площади, занимая бассейны Самары, Сока, Большого Черемшана и верховьев Суры на право- и левобережье Средней Волги. На памятниках Средневолжской культуры останков коня уже в 5—10 раз больше, чем на памятниках синхронных ей соседних родственных культур (не говоря уже о культурах неолитических земледельцев), однако признаки культового значения коня пока полностью отсутствуют.

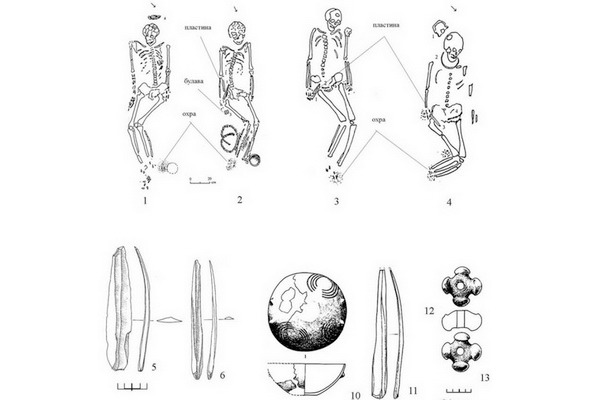

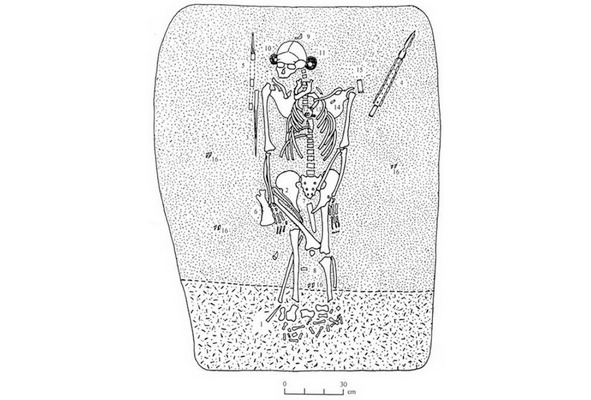

Подобные признаки в изобилии и в разнообразных видах появляются на памятниках уже Самарской культуры с начала V тыс. до н. э. Самые ранние из них были обнаружены в раскопанном в 1972 г. могильнике у села Съезжее в Богатовском районе Самарской области. Могильник, сооружённый в лесостепи на берегу реки Самары около 5000 г. до н.э., содержал одно тройное и шесть отдельных захоронений людей, положенных на спине с прямыми ногами. Над самым богатым из них, расположенным в центре погребальной площадки, была вырыта посыпанная красной охрой жертвенная яма, в которой находились разбитые горшки, бусы из раковин, костяной гарпун и черепа и нижние части задних ног двух коней. Рядом находилось ещё одно место жертвоприношения коней и быков. Съезжинский могильник, таким образом, содержит первые в истории конские жертвоприношения.

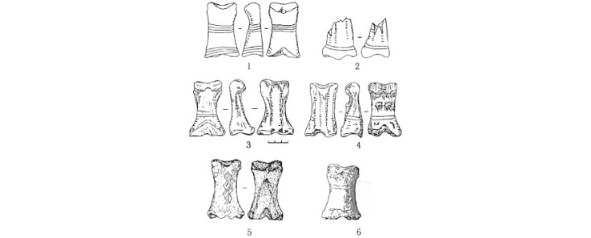

В Съезжинском могильнике рядом с жертвенной ямой также были обнаружены два вырезанных из кости изображения коней с отверстиями для крепления, наряду с такими же изображениями быков. Подобные костяные подвески в виде коней найдены и на других памятниках Самарской культуры — одна была обнаружена лежащей на черепе погребённого в могильнике Липовый Овраг, три — на Варфоломеевской стоянке и ещё две в готовом виде и две в виде заготовок — на Виловатской стоянке (где также была обнаружена украшенная путовая кость коня). Большинство из них имели отверстия для крепления, что свидетельствует об их использовании в качестве украшений или оберегов. Кроме того, на Варфоломеевской стоянке были найдены кучки передних резцов коня в количестве от нескольких десятков до полутысячи, на некоторых из которых имелось от 1 до 13 пропилов кремниевой пилкой с внутренней стороны корня. Могильник Липовый Овраг дал более 100 подвесок из конских зубов с насечками и 8 путовых костей с украшениями.

Жертвенники с костями коня на могильниках и поселениях, украшения или обереги в виде конских фигурок из кости, конские зубы и путовые кости, зачастую украшенные, обнаруживаемые в жертвенных местах и погребениях, свидетельствуют о чрезвычайно большой роли коня в духовной жизни носителей Самарской культуры. Ничего подобного не наблюдается ни в более ранних, ни в современных ей других археологических культурах. Если добавить к этому двукратный рост конских останков на памятниках Самарской культуры по сравнению со Средневолжской (20% по костям и 10% по особям в Самарской и 10% по костям и 5% по особям в Средневолжской) и присутствие коня в одинаковых контекстах с явно домашними животными (быками), можно уверенно заключить, что кони самарцев были уже одомашненными.

Южной соседкой Самарской была несколько более поздняя Хвалынская культура (5000—4500/4000 гг. до н.э.), существовавшая в лесостепных, степных и полупустынных районах правого и левого берега Волги и Северо-восточного Прикаспия. На памятниках Хвалынской культуры обнаруживается примерно такой же процент конских останков, как и на памятниках Самарской, конские кости по-прежнему встречаются на жертвенниках и в погребениях.

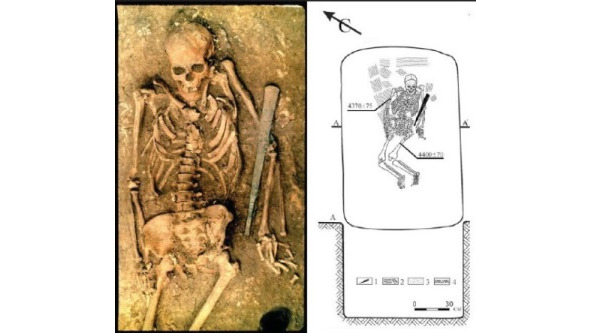

В могильнике Хвалынск I (4700—4600 гг. до н.э.), раскопанном в 1977—1979 гг., было обнаружено 158 захоронений, из которых около трети были одиночными, остальные содержали от 2 до 6 тел. Детских захоронений было немного (13), но в их число входили очень богатые, что свидетельствует о наследовании общественного положения и имущества. Тела лежали на спине с подогнутыми ногами, головой на север или восток. Насыпи над могилами ещё не сооружались, иногда они лишь отмечались камнями. Над захоронениями находилось 12 посыпанных красной охрой жертвенных ям с останками животных. В их число входили 3 жертвенника с конскими костями, из которых на первом были найдены 3 путовые кости, на втором — 5 путовых костей и на третьем — первая фаланга и берцовая кость.

Всего в могильнике Хвалынск I были обнаружены останки 52 (или, по другим данным, 70) коз и овец, 23 коров и 11 коней. Из 158 захоронений в 22 (14%) имелись останки жертвенных животных, причём только в 4 это были животные разных видов (быки и овцы, овцы и кони и т.д.), и над всеми этими 4 имелись посыпанные охрой жертвенные ямы с дополнительными останками животных. Части ног коней без других животных были найдены в 8 могилах, голова и задние конечности коня в сочетании с останками мелкого рогатого скота присутствовали в захоронении 127, в сочетании с останками мелкого и крупного рогатого скота — в захоронении 4. Жертвенники с костями коней имелись также на раскопанном в 1980—1985 гг. могильнике Хвалынск II, который содержал 43 захоронения.

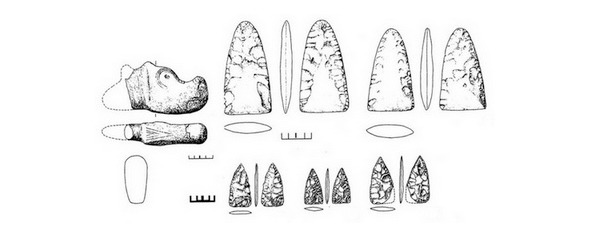

В Хвалынских могильниках было найдено намного больше медных изделий (самых древних в волжско-уральских степях), чем на всех памятниках более западной Днепро-донецкой культуры вместе взятых. Большинство из них (286) приходилось на Хвалынск II, но в Хвалынске I было также найдено 34 медных предмета в 11 из 158 захоронений. Изделия из меди находились в 13 взрослых мужских захоронениях, 8 взрослых женских и 4 детских. Из 30 исследованных медных предметов с Хвалынска II 25 оказались изделиями местного производства и 5 (2 тонких кольца и 3 массивных спиральных кольца) — импортами с Балкан.

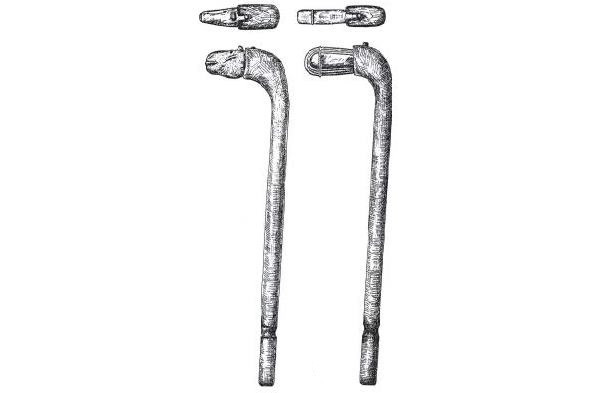

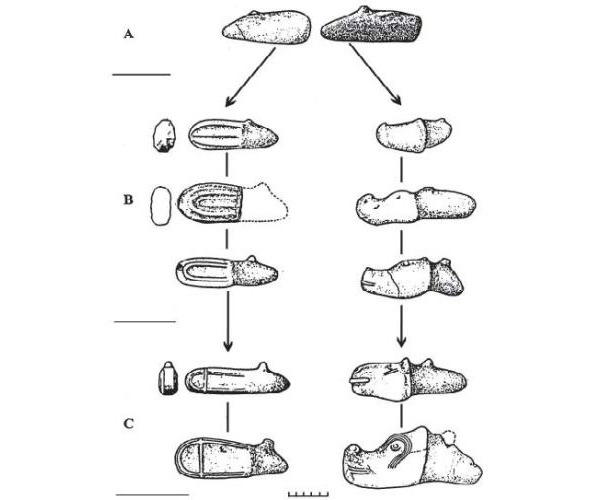

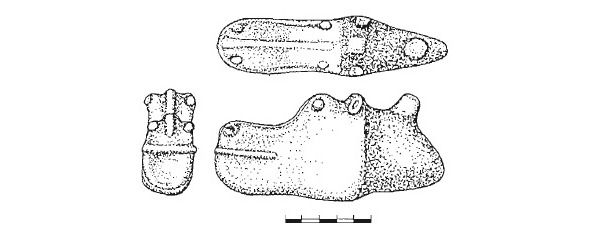

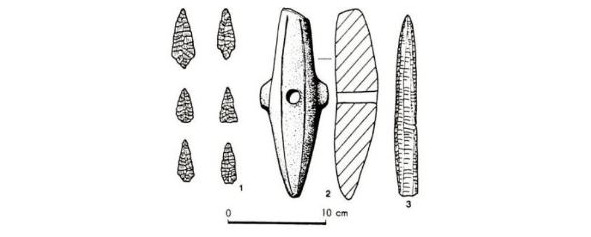

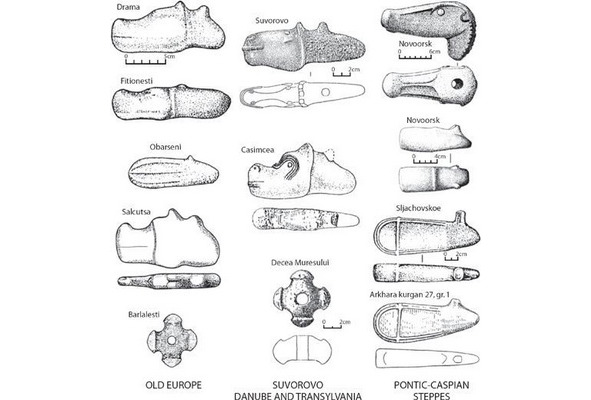

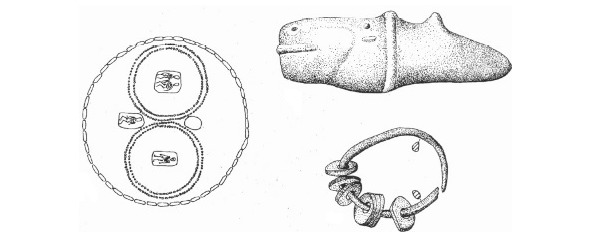

Кроме того, в Хвалынске были найдены 3 каменные булавы, из них одна в погребении №57 и две — в погребении №108, которое также содержало полированный браслет из стеатита. Одно из двух последних изделий представляло собой скипетр в виде конской головы. Этот предмет является, по всей видимости, самым ранним представителем чрезвычайно важной серии изделий, датируемых серединой — второй половиной V тыс. до н. э. Всего в настоящее время их известно около четырёх десятков, и они делятся на две разновидности — схематическую и реалистическую.

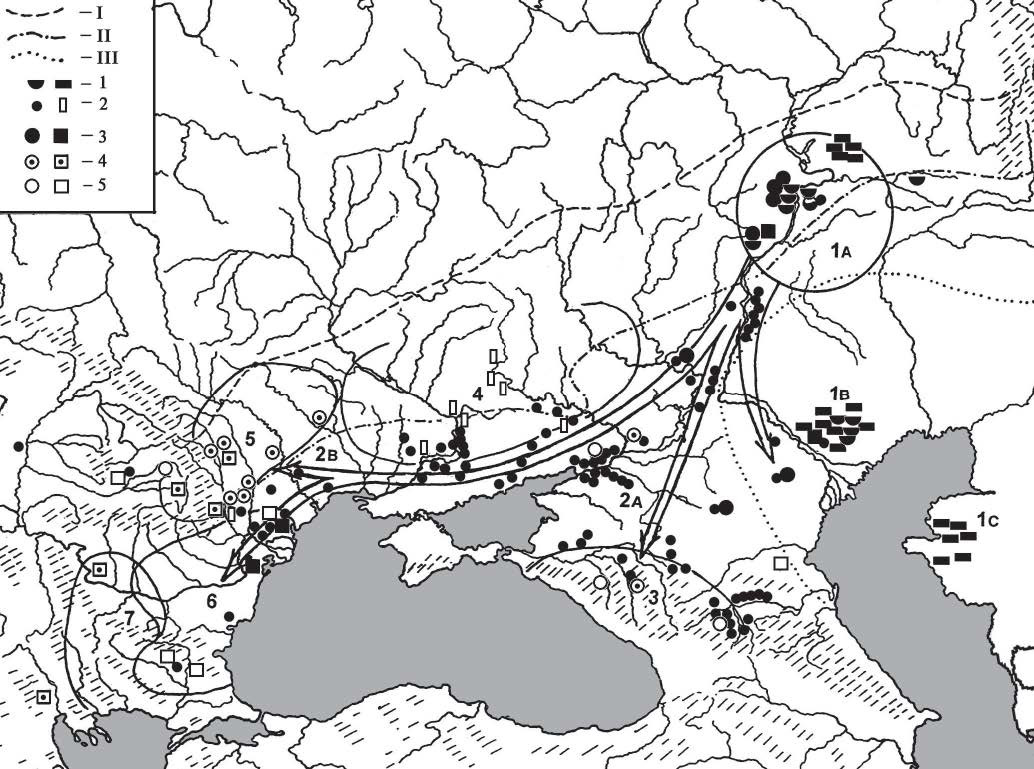

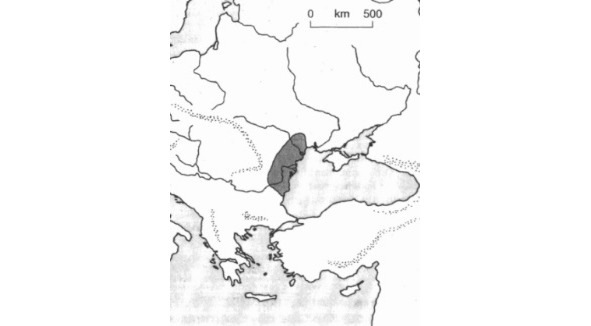

Выделяются две зоны распространения конеголовых скипетров — восточная и западная. На восточную зону (Среднее и Нижнее Поволжье и Северное Предкавказье) приходится 13 схематических и 3 реалистических навершия такого рода. 4 древнейших скипетра приходятся на Хвалынскую культуру, из них 3 схематические (Хвалынск I, Хвалынск IIa и Хлопково I) и 1 реалистический (Хлопково II). Все скипетры Хвалынской культуры и ставшей её преемницей Новоданиловской культуры (всего 11) были найдены в погребениях, что свидетельствует об органической духовной связи данного предмета с носителями этих культур. Можно заключить, что конеголовые навершия, крепившиеся на деревянные рукояти и служившие символами власти военных вождей, возникли в среде Хвалынской культуры на юге лесостепного Среднего Поволжья. Они являются косвенным свидетельством начала военного использования коня.

Западная зона, на которую приходится 17 находок скипетров (из них 7 реалистических), включает неолитические земледельческие культуры Карпато-Подунавья и Балкан (Триполье, Гумельница, Болград и др.). Все конеголовые навершия из этой зоны были найдены на поселениях, часто в разбитом или испорченном виде со следами вторичного использования, т.е. не имеют органической связи с соответствующими культурами и должны рассматриваться как занесённые извне. В пользу этого говорит и тот факт, что почти все находки происходят из степных или пристепных районов, а в других культурах земледельческого неолита Юго-восточной Европы подобные предметы полностью отсутствуют. Не характерны для западной зоны и погребения с жертвенными костями коня — в ней обнаружены всего два таких памятника (на территории культуры Болград). Сходна в этом отношении с западной и прикавказская зона — из неё происходят 3 конеголовых скипетра, однако археозоологических останков коня в ней очень мало, а проявления его ритуальной роли отсутствуют полностью.

Распространение конеголовых скипетров из их первоначального ареала в рамках Хвалынской культуры связано в первую очередь с воспринявшей её традиции Новоданиловской культурой (4500—4000 гг. до н.э.), памятники которой рассеяны на огромном пространстве от Заволжья и Северного Кавказа до Трансильвании. Представляется естественным связать данное явление с началом индоевропейской экспансии, основным средством которой на этом этапе выступал верховой конь. У нас нет прямых и однозначных свидетельств о верховой езде у индоевропейцев в данный период, но в пользу неё говорит общий культурный контекст. Если конь у индоевропейцев в V тыс. был уже одомашненным (а сомневаться в этом не приходится), то они не могли не ездить на нём верхом, потому что пасти конские стада пешком практически невозможно. Освоение верховой езды должно было произойти примерно одновременно с приручением коня.

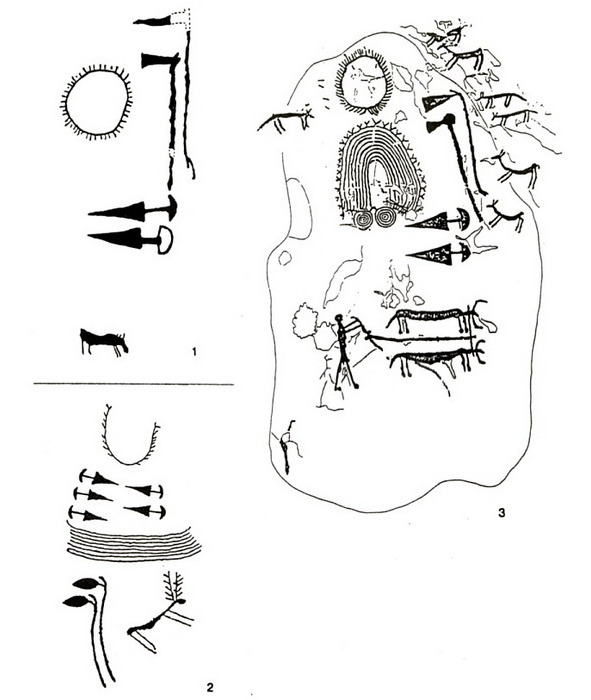

Археологических следов этой самой ранней стадии верховой езды не сохранилось, да и не могло сохраниться. Первые достоверные изображения людей верхом на конях происходят из Месопотамии и относятся ко второй половине III тыс. до н. э. Очевидно, что индоевропейцы, знавшие лошадей с незапамятных времён и сами их приручившие, должны были уметь ездить на них верхом гораздо раньше, чем шумеро-аккадцы, для которых конь в III тыс. до н.э. был ещё новым и малознакомым животным.

В качестве средства управления, по всей видимости, первоначально использовалась простая верёвка, накинутая на челюсти коня. О том, что подобная примитивная сбруя могла быть вполне эффективной, свидетельствуют примеры более позднего времени (нумидийцы последних веков до н.э., американские индейцы Великих равнин XVII—XIX вв. и т.д.). Дополнительные доказательства в пользу этого представляют произведения искусства. На ряде реалистических конеголовых наверший (из Терекли-Мектеба, Касимчи, Феделешень и др. мест) «орнаментальные мотивы» в виде выпуклых губ и полоски на носу могут быть истолкованы как изображения конской узды.

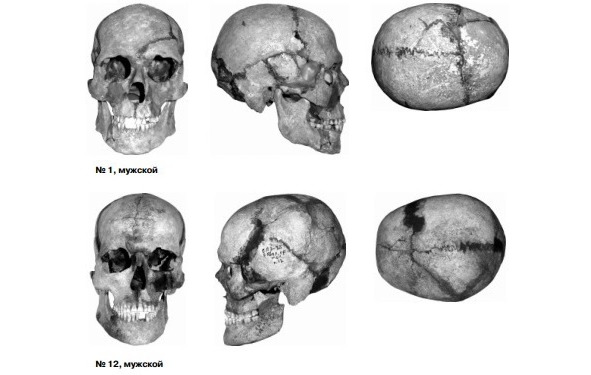

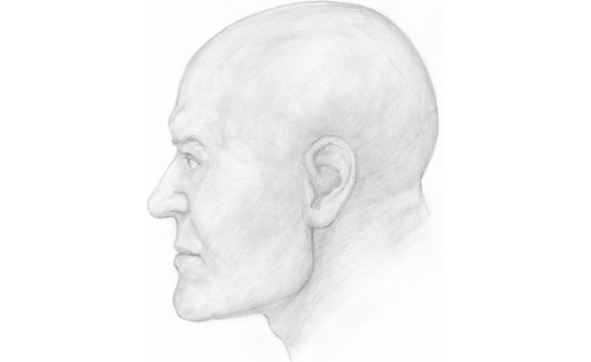

В расовом отношении самарцы и хвалынцы были северными европеоидами: «Каждая из имеющихся трёх антропологических серий (Хвалынск I, Хвалынск II, Хлопков Бугор) демонстрирует связь, в первую очередь, с комплексами северных европейских групп, которые были распространены в нео-энеолитическое время в лесостепной и лесной зоне Восточной Европы. Это, соответственно, определяет тот антропологический субстрат, на основе которого преимущественно формировался физический тип древнехвалынского населения».

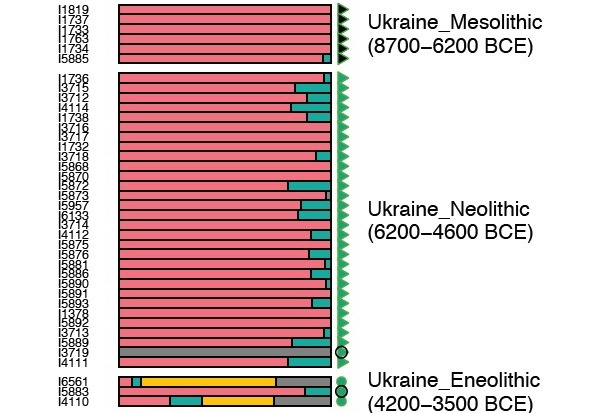

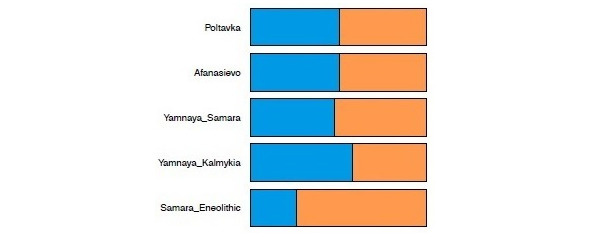

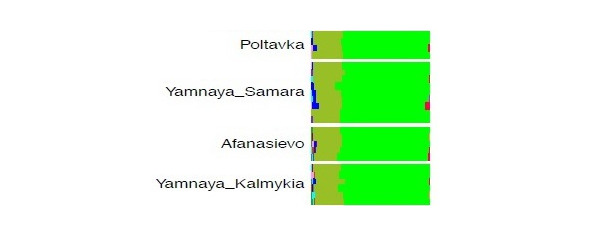

О генетике хвалынцев мы можем судить по исследованным останкам трёх человек из могильника Хвалынск II. По аутосомным генам они были в основном потомками местных восточных охотников-собирателей. Что касается однородительских генов, то мужчина 30—35 лет из погребения №1, при котором были найдены медное кольцо и бусина, имел мужскую гаплогруппу R1a1 и женскую гаплогруппу U5a1i, обычные для восточных охотников-собирателей.

В погребении №12 покоился мужчина 20—30 лет в сопровождении 293 медных изделий (в основном бусин), которые составляют 80% всех медных изделий, найденных в могильниках Хвалынск I и Хвалынск II. Он имел обычную для восточных охотников-собирателей мужскую гаплогруппу R1b1 и более редкую для тех мест и той эпохи женскую гаплогруппу H2a1. Мужчина 45—55 лет из захоронения №17 имел на черепе 4 раны, послужившие причиной его смерти, и был погребён без вещей и жертвоприношений. Его мужская гаплогруппа Q1a в настоящее время распространена среди сибирских народностей и американских индейцев, а женская гаплогруппа U4a2 или U4d обычна для восточных охотников-собирателей.

Присутствие гаплогруппы Q1a отмечается также среди носителей Ямной культуры в IV тыс. до н.э., однако последующего развития она у индоевропейцев не получила, что же касается гаплогрупп R1a1 и R1b1, обнаруженных у погребённых в могильнике Хвалынск II, то в дальнейшем они стали преобладающими линиями соответственно у северо-восточных и юго-западных индоевропейцев.

Ботайцы и их лошади

Забегая хронологически немного вперёд, уместно будет сказать здесь несколько слов о Ботайской археологической культуре, которая была распространена ок. 3700—3000 гг. до н.э. на территории нынешней Акмолинской области на севере Казахстана. Ряд исследователей считают, что именно носители этой культуры первыми одомашнили лошадь.

По происхождению ботайцы были в целом частью генетического континуума древних северных евразийцев, простиравшегося в палеолите от Сибири (Мальта и Афонтова Гора) до Западной Европы (западные охотники-собиратели), и располагались внутри него между человеком с Афонтовой Горы 3 и восточными охониками-собирателями из Карелии и Самарской области. При этом они отличаются от других древних северных евразийцев наличием заметной восточноазиатской примеси (17,3%) и имеют сходство с носителями Окуневской культуры Алтая II тыс. до н.э. Известны мужские гаплогруппы двух ботайцев — базовая N*-M231 и R1b1a1-M478. Последняя отличается от R1b-GG400, обнаруженной у ямников, и R1b-L51, распространённой у современных европейцев. В настоящее время она чаще всего встречается у южносибирских и среднеазиатских народов. В антропологическом отношении ботайцы относились к уральской расе. Их языковая принадлежность неизвестна, но наиболее вероятно, что они говорили на языке уральской семьи или близком к ней.

Носители Ботайской культуры были охотниками, основным предметом охоты которых являлись дикие лошади (на поселении Ботай, давшем название культуре, конские кости составляют 99,99% всех костей животных). К настоящему времени можно считать доказанным, что наряду с охотой на диких лошадей ботайцы держали и разводили их домашних собратьев. Об этом свидетельствуют прежде всего два факта. Во-первых, следы кобыльего молока, обнаруженные на черепках ботайской посуды, доказывают, что у ботайцев были домашние кобылы (доить диких кобыл невозможно). Во-вторых, на ботайском поселении Красный Яр был найден загон для коней со скоплением навоза. Конский навоз ботайцы использовали как изоляционный материал для крыш своих домов (подобная практика известна у современных казахов и монголов).

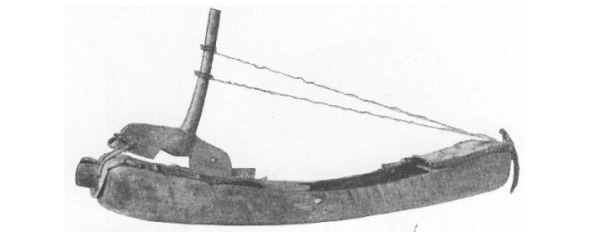

Два других аргумента в пользу домашнего характера лошадей у ботайцев несколько менее надёжны. Метрический анализ пястных костей коней Ботайской культуры выявил их бóльшую близость к домашним коням бронзового века, чем к диким палеолитическим коням из того же региона. Второй аргумент касается следов от удил на зубах ботайских лошадей, и его главным сторонником является английский археолог Дэвид Энтони. Согласно Энтони, органические удила оставляют на нижних вторых премолярах коня заметный скос, и если на зубах с останков коня обнаруживается подобный скос размером не менее 3 мм, можно с уверенностью говорить, что при жизни на этом коне ездили верхом. Дэвид Энтони нашёл подобный скос на 5 из 19 исследованных им нижних вторых премоляров коней (принадлежавших как минимум 3 особям) со стоянки Ботай и на 2 из 12 со стоянки Кожай I и сделал отсюда вывод, что ботайцы ездили на своих конях верхом. Однако этот вывод Энтони убедил далеко не всех, так как подобный скос мог быть вызван и просто неправильным прикусом.

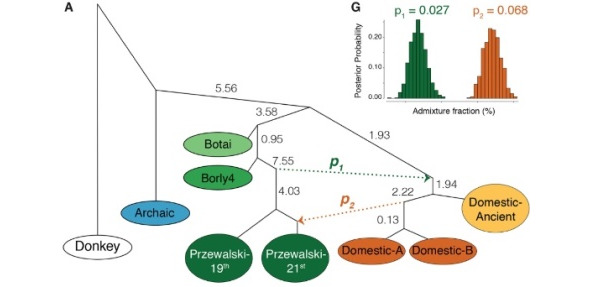

В любом случае, не приходится сомневаться, что ботайцы имели домашних коней, которых они использовали в качестве источника мяса, молока, навоза и других материалов. Возможно, они также использовали своих одомашненных коней как средство передвижения и для загонной охоты на диких коней. Однако, как показали недавние генетические исследования, кони ботайцев были лошадями Пржевальского, отличающимися от современных одомашненных коней, происходящих от другого вида дикой лошади — тарпана. Тарпан же был приручен индоевропейцами Самарской и Хвалынской археологических культур примерно на тысячелетие раньше появления у ботайцев собственной домашней лошади.

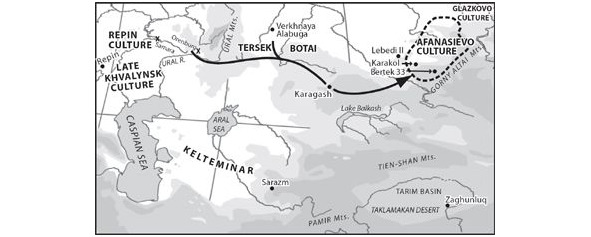

Само приручение ботайцами лошади Пржевальского разумно объяснить индоевропейским влиянием. Ботайской культуре в Северном Казахстане предшествовала Атбасарская культура мезолитических охотников-собирателей, не имевших никакого опыта обращения с одомашненными животными. У самих ботайцев из домашних животных помимо коня засвидетельствована только собака — никаких следов крупного или мелкого рогатого скота на их памятниках не обнаруживается. Приручение тарпана индоевропейцами последовало за их знакомством с одомашненным крупным и мелким рогатым скотом, полученным от неолитических земледельцев. Самостоятельное приручение ботайцами лошади Пржевальского без внешнего воздействия выглядит маловероятным. Подобным внешним воздействием могли послужить индоевропейские племена, двигавшиеся со своими одомашненными конями из Поволжья через земли ботайцев на восток, чтобы создать на Алтае Афанасьевскую культуру. Это переселение по времени как раз примерно совпадает с одомашниванием ботайцами лошади Пржевальского.

Какими бы ни были конкретные обстоятельства приручения лошади ботайцами, они не имеют прямого отношения к вопросу о происхождении современной домашней лошади, являющейся потомком приручённого индоевропейцами тарпана. Генетика свидетельствует, что распространение на рубеже III—II тыс. до н.э. индоевропейцев Синташтинской культуры на область Ботайской культуры привело к полному исчезновению как потомков самих ботайцев, так и их одомашненных лошадей.

Индоевропейское название коня

Обратимся теперь от археологических данных о приручении лошади индоевропейцами к лингвистическим. Общее по происхождению название коня засвидетельствовано почти во всех группах индоевропейской семьи — индоар. áśva-, авест. aspa-, др.-перс. asa-, тох. А yuk, тох. В yakwe, гр. ἵππος, лат. equus, галльск. epo-, др.-ирл. ech, гот. aíƕa (только в названии ежевики aíƕa-tundi «конский зуб»), др.-англ. eoh, др.-сканд. jōr, др.-лит. ašvà, ešvà «кобыла», ašvíenis «жеребец», др.-прус. aswinan «кобылье молоко», арм. eš «осёл» и др. Приведённые данные позволяют восстановить для праиндоевропейского языка после отделения от него анатолийской ветви слово «конь» в виде *h1éḱwos.

Рефлексы этого слова отсутствуют только в албанском и славянском (в последнем его следы, по всей видимости, сохраняются в топонимах типа Осва, Освица, Освея, Освей, Осовка и т.д.). В славянском оно было вытеснено словом *komonь (> рус. комонь, конь), которое является кентумным рефлексом ПИЕ *ḱem- «безрогий» (> индоар. śáma- «безрогое животное», гр. κεμάς «молодой олень»), ср. от того же корня рус. комолый «безрогий». Этот кентумный рефлекс засвидетельствован и в балтском, т.е. является обще-балто-славянским (др.-прус. camnet «конь», лит. kumẽlė, kùmė «кобыла», kumelỹs «жеребёнок», лат. kumeļš «жеребёнок»).

Родственные слова в четырёх индоевропейских языках со значением «кобыла» (индоар. áśvā-, авест. aspā-, лат. equa, др.-лит. ašvà, ešvà) позволяют восстановить ПИЕ слово *h1éḱweh2- «кобыла». Отличие суффикса *-eh2- от суффикса *-ih2-, обозначающего самку очевидно дикого животного (напр., *wlkʷíh2- «волчица»), позволяет предположить, что речь идёт об уже одомашненной кобыле.

Что касается анатолийских языков, то в хеттских клинописных текстах слово «конь» всегда передаётся шумерограммой ANŠE. KUR. RA (шум. «горный осёл»). Несколько хеттских клинописных написаний с фонетическими комплементами (им. п. ед. ч. ANŠE. KUR. RA-uš, вин. п. ед. ч. ANŠE. KUR. RAḪI. A-un) показывают, что соответствующее хеттское слово имело основу на -u, что также подтверждают лувийская клинописная форма им. п. ед. ч. ANŠE. KUR. RA-uš и лувийская иероглифическая форма вин. п. ед. ч. /Ɂasun/. В лувийской иероглифике слово «конь» пишется как á-sù-, что может передавать варианты произношения *assu-, *aššu- или *azzu-. В ликийском (потомке лувийского языка, на котором говорили в юго-западной Анатолии во второй половине I тыс. до н.э.) слово «конь» звучало как esb-.

Высказывалось предположение, что лувийское и ликийское слово является заимствованием из языка митаннийских ариев (ср. индоар. áśva-), источник которого засвидетельствован, например, именами Pi-ri-da-aš-šu-wa (*Prītāśva) и Pi-ri-aš-wa (*Priyāśva). Однако против свидетельствует то, что древнеиндийское слово является тематическим, а лувийское и ликийское (как и хеттское) — атематическим с основой на -u. На основании лувийского иероглифического á-sù- и ликийского esb- можно восстановить праанатолийскую форму *Ɂeḱu-, исход которой в хеттском должен был звучать как *ekku- (им. п. *ekkuš, вин. п. *ekkun). Источник анатолийского названия коня в ПИЕ, таким образом, имел форму *h1éḱu-.

Из этого можно сделать вывод, что в эпоху до отделения анатолийского языка (т.е. ранее конца V тыс. до н.э.) слово «конь» в ПИЕ было атематическим (*h1éḱu-). От этого атематического корня ещё в раннем праиндоевропейском языке были образованы производные при помощи суффиксов *-in- (лат. equinus, индоар. aśvin-) и *-yo- (индоар. aśv (i) ya-, мик. i-qe-ja) со значением «конский».

Правдоподобно звучит предположение о происхождении индоевропейского названия коня от корня со значением «быстрый», отражённого в индоар. āśú-, авест. āsu- и гр. ὠκύς. Примечательно, что во всех этих трёх языках имеется устойчивое выражение «быстрые кони», первый компонент которого произведён от того же корня: индоар. āśávaḥ áśvāḥ, авест. āsauuō aspåŋhō, гр. ὠκέες ἵπποι (<ПИЕ *h1ōḱéwes h1éḱwōs). Праформа индоиранских и греческого слов с основой на -u, не имеющих особых форм женского рода, может быть восстановлена как *h2o-h1ḱ-u- (> *ōḱu-) и истолкована как прилагательное-бахуврихи со значением «обладающий быстротой», вторая часть которого представляет собой нулевую ступень огласовки слова *h1éḱ-u- «быстрота», служившего в раннем праиндоевропейском названием коня. Затем оно было тематизировано в *h1eḱw-ó- и субстантивировано в h1éḱw-o-, что дало название коня в позднем праиндоевропейском.

Наименование животных по их качествам хорошо засвидетельствовано у индоевропейцев (напр., волк — *wĺkʷos «раздирающий», медведь — *h2ŕtḱos «разрушающий», заяц — *ḱásos «серый», поросёнок — *pórḱos «пятнистый» и т.д.), а быстрота представляется наиболее очевидным качеством, по которому мог получить своё название конь. По этим причинам объяснение праиндоевропейского названия коня *h1éḱu- как означающего «быстрый» является наиболее вероятным.

Показательно сравнение конской терминологии у индоевропейцев и их ближайшей родни — уральцев. Название коня в балтийско-финских языках — фин. hevonen, эст. hobune (оба слова восходят к прафин. *hepoinen, являющемуся уменьшительным от прафин. *hepoi), карел. hepo, вепск. hebo, лив. ibbi, водск. õpo, по всей видимости, является заимствованием (с метатезой *ehpoi> *hepoi) из какого-то диалектного варианта прагерманского *ehwaz, восходящего к ПИЕ *h1éḱwos. Саамское слово hiävuš с тем же значением заимствовано из финского. В языках пермской группы название коня (коми вӧв, удм. вал) восходит к прауральскому *wäδV «большое животное». В волжско-финских языках марийский заимствовал слово «конь» (имне, имни) из тюркского, а его название в мордовском (лишме) произошло от прауральского *lešmä «большое домашнее животное». В угорской группе венг. lό, манс. low и хант. loɣ восходят к праугорскому *luwV (*luɣV) с неясной дальнейшей этимологией (высказывалось предположение, что это слово заимствовано из языка носителей Ботайской культуры). Как видим, в отличие от праиндоевропейского, слово для коня в прауральском отсутствует. В эпоху существования ПИЕ общности, знакомой уже с животноводством и земледелием, её северо-восточные соседи уральцы всё ещё были охотниками-собирателями, единственным домашним животным которых была собака, а с одомашненными конями они познакомились уже после распада уральской семьи на отдельные ветви.

Приручение коня в промежутке между 5000 и 4500 гг. до н.э. племенами Самарской и Хвалынской культур вызвало эпохальные сдвиги в их экономической и социальной жизни. Конные пастухи способны пасти в разы более крупные стада, чем пешие, поэтому начало верховой езды должно было привести к росту стад и потребности в новых пастбищах для них, которые было невозможно приобрести без междоусобных или захватнических войн. Следствием этого стали социальное расслоение и милитаризация индоевропейцев. Свидетельства подобных процессов можно обнаружить как в археологических памятниках, так и в языке.

Индоевропейское общество

Общественный строй

Лингвистика свидетельствует, что мельчайшей социальной единицей общества праиндоевропейцев был дом — *dom (> индоар. dáma-, авест. dąm-, гр. δόμος, лат. domus, рус. дом), который возглавлял глава — *dems-potis (> индоар. dámpati-, авест. də̄ng.pati-, гр. δεσπότης). Слово *dom было образовано от глагольного корня *dem- «строить». Некоторое количество домов объединялись в село или весь — *wiḱ- (> индоар. viś-, авест. vīs-, гр. οῖκος, лат. vīcus, рус. весь), во главе которого стоял *wiḱ-potis (> индоар. viśpáti-, авест. vispaiti-, лит. viẽšpatis). Поселения входили в состав рода или племени — *ǵen- (> индоар. jána-, гр. γένος, лат. genus, гот. kuni). Это наиболее распространённое индоевропейское название рода было образовано от глагольного корня *ǵen- «рождать», в то время как русское «род» восходит к корню *Hrd-, который также отражён в хет. ḫardu- «потомок» и лув. ḫarduwatt- «потомство».

Самой крупной единицей праиндоевропейского общества был народ или люд, называвшийся *teutá (> др.-ирл. tūath, оскск. touto, др.-англ. þēod, лит. tautà). Судя по его возможному отражению в хеттском как tuzzi- «войско», это слово означало прежде всего вооружённый народ. Другим праиндоевропейским названием народа было образованное от глагольного корня h1leudh- «расти» слово *h1leudhos (> нем. Leute, лит. liáudis, рус. люд, люди, людин; восточным отражением может быть слово дардского языка торвали roi «человек, люди»). От слова *h1leudhos при помощи сравнительного суффикса -ero- было образовано производное *h1leudheros (> гр. ἐλεύθερος, лат. līber «свободный»), противопоставляющее человека своего народа как свободного несвободному пленному или рабу, захваченному из другого народа.

Общество праиндоевропейцев делилось на три сословия или касты — жрецов, воинов и простолюдинов. У индоариев такие касты назывались словом varṇa-, у иранцев — словом pištra-, оба из которых означают «цвет». Цветом жрецов у индоариев и иранцев был белый, воинов — красный, простолюдинов — синий. Судя по тому, что древние кельты также связывали белый цвет с жрецами, а красный — с воинами, подобные цветовые ассоциации восходят к временам индоевропейской общности.

Согласно мифу, три праиндоевропейские касты произошли из частей тела принесённого в жертву Первочеловека — головы, рук и ног. Лучше всего этот миф сохранила «Ригведа» (здесь и далее «Ригведа» цитируется в основном в переводе Т. Я. Елизаренковой):

Когда Пурушу расчленяли, / yát púruṣaṃ ví ádadhuḥ

На сколько частей разделили его? / katidhā́ ví akalpayan

Что его рот, что руки, / múkhaṃ kím asya kaú bāhū́

Что бёдра, что ноги называются? / kā́ ūrū́ pā́dā ucyete

Его рот стал брахманом, / brāhmaṇò ’sya múkham āsīd

(Его) руки сделались раджанья, / bāhū́ rājaníyaḥ krtáḥ

(То,) что бёдра его, — это вайшья, / ūrū́ tád asya yád vaíśyaḥ

Из ног родился шудра/ / padbhyā́ṃ śūdró ajāyata

(РВ 10.90.11—12)

В христианизированном виде его донесла до нас также русская «Голубиная книга»: «Оттого у нас в земле цари пошли — / От святой главы от Адамовой; / Оттого зачались князья-бояры — / От святых мощей от Адамовых; / Оттого крестьяны православныя — / От свята колена от Адамова».

Индоевропейский царь происходил из воинов, но при этом исполнял и определённые жреческие функции. Для раннего праиндоевропейского (V тыс. до н.э.) в качестве названия царя может быть предположительно восстановлено слово *h2énsus, образованное от незасвидетельствованного глагольного корня *h2ens- «держать, править», которое могло применяться также к богам (> хет. ḫaššu- «царь», авест. aŋhu-, ahura- «господин, бог, ахура», индоар. asu-, asura- «господин, бог, асура», др.-сканд. ōss (мн. ч. æsir) «бог, ас»).

Для поздней праиндоевропейской общности (IV тыс. до н.э.) в значении «царь» достоверно реконструируется слово *h3rḗǵs (р.п. *h3réǵos) или *h3rḗǵ-on-. Это слово, образованное от глагольного корня *h3reǵ- «протягивать руку, направлять», отражено в галльск. rix, др.-ирл. rī (р.п. rīg), лат. rēx, авест. bərəzi-rāz- «правящий в вышине», хотано-сакск. rräspūra- «царевич», rräysduar- «царевна» (<праир. *raz (i) -puθra-, *raz (i) -dugdar-) и индоар. rā́j-. Помимо итало-кельтского и индоиранского, оно может быть отражено также во фракийском — ср. имя упоминаемого в «Илиаде» фракийского царя Ῥῆσος и название пригорода Византия Ῥήσιον.

Одним из праиндоевропейских названий жреца было *bʰlaǵʰ-men-, давшее лат. flāmen и индоар. brahmán-. Фонетическое соответствие между этими двумя словами не является точным, однако в пользу их родства говорят паралеллизм лат. rēx/flāmen и индоар. rā́j-/brahmán-, наличие архаичного суффикса мужского рода *-men- и сходные правила, которые применялись как к римскому, так и к индийскому жрецу (он не мог быть убит, не мог выступать свидетелем, должен был избегать контактов с погребальными кострами, собаками и войсками, не мог пить опьяняющие напитки и др.).

Поэты и поэзия

Индоевропейский жрец был тесно связан с пророческим вдохновением и зачастую являлся также и поэтом, что отражается в соответствующей лексике. На основании индоар. kaví- «поэт, провидец, мудрец», авест. kəvi- «жрец, правитель», лидийск. kaveś «жрец» и гр. κόης/κοίης «жрец» (Самофракийских таинств, у Гесихия) можно восстановить ПИЕ слово *kowh1ḗi (s) со значением «жрец, провидец, поэт», образованное от глагольного корня *keuh1- «видеть, воспринимать» (> рус. чуять, чудо, гр. κῦδος «слава»).

Засвидетельствованное на западе индоевропейского мира слово *wōt- «провидец, поэт», образовано от глагольного корня *wet- «дуть, веять, вдохновлять», связь которого с поэзией восходит к общеиндоевропейской эпохе — ср. в «Ригведе» обращение к Агни: «Вдохни в нас мысль!» (no ápi vātaya mánaḥ) (РВ 10.20.1) (ср. тж. авест. vāta- «ветер», в т.ч. как одно из воплощений бога Победы). Это слово отражено в др.-ирл. fáith «провидец», вал. gwawd «поэзия, стихотворение», лат. vātēs «провидец, поэт» (м.б. заимствование из кельтского), др.-сканд ōðr «одержимость, поэзия», др.-англ. wōþ «песня, поэзия», нем. wüten «буйствовать» и рус. вещий, вития (праслав. větiji). От него также произведено имя германского бога Вотана или Одина (<прагерм. *Wātόnos «одержимый»).

Параллель между индоар. kārú- «поэт» и гр. κήρυξ «глашатай» позволяет восстановить греко-арийский термин *kāru- « (странствующий?) поэт», образованный от глагола *kar- «хвалить» (> индоар. carkarti). Другой глагол с тем же значением *gʷerh2- отражён в индоар. grṇā́ti «хвалить», gir- «хвала», jaritár- «певец», авест. gar «хвалить» (ср. одно из названий зороастрийского рая Garō-nmāna «Дом хвалы»), лит gìrti «хвалить». Его использование в выражении «класть хвалу» засвидетельствовано в индоарийском (giró dhā-) и авестийском (garō dā-); в древнеирландском это выражение дало слово бард — пракельт. *bardos (<*gʷrh2-dʰh1-o-). Другое название древнеирландского поэта филид (fili) может быть образовано от глагольного корня *wel-, связанного с представлениями о загробном мире (герм. Valkyria, Valhǫll, рус. Велес — ср. др.-рус. «Велесовъ вънукъ» о поэте).

Связь поэтического искусства с пением отражает ПИЕ глагол *geh1 (i) «петь», давший такие слова, как рус. гаять, гудеть, лит. giedóti «петь», др.-англ. gieddian «петь», индоар. gā́ti, gā́yati «петь», gā́thā- «песня», авест. gāϑā- «размер, поэтическая строка, Гата». В качестве древнейшего названия индоевропейского музыкального инструмента, в сопровождении которого исполнялась поэзия, можно восстановить слово *golgol-, отражённое в хет. galgalturi- «цимбалы или другой ударный инструмент», индоар. gárgara- «какой-то музыкальный инструмент» (áva svarāti gárgaro — «звучит музыкальный инструмент» в РВ 8.69.9) и праслав. *golgolŭ «слово, речь, звучание» (ср. у Державина: «Глагол времён! металла звон!»).

ПИЕ глагольный корень *wekʷ — «говорить» отражён в гр. εἰπεῖν «говорить», а его производное *wekʷ-es- «слово» — в гр. ἔπος, ранее (ϝ) έπος, которое означало в ед. ч. эпический стих, а во мн. ч. — полное стихотворение или гекзаметрическую поэзию в целом. Точным соответствием гр. ἔπος является индоар. vácas- «слово, речь, песня». Сходный с ним смысл имеет слово ж.р. vāc- «Вач, богиня Священного слова» (ср. лат. vōx «голос»). В «Ригведе» имеется гимн богине Вач, которая, в частности, заявляет о себе: «Я вызываю состязание среди народа. Я пропитала (собой) небо и землю… Я ведь вею, как ветер, охватывая все миры» (aháṃ jánāya samádaṃ krṇomi / aháṃ dyā́vāprthivī́ ā́ viveśa… / ahám evá vā́ta iva prá vāmi / ārábhamāṇā bhúvanāni víśvā) (РВ 10.125.6, 8).

На основании гр. ἔπος εἰπεῖν, авест. uxdā vačå и индоар. vacas- vac- (ávocāma váca) как минимум для греко-арийской общности восстанавливается figura etymologica *wékʷos wekʷ- «молвить слово». Производные от ПИЕ *wekʷ- включают индоар. ukthám «гимн» (<*ukʷ-th2o-) и термин древнеирландского поэтического мастерства anocht «ошибка размера», букв. «несказанное», точно соответствующий индоар. an-uk-ta-.

Создание поэтического произведения в праиндоевропейском языке могло описываться рядом глаголов. Самым общим из них является *kʷer- «делать», от которого произведены ср.-ирл. creth «поэзия» (<*kʷrto-) и вал. prydydd «поэт», однако сравнение с индоар. kártram «чара, заговор», лит. kerai «чары», keréti «очаровывать» и рус. чары, чародей показывает, что делание такого рода было тесно связано с магией.

От глагола *seh2 (i) — «связывать, скручивать, сплетать, свивать» (ср. «свивая славы оба полы сего времени» в «Слове о полку Игореве») было образовано слово *sh2ómen- «песня», букв. «связанное», отражённое в хет. išḫamai- «песня», išḫamanatalla- «певец», индоар. sā́man- «песня» и гр. ὕμνος «гимн» (альтернативная этимология производит греческое слово от *su-mn-o- букв. «хорошая мысль», ср. индоар. sumnám «песня»).

Русское слово «поэт» произведено от гр. ποιητής «ремесленник», и творчество индоевропейского поэта, хотя и считалось невозможным без божественного вдохновения, уподоблялось при этом работе искусных ремесленников, прежде всего ткачей и плотников.

ПИЕ глагол *webʰ- «ткать» отражён, среди прочего, в индоар. vapate, авест. vaf и гр. ὑφαίνω. В «Ригведе» хвалебную песнь Индре ткут божества: «Это ему даже жёны, супруги богов, / Индре, соткали песню при убийстве Змея» (asmā́ íd u gnā́ś cid devápatnīr / bíndrāya arkám ahihátya ūvuḥ) (РВ 1.61.8). В авестийском языке «Гат» глагол vaf имеет переносное значение «хвалить, славить»: «Как никогда, прославлю / Благую Мысль, о Истина» (yə̄ wå aṣ̌ā ufyānī manascā wohū apaourwīm) (28.3); «Пока ж Тебя, / о Мазда, прославляю» (yawat ā ϑβā mazdā stāumī ufyācā) (43.8) (здесь и далее «Авеста» цитируется в основном в переводе И. М. Стеблин-Каменского).

Как и во многих других случаях, в греческой поэзии эта часть греко-арийского поэтического наследия лучше всего сохранена дорийской хоровой традицией, представленной Пиндаром и Вакхилидом: «Начни же ткать и не медли, / О сладкая лира моя, В лидийском ладу / Милую песнь» (ἐξύφαινε, γλυκεῖα, καὶ τόδ᾽ αὐτίκα, φόρμιγξ, / Λυδίᾳ σὺν ἁρμονίᾳ μέλος πεφιλημένον) (Пиндар, Нем. 4, 44—45); «Помощью глубоко подпоясанных Харит / Вытканный этот гимн / Посылает с божественного острова / В именитый ваш город / Гость» (ᾗ σὺν Χαρίτεσσι βαθυζώνοις ὑφάνας ὕμνον ἀπὸ ζαθέας / νάσου ξένος ὑμετέραν πέμπει κλεεννὰν ἐς πόλιν) (Вакхилид, 5.9) (здесь и далее Пиндар и Вакхилид цитируются в основном в переводе М. Л. Гаспарова).

Однако она не ограничивается греко-арийской общностью, поскольку обнаруживается также у германцев, например, у Кюневульфа в эпилоге к «Елене»: «Так я… соткал поэзию» (þus ic… wordcrœft wœf) (1237).

Индоевропейские поэты не только ткали (ПИЕ *webʰ-) слова как ткачи, но и тесали (ПИЕ teḱs-) их как плотники: «О поэты, точите же сейчас все вместе топоры, / Которыми вы вытёсываете для бессмертия!» (sató nūnáṃ kavayaḥ sáṃ śiśīta / vā́śībhir yā́bhir amŕ̥tāya tákṣatha) (РВ 10.53.10). Выражение «Ригведы» « [люди] вытесали мантру» (mántraṃ átakṣan) (РВ 7.7.6) имеет своё точное соответствие в «Авесте»: «Ахура вытесал мантру» (ahurō mąϑrəm taṣ̌at) (29.7). Пиндар, призывая Музу к поэтам, именует их «плотниками сладких как мёд песен» (μελιγαρύων τέκτονες κώμων) (Нем. 3, 4).

Индоарийские, авестийские и греческие данные позволяют восстановить для греко-арийской общности технический термин поэтического искусства *wékʷos teḱs- «тесать слова» (индоар. vácas- takṣ-, авест. vačas-tašti-, гр. ἐπέων τέκτονες): «Небывалые, лучшие из многих слова… / Я хочу вытесать устами — для крепкого (т. е. Индры)» (ápūrviyā purutámāni asmai… / vácāṃsi āsā́ sthávirāya takṣam) (РВ 6.32.1). В авестийском языке словом vačatašti- называется строфа «Гат». Пиндар упоминает «гремящие стихи, которые сложили искусные плотники» (ἐπέων κελαδεννῶν, τέκτονες οἷα σοφοὶ ἅρμοσαν) (Пиф. 3, 113). Демокрит утверждает, что Гомер благодаря божественному дару «стесал красоту стихов» (ἐπέων κόσμον ἐτεκτήνατο) (DK 21). Эпиграмматист Никарх хвалит того же Гомера за «плотницкое искусство стихов» (τεκτοσύνη ἐπέων) (Ант. Пал. 7.159.3).

Самым совершенным произведением плотницкого искусства для индоария была колесница, поэтому «Ригведа» неоднократно сравнивает сочинение стихов с её строительством: «Эту хвалу тебе, о рождённый могучим (т.е. богу Агни), я, вдохновенный, / Стесал, как искусный (плотник) — колесницу» (etáṃ te stómaṃ tuvijāta vípro / ráthaṃ ná dhī́raḥ suápā atakṣam) (РВ 5.2.11); «Эти молитвы, которые мы вытесали, как колесницы» (imā́ bráhmāṇi… yā́ tákṣāma ráthām iva) (РВ 5.73.10).

За пределами греко-арийской общности валлийские поэты говорили о себе как о «плотниках стихов» (seiri gwawd или seiri cerdd), а скандинавские о себе — как о «ремесленниках (слово могло означать и плотников) песни» (liόðasmiðr).

Учитывая, что ткачество и строительство колёсных повозок у индоевропейцев появились примерно одновременно — около середины IV тыс. до н.э., можно отнести к этому времени и возникновение соответствующих образов поэтического искусства.

Поэзия является важным источником наших знаний о жизни индоевропейцев. Имеется множество случаев, когда данные поздних индоевропейских поэтических традиций (прежде всего индоиранской и греческой) выражают одинаковые идеи имеющими общее происхождение словами. Зачастую на их основании можно реконструировать целые фразы, которые должны были присутствовать уже в праиндоевропейском поэтическом языке, из чего следует, что и выражаемые ими идеи и реалии должны были присутствовать в сознании и жизни праиндоевропейцев (некоторые из этих тем будут подробнее рассмотрены позже).

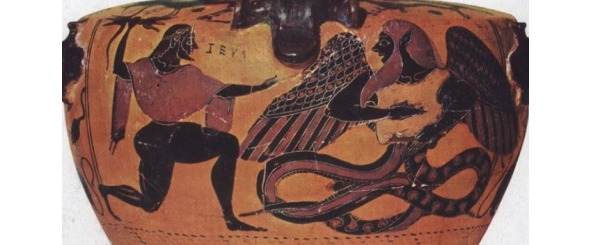

Применительно к одному из основных индоевропейских мифов поддаётся реконструкции фраза «бог убил змея» (*dyews (e) gʷʰent ogʷʰim). С этим мифом тесно связана тема «угона скота» (*gʷōs h2eǵ-), игравшего важную роль в жизни индоевропейцев. Наряду с овладением материальными благами индоевропейцы в ходе войны стремились «искать славу» (*ḱléwos h1eys-) и «стяжать славу» (*ḱléwos dʰeh1-), чтобы стать «славными именем» (*nomn ḱlutom) и чтобы певцы пели о них «славы мужей» (*ḱléwos h2nróm).

Наградой индоевропейцу за подвиги была «неиссякающая слава» (*ḱléwos ndʰgʷʰitom), «нестареющая слава» (*ḱléwos n̥ǵertom), «неумирающая слава» (*ḱléwos nmr̥tom), «великая слава» (*ḱléwos meǵ), «высокая слава» (*ḱléwos bʰr̥ǵʰent), «широкая слава» (*ḱlewos werus) и «добрая слава» (*ḱléwos h1ésu или wésu). Противоположностью последней была «злая слава» (*dus-ḱléwes-> гр. δυσκλεής, авест. duš-sravahyā- «обладающий злой славой»). Индоевропейский воин или его противник мог наделяться эпитетом «убийца мужей» (*h2nr-gʷʰén-> гр. ἀνδροφόνος, индоар. nr̥-hán-, авест. ǰannara- (с обратным порядком компонентов)).

Особая духовная сила индоевропейского героя описывалась словом *ménos. Такая сила могла быть как «доброй» (h1ésu или wésu ménos> гр. εὐμενής, индоар. sumánas-, Vasumanas-, авест. humanah-, vohu manah-), так и «злой» (*dus-menes-> гр. δυσμενής, индоар. durmanā́s, авест. dušmanah-). Она могла быть также «святой», т.е. вдохновенной от божества (*ish1róm ménos> индоар. iṣiréṇa mánasā, гр. ἱερὸν μένος). Последнее выражение присутствует в ригведийском гимне «К Соме»: «Ревностным духом мы хотим приобщаться / К твоему выжатому (соку), как (сын) — к отчему богатству. / О сома-царь, продли нам сроки жизни, / Как солнце — вешние дни!» (iṣiréṇa te mánasā sutásya / bhakṣīmáhi pítriyasyeva rāyáḥ / sóma rājan prá ṇa ā́yūṃṣi tārīr / áhānīva sū́riyo vāsarā́ṇi) (РВ 8.48.7), а также в «Одиссее»: «Так он (т.е. старец Ехеней) сказав, пробудил Алкиноеву силу святую» (αὐτὰρ ἐπεὶ τό γ᾽ ἄκουσ᾽ ἱερὸν μένος Ἀλκινόοιο) (Од. 7.167).

Предметом гордости индоевропейского героя были его «быстрые кони» (*h1ōḱéwes h1éḱwōs). То же понятие выражалось синонимичной фразой *h2rǵrṓs h1éḱwōs (гр. ἀργοί ἵπποι, индоар. rjrā́s áśvās, авест. ərəzāspa-). Кони могли называться не только «быстрыми», но и «добрыми» (*h1su-h1éḱwos> гр. εὔιππος, авест. hvaspō «имеющий добрых коней»). Также высоко ценились «быстрые псы» (*h2rǵrós ḱ (u) wṓn> гр. κύνας ἀργούς, ср. имя пса Одиссея Ἄργος и индоар. имя-бахуврихи Rjíśvan «имеющий быстрых псов»). Быстрота важна не для пастушеских сторожевых или охотничьих легавых, а для борзых собак, при этом охота с борзыми никогда не была промысловой, из чего можно заключить, что данное выражение сохранило память об аристократической охоте у индоевропейцев.

Унаследованные поэтические формулы позволяют составить представление о местности, в которой жили индоевропейцы. Одной из таких формул является выражение «широкая земля» (*dʰǵʰóm- pl̥th2ú-> индоар. kṣā́ṃ prthivī́ṃ, авест. ząm pərəϑwīm, гр. (с другим по происхождению прилагательным) χθών εὐρεῖα, ср. др.-сканд. fold, др.-англ. folde (<plth2-eh2-) «земля», букв. «широкая»), встречающееся, например, в «Ригведе»: «Как Нерождённый несёт он (т. е. Агни) широкую землю» (ajó ná kṣā́ṃ dādhā́ra prthivī́ṃ) (РВ 1.67.5); «Как стрела (?), проходит он (т. е. Агни) сквозь широкую землю» (stegó ná kṣã́m áti eti prthvī́m) (РВ 10.31.9). Праформа прилагательного греческого варианта восстанавливается также для выражения «широкое жилище» (*wrrú sédos> индоар. urú sádas, гр. εὐρυεδής). Земля для индоевропейцев была не только «широкой», но и «тёмной» (хет. отл. п. dankuiaz tagnaz, др.-ирл. domun donn).

У Гомера (Ил. 16.174; 17.263; 21.268, 326; Од. 4.477, 581; 7.284) применительно к рекам (Сперхею, Скамандру и Нилу) несколько раз встречается эпитет διιπετής, который был уже не вполне понятен греческим филологам классической эпохи. В Гомеровском гимне к Афродите (5, 4) им описываются птицы. Наиболее правдоподобно объяснение первого компонента этого эпитета как слова в местном падеже diwi- «на небе», а его всего — как очень архаичного выражения со значением «летящий или текущий по небу». Подтверждением этому служит говорящий об уподобляемых птицам небесных реках отрывок из «Ригведы»: «Адитья выпустил их течь, (и) разделил (их): / Реки движутся по (вселенскому) закону Варуны. / Они не устают, не отдыхают. / Быстро, как птицы, летят они по кругу» (prá sīm ādityó asrjad vidhartā́m /r̥táṃ síndhavo váruṇasya yanti / ná śrāmyanti ná ví mucanti eté / váyo ná paptū raghuyā́ párijman) (РВ 2.28.4).

В то же время Гомер применяет данный эпитет к вполне земным рекам. По всей видимости, традиция, которой он наследовал, говорила о земных реках, истоки которых находятся на небе. Наиболее вероятным местом возникновения поэтических формул, говорящих о ниспадающих с небес потоках вод, текущих по широкой тёмной земле, является юг Русской равнины с её огромными реками (Уралом, Волгой, Доном, Днепром и т.д.), истоки которых находятся на таинственном севере.

В нескольких индоевропейских поэтических традициях засвидетельствовано выражение «колесо солнца» (*sh2wéns kʷekʷlos> индоар. sū́raś cakrá-, гр. ἡλίου κύκλος, др.-сканд. sunnu hvēl, др.-англ. sunnan hweogul). Оно многократно встречается в «Ригведе»: «Он (т. е. Индра) привёл в движение колесо солнца» (ayáṃ cakrám iṣaṇat sū́riyasya) (РВ 4.17.14); «С тобою (т. е. Сомой) как с союзником Индра сдавил / Колесо солнца» (tuvā́ yujā́ ní khidat sū́riyasya / índraś cakráṃ) (РВ 4.28.2); «Ты (т. е. Индра) сорвал одно колесо солнца. / Ради Кутсы ты предоставил свободный путь для движения другого (колеса)» (prā́nyác cakrám avrhaḥ sū́riyasya / kútsāyānyád várivo yā́tave ’kaḥ) (РВ 5.29.10); «Вгрызайся при разбеге и отнимай / Колесо у солнца! (Так) ты (т. е. Индра) принялся за дела» (dáśa prapitvé ádha sū́riyasya / muṣāyáś cakrám ávive rápāṃsi) (РВ 6.31.3)

Эта фраза также часто используется греческими поэтами: «Ведь вскоре солнца пламя светозарное / Палящим жаром хрупкий растопило мост» (φλέγων γὰρ αὐγαῖς λαμπρὸς ἡλίου κύκλος / μέσον πόρον διῆκε, θερμαίνων φλογί) (Эсхил. Персы, 504—505) (перевод С. К. Апта); «Веселый рокот, и земля, что все родит, / И солнца круг, всевидец, — я взываю к вам» (ἀνήριθμον γέλασμα, παμμῆτόρ τε γῆ, / καὶ τὸν πανόπτην κύκλον ἡλίου καλῶ) (Эсхил. Прометей прикованный, 90—91) (перевод С. К. Апта); «Вот уж неба / Средину занял яркий солнца круг, / И стал нас зной палить» (ἔστ᾽ ἐν αἰθέρι / μέσῳ κατέστη λαμπρὸς ἡλίου κύκλος / καὶ καῦμ᾽ ἔθαλπε) (Софокл. Антигона, 416—418) (перевод Фаддея Зелинского); «Мне не видеть света дня!» (ἀκτῖνα κύκλον θ᾽ ἡλίου προσόψομαι) (Еврипид. Гекуба, 412) (перевод Иннокентия Анненского).

Под «колесом» могла подразумеваться вся колесница, в которой небесное божество совершает по небу свою поездку, обозначавшуюся в индоевропейском поэтическом языке выражением «великий путь» (*meǵos h2eǵmos). В «Ригведе» это путь солнечного бога Савитара: «Не поддаваясь обману, взирая на (все) существа, / Бог Савитар охраняет обеты. / Он простёр руки ко (всем) существам в мире. / Твёрдо придерживаясь обета, он правит великим путём» (ádābhiyo bhúvanāni pracā́kaśad / vratā́ni deváḥ savitā́bhí rakṣate / prā́srāg bāhū́ bhúvanasya prajā́bhiyo / dhrtávrato mahó ájmasya rājati) (РВ 4.53.4). В Гомеровском гимне к Селене по этому пути скачет богиня Луны: «…Лучезарных запрягши коней — крепкошеих, гривастых, / По небу быстро погонит вперёд их Селена-богиня / Вечером, в день полнолунья, великий свой путь совершая…» (ζευξαμένη πώλους ἐριαύχενας, αἰγλήεντας, / ἐσσυμένως προτέρωσ᾽ ἐλάσῃ καλλίτριχας ἵππους, / ἑσπερίη, διχόμηνος: ὃ δὲ πλήθει μέγας ὄγμος) (32.9—11).

Воинское сословие

Обратимся теперь к воинской касте. В позднем праиндоевропейском языке войско называлось словом *koryos, образованным от *koros «война» (> ср.-ирл. cuire, гот. harjis, др.-сканд. herr, нем. Heer, др.-прус. kargis, лит. kãrias, лат. kaŗš, м.б. др.-перс. kāra- «народ, войско»). Производное от него слово со значением «военный вождь» (*koryonos) отражено, среди прочего, в гр. κοίρανος «полководец», др.-сканд. Herjan как одном из имён Одина и названии бриттского племени Coriono-totae. В германском от него же был произведён глагол со значением «совершать набег» (др.-сканд. herja, др.-верх.-нем. herian).

От глагольного корня *h2eǵ- «вести» были образованы слова *h2eǵmen- «дружина, войско» (> лат. agmen, индоар. ájman-) и *h2eǵós «предводитель дружины или войска» (> гр. ἀγός, индоар. ajá-). Последователи военного предводителя в позднем праиндоевропейском могли называться словами *h2entbhi-kʷolos, букв. «ходящий вокруг» (> лат. anculus, гр. ἀμφίπολος, индоар. abhicara-), и *upo-sth2-i-, букв. «стоящий внизу» (> ср.-ирл. foss (> позднелат. vassalus), индоар. úpasti-). Северо-западом индоевропейского мира ограничены слова *slóugos (др.-ирл. slōg «войско», лит. slaugà «служба», рус. слуга) и *dʰrougʰós (др.-англ. ge-drēag «войско», лит. draũgas «друг», рус. друг).

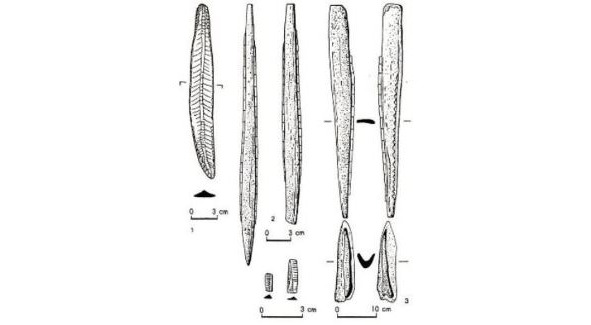

Праиндоевропейский воин обладал достаточно внушительным арсеналом. Из названий режуще-колющего оружия древнейшим оказывается *h2nsis, восстанавливаемое на основании палайск. hasīra- (<*h2nsi-ro-) «кинжал», лат. ēnsis «меч», индоар. así- «нож, меч», авест aŋhū- «меч» и м. б. гр. ἄορ «меч». Архаичная основа на i с нулевой огласовкой корня и присутствие этого слова в анатолийской ветви гарантируют его ранний праиндоевропейский статус. Его первоначальным референтом должны были быть кремнёвые и костяные ножи и кинжалы, которыми были вооружены воины Самарской и Хвалынской культур V тыс. до н.э.

В качестве других праиндоевропейских названий ножей и кинжалов с более ограниченным распространением поддаются реконструкции *wēben (> тох. В yepe (<пратох. *wēb-en-) « [режущее] оружие, нож», гот. (мн. ч.) wēpna, др.-сканд. vāpn, англ. weapon «оружие» (<прагерм. *wēb-no-)), *ḱos-trom или *ḱos-dhrom (<*ḱes- «резать» + инструментальный суффикс *-trom или *-dhrom) (> индоар. śástra- «нож, кинжал», алб. thadër «тесло», лат. *castrum> castrō «резать»), *kltḗr (<* (s) kel- «резать») (> лат. culter «нож», индоар. kuṭhāra- «топор»), *kert- (<* (s) ker- «резать») (> индоар. krtí- «нож», авест. kərəti- «нож, кинжал, меч», тох. В kertte «меч») и *skolma- (> др.-сканд. skǫlm «меч», фрак. σκάλμη «нож, меч»). Перечисленные термины со значением «меч» могли приобрести такое значение только после середины II тыс. до н.э., когда появились мечи в строгом смысле этого слова.