Книга впервые издана в Тамбове в 2018 году. Все главы, составившие сборник, сначала публиковались в русском литературном журнале «МОЛОКО». Книга подготовлена к публикации в электронной версии Лидией Сычёвой.

Дизайн обложки: Студия печати Галины Золотовой, Тамбов. В оформлении обложки использована миниатюра «Писцы книг» из лицевого «Жития преподобного Сергия Радонежского. XVI век.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Книга «Колодец поэзии» — познавательное и увлекательное погружение в глубину тысячелетней истории русской словесности. Она предназначена и для тех, кто любит поэзию, и для тех, кто только хотел бы соприкоснуться с богатейшим фольклором, письменностью, русским Словом, выражающим наш неповторимый национальный характер. В колыбельных песнях, сказках, былинах, духовных стихах автор вдумчиво, страстно и бережно отыскивает жемчужины истинной поэзии, предлагая читателю своего рода антологию устного народного творчества, исследуемого в единстве с книжным наследием и современным состоянием литературы.

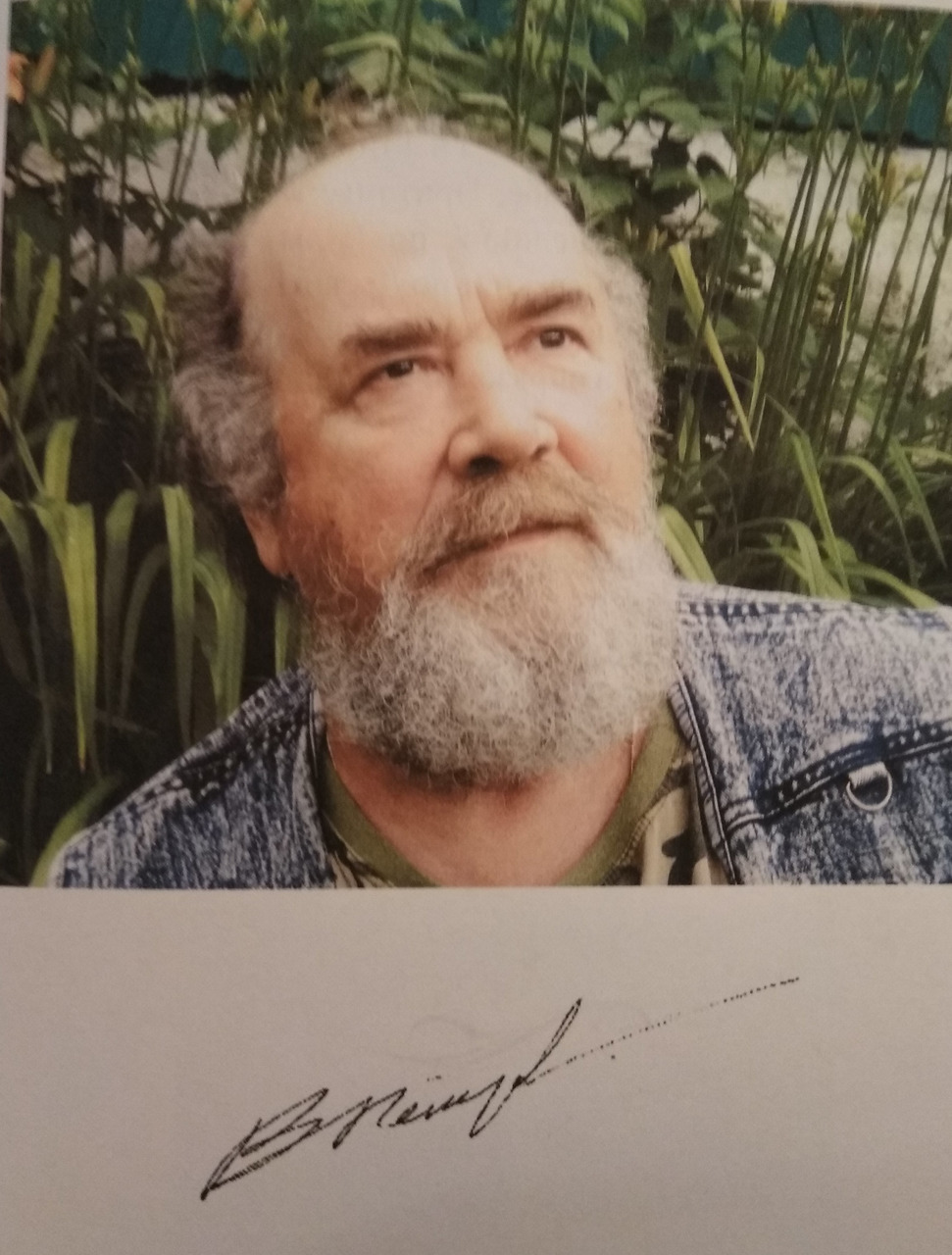

Об авторе:

Виктор Михайлович Петров родился в 1949 году в Томске. Окончил Томский государственный университет, историко-филологический факультет. Армейскую службу проходил в Заполярье. Участник археологических раскопок в Минусе, Барабе, Притомье и на Оби, а также исследовательских экспедиций по Чулыму, Чети и Кие. Автор научно-популярных книг по Древней Руси и о русских религиозных мыслителях, историк. Один из авторов учебника «История педагогики и образования», монографии «Идеалы и пути воспитания в творениях русских религиозных философов XIX — XX вв.» и ряда других научных книг и статей. Поэтическое творчество представлено книгами стихов «Колчан сибирских стрел», «Заян», «Речения Яхрома, чулымского шамана», «За пределами суток», «Параллельные миры». Стихи и проза публиковались в «Литературной газете», журналах «Роман-журнал. XXI век», «Сибирские огни», «Подъём», «Радуница», «Очаг», «Сельская новь», в антологиях и периодике. Член Союза писателей России.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Язык объединяет людей, как колодец в засуху, вселяет веру в жизнь, а в итоге, как следствие, укрепляет державу, власть, семью, частного человека. Так было и в боянову, и в пушкинскую эпоху отечественной поэзии. Об этом мне рассказали русские книги, полные высокой поэзии, образцы которой приведены в данном очерке.

«Колодец поэзии»

Тот, кто в своем младенчестве слушал колыбельную песню, тот всю свою последующую жизнь станет по крайней мере бессознательно чутким к слову.

«Колыбельное слово»

Поэзия волшебной сказки веками, если не тысячелетиями, являлась для наших предков духовным лекарством от безумия, от искажения в человеке божественного начала, вселяя в душу мечту о лучшем мире и волю к его обретению.

«Поэзия волшебной прозы»

Крепко вошёл в русскую память образ этого древнего героя, призванного пронести по цепочке поколений некую чрезвычайно важную мысль.

«Святогор. Мысль и образ»

Без обострённого чувства народного песенного голоса-слова не подняться нам до чуда печатного логоса русской поэзии, развернувшейся во всей её тысячелетней древней стволовой мощи, до золотого её цветения…

«Голос и логос»

Когда люди перестают питать свои души словом и всецело заняты насыщением тела, наступают последние времена всеобщего очищения, как это уже было во время Потопа, как это ещё будет перед Страшным Судом, — так думали наши православные предки на исходе седьмой тысячи лет от Сотворения мира.

«Епифаний Премудрый. Слово и молитва»

Безусловно, Кирше Данилову в дворянской культуре его времени места не было, но именно за ним полыхало великое прошлое, а за нарождающейся литературой — неминуемое и не менее великое будущее.

«Кирша. Изустная книга»

И вот Ермак вышел на историческую арену и отразился в зеркале народной поэзии во весь свой богатырский рост. О нём рассказывали байки, пели песни, создавали легенды.

«Ермак в поэзии Сибири»

Устная поэзия, древняя, как человечество, пошла под венец с христианской рукописной, а затем и печатной книгой, рождая на историческом пространстве народной жизни пронзительные духовные стихи поэта, опьянённого земным и небесным русским словом…

«Верхние венцы народной поэзии»

КОЛОДЕЦ ПОЭЗИИ

«Кладезь хладен и сладок…»

Из «Повести о Дракуле», XVI в.

В лето 2013 в нашей деревне вышла из строя водонапорная башня. Стояла сухая и жаркая погода. Колонки с прикрученными к ним шлангами для полива стали бессмысленными. Люди вспомнили о колодцах, а их осталось только два, да и те в полном запустении. Но делать нечего, потянулись к ним за водой, которую в эту пору иначе и не назовёшь как «живая». Вода в колодцах оказалась затхлой и мутной. В скором времени кончилась и она, обнажилось илистое дно, так что черпали грязную жижу. Постепенно, ведро за ведром, очистили колодцы, и в глубине засверкали струйки подземных родничков. Старые колодцы медленно заполнялись водой — свежей, чистой, питьевой! Рано, рано забросили их, надеясь на казенную трубопроводную воду.

Эта беда по времени совпала с моими размышлениями о поэзии, как общечеловеческом и отечественном явлении именно в историческом ключе. Мы пользуемся языком, как водой, не очень-то задумываясь о творцах колодезной речи. Небывалая для начала лета жара добавила раскалённости чувствам и мыслям. Колодцы нашей деревни копали люди предшествующего поколения. Что я знаю о них? Да ничего! А они рыли кладези по образцу своих дедов.

Так телесное и духовное слились в единый образ. И я задумал то, что необходимо было проделать ещё в юности, — самостоятельно спуститься в колодец родной речи и добраться до зеркала, до горизонта линзы «живой воды» языка поэзии. Крайняя необходимость в этом для меня воспринималась как боль самого русского языка, не менее живого по своей природе, чем загадочное вещество воды. Была наша страна самой читающей в мире, а ныне даже правители вынуждены делать печальный вывод: не читают, оскудело слово, помутнели традиционные ценности. Но вот парадокс, уже замеченный и озвученный в печати. Да, мы теперь менее читающая держава, но, пожалуй, самая пишущая. От маргинала до адмирала сочиняют стихи, строчат прозу. Эта «высокая болезнь» стала своего рода эпидемией. Ныне язык температурит и лихорадит, он это чувствует и вянет, как растения, лишённые полива. Может быть, зуд писательства и есть следствие отчаянной его попытки самосохранения? Пути к новой читающей России прокладываются творчеством поэтов, литераторов. Словно рыба, язык избыточно выпрастывает миллионы икринок-стихотворцев, в надежде, что хотя бы некоторые из них разовьются в зрелые организмы.

В самый разгар жары вспомнился мне рассказ-притча из «Повести временных лет». Случилось это в скором времени после принятия Русью христианства. В лето 997 множество печенегов, пришедших из суховейных степей, осадили старинный древнерусский город Белгород, управляемый великим князем Владимиром. Люди так изнемогли, что уже склонялись сдаться врагу. В этот час явился некий старец и посоветовал осаждённым вырыть два колодца, собрать остатки еды и в один колодец поместить бадью с киселём, а в другой — с сытой (подслащенной мёдом водой). Пригласили печенежских послов. Воевода Белгорода обратился к ним со словами: «Почто губите себя? Коли можете перестоять нас? Аще стоите за десять лет, что можете сотворить нам? Имеем бо кормлю от земли. Аще ли не веруете, да узрите своима очима». Подвели к одному колодцу, подвели к другому. Действительно, питают они белгородцев! Испугались и ушли иноземцы прочь. Есть в этой притче глубокий смысл. Не только о материальных, но и о духовных колодцах идёт в ней речь. Дух народа заключён в глубинах времени, в родном языке, питательном и спасительном для людей в отчаянные годы.

Неужели окончательно пришли в негодность языковые колодцы, вырытые и обустроенные нашими предками? Всё, что смогли зачерпнуть из них поэты и литераторы золотого, серебряного и советского веков, течёт, отфильтрованное, по духовным «водопроводам», по коммуникациям современности. Но водопроводы могут перекрыть в любой момент. Без своего источника человек теряет автономию, попадает в зависимость от текущего или не текущего момента жизни.

Известно, что язык уходит во тьму тысячелетий, до самых первых пластов новорожденного человечества. Сочится он сквозь историю от праславянского родника, от зеркала индоевропейского словесного моря, общего для множества народов и, ещё глубже, из тёмной линзы некогда единого подземного океана ностратического (от лат. noster — наш) языка. Необходима «археология языкознания», чтобы представить себе древо человеческих языков от единых корней до вершины ветвистой кроны. Возможно, благодаря тонким компьютерным программам это когда-нибудь произойдёт. Но пить-то хочется каждый день!

Языкознание ныне проделало определённую работу по сравнительному анализу словаря индоевропейской языковой семьи, дало множество примеров сходства корней слов русского языка с первым письменно зафиксированным и родственным нашим предкам — санскритом. В праславянском языке для души и ума уже яснее брезжит нечто родное. Но он не был зафиксирован письменно, а устное творчество народов безнадёжно перемешано тысячелетним текучим бытованием. Сотни поэтов разных времён и племён метафора за метафорой творили, обогащали, соединяли и разделяли языки в народной песне, эпосе, поговорке, речении. Формы поэтических произведений век от века и этнос от этноса видоизменялись, но поэзия не исчезала, оставаясь духовным питьём и пищей человека.

Общеиндоевропейское стихосложение, по научным реконструкциям, было силлабическим, основанном на сочетании равносложных стихов. В общем славянском языке оно превратилось в тоническое, основанное на количестве ударений в стихе. В поэзии древней Руси ни силлабики, ни тоники в чистом виде мы не находим. Перед нами явление с высокой степенью неповторимости, наверное, соответствующее так называемой «загадке русской души». Метрические границы песен и говора, ритмически удерживающих поэзию, причудливы, неопределённы, как и державные рубежи. Перед нами предстают сложные, ассиметричные ритмы, с перебоями, словно биение взволнованного сердца: так-так-так, некий тактовик, отвечающий духу языка, но, к сожалению, не современному слуху.

Нам дана лишь десятина человеческой речи, девять десятых слишком смутно проступают из доистории, а значит, надо копать колодец на глубину примерно в тысячелетие, опираясь на срубы (венцы) древнерусских и русских рукописных и первопечатных книг. Но тут возникает проблема, поскольку в Х веке от Р.Х. на Руси сталкиваются два языковых потока: устная словесность (песня и говор) и письменная (книжная и молитвенная) речь. Они переплетаются, то вступая в обогащающий их диалог, то явно враждуя, но столетиями остаются самостоятельными, а зачастую и параллельными.

Этот факт подметил проницательный отечественный языковед и литератор В. И. Буслаев, усмотревший существование как бы двух русских языков, двух колодцев родной речи, связанных друг с другом глубинными подпочвенными токами. Он разделил российскую стержневую словесность на два раздела: устную, народную, назвав её «безыскусной» и книжную, образованную, по его мнению, — «искусную». Возникает парадокс — двуязычие единого языка. До этого раздвоения язык был исключительно устным, его невозможно назвать «безыскусным». Сказки, мифы, эпос, словарное богатство — всё это создавалось задолго до письменного периода истории и требует своего исследователя. А вот книжный язык зачастую казался искусственным, уступающим по силе воздействия на человека устной поэзии. Со временем книга вбирает в себя «безыскусную» словесность, превращая её в фольклор, младшего брата классической литературы. Временное разделение языка сугубо связано с особенностями судьбы русского народа.

Для славянина слова «язык» и «народ» — синонимы. В индоевропейском «язык» обозначался звукосочетанием «язу», что весьма близко к понятию «узы», означающему связь, соединение людей в племя, в народ. Поскольку «речь» также связывает народы в единое целое, как в старину реки с притоками (речками), то и оно вошло в единый синонимический ряд. Вспомним старинное название Польской державы — Речь Посполитая. Смысл и звучание слова «язык» в своей основе не изменялись с праславянских времён. В «Повести Временных лет» это слово письменно зафиксировано под 911 годом. В летописи мы находим поэтическое подтверждение равенству слов язык, речь, народ:

Славенск язык на Руси…

А се суть иные языци,

Иже дань дают Руси…

По Оце реке,

Что потече в Волгу,

Мурома свой язык

И черемиси свой язык,

Мордва свой язык…

С принятием православной веры славянский молитвословный стих, созданный святыми братьями Кириллом и Мефодием по образцу византийско-греческого литургического стиха, органично вошёл в древнерусскую жизнь, зазвучал в церковных песнопениях, да и звучит по сей день. Эхо его разлилось по всей отечественной книжной поэзии. Русский язык (речь и народ) раскрылся для мощного влияния византийской церковной и светской книжности. Он обогатил свой словарь, осуществил переводы основных произведений мировой культуры, включая книги Ветхого и Нового заветов, молитвы, литургические произведения, исторические хроники, научные труды греческих мыслителей, о чём свидетельствуют древнерусские Изборники. И вот тут-то и пролегает граница между традиционным, передающимся в устной форме «безыскусным» языком народных песен, речитативных притч, поговорок и потешек, и новым, «искусным», пропитанным молитвенным словом, книжным языком. Но непроходимой эту границу не назовёшь. Начинают открываться школы «книжного учения», передающие всё богатство христианской культуры молодому поколению на родном языке, в отечественных переводах, понятных и питающих душу каждого русича. Эту культурно-историческую особенность Руси осмыслил митрополит Иларион, первый иерарх не от греков, а из русских, поставленный во главе Церкви Руси великим князем Ярославом Мудрым. Для Илариона было аксиомой, что родной язык и вера неразрывны и служат ко спасению как отдельного человека, так и всего народа, что в них — основа державной крепости Руси. В «Слове о Законе и Благодати» русский природный язык и православная вера сопоставляются как ветхозаветный Закон и евангельская Благодать. То есть две соподчинённые части единого целого. Безусловно, исконный, наследованный от предков язык был подвергнут Иларионом православной редактуре, но очень бережно, без потери в нём духовной силы, поэзии. Сам он разумно относился к языковому наследию, творчеству древних поэтов. По «Слову» Илариона православие сыном Божием Христом спасло языческую Русь, «все языки спасе евангелием и крещением», ввело народ «в обновление покыбытия (возрождения — В.П.) в жизнь вечную», соединило с мировой культурой. У Илариона речь идёт о языке «благодати», а прежде изъяснялись языком «закона»:

Прежде закон,

Потом благодать,

Прежде стень,

Ти потом истина.

И это он говорит в духе народной поэзии, гармонией звуков соединяя и противопоставляя ключевые слова «стень» и «истина». «Стень» — это оберегающие речь стены, древние венцы языкового колодца, это девять десятых пути отечественной истории до «истины» принятия христианства, без которого Закон не преобразился бы в Благодать.

Евангельский источник наводнився

И всю землю покрыв,

И до нас пролився…

Встань, отряси сон!..

Возрадуйся, взвеселися…

Торжественная поэзия во всю силу русского языка! Не бросал Иларион камня в язык предков, отцов и дедов, сам владел им в совершенстве и завещал это отношение православной Церкви и русской словесности. Для язычника князя Святослава Игоревича он находит благородный и точный эпитет «славный». О дохристиаской Руси, живущей по русской правде-закону, пишет с нескрываемой гордостью:

Не в худе бо,

И не в неведоме земли…

Но в русской, яже ведома

И слышима еси всеми

Конци земля…

Историки ввели для древнерусской культуры термин «двоеверие». Слово прижилось как сорняк. Мне же это мнение представляется одномерным. Вера у русского человека одна — православная. Если и было, то не двоеверие, а двуязычие, хранящее в своём словаре и «стень» и новоприобретённую, а, возможно, и выстраданную «истину». Двуязычие и сегодня присутствует, хотя и в иных исторических одеждах.

Старинные русские поэты (X — XVII вв.) не страдали «двоеверием», не писали оды языческим богам и тактично обращались за божьей помощью, но они явно были, судя по письменным источникам, двуязычными, в равной мере владея и древним народным и церковным словарём, пополненным тьмою переводных слов. Вслушаемся и вглядимся в слово — язычник. В нём слышится словосочетание «аз зык» или «я зычный», то есть утверждается, что человек имеет зычный, громкий, сильный голос. С «Аз» начинается и церковнославянский алфавит. Лучшие русские поэты были двуязычными — древними и современными, — и потому их, как духовную ценность народа, принимало будущее. Негативное наполнение термина «язычник», читай «многобожник», складывается довольно поздно, в Московский период отечественной истории, в кругах церковных писателей, образованных книжников-начётников, проповедников и миссионеров, стремившихся провести чёткую границу между православием и шаманизмом вновь присоединённых к Российской державе окраинных народов и племён.

В наше время критиками зачастую с негативным оттенком употребляется словосочетание «русскоязычный поэт». Я же не вижу в этом ничего отрицательного. Русскоязычный поэт, если он действительно поэт, умножает речевое богатство народа. Он платит справедливую дань русскому языку. И сочетание «православный язычник» не коробит мне слуха, поскольку указывает и на христианское вероисповедание и на глубокое владение родным языком, включая устную словесность. Все языки в своих исторических корнях едины, все питаемы живой водой колодезной речи, уходящей на глубину не одного поколения, как это воспринимается современными стихотворцами, и даже не на три века, к чему приучила нас советская школа, но минимум на тысячу лет.

Этим летом я поставил себе задачей составить краткий обзор русской поэзии за первые семьсот лет её бытования в письменном виде, в рукописных и первопечатных книгах. Замысел явно превосходит мои силы. Лето прошло, а передо мною лишь бледный очерк. Дело в том, что сравнить древнюю русскую поэзию практически не с чем. Степень её своеобразия невероятно велика. Она вырывается диковинной жар-птицей из контекста мировой литературы и разительно не похожа на привычные с детства стихи. Ни ритмической записи столбцом, ни регулярных рифм («краесогласия»), ни обособленности от прозаических текстов до середины XVII века нет и в помине. Духовное вещество поэзии, которое я собирался наглядно представить, оказалось растворённым в разнородных текстах, в которых нет привычного для нас разделения на прозу и стихи. Порой лишь лексическая раскалённость текста, его напевность, метафоричность, точность детали и общее воздействие на душу намекают на то, что древний автор обратился к поэзии. Вот такая ситуация: стихов нет, а поэзия есть. Народное песенное слово, сложившееся в славянских языках, было не силлабическим, а тоническим, так называемым «тактовиком»: «Как во славном/ было горо/ де во Киеве…». «О светло светлая/ и украсно украшена/ земля Русская…». В языке еще нет границы между стихотворением и прозаическим произведением, которая будет проложена лишь через шесть-семь столетий. Такова была изначальная природа, «дух» русского языка. Сам язык требует помнить это, возвращаясь от искусственной формы стиха к природным языковым ритмам. В любом случае, отрываться от корней родной речи так же опасно, как отрываться от тылового обеспечения смертельно опасно для наступающих войск.

Есть и ещё одна сложность для осуществления моего замысла. Напомню, что пергамен, основа для письма той эпохи, был чрезвычайно дорогим материалом, и посему экономно и плотно покрывался письмом. Буковка к буковке, без пробелов. Древнерусский чтец, исходя из врождённого и развитого начётничеством чувства языка (основательной начитанности, знания наизусть основных в отечественной культуре текстов и умелого их применения в собственном писательском творчестве), прочитывал поэтические фрагменты напевно, подчёркивая гармонию звука и смысла, напряжение чувства. Отсюда и задача — разглядеть и записать в привычной нам форме стиха партитуру древнего поэтического текста, не нарушая, а выявляя его ритмическую и звуковую неповторимость и не прибегая к переложениям. Однако сопроводить древние тексты комментариями желательно, разъясняя тёмные места и устаревшие слова. Древние русские тексты, как и молитвы, переведённые на современный русский язык, теряют силу своего воздействия на душу человека, уменьшается и сила поэтического языка древнего автора. Подлинник всегда лучше копии.

В наших сказках колодец является образной дверью в иной, заколдованный мир. В христианстве — символом спасения и очищения. И вот мы попадаем под летописные своды «Повести временных лет». Над сооружением этого духовно-светского произведения трудилось много талантливых поэтов, любителей и знатоков как песенного, прежде всего эпического, так и письменного русского языка, летописцев ХI века. Завершил этот труд Нестер (другое написание — Нестор). Текст богато инкрустирован драгоценными поэтическими вкраплениями, которые ещё предстоит собрать в древнейшую русскую антологию поэзии. Имён поэтов в «Повести…» мы не находим, но избранные фрагменты поэтических речений очевидны. Возможно, в ней заключены и произведения первого из упоминаемых русских поэтов — Бояна, современника летописцев-составителей. О нём мы узнаём в жемчужине поэтического наследия древней Руси — «Слове о полку Игореве». И вот что интересно: не называя своего имени, автор «Слова» семикратно упоминает имя знаменитого своего предшественника, более того, приводит цитаты из его песнопений, мол, сами судите, как писали в старые времена и какова моя поэзия, созданная «по былинам сего времени». Так в средневековых цехах ученики, взяв за образец творение мастера, создавали свои шедевры, с почтением и благодарностью за духовную науку к своему учителю.

Имя «Боян» в ту эпоху было широко распространено от Болгарии до просторных земель Великого Новгорода. Боян воспевал подвиги славных витязей Руси — братьев Мстислава Храброго (ум. в 1036г.), Ярослава Мудрого (ум. в 1054г.), его внука Романа Святославича (ум. в 1079г.), порицал могущественного князя Всеслава Полоцкого, вероломно захватившего стольный град Киев. Это лишь те имена, что привёл автор «Слова». Думается, что первые летописцы, как и их современники, прекрасно знали поэзию Бояна, равно как мы знаем поэзию Пушкина, и не было необходимости озвучивать авторство крылатых строк.

Боянова эпоха отечественной поэзии продлилась семьсот лет, а вот последние три века мы справедливо называем Пушкинской эпохой поэзии. Мне же предстоит на свой страх и риск, с максимальным тактом, осуществить запись древних поэтических произведений с разбивкой их на привычные нам ритмические строки.

Приведу в качестве камертона напев Бояна из безымянного «Слова о полку Игореве». Надеюсь, что это поможет и выявлению фрагментов «Повести временных лет», максимально насыщенных редкоземельным духовным веществом поэзии. В любом случае, это самые исконные поэтические тексты, зафиксированные в нашей письменности. Сладко испить «безыскусного», крепко-накрепко связанного с языческой поэзией, колодезного языка, даже если это всего лишь несколько маленьких глотков.

Не буря соколы

Занесе

Чрезъ поля широкая —

Галици стады бежать

К Дону великому…

— —

Комони ржуть за Сулою —

Звенит слава в Кыеве,

Трубы трубят в Новеграде —

Стоят стязи в Путивле!..

— —

Ни хытру,

Ни горазду,

Ни птицю горазду

Суда божия не минути…

Какой чувствуется простор, какая раздольность речи! И былинный богатырский напев, и пословичная точность, словно поэт видит Русь с высоты птичьего полёта и поёт, высвобождая немереную душевную силу. Автор «Слова» находит самый верный эпитет для своего предшественника-соперника — «вещий», то есть обладающей волшебными, сверхчеловеческими умениями, хитростями волхва:

Боян бо вещий,

Аще кому хотяши

Песнь творити,

То растекошется

Мыслию по древу,

Серым вълком по земли,

Шизымъ орлом подъ облакы…

Боян же, братие,

Не десять соколов

На стадо лебедей пущаше,

Нъ свои вещиа персты

На живая струны въскладаше,

Они же сами княземъ славу рокотаху.

«По древу» в контексте песни означает — по гуслям, которые скальды тех времён образно называли «живым древом», «мировым древом». Поэт «Слова» не пересказывает «соловию (сравни с „витию“) старого времени», а просто цитирует как доказательство того, что равно ценны «оба полы времени» — прошлое и настоящее. Он относится к Бояну как Архилох к Гомеру, как Вергилий к Музе, с должным благоговением, но следует в поэзии своим путём. В этом отрывке скрыто ещё некое указание на содержание песен Бояна, которые, помимо его современности, охватывали и стародавние времена — «рища в тропу Трояню», и огромные славянские и кыпчакские просторы — «чресъ поля на горы».

Своеобразие поэтической манеры певца «Слова» очевидно, у него помимо «старых словес» появляются новые, с более тонкими, можно даже сказать, лирическими ритмами и интонациями, насколько об этом можно судить по дошедшим до нас, многократно переписанным текстам:

…изрони женьчюжну душу

Изъ храбра тела

Чресъ злато ожерелие…

Мое веселие

По ковылю развея.

Поэзия этого безымянного певца открывает картины юного древнерусского мира словно с «облацев», всё в ней ярко, всё видно — и крохотная деталь и эпическое войско на марше, в ней и бояново величие, и новая ритмика. Звучит она современно и на древнерусском наречии. Даже рифмы в песне появляются. Да не случайно, не просто так, а упорядоченно, как в народной поговорке. Вот пример каскадной рифмовки:

А мои ти куряне

Сведоми къмети:

Подъ трубами повити,

Подъ шеломы възлелеяни,

Конец копия въскормлени,

Пути имь ведоми,

Яругы имь знаеми,

Луци у них напряжении,

Тули отворении,

Сабли изъострени,

Сами скачють,

Аки серые вълцы въ поле,

Ищучи себе чти,

А князю славе.

Всё «Слово о полку Игореве» драгоценно, в нём сокрыта и передана в века истинная поэзия русского языка, её Дух. Несмотря на то, что сотни исследователей уже третье столетие изучают и уточняют этот подлинный шедевр, предлагают свои варианты перевода, разбивают сплошной текст на строчки, далеко не все огрехи переписчиков устранены, не все комментарии даны. Но и в нынешнем состоянии, кроме явно приписанной, искусственной концовки, «Слово» целиком должно входить в антологию русской поэзии. Труднее обстоит дело с другими, несомненно, литературными, но далёко не во всём, а иногда лишь в небольшой степени собственно поэтическими текстами.

Вернёмся к «Повести временных лет». Она написана не для нас, но адресована современникам летописцев. Соответственно, и стиль и факты, и образный строй «Повести» приспособлены для их восприятия. Летописцы, ведя своё повествование, часто делают ремарки: «гдеже ныне увозъ Боричев», «гдеже ныне зовётся Щековица», «идеже ныне стоить сельце Преъславино». Безусловно, составители текста зависели от характера образованности и предпочтений своего читателя-современника, сформированного в двух потоках — в устной народной поэзии и книжном, читай «учёном» слове. Оба эти духовных языковых потока, хотя и по- разному, были «искусными», не соперничая друг с другом. Летописцы часто лишь намекали на песню, а она уже звучала в памяти и душе читателя-собеседника. Эти намёки для нас драгоценны. Но порой для убедительности события, создания особого напряжения и драматизма они обращались непосредственно к поэтической форме. Именно эти отрывки нас интересуют, без них представление о бояновой эпохе развития отечественной поэзии будет неполным. В подобных случаях летописцы могли вводить в текст старинные песнопения или создавать свои собственные поэтические произведения, особенно там, где персонажи «Повести» ведут устный рассказ об увиденном и услышанном. Ко второму случаю относится поэтический рассказ Андрея Первозванного о любви к чистоте славян, достигаемой через добровольное «мучение», якобы произнесённый им в Риме:

Дивно видехъ

Словеньскую землю,

Идучи ми семо видехъ

Бани древены,

И пережгуть е рамяно,

И совлокуться, и будут нази,

И облеются квасом усниянымь,

И возмуть на ся прутье младое,

И бьють ся сами,

И того ся добьют,

Овда вылезут ле живи,

И облеются водою студеною,

И тако ожиуть.

И то творят по вся дни,

Не мучими никимже,

Но сами ся мучать,

И то творять мовенье

Собе, а не мученье.

Тут и сказовый стих проступает, и мелодия слышится, и рифма звучит! Часто цитируют это место из «Повести», но без разделения на строки оно воспринимается как проза, а ведь это не так. Приведём еще отрывок лета 964-го, созданный в духе бояновой поэтики, об эпических деяниях князя Святослава Игоревича:

Князю Святославу

Взрастъшю и взъмужавшю,

Нача вои совкупляти

Многи и храбры,

И легъко ходя, аки пардус,

Войны многи творяше.

Ходя воз по собе не возяше…

Ни шатра имяше,

Но подъкладъ постлавъ

И седло в головах…

Поэту-исследователю «Повести временных лет» откроются песенные и речитативные жемчужины, образцы древней русской поэзии. Жаль, что эта работа до сих пор не проделана. Да и кому ныне придёт в голову, если беда не грянет, чистить колодец живого русского слова! Но скудеющий наш язык сам требует этой работы. Даже беглого взгляда на «Повесть» достаточно, чтобы увидеть: именно из песен пришло в летопись сказание об орде обров, мучивших наших предков и оставивших в памяти народа пословицу, широко известную уже в Х веке — «погибоша аки обре». Обры «погибоша», а следом печенеги «придоша». А как ритмично и поэтично выстроен в летописи под 862 летом рассказ об изгнании варяг за море, о походах воеводы Олега на Киев (лето 879) и Царьград (лето 907)!

Зачастую плотность исторического, документального текста почти не оставляла летописцу места для поэзии, смятой повествовательной прозой. Но почуять-то можно! Так Пушкин угадал в отрывке о гибели Олега Вещего песенную основу и возродил её в собственных стихах. Но сколько ещё эпического и лирического в летописных рассказах о князе Игоре Старом, княгине Ольге и их драматических коллизиях с непокорными и гордыми, но сказочно глуповатыми древлянами! Если убрать отступления и учёные пояснения летописца, соединить поэтические вкрапления в единый текст — зазвучит, словно под звон гуслей, эпическое песнопение этой пассионарной, богатой на таланты, эпохи, высвобождая для нас энергию старинной русской поэзии, столь необходимую для освещения сумеречной души.

Поэт древней Руси мог быть и в монашеском клобуке. Возможно, певучий рассказ Андрея Первозванного в недатированной части «Повести временных лет» принадлежит перу Нестора, осуществившего последнюю редакцию этого разнообразнейшего по жанрам коллективного сочинения. Вослед ему в свой явно прозаический текст, и это в дальнейшем становится правилом, вводит поэтическое речение игумен Даниил («Хождение игумена Даниила в Святую землю»):

Мыслею своею

И нетерпением своим

Восхоте видеть

Святый град Иерусалим.

Такова сила древней русской поэзии, что она буквально проступает сквозь повествовательную ткань в общем-то дневниковых записей. Нечто подобное обнаруживается в речах Кирилла, епископа Туровского (XII в.). В «Слове на пасхальную седьмицу» («Ныне солнце красуется…») он выходит за рамки церковной риторики, вдохновляясь народными, песенными, уходящими в недавнее язычество, мотивами:

Ныне вься доброгласныя птица

Церковных ликов гнездящася веселяться:

И птица бо, рече Пророк,

Обрете гнездо себе, олтаря твоя,

И свою каяжьдо поющи песнь,

Славит Бога гласы немолчьными…

Ныне рекы Апостольские наводняются,

И языческие рыбы плод пущают,

И рыбари глубину Божия в человечения испытавша,

Полну церковную мрежю ловитвы обретают.

То были весна и лето поэзии Русской земли, многонационального раннесредневекового государства Восточной Европы. Посмотрим, что происходит с нею в ордынскую зиму (XIII — XIVвв.). Беда, обрушившаяся на русские княжества, вызвала к жизни прекраснейшее поэтическое творение — «Слово о погибели Русской земли»:

О светло светлая

И украсно украшена

Земля Русская…

Озеры многими

Удивлена еси,

Реками и кладезями

Месточестимыми,

Горами крутыми,

Холмы высокими,

Дубравами частыми,

Польми дивными…

Здесь нет единообразно заданного ритма, нет и намёка на рифму, ранее уже встречающуюся в древнерусских рукописных текстах, нет в подлиннике и графической разбивки строк. Согласен — это не стихи. Но это поэзия! Это свободное, интонационно непредсказуемое биение ритма. Поэтическое содержание может являться в разных формах-одеждах, и нет такого закона, что оно выбирает себе единственно верную форму. Меняется мода на одежду, меняется и форма стиха. Было бы во что влить содержание! Для материального и духовного труда существует необходимый инструментарий — рало, серп, коса, мотыга, или же — метрика, ритмика, рифмика, строфика. Зачем нам всё это во время самоуправляющихся комбайнов и электронной техники, компьютерной музыки и стихов? Затем, что этот бесценный опыт предков может спасти от засухи поле российской словесности, а значит и саму державу — Россию.

Устная «безыскусная» словесность времён ордынского ига нам по рукописным книгам не известна (следовало бы поискать!), а в «искусной» литературе явно намечается угасание поэтических токов и усиление церковного, покаянного красноречия. Возможно, певучая фраза новгородского архиепископа Антония (Добрыня Ядрейкин) свидетельствует о духовном надрыве народа, погасившего на время свечу поэзии: «Миро священное варят иконами ветхими…». Раздробление и катастрофическое исчезновение Русской державы ослабляло и веру, и поэзию. Серапион, епископ Владимирский, представитель первого поколения русских людей, оказавшихся под властью Золотой Орды, несомненно, обладал талантом поэта, но писал чисто книжным, осипшим от боли языком:

Се уже наказает Бог знаменьем,

Землетрясеньем Его повеленьем…

И землю нашу пусту сотвориша,

И грады наши плениша,

И церъкви святыя разориша,

Отци и братию наша избиша;

Матери наши

И сестры наши

В поругание быша…

Мал час

Порадовахся о вас.

Более явственно обыденная «безыскусная речь» сказывается в творениях светских писателей, особенно тех из них, кто на себе испытали удары судьбы. Пусть и не из кладезя, но из родников языка, пробившихся на поверхность исстрадавшейся, раздробленной и обессиленной Русской земли они черпают слова. Примером может служить знаменитое «Моление к своему князю» Даниила Заточника, хотя в его речах, озорных и печальных одновременно, звучат нотки скомороха, потешника, изгоя без определённого места жительства. И всё же он поэт, но поверженный временем и от этого ещё более страдающий:

Возстани, слава моя!

Возстани, псалтырю и гусли.

Да разверзу в притчах

Гадания моя

И провещаю в языцех

Славу мою…

Кому есть Переславль,

А мне Гореславль…

Горести дымныя

Не терпеши,

Тепла не ведати.

«Горести дымные»! Так магически поставить рядом два слова мог лишь поэт. Многомерность чувства, игра звуками и смыслами и — ничего искусственного, витиеватого, возвышенно-религиозного, заимствованного. Перед нами поэт, мирянин-острослов, свободно черпающий чистое слово из кладезя народного языка.

В XV веке Московское государство росло, а вместе с ним возрождалась и сила языка. Вновь вспомнили Бояна, заучивали наизусть «Слово о полку Игореве», зачитывали старинные летописи. Так и хочется сказать — сообща чистили и поновляли колодцы родной речи. Это не голословное утверждение, тому свидетельством поэма Сафрония Рязанца «Задонщина». Вся она до крайней буковки должна войти в антологию тысячелетней русской поэзии. Приведу несколько фрагментов:

Снидемся, братья и други,

И сынове русские,

Составим слово к слову,

Возвеселим русскую землю,

Возверзнем печаль

На восточную страну…

— —

Восхвалим вещего Бояна,

В городе Киеве горазда гудца…

— —

Оле, жаворонок птица,

В красные дни утеха!

Взыди под синия облаки,

Посмотри к сильному граду Москве…

— —

Уже бо брате, стук стучит

И гром гремит

В славном городе Москве.

О те брате не стук стучит,

Не гром гремит:

Стучит сильная рать…

Поэт не заботится об оригинальности, исключительности своего произведения, он свободно подключает к стонущей душе всю орудийность и гибкую маневренность книжной поэзии. Дух русского языка ликует в этой поэме. Заметим, что Боян воспринимается автором «Задонщины» так же, как Пушкин в нынешнем веке. Не ошибусь, если скажу, что именно древнерусской поэзией, не менее, чем победой на Куликовом поле, вдохновился Софроний на свой поэтический подвиг.

Стала налаживаться жизнь в Русском государстве. Вот уже и соседние тюркские земли вошли под могучие крылья московской державы Ивана Васильевича, царя Грозного. Да вот православному правителю повсюду мерещатся враги, и начал он терзать своё собственное отечество опричниной и казнями. И народ отозвался новыми песнями:

Псковичи туто горько заплакали,

Како ли зеницы не упали

Со слезами вкупе?

Како ли не урвалося

Сердце от корени?..

О славный граде Пскове великий!

Почто бо сетуеши и плачеши?

И отвеща прекрасный град Псков:

Како ми не сетовати,

Како ми не плакати

И не скорбеть своего опустошения?

Прилетел на мя многокрылый орел…

Даже Иоанн, правитель порфирородный, поражаясь стольким предательствам в его отчине, стал сочинять стихиры, насыщать крепким речением свои послания к беглому князю, другу юности Андрею Курбскому. В те года много читали, много переписывали старинные книги. Не ошибусь, если скажу, что Русь этого столетия была самой читающей и самой пишущей страной в мире. Горы рукописных книг скапливались в амбарах, клетях — и не лежали мёртвым грузом, но изучались со вниманием. Сам царь собрал «великую» библиотеку, которая, к сожалению, сгинула где-то в подземных казематах. Распространение бумаги, как основы для письма, сделало литературное творчество доступным почти каждому. Мастера грамоты, остановившись на постое, за зиму обучали и детей и взрослых письму и чтению. А бродячие ватаги скоморохов, гудцов-музыкантов и кукольников услаждали слух не только вельможных бояр и дворян, но и простонародья. Достаточно взять народные исторические песни — сколько поэзии, ещё не извлечённой из фольклорных текстов, не ставшей достоянием нашего времени. Кажется, что в окружении венценосца, увлекающегося словесным творчеством, все были изрядными витиями. Вот и приближённый к царю думец, монах Сильвестр, составитель «Домостроя», верноподданным пером пишет поэтическую идиллию о людях «всея великая Росии»:

Славы земные

Ни в чём не желай

Вечных благ

Проси у Бога,

Всякую скорбь и тесноту

Благодарением терпи;

Обидим не мсти,

Хулим не моли,

Зла на зло не воздавай,

Согрешающая не осуждай…

От Бога грех,

А от людей укор и посмех.

Иван Грозный считал себя вправе управлять не только народом, но и языком. Сам он писал старинным русским словом, темно и невразумительно, хотя и не без обаяния бояновой эпохи. В Европе так давно уже не писали. Всё у него было по-старинке слито воедино, «ни строками, а не стихами…, паче меры преизлишно и звязливо…, яко бы неистовых баб басни». Это оценка творчества Грозного князем Андреем Курбским. Тревожный звоночек первого западника, ярого противника самородной русской поэзии, не знающей иноземной стихотворной формы, литературных жанров. Кончалось время «вещего Бояна», началось заиливание и ветшание традиционных колодцев русской поэтической речи. А как иначе! Иначе Запад засмеёт! Сам православный царь восстал против этого веяния, резко отвечая Курбскому: «Се убо свою злобесную собацкую измену до конца совершаешь!» Но близилось уже время Раскола и Смуты в русском языке и поэзии.

Наступил XVII век, распахнулись ворота на западною сторону, стихи отделились от прозы, создав самостоятельный жанр книжной литературы, но поэзия ещё на долгое время осталась в прозе и устном народном творчестве, продолжающем её питать своими живыми языковыми соками. В прозаическом тексте «Сказания» Авраамия Палицина (1620 г.), например, стихи органично включены в ткань повествования: «…исходяше бо за обитель дров ради добытия, и во град возвращахуся не без кровопролития…», хотя и без видимой надобности, просто как модное украшение, плетение словес. Но есть и другие примеры, свидетельствующие об устойчивости бояновой поэтической традиции. Это подтверждается текстом такого грандиозного повествования как «История об Азовском осадном сидении донских казаков». Задуманное в качестве послания государю как «реляции», то есть официального донесения о реальных событиях, оно в ряде фрагментов буквально наполнено поэзией. Автор этого произведения, возможно, казак Федор Порошин, был прекрасно образован, несомненно, знал и «Слово о полку Игореве» и «Задонщину», и казацкие исторические песни. К поэтическим средствам он обращается лишь тогда, когда повествовательный язык бессилен выразить охватившее его чувство, недостаточен для передачи разыгравшегося на его глазах действия. Поэтический текст бросается в глаза, он вспыхивает, говоря словами автора, «во всю вселенную» из потока деловой и обстоятельной, с перечислением количества пушек, солдат, провианта, прозы. Остаётся лишь, разбив на такты-строки, насладиться этой чудной и гордой поэзией:

…Где у нас была степь чистая,

Тут стала у нас одним часом,

Людьми их многими,

Что великие леса тёмные.

От силы их многия

И от рыскания их конского

Земля у нас под Азовом

Потряслася и погнулося,

Из реки у нас, из Дону,

Вода на береги выступила

От таких великих тягостей,

И из мест своих

Вода на луги пошла…

И солнце померкло в дне том

И в кровь превратилось:

Как есть наступила

Тьма темная…

Воочию видно, что русский колодезный язык от «тропы Трояни» до азовской Трои, от Дона Славутича до Дона Тихого (Ивановича), не оскудел за 700 лет, наполняясь то слабостью, то силою русской державы, но оставаясь цельным, единым и своеобразным в ряду иноязычных литератур. Эту отечественную поэзию ещё предстоит извлечь из-под спуда страниц рукописных книг и вернуть русскому читателю.

В XVII переломном столетии поэзия русского песенного слова звучала от Дикого Поля до Белого моря. Её никто не записывал, поскольку не видели в этом особой необходимости, она и так хранилась в сердечной памяти людей. «Безыскусная» поэзия, если современники на неё откликаются, рано или поздно становится достоянием печатных страниц. В России первые записи устной поэзии были сделаны по заказу иностранца, англичанина Ричарда Джемса. Случилось так, что этому послу или шпиону, а может быть, и тому и другому, волею случая пришлось задержаться на зиму в Холмогорах. Он прислушался к песням русского Севера и обнаружил в них документальное свидетельство настроений, царящих в народе. Это ему показалось интересным (жизнь правителей, военные действия, политическая обстановка и другие разведданные) для общей характеристики России, опасного и непонятного для «просвещённого» Запада соседа. Рукопись с текстами песен (1620г.) и по сей день хранится в Оксфорде. Так несколько песен сохранилось и для нас. Вот строки из записанной Джемсом былины «Набег крымских татар»:

А думайте вы думу с цела ума…

Побежал еси, собака Крымский царь,

Не путём еси, не дорогою,

Не по знамени, не по черному.

Безымянный автор поражает своей поэтической виртуозностью. Вот он изображает жалобу стрельцов и заставляет народный тактовик звучать чуть ли не классическим, привычным нашему уху стихом, предвосхищая ритмы Алексея Кольцова:

…Ино, боже, боже,

Сотворил ты, боже,

Да и небо-землю,

Сотвори же боже

Весновую службу.

Не давай ты, боже,

Зимовыя служба,

Зимовыя служба

Молодцам кручинно,

Да сердцу надсадно…

Настоящим поэтическим шедевром этой случайной подборки оказалась «Песня царевны Ксении Борисовны», дочери царя Бориса Годунова, сосланной Лжедмитрием в Белозерский монастырь:

Восплачется мала птичка,

Белая пелепелка:

«Охте мне молоде горевати!

Хотят сырой дуб зажигати,

Моё гнёздышко разорити,

Мои малыя дети побитии,

Меня пелепелку поимати.

А далее, словно из плача Ярославны, поётся:

А восплачется на Москве царевна,

Бориса дочь Годунова…

А что наше царство загибло:

За батюшково ли согрешенье,

За матушкино ли немоленье?

В книжном варианте поэтическое повествование о царевне выглядело иначе, к примеру, в книге тобольского дворянина Сергея Кубасова «Написание вкратце о царях Московских»:

Царевна Ксения

Дщи царя Бориса, девица

Сущи отроковица,

Чудного домышления,

Зельною красотою лепа,

Бела вельми,

Ягодами румяна,

Червлена губами,

Очи имея черны, велики,

Светлостию блистая…

Млечной белостью облиянна…

Гласы воспеваемые любяше…

Слышати желаше.

Между поэзией «гласов воспеваемых» и книжной, как можно заметить, значительная разница, которая со временем лишь усилится. Между фольклором и литературой проляжет граница, не преодолённая и в наши дни, когда записи русской народной поэзии формально стали книжными текстами, но как материал для исследований фольклористов и языковедов, а не как колодезная речь поэта, поднятая с глубины в тысячу лет. Не вся десятина языка вошла в арсенал нынешних литераторов, зачастую им и последний трёхвековой опыт избыточен и неподъёмен. А жаль. Хорошо бы через головы поэтов Пушкинской эпохи, оживить свои души бояновой речью!

Поэзия XVII и первой половины следующего века современному читателю ничтожно мало известна. Это столетие явилось сложной разделительной полосой между двумя эпохами — древностью и современностью. В приказных избах профессиональные стихотворцы, создавшие так называемую «приказную школу» русского стиха, окончательно отделяют стихи от прозы. Карион Истомин пытается упорядочить традиционный русский тактовый стих. Симеон Полоцкий привносит в русскую культуру силлабическую систему стихосложения и сочиняет огромную книгу стихов «Вертоградъ многоцветный», которую протопоп Аввакум окрестил «философскими виршами», якобы чуждыми духу русского языка. Действительно, «Житие» Аввакума ныне читается, а стихи-вирши Полоцкого покоятся в «Памятниках литературы древней Руси». Но просто мы не научились читать силлабику, богатую и по формам, и по содержанию. Приведу четыре строки из «Приветствия царю Алексею Михайловичу» Симеона Полоцкого:

По царской чести и дом зело честный,

Несть лучше его, разве дом небесный,

Седмь дивных вещей древний мир читаше:

Осмый див сей дом время имать наше!

Это, несомненно, новаторская поэзия, сознательный отказ от веками отшлифованной в русском языке песенно-бояновой традиции, шаг в сторону Европы, профессионального литературного творчества, мировой культуры стиха. Но и она не грешила против духа языка, и в этих виршах, как рыбы в вершах, попадается истинная поэзия. Подобные «вирши» писались в России более столетия, а в провинциальных городах и того дольше, пока силлабо-тоническая реформа стихосложения Тредиаковского — Ломоносова, осуществлённая в 1753—1743 гг., не открыла дорогу русской поэзии Пушкинской эпохи, смело вошедшей в круг мировой литературы и продолжающейся, то разгораясь, то затухая, и по сей день.

Вернемся в XVII столетие, которым я и намериваюсь завершить данный очерк. Поэзия этого века необычайно разнообразна и по формам, и по содержанию: народная песенная и говорная, книжная тоническая и силлабическая, вкраплённая в прозу и записанная стихами. Есть тексты пограничные между разными системами стихосложения. Например, в «Торжественнике» читаем:

И помыслив первое убо блаженство,

Второе же своё окаянство,

Коликих благ себя лиших,

И колицеми злыми себя обложих,

Вем Бога моего благость,

Вем Отца моего кротость…

Сильна поэзия в демократических повестях, таких как «Повесть о Горе и Злосчастии», «Стихи про Удачу-Добра молодца», в стихотворных опытах Епифания Премудрого, Мелетия Смотрицкого, С. Шаховского, И. Хворостина, И. Наседки, в поэтических опытах С. Пазухина, П. Квашина и многих других забытых русских поэтов. Их творчество убедительно свидетельствует о том, что дух поэзии русского языка шире силлабо-тонической формы, во многом скроенной по западноевропейской моде. Не случайно, хотя и без возвращения к сокровищам бояновой эпохи, тоническое стихосложение самопроизвольно появляется в русской поэзии ХХ столетия.

Поэзия времени Смуты и Раскола по массовости и разнообразию схожа с лавиной стихотворной продукции нашего времени, только, пожалуй, более разнообразна. Вот перед нами «Урядник сокольничьего пути» царя Алексея Михайловича с его редакторскими вставками. Казалось бы, вполне прагматическая книга о порядке соколиной охоты, но судите сами, не поэт ли её создавал?

Хотя мала вещь,

А будет по чину честна,

Мерно, стройна,

Благочинна;

Никто же зазрит,

Никто же похулит,

Всякий похвалит,

Всякий прославит

И удивится,

Что малой вещи честь и чин

И образец положен по мере…

Всякий же читателю, почитай

Уразумевай, и узнавай,

А нас, слагателя, похваляй,

А не осуждай.

Изысканный скомороший ритм, виртуозная рифмовка, а какие звуковые находки, аллитерации — «птичью добычу», «погодье в поле» и так далее. Чувству русского языка Алексея Михайловича можно позавидовать, а технике письма поучиться. А ведь перед нами прозаическое произведение. Или всё же поэтическое? Приведу ещё один отрывок из «Урядника», выделяя ритмику сценария подготовки к соколиной охоте:

Приняв кречета,

Подступает к царю

Благочинно,

Смирно,

Усердно;

И станет поодаль царя и великого князя

Человечно,

Тихо,

Бережно,

Весело,

И кречета держит

Честно,

Явно,

Опасно,

Стройно,

Подправительно,

Подъязвительно

К ведению человеческому

И ко красоте кречетьей.

Всё говорит о совершенном владении традиционной поэтикой тактового стиха. И уже не серьёзность темы раскаляет слово до поэтической мощи, но обыденное мелкотемье выполнено в лучшей, ювелирной манере песнетворцев былых времён. Поэтические пустячки станут в следующем веке заполнять сборники стихотворцев и альбомы их почитательниц в огромных количествах.

Последним мощным аккордом бояновой поэзии явилось творчество протопопа Аввакума, сознательно ориентирующегося на «безыскусную» и «искусную» традицию «природного русского», в моём словоупотреблении –колодезного языка. Свой век Аввакум называл «суетным», опору искал в родной речи и дедовой православной вере. В самых важных местах «Жития» он прибегал к помощи поэзии, создавая мощные образы, находя точные детали, рифмуя слова и ритмизируя фразы:

Аще бы не были борцы,

Не бы даны быша венцы…

Не по што ходить в Персиду,

А то дома Вавилон…

Есть у Аввакума и независимые от прозы традиционные стихотворения, одним из которых я и завершаю очерк первого семисотлетия русской книжной поэзии:

Се еси добра, прекрасная моя,

Се еси добра, любимая моя.

Очи твои горятъ, яко пламень огня,

Зубы твои белы паче млека,

Зрак лица твоего паче солнечный луч,

И вся в красоте сияешь, яко день в силе своей.

Пришло время просвещения и романтизма. Поэзия царствовала и ценилась неизмеримо выше прозы, поэты безоглядно (без оглядки на традицию) стремились к новизне и к индивидуальному своеобразию. Их опьянила мировая культура, и стали они постепенно забывать об истоках. Груды древних рукописей сгорали в пожарах и истлевали в заброшенных книгохранилищах. Журналы 1840-1880-х гг. возлюбили прозу, а стихи, если и печатали, то лишь для заполнения пустот. Д. Писарев предлагал переложить поэзию «чистого искусства» Афанасия Фета на деловую прозу и посмотреть, что из этого получится; граф Л. Н. Толстой в одном из своих писем начала прошлого века сравнивал поэта с пахарем, который за плугом «выделывал бы танцевальные па». Стихи считали полнейшим вздором, пока в начале прошлого века они вновь не вышли на передовую линию огня культуры. Стало ясно, что поэзии доступно то, что не по плечу прозе. Поэты безоглядно устремились всё к большей и большей сложности, забывая о духе ещё живого, но измученного родного языка. К концу века рудники по добыче поэзии истощились, приходилось работать на вторичном сырье, экспериментировать или уходить в классическую простоту стиха пушкинской поры, а копать-то необходимо было глубже!

К началу нынешнего тысячелетия стихи в культурном процессе заняли последнее место. И тут не при чём рыночные отношения. Зачем покупать сборники стихотворений, если их всё равно не читают? Вода заилилась и заржавела. Можно сетовать, говорить, что в наши меркантильные дни пользуются спросом, а потому и преобладают зрелищные, картинные, празднично-игровые жанры, что люди склонны к шумным удовольствиям и развлечениям, а стихи нельзя поднять до массового зрелища, они интимны, от сердца к сердцу. Действительно, поэзия как особое духовное вещество, невидима по своей природе. Но её можно чувствовать. С томиком любимых стихов человек не будет одиноким. Вот и стала она делом старателей-одиночек, а, значит, для её добычи наступили благоприятные времена. Пессимист сетует: «Поэзия не продаётся…», оптимист восклицает: «Поэзия не продаётся!» Из всех видов искусства, поэзия осталась самой непродажной, как в прямом, так и в переносном смыслах, хотя частицы её всё же востребованы как товар (рекламные ролики, слоганы, агитки, лозунги, заказные стихи и пр.).

Поэт исподволь обогащает родной язык, хочет он того или не хочет. И в России, и в мире поэт не больше, чем поэт, ему и не нужно быть чем-то больше. Творить на поле десятины родного языка — огромный труд, когда уж тут заниматься чем-то другим. Отстаньте! Язык объединяет людей, как колодец в засуху, вселяет веру в жизнь, а в итоге, как следствие, укрепляет державу, власть, семью, частного человека. Так было и в боянову, и в пушкинскую эпоху отечественной поэзии. Об этом мне рассказали русские книги, полные высокой поэзии, образцы которой приведены в данном очерке. Но мне этого мало. Вот и поставил я задачей продолжить копать свой колодец, добавить к нему новые венцы и очистить от ила пробивающиеся с самого дна ключи фольклорных токов и молитвословного, литургического стиха.

Пока я утолял свою летнюю духовную жажду поисками глубинной живительной влаги поэтического слова, починили водонапорную башню. Случилось это прямо к сезону долгих сеногнойных дождей. Жизнь в деревне вошла в привычное русло. Из колонок вновь лилась ржавая казённая вода, и тропы к колодцам быстро заросли чертополохом. Ни скрипа ворота, ни позвякивания цепи. Ушла беда — и не нужна колодезная вода. Но я твёрдо решил стать автономным, не зависеть ни от каких администраций. Я пробурил возле дома свою скважину до подземных истоков — и какая же там оказалась свежайшая, чистейшая, вкуснейшая вода! Кто его знает, что там нас ожидает в ближайшем будущем? Пути Поэзии неисповедимы.

КОЛЫБЕЛЬНОЕ СЛОВО

«Поэзия есть принадлежность человека:

без неё он не может дышать».

Н. И. Костомаров

«Баю-баю, о лю-лю,

Усыплю да удремлю…»

Из народной колыбельной песни

Сколько лет я читал записи колыбельных песен — и не замечал их внутреннего затаённого богатства! Читал как книгу, про себя, соскальзывая с плоскости листа. И вот произошло неожиданное. Этим летом, настежь растворив окно в палисад, стал я не читать, а напевать строки. Ветер оживлял листву яблоньки под окном, вызывая на ней и в моей душе зыбь. И началось чудо оживления народного Слова. Тут мне помогла моя мама. Из памяти всплыл её голос. Он звучал негромко и задушевно, и я услышал слова, так и не встретившейся мне в обширном фольклорном фолианте:

Ой лю-лю, ой лю-лю,

Колотушек надаю,

Колотушек двадцать пять,

Будет Витя крепко спать…

И, как в детстве, я погрузился в некое пограничное состояние сознания между явью и дрёмой. Мама подарила мне золотой ключик, которым и открылась дверь в мир колыбельного слова, до этого наглухо впечатанного в книгу собрания русской народной словесности.

Тот, кто в своем младенчестве слушал колыбельную песню, тот всю свою последующую жизнь станет по крайней мере бессознательно чутким к слову. И это в любом народе, поскольку душа у людей одной природы и поскольку существует общечеловеческое чувство прекрасного, а значит, и необходимого. Из всех традиционных жанров фольклора колыбельная песня в большей или меньшей степени присуща всем языкам, этносам, что косвенно говорит о её древности, вернее, изначальности. В ней исток поэзии, пробивающийся не только в отдельных индивидуумах, но и во всём человечестве. Даже при нынешнем общем угасании традиций колыбельная песня дольше других жанров фольклора удерживается в домашнем обиходе. Безусловно, она трансформируется, преобразуется, то обедняясь, то обогащаясь, но не исчезает и, дай-то Бог, никогда не исчезнет. Она является очевидной константой духовности, культуры, словесности, связующей воедино все эпохи, а посему — неистребима. Невозможно войти в поэзию родного языка, минуя звучащее над люлькой материнское колыбельное слово. Если сравнить новорожденного с зерном, то в колыбельной песне заключена сила, зовущая к прорастанию, к движению вверх, к теплу и свету. К небу.

Как в благодатном чреве матери вынашивается плод будущего человека, так в тёплом уюте люльки-зыбки, окутанной атмосферой песни, ещё задолго до проблесков разума пробуждается в ребёнке душа. Она купается в её искренней заботе, дрожит в её ритмах от радости роста, постепенно осваивая родной язык задолго до произнесения первого слова.

Одна в избе русская печь, согревающая всю семью, одна в доме и люлька на всё подрастающее поколение. Старшие дети покидали колыбель, младшие занимали её. Сравнение русской печи и колыбельной песни приведено не для красного словца, оно, как мне представляется, имеет глубокий и символичный смысл. Русские народы, оттеснённые к арктическим пределам, выработали особое чувство тепла и защищённости. Если долгими зимами не топить печи, то тепло исчезает, а с ним и жизнь. Отсюда и широкое применение в нашем языке прилагательного «тёплый», относящегося и к слову, и к звуку, и к взгляду человека, и к разговору, и к отношениям между людьми, и к душе, и т. д. И это не дарованное самой природой, как у южных народов, а рукотворное тепло, впитанное с молоком матери, сформированное особым укладом быта и бытия.

«Печь» — слово не менее древнее, чем «колыбель». Происходит оно от старославянского «пещь», «пешть». От него возникло слово «печора» («пещера»), т.е. укромное место, где можно укрыться от непогоды, согреться, чувствовать себя в безопасности. Известна поговорка: «Печь нам мать родная». По Владимиру Далю глагол «печь» означает — прогревать на огне, «либо в вольном духу нежидкую пищу, снедь, яство». Пекли хлеб, пеклись о младенце. В стародавние времена часто телесное и духовное обозначали одним словом, извлекали из общего корня. Слова ещё не затвердели в понятиях и свободно плавали в объятиях речи. Когда хорошо на душе от песни или доброго разговора, говорили: «Словно у печки погрелся». Младенца согревала колыбелька, а старца — лежанка на верху русской печки. Древнее попечение о ближних! Форма и того и другого предмета традиционного народного быта — совершенны! Но люлька без материнского поэтического слова — что печь без огня.

Впиваюсь в колыбельные песни — и оттаиваю, душа начинает петь, как ветер в печной трубе, дрожать, как медная печная заслонка, трепетать, как молодая листва моей яблоньки. Убаюкивающие звуки примеряют меня с реальностью, соединяют с вечностью, оставляя в душе следы, словно отпечатки лапок райских птиц, следы, ведущие в жизнь бесконечную. Только надо не читать, а голосом, пением, интонацией воскрешать светлую магию:

Люли, люлюшки

О, о, о, о, о,

Коло!

О! о! баиньки —

О! баю, баю, баю!

Баю милую!

О, о, о, о, о, о, о,!

Коло! Баиньки,

Баю Нинушку.

Люли, люлюшки.

Эта песня в позапрошлом веке была записана подвижником-фольклористом и попала в темницу книги, нежданно освобождённая моим пением. Наверное, я со стороны, с улицы, казался моим деревенским согражданам слегка тронутым человеком. Всем собою я пытался вернуть тексту былое сопровождение. Ведь некогда, на свободе, звуки слов сопровождались ритмичными, отточенными веками движениями, покачиванием люльки. Всё это было в полном сообразии с природой народившегося человека.

В нашей родовой глубине, на генетическом уровне, рождаются чувство и образ, уводящие в магическую древность. И становится ясно, что в любом поэтическом произведении важны не только слова, но и чувство родного голоса, его оберегающая и согревающая интонация, ритмическая уютность, нежно и взволнованно разливающаяся по телу. Колыбельное слово проникает в туманный внутренний мир младенца, поднимает в нём духовное солнце и побуждает к росту. И он чувствует то, что и любой росток, когда его в меру поливают.

Словом «колыбель» обозначали круговое движение, подобно тому, как по небесному кругу солнце (коло- колесо) видимо обходит землю. Этимологически оно родственно словам: колебать, колыхать, зыбить, лелеять, то есть покачивать и нежно оберегать. И это покачивание обязательно сопровождалось голосовым пением. Корень «коло» проступает во многих словах, например: колокол, коляда, колодец. Возможно, в поэтическом сознании предков колыбель (люлька, зыбка) представлялась особым душевным колодцем, обеспечивающим рост ребёнка, который вновь и вновь наполняется живой водой родной речи. Не случайно же в народе говорят: каков в колыбельку, таков и в могилку. Для прояснения этой пословицы потребовалось бы целое исследование. Сейчас лишь замечу, что тема рождения-взросления и тема старения-смерти в народном сознании составляют единый круг жизни, её коловорот, а мотив смерти мыслился, как это ни покажется странным, как элемент оберегающей младенца магии, как своеобразное заклятие жизни смертью:

Баю, бай да люли,

Хоть сегодня умри.

Сколочу тебе гробок

Из дубовых досок.

Завтра мороз,

Снесут на погост.

— Бабушка-старушка

Отрежь полотенце

Накрыть младенца…

Замечу, что в слове «сколочу» проступает магическое созвучие «коло». И ещё отмечу, что колыбель по своей форме схожа с погребальной ладьёй.

Колыбель — особый предмет старинного русского обихода, ныне в первозданном виде сохранившийся, пожалуй, лишь в этнографических музеях русского Севера. Она напоминает некий старинный народный музыкальный инструмент. Качая зыбку, мать словно перебирает струны гуслей, напевая, убаюкивая ребёнка своим вещим словом, а потом, когда дитя засыпает, с помощью пения отправляется в воображаемый мир лучшего будущего, сбрасывая с себя тяготы реальной жизни. Действительно, перед нами сложнейший поэтический «инструмент взросления» и успокоения человека, причём, как ребёнка, так и взрослого.

Стенки люльки мастера украшали деревянной резьбою и разрисовывали яркими узорами и картинками. Изображались по бортам люльки райские птицы, поющие на мировом древе жизни, горлицы, курочки, петушки, коньки-горбунки. Предполагалось, что они оберегают дитя от всяческого зла. Обычно на люльку накидывали старую мамину юбку. Считалось, что материнский запах успокаивает дитя. Отсюда и поговорка: рос под маминой юбкой. Колыбельки украшали бархатными тесёмками, занавешивали кружевами, превращая их в подобие театра русских скоморохов. Пение над люлькой становилось своеобразным театрализованным представлением, было на виду у домашних. Колыбельная песня воздействовала на всех домочадцев, врезалась в память, передавалась из поколения в поколение, создавая традиционную атмосферу светлой жизни, добра и красоты, усиливая поэтическую составляющую колыбельного слова.

Буквально все жанры фольклора несут в себе отголоски, тонкое эхо колыбельной поэзии. Не вызывает сомнения, что эта поэзия восходит к языческим временам, к ворожбе, охранительной магии. Об этом говорят и изображения-обереги, символы древнего волхования, и сами образы песен. Не стоит православному человеку этого опасаться. Красота спасительна для младенческой души, восходящей к истинной поэзии. И Василий Розанов говорит («Опавшие листья. Короб первый»): «Язычество есть младенчество человечества, а детство в жизни каждого из нас — это есть его естественное язычество. Так что все мы проходим „через древних богов“ и знаем их по инстинкту».

Мать прикасалась к ребёнку как музыкант к струнам, дитя мирно и мерно качалось в колыбели. Мера слова угадывалась женским опытом и чутьём. Выйдя из водной среды материнского чрева, с ещё не развившимся слухом, новорожденный попадал в воздушную среду ритмично качающейся колыбели. Это более нежный переход к автономной жизни, нежели ныне — на стол роддома, в плоскость кроватки, в первое транспортное средство человека — коляску. При этом в новорожденном естественным образом формировалось особое чувство — «чувство равновесия», позволяющее различать «мельчайшие вариации силы тяжести, покрывающие, подобно ряби на океане, вездесущее поле тяготения» (Борис Белоголовый, «Шестое чувство»).

«Баю-бай» — самое частое словосочетание колыбельных песен. От этого старинного звукосочетания родилось слово — обаяние (о-бая-ни-е). С младенчества человек попадал под обаяние ничем не заменимого материнского слова. Тем самым осуществлялся первый шаг к восприятию языка поэзии, а в дальнейшем и к самостоятельному словесному творчеству:

Сходитеся ночевать,

Моё дитятко качать,

А вы, сенные девушки,

Прибаюкивать.

Баюшки баю,

Баю детку мою!..

Спи, усни,

Бай, бай, бай!

Угомон тебя возьми.

Баюшки, баю,

Люлюшки, люлю!

Баю, побай,

Да ржаной каравай.

Спи, дитя, мило,

Нам не надобно ино.

Звукосочетанием «баю» на Руси издревле обозначали певучую поэтическую речь, а поэтов — баянами, которые своим пением приносили утешение страждущим. С принятием христианства «баяние» стали воспринимать как синоним волшебства, наследие «тёмного» язычества. В современном многотомном словаре русского языка XI- XVII веков есть множество тому подтверждений: «баяи и дивы творя», «баснями баяху», «бают тихо, чтобы не накликать лиха». Слово «басня» родственно этому древнему «баю». И сегодня можно услышать в русских деревнях: «Не прибасай», то есть не рассказывай небылиц, басен.

Колыбельную песню не считали байкой, отдавая должное очевидной пользе поэтической магии при первоначальном погружении ребёнка в богатства родного языка:

Баю бай да побай,

Ты собачка не лай,

Белолапа не скули,

Нашу Машу не буди.

Колыбельное слово, зародившееся в глубочайшей древности, донесено женщиной-матерью до исторических времён, обновляясь, но не теряя своей мощной силы. Оно органично вписано во всё многообразие традиционного русского быта, труда и праздника, и относиться к нему необходимо не только как к тексту, но и как к театрализованному действу. И в райке, и в колыбельной песне обитают и действуют устойчивые персонажи: Сон, Дрёма, Угомон, Сикорёк-Сикорец (косец), Кот-баюн, а также бабушка-старушка, соболь, собачка, корова, лисица, ласточка, конёк и другие. Со многими из них ребёнок позже встретится в волшебных сказках. Героем колыбельной песни является и сам адресат, называемый по имени, данному ему от рождения. Все они действуют в пространсвенно-временных декорациях, среди привычных предметов домашнего обихода.

Колыбельные песни всегда оснащены припевом, полны повторов и порой длинны по словесному наполнению и времени исполнения. Когда дитя засыпало, колыбельная ещё долгое время звучала, плавно переходя в лирическую песню, варьируясь до бесконечности, а при внезапном пробуждении младенца, плаче, вновь начиналась с припева.

Сон идёт по сеням (лавке),

Дрёма по терему (избе),

Сон говорит:

— Усыплю да усыплю! —

Дрёма говорит:

— Удремлю да удремлю! —

Ищет-поищет Софьюшку мою,

Где найдёт, тут и спать укладёт…

По полу, по лавочкам

Похаживает,

Ванечке в зыбочку

Заглядывает…

Приди, котик, ночевать,

Малютку колыхать.

Ишёл котик по лавке,

Нёс малютке баранки;

Ишёл по дорожке,

Нёс сапожки;

Ишёл котик с заморья,

Нёс малютке здоровья…

Круг образов-персонажей колыбельной песни век от века пополнялся новыми действующими лицами, расставался с устаревшими героями. Любопытно, что фигура отца в колыбельных песнях практически отсутствует. Это свидетельствует о том, что творцом колыбельного слова была женщина, которая по народно-педагогической традиции отвечала в семье за воспитание детей обоего пола до семилетнего возраста. Нет в колыбельных байках и образов языческих богов. Вероятнее всего, они были вытеснены историей, но, возможно, в их присутствии матери не чувствовали необходимости. А вот христианские образы и лица густо населяют духовное пространство колыбельной песни:

Успения Мать,

Уложи младенца спать

На тесову на кровать.

Уложи, усыпи

На всю тёмну ночь.

Как я байкала, качала

И Успенью завичала.

Богородица Мария,

Уложи дитя скорее

На всю тёмну ночь,

На весь белый день,

Да на всю тёмную ночь.

Как я байкаю, хожу,

Да никому я не скажу;

Как я байкала, качала,

Божьей милости начало.

Христианские мотивы свободно сопровождаются в колыбельной песне языческими припевками, архаичными словами, устаревшими образами, что характерно для всей тысячелетней русской поэзии: «О лю-, лю-лю, лю-, лю-лю, лелюшки, лю-лю баюшки, баю», а рядом — «Спи-ко ты, дитятко, с Богом, со Христом»:

Все хранители с тобой,

Спас, Микола над тобой,

Спас, Микола в головах —

Крестна сила на грудях.

Михайло Арханьев

Да со ангелами,

Кузьма и Демьян

Со апостолами —

Они тебя хранят,

Они и милуют

От болезней, от скорбей,

От тяжёлых болестей.

Подчас в колыбельных песнях разыгрываются настоящие мистерии, сближая их как с духовными стихами, так и со сценами из народного театра, применяясь, скорее всего, в качестве особой пропедевтики религиозного воспитания:

Бог тебя дал —

Христос даровал,

Пресвятая Похвала

В окошечко подала,

В окошечко подала,

Иваном нарекла:

— Нате-тко,

Да примите-тко

Моё дитятко…

Баю, баюшки, баю,

Нет ли местячка в раю,

Хоть на самом на краю?

В раю ангелы поют,

К себе деточку зовут…

Есть в колыбельной песне изысканная рифмовка, особая сердечная интонация, словесная чистота, разлитая в звуках чутко настроенных слов, сказочно-языческая и божественно-ангельская, и простая, светлая материнская любовь:

Баюшки, баю!

Я сугревушку свою,

Я сугревушку свою,

Я к чему примерю?

Примерю теплу

Свою сугреву,

Летом — к алому цветочку,

Зимой — к белому снежочку.

С ходом исторического времени меняется и колыбельная песня, наполняясь новыми реалиями, например ценностью денег, золота, развлекательных скоморошьих потех. Возможно, это произошло, когда Московская Русь стала открываться Западу, но, может быть, это служило простым пожеланием новорожденному человеку лучшей доли в изменяющемся не в лучшую сторону окружающем мире:

Уж я зыбочку качаю,

Сына милу усыпляю;

Когда Санишка уснёт,

На базарчик я пойду,

На базар, на ярмарку.

Что мне в лавочке приглянется?

Приглянулась мне-ка люлечка,

Я за люлечку два грошика дала,

За лучок — пятачок,

За верёвочку — копеечку…

Баюшки баю,

Баю детку мою!

Вырастешь большой,

Будешь счастливый, талантливый.

Будешь в золоте ходить,

Золоты кольца носить,

Золоты кольца носить,

Камку волочить,

А обносочки будешь дарить

Мамушкам, нянюшкам!

Баюшки баю,

Баю детку мою!

В колыбельном слове мать или нянька изображают огромный мир. Они не задаются единственной целью — убаюкать младенца, но раскрывают перед ребёнком свою душу, повествуют о радостях и бедах современной им жизни, вливают в древние ритмы новое содержание, раскрепощая своё воображение, творят искреннюю поэзию, вступив на путь свободных художественных ассоциаций. Казалось бы, зачем? Ведь ребёнок не понимает смысла песни, мал ещё. Но разве мы, взрослые, понимаем «о чём поёт ветер?» (Александр Блок). Вот так же и мать пела над колыбелью, раскрывая свою душу, согревая дитя своим выстраданным теплом.

Особенно важно, что пелись и младшим и старшим детям по сути дела одни и те же песни, они естественно, на бессознательном уровне, входили в память ещё во младенчестве, а потом, в более зрелом возрасте, воспринимались вполне осмысленно как что-то интуитивно знакомое, родное. Так входила народная поэзия, речевое богатство родного языка в сердечную сокровищницу русского человека.

Только единство поющего и слушающего делает поэтическую речь притягательной. А слушать и не перебивать на Руси умели. Колыбельная песня и её исполнение были вне критики и запрета. Она достигала видимой цели — младенец засыпал, и вся семья вздыхала с облегченьем. Но параллельно этой утилитарной задаче достигалась невидимым образом и духовная цель, освоение богатств отечественной культуры.

Первый собиратель русской народной словесности Пётр Киреевский, прекрасно знакомый с фольклором западноевропейских стран, заметил: «Едва ли есть в мире народ певучее русского». Он знал что говорил. «Собрание народных песен П. В. Киреевского» (1831 год) — первоначальный капитал особой русской духовности и душевности. Сохранился черновик вступительной статьи к первому тому этого грандиозного свода, написанный А. С. Пушкиным, который, кстати, передал Киреевскому свои записи великорусских песен. В нём поэт называл разнообразные жанры устного народного творчества «лестницей чувств». Вот на этой лестнице первой ступенью и является колыбельная песня.

Качаясь на волнах колыбельного слова, младенец бессознательно и естественно, как эхо, впитывал с молоком матери и развивал способность к неслышимому, но видимому (сочувственное выражение глаз, таинственное движение губ, отклик на ласку и т.д.), внутреннему диалогу с самим собою. И это задолго до формирования речи-общения. Говорить с другими — проза. Говорить с Богом — молитва. Поэты высоко ценили «безыскусное» песенное слово. Прикоснуться к нему, по выражению поэта Николая Языкова, не больше и не меньше как «душу освежить». С этим невозможно не согласиться! Не случайно многие русские поэты — А. Плещеев, Н. Майков, М. Лермонтов, А. Фет, Н. Некрасов, А. Блок и другие — писали свои «Колыбельные песни».

Для нас, привыкших к крепкому градусу книжной поэзии, колыбельная песня в лучшем случае оставляет, как молодая брага, лишь лёгкий хмель. Нет в ней плотного метафоризма, изощрённой ритмики и рифмовки, нет витиеватых сюжетов, политической позиции. И вот мы, минуя первую ступень «лестницы чувств», отлучаемся от истоков поэзии. Спасти безнадёжное положение может лишь колыбельное слово, возвращённое в младенчество наших детей, безропотно и самозабвенно впитывающих его с молоком матери. В детском саду и школе это лучшее время для формирования поэтического чувства будет уже упущено. Да кто сегодня будет петь традиционные народные колыбельные песни, те единственные, что воспитают певучесть души? В лучшем случае — наушники на голову и погромче то самое, что и взрослого сбивает с пути природного поэтического развития. Вот и ситуация, когда современный человек не то чтобы другого, но и сам себя не слышит. То, что для западной культуры — правило, то для нас — беда. Картина абсурда просматривается не только на межличностном, но и на межгосударственном уровне. Поэтому в нынешних стихотворных произведениях нарастает усложнённость, алогичность, нарочитая запутанность, отсутствие адресата, политизация. Пифии в Элладе и то были вразумительнее. Но подделки под народную традицию недопустимы. Как-то я с изумлением прочёл современную авторскую колыбельную: «…Месяц скрылся в облака под стрельбу с телеэкрана».

Русская душа излучает поэзию в силу своей природы, можно сказать, генетически, на основе выработанного множеством поколений чувства колыбельного равновесия — первого из основных чувств народившегося человека. И это наследие ныне ветшает. Поэт засыхает на корню, когда отделяет себя от слушателя (читателя, умеющего слышать) и замыкается в своём «гордом» одиночестве. Это своего рода безумие. Представьте картину: мать поёт колыбельную, качая люльку, а в ней — пусто!

Сочинять стихи — естественное дело, но слышать поэзию и ценить её — дело материнского воспитания. В колыбельной песне слово зыбко, легко переставляется с места на место, поддаётся контаминации, инкрустируется древними и вновь появившимися словами, звукосочетаниями, каламбурами. Гибкость и подвижность её не знают границ. Она выполняет главную свою миссию — гармонизирует дух, пробуждает к росту душу, озаряет её любовью.

Язык колыбельной песни оживает не в печатном виде, не в записи, но в душе матери, а душа раскрывается в голосе. Песня поётся, а не читается, она отражает состояние души и всякий раз звучит по-новому, как бы заново создаётся, а не воспроизводится по памяти. Звучащее слово всегда отличалось от письменного, навечно застывшего в знаке. И когда звуки и буквы сливаются в певучей душе, начинается поэзия — цветение и плодоношение родного языка, освежающий культуру ливень.

Нельзя, хотя бы вкратце, не остановиться на сопутствующих колыбельному слову жанрах фольклора, также созданных женщиной, но предназначенных уже не для внутренних чувств засыпающего ребёнка, а внешних чувств пробуждающегося для бодрой деятельности малыша. Речь идёт о пестушках, потешках и прибаутках, соединяющих колыбельную песню с русской народной сказкой. Цель их не в воспитании души и сердца, а в развитии тела и ума. Если оставить за границей эссе этнопедагогический аспект и обратиться к поэтической составляющей этих народных миниатюр, то откроется пиршество материнской поэзии: яркое словотворчество, остроумие, ритмическая упругость, игровая изобретательность, неожиданная образность. Едва ли в мире найдётся народ, создавший столь бесподобную устную словесность.