Бесплатный фрагмент - Когда ты был Богом

Лёнчик держится за широкую бабкину юбку и старается не отставать.

Сколько помнит, бабка всегда надевает одно и то же: длинная, почти до щиколоток, кринолиновая юбка; тёмный платок и белая, в цветочек, кофта.

Даже в жару бабка носит шерстяные носки с калошами.

— Артрит, окаянный, — вздыхает бабка Домна.

Кто такой «артрит», бабка не уточняет.

Лёнчик крепко держится за подол, чтобы не отстать.

Баба Домна, словно огромная баржа, плывёт по привокзальной площади, взяв на буксир тощего полусонного мальчишку.

Если бы не авоськи в её руках, Лёнька вложил бы в пухлую бабкину руку свою прохладную ладонь.

Он явственно чувствует аромат, доносящийся из бабкиной авоськи — тот, словно дразня мальчишку, специально сочится сквозь крупные ячейки.

И Лёнька незаметно сглатывает слюну.

— Пирожки… горячие пирожки… с капустой, с картошкой, с ливером, — низким глубоким голосом зазывает Домна покупателей.

— Почём пирожки?

— С картошкой — три копейки, с яйцом и луком — по пять, с ливером — четыре.

— Один с ливером, один — с картошкой…

Лёнчик переминается с ноги на ногу и терпеливо ждёт своей очереди.

— На-кось, милай, позавтракай!

Обернув горячий пирожок газетой, баба Домна протягивает внуку пирожок.

Лёнчик надкусывает хрустящую корочку и жмурится от удовольствия…

— Внимание, внимание! Граждане провожающие! Поезд номер… отправляется с третьего пути. Провожающих просим покинуть вагоны…

Пока бабка переговаривается с соседкой-товаркой, Лёнчик ковыряет в носу.

А после, найдя подходящий камешек, чертит на асфальте печатные буквы. Лёнчику почти пять лет, и он знаетбуквы наизусть.

Азбуке Лёнчика научил отец.

Не так давно батька устроился на работу — путевым обходчиком. Ему выдали специальную одежду, инструмент и даже сигнальный рожок!

Сегодня отец на смене, и оставить Лёнчика дома не с кем.

— Мамка с небушка на тебя глядит и радуется, — бабка Домна гладит внука по голове. Волосы у Лёнчика мягкие, светлые — как у мамки.

Мамку Лёнчик почти не помнит, а бабка говорит, что «Бог её к рукам прибрал».

Лёнчик задирает голову вверх и среди лёгких облаков пытается разглядеть если не мамку, то хотя бы ангела…

Несмотря на раннее утро, нещадное крымское солнце жарит вовсю.

Лёнька оглядывается по сторонам — тут всё знакомо до мелочей!

Белёный известью железнодорожный вокзал, кусты жасмина и акации, пёстрая толпа убывающих и прибывающих.

— На-ко копеечку, сходи за квасом, — бабка кладёт три копейки внуку в ладонь.

Лёнчик ковыляет к бочке с надписью «квас».

Тётенька в белом халате наливает напиток до самых краёв, с пенкой.

— Пей, Лёнчик!

Лёньке здесь нравится: можно смотреть на проходящие поезда, можно кормить прожорливых голубей, а можно подбежать к какой-нибудь незнакомой, вновь прибывшей девочке, и показать язык. А потом убежать и спрятаться — дескать, поймай!

Иногда попадались девочки как девочки — или язык в ответ покажут, или побегут догонять.

А некоторые — ужас! — спрячутся за мамку и таращат глупые глазищи. Недотёпы!

Рядом с Лёнькой, заслонив солнце, вдруг вырастает долговязая фигура милиционера Потапова.

Лёнчик знает наперёд: милиционер Потапов покинул свой душный кабинет не на долго, чтобы, обойдя по периметру привокзальную площадь, создать видимость работы. А потом вновь спрятаться в тёмный душный кабинет.

Так или иначе, преступников в округе — раз-два, и обчёлся. Это — пьяница и попрошайка Чека, а ещё — тётка непонятной, но весёлой наружности, по имени Циля.

Циля всегда «под хмельком», к тому же остра на язык.

Да, «трудная» у Потапова работа!

Обнаружив где-нибудь в кустах пьяного, спящего Чеку и сведя густые брови на переносице, Потапов цедит сквозь зубы:

— А ну, пшёл вон, гнида! Порядок мне тут не порть.

Чека в ответ оскалит крупные жёлтые зубы:

— Что, гражданин милиционер — выслуживаешься?

— Пшёл вон, я сказал!

Чека поскребёт грязными пальцами небритый подбородок:

— Ладно, Потапыч, ухожу. Аривидерчи, так сказать.

Дядька Чека страшен, как чёрт — лицо изуродовано шрамами, а одна рука — культяпая.

— Баба, а почему у Чеки руки наполовину нету?

— На войне потерял. Граната, говорят, в руке взорвалась.

— Ба, а он за наших воевал или за немцев?

— А я к же шь! Конечно, за наших.

Лёнчик пытается представить Чеку в форме советского солдата, но у него ничего не получается.

Однажды Лёнчик услыхал, как баба Домна говорила соседке, торгующей семечками:

— Хороший раньше Чека мужик был, правильный. А война вон как хребет переломила.

— Значит, хребет слабый был, — отвечала товарка.

— Ить, легко говорить, когда сам не испытал! На тебя бы посмотреть, когда всех близких схоронишь. Не дай-то Бог!

— Так у Стёпки Гришковца тоже всех поубивали — и ничего. Стёпка какой был, такой, вроде, и остался.

— Не сравнивай, Груня. Одни от горя будто костенеют, в кусок мрамора превращаются, а другие — всю жизнь плачут, а слёзы водкой запивают.

— И правда твоя, Домна — разные мы все, человеки-то…

Бабка поворачивается к Лёньке и говорит, что до прибытия следующего поезда — почти час, поэтому внучек может идти погулять. Как будто Лёнька не знает! Он запомнил расписание поездов каким-то своим, внутренним чувством.

Лёнчик отправляется к киоску «Вино-воды» — обычно оттуда начинает свой день сухая и тонкая, как жердь, неунывающая Циля. Чем она нравится Лёнчику, объяснить он и сам не может.

Циля работает посудомойкой в привокзальном кафе. Её давно бы выгнали с работы за постоянные попойки, но держат за весёлый, лёгкий нрав и ответственность в работе.

Дымя «беломориной», Циля не брезгует заглянуть в мусорный бак и выудить оттуда пустые бутылки, чтобы при случае сдать в ларёк «Приём стеклотары»…

Лёнчик пересекает привокзальную площадь, заглядывает в кафе, минует небольшой сквер — Цили нигде не видно…

Циля добрая!

После покупки вина и папирос, если остаются деньги, она покупает Лёнчику петушка на палочке.

Лёнчик сначала смотрит на солнце сквозь леденец и любуется игрой света, и только потом наслаждается вкусом.

Иногда Циля грустно смотрит на Лёньку и вздыхает:

— И у меня сыночек был, а теперь вот нету.

И Лёнька видит, как по лицу Цили бегут, не останавливаясь, пьяные слёзы…

Однажды, завидев Цилю, бабка Домна крикнула вслед:

— Рядом с моим сыном чтоб не шорохалась!

Циля в ответ засмеялась, кокетливо откинула со лба вьющийся локон:

— Задаром не нужон!

А как-то раз Лёнчик не спал и слышал, как бабка выговаривает отцу:

— Мыкола, тебе баб, что ли мало? Люди талдычут, с Цилей тебя видали вечор.

— Нехай брешут!

Бабка, видать, не на шутку осерчала и ка-аак жахнет кулаком по столу:

— Гляди, ирод! Не позорь мать, охламон стоеросовый!

— А вы не стращайте, мамо! Вырос я давно, годов двадцать тому назад.

Бабка горько качает головой, вздыхает, но усугублять ситуацию не смеет.

Лёнчик обошёл окрестности вдоль и поперёк — Цили нигде не было видно.

Он уже собрался было уходить, как вдруг, среди густых зарослей акации увидел рыжий Цилин башмак. Башмак давным-давно «просил каши», но менять старую обувь на новую Циля почему-то не спешила.

Лёнчик раздвинул кусты, подошёл поближе и замер от увиденной картины: на выжженной солнцем траве, раскинув руки, точно раненая птица, лежала Циля.

Чёрный локон, насквозь пропитавшись бурой кровью, намертво прилип к правому виску.

Проглотив рвущийся из горла крик, Лёнчик припустил в сторону вокзала…

Бабка Домна в это время, завернув очередной пирожок в газету, протягивала его покупателю:

— Кушайте на здоровье!

Торговля шла бойко, и Лёнчик не захотел путаться у бабушки под ногами.

Он сделал было шаг в сторону здания вокзала, где над дверью красовалась табличка «Милиция», но потом передумал, и, развернувшись на сто восемьдесят градусов, побежал искать Чеку…

Лёнька нашёл его сидящим по-турецки, в тени раскидистого ореха.

Перед попрошайкой на земле лежал видавший виды картуз. Картуз пока ещё был пустым, но это ненадолго: какой-нибудь сердобольный прохожий обязательно опустит туда пару монет.

Голова Чеки безвольно свисала на грудь — видимо, он спал.

— Дяденька! — позвал Лёнька. — Эй!

Чека и ухом не повёл.

Лёнька подошёл поближе и тронул спящего за плечо.

— Дяденька Чека, вставайте!

— А-аа, Лёнчик! Чего тебе?

— Там, в кустах, Циля мёртвая лежит.

— Ты чего мелешь, дурачок?

— Ей-богу! — Лёнька чуть не заплакал от того, что ему не верят.

— А ну, веди до Цили…

Над Цилей уже кружились жирные привокзальные мухи.

Чека наклонился над женщиной, приложил ухо к её худой груди:

— Слава богу, дышит… Беги скорее до бабки!

Лёнчик будто только этого и ждал — сорвался с места, словно скорый поезд.

— Баба, баба, — зашептал он в ухо бабе Домне.

— Пирожки, горячие пирожки… Чего тебе, Лёнька?

— Ба, там Цилю убили.

— Ой… Окстись! Как убили?

Бабка выронила из рук пирожок и уставилась на Лёнчика.

— Фи-и! — возмутилась солидная дама, которой предназначался пирожок.

Бабка подняла оброненный товар, машинально вложила даме в руку:

— Я быстро, одна нога — тут, другая — там!

Домна схватила внука за руку:

— А ну, геть до Цили!..

Лёнчик только однажды в жизни почувствовал присутствие смерти — это было тогда, когда хоронили мамку.

Сколько он не пытался, но вспомнить похороны не мог. Только ощущение чего-то непостижимого, неуловимого, а потому и страшного, навсегда въелось в детскую душу.

После похорон бабка Домна чаще, чем прежде, сажала Лёнчика к себе на колени и целовала, целовала, целовала…

Лёнька соскальзывал с бабкиных колен и падал в подол широкой юбки.

Баба Домна двигала ногами туда-сюда, и казалось, будто Лёнька качается в люльке…

— Божечки мои! — причитала бабка над Цилей. — Кто ж тебя так, девонька?

— Да не причитай ты так — живая она, — успокоил бабку Чека отрезвевшим голосом.

— Так чего ты стоишь остолопом? Беги за помочью…

И Чека, словно послушный мальчишка, побежал звать на помощь…

— Так-так, — важно произнёс Потапов, вытирая кипельно-белым платком бегущий по лицу пот.

— Что видели, граждане-товарищи, что знаете? Так-так, будем составлять протокол…

Чека, ссутулившись, сидел напротив лейтенанта и разглядывал свою грязную, покрытую рыжими волосами, руку.

Бабка Домна, сложив могучие руки на груди, отрешённо глядела в открытое окно.

Лёнька сидел на самом краешке табурета, и со стороны казалось, что ещё чуть-чуть — и он вылетит в окно, точно испуганный воробышек.

— Шо молчим, граждане-тунеядцы? — обратился Потапов к Чеке.

Чека оскалился жёлтыми зубами:

— Я всё сказал, гражданин начальник, и добавить мне больше нечего.

— Сознавайся, гнида — твоих рук дело? — прищурился Потапов. — Чего не поделили с Цилей? Вина не хватило? А, может, не дала?

Потапов грязно рассмеялся.

— Не шейте дело, гражданин Потапов, — сверкнул глазами Чека. — Я ведь гордый, могу и обидеться. А кулак у меня тяжёлый… Мы с Цилей — друзья закадычные, сам знаешь, на кой мне её обижать?

— Ты мне тут не дуркуй!

Потапов зыркнул глазами на Лёнчика:

— Детям на допросе находиться не положено. А ну, брысь за дверь!

И вновь промокнул лоб белым платком…

Лёнчик вопросительно взглянул на бабушку, не зная, на что решиться.

Бабка Домна покраснела всем лицом и крикнула зычным басом на весь кабинет:

— Цыц, сучья твоя душонка!

От её крика жалобно звякнули гранёные стаканы, стоявшие на столе.

Домна легко оторвала от табурета свои сто пятьдесят килограмм и, скрутив дулю, подлетела к Потапову:

— А вот это ты видал, аспид поганый?

Потапов от неожиданности отпрянул, но быстро совладал с собою:

— Вы что себе позволяете, Домна Галактионовна?!

Лёнчик впервые в жизни видел бабушку, охваченную таким порывом ярости. От страха он втянул голову в плечи и постарался стать совсем-совсем неприметным.

— Шо, гнида? Раскрываемости захотел? Премию от начальства захотел? Получай раскрываемость!

Домна схватила лежащие на столе папки с бумагами и швырнула в красное от злости лицо милиционера…

— Уважаемые пассажиры! Поезд… прибывает на первый путь. Нумерация вагонов — с головы поезда… Будьте осторожны!

Лёнчик, насупившись, лежит на кровати и ковыряет ногтем известь на стене. Известь осыпается белой мукой, обнажая старые слои побелки.

Лёнчик прекрасно знает, что ему сильно попадёт от бабушки, но ничего с собой поделать не может.

Рядом, за цветастой занавеской, буквально в двух шагах, третий день лежит Циля. Голова её перебинтована, и смуглая кожа резко контрастирует с белоснежными бинтами.

Циля сутки напролёт спит, а если, случается — не спит, то смотрит на окружающих удивлёнными глазами и при этом глупо улыбается.

Накануне появления Цили в доме Лёнчик слышал, как отец и бабушка сильно повздорили.

— Конечно, ребёнку нужна мать! Только не такая, как Циля!

— Шо вы про неё знаете, мамо?

— Не знаю и знать не хочу!

— Циля — еврейка, так шо? Она с Киева, во время эвакуации мужа потеряла и сына. Голодала, тиф перенесла… Выжила!

— Помогли человеку, чем могли — и будя! Нехай теперь сама, как може… Ищи себе другую бабу!

— Эх, мамо, — горько вздыхает отец, — думал я, любите вы меня, уважаете…

Домна долго-долго молчит, а после, словно взвешивая каждое слово, спрашивает:

— И шо… шибко Циля нравицца?

— Шибко! — горячо говорит отец.

Да, батька у Лёньки — весь в мать, такой же упрямый, с характером!

Хоть и ростом не высок, зато широкоплеч, а руки у него — золотые.

Лёнчик слышит, как бабка всхлипывает, потом говорит отцу:

— Гляди мне! Лёньку, кровиночку мою, в обиду не дам!

И у Лёньки по щеке сбегает скупая мужская слеза…

Лёнчик лежит с закрытыми глазами и притворяется спящим.

Он слышит, как сердито шкворчит масло на сковороде, как закипает на плите чайник, как о стекло бьётся муха…

Бабушка Домна, не скрывая плохого настроения, гремит на кухне посудой.

Лёнька знает наверняка причину плохого бабушкиного настроения, и причину эту зовут «Циля».

Циля за эти дни похудела так, что напоминает узницу концентрационного лагеря. Кажется, дунь на неё крымский ветер, и улетит Циля на небушко, вслед за Лёнькиной мамкой…

И всё-таки, несмотря ни на что, она идёт на поправку!

Лёньчик, отодвинув занавеску, осторожно выглядывает в окно, наблюдая, как Циля идёт в сад.

Циля садится на скамью подле винограда и закуривает папиросу.

Тонкие длинные пальцы её дрожат, а кашель не даёт вдохнуть полной грудью. Циля комкает в руках папиросу и бросает в рыжую сухую траву.

Кажется, Лёнька понимает, почему Циля не хочет оставаться в доме — рядом с бабкой Домной Циле не комфортно.

С Лёнчиком Циля тоже говорит мало, и лишь по острой нужде:

— Принеси водички… кушать хоцца…

Где-то совсем рядом бродит осень, и Лёнчик чувствует её необратимое приближение.

Бабушка варит компоты из яблок и айвы, солит помидоры на зиму.

Однажды Лёнчик заметил, как Циля что-то прячет под подушкой.

Выбрав момент, когда женщины не было в комнате, он нашёл то, что искал — пожелтевшую от времени и потрескавшуюся на углах старую фотографию.

Лёнька присмотрелся: с фотоснимка на него пристально смотрел незнакомый мужчина.

Рядом, притулившись, сидел мальчишка. Малыша за руку держала молодая женщина с копной чёрных вьющихся волос.

Лёнчик с трудом узнал в женщине Цилю — так сильно она изменилась.

Была Циля и моложе прежней, и красивее…

— А ну, поклади, где взял!

Лёнчик вздрогнул и обернулся — прислонившись к косяку, в дверях стояла Циля…

Потом Лёнчик так и не смог объяснить самому себе, почему поступил так, а не иначе.

Мальчишка бросил фотографию Циле в лицо и, прокричав «дура», выскочил вон.

Он и сам не мог понять, что с ним такое случилось

В эту минуту он ненавидел и отца, и Цилю, и себя, и даже… бабушку.

Лёнька плакал так безутешно, как не плакал никогда в жизни, даже на похоронах мамки.

Он чувствовал себя чужим и никому не нужным ни в этом доме, ни в этом саду…

Охватив колени руками, и вздрагивая худым телом, Лёнчик с головой погрузился в собственное горе.

Будто дуновение лёгкого ветерка коснулось Лёнькиных волос — он замер, прислушиваясь…

Тонкие нежные пальцы, перебирая мягкие пряди волос, приятно щекотали Лёнькину макушку.

А теперь эти пальцы легко спустились вниз, по тонкой Лёнькиной шее, пробежали по спине между лопаток, точно капли летнего дождя — по стеклу.

Лёнька боялся пошевелиться и не смел поднять головы.

Близко-близко от своего лица он ощутил знакомый горьковатый запах табака.

Лёнька задохнулся…

Вдруг неведомая сила бросила его в объятия той, что была рядом. Он обвил руками Цилю за шею и всем трясущимся тельцем прижался к её груди.

Циля, обняв Лёньку, закачалась так, будто хотела убаюкать.

Женщина тихо приговаривала:

— Т-шшш, всё хорошо, мальчик мой, всё хорошо…

И тогда Лёнчик, наконец, осмелился поднять на Цилю глаза: женщина плакала, но взгляд её был светел…

— Не забирай у меня Лёньку, слышишь? Сына ты уже забрала.

Лёнька слышал, как бабка шмыгает носом и громко сморкается.

— Ну шо вы такое говорите, Домна Галактионовна!

Циля старалась подобрать нужные слова, но не находила.

Хлопнув дверью, она, раздосадованная, уходила в сад…

По улице, переваливаясь, словно утка, шла бабка Домна, за ней — Лёнчик.

Замыкала процессию Циля.

До прибытия поезда оставалось 15—20 минут, поэтому нужно было торопиться.

— Шибче поспешайте! — торопила Домна.

— Циля, можно с вами немного побалакать?

К Циле подступил незнакомый прыщавый мужичок.

Лёнька заметил, как побледнела Циля, как проступила испарина на её высоком, обрамлённом чёрными волосами, лбу.

Бабушка Домна обернулась и недовольно пробурчала:

— Чего от Цили надо, соколик?

Мужичок заулыбался, ощупав цепким взглядом и ту, и другую. Во рту незнакомца блеснула золотая фикса.

— Не бойтесь, мамаша, пару слов — и все дела! Вашу «ципу» отпустим на все четыре стороны.

Домна, развернув тело-баржу, сделала шаг в сторону Прыщавого:

— Таки шо вы хотели перетереть с чужой жинкой?.. Циля, ты знаешь этого мелкого паскудника?

В лице Цили — ни кровинки.

— Всего-то на два слова, тет-а-тет, — не унимался мужичок.

— Я твои «теты-атеты» знаешь где видала?.. Во где!

Бабка Домна сложила фигу, «снялась с якоря» и пошла на мужика с таким видом, словно дрессировщица — в клетку с тигром.

— Да пошла ты, карга старая, — мужичок смачно сплюнул под ноги…

Лёнчик вначале ничего не понял — слишком быстро всё случилось.

Мальчишка услышал звонкий короткий щелчок. Такой Лёнька слышит почти каждый день, когда сосед, пощёлкивая кнутом, выгоняет корову Зорьку на пастбище.

Лёнька увидел, как прыщавый схватился за ухо и гадко выругался:

— Ах ты, старая б… дь!

А потом, что было силы, ударил бабушку Домну кулаком в грудь.

Домна охнула, схватилась за сердце и покачнулась, еле удержавшись на ногах.

— Ба-бааа! — заорал Лёнька и повис на руке, занесённой для следующего удара…

Мужика чуть не забили насмерть: Циля вцепилась в жидкую шевелюру Прыщавого, Домна скрутила руки так, что послышался хруст суставов.

Вокруг собралась толпа, кто-то истошно кричал:

— Милиция! Милиция!

Лёнька вдруг сразу как-то устал и опустился на грязный асфальт.

Вокруг него, источая ароматы, валялись пирожки — с капустой, с картошкой…

Лёнька подобрал лежащий рядом пирожок, сжал в кулачке, и горько заплакал.

— Где болит, мальчик?

— Где милиция?

— Где этот чёртов Потапов?

И никто не догадался, что плачет Лёнька не от боли, а от того, что не смог защитить бабушку и спасти её вкусные пирожки…

— Мамо, может, куриного бульону хотите? — Циля в десятый раз спрашивает об этом свекровь.

Домна второй день лежит среди высоких взбитых подушек и встаёт только «по нужде».

Потапов, не дождавшись приглашения, сам явился в гости.

Не снимая грязной обуви, он бесцеремонно ступил на разноцветный самотканый половичок, лежащий у порога.

Лейтенант, не скрывая любопытства, обвёл глазами комнату:

— Так-так, пристроилась, значит… к хорошим людям — под крылышко?

Потапов нехорошо улыбнулся.

Циля выдержала его наглый и цепкий взгляд.

— Никшни, Потапов! — крикнула из-за занавески Домна. — Не смей забижать Цилю!

Потапов недовольно крякнул и опустился на табурет:

— Давай, Циля, рассказывай: что ты видела в тот день, а вернее — ночью.

Циля молчала.

— Хорошо, я тебе помогу… Ты видела кражу гастронома — ведь так?

Циля недоверчиво кивнула.

— Вот за это тебя, как свидетеля, и хотели убить, — удовлетворённо, будто и сам об этом давно мечтал, сказал Потапов.

Циля вдруг заметно занервничала:

— Гражданин Потапов… товарищ дорогой, их нашли? Всех нашли?

— Нашли бандитов, в городскую тюрьму вчера отправили.

— Слава тебе, господи, — подала голос Домна.

— Скажите, а Чека жив ли?

— Шо, старая любовь не ржавеет!? — подмигнул Потапов и засмеялся.

Женщина как-то неумеючи размахнулась и ударила Потапова по щеке.

Лёнчик зажмурился от страха…

Потапов вдруг сник, достал платок:

— На самой окраине нашли вашего Чеку. Мёртвым. Пять ножевых ранений.

— Как же так?… Нет-нет… Как же так? — залепетала Циля.

Потапов впервые по-доброму взглянул на женщину:

— Может, побоялись, что он видел… Может, Чека и сам на след напал. Не знаю…

— Царствие небесное, — вздохнула Домна. — Жалко как — хороший был мужик.

— Повезло тебе, Циля Иосифовна, что в живых осталась — видно, спугнул кто-то… Так что надолго не прощаюсь — придётся давать показания.

И Потапов ушёл, а на столе остался лежать забытый им, кипельно-белый носовой платок…

Вот она, окраина города! Где-то здесь нашёл своё последнее пристанище Чека, а по паспорту — Иван Петрович Черкасов.

Бурьян да крапива, дикая алыча и тёрн…

Лёнчик кладёт в рот несколько чёрных ягод и морщится, кисло — до горечи!

— Мамо, — цепляется Лёнька к Циле, — а когда мы поедем на море?

— Скоро, сыночек, скоро…

— В отпуск уйду — и поедем, — обещает Микола и обнимает жену за плечи.

— А я хочу, чтобы сестрёнка родилась! — набравшись храбрости, кричит Лёнчик в лицо матери и бежит в сторону дома.

Босые ноги его поднимают с грунтовой дороги лёгкое облачко пыли…

Там, дома, Лёньку ждёт бабушка, новая книга со сказками и вкусные бабушкины пирожки.

Со стороны вокзала, встреч Лёньке, летит южный горячий ветер, донося знакомые с детства слова:

— Граждане… жиры! Поезд… осторожны… счастливого… пути.

Доброго тебе пути, Лёнька!

ЁЖИК КОЛЮЧИЙ

Звон капели рассыпается, дробится на мириады солнечный брызг.

Апрельское солнце, просвечивая сквозь штору, оставляет на листе раскрытой тетради яркие кляксы.

Катя накручивает на указательный палец прядь каштановых волос: раз — завиток, два — завиток…

Сердце Кати то громко стучит в унисон с капелью, то замирает на высокой ноте, словно прислушиваясь к новому, незнакомому чувству.

Катя готова отдать Андрею всё, до последней капли: каждую улыбку, каждую минуту своей пятнадцатилетней жизни. И даже — кровь.

Хотя лишней крови у Кати, между прочим, нет.

Катя принадлежит Андрею от макушки — до кончиков пальцев, но мама думает иначе.

Она считает, что дочка — неотъемлемая часть её самой: и Катин носик, и глазки, и даже маленькая родинка на правой щеке.

Именно поэтому мама так бесцеремонно отворяет дверь в Катину комнату:

— Котёнок, сходи за хлебушком, а?

Вот так всегда! Только-только размечтаешься и — бац! — с облаков на землю.

То хлеб закончился, то посуду надо помыть, то вынести мусор…

У Кати есть, как минимум, две причины не идти в магазин: первая — лень, и вторая — тоже лень.

— Мам, я сейчас не могу, я к контрольной готовлюсь.

И Катя старательно чертит абракадабру, прикрывая тетрадь ладошкой.

Было бы хорошо, если бы мама надела свой бежевый плащ, чуть подкрасила губы и отправилась в Гастроном, что находится за сквером.

— Неужели и я когда-нибудь стану такой занудой, как мама?

Этого Катя боится не меньше, чем заболеть неизлечимой болезнью.

Мама долго-долго смотрит на Катю…

Катя вздыхает и захлопывает тетрадь:

— Ма-аа, ну сейча-аас… иду-уу.

Катя достаёт точилку и снимает с карандаша замысловатую стружку, почти так же, как мама снимает стружку с Кати:

— Дочка, уроки сделала?.. Почему не сделала?.. А бабушке звонила?.. Почему не звонила?

— Н а-до-е–ло-о-ооо! — хочет закричать Катя, что, впрочем, иногда и делает.

Мама при этом затыкает уши и уходит прочь.

А Катя всё ещё тянет время…

Часы на стене — тик-так, капель за окном — дзынь-бульк… Весна!

Мама стоит в дверях и ждёт, руки — в боки.

От неё даже пахнет не так, как от нормальной женщины — не пирожками, не духами, а стерильной чистотой.

Катя давно знает «на отлично», что ангину вызывают стрептококки, что в кишечнике живут бифидобактерии, а туберкулёзные палочки есть в каждом организме.

Знает по той простой причине, что мама работает терапевтом в местной поликлинике.

Кате приходится терпеливо выслушивать мамины нотации на самые скучные темы:

«О вреде никотина и алкоголя», «О болезни немытых рук», «О нежелательной беременности»…

— Катерина, так ты идёшь за хлебом или нет?

Если мамин тон становится безапелляционным, приходится подчиниться:

— Сейча-аас, иду-уу, — лениво тянет Катя.

Она со скрипом отворяет дверь подъезда и жмурится от солнца.

Оно, солнце, словно перевыполняя план по теплоотдаче, греет от всей своей жаркой души.

Остатки снега, словно подтаявший сахар, лежат вдоль обочины, и ещё немного — с северной стороны пятиэтажного Катиного дома.

Проезжающие автомобили поднимают фонтаны ледяной воды, недовольно при этом фырча.

Длинные Катины ноги, обтянутые джинсами, словно циркуль, измеряют расстояние от одной лужи до другой. Голубая куртка «дутик», белая шапочка с помпоном — подходящий наряд, чтобы чувствовать себя комфортно.

Своей худобы Катя сильно стесняется, хотя мама стремится успокоить:

— Ты растёшь, и это — естественно.

Катя старается спрятать в одежде то, чего стыдится: острые локотки, острые колени, и всю свою угловатую долговязую фигуру. Поэтому она не носит короткие платья, а длину рукава предпочитает по локоть.

Катя хочет стать стюардессой — одной из тех, что видела по телевизору.

Стюардессы такие красивые!

Во время полёта они надевают белые перчатки, красивую форму и туфли на высоком каблуке. А вы видели, какие глаза у стюардесс?

Ужас какие красивые глаза!

До поворота к Гастроному остаётся пройти совсем немного, как вдруг Катя видит «его».

Глядя под ноги и перешагивая лужицы, Андрей шагает навстречу.

Он одет в полупальто нараспашку, а длинный, под цвет глаз, серый шарф, крупными кольцами овивает его шею.

У Кати сразу холодеет где-то там, «под ложечкой». Это такое чувство, как если бы в жаркий день съесть большую порцию мороженого.

Кате так страшно — не передать!

Это гораздо страшнее, чем лечить зубы без обезболивания, или примерно так же, как разбить колени при падении с велосипеда.

Катя прячется за тополь, стоящий у тропинки.

В эту минуту ей очень хочется слиться с деревом или стать им.

Тополиная кора кажется шершавой, чуть прохладной и приятной на ощупь.

Кажется, однажды Катя что-то читала про друидов и деревья, которым они поклонялись…

И будто бы, берёза дарит силу, а черёмуха её забирает.

Только вот про тополь Катя ничего вспомнить не может…

На школьный субботник всем учащимся было велено явиться в строгом порядке и без всяких исключений.

Приказ об этом, за подписью самого директора — А. П. Гафаевой, а в народе «Вай-Фаевой», уже вывесили в школьном фойе.

— Молодой человек, вы как будто не на субботник явились, а на заседание парламента, — констатировал факт классный руководитель.

У Андрея действительно был отменный вкус. Он и на субботник явился в длинном шарфе и стильных джинсах.

Андрей виновато улыбнулся и просипел:

— Ангина…

Катя тысячу раз видела Андрея на переменах, в школьной столовой, на улице, но сегодня вдруг взглянула на него другими глазами.

— Выпендривается, красавчик! — съехидничала Машка.

— Ты сама выпендриваешься не по делу.

— Поо-одума-аа-ешь! — у Машки глаза стали подозрительно-узкими. — Ты чё, влюбилась, что ли?

— Не твоё дело.

С этой минуты между подругами пробежала не то что чёрная кошка — целая пантера!

Катя стала замечать за собой странные вещи.

Например, после школы она возвращалась домой не привычной дорогой, а той, что возвращается Андрей.

Катя стала сутулиться, потому что Андрей был немного ниже ростом.

— Выпрями спину, Михайлова! — гундосил физрук.

— Ну что же ты, Михайлова, молчишь? — допытывалась математичка. — Кажется, ты сегодня не готова к уроку?

— Ну-с, расскажите нам, голубушка Екатерина Михайлова, о творчестве Салтыкова-Щедрина! — упрашивал учитель по литературе.

— Отстаньте вы все! — хотелось закричать Кате, но она терпела.

Как догадалась мама, что Катя влюбилась? Как?

У Кати что — на лбу написано?!

Или, быть может, она развесила по всей улице баннеры с надписью «Катя плюс Андрей равняется ай лав ю»?

Или про Катю написали в светской хронике журнала «Звёзды Голливуда»?..

Катя, никогда прежде не любившая стихи, теперь не только запоем их читала, но и сама стала сочинять:

«А ты меня не замечаешь,

А ты не смотришь на меня,

Ведь ты совсем-совсем не знаешь,

Как я, Андрей, люблю тебя…»

Мама, в отсутствие Кати, клала на её письменный стол книги про любовь: Ивана Тургенева «Ася», Антона Чехова «Чайка»… Наивная!

Она думает, что у Кати — обычная, как у всех, симпатия, не более того.

Нет, у Кати — чувство особое, не отображённое ни в одной из книг, не изложенное ни в одном учебнике по литературе.

— Как такое может быть? — думает Катя.- Жил человек, жил, и вдруг — раз! — и влюбился.

И весь Земной шар начинает вращаться вокруг одного-единственного человека, и все поступки, мысли, и всё, что происходит — всё для него, всё — о нем!

Катя за неделю перекрасила волосы, поменяла причёску и тонкой стрелкой начала подводить глаза.

Катя сильно изменилась…

— Катюша, деточка, — бабушка начинала телефонный разговор так, будто Катя недавно сбежала из психиатрической лечебницы.

— Ба, как у тебя дела? Здоровье и всё такое?

— Нормально здоровье… А у тебя всё ли хорошо? Мама говорит, что ты… как бы это выразиться… в последнее время совершаешь странные поступки?

— Какие, например?

— Ну-уу, не зна-ааю, — тянет бабушка «кота за хвост». — Мама говорит, ты стала очень рассеянной, постоянно сидишь одна, взаперти, и вообще — мама переживает.

— Это всё?

— Нет, не всё — ты постоянно грубишь матери.

— Ба-аа, что ты хочешь от меня услышать? Чтобы я и тебе нагрубила?

Катя в сердцах бросает трубку.

— Ёжик ты мой колючий, — повторяет мама, пытаясь приласкать дочь, но Катя тут же отстраняется и надолго уходит к себе в комнату.

И вот Катя стоит, прижавшись горячей щекой к стволу тополя, и никак не может решиться сделать первый, самый трудный шаг.

Паника, волной поднявшаяся в душе, прямо пропорциональна приближающемуся к ней Андрею.

— Подожди, остановись! — Хочет крикнуть Катя, но голос ей не подчиняется, будто терпкий древесный запах заполонил всё горло.

Андрей медленно уходит прочь.

Катя так и не решилась сказать главные слова…

— Котёнок, а я суп уже разогрела!.. А где хлеб? — мама недоумённо смотрит на Катю.

— Не называй меня «котёнком», слышишь!? Я тебя сто раз об этом просила!

— Хорошо, больше не буду…

Катя не раздеваясь, навзничь, падает в кровать.

Мама опускается подле, не зная, что предпринять, о чём и как спросить.

Мама привыкла говорить с дочкой на другие, отвлечённые темы: про вирусы и микробов, про ангину и стрептококки… На тему влюблённости мама говорить не умеет.

— Дзынь-бульк! Дзынь-бульк!

Сквозь рыдания Катя слышит, как звенит капель, как перекликаются за окном синички, галдят воробьи, как беспокойно стучит собственное Катино сердце.

И вдруг в эту апрельскую какофонию, будто гром средь ясного неба, врывается трель телефонного звонка.

Катя вытирает слёзы:

— Алло?

— Катя, привет. Это Андрей…

Сердце Кати сейчас выпрыгнет и разобьётся на тысячи мелких брызг.

— Ну… В общем, я тебя сейчас видел там, в сквере, у тополя… Только подойти не посмел. Может быть, погуляем? Погода отличная!

Катя оторопело смотрит на маму, кидается ей на шею, целует в мокрую от слёз щёку:

— Ты — самая лучшая, мамуль, правда-правда! И, кстати, совсем не зануда!

Мама улыбается сквозь недавнюю грусть:

— Надень шапку, дурочка! И смотри там, осторожнее…

— Нет, всё-таки ты — зануда! — Кричит Катя и, надевая шапку, открывает входную дверь.

Вернее, не дверь, а новую страницу в новую взрослую жизнь.

СТРАСТИ-МОРДАСТИ

Я ехала в деревню зализывать раны.

Всё открылось внезапно…

Земля под ногами разверзлась, не оставив шансов на светлое будущее.

Вариантов, оказалось, не так много: застрелиться, задушить мужа чулком или отравить его любовницу.

После грандиозного скандала муж притаился в зоне «Икс», а любовница, поднимая с пола клок вырванных мною волос, покрутила пальцем у виска, и, пригрозив полицией, пожелала «счастливо оставаться со своим мужем-придурком, потому что, хотя он и купил ей норковый полушубок, но всё равно — последний жмот».

Окинув взглядом разгромленную приёмную офиса, я испытала истинное удовлетворение!

Треснувший монитор компьютера, кипа разбросанных бумаг, посуда, разбитая вдребезги…

Герань, сброшенная с пьедестала подоконника, покорно сложила красную голову на «Декларацию о налогах».

Я запулила вслед выбежавшей секретарше, а по совместительству — любовнице мужа, органайзер, тем самым поставив жирную точку на поле битвы.

Дома, трясущимися руками, я быстро собрала чемодан и, вызвав такси, отправилась на вокзал.

«В деревню, к тётушке, в Саратов!» — писал кто-то из классиков, и писал верно.

Толчея вокзала несколько меня отрезвила.

Передо мной в кассу стояла молодая влюблённая пара.

Он держал её за руку, она смотрела на него глазами овцы, с выражением лица «навеки ваша».

У меня вдруг появилось жгучее желание сказать незнакомой девчонке:

— Имей ввиду, все мужики — сво…

Девчонка, видимо, почувствовав тяжёлый взгляд, оглянулась и ещё теснее прижалась к плечу молодого человека.

Деревня — это панацея от суеты, урбанизации, мужей-предателей и коварных див.

Я поставила чемодан на дощатый пол тёткиной избы:

— Гостей не ждали?

Тётка, снимая с картофелины витиеватую ленту кожуры, удивлённо ойкнула:

— Галочка, шо стряслось?

Под согревающий душу напиток, похрустывая солёным огурчиком, я поведала тётке историю грехопадения супруга, а также кораблекрушения, случившегося с судном «Семейный быт».

— Тёть Нюр, я этой секретутке фасад хорошенько подпортила!

— Эх, узнаЮ нашенскую породу! — удовлетворённо крякнула тётка. — Горячая у нас кровушка, себя в обиду не дадим!

Первую ночь в деревне я не сомкнула глаз.

Старый диван оказался сердобольным и благодарным слушателем: всю ночь он скрипел пружинами в унисон моим вздохам, всхлипываниям и ворочанию с бока на бок.

Утро навалилось внезапно и солнечно, как будто солнце стремилось выполнить и перевыполнить план по ранней побудке.

Хмурая и опухшая, я вывалилась на крыльцо.

Тёть Нюрина соседка кормила своих несушек, подзывая ласково:

— Цыпа-цыпа!

«Цыпа» — так называл мой супруг свою крашеную «курицу». Об этом я случайно узнала из переписки «ВКонтакте».

— Тьфу, ты, вульгарщина какая — цыпа!

И почему тётушка не живёт на необитаемом острове?..

Прихватив полотенце, я отправилась на местный пруд. Но сколько бы раз не окуналась в прохладную воду, стараясь смыть вчерашнюю грязь, легче не становилось.

— Галюня, садись завтракать!

Я заглянула тётке в глаза: было заметно, что и она ночью не спала.

— Телефон у тебя давеча верещал, — сказала тётка.

— Нехай верещит.

Я отключила ненавистный в данных обстоятельствах мобильный телефон.

Вторая ночь в деревне оказалась куда страшнее предыдущей. Вопросы сыпались, словно из рога изобилия:

— Кто прав и что делать?

— Откуда у измены ноги растут?

— Когда случилось охлаждение отношений, и почему я его проморгала?

Сначала я во всём винила мужа, потом себя, потом снова мужа — и так до бесконечности.

Утром я не вышла к завтраку. Тётка принесла тарелку с яйцами, горбушку хлеба и стакан козьего молока.

— Поешь-ка маленечко!

На исходе третьих суток моего пребывания в деревне, дверь в спальню резко отворилась и тётя Нюра, подвязывая под подбородком концы белого платочка, строго изрекла:

— Шо ты собираешься делать, Гала?

Букву «г» тётка смягчала так, что получалось почти «Хала».

— А что такое, тёть Нюр?

— Шо такое? И ты меня об этом спрашиваешь?

— Тёть Нюр, ты белены объелась?

— Вот возьму сейчас хворостину да отстегаю по голым коленкам!

— Да говори толком!

— Третий дён на исходе, а ты всё в кровати валяешься! Скока можно? А ну, геть на улицу! Воды принеси, козу подои — чай, не забыла, откуда у неё титьки растут?

— А ты куда?

— Куда-куда… на Кудыкину гору! Ишь, цаца явилася.

— Тёть Нюр, ты же вроде бы с пониманием отнеслась к моей проблеме.

— Кончилось моё понимание! Геть с кровати!.. Дел невпроворот, а она тут разлеглася…

Вот так началась моя новая, деревенская шоковая терапия.

Вместе с тёткой я полола огород, доила козу Зинку, бегала к речке полоскать бельё.

Мой новомодный маникюр облез, волосы выгорели на солнце и развивались на ветру лёгкими каштановыми прядями. Я забыла, что такое макияж, педикюр, причёска.

— Загорела моя Галюша, похорошела! — тётка удовлетворённо цокала языком. — Приехала поганка — поганкой, а теперича — красавица, кровь с молоком!

Я и сама заметила перемены, случившиеся со мной за последнее время.

Джинсы, прежде туго обтягивающие бёдра, теперь надевались свободно.

Кожа приобрела золотистый оттенок и пахла приятно: свежей травой, банным веником, луковой шелухой, козой Зинкой.

Я вспомнила, как будучи девчонкой, бегала к роднику, громыхая пустыми вёдрами.

— Тёть Нюр, а можно на сеновале ночевать?

— Шо, детство вспомнила?

— Ага!

— Там, Галочка, сена уже нет. Сенокос вот-вот начнётся — тогда и поваляешься на свеженьком.

— Тёть Нюр, а когда я у тебя последний раз гостевала?

— Три года назад, Галочка. Теперича с тобой только по телефону и балакаем.

Я не смогла преодолеть искушение и после десятидневного бойкота всё-таки включила телефон.

Ого! Сорок три пропущенных вызова.

Звонила подружка, коллеги, а ещё тот, чьё имя я с корнем вырвала из памяти, словно сорняк — с огородной грядки.

— Чаво там? Звонил милай али как?

— Звонил.

— Много?

— Много.

— Молодец! Раскаивается, значицца, помириться хочет… Эх, охламон, твой Николашка!

— Да откуда ты знаешь, что помириться? Может, уже на развод подал и на раздел имущества?

— Нееет, деточка, помяни моё слово — мириться хочет…

Вдруг в сенках что-то громыхнуло, послышался стук упавшего алюминиевого ведра.

Дверь в избу отворилась и на пороге, словно чёрт из табакерки, появился мой суженый-ряженый.

В одной руке он держал слегка подвявший букет моих любимых ромашек, в другой — перевязанный ленточкой, торт.

— Батюшки-святы, кто явился!

Тётя Нюра всплеснула руками.

— Можно? — полушопотом, словно нашкодивший кот, прошипел супруг.

Он топтался у самого порога, так и не решаясь сделать шаг вперёд.

— Коли с добром пришёл, тады можно.

— С добром, тёть Нюр.

Муж не сводил с меня глаз, будто пытаясь угадать моё настроение: то ли сковородой огрею, то ли кипятком в рожу плесну.

— Проходи, Георгич, не стесняйся.

Муж, опасливо на меня поглядывая, осторожно поставил коробку с тортом на стол, присел на краешек стула.

Я глядела на своего ненаглядного в упор несколько мгновений, и губы вдруг сами расплылись в предательской улыбке.

— Соскучился, как я погляжу, Николай Георгиевич!

— Ну я… это… вот…

Муж стал вдруг заикаться, и, наконец, на выдохе произнёс:

— Галя, поехали домой!

— Тёть Нюр, — позвала я тётку, — принеси-ка ножик!

Тётка выглянула из-за печи:

— Ты не глупи, племянница! Ты шо удумала-то?

— Дай, говорю, ножик — торт резать будем.

— Аааа, торт! А я-то, глупая баба, чаво удумала…

Я взглянула на Николашу: он слегка распрямил плечи, удобно развалился на стуле, заулыбался.

Я медленно поднялась:

— Ну, что, Коленька, мировую пить будем?

— Дык, можно и за мировую выпить.

— А как же твоя любава? Неужто забыл?

— Галочка, дай сказать! Повиниться хочу, покаяться!

— И правда, дай мужику сказать, — вставила тётка.

— А тебе, Галочка, жизнь в деревне на пользу пошла! — сказал Николай.

— Да ну? А что ж ты раньше красоту мою не замечал? Или я хуже твоей секретарши?

Я крепче вцепилась в спинку стула, чтобы совладать с собой и не наделать глупостей.

— Не хуже, Галочка, а даже лучше!.. Тьфу ты, запутался совсем! В общем, люблю я только тебя, возвращайся домой! Всё у нас будет теперь по-другому, по-хорошему.

— А как это — по-другому?.. Ты думал: куплю цветочки-тортики, Галка и растает?

— Ой, совсем забыл! Я же тебе и колечко купил.

Муж протянул оббитую красным бархатом коробочку.

— Цыпа-цыпа! — донеслось из открытого окна. Это соседка приглашала своих куриц на вечернюю трапезу.

Слово «цыпа» подействовало на меня магически, словно красная тряпка матадора — на быка.

— Ах, ты, паразит! А ну, пошёл вон! Думал меня за колечко да за тортик купить?

Я схватила со стола торт и вместе с кремовыми розочками впечатала в удивлённое лицо законного супруга.

— Мама дорогая, — выдохнула тётка Нюра.

Эта фраза почему-то сподвигла меня на дальнейшие подвиги. Я вырвала из букета ромашку и воткнула в бисквитную мякоть, приговаривая:

— Вот тебе торт, вот тебе ромашки, вот тебе колечко!

И, подтверждая слово делом, запулила коробку с колечком в распахнутое окно.

— Цыпа-цыпа! — не унималась соседка, делая вид, что не слышит нашу ругань.

— Ко-ко-ко, — отвечали ей благодарные пеструхи.

Тётя Нюра подхватила меня — трясущуюся, рыдающую — усадила на стул, стала гладить по голове.

Николай, низко опустив голову, осторожно снимал с лица остатки торта и педантично складывал на клеёнчатую скатерть.

— Николай, поди к рукомойнику — умойся! — приказала тётка.

Муж повиновался.

— Погодите-ка, я мигом! — сказала тётка и зачем-то полезла в подпол.

На столе, словно на скатерти-самобранке, появилось нехитрое угощение: солёные помидоры, бутылка с прозрачной жидкостью, картошка с луком.

Вся спесь, что была заметна вначале визита, сошла с Николая на нет.

Тётка разлила по стаканам «божественный нектар».

— Говорить красиво я не умею, не обессудьте. А што скажу — слушайте внимательно, уважьте старого человека…

Я взглянула на мужа: тонкими пальцами он переминал в руках кончик клеёнки.

— Гляньте на портрет, что висит на стене — это мой Егорушка. Не вернулся Егор из рейса, без вести пропал… Ни машину, ни косточки его не нашли. Страшное время было — «лихие девяностые». Уж как я его ждала, как ждала! А замуж так и не вышла — никто мне не люб был.

Вот что вам скажу, милые: с жиру вы беситесь, ребятушки!

Муж впервые поднял на меня глаза.

— Ты, Николай, мужик с мозгами, и руки у тебя — откуда надо растут. Фирму вот, хоть и небольшую, содержишь… На Галюне моей по любви женился?

— По любви.

— Так что ж ты свинячишь в своём дому? Любовнице — шубы да подарки. А кто одёжку твою стирает, посуду за тобой убирает? Встречает с работы да провожает?.. Чево молчишь?.. Заработал лишнюю копейку — вези жёнушку отдохнуть, обстановку поменять. Она ведь в парикмахерской на ногах весь день, не присядет даже.

— Тёть Нюр, виноват я, сам не знаю — как такое вышло.

— А я скажу — как: деньги тебя испортили, Николаша! Понаглее ты стал, понахальнее.

Николай горько вздохнул.

— Правильно говоришь, тёть Нюр! — Я с победным видом зыркнула на мужа. — Последнее время и слова ласкового не скажет! Откуда ж им, словам, взяться — всё любовнице досталось!

— Цыц, племяшка! — прикрикнула тётка. — И к тебе претензии имеются. Куды ж ты, милая, так раскабанела? Талию не блюдёшь, а лицо — как репа, того и гляди треснет!

— Тёть Нюр!

— Чаво — тёть Нюр?!

«Тик-так» — сказали старые часы с гирьками и остановились.

Тётка подтянула гирьки за цепочку:

— Вот так и в жизни… Скажет эта жизнь на прощание «тик-так» и ничего исправить уже нельзя. А вам ишшо можно всё хорошее возвернуть, надо только сильно постараться.

Вот бы Егорушка мой вернулся — всё бы было сейчас по-другому…

И заплакала тётка Нюра горько и безысходно, и у меня слёзы, на неё глядя, навернулись на глаза.

Николай сильно растерялся, заметался — не знает, кого из нас успокаивать.

Так и бегал между мной и тёткой — то её по голове погладит, то меня к груди прижмёт…

Прошло почти два месяца.

Мы с Николаем снова вместе, и кажется, что в нашей жизни всё по-прежнему.

Но это не так!

После разлуки поняли мы, что получили хороший жизненный урок.

Я за это время ощутимо похудела, и все говорят, что мне так лучше.

Николай закрыл фирму, и вернулся на родной завод, где до этого работал ведущим инженером.

Конечно, зарплата у него теперь поменьше, но выходные и праздники мы отмечаем в кругу друзей, а чаще всего — вдвоём.

На этой неделе собираемся к тёте Нюре, в деревню, уже и продуктов в супермаркете набрали.

Если бы не моя мудрая тётка, не знаю, как бы всё сложилось, и чем закончилась наша с Николаем история.

Единственное, чего я на дух не переношу — это слово «цыпа»!

Как только соседка тёть Нюрина начинает кликать несушек, я затыкаю уши и убегаю куда подальше.

Слава Богу, тётка курей не держит — у неё только гуси да коза Зинка.

У козы, говорят, молоко очень полезное, даже более полезное, чем коровье.

Особенно, говорят, для деток!

Николаю пока не говорила — держу в секрете.

Всему — своё время, и каждому овощу — свой срок.

ЗИТА И ГИТА

Случилось однажды вот что: один фильм в одночасье перевернул всю мою жизнь — в деревню привезли индийское кино!

Мы с сестрой Ольгой посмотрели про Зиту и Гиту и… заболели. Болезнь называлась так: «Ты — Зита, я — Гита»…

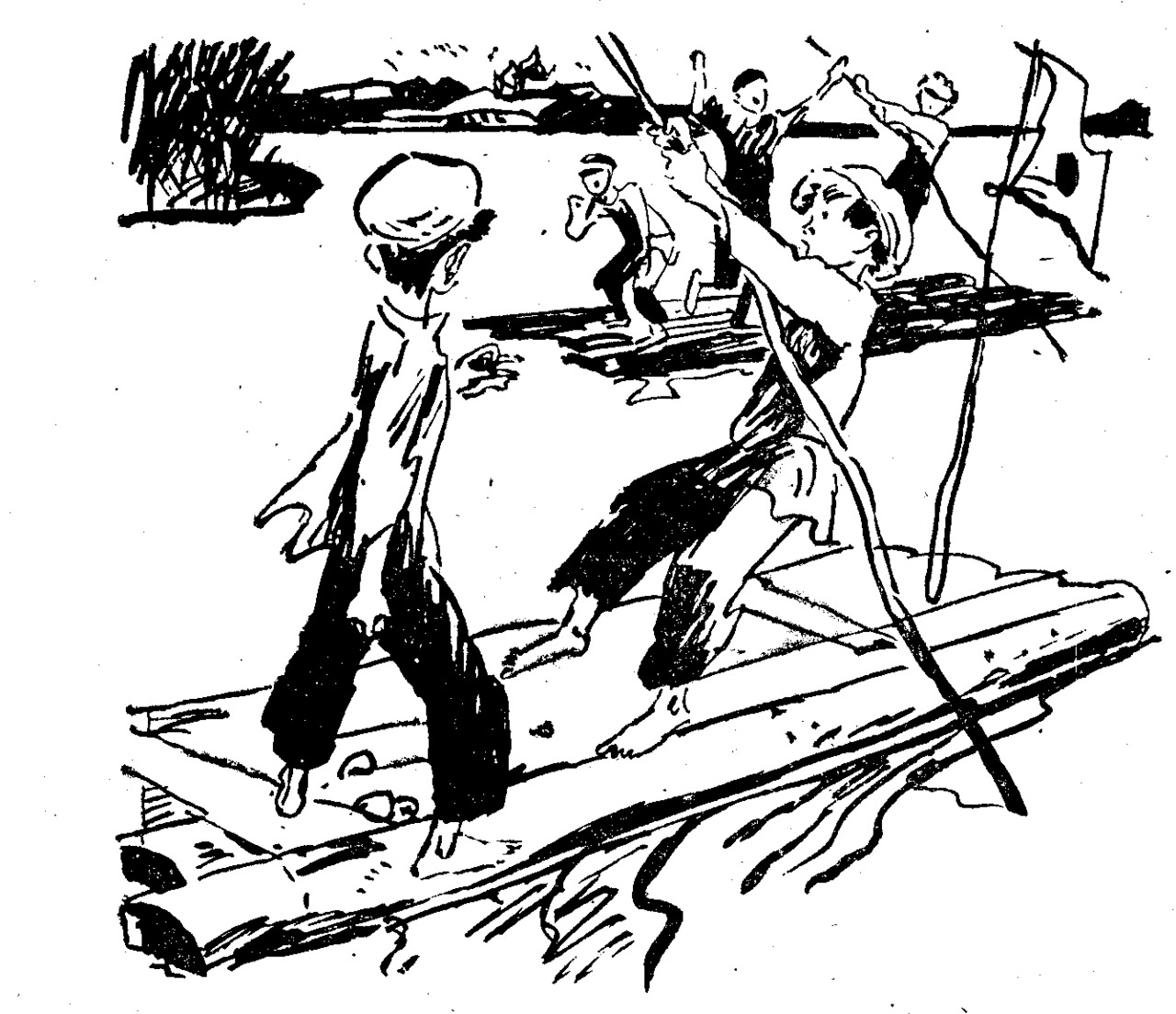

В этот день бабушка и тётка были заняты обычными деревенскими делами: тётка, взяв хворостину, ушла встречать коров, а бабушка ушла к соседке на чай.

Сестра Олька была жуткой выдумщицей:

— Давай сошьем сари, — предложила Зита, которая Ольга.

— Нас выпорют, — предположила Гита, то есть — я.

Сестра поманила меня пальцем в бабушкину комнату.

Я на цыпочках отправилась за ней.

В старом бабушкином комоде хранились куски цветных тканей.

— Нас выпорют, — шепотом повторила я.

— Тогда снимем тюль с кухни, а потом повесим обратно.

— Ладно, — согласилась Гита.

Мы сняли с окон тюль, обмотались ею с ног до головы, распустили волосы.

— Давай нарисуем родинку на лбу, чтоб как по правде!

— А чем?

Мы перерыли весь дом, выдвинули все ящики комода — ни одной помады в деревенском доме не нашлось. Бабушка отродясь не красилась, а тётка, хоть и молодая, была с бабушкой заодно.

Выручила нас герань. Мы оторвали несколько лепестков, послюнявили и прилепили на лоб — индийские красавицы!

Под покровом сумерек вышли из дому тайком…

Рядом, в сарае, мычали «священные животные», в траве шуршали индийские змеи, а копёшки сена напоминали индийских слонов.

— Гита, двигай бедрами, — сказала Зита.- Может, нас Васька с Сережкой увидят.

— Я стесняюсь и не умею, — проблеяла я.

— Двигай, говорю!

Пришлось подчиниться.

Так, пританцовывая, мы дошли до родника. Вокруг — ни души!

Несколько раз нам с Зитой совсем не повезло — в темноте вляпались в «священные лепёшки», а по условиям жанра, идти пришлось босиком.

— Фу! — брезгливо зашипела Зита.

— Олька, айда домой! Нас точно выпорют…

— Трусиха!

В воздухе пахло коровьими лепешками, сушеным сеном и парным молоком.

Цикады трещали, как оголтелые. Кто-то крепко матерился:

— А ну стой, зараза!..Дай подоить… Не лягайся!

— Хочу в туалет, — сказала Ольга и, приподняв «сари», присела в траву.

— Ой, мамочки! — заорала Зита через минуту.- Крапива!

Оказалось, и в Индии крапива тоже растёт…

— Ну, нафиг — Ваську с Сережкой. Пошли домой!

Зита сдалась…

Мы двинулись в обратный путь.

В бабушкином доме горел свет.

— Зита, заныла я, — давай еще разочек пройдем мимо Васькиного дома!

— Дура ты, Гита! У меня попа огнем горит, а у тебя — один Васька на уме!

Васька действительно был красивый мальчик — чёрненький, загорелый.

В кромешной темноте две «индианки» подошли к Васькиному дому. Про танцующие бедра мы и думать позабыли.

— Чур, меня! — заорал кто-то в потёмках. Голос показался знакомым…

Оказывается, Васька мирно сидел на лавочке возле дома, лузгал семечки, когда к дому приблизились две фигуры в белом — чистые привидения!

Но Васька был не из робкого десятка. Поборов первый испуг, он двинулся навстречу.

— Бежим! — крикнула Зита, и мы, путаясь в тюли, бросились бежать.

А вот и бабушкин дом…

Мы осторожно открыли скрипучую дверь. В сенцах стояло ведро, полное парного молока.

— Ой, пить хочу, — сказала Зита, наклонилась к подойнику и шумно отхлебнула…

Я перевела дыхание и прислушалась — в доме, кажется, тихо. Может, бабушка спит?..

Я взглянула на Зиту.

Передо мной стояла моя любимая Ольга. Лепесток от герани отлетел, а над верхней губой появились белые усы от молока.

Босые ноги, попав в «священную лепешку», стали грязно-зелёного цвета, волосы растрепались, а подол «сари " — чёрен от деревенских дорог.

— Ну ты страшная! — я рассмеялась.

— Сама дура! — огрызнулась Олька.

Вдруг дверь с шумом распахнулась — на пороге, с хворостиной в руках, стояла бабушка.

— Подьте-ка сюда, красавицы!

И ольгина попа, в отличие от моей попы, пострадала за этот вечер во второй раз.

— Ба-ба-аа! Больна-аа! — орала Зита, а я ей подпевала.

— Ах вы, окаянные! Чего учудили! Вот ужо приедут родители…

Бабушка Таня была строгой женщиной.

Когда гнев её утих, мы смогли насладиться зрелищем: перевёрнутые вверх дном ящики комода, помятая герань, окна без занавесок…

— Марш в кровать, индиянки!

Мы с бабушкой спорить не стали и уснули сразу же.

— А чё это было? — спросил утром следующего дня Васька.

Видать, всё-таки узнал!

— Эх, Вась, ты никогда не был в Индии, — мечтательно сказала Зита.

— И чё?

— А ни чё! — с вызовом сказала Олька.

— Ну и дура!

— Сам дурак!

Васька покрутил пальцем у виска, а мы гордо удалились.

Ваську с Сережкой мы с Зитой разлюбили в это же лето.

А к индийским фильмам охладели окончательно лет через пять.

ПОНЧИК И НЕПЛЯЙ

(часть первая)

ЖЁЛТЫЕ ГОРОШКИ

Мой лучший друг — Сашка Непляев, это правда.

Я прихожу к нему домой и стучу кулаком в дверь.

Если открывает его мамка, я спрашиваю:

— А Сашка выйдет?

Если открывает отец, я вежливо говорю «позовите Сашу», потому что сашкиного отца я немного побаиваюсь.

А если Сашка сам открывает дверь, я обычно говорю:

— Непляй, айда на балку!

Через минуту мы уже бежим по пыльной дороге, мимо водопроводных колонок, виноградников и теплиц — туда, на окраину города.

Карман непляевских брюк сильно топорщится — там лежит большой кусок серого хлеба.

Когда мы проголодаемся, Сашка сначала даст откусить мне, потом откусит сам, потом опять мне. И так до тех пор, пока хлеб не закончится…

Балка — наше любимое место. Там много чего интересного — старая свалка, заросли алычи и абрикосов. Там — запах свободы!

Сашка рвёт незрелую алычу и морщит нос.

— Непляй, опять живот скрутит!

— Не ной, Пончик!

Пончик — это я.

Наверно, потому, что баба Клаша закормила меня вкусными украинскими борщами с пампушками. А ещё — галушками со сметаной.

Хотя сметана — это редко, это только по праздникам…

Непляй снова ест незрелую алычу.

А я что? Я — как Непляй…

Можно подумать, Сашку дома не кормят.

Кормят, конечно, но Сашке не хватает. Может, поэтому он постоянно грызёт ногти?

Нос у Непляя всё время шелушится, видимо, от жгучего крымского солнца.

А ещё Сашка умеет материться.

Я тоже умею, хотя мне не нравится.

Один раз, случайно, при мамке я сказал матерное слово.

Мамка размахнулась и ка-а-ак даст по губам!

— Ах, ты паразит! Смотри у меня!

Материться мне теперь расхотелось…

Сашка старше меня на целых девять месяцев, поэтому много чего умеет.

Он умеет делать танки из шпулек от ниток; он умеет красиво плеваться, а ещё — честно обманывать.

Сашка смотрит прямо в глаза, врёт и не моргает, поэтому все ему верят.

Я так врать не умею, потому что всё равно моргаю.

Один раз мамка спрашивает у Сашки:

— Ну, и где ты весь день шлялся? Опять на балку ходил?

Сашка сразу перестал моргать и говорит:

— Мы евойной мамке помогали…

И на меня головой кивает.

— И как это вы помогали?

— Мы, — говорит Сашка, — весь день рыбу потрошили… У Пончика… ну, у Мишки то есть. Евойный папка много рыбы нарыбачил…

И опять не моргает!

А я моргаю и, бывает, даже краснею… А Сашка краснеть не умеет — я этого ни разу не видел.

Вчера он пришёл ко мне очень рано, и это было подозрительно.

Мы спрятались с ним в саду, в беседке под виноградом, и Непляй зашептал мне в ухо:

— Глянь, чё пацаны за балкой нашли…

Он разжал ладонь — на ней лежали железные штуковины.

— Это что?

— Это патроны… Настоящие!

Я взял патроны и зачем-то их понюхал.

Они пахли точь-в-точь как наш старый железный рукомойник.

— Ух ты!.. Немецкие или наши?

— А фиг его знает, — ответил Непляй. — Сегодня взрывать пойдём!

— Как это?

— Как, как… по- правдашнему! — разозлился Сашка.

За балкой собрались мальчишки постарше, человек двенадцать.

Дело близилось к вечеру, с моря дул лёгкий бриз.

Пахло пылью и коровьими лепёшками.

Мальчишки уже развели костёр и стояли возле него полукругом.

— Ну что, мелюзга, взрывать будете? Или робеете? — спросил высокий и сильно загорелый мальчик.

— Сам ты мелюзга, — с вызовом ответил Непляй.

— Ха-ха! Ну, давай, а мы поглядим…

Я всегда был вторым, после Непляя, но не в этот раз.

Почему-то теперь я решительно шагнул навстречу костру и бросил патроны в огонь.

— Берегись! — крикнул Загорелый.

Мы укрылись в небольшом овражке и затаили дыхание.

Но ничего не случилось, и мы вернулись обратно.

— Отсырели, наверно… Теперь ты давай, — сказал Загорелый и, прищурив глаза, посмотрел на Непляя.

Непляй сплюнул и тоже бросил патроны в огонь.

Мы залегли в овраг и закрыли головы руками… Опять тишина!

Непляй громко матюкнулся:

— Айда, глянем, может дров надо подкинуть.

Сашка пошёл первым, я — за ним.

И тут жахнуло!

Я испугался и как будто окаменел.

Непляй схватил меня за руку и крикнул:

— Бежим!

И мы побежали.

За нашими спинами послышался свист и громкое улюлюканье.

— А Сашу позовите, — попросил я на следующий день непляевскую мамку.

— Ты в порядке? — спросила она и ласково погладила по голове. — Проходи, Мишенька, он в спальне… Несчастье-то какое! Мамка, небось, расстроилась?

Мне почему-то стало не по себе, я весь покрылся потом, но вошёл в дом.

Сашка лежал на старой раскладушке.

На лице его был небольшой ожёг, светлые брови и волосы слегка обгорели.

Рядом, на стуле, висели сашкины штаны. На них было видно несколько чёрных дырок, с подпалинами.

— Непляй, ты чё? Заболел?

— Та не-е-ее! Это я от мамки хоронюсь, шоб не ругалась…

— И чё?

— Я наврал, что у вас дома примус загорелся и пожар начался. Вот я тушить помогал.

— А вдруг у моей мамки спросит?

— Не спросит! Ты же знаешь, они год как не разговаривают.

— Ага! Потому что ты сказал, что это я всю черешню у дядьки Павла оборвал. Так мамка моя и не поверила.

— А хто?! Ты и оборвал.

И Непляй, не моргая, уставился на меня своими синими глазами.

— Вот ты гад, Непляй! Вместе же рвали!

— Да пошёл ты…

— Ты мне теперь не друг, — сказал я и выбежал из комнаты.

Слёзы злости и обиды навернулись на глаза.

Теперь мы с Сашкой не дружим. Целых два с половиной дня!

Я слоняюсь из угла в угол и не знаю, чем заняться.

Вдруг слышу: стук в окно. Выглядываю — никого. И снова стук…

Что же это такое, а?!

Выбегаю во двор и вижу: к раме окна прибит гвоздик, к гвоздику привязана нитка, а на нитке висит картошка.

Другой конец верёвки тянется к старой сливе. А за сливой стоит Сашка!

Он дёргает за нитку и картошка стучит по стеклу.

Кто хошь напугается!

— Что, Миханя, напугался?

— Ещё чего!

— Глянь-ка, что у меня есть…

У Непляя в руках — монетка:

— Десять копеек! Мамка дала, айда в гастроном!

— Ща, я только дом закрою!

Мне вдруг пришла в голову идея.

В нашей горнице стоял огромный, как слон, старинный комод.

Я придвинул к нему табурет и открыл застеклённую дверцу.

Там, в тёмной его глубине, в деревянной шкатулке, лежали деньги.

То отец, то мамка клали туда с зарплаты монеты, а иногда — бумажки.

Я взял самую красивую, красного цвета бумажкуи прочёл по складам: «де-сять руб-лей».

Теперь и я что-нибудь куплю в магазине!

В гастрономе никого не было.

Толстая продавщица в белом накрахмаленном колпаке, зевая, спросила:

— Мальчики, вам чего?

Непляй протянул монетку и важно сказал:

— Взвешайте вон те жёлтые горошки…

Продавщица взяла в руки совок и зацепила им из ящика вкусные конфетки.

Потом на одну сторону весов поставила маленькую гирьку, а на другую — чашку, в которую высыпала горошки.

Мы с Непляем смотрели, как движется стрелка на весах туда-сюда и сглатывали слюни.

Потом продавщица взяла из-под прилавка хрустящую бумагу и свернула кулёк. В него она высыпала жмень конфет и протянула Сашке:

— Держи, мальчик!

Я был намного меньше Непляя ростом, а прилавок оказался слишком высоким для меня.

Поэтому я встал на цыпочки и вытянул руку с денежкой:

— Тётя, взвешайте, пожалуйста, такие же конфетки…

Продавщица взяла десять рублей, внимательно посмотрела на свет.

Потом проворно выскочила из-за прилавка и схватила меня за правое ухо.

— Где взяв деньги, малец? Украл?

— Больна-аа! — закричал я. — У мамки взял, в шкатулочке…

— А ну, геть домой! И шоб деньги положил туда, откуда взяв! Я приду и у мамки спрошу, понял?

Я заплакал и выскочил из магазина, Сашка — за мной.

— Не реви, Пончик! — и Сашка протянул мне кулёк с конфетами…

Деньги я сразу положил обратно, в шкатулку.

— Ты в другой раз десять копеек бери — это вернее… Конфет купишь! — поучал меня Непляй.

— Ладно, — вздыхал я и прикрывал рукой ухо.

— А твои десять рублей были не настоящие! — сказал Сашка, и я с ним согласился.

Настоящие или нет — не знаю, только после этого случая деньги без спроса я не беру.

Ни у родителей, ни у знакомых, ни у чужих людей.

Пусть даже эти деньги будут лежать на самом видном месте.

В этом году Сашка Непляев идёт во второй класс, а я — в первый.

Ура! Я давно хотел в школу, и чтоб новый ранец — за спиной; и чтоб новые, пахнущие краской, учебники и тетрадки.

И чтобы за партой со мной сидела самая красивая девочка с нашей улицы — Маринка!

И чтоб она просила меня поточить карандаш или поменять чернила в чернильнице…

А я бы после школы нёс её портфель до самого дома.

Сашкина мамка с моей, наконец-то, помирились.

А дело было так…

Непляй, накануне первого сентября, говорит:

— Слушай, Пончик, давай наших мамок помирим.

— А как?

— Ты своей скажешь, что моя мамка в гости зовёт. А я своей скажу, что твоя зовёт. И чтоб в одно время, в шесть часов вечера.

— А я время не выучил пока ещё…

— Эх, ты — темнота!

Непляй уже научился по часам определять время, а я никак не мог понять, когда без пяти час, а когда — половина первого.

— Тебе, Михаля, ничего понимать не надо! Ты просто скажи ей про шесть часов и всё.

Сашкина мамка и моя встретились на улице. Поздоровались. Разговорились…

Моя мамка много интересного узнала от непляевской и наоборот.

Потом сашкина мамка всыпала Непляю ремня, а моя мамка — мне.

Но не больно, а так, чтобы знали.

Зато они помирились!

— Посмотри на Мишу, какой хороший мальчик растёт, не то что ты — баловник! Миша и вежливый, и спокойный, и учится хорошо.

А мне теперь Сашку ставят в пример:

— Вон Сашка, твой друг, всё успевает: и в саду помочь, и рыбы натягать, и в магазин сбегать… Не то, что ты — увалень.

Ну и ладно, ну и пускай!

Всё равно мы с Сашкой друзья.

Лучшие!

А кто не верит, спросите у Сашки — он не соврёт.

ДВА ОЛОВЯННЫХ СОЛДАТИКА

(часть вторая)

Вчера мой друг Непляй умер…

Вернее, Сашка Непляев жив и здоров, но как друг он для меня перестал существовать.

Теперь он дружит с Ахмедом, который старше Сашки на целых два года.

У Ахмеда чёрные жёсткие волосы, круглая, как мяч, голова и кривые ноги.

— Айда на балку, — уговаривал я Сашку.

— Нее-а, — отвечал Непляй, — у нас с Ахмедом важное дело.

Какое дело, Сашка не говорил, но при этом делал загадочное лицо.

У Непляя вдруг появились деньги, — не много, но всё-таки.

— Да пошёл ты со своим Ахмедом, — сказал я тогда Сашке и обиделся.

А сегодня Сашка сам подошёл ко мне на перемене:

— Мы с Ахмедом решили взять тебя с собой… Обещаешь держать язык за зубами?

— Я что, девчонка?

— Ладно, Пончик, тогда после обеда за тобой зайду…

Про эти катакомбы я слышал от своего отца.

— Говорят, там партизанский отряд от немцев прятался… Не ходи туда, сынок, страшное это место.

Папку я всегда слушался, но не потому что боялся — просто не хотел огорчать.

— Идёшь с нами? — спросил Непляй. — Ахмед уже ждёт нас на автобусной остановке.

— Это же далеко — катакомбы. Если мамка узнает — убьёт!

— Что, струсил, Пончик? — Непляй смачно сплюнул мне под ноги.

— Ничего я не струсил! Пошли.

На остановке нас действительно ждал Ахмед.

Мы залезли в полупустой пыльный автобус, а потом ехали примерно час.

До конечной остановки мы добрались втроём — остальные пассажиры сошли намного раньше нас.

Я огляделся: в этой черте города мне бывать ещё не приходилось.

Автобус развернулся, обдав нас выхлопными газами и оглушив жутким урчанием двигателя.

Мы двинулись в путь…

Солнце ещё пекло, но не так сильно, как пару часов назад — день близился к концу.

Впереди, по пыльной дороге, шёл Ахмед, за ним — Непляй, последним шёл я.

За спиной у Ахмеда болтался старый, потёртый рюкзак.

Мы миновали большой пустырь, поросший низкорослой полынью и колючками.

Дальше, за пустырём, начинались заросли барбариса и ещё какого-то кустарника.

В глубине этих зарослей, невидимая глазу, тревожно попискивала птичка.

Постепенно начинался подъём, и идти становилось всё труднее.

Густые заросли больно царапали лицо и руки; пот катился градом, заливая глаза.

Вдруг я зацепился штаниной за ветку и неожиданно упал.

— Заткнись, — прошипел Ахмед, когда я вскрикнул от боли.

Я поднялся, отряхнул штаны и взглянул на Непляя — он виновато отвёл взгляд.

А вот, наконец, и пещера…

У меня пересохло во рту, сильно хотелось пить.

Только воды не было — мы забыли взять её с собой.

Вход в катакомбы загораживал земляной вал.

По всей его длине растянулась ржавая сетка, на которой была прикреплена табличка с надписью «Вход воспрещён».

Но кто-то проделал лаз в сетке и мы, пригнувшись, продолжили путь.

Под ногой Ахмеда вдруг что-то хрустнуло, и этот неожиданный звук, словно выстрел, заставил нас вздрогнуть.

— Ты остаёшься здесь, — сказал Ахмед, не называя меня по имени. — Если увидишь что-то подозрительное, кинь камень в пещеру, мы услышим. Понял?

— Мы быстро, — успокоил меня Непляй.

Я молча кивнул головой и опустился в пожелтевшую колючую траву.

Ахмед включил фонарик, и они с Непляем смело шагнули в черноту пещеры.

Я лежал в траве и слушал, как стрекочут в траве цикады; и мне мерещилось, будто это стрекочет партизанский пулемёт.

А ещё я представил, как партизаны ночью, тайком, копают ров у входа в катакомбы.

— Выследили, гады, партизан, — сказал как-то отец.

— Кто, немцы? А кто-то остался в живых?

— Все погибли, — вздохнул отец, — газом потравили. А катакомбы проволокой обнесли. Говорят, археологи или историки скоро приедут. Схрон партизанский, вроде бы, там имеется. Катакомбы на много километров под землёй тянутся, сразу-то схрон и не найдёшь.

— Там оружие, наверно, давно заржавело. Кому оно, ржавое, надо?

— Эх, Мишка! Оружие, может, и заржавело, только память человеческая не ржавеет, — грустно сказал отец.

Рядом со мной вдруг послышался подозрительный шорох.

Я повернул голову налево и оцепенел от ужаса — не мигая, на меня смотрела серая, с красивым рисунком, гадюка.

Её приплюснутая голова, в лучах заходящего солнца, отливала кроваво-красным цветом.

Раздвоенный язычок, показавшийся из пасти, а также шипение, говорили об её намерении.

— Боженька, помоги! — зашептал я так, как учила когда-то бабушка.

«Мишенька, — говорила бабушка, — запомни самую главную молитву «Отче наш, иже еси на небеси»…

— Бабуля, я не могу запомнить, — хитрил я тогда.

«Ну, ладно, Мишаня, молись тогда так: Боженька, помоги».

Теперь, глядя в глаза гадюке, я сильно пожалел о том, что не выучил главную бабушкину молитву.

— Боженька, помоги! Пускай гадюка уползёт в свою нору. Обещаю, что никогда больше сюда не приду! Никогда-никогда!

Неожиданно змея развернулась и поползла вслед за уходящим солнцем.

Я увидел, как она скользнула в расщелину среди камней и пропала из виду.

На мне не успела высохнуть мокрая от пота рубашка, как вернулись Ахмед с Непляем.

Когда я волнуюсь, я всегда потею.

— Ну, как? — спросил Непляй.

Я неопределённо пожал плечами.

— Не обоссался от страха, малец? — спросил, ухмыльнувшись, Ахмед и опустил на землю тяжёлый рюкзак.

Я, словно заворожённый, смотрел на то богатство, которое добыли мальчишки: истлевшую армейскую пилотку с красной звездой, патроны, гранату, штык-нож и даже настоящий пистолет!

Не успел я опомниться, как Ахмед выудил из рюкзака золотую медаль, положил её на свою грязную ладонь и восхищённо зацокал языком:

— Отец за неё рублей двадцать даст!

Сашка тоже потянулся к рюкзаку и достал из него пожелтевший лист бумаги, сложенный треугольником:

— Глянь, Пончик, письмо какое-то…

Ахмед тут же больно ударил Сашку по руке:

— Домой пора, мелюзга! Кому скажете про пещеры — убью!

И злобно скрипнул зубами.

Я нисколько не сомневался, что Ахмед на это способен.

— Где шлялся? — строго спросила мамка. — Ремня, видать, давно не получал. Уроки сделал?

— Нам сегодня не задали.

— Тащи дневник, посмотрим — задавали или нет!

— Боженька, помоги, — зашептал я, но в этот раз молитва почему-то не помогла.

Мамка всё-таки всыпала мне ремня и заставила делать уроки.

Так я и уснул за кухонным столом, накрытым старой выцветшей клеёнкой, под тиканье настенных часов с кукушкой.

И как оказался потом в кровати — не помню, наверное, папка отнёс.

Спустя три дня Сашка поймал меня на школьной перемене и с улыбкой вложил мне в ладонь рубль

— Держи, Пончик!

— За что?

— Ты что, забыл? Ты же на стрёме был, в карауле!

И, оглядевшись по сторонам, зашептал в ухо:

— Ты никому не говорил?

— Нет, никому. Ахмед что, медальку продал?

— И медальку, и много чего еще. Только не Ахмед, а папка евойный, дядя Ашот.

Я повертел в руках рубль, зачем-то попробовал на зуб, будто проверяя — настоящий рубль или фальшивый.

— Дурак ты, Непляй! Видал, сколько медалей у соседа, который с войны вернулся?

— Видал, и что?

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.