Бесплатный фрагмент - Карпатский сонник

Посвящается городу, который никогда не был моим, — Львову…

…everything is connected, sub specie aeternitatis…

Ciaran Carson. The Shamrock Tea

Praelūsio

Я принадлежу к тем людям, которые мыслят исключительно словами. Тем не менее, мои слова захлебываются в попытках передать особенную, полную сумрака атмосферу Галиции, по молекулам воссоздать ее кислород… Нотная запись в этом плане более пластична. Поэтому я предлагаю своим читателям небольшой плейлист из пяти песен. Они тесно связаны в моем сознании с той местностью, которая «во сне ощущается как Карпаты, но в то же время рядом Львов». Внимательному читателю по мере ознакомления с сюжетом откроется, что каждая композиция соответствует одному из пяти ключевых персонажей. Сверхвнимательный выведет из тени шестого персонажа и сам подберет ему музыкальное сопровождение. Остальные же могут считать это 27-минутным саундтреком к книге. Мне представляется это наиболее актуальным решением, поскольку сейчас многие сочетают чтение с прослушиванием музыки.

1. Negură Bunget — Întoarcerea Amurgului

2. Stormfågel — Elmegyek, Elmegyek

3. Corvus Corax — Mille Anni Passi Sunt

4. Drudkh — Glare of Autumn

5. Viter — Кров Тікає

1

В тот вечер мы собрались в прославленном «Мазох-кафе» на Сербской, где у входа отлитый из бронзы писатель демонстрирует свою кардиальную область с застекленной в ней Венерой в мехах. Нам уже принесли по «Оргазму панночки» (я заметила, что названия у коктейлей на английском и украинском различаются, что давало дополнительный повод для похотливых шуток), и теперь мои господа сосредоточенно листали опушенные черным мехом и подбитые каблучками меню, клацавшие набойками по столу, в поисках чего-то более скромного, чем бычьи яйца. Обычно наши встречи проходили в «GloryCafe», где высокие зеркальные потолки, пурпурный полусвет и кофе с коньяком создавали идеальную атмосферу для того, чтобы делиться снами или повторять за домнишоарой Ликуцей румынские фразы, похожие на некромантские заклинания. Но сегодня Ева решила сломать систему, Морсус поддержал ее — и вот мы сидим здесь. И за моей спиной чаровница с русой косой, туго заплетенной, как арапник, с оттяжкой хлещет багрового бюргера, а он своим рычанием оправдывает всю достославную немецкую киноиндустрию. Морсус и домнишоара Ликуца переглядываются — у них есть общие немецкие воспоминания. Прошлым летом он сел в одиночестве на поезд Львов — Берлин и поехал на тату-фест, а обратно вернулся в компании барышни с септумом в носу и пирсингом в сосках. Ко всеобщему удивлению, домнишоара Ликуца прижилась в его паучьем гнезде и теперь лишь периодически покидает Морсуса ради своего заочного факультета в Сибиу, где она изучает философию и религиоведение. Сама она то ли из Марамуреша, то ли…

— Из Сигишоары! — восклицает Морсус, назидательно подняв палец. — А Сигишоара находится в Трансильвании, и пора бы уже это запомнить!

Сигишоара знаменита тем, что там родился Влад III Дракула, на одной из улиц даже сохранился его дом. Домнишоара Ликуца — его соотечественница. Впрочем, Морсусу не грозит быть обескровленным в одну из лунных ночей — даже если ему и достался вампир, то вампир обезвреженный. На внутренней стороне обеих рук домнишоары Ликуцы вытатуирована церковнославянская вязь двух молитв Архангелу Михаилу. Думаю, ее румынское происхождение многое объясняет.

Я перевожу взгляд на Анджея, этого загадочного поляка, которого Ева решила сегодня ввести в наше слегка интернациональное общество, и понимаю, почему именно «Мазох-кафе»: обязательное представление для иностранца, еще пара «Оргазмов Панночки», и «Сльози Радостi», и «Сосок Венери», и публичная порка, и веселый гогот — все это способствует реактивному сближению. Однако Анджея, похоже, не особо впечатляют официантки в черных корсажах и орудия пыток — его взор растерянно скользит по публике, но вновь и вновь возвращается к Еве. Она сидит, опустив ресницы над строчками афродизиакального меню, одетая в узорчатую душегрейку с меховой оторочкой цвета горького шоколада, темные локоны рассыпаны по плечам. И ясно, что своим молчанием она передает мне или Морсусу право начать светскую беседу, изящный перекрестный допрос, каковой неизбежен при появлении нового человека в уже сложившейся компании, первой попробовать на вкус этот лингвистический гуляш из английского, польского и украинского языков, приправленный балканской латынью домнишоары Ликуцы (sigur, dragă!).

— Вам здесь нравится, пан Анджей? — вопросила Ляна на польский манер, закрывая меню и постукивая по обложке коготками, покрытыми лаком цвета «Mordant Red 19».

— Откровенно говоря, здесь хороши лишь официантки да выпивка, — он ухмыльнулся, — но интерьер ужасен, не говоря уж про освещение. Мне кажется, господин Захер-Мазох не оценил бы подобный формат.

— А каким же тогда он должен быть, по Вашему мнению?

— Думаю, либо похожим на украинский шинок, либо на будуар знатной дамы. Скорее второй вариант.

— А как же официантки? — подняла бровку Ляна.

— Официантки с хлыстами в любом случае пришлись бы к месту, мне очень нравится эта задумка. Ведь героиня Захер-Мазоха — это и княгиня в соболях с плеткой, и крестьянка в овчине с кнутом, «истинно сарматская женщина», — на этих словах Анджей даже невольно цокнул языком, выдавая свои пристрастия.

— Видимо, Вы отлично разбираетесь в творчестве Мазоха, — насмешливо протянула Ляна, перекладывая свои пышные рыже-алые волосы на правое плечо и приглаживая их ладонью.

— Не надо таких намеков, пани, — в тон ей ответил Анджей. — Возможно, в восемнадцать — двадцать лет Захер-Мазох — это открытие, но потом эта женская жестокость и идеи о мужском рабстве начинают отталкивать. Впрочем, не удивительно, ведь в основном он писал садомазохистские рассказы скопом, для заработка. Мне нравится у него лишь одно произведение, и нет, это не «Венера в мехах».

— Если Вы так хорошо знакомы с его творчеством, то тогда скажите, на каких героинь мы похожи, — вдруг попросила Ева.

Анджей задумался, глядя на коктейль, в котором куски льда сверкали колотыми рубинами.

— Пани Ляна вызывает, конечно же, ассоциации со знаменитой Вандой фон Дунаевой…

На этом моменте Ляна потянулась, как кошка, и окинула друзей победоносным взглядом.

— Да, такая же рыжеволосая и обаятельная кокетка, любящая привлекать внимание, — продолжал Анджей. — А вот пани Ликуца внешне подходит под большинство образов Мазоха. Это и Теодора, и принцесса Леонида…

Домнишоара Ликуца уже склонилась к Морсусу, спрашивая, что же такого о ней сказали, и Анджей перешел на английский:

— Да, Ваша внешность отвечает канонам истинно демонической женщины в воображении Мазоха.

— Однако как меня угораздило связаться с таким демоном… — Морсус улыбнулся, поглаживая домнишоару Ликуцу по черным волосам, ощупывая ее узкий затылок и хрупкую шейку, которую так приятно было сжимать, когда…

— А Вы, пани Ева, напоминаете мне Николаю из «Коломейского Дон Жуана».

— Что, тоже цветом волос?

— Нет, это общее впечатление. Не знаю, как объяснить… Ogólne wrażenie, — и Анджей слегка запнулся, глядя на нее.

Ева сидела как зачарованная. О, конечно, сегодня же ночью она найдет этот рассказ и свой прототип… но как ей нравилось его слушать! Его украинский был переполнен шипящими и скрежещущими звуками, зато английский был гладким, правильным, со слегка шероховатым славянским акцентом и безукоризненным интонационным рисунком.

— Вы великолепно говорите по-английски. Какие еще языки Вы знаете?

— Немецкий и латынь.

— С ума сойти! — воскликнула Ляна. — Наверное, Ваша работа связана с людьми, и Вы часто ездите по Европе, я правильно угадала?

— Бывает. Но, знаете, если в основном люди учат языки, чтобы общаться с живыми, то я их учу для того, чтобы узнать больше о мертвых…

— Что?

— Ага, повеяло погребальной романтикой, — домнишоара Ликуца облизнула зубы, и слюна на них казалась кровавой в алом свете, заливавшем их лица.

— Так чем Вы занимаетесь?

— Я работаю в Краковской академии искусств. Специализируюсь на старопольской живописи и скульптуре. Собственно, в нашей сфере знание латыни — не забава, а необходимость.

— Вот это да!

— Интересно…

— А скажите что-нибудь на латыни, — неизбежная просьба, к которой Анджей давно привык.

— Post mediam noctem visus, cum somnia vera.

— Încântător… — вздохнула домнишоара Ликуца, — как же это напоминает румынский…

— Да оба они звучат как оккультные воззвания, — заметил Морсус с немалой долей сарказма, поскольку уже год как томился англо-румынским языковым пространством в своей собственной квартире.

— А как переводится?

— «Приснившийся после полуночи, когда сновиденья правдивы…». Это из Горация.

Ляна и Ева изумленно переглянулись. Дело в том, что Ева была поклонницей творчества Милорада Павича. До такой степени, что, будучи проездом в Белграде, она отправилась на Новое кладбище, где писатель в юности «целовался с песком на губах, думая о смерти», чтобы возложить погребальные лилии на его могилу. Именно в том сонном районе Белграда, среди зеркально-черных надгробий, ей вспомнились павичевские строки: «Ибо любой сон воплощается как чья-то чужая явь».

Так Ева вернулась во Львов с необычной идеей: собираться по четвергам и рассказывать друг другу свои сновидения, в которых таились грядущие события, беды и восторги. Это была своего рода интеллектуальная игра в ассоциации, куда неизбежно втягивались коллективное бессознательное, символика, герр Фрейд, сеньор Менегетти и ассирийский сонник (экспертом по нему была домнишоара Ликуца). Игра эта требовала определенного уровня знаний, а если удавалось напасть на верный след, и через несколько дней сон Морсуса сбывался у той же Ляны, они торжествовали и чувствовали себя, по меньшей мере, потомственными провидцами. Постепенно они научились распознавать сны о прошлом, настоящем и будущем, отличать обычные сновидения от демонических вторжений, и, конечно, мечтали о полноценном коллективном сне, который объединил бы их всех в своем зыбком предвечном пространстве.

В один из мартовских четвергов Ляна забежала в их излюбленное кафе на площади Мицкевича, на ходу разматывая пестрый шарф, и по ее улыбке цвета «Venetian Red» они поняли, что под языком она держит нерассказанный, запечатанный, новый сон, словно анисовый леденец с водкой внутри.

Сон Ляны о Леопольде фон Захер-Мазохе

Этот сон не отличался ясностью. Просто был балкон какой-то заброшенной квартиры на первом этаже, где жили какие-то старики, а, может, уже и не жили. Балкон был завешен темно-синей тканью, из квартиры на него никто не выходил, он был заколочен. Чужой балкон. Я повадилась носить туда книги и ненужные вещи. В итоге я превратила его в библиотечный склад. Но однажды в квартире зажегся свет, и стало ясно, что появились хозяева, и я начала опасаться, что они сорвут темно-синюю ткань, и выйдут на балкон, и увидят стопки чужих книг, и меня среди них. И что скажут? Ведь я приходила туда читать, хотя мне было жутковато сидеть на чужом балконе, ведь я могла лишь гадать, есть ли там кто в недрах квартиры, или она полностью необитаема, выйдет ли кто на балкон, сорвав темно-синюю ткань? А еще там стояла статуя Захер-Мазоха, как возле того кафе на Сербской. Памятник был оживший, но двигались у него лишь глаза, и он с болью и тоской смотрел на старую женщину, сидевшую на табурете среди книг. Он любил ее и хотел заботиться о ней, помогать и поддерживать, он был на это готов, и вот он стоял, не умея сказать это ни словом, ни жестом, и пожирал ее печальным взглядом… Я видела это одновременно и со стороны, и ее глазами, и да, я была той пожилой женщиной в темном платье, с высоко зачесанными седыми волосами…

…именно этот сон всплыл сейчас в моей памяти, замутненной ментоловыми парами самбуки. Надо сказать, каких только догадок мы тогда не строили! Больше всего нам пришлось по вкусу абсурдное предположение Евы — раз мне приснился этот писатель, пусть и в таком недостоверном виде, не исключено, что и он когда-то видел нас в своих снах. Подумать только, он спал где-то в Праге или в Вене, в середине позапрошлого столетия, рядом со своими женщинами, а снились ему мы со всеми нашими выкрутасами?

Удивительно, что с тех пор я совершенно забыла о нем и вспомнила только после этой странной цитаты из Горация.

— Говорят… говорят, что Захер-Мазох родился во Львове… интересно было бы посмотреть на его дом, — когда в венах домнишоары Ликуцы существенно повышается процент спирта, ее английский напоминает прыжки с льдины на льдину посреди течения. Долгие запинки и стремительный поток мыслей. Последний «Прутень Амура» был явно лишним.

— Да его снесли еще в XIX веке. Сейчас там стоит «Гранд-отель». Все интересное, что с ним связано, теперь только здесь!

Официантка, этакая бестия в белой крестьянской сорочке, уже мучила очередного иностранца. Залив ему в рот водку с ликерами, она ухватила его жесткой рукой за челюсть и стала мотать из стороны в сторону, смешивая коктейль. Я была уверена, что скоро она подойдет к нам, ведь это — часть программы, и тогда начнется форменное веселье. Вежливое пустословие за литературу и жизнь мне уже порядком наскучило.

Морсус и Анджей вернулись, покурив у той самой статуи с затаенной болью в глазах (нет, это было во сне, а в жизни они же ничего не выражают, правда), и по их смеху я поняла, что Морсус рассказывает свою любимую, как он выражается, «профессиональную историю», которую мы слышали уже сотни раз.

Дома Морсус разводит пауков-птицеедов, которых продает в том же зоомагазине, где сам работает. Он без ума от них, одна из стен в его комнате занята стеллажами со стеклянными ящиками, где обитают его членистоногие питомцы, и когда он заводит о них речь, тон его становится менторским, а ласковые клички то и дело перемежаются грозной латынью их видов и подвидов. Надо ли говорить, что многочисленные девушки, которых привлекает харизма Морсуса, его эксцентричность и татуировки в японском стиле, не выдерживают такого соперничества?

Апогеем стал случай, когда он решил поразить одну небезразличную ему барышню. Красавица сидела на его кровати, наверняка уже в одном белье и подвязках, когда он поставил на пол террариум с двумя пауками, приоткрыл его и прошептал: «Смотри…»

…это были два чернейших птицееда Grammostola Pulchra, и самец исполнял перед самкой брачный танец. Сперва, встав на цыпочки, он мелко дрожал, а затем двинулся крошечными шажками, словно на котурнах, к своей жестокой невесте, протягивая к ней вибрирующие педипальпы. То было зрелище, завораживающее своей искренней страстью. Настоящий балет! Но финал был грубо сорван.

— …и эта идиотка, эта безмозглая дура забралась с ногами на спинку дивана и оттуда визжала: «Убери эту дрянь!!!!», — Морсус опять расхохотался, но тут же стал серьезным.

— При пауках нельзя кричать, они же чувствуют звук всем телом.

Истинную концовку истории он обычно утаивал. Но мы-то знали, чем завершился романтический вечер: истеричный женский визг напугал пауков, отчего самка сжалась и стала чесать коготками свое брюшко. Ведь красивый мех птицееда служит еще и для защиты — попадая на слизистую, он вызывает жжение и зуд. Разлетевшиеся шерстинки угодили Морсусу в нос и вызвали нешуточный аллергический приступ с отеком носоглотки, слезами и прочими бонусами. Планы на копуляцию рухнули у всех четверых.

Анджей смеялся, а я, вернее, мы с Евой смотрели на него. В полумраке он чем-то напоминал Эдриана Броуди в роли Дмитрия фон Дёнгоф из фильма «Отель „Гранд-Будапешт“»: темные волосы, тонкие черты лица, острый нос с хищными, круто вырезанными ноздрями, небольшие аккуратные усы, накинутое на плечи пальто — этакий придунайский барин. Но стоило улыбке угаснуть, и лицо его подмораживалось, да и светло-серые глаза были ледяными, радужка будто покрыта фирном. И, глядя в них, я почувствовала, что проваливаюсь в этот фирн, все глубже и глубже, в вечную мерзлоту.

2

Эта осень была для Евы двадцать шестой по счету; она красила ногти темно-зеленым лаком, умела распознавать цвета на вкус, в плеере на повторе у нее стояли меланхоличные мадьярские напевы «Stormfågel», а от ее шарфов веяло сладковатыми «Demeter Fragrance» с ароматом земли. Уже два года как она занималась «архитектурной кулинарией» — делала торты в виде знаменитых зданий, церквей и замков. На своей просторной кухне, где возвышалась изразцовая печь оттенка полесских болот, она виртуозно сооружала марципановые балюстрады, закладывала карамельные кирпичики и вырезала пилястры из мастики. Многочисленные заказчики не только из Львова, но и из соседних городов торжественно выставляли на праздничные столы ее творения. Это мог быть Тадж-Махал из безе, пенисто-узорчатый, увенчанный зефирными куполами — и ванильный на вкус; или пряничный собор Василия Блаженного, пропитанный вишневым ликером, с изящными резными башнями под пестрой глазурью; а то и датский отель «Bella Hotel Sky», похожий на расколотую шахматную доску, чей спрессованный бисквит был закатан в белоснежную мастику, усеянную ягодами ежевики…

Столько часов она провела в своем сказочном царстве за этим кропотливым трудом, что даже дни недели представлялись ей в виде десертов. Пятница под шоколадным муссом, воскресенье, залитое малиновым желе в хрустальную розетку, с застывшей каплей гренадина на донышке, вторник в виде творожной запеканки по-белорусски…

Сегодня была среда, по цвету, вкусу и общим ощущениям напоминавшая непропеченную булку с сыром, и Ева который час билась над очередным шедевром, начатым накануне ее помощницей, милой девочкой с налетом исландских веснушек на переносице. Фасад был уже облит белым шоколадом и покрыт разноцветной вязью; теперь Ева выкладывала мозаику из мелко нарубленных цукатов. Она уже достигла того апогея творческого экстаза, когда руки творят отдельно от разума, подчиняясь какому-то сверхъестественному порыву. Ее эйфорический полет был прерван звонком в дверь.

— Изумительно! Да это же стилизация под дом Бальо Гауди! — воскликнула Ляна, заглядывая в архитектурную контору.

— Пока не получается доделать крышу…

— А я-то думала, теперь в твоем репертуаре будут польские мотивы. Например, краковский Доминиканский собор.

— Ну как он тебе? — многозначительно подняла брови Ева.

— Милая, ну ты же не всерьез! Этот твой поляк — ужасный сноб и зануда!

— Мне так не показалось.

— Не показалось, пани Ева? Пани! Да кто сейчас так разговаривает?

— Поляки.

— Слушай, ну правда. Какая-то неуместная куртуазность, эти высокопарные рассуждения о литературе, вообще эта высокомерная манера себя так вести…

— Ты что, расстроилась, что его не раздели и не отхлестали плеткой?

— Но было б веселее, мы бы тогда все были на одной волне! А такие люди, как он, всегда отдельно, и от этого как-то неловко, как будто они заведомо ставят себя выше тебя. Да так оно и есть, — Ляна махнула рукой. — Хотя было бы интересно, если бы он разделся. Больше чем уверена, что если у него и есть татуировки, то это — крылатый гусар на плече.

Она хохотнула и, склонившись над старинным трельяжем, стала проверять, не растерся ли контур губного карандашика. В трех зеркальных створках отразилась ее улыбка, преломленная в пунцовое «О».

Они познакомились, когда Ляна заказывала небольшой розовый тортик в виде дома-музея Сальвадора Дали в Фигерасе, с яйцами из безе поверх стен. Она мимоходом что-то рассказывала про ампурданские яйца и сюрреализм, но больше Еву заинтересовало то, что в первый раз заказчица пришла с зеленой помадой на губах, а во второй — с ослепительно-лиловой. «Byzantine» — мгновенно определила она оттенок.

— Я — человек настроения, поэтому крашу губы в соответствующий цвет, — просто сказала Ляна.

Надо сказать, в начале их знакомства Ева слегка завидовала легкомысленной Ляне, которая жила одно время в Копенгагене с высоким датчанином, забитым руническими татуировками в стиле ringerike, который, в свою очередь, употреблял синтетику и путался в беспорядочных половых связях — какой кошмар, какая грязь… да, но все же она завидовала Ляне, когда они сидели в «Японе Хате» на Староеврейской, и та, уплетая роллы «Зеленый дракон», рассказывала, как на два месяца укатила в Индию, подхватив вирус увлечения синекожими индуистскими божками, и обитала в джунглях среди обезьянок и таких же помешанных европейцев… Завидовала ее внутренней свободе и периодическому уходу в отрыв, потому что сама Ева так не могла и не хотела, и не видела в этом смысла, и ей даже было страшно за Ляну, за то, какой разнузданный образ жизни ведет она, девочка из хорошей семьи, начитанная, вежливая, очаровательная, с волосами, вытравленными персидской хной в ржу и кровь, «Ляна, зачем ты так с собой?». И в то же время восхищалась ее невероятным везением, способностью выходить сухой из воды даже в самых катастрофических ситуациях, а еще — талантом художника, который обеспечил ей удаленную работу дизайнером и полную свободу перемещения. И, по крайней мере, Ляне всегда было что рассказать при каждой встрече, как тогда впервые на Староеврейской, где небо вспухало метастазами черных туч и сверкали молнии…

— Ну так что ты будешь делать? — спросила Ляна. Она довольно причмокнула, удостоверившись в стойкости очередного тестируемого продукта.

Ева пожала плечами.

— Не знаю.

— Он весь вечер смотрел только на тебя! Так и пиявил взглядом!

— И что теперь? Я должна свалиться в его объятья?

— Нет, конечно. Это не в твоем репертуаре.

— А вдруг я ему просто кого-то напоминаю? — она слегка улыбнулась, вспомнив лицо Анджея в зареве красных ламп. — Но одно могу сказать точно: мне он нравится по той самой причине, по которой не нравится тебе. Он может молчать, но от него все равно веет интеллигентным высокомерием. И с ним безумно интересно общаться!

— Ну а ты бы не хотела с ним… — осторожно начала Ляна.

— Нет, — прервала ее Ева, — все это замечательно на словах, но не на деле. Ведь он из другой страны! Я не желаю участвовать в чем-либо, что заставит меня мотаться туда-сюда и жить на разрыве между двумя городами.

Ляна поморщилась — она уже успела съесть пару цукатов, и эта сладостная масса прилипла к зубам, вызвав волну ноющей боли.

— Посмотрим, что будет дальше, — сказала Ева. — У меня и без того дел по горло.

— Гауди…

— …и полный набор мудехара в придачу.

3

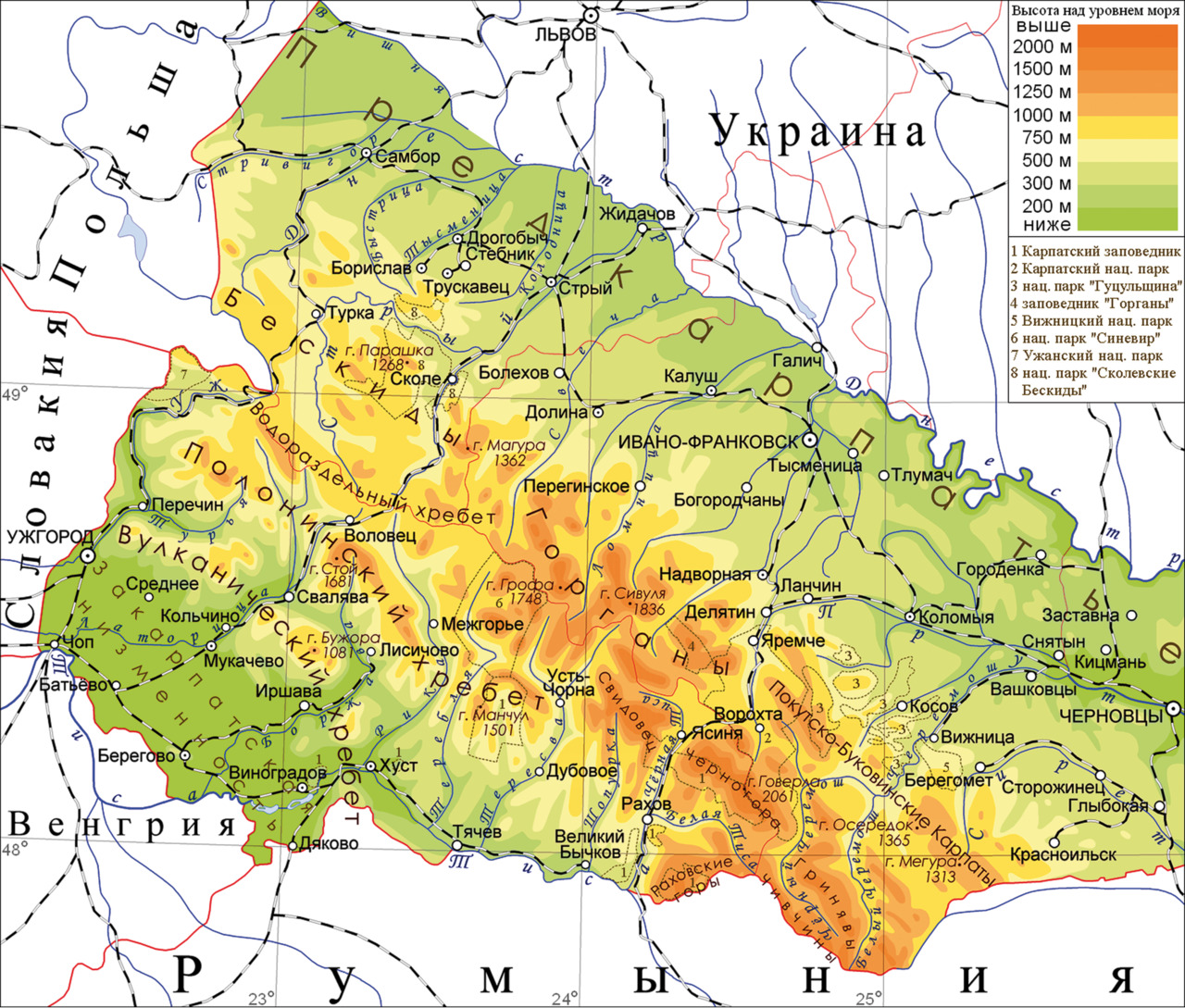

…Анджей приехал во Львов промозглым вечером, когда город ежился под студеным дождем, принесенным ветром с далеких Карпат, ветром, в котором еще слышались отзвуки трембит и гуцульские напевы. Выходя из здания вокзала, выполненного в стиле роскошной сецессии, он вяло размышлял, скольким людям — и подданным австро-венгерской короны, и немцам, и русским, и полякам — открывался этот город, и они проникали в него через этот почтенный вокзал, перестраиваемый, горевший, переходящий от одной империи к другой. Широкая пустынная улица с пригнувшимися домами, уходящая вдаль от Дворцовой площади, могла бы напомнить ему первые впечатления солдата вермахта о Львове из книги Генриха Бёлля, немецкий подлинник которой он забыл дома. На петле трамвайных рельсов лежал лиловый отблеск заката, пробившегося сквозь тучи. Девятый трамвай, узорчатый билетик в челюстях компостера, девять остановок, девять минут ходьбы до крошечного отеля, спрятанного среди старинных брам.

— Однако эта цифра меня явно преследует… — подумал Анджей, получив ключ от девятого номера на ресепшене в тесном холле, половину которого занимал громоздкий контрабас красного дерева. От липкой усталости он чувствовал себя чумным, хотелось содрать с лица кожу. Сегодняшний вечер можно было провести спокойно — отдохнуть, поужинать в центре, но только не злоупотреблять нафтивкой и бензиновкой — завтра его ждали к девяти утра в палаце графов Потоцких, в картинной галерее.

Стылым утром, когда поздний октябрь зевал сквозь ржавую листву кленов, Ева вышла из своей квартиры на Шептицьких и отправилась к заказчице, неся в руках бумажный пакет с продолговатой коробкой внутри. Она плыла сквозь зеленоватое марево бывшего Иезуитского парка, по дорожкам которого простирались озябшие ночные тени, и, по правде сказать, чувствовала себя кораблем, медленно идущим ко дну сквозь толщу черной воды. Невозможно вскинуть руку, закричать, вынырнуть — железная махина падает сквозь течения, сквозь воды, сквозь сполохи водяного мрака.

…ежедневно серое небо сливается с серым городом, замыкаясь, словно забрало, и этот тяжелый шлем давит на виски, веки, переносицу, темя, глаза, искажает лицо, оно у меня — как греческая маска из паршивой мелкой трагедии. Я всю неделю поддерживала себя мыслью о куче дел и отдыхе в воскресенье, но теперь при чудовищном недосыпе и такой погоде уже ничего не хочется, и даже просто лежать в постели мне холодно. Черт, как же ломит затылок… Отдам сейчас заказ, вернусь и лягу… а, нет, надо же составить список и все закупить, и именно сегодня, ведь завтра… Боже, что это?!

Две алые капли упали на ее намотанный поверх пальто шарф. Ева с ужасом поднесла руку к носу, уже чувствуя металлический вкус на губах, чувствуя, как парк вокруг дрогнул и поплыл, словно старинная охряная карусель, покрытая коррозией, со скамейками, фонарями, деревьями, голубями и редкими прохожими под барабанную дробь крови в ушах…

— Пшепрашем, пани, — раздался рядом голос с нежным змеиным «ш» — высокий молодой мужчина остановился перед ней, протягивая бумажный платок. Она невольно протянула руки, и…. ах! «Mă fut!», — выругалась бы на ее месте домнишоара Ликуца, но Ева лишь бессильно прошипела то, что говорят в подобных ситуациях славяне, зажимая нос и рот салфеткой. Пакет плашмя лежал на мокрых останках опали, и его содержимое, скорее всего, имело такой же вид. Земля заскользила под ее ногами, облетевшие листья, перегнивающие из медной желтизны в бурую черноту, страшно зарябили в глазах.

Пока поляк, путаясь в свистящих извинениях, усаживал ее на скамейку, она пребывала в полуобморочном состоянии — и вовсе не из-за горсти смятых окровавленных салфеток, нет! Немыслимо было представить, что она скажет заказчице погибшего торта. А в том, что в коробке осталось лишь кремовое месиво, не было сомнения.

— Пани уже лучше? — сдержанно поинтересовался мужчина, в открытую рассматривая ее лицо, — а ведь она собиралась наспех, собрала волосы в хвост и даже не накрасилась! Впрочем, все эти постыдные мелочи Ева осознала уже намного позже.

— Пока не уверена, — тихо ответила Ева, глядя на лежащий между ними сверток. Дрожащими руками она счистила с него налипшую грязь, надорвала пакет и подняла крышку… И глазам Анджея предстало здание, которым он когда-то любовался с Цепного моста, будучи в Будапеште.

— Рухнул, как и вся европейская демократия, — заметил он, но тут же воскликнул, пораженный: — Это торт?!!!

Да, это был торт в виде венгерского парламента, точнее, изысканная стилизация на грани возможности. Тончайшая ажурная резьба покрывала его стены из марципана цвета слоновой кости, усеянные кофейными прожилками. Купола и отдельные элементы были выполнены из лакрицы. Внутри таился шоколадный бисквит, пропитанный ореховым ликером. Ева не зря столько колдовала со скальпелем над этой неоготической мечтой любого сладкоежки — получился шедевр. И провидение уберегло его — торт упал плашмя и почти не пострадал, лишь слегка смазались верхушки башен.

— Слава тебе, Господи, он цел! Боже мой… ну ничего, ничего, это я подправлю на месте… — Ева любовно оглядывала торт. Она отняла от лица салфетку, и Анджей увидел, как кровь стремительно свертывается в уголках ее ноздрей. Детали всегда бросались ему в глаза — профессиональное качество человека, который по амурам и черепам мог определить дату возведения шляхетского надгробия в одном из тысяч польских костелов. Он галантно предложил Еве проводить ее, раз пани так плохо себя чувствует, а лакомый венгерский парламент необходимо доставить в сохранности заказчику таким, каким его задумал архитектор Имре Штейндль и сотворила эта необычная девушка… Обходительность поляка вкупе с трагикомизмом ситуации настолько впечатлили Еву, что она неожиданно согласилась принять помощь. Признаться, было нечто фатальное в том, как он внезапно вторгся в ее день, — словно морской хищник, привлеченный кровью. Но он был приятен, учтив и определенно в ее вкусе, и, к тому же, она так давно не покидала своего карамельного бастиона, так давно не заводила никаких романов! Кто знает, чем кончаются такие встречи осенью — весной весь ход событий известен наперед, но осенью… Так Анджей вошел в прихожую ее жизни, где пахло лакрицей и землей после дождя.

4

Рецепт торта в виде Венгерского парламента (Országház):

— 300 гр. сахарного песка из Воеводины;

— M.K. (Magyar királyi) / Kgl. Ung. (königlich ungarisch);

— 200 гр. тернопольской пшеничной муки;

— 1882 г. — конкурс на проект собственного парламента для Венгерского королевства;

— 200 гр. сливочного масла «Мрiя»;

— утверждение проекта Имре Штейндля, см. биографию архитектора;

— 200 гр. черного австрийского шоколада «Berger»;

— строительные работы — 1885 — 1904 гг.;

— 40 гр. польского ванильного сахара «Emix»;

— неоготика с элементами боз-ара;

— 22 гр. польского разрыхлителя «Cykoria S.A»;

— прямоугольная форма — 268*123 м.;

— 8 яиц (местные, Львовская обл.);

— высота купола — 96 м.;

— 2 щепотки соли (желательно черная соль из Велички, Краковское предместье);

— 365 готических башен;

— 400 гр. хорватского ликера «Orahovac»;

— фасад: 88 статуй князей Трансильвании, правителей Венгрии и народных героев;

— 300 гр. развесной пражской лакрицы;

— центральный вход — Львовские ворота;

— 300 гр. белого венгерского марципана из Сентендрэ.

5

Накануне отъезда Анджея Ева отвела его в Высокий замок — «погрустить над польскими развалинами», как иронично выразилась Ляна. Они долго поднимались сквозь осыпанный солнечной пыльцой лес, пока не достигли смотровой площадки, с которой город был виден до самого горизонта, подернутого чайно-золотистым сиянием. Львов плескался у их ног в шелестящем осеннем море, в ржавчине и багрянце, сверкая отлакированными горбами крыш.

— Когда я стала изучать колористику, я поняла, что у каждого города есть свой цвет. Вот Львов в моем представлении — оттенка старой терракоты.

— А Киев? — спросил Анджей, завороженно глядя, как ветер взметывает пряди ее волос.

— Кремово-бежевый.

— Тарнув, Ольштын, Краков… — он задумался. — Я пытаюсь представить себе цвет польских городов, но они все получаются темно-красного, кровяного цвета. Кроме Гданьска. Он зеленый. Интересно, с чем связаны такие цветовые ассоциации?

— Для меня однозначно с тем, что любой город — это, прежде всего, скопление старинных домов, которые так похожи на пирожные…

— …и которые так и тянет съесть, — улыбнулся Анджей. — Тогда какой же вкус у Львова?

— Как у орехового шербета. Я уже думала об этом. Причем это разные орехи: миндаль, фундук, грецкие… Ведь во Львове смешано столько культур! Украинская, польская, австрийская, армянская, еврейская… — она стала загибать пальцы, мелькая малахитовым лаком.

— Знаешь, еще Фрейд утверждал, что стремление сожрать милый сердцу объект является одной из ступеней любви. Вообще я никогда не увлекался его теориями. А теперь вижу, что хотеть съесть любимый город — реально.

— Вполне.

Ева облокотилась на перила, жмурясь под теплыми лучами. Нежное лицо, узкие скулы, на которых от долгого подъема в гору выступил румянец, прямой тонкий нос с надменными ноздрями, глаза дивного цвета — цвета Дуная, медно-травянистого, искрящегося… Анджей не мог налюбоваться ею.

— Ты похожа на шляхтянку, — внезапно сказал он.

Она рассмеялась.

— Надо понимать, это такой польский комплимент?

— Безусловно, это комплимент. Но я уверен, что в венах пани течет шляхетская кровь.

Еву забавляла его манера обращаться к собеседнику в третьем лице, хотя она, в отличие от Ляны, знала, что это — проявление вежливости. Ей нравилось, как Анджей смущается, говоря ей грубоватое, обывательское «ты», периодически заменяя его галантным «пани Ева» и осаживая себя. По моментам, когда он говорил о ней в третьем лице, можно было понять степень его волнения.

— Все мечтают о дворянском происхождении! Но при этом большинство имеет крестьянские корни. Что толку тратить время на пустые домыслы?

— Не надо ничего домысливать. Все сведения можно проверить по шляхетским гербовникам. Конечно теперь, после стольких войн и репрессий, установить шляхетность непросто.

— Какая разница, кто кем был, — возразила Ева. — Наши предки достойны уважения в любом случае, ведь к каким бы слоям общества они не принадлежали, мы обязаны им своим появлением на свет.

— Я сделал этот вывод не просто так.

— Нет, Анджей, — она покачала головой. — Вряд ли это возможно…

Он повернулся и посмотрел вверх, в прозрачную предвечернюю высь, куда деревья тянули порыжевшие макушки.

Auf allen Inseln steigt des Herbstes Wald

Mit roten Häuptern in den Raum, den klaren…

Немецкая поэзия сама просилась на язык. Все остальные элементы романтичной обстановки уже имелись: восхитительная барышня, вид на старинный город и какое-то томление, разлитое в воздухе вместе с ароматом тлеющих листьев.

— Как красиво звучит. Мне немецкий язык всегда казался каким-то «квадратным». Но только не в твоем исполнении.

— Такая уж судьба у немецкого — его всегда рассматривают сквозь призму стереотипов. Парадные выступления Гитлера, порно 80-х, тевтонская экспансивность… — Анджей призадумался. — Вообще удивительно. Раньше на этой горе вздымался Высокий замок. И где-то здесь находились башни Шляхетская и Гультяйская. А в них были устроены тюремные камеры для знатных особ. После Грюнвальдской битвы там держали пленных крестоносцев. Это были прославленные люди своего времени, родовитые рыцари — они считались непобедимыми. Восточная Европа дрожала перед ними. Но на примере немцев история учит нас, что военная удача крайне изменчива. Тот разгром стал началом конца Тевтонского ордена. А теперь, спустя шесть веков, в этих местах приходят на ум немецкие стихи, когда и от замка, и от рыцарей ничего не осталось…

— Разве что воспоминания…

— Воспоминания, руины, надгробия… Но кто бы мог тогда предположить, что будет происходить на этих землях, и какие здесь будут жить люди? Вот об этом я и говорю, пани Ева. Все возможно. Особенно здесь, в Галиции…

Они спустились на улицу Братьев Рогатинцев, которая вела прямиком в центр. Анджей знал про пресловутых братьев, а Ева — нет, зато она отлично разбиралась в архитектуре австрийского периода, неустанно обращая его внимание на вычурные мелочи, притаившиеся на фасадах старинных домов, в чьих стенах роилось столько теплых жизней, столько судеб. Досель похожий на темную комнату, заставленную ветхой серо-коричневой мебелью, город оживал в рассказах Евы, одевался плотью, наливался цветом. Каждой фразой она ласкала его, и Львов словно отзывался на ее голос, горделиво разворачиваясь во всей своей красоте. Они шли по напластованиям времени: по площади Мицкевича, бывшей Фердинанда, сквозь призрачные толпы студентов, приветствовавших революцию Австрийской империи 1848 года, и мимо домов по восточной стороне, заселенных в былые времена гильдией портных, — там в пространство будто навечно врезался лязг ножниц, механический взмах усталой руки с иглой, громыханье гербовых пуговиц в жестянках и силуэты дам, склонившихся над модными выкройками. Дальше — по необычайно людной Галицкой площади, которую стережет конный памятник, посвященный королю Даниилу Галицкому. И повернули на широкую улицу, где внимание Анджея привлек дом №6. Его фасад оскалился неоготической аркой с выгравированными львами, а эркеры подпирали дремотные рыцари, в мертвокаменном сне уронившие головы на рукояти мечей.

— Ты посмотри, эти воины будто сбежали со страниц «Песни о Нибелунгах»! — воскликнул Анджей. — Это уже скорее югендштиль, а не сецессия. Чудесный дом, интересно, что здесь было раньше?

— Это бывший доходный дом. Насколько я знаю, еще в нем размещался польский банк. А на рыцарей я любила смотреть в детстве, во время прогулок мы специально доходили до этого поворота. Я воображала, что днем они спят, а ночью строятся в войско, — Ева слабо и нежно усмехнулась, и эта улыбка показалась Анджею невероятно знакомой, уже сотни раз виденной, но когда?

— Да и сейчас эти рыцари выглядят интереснее всевозможных атлантов, которых во Львове уйма, — продолжала она.

— Сорвать бы только все эти рекламные таблички!..

Они двинулись дальше по этой нарядной улице, — конечно же, это была улица Князя Романа! — с каждым шагом проваливаясь в ее прошлое. На послевоенную улицу генерала Николая Ватутина, талантливого военачальника, героя Советского Союза, чья жизнь оборвалась здесь, на 1-м Украинском фронте. Уровнем ниже — на Вермахтштрассе, по которой немецкие офицеры спешили в комендатуру, и в витринах отражались их доспехи цвета «фельдграу». Еще ниже — на улицу Якова Свердлова при красной власти, которая кровавыми мазками метила все проспекты и переулки именами своих палачей. А сквозь ее битую брусчатку — в позапрошлый век — на австро-венгерскую Галицкую улицу…

— …или неофициально — улицу Книгарив, — сказала Ева. — Я читала, что так ее называли из-за большого сосредоточения книжных и антикварных магазинов. Удивительно, что все они были востребованы, сейчас такое невозможно представить. Ах, да — в конце XIX века ее переименовали в улицу Стефана Батория.

— Думаю, это самое удачное название. Ты знаешь предысторию?

Ева пожала плечами.

— В 1576 году трансильванский князь Стефан Баторий при поддержке средней шляхты и турецкого султана был избран на польский престол. Его путь в Краков на коронацию пролегал по Трансильвании и Валахии. Достигнув восточных рубежей Речи Посполитой, процессия въехала через Галицкие ворота в крупный, процветающий город — Львов. Жители во главе с радой торжественно приняли королевского избранника. Стоит отметить, что Стефан Баторий хоть и не знал польского, но великолепно говорил на латыни, получив образование в Падуанском университете. Однако и Львов был знаменит своими переводчиками, которые высоко ценились по всему государству. Вообще, город был высокоразвитым: здесь жили на широкую ногу знатные горожане, здесь работали чиновники и юристы, вели обширную торговлю купцы, строители возводили церкви на деньги православных господарей и князей-католиков, лекари открывали свои практики, тут же обретались алхимики. Особую славу снискали львовские ремесленники, у которых шляхта заказывала оружие и кожаные изделия. А художественный цех представлял уникальную львовскую школу живописи — ее особенностью стало смешение византийских и западных традиций. Именно в католический живописный цех рада направила срочный заказ написать портрет Стефана Батория. Его собирались разместить в главном зале Львовской ратуши. Выбор пал на художника по имени Войцех Стефановский. Три дня, пока Баторий пребывал в городе, мастер трудился над изображением будущего монарха. В правом уголке портрета он вывел «Steph: Rex Polo Elect 1576», навсегда запечатлев те тревожные дни, когда князь был уже избран, но еще не коронован, а на польский трон посягали еще двое могущественных кандидатов.

Воцарившись, Стефан Баторий через два года вновь посетил полюбившийся ему Львов. Тогда же он наградил Стефановского титулом королевского придворного живописца. Спустя семь лет молодой, еще малоизвестный художник Марцин Кобер будет писать ростовой портрет польского короля, опираясь на пресловутую работу Войцеха Стефановского. Таким образом, творение львовского мастера можно считать своего рода прелюдией. Ведь произведение кисти Кобера породило целый жанр, который получил название «сарматский портрет».

По этой улице, бывшей когда-то частью Галицкой дороги, Стефан Баторий въезжал во Львов. И именно поэтому я здесь. Ведь портрет кисти Стефановского никуда не делся, теперь он находится в филиале Львовской галереи искусств. Я приехал, чтобы договориться о его временной экспозиции. Сейчас мы готовим в Кракове выставку, посвященную истории сарматского портрета, и для его предыстории нам необходимо первоначальное изображение короля…

— Теперь мне ясно, что привело тебя во Львов, — рассмеялась Ева.

— Надеюсь, это же приведет тебя в Краков, — произнес Анджей и, перехватив любопытство в ее взгляде, лаконично пояснил, — Я не просто так говорил, что ты похожа на шляхтянку… Среди портретов на экспозиции есть один, будто писаный с тебя…

6

Прошлое лето в Мюнхене сыпало то невыносимо знойными днями, когда все вольное население стекалось к реке Изар, то дождливыми, впрочем, Морсус и домнишоара Ликуца настолько стремительно ринулись в термальные водовороты страсти, что и не думали следить за прогнозом погоды. Тем более на немецком. В один из таких дней, когда город, казалось, был завернут в мокрую простыню, они прогуливались по памятному маршруту, который националисты во главе с юным Адольфом Гитлером проделали 8 ноября 1923 года. Знаменитую пивную «Бюргербройкеллер» им не удалось найти, поэтому официально они начали с Мариенплац.

— Мы идем по следам демонстрантов Пивного путча! — объявил Морсус, обводя рукой площадь. Домнишоара Ликуца долго фотографировала почерневшие стены ратуши в остроконечных каменных узорах. Застывшие в рывке горгульи страшно щерились с высоты, низвергая потоки воды из позеленевших глоток. Через две улицы потянулась величественная Одеонсплац, которую домнишоара Ликуца нашла крайне неуютной.

— Но она не должна быть уютной! Это тебе не пятачок перед камином. Уца, мы же находимся в столице НСДАП! Здесь, по этой площади, шагали стройными рядами немецкие солдаты, вздымались алые штандарты со свастиками. Представляешь? И твои кеды сейчас ступают по брусчатке, которую топтали сапоги эсэсовцев. След в след! — Морсус подхватил домнишоару Ликуцу и закружил, развевая ее тюлевую юбку под строгими взглядами бронзовых полководцев, выстроившихся в лоджии Фельдхеррнхалле.

Домнишоара Ликуца хорошо себе это представляла и без ремарок Морсуса. В ее жизни уже миновал длительный период увлечения мистическим национализмом Корнелиу Кодряну и «Легионом Архангела Михаила». Потом, уже во Львове, Морсус узнает об этом и спросит, поглаживая ее по внутренней стороне руки, по прохладной коже, исколотой кириллицей: «А эти молитвы… ты набила их в честь „Легиона“?» Но она ответит молчанием на румынском языке.

— …и что дальше с путчистами? — спросила домнишоара Ликуца.

— Здесь они столкнулись с полицейскими, которые открыли огонь. Собственно, на этом Пивной путч и кончился. Гитлера арестовали через несколько дней и посадили в тюрьму, где он писал «Mein Kampf». Потом, при нацистах, это место считалось священным, ведь здесь была пролита кровь демонстрантов. Их имена были выбиты на мемориале там сбоку, рядом — почетный караул, прохожие вскидывали руки, восклицая «Sieg Heil!» — все, как полагается. А те, кто не желал отдавать честь героям, ходили другой дорогой.

— Некрофетишизм, — произнесла домнишоара Ликуца, — типичный для тоталитарного строя.

— Но существование масс невозможно без идеологии, — возразил Морсус. — А в основе любой идеологии лежат мученики. Самый яркий пример этого — христианство.

— Я говорю образно. Мне просто удивительно, как на протяжении истории имена, высеченные на камнях, восхваляются, мараются, забываются и вновь всплывают в круговороте времени… — она задумалась. — Культ павших воинов… Знаешь, что каждое шествие Железной Гвардии начиналось с переклички погибших легионеров? Для фашизма — в Германии, Румынии, Италии — неважно! — характерен традиционализм, а традиционализм богат вариациями на тему крови, земли, культа предков…

— Да, но мне кажется, это особенно характерно для германцев. Сразу вспоминается северное язычество с его иконографией войны и смерти. Которое, кстати, пережило второе рождение во времена национал-социализма.

— Именно. И, надо сказать, немцам особенно шла вся эта атрибутика.

— Согласен. Даже немецкое Krieg — вдумайся, как оно безжалостно звучит, словно оружие бряцает о доспехи, словно сотня мечей разом лязгает о шлемы врагов. Да, это не протяжное английское war, не мягкое украинское виiна, не… как будет «война» по-румынски?

— Război.

— «Рэзбой»? Какое мародерское слово. Нет, «криг» — это «криг». Если kriegen означает по-немецки «добывать», то Krieg — это экспансивный акт, акт добычи.

— Ai dreptata, — она поцеловала его, больно оцарапав губы о небритую щеку.

Они остановились перед двумя львами на Фельдхернхалле, один из которых смотрел в сторону собора Святого Каэтана, а другой — в сторону королевской резиденции.

— На этом месте юные эсэсовцы присягали на верность фюреру.

Домнишоара Ликуца кивнула, пристально глядя на львов.

— А почему у одного пасть открыта, а у другого — нет?

— И не догадываюсь, — отвечал Морсус, прижимаясь к ней и гладя ее по животу.

— Видишь, лев с закрытой пастью смотрит в сторону церкви, а с открытой — в сторону дворца? Это означает, что спорить можно с монархом, но не с Господом Богом.

— Сама придумала?

— Прочла в путеводителе утром, пока ты спал как… что там говорят немцы… как мурмельтир!

Утром — это когда Морсус проснулся в ее черных волосах, разметанных по подушкам, и долго ласкался с ней, а потом она поднялась, подошла к окну, раскрыла желтые шторы, сквозь которые тусклый свет дня рассеивался карамельным сиянием, встала на цыпочки, чтобы посмотреть, о чем внизу скандалят турки, и прижалась проколотыми сосками к стеклу, звякнув о него колечками…

7

Ночной автобус выползал из лона Львова сквозь окраину, ощетинившуюся серыми рядами советской застройки. А Анджей, откидывая голову на спинку кресла, зацикленно вспоминал о Еве, вспоминал ее губы в кровавых бороздках и запекшиеся струйки под носом, и невольно признавался себе, что влюбился, ну бывает же такое, приехал во Львов на пару дней по делам и влюбился, а что, ездят же люди в Прагу — попить пива, в Милан — на шопинг, в Мотовун — полакомиться свежими трюфелями, так почему бы не съездить во Львов покрутить амуры? Он пробовал смеяться над собой, но иронией невозможно было вытравить тот судьбоносный момент, когда он увидел прелестную растерянную панночку, которая неловко прижимала одной рукой бумажный пакет к груди, а другой пыталась вытереть под носом кровь, и алые потеки, размазанные по нежному белому запястью в промежутке между грубым рукавом и перчаткой… Между тем, Анджей и представить не мог, какой дивный узор соткала судьба, эта искусная арахнида с сизым брюшком, чтобы их встреча состоялась именно в то промозглое позднеоктябрьское утро.

По плану, он должен был находиться в километре от этого парка, в палаце графов Потоцких. Но утром, во время завтрака, когда Анджей пил знаменитый львовский кофе в одной из кавярен, ему позвонила представительница от Львовской галереи искусств и попросила перенести встречу буквально на полтора часа. Дело в том, что под утро ее отца сразил невыносимый приступ подагры. Ему необходимо было сделать инъекцию колхицина, и женщина побежала по аптекам.

Заказчики обычно сами забирали торты, но клиентка, заказавшая торт в виде венгерского парламента для своей дочки, попросила доставить его на дом. Потому что примерно в то же время она ожидала курьера из DHL, который накануне не смог позвонить ей из-за разрядившегося телефона. А к полудню она уже должна была появиться на работе.

После завтрака Анджей решил немного прогуляться. Он пересек проспект Свободы и добрался до улицы Листопадового Чину, этого львовского Монмартра. Миновал массивное здание Университета с латинским наставлением на фронтоне, которое он автоматически перевел: «Образованные граждане — украшение Отчизны». Миновал атлантов, стерегущих роскошное убранство и змеевидную лестничную галерею в бывшем Шляхетском казино, где когда-то состоятельные господа спорили о политике и породистых лошадях, курили душистые сигары и играли в карты. Миновал серую громаду бывшего Австро-Венгерского банка, куда те самые мужчины вкладывали свои сбережения, пока в их утренних газетах, поданных на подносе рядом с кофе в тонкой фарфоровой чашке, не появилась весть об убийстве эрцгерцога. Он шел, и с одной стороны тянулись нарядные особняки, а с другой шумели увядшей листвой осенние сады, источая запахи костра, истлевшей травы и сырой земли. Недаром немцы, переименовывая Львов на свой лад, дали этой улице название Паркштрассе. Вдали уже блестело треугольное окно мастерской Яна Стыки — геометрическая причуда из красного кирпича, украшенная низкими балконами и гербом гильдии художников. Но этот участок улицы ремонтировали, и тогда Анджей свернул в парк.

Ева уже два дня не покидала своей жаркой кухни, возводя пресловутый парламент, — она очень боялась не успеть. В эти дни она чувствовала себя как лимон — не просто выжатый, а пущенный на цедру. Заказ был завершен вовремя, и с утра она выпила две чашки крепко заваренного кофе — взбодриться перед очередным рабочим днем. Затем она минуты три рылась в шкафу в поисках своих фирменных картонных пакетов, но, как назло, они кончились. Наскоро завернув коробку с тортом в простой бумажный кулек, Ева побежала на улицу Саломеи Крушельницкой и решила срезать путь через парк.

В принципе, Анджей мог оказаться там на двадцать минут раньше нее, если бы его не обслуживали так медленно в кафе. Но официантку, еще не знавшую о своей беременности, мучила накатывающая тошнота, и она то и дело убегала на задний двор покурить или ополоснуть лицо холодной водой.

Так все это — и венгерский орсагхаз из лакрицы и марципана, и хроническая подагра пожилого господина, и третья неделя беременности официантки, и ремонт брусчатки к 1 ноября — Дню Листопадового Чина, и слабые сосуды в изящном носике Евы — сошлось в один потрясающий узор, видимый лишь свыше, узор, все нити которого стягивались в одну точку, где звучало «Пшепрашем, пани», и протягивалась рука с платком, и встречались глаза, и сердце нежно замирало в карцере ребер…

8

Осмотрев Одеонсплац, мы отправились на Терезиенвизе, где я намеревалась посетить Старую пинакотеку. Мне безумно хотелось окунуться в ту неземную атмосферу старинных полотен и леденящего бессмертия их творцов, чья энергетика, излучаемая картинами, подчас образует бурную розу ветров. Это была одна из причин, почему после Берлина мы рванули именно в Мюнхен.

— Терпеть не могу эти картинные галереи, такая скукота! Глаз и сил не хватит все осмотреть, да и желания! — противился Морсус.

Он просто не знал, что в любой галерее из тысячи произведений обязательно найдется та жемчужина, к которой тебя потом вновь и вновь будет тянуть вернуться — но делать этого нельзя. Ты увидишь ее издалека и тут же почувствуешь ледяную дрожь, по коже побегут мурашки, будто ты встретился взглядом с самим художником, который смотрит на тебя оттуда… и ты встанешь перед ней — и она будет затягивать тебя, словно в водоворот.

Помнится, в Будапеште меня так заворожило полотно Виктора Мадараса «Оплакивание Ласло Хуньяди». Это была не картина, а черная дыра — в прямом и переносном смысле, поскольку в ней преобладали темные краски. А в нижней части длинным светлым пятном было изображено тело Ласло Хуньяди, покрытое саваном, и сквозь желтоватые складки угадывались очертания лица. Сам гроб был изображен так, что возникало неловкое чувство: либо покойник сейчас вывалится прямо к ногам зрителя, либо он уже наполовину лежит на черных плитах пола. И две женщины под траурными покрывалами, с лицами, искаженными священным ужасом, таились в полумраке у его стоп. Никогда еще художественное произведение не вызывало у меня такого темного страха и желания безотрывно смотреть и впитывать каждый штрих…

Я просто жаждала встретить в Старой пинакотеке нечто подобное. Или того жаждали мои демоны? Но музей оказался закрыт. Угрюмый день скис окончательно, заморосил дождь. Сфотографировавшись у писсуаров с дивной надписью «Abort! Herren», мы подошли к восемнадцатиметровой статуе Баварии, изображавшей величественную женщину с покорным львом у ног. Пустыми глазами она взирала на окрестности с высокого каменного пьедестала.

Надо сказать, в то лето Морсус открыл для себя творчество Борхеса. В частности, его поразил рассказ «Алеф».

— Внутри этой статуи есть лестница, по ней можно забраться наверх и посмотреть на Мюнхен из ее головы! Только представь себе! Лестница с шестьюдесятью шестью ступенями! А вдруг там мы откроем свой Алеф?!

— Какой еще Алеф?

— Уца, тебе обязательно надо будет почитать Борхеса. Алеф — это маленький шарик на девятнадцатой ступеньке лестницы, в котором одновременно видны со всех сторон все предметы и явления Вселенной, все, что происходит снаружи и изнутри, — тут Морсус призвал на помощь все свое красноречие, конфликтующее с его английским вокабуляром. Но общую суть я поняла. Естественно, это был масштабный художественный вымысел, но Морсус был так взбудоражен неуемной фантазией Хорхе Луиса и этими шестьюдесятью шестью ступеньками, под каждой из которых мог таиться Алеф, и мы оба знали, что в кармане у него еще с тату-феста лежит пакетик с волшебными Psilocybe. Да при таких обстоятельствах можно было поверить хоть в бред Котара и решиться на любую авантюру, что уж говорить о невинной смотровой площадке в голове Баварии?

— К тому же, тут лев. Интересно, как все это устроено изнутри? — предъявил последний аргумент Морсус. Всякий раз, когда мне попадались львы, я принимала это за знак свыше, что мне стоит уехать с ним во Львов. И в то лето архитектура вокруг меня кишела львами…

Итак, мы купили билеты за право наслаждаться панорамой со столь экстравагантной позиции, и смотритель запустил нас внутрь…

Ажиотаж бушевал, пока мы шли по лестнице в каменном мешке, но, как только вошли в саму статую, меня охватила паника. Узкая винтовая лестница вилась вверх, в черную железную утробу, и мне было уже не до Алефа. Кое-где горели лампочки, отчего провалы мрака были еще гуще и зловещей. И то, что снаружи выглядело имитацией человеческого тела и одежды, изнутри оказалось грандиозным причудливым уродством. Когда мы вошли в полость, где была морда льва, я буквально задохнулась от ужаса — теперь это был исполинский демонический оскал, реявший в высоте, — и мимо него надо было пройти, все выше и выше. Парализованная животным страхом, я еле ползла вперед, проклиная наш чертов авантюризм. Морсус был сосредоточен на лестнице, макабрический театр теней его не впечатлял ни секунды. Наконец, мы добрались до горла статуи — в саму голову вела отдельная узенькая лесенка. Чуть ли не на коленях мы заползли по ней внутрь. La dracu, стоило ли ради такого мучиться! В черепе и шагу нельзя было ступить, все пространство занимали два отлитых вдоль висков железных дивана с импровизированной бахромой. В изголовье зияли чудовищными провалами исполинские глаза, а еще ниже чернела яма носовой полости. Чтобы успокоиться и вознаградить себя за восхождение, я прильнула к крошечному окошку. Вид на Терезиенвизе был исполнен уныния и обреченности, отсыревшее поле сливалось с пеленой тумана, небо было подернуто паутиной сумерек.

Морсус ликовал.

— Это обалдеть как круто! Смотри, как здесь все удобно сделали. Я клянусь (он так и сказал в новоприобретенной немецкой манере — «ich schwöre»), надо просто лечь и внимательно глядеть, и тогда все увидишь! — он уютно, насколько это было возможно, устроился на скользкой лавке и уставился в волнообразные железные борозды на потолке.

— Разве ты ничего не увидел на лестнице?

— Как я мог что-то увидеть, когда ты так летела вперед и всю дорогу хныкала!

Я молча прилегла на соседнюю лавку. Дикая мысль — Мюнхен, вечер, идет дождь, а мы лежим вдвоем в черепной коробке статуи Баварии, и под нами — восемнадцать с половиной метров железного ада, огни которого плещутся у нас в изножье, в узкой глотке бронзовой девы. И, чтобы оказаться на земле, надо опять через все это пройти. Я была точно замурована в карцер своих кошмаров. Казалось, что статуя слегка пошатывается, и был слышен легкий гул, то ли от ветра, то ли от вентиляции…

9

…но если бы все дело было только в этих губах с кровавыми бороздками и в ее строгой молчаливости, переходящей в искреннюю радость из-за всякой мелочи (тут Анджей вспомнил, как по пути в Высокий замок перед ними пролетела красивая птица с нежно-рыжим оперением и сапфировыми погонами на крыльях. «Сойка! Sojka!» — воскликнули они одновременно, и она так прелестно рассмеялась), да, если бы дело было только во всем этом, или в ее искусстве возводить эти марципановые крепости (он уже наставил уйму лайков в ее десертном «Инстаграме»), если бы!

Но, помимо всего, Ева была так похожа, невероятно похожа на ту, другую женщину, на женщину, чьих губ он никогда не целовал, чьих рук он никогда не касался… на женщину, которая никогда не присутствовала в его жизни физически, но незримо влияла на его судьбу.

Их первая встреча произошла на старой квартире в Кракове, теперь уже и не вспомнить, сколько лет назад, и какая погода была в тот день за окном, и насколько накалилась внутриполитическая обстановка. Пока взрослые звякали чайными принадлежностями в гостиной, он, томясь от скуки, изучал корешки книг в шкафу с пожелтевшими стеклами. И до сих пор тот запах — запах старой мебели, пыли, книг, глянцевых страниц альбома со старопольской живописью — словно касался его ноздрей. Анджеек разглядывал гордых шляхтичей, их сабли и перначи, зажатые в кулаках, их бороды, грозные взгляды и красивые орлиные носы, их надменных жен, их гербы, четко прописанные в уголках портретов, по которым через много лет ему суждено было расшифровывать тайны шляхетских фамилий. Он уже пролистал Владислава Доминика Заславского, сияющего упитанным лицом и золотым камзолом, прошел мимо четы Веселовских и открыл альбом на том развороте, где Она коротала вечность в компании своей прелестной младшей сестры. Темный взгляд, устремленный сквозь века, запечатанные кровавым сургучом войн, вонзился в его зрачки, и едва заметная усмешка зазмеилась по ее губам при виде этого мальчишеского лица с нежными сиреневатыми тенями в подглазьях, смотрящего на нее по ту сторону вечности — ясновельможная панна безошибочно узнала в нем своего будущего обожателя. С неожиданным любопытством он разглядывал ее великолепно расшитое платье, зажатый в руке полупрозрачный шлейф, жемчужный венец на зачесанных волосах, но постоянно возвращался взглядом к блеклому пятну ее лица. Оно ничего не говорило, это безжизненное лицо, замкнутое в ледяном высокомерии, поданное на блюде гофрированного воротника, и лишь острый взгляд темных глаз да слабая усмешка взывали к нему, цепляясь рыболовными крючьями за тонкую изнанку где-то в грудной клетке.

Он успел прочесть ее имя перед тем, как в комнату вошла мать и позвала его к чаю. «Portret Katarzyny z Lubomirskich Ostrogskiej».

10

…гул исходил из трубы, уходящей ввысь, в средокрестие, куда-то в башню собора и сквозь ее купол, все выше и выше. Он доносился словно из иного пространства — ледяного, межзвездного — вырываясь из трубы матово-белым свечением, точно звук был соткан из световых частиц. Домнишоара Ликуца разрывалась между сверхъестественным ужасом и желанием заглянуть в нее, встав под отвороты из начищенной меди.

«Гул в трубе — душа покойного пришла» — всплыла в моей памяти одна из сотен темных деревенских примет. Вздрогнув и перекрестившись, я заскользила дальше по сумрачному залу, в конце которого скалился черный орган и вздыхали голоса усопших менестрелей. Я шла, задрав голову, глядя на нервюрные своды, которые выпирали цепью пожелтевших костей — казалось, я ступаю по трубчатому скелету исполинской змеи, сквозь колоннаду ребер, считая ее позвонки. И стараясь не оглядываться по сторонам.

— …trei… patru… şapte… opt…

Потому что вокруг возвышались надгробия. Слишком много надгробий. Они загромождали весь неф цоколями из черного мрамора, множась взлетающими ангелами, эпитафиями и черепами. На каменных саркофагах возлежали рыцари, они дремали с оружием в руках, оплетенные лернейской гидрой колючего орнамента. Иные покойники, изваянные из алебастра, замерли с молитвой на верхних этажах своих погребальных камер. Преклонив колена и сложив ладони, они творили посмертный «Te Deum» Господу Богу, и аметистовый отсвет витражей лежал на их лицах синюшными пятнами.

В глубине нефа уже не было слышно торжественного трубного гуда, зато до меня донесся едва слышный стеклянный перезвон. За крестильной купелью виднелся очередной памятник. Высеченные из светлого камня пилястры мягко обрамляли плиту красного мрамора, а на ней был выгравирован спящий полководец в доспехах. Его надгробие отличалось аскетизмом от остальных, как будто было воздвигнуто в честь простого воителя, но я-то подспудно знала, что этот мужчина был самым высокородным и прославленным из всех тех черных рыцарей и их жен, что следили сейчас за мной пустыми глазницами.

Из середины надгробного цоколя била струя воды, растекаясь по плитам зеленоватым пятном. «Фонтан с мертвой водой…» — подумалось мне, и я стала рассеянно вспоминать про мертвую и живую воду, но мысль ускользала, гонимая тихим журчащим плеском. Брызги разлетались во все стороны; опустив голову, я увидела, что стою в луже, а вода расползается все дальше по проходу. Тогда я решила обойти надгробие, и среди лаконичного орнамента мне на глаза попался герб — три острых зуба на красном поле. Я еще раз внимательно взглянула на спящего, словно требуя представиться, но человек в латах мирно почивал, опершись на правую руку, с зажатыми в ладонях регалиями. Его высеченные из камня веки слегка подрагивали во сне.

— Невозможно понять эстетику сарматского портрета, не постигнув красоты надгробной скульптуры, — раздался мужской голос.

— Cine eşti?.. — пробормотала домнишоара Ликуца. Призрачное касание по волосам заставило ее обернуться. Позади нее стоял мужчина с желтоватым лицом, будто обкапанным воском.

— Ты узнала его? — спросил он и продолжил, не дожидаясь ответа: — Как ты думаешь, что он видит в своем посмертном сне: свою любовницу в Гродно или осаду Пскова?

Домнишоара Ликуца прижала руку к груди, чувствуя тошнотворные спазмы. Ужас втекал в вены неотвратимо, как вода, что захлестывала ее ноги.

— Ce?!

— Я говорю, давай лучше зайдем в «Löwenbräu». В этой пивной слишком воняет тушеной капустой.

Из правого притвора вышла фройляйн с невнятным лицом, облаченная в черно-белый дирндль. Она сделала пригласительный жест, но Морсус уже подталкивал домнишоару Ликуцу к выходу, к дверям, над которыми нависал величественный орган, сотни труб которого образовывали змеиную челюсть. Ее ноги были вымочены по щиколотку, она едва переступала обледеневшими ступнями, оставляя за собой мокрый след. Черные громады надгробий оставались позади, и по ее спине пробегала дрожь от пристальных взглядов, провожавших ее.

— Весь Мюнхен провонял этим капустным духом, — он выругался. — Уца, что ты там стрекочешь?

— Как хорошо, что такое бывает только во сне… — услышала домнишоара Ликуца свой ответ.

11

К концу XVI века Речь Посполитая стала крупнейшим государством Европы, распростертым «od morza do morza», по землям Польши, Прибалтики, Белоруссии и Украины. Там, на границе между Западом и Востоком, в пожаре неугасающих войн, царила шляхетская aura libertas — «золотая вольность». Иными словами, королевская власть напрямую зависела от господствующего военного сословия — шляхты. Слово это пришло в польский язык из немецкого, в котором Geschlecht означает «род»; в Речи Посполитой так стало зваться дворянство — люди, имевшие за плечами аристократическую родословную, люди, к чьим именам прибавлялись рыцарский герб и знатная фамилия на «-ский». Они крепко держали в руках оружие и бразды правления, не знали преклонения ни перед кем, кроме Господа Бога, и поговаривали, что «Польша держится беспорядком», а она держалась их самовластием. Сами раздавали милости и выбирали монарха, сами же и устраивали в случае его неповиновения вооруженный мятеж. Грезили идеалами римской республики, претворяли их в жизнь и превыше всего ценили свободу личности. Гражданские и политические права этого многочисленного класса поражали дворян остальных государств. От могущественной магнатерии, с интересами которой приходилось считаться королю, до чиншевой шляхты, скромных тружеников, — все они обладали равными привилегиями, каждый из них был другому «пан брат». Католическая вера таинством святого причастия объединяла их в помыслах и на поле брани.

Род Любомирских герба Шренява достиг процветания при правлении Стефана Батория. В 1581 году король передал под начало магната Себастьяна Любомирского соляные копи в окрестностях Краковского воеводства, назначив его краковским жупником. Добыча соли и ее продажа позволили стремительно приумножить богатство и расширить сферы влияния. Волевой и целеустремленный, Себастьян Любомирский спустя десять лет прибавит к своим многочисленным званиям титулы сенатора Речи Посполитой и графа Священной Римской империи. Портрет из родовой галереи изображает этого дворянина в возрасте шестидесяти семи лет. Вся его фигура излучает спокойную уверенность человека, привыкшего повелевать. Суровый взгляд из-под нахмуренного чела выдает крупного государственного деятеля — от его решений зависит судьба королевской Польши.

В том же знаменательном 1581 году Любомирский женился на Анне, урожденной Браницкой. Она родила ему шестерых детей: двоих сыновей, которых ожидала военная слава, и четырех дочерей, чьим уделом было через династический брак продолжить линию знатных семейств. Старшей дочерью Себастьяна Любомирского была Катажина. Ее супругом стал один из богатейших магнатов Речи Посполитой — представитель старинного западнорусского рода Януш Острожский, каштелян краковский, воевода волынский, староста белоцерковский, богуславский, каневский, черкасский и переяславский. К их бракосочетанию приурочен единственный портрет, на котором юная Катажина представлена в подвенечном убранстве. Ее тяжелое златотканое платье расшито причудливыми узорами и аллегорическими фигурами. Будто пестрый летний сад распустился на белизне свадебного одеяния, он полон диковинных зверей — их преследуют охотники с гончими. Амуры символизируют любовь, виноградные грозди и фонтаны — изобилие, цветы — невинность, копья в руках егерей — мужское начало, псы — верность. Талию невесты опоясывает кордельер из золотых бусин; его она будет перебирать в молитвенном молчании. Резной венец с жемчугом сверкает на ее темных волосах. Это роскошное облачение и картуш с четырьмя гербами — Шренява, Гриф, Леварт и Котвич — сообщают о ней гораздо больше, нежели лаконичная латинская подпись в углу «Katarzyna z Lubomierz Xiężna Ostrowska Kasztelanka Krakowska». Наследница золотоносных соляных шахт и обширных земель, простертых с востока на юг, истовая католичка, гордая и исполненная холодного величия, Катажина заключает в своих венах драгоценную кровь княжеских поколений. Она стоит, зажав в руке ниспадающий с ее венца шлейф и меховые перчатки — свадьбу играли в холодное время года. Другой рукой она касается стола с заводными часами. Они же изображены на портретах ее родителей. Золотые часы символизируют богатство, но могут ли они также означать безжалостную летучесть времени? Время… Катажина — его заложница. От ее союза с Янушем Острожским с нетерпением ожидают потомства, но мучительно тянутся бесплодные годы, а ей не удается исполнить свое предназначение. Только через десять лет она родит ребенка. Ее замужняя жизнь проходит в крупном фольварке Прокоцим под Краковом, истекает сквозь пальцы, унизанные перстнями. Спустя еще четыре года Катажина умрет, не дожив до своего тридцатилетия. Ее уже не потрясет последующая гибель собственного сына — а ведь мальчик должен был унаследовать Острожскую Ординацию, но теперь с его смертью род Острожских прервется, и майорат перейдет к потомкам по дочерней линии. Она уже не застанет ни взятия Москвы Жолкевским, ни последующих поражений, ни восстания Хмельницкого. История будет двигаться дальше, и в ней будут принимать участие ее братья, ставшие воеводами, ее сестры, выданные за гетманов и полковников, их дети — все они, и многие другие, чьи судьбы образуют плоть и кровь шляхты.

Все это Анджей узнал в подробностях, поступив в Ягеллонский университет на факультет полонистики.

Однако предоставленная информация казалась слишком скудной. Жизнеописания мужчин полнились деталями: они вели многочисленные войны, закладывали храмы и вершили дела государственного масштаба. Женщины же упоминались лишь в связи с браками и родовитыми наследниками. Между тем, ведь было интересно, в каком настрое Катажина шла под венец с краковским каштеляном, который был старше ее на двадцать семь лет? О чем думала, позируя придворному живописцу в своем тяжелом парадном платье? Как шелестела подолом по шахматным плитам сквозь залы замка в Старом Сонче? Как приняла своих падчериц, дочерей Острожского от первого брака с венгерской графиней, которые были с ней одного возраста? Чем она занималась в Прокоциме, любила ли охоту, пиршества и общество обходительных шляхтичей или же, наоборот, посвящала дни молитве? И от чего она умерла — от запущенной простуды или от жестокого недуга, разрушившего ее изнутри?

Ответов на эти вопросы не существовало. И жизнь Анджея текла спокойно, пока на него не находило какое-то умопомрачение. Тогда он начинал рыскать по архивам, среди латинской трухи и змеями шипящих шляхетских фамилий, в надежде постичь тайну жизни этой женщины.

12

Ляне всегда было жутковато подходить к «паучьей многоэтажке», образованной из стеклянных ящиков, где обитали эти странные существа, похожие на пестрые ядовитые цветы. Они беззвучно передвигались наощупь или сидели неподвижно, в мертвом оцепенении, глухие и немые («Глухие? Они слышат лучше нас! Ты просто не представляешь, как пауки любят звучание скрипки!» — высказал ей как-то Морсус). Оживление охватывало их, лишь когда он доставал лоток, кишащий какой-то крылатой дрянью, и принимался их кормить. Тогда пауки показывали свой характер: прятались в нору или, воинственно лязгая хелицерами, вставали в боевую стойку, а после молниеносным прыжком бросались на добычу. Затаив дыхание, Морсус следил, как они моментально наносят смертельный укус бьющемуся таракану, как разрывают хитиновые покровы изогнутыми клыками, как исполняют «danse macabre» с жертвой в лапках, как плетут скатерть из паутины, чтобы завернуть в нее останки. Haplopelma Vonwirthi, Lasiodora Parahybana, Acantoscurria Geniculata, Brachypelma Auratum и еще двадцать три различных вида составляли его коллекцию — предмет люциферианской гордости и такой же страсти. Для посторонних наблюдателей они отличались лишь разноцветными коленками, для Морсуса же каждый птицеед был индивидуумом с рядом правил, установленных раз и навсегда в маленьком стеклянном мирке. Кто-то проводил дни в засаде, кто-то заплетал паутиной весь террариум, кто-то неутомимо возводил баррикады из субстрата. Но всех их объединяло одно — с острия напоенных ядом хелицер и до последнего стрекательного волоска они были хищниками, способными по малейшей вибрации настичь свою жертву.

Ляна пришла в тот момент, когда Морсус по локоть залез в террариум и протягивал сверчка хроматопельме. Оба они были расстроены: паук — своей немощью, а владелец — грустным осознанием того, что прежде опасный зверь стремительно стареет и больше не противится вторжению в свое царство.

— Старикан мой совсем расклеился, забросил охоту. Приходится кормить буквально с ложки… — сетовал он.

Паук деликатно взял лапками свой обед и занялся приготовлениям к трапезе, что, по наблюдениям Ляны, составляло весьма сложный церемониал.

— А мы ждем пополнения! — гордо объявил Морсус, переходя к следующему ящику. Она невольно метнула взгляд на живот домнишоары Ликуцы, но та даже не отреагировала, вперив зрачки в монитор ноутбука.

— Да нет, вот же!

Ляна заглянула в террариум. Там, на обрубке дерева, устланного шелками паутины, восседала Агарта — любимица Морсуса, первая обитательница «многоэтажки» и несомненная красавица — птицеед Avicularia Versicolor. В своей ярко-бирюзовой шубке с металлическим отливом Агарта выглядела настолько великолепно, что даже вызывала у Ляны восхищение и желание ее потрогать. В минуты благодушия Морсус иногда обещал подарить ей чучело паука, сделанного из экзувия Агарты. Эти посулы были ложью от начала до конца, поскольку его коллекция тогда лишилась бы ценного экземпляра. К тому же Морсус вел счет годам своих подопечных в линьках и ревностно хранил их шкурки.

В верхнем углу среди облаков паутины мутно белел кокон. Ляну не впечатлило это радостное событие, но она сделала заинтересованный вид.

— А где самец? Агарта сожрала его?

— Кровожадная женщина! Нет, я разнял их. Вон он сидит в своей хатке.

— Зачем ты вмешался в природный процесс? — спросила Ляна, выходя вслед за Морсусом на кухню. Он с силой рванул заедающие оконные створки. Их треск надрывно отозвался в колодце двора, пересеченного бельевыми веревками. Ляне нравились эти квартиры в старых домах Львова, где окна выходили в узкие дворики с крошащимися стенами и сохнущим бельем, которое сейчас впитывало в себя осенние заморозки. На улице Княгини Ольги, где она снимала квартиру, такого не водилось.

Морсус закурил свой «Парламент».

— Я держу их для размножения, а не ради научного интереса.

— Думаешь, Агарта действительно убила бы его?

— Скорее всего, да. У самца мало шансов спастись, он же намного меньше.

— Значит, у пауков царит матриархат?

— Если хочешь, называй это так, — усмехнулся Морсус. — В любом случае, у них доминирует самка. Это логично, ведь она дает потомство, она — великая мать, а самец — осеменитель, не более. Примечательно даже то, как они спариваются. У животных и птиц самец всегда занимает доминирующую позицию, покрывая самку сзади. Конечно, к паучихам так не подберешься, у них и половое строение другое, подойти можно лишь спереди. Дай Бог удачно зажать ей клыки, быстро спариться и убежать, пока цел!

Когда Морсус скатывался до таких подробностей, Ляне казалось, что в прошлой жизни он точно был пауком, и очередное половое сношение оказалось для него смертельным. Тем более себя он горделиво ассоциировал с высокотоксичным норником Haplopelma Lividum, исходя из собственной интровертности и мертвенно-синих партаков, покрывавших руки.

— Но зачем они убивают самцов? — спросила она, думая о чем-то своем. Морсус прищурился, затягиваясь дешевым дымом, — он с лету понял, что она томится от очередной неудовлетворенной прихоти.

— Думаю, потому что после копуляций это уже отработанный материал. Но к чему спрашивать, ты ведь знаешь об этом побольше меня.

— Я, слава Богу, не развожу пауков, и мои доходы не зависят от членистоногих.

— А ты сама как арахнида. Это твой поведенческий паттерн, как теперь пишут в книгах по психологии. Скажешь, я не прав?

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.