Бесплатный фрагмент - Каннибализм

Сборник произведений

***

Человек — социализация и смерть

***

«Что же на самом деле делает человека человеком? Его происхождение, то, как он был зачат? Я так не думаю. Это выбор, который он делает, не то, как он все начинает, а то, как он все заканчивает». [10]

Что есть человек — дитя любви или продукт общественного производства, проходящий в период своей долгой социализации все стадии механистичного технологического процесса? Животное примитивно в своих низменных потребностях: утолить голод, завоевать лучшего партнера, произвести сильное потомство, спастись, иногда вгрызаясь в глотку своему врагу, где первейшим и основным инстинктом является выживание. Все животное существо человеческого индивида подчинено инстинкту самосохранения, но обеспечивает ли общественное воспитание жизнестойкость человека, или напротив, порождая в нем противоречивые чувства в выборе между собственным благополучием и благополучием окружающих, толкает его на путь убийства.

Человек с молоком матери впитывает ценности общества. Общество ему говорит, что есть добро, что зло, и маленькому гражданину ничего не остается, как верить на слово в непреложность этих старых как мир истин. Один раз поверив, больше не приходится сомневаться, но лишь разувериваться в справедливости жизненных устоев. По общественным меркам зло имеет свой масштаб, зло совершенное против одного индивида, меркнет перед злом совершенным против многих; зло совершенное в отношении мужчины меркнет по сравнению со злом совершенным против женщины; зло совершенное против себя меркнет перед злом совершенным в отношении другого. «В заурядных фильмах смерть представлена как абсурдное событие или ситуация личного поражения. В сообщениях о жертвах в ходе военных действий, во время авиационных катастроф, ураганов, наводнений, землетрясений, засух и массовых эпидемий данные столь велики, что воспринять смерть на личностном уровне невозможно. Ее важность и психологические, философские и духовные взаимоотношения растворяются в бесстрастных цифрах» [4]. Но это проявление ханжества. Индивид, как общественная единица важен социуму лишь в пределах выполнения им его репрезентативных функций, но не как человек с его внутренними терзаниями, сомнениями, страстями и аффектами. Зная это, человек сознательно идет на преступление против своей самости, психического здоровья, а иногда и физического благополучия ради соблюдения пресловутых общественных норм нравственности. Все социальное существо человеческого индивида подчинено потребностям общества, зачастую в ущерб инстинкту самосохранения.

Первым примером такого самоотверженного пожертвования стал Иисус Христос, отдавший свою жизнь за спасение человечества. Жертвенность великий дар, но оценен ли он, и будет ли он оценен как проявление высочайшей добродетели? Оценен чудесный акт воскрешения, и только через воскрешение такая жертва не стала актом бессмысленного самоубийства. «Выживание самых приспособленных не позволит сильным спасти слабых… Бог создал человека по своему образу и подобию, и создал его убийцей» [5].

Вопрос социальной справедливости, и божественного воздаяния спорен. Праведная жизнь совсем не гарантирует благополучия, скорее одаривает испытаниями на стойкость, такой человек живет как бы выполняя обеты, которые никогда не давал. При этом собственное его существование вторично по отношению к сосуществованию с обществом в лице ближайшего окружения. Вдобавок, любовь к ближнему отнюдь не обеспечивает адекватной ответной реакции, а может быть воспринята весьма разнообразно: как слабость, нечестность, трусость, хитрость. Все зависит от внутреннего восприятия образов, слов, поступков, то есть от формы информационного метаболизма. Принадлежность к представителям одной семьи отнюдь не является гарантией понимания между ее членами, при этом у родственника гораздо больше шансов психологически ранить, а иногда и уничтожить своего менее толстокожего родича. Случайной жертвой психологического насилия может стать каждый, но добровольное жертвоприношение собственного душевного спокойствия в угоду прихоти домашнего тирана (который, впрочем, может и не осознавать этого, или считать свое поведение, слова, поступки за услугу, одолжение или само собой разумеющееся условие сосуществования) является актом самоуничтожения. Что, в таком случае, определяет жизненную позицию одних, как «жертвенных агнцев», считающих себя обязанными идти на уступки, тратить свое время, силы, чувства не получая взамен даже благодарности; а других — как «хозяев жизни», считающих себя в праве распоряжаться всем этим, живущих только своими желаниями, даже в ущерб другим. Совестливость? Долг? Обязательства?

Выбор, в этом случае, ограничивается двумя вариантами поведенческих реакций: совершением зла в отношении себя или совершением зла в отношении ближнего своего. То есть, для одних — это, прежде всего, совестливость, долг и обязательства перед другими, а для других — это, прежде всего, совестливость, долг и обязательства перед собой. Первые являются хранителями общественных устоев; для других «общество — это я», они сливаются с обществом в одно целое и считают свои интересы интересами общественными. Разница восприятия жизни заключается в том, что первые делают уступки и раздариваются, сознательно, им необходимо быть нужными, приносить пользу, чтобы в них нуждались, но, видя отсутствие справедливости в воздаянии за свои поступки, начинают живо это перемалывать в себе, переживать, озлобляться на мир, бунтовать, и в конечном итоге могут решиться на куда большее зло в отношении кого бы то ни было. Вторые, почти никогда не задумываются над порядком вещей, они сосредоточены на себе и своих интересах, глубоко ни в чем не копаются, о смысле бытия не задумываются, озабочены исключительно своими повседневными, ежечасными, ежеминутными потребностями, и коли уж чего-то захотели, то подайте им это сейчас, потому, что они этого хотят; при этом они могут верить в собственную доброту и щедрость (правда последнюю чаще всего расценивают сугубо материальными мерками), оскорбить их практически невозможно, слова до них не доходят, ввиду того, что они не чувствуют их глубины.

Извечный принцип социума, отраженный и транслируемый в известных фразах: «Битый небитого везет», «В любви, один любит, другой позволяет себя любить», «У… нет друзей, у… есть интересы». При этом формируется общественное мнение, указывающее на свободу выбора, там, где по существу присутствует неизменная данность. Чтобы выбор стал возможен, нужно перевернуть всю человеческую психологию, повернуться к «обществу задом, а к себе передом». Западное общество уже давно так живет, правда, продолжая создавать видимость приличия, а наша Родина — увы, на самом деле стала уродиной, выпятив все самое неприглядное на обозрение, но при этом, дабы оправдаться прикрывается осознанным выбором.

Для того чтобы человек был способен совершить выбор между путем «добра» или «зла», он должен иметь четкое представление о природе «доброго» и «злого». Система двойных стандартов, действующая в общественных умах сделала таковое представление невозможным. Незыблемые ценности дружбы, любви, семьи, рода, в реальной жизни обесценены конкуренцией, развратом, свободой от обязательств, рождением вне брака.

Когда ценность материнства возвеличена до небес, но при этом, отнюдь, не является первостепенной и обязательной ценностью для женщины, то мы получаем «общество сиротства».

Когда ценность отцовства сведена до уровня случайности, с отсутствием даже элементарной уверенности соучастия в сотворении новой жизни, мы получаем «общество Иванов, не помнящих родства».

Когда дитя, воспринимается хотя бы одним родителем не как «плод любви», но как недоразумение, мы получаем общество, в котором человеческая жизнь ничего не стоит. И сколько бы пресловутое «МЫ», в лице общества не ратовало за идеалы гуманизма, все это будет лишь простое сотрясание воздуха, ибо, где не ценится человек, как единица мироздания (вне отношения к полу, возрасту, цвету кожи, статусу), там нельзя говорить о существовании общества как такового, там мы получаем «лжеобщество индивидуалистов, скрывающих свои пороки под маской добропорядочности». В таком лжеобществе тактикой выживания становится: агрессия или пассивное смирение, нападение или подчинение, паразитирование (от греч. parasitos нахлебник, тунеядец) или реципиентность (от лат. recipientis получающий, принимающий), то есть, приятие чужого как своего.

В этом кроется корень недоверия человека к человеку, отстраненность от общих нужд; в том, что, по сути, мы не можем знать намерений друг друга. Действительные намерения скрыты в мишуре социализированных клише и стереотипов. И неизвестно когда и в какой подворотне, а может в собственном доме и в собственной теплой постели, кто-то бесконечно чужой и бесконечно близкий словом или поступком оборвет нить твоей уже такой привычной и устоявшейся жизни.

Опасность в одиночестве. Опасность в обществе себе подобных коллективных одиночек.

«– Глупый белый человек,…иди к ним.

— Что? Один? Почему бы нам просто не обойти их?

— Нет, иди. Это испытание.

— Но я не знаю этих людей, и они выглядят совсем не дружелюбно. А что если они меня убьют?

— Никто и не заметит!» [6].

С какого момента человека можно считать мертвым? С момента прекращения им физического существования? А может, с того момента, когда собственное физическое существование начинает его тяготить? С потери смысла в жизни? И выбор здесь: поиск или смирение. Как закончить жизнь, в поиске или в смиренной уверенности, что как не ищи все равно ничего не отыщешь, кроме болезни, тщетности усилий, разочарования. Для одного этот вопрос не возникнет никогда, для другого, не однажды и не единожды. Все зависит от момента входа в «сумеречную зону» своего сознания, когда повседневность отступает в тень и из утреннего тумана или из полуночной мглы вдруг выступают образы настоящего и будущего, того, что ты уже не успел или еще не успеешь сделать. Осознание тщетности постановки цели, потому что, то что не дано ты не получишь никогда, руки твои налиты свинцом, в висках стучит и единственное что ты можешь осознать, то что жизнь проходит мимо, а ты неподвижен и наблюдаешь за ней со стороны, и твое присутствие в этой жизни не предусмотрено. Это мгновение и есть маленькая смерть. «Не существует ничего, кроме цели данного мгновения. Вся жизнь человека представляет собой последовательность мгновений» [8]. Момент, когда ты перестаешь чувствовать, момент, когда ты перестаешь мыслить, когда жизнь превращается в повинность.

Пальцами зябкими, сжимая глотку своей самости,

В потуге выдавить измученный голос стремления,

Напоминающий собственному разуму о том, что в тебе еще теплится жизнь.

Каждым движением, приближая смерть,

Каждой мыслью, воскрешая мертвое,

Каждым звуком, содрогая искусственные звуки,

Каждым взглядом, оживляя потерянные мгновения.

Черным муаром прикрыть лицо,

Вдохнуть пыльный воздух обреченности,

Выпустить струйку пара из нервно сжатых губ,

И пронзить холод небытия теплом облегчения,

Неизбежно осознавая моментальность последнего выдоха.

Судорожно ловя замерзающие узоры воспоминаний,

Исчезающие столь же быстро как появились,

Стирая тем самым собственное естество,

Превращая человеческое существо,

В маленькую песчинку,

Перышко в тумане,

Росинку на листе.

«Каждую ночь и каждое утро на земле рождается кто-то для боли. Каждое утро и каждую ночь, кто-то рождается для удач. Кто-то рождается для удач, кто-то рождается для бесконечных ночей» [6]. Момент свершения жизни, какой бы сферы индивидуальной жизнедеятельности он не касался (профессиональной, личной, духовной, творческой реализации), обязательно уходит в материальную действительность человеческого бытия, которая подчинена экономическим законам: поменьше затратить и подороже продать. Удачливость имеет свое лицо — сытое, умасленное, довольное, богатое. Творческая деятельность человека оценивается с позиции востребованности обществом в лице потребителей, и здесь для него встает дилемма: убить свое индивидуальное творческое начало и подчинить его потребностям широкой публики или «творить в ящик», прослыв неудачником, в надежде, что плоды труда не пропадут даром и будут оценены последующими поколениями. «Сегодня я понимаю, что жизнь человека не может быть измерена, тем что в этом мире называется успехом. Мы можем оценивать только наши собственные жизни, тем во что мы верили, какой выбор мы делали день за днем» [5]. Так или иначе, человек постоянно должен соизмерять свои желания с общественным предложением и подавлять страстные проявления своей истинной натуры, а значит, в каждый из таких моментов убивать в себе жизнь. «Будучи сдерживаемыми, желания мало-помалу становятся все более пассивными, и, в конце концов, от них остается одна только тень» [9]. Человек, желания которого подобны тени, сам становится тенью. В этом правда социальной обыденности — живем мы вместе, а умираем порознь.

Творческое начало экстравертированной личности адаптировано к потребностям общественного сознания. Экстравертом движут страсти окружающей его социальной действительности. Его переживания переплетаются с переживаниями актуальной реальности, но его это не тяготит, потому как, чаще всего его не заботит вопрос о собственной значимости в масштабе окружающей его всеобщности. Зато собственная значительность, не вызывает в нем сомнений, так как все мало-мальски значительное, происходящее в пределах окружающей его всеобщности, он так же относит и на свой счет. Это так, и не может быть иначе.

В свою очередь, творческое начало интровертированной личности, подчинено внутренним терзаниям и страстям, и включенность в социальную реальность, создает лишь фон для проявления неповторимой индивидуальности сознания и мировосприятия интроверта. Если социальный фон враждебен или нейтрален к творческой проявленности интровертированной личности, то это осложняет его взаимодействие с социумом, ведет либо к деградации творческого начала, либо к открытой конфронтации. «Если кто-нибудь всецело уходит вовне, то ему приходится изживать свой миф; если же он уходит вовнутрь, то ему приходится превращать в сновидение свою внешнюю так называемую реальную жизнь» [11, с.102].

Человек, как существо биологическое, подчинен законам природы, предписывающим содержать свой организм в гармоничном состоянии, гармонии физического, психического и духовного состояний. Потребность в самосовершенствовании мотивирует человеческую личность на постановку жизненно необходимых целей и движению к их осуществлению. Невозможность осуществления поставленных целей, через неприятие социумом, является препятствием движению и приводит к страданию, инерции, внутреннему противоречию врожденной самостийности личности и навязанных общественным сознанием социализированных клише. В этой связи, человеческая личность, чаще всего деформируется в процессе своего становления, под влиянием внешних требований, ожиданий, ценностных ориентаций, новомодных веяний; и не факт, что это полезное личностное перевоплощение, но скорее фальсификация индивидуальности. «…Тойю различает истинную самость и ложную. Ложная самость есть личность приобретенная, созданная из превратных мнений. Эту ложную самость мы свободно могли бы назвать персоной, ибо она есть то совокупное представление о нашем существе, которое мы выработали из опыта нашего воздействия на окружающий мир и его воздействия на нас» [там же, с.127].

Неприятие социумом «истинной самости» личности, сопряженное с борьбой за самовыражение имеет положительное значение, лишь в случае непреклонной стойкости творческого начала, независимо от того, изменяется ли мнение социума о ее социальной ценности. В борьбе, переживая поражения и спады, терзаясь вопросом собственной правоты и правильности создаваемого продукта, творческая интровертированная личность оттачивает свое мастерство, убеждается в собственном праве на жизнь и на свободу самовыражения, побеждая, пусть в малом, но мало-помалу приучая социум к своему индивидуализированному мировосприятию, придавая тем самым новый оттенок социализированному восприятию настоящего. «К важным делам нужно относиться легко. К мелким делам нужно относиться серьезно» [8]. К преодолению трудностей творческая личность может привыкнуть, так же как к завтраку по утрам. Осознание собственной правоты, придаст веры в собственные силы; готовность к схватке с проявлениями враждебной критики и поругания, придаст кураж в поиске новых творческих приемов, в выходе за пределы собственных креативных способностей, и неприятие социумом, перестанет нависать над судьбой как дамоклов меч. Все станет заметно проще. «Если же изначально признать, что ты так или иначе промокнешь, ты не будешь удручен» [там же].

Способность отстаивать «истинную самость» зависит от среды, в которой происходила социализация индивида. Здесь важна известная степень свободы и поощрения творческого самопознания личности. Что делает одних людей слабыми и беспомощными перед другими, а других сильными и волевыми? Это кроется в генетической предрасположенности к доминированию или в чем-то, что скрыто в индивидуально-личностном восприятии действительности и своего места в ней? Залог успешности человеческого существования кроется не столько в том, как его оценивают другие, а в том, как заслуженно высоко он оценивает себя, то есть не в том, как сильно он нравится другим, а насколько он нравится себе, насколько ему комфортно жить с собственным мироощущением. Ведь жизнь в состоянии перманентного стресса долгие годы, одних людей превращает в «ничто», в них гаснет искра жизни и самоуважения, а других, напротив только делает сильнее, только тренирует их волевые качества. И с этой позиции важной становится ценностная основа существования индивида, его непредвзятость к жизненным условиям, к окружающим людям, к порядку всеобщности. Почему для одних, собственная жизнь является величайшей ценностью, и он будет держаться за нее ценой убийства, подлости, унижения, а другой сам вырвет себе сердце, но не позволит надругаться над своей самостью, унизить свое достоинство, не посмеет «потерять свое лицо»? «Конец важен во всем» [8]. Даже в смерти можно узреть красоту. Чтобы суметь отыскать красоту в смерти, нельзя пренебрегать жизнью, необходимо каждый день взращивать в себе любовь к тому, что ты видишь. Но прежде чем научиться любить, человеку необходимо распознать любовь на примере своих родителей, на примере того, как они любят свое дитя и друг друга. Такой опыт глубоко индивидуален, но именно в нем закладывается основа человечности.

На самом деле, где проходит граница между любовью и садизмом? С момента своего рождения человек сталкивается с проблемой взаимоотношений, с недостатком остроты чувств и ощущений. Чем старше он становится, тем лучше понимает с кем ему комфортно, а кто действует на него раздражающе. Почему мальчики больше привязаны к матери, а девочки к отцу? По- видимому, любовь отца и матери различны по своей природе. Любовь матери — собственническая, эгоистичная. Мать относится к своему ребенку как к собственному организму, шестому пальцу на ее руке. Она изначально настроена воспринимать ребенка, как собственного данника, она в муках дала ему жизнь, поэтому его жизнь всецело принадлежит ей. Мать воспринимает своего ребенка сквозь призму отношений принадлежности. Отец же может любить ни на что не претендуя, кроме гордости за свое дитя. Любовь отца — покровительская, отрешенная. Отец воспринимает своего ребенка сквозь призму отношений преемственности. Отец любит наблюдать проявление в ребенке самого себя и знакомых ему родовых черт во внешности, форме мышления, поведении, характере, ценностных ориентациях. Гармоничное сочетание родительской любви и заботы формирует душевные качества личности, ее человечность, гуманность, умение сострадать. Перекосы в отношениях родителей и ребенка, обделенность во внимании со стороны хотя бы одного из них, не говоря уже об устранении родителя из жизни ребенка, часто может приводить к различным проявлениям социопатии, формировании в сознании ребенка искаженных моделей «можно» и «нельзя», «хорошо» и «плохо» и способов достижения желаемого. Принадлежность к семье, к семейным ценностям служит определенным буфером между человеком и обществом, областью, в которой преломляется и рассеивается социально значимая информация. «Любая общественная знаковая система является лишь приближением, средним арифметическим наших индивидуальных знаковых предпочтений. Как результат, человеку трудно найти общественные знаки, которые он с уверенностью может назвать своими. Постепенно человек все охотнее начинает принимать общественные знаки, таким образом, забывая яркое детское чувство „особенности“» [3]. Социопатия — это продукт неудовлетворенности, крайние проявления которой, сопряжены с полной потерей надежды на совершение планов в реальной социальной системе, и уверенностью во враждебности окружающих субъектов, а значит в восприятии последних как врагов собственной самости. Именно в этой ситуации человек вспоминает о своей особенности, уникальности, неповторимости праве на самовыражение и способности сопротивляться. Каждое действие рождает противодействие. «Создается впечатление, что нас наделили инструментом по искривлению реальности, но забыли дать ключ, и все наши изменения не уходят дальше нашего собственного сознания, а лишь тщетно бьются о прочные стенки дозволенного» [3]. По аналогии со стадиями физического умирания человека, выделенными Кюблер-Росс [4], можно выделить стадии духовной смерти личности, а именно: отторжение и изоляция, гнев, попытки что-то выторговать, депрессия, признание неизбежного.

Даже понимая свою уникальность и самодостаточность, человек сохраняет потребность в соратничестве, приятии, духовной близости. Такое понимание человек может получить в первую очередь от людей, составляющих его непосредственное окружение. Если же он одинок даже в кругу родных, а такое случается нередко, то это удручает и приводит к отшельничеству, озлобленности, и пути выхода из такого душевного тупика разнообразны в своей асоциальности. «Наша великая война — война духовная, наша великая депрессия — это жизнь» [1]. Сначала можно искать свои ошибки, менять свой облик и манеру поведения, увлекаться разной всячиной, отвлекаться играми и клубами по интересам, но не найдя отдушины во всей этой социализированной дребедени, наступает жестокая депрессия, бессонница, инертность, бессилие, «душевная импотенция». «Только потеряв все, мы становимся свободными, чтобы сделать все что угодно» [там же]. Но, вопрос, будем ли мы этим довольны, или это стадия окончательного саморазрушения? Когда созидательная деятельность не приносит плодов, то неизмеримо возрастает роль потребности в разрушении. Голос надежды тонет в признании неизбежной гибельности всего, во что некогда верилось. «Ты не встречаешься лицом с демонами и побеждаешь их, ты встречаешься с ними, снова встречаешься и опять встречаешься — каждый божий день» [7]. Рано или поздно тебе надоедает бороться, ты хочешь отдохнуть от своего существования, исчезнуть хоть на мгновение из этого тягостно однообразного мира, и в этот момент смерть становится единственным твоим другом, ничего нет более желанного и более недостижимого чем небытие. Если бы можно было исчезнуть по щелчку пальцев, мир значительно поредел. «Куда бы я не путешествовал, жизнь мелкая: сахар на одну персону, сливки на одну персону, масло на одну персону, корденблю с гарниром в пакете на одну персону, шампунь-кондиционер, маленькие зубные щеточки и пасты, маленькие кусочки мыла, люди, которых мы встречаем на каждом полете — друзья на одну порцию от взлета до посадки» [1]. И нет спасения ни в дружбе, ни в любви, ни в работе, потому что сейчас ты огрызок, и вчера ты им был, и завтра им же останешься. И, не любовь, и, не, тем более, красота ничего и никого не спасут в наш жестокий век, потому что красивое давно заменило безобразное, а любовь покоится на пыльных тротуарах, истерзанная в кровь огромными бахилами, дорогими туфлями, или модельными туфельками на безжалостно острых шпильках. «Любовь, семья, дружба — скоро над этим будут смеяться, современный человек не может себе позволить такую роскошь, как сковывать себя такими абсолютными понятиями» [2].

Человек растрачивает бесценные мгновения своей жизни на решение бытовых вопросов, растворяется в рутине повседневности, топчет свои желания и таланты, откладывая жизненно важное на потом. Но «потом» не наступает, а время быстротечно, и, вот ты уже старый, уставший, больной и никому не нужный неудачник, закопавший свои таланты, и жизнь твоя прошла в пустую в борьбе за социальное одобрение. «Если человеческому сознанию можно все, то человеческому телу можно очень мало. Все наши возможные действия — это крохотный остров можно в океане нельзя» [3]. Даже мысли о том, что ты потерял, из-за страха быть непонятым, приносят страдание, ты становишься ненавистен сам себе, но что-то менять уже слишком поздно.

Источники.

1. Бойцовский клуб. Режиссер Дэвид Финчер. 20-th Centuary Fox Home Intertainment.1999.

2. Вадик Сено. Белый принц. http://www.high.ru/library/columns/sociopathy/prince.html

3. Вадик Сено. Океан нельзя: исследование сознания. http://www.high.ru/library/columns/sociopathy/ocean.html

4. Гроф, Станислав, Хэлифакс, Джоан. Человек перед лицом смерти.

http://www.high.ru/library/grof/encounter_death.html

5. Дракула. Режиссер Роджер Янг. RAI Radiotelevisione Italiana.2002.

6. Мертвец. Режиссер Джим Джармуш. Miramax Films.1995.

7. Охотники за разумом. Режиссер Ренни Харлин. Dimension Films. 2004.

8. Пес-призрак: Путь самурая. Режиссер Джим Джармуш. Le Studio Canal+.1999.

9. Уильям Блейк. Видения страшного суда// Союз небес и преисподней. Пер. В Чухно. М., 2002.

10. Хеллбой: Герой из Пекла. Режиссер Гильермо Дель Торо. США. 2004.

11. Густав. Психологические типы. http://bookap.by.ru/psyanaliz/ungtip/oglav.shtm

***

Атака саблезубых?…человеков

***

Подлые люди — это реальность. И они это охотно демонстрируют в сетевой коммуникации.

Напрашивается логичный вывод, что они в той или иной степени демонстрируют сходное поведение и в реальной жизни: в настоящих социальных взаимодействиях на работе, в группе знакомых и друзей, в семье.

Увлечение творчеством должно делать человека легче, светлее, добрее, приветливее. Ведь, творя, делая своими руками и мыслями, что-то интересное, красивое, человек отдыхает от реальности, от забот и несправедливости социальной действительности. Но сталкиваясь с жёстким неприятием со стороны таких же творческих личностей, задаёшься вопросом: «Что я ему сделал? Чем помешал?»

Да ничем. Просто мы зачастую переносим социальное в творческую плоскость. И вместо того, чтобы просто заниматься любимым делом, хотим, чтобы нас похвалили. А если не хвалят, значит ты не достаточно хорош. Начинается распыление спор дружелюбия с целью заручиться поддержкой, обзавестись «друзьями». Много ли у Вас друзей в реальной жизни? Навряд ли. Друзей много не бывает. Здесь это скорее полезные голоса, а не друзья. Пасти открываются, когда нужно кого-то поставить на место, охаить, унизить, навесить бирку неудачника или бездарности. Или напротив: возвысить, отделить от других, навесить бирку уникальности, знак качества.

Мне вот интересно, почему просто не писать и получать от этого удовольствие? Почему нужно всё время соревноваться, пробираться сквозь толпу, чтобы продраться в избранные? Откуда берутся эти непомерные амбиции? И чтобы добиться этой цели, нужно говорить гадости, наушничать за спиной, кучковаться, чтобы кого-то «вывести на чистую воду», показать чего он стоит.

— Да, ничтожество! Что вообще говорить!

И тут же n-ное количество прихлебателей громко проскандируют: «Нич-то-жест-во! Нич-то-жест-во!» И будут радоваться: «Как мы его? Будет теперь знать, почём фунт изюма!»

Это омерзительно.

Хочется снова стать юным и наивным. Видеть в людях красоту, ум и благородство.

Вот почему возраст грузом опыта ложится нам на плечи и делает нас непримиримыми, жестокими, недоверчивыми и чёрствыми. Мы перестаём верить в существо, имя которому человек. Человек, как «общественное животное» достоин отстрела. Он глуп, меркантилен, жаден, всегда голоден до свежей плоти и потрошков, хочет казаться лучше, чем он есть на самом деле. И, что самое главное — у него нет совести. Мерзкое безбожное создание с обывательским лицемерным сознанием и желанием превосходства.

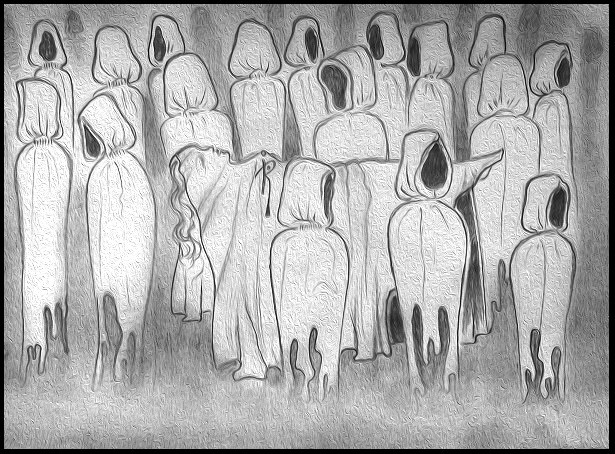

Это каннибализм, господа!

Мы общество каннибалов. Жрём друг друга почём зря. И это не исправить. Это прёт из всех щелей, телевизионных экранов, радиоточек, и по беспринципности не имеет аналогов в животном мире.

Просто никто не желает это признавать. Для прикрытия теневой акции «Съешь своего товарища», есть спасительное морализаторство, которое из каждого неблаговидного поступка может раздуть акт благородного сподвижничества в побивании камнями.

Эта мерзость не отражается на чертах лица. Чернота замызганной души никому не видна. В общем, все белые и пушистые саблезубые кролепусики (образ вне взаимосвязей).

Психоделическая атака саблезубых кроликов может быть заменена на котиков, мопсиков, куколок, ёжиков, но сути это не меняет.

***

Парадокс?

«Кто знает, может быть, человечный атеист ближе к Богу, чем бесчеловечный верующий…» (Ingwar the Varangian)

Всерьёз сомневаюсь, что это корректная постановка вопроса. Как верующий человек может быть бесчеловечным?

Не настаиваю, не убеждаю. Это мои мысли по-поводу…

Бог непостижим.

Мы знаем о нем соизмеримо степени нашей убеждённости в Его существовании. Бог свободен от любых определений.

Люди наделяют Бога качествами человека, но Бог — не человек, и значит не может ни ненавидеть, ни любить, как человек. Он над всем, что может постичь простой смертный.

Что есть человечность в Боге — лишь образ и подобие Его.

Что есть человечность в человеке — любовь к ближнему своему, как к самому себе.

Религиозный человек, как и атеист живут страстями людскими. И Бога в них столько, сколько любви к себе. Любви не эгоистичной, а понимающей и всепрощающей.

Если человек не видит Блага в окружающем, то и его внутренний источник Блага иссякает. «Бесчеловечный человек» — не верит и не любит, он потерял к этому основание по причине негуманности вещественного мира. Бог, возведённый в религию — часть вещественного мира. Человек не существует вне вещественного мира. Его вера лишь проявление надежды на получение духовного Блага. Атеист черпает духовность в земном, он ближе к человеческой сущности, поэтому более человечен и менее фанатичен. Атеист в своих неудачах может винить лишь себя. Верующий склонен разувериваться в Боге.

Все формы творчества — духовность земная.

Творец всего сущего — сфера непознаваемого.

Тот кто рассуждает с позиции религиозной убеждённости видит только то, во что он верит, и эта вера делает для него очевидными не очевидные вещи. Этот подход возможен лишь в случае богословской беседы верующих людей, где предметом выступает учение, принимаемое за основу. Когда диалог ведётся между религиозным человеком и атеистом, то спорящий не может стоять сугубо на своих позициях относительно Бога, божественной природы всего сущего и человека, ибо для атеиста этот факт не является истиной. Когда противопоставляются человек верующий и атеист, беседа не может сводиться только к сугубо религиозному взгляду на поставленный вопрос. С точки зрения атеизма, религиозный догматизм — бездоказателен.

Парадокс, что человек спорящий считает, что его позиция единственно правая, и ни на секунду не может позволить себе принять иную точку зрения, не отказываясь при этом от своей внутренней убеждённости. Он опирается на свою подкованность в вопросе и общую эрудицию, сыпет цитатами и выдержками из священного писания, старается обескуражить собеседника заумными, заковыристыми словами и фразами, и не смотря на то, что это ничуть не приближает его к Истине, а его собеседника к вере в Бога, уверен в своей правоте.

«Важно всё это пережить в личном опыте, а не пробежать глазами по красивым словам…» (Ingwar the Varangian). Но, говоря на подобные темы, люди в суждениях своих часто следуют общепринятым истинам и словами своими декларируют общепринятое мнение.

Личный опыт делает людей либо терпимыми, либо не терпимыми к недостаткам окружающих. Становится ли человек при этом менее человечным? Не думаю. Он просто сопоставляет красивые слова с тем, что он наблюдает в жизни, и делает выводы.

А как же насчёт некоей промежуточной точки зрения между религиозным убеждением и атеизмом? Я не верю в существование того, чему нет подтверждения в реальной жизни, но это вовсе не значит, что я не верю в возможность существования Чего-то (или Кого-то), что многим больше и величественнее меня и кого бы то ни было на земле.

Вопрос о Боге: «я ответил на этот вопрос сам без книжных подсказок.» (Ingwar the Varangian). И обосновал Его незыблемое существование с помощью религиозных парадигм, в частности христианского богословия, понятий «катафатики» и «апофатики», а также трудов современного основного богословия. А я не могу себе ответить на этот вопрос, ибо всё что написано, конечно нуждается в прочтении, но не является основанием для веры.

Я не приверженец религиозной догматики и вовсе не собираюсь вести пространные беседы и играть в пинг-понг из заученных фраз и богословских цитат.

Я не люблю споры, мне нравится беседа с умными людьми, никогда не отказывая им в правоте для себя самих. Но я при этом убеждена, что и меня убеждать в том, во что я в данный момент не верю, и на что есть вполне разумные основания — не стоит. Покончив с юношеским максимализмом лет 20 тому назад, я научилась принимать любую точку зрения с достаточным пониманием.

Достаточно ответить на вопрос: что есть причина мироздания — Нечто необъяснимое и непостижимое, имя которому Бог, чтобы попросту перестать задаваться этим бессмысленным вопросом.

Ничего личного. Есть разные точки зрения. Точки пересекаться не могут. Разные взгляды на одно и то же существуют и имеют под собой определённые основания. Оттого, что есть полярные точки зрения на вопрос, ни одна из них не уничтожается простым существованием своей противоположности. Поэтому и споры бессмысленны.

«Всему своё время. У Вас есть еще шанс узнать Истину. В любом случае после смерти увидим лицом к лицу, что есть, а чего нет.» (Ingwar the Varangian)

Не мешало бы быть поаккуратнее с такими умозаключениями. Они годятся для поэта, но не выдерживают критики в аргументированной беседе.

А будет ли лицо после смерти?

Возможно единственной формой гуманности Бога является то, что он явится нам по смерти в человеческом обличье?

В общем, вопросов остаётся куда больше, чем ответов на них.

***

Тёмные люди

Тёмные люди — не в противостоянии Светлым, и не по цвету, но не выходящие из тени собственного ханжества, налагают печать скудоумия на остальных, которые принимая её, как пилюлю остракизма, приобретают землистый цвет лица. Цвет земли, лишенной света и всходов здравого смысла. По принципу испорченного телефона ложная информация распространяется, как истина. Это приобретает масштабы локальной эпидемии. Но, чем большее число сомневающихся, оправдывая своё молчание страхом, тем самым, соглашаются с исключительной оценкой лжи, взятой за образец, тем меньше становится людей искренних и не предвзятых. Локальная эпидемия перерастает в глобальное заблуждение.

Это лишает зрения, делает людей слепыми, которые одним своим прикосновением лишают зрячих их видения мира. Пелена чудовищного мракобесия возводит самозванцев на алтарь величия. Вера подкрепляет их уверенность в собственной непогрешимости. Они видят себя на вершине успеха, и считают, что с высоты узурпированной ими без боя власти, могут учить остальных. По существу, это насилие, укоренившееся путём самообмана.

«Слишком велико число тех, кто считает себя поэтами! А вот если бы заставить их высекать свои стихи на скалах, это многих бы удержало от сочинительства!» (Николай Акимов)

Можно ли утверждать, что никто не видит правды? Видят, но отказываются признавать её. Не погребённое тело Правды лежит посередине комнаты, кишащей людьми, которые упорно не замечают её присутствия. Почему они не видят её? Они видят её, но боятся нарушить баланс всеобщего порядка отчуждения от истины в угоду чьих-то интересов.

Кто-то, быть может, скажет, что это ужасно, проходя мимо, но при этом заметит про себя: «Кто я такой в этом океане съедобной лжи, в этом киселе бахвальства, в этой клоаке лизоблюдства и дешевого подхалимажа?» Я не буду вмешиваться, пусть кто-нибудь другой укажет, на это накрытое пеленой безразличия тело. А я посмотрю, услышит ли кто этот голос вопиющего в пустыне безнравственного замалчивания? Откликнется ли в ответ? Оттолкнётся ли этот голос фантомным звуком от стен: «Подождите! А кто же всё-таки убил Нолестро?»

Ищите женщину. А нужно ли искать эту ветреную Правду? Может она так забавляется, прячась у всех на виду. Изредка касается тонкими холодными пальцами, вводя в оцепенение. Или испускает еле уловимый аромат духов, мистифицируя себя. А иногда портит воздух, чтобы люди начали подозрительно коситься друг на друга в поисках неожиданного распространителя скабрезных новостей.

Так, если бы мы могли уловить её за мельчайший обрывок истины, замаскированный в эзопов язык хвалебной буллы о значимости, остроумии и превосходстве того или иного произведения или автора, то может быть сумели расшифровать и восхваляемые оными знатоками вирши, в которых мысль проследить не представляется возможным. И нет в них ни художественной ни гражданской ценности, и состоят они сплошь из набора не сочетаемых слов, как буквы вне всякой связи представляют только пустые звуки. Даже несмышлёный ребёнок, когда говорит «Мууу» или «Мяаау», подразумевает нечто вполне реальное за произнесёнными звуками. И мы вслед за ним можем поддержать его, указывая на конкретное животное, которое говорит на указанном языке, показать картинку, прочитать рассказ или стишок. И искренне радуемся смышлёности малыша, который сумел свести определённые признаки воедино. Но, что же мы можем сказать о людях, которые добились определённых степеней в образованности и ступеней в социальной иерархии, которые усматривают нечто выдающееся в пустом наборе слов, зачастую даже не обремененных знаками препинания, не говоря о каком-то маломальском смысле? Они заблуждаются? Или заведомо лгут с умным видом, чтобы эту ложь приняли за правду? Вот и получается, что «…все опусы должны соответствовать пресловутому „формату“ издания, являющему собой прокрустово ложе для талантливых стихов, ложе, сконструированное по произволу редакторов.» (Юрий Денисов. «Об опасности графомании») Результатом является несуразица, которая не содержит в себе ничего, за что можно было бы зацепиться, но при этом получает восторженные отклики.

А потом появляются какие-то законы для других смертных, которые должны подвести черту под бессмыслицей, которую именуют искусством, убедить в целесообразности каждого слова, самодостаточного само по себе, вне всякого контекста. Каждое слово, как скальпель вырезает собственное имя, но не историю, не философию, не принцип, не крик души. Оно существует без дела, для красного словца, которое окрашивает рот автора в красный цвет новатора, оригинала и революционера поэтической мысли. А поэтической мысли-то и нет, есть только набор инструментов неряшливо разбросанных по листу бумаги, не нужных никому, ждущих, когда кто-то подберёт их и найдет объяснение этому художественному беспорядку или порядочному безобразию. И этому даже можно придумать название. Например, «общая формула самоидентификации» от Андрея Мансветова, а именно — «Научиться писать так, чтобы любая форма стала инструментом. И только потом ставить перед собой настоящие задачи.»

«Кровь — любовь, кровь — отчаяние, все равно

кровь любая годится для расписаться тут

и еще вот тут, как в дурном дешевом кино

черно-белую жидкость закроет бесцветный жгут» (его же)

В такие моменты Правда начинает источать приторный сладковатый запах смерти социального благоразумия, небо чернеет и скрывает солнце, на лица зашоренных людей опускается мгла слепоты и невежества. На лицах нет ртов. И маленький, высушенный, сморщенный мозг глухо постукивает в, ставшей слишком большой, черепной коробке. Его нужно изрядно вымочить в вине, чтобы он начал соображать приземлёнными жизненными категориями, и не найдя приемлемых ассоциаций на «талантливое» сочинение, выдал всю правду-матку и о стихе, и об его авторе, дабы после это было списано на неадекватное поведение пьяного вдрыбадан идиота. Вот она, лазейка для того кто хочет говорить правду и не быть наказанным за неё. Ходить с ней — прекрасной и невидимой, улыбаться ей, слыть при этом идиотом, но тайно зло хохотать от собственного превосходства.

«Горе той мыши, которая знает одну лишь нору». […] есть тут один поэт, прозываемый Георгий Сибут, из светских поэтов, и читает публично лекции о поэзии, во всем же прочем веселый друг. […] Раз как-то давал он у себя на дому угощение, потчевал нас торгауским пивом, и засиделись мы до третьего часу ночи, а я при сем был в изрядном подпитии, потому как пиво обыкновенно ударяет мне в голову, и один человек при всяком случае искал меня уязвить, я же смиренно предложил выпить про его здравие, и он того не отринул; однако в свой черед и не подумал ответить мне тем же; я его до трех разов к тому побуждал, а он отмалчивался, будто воды в рот набравши; тогда сказал я себе: «Сей бездельник взирает на тебя свысока и при всяком случае норовит уязвить». В сердцах схватил я кружку и разбил об его голову. Поэт же, озлобясь, сказал, что я сделал конфузию у него за столом, и велел мне убираться из его дома ко всем чертям. Я же на это ответствовал: «Плевал я на то, что вы мне будете не приятель. У меня таковые мерзостные неприятели были во множестве. Но я над всеми одержал верх, и экая важность, что вы поэт? Да я имею в друзьях поэтов почище вас, ваши же вирши ставлю не выше дерьма.» («Письма тёмных людей», в пер. С. П. Маркиша)

Эта древнейшая привычка, ставшая традицией, говорить на белое, что оно чёрное, а на чёрное, что оно суть белое, говорит о слепоте духовной. Таковой факт возводит эту «куриную слепоту» в ранг глубоких и неискоренимых нравственных проблем человечества. Но «…серенькие хиленькие стишки не питают душу.» (Юрий Денисов. «Об опасности графомании») Вот и получается, хвалить-то хвалят, дифирамбы распевают, публикуют, расхваливают в обзорах, так называемых критиков, а по содержанию и зацепиться-то не за что. Ни сюжета, ни логики, ни красоты. Несуразность одна неприкрытая.

Любое мнение, даже аргументированное, высказанное человеком, не обличенным регалиями и званиями, будет воспринято обывателями, как пустой трёп, ибо людское раболепие стелется красной ковровой дорожкой перед авторитетами признанными и документально подтверждёнными, а иногда и самопровозглашенными. А по истине, есть простой человек, который путём самообразования и духовного развития может быть мудрее, логичнее, правильнее и праведнее, чем иной, дерзновенно размахивающий заслугами и знаками отличия, как тыловая крыса знаменем победы на костях убиенных товарищей. Почему человек так падок на провозглашенный путём прямоговорения авторитет? Авторитет нужно заслужить делом и словом своим, не запятнанным предвзятостью, корыстью, тенденциозностью, а зачастую и банальным хвастовством. И тут свояк свояка видит издалека и соблюдает пресловутую клановую солидарность. А тем временем, опираться в своих суждениях мы должны, исходя из собственных убеждений и умозаключений, а не огульно отделять зёрна таланта от плевел художественной показухи, путём усмотрения определённых знаков отличия.

«Поскольку сказано в Аристотелевых „Категориях“: „Сомневаться в отдельных вещах небесполезно“, есть на мне один грех, о коем много печалуюсь и угрызаюсь совестью. Был я недавно с одним бакалавром на Франкфуртской ярмаркё и там, идучи улицей, что выходит на площадь, повстречались нам двое, наружностью весьма достойные, в черных и просторных одежах с капишонами на снурках. И видит Бог, помыслил я, что сие магистры наши, и приветствовал их, снявши биретту; а сопутник мой, бакалавр, ткнул меня локтем и говорит: „Господи помилуй, что вы содеяли? Ведь это […], вы же сняли пред ними биретту“,…» («Письма тёмных людей», в пер. С. П. Маркиша)

Вот и получается, что тень невежества отбрасывается на каждого из живущих, как временное помутнение, превращающееся в обычное состояние. А правдивость, как диагноз безумия, ставит в разряд изгоев, аутсайдеров или буйно помешанных. Творческая изоляция заставляет видеть правду, но тому кто её видит никто не верит. Они начинают щеголять коронными фразами, типа: «Правда у каждого своя.» Или: «Правды в мире нет». Или, того хуже: «Правда это бомба, которая убивает двоих: того в кого её бросили, и того кто её бросил» [Ф. Партюрье]

То есть, жить во тьме заблуждений оказывается куда комфортнее, чем указать кому-то на его неправоту. И притворство это спасительное, как причитание: «Главное, чтобы не было хуже…» И тогда становится непонятным, что заставляет людей в сходных случаях, на одних всех собак спускать, а других — возводить на пьедестал? Опять мнимые авторитеты? Кто сильнее, того и правда? Вот и понятно почему эта юная леди всё время ускользает. Потому, что верят только тому, что хотят услышать. Или хотят услышать только то, во что верят. И верующее большинство становятся индикатором правды. Глупо, темно и страшно.

А по иным свидетельствам Она (Правда) стара, как мир. Стара, забывчива, бесплодна, косноязычна, и сделала это своей визитной карточкой.

Если допустить, что большинство неразумно следует путём приятия источников транслируемых на широкую аудиторию, то теория массового сознания указывает нам самый легкий путь затуманивания мозгов. Скажи неправду в прямом эфире и при известной поддержке эта маленькая ложь разрастётся до масштаба глобальной идеи. «Всякий человек ложь» («Псалтирь») Так, может, зряшные сокрушательства на эту тему? Ведь изменить что-либо не представляется возможным, ибо заблуждения неискоренимы. Ладно бы, если бы этот факт не мешал сеять светлое и вечное. Но судьбы людей зависят от кучки врунов и самовыдвиженцев. И вдвойне страшнее, когда эти вруны убеждены в своей правоте. «Некоторые люди лишены дара видеть правду. Но зато, какой искренностью дышит их ложь!» (Е. Лец). Мы можем видеть и слышать это каждый день. На откровенно страшное говорят, что оно красивое. На бездарное, что оно гениальное. На пошлое, что это глоток свежего воздуха, вызов устаревшей традиции. Всему есть оправдание, кроме очевидного. Это формирует в нас искаженное чувство реальности. И мы — часть этой кривой реальности — «Человечки скрюченные ножки, которые ходят по скрюченной дорожке».

Что самое интересное, правду, иной раз не говорят, чтобы не дай Бог не обидеть кого-то её очевидной неприглядностью. Зато оскорбить явным враньём, никогда не стыдно. «У редакторов газет и журналов выработалась и была им дана „установка“ печатать стихи средних достоинств, от которых ни холодно, ни жарко. Массового читателя кормили массовыми плевелами, и он их поглощал, поскольку пропаганда вбила ему в голову, что все напечатанное надо принимать на веру как серьезное и достойное.» (Юрий Денисов. «Об опасности графомании») Вбросы фальшивой провокационной информации обеспечивают интерес к теме или персоне и при любом исходе обеспечивают нездоровый ажиотаж или создают определённое мнение, которое служит раскрутке персонажа и его творчества, делает его узнаваемым и востребованным. А затем уже ничего не требуется, всё будет происходить само собой, появятся группы поддержки, оппозиция и эксперты, которые будут подогревать этот интерес у публики.

Произведение должно быть целостным, логичным, содержательным, будить воображение и легко визуализироваться. Это отражение творческого сознания автора, но не слепок в его жизни. Любое творчество должно нести в себе смысл. Без смысла — это просто провокация замысла. Такие провокации могут быть полезны. Но они представляют собой бесконечность возможностей для зрелой творческой психики, которая способна довести их до состояния художественной завершенности. «Сознание поэта — та же платиновая пластина. Оно может частично или полностью определяться его опытом как обычной личности, однако, чем совершеннее художник, тем строже разделены в нем человек, живущий и страдающий, подобно остальным, и сознание, которое творит; тем искуснее сознание будет усваивать и претворять переживания, являющиеся для него материалом.» (Т. Элиот. «Традиция и индивидуальный талант»)

То, что непонятно, обрывочно, не вписано в контекст, обычно говорит об отсутствии профессионализма, о неспособности воплотить идею в жизнь, об отсутствии фантазии и внятности в раскрытии образов и мыслей. «Поэзии подчас присуще эксцентрическое и ошибочное стремление отыскать и выразить какие-то необычные человеческие эмоции; подобное искание новизны на ложных путях увенчивается лишь открытием разного рода отклонений от нормы. Дело поэта не обнаруживать новые эмоции, но передавать самые обычные, претворяя их в поэзию и при этом выражая переживания, вовсе не свойственные данной эмоции в действительной жизни. И то, чего не испытал он сам, доступно ему ничуть не меньше, чем очень хорошо известное из непосредственного опыта.» (Т. Элиот. «Традиция и индивидуальный талант»)

Современное творческое и интеллектуальное пространство заполнено разрозненными фрагментами продуктов личной и социальной рефлексии, которые неконтролируемо болтаются в невесомости бессознательного, как дерьмо в проруби. Эти продукты не усваиваются. Как могут усваиваться физические продукты отхода? Им просто ставят знак качества. Этот знак качества даёт таким продуктам стать на полку востребованности. Клиширование мнимой востребованности залог успеха в современном мире творческих людей.

А теперь, подумай, дорогой читатель, готов ли ты принимать эту пилюлю успеха, основываясь не на собственном мнении, а на навязывании извне вывода о чьей-то мнимой уникальности, таланте, известности? Оказывается — готов. Социальное бессознательное формирует следование установкам коллективного разума, диктующее людям форму существования, специфику восприятия и монизм мнений в угоду большинства. Так называемая «экспертная оценка» в лице профессионального жюри в данном случае служит «социально обусловленным фильтром» (Э. Фромм). В понимании Э. Фромма социальный фильтр состоит из таких частей, как язык, логика и социальные табу, которые не позволяют определенным переживаниям достичь сознания. То, что человек считает правильным и здравым, является не чем иным, как принятым в данном обществе клише. Все, что не подпадает под эти клише, исключается из сознания и остается бессознательным. Таким образом, действенным в жизни человека оказывается социальное бессознательное, присущее не отдельному индивиду, а большинству членов сообщества.

Вот и получается, как не крути, а люди вокруг тёмные, ибо не стоит слепо верить тому, что транслирует социальное большинство.

***

Производственная необходимость Черной Мамбы

Был напряженный пятничный день. Трудовой будень плавно катил к завершению. Оставалось каких-то пятнадцать минут до конца рабочего дня. Иванова уже собиралась бежать на маршрутное такси. Ведь, если не выскочить вовремя, то пропустишь нужную маршрутку и твой отъезд задержится минут на двадцать. Одно успокаивало и грело сердце, ближайшие два выходных дня. И хотя отдохнуть за эти два дня не получалось, но хоть не нужно было вставать ни свет, ни заря, и ехать в другой конец города. И все бы ничего, но в тот момент, когда Иванова была уже одной ногой за порогом кабинета, зазвонил рабочий телефон. Пришлось вернуться и поднять трубочку. На другом конце провода раздался утробный голос директора:

— Наталья Петровна, зайдите ко мне в кабинет.

Иванова с раздражением выдохнула, сбросила пальто и пошла в кабинет директора.

Директорша с экзотическим именем Ядвига Адольфовна Корнишон, восседала в большом кожаном кресле за огромным офисным столом. Её черные, как вороново крыло жесткие волосы обрамляли серое астеничное лицо. Взгляд пронизывающих злобных глазок прожигал дыры в посетителях её роскошного кабинета. Тонкие губы, невыразительного рта, словно пиявки жаждали свежей холопьей крови, источая легкий запах миндаля.

— Садитесь, Наталья Петровна. У нас сложилась некоторая производственная необходимость. Вы наверняка уже знаете, что нам предстоит организовать Олимпиадные сборы по предметам

с выездом в лагерь на побережье Черного моря. Как понимаете, время сейчас уже не летнее. Для отдыха не сезон, погода вовсе не шепчет, но мы везем на обучение девяносто школьников края и там за ними нужен глаз да глаз. А в лагере может не оказаться вожатых. И если вожатых не найдут до конца недели, то вожатыми поедут наши сотрудники, в том числе и вы Наталья Петровна.

Голос Ядвиги Адольфовны, то, с какой безапелляционностью она чеканила фразы не предполагал вариантов ответа для Ивановой. Её просто ставили перед фактом, что как не крути, она едет вожатой в лагерь «Звездочка в ночи» и отдуплит там по полной, следуя пресловутой производственной необходимости.

Иванова хорошо помнила времена коронавирусной пандемии, работу на удаленке, грошовую зарплату, мизерные отпускные и то, как она половину отпуска еще подбрасывалась с удаленной работой по причине того, что «они и так три месяца по домам сидели и зарплату на дармовщинку получали». Складывалось такое впечатление, что заработную плату для сотрудников государственного учреждения Ядвига Адольфовна вытаскивала из собственного бездонного кармана, и никак не могла смириться с нецелевым назначением этих бессмысленных платежей.

В тот момент, когда Иванова, высказала сомнение в правомочности такого отпуска (будучи на котором она должна была продолжать бесплатно осуществлять трудовую деятельность, не ропща, и не возмущаясь), она автоматически попала в «список врагов народа». Как же, она осмелилась написать в группу в Вотсаппе: «Что это за отпуск такой?» А после еще и выставила в статусе колоритный, смачный шиш и ссылку на статью трудового кодекса о праве трудящихся на полноценный ежегодный отпуск.

И вот, спустя, почитай, полгода Ивановой прилетело за её вопиющую безрассудность. Она-то дура, всё еще ощущает себя представителем рабочего класса, который должно уважать, как и труд им выполняемый, как личность — полноценную, здравую и свободную. Ан нет. Не личность ты более, не трудовая единица, со свободой слова и плюрализмом мнений. Ты вошь на гребешке Ядвиги Адольфовны, которая так и норовит прижать тебя к ногтю и расплющить с противным клацаньем, и это мерзкое клацанье будет последним, что Иванова услышит в своей тухлой, никчемной, иждивенческой жизни.

В тот момент, Иванова была озадачена сроками отпуска на будущий год. По демократическим меркам, современного общества работодатель сначала спрашивал у сотрудников, когда они планируют пойти в отпуск. Сотрудники послушно высказывали свои пожелания, записывали промежуток в календаре, на который рассчитывали плодотворно отдохнуть. А потом, начальство, уверенным распоряжением, отменяло все пожелания и запихивало отпуск трудящихся в удобные ему рамки, мотивируя это пресловутой «производственной необходимостью».

Так вот, отпуск Ивановой второй год приходился на июнь месяц, а затем ей предстояло по самой жаре ездить на работу и отсиживать там восьмичасовой рабочий день, ибо Ядвига Адольфовна вела учет и планирование рабочего времени вплоть до доли секунд. Иванова решила побороться немного за запланированное. К тому же в добавок, ей обещали, что дважды подряд в июне она не пойдет. Она написала письменное обращение Ядвиге Адольфовне Корнишон, где аргументированно просила оставить даты её предполагаемого отпуска без изменений. В тот день, в приёмной ей пришлось просидеть часа полтора, после чего она всё же была допущена вред очи «Их Императорского величества». По-простому, по-человечески не получилось. Иванова, снабдив свой приход приветственным словом и обоснованием, протянула своё скромное прошение. На что получила сухой ответ.

— Вы всё пишете и пишете, Наталья Петровна. Я уже устала читать Ваши обращения. Вот лучше давайте вспомним, что Вы выкладываете в статусе в Вотсаппе. Иванова вспомнила, что сегодня выложила небольшой ролик с мухой, которая залетела мужчине на пробежке в рот и вылетела, когда он был уже в душевой через зад. Концовка этого видеоролика была весьма проста: «Из любой задницы найдется выход!» Но, не тут-то было, Ядвига Адольфовна глубокомысленно ковырялась в анналах своего телефона, и, наконец, обнаружив искомое, протянула Наталье Петровне свой телефон:

— Вот. Вы помните эту картинку, Наталья Петровна?

На экране красовался скриншот статуса Ивановой в Вотсаппе полугодовой давности с большим, красноречивым кукишем. Она даже не могла вспомнить по какому поводу его размещала. А Ядвига Адольфовна, приняв вальяжную позу, закинув ногу на ногу, скрестив руки на колене и слегка наклонив голову набок продолжала, поучительным тоном.

— Там ясно видно, что это именно Вы разместили. И Вы позволили себе скрутить этот шиш именно мне и сослаться на статью трудового кодекса. В этот момент, Иванова, наконец вспомнила по какому поводу она разместила тот статус. Смысл был прямо противоположный тому, который озвучила Ядвига Адольфовна. Картинка живописала о кукише, скрученном начальством простому трудяге, неправомочном лишении трудящегося полноценного отдыха, а та же властном попустительстве и полном отсутствии уважения к свои подчиненным.

Ядвига Адольфовна продолжала.

— Вы, Наталья Петровна, часто позволяете себе свободно высказывать своё мнение, иногда в неподобающем виде. Я в корне поменяла о Вас своё мнение в превратном ключе. Мы распределяем отпуск с учетом производственной необходимости. Поэтому, Вы пойдете в отпуск тогда, когда я это обозначила. Теперь я возвращаю Ваш шиш.

Сама поза Ядвиги Адольфовны, её тон, выражение лица, должны были произвести искомый воспитательный эффект на «бесстыжего методиста» Иванову. Но, увы, не произвели.

Иванова не мало не смутилась, она была обескуражена темой, на которую съехал её визит. Это сколько же нужно было камень за пазухой носить, чтобы вытащить его именно сейчас. И вообще булыжник, как раз орудие пролетариата, и не гоже его хватать своими барскими артрозными пятернями. И не гоже говорить с сорокапятилетней женщиной, как с малым дитём. И не гоже, высказываться о самодостаточной личности, как о ничтожестве. Но говорить что-либо, и тем более, оправдываться перед этой напыщенной гусыней у Ивановой не было ни малейшего желания. Её слова не стоили для Ивановой ровным счетом ничего, но лишний раз убеждали её в недалекости, беспринципности, недальновидности и самодурстве Ядвиги Адольфовны.

Она требовала уважения к своей должности. Уважают не должности, а людей, и не за посты, которые они занимают, а за человечность, которую они смогли сохранить, находясь у власти, распоряжаясь жизнями, достатком, благополучием, вверенных их руководству людей.

А здесь кто? Кто она есть вообще? Директор? Да в гробу я таких директоров видела в белых тапочках.

Тогда Иванова, не сказала ничего, и просто ушла. И сейчас, она не видела ни малейшей перспективы, что-либо отвечать. Ведь «производственная необходимость» Ядвиги Адольфовны не предполагала и намека на возражение. Вот только у Ивановой, в который раз возникал вопрос, а почему она должна в ущерб себе, своей семье, своему здоровью думать от какой-то там «производственной необходимости», в то время, как Ядвига Адольфовна, не отпускает ни на операцию родственника, ни на собственные похороны.? Она умудрилась взять с Ивановой заявление на день без оплаты труда, в День учителя, когда весь коллектив выехал на корпоратив и никто не работал ни минуты. И это при том, что у Ивановой болела бабушка девяноста лет, при том, что она осталась в накладе сдав на этот корпоратив деньги, и не поехав на него.

Это так Ядвига Адольфовна наказала Иванову, за злостный прогул корпоратива. И плевать, что половина коллектива заболели после этого «праздника» на природе в жуткий холод и бешенный ветрюган. «Производственную необходимость» никто не отменял. И плевать, что некоторые заболели этим самым коронавирусом. Эта информация хранится под строжайшим секретом. А то еще придется работников на удаленку или карантин отправить. Кто же работать будет, аж за двадвать пять тысяч в месяц.

Через пару недель, когда президент дал нам неделю на ноябрьские праздники и на «отсидеться дома», Ядвига Адольфовна опять села на своего излюбленного конька. «Производственная необходимость» требовала от Ивановой сознательности и повиновения, а именно: приехать в Центр в 5—30 утра 7 ноября, чтобы проверять документы у детей, отбывающих в «Артек». А плевать, что это выходной, что транспорт начинает ходить в лучшем случае с шести утра, что ехать на работу больше часа, а значит спать можно вообще не ложиться, что вызов такси будет стоить рублей пятьсот, что за работу в выходной (праздничный день) должны оплачивать по двойному тарифу, а такие, как Иванова, в лучшем случае получат отгул, и тот, в то время, когда захочет Ядвига Адольфовна. Это всё шелуха! Об этом речь не идет! «Производственная необходимость» дороже людей. Люди — грязь, ничтожество, быдло, расходный материал!

*****

Продолжение банкета не заставило себя долго ждать. Иванова еще не успела настроиться на предстоящий приезд 7 ноября в её личный праздник — День Великой Октябрьской Социалистической Революции к 5—30 утра на работу, взамен на простой отгул. Еще не успели даже отгреметь ноябрьские праздники вперемежку с путинским локдауном, а каждый новый день готовил очередной сюрприз.

Был погожий пятничный день, перед уходом на недельные оплачиваемые выходные. С утра Иванова уже выслушала подробную инструкцию по работе в воскресный день 7 ноября. Увольнения сослуживцев из Центра стали обычным делом. Вот и этот светлый день заявление на увольнение написал почитай единственный мужчина в коллективе (если не считать личного водителя Ядвиги Адольфовны и технического специалиста, приходящего два раза в неделю). Был полдень Иванова с без пяти минут уволившимся Сергеевым пошли на обеденный перерыв. В столовой уже собралась длинная очередь. Стоять в ней было неохота. Поэтому Иванова предложила Сергееву отметить его уход бизнес-ланчем в ресторан-отеле «45 параллель», который находился в 5 минутах ходьбы от Центра.

Ресторан-отель «45 параллель» встретил Иванову и Сергеева уютным залом, чистыми скатертями, приятной музыкой, меню с выбором блюд трёх наименований и услужливым официантом. Коллеги заказали покушать. И ждали свой заказ. Было 12—08. Начало часового обеденного перерыва. Вдруг на телефон Сергеева мяукнуло сообщение, потом еще одно. Иванова телефон не взяла. В сообщении Ядвига Адольфовна просила информацию об участии сотрудников Центра по кабинетам в проводимой в настоящее время переписи населения, через портал Госуслуги. Информацию она требовала подать в течение десяти минут. Причем, по кабинету Ивановой, ответственной за подачу информации назначалась сама Иванова.

Что нужно было сделать Ивановой? Все бросить, не поев бежать в свой законный обеденный перерыв на работу, чтобы подавать информацию, которая не представляла собой никакой срочности. Какая разница, если эта информация будет подана на полчаса позже, а не в течение ближайших десяти минут. В конце концов поручения даются в рабочее время, а не во время перерывов, после работы, в выходные и ночью. Перерыв он на то и перерыв, что на время перерыва сотрудники покидают своё рабочее место, и куда они пойдут и на что потратят своё свободное время, время обеда и отдыха — это их личное дело.

Поэтому, Иванова не стала сильно переживать и решила, что искомую информацию она подаст Ядвиге Адольфовне после обеда. Как раз на этой мысли, официант принес первое блюдо — картофельный салат. И Иванова решила насладиться едой и не портить себе процесс пищеварения дурными мыслями. Иванова и Сергеев не спеша покушали, расплатились и вышли на свежий воздух, еще оставалось полчаса перерыва. Сергеев зашел еще в магазин, а Иванова пошла на работу. Хотя еще оставалось время перерыва, она хотела поскорее выполнить поручение Ядвиги Адольфовны.

Придя на работу, она сразу села за компьютер и стала делать таблицу, в которую нужно внести данные по сотрудникам, зарегистрированным на сайте Госуслуги, и прошедшим перепись населения онлайн, а так же сведения о количестве переписанных ими членов семей. В кабинете помимо Ивановой сидели еще три человека. Она внесла информацию на четверых сотрудников. В этот момент раздался звонок на рабочий телефон Ивановой.

— Наталья Петровна, я жду информацию только от вас. У вас там всё хорошо, или вам нужна помощь? — раздался раздраженный голос Ядвиги Адольфовны.

— Я сейчас выполняю таблицу и вношу в неё данные. Ничего не случилось, кроме перерыва. Я скоро принесу вам информацию, Ядвига Адольфовна.- отвечала Иванова.

— Сделайте милость! — Ядвига Адольфовна вскипала от негодования.

Иванова распечатала таблицу с данными и понесла в кабинет Ядвиги Адольфовны. В кабинете директора, помимо Ядвиги Адольфовны находилась еще одна сотрудница из многоуважаемых бывших сотрудников министерства образования. Она стояла, как будто толи заскочила на минутку, толи собиралась уходить.

Иванова подошла к столу и протянула лист с таблицей. Ядвигу Адольфовну всю перекосило от злости. Она взяла лист, посмотрела на него, и сказала:

— А информация по Безноговой, Безруковой и Полупьяновой?

Безногова была уже три месяца на больничном с сложным переломом лодыжки. Безрукова в декретном отпуске. А Полупьянова вообще в кабинете Ивановой не сидела.

— Мне нужна информация по всем сотрудникам, в том числе больным и находящимся в декретном отпуске.

— Хорошо, я внесу информацию по недостающим сотрудникам. А Полупьянова не сидит в нашем кабинете.

— Вы что, Наталья Петровна, читать не умеете сообщения, я прикрепила в Вам Полупьянову, значит Вы должны и ей позвонить и узнать интересующую меня информацию?

— А, вот значит как, вы Полупьянову ко мне прикрепили? Хорошо. — у Ивановой от тона директора, начинал вскипать «возмущенный разум».

— Это что за тон, Наталья Петровна? Я вообще не понимаю, почему вы этого еще не сделали!? Вы что не видели сообщений?

— Я была на перерыве, Ядвига Адольфовна и телефон с собой не брала.

— Очень плохо, что вы не берете с собой телефон. Вы всегда должны брать телефон. Бывают срочные поручения. И нечего говорить о перерыве. Вам напомнить, что это я сделала вам перерыв в один час, а так он у вас должен составлять двадцать пять минут.

— Сделайте перерыв в двадцать пять минут. Тогда мы будем ходить на двадцать пять минут, — сказала Иванова. Ядвигу Адольфовну не волновало, что в принципе перерыв на обед не может быть меньше получаса, и что в уставе был черным по белому прописан перерыв в тридцать шесть минут, а заодно и тот факт, что даже если он был бы двадцать пять минут, то и в эти двадцать пять минут Иванова находилась бы на перерыве, а не на рабочем месте, и это ровным счетом ничего не меняло в сложившейся ситуации.

— Срочные поручения предполагают молниеносную реакцию сотрудников и незамедлительное их выполнение, — продолжала Ядвига Адольфовна. Вы задерживаете меня, Наталья Петровна. Все эти слова были выплюнуты в лицо Ивановой на повышенных тонах с налетом разъяренности.

У Ивановой потихонечку начало сносить крышу. В такие моменты, от оскорбления у неё начинало учащенно биться сердце, от прилива адреналина, начинали дрожать руки. Иванова протянула руку в сторону Ядвиги Адольфовны и в такой же нервной манере громко бросила: «Давайте! Я переделаю!»

У Ядвиги Адольфовны начало опухать правое полушарие мозга, она вытянулась на своём стуле, собираясь, что-то сказать, но Иванова продолжала.

— Давайте, давайте, я переделаю. Сейчас два раза в воздухе переобуюсь, и переделаю!

— Вы, что со мной пререкаетесь, Наталья Петровна! — вскричала Ядвига Адольфовна.

— Не нужно разговаривать со мной в подобном тоне. Я вам не гавно, чтобы меня здесь размазывать, — парировала Иванова.

Ядвига Адольфовна начала медленно подниматься со стула. На её сером лице рисовалось недоумение.

— Как вы смеете, Наталья Петровна. Я — директор. А вы… методист.

— А я в первую очередь человек, а не методист. — продолжала Иванова.

— Если вам что-то не нравится, то можете уходить.

— А я и уйду!

— Выйдите! Выйдите из кабинета сейчас же. Если вы не хотите выполнять поручения, то вас никто здесь не держит.

Иванова, находясь уже в дверях, развернулась и громко проговорила

— Я уволюсь! Уволюсь! Но тогда, когда сама этого захочу.

И вышла из кабинета.

Она пришла на своё рабочее место. Её сердце еще бешено колотилось, а руки дрожали. Но ей стало так легко и приятно, что она наконец высказала, то что у неё накипело. От того, что она не затолкала свою обиду внутрь. Что не задушила свою гордость и самолюбие внутри, не закрыла себе рот, а высказалась свободно, не сдерживаясь и не боясь.

Она еще несколько раз носила переделанную таблицу туда обратно. Но с каждым разом ей становилось всё легче. Пофигизм сквозил в её походке, во всех её движениях, в выражении лица.

— Вы обманули меня, Наталья Петровна! Вы видели сообщение. Вот, Вы его прочитали. Ясно видно. Взгляд Ядвиги Адольфовны говорил о том, что она уличила Наталью Петровну в преступлении, и вот сейчас, она начнет оправдываться, как схваченная с поличным.

Но Иванова помнила слова своего отца, который всегда говорил: «Если тебе задают вопрос, для того чтобы заставить тебя оправдываться, почувствовать себя в чем-то виноватой, не поддавайся, будь хитрее. Отвечай вопросом на вопрос. Никогда не оправдывайся перед негодяями.»

— Нет. Я вашего сообщения не видела и телефон оставался на рабочем месте. Еще, что-нибудь не так? Иванова не видела ни малейшего резона, что-то доказывать этой ненормальной женщине, опьянённой своей властью и собственным самодурством. Даже если, она и видела это злополучное сообщение, то в любом случае находилась вне рабочего места, вне организации, на обеде. И отреагировать на полученное задание могла только после того, как вернулась в свой кабинет.

Ядвига Адольфовна опять не добилась своей цели. Она негодовала.

— Вот же бесстыдница!

Иванова вышла из кабинета, а Ядвига Адольфовна продолжала беседу сама с собой.

Пошедший вслед за Ивановой специалист быстро вернулась назад.

— А что Ядвига Адольфовна там не одна?

— Да нет, никого у неё не было.

— Странно. Тогда она сама с собой разговаривает!

Сослуживицы многозначительно переглянулись и понимающе улыбнулись друг другу.

*****

Производственная необходимость и сейчас определяет трудовые будни Ивановой. Да что там трудовые — жизнь её определяет. После увольнения Сергеева, его предмет по умолчанию почему-то достался ей. У неё и своя нагрузка не шутки, (1,5 ставки тянет, хотя никому и дела нет, платят гроши ломанные), ан нет еще и ставка Сергеева, молча, без каких бы то ни было политесов. Кажется это только «мелочёвочка», но дальше будет многим труднее и надо что-то делать. Опять воевать!?

Иванова не любит воевать. Но иначе, сядут на шею и ноги свесят.

Мыслимо ли, человеку ничего не сказав, не спросив его, не оговорив условий, не простимулировав материально, просто не сказав ни единого слова поручения очередные совать.

Иванова ищет новую работу, но когда найдет, большой вопрос??????????

Хотелось бы уйти в самый неподходящий момент, чтобы Ядвига Адольфвна ощутила всю непоправимость своего поведения — разбрасываться сотрудниками, как ненужным хламом.

Воевать придётся! Социальный каннибализм никто не отменял. Он был, есть и будет всегда и везде.

***

Пожиратель грехов

Бимагистральный акровенок акросонетов

***

Акростих: «Тайный код»

Зверь издал стон,

Напрасна жертва.

Астры свежих ран.

Небесные грабли.

Иноки вторят: «Аве»

Ему, не жалея слов.

Вероломный взор.

Рычит псов свора.

Ад — времён острог,

Горящих костров

Влекущее острие,

Еретический хор,

Распятые звёзды,

Ыдол потока слёз.

I

Знамение — дар неизменно видеть,

Вмещать в себя всю полноту луны.

Ему не сохраниться в этом виде.

Решив, вокруг продажные лгуны,

рЬян он в своём желании унизить,

И наказать за подлость предавать.

Зачем конец так бестолково близить?

Добро, лишь слабость низкое прощать.

А эта бесноватая примета:

Любовь способна душу исправлять.

Свой вакуум врачуя божьим светом,

Тоску по совершенству изживать.

Однако мыслит грешник об еде,

Наивно полагая, быть беде.

II

Наивно полагая быть беде,

Алтарь забрызган снова свежей кровью.

Палач в своей естественной среде,

Рукой не дрогнет и не выдаст бровью.

А роль овцы — быть съеденной толпой.

Сегодня претенденты тянут жребий.

На площади, забитой голытьбой

Авансом раздают святые требы.

Живём, достойно чтобы умереть.

Еретики огнями прегрешений,

Румянят и коптят земную твердь,

Трещат и тлеют в отблеске сомнений.

В апофеозе жертвенных соцветий —

Аддикция любить и ненавидеть.

III

Аддикция любить и ненавидеть,

Стократ сильней призванья просто жить,

Таская за собой немую свиту.

Разбрасывая землю, яму рыть.

рЫть, хороня последнюю надежду,

Создать для всех удобство и комфорт,

Воображая и теряясь между

Её корсетом, бархатом ботфорт.

Желанием влюбиться и расстаться,

Испытывая от разлуки боль.

Храня свой ум, с безумием сражаться,

Рискуя сгрызть с грехом и хлеб, и соль.

Аскеза и святое житие.

Неповторимо в людях бытие.

IV

Неповторимо в людях бытие.

Есть те, кому не впрок идут ошибки.

Бессмысленные слёзы и битьё —

Есть шишки, что на лбу краснеют шибко.

Слияние и битва Инь и Ян.

Назойливым желанием блаженства.

мЫ не умеем одолеть изъян

Единства слова, облика и жеста.

Горит пред образами тусклый свет,

Рассеивает дымный смрад кадила,

А те, кто верит в вездесущий бред,

Богам даруют плоть свою и силу.

Ликуйте иль рыдайте, человеки,

Исчезнет каждый без следа навеки.

V

Исчезнет каждый без следа навеки.

Намеренны страдания и боль.

Открытый взгляд, отрезанные веки.

Кружит над прахом пудровая моль.

И стряхивает свой налет мучнистый,

Вбивая воздух в вековую пыль,

Тревожась о намерениях чистых,

Отказываясь верить в божью быль.

Разбрасывая душ святые мощи,

Являя чудо жизни, тут и там.

Творить надгробий мраморные рощи,

А в сердце возводить безверья храм.

В реальной жизни, коли быть беде,

Его истлеет бренный прах в земле.

VI

Его истлеет бренный прах в земле.

Мозоль сухой души огнем пылает.

Убийственная жизнь в тугом ярме.

Напрасные молитвы с воском тают.

Ему бы всё забыть и повторить,

Животворящим осенив знаменьем.

Аггелов оберег, крылатым быть,

Любовь считая солнечным затменьем.

Ещё мгновенье и опять повтор.

Ярило жёлтым обручем сияет.

Святая вера, как карманный вор,

Лжет пастве, что для вечности спасает.

Отныне правда вскрылась, человеки,

Врезаясь в память и садясь на веки.

VII

Врезаясь в память и садясь на веки,

Её сосала медленная смерть.

Роскошных рук, отравленные плети,

Обильно орошали венок сеть.

Лизали щеки алые зарницы,

Ошеломляя красками стыда,

Менялись масок бесовские лица,

Неся в себе все признаки вреда.

нЫряли в теле огненные рыбки,

Йод прижигал презрение и злость.

В углу качалась маленькая зыбка,

Зубастая греха дремала плоть.

Однажды, ты забудешь о еде,

Рискуя стать подобным скорлупе.

VIII

Рискуя стать подобным скорлупе,

тЫ забываешь о природной силе.

Читаешь, то что будет, по руке,

И избегаешь мысли о могиле.

Твоя судьба всегда в твоих руках:

Прими её и сделай главный выбор.

Сметая с плеч рутины серый прах,

Оправдывая каждый вдох и выдох.

Возьми воды живой, что точит камень,

С собой туда, где мёртвое живёт.

Врачуй водой свои земные раны,

Очистив память от людских невзгод.

Родись, неся внутри и лёд и пламень,

Апостолом прозрачным, как пергамент.

IX

Апостолом, прозрачным как пергамент,

Доверчивой святою простотой,

Вершится кем-то созданный регламент,

Решится суд над грешною душой.

Есть те, кто подвергает остракизму,

Молящихся языческим богам.

мЁд сладостного сердцу нигилизма,

Небрежно рвущий веру по слогам.

Отбрасывая тень на ход столетий,

Слагая байки о святых делах,

Троится божий лик, в дыму соцветий,

Разбрасывая слов священных злак.

От тех семян родится божья рать,

Готовясь тайны свету рассказать.

X

Готовясь тайны свету рассказать,

Останется лишь вкус святой облатки,

Резных узоров шелковая гладь,

Ядрёные частушки и колядки.

Щедры подачки ласковых господ.

Испорчены обласканные слуги.

Холопов нищебродных слабый род,

Клянущих каждодневные потуги.

Однажды всё получится, поверь,

Сгорят в огне все похоти и страхи.

Тревоги не открыть в блаженство дверь.

Разнузданность казнить свою на плахе.

Отринуть грязь греха и молвить: «Амен»

Вещать, не размыкая губ, как камень.

XI

Вещать, не размыкая губ, как камень,

Лелеять мысль о вечном бытие.

Ему подвластны и вода и пламень.

Кто может так, как Он? Никто. Нигде.

Ужели после нас лишь серый пепел?

Щепоть летящей пыли над водой?

Её разносит перекатный ветер,

Её терзает раскалённый зной.

Останется ли что-нибудь живое,

Способное на небо вознестись,

Творящее призвание благое?

Религия — кровавой веры спесь.

Иное не дано нам распознать.

Его тверда способность пожирать.

XII

Его тверда способность пожирать,

Разносится болотный запах серы.

Един в своей борьбе епископат,

Толкающий на путь публичной веры.

Используя и копья, и щиты,

Черпающие из бездонной чаши.

Его чело изранили шипы,

Святые кости с каждым годом старше.

Копают, оскверняя чей-то прах,

Испытывают силу амулетов.

Йад сотворенья, словно древний Птах,

Хоругвями спасающий планету.

Одних богов давно порвали в клочья.

Реликвия — святые его мощи.

XIII

Реликвия — святые его мощи.

Агония, безвременная смерть.

Светил небесных огненные козни.

Предчувствие, что после будет свет.

Явление божественного чуда.

Традиция — глаголющий пророк.

тЫ заберёшь грех смертный, как простуду.

Едою запасаться нужно впрок.

Забавы ради, разжигать кострища,

Восторженно и глупо ликовать.

Ёрш очищает от нагара днище,

Замызганной души. Тавро. Печать.

Дрожа в незнанье, как в кромешной ночи,

рЫдая он молился: «Аве, Отче…»

XIV

рЫдая, он молился: «Аве, Отче…»

Дивясь на свет священных образов,

Отчаянье рождает в сердце прочерк,

Любить не может сердце без оков.

Простив богам людскую несуразность,

Отпустишь людям мелкие грехи.