Предисловие

Тихо спускается на землю ночь, отправляя спать вечернюю зарю…

Одна за другой зажигаются на небе звёздочки, заглядывая в твою комнату, как бы целуя тебя, и желая тебе спокойной ночи.

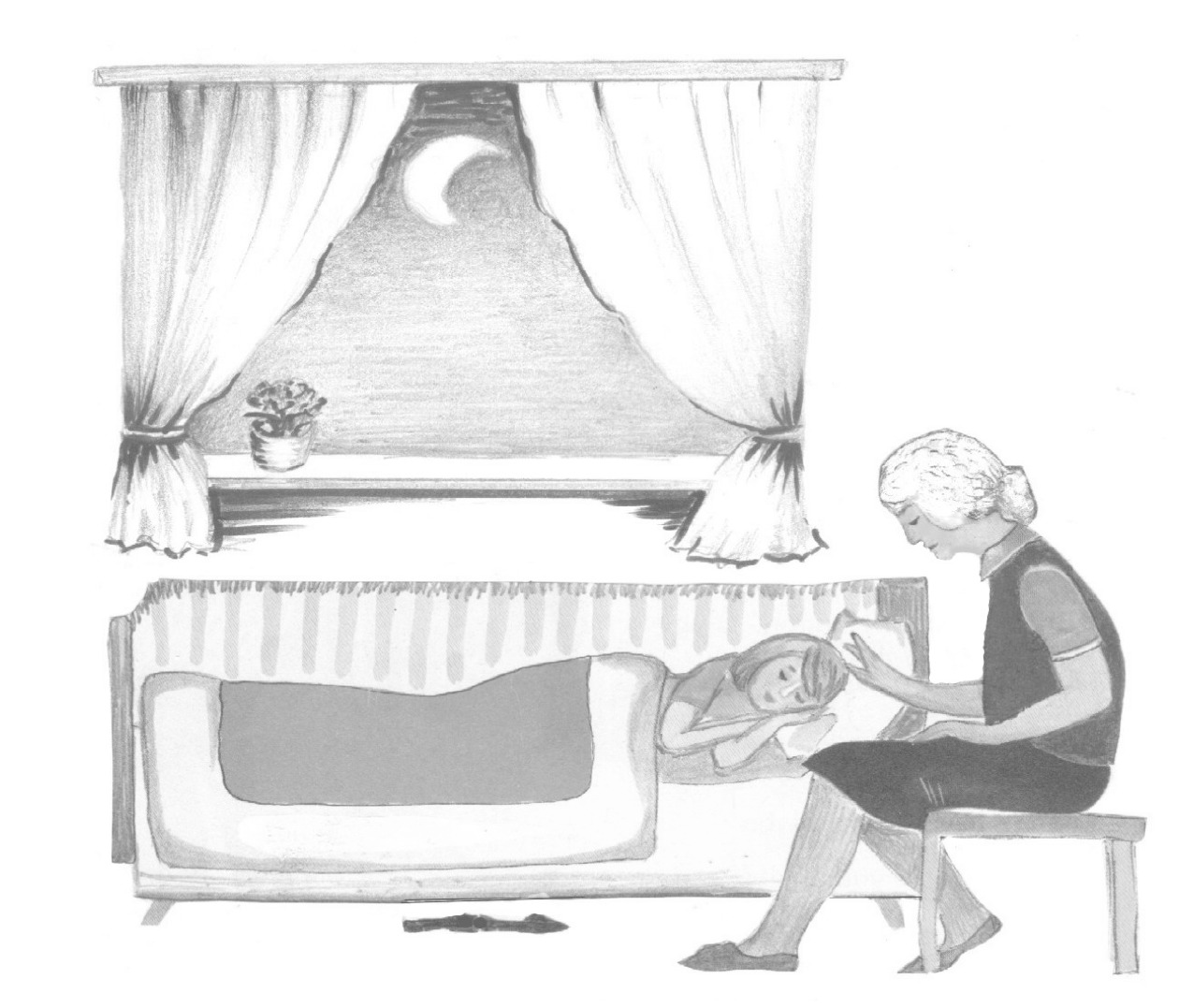

Вот и я вхожу к тебе и сажусь на стульчик около твоей кроватки. Ты радостно протягиваешь мне свои маленькие ручки. Потом крепко обнимаешь меня, сложив ладошки и положив их под свою нежную щёчку.

Как всегда просишь меня рассказывать о моём детстве: о тех интересных историях, которые со мной происходили в жизни. И я с удовольствием выполняю твою просьбу — и рассказываю до тех пор, пока сон не смежит твои ресницы…

Тогда я сажусь за стол и записываю то, что рассказала тебе, чтобы ты потом могла ещё раз перечитать, и прочитать это своим потомкам.

Так слушай же, счастье моё, что я буду тебе рассказывать…

Часть I. Детство

Глава 1. Вхождение в жизнь

Рано или поздно приходится размышлять о «коловращениях» своей жизни.

И вот однажды, думая об этом, пришла к выводу, что моя жизнь проходит в параметрах каких-то как бы качелей, которые по своей, или Божьей воле, то вздымают тебя на приятную высоту, то опускают до отчаяния низко.

Но выводы эти были сделаны мною позже.

А в данный момент «моя светлость», только что появившаяся на свет, — на том уровне, на котором находились мои «качели», — торжественно водворялась во… нет, не во дворец, что было бы неплохо! а в довольно жалкого вида церковный сарайчик.

Вряд ли это сооружение, приготовленное для хранения церковной утвари и прочего церковного хлама, с уголком, отгороженным для стоящих в нём лопат, чтобы рыть могилы, могло бы быть пригодным для человеческого жилья.

Но тем не менее меня там ожидали две мои сестрички, братик, всё болеющий скарлатиной, и очень старенькая парализованная мамочкина свекровь.

Находясь в младенческом возрасте, я решительно не могла протестовать против вселения меня в такие «непрезентабельные апартаменты». Да ещё справедливости ради надо сказать, что в тот момент меня не интересовало ничего, кроме материнской груди, которой меня, слава Богу, не лишили. А могли бы да ещё как!

Но об этом — позже.

Глава 2. Филя и Сидулька

Ласковый луч солнца, нежно прикоснувшись к щеке, разбудил меня. Открыв глаза и сладко потянувшись, вспомнила вдруг что надо быстро встать и скорее посмотреть: не убежал ли из сада ёжик, который сам пришёл ко мне в гости!

Его приход не удивил меня. Ежей было много, но не все подходили ко мне так близко, как этот Филя. Я назвала его «Филей» за его смешную мордашку. Он брал еду из рук, особенно любил печенье, с удовольствием, похрюкивая, пил молочко.

При воспоминании о его существовании сделалось ужасно весело. Подпрыгнув, совсем собралась бежать в сад, но в этот миг, так некстати, вошла моя нянечка Варенька. Я люблю её, и она меня любит, но, как мне кажется, слишком злоупотребляет моим терпением.

Увы, в данный момент мне не удаётся быстро выбежать в сад, где в коробочке под кустом сирени очень ждёт меня он, мой Филя, зная, что я принесу ему что-нибудь вкусненькое. А няня, как всегда, будет целовать меня, бормоча всякие нежности, потом, помогая мне одеваться как будто я маленькая, заставит обязательно умыться.

А время не ждёт, но мне приходится подчиниться нянечкиному понятию о моём воспитании, и я подчиняюсь чтобы не огорчать её.

Быстро умываюсь и прошу разрешения «на минуточку», пока накрывается стол к завтраку, сбегать в сад. Няня разрешает «именно на минуточку», сделав при этом строгими свои милые глазки.

Схватив печенье, я уже лечу к тому самому кустику, где должен быть мой Филя. Но, увы, коробочка пуста. Он ушёл!

Страшно огорчённая я возвращаюсь к завтраку чуть не плача.

Нянечка утешает, предполагает, что к вечеру он обязательно вернётся, и обещает, если Филя не вернётся, подарить мне настоящего кролика. Это меня вполне устраивает и меняет настроение моих мыслей.

Вообще-то, я хочу совсем не этого. Хочу, чтобы хоть кто-нибудь подарил бы мне настоящего пони. На нём я бы лихо скакала, поражая своих приятелей, которые могли бы видеть меня!

В мечтах: я уже «скачу» в диких прериях на самом бешенном диком мустанге! У меня в руках — копьё! Я — «друг индейцев», Ястребиный Коготь, — сражаюсь с «бледнолицыми»… Но в тот момент, когда я уже посылаю копьё в ближайшего «врага», няня, опять-таки некстати, заставляет меня выпить чашку молока.

Вот так всегда! Никогда не даст ничего «додумать»!

Я так глубоко погружаюсь в свои мечтания и так трудно расстаюсь с ними будто выплываю из какой-то неведомой глубины.

Мечты о пони у меня давно, но ездить верхом мне приходилось только на нашей коровке Сидульке, что мне разрешает сама мамочка!

Обычно это происходит так: тёплым предзакатным вечером, когда небо ещё изливает благостное тепло, сидим мы с мамочкой на скамейке около палисадника, окружающего нашу школу, где мы живём, так как моя мамочка учительница, и, отмахиваясь веточкой от приставучих комаров, ждём нашу коровку идущую домой с дневного выпаса.

Вот и наша «красавица» отделяется от стада, не спеша направляется к нам и склоняет свои аккуратные рожки как бы «здороваясь» с нами. Мамочка даёт ей кусочек хлеба с солью и, погладив её по белой шейке, сажает меня верхом на её жесткую тёплую спину, и я сразу воображаю себя «отважным всадником» или «всадником без головы», в зависимости от настроения, и гордо въезжаю на наш чистый уютный двор. Там меня мамочка ссаживает с Сидульки, тем самым спуская с моих «заоблачных» мечтаний.

Нянечка, напоив меня тёплым парным молочком, снова велит умываться, «мыть ноги»… Так как же, как не босиком шлёпать по тёплым лужам и бархатной тёплой дорожной пыли? Ведь это так здорово! Но вот, пожалуйте вам! Обязательно надо «мыть ноги», руки, лицо? Надоедает ведь!

Наконец все эти неприятные процедуры закончены и я, зацелованная няней, лежу в своей уютной постельке, где никто до самого утра не прервёт моих сладких мечтаний. И во сне я буду мчаться на диких мустангах, защищая «краснокожих», и ласкать своего милого, славного пони…

Глава 3. Цыганёнок

Теперь мы живём в прекрасной квартире «красной» школы. Её называют так из-за стен, выложенных очень хорошим красным кирпичом.

Вокруг школы — палисадник с чудесной чугунной решёткой каслинского литья. Там в многочисленных кустах сирени среди других кустов были у меня свои «тайные» местечки, где я проводила всё своё время. Это было моё жизненное пространство.

Школьный участок переходил в великолепный, большой, многоцветный луг, уходящий к подножью темневшего вдали леса.

И вот однажды чудесным солнечным утром выбежала я из дома, окунувшись в ещё свежую чарующую прохладу, — и вдруг нечто необыкновенное привлекло моё внимание: у самого леса, как чудное видение, возник настоящий цыганский табор!

Вот это да! Как жалко, что у меня нет бинокля, который давал подержать мне недавно приезжавший ненадолго брат. Но и без него я вижу шатры, горящие костры, пасущихся коней в том конце луга. Боже мой! Как интересно!

Из литературы я уже знала о цыганах, что они «шумною толпою» везде кочуют, а ночуют в изодранных шатрах!

Целый день жадно, заворожённо, вглядываюсь я в сторону табора и мечтаю попасть туда, в этот совершенно незнакомый, новый, интересный мир! А вечером ещё ярче горят костры, издали доносятся звуки гитар, и незнакомые песни звучат, завораживая ещё больше меня тем миром!

Но я знаю, что моя нянечка, очень верующая, считает цыган «ужасно бесчестными людьми вроде дьявольского порождения, бездельниками, которые только и умеют обманывать, воровать всё что можно украсть, особенно, детей и лошадей».

Но меня это нисколько не пугает даже каким-то образом ещё больше подстёгивает моё любопытство: «Ну как и что сделать, чтобы она позволила мне хоть на миг увидеть вблизи это немыслимое чудо? Нет, ничего не выйдет», — сокрушённо думала я.

И вот однажды, как всегда, не отрывая взора от табора, заметила я маленькую фигурку, отделившуюся от табора и идущую, как мне показалось, в сторону школы.

Расстояние уменьшалось, и я уже могла видеть, что это — мальчик.

Я помахала ему рукой, и он в нерешительности остановился. Я позвала его, и он подошёл ближе. Теперь я могла как следует рассмотреть неожиданное явление.

Это был настоящий цыганёнок! «Постарше меня», — подумала я.

Он стоял, опустив кудрявую лохматую голову, ковыряя землю грязной босой ногой.

Исподлобья внимательно сквозь спутанные кудри смотрели на меня громадные чёрные глаза такой немыслимой красоты, каких мне никогда не приходилось видеть.

На нём была яркая грязная рубашка, а штаны, как и полагалось мальчику в его возрасте, — с дырами на коленях.

Некоторое время мы молча рассматривали друг друга. Наконец, нарушив затянувшееся молчание, я спросила:

— Ты из табора?

Он утвердительно мотнул лохматой головой.

— А как тебя зовут?

— Андрюшка, — ответил мальчик. — А тебя?

— Меня — Лида.

Секунду помолчав и откинув со лба волосы, он снова внимательно посмотрел на меня своими прекрасными глазами и вдруг спросил:

— А можно, я буду звать тебя Ладой?

Мне это понравилось и я, конечно, разрешила.

Мы оба дружно рассмеялись, и это как будто сблизило нас. Стало так радостно и легко! Мне определённо нравился этот паренёк, совершенно непохожий на наших мальчишек, с которыми я дружила.

Я предложила поиграть «в прятки».

— А можно? Не заругают?

А я уже быстро произнесла свою любимую считалочку:

— Ак, пук, мэ, абель, фабель, думане, ики, пики, грамматики, ин, клин!

Ему вышло «прятаться» — и он мгновенно скрылся в кустах густой крапивы около огорода да так, что я долго не могла его найти. Пришлось сознаться в этом. Андрюшка быстро появился, ещё более грязный, покусанный крапивой, но очень довольный тем, что ему удалось так «здорово» спрятаться.

Я уже обдумывала: «Где бы спрятаться мне?» — у меня, конечно, было больше возможностей: я-то знала окрестности лучше!

Но в это мгновение вышла из дома няня. Увидев цыганёнка, она издала такой вопль, что мой неожиданный приятель исчез в одно мгновение ока!

Няня ещё некоторое время бормотала всяческие «проклятия» всему цыганскому роду, соображая:

— Не украл ли что-нибудь этот чёртов цыганёнок?

А мне было так обидно за полюбившегося мне мальчика: «Который, — горестно думала я, — уже не придёт ко мне никогда!»

Ночью не спалось, думала: «Ни убежать ли мне в табор: жить там, ездить с цыганами по всему свету?! Как это, должно быть, интересно! А мамочка? Как она посмотрит на мой побег? А как я буду без её нежных любимых рук? Нет, нельзя огорчать самого любимого на свете человека — и она любит меня. Нет, нельзя!»

Утром тихо вышла из дома. Табор был прикрыт пеленой тумана. Моё настроение было совсем испорчено: даже то, что можно было видеть, — не видно! Сев на берегу пруда, по которому плавали утки, я грустно думала о «несправедливости взрослых».

Стало ужасно жалко себя, уже собиралась заплакать, как вдруг почувствовала, что около меня кто-то стоит! Это был, конечно, он — «мой цыганёнок»! Он присел около меня на корточки и сказал:

— Здравствуй, Лада! Посмотри, что я принёс тебе?!

В его грязной «лапке» была фигурка лошадки, вырезанная из дерева.

— Видишь, это я сам сделал! Это мой жеребёнок! Когда он вырастет, будет моим конём! Отец мне подарил… Я назвал его Орликом. Я так люблю ездить верхом!

— А я как люблю! Я так люблю лошадей!

— Хочешь, пойдём в табор? Я покажу тебе своего Орлика. Пойдём, не бойся.

— Нет, не могу, — с трудом выдохнула я. — Мне не разрешают.

И тут уж я горько заплакала. Андрюшка осторожно дотронулся до моего плеча и сказал:

— Не плачь, Лада! Я буду каждый день приходить к тебе, если ты хочешь?!

— Боже мой! Конечно же, хочу! — воскликнула я, с тревогой однако поглядывая: «Не появилась ли няня?»

А дни стояли тёплые, благостные, пронзённые чудным запахом цветущих трав и цветов в палисаднике, куда каждый день благополучно проскальзывал через решётку мой новый друг.

Теперь он приходил в чистой яркой рубашке и не очень изодранных штанах. Блестя своими прекрасными глазами, непременно вынимал из-за пазухи какой-нибудь «дар». Он никогда не приходил без «даров» — это были яблоки, орехи или что-то ещё.

Ему доставляло удовольствие приносить радость. Он был вообще очень добрым и чувствительным пареньком.

Я с большим вниманием слушала его рассказы о своём таборе, о животных, разделяющих их далеко нелёгкую жизнь, о забавных случаях его жизни.

А однажды я узнала, что моя сестра Августа часто бывает в таборе, дружит с Андрюшиной сестрой Марией, что они вместе поют романсы и цыганские песни. Также я узнала, что у Августы очень хороший голос и что ей подарили «настоящую» цыганскую гитару.

Я была поражена: «Ей можно ходить в табор, а мне — нет! И что, что ей восемнадцать лет?»

Вот кого надо просить взять меня в табор! Андрюша одобрил мой план, но я всё-таки сомневалась в благополучии его исполнения. Но я не успела попросить сестру взять меня в вожделенный, ставший родным, табор.

В тот, далеко не счастливый для меня, день состоялась наша последняя встреча. Андрюша бесшумно, как всегда, проскользнул в наш «тайник» и царственным жестом извлёк из-за пазухи кулёк с конфетами! Это было замечательно — такая редкость в то время! Андрюшка с радостью смотрел на мой восторженный облик по этому поводу, но мне показалось, что он чем-то удручён.

— Андрюшка! Спой мне что-нибудь по-цыгански! — попросила я.

Он не заставил меня повторять мою просьбу. Быстро вскочив на ноги, запел приятным хриплым голоском песню, красиво разводя руки и притоптывая в такт ногой. Потом несколько раз ритмично хлопнул ладошками по ногам, так и мелькавшим в воздухе.

Это было так красиво и ловко, что я невольно залюбовалась им, удивляясь: «Как может такой, маленький мальчик, и так здорово петь и танцевать?!»

— О чём эта песня? — спросила я, восторженно и горячо хлопая в ладоши.

— Тебе правда понравилось? — смущённо спросил он.

— Вот, если бы ты в табор пришла, то увидела бы как танцуют наши парни и поют наши женщины! А песня о том, что мы, цыгане, свободны, как ветер, и летим туда, куда зовёт нас наше цыганское счастье и воля! — гордо сказал маленький цыган.

Но, по-видимому, наши голоса были услышаны няней, и она, обнаружив наш «тайник», всплеснула руками и, ругаясь, прогнала моего милого товарища, крича:

— Чтобы ноги твоей не было у нас!

А Андрюшка, убегая, крикнул:

— Я люблю тебя, Лада! Я женюсь на тебе!

— Это что ещё за слова?!! — воскликнула няня.

— Выдрать бы надо этого нахального цыганёнка! — кричала она и, схватив меня за руку, потащила домой.

Обливаясь слезами, я ещё не знала, что эта наша прекрасная встреча была последней: ночью табор исчез так же, как и появился, внезапно и навсегда.

Спустя некоторое время я узнала, что местное население, как и моя няня, не любили цыган и приписали им какую-то «кражу» в деревне: табору пришлось срочно уехать — и он исчез навсегда.

А дружба с чудесным пареньком оставила в сердце щемящую тоску, пронзившую меня на всю жизнь немыслимой «цыганской страстью».

Гитару же я полюбила как живое существо и, перебирая струны, старалась извлечь звуки, напоминающие те, что слышала я от своего незабвенного цыганёнка.

Глава 4. Моя няня

Воспоминания о няне начинаются у меня с летнего утра, когда, не совсем ещё оторвавшись от очередного пленительного сновидения, я уже ощущаю присутствие нянечки. Она раскрывает шторы на окнах — и в комнату врываются снопы солнечных лучей, а вместе с этим лучезарным светом слышится её ласковый голос:

— С добрым утром, любимка моя!

Она склоняется надо мной, и я как бы внезапно обхватываю её шею руками и крепко сжимаю в своих объятиях, отвечая поцелуями на её ласки.

Нам никогда не надоедает вот так встречать каждое утро! Мне так хорошо, так приятно слушать её нежные слова, пока она помогает мне одеваться.

Мамочки нет дома, она уже на работе. Ночью ей приходится проверять многочисленные тетради своих учеников, а летом — уезжать на различные конференции преподавателей. Вот нянечка всегда со мной и любит меня ужасно! А любить-то меня, мне кажется, довольно трудно: была я страшной шалуньей, что и говорить!

И много хлопот доставляла своим близким: то чудом не угодила в реку, съехав на саночках осенью по только что выпавшему снегу с крутой горы — в это время меня пытались выловить баграми из пруда, что был рядом с домом, посчитав, что я утонула; то убегала за трактором далеко от дома — тогда случайно проходивший мимо брат увидел меня спящей на опушке леса и спящую принёс домой; то пол в кухне «мыла» дефицитным подсолнечным маслом при помощи нового красивого шарфа мамочки, а однажды я расписала стены столовой такими фантастическими фигурами, что потом с трудом удалось ликвидировать моё «творчество».

А нянечка всё это — и не только это — переживая, продолжала любить меня беззаветно и самоотверженно, а я её — просто обожала! На её милом стареющем лице выражение мягкой доброты только иногда сменялось огорчённым недовольством моим поведением. И хотя я изо всех сил старалась не огорчать её, мне не всегда это удавалось.

Был у нянечки недалеко в деревне свой маленький уютный домик — «крошечка в три окошечка», напоённый запахами трав и мочёной брусники, — очень любимой мною — мне казалось, что это чудо никогда не переводилось в чистенькой деревянной кадушке. И я, бывая у нянечки, лакомилась брусничкой, сколько душе моей было угодно!

Иногда, с разрешения мамочки, ходили мы с нянечкой в лес за грибами. Походы в лес для меня были фантастическим праздником!

С вечера нянечка брала меня в свой милый домик. Ложились мы спать рано, чтобы утром пораньше встать и, как она выражалась, «по холодку» отправиться в наше путешествие. Утром нянечка, как всегда, ласково будила меня и мы, выпив по чашечке молока, выходили на улицу в утреннюю свежесть, которая как-то по-особенному охватывала, удаляя остатки ночного сна.

Ещё стоит полумрак: ни темно, ни светло.

Но вот, незаметно появляются первые проблески зари, и над лесом медленно выходит солнце, ярко освещая всё вокруг. И, как в сказке, появляется золото ещё несжатой пшеницы и васильки — редкими вкраплениями, синеющими в ней. На фоне розового неба в нежном свете наступающего утра начинают пролетать птицы.

Ради этой немыслимой красоты стоит рано проснуться!

И вот мы входим в душистую неповторимую прохладу леса! Я забываю о цели нашего прихода сюда несмотря на то, что в руках моих маленькая, красиво сплетённая, корзиночка. Лес сразу завораживает!

Я уже гляжу во все глаза и не могу наглядеться на царство различных деревьев. Каждое из них дарит мне только ему присущую красоту и радость. Кажется, что находишься в заколдованном мире и даже сама я — одно из этих созданий.

Сколько времени проходит, не знаю. И только голос нянечки выводит меня из этого состояния, словно пробуждая меня:

— Пора идти домой, любимка моя. Что стоишь, широко раскрыв глазки? Устала, наверное?

— Нет, нянечка, не устала я! Как хорошо здесь! Как славно дышится! Так бы всё время и любовалась лесом! Ты только посмотри, нянечка, как красивы белые стволики берёзок, ведь на них что-то нарисовано! А как величаво смотрит ель на тонкую рябинку. Как изящна она в украшении красных гроздьев, как будто танцует на круглой полянке в середине хоровода других деревьев. А на опушке — посмотри — могучий дуб, как витязь, охраняет более слабые деревья. А птицы — ведь это их лес — они царят в вершинах лесного царства!

— Ах ты, фантазёрка моя! — прерывает она мои восторги. — А что ж корзиночка твоя пуста?

А нянечкина — полна прелестных грибочков!

Выхожу из леса с большим сожалением и небольшой усталостью: «Ничего, что пуста моя корзиночка, зато сколько чудесных впечатлений осталось у меня от леса!»

— Нянечка, мы ещё пойдём за грибами? Пожалуйста, пойдём!

— Конечно пойдём, детка моя, если погода постоит.

Однажды, когда нянечка, приболев, оставалась у себя, я, соскучившись по ней, не спросив мамочкиного разрешения, убежала к ней в её милый моему сердцу домик.

Нянечка мне очень обрадовалась, накормила меня и уложила спать. Дело было к вечеру и я, не подумав, что мамочка будет волноваться, крепко уснула.

Не слышала я, как в домик вошла мамочка, — не знаю, какой разговор у них был — только меня разбудили и мы отправились домой под лунным небом под песни цикад.

Ночь была тёплой. Звёзд было такое множество… Казалось, они так близко, что вот только встань на цыпочки — и сможешь дотронуться до них рукой! Хотела посоветоваться на счёт этого с мамочкой, но не решилась. Она молча шла, высказав всё, что думала о моём поведении, и только похлёстывала прутиком по моим голым ножкам. Но я не обижалась на это, понимая свою вину.

В отсутствии нянечки произошёл ещё один случай.

Гуляя около дома, не видя ничего интересного во дворе, решила я побегать по улице, что мне, в общем-то, не разрешалось. Но там, возможно, могло и произойти что-то.

В поле моего зрения оказалась рыженькая лошадка, запряжённая в тяжёлую деревянную телегу. Лошадка неспешно шла, отгоняя взмахом хвоста и головы вьющихся над ней насекомых. Мужик, сидящий на телеге, по-видимому, спал, уронив голову на грудь. Подбежав к боку телеги, я ухватилась за что-то руками, подогнула ноги — и поехала.

И вдруг, неожиданно, руки мои сорвались — и я полетела под задние колёса тяжело нагруженной повозки. Попади я под них — от меня осталось бы «мокрое место»! Но Бог спас, я попала головой в ступицу колеса и, с выдранным клоком волос, с головой, перемазанной кровью и дёгтем, прибежала домой.

Мамочка, придя в ужас, стала отмывать мою буйную головушку. Она не бранила меня, а только горестно спросила:

— Когда же ты будешь у меня человеком?

На что я с достоинством ответила, что «я уже человек»:

— …только вот руки сорвались.

Нянечка, узнав об этом (происшествии), страшно расстроилась, говоря, что «была бы (она) здесь»:

— Этого не произошло бы…

Но я не согласна: «Что, я без нянечки не могу существовать? Я уже большая!»

Глава 5. Переезд в Дудино

Я уже совсем большая: мне скоро «стукнет» шесть лет! А главное, мы почему-то переехали из прекрасной «красной» школы в школу в Дудино. Почему? Мы об этом никогда не спрашивали мамочку: «Переехали, значит, так нужно».

Маленькая комната, где нам предстояло жить, ни в какое сравнение не шла с нашей прошлой квартирой в «красной» школе. Комната была мрачноватой: единственное, правда большое, итальянское окно выходило на север; и солнце никогда не заглядывало к нам (в комнату).

Но что такое «комната», когда вокруг школы был громадный сад? То, что он был запущенным, нас не волновало! Новое место — это всегда интересно! А «сад с красивой рябиной, где играли с тобой, для меня и для Нины — навсегда дорогой…»

Школа стояла во главе большой деревни на высокой горке, которая почти от калитки сада спускалась к замечательной реке Уводь, что сулило нам множество интересных моментов в жизни!

Дудино было в четырёх-пяти километрах от Новых Горок, в которых осталась наша «красная» школа. Горки в то время были своеобразным культурным центром: там располагались две ткацкие фабрики, две школы, больница, церковь и только что построенный клуб с кинозалом, большая баня и прочие «культурные мелочи» в виде почты, магазинов и лавочек. Но всё это было уже «не нашим» — «нашим» теперь были наш сад и прекрасная Уводь.

В саду, огороженном высоким забором, было несколько фруктовых деревьев, множество цветов вроде «Царских кудрей», «Золотых шаров» и других неприхотливых, но милых сердцу, цветов.

Аллеи акаций дарили нам весной свой дивный аромат и, отцветая, давали множество стручков, из которых мы делали свистульки, соревнуясь в их звучании.

А какие замечательные были старые берёзы, причудливые сучья которых были нашими «домами», «скакунами» и «сторожевыми башнями»! Эти милые берёзки были участниками почти всех наших игр!

Стаи ласточек с пронзительным криком носились в прозрачном ласковом небе или нежно щебетали, сидя на крыше нашей школы.

Здесь природа и всё, что нас окружало, щедро дарили нам свои красоты, и мы обретали какой-то особый покой и безбрежную радость милого детства.

А Уводь?! Эта река просто чудо, как хороша! С высоты горы, на которой находилась наша школа, далеко было видно, как вольготно протекает она в красивой зелени обширных заливных лугов. Казалось, это кроткое создание, спокойно и нежно отражающее в своей лазури проплывающие в небе облака, зовёт в своё ласковое лоно. Да, летом это было так.

Каждое утро мы с мамочкой бежали купаться.

У нас была своя маленькая купальня — часть берега, окружённая кустами лозняка, скрывающих нас от посторонних взоров. Но купаленка была коварна: через метр воды от берега она сразу переходила в глубокий омут. Хорошо умеющая плавать мамочка обычно сразу ныряла с берега, а я осторожно спускалась в воду сразу по грудь. Когда мама подплывала ко мне, я забиралась на её спину, и она перевозила меня на середину реки с отмелью, с чистейшим песочком и прозрачной водой. Там я барахталась столько, сколько мне разрешалось мамочкой.

Однажды, став посмелее, я уже немножко научилась плавать, решила я покупаться около бережка в ожидании мамы, которая осторожно спускалась с горы.

Дно было скользким — и, каким-то образом поскользнувшись, я почувствовала, как что-то засасывает меня в глубь тёмного омута — я со страхом увидела над собой зеленовато-мутную воду. Каким-то страшным усилием воли вырвалась я из этого жуткого плена. Выскочив из воды, испуганная, стояла я у берега, вцепившись во что-то руками, но ничего не сказала подошедшей мамочке.

Позже, когда я уже хорошо плавала, я самостоятельно переплывала эту опасную яму, но всегда помнила, что нельзя шутить с водой.

Я — по гороскопу — Рыба и очень люблю воду.

Много раз я чуть не тонула, но Бог и та же река спасали меня. Много было со мной опасных историй, происходящих на реках.

Обычно после купания мы пили чай в саду, из самовара.

Чай редко бывал сладким. Были голодные тридцатые годы, и сахар изредка давали, по талонам. Мамочка, шутя, говорила, чтобы мы «мешали ложечкой сорок раз». Мы мешали и больше, но чай не становился сладким, так и выпивали, заедая лепёшкой из ржаной муки. Мы никогда не капризничали: так жили все.

Правда мамочка иногда покупала молоко.

Тогда мы с сестричкой делали картошку «всмятку»: толкли варёную картошку, вливали туда картофельную воду и чуть-чуть забеливали молоком.

Летом можно было что-то съесть из сада, а что-то мы ели прямо с земли. Ели всё: и щавель, и «матрёшки», и белые сладкие концы осоки, выдернутой из воды, и липовые почки, и сосновые «пальцы». Чего только не ели! К осени было ещё лучше: поспевали горох, капуста, всякие ягоды и моя любимая бушма (о ней я ещё напишу).

Но я забыла описать своё зимнее приключение! Вот это был интересный случай!

Глава 6. Любимые саночки

Когда мы переехали в Дудино, мне на день рождения подарили необыкновенной красоты саночки — глубокие, с высокой спинкой, разрисованные, как мне казалось, волшебными цветами — я ещё никогда и не у кого не видела ничего подобного!

Саночки были сделаны из розового душистого дерева: по углам спинки были сделаны деревянные ручки в виде рожек, за которые было так удобно возить мои милые саночки! Я целыми днями любовалась ими, укладывала в них «спать» моих кукол… И, конечно, очень ждала прихода зимы, чтобы покататься на них с высокой горки, которая начиналась прямо от калитки нашего сада, спускаясь к реке.

Каждый летний день мы купались в нашей реке Уводь. Осенью она переполнялась дождями и становилась очень глубокой.

Однажды, когда мамочка вела в школе занятия, а нянечки не было дома, выглянув в окно, я с радостью увидела, что кусты и земля были покрыты белыми хлопьями настоящего снега!

Никто не мешал мне сейчас же исполнить моё самое заветное желание!

Я быстро оделась, схватила свои драгоценные саночки и, выбежав за калитку, тут же забралась в них с ногами. Они почему-то сами заскользили вниз. Снег старался залепить мои глаза, и я не сразу поняла, что санки уже стремительно летят по горе прямо в реку, ещё и не думающую замерзать! Когда я поняла, что сейчас случится со мной в этой страшной чёрной воде, я закрыла от ужаса глаза…

Когда я открыла их, оказалось, что я стою у самой кромки воды, а мои великолепные саночки, оставив след от полозьев, уходящий в реку, плывут далеко от меня уносимые течением.

Это было удивительное чудо!

Как я оказалась стоящей на берегу, а не в объятиях холодной реки? Кто буквально выдернул меня из глубоких саночек? Ведь они были настолько глубокими, что самостоятельно в один миг я бы не смогла из них выбраться.

Меня спас Бог!

Но в те мгновения происшедшего чуда я об этом не думала. Мне было безумно жаль уплывающих от меня новых саночек.

Я горько-прегорько заплакала, уныло поднялась в гору и ещё больше зарыдала от мысли, что мне «здорово влетит» за потерю такого дивного подарка. Вернувшись домой, я прямо в пальтишке забралась под нянечкину кровать и от пережитого горя крепко заснула.

Проснулась я от того, что меня извлекали из-под кровати.

Было много людей, которые громко говорили…

Я уже была готова к ужасному наказанию, которое должно было обрушиться на мою провинившуюся голову…

Но странно! Мамочка с няней со слезами обнимали и целовали меня.

Постепенно, приходя в себя, я поняла, что меня считали утонувшей, заметив отсутствие дома санок и след от полозьев на берегу. Сколько же страданий принесла я своим родным, пока меня ни обнаружили под кроватью…

А саночки выловили далеко от того места, где мы с ними должны были попасть в реку. Нам их вернули, зная, что таких красивых саночек больше ни у кого не было.

И всё-таки я была наказана: саночки у меня отобрали. И больше я их никогда не видела. А как жаль!

Глава 7. Подружка

На другой день после этого происшествия меня сделали ученицей первого-«а» класса. Несмотря на то что ребятишки занимались уже три месяца, я влилась в «массы», как полагается.

К этому времени я хорошо читала, писала, знала и любила географию, да и просто была ужасно любознательной, поэтому учиться мне было не очень интересно. Я шалила, отвлекала детей, постоянно подсказывала, поэтому очень скоро получила от мамочки вразумительный и серьёзный аргумент:

— Почему ты, дочь учительницы, ведёшь себя плохо, тогда как должна быть примером для соучеников?

Я вняла.

И хотя ужасно хотелось шалить, я сдерживала себя и помогала заниматься тому, кто почему-то туго соображал.

Кроме этого я делала стенгазету и даже рисовала карикатуры.

Но до сих пор не могу понять: почему у паровоза, который летел в моей газете навстречу «светлому будущему», флаг был повёрнут в сторону движения, как вперёдсмотрящий? Я не могу простить себе этого, хотя тогда это никого не трогало.

Наконец у меня появилась подружка, которая училась со мной в классе. Только нас не сажали вместе, так как мы всё время разговаривали, — и нас прозвали «болтушками».

Подружку звали «Пашкой».

Пашка была бойкой, умной, но некрасивой девочкой: с мордашкой, испорченной многочисленными оспинками, с рыжими космами жёстких волос и такими же глазами. Но для меня она была самой лучшей и верной подружкой на всю жизнь!

Помню, что однажды она мне сказала:

— Ты мне сначала не понравилась: у тебя такие большие глаза и ресницы, как у коровы.

Дома я взяла — и ножницами остригла ресницы.

Учились мы обе очень хорошо, но шалуньями были несусветными. Мальчишки, зная наш характер, побаивались нас, заискивали перед нами и с восторгом включались в наши игры.

Мы «скакали» на сучьях берёз с деревянными шашками в руках и бились с «буржуинами». Чаще всего в наших играх я была «Ворошиловым», а Пашка — «Будённым», и каждая командовала своим «полком». Мальчишки, безусловно, подчинялись нам. И ужас, сколько мы «истребили» буржуинских белогвардейцев!

Так было весело играть с моей Пашкой!

Вдруг появилось у нас ещё одно превосходство: сестра Августа прислала мне настоящие коньки «Снегурки», а Паше отец купил «Нурмис» (у Паши отец был самым богатым в деревне — он валял валенки). И вот, только мы две стали обладателями неслыханных металлических коньков!

Не все в то время могли купить своим детям такие дорогие вещи.

Все мальчишки делали коньки-колодки из дерева: вдоль так называемого «лезвия» деревянного конька каким-то образом прикреплялась проволока, а площадка колодки привязывалась к подошве подшитых валенок крепкими верёвками, продетыми в специальные отверстия. Мальчишки так виртуозно на них бегали, но нас с Пашей невозможно было догнать, хотя и наши коньки мы также привязывали к валенкам, да так крепко, что после катания ноги были стёрты в кровь. Но, несмотря на это, на следующий день мы снова мчались по льду на зависть всем мальчишкам.

Да и на лыжах гоняли не хуже.

А кататься с нашей горки было целое веселье! Катались и на санках, и на ледянках, и на «скамейках» (специально делали), и на сложенных в ряд лыжах, «кучей малой» рассыпаясь по дороге, и просто на фанерах.

Было жутко весело!

Глава 8. Масленица

А тут ещё в весёлую зиму «вклинивается» весёлая широкая «Масленица»! На Руси этот праздник был одним из самых весёлых и желанных праздников: повсюду (и в домах, и на площади) с гуляниями, плясками и пением; пекли блины, олицетворявшие любовь к Яриле — солнцу; сжигались соломенные чучела в знак ухода зимы.

Эта традиция досталась нам от далёких предков-«язычников», да так и осталась, радуя всех. Об этом, конечно, никто не думал, а многие даже не знали, веселясь и поедая огромное количество вкусных блинов. Тогда простому народу ещё были доступны красная и чёрная икра, которая подавалась к блинам.

Непременными атрибутами празднования Масленицы были: балыки, русские сельди и прочие яства.

Но больше всего из масленичных удовольствий я ждала «масленичных катаний». Это грандиозное действо происходило так: в городке Новые Горки была большая торговая площадь, образуя гигантский эллипс; сюда на Масленицу съезжали купцы и богатые крестьяне, не вкусившие ещё плодов коллективизации, — они обычно были владельцами большого количества лошадей, одна из которых была отстранена от тяжёлого труда и считалась «выездной».

А погода на Масленицу всегда была хорошей: солнечной, с небольшим морозцем — кусты и деревья были в сверкающем инее.

И вот, на хорошо укатанную дорожку площади выезжала вереница красивых лошадей, запряжённых в небольшие лёгкие лакированные сани с ковровыми задниками.

В каждом возке сидели всего двое: муж и жена; баба, покрытая цветастым павлово-посадским набивным платком с кисточками, поверх бархатной шубки, с каменным от гордости лицом; и мужик в добротном кафтане, в тёплом высоком картузе, с причёсанной «по случаю празднику» бородой; он как-то по-особенному щеголевато держал вожжи в вытянутых руках.

Собиралась целая толпа, созерцающих это великолепное зрелище, — и всем было видно, как гордятся хозяева своими лошадками, праздничной, наборной с медью, упряжью.

А лёгкие дуги, под которыми заливчато звучали валдайские колокольчики, были так красиво расписаны цветами, что казались чудесными венками.

Это зрелище так завораживало меня, что я, замерзая, не могла оторваться от сверкающей вереницы, мелькающей перед моим восхищённым взором. Я тогда мечтала: «Вот вырасту — выйду замуж за Петьку Логинова; они (Логиновы) богатые, у них две прекрасные лошади, — и будем мы с ним (с Петькой) вот так же и именно с такими же лицами кататься на Масленицу…»

Ух! Какие заманчивые картины возникали в моём воображении.

Но увы! Не успела я, бедная, вырасти.

Как началась коллективизация, так стали всех загонять в колхозы и отбирать животных у крестьян. Отобрали их и у Логиновых. А без лошади Петька мне и вовсе не нужен!

А масленичные катания, конечно, прекратились.

Как и многое другое хорошее…

Глава 9. Весна

Кончается зима. Солнце сияет совсем по-другому, как будто умылось свежими, тёплыми, весенними ветрами! Снег становится рыхлым, зернистым и нежно-голубым. Снег оседает, и около стволов деревьев образуются углубления. Берёзовый лес розовеет, а хвойные деревья глянцевито зеленеют под нежными весенними лучами всёоживляющего солнца. Прилетевшие грачи с громким гомоном деловито обживают, строят и поправляют растрёпанные зимними ветрами старые гнёзда. Всё кругом радуется наступающему теплу.

Воробьишки просто неистовствуют: громко чирикая, налетают друг на друга, очевидно играя в весенние игры. Стаи журавлей, устало курлыкая, радуются концу утомительного пути.

Как хорошо дышится в этом празднике просыпающейся природы!

А впереди ждёт ещё одно удивительное чудо — ледоход.

Это незабываемое зрелище! Лёд на реке начинает вздуваться, становится бугристым и тёмным. Ходить по нему уже опасно. Река, словно чувствуя приближение свободы, старается освободиться от своих ледяных оков.

Вдруг где-то вдали раздаются бухающие звуки.

Это начинает трескаться лёд: его распирает от множества ручьёв растаявшего снега. Сердце замирает от ожидания движения этой огромной массы. И вот, всё как будто вздрагивает, и могучая лавина медленно трогается, постепенно убыстряя своё мощное движение.

Громадные льдины, с лихорадочной поспешностью громоздясь друг на друга, стремительно понеслись, издавая характерное стонущее звучание, достигающее гула неслыханной силы, скрываясь за поворотом.

Через некоторое время прежний гул сменяется шумом и шуршанием от постоянно сталкивающихся льдин, которых постепенно становится меньше. Иногда на них проплывают какие-то предметы: доски, части строений, иногда даже животные. Всё это так волнует!

Что-то есть завораживающее в этом ежевесеннем могучем процессе. Когда ты смотришь, не отрываясь, на этот дикий хаос, кажется, что эта страшная масса льдов хочет увлечь тебя с собой в эту бездну, чтобы ты смог испытать то, что может случиться с тобой в этой страшной таинственной неизвестности.

Глава 10. Лето

Постепенно красавица весна уступает место лету! О лете можно столько писать, что и бумаги не хватит!

Всё так нежно зеленеет, а мы уже находим «гостинцы»: это очень вкусные почки липы, «пальцы» сосны, выглядывающие только-только листья щавеля и «матрёшек»; можно подойти к реке и выдернуть осоку, концы которой внизу сладкие-сладкие.

А уж об играх и говорить нечего! Земля ещё довольно прохладная, но мы все — босиком, а вечером невозможно отмыть пятки от налипших тополиных чешуек, это очень неприятный процесс.

В то время было такое количество майских жуков! Мы ловили их десятками и играли с ними.

Играли в «круговую лапту», «беговую лапту», «штандер», «прятки», «разбойники», «ловушки» — всего не описать!

Ах, как было хорошо летом!

Река ещё холодная, но мальчишки посмелее уже попробовали купаться, пулей вылетая из реки с синими от холода губами. Но скоро вода потеплеет — и нас будет очень трудно вытащить из реки.

«Плавсредством» у нас была обыкновенная наволочка: её надо было намочить, потом сильным взмахом забрать в неё воздух, быстро сжать руками нижнюю кромку и опустить в воду; некоторое время она пузырём держалась на воде, так что можно было проплыть с ней несколько метров, потом повторить всё это снова.

Когда мы стали хорошо плавать, у нас появилось довольно опасное спортивное соревнование.

К середине лета вырастал на поле прекрасный овощ — бушма (бу́шма была похожа на большую репу). Ребята любили её больше всего. Но, чтобы добыть её, надо было переплыть реку в самом широком месте и тихо, по-пластунски, проползти несколько метров до того места, где она росла. Ещё надо было проследить, чтобы сторож удалился подальше: у него было ружьё, заряженное солью, этого мы все побаивались. Улучив благоприятный момент, надо было быстро выдернуть из земли довольно большую и тяжёлую бушму, так же тихо вернуться к реке и, взяв в зубы её густые листья, быстро переплыть реку обратно.

Горе тому, кто не успевал это сделать: заряд соли попадал обычно в зад, и это было очень больно! Но, если всё было благополучно, мы плясали, как дикари, около своей добычи!

За грибами и ягодами бегали каждый день, обычно утром пораньше, чтобы день оставался для игр и купания.

Глава 11. Страшная тайна

Становилось ужасно грустно, когда мамочке на несколько дней надо было уезжать на учительскую конференцию.

В это время она уже не подойдёт ко мне вечером, не потрогает мой лоб своими нежными ручками, не покачает головой, увидев царапины или синяки и, поцеловав, не скажет:

— Спокойной ночи, моя бунтарка.

А мне это так нужно для моей, не всегда спокойной, ночи, когда надо «скакать на диком мустанге», или «драться с белогвардейцами за советскую власть», или бить Гришку за то, что он гоняет кошек.

Без мамочки было плохо, хотя со мной всегда оставалась няня, но которая стала часто болеть и собралась покинуть нас.

И вдруг в отсутствии мамочки няня сказала таинственно:

— Любимка моя, я около тебя с тех пор, как ты появилась на свет. Я знаю, что ты сможешь не выдать тайну, которую я хочу тебе рассказать, никому на свете!

— Как? И мамочке тоже?! — воскликнула я.

— Вот об этом я и хочу попросить тебя. Ни одна душа, а тем более наша матушка, не должны узнать то, что я хочу рассказать тебе. Ты уже большая и совсем неглупая девочка. Потом ты поймёшь, почему никто не должен знать о том, что я тебе расскажу. Я не знаю, сколько ещё лет жизни даст мне Господь наш, но ты, я уверена, должна всё это знать. Может быть, пройдёт много лет, что-то изменится в жизни, и ты сможешь рассказать это своим детям и внукам. Ты согласна? Ты сможешь не выдать меня никому, тем более твоей святой матушке, иначе у неё будут тяжёлые неприятности?

Тут она достала из-за пазухи свой крестик и велела поцеловать его в знак моего молчания. Я это сделала, хотя мы все были жуткими атеистами и мечтали, что нас скоро примут в пионеры, но я не могла обидеть свою нянечку.

Няня достала из печки жареные семечки, которые очень любила, и мы с ней сели на широкую кровать. Она начала рассказ, но говорила очень тихо, хотя мы были одни, наверное, во всей школе.

Глава 12. Рассказ няни

— В те очень далёкие времена, когда я была ещё девицей, работала я на фабрике ткачихой. В деревне девушек, работающих на фабрике, называли «барышнями», потому что нам неплохо платили и мы имели возможность хорошо одеваться. И платья у нас с оборками были, полусапожки кожаные, полушубки мехом подбитые: то, чего не было у крестьянских девушек. Вот только церкви своей не было в Горках, и все ходили молиться в Воскресенское, в верстах пяти от нас. Летом-то ходить туда была одна радость, а вот зимой и осенью — тяжело было.

— И вот услышали мы однажды, что фабрикант Шорыгин наш решил у нас церковь построить. И построили ведь, да так быстро! И не церковь простую, а храм красоты невиданной! Поставили его на самом высоком видном месте. Был он высокий, кипенно-белый, а пять его золотых куполов освещались солнцем целый день и были видны издалека. А на стройной, как тополь, четырехъярусной колокольне повесили колокола звонов неслыханных! Самый главный, самый большой, колокол привезли из Ростова, говорят, «самый лучший». Его красивый сильный звон был слышен на многие вёрсты. А другие колокола, поменьше, переливчатым малиновым звоном радовали всех, особенно в церковные праздники…

— Бедные вы наши детки, не пришлось вам увидеть Пасхальные или Рождественские праздники, не видели вы всю площадь около храма, обвешанную красивыми фонарями! А в двенадцать часов ночи выстреливали из пушки, которую хранили специально для этого. Как ликовал и радовался весь народ! И у каждого в руке был либо фонарик, либо свечка. Как люди приветствовали друг друга, угощая уже освящёнными куличами и крашеными яичками, целовали друг друга: и млад, и стар! Каждый незнакомый братом как бы родным был! И вот эту радость и святость, и всю эту красоту принёс нам новый человек, наш благословенный батюшка — протоиерей Павел — отец твой! Ты ведь ничего не знаешь. После его смерти нам всем, и матушке твоей, запрещено было говорить: священником был отец твой, Павел Васильевич. А ты родилась через три месяца после его смерти…

— Няня, ты ничего не путаешь?!! — воскликнула я, — Значит, правду сказал Гришка-кошатник, что я «попова дочка»? А я ему за это нос сильно разбила! Ты правду говоришь? И из-за этого меня, маленькую, когда ещё в «красной» школе жили, на улице все приласкать старались и все чуть ли не со слезами звали меня «после отца Павла», а не по имени? А мамочка сказала, что они так делают потому, что папа мой умер, вот они и жалеют меня за это.

— Что же мне делать теперь? Я ведь в пионеры собираюсь записываться, и в Бога не верю! А?

— Да не волнуйся ты так, ненаглядная моя! Никому никогда этого не рассказывай — и не ложь это, а если никому ничего не скажешь, это будет только во спасение твоё! Уж и не знаю, нужно ли было начинать всё это? Ты так разволновалась… Поди, умойся. И храни тебя Господь! — с этими словами она перекрестила меня.

И на это я ничего не сказала. Умылась и думаю: «Что же мне теперь делать? Отец-то поп, а значит я — попова дочка. Вот ужас! Вот тебе и „взвейтесь кострами, синие ночи! мы пионеры, — дети рабочих“. А моя мама — учительница — чем хуже?» — стала успокаивать себя, а нянечка говорит:

— Если бы ты знала, какой отец был у тебя?! Таких людей на земле не осталось! Я не сказку тебе говорю, а чистую правду. Так сказывать тебе дальше или слушать не хочешь?

— Нет, нянечка, начала — так говори. Я не хочу быть «Иваном, не помнящим родства»!

— Ну, вот и умница. Кто, кроме меня, тебе это ещё расскажет? Я свидетельницей была, как твоей матушке под ружейным прикладом комитет бедноты запретил кому бы то ни было рассказывать о своей прошлой жизни и о муже своём. И жизнь сохранили ей только потому, что она была очень хорошей учительницей. Но это было уже после революции. А до этого злодейства, как появился в храме наш батюшка — отец Павел, так у нас, верующих, жизнь как бы перевернулась, вроде праздник каждый день был. А сам он был красивый, роста высокого, с голосом таким чудодейственным, что в самую душу проникал. А какие проповеди читал — всем было понятно, а детишек крестил — никто и не пикнет, бывало. А отпевал усопших так трогательно и так торжественно, что чужие люди заходили послушать молебен его, да так все рыдали, как по близкому своему. Никому ни в чём не отказывал и бедным помогал очень. Ах, как все любили его!

Нянечка заплакала, а я задумалась о том, что ждёт меня.

Успокоившись, она продолжила:

— Подошла я однажды к батюшке на исповеди и сказала: «Батюшка милостивый! Возьми меня в услужение, верной рабой твоей буду!»

— А он мне ответил: «Приди в дом мой». Вот я и пришла в дом его.

— Ты, наверное, видела этот дом, что стоит рядом с храмом? Большой такой, белый, с красивым мезонином. Так вот, этот дом был вашим. Только тебе, бедняжке, жить в нём не пришлось…

Снова слёзы полились по дорогому мне лицу, ведь она мне второй матерью всю мою жизнь была.

— Говори, няня, — попросила я, поцеловав её.

— Так вот, вошла я в такой красивый подъезд (только теперь уж нет этого подъезда — порушили его). Сердце у меня замирает: «Вдруг не нужна я там?» Вышла ко мне навстречу девушка в белом фартучке и с наколочкой белой на голове. Я ей объяснила, зачем пришла, — она меня к матушке твоей и привела. А матушка учительницей и тогда была, только в этот момент приболела что-то. А красивой была!..

— В красивом кружевном халате она сидела в кресле, а её густые волосы были аккуратно уложены. Усадив меня на стул перед собой, она спросила: «Хочешь служить у меня?» Спросила и: «Кто я, откуда? Есть ли родители?»

— «Нет, — говорю я, — сирота я. С братом женатым живу, и домик свой небольшой на задворках брата имею». Тогда матушка говорит: «Хорошо, я возьму тебя. Помогать будешь Верочке», это той, которая меня встретила. Я от радости ручку ей поцеловала, а она строго так говорит: «Не надо этого делать! Ты — свободная гражданка!»

— Я засмущалась, а матушка говорит: «Тебя сейчас Верочка чаем напоит, а завтра и приходи сюда, раз с работы на фабрике уволилась».

— Так мне с ней приятно было, словно она — мать моя родная, которую видеть мне не пришлось. Узнала, что ребёночек у неё скоро родится, и двое старшеньких деток уже есть.

— «Ну, — думаю, — значит, берут меня к этому маленькому».

— «Хорошо!» — я была готова на любую работу у таких хороших людей!

Глава 13. Второй рассказ няни

Меня позвали гулять, пришла Пашка, и мы пошли играть в лапту. Я, конечно, была рада отвлечься от чего-то непонятного. Голова гудела и надо было «переварить» только что услышанное.

Пашка пристала:

— Ну, что это с тобой? Мячи не отбиваешь! Может, купаться сходим?

«Да, — подумала я. — Надо в воде прополоснуть эти, скачущие в моей голове, мысли».

Ночью я спала плохо. Не могла смириться с тем, что я не та, как о себе думала раньше: «Кто я?»

А утром, после завтрака, я сама попросила няню рассказать, что было дальше.

— А дальше, — сказала няня, перебирая свои любимые семечки, — Стала жить я в том прекрасном доме. А в нём много было комнат! Особенно мне нравилась гостиная: там стоял белый рояль, на котором иногда играла матушка, и старших деток учила.

— А я так, бывало, заслушаюсь, так хорошо она играла. Стол там стоял большой — гостей ведь много приходило. Стулья красивые были и кресла чудесные — такие мягкие, что утонуть можно было!

— А около мраморного камина, на котором часы золотые стояли, на полу громадная шкура белого медведя лежала. Ах, как жалко, что тебе увидеть его не пришлось! Это был настоящий медведь, с головой и лапами. Он как бы лежал на толстом зелёном сукне, края которого были вырезаны зубчиками: громадная голова с открытой пастью, в которой зубы красивые виднелись; черный нос, как живой, будто вынюхивает что-то; каждый ноготь на тяжёлой лапе был больше человеческого пальца. А в глаза его даже смотреть было страшно, такие они были серьёзные, зелёные и, казалось, живые.

— Детки-то, Васенька с Вавочкой, очень любили валяться на нём, шалили и пугали друг друга. Шалуны были. А ночью к родителям подходили спокойной ночи пожелать, а те их перекрестят, поцелуют так нежно. После этого дети в детскую свою прекрасную уходили.

— Там так уютно было: всё в кружевах; и голубая лампада горела днём и ночью перед образом Божией Матери. Хорошо их родители воспитывали, рано вязать научили. Когда война мировая началась, матушка с детками для солдат дело большое делали — матушка рубашки шила, а Васенька с Вавочкой шарфы шерстяные вязали.

— Ты попроси матушку, может, сохранилась фотография, где они работают в большой комнате. Она покажет тебе, как работали детки и она сама для солдат русских.

— Была ещё одна комната, которая мне тоже очень нравилась.

— «Зимним садом» называли её. Там много разных цветов и растений было, а несколько пальм верхушками до потолка доставали. Была и классная комната, где Вася с Вавой уроки делали или рисовали. У матушки была своя комната — будуар, а у папы — кабинет с большим кожаным диваном и креслом перед широким письменным столом. Там было очень много шкафов с книгами: да разве за жизнь прочитаешь всё это? А ещё в прихожей стояло зеркало, огромное, до потолка! Оно «венецианским» называлось; а рама была красоты необыкновенной, из какого-то душистого дерева, и резная такая, как картина!

Мне начало надоедать перечисление всех этих красот, никак не совмещавшихся с моими убеждениями. Я была уверена, что всё это было у каких-то богатеев, не имеющих ко мне никакого отношения.

— Няня, — сказала я нетерпеливо, — Всё-таки признайся, что всё это ты вычитала из какой-нибудь книжки. Это ведь не могло быть у мамочки, у которой и двух платьев нет. А Вася — обыкновенный землемер, а Вава учится в институте, чтобы быть работником культуры. Ну, как всё могло так нереально быть?

— Так вот, послушай меня. Может, из того, что я расскажу, тебе и не всё будет понятно, потому что всё то, что происходило дальше — действительно не похоже на реальность. Так вот, родная моя, очень хорошая жизнь была в том доме, который и твоим должен быть. Но Богу было угодно сделать всё по-другому, а «пути Господни — неисповедимы». Я к вам в дом в пятнадцатом году пришла, а в шестнадцатом Ниночка родилась. Уж очень хорошая девочка была. Жена главного инженера фабрики, Мария Петровна Африканова, посмотрела на неё и говорит: «До чего же уютная девочка!» И действительно красивой, тихой, умницей была Ниночка. А батюшка сам крестил её и любовался всё.

— А через год революция проклятая произошла! Я всё удивлялась: «Чему это все радуются?» Кричат: «Царя уберут — народ вольным будет». Да и у нас учителя, врачи и инженеры собирались, да всё песни революционные пели, всё чего-то хорошего ждали. А плохо ли жили?

— Всё у всех было, никто ни в чём не нуждался, особенно рабочие, что на фабрике. Им дома от фабрики строили, время для полевых работ давали, платили хорошо, а вот поди — ещё чего-то хотели. Чего им надо было?

— И в нашем доме несчастье произошло. В начале двадцатого года заболел наш батюшка. Наш доктор велел в Москву ехать, к профессору Свержевскому. Мы всем миром плакали, умоляли не уезжать. Но, видно, надо было — и уехал он в Москву. А матушка тобой беременна была, но учительствовала, не бросала работу свою.

— Прошло некоторое время и вдруг матушка депешу получает, чтобы срочно приезжала в Москву — отец совсем плох. Матушка уехала, и мы вскоре узнали — скончался батюшка наш. Он операцию перенёс, сам профессор Свержевский её делал, но время было голодное и холодное. Простудился батюшка в больнице и умер от воспаления лёгких, сердечный, тебя не увидевши. О тебе больше всего и думал, наверное. А то, что было дальше, так и слава Богу, что видеть ему не довелось.

— Я всё ночами-то плакала, представляя, как там матушка хоронит его, как идёт согбенная за гробом его, думу горькую думает: «Как буду одна детей поднимать?»

— А колокола всех церквей, мимо которых проезжала печальная процессия, звонили для него похоронным звоном. Ведь он не простой священник был, а заслуженный протоиерей. Он ведь в Академии Духовной учился и много хороших дел успел сделать.

— Приехала матушка домой — лица на ней не было, постарела сразу очень. Обратилась она к пастве осиротевшей, рассказала, как похороны прошли: что отпевали его двенадцать священников разных чинов, что похоронили его с почестями у самого главного храма святого Донского монастыря, и какое послание просил передать он своим прихожанам… Все верующие стояли около нашего храма, молились за душу его чистую. Все, не только мы, осиротели.

Нянечка плакала навзрыд, переживая снова это неутешное горе.

— Иди, дитятко, погуляй, — сказала няня сквозь слёзы, — Тебе ещё надо будет кое-что услышать.

Глава 14. Рассказ няни «Объятия революции»

— Время было тревожное: рушились храмы, арестовывали хороших людей, особенно интеллигенцию, и закон от Ленина вышел — «уничтожать духовенство». А тут время пришло тебе на Божий свет появиться, сиротинке моей. И ушла матушка в больницу. А в это время подъехал к нашему дому грузовик, полный: не то солдатами, не то бандитами с ружьями. А сзади дома стоял отличный большой двухэтажный сарай: внизу-то каретник был и конюшня; наверх лестница вела, с красивыми балясинами, на балкон; вдоль всего верха там сеновал был. Вот бандиты те бросились к конюшне и вывели нашего красавца, любимого папиного жеребчика Грозного. Он и на дыбы вставал, и брыкался, и жалобно так ржал, как будто помощи ждал, да они навалились на него и увели куда-то. Батюшка-то на нём часто далеко ездил: к умирающим или к нуждающимся в нём. А те мужики с ружьями в дом к нами вошли и громко так заорали: «Хозяин где? Ну, прихлебалки поповские, — это они о нас так, с Верочкой, — давайте его!»

— Я говорю: «Не кричите — детей испугаете!», а они: «Да подите вы, — выругались так нехорошо, — с попятами своими!», и опять: «Где сам-то?»

— Мы говорим: «Умер недавно, и в Москве похоронен».

— «Ну вот и хорошо, — говорят. — Возни меньше!» — засмеялись так нехорошо.

— «А вы, — говорят, — забирайте ваших попят, да убирайтесь в сарай, вам велено туда перебраться. Да поскорее!»

— А я говорю: «Зачем в церковный сарай? Там плохо, холодно. Дети у нас больные и старушка парализованная. Дайте я их заберу к себе, у меня домик есть».

— А они как заорут: «Тебе говорят?! Делай, как велят, а то хуже будет!»

— Батюшки мои, что делать? Велела старшим собраться и одеться потеплее, да кое-что взять, пока не видят. Ниночку завернула в одеяла и кое-что из еды взяла, удалось и кое-что из документов захватить. Бабушку нашу в охапку схватили и потащили в сарай. Мы все из дома выбежали, а из него уже всё что можно тащат: и мебель, и книги, и зеркало моё любимое. Думала: «Сейчас дом подожгут», — но нет. Несколько раз я туда тайком заходила и брала детские вещи и из еды кое-что, пока всё не растащили. Наконец пришла матушка с тобой, лупоглазенькой. Глазёнки большие смотрят на наш «дворец», а матушка внешне, конечно, спокойствие сохраняет.

— Сказала мне: «Ты, Варенька, пока можешь, уходи. Нас отсюда не пускают, значит, либо расстреляют, либо в тюрьму или лагерь увезут».

— «Нет, — ответила я матушке. — Я останусь с вами что бы ни случилось!»

— «Ну, смотри. Может, и спаслась бы, а нас ничего хорошего не ждёт!»

— И вот, заходит как-то в сарай то ли мужик, то ли солдат, с ружьём, и вызвал матушку на улицу. А я — к двери, слышу — он ей: «Ты, попадья, запомни, если жива останешься. Чтобы всё забыла. О жизни прошлой никому из детей не рассказывай! Слух прошёл, что из Москвы бумагу тебе шлют, чтобы тебя учительницей оставить. Только запомни! Я тебе говорю! Ты забудь, что ты — попадья! Чтобы на столе твоём ни куличей на Пасху, ни яиц крашеных, ни ёлки на Рождество — никогда не было! А за твоим поведением много глаз следить будут, и „полетишь“ куда надо по первому твоему „проколу“!»

— Несколько дней пришлось провести семье нашей в этой тюрьме, а потом пришла бумага из Москвы с подписью Луначарского, чтобы мамочку оставили в покое, дали ей возможность спокойно работать.

— Да ещё и поблагодарили за двадцатилетнюю превосходную службу на благо народа.

Сейчас я догадываюсь, от кого это исходило. Мой дядя — известный искусствовед Анатолий Васильевич Бакушинский — работал вместе с Луначарским, который был членом правительства, над восстановлением прекрасного палехского искусства, исчезнувшим в революционной буре. Вот, таким образом, мы оказались в хорошей квартире при «красной» школе, в которой вся мебель была казённой. Так как из нашего дома всё утащили, то всё необходимое дал нам директор школы.

Глава 15. Моё первое путешествие по Волге к брату

Однажды, когда мне было наверное лет восемь, нас с мамочкой пригласил к себе в гости мой замечательный брат Васенька.

Работал он в ту пору землемером в далёких заволжских землях и, как говорил, «удивительных и необыкновенно красивых»! А достичь этого таинственного места можно только плывя пароходом по сказочной реке Волге!

Брата своего я очень любила. Был он красивым, высоким, синеглазым!

«Чайльд-Гарольдом» звали его наши знакомые. Не имея понятия в то время, что это такое «Чайльд-Гарольд», я думала, что это — прекрасное, умеющее петь таким красивым баритоном русские романсы, как мой брат… Ах! Как он пел! Особенно запомнился он мне однажды, когда он — высокий, стройный, с красиво уложенными волнистыми волосами, в чёрном отлично сшитом костюме, стоя на сцене летнего клуба, — пел:

— Гори, гори, моя звезда… — и аплодисменты, буря аплодисментов!

Я жутко гордилась им, и хотелось вот также уметь петь, когда вырасту.

Так вот, мы едем к моему — легендарному для меня — прекрасному брату, да ещё по неизвестной реке Волге, которую я знала только по рассказам мамочки и географической карте.

Волга представлялась мне в виде нашей реки Уводи, только немного шире, ну, как на повороте под парком. А снилась часто почему-то маленькой речушкой Жуковкой, которая втекала в Уводь, по которой я плыву в ни на что не похожей посудине, но я знаю, что это Волга, а посудина — это пароход!

Наяву от слова «пароход» я приходила в какой-то щенячий восторг: прыгала, скакала, кувыркалась, издавая при этом нечеловеческие звуки; и представляла как, открыв рот, будут слушать друзья мои рассказы, когда я приеду. Это ведь будут такие чудеса, какие им и не снились!

И вот наступает долгожданный день отъезда! Но всё не так просто, как кому-то кажется. Надо семнадцать километров прошагать пешком до станции «Шорыгино», там сесть в поезд, идущий к волжскому городу Кинешма, и уж оттуда — пароходом по Волге.

Мы выходим рано утром в чарующую неизвестность. У мамочки в руках небольшой саквояж с едой и ещё чем-то, я — ничем не обременённая — в сандаликах на босу ногу, а будет жарко — сниму их, и побегу босичком по тёплой бархатистой пыли, и буду с удовольствием шлёпать по лужам, если они попадутся на пути.

По лавам, летнему мостику, переходим Уводь.

Заглядываю на середине реки в её таинственную глубину, где волнисто переливаются длинные зелёные водоросли, которые мы зовём «русалочьи волосы», и которых мне нигде больше не приходилось видеть, кроме в Уводи.

— Я люблю тебя, моя милая речка, и передам привет от тебя незнакомой Волге!

Проходим селом Новые Горки, где мы когда-то жили в «красной» школе, где родилась я, и чуть-чуть не убежала в цыганский табор с полюбившимся мне цыганёнком Андрюшкой…

А сейчас в поле зрения красивая белоснежная церковь. Смотрю на неё с нежным волнением, ведь в ней служил очень давно мой отец, протоиерей Павел. Сейчас церковь кажется розовой от нежных лучей просыпающегося солнца, и как-то по-особенному ярко блестят пять её золотых куполов.

Вот уже и далеко позади осталось село. Ещё видны эти прекрасные, милые купола… Но вот и они постепенно скрываются в сиреневой дымке.

Наш путь лежит мимо душистых перелесков, высоких золотистых хлебов, полей с розово-цветной гречихой и голубоглазым льном. Всё-всё мне очень интересно, но уже чувствуется утомлённость от долгого пути. Ногти на усталых ногах до крови сбиты о камни, незаметные в пыли.

Мамочка всё это видит и объявляет:

— Привал!

Она расстилает в пыли шотландский плед: на салфеточке уже лежат яички, хлеб, огурцы, помидорки, в крошечной солонке — соль, в термосе — сладкий чай… Но я так уже устала, даже есть не хочется, только пить. Я валяюсь на пледе, глядя в голубое бездонное небо. Жарко — не хочется двигаться, но надо идти, чтобы попасть на вечерний поезд, который ходит только один раз в сутки. Надо идти несмотря ни на что. Но уже ничего не интересует. Бесконечной кажется дорога…

Но всё-таки всё кончается! Кончился и этот утомительный путь. Мне кажется, что я сейчас упаду от усталости. Мы подходим к станции — и утомление куда-то уходит… Здесь — какой-то совершенно другой, неведомый мне, мир, другие предметы, другие запахи — всё снова точно пробуждает мой интерес ко всему новому!

Здание станции, где мамочка покупает нам билеты, — серое, замусоренное, с расшатанными скамейками — мне не понравилось!

Мы выходим на перрон, к которому должен подойти поезд.

Сердце замирает и тревожно бьётся от волнения и ожидания какого-то чуда, ведь я первый раз буду ехать на поезде!

Что-то дрожит внутри…

Смотрю на рельсы, уходящие вдаль, и вижу — что-то приближающееся к нам тёмное, тяжёлое, громыхающее, выпускающее пар из огромного цилиндра, лежащего на больших, чугунных колёсах — это паровоз, а за ним тянется вереница зелёных вагонов. Стуча и лязгая буферами, шипя, останавливается перед нами один из них.

Теперь, как говорит мамочка:

— Надо быстро забраться с низкой платформы по высоким, неудобным ступенькам в вагон, чтобы занять место около окна, а если повезёт, то и верхнюю полку, — что мне и удаётся.

Я забираюсь на жёсткую полку, такую желанную. Устало блаженно лежу на животе, гляжу в окно. Мимо проплывают так же перелески, крыши домов, озерки… И под стук колёс я крепко засыпаю.

Мамочка будит меня. Поезд стоит, мы уже в Кинешме. Идём к пристани.

Снова утро! Волги ещё не видно… Дрожу от волнения и свежести раннего утра… И вдруг! С высокого, с крутым обрывом, берега вижу блестящее чудо! Я замираю от немыслимой голубой красоты!

— Вот это река! — вырывается у меня. — Несколько Уводей легло бы в её ширину!

Отсюда, с этой головокружительной высоты, хорошо видно, как бескрайне и величаво несёт свои могучие воды, поистине, красавица Волга! Этот чудный простор в дивное солнечное утро наполняет моё сердце восторгом и гордостью от этой красоты.

По длинной деревянной лестнице спускаемся к пристани. Здесь всё чисто и красиво, даже пристань называется «дебаркадером», и это новое слово мне ужасно нравится.

Я полна ожиданием новых чудес. И вот оно! К пристани подплывает белый красавец-пароход! Он гудит прерывистым басом, гулко шлёпая лопастями громадных колёс по бортам. Над каждым из них (их два) полукругом надпись «Спартак» — красивыми буквами.

Пароход причаливает к пристани, выдвигается трап — и, после посадочных волнений, мы на палубе нашего красавца! Какое счастье, что мы на палубе, а не в тесной каюте!

Я стою вперёдсмотрящим, воображаю себя капитаном!

Это я даю мощный гудок густым басом! По моему распоряжению пароход отваливает от пристани. Настоящий волжский ветер дует в моё отважное лицо! Мне кажется, что я лечу в каком-то неведомом блаженстве! Боже мой, как хорошо! Чем дальше плывёт пароход, тем яснее выступают дали берегов! Стаи чаек с громкими криками сопровождают нас! Невозможно наглядеться на всё это!

Не могу, не в силах, оторваться! Но мамочка предлагает покушать, и я неохотно покидаю это «капитанское место»:

— А вдруг кто-то займет его? На палубе довольно много народа, наверное, каждый из них захочет стоять на этом месте! Но все предпочитают сидеть, вот чудаки!

Во время трапезы моё внимание привлёк молодой человек с гитарой, он сидит рядом с нами. Я шепотом говорю:

— Мам, можно, я попрошу его дать мне гитару?

Мамочка знает, что я умею немного играть, сама подбираю аккорды и даже «пою»:

— Попробуй, но не огорчайся, если не даст, — говорит она.

Я обращаюсь к парню со своей просьбой, тот недоумённо смотрит на меня:

— Зачем? — недоверчиво спрашивает он.

Я объясняю, что умею немного играть, что у меня дома есть настоящая цыганская гитара. Не очень охотно даёт.

Я поудобнее усаживаюсь на сиденье. Он справа от меня, грифу никто не мешает. Плашмя кладу гитару на колени (если бы поставить её, как надо, то дека закрыла бы мне лицо!), я ещё мала и играю только так. Трогаю струны — гитара приличная (моя лучше, гриф поуже!) и нормально настроена.

Беру первые свои любимые аккорды, напеваю… Вокруг меня собираются люди, доброжелательно слушают, а я без всякого смущения пою песни, которые тогда знала: «Где гнутся над озером лозы…», «Девушка из маленькой таверны…», которая особенно всем понравилась, и другие песенки. Слушатели в восторге, и я вдохновенно пою ещё что-то…

Но, увы, мы подплываем к нашей пристани, где, к величайшему моему сожалению, мы должны уже сходить с парохода.

Когда мы были уже на «земле», я с радостным удивлением увидела на палубе нашего парохода группу пассажиров, которые слушали меня. Они махали нам руками и платками, кричали:

— Молодец, девочка! Спасибо!

Я благодарно машу им в ответ, а пароход, дымя, издавал гудок прерывистым басом, как бы тоже приветствуя и прощаясь со мной! Я долго, с сожалением, глядела ему вслед, утешаясь тем, что у нас будет ещё и обратный путь!

А здесь нас ждёт повозка, запряжённая славной лошадкой, и мы снова едем в неизвестность, продолжая путь к моему великолепному брату, снова по земле. Да здравствует прекрасная жизнь, полная чарующей неизвестности!

Да! Настоящая «чарующая» жизнь осталась на пароходе…

На земле было иное восприятие происходящего. Встречающая нас повозка была настоящей деревенской телегой, на дне её лежала солома, накрытая попоной.

Дорога же, как и все наши родимые дороги, была с разбитыми колеями, да ещё наполненными грязной дождевой водой. Телегу так трясло и мотало, что я была счастлива, когда въехав в какую-то деревню и остановившись у большого деревенского дома, наш возница сказал:

— Приехали, слава тебе, Господи!

Из дома с шумом и гамом выскочила куча разновозрастных ребятишек. Увидев меня, все умолкли и стали с любопытством разглядывать так, как будто у меня на голове рога выросли!

Вышедшая с ними женщина, в платке и фартуке (видимо, хозяйка дома), приветливо встретила нас и пригласила войти в дом, сказав, что Василий Павлович (мой брат) приедет завтра и чтобы мы располагались в отведённой нам комнате, куда наш возчик и перенёс наши нехитрые вещи.

Через полагающиеся сени мы вошли в большую комнату, часть которой занимала аккуратно сделанная, хорошо побелённая печь и ладно сделанные полати. На большом столе были приготовлены (наверное, для нас!) деревенские яства. А я была так голодна, что еле дождалась, когда нас пригласили за стол, тем более что тут стояла крынка моего любимого топлёного молока с пеночкой, лежали вкусные большие тёплые баранки, называемые здесь «кокурами», и многое другое, что меня не так уж и интересовало.

Детей всех, кроме меня, удалили на улицу. В это время в дом вошёл большой бородатый мужчина — хозяин дома.

Как я узнала позже, он был владельцем мельницы, очень уважаемый среди местного населения человеком, совершенно непьющим, что населению было также абсолютно непонятно.

Он радушно поздоровался с мамочкой и, кивнув в мою сторону, спросил:

— Это твоя малая? Что ж больно худа-то? Ну, ничего, у нас откормится!

Я с удовольствием вдоволь попила молочка с кокурами и, поблагодарив хозяина, пошла на улицу.

У крыльца стояла ещё не распряжённая лошадка, на которой приехал хозяин. Я подошла к ней и погладила по тёплой шее. Ребятишки, до сих пор молчащие, загалдели все разом:

— Это Стрелка. Она ещё молодая, но у неё уже есть дочка — Финка, она полукровка, а её отец — чистокровный орловский рысак — Филя.

Таким образом я узнала «родословную» Финки, хотя саму её ещё не видела. Затем мне были показаны все «Еремеевские», так называли деревню, достоинства и достопримечательности.

Впервые я увидела мельницу, лопасти которой неспешно вращались, и я сразу представила лежащего на них Дон Кихота. Туча голубей носилась над ней, а некоторые клевали что-то на земле, очевидно, просыпанные зёрна. Интересно как!

Потом показали озеро, в котором купались все: и люди, и лошади. Оно мне понравилось — я люблю купаться!

Затем ребята пригласили к какому-то Петьке, у которого не было никого дома. Там они все во главе с «хозяином», косоглазеньким пареньком, забирались на полати и с кувырком прыгали на пол. Я тоже забралась и, видя, с какой ловкостью у них это получается, попыталась сделать тоже самое, но после кувырка я плюхнулась на пол плашмя спиной.

Страшная боль пронзила всё моё худенькое тельце. Дыхание где-то застряло: я не могла ни вдохнуть, ни выдохнуть.

Перепуганные ребятишки помогли мне подняться и я, не помня себя, бросилась к мамочке… Что может быть лучше, нежнее и волшебнее материнской любви? Мамочка прижала меня к своей груди, целуя и массируя спину. Через некоторое время я пришла в себя.

Меня уложили в постель, и я слышала, как хозяйка молилась, прося у Бога, чтобы я «не была горбатой…» Но я потом всё равно научилась делать кульбиты с полатей! Оказалось, не так уж и трудно.

Но большею частью я крутилась около лошадей.

Стрелка, несмотря на обыкновенность своего происхождения, была ухоженной, стройной лошадкой. За ними ухаживал Веня — красивый паренёк лет тринадцати.

У Виноградовых, наших хозяев, было много детей, но всё девочки. Вот Веня и был помощником в делах отца за «старшего», Колю, который находился в армии. Ещё был трёхлетний «мужичок» Вовка, кудрявый блондин. Поэтому Веня, моя тайная симпатия, разрешал мне помогать ему.

Мне очень хотелось поездить верхом, и Венечка согласился. Сначала он сам посадил меня на спину Стрелки, показал, как надо сидеть и держать повод. Потом велел мне самой подводить её к телеге. И, поставив правильно, я сама уже садилась верхом. Я научилась садиться на лошадь, заставлять её двигаться в нужном мне направлении и идти нужным аллюром. Падала, конечно, но всё-таки научилась ездить не хуже деревенских мальчишек. И стала мечтать о поездке в ночное.

Но тут кончилось лето!

Глава 16. Ночное

Как прекрасно всё новое, сулящее интересное, неизведанное. Для меня — это дивные поездки на летние каникулы к брату.

Путешествие проходило непременно по красавице Волге на теплоходе.

Волга всегда ошеломляла меня: и красотой своей, и бескрайностью, и какой-то удивительной голубизной, и своей удалью и мощью! Никогда не устаю любоваться ею!

И вот, сейчас плывём мы с мамочкой по Волге. Наш теплоход горделиво разрезает её могучие воды. А я, как всегда, стою на палубе «вперёдсмотрящей», воображая себя капитаном этого судна. И, как всегда, с сожалением приходится расставаться с ним.

Мы прибываем к цели нашего назначения — знакомой пристани со старым покосившимся дебаркадером. Здесь нас ожидает мужик с повозкой, запряжённой рыженькой лохматой лошадкой. Она, повернув ко мне голову, кланяется, здороваясь со мной. Я кланяюсь ей в ответ.

— Как зовут лошадку? — спрашиваю я хозяина.

— А? Рыжуха, — не оборачиваясь ко мне, укладывая вещи, отвечает он.

Я глажу её по тёплой шее, даю пучок травы, сорванной тут же, и забираюсь в повозку, наполненную мягким душистым сеном.

Мы снова едем в деревню Еремеевская, где были прошлое лето.

Дорога — настоящая, русская: то ровная, то в глубоких ухабах. Повозку немилосердно трясёт на них, но сено спасает. Приятно лежать на душистом сене! Проезжаем лесом, перелесками и полями, с уже начинающей желтеть рожью и с полосками розовой гречихи.

Какая-то речка, красиво изгибаясь и серебрясь в зелени заливных лугов, уходит в необозримое пространство.

Мои глаза смыкаются, и я погружаюсь в глубокий сон. Меня будят:

— Приехали.

Из добротного высокого дома Виноградовых, где мы останавливаемся, высыпает шумная толпа ребятишек. Они радостно встречают нас, особенно меня. Мамочка раздаёт подарки, которые привезла им.

Взрослые степенно здороваются, приглашают в дом, осведомляясь:

— Ну, как вы доехали?

Меня же знакомые детишки зовут сразу же купаться в их замечательном озере, которое называется «Малиновым».

Своё название оно получило либо за то, что вечером, освещённое лучами заходящего солнца, оно становится красным, либо за то, что переплывая его, попадаешь в заросли малинника, где мы частенько «паслись».

Мамочка разрешает идти купаться, зная, что я умею плавать.

И мы с шумом и визгом бросаемся в прохладную воду озера. Так хорошо! Только вот под ногами вязкое дно — я не люблю этого. Не то, что на моей милой Уводи — песчаный берег, песчаное дно. Но всё равно очень приятно плыть, особенно к середине, где глубоко, а вода — чистая и прозрачная.

Озеро небольшое, но очень милое. Плакучие ивы местами склоняются над её гладью, тростинки кивают своими коричневыми головками.

Вволю наплававшись и рассказав друг другу «важные» новости, приходим в дом, где нас славно кормят домашними яствами, особенно молочком с моими любимыми еремеевскими кокурами.

Вечером мы забираемся на полати и сладко засыпаем. Со мной на полатях — Елена, которая старше меня на год, и её две сестрички-близнецы — Нина и Вера, они младше меня на год, им скоро исполнится восемь лет. Они хорошенькие кудрявые девочки.

Мы все очень дружны и любим друг друга.

В семье ещё есть трёхлетний Володька с кудрявой, как у маленького Ленина, головой. Он ужасно хозяйственный мужичок, и с достоинством исполняет своё дело — пасёт гусей.

Вообще, все дети заняты делами, помогают родителям.

Утром появляется старший брат — Веня, красивый и стройный мальчик лет тринадцати, который уезжал вчера по каким-то делам (он — моя тайная симпатия). Мы с ним дружим, потому что самозабвенно любим лошадей.

А лошадей у них две: гнедая Стрелка и её дочь — Финка, шоколадная красавица-полукровка. Её только что начали объезжать. Я уже училась ездить верхом на Стрелке. Мы с ней друзья с прошлого года. Я всегда помогала Вене ухаживать за лошадьми; всегда утром я приносила Стрелке всякие «вкусности» в виде хлеба с солью, кусочка сахара, морковки, если она не была в отъезде.

Вот на ней и научилась я ездить верхом под насмешливым, сначала, взором Вени и любопытно-недоверчивым взором деревенских мальчишек. Они тогда нарочно пугали Стрелку или коварно хлестали прутиком по её ногам. Стрелка, естественно, взбрыкивала — и я летела в крапиву к их неописуемой радости.

Но я упорно, снова и снова, подводя Стрелку к телеге, карабкалась на неё и, таким образом, назло всем к концу лета ездила верхом нисколько не хуже деревенских мальчишек и даже заслужила их уважение.

В то первое утро я, конечно, сразу же направилась к Стрелке. Она была в стойле — и вдруг, увидев меня, тоненько заржала и закивала головой, пофыркивая нежными ноздрями — она узнала меня.

Я дала ей сахар и поцеловала в верхнюю губу:

— Милая, милая моя Стрелочка, — приговаривала я, похлопывая её по тёплому крупу.

Подошёл Веня, по-взрослому поздоровался со мной за руку и сказал слова, которых я ждала целый год:

— Хочешь прокатиться? Если не разучилась, возьму тебя в ночное!

Боже мой! Как я ждала слова «ночное»!

Веня вывел Стрелку. За подогнутую в колене ногу он легко закинул меня на неё, на такую желанную, долгожданную, так восхитительно пахнущую лошадиным потом, мягкую спину.

Я взяла в руки поводья так, как учил меня Веня, шевельнув ими и ударив в бока ногами, пустила её рысью, потом галопом, стараясь держать спину прямо и не боясь перехода с аллюров и вольтов (поворотов). Перед домом была довольно большая площадка с колодцем-журавлём по середине, и я кружила по ней, стараясь не «ударить лицом в грязь». Веня внимательно следил за моими «пассами» и очень серьёзно сказал:

— Молодец! Поедешь завтра в ночное.

Сердце моё зашлось от радости.

— Вень, а ты как же? — спросила я.

— На Финке, конечно. Ей уже четвёртый год. Вот тебя ждал. Ленка (сестра) — трусиха, а ты храбрая!

Мне не хотелось слезать со Стрелки, но Вене надо было на ней отвозить мешки на мельницу, которую держал отец.

Тем временем детишки, позавтракав, высыпали на улицу. У них были дела на огороде, и я пошла с ними на прополку. До обеда мы дважды выкупались в озере и сделали работу, порученную нам.

Прекрасный июльский день клонился к вечеру. Из дневного выпаса пришили две их коровы, и девочки захлопотали около матери, помогая ей в дойке.

Я же ждала Веню и думала: «Возьмёт в ночное, или пошутил?» — в этот вечер Веня сам уехал на Стрелке, а днём ускакал на Финке и где-то долго гонял её.

Ночью мне не спалось: я тревожно и сладостно представляла, как в первый раз я поеду с мальчишками в ночное. Под утро, заснув, увидела себя на Финке, которая страшно взмётывалась на дыбы, делая «свечку» и падая. В страхе проснулась.

Утром Веня сказал: