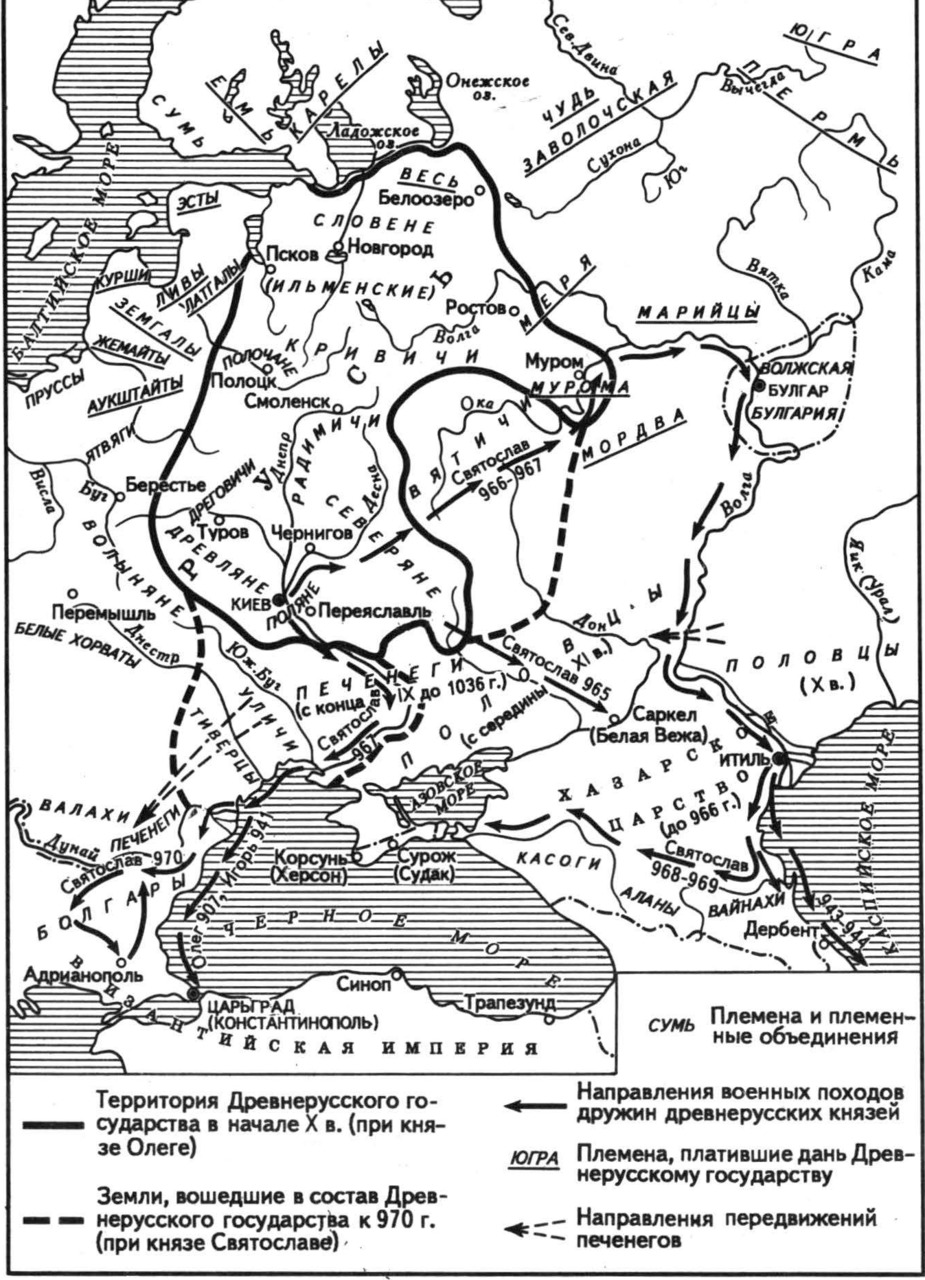

Древняя Русь Х в.

Из варяг в греки. Жемчуг в грязи

Она сияла, как луна в ночи,

светилась среди язычников,

как жемчуг в грязи

«Повесть временных лет»

Былое. Из книги второй

(вместо предисловия)

Много прежде было сказано о славном воеводе Олеге, выходце из сурового заморского севера. О его странствиях, пирах, покорении племён, да сокрушении войск. О княжиче Люборе, что сел к нему на ладью, будучи изгнанником в собственном племени. Коему суждено было пройти с Олегом много, да вернуться в своё то племя зрелым мужем с женой именитой и утвердиться уж не изгоем, но князем. Много сказано и об отроке Жегоре, коему открывались чудеса художества и был дар изображения по дереву небесной красоты. Сказано было и о Господине Великом Новгороде, где сидели варяги, и где правили они славянами по просьбе их.

В Новгород же тогда прибыл Рюрик, севший там князем. Сам варяг и дружина его из них же была. Молодой Олег ходил у него воеводой. Раз, идя на море в Корсунь, он и подобрал на борт Любора со златовласой Янкой. А та же стала воительницей при Олеге и князьях его, как сказано было под конец. Но в Корсуне Олег узнал, что ни славян, ни варягов в честные торги не принимают, обвешивают, да ни во что не ставят. Всё закрыли им греки, арабы, да хазары. А и много других неправых дел по земле славянской Олег наблюдал. Сердце его, норманнское сердце, сильно болело за эту землю — чужую по крови, но родную по душе. И многие варяги, соплеменники его, за это Олега укоряли. Что ж он такого нашёл в диких славянах? В чём тайна их?

По пути назад в Новгород постигла беда его корабли — сжёгшие Киев мадьяры разбили их и взяли Олега с отрядом в плен. Олег успел выпустить голубя, привязав к его лапе послание для Рюрика. Мадьяры тогда целым народом кочевали от великих гор на востоке к Дунаю на западе. И в землях пруссов отряд Олега был ими продан купцам саксам в рабство. Но удалось им бежать. И вот, раненные и обессилившие, оказались они спасены внезапно прибывшими гребцами из Новгорода — голубь донёс до Рюрика весть, и князь не оставил любимого воеводу. Олег с отрядом вернулся в Новгород.

Рюрик же был хорошим вождём, но не имел наследника. Жена его, молодая славянка Даруня, с первого же взгляда на княжьем пиру влюбилась в пришлого Любора. И так на свет появился у неё сын — Ингвар, на славянский лад прозванный Игорем. Престарелый Рюрик, всё чаще опьяняемый зельями, поверил, будто Ингвар послан ему богами, и без сомнений принял его как сына. В Новгороде же случилась крамола и резня между славянами и варягами, да и сами варяги ополчились друг на друга из-за Рюрика. Олег тайно увёл из окружения Даруню с сыном и снежным путём вместе с Любором, Янкой и верными ему варягами, пошёл по городам и становищам, собирая войско. Но не чтобы идти к Рюрику на помощь. Олегу был нужен Киев.

В Киеве же тогда было много бед, и тайные сговоры, и бунты, и нашествие иноплеменников. Свергли князя Аскольда и убили воеводу Дира. Овладело городом безродье, да разбой. Тогда и явился туда Олег, и всё разрешилось. О том поведал в резьбе своей юный Жегор, да монашеская братия, его приветившая. Игорь же, чадо безмолвное, был посажен на престол, а Олег при нём встал и власть сам держал, пока тот рос. Ходил он на хазар, уводя от Руси иго их и беду дань платить. Ходил на Царьград и многое богатство привёз, и почитание, и мужей учёных, и монахов. Щит свой прибил же к вратам ромейской столицы.

Умер же Олег от сговора варягов. Не простили ему любви к иному племени, к народу славянскому. Но успел он ещё привезти из далёкого Пскова в Киев девицу. Игорь подрастал, входил в возраст мужа, а невесту где только не искали ему. Да зацепила его случайная девчушка, что плотом правила на переправе. Капризным, балованным и безвольным рос Игорь, но всё с тех пор лишь об одном думал. Никаких княжеских, да великобоярских дочерей, хоть на то и уговаривали его союзные вожди. Нет — достань да привези мне ту самую девицу с переправы речной. Звали же её Хельгой. А славяне-то прозвали, значит, Ольгою.

Вот история о ней.

I. Матушка

Братья вышли пред ворота, выставили копья и хмуро глядели на чужаков. Трое против десяти. Да и старшему брату едва было семнадцать, чужаки все — рослые дружинники. Кольчуга ладная, плащи с бобриком, а сапоги заморские. Высокие гости… Таких раз встретишь копьём, весь род твой потом осечётся.

Но делать нечего. Позади братьев — честь сестры. Та забилась где-то в сарае за лодками.

— Эй, щенки, где Торольв? — спросил передний дружинник. Пепельный глаз оценил копья.

— Где ваш отец?

Братья молчали. Младшему, ещё не носившему усов, было страшно, но ярость и стыд перед роднёй затмевали страх. Он подтянул тяжёлое копьё повыше.

— Варяги, значит? — дружинник мотнул головой на лезвия.

Те сверкали на ливневом солнце и вторили силуэтам могучих елей. Деревья стеной стояли за хижиной. Юбки крон опадали плавной линией, как и острия. Прищурься — сталь сольётся с елью.

Боевой клинок. Для охоты не пойдёт — слишком порвёт шкуру. Значит, варяжье семя… бойцы сызмала.

— Я сам варяг, — сказал дружинник, улыбкой даря юнцов, — зовут меня Свенельд, служу в Киеве.

Братья переступали с ноги на ногу, но также исподлобья хмурились.

— Ингвар прислал нас. Небось, слыхали о нём?

— Не слыхали, — наконец, подал голос старший брат.

Свенельду захотелось стереть невидимый плевок.

— Мы ж за сестрой вашей не по своему хотению. Мы б по дороге сюда столько баб нацепляли, сколько репейника в овраге. А у сестры твоей ещё спина со всех сторон, да промеж ног лысо.

Остальные гоготнули. Кто-то убрал меч, кто-то отошёл в сторону помочиться. Напряжение спадало.

— Так что нам она, что свинье дятел.

— Так идите своей дорогой, — сказал старший брат.

Руки отрока покачивались — так долго держать копья наготове ему ещё не доводилось.

— Не своей дорогой сюда пришли, а княжьей. Не своей и уйдём, — ответил Свенельд.

И вдруг сшиб древко рукой, наскочил и так швырнул отрока, что тот сбил с ног среднего брата. Младший же опешил, и сам не заметил, как уже лежал на песке, глотая сухую хвою.

Дружинникам даже не пришлось доставать оружия. Братьям заломили руки и присели поверх. Свенельд исчез за воротами. За ним в дом вошли ещё трое гридней.

Лачуга Торольва стояла на самом берегу. Здесь река сужалась так, что можно быстро пересечь её на лодке, и было неглубоко — плоты Торольва возили туда-сюда рабов, скот и прочие товары. А на том берегу начиналась прямая дорога в Псков.

Торольв уже второй десяток зим жил тут, на славянском севере. Паромное дело у богатого города прибыльно. Да и куда ещё с пятью детьми? Правда, говорили, что в сам Псков Торольву путь был заказан, что он убил своего брата, когда тот посягнул на его жену. Брат же его был служилым человеком у местного ярла, и на Торольва была травля. Закончилась она тем, что жену у него отняли, надругались и повесили на воротах. Сделали это свои же скандинавские варяги. И потому Торольв разорвал с ними связь, взял детей и ушёл за реку.

Ещё говорили, что местный жрец упредил ярла, будто дух убиенной жены живёт вместе с мужем, и любого, кто захочет тронуть его, поразит проклятие. Так жена проявляет верность даже из мира Хельхейм. А сам жрец был не глуп и понимал, что Торольв со своими паромами хорошо послужит доставке масла и мёду для алтарей Даждьбога.

Теперь Торольв был где-то на том берегу, улаживал поставку смолы и найм гребцов на конец весны. Времена идут горячие — оттаяли северные реки. Вот-вот пойдут купцы из озера чуди на Двину к литве, и на восход — к Новгороду. День год кормит.

А не видел Торольв, что творится в его доме. Трое братьев лежат под ногами чужаков, в доме за хозяев иноземцы рыщут. Да не золота ищут, а дочь его родную.

Четырнадцатый год пошёл Хельге. Бойкая и звонкая девчонка ещё только-только принималась в цвет. Привыкла к играм братьев, любила лук, да стрелы, рыбу гарпунить и вдогонки по реке — кто кого быстрее плыть. Конечно, последние месяцы не сымала рубахи, когда плавала с братьями — было уже что таить. Но с того и не дичилась. Помощница росла в доме заместо покойной матери. Да к тому же — девушка, душа очага.

— Эта что ли?

Дружинник по имени Асмунд с заплетённой в косу бородой и золотым кольцом в ухе отшвырнул ветошь. В пыльном углу жалась девочка лет семи.

— Нет, — рыкнул Свенельд. — Эта мала. Ищи лучше!

Асмунд не пошёл дальше. Он сел на пол рядом с девочкой. Она молча рыдала от страха, а он с утомлённой ухмылкой закинул руки за голову и начал рассуждать:

— Надо ж было… Месяц шли за какой-то оборванкой. А всё почему?

Он покосился на девчушку, та бледнела на грани обморока. Сознание мутилось ещё больше от запаха пота и браги.

— Есть тут недалеко хорошенькая дочь Изборского конунга, — продолжал Асмунд, — есть Огнёва литовская… Мала. Тебе по годам. Ну и что? Да за ней две тысячи войска в приданое! А поди на полудень в Корсунь! Мало ли там гречанок, да хазарок с веном по княжьей мере! Так нет же, понесло лихо сопляка Игоря. Захотел себе оборванку взять без роду-племени. А знаешь, хочется мне очень на сестру твою поглядеть. Чего он такого в ней нашёл?

Будто услышав его слова, в избу вернулся Свенельд. С ним — двое гридней. Они вели под руки девушку в льняной рубахе без рукавов, какие носят рыбаки. Светлая коса распушилась и горела ореолом волос на солнце.

Девушка уже не брыкалась. Нож выбили из рук, сами руки свели за поясом, от укусов отвывернулись.

Исподлобья надуто глядела волчица.

— Хельгу привели, — кивнул Свенельд.

Асмунд кисло оглядел её. Ямочка на подбородке и чуть вздёрнутый нос в мареве веснушек. Глазища таращит злобно.

— Оборванка и есть, — сплюнул, и добавил для девочки в углу, — ты, небось, краше будешь, когда подрастёшь.

— Иди повозку готовь, — сказал Свенельд Асмунду.

Они были ровесники, одного звания — огнищане. Это значит, при огне очажном Ингвара, то бишь, Игоря самые близкие. Только Свенельд из Скандинавии, а Асмунд — датской крови. Оба варяга недолюбливали друг друга, но ценили свои места при князе, и волю личному не давали.

— Я-то пойду, — Асмунд неспешно поднялся, — да только лучше ты ей шейку-то скрути, и в реку. Скажем, сама бросилась.

— Кончай болтать! — Свенельд толкнул Хельгу, и гридни поволокли её на улицу.

Заскрипела телега, в избу внесли окованную медью скрыню. Асмунд поднялся с пола, со вздохом оглядел её, приоткрыл.

— И за что вшивому лодочнику такое богатство?

Выудил двумя пальцами из-под крышки серебряный гривенник, сунул за сапог. В скрыне было много сотен таких гривенников — вено за украденную невесту. На сто двадцать гривен. Лодочник Торольв, по мнению Асмунда, должен был от радости света не видеть. Но Асмунд был уже далеко, когда Торольв увидел злосчастную скрыню и услышал от сыновей, что его душу увели киевские варяги. И когда Торольв схватил копьё и погнался вслед отряда, но выбился из сил и горько плакал, кусая землю.

Хельга сидела на лошади. Впереди ширилась спина Свенельда и мощный круп его коня. На шее у Хельги мерцала нить речного жемчуга — подарок Ингвара, на плечах — куница, пояс с малахитом и новые поршни на ногах.

Руки её были связаны. А если б и не были, то лошадь её всё равно привязали удилами к седлу Свенельда, и сама она не могла править ею.

В душе боролись страх и гнев, и от того на лице рассеялось невнятное чувство. Хрупкое равновесие — либо рыдать, либо зубами рвать. И только напряженная работа мысли не пускала скатиться туда или сюда. Это было в ней сызмала — тяга к думам.

Хельга вспоминала, кто таков был этот Ингвар, чьё треклятое имя она слышала утром сотню раз. И не могла вспомнить. Киевский князь, который был здесь когда-то и видел её, и выбрал её… Иная бы тут же вознеслась — её-де одну из тьмы других, холёных дочек боярских, беломясых, в епанчу шелковласок убранных!

Её, серую лесную мышь…

Хельга не пускала этой лжи в душу. Она знала себе цену — такую на торги не выставят, ибо не возьмут. Такая сама выберет, кто ей по огоньку.

И вдруг страх шепчет: «Одна ты на целом свете, а мир злой».

А гнев рокочет: «Беги, куда глаза глядят… а догонят — ломаной веткой заколись в шею!»

Страх говорит: «Они сегодня же на ночлеге повалят тебя на сыру землю, надругаются все вместе, да кинут в лесу».

Гнев говорит: «Бей первая, Хельга дочь Торольва!»

И она заговорила:

— В Киев везёте?

Свенельд всхрапнул — задремал на мерном ходе коня.

— Сказано ж — Ингвар конунг за тобой послал.

— Стало быть, в жёны берёт?

Свенельд обернулся с кислой хмуростью.

— Как увидит, авось, передумает.

— Когда ж он меня впервой видеть-то успел? — спросила она. Говорить было приятно — слова отгоняли двух бесов по имени Страх и Гнев.

— Что ли два лета назад, — пожал плечами варяг. — Сама не помнишь?

— Много купцов через нас ходит.

— Все купцы ваши — его холопы! — рыкнул Свенельд. — Киев скоро всюду править будет. Усвояешь?

— Да мне-то что?

— А то, что рядом спать будешь.

— Да знать бы, с кем… Каков собой он был-то, Ингвар ваш? Высокий, ладный? — Хельга попыталась сыграть. — Мне это важнее, а правьте себе сами.

— Малой он был тогда, — нехотя ответил Свенельд, — отрок ещё.

Вдруг Хельга вспомнила сальные глаза гридней, коих переправляла на плоту в то лето. Как рука одного из них потянулась ощупать её детское бедро, как она выхватила нож. И среди этой мерзости — красное лицо пацанёнка, сидевшего позади. Стыдливое, гаденькое.

Она побледнела… Неужели этот и есть?

Конечно, из плешивых птенцов вырастают стройные лебеди. Но лишь потому, что их рождают такие же стройные лебеди. А этого воспитали охальники, таким он и сам будет. И уже таков.

Хельга тут же поняла — отныне воздухом ей будет хитрость. Отец говорил, у человека только два советника — хитрость и любовь. На последнюю надеются лишь глупцы.

— Ах этот! — Хельга впервые полной грудью вдохнула хитрость.

Грохот копыт и молчание мужей было ей ответом. Словно назойливая муха, а не будущая княгиня говорила с ними.

— Тогда развяжи мне руки… как тебя там!

Свенельд снова обернулся. На этот раз удивлённо.

— Не велено.

— Взойду на престол, скажу, что трогал меня. Кому муж мой поверит?

Он ощерился в улыбке. Молодая волчица. Хорошая княжна будет, деловая! Но рук не развязал.

Зато притормозил коня, протянул ей кожаный бурдюк. Хельга ощутила на губах вкус сладкого вина. Никогда ещё она не пробовала этого греческого зелья. Здешние знали только пиво, от которого у неё кол внутрях стоял.

— Угощайся, княгинюшка, — Свенельд аккуратно, хотя с коня на конь, приставил и запрокинул бурдюк, позволив ей отпить несколько глотков.

— Ладное, — кивнула Хельга.

— Припас, — бросил он и снова ускакал вперед.

Вино возымело действие. Хельга забыла и страх, и гнев, присмирела и уже не говорила с ним. Просто глядела вокруг.

А вокруг месяц травень рвался из почек и земляного жира, влажно душился пыльцой и смолами. В липком молоке трав гудели шмели, и золотые венчики пока безлистых клёнов проплывали над головой всадницы. Дышалось мёдом и было легко. Хельга понимала, что это дурман вина, но в нём было проще принять судьбу.

Асмунд ехал позади и через одного всадника, но ухо вострил хорошо. Он слышал её слова, сказанные Свенельду. Про престол и будущего мужа. Это злило его безмерно.

По глазам ударила лента реки, отразившая солнце. Вот он зажимает Хельге рот, а то и просто бьёт в темя древком, тащит к откосу, мыски маленьких ножек чертят по песку две кривых. Вот она падает в воду, и течение жизни оканчивается течением реки. Позорная страница смыта с летописей Киева.

Но наступил вечер, ей поставили отдельный шатёр, а Свенельд сам лёг у входа, подложив под голову конский потник. Асмунду было не войти. Он ворочался на ворохе лапника всю ночь, под утро распалился и выплеснул страсть на землю. Всё ему мерещились в полудрёме голые бабы в соболиной шерсти. Как блестящие волоски сплетаются с чёрными кучерявыми, а белые бёрда разводятся и сладко жмутся со стоном.

— Ты чего на неё поглядываешь? — спросил у него Свенельд, когда днём они остановили лошадей на водопой. — Полюбилась?

В ненавидящем взгляде Асмунда, каким он одаривал Хельгу, не было и капли любви.

— Сам всё знаешь. Олег не для того Киеву славу стяжал, чтобы Рюриков сынок её лесной бабе променял.

— А, — усмехнулся Свенельд, оглаживая дрожащую кожу коня, — трепещешь, что союз у Киева с оборванцами? Так кто ж Ингвару запретит двух жён иметь или трёх? Ну, прихоть такая — найти именно эту. Чего ж теперь? Побалуется с ней, да и плюнет. Тут мы ему ромеянку привезем из Царьграда.

Асмунд посмотрел на Хельгу — та плавала в реке прямо в рубахе, под присмотром дружинников. Лихо и быстро, как иной воин.

— Да такая вторую жену в свой дом не пустит. А если и пустит, сгноит быстро.

— То не наше уже дело.

— Увидишь, — мрачнел Асмунд, — она ещё всех нас печенегам продаст.

***

Ночь становилась короче и теплее. Душные деревья сладко потели, соловьи заливались на закатах, и купол птичьего пения оглушал на зорьке.

Они шли густыми лесами, где всё реже встречались ясные холмы и поля, а больше — речные топи, глушь и медвежьи тропы.

— Земля древлян, — заметил Свенельд. — Колчаны не закрывать. Тетиву не снимать.

Сам он держал меч поперёк седла без ножен. В любой момент готов был к атаке людоедов. Так в Киеве прозвали местный люд. Живущие в деревьях, пьющие кровь вепрей с младенчества — древляне. Неукротимые, но дикие и пугливые до странствий, сидели они по своим норам, молились корню и змее.

Так думали в Киеве.

Трижды они видели нанизанный на кол череп лося. Вокруг кольцами выложенные камни и сломанные стрелы. Сухие деревья местами были обтёсаны в форме детородных удов или баб с грубыми личинами и грудями до земли.

На одной из прогалин нашли ещё тёплое кострище. Вокруг на нежной траве бурые кольца крови. Здесь жрали жертву. Чаща пропиталась волшбой, сырой воздух дрожал чуть уловимо.

— Ап! — кликнул передний всадник.

Свенельд и ещё трое тут же окружили лошадь Хельги. Стянули с плеч луки. Передние похватали мечи.

— Бабы! — заметил гридень. — Бабы стоят.

Вновь тронули лошадей. Гридни из славян осенили себя громовым колесом. Варяги шепнули имя Одина. Не опуская оружия, выехали на поляну.

На опушке в завесе берёзовых куделей и впрямь стояло десятка два девушек. Они вешали белые ленты на ветви берёз. А когда увидели всадников, не испугались, хотя и замерли. Все молодые, с волосами в косах и тяжёлых медных и каменных бусах на расшитых бисером корунках из конской гривы.

— Русалки, никак…, — выдохнул румяный молодой гридень.

— Эй, — крикнул Асмунд по-славянски, — где ваши мужи?

Девушки молчали.

— Засада будет, — шепнул гридень.

Лошадь его захрапела.

Жутко было не от того, что девки в лесу, а что эти девки не испугались.

— Нет, здесь другое что-то, — возразил Асмунд.

Он проехался пару раз перед рядом девиц. Им бы бежать с визгом, а они стоят. В глазах читалось смущение, и стыд кровянел на скулах.

— Уж вы отвечайте, бабоньки, — рыкнул Асмунд, покачивая топориком.

Но они молчали.

В отряде зашептались. Волшба, не иначе. Руки тронули обереги под кольчугами.

— Ведуньи. Морочайки.

Свенельд пнул лошадь в бока и тоже подскакал к девицам.

— Ну! Чего молчите?

— К русалиям готовятся! — подала голос Хельга.

Свенельд обернулся.

— К чему? — скривил брови.

Хельгу не пускали к ним, и она кричала из кольца своей охраны.

— Праздник у них такой скоро. Русалии. Молчать надо за семь дней. Семик называется. А то русалки по голосам, как по ниточкам, до самой души долезут.

— Правильно толкует, — заметил румяный гридень. — У нас под Черниговом тоже так водится. Голосят только в хороводах, на саму третью ночь русалью.

— Стало быть, мы на праздник пожаловали? — прикинул Свенельд. — Скверно.

— Почему? — спросил Асмунд.

— Чужаков своим чурам не показывают… значит, и от нас теперь им порча будет.

— Ты на что намекаешь? — Асмунд вздрогнул от внезапного грая вороны.

— Если они расскажут, что нас видели.

— И то верно, — кивнул гридень, — тут всё их чурами сейчас полнится, всюду навь. Мы незваные гости, скверные вестники.

— И кто на кого ещё порчу наведёт, — заметил другой.

Девушки, не смысля по-скандинавски, услышали знакомые слова от гридня-славянина и только тут испугались. С одной стороны на них глядели умершие предки, которые теперь заполонили лес. С другой — чужаки, пришедшие, куда нельзя приходить. И впрямь, если старейшины узнают, что в священной роще были чужие, то пошлют убить их. А кто может рассказать старейшинам? Только девицы. А чтобы не рассказали, надо этих девиц сейчас же…

— Что скажешь, Хельга? — Свенельд обернулся назад.

— Стрелять, — ответила она.

— Луки! — скомандовал Свенельд.

Стрелы легли на тетивы. Одна из дев вскрикнула, не выдержав.

И тут с другой стороны поляны раздался пронзительный вой. К отряду по зеленому ковру спешил старик. Ковылял, выталкивая себя вперед посохом. Другую руку вытянул ладонью вперед и на паутинистом лице дрожал ужас.

— Не надо! Пощади! — кричал он по-славянски.

Варяги дали ему подойти ближе, и, когда он упал в ноги к лошади Асмунда, опустили луки. Рубаху старика покрывали тканные узоры, на шее и запястьях бряцали птичьи кости, бусины сердолика и прочие обереги. Посох был резным в рунах спёкшейся крови.

— Жрец? — спросил Асмунд также по-славянски.

Старик отвечал, варяги понимали не всё на его наречии, но большинство слов угадывали. Язык полян, что живут в Киеве и восточнее, похож на язык древлян, как молодой дуб на старый. Поляне вели торги и давно узнали соседей с четырёх сторон света — плавали с варягами на север и юг, ходили по степям с хазарами, и язык их напитался новой речью. Одно слово могло означать несколько вещей, как и одна вещь называлась разными именами. Все помнили пророчества Олегу Вещему про «коня».

Древляне же речевали кратко и рублено. Зато не двусмысленно. Но при разговоре полянина и древлянина последний бы обвинил первого в лицемерии и попытке запутать собеседника. Кривотолки — так называли древляне витиеватую речь.

— Да, я жрец, господарь! — старик оторвал лоб от земли. — И вот вам слово от чуров идти своею дорогой. Никому не расскажем о вас.

Старик сорвал с груди гирлянду из перьев и протянул Асмунду.

— Оберег в залог.

Асмунд взял оберег на кончик меча. Сталь порчи не боится.

— Что думаешь? — Асмунд обернулся к Свенельду.

— Бери, да поедем. Не нравится мне тут.

Тогда Хельга вновь подала голос:

— Да как же нам знать, что уже не навели на нас порчу?

— Ты про что это? — нахмурился Асмунд.

— Я живу… жила близ славян. Хотя сама не их роду. И видела, что на русалии особую болезнь чуры насылают. На тех, кто правил не блюдёт.

— Что за болезнь?

— Будешь до воды одержим. Пока не утонешь. Так русалки к себе гостей зовут. Особо — мужей.

— Это так, старик? — Свенельд спрыгнул с коня, подошёл ко жрецу и встряхнул его за ворот.

— Чего у чуров на уме, кто бы знал…

— А ты сам-то знаешь, кто перед тобой? — тряс его Свенельд.

— Почтенные норманны.

Он вяло кивнул на амулет в виде молоточка на шее Свенельда.

— Вон там едет княжна Киевская.

Старик не знал, что сказать, и слёзы сочились в разломах морщин.

— Коли чуры твои ей вред уже сочинили, так Киев на вас воев нашлёт, всех порубит!

— Так что ж я…, — кряхтел старик.

— А пусть нам очищение даёт, — заметил один из гридней.

— Верно, — сказала Хельга, — пускай ведёт на капище, да при всём племени у чуров за нас просит.

Когда Свенельд согласился на это, Хельга еле сдержалась, чтобы не вскрикнуть от радости. Что угодно, лишь бы вырваться от них — столкновение, бой, кутерьма, пьяный пир… Всё, что нарушит неумолимое шествие отряда в Киев. Теперь-то она должна что-то придумать!

— Мне их ведовство не знакомо, — пожал плечами Асмунд, — только знаю, что в лесах этих мор живёт.

— Сам Локи нас сюда завёл, не иначе! — сплюнул Свенельд.

Он оглядел верхушки синих елей. Точно раскрытая пасть над поляной, а перед нею — космы берёз трещат грачиными гнёздами. Не так трещит погребальный костёр. Так смеются мертвецы гнилой гортанью.

Свенельд тронул молоточек на шее, прошептал защитную вису.

— Не Локи, — Асмунд кивнул на Хельгу, — а она. Я слышал, её отец в сговоре с духами. Из Хельхейма к нему приходит призрак жены.

— Тише, Асмунд, — голос Свенельда дрогнул, — кровью дела не решить.

При этом широкие зрачки его впитывали бурые руны на посохе. Перепуганный до полусмерти старик казался теперь Свенельду божеством леса.

В самом деле, успел подумать он, откуда старик взялся? В тот самый миг, как мы хотели стрелять… Вырос из-под земли, как тролль!

Он не знал, что старик, заметив отряд ещё издали, лёг среди кочек, надеясь, что те проедут мимо. Лежал и поскуливал от страха. Но когда дело дошло до луков, не выдержал — среди девиц были его внучки.

— Пошли, — шепнул старик, — я отведу вас на Семик. Будьте гостями.

Задерживаться на пути не хотелось, но ещё меньше хотелось нести господину Великому Киеву моровую порчу на порог. Нужно очищение. К тому же, убийство гостя на священный Семик, когда провожают русалок в навий мир — неслыханное дело. У древлян даже своей смертью умереть в эти дни было нельзя. А того, кто всё же собирался испускать дух, либо уносили родные подальше, где никто никогда не найдёт его тела, либо он уходил сам. Понимал, что своей несвоевременной кончиной обозлит навий мир, и весь год упыри будут лазить в щёлку между мирами, оставленную его душой.

Полянские гридни из дружины Свенельда объяснили ему смысл праздника, и тот согласился ехать.

Они дождались, пока девы повяжут на ветви все свои ленты, и отправились в селение. Старик жрец шёл рядом с Хельгой:

— Скажи, дитя, — робко обратился он к ней, — нет ли у тебя сейчас кровей?

Хельга покраснела и мотнула головой. Старик успокоился и попросил повязать на руку белую ленту. Делать нечего — надо блюсти устав чужого очага. Так учил отец. Так учила Эдда.

Вскоре лес расступился, как занавес, открыв реку, холм и могучий частокол на холме. Белёсые нити дымов тянулись от капищ — там жгли прошлогоднее сено и первые листья этой весны. Так сшивали одной нитью прошлое и будущее.

Хельга затаила дыхание от вида нового городища, от белого цвета повсюду. Цвели яблони и вишни, курился дым, отражали солнце свежие жерди и брёвна стен, обмазанные известью, и люди сплошь в белых понёвах и рубахах. Казалось, можно было учуять запах от черёмуховых венков на головах женщин. Сладкая горчинка поздней весны. И парны́е облака вымытого неба пушились в янтаре раннего вечера.

— Искоростень, — Свенельд узнал город.

Всадники остановились. Девы, которые следовали с ними от лесной поляны, спускались к реке, где был мост на тот берег. Но Свенельд в город не торопился.

— Я слышал, это главный оплот людоедского племени? — заметил он.

Судорога обиды прошлась по лицу старика.

— Это зря ты, почтенный, — вздохнул он, — мы хоть и не ходим до Царьграда и края земель Ящера не видали, но живём мирно. Да, редко забредает к нам гость купец. Но, если зайдёт, никто его не тронет. А что люд наш скрытный, так то от разгула кривды по свету… В своём дому правду храним.

— Довольно, — цыкнул Асмунд. — Искоростень град, что мутна водица. На севере о нём знают, что злой, в Киеве — что дикий. А ты говоришь, мирно живёте.

— Так говорят, почтенный, те, кто издали видал. Древляне не зовут в гости, а коли бы позвали — и речи другие о них по миру ходили бы.

— А чего ж не зовут?

Старик промолчал. За него ответил рог, трубящий со стен городища. Глубинный гул бубнов на грани слуха раздался там. Солнце пересекло Ящеров хвост — звезда встала над лесом.

Тёмная лапа Хорса наступала на светлый след Купалы, и змеился Велес-время, хватая себя за хвост. Этой ночью нужно сыграть много свадеб, чтобы мёртвые чуры, все глаза навьего мира, видели, как сильно желание жить у племени Искоростеня-града.

Девы и юноши в венках спускались от городища к реке. Там и тут возникали хороводы, зажигались песни и костры, душистый дым над водой дробился тенями деревьев. Солнечный диск оплавился на том берегу, и все знали, что костры — это семя нового солнца, вестники новой жизни. Род продолжится, если юноша и девица найдут друг друга… этой ночью найдут телом, а через день, когда выйдут из них духи — вспомнят и признают тех, с кем любились на Семик. Тогда наложат венок клевера на обе головы перед идолом Рода, тогда жена уйдёт в дом к мужу. А этой ночью все будут со всеми, и чувствам не будет узды. И не будет ревности.

— Скорее, — позвал старик, — успеем вас очистить.

Он ступил вниз к реке. Отряд пересёк мост — ладный бревенчатый настил на двадцати подпорах. Кораблям тут не пройти, от того редкие купцы ходили по притоку Ужа, в версте от города. Да и чего тут нужно было купцам? Шкурки и мёд этих болот не стоили, а больше вольные дикари ничего не предлагали. Разве что рабов из тех, кто провинился горько на своей земле.

Свенельд хотел направить отряд к земляному валу, за которым зияли врата в столицу древлян, но жрец повёл их в сторону.

— Теперь весь люд с князем у хороводов.

Перейдя реку, они не пошли вверх на холм, а двинулись вдоль берега, смешавшись с толпой.

Казалось, отряд конных варягов никто не замечал, а если и замечал, то без удивления — сегодня можно было всё, и не только на лошадях. Кто-то ехал верхом на чёрном козле, кто-то вывалялся в смоле и перьях, иные шли на руках, раздевшись догола, зажав в ногах факелы. Чадил можжевеловый огонь, и берестяные личины плясали там и тут. В пламени носились волчьи морды. Кряхтели сопелки и дудки.

— Иди, стар и мал, заводи хоровод, коло круга, коло крыши, на сырой земле, в зеленях-грудях!

— Ходи, Семик, собирай росу, тяни траву, за косу из ночи — за ясны очи — за яры лядвии — кажи красу молодому месяцу!

И выталкивала толпа юношу, а с другой стороны ему навстречу толкали девицу. Обхаживали они друг друга, посматривали, потом сходились в пляс. Он вокруг неё, она — мысочком на месте. Если нравился — качнёт бедром, перекинет косу на другое плечо, снимет белую ленту с руки. А он ей венок отдаст. Значит, эту ночь начнут вместе.

А иные оглядят друг друга, да скользнут глазами прочь. Тогда их снова толпа всосёт, мёдом хмельным поить станут до следующего раза. И к полуночи уже пьяны все, и мало кто не сходится. Хмель человека непривередливым делает. А там уж пышный огонь жрецы раздуют, и через него прыгают. Кто упал в самое пекло — горит, его палками бьют, чтоб не выбрался. Жертва русалкам. Они того, значит, себе берут. Только угольки потом в реку ссыпают.

От того и от мёда так томно станется, да такая сила из низу живота прёт, что не удержаться, и вповалку весь люд падает. Тела белёсые, одежды долой, зрачки широкие влажные, груди вздымаются, пальцы шарят по плоти. Где одно тело кончается, где другое начинается — не разобрать. Только неведомые ласковые бесы направляют одно в другое, и там уж колышется ствол, как древо мировое на ветру сахарном — туда-сюда, пока не выльется нутро, и пустая кожа опадёт на землю. К утру Мать Сыра Земля её напитает соком своим, и вновь человек оживёт, пойдёт с больной головой меж спящих тел искать опохмел.

— Туда! — старик жрец указал на сложенные колодцем брёвна.

Над колодой высилась кровавая жердь с тушкой козлёнка. Если не будет указа от духов, племя обойдётся и этой жертвой. Но старший жрец может увидеть что-то в своём путешествии на спине грибного беса, и приказать убить какого-нибудь парня помоложе да покрепче. Чтобы умилостивить Семик и русалок.

— Вот раньше, бывало, резали отроков без числа на каждый Семик, — заметил по этому поводу седой старейшина, — а теперь мельчает племя.

И все печально кивали. Были времена крепкие… Хотя никто точно не мог припомнить — когда это так резали?

Отряд Свенельда шёл по сколькому от тысяч лапотных следов берегу, и пришлось спешиться, чтобы кони не скользили. Одна Хельга ехала верхом — важный груз. Под уздцы её коня вёл Асмунд. Молодые гридни поглядывали на разубранных древлянок. Юноши уже два месяца были в пути и не ведали ласк. Сегодняшняя ночь их сулила — лишь бы старшак Свенельд не заупрямился. Да нет ведь, скажет, сторожить до утра!

Хельга ощутила, как кто-то дёрнул её за полу рубахи. Обернулась и посмотрела с коня вниз. Пена черёмухи, а за ней — глаза, точно речной камень, и улыбка, в миг спрятанная, как слабое место в бою.

— Я давно за тобой смотрю, — был голос за цветами, — видать тебя хорошо. И лента на плече белая. Невестишься?

Хельга приняла пышный венок. Юноша снова улыбнулся, а она — в ответ. Лёгкое сходство с её старшим братом, немного женственные глаза от длинных ресниц, но мужественный крылатый нос и широкий подбородок со шрамом. Хельга уже напрягла спину, потянула ногу, чтобы перекинуть через седло и исчезнуть в толпе с этим юношей.

Но Асмунд объявился по эту сторону коня.

— А ну, шелудя! — он замахнулся на юнца. Бешеные глаза вращались от венка до серых глаз древлянина, точно прикидывая — выбить сначала глаз или вырвать венок?

Но юноша даже не моргнул.

— Это будет последнее, что ты сделаешь, — сказал он Асмунду.

Тогда варяг заметил, как от частокола через толпу к ним бегут вои. Копья в их руках повёрнуты к бою.

Юнец-то не прост, — смекнул Асмунд. И вместо удара, шлёпнул коня по крупу, и тот понёс Хельгу быстрее. И сам Амсунд, оскалившись, побежал за конём. Воины остановились близ юнца, он что-то сказал им и махнул рукой. Те поглядывали в след Асмунду, но за ним не пошли. Юноша тоже усмехнулся и побрёл в другую сторону.

Конечно, Асмунд и сам попортил много девок, когда двадцать лет назад впервые пришёл с варягами в городок Изборск. Славянки тамошние были ой как хороши! Скандинавки казались ему теперь мужеподобными. А эти — буйная смесь лютого чародейства и застенчивой невинности. Он понимал, что за Хельгой началась охота. И охотник был не холоп, и не пахаря сын, а птица крупная.

Свенельд выслушал его, но не услышал. Ему нужнее было скорее уладить дело со жрецами. Проклятие чуров — духов умерших предков, — на такой священный праздник — страшное дело! Если на будущей княжне порча, сидеть ему через полгода на колу из зада в рот.

И Свенельд общался со жрецами. Кому сунет в руку перстень, кому шепнёт про месть Киева, а иному довольно улыбки и хлопка по плечу. Свенельд не зря был при Ингваре первым советником.

Хороводы уже набрали силу. Казалось, всё вокруг начинало вращаться. Кружилась голова. Но то были сотни людей в несколько кругов, и малые круги неслись быстро, а широкие змеились, волновались, и вплетали в себя всё новые руки. Лица закидывались, вопли радости рвались к первым звёздам. Те мешались с искрами костров, и было не разобрать вскоре — где звёзды, где искры. Ночь горела ярко, и даже чёрные чащи приглушили птичьи хоры — природа внимала людским голосам.

Древляне, как и прочие славяне, чтили каноны гостеприимства. И старейшины, приметив чужеземцев, распорядились быстро. Холопы обнесли отряд Свенельда медовухой и лепёшками с печёным ягнёнком. Тиуны древлян и тиуны Киева обменялись оружием — высший знак доверия.

Хотя дело было не только в гостеприимстве. Искоростень три года назад впервые увидел Олега Вещего со дружиной, и тот обязал древлян платить дань Киеву — по десять человек в год приводить в его войско. А за это сулил беречь от хазар и всех, кто копьё в их сторону повернёт.

Теперь в сытом дурмане киевские гости сидели на постилках из лапника и наблюдали пляски. Свенельд ждал, пока жрецы закончат обход капищ, окурят все идолы и придут к ним проводить очищение. Асмунд же снова видел в толпе серые глаза и надменный подбородок со шрамом. Дерзкий юнец выслеживал Хельгу.

Гул в толпе усилился, а ближние хороводы вдруг остановились.

— Князь! Князь-отец! — задорили в народе.

Асмунд побледнел. Дубовый престол на земляной насыпи близ идола Перуна занял грузный лысый и явно больной старик, а рядом с ним, на троне поменьше сел тот самый юнец!

Молодой наследник, — понял Асмунд. — Это ж надо было!

Он намотал косу бороды на кулак и горько скривился. Конечно, можно Киев на Искоростень натравить, а это пустить предлогом. Но надо ещё подумать, какая с того выгода самому Асмунду. В Ингвара он не верил, в отличие от Свенельда. Но жилось-то пока не плохо. Скорей бы уж убраться отсюда!

Древлянский люд, тысяча человек, обступала насыпь с резным престолом. Князь на больных ногах возвысился приветствовать народ. Чуть ниже сидел наследник. Асмунд заметил, как хищнёнок рыщет по толпе. Он велел Хельге слезть с коня и заслонил её собой. Попытался отвлечь ягнятиной, и она взяла, потому что не ела с утра.

Постепенно народ утих, и только дальние хороводы распевали русалий плач. Так было заведено — князь не мог говорить сразу на весь трёхтысячный Искоростень, и потому сидел первую часть ночи с одним концом города, вторую и третью — с другими. Всюду были идолы и насыпи для княжьего трона. Так весь город мог созерцать саженого отца в свете ярых кострищ.

Асмунд услышал высокий ломкий голос:

— А на другой год жертвы первые класть будет уже сын мой. А мне не долго сидеть осталось.

Народ загудел, но нашлись и те, кто весело присвистнул:

— Не стыдно! Малко славный! Малко в князи наши!

Грузный князь закопошился в старческом кашле и обернулся к сыну. Тот вытянулся к отцу, кивнул и встал. Гудение в народе улеглось.

— Братия и дружина, да весь люд лесной! — начал он звонко, в ушах от его голоса и после речи старика будто посвежело. — Пусть жертвы наши угодны Даждьбогу станут, а Стрый разнесёт их дым, да навь отступит до срока.

Он вскинул руку, и весь люд сделал так же. Асмунд не видел, но знал — княжич выбросил горсть зерна.

— Завтра девицы, что нынче ночью с молодцами лягут, пойдут сеять в поле. И потому хочу, чтобы больше девиц легли сегодня, и гуще посев был.

Народ повеселел, княжич огляделся задорным глазком.

— Там и свадьбы сыграем. Завтра же! А что? Гулять надо, пока Сварог с неба радуется.

Кое где подбросили кверху венки, полилась жалейка с бубенцом.

— Славно толкуешь! Малко свет белый! — кричали.

— А и сам я невестушку заприметил, — добавил княжич Малко, и в народе засмеялись.

За спиной Асмунда Хельга тоже прыснула смехом. Асмунд рванул с неё венок и тронул древко топорика. Но Хельга показала язык.

— Пусть придёт сюда ко мне горлица моя! — послышались слова Малко. — А ты гуляй, люд лесной! Да хороводы шире води!

Асмунд отвёл Хельгу к прибрежным кустам, где никто не гулял, было сыро и жглись комары, да велел гридням её сторожить. А сам разыскал Свенельда.

— Ну куда ж мы уйдём? — возмутился тот. — Просто держи её на коротком поводке. Жди, пока ночь не минует. Гости незваные хуже врагов бывают. Тем паче на родовой тризне. Помнишь ли Вёльвы слепой песни? А речи Высокого?

Асмунд был из данов, но боги и сказания у них со скандинавскими свеями были одни. И каждый с пелёнок знал первые строфы слепой Вёлвы-прорицательницы о речах бога Одина, прозванного скальдами Высоким за величавость слога. Песни Высокого упреждали хозяина от грубости к гостю, а гостя — от излишней пытливости и простоты в чужом доме.

Из хвойных искр вышел старик-жрец, приведший их сюда. Лицо его было теперь другим. Спокойная маска с широкими от мухоморов дырами зрачков.

— Старший жрец хочет вас видеть, — и добавил по пути, — зовите его Белояр. Он даст вам язык неба.

Жрец отвёл Асмунда и Свенельда к двум дубам, меж которыми была втёсана скамья. На ней лежали хлеба и жертвенное мясо. Косматые в белёном льне волхвы говорили с деревьями.

С людьми же Белояр оказался немногословен. Ему было неинтересно, откуда и чьи по роду гости. Он только сказал, что чужаки сильно осквернились, и нужно окурить их заговоренной смолой и дать выпить мёду с коноплёй. Что было немедленно исполнено.

Варяги опасались за ценный груз — Хельгу. Неужели и её надо вести сюда? Но Белояр возразил — женщинам, у которых нет кровей в эти дни, нечего бояться. Русалки тащат к себе только мужей.

— А как же те девицы, которых мы видели в лесу? — спросил Свенельд.

— Это привечальницы, — разъяснил Белояр, — им от племени досталось на молчание обеты брать, чтобы звать чуров матерним нутром.

Варяги уже ощутили действие мёда с коноплёй и не стали спорить. Всё вдруг показалось проще, чем было раньше. И впрямь, скверна, как камень с плеч, рухнула на землю, и душа стала легче тополиного пуха. Звонче бубны, ярче свирели — сердца ширились и ласковые реки текли в жилах.

— Достойный муж этот Белояр, — заключил Свенельд, когда они с Асмундом шли обратно, спотыкаясь.

— Да, но имя глупое.

И они смеялись и коверкали имя, а оно становилось всё смешней и смешней, пока не стало заклинанием, вызывающим смех. И решено было не произносить его больше.

Вокруг кипела жизнь, носились нагие девушки и юноши в венках. Асмунд заметил некоторых гридней из своего отряда. Те тоже бегали за беломясыми древлянками, чьи щекастые потные лица манили хохотом, а руки несильно прикрывали пах.

— Эй! Мешок кишок! — рычал Асмунд, шлёпнув по ляжке одну из них. Он хотел, было, кинуться вдогонку.

— Пошли! Нам надо, — вяло тянул его Свенельд. Оба расхохотались, вздрогнули от грянувших рядом бубнов, и снова стало легко и смешно.

— Очистили так очистили, — заключил Свенельд, оглаживая живот и рёбра, — нам бы такой мёд научиться варить!

— Прихватим завтра с собой пару жрецов. Плашмя по голове и поперёк седла.

Смех уже не помещался в груди. И варяги были готовы лечь отдохнуть прямо тут, среди сотен чужих ног, срубив мечами те, что помешают. Как вдруг вышли к зарослям, где Асмунд оставил Хельгу. Но там уже не было ни гридней, ни девицы. Только на ветке бузины змеилась верёвка.

Хельга исчезла. Асмунд нервно хохотнул и упал в песок на колени. Свенельд оскалился.

— Это как же так?

Он смерил взглядом собрата и с размаху смазал тому по затылку. Асмунд вскочил, качнулся, бросился — кубарем два тела скатились в реку. Вода остудила. Сплюнув кровь, Свенельд прошептал:

— На колу из зада в рот…

— И не за то, что скверна, — прибавил Асмунд, — а что девку про…

***

На тёмной ночной листве белыми брызгами — лепестки вишни. Их смыло ливнем с ветвей на всё вокруг.

— А душисто как, страсть! — Хельга сжалась под широким плащом.

Его набросил ей на плечи Малко. Они сидели над рекой среди вишен и встречали рассвет. Он пока лишь выбелил восток, но ещё не тронул багрецом горизонт. Ночь держала власть. Ливень был коротким, и только освежил запах земли в пыльце.

Малко сидел рядом на бревне. Он робел тронуть её слишком горячую кожу. Несколько раз это было случайно — когда накидывал плащ, чтобы не замёрзла, когда давал руку перейти ручей. Ещё снял с её шеи комара. Рука горела от жара мокрых волос, до которых коснулся.

Ему самому недавно исполнилось шестнадцать. Он ещё не знал женщин, а Хельгу трогать не смел — она, конечно, уже могла иметь детей, и пахло от её мокрой косы по-женски — сладко-горькой смородиной. Но то не корень врастал в чернозём, а два крыла шуршали в листве.

Он подвинулся к ней вплотную, приобнял.

— Ты знаешь, кому я венчана? — спросила она, чуть отпрянув.

— Кому же ещё? Кто княжьего сына затмит? — уверенно спросил Малко.

— Только сам князь. Господин Великий Киев.

— А ну смеяться, — он легонько толкнул её локтем.

— Да не смеюсь я. Ведут меня к нему.

Хельга впервые прямо посмотрела ему в глаза. Два мокрых огонька в лунном свете.

— Ну и что? — он отвёл взгляд и мотнул ещё не обритыми на мужицкий манер кудрями. — Будешь моей, я его сюда не пущу. У нас своя земля, да свой народ. Придёт время, и Олегову дань смахнём!

Говорил Малко это так, будто завтра сам собирался идти копьё ломить на Киев. Хельге этот буйный норов был по нраву.

— А ну если разлюбишь?

— Что ты!

— У вас у князей по десяти жён, а я простая, не боярская — зарежу их всех или сама зарежусь.

Он взял её за плечи и тоже долго поглядел в глаза.

— Люба ты мне, Ольга. Одна люба на всю жизнь будешь. Княгиня Ольга будешь.

Смущённый смех перерос в негодование. Она отпрянула от него по шершавому бревну.

— Себе не хозяйка я что ли? Там князь, тут князь… Против вас поди попробуй!

Они посмеялись вместе.

— Неволи нет, — упрашивал Малко, — отвернёшь меня, лети зегзицей. Только я-то иссохну, меня-то не станет. А коли князя не станет, и люда его не станет. Всё племя древлянское помрёт. Вот к чему твои отказы ведут.

Хельга снова усмехнулась.

— Чего ж ты? — хмурился Малко.

— А смешно ты меня назвал — Ольгой. Оль, — пробовала она на вкус новое слово, — Оль-га. Громко так.

— По-нашему это, по-славянски, — отмахнулся он, — ну а ты не уходи от прежних слов. Неволить тебя не хочу. А только запала ты мне в душу…

— Что ещё за душа такая?

— Говорят так у нас. Не варяжское это слово.

— Душа, — повторила Хельга медленно и тихо.

В ответ ей из сырой рощи с того берега пролился соловей. Ручейком просочился в шелестах мрака, и всё затихло перед ним. Звенели звёзды, хвоя, блеск воды — по ним скользила трель, и собиралась лучом золота меж бровей. Распускала думы, умиляла и баюкала. И кто слышал её, еле заметно менялся в лице. Что-то в глазах, что говорило о жизни этой самой души.

— Соловей поёт так красно от того, — после долгого молчания шепнул Малко, — что не помнит прошлого. Что спел, того уж нет, всегда по-новому. А новое выходит свежо, и не ждёшь его. Дивен птах удивлением. А душа дивом жива…

Малко не успел договорить — ощутил душистый поцелуй в щёку. Не было слаще мига в его жизни.

Хельга протянула ему белую ленту, что повязал ей старый жрец. Много услышалось в этом жесте. И Малко поцеловал её плечо в кожу плаща.

Страшный свист оборвал соловьиную трель. Малко схватил Хельгу и повалил за бревно.

— Стрела!

Сердце колотило в горле, а ночь-предательница сняла чёрный покров, уступая рассвету. Снова просвистело. Глухой стук в ближний ствол — воткнулось острие.

— Кажись, крикнул кто-то! — ответила Хельга. — Будто стоны там. Ранили кого!

— Ползи вниз. К реке. С нашего берега стреляют. К обрыву надо…

Они сползли к песчаному скосу. Малко пробовал спуск по сосновым корням, что торчали из отвесной стены над рекой. Точно веревочная лестница плохого мастера.

Но снова полилась трель соловья, будто и не было ничего. Страшная в своём безразличии песня. Убьют тебя или нет, а соловей будет петь одинаково.

Но эта трель была той нитью, по которой душа Асмунда нашла ход обратно из навьего мрака в мир живых. Варяг привалился к широкому, как стена, стволу липы. Даже такое укрытие не спасло его — в плече торчало древко стрелы. Конопляный отвар, выпитый им недавно, действовал — он почти не чувствовал боли, только неловкость движений. Рука слушалась с запозданием и казалась неподъёмной.

Он отложил свой короткий мадьярский лук, здоровой рукой обломил конец древка, попытался вытащить наконечник, и тут простонал от боли — наконечник был явно широким и с лёгким винтом. Вонзаясь в плоть, такой разрывает её по кругу и закапывается, точно гарпун. Вытащить его можно только продавив насквозь ту часть тела, куда попала стрела.

Конечно, бывалый воин Асмунд уже терпел раны стрелами. В былые дни он хорошенько заливался брагой, пока боль не затуплялась в пьяном дурмане, и тогда корчевал кровавые пни. Конопля лишь немного помогала, и скорее взвинчивала нервы — тысячи мыслей неслись отчаянно.

Как это могло выйти? Его задумка сорвалась. Кто-то следил за ним, и теперь выстрелил сам. Попал в него первым. А ведь план был отменный!

Высмотрев и выспросив следы Хельги и Малко, он пробрался сюда, к реке и засел в корнях старой липы. Отсюда были видны силуэты двух любовников. Асмунд долго не мог разобрать, кто из них кто, пока Малко не встал и не снял с себя плащ. На фоне светлеющего востока Асмунд рассмотрел широкое стройное тело княжича. Не оно должно было стать мишенью. Асмунд собирался убить Хельгу.

Прекрасный повод навлечь на древлян гнев господина Великого Киева! А когда людоеды поймут, чем псина пахнет, тут князь древлянский своей дочерью и откупится. Отдаст её в Киев за порченый товар, а то и сразу двух дочерей отдаст. Ингвар вряд ли откажется — бояре и дружина захотят союза племён, уж коли никого из иных княжон не выбрал малец. А Ингвар бояр и дружину слушается, как отца родного Рюрика, которого не знал… Возьмёт древлянку, а при дворе его оной древлянки тётка живёт к тому же. Янка рыжеволосая теперь часто с Ингваром думы думает, он её даже боится. Люди вообще неизвестного боятся. Она вроде и баба, а воин. Вроде и собой не дурна, а только шрамов на ней больше, чем серёг, да бус. Древляне дел киевских дичатся, зато весьма расплодились — дружину будет из кого созывать. Печенеги-то у ворот…

Лишь бы эту Хельгу — без роду без племени, — убрать с пути!

Всё это обдумывал Асмунд у липы, поигрывая тетивой, целясь в тёмный холмик девичьей головы. Ливень прошёл, и в прозрачном воздухе он ясно увидел цель. Натянул тетиву, забирая воздух и уже готовился сделать выдох, на котором лучник всегда делает выстрел, как ощутил хлёсткий удар в бок.

Кто-то опередил его самого выстрелом. Он отпустил тетиву раненой рукой. Стрела его полетела мимо цели. В тот миг Хельга уже лежала на земле, укрытая Малко. Затем разум помутился, Асмунд полез за топором, но не успел достать его и упал в бугры корней.

Трель соловья отрезвила морок. Следом пришла жгучая боль. А потом и удивление — как это он ещё жив? Тот, кто стрелял в него, не пришёл и не добил, не снял дружинного браслета, чтобы потом обличить его перед честным людом Искоростеня.

Он пробирался через утренний сумрак, шатаясь, истекая кровью, но не отпуская мысль. Словно тяжёлой думой хотел поддержать телесную силу, не свалиться в бреду.

В него стреляли не люди Малко. Те бы не оставили его в покое, а принесли бы в Искоростень на княжий двор. Но кто же тогда? А самое обидное, что сорвался выстрел, и что оборванка сбежала!

Когда показался шатёр его отряда, Асмунд уже бредил. Какие-то красные собаки путались в ногах. Он кричал на них, пытался пнуть ногой, и криком разбудил Свенельда. Тот подхватил раненого под здоровую руку и отволок к шатру. Там перетянул кровавый ручей ремнём, обжег рану калёной на костре сталью. Асмунд снова забылся обмороком. Крови из него вышло с полведра.

После ночи Семика было всякое — и драки тоже. Иных находили забитых до смерти, иных — упитых вусмерть. Прежде говорили, что без крови нет праздника. Теперь стало не то, и на убитых обращали глаз. А уж если дело касалось гостей, могло дойти до княжьего стола.

Слухи пронеслись по Искоростеню быстрее, чем взошло солнце. Молодые гридни после ночных гуляний вернулись в стан с девками. Одна из них, уходя с тёплого ложа, на котором всю ночь боролась с полянином, заметила Асмунда. Испуг для бабы, как говорили в Киеве, что полено для печи. А уж тем более, когда в избе ещё три сестры.

Свенельд шёл к реке умыться. Голова гудела, руки тряслись и по локоть были в крови Асмунда. Роса на траве казалась тьмою глаз, следящих за ним.

— Варяжич! — окрикнули его.

Свенельд тут же озлобился на себя, что не взял оружия. Позади стояли четверо древлян. Но топоры висели на поясах — нападать не собирались.

— Умойся, да пойдём. Князь тебя ждёт.

— На что ж ему? — спросил Свенельд.

— Слышно, человека твоего ранили. У нас рядиться надо. Жрецы, говорят, вчера вас очистили… а всё равно кровь пролилась. Посмотрим. Если то дело чуров, — древлянин осенил себя громовым колесом, — значит, очищение не удалось. Придётся решать.

— Да нельзя нам у вас оставаться. Господин Великий Киев ждёт.

— То уж князю решать, не мне.

Сложив руки на груди, они принялись ждать, пока Свенельд выкупается. Студёная вода вернула ярый дух. Свенельд понял своё положение, и ответственность княжьего сына за исчезновение Хельги. А уж рана Асмунда сказала ему куда больше того. Обтеревшись рубахой до красной кожи, он хлёстко оделся, и пружиной двинулся вперёд дружинников. Он шёл нападать.

И только попросил зайти в его стан — прихватить обломок стрелы.

Князь Воеслав принял его в тереме, лёжа на пуховой перине. Он не гулял эту ночь, а пытался уснуть. В последний год сон никак не давался ему. То мучали боли в спине, то кошмары, а намедни одышка чуть не убила. Он перестал дышать, и только кошка, что жила в его хоромах, разбудила его, почуяв близкую смерть хозяина. Тогда-то князь оценил подарок касожских купцов из Хорезма. Зверёк, не убегавший в лес, да ещё и охочий до ласк стоил князю двадцати рабов и мешка бобровых шкур. Этот зверёк теперь спас ему жизнь — лёг на неподвижную грудь и лизал в нос и глаза, пока Воеслав не очнулся.

Свенельд оглядывал низкие, крытые дранкой избушки с резьбой конских голов, и терем князя — грубый сруб без сеней и клети, крыльцо в две ступени. Древляне и впрямь дичатся нового. А ведь ходили с Аскольдом на Царьград! Казалось бы, могли привить себе ромейскую тягу к роскоши.

Внутри пахло мочой и мёдом — Свенельда на больную голову едва не вывернуло. Воеслав полулежал на постели. Мех укрывал его грузный живот и ноги, а сморщенная грудь в дубовых шрамах и руки были голы. Он не собирался вставать сегодня и лениво тянул с блюда куски жареной тетеревятины.

При виде княжьих особ у Свенельда всегда загорались глаза. Это было врожденной чертой, и за то его особо ценил Ингвар — в этом блеске таяли сомнения в своей княжьей силе. Воеславу такой взгляд тоже понравился. Последнее время древлянская дружина не чтила его приветом — молодняк сторонится видов старости. Она напоминает им о неизбежном конце удалого веселья.

— А! Норманны, — Воеслав указал обглоданной костью на скамью, — садись. Ты хорошо одет, хорошо откормлен. Кому служишь?

— Господину Великому Киеву.

Воеслав грузно вздохнул. Отёр сальной рукой лысину.

— Знатные, стало быть. Я Воеслав, сын Всеслава. Княжу тут уж столько лет, что не помню. А, впрочем, — он прикрыл глаза начал загибать пальцы, — Катая, дядю моего, убили на пути сюда из Царьграда много зим назад. Мне тогда было, сколько тебе. Да, я тоже такими глазами глядел на князей. И вообще ты мне напоминаешь меня сопливого.

Свенельд тронул пальцами пол.

— На княжий престол абы кого не сажают. Я Свенельд, сын Свена Рыжего. Роту давал Ингвару, и служу ему здесь.

— Ну! — Воеслав усмехнулся и закашлялся, звучно испустил газы и отпил из чаши. — Этот новый посадник Олега.

— Хельги умер в Ладоге, князь. Теперь Ингвар княжит вполне сам.

— Олег Вещий приходил сюда дважды на полюдье. Уводил наших мужей. Я лично выносил ему куниц. Терпел унижения ради жизни своего племени. Олегу мил был Киев, а нас он не любил и резал несогласных.

— Он хотел соединить племена вокруг русов. А Ингвар продолжит его дело. К чему вам противиться?

— А на что нам власть русов, Свенельд сын Свена Рыжего? Чуры наши жили здесь и никому дани не платили. Разве что дрались, так это дело мужей — драться! А не серебро носить.

— Теперь всё поменялось, князь. Степь носит орды, Карл — папскую власть, а Царьград хочет свергнуть наших богов. Со всех сторон кощуны. Хельги Вещий дал вам свой щит. Свою охрану от степняков, карлов и ромеев.

— И ты думаешь, мы бы сами не справились? — Воеслав перестал жевать, и брови сошлись над водянистыми глазами старика. — Болота наши съедят всякого чужого пса, что ступит в них!

Свенельд чуть склонил голову.

— Я не сомневаюсь в твоей силе, Воеслав. И в силе твоих болот. Как будет угодно богам.

— Вы, норманны, не знаете ни богов наших, ни дзядов. Да и на земле нашей вам не долго осталось хозяйничать. Слыхал я, Игорь ваш, не чистых кровей-то.

Свенельд промолчал. Он понимал, что времена викингов заканчиваются. Вожди севера крестятся в латинскую веру, рвут брат брату кадыки, а лучшие бойцы давно уже присягнули Византии, Риму и Парижу… уж не говоря о Гардарики с её путём из варяг в греки.

— Ладно, — продолжил Воеслав, вновь принявшись за дичь, — я и не о том с тобой молвить хотел, Свенельд.

— Так полагаю, об этом? — варяг достал из рукава рубахи обломок стрелы. Пядь древка с блестящей юбкой наконечника.

— Да. Поднеси-ка ближе.

Свенельд передал Воеславу обломок. Хмурый узел на лице князя распустился, и он вернул стрелу варягу.

— Хорошо. Это не наша стрела. Больше мне от тебя ничего не надо.

— Как же так? На вашем гулянье, в вашем дому — а стрела не ваша!

Воеслав уже потерял всякий интерес к варягу и принялся ковыряться щепкой в зубных гнилушках.

— Ну так, не наша и всё. У племени леса отродясь так наконечники не лили.

Один из стражей охотно поднёс Свенельду стрелу из своего колчана — наконечник её был узким, как игла.

— Мы что в охоте, что в бою одинако стрелы мечем. Ты погляди — это ж соха, а не стрела! — усмехнулся Воеслав, кивнув на обломок. — Куницу такой не подстрелишь, а на части рассечёшь. А зачем охотнику портить шкуру? Это ж заступ — такой только землю копать.

— А моего человека хорошенько проняло такой, — возразил Свенельд. — В бою страшная сила.

Кровавый наконечник расширялся, как у копья, но оба рога гнулись плавно в стороны, точно закрут стружки.

— Видать, где-то такие в ходу, — пожал плечами Воеслав.

И Свенельд догадался, где — среди варягов. Служат, что ли, викинги лесному князю? Не верилось, да сходилось. Впрочем, он не видел тут викингов, да и зачем им понадобилась смерть Асмунда?

И вдруг он сообразил:

— Странно не это. Мало ли с кем наш человек повздорил… А вот что товар у нас исчез — это суть. А мы без того товара не жильцы на свете.

— Что за товар? — Воеслав почуял запах барыша.

— А девку мы везли со Пскова. Этой ночью её у нас умыкнули.

— Да подарю я вам девку другую, у меня их в тереме тьма, сироток-то. Тоже мне печаль нашлась!

— Печаль-то не нам, а самому Ингвару. Ему невесту везли.

Воеслав скинул мех, встал с постели голый и жирный, обтирая руки о живот. Тут же в покои забежал отрок, поднёс князю рубаху из крошащейся ткани. Запрыгнув на скамью, он водрузил одежду дырой на голову князя — сам князь не справлялся, ибо не гнулся в лопатках. На пол сыпалась труха.

— Рубаху из полыни ношу, — заметил на это Воеслав, — комаров эта трава пугает. А они у нас лютые!

Свенельд сам до корок расчесался от комаров Припяти. Но заминка не сбила его с цели.

— Так что ты скажешь о пропаже, князь Воеслав? Сам видишь, куда дело катится.

— Мне знать не по чем, — Воеслав отряхнулся, взял перевязь меча, и опоясал тучные чресла, — а ты, хоть и гость, много на себя шуму берёшь. Сам запутался, нас не впутывай. Кормись от моего стола, пока гостишь. Иди со жрецами толкуй, пусть кровь отмаливают, оберег вам собирают. На то добро моё.

И уже у дверей, держась за медное кольцо ручки, добавил:

— А кто там из вас подрался, да у кого стащили бабу — не моё дело.

Свенельд понял, что больше говорить с ним не станут, и на дверь указано. А этот мешок старого сала слишком туп, давно уже лежать бы ему в кургане, а не за народ отвечать. Близость смерти делает напуганного ей человека глухим к другим людям, но злящиеся на неё, как на высшее зло, горят как светочи. Старый князь вовсе не горел, в нём жизнь потухла много лет назад, и о последствиях своих слов теперь он не думал. А последствия эти непременно будут — и не с ним, так с его сыном.

— Гость выходит первым, — хмуро сказал Воеслав.

Свенельд двинулся, было, к дверям, но там вдруг появился юноша. Бледный, со спутанными мокрыми волосами и зелёными кругами у глаз от бессонной ночи. Лицо его, однако, было красиво своим горящим взглядом и дерзким восторгом.

— Малко? — буркнул князь.

Юноша поклонился отцу в пояс. Свенельд припомнил — Асмунд всё жаловался ему давеча на этого юнца. Только вот чего он ему сделал? Свенельд хлопотал тогда со жрецами и не мог теперь вспомнить.

А Малко быстро оглядел Свенельда, но не узнал его. И ввёл за руку Хельгу.

— Что это ещё? — Воеслав занервничал. — Шёл бы с ней в терем, али на сушило.

— Нет, батюшка, ты её не за ту почёл. Невеста это моя. Сыноха твоя будущая.

Воеслав не успел ещё досадливо вздохнуть, как девчонка взвизгнула. Если бы Малко не держал её за руку, бросилась бы прочь. Она увидела, наконец, Свенельда.

Тот заложил большие пальцы за широкий пояс и встал бойцом.

— А вот и товар, — тихо, но слышно процедил он.

Малко недоумённо поглядел на Свенельда. Тень сомнения прошла по бледному лицу.

— Это ещё кто? — спросил Малко отца.

Воеслав засопел и грузно двинулся обратно на кленовое своё ложе. День обещал быть трудным, надо поберечь силы. Опустив зад на звериные меха, он перевёл дыхание и крикнул челядина. Отрок явился с кувшином медовухи.

— Ты, — сказал князь, наливая себе в чарку, — и ты. Сюда садись.

Свенельд и Малко послушно сели на скамью, вполоборота друг к другу. Хельга шла за руку с княжичем.

— Этого норманна я слышал. Теперь тебя хочу слушать, — сказал Воеслав сыну.

— Боги запутали гостям нашим тропы, да чуры сюда привели, — сказал Малко оживлённо, — чтобы полюбились мы друг другу — я, да она. Сам, батька, говоришь, что пора тебе от старшего сына внука, а мне — наследника. То есть, ежели…

Малко смутился.

— Позволь молвить, — обратился Свенельд.

— Знаю, — сказал князь, — знаю, что скажешь.

Он грохнул чаркой.

— Обещана не была, а насильно взяли! — заступился Малко.

Свенельд не пошевельнулся. Щенок лает, конь идёт.

— Дело не в обещании, — сказал Свенельд. — А в том, что ты…

Он выдержал паузу, во время которой старик князь начал сопеть, как вепрь.

— …что ты пролил кровь своего гостя и первого дружинника Ингвара. Господин Великий Киев с твоего веления останется и без воеводы, и без жены. Веселья вам Купала обещает, чую, — сверкнули его зубы.

— Ну вот что, — рыкнул Воеслав, — устроим суд, там решим. Ты про стрелу мне не поверил, ладно — обижаться не стану. Понимаю, что досадуешь. А с досады всё кривдой кажется. А ещё больше досадуешь, что пленницу свою не охранил, она и сбежала. Опять же, в том вины нашей нет. Один ты кругом. У нас говорят, сбежавший раб, что рыба — дважды на один крючок не сядет.

— В чём же суд твой будет? — спросил Свенельд.

— Постари рассудим. Уж коли вас сюда чуры привели, им и доверимся. Водой, да огнём проверим. Не выдержишь — значит, порча на вас. Выдержишь, забирай её себе, да за рану воину твоему бери трёх витязей моих в вечную службу. Идёт?

— Идёт, — сказал Свенельд.

— И тебе то же следует, — сказал князь сыну.

Желваки заходили на бледном лице. Румянец окрасил его сиренью, выбелил шрам на подбородке. Малко знал, что огнём и водой судят ровно, что под пытки кладут…

***

Народу у берега Ужа собралось немногим больше двух десятков. Остальные или отсыпались после ночи Семика, или готовились ко второму ночному бдению — торжеству Лады. А всего их было три — завтра в полнолуние, русалки закроют лаз в навий мир.

Но те, кто пришёл, не пожалели — зрелище суда было одним из самых захватывающих. После грибных видений и горящих заживо человеческих жертв Сварогу, конечно.

Прыгуны и дудочники созывали к реке на гульбище. Княжий тиун Владимирко зычным гласом вещал:

— Правоту да срамоту спутали! Приходи, народ, распутывать станем. Нести уголь, идти во хляби. Кто выдержит, тот выпутает.

— А стряслось-то что? — кликала баба в праздничном очелье, увешанном луницами, с коробочкой-оберегом на шее. Натёртые свеклою щёки лоснились на солнце. Довольные дети вереницей шли за ней и лизали варёные в телячьих костях яблоки.

— Стряслось у княжича. Крамола ходит, да порча. С чьей стороны пришла — выясним. Гости наши киевские по одну сторону, княжич — по другую.

— С Киевом вязаться судом? — удивлялся мужик, почёсывая тощие от долгой зимы рёбра. — Ничего доброго. У кого сила, у того и правда.

— Э, нет! — возражал старый мохнатый воин. — Они там и ромейского бога пустили, капища ему строят, и варяжских посадников в ближние грады сажают. Всему миру служат. Разве в этом правда?

— Вот и рассудим, как перед чурами на духу, — кивал Владимирко, выхаживая петухом.

Наконец, явился князь с огнищанами, Малко с Хельгой, укрывшей голову белым платом, и варяги. Асмунду было лучше, лихорадка прошла, но он остался в шатре. Свенельд говорил с ним утром, однако тот ничего нового не сказал. Выследил-де Хельгу, а потом стрелу получил в бок. Ни с кем по дороге не ссорился, да все кругом гуляли, следить некому было за ним. Выходило странно.

Тучный Воеслав изнемогал от жары, и без лишних слов велел суду начаться. Владимирко и двое седых жрецов обошли Малко со Свенельдом, объявив условия суда.

Им предстояло два испытания — заглянуть в глаза Огню Сварожичу и поклониться Ящеру. Огонь Сварожич был верхом, небом, тёплым сухим светом. Ящер царствовал во влажной тьме ниже земли.

— Сперва иди к Огню, ты, старый! — один из жрецов подошёл к Свенельду.

Он заглянул ему в глаза, привстав на мыски. Зрачки были узкими — значит, варяг не пил мухоморного отвара. Значит, не бес в нём, а душа, как она есть — со всеми страхами и слабостями. Значит, суд будет честным. Бес-то грибной из человека делает медведя. Но не со зверем же судятся!

В щипцах жрец держал ядрышко угля, покрытое белым пеплом. Лёгкий ветерок высвечивал красное нутро.

— Держи в руку, да ступай к реке. Побежишь, али уронишь — сам себя выдашь. У воды остановись, уголь в воду клади. А сам жди.

До реки было не меньше ста шагов.

Свенельд подставил ладони. Уголь опустился в них мягко. Пять шагов Свенельд прошёл спокойно.

Вдруг ноздрей коснулся запах палёного мяса. Тут же ладонь свело, а боль окатила руку до плеча. Он пошатнулся и упал. Но только на одно колено, и заставил себя встать — идти, скорее идти! Пелена слёз заволокла глаза, он не видел, где река, но шёл чутьём. Двадцать, тридцать шагов.

Уголь лежал в левой руке, а правой он придерживал её снизу — левая уже не слушалась. Но левой топора не держать, не тако она ценна.

— Не туда! Одесную развернись! — послышались крики, и Свенельд понял, что перепутал стороны, и шёл уже не к реке.

Взял правее, но боль стала настолько страшной, что перехватило дыхание. Он не выдержал и заорал, что было сил. Крик оборвался, лёгкие остановились. Теперь было всё равно, на чьей стороне правда — ни Хельги, ни Асмунда не было в том мире, куда отправил его малый уголёк. В нём было только желание выбросить его из руки. Свенельд решил сделать это. И не смог — то ли уголь прикипел к коже, то ли ладонь не разжималась. Уже потом он узнал, что ему пережгло жилы, и кисть не слушалась.

Теперь двигаться могли только ноги, и они шли, как лошадь без всадника — в одну сторону, не зная рубежа. И только плеск воды и тошное чувство прохлады помогли. Свенельд упал в прибрежный ил на колени, и жар умер в белёсом дыму с кратким свистом.

Свенельд дышал. Это было сладко — весь путь до реки дыхание не давалось ему. И теперь он сосал жизнь, как младенец грудь. И стонал от боли. И совсем не важно было, что первое испытание он выдержал.

Малко повесил голову. Он тоже не смел вдохнуть, пока Свенельд шёл к реке. Ждал, что варяг свалится, но этого не случилось. А жрец уже протягивал щипцы с углём.

— Всё получится, — услышал он голос Хельги.

Обернулся — улыбка, как цвет вишни. И уголь в руке шелестел не громче листвы, и белые цветы слетали под первым весенним ливнем прошлой ночью. Вишня облетела за один ливень, но лишь затем, чтобы дать плоды — чёрные ягоды в малахите лета.

Ноги коснулись воды, и Малко изумился. Как легко и быстро пронёс он уголь! Только теперь его скрутила боль, рвалась из горла, ушей — мир распирало багряной краской, река стала пузырём, и лес на том берегу вскинул крылья. Его вырвало прямо на рубаху, он размазал рвоту по груди и увидел чёрные разводы — уголь сгоревшей ладони. Нервно засмеялся. Было страшно, что сердце колотилось так сильно. От ударов в груди рвался крик, и Малко не мог сдержать его.

Оба противника стояли в воде, шатаясь. Жрецы шли к ним объявлять условия нового ряда. Народу на берегу стало больше. Крики боли привлекали. Как хорошо будет обсудить чужие дрязги за чаркой браги этой ночью!

— Гляди-ка, люд лесной! — трезвонил Владимирко. — Оба распутали, да только двум правдам быть не можно. Коли свет-огонь не рассудил, пойдём тьму подводную слушать.

Нести уголь в руках было действом зрелищным. Но не настолько страшным, как иди в буй-реку. Многие боятся смерти именно из-за боли. Страх боли и страх смерти в человеке сильны почти одинаково. Но всё же —

почти.

Уж-река в этом месте была особенно норовиста. Потому и ладьи не ходили, и мост перебросили. Отмельные островки, чуть покрытые водой, резко обрывались в ямы, а само русло сужалось. Вода будто задыхалась торопливо. В толщах её течение было так стремительно, что здесь никогда не ставили сети, и не было ни рыбы, ни тины. Упавшая с тополей ветка неслась быстрее любого коня. Иногда взгляду представали кольца жутких водоворотов. Но даже их сносило, и потому казалось, что река спокойна. Только коряга — корень свёрнутого сто лет назад дуба — торчала мерным знаком по центру реки. Вокруг коряги скопился островок из глины и камней.

Малко знал эту стремнину, а Свенельд видел только лосную пелену воды. Её жилы то разбухали, то морщились, дробя зелень тополей в зеркале. Лживо спокойная зыбь.

— Кто дальше в реку зайдёт, тому Ящер не страшен! — вещал Владимирко. — Владыка вод в каждой капле живёт. Будь она росой, кровью или струёй хмельной — одинако всё пронзает владыки взгляд.

А Малко искал взгляда Хельги, но она теперь не смотрела на него. Ей было интересно, почему боль так мало значит, а смерть значит всё? Сегодня утром у неё начались крови, и белый плат, которым укрыли её голову и плечи, расшитый коловратами, казался ей гнусной шуткой. И взгляд Малко во время приступа женской боли только злил её. Всё равно он испытывал боль реже, чем она. И от этого ему не будет оправдания теперь, если он не выдержит второй бой. Подумаешь — одолеть боль! Ты иди одолей страх!

А тем временем Свенельд разделся донага и ступил в воду. Сначала ил успокоил его — где он, там тишь. Но зыбь дна быстро уступила чистому песку, и твёрдая глина насторожила. Он зашёл по живот и вдруг пошатнулся — течение ударило по голеням. Тут же отступило. Вослед неслась задорная ругань древлян:

— Смотри карасям икру не попорть! Они в дерьме не плодятся.

Собака лает, конь идёт. Свенельд зашёл по грудь, и уже было ясно, что каждый шаг даётся боем. Коряга в центре реки, на которую шёл Свенельд, почти не приблизилась. Он понял, что надо плыть. И отпустил дно.

Его тут же понесло вбок, как щепку. Коряга начала уноситься в другую сторону. Свенельд всё гуще забирал руками. Боль в ладони унялась от работы.

Он вспомнил отца — как тот учил его плавать зимой. Сам прыгал со льдины на льдину в шведском море, хохотал. А шестилетний Свенельд срывался со льда в воду, хлебал солёное крошево, но упорно выбирался на следующую льдину, с которой уже успел спрыгнуть отец. Свен Рыжий манил и задорил, сухой и довольный, а его сын барахтался в бездне меж двух льдин, карабкался на очередную. Соскальзывал, оставлял ногти в стылой корке, в крови, лез, плыл… И всё же поборол. Свен Рыжий оставил колючий жаркий поцелуй на его щеке в тот день.

Теперь викинг с усмешкой смотрел на плотину, что маячила вдали пёстрыми лентами. Его несло в узкий коридор из речного сора, веток и целых стволов. Её соорудили бобры вместе с естественным контуром берега. В центре её была дыра от мощности потока. Течение превращалось там в кипящую воронку с остриями ломаных сучьев и штырями коряг на дне. Самое опасное место реки древляне почитали как божество, лентами обвязывали прибрежные ивы. Угодить в эту дыру — тем пугали детей сызмала.

Свенельд, стесавший не одно весло в северных морях, дважды тонувший в шторм среди обломков драккара и пенных водяных гор, не боялся. Вода была родной матерью, а та не погубит дитя, если дитя само не станет вырываться из её ласковых рук. Викинг понял, что того берега ему не видать, и не избежать плотины. Он перестал молоть руками и ногами, ощутил, как тело тут же подхватило стремниной. Но чем больше он расслаблялся, тем легче было тело. Казалось, ещё немного, и упругое крыло реки подбросит его на перину брызг, и дальше в небо, и не будет никакой плотины и никакой плоти.

Краешком ума Свенельд осознавал, что несётся на верную смерть. Но думать о перьях и брызгах было куда приятнее. И он широко посмотрел в небо, растянул улыбку. Страшным безумием веяло от неё, но некому было видеть.

— Я иду к тебе, Один!

И вдруг плоть погрузилась в воду, он захлебнулся и ударил руками. Всё замедлилось, вода лениво обматывала его толщей, и нужно было грести, чтобы не утонуть. Но плотина осталась позади. Свенельд прошёл в игольное ушко. Малая прореха, хищная брешь — а он прошёл в неё.

Стремнина кончилась. Он был цел и здоров, но жаль было утери лёгкости близкой смерти. Вальхалла снова закрыла врата перед викингом.

Варяг вышел на берег, зло стряхивая с плеч и бёдер вонючий ил. Город был далеко — в десяти пролётах стрелы. Но он шёл туда, где ему объявят победу.

А там княжич Малко досадливо простонал. Белокожая фигурка варяга шла через ивняк. Варяг выдержал испытание водой.

Малко вновь обернулся на Хельгу. Он ждал, что чары её глаз опять погрузят его в сон наяву. И в этом сне боль будет лепестком вишни, а страх — смехом.

Но Хельга не смотрела на него. Какой-то отрок подал ей чашу с медовухой, и она любезничала с ним и нюхала ладный напиток, морща вздёрнутый носик.

Малко отвернулся к реке. Вода свистела, как меч из ножен. Злость подкатила, досада омочила глаза, но он искал спасительную нить. Ступая в воду, вспомнил, как совсем недавно сидел с Хельгой у этой же реки. Была ночь, серебро луны мерцало рябью, душные запахи дождя тонули в соловьином пенье.

«Соловей поёт так красно от того, что не помнит прошлого. Что спел, того уж нет, всегда по-новому», — говорил он, хмельной от запаха её волос.

Теперь эти слова обрастали чем-то зловещим. Ведь и река не помнит прошлого. Потому и подземный Ящер княжит забвением, и реки его смывают память, меняют лики сущего так, что не узнаешь никогда их в новой форме. Одно и то же этот мир каждый миг, или всё время разный? А если разный, то, выходит, и вовсе нет его, и не за что держаться. На что ни укажи, того уж нет давно!

Ужас! Глаза мечутся по рваным пластам воды. Зачем он думает обо всём этом? Зачем он идёт на смерть? Как прежде бы — охота по утрам, днём ленивый сон и запах воска с козьей шерстью, а вечером потехи на боях или песни при лучине. Княжичем быть тоже судьба слаще не бывает. А давеча отец объявил его наследником!

Так куда же он лезет?

Рыбьей слизью пахла река. Рука горела от угля.

С омерзением он поглядел вниз — муть дошла ему до живота. Молодое сильное тело разве для того питалось соком жизни, чтобы смыло его в смрадную трясину ракам на корм?

Волна плеснулась у груди, его повело — коварное придонное течение, точно стальной крюк, уцепило ноги. Малко успел оглянуться в последний раз. И увидел её застывшие глаза. Все зеваки на берегу спали. Он готов был поклясться, что их глаза были закрыты. А её — горели. И в них был страх, и восторг, и благодарность.

И он бросился с рыком барса в сторону коряги. Только бы до неё! Там ухватиться, отдышаться, и ещё рывок — и тот берег. А течение тянуло его не только в сторону, но и ко дну, точно поток шёл вниз. Вдруг всё внутри Малко похолодело.

Он ясно увидел содрогание розовой плоти — распахнутая пасть Ящера. Змей свернулся на дне, так далеко, как рыбе не доплыть, камню падать день. Глаза, как два кровавых яйца, безжизненно тлеют по бокам головы. А чёрный зев тянет водоворот пучины за ворот. В него-то и несло Малко.

Наверху было небо весны. И крачка гнула крылья в лучах. И так близко родные стены, люди… Но ещё ближе — Ящер. Рыбе не доплыть, камню день падать — а, всё равно, ближе некуда. Будто в самом его нутре уже этот Ящер. Язык двоится вокруг сердца. Малко почувствовал теплоту опорожнения кишок, вода тут же смыла срам. Вода всегда смывает самое гадкое — не потому ли её так любят гады?

Он плакал и барахтался, взывая к Стрибогу, что легче ветра. Потом просто кричал «Мама!». Но никто не слышал его криков — ни мать, ни Стрибог. Ящер оплёл его, мышцы свело, а в глотке хрипела вода.

Он долго не мог понять, что давно уже лежит на мели, а мутная от ряски вода заливает глаза и рот.

— А не далече уплыл-то! — слышались голоса. Бежали по суше.

— Оно сперва толкает, а потом выносит к берегу. Если дурья голова плыть наперекор не захочет.

— Княжич не захотел. Сразу сдался.

— Ничего. Студёно. Ноги свело.

Уверенные руки подняли Малко. Он заковылял — ногу и впрямь свело.

— Ящер там… Ящера видел, — запыхался он.

— Да-да, княжич, — кисло кивал дружинник, — его самого. Ага.

Потом княжича вырвало чёрным. Знахарь полизал рвоту и по цвету, да вкусу решил, что это весть от Ящера — кривду Малко затеял. Стало быть, гости правы. А главное — чисты, и можно их, наконец-то отпустить. Суд огнём и водой их оправдал.

О заплыве княжича прознало полгорода, и у берега толпился народ. Но начинались гулянья, разожгли костры, и первые молодцы уже бились кулаками, окруженные кольцом зрителей. Интерес к суду Малко с варягом пропадал. Да и сам князь Воеслав давно уже был в своём тереме. До дрожи злой на сына, велел отпустить киевлян с тремя своими витязями, а щенка не пускать за порог, пока не минует праздник.

Хельга прошла к Малко через толпу. Её больше не держали силой — после всего случившегося, ей некуда было сбегать. Да и поверил Свенельд, что не сама она сбежала в тот раз, а княжич выкрал.

Никогда бы Малко не подумал, что у взгляда тоже есть вес. Жернов на молотильне поднять было легче, чем глаза на Хельгу. Но она положила свои лёгкие руки ему на грудь, и нежно сказала:

— Всё равно ты дрался за меня. Этого ещё никто не делал.

Он снова уронил голову.

— Это делал твой варяг. И победил.

— Он дрался за товар, — Хельга поднырнула глазами, ловя его взгляд, — а ты — за нас с тобой.

— Теперь не будет нас с тобой, а просто ты, да я.

— Дадут боги, свидимся ещё. Ты — князем, а я — княгинею. А там чего только не случится.

Холодный поцелуй в лоб привёл его в чувства.

— Ты только помни про соловья, — как-то жалобно кинул он в след, и сам на себя разозлился за этот бабий тон.

Малко с того дня сделался иным. Так меняется человек, открывая в себе иную сторону — слабую и тёмную. И навеки зная — это есть часть его существа. Она есть во всех. Но не всякий готов с ней сжиться, не ломаясь.

***

Мясистая влага листвы тяжилась ожерельями, и струи солнца с дождём питали землю. Она густела жиром в шерстке кислицы и мха. Земля! Эта могучая, вечная и непостижимая в своём великообразии мать — тьма, что ширится и разбухает рвущейся к небу жизнью. И всегда держит эту жизнь за ноги, не пуская к отцу-небу.