Бесплатный фрагмент - ИСПОВЕДЬ СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА

Маленькую девочку спросили, что такое счастье

Подумав, она ответила: «Счастье, это когда у меня зуб не болел».

Когда мой друг Валера Бушмелев, (почти земляк, он с Вятки) будучи отправленным на пенсию и, благодаря своим производственным заслугам, а так же природным данным, был назначен директором заводского информационного центра (по-советски говоря музея, мне так больше нравится) предложил мне написать часть воспоминаний своих личных, которые хоть как то вписываются в историю завода, я вначале принял это предложение, мягко говоря, настороженно. А потом понял, что не прав. Не прав потому, что обидно, когда сегодня льются ушаты грязи на то время, в котором мы жили, когда сегодня предлагаются жизненные идеалы уже отвергнутые историей много веков назад, и это преподносится как истина в первой инстанции. Я являюсь рядовым представителем поздневоенного и послевоенного советского поколения, и моя судьба и жизненный путь, как мне кажется, объективно отражают то время. И если эти воспоминания о моем жизненном пути помогут хоть одну своему человеку (чужие это читать, скорее всего, не будут) увидеть красоту прошлой советской жизни, цель достигнута.

Вообще-то он предлагал воспоминания о заводской моей истории, как некоем маленьком, незаметном непосвященному взгляду, мазке в замечательной картине, которая называется Машиностроительный завод. Подумав, я решил начать сначала, потому что понял, что моя жизненная история, как некая объективная выборка, представляет историю моего поколения.

Когда в семидесятых годах, получив очередной номер «Роман-газеты», я увидел воспоминания Людмилы Гурченко, сразу вспомнилось высказывание А.П.Чехова, что у нас если человек научился писать, так сразу мнит себя писателем. Прочитав эту книгу, я был удивлен насколько просто и искренне, с обожанием своего отца, были написаны ее воспоминания. Понял, что искренность сильно компенсирует недостаток писательского таланта, поэтому и решил рискнуть.

Надо еще вспомнить, что говорил давным-давно товарищ Цицерон: «Не знать, что было до того, как ты родился, значит навсегда остаться ребенком». Это я про своих детей.

Было еще одно соображение. Я унаследовал от отца не только лучшие его качества, но и другие. В том числе и некую бескомпромиссность, прямолинейность и невыдержанность, что не всегда воспринималось правильно окружающими. Хотя припомнить, что я сделал кому-нибудь плохо для своей выгоды, не могу. Поэтому сказать, что меня сильно любили окружающие, я не могу. Может быть читатель, пробежав эти строки, изменит свое ко мне отношение.

Итак, начинаю.

Детские воспоминания

Родился я в маленькой, но очень красивой деревне Костромской области, бывшего Семеновского «лапотного» уезда. «Лапотным» он назывался потому, что в старое время славился мастерами по производству этой популярной обуви. Сейчас он называется Островским, и назван честь замечательного психолога деревенской жизни и, по совместительству, драматурга Александра Николаевича Островского. Называлась эта деревня Займище. Таких деревень по Костроме были сотни, если не тысячи, и я уверен, что для всех там родившихся, они были самыми красивыми.

Когда родился не знаю и уже никогда не узнаю, потому что записали рождение 3 января 1945 года, преследуя традиционно маленькую цель, сберечь меня от армии на один год. Поскольку по характеру я считаю себя «стрельцом», то родился где-то между ноябрем и декабрем. (Невестка говорит, что я козерог. С ней спорить тяжело, но все равно пусть будет, все-таки, стрелец, доведенный последними годами до состояния козерога). Совсем недавно нашел свидетельство о рождении, где указана дата 30.12.44, но с учетом вышесказанного, этому верить на сто процентов нельзя. Смена дня рождения стала возможным потому, что у председателя сельсовета сын родился месяцем раньше, чем я. Его записали родившимся в конце января. Назвали меня Юрием, в честь умершего в начале войны, старшего брата.

Нужно сказать, что выжить в то время в деревне, да и везде, было чрезвычайно трудно. Мать родила, как рассказывают, по пути домой, неся рожь, выданную ей на трудодни. Я мог повторить судьбу брата, когда в возрасте около года у меня образовалась грыжа. Орал несколько дней и ночей. По совету местных старушек мама отнесла меня в деревню Самсоново, расположенную примерно в тринадцати километрах от Займища, где жила старушка-колдунья. Дело было зимой, дороги, естественно, не было. Старушка пошептала и сказала, что сегодня будет легче, а завтра совсем пройдет. Так и случилось. Что такое грыжа (слава богу) не знаю до сих пор. Можно представить, что чувствовала измученная мама, пройдя эти километры по глубокому снегу.

Крестили тайком. Вместо купели использовалась корчага. Корчагой назывался громадный глиняный горшок, использующийся для варки кваса или еще чего-нибудь. Километрах в восьми, на норд-норд-ост, в соседнем бывшем Палкинском районе в деревне Трифон, была церковь. Вот оттуда священник и приходил. В эту деревню мы с мамой ходили несколько раз. Там, в соседней деревеньке Семеньково, жила семья ее двоюродной сестры Анны Симеоновны. Лет пять назад заехали мы с сыном Олегом в эту деревню специально повспоминать. Церковь стоит. Подошли встревоженные жители. Ее ограбили недавно. Ничего из детства не узнал.

Женщины выходили на работу примерно на второй-третий день после родов, а детей отдавали в, так называемые, ясли. У нас это был соседский дом, днем используемый под ясли, а вечером под «беседы». Беседами называлось совместное вечернее времяпровождение молодежи. Что-то похожее показано в фильме «Дело было в Пенькове». Там жили некто Моличевы, где мой брат, съев что-то, получил диспепсию, т.е. интенсивную рвоту и понос, и скончался. Это все по рассказам.

Помню, как один раз я мылся в печке. Не знаю почему около рек именно в этой деревне не ставили бани. Не помню, что бы они где то стояли. Так вот, мытье в печке, это зрелище не для слабонервных. Вначале печку топят. Потом, после того как установится терпимая температура, на «под» печки клали солому. Потом в эту печку через «цело» забирался самый теплолюбивый участник этого мероприятия. Трудно было все, и как пролезть через это узкое «цело», и как там попариться, не задев стенки, покрытые сажей, и как вылезти. Помню, что когда я, будучи совсем маленьким, вылез, то был весь в саже, но чистый.

Одно из первых моих воспоминаний о раннем детстве, это как мы сидим с дружком посредине пыльной дороги жарким летом и играем в войну. Игра заключалась в том, чтобы набрать в газетный кулек как можно больше пыли и бросить как можно дальше и выше. Побеждал тот, у кого взрыв от падения кулька на землю был больше. Результат соревнования не запомнился, потому что на мою беду у кого-то из колхозников «разбила» лошадь. Слово «разбила» означало временное лошадиное сумасшествие. То ли от жары, то ли от безысходности, они это делали довольно часто. И вот эта лошадь бежит по дороге, совершенно нас не видя. Дружок сидел на корточках, а я прямо на заднице, так вкуснее. Друг выскользнул, а через меня она как то переехала. Следующее воспоминание этого дня, а может и следующего, как меня везут в больницу в соседнюю деревню Рязаново, находившуюся примерно в шести километрах, где была церковь, и больница. Результат реформ, проводившихся, видимо, еще Александром вторым. Как меня лечили, или как было больно, не помню совсем. Помню, как было сказочно красиво. Около больницы росла сирень и черемуха. Помню этот запах. А самое главное, помню атмосферу доброты. Сестры еще в белых кокошниках. Бескорыстная забота. Как назад везли, не помню.

Кока

Наверное эта лошадь сыграла какую-то роль в моем характере, потому что уже в четыре года я начал ходить на колхозную работу с моей бабушкой Екатериной Никифоровной Шаровой. Вообще то она не моя бабушка, а ее сестра.

В семье прабабушки и прадедушки по материнской линии выжили три ребенка, Хавронья Никифоровна — моя бабушка, Екатерина Никифоровна — Кока и Симеон Никифорович, которого я никогда не видел.

Екатерину Никифоровну все звали Кока, я тоже. Кока на местном наречии означало крестная мать. По сути это так и было. Это был человек исключительной доброты, трудолюбия и совести. Человек с несчастной судьбой. В возрасте 18 лет на масленицу она упала с качелей, повредила себе что то и не могла иметь детей. Был муж, о котором она всегда, когда заходили разговоры, отзывалась с любовью и даже преклонением. Во время воспоминаний всегда называла его Коленькой. Он погиб в первую империалистическую. Если мне не изменяет память, Кока говорила, что он был «егорьевский кавалер». Человек исключительной красоты, она так и не вышла больше замуж. Всю жизнь жила одна, занимаясь работой и воспитанием детей своих родственников. Как она сказывала, я был у нее третьим поколением. Маленький я был очень подвижный, не мог сидеть на одном месте и минуты. Когда мама ругала за это, Кока говорила: «Не ругай его, Катерина, это у него кровь такая». Когда во время шалостей больно ударялся и ревел, она говорила: «Вот! Тихонького то когда бог нашлет, а бойконькой то сам налетит.»

Кока практически все свободное время проводила у нас. По крайне мере, когда не было отца. Недолюбливала она его. Помню, как жарким летом я сижу на подоконнике открытого окна и почему то, без видимой причины, смеюсь. После многократных увещеваний, Кока говорит: «Что березняк то оскалил?!».

Жила она в маленькой избушке, находящейся справа от въездных завор со стороны Макаровской школы, куда я ходил в первый класс. Когда я к ней приходил, она всегда находила для меня какое-нибудь угощение. Тогда это был или кусочек сахару, или маленькая конфетка-подушечка. Летом были ягоды, или смородина, или крыжовник.

На работу тогда ходили коллективами, с песнями и обсуждениями всего и всех. Среди этого коллектива была всеми уважаемая старуха, похожая на актрису Маркову, которой я из-за своего трудолюбия сильно нравился, и она, по словам Коки сказанным мне значительно позже, говорила: «Вот это будет человек!» Сильно похоже на предсказания, которые дала цыганка будущему деду Щукарю. Я не думаю, что от меня была какая-нибудь польза, но то что ребенок пребывал в атмосфере труда, хороший педагогический прием.

Кстати о работе. Когда я читал «Один день Ивана Денисовича», мне сильно жалко его было. Если посмотреть на жизнь сельского труженика в военные и пятидесятые годы, то она мало отличалась от жизни Ивана Денисовича. Разница была только в том, что роль охранника выполнял колхозный бригадир. Этот бригадир каждый день от трех до четырех часов утра стучал палочкой в окно дома и предлагал собираться на работу. Выходных, как и нормальной сельхозтехники, само собой, не было.

Кока сопровождала нас всю мою юность. Она так и осталась жить в Займище, перейдя в маленькую избушку в центре деревни. Чуть позже, с приходом Хрущева, колхозникам стали давать пенсию. У нее пенсия оказалась 23 рубля. Так вот, когда я приезжал к ней в гости, уже учась в институте, она умудрялась сунуть мне, несмотря на мои отказы, какие-нибудь три-пять рублей. Когда мы жили в Заборье, в Воскресенском, в Островском она пешком приходила к нам в гости, а это более тридцати километров.

В самой, самой молодости, когда среди детей возникают «недоразумения», приводящие к слезам и обидам, Кока всегда говорила: «Юрка! Не обижайся на него, и не думай отомстить, его бог накажет». С тех пор я и живу, следуя этому принципу. И как то так получалось, что боженька действительно довольно часто наказывал тех, кто меня, вольно или невольно, обижал.

Она была, естественно, верующим человеком, но жила каждодневными заботами, поэтому не делала из церковных заповедей культа, а адаптировала их к обычной трудной жизни. Говорила, что хлеб это основа жизни, и поэтому уроненную случайно крошку надо было искать два часа, иначе грех. Грех было и работать в праздничные дни, но Кока говорила, что это грех не большой. Наверно поэтому никогда не любила сидеть без дела.

Помню, как она рассказывала мне об основах мироздания, предлагая схему, состоящую из слонов, или китов, на которых, собственно, и стоит земля.

Когда она стала «плохая», ее отправили в инвалидный дом в Игодово. Так получилось потому, что она не очень жаловала отца за его жестокость, как семьянина, поэтому не могла жить у нас. Я учился в институте и меня известили об этом по приезду на каникулы, поэтому повлиять на это решение я не мог. Но все равно всю жизнь у меня болит душа об этом замечательном человеке, и я чувствую свою вину. В девяностые годы хотел в Игодове построить часовенку в ее и мамину честь, но, как сказал священник, это очень сложная разрешительная процедура и, скорее всего, у меня ничего не получится. Так и отказался. Эти воспоминания начал писать, в том числе и потому, чтобы хоть какой-то след остался о ней. Мои сыновья ее не видели. Романа, когда ему было полгода, мы возили в Игодово показать Коке. Погладив его, она сказала: «Какой мяконькой».

В моей жизни, в силу «бойкости», было много ситуаций, когда «кирпич» падал в нескольких сантиметрах от головы. Отводил «кирпич» ангел-хранитель, присланный мне Кокой. А неприятности, которые свалились на меня последнее время, я только недавно понял, это наказание мне за то, что она последние свои дни на земле провела в инвалидном доме.

Некоторые, запомнившиеся правила деревенской жизни.

Вообще деревня, это большая семья, потому что в то время в силу неразвитости транспортной инфраструктуры, люди были обречены жить вместе, каждый день задевая друг друга. В этом плане все деревни Нечерноземья были похожи друг на друга.

В каждой деревне подавляющее большинство составляли обычные труженики с разным достатком, определяемым многими факторами, как то, наличие и количество детей мужеского пола, наличие практического ума, элементов везения. Практически в каждой деревне были «книгочтеи», все время читающие и думающее о чем-то высоком, правда, в малом количестве. Как следствие, они не отличались большим достатком. Были семьи-хулиганы. Если в деревне случалась кража, то все знали, кто это сделал. В нашей деревне такая семья носила фамилию Черные. Жили они на северном краю деревни, у реки. У них был сменный режим, когда одна группа детей выходила из тюрьмы, другая туда отправлялась.

Слово воспитание в деревне не употреблялось, но этот процесс шел непрерывно и принципиально отличался от сегодняшнего. Во-первых, как только ребенок становился в состоянии понимать, его учили как нужно ходить по улице, как входить в чужой дом, как приветствовать взрослых. И вообще, что такое хорошо, а что такое плохо. Тогда эти понятия не были размыты. Так как любая деревня, это своеобразная семья, то в воспитании участвовали все, естественно, в силу собственного понимания. Любой проступок малыша был моментально известен. Замечание или подзатыльник следовал от любого взрослого, кто проступок обнаружил. Это никогда не приводило к конфликтам между родителями, как правило, дома, разобравшись, еще добавляли. Про ювенальную юстицию тогда еще, слава богу, не знали.

В деревне не принято было употреблять слово любить, когда говорили об отношениях между людьми. Всегда употреблялось слово жалеть. Это же касалось и детей. В отличие от Горького, мне это нравится больше. На мой взгляд, слово жалеть включает в себя и слово любить, даже в классическом понимании, а не современном, скотском.

Несмотря на общую правильность воспитания, случались и неприятные вещи. Мне совершенно случайно пришлось присутствовать при разговоре, когда соседка, бабушка Моличева жаловалась на свою дочку. Эту ее фразу помню всю жизнь: « Я ли о ней не заботилась!? Я для нее и то, и это! А она, хоть бы в морду плюнула!» Имелось в виду, что она забыла мать. Как я понял, став взрослым, к сожалению, от этого никто не застрахован.

Помню, как Кока учила меня писать письмо. В начале письма шло приветствие адресату. Потом «во-первых строках моего письма» шли приветствия всем родным, потом всем знакомым адресата. Потом нужно было рассказать о себе, родных и знакомых, потом шло прочее, собственно, суть письма. Точь в точь, как писала Фрося Бурлакова в знаменитом фильме. Все эти деревенские правила «общежития» были направлены на избежание конфликтных ситуаций.

Справедливости ради надо сказать, что эти правила сильно нарушались во время деревенских православных праздников. С царских времен сохранилось традиция, что в каждой деревне, несмотря на коммунистическую мораль, праздновался какой-то ее церковный праздник. К нему готовились каждый как мог. Хозяйки готовили угощение, а молодые ребята вспоминали все обиды, нанесенные со дня предыдущего праздника в другой деревне, и готовили свое «угощение». Разрабатывался сценарий. Как правило, он был один и тот же. Вначале все сидели «в гостях», где пили кто водку, а кто самогонку, и поедали пироги. Потом совсем маленькие ребятишки должны были задраться со своими сверстниками из той деревни, в которой нашим попало во время предыдущего праздника. Потом ребята повзрослей, должны были за них заступиться. Ну а потом вступала тяжелая артиллерия. Во время драки кроме кулаков использовались ножи, разбирались заборы, которые для удобства пользования и были сделаны из кольев. (Шучу). На другой день кого-то везли в больницу, а кого-то увозила милиция. Телефоны в то время, как это не странно сегодня звучит, хоть и плохо, в силу технического уровня, но работали в каждой деревне. Это продолжалось где-то до шестидесятых годов. Потом стали пить чаще и без всякого повода. Празднование исчезло, как следствие исчезновения деревень. Кстати, почему то не помню, чтобы в деревне праздновали официальные праздники. Остались только смутные воспоминания о каких то выборах.

В праздниках был большой плюс, о котором мало сказано. В силу обилия тяжелой работы и отсутствия средств передвижения, деревенская молодежь общалась со сверстниками или из своей деревни, или из близлежащих. Прийти на беседу за десять километров и дальше, было обычным явлением. Когда случались праздники, молодежь обоего пола в них активно участвовала. А за что молодые нравятся друг другу? Яркостью, всех ее проявлениях. Если девушка понравилась парню, потом говорили, что «он с ней гуляет». Гуляние обычно было продолжительное, до года и больше. За это время деревенские обсуждали этот будущий союз, и если видели, что союз потенциально недолговечен, то делалось все, чтобы его разломать. О чем речь. Деревенские давно поняли, что праздники редки и коротки, а в семейной жизни главное, это труд. Они прекрасно понимали, что умение петь песни и играть на гармошке, это хорошо. Но если парень не умеет, а главное, не хочет держать в руках топор или лопату, а девушка не умеет, да и не хочет готовить, стирать, а самое главное, не отличается умением создать «лад» вокруг себя, эта семья не будет существовать. Да и от «яркости», за которую она его и полюбила, старшие знали, что, как правило, в семье одни неприятности. В деревне раньше прекрасно знали не только о молодых, но и обо всех их предках. Пары подбирались с учетом родословных. Они знали и про чертей, которые водятся в тихих омутах. Все это, плюс соблюдение существующих правил, традиций, позволяло в большинстве своем обеспечить стабильность браков. К сожалению, наше общество, да и православие эти традиции растеряло, в отличие от ислама, где нет проблем с воспитанием и, как следствие, с демографией.

Кстати, когда сегодня из такого «праздника», как день рождения, делается событие вселенского масштаба, то на моей памяти в то время в деревне этот праздник было совсем не принятии праздновать. Я свой день рождения первый раз отпраздновал, и то случайно, в кругу институтских друзей, когда мне было за двадцать. И от этого совсем не чувствую себя несчастным. Более того, когда около маленького человечка крутятся взрослые, всячески ему угождающие, на мой взгляд, ни к чему хорошему это не приводит.

В отсутствии коммуникаций, да и послевоенной бедности в стране, деревня была практически на самообеспечении. Хлеб все пекли сами. Я немножко помню его вкус, как и вкус капусты, засоленной в бочке. Где то в конце восьмидесятых отец, будучи на рыбалке в какой-то глухой деревне, попал в дом, где еще пекли свой хлеб. Как он рассказывал, выпросил у старушки большущий кусок и съел его, как самое лучшее пирожное. Потом долго вспоминал.

Из-за отсутствия тех же коммуникаций, все костромичи имели говор, отличный от околомосковского, с сильным «о». Этот говор наиболее близок был к правилам русской грамматики. Недавно по «Культуре» показали Архангельскую деревню. Вот их, каким-то чудным образом, сохранившийся, говор наиболее близок к тому, что я слышал в детстве. Кстати, я от него не совсем избавился и по сие время, хоть и живу под Москвой почти шестьдесят лет. Было много часто применяемых выражений, характерных только для этих мест. Казалось бы Кинешма, «принадлежащая» Ивановской области, находится всего в пятидесяти километрах, но их говор, хоть и на «о», но отличается сильно.

Как далека была послевоенная деревня от цивилизации можно представить хотя бы по одному случаю. Где то лет в пять — шесть у меня заболел зуб. Наверно молочный. Стали думать, как быть. Решили, что надо удалять. Встал вопрос, как. В то время существовало два способа, оба с одинаковым началом. К зубу привязывалась крепкая нитка. Дальше предполагалось два варианта. Первый, это когда другой конец бечевки привязывался к чему-то неподвижному, а в лицо жертвы тыкали горячую головешку. Он инстинктивно отдергивал лицо и видел зуб, болтающийся на нитке, если нитка не рвалась. Если рвалась, то эксперимент повторяли. Во втором случае (как более гуманном) другой конец нитки привязывался к двери, а жертва долго ждала, когда кто-нибудь войдет и открытая дверь прекратит мучения. В моем случае был использован второй вариант.

Сажали много картошки, собрав которую было видно, насколько сытным будет зима. Собирали много свеклы, репы и брюквы, солили много капусты, Огурцов собирали с одной грядки не менее бельевой (примерно два-три ведра) корзины каждый день. В каждом огороде был погреб, в который все складывалось на хранение. В конце зимы в этот погреб набивали снег, для продления сроков хранения. Поскольку молока было много, зимой делали мороженое, выливая его остатки в кадку, где он сразу замерзал. Если хотелось мороженного, нужно было наскрести в чашку ложкой молочных кристаллов, насыпать туда сахарного песку, размешать, и продукт готов. Зимой же ели и сушеные ягоды, набранные летом. Авитаминоза и аллергии не было ни у кого.

Когда повзрослев, я услыхал про слово «деликатность», на ум пришло одно из деревенских правил, которым следовали все, не знавшие такое слово, но поступавшие деликатно. Дело в том, что в силу отсутствия каких либо развлечений в непраздничное время, люди, в основном женщины, ходили в поседки. Поседки, от слова посидеть. Приходила какая-нибудь тетя Маша в дом и просто садилась на скамеечку, недалеко от хозяев, иногда участвуя в каких-либо разговорах. Если ей везло, она появлялась во время обеда или ужина. Ее приглашали за стол, но она вежливо отказывалась. Дело в том, что в то время накормить семью была главная проблема. Вот потому она и отказывалась, понимая, что первое приглашение это просто долг вежливости, или той самой деликатности. Приглашавшие это тоже понимали. Если они действительно хотели, чтобы она приняла участие в трапезе, приглашение следовало вторично. У гостьи после этого появлялась надежда, что хозяева точно хотят ее накормить, но она, в силу указанных выше причин, отказывалась вторично. Если после этого следовало еще одно третье приглашение, то гостья со спокойной совестью садилась за стол, понимая, что она не нанесет невосполнимых потерь бюджету хозяев, а наоборот, доставит радость. Это еще не все. Любой стол всегда заставлен блюдами разных вкусовых качеств. Было и то, что сейчас называется деликатесом. Если «тетя Маша» сразу хватала, без дополнительной просьбы хозяев, этот лакомый кусочек, то в следующий раз она рисковала не получить и первого приглашения за стол из-за своей неделикатности.

Не помню, писал ли я выше, но как только человек начинал ходить, его обучали бабушки и мамы, как он должен себя вести в обществе, где основным принципом было, удовлетворяя собственное желание, не навреди окружающим. Это было изумительно правильно.

Вот этот образ той детской жизни заставлял их рано взрослеть. Я помню, как одну девчонку, учившуюся в четвертом классе, «застукали» за игрой в куклы. Это было событие для всей школы. Смеялись над бедной. Не так давно, работая в одном доме отдыха, во время летних каникул я долго наблюдал, как одна не очень умная бабушка (сейчас таких много) постоянно таскала за руку мальчишку, которому было лет тринадцать, не давая ему и шагу ступить самостоятельно. Мне на это было невозможно смотреть, и я спросил идущего со мной рабочего-узбека: «Алихан! Скажи, пожалуйста, во сколько лет ваши дети начинают работать?» Он ответил, что в четыре года. Все как у нас когда то. Пришлось ему сказать, что скоро нам придется учить узбекский язык.

Вообще, деревня пятидесятых годов двадцатого столетия, если выкинуть телефон, репродуктор и коллективизацию, по укладу мало отличалась от деревни прошлого и позапрошлого веков. Старую деревянную соху я видел в уголке двора. Так же утюгом на углях наша семья пользовалась практически до переезда в Островское. Кстати, это было замечательное изобретение, видимо 17 века. Конструкция была продумана до мелочей. Была возможность загрузки топлива, были сделаны вентиляционные отверстия, обеспечивающие горение. Температуру регулировали методом размахивания этим самым утюгом; угли разгорались и температура повышалась. Те, у кого не было утюга, гладили белье еще более примитивным способом. Белье наматывалось на деревянный цилиндр, похожий на скалку, А сверху эта конструкция вращалась с помощью узкой доски с ручкой, на которой снизу были сделаны насечки треугольного сечения, высотой около сантиметра.

Был в деревне один минус, о котором не принято говорить, но который довольно часто подчеркивают недружелюбные западные ребята. Помои почти всегда выплескивали прямо на дорогу у самого дома. К сожалению, сегодня это правило распространилось и на города. Вот в отсталой «чухони», ставшей Финляндией, все немного по-другому. Когда в средине восьмидесятых мне пришлось трижды побывать в этой стране в служебных командировках, я искал во время городских прогулок хоть одну бумажку в виде мусора. Нашел с трудом одну, но тогда наших было довольно много в этой стране. Перед входом на территорию атомной станции была площадь, на которой совершенно свободно, без всяких замков, стояло несколько сотен велосипедов, и ни одному «чухонцу» не приходило в голову что-то стащить. Вот что такое, настоящая политическая элита. Совсем недавно, идя в магазин, заметил мусорную урну, прикованную цепью к металлическим перилам. Вот что сделала с народом наша «элита».

Близкие родственники, о которых сохранилось хоть что-нибудь

Бабушку свою, Хавронью Никифоровну, не помню совсем. Не сохранилось даже ни одной фотографии. Внуками ей заниматься было некогда, она все время где то хлопотала. Запомнилось только, когда она умирала. Это было в 1954 году. По рассказам матери, она была патологически трудолюбивая, из-за чего, собственно, и умерла. Это же качество по наследству досталось и матери. До коллективизации в семье было две коровы, две лошади, стадо овец, и прочая мелкая живность. Как тяжело все это было содержать описать невозможно, знает это только тот, кто это все прошел. Мать рассказывала, что когда, во время коллективизации, все это забирали в колхоз, бабушка была без памяти и ее отливали водой.

Только последнее время я начал понимать, какой вихрь пронесся по российской деревне после революции. Стенания вперемешку с удивлением длились, пожалуй, до середины шестидесятых годов, когда стали платить зарплату и выдавать паспорта. Да и люди старого воспитания к тому времени поумирали, а появились новые, уже без трепетного отношения как к природе, так и к труду. Удивление, с точки зрения отношения к деревенскому человеку, вызывают все реформы, за исключением, пожалуй, Столыпинской (тоже спорной), которые проводили и проводят, так называемые, реформаторы. Особенно бесчеловечной, конечно, является коллективизация и последняя, ельцинская. Ельцинскую реформой, конечно, назвать вообще нельзя, просто все было брошено на погибель. Я говорю о Нечерноземье. Судя по заросшим полям в нечерноземной зоне, эта «реформа» идет и сейчас. Сейчас появилось модное, как все западное, слово «агломерация». Эта самая агломерация подразумевает уничтожение деревни, как социального понятия, а с ним и уйдет незаметно само понятие России. И все это будет закамуфлировано непонятными западными словечками.

Отвлекусь немного. Когда была жива Кока, которая о том времени могла много рассказать, я еще был мал, как следствие, глуп, чтобы задавать вопросы на эту тему. А по собственной инициативе после всего произошедшего, она, естественно, эту тему не поднимала. Но когда случайно заговаривали о крестьянской жизни, у ней всегда чувствовалась тоска по старой, дореволюционной жизни. Этот пробел хорошо восполнил Александр Николаевич Городков, живший в деревне Ломки, с которым мы сблизились в последнее время. Я о нем еще скажу. Так вот на примере своей семьи, главой которой был его дед, можно судить о вихре, пронесшемся тогда по крестьянской жизни. Жили они в деревне Мотыкино, находящейся в четырех километрах от Займища. У него было четыре сына. По мере взросления и создания собственных семей дед их отделял. Строились приблизительно в трехстах метрах дом от дома. Это не очень близко, что бы не мешать друг другу, и не очень далеко, чтобы вовремя прийти на помощь. Строиться помогали все. Младшему оставался родительский дом и хозяйство. За это он был обязан обеспечить спокойную старость родителям. Так вот после революции линию партии на коллективизацию выполняли «голодранцы» (его определение), не умеющие содержать и приумножать свое хозяйство, но желающие командовать. Во время этой коллективизации всем его дядям, жившим рядом с деревней, была дана команда перенести дома в Мотыкино в течение нескольких недель. Иначе высылка на Соловки. Дома поставить рядом. Преследовалась цель, как можно догадаться, приглядывать, как бы чего не замыслили вдалеке от «обчества». Я только в последнее время стал думать, что же творилось в головах нормальных крестьян, которые все это сумасшествие пережили. Первый раз слово Соловки я услышал, где-то в 50 году, когда соседи напротив куда-то уезжали. Это слово у меня ассоциировалось с соловьями.

Дед, Махов Егор Иванович, по материнской линии, в отличие от бабушки, был не местный. Когда и откуда он появился, я точно не знаю. Важно, что у матери был сводный брат, Павел Егорович, погибший в первые дни войны. Дед был кузнец. По словам матери, кузнец очень хороший. Как человек, отличался смирением, трудолюбием и добротой. Не мог убить даже комара, говоря, что он тоже хочет жить. По рассказам Коки, один раз в деревню приезжала его мать, «одетая как барыня». Что за трагедия разыгралась в его первой семье, приведшая его в деревню, узнать уже нельзя. Умер он в 1940 году, упав с чердака. Кузница у деда была своя. Стояла она на берегу реки. Пацанами мы часто бывали в кузнице, играли, делая вид, что помогали кузнецу. Узнал я о том, что это была наша кузница, где то в шестидесятых годах.

Кстати о чердаке. Когда я был совсем маленький, очень любил туда лазить. Там было интересно.. Стоял уже слегка разобранный ткацкий станок, на котором, я еще видел, раньше работала бабушка. Помню, как вертелось веретено в ее руках, когда из кудели образовывались нитки, из которых и ткалось полотно. Помню, как мелькал челнок, перемещаясь по будущему полотну на станке. Валялось много старых предметов хозяйства, старые газеты, на которых видны были некоторые замазанные чернилами лица бывших партийных бонз, упаковки спичек и прочее барахло.

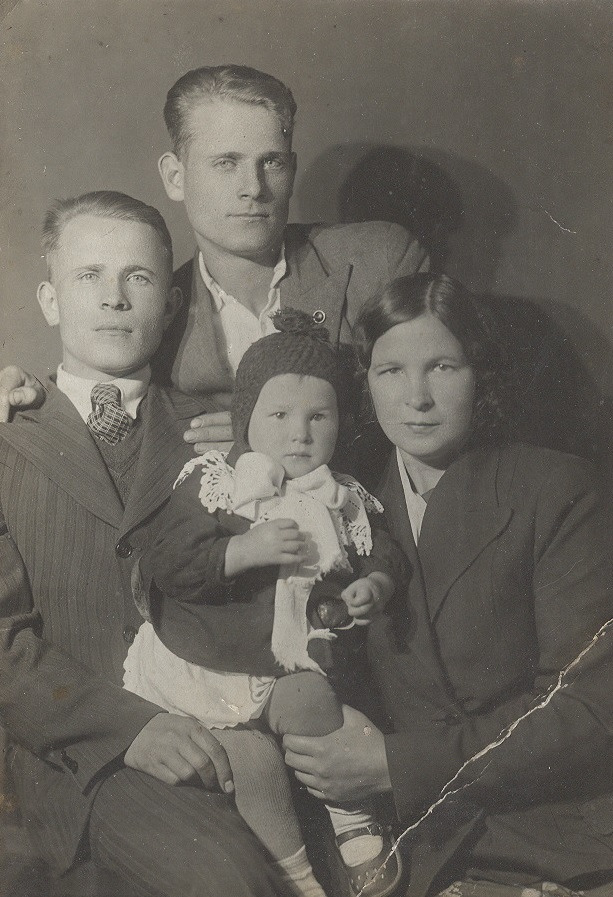

Бабушка Марья Андреевна, мать отца, жила в деревне Поросель бывшего Игодовского уезда, это где то километров 15 от Займища. Туда довольно редко мы ходили в гости. Правда гости, это определенные ритуалы, которые ребятам, особенно подвижным, радости не доставляли. Близости особой с их стороны не было и я их, как родственников, по молодости не воспринимал. Естественно, никакого участия в воспитании бабушка Марья не принимала. Дед по отцовской линии умер очень рано, до моего рождения. О нем я только слышал, что человек он был своенравный, если не сказать хуже. Занимался отхожим промыслом, малярил. Фотографии его не сохранилось. Зато сохранились фотографии моих прадедушки и прабабушки по отцовской линии.

Как рассказала моя тетка Вера, жили они достаточно богато. К сожалению, она не помнит, каким образом это богатство добывалось. Судя по одежде и лицу деда, скорее всего, добывалось интеллектом. Во время коллективизации их выселили и сослали куда-то. Они не вернулись.

У Марии Андреевны было два сына, Иван и Геннадий и три дочери, Нина, Вера и Лина, которую все обожали за красоту и кроткость. Она умерла в юности.

О нем чуть отдельно. Был он лет на пять моложе отца. После службы в армии подался в партийную работу. Работал Зам. председателя исполкома в Островском. Какое то время, учась в школе, я у них квартировался. Потом работал Председателем исполкома в Сусанине. Я к нему туда, учась в институте, году в 66, ездил за зимней шапкой. (Шапку украли весной). Там меховая фабрика была. Как раз, когда ездил за шапкой, я увидел на центральной улице толпы граждан, ходящих туда-сюда. Пришлось спросить, что за праздник. Он ответил, что только вчера закончили укладку асфальта, вот народ и празднует это мероприятие. Я его никогда грустным не видел. После Сусанина его направили первым секретарем в Парфеньевский район, один из самых лесных и грибных районов.

Кстати о юморе. Когда в 1972 году из-за жаркого лета полыхала вся страна, пожары не обошли и Парфеньево. Как то осенью, когда пожары потушили, он заехал к отцу, и сказал: «Смотри Геннадий, я полрайона сжег! Мне орден Ленина дали. Если бы сжег весь район, наверно, дали бы героя!» Примерно в это же время Леониду Ильичу захотелось белых грибов и груздей. Шестерки стали искать. Искали-искали, ни у кого нет, а у Николая Михайловича есть. Эти грибы сильно повысили его статус.

В 1974 году он помог отцу купить для нас Москвич, за что получил нагоняй. Но, видимо, грибы оказались сильней и его назначили Начальником управления торговли области. В 92 году я к нему ездил. Жаль, что он трагически погиб. Хороший и, главное, умный был человек.

Один раз мы с Кокой и трехлетней сестрой Руфой пошли к бабушке (вот пишу бабушка, а совершенно не ощущаю ее таковой) в Поросель, в гости. По пути была деревня Малышово, в которой, как назло, деревенский пасечник забирал у пчел мед. Они, естественно, были недовольны. Свое недовольство они и выплеснули на нас. Когда на нас налетел небольшой рой, сразу же ужалив несколько раз каждого, Кока с Руфой побежали, а мне она, почему то, велела лежать. Я лег, с ужасом прислушиваясь к гудящим вокруг пчелам. Лежал, пока одна из них не воткнула свое жало в самую высокую точку лежащего тела. Я вскочил и через минуту догнал спутников, и даже перегнал. Отделались легко.

Впечатления детские

Чем занимались ребятишки в деревне в то время. В принципе все ребята, в большей или меньшей степени, как только вырастали до возраста, когда не требовался особый пригляд, приучались к труду. Что это за труд? Надо было встретить вечером корову или другую живность, довести до дома и «застать», т.е. закрыть ее в хлеву. Не у всех это получалось. Если не получалось, «получали» они. В течение дня по мелочам помогать старшим. Помочь полить огород, переворошить сено. Я в основном таскался с бабушками. С ними было, почему то, интересно. Где то в четыре-пять лет мне сделали под мой рост «молотило», так у нас называли цеп, которым производилась молотьба сжатой и высушенной ржи. Обмолот проходил под навесом, называемым ригой, на ровном и сухом участке земли, называемом «ладонью». При желании, все движения по обмолоту могу проделать и сейчас. Были сделаны для меня и маленькие грабли. В руках все время был перочинный ножик, которым вырезались какие-то поделки. Очень хорошее занятие как для головы, так и для рук. Навыки работы с инструментом как раз тогда и закладывались.

Из летних игр помню лапту и городки. Естественно, весь спортивный «инвентарь» делали сами. Часто играли в игру, заключающуюся в том, чтобы из круга, очерченного палкой на земле, мячом нужно было выбить участников, а те, в свою очередь, должны были увернуться, или поймать мяч. Зимой катались на самодельных лыжах и на «ледянках». Ледянка была похожа на перевернутую табуретку. Для лучшего скольжения на нижнюю часть намораживали лед. Иногда с Кокой мы ходили к бабушке, живущей напротив, и играли с ней в карты. Играли в «пьяницу». Дурак считался сложной игрой.

Поскольку ребятишки, это будущие мужики, то у них всегда было желание что то повзрывать. Со взрывчаткой в деревне в то время было плохо, но нужда и смекалка помогала. В пузырек из под одеколона резали и складывали обрезки кинопленки. Потом курящий мальчишка туда стряхивал горячий пепел и заворачивал крышку. Пузырек кидался метров за десять, а мальчишки ложились на землю и ждали взрыва. Через какое-то время раздавался довольно звучный хлопок. Все были довольны. Не помню, чтобы кто-нибудь пострадал.

Километрах в четырех от деревни было озеро Кушкинское. В нем брала начало речонка Кушка, впадавшая в Медозу. В четыре года меня взяли ребята на озеро на рыбалку. Запомнилось озеро, как очень дикое, с топкими берегами, стоящее в глухом сосновом бору. Что поймали, не помню, но всю жизнь мечтаю попасть туда еще, но не получается.

Когда мне было шесть лет, а Руфине года полтора-два, отец принес весной с этого озера щуку, убитую им во время нереста из ружья. Тогда это браконьерством не считалось. Так эта щука ростом была чуть меньше его. Когда он ее положил на пол, к ней подошла Руфа и тронула ее рукой. Щука конвульсивно махнула хвостом и Руфа отлетела в сторону. Икры из этой щуки вынули целый таз.

В тот же год я совершенно случайно спас от смерти лосиху с лосенком. Отец меня взял с собой на болото, которое находилось на пути к этому озеру. Видимо, за ягодами. На всякий случай взял с собой ружье. Мужики, у которых были ружья, редко ходили в лес без него. Поскольку ружье было бескурковое, то самое трофейное, подаренное братом, отец на всякий случай поставил его на предохранитель. Это сделано для того, чтобы случайно задев за ветку дерева, нельзя было произвести выстрел, т.к. я болтался рядом. Я шел за ним. Вдруг слышу шепот: «Ложись!». Я лег вслед за отцом и увидел метрах в пятидесяти лосиху с лосенком. Уткнулся в мох, чтобы не слышать выстрела, но выстрела не было. Через несколько секунд лоси ушли. Оказалось, что отец забыл о том, что ружье на предохранителе. Ругался потом на меня.

Вся деревня была огорожена забором, представляющим из себя деревянные столбы с закрепленными на них горизонтальными жердями. На месте въезда и выезда из деревни были «заворы» — те же жерди, которые въезжающие и выезжающие из деревни вынимали, а потом опять вставляли в прорези в столбах. Делалось это с целью какого то контроля за скотом.

Я хоть и сказал, что деревня была маленькая, но она состояла из трех «порядков» (улиц), центральная, верхняя и нижняя. Верхняя и нижняя состояли из одного ряда домов. Центральная улица упиралась в красивый большой двухэтажный дом, до коллективизации принадлежавший семье Соболевых, пожалуй, самой уважаемой семье в деревне. В мое время в этом доме был сельсовет, куда празднично ходили голосовать на выборах. На втором этаже была библиотека, где я брал книги. Что-то еще там было, но в памяти не осталось. Когда ходил за книгами в библиотеку, а тогда давали только по одной, было несколько раз так, что книжку успевал прочитать, не дойдя до дома. Назад было идти нельзя — заругают, поэтому с нетерпением ждал завтра, чтобы быстрей бежать в библиотеку. Плохо, что в младенчестве никто не поставил систему в чтении, поэтому прочитанное напоминало салат в голове, пожалуй, до окончания школы. Системно начал читать уже после окончания института.

Еще одно воспоминание. Мы с мамой идем в магазин, что-то привезли. Идем быстро. Это мама идет быстро, а я бегу. Бегу и удивляюсь, как же так, она женщина идет, а я, мужик, бегу.

Когда пошел в первый класс, там рассказали, что такое пионерский костер. Придя из школы, я стал показывать сестре Руфе, что это такое. Костер я разложил прямо на крыльце в жаркий сентябрьский день, и разжег его. Счастье, что мать случайно пришла как раз в это время. Когда она меня порола, я все удивлялся, за что. Неужели бы я не успел его затушить в случае чего. Вот что такое детская голова в семь лет.

Когда мне было лет пять, приехал в отпуск из Москвы (это он так говорил, хотя жил в Электростали) брат мамы, дядя Саша. Из-за маленького возраста и роста его не взяли на фронт, а мобилизовали на завод боеприпасов в Электросталь. В этот момент завод уже хотели эвакуировать в Новосибирск. Людей на заводе почти не осталось. Вот поэтому и набирали по всей стране, кто не мог воевать. Этот завод в войну делал, в том числе, и ракеты для знаменитых «катюш». На этом заводе, после окончания института, мне и пришлось заработать почти весь свой основной трудовой стаж, правда делать пришлось не ракеты, а тепловыделяющие сборки для атомных станций. Рассказывая о городской жизни, дядя Саша сказал, что жители ездят в Москву на электричках. В слове электричка мне виделось что-то очень маленькое, и я все время удивлялся, как же большие люди в нее помещаются.

Представление развеялось только после первого путешествия на этой самой электричке.

За нижней улицей сзади были «гумна». Гумно, это участок очень ровной земли, на которой росла смесь вкусных луговых трав. Эти гумна каждый год делили землемеры, руководствуясь какими-то неизвестными принципами, но каждый раз были какие то скандалы. Эти гумна очень плавно с небольшим уклоном сходили к реке, а за рекой поля наоборот плавно поднимались. И осенью, когда рожь, а сеяли в основном ее, поспевала, образовывалась изумительной красоты панорама, которая до сих пор стоит перед глазами. Потом наступала жатва. Жали в основном конными жнейками, но некоторые участки дожинали серпами. Рожь вязали в снопы, потом для сушки и сохранения от дождя ставили «суслоны». Суслон делался так. Несколько снопов, примерно штук 15 ставили колосьями вверх, чуть наклонно друг к другу в виде конуса, а сверху один сноп расширялся и одевался на этот конус. Примерно, как девичий сарафан. Несколько дней до окончания всей жатвы эти суслоны стояли рядами, вызывая хорошие чувства у всех, урожай собран. Картина повторяла произведения художников, описывающих сельскую жизнь девятнадцатого и более ранних веков. Из техники помню колесный трактор Универсал, прообраз Беларуся. Что он делал, не помню. Возили, в основном, на лошадях и быках. Лошади таскали телеги, а быки «шарабаны». Шарабан, это повозка на четырех колесах, прикрепленных к раме. Над каждым колесом было деревянное крыло. Когда возили снопы, при такой форме шарабана, образовывалась довольно прочная конструкция, которая не рассыпалась при езде по неровной дороге.

Вернусь к трудолюбию крестьянок и их совести. Как рассказал А. Н. Городков, (он был старше меня на восемь лет, поэтому помнил это время лучше) во время очередного вспоминательного разговора, когда у них в деревне появился первый комбайн, женщины, проверив как он жнет, остались недовольными чистотой уборки и отправили его в МТС. Сказали, что лучше выжнут серпами, но только чтобы ничего не оставалось на поле. И это все после преступной и жестокой коллективизации. Доельцинской деревенской женщине должен стоять памятник в каждом районном сельском центре. Навряд ли только удастся дожить до того времени, когда придет нормальная власть, которая будет в состоянии это понять и сделать. Сейчас населенные пункты «реформаторы» называют поселениями. Следующее наименование, наверно, резервация. Если посмотреть, как живет современная нечерноземная деревня, то последнее наименование будет наиболее верно отражать суть.

Женщины того времени были очень воздержаны на язык. Первый раз услышать матерное слово от женщины мне пришлось в 1969 году, когда нас в сентябре послали на картошку под Нарофоминск. Там начальница отделения воспитывала своих подчиненных. Увидев что я рядом, она извинилась передо мной. Все-таки понимала, что поступает не хорошо. Но Подмосковье всегда в этой части было впереди. Сейчас костромские женщины не ругаются, они на этом языке, к сожалению, разговаривают. Мальчишки в то время этот язык годам к шести выучивали, и в своей компании им пользовались. Но никогда не ругались, если в компании была девчонка или, чтобы это слышал кто-то взрослый. Представить себе девчонку, употребляющую этот язык, никому в голову не могло прийти.

В сезон все ребята ходили в лес за ягодами и грибами. И не потому, что это всем хотелось или было интересно, а потому, что было необходимо заготавливать все это на зиму. Ягоды обычные для средней полосы России — вначале земляника, потом черника, морошка (мухлаки) и гонуболь (так называли голубику), потом малина, и уже осенью клюква. Бруснику там не помню, видимо ее было мало. Наибольшей популярностью пользовалась черника и гонуболь, чуть меньше малина. Их сушили: чернику на кисель, гонуболь на пироги, а малину на пироги и от простуды. Варенье тогда не варили, потому что не было песку, да и традиций.

Кстати, во время сбора ягод сборщики как то делились на две категории. Первая могла во время сбора пропускать каждую вторую в рот, а вторая за все время сбора могла съесть только какую-нибудь бракованную по какому-то признаку, то ли с подзеленком, то ли с гнильцой. И есть в лесу из корзины считалось большим грехом. Надо было приносить полную домой, а потом ешь сколько хочешь. Отец рассказывал, что он с друзьями, чтобы не позориться на дно корзины иногда клали траву, а сверху ягоды. Когда шли вдоль деревни, делали гордый вид. Я так не делал никогда.

Где то в четыре-пять лет мы с Кокой вместе с другими старушками пошли за груздями. Тогда за грибами ходили не с пакетами (прости господи) и даже не с корзинами, а с кузовами. Кузов, это емкость, сплетенная из тонких липовых лент, обычно размерами 40х40х40см. Итого 64 литра. Плели, конечно, и другие. В тот раз у меня был маленький, литров на 20. Я сейчас страстный грибник, хожу в лес постоянно, но вот картина того поиска, вернее просто сбора, потому что искать то и не надо было, постоянно стоит перед глазами. Просто надо было или срезать видимый гриб, или определить его местонахождение под бугорком, чуть приподнявшейся листвы вперемежку с хвоей. Набрать то мы набрали быстро, а идти назад нужно было более трех километров. Нетрудно догадаться, что пройдя небольшое расстояние, я устал, и остальной путь совместную добычу пришлось нести Коке. Заблудились. И вышли, в конечном итоге, по пути, который я указал. Не блудился я в лесу никогда до возраста, где то 55 лет. Сейчас без компаса никуда, хоть и имел первый разряд по спортивному ориентированию. Компас в голове сломался. Из грибов предпочтение тогда отдавалось пластинчатым грибам: груздям, волнушкам. Рыжики росли редко и, как правило, были червивые. Белых, почему то брали мало. Поскольку они часто росли по коровьим тропам, их называли «коровельниками».

Каждая деревня имела свой любимый гриб. В Поросли, и вообще в том краю, предпочтение отдавалось сухому груздю. Рос он там в грибные годы в громадном количестве. Гриб действительно хороший, его можно и солить, и жарить.

В одном месте спуск к реке был очень крутой. Это место называлось «Карпаты», и с этих Карпат зимой пацаны катались на лыжах. Кстати, первые мои лыжи сделал из специально добытой осины сосед из дома напротив, Алексей Иванович. Этот Алексей Иванович жил с женой, Ольгой Ивановной. В моей детской памяти они остались как очень чистенькие, тихие, добрые люди. Когда я заехал в деревню, где то в 93 году (деревня еще была), они были по виду такие же, как в 54 году, когда я покинул Займище.

Деньги в колхозе не платили, поэтому их нужно было как то добывать. В то время государству зачем то много требовалось ивовой коры. Почти все, кто имел возможность ее добывать, это делали. У нас эта ива называлась «бряд». Называлось это «драть корье». Технология была следующая. Во время посещения леса по каким то надобностям, замечали где растут эти деревья, и в свободное время прямо туда. Дерево, как правило, не срубали, обдирали кору лентами. Вязали в «пучки», из которых делали вязанку. Дальше закидывали ее на спину и домой, это было самое тяжелое. Кока и тут мне помогала. Эти пучки расставлялись около дома с солнечной стороны для сушки. После сушки несли их в заготконтору. Пучки должны быть очень сухими. Проверял их на сухость приемщик, частично ломая отдельные веточки. Если ломались плохо, вес сбрасывал по своему усмотрению. Стоил один килограмм «корья» где-то 20 копеек дореформенных. Можете представить, какой это был труд.

В те годы лета всегда были жаркие, поэтому все свободное время ребятишки проводили у реки. Вся деревня располагалась вдоль устья реки, которая называлась Медоза. Несмотря на малость, река была рыбная. Щурят пацаны ловили очень просто. Один ставил бельевую корзину около куста в воду, а второй сверху топал по воде ногами. Как правило, щурята в корзине оказывались. Кстати, бельевой корзина называлась потому, что в ней матери таскали белье полоскать на реку круглогодично, включая сорокоградусные морозы. Перчаток резиновых тогда не было. Помню, как мать обрадовалась, когда уже учась в институте, я привез ей из Москвы несколько пар таких перчаток. Объем корзины где-то литров тридцать. Начало река брала буквально в километре выше деревни, поэтому она больше напоминала ручеек. Почти через каждые 100 метров в реке встречались омута, по местному «бочаги», в которых всегда была очень холодная вода из-за бьющих родников. В одном из этих бочагов, находившимся рядом с коровником, и было место купания. Холодных родников там не было. Песчаных пляжей тоже не было, была трава. Поскольку никто плавать не учил, и присмотру не было, пацаны, случалось, тонули. Из подручных материалов всегда делали трамплин для ныряния.

Нужно сказать, что весь день был чем-то наполнен. Дети были предоставлены сами себе без мелочной опеки, но забывающий обязанности, наказывался. Что самое главное, во многих семьях жили три поколения, как правило, бабушки, отцы (у кого с войны вернулись), матери и внуки. Это создавало правильную (на мой взгляд) обстановку, способствующую воспитанию добрых и ответственных людей. Матери и отцы, занятые добычей хлеба насущного, были резки и в суждениях и поступках, а бабушки и дедушки, по силе ума и более богатого жизненного опыта, сглаживали это все. Нужно сказать, что в то время колоссальную положительную роль в воспитании играло и все окружение. Как правило, ни один проступок ребенка не оставался незамеченными, сразу же была реакция в виде или осуждающих слов, или подзатыльника от взрослого, увидевшего этот проступок. Информация о проступке к вечеру обязательно поступала и к родителям. Число подзатыльников увеличивалось. Обычно этим видом воспитания занимались матери. Ничего в этом плохого не вижу. В этом возрасте учеба через определенное место, находящееся между спиной и ногами, доходит намного лучше. Тем более, что после окончания этого процесса у воспитателя и воспитуемого наступает процесс обоюдного слезоиспускания, который сильно сближает и размягчает душу.

Не надо говорить, что дети ходили все лето, с мая по сентябрь, босиком. Для меня были тяжелые дни, когда на праздник приходили гости, и нужно было какое-то время ходить в ботинках, чтобы показать свой достаток. Это был ужас. Когда узнал, что в школе нужно ходить в ботинках, на какое-то время ее, еще не видя, невзлюбил.

Где-то в лет в пять выкопал и принес из леса маленькую березку. Дело было жарким летом. Посадил ее в огороде метрах в двух от дома. Невзирая на мрачные перспективы, березка прижилась. Когда приезжал в Займище к Коке, учась в институте, березка была в самой красе. В прошлом году я попросил Соболева Сергея Александровича, (брата жены Городкова) с которым мы и собирали клюкву, заехать в Займище. Подошел к нашему дому, в который зайти было уже нельзя, т.к. крыша провалилась и могла рухнуть в любой момент. Береза стоит, толщина ствола около 50 см. Ствол порезан, кто-то добывал сок. Вылил море слез.

Летними вечерами ребятишкам разрешалось немного посмотреть на то, как отдыхает уже взрослая молодежь. У нас, как правило, вечерами молодежь собиралась около клуба, который был рядом с нашим домом, и под гармонь пели песни и танцевали «хобаря». Насколько я могу судить, хобарь, это разновидность кадрили. Танец очень красивый и я мечтал, что когда вырасту, обязательно разучу и тоже станцую. К сожалению, когда я вырос и иногда приезжал в деревню, молодежь уже совсем не танцевала. Совсем недавно, в передаче «Играй гармонь» показывали этот танец. Оказывается, он сохранился в Кировской области. Его исполнял какой-то народный ансамбль. Жаль, что посмотреть не удалось.

В этом же клубе показывали кино. Это было событие. Нужно помнить, что в некоторых домах еще в то время кой кто освещал свое жилище лучиной. Лучина это тонкая и достаточно длинная щепочка, как правило, из сосны. Вычитал в книжке школьного друга Саши Лобанова, что лучину «щепали» из березы. У меня в памяти осталось, что из сосны. Втыкалась она в горшок, а яркость свечения, как следствие, скорость выгорания, регулировалась углом наклона. Это помню и при желании могу воспроизвести. И вот при этой лучине всю зиму женщины пряли льняную пряжу и ткали полотно. Но это было редкостью. В основном освещались с помощью керосиновых ламп. Поменьше — семилинейных, поярче — десятилинейных. Отличались они шириной фитиля.

Для того, чтобы показать кинофильм, нужна была электроэнергия. Источником такой электроэнергии был, входивший в комплект кинопередвижки, «движок». Движок этот состоял из, собственно, бензинового двигателя и генератора, который этот двигатель и крутил. Приезд кинопередвижки еще не означал, что кино будет. Первая проблема была — завести этот движок. Очень часто это не удавалось. Но даже если и удавалось, то перегорала какая то лампа в проекторе, часто рвалась пленка и случались прочие гадости. Но все равно приезд кино, это праздник. Чтобы попасть в кино, нужно было спросить разрешения у своего учителя и у родителей, и если было двойное добро, то пожалуйста, наслаждайся. Запомнился фильм «Падение Берлина» и Сталин, выходящий к народу.

Какое-то время, примерно в 1952 году, жили мы в другом доме, стоящим рядом с сельсоветом, оставшемся, видимо от кого то, раскулаченного. Примерно в это же время, куда-то уезжали соседи из дома напротив нашего, и я первый раз услышал слово Соловки. Это слово все время у меня ассоциировалось со словом соловей, пока в конце шестидесятых не узнал его настоящее значение.

Помню, когда в 53 году из черных репродукторов, висящих на стенах, пришло известие о смерти Сталина, вся деревня рыдала. Особенно отличались в этом старушки. Искренне они недоумевали, как же теперь жить без него. Совсем недавно (в 90 годы во время ельцинской смуты) я понял, что, к сожалению, память людская очень короткая. Люди через год забыли, что этот пьяный варвар им обещал. (Это про Ельцина). Прошло каких то двадцать лет после коллективизации, превратившей этих замечательных трудолюбивых людей в рабов, в том числе не без активного участия того, по которому они льют слезы, а они уже все забыли и искренне сожалеют о его кончине. (Это про Сталина). Справедливости ради надо сказать, что оставь он в живых прежних идеологов, типа Троцкого-Бронштейна и прочих, было бы еще хуже.

На мой взгляд, самое главное зло, которое принесла советская власть, при многом добре, которое она же позже сделала, это уничтожение крестьянства, как класса. Крестьянство, это настолько тонкая связь между человеком и природой, что любое, даже малое вмешательство в эту связь, это смерть. А уж как вмешивались, я помню.

Второй удар по крестьянству, если войну не считать, это укрупнение колхозов, приведшее к обезличиванию людей, исчезновению деревень, поскольку все концентрировалось около центральной усадьбы, обезлдюдиванию, из-за исчезновения инфраструктуры. Ну а окончательный, смертельный удар по нечерноземному крестьянству, в общефилософском смысле, нанесли современные большевики-реформаторы, ельцино-гайдаровцы-путинцы.

Как показывает практика, несмотря на сильные удары по интеллигенции, т.е. творческим людям, они почему то, в большом количестве появляются вновь, (правда потом, к сожалению, уезжают за рубеж), а вот крестьянин за все время советской власти плавно исчезал, по крайне мере в Нечерноземье, не появляется и уже не появится. Да и откуда он появится, если уничтожена вся сельская инфраструктура, а телевизор успешно воспитывает бездельников и жуликов.

Вообще руководство любой страны ассоциируется у меня с мальчишкой, который весной пытается спустить талую воду. В зависимости от того, куда он сделает канавку, туда и потечет, или не потечет, вода. Может в низинку, а может к дому, который будет подтоплен. Роль этого мальчишки в нашей стране выполняют законы, принятые руководством, (я не оговорился, именно руководством, а не всевозможными псевдозаконодательными органами) и человеческая энергия может или созидать, или разрушать как общество, так и страну в целом. Наиболее ярко это проявилось в девяностые годы, когда были раскрепощены самые низменные человеческие инстинкты, и «вода» затопила дом. Это продолжается и сейчас.

К сожалению, после революции начались громадные миграционные процессы в силу как принудительных причин, так и от безысходности деревенской жизни. Сегодня нет деревень, в которых хоть в какой-то мере сохранились старые, пусть модифицированные, деревенские обычаи. Нет гармонистов, нет плясунов, люди с трудом могут спеть несколько песен. Горько видеть, когда кладбища в умерших деревнях брошены. Трудно людям приехать на могилку издалека, да, видимо, и не очень хочется. Материализм. Вот Кавказ, на мой взгляд, сохранил, несмотря на Ермолова и Сталина, то, что называется, дух нации. Чем это объяснить, не знаю. Наверно русским, как титульной нации, все-таки досталось больше всех.

Всю молодость я мечтал объехать Костромскую область, посмотреть ее красоту. Так получилось, что в средине девяностых годов мне удалось это сделать. Костромская область вытянулась на восток где то на четыреста километров, и более двухсот на север. Был я и самой восточной и самой северной точке. Что меня поразило, кроме, естественно, красоты. Поразило то, что еще до революции 17 года она везде была очень плотно заселена, несмотря на бедность земель и морозы до пятидесяти градусов. И заселена она была не только мелкими деревнями, но и красивейшими дворцами. И жили люди, хоть и тяжело, но счастливо. Если бы они не были счастливы, они бы тут не жили, и население бы не росло. На самом севере области есть древний городок. Называется Солигалич. Суровый климат, замшелые сосны, но там до революции в отдаленных уездах были школы, где изучали четыре иностранных языка. При коммунистах там были совхозы. В начале 21 столетия мы ездили на рыбалку в одно из мест Солигаличского района, которое называется Тутка. Смогли проехать только на гусеничном тракторе, заменив по дороге четыре трака. По пути видели результаты работы местных жителей, в виде голых, без проводов, электрических столбов. Что творят люди сами с собой?! Опять отвлекся.

Отца в 49 году назначили председателем сельсовета в деревню Климово, находящуюся в 17 километрах от Займища, куда мы и переехали. Переехали туда в зиму. Совсем недавно родилась сестра Руфина. И в доме было страшно холодно. Мерзли. Дополнительно поставили буржуйку, стало немного теплее.

Надо сказать, откуда в глухой Костромской деревне появилось такое древнееврейское имя. Из случайно подслушанных разговоров можно было понять, что у отца во время двух войн была зазноба с таким именем. Вот он и решил таким образом сохранить, видимо, приятные воспоминания. С Руфой у него всегда были хорошие отношения. Она была ласковая. Я называл ее подлиза. Человек из нее получился хороший, исключительной порядочности. К сожалению, по русской традиции, с несчастной судьбой.

У отца было две бритвы, одна своя, старая, а вторую ему подарил старший брат, бывший в конце войны комендантом какого-то немецкого города. Бритва была замечательная. Отец ей пользовался по большим праздникам. Как назло, у меня сломался карандаш. Я не нашел ничего лучше, как заточить карандаш его новой бритвой Зелингер. Жало бритвы было очень тонкое, и в результате бритва стала похожа на серп, а мой зад на спелый помидор.

Второе воспоминание, уже осеннее. Я уже говорил, что развлечения пацаны искали сами. Так вот, одно из развлечений было такое. Когда поспевала картошка, она кроме клубней (корешков) давала еще семена (вершки), которые назывались бубенцы. Про фитофтору тогда не слышали. Если этот бубенец нанизать на ивовый прутик и прицельно размахнуться, бубенец улетал с приличной скоростью достаточно далеко. В результате ловкости моих рук он успокоился между оконными рамами соседского дома. В результате ловкости рук отца, задница опять болела долго.

Третье воспоминание, это как мы с ребятами пошли вдоль дороги просто гулять и подожгли одну из громадных сосен, растущих вдоль дороги. Хотели поджечь всего лишь смолу. Вначале было весело, потом испуганно пытались затушить, но ничего не получилось и мы разбежались. Затушили взрослые, никому не попало. Этот огонь ярко помню и сейчас. Почему то там жили недолго и вернулись в Займище.

Я уже говорил про лошадь. Так вот, благодаря ей, читать я научился рано. Учила меня читать, в основном моя троюродная сестра, Петровская Люба, племянница Симеона Никифоровича, живущая в небольшой хибарке вместе с матерью, прямо напротив нашего дома. Она была старше меня лет на пять. В шесть лет я уже был записан в сельскую библиотеку. Отец сказал, что как только я прочитаю весь букварь, он купит мне велосипед. Как раз под новый 52 год, когда я дочитывал последнюю страницу, он притащил новый «орленок», который жил у меня 13 лет, и я его подарил уже в Островском своему общественному учителю по вождению автомобиля, Федору Гурдюмову.

Если подводить итог Займищенской жизни, то это было замечательное беззаботное время, наполненное красивой природой и добротой. Это касалось не только меня, но и всех деревенских друзей. Единственная неприятность, это пьяные деревенские драки. Хотя, кому то может это и нравилось.

Не будь отец активным и умным человеком, так и остался бы я в этом замечательном месте. По крайне мере до той поры, пока жила деревня.

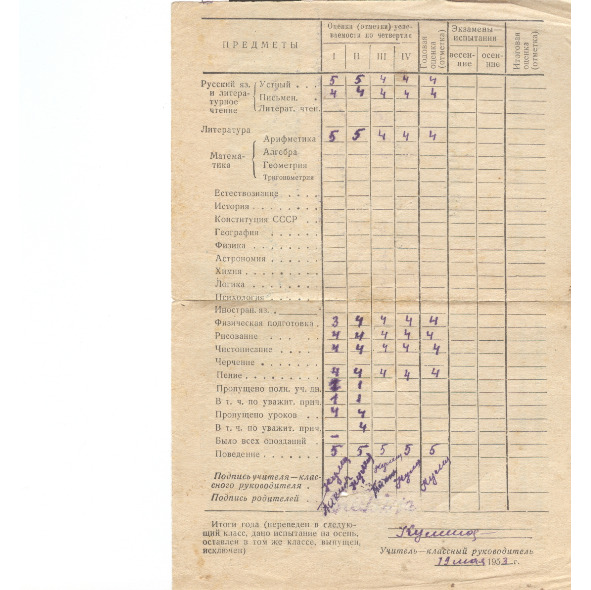

Школа в Займище и Самсонове

Я хоть и озаглавил так, но начальная школа находилась примерно в полутора километрах от деревни, почти примыкая к другой деревне Макарово, потому и называлась Макаровской. Ходили в школу, естественно, пешком. Во время первого похода в школу я упал в овражек, который находился аккурат посредине пути. Штаны стали мокрые и в результате сидения за партой часть краски перешла на штаны. А штаны были замечательные, похожие на те, в которых ходят барчуки в кинофильмах, показывающих жизнь дореволюционной усадьбы. Вельветовые, с пуговичками чуть пониже колен. По-моему, за это не попало. Плохо было ходить зимой, особенно после метелей, которые тогда были часто. Поскольку в этой школе я учился всего полтора года, запомнившихся событий было мало. Запомнил ежедневное построение всей школы. Построением и линейкой руководил директор, который был одет всегда в галифе, сапоги и полувоенный френч — по форме одежды прямо Сталин. Во время линейки всегда было что-то похожее на перекличку, потом пели гимн Советского Союза, затем зарядка и на уроки. На территории школы был микростадион с элементарными снарядами, приусадебный участок, содержащийся в образцовом порядке. Запомнилась чистота в школе и образцовый порядок. Реакция школы на смерть вождя не запомнилась.

Время было послевоенное, поэтому многие игры и разговоры мальчишек были про войну. До сих пор помню, как мы спорили, кто сильнее летчики или моряки. Во время споров выбирали себе военные специальности. Помню, что в то время хотел быть моряком, наверно форма нравилась. В то время, да и сейчас, не люблю ветер, он все время мешает что либо делать. Тогда удивлялся, как же так, хочу быть моряком, а ветер не люблю, хотя у всех в глазах была картинка, моряк с горящим взором и развевающиеся паруса.

Жаль, что эта идиллия длилась недолго. В соответствии с правилами тех времен, отца «бросили» на заготовку древесины, начальником участка леспромхоза, находящегося примерно в 13 километрах от нас в деревне Самсоново, куда мама носила меня заговаривать грыжу. Контингент этого участка формировался за счет случайных людей, так называемых, вербованных, волей судьбы, войны, а чаще своей волей, ставших маргиналами со всеми вытекающими последствиями.

Отвлекусь. В то время людей по всей стране перегоняли большими массами и, приезжая в какие-то местности с устоявшимся образом жизни и вековыми традициями, они изменяли этот уклад и, к сожалению, не в лучшую сторону. Именно тогда пьянство стало массовым явлением. Эти люди (вербованные) благодаря своему характеру и богатому «жизненному» опыту имели влияние, особенно среди молодежи. На мой взгляд, это хоть и не главная, но одна из причин гибели российской деревни.

К чему я это все. В связи с новым назначением отца я перешел другую школу, где учились, в том числе, дети тех самых, вербованных в разных концах страны, работников леса. Многие были похожи на своих родителей. Учился я там меньше года, чему несказанно рад. В первые дни моего появления в школе, ходили «делегации» учеников и учителей смотреть на мои идеальные тетради и на меня, какой я чистенький, вежливый и добрый. Потребовалось где-то месяца четыре, и на мои тетрадки уже не ходили смотреть. Зато пытались научить курить. Помогли две вещи. Первая это появление отца в школе, как следствие разбитого окна при моем участии. После проведенного воспитательного мероприятия больше никогда не курил. Вторая причина — очередной переезд в Спас-Заборье, но об этом чуть позже.

Какие воспоминания от Самсонова. Немного. Жили мы прямо на берегу реки, все той же Медозы, только уже превратившейся в настоящую реку. Летнюю рыбалку не помню, а вот зимнюю хорошо. Она состояла в том, что как только «вставала» (покрывалась льдом) река, и, как правило, недели две еще не было снега, мальчишки брали обычное полено и шли по реке. Идти нужно было не более 10 метров, чтобы увидеть подо льдом или щуку, или налима, или еще что-нибудь приличное. Нужно было стукнуть по льду поленом над рыбьей головой. Если удачно попал, рыба переворачивалась кверху пузом. Оглушил. Этим же поленом пробивался лед и рыба извлекалась. Если дырку во льду делать долго, рыба приходила в себя и уплывала. И так далее. Рыбы было столько, что куда бы ни направить взгляд, она была везде. Воду для питья и приготовления пищи брали из реки.

Второе воспоминание страшное. Перед новым 54 годом отец ушел на охоту, и мы с сестрой остались с матерью. Мы уже легли спать, а мать ушла немножко посидеть к соседям. Проснулись мы с сестрой оттого, что разбилось стекло, потом второе, и в комнату влетела доска. Потом было еще несколько ударов. Мне восемь лет, сестре три. Мы метались по комнате в поисках укрытия от этого ужаса. Потом кто-то сломал входную дверь и в дом вошел, слегка покачиваясь, грязный, страшный человек, руки в крови. Он их порезал, когда бил стекло. Нас он увидел, подошел, довольно долго смотрел, но не тронул. Тут вбежала мать. Какие-то слова этому бандиту она говорила и убежала к соседям за помощью. Там жил главный инженер этого лесоучастка, он знал этого рабочего, и его увел. Отец появился примерно через полчаса. Приди он раньше, убил бы этого дурака, и неизвестно, как бы сложилась судьба всей нашей семьи. Как потом оказалось, человек этот был психически больной. А залез к нам потому, что когда то их семью обидел некто Паков. Дурак перепутал фамилии.

В этом же Самсонове случилось то, что никогда в жизни больше не встречалось. Большое везение. Забыл сказать, что школа располагалась не в Самсонове, а небольшой деревушке (название забыл), находящейся километрах в полутора. И вот один раз осенью мы с соседним приятелем возвращались из школы. Я шел первый и совершенно неожиданно под реденьким кустиком увидел разбросанные деньги, трешки и пятерки. Было их общим количеством 28 рублей. Как то мы их поделили. Принес добычу матери. Сразу же пошли в магазин. Хорошо, что он был недалеко, и купили конфет. Кроме известных подушечек нам дали еще и в бумажках. Судя по радости матери, зарплата у отца была маленькая.

Само место, где располагалась деревня, очень живописное. Все остальное было не очень.

Рядом был поселок, называющийся Пеньки, где и жили рабочие лесопункта. Это бараки, пьяные мужики и отсутствие какой либо культуры. Хорошо, что вскоре мы переехали в изумительное место, где располагалось село Спас-Заборье. Туда отправили отца инспектором отдела кадров, как я понимаю, в основном с целью вербовки новых рабочих для леспромхоза Заборья.

Спас-Заборье

По приезду туда я пошел в третий класс начальной школы. Эта начальная школа, состоящая из нескольких одноэтажных зданий, находилась чуть ближе, в черте села, с другой стороны оврага, который и разделял начальную и семилетнюю школы. Вела третий и четвертый класс Грубова Зоя Николаевна. Ее муж был практически штатным фотографом Заборья.

Главным был леспромхоз. Было среди работников много не русских, что редкость для тех мест. Одна улица была заселена немцами, которых было больше всего, наверно выселенных с Поволжья. Это была самая чистая улица. Со мной в классе учились украинцы, азербайджанцы, немцы, евреи. Может и еще кто то, сейчас уже не помню. Не помню еще и по другой причине, потому что мы тогда в национальностях не разбирались, главное в дружбе было, какой ты человек по общечеловеческим понятиям, и что ты умеешь делать. В нашем классе училась одна немка по фамилии Шумахер. Жили они в жалкой хибарке прямо на берегу реки. Ее мать работала банщицей. Баня стояла в двадцати метрах от них. Для того, чтобы помыть мужское и женское население Заборья, ее мать должна была наносить примерно четыре куба воды, если не больше, в каждый мужской и женский банный день. Да еще нужно было как то нагреть почти половину этой воды. Во время рыбной ловли я заходил несколько раз к ним. Уныния не видел. Несмотря не то, что война кончилась практически вчера, отношение ко всем немцам было самое доброжелательное.

Когда я вспоминаю школу Заборья, редко могу удержаться от слез. Это был, безусловно, интеллектуальный центр. Кроме того, что качество обучения было на высоте, там бурлила жизнь, ребята занимались во всевозможных кружках, и самое главное, был школьный хор, в котором участвовали как ученики, так и учителя. Руководили там два человека, преподаватель пения (не помню ее фамилию, имя и отчество), которая жила работой, и преподаватель математики, Махова Людмила Николаевна (мать моего дружка, Махова Вовки).

Иногда они замечательно пели вместе, преподаватель пела первым голосом, Людмила Николаевна вторым. Коллектив школьной самодеятельности, насколько мог, заполнял послевоенный художественный вакуум, как выступая в клубе, так и часто совершая поездки по округе. Так получилось, что эти два человека обнаружили у меня абсолютный музыкальный слух, беря одного из всей школы в свои поездки в качестве солиста. Приезд какого-нибудь важного человека в Заборье всегда сопровождался концертом, на котором мне приходилось выступать. Как правило, это была песня про подвиг знаменитого Варяга. Можно представить, как это выглядело в исполнении двенадцатилетнего пацаненка. Был я хоть и бойким, но при этом очень стеснительным, поэтому подготовка, да и само выступление всегда вызывало страшное волнение, не спались ночи. Иногда от волнения перехватывало голос. Принимали всегда хорошо, позора не помню. Тем не менее, уроки пения были одни из самых любимых. Было приятно, когда вызывали к доске петь, а в классе был «лес рук» желающих петь со мной, потому что пятерка была обеспечена. Желающих петь в хоре тоже было множество. Участие в хоре это не просто пение, это переход в какое то другое, возвышенное состояние. Кто там пел, тот знает. Любой ученик, проходивший два года на уроки пения, мог спеть не менее двадцати-тридцати песен, более всего народных, естественно, с разным качеством.

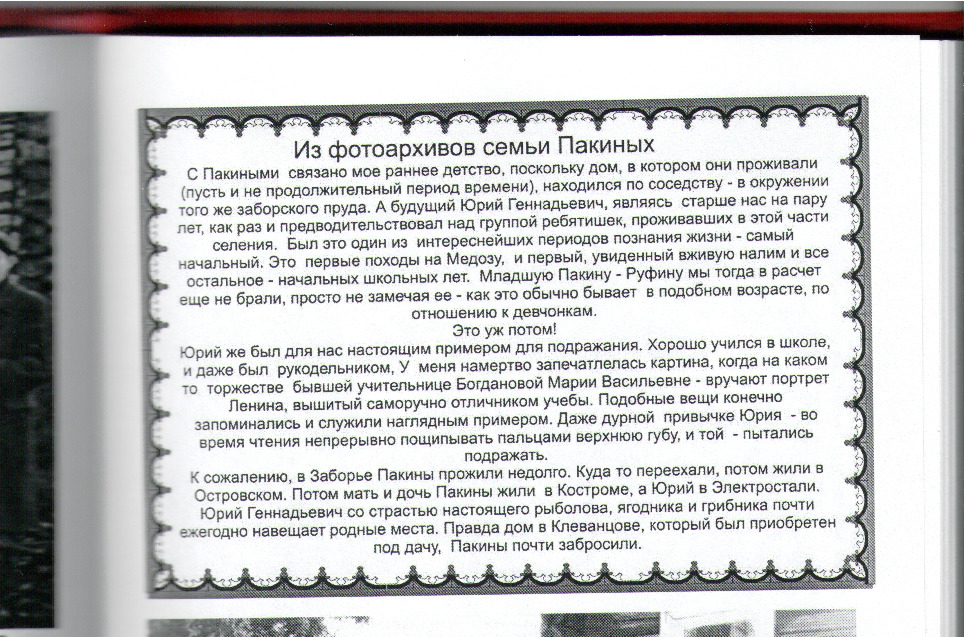

О школе, да и о Заборье, в четырех книгах хорошо написал Догадкин Володя, мой тогдашний дружок, который там родился и там провел свои лучшие годы и, как следствие, любил Заборье больше моего. Всего три года жизни там, да еще по молодости лет не дают мне возможности составить целостную картину.

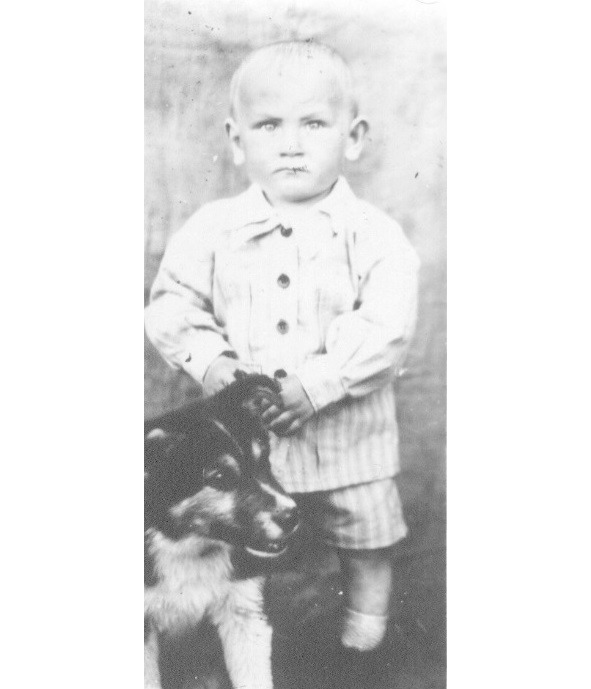

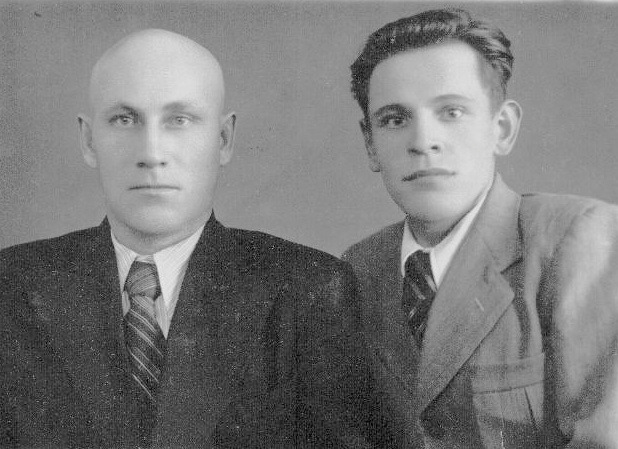

Вот в двух словах, что он написал про своего, тогдашнего дружка.

Недалеко от Заборья была деревня Шугаиха, в которой работал, так называемый, химзавод, на котором из березы делали деготь. Картина деревни, как из кинофильма «Девчата». Туда с концертами учителя ездили регулярно. Сейчас эту деревню даже местные не найдут.

Отец несколько раз ездил в какие то дальние командировки. Запомнилась одна, в Грозный. Оттуда он несколько раз присылал посылки с какими-то фруктами. Запомнились яблоки громадного размера. Тогда в Костромской области яблоки не сажали. Первый и единственный сад был у Щукиных, о которых скажу ниже. Выращивал его Алексей Васильевич, но я не помню, чтобы пробовал хоть одно яблоко. Наверно потому, что сад в то время еще не начал плодоносить, а потом мы уехали.

Когда перешел в пятый класс, в школе появились две новых учительницы, сестры и дочери директора соседней средней Александровской школы. Одна из них стала преподавать немецкий язык. Сильно я тогда им заинтересовался. Учился очень хорошо. Даже после окончания средней школы, я считал, что в конце пятого класса я этот предмет знал лучше. Видимо за это, учительница попросила меня сделать учебное пособие в виде алфавита, выполненного готическим шрифтом, аккуратно нарисованного на листе ватмана. В ближайший выходной я весь день рисовал тушью, выданной в школе, этот шрифт, мечтая доставить радость как учительнице (учебное пособие теперь есть) так и себе (похвалят). Рисовать закончил поздно и оставил лист сушиться на столе. Утром проснулся и сразу побежал смотреть на свое произведение. Каково же было мое горе, когда я увидел, что большинство букв смазано, а некоторые частично пропали. Сквозь слезы стал выяснять, чья это работа. В ходе стихийного семинара выяснили, что буквы съели тараканы. Действительно в доме тараканов было множество, но только не мелких рыжих пруссаков, а больших, черных. Говорили, что эти тараканы живут в хороших домах и приносят счастье. Шрифт починил, отнес в школу. Похвалили. А насчет счастья, оно там было и без тараканов.

Так же был около школы стадион, пришкольный участок, где как то умудрялись выращивать даже арбузы. Школа стояла на краю села. Чтобы в нее попасть нужно было перейти глубокий овраг, через который был перекинут живописный мостик. С левой стороны был крутой обрыв, поросший соснами, спускающийся прямо к реке. На краю обрыва стояла маленькая избушка («на горушке»), где жил Володя Соловьев, парень старше нас года на четыре. Жил он с матерью, обладавшей, как потом выяснилось, способностями хорошей колдуньи. Мы часто были у них, потому что они отвечали за леспромхозовских лошадей, а это значит, мы могли на них кататься, что и делали с переменным успехом.

В этой школе, не помню, в рамках какого предмета, нас обучали элементарным навыкам оказания помощи при ранениях. Учили делать повязки, на пальцах рук, ног, всех элементах рук и ног, грудной клетки, шеи и прочего. Почти все помню.

Школа была действительно культурным центром этого небольшого региона. Постоянно в клубе устраивались концерты с участием, как школьников, так и местной молодежи повзрослей.

Этим летом из ностальгических соображений договорились с бывшими друзьями, тремя Вовками, о которых скажу дальше, встретиться в Заборье. Слез было много. Село быстро умирает. На месте нашего дома какая-то гипсокартоновая микролавка. Все заросло крапивой, оставшиеся люди просто доживают свой век, в глазах тоска. Работы нет, больница разрушена, школа закрыта и потихоньку растаскивается на «запчасти». Во время воспоминательного похода к школе обнаружили, что даже нижние бревна школы, простоявшей более ста лет, были без малейшего намека на гниль. Удивительно, насколько грамотно она была сложена.

Кстати, Догадкин Володя стал полковником КГБ. Что уж он там делал, не знаю, но выйдя на пенсию, и испытывая еще более нежные чувства к Заборью, (он родился там и жил до окончания школы) написал несколько книжек, воспевающих это место. За это ему большое спасибо. То, что он разведчик мне удалось убедиться в 1993 году, когда мы с сыном Олегом приехали в Кострому на празднование трехсотлетия дома Романовых. Мы с ним расстались в 56 году и никогда больше не виделись, но он меня узнал через сорок лет, встретив в Ипатьевском монастыре. Может быть по Олегу, наверно тогда он был похож на меня, двенадцатилетнего.

Ну ладно, вернемся в пятидесятые.

О друзьях

В селе жила семья Щукиных. Глава семьи, Алексей Васильевич, был начальником отдела кадров леспромхоза, т.е. начальником отца, и как следствие, через отца подружились и семьями. Жена его, Александра Гавриловна, работала учительницей в школе. Старший сын Фидий, три дочери: Рита, Аля, Эля и младший сын Вовка. Вот он то и был один из друзей.

Второй приятель Вовка Махов, сын Людмилы Николаевны Маховой, о которой я упомянул выше. Отец у него был председателем Заборского колхоза, фигура. Третий Вовка, это Вовка Догадкин, с которым мы дружили пожалуй больше, чем с другими Вовками. Отец у него был бухгалтером леспромхоза, тоже фигура, мать домохозяйка. Жили мы друг от друга недалеко, это тоже способствовало дружбе.

Из нашего класса дружил я с Валерой Шустером, но, то ли от того, что их семья жила на другом конце села, у больницы, то ли я стеснялся к ним ходить, общались мы меньше. Попытаюсь рассказать о времяпровождении, что в памяти сохранилось.

В пятидесятых годах, их дом, на фоне нашего, казался мне дворцом. С удивлением обнаружил, насколько он мал. Зимой было в основном два развлечения. Первое, это катание на лыжах. Противоположный берег Медозы был крутой, да еще поросший лесом. Вот там и катались. Был в компании мальчишка, года на четыре нас постарше, вот он скатывался с горы первый, за ним мы, причем скатиться должен был каждый из группы. Залезали в гору, и уже по новой лыжне, снова вниз. Второе занятие, катание на санках с горы уже в селе, прямо рядом с нашей квартирой. Санки делали сами из досок, довольно прочные. Для лучшего скольжения, полозья делали из каких то металлических трубок, которые брали, скорее всего, в мехмастерской леспромхоза. Разгонялись на этих санках бегом, потом на них ложились на живот, а рулили санки ногами. На ногах были валенки, а на валенках галоши. Можно представить, что было с новыми блестящими галошами после нескольких рулений, особенно по весеннему снегу. За галоши, конечно, попадало, но азарт дороже.

Отец, увидев один раз, как я катался, целый час рассказывал мне, как он берег калоши, которые ему в детстве достались. Это еще не все. Вся изюминка в том, что катались с двух противоположных горок, и нужно было столкнуться. Вот для чего нужны были крепкие санки.