К несчастью для нашей родины, что имела сынов, прославившихся заслугами, храбрых, мудрых, способных, склонных к наукам, — нам не оставлено хроник об их достоинствах, и погибли те и другие бесповоротно.

Инка Гарсиласо де ла Вега

Действующие лица

Тýпак Инка Йупáнки, Набольший, Ясный День, Благодетель и Светоч, пр. — верховный правитель Четырёх Сторон Света

Йýки — общинник (пýрех) из племени пóкес

Уайна Кáпак, он же Божественный — первенец Тýпак Инки Йупанки от Мамы Óкльо, императрицы

Мама Вáко, пальа — бывшая императрица-супруга, дочь Титу Йáвара

Апу Кáмак Инка — первенец Тýпак Инки Йупанки от Мамы Вáко, наместник Западной Стороны Света, претендент

Пача Кýтек Инка — бывший верховный правитель, родоначальник правящих инков, дед Уайна Кáпака, ныне дух

Титу Йáвар Инка, наместник Востока — идеолог старых родов — «косоплётов», «косоплетущих», старший в роду айльу-панáка

Рау-Áнка Инка — идеолог древних родов — «гривастых», старший в роду раурáу-панака

Ольáнтай — инка-самозванец, правитель горских народов áнти, великий полководец

Има-сýмак, ньуста — внучка Пача Кýтека и племянница Тýпак Инки Йупанки, дочь Ольáнтая

Има-сýмак — дикарка из страны Мусу-Мýсу, любовница многих

Вáрак — инка-по-милости, самоотверженный, телохранитель Тýпак Инки Йупанки

Синчи-рýка, инка — инка-бастард, сын Пача Кýтека от наложницы, военачальник

Рока-кáнут — праведник, гений узелкового письма-кипу

Кóхиль — дипломат и великий батáб (лорд) Тумписа Великого

Тýмпальа Первый, он же Синекровый, Векоизвечный и пр. — царь (халач-виник) дряхлеющего государства Тумпис Великий со столицей на острове Пуна

Ши́ри, он же Сейбоподобный, пр. — царь горного агрессивного царства Киту

Тéва, он же Изумрудноблестящий, пр. — король торгово-менного государства Мáнта Великая

Минчансамáн, он же Луннорождённый, Носоукрашенный, Чи́мор Великий, пр. — царь царей (кич кичей) прибрежной империи Чиму

Ханко-вáльу — вождь чанков, некогда инкских соперников за гегемонию в Андах

Халь — вождь каньаров, вассал Тýпак Инки Йупанки

Чáвча — поэт, музыкант, певец

Мамáни Инка — инка древнего рода апу-мáйта, военачальник

Также другие цари, вельможи, инки, общинники, духи и привидения.

Книга первая

Великий Погонщик

Эти народы были как стадо без пастуха, наивны и неразумны.

Инка Гарсиласо де ла Вега

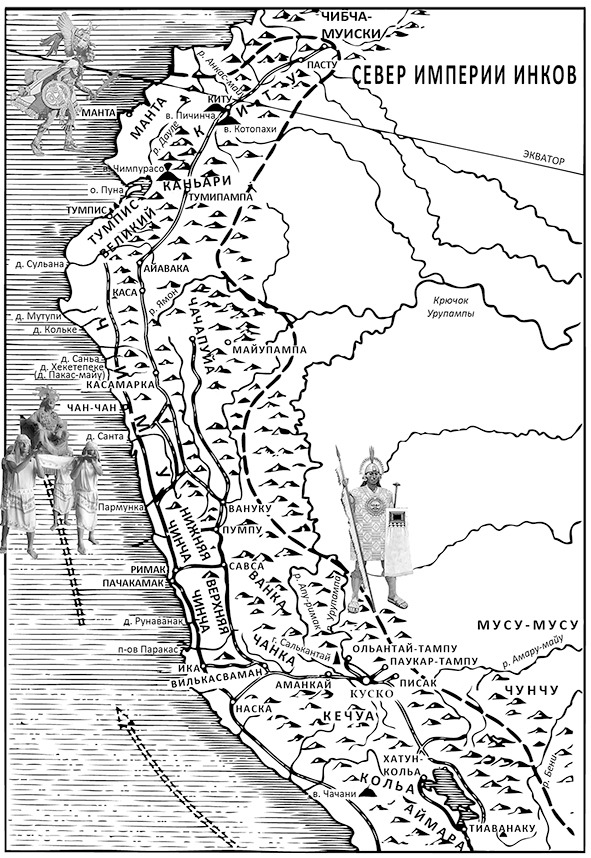

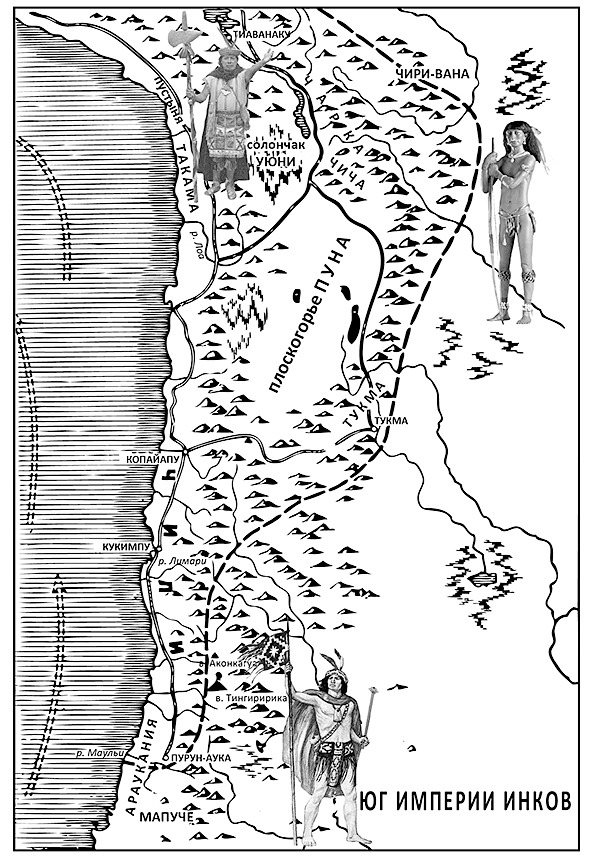

О событиях, приключившихся после гибели основателя грозной инкской державы, что отбыл в вечность, препоручив трон сыну Тупак Йупанки, кой в ходе многих войн подчинил себе Анды и мириады разных владений, стран и народов, там проживавших. Инкские рати жгло солнце Киту, нежил бриз Чили, гробили страшные амазонские заросли и морозила Пуна. В том числе, зрел мятеж инкских кланов и бунт вассалов

ГЛАВА ПЕРВАЯ

рассказавшая, как в страну Мусу-Мусу, жившую скотски и развращённо, хлынуло благо и отец Чавчи сделался богом…

После того как инкский властитель, вздумавши, что в стране Мусу-Мýсу (юг Амазонки) маются варварством и желают развития, снарядил туда армию, у трясин той страны под моросью замелькали вдруг тени. Красная жаба, звать Уху-Уху, в страхе нырнула. Тени притихнули по командному хрипу:

— Тут Уху-Уху, муж Маморé! Ищите!

Кто-то, ступив в топь, начал тонуть визжа, но, зашикан другими, быстро смирился и молча сгинул, сунув прядь длинных, чёрных волос своих в рот, чтоб смолкнуть. Лес успокоился, и, расслабившись, жаба выплыла… Вопль потряс омертвелую заунывную дрёму пасмурных зарослей; тени сгрудились; полонённого Уху-Уху вынесли к хижинам, — привязать к шесту на поляне… С громом на джунгли свергнулся ливень. Тени исчезли.

Сумрак сгустился. Ливень, иссякнув, вызвездил небо. Жаба скакнула — петелька, обвивавшая лапу, не отпускала… Вышла луна, багровая, в жёлтых пятнах, как Уху-Уху. Рыкнули пумы; вскрикнули птицы; хор земноводных истово грянул, полня окрестность.

Стукнули бубны… Вскоре близ хижин сталась орава голых индейцев, зверогловых, каждый при факеле. Вёл их старец в вычурной мантии, связанной из кишевших жаб, и в большой жабьей маске; это был вождь. С подскоками племя начало буйствовать у шеста с Уху-Уху. Вождь скакал за грудастой дикаркой в шлеме москита. Бубны стучали, темп убыстрялся. Пляски сменились яростным воплем; старец накинулся на «Москита», чтобы поить его дынной водкой. Прочие тоже пили и пели:

Ты, Уху-Уху, муж Маморé, —

царь влаги!

Слушай, что нужно,

нам, детям леса!

Дом в воде,

илльи!

След в воде,

илльи!

Мошек не кушай,

илльи!

Слизней не кушай,

илльи!

Пей ливни, илльи!

Пей ливни, илльи!

Пока одурманенного «Москита» жарили, вождь, камлая, приплясывал да мотал своей мантией, так что жабы с неё срывались.

Съев человечину, дикари подытожили, что и впредь будут кушать «мошек-москитов, слизней-улиток за Уху-Уху», «лишь бы пил ливни!», и, ковыряя в зубах, вразвалочку, скрылись в хижинах. Из двоих задержавшихся возле съеденной, у костей то бишь, он снял шлем муравьеда, спутница — мармозетки-игрýнки; и под луной потекла беседа.

— Ты, с твоей нежной бархатной плотью, можешь быть мне женою? — тихо спросил он и прикоснулся к груди её.

— Муравьед Жапорé! — И она подала ему, сняв с себя, травяной поясок с сучками.

Он считал: — Пять по пять… Двое были с тобой; всё? Этого мало! Значит, не можешь быть мне женою.

Дева журчала (сладок был голос): — Очень люблю тебя! В нашем маленьком племени пять по пять взрослых воинов. Я нашла в чаще пришлых, их было трое. Двух не хватает, чтобы тебе стать мужем, мне стать женой твоей. Ты прекрасный живой муравьед, ох-илльи!

Он ей советовал: — Ты, прекрасная дева-женщина, ляг иди с Урурá. Давай! Недостанет сучка всего! Старики-муравьеды, может, смирятся и нас поженят.

— Ох, Урурá не дорос ещё… — Она тронула плоть его. — Твоя крепкая плоть прекрасна!

— Ты к суарá иди, к злому племени, за сучками.

— Ох, я боюсь, боюсь! Суарá моей кровью жажду свою утолив, съедят меня.

— Дева-женщина, мной не взятая и со мной не пылавшая! — ворошил он угли костра. — Иди давай за сучками! Или не хочешь быть мне женою?

— Очень хочу!

Со вздохами он влез в хижину, а она, опоясавшись, оттого что не замужем, влезла следом… Утрело; и она воскликнула:

— Урурá был со мною — маленький муравьед! Повешу на пояс ещё сучок!

Скрипнул голос вождя: — Молодушка, не хватает сучка всего, дабы стать женой Жапорé. Добавь сучок! Ибо так будет правильно. Ибо так я велю тебе — вождь чад Матери-Маморé. Молодушка, ты иди к суарá. Иди!

Распущенность пышным цветом цвела в стране Мусу-Мýсу, в коей невесты «были дурными, сколько желают; порченным отдавалось в замужестве первенство, — так, как будто быть хуже мнилось там честью и добродетелью».

Много лун низвергалась вода с небес, и над вздувшейся Маморé-рекой вяло ползал туман. Все кашляли и чихали. От Уху-Уху (или, научно, bufo marinus), пойманной жабы, не поспевавшей глотать дожди, отгоняли всю живность, чтоб поглощала только лишь влагу.

Милая Жапорé, — с сучками на пояске её, — к суарá не пошла: те прибыли сами, с женщинами, с детьми, с имуществом. Мýсу, им уступавшие по количеству воинов, разыграли сердечность гостеприимства. Двигая щепками по углам верхних губ, пришедшие хмуро вторили, указуя на чащи: «Инкапаруна!» Мýсу, пронзавшие уши жабьими лапками, потрясали дубинками, притворяясь, что поняли. Спины тех и других сёк ливень. Вождь суарá взял лидера мýсу зá руку и направил к носилкам, где средь иных голов выделялась особая: стриженая, ушастая. Мухи роем взлетели; в мёртвом глазу фантомами стыли горы, пёстрые толпы, каменные чертоги… Старый вождь мýсу вскрикнул от страха.

— Инкапаруна, — вёл суарá, — оттуда, где на хребтах спит солнце в шкурах из снега. Инкапаруна нам говорили: плохо живёте, мы вас научим, как жить не плохо. И нас учили. Мы не хотели. Инкапаруна нас убивали, вас убьют.

— Уху-Уху ест мошек, — скрипнул вождь-Жаба. — Мошки — врагов едят. Мýсу что, слабей мошек? Нет, мы сильней.

— Запомните, что взойдёт солнце раз, взойдёт солнце два — придут к вам инкапаруна, — вёл суарá. — Придя к вам, будут учить вас, как жить не плохо.

— Ох! — прокричала милая Жапорé из чащи. — Здесь суарá со мной! Есть последний сучок. Смотрите! Мне можно замуж!

Все убедились. Старый вождь мýсу, вздев руки, крикнул:

— Свадьба-женитьба! После мы, муравьеды, род Уху-Уху, выйдем на битву с инкапаруна.

— Много их, как воды! — долдонили суарá, ворочая разноцветными щепками по углам верхних губ. — Их много, не сосчитаешь.

Мýсу, хихикая, скрылись в хижинах. Суарá пошли дальше в мокрые джунгли. Сквозь тростниковые стены их провожал злорадный мстительный взгляд; вождь-«Жаба» скрипел: «Убьём их — всех суарá, сказал! Нужно свежее мясо к свадьбе-женитьбе!»

Вооружившись, род Уху-Уху, выпрыгнув в заросли, заскользил там под ливнем с луками, с копьями и с большими дубинками… Раздались звуки битвы, вопли и стоны… Мýсу вернулись с громкой победой: пленных несли на палках; маленьких стадом гнали сторонкой. Вечером было пиршество. Жапорé спутал милую и себя лианами, утверждая супружество. Пару жаренных пленных съели. Кто-то призвал съесть «инкапаруна».

Сказано — сделано. Рейд по джунглям в дожде был дерзостным. Возвратившись к кострам близ хижин, мýсу в личинах птиц и животных сели под пальмой, к коей примкнули нескольких пленных в странных нарядах. Вождь стал срезать с них мясо. Пленные корчились и стонали, и лишь один молчал, коренастый со шрамом. Вождь всё срезал с них мясо. Женщины, тычась в раны на жертвах, мазались кровью. Младший из пленных начал вопить, обмякнув. Мýсу, убив его, оттащили в болото. «Если при казни некто выказывал боль гримасами на лице и трепетом, также стонами, то они разбивали ему все рёбра, внутренности топтали». Пленный со шрамом выдержал муки; он даже пнул жену Жапорé, сосавшую его кровь. Сожрав храбреца с почтением, племя спело:

Ох-илльи!

Бог Уху-Уху, муж Маморé-реки,

слушай, слушай:

были к нам суарá —

их съели!

инкапаруна пришли —

их съели!

Мы всех на свете съели с кишками!

Нет нас храбрее!

Илльи! ох-илльи!

Зубы убитых как амулеты тут же украсили шеи воинов, а берцовые кости стали дубинками. В платье пленника, — в безрукавной рубахе из то-ли-кожи-то-ли-не-кожи, — старый вождь прыгал через костёр, куражась; но подражатель сгорел упав, чем и вызвал веселие. Накурившись сон-трав, заснули. Дождь брызгал в крышу лиственных хижин… Племя пришло в себя в луже, в путах. Инкапаруна, сплошь в безрукавках из странной кожи-то-ли-не-кожи, рослые, злые и с топорами, брали мужчин из племени, чтобы каждому отсекать верх черепа. Из верхов получались чаши, и эти чаши клали в корзины. Злыдни ругались и торопились; после ушли с женой Жапорé, красавицей, будто их вовсе не было. Мýсу зажили прежней жизнью, съев соплеменников, умерщвлённых врагами.

Восемь лун-месяцев шли плоты вверх по Амару-мáйу, мутной реке, и дикая спала с дюжим, сильно хворавшим инкапаруна в маленькой рубке из веток пальмы. Он был вождь воинов, что пришли и казнили, помнила мýсуска, Жапорé, её мужа, и соплеменников.

К ним на плот заявились вдруг златоухий вождь очень лисьего вида и вождь понурый. Инкапаруна трясся в горячке, но быстро вылез из-под накидки и поклонился им.

— Инка-милостью Йáкак!

— Вáрак, ты храбрый пятидесяцкий! — вкрадчиво начал лисоподобный. — Ты бился смело. Мы одолели дальние страны, где всходит Солнце. Чунчу и мýсу и остальные рады жить новой правильной жизнью и подчинились нам. Покорив Восток, возвращаемся, взяв вождей его, чтоб узрели Великого, Сына Солнца и Светоча, повелителя инков и полубога. Вáрак, скажи мне, так ли ты мыслишь?

Тот свесил голову. Вождь с понурым лицом вздохнул. (Жена Жапорé притихла).

— Пятидесяцкий? — лисил пришедший. — Нет, храбрый Вáрак. Ты новый сотник! Помни: герой, как ты, может стать пятисотником. Выздоравливай и начальствуй. Воины ленятся, пьют, болтают. Действуй же!

Златоухий вождь кончил и по мосткам пошёл на большой плот, флагманский. Вáрак, падая в шкуры, буркнул:

— Я, Рока-кáнут, много лун маюсь от лихорадки. Тяжко мне.

Вождь с понурым лицом из своей серой сумки вынул шнуры, сказав: — Вáрак, справишься… Доложи мне расходы, смерти, трофеи в пятидесятке, новый курака. Впредь ты обязан будешь вести счёт в сотне как новый сотник.

Вáрак, встав, запустил руку в ларь из прутьев — вынуть горсть листьев.

— Да, Рока-кáнут… Коки сжую и скажу тебе. Кока силы поправит… Слушай, начальник: коки три меры, вот что осталось… в пятидесятке восемь осталось; сорок погибли. Так-то, начальник.

Слушая, тот вязал узлы на шнурах.

— Фасоли — девять корзин всего, — буркнул Вáрак. — Проса — корзина… Чýньу-картофель, вроде, закончился… Пробавляемся фруктами, тут их тьма в лесах. Также тут мы зверей бьём, их не учли пока Сыну Солнца… Ты, Рока-кáнут, знающий счётчик, в Куско учился. Ты вот ответь мне: чтó мы пошли сюда?

— Тýпак Инка Йупанки, наш главный инка, думая, что в стране Мусу-Мýсу маются варварством и желают порядка…

— Знают порядок! — Сотник скривился. — Свой тут порядок! Эта вот дикая с её родом ели друг друга и поклонялись, видел я, жабе. Мы их побили и говорим: бог — Солнце… Мы воевали некогда чи́му, нам говорили: чи́му тупые. А у тех чи́му есть города, как Куско, ходят в одеждах, бог их Луна, считай, как у инков… Мне сорок лет почти, с двадцати воюю. Только придёшь с войны, поле вспашешь — вновь бить предателей посылают… — Вáрак стал кашлять.

Счётчик продолжил: — Все люди алчны. Голый вначале грезит о тряпке, как эта мýсуска, — он кивнул на дикарку подле накидки, что Вáрак сбросил. — Тряпку получит — грезит о бархате. Сотник хочет быть темником, и так далее. А над всеми — Владыка; он хочет власти; значит, он алчный.

Вáрак смутился. — Это не надо… про Господина-то, про Лучистого Отче…

Счётчик, встав, вышел и в челноке поплыл к остальным плотам, а их было до сотни… Вáрак же, сидя, что-то обдумывал, пока дикая вдруг не кинулась в пляску — голая, лишь в своём пояске с сучками. Ноги летали, руки порхали.

— Ты Има-сýмак, — выложил Вáрак, дав ей рубаху. — Вот, приоденься… Кость сними… — И он ткнул в позвонок, болтавшийся на лианке на её шее. Дикая вскрикнула. — Има-сýмак! — хмурился Вáрак. — Ты и твои в лесу съели воина, моего земляка, хорошего. Ты взяла его кость? Дурища! Дух прилетит оживлять его, не найдёт кость — убьёт тебя.

— Кость его бог могучая! — она спела.

Вáрак, ругнувшись, вышел из рубки. На исполинских брёвнах плота, за мачтой, пили солдаты. В туче москитов он спрыгнул в лодку и взял к другим плотам, глядя в джунгли, что по-над руслом.

«Инкапаруна… — думала дикая, глядя Вáраку вслед. — Могучие муравьеды, злые! Много одежды, много еды, ох-илльи!.. А Жапорé не имел еды. Ничего не имел он, кроме прекрасной и сильной плоти…»

Воин-гигант, склонясь и схватившись за лодку, высадил Вáрака на корму плота у жаровни, где были чаши. Там оба выпили.

— Ну, земляк, — начал Вáрак, — слушай, что было. Инка-по-милости не имел права дать мне чин сотника, то есть Йáкак. А он вдруг дал мне чин, будто он чистый инка. Инки погибли, хоть были инками, а вот сам Йáкак — жив… И мы с тобой, Укумари-десяцкий, живы, хоть мы общинники. Мы никто, а, глянь, живы.

— Ты стал куракой… — молвил десяцкий, глядя в жаровню. — Йáкак?.. Припомнил я, как до чащ Мусу-Мýсу бились мы с чунчу и враг насел на нас. Инка бился отважно, а этот Йáкак был недалёко. Диких прибавилось; инка-милостью смылся — а вот у инки видел я нож в спине… Чёрт! Возьми меня, если ложь сказал!

Оба замерли, ожидая суда злых духов; и Укумари опять повёл:

— Йáкак врал, что наш инка погиб от чунчу. А как вошли в леса, инки быстро пропали, кто от болезней, кто от стрел диких. Главный стал Йáкак, хоть у нас в войске инки-по-милости старше есть. Потому как он, вроде, сын от наложницы Титу Йáвара, кто наместник Востока. Йáкак велит: воюй! Я иду — а врагов чую сзади; жду, что убьют свои… Йáкак злится, так как я видел, как сгинул инка.

Он замолчал, прислушавшись к плеску волн о плот, посмотрел в чащи берега, где таилась опасность. Сеяла морось; мошки кусали.

Вáрак заметил: — Да, он был храбрый — инка начальник!.. Все инки пали. Главный стал Йáкак, инка-по-милости.

— Он с наместником над Востоком, — вёл Укумари, — скажет Владыке: чунчу и мýсу, он скажет, наши. Но он не скажет, что их не выучишь доброй жизни. Мы тут напрасно бились и гибли. Тропы, что сделаны, заросли уже; кровь от битв и сражений смылась дождями. Так что получится, будто не было нас вообще тут, в этих чащобах. Взяли мы пленных, редких животных… А что наш Йáкак льстил этим чунчу, вещи дарил им, — и не узнают… Зря Йáкак льстил им. Чунчу ведь рядом: три дня пути до нас, до владений Великого Сына Солнца.

— Да, — буркнул Вáрак. — Было нас десять два раза тысяч; нынче лишь сотни… И непонятно: что это Йáкак чунчу задабривал? Чунчу вздумают, мы боимся их, и до нас за три дня дойдут…

Раздались вопль и всплески. Пиками отбивали кого-то около мачты у анаконды…

Вáрак лежал в трясучке. Вдруг налетели многие лодки, мелкие, вёрткие. Има-сýмак забилась в рубке под шкуры. Что за злодеи?! Жуткие! В ноздрях перья, в волосе перья! Крашены красным, листья на бёдрах! Воют, грозятся, тянут тетивы, стрелы пронзают плоть! Люди-инки хоронятся за щитами, сопротивляются. Два плота обросли туземцами и отстали… За поворотом лес разрядился, небо открылось, заголубело. Области мýсу разом закончились. Начинался край чунчу… Вырос посёлок хижин на сваях. Инка-по-милости, высадившись с подарками для вождей и старейшин, льстиво твердил им: «Дам вам одежду, дам топоры, дам чашки. Вы мне поможете, если вас призову, друзья?» Чунчу в юбках из трав танцевали в честь гостя и заверяли: «Друх! Тебе тоже друх!»

Начались перекаты… Близ водопада, бросив плоты и высадясь, зашагали отрогами под пылающим Солнцем. Пахло каттлеями (орхидеями) … травы были по пояс… ящерки, змеи грелись на скалах… птицы носились и верещали… Ночью напали дикие с копьями. Укумари, десяцкий ростом под пальму, бился дубинками — четырьмя одноврéменно… Гнус откладывал в кожу яйца, воины мёрли в страшных нарывах. Но Има-сýмак никто не кусал. Никто.

Вскарабкались в плотный вязкий туман. Кустарники обдирали руки и ноги злыми шипами. Пленные кашляли и чихали, будучи голыми, только в юбках из трав да листьев; плюс они кладь несли. Ночи стали морозны. Днём обсыпáло градом и снегом либо пуржило; воины падали и недвижно лежали; дикая хныкала, что лицо её «щиплет»… Раз шли вдоль бездны, и златоухий вождь инка-милостью Йáкак сбросил кого-то…

На седловине были владения стылых мертвенных скал, над коими плыли кондоры и сверкал злой Солнце…

За перевалом стало полегче, ибо спускались к тёплой долине с вьющейся речкой… Вышли к дороге, возле которой в будках из камня им попадались изредка люди, — вроде «гонцы» звались. Рать плелась строем рваным, усталым. Встретив животных с ношей на спинах (лам, род ламóидов), Има-сýмак дразнила их и швырялась камнями. Звери плевались, ибо обвыкли драться слюной, «выплёвывая в того, кто ближе, дабы попасть тому прямо в глаз». Оплёвана, Има-сýмак в испуге влезла на будку пары «гонцов» в тюрбанах. Вáрак прогнал её… Ночевали в сараях либо на склонах, где поудобней.

Вдруг у дороги справа и слева выросли стены дикого камня. Это был город. В центре, на площади, где отряд путь кончил, высились здания под соломенной кровлей, все сплошь из камня и на платформах. Скоп златоухих в тонких одеждах был возле трона с царственным старцем. Йáкак воззвал к нему:

— Титу Йáвар, всесильный, знатный правитель! Отпрыск божественных Трёх Пещер! Вернулись мы из чащоб Востока, где утвердили власть мудрых инков. Вот дар Востока!

Горбясь от страха, пленные подносили длинной колонной торбы с плодами, клетки с животными, сумки с перьями и мешки с изумрудами, но и с кокой, и с алкалоидными корнями.

Бликнули нити в косах наместника, золотые узоры на его мантии вспыхнули под полуденным Солнцем. Он отозвался голосом громким, хоть и скрипучим: — Подвиги ваши радуют предков, подданных моего отца Йавар Вáкака, кто был царь Четырёх Сторон в незабвенные годы! Вы победители. Покорён Восток вашей храбростью! Отличившихся я пошлю к Дню Ясному для наград. Герои! Честь Трём Пещерам Паукар-тáмпу. Айау-хайли!

Все отвечали: «Хайли-ахайли!»… Скатерть легла на площадь. Воины пили с местными инками, вспоминая сраженья.

В каменном доме — стены с накидками на крючках, постель из шкур, крыша — сплошь из соломы без потолка. Бьёт в узкие клиновидные окна Солнце… Сунувшись в серый, грубый куль с дырами, бывший главной одеждой андских народов (попросту — в робу), дикая сдвинула плотный складчатый полог перед собою… Комната? По столбу в середине вьются вверх ленты; пол — под циновкой; есть табуреты, ложе, посуда. Илльи, прекрасно! Прямо напротив тоже есть полог? Что за ним?.. В спальне, устланной ламьей шкурой, в глиняной миске ел кашу мальчик.

— Ох, муравьедик, кто ты сказать мне! Я Има-сýмак.

— Дура-наложница! Я — Печута. Мой отец Вáрак. Зря он привёл тебя. Мать придёт из могилы, даст тебе!

Она порскнула прочь наружу. Общий двор замкнут общей стеной, домá кругом; в ямках, чтоб не сбежали, — дети, чем-то играют. Много простора, света, прохлады; нет змей и мошек, нет испарений, нет ядовитых всяческих трав, не прыгнет вдруг ягуар. Ох, илльи!.. Рослая девочка повлекла с собой Има-сýмак.

— Переоденься: ты обрядилась, точно мужчина.

— Что?! — отбивалась та и ругалась. Но вдруг увидела тонкошерстный наряд, сандалии с ремешками. Волосы девочка убрала ей тоже очень красиво.

— Род наш, род пóкес — лучший из лучших главного инки. Женщины носят пóкес-причёску, как я и сделала, а иначе нельзя. Побьют тебя, если сменишь причёску. Ты стала наша. Ты как наложница господина сотни — всем нам пример, общинницам.

Има-сýмак, взяв ликлю, тоже потребную, объяснила ей девочка, андским женщинам, побежала гулять.

На площади, за стеною квартала, высились, друг на дружке, три постамента, или платформы, меньшая сверху. Дикая влезла каменной лестницей. Плоский каменный верх был тёплым, верно от солнца; ветер трепал подол. Она встала и выпрямилась с опаской.

За огороженными кварталами простирались всхолмления, вился тракт вдали, и террасы сходили строем к речушке, видной за садом посверком ряби. Возле хранилищ что-то таскали.

Очень везёт ей! Съела на пользу «инкапаруна», храброго пленника, в амазонкских лесах своих, напилась вдоволь крови из его ран. Ох-илльи! Видно, душа его — сильный бог, дал ей счастье! Нынче душа его — в позвонке живёт, позвонок — на верёвочке из душистых трав на её смуглой шее. Вытащив из-за ворота, Има-сýмак погладила и упрятала позвонок обратно.

Кто там? хозяин?.. Вон, у кварталов… Надо спускаться. Дикая слезла вниз. Вдруг старик с красным носом, выскочив из кустов вблизи, начал бить её палкой.

— Дура! — гнусил он. — Что ты там делала?! Храм поганила?! Смерть тебе!!

Вáрак, сразу примчавшийся, удержал буяна. — Бьёшь её, Умпу жрец? Моя женщина!

— Вáрак, ты?.. Глянь, куракой стал? господином? Мне, значит, ровня?! — и жрец ощерился. — Девку к чёрту спалим! Сегодня!! — громко гнусил он. — Дура сквернила сельский дом Солнца!! Вот ты какую добыл мерзавку, сотник из черни!.. Скажешь что?

— Умпу жрец, она глупая.

— Грех бесстыдный!! — дёргал тот палкой. — Добрый огонь зажжём, чтобы сжечь её! Осквернила храм!

— Девка глупая, — буркнул Вáрак. — Девка из леса…

— А нарядил, гляжу, точно знатную? Я от предков курака, чёрт! Но моя жена ходит бедно, ходит в обносках. А? Это как так?

— Я из страны пришёл Мусу-Мýсу. Есть изумруды, две пумьи шкуры…

Громко сморкаясь, жрец прошагал в дом сотника взять мешок отступного, и оба вышли, в лад признавая:

— Если собака храм вдруг обмочит — что за спрос?

Има-сýмак спала, когда Вáрак явился с мальчиком в старой порванной робе, хрупким, тщедушным и большеглазым.

— Чавча, сын воина. Того самого, какового вы съели, ты и народ твой. Дай ему кость, велю. А не то изобью.

Ох-илльи! Дать?! А как жить потом? Где найти бога нового?

Мальчик ждал.

Она вынула позвонок, журча: — Твой отец очень вкусный! Кровь его вкусный! У мусу-мýсу он — как наш бог Уху-Уху, как Маморé-река!

— Твой отец стал им богом, — выложил Вáрак. — Кто, поедаем, терпит без стонов — те у них боги.

ГЛАВА ВТОРАЯ

с переплетением стольких дел, что в момент разобраться в них невозможно, и увлекающая в Куско…

Птицы безумели, проносясь над ним, и, ослепнув от блеска, падали.

Глазом кондора, ухом кондора, клювом кондора, там упавшего в дни властителя Тýпак Инки Йупанки, мы ознакомимся с этим городом. В центре — площадь Восторга и Ликования, коя пахнет пустынями и лесами, сходно и скалами: почвы всех сторон света смешаны здесь намеренно. Окоём — пирамиды пышных чертогов, или же зáмков. Слева, на север, видно Касáну, «Видом дивящую»; близко к ней — Кора-Кора, то есть «Лугá». Восточнее — строй Имперского Арсенала, чёрного Города Виракочи, также Большого Дворца (Квартала) и остальных громад. Золотой, в инкрустациях, Дом Избранниц виделся к югу, подле фундаментов под строительство толстых искристых стен. А западней тёк ручей под ивами, отделявший скоп серых лачуг от центра; звался он «Первый Ручей».

Очнувшись, кондор немедля прянул на лапах в долгом разбеге, правя к сиянию в толстых крышах соломы царственных зданий балок из золота, и поднялся ввысь…

Виден люд в узких улочках… Два Ручья нистекают в общее русло, и городской квартал Пумий Хвост — в развилке… С севера Города — Саксавáман, холм с цитаделью… Много кварталов всходят к предместьям, что на холмах, садами, редкими рощами… Средь окрестных полей — дороги, или же тракты, в стороны света… Далее горы в снежных покровах…

Что-то сверкнуло в облаке пыли, двигаясь к Куско из-за всхолмлений… Кондор унёсся.

Восемь руканцев — царских носильщиков — поспешали с носилками по имперскому тракту перед колонной воинов в чёрном, секироносцев. Кнут находящегося в носилках, взвившись, ударил в спины руканцев, чтобы ускорились. Впереди с пенным ртом мчал гонец без тюрбана, сползшего в гонке. Он сильно горбился, слыша крики:

— Йау, догоняем!!

Встречные падали в пыль от страха.

Мчали к предместьям. От воплей личности на носилках вскинулись ламы подле обочин.

— Мы будем первые!!

Кнут ожёг тела, ойкнул ближний носильщик… Вот уже Город… стены кварталов… каменный мост… Гонец пересёк Ручей, дуя в раковину-каури.

— Стой, гуанако!! — снова последовал визг с носилок.

Точно подкошенный, тот свалился на площади, и носильщики перешли на шаг… задержались… остановились… Мелкий, в морщинах, властный мужчина, спрыгнув по спинам, живо подставленным под его сандалии, захромал вперёд, наддавая подолу чёрной рубахи острым коленом. Руки с браслетом мечены шрамами; семицветной тесьмой сжата стриженая головка. Лоб — под накладкой пурпурных нитей; ниже — пронзительно-повелительный взор вприщур; выше — два чёрно-белых, очень больших пера коре-кенке, сказочной птицы. Грузно, до плеч почти, с удлинённых ушей хромавшего висли диски из золота.

— Что за весть принёс?

Но гонец лёг ничком на почту, не отвечая, и хромоногий бодро изрек:

— Молодчик! Правила знаешь! Мы будем пить с тобой на ближайшем из праздников!

Группа женщин в накидках засеменила от знати, севшей на корточки, под лихой топот гвардии, подоспевшей на площадь с пыльных окраин. Круглая и румяная от волнения дама запричитала:

— Ты не был год! Воюешь?! Кондор упал к несчастью… Ты не воюешь! Тешишься с девками! Муж, ответь мне! Слышал, детей твоих убивают?

— Ты вновь брюхата, о, Мама Óкльо, койя-супруга?.. — бросил мужчина и, оглядев её, устремился вдоль гвардии, задыхавшейся после дикого бега.

То были инки в чёрных одеждах, с круглыми маленькими щитами, все сплошь с секирами, златоухие (был обычай растягивать мочки золотом, а размер кружка означал ранг, статус).

— Бросили нас?! Отстали?! — слышала гвардия. — Видеть вас не хотим, ленивые!! — И хромой устремился мимо встречавших.

Молча, на корточках, провожали его глазами, лишь дряхлый инка сипло зашамкал вслед:

— Мальщик! Тýпак, племяннищек!!

Тот, услышав, сдержал свой шаг и помог старцу встать, пеняя:

— Что ты, Воитель, дядя любимый, Правая Длань родителя? Стоя, стоя встречай нас!

— Вижу тебя, Швет, ноги ломяютша! — говорил, тихо гладя племянника, старец. — Как твой поход, Владыка? Што ты там взял?

— Что? Многое! Кáса наша теперь, да Кáльва, да Айавáка; много иных стран, уйма народов… Дядя, устали; трудная получилась война. Мы с благом — погань противится!! — распалился Владыка и подытожил, что, «если земли, кои он целит завоевать в дальнейшем, станут решительно подражать злодеям в гнусном упрямстве, то он откажется от войны, дождётся, дабы задиры расположились к инкскому благу».

— Будет! Не мучься! Дикие — шловно глупые ламы… Помню, племянник, был ты нашледником, мы ш тобой и ш отшом твоим шлавно били Минчаншамана в Щиму!

— Дядя, постой-ка! Из Мусу-Мýсу вроде бы рать пришла; ты про это не слышал? Нам от наместника Титу Йáвара весть была.

— Титу Йáвар?.. Племянник, не воевал я ш ним… не припомню… — старец мучительно вспоминал. — Он рода-то уж не айльу-панака? Што ни чиновник, што ни охальник — айльу-панака, штарые кланы. А вот воюют только лишь родищи Пача Кýтека, кланы соксо-панака с инка-панака да кáпак-айльу. Этих я помню…

— Пить будем, дядя, сегодня! — крикнул Владыка и захромал прочь.

Знать расходилась и толковала, что «неспроста» -де кондор рухнул на площадь: «быть переменам».

Около улиц, созданных длинным Домом Избранниц вместе с другими зáмками центра, был тёмно-красный фасад с проёмом, что охранялся секироносцами. Тёмно-красные стены, монументальные, высоченные, заключали внутрь собственного периметра сад, пруд, клумбы, мелкие и огромные башни с кровлями из соломы. Не было в Куско, за исключением Храма Солнца, места величественней и краше, ибо досель и не жил муж доблестней и влиятельней Тýпак Инки Йупанки. Се резиденция императора — Красный Город… Лестницей он взошёл к площадке; в башню вели ступени меж стен багровых, искристых блоков, кажущих в стыках золото, что скрепляло те блоки вместо раствора. Твари из золота, — змеи, ящерки, птицы, кролики, — прикреплённые к кладке, вид украшали. Ныла спешившая вслед супруга… Смяв в конце хода бархатный полог, Тýпак Йупанки втиснулся в спаленку под соломенной крышей. Рыжий затылок был на постели… Вдруг воробьи в клиновидном окошке порскнули и влетела стрела. САМ ринулся к спящему, остриём не задетому. А потом, со стрелою в шкуре, сложенной в узел, он захромал прочь, слушая хныканье Мамы Óкльо: «Видел?! Стрела! Ты видел?! И был удав… Откуда?! Еле спасли его! Я гонца посылала; ты воевал, муж, не отзывался»… Входы сменялись; лестницы путались… «Сына травят-изводят, ты всё воюешь!» — ныла супруга. В нишах мелькали то постовые, то золотые либо серебряные фигуры.

— Кто охранял?! Кто?!! — гаркал властитель; гул разносился в каменных сводах. — Мы их повесим! вниз головами!! Чья здесь власть?! их власть?!! Стрелы — с востока, дар Титу Йáвара!! Им, поганым, неймётся?! Айльу-панака с викакирау — воры, смутьяны! Дескать, их кланы — от Йавар Вáкака, от законных правителей!! — крик Владыки усилился. — От того, кто владел лишь Куско и приседал, как раб, под аймарским владыкой?! Ишь, Йавар Вáкак… Сдох он, не знает, что наш отец и мы покорили аймарцев и всю вселенную!! Сын его Титу Йáвар хочет быть первым, ждёт нашей смерти?! Вышлем сейчас же самоотверженных в его земли, в Паукар-тáмпу, в гнусное логово!! — Потрясая стрелой в узле, САМ бежал и столкнулся вдруг с инкою, долговязым и бледным.

— В Паукар-тáмпу!! Бить косоплётов, брат! Время!! Гибнет Династия!

Тот, склонясь, поднял узел, выпавший из дрожащих рук, и увёл властелина вместе с женой его, Мамой Óкльо, в спальню.

— Амару Тýпак!! — взвизгнул Владыка, сев в стенной нише на одеяла. — Ты Голос Трона, наш заместитель! Где, брат, порядок?! В Куско смутьяны! Кондоры падают! Стрелы в спальне наследника и удавы к тому же! Многое терпим от косоплётов с той поры, как их свергли. Надо прикончить их!!

— Ссора с ними опасна. — Амару Тýпак, прежде откашлявшись (алым тронулись скулы), сел на скамью из золота. — Косоплёты — враги. Однако, как прогнать попугая, чтобы смолчали прочие? Тронем косы плетущих — вызовем гнев гривастых. Есть обстоятельство и важней, чем это: те и другие правили не один век. Мы — новодельцы. Что мы умеем? Древние кодексы излагают нам инки прежних династий; звёздные знáменья разъясняют они же, как и обряды. Власть низших рангов и рангов средних, власть на местах, в захваченных государствах — там власть у них, брат. Наш род использует их существенный опыт по управлению. А что мы? Знамениты мы войнами…

— Помолчи! Он заснул уже! — прервала Мама Óкльо. — Может спать сидя, я это знаю… Мчался как ветер! Он покорил стран десять… или пятнадцать?

— Ох, сестра, — молвил канцлер, или «Вещающий за Великого», а равно «Голос Трона» Амару Тýпак. — Знай, что Владыке надо быть сдержанней и пристойней. Нет бы войти в Град чинно, а не влететь безумно вслед за гонцом, как мальчик.

— Он беспокоился! Он спешил, брат!

Амару Тýпак, взяв узел шкуры с длинной стрелой в нём, встал.

— Пойду, сестра, разберусь с покушением…

Тот, кто ценит культуру Старого Света и понял значимость рода Юлиев, Канулеев ли, Фабиев в общих подвигах римлян, тот будет рад узнать кланы инков, зиждивших Новый Свет. Вспомним чима-панака, строивших Куско; айльу-панака, храбро стоявших за независимость против царств Чинча-Чанка с Аймарá-Кольа; ну и, конечно, инка-панака, распространивших власть и законы города Куско в области Андов. С инициала напишем их, констатируя значимость и таланты, — дабы не мёртвой строчкой был, скажем, «Инка-панака Амару Тýпак Инка ауки», но поразил бы вескостью, громозвучностью имени: «Рода Инки, Принц Крови, Змей и Сияющий Отпрыск Солнца».

Но покидаем дворец, что сложно. С разною ношей молча и споро бегает челядь… Всюду толпятся знатные лица… На перекрёстках секироносцы, или гвардейцы-«самоотверженные», угрожают секирами и впиваются взорами: кто такой?!.. В блеске длинных порталов и коридоров тучный блистательный некий муж при посохе всходит лестницей в гуле: «Это Верховный Жрец! На приём, видно, к Набольшему, к Владыке!»… Сколько носилок жмутся на улице, где носильщики, сев на корточках, ждут господ своих!.. Кто там к нам поспешает?.. стража?! Мчим к главной пл. Ликования и Восторга… Стоп! живо в сторону, к стенам Дома Избранниц, прочь от носилок: пусть проплывёт надменный, гордый вельможа… Дальше — строительство с суетящимся людом: плавится золото и потом разливается, в кладку бухают блоки, и, ряд за рядом, кладка растёт, растёт…

Вот Ручей в ложе камня с ивовой кромкой… Главная площадь — площадь Восторга и Ликования — за мостом обращается в площадь Радости, зачиная там тракт, что уносится между многих кварталов серых окраин…

Ламы навстречу, — целая сотня! — вьючены грузом, поступь и морды высокомерны, как у верблюдов… Мчится куда-то потный гонец в тюрбане, следом — две шавки.

Дальше в предместьях — два ряда древних каменных башен. «Малые, по размеру в три роста, — между больших двух; малые отстоят в семнадцати футах или чуть более друг от друга; с боку от каждой за промежутком — башни большие». Рядом — ни кустика, жутко, мертвенно. Птицы падали, пролетая здесь, зверь сбегал перепуганный, ибо в выступах и в пазах сих башен часто выл ветер. И только Солнце холил-лелеял древность за службу ясным холодным призрачным светом.

День миновал. Тьма яркими и мохнатыми звёздами созерцала Пуп Мира, кучно ответствовавший огнями. Не было в Андах и в Кордильерах города больше. Меньшим был Мани, главный центр майя, меньшим — Теночтитлан ацтеков… Выли собаки, пахло жилым от крошечных, но бесчисленных очагов столицы инкской державы. Башни заплакали влагой рос…

Заутрело, когда путник, шедший по тракту из-за холмов на Куско, встретил портшез из Куско. Инка с большой головой и путник двинулись к башням и подошли к ним.

— Ну, Рока-кáнут, лучший наш счётчик, как верят мýсу?

— В птиц и в зверей и в чащи, даже в болота, о, Тýмай Инка.

— Варвары! — было сказано. — Как все прочие, сколь ни есть их. Ищут опору в мире гниения, пребывая во мраке, а ведь над ними яркий бог Солнце!

— Я славил Солнце, — вымолвил счётчик, что вместе с Вáраком был в восточном походе. — Но постепенно я изменился. В диких, сырых лесах Мусу-Мýсу богом становится необычное. Если в редкость там ткань — поклоняются ткани. Там наводнения и дожди, поэтому там вода — богиня. Солнце не чтится; мýсу не видят в нём редкостного и властного, ибо мир их под тучами.

Инка вскинул бровь.

— И я понял, — вёл Рока-кáнут, — Солнце лишь вещь, как прочее. Я хочу знать творца всего. Я понять хочу, отчего кто-то беден, а кто-то славен, и отчего все враги друг другу, и почему изо всех слов главные говорит лишь Светоч, то есть Владыка.

Инка, сев в каменное и влажное от рос кресло, бывшее перед башнями, поместил темя в выемку в спинке, и наблюдал затем, как светило восходит меж малых башен.

— Срок установлен; близится праздник, — встал Тýмай Инка, главный астролог, и вопросил: — Куда ты? в Куско?

— Я, инка, в отпуске после трёх лет войны. Хожу везде, говорю о войне, о нравах чунчу и мýсу.

— Непозволительно!.. — Тýмай Инка, нахмурившись, возвратился к портшезу и подытожил: — Помню, ты спас меня. Я послал тебя в школу, где ты освоил счёт, а затем — на войну, чтобы, бывший раб, ты в бою отличился, начал жить лучше. Но, как я вижу, ты еретик? Заносишься, философствуешь. У нас есть кому думать. Ты, мастер счёта, будь при своём полезном, нужном всем деле… В общем, одумайся и воспользуйся даром счётчика, коим ты обладаешь…

Молча носильщики унесли портшез.

День спустя, на рассвете, стылый туман, курясь, обнажил подле башен много жрецов. Бог Инти, то есть Светило, встречен был гимном.

В Куско глашатаи объявили:

— Тýпак Йупанки, наш Господин, Сын Солнца, Ясный День подданных и Заступник живущих, Светоч народов, Отче Лучистый! Он повелел в честь Солнца три дня до празднеств пить только воду, есть только травы, жён избегать, огней не палить. Поститься!

Разом Империя погрузилась во тьму, — кроме трёх мест, однако.

Мчит Урубамба в узком ущелье. Выше, над городом, на крутых горных склонах, — площадь с дворцами. В узкие окна плещутся звуки песен и дудок, храпа и возгласов; мельтешат челядинцы; всюду вповалку спящие пьяницы… А вот зал под соломенной кровлей с грубыми стенами: все шумят; пол грязен; чад от светильников и дымы очагов уносятся сквозняками… Трон занят мужем, рослым и статным, чуть поседелым: в золоте уши, блёклая бахрома на лбу; на обрюзглой щеке — слеза, что катится и вдруг падает в неопрятный подол изношенных пыльных царских одежд.

Товарищи умолкают, и поднимается хищноликий курака с чашей в руке.

— Ольáнтай, наш повелитель, выпьем за доблесть! Мы твои слуги. Вот старший темник, твой Пики-Чаки (с боку от трона спал некий воин); спит он, наперсник твой; его дед — гуанако. Вот Рау-Áнка (глядя в пространство, стыл древний старец); знает он мудрость неба и звёзд, а предок его сам Солнце. Вот вождь Марýти (щёголь лет тридцати встряхнулся), главный застав твоих, внук удава. Вот Чара-Пума (муж в чёрной шкуре пил из кувшина); ярый, как пума, он меч и полог над Урубамбой; все перед ним — как мыши; предком его был пума. Я — управитель Орку-Варанка. Ты, когда выгнали Пача Кýтека, заповедал мне управлять всей Áнти, коей владеешь, а прародитель мой — лис… Ольáнтай! Ты всех сильней. Ты — истинный Господин! Владыка!

— Пьём, благородный Орку-Варанка! — Выпив, Ольáнтай кликнул певицу. Люди примолкли, а Пики-Чаки, как раздалась мелодия, поднял голову, всю в трухе.

Голубка, где ты, родная?

Милая, где ты?

Кличу тебя я, не уставая,

но — нет ответа.

«Звёздная» — твоё имя.

Знай, в небе нашем

прелесть твою не сравнить с другими:

ты всех звёзд краше!

Выискать слово для взоров милой

тщится мой разум:

будто бы утром встали над миром

два Солнца разом!

Ольáнтай вскочил, толкнув Пики-Чаки, кой ухватил его за сандалию и держал.

— Марути, Орку-Варанка и Чара-Пума! — крикнул он. — Вы, бесстрашные Áнти! Ядом облейте гнев ваших копий и отточите души отвагой! Братья! На Куско!! В пепел сожжём его!.. Коси-Кóйльур! Где ты? Найду тебя!

Ужасающ был его взгляд. Все съёжились, а Марути, начальник всех крепостей и стражи, и управитель Орку-Варанка пали к стопам его, чтоб удерживать. Укрощённый, как пик подножием, постоял полководец — и опустился на трон без сил.

— Царь Ольáнтай! — начал речь старец (что именован был Рау-Áнка), глядя в пространство, точно незрячий. — Много лет минуло, как покрыл я чело твоё красной царской махрой в честь Солнца, и ты стал инкой и государем. Но за все годы не возвеличился ты ни в битвах, ни в руководстве. Нет у тебя наследника, нет династии, нет страны: ты царь верхней излучины Урубамбы, диких племён её, называемых Áнти. Люди твои — разбойники. Ты пастух вольных пум, опоссум, правящий птицами.

— Смолкни! — цыкнул, ощерясь, Орку-Варанка.

— Знай, — старец встал, продолжая взирать в пространство, — нам надо действовать. Прежде надо взять Куско, восстановить чин древних обрядов. Солнце, не пьющий кровь человеков, слаб, дабы зиждить Миропорядок. Часты обвалы, землетрясения, рушащие жилища, пашни, дороги. Ливни и стужа губят посевы. Мор истребляет люд. Полувек назад Пача Кýтек, — раб, ставший инкой, — сел с твоей помощью на престол. В итоге инкские кланы служат не Солнцу, кой есть Отец их, — служат династии Пача Кýтека. Предстоит возвратить власть инкам. Встань и очнись! Отправь слуг в Паукар-тáмпу к людям наместника Титу Йáвара Инки, старшего клана айльу-панака, и заключи союз. Он, хотя рода старого, а не древнего, но поможет нам. Ты и он — господа Востока, сил у вас много. Выпроси помощи у лесных племён. Соберёшь войско в сто, в двести тысяч — вот и бахвалься! — И Рау-Áнка, бликая диском в старческом ухе — символом инки, сел на скамью из золота.

Жгли огни также в Паукар-тáмпу, в сердце Востока, выяснил Лоро (бойкий агент спец. службы, тайной полиции Сына Солнца). Он заприметил вспышки в предместьях. «Выведать и возвыситься!» — ускоряли шаг мысли. Он, пройдя рощей, сел под куст — наблюдать за посмевшими жечь огни перед праздником.

В чёрных жреческих робах, с факелами, у лестниц, ведших к трём входам в мрачные скалы, стыли рядами «косоплетущие» — инки старых родов.

Под гром затряслась земля и ночные светила! Лоро вцепился в куст, чтоб не шлёпнуться; инки вскрикнули. Гласом гулким, ущельным молвили Анды (или же Áнти):

— Верите? Внéмлите?

— Внемлем, Мать-Анды!

— Высший Творец, мой муж, дал мне доброе семя, злобное семя, вялое семя. Солнце мне тоже дал своё семя. Я родила Четырёх; их жён родила я. Айар-Саýка, плод Творца Мира, создал Мир Жизни; а Айар-Учу, плод Творца Мира, создал Мир Смерти; а Айар-Кáчи, плод Творца Мира, создал Земной Мир; а Манко Кáпак, плод бога Солнца, выковал Разум. О, Титу Йáвар, знатный праправнук мой! Я дала тебе предков — дай мне потомков. Я, Анды, Мать твоя!

Инки с песнями проводили детей в пещеры и возвратились… Каменный топот ожил; гул сдвинул тверди и удалился… Факелы гасли один за другим во мраке… Лоро бежал, взволнованный, и, подкравшись к наместникову дворцу, стал слушать, влезши на дерево. За окном при светильнике Титу Йáвар беседовал с инкой-милостью Йáкаком. Лоро встал на сук и напрягся. Слушай-подслушивай! Донесёшь по начальству — быть рангом выше! пить вместе с инками!

— Господин! — молвил Йáкак. — Нынче день Андов, Матери нашей. Я торжествую!

— Правильно, — воспоследовал скрип. — Мать инков — Анды. Знай, мои предки, выступив с Трёх Священных Пещер, отсюда, отняли у гривастых, — у древних кланов, чья мать Луна, ха-ха! — город Куско, с ним же и власть. Мать-Анды вынянчила не трусов!

О, не зевай, Лоро! тьма компромата!

Но заговорщики перешли на язык мудрёный. «Был там особый говор общения, непонятный профанам, и изучали его лишь инки; он был божественным языком тех инков». Дёрнувшись от досады, Лоро слетел с сукá и расшибся.

— В Чунчу, — вёл Йáкак, — инка-панака всяко мешали, и я убил их. Льстя глупым чунчу, я заручился, что за ножи и тряпки варвары выставят сорок тысяч и более. Их заложники, что привел я, — будто бы отпрыски покорённых вождей, — бродяги, коих отправим мы Хромоногому. Пусть он, думая, что Восток покорился, к нам расположится. И пакт с дикими утаён будет прочно. Вот чудо-лама, давшая двойню рвением тени твоих желаний с именем Йáкак!

— Близок день, — скрипнул голос, — в кой я верну венец, нагло отнятый Пача Кýтеком! Род мой сядет на трон, клянусь! Ты же, сын от наложницы, будешь признан законным сыном от пáльи и, инка крови, будешь возвышен. Я удостою смётку и верность.

— Раб твой навек, отец!

— Где ещё взять нам помощи?

— У Ольáнтая-самозванца, якобы инки…

Крик перебил их. Вызнав, в чём дело, Йáкак поведал:

— Там лекарь Лоро! Мёртвый! под окнами!! Он подслушивал! И на нём, отец, найден знак соглядатая!

— Что?!.. Измена!! — вскрикнул наместник. — Живо гасить огни! Кончить службы Матери-Андам! Всех, всех хватать! Допрашивать!..

Свет горел даже в Куско, в опочивальне Дома Избранниц, где, наблюдая тень от лампады, слушая дальний горестный стон, подрагивали две девочки. Дивна первая! Мало ей уступала вторая, вдруг произнёсшая:

— Стонет каждую ночь… Ужасно! Кто, Има-сýмак, там ночью стонет?

— Инчик, посмотрим.

Кутаясь в ликли, то есть в накидки, вышли за полог. Просеменивши около склада, пахшего шерстью (делом затворниц было шитьё для инков и для семей их всякой одежды), девочки выскользнули на улицу, — что делила Дом надвое, так велик он! — улицу под соломенной кровлей. Вслушиваясь в храп евнухов, вышли в сад, озарённый луной… пошли… ножки мяли траву опасливо… С тихим плеском ручей тёк по рву из золота. Близ него обе стали.

— Инчик, ты видишь: время цветенья! Видишь, цветы цветут, сладко пахнут!

— Нет, ньуста.

— Ньуста? Вовсе не ньуста! Мне говорят: ты ньуста. А кто отец мой — и неизвестно. Все настоящие ньусты знают свой род; все знают! Дочь Йавар Вáкака дряхлая, но твердит, что отец её — инка чистый-пречистый. Дочь Пача Кýтека хвастает: мой отец потряс мир, сломил всех, начал династию. Это — ньусты. Я для всех ньуста, но я не знаю, кто мой отец, не знаю.

Инчик вздохнула. — Уай! Мой отец — вождь Чи́му, Минчансаман, вот так вот. Луннорождённый… Я была маленькой, к нам пришли ваши инки. Очень злой инка бил отца по щекам, бил, бил… Увели меня в Куско. Мне не хотелось, ведь у меня был брат, дом, слуги… жили у моря, рыбы в нём — страшные! А в столице Чан-Чан в ритуальном пруду были лунные рыбы… рыбы священные, серебристые… Ты не плачь, Има-сýмак! — Инчик отёрла слёзы подруги. — Старшие скажут: Инчик, твоя госпожа что, плакала?.. А она, наша мамка, тоже раз плакала! Вышла в сад — стала плакать. А увидала меня — в крик: ой, птицы гнёзда вьют! палку дай птиц прогнать!.. И плакала…

Повздыхав, Има-сýмак направилась к высоченной стене из золота, ибо Дом сих Избранниц чтился священным, и наклонилась к низкому своду, в кой уходил ручей, устремлявшийся в город.

— Виден дворец… Вон стражник… Инчик, ты помнишь, как я смотрела так же на город здесь под стеною? Сёстры заметили и сказали: срам, Има-сýмак… Слышишь? Стон!! Рядом!.. Кто стонет?.. Сходим?

— Страшно! — молвила Инчик и отшатнулась.

Но Има-сýмак прошла в сад к погребу, куда слуги носили изредка пищу. Стоны послышались под ногами. Девочка вскрикнула.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

в целях примера, как припеваючи жили в инкской державе люди, кои имели всё для их жизни, как восславляли они власть Ясного Дня — Владыки…

Склонный к бурлескному, грандиозному, я сию главу был готов начать с Пира Солнца, проистекавшего при стечении масс на площади Ликования и Восторга при соучастии родовитейшей знати всех Сторон Света. Ибо на сём пиру главный инка пил с близкими, с быстроногим гонцом затем, кто его обогнал в пути, и с героями, покорившими Кáльву и Айавáку, Кáсу и Чунчу и Мусу-Мýсу. Вáрак, способностью пития дививший, мигом повёрстан был в инки-милостью и назначен гвардейцем, «самоотверженным»; Рока-кáнут, вычислив камни, коими сложен был Красный Город, выпросил снова месячный пропуск для путешествий, ибо «ходили они в том царстве не ради выгод и удовольствий и не для собственных дел и прочего, а по воле царя, курак», — отчего и ценна награда. Порфироносцу сброд из восточных чащ подарил изумруды и мармозеток, перья и коку, плюс «лозы дýхов» как психоделик. Йáкак вертел хвостом перед Вáраком, вдруг вознёсшимся. «Я тебя вывел в сотники и взял в Куско! Став охранителем Сына Солнца, ты возгордишься и позабудешь бедного Йáкака из Восточного края. Ты позабудешь?» — «Не позабуду». — «Что же, друг Вáрак, пью с тобой, с тем, кто будет ходить с сих пор в чёрной форме!» — «Буду ходить, а как же? Я тебе верный, хоть я стал тоже чуть ли не инкой — инкой-по-милости!»… Крайне жаждалось описать и действо в капище Солнца рядом с кварталом, прозванным «Пумий Хвост»… но следует отступить к неброскому.

Брызжет Солнце, пики сверкают! Зелены пастбища Чачапуйи! Много преград поверг император, уйму солдат сгубил на седых перевалах и в жутких схватках, дабы страну сию осчастливить. И вот поэтому, воздавая за блага, коих не ведали в прежней варварской, подлой, мерзостной жизни, чача работают и жалеют, что близок вечер и что придётся бросить работу. Пятятся медленно и, вбивая тяжёлые палки-заступы в землю как по команде, роют мужчины. Женский строй махом садит в ряд клубни… Дивные клубни! Верх упований! Ибо здесь родина триумфатора, покорившего чуть поздней Европу: мы в Папамарке, в «Месте Картофеля», где родится он крупным и претворяющим идеальную суть Solánum, или Паслёновых, к каковым относится.

Лица чача внимательны, дабы с темпа не сбиться. Градоначальник, славный Римáче, инка-по-милости, наблюдающий с верхней узкой террасы, — рад, несказанно рад. Прежде дурно садили: толпами, с разговорами да с ленцой, как вздумалось. С властью инков исправились: каждый с таклей, все ходят строем, трудятся от зари до зари… В сандалиях и в добротной одежде, градоначальник, гордый собою, смотрит окрест. Прекрасно! Много террас кругом, и все с людом! Взвод древоухих племени кéчуа (оккупантов-наставников), опираясь на пики, бдит диких чача ради порядка. Ибо днесь праздник: сев на полях Заступника, Сына Солнца и прочая… Надо, всё ж, вдохновить мешкотных. Хекнул Римаче и, заложив начальственно руки зá спину, произнёс:

— Вы вот что… Вы, чача, пойте: айау хайли! айау хайли! йэх, чудо-такля, йэх, борозда! потрудимся, попотеем! Женщины, отзывайтесь: хайли, герои, хайли!

Зубрят отсталые туповатые чача общеимперский слог руна-си́ми, светлый язык: вмиг поняли, в лад пошли! Вновь Римаче советует:

— Праздник!! Чача, старайтесь! Трýдитесь на полях Владыки! Счастливы быть должны! Пойте песни про то, как вы были плохие, а Светоч Мира прибыл к вам с благом. Такли, однако, не забывайте!

Чача запели сбивчивым хором… Солнце спустился к снежным хребтам… Прохладно… Градоначальник живо накрылся толстой накидкой. Мёрзнет Римаче — чача потеют. Горбятся женщины, торопясь отсадиться; стонут мужчины, бьющие такльи в шаткое стремя грубой подошвой… Чача кончают петь. Тронув диск в чутком ухе, градоначальник злится на чача, глупых строптивцев. Но сухопарый чача со шрамом вдруг начинает:

Вот что у нас случилось:

с войском пришёл чужеземец;

я, говорит, Тýпак Инка,

ваш господин. Айау хайли!

— Хайли-ахайли!!

Мы укрепили крепость

и отбивались отважно.

Нас люди инков разбили,

нынче поём: айау хайли!

— Хайли-ахайли!!

Мы живём в Чачапуйе,

Клубня Великого дети,

петь не хотим: айау хайли!

Гордый народ и могучий!

— Хайли-ахайли!!

И заработали исступлённо! Такли рвут землю! Волосы мечутся перед лицами, как трава в диком поле! В страхе Римаче, ноги трясутся и в голове круги. Как-то высказалось само собой:

— Хватит!

И заспешилось к стражникам, к древоухим защитникам. Ох, не хочется сгинуть! Дух, отлетя, услышит: рано почил, дух… мудр ты был и чинов бы достиг… Песнь гнусная, наказать певца!

Подбегающие чиновнички и туземцы-кураки слышат: — Плох руна-си́ми у глупых чача! Путают трудовые спевки; вспашка не спорится! Мы начнём учить руна-си́ми, очеловечивать чача вечером.

Юркий прыткий вождь ластится: — Всем учить руна-си́ми! Два моих сына в городе Куско! Учат в нём руна-си́ми!

Дурень! Пращой, хе-хе, стянут жбан его мыслей, перья за ухом, роба — из меха горной лисицы. Прочие сходно.

«Чача невежды, — мыслит Римаче. — Глупые… Шиш! Сыны ваши в Куско не языка ради, а для покорности, дабы вы не восстали, если впадёт в башку! Они в Куско заложники». Остр ответ его, сопричастного государственным тайнам, едка улыбка:

— Мудрыми сыновья вернутся, честный вождь Мáйпас! Будут знать толк в правлении!

Солнце сел, и раздался рёв раковин. Мигом женщины понеслись бегом к очагам, а сильный пол, — такли нá плечи, — потянулся колонной, как и предписывал Пача Кýтек: «Труд в полях схож с военным. Рать идёт на врага с криком: айау хайли! Чернь землю роет под айау хайли. Рать марширует с брани рядами. И земледельцам шествовать сходно».

Нервен Римаче, мчится за строем, ищет кого-то пристальным взглядом и, заприметив чача со шрамом, тихо корит его:

— Таклей машешь, болтаешь… Ты дебошир? Как звать тебя?

Тут как тут юркий Мáйпас, прыткий курака: — Кáвас звать!

— Надо парня исправить, — молвит Римаче. — Парня накажем.

И полегчало. Близ — древоухие со щитами и пиками. Хорошо. Славно. Благостно!.. Тяжко править, однако: туп народ, порывается к прежней варварской жизни… Градоначальник хекает:

— Чача, слушайте. Было некогда, Солнце с запада на восток ходил. Воробьи жили в глиняных хижинах. Он велел им селиться в хижинах каменных. Воробьи же противились. Налетели вдруг тучи, дождь лил, лил, лил. Глина стаяла. Воробьи мокли, плакали… Почему же не слушали добрых мудрых начальников?

Скалят зубы вожди, не смысля, что, как те самые воробьи тупые, гневают пастыря папамáркаских чача. Он для них — что Сын Солнца для всех вокруг. Он им царь почти, этим чача, и благодетель… Хекнул Римаче. Позже, на площади над покрывшими склон лачугами, объявил: — Всем ужинать — и сюда всем. Будем бить Кáваса и вникать, зачем. Будем также учить язык руна-си́ми.

Рубленной в скалах лестницей, власть имущие взобрались вверх в крепость. Чача, сдав такли — палки-копалки — в такля-хранилище («ведь у подданных инков не было собственности»), рассеялись.

Кáвас, тот сухопарый чача со шрамом, что пел задиристые куплеты, шёл и задумчиво скрёб в затылке. Спутники спрашивали:

— Сказали, мы будем бить тебя. А за что?

— Смотрите: шрам мой от инков, я не смирялся, с ними боролся… Быть бы мне пумой, чтоб убежать в леса, чтоб умчаться в долины, в дальние страны, где инков нет!.. Накажут меня за песню. Пел я, что чача — гордый народ, могучий. Или не гордый?

— Гордый, да! — восклицали попутчики и на миг распрямлялись. — Гордый, могучий!

— Надо прогнать кусканцев.

Все замолчали, глядя под ноги.

— Клубень Великий так приказал, — вёл Кáвас. — Он обнаружился.

Взоры вскинулись.

— Бились, помните? Клубень сгинул, Мáйпас сказал нам: боги нас бросили, нужно сдаться. Мы, испугавшись, инкам сдались, признали их. Ночью Сиа, жена моя, говорит: зовут тебя; не ходи, муж, вдруг это дух? Как быть? Известно: к духу не выйдешь — сам войдёт.

Закивали.

— Вышел на голос — он убегает, манит в ущелье; в трещине голос: Кáвас, я тут, брат! Сунул я руку — Клубень Великий, бог наш!!

Все обмерли.

— Приложил его к уху, слышу: возьми меня; буду правду вещать и истину… Приходите, Клубень Великий правду объявит.

Кáвас направился к стенке диких камней, в лачугу. Грубый очаг светил красным отсветом в шкуры слева, в женщину справа, сыпавшую в чан клубни. Дым тёк сквозь крышу прелой соломы; а на стропилах — вяленый кролик… Сев на пол, Кáвас сдвинул колени под подбородок.

— Сиа!.. Ты, Сиа, не говоришь со мной. Раньше ты говорила.

— Кáвас, устала. Да и не знаю, что говорить тебе. — Опустив чан на угли, чтоб разогрелся, Сиа вздохнула.

Кáвас сказал: — Накажут.

Женщина охнула. — Муж, за что же?

— Таклей размахивал. Мол, за это. Но не за это. Я ведь пел песню. Сеяли в поле, я пел про чача, храбрых, могучих…

— Кáвас! Казнят тебя — как мне жить одной? Отберут детей — как им будет?! Кáвас, не пой ты песен, не затевай дел с Пи́пасом! Пи́пас — вождь, отвертится. А кто ты? Общинник!

Кáвас завёлся: — Нет, Сиа! Надо спровадить инков! Мы отдыхали бы. Ведь поля мы засеяли? Для чего рыть землю инкским владыкам? — Быстро вскочив потом и завесив вход пологом, Кáвас вытащил и поднёс к огню крупный Клубень из золота, зашептавши: — Грейся, Великий, сил набирайся! Жизнь дай хорошим чáчаским клубням, порть клубни инков! Выпусти корни, вбрось семя в женщин, пусть множат воинов! Срок настал инков гнать!..

Он сунул божественный Клубень в нишу. Сиа свернула полог при входе — дым опрокинулся снежным вихрем, ибо изменчив высокогорный взбалмошный климат. Дети пришли, уселись. Варево Сиа вылила в чашки; выпили… После Кáвас замазывал щель в стене жидкой глиной с соломой; Сиа лежала и дожидалась, чтобы младенец сам подполз. «Ибо он должен сам лезть к матери и достать её грудь; сосать приходилось, став на колени и никогда — в подоле и на груди у матери».

Под вой раковины на площади в снежных сумерках собрались порошённые снегом толпы. Градоначальник, кутаясь в мех накидки, ласково молвил:

— Чача, упрямцы, что мы обсудим? Как мы работали — это первое. И за что судим Кáваса — вот второе. Что кому нужно — третье. Плюс зачем руна-си́ми — тоже обсудим. Пусть же десяцкие, всех исчислив, скажут наличность пятидесяцким, те скажут сотникам, пятисотникам и так далее.

Когда Мáйпас и Пи́пас, лидеры местных трёх тысяч чача, люд подсчитали и доложили, градоначальник начал с упрёком:

— Нет двоих?.. Плохо. Мелочи сказываются в большом. Сегодня — как вы работали? Должных личным трудом служить Сыну Солнца — тысяча триста, и на поля вышли все, — при том при всём вместо ста двадцати полей взрыто сто полей. Для чего же начальник план составляет, ночи не спит в тревоге? Плохо работаем и поём трудовые песни… Выдать ленивых! Где они?

Лунный свет через редкие, клочковатые тучки высветил чача, вытолкнутых из толпищ.

— Бей нерадивых! — крикнул Римаче. — Кáвас!.. Где Кáвас?.. Вот он, смотрите! Кáвас за что будет бит? Сказать вам? Он не на том плече, мы все видели, таклю нёс, этой таклей размахивал. Мог убить кого — и тот пýрех убитый впредь не работал бы. Покалечить мог — и тот пýрех увечный жил бы из милости и за счёт Благодетеля, ну а мы бы трудились. Вот вам и Кáвас!.. Будем стегать его. Так, старейшины Папамарки, мудрые?

Старики подтвердили. Родичам трутней выдали палки, и экзекуция состоялась. Кáваса сшибли, он повалился… Градоначальник грозно спросил:

— Одумались? Проявите покорность.

Много побитых стали просить в слезах, чтоб и впредь «колотили, били, учили».

— Славно!.. — Довольный инка-по-милости перешёл на другие важные темы. — Что кому нужно — мы подсчитали. Сказано Потрясателем Мира, а Тýпак Инкой Йупанки удостоверено: у кого нету нужного — дать тому. Виноват подлый Кáвас, но получает шерсть на одежду, целый мешок. Ликуйте. Айау хайли!

— Хайли-ахайли!! — вторили толпы.

Кáваса унесли с мешком, и Римаче продолжил:

— Про руна-си́ми… В чём тут смысл? Почему руна-си́ми, а не ваш глупый чáчаский говор? Тёмный язык — мысль тёмная; светлый язык — мысль светлая. А светлей руна-си́ми нет вокруг; и на нём говорят подвластные Сыну Солнца. Главный учитель вам назовёт слова.

Вмиг плюгавый чиновник вскрикнул: — Тýпак Йупанки!!!

Толпы сказали: — Тýпак Йупанки!!!

После вникали в смысл «митимáе», также в смысл «рýрай»: «пóдать» и «делать». Уразумевши эти два слова, чача немедля одушевились, взоры прояснились; ведь наличествовала тенденция, что они, «усвояя речь инков, сбрасывали отсталость, невосприимчивость, и у них бралась склонность к тонким предметам; ум устремлялся к высшим» идеям.

Жрец Айуана выпалил здравицу:

— Повторим за мной: Солнцебог Победительный, жизнь питающий, день рождающий, нас кормящий! Возблагодари, бог, инку из инков! Он, милосердный, с тёмных стезей нас вывел в мир света! Много картошки мы соберём ему, Сыну Солнца! Мы его любим!..

Чернь повторила и удалилась с кладью духовности. Господа скопом двинулись в крепость. Выше её был дом в пещерах, сдобренный блоком внешних стен и увенчанный крышей свежей соломы. Он вис на пике и достигался маршем ступеней, узких, высоких и кривоватых, так что Римаче и Айуана шли потихоньку, не без опаски. Прежде был двор; затем коридор ввёл в зал с паласом, где в клиновидные окна бил свет луны, а печка, — ёмкость на ножках в виде яйца, рефлектор, — пыхала заревом.

— Славный дом! — произнёс жрец, греясь. — Будто у принца! Что помогает тебе жить справно? Мудрость твоя иль духи?

Андские духи, то есть деревья, скалы, могилы, храмы, подвалы, совы и прочее, населённое сверхъестественным, были чтимы, как, скажем, лары либо пенаты в римской культуре, и столь же властны.

Выйдя, Римаче вскоре вернулся с крашеной керамической головою в шапке. Жрец, тронув ручки, соединявшие два наушника этой шапки, вскрикнул в восторге:

— Кто это сделал?! Точно живая! В Куско не сыщешь!

Градоначальник, вынув из ниши чаши из глины, сдвинул к рефлектору табуреты.

— Да, в Пупе Мира нету такого… На голове сей леплена шапка с как бы наушниками от ветра. Что за народ их носит, друг Айуана? Ну-ка, подумай.

— Инки, аймарцы… больше не знаю.

Хекнув, Римаче присел. — Друг, выпьем.

И «голова» засочила вино из горлышка, в кое ручки сливались.

Жрец, глотнув, подскочил. — Йау, вкусное!

Опрокинув в рот чашу, градоначальник опять ушёл — и доставил иной сосуд: расписную чету в соитии. Жрец взирал, как она льёт пьянящую влагу из ручек с горлышком.

— Айуана! — начал Римаче, ёмкость отставив. — Я точно сокол, видящий кроликов и не ведающий, что выбрать. Много событий; странные происходят дела. Предчувствую перемены. Наш Хромоногий Тýпак Йупанки скоро вторую ногу сломает.

— Йау!! Сломает?! — жрец изумился.

— Ночью однажды мне повелели от Виса Тýпака принца, многомогучего: здесь послы царства Тумпис, ты размести их. Принял я тумписцев, спать лёг. В полночь посол с кувшинами, из каких нынче пьём с тобой, просит чести с ним выпить, сам узкоглазый, в шубе из меха. Пили по-нашему — знает свычай! — и я спросил, откуда он. «Из Великого Тумписа, из огромной страны!» — шумит. «Славно знаешь язык наш». — «Близко, — шумит он, — Тумпис Великий от Чачапуйи. Тумпис могуч, силён! А в друзьях его — земли Ки́ту, Каньáри, Сáнку и Чи́му». — «Куско, — веду ему, — эту Чи́му разбил давно». — «Пью за вас, за героев!» — он говорит мне. Я всё хмелею. «Тýмпальа Первый, Тýмпальа Вечный, — снова шумит посол, — самый знатный! Он отпрыск Моря, он синей крови!» — «Солнечной крови, — я отвечаю, — мой благодетель, звать Титу Йáвар!» Щурит он глазки, смотрит в упор. «Где муж сей? — вдруг вопрошает. — Мне управитель над Чачапуйей принц Виса Тýпак сказывал, что у вас царь — Тýпак Йупанки, главный из инков. Я был обманут? послан не к равному моему властителю?!» — в крик орёт он. Сколько селений — столько, известно, и соглядатаев. Я признался, что главный — Тýпак Йупанки. Тумписец снова: «Я попрошу тогда проводить меня к Титу Йáвару, как советовал мне Римаче-градоначальник»… Ох, Айуана, солнцуугодный! Вмиг во мне Апу-ри́мак грохнул, ибо смутьянов без разговора вешают вверх ногами, дом засыпают, род истребляют. «Нет, я солгал!» — воплю. А посол этот сбросил пышную шубу, встал в яркой мантии. «Знай, — орёт, — что зовут меня Кóхиль. Сказывай правду!» Я рассказал тогда всё об инках древних и старых родов, а после — о Пача Кýтеке, захватившем власть, и услышал: «Чистых кровей царь Тýмпальа Вечный! Равен ему солнцекровый муж Титу Йáвар, будущий царь ваш! Нынешний царь — пройдоха!»

— Каверзные дела! Чудесные! — Айуана наполнил чаши. — Грозные страны за Айавáкой, что уже наша!.. Вдруг нас захватят?

— Страны могучие… — и Римаче придвинулся. — Кóхиль так сказал, что у Тумписа двести тысяч дубинок. Ежели Тумпис этот державный да Титу Йáвар наш сговорятся, Куско не сдюжит!

Оба со смехом выпили «Голову» и «Любовников», ведь они «были склонные к питию чрезмерно», и опьянели.

— Я очень предан айльу-панака, старым родам! Ты понял?.. Мне Титу Йáвар… Что он сказал мне? Шлю в Чачапуйу, там жди приказа, вот что сказал мне!.. Айау хайли!! Ты, Айуана, срок придёт, будешь главным жрецом здесь, я — управителем… Понял, нет?.. Я дарю тебе! Забирай, друг, «голову» и «любовников»!

— У меня их найдут — накажут! — ныл Айуана, но таки принял дар и побрёл прочь, хныча: — Явно накажут… Ибо закон есть: взял подношение — смерть тебе…

А хозяин, выставив гостя, начал амурничать, но наложница выскочила во двор, где кручи росли к созвездиям… Вон дом милого, вниз от площади… Для чего пришли инки и её отдали старику?

— Так, чача! — днём наставлял Римаче. — Сеять закончили — будем строить дорогу. Эта дорога Куско приблизит; войско поспеет, коль нас обидят. Завтра с рассветом строим дорогу!..

Темень спустилась на Папамарку… но псы молчали, так как не видели в небе Лиса. Встарь Луна не имела пятен, сплошь была светлая. Воспылав ярой страстью, Лис с ней сошёлся и к ней приклеился; с этих пор они вместе. Нынче, однако, псы не брехали. Что брехать, ведь Луны в небе не было — значит не было Лиса…

Тени скользили; Сиа впускала их за оборванный полог. Кáвас их пересчитывал. В очаге тлели угли.

— Тридцать пришли… Давай!

Он вытащил золотой самородок в образе Клубня — местного бога. Все повалились, забормотали:

— Предок! Родитель!..

— Землю Сосущий!!..

Также приветили птичье чучело, вытащенное из тряпок и почитаемое вторым кумиром.

— Тучегонитель!..

— Бог Всекрылатый!!..

Дёргая крыльями, Кондор спел баритоном:

Лис, взобравшийся на небо,

был ещё лисёнком малым,

когда я любимым чача

из-за гор высокоснежных,

Клубень-брат, тебя доставил.

А теперь ты мне поведай,

как живут герои-чача.

Ответствовал слёзный писк:

Брат, крылатый и могучий,

знай: герои-чача нынче —

никакие не герои;

покорились чужеземцам

и поют: айау хайли;

только Солнце почитают

и не славят нас с тобою.

Боги всплакнули. Зрители утирались ладонями.

Унеси меня, крылатый,

из трусливой Чачапуйи!

Я любил свободных чача,

но рабы мне ненавистны!

Кондор вознёсся и захрипел:

Позабывшие отвагу,

променявшие оружье

на копалки чужеземцев

не достойны нас с тобою.

Да останутся презренны!

Гости молили:

— Не улетай, бог Тучегонитель! Не уноси прочь Землю Сосущего!! Мы не трусы! Боги, мы с вами!

Кáвас прижался поочерёдно к Клубню и Кондору. — Говорят они: завтра делать дорогу… кирками бейте инков! И говорят ещё: знак к началу подаст вождь с крыльями… И в Селении Пумы бьют инков тоже. Братья, готовьтесь!

Как все ушли, он шлёпнулся возле идолов, изнеможенный пением и спинной острой болью, ибо недавно был измолочен волей Римаче.

Утром люд вытянулся вдоль склона. Кирки кололи скалы и камни. Вздрагивали концы пращей, стянутых, по обычаю чача, вкруг их голов; от пота чернели робы. Вскоре затишье лопнуло спевкой:

— Айау хайли! Айау хайли! Йэх, топорами! Йэх, камень в пыль! Общинники, попотеем, потрудимся!

Кéчуа, — главный инкский народ, имперский, — с пиками и щитами бдели. Градоначальник щерился: «Славно трудятся и поют, лентяи! Вникли во блага, кое приходит в их жалкий быт!» Из сумочки, что висела на локте, он вынул коки, чтоб угостить старейшин óбщины и курак. Вождь Мáйпас кланялся и заискивал:

— Кока вкусная! Наш Римаче — царь Папамарки!

Вдруг длинный Пи́пас, кутанный в плащ, вскричал для черни:

— Лучше трудитесь, хайли-ахайли!

— Знаешь молвь руна-си́ми! — хекнул Римаче в качестве шутки (длинный курака был туповат, считал он) и пошутил опять: — Пи́пас, Пи́пас! Ты завернулся в эту накидку, будто в шерсть лама!

Все рассмеялись.

— Чача! Нельзя без дороги! — хекал с ухмылкой градоначальник. — Мáйпас и Пи́пас — маленькие кураки, им хватит стёжки. Мне хватит троп. Но Ясный День, иль наместник Востока, иль управитель — им дай дорогу, столь они славны!

Мудр инка-милостью! Знает тайну: будет дорога цепью окраине, прочной связью с Империей. Как обвал, если чача восстанут, хлынут и сломят бунт древоухие, главный инкский народ! А тракты направят дальше и дальше — до Ханко-вáльу и его чанков, смывшихся на Крючок Урубамбы от гнева Куско, и до иных стран. Градоначальники будут там нарасхват, по опыту знал Римаче… Пики, извергнувшись из туманов, княжили в высях. Мыслилось, что низины вроде как чернь, а склоны — как бы кураки, Солнце над ними — как Титу Йáвар, что и возвысил предков Римаче в инки-по-милости. Хорошо вознестись бы некаким пиком, грезил Римаче… С этих глобальных дум восхотел он надрызгаться и ушёл в Папамарку вместе со стражей.

Вскоре вождь Пи́пас скинул свой странный кожаный плащ и выставил крылья кондора, подавая знак восставать.

— Айя!!! — крикнул Кáвас, приковылявший на костылях с пращой в руке.

Чача бросились на солдат; их кирки стучали в шлемы. Кéчуа пятились, но когда покатились в них валуны — рассеялись, и мятежники стеклись к крепости. Древоухие защищались там от снарядов, сыпавших из пращей восставших. Видя, как милый лезет на приступ, чача-наложница с воплем ярости побежала к Римаче. Он с ней управился, а потом подвёл к крепостной стене близких Пи́паса.

— Сброшу их!!

Но те прыгнули сами да и убились. В крепости струсили и решили Римаче выдать повстанцам, прежде порвав ему петли мочек ушей, где каждая — «в четверть вары (83.5 см), а толщиной в полпальца», и удивительно, что «такой мизер мяса, коим кончалось ухо индейцев, был так растянут, что помещал внутрь вещи, формой и мерами походившие на предобрый круг гончара; ведь диски, кои вставлялись в петли ушей их, были огромны».

Вдруг взвыли раковины; в селение ворвалась рать инков с пиками и щитами. В красных носилках был Виса Тýпак, многомогучий, принц и сын Солнца, волей Владыки князь Чачапуйи и управитель. Чача пленили, выстроили на площади. Молодой Виса Тýпак, спрыгнув с носилок, выбросил взлаяв:

— Бунт?! Убиваете?! Возвращаете скотство?!

Дёргая грузными золотыми ушами, он стал дробить лбы пленных. На триста пятом казни закончились. Позже, в крепости, он сел к скатерти с ламьим мясом, водкой, фасолью и обнажил из-под шлема стриженную под ноль голову, стянутую всецветной, как и у всех пачакýтековых чад, лентой. Волос сидевших с ним пятитысяцких перетянут был лентой чёрной, что ниспускала толстые жёлто-красные нити. Тысяцкие, с их меньшей толщью лент, нитей и вставок в уши, кучились на другом конце. Это всё были инки, высшая раса Анд.

Подумав, градоначальник с чашами встал от скатерти, чтоб почтить принца речью и рассказать про бунт: — Эти чача злодеи…

Тот оборвал его: — Повторится впредь — казнь всем! Казнь и тебе, раб! Дай мне зачинщиков. Я отправлю их в Чили… Слово Великого! Пью с ним! — Принц сел на корточки, фасом к югу, выпить с Владыкой, чем вызвал трепет, так как могли это только лишь родственники династа (к ним Виса Тýпак и относился в качестве сына не от какой-нибудь там наложницы, а от пальи высшего ранга).

В сумерках чача молча отправились погребать тела убиенных в ямах ущелья, где, взявшись зá руки, хороводились.

А Римаче их совестил: — Что сделали? Небо в тучах, Солнце не хочет вас! Плачет добрый, могучий наш Благодетель, Светоч Народов! Сколько убито — плачет он — верных кéчуа, кротких, преданных! Но Владыка вас любит, он вас прощает: переселяет вас жить в пустыню, в Чили, в Такаму. А в Папамарке будут жить кéчуа, кои любят Владыку. Выберем должных переселиться!

И отобрали переселенцев.

— Кáвас остался? — тронул Римаче сшитые петли собственных мочек, порванных в бунте. — Он ведь мятежник.

— Нет, не мятежник.

— Таклей размахивал, песню пел…

— Как побили мы Кáваса, — возразили чиновники, — после песни бесстыжей, он стал недужный, мирный, покорный.

— Вот как? Прекрасно… — хекнул Римаче. — Пусть будет сотник. Будет рассказывать: я упрямился, не хотел подчиняться. Градоначальник сильно побил меня, и с тех пор я хороший…

Ибо в вожди назначались лишь те из них, кто являл себя «честным, порядочным, другом общему благу».

Чача скопились около тракта, и их погнали переселяться. К всяким строптивцам стражники строги: стукнет дубинка — череп раздроблен… Много стран видели и прошли в пути: Вамачýку и Вáнка, Чáнка, Ванýку и Вакрачýку. Видели сёла и города на склонах, пастбища, прииски и террасы; видели реки, горы, долины, тракты, мосты и лачуги гонцов в снегах. Акведуками нистекала вода с вершин на поля кукурузы, проса, картошки. Чача шептали:

«Всё земли инков!»

«Светоч — огромный!»

«С небо размером!»

«Он сто мешков ест сразу!»

«Ходит он быстро: шаг — в Чачапуйе, два шага — в Чили!»

«Видишь, гора в снегу? Это шапка его. Да!»…

Вдруг конвоиры грубо теснят строй. Мчит вихрь носильщиков с кем-то сгорбленным и с сигарой в зубах. Взволнованно начинают шептаться стражники-кéчуа, что ведут чача к новому месту жительства за три тысячи миль от прежнего.

«Что, узнал?» — «Стар я, вижу нечётко. Кто там, скажи мне?» — «Там на носилках Вáман Ачачи, брат Благодетеля, и он также наместник инкского Севера. Я с ним, помню, в поход ходил!» — «А я, знаешь, ходил с кем? С Кáпак Йупанки! Брат Пача Кýтека! Я ходил с ним на чинчей. Чинчи такой народ, что теперь всё на север звать стали „Чинча“… Жили у моря и говорили: бог Чинчакáмак лучше, чем Солнце. Мы и пошли на них. В их пустынях мы мёрли, так как мы горцы. Кликнешь, бывало: „Чилька!“ — нет Чильки, высох, как лужа. „Калька!“ И Калька мёртв. Мы костры из тел жгли — еду варить — и решили: Солнце не хочет нашей победы, ежели жжёт нас, так что мы сохнем… Чинчи напали! Дротики мечут, громко хохочут. После сражений стало нас мало. Сели в пустыне, ни отступать нам, но и вперёд нельзя, потому как сил мало, это во-первых; также трусливых Кáпак Йупанки строил у бездны и говорил: вниз разом!»…

(Чинчи, однако, зря ликовали. С гор приходили новые рати, и враг «утратил часть своей гордости». Генерал генералов Кáпак Йупанки вздумал кончать войну, ибо чувствовал, что его «милосердие для противника обращается против собственных армий, кои страдают в зное пустыни». И он отправил чинчам послание, предуведомив, что-де «выполнил волю главного инки, кто его брат, которая в привлечении чинчей миром, а не войной; случилось же, что чем больше те получали, тем хуже делались; он клянётся им, что, когда не смирятся, их всех прикончат, земли их отдадут хорошим переселенцам, кои прибудут»).

Сей экскурс в прошлое приведён ради отдыха перед сценами знойными и жестокими, поелику уносимся в страны чудные и не ведающие инков.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

в коей видим, в сколь гнусном варварстве жили страны, не знавшие добрых инков, но возжелавшие, чтоб восстала звезда, которая принесла бы им представление о могуществе разума, для того чтобы род звезды, в устремлении к лучшему, превратился из диких во человеки…

Солнце жёг океан близ острова под названием Пуна. Восемь носильщиков воздымали вид ложа, в коем в обнимку были два мальчика, друг на друга похожие, точно капли воды. Сложны, прихотливы их одеянья. Вот, скажем, шапки: антропоморфная голова с клыками, злыми глазами из бирюзы, свергавшая из затылка перья, висла над тварью, убранной лентами; зев её изливал сноп змей, обкладывавших пасть пумы, кою терзали страшные когти и под которой валом спускались грозди из монстров; весь этот хаос был в изумрудах, схваченных кольцами из электрума.

Шапки были сложны. Жизнь Тумписа, — нет, Великого Тумписа, — много, много сложней.

Упитанны щёки мальчиков, синью обведены их очи. Кожа нагрудников шита золотом с женским ликом по центру. На поясницах — по ягуаровой яркой шкуре; выше шнуры из золота обжимают полную рыхловатую плоть. Затянуты в дрель (газ) ляжки. Пущенная меж бёдер и через пояс лента, вся в бахроме, спускается до напяточников из золота. Пара скипетров на коленях у мальчиков — вроде карликов из электрума, изрыгающих изо ртов пук нитей.

Близ пары мальчиков в воздымаемом ложе стыли мужи с верёвками выше пояса да со шкурами пум на спинах; головы — конусом и со скошенным лбом, носатые. Были также и женщины благородных кровей, грудастые, тучные и весьма косоглазые, с пуком чёрных волос на темени, в узких юбках, с браслетами. Были воины в фартуках с броневыми пластинами и с огромными пиками.

Волны бились о берег; люди зевали.

— Тýмпальа Первый, — рек правый мальчик, — я хочу во дворец идти. Ибо я там вкушать хочу, видеть танцы, пить вина.

— Тýмпальа Первый, — зло сплюнул левый. — Здесь хочу быть. Понятно?

Оба насупились.

От мужей отделилась личность, телом сухая и хитроликая, староватая возрастом; сев на пятки, сделала из рук створки вроде двух раковин и сказала. — Смерд твой, я квакну?

Мальчики ждали.

— Чадо бурливой, в волны одетой Матери-Моря! — запричитала личность, помедлив. — Срок, чутко вняв речам, слитодвойственной мыслью разом извергнуть суть, как её достаёт из недр супротивников рыба-меч! Семь лун минуло с красок дня, в кой великий батаб твой, ревностный Кóхиль выехал в Куско. Царь Синекровый! Внемли, что пишет! — Личность явила с жестом дощечку. — «В день три Жары, в год Кими двойственной эры, был в Чачапуйе. Тамошний глупый батаб болтал. Я понял: два халач-виника в Четырёх Сторонах тех инков — только не слиты, как ты, в Едином. Инки настырно рвутся на север; в Киту, наверно, целят копьё. Извечный царь! О, Четыре-Ноги-и-Четыре-Руки! Двойной Кумир! Халач-виник! Шли послов в Киту врать-подстрекать к войне с теми инками, ибо инки до нас дойдут!»

— Всё! — велел левый мальчик. — Хватит. Домой!

Носильщики шли мощёной дорогой, свита шла сзади царского ложа в виде носилок. В роще налево были лачуги с травными крышами. Чернь валилась в пыль толпами с истеричным воплением:

— Хун-Ахпý и Шбаланке!

Левый злой мальчик ткнул своим скипетром на кого-то из падших, и офицер заколол троих.

За сплошной белоснежной стеной на площади тут и там были стелы возле домов на плитах (то есть платформах), одноэтажных и плосковерхих; к ним вели лестницы, частью узкие, частью очень широкие, без перил и с перилами. Главный, царский дворец, огромный и белоснежный, с многими входами, выделялся помпезной, вычурной лепкой.

Вставши из ложа, двинулось к лестнице, обнимаясь к удобству, парное нечто, общее тазом, то есть сиамские близнецы, — те мальчики. Это был Синекровый — царь, халач-ви́ник Тýмпальа Первый, Тýмпальа Вечный, проковылявший в сумрачный зал. На тумбах горели лампы. Газовой ширмой крылся помост с лежавшим там ягуаром красного дерева в золотых инкрустациях. Фавориты-наложники набежали немедля с винными чашами. Ведь, «помимо чванливости и безмерной гордыни», царь этих тумписцев «отличался дурными, гнусными нравами: он имел содомитов». Влезши на тронного ягуара, Тýмпальа (левый, злобный) велел: