Бесплатный фрагмент - Игры с минувшим

Автобиографическая повесть

Предисловие

Автобиографическая повесть «Игры с минувшим» — диалог с дневниками, которые веду с четырнадцати лет (1951 года). И это — попытка проследить становление моей души с момента пробуждения осознанного взгляда на жизнь, разобраться в эпохе, в которой пришлось жить. Цитаты из книг писателей, поэтов, философов, у которых искала ответы на вопросы жизни, оставляю намеренно, чтобы отослать к именам, объяснившим многое, и вот одна из них, русского философа Василия Васильевича Розанова: «Собственно, мы хорошо знаем — единственно себя. О всем прочем — догадываемся, спрашиваем. Но, если единственная, „открывшаяся действительность“ есть „Я“, то, очевидно, и рассказывай об этом „я“, если сумеешь и сможешь». Это и попыталась сделать. Курсивом выделяю своё отношение к когда-то записанному или дополняя воспоминаниями.

Глава 1. Минувшее не проходит

Еду троллейбусом и смотрю на облака, подсвеченные заходящим солнцем. Какое лучистое, пронзительно-радостное небо! Скоро, совсем скоро весна… С утра день был смурый, зябкий, напитанный холодным дождем со снегом, а к полудню выскользнуло солнышко, заиграло, заулыбалось, и вот сейчас мои панорамы небесные, подсвеченные розовым предзакатным светилом, устроили настоящий праздник, — какое разнообразие форм, оттенков серого, белого, розового!.. какой влекущий взор вечности! Но как же редко отрываю глаза от земли, как же много прожито без такого!.. На мгновение взгляд словно спотыкается о серые стены зданий, искорёженные кроны обрезанных лип, а потом снова взлетает туда, к облакам, зовущим в своё бездонное пространство.

1969-й

Так давно не открывала свой «ежедневник»! Почему? Наверное, прошедшие полтора года жить было не так уж и плохо, — интересная работа, влюбленность в Платона, — вот и не на что было жаловаться этим молчаливым листкам, но сегодня… Сегодня есть то, о чём хочу написать, о чём хотелось бы сказать и мужу, но он ушел на работу, а я дома — одна… вернее — с будущей дочкой. Не хотелось бы писать эти строки, не хотелось бы так думать, но… А что если?..

(Вырвано два листа записей и только через два месяца — снова.)

Я валюсь с ног от недосыпания, — дочка просыпается и плачет через каждые два часа. Кажется, не вы-де-ржу! Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять… Но сегодня Платон впервые оставался дома с малышкой, а я ходила гулять, а вернее — бегать по магазинам, и эта пробежка стала праздником!

Да, было трудно привыкать к несвободе! Платон уходил на работу, мамы рядом не было и во мне, вдруг напрочь привязанной к дочке, рождалось ощущение: я — под арестом! Под домашним арестом. Иной раз даже плакала от бессилия и невозможности вырваться из замкнутого круга. Но что делать? Надо было привыкать. Надо было как-то выкарабкиваться к МОЕЙ свободе, но уже ВМЕСТЕ с дочкой, ибо то великое счастье, которое испытала, когда в палату впервые принесли ее — всё оправдывает.

Вчера Платон пришел домой поздно, сел ужинать. Молчит. Вижу: случилось что-то. Спросила… Нет, всё, мол, нормально и, молча, ушел к себе. И все же оказалось: на собрании местных писателей, когда зашла речь о вводе наших войск в Чехословакию для подавления восстания, он сказал: «Это чудовищно!». А, значит, произнёс крамолу. Да и на прошлой неделе в передаче упомянул, что преступно, мол, взрывать старую церковь на Набережной. Естественно, Обкому такие слова журналиста не понравились, — решения Обком вне критики! — и вот теперь секретарь по идеологии Смирновский давит на нашего с Платоном начальника Анатолия Васильевича, чтобы тот убрал с телевидения крамольного и непослушного журналиста. Думаю, нашему относительно обеспеченному житью скоро придет конец, — опять Платона уволят за то, что «не тем духом дышит», то бишь, не той идеологией.

С год назад Платона взяли к нам на телевидение и я, делая с ним передачи как режиссер, всё рассматривала его: да, конечно, неглуп, многое знает, многое ему интересно, да и темы для передач выбирает необычные, — явно «товарищ» со своим, не банальным взглядом на окружающее. И это мне нравилось. Но он был женат… А приехал в наш город из Чернигова и уже успел там поработать автоматчиком музыкально-мебельной фабрики (после окончания техникума), в редакции комсомольской газеты «Заря коммунизма», корреспондентом где-то в Казахстане, а в нашем городе — в «Комсомольце», в многотиражке Автозавода и, наконец, занесло его в наш Комитет.

Начинался апрель, но уже зеленели березы, и трава была — хоть коси. Делая передачу о геологах, приехали мы на их стоянку в лес, где те искали минеральный источник, поднялись на буровую вышку и там, над верхушками елей, Платон впервые сжал мою руку… Потом бродили в лугах, что рядом с телецентром, целовались под стогами сена, а жаркой июльской порой уехали к озеру, жили там несколько дней в рыбацкой гостинице, плавали на лодке, купались, провожали алые закаты, встречали сероватые рассветы… а когда в оранжевом сентябре я поняла, что беременна, то у меня сразу же вместе с токсикозом началась депрессия, — то ли было это просто физиологическое явление, то ли не знала: что же делать дальше? — но несколько недель жизни стали для меня кошмаром. Да нет, выходить за Платона замуж не думала, — ведь у него было уже двое детей! Правда, больше года не жил в семье, скитаясь по квартирам (уж очень разными людьми оказались!), но всё равно… Так вот, я еще не решила, что делать, а он, разведясь с женой, приехал со своим другом Николаем Иванцовым в черной «Волге», отвёз меня в небольшой районный городок и там нас зарегистрировали. Любила ли я Платона? Да, конечно. Но любовь моя… В молодые-то годы как мечтается? Стоит только её, долгожданную, найти, и всё! Поселится в душе нав-сег-да! Но, увы. Оказалась, что правда — у Владимира Маяковского*: «лодка любви разбилась о быт». Вот и наша разбивалась, — и не однажды! — давая течь, и надо было её латать и латать. Впрочем, любовь во мне всегда была каким-то душевным надрывом.

А, может, другой не бывает?

Ездила в родной Карачев… Только вошла в дом, положила дочку на мамину кровать, а она снова начала плакать, и мама всплеснула руками: «Да она голодная!» Сварила быстренько манной каши, я налила ее в бутылочку, натянула соску и… И сейчас перед глазами: синие дочкины ручонки с длинными пальцами крепко держат бутылочку, и она сосет, сосет!

Мама, спасибо за подсказку! Теперь хотя бы высыпаюсь.

Слава Богу, наконец-то моя двухмесячная дочка поняла, что есть день, а есть и ночь, когда надо спать. А еще спит и два раза в день, так что у меня появились полтора-два часа, когда занимаюсь вот чем: сажусь и перепечатываю свои дневники, которые веду с четырнадцати лет. Интересно!.. И вот несколько записей:

«В этом году очень морозная зима и сегодня с утра подул холодный резкий ветер, к вечеру стал сильнее, а потом и мокрый снег пошел, началась метель. В прошлом году в это время уже тронулась река, а сегодня даже не похоже, что скоро будет весна.

…Вчера мама рассказала мне, что после войны* её знакомую посадили в тюрьму на семь лет только за то, что они с дочкой собирали колоски на колхозном поле, и в тюрьме она умерла. Неужели это преступление — собирать колоски?

…Мой брат Виктор сегодня осмотрел пчел, и оказалось, что половина их вымерла. Как жалко! Все лето они по каплям собирали мёд, гибли под дождём, пропадали в полетах, а мы этот мёд у них отняли, и вот они умерли от голода. Перед оставшимися живыми пчелками даже стыдно.

…Воскресенье. Мама ушла на базар продавать одеялку, которую мы вчера дошили. Если продаст, то купит нам хлеба, а корове — санки сена. Мама говорит, что Зорьку надо поддержать сеном, а то она совсем стала худая потому, что кормим ее только соломой».

Вот такие отроческие записки. Конечно, наивны и просты, но всё ж интересно: а какая буду я там в них дальше? Ведь исписанных тетрадей так много!

Тогда еще не предполагала, что моё обращение к дневникам станет началом увлекательнейшего путешествия в собственное минувшее, спора с ним, переосмысления и, самое главное, попыткой познать себя. А когда в девяносто первом наконец-то издадут и в России русского философа Николая Александровича Бердяева и прочту: «Воспоминание не есть сохранение или восстановление нашего прошлого, но всегда новое, всегда преображенное прошлое. Воспоминание имеет творческий характер», то моё «увлекательнейшее путешествие», получив подтверждение философа, превратится в «Одиссею» собственной жизни. Так что, дорогой читатель, пишите, записывайте всё, что зацепит, и с годами эти незамысловатые строки станут для вас настоящим сокровищем, которое заиграет, засветится иными красками.

Как ни доказывал Платон право журналиста на правду, — даже в Обком ходил, — но пришлось подать заявление «по собственному желанию», так что закончился мой домашний плен и выхожу на свою любимую работу, а Платон будет сидеть с дочкой, пока не выхлопочем направление в ясли, — журналистке с радио подарила альбом, и она обещала помочь.

Первый день на работе после трехмесячного перерыва. И угодила к событию: наш председатель Телерадиокомпании Туляков возвратился из Москвы и вот на летучке рассказывает о театре на Таганке:

— В холле висят портреты актеров в негативе, — и его большая губа пренебрежительно отвисает. — И даже под лестницей фотографии развешены, — держит паузу, обводя нас бесцветными глазами. — Потолок чёрный, актеры во время спектакля всё стоят на сцене за какой-то перегородкой и высовывают оттуда только головы, — и губа его отвисает ещё ниже. — Правда, в конце всё же пробегают по сцене, — снова медлит, ожидая поддерживающей реакции. — А фильмы американские… сплошной половой акт! — снова обводит нас тяжелым взглядом и горестно вздыхает… Сижу и думаю: ну разве такой руководитель может потребовать от журналистов чего-то умного, интересного?

Да он и не требовал. Самой главной его заботой (как и всех идеологических работников того времени) было: уловить «идейную направленность» Обкома партии, отобразить её в передачах, и не пропустить «идеологических вывихов». Но нас, телевизионщиков (в отличие от радийцев) спасало в какой-то мере то, что Туляков не знал нашей технологии, да и не хотел знать. Помню, как на каком-то собрании бросил: «Нет, не пойму я вас, телевидение», и перестал ходить на наши еженедельные летучки.

Меня, как главного режиссера, прикрепили к обкомовской поликлинике. И ходила туда. Коридоры пусты (а в наших-то, народных — очереди!); вдоль стен — диваны, как подушки (нам бы в квартиру хотя бы один!); врачи принимают каждого чуть не по часу (а нас, плебеев, выпроваживают минут через десять!); в холл вносят импортные кресла (таких и не видела!), а напротив сидят два холеных представителя «великой и созидающей» и громко, с удовольствием рассказывают о своих болезнях. Противно. Больше не пойду.

Областной партийный орган «Рабочий» вышел с фотографией моего коллеги режиссера Юры Павловского и статейкой о нём: лучший режиссер! То-то накануне заглядывал в наш кабинет секретарь парторганизации Полозков:

— Юра, фотографироваться!

А я возьми да спроси, шутя:

— А меня? Почему меня не приглашаете?

— Мы так решили, — бросил, словно отрезал.

И поняла: так ведь Юрка хоть и работает у нас «без году неделя», но зато партийный.

Запись передачи «Встречи». Клоун Май. Ма-аленький, с собачкой, — словно мягкой игрушкой! — жонглирующий кольцами, бумерангами. Местный поэт Фатеев, его стихи:

…То, чего не забуду,

То, чего еще жду, —

Это только акация

В белом-белом цвету…

Но перед самым эфиром позвонили из цензуры:

«Убрать строчку в стихотворении «там, где косточки хрустят». Ох, и до косточек им дело!

До самой Перестройки (девяностого года) часа за два до эфира автобус увозил сценарии наших передач в отдел цензуры, там их читали «ответственные товарищи», вычеркивая недозволенное, утверждая дозволенное и только после этого… Так что экспромты в эфире были недопустимы, и журналисты с выступающими просто читали заранее написанные тексты, поглядывая на телекамеру. Каково зрителям было смотреть подобное? И нужна была режиссура?

Планерка, а планировать нечего.

Мой начальник Анатолий Васильевич выговаривает журналистке Носовой:

— Вы должны были сделать праздничную передачу!

— Вот она, — встряхивает та листками, — только не отпечатана.

Потом выясняется, что печатать и нечего.

— Тогда надо запланировать передачу Юницкой, — предлагает он.

Перепалка между ним и зав. отделом Ананьевым. Маленький, лысый, вечно с какой-то засушенной, приклеенной улыбкой, которая и сейчас на его губах, разводит руками:

— Но нет сценария, — и поглядывает на меня, — а главный режиссер без сценария не хочет планировать.

Анатолий Васильевич смотрит на меня с укором:

— Отстаем по вещанию на три часа.

Но я не сдаюсь.

Зачем это делала! Зачем портила нервы и себе, и Анатолию Васильевичу, который был симпатичен мне?..А стал заместителем Тулякова уже при мне, и дело было так: мой брат редактировал в то время рассказы секретаря Обкома партии по идеологии Соколовского, и когда как-то зашла у них речь о замене заместителя Тулякова на местного писателя Савкина, (который кстати и не кстати любил цитировать строки Тютчева: «Природа — не слепок, не бездушный лик…», делая при этом ударение в слове «слепок» на «о»), то брат и порекомендовал Анатолия Васильевича, который был тогда первым секретарем комсомола в Карачеве. А человек он был мягкий, эмоциональный. Помню, не раз даже слезы поблескивали у него после моих удачных передач. Нет, не вписывался он в «когорту верных» партийцев, где не полагалось иметь своего отношение к чему-то, да и знал, наверное, цену тому, чем руководил, может, поэтому и не срабатывался с Туляковым, Полозковым, в которых «своего» почти не оставалось или уж слишком глубоко было упрятано. Через год их разность дойдет до черты, и тогда я пойду в Обком к заместителю первого секретаря по идеологии Валентину Андреевичу Корневу, чтобы защитить Анатолия Васильевича от нападок Тулякова, но моя попытка окажется напрасной. Помню расширенное заседание Комитета, на котором его клеймили, а, вернее, не только его, ибо все бичующие речи были обращены ко мне, — ведь была «правой рукой» Анатолия Васильевича (он-то не пришел на эту экзекуцию). И вскоре перевели его заведовать областным Архивом, через несколько месяцев и Тулякова проводили на пенсию, а того самого Корнева, к которому ходила, назначили председателем нашего Комитета. С тех пор своего начальника больше не видела и сейчас… Каюсь, каюсь перед вами, Анатолий Васильевич, что не попыталась встретиться, поговорить и стыжусь, что сражалась с Вами за сценарии, зная, что в них — враньё. И только тем в какой-то мере оправдываю себя, что не хотелось становиться халтурщицей, как мой коллега, который монтировал кинопленку «на локоть», — наматывал на руку и бросал монтажнице, а я… С какой же тщательностью монтировала летописи пятилеток! Как изматывала дотошностью и себя, и Вас, пытаясь из этого «исторического материала партии» сделать что-то интересное.

Еду на работу. За окном троллейбуса слякотно, грязно, а я читаю. И как же удивительно хорош этот МОЙ маленький мирок! Странные, но драгоценные мгновения. А на работе… Проносится слух по коридорам: дают масло! Иду, занимаю очередь.

— Ты почему чужое масло берешь? — подходит, усмехаясь, мой телеоператор Женя Сорокин.

— Как это? — не схватываю сразу смысла его ухмылки.

— А так… Его доставали для журналистов и давали им по полкило, а постановочной группе… вот, оставшееся, и только по двести.

Возмущаюсь. Подхожу к профгруппоргу:

— Как же так?..

— Да видишь ли, — мнется та: — Танька Редина выбила только для них, а постановочной — если останется…

«И тошно ей стало…»

А иногда вижу такое: в соседнем кабинете сидит моя ассистентка Ильина, мать которой работает в продуктовом магазине для партийных начальников, а перед ней на столе — расковырянные банки с тушенкой, сгущенным молоком, пахнет апельсинами, кофе. С близкой подругой наестся она этих, недоступных для смертных, продуктов, напьётся кофе и потом оставит банки на столе уже для тех, кто зайдёт и доест. И заходят, доедают! А перед праздниками привозит она и вина разные, — шушуканья тогда радостного по коридорам при распределении меж избранных!

Года два назад Ильина всё приходила ко мне и просила взять в ассистенты. Пошла я к Анатолию Васильевичу, а он:

— Смотри, тебе с ней работать, а мне она что-то не нравится, — сказал, и ушел в отпуск.

Чтоб послушать его! А я пошла к Тулякову и упросила взять. И вот теперь нет человека, который ненавидел бы меня больше, чем она. «Я не дам вам спокойно жить! — кричала как-то в холле. — Ха-ха-ха! Библиотекарь, выбившийся в режиссеры!» Нет, не могу понять причины ее ненависти.

А, может, потому, что не доедаю и не беру того, что приносит с «барского стола?

Бегать по магазинам в поисках мороженой мойвы, молока, постоянно думать: чем бы накормить семью?.. Правда, синего цыплёнка, банку майонеза, двести грамм сливочного масла, килограмм колбасы иногда «выбрасывала» нам Партия со своего «барского стола», но каково было жить, сознавая всё это?.. Нет, такое не проходит бесследно. Такое внедряется в сознание намертво, вписывается в характер. Так что верьте, верьте мне, потомки: чудовищные то были годы! И не дай вам Бог жить в подобных!

Прямо с утра — политинформация. И ведет ее секретарь партийной организации Комитета Полозков. Этот Полозков — отличный винтик партийной машины! И даже в его внешности, лице и словах есть что-то застывшее, мертвое, — ни одной живой интонации, взгляда! — словно она, эта машина, выжала из него все соки. Так вот, «винтик» ведет политинформацию, а я, приткнувшись за вешалкой, читаю Курта Воннегута, но всё же прорывается сквозь текст: «Сталинбыл великим вождем… а как много работал!.. и когда только спал?» Противно… и тяжко.

Тяжко и теперь, когда пишу эти строки. И передачи о годах социализма не могу смотреть, — сразу начинает щемить сердце. И даже песен тех лет не могу слышать!.. И все же вчера по «Культуре», в новом цикле «Власть факта», когда заговорили о Ежове, не переключилась на другой канал.

Тогда, в тридцать шестом, Сталин назначил его наркомом внутренних дел… Маленький-то какой, и всего-то метр пятьдесят один… с «незаконченным начальным образованием», но какой верный пес!.. И с июля тридцать седьмого начался очередной террор (каково слово-то! Как выстрел!) и до декабря тридцать восьмого было арестовано полтора миллиона «предателей народа» и их жен (двадцать восемь тысяч). А всего расстреляно — семьсот тысяч. Без суда и следствия. «Тройками». По «расстрельным спискам» «любимого вождя», который собственноручно делал на полях пометки: «подождать», «расстрелять», «вначале привезти в Москву», «бить, бить»! И били! Всемирно известного академика Вавилова морили голодом и били. И маршала Блюхера били… восемнадцать дней!.. отчего тот и до расстрела не дожил. А сколько неизвестных!.. И помогали вождю «верные ленинцы», подписывая расстрельные списки: Молотов (девятнадцать тысяч), Ворошилов (восемнадцать тысяч), Каганович (двадцать), Никита Хрущев, всегда старавшийся перевыполнить планы и только в Киеве перестрелявший почти всех секретарей комсомола.

Каждый раз, после вот таких фильмов, клянусь себе: не буду больше смотреть подобное!

Ан, нет, тянет!.. как к незаживающей ране.

Сегодня, после летучки, разбирали с Анатолием Васильевичем докладные на телеоператоров, — были не трезвы во время передачи, — а потом пронесся слух по коридору: «Привезли джинсы и кроличьи шапки»! Иду… Растрёпанная от возбуждения поэтесса и журналистка Марина Юницкая лезет без очереди; корреспондент Лушкина с кем-то сцепилась и кричит громко, злобно; Леша, киномеханик, не обращая внимания на ругань коллег, протискивается к прилавку, хватает аж трое брюк и две шапки и радостный устремляется по коридору… Боже, за что нас так унизили?!

Выхожу на улицу. Морозец, только что выпавший, не истоптанный снежок. Моя улыбка — солнцу, снегу, морозному ветерку! Раствориться бы во всем этом!.. Но надо идти на репетицию. Гашу улыбку. Пробуждаясь от снежного сна.

Дневники все глубже затягивают меня, словно подсказывая: а не пришла ли пора задуматься над тем, почему из меня получилось именно то, что есть? Вроде бы у Ибсенаесть строки: «Весенних басен книга прочтена, и время поразмыслить о морали».

Ну, о морали… а вот о себе поразмыслю.

И то была последняя запись в семидесятом году, ибо тогда «с головой нырнула» в дневники молодости, — редактировала, монтировала, перепечатывала несколько раз на пишущей машинке, — и наконец, соткались тексты, которые и станут главами этого повествования.

Глава 2. У лестницы вверх

1951-й (Мне 14 лет)

В этом году очень морозная зима, вот и сегодня с утра подул холодный резкий ветер, вечеру стал сильнее, потом мокрый снег повалил и началась метель. В прошлом году в это время уже тронулась река, а в этом — еще нет.

Улей стоит у нас в доме, и брат сегодня осмотрел пчёл. Оказалось, половина их вымерла. Как жалко! Все лето они по каплям собирали мед, гибли в дождь, пропадали в полетах, а мы этот мед у них отняли и вот они погибли от голода. Перед оставшимися пчелками стыдно. К этому применима цитата из Радищева: «Они работают, а вы их труд ядите». Мама собирается поставить умершим пчелкам свечку.

Почти весь день падает и падает густой снег. Очень красиво, но на улицу я не пошла, а сижу на печке, слушаю музыку по радио и пишу эти строчки. Как же мне здесь хорошо за этими шторочками! Как в шалаше.

(Отрывок из рассказа «Прощание с печкой»»):

«Но это — записи из дневника, скажешь ты, а что сама то помнишь обо мне?»

Прости, родная, мало. Ой, как мало! Ведь для того, чтобы осталось в памяти, надо было тогда завязать узелок о том, что когда-то уйдёт невозвратно, но детство не ведает этого… «И ты не ведала, принимая меня как данность.» Ну да… Просто залезала на твои теплые, согретые недавно сгоревшими тельпушкАми кирпичи и, задёрнув цветастые занавески, читала сказки, а сейчас сожалею, что была ты для меня чем-то привычным, неодушевлённым, а поэтому не рассказывала тебе ни о Емеле, разъезжающем по деревне на печке, ни об Илье Муромце, пролежавшем на теплых кирпичах целых тридцать три года, ни о бабе-Яге, которая любила погреть свою старую спину о твою, а потом на лопате поджарить кого-либо на угольках в такой же… «Не такой же, тогда были другие времена, другие печки…» Конечно, другие, но все они были заботливыми домочадцами, в любой день и час готовыми согреть, накормить, и даже помыть в своём жарком горниле… «Да нет, не мылись во мне вы, мала для этого…» Нет, не мылись, но теплую воду ты всегда хранила, когда было чем натопить тебя, а если сжигали и купить было не на что, каким же айсбергом ты становилась!.. И уже нельзя было сунуть, промокшие от растаявшего снега варежки, в твои печУрки».

Вот в такие писания переродятся со временем мои записки… Но снова — к дневникам.

Воскресенье. Мама ушла на базар продавать одеялку, которую мы вчера дошили. Если продаст, то купит нам хлеба, а корове санки сена. Мама говорит, что Зорьку надо поддержать сеном, а то она совсем стала худая потому, что мы кормим её только соломой.

До полудня бушевала метель, снег шел мокрый, липкий, а к вечеру тучи ушли на восток, показалось солнце, но сразу похолодало. Сегодня, когда стало рассветать, мы с мамой опять ездили в Юрасово за бардой. Там на заводе делают спирт, а то, что остается, выливают в яму, и эта барда даже не замерзает. Наша корова любит ее лизать. Везли мы бак на санках. Мама тянула за веревку, а я толкала сзади. К дому подошли, когда уже смеркалось. Плохо то, что барда эта иногда выплескивалась прямо мне под ноги, и бурки (что-то вроде валенок, но сшитые из сукна и ваты) покрылись ледяной коркой.

Спела я маме сегодня свою любимую песню:

Что стоишь, качаясь,

Тонкая рябина,

Головой склоняясь

До самого тына?

— Как бы мне, рябине,

К дубу перебраться?

Знать мне, сиротине,

Век одной качаться…

Когда кончила петь, мама сказала:

— Как же трудно оставаться вдовой и воспитывать детей! — Это она — о себе. — То, бывало, устанешь, а муж подойдет, скажет ласковое слово, и опять силы появятся.

Мама-мама! Ведь я тоже не слышу ласковых слов, и даже не знаю: а какие они? Вот только иногда брат скажет, шутя: «Милая ты моя Галка!», а у меня и забьется радостно сердце.

Не до ласковых слов было маме. Жили мы тогда — мама, брат Виктор и я — в наспех построенной после войны хате, — та, что была до войны, сожгли немцы при отступлении. Отец наш, хотя и возвратился с фронта, но через год умер от контузий, старший брат Николай, тоже фронтовик, учился в институте в Ленинграде, а другой брат, Виктор, работал преподавателем физкультуры в деревне под Карачевом. Помню, когда приезжал домой, привозил мне гостинец, — несколько пряников… нет, тогда их называли жамками, и почему-то они всегда были такими чёрствыми! Но когда я залезала на печку и подолгу их грызла, то казались удивительным лакомством!.. А мама зарабатывала на жизнь нашу тем, что летом торговала овощами с огорода, а зимой шила и продавала одеялки, за что её часто забирали в милицию, — считалось, что занимается спекуляцией. Часов с двенадцати я начинала её ждать, — становилась у окна и смотрела на дорогу: не идет ли? И если не возвращалась до самых сумерек, то это значило: опять забрали. Поэтому-то и до сих пор плохо переношу зимние солнечные послеобеденные часы, — настигает депрессия.

С крыши закапали капели и с южной стороны завалинки подтаял снежок. Собака Ласка греется возле нее до вечера на солнышке, а кот еще не желает. Брат Виктор снова выгреб пчелиный подмор из ульев, а мама высыпала его в решето и подогрела. Некоторые пчелки ожили. Раньше пчел, которые выползали из улья, мы почти всех убивали, а теперь каждую стараемся посадить в улей.

Сегодня с утра была почти весенняя погода, а после обеда подул холодный ветер, нагнал облаков и солнце спряталось. Но к ночи оттаяли окна. И всё же весна! Второй день дует южный ветер, все радуется теплу, и мама вывела нашу Зорьку из закутки, чтобы погрелась на солнышке.

Всё сильнее пригревает солнце, вздулась наша Снежка, и за плотиной стала, как небольшое озеро.

Иногда память… или сердце?.. подбрасывает из детства вот такое: Наша карачевская речушка Снежка, тогда еще бойкая, с прозрачной водой, с песком на дне, с извивающимися косами водорослей, и я с корзинкой в руках. Опускаю ее навстречу течению, завожу под косу, болтаю ногой, вспугивая рыбёшек, а потом рывком поднимаю. Быстро-быстро, с шумом исчезает вода, а там, на дне трепыхается, бьется о прутья рыбка, плотвичка серебристая. О, радость! О, запахи воды, тины, сырой корзины!.. И хотя тут же отпущу мою серебристую рыбку, но ведь видела ее, видела!.. и она была!.. в моих руках!

Владимир Владимирович Набоков:

«Обнаружить и проследить на протяжении своей жизни развитие тематических узоров, и есть задача мемуариста». А, может, тематический узор моей жизни — в вечном стремлении ловить и отпускать «рыбок серебристых»?

Наша Зорька вот уже третий день лежит возле дома на огороде, потому что у неё нет сил подняться. На ночь мы укрываем ее, и мама не знает: что делать? Как же мне жалко нашу Зорьку! Наверное, она умрет.

Вчера приходил ветеринар и сказал, что лечить нашу корову нечем, а сегодня, когда я пришла из школы, то нашей Зорьки уже не было. Весь вечер иногда начинаю плакать.

Снега уже нет, последняя, грязная вода стекла в овраг, везде зазеленела молоденькая, острая травка. И как же грустно, что наша Зорька не дожила до неё!

И все же, несмотря на бедность и недоедание, нет у меня тяжелых воспоминаний о детстве, — память сохранила лишь радостные моменты. И не было для меня слишком трудным даже то, что каждый день надо было вставать в шесть утра и идти к магазину, чтобы пораньше занять очередь за положенной по карточкам буханкой хлеба, а потом дождаться той синей будки, в которой его наконец-то привозили на санях или повозке. И до сих пор живо ощущение радости, когда иду домой с той самой буханкой и жую уголок-довесок к ней, — почему-то всегда его давали, и он полагался мне по праву. Да и потом, когда мама разрезала эту буханку на равные кусочки и раздавала нам, то я, в очередной раз прибегая в дом и понемногу отщипывая от своего, каждый раз заново радовалась: еще не всё, ещё осталось!.. Да и те школьные кусочки чёрного хлеба — горбушка!.. ах, хотя бы досталась горбушка! — с горочкой сахарного желтоватого песка, которые нам иногда давали в школе. Я и сейчас ощущаю во рту кисло-сладкий вкус нечаянного лакомства!.. Да и этот «Дорожный батон», который муж только что принес, люблю, наверное, потому, что напоминает ту самую булку, которую однажды выменяла на гопик — лепёшку из мерзлой картошки, перекрученной на мясорубке и приправленной луком. Кстати, и еще один радостный момент из памяти: черный, влажный развал оттаявшей земли и в нём — промерзший светло-коричневый клубень картошки! Наверное, дети умеют быть счастливыми потому, что довольствуются малым и воспринимают жизнь настоящим мгновением. И как же плохо, — не мудро! — когда взрослея, мы теряем эту способность.

Когда на каникулы приезжает из Ленинграда наша соседка, то как жадно слушаю то, что рассказывает! И как становится радостно, что через три года и я смогу поступить в институт, жить веселой жизнью.

Интересно, почему меня больше тянет к подруге Лоре, а не к двоюродной сестре Вале? Наверное, потому что у Лоры нет той жестокости, которая есть у моей сестры. Да, любит она уколоть человека каким-нибудь едким словом и это у неё от матери, от тети Дины.

Лёд на Снежке трогается, около большого моста льдины уже взрывают, а на полях еще лежит снег. Лариска, мой дорогой Чижик, сказала сегодня, что они, наверное, уедут из Карачева. Я не могу себе представить: и как я буду жить без неё? Если там, куда они уедут, не будет школы, то она не сможет окончить десять классов. Как жалко! Ведь она так мечтала стать пианисткой!

Как только пригревает солнышко, в небе начинают петь жаворонки, а на деревья усаживаются черные скворцы и, важно посматривая вниз, посвистывают. Все чаще по вечерам в северную сторону пролетают стаи птиц, наполняя воздух тихим свистом. А в городском парке по вечерам уже начал играть духовой оркестр и на площадке — танцы. Но мы туда не ходим, мы «еще маленькие», как говорит о нас с Лариской мой брат, поэтому вечерами прогуливаемся по центральной Советской улице. Да нет, еще не гуляем, как некоторые девчата из нашего класса, я еще не любила и не собираюсь любить, а вот дружить всегда буду, если со мною захотят.

Опять ходили с Лариской в библиотеку, в читальный зал. Я взяла «Консуэллу» французской писательницы Жорж Санд, а она — «Дон Кихота» Сервантеса. Прочли по несколько глав и ушли. Прошлись по Советской, снова пришли к клубу и столкнулись там с Сережкой Лашиным. Поговорили с ним, а потом прошлись еще и по Первомайской, по Карла Маркса, по Свердловой и узнали, что Серёжка учится в школе заочно, а днем работает в клубе, хотя ему тоже четырнадцать.

— Идут ребята в школу, а мне так завидно на них глядеть! Кажется, бросил бы всё и пошел с ними, — сказал так грустно.

И мне стало его жалко.

Приехал отец Лариски, моего дорогого Чижика, чтобы всю семью увезти в какой-то Сыктывкар, так что нам придётся расстаться и, может быть, навсегда. Как мне тяжело от этого! Хожу в угнетенном состоянии, — ведь она самая лучшая моя подруга! Без нее мне останется только играть с собаками, кошками да читать книги.

Вчера, когда вышли с Лариской из библиотеки, услышали из репродуктора, что передают оперетту. Стали под столб, на котором он висел, и начали слушать. Через какое-то время подошел Сережка Лашин:

— Что вы здесь стоите? — спросил. — Ведь сейчас в школе вечер.

Пошли в школу, а там никакого вечера и нет. Немного побили Сережку за то, что обманул, и отправились с ним же в клуб. Но там шёл просмотр художественной самодеятельности, и мы пошли домой. Около колонки остановились, поговорили о карликах, о постановках, которые слушали по радио, о книгах, о фильме «Тарзан». Этот фильм мне очень нравится и завтра снова идет в клубе.

Мой дорогой Чижик! Всё же она уехала со своей семьей в Сыктывкар. Как тяжело расстаться с человеком, который тебе дорог, которого любишь! Неужели нам уже никогда не встретиться? Весь вечер к горлу подкатывает комок, так и хочется разрыдаться. А тут еще какая-то непостоянная погода: то солнце светит и бегут ручьи, а то вдруг подует ветер и опять начнет лепить мокрый снег.

От Лоры нет и нет писем. Наверное, нашла себе там друзей, подруг и забыла обо мне.

Вечером, когда подходила к школе на дополнительные занятия по истории, увидела, что она — в каком-то тумане. А тут еще со стороны деревни Затинной вдруг потянуло свежестью, и прямо на меня стала наползать сплошная туча тумана и закрыла школу, дома вдоль улицы. Я взглянула на солнце, а оно стало похоже на размытый желтый шар, потом и он начал меркнуть, исчез, а на улице потемнело, как в пасмурный вечер. Такое видела впервые.

Нет у меня подруги или друга, которому можно было бы доверить свою радость, свое горе. Была Лариска, мой дорогой Чижик, но теперь ее нет. Помню, как зимой забирались с ней на печку и вспоминали детство, мечтали о будущем. Как же плохо без нее! Никак не отвыкну от неё и всё кажется, что уехала куда-то только на несколько дней и вот-вот вернётся.

Наконец-то от моего дорогого Чижика получила сразу два письма! Как же рада им! Стараюсь уйти в уединенное место, усесться поудобнее и читать их, читать.

Сегодня сидела возле дома и вдруг около сарая увидела ласку: ушки торчком, глазки черненькие и блестящие, как стеклянные, сама беленькая, а головка светло-коричневая. И бежала от погреба, несла в зубах мышь, а когда собака погналась за ней, то бросила её и скрылась за столбом. Как ни искала, найти не смогла.

На уроке истории учительница рассказала, как французами был завоеван греческий город и четыреста пленных расстреляли на берегу моря. «Вот если бы написать роман об этом и героем сделать кого-то из этих воинов!» — сказал я Данилкиной Зине. «И ты сама до этого додумалась?» — удивилась она.

«Суть преображения не во внешнем, заметном глазу. Суть во внутренней перемене, во внезапном загорании внутреннего света, во внезапном открытии целой лестницы вверх, по которой идти и идти. И это — исчезновение стен, открытость бесконечному. Это — способность взглянуть на мир глазами Бога, способность ответить на свои же вопросы — человеческие, слишком человеческие — на вопли страдающего сердца и разума так, словно Бог дал человеку СВОЙ глаз».

По-видимому, пробуждение во мне желания вести дневниковые записи и было началом того самого преображения, о котором пишет Григорий Померанц.

Глава 3. Поиск иного неба

1952-й. (Мне — пятнадцать).

Очень долго не открывала дневник, писать не о чем, все дни похожи на тихую поверхность озера без единого всплеска. Скука. И только природа уносит мои печали. Вот и сегодня днем небо светилось голубизной, не было ни облачка, а к вечеру появились, и когда садилось солнце, то окрасились в бледно-розовый цвет с беловатой каймой по краям. На фоне голубого неба это смотрелось очень красиво! Наверное, никакой художник не сможет перенести такого на полотно.

Приходил к нам мой учитель математики Иван Григорьевич и почти кричал маме: «Вы избаловали свою дочку! Вы не заставляете ее трудиться!» Мама вначале молчала, а потом тихо сказала: «А вы хоть раз спросили мою избалованную дочку: сыта ли она? А вы знаете, что сегодня разбудила её в пять утра, чтобы помогла наносить воды из колодца и полить огород?» А он ничего не ответил и ушел.

Училась я плохо, и особенно весной, когда надо было помогать маме на парниках. А начинали их готовить для помидорной рассады уже в начале апреле, чтобы через месяц можно было её пикировать. Что такое «пикировать»? О, это очень просто: разложишь чуть окрепшие ростки в рядок и присыпаешь земелькой, разложишь и присыпаешь, разложишь… и так — сотни и сотни раз. Неделя-две «пикировки» давалась нам с мамой такого, что в сумерки почти вползали в хату и на другое утро трудно было встать, чтобы приготовить что-то поесть. Ну, а потом надо было рассаду вовремя поливать и понемногу, чтобы не заболела «черной ножкой», снимать рамы на день, накрывать ввечеру, а тут подходила пора и на огороде что-то посадить, посеять, — до уроков ли было?

Какие бывают ночи! Дневной ветер к вечеру улетает и становится тихо, только иногда слышатся шаги прохожего или зальется лаем встревоженная собака. Запахнет дымком, а прямо над головой начнут мерцать золотистые звезды Большой медведицы, и если пролетит самолет, то его шум, переплетённый с музыкой радио, вдруг образует грустный, щемящий звук.

Очень хочется написать сказку или маленький рассказ и послать в какую-нибудь редакцию.

(Моё стихотворение)

И вновь весна настала!

Ручьями засверкала,

Наполнила собою

Природу и сердца.

Понять она не может,

Что сердце так тревожит

И запах вербы тонкий,

И даже свист скворца.

У меня нет хороших подруг. Школа для меня — неприятная обязанность, потому что нет учителей, с которыми было бы интересно. Кажется, что и им скучно с нами. От этого — тяжелое душевное состояние, и развеять его не могу, а если смеюсь, то сквозь слезы.

Из учителей в памяти остались только четверо… нет, не «остались», а словно не выцвели, не стерлись карандашными набросками.

Седые, почти белые волосы, рыхлое, словно мятое лицо. И это — Паня Григорьевна, учительница литературы. Она держит в руке тетрадь с моим сочинением и, с ноткой осуждения, читает отрывок из него, где я сравниваю Катерину из «Грозы» Островского с цветком, который пересадили не в ту почву. Дочитала. И ученики хихикают вместе с ней.

Желтоватые, завитые, пышные и до самых плеч волосы, белёсое от пудры лицо и ярко-красные большие губы, а когда улыбается, обнажаются большие зубы. Вот и всё, что сохранилось от Любови… (отчества не помню), учительницы немецкого языка.

Остроносое, мелкое лицо с туго натянутой желтоватой кожей, жесткие, прямые волосы, серые глаза, которые со злостью смотрят на меня, — Иван Григорьевич, учитель математики. И вот он резко выкрикивает что-то, — я зажала в губах прядь волос, а ему это противно.

И уж совсем тенью — учитель химии: сутулый, мешковатый, в очках с темной оправой, через которые смотрят большие умоляющие глаза, — ну, пожалуйста, успокойтесь, не шумите! — на нас, учеников, которые его урок воспринимают как продолжение перемены.

И больше никого не помню. А ощущения от школы… Меня должны вызвать, а я ни-ичего не знаю! Да нет, тупой не была, а вот уроки почти не делала, — осенью и весной надо было помогать маме на огороде, а зимой… Зимой рано смеркалось, электричества у нас еще не было, а под керосиновой лампой долго не просидишь. Но как-то старший брат Николай, который учился в институте в Ленинграде, соорудил во дворе ветряк, который заряжал аккумулятор, и проводка от него тянулась к ма-аленькой лампочке на кухне, где я и делала уроки. И вот однажды этот аккумулятор при сильном ветре вдруг оглушительно взорвался, забрызгав всё вокруг кислотой и накрыв нас с мамой вонючим облаком, а мы, спрятавшись за печку, сидели там и не знали, что делать. Но только год и прослужил нам ветряк, а на следующий, когда ударили сильные морозы и по стенам поползла белая изморозь, брат Виктор спилил его и мы, хотя и остались с керосиновой лампой, но зато несколько вечеров отогревались на печке.

1953-й (Мне — шестнадцать)

Вчера на танцах был Герман, брат моей подруги Веры, — он приехал к ним в гости из Москвы, — а у меня было угнетенное состояние и все думалось: как же, наверное, мы серы, дурашливы, мелки в его глазах! Но сегодня Вера передала его слова: «Если бы эту девочку одеть во что-то модное, то была бы настоящей москвичкой». Как я рада, что он заметил меня! Значит, отличаюсь чем-то от остальных? Теперь Герман останется самым светлым и радостным воспоминанием.

В те годы, как только становилось тепло, в парке, что в квартале от нашего дома, начинал каждый вечер играть духовой оркестр, зазывая на танцы:

В городском саду играет

Духовой оркестр.

На скамейке, где сидишь ты,

Нет свободных мест…

Но еще не укрыты парники, не всё сделано на огороде, не вымыты руки, ноги… А подруги ждут, торопят, да и оркестр играет тот самый вальс, под который вчера танцевала с НИМ!

Но вот идём, торопимся к танцплощадке мимо клумбы, мимо чаши неработающего фонтана с мордочками львов. Ласкающая прохлада вечера, аромат цветущих лип, звуки вальса… Ах, увижу ль ЕГО и пригласит ли снова?.. Нет, такое — только там, в далёкой юности, когда душа живёт в ожидании чуда… Но всё равно, слышать духовой оркестр для меня и теперь — праздник! И жаль, что не играют в парках.

После дождичка небеса просторны,

голубей вода, зеленее медь.

В городском саду флейты да валторны.

Капельмейстеру хочется взлететь.

Ах, как помнятся прежние оркестры,

не военные, а из мирных лет.

Расплескалася в улочках окрестных

та мелодия — а поющих нет…

Булат Окуджава.

Когда схожусь с «верхушкой» класса, то настроение вроде бы улучшается, но потом становится грустно и чувство: не то говорила, не то делала. Надо меньше быть с ними. Вот не пошла сегодня на танцы, но зато прочитала несколько страниц Белинского.

Толстый том Виссариона Белинского, литературного критика 19 века, брат привез из Ленинграда, отдав за него последние деньги. Статьями его зачитывался, да и я, хотя и не всё понимая, находила в них нечто завораживающее. О них, — Белинском, Чернышевском, Добролюбове, — говорили нам и в школе, но больше не как о литературных полемистах, а как о «буревестниках революции». И в какой-то мере учителя были правы, ибо литературному критику Белинскому принадлежат слова: «Лучшее, что есть в жизни, так это — пир во время чумы. И террор».

Что за морока копаться и копаться в себе? И хорошо ли это? Не знаю. Вот и сегодня весь день томлюсь. И такое бывает часто: вдруг без причины станет весело, потом грустно, и когда грустно, то хочется крикнуть: «Скучно жить на этом свете, господа»! И опустить глаза. И никого не видеть.

Из записной книжки:

«Из отрубленного, высохшего куска дерева можно выточить какую угодно фигуру. Но уже не вырасти на том суке свежему листу, не раскрыться на нем пахучему цветку, как не согревай его весеннее солнце». Тургенев. «Несколько слов о Тютчеве».

(Крупно, во весь листок): Сталин умер?.. Сталин умер. Умер Сталин!

При моей плохой памяти, все же сохранилось такое: нас, учеников, собрали в спортивном зале, и директор школы объявляет: «Перестало биться сердце нашего дорогого и любимого вождя…». Но вдруг закрывает лицо носовым платком, рыдает. Вокруг тоже раздаются всхлипы, а я стою и, опустив голову, пытаюсь под ладонями спрятать лицо, — может выдать! — ведь Сталин для нашей семьи был не «родным и любимым». А сегодня смотрела последнюю серию документального фильма «Лилиана Лунгина. Послесловие», и рассказывала она эпизод, как они с мужем из любопытства пошли на похороны «вождя народов» и увидели, что над огромным скоплением людей висит непонятное облако — «словно испарение от колыхающихся в каком-то страшном ритме людей: шаг вперед, шаг назад…» Мистика всеобщего психоза. И в день захоронения вождя было затоптано и раздавлено около четырёхсот человек. Так что, Сталин не только уничтожил миллионы и миллионы людей в годы терроров, но и потащил их за собой в могилу.

Из записной книжки:

«Терпение и победа шагают рядом. Где терпение — там и победа». Хафиз.

Вчера пьяноватый мужик шел по улице и пел:

Пойду, плясану,

Трехунями трехану.

Пущщай люди поглядять,

Куда хуни полятять.

«Мечтать, дерзать и заблуждаться»! Шиллер.

С подъёмами и спусками,

Где зеркало — вода

Бежит тропинка узкая.

Зовет она туда,

Где шелест листьев слышится,

Где свет и тишина.

Где солнца луч приветливей

Ласкает лепесток,

Где рано, зорькой утренней,

Стряхнет росу цветок.

Стряхнет вдруг серебристую,

И у моей ноги

Головку свою светлую

Поднимет из травы.

Это своё стихотворение посылала в Москву, в газету «Пионерская правда», а мне ответили: «Лучше читайте настоящих поэтов». Но брат отнес его в районную газету и там напечатали. Рада ли я была? Да, конечно, но смущало: о моих чувствах узнали чужие люди?

Были с Аллой в Доме культуры на вечере проводов «добровольцев» на целину. После доклада выступали и они, читали свои речи по заготовленным листкам и путались. Значит, во всем этом — лож?

«Как хороши, как свежи были розы

В моем саду. Как взор пленяли мой!

Как я просил весенние морозы

Не трогать их холодною рукой…».

Записывая цитаты, ведя дневник и пытаясь что-то писать, не задумывалась тогда: зачем это делаю? А в девяносто первом, когда впервые издадут Николая Александровича Бердяева, прочту ёмко и точно сформулированную подсказку: «Дух дает смысл действительности. Дух есть как бы дуновение Божье, проникающее в существо человека и сообщающее ему высшее достоинство, высшее качество существования, внутреннюю независимость и единство… А творчество — обращенность к преображению мира, к иному небу и иной земле… оно есть менее всего поглощенность собой, оно всегда — выход из себя. Поглощенность собой подавляет, выход из себя освобождает».

Как хочется поговорить с кем-то, поделиться думами, чтобы поняли, помогли разобраться в чувствах! Но у меня лишь единственный друг и слушатель — дневник.

Моё стихотворение:

Быть бы птицей мне крылатой!

Я вспорхнула б в небеса,

И увидела оттуда

Горы, реки и леса.

Поднялась бы я высоко

Над просторами полей,

Улетела бы далеко,

Дальше, дальше от людей!

Не хочу я больше видеть

Их бестактности тупой.

Не хочу я больше слышать

Голос, вечно хлопотной.

Всё иное им постыло,

И у них мечты одни:

Лишь бы все спокойно было!

Сыты были б лишь они.

Да, ждала от тех, кого встречала, ярких поступков, примеров для подражания или хотя бы ответов на возникающие вопросы, но, увы! Не могу вспомнить того, кто дал хотя бы небольшой эмоциональный толчок, направил к чему-то, кроме брата Виктора. А позже с надеждой «всматривалась» в тех, в кого влюблялась. И первым был Вася. Работал он корреспондентом местной газеты и был даже красив, — чистое матовое лицо, светлые волосы, большой рот с чувственными губами, серые глаза. Впервые увидела его на танцевальной площадке и, — о, радость мгновения! — пригласил на вальс.

Вчера на танцах не было Васи. Он нравится мне, но в последнее время почему-то часто бывает грустным, а я никак не могу понять: почему? До того, как я согласилась с ним дружить, все было хорошо, он шутил, смеялся, но что же случилось?

В последнее время сблизилась с отличниками, нашей «верхушкой», и оказалось: какие же они пустые! Наверное, выучить что-то очень хорошо совсем не значит быть умным.

Вчера Вася всё спрашивал: почему я «такая»? А когда подошли к дому, и я сразу же хотела уйти, то он с такой тревогой посмотрел на меня! Даже вздрогнула от его взгляда.

Нет у меня близких подруг, нет и того, кого могла бы полюбить, но часто думаю: а каким Он должен быть? Пока не знаю. Но словно букет собираю из качеств, в котором и полевые цветы, и садовые.

Думаю, что Вася мог бы стать мне другом, но чего-то в нём не хватает. Может, откровенности? А еще замечаю, что появилось у него новое чувство ко мне, которое тревожит и которого боюсь.

Первое мое увлечение, первое разочарование… Сколько их будет потом! А тогда Вася довольно скоро стал мне скучен, — не оказалось в нём чего-то нового, яркого, да и зажат был, осторожен, а поэтому казался неживым. Сейчас-то понимаю, что в то время работать журналистом и быть искренним было даже опасно, а тогда… Вот небольшие отрывки «печатного слова» из случайно сохранившейся у меня газеты «Правда»: «…Редакциям центральных и местных газет, Государственному комитету СССР по телевидению и радиовещанию и Государственному комитету ССР по кинематографии поручено обеспечить освещение в печати и средствами кино, радио и телевидения достижений в мелиоративном строительстве и эффективности мелиорации в реализации Продовольственной программы СССР»

«На марше пятилетки. Работники промышленности в ходе социалистического соревнования за повышение эффективности производства осуществляют мероприятия по успешному завершению плана четвертого года одиннадцатой пятилетки…»

Ох, лучше б не попадалась на глаза эта газета!

У Зины Мухиной был день рождения, пригласила и меня. Никак не пойму: почему отличницы тянут в свою компанию троечницу?.. Вначале было весело, но потом оказалось, что они устроили сюрприз для меня: пригласили и Васю. Когда увидела его, то сразу хотела уйти, но Алла стала удерживать, да я и сама сообразила, что это будет нехорошо, но, когда шли с ним домой, сказала, что друзьями стать не можем.

— Значит, на этом кончим? — спросил.

— Да.

И ушла. На танцах в субботу он не подошел и всё время был с другими девчатами. Ноша — с плеч. Наконец-то я свободна!

Очень часто замечаю, что Эдик Абрамов смотрит на меня. Неужели нравлюсь? А вчера пригласил танцевать и, хотя за весь танец не сказал ни слова, но как же было хорошо! Жаль, что некрасивый.

Была на танцах с Зиной и Аллой, но вскоре отошла от них, села подальше. Наверное, на моем лице было очень постное выражение, потому что подошел Вася, и уже весь вечер пришлось танцевать с ним. Теперь он мне не противен, а просто безразличен. Когда дошли до дома, вдруг сказал:

— Я бы хотел, чтобы ты стала моей женой, когда окончишь школу.

А я засмеялась:

— Мало ли чего ты хочешь! — и побежала домой.

Правда, потом стало жалко его, но что же делать, если не люблю.

На танцах Эдик спросил: почему так быстро надоел мне Вася? Как узнал? Наверное, от Аллки. Да он и сам умный и мог догадаться.

Васи на танцах не бывает, наверное, уехал куда-то. Ну, и хорошо. Школьные дела идут нормально. Сегодня не успела сделать ни одного урока, хотя знаю, что по тригонометрии обязательно вызовут. В «свете» скучно. Из всех ребят только с Эдиком и интересно разговаривать, но он такой некрасивый!

Как-то местная писательская организация издала альманах «Край родной», в котором было и два рассказа Василия Пишалина, моего бывшего поклонника. Значит, стал писателем.

А тогда вскоре уехал он на Дальний Восток, — сестра его как-то сказала маме, что, мол, из-за меня, — и больше мы не встречались.

Глава 4. Моё тихое убежище

1954-й

Ехала поездом в Брянск на семинар, рядом играли в карты ребята. При проверке у них не оказалось билетов. Троих контролеры увели, четвертый пошел сам, а пятый:

— Вот дурак! — бросил ему вдогонку.

Потом помедлил и пошел вослед.

Семинар. Весь день — лекции, лекции… Боже, как становится душно, когда слышишь этот идиотизм, убивающий живое и правдивое! Чудовищный идеологический аппарат хочет сделать из нас ничего не помнящих существ, которые только бы подчинялись и не пытались думать

В тот год дневниковых записей не вела, — наверное, работать было интереснее, чем учиться, да и времени свободного было меньше, — но записная книжка была.

А работать пошла через пару месяцев после окончания школы, — мой дядя устроил в воинскую часть библиотекарем в клуб. Но до этого ездила в Ленинград поступать в Технологический институт, — ведь там училась соседка и всегда так интересно рассказывала о нём!

Поезд тащился почти два дня, я лежала на верхней полке, за всю дорогу ничего не ела и плакала, — казалось, что расстаюсь с родным домом навсегда! — и так настрадалась, что при подъезде к Ленинграду вышла в тамбур и упала в обморок… Но отчаяние мое было напрасным, — провалилась по химии. На деньги, которые мама наскребла для этой поездки, купила бусы, так что на обратную дорогу (почти в два дня) запаслась только тремя помидорами и буханкой хлеба.

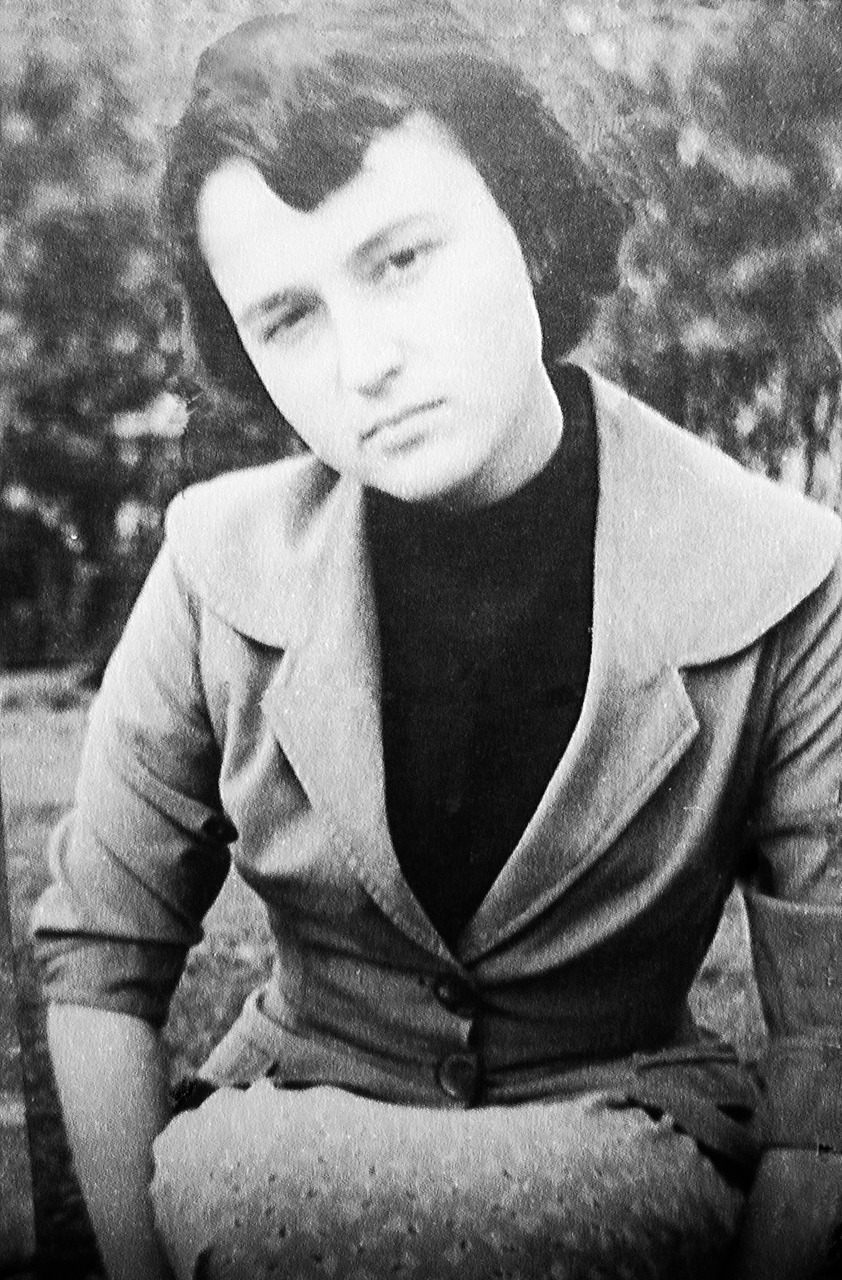

Книг в моей библиотеке было тысячи три, читателей мало и каждый день начинался с того, что надо было получить газеты, расписать по подписчикам и раздать. Иногда посылали меня в областной город на окружные семинары, которые вёл подполковник Шаманин, и как-то сразу он «положил на меня глаз», а потом и приезжать стал, — зайдёт в библиотеку и угощает конфетами. Видела, что нравлюсь ему, но это только смущало, хотя, конечно, и льстило: такой человек и… А еще при клубе художником-оформителем работал Игорь Борисов. Был он старше меня лет на восемь, строен, почти красив, но непонятен, — сдержан, немногословен, с какой-то неожиданной реакцией на мои слова, эмоции, — и, влюбившись, всё фотографировал меня, так что, о тех годах у меня сохранилось много фотографий.

(Написано крупно и подчеркнуто) «Русский чудо-человек»! «Врага уничтожить — большая заслуга, но друга спасти — высшая честь».

(Моё стихотворение)

Ветер холодный, резкий

В лицо мне бросает снегом,

Срывает одежду, дерзкий,

Морозит и душу и тело.

Иду я ему навстречу.

Приду я к желанной цели!

И злее метели были,

Сломить же меня не сумели.

Нет-нет! Не пойду дорогой,

Которой другие крадутся.

Для них этот ветер — попутный,

Назад им уже не вернуться.

Пусть ветер воет, тоскуя,

Пусть яростней, злее погода,

Но дань свою донесу я —

Искру тепла для народа».

Конечно, идеология Партии во многом была фальшивая, — писали одно, а жизнь была совсем другой, — но юные и наивные души схватывали её призывы «жить только во имя народа и для народа», забывая о себе, вот и эти мои строки были тогда искренни. Но пролетят годы, прежде чем придёт другое понимание подвига: не только борьба и непременное преодоление «метелей» — подвиг и «дань» для народа, а терпеливый, каждодневный труд для себя, а, значит, и для всех.

«Всего на земле 2,5 миллиарда человек. Как нас много! «Если бы молодость знала, если бы старость могла!»

Были с сестрой в Доме культуры на проводах колхозных ребят на целину. Ораторы со сцены «держали» речи, а прямо перед ними в первом ряду сидели те, кто уезжал: тощие, заморенные и многие — в летней обуви. А ведь еще зима!

(Два моих четверостишия)

Прогнала ветер северный,

Призвала только южный,

Ручьями песнь прощальную

Пропела гимн зиме…

Или:

Мелодию печальную,

Тревожную, прощальную,

Ручьём снегов подтаявших

Слагаешь ты зиме…

(И — в конце странички):

Поэта из меня не выйдет.

Знаю это точно.

Зачем же играю с рифмой,

В которой не смыслю ни…

«Семь меринов, а сама — передом». «Волк и считанных овец дерёт».

Виктор Гюго. «Отверженные».

«Как и утром, он смотрел на мелькавшие перед ним деревья, соломенные крыши, вспаханные поля, — пейзаж, менявшийся при каждом повороте дороги. Такое созерцание иногда целиком поглощает душу, и почти освобождает ее от необходимости думать. Видеть тысячи предметов в первый и последний раз, — что может быть печальнее этого и вместе с тем глубже? Быть может, в самом туманном уголке своего сознания, он сопоставлял эти изменчивые горизонты с человеческим бытием. Все жизненные явления непрерывно бегут от нас. Сумрак чередуется со светом; после яркой вспышки — тьма; каждое событие — поворот дороги. Вы смотрите, спешите, протягиваете руки, чтобы схватить мимолетное видение и вдруг приходит старость. Вы чувствуете какой-то толчок, вокруг черно; вы смутно различаете перед собой темные врата; угрюмый конь жизни, который привез вас сюда, останавливается, и некто, с закрытым лицом, некто, неведомый вам, уже распрягает его во мраке».

Организовать вечер, посвященный 50-летию февральской революции. Если не организую, то я — трус.

Вам, читающим эти строки, не понять того «подвига», о котором писала, — ведь о февральской революции семнадцатого года в наших учебниках истории не упоминалось, — положено было знать только о великой социалистической в октябре семнадцатого, которую теперь называют не революцией, а большевистским переворотом.

(Запись в день рождения). Уже восемнадцать!!! «Живу ли я, умру ли я, а мошка все ж счастлива».

Мама рассказала:

Начались морозы, а хату топить нечем. Три колхозницы пошли в поле, набрали картофельной ботвы, но их заметил председатель, проезжавший на мотоцикле, и приказал бросить вязанки. Две женщины бросили, а третья — нет.

— Ах, ты так? — крикнул.

Развернулся и мотоциклом сбил её с ног. Теперь лежит она в больнице, а председатель еще и грозится: если, мол, твоя дочка не вернется в колхоз, то отниму приусадебную землю! А ее красивую дочь сокращают с работы в городке, посылают назад, в колхоз… В наших-то песнях поют: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек…»

Иногда хочется попасть на необитаемый остров, целоваться с собаками, обнимать любую скотину, но не людей, — часто вызывают тоску: ну, почему, почему они такие серые и жалкие!

«Любовный напиток» — опера Доницетти.

Мама рассказала, как хотела украсть у соседей картошки для нас, голодных. Надо написать об этом. (Рассказ «Ведь я же человек!»)

Список секретарей комсомольских организаций и членов бюро. (В их числе я.)

Моя характеристика:

Весьма вспыльчива. Не терпит лжи. Любит энергичных, веселых, отзывчивых, добрых людей. И еще: природу, музыку, красоту, изящество. Слишком самолюбива. Себя не уважает, иногда даже презирает. Меланхолична часто. Если полюбит, то ОН будет ее Богом, — пойдет за ним на край света.

(И снова — с семинара):

«Январский пленум поставил задачу довести валовой сбор зерна за пять лет не менее чем до десяти миллиардов пудов, поднять целины тридцать миллионов гектаров…»

После всей этой пропаганды по радио, после заседаний, совещаний, собраний, конференций, докладов хочется стать дикарем, лазить по деревьям, есть сырое мясо и (самое страшное!) убивать ИХ!

Крепко написано? Значит, идеология партии «достала» (из современной терминологии), если решилась написать такое. И попади тогда мой блокнот в руки бдительного комсомольца, мне, как идеологическому работнику, мало не показалось бы.

А жили мы тогда вот в такой «социальной обстановке»: после смерти Сталина надеялись: должно что-то непременно измениться! Но кроме нового имени вождя Партии Маленкованичего не изменилось. Потом его сменил Никита Хрущеви вскоре «развернулась компания» с призывом ехать осваивать целину по вербовке комсомола и добровольно, вот молодежь и поехала в Казахстанские степи из городов, а больше — из деревень, потому что оставаться в колхозах было голодно, да к тому же и паспорт на целине можно было получить (колхозники тогда были еще беспаспортными, — крепостными).

И целину распахали, засеяли, — уже на второй год был собран огромный урожай зерна, из которого (узнаем только через десятки лет) три четвертых тогда же и пропало, — не смогли вывезти, и оно сгорело прямо в буртах, было расклевано птицами. И всё же целых четыре года упорно продолжался этот эксперимент, нарушивший экологию того края, а когда над распаханными полями закружились песчаные бури, стали пересыхать озера и реки, то лишь в шестьдесят третьем газеты перестали пестреть заголовками о «новой победе Партии и правительства». Но замелькают — об укрупнении деревень (в результате чего будет уничтожено более тысячи мелких селений), о внедрении «торфо-перегнойных горшочков (а до них ли было в разоренных деревнях, когда нечем было пахать, нечем было засевать поля). А после того, как Хрущёв съездит в США и развернет компанию по внедрению кукурузы, надеясь именно ею спасти голодающую страну, стоящую в очередях за хлебом и молоком, а потом объявит: «Догоним и перегоним Америку!», то выйдет постановление, по которому в деревнях запретят держать скот. Вот и начнут отбирать его у частников, чтобы выполнить «намеченные планы сдачи мяса государству» (ведь в колхозах-то «поголовья» оставалось от бескормицы мало), и только в течение нескольких месяцев «скупят» двести пятьдесят семь тысяч коров, тут же отобрав у сельчан сенокосы, урезав приусадебные участки (которые, кстати, потом зарастут травой), и очереди за молоком в городах удлинятся за счет обобранных и голодающих «доблестных тружеников колхозной деревни». Потом Хрущев бросит новый клич: надо накормить страну кроликами! И под фермы «по разведению» начнут отдавать даже сельские клубы и школы. Но и кролики не спасут. При всеобщем дефицит продуктов, начнутся волнения в Новочеркасске, Краснодаре, Вилюйске… и в шестьдесят втором снова введут карточки.

Вот при таких событиях будем жить, защищенные от правды пропагандой, заставляющей людей верить в пророчество первого секретаря ЦК КПСС: «Нынешнее поколение людей будет жить при коммунизме!» Наверное, кто-то и верил. Но у мамы и Виктора было полное неприятие советского, хотя в годы репрессий из нашего рода никто не попал под «карающую гильотину» коммунистов.

В хате еще темно, но просыпаюсь. Ах, как же радостно ощущать и тепло, исходящее от большого, выбеленного под праздник тела печи, и аромат только что выпеченных булок! А еще, — знаю, знаю! — сейчас от порога донесутся сбивчивые голоса ребятишек, славящих Христа, и тогда от их неуверенного и торопливого лепета с привычным окончанием: «Тётенька, дяденька, с праздником вас, с Рождеством Христовым!» во мне на весь день поселится непонятное (что причиной?), но светлое чувство.

С мукой в те времена тоже было плохо, но мама всегда сберегала «мучички», — именно так её называла, — чтобы к Рождеству испечь булки, и тогда, в этот великий праздник, еще бегали с поздравлениями по домам ребятишки. Но вскоре началось очередное наступление на религию, — прятали в лагеря священников, закрывали храмы под «мудрым руководством» ЦК и её первого секретаря Никиты Хрущева, который пообещал показать стране «последнего попа».

Снег почти растаял, но за ночь деревья густо покрылись инеем. Необычно. А тут еще вспыхнуло солнце, ударил морозец. Красота!

Вот я и не работаю в библиотеке, — мама настояла на этом. Как-то сказала: «Прямо на глазах моя девка стала таить, и настолько слаба, настолько!.. Того и гляди чахоткой заболеить!»

Приходя с работы, я сразу ложилась, — не было у меня ни сил, ни желания даже поесть, — и мама вначале отпаивала меня из ложечки чаем, а потом я вставала и ужинала. Почему так уставала? Может, потому, что мой начальник Михайленко, — вредный был майор! — часто доводил до слез, заставляя делать то, что мне казалось унизительным. — разносить по домам газеты, за которыми офицеры в этот день не пришли. А, может, выматывали те двенадцать-пятнадцать контрольных работ, — уже училась заочно в Ленинградском институте Культуры, — которые надо было написать и отослать в институт. А еще каждый день надо было помочь маме на парниках, в огороде, да и на танцы успеть, — заходили подружки, ждали, — так что, мама была права: я таяла день ото дня, и уже пропадало желание ходить в парк, в кино, а только б забиться в какой-либо уголок и лежать, лежать.

Прочитала «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери и будто бы утолила жажду из светлого родника.

Сегодня приезжал к нам на черной «Волге» Соколовский, а он — первый секретарь Обкома по идеологии, и Виктор редактирует его рассказы, готовит их к изданию. Какой он красивый и умный!

Серенький деревянный домик, обсаженный кустами жёлтой акации, ветви которой, переплетаясь, служат и забором; перед ним поляна, покрытая муражком, — упругой травкой с мелкими плотными стебельками и листочками, которая быстро отрастает, как ни вытаптывай; возле дома — огород с грядками и картошкой, в доме — тюлевые занавесочки на окнах, ситцевые — на дверях, мебель… если можно её так назвать, соструганная и сбитая братом. Мой родной дом… И вот к этому тихому обиталищу подкатывает чёрная «Волга»… Теперь обилие машин — привычное дело, но в то время они были редкостью, а на таких «Волгах» ездили только работники Обкома партии. Итак, из черной «Волги» выходит совсем ещё не старый седоватый красивый мужчина в золотых очках и одежда на нём — не только для того, чтобы было тепло (как мы привыкли), но еще и красива. Мужчина приветлив, говорит необычно, умно!.. Ну, как было мне, романтичной провинциалке, не плениться «всем этим»!

Снова приезжал Владимир Константинович. Когда увидела, что выходит из машины, то сердце забилось и покраснела. Да и он так смотрел на меня! Привез нам с мамой коробку конфет и букет роз.

Смотрю на фотографию Владимира Константиновича… Уж и не помню, когда и где фотографировала? Но тогда он уже в Обкоме не работал, а был секретарем местного Союза писателей и в Карачев не приезжал, но с братом встречались («ВК» — так называл его Виктор), и по-прежнему писал рассказы, издавая небольшими книжками. Каким был как человек?.. Многого о нём не знаю, но со слов брата, — не очень образованным, не очень начитанным и не «винтиком» Партии. Таких, как он, я потом встречала не раз, разъезжая по области, — людьми они были закрытыми, «в себе», и именно эта их закрытость и предполагала, что в них еще осталось и своё, не партийное отношение к жизни.

Мама рассказала: прапрабабку мою по материнской линии звали КулАбиха. Родилась она в 1830 году и была красивой блондинкой с серыми глазами. Замуж ее выдали лет четырнадцати и когда пришли сватать, то забилась на печку, сидела там и ревела, а будущая свекровь попробовала утешить: «Чаво ревёшь-то? Всех девок замуж выдають». И выдали. Мужа звали Федор, родила она пятнадцать детей, а выжили только трое: Гришка, Федор и Аниска. Была и Аниска очень красивая, а когда пошла работать на железную дорогу, то познакомилась с Алексеем. Фамилия его была Болдырев, а по прозвищу Писарев, потому что батька его служил пи сарем, да и он был грамотный. «Приду свататься», — сказал вскорости. И сосватал. Утром, после свадьбы, молодые проснулись, а через дыру собака в хату лезет. Собралась Аниска готовить обед, а соли и нет, вот и отдала мужу свои деньги, что собрала на Троицу. Пошел тот в лавку и купил десять фунтов соли, хлеба. Жили они на Масловке, что под Карачевом, и была у них одна лошадь. Потом купили телёнка, еще одну лошадку, которая жеребилась каждый год, и через несколько лет у них было уже три. Стал Алексей на этих лошадях работать, возить в Брянск купцам зерно, а это — за пятьдесят километров от Карачева. И стали они хорошими, зажиточными хозяевами. «Где лад — там и клад»… А вот Листафоровы, мои предки по отцовской линии, имели мельницу, мололи крестьянам зерно. Свекровь родила четырнадцать детей, из которых мальчики выживали, а девочки умирали».

Тогда еще не думала, что вот такие мамины рассказики через несколько лет так увлекут меня, что позже, — почти три года, — буду записывать и записывать их вначале на магнитофон, который буду брать на работе (пока не заподозрят: и зачем берёт так часто?.. ведь магнитофоны только — для журналистов радио… режиссёрам не положено!.. и перестанут выдавать), а потом в ученические тетради. И записи эти, когда начну редактировать их, выстраивать композиционно, «монтировать», стараясь сохранить стиль маминой речи, местный выговор, интонацию, станут для меня на долгие годы терзанием, увлечением, радостью, — тем, с чем интересно и осмысленно жить.

В две тысячи первом году повесть издам в местной типографии за свой счёт под названием «Негасимая лампада», через семь лет выпущу «в свободный полёт» в Прозу. Ру. как «Свет негасимый», а потом, разбив на главки, переименую на «Ведьму из Карачева», помещу и на другие лит. сайты, — пусть читают те, кто захочет узнать правду со слов простой женщины о двадцатом социалистическом веке России.

Владимир Константинович приезжал со своим сыном Сашей. Как же он не похож на своего отца! И некрасивый, и какой-то развязный. Если отец будто бы и не замечает нашей обстановки, то сын вначале покачал нашу табуретку, усмехнулся и только потом сел. Нет, он совсем не такой, как его отец.

Когда уже работала на телевидении, пришел к нам Сашка вторым режиссером. Да нет, не был он таким уж неприятным, — мы с ним были в хороших отношениях, — но для меня его восприятие жизни казалось тогда каким-то несерьезным. Да и в характере его было нечто от шалопая, — поверхностное, насмешливое, хотя зачастую и обаятельное. (Сейчас-то часто кажется: а, может, так и надо было относиться к жизни? Не педалировать, не драматизировать события, чаще защищаться юмором?) А тогда была я главным режиссером и ко всем безобидным выходкам Сашки относилась без юмора, хотя и не «педалировала». Ну, например, монтировал он сюжеты на киноплёнке, особенно не всматриваясь в изображение, — крупный ли план, средний, общий? — да и не отсчитывал их на секунды, а просто наматывал плёнку на локоть и бросал монтажнице. Примерно через год, когда что-то натворил в командировке, — то ли в лесу подстрелил лося, то ли свинью колхозную, — его неожиданно уволили, а к тому времени отец уже не мог его защитить, — был на пенсии, — и только позвонил мне: может, как-то уладите это дело? И я попыталась, но безуспешно. Было неудобно перед «В.К.», но что я могла сделать, если «дело» сына дошло до Обкома с формулировкой: «Поступок режиссера А. Соколовского несовместим с поведением работника идеологической организации».

Шли два пьяных мужика: длинный, в черном пиджаке и стоптанных валенках, вёл под руку маленького в больших сапогах со сдвинутой на затылок кепкой. И выделывали они замысловатые зигзаги под песню: «Вот закончится срок приговора и наступит свободы пора…». Держались на ногах плохо, но пели, не коверкая слов, и прохожие улыбались, да и я не смогла не улыбнуться, но еще вспыхнуло и чувство жалости к ним.

Владимир Константинович устроил Виктора директором киносъемочной группы на телевидение в Брянске. Работа интересная, но плохо, что мой братец там очень скучает и не хочет искать квартиру, поэтому каждый день ездит домой.

(Мое письмо маме, когда она ездила в гости к Николаю в Ленинград):

Как тебе гостится? Хотя бы написала несколько срок! А у меня с котами и собакой мука: ничего, паразиты, не жрут! Я уж думала: не голодовку ли объявили, требуя, чтобы ты скорей вернулась? Но, оказалось, нет. Вчера купила сто грамм конской колбасы, про которую поют: «Сперва ты меня носила, теперь я тебя ношу», сварила им похлебку, приправив этой самой колбасой, так они сразу её сожрали, но кто-то из них ночью утащил оставшийся кусок, вот теперь и гадай: чем кормить? А так всё у нас нормально. В доме тепло по сравнению с улицей, и ниже пяти градусов температура не опускалась. Виктор приезжает из Брянска часто. Отснял еще один фильм. Ну и хохотали же мы, когда его показывали по телевизору! Вначале-то запустили вверх ногами, а мы сидим и думаем: что бы это значило? А вообще-то фильм там очень хвалили и ставили в пример всем операторам. Во как! И ты в нём была. Со своими пирогами. Именно это всем и понравилось. Да, ма! Ты знаешь, какое письмо мне прислали из Института? Надо пройти практику в библиотеке, а в нашей нет ни методического отдела, ни библиографического, так что придется ехать в Брянск. Одна я этого вопроса не решу, поэтому, когда приедешь, будем думать.

Уже давным-давно — низко нависшие тучи, холодный моросящий дождь и грязь, грязь, грязь! Кажется, проникает и в мысли. Наверное, несет меня по течению. И не во что вцепиться, чтобы пристать к берегу, обрести успокоение. Неужели так — всю жизнь?

Из «Сиддхартхи» Герман Гессе:

«-Ты похожа на меня, Камала. У тебя, как и у меня, внутри имеется тихое убежище, куда ты можешь уйти в любой час и чувствовать себя дома. А большинство людей похожи на листья: они носятся в воздухе, кружатся, но, в конце концов, все равно падают на землю; другие же — и их немного — словно звезды: они движутся по определенному пути, и никакой ветер не заставит их свернуть с него, потому что в самих себе несут свой закон и свой путь».

Так кто же я? Кружащийся и падающий листок или звездочка, которая «движется по определенному пути»? Не знаю.

Тогда не знала. Но через годы пойму: да, только и чувствую себя «дома», в том самом «тихом убежище», о котором писал Гессе, когда остаюсь наедине с собой. В семьдесят втором закончу первые главы своего повествования и два года ничего не буду писать, — родится сын, мама сломает ногу и надо будет каждую неделю ездить в Карачев (не до дневников будет), но с семьдесят третьего стану делать записи регулярно, не предполагая, что станут они для меня не только «тихим убежищем», но и чем-то вроде бездонного колодца, в который вглядываюсь и до сих пор.

Глава 5. Пленительный миф весны

1955-й.

Вчера, в клубе, на танцах… Он не отходит от меня весь вечер, а если и отойдет, то наблюдает издали. Конечно, меня это радует, но убегаю к себе в библиотеку и быстро одеваюсь, не понимая: зачем это делаю? На улицу! Но догоняет. И в этот вечер всё чудесно! И молодой месяц, и чуть слышное поскрипывание льда под ногами, и даже кот, который встретил возле дома.

Из молодых офицеров, присланных осенью в воинскую часть, где я работала в клубной библиотеке, мне особенно никто не нравился. Правда, Эрик, — красивый, немногословный, подтянутый, всегда застегнутый на все пуговицы, — казался симпатичнее других, но в то же время и отталкивал этой своей закрытостью. Полный же антипод Эрику, Витька Рябушкин, — некрасивый, высокий, сутуловатый, всегда расстегнутый и даже с офицерской фуражкой набекрень, — тоже не вызывал симпатий, и когда видела его, возникало желание что-то подтянуть, подкрутить в этом разлаженном «механизме», чтобы шагал уверенней и не так уж нелепо висели на нём шинель или китель. Еще был Олег, — некрасивый, «громоздкий», более всех уверенный в себе и даже нагловатый, но не делавший попытки приударить за мной. Зато Вася Яхимович, — кругленький, темноволосый, краснощекий и веселый крепыш, — с первого же дня знакомства стал настигать меня и уже через месяц сделал предложение.

Но в феврале пятьдесят шестого прислали еще одного… Да нет, Юрка не был красив, — высок, сутуловат, над высоким покатым и напряженным лбом негустые, светлые волосы, «безвольный» подбородок под большими яркими губами, — но когда смотрел на меня, то из его голубых глаз, очерченных темными длинными ресницами, струился завораживающий свет.

За стеной моей библиотеки, в зале, играет радиола. Остаться на танцы? Ведь так хочется увидеть его! Но мне еще надо работать. Не отрываю глаз от двери, — а, может, войдет?

И пришел! И даже пригласил в кино. Но как идти? Еще не кончен рабочий день. И ушел. Наверное, с той… с Раей Шубиной! Не могу писать, дрожат руки. Неужели люблю его и могу ревновать? Нет, это не так!.. И уже — на танцах. Неужели не придёт?.. Пришел! Но не «замечаю» его, болтаю с Алёной, а краем глаза вижу: через весь зал идет к нам! Подошёл, взял за руку. Какие у него глаза!.. Я тону в них, я побеждена.

Тихая мягкая полночь,

Плавно снежинки летят…

Так начиналось моё второе в жизни стихотворение. А писать их буду только в пору первой влюблённости. Наверное, у многих струны поэзии, начинающие звучать в юности, с годами стихают, — не зря же из-за этого столько поэтов уходили из жизни молодыми.

Тихая мягкая полночь,

Плавно снежинки летят,

Кленам, березам готовят

Белый, пушистый наряд.

Кажется мне, что прекрасней

Не будет ночей никогда!

Все потому, что впервые

Ты провожаешь меня.

Тихая мягкая полночь.

Молча снежинки летят.

Не говорим мы ни слова,

Но ведь сердца говорят!

Вот уже четвертый день не вижу его в библиотеке. Неужели не приходит из-за того, что плохо расстались в последний раз? Не хотел, чтобы уходила, не подавал руки, а я повернулась и ушла. Догнал, взял за плечи:

— Учти, у меня есть самолюбие, — опустил руки, добавил: — А теперь иди.

Все эти дни только о нём и думаю.

Люблю ли я тебя — не знаю.

И кто подскажет мне ответ?

Но без тебя всегда скучаю.

Люблю ли я тебя, иль нет?

Лишь только издали увижу,

Забьется сердце и замрет.

Но любит ли тебя, — не знаю.

И кто подскажет мне ответ?

Ах, почему ты не приходишь?

Ведь целый день всё жду и жду!

Меня ты любишь иль не любишь?

Одна я это не пойму.

Наконец-то пришёл! Покраснела, растерялась, а он молча посидел минуты две и вышел. Но на танцах… Ни за что не подошла бы к нему, но подошел он. Как же была благодарна! Договорились, что уйдем через час. И подошёл:

— Ну что, пошли?

Предложила:

— Еще вальс… с тобой.

Но отказался. Повернулся и направился к раздевалке. Глупый, нехороший Юрка! Да разве ж я хотела тебя огорчить? Пусть таким неловким и угловатым бываешь в танце, но как же хорошо видеть твои глаза близко-близко, чувствовать твою «нежную» ручку, ошибаться вместе с тобой!

Не приходишь… Ну, приди хотя бы на минутку! А, впрочем, на минутку не надо, мне этого будет очень мало.

О, если б ты знал, как хочу я увидеть

Твои голубые, родные глаза!

И голос негромкий и милый услышать.

Я счастлива только бы этим была!

Меня обижал иногда ты, — случалось! —

Но был так внимателен, ласков со мной.

Так что же теперь, что с тобою случилось?

Зачем же обходишь меня стороной?

Так долго, так долго с тобой не встречались!

Ужель огорчить тебя чем-то могла?

А, может быть, в том, что расстались с тобою

Есть и твоя небольшая вина?

Был вчера на танцах, но не подошел, а часов в одиннадцать оделся и ушел. За что издевается надо мной? Ведь так хочется поговорить, посидеть рядом в кино или просто побыть вдвоем! Он добрый, умный, но слишком самолюбивый. Постоянно думать о нём, просыпаться с надеждой увидеть, а потом целый день прислушиваться к шагам и гадать: не он ли? А когда вижу издали, появляется щемящая боль в груди. Почему? Сколько мучающих и неразгаданных «почему»! Всё это слишком выматывает душу.

Вчера возле клуба играли в волейбол. Был и Юрка. Я смеялась, старалась острить, быть красивой, но что делалось в моей душе! Уверена: любит меня! Вижу по одному взгляду его дорогих, любимых глаз.

Ветер весенний, развей мое горе!

В далекие степи печаль унеси.

И грусть утопи в темно-синее море,

Но радость и счастье взамен принеси.

СОН:

Сидим с Юркой в какой-то чужой комнате за круглым небольшим столиком… нет, не понимаю, почему мы здесь, но знаю: он тут — из-за меня. И сидим долго, молча, он что-то пишет, я не вижу его глаз, но очень хочу видеть!.. спросить о чем-то? И вот уже смотрит на меня… потом вдруг наклоняется, берет руки, подносит к губам, быстро-быстро целует… И я счастлива!

Любить — это страдать. Но когда любишь, мир становится иным, — всё озаряется удивительным светом, люди кажутся добрее и перестаешь замечать плохое, уродливое. Пусть он не любит, пусть не приходит, не обращает на меня внимания, но я-то люблю!

Хожу с забинтованной рукой, — лезвием нацарапала его имя. Глупо?