Бесплатный фрагмент - Гродненский сейм 1793 года: Последний сейм Речи Посполитой

Источники

В основу настоящей монографии легло богатое собрание дипломатической корреспонденции, которое хранится в Московском Архиве министерства иностранных дел именно польские дела 1792 и 1793 годов, заключающееся в связках 70, 71, 72 и 73. Тут находятся депеши русского посольства в Польше, а также рескрипты и инструкции, препровождавшиеся к нему из Петербурга (за немногими исключениями, вся эта корреспонденция на французском языке). Излишне распространяться о достоинстве этих материалов. Русский посланник в Польше находился в самом центре событий, а в данном случае он был их главным двигателем; таким образом, донесения его знакомят нас не с одною их наружною или официальною историей, а также и с их закулисною стороной, то есть с самими пружинами механизма.

При помощи своих польских друзей и многочисленных агентов посланник имел возможность собирать подробный сведения обо всем происходившем вокруг и сообщать их своему правительству. А так как монография наша имеет довольно специальный характер, ограничиваясь сравнительно небольшим объемом времени, и главною своею задачею полагает разработку подробностей, то означенная корреспонденция представляет такой материал, без которого исполнение этой задачи было бы невозможно. Она служит также лучшею проверкою и для всех прочих наших материалов.

Затем идут следующие материалы и пособия для нашего труда:

Korrespondent Krajowy у Zagraniczny. Roku 1793. Варшавская газета, помещавшая довольно подробные отчеты о заседаниях Гродненского сейма. После закрытия Тарговицкой конфедерацией органов патриотической партии (какова, например, была «Gazeta Narodowa у obca») польские газеты в то время выходили под строгим надзором конфедерации, или что-то же под русским влиянием, и, следовательно, отчеты их составлялись в одном известном направлении. Но для нас «Корреспондент» важен собственно со стороны сообщаемых им подробностей и официальных дипломатических документов.

Ein russischer Staatsmann. Des Grafen Jakob Johann Sivers Dencwürdigkeiten. Von K. L. Blum. Dritter Band. Leipzig und Heidelberg. 1858. Весь этот труд посвящен деятельности Сиверса, как чрезвычайного русского посланника в Польше в эпоху Гродненского сейма. Он заключает в себе многие документы из официальной корреспонденции посланника, и даже иногда такие, которых мы не встретили в Архиве МИДа. Но главный интерес в этот том представляет со стороны переписки Сиверса с его дочерьми. Тут он откровенно высказывает свои впечатления, планы и суждения об окружающих его лицах, и эта семейная переписка прекрасно дополняет его официальную корреспонденцию. Что касается до цвета, в который окрашена биография Сиверса, то автор ее, при несомненных достоинствах своего обширного труда по отношению к фактической обработке, не избежал сильного пристрастия и больших натяжек по отношению в своим воззрениям. Он без меры прославляет своего героя и слишком резко нападает на политику Екатерины. В своем старании выделить Сиверса из этой политики, Блум доходит иногда до того, что впадает в явные несообразности. Например, он жалуется на неискренность императрицы к его герою: будто бы, отправляя его послом, она не открыла ему своих видов на Польшу, в будто бы он не знал заранее, орудием какого дела он призван был служить, между тем как Игельштром получил более подробные инструкции и глубже был посвящен в планы Екатерины. В доказательство он приводит сущность инструкции Игельстрёму и только начало первого рескрипта Сиверсу.

Geschichte des Hussischen Staates von Hermann. Erganzungs-Band. Diplomatieche Correspondenzen aus der Revoutionszeit 1791—1797. Gotha. 1866. Содержит в себе дипломатическую корреспонденцию, заимствованную из государственных архивов Берлина, Дрездена и Лондона. Значительная часть этого тома посвящена польским делам.

Recueil des traités et conventions concernant la Pologne 1762–1862. Par le comte d’Angeberg. Paris. 1862. Значительное и полезное собрание дипломатических и других документов, относящихся преимущественно к эпохе польских разделов, хотя в подборе этих документов не всегда видно беспристрастие, о котором издатель говорит в предисловии.

Ostatnie lata panowania Stanisława Augusta. Documenta do Historyi drugiego i trzeciego podziału. Wydal W. Kalinka. Poznań, 1868. Это издание заключает в себе довольно интересную корреспонденцию Станислава Августа с разными лицами, впервые обнародованную. Особенно заслуживают внимания его письма к Букатому, польскому послу в Лондоне.

Переходя к отделу польских мемуаров, мы должны вообще заметить, что они принадлежат к тем источникам, которыми надобно пользоваться весьма осторожно. Притом же, по большей части они были писаны в старости, много лет спустя после событий, о которых рассказывают; причем память не всегда служила верно авторам. Тем не менее, они представляют интересный материал, особенно для характеристики лиц, общественного и семейного строя Польши в данную эпоху.

Memoires sur la Pologne et les Polonais depuis 1788 jusqu’ à la fin de 1815 de Michel Oginski. Paris, 1826—1827. Так как эти мемуары пользовались некоторым авторитетом и на них часто основываются иностранные сочинения о данной эпохе, то мы в течение своего рассказа не раз указываем на их недостаток добросовестности.

Pamiętniki Iana Dukłana Ochockiego. Wilno. 1857. Интересные по бытовым чертам, но весьма хвастливые воспоминания.

Pamiętniki Bartołomeja Michałowskiego od roku 1786 do 1815. Warszawa, 1857. Вроде предыдущих, но более скромны по тону.

Pamietniki kziędza Kitowicza do panowania Stanisława Poniatowskiego. Poznań. 1845.

Pamiętniki Kajetana Kożmiana. Poznań. 1858.

Два последние сочинения принадлежат к наиболее добросовестным из польских мемуаров.

Pamiętniki czаsów moich Iuljana Ursyna Niemcewicza. I. ipsk. 1868. Сообщают много интересных черт; но многое неверно и перепутано. Сам автор сознается, что записывал в старости по памяти и в беспорядке. По отношению к России он отличается желчною неприязнью, и доходит до того, что известную распущенность польских нравов в конце XVIII века приписывает ничему иному, как влиянию русских войск.

Pamiętniki pułkownika Gąsianowskiego z r. 1793–1794. — Lwów, 1861. Страдают явными неверностями и противоречиями.

Czasy Stanisława Augusta Poniatowskiego przez jednego z posłów wielkiego Sejmu napisane. — Poznań, 1867.

К тому же отделу можно отнести: историко-полемическое сочинение известного Гугона Коллонтая: О Ustanowieniu i upadku Konstitucyi polskiey 3 Maja 1791.

Żywot Tomasza Ostrowskiego. — Paryż, 1836.

Pamiętniki o Ianie Sniadeckim przez Michała Bolińskiego. — Wilno, 1865.

Polska w roku 1793 według podróży Fryderyka Szulc’a. — Drezno, 1870. Это есть перевод из немецкой книги, изданной в Берлине в 1795–1797 гг. под заглавием: Reise eines Liefländers von Riga nach Warschau etc. Наблюдательный лифляндец развертывает перед нами яркую и беспристрастную картину польских нравов и обычаев в эпоху падения.

Из русских мемуаров к нашей монографии имеют некоторое отношение:

Записки Храповицкого. Чт. Об. Ист. и Др. 1862;

Записки Л. В. Энгельгардта. — Москва, 1867.

Из общих обзоров и брошюр по данному вопросу укажем:

Histoire des trois demembremens de la Pologne par Ferrand. — Paris, 1820. Весьма пристрастное сочинение, имеющее цену собственно по своим приложениям, заимствованным из Лейденской газеты прошлого столетия.

Panowanie Stanisława Augusta. Ioachima Lelewela. — Poznań, 1859. Сочинение подобно предыдущему, только в сокращенном виде.

Dzieje Polski od 1733 do 1832 roku. Skreslil H. Scmitt. — Krakow, 1867.

Sejm Grodzieński ostatni. Uśtęp od 26 sierpnia do 23 września 1793. Zestawił Leon Wegner. — Poznań, 1866. Книга посвящена описанию самых бурных заседаний Гродненского сейма, на которых решена уступка земель Пруссии; снабжена, кроме того, обширным введением и приложениями. Автор ее известен исследованием Революции 3 мая и другими сочинениями по той же эпохе; по своим размышлениям почти не отличается от трех предыдущих.

Die österreichisch-preussische Allianz und die zweite Theilung Polens. Von Herman. — Gotha, 1861. Полемическая брошюра, направленная против Зибеля по поводу несходных мнений о политике Леопольда II.

Polens Untergang und der Revolutionskrieg. Von H. Sybel (Historische Zeitschrift. 1870. Erstes Heft). Продолжение той же полемики, интересное по многим данным, заимствованным из Венского государственного архива.

Из русских сочинений о данной эпохе мы имеем две интересные монографии:

История падения Польши. Соловьева. — Москва, 1863. Это сочинение написано преимущественно на архивных материалах.

Последние годы Речи Посполитой. Костомарова. — Петербург, 1870. Построено преимущественно на источниках изданных.

Труд Смита, Suworow und Polens Untergang, к сожалению, прекратился на 1792 году.

Не перечисляем многих других пособий, которые имелись под рукой для справок или разных соображений, как, например: Полное собрание законов, Епcyklopedja powszechna, Herbarz Polski, Historyczne Pamiątki znamienitych osób Dawnej Polski Бартошевича, сочинения немецких историков: Шлоссера, Хёйсера, Зибеля и т. д. Не указываем также и русских газет того времени по крайней скудности их известий относительно нашей политики; мы встречаем в них только манифесты и указы, то есть то, что можно найти в полном собрании законов. Точно так же недавно изданный Архив Государственного совета почти ничего не прибавляет к нашим источникам.

Кроме того, мы пользовались следующими неизданными материалами:

Несколько документов из рукописного отдела Виленской публичной библиотеки и библиотеки Красинских в Варшаве.

Journal de la diéte de Grodno 1793. Рукопись принадлежит Петербургской Археографической Комиссии. Это довольно краткие записки о сеймовых заседаниях, отличающиеся полуофициальным тоном, неизвестного автора. Может быть, это были бюллетени, составлявшиеся каким-либо иностранным посольством для своего двора.

Opisanie Sejmu Grodzieńskiego w r. 1793. Записки Людвика Гинета, посещавшего заседания в качестве арбитра. Рукопись находится в частной библиотеке в Варшаве; копия ее передана автору хранителем главной Варшавской библиотеки И. Ф. Скимборовичем. Она включает заметки о некоторых сеймовых заседаниях, начиная с 10 августа н. ст. Автор ее — горячий сторонник оппозиции.

В последние времена республики речи, произносимые на сейме, немедленно издавались тетрадями. Кроме того, в обязанности сеймового секретаря, как известно, входило ведение дневника сейма, или диариуша, который потом также выходил в свет в печатном варианте. Такой дневник последнего польского сейма остался ненапечатанным, вероятно, по причине разгрома Речи Посполитой. После кропотливых поисков нам удалось, наконец, найти копию сеймового дневника, находящуюся в частной библиотеке варшавянина г. Лаского. Она озаглавлена так: Diariusz Sejmu Extraordynaryinego pod zwąskiem konfederacyi Targowickiey 1793 roku dnia 17 junij w Grodnie zebranego za uniwersałami Króla imsci w Radzie Nieustaiącej po przywrуceniu iey przez Konfederacyą Targowicką. Приводим по-русски продолжение этого длинного заглавия: «Списанный беспристрастным пером одного из присутствовавших тогда; в нем заключается значительная часть речей напечатанных, но с удержанием тех мест, которые часто переходили в печать уже в выражениях смягченных или с цветами красноречия, на деле не существовавшими». Внизу на заглавном листе есть заметка, в которой отмечено, что это труд Матвея Нелюдовича, скарбового литовского комиссара, благодаря припискам которого (кто-то) написал еще более полный диариуш и для потомства положил его в библиотеку гродненских ксендзов доминиканов. Для нас не совсем ясно, говорится ли в этой заметке о данном экземпляре или о другой копии. Во всяком случае, экземпляр г. Лаского не есть простая копия сеймового дневника, так как он содержит дополнения, сделанные спустя некоторое время. Этим обстоятельством и объясняются многие подробности, которые не могли войти в дневник, который должен был иметь официальный характер; вообще диариуш этот сочувственно относится к оппозиции и враждебно — к России. Подобный диариуш едва ли мог появиться в польской печати, которая тогда находилась под русским надзором. Кроме приписок, и сама первоначальная его редакция, вероятно, носит также оппозиционный характер, и это обстоятельство согласуется с некоторыми данными о сеймовом секретаре Езёрковском, которые мы встречаем в приведенном выше сочинении Pamiątniki о Janie Sniadeckim (хотя там он ошибочно назван секретарем Тарговицкой конфедерации). А тот факт, что первоначальная редакция принадлежала именно ему, следует из указаний в самом дневнике; например, неоднократные упоминания о его неусыпных занятиях, вопрос, поднятый на сейме о вознаграждении за его труды, и пр. В диариуше размещены печатные списки с именами послов и сенаторов и с отметками голосов при вотировании. (Отсюда мы заимствовали тот список, который приложен в конце нашей книги.)

ВВЕДЕНИЕ

Избирая предметом своего исследования несколько месяцев из истории Речи Посполитой в эпоху разделов, мы не будем останавливаться на причинах и обстоятельствах ее падения. Прибавим только одно соображение к тому, что уже написано об этом предмете.

Всякому сколько-нибудь знакомому с ходом польской истории известно, что Польша пала жертвою своей анархии и что анархия эта была следствием крайнего ослабления центральной власти и чудовищного развития шляхетского сословия, в себе одном воплотившего все Польское государство и весь польский народ. Но эти очевидные или ближайшие явления, в свою очередь, были также следствием разных причин и условий. Тут на первом плане представляется нам народный тип или народный характер.

Народы, завоевавшие себе важное место в истории цивилизации, обыкновенно отмечены многими и разнообразными достоинствами их характера. Храбрость, энергия, предприимчивость и подобные качества составляют в большей или меньшей степени принадлежность народов исторических. Но выше всех этих качеств стоит у них способность творческая или способность организации. В тесной связи с этой способностью находится народный инстинкт самосохранения. Мужество и талантливость польского народа не вызывают никакого сомнения. Но едва ли можно сказать, чтобы он в достаточной степени обладал тою способностью и тем инстинктом, который мы сейчас назвали. Из ряда многих фактов, подтверждающих нашу мысль, укажем только на два наиболее выдающихся: во-первых, добровольное призвание на свою землю Немецкого ордена; во-вторых, пассивное отношение к чрезмерному размножению еврейского населения внутри своего организма. Всем известно, какую роль в польской истории играл потом Немецко-Прусский орден; но далеко не определено участие евреев в разложении польского организма. Остановимся подробнее на этом важном вопросе.

Польские писатели обыкновенно указывают как на акт особенного добросердечия и гуманности своих предков то радушие, с которым они принимали в свою среду толпы еврейских переселенцев, спасавшихся из Германии от жестоких гонений, особенно проявлявшихся во времена Крестовых походов. Но, что в сущности означали все эти гонения на евреев в Германии и некоторых других странах Западной Европы? Обыкновенно их объясняют средневековым варварством и религиозным фанатизмом. Но почему же никакое иное племя не подвергалось такой ненависти в среде западноевропейских народов и никакое иное исповедание не возбуждало так часто религиозного фанатизма? Мы позволим себе искать другой источник этой ненависти и этих преследований. Тут действовал инстинкт самосохранения, которым в высокой степени одарены все народы, предназначенные к долгой исторической жизни. Такие народы обыкновенно принимали чуждые элементы только в той степени, в какой могли их себе усвоить, и без пощады устраняли или старались устранить то, что могло бы камнем засесть в их организме или парализовать их внутренние отправления. Евреи из всех этнографических особей бесспорно представляют элемент, наиболее трудный для усвоения. Их известная упорная привязанность к своей религии и связанные с нею условия быта поддерживают их отчужденность от местного населения и сообщают им способность при удобных обстоятельствах всегда организовать status in statu. К этой отчужденности присоединяется чрезвычайно важная черта, которая преимущественно настраивает против евреев местное население. Это их, так сказать, эксплуататорский характер. Никто не будет отрицать того факта, что евреи — народ даровитый и деятельный, но их даровитость и деятельность направлены односторонне. Их деятельность в основном непроизводительная. Некоторое количество артистов, медиков и ученых еврейского происхождения не изменяют нашего общего положения, потому что мы говорим о массе. Местность, где размножается еврейское население, обыкновенно беднеет — это факт. Мы не видим примеров, чтобы существовали процветающие колонии евреев-талмудистов, возделывавшие какой-либо уголок земли, хотя бы и богатый дарами природы, но дотоле пустынный. Напротив, евреи стремятся только туда, где уже скопилось значительное население, и чем гуще это население, чем оно зажиточнее, тем более оно интересно для евреев и тем быстрее последние размножаются. Евреи сами редко что-либо производят; все их способности устремлены на то, чтобы быть посредниками между производителями и потребителями. Работы полевые, строительные, фабричные и тому подобные, требующие значительного физического труда, обыкновенно чужды евреям; некоторое количество плохих ремесленников и хлебопашцев едва ли могут быть приняты в расчет. Мелкая торговля, арендаторство, корчмарство, ростовщичество, факторство и т. п. — вот их обычные занятия, и нигде эти занятия не достигли таких размеров и такого деморализующего значения, как в областях бывшей Речи Посполитой. В свою очередь, польская анархия, эгоизм аристократии и продажность властей оказывали весьма негативное влияние на характер и привычки еврейского племени. Это племя населило там почти все города и местечки и послужило немалою помехою к развитию среднего сословия в государстве; заняв его место, оно тем самым увеличило пропасть между высшими и низшими классами, то есть между шляхтою и поспольством. Шляхта осталась изолированною представительницею нации, и когда пришло время защищать свою самобытность, оказалось, что за нею нет массы, нет народа. Разумеется, не евреи виновны в том, что в Польше не выработалась единая польская нация. Они только пользовались недостатками польского характера, особенно его недостаточным инстинктом самосохранения. Против евреев раздавались в Польше голоса и с церковной кафедры, и в литературе, и на сеймах. (Начиная с известного проповедника конца XVI века Скарги и заканчивая лучшим публицистом конца XVIII века Сташичем.) Но эти иеремиады постигала та же участь, какую имели и все другие жалобы на злоупотребления и неустройство Речи Посполитой. Злоупотребления всегда находили своих покровителей и защитников; а если и случалось проводить на сейме какое-либо постановление, стеснявшее эксплуататорскую деятельность евреев, то последние умели обходить подобные постановления и в государствах лучше организованных, нежели анархичная Речь Посполитая. На сейме и в литературе также никогда не было недостатка в людях заинтересованных или просто близоруких, которые спешили заглушить предостережения более чутких людей.

Поляки до сих пор не осознали той роли, какую евреи играли в разложении Польши. Доказательством тому служат мнения польских историков и публицистов, которые основывают свои мнения о евреях на началах терпимости и гуманности, забывая, что гуманность, прежде всего, должна быть обращена на собственный народ, на ограждение его от всех разъедающих и угнетающих элементов. Подобные писатели и сеймовые ораторы, толкуя об отчуждении еврейства от местного населения, исходят из того положения, что их обособление и корпоративное устройство есть только следствие их неполноправности и тех стеснений, которым они всегда подвергались; что если они не стали земледельцами, то виною тому правительства, которые не давали им права приобретать в собственность землю; что если они привыкли сосредотачивать свою деятельность только на приобретении денег, то это потому, что деньги они легче могли скрыть от жадности своих преследователей; что если они уклоняются от военной службы, то опять-таки потому, что они неполноправны, и т.п.

Мы предполагаем противное, и приведенные причины и следствия взаимно переставляем. Некоторое наблюдение привело нас к заключению, что неполноправность евреев и их стеснения в большей степени являлись следствием их упорного обособления и эксплуататорского характера. В любом государстве есть или были элементы инородческие и неполноправные; неполноправность, однако, не мешала и не мешает им оставаться более или менее рабочим и производительным населением.

Конституция, принятая 3 мая, была последнею и самою значительною попыткой возрождения умирающей Польши. Но в жизни народа, так же, как и в жизни отдельного человека, закон своевременности действует одинаково. Сильное средство не спасает больного организма, когда оно применяется слишком поздно и когда организм уже не в состоянии выдержать борьбу с неблагоприятными условиями. Мало того, в подобном случае возбуждение обыкновенно ускоряет конец. Разделы Польши были естественным следствием ее истории; она существовала еще довольно долго при полном бессилии и посреди могущественных соседей, стремившихся к расширению своих пределов.

Такое существование обусловливалось соперничеством соседних держав между собою и могло продолжаться до тех пор, пока последние не пришли к взаимному соглашению. (Точно так же как в наше время Турция существует благодаря столкновению на Востоке различных интересов великих держав.) Но обратимся к событиям, последовавшим за майским переворотом, находящимся в тесной связи с предметом нашей монографии. Напомним только важнейшие факты.

После смерти Иосифа II рушился тесный союз России с Австрией. Преемник его Леопольд II начал деятельно противодействовать видам Пруссии и России на Польшу, чем побудил их к взаимному сближению. Приближавшаяся война и Французская революция, однако, парализовали его политику. В феврале 1792 года Леопольд II умирает. Сын его Франц II также попытался поддержать стремления патриотической партии в Польше и содействовать ее соединению с Саксонией под одною наследственною короною.

Но 20 апреля Франция объявила войну Австрии, и последняя должна была искать союза с Пруссией и Россией. Англия, примерно в то же время, ввиду приближавшейся борьбы с французами, сохранила свое враждебное настроение по отношению к России (по поводу турецкого вопроса) и стала искать общего союза с тремя северными державами. Тогда Екатерина II воспользовалась удобною минутою, чтобы уничтожить перемены, произведенные в Польше Майским переворотом, и снова подчинить ее своему влиянию. Главным предлогом к русскому вмешательству служило ниспровержение Конституции 1775 года, которая была гарантирована Россией. Чтобы придать этому вмешательству вид законности, Екатерина 3 мая обратилась к многочисленным противникам между польской аристократией и употребила обычное в Польше средство, т.е. учреждение генеральной конфедерации, выставившей своим знаменем возвращение бывших прав и вольностей.

Во главе вельмож, недовольных Конституцией 3 мая, стояли Щесны Потоцкий, генерал коронной артиллерии, и Северин Жевуский, польный коронный гетман. Щесны Потоцкий, владевший огромными поместьями на Украине, в начале Четырехлетнего сейма примыкал к партии патриотов; но когда его известное тщеславие и гордость подверглись на этом сейме некоторым испытаниям, он покинул Варшаву и перешел в лагерь противников. Северин Жевуский в молодости заявил себя горячим противником России; вместе со своим отцом и краковским епископом Солтыком он, как известно, во время сейма 1767 года был арестован Репниным и отправлен в Калугу. Впоследствии Жевуский возвратился на родину, но уже с изменившимися взглядами и симпатиями. К этим двум лицам присоединился коронный гетман Франтишек Браницкий, некогда друг Станислава Августа, а теперь один из его неприятелей, образец разгульного польского рубаки, человек без политических убеждений, но постоянный сторонник России, к тому же женатый на племяннице Потемкина.

Конфедерация составлена ими в Петербурге, но официально она завязана была в мае 1792 года в украинском местечке Тарговице под защитою русских войск, которые под началом генерала Каховского по окончании Турецкой войны из Бессарабии вступили в польские пределы. Щесны Потоцкий в качестве маршала конфедерации публиковал ее акт, в котором были выставлены главными пунктами: охранение католической религии, вольность и равенство всей шляхты, целостность границ Речи Посполитой, возвращение республиканского правления и отмена Майской конституции. Все обыкновенные суды объявлены закрытыми впредь до успокоения края. Манифест призывал нацию сохранить полное доверие к русской помощи, полагаясь на великодушие Екатерины II и на ее трактаты с Речью Посполитой. В то же время русский посол в Варшаве Булгаков подал польскому правительству декларацию от 7 (18) мая о составлении новой генеральной конфедерации и вступлении русских войск в польские пределы для защиты старых прав и вольнстей.

Посреди тревог и волнений, произведенных этою декларацией, варшавский сейм решил принять следующие меры: во-первых, вручил Станиславу Августу все полномочия для того, чтобы дать вооруженный отпор русскому вторжению; во-вторых, отправил в Берлин Игнацы Потоцкого, чтобы умолять прусского короля о помощи на основании союзного договора 29 марта 1790 года. Прусский король на эти мольбы дал следующий остроумный ответ: он заключал договора с Польскою республикой, а с того времени республика без его согласия обратилась в монархическое государство; следовательно, договор для него более необязателен; притом же в Польше начали распространяться французские демократические принципы, к которым он, как и остальные соседи, не может оставаться равнодушным. Не более удачным было и обращение к Венскому двору, куда отправился хлопотать о поддержке майской конституции Адам Чарторыйский. Австрийский кабинет отвечал, что его величество король Венгрии во взгляде на майскую конституцию согласен с кабинетами петербургским и берлинским.

Партия приверженцев Конституции 3 мая попыталась собственными силами вступить в борьбу с Россией. Она могла выставить войско, которое насчитывало 45 000 человек. Из них 30 000 отдано под начало королевского племянника Юзефа Понятовского, с тем, чтобы он оборонял Украину; остальные 15 000 поручены Людовику принцу Виртембергскому для защиты Литвы. Армия эта, конечно, не могла продержаться долгое время против русских войск, с разных сторон вступивших в Польшу. Численность русских войск составляла около 100 000 человек. И армия тотчас начала отступать вглубь страны. Единственным серьезным испытанием в этой войне было сражение генерала Костюшко против Каховского под Дубенкою, между Бугом и австрийскою границею. Поляки были выбиты здесь из своей крепкой позиции и вынуждены были продолжать отступление.

Между тем русское войско под руководством генерала Кречетникова, вступившее в Литву, не встретило практически никакого сопротивления и беспрепятственно заняло Вильну. Здесь 14 (25) июня в кафедральном костеле в торжественной обстановке была провозглашена Литовская конфедерация также для восстановления старинных вольностей. Маршалом ее назначен литовский канцлер престарелый князь Александр Сапега; а за отсутствием его вице-маршалом сделан литовский ловчий Юзеф Забелло. Но главными вождями и основателями Литовской конфедерации явились два брата Коссаковские: Шимон, некогда деятельный и отважный член Барской конфедерации, а теперь генерал русской службы и при начале Литовской конфедерации наименованный польным литовским гетманом; и Юзеф, носивший титул епископа Ливонского и бывший в то же время коадьютором Виленского епископа Масальского.

Епископ Ливонский обладал хитрым умом и прекрасными дипломатическими способностями; ему суждено было сыграть одну из важнейших ролей в том эпизоде, который служит предметом нашего исследования. Современник из лагеря противников Немцевич описывает его так: «Это был прелат огромного роста с физиономией барса и взглядом лисицы. Будучи ревностным противником партии реформы, он во время Четырехлетнего сейма редко повышал голос на сейме, а работал втихомолку и шепотом. Русского посланника Булгакова он посещал большею частью тайком, по ночам и сообщал ему все нужные вести и наделял своими советами. Он никогда не выступал открыто против какого-либо проекта; мало того, даже расхваливал его; но потом с помощью своих единомышленников умел ставить ему препятствия, затягивать, и если не совсем устранять, то по возможности парализовать». Другой современник, посторонний наблюдатель поляков Шульц показывает, что Юзеф Коссаковский был дальновиднее своих политических противников, и если не на сейме, то в частных разговорах откровенно предсказывал им последствия их увлечений. «Однажды, во время четырехлетнего сейма, — рассказывает этот наблюдатель, — я встретил у епископа Ливонского двух молодых послов из партии революционной. Епископ представлял им опасности, которым подвергается Речь Посполитая, выступая так резко против России и уничтожая все, что связывало ее с этою державою. Он доказывал им, что Польша была слишком слаба бороться с Россией; что полякам не хватает сильной и военными запасами снабженной армии, и что Пруссия с Австрией, когда дойдет до дела, оставят патриотическую партию на мели. Словом, он предсказал им все то, что после случилось. Послы, низко кланяясь, на все отвечали: так, так; а когда он стал советовать им, чтобы согласно с тем поступали, то они забавным образом начали выступать со своим „но“; оказалось, что епископ говорил на ветер».

Между тем как вожди коронной конфедерации, то есть Потоцкий и Жевуский, были представителями старой республиканской партии и наивно мечтали воплотить свои планы в жизнь, опираясь на бескорыстную помощь России, вожди Литовской конфедерации, то есть Коссаковские, понимали реальную суть дела и являлись самыми решительными сторонниками России, готовые служить ей видам со всевозможным усердием, но только не бескорыстием.

Когда вооруженное сопротивление оказалось бесполезным, а помощь ниоткуда не являлась, в Варшаве место прежнего одушевления и надежд заступило уныние. Еще некоторые рьяные патриоты, вроде Игнатия Потоцкого и сеймового маршала Малаховскаго, советовали продолжать отчаянную защиту; но Станислав Август упал духом, и обратился к Булгакову за советом: что делать в таких обстоятельствах? Затем он послал польским войскам приказ о прекращении военныхъ действий и отправил письмо к императрице с предложениями союзного договора и с просьбою дать ему в наследники внука ее Константина Павловича. Екатерина ответила королю простым требованием, чтобы он немедленно отказался от конституции 3 мая и приступил к Тарговицкой конфедерации. Станислав Август был в отчаянии, и грозил отречением от короны; но, по обыкновению, кончил тем, что подписал свой акцесс или приступ к конфедерации; в этом случае, как и во всех других, он доказал, что корона была ему дороже всего на свете. Вожди патриотической партии поспешили оставить Польшу, и удалились за границу, преимущественно в Дрезден. Тогда еще скорее пошло составление провинциальных конфедераций, которые становились под знамя Тарговицкой. Эти конфедерации завязывались конечно людьми приверженными к России и под покровительством русских отрядов.

В сентябре в Бресте Литовском коронная конфедерация торжественно соединилась с литовскою, и с тех пор стала называться генеральною конфедерацией обоих народов. Из Бреста она вскоре перенесла свою резиденцию в Гродно. После королевского акцесса эта конфедерация de jure и de facto сделалась польским правительством. Теперь она еще с большим усердием принялась издавать универсалы и декреты, объявляя своей задачей уничтожение перемен, произведенных майской конституцией, и восстановление прежних республиканских порядков. Но главное усердие ее вождей, конечно, обращено было на преследование своих личных целей. Так, фамилия Коссаковских, захватив в свои руки суды конфедератские в Литве, поспешила воспользоваться ими для обогащения себя и своих клиентов.

Между тем Пруссия и Австрия, отправляясь в поход против Французской революции, обсуждают вопрос о вознаграждениях за издержки предстоящей войны. Почин в этом вопросе принадлежал, конечно, прусской дипломатии, которая оставалась верна Фридриховой политике расширения и округления прусских пределов на счет бессильной Польши. Чтобы расположить к себе Венский кабинет, прусские дипломаты указали на возможные для него приобретения от Франции, а в случае препятствий с этой стороны они подали надежду на столь желанное Австрией приобретение Баварии, которую можно будет променять на Бельгию. В этом ключе велись переговоры между союзниками во время майнцкого свидания Франца II с прусским королем 1792 года, то есть перед вступлением союзных войск во Францию.

Когда поход закончился неудачею, и союзники вынуждены были покинуть Францию, в октябре австрийские и прусские дипломаты собрались в Люксембурге, и вместе с русским посланником при берлинском дворе Алопеусом обсуждали дальнейший план действий. 25 октября прусские министры подали австрийским ноту, в которой выражали решительную волю короля Фридриха Вильгельма продолжать войну с Францией только в том случае, если Пруссия получит вознаграждение в Польше, и это вознаграждение должно быть обеспечено ей Россией и Австрией. Венский двор ответил, что он дал бы согласие на требование Пруссии, если бы мог немедленно променять Бельгию на Баварию; но после занятия Бельгии французами он может согласиться только на условное вознаграждение Пруссии в Польше, то есть на такое, которое не исключало бы участия в нем Австрии. Пруссия настаивает на своем требовании и старается отклонить виды Австрии на совместное вознаграждение в Польше. Боясь лишиться союзника в трудной борьбе с Францией, Австрия, наконец, согласилась на занятие пруссаками некоторой части польских областей, но с условием, чтобы Пруссия и Россия содействовали бельгийско-баварскому обмену. Пруссия дала на это свое согласие, хотя и в довольно уклончивых выражениях. После того венский двор уже сам начал поддерживать в Петербурге прусские требования по отношению к Польше.

Настояния Пруссии, конечно, поставили русскую императрицу в затруднение, хотя пруссаки предлагали ей присоединить к своей Империи значительную часть польских провинций. Некоторое время русская дипломатия уклонялась от решительного ответа. Но обстоятельства все-таки вынудили ее уступить. Пруссаки в одно время и грозили своим выходом из коалиции, составленной против французов, и указывали петербургскому двору на сильное волнение умов в Польше, быстро возраставшее с успехами французского оружия. Донесения из Варшавы нашего посла Булгакова в некоторой степени подтверждали внушения пруссаков. Притом Екатерина видела, что поведение генеральной конфедерации могло Только усилить, а не успокоить это волнение. Императрица также опасалась, что Австрия не потребовала участия в новом разделе Польши; но когда венский кабинет сам начал ходатайствовать о вступлении прусских войск в Польшу, Екатерина решилась уступить еще несколько польских провинций в пользу беспокойного соседа в надежде подготовить остаток Речи Посполитой к будущему слиянию его с Россией.

В декабре 1792 года наш вице-канцлер Остерман передал прусскому посланнику графу Гольцу согласие императрицы на вступление прусских войск в Польшу; причем обе стороны договорились о новых границах России и Польши. Окончательный договор о разделе был подписан 12 (23) января 1793 года. Россия присоединяла к себе Украину, Подолию, Волынь и большую часть Литвы, всего 4157 квадратных миль с тремя миллионами населения; а Пруссия брала Данциг, Торн и часть Великой Польши, что составляло 1061 квадратных миль и полтора миллиона жителей. Содержание этого трактата сочли нужным держать в секрете от Австрии, так как все еще опасались ее желания участвовать в новом польском разделе.

Дав согласие на второй раздел, императрица решила отозвать из Варшавы Булгакова и назначить на его место Якова Сиверса. В молодости он служил при наших миссиях в Копенгагене и Лондоне и участвовал в Семилетней войне. При Екатерине он был новгородским губернатором, потом начальником Тверского наместничества и принимал деятельное участие в реформе областного управления. Нерасположение к нему Потемкина, Вяземского и другие обстоятельства побудили его оставить службу в 1782 году. С тех пор он вел тихую уединенную жизнь в своем лифляндском поместье Бауенхофе. Императрица ценила его способности, блестящее образование, трудолюбие и мягкие, приятные манеры и потому надеялась найти в его лице искусного исполнителя такой щекотливой задачи, как соглашение поляков на добровольную уступку провинций.

I. Назначение Сиверса чрезвычайным послом. — Его первые действия в Варшаве. — Характеристика важнейших лиц

13 ноября 1792 года Яков Ефимович Сиверс был внезапно потревожен в своем сельском уединении. В Бауенхоф прискакал из Петербурга курьер с письмом от графа Платона Зубова. Он от имени императрицы, используя лестные выражения, предлагал Сиверсу пост чрезвычайного и полномочного посла в Варшаве. Последний не колебался ни одной минуты. Продолжительное отстранение от государственной деятельности, очевидно, его тяготило, и теперь, когда он, пристроив своих дочерей, был одинок, предложение явилось очень кстати. Яков Ефимович отвечал Зубову, что хотя и чувствует себя не совсем способным по причине расстроенного здоровья и отвыкания от дел, но охотно принимает дипломатическую службу, которой были посвящены многие годы его молодости. Девять дней спустя он был уже в Петербурге. А 24 ноября, в день своих именин, Екатерина дала коллегии иностранных дел указ о том, что действительный тайный советник Сиверс назначается полномочным и чрезвычайным послом при Польской республике. На путешествие и обзаведение пожаловано ему 30 000 рублей, также 20 000 годового жалованья, столовых по 800 червонцев в месяц. В том же указе было предписано отозвать из Варшавы Булгакова, который, однако, должен был оставаться там до прибытия нового посла. Примерно в то же время начальником русских войск в Польше вместо Каховского был назначен барон Игельстрём; а войска, расположенные в Литве, Волыни и Подолии, были вверены Кречетникову.

Пребывание Сиверса в Петербурге продлилось более пяти недель. Он делал визиты к разным вельможам, проводил время в придворных обедах, балах, спектаклях и занимался прочими удовольствиями, пока в коллегии иностранных дел готовились инструкции и другие бумаги для нашего посла. Между тем он по возможности старался ближе ознакомиться с тем вопросом, в котором предстояло ему принять самое деятельное участие, то есть с положением Польши. Новое назначение не застало его врасплох еще и потому, что, будучи в уединении, он по сообщениям иностранной прессы усердно следил за ходом европейской истории. В Петербурге, разумеется, главным источником для изучения польского вопроса являлись его беседы с императрицей, в которых она раскрывала перед ним тайны своей политики, свои планы. Он мог также контактировать с некоторыми представителями русской партии между самими поляками, так как в нашей столице находилась тогда депутация от Тарговицкой конфедерации во главе с гетманом Браницким. Официальное назначение этой депутации состояло в том, чтобы выразить благодарность русской императрице за покровительство Польской республике. Кроме конфедератов, в Петербурге можно было встретить и других знатных поляков, находившихся там по частным делам. В числе таковых был Огинский, хлопотавший о снятии секвестра со своих имений. Мемуары его указывают, будто бы высшее петербургское общество отличало этих поляков от членов конфедерации и принимало первых гораздо благосклоннее, чем вторых. После своего назначения Сиверс поспешил наладить дружескую переписку со своим предшественником Булгаковым и предложил ему ответить на множество вопросов, чтобы иметь представление о тех обстоятельствах, которые ожидают его в Варшаве. В своих ответах Булгаков распространялся об экономической части русского посольства, то есть о помещении, прислуге, экипажах, сервировке и т. п. Сиверс обратился с целью получения сведений еще к одному из предшественников, а именно к графу Штакельбергу, который долгое время был нашим посланником в Польше. Штакельберг ответил вежливым письмом, но уклонился от суждений о политике, говоря, что новый посланник, конечно, получит все нужные наставления от нашей бессмертной государыни.

Наконец, Сиверсу был вручен высочайший рескрипт, датированный 22 декабря 1792 года. Он включает общий взгляд императрицы на отношения к Польше, излагает причины, побуждавшие ее согласиться на новый раздел, которого требует прусский король. Приведем краткое содержание этого пространного рескрипта: «Влияние, приобретенное «нами» на правительство Польши, устремлялось всегда на утверждение ее вольности и независимости. Но вместо признательности мы встретили злобу и кровопролитные мятежи, которые закончились разделом 1773 года. Наше участие в разделе было вызвано обстоятельствами; мы не только показали в этом случае большую умеренность, но и «лакомство и алчность» других дворов. Можно было надеяться, что это событие образумит поляков и побудит их соблюдать тесное согласие с нашею державой. Но время показало, что их вероломство и неблагодарность не могут быть исправлены даже бедствиями. Они, как только увидели нас озабоченными двумя войнами (Турецкою и Шведскою), тотчас поспешили расторгнуть все торжественные обязательства и 3 мая 1791 года ниспровергли форму правления, утвержденную нашим ручательством. Эта перемена не согласовывалась с пользой нашего государства, и мы решили ее уничтожить по замирении с Портою Оттоманскою. Чтобы не прибегать к открытой войне и напрасному кровопролитию, мы прибегли к средству, издавна в Польше употреблявшемуся, то есть к составлению генеральной конфедерации (Тарговицкой), которая и была обнародована под защитой нашего оружия. Король приступил к этой конфедерации, но неискренне. Сами члены присланной сюда конфедератской делегации сознаются, что как только войска наши выступят из пределов Польши, то все установленное конфедерацией немедленно будет ниспровергнуто. Но нас не столько беспокоит это обстоятельство, сколько распространение между поляками гнусного якобинского учения французов, которое из Польши может перейти и к ее соседям. Мы убедились, что никогда не будем иметь в лице польском народе спокойного и безопасного соседа. А так как прусский король грозит оставить союз с римским императором, если мы не согласимся на вознаграждение его польскими землями, притом, по известной горячности своего нрава, он, пожалуй, и без нашего согласия силою завладеет этими землями, поэтому мы решили, что «земли и грады, некогда России принадлежавшие, единоплеменникам ее населенные и созданные, и единую веру с нами исповедующие, избавить от соблазна и угнетения, им угрожающих, и присоединить их к державе нашей».

Далее рескрипт предписывает поспешить с отъездом в Гродно, остановиться там на несколько дней и разными обещаниями ободрить соединенную там конфедерацию (коронную и литовскую), которая обеспокоена движением прусских войск и слухами о новом разделе. После раздела Польшу надобно поставить в достаточно сильное оборонительное положение, чтобы она могла служить барьером, предупреждающим столкновение России с Пруссией. Пруссия, по всей вероятности, и потом будет хлопотать о расширении границ со стороны Польши, чтобы прийти в равновесие с Австрией и Россией. Это обстоятельство следует поставить на вид полякам, чтобы убедить их в необходимости дружбы с Россией. Подобного содержания рескрипт был вручен и Игельстрёму, которому предписывалось распределить в Польше свои войска сообразно с предстоявшим разделом между Россией и Пруссией и принять все необходимые меры предосторожности.

В начале 1793 года Сиверс отправился из Петербурга к месту своего назначения. Он дня два провел в Риге, в беседах со своим приятелем князем Н. В. Репниным, в то время лифляндским генерал-губернатором, некогда нашим полномочным министром в Польше. Из Риги Сиверс заехал в Митаву, посетил герцога курляндского Петра Бирона в его загородном дворце. Здесь уже началась посольская деятельность Якова Ефимовича. Он имел поручение императрицы, во-первых, сделать герцогу строгое внушение по поводу его распрей с курляндским сеймом, то есть с дворянством. Курляндия, как известно, считалась леном Польской республики, но в действительности вполне зависела тогда от России, особенно с тех пор как Екатерина возвратила герцогский престол знаменитому Эрнесту Бирону и облагодетельствовала эту фамилию. Герцог Петр, сын и преемник Эрнеста, выразил Сиверсу крайнее сожаление, что навлек на себя неодобрение своей высокой и единственной покровительницы, и уверял в готовности ей повиноваться. Второе требование, порученное нашему послу, относилось к раздаче арендных имений: Сиверс должен был настоять на том, чтобы эти имения раздавались преимущественно тем курляндским дворянам, которые находились на русской государственной службе или оказывали услуги русскому правительству. Петр Бирон обещал исполнить желание государыни. Третий пункт разговора касался свояченицы герцога, то есть супруги его покойного брата принца Карла, урожденной Понинской, которая просила увеличить размер ее пенсии. Скупой герцог ссылался на расточительность брата и его жены, но, впрочем, изъявил готовность исполнить ее просьбу. Прощаясь с русским послом, герцог и герцогиня униженно, со слезами на главах, уверяли его в своей преданности к священной особе ее величества. 20 января Сиверс прибыл в Гродно, на место генеральной Тарговицкой конфедерации, и остановился у русского поверенного при ней барона Бюлера. И нашел здесь умы чрезвычайно взволнованные.

Уже несколько месяцев распространялись зловещие слухи о новом разделе Польши, держало поляков в тревожном состоянии. Вдруг в Гродно прискакал курьер из Варшавы от коронного канцлера Малаховского с декларацией прусского посла Бухгольца от 16 января н. ст. Последний от имени своего короля возвещал польскому правительству о предстоящем вступлении прусских войск в Великую Польшу и приводил причины этой меры, а именно распространение вредного якобинского духа между поляками, особенно в Великой Польше, связь ее с французскими якобинскими клубами и необходимость для Пруссии обеспечить свой тыл в войне с Францией. Можно представить, какое впечатление произвела эта декларация на Тарговицкую конфедерацию. Все поняли, что дело идет о новом разделе. В то время барон Игельстрём по пути к своему посту в Варшаву остановился на несколько дней в Гродно. Маршал конфедерации Щесны Потоцкий и все ее члены обратились к русскому главнокомандующему с предложением стать во главе их, собрать польскую армию и идти против пруссаков. Игельстрём возразил, что союз, существующий между Россией и Пруссией, не позволяет ему сделать подобное. Он уехал, а конфедерация продолжала показывать патриотический пыл: решено было драться с пруссаками и собрать посполитое рушение. Канцлеру Малаховскому было отправлено повеление ответить Бухгольцу требованием, чтобы прусские войска не вступали в Польшу, а коменданту Варшавы Ожаровскому послан приказ приготовить лошадей для нужд артиллерии. Больше всех горячился польный гетман Северин Жевуский, только что возвратившийся из Петербурга, куда он ездил вместе с депутацией. Глава этой депутации великий гетман коронный Браницкий под предлогом семейных дел остался в Петербурге, и Жевуский был теперь главным начальником военных сил в Польше.

25 января нов. ст. прусское войско, разделенное на шесть колонн, перешло границу и с разных сторон вступило в польские земли. В Гродно поднялась целая буря: конфедераты переходят от одного решения к другому, они то хотят созвать посполитое рушение, то разорвать конфедерацию. В это время прибыл Сиверс, его встретили как «ангела-хранителя», по собственному его выражению. Волнение умов не помешало устроить в честь русского посла несколько обедов и вечерних собраний. Сиверс при содействии братьев Коссаковских и старого Сапеги постарался успокоить конфедератов. Ему это отчасти удалось благодаря его мягким, приятным манерам, щедрым обещаниям всякого покровительства со стороны России, а также намекам на строгие меры в случае упорства. Между прочим, он не преминул объяснить полякам, что все их несчастия свершаются по причине жадности Пруссии. Затем он оставил Гродно, поручив дальнейшее наблюдение за конфедерацией тому же барону Бюлеру, человеку умному и ловкому.

Сиверс спешил в Варшаву, где господствовало всеобщее уныние, произведенное вступлением прусских войск. Уныние это умножалось слухами о том, что цесарские войска также войдут в Польшу. После удаления за границу вождей Конституционного сейма многие члены этого сейма оставались в Варшаве. По известию Огинского, они везде находили радушный прием и были желанными гостями в польских семействах. А приверженцы Тарговицкой конфедерации, наоборот, встречали холодность и презрение. Патриоты не могли выносить их общества и при каждом удобном случае выказывали к ним свою антипатию, несмотря на присутствие в городе сильного русского гарнизона. Король, хотя и приступил к Тарговицкой конфедерации, но, невзирая на все приглашения ее маршала, не ехал на соединение с нею в Гродно и оставался в Варшаве. Он распускал слухи, что в случае нового раздела отречется от короны, лишь бы назначили ему хорошую пенсию, с которою он готов доживать свой век в Италии. Племянник его Юзеф Понятовский на требование конфедерации присягнуть ей в качестве шефа пехотной гвардии прислал Ожаровскому из Вены дерзкий ответ, который еще и напечатал. Напрасно Станислав Август пытался замять поступок племянника, приказав уничтожить те экземпляры ответа, которые появились в Варшаве. Юзеф написал еще более дерзкое письмо маршалу конфедерации Потоцкому, в котором предлагал ему дуэль.

В условиях печальных политических обстоятельств Варшава была в то время поражена и экономическим бедствием, а именно многими банкротствами. До 1792 года ее денежный рынок изобиловал звонкою монетой, а во время самых значительных контрактов в Дубно около Нового года и в Варшаве около Иванова дня в кассах банкиров и землевладельцев можно было видеть от двух до трех миллионов голландских дукатов. Аккуратность, с которою банкиры платили проценты, позволила им приобрести такой кредит, что даже самый неимущий помещик вверял им свои сбережения, чтобы увеличивать свой капитал посредством семи или восьми процентов. Очень многие легко могли брать взаймы деньги у тех же банкиров. Эти факторы, в свою очередь, способствовали еще большему развитию роскоши и расточительности. Чрезмерные выдачи рано или поздно должны были подорвать многие частные банки при первых же неблагоприятных обстоятельствах. Эти обстоятельства наступили в 1792 году в результате неудачной войны с русскими. Рост земледелия уменьшился, торговые обороты упали, некоторые вельможи, скомпрометированные перед русским правительством, поспешили обратить часть своих имуществ в наличные деньги и удалились с ними за границу. Звонкая монета начала исчезать из обращения. Известие о вступлении прусских войск, пришедшее во время дубенских контрактов, окончательно посеяло панику в торговых и финансовых оборотах.

В довершение к печальной картине из Парижа пришла весть о казни Людовика XVI. Теперь польский народ, обвиняемый в сочувствия якобинцам, еще меньше мог ожидать пощады со стороны соседних держав. Между тем пруссаки медленно, но постепенно занимали города один за другим. Те польские гарнизоны, которые не отступали заранее, вытеснялись силой и даже были взяты в плен. В Торуне магистрат велел запереть ворота. Пруссаки разбили их топорами и вошли в город. Польские отряды начали стягиваться к Ловичу. Щесны Потоцкий и Жевуский продолжали рассылать приказы о принятии мер для защиты отечества и особенно для обороны Ченстохова. Вопреки обещаниям, данным Сиверсу, конфедерация сразу после его отъезда выдала протест против вступления прусских войск и универсал о том, чтобы нация готовилась к посполитому рушению. Но Игельстрём отменил все приказы конфедерации о вооружениях, не допустил сосредоточения польских войск и направил их небольшими частями в юго-восточные провинции. Он поставил на вид полякам простую дилемму: императрица или за прусского короля, или нет; в первом случае ваши вооружения тщетны, а во втором — излишни, довольствуйтесь ее могущественною защитой.

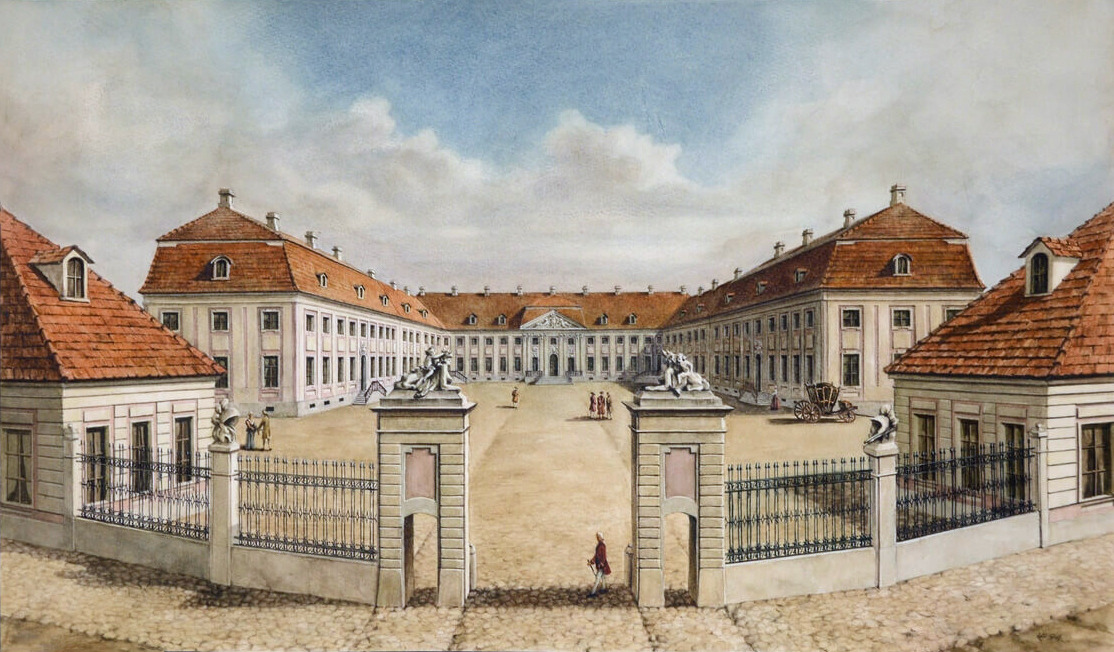

Посреди этих смутных обстоятельств новый русский посланник в субботу 29 января 1793 года прибыл в Варшаву и остановился ночевать в ее предместье Праге. Поутру он въехал в город. Отчасти на санях, отчасти в лодке, он перебрался через Вислу. На берегу его ожидала карета Булгакова, которая и отвезла ко дворцу графа Борка, одному из красивейших зданий Варшавы, которое арендовало тогда русское посольство за 2000 дукатов в год. Рота русских солдат, стоявшая здесь в карауле со знаменем, отдала ему честь. Булгаков заранее сделал все приготовления, чтобы принять его достойным образом. Явился Игельстрём с русскими генералами. Она вместе отобедали, и Сиверс отметил, что серебряная столовая посуда, повар и вино были превосходны. Иностранные дипломаты поспешили поздравить нашего посланника с приездом; некоторые в тот же день, другие на следующий, то есть в понедельник. Во вторник папский нунций, не дожидаясь визита Сиверса, приехал к нему первым; такой чести он не оказывал другим послам. «Но чего не делают в нужде?» — замечает по этому поводу посланник в письме к своей дочери. Дело в том, что Тарговицкая конфедерация, опираясь на русскую силу, начала бесцеремонно распоряжаться не только гражданскими делами, но и церковными, причем два епископа, стоявшие во главе этой конфедерации, Масальский и Коссаковский, мало обращали внимания на представления нунция. В тот же день Сиверс обменялся визитами с великим коронным маршалом графом Мнишеком, которому сообщил свои верительные грамоты.

Через день после того, то есть в четверг, Сиверс торжественно представился королю. Ровно в 12 часов он сел в карету и отправился к королевскому замку. Улицы и окна были наполнены народом. На замковом дворе стоял под ружьем целый батальон. Сиверс прошел несколько передних зал, в которых толпились придворные кавалеры, все в трауре по случаю смерти Людовика XVI. Коронный маршал принял посла у дверей аудиенц-залы. Король в пурпурной мантии стоял у трона под балдахином. Когда посол, продвигаясь вперед, сделал три обычных поклона, Станислав Август сделал два или три шага ему навстречу, потом сел на свое кресло и подал послу знак сесть на другое, стоявшее напротив. Последний сказал приветствие и вручил свою посольскую грамоту. Король отвечал довольно длинною речью. Сиверс отметил, что Станислав Август, с которым он познакомился лет сорок тому назад на берегах Темзы, был красивым, хорошо сохранившимся мужчиной с бледным лицом. Когда он закончил свою речь, посол встал и сделал опять три поклона, продвигаясь к двери, а король опять сделал по направлению к нему несколько шагов. В передней зале маршал представил послу первых сановников республики.

После этого церемониального представления назначена была на следующее утро частная аудиенция в кабинете короля. Здесь, разговаривая с главу на глаз, посол объявил Станиславу Августу неудовольствие императрицы по поводу его поведения, а именно относительно его участия в Конституционном сейме и в революции 3 мая, отметил его сношения с польскими эмигрантами и, наконец, его уклонение от поездки в Гродно и от действительного соединения с Тарговицкою конфедерацией. Склонить Станислава Августа к этой поездке и было теперь ближайшею задачей Сиверса. Он представлял королю, что там его величество будет вдали от варшавских интриг и разных вредных влияний, что там удобнее принять меры для создания нового сейма и что, наконец, это единственное средство возвратить расположение императрицы. Король не оставил ни одного пункта без оправдания. Станислав Август, как известно, владел способностью говорить красиво и много. Все эти пункты он рассматривал со своей точки зрения, доказывал свою невинность, ссылаясь на обстоятельства, от него не зависевшие. Участие свое в Конституции 3 мая он объяснял невозможностью идти против потока и против головы целой нации. С эмигрантами польскими, если он и имел сношения, то единственно для того, чтобы склонить их возвратиться в отечество. В заключение он распространился в жалобах на генеральную конфедерацию за причиняемые обиды, и особенно на графа Потоцкого, который оскорбляет его королевское достоинство на каждом шагу и совершенно не признает за ним никакого авторитета. Соединение с этою конфедерацией, по его словам, бесполезно, а путешествие в Гродно было бы для него величайшим унижением, не считая препятствия со стороны его нездоровья, недостатка денежных средств и зимнего времени года. Он усердно просил посланника донести государыне о его печальном положении.

Итак, в первый раз Сиверс не получил согласия короля на поездку. Но подобное упорство не могло быть продолжительным, против него имелось могущественное средство: долги короля и его безденежье. Сумма королевских долгов составляла более полутора миллионов дукатов, что составляло до 30 000 000 злотых. Между прочим, банкиру Тепперу он должен был полмиллиона дукатов, и Теппер в качестве одной из главных причин своего банкротства указывал на несостоятельность короля и других своих должников из среды польских магнатов. Это банкротство причиняло много забот нашему посланнику, потому что Теппер был доверенным банкиром русского правительства. У него хранилась главная посольская касса, которую было опасно держать в посольском доме при анархическом состоянии польского общества, так как дом мог быть сожжен и разграблен.

Когда Сиверс прочел перевод изданного конфедерацией универсала о посполитом рушении, он немедленно призвал к себе великого канцлера Малаховского и потребовал, чтобы была остановлена публикация этого документа, и чтобы он не был сообщен иностранным послам. А в Гродно он отправил ноту с изъявлением своего крайнего удивления и прискорбия. Спустя несколько дней прибыл курьер с письмом от конфедерации. Она оправдывалась в своем поступке и даже уверяла, что ее универсал был неверно понят. Кроме того, она прислала другой универсал, в котором советовала нации всю надежду возложить на великодушие мудрой Екатерины. Сиверс через барона Бюлера отвечал, что он доволен новым универсалом.

Как лицо, имеющее чрезвычайные полномочия благодаря могущественной русской императрице, наш посланник по приезду в Варшаву стал центром, вокруг которого начали вращаться интересы высшего варшавского общества. Перед ним заискивала почти вся польская знать, вокруг него увивались всякого рода интриганы, льстецы, информаторы и т. п. Уже в первую неделю он жаловался, что здоровье его едва выдерживает бесконечные визиты и обеды. Он успел побывать только на трех обедах, а ему говорят о тридцати предстоящих. Вот что он сообщает в письме к одной из своих дочерей: «В воскресенье я обедал у нунция, где кушал превосходное, поистине неаполитанское мороженое и много говорил о Неаполе. В понедельник обедал у короля. Представь себе, как бедно он живет: он обедает в своей передней; налево его кабинет, направо спальня, она же вместе и гостиная; вообще он занимает только три комнаты, за исключением парадных зал, назначенных для аудиенций. Нас было за столом 17, в том числе две племянницы короля, то есть графиня Мнишек и графиня Тышкевич. Стол сервирован хорошо, хотя и без пышности. Король говорил мало и только со мною. Но заметно, что печаль застилает его душу. Он носит лорнет в петлице своего кафтана и маленькие карманные часы за обшлагом левого рукава. Прощаясь со мной, он представил мне своего частного секретаря Фризе как доверенного человека, к которому я могу обращаться в случае, если буду иметь необходимость сказать что-нибудь королю неофициальным образом. С тех пор Фризе был у меня уже раз десять. Во вторник я обедал у примаса. У него прекрасный дом. Во всем заметно, что он много путешествовал и сделал много покупок в Италии». Тут Сиверс с особым удовольствием распространяется о саде примаса и о цветах, до которых сам был большой охотник. Узнав об этом пристрастии посланника, некоторые владельцы садов и оранжерей поспешили прислать значительное количество горшков с цветами для украшения его жилища. Обед у примаса был великолепен и продолжителен. За столом находилось пять или шесть дам. После стола еще около часа разговаривали. Зная, что посланник не любит карт, его не принуждали играть. «Вечером, — продолжает он, — я отправился в итальянскую оперу. Театр довольно велик, с тремя рядами лож и парадизом. Господин Булгаков имел ложу подле самой сцены и платил за нее 40 дукатов в месяц. Что ты думаешь насчет такой цены? Везде в другом месте на эти деньги можно нанимать отличный дом. Оркестр был хорош, театр довольно полон. Давали Нину или Помешательство от любви. Опера очень серьёзная; первый певец и примадонна пели недурно».

Затем Сиверс описывает целый ряд обедов. В среду он угощал у себя дипломатический корпус и русских генералов; в четверг обедал у сестры короля, пани Краковской или, как он ее называет, madame de Cravovie, вдовы гетмана и краковского каштеляна Браницкого. В пятницу он посетил немецкий театр, который помещался в доме князя Радзивилла и существовал по подписке. «Здесь много немцев, которых привлекло сюда правительство саксонских королей, — замечает Сиверс, — многие мужчины и дамы из Великой Польши говорили по-немецки. В воскресенье обед у великого канцлера Малаховского, в понедельник — у другой сестры короля, графини Замойской, во вторник — у другого брата, князя Казимира Понятовского, прежнего великого подкомория, и т. д. Из всех людей, предлагавших свои услуги посланнику, наиболее полезным для него сумел сделаться некто тайный советник Бокамп, хитрый, проницательный интриган, родом голландец, во время Семилетней войны бывший агентом Фридриха Великого в Турции и в Крыму. Бокамп, выдававший себя за отличного знатока поляков и Польши, написал для Сиверса несколько характеристик, относящихся к важнейшим лицам Польской республики. Он обозначил их номерами, не называя по имени. Приводим сущность этих характеристик.

Под первым номером значится король Станислав Август. «Приятность его манер, а также кротость характера очаровывают всех окружающих. Он создан для общества, о делах говорит чрезвычайно хорошо и охотно. У него удивительная память и множество талантов, он знает гораздо более, чем обыкновенно знают люди в его положении. Он хочет всем нравиться, и у него никогда не вырывается ничего такого, что может кого-нибудь в обществе оскорбить или привести в замешательство. Все эти достоинства делают его весьма приятным придворным, но не более. Ему недостает некоторых качеств, необходимых для его сана». Далее следует оборотная сторона медали: «Он не знает ни людей, ни наиболее важных дел. У него нет собственного мнения. Подчиняясь влиянию окружающих, он нередко меняет свои суждения о людях и о делах. …Подсказанное ему мнение он так хорошо усваивает и так приятно объясняет, что только проницательные и опытные люди на этот счет не обманываются. Он не умеет истинно ни любить, ни ненавидеть. Из представленного очерка следует: кто хочет овладеть им, тот должен действовать посредством лиц, имеющих на него наибольшее влияние; а эти лица должны быть руководимы одним безраздельным авторитетом».

Следующий очерк относится к примасу Михаилу Понятовскому, брату короля. «Во многих отношениях он является противоположностью своего брата, преимущественно в отношении твердости, настойчивости и решительности. Брат боится его и часто скрывает от него то, что не делает ему чести. Он тут на привязанности, даже и к прекрасному полу, но умеет сильно ненавидеть. Он не терпит равного себе и не примыкает никогда к той партии, в которой не может быть главой. Он не таким образом уважает родственные связи, чтобы не приносить их в жертву своему честолюбию. Он создан более для монархии, чем для народного правления, и если бы мог, то сделался бы Мазарином». Ближайшее знакомство с примасом не подтвердило в полной мере эту характеристику в глазах русского посланника. Впоследствии Сиверс в письме к Игельстрёму выразился о нем таким образом: «Князь примас известен вам достаточно: если несколько польстите его тщеславию, то можете делать с ним что угодно».

Третья характеристика Бокампа изображает сестру названных братьев пани Краковскую, то есть Изабеллу, вдову гетмана Браницкого. «Вся ее внешность говорит в ее пользу: манеры приличные и исполнены достоинства, обхождение ласковое, осанка почтенной матроны, тон приятный, отзывающийся откровенностью. Она нередко высказывает своему брату, номеру первому, нелестные для него истины, почему он часто делает глупости у нее за спиной и говорит о них после. Ее симпатии обращены к Франции. Она желала бы убедить всех, что здесь, в Польше, существует такая же королевская фамилия, как и в других странах; следовательно, фамилия эта должна оказывать и такое же влияние на дела. Подобную мысль поддерживают в ней приезжие иностранцы, привыкшие у себя дома к иному порядку».

Далее следуют два очерка, которые относятся к великому секретарю литовскому графу Мошинскому и великому канцлеру коронному Малаховскому. Они считались самыми надежными приверженцами России. Известно, что после переворота 3 мая Малаховский единственный из польских министров отказался подписать свое имя под новою конституцией, хотя брат его был вождем этого переворота. Из всех министров он один продолжал носить старое польское платье и усы. Бокамп замечает, что «наружностью и характером он напоминает настоящего сармата, что он пользуется заслуженною репутацией благодаря твердости своего характера и непоколебимо предан русскому правительству». Граф Мошинский не менее его предан России, но он проницательнее и гибче Малаховского. «У него необыкновенная вкрадчивость, так что многие невольно высказывают ему свои тайны. Двор ласкает его и часто считает своим там, где он менее всего принадлежит двору; а это всегда случается, как скоро он заметит, что не держатся настоящей дороги в отношении к России, которая всегда была для него путеводною звездой». Бокамп советует Сиверсу опереться преимущественно на этих двух сановников и сделать их центром русской партии. Относительно Малаховского надежды его не оправдались. Великий канцлер не захотел служить более русским интересам, когда убедился, что дело идет о новом разделе. Он вскоре удалился с политического поприща и не играл роли в последующих событиях. Но Фридрих Мошинский действительно стал главным пособником Сиверса при выполнении его задачи и вступил с ним в самые дружеские отношения. Поэтому мы остановимся на этой особе, для чего воспользуемся его собственною защитительною речью, которую он произнес перед своими судьями, когда во время революции 1794 года его схватили и бросили в тюрьму как известного приверженца России.

Его отец умер коронным подскарбием и не оставил никаких счетов. Сын собрал его регистры и впоследствии возвратил в казну, между тем как наследники других подскарбиев удерживают у себя эту собственность, хотя и добывают расписки в обратном ее получении. Затем он посвятил себя службе республике. Почти одиннадцать лет работал в качестве комиссара скарбовой комиссии и показал, что может сделать человек своим трудолюбием, соединенным с ревностью к общественному благу. О том могут свидетельствовать кипы бумаг, исписанных его собственною рукой и находящихся в комиссии. Потом он стал вице-комендантом кадетского корпуса и отдал всего себя воспитанию будущих защитников отечества. А когда республика вследствие Барской конфедерации страдала безденежьем, он содержал корпус на свой счет. Несколько раз был сеймовым послом, но не извлекал для себя из того ни малейшей выгоды. Имени его не найдут ни в каком постановлении, направленном во вред отечеству; равным образом ни в какой сеймовой конституции, посредством которой назначался бы ему какой-нибудь подарок: староство, поиезуитское имение или что-нибудь подобное. Занимая разные должности, он дослужился до звания литовского секретаря, и все эти должности он приобрел благодаря своим заслугам. Он был послом на Четырехлетнем сейме и работал над тем, чтобы изыскать источники для пополнения казны без отягощения граждан новыми податями. Но он должен сознаться, что его почти трехлетняя работа в назначенной по этому вопросу комиссии осталась бесплодною. Во время революции 3 мая он находился не в Варшаве, но так как начала ее, основанные на наследственном троне, согласовались с его убеждениями, то он охотно пристал к ней. Когда русские войска вступили в Польшу, и завязалась Тарговицкая конфедерация, он удалился за границу и жил некоторое время в Дрездене, но, угрожаемый секвестром своих имений и судебным преследованием, возвратился в отечество и последовал примеру короля, то есть приступил к Тарговицкой конфедерации.

Так говорил о себе сам Мошинский и, конечно, говорил не беспристрастно. Судя по отзывам современников, это был человек умный, деловой, но большой эгоист и чрезвычайно скупой.

К портретам, набросанным Бокампом, прибавим несколько слов о лицах, окружавших короля, и именно о тех, которые по своему влиянию на него в последующих событиях обратили на себя особенное внимание нашего посланника. Трое из них — великий конюший Кицкий, главный эконом Рыкс и еще некто Крута — оказались до того вредными по своим интригам, что Сиверс собирался выслать их за пределы Польши, о чем он говорит в упомянутом письме к Игельстрёму. Только два лица из королевской свиты заслужили его одобрительный отзыв: это секретарь Фризе и ксендз Гигиоти, которые обнаруживали преданность русским интересам, но, конечно, преданность небескорыстную. А что касается женщин, игравших, как известно, большую роль в жизни Станислава Августа, то в данную эпоху, по замечанию Сиверса, ни одна из них не имела особенного значения, даже его явная фаворитка, то есть пани Грабовская.

Приведем и то, что написал прусский посол Бухгольц своему двору о двух главных представителях русской политики в Польше, то есть об Игельстрёме и Сиверсе:

«Генерал-аншефу Игельстрёму около 65 лет. Он несколько обветшалой, но видной наружности; это очень светский человек; он в совершенстве говорит на многих языках и легко схватывает понятия. Во всех его манерах отражается гордое сознание заслуг, оказанных отечеству. Говорят, он высокомерен и строг к подчиненным. Верно то, что армия боится его не менее, чем сами поляки». Отзыв слишком благосклонный: предыдущая деятельность Игельстрёма не давала ему никаких особых прав гордиться своими заслугами перед отечеством.

Мы даже недоумеваем, на чем был основан выбор этого лица на такой важный пост, как командование нашими военными силами в Польше в то критическое время. Императрица, конечно, видела в нем точного, беспрекословного исполнителя своей воли. Она принимала в расчет его знание Польши, так как он служил там еще под начальством князя Репнина. Но ее мнение о его способностях, по всей вероятности, было преувеличено. «В Сиверсе, — продолжает Бухгольц, — нашел я почтенного старика с симпатичною наружностью. Обращение его совсем не похоже на то, которым некогда отличались русские. С большою мягкостию характера он соединяет величайшую вежливость и много такту. На многих языках он объясняется с замечательною ясностию и точностию, а работает, насколько я мог заметить, с большою легкостию. Здоровье его, кажется, весьма слабо, но он очень себя бережет».

II. Король медлит с отъездом. — Дипломатические уловки. — Денежные затруднения. — Сиверс в Гродно

Наш посланник начал готовиться к отъезду в Гродно. Этот город, издавна служивший, наряду с Варшавой, местом сеймовых собраний, еще в июле 1792 года был выбран Екатериной для предстоявшего чрезвычайного сейма. Понятно, почему он был предпочтен Варшаве. Многочисленное население столицы, под влиянием последних событий, находилось в возбужденном состоянии. Общественное мнение, руководимое патриотическою партией, оказало бы слишком сильное давление на сейм, каков бы ни был его состав, и, конечно, он мог гораздо удобнее выполнить свое назначение в провинциальном городе. А назначение его состояло в том, чтобы подписать формальную уступку земель двум соседним державам. Но речь об этой уступке русский и прусский посланники должны были начать после, а пока говорили только о пересмотре конституции. Употребляя подобные извороты, дипломатия, конечно, имела в виду достижение цели с возможно меньшими потерями, то есть без новой войны, без нового кровопролития. Предстояло решить нелегкую задачу: во что бы то ни стало принудить нацию к формальной уступке земель! То есть к тому, что достигается только после упорных и разорительных войн. Союзные державы знали, с кем имели дело, и надеялись закончить его мирно при помощи обычных в то время дипломатических уловок. Они надеялись повторить только те маневры, которые с успехом были уже применены при первом разделе Польши. Дальнейшие события показали, что расчеты дипломатии на этот раз были не совсем верны.

Король продолжал писать жалобные письма к императрице и отказывался от поездки в Гродно, ссылаясь на безденежье, на долги, на слабое здоровье, весенний паводок, на приближающееся время его обычного говения и т. п. Наконец, он решился высказать свое настоящее опасение о том, что там его насильно заставят подписать новый раздел. Со своей стороны, русский посол старался опровергнуть все его доводы и утверждал, что никакого насилия ему не может быть сделано. Приведем сообщение посла вице-канцлеру от 19 февраля (2 марта). Накануне этого дня Сиверс обедал у короля в его загородном Уяздовском дворце. После обеда король пригласил посла в кабинет, чтобы поговорить с ним о всяких финансовых обстоятельствах. Он начал с длинного вступления, в котором представил свое стесненное положение и старался найти оправдание своим долгам, затем передал послу записку, в которой предлагал потребовать от генеральной конфедерации, чтобы она назначила комиссию для устройства его дел и для уплаты его долгов. Посол обещал ему похлопотать о том.

«Он еще много говорил мне о разных предметах, — продолжает посол, — и, наконец, признался в своей боязни, что его методом какого-нибудь постыдного насилия заставят подписать новый раздел Польши. Я усердно заверял его, что никакого насилия не будет причинено ни ему, ни кому-либо другому: это слишком противоречило бы образу мыслей моей государыни. Я сказал, что главная цель его поездки в Гродно — отдалиться от варшавских интриг, принять некоторые предварительные меры, определить сроки сбора сеймиков и сейма, на котором все внимание будет уделено возможно большему усовершенствованию Конституции 1775 года. Таким образом, приблизится тот момент, когда ее императорское величество соблаговолит раскрыть свои планы и те способы, на основании которых возможно примирение с ее величеством, если он, со своей стороны, докажет искреннюю преданность ее воле. Он осыпал меня еще тысячью вопросами и закончил заверением, что остается успокоенным и довольным этим разговором».

В тот же день курьер из Петербурга вместе с рескриптом Сиверсу доставил и письмо императрицы к Станиславу Августу. На следующее утро посол вручил его королю. Последний был тронут милостивым содержанием письма, и выразил послу свою благодарность. «Но, — прибавил он, — ее величество ничего не говорит о путешествии в Гродно».

Сиверс отвечал, что, напротив, он получил точный приказ убедить короля совершить это путешествие. Король опять говорил о своем безденежье и об опасностях, которые ожидают его, если он по требованию конфедерации созовет посполитое рушение, что, конечно, погубит его в глазах императрицы, а если он не подчинится этому требованию, то станет позором в глазах нации. Сиверс снова старался успокоить его и говорил, что в Варшаве он подвергнется тем же опасностям, но не будет иметь той поддержки русского посла, какую найдет в Гродно. Далее король просил Сиверса, чтобы он уговорил канцлера наложить печати на контору Теппера, так как кредиторы хотят насильно войти в нее, чтобы видеть книги.

Сиверс горячо вступил в это дело, потому что оно затрагивало интересы русского посольства: предместники его ассигновали па дом Теппера уплату пеней за услуги русскому правительству; обнародование банкирских книг навредило бы многим лицам и сделало бы их подозрительными в глазах нации, хотя теперь они более и не получали этих пенсий. Посол поспешил подать ноту канцлеру, и печати действительно были наложены. Спустя некоторое время генеральная конфедерация назначила комиссию по делу Теппера. При ближайшем ознакомлении с этим делом Сиверс высказал мнение, что Теппер, несмотря на свое критическое положение, не заслуживает снисхождения: он обманул многих и особенно нехорошо поступил с русским главнокомандующим. Король уплатил Тепперу 42 000 дукатов, чтобы дать ему возможность выдать эту сумму Игельстрёму, но Теппер значительную часть ее удержал для себя.

Упрямство короля по вопросу о поездке в Гродно, недостаток денег и другие затруднения Сиверса, очевидно, подействовали на него. Так, в одном из своих донесений он решается предложить в качестве места проведения сейма Варшаву в случае удачного выбора сеймовых послов. Но спустя несколько дней адъютант Зубова привез ему новый рескрипт (от 21 февраля) и новое письмо императрицы к Станиславу Августу.

Екатерина писала Сиверсу следующее: «Наши переговоры с королем прусским относительно Польши завершены. Вы получите инструкции, чтобы наложить руку на окончание дела, вам вверенного. Вы знаете мотивы, заставившие меня предпочесть Гродно Варшаве для сцены, которая должна произойти. Вы должны отправиться в Гродно, король пусть едет туда или вместе с вами, или прежде, или после, смотря по вашим соображениям, но только, чтобы это было при начале вашей операции, а она начнется подачей декларации, которая будет послана вам на днях. Я отвечаю на последнее письмо короля и тороплю его предпринять путешествие немедленно. Поручаю вам облегчить это путешествие. Я знаю о денежных затруднениях короля, но желала бы помочь ему только в случае абсолютного безденежья и совершенной невозможности обеспечить себя другими средствами. Уполномочиваю вас ссудить ему из вашей экстраординарной суммы до 10 000 дукатов. Но прежде этого вы предупредите прусского министра, что справедливость требует, чтобы издержки были разделены на равные доли, так как мы действуем заодно и по общему делу. Я уже сообщила мои намерения двору Берлинскому относительно издержек для достижения нашей цели. Не сомневаюсь, что этот двор последует моему совету и отдаст в распоряжение своего посла в Варшаве экстраординарную кассу, наподобие той, которую я вверила вам».

После таких решительных приказаний Сиверсу оставалось только в точности их исполнить. В тот же день он отправился к королю и передал ему письмо императрицы. Король начал читать его вслух, и был тронут его благосклонными выражениями. Но когда он дошел до того места, когда от него решительно требовали немедленной поездки в Гродно, он не выдержал и воскликнул: «Боже мой! Меня хотят принудить к подписи моего позора, то есть нового раздела! Пусть бросают меня в тюрьму, пусть сошлют в Сибирь, нет, я никогда не подпишу!» «Государь, — прервал его Сиверс, — все это плоды вашего воображения. Никогда не будет и речи о том, чтобы вас принуждать делать то, о чем вы говорите. Вы останетесь королем, в чем ручается вам в письме императрица. Я заверяю вас ее именем. Чего же вы хотите более?»