В есенинских музеях во множестве выставлены его личные вещи.

Сомнительно, конечно, но якобы всё это вещи Есенина.

Тут тебе и фрак, и цилиндр с перчатками, и пиджаки, и косо-воротки, и трости, и чего только нет.

Нет трёх вещей

Очков. (у него была дальнозоркость)

Револьвера. (а бульдог он с собой носил постоянно, даже в «Англетерре»)

И часов.

А были ли у Есенина часы?

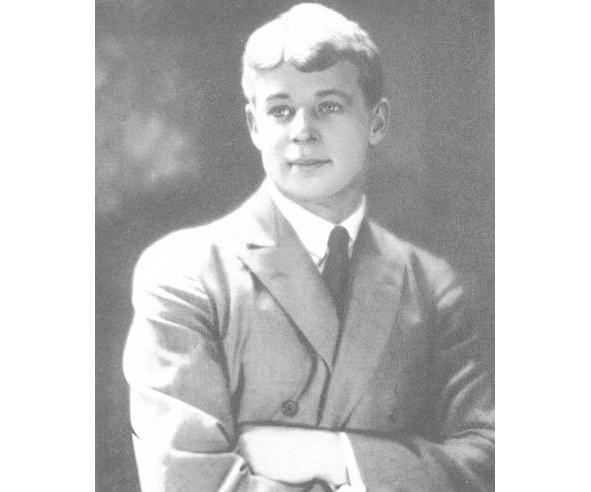

Воспоминания директора московской школы-студии Дункан Ильи Ильича Шнейдера (на фото в центре), одного из создателей советского мифа о романе Есенина и Дункан (под контролем КГБ и позже поймём почему)

— «… у него не было часов».

Странно. У Онегина были —

Покаместь в утреннем уборе,

Надев широкий боливар,

Онегин едет на бульвар

И там гуляет на просторе,

Пока недремлющий брегет

Не прозвонит ему обед.

а у Есенина — нет.

Брегет — это карманные часы с боем, показывавшие числа месяца.

В 1775 году начинающий часовой мастер Абраам-Луи Бреге (Abraham-Louis Brеguet) открыл свой первый часовой магазин в Париже,

В 1808 году и в Санкт-Петербурге было открыто представи-тельство «Русский дом Breguet».

И весь Петербург защеголял карманными часами.

Даже Онегин.

С тех пор все карманные часы разных фирм стали звать бре-гетами.

Брегет носили на цепочке, которая пришивалась к пуговице на жилетке, а сами часы клали в левый карман жилетки — соб-ственно для этого он был и предназначен.

А у Есенина — жилетка есть, а часов нет.

Илья Шнейдер — фото сделано на Лубянке, в 1949 году:

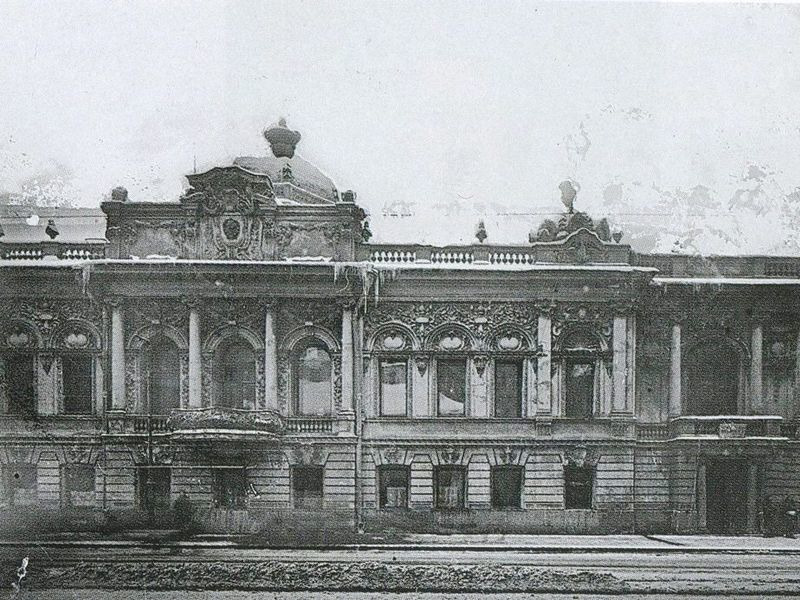

— «Вспоминаю, как той, первой их весной я услышал дроб-ный цокот копыт, замерший у подъезда нашего особняка,

и, подойдя к окну, увидел Айседору, подъехавшую на извоз-чичьей пролётке.

Дункан, увидев меня, приветливо взмахнула рукой, в кото-рой что-то блеснуло.

Взлетев по двум маршам мраморной лестницы, останови-лась передо мной всё такая же сияющая и радостно-взволно-ванная.

— Смотрите, — вытянула руку. На ладони заблестели золотом большие мужские часы, — Для Езенин! Он будет так рад, что у него есть теперь часы!»

Дело происходит весной 1922-года.

Есенин с Дункан собираются за границу.

Конечно, она хочет, чтоб муж выглядел солидно, с золотым брегетом.

Только небольшая странность — новые часы обычно бывают в футлярах, чем дороже часы, тем круче футляр-коробка.

А Дункан их принесла на ладони.

Как птичка в клювике.

А где она их взяла?

Наверное, на барахолке.

Как бы там ни было, ранней весной 1922-го у Есенина поя-вился золотой брегет.

Богатая немолодая жена-иностранка подарила молодому русскому мужу золотые часики.

А Есенин звал её Дунька.

Даже дружественно настроенные воспоминатели, не желая использовать слово альфонс, в разной мере деликатно, но на-мекают, что Дункан содержала Есенина.

Что не вполне верно.

А если быть точнее, то и вполне не верно.

Айседора Дункан приехала в Россию нищей.

Когда наступили холода, выяснилось, что ей не в чем ходить и она мёрзнет.

По воспоминаниям всё того же Шнейдера, Луначарский от-вёз её в какие-то большевистские закрома, где из соболей и горностаев, она выбрала себе «скромную шубку».

Чтобы Дункан, да скромную!

Эта женщина привыкла брать от жизни всё самое лучшее.

Если мужа, то либо олигарха, либо гения, если любовника, то самого-самого красавца, если уж шубу — то царскую.

А если вспомнить, что большевистские закрома ломились от экспроприированного у проклятых буржуев, то не грех и предположить, что носила Дункан шубку с расстрельного плеча какой-нибудь великой княгини.

И ничего, не побрезговала.

Не зря Есенин звал её Дунька.

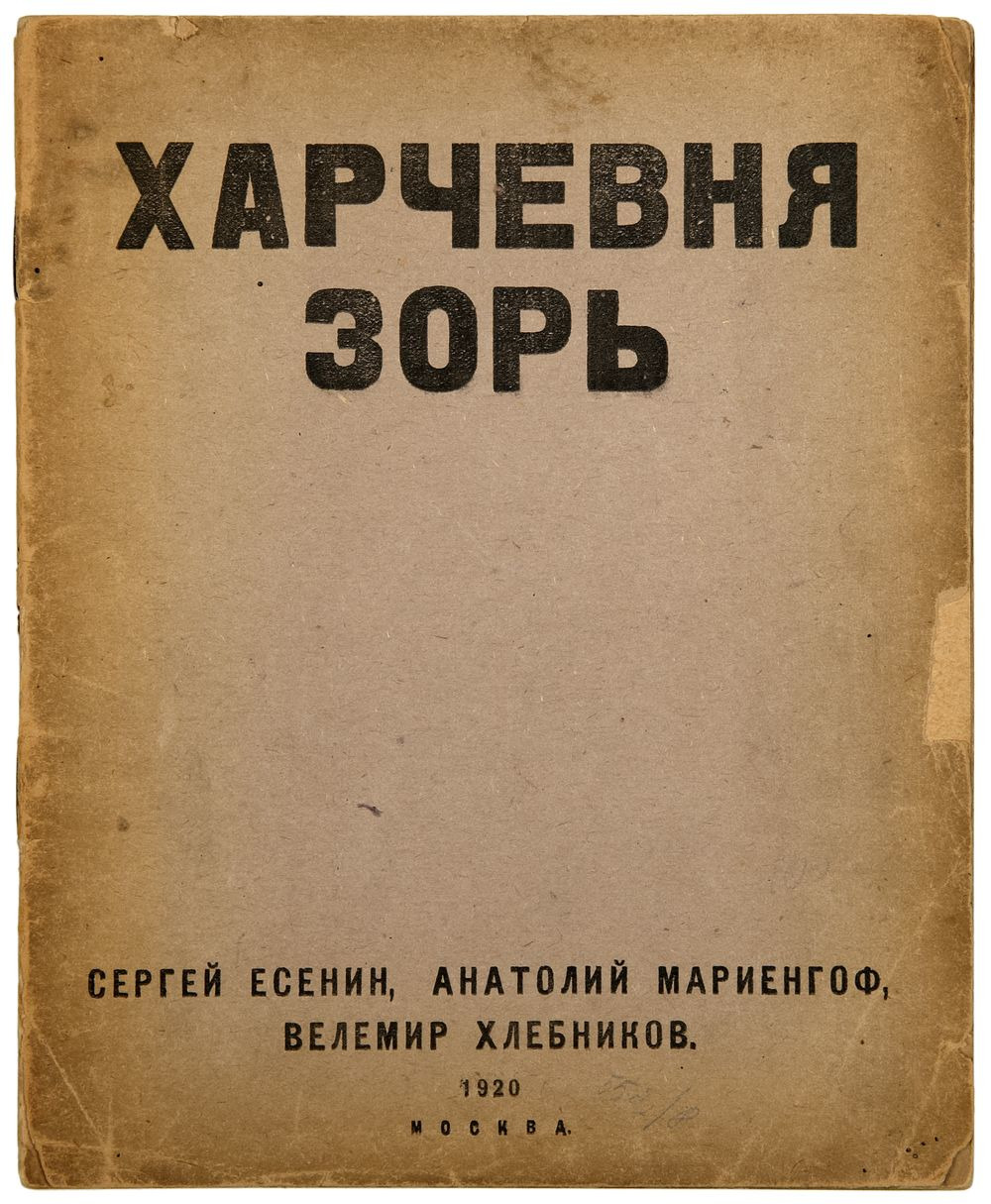

А у Есенина с Мариенгофом уже два года, как книжный мага-зин, где они торговали не столько своими тощеньким книжка-ми, на бумаге, в которую обычно заворачивали селёдку,

а в основном книжным антиквариатом.

И самое модное в Москве поэтическое кафе «Стойло Пега-са» на Тверской, где не они одни, конечно, хозяева, но делами заправляли вдвоём, забирая б0льшую часть выручки себе.

По обшарпанной за революционные годы и грязной Москве бродили ободранные, голодные люди, у которых были одни штопанные-перештопанные кальсоны (и те на двоих), а Есенин с Мариенгофом рассекали на извозчиках, да обшивались у луч-шего портного Москвы, (отца классика советского кинорежис-сёра Юрия Райзмана) у которого шили свои френчи больше-вистские вожди, да костюмы послы.

Переведите на сегодняшний день и получите владельцев са-мого модного ночного клуба.

А если учесть, что клубов по всему городу не больше деся-ти, то… Короче, это были два мажора, со связями на уровне на-родных комиссаров.

Шнейдер:

— «Айседора ножницами придала нужную форму своей ма-ленькой фотографии и, открыв заднюю крышку пухлых золотых часов, вставила туда карточку».

Как-то так это должно было выглядеть.

Шнейдер:

— «Есенин был в восторге (у него не было часов).

Беспрестанно открывал их, клал обратно в карман и выни-мал снова, по-детски радуясь.

— Посмотрим, — говорил он, вытаскивая часы из карманчи-ка, — который теперь час? — И, удовлетворившись, с треском захлопывал крышку, а потом, закусив губу и запустив ноготь под заднюю крышку, приоткрывал её, шутливо шепча: — А тут кто?»

Не то ребёнок Есенин, не то дурачок, но радовался часикам.

Шнейдер:

— «А через несколько дней, возвратившись как-то домой из Наркомпроса,

я вошёл в комнату Дункан в ту секунду, когда на моих глазах эти часы, вспыхнув золотом, с треском разбились на части».

Ну, золото не трещит и не так просто брегет разбить на ча-сти, но, видать, расколошматил часики Есенин основательно.

А зачем?

Наверное, семейные разборки.

Но обратите внимание — это произошло «через несколько дней», почти сразу после дарения.

А Наркомпрос — это Луначарский, народный комиссар.

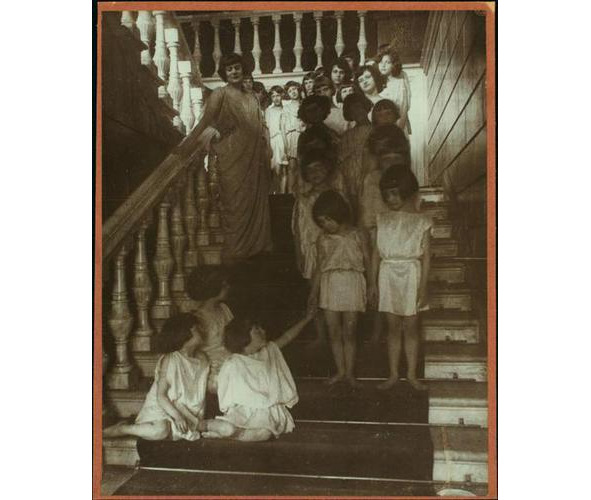

Эту фотографию в музее Дункан выдают за спальню Айседо-ры и Есенина в особняке на Пречистенке, где у них было только две комнаты,

в остальных размещалась школа-интернат на 40 девочек и по этой мраморной лестнице два пролёта бежала Дункан с зо-лотыми часами.

Сейчас особняк принадлежит МИДу и проверить это фото проблематично.

Шнейдер:

— «Айседора, побледневшая и сразу осунувшаяся, печально смотрела на остатки часов и свою фотографию, выскочившую из укатившегося золотого кружка.

Есенин никак не мог успокоиться, озираясь вокруг и крутясь на месте».

Во завёлся мужик!

Полнейшее «буйство глаз и половодье чувств».

Шнейдер:

— «На этот раз и мой приход не подействовал. Я пронёс его в ванную, опустил перед умывальником и, нагнув ему голову, открыл душ…»

Герой Шнейдер — отнёс, опустил, нагнул — не боится буйного Есенина.

Шнейдер:

— «Потом хорошенько вытер ему голову и, отбросив по-лотенце, увидел улыбающееся лицо и совсем синие, но ничуть не смущённые глаза.

— Вот какая чертовщина… — сказал он, расчесывая паль-цами волосы, — как скверно вышло… А где Изадора?»

Да уж, конечно, скверно — он теперь за границу без часов поедет.

Шнейдер:

— «Мы вошли к ней. Она сидела в прежней позе, остановив взгляд на белом циферблате, докатившемся до её ног. Непода-лёку лежала и её фотография.

Есенин рванулся вперед, поднял карточку и приник к Айсе-доре.

Она опустила руку на его голову с еще влажными волосами.

— Холодной водой? — она подняла на меня испуганные гла-за, — Он не простудится?

Ни он, ни она не смогли вспомнить и рассказать мне, с чего началась и чем была вызвана вспышка Есенина».

Вот такой вот самодур был этот поэт Есенин.

Переводя на современный язык — баба ему Patek Philippe золотой подарила, а он его вдребезги расколошматил.

И не вспомнил почему.

Есенин не только у Шнейдера, у многих не мотивирован.

То часы разобьёт, то Дуньку свою поколотит, то вместо того, чтобы стихи читать, всех подальше пошлёт — поэт одним словом.

А теперь, собирая пазлы головоломки есенинской биогра-фии, в попытке понять его мотивации, попробуем вычислить, о чём нам недорассказал Шнейдер.

(А ведь кое-что знал. И на Лубянке в 49-том именно это у не-го и выпытывали.)

И тогда эта история станет выглядеть несколько иначе…

Вернёмся на шесть лет назад, в 1916 год.

Есенина забирают в армию.

Он служит санитаром.

Отчасти по зрению.

Кстати, Есенин писал в очках. Но, как они не шли его округ-лому лицу, так и нет ни одной фотографии его в очках.

Но попадает он не во фронтовой госпиталь, а в… Царское село.

В военно-санитарный поезд №143 Ея Императорского Вели-чества Государыни Императрицы Александры Федоровны.

Во крестьянину подфартило!

Из избы — чуть не во дворец.

Прям, как Распутину.

Тем военным летом 16-го года Есенин пишет стихотворение:

В багровом зареве закат шипуч и пенен,

Берёзки белые горят в своих венцах,

Приветствует мой стих младых Царевен

И кротость юную в их ласковых сердцах

Где тени бледные и горестные муки,

Они тому, кто шёл страдать за нас,

Протягивают Царственные руки,

Благословляя их к грядущей жизни час.

На ложе белом, в ярком блеске света,

Рыдает тот, чью жизнь хотят вернуть…

И вздрагивают стены лазарета

От жалости, что им сжимает грудь.

Всё ближе тянет их рукой неодолимой

Туда, где скорбь кладёт печать на лбу.

О, помолись, святая Магдалина,

За их судьбу.

Оно датировано — 19-22.VII.1916 — три дня писал.

Есениноведы давно уже установили то, о чём Есенин после революции предпочитал помалкивать — стихотворение было на-писано ко дню тезоименитства вдовствующей Императрицы Ма-рии Федоровны и дочери Царя Великой Княжны Марии Нико-лаевны — 22 июня день святой равноапостольной Марии Магда-лины.

Был большой концерт, на котором присутствовала Царская семья. На нём Есенин прочёл это стихотворение, написанное сла-вянской вязью на пергаменте, с орнаментом по периметру в сти-ле допетровской Руси и в папке, обложенной великолепной зо-лотой парчой, преподнёс Великой Княгине Марии Николаевне.

По слухам — в ответ она сняла с пальца золотой перстенёк с аметистом и подарила его поэту.

В одном из есенинских музеев показывают вот этот персте-нёк, якобы. как то самый.

Только вот аметист ли это.

А Царица потом наградила всех участников концерта цен-ными подарками.

Есенину были «Высочайше пожалованы» золотые часы «Па-вел Буре» №451560 с цепочкой, двуглавым орлом на задней крышке и дарственной надписью. Вот примерно такие.

Часы были переданы начальнику санитарного поезда, в ко-тором служил санитар Есенин полковнику Н. Д. Ломану «для до-ставки по назначению».

Ну, вот — Есенин теперь с часиками.

Да золотыми, да на цепочке, да ещё с надписью.

Из армии Есенин, как известно, после февральской револю-ции дезертировал.

Записался в школу прапорщиков и смылся.

Царскую семью арестовали.

И начальника поезда №143 полковника Ломана арестовали.

И нашли у него в сейфе золотые часы №451560.

А они надписаны — Есенину от Царицы.

В каноническом есениноведении принято думать, что обра-зованная Временным правительством Чрезвычайная Следствен-ная Комиссия «для расследования противозаконных по должно-сти действий бывших министров, главноуправляющих и прочих высших должностных лиц как гражданского, так военного и морского ведомств» — сокращённо ЧСК, (в которой состоял даже поэт Блок) — пыталась вернуть часы Есенину.

Сохранилась докладная записка, где сказано — вернуть часы не представляется возможным «за необнаружением места жи-тельства Есенина».

Но, скорее всего, следователи ЧСК тщетно пытались выяс-ить — не зажал ли полковник Ломан часы санитара Есенина — за буржуазией это водилось и водится — облапошивать рабочих да крестьян.

Для этого и искали недобежавшего до школы прапорщиков солдата Есенина.

А Есенин, наверное, думал — за ним охотятся, чтобы поса-дить за дезертирство. Или на фронт послать. И скорее всего, прятался.

По версии родственников, Есенин сам отдал часы на хране-ние Ломану, да не смог забрать — дезертировал, а потом Лом-ана арестовали.

Что, в общем, логично — ходить по казарме в солдатской форме и с золотыми часами как-то неудобно.

Как бы там ни было, следователи ЧСК Есенина не нашли, по-тому что Временное правительство вскоре пало.

А Есенин так и остался без золотых часиков с цепочкой.

Полковника Ломана в 1918 расстреляли — ревтрибуналы вовсю пользовались материалами допросов ЧСК.

Если на пару минут предположить, что Дункан привезла Есе-нину тот самый золотой брегет №451560, то «буйство чувств и половодье глаз» Есенина в особнячке на Пречистенке, вполне мотивировано.

Потому что…

…в архиве Александровского дворца искусствовед А. Кучу-мов обнаружил записку корявым почерком:

— «Милой, дорогой, присылаю тебе двух парашков. Будь от-цом родным, обогрей. Ребята славные, особливо этот белобры-сый. Ей Богу, он далеко пойдет».

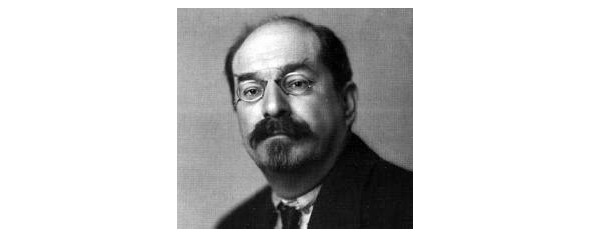

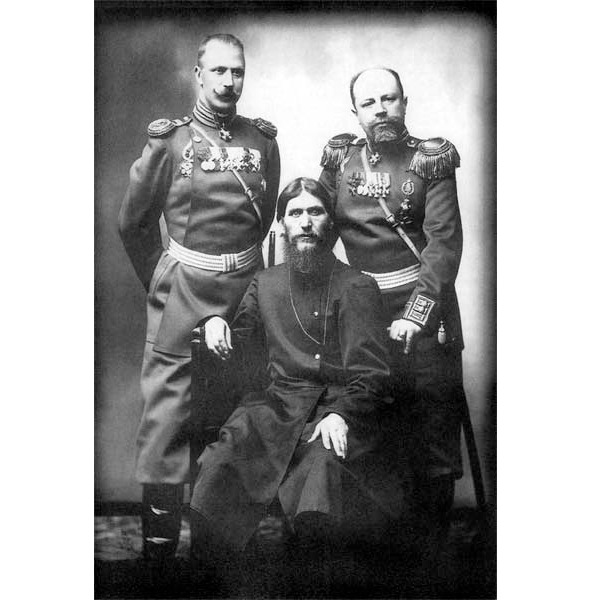

Она не датирована и на ней нет адресата. Но полагают, что это записка Григория Распутина полковнику Ломану — (на фо-то — стоит слева).

Кто такие «парашки» — непонятно, но если производное от параши, то, получается — засранцы.

Хоть есениноведы и считают, что речь идёт о поэте Николае Клюеве, который также подлежал мобилизации, но на фронт не хотел и обратился за помощью к Распутину, (которого знал ещё со времён странствий по монастырям) и Есенине — «бело-брысый».

Но логичнее думать, что первый «парашек» это сын Распути-на Дмитрий, который одного призывного года рождения с Есе-ниным и так же попал служить санитаром в поезд Царицы — на фото слева.

Отмазывая от фронта своего сына, Распутин пристроил по-ближе к Царю и Есенина.

Или наоборот — хлопоча за Есенина, не забыл и о родном сыночке.

Шнейдер:

— «… я вошёл в комнату Дункан в ту секунду, когда на моих глазах эти часы, вспыхнув золотом, с треском разбились на ча-сти».

Вот Есенин и психанул.

О нём всё знают.

Шнейдер:

— «Есенин никак не мог успокоиться, озираясь вокруг и кру-тясь на месте».

Распутин убит, Царская семья расстреляна, полковник Ломан тоже.

А часики Есенина ещё тикают.

Вот он и «озирается и вертится на месте».

Что за игру затеял с ним Луначарский?

Который, скорее всего и передал часы Шнейдеру и Дункан.

Но откуда эти часы у Луначарского?

Как откуда — с Лубянки. Из дел Чрезвычайной Следственной Комиссии. Которые на Лубянке внимательнейшим образом изу-чали. Вот эти товарищи из Коллегии ОГПУ.

Ибо это были досье на ближайшее окружение Царя, на глав-ных врагов Революции.

И кто-то вот таким затейливым образом предупредил Есе-нина: поедешь за границу, веди там себя хорошо. И револю-ционно. И не вздумай ничего такого старорежимного. А то при-помним тебе и Царя, и Царицу, и Распутина, и полковника Ло-мана…

Версию эту никогда уже не доказать.

Её можно и не принимать вовсе — так, фантазия на тему ча-сиков.

Но…

Все знают легендарную «копейку» — ВАЗ-2101 — это, куп-ленный вместе с заводом, ФИАТ-124.

Однако, по понятным причинам, нигде не пишется о том, что за несколько лет до «копейки», когда выяснилось, что советские конструкторы и автопром не в состоянии создать и наладить производство микролитражки для населения, ибо у них выхо-дили сплошь уродцы, СССР просто украл у ФИАТА модель 600

и, чуть изменив её, начал массовое производство «горбато-го» запорожца ЗАЗ-965.

После того, как правительством Италии были предъявлены претензии, во избежание международного скандала, после дли-тельных переговоров с участием торговых представителей, по-слов, дипломатов, разведок, итальянской компартии и даже ма-фии, в 1967-ом году была достигнута договорённость о покупке у Фиата модели 124 и завода по её производству.

Так и с Есениным — вроде, все всё знаем — стихи писал, пил, скандалил, какие-то часы зачем-то разбил — на самом деле — ничего о нём не знаем — чего скандалил?

Примерно с 13.00 28 декабря 1925 года всю информацию о гибели Есенина начала контролировать власть.

За почти уже сто лет отношение власти к Есенину измени-лось —

от «кулацкого певца сисястых баб» (Бухарин, 20-тые)

и полного запрета в тридцатых,

до великого русского поэта — в шестидесятые

и клюквенного сериала на Первом в двухтысячные.

Но контроль, как был, так и есть.

Да кто ж он такой, этот Есенин?

Супершпион?… или сверхсекретный космонавт, которого за-пустили в космос раньше Гагарина и он до сих пор там мотается.

Современники в своих мемориях, как сговорились — или лгут, как, например, поэт Эрлих, или недоговаривают, как Шней-дер. Но по всем воспоминаниям разбросаны какие-то странные намёки. Только неясно, на что намекают.

Вот, например, Шнейдер пишет:

— «Когда он встретился с Дзержинским, Феликс Эдмундович сказал ему:

— Как это вы так живете?

— А как? — спросил Есенин.

— Незащищенным! — ответил Дзержинский».

Шнейдер пишет, что Есенин был впечатлителен, легко возбу-дим и его запросто можно было спровоцировать на скандал.

Но «незащищённый» можно ведь понять и немного иначе — если учесть, что Есенин обратился к председателю ОГПУ, когда его пытались посадить за нападение на дипкурьера — железный эпилептик предлагает «крышу».

Но Дзержинский прекрасно знает, кто в 1925-том «крышу-ет» Есенина.

А за Кировым кто стоИт?…

Правильно.

А чего тогда Есенин попёрся к Дзержинскому на Лубянку?…

Но он попёрся.

Или вот — Шнейдер:

— «Советское посольство в Лондоне прислало в АПН свыше пятидесяти рецензий на книгу „Айседора Дункан. Годы в России“ из газет и журналов Англии, Америки, Австралии, Новой Зелан-дии, из Голландии, Ирландии и Шотландии и даже из Африки — из Замбии и Танзании. Из этих рецензий видно, что теперь мно-гим читателям за границей стал известен и понятен настоящий Есенин».

Вместо того, чтобы бдить, как бы на нас какой-нибудь ко-варный Лихтенштейн не напал, посольство все составом волну-ются за международный имидж Есенина и, высунув языки, вы-резают газетные статейки о нём.

Посольским делать что ли было больше нечего, как вырезки из Танзании собирать — что там думают о Есенине.

Или — как недавно сказал наш министр культуры на откры-тии памятника — «Калашников — это культурный бренд России», имея в виду автомат. Так и те посольские — решили, что Есе-нин — это международный бренд русской души.

Но, помилуйте — Есенин — забулдыга, алкаш и висельник!

Да ещё и антисоветчик.

Не в смысле диссидентства, а стихов про КПСС не писал.

Сталин бы за такие бренды всё посольство в полном составе сами знаете, куда отправил.

А книжка-то называлась — не Есенин, а «Айседора Дун-кан» — то ли намекает Шнейдер на что, то ли картишки неумело дёогает.

А, может, Есенин масон какой был?

И настоящая фамилия его — Кац?…

И Дункан записала его в какую-нибудь ложу?…

Есенин был деревенский парнишка, которого захомутала не-молодая иностранка и поняв, что в России он сбежит от неё, придумала гастроли и повезла за границу, где сбежать ему будет сложнее — в Европу, а потом в Америку.

А там их арестовали прямо на пароходе.

Принято думать за то, что Есенин в Берлине свистел и «Ин-тернационал» пел, а Дункан плясала в красной тунике.

Но тут у Шнейдера промелькнуло коротенькое предложение, всего одно — какое Есенину и Дункан было предъявлено обви-нение и что по поводу ареста писали американские газеты:

— «Подозревали, что она, «оказывая дружескую услугу Со-ветскому правительству, привезла в Америку какие-то докумен-ты».

Какие такие документы?!…

Всяк, кто захочет разобраться с гибелью Есенина, будет по-хож на человека, который раскрыл шкаф и на него обрушился целый поток пазлов, сбил с ног и завалил с головой. И нужно собрать на полу эти бесчисленные и бессмысленные кусочки в единую картинку.

А рисунок к этой куче и не приложен.

Вот, например, писчие дамы любят в своих статьях о романе Есенина и Дункан тиражировать эпизод, описанный подругой Дункан Мэри Дести,

как мнительный Есенин, после какой-то тусовки, схватил не-счастную Дункан за горло и закричал:

— Говори, сука, что эти люди обо мне думают!

Попробуйте поймать в пустыне верблюда, схватить за горло и крикнуть:

— А ну говори, падла, как проехать к пирамиде Хеопса!

Только не удивляйтесь, если он вам не ответит.

И вовсе не потому, что не знает.

Так и Дункан — она знала штук девять русских слов. И хва-тать её за горло и спрашивать так же бессмысленно, как того верблюда. Причем, даже, если бы она от ужаса и поняла, о чём её спросили и честно ответила, то тут бы не понял Есенин — он знал английских слов ещё меньше.

Так что душить Дункан — дважды бессмысленно.

Но дамы пишут. (Видимо, это что-то им напоминает.)

А мы читаем.

И гадаем — то ли Есенин зверюга, то ли дурак — пытался разговаривать с верблюдицей.

Кстати, фамилия у него была не Есенин, а Есенин-Дункан, так по паспорту — супруги в московском ЗАГСе взяли двойные фа-милии.

А потом — Есенин топчет фотографию погибших детей Дун-кан. Ну, точно — зверюга!

Об этом любят писать есениноненавистники.

Только вот странно — полтора года вместе жили-пили — не топтал.

А под конец вдруг начал.

Поэтому, не будем спешить с выводами.

Прочтём ещё раз Шнейдера:

— «Подозревали, что она, «оказывая дружескую услугу Со-ветскому правительству, привезла в Америку какие-то доку-менты».

Шнейдеру — пришлось — это написать, ибо до него это на-писала в своей книге подруга Дункан Мэри Дести:

— «Айседору подозревали в том, что её использовали в ка-честве дружественного курьера Советского правительства для доставки бумаг в Америку».

То есть — Дункан нечто среднее между советской дипкурь-ершей и шпионкой!

Но шпионы обычно вЫвозят «бумаги», а она привезла.

И какие такие секретные «бумаги» доверило советское пра-вительство полуголой плясунье в тунике?

Бесценные для каждого большевика рукописи Карла Мар-кса? Которые в Америке вряд ли кому нужны.

Или шифровки нелегалам по почтовым ящикам рассовы-вать?

Да Дункан их потеряет, или в такси забудет, раньше, чем до-едет. А если чудом не забудет, то ящики перепутает точно.

По прибытию в Америку, Дункан и Есенина на берег не вы-пустили и они провели под арестом вечер и ночь на пустом па-роходе.

Но раз был ордер на арест, логично предположить, что мог быть ордер и на обыск.

И он, скорее всего и был.

А где «бумаги»?

Наверное, Дункан успела их съесть.

Представьте — Дункан-Есенина сидит в каюте на полу над че-моданом и, затравленно озираясь на дверь, жуёт-давится со-ветскими секретными бумагами.

Есенин-Дункан помогает.

— Слюна кончается, сметанки бы неплохо, — мычит с полным ртом Есенин-Дункан.

Но нет сметаны на пароходе.

И тут в дверь настойчиво постучали федералы…

Прокопавшись в каюте всю ночь, к утру федеральные аген-ты, конечно, ничего не нашли.

Никаких «бумаг».

Но ведь дыму-то без огня не бывает.

Что-то ведь было.

Иначе — с чего весь этот сыр-бор?

Но больше о «бумагах» ни у кого ничего ни слова.

Шнейдер не пишет — понятно. Он советский человек и член партии, ему все эти происки американских спецслужб смешны и противны.

А вот воспоминания умирающей Мэри Дести, сидя у её кро-вати в госпитале, записывал американский журналист…

Дункан погибла, Дести умирает…

Чтоб человек присмерти, да чего-то боялся…

Кроме смерти…

Может, Дести, что и сказала…

Да и наверняка…

Но чтоб журналист, да не записал о «секретных бумагах»!

Да даже если их не было, журналист их выдумает — мне са-ма Мэри Дести перед смертью рассказала.

А журналист тот — больше ни слова.

Но драматургию книги воспоминаний Дести о Дункан он вы-страивает так, что, если внимательно вчитаться, нелепая гибель Дункан выглядит не такой уж и случайной.

Но — только намёки, только намёки — не более и не более.

Ибо на этих «бумагах» сошлись такие интересы и в них были заинтересованы настолько влиятельные люди, что журналисту не очень хотелось повторить ни судьбу Есенина, ни Дункан.

Но, прежде чем ужасаться коварству таинственных губителей Дункан, давайте вспомним, как она погибла.

Но сперва — как она — чуть не погибла.

Воспоминания Дункан «Моя жизнь», 1902 год:

— «В Вене, в гостинице «Бристоль», меня поместили в одной комнате с рыжеволосой девушкой, называемой Нянюшкой, за её всегдашнюю готовность приласкать и полечить всякого, у кого болела голова.

Как-то около четырех часов утра Нянюшка встала, зажгла свечу и, подойдя к моей кровати, объявила:

— Бог мне приказал тебя задушить!»

Это было в Вене, городе музыки и Моцарта,

Дункан было тогда — 25 лет.

Как потом окажется — ровно половина жизни.

Дункан, «Моя жизнь»:

— «Мне приходилось слышать, что никогда не следует пере-чить помешанному, если его охватит внезапный припадок сума-сшествия. Несмотря на испытываемый страх, мне удалось взять себя в руки настолько, чтобы ответить:

— Хорошо. Только сперва дай мне помолиться!

— Молись, — согласилась она и поставила подсвечник на сто-лик около моей кровати.

Я соскочила с кровати, распахнула дверь и, словно пресле-дуемая самим сатаной, как была в ночной рубашке и с волоса-ми, рассыпавшимися по плечам, бросилась бежать вдоль длин-ных коридоров, вниз по широкой лестнице, прямо в контору го-стиницы, где стала громко кричать: «Там помешалась дама!»

Нянюшка мчалась следом за мной, но шесть человек из гос-тиничной прислуги набросились на неё и держали, пока не по-явились доктора…»

а она сбежала —

якобы, на молитву —

обманула Бога.

Нехорошо.

Но кому удавалось обвести Бога вокруг пальца?

Разве что дедушке Ленину.

И то ненадолго.

И через двадцать пять лет Нянюшка приняла иной образ…

Образ спорткара, бешено несущегося но вечерней Ницце, по Promenade des Anglais, вдоль синего в сумерках с белыми барашками моря с застывшими белыми яхтами, hоtel Mеridien, hоtel Negresco, hоtel Westminster, вихрастые пальмы пролетают, как валькирии, красавец-атлет и гонщик le chauffeur в очках за рулём, повизгивают колёса на крутых поворотах (которых там нет), ветер буйно трепет и рвёт прозрачно-алый шарф с гру-ди…

вдруг авто встаёт как конь на дыбы и…

прожорливое колесо сансары зажевало шарф…

мгновенная и счастливая смерть…

Этот образ любят дамы, особенно писчие — видимо, тайное и несбыточное прёт из них — жизнь, как нескончаемый чувствен-но-божественный танец, вино рекой, мужчины толпами, золото и брильянты, как мухи, мужья самые богатые в мире, любовни-ки самые сногсшибательные… а всё остальное — дорожная пыль.

На самом деле — всё было проще и печальнее.

Никуда Дункан не ездила…

Но сначала — был луковый суп.

Когда её покинул очередной молодой любовник, пианист-аккомпаниатор Виктор Серов, она горевала недолго.

Через пару дней, поедая в таверне на берегу Средиземного моря луковый суп, она…

…а луковый суп, soupe а l’oignon, с сыром и гренками — это гордость французской кухни.

А если учесть, что он превосходный афродизиак, то это ещё и суп-шарм, суп-обаяние.

По легенде, однажды король Людовик XV по прозвищу Воз-любленный (Le Bien Aime) пошёл на охоту. И ночью проголо-дался. А как в охотничьей избушке не было ничего, кроме лука, масла и шампанского, он сварил себе из них суп, первый фран-цузский луковый суп.

По другой версии — его по ночам ели грузчики в порту, ибо суп придаёт силы.

На самом же деле, суп известен с древних времён, как суп бедных.

Секрет супа не в бульоне, а в луке.

Лук пассируют до золотисто-коричневатого цвета, (не путать с обжариванием), а потом, постоянно помешивая, тушат на мед-ленном огне.

От получаса и более.

И каждый час вкус меняется.

Чем дольше этот процесс, тем утончённее вкус.

Иногда это длится до четырнадцати часов.

Впрочем, луковый суп считается жиросжигающим.

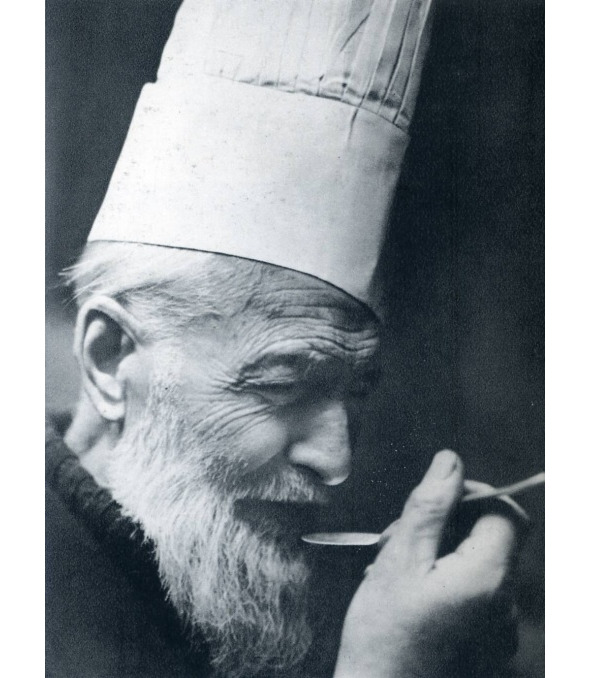

Скорее всего, именно поэтому располневшая Айседора Дун-кан со своей давнишней подругой Мэри Дести и пришли в та-верну на берегу моря есть этот суп.

Фото сделано в Ницце, в 1927 году — до гибели уже совсем чуть-чуть.

А там сидел… красавчик.

И тоже ел суп.

— Это молодой греческий бог! — со слов Дести, воскликнула Дункан.

Греческих богов мужеского рода было множество, но Дести, видимо, забыла который из — то ли Адонис, то ли Банионис, по-этому назвала просто богом.

Но, наверное, он того заслуживал. Вот он —

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.