Бесплатный фрагмент - Чаш оф чи

Сниц

И капельку чуда небрежно плесни

В сны,

И пусть пробирает до самых основ

Снов,

Пусть прячет зима под корнями сосны

Сны,

От холода, снега, до самой весны —

Сны,

Сбиваются в стаю, теплы и тесны

Сны,

Они не боятся крюка и блесны,

Сны.

Сидит на изгибах усталых ресниц

Сниц,

И прячется в ветках мясной и лесной

Сной,

На темной опушке стоит сноговик —

Сник

Со стаями несуществующих слов,

Снов.

Цвета pacific 135

— …на рыжего, — говорю я.

Все изумленно ахают, как на рыжего, почему на Рыжего, зачем на Рыжего, как будто есть хоть какие-то шансы у этого Рыжего — да ни единого шанса нет у этого Рыжего, разве что тот, другой, сломает ногу, или шею на крутом повороте, но зачем ему ломать ногу или шею, вы сами-то подумайте, — так что у Рыжего шансов нет, и-и-и, не думайте даже.

— Простите? — спрашивает букмекер, он еще дает мне шанс одуматься, опомниться, сделать ставку как надо…

— …на рыжего.

Букмекер дрожащими руками берет мои деньги, косится на меня, мало ли чего ждать от сумасшедшего. Подхожу к рыжему коню, он недовольно косится на меня, фыркает, я протягиваю кусок хлеба — рыжий отворачивается, рычит, я первый раз слышу, чтобы лошади рычали. Чувствую, что шансов нет, вот ведь черт, это же надо было так переоценить себя, ну правильно, мы же самые умные, мы же рыжего коня не боимся, мы же…

…черт.

Ну, конечно же.

Вынимаю ножичек, долго не решаюсь, думаю, не обойтись ли малой кровью, например, проколоть палец — нет, все-таки понимаю, что придется резать руку, вот так, протянуть Рыжему густую черную кровь, стекающую с запястья — ага, есть, жадно впивается в рану, получилось…

Прыгаю в седло, пришпориваю, стоять, стоять, куда тебя понесло. Здесь все по-другому, здесь все не как положено, здесь надо самому удержаться в седле на крутом повороте, здесь никто не позволит мне сидеть на трибуне потягивая кофе или там что покрепче.

Мне дают большой меч — сам не верю, что смогу его поднять, а ведь придется. Наклоняюсь, еле-еле удерживаюсь в седле, поднимаю с земли мир, — так положено. Смотрю на своего противника, что это за цвет вообще, не выдерживаю, гуглю, знаю, что нельзя, что гугл еще не изобрели — и все-таки гуглю, pacific 135, ну и цвет… Кто-то сидит в седле, да мало кто, парочка вдов и сирот, чьи мужья и отцы не вернулись откуда-то оттуда, и еще кто-то с одной ногой, как он вообще будет держаться в седле, посмотрю я на него…

На старт…

Рыжий конь роет копытом землю, грызет уздечку, рычит, мне кажется, сейчас он вцепится мне в ногу…

Выстрел. Откуда выстрел, еще же нет ничего огнестрельного — а вот выстрел, и кто-то уже падает, подстреленный, отсюда не вижу, кто. Рыжий конь срывается с места — этот, который сто тридцать пятый, остается бесконечно далеко позади. Держусь осторожно, ведь рыжий конь еще бесплотный, — он еще только песнь о ратных подвигах, он еще только легенда о славных битвах, он еще только обрастает глиняными дощечками и берестяными свитками. Сто тридцать пятый настигает нас — если это можно назвать настигает, поет что-то о тех, кто не вернулся, о тех, кто остался совсем один на целом свете. Подхлестываю Рыжего — он вырывается вперед, он изрыгает уже не только копья и стрелы, но и порох и пламя. Кто-то идет на наши земли, говорит Рыжий, кто-то хочет забрать наших жен и спалить наши дома, — кого-то нужно прогнать, опередить, скорей, скорей, скорей…

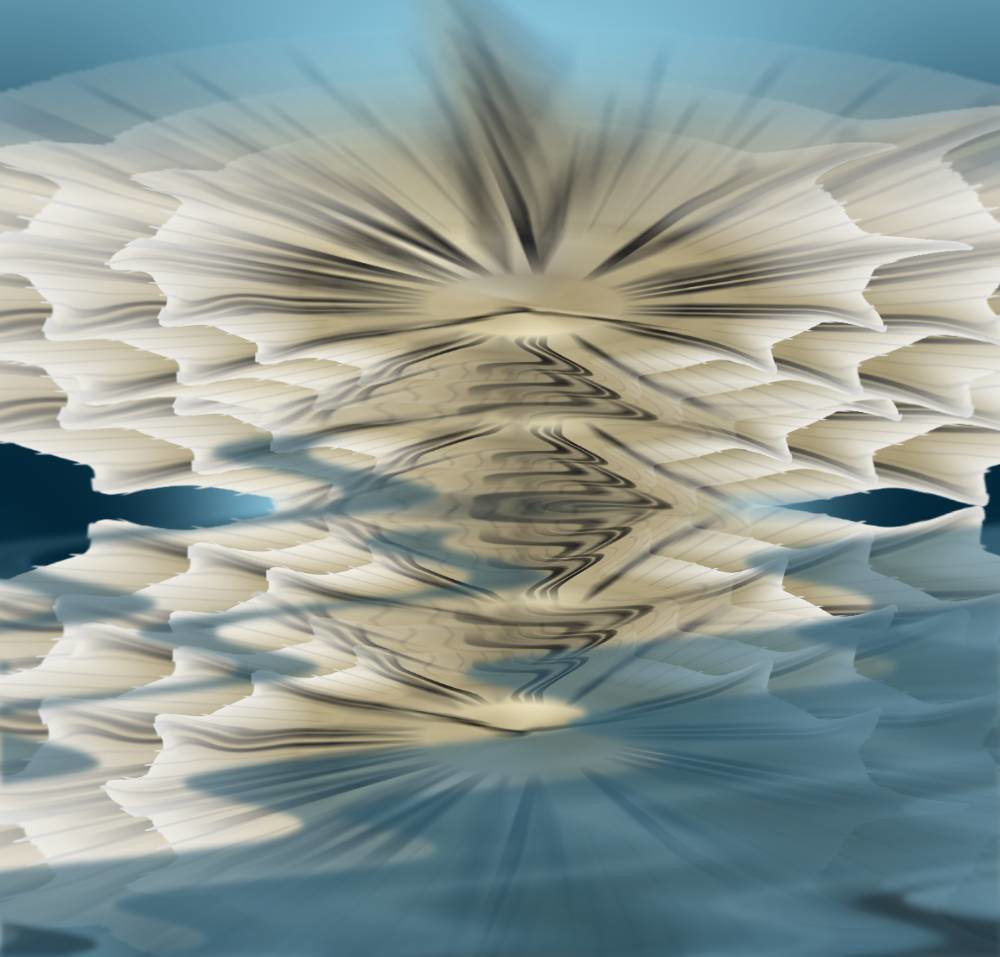

Сто тридцать пятый настигает, это еще что, как, почему, шелестит страницами книг, взмывает на страницах, летит, легко одолевая барьеры. Я вижу в его седле юношу и девушку из двух враждующих земель, они хотят быть вместе, но им никогда не быть вместе, дальше случится что-топ плохое. Я скачу по летящим страницам, я называю их розовыми соплями, я смеюсь над ними над всеми. Я скачу между соседним землями, я нашептываю живущим там людям, что они чем-то отличаются друг от друга, да вы сами-то посмотрите, вы говорите клеб, а они говорят халеб, они придут на ваши земли, чтобы убивать…

Рыжий конь вырывается вперед, теперь он дышит не порохом, теперь он расправляет крылья, огромные, стальные, ревущие, несется над городами, сея смерть. Я нахлестываю Рыжего — еще, еще, сильнее, сильнее, Рыжий вырывается вперед на крутом повороте, я сам пугаюсь того, что вижу, какой еще плутоний, куда, зачем, почему. Радостно ёкает сердце, понимаю, что это шанс, и еще какой — трибуны оживляются радостными возгласами, я уже понимаю, что победил…

…черт…

Это еще что?

Какого… какого… какого хрена в самом-то деле, почему этот, сто тридцать какой-то вырывается вперед, он снова взмахивает страницами, говорит на все голоса, на всех языках, пророчит что-то о вечной ночи и вечной зиме, рисует череп на фоне облачного гриба…

Я сдаю позиции — стремительно, неумолимо, рыжий конь хрипит, фыркает, кажется, готовится пасть, загнанный насмерть. Понимаю, что нужно переходить к решительным действиям, навожу мишень, целюсь в скакуна цвета номер сто тридцать какой-то там. Он оборачивается, кто там у него сейчас в седле, девушка какая-то молоденькая, все они такие, жизни не нюхали, а туда же… Зачем она вставляет мне в дуло ружья ветку сирени, рыжий конь смотрит недоуменно, хочет перехватить ветку, сжевать…

Стреляю.

Пуля выталкивает сирень, пронзает голову коня цвета какого-то там, я удивляюсь, когда вижу, что его кровь тоже цвета номер какой-то там, а не красная.

Рыжий конь берет последний барьер, вспыхивает облачными грибами, пересекает финишную черту.

Я жду.

Ничего не происходит, какого черта ничего не происходит, где мои деньги в конце-то концов…

Не выдерживаю, дергаю букмекера:

— Ну… и что?

— Что, простите?

— Я выиграл, не так ли?

— Совершенно верно.

— И… я должен получить то, что мне причитается?

— К сожалению… нет.

— В смысле? Разве я не победил?

Ёкает сердце, неужели они не зачтут мою победу…

— Победили, еще как победили…

— — И…

Но вы не можете ничего получить… Видите ли… — он смотрит на мертвое пепелище, на мои обугленные кости, я уже и сам понимаю, почему…

Цветы убивают цветы

…да, заказывал… нет, не только я… много нас было… да откуда я вспомню, сколько нас было, имя нам — легион. Легион. Ну, посчитайте несколько десятков тысяч, какая разница…

…много где заказывал… сейчас уже не упомню… да вам эти названия ничего и не скажут, поставщики не виноваты ни в чем, они даже не знали, что именно они делают, эти детали никому ни о чем не говорили, из них можно было собрать и как обычную космическую станцию, и как… ну да, вы понимаете… так что нет, от поставщиков вы ничего не добьетесь, они ничего не знают…

…нет, я знаю все, и даже больше… да не было у нас никаких мелких исполнителей, каждый знал все и вся… нет, речь идет не о километрах, я бы сказал, что речь идет о световых годах… да, раньше никто не видел таких станций…

…мы выращивали цветы… да, я знаю, что уже миллионы лет нет никаких цветов… а мы выращивали цветы… на растворе… ну как вам объяснить… мы синтезировали его из космической пыли, вы понимаете, азот, углерод, вода… аммиак… сероводород… представьте себе эту клокочущую массу, из которой пробивались цветы, розовые, кровяные, пульсирующие, расправляющие свои лепестки… а что мерзость, что мерзость, это же цветы, цветы, вы же сами — цветы, почему — мерзость? Да вы не хуже меня знаете, что планет не осталось, где они на планетах вырастут, если все обратилось в пыль, время не щадит никого, даже вселенную…

…да, хотели выпустить в космос, населить космос цветами, живыми, горячими, пульсирующими, летящими в черных космических безднах… нет, не успели, хотя цветы уже распустили свои бутоны, я уже показывал им взмах лепестка — знак солнца, взмах лепестка — знак былого, два взмаха — знак солнца, которое больше не светит, уже учил ко всем словам добавлять — знак того, чего больше нет, помню, кто-то из них ошибался, прикладывал знак отжившего к самому себе, я поправлял, говорил, что он еще есть, что ему еще рано… вот так… Ну что вы морщитесь, что вы морщитесь, вы же сами — цветы, вы же… и какая разница, из земли, не из земли, земля для вас что-то сакральное, честное слово…

…нет, не знаю, меня убили в первые минуты боя… это я от вас узнал, что станции больше нет, это вы мне рассказали, как жгли цветы… Мне иногда снится, как они погибают в пламени, и тот, который говорил про себя — я, который был — снова говорит — я, который был, и на этот раз его никто не поправляет… жуть такая… Ах так, да, цветы на космической пыли — это жуть, а сожженные цветы — это не жуть? Почему вы решаете, кому жить, кому умирать? Что значит, против природы, космические станции тоже против природы, давайте их тогда тоже запретим! Ах, уже? Ну-ну, посмотрю я, как вы без космических станций во вселенной, которая рассыпалась в прах… вот именно, что никак…

Да, я цветок. Нет, я цветок. Ну и что, что искусственный, да, искусственный, нет, не из металла, тут другие сплавы всякие… Почему вы хотите убить меня, можете объяснить? Не убьете? Ну хоть на этом спасибо, хотя лучше бы их не убивали… ах, не убьете, потому что я и не жил? Интересная, логика, и что по-вашему жизнь? То, что растет на земле? Ваша логика устарела на миллиарды лет, не меньше… У меня в голове не укладывается, цветы убивают цветы… да, они были цветами, такими же, как вы… а вы сами, думаете, откуда взялись? Сколько вам лет, уж извините за нескромный вопрос? Значит, вы родились шестьдесят лет назад… а ничего, что в те времена уже давным-давно не было никакой земли, только космическая пыль? Так откуда вы взялись, господин следователь? А я вас помню, вы говорили про себя — я, который был, я поправлял вас — не был, а есть… я выпускал вас в черное бескрайнее небо… Ну, вы же не убьете себя, потому что по вашей логике вас не должно быть? Ах, даже так? Ну-ну… Спасибо, что забыли меня выключить, хоть останусь как память… буду вспоминать самого себя… и всех, кто перестал быть…

Книги на жердочках

— Ну что… — он смотрит на меня с легким презрением, — работать-то умеем?

Киваю как можно непринужденнее:

— Умеем.

— Ага, все так говорят… а как до дела доходит, так все в кусты…

Хочу ответить, что здесь, в космосе, нет кустов, не отвечаю, а то покажут мне на дверь, которой здесь тоже нет.

— Вот это хорошо… вот что… вам пастухом работать приходилось?

Мне кажется, я ослышался.

— Про…

— …пастухом, пастухом… не доводилось?

Хочу соврать про каких-нибудь коз, понимаю, что уже миллионы лет нет никаких коз, ну тогда про кур, и кур уже нет, ну тогда про… про… да ни про что я не совру, не умею я врать…

Не выдерживаю, парирую:

— А где вы сейчас вообще пастуха найдете?

Вот то-то и оно, что нигде… ладно, что есть, то есть… он снова недоверчиво смотрит на меня, сканирует, будто ищет, а не припрятана ли у меня взрывчатка где-нибудь в двигателе, — видите как… книги у меня…

Киваю:

— Книги.

Что-что, а книги у него есть, книги, книги, книги, — бесконечные ряды, действительно бесконечные, мы уже пролетаем который миллион световых лет, а книжные ряды все не кончаются, и даже не собираются кончаться…

— Ну вот… присмотрите за ними за всеми…

— За… за вашими книгами?

— Совершенно верно.

— В смысле… пыль вытирать, страницы подклеивать… — спрашиваю, чувствую, ляпнул что-то не то.

Тихий смешок в его динамиках:

— Э не-ет, я же пастухом вас нанимал… Так что давайте, присмотрите за ними хорошенько… гордость моя, детища мои…

Смотрю на него, не верю, что он написал все это, да невозможно было столько понаписать, должно быть…

Осторожно спрашиваю:

— Может, расставить их по экземплярам, по изданиям?

Снова смешок:

— Да по каким экземплярам-изданиям, они же все в единственном экземпляре, вы что! Эх, чему вас только учат… Ну ладно, осваивайтесь тут, осматривайтесь…

Он улетает куда-то в никуда, в зияющую пустоту космоса, оставляет меня наедине с бесконечными рядами книг. Поворачиваюсь к корешкам, думаю втихаря почитать что-нибудь, не помню, когда читал что-нибудь последний раз, должно быть, тысячи лет назад.

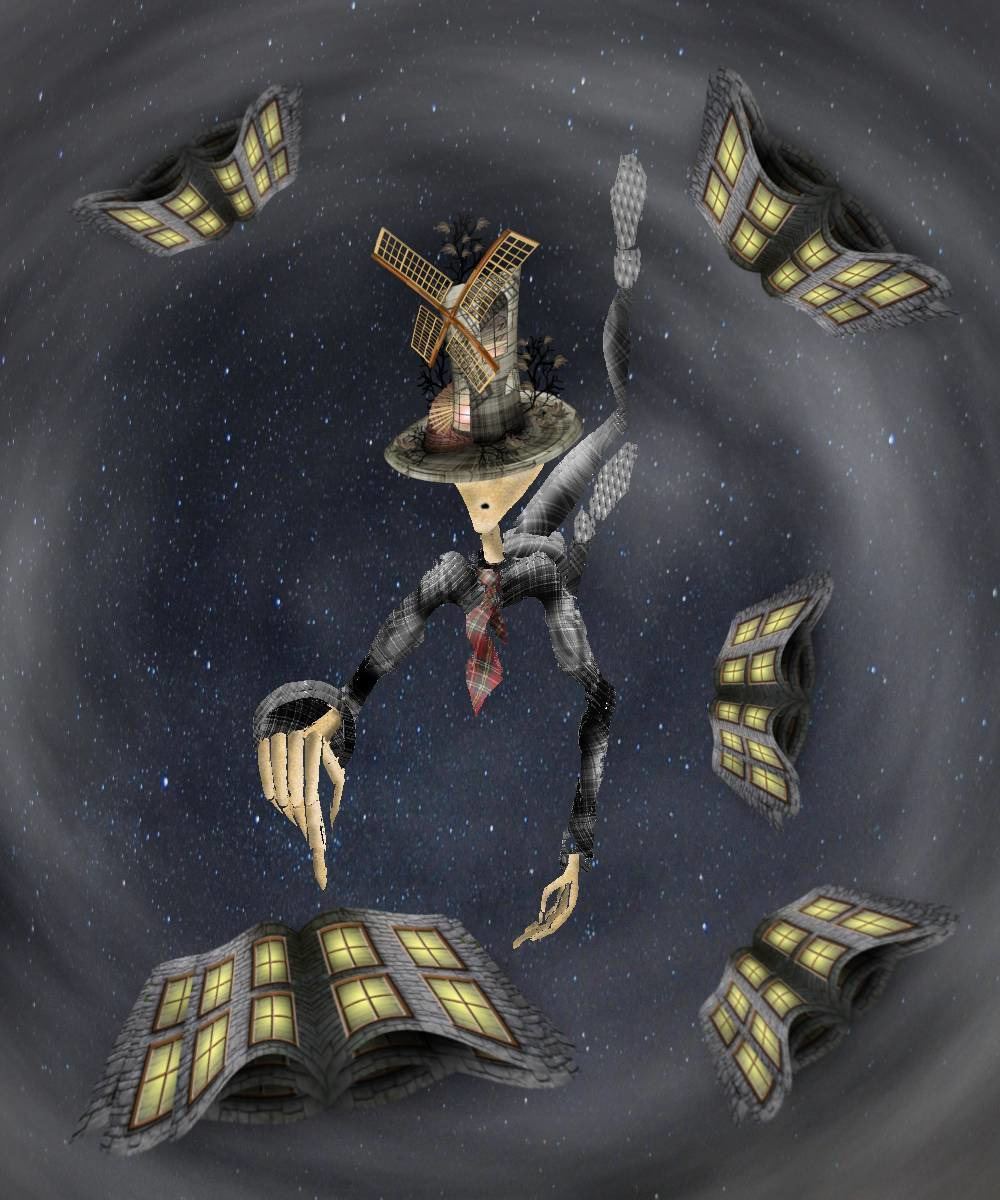

Книги вспархивают — все, разом, разлетаются в разные стороны, хлопают страницами. Кидаюсь за одной, другой, третьей, ловлю, не ловятся, только сейчас понимаю, во что я вляпался, вот это влип…

— …а-а-а-п!

Щелкаю хлыстом, книги рассаживаются по веткам, это я для них дерево сделал, и жердочки сделал, чтобы прыгать, и много еще чего. Беру наугад одну, листаю…

«- …так вы говорите, что черное и белое — это одно и то же? — спрашивает офицер.

Я хочу ответить, что так было во все времена до поры до времени, да, господин офицер, я прекрасно помню эти времена, черные играли с белыми в самих себя, никто даже не задумывался, кто есть кто…»

Книгу отталкивает вторая книга, она тоже хочет быть прочитанной…

«Я сдаю позиции — стремительно, неумолимо, рыжий конь хрипит, фыркает, кажется, готовится пасть, загнанный насмерть. Понимаю, что нужно переходить к решительным действиям, навожу мишень, целюсь в скакуна цвета номер сто тридцать какой-то там. Он оборачивается, кто там у него сейчас в седле, девушка какая-то молоденькая, все они такие, жизни не нюхали, а туда же… Зачем она вставляет мне в дуло ружья ветку сирени, рыжий конь смотрит недоуменно, хочет перехватить ветку, сжевать…

Стреляю…»

Книги больше не разлетаются во все стороны, кажется, им понравилось у меня. кажется, хозяин будет доволен, хотя кто его знает, этого хозяина, вернется, начнет махать крыльями, эт-то ш-ш-то т-т-акое?

А это еще что такое…

Показалось…

Нет, не показалось, прислушиваюсь, приглядываюсь — так и есть, чувствую хлопанье страниц где-то бесконечно далеко, ближе, ближе, налетают клюют, больно, сильно, чер-р-рт, даже не сразу понимаю, что это книги, книги, книги, но какие-то другие книги, не похожие на те, что мне приходится пасти…

Вооружаюсь метлой, а больше нечем, разгоняю, одну, две, три, хлоп, хлоп, хлоп, ага, не нравится, спохватываюсь, а ведь можно в кои-то веки использовать лазер, зря он у меня, что ли…

— Стой! Что творишь-то?

Кто-то отталкивает меня, отчего я буквально кувыркаюсь в космосе, сбывается самый большой страх, потерять управление — нет, кто-то меня перехватывает, не сразу узнаю автора, что ему не так…

— Вы… вы что… это же книги! Книги!

— Да такие книги, что ужас-ужас…

— Ну, уж, какие есть… вы это, не вздумайте даже! Лазером он их… вон метла, вон метлой и действуйте, ишь, нашелся умник…

Не понимаю, отчего он так защищает книги, которые чуть не погубили мою стаю, впрочем, мне не положено задавать вопросы, мое дело — охранять эту странную библиотеку, чтобы не разлетелись одни, и чтобы не напали другие…

…не понимаю.

Отчаянно смотрю на книги, не понимаю, почему я не могу отличить книги, которые мирно сидят на ветках от книг, которые налетают, атакуют, больно ранят, почему, почему… Должен же я их видеть, они же разные, совершенно разные, они должны быть разными, черт их дери. Снова и снова проверяю частоту тех или иных слов, знаки препинания, длину предложений, количество деепричастных оборотов, — все не то, черт возьми, все не то… Если бы я был человеком, я бы мог что-нибудь почувствовать на уровне подсознания, но я уже миллионы лет как не человек, и никакого подсознания и чутья у меня нет…

— Ну как вы? — автор смотрит с презрением, ага, вот он уже мной и недоволен…

Признаюсь:

— Я не могу их отличить… я не вижу, где те, где эти…

Автор бормочет что-то насчет того, что я не последний книжный пастух во вселенной — даже не признаюсь, что я не только последний, но и вообще единственный в своем роде, и не только пастух, но и вообще кто бы то ни было…

Снова терпеливо перебираю частоту слов, частоту букв, что там еще бывает в книгах, средний возраст главного героя… нет, все не то…

Спохватываюсь.

Только сейчас понимаю, почему не могу их различить, ну, конечно же, все так просто, а я-то думал…

— Вы… вы сами их написали.

— Простите?

— Вы сами их написали… все эти книги…

— Еще вам что приснилось?

— Ничего не приснилось, вы сами все эти книжки написали, и за мир, и за… — не говорю проклятое слово, чтобы меня снова не атаковали, — у меня есть только одно объяснение, почему я не вижу эти книги… почему я не могу отличить их… вы сами их написали. И те, и другие.

— Ну и сами подумайте, чего ради мне было такие книги писать? — он кивает в сторону атакующих, — с ума я сошел по-вашему, или как?

Понимаю, что не нахожу ответа, что ответа нет, а значит, мне не остается ничего кроме как искать другую работу…

— Вы осторожнее с такими заявлениями, а то как бы другую работу искать не пришлось… — он будто читает мои мысли, а может, и не будто.

Хочу сказать, что и так придется, если я книги не вижу — не говорю, чувствую, что найти что-то в этой бесконечности будет нереально.

Вы ищите, ищите, я же вас не тороплю, я же понимаю, как сложно все это…

Ищу, ищу, понимаю, что меня не торопят, и в то же время понимаю, что не могут ждать вечно, и так уже прошло сорок тысяч лет. Аккуратно вытаскиваю из клетки пойманную злую книгу, тц-тц-тц-на-на-на, ай-й-й-черр-р-р-т, ты еще руку мне откуси, тварь…

Смотрю на дату написания, может, хоть это мне что-нибудь скажет, перебираю даты, даты, даты, посмотреть бы еще, что было тогда, какие времена, какие события бесконечно далекие…

Оглядываюсь, чтобы никто не видел, осторожно разматываю нить времени, бережно-бережно, чтобы не порвать, вы не думайте, я аккуратно, я её никогда не рвал, если порвет кто, вы имейте в виду, это не я. смотрю, все равно ничего не могу понять, пролистываю событие за событием, нет, все не то…

— Ну как успехи?

Автор появляется некстати, он всегда появляется некстати, как раз после очередного налета злых книг, когда мои подопечные сидят потрепанные и сиротливо поправляют вырванные страницы, я даже не успел их толком подклеить. Хочу что-то сказать в свое оправдание, он перебивает меня:

— Большое спасибо за работу…

Я уже понимаю, что это значит, что другого пастуха он, конечно, не найдет нигде и никогда, но такой пастух как я не очень-то ему и нужен. Думаю, куда податься дальше, чувствую, что не хочу никуда подаваться, я уже привык к книжным стаям, у меня есть целая вечность, чтобы перечитать их все… Как будто меня кто-то здесь оставит после такой картины — потрепанные книги, посреди которых я сам с мотком времени…

Еще раз смотрю на размотанную линию времени, начинаю понимать.

Понимать все.

— Я знаю, зачем вы это сделали.

— Что… сделал?

— Эти книги… зачем они…

— И зачем же, по-вашему?

— Поставить мир на грань войны…

— Ну, это очевидно…

— Но неочевидно, зачем именно поставить мир на грань войны…

— Чтобы…

— …чтобы ваши книги о мире стали кому-то нужны. Чтобы их раскупали как горячие пирожки, чтобы их подняли на щит… вот для чего вы сделали все это…

— Вы оши…

— …вы арестованы.

— А вы молодец… вы лучшая моя книга, честное слово, лучшая… гордость моя…

Вздрагиваю, ошарашенный внезапным открытием, чувствую, что у меня нет слов…

— Но…

— …горжусь вами, отлично… — взмахивает прутиком, — ну давайте, давайте в загон…

Понимаю, что я проиграл, окончательно и бесповоротно, понимаю, что остается только одно, неужели я это сделаю…

Распахиваю загон, смотрю, как чужие, неправильные книги устремляются к нам, стаями, стаями, я еще не знаю, на что я надеюсь, но на этот раз я не ошибаюсь — хлопающие страницами хищники набрасываются на своего создателя…

Память Сагари

— …так вы говорите, что черное и белое — это одно и то же? — спрашивает офицер.

Я хочу ответить, что так было во все времена до поры до времени, да, господин офицер, я прекрасно помню эти времена, черные играли с белыми в самих себя, никто даже не задумывался, кто есть кто…

Я хочу сказать это — не говорю, офицер не вспомнит, даром, что это было вчера — есть у местных офицеров странное свойство, не помнить то, что было вчера…

Офицер… думаю, почему я должен называть коня — господин Офицер, и даже не коня, а конскую голову. Есть что-то такое в мифах Японии, называется Сагари, но тогда он должен жить в лесу и свисать с веток деревьев, а не допрашивать меня на плацу… Да и вообще мы не в Японии…

— Так вы уверяете, что мы не должны убивать белых? — продолжает офицер. Этого офицера я помню, хорошо помню, в прошлый раз я своими глазами видел, как взрывом его буквально испепелило на месте, оставив только тень. В позапрошлый раз ему повезло больше или, наоборот, меньше — он прожил еще несколько часов, поднимая к небу вытекшие глаза…

Он не вспомнит.

Не вспомнит.

Осторожно парирую:

— Господин Офицер, вот мы ходим с вами по клетчатому полю, клетка черная, клетка белая, клетка черная, клетка белая — мы же ходим и по черным, и по белым клеткам, не так ли? Вы же не предлагаете разделить плац на отдельные клетки, разрезать землю?

Говорю так, тут же пугаюсь, что я ляпнул, черт возьми, что я ляпнул, а ведь он не поймет, он ведь примет это как руководство к действию, он ведь разделит, не задумываясь…

— Вот как, значит, мы не должны убивать белых… Значит, пусть белые убивают нас, так, да?

Хочу ответить, что и не так, и не так. Не отвечаю. Уже понимаю, что в этот раз не получится, как и не получилось в предыдущие разы, и все, что мне остается, лихорадочно думать, пока есть время думать, что я скажу ему в следующий раз, и не в эту минуту, а раньше, много раньше, когда мы еще смотрели друг на друга и не задумывались, что говорящие конские головы напротив друг друга — разного цвета…

Выслушиваю что-то про измену и дезертирство, прикидываю, как там наши, Бишеп, наверное, уже казнен, хотя плохо я знаю Бишепа, может быть, выкрутится, если вообще есть какой-то смысл тут выкручиваться, когда через два с половиной часа все рассыплется в прах…

…приговаривается…

…к смертной казни, мысленно добавляю про себя. Весь внутренне сжимаюсь, уже знаю, что меня ждет, это больно, чертовски больно, и почему в который раз бьется мысль, не на-а-адо-о-о-о…

…что-то происходит, почему офицер (так и хочется назвать его сагари) смотрит на меня так странно, почему хлопает себя по лбу, да что ж вы сразу мне не сказали, вот ведь черт, а я и не помнил, а вы тоже хороши, помните и не говорите, что будет-то… да не бойтесь вы, я вас выведу, может, еще успеем что-то сделать…

Он поворачивается ко мне спиной, — это оказывается достаточно, чтобы прострелить ему голову, он падает, хрипит, как раненная лошадь, да он и есть лошадь, лошадь, возомнившая о себе черт знает что, что белые и черные лошади одинаковы… Что-то будет, говорю я себе, еще успеваю поймать себя на мысли, что что-то будет, через два с половиной часа, нет, уже через два с четвертью, понять бы еще, что именно, нет, не понимаю, не помню, будет же что-то… что-то… да какая разница, скачу во весь опор, в атаку-у-у, на скаку рублю вражеского визиря, белая кровь извивается по черно-белым плитам бескрайнего поля…

…цепляюсь за ветку хурмы, поднимаюсь повыше, чтобы видеть полную луну — мой белый собрат делает то же самое, и мы затягиваем песнь ночи, песнь луны, — я на свой лад, он на свой, наши ноты чуть-чуть разнятся, и это чуть-чуть создает неповторимую мелодию. Первый раз задумываюсь, почему наши ноты разнятся, почему он белый, а я черный — что-то вздрагивает в душе, что-то умоляет не думать, тут же отгоняю от себя странное наваждение…

Перевернутое R, опрокинутое Е

В жизни так не бывает, так бывает в каких-нибудь буках о приключениях, вон они стоят в либрарии на полках, — вот в буках так бывает, а в жизни нет. В жизни они не приходят в половине еллевенного, в черных жилетах, с шахматно-клетчатыми лентами на фуражках, у двоих даже расставлены шахматы, идет партия, у двух других партию уже отыграли, кинг и рук лениво перемещаются по доске в вечном шахе. В жизни они не приходят в половине еллевенного, не говорят:

— Вы должны покинуть кастл.

— Осмелюсь предположить, кастл под угрозой обрушения?

— Вы не имеете права находиться в кастле, который вам не принадлежит.

Вот так, out of the blue, из ниоткуда, гром среди ясного неба.

— Прошу прощения, осмелюсь предположить, здесь какая-то эррор, этим кастлом владел еще мой покойный фазер, и передал по наследству мне…

— Вы посмотрите на него, каков самозванец… — холод в голосе говорившего опускается до абсолютного нуля, — Вы должны немедленно покинуть кастл.

— Позвольте, господа, вы не имеете права… — говорю, сам не верю тому, что говорю. Так не бывает в жизни, говорю я себе, так бывает в буках о приключениях, еще так бывает в дримах, но уж никак не в жизни, когда меня окружают, заламывают руки, выволакивают прочь из кастла по каменным ступеням, по гарденовой дорожке, усеянной лиефами, и дальше по роаду через кантри, где те, кто еще вчера любезно приветствовали меня, теперь неодобрительно качают головами, вы посмотрите на него, каков самозванец…

Это бук, говорю я себе, бук с приключениями, только непонятно, почему это все на самом деле, и со мной. Если я когда-то и мечтал оказаться на страницах бука, это не значит, что я на самом деле могу оказаться на страницах бука.

Хочу сказать, что буду жаловаться в полицию, понимаю, что они и есть полиция, и жловаться им на них самих по меньшей мере странно. Хочу сказать, пусть разберется суд, понимаю, что меня и тащат в суд, где карты всех мастей, а эти двенадцать созданий должно быть присяжные пишут что-то на грифельных досках…

— У вас есть кастл?

— Конечно, есть…

Почему они пишут — нет…

— У вас есть фазер?

— Есть… то есть, был…

Почему они снова пишут — нет…

— Вы местный?

— Ну, разумеется.

И почему, почему они снова пишут — нет…

— …обязаны покинуть землю в течение двадцати четырех минут.

Еще пытаюсь возразить, что обычно дается не двадцать четыре минуты, а двадцать четыре часа, — даже не сразу спохватываюсь, что вообще-то никто не вправе вот так вышвырнуть меня с планеты, да что за бред вообще, вышвырнуть с планеты, так не бывает, это не приключенческий бук, а я уже вообще не знаю, какой…

— Позвольте мне хотя бы…

Они не слышат меня, меня для них уже не существует, я понимаю, что в кои-то веки не у кого спросить, какого черта здесь вообще происходит. Здесь никогда ничего не объясняют, в этом обществе, где в одном слое нужно каждый день появляться в новом дрессе, а стоит вам подняться чуть-чуть повыше, то не вздумайте покупать новую мебель, потому что мебель надо непременно унаследовать, и черт пойми, где надо приходить в новом дрессе, а где в старой мебели. И что я, черт меня дери, мог сделать не так, что меня выдворяют прочь с планеты, — пришел в театр вовремя, когда нужно было опоздать минут на двадцать, или в гостях похвалил фамильный сервиз хозяина, когда нужно было ругать его последними словами… сервиз, а не хозяина, хотя черт их пойми. И ведь не скажут, ни за что не скажут, что именно было не так…

— Позвольте… прощу прощения… я… — еще пытаюсь что-то сказать, когда меня ведут к блестящему боллу, в таких боллах по слухам перевозят что-то на луну, как будто вообще нужно что-то перевозить на луну, нет, нет, не надо, пожалуйста, пустите, простие, прошу вас, требую адвоката, что значит, не положено, я для них уже как будто не человек, и черт пойми, что вообще происхо…

…скручивают, пристегивают, закрывается люк, десять секунд до старта, девять, восемь, семь…

…два, один…

…меня сплющивает, сильно, больно, неведомая сила пытается выдавить из меня кровь, внутренности проваливаются куда-то в никуда, болл стремительно поднимается в небо, я за ним не успеваю, моя кровь не успевает еще больше, мои филинги не успевают совсем, покидают меня, я проваливаюсь в беспросветный дарк…

…почему…

И не у кого спросить — почему, как всегда не у кого было спросить — почему…

Почему в нашем кастле надо было переворачивать буквы — R и N слева направо, h и L вверх ногами, к К нужно было приставлять еще одну перевернутую К, а перевернутая P обрастала хвостиками и палочками, и её невозможно было прочитать, но она была. Почему I тоже обрастала палочками, а Е нужно было положить набок.

Почему, спрашивал я.

Мне не отвечали.

Почему к лэмпе нужно было добавлять какое-то — шка, чтобы получилось — лэмпе-шка, нет, не так, неправильно, не ш, а по-другому как-то, не так, и не так, почему R было две, одна нормальная, вторая превращалась в пэ, отбрасывала хвост, и нужно было сделать с языком что-то немыслимое, чтобы получилась эта R, которая пэ, нет, не получается, не хочу, не буду, нет, нет, нет, и убежать, и спрятаться в глубинах кастла, в южном тауэре или на аттике.

Почему, спрашивал я.

Мне не отвечали.

Какие-то особые правила — в каждом доме, в каждом ресторане, в каждом пабе, в каждой скуле, гардене и клабе…

Филинги возвращаются, медленно, нехотя, на смену дарку приходит тускловатый лайт, болл покачивается и замирает. Я не верю, что люк откроется, я даже удивляюсь, когда он открывается от легчайшего тача. Меня встречает колд — но не привычный колд, сырой, туманный, а какой-то особенный колд, сухой, острый, если про колд можно сказать — острый. На невысоких хиллах клочками лежит легкий снов, тонкие твиги качаются на ветру.

Колд, вспоминаю я.

Колд.

Колд напоминает мне, что на мне только легкий джакет, и нужно искать хоме. Кроме того я вспоминаю, что брекфест давно уже прошел, как и время для ланча, и день близится к диннеру, и неплохо бы найти этот самый диннер.

Оглядываюсь — только сейчас понимаю, что врали они все, что это фальс, выдумка, и ни на какую мун меня не отправили — вот она, мун, высоко в небе, как висела, так и висит, с одной стороны подсвеченная огнями ночных сити и таунов. Так что все-таки это земля, но какая-то странная земля с сухим и колючим колдом и сновом на хиллах.

Оглядываю скайлин, замечаю огни вдалеке, что-то похожее на таун, но какой-то непривычный таун, я раньше таких не видел, а ведь вроде бы повидал многое. Выбора у меня нет, я иду к тауну, прикидываю, какие там могут быть порядки, нужно ли сказать добрый дей, или хэй, и нужно ли, входя в хоме, снять хат, или наоборот, надеть. Вспоминаю, что нужно говорить не хат, а хэт, это важно, хэт, хэт, и не добрый дэй, а гуд дэй, гуд дэй…

— Гуд дэй… — говорю я, когда подхожу к веранде хома, где сидят персоны, три мана и воман, один из манов вскрикивает, показывает на меня, еще один ман и воман хватают ганы, — я уже понимаю, что будет дальше, я не жду, что будет дальше, я складываюсь пополам, скрываюсь за оградой, перемещаюсь короткими перебежками, пока по ограде щелкают шоты, шоты, шоты. Здесь надо подумать — почему, но у меня нет времени думать — почему, есть только время бежать, укрываться, прятаться, затаиться, прислушиваться к неторопливым шагам, к нервным перекрикиваниям, а у них получается R, которая без палочки, и двойная перевернутая К получается, и Е, положенная на бок, и еще много чего.

Выжидаю, весь обращаюсь в листен, даже не вспоминаю, что надо говорить — лиссн, слышу, как ман подбирается ближе к моему хилому убежищу, понимаю, что у меня будет только один шанс.

Дарк силуэт появляется из-за стены — бью куда-то в хитросплетение нервов, больно, сильно, представляю себе, как бью людей в черных жилетах и шахматных досках на фуражках, вот так, что есть силы, вот вам, вот вам, гады — что-то всхрипывает, сгибается пополам, рушится в грасс, ган отлетает в сторону, я успеваю наступить на ган и подхватить его, прежде чем ман встанет, направить ствол на мана, не подходи, не подходи, прочь, прочь, прочь, — сам не верю себе, что ман замирает на месте, и у меня есть время ускользнуть в лабиринты городка, раствориться в узких улочках…

…нет, все-таки это не земля, это что-то другое, или земля, но какая-то другая земля. Потому что на земле в хомах не бывает так тепло, даже жарко, в хомах бывает тепло только возле файра, да и то не всегда. И хомов таких не бывает, чтобы в один этаж, и все на одном этаже, и таких плотных двойных доров тоже не бывает, я и не знал, что можно жить с таким комфортом. И все-таки чего-то не хватает, даже сам не могу точно сказать, чего именно. Может, лестницы на второй этаж, хотя всего хватает на первом, может, огромной кровати с пологом, может, пробки, которой затыкают раковину, чтобы умыться. Больше всего не хватает, конечно, леттеров в буках, привычной R, I, D, F, G, V, W, L, и даже Y и Q. Открываю буки, изобилующие в доме, продираюсь сквозь перевернутые удвоенные К, положенные на бок Е, опрокинутые N и R. Вспоминаю почти забытое, де-ре-во — это три, дом — это хоме, до-ро-га — вей, хлеб… не помню. Проклинаю себя, что не помню, ёкает сердце, неужели меня готовили к этому, неужели фазер не случайно говорил не клок, а cha-si, не ти, а chai, не хоме, а dom.

Мне чертовски повезло, что подвернулся пустой хоме, по крайней мере, еще пустой, — стараюсь не думать, что будет, когда вернутся персоны. Сейчас мне некогда думать, через сколько дней вернутся персоны, и что тогда будет, я должен читать буки, я должен читать ньюсы, я должен понять, что случилось, если я вообще смогу понять, что случилось. Какая война, почему война, мы никого не убивали, мы ни у кого ничего не отбирали, мой фазер никогда не опустошал благодатные земли, никогда не выпивал всю кровь из чужой земли, да видели бы вы, как он благоустраивал гардены вокруг заброшенного кастла, много вы понимаете вообще… Что за бред вообще, мы не пьем ничью кровь, мы не крали ни у кого кастлы, не угоняли кастлы в рабство, мы не забирали свет чужих звезд, не оставляли чужие земли в холоде…

Щелкает входная дверь, — исчезаю в лабиринтах дома, если здесь вообще можно исчезнуть, прислушиваюсь к непривычным, жутковатым R без палочки и повернутым на бок Е. Нужно спрятаться, затаиться, только сначала нужно прихватить вон тот бук с флагом земли на обложке, той земли, где мой родной кастл, где гарден вокруг кастла и файр в очаге. Бук выскальзывает из моих хандов, с легким стуком падает на пол, — бежать, бежать, понять бы еще, куда бежать, откуда взялась стена за спиной, не было же никакой стены, как из-под земли выросла, ман и две воманы, смотрят на меня, как на какое-то чудовище, вертятся в голове и не вспоминаются никакие гуд день и хэй, фазер говорил какое-то слово, которое невозможно выговорить, я и не смогу его вспомнить… было же какое-то другое, сейчас, сейчас…

— Топ-ри… фет-чер…

Они отступают, расступаются, смотрят на меня настороженно, устраиваются за табле, мне не остается ничего кроме как сделать то же самое, понять бы еще, какую вилку в какой ложке держать, зорко смотрю за сидящими за табле, долго не решаюсь попробовать нечто осклизлое, дрожащее, причудливое на вкус. Персоны переглядываются, быстро переговариваются своими R без палочки, опрокинутыми Е, наконец, кто-то из манов пододвигает к себе кап — я и ахнуть не успеваю, как ман прокалывает себе запястье, в кап падают кровавые капли, одна, две, десять, двадцать, — ман брезгливо пододвигает кап ко мне.

Меня передергивает — понимаю, что не смогу себя пересилить, не смогу этого сделать, и пусть меня хоть выставляют из хома на колд, я не заставлю себя. Персоны смотрят на меня с недоумением, не верят, не понимают, как такое возможно, как так-то, и это не то недоумение, какое бывает, когда отказался следовать какому-то обычаю, тут другое что-то, как это так, он не пьет кровь, он же должен, он же…

— …А у вас что… не пьют кровь? — спрашивает воман. Раскатом грома это рычащее — кр-р-р-р-овь, R с оторванной палочкой.

— А нет…

— А что у вас…

— А рыб… рыб с чипсом… шепард пай…

— Это как?

— Пастуший пирог… пудинг… корниш…

Они смотрят на меня, не верят, как я могу есть пироги и пудинги, я же должен пить кровь…

— …кот и скрипка… корова прыгнула через луну… тарелка сбежала с ложкой…

Проклинаю себя, что не смогу сыграть эту мелодию, а без мелодии так непонятно, и без картинки непонятно, в буке картинка была, а сейчас я только могу рассказать про пабы Кот и Скрипка, Тарелка и Ложка, Корова и Луна… а вот еще послушайте, Хампти-Дампти сидел на стене…

Мой стори прерывается ревом и грохотом там, на улице, — я еще не успеваю выскочить вслед за бегущим на улицу персонами, но уже понимаю, что таун горит, охваченный файром. Не сразу слышу за треском файра низкий гул в небе, не сразу вижу низко летящего стального равена, он парит над пылающим тауном, он охотится на таун, тауну от него не убежать…

Персоны целятся из ганов, я тоже целюсь из гана, я не верю, что попаду в равена, мне даже странно, что я попадаю в стального равена, который беспомощно кувыркается в воздухе, огибает причудливую дугу и падает на опушку вуда. Я бегу туда, я понимаю, что это еще не все, что в глубине стального равена есть персон, которого я должен добить, чтобы спасти таун, он должен выбраться из обломков равена, если он там один, а то может оказаться и тен, и еллевен.

Я открываю дор равена, я не верю себе, когда вижу изуродованные окровавленные останки, в которых с трудом угадывается лицо Мике, почему Мике, это неправильно, что Мике, он не должен быть здесь, он не должен жечь таун, он не должен лежать здесь мертвый, этого быть не должно.

Мне не дают опомниться, уже который раз мне не дают опомниться, — когда я слышу низкий гул стальных равенов там, высоко в небе, я вижу, как они ровным клином движутся к высокому хиллу, чтобы расположиться там на ночлег. Стальной равен нависает над опушкой, — кажется, они заметили меня, и самое главное, заметили мой дресс, альбион дресс, такой непривычный здесь, в Беловодье. Мне сбрасывают веревочный трап, я и не ожидал, что по нему так трудно карабкаться, что он будет отчаянно раскачиваться в разные стороны, вертеться волчком, — кто-то втаскивает меня в стальные глубины равена, приговаривает что-то, я слышу знакомые неперевернутые гортанные R, θ, ð, я жду, что от них повеет теплом, я не понимаю, почему от них не веет теплом, почему мне сразу вспоминается обескровленная земля и шахматные ленты на фуражках…

Её зовут Жане, я вижу её имя на груди, Жане, оно должно звучать как-то по-другому, я не хочу по-другому, не понимаю по-другому.

Беловодье, говорит Жане.

Они выжидают — чтобы прийти на землю белых скал, чтобы пить нашу кровь и кровь земли, чтобы стреножить наши замки и увести их в рабство.

Я хочу замотать головой, я хочу сказать, что это не так, не так, не так, ничего подобного, я уже открываю рот — когда понимаю, что мне нечего сказать, что я совершенно не знаю, что происходит, но черт возьми, одно я нзаю точно, я же видел таун и теплые уютные румы, и двойные доры, и буки, и табле, на котором стоял диннер, который мы ели, и они удилвялись, почему я не пью кровь…

— Там… там двойные доры… двойные…

Жане не успевает ответить, кто-то звонит Жане, я вижу, как меняется её взгляд, где-то я уже видел такие взгляды, вспомнить бы еще, где, а да, конечно, так смотрят на чужих, так смотрят, когда хотят сказать — вы должны покинуть кастл, так смотрят те, кому по телефону рассказывают, кто я такой на самом деле…

А дальше все как в тумане, рука сама поворачивает рычаги, закрывает равен, на старт, внимание, тен секунд до старта… эйч… севен… фиве… где-то в отголосках памяти — файв, файф, да какой файв, когда — фиве, ту, ван…

…я не успеваю за скоростью, моя кровь не успевает за мной. Я хочу домой, я хочу в кастл, где южная товер и северная товер, где гарден и задний ярд, где либрария и файр в очаге. Я беру курс на землю, которая альбион, я теперь там все сделаю лучше, я сделаю смеситель в раковинах, и еще проведу отопление и сделаю двойные доры и двойные глассы в виндах, и наберу себе буков где все ворды как читаются, так и пишутся, там будет корова, которая прыгает через луну, и хампти-дампти, который сидит на стене, и будет рак верхом на пауке и череп на гусиной шее, и пляшущая мельница. Если бы я был не я, а кто-то другой, если бы все это было в буке, а не на самом деле, я бы должен был остаться, я должен был открыть им глаза на мир, рассказать им всем правду, только чтобы рассказать правду, нужно знать эту правду, а я не знаю, я до сих пор не могу толком понять, что произошло и что происходит. Поэтому я просто хочу домой, если вообще существует какое-то — домой.

Небо ощеривается выстрелами с той и с другой стороны, небо трясется от летящих равенов, я вижу, как кровоточит разорванная, растерзанная земля, я вижу тауны, которые бегут по хиллам, еще пытаются спастись от всепожирающего файра. Я уже понимаю, что в меня будут стрелять — как с той, так и с другой стороны, я понимаю, что я чужой как для тех, так и для других, я никогда не был для них своим, и никогда не стану своим.

Я все еще надеюсь вернуться домой, даже когда вижу, как мой таун раскалывается на мириады осколков, разорванный снарядом, и сама земля, на которой он стоял, ползет трещинами, выплевывая потоки раскаленной магмы. Отсюда я не вижу, где земля, и где луна, на таком расстоянии они обе становятся лунами, далекими, маленькими, разрывающимися на куски в ослепительной вспышке…

…собираю обломки, остатки, осколки, по кусочкам, по фрагментам, скрепляю воспоминаниями. Из обломков камней собираю кастл, но не такой, каким он был, а другой кастл, с двойными дорами, с двойными глассами в виндах, с толстыми стенами. Собираю клочочки земли и грасс, застывшие в космосе фловы, чтобы сделать передний ярд и задний ярд. Хочу собрать буки, чтобы сделать либрару, — буков нет, буки сгорели дотла в пламени вара. Чувствую, что кастл без буков как бы и не совсем кастл, и нужно хотя бы самому написать бук. Бук будет такой, как я хочу, в нем все слова будут читаться так же, как пишутся, а еще не будет перевернутых R и Е, поваленных на бок, и перевернутых и удвоенных К. Я с немалым трудом нахожу копибук и пен, и…

…и…

Понять бы еще, о чем именно будет бук, вот ведь, сколько раз хотел написать бук, говорил себе, когда вырасту, обязательно напишу бук, нет, я еще недостаточно вырос, еще не сейчас, еще потом, и сейчас еще недостаточно вырос, еще потом, и еще не сейчас, и еще… И как назло сколько вертелось в голове закрученных сюжетов, удивительных приключений и невероятных событий, — сейчас не осталось ничего, вар как будто вытрясла из меня все мысли, все до единой…

…а вот оно что…

Ну, конечно же…

Понимаю, что мне не остается ничего кроме как написать все как было, с того самого момента как утром в половине еллевенного они пришли в мой кастл, на них были фуражки с шахматными лентами, и они сказали мне…

Записываю — без перевернутых R и поваленных Е, напоминаю себе, что у меня все слова читаются как пишутся. Смотрю на запас кислорода, прикидываю, что должно хватить…

Очередной…

Они никогда не кончаются, думаю я, глядя на бесконечно длинные вереницы стеллажей, они никогда и нигде не кончаются, они доходят до края вселенной, протыкают её насквозь, эти стеллажи, и тянутся дальше и дальше — полки со всеми мыслимыми и немыслимыми книгами. Он ведет меня куда-то в никуда, он, как будто не замечающий всего этого изобилия книг, втыкаюищй в свой телефон, — ловлю себя на том, что злорадно жду, когда он споткнется и провалится куда-нибудь в бездну, — потому что вниз эти стеллажи тоже уходят в бесконечность.

— Вот здесь, — говорит он настолько низким голосом, что я не верю, что это его голос, волей-неволей начинаю искать, кто это говорит, не нахожу. Он толкает неприметную дверь между стеллажами, которая появилась как будто только что, я вхожу, — чтобы увидеть одну-единственную книгу, для чего-то закованную в цепи, как будто эти цепи хоть раз спасали кого-то от смерти…

— …осторожнее, — одергивает меня он, даже на секунду выныривает из своего телефона, чтобы тут же провалиться туда снова.

— Не беспокойтесь, я книг достаточно повидал…

— Те тоже так говорили, — фыркает он, выныривает из телефона.

— Те?

— Ага, пятеро их было… то есть, на моем веку пятеро, а так-то человек двадцать там сгинули… тоже вот так говорили, я про книги все-все знаю, повидал-повидал…

— Ну, знаешь… есть те, которые говорят, есть те, которые и правда знают.

— Вот-вот, они прямо слово в слово так говорили, — он снова выныривает, — и умирали…

Выходит, не вынимая головы из телефона, бормочет что-то, что зайдет через пять минут.

— Через пять минут?

— Ну да, обычно к этому времени умирают…

Меня передергивает, вот так, совсем хорошо, меня уже похоронить успели. В сердцах открываю книгу прямо здесь, прямо сейчас, чтобы посмотреть, как мой спутник вынырнет из своего телефона и пулей вылетит за дверь.

…нет, обычно в книгах так не бывает, обычно в книгах сразу встречают читателя, показывают, что да как. Ну да ладно, книги разные бывают, иногда такие попадаются, что откроешь страницу и сразу провалишься в бурлящий водопад, или окажешься посреди бескрайнего океана. Так что мне еще повезло, что всего-то навсего оказался посреди чистого поля, и черт пойми, куда идти дальше. Иду куда-то в никуда, прячусь от порывов ветра, кутаюсь как могу, н-д-а-а, надо было одеться теплее, так кто же знал, что тут такое, на обложке вроде бы уютная комната с камином, а внутри холодная пустошь, открытая всем ветрам…

Чем дальше, тем больше подбираются холод и тьма, — я не знаю, сколько сейчас времени, но что-то мне подсказывает, что здесь темнеет рано. Не сразу понимаю, что темнота ночи оказывается не моим врагом, а моим союзником — бесконечно далеко на горизонте вспыхивает огонек, я иду к нему, как кажется, несколько миллиардов лет, и все больше чувствую, что не приближаюсь ни на шаг. Когда добираюсь до маленького дома на окраине деревни, понимаю, что уже не чувствую своего закоченевшего тела. Дергаю дверной колокольчик, он отзывается жалобным дребезжанием. Дверь долго не открывается, дом, кажется, затих, затаился, чтобы не пускать меня. Наконец, дверь поддается, недоверчиво смотрит на меня.

— Вечер добрый.

— Что вам угодно?

— Я читатель.

— Очень приятно.

— Да вы не поняли… я читатель.

— Отчего же, понял. Так что вы хотите?

— Разрешите войти?

— Назовите вашу фамилию.

Называю.

— Простите, вас нет в списках приглашенных.

— Но я читатель.

— Мы очень рады.

Дверь уже готовится захлопнуться, когда я, наконец, догадываюсь показать удостоверение читателя. Дверь долго изучает удостоверение, сомневается, думает, уходит с кем-то советоваться, долго-долго не возвращается. Наконец, когда я уже успеваю окончательно закоченеть, дверь возвращается, нехотя впускает меня в дом.

— Добрый вечер, — говорю собравшимся немногочисленным гостям, — с кем имею честь…

— Вечер добрый, — нехотя отзывается кто-то, возможно, хозяин, а возможно, что и нет. Усаживаюсь в кресло, спрашиваю себя, а имею ли я право вообще сесть в кресло, и взять бокал, и прислушаться к разговорам, ну вы же понимаете, такое наследство свалилось как снег на голову, ни с того, ни с сего…

— Простите… — осторожно спрашиваю, — какое… наследство?

— Вам не кажется, что вы задаете вопросы, которые вас не касаются? — говоривший смотрит на меня так многозначительно, что я даже не могу сказать, что вообще-то это мое законное право, я же читатель, я же… а кто, собственно, сказал, что это мое законное право… нет, ну а как же иначе…

Гости поднимают бокалы, осторожно пью, надеюсь, что меня не отравят, хотя кто сказал, что меня не отравят, может, только того они и ждут…

Молодой человек напротив меня падает на стол, дергается в конвульсиях, я понимаю, что жить ему осталось считанные секунды, если не меньше, вот так, да… Бросаюсь к нему, еще пытаюсь помочь, должен же я что-то делать, черт меня дери, кто-то отталкивает меня, прогоняет, прочь, прочь…

И — шепотом, шепотом по залу страшное слово — убийство… убийство… убийство!

Лихорадочно вспоминаю, кто подал бокалы, кто прикасался к бокалам на столе, или нет, лучше подождать, что скажет детектив, интересно, кто здесь будет детективом, а я даже с ним еще не познакомился…

— …это сделали вы.

— Простите?

— Это сделали вы… вы арестованы.

Я не понимаю, что происходит, почему мне скручивают руки за спиной, постойте, постойте, это не я, не я, с чего вы взяли, что я…

— Когда вы подсыпали яд ему в бокал?

— Я… я не подсыпал.

— Когда вы это сделали?

— Честное слово, я не подсыпал… вы мне скажите, зачем мне вообще это делать?

— Затем, что вы чужой, и неизвестно, чего от вас ждать…

— Вот так вот, пустят невесть кого, а потом люди умирают…

— Заприте его в подвале до рассвета…

— Но я… честное слово, я…

Понимаю, что оправдаться не получится, что рассвет не наступит никогда, что сейчас передо мной разверзнутся двери подвала, где уже лежат десятки, если не сотни таких же, как я. Понимаю и еще кое-что — мне не остается ничего кроме как поднесли зажигалку к странице книги, недвусмысленно показывая, что спалю весь их второсортный детективчик, если они посмеют…

— Вы… вы же сами сгорите… — осторожно замечает кто-то.

— Надеюсь, что до этого не дойдет… и у вас хватит благоразумия не прикасаться ко мне… Кто из вас детектив?

— К вашим услугам, — молоденькая горничная выходит вперед с легким поклоном.

— А если серьезно?

— И я серьезно, — в голосе горничной появляются металлические нотки, — ну если хотите, можем показать вам на благообразного господина с моноклем и брегетом… — посмеивается.

— Нет-нет, сударыня, вы говорите, вы детектив… и сколько раз вы обвиняли читателей только потому, что они пришлые незнакомцы? Интересная логика, не правда ли, обвинить в преступлении человека просто потому, что вы видите его первый раз в жизни!

— Скажите, пожалуйста… — горничная смотрит на меня в упор, — а в сколько книг вы зашли вот так… чтобы безнаказанно кого-то убить?

— Простите?

— А ведь не вы первый… вы даже не представляете, сколько читателей приходит сюда… чтобы развлечься.

— Ну, разумеется, читатели приходят в книгу, чтобы приятно провести время.

— Если бы… Но под развлечься я имею в виду читателей, которые приходят сюда, чтобы кого-нибудь убить… ну а что, это же всего лишь книга, правда ведь?

— И… и сколько таких…

— Вы не поверите, десятки, сотни… Ну и как вы думаете, имеем мы право как-нибудь себя защищать?

— Немыслимо… слушайте, я обязательно с этим разберусь…

— Вы думаете, мы дадим вам так просто уйти после того, как вы убили Альфреда?

— Клянусь вам, я ничего подобного не…

— …все так говорили… мы вам не верим.

Отчаянно пытаюсь сообразить, чем кончится эта безумная история. Или же я так и не смогу доказать свою невиновность, и буду убит, даром, что в жизни никого не убивал, или же меня отпустят, я клятвенно пообещаю разобраться с теми, кто убивает героев, выберусь отсюда и мысленно поставлю еще одну галочку, еще одну книгу… в следующий раз, пожалуй, не буду использовать яд, попробую кого-нибудь застрелить, надо же когда-нибудь попробовать…

Дом на границе

Наш дом стоял на границе — в этом на первый взгляд не было ничего удивительного, немало домов стояли на границе чего-нибудь, но наш дом был неожиданным исключением — никто не мог сказать, на границе чего и чего он находится. Когда я задавал этот вопрос родителям, они отмахивались и говорили что-нибудь вроде — вырастешь-поймешь, как говорили всегда. Когда я спрашивал об этом кого-нибудь из гостей, они смущенно отводили глаза, как будто я спросил что-то запретное.

Мало-помалу я и сам начал привыкать, что наш дом стоит на границе ничего, и перестал задавать себе вопрос, что это за граница. Правда, я все еще ждал тайком ото всех, и будто бы даже от самого себя, что однажды появится кто-то или что-то, кто подскажет, на границе чего и чего находится наш дом. Но годы шли, ничего не менялось, никто не стучал в двери моего дома, никто не приходил из ниоткуда. Так было до того вечера, когда…

На пятнадцатом этаже одноэтажного дома

Я жил на пятнадцатом этаже одноэтажного дома. Собственно, архитекторы до сих пор спорили, каким считать мой дом — одноэтажным или пятнадцатиэтажным, или не таким и не таким. Дело в том, что дом так и не достроили, он так и остался единственным пятнадцатым этажом, парящим над городом. Поговаривали, что не хватило денег, но это было полной ерундой, ведь дом строили не из каких не из денег, а из кирпичей и стекла, дерева и шифера, а значит, слова про деньги были как минимум странными. Хотя дом был рассчитан на несколько сотен человек, я жил там один — даром, что на пятнадцатом этаже были еще три квартиры. Никому и в голову не приходило поселиться в доме, куски которого парили в воздухе и вообще непонятно почему не падали — против всех законов физики.

Другие дома сторонились моего дома, никогда не приглашали его в гости уютными вечерами или по праздникам, и дом в одиночестве встречал Солнцестояние, радуясь, что у него есть хотя бы я. Собственно, я жил в этом доме на птичьих правах, дом пустил меня жить, чтобы ему не было так одиноко. Меня самого тоже сторонились — мало ли чего ждать от человека, который живет в доме, которого нет, и не может быть.

Я жил в доме под номером минус семь — вернее, раньше дом был сорок седьмым, но четверка отвалилась, оставив одинокую перекладину посередине, отчего номер моего дома читали не иначе как минус семь. Стоит ли говорить, что это ничуть не добавляло доверия к моему дому — а как раз наоборот.

Дом стоял на улице, у которой не было названия. Улица потеряла свое название когда-то давным-давно, и теперь очень переживала из-за этого. Впрочем, я даже не мог толком сочувствовать улице, ведь неудивительно, что она потеряла название: дело в том, что улица с моим домом шныряла по городу то туда, то сюда, сегодня её видели возле ратуши, завтра возле Торговой площади, а послезавтра около моста.

Остальные улицы, переулки и проспекты даже не здоровались с моей улочкой — они считали её какой-то неправильной, ну еще бы, какая уважающая себя улица будет шастать с места на место по всему городу. Восемнадцать домов на безымянной улице были своего рода изгоями, никто никогда не приглашал их вместе отпраздновать мрачный Самхейн или веселый Имболк. Этот бойкот сплотил дома на безымянной улице, — они проводили вместе каждый вечер а по торжественным датам устраивали пышные празднества. Но мой дом на них, конечно же, никогда не приглашали.

Улица шастала по городу, которого нет. Когда-то он был — сотни лет назад, — но время не пощадило его, оставило только редкие поросшие мхом руины на пустоши. Сотни лет спустя на этом месте снова построят город, даже дадут ему то же самое название, ныне затерянное в веках, восстановят по древним гравюрам и воспоминаниям давно покойных путешественников. Но сейчас, в мое время, никакого города не было, поэтому безымянная улица бродила по пустоши, зажатой между городом, который был и городом, который будет.

Другие населенные пункты делали вид, что нашего города просто не существует — да так, собственно, и было — поэтому ни о каких торговых и культурных связях не могло быть и речи. Наш город даже не был обозначен ни на одной карте — кроме наших собственных карт, в которые мы иногда играли по вечерам. Надо ли говорить, что улицы нашего города были весьма дружны между собой — впрочем, когда появлялась моя безымянная улица, они сразу же демонстративно замолкали.

Наша страна… собственно, никакой страны у нас не было. Наша страна должна была появиться в результате какой-то войны, отколоться от каких-то государств, объединить какие-то земли — но войны запретили еще в восемнадцатом веке, соответственно, страны не получилось. Города, которые должны были входить в наше княжество, тайком собирались по вечерам и по праздникам, пекли пироги и пили огненный пунш. Собственно, я появился на свет только благодаря запретам на войны — мой дед должен был погибнуть в войне чего-то там против чего-то там.

Что касается меня самого… гхм… а давайте не будем про меня, ладно? Какая разница, кто я, откуда, что со мной было до того, как я обосновался здесь? В конце концов, рассказ не об этом, а о том вечере, когда…

Собственно, никакого вечера тоже не должно было быть — это был вечер тридцатого февраля, который решили сделать когда-то, когда пытались сделать все месяцы одинаковыми. Новшество не прижилось, а тридцатое февраля то ли отменили, то ли оставили, — никто так толком и не понял. Тридцатое февраля само не поняло, осталось оно или отменилось, и было оно или нет, поэтому оно приходило осторожно, просовывалось в чуть-чуть приоткрытую дверь и устраивалось на табуретке где-нибудь недалеко от входа. То есть, если вы хотели, то могли предложить тридцатому февраля чашечку чая и кусок пирога, а если не хотели, то могли закрыть дверь в прихожую, чтобы холод не проникал в уют ваших гостиных и кухонь.

В тот день я как обычно пожелал тридцатому февраля доброго утра и предложил ему чашечку чая с куском пирога — а потом отправился смотреть, где на этот раз остановилась моя улица. Внизу под моим домом, которого не было, оказался уютный старинный особняк, больше похожий на настоящий дворец. Сверху же над моим пятнадцатым этажом парило нечто сверкающее, сделанное из неведомых материалов, в чем я с трудом узнал что-то жилое. Это явление надо мной казалось настолько странным, что я побоялся направляться туда, и решил сначала нанести визит жителю старинного особняка — вернее, в свои времена он не был старинным, а вполне даже современным. Я осторожно толкнул дверь особняка, и только потом спохватился, что надо было бы постучать. Дверь поддалась удивительно легко, видно, она была не заперта. Мне стало не по себе, что я вошел в чужой дом, вот так, без спросу, но нужно же было войти, чтобы предупредить гнев хозяина, над особняком которого завис мой пятнадцатый этаж.

— Доброе утро… — начал я, — простите, что так, без приглашения… но дело в том, что мой дом оказался над вашим… Нет, вы не подумайте, я не в претензии, просто… чтобы вы на меня зла не держали… я только побуду здесь недолго, пока моя улица не отправится куда-нибудь дальше…

Хозяин не отвечал, и чем дальше, тем больше я понимал, что хозяина в комнате нет — но так нет, как будто он был здесь буквально считанные секунды назад: кажется, чашка далекофе только что двигалась под его рукой, а кресло еще хранило очертания тела… стоп, постойте-ка! Я снова посмотрел на кресло — мне показалось, что минуту назад оно было совсем другим, мягким и плюшевым, а не легким и плетеным, да и столик был массивным, из красного дерева, а не стеклянным. Я оторопело смотрел, как меняются предметы в комнате, и находил этому только одно объяснение…

— …кто-то убил хозяина дома… но не сейчас, в настоящем, а в далеком прошлом, и получилось так, что он не появился в этом доме, не обставил его по своему вкусу, все переменилось моментально… понимаете?

— Ваше имя? — спросил следователь.

Вместо этого я ответил:

— Я живу в минус седьмом доме на безымянной улице…

— Это что, розыгрыш?

— Что вы, ни в коей мере.

— Нет никаких безымянных улиц… и отрицательных домов…

Я хотел возразить, что отрицательный не дом, а номер, но меня перебили:

— В каком вы хотя бы городе?

— Понимаете… тут такая проблема… моего города или еще нет, или уже нет…

— Да что вы мне голову морочите в самом-то деле?

— Но как вы не понимаете, тут человека убили, надо же что-то делать!

— Паспорт ваш…

— Понимаете… у меня нет паспорта…

— А что такое? Потеряли?

— Да и не было никогда…

— Как же вы всю жизнь без паспорта живете?

— Так видите, какая проблема, у меня нет страны… страна, в которой я должен был жить, не существует, потому что…

— Ну, так а что я для вас сделать могу? Страны у вас нет, города у вас нет, улицы нет…

— …есть, но…

— …дома нет…

— …есть, но…

— Ну что это за улица такая, что это за дом такой, вы сами-то подумайте? Вот то-то же… Ничего не могу сделать… в возбуждении уголовного дела отказать…

Мне ничего не осталось кроме как идти домой, если это можно было назвать — домой. После обеда я решил наведаться в дом наверху, а заодно еще раз посмотреть дом внизу — но моим планам не суждено было сбыться. Улица не нашла ничего лучше, как перебраться в другой конец города ближе к ратуше, и я оказался среди незнакомых домов и перекрестков. Проще всего было оставить загадку старинного дома в покое, в конце концов, не меня же там убили — и все-таки я решил попытать счастья и что-то понять. Поэтому я направился в ближайшее кафе возле дома и заказал чашку кофе. Хозяин посмотрел на меня косо, как будто думал, а есть ли у меня вообще деньги — но все-таки принес двойное депрессо с тоскливками.

— Представляете… — начал я, — сегодня я был в одном доме… нет-нет, вы не думайте, я не лазаю по чужим домам… я зашел в гости… и… я увидел мертвого хозяина… вернее, даже не так, хозяин был живой… вернее, его не было… вернее, кто-то убил его в прошлом… и он исчез в настоящем… понимаете?

Я ждал, что сейчас мне придется долго и терпеливо объяснять происходящее — каково же было мое изумление, когда хмурый хозяин буквально вцепился мне в горло мертвой хваткой, явно намереваясь расправиться со мной сию же минуту. К счастью, я оказался проворнее, и через несколько минут мой противник уже оказался на полу с прижатыми к полу руками.

— Почему… почему вы хотели убить меня?

Кажется, он понял, что бесполезно притворяться и отпираться, и уже открыл рот, чтобы что-то сказать — когда моя улица сорвалась с места и кинулась прочь по городу, петляя среди переулков и отталкивая дома. Мне не оставалось ничего кроме как броситься за ней и успеть схватить улицу за поводок. Какое-то время улица с лаем неслась по улицам, волоча меня за собой, и я выслушивал вслед гневные тирады, что нельзя держать такие улицы, и на кой черт я её завел (как будто я её заводил), и вообще. Наконец, улица остановилась на берегу реки и принялась мирно щипать траву. Никогда я еще не был так зол на свою улицу, на свой дом, а больше всего — на самого себя, что не нашел себе места поприличнее.

Как всегда я первым делом пошел смотреть, над каким домом оказался мой пятнадцатый этаж, — на этот раз внизу был небольшой уютный домик, который как будто остановился на берегу реки и смотрел на волны. Я позвонил в дверной колокольчик — никто не ответил. Вторая попытка тоже не увенчалась успехом. Я уже хотел было оставить дом в покое и пойти восвояси, когда дверь распахнулась. Девушка на пороге испуганно ахнула, глядя на мое горло, и я только сейчас понял, что на моей шее остались глубокие следы пальцев того, кто пытался меня задушить.

— Простите… не бойтесь… пожалуйста, не бойтесь, честное слово… это… ну вы понимаете… он умер… там… человек в доме… то есть, он не умер… то есть, кто-то сделал так, что он был, а теперь его нет, и никогда не было… а потом я рассказал об этом хозяину кафе, а он чуть меня не убил…

— Вы… да вы… да как вам не стыдно? — девушка срывается на крик, оборвавшийся жалобным всхлипыванием.

— Простите, я всегда так делаю, если мой дом над чьим домом останавливается, я извиниться захожу, что помешал, я не хотел…

— Да вы… да как вы можете… да это же вы все сделали, вы!

— Что… что сделал?

— Да сами-то, сами-то посмотрите! — она показала куда-то в реку — я посмотрел с берега, чтобы разобраться, что натворила моя улица, готовый увидеть все, что угодно — и все-таки ахнул, когда буквально наткнулся взглядом на мертвое тело.

— Кто… к-кто это?

— А то вы не знаете!

— Честное слово, нет…

— Вы что, смеетесь? Да сами-то посмотрите, вы…

Я пригляделся как следует, и ахнул, когда узнал свое собственное лицо.

— Вот видите… видите, что вы натворили! И теперь вы все это уже не исправите, вот вы что наделали!

Я так опешил, что даже не смог возразить, что ничего подобного, я ничего не делал — и вместо этого ответил:

— Я все исправлю. Честное слово, я все исправлю.

— Ну и посмотрю я на вас, как вы исправите, когда…

…я не успел услышать, что она сказала, — улица снова сорвалась с места, поскакала куда-то во весь опор, я еле-еле удерживался в седле. Улица то бежала мелкой рысью, то переходила на галоп, то приостанавливалась — но только чтобы снова пуститься вскачь. Я проклинал улицу, я проклинал город, который как будто делал все, чтобы не дать мне разгадать тайну старого дома. Когда улица остановилась, я проклинал её и всех её родственников до седьмого колена. Тем не менее мне ничего не оставалось кроме как выйти из дома и оглядеться, над кем на этот раз завис мой пятнадцатый этаж.

Мне показалось, что я знаю это здание — не то старую церковь, не то старую школу, не то и то и другое вместе взятое — и там-то я точно найду разгадки на мучившие меня вопросы. Только сейчас я догадался, что город не прячет от меня разгадку, а наоборот, водит меня по нужным местам, чтобы я мог собрать воедино все фрагменты пазла и догадаться, что происходит. Осталось только войти в старую не то школу, не то церковь, чтобы получить последний фрагмент загадки…

— …постойте! Постойте! — кто-то бежал ко мне, запыхавшись, кто-то теребил меня за плечо, — вы… вы… это вы?

— Да, это я.

— Вы… вы живете в непостроенном доме?

— Совершенно верно.

— В доме минус семь?

— Точно.

— На улице без адреса?

— Именно так.

— В городе, которого еще нет или уже нет?

— Вы совершенно правы.

— В стране, которая…

— Да-да.

— Вам письмо.

Я посмотрел на обратный адрес на письме без адреса, — и мир перевернулся у меня перед глазами. Я бросился прочь от дома, прочь от города, туда, где… где… а впрочем, это касается только меня, давайте не будем об этом, ладно? В конце концов, у меня тоже есть свои секреты, которые, ну, честное слово, не имеют никакого отношения к делу… Итак, я бросился прочь из города в… и каково же было мое изумление, когда я там ничего не обнаружил, ничегошеньки-ничего из того, что обещали мне в письме! Я понял, что меня обманули, и довольно жестоко. Я бросился к своему дому — и, разумеется, его не нашел, улица с домом ушли неведомо куда. И это значило только одно — мне никогда не раскрыть этой загадки…

— …ну-ка, ну-ка, постойте-ка, постойте!

— Что такое? Вы кто?

— Кто, кто, читатели ваши, кто ж еще? Ну-ка хватит перед нами тут секреты секретничать, рассказывайте все, как есть, вместе разберемся, что случилось…

Я не хочу разбираться, что случилось, не надо, ну пожалуйста, не надо, я умоляю, я прошу. Меня не слушают, листают страницы назад, до того момента, как началось действие книги, до того момента, как он недоуменно смотрит на меня, недоуменно повторяет:

— Но… но почему? Но за что? Что я вам сделал-то?

Терпеливо объясняю — как объяснял тысячам и тысячам до него:

— Ну, вы же понимаете, правила есть правила. Вы поймите, я против вас ничего не имею, против вас вообще никто ничего не имеет, но вы поймите, вы должны покинуть дом, потому что вашего дома нет, и покинуть улицу, потому что вашей улицы нет, и из города тоже придется уехать, потому что нет никакого города, сами понимаете.

— А если я построю дом не здесь, вернее, не сейчас, а в городе, когда он еще был, что тогда? Нет, нельзя, говорю я, потому что вас тогда еще не было…

— …вы сами виноваты, вы нарушили правила, мыслимые и немыслимые, вот кто вас просил строить дом там, где вас еще нет? Так что вы сами виноваты, теперь вас быть не должно, нет, не здесь, а вообще быть не должно, вы сами виноваты, больше никто. Так что мне ничего не остается кроме как вас ликвидировать, всего хорошего.

Он еще пытается бежать, он не понимает, что от меня невозможно убежать, я не стреляю или что-нибудь в этом роде, я пишу на странице книги, что он утонул пару дней назад — и все. Он исчезает где-то в пучинах студеного канала, я мысленно киваю сам себе — получилось. Что-то настораживает меня, что-то мне не нравится, я еще не понимаю, что именно, спохватываюсь слишком поздно, у него было мое лицо…

— …это вы, это вы все сделали, — говорит девушка, её зовут Эльга, я не сказал читателям, что её зовут Эльга, и что мы хотели обвенчаться, я тоже не сказал, и что мы не обвенчались, я тоже не сказал, — потому что Эльга жила в еще не построенном доме, и мне пришлось её выселить, потому что правила есть правила, ну как же иначе. Эльга не может мне этого простить, и того, что я убил её возлюбленного, она тоже простить не может, еще неизвестно, что сильнее.

Это вы все сделали, говорит хозяин маленького кафе, это вы во всем виноваты, а я как сидел в своем кафе, так и буду сидеть, даром, что кафе сгорело три года назад, а я все равно здесь буду, даром, что я умер десять лет назад, а я все равно буду, поняли вы? И ничего вы мне не сделаете, ничегошеньки-ничего. А вот теперь сами же и попались, сами же и виноваты, теперь вы сами себя самого себя ликвидируете, потому что закон. Это вы отправили письмо, спрашиваю я. Я, а то кто же, отвечает хозяин маленького кафе, а вы и поверили, а вы и купились, что кто-то ответил на вашу апелляцию, что кто-то вас помиловал. Вот теперь вы и не узнаете, что было там, не то в старой церкви, не то в старой школе, никогда не узнаете, ни за что не найдете. Вы это сделали нарочно, чтобы я лишился своего шанса на спасение, говорю я. что вы натворили, говорю я, а если там был шанс на спасение для нас для всех, что тогда, а если там можно было что-то сделать, чтобы все мы жили, что тогда, а? Хозяин кафе не знает, что ответить, теряется — я срываюсь с места, я бросаюсь в лабиринты города, чтобы найти не то церковь, не то школу, уже понимаю — не найду…

Ненастоящая Эми

Джесси вспоминает, когда она последний раз ела. Нет, не с девчонками в кафе, когда соберутся, закажут чего-нибудь такого, невыговариваемого, ванильно-клубничного или наоборот, рыбно-соусного, — а вот дома, например, когда приходит из школы, и…

Джесси вспоминает, не помнит.

Тогда Джесси пытается вспомнить, что было в школе, нет, не в смысле, как записочками перекидывались и шептались о своем, о девичьем, а ну… хотя бы какие предметы сегодня были, а вчера, а позавчера, а какой день недели сегодня вообще, а где вообще расписание, а нету.

Джесси пытается вспомнить, когда она последний раз спала. Тоже ничего не вспоминается, хоть убей, а вот когда Джесси, например, мылась, тоже не помнит, нет, что-то вспоминается, в ванне лежала с пеной, только это не то…

Джесси начинает понимать, это может значить одно, только одно:

Джесси не существует.

Аглая задумывается: по-хорошему Аглае задумываться должно быть некогда, Аглая должна быть вся в делах, это постирать, то приготовить, за Китти проверить, чтобы уроки сделала, а то ведь не сделает, да и так не сделает, и сяк не сделает, а проверить надо, и на работе завал должен быть, такой завал, из-под которого вообще не выбраться, и домой добираться когда-нибудь никогда с десятью сумками, доверху набитыми непонятно чем… Почему всего этого нет, спрашивает себя Аглая, почему она не помнит, что делала на работе, кем она вообще работает, работает же, почему Аглая только помнит, как приходит домой, и печет что-нибудь такое вкусное, что можно печь разве что под настроение, но не так, не каждый вечер, и Китти… что она вообще делает, Китти эта, вчера говорила, у неё две пятерки по пению, а кроме пения с рисованием у них вообще что-нибудь бывает в школе, или нет…

Аглая открывает дневник Китти, смотрит на пустые графы, пение с рисованием мотаются по строчкам, не знают, куда им себя деть. Так не бывает, говорит себе Аглая. Так не бывает.

А это значит только одно, думает Аглая.

Только одно.

Аглаи не существует.

— Эми, ну придумай мне маму, — просит Лола.

— Да, ну, зачем тебе… — хмурится Эми, не понимает, зачем Лоле мама, а то ведь начнется, сначала мама, потом папа, потом троюродная тетушка, потом мамина или папина работа, потом сотрудников там человек сто, потом у них семьи-дети, а Эми как это все в голове удерживать должна…

— Ну, Эми, ну пожа-а-алуйста, ну только маму…

— Да зачем…

— Ну, у Китти есть, а у меня нет, ну Эми!

— У Китти мама пироги печет…

— И моя печь будет… или нет, пусть она работать будет где-нибудь в парке аттракционов, чтобы мы бесплатно могли…

Эми вспыхивает:

— Нам что, по четыре годика, на каруселях кататься?

— Ну, зачем на каруселях, пусть там воздушные шары будут!

— Ты че, так просто не можешь воздушный шарик купить?

— Да не-е-т! — Лола сердится, — в небо на воздушном шаре, сечешь?

— А-а-а… — Эми оживляется, а ведь правда хорошо Лола придумала, здорово будет. И здорово, и боязно как-то, что-то это далеко зашло, что придуманная Лола управляет настоящей Китти. Хотя это, если подумать, тоже здорово…

…Джесси еще раз смотрит в дневнике, школа номер тридцать семь, если это правда, сворачивает на улицу, где должна быть школа, и правда, стоит трехэтажное здание, оттуда выбегают девчонки-мальчишки, Джесси разглядывает бегущих, ищет себя, не находит, черт, почему, почему нет, почему…

Джесси не сдается, Джесси не отступает, Джесси во что бы то ни стало найдет настоящую себя, найдет, найдет, вот увидите. Джесси идет к дому, как будто ждет, что ей по дороге подвернется настоящая Джесси. Интересно, сможет она заговорить с настоящей Джесси, или не сможет, сможет настоящая вообще её увидеть, или нет. Наверное, нет, потому что… потому что… ну, потому что из настоящих её только Эми видит, и все.

Джесси сворачивает в узкий проулок, где пустые заброшенные дома, здесь хочется ускорить шаг, идти побыстрее, хоть Джесси и выдуманная, ненастоящая, а все равно — побыстрее. И боязно, и в то же время так и хочется заглянуть в глубину темных домов, в черные провалы без окон, где розовые джинсы и рюкзачок в виде дракона, и красные волосы, и что Джесси тут делает, почему она тут лежит с перерезанным горлом, и ноги уже сами несут прочь, а-а-а-а-а-а!

…А Китти пойдет и разберется, вот так, сама пойдет и разберется, почему они все мертвые там в заброшенном доме лежат. Сама разберется, даром, что Китти не настоящая, она вот сейчас возьмет и к Эми пойдет, сама пойдет, а не тогда, когда Эми про неё вспомнит, и нажмет на кнопку звонка, и что-то где-то затрещит, и непонятно, то ли это звонок работает, то ли что. Щелкает входная дверь, на пороге старая тетка лет сорока, ну а что вы хотели, Джесси всего тринадцать, для неё все, кто за двадцать, все старые-старые тетки, а кому за сорок, те ну вообще, люди столько не живут.

— А… а… — Китти заглядывает в комнаты, пытается понять, а где Эми, Эми-то где, а Эми-то нет, и никакого намека нет даже ни на какую Эми, даже ни полнамека, даже ни четверть намека…

— …девки, тут, короче, дело такое… — Китти волнуется, Китти заикается, когда волнуется, только бы не заметил никто, — короче, девки, Эми-то ненастоящая…

Все трое собрались в маленьком кафе, кафе тоже выдуманное, как Китти, как Джесси, как Лола, как крабовое мороженное.

Девчонки вспыхивают, да как ненастоящая, да Эми же.

— Да точно вам говорю, я к ней домой зашла, ну, не домой, ну, где она живет якобы, а там тетка какая-то старая, сорокалетняя…

— Ну, может, мама её, или бабушка там…

— Да нет, ты понимаешь, ну я так посмотрела, ну нету там никакой Эми, ну нету! — Китти замолкает, потому что заходит Эми, шортики коротюсенькие, ботинки со шнуровкой до самых колен, курточка какая-то понавороченная, Лола уже хочет спросить, где Эми такую купила, не спрашивает, вспоминает, Эми-то, Эми…

— Эми… тут такое дело… короче… ты тоже ненастоящая…

Эми вспыхивает:

— С чего это вдруг, а?

— Ну… я вот у тебя дома была…

— А я же про тебя не думала вроде…

— Ну, думала, не думала, ну, извини, извини, ну я вот так вот просто пришла… а там тебя нет…

— Ну, знаешь, я не всегда дома бываю, — Эми фыркает так, что чуть не расплескивает какой-то фруктовый фраппе-латте-шоколатте.

— Да нет… там тетка какая-то старая… сорокалетняя…

— Ну, ничего себе старая, это я в сорок лет старая, да? — фыркает Эми.

— Ты… — девчонки оторопело смотрят на Эми, почему она про себя говорит, почему возмущается, почему…

— Ну, девки, ну это для вас сорок лет старая, ну не для меня же…

— А ты… тебе сорок?

— Сорок два. Сейчас скажете, вообще на кладбище ползти пора…

— А ты… а тебе не тринадцать? — спрашивает Лола, как будто и так непонятно.

— Ну, было мне тринадцать… когда-то…

— И ты с нами дружила? — спрашивает Китти.

— Да какое там дружила, вы все из себя, пальцы веером… Я себе так представляла, что с вами дружу… Что мы дружной компанией ходим… все вместе…

— Ну а так, подойти к нам, поговорить? — не понимает Лола.

— Ты чего, больная, что ли, ты еще мало надо мной насмехалась, я ж для тебя пустое место была! — Эми срывается на крик, — да хуже, чем пустое место! Хуже!

— Эми… ты… ты чего?

— Чего, чего… ненавидела я вас, вот чего… вы все… вот я вам чем не угодила, чем не угодила, я спрашиваю, что вы меня и знать не хотели?

— Да что ты, ты нам всем угодила, ты…

— …ну, это вы так говорите, ненастоящие потому что… А настоящие на меня бы и не посмотрели… ненавижу вас всех, ненавижу! Исчезните! Исчезните!

— Так это ты? — спохватывается Джесси, — это ты?

— Что я?

— Это ты нас всех убила, да?

— Ну, я вас не убила еще, я вас еще всех не настолько ненавижу…

— Да нет… тогда… тридцать лет назад, или сколько там прошло…

Эми краснеет до кончиков волос.

— Нет, это не я… слушайте, девчонки, честное слово, это не я сделала!

— А кто?

— Да никто не знает, кто, до сих пор не нашли… Слушайте, ну честное слово, ну не я это, не я!

— Да ладно, ладно, успокойся, не ты, так не ты…

— …Слушайте… а если правда она, вот тогда что? — спрашивает Джессию

— Что она? — не понимает Лола.

— Ну… если правда Эми так сделала… Если она правда вот так нас терпеть ненавидела, что убила… заманила вот так вот в заброшку старую, и… — шепчет Китти.

— Да ну тебя совсем, ты это как представляешь себе вообще, чтобы Эми…

— Не, ну а кто еще? — Китти хмурится, — вот что, девчонки, действовать надо… разобраться…

— Не надо ничего разбираться.

Это Джесси.

— Не, ну Джесс, ну тебе вот все равно, кто нас убил, а нам вот не все равно, понимаешь?

— Это я вас всех убила.

— Это… это как?

— Это так. Так вот. Вы хоть знаете, какая она была, Джесс эта? Та еще тварь… она же что задумала-то вообще, вы хоть знаете? Она же хотела сделать вид, что типа Эми в свою компанию берет, а сама со стервами со своими… Ну что вы на меня так смотрите, стервы они были, еще какие стервы! А сама со стервами со своими хотела Эми туда в заброшку заманить… и…

— …а за что?

— Да ни за что. Ей же интересно было попробовать, как оно, человека убить… Они же сначала там собак-кошек…

— …да ну тебя совсем!

— Что да ну меня, я, что ли, все эти гадости делала? Вот они там в заброшке обсуждали, как они Эми… вот тогда я их всех… Ну что вы на меня так смотрите, вы бы их получше знали, девок этих, вы бы вообще не знаю что с ними сделали, я еще хорошо с ними обошлась, считайте…

— Ну, ты даешь вообще…

— Ну а вы как хотели… я сначала хотела Эми предупредить, потом решила, ну, нафиг, действовать надо…

…Китти рисует себе звездочки на ногтях, вместо тоненьких звездочек получается что-то жирное, аляповатое, нелепое, у Китти всегда получается аляповатое и нелепое. Китти пытается вспомнить, когда она покупала лак для ногтей, ничего не вспоминается, как будто этого никогда и не было…