Бесплатный фрагмент - Царь сцены — талантливый артист

ЦАРЬ СЦЕНЫ — ТАЛАНТЛИВЫЙ АРТИСТ

Мне повезло: жизнь моя состояла из отдельных фрагментов, каждый из которых был наполнен своим, только ему свойственным смыслом. Например, один фрагмент: воспитание сына, нежное взаимопроникновение души в душу, пока в одно летнее утро я не проснулась с легким чувством полета — и не поняла, что эта часть моей жизни окончена, я дала ему все, что могла. А дальше мы — просто лучшие друзья.

Долгие поиски работы в тяжелые, но счастливые — молодость! — годы. Кстати, вот это фрагмент отличался тем, что я познакомилась со многими интереснейшими людьми. Работы нет, мы с сыном как два бездомных котенка слоняемся по городу, в котором случаются неожиданные и прекрасные встречи, некоторые из них подарили мне друзей на всю жизнь…

Ну, и так далее.

А одним из счастливейших стал тот чудесный десяток (ну, чуть поболее) лет моей жизни, когда я работала в отделе культуры газеты «Республика Башкортостан». Меня и взяли-то, как сказали, чтобы я вылавливала приезжих знаменитостей, потому что такие материалы очень читаются подписчиками из районов. Но вылавливать как-то не пришлось — в первые годы, по крайней мере. Все они охотно шли на общение и ни один, слышите, ни один никогда не позволил себе развязной вольности, грубого слова да вообще намека на оскорбление настырной в меру, но, скажем, не наглой журналистки. Я не лезла в их личную жизнь, она и не была мне интересна: ну, скажите, чем так захватывающа история о том, что соседский дядя Петя женился в третий раз, а его бывшая пообещала нынешней оставить коварного изменщика без штанов и последней рубашки? Артисты — те же люди.

Мне всегда было интересно, как из-за грима и костюмов выглядывает нежнейшая материя их душ. Как разрывая эту материю в клочья, они умирают на сцене в …тый раз, а потом встают на поклоны, медленно приходя в себя или, напротив, чуть не взлетая от обурных потоков обожания, льющихся из зала. И все-таки возвращаются в этот мир, а надо бы по дороге домой зайти в магазин, и сын, зараза, двойку принес, и плечо что-то побаливает после вчерашнего неудачного падения…

Мои любимые. Спасибо за то, что усевшись в бархатные кресла, мы забываем о своих магазинах и двойках, и плачем, сами не зная почему. Ведь все это обман, придуманный автором, режиссером, костюмером, осветителем для того, чтобы вы в очередной раз вышли на сцену, забыв себя и видя только сотни устремленных глаз, встречающих Отелло, Онегина, королев и Золушек…

Этот сборник — из интервью, взятых за годы моей работы журналисткой. Мне горько их перечитывать: многих, с кем я имела счастье общаться, уже нет и это потеря для меня — потеря близкого человека, настолько я сроднилась с особым запахом кулис и суетой перед спектаклем.

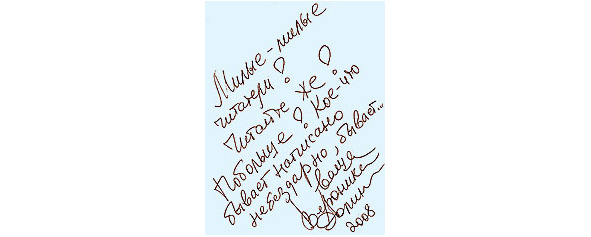

Но чтобы не заканчивать предисловие на печальной ноте, вспомню один из тех забавных моментов, который случился со мной во время визита в Уфу блестящего рассказчика, эрудированного, интеллигентного Святослава Игоревича Бэлзы. Он приехал к нам, чтобы вести один из концертов в театре опеы и балета. Пресс-конфереренция близилась к концу, о предстоящем концерте было все сказано, журналисты тоскливо поглядывали на Бэлзу, понимая, что сейчас он встанет и более тесного общения не случится. Стол для гостей стоял на небольшом возвышении и Бэлза уже встал, чтобы спуститься в холл. Набравшись духа и храбро выпятив грудь, я преградила ему единственный путь к свободе. Бэлза удивленно поднял бровь.

— Это… У меня взятка и просьба, — пролепетала я.

Бэлза удивился еще больше. Я протянула ему небольшой пакетик и продолжила: «Вот взятка, а просьба — не могли бы вы дать небольшое интервью?» Святослав Игоревич заглянул в пакетик, радостно улыбнулся, пошептался с сопровождающими его лицами и сказал: «Ну, вы, со взяткой, идите сюда, садитесь, спрашивайте». Позади взволнованно сопели коллеги. Мы проговорили полтора часа.

Я «купила» интервью очень недорогой ценой: готовясь ко встрече, прочитала в интернете, что Святослав Бэлза, как и его папа собирает сувенирных котиков. В пакетике и лежал такой котик: стеклянный, забавный, рыжий. «Уфимских котиков у меня еще не было», — Святослав Игоревич был доволен, но как довольная была я!

Пока же поделюсь с вами своим счастьем общения с замечательными людьми, чья жизнь, любовь, призвание, судьба — творчество.

Александр Галибин: «Николай II для меня человек, взошедший на Голгофу»

2005 год

При упоминании имени Александра Галибина один мой знакомый радостно воскликнул: «Ну как же, Пашка-Америка!», настолько ярко и незабываемо дебютировал молодой актер на киноэкране в 1977 году. Строго говоря, это был и не дебют. Первым фильмом Александра Галибина еще во время учебы в ЛГИТМиКе был фильм «И другие официальные лица», но Пашка-Америка в дуэте с молоденькой и милой Мариной Дюжевой оставил просто незабываемый след в сердцах участливых зрителей. С этого мы и начали наш разговор с главным режиссером Российского государственного академического театра драмы имени А. С. Пушкина Санкт-Петербурга, гастроли которого с успехом прошли недавно в Уфе.

— Ваш герой из кинокартины «Трактир на Пятницкой» вызвал сострадание и симпатию, в то время как попытки нынешних режиссеров привлечь внимание зрителей к нелегкой жизни братков, как бы человечно их ни изображали, вызывают только чувство омерзения и недоумения.

— Я, честно говоря, редко смотрю наши многочисленные сериалы вроде «Бандитского Петербурга» или «Бригады». Жалко времени, хотя, безусловно, там играют талантливые артисты. Что касается старых фильмов, то персонажи в них все-таки идеализированы. Рецидивисты показаны не страшными, а как бы отстраненными от нынешней действительности. Сегодняшний криминал в сериалах реален, узнаваем, и это отталкивает, вызывает тревогу.

— После окончания школы вы, хотя и со второй попытки, поступили в престижный театральный вуз, значит, путь уже был выбран. Понятно, что практически все девочки в то время мечтали стать актрисами. Но как юноша дошел до жизни такой?

— Все было достаточно просто. С первого класса я перепробовал множество кружков в Ленинградском Дворце пионеров: пел, фехтовал, занимался боксом, моделированием, легкой атлетикой, ходил в радиокружок. А в 12 лет, попав в театр юного творчества, понял, что поиск завершен. Коллектив, созданный М. Дубровиным полвека назад, — удивительное явление в нашей жизни. Из него вышло много талантливых людей, в том числе и знаменитый ныне режиссер Лев Додин. Помню, что родители мои к такому выбору отнеслись тогда без восторга, но терпимо. Спасибо им за понимание. Отец, зная мой упрямый характер, сказал только: «Время покажет». Так что особой поддержки у меня не было, мои удачи — это мои удачи, мои шишки — это мои шишки.

— По окончании ЛГИТМиКа вы достаточно стабильно снимались, участвуя иногда в двух фильмах в год. Что заставило уйти в режиссуру? (В 1992 году Александр Галибин окончил режиссерский факультет Российской академии театрального искусства в Москве, мастерская Анатолия Васильева).

— Это был конец 80-х — начало 90-х годов, жизнь резко менялась. Менялось и отношение к профессии актера. В том числе и мое. И я сделал тогда важный для себя выбор.

— Интереснее быть режиссером или актером? А кем труднее?

— Режиссура, в общем-то, содержит в себе элементы актерства, и при этом режиссер — фигура самодостаточная. А насчет трудностей… Можно, конечно, собрать группу одаренных людей, поставить достаточно значимый спектакль, но это будет одноразовый успех. Режиссура — наука, длинный путь во времени. Режиссер ищет точки соприкосновения с миром, строит как бы систему координат по отношению к жизни и к самому себе, выражая свое отношение к миру через спектакль.

— Вы ставили не только драматические, но и оперные спектакли. Я имею в виду «Пиковую даму» на сцене «Мариинки». Не хотите снять и художественный фильм?

— Я поставил еще «Снегурочку» в той же «Мариинке». А фильм, конечно, снять хочу и сниму. Формы реализации могут быть самыми разными.

— Что вам больше нравится ставить — современных авторов или классику?

— Я ставил много современных спектаклей. Не занимаюсь поисками на сцене образа героя нашего времени, он многолик. В пьесе должны быть персонажи, отражающие дух времени, совпадающие с какой-то частью окружающего мира, но такой драматургии, к сожалению, все меньше. Классику я люблю — это на века. Потому поставил «Нору», мне дорога в ней тема семьи, свободы и права человека на свободу, тема красоты человека, через нее пытаюсь передать вечные истины.

— Как вы считаете, будущее российского театра — антреприза или все-таки стационарный театр, а может быть, и то и другое?

— Репертуарный театр, безусловно, будет всегда. Другое дело, что необходимость театральной реформы давно назрела, и театры должны будут выбирать путь своего развития, учитывая, что реформа — это не разрушение, это созидание. В связи с этим должен появиться и другой тип художественного руководителя. Ведь театр — огромный, очень своеобразный организм, тащить его за собой вперед способна выдающаяся личность. Сейчас таких мало.

— Если появляется свободное время, на спектакли каких режиссеров вы предпочитаете ходить?

— Я не хожу смотреть работы конкретного режиссера, если есть свободное время, смотрю постановки, ставшие событием в театральной жизни, которые пропустил по каким-либо причинам.

— Легче работать с актерами, если сам являешься актером?

— В общем, когда знаешь жизнь и по ту и по другую сторону рампы, это помогает, но иногда и мешает. Я мягче там, где нужно проявить твердость.

— Наверное, с каждым театром связаны какие-либо байки, легенды, мистические истории, и «Александринка» не исключение…

— Не могу конкретно рассказать какой-нибудь случай. Но, безусловно, театр — это живой организм. Там, конечно, живут тени людей, работавших на той или иной сцене, в пустом зале слышны шорохи, звуки, скрипы. Это особый мир, мир со своей историей. В будущем году «Александринка» отмечает 250-летие. Указом Елизаветы Петровны она получила статус первого российского государственного театра. Четверть тысячелетия — это почтенный возраст. Наш театр уже не просто театр, это театр-дом, театр-музей.

— В романе Коллинза «Женщина в белом» у одного любопытного персонажа на все случаи жизни была единственная книга «Робинзон Крузо», и к ней он обращался в минуты радости и печали, в ней искал ответы на все вопросы. Есть ли такая книга у вас?

— Да, можно сказать, есть. Это Библия, но я отношусь к ней не как к догме. Это книга, в которой можно найти ответы практически на все случаи жизни.

— Говорят, плох солдат, не мечтающий стать генералом, актер, не мечтающий сыграть Гамлета. Есть ли для Александра Галибина роль-мечта и спектакль-мечта?

— Если бы тот или иной спектакль или роль были мне неинтересны, я просто не взялся бы за них. Тот же спектакль так, походя, не поставишь, слишком много задействовано людей, средств, сил. Если нет увлеченности — нет успеха. Я отвечаю за каждую роль и за каждый свой спектакль.

— В 2000 году вы сыграли очень масштабную, трагическую роль последнего российского царя в фильме Глеба Панфилова «Романовы — венценосная семья». Как вам работалось с Глебом Панфиловым, каким виделся образ Николая II — символом, мучеником, несчастным человеком?

— Я благодарен Глебу Панфилову за возвращение в кино. Для меня на публике появиться как актеру очень непросто, да еще в такой роли. Глеб Панфилов многому научил меня и как режиссера, и как актера. Это человек и мастер, безусловно, талантливый и мудрый. Что касается роли Николая II, для меня последний российский император — прежде всего человек культурный, образованный, преданный стране, семье, много сделавший для России, личность неординарная и глубоко трагичная, человек, взошедший на Голгофу.

— Не тянет ли вас иногда заглянуть в будущее, что-то изменить в жизни?

— Я думаю, жизнь моя идет своим чередом, и внутренне позволяю случиться тому, что должно случиться.

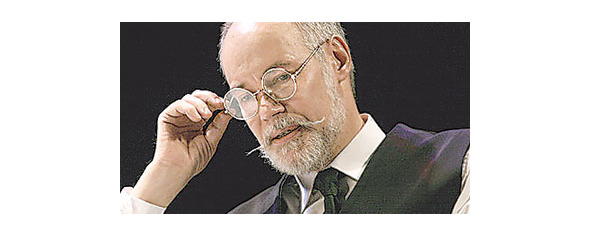

Станислав Куняев: «Стихи пишутся неоскорбляемой частью души»

2005 год

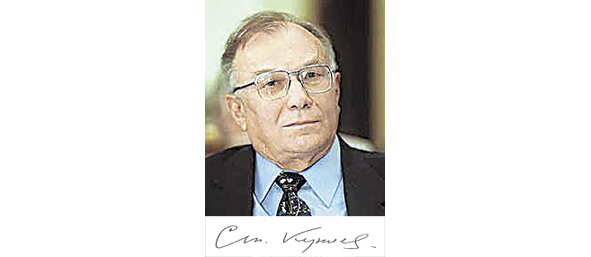

У нас в гостях — Станислав Юрьевич Куняев, поэт, литературный критик, переводчик, главный редактор журнала «Наш современник», лауреат Государственной премии РСФСР имени М. Горького.

Куняев — фигура неоднозначная. Кто-то называет его лидером современной патриотической литературы, кто-то резко не приемлет его жесткую манеру отстаивать свою точку зрения всеми способами, вплоть до рукоприкладства, и способность в глаза выражать симпатии и антипатии. Ясно одно: как бы ни относились к нему, он остается личностью с ярко выраженными лидерскими качествами и своеобразной точкой зрения на интересующие его вопросы, с достаточной силой воли, чтобы эту точку зрения отстаивать. В дни Аксаковского праздника писатель побывал в Уфе.

— Станислав Юрьевич, Россия богата талантами, любой уголок страны может похвастаться выдающимися людьми. Чем вас привлек именно Аксаковский праздник?

— Сергей Тимофеевич Аксаков вообще занимает особое место в русской литературе. Талантливых писателей у нас много, но все же самые крупные литераторы всегда старались решать глобальные, скажем, мессианские задачи — связанные с ролью России в мире, с загадками русской истории. Сергей Тимофеевич же, опираясь на свои личные переживания, свое детство, юность, описывал, казалось бы, бытовую сторону жизни. Но вдруг именно это направление оказалось таким плодотворным и глубоким, что он, в сущности, стал основоположником целого литературного жанра, который затем нашел воплощение в произведениях Тургенева, Бунина, Льва Толстого. Так получилось, что описывая патриархальные устои — домашние, семейные, бытовые, Сергей Тимофеевич очень близко подошел к загадкам русской души. Мы живем в апокалипсическое время, время, когда рушатся империи, стремление властвовать приобретает глобальные масштабы. И эта устойчивость, надежда на счастье и согласие, которыми пропитаны произведения Аксакова, крайне необходимы каждому народу, каждой семье, поэтому он — не писатель прошлого дня, он — писатель живой и, может быть, для будущего сделает не меньше, чем другие русские гении. Он был человеком света, высокой простоты души, а именно света сейчас так не хватает.

— На полки книжных магазинов хлынул поток книг самых разных жанров и направлений, в аннотациях каждая преподносится как сенсация и несомненный бестселлер. Как в таком разнообразии отличить плохую книгу от хорошей?

— Я бы сказал, «хорошая» или «плохая» книга — термины сомнительные. Скажем, есть книги живые и книги механические, мертвые, тут оценка идет, скорее, на подсознательном уровне. Да, много хлынуло книг с Запада, с умелой завязкой, лихо закрученным сюжетом, но все это жизнь ненастоящая, виртуальная реальность. Вообще, род человеческий ослабел духом, это коснулось и России, и наша задача, задача русской классики — не дать этому ослаблению духа окончательно разрушить человека. Я думаю, что все-таки в России есть на это надежда, потому что она сохранила большой резерв духовности. Западные писатели тоже не сразу сдались, была литература Хемингуэя, Фолкнера, Стейнбека, Вульфа, но американское общество решило, что подобная литература слишком сложна для обывателя и сделало ставку на массовую культуру, и, в конечном счете, то великое, что зарождалось в Америке, зачахло, угасло. А мы все-таки тянем, поддерживаем традиции русской литературы на современном материале, эта ниточка у нас еще не оборвалась.

— Лев Анненский задолго до перестройки высказал мысль, казавшуюся тогда возмутительной: когда отменят цензуру, литература будет конъюнктурной. Его быстро заклевали, но в результате что же получилось — литература действительно творит, в основном, на потребу массовому читателю. Насколько же велик процент этой самой конъюнктурщины на книжных полках?

— Количественно она действительно занимает большое место, но ее слабость заключается в том, что такая книга устаревает через два месяца, нужно писать дальше и дальше, иначе как писателю тебе — смерть, тебя забудут.

— Действительно ли конъюнктура — это так страшно? Вот Акунин: пишет легко, захватывающе, изящно — читателя все же и развлечь надо…

— А вы знаете, сколько романов написал Акунин?

— Ой, много!

— А у Шолохова назовем «Тихий дон» — и все, ему и писать больше ничего не надо было, это уже писатель с большой буквы.

— Хочется понять: вы не боитесь отстаивать свою точку зрения в силу характера или благодаря сложившейся гражданской позиции: «Ну, кто, если не я?».

— И это чувство тоже есть, но главным для меня, определяющим является поиск истины, и, если я убедился в том, что иду в правильном направлении, меня уже не остановить, это придает мне силы.

— А у сильной личности есть слабые стороны?

— Да, Господи, полно, но лучше всех про это знает моя жена. Я очень часто переоцениваю свои силы, иногда самонадеян, особенно, когда во что-то уверую, готов голову себе разбить, поэтому порой терплю и поражения.

— В 1989 году вы стали редактором «Нашего современника». Редактор — это больше все же администратор, хозяйственник, нежели человек творческий. Удается ли вам совмещать руководство одним из ведущих литературных журналов и деятельность писательскую?

— Редакторы бывают разные. Я, можно сказать, играющий тренер, пусть скорость не та и не тот глаз, но за счет опыта можно многое сделать. И, знаете, издание журнала — это тоже творчество. Мы обсуждаем каждый номер, ищем, какой материал поставить, куда, как он соответствует другим материалам. У нас очень демократичный коллектив, каждый имеет право высказаться. Мой коллектив — это целый оркестр, пускай я дирижер, но без оркестра и дирижеру делать нечего.

— Да, взаимоотношения с коллегами, единомышленниками, может быть, процесс и плодотворный, а вот с чиновниками ведь музыку не сыграешь…

— Вы знаете, я стараюсь как можно меньше в этот мир влезать. Наша подписка дает почти все необходимые средства, поэтому, к счастью, унижаться не приходится, разве что в редчайших случаях. Около 50 процентов авторов у нас из Иркутска, Уфы, Орла, они постоянно публикуются, а значит, пропагандируют наш журнал — у нас хорошая, крепкая опора на местах.

— В начале 90-х годов вы с сыном Сергеем написали биографию Есенина. Поэт пишет о поэте — это, по-моему, правильно и интересно, но почему именно Есенин?

— Когда началась перестройка, снова возник пресловутый русский вопрос: что и почему опять случилось в России? Ответить можно, только разгадав тайны и противоречия национального характера, а русский характер нужно изучать по жизни и судьбе самых крупных, противоречивых, трагических фигур нашей истории. В начале ХХ века я считаю такой фигурой Сергея Есенина, которого любят все, но по-настоящему знают немногие: его убеждения, сильные и слабые стороны, множество проблем… Есенин жил так же, как и мы, в эпоху перемен. Чтобы предугадать закономерности сегодняшних пертурбаций, нужно знать революционную эпоху. О том, что наша книга интересна и нужна, говорит и тот факт, что она выдержала уже шесть изданий.

— В данный момент вашей жизни какие вопросы вас интересуют и как писателя, и как человека? Сейчас, насколько я знаю, вы не сочиняете стихов, но зато написали десять биографий для серии «ЖЗЛ», интересный и спорный двухтомник «Поэзия. Судьба России». Что за этап начался в вашей жизни? Пришло время прозы и анализа новых проблем?

— Да, сейчас я не пишу стихов. Они пишутся, как говорил Пришвин, «неоскорбляемой частью души», а с 90-го года моя душа постоянно чем-то оскорблялась. Оскорбление вызывает раздражение и желание нанести ответный удар, что позволяет мне, как писателю, сделать только публицистика, в ряде случаев — историческая проза. Я пытался отобразить свои чувства и свое время стихами, но увидел, что соскальзываю на прямую конфронтацию, а стихи, глубокие, объемные, лирические, не получаются. Я понял, что лучше того, что написал, больше не создам. Но, слава Богу, судьба дала мне возможность писать мемуары, быть историком (недавно написал книгу о наших взаимоотношениях с Польшей «Шляхта и мы» — поляки до сих пор меня проклинают), публицистом, исследователем, а что касается стихов — не хочу упрощать жанр, столь дорогой для меня. Лучше не писать политических стихов, а поразмышлять о сегодняшней жизни в прозе.

«Синяя птица»: Песни продаются со сцены, как в ларьках на рынке

2006 год

30 лет назад из каждого окна, похрипывая и подскакивая на ходу, заезженная пластинка тосковала: «Отшумел тот клен, в поле бродит мгла, а любовь, как сон, стороной прошла…» А белый пароход уносил на волнах мечты длиннокосых девочек в аккуратных школьных передничках, и неумело, ломающимися голосами, но от сердца эти песни пели мальчики в многочисленных ВИА, обязательных почти в каждой школе…

Трудно было представить, что в наше время повсеместного присутствия на сцене табора длинноногих супермоделей, лазерных спецэффектов, бьющих по глазам и начисто забивающих смысл песен, полный зал соберут шесть человек, которые просто будут стоять и петь, и зал неожиданно дружно, до мурашек по коже, нестройным хором подхватит: «Ах, белый теплоход, бегущая вода, уносишь ты меня, скажи, куда!» Тексты их песен незатейливы, но составлены с уважением к русскому языку, и даже Михаилу Задорнову, так любящему поизмываться над несуразностью современной попсы, пожалуй, не к чему придраться. В любые времена у «Синей птицы» был, есть и будет свой зритель, пришедший послушать живой голос и звук, незамысловатые песенки о вечной любви, уравнивающей все возрасты, — это, наверное, и называется классикой жанра. Руководитель ансамбля Алексей Комаров рассказывает о прошлой и нынешней жизни и поныне популярного ВИА.

— Вы начинали работать в советское время, когда цензура в своих запретах доходила до абсурда. Не могли бы вспомнить какие-либо курьезные ситуации по этому поводу?

— С цензурой мы столкнулись в самом начале существования коллектива, в 1975 году. Называлось это явление не цензура, а худсовет. У нас была готова к записи пластинка с четырьмя песнями, и худсовет забраковал одну из них, потому что текст ее показался неоднозначным. Трудно сказать, что они там усмотрели. Пластинку нужно было срочно спасать, заполнять образовавшийся пробел. Пожертвовав двумя не вписывающимися в формат куплетами, но зато, написав вступление, мы втиснули в маленький диск новую песню. Вот так свет увидела одна из наших самых популярных песен «Клен».

Да уж, худсоветы нам очень не нравились, а вот сейчас их не хватает. Причем не нам — их вам не хватает. Мы несемся в какой-то лавине шоу-бизнеса: прайм-таймы, рекламное время, рейтинги… Сегодня со сцены просто продается продукт, как в ларьках на рынке. И если понижение качества не влияет на количество продаж, это считается рентабельным. Я думаю, мы живем в переходный период, нужно какое-то время, чтобы количество денег, вложенных в эстраду, перешло в качество.

— Вы полагаете, тогда с нашей сцены исчезнут безголосые длинноногие «звездочки», бесполые молодые люди неопределенной ориентации?

— Да нет, никуда они не исчезнут, спрос на них всегда будет у части зрителей, просто они займут свое место в каких-то клубах, и, пожалуйста, пусть они будут известны, но не в таких масштабах и не на всю страну.

— Скажите, пожалуйста, чем был вызван столь длительный перерыв в вашей деятельности — с 1991 по 1999 год?

— У нас определенный слушатель, настроенный на спокойную, лирическую волну. Поклонникам, которые взрослели вместе с «Синей птицей», думаю, трудно было веселиться под наши песни в то время, когда на их глазах разваливалась страна, в которой они родились, любили, трудились и жили. Это было время, когда после «черного вторника» наступают «черные четверги». Мы ушли со сцены не по собственной воле, трудно было выходить в зал, заполненный лишь на треть. На пятки наступали тинейджеры, как-то очень лихо ориентирующиеся в ситуации. А нам не хватило опыта — в накоплении капитала (да мы его и не копили!), в общении с ОБХСС, не хватило наглости не возвращать взятые кредиты. К счастью, эти грустные времена позади, и мы безболезненно вернулись на сцену.

— Однако перерыв был довольно большой. Какими были ваши ощущения при возвращении на сцену?

— Мы с радостью поняли, что такой жанр, как вокально-инструментальная музыка, жив, востребован, потому что неотделим от молодости, первого свидания и первого расставания. Эти песни доказали свою состоятельность, выдержали испытание временем, и мы с удовольствием исполняем тот репертуар, что помнят и любят наши преданные поклонники.

Но мы вернулись на эстраду не только за счет старого багажа. Хотя, что греха таить, многие наши коллеги поступили достаточно просто: они взяли проверенные песни, адаптировав их к сегодняшнему слушателю, к современному звучанию. Мы записали и новый компакт-диск, мнения о котором были самые разные, что нас только радует. Нам не нужно поголовного поклонения — хватает слушателей, которым можно отдать тепло своих сердец и в ответ получить частичку их души.

— Вашему ансамблю 30 лет, а вы такие молодые…

— Да, на самом деле, знаете, даже наши прежние поклонники удивляются: «Нам уже столько лет, мы стареем, а вы нет…» Видимо, дело в том, что музыка, творчество стареть нам не дают.

— Определите, пожалуйста, свое творческое кредо.

— «Синяя птица» — это не коллектив с одним солистом. Это жанр, концепция, разработанные создателями ансамбля Робертом и Михаилом Болотными, и моя задача — сохранить коллектив в таком первозданном виде, не дать ему свернуть с этого пути и передать его в надежные руки. Я хочу, чтобы звучала Песня, пусть банальная, пусть наивная, но вечная, красивая песня о любви.

— Чтобы не сойти со сцены, жанр должен развиваться. Что нового привнесла «Синяя птица» в нынешний век?

— А вот мы как раз не хотим отступать от стиля, от жанра. Были попытки сменить имидж, название, сохранился даже плакат с надписью «Группа «Синяя птица». Мы на нем такие серьезные, неулыбающиеся. Успеха этот демарш не имел. Я считаю, мы оригинальны тем, что не теряем своего лица, сохраняем наработанное. Верность ориентира подтверждают зрители: слушатели на концерте просят нас исполнить уже новые, созданные после 1999 года песни, написанные в старом стиле. Как и в былые времена, мы ансамбль прежде всего вокальный.

— Где вы берете темы песен, для кого их пишете?

— Темы чаще всего автобиографичны, хотя, вообще-то, ситуацию можно и смоделировать. Адресуем их, прежде всего, женщинам, сидящим в зале, а мужчины, пришедшие на концерт, в чувствах солидарны с нами. «Синяя птица» для меня — это красивая мелодия, любовная лирика, сильный вокал. В нашей песне есть герой, и это рассказ о любви. 97 процентов наших песен — о любви, и только три процента — о счастливой любви.

— С кем из профессиональных композиторов и поэтов вам плодотворнее и легче работалось?

— Песни рождались и в самом коллективе, их писал Михаил Болотный, мы исполняли песни Симона Осиашвили, Роберта Рождественского, Вячеслава Добрынина, Юрия Антонова, Александра Жигарева, Михаила Пляцковского, Игоря Шаферана, Леонида Дербенева. Наиболее удачным был союз профессиональных композитора и поэта и профессионального исполнителя: каждый обладает талантом, и союз этих талантов обеспечивает максимальный результат.

Конечно, когда начались все эти хозрасчетные дела, исполнители стали собирать стадионы и получать соответствующие гонорары, композиторы не выдержали и запели. Не скажу, что это было плохо, но все-таки каждый должен заниматься своим делом.

Мы же продолжаем идти своим путем, с той лишь разницей, что в жизнь нашего коллектива вошли два основных правила, доказавшие свою дееспособность. Во-первых, мы следуем определенному распорядку жизни, исключающему все, что мешает творческому процессу, во-вторых, нам не хочется, чтобы коллективная деятельность обезличивала членов нашей группы — каждый из участников имеет право на свой проект, право на самовыражение в той или иной форме.

Даниил Крамер: «Я был замордован правдивыми лицами»

2006 год

Даже понедельник не кажется тяжелым днем, когда он завершается в Большом зале Башкирской филармонии, где зачарованная аудитория, как губка, впитывает нежно-вкрадчивые или стремительные, рассыпающиеся водопадом звуки джазовой импровизации и реагирует на них благодарными аплодисментами. Чувствовалось: сегодня сюда пришли не желающие отметиться и тем поднять свой престиж, небрежно упомянув: «Был на концерте такого-то. Неплохо, неплохо…», сегодня собрались друзья.

В отличие от строгих правил концертов классической музыки здесь позволяется аплодировать в любом месте, когда особо удачный пассаж сыграет на струнах вашей смятенной души или скрипка вдруг загрустит в унисон вашим печалям и горестям. А хлопать хотелось часто и много: ведь на рояле играл Даниил Крамер — заслуженный артист России, обладатель Европейской премии имени Густава Малера. Его сольные концерты и выступления с различными отечественными и зарубежными музыкантами проходили в Испании, Франции, США, Финляндии, Чехословакии, Италии, Германии, Швеции, Венгрии, Польше, Австрии, Австралии, Китае, в странах Африки и Центральной Америки. Даниил участвует во многих крупных международных джазовых фестивалях. Он — почетный член Сиднейского профессионального джаз-клуба, член джаз-клуба города Хаппаранда (Швеция).

Компанию Крамеру на уфимской сцене составил Давид Голощекин. Давид Семенович не был в Уфе аж 25 лет и за это время стал единственным наиболее убедительным мультиинструменталистом (скрипка, тенор-саксофон, флюгельгорн, фортепиано, сопрано-саксофон, виброфон, карманная труба) в нашей стране и довольно заметной фигурой в мировом джазе. А созданная и руководимая им Филармония джазовой музыки представляет собой настоящую «джазовую Мекку» Петербурга.

Разговор с Даниилом Крамером состоялся во время короткого перерыва между репетицией и концертом.

— Как же началось увлечение джазом (а возникло оно у Даниила Крамера — академического пианиста, окончившего Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных, еще в студенческие годы), ведь в начале 80-х довольно трудно было достать качественные записи профессиональных джазменов?

— Даже то, что я мельком где-то от кого-то слышал, было необычно: аккорды, непривычные тогда, эта волнующая меня, советского мальчика, свобода, которую я ощущал в этой музыке (собственно, я не отдавал тогда себе отчета, что именно свобода волнует, я не мог это так сформулировать, я был пацан).

Когда стал студентом, что-то стал понимать, хотя со всех сторон был замордован советскими газетами и правдивыми лицами, которые лгали в глаза. «Политика — искусство лгать» — это известно. Чем честнее лицо политика, чем убедительнее голос, тем больше он врет. И вот тогда эта музыка была для меня настолько удивительна, что казалось глотком свежего воздуха, воздуха душевного, музыкального. При этом я никогда не бросал классику и до сих пор не считаю себя полноценным джазовым музыкантом. Вот Давид Семенович — он настоящий джазмен. А я так — кусочек отсюда, кусочек оттуда, немножко от того, немножко от сего…

— Ваши джазовые кумиры тогда и сейчас. Пристрастия меняются…

— Я попал в общежитие Гнесинки и впервые услышал таких музыкантов, как Билл Эванс, Чик Кореа, Оскар Петерсен. Это совершенно отличалось от того, что я слушал в 1972 — 1974 годах в Харькове, где родился. Я купил пластинку «Джаз-оркестр «Шарпс энд Флетс». Это моя первая джазовая пластинка. А записаны на ней были, помнится, «Воздушная кукуруза», «История любви», словом, она являлась уменьшенным вариантом оркестра Поля Мориа, только в худшем исполнении. Но присутствовало на ней это магическое слово — джаз! Я послушал ее и понял: «Все, я знаю, что такое джаз!». В общежитие Гнесинки приходили ребята с совершенно другим уровнем знаний.

Понимаете, вокруг всего есть нечто, которое называется «около». Вокруг всего есть бездарность, есть средние личности, и дурак тот, кто по одному или двум впечатлениям судит о целом. Таким дураком и был тот советский мальчик, прибывший из Харькова. Много позднее я осознал: нужно тщательно все прослушать, изучить со всех сторон и только тогда робко сказать свое мнение.

— А сейчас вы по кому судите об уровне мастерства, по каким именам?

— Сейчас у меня за плечами около четырех тысяч собственных концертов, и то я не считаю себя полноценным джазменом. Я как был наполовину классик, так им и остался. Участвовал во многих фестивалях различного уровня, но до сих пор прислушиваюсь к мнению тех, кого считают высокопрофессиональным музыкантом, и свое мнение держу при себе.

— Одна из отличительных особенностей джаза — преобладание разговорных интонаций, подражание разговорной речи при игре. О чем разговаривают со слушателями Даниил Крамер и Давид Голощекин?

— Джаз, вообще, диалоговая музыка, в этом его специфика. Даже когда музыкант играет сам с собой, все равно в той или иной мере присутствует элемент диалога. Лично я рассказываю сказки.

— С хорошим концом?

— Когда играю я один — нет. Я не голливудский американец, не фабрика грез, я — россиянин и реально смотрю на жизнь. Когда играю с партнером, стараюсь понять, какую сказку мы рассказываем вдвоем. Вся джазовая музыка построена на принципе разговора.

— Что, на ваш взгляд, является критерием талантливого джазового музыканта? Можно ли за импровизацией скрыть слабое исполнение, так же, как в живописи зачастую за абстракционизмом прячется неумение рисовать?

— Конечно, так бывает, особенно в том, что мы называем свободный джаз — это, на мой взгляд, место для маскировки абсолютного дилетантизма, но, вообще, импровизация импровизации рознь. Вот года три назад кто-то мне рассказывал, что в Нью-Йорке успешно прошла выставка очень модного художника, который выставил 40 картин с отпечатками собственных ботинок. Ну, я не знаю, нужно ли для таких картин мастерство.

Когда импровизирует великий музыкант, это сразу понятно, когда импровизирует дилетант — тоже сразу понятно. Никогда еще ни одному дилетанту не удавалось скрыть от музыканта, что он дилетант. Вот от вас, от журналистов, удается. Вы можете наградить званием «Золотой голос России» певца, голосом не обладающего, а мы не можем. Мы — очень малоприятные люди в этом плане, суровые к себе, к окружающим, к друзьям. Мы говорим противные вещи, потому что так живем и для того, чтобы играть классную музыку. Нужно быть откровенным до отвращения человеком, чтобы уметь говорить: «Здесь нехорошо, здесь удачно». Слово «гениально» профессиональные музыканты употребляют настолько редко, а журналисты настолько часто, что это и показывает разницу в понимании.

— В одном справочнике я нашла такое определение: «Джаз — разновидность импровизационной и танцевальной музыки». То ли справочник не прав, то ли джаз действительно танцуют?

— А с этой точки зрения, румынская народная музыка — это джаз? Там тоже импровизируют, да еще и подплясывают. А русская народная музыка или любая другая? Это нулевое определение, оно не говорит вам ни о чем.

Чтобы понять, что такое джаз, нужно изучать его историю с истоков, от времен сотворения. Этот вопрос волнует народ и журналистов еще с 30-х годов. Он ставит в тупик любого джазмена, ведь невозможно ответить одной фразой. Луи Армстронг, по-моему, ответил гениально: «Если вы знаете, то вам нечего объяснять, если спрашиваете, то никогда не поймете». То же самое, если вы спросите, что такое классическая музыка, то же самое, если я буду считать, что журналистика — это искусство писать о людях. Верно ли это?

— Безусловно, нет. Джаз считался изначально «музыкой черных». Имеет ли сейчас место «расовая дискриминация» при приоритете афро-американских исполнителей или белые музыканты отвоевали свое место под джазовым солнцем?

— Джаз — это слияние двух музыкальных культур — европейской и африканской, возник на американском континенте и был подхвачен затем всеми. Изначально да, это была музыка африканцев, но сейчас это две равные части одного музыкального жанра: европейские наработки, то, что было накоплено к началу ХХ века, плюс неожиданные, не свойственные Европе, не характерные для нее африканские ритмы. Все это скрестилось на американском континенте в силу обстоятельств. Привезли рабов, они пошли в церковь. И что они там услышали?! Европейскую музыку! Интонации, ритмы джаза — от них, а гармония — из Европы. Вот и все. Симбиоз дал совершенно новый сплав, называемый джазом.

Борис Грачевский: «Я хожу по солнечной стороне жизни»

2006 год

Скажите: «Данте», и вам назовут «Божественную комедию», имя Сервантеса наверняка свяжут с «Дон Кихотом», художник Александр Иванов практически всю жизнь писал одну картину — «Явление Христа народу», ну, а Борис Грачевский — это, конечно, «Ералаш». Соседство со столь великими именами, возможно, не совсем уместно, но в один ряд их выстраивает общее обстоятельство: «Ералаш», как и названные выше творения, знают и любят все.

И это не дешевая популярность нынешних скандально откровенных передач, а 32 часа и 40 минут коротких талантливых фильмов, дающих взрослым возможность легко, по-детски посмеяться, а детям не на шутку задуматься. «Много-много веков назад я шел по улице, мне было лет десять, и вдруг я уловил совершенно непонятный запах. Я спустился в лощинку и увидел маленький мостик, а вдалеке что-то красивое, окутанное туманом. Оказывается, это снимался фильм „Утренние поезда“. И вот этот запах павильонного дыма, который объяснить невозможно, толкнул меня на то, чтобы перестать заниматься строительством ракет и прийти в настоящее кино».

Если верить модным нынче учениям эзотериков, все в жизни неслучайно, нужно лишь уметь читать знаки судьбы и не бояться следовать им. Наверное, поэтому и оказался выпускник Калининградского механического техникума в должности организатора производства у великого сказочника кино Александра Роу, где, думаю, и освоил мудреную науку: как правильно пугать детей, чтобы они счастливо взвизгивали от страха, и веселить взрослых, чтобы они забывали о проблемах и, не стесняясь, утирали слезы от смеха. Примерно так и вели себя зрители, собравшиеся на праздник «Ералаша» в зале ДК УЗЭМИК в Уфе, а журналисты с удовольствием пообщались с обаятельным и артистичным Борисом Юрьевичем после представления.

— С какой целью вы приехали в Уфу? Только ли желание устроить праздник для детей в каникулы и провести кастинг двигало вами? И что: в Москве перевелись талантливые дети, или это ваша обычная практика — отбирать будущих «звезд» для «Ералаша», куда бы вы ни приехали?

— Вы сегодня были в зале и сами все видели. Я специально стоял на сцене во время просмотра кандидатур и слушал реакцию зала. Сегодня он был роскошный, теплый, отвечающий и реагирующий буквально на все. Я себе поставил твердую четверку за концерт. Что касается отобранных для съемок детей, они отправятся в Москву, на студию имени М. Горького на общий кастинг, и так делается всегда.

— Многие нынешние папы и мамы выросли на «Ералаше», теперь любимый киножурнал смотрят их дети. И лишь учителя в сюжетах остаются неизменными — скучные, страшные, злые, иногда просто глупые.

— Таких монстров, каких вы описали, у нас нет. Любой нормальный ребенок скажет, какой учитель хороший, а какого к школе подпускать нельзя. Но почему-то каждый раз, когда в отношении учителя допускается ироничный или критический тон, поднимается крик. А кто сказал, что в школе работают только идеальные люди? В «Ералаше» есть рубрика, где дети рисуют плохих и хороших учителей. Хороших там тоже много, поверьте. Очень важно, чтобы ребенку посчастливилось, и он попал к талантливому учителю. Станет такой педагог рассказывать про тычинки и пестики, и все будут слушать его, открыв рот, потому что от него идет сильная положительная энергия. Я видел подобных, это потрясающие люди. Именно учитель может настолько увлечь ребенка, что из него впоследствии выйдет физик, математик, химик.

А есть и другие: «Так, все взяли ручки и записали: «Онегин — негодяй, лишний человек». Я попробовал пацаном открыть рот и сказать: «А чего это он плохой? Ну, бывает в жизни всякое. Чего это лишний-то?» И получил то, что полагалось сразу же. Замолчал и честно писал «чего изволите» всю жизнь. Мы недооцениваем, что примерно с двух лет ребенок — это уже личность, а мы ломаем ее и, возможно, личность будущего гения. Вот Пушкину написали, когда он учился в Царском Селе, напротив математики: «Не проявил интереса». А был бы у нас Пушкин, если бы его ломали на этой математике?

— Борис Юрьевич, говорят, что вам предлагали возглавить детский канал на телевидении. На какой стадии этот проект сейчас?

— Года полтора назад я стал активно говорить в прессе о необходимости создания подобного канала. В связи с тем, что реклама в детских программах запрещена, к таким передачам просто утратили интерес, о них забыли. Когда началась перестройка, мы все попадали лицом в грязь и плакались: вот-де какие плохие, бейте нас, мы — совки. И пятнадцатилетние дети выросли, не осознавая, что такое русский менталитет. Эти дети стали нерусскими в социальном плане, они потеряли сказки, мультики, а взамен приобрели эти страшные целлулоидные истории, абсолютно пустые, как жвачка, которую жуешь целый день, вкуса нет, а выбросить жалко. При всех недостатках, которые у нас были, мы очень тщательно работали с детьми, иногда с перебором, но работали. Напрочь улетучился патриотизм. Считаю, что Россия — единственная страна, способная сопротивляться американскому искусству, которое давит, как танк. Я раньше переживал о том, что «Ералаш» не покупает заграница, а потом понял: это не от недостатков его, а от достоинств — наш юмор намного тоньше.

Мы разработали концепцию такого канала, но частоту нам не дали, а дали Питеру. На что я сказал: все равны, а питерские равнее. Мы хотели дать детям лучшее из того, что сделали российские кинематографисты. А сделали они много и в самых разных жанрах.

— Почему так мало детских фильмов снимают сейчас?

— Они есть, но лучше бы их не было: что хорошего можно сделать за три копейки? Такие фильмы снимают практически на скудные государственные деньги в отличие от той же Америки, которая денег не жалеет и своего зрителя растит с пеленок. Там в семье вторым или третьим дитем становится телевизор. Мы, сами того не замечая, воспитываем ребенка, разговариваем с ним, еще когда он ползает, читаем сказки, когда он еще не говорит — он развивается быстрее. У тех же американцев наоборот: задача отключить детей на 30 — 40 минут, пока родители будут заняты чем-то своим, а малыш, открыв рот, будет смотреть телевизор. Я это называю воспитанием телепузиков.

— Какими качествами должен обладать ребенок, чтобы сниматься в «Ералаше»?

— Это, прежде всего, неординарная внешность, желательно, смешная, и совсем необязательно быть рыжим. Плюс еще талант, непосредственность, свобода перевоплощения.

— Борис Юрьевич, вы работаете с детьми с 1974 года. Изменились они, стали более прагматичными, раскованными, или дети есть дети, одинаковы во все времена?

— Когда в 1974 году мы затевали «Ералаш», у нас был определенный адрес: десятилетние дети. Сегодня пятилетние сидели в зале и с удовольствием смотрели на происходившее. Я думаю, за эти годы дети поумнели глобально в силу того, что появилось очень много дополнительной информации.

— А есть ли зарубежные аналоги «Ералаша»?

— Нет, была похожая передача у американцев, но она скорее напоминала программу «Хочу все знать», театрализации там меньше, больше познавательного фактора.

— Ваши дети как-то связаны с вашей работой?

— С дочкой у меня были проблемы. Она окончила ВГИК, а работать стала маникюршей. Я ничего не понимал и не мог ничего поделать. Мне пришлось взять ее в «Ералаш», но я был очень недоволен тем, как она работает, и, в конце концов, мне пришлось ее уволить. Это длинная история, но я тем самым сделал для нее большое дело. Она не ушла обратно в маникюрши, а открыла туристическое агентство и теперь так же, как и сын, успешно работает и зарабатывает хорошие деньги.

— Ощущают ли ваши актеры себя «звездами» со всеми вытекающими последствиями?

— Конечно, приступов «звездного» величия не избежать. Вот Саша Лойе: блеснул — и как не было. Обнаружился в одной лишь картине «Next» — и все. Обаяния нет, характер у него отвратительный. Я, безусловно, стараюсь одергивать детей, у них ведь все может проявиться невольно. Как-то мне один ребенок говорит: «Вы знаете, Борис Юрьевич, папа сказал, что я — гениальный артист». «Ну, а ты что думаешь?» «Я думаю, что я просто хороший». Потом и с папой переговорили. «Сын у меня — „звезда“. Почему же за главные роли он получает, как остальные?» Я спрашиваю: «А кто ж его сделал „звездой“? Хотите, он вообще сниматься не будет?» Потому дети боятся портить со мной отношения. Я ведь никого не выгоняю: «Вон отсюда!» Просто трубка телефона будет молчать, и этого они страшатся, как огня.

— Чем, кроме «Ералаша», вы занимаетесь? Хотите ли снять полнометражное кино?

— Пишу грустные стихи, снимаю серьезное документальное кино. Недавно закончил работу над фильмом «Прелюдия для детства с оркестром» — о том, как краснодарские дирижеры замечательно приучают детей к большой музыке. Когда зрители видят этих детей, слушающих симфоническую музыку, с ними что-то происходит: они начинают плакать, хотя слез я не планировал. Сейчас завершаю картину о трех уникальных людях: из Питера, Алма-Аты и Екатеринбурга, один — врач, двое других — нет. Работают они с детьми, страдающими от церебрального паралича. То, что делают эти люди, иначе как чудом созидания не назовешь.

— Борис Юрьевич, братья Стругацкие дали такое определение счастья — «Жизнь дает человеку три радости: дружбу, любовь и работу. Конечно, можно прожить и без какой-нибудь из них, но тогда счастье не будет полным». Вы счастливый человек?

— Я — счастливый человек, потому что делаю то, что мне нравится, и это имеет признание у людей. Сегодня, в 57 лет, это для меня главное. У меня в жизни происходит много событий, но основное: просыпаюсь с ощущением счастья от того, что буду делать нужное и очень важное дело. Я хожу по солнечной стороне жизни. Я пью жизнь не как дорогой коньяк маленькими глотками, а как в жаркий день у колодца воду из оцинкованного ведра. Поэтому у меня сейчас с жизнью абсолютно эротический роман. Мне хочется делать как можно больше. Древние говорили: «Что оставил, то пропало, что отдал — то твое». Я хочу отдать все. Планов у меня еще очень много. Надеюсь снять игровое кино, совсем невеселое, о пятнадцатилетних девочках по сценарию молодой дебютантки из ВГИКа.

— Замечательный есть мультфильм «Фильм, фильм, фильм…» Режиссер, работающий с маленькой девочкой…

— Так это про нас! Сегодня вы видели зимний сюжет с чудесной девочкой. С чего началась съемка? Во-первых: «Я не хочу». Потом: «Мне холодно, я не буду ничего делать — и все». А на площадке на пять — семь тысяч долларов стоит техники, аппаратуры, вокруг девчушки прыгает и надрывается вся команда. Да, это про нас.

— Очень нравятся рисованные заставки в «Ералаше». А кто их делает?

— Представьте себе, все тридцать два года их делает один и тот же человек: Юрий Смирнов, грустный, седой, лохматый. Раньше их сюжеты мы придумывали вместе, сейчас он перестал слушаться, делает, что хочет. Единственное, в чем послушался — перешел, наконец, на компьютер, стал современным таким дядькой.

— Сейчас фильмы кто-нибудь просматривает, как в старые времена? Сожалеете ли вы о прежних годах?

— Фильмы раньше смотрели, а сейчас я никого уговорить не могу. «Ну что, мы твоего „Ералаша“ не знаем?» Но! Когда уволили тех редакторов, которые владели искусством цензуры, то уволили людей, которые еще и занимались делом: они работали с автором. Они заставляли его что-то переделывать, дорабатывать, совершенствовать, а сейчас каждый сам себе режиссер, сам себе придумал, сам снял, сам собой доволен. Ведь очень трудно человеку быть критичным по отношению к самому себе. Важно, чтобы была какая-то третья сила, которая одергивала бы: «Что ты там такого наснимал?!» Чего мне хочется, так это чтобы детям всегда говорили правду. Чем меньше они будут слышать вранья, тем лучше. Когда я был маленьким, то мечтал о том, что напишу письмо почему-то американцам и расскажу, как нам тут все врут, ни о чем. Не хочу в подвале у какой-нибудь жирной мерзкой тетки выпрашивать кусок колбасы. Хочу зарабатывать и покупать, что хочу и сколько мне надо.

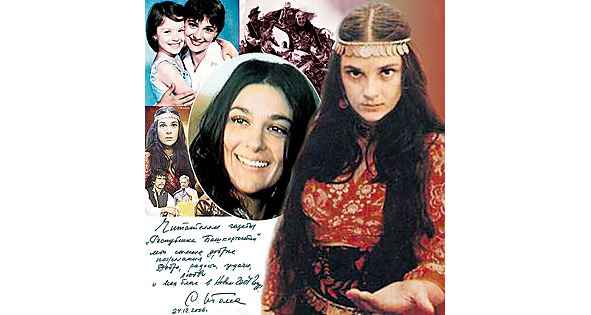

Ада Роговцева и Ольга Волкова: «Душа, как и земля, требует отдыха»

2006 год

Спектакль «Париж спросонья» по пьесе Жана-Мари Шевре, с аншлагом прошедший на сцене Национального молодежного театра, убедил-таки уфимского зрителя в том, что антреприза — это не всегда скабрезный водевиль с шутками ниже пояса, а в провинции еще полно театралов, способных оценить прославленный французский юмор. Компания ЭкоSoft при помощи продюсерского центра «Радус» устроила своим сотрудникам и сумевшим попасть в театр уфимцам настоящий праздник, привезя из Москвы спектакль с полноценными декорациями, замечательно сыгранным актерским составом и литературной первоосновой, сочетающей в себе забавные ситуации, злободневность и остроту темы. В 2000 году пьеса была удостоена международной премии ООН, а в 2001-м номинирована на премию Мольера как лучшая комедия.

Хотя каждый персонаж претендовал на свою долю внимания, солировал все же дуэт двух очаровательных немолодых дам в исполнении народной артистки СССР Ады Роговцевой и народной артистки РФ Ольги Волковой. В кино Ольге Волковой всегда доставались роли острохарактерные, и она исполняла их с блеском. Зритель любит комедии-сказки Эльдара Рязанова и потому, несомненно, запомнил актрису, снявшуюся в шести картинах режиссера: «Вокзал для двоих», «Жестокий романс», «Забытая мелодия для флейты», «Небеса обетованные», «Привет, дуралеи!», «Тихие омуты». Из последних работ, пожалуй, бесспорной удачей можно назвать роль Бабы-Яги в картине Сергея Овчарова «Про Федота-стрельца».

Что касается Ады Николаевны, то для нас она, можно сказать, родной человек: ведь в районе Белорецка снимался многосерийный фильм «Вечный зов», в котором актриса сыграла одну из самых трагических своих ролей. В этом году у Ады Николаевны своеобразный юбилей: 40 лет как кинематограф много и охотно использует обаяние и шарм замечательной актрисы. Похоже, Ада Николаевна и Ольга Владимировна составляют прекрасный дуэт не только на сцене, но и в жизни, охотно отвечая на вопросы и дополняя ответы друг друга.

Итак, как живется в Париже двум одиноким немолодым дамам? И если правда, что мой дом — моя крепость, где же находится счастье — внутри или снаружи?

— Какова, по-вашему, основная мысль пьесы, для чего поставлен этот спектакль?

А. Р. — Мы живем сейчас в разорванном, страшном мире, где царит межнациональная вражда, почти резня. Когда я прочитала пьесу, меня сразу зацепило то, что вопрос отношений между людьми разных наций решается очень человеческим способом — любовью. Когда люди сталкиваются очень близко, задевают душевные струны друг друга, рождается истинное отношение человека к человеку: любовь, ответственность одного за другого, а значит, надежда на то, что все наладится в мире, еще есть. Если героиня Ольги Волковой по натуре человек мягкий и открытый, то моя — проходит сложный путь, связанный с работой души. Она из тех, кто не принимает людей иного цвета кожи, считает, что Франция как губка впитывает всякое отребье. И так думают коренные обитатели многих стран.

О. В. — Эта проблема стала и нашей тоже, к сожалению. Мы много где были со своим спектаклем, и, когда мне говорят: «Китайцы уже скоро будут в Хабаровске!», я отвечаю: «И что! Я объездила всю страну от Калининграда до Владивостока, видела пустующие разоренные земли, пусть их поднимают трудолюбивые люди, которые умеют работать». А смешанные браки? Я — за них! Один мой знакомый, занимавший очень ответственный пост, был крутой антисемит. А дочка его собралась рожать от еврея. Прибежала ко мне: «Ольга Владимировна, что делать?!». Я и ответила: «Рожать еврея! Папа твой от своего вируса излечится мгновенно, он не сможет не любить внука». То, что мир заселен так разнолико, — это замечательно!

— Вы обе — прекрасные актрисы, уже состоявшиеся, причем состоявшиеся не только в профессии, но и в жизни: у вас большие семьи, дети, внуки. Есть ли ощущение чего-то несделанного в жизни? Что бы вы хотели еще успеть?

О. В. — Мне кажется, любой живой человек буквально сосуществует с постоянным чувством ответственности. Мы живем в сложной стране, где плохо старикам и детям, уважать такую страну, испытывать патриотизм по отношению к ней трудно. Я сама бабушка, надеюсь, скоро буду и прабабушкой, и с ужасом думаю о старости и беспомощности, не хочу видеть утомленные, раздраженные взгляды, устремленные на меня.

Пугает проблема безотцовщины, не знаю, как поднимать детей в России, где мужчины как-то не рвутся выполнять свои мужские обязанности. Вот у людей с восточной кровью другое отношение к детям. Ребенок никогда не останется брошенным, даже если растет без отца. В России такого нет, и, по-моему, давно. Коммунисты тут ни при чем. У меня внучка, ей 13 лет, мне — 67. Хочу увидеть, как она встанет на ноги. Невозможно успеть сделать все, что хочешь. Но, с другой стороны, эта душевная неудовлетворенность добавляет силы. Если жить расслабленно, то сразу помрешь. Те барьеры, которые мы преодолеваем, держат в тонусе.

А. Р. — Я вспоминаю Антона Павловича Чехова, который всегда выставлял перед человеком все более и более высокие нравственные планки, а еще Фаину Георгиевну Раневскую. Когда она была уже глубокой старухой, ее спросили, над чем она работает. И Фаина Георгиевна ответила: «Над собой». Это самое главное в жизни. И неважно, сколько вам лет: 10 или 90.

К сожалению, возраст выставляет более сложные задачи, нужно душой еще поддерживать и тело. Меня тоже волнует проблема разобщенности современной семьи. Стариков нужно не просто жалеть, их нужно учиться понимать. Все должно держаться на прочной семье, на осознании, что такое детство, юность, зрелость. Зрелый человек — человек, который несет ответственность за стариков и детей. Меня потрясла поездка в Америку, а именно, встреча с женами элиты Голливуда. Это очень обеспеченные дамы, а занимаются они институтом семьи. Я читала книги, которые они издают и пропагандируют: «Теща и зять», «Невестка и свекровь» — там тысячи примеров того, что бывает в семье, как этого избежать, пишут абсолютно обо всем.

— Вот вам и сексуальная революция…

— По сути, и мы, актеры, задаем все эти вопросы себе и стараемся их решать через художественные образы.

— Ада Николаевна, вопрос к вам. В юности многие из нас грешат стихами, а вы не оставили этого занятия до сих пор. Что это: еще одна грань вашего таланта, досуг, форма самовыражения?

А. Р. — Писать я начала еще девчонкой, когда умер Сталин. «Он умер, его нет уж больше с нами, закрылись ласковые, добрые глаза…» Для меня его смерть, конечно, была потрясением. Стихи — это всегда потрясение, выброс адреналина. Потом желание писать ушло и появилось опять уже в пору влюбленности в моего будущего мужа, а потом вдруг в 50 лет, когда стресс стал состоянием души, я опять стала писать. Это не поддается анализу. Стихи, как любовь: приходят или не приходят. Мои изданные книжки стихов — это семейные книжки, среди авторов сын, дочка и я. У меня новых стихов почти нет, а вот у ребят полно, ради них книжку хочу переиздать. Мне звонят, сына называют настоящим поэтом, и это безумно приятно. Мне вообще хочется сказать всем людям: не стесняйтесь! Не стесняйтесь выражать свои чувства на бумаге или вслух, не думайте, что вы неумелые, непрофессиональные или не имеете на это права.

О. В. — Была у меня родственница, очень домашний, семейный человек, тащила на себе проблемы трех сыновей, внуков. После ее смерти нашли стопку стихов, и у меня даже мурашки по коже пробежали: до чего эта женщина была одинока. Мы ведь не миллионеры, мы не оставим после себя ни машин, ни дач, ни бриллиантов. Мы можем оставить в наследство вот эти семейные воспоминания, свою родословную, семейные предания, курьезы, легенды. Это они помогают соединить звенья утерянных родственных связей. И об этом тоже сегодняшняя пьеса.

Есть в ней еще один фокус. Что радует в старости? Влюбленность! Влюбляться надо всегда: в людей, кошек, собак. Надо любить, принимать, пускать в душу. Кажется, сердце уже не вмещает, а я всех их помню и люблю: и случайного прохожего, и проводницу в Вологде. Они все живут в моем сердце.

А. Р. — Как сказал Андрей Платонов, «не обязательно владеть предметом своей любви, гораздо важнее чувствовать его постоянным жителем своего сердца».

— Где, по-вашему, легче играется: в стационарном театре, в котором все друг друга знают, каждый представляет себе, чего друг от друга ожидать, или в антрепризе, где артисты все-таки собираются на время, отыграют какое-то количество спектаклей и разбегаются?

А. Р. — Тяжелее как раз в театре, там все прекрасно знают гнусные характеры друг друга. Это такая своеобразная театральная коммуналка. А вот антреприза вроде съемочной группы. Другое дело: бывают съемочные группы, которые иначе как дешевками не назовешь, а есть съемочная группа Никиты Михалкова, который собирает актеров на полтора месяца, и получается одна большая дружная семья.

О. В. — Нам, считаю, тоже повезло. У нас прекрасный интеллигентный антрепренер — Вадим Дубровицкий, по образованию режиссер. Если позволено будет сделать ему небольшую рекламу, хочу сказать про фильм, который Вадим мечтал снять давно, и в котором я тоже получила роль: это трилогия В. Сухово-Кобылина, материал сухой, если кто вспомнит классику, и далекий вроде бы от современности — «Свадьба Кречинского», «Дело» и «Смерть Тарелкина». Вадим снял 24-серийный фильм, который сейчас монтируется. Тема Кречинского идет в картине насквозь, потому сериал получил название «Полонез Кречинского». В главной роли — Александр Лыков, которого зрители прекрасно помнят хотя бы по «Улицам разбитых фонарей». Он блистательный актер и, думаю, соберет за Кречинского все мыслимые и немыслимые премии. Вадим с Лыковым отточили эту роль до блеска — получился исключительно инфернальный, стильный, красивый герой. Кроме того, Вадим со свойственным ему профессионализмом и тут постарался подобрать блестящий актерский состав: Алексей Петренко, Богдан Ступка, Валерий Золотухин, который очень неожиданно и феноменально играет роль старовера, — я такого Золотухина еще не видела. Думаю, в этом фильме замечательно проявилась культура диалога, забытая ныне и в кино, и на телевидении. Это не просто говорящие головы, это — интеллектуальная схватка.

— Ольга Владимировна, вы родом из Петербурга, столько лет играли на петербургской сцене. Как вы рискнули все бросить и переехать в Москву, начать все заново, не говоря уже о том, что Петербург, на мой взгляд, это как диагноз, он — в крови?

О. В. — Петербург — это мой дом, я там родилась, но из дома иногда выходят. Мы должны быть там, где нас ждут. Питер живет очень обособленно, жизнь театров чудовищно трудна. А Москва манила меня давно, выбора там гораздо больше, надо было рисковать. Во мне всегда присутствовал этот азарт — все начинать с нуля. Кто-то из больших японских художников сказал: «Настоящий художник каждые пять лет должен менять манеру рисования», и мне все время надо себя ворошить. Судьба, в общем-то, ко мне благосклонна, но особых подарков, скажем прямо, не было. Работу я искала сама. Переезд в Москву состоялся благодаря моей просьбе дать роль в одной из столичных пьес. Роль мне дали, и в 58 лет я рванула в никуда.

Не понимаю многих молодых людей, которые из всего воздвигают какие-то немыслимые проблемы. Помню, когда я родила дочку, поздравить меня в палату зашла высокая красивая женщина. У нее была такая история: она — еврейка, муж — русский, родители дружно против их брака. Отец — инвалид без ноги, бабка старая, мать — врач, бегает по своему участку, жить негде! И вот моя красавица рожает двойню, устраивает детей в Дом ребенка, там же сама работает нянечкой, затем оканчивает институт, устраивается работать в вечернюю школу. Она сажала детей в рюкзачок за спину и ездила везде с ними, потом вообще укатила на Сахалин работать программистом, там вышла замуж за гармониста, замечательного парня, родила дочку и, заработав на квартиру, вернулась обратно. Она еще мне звонила и спрашивала: «Чем тебе помочь?».

— Как вы считаете, почему молодые актрисы, снимающиеся в наших бесконечных сериалах, хорошенькие, талантливые, переходят из фильма в фильм безликой чередой, не запоминаясь и не выделяясь, как, например, актрисы старшего поколения? Чего им не хватает, чтобы стать настоящими звездами?

О. В. — Бездарный сценарий — главная беда. Им там нечего делать: говорят, говорят, ничего не происходит — и запоминать нечего. А сама по себе молодежь сейчас очень талантлива.

А. Р. — Да, деградации никакой нет. Просто раньше всего было меньше, отбор был строже. Сейчас всего много, из этого «всего» приходится выбирать то, что получше хотя бы.

О. В. — Не надо хоронить нашу кинематографию и сетовать на отсутствие талантов. Я была на последнем фестивале «Молодое кино» в Москве, и очень пожилой критик сказал: «Ну, наконец-то началось!». Молодые ребята снимают маленькие учебные фильмы — глаз не оторвать! А вот интересных современных спектаклей мало: нет драматургов, остро пишущих на злобу дня. Душа у людей, видимо, отдыхает, как земля.

А. Р. — Наша страна привыкла за последние полстолетия, и даже больше, решать какие-то глобальные вопросы, мы привыкли мыслить масштабно. А западная литература, англичане, французы, вдруг нас перещеголяли именно в отражении современности, потому что продолжали идти путем исследования человека, а на эту основу уже наслаивались исторические, религиозные, социальные проблемы. Помните, нас пугали мелкотемьем, отсутствием масштаба личности? Что за чушь собачья? Человек пришел в мир — это пришла личность!

— Ада Николаевна, вы сказали в одном из интервью: «Стыдно быть богатым в бедной стране». Но существование богатых — это факт, с этим надо жить. Что нужно сделать богатому человеку, чтобы жить было не стыдно?

А. Р. — Создать Третьяковскую галерею, открыть новый МХАТ, строить школы. Что-то делать, чтобы в городе, где ты живешь, не было хотя бы нищеты. Получи то, что тебе необходимо, остальное — отдай. Человеку ведь, в сущности, немного надо. Чехов написал, на мой взгляд, гениальное завещание человечеству: «Помогай бедным, береги мать». Можно ли еще что-нибудь пожелать?

— Ольга Владимировна, вы работали с великой французской актрисой Жанной Моро в фильме Рустама Хамдамова «Анна Карамазоff». Расскажите немного о ней.

О. В. — К тому времени она долго не работала. А Рустам Хамдамов, мальчик, который шил с мамой в Ташкенте шляпы, мечтал снять фильм, будучи еще ребенком, и именно с Жанной Моро. Он вырос, жизнь не складывалась, потому что он — поэт, небожитель, не от мира сего. У него отняли фильм, который он почти снял («Раба любви» — авт.), но он, наконец, нашел деньги, нашел свою Жанну, написал на нее сценарий. Жанна собрала всех журналистов, сшила у Кардена платье с низким вырезом: для нее начиналась новая жизнь. И дала большой банкет в белом мраморном зале. Она была и остается не звездой, а настоящей королевой. В этом и кроется секрет нашей профессии: иметь желание играть, начинать все сначала!

Когда Башмет простужен, его альт — шипит

2006 год

На музыкальном Олимпе России немало артистов, отличающихся профессионализмом, безупречным исполнением и несомненным талантом. Но, пожалуй, найдется немного имен столь известных, как имя Юрия Башмета. Даже у людей, далеких от музыкальных пристрастий и имеющих весьма неопределенное представление о том, что такое альт (инструмент, на котором играет маэстро), оно на слуху. Возможно, способствует этому вполне заслуженный международный авторитет и всемирное признание музыканта, сделавшего альт одним из лидеров современного исполнительского искусства. В качестве солиста Башмет сотрудничал с такими выдающимися дирижерами, как Юрий Темирканов, Мстислав Ростропович, Сейджи Озава, Рафаэль Кубелик, Курт Мазур, а камерный оркестр «Солисты Москвы», созданный им в 1992 году, с успехом гастролировал в США, Японии, Австралии, Европе.

Народный артист СССР, лауреат премии Award-1993 — «Лучшему музыканту-инструменталисту года» (этот титул сродни кинематографическому «Оскару»), почетный академик Лондонской академии искусств, основатель и председатель жюри первого и единственного в России Международного конкурса альтистов в Москве, офицер изящных искусств и словесности (чин, присвоенный музыканту по указу министра культуры Франции) — вот далеко неполный перечень званий и наград именитого гостя, попавшего из жаркой экзотики Индии в самый разгар уфимских крещенских морозов.

— Как вам удается столь успешно совмещать исполнительскую и дирижерскую деятельность?

— В общем-то, и игру, и дирижирование можно назвать исполнительской деятельностью, а удачных примеров, когда талантливые музыканты становились не менее талантливыми дирижерами, множество: взять хотя бы Мстислава Ростроповича, Владимира Ашкенази, моего коллегу Владимира Щербакова. Это все — одна специальность, но разные специализации, просто у дирижера инструмент — это оркестр, а у солиста, например у меня, — это альт. Думаю, владение инструментом очень помогает в дальнейшем. Вот, скажем, когда-то в спортивном лагере я был горнистом, и через много-много лет неожиданно навыки горниста пригодились мне в Эдинбурге. Оркестр исполнял симфонию Шуберта, я дирижировал, а валторнист, заслуженный, опытный музыкант, никак не мог выполнить просьбу сыграть так, как мне надо. В конце концов, устав от моей настойчивости, он попросил: «Может, вы покажете, что вам надо?» «Если бы я так же прекрасно, как вы, играл на валторне, — ответил я, — то, возможно, мы с вами находились бы на прямо противоположных местах: вы — за дирижерским пультом, я — в оркестре. Мне важно понять: можно ли сделать то, что я хочу». Музыкант протянул валторну, я помолился Богу, взял инструмент, и у меня получилось. Когда владеешь инструментом и дирижируешь, это приносит только пользу.

— Бывают моменты, когда вы устаете от музыки и просто хотите тишины?

— Не помню такого. Иногда хочется одиночества. Есть море материала, что я не успел прослушать, есть любимая в данный период музыка. Со временем мы меняемся, но и любая музыкальная запись проживает свою жизнь, соответственно, меняется наше мнение о ней. Давид Ойстрах замечательно ответил на вопрос о том, как он относится к записям: «Запись — это документ, который с годами становится обличительным».

— Вы известны как музыкант академического плана, однако работаете и в шоу-программах, с Элтоном Джоном, Стиви Уандером. Вам так интересна эта интеграция в масскультуру?

— Вы знаете, к подобной смеси жанров на Западе относятся очень серьезно. Есть даже произведения, специально написанные для музыкантов, способных выступать в различных жанрах. Сам я в юности играл на гитаре, а поскольку учился в музыкальной школе, был в авангарде уличных ребят, руководил серьезной музыкальной группой. У меня болезненное отношение к тем, кто свысока, легкомысленно относится к любым жанрам. Когда скрипач балуется на скрипке — это очень серьезно и требует большого профессионализма. Очень мало на земном шаре людей, которые понимают, с одной стороны, суть инструмента, с другой — суть жанра. Вот маленький пример из моей жизни. Как-то Сережа Никитин попросил меня принять участие в вечере, посвященном памяти Булата Окуджавы. Я не спал ночами, пытаясь попасть в тему. Музыка Окуджавы кажется очень простой, но чем дальше я репетировал, тем меньше мог воспользоваться тем, что умел. Это оказался совершенно другой жанр и стиль. Сыграть строго — получится классика, а нет — получится «ресторан». С трудом я нашел то, чего никогда не делал, и можете себе представить, как радовался этому. Потому я очень уважаю людей, которые могут переключаться.

— Как себя чувствует ваш инструмент в такую холодную погоду? (Вопрос далеко не праздный, ведь альт Юрия Башмета — большая ценность во всех смыслах этого слова. Это старинный инструмент, сделанный миланским мастером Паоло Тестере в 1758 году — авт.).

— Инструмент ведет себя как живое существо. И, конечно, зависит и от температуры, и от влажности. Вроде бы в Уфе ему неплохо, хотя мы с ним только приехали из Индии, из Бомбея, где было плюс 30. Разумеется, связь между нами неразрывна. Я простужен — он шипит. Видимо, для извлечения звука в организме музыканта задействовано много мышц, сухожилий, всего. Поэтому, если состояние музыканта нехорошее, это передается и инструменту.

— Что вы любите помимо музыки?

— Может быть, я вас разочарую, но у меня одно хобби — это музыка, а мне еще за это и деньги платят. Люблю кино, книжку хорошую почитать, особенно в самолетах, когда нечего делать, могу сыграть в бильярд.

— Как вы оцениваете музыкальную подготовленность, культуру слушателей вообще, не только в России, ведь тот же Владимир Ашкенази мрачновато смотрит на публику? Вы раздражаетесь, когда, скажем, между первой и второй частями сонаты раздаются хлопки?

— Сложилось мнение, что за границей более культурные слушатели, это-де у нас публика такая невоспитанная. Ничего подобного. Могу отметить некую генную подготовленность немцев. А вообще, все зависит от того, какой климат в стране в прямом смысле слова. Например, итальянцы, живущие ближе к Германии, суше по сравнению с теми, кто ближе к Ницце. Вот те орут на концертах как резаные.

А по поводу неуместных хлопков лучше всего, по-моему, сказал Дмитрий Кабалевский: «Когда я слышу аплодисменты между частями, я радуюсь — у меня появился новый слушатель». Ведь на самом деле, когда человек увидит, как ведут себя более подготовленные слушатели, он либо не придет, если такое времяпрепровождение ему не по вкусу, либо на всякий случай не зааплодирует первый и в конце концов поймет, как себя вести. (Кстати, судя по количеству хлопков, раздававшихся между частями симфонии Моцарта и концертино Паганини, у Юрия Башмета в этот вечер появилось немало новых слушателей).

Больше всего все-таки я люблю выступать в России. Кроме чистой музыки, здесь происходит некое единение, слияние душ и случаются разные чудеса. Здесь я дома…

Владимир Спиваков: «Моя скрипка ведёт себя как капризная женщина»

2007 год

В музыкальном мире России можно насчитать множество талантливых людей, отмеченных званиями народных артистов, лауреатов различных международных и российских фестивалей и конкурсов, любимых на родине и востребованных за рубежом. Но только один из них справедливо носит яркое прозвище «Маэстро Праздник», вполне оправдывая его на протяжении уже многих лет. Ведь там, где играет оркестр во главе с артистичным, изящным, улыбчивым дирижером, царит роскошный праздник — праздник вечной музыки.

Что особенно приятно, народный артист СССР, награжденный орденами «Дружбы народов», «За заслуги перед Отечеством», Почетного легиона, офицер искусств и изящной словесности, Владимир Спиваков, а речь, конечно, о нем, — уроженец Уфы. Перечисление титулов и наград маэстро, названий фестивалей, в которых он принимает участие как член жюри или организатор, имен мировых музыкальных знаменитостей, с которыми сотрудничал, займет немало времени. А его благотворительный фонд, созданный в 1994 году и занимающийся помощью больным детям, созданием условий для творческого роста одаренной молодежи — приобретением для них музыкальных инструментов, выделением стипендий и грантов, воспитал множество юных талантов, мировая слава которых уже вполне сопоставима со славой самого Спивакова.

При этом музыкант, как человек уникальный, меряет жизнь иными мерками и мыслит иными категориями, относясь, например, к «звездной болезни» как к признаку недалекого ума. «О какой „звездности“ можно говорить, когда каждый день имеешь дело с истинными светилами? Бах, Чайковский, Моцарт, Скрябин и другие гении уберегли меня от высокого мнения о себе».

Концерт, прошедший на сцене Башгосфилармонии в Уфе, и общение с маэстро состоялись в рамках всероссийского турне Национального филармонического оркестра России. Владимир Теодорович ответил на ряд вопросов.

— В СМИ часто называют ваш оркестр символом новой культурной политики державы, пережившей глубокий кризис и вступившей в период стабилизации. Какими же качествами должен обладать музыкант, играющий в вашем оркестре?

— Действительно, выступления оркестра пользуются большим успехом и у нас, и за рубежом. Американская пресса после первых же концертов назвала оркестр послом новой России. Прежде всего, коллектив, несмотря на разницу в возрасте, очень дружный. В среднем артистам 39 лет. Вместе мы отмечаем дни рождения, на вечеринках царит атмосфера непринужденности, раскрепощенности, никто не чувствует себя выше или ниже другого.

Главное условие пребывания в оркестре — профессионализм. Чтобы попасть к нам, нужно пройти конкурс. Состав оркестра периодически меняется, но никто никого не выживает. У нас настолько спаянный коллектив, что человек сам чувствует, пришелся ко двору или нет.

— Один довольно известный дирижер сказал, что у нас в музыкальных учебных заведениях готовят солистов, а не тех, кто способен играть в коллективе. Так ли это?

— В ряде случаев, да. Приходят порой снобы, особенно если у них есть какая-то поддержка в музыкальном мире, есть старинный раритетный инструмент. Время от времени такой человек взбрыкивает — кто, мол, он и кто мы. С подобными амбициями долго исполнителю в нашем коллективе не продержаться.

В нашем оркестре, скажу без лишней скромности, работают самые лучшие музыканты страны, и на одной сторонней поддержке тут не уедешь: надо постоянно подтверждать высокий уровень, самое безупречное отношение к делу и самые лучшие человеческие качества. Конечно, когда набирали оркестр, попадали люди случайные. Невозможно ведь одновременно набрать 110 человек, обладающих одинаково высокими достоинствами. Но, тем не менее, отбор был суровый и, видимо, объективный, потому что за годы нашей работы пришло всего лишь пять — шесть новых исполнителей.

— Владимир Теодорович, любители музыки знают вас и как высокопрофессионального дирижера, и как виртуозного скрипача. Трудно ли совмещать эти две, в общем-то, разные профессии, какая больше по душе?

— В последнее время совмещать дирижирование с игрой на скрипке все труднее. Хотя совсем недавно играл в Ереване сольный концерт из произведений Брамса, Шнитке, Пярта и Рихарда Штрауса. Конечно, возраст диктует некий крен в сторону дирижирования. Ведь в нем главное — не быстрота движений и выносливость (хотя и без них не обойтись), а некая зрелость музыкального прочтения, что со временем и нарабатывается.

— Вам присвоили титул «Артист мира ЮНЕСКО». На земном шаре очень много талантливых артистов, музыкантов, но этим званием могут гордиться очень немногие. В чем его особенность?

— Да, на сегодняшний день «Артистами мира ЮНЕСКО» являются лишь министр культуры Бразилии Жильберту Жил, японская балерина Мияко Йошида, камерунский музыкант Ману Дибанго, американский художник и писатель Скотт Момадей. И, что приятно, двое русских — дирижер Валерий Гергиев и я. Думаю, звание это дается не только за профессиональные заслуги и достижения, но и за общественную деятельность. Наверное, учитывались все наши благотворительные акции, работа фондов, поддержка одаренных детей и так далее.

— Как вы считаете, вернулась ли культура музыкальной критики, или в области классической музыки пресса тоже «желтеет»?

— Я уже высказывался как-то о том, что серьезной, профессиональной критики у нас нет. Прибавить к этому ничего не могу, к тому же просто не имею времени читать газеты. Да и зачем реагировать на каждый выпад? Однажды музыканты звонят мне и говорят: «Владимир Теодорович, нас страшно обидели, написали, что оркестр напоминает стадо баранов». Ну, что тут говорить: о Малере, других музыкантах еще и не то писали. Главное, всякий раз, думая о музыке, я понимаю: суета вокруг нее не имеет никакого значения. Важно только одно — есть великий духовный мир замечательных композиторов, к которому я имею счастье прикасаться.

— Как вы относитесь к инициативе министра культуры Франции ввести уроки хора в школах страны?

— Замечательно отношусь. Это он решил сделать после того, как ему показали фильм о детях, поющих в хоре. Шостакович, например, мечтал, чтобы в общеобразовательных школах изучали не только буквы и цифры, но и ноты. В Америке выпускники школ обязательно умеют играть на каком-либо инструменте. Общество сегодня чрезвычайно разобщено. Но людей разъединяют не политические убеждения, а невежество. Значит, нужно найти что-то объединяющее. Мне кажется, что лучше, чем что-либо, это сделает искусство.

— В 1989 году вы организовали международный фестиваль в Кальмаре во Франции и являетесь его руководителем по сей день. В мире так много фестивалей, особенно, говорят, в Германии, где чуть ли не в каждой деревушке свой. Зачем нужен еще один? Не кажется ли вам, что это как-то нивелирует звание лауреата международного конкурса?

— Знаете, чтобы выйти на мировую сцену без участия в международном конкурсе, надо быть, скажем, Евгением Кисиным. Такие таланты рождаются раз в сто лет. Так что фестиваль, конкурс — это реальный шанс для молодого исполнителя показать себя и выйти на каких-то импрессарио. А потом, конкурсы дают довольно своеобразные «премиальные»: организаторы гарантируют, например, что первая премия предоставит музыканту возможность сыграть, скажем, с оркестром «Би-Би-Си» или что-нибудь в таком духе.

— Что помогает вам жить в таком графике: фестивали, концерты, конкурсы, репетиции, наконец?

— Думаю, у людей вообще изменилось ощущение времени. То время, которое требовалось Моцарту, чтобы привести в гармонию состояние своей души, сейчас ужалось бы до двух минут. Один известный музыкант сказал: «Я отдыхаю в адажио Восьмой симфонии Брукнера». И я его понимаю.

— Владимир Теодорович, вы играете на бесценной скрипке Страдивари, а дирижерскую палочку вам подарил великий Леонард Бернстайн. Говорят, старые инструменты имеют свою душу и характер. Как ведут себя ваши инструменты?

— Ну, скрипка-то не совсем моя. У меня просто нет 2,5 млн. долларов, чтобы купить такое сокровище. Это скинулись мои друзья, две семьи, и купили ее мне в пожизненное пользование. Что касается дирижерской палочки, то она меня не подводит, а вот скрипка ведет себя как капризная женщина — по настроению. А я, как настоящий мужчина, ей подчиняюсь.

«…Золотое сердце, золотые руки, золотая душа. Ты теперь принадлежишь музыкальному Олимпу». С такими лестными словами Леонард Бернстайн подарил свою дирижерскую палочку Владимиру Спивакову и, думается, не ошибся в своем определении.

Анна Самохина и Андрей Носков: «А Гамлет, оказывается, звучит банально!»

2007 год