Бесплатный фрагмент - Большие дикари

100 рассказов о дикой жизни

На горах Большой Равнины,

На вершине Красных Камней,

Там стоял Владыка Жизни,

Гитчи Манито могучий,

И с вершины Красных Камней

Созывал к себе народы,

Созывал людей отвсюду.

От следов его струилась,

Трепетала в блеске утра

Речка, в пропасти срываясь,

Ишкудой, огнём, сверкая.

И перстом Владыка Жизни

Начертал ей по долине

Путь излучистый, сказавши:

«Вот твой Путь отныне будет!»

(Генри Лонгфелло «Песнь о Гайавате», 1855 г.)

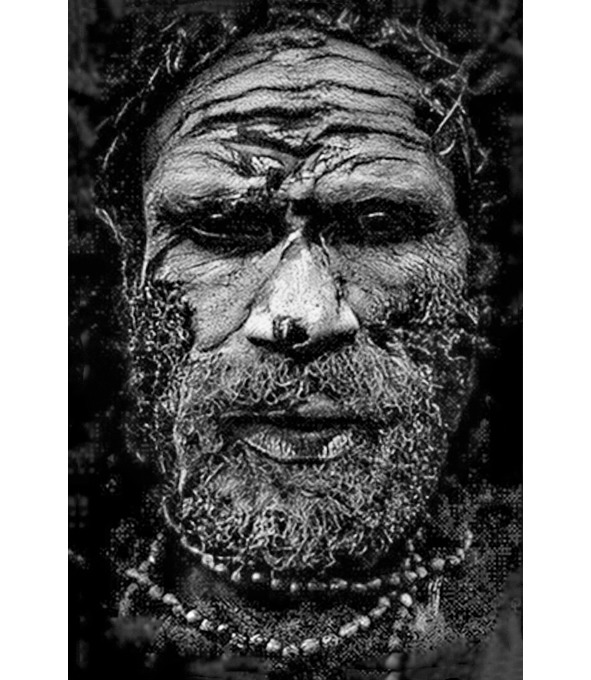

Великая Папуасия

Меня всегда удивляла одинаковая реакция совершенно разных людей на слово «индеец». Все, как один, начинали высокомерно так улыбаться и хлопать ладонью по губам, издавая псевдо-индейские кличи: «Улюлю!»

Раньше обычно это как-то даже меня раздражало. Сейчас думаю, что людям этим, наверное, виднее — потому, что они сами как индейцы.

Не те, несущиеся в галопе по вольным прериям раскрашенные свободолюбивые конные воины, а, скорее, индейцы как обманутые наивные аборигены.

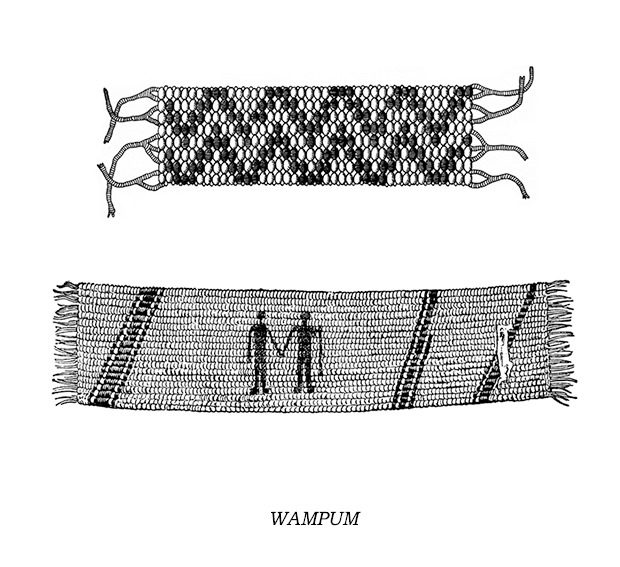

Лишённые своих прав на землю, живущие в материально-угловатых городских резервациях. Дикари по своей природе, обёрнутые в расписное целлофановое одеяло прогресса. Теряющие истинную веру и цель в жизни из-за призрачного сиюминутного блеска. Выменивающие на бисер моды и бусы мейнстрима свою персональную индивидуальность. Забывающие свои традиции, язык и родственные отношения в поисках чего-то сакрально-иноземного. Скачущие вокруг мизантропического костра всеобщей ненависти, разбрызгивая токсичную слюну зависти и злобы.

Божок этих вымирающих дикарей — это зеркало эгоизма, ему и поклоняются отныне.

Живи и процветай, Великая Папуасия!

Восходящее солнце

Родился я в далёком 1968 году в Ростове-на-Дону, в славной и великой стране СССР.

Ростов моего детства был небольшим зелённым городом, который только начинал расстраиваться и расти на высоком правом берегу, вальяжно текущего через бескрайние степи, Батюшки Дона. Моё детство как раз и проходило в недавно построенном западном жилом массиве, который впоследствии стал для нас Диким Западным. Наша пятиэтажка была предпоследняя, эдакий форпост, граничащий с промзоной, обширным садоводством и совхозом «Нива».

В детстве любая живность, проживающая в степях, была нам известна.

После дождя, неведомо откуда, лужи заполнялись головастиками, лягушками и земляными червями. Ласки, змеи, жабы, ящерицы, ёжики и суслики тоже встречались. В небе реяли различные виды стрекоз («иголочки», «пожарники», «богатыри»), шмели, пчёлы и несметные облака бабочек. Выше обитали любимые ростовчанами ручные голуби и дикие, стрижи, ласточки, совы, сычи, а также ястребы, орлы и копчики.

Жители молодого Западного высаживали возле домов абрикосы, вишни, грецкий орех, крыжовник, смородину и малину, чем потом лакомилась вся детвора на летних каникулах. Ряды балконов на пятиэтажках заплетали виноградные лозы, из-за которых порой и дом казался зелёным холмом.

Много было вокруг строящихся домов, где ребятня скакала и прыгала, играя в прятки и лова, частенько ломая кости конечностей при плохо расчитаном прыжке или неудачном падении. В целом окружающее весьма способствовало появлению детских индейских дворовых племён, как грибы проросших после выхода на большие экраны кинотеатров Советского Союза вестернов киностудии «ДЕФА» и фильмов про Виннету.

Детвора тогда вообще была восприимчива ко всему впечатляющему, что скрашивало их уличную полудикую жизнь. Телевизор имел тогда лишь два канала и те в основном носили информационную тематику. Были конечно мультики, «Клуб кинопутешественников», «В мире животных» иногда проскакивали хорошие приключенческие фильмы, но этого не хватало, поэтому вестерны сразу стали очень популярны, и не только среди детей.

Книги тоже занимали достойное место у ребятни и взрослых, правда, хорошие было сложно достать и вообще книги были в большом деффиците. Многие записывались в библиотеки, некоторые менялись, а уж у счастливчиков были свои небольшие домашние библиотеки, собранные родителями, и они считались зажиточными, богатыми людьми.

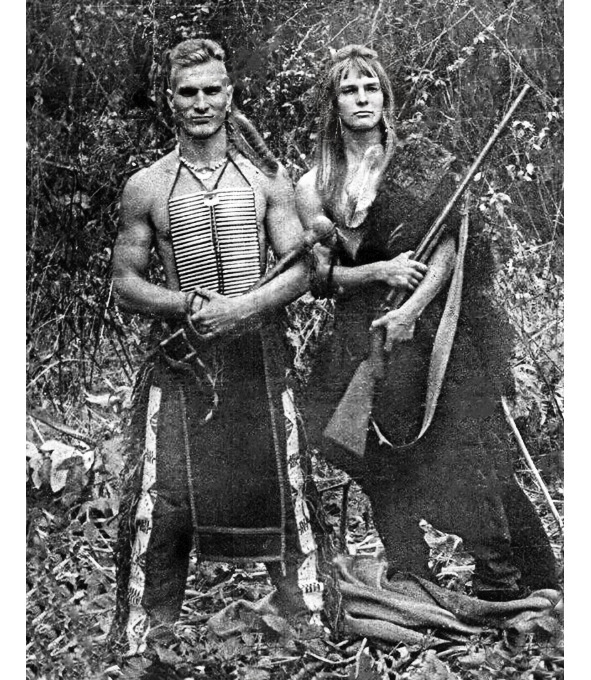

Моё «знакомство» с индейцами произошло, наверное, как и у всех через великое чудо синематографа. Общество было очень коллективно, ни быт, ни должности, ни гаджеты не разделяли особо народ. И любая мода или увлечение были «заразны» и охватывали большие слои населения. Когда на тебя с обложек журнала «Советский экран» или афиш кинотеатров зорко взирает мужественное лицо Гойко Митича, то трудно не поддаться всеобщей истерии вокруг индейцев. Официальные советские власти тоже их поддерживали, считая колонизацию Америки примером кровавейшего геноцида целой расы и использовали печальные страницы этой истории для политической борьбы. В общем, ещё до моего глубокого погружения в мир краснокожих, индейцы были вокруг и всюду, в кино, книгах, журналах, политических передачах и газетах, особенно после восстания 1973 г. активистов «Движения Американских Индейцев» в резервации Пайн-Ридж, в самом сердце лоснящегося от достатка и комфорта капиталистического мира.

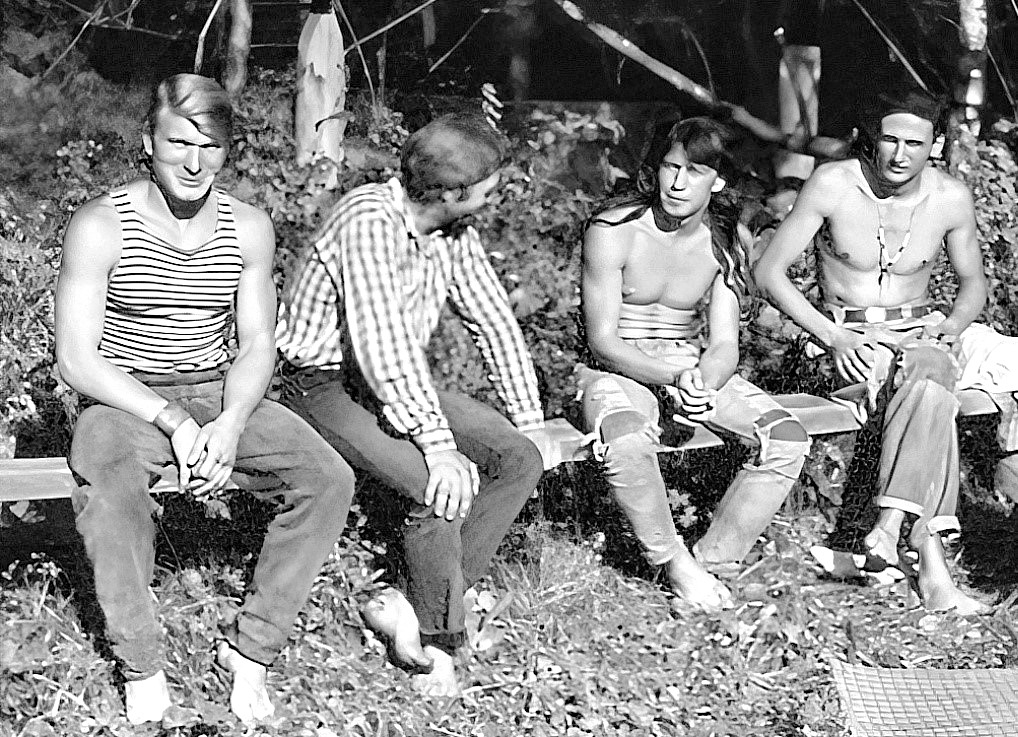

Летом школьники были предоставлены сами себе, и если не были у бабушек в деревне или в пионерлагерях, то оккупировали улицы с утра и до самой темноты. Кормились тут же дарами природы, иначе, если проявил слабость или малодушие и повёлся на кусок ливерухи, то можно было уже не выйти обратно. Там-то и играли в разные игры. Белых и красных, казаков-разбойников, фрицев и наших, индейцев и ковбоев. У нас тоже было своё дворовое племя, мы делали налобные повязки с кусочками меха и перьями, строили вигвамы из картона летом и из выброшенных новогодних ёлок зимой, имели имена.

Не могу точно сказать дату, когда я полностью погрузился в индейство, но помню, что после прочтения книги из школьной библиотеки «Таинственные следы» Сат-Ока мир разделился на до и после. Эта детская и во многом наивная книга (нынешний взгляд, конечно же) что-то перешёлкнула во мне, какой-то выключатель-кнопку, которую так безуспешно искал Урри у Электроника. Будто открылся занавес, а за ним чарующий, красивый, неведанный мир, полный настоящих приключений, истинных чувств, искренних взаимоотношений и волшебства дикой природы. И всё это вписалось в одно слово «индеец», которое далее производило на меня странное чарующе-магнетическое притяжение, пока ещё неизученное современным легионом всяческих новомодных доморощенных психологов.

Вся последующия жизнь была выстроенна (хотел я или нет) от того самого магического момента. Все личностные отношения, мои действия и значимые шаги так или иначе были связанны с тем детским перевоплощением и пропущены через призму индейского восприятия. Отмечу сразу, что больше всего меня манило их мировосприятие, их обустройство мира и взаимоотношений, ну и конечно же свободная жизнь на лоне природы, трудная и суровая, но полная захватывающих дух городского мальчишки приключений.

Однако формирование моей индейской вселенной произошло не сразу, а по мере поглощения информации, связанной с их культурой, бытом и историей. Романтический образ «благородного дикаря», взращённый кем-то однажды в литературе и публицистике, был умело подхвачен и практично использован в последующих художественных книгах и фильмах. Сейчас понятно, что это именно «образ», но в жизни все, так или иначе, идут за каким-то образом, стремятся к какому-то идеалу и тот образ ничем не отличался от других. Помимо пионер-героев и ударников коммунистического труда мне, наверное, нужен был и такой вот идеально-романтический свой собственный.

Меня вообще с детства угнетали просчитанные кем-то мои заведомо однообразно-серые (как у всех) жизненные этапы: ясли, детсад, школа, институт-техникум, семья, работа, пенсия, смерть. Типа, смирись и будь как все, за тебя уже просуетились, живи- поживай да добра наживай. А где, собственно, жизнь-то, где познание безграничного и неоднозначного мира личностью? Ничего страшнее такой размеренной унылой скуки для меня не было. Другое дело мир красочных фантазий и грёз, куда уносили меня прочитанные книги.

До класса шестого моё увлечение индейцами воспринималось нормально и родичами и ровесниками, но повзрослев, многие сверстники уже стали считать меня чудаком, задержавшимся в детстве. Уличная компания — довольно жестокая среда и мне приходилось выслушивать кучу обидных дразнилок-прозвищь и отстаивать своё мировосприятие в многочисленных потасовках и драках.

Вскоре я стал скрывать своё увлечение индейцами и про него знали лишь немногие дворовые и школьные друзья. В тот период я стал всё больше любить одиночество, спокойно погружаясь в упоительные приключения из книг.

За нужными книгами у меня была настоящая облавная охота. Я раз в две недели обходил все книжные и букинистические магазины города, а по выходным ездил на книжную толкучку. Там на сэкономленные деньги, которые мне давала мать на школьные обеды, покупал у спекулянтов искомые экземпляры и потом надолго погружался в описанный там сказочно-захватывающий мир. Я брал в библиотеках, выменивал у друзей нужные книги, выдуривал у девчонок одноклассниц, обольщая и охаживая их месяцами. Первые книги, появившиеся у меня, были не про индейцев, а о ребятне, играющей в индейцев (А. Анисимова «Рюма в стране ирокезов» и Стевана Булайича «Ребята с Вербной реки»), только ещё больше разогревшие мой «аппетит» к индейцам.

И понеслось, и поехало, это было сродни навязчивой маниакальной идее.

До сих пор не могу забыть, как в одном захудалом книжном отделе букинистики нашел книгу по особенностям фонетики языка индейцев мускогов-криков, сугубо научный труд каких-то советских учёных-лингвистов. Тогда у меня не хватило денег, а когда поднакопил и приехал позже, книги уже не было. Невероятно горькое разочарование.

Кстати, десятилетия спустя, уже общаясь с первыми индеанистами Советского Союза, я ни разу от них не слышал о такой книге. Я мог бы стать её единственным гордым владельцем, но не срослось, не срослось.

Благодаря моим походам по магазинам и книжным толчкам города личная библиотека росла и знания структуировались, выкристаллизовывая суть индейского (книжного) мировосприятия.

Мастерил я также мокасины, томагавки, луки и прочие неизменные атрибуты любого индейца. Так, приобретя на книжном рынке книгу «Песнь о Гайавате» Генри Лонгфелло с иллюстрациями Ремингтона, я сделал свою первую курительную трубку-калюмет. С Серёгой Лютовым (Крыло Орла) мы вырвали тростник-эпоква в Рябининой балке за областной больницей и я, обмотав его смоченными в клее разноцветными нитками, сделал из него длинный чубук. А потом из красной глины, в которую я подмешал собственной крови для пущей магичности, мы сделали чашечку, укрепив её на огне. Я до сих пор помню, как мы зимой пошли в далёкую лесопасадку в заснеженном поле возле бывшего совхоза «Нива», разожгли костёр и раскурили нашу настоящую Трубку Мира.

Мой индеский мир тогда базировался на вычитанной (высмотренной) доступной информации и общении с парой друзей из «вымершего» уже дворового племени. По мере взросления вообще стал считать, что больше таких вот, как я, «помешанных» на индейцах и нет больше. До самой армии я больше не светился своим индеанизмом перед уличной компанией, тщательно храня внутри всё таинственное волшебство мира индейцев.

Те книги были подобны кирпичикам, выстроившим стену, отгораживающую мой альтернативный взгляд на мир от общепринятой крепкой, но весьма пресно-блёклой действительности.

Мне до сих пор с завидным постоянством снится сон, словно остаточное наследие того маниакального периода книжных изысканий. Будто я в том или ином магазине (всегда разные) нахожу неведанную доселе книгу или старый потрёпанный фолиант (тоже всегда разные) с кучей картинок, иллюстраций и новой информацией. Во сне ощущаю небывалую радость и неописуемый восторг, с которыми, крепко прижимая желанную находку к груди, я и просыпаюсь.

Вот так взошло индейское Солнце, указавшее, осветившее и согревающее весь дальнейший мой жизненый путь.

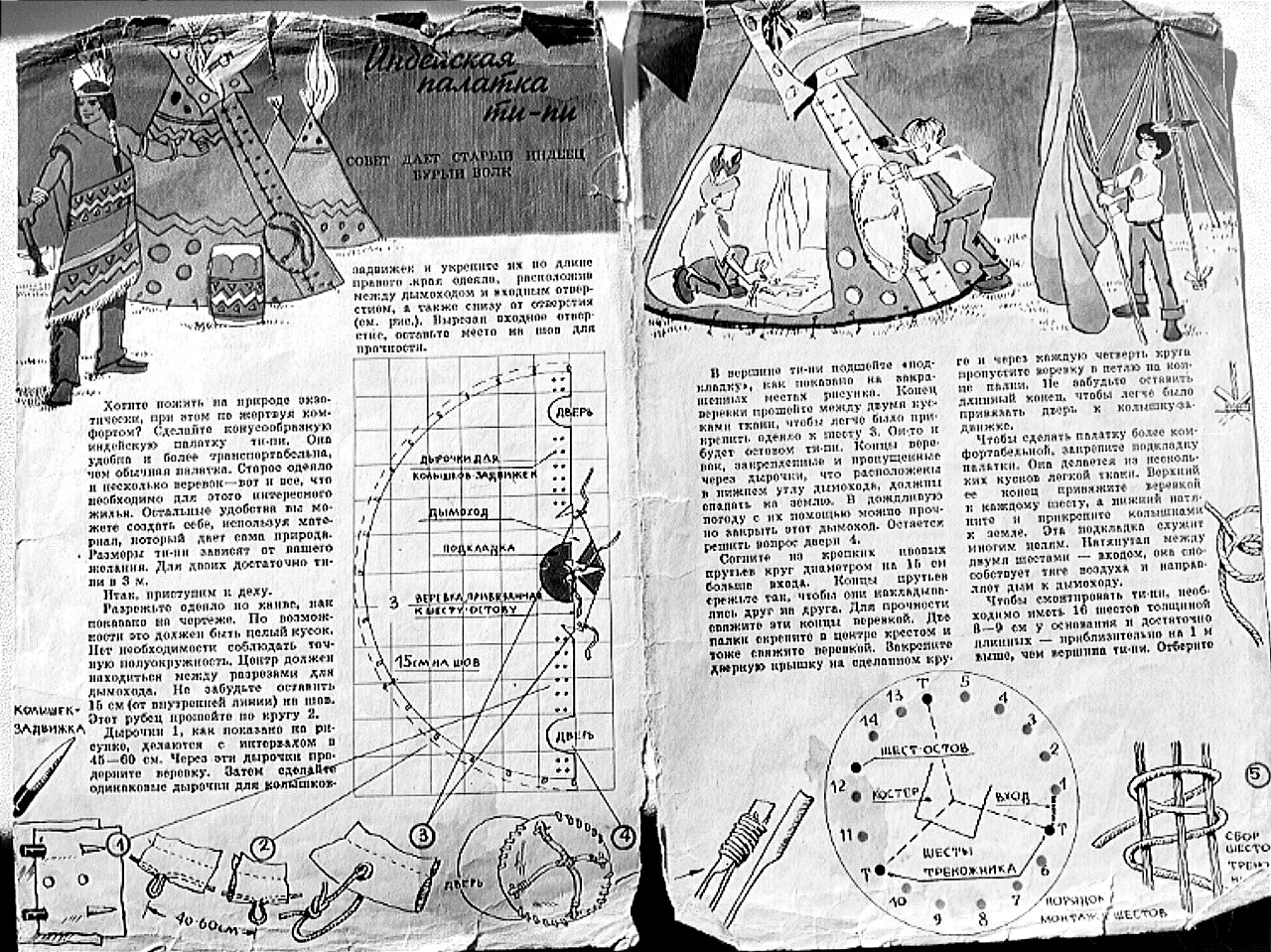

Типи

Своё первое типи я сделал в классе наверное пятом, году эдак в 1980-ом.

В журнале «Юный техник» наткнулся на статью о выкройке детского типи из пары обычных одеял. Совет давал старый индеец Бурый Волк, который там же и был изображён. Такой авторитетный мастер, конечно же, сподвиг меня на решительные действия.

Я долго выпрашивал у матери одеяла, она, кстати, в теме была. Называла меня «Гойко Митич», пришила к шахтинским джинсам-чухасам бахрому со скатерти и даже помогла убор склеить из гусиных перьев.

В общем, кое-как я сделал выкройку и наше маленькое племя собралось в «лесах», так мы называли заросли крыжовника, каштанов и жердёл за 235-ым домом на проспекте Стачки.

Я тогда звался Яха-Хаджо (Безумный Волк), ещё были Чук (Одноглазый Волк, из-за бельма на глазу), Олька Ляхова (Молодая Луна, на то время моя индейская скво), Танька Вербняк (Грозовая Туча) и Инка Кишик, примкнувшая к нам, дабы не профукать в одиночестве летние каникулы.

Помню, поставили мы типи и сели внутри по кругу. Это был наш детский сказочный мир, наша ракета, несущая юные чистые фантазии в бесконечный космос, наша индейская церковь.

Не успел я преисполниться гордостью и амбициями удачливого вождя, как типи сотрясли страшные удары. Испугавшись землетрясения (а все тогда смотрели японский фильм-катастрофу «Гибель Японии») мы высыпались наружу, и не все через дверь. Но амплитудные толчки вызвало отнюдь не движение тектонических плит, не испытание термоядерных бомб в Семипалатинске или атолле Муруроа.

Это была баба Женя, прабабка Инки (вот всегда с этими бледнолицыми скво проблемы!), сухая сморщенная старушка 85 лет, традиционалистка, ходившая в платках и стерегущая нравы. Для её возраста она была довольно шустрая и сильная; громко голося, она пыталась сорвать покрышку и расшатать шесты. А всё потому, что боялась, будто мы (пионеры, между прочим!) лишим невинности её правнучку (сто лет бы она нам ни всралась). Ни уговоры матери о невинных детских играх, ни другие доводы старую традиционалистку не убедили.

Моё первое типи не простояло и часу, а в клан дворовых бледнолицых врагов добавилось имя бабы Жени, и я, проходя мимо, никогда не здоровался и делал гордо-презрительное лицо, копируя героев Гойко Митича.

Вторая попытка была уже в 1991 году.

Тогда мы познакомились с Мокасином (Шулика, на тот момент) и в нас, вместе с китайской 1,5-часовой копией «Танцев с Волками» проникла Красная Сила, разбудив полузабытые мечты индейского детства.

У меня были прорезиненные покрышки с палаток и мы, готовясь к суровым зимам Алтая, решили пройти тест-драйв в пойменной роще на Левом берегу. Там было такое место, «тоня», куда в путину рыбаки вытаскивали сети, а недалеко была тайная поляна, которую мы считали священной индейской территорией. Вот туда, обсираясь от тяжести ноши, мы отправились в морозный день.

Короток световой зимний день, но мы всё же успели поставить шесты и обмотать их покрышкой. Надев ватники, разожгли костер и приготовились коротать ночь и делиться индейскими рассказами.

Типи было без полога и нахождение в нём приравнивалось почти что к душегубкам Освенцима, тiльки там газ без цвета и запаха был, а тут и дым, и гарь, и угар. Мы периодически высовывали носы под покрышку, где их сразу же обжигал мороз.

Даже индейской выдержке есть предел! Через пару часов токсичного испытания, мы, невзирая на окоченевшие руки и ноги, свернули ставшую колом покрышку и героически отправились в ночь — домой.

Второй раз мы поставили её в мае, перед отъездом на Алтай. Весна — это вам не зима, можно было и кастрик не разводить даже, если бы не комары, атаковавшие гордых сиу, словно подлые оджибвеи. Под утро мы всё-таки чутка приспали, сраженные свежим воздухом, усталостью и обескровленные комарами. После рассвета меня разбудили рыбаки, проходящие мимо.

— Э, гляди! — говорил один другому. — Вигвам!

— Индейцы. — обыденно ответил второй.

Лучи пробивались сквозь дымовое отверстие и дырки в покрышке, Макас сопел, свесив из угла рта вязкую слюну, иногда пуская ветра, обозначая тем самым, что он жив, и чтобы я особо не беспокоился. А в листве над нами какая-то птичка всё время насвистывала почему-то фразу из «Танцев с Волками»:

— Васичу-кигипи, васичу-кигипи, чичу-кигипи…

А потом был волшебный Алтай, община «Блю Рок», зубрятник, много новых друзей, куча индейцев, метисов, сочувствующих и, конечно же, много настоящих типи.

Вспомнил я про всё это, лёжа в своем типи, которое мне помог сделать Маленький Ястреб, и которое путешествовало со мной на Пау-Вау в Лугу в 2000 г., стояло в Калмыцкой балке и в поселке Новый, что в предгорьях Кавказа. Это уже полноценное жилище, в нём и зимой можно спокойно спать, не вспоминая Освенцим.

И, конечно же, огромное спасибо мудрому индейцу Бурому Волку из журнала «Юнный техник» за его советы — та легендарная вырезка хранится у меня до сих пор.

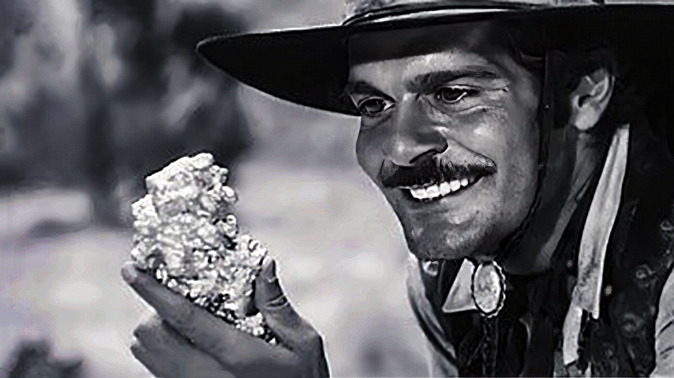

Золото Горшкова

Где-то в восьмидесятых, учась в старших классах, я попал на прощание с фильмом «Золото Маккенны».

Его снимали с проката по большому экрану и поэтому в кинотеатре «Комсомолец» на ул. Энгельса (Большая Садовая) всю неделю было торжественное прощание с фильмом. Такой фильм, красочный и американский, всегда собирал полный зал народу, желающего пережить захватывающие приключения с героями фильма.

К тому времени я уже много раз его смотрел, знал все эпизоды с апачами, диалоги Хачиты, с которого фанател, и пикантные сцены с купанием обнажённой Хешке. За этими сценами многие взрослые и приходили в зал, так как на советских экранах обнажённого женского, и притом красивого, тела было мало. Находчивые операторы вырезали кадры из плёнки с понравившимися моментами, и порой версия советского фильма была прерывиста в сюжете и отличалась по продолжительности от оригинала.

В общем, почувствовал я некую тоску от того, что больше не увижу Хачиту, который разрядил оружие алчных бледнолицых в каньоне старого Адамса, и решил смотреть прощальное кино каждый день после школы.

Ровно неделю, день в день, шёл этот вестерн. Несмотря на рабочий день, зал не пустовал, всегда были подростки и юноши с разных районов города. Зная это, администрация кинотеатра решила совместить полезное с приятным. Перед каждым просмотром на сцену выходил Сергей Ильич Горшков, командир 5-го гвардейского Донского Казачьего Будапештского Краснознамённого Кавалерийского Корпуса, в военной казачьей форме с красными лампасами. Его задачей было рассказать подрастающему поколению о героических подвигах казачьего корпуса во времена Отечественной войны 1941—45 годов, дабы направить неокрепшие умы на службу отчизне и воспитать поколение в духе героического патриотизма.

С генералом Горшковым я был знаком и встречался в школе не раз. Дело в том, что наша школа №60 имела музей имени 5-го гвардейского Донского Казачьего Будапештского Краснознамённого Кавалерийского корпуса, где была большая экспозиция времён войны, фотоархивы, документы, оружие, форма и даже настоящая тачанка. Генерал Горшков был частым гостем на первом звонке и выпускном, да и на других праздниках тоже. Он был истинным сыном донских степей, коренастый, седой и с пышными усами а-ля Семён Михайлович Будённый. Рассказывать он умел красочно.

Всю неделю я слушал, как казаки рубали фрицев «на капусту» и ёрзал в нетерпении, в ожидании начала фильма. Я был далёк от его боевых похождений, скача где-то там, среди апачей и золотоискателей, как, впрочем, и все другие в зале. Иногда слышался недовольный шёпот или смешки слушателей.

Особенно в том месте, где наши казаки зажали немцев на берегу какой-то европейской реки и налетели буйной лавой на врага. В этом месте малорослый Горшков расходился особенно сильно, вспоминая боевую молодость. Его лицо становилось красного цвета, он махал воображаемой шашкой и орал:

— А мы их — на капусту, НА КАПУСТУ!!!

Напор его был так велик, что казачьи усы не могли удержать брызгающие слюни боевого запала, которые вылетали, дабы окропить первые ряды неблагодарных слушателей. Потом он уходил вместе со своей кровавой и горестной былью, под редкие аплодисменты и смешки, свет медленно тух и начиналась великая американская иллюзия кино. Зал замолкал, все переносились в жаркий штат, где сражались гордые индейцы и плохие бандиты Колорадо, переживая невероятные приключения.

Прошли многие годы. Генерал Горшков давно пьёт горькую с боевыми друзьями в своей казачьей Валгалле, вспоминая, как вместе сражались за родину. Родину, которой теперь нет…

А американское кино теперь можно посмотреть, просто включив телевизор. Такое же красочное, приключенческое и кичливое.

Показалось мне вдруг, что тогда, в том зале, мы стояли перед неким выбором: принять свою быль, пусть порою жестокую и суровую, или уютно-красочную чужую иллюзию.

И походу, сделали выбор.

Муги-коонс-сит

Из вычитанной информации с многих источников у меня сложился образ индейца, как дитя природы, следопыта, охотника, воина и выживальщика в суровых диких условиях, которому присущи были такие черты характера как стойкость, отвага, воля, честь, закалка и прочий стоицизм.

И это всё, так или иначе, пригодилось, когда меня призвали в ряды легендарной и непобедимой советской армии.

К тому времени я был парашютистом-разрядником, отучившимся в ДОСААФ, и поэтому автоматически попал в воздушно-десантные войска в легендарный 242-ой учебный центр Гайжюнай, базировавшийся на территории Литвы.

Это было жёсткая проверка моего детского индейского стержня. Про учебку ходило крылатое выражение «кто прошёл малый Гайжюнай, тому не страшен большой Бухенвальд» и в, целом, вся служба там это подтверждала. Мы стреляли, как ковбои и бегали, как их лошади.

Если убрать мозги цвета хаки, способствующие развитию злокачественного солдатского долбоебизма, так необходимого при выполнении боевых задач, поставленных командованием, правительством или партией, то жизнь десантника походила на индейскую.

Холод, голод, стычки с противником (тогда ещё своим), марш-броски, выживание в лесу и гордое отстаивание собственной чести. Закалка духа по-индейским понятиям очень мне помогла стойко сносить тяготы и лишения воинской службы. Вот насчёт честного и дисциплинированного воина не скажу, что был прям таким, как того требовала присяга. Но зато свято и строго хранил военные и государственные тайны — потому что не знал таковых. Выработанный в детстве внутренний кодекс индейца не позволял мне чмыриться за еду и сон, помогал в сварах с сослуживцами, а взращённый на книгах альтернативный мир спасал от мрачных мыслей, сопутствующих неопытному солдату первых, самых тяжёлых месяцев службы.

Потом в войсках, в знойном климате Афганистана, мне помогала апачская хитрость. Когда с водой был строгий дефицит, а за бортом было 56 градусов в тени, но это не должно было никак влиять на поставленную для разведроты задачу, я носил во рту плоский камушек, как воины апачи, помогающий бороться с сухостью во рту.

Но до этого надо было пройти ещё проверочный экзамен в учебке, знаменитый и устрашающий «разведвыход». Раньше разведгруппы забрасывали на границу с Польшей или Белоруссией и оттуда они должны были по ночам скрытно пробираться на базу, выполняя поставленные задачи и развед-диверсионные действия. В нашем случае обучение шло по ускоренному афганскому варианту и поэтому заброска была в глубину местных литовских лесов, тайное логово печально известных «лесных братьев».

Разведвыхода удостаивался не каждый из курсантов, могли не взять, если не тянул физически или по морально-волевым качествам.

Моё участие тоже было под сомнением, ибо, к стыду признаться, бегал я тогда чертовски плохо. Нет, на короткие спринтерские дистанции я был лучшим в роте, а вот «трёшка» в полном боевом была на уверенную жирную двоечку. Дох физически на половине дистанции, дыхалка была поставлена неправильно.

Это уже после армии понял, когда стал бегать по утрам, настырно вырабатывая выносливость.

Проскочила тогда в газете «Советский спорт» занятная рубрика под названием «медитация». Сидеть в лотосе и задумчиво вдыхать-выдыхать воздух мне не позволяла врождённая гиперактивность.

Но была там ещё статья про активную медитацию под названием «индейский бег». Рассказывалось в ней о бегунах-индейцах, которые могли бежать двое-трое суток, впадая в определённое трансовое состояние. Лошадей-то раньше было маловато и леса кругом, а до сплетен из дальних обширных регионов ирокезы были дюже охочи, вот и бежали посланцы без перекуров, чтобы донести новые вести от Флориды до Великих Озер. Осейджи тоже приуспели в беге, могли догнать всадника на лошади и вышибить зазевавшегося ездока из седла.

После прочтения этой статьи я стал каждое утро бегать и как-то раз достиг желаемого трансового состояния, в котором лёгкие, сердце и ноги сами по себе работали на автомате, пока мозг пребывал в благостной тишине. Вот почему эту статью не написали до моей службы в учебке?!

Командир нашего разведвзвода капитан Гришковский кривил надменно-недоверчивые гримасы, когда я убеждал его взять меня на этот сложный двухнедельный экзамен. Индейская логика «мы же не бежать будем, а идти!» всё-таки его убедила и он снисходительно вынужден был согласиться. Если отбросить боевую задачу и всё армейское в целом, то разведвыход был мечтой каждого городского хлопца, бредящего приключениями на Диком Западе.

Нас выбросили чёрт знает где, в ночную темень литовского леса, и первую ночь мы шли без остановки (только 15—20 минут, чтобы поесть, справить нужду и перемотать портянки), с 18.00 до 12.00 ч. следующего дня. По пути мы отлавливали всякого, кто шлялся по лесу, с дальнейшей передачей в органы МВД, имитировали подрывы железнодорожных веток, столбов ЛЭП, «захватывали» мирно спящие посёлки и «травили» воду в колодцах и водохранилищах.

Загружены мы были по полной боевой: личное оружие, боекомплект, бронежилет, шлем-каска, противогаз и ОЗК, сапёрная лопатка, плащ-палатка, сухой паёк на трое суток, фляга с водой — и весило это всё, как казалось к концу марш-броска, целую тонну. Всю ночь на нас делала засады разведрота с 226-го полка и было пипец как утомительно-весело.

Я шёл в паре дозорных, это такая своего рода приманка-макуха для врага, идущая впереди головного дозора в прямой видимости. В один момент тело не выдержало нагрузки и бодрствования, и я заснул прям на ходу, сам того не ведая. Очнулся от того, что споткнулся о неровность тропы, пройдя в таком вот состоянии метров десять.

К утру начали дохнуть самые стойкие и сильные марафонские бегуны нашего взвода, один за другим. Особенно пулемётчику досталось — нелегко тащить 12 кг на своих плечах и ещё ленты боекомплекта. У всех глаза полезли на лоб, когда я предложил понести его пулемёт:

— Как же так?.. Ты что, не устал? — вопрошали меня заправские рослые бегуны.

— Конечно, устал — отвечал я честно.

— Так почему ты так бодро идёшь, ты же дох, когда бегал?!

— Но мы ведь не бежим, — отвечал я им по-индейски мудро, — а в ходьбе я вас всех перехожу!

Конечно же, я не выдал им свой фирменный индейский секрет, вычитанный в книгах Сат-Ока. Когда индейский воин или охотник идёт по тропе, то непременно косолапит ступни большими пальцами внутрь, чтобы вес тела равномерно распределялся на всю стопу и ноги не уставали. Не знаю, так ли это действует, или просто останавливает внутренний диалог, концентрируя внимания на постоянной мысли о косолапой постановке стоп, но это работает, работает.

Много тогда выпало жёстких проверок и суровых испытаний на прочность моей индейской сути в той десантной школе Молодых Волков.

Маниту

На войне нет неверующих.

Как пел многоуважаемый поэт-песенник: «Не бывает атеистов в окопах под огнём». Каждый во что-то верит: кто в Христа Спасителя, кто в Аллаха Всемилосердого, кто в удачу и фарт, кто в победу коммунизма. Один я в 40-ой армии взывал к Гитчи Маниту. «Кто это?» — пожмёте недоуменно плечами вы. Если перевести с языка алгонкинов лесных, то будет примерно «Великая Сила». Та Сила, которая приводит всё в вечное движение, что наполняет каждую тварь Создателя. Та, что незримо ведает нашими судьбами, та, что разлита вокруг во всём и пребывает вечно.

А всё книги про индейцев виноваты и Сат-Ок. Был такой польский индеец-писатель, книги которого раз и навсегда изменили всю суть моего существования и сформировали мою веру. В общем-то, я его в 12 лет прочитал, тот ещё возраст для духовного фундамента. Церковь тогда была на задворках социалистического мира со своими просроченными догмами и постулатами, а коммунистическая идея всеобщего братства и равенства медленно и неумолимо шла ко дну, натолкнувшись на айсберг человеческой самовлюблённой натуры. Каиново племя, одним словом.

В нашем гвардейском десантном 350-ом полку служили разные воины со всей территории СССР. Скидку на национальность не делали, все были единым организмом и каждый знал своё место. А кто не знал, того уверенно, по-десантному, направляли, смещая точку восприятия увесистой воздушно-десантной колымбахой по бритом затылку. У меня были друзья и братья по оружию: украинцы, белорусы, татары, комяки, чуваши, таджики (кстати очень суровые и надёжные воины), литовцы, казахи, сибирские кержаки (малословные, но верные сотоварищи), бесшабашные армяне, гордые махачкалинские джигиты и прочий разномастный люд.

Хохол «Фикса» с Харькова носил с собой живые помочи, тюменский татарин «Чита» на накачанной шее — мусульманский треугольник с сурами из Священной Книги, бульбаш «Мороз» из Минска в кармане гимнастёрки держал фотокарточку любимой, которая согревала его душу на неприступных ледниках Панджшера. У всех были свои амулеты и талисманы. Некоторые из них удачные, а с некоторыми их владельцев отсылали «грузом 200» в Союз.

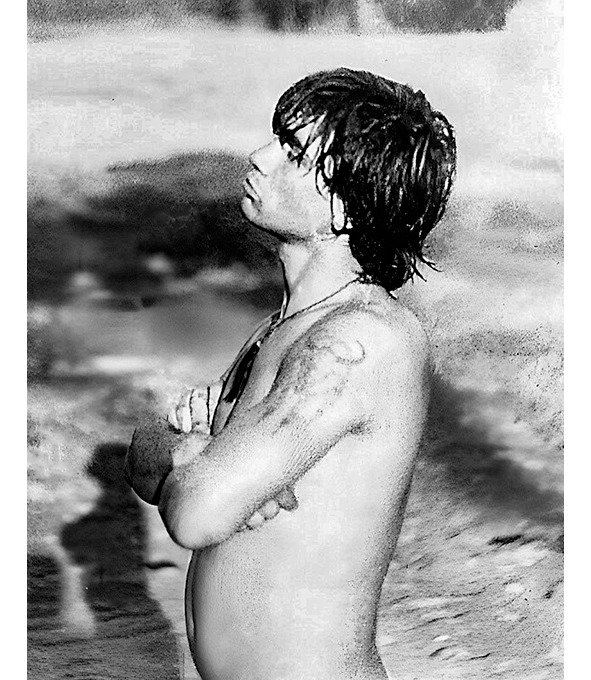

Я носил на все операции во внутреннем кармане десантного комбинезона фотографию Сат-Ока. Её ещё в учебный центр в Гайжюнае мне прислал друг детства Юрка Вербняк, уже отслуживший срочную. Вырезал с какого-то журнала. Сат-Ок на фото сидел в головном боевом уборе из перьев, по пояс голый, весь испещрённый незамысловатыми татуировками и курил калюмет, выпуская священный дым-поквану в небеса. Я приклеил фото на плотную картонку, а на обратной стороне написал по памяти корявую индейскую молитву, что-то типа:

О, Гитчи Маниту!

Ты — сильный, я — слабый.

Помоги мне на тропе войны!

Дай мне силу Мише-Мокве (медведя),

Ловкость пумы,

Глаз орла,

Ярость волка,

Гибкость змеи.

И замотал в полиэтилен, чтобы она не раскисла от пота.

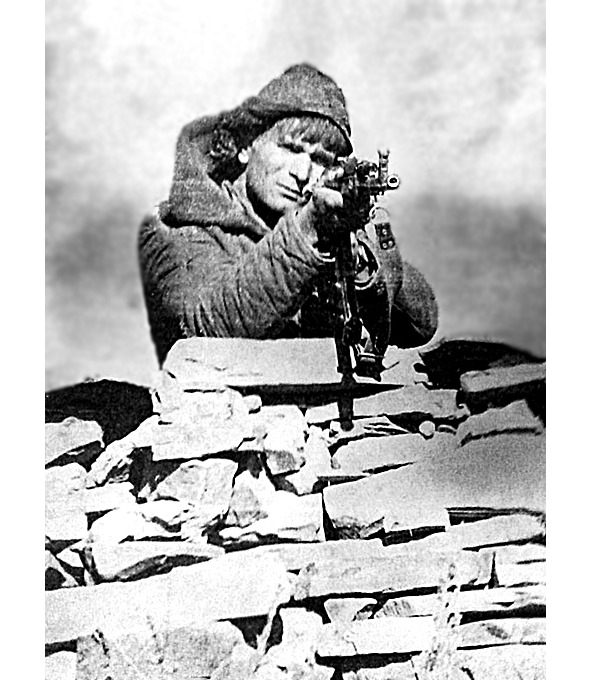

Помню, в 1986 году, зимой, окончилось двухмесячное перемирие, заключённое с моджахедами Ахмед Шаха «Масуда», из-за которого наш боевой полк вынужден был сидеть в пункте постоянной дислокации и не дёргаться.

Офицеры мучили нас бесполезной муштрой и мучились сами. Кто-то от безделья ставил брагу и, ужравшись, бил морды комсоставу, опосля отбывая в карцере на армейской «губе», кто-то, грустя и тоскуя от вынужденного спокойствия, резал вены, а кто-то (основная масса) курил душистый афганский чарз, громко хохоча и тихо тупея.

Но всё враз закончилось, когда «духи» сбили наш военно-транспортный самолёт Ан-26 с гражданскими на борту из переносного зенитно-ракетного комплекса «Стингер» штатовского производства.

Разведку бросили на место крушения почти что мгновенно, ибо они вообще «РД-54» (ранец десантника) не разбирали, а нам сказали готовиться к выезду на броне в район Дисхабс.

Я заметно мандражировал, хоть и рвался в бой (зря, что-ли, в учёбке четыре месяца стрелял как ковбой и бегал как его лошадь).

Вечером того дня, перед выездом на «боевые», я отошёл к периметру полка.

За бетонной стеной была колючка и МЗП (малозаметное препятствие в виде тонкой спиральной проволоки), за колючкой минное поле и Кабул, враждебно затихший в ожидании заслуженной ответки «шурави».

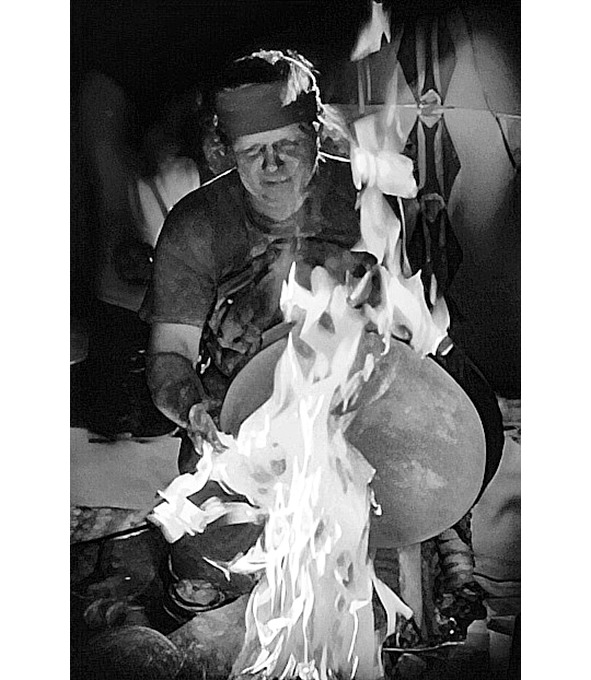

Там я раскурил сигарету «Памир» (мы звали её «нищий в горах» из-за рисунка на пачке) и, выпуская дым на четыре стороны, к небу и земле, обратился к Силе.

Я просил То Что Вьёт Нити Человеческих Судеб, чтобы мне была оказана магическая помощь. Я хотел стать настоящим воином и глянуть на всё происходящее своими наивными (по тому времени) глазами, и чтобы на мину не встать, и пулю душманскую не схватить.

В тот момент, когда положил дымящуюся сигарету на бетонный забор, чтобы ветер смог её додымить, я услышал Тишину. Время остановилось, звуки зависли, свет перестал прорезать враждебную тьму, а надо мной будто распахнулись незримые два крыла и сомкнулись вокруг защитным куполом.

Покой. Уверенность. Благодарю, Маниту!

На тех боевых я был в охранении комполка Борисова, грузного дядьки, которому уже осточертела за долгие годы эта война. Ночью по нашему костру прицельно шмальнул душманский снайпер, обдав нас пеплом и огненным снопом искр, напоминая десантный закон: «Не расслабляйся — выебут!»

Тогда гвардии прапорщик Андрей «Макар» Макаренко из Ростова подорвался на мине и потерял ногу, а вместо неё обрёл плечи друга, который и нёс его всю ночь до самой брони. Это был тоже ростовчанин с улицы Портовой, легендарный и отмороженный прапорщик Олег «Ганс» Гонцов, один из основателей нашей полковой группы «Голубые береты».

Когда я смотрел, как на рассвете вереница разведчиков, запылённых, уставших, но гордых, перевязанных пулемётными лентами и ощерившихся разнокалиберным оружием, медленно спускалась по горной тропе, то понял: я должен быть там!

С той самой «войны» не пропустил ни одного рейда нашего прославленного волчьего полка.

Был в Бамиане, где величественные многометровые Будды, вырубленные в горе, вещали магометянам, кто здесь был первым пророком.

Был на Санглахе, где мы участвовали в кровавой и изнурительной охоте за «Стингерами».

Был на Вардаке, где наш вертолёт сбили и в отместку мы артой уничтожили целый кишлак Бадан-Куль.

Был в древнем Газни, где погиб мой земляк Юра Болтай из Амвросиевки и все семь десантников, кто тогда был на БМП-2.

Был в Гардезе, где на перевале высится сложенный из камней 30-метровый столб Александра Македонского, коим он отметил свой путь, совершая легендарный поход в Индию.

Был в Калате, где спал среди посадок опиумного мака.

Был на Хосте, где нас бомбили фосфором и атаковали спецы из арабского батальона наёмников «Чёрный Аист».

Много ещё где довелось побывать, и везде было жарко, в обоих смыслах этого слова. Товарищи уходили в Вечность, душа черствела, а тело приобрело воинскую чуйку. На чужой земле всё враждебно: и вода (гепатит, тиф, амёбиаз), и насекомые (яд и малярия), и горы, и люди.

Но в кармане моего десантного комбеза курил свою игрушечную трубку носатый Сат-Ок, а надо мной были распахнуты, незримые иным, защитные крылья Гитчи Маниту.

Эсперанто по-индейски

До самой армии я читал и собирал информацию о северо- американских индейцах, объезжая все книжные магазин, выменивая у знакомых полюбившиеся книги и вырезая из журналов статьи, которые были тогда многочисленны, благодаря восстанию индейцев-сиу и активистов ДАИ (Движение американских Индейцев) в местечке Вундед-Ни, что в резервации Пайн-Ридж, штат Южная Дакота.

Это восстание произошло в далёком 1973 году, в самом центре капиталистического жиреющего мира. Красные братаны здорово тогда напрягли холёный и сытый мир США, борясь за свои ущемлённые права.

В странах соцлагеря (да и не только) вмиг они стали героями, олицетворением свободы духа.

Так вот, из этих книг и заметок мы с моим тогдашним «братом по крови» Серёгой Лютым (все звали его «Лютик», так больше подходило) выписывали индейские слова, которые заучили наизусть, чтобы в несведущей компании нас никто не разумел.

Потом мы разлетелись по местам срочной службы, он — в желдорбат, в Эстонию, я — в ВДВ в ДРА.

Говорить об Афгане и боевых операциях строго запрещалось — военная тайна и всё такое; а уж, тем более, писать в письмах и отсылать фото. Письма выборочно шмонал особый отдел полка, выискивая среди личного состава туповатых и наивных «шпионов».

Мать целый год думала, что я в Монголии служу, так ей написал (и тайну не выдал, и нервы её жалел). На конверте вместо адреса стояла фамилия и пп в/ч 35919 (полевая почта, военная часть) и буквочка алфавита, которая шифровала подразделение.

А писать-то было о чём! И я писал Лютику, русскими буквами, но индейскими словами, выдавая напропалую всю гнилую изнанку знойно-кровавой войны.

Как-то раз меня вызывает дневальный по штабу полка в штаб.

Удивлённый, я прополоскал чайком из фляги ротовую полость (фляги с чаем носили все, дабы не пить сырую воду, напичканую паразитами и вирусами), сбил сушнячок, и ленивой походкой «фазана» (боец второго года службы) неспешно побрёл в штаб, пиная носком берца невесомую и вездесущую афганскую пыль.

Пришёл.

— Куды?

— Сюды.

— Разрешите войти?

— Входи, боец, присаживайся.

Так я попал в святую святых, великий и ужасный кабинет начальника особого отдела полка. Что ты! Их, людей, которые даже форму редко носили, боялись все, от переборщившего с неуставняком орденоносного «дембеля», до боевого, покрытого шрамами и загаром, офицера. Ещё бы — «Контора»!

Я не боялся, вчерашний чарз ещё действовал, распространяя по мои упругим десантным жилам тёплую волну безмятежности и чахломы.

— Как служба, товарищ сержант? — улыбаясь, спрашивает меня мужик в неуставном сером свитере и с нетрадиционно длинными для военного волосами.

— Хубасти — отвечаю я и моментально понимаю, что говорю на диалекте «дари», родном для Афгана, и служившим бойцам полка устоявшейся феней.

И он понимающе кивает, взгляд на стол опустил, а перед ним папка с моим личным делом лежит — распахнута, как ноги площадной девки.

— На разведчика учился в Литве? — бурчит он, читая досье.

— А то! Ой, звиняйте, так точно! — опять этот форс разведческий сработал, кичиться и пыжиться за престижную службу. Разведка была доминирующей субстанцией всего полка и от гордости у бойцов случались вывихи шеи, когда они шли мимо других, высоко задрав волевые подбородки.

— Хорошо, хуб. — молвит задумчиво особист. — Как во взводе, никто не обижает?

Громко и презрительно фыркаю в ответ:

— Обижать меня! Да я ещё по гансухе (молодых и неопытных солдат звали «гансами») бился с «дедами» из других подразделений, когда они пересекали начертанную на полах мелом линию (опасная зона, непосвящённым вход запрещён).

— Ясно. — улыбается военный психолог. — А какими языками вы владеете, товарищ сержант?

— Французский в школе изучал, так, на троечку.

— И всё?

— Да, в общем-то, всё… — отвечаю, и пытаюсь разогнать остаточную вибрацию счастья от вчерашнего чарза, столь неуместную в таком суровом месте.

— А это как вы мне объясните? — он подвигает мне по столу листок бумаги. — Что здесь написано?

В его голосе звякнули непререкаемые стальные нотки, а в воздухе зловеще запахло грозовой пиздюлиной. Уверенно-дрожащей рукой беру листок, фокусирую взгляд на каракулях и читаю: «Хау, нинимуша…» — и далее всё такое в нашем с Лютиком индейском стиле. Мехец!

И, глядя прямо в рыбьи сверлящие глаза особиста, я начинаю безудержно ржать, разбрызгивая остатки скупой слюны по его свитеру. Грёбанный чарз! Шайтан, карамба, азохен вей, доннер веттер!

Вот она силища-то какая в этих, исковерканных переводчиком, словах свободолюбивых и гордых индейцев!

— Скаяс, скаяс! Пить дайте, уайтчичуны позорные!

Ассинибойны

В школе мне довелось познакомиться с творчеством Джеймса Шульца.

У моего одноклассника Витольда Муравьёва была синяя книжка с тремя его повестями и называлась она «Ошибка Одинокого Бизона». На обложке был изображён индеец, который, укутавшись в одеяло, стоял у костра и печально на него взирал. Думается, что так иллюстратор и представлял упрямого и самовлюблённого Одинокого Бизона, изгнанного из племени за неподобающие для родича косяки.

Шульц не был индейцем, просто женился на скво и жил среди черноногих-пикуни, или пиеганов. Он не был воином, но зато был отличным рассказчиком захватывающих индейских историй. Его индейцы, в отличие от фениморовских и сат-оковских, были настоящими. И хотя они не были дакота, но были всё же прерийными конными кочевниками, и этот факт весьма меня радовал, как коренного жителя донской степи. Я прекрасно представлял безлюдные просторы бескрайних прерий, описываемых Шульцем, и от этого погружение в сюжет было наиглубочайшим.

Сами черноногие были ещё теми изнеженными лентяями. Торговали с белыми, выменивая на шкурки всякие блестящие невиданные цацки, воевали в тёплую сухую погоду, не гнушаясь в виде подвига снять скальп с женщины шошонов, справляющей нужду в кустах.

У них было много врагов из различных племён, но самыми крутыми мне показались именно ассинибойны. Когда толстые черноногие снежной зимой обжирались мясом бизонов и травили друг дружке героические байки о проведённом в походах лете, ассинибойны могли пробраться в их лагерь и увести лучших коней, привязанных возле шатров, без единого выстрела. А наутро пухлогубые пикуни удивлённо хлопали глазами, уставившись на стрелу, оставленную им ассинибойнами в центре большого лагеря. Это был их фирменный знак, типа: мы вам стрелу, а вы нам коней. Некая символическая печать, подтверждающая их воинскую славу.

И вообще, ассинибойны предпочитали самую плохую зимнюю погоду для своих военных рейдов, в которую ни один уважающий себя черноногий не вышел бы из типи даже для оправления нужды.

Врезалась их молодецкая удаль в мою детскую память своей лихой отмороженностью.

В 1987—88 г. наш 350-й десантный полк участвовал во всеармейской операции «Магистраль», задачей которой было освободить от влияния бандформирований перевал Сатукандав и разблокировать автомобильную горную трассу в провинцию Хост.

Мы ушли в горы 22 декабря 1987 г., а спустились 22 февраля 1988 г. За эти два жёстких месяца афганской зимы мы спали по четыре часа в сутки, потому что ночью несли караулы на постах, называемых просто «дырка». Спали мы на восточной стороне высоты 3065, а с запада располагались огневые укреплённые точки, частично вырытые, частично выложенные кладкой с бойницами из плоских камней. Два часа на «дырке», два часа спишь (если ночь) или совершаешь развед-поисковые рейды (если день).

Однажды погода люто испортилась, подул ледяной ветер, перед которым человек был беззащитен на такой высоте. Мы с Витьком Зинченко, верным моим односумом из Казахстана, отстояли свои часы и отправились в палатку. Я тогда был старшим всего отделения из 10 огнемётчиков и нёс ответственность за личный состав и чётко выполняемую ими службу.

Замёрзли мы, конечно, и спать хотелось, поэтому без лишних разговоров залезли в свои спальники. Я был счастливым владельцем трофейного спальника «US ARMY Arctic» на гагачьем пуху. Он был лёгким и тёплым — в отличие от вечно сырых и тяжёлых стёганых ватных спальников. Вес был важным фактором в горах, многие даже еды по-минимуму брали и скидывали всё, что можно, кроме боекомплекта. До этого у меня был лёгкий пакистанский спальник, в котором я мёрз под утро даже летом, ибо перепад температур в высокогорье был значительным.

Вроде всё норм, тепло, и спать бы уже пора, но — не могу, тревожит что-то. За хлипким трепещущим брезентом палатки завывает снежная вьюга. И так лягу, и сяк, и одноклассниц вспомню, и дни до ДМБ посчитаю — не спится! Сердце колотит, на душе рябь тревожная неясного происхождения.

И тут вспомнились мне ассинибойны: уж эти красавцы такую бы погоду не пропустили и воспользовались сей милостью духов горного ветра для своей неоспоримой воинской доблести. Я схватил свой «АКС-74» и, даже не надевая бушлата, выскочил наружу и полез через гриву на западный склон.

Подхожу к нашим огневым позициям, где мои доблестные бойцы несли свою «дырку» и должны были окликнуть меня цифрой, на которую я обязан был ответить другой — в сумме этих цифр получался пароль на эту ночь.

Иду, пригибаясь от ветра и сжимая в руках «Калаш» — нет никакого отклика, тишина. Только ветер враждебно свистит и видны тёмные пятна бездонного ущелья внизу.

Подхожу к кладке и вижу, что мои часовые накрылись плащом от ОЗК и присыпают, стойко и мужественно перенося лишения воинской службы.

Такого залёта я вытерпеть не смог, с разгона прыгнул на них и давай охаживать со всей силы прикладом автомата их спины.

Сплоховал, конечно: чуть Тришин меня гранатой не подорвал, с которой спал в руке с надетым на пальце кольцом. Типа, не боялся душман, потому что героически подорвал бы себя вместе с ними.

— И что же ты, чадо (самое презрительное прозвище в полку) кольцо не выдернул, когда я на вас прыгнул?! — зло поинтересовался я, и врезал ему кулаком в глаз.

Утром на построении личного состава для постановки боевых задач командир полка полковник Попов увидел фингал на тупом лице Тришина.

— Тааак!.. — строго сказал он. — Дедовщина процветает?! Не позволю, сгною на «губе»!!!

Начал разбираться, и я признался в содеянном, описав предысторию применения грубой физической силы к сослуживцу первого года службы.

Узнав о таком вопиющем косяке бойцов, и Попов тоже по-отечески тяжело и мощно заехал в виноватую морду Тришина.

Этот наглядный пример вмиг выправил ослабившуюся было дисциплину всего нашего блокпоста, и с той поры я спал спокойно (насколько позволяло состояние войны).

Хорошо, что я читал в детстве книжки Шульца и знал про ассинибойнов.

Ещё долго я, уже имея семью, видя какое-нибудь нешуточное ненастье за окном, говорил своей жене:

— Эх, погодка-то нынче суровая — в самый раз для ассинибойнов!

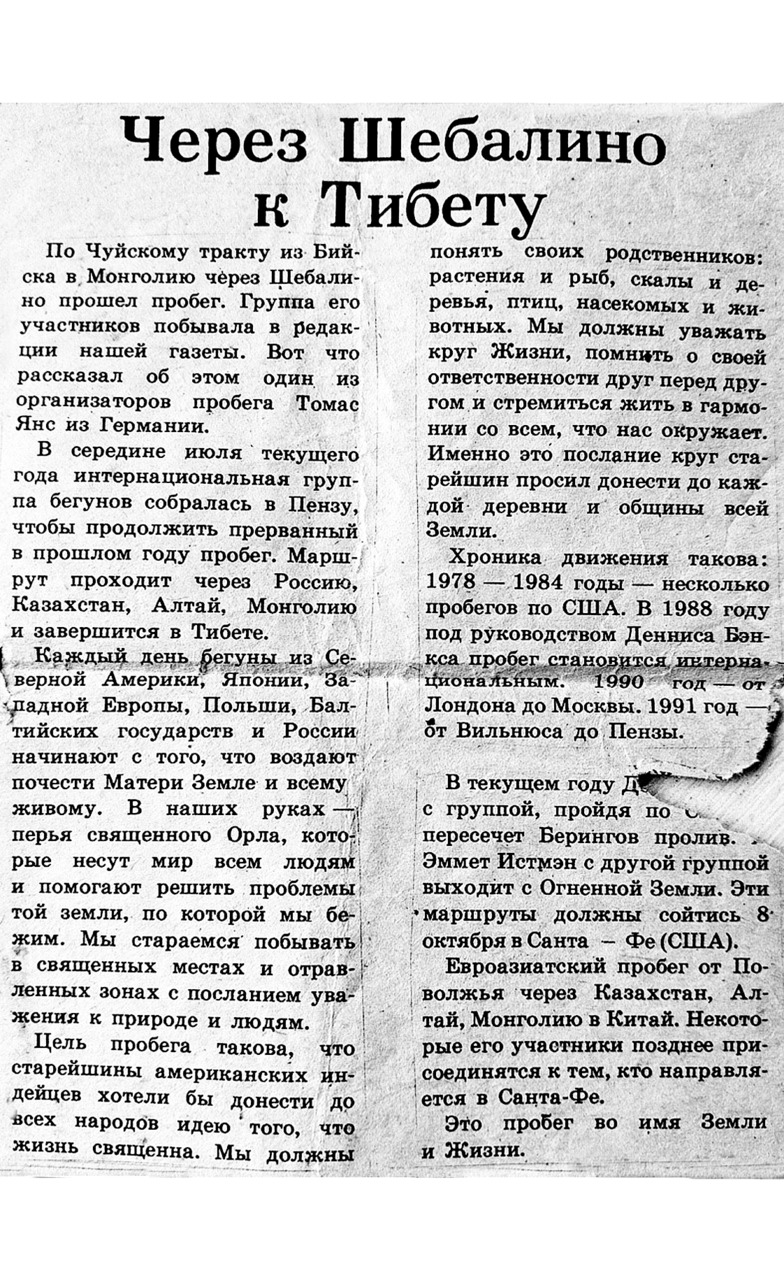

Сало

Когда служил срочную в Афгане, мне попалась статья в «Комсомолке» про «индейцев из Верх-Кукуи» (до сих пор храню). В ней рассказывалось про молодых людей, которые съехались со всего СССР на Алтай и там создали индейскую общину «Голубая Скала» (так переводилось название Коккайя с алтайского языка), жили себе традиционной индейской жизнью, и в ус не дули. Надо же, я с детства о таком мечтал! Братья по Красной тропе, по духу! Я взлелеял мечту, что если выживу, то после демобилизации уеду к этим людям, чтобы жить в гармонии с природой и скакать на коне по диким горам Алтая. Статейку ту аккуратно вырезал, да матери в Союз отправил, наказал строго, шоб сховала в надёжном месте.

Война окончилась через два года и гражданка закружила меня в круговерти из женского полу, пацанских пьянок и постылой работы. Страна, ввергнутая горбачёвской перестройкой в хаос и беспредел, находилась на грани выживания. Менялся политический строй, рушились традиционно-братские отношения, ломались понятия, судьбы и люди. В этой адской круговерти мне, хапнувшему адреналин войны, срывало крышу, и я кидался в самые авантюрные дела — лишь бы не было тоскливо и скучно. Бесконечные гулянки, потасовки, разборки, грабежи и кратковременные работы. В общем, по сути, мне не было места в той жизни.

Однажды я натыкаюсь на журнал «Смена», в котором на обложке были те самые индейцы из Кукуи. А в статье было написано, что они поднабрались житейского опыта и собираются продвигаться в дикие горы для автономного существования. Ого, офигенно как: то, что доктор прописал!

Дома я откопал сохранённую статью, присланную с Афгана, перечитал и неожиданно понял, что должен быть там! Моя боевая подготовка по выживанию в горно-пустынной местности должна пригодиться им. Когда созрело чёткое намерение, я написал индейцам в общину, а так как адреса не знал, то написал просто: «Алтай, Верх-Кукуя, индейцам». Через время мне ответил Орлиное Перо, основатель и лидер общины. Задал пару тестовых вопросиков о моём познании индейской вселенной, а после моих ответов во втором письме написал просто: приезжай.

Я стал собирать денежные средства и тут, неожиданным магическим образом, обрёл индейского попутчика. Это был паренёк с новозаселённой улицы Жмайлова (нам, кстати, враждебной) — некто Вова, с погонялом «Мопед». Ему было 17 лет, и он двигался с враждебной нам уличной группировкой, занимался боксом, от которого имел два тяжёлых нокаута и боготворил Тайсона. Как-то он к нашей братве приклеился, смешной такой, с золотой фиксой и лопоухими ушами. Хотя, если честно сказать, в мой стереотип книжно-киношного индейца не укладывался. Он меня уважал тогда за ходившую за мной славу безжалостного уличного бойца, и это было мне непонятно: ну, разбил пару наглых нюшек, и что?..

Как-то, помню, разоткровенничался и говорю ему:

— Вот лазите вы по моему району, гопота шкодлявая, дурью маетесь, а мы в детстве в индейцев играли.

— И я! — отвечает неожиданно мне Вова, жизнерадостно сверкая фиксой.

И оказалось, что он тоже страстный фанат свободолюбивых краснокожих воинов и даже имеет книгу «Схороните моё сердце в Вундед-Ни», за которой я бесплодно гонялся который уж год.

Так и завязалось наше парное предприятие. То типи построим зимой на левом берегу Дона в пойменном лесу (и задыхаемся в нём угаром от неправильной вытяжки), то облавную рыбалку устроим в затопленной роще, то жопы проезжающему поезду покажем в Танаисе, то мацанки душистой накуримся и вместе мечтаем, как будем жить в дикой тайге.

Я работал всю зиму, пахал как каторжанин, продал дорогую музыкальную аппаратуру, коллекцию виниловых зарубежных дисков, фотоаппарат «Зенит-ЛМ» и много чего ещё, ибо думал, что обживусь в тайге и не вернусь домой. Вова тоже готовился: выстрогал десяток стрел и сделал к ним наконечники. Парень он был неплохой, но врачи отсрочку ему дали от армии по статье 7"Б» — тугоумство, а уж советские врачи диагнозы умели ставить… Армия также была причиной, чтобы удрать к индейцам, так как уличным жиганам со Жмайлова служить было западло, не по понятиям.

Настала весна, долгожданная и будоражившая. Мы собрали в рюкзаки пилы, топоры, котелки, провиант на месяц, тёплые шмотки. Вова отдельно вёз длинный пакет с луком и стрелами. Устроили проводы для старших и уличных товарищей, которые до самого конца не верили, что мы махнём чёрт знает куда. Пили сухое вино ящиками целую неделю, балагурили и курили, Вовка прям во дворе на лавочке спал, не находя сил дойти до дома.

Когда я понял, что деньги катастрофически убывают, а мы ещё даже с района не выехали, то сказал:

— Харэ! Баста! Едем!

Нас провожали в аэропорт Серый Хохол, Балудик и Вовчик Яблонский, старший плановой товарищ. Вот перед проверкой багажа он нас и раздул не по-детски, аж звон в ушах стоял, и у Вовки рот до ушей от улыбки растягивался.

Засовываем в рентген рюкзаки и пытаемся изо всех сил не заржать, а тут тётенька проверяющая говорит:

— А что это у вас, хлопцы весёлые, такое длинное и железное? А ну-ка, давайте сначала.

«Блин, — думаю, — ушан хренов, обдолбыш Жмайловский, стрелы свои калёные в аппарат сунул!»

Маякую ему взглядом и случается невероятное: он всё понимает, кладёт рюкзаки в аппарат рентгена, а стрелы нагло вешает на плечо.

— Странно… — говорит тётка. — Только было — и нет?

Тут менты вокруг нас настороженно сгрудились и недоверчиво так взирают.

— Так нет ничего. — фиксато улыбается Вовка. — Ошибочка вышла!

Прокатило, магическим образом, и мы садимся в самолёт. Вова на измене лютой сидит: первый раз летит, дурь штырит, подлокотники кресел гнёт, бедолага, и зеленеет на глазах. Жалею, начинаю хохмить и прикалываться над всем, чтобы, как Вася Тёркин, дух его сникший поддержать. Зря я это сделал, пусть бы лучше боялся, тише было бы. Ржёт, как не долечившийся в дурдоме имбецил, а люди напряжённо и укоризненно так на нас посматривают. Типа, как вы, засранцы удутые, так можете беззаботно ржать, когда самолёт упасть может в любую секунду и перестройка по стране свои жертвы кровавые собирает?

— Поспи немного. — успокаиваю я его. — Проснёшься, а мы уже в Барнауле.

Затих, вот чудненько и мне бы…

Бах-тара-бах! Вове снится сон, он в испуге вздрагивает всем телом и переворачивает раскрытые нарды (ими отвлекались в полёте), по всему салону разлетаются шашки и зарики. Полузаснувшие и успокоившиеся было пассажиры возмущаются, когда у них между ногами лазает по всему салону ушастый хихикающий паренёк, блестя жиганской фиксой.

— Да сядь ты, наконец! — срываюсь я уже злобно и он мирно затихает, вспоминая про мой уличный авторитет.

Сидим тихо и тупо смотрим меж сидений перед нами. А там любящая дородная жена кормит немного нервничающего мужа, и то ему даёт вкусненькое, и это. Глотаем слюни, потому что люто пробивает на хавчик. Женщина услужливо протягивает мужику кусочек хлеба с аппетитным шматом сала — как раз меж сидений проносит, — и мы это видим. Я ёрничаю, показываю, типа, что вдыхаю аромат сала и облизываюсь. Вова не выдерживает неимоверной для него нагрузки серьёзного вида и дико ржёт. Из его открытого рта вылетает кусок зелёной бронхиальной сопли и точнёхонько так (о, эти магические мгновения!) прилипает к салу поверх бутерброда. Время движется очень медленно, как в хорошем уличном бою. Мы затыкаемся, шуганувшись содеянного, и, не веря своим глазам, смотрим, как бутерброд, поданный заботливой супругой, исчезает во рту мужа!

— ХАХАХААААААААААААА!

Представляете теперь, как мы ржали и какой адский полёт был у пассажиров. Хорошо хоть, что с самолёта не ссадишь!

Совершив быстрый автобросок Барнаул — Бийск — Горно-Алтайск — Черга, мы наконец-то, к облегчению всех пассажиров всего нашего пути, вышли на открытый горный воздух.

Не веря в происходящее, я полной грудью вдохнул плотно-разнотравный и целебный воздух Хана Алтая, а выдохнул только через долгие и полные индейских приключений 5 лет!

Маленькое крыло

Как правило, конец одного пути является отправной точкой для последующего.

В первую ночь по прибытию в Верх-Кукую я почти не спал.

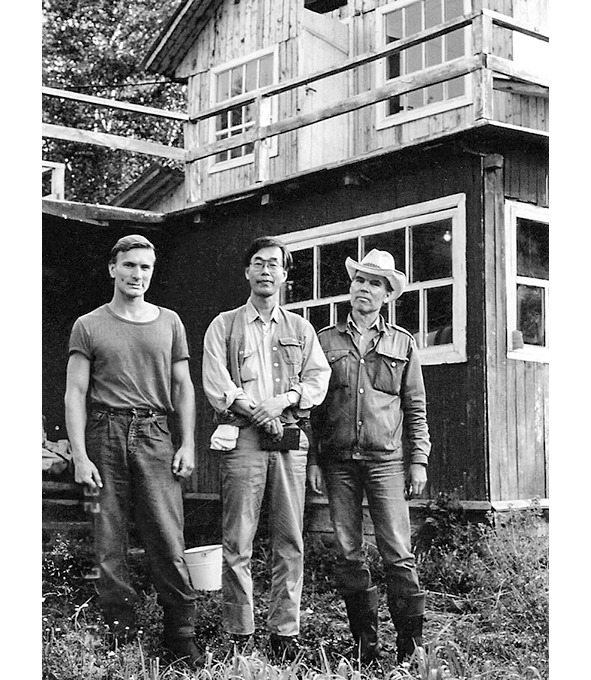

Мы просидели её вместе с Пером, перебирая ящик, полный фотографий индеанистов со всей страны и зарубежья, нынешних и былых общиников, и сочувствующих им.

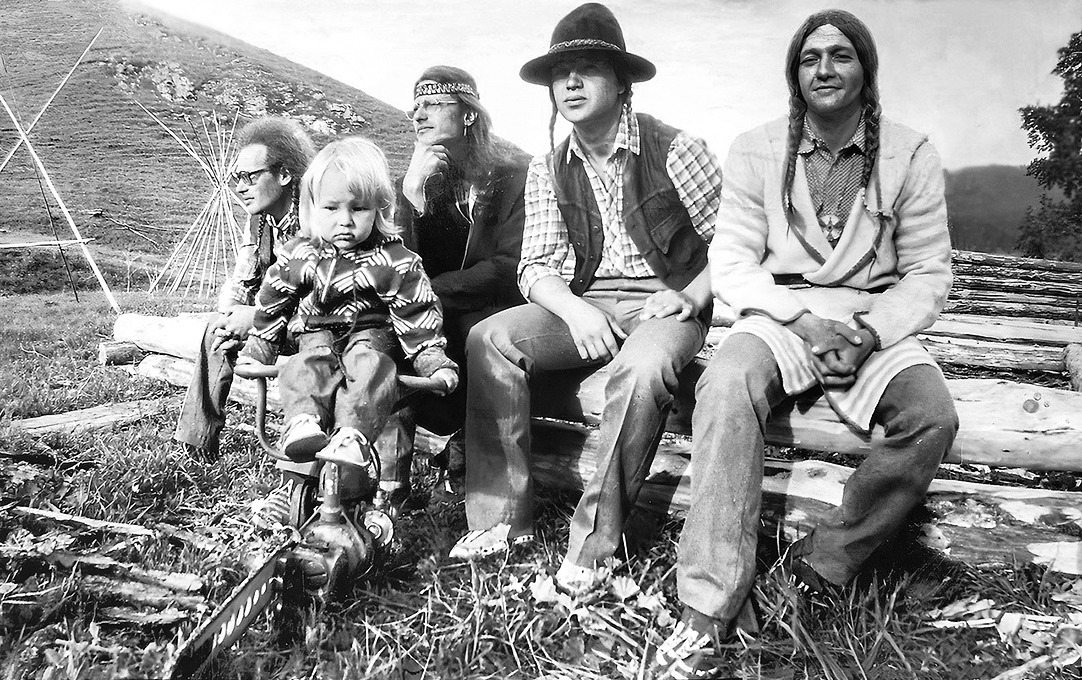

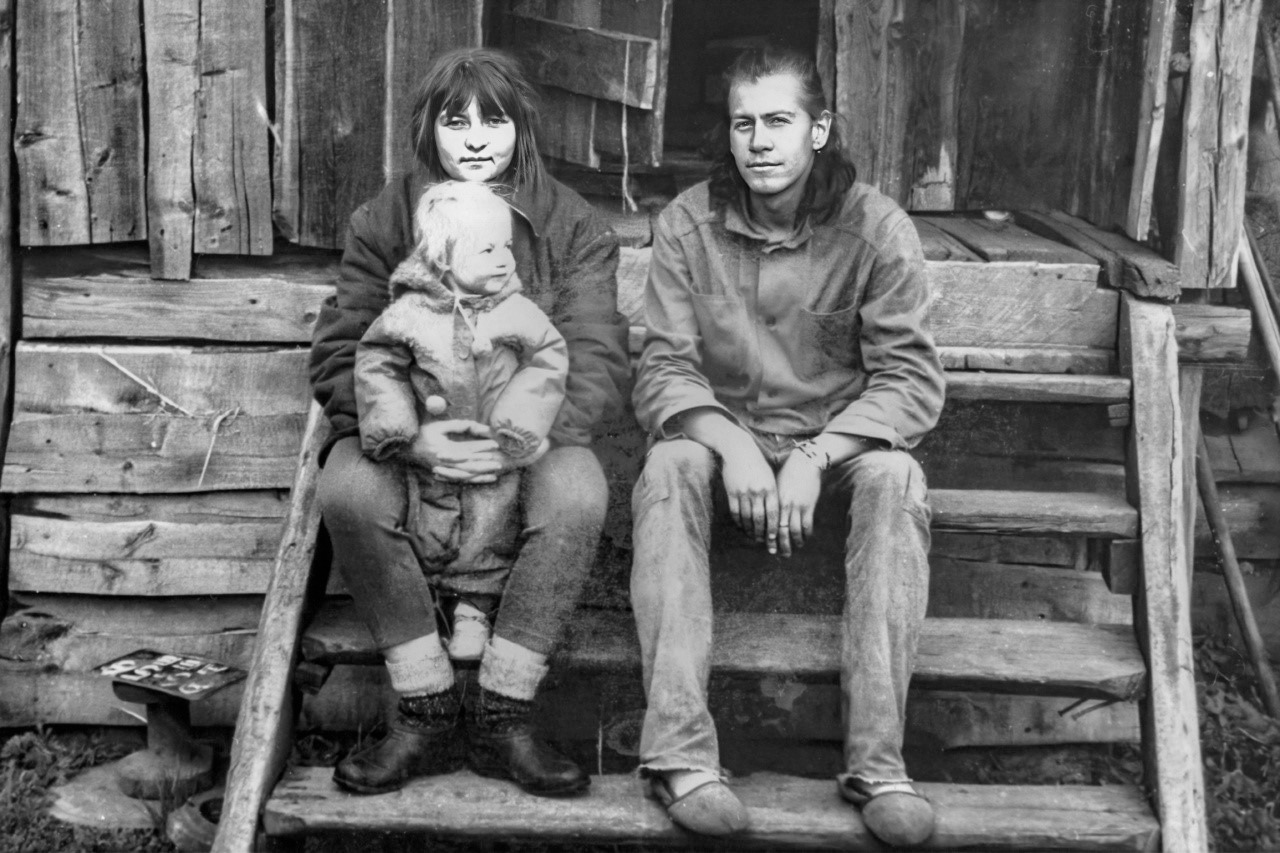

Тогда, в далёком 1984 году, в отдалённую и затухающую деревню Верх-Кукуя приехала группа единомышленников с разных городов страны с твёрдой уверенностью построить индейскую общину, которая будет служить форпостом для дальнейшего продвижения в дикие места, чтобы там существовать в гармонии с Природой и жить по-индейским традициям. Все они были горожанами и суровая алтайская жизнь сбила позолоту книжной романтики. Они осели там надолго, вызвав волну репортажей в прессе и на телевидении, благодаря чему к ним со всего Союза и стран соцлагеря потянулись сочувствующие люди и мечтатели всех мастей.

Верх-Кукуя вмиг стала Меккой для разномастной публики: художников, музыкантов, беспонтовых халявщиков хиппи, всеразличных искателей смысла жизни, Шамбалы и нирваны. Так переплелись не одни нити судеб и нашлись многие индеанисты, считавшие себя одиночками. Сам я тоже узнал про общину индейцев через печать. Как рассказывал Перо, летом там собиралась огромная тусовка, но к зиме все разъезжались по домам, и только истинные творцы Мечты оставались зимовать.

Вот так, в одну из зим в Кукуе появился Вращающийся Томагавк.

Не помню, откуда он был родом, но приехал он вовсе не для оседлого деревенского прозябания. Его цель была: подготовиться за зиму к натуральной жизни, и ближе к лету уйти в дикие горы. Жить там, как дикий индеец из прочитанных книг, добывать дичь из лука (имелся таковой) и искать тайные места для новой стоянки общинников.

К тому времени матёрые общинники уже обзавелись семьями, детьми и скотом, который нужен для прокорма. У них были дома, уважение, известность и вес в неформальной индейской среде. Они писали магнитоальбомы с песнями заезжих и местных музыкантов и, в общем, привыкли к такой жизни.

Дерзкий мечтатель Вращающийся Томагавк, бродящий по пояс в снегу по окрестностям, вызывал у них скорее смех, чем сочувствие. В один голос все твердили ему, что ничего не выйдет, он не сможет — и всё в таком духе, позабыв, что и сами приехали на Алтай отыскать тот самый индейский Эдем для осознанного братского существования. Никто уже не верил в его силы и мечту, даже наоборот, его упорные усилия вызывали необъяснимую злость и раздражение. Может быть, на подсознательном уровне общинники чувствовали, что Томагавк — это они, пробы 1984 года, ярые романтики и энергичные фанаты своей Мечты.

Томагавка им переубедить не удалось, и он стал не очень угодным в общинной тусовке изгоем. Потешаясь над его наивным рвением, они смеялись и над собственной мечтой, заваленной газетной славой, заглушённой восторженной лестью сезонных отдыхающих, приземлённой молоком и закваской, сеном и дровами, любовными интрижками, детскими пелёнками и чувством собственной нужности и значимости. Их вера замёрзла в торосах ежедневной бытовухи, как папанинская экспедиция на Северном полюсе, попривыкли уже за долгий деревенский дрейф, и никто не звал на помощь отважного лейтенанта Шмидта.

В общем, несмотря на всеобщее недоумение и явное неодобрение, Вращающийся Томагавк собрал припасов на пару месяцев и, сжимая в уверенной руке тугой лук, отправился куда-то в сторону Усть-Коксы, подальше в тайгу. И хоть вера его была надломленна насмешками «бывалых индейцев», а Мечта покрылась ржавчиной зависти, он всё равно продолжил свой обречённый Путь. Потому что именно так поступил бы настоящий мужчина, сдержал бы своё слово. Так бы поступил индейский воин, отправившись в неизвестность на поиски своей Мечты.

Общинники вяло отреагировали на его уход. Он был непризнанным, изгоем, отрицавшим мнение большинства, а посему заведомо приговорённым на провал.

Через пару месяцев лесники и егеря Усть-Коксинского района нашли Вращающегося Томагавка.

Его тело вращалась на ветру, повешенное за шею на кожаном ремне. К дереву был прислонён исправный верный лук, рядом находились рюкзак и сумка, наполненные припасами и пара убитых змей со снятой кожей. Признаков насильственной смерти не обнаружили, из вещей ничего не пропало.

Общинники пожали плечами: мы же предупреждали!

Так прервалось жизненное вращение Томагавка. Так ржавчина сомнений, заложенных окружающими, проела гибельную брешь в его Силе. Он не смог отказаться и не пойти, верный какому-то внутреннему голосу чести, а может, упрямству и глупости — это уж как кому угодно рассматривать сию ситуацию.

Трудно представить, что творилось в его душе, когда он, освежевав вторую пойманную змею, одиноко смотрел в глубь дикой тайги, не ощущая за спиной хотя бы сочувственного одобрения.

Ведь зачастую, чтобы взмыть над бренно-обыденной землёй, не хватает лишь слабого взмаха маленького крыла понимания и поддержки близких.

Вождь

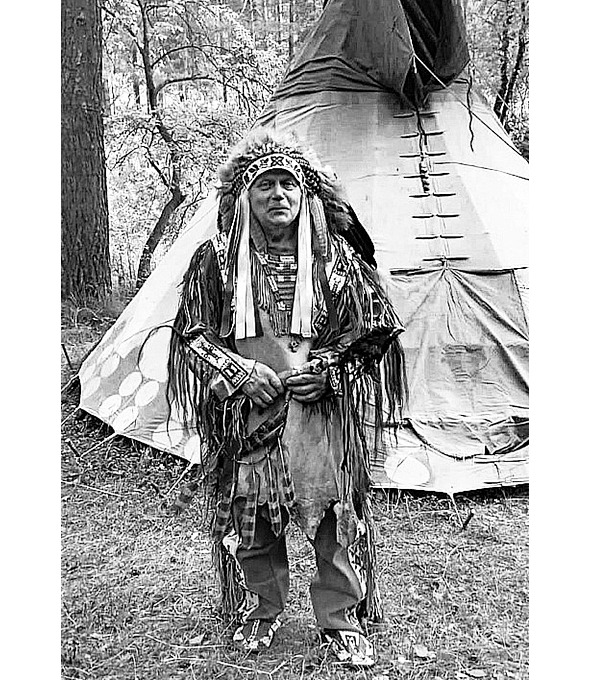

Орлиному Перу, духовному лидеру общины «Блю Рок», вождю и человеку.

Есть такое понятие как «индеанизм» — это движение увлечённых людей, очарованных героическим прошлым индейцев, их материальной и духовной культурой.

Человек, вообще, строит себя с какого-либо образа — и что плохого в индейских воинах?

Скажу больше, это даже не увлечение, это какая-то неведомая магия и магнетическая сила, которая заставляла неистово стучать сердце и чувствовать упоительный восторг лишь при одном упоминании слова «индеец».

Движение это международное, то есть всемирное, даже в экзотических странах, имеющих свою заковыристую культуру, есть индеанисты.

Наше советское, а затем и российское современное движение началось с Большого Совета в 1980 году, куда съехались увлечённые представители с разных регионов СССР. Там-то и порешили: движению индейцев быть! И укрепляли связи, обменивались информацией, находили новых братьев на ежегодных съездах Пау-Вау и по переписке. Как и у любого микросоциума, у индейцев были свои законы, понятия, традиции, язык, фольклор, история и легендарные лидеры.

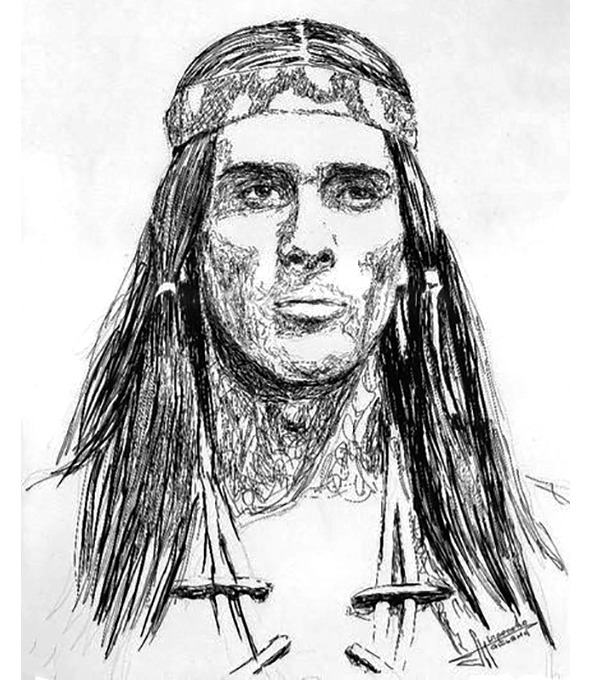

Если бы на моём теле осталось немного чистой кожи, то слева, на груди, по всем индейским понятиям, я выколол бы профили трёх вождей: Сат-Ока, Гойко Митича и Орлиного Пера. Сат-Ок обнаружил во мне месторождение Красной Силы, Гойко Митич добыл и выплавил, а Перо выковал, придав форму, закалил, наточил и отшлифовал.

До встречи с Пером я чувствовал что-то неясно-интуитивное, какие-то обрывки информации, пазлы дум, клочки наблюдений, лоскуты чувств и романтизм эмоций. С ним эти пазлы сложились в единую, чарующую и величественную картину, с лоскутов скроилось моё мировоззренческое одеяло, спасшее меня от холода сухого прагматизма мира. И поэтому я до сих пор уважаю его авторитет и благодарю за совместно прожитое время. Мы вместе с ним осваивали Камлак, мёрзли по пояс в снегу, заготавливая дрова, голодали-зимовали, совершали военные набеги в сытый мир белых людей, и много-много беседовали.

Перо (того времени) был категоричен и несгибаем. На него тоже удручающе подействовал распад общины, он быстро поседел, но не прогнулся. Его борьба за Мечту и железная логика были несгибаемы. Перо не верил в фантазии, мир его был строг и понятен. В магию он тоже не верил, но безусловно, в ней жил. Он имел все собрания сочинений В. И. Ленина и на досуге их перечитывал. По своему маленькому опыту я понял, что читать Ленина может каждый, но осмыслить и применить прочитанное в реале — здесь нужен недюжинный ум и развитый интеллект.

Перо служил в десанте, причём именно в 103-ей гвардейской Витебской воздушно-десантной дивизии, в которой впоследствии служил и я. Тогда все индейцы делились на тех, кто служил (в десанте и других войсках) и тех, кто усиленно косил от армии на дурке, но общее увлечение объединяло всех в органичный и весёлый маленький народец.

Перо не стриг волосы с прихода на «гражданку» и это уже было «ку». Скажу вам, что в те годы ходить с длинными волосами по улице было довольно экстремально. Тех, кто хоть как-то отличался от серого монолита социума, прессовали жёстко и нещадно, а тут — длинные волосы! Как и подобает воину дакота, Перо носил косы.

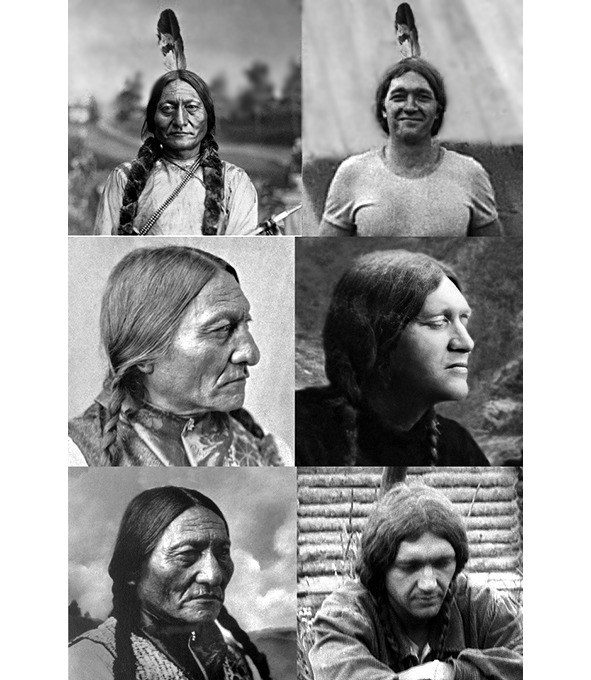

Иногда Перо сидел и задумчиво молчал, глядя куда-то: то ли в славное прошлое, то ли в предсказуемое будущее, и я украдкой на него смотрел. Свет, падающий на него, преломлялся и модифицировал его лик, и я узнавал в нём Ситтинг Булла, Сидящего Быка, вождя хункпапа-сиу, времён его канадских скитаний. Уже нет родины, земли предков и многочисленного народа, но остались непреклонными авторитет и внутренняя сила.

Перо вёл здоровый образ жизни с 30 лет, не пил спиртное, не курил, занимался бодибилдингом и моржеванием. Отсюда у него было трезвое, незамутнённое сознание, честь и праведная ярость. Он знал, для чего живёт, и как надо жить, и что ещё нужно сделать. Ну, разве такой человек не может стать авторитетом для меня, выросшего на опасных своим примитивизмом улицах Ростова?..

Перо являлся основателем и бессменным лидером музыкального проекта «Red Power», где не только играл музыку сам, но и помогал осуществлять другим свои творческие начинания. Может, оно на сегодняшний день и выходило не очень профессионально — с музыкальной точки зрения, — но очень душевно и поэтично. Созвучно с каждым открытым индейским сердцем.

Таким я видел тогда Пера.

Желаю доброй Красной Дороги, вождь!

ЧК

Когда я приехал в Верх-Кукую, то община уже находилась в глубоком кризисе и мне это было печально слышать. Ведь именно община и была моей целью — компания людей, соединённых одним мировоззрением и увлечением.

Конечно, мне и всякие индейские фетиши нравились — одежда, перья, вышивка бисером, но не они меня сподвигли в дальнюю дорогу. Мне хотелось полностью изменить свою жизнь, обрести явную цель и ясность сознания. Да, внешние атрибуты индейской культуры были интересны, самобытны и уважаемы мной за кропотливую трудоёмкую работу над ними. Особенно меня поразили вышивки на рубахах и леггинах не бисером, а разноцветной изоляцией от проводов. В те года бисер не всегда можно было достать, а вот проводов вокруг навалом. Из них вытаскивали медный стержень, нарезали на маленькие фрагменты размером с бисер, и потом вышивали узоры, подсмотренные в фильмах или доступных книгах. Тот ещё труд… Сколько же запала было у тех мастеров, сколько усидчивости, находчивости и незаурядного мышления!

Бисер бисером, но меня больше интересовали причины развала алтайской коммуны — что именно послужило пробоиной, от которой корабль общины дал течь и в итоге затонул. Говорил об этом и с Пером, и с другими общинниками, у всех был, конечно же, свой взгляд на это, вытекающий из персонального опыта, личных обид и эмоциональных переживаний.

Начало краха общины, как ни странно, произрастало из пика всесоюзной популярности, раздутой телевидением, газетами и журналами. Эта звёздность сыграла злую роль в отношениях между членами общины и в собственных самооценках, и в планах и целях. Некоторые уже имели семьи, детей, хозяйство, которые требовали всё больше времени. Поначалу совместными усилиями были построены пара срубов для общего пользования. Так называемые «повэр» (студия звукозаписи) и «блокгауз» для новоприбывших кандидатов и заезжих гостей. Были совместные поездки с концертами по Алтаю, участие в фестивале алтайской национальной культуры «Элойын», и многое другое. Но в то же время курс общинного «Пилигрима» сбился с первоначального: быт, словно топор, подложенный под компас, поменял полюса реальной цели на зыбкие миражи.

В языке индейцев лакота нет личного местоимения «я», они всегда говорили «мы». Например, спрашивают человека, кто он, а он им отвечает: «lakota oyasin miyelo» (мы — народ лакота). Как только уходит понятие «мы», исчезает магия единства, скуднеет эгрегор, вянет любая идея, затухает сила. Личность, конечно, остаётся такой же интересной и оригинально-специфической, но корабль ведь плывёт не только по желанию одного капитана, есть ещё матросы, лоцманы, боцманы, коки, наконец. Вот именно на риф персональных «Я» и напоролся вольный фрегат общины. Ну, а что, все мы живые люди и жизнь дана нам в дар, чтобы учиться порой на своих или чужих ошибках.

Местные кукуинские аборигены тоже немало докучали — уж очень им не нравилась вся эта суета вокруг их отдалённой полузаброшенной деревни и надменная обособленность индейцев, ведущих здоровый образ жизни и стремящихся к чему-то, им совсем не понятному, а значит — опасному. Криминальный образ жизни и приземлённая ограниченность доставляли общинникам много проблем. Нередки стали нападения и драки, угрозы членам семьи и издевательство над детьми общинников.

Только Мато Нажина побаивались, потому что, в отличие от миролюбивых общинников, в случае наездов или разборок он сначала бил, а уж затем выяснял, зачем пожаловали. Что-что, а силу в деревне уважали беспрекословно. Закон «клыка и дубины» рулил не только на «книжном» Юконе Джека Лондона, он, похоже, всемирно присущ человечеству.

Я тоже был участником одной кровавой массовой стычки. Это когда вся деревня пришла отбирать полдома, где раньше жил Мато Нажин, а теперь жила семья Пера — Верка с детьми, Игорем и Светкой. Невзирая на крики детей, пьяная кодла пыталась проникнуть в дом через выломанную дверь. Там-то мы и дали им отпор — в узких сенках, где толпой не попрёшь, а можно было наступать лишь по одному. Индейская тактическая хитрость в действии!

Незадолго до моего приезда, весной, случилась страшная трагедия. Маленькая дочка Гордого Орла и Аллы утонула в ручейке, который пробегал через территорию общины. Гордый Орёл тогда уже чувствовал, что скоро уедет с семьёй на родину и не хотел оставлять тело ребёнка на мрачном холодном погосте во враждебной уже Кукуе. Они кремировали тело на священной горе, соорудив погребальный костёр. Трудно даже представить, как чувствовали себя тогда убитые горем родители. Местные тут же воспользовались этим и настучали в милицию. Власти среагировали моментально и жёстко, чуть до уголовного дела не дошло. На весь Алтай было громкой шумихи и примитивных слухов, хорошо, что дальше Республики это не вышло, ибо тогда можно было ожидать самых суровых последствий.

Власти в СССР всегда интересовались всякими неформальными объединениями, не обошли стороной и индеанистов. Перо рассказывал, как на заре первых слётов Пау-Вау к ним под видом новых индеанистов засылали всяких комсоргов или сексотов разных служб. Некоторые из них даже выезжали в ГДР и ЧССР для контроля тамошних индейцев, пользуясь подвернувшейся возможностью и отмашкой свыше. Один такой «казачок» стал потом очень знаменитым и часто мелькал на экранах телевизоров, снимая авторские шоу, программы с путешествиями, и потом даже репортаж об индеанистах сделал.

Вскоре и в алтайской общине появился тайный осведомитель…

Верка, жена Пера, тогда работала на почте и развозила письма по всей дремучей округе. Однажды на адрес общины пришло письмо с обратным штемпелем МВД. Нет ничего сильнее в этом мире женского любопытства, именно оно помогло в разоблачении осведомителя и в дальнейшем провале его миссии.

Кто читал про революционные годы Ленина, знает, как следует тайно аккуратно вскрыть письмо, подержав его над паром от кипящего чайника. Сначала Перо с Веркой выявили личность шпиона, завербованного правоохранительными органами, а затем они перехватили уже его письмо с подробным донесением о последних делах и отношениях в общине. В конце этих докладов всегда стояла подпись или, точнее, шпионский псевдоним: «Рассел Минс».

Стоит, однако, отдать должное этому тайному агенту: он никогда не выдавал никаких настоящих индейских тайн или дел с разговорами, которые могли бы нести за собой угрозу общинникам от беспощадного молота власти. Так, писал ни о чём: выдуманную чушь, или описывал рутинные сельскохозяйственные будни общинников и откровенно глумился над «органами».

Завербовать могут любого, каким бы идейным, крутым и непреклонным он себя не считал. Кого деньгами и выгодой прельстят, кого угрозой и шантажом стращают.

Этот осведомитель попал под жёсткий пресс МВД, но они не смогли сломить его гордый индейский дух, подобно тому, как не сломлен был знаменитый борец «ДАИ» из народа оглала-сиу Рассел Минс.

Он реально доказал этим сраным ментам, кто здесь настоящий ЧК — Чистокровный Краснокожий!

Уллагаччи

Помню, в начале 90-х, когда я приехал на Алтай, про Улаган (район Горного Алтая) ходила эта байка. Перо рассказывал мне про улаганских апачей, криминальную историю в стиле Дикого Запада с печальным концом.

Улаган — это высокогорное село, где живут преимущественно теленгиты, древний народ, дикий и гордый. Тогда, в 90-х, если ты приезжал в Улаган, то сначала тебя кидались бить, потом просили денег или закурить, а уж потом спрашивали, к кому приехал. Теленгиты считали себя хранителями тех мест и поэтому вели себя заносчиво и непримиримо.

Плато Укок, с его древними захоронениями, где в 1992 году нашли «алтайскую принцессу» и пазырыкские курганы ко многому обязывали. Местные чувствовали, что живут рядом с какой-то священной тайной, и поэтому их пыжило от ответственной миссии, суть которой утерялась от них в веках. Высокогорье, труднодоступные места, близость границы Монголии, дикость и недружелюбие местных отнюдь не способствовали развитию туризма и сопутствующей ему цивилизации.

Так вот, в конце 70-х начале 80-х на экранах страны шли вестерны студии ДЕФА с Гойко Митичем, и на фильмы про индейцев ходили толпы молодёжи. Случилось так, что и в Улаган приехал фильм про апачей. Местные подростки, впечатлённые насыщенной приключениями жизнью индейцев, сбились в дикое племя и стали совершать дерзкие нападения на колхозные табуны. Они с диким гиканьем угоняли в горы коней, чтобы потом продать в Монголии.

Когда такая весть дошла до правления республики, то были приняты жёсткие меры для пресечения правонарушений. Надо заметить, что тогда сильно боялись всяческого проявления национализма меньшинств, идущего вразрез с политикой партии и целями всего социалистического сообщества. Всякие бунты-протесты подавляли с категоричной жестокостью, отбивавшей желание у других повторять такое. Надо ли говорить, что кучка подростков, играющих в индейцев, сразу стала местными героями сопротивления непонятно чему. В Улаган стянули милицию, пограничников и даже суровых чекистов. А так как улаганские апачи понатворили много всяких душегубств и всякого преступного беспредела, то загоняли их даже вертолётами.

Финал истории произошёл в каком-то посёлке, куда заманили уставших от преследования конокрадов. Власти сделали там засаду и когда отряд «апачей» въехал на центральную улицу, их просто расстреляли из автоматического и другого служебного оружия.

Так погибли последние апачи Улагана, но память об их свободной «индейской» жизни была на слуху и будоражила дух во время моего пребывания в Республике Алтай.

Колодец

Когда мы заселились в дом на Чистом Лугу, нам выделили землю под огород почти на границе тайги. Река Сема была далековато от огорода, и Верка, жена Пера, резонно заметила, что с поливом будут проблемы. Но Вэша, который выполнял на лугу функции завхоза, обнадёжил нас, сказав, что духи помогут ему найти воду поблизости.

Взяв в руки лозу, он, тихо бурча заклинания, побрёл искать воду. Я тихонько, чтобы не нарушить таинства, наблюдал за ним, а Перо скептически хмыкнул и отправился восвояси. Ну, не верил он во всякое мракобесие! Долго ли, коротко ли бродил Вэша, бурча магические куплеты и тут, наконец, духи подали знак.

— Здесь и надо копать! — утвердительно сказал Вэша, указывая на воткнутый в землю шест.

От огорода, в принципе, было недалеко, но почти у подъёма на горную гряду Медвежья Грива.

— Вот и копай! — лаконично сказал Перо и опять ушёл восвояси.

Это не смутило напористого кудесника и он при помощи Макаса и такой-то матери, а так же под чутким моим наблюдением, с утра до вечера выковыривал камни и почву, углубляясь в царство Эрлик-хана.

Сначала перестал каждый день ходить смотреть на колодец Перо, потом и мне надоело любоваться работой лозоходцев, а после и Макас покинул Вэшу. Тот ещё недельку поковырялся, вырыв яму в два человеческих роста, но по-прежнему сухую, да и нашёл себе дела поважнее.

А колодец остался, как памятник человеческим несбывшимся надеждам и лукавству горных духов. Мы с Пером прикрыли его ненужным тёсом, да и позабыли как-то о нём. Была у нас проблема поважней!

Коровы местных камлакских жителей, ведомые матюкливым пастухом, частенько пробирались сквозь ветхие заборы ботсада и топтали копытами лекарственные травы, посаженные трудолюбивым Палычем, за что нам перепадало. Мы были вынуждены прерывать умные беседы о мировом развитии индеанизма и гонять тупую скотину по большой территории Чистого Луга.

Перо преуспел в этом занятии, так как вкладывал в него всю свою душу, которой люто ненавидел любопытных, но туповатых коров. Ненависть эта насчитывала десятилетия, и корни её уходили то ли в те времена, когда они с Мато Нажиным, Рысёнком и Чаком работали скотниками, гоняя колхозный скот в Жандаре, то ли в самое загадочно-неизведанное детство вождя. Завидев любопытную и совершенно беззлобную скотину на нашей территории, черты его лица обострялись, губы плотно сжимались, готовясь выпрыснуть такие страшные ругательства, от которых даже местный пастух стыдливо краснел, в глазах Пера появлялась лютая ненависть, как у Крэйзи Хорса перед битвой у Малого Большого Рога. Однажды я был свидетелем, как он прижал к забору зазевавшуюся корову серо-украинской породы, да так дал жердиной ей по рогам что и рог свернул книзу — эка силища-то!

Контуженная кормилица чьей-то семьи, дико мыча и опустив голову, разъярённо ринулась почему-то на меня. Я, увидев, что глаза у неё налиты кровью, а в углах рта течёт слюна, отважно отскочил в сторону, уступив дорогу глухо мычащему монстру.

В общем, коровы для нас были напастью и бедствием, в отличие от местных. Для них они были кормилицами и надёжным вложением капитала, а также показателем состоятельности и достатка.

Как-то я засобирался в Камлак, чтобы закупить хлеба, крупы и прочих припасов для нашей прожорливой общины. В Кукуе за индейцами закрепилась нехорошая слава: мол, воры, негодяи — и к тому же не пьют! Поэтому первое время, чтобы обжиться, мы шифровались под добропорядочных граждан, пряча длинные волосы под шапки, вытаскивая кольца из носа и замазывая тональным кремом зататуированные лица.

Захожу в сельмаг — который и поныне стоит в Камлаке на Центральной улице, без особых изменений в дизайне — и встал в очередь. А там тётки и бабки местные отовариваются, косо на меня посматривая. Начинаю забирать покупки и тут слышу за спиной чёткий и громкий бабий голос:

— Слыхала, Маня, в Камлак-то индейцы приехали!

— Да ладно?.. — якобы удивляется Маня. — И что?

— А то, что, говорят, коровы пропадать стали! Говорят, они на их с копьями охотются! Понаприехали тут! Пусщай в свою Индию едут, американцы проклятые!

Оборачиваюсь, но тётки упорно на меня не смотрят. Ну, и хрен с вами, деревенщина брехливая. Перу рассказал эту сплетню деревенскую, посмеялись от души: ну, вот — опять началось!

А на следующий день побрёл я забор обходить, чтобы новые дыры от коров залатать. Иду, дышу свежим таёжным воздухом, слушаю птиц сладкозвучных да разноголосых. По небу плывут вальяжно облака, предвещая небольшой дождик после обеда. В общем, полный кайф! Прохожу мимо колодца, и тут дёрнул меня чёрт вездесущий заглянуть в его тёмное нутро сквозь раздвинутые тесины.

УХ!!!

Там, внизу, я увидел нечто бесформенно-белое, которое смотрело на меня огромными глазищами. Сразу захотелось сходить по-большому, и, если бы не воздушно-десантная закалка и индейская выдержка, клянусь, так бы и поступил. Но упругие ягодицы железной хваткой сжали испуганный сфинктер, уберегая от малодушного проявления позора.

Раздвинув тесины, я глянул вниз: там, переминаясь с ноги на ногу, топтался телёнок приятной масти «кофе с молоком» тоскливо и с надеждой взирая вверх. Тогда-то я и допёр, о чём судачили тётки в магазине, именно об этом пропавшем телёнке. Думали, что его троглодиты-индейцы сожрали.

Перо сообщил пастуху о находке, и чуть позже угрюмый хозяин забрал телка, всем своим подозрительным видом показывая, что всё это — не просто так.

Колодец Вэшин заложили прочными досками и огородили.

А по деревне разнёсся новый слух, что индейцы в охоте своей первобытной поапгрейдились и «теперяча коров в волчьи ямы ловют».

Дружба народов

Ботанический сад «Чистый Луг» был родным детищем профессора Василия Павловича Орлова, которого мы по-простому звали Падлыч.

Это был его творческий проект, который курировало Сибирское Отделение Академии Наук СССР. По задумке там должны выращиваться всякие редкие таёжные коренья и лекарственные травы, типа женьшеня, родиолы розовой, маральего и красного корня, элеутерококка и прочих дорогих забористых кок.

На деле же на огромной территории рос только зверобой, малина вдоль забора, пятаки огромной дикорастущей конопли, и в конце урочища, в строну Шишкулара, за оградой, дикорастущий девясил.

Академия всегда уверенно поддерживала Падлыча в его начинании умным словом да добрым советом, выделяя невероятно скудное денежное довольствие.

В штате работников был Перо и тракторист дядя Миша Петров, сварливый и жадный житель Камлака, вселенная которого имела строгие границы и заканчивалась ровно там, где кончались границы его личного хозяйства, скотины и покосов. Мы с Мокасином и бригадир Георгич были за штатом как наёмные сезонные рабочие, но деньги нам всё же платили и мы трудились, сбивая ладони в мозоля и надрывая спины на столь непривычной для нас, городских, физически трудной работе.

Так, мы первым делом выстроили слева от дома огромную сушилку для трав, многоярусную — пять метров высотой и длиной метров в десять. Все столбы мы готовили, ставили и закапывали вчетвером, так что хлипкоруким и тонконогим компьютерным конспирологам, утверждающим что египетские пирамиды строили инопланетяне, мой пламенный профессионально-строительный привет.