Бесплатный фрагмент - Бесконечная мысль

Философский роман

Восхождение

Обвивая невысокую лесистую гору, извилистая дорога поднималась к статуе Биг Будды — высотной доминанте острова. Артур, худощавый молодой человек в майке с психоделическим принтом, шел по обочине пешком, оставив своего железного коня у подножия. Подобно другим представителям «космополитической элиты бедноты» на Пхукете, Артур подрабатывал гидом у крупного туроператора, поэтому проделывал путь до вершины уже десятки раз — в основном, на туристическом микроавтобусе, проводя экскурсию. Назвать такое времяпрепровождение приятным было трудно. Хотя иногда случались веселые моменты. При мыслях об этом в сознании всплыла поездка недельной давности: восходящее солнце, изливающееся сквозь задернутые авто-занавески под его монотонный экскурсионный речитатив «посмотрите налево, перед вами уникальный храмовый комплекс, настоящая сокровищница современного буддизма тхеравады…», поддерживающий здоровый мирный сон большей части группы… И внезапно разорвавшее степенную утреннюю проповедь громкое причмокивание пробудившегося алкотуриста, вяло покачивающего сизоватым после обильного возлияния мурлом в попытке сфокусироваться и обрести потерянное душевное равновесие. Рассеянный взор его остановился на чем-то за окном, мутные глаза округлились — и из глотки вырвался вопль, окончательно разбудивший всю группу: «Йопта, слоны! Братух, ты посмотри, какие у него яйца. Или что это? Как висит-то. Да это же баба. Мляяя…»

Да, в работе «групповода», как это называлось среди своих, определенно были свои плюсы. Но сейчас Артур шел один. Пешком. Не потому, что по-другому было нельзя, а потому, что решил таким образом придать особый смысл и наполненность редкому для него выходному. Мысль об этом восхождении вызревала давно и пришла к нему далеко не случайно.

Несколько дней назад, в процессе распития кратомного чая с друзьями, с ним произошло нечто странное. Как обычно, в конце рабочей недели гиды расслаблялись в заведении «Freedom» к северу от Патонга. Кто-то курил травку, кто-то пил чай. Текла неспешная беседа. На секунду отведя глаза от однообразно волнующегося ночного моря внизу и посмотрев на коллегу Юрика, Артур вдруг заметил, что тот как-то чересчур определенно набухает эмоцией, очевидным образом желая транслировать свою нежность сидящей рядом Аделе, напарнице по выездам на Симилановы острова. Но почему-то все никак не решается этого сделать, пряча за стеной намеренно придурковатой шутливости. Переведя взгляд на девушку, Артур понял, почему: прямо на его глазах Аделя выстраивала целую превентивную противотанковую линию обороны от любых эмоциональных проявлений, настороженно-улыбчиво выжидая возможности поймать Юрика на случайно проскользнувшей нотке проявления чувства — с тем, чтобы и дальше балансировать на тонкой грани, не давая ему возможности понять, принимает она эту нежность или нет. В то же самое время внутри самой Адели нежность буквально пенилась и бурлила, закисая и бродя в рамках старательно выстроенной дамбы. Местами даже начиная зацветать. Именно это подспудное внутреннее чутье, обитающее на каких-то глубинных уровнях перцепции, прорастало в Юрике желанием откликнуться — и новыми приступами нежности, разбивавшимися, как об скалы, о заградительные дамбы Адели.

Все это воспринималось как-то удивительно легко и четко в том состоянии, в котором Артур находился после двух выпитых чашек кратомного чая. Ни тени сомнения в характере полученных откровений не было. Казалось даже странным, что несколько минут назад он мог не замечать таких самоочевидных вещей.

Повернув голову, Артур обратил внимание, что и Владик с Тасей, составляющие давнюю пару, находятся в похожей ситуации: Тася не дает Владику проявить нежность потому, что обижается на него из-за вчерашнего — «вчерашнее» воспринималось чем-то наподобие размытого сгустка эмоций, которые, подобно клубку ядовитых змей, предназначенных для извлечения яда, сам владелец предпочитает на всякий случай не трогать. Владик же обижается на Тасю из-за того, что она такая дура — и не хочет понять его искренних порывов загладить вину, которую — вообще-то — он мог бы и не признавать. Постепенно внутри Владика также начинало прорастать плотина эмоционального заграждения.

Вдруг до Артура стало доходить, что и он испытывает в этот момент рассеянную нежность ко всем этим людям, так же не решаясь ее проявить. Ибо опасность наткнуться на жесткий и холодный барьер неиллюзорно маячила на горизонте всех подобных проявлений: если прицельная межполовая нежность еще как-то соответствовала ожиданиям окружающих, а значит, вызывала молчаливое понимание, то будучи рассеянной и направленной на всех и каждого, эта эмоция попахивала чем-то совсем уж не тем…

Выходит, — думал он, — любой человек для обеспечения собственной эмоциональной безопасности должен дожидаться некоего намека от окружающих, который бы позволил эту нежность легитимно проявить или получить — и неважно в чем: в заботе, прикосновении или ободряющих словах. А если дождаться не получается? Тогда, поскольку желание нежности очень сильно, придется всеми способами создавать контекст, в котором такие проявления были бы уместными, формируя для этого обстоятельства. И получается так… — тут мысль дрогнула, промотав несколько оборотов на холостом ходу, но затем зацепилась за что-то глубокое и надежное, продолжив свое движение, — что для формирования этих удачных обстоятельств проявления нежности человек в целом и совершает большую часть поступков в своей жизни.

Почему-то именно таким образом до этого на вещи он не смотрел.

На поверхность сознания, изрядно расслабленного кратомом, выплыла следующая отчетливо-вопросительная мысль:

Получается, возможность испытывать и получать нежность является разменной монетой? Своеобразными деньгами в отношениях? И тот, кто управляет эмиссией нежности, управляет другими, определяя их поведение?

Артур начал непроизвольно вспоминать прошлое: детский сад, когда в порыве нежности он полез обниматься к девочке из соседней группы, а его за это пребольно пнули в коленку и пожаловались воспитательнице; юношество, когда возможность найти человека, которому можно было открыться, ничего не опасаясь, воспринималась как недостижимый предел мечтаний; молодость, в которой большая часть роковых жизненных поступков была обусловлена подспудным поиском ответной любви… Каждый раз выходило, что ощущение значимости, принятия себя и окружающего мира возрастало от намека на возможность невозбранно проявить нежность другому. И почувствовать ответ. Вполне определенный ответ.

Но, к сожалению, по жизни этот ответ слишком часто бывал неопределенным — или отрицательным. Причем происходило это по неясным причинам, и изнутри воспринималось как бессмысленная и глупая растрата. Что-то большое и мягкое в нем стало медленно шевелиться от этого потока мыслей, разворачиваясь как крылья ската при всплытии, колебля возведенные на поверхности защитные построения. Чтобы решить судьбу этих построений, Артур задумался над тем, что же мешает людям принимать нежность. Однако после первого смутного движения размышление как-то не шло. То, чем он обычно осмыслял всё до этого, сместилось и уплыло куда-то вслед за потоком, оставив его в приятном кратомном замешательстве, выходить из которого определенно не хотелось.

Покачав головой, Артур повернулся к своей соседке Вике и начал разговор на какую-то несущественную тему, твердо решив дать себе время, чтобы разобраться во всем этом позже. Взгляд его зацепился за огоньки на вершине горы, очерчивающие верхушку статуи Биг Будды.

Буддизмом Артур интересовался давно. Обнаружив еще в студенчестве, что под этим собирательным лейблом скрывается целый ворох разных вещей — от слепой религиозной обрядовости до феноменологически-отточенных психотехник — он решил при случае чуть глубже изучить второй, рационально-психотехнический, полюс. И после приезда в Таиланд такие случаи мало-помалу стали представляться. Однако почему-то в основном не посредством прямого общения с монахами, из-за языковой пропасти почти невозможного, а через русскоязычные переводы «Абхидхаммы» с бесчисленными комментариями и изучение тхеравадинских форумов. До личной медитативной практики и даже попыток связать полученные при чтении отрывочные сведения в целостную картину пока как-то не доходило.

Почему бы и нет, — подумал он. — Пусть будет Будда…

Так зародилось решение превратить путешествие на самую высокую точку Пхукета в личное восхождение — несколько часов, посвященных честному, направленному размышлению о природе ума. Оказалось, что решение это в корне меняет восприятие будущей прогулки, да и ближайшего куска жизни в целом, добавляя ко всему происходящему трудноописуемый привкус отдающего чем-то родным и одновременно сакральным внутреннего путешествия. При такой настроенности на самосозерцание каждый взгляд на деревья, море и облака намекал на возможность отследить привнесение себя во все эти объекты — не для того, чтобы отказаться от этого «себя» в пользу непонятно чего — это совершенно не ощущалось возможным, — а для того чтобы лучше понять природу того, что привносится.

И вот, по прошествии нескольких дней решение, наконец, претворялось в жизнь…

Как только мотобайк был припаркован у подножия и первые шаги сделаны, стало ясно, что идти до вершины в таком темпе придется не двадцать-тридцать минут, а несколько часов. Артур глубоко вдохнул и улыбнулся. Его это полностью устраивало.

Мартышка, привязанная цепью за ошейник к столбику возле кафе для туристов у подножия, завидя его, принялась протягивать маленькие цепкие лапки и звучно, во весь голос кричать, привлекая внимание. Понятно было, что руководят ей примерно те же эмоции, что и у людей, но распознать родственные движения нежности в маленьком блохастом создании было настолько сложно, что Артур старательно обогнул обезьяну по периметру невидимого круга, образованного радиусом поводка, и отправился дальше.

Позорное отсутствие чуткости к несчастному примату вернул его к воспоминаниям того «кратомного вечера», заставив задуматься о причинах неожиданного обострения внутренней тонкости и наоборот — ее притупления. Начиная восхождение, Артур продолжил цепочку размышлений самоанализом того, что же мешало лично ему распознавать и откликаться на эмоции других людей. И даже животных.

Шаги по обочине дороги постепенно привели его к давнему детскому воспоминанию о хомячихе по имени Джильда, которую ему подарили на день рождения в восемь лет. Джильда была вытаращенным гиперактивным созданием, настоящим комочком бессмысленного пучеглазого энтузиазма, и успела провести в квартире всего пару дней до того, как упала с занавески, на которую ей зачем-то позарез нужно было вскарабкаться. Просто сломала себе позвоночник и умерла. Артур неожиданно четко вспомнил, какое щемяще-неприятное ощущение возникало при взгляде на отчаянно дергающееся перекрученное пополам тельце, пытающееся встать на лапки. Вспомнил, как оцепенело, замерев, смотрел на эту сюрреалистичную картину, предпринимая инстинктивное внутреннее усилие, перекрывая, отрезая сопереживание умирающему на глазах пушистому созданию. Просто потому, что сопереживать было больно.

Итак, одна из причин эмоциональной закрытости, выстраивания внутренних плотин — обычная душевная боль, — думал он, вписывая это рассуждение в размеренный ритм шагов по обочине. — В общем-то это всегда было понятно. Но кажется, есть что-то еще.

Как барражирующий над посадочным полем пассажирский лайнер, он зашел на второй круг обдумывания ситуации с умершей хомячихой, вспоминая реакцию матери. Отреагировала она подчеркнуто безэмоционально, деловито и сдержанно, быстро завернув трупик в тряпочку и выбросив в мусоропровод. Для нее это был просто очередной грызун, которого «без потери качества» легко можно было еще раз купить на рынке, а для него — ребенка — целая маленькая жизнь, прожитая за два дня: он вмысливал, вливал, вчуствовал целое новое эмоциональное измерение во всё, что было связано с этой маленькой зверушкой. Большой пласт внутренней реальности успел сформироваться под эгидой заботы о хомяке.

Дети еще способны из каждого произошедшего события создавать… — здесь мысль немного пробуксовала, но затем зацепилась за недавно прочитанное у Хайдеггера слово «экзистенциал» и за неимением лучшего отождествила то, что хотелось передать, с ним, — новый экзистенциал, способ восприятия, остающийся на всю жизнь. И во взрослом состоянии мы в основном занимаемся тем, что проигрываем старые теплые ламповые записи детских экзистенциалов, пытаясь натянуть их на новые жизненные обстоятельства. Умение выстраивать их осознанно — это ключ к детской пластичности сознания, его творческой яркости и новизне. Ключ к открытым плотинам, постоянному обновлению и радости в жизни. К пребыванию в состоянии потока, позволяющему лететь высоко над поверхностью, по которой в обратном случае приходится вяло тащиться. Но что задает саму эту способность создания новых экзистенциалов и затем забирает у нас?

Проехавший по серпантину туристический автобус внезапно просигналил ему сзади. Артур резко вскинул голову и споткнулся о малозаметный камушек у дороги. Восстановив утраченное равновесие, он продолжил восхождение, пообещав себе впредь быть внимательнее к внутренним процессам и игнорировать раздражающие внешние события, насколько это возможно. Мысль, озадаченная тем, как это сделать, сделала неожиданный пируэт, увенчавшийся пониманием: для избавления ото всех раздражителей надо сначала их опознать. А это уже предполагает внедрение в себя, инкорпорацию именно тех ощущений и впечатлений, от которых хочется избавиться.

Но ведь так и работает любая травма. Она оседает внутри ненужным и навязчивым отягощением, постоянным внутренним усилием по отслеживанию и опознанию тех ситуаций, в которые ни в коем случае нельзя попадать. Как раз это и не позволяет быть таким беззаботным, как в детстве, так же радостно смотреть в окружающий мир как в зеркало, свободно играть и экспериментировать со своим восприятием. Сложно сохранять веселый, бесшабашный разгон, зная, как больно бывает врезаться на большой скорости. В результате движение осуществляется ползком, а большая часть времени занята отслеживанием и предвосхищением потенциальной опасности, подстерегающей на каждом углу. Получается, что первоначальному наивному порыву к свободному скольжению по гребню волны реальности, берущему разбег со младенчества, препятствует опыт множества ушибов, переломов и ран. Накопленный негативный осадок боли, унижений и предательств, накапливается и оседает в самом способе ощущать и впитывать — в экзистенциале. Закрытость и черствость оказываются всего лишь формой превентивной защиты от потенциальных невзгод, способом скорректировать детскую наивность. Но при этом частенько с водой выплескивается на асфальт и сам ребенок.

Неожиданно Артур вспомнил еще одного знакомца из детства — Мишу, от которого в пятом классе услышал поразившее тогда до глубины души выражение: «говённый мирок…» Произнося эту пропитанную сумрачным апофатическим эсхатологизмом сентенцию, Миша обычно подчеркнуто сокрушенно покачивал головой из стороны в сторону, очевидно, надеясь восполнить таким немудреным телодвижением все невыразимые смысловые пласты. Этот эпизод привел в движение еще одну — полузабытую — цепочку воспоминаний, тоже касающихся Миши, но совсем другого, на четыре года старше его, в деревню к которому Артур как-то раз был отправлен на лето. Деревня была классической: покосившиеся, наполовину рассохшиеся домики, разруха, алкоголизация и запустение. Доживающие свой век бабки и немногочисленные, находящиеся в вечном подпитии мужички лет 45. Будучи нормальным городским ребенком, Артур несколько ошалело взирал на все эти признаки деградации и упадка, раздумывая, как приспособиться к нескольким месяцам существования в таком социальном контексте.

Гостили они в домике бабушки Миши — 70-летней старухи Октябрины Михайловны, жилистой, жесткой и черствой, как сама русская жизнь. С самого начала, исподлобья покосившись на вновь прибывших, она как-то по-особому невзлюбила «городских», очевидно, поставив себе типичную для таких случаев цель «научить их жизни». Апофеозом этого противостояния явился грандиозный скандал, устроенный по случаю упорного нежелания Миши идти пропалывать сорняки в огороде бабки второй раз за день. Вдоволь накричавшись, Октябрина Михайловна, видя, что за неделю все к такому стилю попривыкли, перешла к другой тактике:

— «Ааа», — укоризненно-раскатисто произнесла бабка, искоса поглядывая на провинившегося внука. — «Ты себя любишь…»

И столько проникновенного разоблачительного презрения было в этом ударении на слове «себя», что Артур невольно поежился. Получалось, что сам факт любви к себе уже был чем-то зазорным и глубоко неправомерным, эгоистическим. Миша, конечно же, отчаянно пытался запоздало оправдываться: «что же, я себя ненавидеть должен? Я ведь, в конце концов, сегодня сделал…», но все это соцветие в высшей степени логичных аргументов увядало под железной пятой наступательной «житейской» агрессии бабки. Ощущалось, что со всей своей «заумью» на каком-то глубоком эмоциональном плане старухе он безнадежно проигрывает… Первый раз в жизни Артур видел со стороны воспроизведение своей обычной жизненной ситуации с такой безоглядной отчетливостью и запредельной простотой. Становилось ясно, насколько часто он бывал на месте Миши. Отыгрывал сценарий последнего донкихотствующего рыцаря, беззаветно отстаивающего никому не нужный образ идама внутренней утонченности и красоты перед лопастями беспощадных эмоциональных мельниц реальности.

Он так и не сказал ни одного слова в защиту Миши в тот раз. По какому-то странному ощущенческому наитию вместо этого он предпочел молчаливо сдаться, а значит — присоединиться к укоризненно покачивающей головой победительницей… По какому? Почему ее заскорузлое неодобрение в этой борьбе казалось более значимым, чем возможность эмоциональной победы? Что за внутренний наблюдатель незримо присутствовал в нем, заставляя принимать ничем, по большому счету, не обоснованные «бабкины экзистенциалы»?

Ухватившись за краешек этой мысли, Артур разматывал весь клубок, постепенно приходя к выводу, что дело тут в чем-то глубоком и необычайно важном: установки, идеалы и жизненные ценности совсем не нейтральны и не безобидны. Некоторые из них, с точки зрения социума, просто нельзя исповедовать. Поскольку для общества в целом они прямо вредны или, в лучшем случае, бесполезны. Все это аккумулировалось в чрезвычайно глубокой и судьбоносной бабкиной установке «Нельзя таким быть…», которую Артур впоследствии не раз слышал от разного рода людей. Осталось только понять причины ее действенности — и не только для окружающих, но и для самого объекта нападок.

Допустим, — рассуждал Артур, — человек потратил несколько десятилетий на то, чтобы прийти к определенной личностной цели — скажем, стать художником. В результате, если его картины не пользуются особым спросом, и он голодает или живет на деньги других людей, он не просто не преуспел по жизни, но вдобавок еще и сконституировал себя как набор «неэффективных» экзистенциалов, задающих магистральные направления всех жизненных практик — определенную «упертость», мешающую пойти работать, например, обычным сейлз-менеджером или дворником.

Эта упертость поначалу обусловлена личностным выбором, а затем уже начинает определять в человеке все, вплоть до физиологии. Ведь после достижения определенного возраста нейропластичность, позволявшая в юношестве легко менять убеждения и перестраиваться на ходу, утрачивается. Соответственно, гораздо более сложным — а часто и почти невозможным — становится изменение поведения, стереотипов и образа жизни, «переобувание экзистенциала» под другую цель. Тем самым «нельзя быть таким» — это социальная установка, с самого начала блокирующая подобную возможность развития событий для зарвавшегося ребенка-мечтателя, дающая ему «щелчок по носу». Что-то наподобие классического «Самый умный, да?» Показывающая, что спектр социально приемлемых и полезных окружающим идеалов и вытекающих из них допустимых экзистенциалов для человека на самом деле гораздо уже, чем ему самому представляется.

Более того, вдвойне обидна эта ситуация еще и потому, что такая установка указывает и на «социальный ранг», доставшийся от рождения. Почему? Потому что, например, сыну депутата по факту «можно быть любым» — деньги и положение, унаследованное им, позволит иметь какие угодно убеждения, ценности и состояния в жизни. Получается, что какая-то часть бессознательного постоянно занята «социальным маркетированием» — неотступным фоновым просчетом шансов и возможностей пресловутой «реализации» в жизни. Именно этот внутренний наблюдатель «от маркетинга» и формирует такую мощную психологическую зависимость от мнения окружающих.

Подъем пошел круто вверх, и направление его мыслей несколько изменилось:

Не скрывается ли этот наблюдатель прямо сейчас в недрах моей психики? Не отказываю ли я себе в реализации собственных экзистенциалов? Если да, и поверхностная рефлексия не распознает его сразу, получается, что «чужой» коренится в психике очень глубоко, угнездившись в самом взгляде, в эмоциях, которыми сопровождается каждый поступок и событие в жизни…

Выходило, что в действительности сам он был чем-то отличным от того, чем привык себя считать. Но не решался это признать, систематически вытесняя значительный спектр своих экзисетнциалов «бабкиными», что и порождало глубочайшую внутреннюю неискренность, мешавшую, например, тонко чувствовать состояние окружающих. Однако, это была уже слишком глубокая мысль для размышления на ходу…

Остановившись, Артур присел на сказочный по очертаниям пенек, оставшийся от баньяна на самом краю обрыва, и погрузился в созерцание великолепного вида на море внизу. Он уже поднялся достаточно, и с такой высоты были прекрасно видны красноватые крыши домиков северной оконечности острова, пролив, отделяющий Пхукет от континента и даже берег материка. Статуя Биг Будды высилась совсем близко, буквально нависая над плечом.

Мысль струилась по намеченному руслу удивительно легко и свободно, вплетаясь в ткань дыхания и размеренный ритм волн, накатывающих на далекий берег:

Неискренность — вот что мешает проживать свой экзистенциал, блокируя нативный — самый приятный и естественный — способ восприятия. В первую очередь, применительно к самому себе. Если насчет окружающих действительно могут возникать вопросы — уместно ли это? — то уж насчет себя, наверное, вопросов быть не должно? Так почему же не стать чутким и внимательным к себе? Во всех возможных проявлениях?

Подул ветер, почти магическое последействие от созерцания моря стало постепенно рассеиваться, а ответ всё не всплывал на поверхность сознания. Артур встал, на некоторое время решив отложить повисший вопрос, с благодарностью взглянув на уютный пенек, и собрался двинуться дальше — как вдруг его взгляд упал на остроконечные шляпки грибов, растущих прямо из-под корней. Выглядели они как небольшая флотилия космических кораблей, нацеленная обтекателями в небо под разными траекториями. Преодолев секундное колебание, он удержался от соблазна сорвать их и продолжил свой путь. Рассуждение потекло дальше:

Итак, собственный экзистенциал, нативный способ эмоционального восприятия предположительно есть у каждого изначально, с рождения. Некоторое время человек удерживается в нем, однако почти всегда рано или поздно внешние события выбивают его из этого состояния, заставляя впускать в себя жестокую и чужеродную логику смещений и самоограничений. Для сохранения и поддержания этой логики требуется изменить саму «качественную текстуру» восприятия. В итоге в зрелом возрасте оно подобно лоскутному одеялу, сотканному из обрывков детского мироощущения с прорехами и дырами, скрепленных металлическими нитками чужих, внешних убеждений и ограничений. Что же делать со всей этой чересполосицей? Можно ли достичь целостности, если покрывало в некотором смысле и есть я?

Посмотрев на оставшийся небольшой участок пути, в конце которого возвышалась статуя Биг Будды, Артур вспомнил о своих собственных откровениях, транслированных однажды девушке после безумно красивой ночи, проведенной на пляже под светом звезд и травкой:

— Знаешь, — говорил он, проводя рукой по ее пышным волосам, — Иногда возникает впечатление, что мы — просто маленькие машинки по сохранению удивительных мгновений в какой-то вселенской копилке памяти. — Изнутри ощущалось окрыляющее воздействие расширяющих и теплых эманаций травки, и поток речи будто сам по себе струился дальше. — Мы копим эти мгновения всю жизнь, запоминаем их, придаем им важность и значимость. Но в действительности — какое значение они имеют? Каждый этап жизни запечатлен в этой маленькой милой свинюшке с очаровательной деталистичностью, свойственной кукольным домикам, каждая мелочь и каждый маленький нюанс учтены и тщательно прописаны. Каждое мгновение имеет свой собственный привкус и аромат. Но однажды копилка будет разбита…

И кому нужны тогда будут эти маленькие, заботливо сохраняемые всю жизнь, впечатления, разлетевшиеся в разные стороны? Может быть, именно поэтому копилки так отчаянно стремятся к объединению, надеясь благодаря этому иллюзорному слиянию каким-то образом избегнуть потери внутреннего содержания?

Что характерно, девушка в тот раз отреагировала на подобные откровения достаточно своеобразно: оглушительно чихнув, а затем переключившись на бесконечный трёп о своих проблемах на работе. Артур подумал о том, что надежда достичь счастья в результате объединения двух несчастных сознаний чем-то подобна попыткам создать правовое государство усилиями нескольких вороватых чиновников. Мысль двинулась дальше:

Получается, что человек стремится достичь проявлениями нежности впечатления устойчивости, поддержки своей жизненной копилки другим существом, хотя бы иллюзорного понимания и одобрения своего экзистенциала — для того, чтобы перестать на мгновение ощущать бессмысленность и краткость жизни. Что равносильно глотку счастья. Ощущение осмысленности приходит от возвращения хотя бы малой части внутренней детской целостности. Но внутри — сплошные заплатки, целостность давно в прошлом, открыться страшно, воспоминания о неоднократно и безжалостно порванном эмоциональном одеяле сильны, и для того чтобы получить шанс на шанс пережить шанс, человек продумывает, бесконечно продумывает как добиться нужного, безопасного и разделенного другими контекста. Со временем безопасность и контекстуальная защищенность становятся приоритетом, превращаясь в самоцель. Для достижения этого защищенного положения человек и выстраивает в итоге все свои действия. А реальная экзистенциальная цель просто забывается из-за недостижимости.

Разумеется, это путь в никуда. Выходит, что задача заключается в том, чтобы развернуть эту логику, расходующую время жизни на достижение иллюзорных целей. Направить ее к истоку. Так, чтобы пребывание в своем собственном экзистенциальном потоке было фундаментом и источником всех действий.

Под впечатлением этих размышлений Артур еще раз окинул мысленным взором свое детство — и оно показалось ему удивительно типовым, невзрачным и заскорузлым, как советские облупленные контейнеры для мусора. То, что он считал жемчужной россыпью своего личностного своеобразия, на поверку оказывалось ворохом всякой всячины. Более того, как он теперь отчетливо понимал, еще и вторичной свежести — отнюдь не заготовленным в некой небесной канцелярии специально для него, а просто доставшимся в качестве отходов жизнедеятельности от предыдущих поколений. Все это, абсолютно случайное, могло быть совершенно другим, породив совершенно другой — но столь же мало осмысленный — набор эмоциональных прорех на его покрывале.

Впереди уже показалась статуя Смолл Будды, красиво подсвеченная начавшим заходить в море солнцем. И тут, как органическое завершение всей цепочки размышлений, Артуру пришло воспоминание о мускусном олене, подслушанное им у коллеги-экскурсовода во время посещения парка «Олень поворачивает голову» на Хайнане:

«Во время гона весной мускусный олень испускает особый запах из пупка — это его возбуждает и он бегает по лесу в поисках того, что же является причиной такого состояния. Он находит олениху, срабатывает инстинкт узнавания, и олень думает: вот, теперь понятно, в чем дело. Самое интересное, что олениха думает примерно то же самое, — Артур еще вспомнил, как удивился прозорливости рассказчика: тот доподлинно знает, о чем думают олени, очевидно, одинаково легко проникая как в логику самца, так и самки. — Через некоторое время мускус перестает выделяться так резко — и „любовная лихорадка“ оленя спадает. Охладев к своей избраннице, он окончательно отходит и устремляет благородную поступь копыт в лес…»

Артуру подумалось, что это хорошая метафора не только любви, но и жизни в целом. Он бросил взгляд на статую Биг Будды, помпезную, плохо обработанную, стоящую в строительных лесах. По-настоящему хорошо она смотрелась только издали. Затем развернулся и подошел к располагающейся совсем рядом с ним изящной, миниатюрной, исполненной внутреннего смысла и благости статуе Смолл Будды — и прикоснулся рукой к тонкой гравировке ее поверхности. Внутри перекатывалось приятное чувство определенности. Он понял, что его восхождение успешно закончилось.

Догорал фиолетовый закат, обмакивая позолоту статуи в красновато-оранжевый цвет, у подножия храма размеренно сновали монахи, о чем-то переговариваясь со строителями, и над всем этим разваренным маревом жизни витал вечерний стрекот цикад, гармонично вплетая нотки человеческого муравейника в симфонию упоительной полноты вечерних грез тропического побережья.

Артур стоял, глядя на шар солнца, неспешно погружающийся в океан. А внутри росло и ширилось удивительное и неуничтожимое, как улыбка Чеширского Кота, ощущение своего экзистенциала…

Индивидуальный язык

Буквально через несколько дней после восхождения случилось кое-что непредвиденное: туроператор, на экскурсиях которого подрабатывал Артур, перестал существовать. Как раз подходил к концу срок его рабочей визы, и все еще оставался шанс успеть продлить её в Пенанге — шанс, которым грех было не воспользоваться. Управившись с получением заветного штампика за два дня, Артур отправился обратно в Таиланд…

Соседями по микроавтобусу, в котором он возвращался из Малайзии, оказались пожилые французы, парочка итальянцев и невесть зачем отправившийся в это путешествие одинокий таец. Русскоязычные, вопреки ожиданию, в салоне отсутствовали. Совсем. В действительности он был рад этой возможности побыть наедине со своими мыслями, и поэтому с какой-то трогательной, слегка неуместной радостью смотрел в окно на склоняющиеся под дождем пальмовые листья и флегматично мокнущих вдоль дорог буйволов.

Печальные тропики, — подумалось ему. — Прямо-таки воплощенный фантазм Леви-Стросса…

Почти вся дорога от Джорджтауна до Пхукета должна была пройти на этом месте в автобусе. Артура такое положение вещей вполне устраивало.

Традиционная для водителей этого региона «гонка на маршрутках» приближалась к границе Таиланда, а внутри, вторя ритму тропического ливня за окном, текли и струились мысли, вычищая всё недодуманное, застарелое, забившееся в ментальные поры.

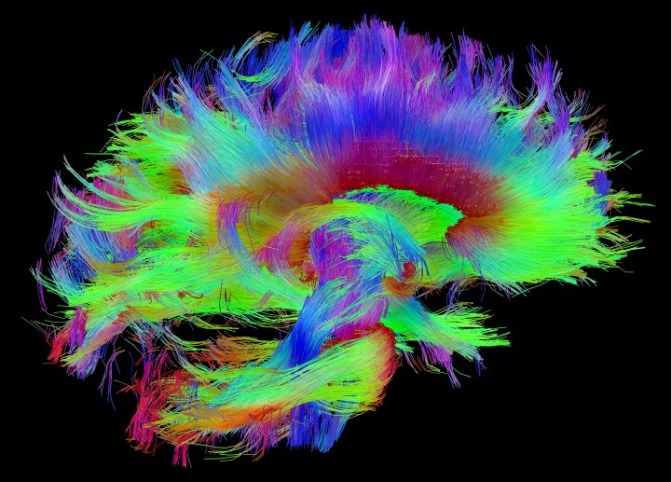

Когда я смотрю на этот участок леса за окном, восприятие всего, что фиксирует сетчатка глаза, конечно же, недоступно мне напрямую: и дело даже не в том, что я вижу сразу объекты, а не набор цветовых пятен, из которых они состоят — всё воспринимаемое в это мгновение сливается в определенную целостность, как в зип-архив. Перцепций попросту слишком много и меняются они слишком быстро для того, чтобы я мог параллельно галлопирующему восприятию выделить и отметить вниманием каждую. Вот и приходится воспринимать всё как единое целое — просто, чтобы успевать ориентироваться в ситуации. Можно назвать этот целостный «сенсорно-эмоциональный» конгломерат «фантазмом», значительно отступая от лакановской интерпретации этого понятия. Но и фантазм это еще не конец пути — на экран сознания выводится чаще всего не он, а его «карта», структурный каркас, выделяющий из этой целостности отдельные объекты по лекалам языка. Это происходит в результате структурирования, разбиения воспринимаемого на отдельные «глоссы», осуществляемого с помощью сетки категорий. Получаемое таким образом дискурсивное описание ситуации основано на кодах конвенционального языка и поэтому, сохраняя для меня возможность вернуться к схеме воспринятого еще раз и даже передать ее другим, при этом неизбежно огрубляет и «пикселизирует» живой перцептивный опыт. В результате, когда я сейчас пытаюсь выстроить это рассуждение посредством дискурсивных мыслей, я, конечно же, фиксирую в нем не действительную феноменологическую реальность своего восприятия, а некий грубый, созданный средствами языка структурный набросок. Произвожу процедуру расчленения целостного опыта, воспринимая его как набор достаточно четко отделенных друг от друга объектов, каждый из которых может быть описан определенным словом или выражением. Это помогает решать некоторые практические вопросы, например, при покупке билетов или заказе еды, но становится бесполезным или даже мешает в случае попыток серьезной медитативной практики по честному рефлексивному наблюдению своего ума.

С другой стороны, каковы альтернативы? Привязывать всю цепочку дальнейших актов не к семантике, выражаемой в мысли, а к чему-то другому? К эмоциям? Перцепциям? Но без внутреннего языка, специально созданного когда-то в качестве операционной оболочки, позволяющей более-менее произвольным образом перемещать луч направленного внимания, смогу ли я удержать сам акт рефлексии и направить его на нужные проявления ума? Есть ли иной — внеязыковой — способ обеспечения того, что обычно называется «произвольностью»?

За окном мелькнул резной контур традиционного для этой части Таиланда тхеравадинского храма, и размышление Артура, несколько подзавязшее в трясине неконцептуализируемого, изменило направление и двинулось вбок:

Может быть, в акте рефлексии имеет смысл обратить внимание на различие между смыслом и структурами языка, в которых он воплощается? Детализировать эту дистинкцию и тщательно их развести? Соответственно, один из самых значимых вопросов — как именно сохранить по возможности точный смысл, способный запечатлеть и сохранить то, что я в действительности воспринимаю? Ведь в процессе медитации важно иметь дело с самой внутренней реальностью, а не с иллюзорными и редуцированными ее отображениями. Значит, если я захочу отразить то, что происходит со мной сейчас, с помощью одной длинной и точной мысли, эта мысль должна быть с очевидностью невербальной. Но при этом — наделенной отчетливым, сохраняющимся смыслом. Чтобы обеспечивать возможность для последующего возвращения к нему. На одних перцептах и эмоциях ничего столь стабильного и подконтрольного не построить.

Возможно ли такое в принципе? Наверное, да. Но для этого мысль должна стать бесконечной, постоянно идущей параллельно опыту. Значит нужно вычистить все мешающие этому затруднения, связанные, в основном, с языком. И создать другую систему архивации смысла. Своеобразный «индивидуальный язык», позволяющий отказаться от сомнительного посредничества подпорок естественного языка при разворачивании мысли. Но как это сделать? Один из способов — последовательно, шаг за шагом, проанализировать, как я докатился до текущего положения вещей в сфере рефлексии? Что было стартовым триггером в детстве, и по какой траектории дальше эволюционировал синтаксис моего сознания?

Артур надолго задумался, и, в очередной раз изменив направление, углубившаяся в воспоминания мысль подбросила ему яркий фантазматический образ:

Едва начавшись, жизнь безжалостно колошматит спидбот моего тела о жесткие волны реальности. Первый же удар — рождение — вдребезги разбивает всю виртуальную целостность, смещает внутренние позвонки восприятия, разбивая надежду на безупречность. И затем вся жизнь проходит в попытках вернуть хотя бы отблеск былой гармонии и целостности. Однако собраться не так просто — ведь проблема в том, что я уже некоторым образом собран. Но с неизбежностью неправильно, ведь сборка происходила в вынужденном, безумном порыве. Поэтому сначала надо разобраться, а затем собраться заново, по другим лекалам — и все это не покидая палубы спидбота, бешено вспарывающего волны штормового моря жизни. Кто способен на эту отчаянную и невероятную экзистенциальную эквилибристику — собраться на полном ходу так удачно, чтобы любые волны стали источниками захватывающей радости и окрыления, а не ужаса, надрыва и отчаяния? Только просветленный…

Как ни странно, Артур удовлетворенно улыбнулся — хотя данное размышление ничего утешительного в себе, в общем-то, не содержало. Микроавтобус как раз подъезжал к границе с Таиландом, и надо было выходить для того, чтобы отыграть все ритуалы погран. контроля…

Первым вернувшись обратно в салон, Артур, не успевший даже толком промокнуть, отработанным движением сунул паспорт в карман брюк-карго и вновь уткнулся взглядом в окно, продолжая размышление:

Обычный язык — это что-то наподобие экзоскелета для травмированных жизнью детей, позволяющего хотя бы немного адаптироваться после удара и начать как-то двигаться, собирая себя в кучку. На определенном этапе он необходим, но в дальнейшем именно его жесткий каркас мешает пересобираться…

С тайской стороны границы все выглядело несколько иначе. За окном пронеслось стадо слонов, направляемых погонщиком-махаутом, — очевидно, под навес, чтобы защититься от дождя. Ход мыслей на несколько секунд сбавил темп, забуксовал, но, сделав несколько холостых оборотов, возобновился:

Итак, проблема обыденного сознания в том, что дискурсивное мышление, реализованное с опорой на экзоскелет языка, принципиально неполноценно. Полноценная рефлексия, способная запечатлеть реальную картину происходящего в психике, не выстраивается, застревая в беспомощной полурабочей фазе. Образ себя, выстроенный с ее помощью, неизбежно неполон, фрагментарен. Представляет жупел, бесполезную и грубую поделку, пригодную только для того, чтобы отвращать от попыток действительно честного самоописания.

То есть для дальнейшего продвижения придется улучшать и детализировать стратегию восприятия тонких аспектов устройства своей внутренней реальности, постепенно осваивая недискурсивное, но синтаксически согласованное самоописание, которое и будет являться основой для более удачной сборки индивидуального языка. Медленный, поэтапный процесс отвоевывания посредством ежесекундного осознавания каждого фрагмента описания мира у глубоко въевшихся категорий естественного языка…

Артур перевел взгляд на своих попутчиков: большая часть о чем-то оживленно переговаривалась.

Хорошо. Может ли синтаксис, на основе которого выстраивается новый язык, быть таким же целостным, как «естественно-перцептивное» восприятие? Учитывая, что перцептивный пласт дан мне уже разделенным на отдельные объекты, наверное, может: это проявляется, например, в тех случаях, когда режиссер продумывает «сильную» последовательность сцен, которая должна произвести определенное впечатление на зрителя, или когда музыкант, читая партитуру, представляет себе, как будет играть отдельные пассажи. Такого рода мышление обычно принято называть творческим. Интересно также и то, что ни режиссер, ни музыкант в большинстве случаев не способны выразить в словах, как именно они в этот момент думают. Почему? Потому что в обыденном конвенциональном языке слов для этого банально не хватает. Хотя их мышление безусловно реализуется синтаксически, далеко выходя за пределы смутных «эмоционально-состоянческих прикидок». Соответственно, необходимо дополнить эту стратегию, реализовать именно то, что не получается у них — схватить в рефлексии сам процесс творчества.

То есть желанная рефлексивная сборка предполагает такое же несомненное, точное, но «бессловесное» созерцание разворачивающейся в этот момент внутренней реальности. Интроцепцию…

Достаточно глупо было радоваться небольшим лингвистическим находкам после подобного «антидискурсивного» рассуждения, однако найденное слово Артуру определенно понравилось. В отличие от «интроспекции» оно отдавало коннотациями, наводящими на мысль о самоощущении в самом простом и тривиальном — а потому ощупывательно-точном — сенсорном смысле, являясь хорошим «внутренним» аналогом ориентированной на восприятие внешнего мира «перцепции».

Получается, что существует некий критический порог детализации рефлексивного самонаблюдения, которого необходимо достичь, чтобы этот индивидуальный язык «собрался», достиг согласованности и полноты, интроцептивной точности, позволяющей использовать его в повседневной практике. Одно дело — трогательная мечта о полете, другое — стоящий на взлетной площадке и полностью заправленный вертолет, готовый к старту…

Всё это прекрасно, но я вынужден начинать не с такого привилегированного состояния, а с текущей кургузой сборки по лекалам естественного языка. Именно с его помощью мне придется осуществлять все дальнейшие изменения. Поэтому важно понять, в чем конкретно заключаются его ограничения — что именно мне предстоит перестраивать?

Артур на некоторое время задумался, неподвижно глядя в окно. Затем, наблюдая за тем, как мелькают тайские придорожные домики духов, продолжил цепочку размышлений:

Во-первых, временность. То, что я воспринимаю, когда занимаюсь самонаблюдением, постоянно меняется. Описание же тяготеет к тому, чтобы фиксировать навечно в монолите понятия пластичную внутреннюю реальность. Кроме того, проблемой является также и скорость описания — чаще всего она значительно ниже скорости описываемого.

Во-вторых, скетчевость. Из-за встроенного в естественный язык механизма расчленения воспринимаемого в дискурсивной мысли может содержаться только весьма приблизительный набросок того, что она силится описать. Соответственно, уровень детализации такого наброска может быть — а чаще всего и реально оказывается — недостаточным для эффективной психонавигации.

И наконец, собственно синтаксичность, знаковая, символическая природа языка. Будучи символом — да еще и позаимствованным, не изобретенным самостоятельно — слово постоянно отсылает к другому: другому слову и другому человеку — тому, кто его придумал и ввел в дискурс. А значит, к его неизвестному мне внутреннему опыту. К чему-то, чего я не знаю и не смогу узнать в принципе. Более того, символ в естественном языке гипостазируется, образует свою собственную виртуальную реальность, которая, конечно же, имеет крайне проблематичный онтологический статус.

Постоянно длящаяся фоновая интроцепция, необходимая для начала успешного самоизменения, просто невозможна, если не преодолеть эти три ограничения. Значит, «индивидуальный язык» должен обходиться без них. Однако это предполагает невероятную нагрузку на сознание, которое должно стать гораздо более «ёмким», чтобы его «потянуть». Естественный язык дает возможность «экономить мышление», архивировать в одном слове массу предполагаемых промежуточных мыслеактов, что избавляет от необходимости «разворачивать» и воспринимать каждый из них. «Индивидуальный язык» не предназначен для такой «экономии», скорее наоборот.

И существовать он может только в зазоре между сформулированным смыслом и не выраженным еще с помощью какой-то конкретной семантики переживанием… То есть в потоке постоянного, непрекращающегося творчества по осознаванию.

Артур попробовал представить себе, с помощью какого «индивидуального языка» можно было бы по возможности точно ухватить текущее состояние, и надолго застыл, ощущая странные, нефиксируемые в слове аспекты вязкости пропитанной восприятием дождливого серого неба отстраненности осознающей мысли, вплетающейся в ощущение тонкого и невыразимо прекрасного аромата теплого тропического дождя…

Робинзонада

Экскурсии на Симиланские острова, проводить которые Артур решил устроиться после исчезновения предыдущего работодателя, обещали быть непыльным и достаточно прибыльным способом заработка.

В первой попавшейся пхукетской туристической компании, занимавшейся организацией морских прогулок, хмурый и малоприветливый молодой человек провел с ним короткое собеседование, оценил англо- и русско-язычие, с кривой усмешкой поинтересовался целью подработки, а потом, заглянув в какие-то списки, просто сказал: «Отлично, вы нам подходите».

Домой Артур возвращался, держа подмышкой кипу буклетов и распечаток с информацией об островах архипелага, которой предстояло потчевать туристов. Уже на следующий день его ожидала первая «пристрелочная» прогулка на катере — для того чтобы осмотреть и опробовать все самостоятельно.

В восемь утра он стоял на пирсе, ожидая отправки. Утро выдалось достаточно пасмурное — тучки заволокли небо, но дождя не было. Тайцы из команды о чем-то долго переговаривались с капитаном, с сомнением поглядывая на потемневший горизонт, но в конце концов катер с Артуром и еще шестью туристами на борту благополучно отчалил.

К середине дня вроде бы распогодилось, и экскурсия в целом прошла нормально. Однако возле последнего на их маршруте острова Ко Мианг образовалась настоящая пробка: из-за небывалого наплыва суденышек с китайскими туристами катер долго не мог причалить к берегу, затем, стоя в очереди местной столовой, пришлось больше часа ждать своей порции ужина — в результате, когда их катеру удалось поднять якорь и отойти от острова, над Андаманским морем уже начинал сгущаться закат.

И был он явно недобрым: тяжелые черные тучи наплывали с запада, образуя над горизонтом многоярусный плотный клобук, в недрах которого время от времени мелькали быстрые вспышки молний.

Туристы с некоторой опаской посматривали на грозные штормовые тучи, но доверяли опыту улыбчивого тайского капитана, рассчитывая на его многолетний опыт. Однако, как только катер тронулся, стало очевидно, что капитан тоже нервничал: видимо, он недооценил скорость приближавшегося шторма и просчитался со временем, — поэтому гнал свой четырехмоторный болид на максимальной скорости, близкой к 90 км/ч.

Усилившийся тем временем ветер начинал поднимать всё более высокие волны — и с определенного момента происходящее на палубе по ощущениям стало напоминать даже не гонки по стиральной доске, а просто методичные удары с разгону об стену.

Столпившиеся поначалу на носу с селфи-палками туристы, с восторженными криками комментирующие на видео свое экстремальное приключение, при первом же серьезном столкновении с волной попадали на палубу, один за другим скатившись в заднюю часть катера, где удары ощущались не так сильно.

Улыбки и веселые смешки, которыми вначале сопровождались обильные морские брызги, постепенно сменились настороженным молчанием — а потом и откровенным страхом. Капитан уходил от бури, и маневрировал как мог, идя под углом и стараясь не попасть под особенно высокие волны, но это не очень помогало. Вода уже вовсю заливала палубу, с головы до ног окатывая смертельно испуганных, вжавшихся в сиденья туристов; катер несколько раз серьезно качнуло, подняло и подбросило.

Нарастающее напряжение достигло наивысшей точки, и тут тайцы из команды, сгрудившиеся возле капитанской рубки, подняли отчаянный крик, показывая пальцами куда-то вперед. Артур поднял туда взгляд — и ощутил холодок, змейкой пробежавший по позвоночнику. Прямо на них шла огромная волна.

Инстинктивно почувствовав, что сейчас последует сокрушительный удар, он резко поднялся с места и рыбкой выпрыгнул за борт. Уже когда руки коснулись поверхности, волна накрыла катер, и тот перевернулся, невероятно больно чирканув его краем корпуса по левой ноге.

Боль горячим покрывалом обожгла задетое место. И тут же волна припечатала его, буквально вдавив под воду — к счастью, из-за шока челюсти судорожно сжались, и каким-то чудом удалось задержать дыхание и не захлебнуться.

Дальнейшее осознавалось плохо: постоянно барахтаясь, ему удавалось на секунду всплывать на поверхность, отчаянно глотая воздух, — за мгновение до того, как сверху обрушивалась следующая волна.

Огни катера мелькнули где-то вдалеке — только почему-то уже сбоку-снизу, в толще воды. Ёкнуло сердце, и холодными коготками сжала горло пронзительная определенность: катер утонул — и теперь вокруг нет никакой надежной опоры, только разыгравшаяся стихия.

Что с остальными, было неясно, поэтому Артур просто старался удерживаться на поверхности, мотаясь на волнах вверх-вниз. Мысли начали лихорадочно путаться. Он оказывался в штормовом океане первый раз в жизни: прилив собранности, который помог продержаться первые несколько минут, постепенно уступал место подкатывающей растерянности; мысль дребезжала, соскальзывала — перспективы дальнейшего были неясны, и с каждой волной накрывал с головой густой вязкий страх.

По ощущениям прошло около часа такого барахтания, когда случилось невероятное — его ноги коснулись песка. Следующая же волна отнесла его назад, но теперь он знал, что земля где-то рядом, и отчаянно искал ее. Тут произошла вторая неожиданность — Артур внезапно налетел на что-то твердое, пребольно стукнувшись челюстью о ствол дерева. То, что это дерево, он осознал чуть позже, рефлекторно обхватив препятствие руками — и уже больше не расцеплял их.

Для того чтобы спастись от волн, он пополз вверх по стволу — и довольно быстро добрался до кроны пальмы, полусев на нее так, чтобы могли отдохнуть сведенные судорогой от постоянного напряжения руки. Там он и оставался несколько часов, озябший и насквозь промокший под дождем, но счастливый от своего неожиданного и чудесного спасения. Серьезно болела ушибленная нога. Понемногу шторм стал стихать. Пальма, которая поначалу серьезно раскачивалась под ним, больше не колебалась — и Артур задремал, насколько позволяла неудобная поза.

Проснулся он от ощущения, что сползает — и, заполошно взмахнув руками, что есть силы вцепился в ствол. Было уже утро. Первые лучи солнца, пробившиеся из-за туч, сразу прояснили картину: вокруг, насколько хватало глаз, была вода, а прямо под ним желтело маленькое пятнышко песка: он оказался на крохотном, абсолютно плоском островке с тремя пальмами. Раньше Артур даже не знал, что такие бывают, причисляя их к категории виртуальных бэкграундов для рабочего стола. Оказалось, что баунти-картинки бывают вполне реальными. Настолько реальными, что могут даже неиллюзорно спасти.

Шторм затих, но волны всё равно время от времени заливали песчаную почву, всего на несколько сантиметров возвышавшуюся над поверхностью моря.

Спустившись вниз и с наслаждением размяв онемевшие руки, Артур задрал голову и обнаружил, что большую часть кокосов с пальм смыло во время шторма: на ветках остались висеть только шесть. Это означало, что провести на острове можно было от силы пару дней — наперегонки с жаждой, которая уже становилась достаточно ощутимой. Тем более что кокосы еще предстояло чем-то вскрывать.

Внезапно его взгляд привлек странный предмет, выброшенный волнами на берег. Подойдя поближе и внимательно рассмотрев находку, он просто не поверил своим глазам — это был кинескоп старого ЭЛТ-телевизора, густо обросший ракушками.

Кинескоп черной дырой археомодерна зловеще поблескивал сквозь матовые проплешины, остававшиеся между колониями облепивших его моллюсков. Эта промышленная чернота чудовищно диссонировала с окружающей морской пасторалью начинающегося тропического утра. Однако для того, чтобы колоть кокосы, такой артефакт подходил в самый раз.

Артур залез на пальму и сбросил один кокос вниз. Зажав его в ложбинке между стволов, он обрушил весь вес кинескопа на зеленую скорлупу. Удар! Кокос треснул, обнажив белую мякоть. Схватив его, Артур жадно припал к отверстию, запрокинув голову. Сок оказался горьковатым и слегка вязал рот, но пить было можно.

Пронзительный и терпкий вкус слегка прояснил сознание, оказав почти магическое воздействие на состояние. Мысль снова заработала быстро и четко. Приободрившись, Артур отправился на поиски — и, быстро обойдя свой крошечный остров по периметру, обнаружил только одинокий кусок каната, сиротливо плавающий возле берега. Немного потрудившись, он соорудил некое подобие гамака из этой находки и двух крепких пальмовых листов, безжалостно выдранных с верхушки. Надежно привязав его между двух стволов, он опробовал новинку, накрывшись сверху от солнца третьим пальмовым листом. Лежать было крайне неудобно, да и вообще гамаком назвать получившееся язык с трудом поворачивался, но провести в нем ночь, не рискуя оказаться захлестнутым волнами, казалось вполне возможным.

Никакой паники или томительных размышлений о будущем теперь не было — наоборот, почему-то на поверхность экрана сознания выплывали на редкость оптимистичные мысли.

По сути, — думал Артур, закинув руки за голову в своем гамаке, — структура желания моего экзистенциала определяет всё. Вот сейчас я нахожусь в классической экстремальной ситуации, но добившись какой-то минимальной иллюзии безопасности, спокойно лежу и не могу настроиться на то, чтобы всерьез, по-настоящему думать о выживании. Почему? Потому что привычная схема работы желания направляет мысли в первую очередь на самоосознание, а выживание воспринимается просто как само собой разумеющееся рамочное условие.

То есть я даже не могу подумать ни о чем без того, чтобы предварительно не захотеть этого. Любой мысли предшествует желание этой мысли. Поэтому именно структура желания, задающая эмоциональный бэкграунд каждому мгновению моей жизни, является настоящим «производителем Я». Что же из этого следует?

Артур тоскливо посмотрел на кокос, висящий над ним, — прикидывая, как именно вскоре будет его сбрасывать.

Из этого следует, что осознанность — это, в первую очередь, способность управлять структурой своего желания. Однако задача по её развитию сродни попытке вытащить себя за волосы из пучины: чем более «пусто», чем менее направлено на конкретный объект желание, тем оно сильнее; чем оно более наполнено и конкретно, тем более управляемо. Получается, что важно научиться желать сильно, то есть «пусто», но структурированно, то есть «наполненно»; определенно желать неопределенного. Классический парадокс…

Но ведь это и есть парадокс желания самоизменения, всегда разворачивающегося по схеме «хочу того, не знаю чего». Будущее «Я» как проект, которым хотело бы руководствоваться «Я» настоящее, и определённо, и неопределённо одновременно. И как-то ведь на практике иногда удается этот парадокс разрешать. Так что остается только исследовать эту пресловутую «практику».

Артур ёрзнул, устроившись поудобнее в своем импровизированном гамаке, слегка сместив пальмовый лист, тень от которого успела сдвинуться за время возлежания, и продолжил размышление:

А что представляет собой структура желания? По сути, вечную задержку, откладывание реализации, зазор между желаемым и действительным. Я живу в бесконечной задержке воплощения того, что хочу. И конкретный способ организации этой задержки определяет всю мою так называемую индивидуальность. Можно ли представить себе структуру психики вообще без этой задержки? Так, чтобы желание было представлено сознанию сразу вместе с его реализацией? В одном ментальном акте?

Артур надолго задумался, перебирая в памяти все самые далекие выходы за пределы привычной организации структур сознания, которые были в его жизни:

Очевидно, да. Но такой тип психики будет… нечеловеческим. Может быть, обладание им как раз и является отличительной особенностью буддийских архатов и небожителей древнеиндийского пантеона?

Раздражающе саднила левая нога. Артур поднял ее и воззрился на ссадину, красующуюся на лодыжке. Неприятно, конечно, но не смертельно. Просто гигантский синяк, серьезных повреждений, к счастью, нет. Мысль продолжила свое продвижение:

Возможно, именно из-за того, что, воспользовавшись этой задержкой, можно изменить структуру желания, человеческое рождение считается в буддизме особенно благоприятным для практики. Надо только знать, что и как именно менять.

А изменять, разумеется, следует экзистенциал, структуру, по которой выстроено желание. И вместе с ней, инвертивно, по принципу дополнения — изменится так называемое «Я». Скажем, сейчас, когда я намереваюсь основательнее продумать все это, желание выстраивается таким образом, что формирует «меня-намеревающегося». Если я всё хорошо продумаю, создам план и перейду к конкретным актам по воплощению намерения, то уже в конфигурации «себя-реализующего». Изменение структуры желания означает изменение желающего. «Я-пишущий стихи» отличаюсь по структуре от «Я-перетаскивающего холодильник». Значит, для обретения устойчивых изменений необходимо приучиться планировать заранее конфигурацию желания, необходимую для достижения поставленной цели — подобно тому, как мной учитывается расположение предметов комнаты для того, чтобы добраться до пресловутого холодильника ночью. Индикатором успешности в этом случае будет ощущение стабильной и бесперебойной мотивации на выполнение любого действия, так называемая «психическая гибкость», обещанная традицией в качестве законного плода медитации. А поскольку удовольствие возникает как результат успеха в общем цикле реализации цели, такая мета-позиция по отношению к своему желанию должна давать столь же постоянное удовлетворение. Или даже, если быть точнее, вывести за пределы удовольствия и неудовольствия, поскольку они оказываются под контролем…

Это рассуждение показалось Артуру наилучшим объяснением того, зачем занимались аскезой бесчисленные поколения йогов, христианских отшельников и захидов. Дальнейший день прошел без особенных приключений, в попытках медитации на структуры желания в гамаке. Солнце вышло из-за туч, начав яростно опалять открытые участки кожи, до которых сумело дотянуться через просветы листьев пальм, спустя некоторое время усилилась жажда — и к закату он был вынужден расколоть предпоследний кокос…

Лежа на своем импровизированном гамаке и наблюдая за звездами, мерцающими в просветах между туч, Артур мягко и плавно погрузился в сон. Как ни странно, в этом сне не было ничего, связанного с пальмами или морем. Вместо этого он всю ночь бегал по коридорам космической станции, прячась от Чужого в настенных шкафчиках, как в игре «Alien: Isolation», которую когда-то давно проходил. Всё происходящее воспринималось сквозь тонкую, покрывающую экран сознания, пленку страха, однако ценой какой-то удивительной ментальной эквилибристики к концу сна ему все-таки удалось добраться до выхода, не попавшись ксеноморфу.

К утру ночные впечатления рассосались не до конца, оставив после себя странное ощущение пост-присутствия, похожее на то, что бывает после дня, проведенного за рулем — когда даже во сне продолжаешь ехать, опасаясь задремать и компульсивно удерживая готовую к действию ногу рядом с педалью тормоза. Странность же заключалась в том, что на этот раз все было в точности наоборот: на реальность распространилось пост-присутствие из сна.

Открыв глаза и увидев тучи, сдавившие восходящее солнце, Артур неожиданно вспомнил вырванное из-под носа Чужого сновидческое откровение, написанное кем-то с обратной стороны одного из шкафчиков: «страхи — это негативные желания».

Страх — это желание «как бы не»: «как бы не произошло этого, как бы не случилось того». В структуре экзистенциала позитивные желания достижения цели сличаются с негативными и накладываются на них как маршрут на карту — в совокупности это и формирует «ландшафт желания», в рамках которого впоследствии реализуется действие. Итак, страхи — это стены, а позитивные желания — путь движения между ними. И позитивная и негативная составляющие этой «внутренней карты» безусловно иллюзорны, однако до определенного момента такая схема работы желания может быть достаточно продуктивной и действительно способствовать выживанию. Но что произойдет, если стены, соответствующие страхам, будут смещены, «перекручены», не оставляя ни единой лазейки для дальнейшего прохождения?

А ведь эта ситуация блокирующих ложных страхов и соответствует double bind, — подумал Артур. — «Двойное послание» случается, когда «стены» самоограничений, соответствующие страхам, перекручиваются настолько, что исключают любую возможность проскользнуть к своей цели. Это искажает, искривляет всю механику желания, делая ее дисфункциональной, вводя иррациональные ограничители там, где они только мешают. И дальше человек вынужден нести эту сломанную структуру желания через всю жизнь, потому что, по сути, ей и является.

Артуру вспомнились дикие вопли «когда ты уже наконец вырастешь, станешь самостоятельным — и будешь делать то, что я тебе говорю, бестолочь!», которые доносились из комнаты его соседа по коммуналке Павлика в детстве. Мать Павлика, оставшегося без отца, частенько порола его и сопровождала этот процесс подобными double bind-конструкциями, чем немало веселила прочих обитателей коммуналки, коллекционировавших эти выражения как своеобразные мемы. Не смешно было только самому Павлику, который вырос в итоге забитым, тихим алкоголиком.

А если «стены страха» не перекручены, а просто причудливым образом деформированы, сужены, все-таки оставляя шанс на реализацию желаемого, но каким-то пока неизвестным способом? Тогда произошедшее выбрасывает психику в ситуацию необходимости занятия рефлексивной позиции по отношению к структуре собственного желания, выявления того, как именно «я желаю» — чтобы найти способ изменить, перестроить это. А значит, трансформировать так называемое «Я».

Такое стечение обстоятельств дает выход за пределы double bind, подводя психику к следующему уровню рефлексии, при котором часть структуры желания направляется на отслеживание того, как именно эта структура реализована. Желание знать, «что там у меня с желанием?» становится постоянным, фоновым, а главное — ежесекундно реализуемым экзистенциалом. Появляется что-то наподобие «карты желания», маячащей в углу экрана сознания. С помощью этой карты и осуществляются в дальнейшем микроусилия по постоянному подправлению структуры «Я». Что это если не зачатки искомого «индивидуального языка», позволяющего отслеживать свое состояние?

Однако для этого нужно обладать здоровой и функциональной структурой желания, способной преодолеть потенциальный double bind. Встретить его однажды лицом к лицу — и выйти победителем из этого противостояния.

По всей видимости, именно такая здоровая структура была нормой для жителей Древней Индии времен Будды. Ватерлинией, ниже которой «благородный человек», как правило, не опускался. Сегодня же общество в целом находится «под водой», значительно ниже этой ватерлинии. Причем, настолько ниже, что обычный человек просто не способен реализовать полный цикл от порождения собственного, не инспирированного маркетингом, желания до его полноценной реализации. Оказавшись один в лесу или вот… на необитаемом острове, он банально умрет. Потому что не сможет справиться с выживанием.

Кто в современном мире обладает этой здоровой структурой? Тот, кто никогда не попадал в ситуацию double bind потому, что рос в стерильных условиях? Нет, это как раз пресловутый хайдеггеровский типаж «das Man» европейской цивилизации. Наоборот, он опасается выходить за пределы своей социальной барокамеры, клетушки экономического статуса в обществе потребления. Ближе всего к позиции, с которой можно начинать восхождение, сегодня находится именно тот, кто неоднократно оказывался в ситуациях потенциального double bind, но сумел преодолеть их. Выжить и победить. Но ведь это про нас, русских. Ведь в России из-за того, что почти вся жизнь состоит из череды сменяющих друг друга кризисов, человек либо превращается в окончательно раздавленного психотика, либо преодолевает эти кризисы и выходит в рефлексивную позицию по отношению к своему желанию. Становясь универсальным «выживатором» — символом чего и является сибирский мужик. Будучи заброшенным в тайгу, он не только не погибнет, но и срубит себе избушку, насобирает ягод, грибов, добудет рыбу и зверя, обзаведется припасами, найдет жену — в общем, оставит надел для следующих поколений.

С таким умонастроением Артур встал с гамака и разбил кинескопом об основание пальмы последний кокос. Допив его содержимое и разглядывая сколотые на углу экрана ракушки, он с какой-то обостренной трезвостью осознал, что никакая поисковая команда в ближайшие дни на остров не приплывет и ему не поможет. А дальше мысль сама развернулась в нужном направлении: полученные накануне экскурсии раздаточные материалы содержали карту — и Артур достаточно внимательно её изучил.

Учитывая, что расстояние между Симиланами и материком около 50 километров, и часть его была гарантированно преодолена на катере, разумнее просто самому доплыть до берега. Вода теплая, опасных для человека акул в Андаманском море скорее всего нет — главное верно удерживать направление на восток, и не давать себя сбить течению, которое почти наверняка есть в проливе.

Больше ни секунды не раздумывая, Артур разбежался, оттолкнулся от берега — и, погрузившись в воду, поплыл в сторону восходящего солнца. Через некоторое время верхушки пальм его робинзоньего островка скрылись за горизонтом, солнце зашло за плотные тучи, и ориентироваться стало сложнее. Однако желтый оттиск всё равно проступал сквозь серую завесу — и, как казалось Артуру, направление удавалось выдерживать. Дождя не было.

По ощущениям прошло уже несколько часов, когда далеко вдали показались очертания большого катера. Артур кричал и размахивал руками, не особенно, впрочем, рассчитывая, что его заметят. Так и произошло — катер вскоре исчез из зоны видимости. Оставалось только плыть дальше.

Через некоторое время что-то коснулось его ноги. Липким комком к горлу подкатил было страх, но опустив взгляд, Артур увидел под собой всего лишь косяк мелких рыбешек и успокоился.

Солнце вышло из-за туч, и стало ощутимо припекать. Плюс ко всему ссадина на левой ноге снова начала достаточно болезненно жечь и саднить — морская соль въедалась в ткани, и, очевидно, сделать с этим ничего было нельзя.

С некоторым усилием он попытался сконфигурировать свое внимание так, чтобы меньше ощущать боль и больше думать. На какое-то время это удалось, и мысль двинулась по своей рефлексивной траектории:

Воображение — это и есть своеобразный «психический орган» по самоизменению. При том, что интроцепция — сенсорный орган «самоощупывания» психики. Звуки мелодии, которые я воспроизвожу в своем сознании, визуальные образы, созданные фантазией, фиксируются на том же сенсорном уровне, на котором осуществляется обычное восприятие. Однако они способны оказывать воздействие на эмоциональное состояние: удача и неудача в придумывании новой композиции или нового сюжета вполне реально поднимают настроение или не дают этого сделать.

Значит, один из самых простых и действенных путей для развития способности изменять свои состояния — это развитие воображения. Прокачивание его как мышцы. Формирование надежных «психических органов» создания нового, на которые можно положиться при создании всех возможных форм: образов, звуков и кинестетических ощущений, фантазмов и концептов. Самоизменение это то, что обязывает находиться в состоянии постоянного творчества. Творчества по создания нового, желанного образа «Я» — «Я+». Поначалу попадание в этот режим похоже на моментальный проблеск. Для закрепления и устойчивого пребывания там необходимо поддерживать достигнутый уровень с помощью индивидуального языка: синтаксической надстройки, которая обеспечивает «внутреннюю навигацию» творческого акта, позволяющую все точнее создавать не случайные, а вполне определенные, осознанные образы. Как экзоскелет, как поддержка для ментальной мышцы, поначалу этот внутренний синтаксис абсолютно необходим. Затем становится привычным и фоновым спутником — как в свое время стал им обычный, естественный язык. С помощью этого «рабочего органа воображения» можно перебраться от текущей конфигурации психики к другой, более гибкой и гармоничной…

Артур надолго задумался над возможными формами индивидуального языка, и уже спустя несколько минут, проведенных под палящими лучами солнца в открытом море, это размышление стало плавно перетекать в фантазматические образы — где-то через полчаса бесконтрольного дрейфа по этому океану бессознательного Артур поймал себя на том, что упоенно представляет белку Рататоск из Старшей Эдды, снующей по Мировому Дереву Иггдрасиль вверх и вниз посланником между орлом Хресвельгом и змеем Нидхёггом. Однако почему-то в этом сне наяву экзистенциал белки был пропитан отнюдь не стремлением побыстрее доставить послание из верхнего мира в нижний, а постоянной озабоченностью на тему того, замечают ли высшие силы, как она умудряется потихоньку подъедать при этом кору.

«Да уж, действительно the medium is the message», — подумал Артур, ощущая, что уже серьезно перегрелся.

На горизонте показался угловатый силуэт корабля. Артур погреб к нему с удвоенной энергией, стараясь время от времени размахивать руками над поверхностью воды, чтобы быть замеченным. Но это не дало никаких результатов — и примерно через полчаса отчаянного марш-броска корабль скрылся за горизонтом.

Внезапно впереди слева он увидел что-то похожее на туманные контуры гор — и изо всех оставшихся сил поплыл туда. Через некоторое время действительно обозначились холмы с характерными ложбинками между вершинами, напоминавшими спину диплодока. Артур видел их раньше — это было побережье провинции Пхангна к северу от Пхукета. Спустя час он, усталый и пошатывающийся, выполз на прибрежный песок — и буквально наткнулся на семейство отдыхающих на берегу тайцев. С трудом представимой в другой ситуации искренней радостью Артур едва ли не полез к ним обниматься. Уже через два часа он был дома. Робинзонада закончилась.

Ментальная брезгливость

После возвращения на Пхукет выяснилось, что за молчание о маленьком симиланском инциденте новоявленный работодатель готов выплатить некоторую компенсацию. Артур не возражал — тем более что других денежных занятий в ближайшей перспективе не вырисовывалось. В результате экскурсии надолго исчезли с его феноменологического горизонта: полученных денег вполне хватало, чтобы спокойно прожить несколько месяцев. Посчитав это подарком судьбы, Артур решил воспользоваться освободившимся временем и поискать продвинутое «психоделическое сообщество», которое помогло бы нащупать дальнейшие шаги в практике. Буддийская традиция тхеравады, повсеместно распространенная в Таиланде, была интригующей, но труднопостижимой из-за почти непреодолимого языкового барьера. Когда-то на Пхукете проходил англоязычный ретрит Алана Уоллеса, но, к сожалению, это осталось в прошлом. Реклама остальных медитативных мероприятий для иностранцев, которые удалось найти в интернете, оставляла впечатление классического «шизо-лохо-инфо-бизнеса». После нескольких дней безуспешных поисков, когда впереди уже отчетливо замаячила перспектива и дальше продолжать вечернее чтение «Абхидхаммы» с комментариями как наиболее доступного способа постижения структуры ума, Артур буквально наткнулся при выходе из своего бунгало на объявление о занятиях йогой, висящее на банановой пальме, под которой он обычно возлежал вечерком в гамаке. Распечатанная на обычном струйном принтере картинка демонстрировала иссушенного и почему-то безголового абстрактного мужика, в медитативной позе отрывающегося от земли и воспаряющего к сияющему символу Ом, как будто силясь компенсировать слиянием с ним отсутствующую часть тела. Мысль о том, что обычная «йога», ставшая своеобразным ширпотребным отстойником нью-эйджа, может оказаться источником откровений, конечно, не выглядела особенно правдоподобной, но… было что-то такое — лапидарно-притягательное — в этом изображении. В любом случае, интуиция подсказывала, что при отсутствии адекватных альтернатив попробовать стоило.

Самым необычным и интригующим во всем этом было то, что проходило обучение, как уверяло объявление, даже не на Пхукете, а на Пангане, т.е. по другую сторону Малаккского перешейка. Каким образом попала на местную пальму листовка, было совершенно непонятно. Артур, давно мечтавший сменить дислокацию и покататься по Таиланду, решил ехать.

Однако по дороге его ожидало еще одно приключение: как раз на полпути между Пхукетом и островами Сиамского залива располагалось легендарное озеро Чео Лан с плавучими домиками, куда он уже несколько месяцев хотел заглянуть. Таким шансом преступно было не воспользоваться…

Плавучая деревенька встретила Артура традиционным для тропиков ранним закатом и удивительно полной луной над горными вершинами. После на редкость приятной ночи, проведенной под убаюкивающе-размеренное покачивание кровати, с утра он направился к хозяину этого местечка с тем, чтобы взять инвентарь и покаякать несколько часов в своё удовольствие в живописных проливах между вертикальными островами.

Уже оттолкнувшись веслом от мостков причала, Артур обратил внимание на пожилую тайку, которая, вытащив откуда-то из подсобки ведро со шваброй, собралась мыть и без того мокрые доски. Однако, резко повернувшись на неожиданный оклик сзади, опрокинула его.

И вот, глядя на мутноватую дорожку, вытекающую из-под опрокинутого ведра в зеленоватые воды озера, Артур неожиданно вспомнил, почему ему всегда было не по себе, когда мать убиралась дома. Затевала уборку она всегда с утра в субботу, подчиняясь властному императиву, доставшемуся ей от её матери. Неприятные запахи чистящих реагентов, надолго воцарявшиеся после этого в помещении, постоянно исходящее от матери раздражение и угрюмая, глухая злоба, вызванное тем, что она не должна, но делает — а этого никто не ценит; чувство вины, которое мать из-за этого стремилась бессознательно и отчасти всегда безуспешно ему навязать — все это сплеталось в тугой, плотно сбитый эмоциональный клубок из мокрых щетинок веника и мелких волосков, прилипших к подсыхающему линолеуму, постоянного фонового опасения подскользнуться и нагрязнить, щедро сдобренного брезгливостью. Именно этот слипшийся в клубок экзистенциал с течением времени мало-помалу и стал ассоциироваться у него с обыденной реальностью — неотвратимой и отвратительной.

Однако, глядя вдаль, на мягкие облачка, неспешно плывущие по небу, и солнце, отражающееся в спокойной глади озера, Артур не мог не признать, что в настоящий момент реальность совсем не кажется ему такой уж невыносимой и обыденной. Скорее, напротив — аспект гадливости и отторжения в последние годы, проведенные за рубежом, проявлялся всё реже, постепенно уступая место расслабленной благостности и спокойному, взвешенному отношению ко всему происходящему. Отчасти это, конечно, было обусловлено местом проживания, отчасти — длительной внутренней работой по сознательному исправлению доставшихся способов восприятия, а еще — редкими, но яркими моментами проблесков, задававших ориентиры для этой работы. Один из таких моментов воскрес в памяти при взгляде на показавшиеся впереди вертикальные острова:

Детский сад. Старшая группа. Свежий летний вечер. Постепенно сгущаются сумерки, а он все еще остается на территории «площадки для выгула», в то время как почти всех остальных детей уже разобрали родители. Идет дождь — поэтому они с воспитательницей и собратом по несчастью Алешей прячутся под типовым для советских садиков большим, открытым с двух сторон навесом с длинной скамьей вдоль стены. Бегающие в щелях деревянной скамьи сороконожки вызывают отвращение. Однако если устают ноги и хочется посидеть, то приходится рисковать и хотя бы ненадолго с опаской усаживаться на неровную дощатую поверхность. Воспитательница, заняв место в самом углу, подальше от брызг дождя, посматривает на часы, читает какую-то книгу и никак не реагирует на детей. Похоже, сороконожки нисколько её не беспокоят. Родителей всё нет. Но вот дождь прекращается, и неожиданно на небе появляется радуга, чуть в стороне от багряного закатного солнца. Они с Алешей выбегают из-под навеса — и оказываются возле рабицы, ограждающей периметр их участка для выгула. Сквозь неё проступают ярко-зеленые стручки гороха — почему-то абсолютно сухие, несмотря на капли, покрывающие все вокруг. Алеша, радостно хохоча, отрывает один стручок за другим, пытаясь сделать из них дуделки. А Артур, замерев, неотрывно смотрит на удивительно ровные и твердые ряды горошин в приоткрытых стручках, вестниками какой-то высшей упорядоченности оформившиеся внутри аморфной и эластичной зеленой оболочки. Что-то очень важное происходит внутри него в этот момент. Что-то, что он будет способен сформулировать и описать лишь значительно позже. Понимание принципа, по которому из текучего месива внутренних состояний может возникнуть нечто и устойчивое и структурированное.

Получается, — думал Артур, размеренно работая веслом, — что моя сегодняшняя способность к направленному интроцептивному размышлению основывается на внутреннем открытии, которое я тогда сделал. И так называемые «произвольные» мысли по поводу самонаблюдения возможны только благодаря постоянно осуществляемой и ставшей уже автоматической, почти незаметной, операции свития вечно текущих эмоциональных состояний в тугой стручок экзистенциал рефлексии. Значит, для развития и усовершенствования этой способности необходимо разобраться в тонкостях этого процесса — понять, из чего конкретно он состоит и как именно протекает.

Продолжая раскручивать нить размышления дальше, Артур вдруг с какой-то парадоксальной, вопиющей отчетливостью пришел к ошеломляющему своей лучезарной простотой откровению: «Брезгливость — вот базовый для эволюции моего сознания экзистенциал. Брезгливость, а не страх или гнев. Если верить современной нейробиологии, выводящей каждый следующий сегмент «трехчастного мозга» из переразвитой части предыдущего, и искать в недрах лимбической системы то эмоциональное состояние, из которой выросло всё сложное и дифференцированное здание сознания, реализованного на неокортексе, — этим состоянием, вполне вероятно, будет именно брезгливость.

Из-за того, что брезгливость относительно нейтральна, в отличие от сильного страха или гнева, можно пропускать через ее фильтр всё в мире: начиная от разлагающейся тушки животного, сбитого на обочине дороги, и заканчивая льющимся из репродукторов «творчеством» Филиппа Киркорова. Причем, брезгливость эта может иметь невероятные степени утонченности, соответствующие реальному уровню сложности жизни. Не знаю, возможны ли другие базовые эмоции для первичной сборки — например, страх или радость, — но в моем случае реализовался именно этот, условно-эстетический, сценарий. И по всей видимости, не только в моем…

Артуру подумалось, что все наблюдаемые им в жизни «плотины», которые окружающие выстраивали против возможных потоков нежности, были нужны для того, чтобы не допустить проникновения внутрь вместе с этими потоками частичек чужой эмоциональной «грязи» — и тем самым формирования double bind’ов. Встроенный императив брезгливости буквально заставляет их поступать так — частенько без рефлексивного осознавания причин.